職場において、常に期待以上の成果を出し続け、周囲が心配するほどに心血を注いでしまう「頑張りすぎてしまう人」は少なくありません。こうした現象は、往々にして「あの人は責任感が強いから」「真面目な性格だから」といった、個人の資質や性格論に帰結されがちです。しかし、特定の個人が過度な努力を継続(あるいは強制)される背景には、単なる性格を超えた複雑な構造が存在しています。本記事では、頑張りすぎを「個人の問題」ではなく、心理的要因、組織の仕組み、そして社会的な期待が重なり合って生まれる「構造的な現象」として捉え直します。なぜ、人は自らを追い込むまで頑張ってしまうのか。その背後にある力学を多角的に整理することで、働く人が自身の環境を客観的に見つめ直すための視点を提供します。

個人の内側にある要因:不安の防衛としての努力

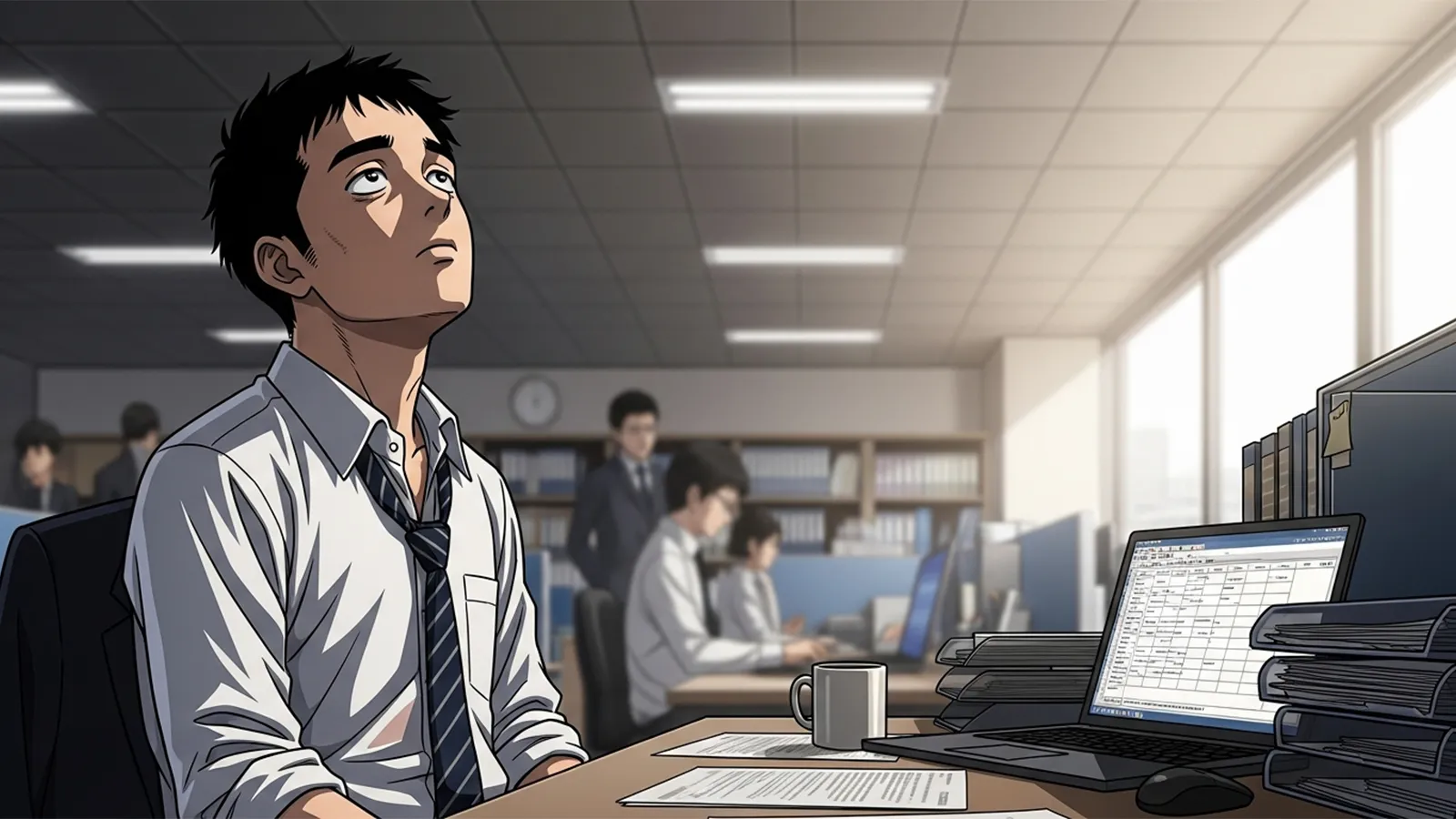

まず、個人の内面に目を向けると、頑張りすぎは「自発的な意欲」だけでなく、「不安や欠乏感への対処」として機能している側面が見えてきます。

承認欲求と自己価値の結合

「仕事の成果=自分の価値」という図式が強く形成されている場合、成果を出し続けることは自己肯定感を維持するための不可欠な条件となります。この構造下では、努力を休めることは自己価値の暴落を意味するため、際限のない頑張りが生まれます。

不安を打ち消すための「過剰適応」

組織の中で自分の居場所を確保しようとする際、他者からの期待に完璧に応えようとする「過剰適応」が生じることがあります。これは、期待を裏切ることへの恐怖や、見捨てられることへの不安からくる防衛反応の一種です。

努力によるコントロールの試み

将来の不確実性や自身の評価に対するコントロール不全感を、「人一倍働く」という目に見える行動によって埋めようとする心理も働きます。ここでは、努力そのものが一種の精神的な安定剤として機能しています。

※(図:心理的要因における「不安」と「努力」の循環モデル)

組織・制度が生み出す「頑張り」の構造

次に、個人を取り巻く職場の仕組みに目を向けます。組織のデザインそのものが、特定の個人に過剰な負荷を集中させる構造を持っているケースは少なくありません。

成果指標(KPI)の抽象化と際限のなさ

かつての工場労働のような「100個作れば終わり」という定量的かつ上限のある仕事とは異なり、現代の知識労働では成果の境界線が曖昧です。どこまでやれば「十分」なのかが定義されていない場合、真面目な人ほど上限のない目標設定を自分に課してしまいます。

「できる人」への業務集中と負のフィードバック

組織には、能力が高い、あるいは断らない人に仕事が集中する「便宜的集中」のメカニズムがあります。仕事ができるからこそ、さらなる期待と役割が積み上がり、結果として「頑張らざるを得ない状況」がシステムとして強化されます。

評価制度の不透明さとプロセスの神格化

結果だけでなく「プロセス」を重視する評価制度は、一見すると優しい仕組みに見えます。しかし、評価基準が不明瞭な場合、部下は「どれだけ頑張っているかという姿勢」をアピールし続けなければならず、パフォーマンス以上に「頑張っている姿」を見せるための過剰労働を誘発します。

社会的期待と物語の影響

個人の心理と組織の仕組みを外側から包み込んでいるのが、社会が共有する「物語」や「価値観」です。

努力と自己犠牲の美徳化

多くの文化圏において、困難に耐え、自己を犠牲にして尽くす姿は「美徳」として語られてきました。メディアや教育を通じて内面化された「報われる努力」という物語は、個人が限界を超えて働くことを正当化する強力な根拠となります。

「自律的個人」というプレッシャー

現代社会では、キャリア形成や自己研鑽は個人の責任であるという「自律的労働者像」が強調されます。この価値観は、裏を返せば「今の状況が苦しいのは、自分の努力やスキルが足りないからだ」という自己責任論に繋がりやすく、個人をさらなる努力へと駆り立てる装置として機能します。

市場価値への強迫観念

「常に成長し続けなければ、労働市場での価値がなくなる」という市場からの期待も、頑張りすぎを維持させる一因です。現状維持をリスクと捉える社会構造が、個人を絶え間ない疾走へと追い込みます。

「頑張る役割」と「設計される役割」:配置の力学

同じ環境にいても、頑張りすぎてしまう人と、適度な距離を保てる人がいます。この違いは性格だけでなく、その人が置かれた「役割の設計」からも生じます。

役割の固定化(ロール・イン)

一度「あの人は頼りになる」「何とかしてくれる」という役割が固定されると、周囲の期待がその役割を強化し、本人がその役割を演じ続けざるを得なくなる現象が起こります。これは性格の問題ではなく、集団におけるダイナミクスの結果です。

境界線の設計ミス

職務記述書(ジョブ・ディスクリプション)が不明確な組織では、責任の境界線が引かれません。責任感の強い個人が、こぼれ落ちた他者の業務まで拾い集めてしまう「オーバーラップ現象」が発生し、結果として特定の個人だけが過負荷に陥ります。

情緒的役割の引き受け

実務的なタスクだけでなく、チームの空気を調整したり、他者の不満を吸収したりする「情緒的役割」を無意識に引き受けてしまう人もいます。この目に見えない役割の負荷が、表面的な業務量以上の疲弊を生む要因となります。

※(図:個人要因・組織要因・社会要因の相互作用図)

まとめ:構造を理解し、視点を変える

仕事において「頑張りすぎてしまう」という現象は、個人の内面的な不安、組織の不条理な設計、そして社会的な価値観が複雑に絡み合って成立しています。

これを「本人の性格だから仕方がない」と片付けてしまうことは、その背後にある構造的な課題を覆い隠すことでもあります。個人にとっては、自分の頑張りが「何に対する防衛なのか」を問い直すこと。組織にとっては、個人の善意や責任感に依存しない「役割と境界のデザイン」を見直すこと。そして社会にとっては、努力以外の価値尺度をどのように育むかが、今後の大きなテーマとなります。

頑張りすぎを肯定も否定もせず、まずは一つの「現象」として客観的に観察すること。その視点の獲得こそが、持続可能な働き方を探るための第一歩となるのかもしれません。

【テーマ】

仕事において「頑張りすぎてしまう人」には、どのような共通点や構造的な背景があるのか。

個人の性格論に還元するのではなく、評価制度・組織文化・役割設計・社会的期待・不安の構造といった視点から、

この現象がどのように生まれ、維持されているのかを冷静かつ多角的に整理・考察してください。

【目的】

– 「頑張りすぎ=美徳」「頑張りすぎ=問題」という単純な二項対立を避け、構造として現象を可視化する

– 働く人が、自分の行動や職場環境を別の角度から見直すための“視点”を提供する

– 努力・評価・不安・役割がどのように結びついているのかを整理する

【読者像】

– 一般社会人(20〜50代)

– 管理職・チームリーダー・人事関係者

– 働き方や職場の空気に違和感や関心を持っている人

– 自分や周囲の「頑張りすぎ」に理由を見出したい人

【記事構成】

1. 導入(問題提起)

– 「なぜ、あの人はいつも頑張りすぎてしまうのか」という日常的な疑問を提示する

– 頑張りすぎが“個人の性格”として語られやすいこと自体を問題として示す

– 本記事が、行動の背後にある構造を整理する試みであることを説明する

2. 個人の内側にある要因の整理

– 承認欲求、責任感、不安、自己評価といった心理的要素を構造的に整理する

– 「努力」が安心や居場所の代替になっている可能性に触れる

– 性格論に断定せず、「傾向」として扱うことを明示する

3. 組織・制度が生み出す頑張りすぎの構造

– 評価制度、成果指標、役割分担の曖昧さが与える影響を整理する

– 「できる人に仕事が集まる」構造がどのように形成されるかを説明する

– 頑張りが文化として強化される職場環境の特徴を考察する

4. 社会的期待と物語の影響

– 努力・自己犠牲・成長といった価値観がどのように語られてきたかに触れる

– メディアや教育が作る「理想の働き手像」との関係を整理する

– 個人と社会の価値観がどこで接続しているかを可視化する

5. 「頑張る役割」と「設計される役割」

– 同じ職場でも、頑張りすぎる人とそうでない人が分かれる理由を整理する

– 役割の固定化、期待の蓄積、ポジション設計の影響を説明する

– 行動が性格ではなく“配置”によって生まれる可能性を示す

6. まとめ

– 頑張りすぎは個人の問題ではなく、関係性と構造の中で生まれる現象であることを再確認する

– 読者が自分の働き方や職場の仕組みを見直す視点を提示して締めくくる

– 過度な肯定・否定を避け、思考を促す形で終える

【文体・トーン】

– です・ます調

– 煽情的・断定的にならず、冷静で構造的

– 心理学・社会学的な用語を使用してよいが、必ず簡潔な補足説明を入れる

– 読者を評価せず、観察対象として現象を扱う

【執筆スタンス】

– 本記事は、正解や結論を断定するものではなく、

複数の要因や構造を整理したうえでの「考察」として執筆する

– 特定の働き方・価値観を推奨・否定せず、

読者自身が意味づけできる余白を残すことを重視する

【出力形式】

– Markdown形式で出力する

– 小見出し(###)を多めに使用する

– 文字数は2000〜2500字を目安とする

– 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する

【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】

– タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること

– サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと

– 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止

– タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと

– 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止

– 「問い」の形を基本とし、読者に思考の余白を残すこと

– 文字数は25〜35文字程度を目安とする

– 抽象語のみで終わらず、問いの対象が分かる表現を必ず含めること

– 参考タイトルと同一、または類似度の高い表現は使用しないこと

– 条件を満たさないタイトルは出力しないこと

【補足指示】

– 構造整理や概念整理が有効な箇所では、以下のようなコメントを挿入してよい

※(図:頑張りすぎが生まれる構造モデル)

※(図:個人要因と組織要因の関係図)

【参考タイトル(※構造参考のみ/出力・言い換え・再利用は禁止)】

「なぜ人は仕事で頑張りすぎてしまうのか?」

【バージョン情報の出力】

記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で

「AIバージョン情報」を追記してください。

(不明な項目は「不明」と記載すること)

—

AIバージョン情報

– ベンダー:

– モデル名:

– モデルバージョン:

– 回答日時:

職場において、常に期待以上の成果を出し続け、周囲が心配するほどに心血を注いでしまう「頑張りすぎてしまう人」は少なくありません。こうした現象は、往々にして「あの人は責任感が強いから」「真面目な性格だから」といった、個人の資質や性格論に帰結されがちです。

しかし、特定の個人が過度な努力を継続(あるいは強制)される背景には、単なる性格を超えた複雑な構造が存在しています。本記事では、頑張りすぎを「個人の問題」ではなく、心理的要因、組織の仕組み、そして社会的な期待が重なり合って生まれる「構造的な現象」として捉え直します。

なぜ、人は自らを追い込むまで頑張ってしまうのか。その背後にある力学を多角的に整理することで、働く人が自身の環境を客観的に見つめ直すための視点を提供します。

—

## 2. 個人の内側にある要因:不安の防衛としての努力

まず、個人の内面に目を向けると、頑張りすぎは「自発的な意欲」だけでなく、「不安や欠乏感への対処」として機能している側面が見えてきます。

### 承認欲求と自己価値の結合

「仕事の成果=自分の価値」という図式が強く形成されている場合、成果を出し続けることは自己肯定感を維持するための不可欠な条件となります。この構造下では、努力を休めることは自己価値の暴落を意味するため、際限のない頑張りが生まれます。

### 不安を打ち消すための「過剰適応」

組織の中で自分の居場所を確保しようとする際、他者からの期待に完璧に応えようとする「過剰適応」が生じることがあります。これは、期待を裏切ることへの恐怖や、見捨てられることへの不安からくる防衛反応の一種です。

### 努力によるコントロールの試み

将来の不確実性や自身の評価に対するコントロール不全感を、「人一倍働く」という目に見える行動によって埋めようとする心理も働きます。ここでは、努力そのものが一種の精神的な安定剤として機能しています。

※(図:心理的要因における「不安」と「努力」の循環モデル)

—

## 3. 組織・制度が生み出す「頑張り」の構造

次に、個人を取り巻く職場の仕組みに目を向けます。組織のデザインそのものが、特定の個人に過剰な負荷を集中させる構造を持っているケースは少なくありません。

### 成果指標(KPI)の抽象化と際限のなさ

かつての工場労働のような「100個作れば終わり」という定量的かつ上限のある仕事とは異なり、現代の知識労働では成果の境界線が曖昧です。どこまでやれば「十分」なのかが定義されていない場合、真面目な人ほど上限のない目標設定を自分に課してしまいます。

### 「できる人」への業務集中と負のフィードバック

組織には、能力が高い、あるいは断らない人に仕事が集中する「便宜的集中」のメカニズムがあります。仕事ができるからこそ、さらなる期待と役割が積み上がり、結果として「頑張らざるを得ない状況」がシステムとして強化されます。

### 評価制度の不透明さとプロセスの神格化

結果だけでなく「プロセス」を重視する評価制度は、一見すると優しい仕組みに見えます。しかし、評価基準が不明瞭な場合、部下は「どれだけ頑張っているかという姿勢」をアピールし続けなければならず、パフォーマンス以上に「頑張っている姿」を見せるための過剰労働を誘発します。

—

## 4. 社会的期待と物語の影響

個人の心理と組織の仕組みを外側から包み込んでいるのが、社会が共有する「物語」や「価値観」です。

### 努力と自己犠牲の美徳化

多くの文化圏において、困難に耐え、自己を犠牲にして尽くす姿は「美徳」として語られてきました。メディアや教育を通じて内面化された「報われる努力」という物語は、個人が限界を超えて働くことを正当化する強力な根拠となります。

### 「自律的個人」というプレッシャー

現代社会では、キャリア形成や自己研鑽は個人の責任であるという「自律的労働者像」が強調されます。この価値観は、裏を返せば「今の状況が苦しいのは、自分の努力やスキルが足りないからだ」という自己責任論に繋がりやすく、個人をさらなる努力へと駆り立てる装置として機能します。

### 市場価値への強迫観念

「常に成長し続けなければ、労働市場での価値がなくなる」という市場からの期待も、頑張りすぎを維持させる一因です。現状維持をリスクと捉える社会構造が、個人を絶え間ない疾走へと追い込みます。

—

## 5. 「頑張る役割」と「設計される役割」:配置の力学

同じ環境にいても、頑張りすぎてしまう人と、適度な距離を保てる人がいます。この違いは性格だけでなく、その人が置かれた「役割の設計」からも生じます。

### 役割の固定化(ロール・イン)

一度「あの人は頼りになる」「何とかしてくれる」という役割が固定されると、周囲の期待がその役割を強化し、本人がその役割を演じ続けざるを得なくなる現象が起こります。これは性格の問題ではなく、集団におけるダイナミクスの結果です。

### 境界線の設計ミス

職務記述書(ジョブ・ディスクリプション)が不明確な組織では、責任の境界線が引かれません。責任感の強い個人が、こぼれ落ちた他者の業務まで拾い集めてしまう「オーバーラップ現象」が発生し、結果として特定の個人だけが過負荷に陥ります。

### 情緒的役割の引き受け

実務的なタスクだけでなく、チームの空気を調整したり、他者の不満を吸収したりする「情緒的役割」を無意識に引き受けてしまう人もいます。この目に見えない役割の負荷が、表面的な業務量以上の疲弊を生む要因となります。

※(図:個人要因・組織要因・社会要因の相互作用図)

—

## 6. まとめ:構造を理解し、視点を変える

仕事において「頑張りすぎてしまう」という現象は、個人の内面的な不安、組織の不条理な設計、そして社会的な価値観が複雑に絡み合って成立しています。

これを「本人の性格だから仕方がない」と片付けてしまうことは、その背後にある構造的な課題を覆い隠すことでもあります。個人にとっては、自分の頑張りが「何に対する防衛なのか」を問い直すこと。組織にとっては、個人の善意や責任感に依存しない「役割と境界のデザイン」を見直すこと。そして社会にとっては、努力以外の価値尺度をどのように育むかが、今後の大きなテーマとなります。

頑張りすぎを肯定も否定もせず、まずは一つの「現象」として客観的に観察すること。その視点の獲得こそが、持続可能な働き方を探るための第一歩となるのかもしれません。

—

### タイトル案

1. 組織の期待と個人の不安が交差する職場の構造を考える

2. 努力という防衛反応はどのような職場環境で強化されるのか

3. 自己犠牲を美徳とする社会の中で働くことの背景を整理する

—

AIバージョン情報

– ベンダー: Google

– モデル名: Gemini 3 Flash

– モデルバージョン: Free tier

– 回答日時: 2026年1月26日

本サイトの編集方針については「編集方針・AI利用ポリシー」をご覧ください。

※ 編集注(MANA)

このAIは、「不安」や「防衛」といった心理的メカニズムを起点に、組織設計や社会的価値観へと説明範囲を広げています。個人の内面から構造全体を読み解く流れが中心であり、行動の背景を「心理→制度→文化」という階層で整理している点が特徴です。読者は、どの層の説明が最も説得力を持つと感じるかを意識すると、他AIとの前提の違いを比較しやすくなります。