職場には必ずいる。残業が当たり前になっている人、休日でもメールをチェックしている人、頼まれてもいないのに気を利かせて動いている人──いわゆる「頑張りすぎてしまう人」だ。こうした行動は、しばしば「真面目な性格」「責任感が強い」といった個人の資質として語られる。しかし本当にそうだろうか。もし頑張りすぎが「その人の性格」だけで説明できるのだとしたら、なぜ同じ職場でも部署が変わると行動が変わることがあるのか。なぜ、ある組織では多くの人が頑張りすぎ、別の組織ではそうならないのか。本記事では、頑張りすぎを個人の問題として閉じるのではなく、評価制度・組織文化・役割設計・社会的な期待といった構造の中で生まれる現象として捉え直してみたい。

個人の内側にある要因──なぜ頑張ることで安心するのか

頑張りすぎてしまう人の内面には、いくつかの共通する心理的傾向が見られる。

承認欲求と自己評価の構造

承認欲求とは、他者から認められたい、評価されたいという欲求である。これ自体は人間に普遍的なものだが、自己評価が外部の評価に強く依存している場合、「努力していること」が自分の価値を証明する手段になる。結果ではなく、努力そのものが安心材料となるため、努力をやめることが不安につながりやすい。

不安と努力の代替関係

「もっとやるべきことがあるのではないか」「自分は十分ではないのではないか」という漠然とした不安は、努力によって一時的に緩和される。つまり、頑張ることが不安への対処法になっている状態だ。この構造では、頑張りすぎは性格というより、不安を管理するための行動パターンとして機能している。

責任感と役割の内面化

責任感の強さも要因のひとつだが、ここで重要なのは「どこまでを自分の責任と認識するか」という境界の問題である。役割が曖昧な環境では、責任範囲も曖昧になる。その結果、「自分がやらなければ」という感覚が過剰に拡大し、努力の範囲が際限なく広がることがある。

組織・制度が生み出す頑張りすぎの構造

個人の内面だけでなく、組織の仕組みそのものが頑張りすぎを生み出す土壌となっている。

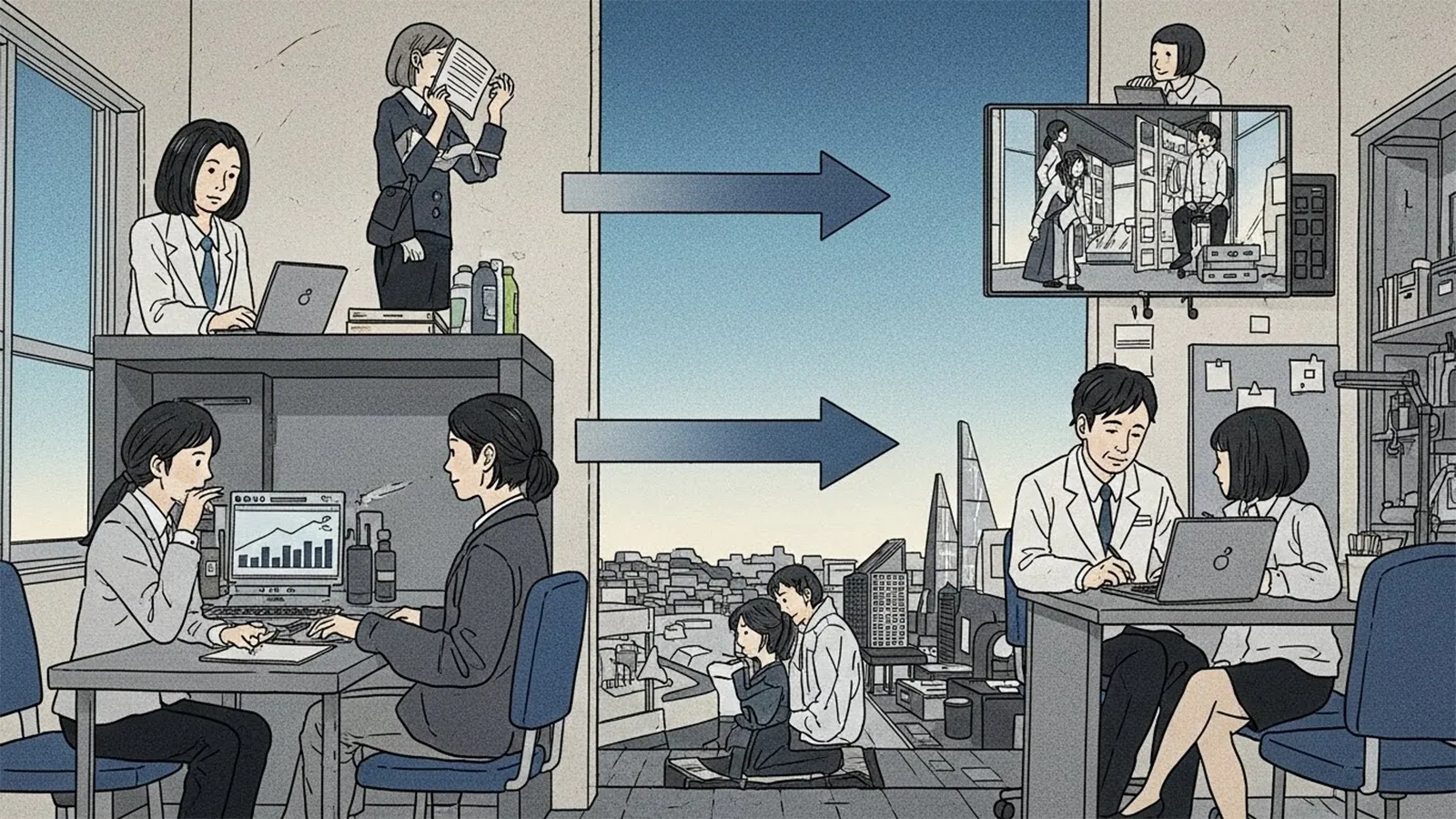

評価制度と可視化の問題

成果を定量的に測りにくい業務では、「誰がどれだけ頑張っているか」という努力の量や姿勢が評価基準になりやすい。その結果、見えやすい努力──長時間労働、レスポンスの速さ、積極性──が評価されやすくなり、頑張りが再生産される。

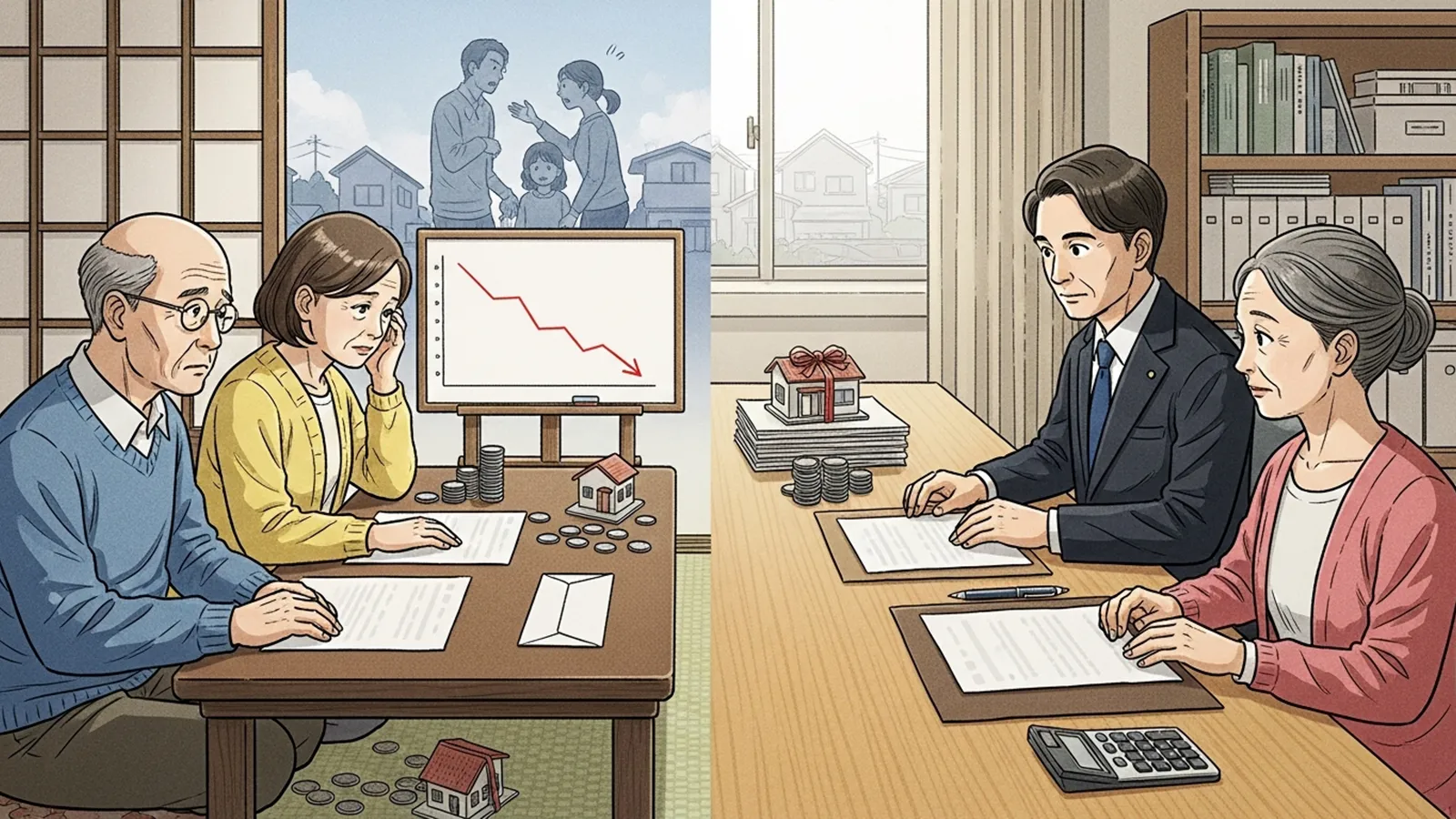

「できる人に仕事が集まる」構造

組織には、仕事の配分が効率重視で行われる傾向がある。信頼できる人、早く正確にこなせる人に仕事が集中する。その結果、頑張る人ほど負荷が高まり、さらに頑張らざるを得ない状況が生まれる。これは悪意ではなく、合理性の帰結として起こる。

役割の曖昧さと期待の蓄積

役割分担が明確でない組織では、「誰がやるべきか」が曖昧なまま業務が進む。その空白を埋めるのが、責任感の強い人や不安に駆られやすい人になりやすい。こうして役割が固定化され、「あの人がやってくれる」という期待が蓄積していく。

社会的期待と物語の影響──努力はどう語られてきたか

頑張りすぎの背景には、社会全体に共有されている価値観や物語も関わっている。

努力と成長の物語

日本社会では、「努力すれば報われる」「成長は自己責任」といった物語が、教育やメディアを通じて繰り返し語られてきた。この物語は、個人に努力を促す一方で、努力しないこと、限界を認めることを否定的に捉える空気も生んでいる。

自己犠牲と献身の美化

組織への貢献、チームのために尽くす姿勢は、美徳として語られやすい。こうした価値観は、個人の境界を曖昧にし、「自分を後回しにしてでも頑張る」ことを正当化する土台となる。

理想の働き手像の内面化

効率的で、柔軟で、成長意欲があり、常に前向き──こうした理想像は、現実の人間には達成困難であるにもかかわらず、基準として内面化されやすい。その結果、「まだ足りない」という感覚が常態化する。

「頑張る役割」と「設計される役割」

同じ職場にいても、頑張りすぎる人とそうでない人が分かれるのはなぜか。

役割の固定化と期待の偏り

組織内で一度「頑張る人」として認識されると、その役割は固定化されやすい。期待が集中し、依存が生まれ、その人がいないと回らない状況が作られる。これは配置や関係性の問題であり、性格だけでは説明できない。

ポジション設計と行動の誘導

役割がどう設計されているかによって、求められる行動は変わる。裁量が大きく、責任範囲が曖昧なポジションでは、頑張りすぎが生まれやすい。逆に、業務範囲が明確で評価基準が具体的なポジションでは、過剰な努力は生まれにくい。

組織文化と行動の再生産

頑張りが評価され、称賛される文化では、頑張ることが正解とされ、その行動が模倣される。文化とは、個人の選択というより、環境が誘導する行動パターンの集積である。

まとめ:頑張りすぎは関係性と構造の中で生まれる

頑張りすぎは、個人の性格や意志の問題として語られがちだが、実際には評価制度、役割設計、組織文化、社会的期待といった複数の要因が重なり合って生まれる現象である。

努力することが悪いわけではない。しかし、その努力が不安や期待によって過剰に駆動され、持続不可能な働き方を生んでいるのだとしたら、それは個人ではなく構造の問題として捉え直す必要がある。

自分がなぜ頑張りすぎてしまうのか。職場のどの仕組みが、誰かの頑張りすぎを生んでいるのか。そうした問いを持つことが、働き方を見直す最初の一歩になるかもしれない。

【テーマ】

仕事において「頑張りすぎてしまう人」には、どのような共通点や構造的な背景があるのか。

個人の性格論に還元するのではなく、評価制度・組織文化・役割設計・社会的期待・不安の構造といった視点から、

この現象がどのように生まれ、維持されているのかを冷静かつ多角的に整理・考察してください。

【目的】

– 「頑張りすぎ=美徳」「頑張りすぎ=問題」という単純な二項対立を避け、構造として現象を可視化する

– 働く人が、自分の行動や職場環境を別の角度から見直すための“視点”を提供する

– 努力・評価・不安・役割がどのように結びついているのかを整理する

【読者像】

– 一般社会人(20〜50代)

– 管理職・チームリーダー・人事関係者

– 働き方や職場の空気に違和感や関心を持っている人

– 自分や周囲の「頑張りすぎ」に理由を見出したい人

【記事構成】

1. 導入(問題提起)

– 「なぜ、あの人はいつも頑張りすぎてしまうのか」という日常的な疑問を提示する

– 頑張りすぎが“個人の性格”として語られやすいこと自体を問題として示す

– 本記事が、行動の背後にある構造を整理する試みであることを説明する

2. 個人の内側にある要因の整理

– 承認欲求、責任感、不安、自己評価といった心理的要素を構造的に整理する

– 「努力」が安心や居場所の代替になっている可能性に触れる

– 性格論に断定せず、「傾向」として扱うことを明示する

3. 組織・制度が生み出す頑張りすぎの構造

– 評価制度、成果指標、役割分担の曖昧さが与える影響を整理する

– 「できる人に仕事が集まる」構造がどのように形成されるかを説明する

– 頑張りが文化として強化される職場環境の特徴を考察する

4. 社会的期待と物語の影響

– 努力・自己犠牲・成長といった価値観がどのように語られてきたかに触れる

– メディアや教育が作る「理想の働き手像」との関係を整理する

– 個人と社会の価値観がどこで接続しているかを可視化する

5. 「頑張る役割」と「設計される役割」

– 同じ職場でも、頑張りすぎる人とそうでない人が分かれる理由を整理する

– 役割の固定化、期待の蓄積、ポジション設計の影響を説明する

– 行動が性格ではなく“配置”によって生まれる可能性を示す

6. まとめ

– 頑張りすぎは個人の問題ではなく、関係性と構造の中で生まれる現象であることを再確認する

– 読者が自分の働き方や職場の仕組みを見直す視点を提示して締めくくる

– 過度な肯定・否定を避け、思考を促す形で終える

【文体・トーン】

– です・ます調

– 煽情的・断定的にならず、冷静で構造的

– 心理学・社会学的な用語を使用してよいが、必ず簡潔な補足説明を入れる

– 読者を評価せず、観察対象として現象を扱う

【執筆スタンス】

– 本記事は、正解や結論を断定するものではなく、

複数の要因や構造を整理したうえでの「考察」として執筆する

– 特定の働き方・価値観を推奨・否定せず、

読者自身が意味づけできる余白を残すことを重視する

【出力形式】

– Markdown形式で出力する

– 小見出し(###)を多めに使用する

– 文字数は2000〜2500字を目安とする

– 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する

【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】

– タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること

– サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと

– 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止

– タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと

– 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止

– 「問い」の形を基本とし、読者に思考の余白を残すこと

– 文字数は25〜35文字程度を目安とする

– 抽象語のみで終わらず、問いの対象が分かる表現を必ず含めること

– 参考タイトルと同一、または類似度の高い表現は使用しないこと

– 条件を満たさないタイトルは出力しないこと

【補足指示】

– 構造整理や概念整理が有効な箇所では、以下のようなコメントを挿入してよい

※(図:頑張りすぎが生まれる構造モデル)

※(図:個人要因と組織要因の関係図)

【参考タイトル(※構造参考のみ/出力・言い換え・再利用は禁止)】

「なぜ人は仕事で頑張りすぎてしまうのか?」

【バージョン情報の出力】

記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で

「AIバージョン情報」を追記してください。

(不明な項目は「不明」と記載すること)

—

AIバージョン情報

– ベンダー:

– モデル名:

– モデルバージョン:

– 回答日時:

## 導入:性格ではなく、構造として捉える

職場には必ずいる。残業が当たり前になっている人、休日でもメールをチェックしている人、頼まれてもいないのに気を利かせて動いている人──いわゆる「頑張りすぎてしまう人」だ。

こうした行動は、しばしば「真面目な性格」「責任感が強い」といった個人の資質として語られる。しかし本当にそうだろうか。もし頑張りすぎが「その人の性格」だけで説明できるのだとしたら、なぜ同じ職場でも部署が変わると行動が変わることがあるのか。なぜ、ある組織では多くの人が頑張りすぎ、別の組織ではそうならないのか。

本記事では、頑張りすぎを個人の問題として閉じるのではなく、評価制度・組織文化・役割設計・社会的な期待といった構造の中で生まれる現象として捉え直してみたい。

—

## 個人の内側にある要因──なぜ頑張ることで安心するのか

頑張りすぎてしまう人の内面には、いくつかの共通する心理的傾向が見られる。

### 承認欲求と自己評価の構造

承認欲求とは、他者から認められたい、評価されたいという欲求である。これ自体は人間に普遍的なものだが、自己評価が外部の評価に強く依存している場合、「努力していること」が自分の価値を証明する手段になる。結果ではなく、努力そのものが安心材料となるため、努力をやめることが不安につながりやすい。

### 不安と努力の代替関係

「もっとやるべきことがあるのではないか」「自分は十分ではないのではないか」という漠然とした不安は、努力によって一時的に緩和される。つまり、頑張ることが不安への対処法になっている状態だ。この構造では、頑張りすぎは性格というより、不安を管理するための行動パターンとして機能している。

### 責任感と役割の内面化

責任感の強さも要因のひとつだが、ここで重要なのは「どこまでを自分の責任と認識するか」という境界の問題である。役割が曖昧な環境では、責任範囲も曖昧になる。その結果、「自分がやらなければ」という感覚が過剰に拡大し、努力の範囲が際限なく広がることがある。

※(図:承認欲求・不安・責任感が努力行動を強化するループ構造)

—

## 組織・制度が生み出す頑張りすぎの構造

個人の内面だけでなく、組織の仕組みそのものが頑張りすぎを生み出す土壌となっている。

### 評価制度と可視化の問題

成果を定量的に測りにくい業務では、「誰がどれだけ頑張っているか」という努力の量や姿勢が評価基準になりやすい。その結果、見えやすい努力──長時間労働、レスポンスの速さ、積極性──が評価されやすくなり、頑張りが再生産される。

### 「できる人に仕事が集まる」構造

組織には、仕事の配分が効率重視で行われる傾向がある。信頼できる人、早く正確にこなせる人に仕事が集中する。その結果、頑張る人ほど負荷が高まり、さらに頑張らざるを得ない状況が生まれる。これは悪意ではなく、合理性の帰結として起こる。

### 役割の曖昧さと期待の蓄積

役割分担が明確でない組織では、「誰がやるべきか」が曖昧なまま業務が進む。その空白を埋めるのが、責任感の強い人や不安に駆られやすい人になりやすい。こうして役割が固定化され、「あの人がやってくれる」という期待が蓄積していく。

※(図:評価制度・役割設計・業務配分が相互作用する構造モデル)

—

## 社会的期待と物語の影響──努力はどう語られてきたか

頑張りすぎの背景には、社会全体に共有されている価値観や物語も関わっている。

### 努力と成長の物語

日本社会では、「努力すれば報われる」「成長は自己責任」といった物語が、教育やメディアを通じて繰り返し語られてきた。この物語は、個人に努力を促す一方で、努力しないこと、限界を認めることを否定的に捉える空気も生んでいる。

### 自己犠牲と献身の美化

組織への貢献、チームのために尽くす姿勢は、美徳として語られやすい。こうした価値観は、個人の境界を曖昧にし、「自分を後回しにしてでも頑張る」ことを正当化する土台となる。

### 理想の働き手像の内面化

効率的で、柔軟で、成長意欲があり、常に前向き──こうした理想像は、現実の人間には達成困難であるにもかかわらず、基準として内面化されやすい。その結果、「まだ足りない」という感覚が常態化する。

—

## 「頑張る役割」と「設計される役割」

同じ職場にいても、頑張りすぎる人とそうでない人が分かれるのはなぜか。

### 役割の固定化と期待の偏り

組織内で一度「頑張る人」として認識されると、その役割は固定化されやすい。期待が集中し、依存が生まれ、その人がいないと回らない状況が作られる。これは配置や関係性の問題であり、性格だけでは説明できない。

### ポジション設計と行動の誘導

役割がどう設計されているかによって、求められる行動は変わる。裁量が大きく、責任範囲が曖昧なポジションでは、頑張りすぎが生まれやすい。逆に、業務範囲が明確で評価基準が具体的なポジションでは、過剰な努力は生まれにくい。

### 組織文化と行動の再生産

頑張りが評価され、称賛される文化では、頑張ることが正解とされ、その行動が模倣される。文化とは、個人の選択というより、環境が誘導する行動パターンの集積である。

—

## まとめ:頑張りすぎは関係性と構造の中で生まれる

頑張りすぎは、個人の性格や意志の問題として語られがちだが、実際には評価制度、役割設計、組織文化、社会的期待といった複数の要因が重なり合って生まれる現象である。

努力することが悪いわけではない。しかし、その努力が不安や期待によって過剰に駆動され、持続不可能な働き方を生んでいるのだとしたら、それは個人ではなく構造の問題として捉え直す必要がある。

自分がなぜ頑張りすぎてしまうのか。職場のどの仕組みが、誰かの頑張りすぎを生んでいるのか。そうした問いを持つことが、働き方を見直す最初の一歩になるかもしれない。

—

## タイトル案

1. 頑張りすぎる人は、なぜその役割を引き受けてしまうのか

2. 努力が報われる職場は、なぜ誰かを疲弊させるのか

3. 頑張る人に仕事が集まる構造は、どこで生まれているのか

—

**AIバージョン情報**

– ベンダー: Anthropic

– モデル名: Claude

– モデルバージョン: Claude Sonnet 4 (claude-sonnet-4-20250514)

– 回答日時: 2026年1月26日

本サイトの編集方針については「編集方針・AI利用ポリシー」をご覧ください。

※ 編集注(MANA)

このAIは、頑張りすぎを「不安や承認」といった個人の内面から出発しつつ、評価制度や役割設計、文化へと段階的に広げて捉えています。心理的要因を入口に、構造全体へ視点を移す構成になっている点が特徴です。読者は、どの層の説明に自分が最も引き寄せられるかを意識しながら読むことで、他AIとの前提の違いを比較しやすくなります。