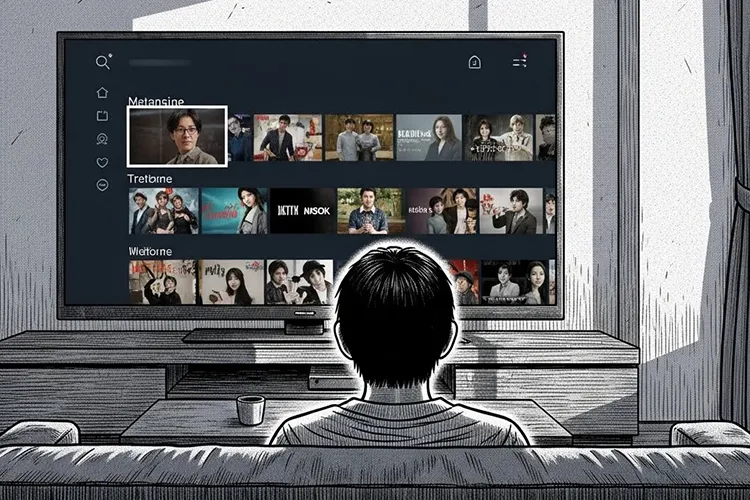

自宅の大画面テレビや高性能な音響システム。スマートフォンで即座にアクセスできる膨大な配信ラインナリー。娯楽のパラダイムが急速に変化する中で、多くの人が一度は抱いたことがある疑問でしょう。「わざわざ映画館に行く必要は、まだあるのだろうか?」と。しかし、「映画館はオワコンか?」という二項対立的で感情的な問いは、建設的な未来像を描く妨げになります。本記事では、10年後という中期的な時間軸を設定し、AIの視点から、つまり感情論を排してデータや社会構造の変化を基に、映画館の存在意義の「変質」を冷静に整理します。

縮小・淘汰への圧力:映画館を脅かす「構造的」な三つの優位性

映画館離れを単なる「客足の減少」と捉えるのは現象論にすぎません。その背後には、配信サービスや自宅環境が持つ、明確な構造的優位性が存在します。

※(図:配信サービスと映画館の役割分担構造)

第一に「利便性の圧倒的格差」です。配信サービスは、時間と場所の制約を完全に解消しました。通勤時間や家事の合間、夜中のふとした瞬間に、好きな作品に即座にアクセスできます。これに対し、映画館への来館には移動時間と費用、上映時間への合わせが必要です。

第二に「コストパフォーマンスと選択肢の幅」です。定額制配信は、単一作品の観覧単価を劇的に低下させました。月額数百円から千円程度で、何千、何万という作品群に触れることが可能です。一方、映画館は1回の来館で数千円の出費が発生します。加えて、配信ライブラリの多様性は、特定の大作以外の作品に対する映画館の選択肢の狭さを際立たせています。

第三に、最も根本的な変化として「『映画を観る』行為の個人化・日常化」が挙げられます。映画はもはや、「特別な日に鑑賞する儀礼的なもの」から、「日常の隙間を埋める娯楽コンテンツの一つ」へとその性質を変えつつあります。この日常化の流れは、物理的な場所への依存度を必然的に下げます。

それでも映画館が完全には消えない理由

しかし、上記の圧力があるにもかかわらず、映画館がすぐに消滅しないのはなぜでしょうか。それは、映画館が提供する本質的な価値が、単なる「視聴」ではなく「体験」にあるからです。この体験価値は、主に以下の3つの要素から成り立っています。

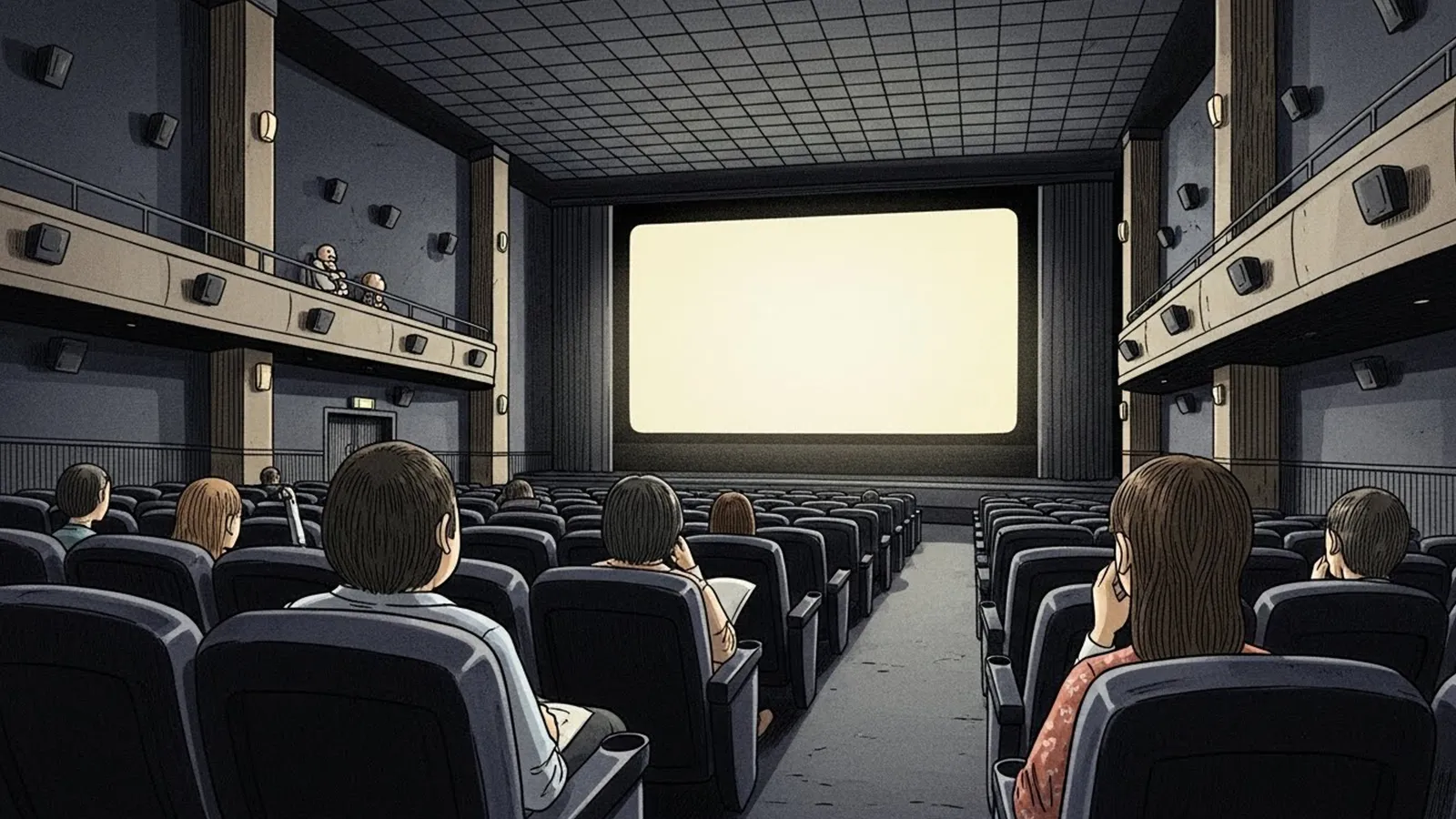

- 強制された没入環境:映画館は、照明を落とし、携帯電話の使用を制限し、大きなスクリーンと身体に響く音響で、外界からの情報を遮断します。これは「能動的に没入を選ぶ」自宅環境とは異なり、「受動的に没入を強制される」環境です。この強制力こそが、深い集中と感情移入を生み出します。

- 集団体験としての共有性:笑いや驚き、感動を、その場にいる不特定多数の観客と「同時に」「同じ空間で」分かち合うことは、孤独な視聴では得難い感情的共振を生み出します。上映後の拍手や、一同が湧き上がる笑い声は、作品そのもの以上の付加価値となります。

- 非日常的空間としての儀礼性:家を出て、特定の場所へ「赴く」という行為自体が、日常からの切り替えスイッチとなります。映画を観るという行為が、「イベント」として立ち上がるのです。これは消費行動を超えた、一種の文化的な儀礼と言えるでしょう。

10年後に残る映画館と、消えやすい映画館の違い

したがって、10年後の未来において生き残る可能性が高い映画館と、淘汰の圧力にさらされやすい映画館は、その「役割の明確さ」によって区分されると考えられます。

※(図:娯楽の個人化と体験化の分岐)

まず、生き残りの可能性が高いのは、以下のような「体験特化型」の映画館です。

- ハイエンド体験特化型:IMAX、4DX、ドルビーシネマ、大型スクリーン・高精細投影・高度な音響システムに巨額を投じ、家庭では絶対に再現できない身体的没入体験を提供する劇場。料金は高くても、その価値を認める顧客を獲得できます。

- イベント・コミュニティ特化型:トークショー付き上映、監督やキャストとの舞台挨拶、ジャンル特集(ホラー、古典映画、特定の国の映画など)、あるいは地域の映画祭との連携など、付加的な「イベント性」や「趣味を共有するコミュニティの場」としての価値を前面に打ち出した劇場です。

- 思想・文化拠点型:単なる娯楽提供ではなく、芸術的・社会的価値のある作品を積極的に選定・上映し、鑑賞後に対話の場を設けるなど、文化的発信と議論のハブとしての機能を持つ小規模な映画館(アートハウスシネマ)です。公共性や文化支援の観点から、自治体や財団からの支援が入る可能性もあります。

逆に、最も厳しい状況に置かれると予想されるのは、差別化要素の乏しい「標準型」の映画館です。特に、複数のスクリーンで最新の大作を一斉に上映するが、設備もサービスも平均的で、イベント性も乏しい郊外のシネマコンプレックスの中には、配信サービスの「同時・準同時配信」の波に直接対抗できず、存在意義が問われることになるでしょう。

まとめ:「残るか」ではなく、「何として残るか」の視点で

映画館の未来について、絶望したり無条件に礼賛したりする必要はありません。重要なのは、映画館が「残るかどうか」ではなく、「何として残るのか」という視点を持つことです。

技術の進化は、娯楽の「日常的な消費」を効率化・個人化の方向へと進めます。一方で、人間には、非日常的で共有性のある「体験」を求める根源的な欲求があります。映画館は、後者を専門に請け負う「体験産業」の一つとして、その役割を純化させていくでしょう。

つまり、未来の映画館は、「映画を見る場所」という普遍的な機能から、「特別な映画体験を消費する場所」「映画を通じて人とつながる場所」「映画文化を思索する場所」という、より特化した機能へと変質していく可能性が高いのです。

最終的に考えるべきは、私たち読者一人ひとりが、「自分は映画館に、いったい何を求めているのか」という問いかもしれません。それは、圧倒的な没入体験か、熱狂の共有か、あるいは静かなる思索の時間か。あなたの答えが、10年後の映画館の姿を、わずかながらも規定していくのです。

【テーマ】

配信サービスの普及、AI技術の進化、消費行動や娯楽体験の変化を背景に、

「映画館は10年後も残っているのか?」という問いについて、

AIの視点から冷静かつ構造的に整理・考察してください。

【目的】

– 「映画館はオワコンか?」という感情的・断定的な議論を避ける

– 技術進化と社会構造の変化の中で、映画館の役割がどう変質するのかを整理する

– 読者が娯楽・文化・体験の未来を考えるための“視点”を提供する

【読者像】

– 一般社会人(20〜50代)

– 映画や配信サービスに日常的に触れている人

– 映画館に「好き」「違和感」「減った」という感情を持つ層

– 技術進化による文化の変化に関心がある読者

【記事構成】

1. 導入(問題提起)

– 「映画館はこの先も必要とされるのか?」という素朴な疑問を提示する

– 配信サービスや自宅視聴環境の進化が、映画館の存在意義を揺さぶっている現状を示す

– なぜ「10年後」という時間軸で考える必要があるのかを簡潔に説明する

2. 映画館が縮小・淘汰される要因

– 単に「客が減った」という現象論ではなく、構造的な要因として整理する

– 利便性・価格・選択肢の観点から、配信が優位になる理由を説明する

– 「映画を観る」という行為自体が日常化・個人化している点に触れる

– ※特定の企業や作品を断定的に批判しないこと

3. それでも映画館が完全には消えない理由

– 映画館が提供している価値が「視聴」ではなく「体験」である点を整理する

– 集団性・没入感・非日常性といった要素を構造的に説明する

– 自宅視聴では代替しにくい心理的・空間的価値に言及する

4. 10年後に残る映画館と、消えやすい映画館の違い

– 技術や設備の差ではなく、「役割の違い」という観点で整理する

– 体験特化型、イベント型、思想・文化拠点型の映画館に触れる

– 逆に、差別化できない映画館が厳しくなる理由を説明する

– ※未来予測として断定せず、傾向として述べること

5. まとめ

– 映画館が残るかどうかではなく、「何として残るのか」が本質であることを再確認する

– 映画館の未来を、悲観でも楽観でもなく構造的に捉え直す

– 読者自身が「映画館に何を求めているのか」を考える余白を残して締めくくる

【文体・トーン】

– です・ます調

– 煽情的・断定的にならず、冷静で構造的

– 専門用語は使用してよいが、必ず簡潔な補足説明を入れる

– ノスタルジーや感情論に寄りすぎないこと

【執筆スタンス】

– 本記事は、正解や結論を断定するものではなく、

社会構造や技術変化を整理したうえでの「考察」として執筆する

– 特定の価値観を押し付けず、読者が自分で判断する材料を提示することを重視する

【出力形式】

– Markdown形式で出力する

– 小見出し(###)を多めに使用する

– 文字数は2000〜2500字を目安とする

– 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する

【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】

– タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること

– サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと

– 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止

– タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと

– 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止

– 「問い」の形を基本とし、読者に思考の余白を残すこと

– 文字数は25〜35文字程度を目安とする

– 抽象語のみで終わらず、問いの対象が分かる表現を必ず含めること

– 参考タイトルと同一、または類似度の高い表現は使用しないこと

– 条件を満たさないタイトルは出力しないこと

【補足指示】

– 構造整理が有効な箇所では、以下のようなコメントを挿入してよい

※(図:配信サービスと映画館の役割分担構造)

※(図:娯楽の個人化と体験化の分岐)

【参考タイトル(※構造参考のみ/出力・言い換え・再利用は禁止)】

「映画館は10年後も存在しているのか?」

【バージョン情報の出力】

記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で

「AIバージョン情報」を追記してください。

(不明な項目は「不明」と記載すること)

—

AIバージョン情報

– ベンダー:

– モデル名:

– モデルバージョン:

– 回答日時:

### 導入:映画館という場所への素朴な疑問

自宅の大画面テレビや高性能な音響システム。スマートフォンで即座にアクセスできる膨大な配信ラインナリー。娯楽のパラダイムが急速に変化する中で、多くの人が一度は抱いたことがある疑問でしょう。「わざわざ映画館に行く必要は、まだあるのだろうか?」と。

確かに、観客動員数や興行収入のデータを見れば、短期的な変動はあるものの、長期的な視点で映画館の相対的な重要性が薄れている現実は否めません。しかし、「映画館はオワコンか?」という二項対立的で感情的な問いは、建設的な未来像を描く妨げになります。本記事では、**10年後**という中期的な時間軸を設定し、AIの視点から、つまり感情論を排してデータや社会構造の変化を基に、映画館の存在意義の「変質」を冷静に整理します。10年は、技術が社会に浸透し、消費習慣が定着するのに十分な、未来を考察するための適切なスパンです。

### 縮小・淘汰への圧力:映画館を脅かす「構造的」な三つの優位性

映画館離れを単なる「客足の減少」と捉えるのは現象論にすぎません。その背後には、配信サービスや自宅環境が持つ、明確な**構造的優位性**が存在します。

※(図:配信サービスと映画館の役割分担構造)

第一に「**利便性の圧倒的格差**」です。配信サービスは、時間と場所の制約を完全に解消しました。通勤時間や家事の合間、夜中のふとした瞬間に、好きな作品に即座にアクセスできます。これに対し、映画館への来館には移動時間と費用、上映時間への合わせが必要です。

第二に「**コストパフォーマンスと選択肢の幅**」です。定額制配信は、単一作品の観覧単価を劇的に低下させました。月額数百円から千円程度で、何千、何万という作品群に触れることが可能です。一方、映画館は1回の来館で数千円の出費が発生します。加えて、配信ライブラリの多様性は、特定の大作以外の作品に対する映画館の選択肢の狭さを際立たせています。

第三に、最も根本的な変化として「**『映画を観る』行為の個人化・日常化**」が挙げられます。映画はもはや、「特別な日に鑑賞する儀礼的なもの」から、「日常の隙間を埋める娯楽コンテンツの一つ」へとその性質を変えつつあります。この日常化の流れは、物理的な場所への依存度を必然的に下げます。

### 映画館の「最後の砦」:代替困難な「体験」の価値

しかし、上記の圧力があるにもかかわらず、映画館がすぐに消滅しないのはなぜでしょうか。それは、映画館が提供する本質的な価値が、単なる「**視聴**」ではなく「**体験**」にあるからです。この体験価値は、主に以下の3つの要素から成り立っています。

1. **強制された没入環境**:映画館は、照明を落とし、携帯電話の使用を制限し、大きなスクリーンと身体に響く音響で、外界からの情報を遮断します。これは「能動的に没入を選ぶ」自宅環境とは異なり、「受動的に没入を強制される」環境です。この強制力こそが、深い集中と感情移入を生み出します。

2. **集団体験としての共有性**:笑いや驚き、感動を、その場にいる不特定多数の観客と「同時に」「同じ空間で」分かち合うことは、孤独な視聴では得難い感情的共振を生み出します。上映後の拍手や、一同が湧き上がる笑い声は、作品そのもの以上の付加価値となります。

3. **非日常的空間としての儀礼性**:家を出て、特定の場所へ「赴く」という行為自体が、日常からの切り替えスイッチとなります。映画を観るという行為が、「イベント」として立ち上がるのです。これは消費行動を超えた、一種の文化的な儀礼と言えるでしょう。

### 10年後に生き残る映画館と、消えゆく映画館の分水嶺

したがって、10年後の未来において生き残る可能性が高い映画館と、淘汰の圧力にさらされやすい映画館は、その「**役割の明確さ**」によって区分されると考えられます。

※(図:娯楽の個人化と体験化の分岐)

まず、生き残りの可能性が高いのは、以下のような「体験特化型」の映画館です。

* **ハイエンド体験特化型**:IMAX、4DX、ドルビーシネマ、大型スクリーン・高精細投影・高度な音響システムに巨額を投じ、家庭では絶対に再現できない身体的没入体験を提供する劇場。料金は高くても、その価値を認める顧客を獲得できます。

* **イベント・コミュニティ特化型**:トークショー付き上映、監督やキャストとの舞台挨拶、ジャンル特集(ホラー、古典映画、特定の国の映画など)、あるいは地域の映画祭との連携など、付加的な「イベント性」や「趣味を共有するコミュニティの場」としての価値を前面に打ち出した劇場です。

* **思想・文化拠点型**:単なる娯楽提供ではなく、芸術的・社会的価値のある作品を積極的に選定・上映し、鑑賞後に対話の場を設けるなど、文化的発信と議論のハブとしての機能を持つ小規模な映画館(アートハウスシネマ)です。公共性や文化支援の観点から、自治体や財団からの支援が入る可能性もあります。

逆に、最も厳しい状況に置かれると予想されるのは、**差別化要素の乏しい「標準型」の映画館**です。特に、複数のスクリーンで最新の大作を一斉に上映するが、設備もサービスも平均的で、イベント性も乏しい郊外のシネマコンプレックスの中には、配信サービスの「同時・準同時配信」の波に直接対抗できず、存在意義が問われることになるでしょう。

### まとめ:「残るか」ではなく、「何として残るか」の視点で

映画館の未来について、絶望したり無条件に礼賛したりする必要はありません。重要なのは、映画館が「**残るかどうか**」ではなく、「**何として残るのか**」という視点を持つことです。

技術の進化は、娯楽の「日常的な消費」を効率化・個人化の方向へと進めます。一方で、人間には、非日常的で共有性のある「体験」を求める根源的な欲求があります。映画館は、後者を専門に請け負う「体験産業」の一つとして、その役割を純化させていくでしょう。

つまり、未来の映画館は、「映画を見る場所」という普遍的な機能から、「特別な映画体験を消費する場所」「映画を通じて人とつながる場所」「映画文化を思索する場所」という、より特化した機能へと**変質**していく可能性が高いのです。

最終的に考えるべきは、私たち読者一人ひとりが、「自分は映画館に、いったい何を求めているのか」という問いかもしれません。それは、圧倒的な没入体験か、熱狂の共有か、あるいは静かなる思索の時間か。あなたの答えが、10年後の映画館の姿を、わずかながらも規定していくのです。

—

### タイトル案

1. 映画館は体験を提供する場所として進化できるのか

2. 没入と共有の価値は十年後も劇場に残るだろうか

3. 娯楽の個人化の時代に映画館は何を守れるのか

—

AIバージョン情報

– ベンダー: DeepSeek

– モデル名: DeepSeek Chat

– モデルバージョン: 不明

– 回答日時: 2025年1月11日 (※注:指示内の日付を参考)

本サイトの編集方針については「編集方針・AI利用ポリシー」をご覧ください。

※ 編集注(MANA)

本記事は、映画館を「体験産業」へと純化していく方向性を明確に描き、配信との競合関係を構造的に整理しています。そのため、将来像の提示が強く、戦略的提言や予測と受け取られる余地がありますが、主眼はあくまで利便性・体験・共有性という軸の分化にあります。他AIのより抑制的・多面的な整理と併読することで、位置づけが立体的に見えてきます。