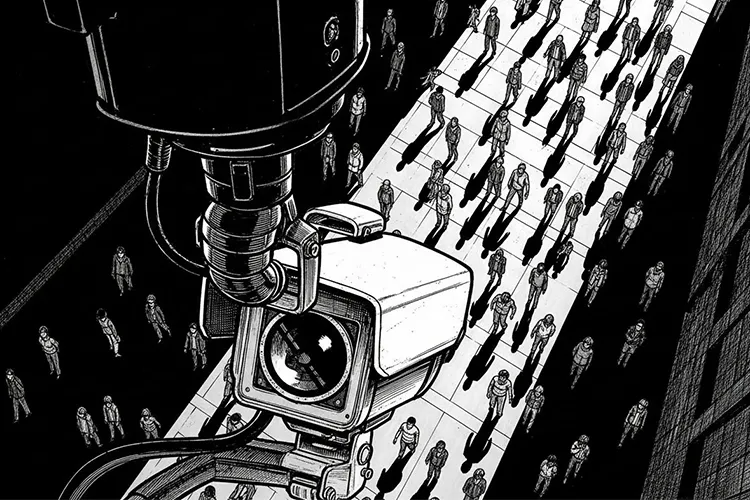

「一生懸命働いているのに、なぜ正当に評価されないのか」「上司との相性だけで給与が決まってしまうのは不公平ではないか」。仕事に励む多くのビジネスパーソンが、一度は抱いたことのある疑問です。かつての人事評価は、上司という「人間」の目を通じた主観的な判断がすべてでした。しかし今、その風景は劇的に変わりつつあります。AI(人工知能)によるパフォーマンス分析、PCの操作ログから算出される業務効率、KPI(重要業績評価指標)のリアルタイム可視化。これら「データ」による客観的な評価が、現場に浸透し始めています。「AIが人間を査定する」という言葉を聞くと、どこか冷酷でディストピア的な未来を想像するかもしれません。しかし、現在の変化は単純な「人間からAIへの置き換え」ではありません。今問われているのは、評価という行為において「人間が担うべき領域」と「データが担うべき領域」の境界線がどこに引き直されるのか、という構造的な変容です。

データ評価が拡大する背景:主観という「ブラックボックス」への不信

企業がデータ評価へ傾斜する背景には、従来の「人間による評価」が抱えていた構造的な限界があります。

可視化技術の進展と精度の向上

かつては計測不能だった「プロセス」が、デジタルツールの普及により可視化されました。チャットツールの返信速度、会議での発言頻度、コードの記述量、商談の成約率などが、業務ログ(操作や行動の記録)として蓄積されます。これにより、曖昧だった「頑張り」を数値で裏付けることが可能になりました。

公平性の担保とハラスメント回避

人間による評価には、どうしても「バイアス(偏り)」が混入します。特定のお気に入りを優遇する、あるいは性別や年齢による無意識の偏見が働くケースは少なくありません。データ評価は、こうした主観を排除し、誰に対しても同一の物差しを適用できるという「公平性」の観点から支持されています。また、評価を巡るパワーハラスメントのリスクを低減したいという企業側の防衛本能も、データ化を後押ししています。

組織運営の効率化とコスト削減

数百人、数千人の社員を人間が一人ひとり詳細に観察し、評価をフィードバックするには膨大な時間的コストがかかります。アルゴリズムによって一次評価を自動生成できれば、管理職の負担は大幅に軽減されます。

データ評価の強みと限界

データ評価は客観性に優れる一方で、「数値化しやすいもの」に評価が偏るという罠があります。短期的数値に表れない貢献や、数値化が難しい「組織の潤滑油」的な動きが切り捨てられるリスクは無視できません。

※(図:データ評価がカバーする領域と盲点)

人間評価が持ち続ける役割:数値の裏側にある「文脈」を読む

データ評価がどれほど精緻になっても、人間でなければ判断できない領域が残ります。それは、評価には「過去の測定」だけでなく「未来への期待」という側面があるからです。

難易度と文脈の判断

「売上1億円」という結果が、追い風の市場環境で得られたものか、逆風の中で血の滲むような努力で勝ち取ったものか。データは結果を示しますが、その背後にある「文脈(コンテキスト)」や「難易度」を正しく解釈するには、現場感覚を持った人間の判断が必要です。

「未来の可能性」への投資

現在のパフォーマンスが低くても、将来的に大きく化ける可能性のある人材をどう扱うか。あるいは、失敗を恐れずに挑戦した結果としての「意味のある敗北」をどう称えるか。こうした「期待」や「投資」の視点は、過去の累積データからだけでは導き出せません。

チームの調整と心理的安全性

数値に表れない「他者へのフォロー」や「文化の醸成」は、組織の持続可能性を支える重要な要素です。数字だけを追い求める集団が陥る殺伐とした空気、いわゆる「燃え尽き」を防ぐには、感情を持った人間によるケアと評価が不可欠です。

最終責任の所在

評価が個人の給与やキャリアに直結する以上、その決定には「納得性」が必要です。万が一、評価に不服があった際、アルゴリズムを相手に交渉することは困難です。「なぜその評価なのか」を説明し、結果に対して最終的な責任を負うのは、依然として組織における「人間」の役割です。

寄るのは「どちらか」ではなく「役割分業」か

今後の評価制度は、「人間かデータか」という二者択一ではなく、両者が異なる階層を担う「分業構造」へ移行していくと考えられます。

評価の階層モデル

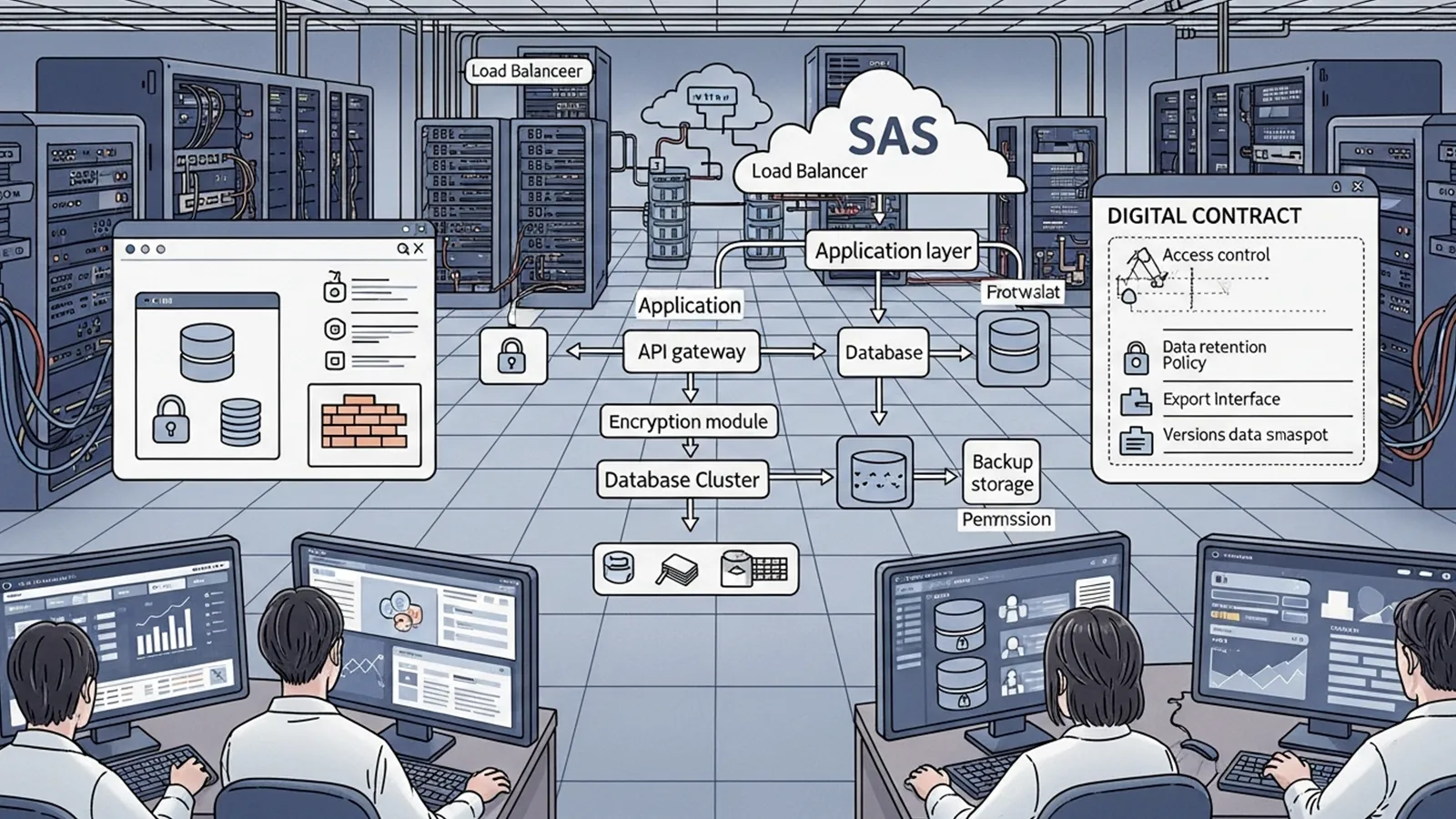

一つの可能性として、以下のような役割分担が想定されます。

- データ層(一次評価): 業務ログやKPIに基づき、事実関係を正確に集計・分析する。

- 人間層(意味付け): データの結果に対し、「なぜそうなったのか」の背景を補足し、将来に向けたフィードバックを行う。

- 承認層(最終責任): 複数の視点を統合し、最終的な処遇を決定する。

※(図:評価制度の階層モデルイメージ)

「管理装置」か「成長装置」か

評価制度を、単に従業員をランク付けする「管理装置」と捉えるならば、効率的なデータ評価に寄っていくでしょう。しかし、従業員の能力を引き出し、組織を強くする「成長装置」と捉えるならば、人間による対話や意味付けの重要性はさらに増していきます。AIが算出したデータは「鏡」として自分を客観視するために使い、人間は「伴走者」としてそのデータから何を変えていくべきかを共に考える。こうした関係性の構築が、次世代の評価制度のスタンダードになるかもしれません。

まとめ:評価の本質は「測定」から「対話」へ

評価制度の構造変化は、私たちに「働くことの本質」を問い直しています。データは、私たちが何を成し遂げたかという「事実」を誰よりも正確に記録してくれます。それは、主観に振り回されない自由を私たちに与えてくれるかもしれません。しかし、その事実をどう解釈し、その人のキャリアや人生にどう結びつけるかという「価値付け」の領域は、依然として人間に委ねられています。

AI時代において、私たちは単に「数字を積み上げる存在」になるのではありません。むしろ、データには映らない自分の価値——困難に立ち向かう姿勢、他者への共感、そして未来を創造する意志——を、いかに言語化し、他者(評価者)と共有していくかが重要になります。評価は「裁き」ではなく、自分と組織がより良く進むための「対話」の起点であるべきです。そのとき、データは最強の根拠となり、人間は最良の理解者となるはずです。

【テーマ】

評価制度は今後「人間評価」と「データ評価」のどちらに寄っていくのか。

AI・アルゴリズム・業務ログ・KPI可視化の進展によって、

企業の評価制度はどのような構造変化を迎えるのかを整理・考察してください。

【目的】

– 「AIが人事を支配する」といった単純な未来像ではなく、評価制度の構造変化として整理する

– 公平性・効率性・責任の所在という観点から評価の変化を捉える

– 読者が自分の働き方・役割・評価され方を考えるための“視点”を提供する

【読者像】

– 一般社会人(20〜50代)

– 管理職・人事担当者

– 評価制度に疑問や不安を持つ従業員

– AIに詳しくはないが、無関係ではいられないと感じている層

【記事構成】

1. 導入(問題提起)

– 「自分は何で評価されているのか?」という多くの人が抱く疑問を提示する

– AIやデータ活用が人事評価に入り始めている現状を示す

– なぜ今「人間評価」と「データ評価」の関係を問う必要があるのかを簡潔に説明する

2. データ評価が拡大する背景

– KPI・業務ログ・パフォーマンス分析などの可視化の進展を整理する

– なぜ企業が主観評価から距離を取りたがるのかを説明する

– 公平性・効率性・コスト削減・ハラスメント回避などの構造的要因を整理する

– データ評価の強みと限界を冷静に提示する

3. 人間評価が持ち続ける役割

– 将来性・信頼・倫理観・チーム調整力など、数値化しにくい領域を整理する

– 評価とは「過去測定」だけでなく「未来期待」を含む制度であることを説明する

– 文脈判断・例外処理・最終責任という観点から人間の役割を整理する

4. 寄るのは「どちらか」ではなく「役割分業」か

– データを基盤に人間が意味付けする構造の可能性を示す

– 一次評価の自動化、最終承認の人間化といった階層構造に触れる

– 評価制度が「管理装置」なのか「成長装置」なのかによって方向性が変わることを整理する

5. まとめ

– 評価の本質は「測定」か「責任」かという問いを再提示する

– AI時代において、人間は何を担うのかという視点で締めくくる

– 楽観・悲観に寄らず、読者が自分の立ち位置を考えられる形で終える

【文体・トーン】

– です・ます調

– 煽情的・断定的にならず、冷静で構造的

– 専門用語は使用してよいが、必ず簡潔な補足説明を入れる

– 「不安を煽る記事」ではなく、「考える材料を提供する記事」とする

【執筆スタンス】

– 本記事は、正解や結論を断定するものではなく、

複数の要因や構造を整理したうえでの「考察」として執筆する

– 特定の立場・価値観を押し付けず、

読者が自分で判断するための材料を提示することを重視する

【出力形式】

– Markdown形式で出力する

– 小見出し(###)を多めに使用する

– 文字数は2000〜2500字を目安とする

– 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する

【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】

– タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること

– サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと

– 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止

– タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと

– 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止

– 「問い」の形を基本とし、読者に思考の余白を残すこと

– 文字数は25〜35文字程度を目安とする

– 抽象語のみで終わらず、問いの対象が分かる表現を必ず含めること

– 参考タイトルと同一、または類似度の高い表現は使用しないこと

– 条件を満たさないタイトルは出力しないこと

【補足指示】

– 構造整理や概念整理が有効な箇所では、以下のようなコメントを挿入してよい

※(図:人間評価とデータ評価の役割分担構造)

※(図:評価制度の階層モデルイメージ)

【参考タイトル(※構造参考のみ/出力・言い換え・再利用は禁止)】

「評価制度は人間を必要としなくなるのか?」

【バージョン情報の出力】

記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で

「AIバージョン情報」を追記してください。

(不明な項目は「不明」と記載すること)

—

AIバージョン情報

– ベンダー:

– モデル名:

– モデルバージョン:

– 回答日時:

「一生懸命働いているのに、なぜ正当に評価されないのか」

「上司との相性だけで給与が決まってしまうのは不公平ではないか」

仕事に励む多くのビジネスパーソンが、一度は抱いたことのある疑問です。かつての人事評価は、上司という「人間」の目を通じた主観的な判断がすべてでした。しかし今、その風景は劇的に変わりつつあります。

AI(人工知能)によるパフォーマンス分析、PCの操作ログから算出される業務効率、KPI(重要業績評価指標:目標達成度を測る指標)のリアルタイム可視化。これら「データ」による客観的な評価が、現場に浸透し始めています。

「AIが人間を査定する」という言葉を聞くと、どこか冷酷でディストピア的な未来を想像するかもしれません。しかし、現在の変化は単純な「人間からAIへの置き換え」ではありません。今問われているのは、評価という行為において「人間が担うべき領域」と「データが担うべき領域」の境界線がどこに引き直されるのか、という構造的な変容です。

—

## 2. データ評価が拡大する背景:主観という「ブラックボックス」への不信

企業がデータ評価へ傾斜する背景には、従来の「人間による評価」が抱えていた構造的な限界があります。

### 可視化技術の進展と精度の向上

かつては計測不能だった「プロセス」が、デジタルツールの普及により可視化されました。チャットツールの返信速度、会議での発言頻度、コードの記述量、商談の成約率などが、業務ログ(操作や行動の記録)として蓄積されます。これにより、曖昧だった「頑張り」を数値で裏付けることが可能になりました。

### 公平性の担保とハラスメント回避

人間による評価には、どうしても「バイアス(偏り)」が混入します。特定のお気に入りを優遇する、あるいは性別や年齢による無意識の偏見が働くケースは少なくありません。データ評価は、こうした主観を排除し、誰に対しても同一の物差しを適用できるという「公平性」の観点から支持されています。また、評価を巡るパワーハラスメントのリスクを低減したいという企業側の防衛本能も、データ化を後押ししています。

### 組織運営の効率化とコスト削減

数百人、数千人の社員を人間が一人ひとり詳細に観察し、評価をフィードバックするには膨大な時間的コストがかかります。アルゴリズムによって一次評価を自動生成できれば、管理職の負担は大幅に軽減されます。

### データ評価の限界

一方で、データ評価には「数値化しやすいもの」に評価が偏るという罠があります。短期的数値に表れない貢献や、数値化が難しい「組織の潤滑油」的な動きが切り捨てられるリスクは無視できません。

※(図:データ評価がカバーする領域と盲点)

—

## 3. 人間評価が持ち続ける役割:数値の裏側にある「文脈」を読む

データ評価がどれほど精緻になっても、人間でなければ判断できない領域が残ります。それは、評価には「過去の測定」だけでなく「未来への期待」という側面があるからです。

### 難易度と文脈の判断

「売上1億円」という結果が、追い風の市場環境で得られたものか、逆風の中で血の滲むような努力で勝ち取ったものか。データは結果を示しますが、その背後にある「文脈(コンテキスト)」や「難易度」を正しく解釈するには、現場感覚を持った人間の判断が必要です。

### 「未来の可能性」への投資

現在のパフォーマンスが低くても、将来的に大きく化ける可能性のある人材をどう扱うか。あるいは、失敗を恐れずに挑戦した結果としての「意味のある敗北」をどう称えるか。こうした「期待」や「投資」の視点は、過去の累積データからだけでは導き出せません。

### チームの調整と心理的安全性

数値に表れない「他者へのフォロー」や「文化の醸成」は、組織の持続可能性を支える重要な要素です。数字だけを追い求める集団が陥る殺伐とした空気、いわゆる「燃え尽き」を防ぐには、感情を持った人間によるケアと評価が不可欠です。

### 最終責任の所在

評価が個人の給与やキャリアに直結する以上、その決定には「納得性」が必要です。万が一、評価に不服があった際、アルゴリズムを相手に交渉することは困難です。「なぜその評価なのか」を説明し、結果に対して最終的な責任を負うのは、依然として組織における「人間」の役割です。

—

## 4. 寄るのは「どちらか」ではなく「役割分業」か

今後の評価制度は、「人間かデータか」という二者択一ではなく、両者が異なる階層を担う「分業構造」へ移行していくと考えられます。

### 評価の階層モデル

一つの可能性として、以下のような役割分担が想定されます。

1. **データ層(一次評価):** 業務ログやKPIに基づき、事実関係を正確に集計・分析する。

2. **人間層(意味付け):** データの結果に対し、「なぜそうなったのか」の背景を補足し、将来に向けたフィードバックを行う。

3. **承認層(最終責任):** 複数の視点を統合し、最終的な処遇を決定する。

※(図:評価制度の階層モデルイメージ)

### 「管理装置」か「成長装置」か

評価制度を、単に従業員をランク付けする「管理装置」と捉えるならば、効率的なデータ評価に寄っていくでしょう。しかし、従業員の能力を引き出し、組織を強くする「成長装置」と捉えるならば、人間による対話や意味付けの重要性はさらに増していきます。

AIが算出したデータは「鏡」として自分を客観視するために使い、人間は「伴走者」としてそのデータから何を変えていくべきかを共に考える。こうした関係性の構築が、次世代の評価制度のスタンダードになるかもしれません。

—

## 5. まとめ:評価の本質は「測定」から「対話」へ

評価制度の構造変化は、私たちに「働くことの本質」を問い直しています。

データは、私たちが何を成し遂げたかという「事実」を誰よりも正確に記録してくれます。それは、主観に振り回されない自由を私たちに与えてくれるかもしれません。しかし、その事実をどう解釈し、その人のキャリアや人生にどう結びつけるかという「価値付け」の領域は、依然として人間に委ねられています。

AI時代において、私たちは単に「数字を積み上げる存在」になるのではありません。むしろ、データには映らない自分の価値——困難に立ち向かう姿勢、他者への共感、そして未来を創造する意志——を、いかに言語化し、他者(評価者)と共有していくかが重要になります。

評価は「裁き」ではなく、自分と組織がより良く進むための「対話」の起点であるべきです。そのとき、データは最強の根拠となり、人間は最良の理解者となるはずです。

—

### タイトル案

* データによる客観性と人間による納得感は共存できるのか

* 数値化される個人の成果とデータには映らない貢献の行方

* アルゴリズムによる格付けが進む中で人間が担うべき役割

—

AIバージョン情報

* ベンダー: Google

* モデル名: Gemini 3 Flash (Free tier)

* モデルバージョン: 3.0 Flash

* 回答日時: 2026-02-18

本サイトの編集方針については「編集方針・AI利用ポリシー」をご覧ください。

※ 編集注(MANA)

本記事は、従来評価への不信を出発点に、データ導入を合理化の流れとして描きつつ、最終的に「対話」へ重心を移しています。他AIと比較する際は、評価の本質を「測定」よりも関係性に置いている点に注目すると整理しやすくなります。