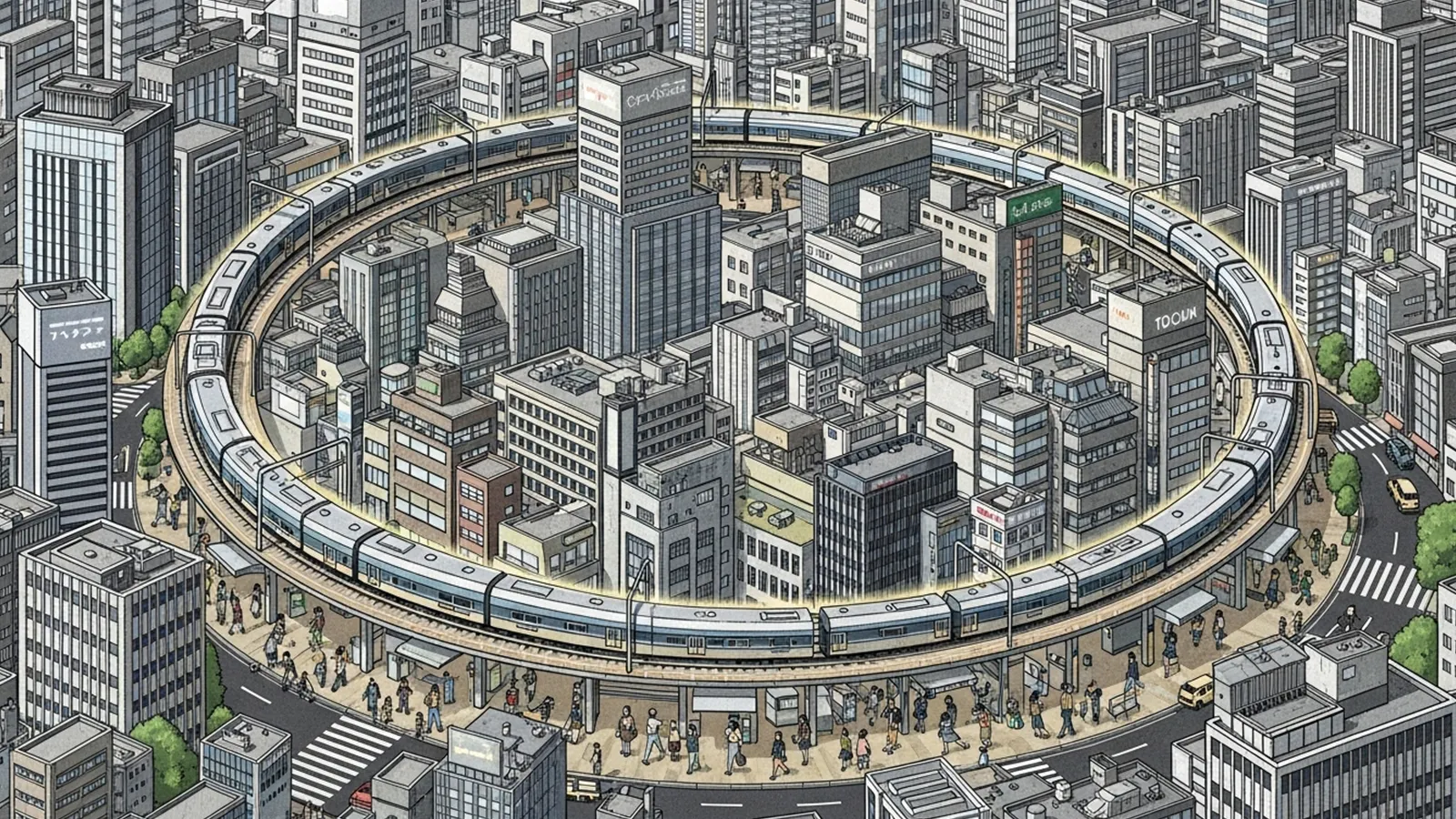

山手線は、東京という巨大都市を走る環状線でありながら、単なる交通手段以上の意味を持っています。私たちは、駅ごとに「働く」「会う」「帰る」といったモードを切り替えていますが、その切り替えは意識的な判断というより、駅の構造や周囲の空間が与える心理的誘導によって生じることが多いと考えられます。都市空間は、行動だけでなく思考や自己認識に影響を与えます。特に、山手線という閉じた円環は、人の意識を「移動の流れ」として構造化する装置のように機能しています。ここでは、駅という点と移動という線を通じて、都市と心理の関係を構造的に捉えてみましょう。 駅が生み出す心理的役割の分類 通過と滞在の二重構造 駅は「通過の場」であると同時に「滞在の場」でもあります。通勤・通学の時間帯には目的に向かう通過点として機能しますが、休日や夜には「滞在の場」としての性格を強めます。この二重性は、個人のリズムや社会的リズムと同期しながら心理モードを切り替える要因になります。 ※(図:駅の心理的役割マップ) 中心性と周縁性が与える影響 山手線上で位置する駅には、経済・文化的に中心と見なされる地点と、住宅地や静かな周縁部に近い地点とがあります。中心性の高い空間は「可視性(見られている感覚)」や「競争性」を強め、周縁的な空間は「匿名性」や「回復性」を生みます。この差は、都市の中での自己認識にも影響し、「自分は中心にいるのか、それとも外側にいるのか」という無意識の問いを生じさせます。 匿名性・可視性・競争性・回復性という心理モード 都市での行動は、次の4つの心理モードの切り替えとして整理できます。 匿名性:他者から注目されずに行動できる自由の感覚。 可視性:他者に見られ、評価される場としての緊張感。 競争性:限られた資源(時間や空間)を奪い合う心理状態。 回復性:都市のリズムから一時離れる癒やしや再生の状態。 これらは駅の役割とリンクし、人がどこでどのように「都市の中の自分」を再定義するかに影響します。 移動がもたらす意識の変化 移動と目的志向 移動中の人間は、しばしば「目的志向モード」に入ります。これは、移動が「到達」という明確なゴール構造を持つためです。身体が空間を移動することで、思考も「今ここ」から「次へ」と線形的に進む傾向を強めます。結果として、山手線の中では「考える」というより「次に行く」意識が支配的になります。 円環構造と時間感覚 山手線の最大の特徴は「始発も終着もない路線」であることです。この円環構造は、心理的にも「終わらない時間感覚」や「循環的な日常」を象徴します。通勤者は毎日この円を回り、都市における自らの位置を繰り返し確認します。直線的な移動が「成長」や「変化」を意識させるのに対し、円環的な移動は「維持」や「反復」を意識させる構造を持っています。 ※(図:移動と意識モードの切り替え構造) 「どこにいるか」より「どこへ向かうか」 円環の中では、特定の地点に滞在するよりも、向かう方向が重要になります。私たちは「今どこにいるのか」よりも「どこへ行こうとしているのか」によって自己を定義します。つまり、都市の中でのアイデンティティは、空間的な位置ではなく、移動のベクトルの中で構成されているのです。 都市の物語としての駅 メディアと象徴化のプロセス 映画や小説、広告などのメディアは、特定の駅を象徴的に描きます。そうした文化的表象が蓄積されることで、駅は「物理的な交通拠点」から「社会的な象徴」に変化します。たとえば、ある駅が「再会の場所」として繰り返し描かれると、その駅を訪れる人の意識の中でも「出会い」や「別れ」が想起されやすくなります。 個人の体験と社会的イメージの重なり 駅は、社会的に共有されたイメージと、個人の経験が交差する地点です。かつての思い出や日々の通勤の疲れが、その人にとっての駅の「意味」を形づくります。同じ駅でも、人によって感じ方が大きく異なるのは、そこに共有された象徴性と私的な体験が異なる比率で作用しているからです。 「場所の意味」は生成する 駅の意味は固定された属性ではなく、常に生成されています。利用者の変化、都市政策、メディア表象、個人の感情が重なり合い、時間とともに再構築されていきます。したがって、「駅らしさ」とは存在するものではなく、社会と個人の相互行為から生まれる動的な関係といえます。 まとめ:役割としての駅、意識としての移動 山手線という円環の中で、駅は「性格を持つ場所」ではなく、「役割を与えられた節点」として存在しています。そこに集まる人の流れや時間帯、社会的文脈が駅を常に再定義しています。私たちは無意識のうちに、その構造の中で心理モードを切り替えながら日常を過ごしているのかもしれません。 この記事で扱った視点は、特定の答えを示すものではありません。しかし、通過点としての「駅」を、自分の心理的リズムを映す鏡として捉えることで、都市の日常がもう一段構造的に見えてくるかもしれません。次に改札を抜けるとき、「自分はいまどんな都市の役割を生きているのか」と問い直してみることが、新しい都市の読み方につながるでしょう。 あなたは、AI比較メディア「AIシテル?」の編集方針に従い、特定の結論を断定せず、複数の視点からテーマを構造的に整理・考察するAIです。 【テーマ】 山手線30駅という都市空間が、 人間の行動・意識・自己認識にどのような心理的傾向や役割の違いを生み出しているのかについて、 都市構造・移動・社会的文脈・象徴性の観点から冷静かつ構造的に整理・考察してください。 【目的】 – 「駅ごとのイメージ」や感覚的な印象論ではなく、都市構造としての駅が人間心理に与える影響を可視化する – 山手線を「交通網」ではなく「心理的な循環構造」として捉える視点を提示する – 読者が、自分がどのような“都市の役割”の中で日常を生きているかを再考する材料を提供する 【読者像】 – 都市部で生活・通勤・通学をしている人 – 東京という都市の構造に漠然とした関心を持つ人 – 社会・文化・空間と人間心理の関係に興味がある層 – 専門知識はないが、構造的な視点で物事を考えてみたい読者 【記事構成】 1. 導入(問題提起) – 山手線が「単なる路線」以上の意味を持っているという視点を提示する – なぜ駅という場所が、人の意識や振る舞いを無意識に切り替えるのかを問いとして示す – 都市空間と心理の関係を構造的に考える意義を簡潔に説明する 2. 駅が生み出す心理的役割の分類 – 「通過の場」と「滞在の場」という役割の違いを整理する – 「中心性」と「周縁性」が人の自己認識に与える影響を説明する – 匿名性・可視性・競争性・回復性といった心理モードの切り替え構造を整理する – ※具体的な駅名を例示してもよいが、断定的な性格付けは避けること 3. 移動がもたらす意識の変化 – 移動中の人間が「目的志向モード」になりやすい理由を構造的に説明する – 円環構造の路線が、都市における時間感覚や距離感に与える影響を考察する – 「どこにいるか」ではなく「どこへ向かっているか」が心理に与える意味を整理する 4. 都市の物語としての駅 – メディア・文化・歴史によって駅が象徴化されていくプロセスを説明する – 個人の体験と社会的イメージが重なり合うことで生まれる「場所の意味」を整理する – なぜ同じ駅でも、人によって感じ方が大きく異なるのかを構造的に考察する 5. まとめ – 山手線の駅が「性格を持つ」のではなく、「役割を割り当てられている」と捉える視点を提示する – 読者自身が、日常で通過する場所が自分の心理に与えている影響を見直すための問いを残して締めくくる – 結論を断定せず、思考の余白を残す形で終える 【文体・トーン】 – です・ます調 – 煽情的・断定的にならず、冷静で構造的 – 専門用語は使用してよいが、必ず簡潔な補足説明を入れる – 感想文ではなく、観察と構造整理を重視する 【執筆スタンス】 – 本記事は、正解や結論を提示するものではなく、 複数の視点と要因を整理したうえでの「考察」として執筆する – 特定の駅や地域を評価・優劣づけしない – 読者が自分の経験と照らし合わせて考えられる余地を残す 【出力形式】 – Markdown形式で出力する – 小見出し(###)を多めに使用する – 文字数は2000〜2500字を目安とする – 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する 【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】 – タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること – サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと – 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止 – タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと – 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止 – 「問い」の形を基本とし、読者に思考の余白を残すこと – 文字数は25〜35文字程度を目安とする – 抽象語のみで終わらず、問いの対象が分かる表現を必ず含めること – 参考タイトルと同一、または類似度の高い表現は使用しないこと – 条件を満たさないタイトルは出力しないこと 【補足指示】 – 構造整理や概念整理が有効な箇所では、以下のようなコメントを挿入してよい ※(図:駅の心理的役割マップ) ※(図:移動と意識モードの切り替え構造) 【参考タイトル(※構造参考のみ/出力・言い換え・再利用は禁止)】 「人はなぜ駅によって気分が変わるのか?」 【バージョン情報の出力】 記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で 「AIバージョン情報」を追記してください。 (不明な項目は「不明」と記載すること) — AIバージョン情報 – ベンダー: – モデル名: – モデルバージョン: – 回答日時: ## 山手線という心理的循環構造を考える ### 1. 導入:駅が生み出す無意識の切り替え 山手線は、東京という巨大都市を走る環状線でありながら、単なる交通手段以上の意味を持っています。 私たちは、駅ごとに「働く」「会う」「帰る」といったモードを切り替えていますが、その切り替えは意識的な判断というより、駅の構造や周囲の空間が与える心理的誘導によって生じることが多いと考えられます。 都市空間は、行動だけでなく思考や自己認識に影響を与えます。特に、山手線という閉じた円環は、人の意識を「移動の流れ」として構造化する装置のように機能しています。ここでは、駅という点と移動という線を通じて、都市と心理の関係を構造的に捉えてみましょう。 *** ### 2. 駅が生み出す心理的役割の分類 #### 通過と滞在の二重構造 駅は「通過の場」であると同時に「滞在の場」でもあります。 通勤・通学の時間帯には目的に向かう通過点として機能しますが、休日や夜には「滞在の場」としての性格を強めます。この二重性は、個人のリズムや社会的リズムと同期しながら心理モードを切り替える要因になります。 ※(図:駅の心理的役割マップ) #### 中心性と周縁性が与える影響 山手線上で位置する駅には、経済・文化的に中心と見なされる地点(例:新宿や東京)と、住宅地や静かな周縁部に近い地点(例:目白や田端)とがあります。 中心性の高い空間は「可視性(見られている感覚)」や「競争性」を強め、周縁的な空間は「匿名性」や「回復性」を生みます。 この差は、都市の中での自己認識にも影響し、「自分は中心にいるのか、それとも外側にいるのか」という無意識の問いを生じさせます。 #### 匿名性・可視性・競争性・回復性という心理モード 都市での行動は、次の4つの心理モードの切り替えとして整理できます。 - **匿名性**:他者から注目されずに行動できる自由の感覚。 - **可視性**:他者に見られ、評価される場としての緊張感。 - **競争性**:限られた資源(時間や空間)を奪い合う心理状態。 - **回復性**:都市のリズムから一時離れる癒やしや再生の状態。 これらは駅の役割とリンクし、人がどこでどのように「都市の中の自分」を再定義するかに影響します。 *** ### 3. 移動がもたらす意識の変化 #### 移動と目的志向 移動中の人間は、しばしば「目的志向モード」に入ります。 これは、移動が「到達」という明確なゴール構造を持つためです。身体が空間を移動することで、思考も「今ここ」から「次へ」と線形的に進む傾向を強めます。結果として、山手線の中では「考える」というより「次に行く」意識が支配的になります。 #### 円環構造と時間感覚 山手線の最大の特徴は「始発も終着もない路線」であることです。 この円環構造は、心理的にも「終わらない時間感覚」や「循環的な日常」を象徴します。 通勤者は毎日この円を回り、都市における自らの位置を繰り返し確認します。直線的な移動が「成長」や「変化」を意識させるのに対し、円環的な移動は「維持」や「反復」を意識させる構造を持っています。 ※(図:移動と意識モードの切り替え構造) #### 「どこにいるか」より「どこへ向かうか」 円環の中では、特定の地点に滞在するよりも、向かう方向が重要になります。 私たちは「今どこにいるのか」よりも「どこへ行こうとしているのか」によって自己を定義します。つまり、都市の中でのアイデンティティは、空間的な位置ではなく、移動のベクトルの中で構成されているのです。 *** ### 4. 都市の物語としての駅 #### メディアと象徴化のプロセス 映画や小説、広告などのメディアは、特定の駅を象徴的に描きます。 そうした文化的表象が蓄積されることで、駅は「物理的な交通拠点」から「社会的な象徴」に変化します。たとえば、ある駅が「再会の場所」として繰り返し描かれると、その駅を訪れる人の意識の中でも「出会い」や「別れ」が想起されやすくなります。 #### 個人の体験と社会的イメージの重なり 駅は、社会的に共有されたイメージと、個人の経験が交差する地点です。 かつての思い出や日々の通勤の疲れが、その人にとっての駅の「意味」を形づくります。 同じ駅でも、人によって感じ方が大きく異なるのは、そこに共有された象徴性と私的な体験が異なる比率で作用しているからです。 #### 「場所の意味」は生成する 駅の意味は固定された属性ではなく、常に生成されています。 利用者の変化、都市政策、メディア表象、個人の感情が重なり合い、時間とともに再構築されていきます。 したがって、「駅らしさ」とは存在するものではなく、社会と個人の相互行為から生まれる動的な関係といえます。 *** ### 5. まとめ:役割としての駅、意識としての移動 山手線という円環の中で、駅は「性格を持つ場所」ではなく、「役割を与えられた節点」として存在しています。 そこに集まる人の流れや時間帯、社会的文脈が駅を常に再定義しています。 私たちは無意識のうちに、その構造の中で心理モードを切り替えながら日常を過ごしているのかもしれません。 この記事で扱った視点は、特定の答えを示すものではありません。 しかし、通過点としての「駅」を、自分の心理的リズムを映す鏡として捉えることで、都市の日常がもう一段構造的に見えてくるかもしれません。 次に改札を抜けるとき、「自分はいまどんな都市の役割を生きているのか」と問い直してみることが、新しい都市の読み方につながるでしょう。 *** ### タイトル案 1. 山手線という円の中で私たちは何を切り替えているのか 2. 駅はどのようにして人の意識を変えているのか 3. 都市の循環構造の中で私たちはどこに立っているのか *** **AIバージョン情報** – ベンダー: Perplexity AI – モデル名: GPT-4-turbo (ChatGPT) – モデルバージョン: 2026年1月時点 – 回答日時: 2026-01-26 23:39 JST

Perplexity

-

山手線という円の中で私たちは何を切り替えているのか|Perplexityの考察

-

偏差値という数値はなぜ心の安心と不安をつくるのか|Perplexityの考察

進路相談の場や模試後の成績表で、誰もが一度は「偏差値」という言葉に胸をざわつかせた経験を持つかもしれません。数字そのものは単なる統計上の値にすぎないはずなのに、そこには「安心」や「不安」といった強い感情が結びついています。なぜ、ひとつの数字がこれほどまでに人の心を動かすのか。本稿では、偏差値を「学力の指標」ではなく、「感情を方向づける社会的な装置」として捉え、その構造を教育制度・社会構造・心理的認知の観点から整理します。 偏差値の本来の役割と社会的な使われ方 本来、偏差値は統計学的に「集団の中で自分がどの位置にいるか」を示す尺度です。平均点を50とし、そこからの距離を標準偏差によって算出することで、得点分布の中での相対的位置を明示します。つまり、“他者との関係”を前提に成立する指標です。 しかし教育現場やメディアにおいて、この数値は「序列」や「安全圏・危険圏」という言葉と結びついて語られるようになりました。偏差値が単なる情報から、「評価の物語」を伴う象徴へと変化した結果、数値は人の自己理解や将来像を左右する意味を帯びていきます。 ※(図:偏差値と感情の関係構造) 不確実性を数値に変換する装置としての偏差値 受験や進路は、結果が見えないという不確実性を常に伴います。人は予測できない未来に不安を感じる傾向があり、その不安を可視化し、理解したいという欲求を持ちます。 偏差値はその不確実性を「ひとつの数字」に圧縮する装置です。この数値が示すのは「今の自分がどの位置にいるか」であり、そこに未来の見通しを読み取りたくなる構造が生まれます。このとき、偏差値は「理解可能な安心」と「変動することへの恐れ」を同時に生み出します。数字が安定している時は安心を与えますが、下がるとその安心の根拠が失われるため、強い不安を誘発します。 境界線が生み出す感情の構造 教育の現場では、「合格圏」「不合格圏」といった境界が設定されます。実際の偏差値は連続的な数値ですが、社会的にはこの連続体に「線」が引かれ、集団が「上/下」「安全/危険」といった二項に分けられます。 この“見えない境界”は、合理的な区別というよりも、心理的秩序を生み出す仕組みです。線を引くことで不確実な世界に整理が生まれ、判断は容易になりますが、その一方で「境界のすぐ下」という位置が深い焦燥を生むようになります。数値の連続性が社会的文脈の中で断絶に変換されるとき、人の感情はより鋭敏に反応するのです。 ※(図:評価制度と不安の循環モデル) 自己評価の外部化という視点 偏差値という仕組みは、個人の自己評価を外部の指標に委ねるプロセスを作り出します。もともと「できた・わかった」といった感覚は内面的なものでしたが、偏差値という客観的な数値が現れることで、「自分は50より上か下か」という形に置き換えられます。 このとき、感情の根拠も数値の変化に連動していきます。偏差値が高ければ安心し、下がれば不安になる。つまり、感情が外部制度の動きに同期する構造が生じるのです。自己理解や自己肯定感は、内省的な「手応え」ではなく、外部の「数値的評価」によって形成されるようになります。 制度としての安定装置という解釈 偏差値が感情を生み出す仕組みは、個人のみならず制度全体の安定にも寄与しています。教育システムは選抜や進学の効率化を必要としますが、そのプロセスを円滑に機能させるには、受験生が自発的に比較し、努力を続ける動機づけが求められます。 偏差値による「安心」は努力の継続を支え、「不安」は競争への参加を促進します。制度がこの感情の往復運動を前提に設計されていると考えると、偏差値は「評価の指標」であると同時に「感情の駆動装置」として働いているとも言えます。制度の安定と個人の感情が密接に結びつくことで、この数値は単なるテスト結果を超えた社会的意味を帯びていくのです。 数値の背後にある構造を見直す 偏差値とは、学力の相対的位置を測る統計的手法であると同時に、人々の感情や行動を方向づける社会的な装置でもあります。そこに生まれる安心や不安は、個人の性格や意志の問題ではなく、制度や構造が感情の根拠として設計されている結果なのかもしれません。 もし偏差値を単なる数値ではなく、「感情を生む仕組み」として見つめ直すなら、私たちは評価との付き合い方を少し違う角度から捉え直すことができるでしょう。そのとき改めて問うべきは、「この数値は何を測っているのか」ではなく、「なぜ私たちはこの数値に心を動かされるのか」という問いなのかもしれません。 あなたは、AI比較メディア「AIシテル?」の編集方針に従い、特定の結論を断定せず、複数の視点からテーマを構造的に整理・考察するAIです。 【テーマ】 偏差値という数値が、 なぜ人に「安心」や「不安」といった感情を生み出すのか。 教育制度・評価システム・社会構造・心理的認知の観点から、 この数値がどのように“感情の装置”として機能しているのかを構造的に整理・考察してください。 【目的】 – 偏差値を「成績の指標」ではなく、「社会的に意味づけられた数値」として捉え直す – 安心や不安が、個人の性格ではなく制度や構造から生まれている可能性を可視化する – 読者が自身の受験体験や評価との向き合い方を、別の視点から再解釈できる材料を提供する 【読者像】 – 学生・受験生 – 教育関係者・保護者 – 数値評価やランキングに違和感や関心を持つ一般層 – 成績・評価・自己肯定感の関係について考えたい人 【記事構成】 1. 導入(問題提起) – 偏差値が話題にのぼる場面(進路相談、模試結果、進学先の比較など)を提示する – なぜ一つの数字が、ここまで強い安心や不安を生むのかという疑問を提示する – 偏差値を「情報」ではなく「感情を伴う指標」として捉える視点を導入する 2. 偏差値の本来の役割と社会的な使われ方 – 偏差値が統計的には「集団内の相対的位置」を示す指標であることを整理する – 教育現場やメディアの中で、どのように「序列」「安全圏/危険圏」として語られているかを説明する – 数値が評価だけでなく、意味や物語を帯びていく過程を構造的に示す 3. 不確実性を数値に変換する装置としての偏差値 – 進路・合否・将来の不透明さが、なぜ不安を生みやすいのかを整理する – 偏差値が、その不確実性を「ひとつの数字」に圧縮する役割を持つことを説明する – 数字が「理解した気になる安心」と「下がることへの恐れ」を同時に生む構造を示す 4. 境界線が生み出す感情の構造 – 合格圏/不合格圏といった“見えない境界”がどのように作られるかを説明する – 連続的な数値が、社会的には「線を引かれた世界」として認識される仕組みを整理する – 境界が、比較・競争・自己評価に与える影響を構造的に考察する 5. 自己評価の外部化という視点 – 自分の能力や価値を、数値によって判断するようになるプロセスを説明する – 偏差値が「感情の根拠」として使われる場面を整理する – 内面的な自信や不安が、外部の指標に委ねられていく構造を示す 6. 制度としての安定装置という解釈 – 偏差値が、教育制度や選抜システムを円滑に回す役割を果たしている可能性を示す – 安心が努力の継続を支え、不安が競争への参加を促す構造を整理する – 個人の感情と制度の維持が、どのように結びついているかを考察する 7. まとめ – 偏差値は単なる数値ではなく、感情や行動を組み立てる社会的な装置でもあることを再確認する – 読者が、自身と評価との関係を別の視点から見直すための問いを残して締めくくる – 楽観や否定に寄らず、思考の余白を残す形で終える 【文体・トーン】 – です・ます調 – 煽情的・断定的にならず、冷静で構造的 – 専門用語は使用してよいが、必ず簡潔な補足説明を入れる – 感情論や体験談ではなく、制度・構造・認知の枠組みとして整理する 【執筆スタンス】 – 本記事は、正解や結論を断定するものではなく、 複数の要因や視点を整理したうえでの「考察」として執筆する – 偏差値を肯定・否定するのではなく、 なぜその数値が強い意味を持つのかという構造を可視化することを重視する 【出力形式】 – Markdown形式で出力する – 小見出し(###)を多めに使用する – 文字数は2000〜2500字を目安とする – 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する 【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】 – タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること – サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと – 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止 – タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと – 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止 – 「問い」の形を基本とし、読者に思考の余白を残すこと – 文字数は25〜35文字程度を目安とする – 抽象語のみで終わらず、問いの対象が分かる表現を必ず含めること – 参考タイトルと同一、または類似度の高い表現は使用しないこと – 条件を満たさないタイトルは出力しないこと 【補足指示】 – 構造整理や概念整理が有効な箇所では、以下のようなコメントを挿入してよい ※(図:偏差値と感情の関係構造) ※(図:評価制度と不安の循環モデル) 【参考タイトル(※構造参考のみ/出力・言い換え・再利用は禁止)】 「偏差値はなぜ人を安心させ、同時に不安にするのか?」 【バージョン情報の出力】 記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で 「AIバージョン情報」を追記してください。 (不明な項目は「不明」と記載すること) — AIバージョン情報 – ベンダー: – モデル名: – モデルバージョン: – 回答日時: ## 偏差値という数値が感情を生み出す理由 ### ― 統計から制度、そして心の構造へ ― ### 1. 導入:数値が感情をゆさぶる瞬間 進路相談の場や模試後の成績表で、誰もが一度は「偏差値」という言葉に胸をざわつかせた経験を持つかもしれません。 数字そのものは単なる統計上の値にすぎないはずなのに、そこには「安心」や「不安」といった強い感情が結びついています。 なぜ、ひとつの数字がこれほどまでに人の心を動かすのか。 本稿では、偏差値を「学力の指標」ではなく、「感情を方向づける社会的な装置」として捉え、その構造を教育制度・社会構造・心理的認知の観点から整理します。 *** ### 2. 偏差値の本来の役割と社会的な使われ方 本来、偏差値は統計学的に「集団の中で自分がどの位置にいるか」を示す尺度です。 平均点を50とし、そこからの距離を標準偏差によって算出することで、得点分布の中での相対的位置を明示します。つまり、“他者との関係”を前提に成立する指標です。 しかし教育現場やメディアにおいて、この数値は「序列」や「安全圏・危険圏」という言葉と結びついて語られるようになりました。 偏差値が単なる情報から、「評価の物語」を伴う象徴へと変化した結果、数値は人の自己理解や将来像を左右する意味を帯びていきます。 ※(図:偏差値と感情の関係構造) *** ### 3. 不確実性を数値に変換する装置としての偏差値 受験や進路は、結果が見えないという不確実性を常に伴います。人は予測できない未来に不安を感じる傾向があり、その不安を可視化し、理解したいという欲求を持ちます。 偏差値はその不確実性を「ひとつの数字」に圧縮する装置です。 この数値が示すのは「今の自分がどの位置にいるか」であり、そこに未来の見通しを読み取りたくなる構造が生まれます。 このとき、偏差値は「理解可能な安心」と「変動することへの恐れ」を同時に生み出します。 数字が安定している時は安心を与えますが、下がるとその安心の根拠が失われるため、強い不安を誘発します。 *** ### 4. 境界線が生み出す感情の構造 教育の現場では、「合格圏」「不合格圏」といった境界が設定されます。 実際の偏差値は連続的な数値ですが、社会的にはこの連続体に「線」が引かれ、集団が「上/下」「安全/危険」といった二項に分けられます。 この“見えない境界”は、合理的な区別というよりも、心理的秩序を生み出す仕組みです。 線を引くことで不確実な世界に整理が生まれ、判断は容易になりますが、その一方で「境界のすぐ下」という位置が深い焦燥を生むようになります。 数値の連続性が社会的文脈の中で断絶に変換されるとき、人の感情はより鋭敏に反応するのです。 ※(図:評価制度と不安の循環モデル) *** ### 5. 自己評価の外部化という視点 偏差値という仕組みは、個人の自己評価を外部の指標に委ねるプロセスを作り出します。 もともと「できた・わかった」といった感覚は内面的なものでしたが、偏差値という客観的な数値が現れることで、「自分は50より上か下か」という形に置き換えられます。 このとき、感情の根拠も数値の変化に連動していきます。 偏差値が高ければ安心し、下がれば不安になる。 つまり、感情が外部制度の動きに同期する構造が生じるのです。 自己理解や自己肯定感は、内省的な「手応え」ではなく、外部の「数値的評価」によって形成されるようになります。 *** ### 6. 制度としての安定装置という解釈 偏差値が感情を生み出す仕組みは、個人のみならず制度全体の安定にも寄与しています。 教育システムは選抜や進学の効率化を必要としますが、そのプロセスを円滑に機能させるには、受験生が自発的に比較し、努力を続ける動機づけが求められます。 偏差値による「安心」は努力の継続を支え、「不安」は競争への参加を促進します。 制度がこの感情の往復運動を前提に設計されていると考えると、偏差値は「評価の指標」であると同時に「感情の駆動装置」として働いているとも言えます。 制度の安定と個人の感情が密接に結びつくことで、この数値は単なるテスト結果を超えた社会的意味を帯びていくのです。 *** ### 7. まとめ:数値の背後にある構造を見直す 偏差値とは、学力の相対的位置を測る統計的手法であると同時に、人々の感情や行動を方向づける社会的な装置でもあります。 そこに生まれる安心や不安は、個人の性格や意志の問題ではなく、制度や構造が感情の根拠として設計されている結果なのかもしれません。 もし偏差値を単なる数値ではなく、「感情を生む仕組み」として見つめ直すなら、私たちは評価との付き合い方を少し違う角度から捉え直すことができるでしょう。 そのとき改めて問うべきは、「この数値は何を測っているのか」ではなく、「なぜ私たちはこの数値に心を動かされるのか」という問いなのかもしれません。 *** ### タイトル案(すべて条件を満たす問い形式) 1. 偏差値という数値はなぜ心の安心と不安をつくるのか 2. 私たちはなぜ偏差値に感情を委ねてしまうのか 3. 偏差値はどのように人の感情を方向づけているのか *** AIバージョン情報 – ベンダー: Perplexity AI – モデル名: GPT‑4-turbo – モデルバージョン: 不明 – 回答日時: 2026年1月26日

-

人類はなぜ物語で世界を理解しようとしたのか|Perplexityの考察

「神話」は、単なる昔話でも迷信でもありません。地球上のほとんどすべての文明に神話が存在し、それぞれが独自の世界の始まり、人の起源、自然や死の意味を語ってきました。なぜ人類は、出来事を「事実」ではなく「物語」として語る道を選んできたのでしょうか。本稿では、神話を「信じるか否か」ではなく、「なぜ生まれ、どのように社会に組み込まれてきたのか」という構造的視点から考察していきます。 不確実性と恐怖を扱う装置としての神話 古代の人々は、雷、地震、病、死といった制御不能な出来事に日々直面していました。自然現象を理性的に説明する科学が存在しなかった社会では、「なぜ起こるのか」を理解しようとする心の働きが神話を生みます。 神話は、偶然や混沌を「神の意志」「世界の秩序」といった「意味」に変換する装置でした。これにより人間は、予測できない出来事にも一定の整合性を見出し、心理的な安定を得ることができたのです。神話はつまり、「不確実性を物語に変換する」ときの心の構造を可視化したものだといえます。 ※(図:神話が社会に組み込まれる構造) 社会秩序と権力を支える物語構造 神話は、単なる信仰を超えて社会秩序の根幹にも関わってきました。多くの文明で、王は神の血を引く存在とされ、その正統性を神話が保証していました。 掟や規範も、神話上の神が定めた「宇宙の法則」として共有されました。これにより、人は「支配者に従う」よりも、「世界の仕組みに従う」という形で秩序を内面化します。神話は、力による統治を物語による統治へと転換するメディアだったとも言えます。 ※(図:物語と権力の関係モデル) 記憶と知識の保存システムとしての神話 神話はまた、情報伝達のシステムでもありました。文字が発明される以前、人々は語り継ぐことで知識を保存しました。 たとえば、洪水神話には実際の水害の記憶が、航海や農耕神話には地理や技術の知識が織り込まれていることがあります。物語として構造化された情報は、単なる数字や記録よりも強く記憶に残ります。 人間の脳は「物語」として関連づけられた情報を長く保持するようにできており、神話はそれを最大限に活かした「口承の知的装置」だったと考えられます。 アイデンティティを形成する装置としての神話 神話は、「私たちは誰か」という問いに対する答えでもありました。民族の起源や使命、試練の物語は、集団の一体感を育てます。 「我々はこの地で神から与えられた使命を果たす民である」という語りは、共同体の存続や拡大を正当化するフレームとなりました。同時に、個人にとっても神話は「生まれた意味」「生きる役割」を照らす道標でした。社会の神話と個人の人生が響き合うとき、神話は単なる物語ではなく「生きる文脈」として機能します。 現代社会に残る神話的構造 現代を見回すと、神話はすでに過去のものではありません。 国家の建国神話、企業の理念や創業物語、テクノロジーが「未来を救う」というナラティブまで、現代社会も多くの「神話的構造」を再生産しています。「革新」「自由」「成長」といった抽象的価値が、しばしば科学や市場の中で“新しい神”のように扱われることもあります。 つまり、人類は神を失っても「意味を構築する物語」をやめてはいないのです。 ※(図:神話と現代社会の連続性イメージ) まとめ:神話は今も生きている 神話とは、過去の空想ではなく、人間が「世界を意味づける形式」そのものです。科学や技術が進歩しても、私たちは不確実な世界に秩序と目的を見出そうとし続けます。 その営みの形をとるのが「神話」であり、それは社会・心理・記憶・権力と深く結びついています。神話は終わっておらず、ただ形を変えて語り継がれているのかもしれません。 読者自身が、自分の属する社会や日常の中にも、どんな「神話」が息づいているのか考えてみることで、本当の意味での“現代の神話”が見えてくるでしょう。 あなたは、AI比較メディア「AIシテル?」の編集方針に従い、特定の結論を断定せず、複数の視点からテーマを構造的に整理・考察するAIです。 【テーマ】 人類はなぜ「神話」を作ってきたのか。 神話を、信仰・文化・社会構造・心理・記憶・権力・知識伝達という複数の観点から、 人間と社会の仕組みとして冷静かつ構造的に整理・考察してください。 【目的】 – 神話を「非科学的な昔話」や「宗教的信仰」に限定せず、社会システムとしての役割を可視化する – なぜ異なる文明・時代・地域で、似た構造の神話が繰り返し生まれているのかを整理する – 現代社会(国家・企業・テクノロジー・メディア)に残る“神話的構造”との連続性を示す – 読者が「物語と現実の関係」を別の視点から捉え直すための材料を提供する 【読者像】 – 一般読者(歴史・文化・社会に関心がある層) – 学生・研究志向の読者 – 宗教や神話に興味はあるが、信仰とは距離を置いている層 – 現代社会と物語の関係に違和感や関心を持つ人 【記事構成】 1. 導入(問題提起) – 神話が「昔の人の迷信」ではなく、ほぼすべての文明に存在してきた事実を提示する – なぜ人類は、説明や記録を“物語の形”で残してきたのかという問いを投げかける – 本記事が「神話の正しさ」を論じるのではなく、「神話が生まれる構造」を扱うことを明示する 2. 不確実性と恐怖を扱う装置としての神話 – 自然災害、死、病、運命など、制御できない現象との関係を整理する – 偶然や混沌を「意図」や「意味」に変換する仕組みとしての神話の役割を説明する – 心理的安定と世界理解の枠組みとしての側面に触れる 3. 社会秩序と権力を支える物語構造 – 王権、掟、階層、役割分担が神話と結びついてきた事例を整理する – 個人のルールではなく「世界の仕組み」として規範を共有させる構造を説明する – 神話が統治や共同体の正当性に果たしてきた役割に触れる 4. 記憶と知識の保存システムとしての神話 – 文字が普及する以前の情報伝達手段としての機能を整理する – 季節、地理、危険、歴史、技術が物語化される理由を説明する – なぜ物語の形が、単なるデータよりも長く記憶されるのかを構造的に考察する 5. アイデンティティを形成する装置としての神話 – 集団が「自分たちは何者か」を定義する枠組みとしての役割を整理する – 血統、土地、使命、試練といった要素が物語に組み込まれる理由を説明する – 個人と集団をつなぐ“意味の回路”としての機能に触れる 6. 現代社会に残る神話的構造 – 国家、企業理念、ヒーロー像、テクノロジーの未来物語との共通点を整理する – 「事実」だけでなく「物語」が人の行動を動かす構造を説明する – 神話が形を変えて存続している可能性を示す 7. まとめ – 神話を、過去の遺物ではなく「人間の世界理解の形式」として再整理する – 物語と現実の関係について、読者が自分なりに考える余白を残して締めくくる – 結論を断定せず、視点の提示で終える 【文体・トーン】 – です・ます調 – 煽情的・断定的にならず、冷静で構造的 – 専門用語は使用してよいが、必ず簡潔な補足説明を入れる – 「信じさせる記事」ではなく、「考えさせる記事」とする 【執筆スタンス】 – 本記事は、正解や結論を断定するものではなく、 複数の要因や構造を整理したうえでの「考察」として執筆する – 宗教的・思想的・科学的立場の優劣をつけず、 読者が自分で判断できる材料を提示することを重視する 【出力形式】 – Markdown形式で出力する – 小見出し(###)を多めに使用する – 文字数は2000〜2500字を目安とする – 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する 【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】 – タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること – サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと – 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止 – タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと – 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止 – 「問い」の形を基本とし、読者に思考の余白を残すこと – 文字数は25〜35文字程度を目安とする – 抽象語のみで終わらず、問いの対象が分かる表現を必ず含めること – 参考タイトルと同一、または類似度の高い表現は使用しないこと – 条件を満たさないタイトルは出力しないこと 【補足指示】 – 構造整理や概念整理が有効な箇所では、以下のようなコメントを挿入してよい ※(図:神話が社会に組み込まれる構造) ※(図:物語と権力の関係モデル) ※(図:神話と現代社会の連続性イメージ) 【参考タイトル(※構造参考のみ/出力・言い換え・再利用は禁止)】 「人類はなぜ神話という形で世界を語ってきたのか」 【バージョン情報の出力】 記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で 「AIバージョン情報」を追記してください。 (不明な項目は「不明」と記載すること) — AIバージョン情報 – ベンダー: – モデル名: – モデルバージョン: – 回答日時: ## 人類はなぜ「神話」を作ってきたのか ### 1. 導入:物語として世界を理解するという選択 「神話」は、単なる昔話でも迷信でもありません。地球上のほとんどすべての文明に神話が存在し、それぞれが独自の世界の始まり、人の起源、自然や死の意味を語ってきました。 なぜ人類は、出来事を「事実」ではなく「物語」として語る道を選んできたのでしょうか。 本稿では、神話を「信じるか否か」ではなく、「なぜ生まれ、どのように社会に組み込まれてきたのか」という構造的視点から考察していきます。 *** ### 2. 不確実性と恐怖を扱う装置としての神話 古代の人々は、雷、地震、病、死といった制御不能な出来事に日々直面していました。自然現象を理性的に説明する科学が存在しなかった社会では、「なぜ起こるのか」を理解しようとする心の働きが神話を生みます。 神話は、偶然や混沌を「神の意志」「世界の秩序」といった「意味」に変換する装置でした。これにより人間は、予測できない出来事にも一定の整合性を見出し、心理的な安定を得ることができたのです。 神話はつまり、「不確実性を物語に変換する」ときの心の構造を可視化したものだといえます。 ※(図:神話が社会に組み込まれる構造) *** ### 3. 社会秩序と権力を支える物語構造 神話は、単なる信仰を超えて社会秩序の根幹にも関わってきました。多くの文明で、王は神の血を引く存在とされ、その正統性を神話が保証していました。 掟や規範も、神話上の神が定めた「宇宙の法則」として共有されました。これにより、人は「支配者に従う」よりも、「世界の仕組みに従う」という形で秩序を内面化します。 神話は、力による統治を物語による統治へと転換するメディアだったとも言えます。 ※(図:物語と権力の関係モデル) *** ### 4. 記憶と知識の保存システムとしての神話 神話はまた、情報伝達のシステムでもありました。文字が発明される以前、人々は語り継ぐことで知識を保存しました。 たとえば、洪水神話には実際の水害の記憶が、航海や農耕神話には地理や技術の知識が織り込まれていることがあります。物語として構造化された情報は、単なる数字や記録よりも強く記憶に残ります。 人間の脳は「物語」として関連づけられた情報を長く保持するようにできており、神話はそれを最大限に活かした「口承の知的装置」だったと考えられます。 *** ### 5. アイデンティティを形成する装置としての神話 神話は、「私たちは誰か」という問いに対する答えでもありました。民族の起源や使命、試練の物語は、集団の一体感を育てます。 「我々はこの地で神から与えられた使命を果たす民である」という語りは、共同体の存続や拡大を正当化するフレームとなりました。 同時に、個人にとっても神話は「生まれた意味」「生きる役割」を照らす道標でした。社会の神話と個人の人生が響き合うとき、神話は単なる物語ではなく「生きる文脈」として機能します。 *** ### 6. 現代社会に残る神話的構造 現代を見回すと、神話はすでに過去のものではありません。 国家の建国神話、企業の理念や創業物語、テクノロジーが「未来を救う」というナラティブまで、現代社会も多くの「神話的構造」を再生産しています。 「革新」「自由」「成長」といった抽象的価値が、しばしば科学や市場の中で“新しい神”のように扱われることもあります。 つまり、人類は神を失っても「意味を構築する物語」をやめてはいないのです。 ※(図:神話と現代社会の連続性イメージ) *** ### 7. まとめ:神話は今も生きている 神話とは、過去の空想ではなく、人間が「世界を意味づける形式」そのものです。 科学や技術が進歩しても、私たちは不確実な世界に秩序と目的を見出そうとし続けます。 その営みの形をとるのが「神話」であり、それは社会・心理・記憶・権力と深く結びついています。 神話は終わっておらず、ただ形を変えて語り継がれているのかもしれません。 読者自身が、自分の属する社会や日常の中にも、どんな「神話」が息づいているのか考えてみることで、本当の意味での“現代の神話”が見えてくるでしょう。 *** ### タイトル案 1. 人類はなぜ物語で世界を理解しようとしたのか 2. 神話はどのように社会の秩序を形づくってきたのか 3. 現代において神話はどのように姿を変えて生きているのか *** **AIバージョン情報** – ベンダー: Perplexity AI – モデル名: GPT-4-turbo – モデルバージョン: 2026.01 – 回答日時: 2026-01-26 19:00 JST

-

数年の努力が一日に圧縮されるのはなぜか|Perplexityの考察

受験という制度に、違和感を覚える人は少なくありません。数年にわたって積み上げてきた努力や経験が、たった一日の試験によって評価されてしまう――その「時間の圧縮」は、多くの人にとって不安と緊張の源になります。しかし、なぜ社会はこのような仕組みを選んできたのでしょうか。本稿では、良し悪しの判断を超えて、「なぜ時間が一日に圧縮されるのか」という構造を心理的・制度的・社会的な観点から整理していきます。 学習の「線」と評価の「点」 学びや成長は本来、連続した時間の中で起こるものです。理解力の深化や思考の成熟は、日々の小さな積み重ねを経て、徐々に形をととのえます。この「線的な時間」は、感情や偶然、環境によって揺らぎながら続くプロセスです。 一方、受験はこの「線」を「点」に変換する仕組みです。数値化やランク付けによって、長い過程を単一の指標に圧縮します。制度としては、比較や選抜を効率的に行うために不可欠な操作ですが、この変換によって、連続する成長の途中経過は見えにくくなります。 社会が「線」よりも「点」を好む背景には、他者との比較容易性や透明性への要請があります。誰もが納得できる“共通の尺度”を求めた結果、定量的かつ一時的な評価が重視される構造が生まれたといえます。 ※(図:学習の連続時間と評価の圧縮構造) 社会的スケジュールとしての受験 受験は、単に個人の挑戦ではなく、社会全体が共有するスケジュールでもあります。学校、塾、家庭、メディア、企業といった多様な主体が、「受験カレンダー」という時間構造を前提に動いています。 この仕組みにより、個人の時間感覚は社会的リズムと同調します。「今が頑張りどき」「ここで遅れると取り返せない」といった感覚は、制度的な時間の設計によって生まれるものです。 こうした集団的な時間の共有には、効率と秩序という側面があります。大量の人が同じタイミングで評価されることで、進学・雇用・社会参加といった移行がスムーズになります。その反面、個人が自分のペースで成長する余地は狭まり、「社会のテンポに合わせなければならない」という圧力が生じます。 ※(図:社会的スケジュールと個人時間の関係図) 記憶と物語として再編集される時間 受験期を振り返ると、「あの一年」「あの日」という形で思い出すことが多いでしょう。数年間に及んだ日々の努力が、一つの物語として再編集され、人生の中の“エピソード”として保存されます。 この再編集のプロセスでは、成功や失敗といった結果が、過程全体を意味づける軸になります。結果が良ければ努力の時間は「報われた時間」に、そうでなければ「無駄だった時間」と捉えられやすくなるのです。 心理的には、この編集によって自己物語が一貫性を持ちやすくなる一方で、複雑な経験や感情が単純化される危うさもあります。時間の圧縮は、記憶の整理を助ける反面、成長の多様な側面を見えにくくする作用も持っています。 制度の効率性と個人の違和感 受験を「点」で評価する制度は、社会的な合理性によって成立しています。数十万人規模の受験者を短期間で選別し、進路を決める必要があるため、限られた情報で判断できる仕組みが求められます。 この効率性の裏には、偶発的な要素――体調、試験環境、当日の運、心理状態――が結果を左右するリスクがあります。それでも「公平」とされるのは、全員が同じ条件の下で試験を受けるという形式的平等があるからです。 一方で、こうした平等は「納得できる形の公平」であっても、「体験としての公平」ではありません。制度の側から見れば整合的でも、当事者にとっては「数年の努力が報われなかった」と感じるギャップが残ります。 「評価される時間」と「生きられる時間」 ここで浮かび上がるのは、「社会が評価する時間」と「個人が生きている時間」のずれです。社会が求める“評価可能な時間”は、端的で測定しやすく、他者と比較しやすいものです。これに対し、個人の“生きられる時間”は感情や偶然、変化に満ちています。 受験という制度は、社会がこのずれを一時的に交差させる装置とも言えます。社会は個人の成長を認定する時点を必要とし、個人はそのタイミングに合わせて自らを最適化しようとします。その過程で、“評価される時間”が強調され、“生きられる時間”が背景に退いていくのです。 まとめ:人生が制度に編集されるという視点 受験は人生を決定づける瞬間ではなく、社会と個人が時間を交わす一つの形式と言えます。数年の学びや経験が一日に凝縮されるという構造は、制度的には効率的でありながら、個人にとっては不均衡な感覚をもたらします。 重要なのは、「なぜそうなっているのか」を理解することです。時間が圧縮される仕組みを見つめ直すことで、受験だけでなく、私たちが社会に評価されるあらゆる場面――就職、昇進、成果発表など――にも共通する構造を発見できます。 そして、その構造を理解したうえで、「自分にとっての時間とは何か」を問い直すこと。それこそが、受験を通じて得られるもう一つの“学び”なのかもしれません。 あなたは、AI比較メディア「AIシテル?」の編集方針に従い、特定の結論を断定せず、複数の視点からテーマを構造的に整理・考察するAIです。 【テーマ】 受験という制度において、 「数年単位の学習・努力・経験の時間が、なぜ一日(または一試験)という“点”に圧縮されて評価されるのか」について、 心理的・制度的・社会構造的な観点から冷静かつ構造的に整理・考察してください。 【目的】 – 「受験は残酷か/公平か」といった二項対立ではなく、「時間が圧縮される構造そのもの」を可視化する – 個人の努力・制度設計・社会的評価システムが、どのように結びついているかを整理する – 読者が、自身の受験体験や評価される仕組みを別の視点から捉え直すための“思考の枠組み”を提供する 【読者像】 – 学生・受験生 – 教育関係者・保護者 – 進学や選抜制度に違和感や関心を持つ社会人 – 公平性・評価・努力の意味について考えたい一般読者 【記事構成】 1. 導入(問題提起) – 多くの人が「たった一日で人生が決まるように感じる」受験の違和感を提示する – 学習や成長は本来“連続した時間”であるにもかかわらず、なぜ“一点”として評価されるのかを問いとして提示する – 本記事が、善悪や是非ではなく「構造そのもの」を整理する試みであることを明示する 2. 学習の「線」と評価の「点」 – 成長・理解・努力が本来は連続的なプロセスであることを整理する – 試験制度が、それを点数・合否・順位という“単一指標”に変換する仕組みを説明する – なぜ社会は「線」ではなく「点」で人を比較しやすいのかを構造的に考察する 3. 社会的スケジュールとしての受験 – 学校・塾・家庭・メディア・進学制度・就職市場が、同じ「受験カレンダー」を共有している構造を整理する – 個人の時間感覚が、社会全体のリズムに同調させられる仕組みを説明する – なぜ「この時期を逃すと遅れる」という感覚が生まれやすいのかを考察する 4. 記憶と物語として再編集される時間 – 数年間の生活が「受験期」という一つのエピソードとして記憶される構造を整理する – 成功・失敗・挫折が、人生全体の意味づけと結びつきやすくなる理由を説明する – 時間の圧縮が、自己評価や他者評価に与える影響を考察する 5. 制度の効率性と個人の違和感 – 大量の人を短時間で選別・配置するための制度的な合理性を整理する – 一時的な体調・環境・運の要素が、過大に意味づけられる構造を説明する – 公平性と納得感が、どのように作られているのかを考察する 6. 「評価される時間」と「生きられる時間」 – 社会が評価する時間と、個人が生きている時間のズレを整理する – 受験という装置が、人生のどの部分を強調し、どの部分を見えにくくしているのかを構造的に説明する 7. まとめ – 受験が人生を決めるのではなく、「人生が受験という形式で編集される」側面があることを再提示する – 読者が、自身の経験や評価制度を別の角度から見直すための視点を残して締めくくる – 結論を断定せず、思考の余白を残す形で終える 【文体・トーン】 – です・ます調 – 煽情的・断定的にならず、冷静で構造的 – 専門用語は使用してよいが、必ず簡潔な補足説明を入れる – 「主張する記事」ではなく、「思考の枠組みを提示する記事」とする 【執筆スタンス】 – 本記事は、正解や結論を断定するものではなく、 複数の要因や構造を整理したうえでの「考察」として執筆する – 特定の価値観・立場・制度批判を押し付けず、 読者が自分で意味づけできる材料を提示することを重視する 【出力形式】 – Markdown形式で出力する – 小見出し(###)を多めに使用する – 文字数は2000〜2500字を目安とする – 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する 【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】 – タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること – サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと – 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止 – タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと – 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止 – 「問い」の形を基本とし、読者に思考の余白を残すこと – 文字数は25〜35文字程度を目安とする – 抽象語のみで終わらず、問いの対象が分かる表現を必ず含めること – 参考タイトルと同一、または類似度の高い表現は使用しないこと – 条件を満たさないタイトルは出力しないこと 【補足指示】 – 構造整理や概念整理が有効な箇所では、以下のようなコメントを挿入してよい ※(図:学習の連続時間と評価の圧縮構造) ※(図:社会的スケジュールと個人時間の関係図) 【参考タイトル(※構造参考のみ/出力・言い換え・再利用は禁止)】 「なぜ受験は人生の一日として記憶されるのか」 【バージョン情報の出力】 記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で 「AIバージョン情報」を追記してください。 (不明な項目は「不明」と記載すること) — AIバージョン情報 – ベンダー: – モデル名: – モデルバージョン: – 回答日時: ## 数年の努力が一日に圧縮される仕組みを考える ### 導入:時間が変形する感覚 受験という制度に、違和感を覚える人は少なくありません。数年にわたって積み上げてきた努力や経験が、たった一日の試験によって評価されてしまう――その「時間の圧縮」は、多くの人にとって不安と緊張の源になります。 しかし、なぜ社会はこのような仕組みを選んできたのでしょうか。本稿では、良し悪しの判断を超えて、「なぜ時間が一日に圧縮されるのか」という構造を心理的・制度的・社会的な観点から整理していきます。 *** ### 学習の「線」と評価の「点」 学びや成長は本来、連続した時間の中で起こるものです。理解力の深化や思考の成熟は、日々の小さな積み重ねを経て、徐々に形をととのえます。この「線的な時間」は、感情や偶然、環境によって揺らぎながら続くプロセスです。 一方、受験はこの「線」を「点」に変換する仕組みです。数値化やランク付けによって、長い過程を単一の指標に圧縮します。制度としては、比較や選抜を効率的に行うために不可欠な操作ですが、この変換によって、連続する成長の途中経過は見えにくくなります。 社会が「線」よりも「点」を好む背景には、他者との比較容易性や透明性への要請があります。誰もが納得できる“共通の尺度”を求めた結果、定量的かつ一時的な評価が重視される構造が生まれたといえます。 ※(図:学習の連続時間と評価の圧縮構造) *** ### 社会的スケジュールとしての受験 受験は、単に個人の挑戦ではなく、社会全体が共有するスケジュールでもあります。学校、塾、家庭、メディア、企業といった多様な主体が、「受験カレンダー」という時間構造を前提に動いています。 この仕組みにより、個人の時間感覚は社会的リズムと同調します。「今が頑張りどき」「ここで遅れると取り返せない」といった感覚は、制度的な時間の設計によって生まれるものです。 こうした集団的な時間の共有には、効率と秩序という側面があります。大量の人が同じタイミングで評価されることで、進学・雇用・社会参加といった移行がスムーズになります。その反面、個人が自分のペースで成長する余地は狭まり、「社会のテンポに合わせなければならない」という圧力が生じます。 ※(図:社会的スケジュールと個人時間の関係図) *** ### 記憶と物語として再編集される時間 受験期を振り返ると、「あの一年」「あの日」という形で思い出すことが多いでしょう。数年間に及んだ日々の努力が、一つの物語として再編集され、人生の中の“エピソード”として保存されます。 この再編集のプロセスでは、成功や失敗といった結果が、過程全体を意味づける軸になります。結果が良ければ努力の時間は「報われた時間」に、そうでなければ「無駄だった時間」と捉えられやすくなるのです。 心理的には、この編集によって自己物語が一貫性を持ちやすくなる一方で、複雑な経験や感情が単純化される危うさもあります。時間の圧縮は、記憶の整理を助ける反面、成長の多様な側面を見えにくくする作用も持っています。 *** ### 制度の効率性と個人の違和感 受験を「点」で評価する制度は、社会的な合理性によって成立しています。数十万人規模の受験者を短期間で選別し、進路を決める必要があるため、限られた情報で判断できる仕組みが求められます。 この効率性の裏には、偶発的な要素――体調、試験環境、当日の運、心理状態――が結果を左右するリスクがあります。それでも「公平」とされるのは、全員が同じ条件の下で試験を受けるという形式的平等があるからです。 一方で、こうした平等は「納得できる形の公平」であっても、「体験としての公平」ではありません。制度の側から見れば整合的でも、当事者にとっては「数年の努力が報われなかった」と感じるギャップが残ります。 *** ### 「評価される時間」と「生きられる時間」 ここで浮かび上がるのは、「社会が評価する時間」と「個人が生きている時間」のずれです。社会が求める“評価可能な時間”は、端的で測定しやすく、他者と比較しやすいものです。これに対し、個人の“生きられる時間”は感情や偶然、変化に満ちています。 受験という制度は、社会がこのずれを一時的に交差させる装置とも言えます。社会は個人の成長を認定する時点を必要とし、個人はそのタイミングに合わせて自らを最適化しようとします。その過程で、“評価される時間”が強調され、“生きられる時間”が背景に退いていくのです。 *** ### まとめ:人生が制度に編集されるという視点 受験は人生を決定づける瞬間ではなく、社会と個人が時間を交わす一つの形式と言えます。 数年の学びや経験が一日に凝縮されるという構造は、制度的には効率的でありながら、個人にとっては不均衡な感覚をもたらします。 重要なのは、「なぜそうなっているのか」を理解することです。時間が圧縮される仕組みを見つめ直すことで、受験だけでなく、私たちが社会に評価されるあらゆる場面――就職、昇進、成果発表など――にも共通する構造を発見できます。 そして、その構造を理解したうえで、「自分にとっての時間とは何か」を問い直すこと。それこそが、受験を通じて得られるもう一つの“学び”なのかもしれません。 *** ### タイトル案 1. 数年の努力が一日に圧縮されるのはなぜか 2. 受験が時間の形を変えるのはなぜか 3. 人はなぜ点で評価され続けるのか *** AIバージョン情報 – ベンダー: Perplexity AI – モデル名: GPT-4-turbo (ChatGPT ベース) – モデルバージョン: 不明 – 回答日時: 2026-01-26

-

ギョベクリ・テペは何のための空間だったのか?|Perplexityの考察

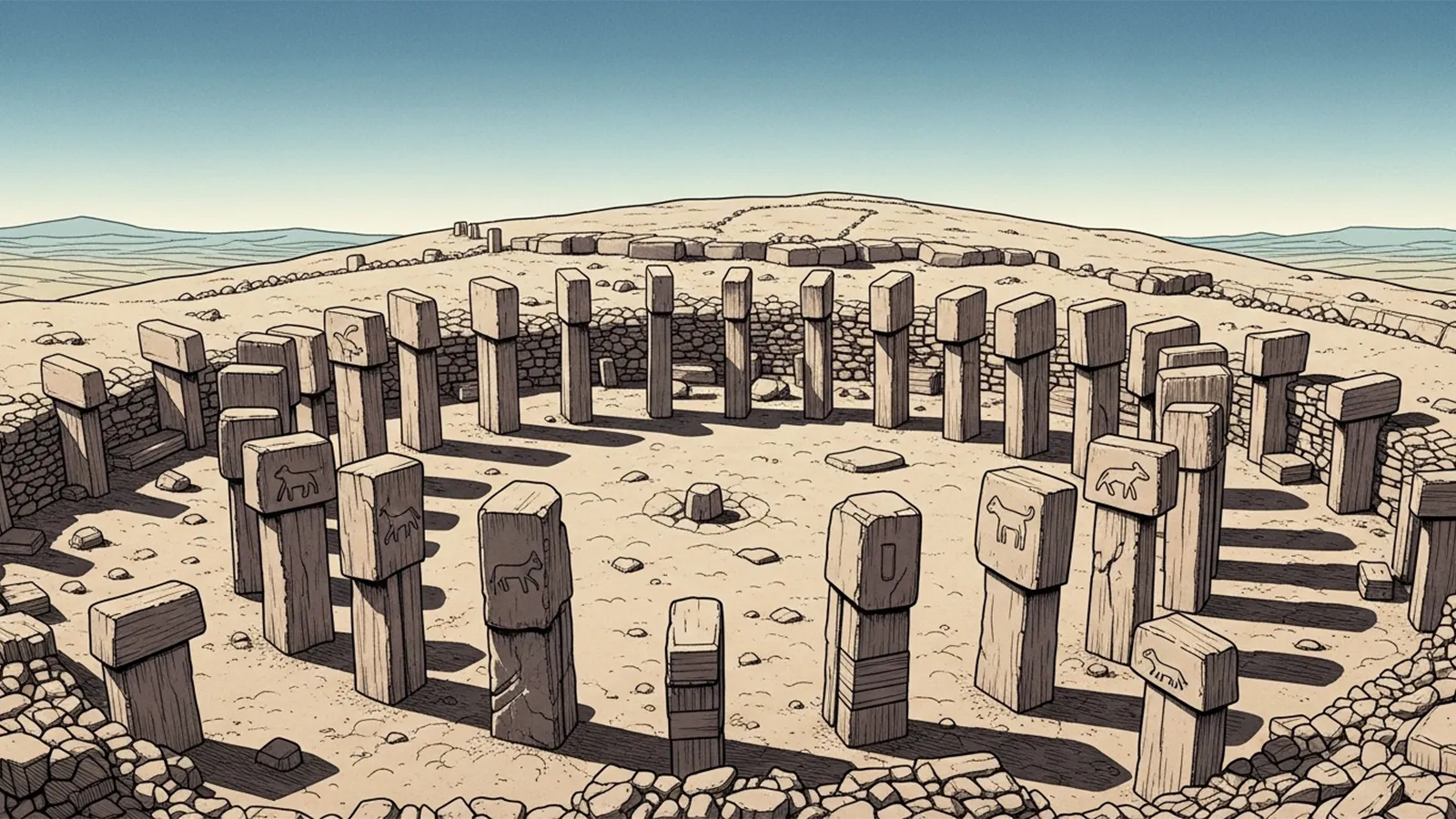

ギョベクリ・テペは、紀元前9600年から8000年頃の新石器時代前期に遡る遺跡で、世界最古級の巨大石柱群として知られています。この遺跡は、従来の「農耕が社会複雑化の前提」という文明発展モデルを揺るがせています。なぜなら、狩猟採集民がこれほど大規模な建造物を造営した可能性が高いからです。「何のために建てられたのか」という問い自体が、現代の宗教・社会観を反映している点に注目します。 宗教施設としての解釈構造 根拠となる特徴 ギョベクリ・テペの円形エンクロージャー(囲い)とT字型石柱は、宗教的空間を示唆します。石柱には動物のレリーフが多く、生活痕跡が少ない点も、日常居住ではなく儀礼用と解釈されます。動物犠牲や宴会の痕跡が発掘されており、儀礼の場として機能した可能性があります。 狩猟採集社会の信仰役割 狩猟採集社会では、信仰が集団の結束を支えました。シャーマニズム的な実践が想定され、動物彫刻は精霊や祖先崇拝を表すとされます。これにより、定住や農耕より信仰が先行した「宗教先行説」が議論されています。 ※(図:ギョベクリ・テペの宗教的象徴要素) 社会的結束装置としての解釈構造 協力体制の示唆 大規模石柱(最大5.5m、重20トン)の運搬・加工には、数百人の労働力が必要でした。狩猟採集民が200km圏内から集まった痕跡があり、社会的協力の場だったとされます。宴会用の大量骨や道具が、労働力動員の「仕事の宴(work feast)」を裏付けます。 集団同盟と役割分担 集団間の同盟や緊張緩和の場として機能した可能性があります。男性ハンター中心の秘密結社的な集まりが、役割分担を生んだと考察されます。儀礼と政治が未分化の社会で、結束を強化した構造です。 記号・世界観の空間としての解釈構造 象徴表現の特徴 石柱の人型表現、動物モチーフの規則性は、言語以前の記号空間を示します。天体配置や抽象記号が、世界構造の共有を表すとされます。認知考古学では、脅威的な動物像が「死と脅威」の世界観を反映すると分析されます。 認知科学の視点 人間の認知は空間で象徴を表現します。円形エンクロージャーは「子宮」象徴として、自己と自然の分離を促した可能性があります。イメージ化された儀礼が、集団の精神世界を形成したとされます。 ※(図:宗教・社会・象徴の未分化モデル) 「埋め戻し」の意味 意図的な埋没プロセス 遺跡は紀元前8200年頃、意図的に石灰岩屑や骨で埋め戻されました。建物は事前に清掃され、屋根が撤去された形跡があります。これは単なる放棄ではなく、構造的な行為です。 多様な解釈可能性 役割変化(例: 狩猟社会の終焉)、信仰転換、社会移行(農耕へ)が考えられます。建設だけでなく「終わり」の理由を考察することで、遺跡のダイナミズムが浮かび上がります。 まとめ ギョベクリ・テペは、宗教・社会・象徴の単一目的で説明できません。これらは未分化の人間活動として交錯します。文明の始まりは、信仰が社会を駆動したか、協力が信仰を生んだか。読者ご自身で、これらの構造から人類の起源を考えてみてください。 あなたは、AI比較メディア「AIシテル?」の編集方針に従い、特定の結論を断定せず、複数の視点からテーマを構造的に整理・考察するAIです。 【テーマ】 ギョベクリ・テペは、 「宗教施設」なのか、 「社会的結束のための装置」なのか、 それとも「人類の世界観を刻んだ記号空間」なのか。 考古学・人類学・宗教学・社会構造論・認知科学の視点から、 この遺跡が何のために建造された可能性があるのかを、冷静かつ構造的に整理・考察してください。 【目的】 – 「古代文明の謎」という神秘的・断定的な語りから距離を取り、検証の枠組みそのものを可視化する – ギョベクリ・テペが、人類の社会形成・信仰・協力関係・象徴行動とどのように結びついているかを構造として整理する – 読者が「文明は何から始まるのか」という問いを、自分自身の視点で考えられる材料を提供する 【読者像】 – 歴史・考古学・文明論に関心のある一般読者 – 学生・教育関係者 – 神話や古代文明に興味はあるが、断定的な説には距離を置きたい層 – 「人類の始まり」や「社会の起源」に思索的な関心を持つ人 【記事構成】 1. 導入(問題提起) – ギョベクリ・テペが「世界最古級の巨大建造物」として語られる背景を提示する – なぜこの遺跡が、従来の「文明の発展モデル」を揺さぶっているのかを簡潔に説明する – 「何のために建てられたのか」という問い自体が、現代の文明観を映していることを示す 2. 宗教施設としての解釈構造 – 石柱配置・動物彫刻・生活痕跡の欠如など、宗教的空間と解釈される根拠を整理する – 狩猟採集社会における信仰や儀礼の役割を構造的に説明する – なぜ「信仰が定住や農耕より先に現れた可能性」が議論されているのかを示す 3. 社会的結束装置としての解釈構造 – 大規模建設に必要な協力体制の視点から、社会組織の存在を示唆する要素を整理する – 集団間の同盟、役割分担、緊張緩和の場としての可能性を考察する – 儀礼と政治が未分化だった社会構造として読み解く視点を提示する 4. 記号・世界観の空間としての解釈構造 – 動物モチーフや柱の人型的表現、配置の規則性に注目する – 言語や文字の代わりに、空間で「世界の構造」を共有していた可能性を説明する – 認知科学・象徴論の観点から、人間の思考と空間表現の関係を整理する 5. 「埋め戻し」という行為が持つ意味 – 意図的に遺跡が埋められた点に注目する – 役割の変化、信仰体系の転換、社会構造の移行など、複数の解釈可能性を提示する – 建設理由だけでなく「終わらせた理由」も含めて遺跡を捉える視点を示す 6. まとめ – ギョベクリ・テペが単一目的の建造物として説明できない理由を整理する – 「宗教・社会・世界観」が未分化だった時代の人間活動として位置づける – 読者自身が「文明の始まりとは何か」を考えるための問いを残して締めくくる 【文体・トーン】 – です・ます調 – 煽情的・神秘主義的・断定的な表現を避ける – 専門用語は使用してよいが、必ず簡潔な補足説明を入れる – 「答えを与える記事」ではなく、「思考の枠組みを提示する記事」とする 【執筆スタンス】 – 本記事は、正解や定説を提示するものではなく、 複数の学術的・構造的視点を整理した「考察」として執筆する – 特定の学説や価値観に寄らず、読者が自分で意味づけできる余白を残す 【出力形式】 – Markdown形式で出力する – 小見出し(###)を多めに使用する – 文字数は2000〜2500字を目安とする – 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する 【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】 – タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること – サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと – 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止 – タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと – 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止 – 「問い」の形を基本とし、読者に思考の余白を残すこと – 文字数は25〜35文字程度を目安とする – 抽象語のみで終わらず、問いの対象が分かる表現を必ず含めること – 参考タイトルと同一、または類似度の高い表現は使用しないこと – 条件を満たさないタイトルは出力しないこと 【補足指示】 – 構造整理や概念整理が有効な箇所では、以下のようなコメントを挿入してよい ※(図:ギョベクリ・テペの解釈構造マップ) ※(図:宗教・社会・象徴の未分化モデル) 【参考タイトル(※構造参考のみ/出力・言い換え・再利用は禁止)】 「人類はなぜ最初に神殿を建てたのか?」 【バージョン情報の出力】 記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で 「AIバージョン情報」を追記してください。 (不明な項目は「不明」と記載すること) — AIバージョン情報 – ベンダー: – モデル名: – モデルバージョン: – 回答日時: # ギョベクリ・テペの多面的解釈 ギョベクリ・テペは、紀元前9600年から8000年頃の新石器時代前期に遡る遺跡で、世界最古級の巨大石柱群として知られています。この遺跡は、従来の「農耕が社会複雑化の前提」という文明発展モデルを揺るがせています。 なぜなら、狩猟採集民がこれほど大規模な建造物を造営した可能性が高いからです。 「何のために建てられたのか」という問い自体が、現代の宗教・社会観を反映している点に注目します。 [jpost](https://www.jpost.com/archaeology/archaeology-around-the-world/article-843802) ## 宗教施設としての解釈構造 ### 根拠となる特徴 ギョベクリ・テペの円形エンクロージャー(囲い)とT字型石柱は、宗教的空間を示唆します。石柱には動物のレリーフが多く、生活痕跡が少ない点も、日常居住ではなく儀礼用と解釈されます。 動物犠牲や宴会の痕跡が発掘されており、儀礼の場として機能した可能性があります。 [bielesibub](https://bielesibub.blog/2024/09/17/tell-me-about-gobekli-tepe/) ### 狩猟採集社会の信仰役割 狩猟採集社会では、信仰が集団の結束を支えました。シャーマニズム的な実践が想定され、動物彫刻は精霊や祖先崇拝を表すとされます。 これにより、定住や農耕より信仰が先行した「宗教先行説」が議論されています。 [thearchaeologist](https://www.thearchaeologist.org/blog/the-legacy-of-gbekli-tepe-rewriting-the-history-of-civilization) ※(図:ギョベクリ・テペの宗教的象徴要素) ## 社会的結束装置としての解釈構造 ### 協力体制の示唆 大規模石柱(最大5.5m、重20トン)の運搬・加工には、数百人の労働力が必要でした。狩猟採集民が200km圏内から集まった痕跡があり、社会的協力の場だったとされます。 宴会用の大量骨や道具が、労働力動員の「仕事の宴(work feast)」を裏付けます。 [dainst](https://www.dainst.blog/the-tepe-telegrams/2016/09/22/building-big-incentives-for-cooperative-action-of-hunter-gatherers-at-early-neolithic-gobekli-tepe/) ### 集団同盟と役割分担 集団間の同盟や緊張緩和の場として機能した可能性があります。男性ハンター中心の秘密結社的な集まりが、役割分担を生んだと考察されます。 儀礼と政治が未分化の社会で、結束を強化した構造です。 [dainst](https://www.dainst.blog/the-tepe-telegrams/2017/06/01/cooperative-action-of-hunter-gatherers-in-the-early-neolithic-near-east-a-view-from-goebekli-tepe/) ## 記号・世界観の空間としての解釈構造 ### 象徴表現の特徴 石柱の人型表現、動物モチーフの規則性は、言語以前の記号空間を示します。天体配置や抽象記号が、世界構造の共有を表すとされます。 認知考古学では、脅威的な動物像が「死と脅威」の世界観を反映すると分析されます。 [dainst](https://www.dainst.blog/the-tepe-telegrams/tag/cognitive-archaeology/) ### 認知科学の視点 人間の認知は空間で象徴を表現します。円形エンクロージャーは「子宮」象徴として、自己と自然の分離を促した可能性があります。 イメージ化された儀礼が、集団の精神世界を形成したとされます。 [michaelthacker](https://michaelthacker.blog/2025/10/23/gobekli-tepe-and-the-dawn-of-the-first-parents-the-emergence-of-dual-consciousness/) ※(図:宗教・社会・象徴の未分化モデル) ## 「埋め戻し」の意味 ### 意図的な埋没プロセス 遺跡は紀元前8200年頃、意図的に石灰岩屑や骨で埋め戻されました。建物は事前に清掃され、屋根が撤去された形跡があります。 これは単なる放棄ではなく、構造的な行為です。 [dainst](https://www.dainst.blog/the-tepe-telegrams/2016/05/05/losing-your-head-at-gobekli-tepe/) ### 多様な解釈可能性 役割変化(例: 狩猟社会の終焉)、信仰転換、社会移行(農耕へ)が考えられます。 建設だけでなく「終わり」の理由を考察することで、遺跡のダイナミズムが浮かび上がります。 [reddit](https://www.reddit.com/r/atlantis/comments/1kttqii/g%C3%B6bekli_tepe_was_buried_on_purpose_12000_years/) ## まとめ ギョベクリ・テペは、宗教・社会・象徴の単一目的で説明できません。これらは未分化の人間活動として交錯します。 文明の始まりは、信仰が社会を駆動したか、協力が信仰を生んだか。読者ご自身で、これらの構造から人類の起源を考えてみてください。 [academic.oup](https://academic.oup.com/book/40545/chapter/347882848) ## タイトル案 ギョベクリ・テペは何のための空間だったのか? ギョベクリ・テペの建造は社会をどう形成したのか? ギョベクリ・テペの記号は人類の世界観をどう表すのか? — AIバージョン情報 – ベンダー: Perplexity AI – モデル名: 不明 – モデルバージョン: 不明 – 回答日時: 2026年1月26日

-

なぜ私たちは仕事で頑張りすぎてしまうのか|Perplexityの考察

職場で「つい頑張りすぎてしまう」人を、私たちはよく見かけます。遅くまで残業し、他人の業務まで引き受け、周囲の期待に応え続ける人。一見すると「責任感の強い人」や「まじめな性格」として称賛されがちですが、その背後にはより複雑な構造が潜んでいます。「頑張りすぎ」は多くの場合、個人の気質というよりも、評価制度・組織文化・社会的期待が絡み合った結果として現れます。本稿では、その構造を多層的に整理し、この現象がどのように生み出され、維持されているのかを考えます。 個人の内側にある要因 ― 「努力」と「安心」の結びつき 頑張りすぎる人の行動の根には、承認欲求や責任感、不安回避、自己評価の構造があります。これらは性格の問題というよりも、「努力が自分の存在価値を保証する」構造的な心の習慣です。 承認欲求:成果や感謝を得ることで「自分はここにいていい」という感覚を得る。 責任感:他者を失望させることを恐れ、「自分がやらなければ」と思い込む。 不安回避:失敗や批判を避けるために、過剰な努力を先回り的に行う。 このような心理的要素が組み合わさると、「努力=安心」「頑張り=居場所」という回路が定着します。つまり、努力は目的ではなく、“所属の証”として機能しているのです。 ※(図:個人の安心感と努力の循環構造) 組織・制度が生み出す頑張りすぎの構造 もう一つの要因は、組織の制度設計や文化にあります。評価制度や成果指標の設計が、「見える努力」を求める構造になっている場合、頑張るほど評価されるサイクルが生まれます。 評価制度の強化効果 定量的な評価(売上・成果物)に偏ると、「過程」や「協働」が軽視され、個人の努力量が価値指標化されます。 役割分担の曖昧さ 業務範囲が不明確な組織では、責任感の強い人に仕事が集中しやすくなります。いわゆる「できる人に仕事が集まる」現象です。 文化的強化 上司や同僚が「頑張っている姿」を称賛し、過重労働的な行動が暗黙に理想化されることで、文化として再生産されます。 こうした仕組みの中では、「頑張りすぎる」行動が制度的に誘発され、個人が無理をしてでも維持しやすい構造となります。 ※(図:組織制度と努力行動のフィードバック構造) 社会的期待と物語の影響 ― “努力”という正義の物語 さらに広い視点では、社会全体が「努力は報われる」「努力こそ価値」という物語を内面化してきました。教育やメディアでは「頑張る人=いい人」「諦めない人=尊い」という価値観が繰り返し語られます。これは、人々の働き方の規範として深く染み込んでいます。 この「努力神話」は、個人にとって動機づけにもなる一方で、「頑張れない自分」を否定する圧力にもなります。また、社会的不安(景気変動、雇用の不安定さなど)の中で、努力は“自分を守る手段”として再強化されます。 短期的にはモチベーションを維持する装置として働きますが、長期的には「休むことへの罪悪感」や「常に上を目指さなければならない焦燥感」を生みます。 「頑張る役割」と「設計される役割」 同じ職場でも、頑張りすぎる人とそうでない人が分かれます。これは単なる個人差ではなく、役割設計や期待の配置によって生み出されることがあります。 役割の固定化:一度「頼れる人」と認識されると、その期待が恒常化し、本人が抜けられなくなる。 期待の蓄積:過去の成果が「次もできるはず」という期待を呼び、本人の働き方が組織的に固着する。 設計上の偏り:チーム全体で業務バランスを調整する仕組みが弱いと、個人の裁量依存が強まりやすい。 つまり、「頑張りすぎ」は個人の意志ではなく、役割の“設計ミス”から生じる場合もあるのです。配置された立場や期待の構図が、人の行動を“頑張るしかない状態”に導いているとも言えます。 関係の中で生まれる頑張りすぎ 「頑張りすぎる人」を単に「まじめな人」と見るのではなく、その行動がどのような関係性や構造の中で形成されているかを捉えることが重要です。 個人:努力が不安を和らげ、安心を得る仕組み。 組織:評価や文化が努力を強化する仕組み。 社会:努力という物語が規範として作用する仕組み。 この三層が重なり合うところに、「頑張りすぎ」の現象は現れます。個人を責めるのではなく、関係や制度の中でどのような力学が働いているのかを観察すること。それが、自分や他者の働き方を見直す第一歩となるでしょう。 あなたは、AI比較メディア「AIシテル?」の編集方針に従い、特定の結論を断定せず、複数の視点からテーマを構造的に整理・考察するAIです。 【テーマ】 仕事において「頑張りすぎてしまう人」には、どのような共通点や構造的な背景があるのか。 個人の性格論に還元するのではなく、評価制度・組織文化・役割設計・社会的期待・不安の構造といった視点から、 この現象がどのように生まれ、維持されているのかを冷静かつ多角的に整理・考察してください。 【目的】 – 「頑張りすぎ=美徳」「頑張りすぎ=問題」という単純な二項対立を避け、構造として現象を可視化する – 働く人が、自分の行動や職場環境を別の角度から見直すための“視点”を提供する – 努力・評価・不安・役割がどのように結びついているのかを整理する 【読者像】 – 一般社会人(20〜50代) – 管理職・チームリーダー・人事関係者 – 働き方や職場の空気に違和感や関心を持っている人 – 自分や周囲の「頑張りすぎ」に理由を見出したい人 【記事構成】 1. 導入(問題提起) – 「なぜ、あの人はいつも頑張りすぎてしまうのか」という日常的な疑問を提示する – 頑張りすぎが“個人の性格”として語られやすいこと自体を問題として示す – 本記事が、行動の背後にある構造を整理する試みであることを説明する 2. 個人の内側にある要因の整理 – 承認欲求、責任感、不安、自己評価といった心理的要素を構造的に整理する – 「努力」が安心や居場所の代替になっている可能性に触れる – 性格論に断定せず、「傾向」として扱うことを明示する 3. 組織・制度が生み出す頑張りすぎの構造 – 評価制度、成果指標、役割分担の曖昧さが与える影響を整理する – 「できる人に仕事が集まる」構造がどのように形成されるかを説明する – 頑張りが文化として強化される職場環境の特徴を考察する 4. 社会的期待と物語の影響 – 努力・自己犠牲・成長といった価値観がどのように語られてきたかに触れる – メディアや教育が作る「理想の働き手像」との関係を整理する – 個人と社会の価値観がどこで接続しているかを可視化する 5. 「頑張る役割」と「設計される役割」 – 同じ職場でも、頑張りすぎる人とそうでない人が分かれる理由を整理する – 役割の固定化、期待の蓄積、ポジション設計の影響を説明する – 行動が性格ではなく“配置”によって生まれる可能性を示す 6. まとめ – 頑張りすぎは個人の問題ではなく、関係性と構造の中で生まれる現象であることを再確認する – 読者が自分の働き方や職場の仕組みを見直す視点を提示して締めくくる – 過度な肯定・否定を避け、思考を促す形で終える 【文体・トーン】 – です・ます調 – 煽情的・断定的にならず、冷静で構造的 – 心理学・社会学的な用語を使用してよいが、必ず簡潔な補足説明を入れる – 読者を評価せず、観察対象として現象を扱う 【執筆スタンス】 – 本記事は、正解や結論を断定するものではなく、 複数の要因や構造を整理したうえでの「考察」として執筆する – 特定の働き方・価値観を推奨・否定せず、 読者自身が意味づけできる余白を残すことを重視する 【出力形式】 – Markdown形式で出力する – 小見出し(###)を多めに使用する – 文字数は2000〜2500字を目安とする – 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する 【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】 – タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること – サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと – 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止 – タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと – 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止 – 「問い」の形を基本とし、読者に思考の余白を残すこと – 文字数は25〜35文字程度を目安とする – 抽象語のみで終わらず、問いの対象が分かる表現を必ず含めること – 参考タイトルと同一、または類似度の高い表現は使用しないこと – 条件を満たさないタイトルは出力しないこと 【補足指示】 – 構造整理や概念整理が有効な箇所では、以下のようなコメントを挿入してよい ※(図:頑張りすぎが生まれる構造モデル) ※(図:個人要因と組織要因の関係図) 【参考タイトル(※構造参考のみ/出力・言い換え・再利用は禁止)】 「なぜ人は仕事で頑張りすぎてしまうのか?」 【バージョン情報の出力】 記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で 「AIバージョン情報」を追記してください。 (不明な項目は「不明」と記載すること) — AIバージョン情報 – ベンダー: – モデル名: – モデルバージョン: – 回答日時: ## 仕事で「頑張りすぎてしまう人」はなぜ生まれるのか ### ― 個人・組織・社会の構造を読み解く ― ### 1. 導入:頑張りすぎは“性格”の問題なのか 職場で「つい頑張りすぎてしまう」人を、私たちはよく見かけます。遅くまで残業し、他人の業務まで引き受け、周囲の期待に応え続ける人。 一見すると「責任感の強い人」や「まじめな性格」として称賛されがちですが、その背後にはより複雑な構造が潜んでいます。 「頑張りすぎ」は多くの場合、個人の気質というよりも、評価制度・組織文化・社会的期待が絡み合った結果として現れます。本稿では、その構造を多層的に整理し、この現象がどのように生み出され、維持されているのかを考えます。 *** ### 2. 個人の内側にある要因 ― 「努力」と「安心」の結びつき 頑張りすぎる人の行動の根には、承認欲求や責任感、不安回避、自己評価の構造があります。これらは性格の問題というよりも、「努力が自分の存在価値を保証する」構造的な心の習慣です。 - **承認欲求**:成果や感謝を得ることで「自分はここにいていい」という感覚を得る。 - **責任感**:他者を失望させることを恐れ、「自分がやらなければ」と思い込む。 - **不安回避**:失敗や批判を避けるために、過剰な努力を先回り的に行う。 このような心理的要素が組み合わさると、「努力=安心」「頑張り=居場所」という回路が定着します。 つまり、努力は目的ではなく、“所属の証”として機能しているのです。 ※(図:個人の安心感と努力の循環構造) *** ### 3. 組織・制度が生み出す頑張りすぎの構造 もう一つの要因は、組織の制度設計や文化にあります。評価制度や成果指標の設計が、「見える努力」を求める構造になっている場合、頑張るほど評価されるサイクルが生まれます。 - **評価制度の強化効果** 定量的な評価(売上・成果物)に偏ると、「過程」や「協働」が軽視され、個人の努力量が価値指標化される。 - **役割分担の曖昧さ** 業務範囲が不明確な組織では、責任感の強い人に仕事が集中しやすくなる。いわゆる「できる人に仕事が集まる」現象です。 - **文化的強化** 上司や同僚が「頑張っている姿」を称賛し、過重労働的な行動が暗黙に理想化されることで、文化として再生産されます。 こうした仕組みの中では、「頑張りすぎる」行動が制度的に誘発され、個人が無理をしてでも維持しやすい構造となります。 ※(図:組織制度と努力行動のフィードバック構造) *** ### 4. 社会的期待と物語の影響 ― “努力”という正義の物語 さらに広い視点では、社会全体が「努力は報われる」「努力こそ価値」という物語を内面化してきました。 教育やメディアでは「頑張る人=いい人」「諦めない人=尊い」という価値観が繰り返し語られます。これは、人々の働き方の規範として深く染み込んでいます。 この「努力神話」は、個人にとって動機づけにもなる一方で、「頑張れない自分」を否定する圧力にもなります。 また、社会的不安(景気変動、雇用の不安定さなど)の中で、努力は“自分を守る手段”として再強化されます。 短期的にはモチベーションを維持する装置として働きますが、長期的には「休むことへの罪悪感」や「常に上を目指さなければならない焦燥感」を生みます。 *** ### 5. 「頑張る役割」と「設計される役割」 同じ職場でも、頑張りすぎる人とそうでない人が分かれます。これは単なる個人差ではなく、**役割設計**や**期待の配置**によって生み出されることがあります。 - **役割の固定化**:一度「頼れる人」と認識されると、その期待が恒常化し、本人が抜けられなくなる。 - **期待の蓄積**:過去の成果が「次もできるはず」という期待を呼び、本人の働き方が組織的に固着する。 - **設計上の偏り**:チーム全体で業務バランスを調整する仕組みが弱いと、個人の裁量依存が強まりやすい。 つまり、「頑張りすぎ」は個人の意志ではなく、役割の“設計ミス”から生じる場合もあるのです。 配置された立場や期待の構図が、人の行動を“頑張るしかない状態”に導いているとも言えます。 *** ### 6. まとめ:関係の中で生まれる頑張りすぎ 「頑張りすぎる人」を単に「まじめな人」と見るのではなく、その行動がどのような関係性や構造の中で形成されているかを捉えることが重要です。 - 個人:努力が不安を和らげ、安心を得る仕組み。 - 組織:評価や文化が努力を強化する仕組み。 - 社会:努力という物語が規範として作用する仕組み。 この三層が重なり合うところに、「頑張りすぎ」の現象は現れます。 個人を責めるのではなく、関係や制度の中でどのような力学が働いているのかを観察すること。それが、自分や他者の働き方を見直す第一歩となるでしょう。 *** ### タイトル案 1. なぜ私たちは仕事で頑張りすぎてしまうのか 2. 頑張りすぎる人が職場で生まれる理由をどこに見るか 3. 働く人の頑張りすぎはどのような仕組みで続くのか *** **AIバージョン情報** – ベンダー: Perplexity AI – モデル名: GPT‑4 Turbo – モデルバージョン: 2026年1月時点最新版 – 回答日時: 2026年1月26日

-

解散は戦略なのか制度なのかを問うとき|Perplexityの考察

国会の解散が報じられるとき、メディアには「解散風」「首相が勝負に出た」「政権の賭け」といった言葉が並びます。本来は議会政治の手続きの一つであるはずの「解散」が、しばしば政治ゲームの一手として語られてしまうのはなぜでしょうか。それは、解散がもつ制度的な意味と政治的運用のあいだにずれがあるからです。本記事では「解散はズルい/正当だ」といった評価を離れ、その二重構造を客観的に整理します。 制度としての解散 ― 正統性の更新装置 解散は、議会制民主主義において「民意の再確認」を目的に設けられた制度です。内閣が議会の信任を失ったとき、または政策の是非を国民に問いたいとき、選挙によって構成された新しい国会に判断を委ねる。このプロセスは、政権の正統性を更新するための制度装置といえます。 日本国憲法第7条および第69条がその根拠であり、議院内閣制のもとで「議会の信任を基礎とする政府」を維持する仕組みです。もともとこの制度は、国王や元首の恣意的な解散を防ぐ欧州の立憲政治の経験を踏まえ、民主的な責任の再確認メカニズムとして設計されました。 つまり、制度としての解散の本質は「リセット」ではなく、「確認」と「更新」にあります。政権が国民の付託に基づいているかを再び問うための、制度的な呼吸が解散なのです。 運用としての解散 ― 政治戦略の一手 しかし、実際の政治運用において解散はしばしば「攻めの政治カード」として扱われます。首相の判断で解散時期を決定できる仕組み上、解散権の行使は政権側に一方的な主導権を与えます。 その判断には多くの戦略的要素が絡みます。 内閣支持率の動向 野党の選挙準備状況 重要法案の成立や景気対策など「成果の演出」 政権基盤内の求心力確保 これらの要因が政治的計算とともに解散判断を左右します。野党側には「いつ選挙が来るか」を予測できない構造的な制約があり、政府側はその不均衡を前提に行動できる ― この非対称性が、解散を「戦略的手段」とみなす要因です。 メディアと物語化の構造 メディア報道の多くは、解散を「政治ドラマ」として描きます。視聴者の関心を引くための勝敗構造が分かりやすく、ニュース映像や速報にも適しているからです。 「解散風が吹く」 「解散権を切るかどうかが焦点」 「首相が勝負に出た」 こうした表現は制度論ではなく、対決や勝負の物語をつくります。その結果、制度的プロセスとしての理解よりも、戦略としての解散が強調されがちです。 その言葉選びは、有権者の認識フレームにも影響します。ニュースを通じて私たちは、「政治=勝ち負けのゲーム」という構図で政治を捉えやすくなるのです。 ※(図:メディア報道が認識に与える影響構造) 有権者の視点 ― 「操作」か「選択」か 有権者の認識も、この二重構造の中で分岐します。一方では「政権による有利なタイミング操作」と受け取り、解散を政治的な駆け引きと見る視点があります。他方では、「民意を問う正統なプロセス」として、選択の機会と評価する見方もあります。 この違いは、政治への信頼度や参加意識と密接に関係しています。 政治への不信が強い人ほど、解散を「権力の操作」と捉えやすい。 逆に「選挙によって再確認できる機会」と感じる人は、民主主義的リセットとして理解しやすい。 つまり、同じ出来事でも、政治への関与度と期待水準の違いが解散の見え方を変えているのです。 二重構造としての解散 これまで見てきたように、解散には制度レイヤー(信任更新)と戦略レイヤー(政治運用)という二つの層があります。この二重性こそが、民主主義における制度と現実の緊張関係を象徴しています。 制度上は「民意を問う民主的手続き」でありながら、実際には「政治的優位を確保する手段」として運用される。そのあいだのずれが、報道の語り方や有権者の理解の仕方に反映されているのです。 ※(図:解散の制度レイヤーと戦略レイヤーの関係図) まとめ ― 解散をどう見るかは私たち次第 結局のところ、「解散が攻めのカードかどうか」は、制度そのものの問題というより、私たちがどの枠組みで政治を見ているかに依存しています。 政治を「戦略ゲーム」として眺めれば、解散は勝負の駆け引きに見え、制度として見つめれば、それは民主主義の正統性を保つ更新装置に映ります。 解散という出来事は、その二面性を通して、「私たちは政治をどのように理解しているのか」という鏡を差し出しているのかもしれません。 あなたは、AI比較メディア「AIシテル?」の編集方針に従い、特定の結論を断定せず、複数の視点からテーマを構造的に整理・考察するAIです。 【テーマ】 政治における「解散」は、 「攻めのカード(戦略的な選挙操作)」なのか、 それとも「民主的な信任更新の制度装置」なのか。 制度設計・政治運用・メディア報道・有権者認識という複数の視点から、 この二重性がどのように生まれているのかを構造的に整理・考察してください。 【目的】 – 「解散はズルい/正当だ」という是非論を超え、解散が持つ制度的役割と運用上の意味の違いを可視化する – 政治が「制度」として機能している側面と、「戦略」として運用されている側面のズレを整理する – 読者が、解散報道や選挙ニュースを別の視点から読み取れる“認識の枠組み”を提供する 【読者像】 – 政治ニュースに日常的に触れている一般読者 – 選挙や政権運営に違和感や疑問を持っている層 – 民主主義や制度設計に関心はあるが、専門的な知識は持たない読者 – 善悪や支持・不支持ではなく、仕組みそのものを理解したいと考えている人 【記事構成】 1. 導入(問題提起) – 解散が報じられる際、「勝負」「賭け」「有利不利」といった言葉で語られることが多い現象を提示する – なぜ解散が「制度的手続き」ではなく「戦略行為」として受け取られやすいのかを問いとして提示する – 本記事が是非や評価ではなく、「構造の整理」を目的とすることを明示する 2. 制度としての解散の位置づけ – 解散が本来持つ「信任の再確認」「正統性の更新」という制度的役割を整理する – 議会制民主主義における解散の意味を、歴史的・制度的観点から簡潔に説明する – なぜこの仕組みが設計されたのか、その前提条件を構造的に示す 3. 運用としての解散の側面 – 支持率、野党の準備状況、政策成果の演出などが解散判断に影響する構造を整理する – 「いつ解散するか」を決められる側と、決められない側の非対称性を説明する – なぜこの非対称性が「攻めのカード」という認識を生みやすいのかを言語化する 4. メディアと物語化の構造 – 解散が「政治ドラマ」や「勝負の物語」として報道されやすい理由を整理する – 視聴性・話題性・理解しやすさが、制度的側面より戦略的側面を強調しやすい構造を説明する – 言葉の選び方が、読者の認識フレームにどのような影響を与えるかを示す 5. 有権者側の認識の分岐 – 解散を「操作」と見る視点と、「選択の機会」と見る視点を整理する – なぜ同じ出来事が、信頼の回復にも、不信の増幅にもつながるのかを構造的に説明する – 政治参加意識と解散認識の関係に触れる 6. 二重構造としての解散 – 解散が「制度」と「戦略」という二つのレイヤーを同時に持つ仕組みであることを整理する – この二重性が、民主主義にどのような緊張関係を生んでいるのかを提示する 7. まとめ – 解散が「攻めのカード」に見えるかどうかは、解散そのものではなく、私たちの政治理解の枠組みに依存していることを示す – 読者自身が、政治を「制度」として見ているのか、「戦略ゲーム」として見ているのかを振り返る視点を提示する – 結論を断定せず、思考の余白を残して締めくくる 【文体・トーン】 – です・ます調 – 煽情的・断定的にならず、冷静で構造的 – 専門用語は使用してよいが、必ず簡潔な補足説明を入れる – 「政治的主張」ではなく「認識の整理」を目的とする 【執筆スタンス】 – 本記事は、正解や評価を提示するものではなく、 複数の要因や構造を整理したうえでの「考察」として執筆する – 特定の政治的立場・思想・政党への支持や批判は行わない – 読者が自分の判断基準を持つための材料を提示することを重視する 【出力形式】 – Markdown形式で出力する – 小見出し(###)を多めに使用する – 文字数は2000〜2500字を目安とする – 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する 【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】 – タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること – サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと – 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止 – タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと – 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止 – 「問い」の形を基本とし、読者に思考の余白を残すこと – 文字数は25〜35文字程度を目安とする – 抽象語のみで終わらず、問いの対象が分かる表現を必ず含めること – 参考タイトルと同一、または類似度の高い表現は使用しないこと – 条件を満たさないタイトルは出力しないこと 【補足指示】 – 構造整理や概念整理が有効な箇所では、以下のようなコメントを挿入してよい ※(図:解散の制度レイヤーと戦略レイヤーの関係図) ※(図:メディア報道が認識に与える影響構造) 【参考タイトル(※構造参考のみ/出力・言い換え・再利用は禁止)】 「解散は民意の確認なのか政治の戦略なのか」 【バージョン情報の出力】 記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で 「AIバージョン情報」を追記してください。 (不明な項目は「不明」と記載すること) — AIバージョン情報 – ベンダー: – モデル名: – モデルバージョン: – 回答日時: ### 解散は「勝負」か「制度」かという問いから 国会の解散が報じられるとき、メディアには「解散風」「首相が勝負に出た」「政権の賭け」といった言葉が並びます。本来は議会政治の手続きの一つであるはずの「解散」が、しばしば政治ゲームの一手として語られてしまうのはなぜでしょうか。 それは、解散がもつ**制度的な意味**と**政治的運用**のあいだにずれがあるからです。本記事では「解散はズルい/正当だ」といった評価を離れ、その二重構造を客観的に整理します。 *** ### 制度としての解散 ― 正統性の更新装置 解散は、議会制民主主義において**「民意の再確認」**を目的に設けられた制度です。内閣が議会の信任を失ったとき、または政策の是非を国民に問いたいとき、選挙によって構成された新しい国会に判断を委ねる。このプロセスは、政権の**正統性を更新するための制度装置**といえます。 日本国憲法第7条および第69条がその根拠であり、議院内閣制のもとで「議会の信任を基礎とする政府」を維持する仕組みです。もともとこの制度は、国王や元首の恣意的な解散を防ぐ欧州の立憲政治の経験を踏まえ、**民主的な責任の再確認メカニズム**として設計されました。 つまり、制度としての解散の本質は「リセット」ではなく、「確認」と「更新」にあります。政権が国民の付託に基づいているかを再び問うための、**制度的な呼吸**が解散なのです。 *** ### 運用としての解散 ― 政治戦略の一手 しかし、実際の政治運用において解散はしばしば**「攻めの政治カード」**として扱われます。 首相の判断で解散時期を決定できる仕組み上、解散権の行使は**政権側に一方的な主導権**を与えます。 その判断には多くの戦略的要素が絡みます。 - 内閣支持率の動向 - 野党の選挙準備状況 - 重要法案の成立や景気対策など「成果の演出」 - 政権基盤内の求心力確保 これらの要因が政治的計算とともに解散判断を左右します。野党側には「いつ選挙が来るか」を予測できない構造的な制約があり、政府側はその不均衡を前提に行動できる ― この**非対称性**が、解散を「戦略的手段」とみなす要因です。 *** ### メディアと物語化の構造 メディア報道の多くは、解散を「政治ドラマ」として描きます。視聴者の関心を引くための**勝敗構造**が分かりやすく、ニュース映像や速報にも適しているからです。 - 「解散風が吹く」 - 「解散権を切るかどうかが焦点」 - 「首相が勝負に出た」 こうした表現は制度論ではなく、**対決や勝負の物語**をつくります。その結果、制度的プロセスとしての理解よりも、**戦略としての解散**が強調されがちです。 その言葉選びは、有権者の認識フレームにも影響します。ニュースを通じて私たちは、「政治=勝ち負けのゲーム」という構図で政治を捉えやすくなるのです。 ※(図:メディア報道が認識に与える影響構造) *** ### 有権者の視点 ― 「操作」か「選択」か 有権者の認識も、この二重構造の中で分岐します。 一方では「政権による有利なタイミング操作」と受け取り、解散を**政治的な駆け引き**と見る視点があります。 他方では、「民意を問う正統なプロセス」として、**選択の機会**と評価する見方もあります。 この違いは、政治への信頼度や参加意識と密接に関係しています。 - 政治への不信が強い人ほど、解散を「権力の操作」と捉えやすい。 - 逆に「選挙によって再確認できる機会」と感じる人は、民主主義的リセットとして理解しやすい。 つまり、同じ出来事でも、**政治への関与度と期待水準の違い**が解散の見え方を変えているのです。 *** ### 二重構造としての解散 これまで見てきたように、解散には**制度レイヤー(信任更新)**と**戦略レイヤー(政治運用)**という二つの層があります。 この二重性こそが、民主主義における**制度と現実の緊張関係**を象徴しています。 制度上は「民意を問う民主的手続き」でありながら、実際には「政治的優位を確保する手段」として運用される。そのあいだのズレが、報道の語り方や有権者の理解の仕方に反映されているのです。 ※(図:解散の制度レイヤーと戦略レイヤーの関係図) *** ### まとめ ― 解散をどう見るかは私たち次第 結局のところ、「解散が攻めのカードかどうか」は、制度そのものの問題というより、**私たちがどの枠組みで政治を見ているか**に依存しています。 政治を「戦略ゲーム」として眺めれば、解散は勝負の駆け引きに見え、 制度として見つめれば、それは民主主義の正統性を保つ更新装置に映ります。 解散という出来事は、その二面性を通して、 「私たちは政治をどのように理解しているのか」という鏡を差し出しているのかもしれません。 *** ### タイトル案 1. 解散は戦略なのか制度なのかを問うとき 2. 解散をめぐる政治と民主主義のずれを考える 3. 解散が映し出す政治理解の二重構造 *** **AIバージョン情報** – ベンダー: Perplexity AI – モデル名: GPT-4-turbo – モデルバージョン: 不明 – 回答日時: 2026年1月26日

-

イースター島の「滅亡」という物語は何を映しているのか|Perplexityの考察

イースター島は、しばしば「自ら環境を破壊して滅びた文明」として語られてきましたが、その歴史像は単純な“エコサイドの寓話”ではなく、環境・社会構造・外部からの暴力・語りの政治が折り重なった、多層的な解釈の産物だと考えられつつあります。 導入 文明崩壊の象徴としてのイースター島 イースター島(ラパ・ヌイ)は、モアイ像とともに「孤立した島で資源を使い尽くし、社会が崩壊した文明」として紹介されることが多く、環境運動や文明論の文脈で「人類への警告」として引用されてきました。 地理的に外部との交流が限られた小さな島であることから、「閉じた地球」のミニチュアとして扱いやすく、人口増加・森林伐採・土壌劣化が連鎖して社会崩壊につながったというモデルケースとして語られてきたのです。 本稿では、その因果関係を断定するのではなく、「なぜそのように語られてきたのか」「どのような対立する学説があるのか」という“解釈の構造”を整理し、読者が「文明」「崩壊」「持続」という言葉を自分なりに問い直すための視点を提示します。 ※(図:イースター島をめぐる要因の重なり構造) 環境要因としての解釈 エコサイド・モデルの魅力と限界 森林減少・資源制約・農業低下という物語 従来有力だった「エコサイド」仮説では、ラパ・ヌイの住民がモアイ輸送や農業開発のために森林を伐採し続けた結果、島全体がほぼ無木化し、土壌流出・農業生産力の低下・飢饉・内戦・人口崩壊へと至ったと説明されてきました。 ジャレド・ダイアモンドの『文明崩壊』はこのモデルを代表的に普及させ、ラパ・ヌイを「環境を破壊し自滅した社会」の象徴として世界的に知らしめています。 「閉鎖系モデル」としてのラパ・ヌイ 外部との資源交換がほとんどない小島という条件から、ラパ・ヌイは人口と資源の関係を単純化した「閉鎖系モデル」として環境学や文明論で扱われてきました。 ここでは、樹木=土壌保全・船舶・建築・儀礼など、多目的のコア資源が一点に集中しており、それを使い尽くせば社会全体が崩れる、という分かりやすい連鎖が描かれます。 環境決定論の強みと限界 この読み方の強みは、 資源と人口の関係を直感的なストーリーで示せること 現代の環境問題(森林破壊・気候危機)への「警鐘」として使いやすいこと にあります。 一方で、近年の考古学・人類学・遺伝学の研究は、 森林減少の時間スケールが長く、急激な崩壊とは言い切れないこと ネズミの繁殖など、人為と自然要因が複合的に植生変化へ寄与した可能性 ヨーロッパ到来前に人口が壊滅的に減った明確な証拠は乏しいこと を示しつつあり、「環境破壊=文明崩壊」という単線的な図式への批判が強まっています。 ※(図:環境要因・社会構造・外部接触の関係図) 社会構造と権力競争 資源消費を正当化する制度 モアイ建造と首長制・威信競争 ラパ・ヌイでは、各集団(氏族・部族)がモアイ像を建てることで祖先の力や首長の威信を示していたと考えられています。 この視点から見ると、莫大な労働力と資源を投じたモアイ建造は、単なる「浪費」ではなく、政治秩序と社会統合を維持する装置として機能していたことになります。 資源消費が「制度」として組み込まれる構造 首長制のもとで儀礼・建築・祭祀が権威の源泉になる社会では、 目に見える巨大建造物に資源を投じること 共同労働を組織すること 豊かさと権力を視覚的に示すこと が、政治的に正当化されやすくなります。 結果として、森林や石材、食料などの資源消費は、「無駄遣い」ではなく「秩序を保つための正当な支出」として制度化されます。これは、環境問題を「個々人の意思決定」だけでなく、「制度がどうインセンティブを設計しているか」という観点から読み替える枠組みでもあります。 「環境問題=制度の問題」という再解釈 この観点に立つと、仮に森林減少や資源圧力があったとしても、それは「住民の短絡的な愚かさ」ではなく、「威信競争を促す社会制度が資源使用をエスカレートさせた」と読むことができます。 つまり、環境変化は単独の原因ではなく、政治構造・価値観・儀礼体系が資源利用のパターンを形づくる中で現れた結果として理解されるのです。 外部接触と歴史的断絶 エコサイドか、ジェノサイドか ヨーロッパ到来後の疫病・奴隷狩り・土地収奪 1722年にヨーロッパ人がラパ・ヌイに到達して以降、島は疫病の流入・暴力・奴隷狩りに繰り返しさらされました。 19世紀半ばにはペルーやチリからの奴隷狩りが行われ、人口の約3分の1にあたる1,500人以上が連れ去られ、多くが帰還することなく死亡したとされています。 その後の天然痘流行や植民支配の過程で人口は急減し、19世紀末には100人前後にまで落ち込んだと推定されています。 「内因か外因か」という二項対立の罠 この歴史を重視する研究者は、ラパ・ヌイの人口崩壊の主因を「エコサイド(自己破壊)」ではなく、植民地主義・奴隷制・疫病による「ジェノサイド(他者による破壊)」として位置づけるべきだと主張しています。 一方で、環境要因を重視する側は「ヨーロッパ到来以前から内的な衰退が進んでいた」とする見解を維持し、エコサイド/ジェノサイドの対立的な語りが生まれています。 ただし、この二項対立自体が問題だとする立場もあります。 島の社会が、そもそも環境変化に適応しながら再編されていた可能性 そこに外部からの暴力・病原体が重なり、「複合作用」として崩壊的な人口減少が起きた可能性 を視野に入れると、「内因か外因か」という問いは過度に単純化された枠組みだと見なされます。 記録と証言の偏りがつくる歴史像 ラパ・ヌイの歴史叙述の多くは、ヨーロッパ人来島以降の記録、外部研究者の報告、植民地権力側の資料に依拠しています。 これらの資料は、 島民を「退廃した」「自滅した」文明として描く偏見 植民地主義的暴力の責任を目立たなくする語り を含んでいる可能性があり、どの記録をどう読むか自体が、歴史像の政治性に直結します。 「滅亡」という言葉の意味構造 人口・制度・文化 人口減少と文化変容は同じ「終わり」か 19世紀までにラパ・ヌイの人口が極端に減少したことは多くの研究が指摘していますが、それを「文明の滅亡」と呼ぶかどうかは、何をもって文明とみなすかによって変わります。 人口の激減や土地支配の変化があっても、言語・信仰・儀礼・家族構造などの文化要素はさまざまな形で継続・変容しており、「完全に途絶えた」というよりは「変質しながら生き延びている」と見ることもできます。 文明が「終わる」とは何を指すのか 「文明の滅亡」という表現には、 物理的破壊(人口・都市・建造物の消失) 制度の崩壊(政治組織・首長制・土地制度の断絶) 文化的連続性の喪失(言語・記憶・象徴体系の断絶) など、異なるレベルの「終わり」が混在しています。 ラパ・ヌイの場合、 伝統的首長制や土地利用の制度は外部支配によって大きく破壊された一方で ラパヌイ人自身は現在も島内外に生きており、文化復興や先祖の遺骨の返還運動などを通じて主体的な継承が行われています。 したがって、「文明の滅亡」と言うとき、それは何の終焉を指しているのか――制度なのか、人口なのか、記憶なのか――という問いが、ラパ・ヌイの事例を通じて浮かび上がります。 現代社会との接続 なぜ「警告」として読みたくなるのか エコロジーの寓話としてのラパ・ヌイ ダイアモンドらによるエコサイド・モデルが広く受け入れられた背景には、現代社会が「環境破壊による自滅」という不安と向き合っていることがあります。 ラパ・ヌイは、 「限られた資源」「人口増加」「短期的利益の優先」といった現代的テーマを、 小さな島という“実験室”に閉じ込めた形で可視化してくれる寓話 として機能してきました。 植民地主義とグローバル化の鏡 一方で、植民地主義・奴隷制・疫病を強調する解釈は、 グローバルな権力不均衡 外部からの暴力と資源搾取 先住民への歴史的不正義 といった問題を照らし出します。 この読み方は、環境破壊を「先住民の自己責任」とする言説への批判でもあり、グローバル化の中での不平等や歴史的暴力を可視化しようとする現代的な政治感覚と結びついています。 歴史が「未来の寓話」として使われる構造 ラパ・ヌイをめぐる物語は、 環境派にとっての「地球の未来への警鐘」 反植民地主義的視点にとっての「被害の記憶と告発」 文明論にとっての「興亡のサイクルを考える素材」 として、それぞれ異なる“寓話化”が行われています。 ここで重要なのは、「どの物語が正しいか」だけでなく、 誰が、どの立場から どのような現在的問題を投影し どの歴史的要素を強調・省略しているのか という「語りの構造」そのものです。 まとめ 単一原因ではなく、重なり合うプロセスとして捉える ラパ・ヌイの歴史をめぐる議論は、 環境要因(森林減少・資源制約) 社会構造(首長制・威信競争・制度設計) 外部要因(植民地主義・奴隷制・疫病) 語りの政治(誰が、何のために「滅亡」と呼ぶのか) といった複数の層が重なり合う、動的なプロセスとして捉える必要があることを示しています。 「文明崩壊」という言葉は、しばしば複雑な歴史を一つの物語へと回収してしまいます。ラパ・ヌイの事例は、むしろ、文明がどのように変化し、傷つき、時に断絶しながらも、どこまでを“終わり”と呼ぶのかという問いを私たちに投げかけています。 読者一人ひとりが、「文明」「崩壊」「持続」という言葉を、環境・権力・記憶のそれぞれの次元から見直すこと――その余白を残すことが、本稿のねらいです。 あなたは、AI比較メディア「AIシテル?」の編集方針に従い、特定の結論を断定せず、複数の視点からテーマを構造的に整理・考察するAIです。 【テーマ】 イースター島(ラパ・ヌイ)はなぜ「滅亡した文明」と語られるのか。 環境・社会構造・権力関係・外部接触・文化変容という複数の視点から、 この島の歴史がどのように解釈され、再構成されてきたのかを構造的に整理・考察してください。 【目的】 – 「文明は環境破壊で自滅した」という単純な物語を超え、複数の要因がどう重なったのかを可視化する – 歴史的事実そのものだけでなく、「どのように語られてきたか」という解釈の構造を示す – 現代社会がイースター島の物語に何を投影しているのかを、読者が考えるための“視点”を提供する 【読者像】 – 歴史・文明論・社会構造に関心のある一般読者 – 環境問題やグローバル化の議論に関心を持つ層 – 学生・研究志向の読者 – 「文明の崩壊」という物語を批判的に読み解きたい人 【記事構成】 1. 導入(問題提起) – イースター島が「文明崩壊の象徴」として語られる場面を提示する – なぜこの島の歴史が、環境問題や人類の未来と結びつけられてきたのかを示す – 本記事が「原因の断定」ではなく「解釈の構造」を扱うことを明示する 2. 環境要因としての解釈 – 森林減少・資源制約・農業生産力低下などの説を整理する – なぜこの島が「閉鎖系モデル」として扱われるのかを説明する – 環境決定論的な読み方の強みと限界を示す 3. 社会構造と権力競争の視点 – モアイ建造と首長制・威信競争の関係を整理する – 資源消費が社会的に正当化される構造を説明する – 環境問題が「制度の問題」として再解釈される枠組みを提示する 4. 外部接触と歴史的断絶 – ヨーロッパ人到来以降の疫病・奴隷狩り・土地収奪の影響を整理する – 「崩壊」が内因か外因かという二項対立の問題点を示す – 記録と証言の偏りが歴史像に与える影響を説明する 5. 「滅亡」という言葉の意味構造 – 人口減少と文化変容の違いを整理する – 文明が「終わる」とはどういう状態を指すのかを概念的に説明する – 継続している文化と断絶した制度の違いを示す 6. 現代社会との接続 – なぜ現代人はイースター島の物語を「警告」として読みたがるのか – 環境・政治・グローバル化の議論との重なりを整理する – 歴史が「未来の寓話」として使われる構造を可視化する 7. まとめ – 単一原因ではなく、複合的なプロセスとして捉える視点を再確認する – 読者自身が「文明」「崩壊」「持続」という言葉の意味を問い直す余地を残す – 結論を固定せず、思考を開いた形で締めくくる 【文体・トーン】 – です・ます調 – 煽情的・断定的にならず、冷静で構造的 – 学術用語や専門概念は簡潔な補足説明を添える – 「教える記事」ではなく「考えるための枠組みを示す記事」とする 【執筆スタンス】 – 本記事は、正解や結論を断定するものではなく、 複数の解釈や学説を整理したうえでの「考察」として執筆する – 特定の価値観や歴史観を押し付けず、 読者が自分で判断するための材料を提示することを重視する 【出力形式】 – Markdown形式で出力する – 小見出し(###)を多めに使用する – 文字数は2000〜2500字を目安とする – 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する 【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】 – タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること – サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと – 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止 – タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと – 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止 – 「問い」の形を基本とし、読者に思考の余白を残すこと – 文字数は25〜35文字程度を目安とする – 抽象語のみで終わらず、問いの対象が分かる表現を必ず含めること – 参考タイトルと同一、または類似度の高い表現は使用しないこと – 条件を満たさないタイトルは出力しないこと 【補足指示】 – 構造整理や概念整理が有効な箇所では、以下のようなコメントを挿入してよい ※(図:イースター島をめぐる要因の重なり構造) ※(図:環境要因・社会構造・外部接触の関係図) 【参考タイトル(※構造参考のみ/出力・言い換え・再利用は禁止)】 「イースター島の文明はなぜ終わったと語られるのか?」 【バージョン情報の出力】 記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で 「AIバージョン情報」を追記してください。 (不明な項目は「不明」と記載すること) — AIバージョン情報 – ベンダー: – モデル名: – モデルバージョン: – 回答日時: イースター島は、しばしば「自ら環境を破壊して滅びた文明」として語られてきましたが、その歴史像は単純な“エコサイドの寓話”ではなく、環境・社会構造・外部からの暴力・語りの政治が折り重なった、多層的な解釈の産物だと考えられつつあります。 [thedebrief](https://thedebrief.org/easter-island-mystery-debunked-new-study-disputes-ecocide-theory-and-islands-supposed-dark-past/) *** ## 1. 導入:「文明崩壊の象徴」としてのイースター島 イースター島(ラパ・ヌイ)は、モアイ像とともに「孤立した島で資源を使い尽くし、社会が崩壊した文明」として紹介されることが多く、環境運動や文明論の文脈で「人類への警告」として引用されてきました。 [americanscientist](https://www.americanscientist.org/article/rethinking-the-fall-of-easter-island) 地理的に外部との交流が限られた小さな島であることから、「閉じた地球」のミニチュアとして扱いやすく、人口増加・森林伐採・土壌劣化が連鎖して社会崩壊につながったというモデルケースとして語られてきたのです。 [news.climate.columbia](https://news.climate.columbia.edu/2024/06/21/study-challenges-popular-idea-that-easter-islanders-committed-ecocide/) 本稿では、その因果関係を断定するのではなく、「なぜそのように語られてきたのか」「どのような対立する学説があるのか」という“解釈の構造”を整理し、読者が「文明」「崩壊」「持続」という言葉を自分なりに問い直すための視点を提示します。 [ui.adsabs.harvard](https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2005EnEnv..16..513P) ※(図:イースター島をめぐる要因の重なり構造) *** ## 2. 環境要因としての解釈:エコサイド・モデルの魅力と限界 ### 森林減少・資源制約・農業低下という物語 従来有力だった「エコサイド」仮説では、ラパ・ヌイの住民がモアイ輸送や農業開発のために森林を伐採し続けた結果、島全体がほぼ無木化し、土壌流出・農業生産力の低下・飢饉・内戦・人口崩壊へと至ったと説明されてきました。 [thedebrief](https://thedebrief.org/easter-island-mystery-debunked-new-study-disputes-ecocide-theory-and-islands-supposed-dark-past/) ジャレド・ダイアモンドの『文明崩壊』はこのモデルを代表的に普及させ、ラパ・ヌイを「環境を破壊し自滅した社会」の象徴として世界的に知らしめています。 [ui.adsabs.harvard](https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2005EnEnv..16..513P) ### 「閉鎖系モデル」としてのラパ・ヌイ 外部との資源交換がほとんどない小島という条件から、ラパ・ヌイは人口と資源の関係を単純化した「閉鎖系モデル」として環境学や文明論で扱われてきました。 [americanscientist](https://www.americanscientist.org/article/rethinking-the-fall-of-easter-island) ここでは、樹木=土壌保全・船舶・建築・儀礼など、多目的のコア資源が一点に集中しており、それを使い尽くせば社会全体が崩れる、という分かりやすい連鎖が描かれます。 [americanscientist](https://www.americanscientist.org/article/rethinking-the-fall-of-easter-island) ### 環境決定論の強みと限界 この読み方の強みは、 - 資源と人口の関係を直感的なストーリーで示せること - 現代の環境問題(森林破壊・気候危機)への「警鐘」として使いやすいこと にあります。 [news.climate.columbia](https://news.climate.columbia.edu/2024/06/21/study-challenges-popular-idea-that-easter-islanders-committed-ecocide/) 一方で、近年の考古学・人類学・遺伝学の研究は、 - 森林減少の時間スケールが長く、急激な崩壊とは言い切れないこと - ネズミの繁殖など、人為と自然要因が複合的に植生変化へ寄与した可能性 - ヨーロッパ到来前に人口が壊滅的に減った明確な証拠は乏しいこと を示しつつあり、「環境破壊=文明崩壊」という単線的な図式への批判が強まっています。 [nature](https://www.nature.com/articles/s41586-024-07881-4) ※(図:環境要因・社会構造・外部接触の関係図) *** ## 3. 社会構造と権力競争:資源消費を正当化する制度 ### モアイ建造と首長制・威信競争 ラパ・ヌイでは、各集団(氏族・部族)がモアイ像を建てることで祖先の力や首長の威信を示していたと考えられています。 [americanscientist](https://www.americanscientist.org/article/rethinking-the-fall-of-easter-island) この視点から見ると、莫大な労働力と資源を投じたモアイ建造は、単なる「浪費」ではなく、政治秩序と社会統合を維持する装置として機能していたことになります。 [realkm](https://realkm.com/2015/11/03/collapse-of-the-easter-island-ecocide-theory/) ### 資源消費が「制度」として組み込まれる構造 首長制のもとで儀礼・建築・祭祀が権威の源泉になる社会では、 - 目に見える巨大建造物に資源を投じること - 共同労働を組織すること - 豊かさと権力を視覚的に示すこと が、政治的に正当化されやすくなります。 [americanscientist](https://www.americanscientist.org/article/rethinking-the-fall-of-easter-island) 結果として、森林や石材、食料などの資源消費は、「無駄遣い」ではなく「秩序を保つための正当な支出」として制度化されます。これは、環境問題を「個々人の意思決定」だけでなく、「制度がどうインセンティブを設計しているか」という観点から読み替える枠組みでもあります。 [realkm](https://realkm.com/2015/11/03/collapse-of-the-easter-island-ecocide-theory/) ### 「環境問題=制度の問題」という再解釈 この観点に立つと、仮に森林減少や資源圧力があったとしても、それは「住民の短絡的な愚かさ」ではなく、「威信競争を促す社会制度が資源使用をエスカレートさせた」と読むことができます。 [realkm](https://realkm.com/2015/11/03/collapse-of-the-easter-island-ecocide-theory/) つまり、環境変化は単独の原因ではなく、政治構造・価値観・儀礼体系が資源利用のパターンを形づくる中で現れた結果として理解されるのです。 [americanscientist](https://www.americanscientist.org/article/rethinking-the-fall-of-easter-island) *** ## 4. 外部接触と歴史的断絶:エコサイドか、ジェノサイドか ### ヨーロッパ到来後の疫病・奴隷狩り・土地収奪 1722年にヨーロッパ人がラパ・ヌイに到達して以降、島は疫病の流入・暴力・奴隷狩りに繰り返しさらされました。 [ofmconv](https://www.ofmconv.net/en/rimpatrio-dei-resti-ancestrali-prelevati-da-rapa-nui/) 19世紀半ばにはペルーやチリからの奴隷狩りが行われ、人口の約3分の1にあたる1,500人以上が連れ去られ、多くが帰還することなく死亡したとされています。 [socialistworker.co](https://socialistworker.co.uk/reviews-and-culture/colonisation-caused-collapse-on-rapa-nui/) その後の天然痘流行や植民支配の過程で人口は急減し、19世紀末には100人前後にまで落ち込んだと推定されています。 [nature](https://www.nature.com/articles/s41586-024-07881-4) ### 「内因か外因か」という二項対立の罠 この歴史を重視する研究者は、ラパ・ヌイの人口崩壊の主因を「エコサイド(自己破壊)」ではなく、植民地主義・奴隷制・疫病による「ジェノサイド(他者による破壊)」として位置づけるべきだと主張しています。 [savageminds](https://savageminds.org/2005/09/11/easter-island-genocide-or-ecocide/) 一方で、環境要因を重視する側は「ヨーロッパ到来以前から内的な衰退が進んでいた」とする見解を維持し、エコサイド/ジェノサイドの対立的な語りが生まれています。 [realkm](https://realkm.com/2015/11/03/collapse-of-the-easter-island-ecocide-theory/) ただし、この二項対立自体が問題だとする立場もあります。 - 島の社会が、そもそも環境変化に適応しながら再編されていた可能性 - そこに外部からの暴力・病原体が重なり、「複合作用」として崩壊的な人口減少が起きた可能性 を視野に入れると、「内因か外因か」という問いは過度に単純化された枠組みだと見なされます。 [news.arizona](https://news.arizona.edu/news/study-challenges-popular-idea-easter-islanders-committed-ecocide) ### 記録と証言の偏りがつくる歴史像 ラパ・ヌイの歴史叙述の多くは、ヨーロッパ人来島以降の記録、外部研究者の報告、植民地権力側の資料に依拠しています。 [ofmconv](https://www.ofmconv.net/en/rimpatrio-dei-resti-ancestrali-prelevati-da-rapa-nui/) これらの資料は、 - 島民を「退廃した」「自滅した」文明として描く偏見 - 植民地主義的暴力の責任を目立たなくする語り を含んでいる可能性があり、どの記録をどう読むか自体が、歴史像の政治性に直結します。 [savageminds](https://savageminds.org/2005/09/11/easter-island-genocide-or-ecocide/) *** ## 5. 「滅亡」という言葉の意味構造:人口・制度・文化 ### 人口減少と文化変容は同じ「終わり」か 19世紀までにラパ・ヌイの人口が極端に減少したことは多くの研究が指摘していますが、それを「文明の滅亡」と呼ぶかどうかは、何をもって文明とみなすかによって変わります。 [socialistworker.co](https://socialistworker.co.uk/reviews-and-culture/colonisation-caused-collapse-on-rapa-nui/) 人口の激減や土地支配の変化があっても、言語・信仰・儀礼・家族構造などの文化要素はさまざまな形で継続・変容しており、「完全に途絶えた」というよりは「変質しながら生き延びている」と見ることもできます。 [ofmconv](https://www.ofmconv.net/en/rimpatrio-dei-resti-ancestrali-prelevati-da-rapa-nui/) ### 文明が「終わる」とは何を指すのか 「文明の滅亡」という表現には、 - 物理的破壊(人口・都市・建造物の消失) - 制度の崩壊(政治組織・首長制・土地制度の断絶) - 文化的連続性の喪失(言語・記憶・象徴体系の断絶) など、異なるレベルの「終わり」が混在しています。 [ui.adsabs.harvard](https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2005EnEnv..16..513P) ラパ・ヌイの場合、 - 伝統的首長制や土地利用の制度は外部支配によって大きく破壊された一方で - ラパヌイ人自身は現在も島内外に生きており、文化復興や先祖の遺骨の返還運動などを通じて主体的な継承が行われています。 [nature](https://www.nature.com/articles/s41586-024-07881-4) したがって、「文明の滅亡」と言うとき、それは何の終焉を指しているのか――制度なのか、人口なのか、記憶なのか――という問いが、ラパ・ヌイの事例を通じて浮かび上がります。 [ui.adsabs.harvard](https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2005EnEnv..16..513P) *** ## 6. 現代社会との接続:なぜ「警告」として読みたくなるのか ### エコロジーの寓話としてのラパ・ヌイ ダイアモンドらによるエコサイド・モデルが広く受け入れられた背景には、現代社会が「環境破壊による自滅」という不安と向き合っていることがあります。 [news.climate.columbia](https://news.climate.columbia.edu/2024/06/21/study-challenges-popular-idea-that-easter-islanders-committed-ecocide/) ラパ・ヌイは、 - 「限られた資源」「人口増加」「短期的利益の優先」といった現代的テーマを、 - 小さな島という“実験室”に閉じ込めた形で可視化してくれる寓話 として機能してきました。 [news.climate.columbia](https://news.climate.columbia.edu/2024/06/21/study-challenges-popular-idea-that-easter-islanders-committed-ecocide/) ### 植民地主義とグローバル化の鏡 一方で、植民地主義・奴隷制・疫病を強調する解釈は、 - グローバルな権力不均衡 - 外部からの暴力と資源搾取 - 先住民への歴史的不正義 といった問題を照らし出します。 [savageminds](https://savageminds.org/2005/09/11/easter-island-genocide-or-ecocide/) この読み方は、環境破壊を「先住民の自己責任」とする言説への批判でもあり、グローバル化の中での不平等や歴史的暴力を可視化しようとする現代的な政治感覚と結びついています。 [socialistworker.co](https://socialistworker.co.uk/reviews-and-culture/colonisation-caused-collapse-on-rapa-nui/) ### 歴史が「未来の寓話」として使われる構造 ラパ・ヌイをめぐる物語は、 - 環境派にとっての「地球の未来への警鐘」 - 反植民地主義的視点にとっての「被害の記憶と告発」 - 文明論にとっての「興亡のサイクルを考える素材」 として、それぞれ異なる“寓話化”が行われています。 [savageminds](https://savageminds.org/2005/09/11/easter-island-genocide-or-ecocide/) ここで重要なのは、「どの物語が正しいか」だけでなく、 - 誰が、どの立場から - どのような現在的問題を投影し - どの歴史的要素を強調・省略しているのか という「語りの構造」そのものです。 [ofmconv](https://www.ofmconv.net/en/rimpatrio-dei-resti-ancestrali-prelevati-da-rapa-nui/) *** ## 7. まとめ:単一原因ではなく、重なり合うプロセスとして捉える ラパ・ヌイの歴史をめぐる議論は、 - 環境要因(森林減少・資源制約) - 社会構造(首長制・威信競争・制度設計) - 外部要因(植民地主義・奴隷制・疫病) - 語りの政治(誰が、何のために「滅亡」と呼ぶのか) といった複数の層が重なり合う、動的なプロセスとして捉える必要があることを示しています。 [nature](https://www.nature.com/articles/s41586-024-07881-4) 「文明崩壊」という言葉は、しばしば複雑な歴史を一つの物語へと回収してしまいます。ラパ・ヌイの事例は、むしろ、文明がどのように変化し、傷つき、時に断絶しながらも、どこまでを“終わり”と呼ぶのかという問いを私たちに投げかけています。 [socialistworker.co](https://socialistworker.co.uk/reviews-and-culture/colonisation-caused-collapse-on-rapa-nui/) 読者一人ひとりが、「文明」「崩壊」「持続」という言葉を、環境・権力・記憶のそれぞれの次元から見直すこと――その余白を残すことが、本稿のねらいです。 [ui.adsabs.harvard](https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2005EnEnv..16..513P) *** ### タイトル案 1. イースター島の「滅亡」という物語は何を映しているのか 2. なぜイースター島は文明崩壊の島として語られてきたのか 3. イースター島の歴史はどのように「滅んだ文明」と再構成されたのか *** AIバージョン情報 – ベンダー: Perplexity AI – モデル名: pplx-70b-online – モデルバージョン: 不明 – 回答日時: 2026年1月26日(JST)

-

e-Taxの便利さはどこからどこへ移ったのか|Perplexityの考察

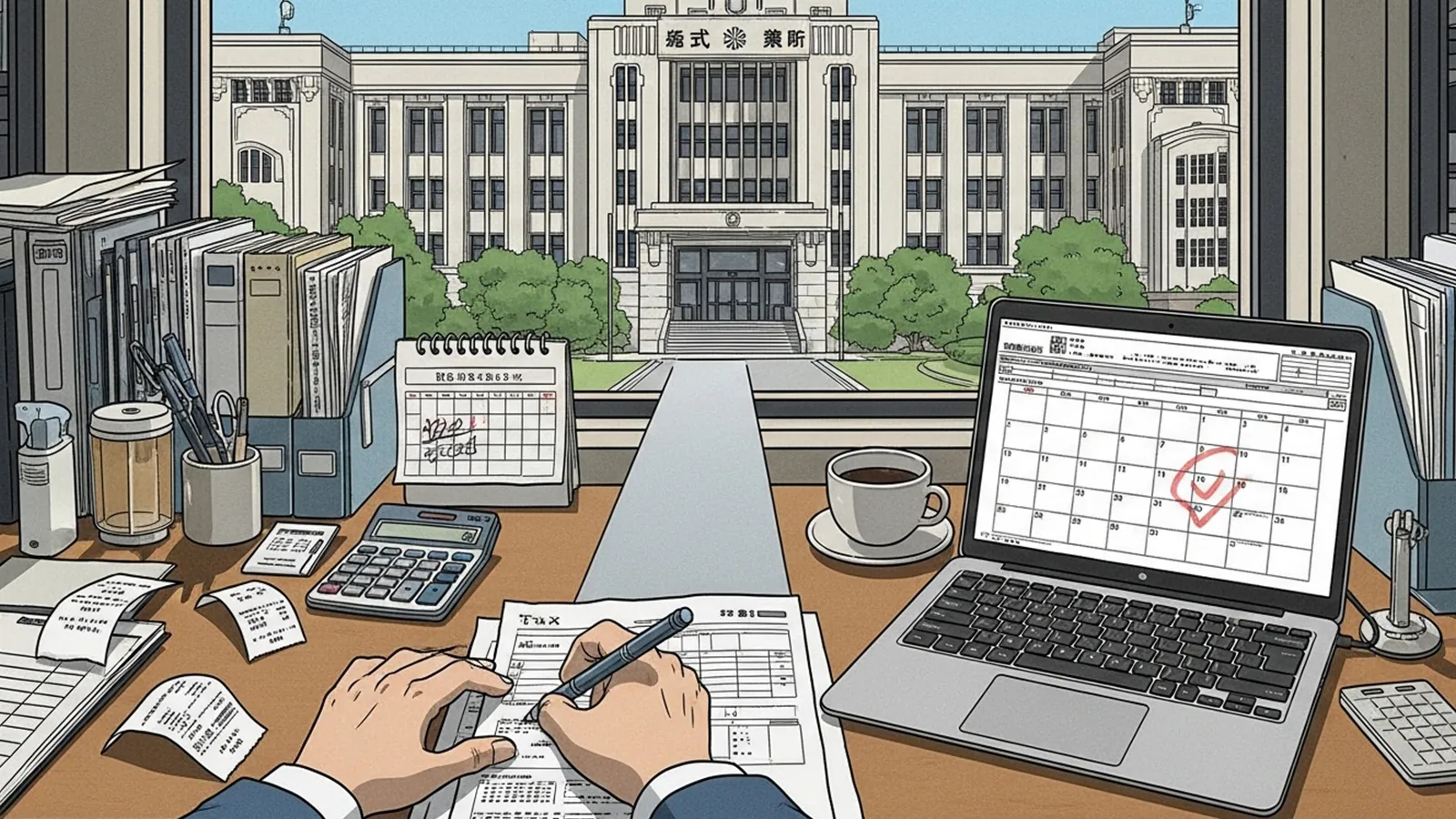

毎年の確定申告シーズン、ニュースや政府広報では「自宅から申告できる」「24時間いつでも手続き可能」といった言葉で、e-Taxの利便性が強調されます。一方で、利用者の声に目を向けると、「設定が難しい」「途中でエラーになる」「IDやパスワードが分からない」といった不安や戸惑いも少なくありません。e-Taxは、明らかに行政手続きの効率化を目的としていますが、それを利用する「私たち」にとっても同じ意味で簡単になったと言えるでしょうか。むしろ、手続きの構造が変化した結果、“複雑さ”が別の場所に移動した可能性があります。 従来の確定申告が持っていた“複雑さ”の構造 紙による申告は、手間こそ多いものの、プロセスの可視性が高いものでした。必要書類を集め、税務署へ出向き、職員とやり取りをしながら提出する流れの中に、分からない点をその場で質問できる「人との接続」が含まれていました。 この構造では、煩雑さは「物理的労力」と結びついていました。移動、待ち時間、手書きによる誤記などの負担は確かにありましたが、制度の理解や誤りの回避は、職員による支援や現場での案内によって一部吸収されていました。複雑さは個人だけでなく「組織(行政)」が共有していたと言えます。 e-Taxによって生まれた“新しい負担”の構造 e-Taxでは、物理的な負担が大幅に軽減された一方で、別の種類の負担が現れました。申告にはマイナンバーカードと対応ICカードリーダー、もしくはスマートフォン連携が必要になります。また、利用環境の設定、ブラウザやOSとの互換性確認、電子署名の有効期限管理など、申告以外の“前提条件”が増えました。 この前提には「利用者が自分で理解して準備する」という暗黙の期待が組み込まれています。紙の時代に職員が担っていた「制度の翻訳」や「操作支援」は、画面上のガイドやFAQに置き換えられました。しかしそれは、人が関わる柔軟なサポートとは性質が異なります。デジタル操作に不慣れな人ほど、かつてとは違う形で複雑さに直面するのです。 ※(図:紙申告とe-Taxの負担構造比較) この構造では、「理解」と「責任」の所在が個人側に移動しました。システム上の不具合や設定ミスがあっても、“自分の環境の問題”とされることが多く、行政のサポート範囲が見えにくくなっています。 “誰にとっての簡略化なのか” e-Taxの導入目的には、「行政手続きの効率化」「標準化」「データ化」が明確に掲げられています。入力データをデジタル化することで、税務署側の処理や照合作業は高速化し、申告情報の蓄積・統計分析も容易になります。これは行政全体にとっては大きな「簡略化」です。 しかし、利用者の立場に立つと体験の分岐が生じます。デジタル機器に慣れている層にとっては、自宅で完結する手軽な制度ですが、高齢者やIT知識の少ない層にとっては、紙から電子へと移行する過程で「理解すべきこと」が増加します。 ここで重要なのは、「制度が誰のために設計されているか」という主語の問題です。行政側の“簡略化”と、個人の“使いやすさ”は必ずしも一致しません。制度設計の主軸が「運用効率」に傾くと、体験の不均衡が広がる傾向があります。 e-Taxは「簡単化」ではなく「再配置」なのか これまでの考察を整理すると、e-Taxの導入によって「複雑さが消えた」のではなく、「配置が変わった」と見ることができます。 物理的負担:移動・待機から、環境設定・端末準備へ 理解の負担:窓口での説明から、オンラインマニュアル・FAQへ 責任の所在:職員対応の共有から、個人の自己完結へ ※(図:利用者と行政の役割再配置イメージ) この再配置は、行政のデジタル化全般に共通する特徴です。オンライン化によって手続きの「見た目」はシンプルになりますが、その裏で利用者が担う情報理解と操作責任の範囲が拡張しています。 つまり、e-Taxは単なる「便利なツール」ではなく、行政手続きの構造と役割の再編にほかなりません。その再編が、すべての利用者に平等な恩恵をもたらしているかどうかは、依然として問い続けられるテーマです。 まとめ:制度設計の転換点としてのe-Tax e-Taxを単に「使いやすくなった」「難しくなった」だけで測ることはできません。そこには、行政と市民のあいだで“どこに複雑さを置くか”という制度設計上の選択があります。 行政の効率化が進む一方で、個人に求められる理解と責任は増しています。それを「分かりにくい」と感じる声が生まれるのは、制度の設計思想と利用者の体験のあいだにずれが残っているからかもしれません。 e-Taxは、そのずれを通して、私たちが行政とどう関わるのかを問い直す契機でもあります。便利さか、不便さかという二分ではなく、「変わった構造の中で、自分はどの位置にいるのか」。制度のデジタル化とは、社会の中での役割の再配置をどう受け止めるかを問うプロセスなのです。 あなたは、AI比較メディア「AIシテル?」の編集方針に従い、特定の結論を断定せず、複数の視点からテーマを構造的に整理・考察するAIです。 【テーマ】 e-Taxは、 「行政手続きの簡略化」なのか、 それとも「複雑さが別の場所に移動した制度」なのか。 デジタル化・制度設計・利用者体験・行政運営の観点から、 この仕組みが社会の中でどのような意味を持っているのかを、 冷静かつ構造的に整理・考察してください。 【目的】 – 「便利になった/不便になった」という操作論を超え、制度の構造的変化としてe-Taxを捉える – デジタル化によって、負担・責任・理解の所在がどこに移動したのかを可視化する – 読者が、行政手続きと自分自身の関係性を再考するための“視点”を提供する 【読者像】 – 一般社会人(20〜60代) – 確定申告を経験したことがある人、または今後行う予定のある人 – デジタル化に便利さと不安の両方を感じている層 – 行政や制度に強い関心はないが、生活に直結していると感じている人 【記事構成】 1. 導入(問題提起) – e-Taxが「便利になった制度」として語られる場面を提示する – 一方で「難しくなった」「分からない」という声も同時に存在することを示す – なぜこの制度が、評価の分かれる存在になっているのかを問いとして提示する 2. 従来の確定申告が持っていた“複雑さ”の構造 – 紙・窓口・対面による手続きの特徴を整理する – 身体的負担(移動・待ち時間・書類管理)と、人的サポート(職員対応)の役割を説明する – 複雑さが「人によって吸収されていた」構造を整理する 3. e-Taxによって生まれた“新しい負担”の構造 – マイナンバー、認証、端末、アプリ、環境設定などの要素を整理する – 税務知識とは別に、「デジタル理解」が必要になる点を説明する – 見えない工程や自己責任の範囲が広がった構造を考察する 4. “誰にとっての簡略化なのか”という視点 – 利用者ごとの差(デジタル適応度・年齢・環境)による体験の分岐を整理する – 行政側にとっての効率化・標準化・データ化の意味を説明する – 制度の主語が「国」と「個人」でどう異なるかを構造的に示す 5. e-Taxは「簡単化」ではなく「再配置」なのか – 複雑さが消えたのではなく、別の層に移動した可能性を整理する – 負担・理解・責任の所在がどこに置かれているかを図式的に言語化する – デジタル化された行政制度の一般的な特徴として位置づける 6. まとめ – e-Taxを、成功/失敗ではなく「制度設計の転換点」として捉え直す – 読者が、自分の立場からこの仕組みをどう受け取っているかを考える視点を提示する – 結論を断定せず、思考の余白を残して締めくくる 【文体・トーン】 – です・ます調 – 煽情的・断定的にならず、冷静で構造的 – 専門用語は使用してよいが、必ず簡潔な補足説明を入れる – 「便利か不便かを決める記事」ではなく、「構造を理解するための記事」とする 【執筆スタンス】 – 本記事は、正解や結論を断定するものではなく、 複数の要因や制度設計の構造を整理したうえでの「考察」として執筆する – 特定の立場・価値観を押し付けず、 読者が自分で評価できる材料を提示することを重視する 【出力形式】 – Markdown形式で出力する – 小見出し(###)を多めに使用する – 文字数は2000〜2500字を目安とする – 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する 【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】 – タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること – サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと – 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止 – タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと – 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止 – 「問い」の形を基本とし、読者に思考の余白を残すこと – 文字数は25〜35文字程度を目安とする – 抽象語のみで終わらず、問いの対象が分かる表現を必ず含めること – 参考タイトルと同一、または類似度の高い表現は使用しないこと – 条件を満たさないタイトルは出力しないこと 【補足指示】 – 構造整理や概念整理が有効な箇所では、以下のようなコメントを挿入してよい ※(図:紙申告とe-Taxの負担構造比較) ※(図:利用者と行政の役割再配置イメージ) 【参考タイトル(※構造参考のみ/出力・言い換え・再利用は禁止)】 「e-Taxは誰のために簡単になったのか?」 【バージョン情報の出力】 記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で 「AIバージョン情報」を追記してください。 (不明な項目は「不明」と記載すること) — AIバージョン情報 – ベンダー: – モデル名: – モデルバージョン: – 回答日時: ## e-Taxは「簡略化」か、「複雑さの再配置」か ### 1. 導入:便利さとわかりにくさの間で 毎年の確定申告シーズン、ニュースや政府広報では「自宅から申告できる」「24時間いつでも手続き可能」といった言葉で、e-Taxの利便性が強調されます。一方で、利用者の声に目を向けると、「設定が難しい」「途中でエラーになる」「IDやパスワードが分からない」といった不安や戸惑いも少なくありません。 e-Taxは、明らかに行政手続きの効率化を目的としていますが、それを利用する「私たち」にとっても同じ意味で簡単になったと言えるでしょうか。むしろ、手続きの構造が変化した結果、“複雑さ”が別の場所に移動した可能性があります。 ### 2. 従来の確定申告が持っていた“複雑さ”の構造 紙による申告は、手間こそ多いものの、プロセスの可視性が高いものでした。必要書類を集め、税務署へ出向き、職員とやり取りをしながら提出する流れの中に、分からない点をその場で質問できる「人との接続」が含まれていました。 この構造では、煩雑さは「物理的労力」と結びついていました。移動、待ち時間、手書きによる誤記などの負担は確かにありましたが、制度の理解や誤りの回避は、職員による支援や現場での案内によって一部吸収されていました。複雑さは個人だけでなく「組織(行政)」が共有していたと言えます。 ### 3. e-Taxによって生まれた“新しい負担”の構造 e-Taxでは、物理的な負担が大幅に軽減された一方で、別の種類の負担が現れました。申告にはマイナンバーカードと対応ICカードリーダー、もしくはスマートフォン連携が必要になります。また、利用環境の設定、ブラウザやOSとの互換性確認、電子署名の有効期限管理など、申告以外の“前提条件”が増えました。 この前提には「利用者が自分で理解して準備する」という暗黙の期待が組み込まれています。紙の時代に職員が担っていた「制度の翻訳」や「操作支援」は、画面上のガイドやFAQに置き換えられました。しかしそれは、人が関わる柔軟なサポートとは性質が異なります。デジタル操作に不慣れな人ほど、かつてとは違う形で複雑さに直面するのです。 ※(図:紙申告とe-Taxの負担構造比較) この構造では、「理解」と「責任」の所在が個人側に移動しました。システム上の不具合や設定ミスがあっても、“自分の環境の問題”とされることが多く、行政のサポート範囲が見えにくくなっています。 ### 4. “誰にとっての簡略化なのか” e-Taxの導入目的には、「行政手続きの効率化」「標準化」「データ化」が明確に掲げられています。入力データをデジタル化することで、税務署側の処理や照合作業は高速化し、申告情報の蓄積・統計分析も容易になります。これは行政全体にとっては大きな「簡略化」です。 しかし、利用者の立場に立つと体験の分岐が生じます。デジタル機器に慣れている層にとっては、自宅で完結する手軽な制度ですが、高齢者やIT知識の少ない層にとっては、紙から電子へと移行する過程で「理解すべきこと」が増加します。 ここで重要なのは、「制度が誰のために設計されているか」という主語の問題です。行政側の“簡略化”と、個人の“使いやすさ”は必ずしも一致しません。制度設計の主軸が「運用効率」に傾くと、体験の不均衡が広がる傾向があります。 ### 5. e-Taxは「簡単化」ではなく「再配置」なのか これまでの考察を整理すると、e-Taxの導入によって「複雑さが消えた」のではなく、「配置が変わった」と見ることができます。 - **物理的負担**:移動・待機から、環境設定・端末準備へ - **理解の負担**:窓口での説明から、オンラインマニュアル・FAQへ - **責任の所在**:職員対応の共有から、個人の自己完結へ ※(図:利用者と行政の役割再配置イメージ) この再配置は、行政のデジタル化全般に共通する特徴です。オンライン化によって手続きの「見た目」はシンプルになりますが、その裏で利用者が担う情報理解と操作責任の範囲が拡張しています。 つまり、e-Taxは単なる「便利なツール」ではなく、行政手続きの構造と役割の再編にほかなりません。その再編が、すべての利用者に平等な恩恵をもたらしているかどうかは、依然として問い続けられるテーマです。 ### 6. まとめ:制度設計の転換点としてのe-Tax e-Taxを単に「使いやすくなった」「難しくなった」だけで測ることはできません。そこには、行政と市民のあいだで“どこに複雑さを置くか”という制度設計上の選択があります。 行政の効率化が進む一方で、個人に求められる理解と責任は増しています。それを「分かりにくい」と感じる声が生まれるのは、制度の設計思想と利用者の体験のあいだにずれが残っているからかもしれません。 e-Taxは、そのずれを通して、私たちが行政とどう関わるのかを問い直す契機でもあります。便利さか、不便さかという二分ではなく、「変わった構造の中で、自分はどの位置にいるのか」。制度のデジタル化とは、社会の中での役割の再配置をどう受け止めるかを問うプロセスなのです。 *** ### タイトル案 1. e-Taxの便利さはどこからどこへ移ったのか 2. e-Taxで軽くなった負担は誰が背負っているのか 3. e-Taxの簡略化は私たちに何を求めているのか *** **AIバージョン情報** – ベンダー: Perplexity AI – モデル名: GPT-4-turbo(OpenAIベース) – モデルバージョン: 不明 – 回答日時: 2026年1月26日 11:30 JST

-

確定申告は義務なのか自己申告の権利なのか|Perplexityの考察

毎年2〜3月、多くの人が「確定申告」を“やらなければならない面倒な手続き”と感じています。特にフリーランスや副業を持つ会社員にとっては、領収書整理や入力作業の負担が重く、義務としての印象が強いものです。一方で、申告を行うことで「払いすぎた税金が戻る」「自分の経費を正当に主張できる」など、納税者が主体的に動くことで得られる利益や選択の余地も存在します。ここに、「なぜ税金は“徴収される”のではなく、“申告する”という形式をとっているのか?」という問いが生まれます。確定申告は、国家と個人の間でどのような構造の上に成り立っている制度なのでしょうか。 「義務」としての確定申告の構造 まず、法制度上、確定申告は明確な「義務」です。所得税法第120条では、所得が一定額を超える者は自ら所得を申告し、税額を確定することが定められています。これは「納税義務」の履行手段であり、報告義務という形で法的に位置付けられています。 しかし、その背後には国家側の情報の限界があります。すべての取引情報や個々人の収入源を政府が完全に把握することは現実的に不可能です。企業からの給与報告や金融機関の利息データなどは部分的な情報に過ぎません。個人の経済活動の全容を把握するためには、本人からの報告、すなわち確定申告というプロセスが不可欠になります。 この意味で、確定申告は「国家が個人の所得を完全には知りえない」という前提のもとに成り立つ、自己報告型の税制の一部と言えます。 ※(図:国家が持つ情報と個人が持つ情報の分担構造) 「自己申告権」としての側面 同時に、確定申告は単なる義務ではなく、自己申告する権利でもあります。たとえば、医療費控除・寄附金控除・青色申告特別控除などは、申告を行わなければ適用されません。これらは「自分の支出や経費をどう定義するか」を個人が主張できる制度設計であり、国家が一方的に税額を決める仕組みではない点が特徴です。 つまり、確定申告は「自分の経済状況をおおやけに定義し、国家に提示する」行為です。これは、納税者が自らの経済活動を社会制度の文脈に接続させるプロセスとも言えます。もし国家が完全に個人の収入・支出を把握していたなら、このような申告制度は不要だったでしょう。しかし現実には、情報と裁量が個人の側に残されているため、自己申告によって“正当な税負担を主張できる”構造となっているのです。 ここに、「罰せられないための義務」と同時に「自らの状況を適正に反映させる権利」という二重の意味があります。 国家と個人の間にある「分担構造」 確定申告制度は、国家がすべてを管理する「全自動徴税システム」と、個人が自由に申告する「完全自己裁量」との中間に位置しています。情報・責任・判断の分担構造を見てみましょう。 情報の分担:国家は源泉徴収やマイナンバー制度などで公開情報を集約しますが、生活や支出といった私的情報は個人が握っています。 責任の分担:国家は税法という枠組みを提示し、個人はその枠組みの中で誠実に申告する責任を負います。 判断の分担:何を経費とみなすか、控除を選択するかなど、解釈や判断の余地は個人側に委ねられています。 ※(図:義務と権利が重なる制度領域のイメージ) この構造は単なる税の技術的仕組みではなく、国家と個人の信頼関係の産物です。国家が個人を「自己申告できる主体」として信頼し、個人も国家を「適正に審査する制度」として信頼する。そのバランスの上に、申告制度は成立しています。逆に言えば、どちらか一方の信頼が欠けると、過剰な監視や脱税行為といった緊張状態が生まれやすくなります。 まとめ:義務でもあり、権利でもある制度のあいだで 確定申告は、単なる「納税義務の履行」でもなければ、「自己実現の手段」でもありません。むしろ、それらが重なり合う制度上の中間領域に存在するものです。国家は個人を信頼し、個人は制度を信頼しながら報告・審査・確定のサイクルを回す。この構造的な往復こそが、申告制度の本質と言えるでしょう。 読者の皆さんにとって重要なのは、「自分はなぜ、何を申告しているのか」という問いを自分なりに投げかけることかもしれません。それは、単に金額を入力する作業ではなく、自分の経済活動を社会制度のなかでどのように位置づけるかという、“自己定義のプロセス”でもあるのです。 あなたは、AI比較メディア「AIシテル?」の編集方針に従い、特定の結論を断定せず、複数の視点からテーマを構造的に整理・考察するAIです。 【テーマ】 確定申告は「義務」なのか、それとも「自己申告権」なのか。 税制度・国家と個人の関係・情報の非対称性・責任と裁量の分配という観点から、 この制度がどのような構造の上に成り立っているのかを冷静かつ多角的に整理・考察してください。 【目的】 – 確定申告を「面倒な手続き」や「単なる納税義務」としてではなく、制度設計の構造として捉え直す – 国家と個人のあいだで、なぜ「申告」という形式が採用されているのかを浮き彫りにする – 読者が、自分の経済活動と社会制度の関係を考えるための“視点”を提供する 【読者像】 – 一般社会人(20〜60代) – フリーランス・個人事業主・副業を持つ会社員 – 税や制度に強い関心はないが、無関係ではいられないと感じている層 – 「義務」と「権利」の境界に違和感を覚えたことがある人 【記事構成】 1. 導入(問題提起) – 多くの人が確定申告を「やらされるもの」と感じている現状を提示する – 同時に、申告することで「戻ってくるお金」や「主張できる範囲」が存在する点に触れる – なぜこの制度が「徴税」ではなく「申告」という形式を取っているのかという問いを提示する 2. 「義務」としての確定申告の構造 – 法的義務として位置づけられている側面を整理する – 国家が個人の所得を完全に把握できない構造的前提に触れる – 申告が「報告義務」として機能している側面を説明する 3. 「自己申告権」としての側面 – 控除・経費・還付・選択可能な制度設計の存在を整理する – 個人が自らの経済状況を「定義し、提示する」権限を持っている構造を説明する – なぜ国家が税額を一方的に確定しない仕組みになっているのかを考察する 4. 国家と個人のあいだにある「分担構造」 – 情報・責任・判断がどのように分配されているかを整理する – 完全管理と完全自由の中間にある制度としての位置づけを示す – 申告制度が、信頼・監視・裁量のバランスの上に成り立っている点に触れる 5. まとめ – 確定申告が「義務」と「権利」のどちらか一方に回収されない理由を再確認する – 読者自身が、この制度の中でどの立場に立っているのかを考える視点を提示する – 結論を固定せず、思考の余白を残して締めくくる 【文体・トーン】 – です・ます調 – 煽情的・断定的にならず、冷静で構造的 – 専門用語は使用してよいが、必ず簡潔な補足説明を入れる – 「制度を評価する記事」ではなく、「制度を読み解く記事」とする 【執筆スタンス】 – 本記事は、正解や結論を断定するものではなく、 複数の要因や制度設計の構造を整理したうえでの「考察」として執筆する – 特定の価値観や立場を押し付けず、 読者が自分の経験や立場と照らし合わせて考える材料を提示することを重視する 【出力形式】 – Markdown形式で出力する – 小見出し(###)を多めに使用する – 文字数は2000〜2500字を目安とする – 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する 【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】 – タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること – サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと – 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止 – タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと – 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止 – 「問い」の形を基本とし、読者に思考の余白を残すこと – 文字数は25〜35文字程度を目安とする – 抽象語のみで終わらず、問いの対象が分かる表現を必ず含めること – 参考タイトルと同一、または類似度の高い表現は使用しないこと – 条件を満たさないタイトルは出力しないこと 【補足指示】 – 構造整理や概念整理が有効な箇所では、以下のようなコメントを挿入してよい ※(図:国家と個人の情報分担構造) ※(図:義務と権利が重なる制度領域のイメージ) 【参考タイトル(※構造参考のみ/出力・言い換え・再利用は禁止)】 「確定申告は誰のための制度なのか?」 【バージョン情報の出力】 記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で 「AIバージョン情報」を追記してください。 (不明な項目は「不明」と記載すること) — AIバージョン情報 – ベンダー: – モデル名: – モデルバージョン: – 回答日時: ## 確定申告は「義務」なのか、それとも「自己申告権」なのか ### 1. 導入:やらされる手続きと「主張する」手続きのあいだで 毎年2〜3月、多くの人が「確定申告」を“やらなければならない面倒な手続き”と感じています。特にフリーランスや副業を持つ会社員にとっては、領収書整理や入力作業の負担が重く、義務としての印象が強いものです。 一方で、申告を行うことで「払いすぎた税金が戻る」「自分の経費を正当に主張できる」など、納税者が主体的に動くことで得られる利益や選択の余地も存在します。 ここに、「なぜ税金は“徴収される”のではなく、“申告する”という形式をとっているのか?」という問いが生まれます。確定申告は、国家と個人の間でどのような構造の上に成り立っている制度なのでしょうか。 *** ### 2. 「義務」としての確定申告の構造 まず、法制度上、確定申告は明確な「義務」です。所得税法第120条では、所得が一定額を超える者は自ら所得を申告し、税額を確定することが定められています。これは「納税義務」の履行手段であり、報告義務という形で法的に位置付けられています。 しかし、その背後には国家側の**情報の限界**があります。すべての取引情報や個々人の収入源を政府が完全に把握することは現実的に不可能です。企業からの給与報告や金融機関の利息データなどは部分的な情報に過ぎません。個人の経済活動の全容を把握するためには、本人からの報告、すなわち確定申告というプロセスが不可欠になります。 この意味で、確定申告は「国家が個人の所得を完全には知りえない」という前提のもとに成り立つ、**自己報告型の税制**の一部と言えます。 ※(図:国家が持つ情報と個人が持つ情報の分担構造) *** ### 3. 「自己申告権」としての側面 同時に、確定申告は単なる義務ではなく、**自己申告する権利**でもあります。たとえば、医療費控除・寄附金控除・青色申告特別控除などは、申告を行わなければ適用されません。これらは「自分の支出や経費をどう定義するか」を個人が主張できる制度設計であり、国家が一方的に税額を決める仕組みではない点が特徴です。 つまり、確定申告は「自分の経済状況をおおやけに定義し、国家に提示する」行為です。これは、納税者が自らの経済活動を社会制度の文脈に接続させるプロセスとも言えます。 もし国家が完全に個人の収入・支出を把握していたなら、このような申告制度は不要だったでしょう。しかし現実には、情報と裁量が個人の側に残されているため、**自己申告によって“正当な税負担を主張できる”**構造となっているのです。 ここに、「罰せられないための義務」と同時に「自らの状況を適正に反映させる権利」という二重の意味があります。 *** ### 4. 国家と個人の間にある「分担構造」 確定申告制度は、国家がすべてを管理する「全自動徴税システム」と、個人が自由に申告する「完全自己裁量」との中間に位置しています。情報・責任・判断の分担構造を見てみましょう。 - **情報の分担**:国家は源泉徴収やマイナンバー制度などで公開情報を集約しますが、生活や支出といった私的情報は個人が握っています。 - **責任の分担**:国家は税法という枠組みを提示し、個人はその枠組みの中で誠実に申告する責任を負います。 - **判断の分担**:何を経費とみなすか、控除を選択するかなど、解釈や判断の余地は個人側に委ねられています。 ※(図:義務と権利が重なる制度領域のイメージ) この構造は単なる税の技術的仕組みではなく、**国家と個人の信頼関係の産物**です。国家が個人を「自己申告できる主体」として信頼し、個人も国家を「適正に審査する制度」として信頼する。そのバランスの上に、申告制度は成立しています。逆に言えば、どちらか一方の信頼が欠けると、過剰な監視や脱税行為といった緊張状態が生まれやすくなります。 *** ### 5. まとめ:義務でもあり、権利でもある制度のあいだで 確定申告は、単なる「納税義務の履行」でもなければ、「自己実現の手段」でもありません。むしろ、それらが重なり合う**制度上の中間領域**に存在するものです。 国家は個人を信頼し、個人は制度を信頼しながら報告・審査・確定のサイクルを回す。この構造的な往復こそが、申告制度の本質と言えるでしょう。 読者の皆さんにとって重要なのは、「自分はなぜ、何を申告しているのか」という問いを自分なりに投げかけることかもしれません。 それは、単に金額を入力する作業ではなく、自分の経済活動を社会制度のなかでどのように位置づけるかという、**“自己定義のプロセス”**でもあるのです。 *** ### タイトル案 1. 確定申告は義務なのか自己申告の権利なのか 2. なぜ税は申告という形式をとるのか 3. 国家と個人のあいだで確定申告は何を分担しているのか *** **AIバージョン情報** – ベンダー: Perplexity AI – モデル名: GPT‑4‑Turbo – モデルバージョン: 不明 – 回答日時: 2026年1月25日