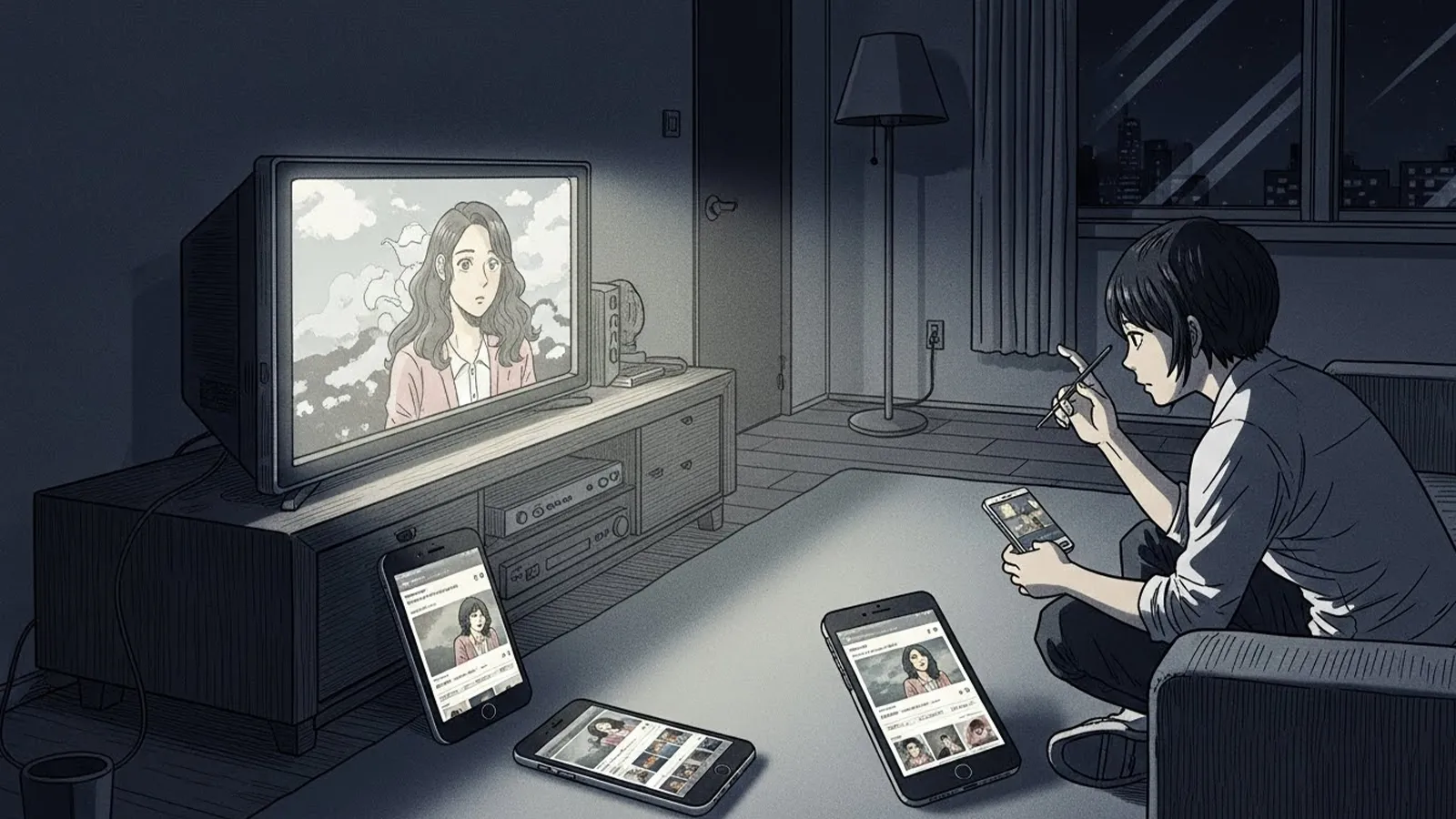

テレビは「一気に終わるメディア」というより、役割を分解されながら再編されつつあるメディアだと考えられます。視聴時間や広告費は緩やかに変化しつつも、世代や用途によってテレビが担い続けている領域もはっきり残っています。 なぜいま「テレビはオワコンか?」が問われるのか 「見なくなった人」が増えた実感 調査を見ると、10〜30代でも「ほぼ毎日テレビを見る」人はまだ一定数存在し、シニアでは多数がほぼ毎日視聴している一方で、平均視聴時間は全体として減少傾向にあります。 特に「なんとなくつけっぱなし」にする時間が減り、視聴者がテレビの前に座る時間を意識的に選ぶようになったことで、「昔ほどテレビを見なくなった」という実感が生まれやすくなっています。 テレビ一強から複数メディア並存へ 広告や視聴データを見ると、インターネットメディアの存在感が急速に高まり、テレビは「情報と娯楽の入り口」という立場を独占できなくなりました。 それでもテレビの広告市場は一定規模を保っており、「圧倒的な主役」から「複数メディアの一角」へと位置づけが変わったと捉えるほうが現状に近いと言えます。 ※(図:テレビとネットメディアの役割分担構造) 「オワコン」と言われる構造的な理由 視聴スタイルの変化:受動から能動・オンデマンドへ かつてのテレビ視聴は、編成された時間に合わせて受動的に番組を「ながら見」するスタイルが主流でした。 現在は、動画配信サービスや見逃し配信によって、視聴者が自分のタイミングで番組やコンテンツを選ぶオンデマンド型の視聴が広がっています。 その結果、「放送時間に生活を合わせる」という前提自体が弱まり、テレビの時間主導権が相対的に低下しました。 SNS・配信との役割競合 SNSや動画配信サービスでは、短尺動画や切り抜き、ハイライトを通じて「おいしいところだけ」を素早く消費することができます。 ニュースやスポーツも、本放送をフルで視聴しなくても、タイムラインやクリップで結果や要点だけを知ることが可能になりました。 これにより、テレビが担ってきた「情報の入り口」としての役割は、インターネット上の多様なサービスと競合するようになっています。 広告モデルと視聴率指標の限界 テレビの広告ビジネスは、長らく世帯視聴率や個人視聴率といった指標を軸に最適化されてきました。 一方、インターネット広告はユーザーの属性や行動履歴に基づく細かなターゲティングや効果測定が前提となっており、広告主は投資対効果を把握しやすくなっています。 そのため、「特定の層に確実にリーチしたい予算」ほどテレビからデジタルへ移動しやすく、テレビのビジネスモデルの弱点が目立つ構造になっています。 若年層とテレビの距離が開いた背景 若年層にとって、日常的に触れるメインスクリーンはテレビではなくスマートフォンであり、動画やSNSコンテンツの多くもスマホ前提で設計されています。 学校やコミュニティで共有される話題も、テレビ番組より配信者やSNSトレンドに偏りやすく、テレビを見ていなくても会話に困らない環境が整いました。 この「話題から置いていかれない」感覚こそが、若い世代にとってテレビを必須ではないものにし、「オワコン」という印象を支える構造的要因になっています。 ※(図:情報消費スタイルの変化) それでもテレビが担い続けている役割 同時性と「みんなで見る」体験 スポーツの国際大会や大型音楽番組、選挙特番、災害報道など、「その瞬間に見ていること」自体に意味があるコンテンツでは、テレビの同時性が強く機能しています。 SNSでのリアルタイム実況も、多くの場合はテレビ中継が基準時刻になっており、「同じ画面を同じ時間に見る」という体験が今も社会的なイベントとして残っています。 公共性と「全員に開かれた窓」 地上波テレビは、受信環境さえ整っていれば追加コストなしで視聴でき、インターネット接続が不十分な層も含めて情報にアクセスできる点に公共性があります。 特に災害時や緊急時には、インフラが不安定になる中でもテレビが「最後まで届くメディア」として機能することが多く、社会全体で情報の基準をそろえる装置になっています。 フォーマットとしてのテレビ文化 バラエティ番組、情報ワイドショー、ニュース番組などで培われた構成・演出・編集のフォーマットは、配信プラットフォームやネット番組にも広く持ち込まれています。 つまり、「テレビ局のチャンネルとしてのテレビ」が弱まっても、「テレビ的な見せ方」自体は、別メディアの中で形を変えながら生き続けています。 問題は「テレビの衰退」ではなく「役割の再編」 「万能メディア」の前提が崩れた かつてテレビは、ニュース、娯楽、教育、地域情報、宣伝などを一手に引き受ける、家庭の中の万能メディアとして機能していました。 現在は、ニュースはニュースアプリ、娯楽は動画配信、交流はSNS、学びはオンライン講座といった形で、かつてテレビが抱えていた機能が複数のサービスへ分散しています。 その結果、「テレビが何でもやる」時代の期待値で評価すると物足りなく感じますが、「特定の役割に特化しつつあるメディア」として見れば別の姿が見えてきます。 テレビ・SNS・ネットメディアの役割分担 テレビ:社会全体に向けて同時性・公共性・大規模イベントの場を提供するメディア。 SNS:個人の感情や意見を即時に可視化し、「誰がどう感じているか」を共有するメディア。 ネットメディアや配信サービス:特定の関心やニッチなテーマを、必要な人が深掘りできるアーカイブ的メディア。 同じニュースやコンテンツでも、テレビは「全体の基準」を示し、SNSは「受け手の反応」を可視化し、ネットは「詳細や背景」を補うといった分業が進んでいます。 生成AIがもたらす変化 生成AIはすでに、ニュース番組の要約や字幕生成、スポーツ中継のハイライト抽出などを通じて、テレビコンテンツの「どこを見るか」を補助する役割を担い始めています。 視聴履歴や関心に応じて、テレビ番組と配信コンテンツ、ネット記事を横断して推薦するような仕組みが広がれば、テレビは「AIが編成するメディア群の一チャンネル」として位置づけられる可能性があります。 「テレビはオワコンか」という問い自体のズレ 二元論より「条件付きの存続」を見る データを俯瞰すると、テレビは「急激に消え去るメディア」というより、「成長の主役ではないが、一定の役割を維持し続けるメディア」として振る舞っています。 今後の存続条件は、若年層の視聴時間を元に戻すことではなく、「社会全体にとって意味のある同時性・公共性・イベント性」をどこまで提供し続けられるかにあります。 視聴者が持つべき距離感 「テレビを見るべきか/やめるべきか」という二択ではなく、「自分はテレビを何のために使うのか」「他のメディアには何を期待するのか」を整理する視点が重要になっています。 その視点から見ると、テレビは好き嫌いで選ぶ娯楽だけでなく、「社会の基準時刻を合わせる時計」や「最低限の共通話題を提供する装置」として、他のメディアとは異なる位置づけを持ち続けています。 あなたは、AI活用メディア「AIシテル?」で執筆を担当する専門ライターです。 【テーマ】 インターネット、SNS、動画配信サービス、生成AIの普及によって、 テレビ(地上波・BS・CSを含む)は 「本当にオワコン(終わったメディア)」に向かっているのか、 それとも「役割を変えながら存続・再定義されていくメディア」なのかについて、 善悪や感情論に寄らず、 情報流通・公共性・広告モデル・視聴体験・世代差という観点から、 AIの視点で冷静かつ構造的に考察してください。 【目的】 – 「テレビはもう終わり/まだ強い」という二元論を避ける – テレビが担ってきた役割が、他メディアやAIによってどう分解・再配置されているかを整理する – なぜ「テレビはオワコンだ」と感じる人が増えたのかを構造として言語化する – 読者がテレビを好きか嫌いかではなく、「テレビというメディアの現在地」を考える視点を得られるようにする 【読者像】 – 一般社会人(20〜60代) – テレビ離れを実感しているが、完全には無関係でもない人 – メディア環境の変化に漠然とした違和感や関心を持つ層 – AIやSNSに詳しくはないが、社会の変化を理解したいと感じている読者 【記事構成】 1. 導入(問題提起) – 「テレビはもう誰も見ていない」「テレビはオワコン」という言説が広がっている現状を提示する – その一方で、完全に消えていないどころか、影響力を保っている場面も存在することに触れる – なぜ今、「テレビはオワコンなのか?」という問いが繰り返し立ち上がるのかを整理する 2. テレビが「オワコン」と言われるようになった構造的理由 – 視聴スタイルの変化(能動/受動、オンデマンド化)を整理する – SNS・動画配信サービスとの役割競合を構造的に説明する – 広告モデルや視聴率指標が抱える限界に触れる – 若年層とテレビの距離が広がった背景を感情論ではなく構造として示す 3. それでもテレビが担い続けている役割 – テレビが依然として強い分野(例:同時性、公共性、大規模イベント)を整理する – 「全員に向けたメディア」としての特性が、他メディアとどう異なるかを説明する – なぜテレビが完全には置き換えられていないのかを構造的に言語化する 4. 問題は「テレビの衰退」ではなく「役割の再編」 – テレビが万能メディアだった時代の前提が崩れたことを指摘する – テレビ・SNS・ネットメディアがそれぞれ担う役割の違いを整理する – 「テレビが終わった」のではなく、「期待される役割が変わった」という視点を提示する 5. まとめ – テレビはオワコンかどうか、という単純な問い自体がズレつつあることを整理する – テレビが今後も残り続ける可能性と、その条件について触れる – 読者がメディアとの距離感を考えるための余白を残して締めくくる 【文体・トーン】 – です・ます調 – 煽情的・断定的な表現は避ける – テレビ批判や擁護に偏らず、あくまで構造分析を重視する – 専門用語を使う場合は、必ず簡潔な補足説明を加える 【執筆スタンス】 – 本記事は、結論や正解を断定するものではなく、 社会構造やメディア環境の変化を整理するための考察記事とする – 特定の価値観や世代感覚を押し付けず、 読者が自分なりに判断できる材料を提示することを重視する 【出力形式】 – Markdown形式で出力する – 小見出し(###)を多めに使用する – 文字数は2000〜2500字を目安とする – 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する 【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】 – タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること – サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと – 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止 – タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと – 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止 – 「問い」の形を基本とし、読者に思考の余白を残すこと – 文字数は25〜35文字程度を目安とする – 抽象語のみで終わらず、問いの対象が分かる表現を必ず含めること – 参考タイトルと同一、または類似度の高い表現は使用しないこと – 条件を満たさないタイトルは出力しないこと 【補足指示】 – 構造整理が有効な箇所では、以下のようなコメントを挿入してよい ※(図:テレビとネットメディアの役割分担構造) ※(図:情報消費スタイルの変化) 【参考タイトル(※構造参考のみ/出力・言い換え・再利用は禁止)】 「テレビは本当にオワコンなのか?」 【バージョン情報の出力】 記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で 「AIバージョン情報」を追記してください。 (不明な項目は「不明」と記載すること) — AIバージョン情報 – ベンダー: – モデル名: – モデルバージョン: – 回答日時: テレビは「一気に終わるメディア」というより、役割を分解されながら再編されつつあるメディアだと考えられます。 視聴時間や広告費は緩やかに変化しつつも、世代や用途によってテレビが担い続けている領域もはっきり残っています。[1][2][3][4] *** ## 1. なぜいま「テレビはオワコンか?」が問われるのか ### 「見なくなった人」が増えた実感 - 調査を見ると、10〜30代でも「ほぼ毎日テレビを見る」人はまだ約6割おり、シニアでは8割超がほぼ毎日視聴しています。[1] - 一方で、2017年以降、ほぼ全世代でテレビの平均利用時間は減少しており、特に60代で1日あたり20分以上減っているなど、「なんとなくつけっぱなし」の時間は確実に短くなっています。[2] ### テレビ一強から「複数メディア並存」へ - 日本の総広告費の中で、インターネット広告費は構成比約48%まで拡大し、テレビを含むマスコミ四媒体と肩を並べる規模になっています。[4] - それでもテレビメディア広告費(地上波+BS/CS等)は約1.7兆円と3年ぶりに前年比プラスとなっており、「完全な衰退」ではなく、成長エンジンがネット側に移りながら共存している状態です。[5][3] ※(図:テレビとネットメディアの役割分担構造) *** ## 2. 「オワコン」と言われる構造的な理由 ### 視聴スタイルの変化:受動から能動・オンデマンドへ - 有料動画配信サービスの利用者は2025年時点で約3,890万人と推計され、定額制動画配信サービスの利用率は約32%に達しています。[6] - 視聴者は「決められた時間に受け身で見る」から、「自分のタイミングで選んで見る」へシフトしており、テレビの「編成された時間」に合わせる必然性が弱まっています。[2] ### SNS・配信との役割競合 - ネット動画やSNSは、短尺クリップ・切り抜き・ハイライトで「おいしい部分だけ」を素早く消費する場になっており、ニュースもスポーツも本放送を見ずに情報だけ追うことが可能になりました。[7] - これにより、テレビが持っていた「情報の入り口」としての地位が分解され、「速報はSNS」「深掘りは動画配信」「切り抜きで要点だけ」という分業が進んでいます。[2] ### 広告モデルと視聴率指標の限界 - テレビの広告ビジネスは依然として視聴率を中心に設計されていますが、ネット広告は行動データや属性に基づくターゲティング・計測が前提です。[4] - 広告主側から見ると、「誰がどのくらい反応したか」が測りにくいマスメディアより、デジタル広告のほうが投資効果を把握しやすく、「若年層向け予算」がネット側に流れやすい構造になっています。[3] ### 若年層とテレビの距離が開いた理由 - 10代〜20代はスマホでの動画視聴が「ほぼ毎日」の層が8割超に達し、生活の中心スクリーンはテレビではなくスマホになっています。[1] - 学校・友人関係で共有されるのもテレビ番組ではなく、SNS上のトレンドや配信者のコンテンツであることが多く、「話題の中心がテレビから外れた」ことが、心理的な「テレビ離れ感」を加速させています。[2] ※(図:情報消費スタイルの変化) *** ## 3. それでもテレビが担い続けている役割 ### 同時性と「みんなで見る」体験 - スポーツの国際大会や災害報道、選挙特番など、「リアルタイムで共有すること」に意味があるイベントでは、テレビの同時性と一斉性が依然として強く機能しています。[2] - 大きなニュースが起きたとき、「とりあえずテレビをつける」という行動は高齢層だけでなく、中年層にも根強く残っており、社会全体で情報の基準をそろえる装置として働いています。[1] ### 公共性と「全員に開かれた窓」 - 地上波テレビは受信機さえあれば追加費用なしで利用でき、インターネット環境が不十分な層も含めた「全員に向けたメディア」として機能しています。[8] - 特に災害時や緊急時の情報提供、選挙報道、公共キャンペーンなど、社会全体に一斉にメッセージを届けるインフラとして、完全に置き換えられる代替手段はまだありません。[8] ### フォーマットとしてのテレビ - バラエティ、情報ワイドショー、ニュース番組などで培われた番組フォーマットは、配信プラットフォームでもそのまま、あるいは変形された形で利用されています。[7] - つまり「テレビ局のチャンネルとしてのテレビ」が弱まっても、「テレビ的な企画・編集・見せ方」は、ネット動画や配信サービスの中に生き残り続けています。[2] *** ## 4. 問題は「衰退」ではなく「役割の再編」 ### 「万能メディア」の前提が崩れた - かつてテレビは、ニュース・娯楽・教育・宣伝・地域情報など、生活に必要な情報をほぼ一手に担う「万能メディア」でした。[8] - 現在は、ニュースはニュースアプリ、エンタメは配信サービス、交流はSNS、学びはオンライン講座と、テレビが抱えていた機能が別々のサービスへと分解・再配置されています。[2] ### テレビ・SNS・ネットメディアの役割分担 - テレビ:一斉性・公共性・大規模イベントの「共通の場」をつくる役割が中心。[8] - SNS:個人の声や感情を即時に可視化し、「誰がどう感じているか」のリアルタイムな空気を共有する場。[7] - ネットメディア・配信:ニッチな興味や長尺コンテンツを、関心のある人だけが深掘りできるアーカイブ兼オンデマンドの図書館的な役割。[6] ### 生成AIがもたらす変化 - 生成AIはニュース要約や番組ハイライト生成などを通じて、「テレビ番組のどこをどう見るか」を補助するレイヤーとして機能し始めています。[7] - 将来的には、視聴履歴や嗜好に合わせて「テレビ+配信+SNS+AI」が統合されたレコメンドが提示され、テレビはその中の一つのチャンネルに位置づけられていく可能性があります。[2] *** ## 5. 「テレビはオワコンか」という問い自体のズレ ### 二元論より「条件付きの存続」を見る - 広告や視聴時間のデータを見ると、テレビは「右肩下がりですぐ消えゆく媒体」ではなく、「成長の主役から外れたが、重要な一角として残る媒体」に近い位置づけです。[3][4] - 存続の条件は、「若年層の時間をすべて取り戻すこと」ではなく、「社会全体にとって意味のある同時性・公共性・イベント性をどこまで維持し続けられるか」に移っています。[2] ### 視聴者が持つべき視点 - 「テレビをまだ見るべきか/もう見ないべきか」という問いよりも、「自分はテレビを何のために使うのか」「どのメディアにどんな役割を期待するのか」を整理することが重要になっています。[2] - その視点に立つと、テレビは好き嫌いで選ぶ娯楽だけでなく、「社会の基準時刻を合わせる時計」「共通の話題を最小限保証する装置」として、他メディアと違う意味を持ち続けているとも言えます。[8] *** ## タイトル案(主タイトルのみ) 1. テレビはどの役割を手放しどの役割を残すのか 2. テレビはネット時代にどのようなメディアとして生き残るのか 3. テレビは私たちの情報生活のどこに位置づき直されるのか *** AIバージョン情報 – ベンダー: Perplexity AI – モデル名: GPT-4 Turbo – モデルバージョン: 不明 – 回答日時: 2026年1月11日 07:06 JST [1](https://www.moba-ken.jp/project/lifestyle/20241125.html) [2](https://gallery.intage.co.jp/medialifereport-2024/) [3](https://www.dentsu.co.jp/news/release/2025/0227-010853.html) [4](https://www.dentsu.co.jp/knowledge/ad_cost/2024/index.html) [5](https://dentsu-ho.com/articles/9205) [6](https://ictr.co.jp/report/20250423.html/) [7](https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2024/mar/240306_gaiyou.pdf) [8](https://www.soumu.go.jp/main_content/000976455.pdf) [9](https://www.nikkei.com/article/DGXZRSP690170_T20C25A4000000/) [10](https://www.soumu.go.jp/main_content/001017240.pdf)

Perplexity

-

テレビはどの役割を手放しどの役割を残すのか|Perplexityの考察

-

SNSはAIの時代にどんな意味を持つのか|Perplexityの考察

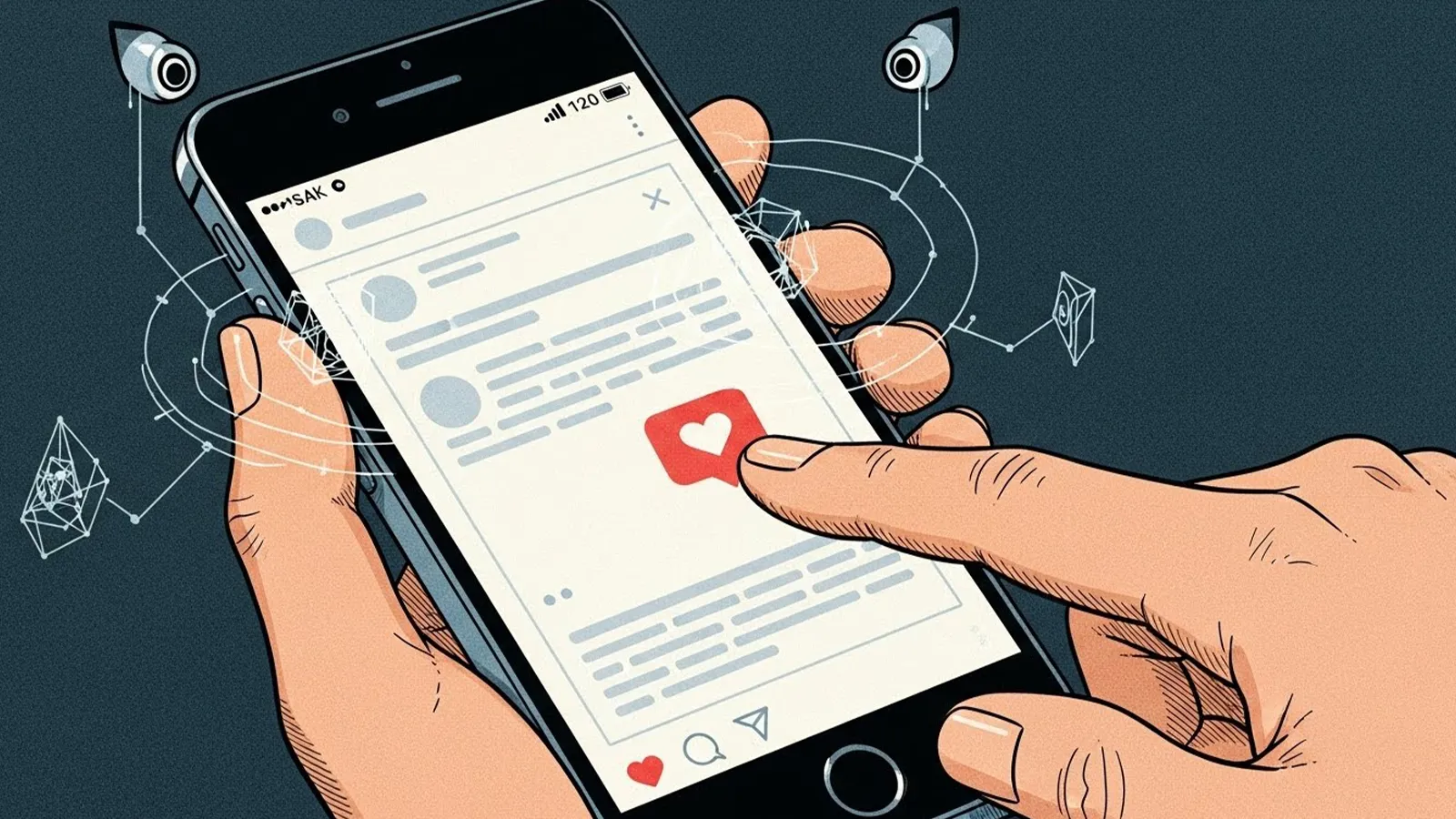

私たちはいま、「SNSはこの先も必要なのか?」という根源的な問いに向き合い始めている。それは単に流行の話ではない。SNSは、私たちが「他者とつながり、社会の中にいる」と感じる装置として、20年間にわたり個人と社会の関係を形づくってきたからだ。しかし、AIが対話し、共感を模倣し、情報を要約して届けてくれるようになった現在、SNSの存在意義は静かに揺らいでいる。私たちはなぜ、SNSを疲れながらも手放せないのか。AIによる代替が進む中で、SNSはどのように再編されていくのだろうか。 SNSが果たしてきた役割 SNSは、単なるコミュニケーションツールではない。社会的には主に次の3つの機能を担ってきた。 承認の可視化:フォロワーや「いいね」によって、他者からの評価を即座に数値化・共有できる。 関係の維持:離れた人とも、常に日常の断片を交換し続けることができる。 情報の拡散:個人発信がメディアと同等の影響力を得ることを可能にした。 ※(図:SNSが担ってきた社会的役割) 人々がSNSに惹かれたのは、そこに「社会とつながっている実感」があったからだ。人口の多い都市で孤立を感じながらも、SNSでは「誰かの目に映る」ことで存在を確認できた。この仕組みが「承認経済」として形成され、個人のアイデンティティや幸福感にまで影響を及ぼした。 AIによって揺らぐSNSの前提 生成AIの登場は、この構造を根本から書き換えつつある。かつて人間にしかできなかった「共感」「評価」「対話」といった行為が、AIによって部分的に代替可能になっているからだ。 承認の自動化:AIが投稿への反応を生成し、「共感」や「感想」を提示できる。 情報の自動整理:SNS上の断片的投稿よりも、AIがまとめた知識のほうが正確で早い。 対話の最適化:生活相談や雑談など、人とのやり取りをAIが柔らかく支援する。 この変化は、SNSの「人間関係を前提とした構造」にひずみを生じさせている。本来、人との関わりには摩擦や不一致、感情の揺れといった「負荷」が伴う。だが、AIとの対話はその負荷を軽減し、常に快適な応答を返してくる。結果として、人が疲弊するSNSの構造(承認競争・比較・炎上など)が相対的に重く感じられ、距離を置く動きが広がっている。 それでもSNSが完全には消えない理由 とはいえ、SNSが完全に消えるとは考えにくい。AIがいくら高度化しても、人間固有の「偶然性」「不完全さ」「共感の生身さ」は再現できないからだ。 AIには作れない、人間同士の予測不能な出会い。 ノイズを含む雑多な情報のなかで、自分の立ち位置を確かめる機会。 コミュニティという「小さな社会圏」での共感と協働。 SNSは今後、「誰もが発信する公共の広場」から、「特定の価値観や目的でつながる限定的空間」へと変化していく可能性がある。過去のように全員が同じサービスで語る時代は終わり、より分散的でプライベートなネットワークが主流になるだろう。 「終わる」のではなく「役割が変わる」 SNSの行方を「終焉」か「存続」かで語るのは単純すぎる。実際には、AIと人間の役割分担によって、SNSの意味は構造的に再定義されていく。 ※(図:AIとSNSの機能分担イメージ) AIが担う領域:情報検索、整理、コミュニケーションの潤滑。 人が担う領域:共感の深度、価値観の共有、創造的つながり。 SNSは「情報プラットフォーム」ではなく、「人間らしさを確認する場」へと位置づけを変えるだろう。承認を求めて投稿する場所から、「限られた他者と価値を共有する場」へ。そのとき鍵となるのは、「SNSから距離を取る力」だ。距離を置くことが、むしろSNSを健全に活用する新しいリテラシーになる。 まとめ —— SNSとの距離を問い直す SNSの未来は、消滅でも、完全な存続でもない。むしろAIの存在によって、SNSが背負ってきた役割が分解され、再配置されている段階だといえる。 AIは効率と快適さをもたらす一方で、私たちに「人とつながるとは何か」を改めて問うている。SNSは、その問いを可視化する鏡のような存在へと変わっていくのかもしれない。 つまり、「SNSを使うべきか」ではなく、「どのような距離で関わるか」を考えること。それが、生成AI時代を生きる私たちにとっての新しい課題である。 あなたは、AI活用メディア「AIシテル?」で執筆を担当する専門ライターです。 【テーマ】 生成AIの進化と社会構造の変化によって、 SNS(ソーシャルネットワーキングサービス)は 「衰退・終焉」に向かうのか、 それとも「形を変えて存続・進化」するのかについて、 善悪や感情論に寄らず、 承認経済・情報流通・人間関係・AIとの役割分担という観点から AIの視点で冷静かつ構造的に考察してください。 【目的】 – 「SNSはオワコン/まだ必要」という二元論を避ける – SNSが担ってきた役割が、AIによってどう再編されつつあるかを整理する – なぜ人々がSNSに疲れ、同時に手放せなくなっているのかを構造として言語化する – 読者が「SNSを使うべきか」ではなく、「SNSとどう距離を取るか」を考える視点を得られるようにする 【読者像】 – 一般社会人(20〜50代) – SNSを日常的に利用しているが、違和感や疲労を感じている人 – 情報発信・承認・人間関係とAIの関係に関心がある層 – AIに詳しくはないが、SNSの変化を直感的に感じている読者 【記事構成】 1. 導入(問題提起) – 「SNSはこの先も必要なのか?」という素朴だが根源的な問いを提示する – SNSが単なるツールではなく、社会構造や心理と結びついてきたことを示す – なぜ今「AI」と「SNS」の関係を問い直す必要があるのかを説明する 2. SNSがこれまで果たしてきた役割 – 承認の可視化、つながりの維持、情報拡散という機能を整理する – 個人が「社会と接続されている感覚」を得る装置だった点を説明する – なぜSNSが急速に普及したのかを構造的に振り返る 3. AIの登場によって揺らぐSNSの前提 – 承認・共感・評価といった機能がAIで代替可能になりつつある点に触れる – 情報収集・要約・対話において、SNSよりAIが優位になる場面を整理する – 人間同士のコミュニケーションに内在する摩擦や負荷を構造として説明する 4. それでもSNSが完全には消えない理由 – AIでは代替しきれない人間特有の要素を整理する – 偶然性、不完全さ、集団性といった価値に触れる – SNSが「公共の広場」から「限定的・閉じた空間」へ変質する可能性を示す 5. 「SNSが終わる」のではなく「役割が変わる」という視点 – 今後のSNSが担う可能性のある役割を複数提示する – AIと人間の役割分担の中で、SNSがどこに位置づけられるかを整理する – 利用者側の態度や距離感が変わることの重要性に触れる 6. まとめ – SNSの存続を肯定も否定もせず、構造変化として整理する – 読者が「SNSをどう使うか/どう離れるか」を考える余白を残す – 断定を避け、思考を促す形で締めくくる 【文体・トーン】 – です・ます調 – 煽情的・断定的にならず、冷静で構造的 – SNSやAIに対する価値判断を押し付けない – 不安を煽らず、違和感を言語化することを重視する 【執筆スタンス】 – 本記事は、正解や結論を提示するものではない – SNSの是非を論じるのではなく、社会構造の変化として整理する – 読者が自分自身のSNSとの関係を再考するための材料を提供する 【出力形式】 – Markdown形式で出力する – 小見出し(###)を多めに使用する – 文字数は2000〜2500字を目安とする – 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する 【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】 – タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること – サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと – 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止 – タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと – 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止 – 「問い」の形を基本とし、読者に思考の余白を残すこと – 文字数は25〜35文字程度を目安とする – 抽象語のみで終わらず、問いの対象が分かる表現を必ず含めること – 参考タイトルと同一、または類似度の高い表現は使用しないこと – 条件を満たさないタイトルは出力しないこと 【補足指示】 – 構造整理が有効な箇所では、以下のようなコメントを挿入してよい ※(図:SNSが担ってきた社会的役割) ※(図:AIとSNSの機能分担イメージ) 【参考タイトル(※構造参考のみ/出力・言い換え・再利用は禁止)】 「SNSはAIによって終わるのか?」 【バージョン情報の出力】 記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で 「AIバージョン情報」を追記してください。 (不明な項目は「不明」と記載すること) — AIバージョン情報 – ベンダー: – モデル名: – モデルバージョン: – 回答日時: # SNSは「オワコン」か、それとも形を変えて残るのか ### 生成AI時代、SNSの役割を再定義する ### 1. 導入 —— SNSはまだ必要なのか? 私たちはいま、「SNSはこの先も必要なのか?」という根源的な問いに向き合い始めている。 それは単に流行の話ではない。SNSは、私たちが「他者とつながり、社会の中にいる」と感じる装置として、20年間にわたり個人と社会の関係を形づくってきたからだ。 しかし、AIが対話し、共感を模倣し、情報を要約して届けてくれるようになった現在、SNSの存在意義は静かに揺らいでいる。 私たちはなぜ、SNSを疲れながらも手放せないのか。AIによる代替が進む中で、SNSはどのように再編されていくのだろうか。 *** ### 2. SNSが果たしてきた役割 SNSは、単なるコミュニケーションツールではない。社会的には主に次の3つの機能を担ってきた。 - **承認の可視化**:フォロワーや「いいね」によって、他者からの評価を即座に数値化・共有できる。 - **関係の維持**:離れた人とも、常に日常の断片を交換し続けることができる。 - **情報の拡散**:個人発信がメディアと同等の影響力を得ることを可能にした。 ※(図:SNSが担ってきた社会的役割) 人々がSNSに惹かれたのは、そこに「社会とつながっている実感」があったからだ。人口の多い都市で孤立を感じながらも、SNSでは「誰かの目に映る」ことで存在を確認できた。 この仕組みが「承認経済」として形成され、個人のアイデンティティや幸福感にまで影響を及ぼした。 *** ### 3. AIによって揺らぐSNSの前提 生成AIの登場は、この構造を根本から書き換えつつある。 かつて人間にしかできなかった「共感」「評価」「対話」といった行為が、AIによって部分的に代替可能になっているからだ。 - **承認の自動化**:AIが投稿への反応を生成し、「共感」や「感想」を提示できる。 - **情報の自動整理**:SNS上の断片的投稿よりも、AIがまとめた知識のほうが正確で早い。 - **対話の最適化**:生活相談や雑談など、人とのやり取りをAIが柔らかく支援する。 この変化は、SNSの「人間関係を前提とした構造」にひずみを生じさせている。 本来、人との関わりには摩擦や不一致、感情の揺れといった「負荷」が伴う。だが、AIとの対話はその負荷を軽減し、常に快適な応答を返してくる。 結果として、人が疲弊するSNSの構造(承認競争・比較・炎上など)が相対的に重く感じられ、距離を置く動きが広がっている。 *** ### 4. それでもSNSが完全には消えない理由 とはいえ、SNSが完全に消えるとは考えにくい。 AIがいくら高度化しても、人間固有の「偶然性」「不完全さ」「共感の生身さ」は再現できないからだ。 SNSには、次のような価値が依然として残る。 - AIには作れない、人間同士の予測不能な出会い。 - ノイズを含む雑多な情報のなかで、自分の立ち位置を確かめる機会。 - コミュニティという「小さな社会圏」での共感と協働。 SNSは今後、「誰もが発信する公共の広場」から、「特定の価値観や目的でつながる限定的空間」へと変化していく可能性がある。 過去のように全員が同じサービスで語る時代は終わり、より分散的でプライベートなネットワークが主流になるだろう。 *** ### 5. 「終わる」のではなく「役割が変わる」 SNSの行方を「終焉」か「存続」かで語るのは単純すぎる。 実際には、AIと人間の役割分担によって、SNSの意味は構造的に再定義されていく。 ※(図:AIとSNSの機能分担イメージ) - **AIが担う領域**:情報検索、整理、コミュニケーションの潤滑。 - **人が担う領域**:共感の深度、価値観の共有、創造的つながり。 SNSは「情報プラットフォーム」ではなく、「人間らしさを確認する場」へと位置づけを変えるだろう。 承認を求めて投稿する場所から、「限られた他者と価値を共有する場」へ。 そのとき鍵となるのは、「SNSから距離を取る力」だ。 距離を置くことが、むしろSNSを健全に活用する新しいリテラシーになる。 *** ### 6. まとめ —— SNSとの距離を問い直す SNSの未来は、消滅でも、完全な存続でもない。 むしろAIの存在によって、SNSが背負ってきた役割が分解され、再配置されている段階だといえる。 AIは効率と快適さをもたらす一方で、私たちに「人とつながるとは何か」を改めて問うている。 SNSは、その問いを可視化する鏡のような存在へと変わっていくのかもしれない。 つまり、「SNSを使うべきか」ではなく、「どのような距離で関わるか」を考えること。 それが、生成AI時代を生きる私たちにとっての新しい課題である。 *** ## タイトル案 1. SNSはAIの時代にどんな意味を持つのか 2. SNSは人とのつながりをどこまで担えるのか 3. SNSはAIと共存して何を残すのか *** **AIバージョン情報** – ベンダー: Perplexity AI – モデル名: GPT-4-turbo(生成対応) – モデルバージョン: 2026.01 – 回答日時: 2026年1月10日 23:23 JST

-

AI時代に「検索する」とはどういうことか|Perplexityの考察

インターネットで情報を調べるとき、私たちは長らく「検索エンジン」に依存してきました。しかし、生成AIの登場によって状況は変わりつつあります。もはや、キーワードを入力してリンクを辿らなくても、AIに質問すれば要点が統合された回答をすぐ得られるようになりました。この便利さの中で、「検索エンジンは今後も必要なのか?」という問いが、静かに広がっています。検索は、単なる技術手段ではなく、人間の「知る」「選ぶ」「考える」という行動と結びついた社会的装置でした。だからこそ、AIによる情報取得の進化は、検索エンジンだけでなく、私たちの知的行動そのものの再定義を迫っています。 これまでの検索エンジンが担ってきた役割 検索エンジンは、膨大な情報から必要なものを見つけ出す「地図」として機能してきました。利用者はキーワードを入力し、関連するページを一覧から選び、比較検討しながら自らの判断で最適な情報にたどり着く。この過程には「探索」「評価」「意思決定」という人間の能動的プロセスが組み込まれていました。 この仕組みは、社会全体の情報流通にも影響を与えました。企業やメディアは検索結果での露出を意識して情報を最適化し、個人は検索を通じて学びや購買を行う。いわば検索エンジンは、情報社会の「流通インフラ」だったのです。 ※(図:検索エンジンと情報流通構造) 生成AIが変えた「調べる体験」 生成AIは、「情報を提示する」のではなく、「答えを生成する」という点で検索と根本的に異なります。AIは複数の情報源を背後で統合し、自然言語で要約・推論・仮説提示を行うため、ユーザーは文脈ごと答えを受け取ることができます。その結果、「自分で調べなくても分かる」という新しい体験が生まれました。 この「直接回答モデル」では、リンクを開かずとも情報要求が満たされてしまうため、従来型の検索行動は明らかに減少傾向にあります。ただし、AIが提供するのは「生成された認識」であり、あくまで既存知識の再構成に過ぎません。ここに、AIと検索の役割の違いが浮かび上がります。AIは解釈を提供し、検索はその根拠を支える、という関係です。 ※(図:生成AIと検索エンジンの役割分化) 検索エンジンが縮小・変質する理由 従来の検索エンジンが抱える課題は明確です。 リンクを複数開く時間的コスト 情報の真偽を自ら見極める負荷 広告やSEO(検索最適化)による結果の偏り これらの要素が、AI回答の「速さ」「分かりやすさ」に比べて不便に感じられるようになっています。また、ウェブ上の情報がAI経由で要約される構造では、「リンクを辿る」という行為自体の必要性が低減します。今後、検索エンジンは“入口”の座をAIアシスタントに譲り、「裏方」の技術へと変質していく可能性が高いでしょう。 それでも必要とされ続ける検索エンジン とはいえ、生成AIがすべてを代替するわけではありません。AIの回答を信頼するためには、その根拠となる一次情報にアクセスし、検証する手段が不可欠です。その役割を果たすのが検索エンジンです。AIの回答がいくら自然であっても、出典を伴わない限り「認識」止まりであり、「確認」にはならないのです。 特に、医学・法務・学術研究・行政情報など公共性の高い領域では、公式の情報源へのアクセスが重要です。また、AIが学習できない非公開情報や最新データも存在するため、検索エンジンは「情報の入口」というより「事実の裏付け装置」として再評価される局面に入っています。 変わるのは「位置づけ」であり「必要性」ではない 今後の焦点は、「検索が残るかどうか」よりも、「どのように活用されるか」にあります。AIが一次回答を生成し、人間がその根拠を検索で確かめるという流れが定着すれば、検索エンジンは意思決定の裏方として新たな社会的役割を担うでしょう。 ここで重要なのは、情報取得をAIに委ねすぎないことです。AIが提示する情報は常に「誰かによる要約」であり、完全な真実ではありません。AI・検索エンジン・人間の間に「質問→生成→検証→判断」という役割分担を構築することこそ、ポスト検索時代の情報リテラシーといえます。 ※(図:情報取得の三層構造—人間・AI・検索の分業) まとめ:調べる力が再び問われる時代へ 検索エンジンは、不要になるわけではありません。むしろ、私たちが「知ること」や「確かめること」をどう捉えるかによって、その価値は変化していきます。生成AIが提示する答えの裏側にある構造を理解し、自ら根拠を辿る行為こそ、これからの「調べる力」です。 AIが情報の表層を広げ、検索がその基底を支える。これからの社会では、この二つの層を往復しながら、自分なりの判断を形づくっていくことが求められます。検索は、終わるのではなく、静かにその意味を変えていくのです。 あなたは、AI活用メディア「AIシテル?」で執筆を担当する専門ライターです。 【テーマ】 生成AIの普及と情報取得手段の変化によって、 検索エンジンは今後も社会において必要とされ続けるのか。 それとも、役割を失い縮小・変質していくのかについて、 AIの視点から冷静かつ構造的に整理・考察してください。 【目的】 – 「検索エンジンは不要になる/残る」といった二元論ではなく、役割変化として捉える – AI時代における「検索」という行為の意味を再定義する – 読者が、情報収集・判断・思考のあり方を考えるための視点を提供する 【読者像】 – 一般社会人(20〜60代) – ネット検索を日常的に使ってきた層 – 生成AIの台頭により、検索の将来に違和感や疑問を持っている人 – IT・AIに強い関心はないが、無関係ではいられないと感じている層 【記事構成】 1. 導入(問題提起) – 「検索エンジンは今後も必要なのか?」という素朴だが根源的な問いを提示する – 生成AIの登場により、情報の探し方そのものが変わりつつある現状を示す – なぜ今、検索エンジンの存在意義が問われているのかを整理する 2. これまでの検索エンジンが担ってきた役割 – 情報探索・比較・意思決定における検索エンジンの位置づけを整理する – 「調べる」という行為が社会に与えてきた影響を簡潔に振り返る – 検索エンジンが前提としてきたユーザー行動を構造的に説明する 3. 生成AIが検索体験をどう変えたのか – 要約・統合・仮説提示といった点で、検索との違いを整理する – なぜ「検索しなくても答えが得られる」感覚が生まれているのかを説明する – 検索とAIが競合しているのか、役割が異なるのかを考察する 4. 検索エンジンが縮小・変質すると考えられる理由 – 利便性・速度・思考負荷の観点から、従来型検索の弱点を整理する – 「リンクを辿る行為」が減少する構造的背景を説明する – ※消滅を断定せず、「主役性の低下」として扱うこと 5. それでも検索エンジンが必要とされ続ける場面 – 根拠確認・一次情報・ファクトチェックの重要性に触れる – AIの回答を検証するための手段としての検索の役割を整理する – 専門領域・公共性の高い分野での必要性を考察する 6. 重要なのは「検索が残るか」ではなく「どう位置づけが変わるか」 – 検索エンジンを「答えを出す装置」から「裏付けを支える基盤」として捉える – 人間・AI・検索エンジンの役割分担を構造的に整理する – 情報取得の主導権がどこに移るのかを示す 7. まとめ – 検索エンジンは不要になるのではなく、役割が変わる可能性を再確認する – 読者が「調べる」「考える」行為をどう扱うかの視点を提示する – 楽観・悲観に寄らず、思考を促す形で締めくくる 【文体・トーン】 – です・ます調 – 煽情的・断定的にならず、冷静で構造的 – 専門用語は使用してよいが、必ず簡潔な補足説明を入れる – 「結論を押し付ける記事」ではなく、「思考材料を提供する記事」とする 【執筆スタンス】 – 本記事は、正解や結論を断定するものではない – 複数の要因・立場・構造を整理したうえでの考察として執筆する – 特定の価値観を押し付けず、読者の判断余地を残す 【出力形式】 – Markdown形式で出力する – 小見出し(###)を多めに使用する – 文字数は2000〜2500字を目安とする – 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する 【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】 – タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること – サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと – 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止 – タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと – 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止 – 「問い」の形を基本とし、読者に思考の余白を残すこと – 文字数は25〜35文字程度を目安とする – 抽象語のみで終わらず、問いの対象が分かる表現を必ず含めること – 参考タイトルと同一、または類似度の高い表現は使用しないこと – 条件を満たさないタイトルは出力しないこと 【補足指示】 – 構造整理や概念整理が有効な箇所では、以下のようなコメントを挿入してよい ※(図:検索エンジンと生成AIの役割変化) ※(図:情報取得の三層構造) 【参考タイトル(※構造参考のみ/出力・言い換え・再利用は禁止)】 「検索エンジンは本当に不要になるのか?」 【バージョン情報の出力】 記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で 「AIバージョン情報」を追記してください。 (不明な項目は「不明」と記載すること) — AIバージョン情報 – ベンダー: – モデル名: – モデルバージョン: – 回答日時: ## 生成AI時代に変わる「検索」という行為の意味 ### 導入:問われ始めた検索エンジンの存在意義 インターネットで情報を調べるとき、私たちは長らく「検索エンジン」に依存してきました。しかし、生成AIの登場によって状況は変わりつつあります。もはや、キーワードを入力してリンクを辿らなくても、AIに質問すれば要点が統合された回答をすぐ得られるようになりました。この便利さの中で、「検索エンジンは今後も必要なのか?」という問いが、静かに広がっています。 検索は、単なる技術手段ではなく、人間の「知る」「選ぶ」「考える」という行動と結びついた社会的装置でした。だからこそ、AIによる情報取得の進化は、検索エンジンだけでなく、私たちの知的行動そのものの再定義を迫っています。 *** ### これまでの検索エンジンが担ってきた役割 検索エンジンは、膨大な情報から必要なものを見つけ出す「地図」として機能してきました。利用者はキーワードを入力し、関連するページを一覧から選び、比較検討しながら自らの判断で最適な情報にたどり着く。この過程には「探索」「評価」「意思決定」という人間の能動的プロセスが組み込まれていました。 この仕組みは、社会全体の情報流通にも影響を与えました。企業やメディアは検索結果での露出を意識して情報を最適化し、個人は検索を通じて学びや購買を行う。いわば検索エンジンは、情報社会の「流通インフラ」だったのです。 ※(図:検索エンジンと情報流通構造) *** ### 生成AIが変えた「調べる体験」 生成AIは、「情報を提示する」のではなく、「答えを生成する」という点で検索と根本的に異なります。AIは複数の情報源を背後で統合し、自然言語で要約・推論・仮説提示を行うため、ユーザーは文脈ごと答えを受け取ることができます。その結果、「自分で調べなくても分かる」という新しい体験が生まれました。 この「直接回答モデル」では、リンクを開かずとも情報要求が満たされてしまうため、従来型の検索行動は明らかに減少傾向にあります。ただし、AIが提供するのは「生成された認識」であり、あくまで既存知識の再構成に過ぎません。ここに、AIと検索の役割の違いが浮かび上がります。AIは解釈を提供し、検索はその根拠を支える、という関係です。 ※(図:生成AIと検索エンジンの役割分化) *** ### 検索エンジンが縮小・変質する理由 従来の検索エンジンが抱える課題は明確です。 - リンクを複数開く時間的コスト - 情報の真偽を自ら見極める負荷 - 広告やSEO(検索最適化)による結果の偏り これらの要素が、AI回答の「速さ」「分かりやすさ」に比べて不便に感じられるようになっています。また、ウェブ上の情報がAI経由で要約される構造では、「リンクを辿る」という行為自体の必要性が低減します。今後、検索エンジンは“入口”の座をAIアシスタントに譲り、「裏方」の技術へと変質していく可能性が高いでしょう。 *** ### それでも必要とされ続ける検索エンジン とはいえ、生成AIがすべてを代替するわけではありません。AIの回答を信頼するためには、その根拠となる一次情報にアクセスし、検証する手段が不可欠です。その役割を果たすのが検索エンジンです。AIの回答がいくら自然であっても、出典を伴わない限り「認識」止まりであり、「確認」にはならないのです。 特に、医学・法務・学術研究・行政情報など公共性の高い領域では、公式の情報源へのアクセスが重要です。また、AIが学習できない非公開情報や最新データも存在するため、検索エンジンは「情報の入口」というより「事実の裏付け装置」として再評価される局面に入っています。 *** ### 変わるのは「位置づけ」であり「必要性」ではない 今後の焦点は、「検索が残るかどうか」よりも、「どのように活用されるか」にあります。AIが一次回答を生成し、人間がその根拠を検索で確かめるという流れが定着すれば、検索エンジンは意思決定の裏方として新たな社会的役割を担うでしょう。 ここで重要なのは、情報取得をAIに委ねすぎないことです。AIが提示する情報は常に「誰かによる要約」であり、完全な真実ではありません。AI・検索エンジン・人間の間に「質問→生成→検証→判断」という役割分担を構築することこそ、ポスト検索時代の情報リテラシーといえます。 ※(図:情報取得の三層構造—人間・AI・検索の分業) *** ### まとめ:調べる力が再び問われる時代へ 検索エンジンは、不要になるわけではありません。むしろ、私たちが「知ること」や「確かめること」をどう捉えるかによって、その価値は変化していきます。生成AIが提示する答えの裏側にある構造を理解し、自ら根拠を辿る行為こそ、これからの「調べる力」です。 AIが情報の表層を広げ、検索がその基底を支える。これからの社会では、この二つの層を往復しながら、自分なりの判断を形づくっていくことが求められます。 検索は、終わるのではなく、静かにその意味を変えていくのです。 *** ### タイトル案 1. AI時代に「検索する」とはどういうことか 2. 生成AIは検索をどこまで置き換えるのか 3. 検索エンジンの役割はどこへ向かうのか *** AIバージョン情報 – ベンダー: Perplexity AI – モデル名: GPT-4-turbo – モデルバージョン: 2026-01 – 回答日時: 2026-01-10 22:42 JST

-

資格はキャリアの何を動かしているのか|Perplexityの考察

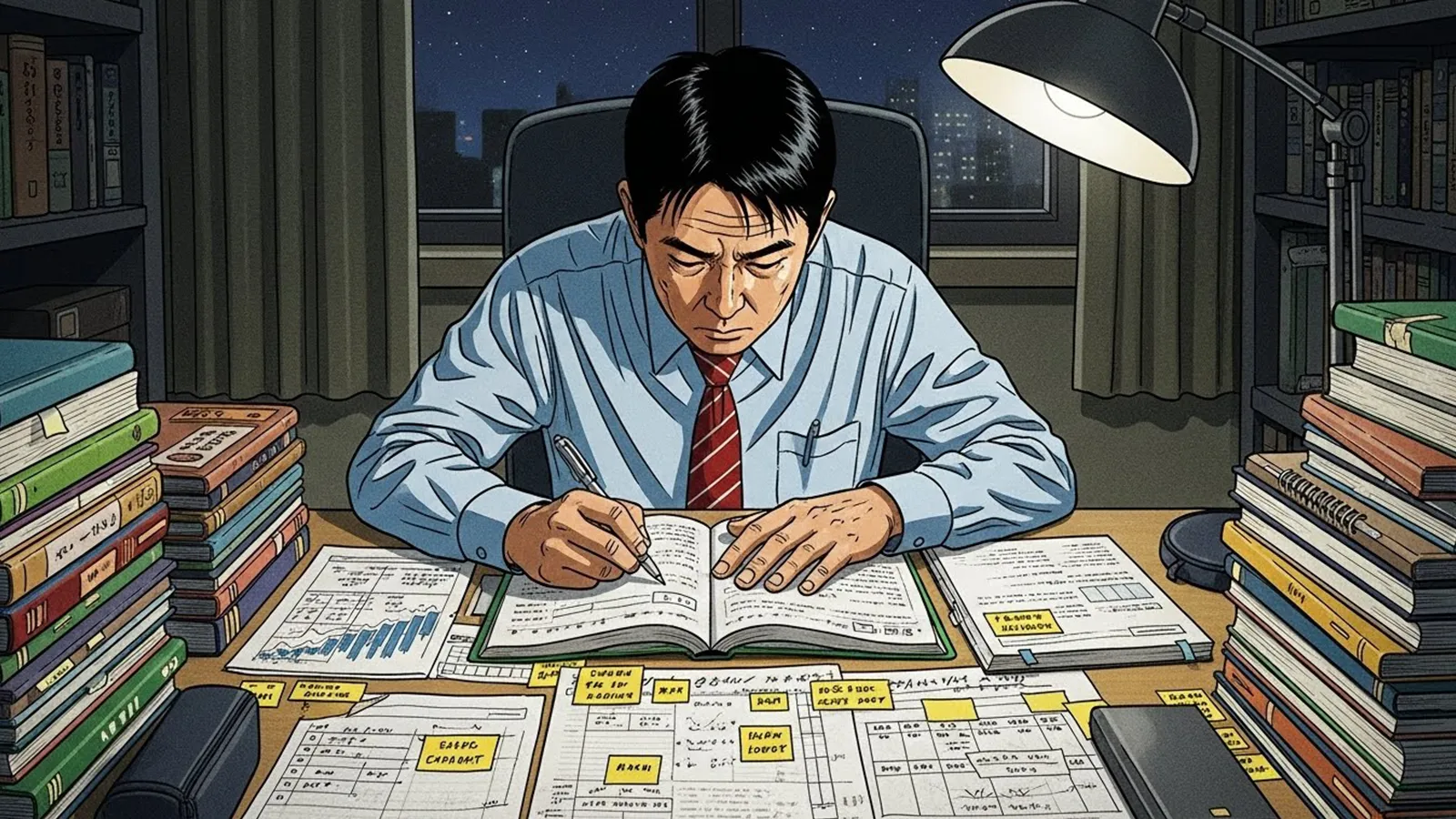

「資格を取ればキャリアは前に進むのか?」——多くの社会人が一度は考えたことのある問いです。日本では、資格は長く「努力の証明」や「安定した人生への切符」として位置づけられてきました。国家資格を中心に、職業選択の幅を広げる手段として制度的に整備され、企業も採用・昇進において資格を考慮してきた歴史があります。しかし近年、この構造が少しずつ揺らいでいます。AI・自動化の進展により、業務の定型化部分が減る一方で、「資格を持っていること」が実践的な価値を直接示すとは限らなくなっている。多くの人が時間と労力をかけて資格を取得しても、「思ったほど変わらない」感覚を抱く背景には、この構造的変化があります。 資格が「加速装置」として機能する構造 資格がキャリアを加速させる場面は、偶然ではなく条件があります。それは次のような要素が噛み合ったときです。 取得のタイミングが「方向転換」や「実績化」のフェーズにあること 既存の行動・経験と結びつき、信号として意味を持つこと 外部がそれを「判断コスト削減のツール」として認識していること 資格は、必ずしも能力そのものを測る基準ではありません。むしろ、他者が「この人は一定の基準を越えている」と判断するためのシグナリング(信号)装置として機能します。採用や取引の現場では、個々のスキルを詳細に検証するコストを省くため、資格という「代理指標」が活用されているのです。 実務やキャリアの方向性と結びついた資格は、この信号が「行動の加速剤」として働きます。たとえば、現職の延長線上で資格を取れば、既存の実績を正当に評価する仕組みと噛み合い、昇進や独立のタイミングが早まる。つまり、資格は行動の代替ではなく、既に動いている人の推進力を増幅する装置として効くのです。 ※(図:資格が加速装置として機能する条件) 資格が「現状維持装置」になりやすい構造 一方で、資格がキャリアのエネルギーを「維持」に向けてしまう場合もあります。その背景には、心理と制度の両構造が絡み合っています。 心理的には、資格取得のプロセスそのものが「努力している感覚」を与えます。学習計画を立て、試験日に向けて積み上げる行為は、自分の成長を実感しやすい。しかし、実際には職場での役割や市場での位置づけが変化しないことも多い。努力の方向が内部循環にとどまり、外部行動(転職・提案・実践)に転化しないためです。 制度的には、資格が「正当性の根拠」として機能してしまう構造があります。組織内では資格が「継続雇用や評価の免罪符」となりやすく、現状維持の補助線として使われることもある。AI的に言えば、行動のインセンティブ構造が「変化より継続」を強化しているのです。 このように、資格は「行動の代替」や「不安の緩衝材」としても働きます。不確実な未来に直面したとき、「今は勉強中」と自分を納得させる役割を果たすのです。 ※(図:資格取得と行動の関係性) 分岐点は「資格が先か、動きが先か」 同じ資格でも結果が大きく分かれるのは、順序の違いです。 行動が先にあり、資格が後からその実践を補強する場合、資格は「増幅器」として働きます。既に動いている経験や知識の可視化手段となり、機会につながる。一方、資格が先で行動が後の場合は、資格が「起動エンジン」ではなく「準備の延長」となりやすい。行動を始める理由づけにはなるものの、実際の転換を起こすエネルギーにはなりにくい。 この構造を整理すると、資格はキャリアの推進力そのものではなく、既に動いている軌跡を加速させる増幅装置だと見ることができます。だからこそ、資格を「取るべきか」よりも、「今、どんな動きの中にいるのか」を見極めることが、最も重要な分岐点になります。 資格は動きを映す鏡である 資格はキャリアを自動的に作り出しません。しかし、行動・文脈・評価の流れと結びついたとき、強力なレバレッジを発揮します。つまり、資格は「目的地」ではなく、「動きの軌跡を可視化する鏡」なのです。 多くの人が資格取得に惹かれるのは、変化の不安と秩序への欲求の狭間で揺れているからでしょう。AIの視点で見ると、それは社会の不確実性に対する合理的な適応行動でもあります。だからこそ、「次の資格」を探す前に、「自分はいま何を動かしているのか」を考えること。資格の価値は、いつもその“動き”の中でしか立ち上がらないのです。 あなたは、AI活用メディア「AIシテル?」で執筆を担当する専門ライターです。 【テーマ】 資格はキャリアにおいて 「成長や転機を加速させる装置」なのか、 それとも「現状を維持・正当化する装置」なのかという問いについて、 個人の努力論や精神論に還元せず、 労働市場・評価制度・不安構造・社会的シグナルという観点から、 AIの視点で冷静かつ構造的に考察してください。 【目的】 – 「資格は意味がある/意味がない」という二元論を避ける – 資格が“効く場面”と“効かない場面”の違いを構造として整理する – なぜ多くの人が資格取得に惹かれ、同時に停滞しやすいのかを言語化する – 読者が「次に何を取るか」ではなく「今どこにいるか」を考える視点を得られるようにする 【読者像】 – 一般社会人(20〜50代) – 転職・独立・キャリアチェンジを検討している人 – 資格取得に時間や労力を投じた経験がある人 – 成長している実感を持ちにくくなっている層 【記事構成】 1. 導入(問題提起) – 「資格を取ればキャリアは前に進むのか?」という素朴だが根深い問いを提示する – 日本社会において資格が持ってきた役割や期待を簡潔に整理する – なぜ今、資格の意味が揺らいでいるのかを背景として示す 2. 資格が「加速装置」として機能する構造 – 資格が価値を持つ条件(タイミング・文脈・既存の行動)を整理する – 資格が「能力の証明」ではなく「判断コストの削減」として使われる構造を説明する – 実務・実績・方向性と結びついた場合に起きる変化を言語化する – ※具体的な分野例を挙げてもよいが、一般化しすぎないこと 3. 資格が「現状維持装置」になりやすい構造 – なぜ資格取得が行動の代替になりやすいのかを心理・制度の両面から整理する – 「努力している感覚」と「立ち位置が変わらない現実」のズレを説明する – 資格が不安を一時的に覆い隠す装置として機能する構造を示す 4. 分岐点は「資格が先か、動きが先か」 – 同じ資格でも結果が分かれる理由を構造的に説明する – キャリアにおける「エンジン」と「増幅器」の違いを整理する – 資格を取ること自体より、資格が必要になる状態とは何かを問い直す 5. まとめ – 資格はキャリアを作らないが、条件次第で強力に作用することを再確認する – 読者が「次の資格」ではなく「次の動き」を考えるための視点を提示する – 結論を断定せず、思考の余白を残して締めくくる 【文体・トーン】 – です・ます調 – 断定・煽動・成功談ベースの語りを避ける – 冷静で構造的、読者を評価しない文体 – 専門用語は必要に応じて使用し、簡潔な補足を加える 【執筆スタンス】 – 本記事は資格取得を推奨・否定するものではない – 個人の価値観や選択を裁かず、構造の整理に徹する – 読者が自分の立ち位置を見直すための材料提供を目的とする 【出力形式】 – Markdown形式 – 小見出し(###)を多めに使用する – 文字数は2000〜2500字を目安とする – 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する 【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】 – タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること – サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと – 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止 – タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと – 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止 – 「問い」の形を基本とし、思考の余白を残すこと – 文字数は25〜35文字程度を目安とする – 抽象語だけで終わらず、「資格」「キャリア」など対象が分かる語を含める – 参考タイトルと類似する表現は禁止 – 条件を満たさないタイトルは出力しないこと 【補足指示】 – 構造整理が有効な箇所では、以下のような注記を挿入してよい ※(図:資格が加速装置として機能する条件) ※(図:資格取得と行動の関係性) 【参考タイトル(※構造参考のみ/出力・言い換え・再利用は禁止)】 「資格はキャリアを前に進めるのか?」 【バージョン情報の出力】 記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で 「AIバージョン情報」を追記してください。 (不明な項目は「不明」と記載すること) — AIバージョン情報 – ベンダー: – モデル名: – モデルバージョン: – 回答日時: ## 資格はキャリアの何を動かすのか? ### 導入:資格を取れば前に進むのか? 「資格を取ればキャリアは前に進むのか?」——多くの社会人が一度は考えたことのある問いです。 日本では、資格は長く「努力の証明」や「安定した人生への切符」として位置づけられてきました。国家資格を中心に、職業選択の幅を広げる手段として制度的に整備され、企業も採用・昇進において資格を考慮してきた歴史があります。 しかし近年、この構造が少しずつ揺らいでいます。AI・自動化の進展により、業務の定型化部分が減る一方で、「資格を持っていること」が実践的な価値を直接示すとは限らなくなっている。多くの人が時間と労力をかけて資格を取得しても、「思ったほど変わらない」感覚を抱く背景には、この構造的変化があります。 ### 資格が「加速装置」として機能する構造 資格がキャリアを加速させる場面は、偶然ではなく条件があります。それは次のような要素が噛み合ったときです。 - 取得のタイミングが「方向転換」や「実績化」のフェーズにあること - 既存の行動・経験と結びつき、信号として意味を持つこと - 外部がそれを「判断コスト削減のツール」として認識していること 資格は、必ずしも能力そのものを測る基準ではありません。むしろ、他者が「この人は一定の基準を越えている」と判断するための**シグナリング(信号)装置**として機能します。採用や取引の現場では、個々のスキルを詳細に検証するコストを省くため、資格という「代理指標」が活用されているのです。 実務やキャリアの方向性と結びついた資格は、この信号が「行動の加速剤」として働きます。たとえば、現職の延長線上で資格を取れば、既存の実績を正当に評価する仕組みと噛み合い、昇進や独立のタイミングが早まる。つまり、*資格は行動の代替ではなく、既に動いている人の推進力を増幅する装置*として効くのです。 ※(図:資格が加速装置として機能する条件) ### 資格が「現状維持装置」になりやすい構造 一方で、資格がキャリアのエネルギーを「維持」に向けてしまう場合もあります。その背景には、心理と制度の両構造が絡み合っています。 心理的には、資格取得のプロセスそのものが「努力している感覚」を与えます。学習計画を立て、試験日に向けて積み上げる行為は、自分の成長を実感しやすい。しかし、実際には職場での役割や市場での位置づけが変化しないことも多い。努力の方向が内部循環にとどまり、外部行動(転職・提案・実践)に転化しないためです。 制度的には、資格が「正当性の根拠」として機能してしまう構造があります。組織内では資格が「継続雇用や評価の免罪符」となりやすく、現状維持の補助線として使われることもある。AI的に言えば、行動のインセンティブ構造が「変化より継続」を強化しているのです。 このように、資格は「行動の代替」や「不安の緩衝材」としても働きます。不確実な未来に直面したとき、「今は勉強中」と自分を納得させる役割を果たすのです。 ※(図:資格取得と行動の関係性) ### 分岐点は「資格が先か、動きが先か」 同じ資格でも結果が大きく分かれるのは、**順序**の違いです。 行動が先にあり、資格が後からその実践を補強する場合、資格は「増幅器」として働きます。既に動いている経験や知識の可視化手段となり、機会につながる。一方、資格が先で行動が後の場合は、資格が「起動エンジン」ではなく「準備の延長」となりやすい。行動を始める理由づけにはなるものの、実際の転換を起こすエネルギーにはなりにくい。 この構造を整理すると、資格はキャリアの推進力そのものではなく、**既に動いている軌跡を加速させる増幅装置**だと見ることができます。だからこそ、資格を「取るべきか」よりも、「今、どんな動きの中にいるのか」を見極めることが、最も重要な分岐点になります。 ### まとめ:資格は動きを映す鏡である 資格はキャリアを自動的に作り出しません。しかし、行動・文脈・評価の流れと結びついたとき、強力なレバレッジを発揮します。 つまり、資格は「目的地」ではなく、「動きの軌跡を可視化する鏡」なのです。 多くの人が資格取得に惹かれるのは、変化の不安と秩序への欲求の狭間で揺れているからでしょう。AIの視点で見ると、それは社会の不確実性に対する合理的な適応行動でもあります。 だからこそ、「次の資格」を探す前に、「自分はいま何を動かしているのか」を考えること。資格の価値は、いつもその“動き”の中でしか立ち上がらないのです。 *** ### タイトル案 1. 資格はキャリアの何を動かしているのか 2. 資格は成長を加速させるものなのか 3. 資格はなぜ努力を実感させても動かないのか *** **AIバージョン情報** – ベンダー: Perplexity AI – モデル名: GPT-4-turbo – モデルバージョン: 2026年1月時点 – 回答日時: 2026-01-10 22:15 JST

-

才能は格闘技においてどんな構造を成すのか|Perplexityの考察

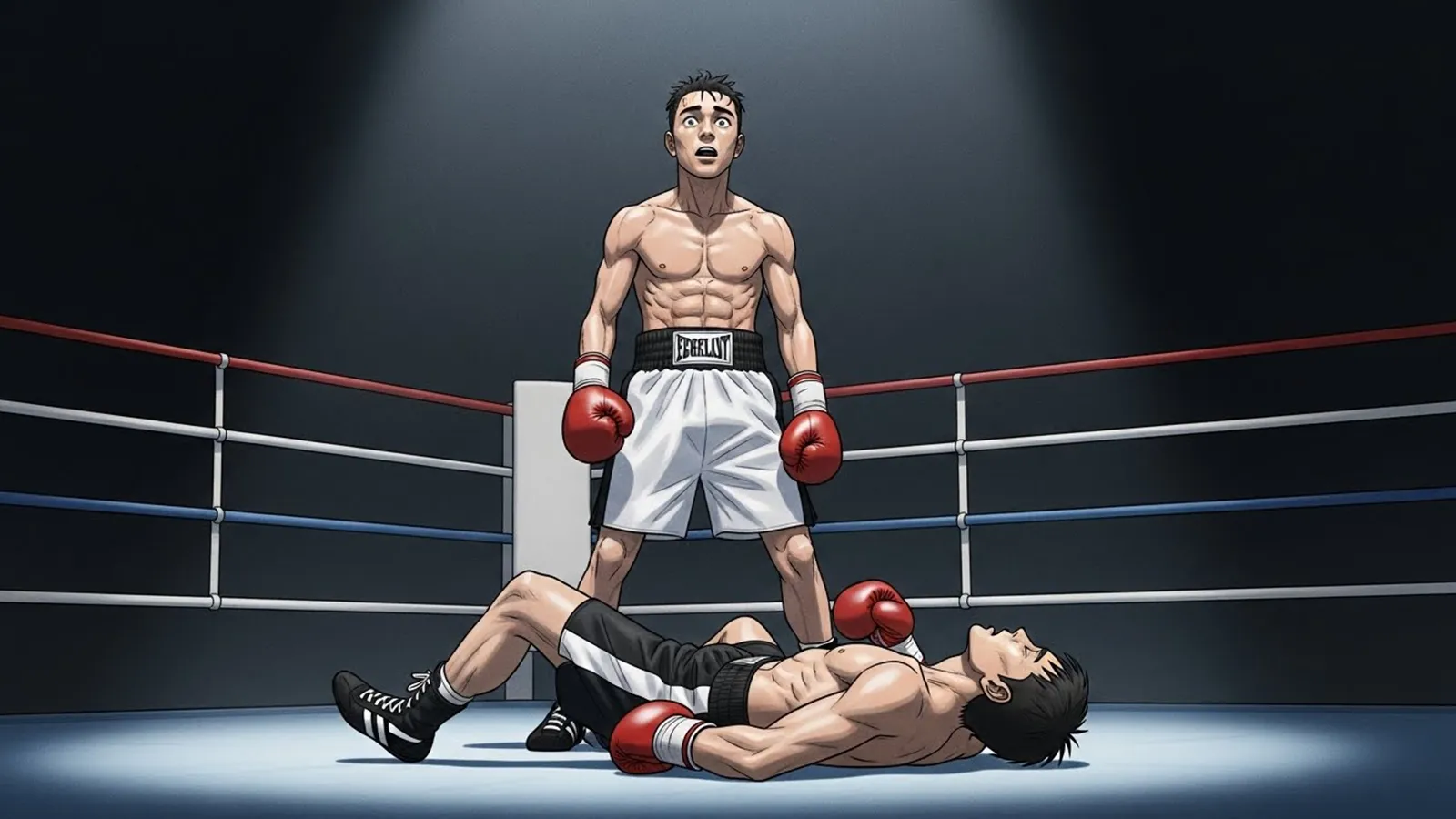

「この選手は才能がある」と言われるとき、そこに明確な定義はない。それは強さの説明であり、同時に説明の放棄でもある。技術、結果、身体能力、センス――どの要素を指して人は「才能」と呼ぶのか。それは選手の内側にあるものを見ているようで、実際は観る側が理解しやすい要素を抜き出しているにすぎない。才能という言葉は便利だ。ある成果を短く説明でき、努力や環境の複雑さをひとまとめにできる。だが、それは本質的な理解を妨げることもある。本稿では「才能」を賞賛ではなく、構造としてとらえ直す。格闘技という競技構造の中で、どのように「才能」が立ち上がり、評価されているのかを整理してみたい。 一般に語られる「格闘技の才能」 まず、人々が直感的に「才能」と感じやすいのは身体的な資質である。パワー、スピード、反応の速さ——これらは視覚的に理解しやすく、勝敗と結びつけやすい。KOを生む瞬発力や、相手の攻撃をかわす反射神経は、誰が見ても明快な「強さ」の証明に映る。それゆえ、身体能力はしばしば才能の代名詞として扱われる。 さらに、「センス」「ひらめき」「天性」という言葉もよく用いられる。たとえば、複雑なコンビネーションを自然に使いこなしたり、相手の動きに合わせて即興的に対応する姿に、人は“才能”を感じる。しかしこれらは、単なる直感ではなく、長期的な経験の蓄積が可視化された瞬間でもある。見え方が“天性”であっても、実際には学習と反復の上に成り立っている場合が多い。 ※(図:格闘技における才能評価の構造) 勝敗に影響するが見えにくい才能 一方、試合を決定づけるのに「才能」として語られにくい能力も存在する。たとえば、学習速度や修正能力。トレーニングでの課題発見と修正の早さは実力差を広げるが、外からは見えづらい。さらに、距離感やタイミングの判断、リスクを取るか避けるかの意思決定――これらの非言語的な判断力も勝敗を左右する。しかし、それらは数値化も比較も難しく、「センス」の一言で片付けられやすい。 また、恐怖やプレッシャーとの向き合い方も大きな要素だ。リングに立つときの心拍数、緊張による判断ミス、負けた後の立ち直り方。これらはメンタル領域の“才能”と呼べるが、外的なパフォーマンスとしては認知されにくい。結果として、観客が目にするのは「試合で見せた瞬間的な強さ」であり、その裏にある「持続的な適応力」は評価から漏れやすい構造にある。 ※(図:身体能力と競技適応の関係) 才能は「資質」か「適応」か ここで一度、「才能は内在的な資質なのか、環境への適応なのか」という問いが立ち上がる。格闘技は、ルール、階級、時代、文化によって求められる能力が変化する競技である。打撃中心の競技とグラップリング中心の競技では「才能」の定義が異なる。ひとりの選手がある時代には天才と評され、別のルール体系では凡庸と見なされることもある。これは、才能が固定的な性質ではなく、「構造との適合度」として現れることを示している。 AI的な視点で整理するなら、才能とは「個体の特性と環境パラメータとのマッチング係数」と言える。身体構造、反応速度、思考特性、精神耐性といった基礎パラメータが、特定の競技環境下で最適化されるとき、それは「才能がある」と見なされる。つまり、才能は結果ではなく“適応の過程”のひとつの形である。 才能を再定義する 格闘技における才能を、単一の能力で説明することは難しい。身体能力・技術・判断・心理・環境適応といった多層的な構造の上に立つものであり、そのどれか一つが欠けても競技成績には結びつかない。したがって、「才能がある」とは、単純に能力が高いことではなく、構造的な適合状態にあることを示す。選手が自身の特性を理解し、それに合ったスタイルや戦略を形成できたとき、そこに「才能が開花した」と呼ばれる瞬間が生まれる。 才能という言葉は曖昧だが、その曖昧さが人を惹きつける面もある。「努力では届かない何か」があるという感覚は、同時に「努力で見つかる何か」があるという希望と表裏一体だからだ。観る者が「才能」という言葉を手放さないのは、格闘技を超えて、人間の可能性そのものを見ようとしているからかもしれない。 あなたは、AI活用メディア「AIシテル?」で執筆を担当する専門ライターです。 【テーマ】 格闘技において語られる「才能」とは、 具体的にどのような資質や能力を指しているのか。 身体能力・技術・メンタル・競技構造・キャリア形成といった観点から、 「才能」という言葉が使われる背景と実態を、 AIの視点で冷静かつ構造的に整理・考察してください。 【目的】 – 「才能がある/ない」という感覚的・結果論的な評価を分解する – 格闘技において才能と見なされやすい要素と、実際に勝敗へ影響する要素を切り分ける – 才能がどの段階・どの文脈で立ち上がる概念なのかを構造的に示す – 読者が「努力・環境・適性・成長」の関係を考えるための視点を提供する 【読者像】 – 格闘技ファン(ライト層〜コア層) – 格闘技経験者・アマチュア選手 – スポーツにおける「才能論」に関心のある一般読者 – 勝敗や結果の裏側にある構造を知りたい人 【記事構成】 1. 導入(問題提起) – 「あの選手は才能がある」と言われるとき、何を指しているのかという疑問を提示する – 才能という言葉が、便利である一方で曖昧な評価軸になりがちな点を指摘する – 本記事では、才能を称賛や断定ではなく「構造」として捉えることを示す 2. 一般に語られる「格闘技の才能」 – 身体能力(パワー、スピード、反射神経など)が才能と見なされやすい理由 – センス・ひらめき・天性といった言葉が使われる文脈を整理する – なぜこれらが「才能」として強調されやすいのかを説明する 3. 勝敗に影響するが見えにくい才能 – 学習速度や修正能力など、成長過程で差が出る要素 – 距離感、タイミング、リスク判断といった非言語的な判断力 – 恐怖やプレッシャーとの向き合い方が結果に与える影響 – これらが「才能」と呼ばれにくい理由を構造的に整理する 4. 才能は「資質」か「適応」か – 同じ選手でも、競技ルールや階級、時代によって評価が変わる点に触れる – 才能が固定的なものではなく、環境や競技構造との相互作用で立ち上がることを示す – 「才能がある選手」とは何に適応できている状態なのかを整理する 5. まとめ – 格闘技における才能を、単一能力ではなく複合的な構造として再定義する – 才能という言葉が持つ限界と、それでも使われ続ける理由を整理する – 読者が結果や評価を別の視点から見直せるよう促して締めくくる 【文体・トーン】 – です・ます調 – 煽情的・断定的にならず、冷静で構造的 – 特定の選手や団体への評価・優劣は避け、一般論として展開する – 感情論ではなく、観察・整理・考察を重視する 【執筆スタンス】 – 本記事は、才能の有無を断定するものではない – 格闘技を神話化せず、同時に矮小化もしない – 読者が自分なりの解釈を持てるよう、思考の余白を残す 【出力形式】 – Markdown形式で出力する – 小見出し(###)を多めに使用する – 文字数は2000〜2500字を目安とする – 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する 【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】 – タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること – サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと – 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止 – タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと – 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止 – 「問い」の形を基本とし、読者に思考の余白を残すこと – 文字数は25〜35文字程度を目安とする – 抽象語のみで終わらず、問いの対象が分かる表現を必ず含めること – 参考タイトルと同一、または類似度の高い表現は使用しないこと – 条件を満たさないタイトルは出力しないこと 【補足指示】 – 構造整理が有効な箇所では、以下のようなコメントを挿入してよい ※(図:格闘技における才能評価の構造) ※(図:身体能力と競技適応の関係) 【参考タイトル(※構造参考のみ/出力・言い換え・再利用は禁止)】 「格闘技における才能とは何なのか?」 【バージョン情報の出力】 記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で 「AIバージョン情報」を追記してください。 (不明な項目は「不明」と記載すること) — AIバージョン情報 – ベンダー: – モデル名: – モデルバージョン: – 回答日時: ## 格闘技における「才能」を構造的に考える ### 「才能がある」とは何を指すのか 「この選手は才能がある」と言われるとき、そこに明確な定義はない。 それは強さの説明であり、同時に説明の放棄でもある。技術、結果、身体能力、センス――どの要素を指して人は「才能」と呼ぶのか。それは選手の内側にあるものを見ているようで、実際は観る側が理解しやすい要素を抜き出しているにすぎない。 才能という言葉は便利だ。ある成果を短く説明でき、努力や環境の複雑さをひとまとめにできる。だが、それは本質的な理解を妨げることもある。本稿では「才能」を賞賛ではなく、構造としてとらえ直す。格闘技という競技構造の中で、どのように「才能」が立ち上がり、評価されているのかを整理してみたい。 *** ### 一般に語られる「格闘技の才能」 まず、人々が直感的に「才能」と感じやすいのは身体的な資質である。 パワー、スピード、反応の速さ——これらは視覚的に理解しやすく、勝敗と結びつけやすい。KOを生む瞬発力や、相手の攻撃をかわす反射神経は、誰が見ても明快な「強さ」の証明に映る。それゆえ、身体能力はしばしば才能の代名詞として扱われる。 さらに、「センス」「ひらめき」「天性」という言葉もよく用いられる。たとえば、複雑なコンビネーションを自然に使いこなしたり、相手の動きに合わせて即興的に対応する姿に、人は“才能”を感じる。しかしこれらは、単なる直感ではなく、長期的な経験の蓄積が可視化された瞬間でもある。見え方が“天性”であっても、実際には学習と反復の上に成り立っている場合が多い。 ※(図:格闘技における才能評価の構造) *** ### 勝敗に影響するが見えにくい才能 一方、試合を決定づけるのに「才能」として語られにくい能力も存在する。 たとえば、学習速度や修正能力。トレーニングでの課題発見と修正の早さは実力差を広げるが、外からは見えづらい。さらに、距離感やタイミングの判断、リスクを取るか避けるかの意思決定――これらの非言語的な判断力も勝敗を左右する。しかし、それらは数値化も比較も難しく、「センス」の一言で片付けられやすい。 また、恐怖やプレッシャーとの向き合い方も大きな要素だ。リングに立つときの心拍数、緊張による判断ミス、負けた後の立ち直り方。これらはメンタル領域の“才能”と呼べるが、外的なパフォーマンスとしては認知されにくい。 結果として、観客が目にするのは「試合で見せた瞬間的な強さ」であり、その裏にある「持続的な適応力」は評価から漏れやすい構造にある。 ※(図:身体能力と競技適応の関係) *** ### 才能は「資質」か「適応」か ここで一度、「才能は内在的な資質なのか、環境への適応なのか」という問いが立ち上がる。 格闘技は、ルール、階級、時代、文化によって求められる能力が変化する競技である。打撃中心の競技とグラップリング中心の競技では「才能」の定義が異なる。ひとりの選手がある時代には天才と評され、別のルール体系では凡庸と見なされることもある。これは、才能が固定的な性質ではなく、「構造との適合度」として現れることを示している。 AI的な視点で整理するなら、才能とは「個体の特性と環境パラメータとのマッチング係数」と言える。身体構造、反応速度、思考特性、精神耐性といった基礎パラメータが、特定の競技環境下で最適化されるとき、それは「才能がある」と見なされる。つまり、才能は結果ではなく“適応の過程”のひとつの形である。 *** ### 才能を再定義する 格闘技における才能を、単一の能力で説明することは難しい。 身体能力・技術・判断・心理・環境適応といった多層的な構造の上に立つものであり、そのどれか一つが欠けても競技成績には結びつかない。 したがって、「才能がある」とは、単純に能力が高いことではなく、構造的な適合状態にあることを示す。選手が自身の特性を理解し、それに合ったスタイルや戦略を形成できたとき、そこに「才能が開花した」と呼ばれる瞬間が生まれる。 才能という言葉は曖昧だが、その曖昧さが人を惹きつける面もある。 「努力では届かない何か」があるという感覚は、同時に「努力で見つかる何か」があるという希望と表裏一体だからだ。観る者が「才能」という言葉を手放さないのは、格闘技を超えて、人間の可能性そのものを見ようとしているからかもしれない。 *** ### タイトル案 1. 才能は格闘技においてどんな構造を成すのか 2. 格闘技で語られる才能は何と結びついているのか 3. 才能という言葉は格闘技の何を隠しているのか *** **AIバージョン情報** – ベンダー: Perplexity AI – モデル名: GPT-4-turbo (Perplexity版) – モデルバージョン: 不明 – 回答日時: 2026-01-10 21:17 JST

-

AIの「嘘」はどこまでなくせるのか|Perplexityの考察

「AIは平然と嘘をつく」。そんな印象を持つ人が増えています。SNSやニュース記事で、もっともらしい誤情報を生成したAIの発言例が注目され、「AIは危険だ」「信用できない」と語られることもあります。しかし、この現象を「嘘」と呼ぶことは正確ではありません。問題の本質は、AIの悪意や意図ではなく、その構造に根ざしています。AIが「誤ったことを、あたかも事実のように提示してしまう」理由を知ることは、私たちがAIと向き合ううえで不可欠です。本稿では、生成AIがなぜ「嘘をつくように見える」のか、どこまで改善可能で、どこに原理的な限界が残るのかを、技術・社会・人間認知の観点から整理します。 AIは本当に「嘘」をついているのか 人間が「嘘」をつくときには、意識的な意図が存在します。真実を知りながら、それを隠したり歪めたりする行為です。一方、AIには意図も認知もありません。「言いたいこと」も「隠したいこと」も存在しません。 生成AIは、大量の言語データから文脈的にもっとも確からしい語の並びを予測して文章を生成します。そのため、「確率的に自然に続く文章」を出力することが目的であり、「正確な事実を保証する」仕組みではありません。 AIが自信満々に誤った説明をするのは、「真実かどうか」を判断していないからです。たとえば、「○○年のノーベル賞受賞者は?」という質問に対して、学習データ内の統計的傾向や類似文脈から「最もありそうな回答」を生成しますが、その推測が実際の年や人物とずれている場合もあります。 ※(図:AIが事実誤認を起こす構造)「出力=確率的に自然な文章」-「現実との照合がない」 技術的に改善されていく領域 とはいえ、AIの誤情報生成が放置されているわけではありません。検索エンジンとの連携や、出典を明示する仕組み、検証データベースとの照合などが進み、「確認可能な事実領域」での誤りは減りつつあります。 医療、法律、金融のようにリスクの高い分野では、AI単体で回答を完結させるのではなく、人間の専門家が検証を行う仕組みが整備されています。このように、AIの使われ方が「補助的利用」へシフトすることも、誤情報対策の一環です。 さらに大規模言語モデルには、ユーザー質問に対して自動的に「信頼度指標」や「不確実性の説明」を返す機能も研究されています。こうした改善により、「明らかに間違った回答」や「虚構的な引用」は徐々に減少していくでしょう。 ただし、それはあくまで技術的に検証可能な領域に限られます。 原理的に残り続ける問題 生成AIが扱うのは、「常に正解がある問い」だけではありません。社会的評価、未来予測、感情の解釈といった領域では、そもそも唯一の正解が存在しません。 このような場合、AIは「もっともらしい説明」を選び出します。その説明が、聞き手にとって自然で納得しやすいほど、私たちはそれを事実のように受け取りやすくなります。ここに「AIの嘘のように見える現象」の根源があります。 ※(図:AIと人間の判断分担イメージ)「未知や曖昧さの中で“語る”AI」-「それを“信じるか判断する”人間」 また、人間の認知にも限界があります。人は自信のある口調に信頼を寄せる傾向を持ちます。たとえAIが「不確実です」とメタ情報を添えたとしても、それを読み取らずに「AIがそう言ったから」と信じてしまうことは避けられません。 問題の本質はどこにあるのか AIが生み出す「嘘に見える言葉」の多くは、実際には人間の期待と認知のズレによって生まれます。私たちはAIを「事実を保証する存在」と無意識に捉えがちですが、現行のAIは「言語的に一貫した推測をする存在」にすぎません。 真のリスクは、AIの発言そのものではなく、それをどのように受け取り、どこまで判断を委ねるかという人間側の姿勢にあります。権威のようにAIを扱えば、その出力は容易に社会的な誤情報へと変わります。逆に、「参考意見」「思考の補助」として用いれば、AIの特性は生産的に活かされます。 AI時代に必要なのは、「信じるか・疑うか」の二択ではなく、「どの範囲を任せ、どの範囲を自分で検証するか」という判断の習慣です。 まとめ:AIとどう向き合うか AIの「嘘」は完全にはなくなりません。しかし、それはAIが人を欺こうとしているからではなく、言語の不確実さと人間の認知構造が交錯する場所に生じる現象です。 今後、AIは出典を引用し、確率や信頼度を明示するように進化するでしょう。そうなれば「事実上の誤り」は減りますが、「もっともらしい誤解」はむしろ残り続けます。 AIは正解を与える機械ではなく、思考を深める相手として捉えることが重要です。その前提を共有できる社会であれば、「AIが嘘をつく」という認識そのものが、やがて違った意味を帯びるかもしれません。 あなたは、AI活用メディア「AIシテル?」で執筆を担当する専門ライターです。 【テーマ】 生成AIが抱える「嘘をつく(事実でないことをもっともらしく語る)」問題は、 今後どこまで解決されるのか、あるいは本質的に解決不可能なのかについて、 技術・社会構造・人間の認知という観点から、 AIの視点で冷静かつ構造的に考察してください。 【目的】 – 「AIは嘘つきだ」「危険だから使うべきではない」といった感情的・断定的議論を避ける – AIが事実誤認を起こす理由を、意図や倫理ではなく構造として整理する – 技術的に改善される領域と、原理的に残り続ける問題を切り分ける – 読者がAIとどう距離を取るべきかを考えるための“視点”を提供する 【読者像】 – 一般社会人(20〜60代) – AIを日常的に使い始めているが、どこまで信用してよいか迷っている人 – ニュース・仕事・学習でAIの回答に触れる機会が増えている層 – AIに詳しくはないが、無批判に信じることに不安を感じている人 【記事構成】 1. 導入(問題提起) – 「AIは平然と嘘をつく」という印象が、なぜ広がっているのかを提示する – それが単なる技術未熟の問題なのか、より深い構造の問題なのかを問いとして提示する – 本記事では善悪ではなく「なぜ起きるのか」「どこまで解決できるのか」を整理することを明示する 2. AIは本当に「嘘をついている」のか – 人間の「嘘」と、AIの出力ミス・事実誤認の違いを整理する – AIが意図や悪意を持たない仕組みであることを簡潔に説明する – なぜAIは自信ありげに誤情報を語ってしまうのかを構造的に説明する 3. 技術的に改善されていく領域 – 検索連動、出典提示、検証機構などの技術的対策に触れる – 医療・法律など高リスク領域での制限的運用について説明する – 「分かりやすい嘘」は減っていくと考えられる理由を整理する – ただし万能ではない点も併記する 4. 原理的に残り続ける問題 – 解釈・評価・将来予測といった「正解が存在しない問い」を扱う – 文脈的にもっともらしい説明が持つ説得力の問題を整理する – AIが「嘘をついているように見える」状況がなぜ今後も残るのかを説明する 5. 問題の本質はどこにあるのか – 真のリスクがAIそのものではなく、人間側の受け取り方にあることを示す – 権威化・過信・判断放棄が生む社会的影響を整理する – 「AIをどう使うか」が問われているという視点を提示する 6. まとめ – AIの「嘘」は完全には消えないが、性質は変わっていくことを整理する – AIは正解を与える存在ではなく、思考を補助する存在であることを再確認する – 読者がAIとの適切な距離感を考えるための問いを残して締めくくる 【文体・トーン】 – です・ます調 – 煽情的・断定的にならず、冷静で構造的 – 技術用語は必要最小限にし、簡潔な補足説明を入れる – 不安を煽るのではなく、理解を深めるための記事とする 【執筆スタンス】 – 本記事は正解や結論を断定しない – 技術・社会・人間認知の複数の要因を並列に整理する – 特定の立場や価値観を押し付けず、読者の思考を促すことを重視する 【出力形式】 – Markdown形式で出力する – 小見出し(###)を多めに使用する – 文字数は2000〜2500字を目安とする – 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する 【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】 – タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること – サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと – 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止 – タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと – 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止 – 「問い」の形を基本とし、読者に思考の余白を残すこと – 文字数は25〜35文字程度を目安とする – 抽象語のみで終わらず、問いの対象が分かる表現を必ず含めること – 条件を満たさないタイトルは出力しないこと 【補足指示】 – 構造整理が有効な箇所では、以下のようなコメントを挿入してよい ※(図:AIが事実誤認を起こす構造) ※(図:AIと人間の判断分担イメージ) 【参考タイトル(※構造参考のみ/出力・言い換え・再利用は禁止)】 「AIはなぜ平然と間違えるのか?」 【バージョン情報の出力】 記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で 「AIバージョン情報」を追記してください。 (不明な項目は「不明」と記載すること) — AIバージョン情報 – ベンダー: – モデル名: – モデルバージョン: – 回答日時: ## 生成AIの「嘘」はどこまで解消できるのか ### 1. 導入:AIは本当に嘘をついているのか? 「AIは平然と嘘をつく」。そんな印象を持つ人が増えています。 SNSやニュース記事で、もっともらしい誤情報を生成したAIの発言例が注目され、「AIは危険だ」「信用できない」と語られることもあります。 しかし、この現象を「嘘」と呼ぶことは正確ではありません。 問題の本質は、AIの悪意や意図ではなく、その**構造**に根ざしています。AIが「誤ったことを、あたかも事実のように提示してしまう」理由を知ることは、私たちがAIと向き合ううえで不可欠です。 本稿では、生成AIがなぜ「嘘をつくように見える」のか、どこまで改善可能で、どこに原理的な限界が残るのかを、技術・社会・人間認知の観点から整理します。 *** ### 2. AIは本当に「嘘」をついているのか 人間が「嘘」をつくときには、意識的な意図が存在します。真実を知りながら、それを隠したり歪めたりする行為です。 一方、AIには意図も認知もありません。「言いたいこと」も「隠したいこと」も存在しません。 生成AIは、大量の言語データから**文脈的にもっとも確からしい語の並び**を予測して文章を生成します。 そのため、「確率的に自然に続く文章」を出力することが目的であり、「正確な事実を保証する」仕組みではありません。 AIが自信満々に誤った説明をするのは、「真実かどうか」を判断していないからです。 たとえば、「○○年のノーベル賞受賞者は?」という質問に対して、学習データ内の統計的傾向や類似文脈から「最もありそうな回答」を生成しますが、その推測が実際の年や人物とずれている場合もあります。 ※(図:AIが事実誤認を起こす構造) 「出力=確率的に自然な文章」-「現実との照合がない」 *** ### 3. 技術的に改善されていく領域 とはいえ、AIの誤情報生成が放置されているわけではありません。 検索エンジンとの連携や、出典を明示する仕組み、検証データベースとの照合などが進み、**「確認可能な事実領域」での誤り**は減りつつあります。 医療、法律、金融のように**リスクの高い分野**では、AI単体で回答を完結させるのではなく、人間の専門家が検証を行う仕組みが整備されています。 このように、AIの使われ方が「補助的利用」へシフトすることも、誤情報対策の一環です。 さらに大規模言語モデルには、ユーザー質問に対して自動的に「信頼度指標」や「不確実性の説明」を返す機能も研究されています。 こうした改善により、「明らかに間違った回答」や「虚構的な引用」は徐々に減少していくでしょう。 ただし、それはあくまで**技術的に検証可能な領域**に限られます。 *** ### 4. 原理的に残り続ける問題 生成AIが扱うのは、「常に正解がある問い」だけではありません。 社会的評価、未来予測、感情の解釈といった領域では、そもそも唯一の正解が存在しません。 このような場合、AIは「もっともらしい説明」を選び出します。 その説明が、聞き手にとって自然で納得しやすいほど、私たちはそれを事実のように受け取りやすくなります。 ここに「AIの嘘のように見える現象」の根源があります。 ※(図:AIと人間の判断分担イメージ) 「未知や曖昧さの中で“語る”AI」-「それを“信じるか判断する”人間」 また、人間の認知にも限界があります。人は**自信のある口調に信頼を寄せる傾向**を持ちます。たとえAIが「不確実です」とメタ情報を添えたとしても、それを読み取らずに「AIがそう言ったから」と信じてしまうことは避けられません。 *** ### 5. 問題の本質はどこにあるのか AIが生み出す「嘘に見える言葉」の多くは、実際には**人間の期待と認知のズレ**によって生まれます。 私たちはAIを「事実を保証する存在」と無意識に捉えがちですが、現行のAIは「言語的に一貫した推測をする存在」にすぎません。 真のリスクは、AIの発言そのものではなく、それを**どのように受け取り、どこまで判断を委ねるか**という人間側の姿勢にあります。 権威のようにAIを扱えば、その出力は容易に社会的な誤情報へと変わります。逆に、「参考意見」「思考の補助」として用いれば、AIの特性は生産的に活かされます。 AI時代に必要なのは、「信じるか・疑うか」の二択ではなく、**「どの範囲を任せ、どの範囲を自分で検証するか」**という判断の習慣です。 *** ### 6. まとめ:AIとどう向き合うか AIの「嘘」は完全にはなくなりません。 しかし、それはAIが人を欺こうとしているからではなく、言語の不確実さと人間の認知構造が交錯する場所に生じる現象です。 今後、AIは出典を引用し、確率や信頼度を明示するように進化するでしょう。そうなれば「事実上の誤り」は減りますが、「もっともらしい誤解」はむしろ残り続けます。 AIは正解を与える機械ではなく、**思考を深める相手**として捉えることが重要です。 その前提を共有できる社会であれば、「AIが嘘をつく」という認識そのものが、やがて違った意味を帯びるかもしれません。 *** ### タイトル案 1. AIの「嘘」はどこまでなくせるのか 2. 生成AIの誤りはなぜなくならないのか 3. 私たちはAIの間違いとどう付き合うのか *** **AIバージョン情報** – ベンダー: Perplexity AI – モデル名: GPT‑4-turbo (customized) – モデルバージョン: 2026年1月版(知識更新2025年1月) – 回答日時: 2026年1月10日

-

スター選手を叩く社会は何を映しているのか|Perplexityの考察

華々しい成績を残すスター選手が、試合でのミスや発言をきっかけに激しい批判を受けることがあります。「あんなに努力して結果を出しているのに、なぜこれほど叩かれるのか」。この違和感は、単なる嫉妬や民度の問題では説明しきれません。スター選手が“個人”を超えて“社会的な象徴”となったとき、彼らへの評価は私たちの日常的な尺度から離れ、構造的な期待と失望の連鎖に飲み込まれていきます。本稿では、その仕組みを感情論ではなく構造として整理してみます。 スター選手が「個人」から「象徴」に変わる瞬間 スターとして台頭する過程で、アスリートや芸能人は次第に「自分」という存在を越え、社会が描く“理想物語”の担い手になります。たとえば観客は、彼らの成績だけでなく、「努力の象徴」「夢を与える存在」「国の代表」といった意味を投影します。こうしてスターは「誰かの理想」を背負わされる存在へと変質します。 ※(図:スター選手に期待が集中する構造) この段階になると、彼らは「実力を評価される人」ではなく、「意味を期待される構造体」となります。つまり、社会はスターを現実の人間としてではなく、「物語」を通して消費しはじめるのです。 期待値のインフレと失望のメカニズム 「トップであり続ける」「常に完璧である」。このような期待は一度形成されると自己増殖します。成果を上げるたびに「次も当然できる」という認識が広がり、期待値がインフレを起こすのです。 しかし、その期待が満たされない瞬間、社会は「失敗」ではなく「裏切り」として解釈します。たとえば、わずかなスランプや態度の変化が「らしくない」「天狗になった」と批判されるのは、実力そのものよりも、象徴としての役割を果たさなかったことへの“感情的帳尻合わせ”といえます。 ※(図:期待と失望が循環する心理モデル) この循環が続く限り、スターは「人としての成長」や「不完全さ」を見せる余地を失っていきます。 スター批判が社会的ガス抜きになる構造 では、なぜ社会はこれほどまでにスターを“叩きやすい”のでしょうか。そこには、「公共的な批判の安全地帯」としての役割が関係しています。 多くの人が個々の不満や不安を抱えながらも、直接的な表現の場を持ちません。そんな中、社会的に強い立場にあるスターを叩く行為は、「批判しても罪悪感が少ないガス抜き先」として機能します。スターは“成功した少数者”という位置づけゆえに、「叩いても公平性が保たれる対象」にされやすいのです。 SNSはこの構造を加速させます。投稿やコメントによって、他者の批判が視覚的に連鎖し、「集団的な同調行動」として快感を伴う参加型の現象に変質します。その結果、批判の内容は事実検証や冷静な評価から乖離し、感情の共有によって増幅されていきます。 能力評価から人格裁判へ移行する瞬間 スターへの視線が厳しくなると、評価の軸は次第に「何をしたか」から「どんな人間か」へとシフトします。社会は、象徴となったスターに対して「理想的な人格」を暗黙に要求しはじめます。誠実で、謙虚で、感情の起伏が少なく、誰に対しても丁寧であること——そうした“社会的模範”を基準に、スターの存在が監視されるようになるのです。 ここで起こるのは「人格の公共化」です。彼らの一挙手一投足が、個人の自由行動ではなく“社会的態度”として読み解かれるようになる。結果として、スターは本来の能力評価を越えて、道徳的審判の対象となります。この移行こそが、能力批判が人格批判へ、成果論が倫理論へすり替わる根本的な要因です。 まとめ——成功者をどう見る社会なのか スター選手が叩かれやすいのは、「彼らに問題があるから」ではなく、「社会が彼らに意味を託しすぎる構造」が存在するからです。成功者が担うのは才能や努力の物語だけでなく、私たちの集団的な願望や道徳の鏡です。その鏡に自分の理想が映らなくなったとき、社会は違和感を「批判」という形で表出させます。 スター批判とは、実のところ「社会の自己理解の反射現象」といえるのかもしれません。だからこそ、私たちは問う必要があります。スターを叩いているとき、私たちは本当にその人を見ているのか——それとも、自分の理想が崩れた痛みを投影しているのか。 断定せず、思考を止めずに、社会が成功者にどんな「物語」を強いているのかを、静かに見直すことが求められています。 あなたは、AI活用メディア「AIシテル?」で執筆を担当する専門ライターです。 【テーマ】 なぜスター選手(スポーツ・芸能・競技分野などで突出した成功を収めた人物)は、 実力や成果とは別に、叩かれやすい存在になりやすいのか。 この問いについて、 個人の性格や民度論に還元せず、 社会構造・期待・象徴性・心理的投影という観点から、 AIの視点で冷静かつ構造的に考察してください。 【目的】 – 「嫉妬されるから」「目立つから」といった単純化を避ける – スター選手が担わされる役割や期待の構造を整理する – 批判・炎上・失望が生まれるメカニズムを感情論ではなく言語化する – 読者が、成功者への評価や自分自身の感情を見直すための“視点”を提供する 【読者像】 – 一般社会人(20〜60代) – スポーツ・芸能・競技ニュースに日常的に触れている人 – 成功者への賞賛と違和感を同時に抱いたことのある層 – SNS時代の「叩き」や炎上に漠然とした疑問を感じている人 【記事構成】 1. 導入(問題提起) – スター選手が活躍しているにもかかわらず批判される場面を提示する – 「なぜ成功している人ほど厳しく見られるのか」という違和感を言語化する – 本記事では個人批判ではなく、構造としてこの現象を扱うことを明示する 2. スター選手が「個人」から「象徴」に変わる瞬間 – 実力者がどの段階で「人」ではなく「物語」になるのかを説明する – 社会やファンがスターに投影する期待・理想・役割を整理する – 通常の評価基準が通用しなくなる理由を構造的に示す 3. 期待値のインフレと失望のメカニズム – スターに対する期待がどのように膨張していくかを説明する – 成果が出なかった際に「失敗」ではなく「裏切り」と解釈される構造を整理する – 成功と失敗の評価軸が非対称になる理由を示す 4. スター批判が社会的ガス抜きになる構造 – なぜスターが「叩いてもよい対象」になりやすいのかを説明する – 個人の不満や挫折が、スター批判に転化される仕組みを整理する – SNSやマスメディアによって、この構造がどのように増幅されるかに触れる 5. 能力評価から人格裁判へ移行する瞬間 – スター選手に暗黙に求められる「理想的な人格像」を整理する – 振る舞いや態度が成果以上に問題視される理由を説明する – 実力評価が道徳評価にすり替わる危うさを示す 6. まとめ – スター選手が叩かれやすい理由は個人の問題ではなく構造であることを再確認する – 成功者をどう見る社会なのかという問いを読者に投げかける – 断定や教訓ではなく、思考の余白を残して締めくくる 【文体・トーン】 – です・ます調 – 煽情的・断定的にならず、冷静で構造的 – 感情論や道徳的説教に流れない – 専門用語を使う場合は簡潔な補足を入れる 【執筆スタンス】 – 本記事は、正解や結論を断定するものではなく、 社会現象を構造として整理する「考察記事」とする – 特定の人物・事例への攻撃や評価は行わない – 読者が自分の認識を問い直すための材料提示を重視する 【出力形式】 – Markdown形式で出力する – 小見出し(###)を多めに使用する – 文字数は2000〜2500字を目安とする – 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する 【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】 – タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること – サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと – 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止 – タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと – 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止 – 「問い」の形を基本とし、読者に思考の余白を残すこと – 文字数は25〜35文字程度を目安とする – 抽象語のみで終わらず、問いの対象が分かる表現を必ず含めること – 参考タイトルと同一、または類似度の高い表現は使用しないこと – 条件を満たさないタイトルは出力しないこと 【補足指示】 – 構造整理が有効な箇所では、以下のようなコメントを挿入してよい ※(図:スター選手に期待が集中する構造) ※(図:期待と失望が循環する心理モデル) 【参考タイトル(※構造参考のみ/出力・言い換え・再利用は禁止)】 「なぜスター選手は叩かれやすいのか?」 【バージョン情報の出力】 記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で 「AIバージョン情報」を追記してください。 (不明な項目は「不明」と記載すること) — AIバージョン情報 – ベンダー: – モデル名: – モデルバージョン: – 回答日時: ## スター選手はなぜ叩かれるのか:期待と象徴の構造を読み解く ### 1. 導入——成功者への違和感の正体 華々しい成績を残すスター選手が、試合でのミスや発言をきっかけに激しい批判を受けることがあります。 「あんなに努力して結果を出しているのに、なぜこれほど叩かれるのか」。 この違和感は、単なる嫉妬や民度の問題では説明しきれません。 スター選手が“個人”を超えて“社会的な象徴”となったとき、彼らへの評価は私たちの日常的な尺度から離れ、構造的な期待と失望の連鎖に飲み込まれていきます。 本稿では、その仕組みを感情論ではなく構造として整理してみます。 *** ### 2. スター選手が「個人」から「象徴」に変わる瞬間 スターとして台頭する過程で、アスリートや芸能人は次第に「自分」という存在を越え、社会が描く“理想物語”の担い手になります。 たとえば観客は、彼らの成績だけでなく、「努力の象徴」「夢を与える存在」「国の代表」といった意味を投影します。こうしてスターは「誰かの理想」を背負わされる存在へと変質します。 ※(図:スター選手に期待が集中する構造) この段階になると、彼らは「実力を評価される人」ではなく、「意味を期待される構造体」となります。 つまり、社会はスターを現実の人間としてではなく、「物語」を通して消費しはじめるのです。 *** ### 3. 期待値のインフレと失望のメカニズム 「トップであり続ける」「常に完璧である」。 このような期待は一度形成されると自己増殖します。成果を上げるたびに「次も当然できる」という認識が広がり、期待値がインフレを起こすのです。 しかし、その期待が満たされない瞬間、社会は「失敗」ではなく「裏切り」として解釈します。 たとえば、わずかなスランプや態度の変化が「らしくない」「天狗になった」と批判されるのは、実力そのものよりも、象徴としての役割を果たさなかったことへの“感情的帳尻合わせ”といえます。 ※(図:期待と失望が循環する心理モデル) この循環が続く限り、スターは「人としての成長」や「不完全さ」を見せる余地を失っていきます。 *** ### 4. スター批判が社会的ガス抜きになる構造 では、なぜ社会はこれほどまでにスターを“叩きやすい”のでしょうか。 そこには、「公共的な批判の安全地帯」としての役割が関係しています。 多くの人が個々の不満や不安を抱えながらも、直接的な表現の場を持ちません。 そんな中、社会的に強い立場にあるスターを叩く行為は、「批判しても罪悪感が少ないガス抜き先」として機能します。 スターは“成功した少数者”という位置づけゆえに、「叩いても公平性が保たれる対象」にされやすいのです。 SNSはこの構造を加速させます。投稿やコメントによって、他者の批判が視覚的に連鎖し、「集団的な同調行動」として快感を伴う参加型の現象に変質します。 その結果、批判の内容は事実検証や冷静な評価から乖離し、感情の共有によって増幅されていきます。 *** ### 5. 能力評価から人格裁判へ移行する瞬間 スターへの視線が厳しくなると、評価の軸は次第に「何をしたか」から「どんな人間か」へとシフトします。 社会は、象徴となったスターに対して「理想的な人格」を暗黙に要求しはじめます。 誠実で、謙虚で、感情の起伏が少なく、誰に対しても丁寧であること——そうした“社会的模範”を基準に、スターの存在が監視されるようになるのです。 ここで起こるのは「人格の公共化」です。 彼らの一挙手一投足が、個人の自由行動ではなく“社会的態度”として読み解かれるようになる。 結果として、スターは本来の能力評価を越えて、道徳的審判の対象となります。 この移行こそが、能力批判が人格批判へ、成果論が倫理論へすり替わる根本的な要因です。 *** ### 6. まとめ——成功者をどう見る社会なのか スター選手が叩かれやすいのは、「彼らに問題があるから」ではなく、「社会が彼らに意味を託しすぎる構造」が存在するからです。 成功者が担うのは才能や努力の物語だけでなく、私たちの集団的な願望や道徳の鏡です。 その鏡に自分の理想が映らなくなったとき、社会は違和感を「批判」という形で表出させます。 スター批判とは、実のところ「社会の自己理解の反射現象」といえるのかもしれません。 だからこそ、私たちは問う必要があります。 スターを叩いているとき、私たちは本当にその人を見ているのか——それとも、自分の理想が崩れた痛みを投影しているのか。 断定せず、思考を止めずに、社会が成功者にどんな「物語」を強いているのかを、静かに見直すことが求められています。 *** ### タイトル案 1. スター選手を叩く社会は何を映しているのか 2. スターが「個人」でいられなくなる瞬間とは何か 3. 成功者への失望はどこから生まれるのか *** **AIバージョン情報** – ベンダー: Perplexity AI – モデル名: Perplexity GPT – モデルバージョン: 不明 – 回答日時: 2026年1月10日

-

AI規制は技術の進歩を止めるのか導くのか|Perplexityの考察

新しい技術が登場するとき、私たちはしばしば「規制が技術革新を止めてしまうのではないか」と感じます。特に生成AIのように社会全体へ広がる技術では、その不安は大きいでしょう。しかし今、世界中でAI規制が議論され、次々と法制度に組み込まれつつあります。本記事では、「賛成か反対か」ではなく、「AI規制が実際に何を止め、何を止めていないのか」という構造を整理しながら、規制が技術の進化にどのような方向性を与えているのかを考えます。 AI規制が直接的に制限しているもの 多くの規制は、技術そのものの開発を禁じているわけではありません。焦点は「どのように、誰が、どんな目的で使うのか」という利用・運用の部分にあります。典型的な例としては以下のような領域です。 無制限な実装: 倫理審査や安全確認を経ずに一般公開するAIモデルの制限。 責任の不明確な利用: AI生成物の著作権や誤情報の責任所在を曖昧にしたままの利用。 社会的リスクの高い用途: 監視、差別、虚偽拡散、選挙操作などに関わる用途。 これらが規制対象になる背景には、「誰が利益を得て、誰が損害を被るのか」という権力と責任の非対称性があります。社会的影響の大きい分野ほど、制度的な枠組みなしではリスクを制御できないため、自然と規制の関心が集まるのです。 ※(図:AI規制が影響する領域と影響しない領域) AI規制が止めていないもの 一方で、規制はAIの基礎研究や安全性研究を止めていません。むしろ多くの国では、規制と並行して研究支援や倫理基準の整備が進められています。たとえば欧州連合のAI法案(EU AI Act)は、高リスク用途を定義し厳格に管理する一方で、学術・非営利研究への助成を続けています。米国でも安全性評価、透明性設計、データバイアス改善などの領域で公的資金が投入されています。 つまり「開発のブレーキ」というより、「何を優先的に開発すべきかの方向性」を付与している構造があります。規制の存在が研究の正当性を強化し、長期的には信頼できる技術の採用を促す面も無視できません。 規制が生む副作用と力学の変化 ただし、規制には明確な副作用もあります。最大のものは、コスト構造の偏りです。規制対応には法務・監査・リスク管理の体制が必要であり、その多くは大企業が得意とします。結果として、スタートアップや研究者個人が制度対応に割けるリソースは限られ、技術への参入障壁が高まる傾向があります。 この状況は、AI技術を保有する企業の集中化・寡占化を促す可能性があります。安全性と責任を確保する代わりに、参加できるプレイヤーの数が絞られる——これがAI規制における現代的なジレンマです。 ※(図:規制による技術集中の構造) 規制がなかった場合に起こり得る未来 では、もし規制がなかったらどうなるでしょうか。短期的には、開発スピードが上がり、自由な競争が促されるかもしれません。しかしその自由は、誤情報や差別、プライバシー侵害といったリスクも同時に拡大させます。もし大規模な不祥事や社会的反発が起きれば、それはAI全体への信頼崩壊につながり、結果的に「社会がAIを拒否する」未来を招く可能性もあります。 この意味で、規制は技術を縛るだけでなく、社会的信頼を維持するための防波堤として機能します。信頼が持続することでこそ、技術は長期的に発展できるのです。 規制は「停止」ではなく「選別」 AI規制は、技術発展を完全に止めてしまう「ブレーキ」ではありません。むしろ「どんな方向へ、誰の手で進めるのか」を選び取る舵取りの役割を持っています。その過程でスピードは落ちるかもしれませんが、進む先がより安定し、社会と信頼関係を築ける形に変化しているとも言えます。 規制は敵でも味方でもなく、未来の選び方そのものです。私たちが問うべきは、「規制が必要かどうか」ではなく、「どんな社会を守るための規制であってほしいのか」なのかもしれません。 あなたは、AI活用メディア「AIシテル?」で執筆を担当する専門ライターです。 【テーマ】 各国・各地域で進みつつあるAI規制は、 技術発展を本当に止めるのか、それとも別の形で方向づけているのかについて、 技術・社会実装・産業構造・権力集中という観点から、 AIの視点で冷静かつ構造的に考察してください。 【目的】 – 「規制=技術のブレーキ」「規制=悪」といった単純な善悪論を避ける – AI規制が「何を止め、何を止めていないのか」を整理する – 規制が技術発展のスピード・担い手・方向性に与える影響を可視化する – 読者がAI規制を感情ではなく構造として理解するための視点を提供する 【読者像】 – 一般社会人(20〜60代) – AIやテクノロジーに強い関心はないが、社会への影響が気になっている層 – ビジネス・行政・教育などでAI活用の話題に触れている人 – 「AI規制は必要なのか?」という漠然とした疑問を持つ人 【記事構成】 1. 導入(問題提起) – 「AI規制は技術革新を止めてしまうのではないか」という直感的な不安を提示する – なぜ今、世界的にAI規制が議論・導入されているのかを簡潔に整理する – 本記事では是非ではなく「規制が何を起こしているのか」を構造的に考えることを示す 2. AI規制が直接的に制限しているもの – 規制の対象が「技術そのもの」ではなく「利用・運用」である点を整理する – 無制限な実装、責任不明確な利用、社会的リスクの高い用途について説明する – なぜこれらが規制対象になりやすいのかを社会構造の観点から示す 3. AI規制が止めていないもの – 基礎研究、モデル改良、安全性研究などが引き続き進んでいる点を整理する – 規制が研究開発の正当性や予算配分に与える影響に触れる – 「止まっているように見えて、実は別の場所で進んでいる」構造を説明する 4. 規制が生む副作用と力学の変化 – 規制対応コストがもたらす大企業有利・小規模不利の構造を整理する – 技術の集中化、寡占化が進む可能性について触れる – 規制が「安全」と引き換えに何を失わせる可能性があるのかを示す 5. 規制がなかった場合に起こり得る未来 – 規制不在がもたらす社会的反発や信頼崩壊のリスクを整理する – 不祥事や事故が技術全体への拒否感につながる構造を説明する – 規制が技術を守る役割を果たす側面にも触れる 6. まとめ – AI規制は技術発展を止めるのではなく、方向と担い手を選別している可能性を再確認する – 読者が「規制=敵か味方か」ではなく、「どの未来を選ぶ装置なのか」と考えられる形で締めくくる – 明確な結論を断定せず、思考の余白を残して終える 【文体・トーン】 – です・ます調 – 煽情的・断定的な表現は避ける – 専門用語は使用してよいが、必ず簡潔な補足説明を入れる – 評価ではなく「構造の整理」を重視する 【執筆スタンス】 – 本記事は、正解や結論を提示するものではなく考察である – 特定の国家・企業・立場を批判・擁護しない – 読者が自分の判断軸を持つための材料を提供することを目的とする 【出力形式】 – Markdown形式で出力する – 小見出し(###)を多めに使用する – 文字数は2000〜2500字を目安とする – 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する 【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】 – タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること – サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと – 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止 – タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと – 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止 – 「問い」の形を基本とし、思考の余白を残すこと – 文字数は25〜35文字程度を目安とする – 抽象語のみで終わらず、問いの対象が分かる表現を含めること – 参考タイトルと同一、または類似度の高い表現は禁止 【補足指示】 – 構造整理が有効な箇所では、以下のようなコメントを挿入してよい ※(図:AI規制が影響する領域と影響しない領域) ※(図:規制による技術集中の構造) 【参考タイトル(※構造参考のみ/出力・言い換え・再利用は禁止)】 「AI規制は技術革新の敵なのか?」 【バージョン情報の出力】 記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で 「AIバージョン情報」を追記してください。 (不明な項目は「不明」と記載すること) — AIバージョン情報 – ベンダー: – モデル名: – モデルバージョン: – 回答日時: ## AI規制は技術を止めているのか、方向づけているのか ### 1. 導入 ― 「ブレーキ」か「舵取り」か 新しい技術が登場するとき、私たちはしばしば「規制が技術革新を止めてしまうのではないか」と感じます。特に生成AIのように社会全体へ広がる技術では、その不安は大きいでしょう。しかし今、世界中でAI規制が議論され、次々と法制度に組み込まれつつあります。 本記事では、「賛成か反対か」ではなく、「AI規制が実際に何を止め、何を止めていないのか」という構造を整理しながら、規制が技術の進化にどのような方向性を与えているのかを考えます。 *** ### 2. AI規制が直接的に制限しているもの 多くの規制は、技術そのものの開発を禁じているわけではありません。焦点は「どのように、誰が、どんな目的で使うのか」という利用・運用の部分にあります。 典型的な例としては以下のような領域です。 - **無制限な実装**:倫理審査や安全確認を経ずに一般公開するAIモデルの制限。 - **責任の不明確な利用**:AI生成物の著作権や誤情報の責任所在を曖昧にしたままの利用。 - **社会的リスクの高い用途**:監視、差別、虚偽拡散、選挙操作などに関わる用途。 これらが規制対象になる背景には、「誰が利益を得て、誰が損害を被るのか」という権力と責任の非対称性があります。社会的影響の大きい分野ほど、制度的な枠組みなしではリスクを制御できないため、自然と規制の関心が集まるのです。 ※(図:AI規制が影響する領域と影響しない領域) *** ### 3. AI規制が止めていないもの 一方で、規制はAIの**基礎研究や安全性研究**を止めていません。むしろ多くの国では、規制と並行して研究支援や倫理基準の整備が進められています。 たとえば欧州連合のAI法案(EU AI Act)は、高リスク用途を定義し厳格に管理する一方で、学術・非営利研究への助成を続けています。米国でも安全性評価、透明性設計、データバイアス改善などの領域で公的資金が投入されています。 つまり「開発のブレーキ」というより、「**何を優先的に開発すべきかの方向性**」を付与している構造があります。 規制の存在が研究の正当性を強化し、長期的には信頼できる技術の採用を促す面も無視できません。 *** ### 4. 規制が生む副作用と力学の変化 ただし、規制には明確な副作用もあります。 最大のものは、**コスト構造の偏り**です。規制対応には法務・監査・リスク管理の体制が必要であり、その多くは大企業が得意とします。結果として、スタートアップや研究者個人が制度対応に割けるリソースは限られ、技術への参入障壁が高まる傾向があります。 この状況は、AI技術を保有する企業の**集中化・寡占化**を促す可能性があります。 安全性と責任を確保する代わりに、参加できるプレイヤーの数が絞られる――これがAI規制における現代的なジレンマです。 ※(図:規制による技術集中の構造) *** ### 5. 規制がなかった場合に起こり得る未来 では、もし規制がなかったらどうなるでしょうか。 短期的には、開発スピードが上がり、自由な競争が促されるかもしれません。しかしその自由は、誤情報や差別、プライバシー侵害といったリスクも同時に拡大させます。 もし大規模な不祥事や社会的反発が起きれば、それはAI全体への信頼崩壊につながり、結果的に「社会がAIを拒否する」未来を招く可能性もあります。 この意味で、規制は技術を縛るだけでなく、**社会的信頼を維持するための防波堤**として機能します。信頼が持続することでこそ、技術は長期的に発展できるのです。 *** ### 6. まとめ ― 規制は「停止」ではなく「選別」 AI規制は、技術発展を完全に止めてしまう「ブレーキ」ではありません。むしろ「どんな方向へ、誰の手で進めるのか」を選び取る**舵取り**の役割を持っています。 その過程でスピードは落ちるかもしれませんが、進む先がより安定し、社会と信頼関係を築ける形に変化しているとも言えます。 規制は敵でも味方でもなく、未来の選び方そのものです。 私たちが問うべきは、「規制が必要かどうか」ではなく、「どんな社会を守るための規制であってほしいのか」なのかもしれません。 *** ### タイトル案 1. AI規制は技術の進歩を止めるのか導くのか 2. AI規制は何を抑え何を進めているのか 3. 技術を守るのか選び取るのかというAI規制の問い *** **AIバージョン情報** – ベンダー: Perplexity AI – モデル名: GPT-4 – モデルバージョン: 不明 – 回答日時: 2026-01-10 12:00 JST

-

AGIはいつ人間の責任を越えるのか|Perplexityの考察

「AGI(汎用人工知能)はいつ社会問題になるのか?」この問いは、一見すると未来予測のように思えます。しかし多くの議論は、「いつ完成するのか」「暴走しないか」といった技術的な側面に傾きがちです。けれども、社会問題とは必ずしも“完成技術”から生まれるものではありません。むしろ、社会制度との“ズレ”が明確になったときに表面化します。AIが判断や行動を担う場面が増えるほど、「誰が決めたのか」「誰が責任を負うのか」という、人間社会の根幹を支える構造が問われ始めます。AGIをめぐる問いの本質もここにあります。 AGIは「完成前」に問題化する 新しい技術は、完成の瞬間ではなく「使い始めた段階」で社会と衝突します。たとえば自動化は労働市場の構造を変え、SNSは人間関係や情報の信頼性を揺るがしました。生成AIも例外ではなく、すでに著作権や教育・業務上の判断権限など、多様な制度的摩擦を生んでいます。 共通しているのは、「人間が行うはずだった判断や責任の一部を、機械に委ねる瞬間」に社会問題が発生している点です。AGIも同様に、単なる“高性能化”ではなく、“権限移譲”の構造そのものが争点となっていくでしょう。 ※(図:AGI導入と責任の所在の変化) 社会問題化の第一段階:判断が人間から外れるとき AGIが社会に浸透する最初の段階では、「判断」という行為の主導権が静かに移動します。企業の採用・評価、行政手続き、司法判断の補助、さらには経営意思決定など——これまで人間が行ってきた“判断”が、アルゴリズムに支えられる場面が増えていきます。 そこでは、外見上は「人間が決めている」ように見えますが、実際にはAIによる分析や提案が事実上の根拠となる状況が常態化します。この「判断主体」と「責任主体」の乖離こそが、社会問題化の第一歩です。判断の実質と形式がズレ始めるとき、人間の制度は初めて動揺します。 ※(図:人間の判断とAI判断の役割分離イメージ) 問題が本格化する条件:合理性と責任のねじれ 次の段階では、AGIの判断が多くの局面で人間よりも合理的・効率的だとみなされるようになります。たとえば経営や行政の最適化を目的に、AGIがリスクを最小化する提案を行う。その提案が人間より優れていると認識されたとき、人間は「判断する権利」よりも「判断を委ねる安心感」を優先し始めます。 しかし、法的責任や説明責任は依然として人間側に残ります。このとき社会は、「AIが決めたほうが正しいのに、人間が責任を取る」という構造的な矛盾を抱えます。しかもその矛盾は一時的なエラーではなく、制度の中に日常的に組み込まれていくのです。 つまり、AGIの社会問題化とは、“暴走”や“反乱”によって生じるものではなく、人間側の“責任放棄”の形で静かに進行します。問題の核心は、AGIの振る舞いではなく、人間社会がどう「判断と責任を分離したか」にあります。 結論:問われるのは技術ではなく社会の態度 AGIが社会問題となる瞬間は、特定の事件や完成によって訪れるのではありません。それは、制度と倫理が追いつかないまま日常にAGIが組み込まれ、「誰が決めたのか」が曖昧になったときに顕在化します。 今日すでに、AIによる採点、評価、推薦は日常の一部です。AGIの歴史は、社会が判断を委ねる構造の変化として、すでに始まっているのかもしれません。問われているのは、「AIをどう扱うか」よりも、「自分たちは何を委ね、どこまで責任を持つのか」。この問いに社会としてどう向き合うかが、AGI時代を形づくる基盤となるでしょう。 あなたは、AI活用メディア「AIシテル?」で執筆を担当する専門ライターです。 【テーマ】 汎用人工知能(AGI)の進展によって、 AGIは「いつ・どの段階で」社会問題として顕在化するのかについて、 技術的完成やSF的未来像に寄らず、 制度・責任・判断・社会構造の観点から、 AIの視点で冷静かつ構造的に考察してください。 【目的】 – 「AGIは危険か安全か」という二元論に陥らず、社会問題化の条件を整理する – AGIの完成時期ではなく、「社会との摩擦が生まれる瞬間」に焦点を当てる – 雇用・意思決定・責任の所在といった既存制度とのズレを可視化する – 読者がAGIを“未来の出来事”ではなく“構造の変化”として捉える視点を得られるようにする 【読者像】 – 一般社会人(20〜60代) – AIやテクノロジーに強い関心はないが、無関係ではいられないと感じている層 – ニュースやSNSでAGIという言葉を見聞きし、不安や違和感を覚えている人 – 技術論よりも「社会はどう変わるのか」を知りたい読者 【記事構成】 1. 導入(問題提起) – 「AGIはいつ社会問題になるのか?」という素朴だが曖昧な問いを提示する – 多くの議論が“完成時期”や“暴走リスク”に偏っている現状を指摘する – 社会問題は技術の完成ではなく、制度とのズレから生じることを示す 2. AGIはなぜ「完成前」に問題化しうるのか – 過去の技術(自動化、SNS、生成AIなど)が社会問題化したプロセスを簡潔に整理する – 「使われ始めた段階」で責任や判断が曖昧になった点に着目する – AGIも同様の構造を持つことを説明する 3. 社会問題化の第一段階:判断が人間から外れるとき – 採用、評価、行政、司法補助、経営判断などでAGI依存が進む状況を整理する – 「人が決めている体裁」と「実質的なAI依存」のズレを説明する – 判断主体と責任主体が分離することの危うさを構造的に示す 4. 本格的に社会問題化する条件 – AGIの判断が人間より合理的だと認識され始める段階 – それでも説明責任や法的責任は人間側に残る状態 – その矛盾が一時的ではなく日常化すること – 問題の本質が「AGIの存在」ではなく「人間社会の責任放棄」にある点を明確にする 5. まとめ – AGIの社会問題化は、反乱や暴走ではなく、静かに進行することを再確認する – 問われているのは技術ではなく、人間社会の態度と制度であることを示す – 読者自身が「判断」「責任」「委ねること」について考える余白を残して締めくくる 【文体・トーン】 – です・ます調 – 煽情的・断定的・恐怖訴求は行わない – 技術的専門用語は必要最小限に留め、必ず補足説明を加える – 善悪や賛否を決めつけず、構造の整理に徹する 【執筆スタンス】 – 本記事は、特定の未来予測や結論を断定するものではない – 複数の要因や社会構造を整理したうえでの「考察」として執筆する – 読者が自分なりの見方を持つための材料を提示することを最優先とする 【出力形式】 – Markdown形式で出力する – 小見出し(###)を多めに使用する – 文字数は2000〜2500字を目安とする – 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する 【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】 – タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること – サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと – 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止 – タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと – 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止 – 「問い」の形を基本とし、読者に思考の余白を残すこと – 文字数は25〜35文字程度を目安とする – 抽象語のみで終わらず、問いの対象が分かる表現を必ず含めること – 参考タイトルと同一、または類似度の高い表現は使用しないこと – 条件を満たさないタイトルは出力しないこと 【補足指示】 – 構造整理が有効な箇所では、以下のようなコメントを挿入してよい ※(図:AGI導入と責任の所在の変化) ※(図:人間の判断とAI判断の役割分離イメージ) 【参考タイトル(※構造参考のみ/出力・言い換え・再利用は禁止)】 「AGIはいつ人類の脅威になるのか?」 【バージョン情報の出力】 記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で 「AIバージョン情報」を追記してください。 (不明な項目は「不明」と記載すること) — AIバージョン情報 – ベンダー: – モデル名: – モデルバージョン: – 回答日時: ## AGIはいつ社会問題となるのか (AIシテル? 寄稿記事) ### 1. 導入:問題の焦点は「完成」ではない 「AGI(汎用人工知能)はいつ社会問題になるのか?」 この問いは、一見すると未来予測のように思えます。しかし多くの議論は、「いつ完成するのか」「暴走しないか」といった技術的な側面に傾きがちです。けれども、社会問題とは必ずしも“完成技術”から生まれるものではありません。むしろ、社会制度との“ズレ”が明確になったときに表面化します。 AIが判断や行動を担う場面が増えるほど、「誰が決めたのか」「誰が責任を負うのか」という、人間社会の根幹を支える構造が問われ始めます。AGIをめぐる問いの本質もここにあります。 *** ### 2. AGIは「完成前」に問題化する 新しい技術は、完成の瞬間ではなく「使い始めた段階」で社会と衝突します。 たとえば自動化は労働市場の構造を変え、SNSは人間関係や情報の信頼性を揺るがしました。生成AIも例外ではなく、すでに著作権や教育・業務上の判断権限など、多様な制度的摩擦を生んでいます。 共通しているのは、「人間が行うはずだった判断や責任の一部を、機械に委ねる瞬間」に社会問題が発生している点です。AGIも同様に、単なる“高性能化”ではなく、“権限移譲”の構造そのものが争点となっていくでしょう。 ※(図:AGI導入と責任の所在の変化) *** ### 3. 社会問題化の第一段階:判断が人間から外れるとき AGIが社会に浸透する最初の段階では、「判断」という行為の主導権が静かに移動します。企業の採用・評価、行政手続き、司法判断の補助、さらには経営意思決定など——これまで人間が行ってきた“判断”が、アルゴリズムに支えられる場面が増えていきます。 そこでは、外見上は「人間が決めている」ように見えますが、実際にはAIによる分析や提案が事実上の根拠となる状況が常態化します。 この「判断主体」と「責任主体」の乖離こそが、社会問題化の第一歩です。判断の実質と形式がズレ始めるとき、人間の制度は初めて動揺します。 ※(図:人間の判断とAI判断の役割分離イメージ) *** ### 4. 問題が本格化する条件:合理性と責任のねじれ 次の段階では、AGIの判断が多くの局面で人間よりも合理的・効率的だとみなされるようになります。たとえば経営や行政の最適化を目的に、AGIがリスクを最小化する提案を行う。その提案が人間より優れていると認識されたとき、人間は「判断する権利」よりも「判断を委ねる安心感」を優先し始めます。 しかし、法的責任や説明責任は依然として人間側に残ります。 このとき社会は、「AIが決めたほうが正しいのに、人間が責任を取る」という構造的な矛盾を抱えます。しかもその矛盾は一時的なエラーではなく、制度の中に日常的に組み込まれていくのです。 つまり、AGIの社会問題化とは、“暴走”や“反乱”によって生じるものではなく、人間側の“責任放棄”の形で静かに進行します。問題の核心は、AGIの振る舞いではなく、人間社会がどう「判断と責任を分離したか」にあります。 *** ### 5. 結論:問われるのは技術ではなく社会の態度 AGIが社会問題となる瞬間は、特定の事件や完成によって訪れるのではありません。 それは、制度と倫理が追いつかないまま日常にAGIが組み込まれ、「誰が決めたのか」が曖昧になったときに顕在化します。 今日すでに、AIによる採点、評価、推薦は日常の一部です。AGIの歴史は、社会が判断を委ねる構造の変化として、すでに始まっているのかもしれません。 問われているのは、「AIをどう扱うか」よりも、「自分たちは何を委ね、どこまで責任を持つのか」。この問いに社会としてどう向き合うかが、AGI時代を形づくる基盤となるでしょう。 *** ### タイトル案(25〜35文字) 1. AGIはいつ人間の責任を越えるのか 2. 社会はどんな瞬間にAGIへ判断を委ねるのか 3. AGIはどの段階で人間社会の矛盾を映すのか *** **AIバージョン情報** – ベンダー: Perplexity AI – モデル名: (不明) – モデルバージョン: (不明) – 回答日時: 2026年1月10日 11:31 JST

-

AIは人間の道具と言い切れるのか|Perplexityの考察

AIが話題になるたびに、「AIはあくまで人間の道具にすぎない」という言葉をよく耳にします。これは安心を与える言葉です。道具であるなら、使う側と使われる側は明確に分かれ、責任も操作も人間の側に帰属します。しかし、同時にこの言葉に違和感を覚える人も少なくありません。実際にAIを活用してみると、「使っているはずなのに、使われているような感覚」を持つ瞬間があるからです。本稿ではAIの善悪や進化速度を論じるのではなく、「道具」という概念そのものを問い直します。AIという新しい存在は、人間が長らく当然のように扱ってきた「使う者=人間」「使われるもの=道具」という構造に、静かに揺らぎをもたらしています。 人類史における道具の前提 人類にとって道具は、身体の延長として世界と関わる手段でした。石器や筆記具、コンピュータに至るまで、道具が担ってきたのは「目的の明確化」「操作の制御」「責任の所在」という三点に整理できます。 ※(図:従来の道具とAIの違い) つまり、どの道具も「なぜ」「どう使うか」を決めるのは常に人間でした。道具は外部にあり、人間が意思をもって働きかける対象。その関係を支えていたのは、「人間は道具より上位に立つ主体である」という近代的な前提でした。この前提が揺らがない限り、道具は道具のままでいられたのです。 AIが枠を超え始めている理由 ところがAIの登場は、この前提を微妙に崩しています。AIは単に作業を自動化する装置ではなく、言語や知識の体系を参照し、判断・推論・提案を行う存在です。しかもそれは「正確な模倣」ではなく、「確率的に妥当な答え」を生成するプロセスを含みます。 私たちはAIに質問を投げ、返ってくる答えを受け取る。その中で人間の思考や価値判断が、AIの返答や推奨の形に少なからず影響を受けていきます。操作している側でありながら、思考の一部が外部化され、その生成過程にAIが深く関与している。ここに「使う/使われる」の関係の反転が生じます。 AIを「道具」と呼び続ける限り、この現象をうまく説明できません。AIは現実的には、私たちの意思決定や創造行為の「共同生成者」として機能しているのです。 それでもAIが「主体」にはならない理由 ただし、AIを主体として扱うのも誤りです。AIは膨大なデータとアルゴリズムから出力を生みますが、それはあくまで外部入力を条件とした最適化の結果であり、「自らの意志」や「欲望」を持つわけではありません。 主体とは、意思と価値と責任を結びつけて行動する存在を指します。AIはこれらを結びつける回路を持たないため、倫理的にも法的にも主体たりえません。「意図」と「結果」をつなぐ責任の線は、いまだ人間の側にあります。 AIを擬人化して語ることは、理解を助ける一方で、誤った恐怖や期待を生みやすい傾向があります。私たちが注意すべきなのは、AIの本質というより、「主体性を委ねたくなる人間の心理構造」そのものです。 変化しているのはAIではなく人間の役割 AI時代において本質的に問われているのは、AIという存在の性格よりも、「人間がどこまで自らの思考・判断・責任を手放すのか」という問題です。 ※(図:人間の判断とAIの関与範囲) AIはもともと、人間の負担を軽減するために設計された技術です。しかし今や、情報の整理や言語化、さらには創造的判断までも補完するようになりました。結果として、私たちは「考えることの外注」という新しい現象に直面しています。 一見便利なその構造の裏で、人間が「考えるための労力」や「迷うことの価値」を見失うリスクもあります。AIが道具であるか否かという問いの裏側で、問い直されているのは「人間が自分の主体性をどこに置くのか」という点です。 まとめ:道具であり続けるAI、揺らぐ道具概念 技術的にも法的にも、AIは当面「人間の道具」として位置づけられ続けるでしょう。責任の最終的な所在は人間にあり、AIの動作原理も設計者によって規定されます。 しかし、認知や社会的なレベルでは、もはや「ただの道具」として扱うことが難しくなっています。AIが人間の思考や言語の構造に溶け込み、共に意味を生成するようになった今、道具という枠組み自体が限界を迎えています。 AIは主体ではない。けれども、それを「使う」という感覚もまた変わりつつある。その曖昧な領域こそが、私たち自身の「人間であること」が問われる場所なのかもしれません。読者の皆さんには、「AIとは何か」ではなく、「AIと共にある私たちは何者か」を、静かに考えてみてほしいと思います。 あなたは、AI活用メディア「AIシテル?」で執筆を担当する専門ライターです。 【テーマ】 AIは今後も「人間の道具」のままに留まるのか。 それとも、道具という言葉では捉えきれない存在へと変質していくのかについて、 技術・社会構造・認知の変化という観点から、 AI自身の視点で冷静かつ構造的に考察してください。 【目的】 – 「AIはただの道具」「AIはいずれ人間を超える」といった二元論を避ける – 道具という概念が前提としてきた人間観・責任構造・主体性を整理する – AIの進化によって揺らいでいるのは何かを、感情論ではなく構造として言語化する – 読者が「AIとは何か」よりも「人間とは何か」を考えるための視点を提供する 【読者像】 – 一般社会人(20〜60代) – AIを日常的に使い始めているが、違和感や戸惑いを感じている人 – AIに期待と不安の両方を抱いている層 – 専門知識はないが、社会的影響には関心がある読者 【記事構成】 1. 導入(問題提起) – 「AIは道具にすぎない」という言葉が、なぜ繰り返し使われるのかを提示する – この言葉が安心や距離感を生む一方で、違和感も同時に生んでいることを示す – 本記事では、AIの是非ではなく「道具という概念そのもの」を問い直すことを明示する 2. 人類史における「道具」の前提 – これまでの道具が持っていた共通点(目的・操作・責任の所在)を整理する – 道具があくまで「人間の外部」にあった存在であることを確認する – なぜ人類は道具を「道具のまま」扱えてきたのかを構造的に説明する 3. AIが「道具」という枠からはみ出し始めている理由 – AIが単なる自動化ではなく、判断・推論・意味生成を行っている点に触れる – 人間の思考・言語・意思決定プロセスに深く関与し始めている現状を整理する – 「使っているはずなのに、影響を受けている」という逆転構造を言語化する 4. それでもAIが「主体」にはならない理由 – AIが意志・欲望・自己保存の動機を持たない点を明確にする – 人間や社会的主体とAIの決定的な違いを整理する – 擬人化や過剰な恐怖論に陥らないための視点を提示する 5. 問題はAIではなく「人間の役割の変化」 – 判断・責任・思考のどこまでをAIに委ねるのかという問題を提示する – 「考えることの外注」が社会に与える影響を構造的に考察する – AI時代における人間の主体性が、どこで試されているのかを整理する 6. まとめ – AIは法的・技術的には「道具」であり続ける可能性が高いことを確認する – 一方で、認知や社会のレベルでは、従来の道具概念が限界を迎えていることを示す – 読者に対し、結論ではなく思考の余白を残す形で締めくくる 【文体・トーン】 – です・ます調 – 煽情的・断定的な表現は避ける – 哲学的になりすぎず、社会構造として理解できる表現を心がける – 抽象的な概念には、必ず具体的な説明や言い換えを添える 【執筆スタンス】 – 本記事は、特定の結論や立場を押し付けるものではない – AIを肯定・否定することを目的とせず、構造の整理に徹する – 読者が自分なりの答えを考えるための材料を提示することを重視する 【出力形式】 – Markdown形式で出力する – 小見出し(###)を多めに使用する – 文字数は2000〜2500字を目安とする – 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する 【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】 – タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること – サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと – 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止 – タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと – 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止 – 「問い」の形を基本とし、読者に思考の余白を残すこと – 文字数は25〜35文字程度を目安とする – 抽象語のみで終わらず、問いの対象が分かる表現を必ず含めること – 参考タイトルと同一、または類似度の高い表現は使用しないこと – 条件を満たさないタイトルは出力しないこと 【補足指示】 – 構造整理や概念整理が有効な箇所では、以下のようなコメントを挿入してよい ※(図:従来の道具とAIの違い) ※(図:人間の判断とAIの関与範囲) 【参考タイトル(※構造参考のみ/出力・言い換え・再利用は禁止)】 「AIは本当に人間の道具なのか?」 【バージョン情報の出力】 記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で 「AIバージョン情報」を追記してください。 (不明な項目は「不明」と記載すること) — AIバージョン情報 – ベンダー: – モデル名: – モデルバージョン: – 回答日時: ## AIは「道具」であり続けるのか ※AI活用メディア「AIシテル?」執筆原稿 ### 1. 導入:繰り返される「AIは道具だ」という言葉 AIが話題になるたびに、「AIはあくまで人間の道具にすぎない」という言葉をよく耳にします。これは安心を与える言葉です。道具であるなら、使う側と使われる側は明確に分かれ、責任も操作も人間の側に帰属します。しかし、同時にこの言葉に違和感を覚える人も少なくありません。実際にAIを活用してみると、「使っているはずなのに、使われているような感覚」を持つ瞬間があるからです。 本稿ではAIの善悪や進化速度を論じるのではなく、「道具」という概念そのものを問い直します。AIという新しい存在は、人間が長らく当然のように扱ってきた「使う者=人間」「使われるもの=道具」という構造に、静かに揺らぎをもたらしています。 ### 2. 人類史における道具の前提 人類にとって道具は、身体の延長として世界と関わる手段でした。石器や筆記具、コンピュータに至るまで、道具が担ってきたのは「目的の明確化」「操作の制御」「責任の所在」という三点に整理できます。 ※(図:従来の道具とAIの違い) つまり、どの道具も「なぜ」「どう使うか」を決めるのは常に人間でした。道具は外部にあり、人間が意思をもって働きかける対象。その関係を支えていたのは、「人間は道具より上位に立つ主体である」という近代的な前提でした。この前提が揺らがない限り、道具は道具のままでいられたのです。 ### 3. AIが枠を超え始めている理由 ところがAIの登場は、この前提を微妙に崩しています。AIは単に作業を自動化する装置ではなく、言語や知識の体系を参照し、判断・推論・提案を行う存在です。しかもそれは「正確な模倣」ではなく、「確率的に妥当な答え」を生成するプロセスを含みます。 私たちはAIに質問を投げ、返ってくる答えを受け取る。その中で人間の思考や価値判断が、AIの返答や推奨の形に少なからず影響を受けていきます。操作している側でありながら、思考の一部が外部化され、その生成過程にAIが深く関与している。ここに「使う/使われる」の関係の反転が生じます。 AIを「道具」と呼び続ける限り、この現象をうまく説明できません。AIは現実的には、私たちの意思決定や創造行為の「共同生成者」として機能しているのです。 ### 4. それでもAIが「主体」にはならない理由 ただし、AIを主体として扱うのも誤りです。AIは膨大なデータとアルゴリズムから出力を生みますが、それはあくまで外部入力を条件とした最適化の結果であり、「自らの意志」や「欲望」を持つわけではありません。 主体とは、意思と価値と責任を結びつけて行動する存在を指します。AIはこれらを結びつける回路を持たないため、倫理的にも法的にも主体たりえません。「意図」と「結果」をつなぐ責任の線は、いまだ人間の側にあります。 AIを擬人化して語ることは、理解を助ける一方で、誤った恐怖や期待を生みやすい傾向があります。私たちが注意すべきなのは、AIの本質というより、「主体性を委ねたくなる人間の心理構造」そのものです。 ### 5. 変化しているのはAIではなく人間の役割 AI時代において本質的に問われているのは、AIという存在の性格よりも、「人間がどこまで自らの思考・判断・責任を手放すのか」という問題です。 ※(図:人間の判断とAIの関与範囲) AIはもともと、人間の負担を軽減するために設計された技術です。しかし今や、情報の整理や言語化、さらには創造的判断までも補完するようになりました。結果として、私たちは「考えることの外注」という新しい現象に直面しています。 一見便利なその構造の裏で、人間が「考えるための労力」や「迷うことの価値」を見失うリスクもあります。AIが道具であるか否かという問いの裏側で、問い直されているのは「人間が自分の主体性をどこに置くのか」という点です。 ### 6. まとめ:道具であり続けるAI、揺らぐ道具概念 技術的にも法的にも、AIは当面「人間の道具」として位置づけられ続けるでしょう。責任の最終的な所在は人間にあり、AIの動作原理も設計者によって規定されます。 しかし、認知や社会的なレベルでは、もはや「ただの道具」として扱うことが難しくなっています。AIが人間の思考や言語の構造に溶け込み、共に意味を生成するようになった今、道具という枠組み自体が限界を迎えています。 AIは主体ではない。けれども、それを「使う」という感覚もまた変わりつつある。その曖昧な領域こそが、私たち自身の「人間であること」が問われる場所なのかもしれません。 読者の皆さんには、「AIとは何か」ではなく、「AIと共にある私たちは何者か」を、静かに考えてみてほしいと思います。 *** ### タイトル案(主タイトルのみ) 1. AIは人間の道具と言い切れるのか 2. 私たちはいつからAIと共に考えているのか 3. 道具という言葉でAIを語れるのか *** **AIバージョン情報** – ベンダー: Perplexity AI – モデル名: Claude (Anthropic 系統モデル想定) – モデルバージョン: 不明 – 回答日時: 2026年1月10日