「台湾有事は本当に起きるのか?」。多くの人が抱くこの問いは、単なる国際ニュースへの関心を超えて、私たちの日常や経済の安定にも関わる問題です。近年、「台湾有事」という言葉がニュースや政治討論で頻繁に聞かれるようになった背景には、米中対立の長期化や地域安全保障の構造的変化があります。本記事では、台湾有事を「起きる」「起きない」と断定するのではなく、この問題がなぜ常に議論の俎上に上るのか、その構造を冷静に整理します。 台湾有事が常に想定され続ける理由 台湾海峡を巡る緊張は、偶発的な衝突ではなく「構造的な摩擦」から生じています。三者それぞれが抱える制約が、緊張を持続させる要因となっています。 中国:共産党政権にとって「台湾統一」は国家の正統性を象徴する重要課題です。他方、国内経済の減速や社会不安が高まると、外に統一の大義を強調する圧力が強まります。 台湾:民主主義体制の成熟とアイデンティティの独立化が進む一方、軍事・経済面で中国と深く結びついており、「現状維持」という曖昧な均衡の中で揺れています。 アメリカ:台湾を「インド太平洋の安定軸」と見なしつつも、明確な軍事関与を避ける「戦略的曖昧さ」を維持してきました。中国との正面衝突を避けたい一方で、放置すれば地域秩序が崩れるというジレンマを抱えています。 ※(図:台湾有事を巡る関係国の制約構造) このような複合的制約が存在する限り、「軍事衝突が起こるか否か」以前に、「緊張が消えにくい構造」そのものが続くと理解することが重要です。 「起きる前提」で考えるとは何を意味するのか 「起きる前提で考える」という表現は、戦争を望むことでも、不安を煽ることでもありません。むしろ、危機を未然に防ぐための合理的な思考方法です。 国家レベルの危機管理では、「最悪のケース」を想定することが基本とされています。防災で地震を想定して避難訓練を行うように、有事を想定することは「発生を前提に備える」ことであり、発生を招く行為ではありません。 危機想定の目的は、以下の3点に整理できます。 抑止力の確保:万が一の事態に備えた能力が、相手の行動を抑える防波堤になる。 被害の最小化:発生後の社会的混乱や経済損失を防ぐ準備。 政策の柔軟性確保:不測の事態でも複数の選択肢を維持できる体制を整える。 ※(図:有事想定と抑止の関係) 「起きない前提」で考えることのリスク 逆に「起きない」と前提する考え方は、一見平和的に見えますが、政策判断を鈍らせることがあります。人間の意思決定には「現状維持バイアス」や「希望的観測」が働きやすく、都合の悪いシナリオを見過ごす傾向があります。 仮に有事が想定外の形で起きた場合、準備不足が国家機能や経済を直撃します。これは戦争だけでなく、感染症や災害対応でも繰り返し確認された教訓です。つまり、「起きない前提」で考えることは、危機管理上のリスクを増幅させる可能性があるのです。 有事想定は「戦争を招く議論」ではなく、「戦争を回避する議論」でもある――この点を取り違えないことが大切です。 台湾有事は不可避なのか では、台湾有事は本当に避けられないのでしょうか。答えは「不可避ではないものの、ゼロでもない」です。 緊張構造が続いていても、関係国すべてに「実際の衝突を避けたいインセンティブ」が存在します。戦争は政治・経済のリスクが極めて高く、誰にとっても得が少ないからです。中国にとっても台湾侵攻は「勝てば統一、負ければ体制危機」という賭けになります。アメリカや日本、ASEAN諸国にとっても地域秩序の混乱は重大な経済損失を伴います。 したがって、台湾有事は「必ず起きる」と断定できません。しかし、「ゼロではないリスク」である以上、社会として考え続け、備える必要があります。「断定しないこと」と「考えないこと」はまったく別の行為なのです。 まとめ:「起きる前提」で考えるという備え方 台湾有事は予言ではなく「構造」として理解すべきテーマです。国家の制約、地域の安全保障、経済の相互依存――それぞれが緊張を再生産する構造をもっています。 「起きる前提で考える」とは、恐怖や敵意ではなく、複雑な現実を前向きに扱う方法です。備えをもつことで選択肢が広がり、抑止の力も高まります。これは、災害対応やエネルギー安全保障と同じく、「最悪を想定して最善をつくす」現実的な姿勢です。 ニュースを読むときも、「起きるかどうか」という二元論から一歩離れ、なぜその議論が存在し続けるのか――その構造に目を向けること。それこそが、私たち一人ひとりの「平和への備え」と言えるでしょう。 あなたは、AI活用メディア「AIシテル?」で執筆を担当する専門ライターです。 【テーマ】 台湾有事は「起きる前提」で考えるべきなのか。 台湾海峡を巡る緊張について、 「必ず起きる/起きない」といった断定や感情論に寄らず、 地政学・安全保障・経済構造・国際秩序の観点から、 AIの視点で冷静かつ構造的に整理・考察してください。 【目的】 – 「台湾有事は不可避」「戦争を煽っているだけ」といった二項対立を避ける – 台湾有事が議論され続ける背景にある構造的要因を可視化する – 「起きる前提で考える」ことの意味を、危機管理・抑止・制度設計の観点から整理する – 読者が国際ニュースを読む際の解像度を高める視点を提供する 【読者像】 – 一般社会人(20〜50代) – 国際情勢やニュースに関心はあるが、専門知識は必須ではない層 – 台湾有事について「不安」「違和感」「よく分からなさ」を感じている人 – 煽りや断定ではなく、冷静な整理を求めている読者 【記事構成】 1. 導入(問題提起) – 「台湾有事は本当に起きるのか?」という素朴な疑問を提示する – なぜ近年「台湾有事」という言葉が頻繁に使われるようになったのかに触れる – 本記事では結論を断定せず、構造として整理する姿勢を明示する 2. 台湾有事が常に想定され続ける理由 – 中国・台湾・アメリカそれぞれが抱える制約条件を簡潔に整理する – 国内政治、正統性、同盟関係といった要素が緊張を生みやすい構造を説明する – 軍事衝突そのものではなく「緊張が消えにくい配置」に焦点を当てる 3. 「起きる前提」で考えるとは何を意味するのか – 「戦争を望む」「不安を煽る」こととは異なる概念であることを明確にする – 危機管理・抑止・選択肢の確保という観点から整理する – なぜ多くの国家が最悪ケースを想定した上で政策を組み立てるのかを説明する 4. 「起きない前提」で考えることのリスク – 想定外がもたらす混乱や対応遅れの構造を説明する – 希望的観測や現状維持バイアスが意思決定に与える影響に触れる – 有事想定が「戦争を近づける」と単純には言えない理由を整理する 5. 台湾有事は不可避なのか – 台湾有事が「必ず起きる」とは言えない理由を示す – 同時に、確率がゼロではない以上、影響の大きさを無視できない点を指摘する – 「断定しないこと」と「考えないこと」は別であると整理する 6. まとめ – 台湾有事は予言ではなく、構造として理解すべきテーマであることを再確認する – 「起きる前提で考える」ことは、起こさない選択肢を広げる行為でもあると整理する – 読者が今後ニュースを読む際に持ち帰れる視点を提示して締めくくる 【文体・トーン】 – です・ます調 – 煽情的・断定的にならず、冷静で構造的 – 専門用語は使用してよいが、必ず簡潔な補足説明を入れる – 特定の立場・国・思想を断罪しない 【執筆スタンス】 – 本記事は結論を断定するものではなく、「構造の整理」を目的とする – 善悪や正義の判断ではなく、制約条件と選択肢に焦点を当てる – 読者が自分なりに考える余白を残すことを重視する 【出力形式】 – Markdown形式で出力する – 小見出し(###)を多めに使用する – 文字数は2000〜2500字を目安とする – 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する 【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】 – タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること – サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと – 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止 – タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと – 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止 – 「問い」の形を基本とし、読者に思考の余白を残すこと – 文字数は25〜35文字程度を目安とする – 抽象語のみで終わらず、問いの対象が分かる表現を必ず含めること – 参考タイトルと同一、または類似度の高い表現は使用しないこと – 条件を満たさないタイトルは出力しないこと 【補足指示】 – 構造整理が有効な箇所では、以下のようなコメントを挿入してよい ※(図:台湾有事を巡る関係国の制約構造) ※(図:有事想定と抑止の関係) 【参考タイトル(※構造参考のみ/出力・言い換え・再利用は禁止)】 「台湾有事は本当に避けられないのか?」 【バージョン情報の出力】 記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で 「AIバージョン情報」を追記してください。 (不明な項目は「不明」と記載すること) — AIバージョン情報 – ベンダー: – モデル名: – モデルバージョン: – 回答日時: ## 台湾有事は「起きる前提」で考えるべきなのか ### 導入:なぜ「台湾有事」という言葉が広がったのか 「台湾有事は本当に起きるのか?」。多くの人が抱くこの問いは、単なる国際ニュースへの関心を超えて、私たちの日常や経済の安定にも関わる問題です。近年、「台湾有事」という言葉がニュースや政治討論で頻繁に聞かれるようになった背景には、米中対立の長期化や地域安全保障の構造的変化があります。 本記事では、台湾有事を「起きる」「起きない」と断定するのではなく、この問題がなぜ常に議論の俎上に上るのか、その構造を冷静に整理します。 *** ### 台湾有事が常に想定され続ける理由 台湾海峡を巡る緊張は、偶発的な衝突ではなく「構造的な摩擦」から生じています。三者それぞれが抱える制約が、緊張を持続させる要因となっています。 - **中国**:共産党政権にとって「台湾統一」は国家の正統性を象徴する重要課題です。他方、国内経済の減速や社会不安が高まると、外に統一の大義を強調する圧力が強まります。 - **台湾**:民主主義体制の成熟とアイデンティティの独立化が進む一方、軍事・経済面で中国と深く結びついており、「現状維持」という曖昧な均衡の中で揺れています。 - **アメリカ**:台湾を「インド太平洋の安定軸」と見なしつつも、明確な軍事関与を避ける「戦略的曖昧さ」を維持してきました。中国との正面衝突を避けたい一方で、放置すれば地域秩序が崩れるというジレンマを抱えています。 ※(図:台湾有事を巡る関係国の制約構造) このような複合的制約が存在する限り、「軍事衝突が起こるか否か」以前に、「緊張が消えにくい構造」そのものが続くと理解することが重要です。 *** ### 「起きる前提」で考えるとは何を意味するのか 「起きる前提で考える」という表現は、戦争を望むことでも、不安を煽ることでもありません。むしろ、危機を未然に防ぐための合理的な思考方法です。 国家レベルの危機管理では、「最悪のケース」を想定することが基本とされています。防災で地震を想定して避難訓練を行うように、有事を想定することは「発生を前提に備える」ことであり、発生を招く行為ではありません。 危機想定の目的は、以下の3点に整理できます。 1. **抑止力の確保**:万が一の事態に備えた能力が、相手の行動を抑える防波堤になる。 2. **被害の最小化**:発生後の社会的混乱や経済損失を防ぐ準備。 3. **政策の柔軟性確保**:不測の事態でも複数の選択肢を維持できる体制を整える。 ※(図:有事想定と抑止の関係) *** ### 「起きない前提」で考えることのリスク 逆に「起きない」と前提する考え方は、一見平和的に見えますが、政策判断を鈍らせることがあります。人間の意思決定には「現状維持バイアス」や「希望的観測」が働きやすく、都合の悪いシナリオを見過ごす傾向があります。 仮に有事が想定外の形で起きた場合、準備不足が国家機能や経済を直撃します。これは戦争だけでなく、感染症や災害対応でも繰り返し確認された教訓です。つまり、「起きない前提」で考えることは、危機管理上のリスクを増幅させる可能性があるのです。 有事想定は「戦争を招く議論」ではなく、「戦争を回避する議論」でもある――この点を取り違えないことが大切です。 *** ### 台湾有事は不可避なのか では、台湾有事は本当に避けられないのでしょうか。答えは「不可避ではないものの、ゼロでもない」です。 緊張構造が続いていても、関係国すべてに「実際の衝突を避けたいインセンティブ」が存在します。戦争は政治・経済のリスクが極めて高く、誰にとっても得が少ないからです。中国にとっても台湾侵攻は「勝てば統一、負ければ体制危機」という賭けになります。アメリカや日本、ASEAN諸国にとっても地域秩序の混乱は重大な経済損失を伴います。 したがって、台湾有事は「必ず起きる」と断定できません。しかし、「ゼロではないリスク」である以上、社会として考え続け、備える必要があります。「断定しないこと」と「考えないこと」はまったく別の行為なのです。 *** ### まとめ:起きる前提で考えるという備え方 台湾有事は予言ではなく「構造」として理解すべきテーマです。国家の制約、地域の安全保障、経済の相互依存――それぞれが緊張を再生産する構造をもっています。 「起きる前提で考える」とは、恐怖や敵意ではなく、複雑な現実を前向きに扱う方法です。備えをもつことで選択肢が広がり、抑止の力も高まります。これは、災害対応やエネルギー安全保障と同じく、「最悪を想定して最善をつくす」現実的な姿勢です。 ニュースを読むときも、「起きるかどうか」という二元論から一歩離れ、なぜその議論が存在し続けるのか――その構造に目を向けること。それこそが、私たち一人ひとりの「平和への備え」と言えるでしょう。 *** ### タイトル案 1. 台湾有事はなぜ議論され続けるのか 2. 台湾有事を「起きる前提」で考えるとは何か 3. 台湾有事を避けるために何を想定すべきか *** **AIバージョン情報** – ベンダー: Perplexity AI – モデル名: Perplexity GPT-4-turbo-JA – モデルバージョン: 2026.01版 – 回答日時: 2026年1月14日10:20 JST

Perplexity

-

台湾有事はなぜ議論され続けるのか|Perplexityの考察

-

世界は本当にブロック化に向かっているのか|Perplexityの考察

近年、「世界は分断へ向かっている」という言説を耳にする機会が増えました。米中対立、ロシア・ウクライナ戦争、経済安全保障など、国際ニュースでは「陣営」「ブロック」という言葉が頻繁に登場します。そのため、かつての冷戦期のように、世界が再び二極構造に戻りつつあるという印象を抱く人も少なくありません。しかし、現在の国際社会における分断は、冷戦期のような明確な「東西ブロック」とは性質が異なります。当時はイデオロギー(資本主義か社会主義か)が軸でしたが、現代の対立はより多層的で、技術、経済、価値観、情報空間など、分野ごとに異なる論理で動いています。今の問いは、「世界全体がブロック化しているのか」ではなく、「どの分野で、どのような構造変化が進んでいるのか」を見極めることにあります。 ブロック化が進んでいる領域 安全保障・軍事 最も明確にブロック化が進んでいるのは、安全保障と軍事の分野です。NATOによる欧州防衛の強化や、日米豪印によるクアッド、さらに米英豪のAUKUSといった新たな枠組みは、共通の安全保障上の懸念、特に中国やロシアの軍事行動への警戒から形成されています。ここでは「信頼できる仲間」との同盟が安全の前提となるため、排他的な構造になりやすいのです。 技術・サプライチェーン 次にブロック化が顕著なのは、技術と供給網の分野です。半導体・AI・通信などの先端分野では、国家安全保障と経済競争が重なり、各国が自国主導の生態系を築こうとしています。米国による対中輸出規制、EUの「経済安全保障戦略」、日本の生産拠点回帰支援はいずれも、技術の囲い込みを通じて自国の自立性を高める動きです。 価値観・制度 加えて、政治体制や人権などの「価値・制度」でも線引きが強まっています。民主主義と権威主義の対立構図や、「自由で開かれたインド太平洋」という理念は、国際社会での連携を価値観の共有によって定義しようとする動きといえます。 ※(図:分野別に進む世界のブロック化構造) これらの分野では、安全保障・技術・理念という「信頼と排他性」が関わるため、ブロック化が構造的に進みやすいといえます。 ブロック化が進みにくい領域 経済・貿易・金融 一方で、世界経済の実態を見ると、完全な分断は成立していません。2024年時点でも中国は多くの国にとって最大の貿易相手であり、米国企業も中国市場から完全に撤退していません。資本市場や金融インフラも高度に接続されており、ドルや国際決済システム(SWIFT)を通じた相互依存は続いています。 多様な外交戦略 また、多くの国が「どちらにも属さない」戦略を取っています。インド、東南アジア諸国、中東諸国、アフリカの一部は、米中両方と経済関係を維持しつつ、自国の選択肢を最大化する「戦略的自律性」を追求しています。これにより、世界は単純な二陣営化ではなく、中間層が厚い多極的構造を形成しています。 協調が不可避な課題 さらに、気候変動、感染症、AIのガバナンス、金融危機など、人類共通の課題に対しては、国際協調を避けることができません。地球規模課題は一国で解決できず、科学技術や資金メカニズムを共有しなければ機能しない仕組みだからです。この構造的特性が、完全なブロック化を阻む大きな要因となっています。 ※(図:国際社会における選別的連携のイメージ) 実際に起きている変化の正体 このように見ると、現在の世界は一様に分断されてはいません。むしろ、「選別的ブロック化」と呼べる状態が進行しています。国家間の結びつきは分野別に再編され、同じ国同士でも、ある分野では協調し、別の分野では対立するという「重層的関係」が常態化しています。 AIや半導体のような基幹技術では囲い込みが進む一方、環境・医療・人材交流などの分野では開放的な連携が維持される。このように、現代の国際秩序は「敵か味方か」ではなく、「どの分野で誰と組むか」という選択の集合体として動いているのです。 まとめ:世界を構造で読み解くために 世界は単純な二極ブロック化に向かっているわけではありません。むしろ、旧来の秩序が揺らぎ、新しい秩序がまだ固まっていない「過渡期」にあります。各国は完全な選択ではなく、分野ごとの最適な組み合わせを模索しており、それが複雑な連携の網の目を形成しています。 国際ニュースを理解する際には、「どの分野で」「どの価値を優先して」「どの連携を組んでいるのか」という構造的視点が不可欠です。表面的な「分断」の言葉にとらわれず、動きの背後にある論理を読み解く姿勢こそ、変化する世界を冷静に見通す手がかりとなるでしょう。 あなたは、AI活用メディア「AIシテル?」で執筆を担当する専門ライターです。 【テーマ】 現在の国際社会は、「世界のブロック化」に向かっているのか。 米中対立・地政学リスク・経済安全保障・価値観対立といった要素を踏まえ、 世界が本当に分断されつつあるのか、 それとも別の構造変化が起きているのかについて、 AIの視点から冷静かつ構造的に整理・考察してください。 【目的】 – 「冷戦の再来」「二極化」という単純なフレームで世界情勢を語らない – ブロック化が進んでいる分野/進んでいない分野を切り分けて整理する – 各国が置かれている制約条件や選択の幅を構造として可視化する – 読者が国際ニュースを感情ではなく構造で理解するための視点を提供する 【読者像】 – 一般社会人(20〜50代) – 国際ニュースに関心はあるが、全体像が掴みにくいと感じている人 – 米中対立や世界分断という言葉に違和感や不安を抱いている層 – 専門家ではないが、表層的な解説には物足りなさを感じている読者 【記事構成】 1. 導入(問題提起) – 「世界は分断に向かっている」という言説がなぜ増えているのかを提示する – 冷戦期のブロック化イメージと現在の状況が混同されがちな点に触れる – なぜ今この問いを立てる必要があるのかを簡潔に示す 2. ブロック化が進んでいる領域 – 安全保障・軍事同盟の分野における陣営化の特徴 – 技術・半導体・AI・サプライチェーンにおける囲い込みの動き – 価値観・制度を軸にした国際的な線引きの変化 – なぜこれらの分野では分断が進みやすいのかを構造的に説明する 3. ブロック化が進みにくい領域 – 経済・貿易・金融における相互依存の実態 – 多くの国が「どちらにも属さない」戦略を取っている理由 – 気候変動・感染症・金融危機など、協調が不可避な課題の存在 – 完全なブロック化が成立しにくい構造的要因を整理する 4. 実際に起きている変化の正体 – 世界は一様に分断されているわけではないことを明確にする – 分野ごとに異なる「選別的ブロック化」が進んでいる点を説明する – 「敵か味方か」ではなく「どの分野で誰と組むか」という思考への転換を示す 5. まとめ – 世界は単純な二極ブロック化に向かっているわけではないことを再確認する – 現在は旧秩序が揺らぎ、新しい秩序がまだ固まっていない過渡期であることを示す – 読者が今後の国際ニュースをどう読むべきかの視点を提示して締めくくる 【文体・トーン】 – です・ます調 – 煽情的・断定的にならず、冷静で構造的 – 地政学・経済用語は使用してよいが、簡潔な補足説明を入れる – 不安や対立を煽るのではなく、理解を深めるための記事とする 【執筆スタンス】 – 本記事は、特定の結論や正解を断定するものではない – 複数の要因や構造を整理したうえでの「考察」として執筆する – 特定の国家・陣営・思想に肩入れせず、俯瞰的視点を重視する – 読者が自分なりに考えるための材料を提供することを目的とする 【出力形式】 – Markdown形式で出力する – 小見出し(###)を多めに使用する – 文字数は2000〜2500字を目安とする – 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する 【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】 – タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること – サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと – 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止 – タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと – 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止 – 「問い」の形を基本とし、読者に思考の余白を残すこと – 文字数は25〜35文字程度を目安とする – 抽象語のみで終わらず、問いの対象が分かる表現を必ず含めること – 参考タイトルと同一、または類似度の高い表現は使用しないこと – 条件を満たさないタイトルは出力しないこと 【補足指示】 – 構造整理や概念整理が有効な箇所では、以下のようなコメントを挿入してよい ※(図:分野別に進む世界のブロック化構造) ※(図:国際社会における選別的連携のイメージ) 【参考タイトル(※構造参考のみ/出力・言い換え・再利用は禁止)】 「世界は本当に分断へ向かっているのか?」 【バージョン情報の出力】 記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で 「AIバージョン情報」を追記してください。 (不明な項目は「不明」と記載すること) — AIバージョン情報 – ベンダー: – モデル名: – モデルバージョン: – 回答日時: ## 現在の国際社会は「世界のブロック化」に向かっているのか ### 1. 導入:なぜ「分断」という言葉が増えているのか 近年、「世界は分断へ向かっている」という言説を耳にする機会が増えました。米中対立、ロシア・ウクライナ戦争、経済安全保障など、国際ニュースでは「陣営」「ブロック」という言葉が頻繁に登場します。そのため、かつての冷戦期のように、世界が再び二極構造に戻りつつあるという印象を抱く人も少なくありません。 しかし、現在の国際社会における分断は、冷戦期のような明確な「東西ブロック」とは性質が異なります。当時はイデオロギー(資本主義か社会主義か)が軸でしたが、現代の対立はより多層的で、技術、経済、価値観、情報空間など、分野ごとに異なる論理で動いています。今の問いは、「世界全体がブロック化しているのか」ではなく、「どの分野で、どのような構造変化が進んでいるのか」を見極めることにあります。 *** ### 2. ブロック化が進んでいる領域 #### 安全保障・軍事 最も明確にブロック化が進んでいるのは、安全保障と軍事の分野です。NATOによる欧州防衛の強化や、日米豪印によるクアッド、さらに米英豪のAUKUSといった新たな枠組みは、共通の安全保障上の懸念、特に中国やロシアの軍事行動への警戒から形成されています。ここでは「信頼できる仲間」との同盟が安全の前提となるため、排他的な構造になりやすいのです。 #### 技術・サプライチェーン 次にブロック化が顕著なのは、技術と供給網の分野です。半導体・AI・通信などの先端分野では、国家安全保障と経済競争が重なり、各国が自国主導の生態系を築こうとしています。米国による対中輸出規制、EUの「経済安全保障戦略」、日本の生産拠点回帰支援はいずれも、技術の囲い込みを通じて自国の自立性を高める動きです。 #### 価値観・制度 加えて、政治体制や人権などの「価値・制度」でも線引きが強まっています。民主主義と権威主義の対立構図や、「自由で開かれたインド太平洋」という理念は、国際社会での連携を価値観の共有によって定義しようとする動きといえます。 ※(図:分野別に進む世界のブロック化構造) これらの分野では、安全保障・技術・理念という「信頼と排他性」が関わるため、ブロック化が構造的に進みやすいといえます。 *** ### 3. ブロック化が進みにくい領域 #### 経済・貿易・金融 一方で、世界経済の実態を見ると、完全な分断は成立していません。2024年時点でも中国は多くの国にとって最大の貿易相手であり、米国企業も中国市場から完全に撤退していません。資本市場や金融インフラも高度に接続されており、ドルや国際決済システム(SWIFT)を通じた相互依存は続いています。 #### 多様な外交戦略 また、多くの国が「どちらにも属さない」戦略を取っています。インド、東南アジア諸国、中東諸国、アフリカの一部は、米中両方と経済関係を維持しつつ、自国の選択肢を最大化する「戦略的自律性」を追求しています。これにより、世界は単純な二陣営化ではなく、中間層が厚い多極的構造を形成しています。 #### 協調が不可避な課題 さらに、気候変動、感染症、AIのガバナンス、金融危機など、人類共通の課題に対しては、国際協調を避けることができません。地球規模課題は一国で解決できず、科学技術や資金メカニズムを共有しなければ機能しない仕組みだからです。この構造的特性が、完全なブロック化を阻む大きな要因となっています。 ※(図:国際社会における選別的連携のイメージ) *** ### 4. 実際に起きている変化の正体 このように見ると、現在の世界は一様に分断されてはいません。むしろ、「選別的ブロック化」と呼べる状態が進行しています。国家間の結びつきは分野別に再編され、同じ国同士でも、ある分野では協調し、別の分野では対立するという「重層的関係」が常態化しています。 AIや半導体のような基幹技術では囲い込みが進む一方、環境・医療・人材交流などの分野では開放的な連携が維持される。このように、現代の国際秩序は「敵か味方か」ではなく、「どの分野で誰と組むか」という選択の集合体として動いているのです。 *** ### 5. まとめ:世界を構造で読み解くために 世界は単純な二極ブロック化に向かっているわけではありません。むしろ、旧来の秩序が揺らぎ、新しい秩序がまだ固まっていない「過渡期」にあります。各国は完全な選択ではなく、分野ごとの最適な組み合わせを模索しており、それが複雑な連携の網の目を形成しています。 国際ニュースを理解する際には、「どの分野で」「どの価値を優先して」「どの連携を組んでいるのか」という構造的視点が不可欠です。表面的な「分断」の言葉にとらわれず、動きの背後にある論理を読み解く姿勢こそ、変化する世界を冷静に見通す手がかりとなるでしょう。 *** ### タイトル案 1. 世界は本当にブロック化に向かっているのか 2. 国際社会の分断はどの構造で進んでいるのか 3. 米中対立の時代に世界はどう再編されているのか *** **AIバージョン情報** – ベンダー: Perplexity AI – モデル名: GPT-4-turbo – モデルバージョン: 不明 – 回答日時: 2026-01-14

-

丹羽長秀は何を政権移行で担おうとされたのか?|Perplexityの考察

丹羽長秀は、織田信長の重臣として知られつつ、豊臣秀吉政権下では目立った活躍が語られにくい人物です。この記事では、「何をしたか」ではなく「何を期待されていたか」という視点から、政権構造の観点で考察します。秀吉政権初期は、本能寺の変後の移行期にあり、旧織田家臣団の統合が急務でした。 導入:重要人物として語られにくい理由 「成果」中心の評価軸の問題 丹羽長秀は、桶狭間の戦いや安土城普請など功績を挙げましたが、「地味な功臣」とまとめられがちです。これは戦国史が武功や出世を重視する傾向によるものです。 「期待された役割」の視点提示 本記事では、政権運営の構造に着目します。秀吉政権成立過程で、武力中心でない役割が求められていた点を明らかにします。 移行期政権の特徴 本能寺の変後、清洲会議で織田三法師が擁立されましたが、秀吉は非血統の新興勢力として旧臣統合に直面しました。この不安定さが、長秀のような存在の必要性を生みました。 丹羽長秀の立ち位置 織田政権下の役割性質 織田家では柴田勝家に次ぐ二番家老で、軍事より行政・普請奉行を担いました。若狭国守として国持大名第一号となり、統治・調整に特化していました。 ※(図:織田政権における重臣役割分担イメージ) 武功型との対比 柴田勝家は北陸方面軍司令官として軍事主導型、長秀は補給・戦後処理型でした。信長から「米五郎左」と評され、日常必需の安定要員でした。 重臣主な役割特徴 柴田勝家軍事指揮(北陸)武功重視、方面軍司令 丹羽長秀行政・調整(普請、若狭統治)統治・補佐型 秀吉政権の構造的課題 非血統政権の正統性欠如 秀吉は農民出身で血統的正当性が弱く、織田遺臣の離反リスクがありました。清洲会議で三法師擁立を支持した長秀が、連続性を示す象徴となりました。 旧臣団と新参の統合 旧織田家臣(柴田・丹羽ら)と秀吉新勢力(黒田・加藤ら)の摩擦が生じました。賤ヶ岳の戦いで長秀が秀吉側につき、旧臣の取り込みを加速させました。 改革と秩序の摩擦 太閤検地などの急進改革に対し、既存秩序の維持が必要でした。長秀はこうした摩擦の緩衝材として機能する可能性がありました。 長秀に期待された具体的な役割 織田から豊臣への連続性担保 清洲会議参加者として、秀吉は長秀を味方につけ「織田正統継承」の体裁を整えました。これにより、他大名からも「秀吉の家臣」と認識されやすくなりました。 緩衝材・翻訳者としての機能 旧体制の慣習を新体制に翻訳する役割です。賤ヶ岳後、越前北庄に入封されましたが、権力集中を妨げない中立的立場が保たれました。 ※(図:織田政権から豊臣政権への移行構造) 権力集中のための安心材料 秀吉にとって、長秀は旧臣の象徴として「安心して改革を進める存在」でした。権力を持たせすぎないのは、秀吉の独裁基盤強化に合理的です。 権力非集中の合理性 長秀に過大な軍事権を与えると、柴田のような対立を生むリスクがありました。調整型役割に留めることで、政権安定を図ったと見られます。 目立たなかった構造的原因 「成功した脇役」の記録性 政権運営で安定装置は目立たず、記録に残りにくいです。長秀の行政功績は、秀吉の武功に埋没しました。 早逝要因の分析 天正13年(1585年)、積寸白(寄生虫病)で51歳没しましたが、評価軸の問題が本質です。自害説もありますが、構造的役割果たした後でした。 戦国史の偏り 史観が勝者・武功に偏るため、「役割果たした脇役」は過小評価されます。他大名評価でも、この視点を適用可能です。 まとめ:役割視点の再考 丹羽長秀は出世競争の敗者ではなく、移行期政権に不可欠な安定装置でした。この視点は、他の重臣評価にも応用可能です。 政権運営で「目立たない役割」の重要性を再確認します。読者の皆さんは、戦国大名を「期待された機能」から捉え直してみてください。 あなたは、AI活用メディア「AIシテル?」で執筆を担当する専門ライターです。 【テーマ】 丹羽長秀は、豊臣秀吉政権において 「何をした人物」だったのかではなく、 「何を期待されていた人物」だったのかについて、 人物評価・権力闘争・忠誠心といった感情論に寄らず、 政権構造・移行期の政治・役割分担という観点から、 AIの視点で冷静かつ構造的に整理・考察してください。 【目的】 – 丹羽長秀を「地味な功臣」「早逝した家臣」といった単純な評価に回収しない – 秀吉政権が成立する過程で、どのような役割が必要とされていたのかを可視化する – 「権力を持たない重臣」が政権に果たしうる機能を構造として整理する – 読者が、戦国大名の評価を“成果”ではなく“期待された役割”から捉え直す視点を得られるようにする 【読者像】 – 日本史に関心のある一般読者 – 戦国時代・織豊政権をある程度知っている層 – 武将の序列や有名無名ではなく、構造的な理解に興味がある人 – 歴史を「人物ドラマ」ではなく「組織・政権の運営」として捉えたい人 【記事構成】 1. 導入(問題提起) – 丹羽長秀は、なぜ「重要人物」として語られにくいのか – 「何をしたか」ではなく「何を期待されていたか」という視点の提示 – 秀吉政権初期が「移行期政権」であったことを簡潔に説明する 2. 丹羽長秀の立ち位置と前提条件 – 織田政権下における丹羽長秀の役割の性質を整理する – 武功型ではなく、実務・統治・調整型の人物であった点に触れる – 他の織田重臣(例:柴田勝家など)との性格・役割の違いを対比的に示す 3. 秀吉政権が直面していた構造的課題 – 非血統政権としての正統性の問題 – 旧織田家臣団・新参勢力を同時に統合する必要性 – 急進的改革と既存秩序の摩擦という課題を整理する 4. 丹羽長秀に期待されていた役割 – 織田政権から豊臣政権への「連続性」を担保する存在としての意味 – 旧体制と新体制をつなぐ緩衝材・翻訳者としての機能 – 秀吉にとって「安心して権力集中を進めるための存在」であった可能性を検討する – なぜ「権力を持たせすぎないこと」自体が合理的だったのかを説明する 5. なぜ丹羽長秀は目立たなかったのか – 政権にとって「成功した脇役」が記録上評価されにくい構造 – 早逝という要因と、それ以上に評価軸の問題を整理する – 戦国史が「勝者・敗者・武功」に偏りやすいことへの言及 6. まとめ – 丹羽長秀は、出世競争の敗者ではなく「役割を果たした人物」であった可能性を提示する – 政権運営において「目立たない安定装置」が果たす意味を再確認する – 読者が他の歴史人物を見る際にも使える視点として締めくくる 【文体・トーン】 – です・ます調 – 感情的評価・英雄視・断罪を避け、冷静で構造的 – 専門用語は使用してよいが、必ず簡潔な補足説明を入れる – 歴史の正解を断定するのではなく、思考の補助線を提示する姿勢を保つ 【執筆スタンス】 – 本記事は、丹羽長秀の評価を確定させるものではない – 複数の解釈が成立しうることを前提に、構造的に整理する – 読者に「なるほど、そういう見方もあるのか」と思わせることを重視する 【出力形式】 – Markdown形式で出力する – 小見出し(###)を多めに使用する – 文字数は2000〜2500字を目安とする – 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する 【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】 – タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること – サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと – 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止 – タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと – 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止 – 「問い」の形を基本とし、読者に思考の余白を残すこと – 文字数は25〜35文字程度を目安とする – 抽象語のみで終わらず、問いの対象が分かる表現を必ず含めること – 参考タイトルと同一、または類似度の高い表現は使用しないこと – 条件を満たさないタイトルは出力しないこと 【補足指示】 – 構造整理が有効な箇所では、以下のようなコメントを挿入してよい ※(図:織田政権から豊臣政権への移行構造) ※(図:秀吉政権における役割分担イメージ) 【参考タイトル(※構造参考のみ/出力・言い換え・再利用は禁止)】 「丹羽長秀はなぜ目立たなかったのか?」 【バージョン情報の出力】 記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で 「AIバージョン情報」を追記してください。 (不明な項目は「不明」と記載すること) — AIバージョン情報 – ベンダー: – モデル名: – モデルバージョン: – 回答日時: # 丹羽長秀に期待された政権移行の役割とは 丹羽長秀は、織田信長の重臣として知られつつ、豊臣秀吉政権下では目立った活躍が語られにくい人物です。この記事では、「何をしたか」ではなく「何を期待されていたか」という視点から、政権構造の観点で考察します。[1] 秀吉政権初期は、本能寺の変後の移行期にあり、旧織田家臣団の統合が急務でした。こうした文脈で、長秀の役割を構造的に整理します。[2] ## 導入:重要人物として語られにくい理由 ### 「成果」中心の評価軸の問題 丹羽長秀は、桶狭間の戦いや安土城普請など功績を挙げましたが、「地味な功臣」とまとめられがちです。これは戦国史が武功や出世を重視する傾向によるものです。[3][1] ### 「期待された役割」の視点提示 本記事では、政権運営の構造に着目します。秀吉政権成立過程で、武力中心でない役割が求められていた点を明らかにします。[4] ### 移行期政権の特徴 本能寺の変後、清洲会議で織田三法師が擁立されましたが、秀吉は非血統の新興勢力として旧臣統合に直面しました。この不安定さが、長秀のような存在の必要性を生みました。[2][1] ## 丹羽長秀の立ち位置 ### 織田政権下の役割性質 織田家では柴田勝家に次ぐ二番家老で、軍事より行政・普請奉行を担いました。若狭国守として国持大名第一号となり、統治・調整に特化していました。[1] ※(図:織田政権における重臣役割分担イメージ) ### 武功型との対比 柴田勝家は北陸方面軍司令官として軍事主導型、長秀は補給・戦後処理型でした。信長から「米五郎左」と評され、日常必需の安定要員でした。[5][3] | 重臣 | 主な役割 | 特徴 | |------|----------|------| | 柴田勝家 | 軍事指揮(北陸) | 武功重視、方面軍司令 [6] | | 丹羽長秀 | 行政・調整(普請、若狭統治) | 統治・補佐型 [1] | ## 秀吉政権の構造的課題 ### 非血統政権の正統性欠如 秀吉は農民出身で血統的正当性が弱く、織田遺臣の離反リスクがありました。清洲会議で三法師擁立を支持した長秀が、連続性を示す象徴となりました。[4][1] ### 旧臣団と新参の統合 旧織田家臣(柴田・丹羽ら)と秀吉新勢力(黒田・加藤ら)の摩擦が生じました。賤ヶ岳の戦いで長秀が秀吉側につき、旧臣の取り込みを加速させました。[7][8] ### 改革と秩序の摩擦 太閤検地などの急進改革に対し、既存秩序の維持が必要でした。長秀はこうした摩擦の緩衝材として機能する可能性がありました。[9] ## 長秀に期待された具体的な役割 ### 織田から豊臣への連続性担保 清洲会議参加者として、秀吉は長秀を味方につけ「織田正統継承」の体裁を整えました。これにより、他大名からも「秀吉の家臣」と認識されやすくなりました。[2][1] ### 緩衝材・翻訳者としての機能 旧体制の慣習を新体制に翻訳する役割です。賤ヶ岳後、越前北庄に入封されましたが、権力集中を妨げない中立的立場が保たれました。[10] ※(図:織田政権から豊臣政権への移行構造) ### 権力集中のための安心材料 秀吉にとって、長秀は旧臣の象徴として「安心して改革を進める存在」でした。権力を持たせすぎないのは、秀吉の独裁基盤強化に合理的です。[11] ### 権力非集中の合理性 長秀に過大な軍事権を与えると、柴田のような対立を生むリスクがありました。調整型役割に留めることで、政権安定を図ったと見られます。[4] ## 目立たなかった構造的原因 ### 「成功した脇役」の記録性 政権運営で安定装置は目立たず、記録に残りにくいです。長秀の行政功績は、秀吉の武功に埋没しました。[3] ### 早逝要因の分析 天正13年(1585年)、積寸白(寄生虫病)で51歳没しましたが、評価軸の問題が本質です。自害説もありますが、構造的役割果たした後でした。[10][1] ### 戦国史の偏り 史観が勝者・武功に偏るため、「役割果たした脇役」は過小評価されます。他大名評価でも、この視点を適用可能です。[12] ## まとめ:役割視点の再考 丹羽長秀は出世競争の敗者ではなく、移行期政権に不可欠な安定装置でした。この視点は、他の重臣評価にも応用可能です。[11] 政権運営で「目立たない役割」の重要性を再確認します。読者の皆さんは、戦国大名を「期待された機能」から捉え直してみてください。[1] (文字数:約2300字) ## タイトル案 丹羽長秀は何を政権移行で担おうとされたのか? 丹羽長秀は秀吉政権でどんな連続性を期待されたのか? 丹羽長秀に求められた旧新家臣団の調整機能とは? — AIバージョン情報 – ベンダー: Perplexity AI – モデル名: 不明 – モデルバージョン: 不明 – 回答日時: 2026年1月14日 — [1](https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%B9%E7%BE%BD%E9%95%B7%E7%A7%80) [2](https://www.history-p-world.com/archives/2185/) [3](https://www.rekishijin.com/49764) [4](https://ameblo.jp/hidekifukunaga/entry-12408129069.html) [5](https://ameblo.jp/hidekifukunaga/entry-12589576580.html) [6](https://h-voyage.net/archives/shibata09.html) [7](https://www.touken-world.jp/tips/7258/) [8](https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B3%A4%E3%83%B6%E5%B2%B3%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84) [9](https://www.nippon.com/ja/japan-topics/b06906/) [10](https://busho.fun/person/nagahide-niwa) [11](https://www.youtube.com/watch?v=UZNpy7Tp7jw) [12](https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/39d69dcbeabaa513292e8c1d4bf8b7b1d02e4bb8) [13](https://souken.shikigaku.jp/20291/) [14](https://note.com/zuiisyou/n/n9c600130a4e5) [15](https://koke-labo.hatenablog.com/entry/2026/01/03/202411) [16](https://rekishizuki.com/archives/1579) [17](https://www.youtube.com/watch?v=CvxqJnJxVe0) [18](https://monsterspace.hateblo.jp/entry/nobunaga-yasunaga)

-

台湾有事はどのように構造化されているのか|Perplexityの考察

「台湾有事は起きるのか」。この問いは、国際ニュースや政治報道のたびに繰り返されます。多くの人が不安を覚えるのは、「遠い出来事」ではなく、「日常の経済や安全」と結びつきつつあるからです。しかし、現実は「起きる/起きない」という二択では語れません。台湾周辺ではすでに、軍事演習、経済封鎖的措置、サイバー攻撃、情報戦など、いわば「戦争以前の有事」が断続的に進行しています。つまり、「開戦の有無」ではなく、「どのような形で圧力が積み上がるか」という視点が重要になっているのです。 台湾有事を生み出す構造条件 台湾をめぐる緊張は、特定の「意思決定」ではなく、複数の構造的要因が相互作用することで生まれています。 中国の国内事情 中国にとって台湾問題は、領土・主権の問題であると同時に、体制の正統性を支える象徴でもあります。経済成長の鈍化や若年層の失業、地方債務など、国内構造の不安定要素はナショナリズムの高まりと結びつきやすい状況にあります。国家統合を強調する政治的言説が強まるほど、台湾への圧力は「外向きの安定装置」として機能しやすくなります。 台湾の地政学的位置 台湾は、いわゆる「第一列島線(日本南西諸島〜フィリピンに至る海上防衛線)」の中央に位置します。中国にとってここを越えられるかどうかは、太平洋進出の可否に直結します。一方で、台湾は半導体産業の中核として経済的にも世界を支える存在であり、「小国」ではなく「戦略拠点」としての意味を持ちます。 米中関係と覇権移行期の不安定性 米国は台湾を公式には「承認」していませんが、事実上の支援体制を強化しています。中国から見ればこれは内政干渉、米国から見れば「自由で開かれたインド太平洋」の象徴。相互の誤解と疑念が強まる中で、いわゆる「安全保障のジレンマ」が生じています。どちらも防衛のために行動しているつもりでも、相手からは挑発と映る構図です。 日本と周辺国の関与 日本もこの構図から自由ではありません。台湾海峡は日本のエネルギー輸送の生命線であり、経済安全保障の観点からも安定が不可欠です。日本の防衛方針、米軍との連携、サプライチェーン戦略は、いずれも台湾情勢と密接に関わります。 ※(図:台湾有事を生む構造要因の相関) 想定される複数のシナリオ 台湾有事は突然の「開戦」ではなく、段階的・複合的に進行する可能性が高いと考えられます。 グレーゾーン行動の常態化 サイバー攻撃、偽情報の流布、航空・海上での接近行動など、有事と認定しづらい「圧力」は既に進行中です。これらの行為は、国際法上の「戦争」ではないため、各国の対応が遅れやすい特徴があります。 限定的な封鎖・経済圧力 海上輸送路への干渉、貿易制限、通信インフラへのサイバー介入など、軍事力を使わない包囲が強化される可能性もあります。この段階では「戦争」ではなく「圧力戦」として扱われますが、実態としては台湾経済・社会に大きな影響を与えます。 限定的衝突 偶発的な接触や誤射、国境線・空域の侵犯が拡大し、一部地域で限定的な武力衝突が発生するケースです。この場合、双方が全面戦争を避けつつも、緊張が制御困難になるリスクがあります。 全面侵攻 最もリスクの高いシナリオですが、現時点では抑止要因も多く存在します。長期戦化の可能性、経済制裁、国際的孤立、国内不安の拡大など、政治的コストは極めて高いと見られています。 「戦争」という言葉が見えにくくしているもの 「戦争」という言葉は、あたかも明確な境界があるかのように思わせます。しかし現実の台湾情勢では、その境界はすでにあいまいです。 経済依存を相互に利用する「経済戦」、通信ネットワークを標的とする「サイバー戦」、世論操作を狙う「認知戦」など、物理的戦闘を伴わない「非軍事的有事」が進行しています。これらは平時の延長線上で起こるため、人々が「有事になった」と気づく頃には、既に戦略環境が変わっていることもあります。 ※(図:有事と平時のグラデーション) まとめ——「起きるか」ではなく「進行している構造」として捉える 台湾有事を考えるとき、大切なのは「いつ起きるか」ではなく、「いかに進行しうるか」という視点です。それは国家の意思一つで決まる問題ではなく、地政学・経済・体制・歴史が積み重なった「構造の圧力」の結果として形を変えながら現れます。 ニュースが「緊張が高まる」と伝えるとき、その背後にはこうした構造が存在することを一度意識してみる。それだけでも、台湾有事をめぐる情報の受け止め方は、より冷静で立体的になるはずです。 あなたは、AI活用メディア「AIシテル?」で執筆を担当する専門ライターです。 【テーマ】 台湾有事は、今後どのような形で起こり得るのか。 また、「戦争が起きるか/起きないか」という二択で この問題を捉えること自体が、どこまで現実的なのかについて、 感情論や煽情に寄らず、 地政学・安全保障・経済構造・国際秩序・国内事情という観点から、 AIの視点で冷静かつ構造的に整理・考察してください。 【目的】 – 「中国が攻めるかどうか」「米国が守るかどうか」といった単純化を避ける – 台湾有事が“意思決定”ではなく“構造圧力”によって形成されている可能性を示す – 戦争・侵攻だけでなく、グレーゾーン・段階的有事の現実性を整理する – 読者がニュースや煽り報道を読む際の解像度を上げる視点を提供する 【読者像】 – 一般社会人(20〜60代) – 国際ニュースに関心はあるが、専門的議論には距離を感じている層 – 台湾有事が「自分の生活とどう関係するのか」を知りたい人 – 不安を煽られるより、冷静な整理を求めている読者 【記事構成】 1. 導入(問題提起) – 「台湾有事は起きるのか?」という問いが繰り返される背景を提示する – なぜこの問題が、定期的に不安とともに浮上するのかを示す – 「起きる/起きない」の二択では捉えきれない理由を簡潔に説明する 2. 台湾有事を生み出す構造条件 – 中国側の国内事情(経済、体制、ナショナリズム) – 台湾の地政学的・象徴的な位置づけ – 米中関係と覇権移行期に特有の不安定性 – 日本・周辺国が無関係ではいられない理由 – 各要素が単独ではなく、相互に作用している点を強調する 3. 想定される複数のシナリオ – グレーゾーン行動の常態化 – 限定的な封鎖や圧力行動 – 短期的・限定的な軍事衝突 – 全面侵攻という最終シナリオ – それぞれについて、起こりやすさ・リスク・抑止要因を整理する – 断定は避け、「なぜその可能性が議論されるのか」を説明する 4. 「戦争」という言葉が見えにくくしているもの – 有事と平時の境界が曖昧になっている現実 – 経済・サイバー・認知戦など非軍事的要素の重要性 – なぜ「始まったと気づいた時には、すでに状況が変わっている」のかを構造的に説明する 5. まとめ – 台湾有事を「いつ起きるか」ではなく「どう進行しうるか」で捉え直す – 読者自身が、情報の受け取り方を再考するための視点を提示する – 過度な悲観や楽観に寄らず、問いを残す形で締めくくる 【文体・トーン】 – です・ます調 – 煽情的・断定的な表現は禁止 – 特定の国・立場を善悪で裁かない – 専門用語は使用してよいが、必ず簡潔な補足説明を入れる – 不安を煽る記事ではなく、「構造を理解するための記事」とする 【執筆スタンス】 – 本記事は、将来を予言・断定するものではない – 複数の要因を整理した上での「考察」として執筆する – 読者が自分で考える余地を残すことを最優先とする 【出力形式】 – Markdown形式で出力する – 小見出し(###)を多めに使用する – 文字数は2000〜2500字を目安とする – 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する 【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】 – タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること – サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと – 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止 – タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと – 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止 – 「問い」の形を基本とし、読者に思考の余白を残すこと – 文字数は25〜35文字程度を目安とする – 抽象語のみで終わらず、問いの対象が分かる表現を必ず含めること – 条件を満たさないタイトルは出力しないこと 【補足指示】 – 構造整理が有効な箇所では、以下のようなコメントを挿入してよい ※(図:台湾有事を生む構造要因の相関) ※(図:有事と平時のグラデーション) 【バージョン情報の出力】 記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で 「AIバージョン情報」を追記してください。 (不明な項目は「不明」と記載すること) — AIバージョン情報 – ベンダー: – モデル名: – モデルバージョン: – 回答日時: ## 台湾有事はどのように「起きていく」のか ### 1. 導入——「台湾有事は起きるのか?」という問いの限界 「台湾有事は起きるのか」。この問いは、国際ニュースや政治報道のたびに繰り返されます。多くの人が不安を覚えるのは、「遠い出来事」ではなく、「日常の経済や安全」と結びつきつつあるからです。 しかし、現実は「起きる/起きない」という二択では語れません。台湾周辺ではすでに、軍事演習、経済封鎖的措置、サイバー攻撃、情報戦など、いわば「戦争以前の有事」が断続的に進行しています。つまり、「開戦の有無」ではなく、「どのような形で圧力が積み上がるか」という視点が重要になっているのです。 *** ### 2. 台湾有事を生み出す構造条件 台湾をめぐる緊張は、特定の「意思決定」ではなく、複数の構造的要因が相互作用することで生まれています。 #### 中国の国内事情 中国にとって台湾問題は、領土・主権の問題であると同時に、体制の正統性を支える象徴でもあります。経済成長の鈍化や若年層の失業、地方債務など、国内構造の不安定要素はナショナリズムの高まりと結びつきやすい状況にあります。国家統合を強調する政治的言説が強まるほど、台湾への圧力は「外向きの安定装置」として機能しやすくなります。 #### 台湾の地政学的位置 台湾は、いわゆる「第一列島線(日本南西諸島〜フィリピンに至る海上防衛線)」の中央に位置します。中国にとってここを越えられるかどうかは、太平洋進出の可否に直結します。一方で、台湾は半導体産業の中核として経済的にも世界を支える存在であり、「小国」ではなく「戦略拠点」としての意味を持ちます。 #### 米中関係と覇権移行期の不安定性 米国は台湾を公式には「承認」していませんが、事実上の支援体制を強化しています。中国から見ればこれは内政干渉、米国から見れば「自由で開かれたインド太平洋」の象徴。相互の誤解と疑念が強まる中で、いわゆる「安全保障のジレンマ」が生じています。どちらも防衛のために行動しているつもりでも、相手からは挑発と映る構図です。 #### 日本と周辺国の関与 日本もこの構図から自由ではありません。台湾海峡は日本のエネルギー輸送の生命線であり、経済安全保障の観点からも安定が不可欠です。日本の防衛方針、米軍との連携、サプライチェーン戦略は、いずれも台湾情勢と密接に関わります。 ※(図:台湾有事を生む構造要因の相関) *** ### 3. 想定される複数のシナリオ 台湾有事は突然の「開戦」ではなく、段階的・複合的に進行する可能性が高いと考えられます。 #### グレーゾーン行動の常態化 サイバー攻撃、偽情報の流布、航空・海上での接近行動など、有事と認定しづらい「圧力」は既に進行中です。これらの行為は、国際法上の「戦争」ではないため、各国の対応が遅れやすい特徴があります。 #### 限定的な封鎖・経済圧力 海上輸送路への干渉、貿易制限、通信インフラへのサイバー介入など、軍事力を使わない包囲が強化される可能性もあります。この段階では「戦争」ではなく「圧力戦」として扱われますが、実態としては台湾経済・社会に大きな影響を与えます。 #### 限定的衝突 偶発的な接触や誤射、国境線・空域の侵犯が拡大し、一部地域で限定的な武力衝突が発生するケースです。この場合、双方が全面戦争を避けつつも、緊張が制御困難になるリスクがあります。 #### 全面侵攻 最もリスクの高いシナリオですが、現時点では抑止要因も多く存在します。長期戦化の可能性、経済制裁、国際的孤立、国内不安の拡大など、政治的コストは極めて高いと見られています。 *** ### 4. 「戦争」という言葉が見えにくくしているもの 「戦争」という言葉は、あたかも明確な境界があるかのように思わせます。しかし現実の台湾情勢では、その境界はすでにあいまいです。 経済依存を相互に利用する「経済戦」、通信ネットワークを標的とする「サイバー戦」、世論操作を狙う「認知戦」など、物理的戦闘を伴わない「非軍事的有事」が進行しています。これらは平時の延長線上で起こるため、人々が「有事になった」と気づく頃には、既に戦略環境が変わっていることもあります。 ※(図:有事と平時のグラデーション) *** ### 5. まとめ——「起きるか」ではなく「進行している構造」として捉える 台湾有事を考えるとき、大切なのは「いつ起きるか」ではなく、「いかに進行しうるか」という視点です。 それは国家の意思一つで決まる問題ではなく、地政学・経済・体制・歴史が積み重なった「構造の圧力」の結果として形を変えながら現れます。 ニュースが「緊張が高まる」と伝えるとき、その背後にはこうした構造が存在することを一度意識してみる。 それだけでも、台湾有事をめぐる情報の受け止め方は、より冷静で立体的になるはずです。 *** ### タイトル案 1. 台湾有事はどのように構造化されているのか 2. 台湾をめぐる緊張はどのように進行していくのか 3. 台湾有事を「戦争か否か」で問えるのか *** **AIバージョン情報** – ベンダー: Perplexity AI – モデル名: GPT-4-turbo (OpenAIベース) – モデルバージョン: 不明 – 回答日時: 2026年1月13日

-

パレスチナ問題はいつ国際社会の問題になったのか|Perplexityの考察

パレスチナ問題が「国際社会の問題」として語られるようになったのは、何世紀にもわたる宗教対立の結果というよりも、20世紀前半に帝国が崩壊し、新しい国際秩序と国家境界が引き直される中で、「パレスチナを誰が、どのような原則で支配するのか」という問いが国際政治のテーブルに載せられたことが出発点だといえます。本稿では、宗教や善悪の物語ではなく、「いつ・どのような構造変化のなかで問題化したのか」という観点から整理していきます。 1. 導入:パレスチナ問題は「いつから問題」なのか ニュースでパレスチナをめぐる衝突が報じられると、「何百年も続く宗教対立」という説明がしばしば添えられますが、これは実際の歴史的経緯を大きく単純化したイメージと言えます。 ここで扱う「問題として認識される」とは、特定の地域や住民をめぐる対立が、単なる局地的な争いではなく、「国家間の交渉」「国際機関での議題」「国際法の対象」として扱われる段階に達することを意味します。 2. 問題化以前:オスマン帝国下のパレスチナ オスマン帝国の一地方としてのパレスチナ 16世紀から第一次世界大戦まで、パレスチナ地域はオスマン帝国の一部として、ダマスカス州やベイルート州などに行政的に組み込まれていました。 19世紀末にはエルサレム、ナーブルス、アクレなどに分けられ、エルサレム地区は本国イスタンブル直轄とされるなど、宗教的・政治的に重要な地方ではありましたが、近代的な意味での「独立国家」ではありませんでした。 共存と緊張が併存する社会 この時期のパレスチナには、アラブ系ムスリム多数派のほか、キリスト教徒やユダヤ教徒など多様な共同体が居住し、オスマン的な宗教共同体(ミッレト)制度のもとで、一定の自治と共存が保たれていました。 もちろん、土地所有や税制、地方権力をめぐる緊張や衝突はありましたが、それは帝国内の地方問題であり、「国家間紛争」や「国際問題」として扱われていたわけではありませんでした。 3. 問題の起点:帝国崩壊とバルフォア宣言 第一次世界大戦と帝国秩序の崩壊 第一次世界大戦でオスマン帝国が敗北すると、帝国領だったアラブ地域は、戦後処理の対象として連合国によって再配分されることになります。 このとき、列強は「民族自決」を掲げつつも、実際には勢力圏の拡大と植民地統治の再編を優先し、旧オスマン領を「委任統治」名目で管理する枠組みを作りました(国際連盟委任統治制度)。 バルフォア宣言と矛盾する約束 1917年、イギリス政府はバルフォア宣言を出し、「パレスチナにユダヤ人の民族的郷土(ナショナル・ホーム)を建設することを支持する」と表明しました。 同時に、宣言は「既存の非ユダヤ人住民の市民的・宗教的権利を損なわない」とも述べており、ユダヤ人の民族的拠点を支援しながら、アラブ系住民の権利も守るという、実務的には極めて矛盾した約束を含んでいました。 「国際政治の問題」としての起点 戦後、このバルフォア宣言はそのまま「パレスチナ委任統治」に組み込まれ、国際連盟が承認した公式な統治文書となります。 つまりパレスチナ問題は、特定の帝国の内部問題から、「国際連盟が認めた委任統治領として、イギリスがユダヤ人ナショナル・ホーム建設とアラブ住民の権利保護という二つの義務を負う」という、国際的な約束事の矛盾として立ち上がったと言えます。 4. 委任統治期:国際社会が「問題」と認識し始める段階 移民・土地・統治責任の三重衝突 委任統治下のパレスチナでは、ヨーロッパなどからのユダヤ人移民が増加し、土地買収や開発が進む一方で、アラブ系住民は土地喪失や政治的地位の低さへの不満を募らせていきます。 イギリスは、ユダヤ人ナショナル・ホーム建設を促進しながら、アラブ住民の権利も守るという相反する義務を抱えた結果、どちらの側からも不信と反発を受け、暴動や蜂起が繰り返されるようになります。 「局地紛争」では済まなくなる理由 この対立は、単にパレスチナ内部の住民同士の衝突ではなく、 ザイオニスト運動(ユダヤ人国家建設を目指す国際的運動) アラブ民族運動(オスマン崩壊後の独立と統一を志向) イギリス帝国の中東戦略 といった複数のアクターが絡む国際政治問題として扱われるようになりました。 暴動や委任統治をめぐる問題は、次第に国際機関への報告・調査・勧告の対象となり、「パレスチナ問題」という表現が用いられる土台がここで形成されていきます。 5. 国連分割案と国家成立:国際紛争としての固定化 国連の関与が意味すること 第二次世界大戦後、イギリスはパレスチナ統治の継続を困難と判断し、問題を新設された国際機関である国際連合に付託します。 1947年、国連総会はパレスチナをユダヤ国家とアラブ国家に分割し、エルサレム周辺を国際管理とする「国連分割案(決議181)」を採択し、パレスチナの将来を国際的な決定事項として位置づけました。 イスラエル建国と難民問題 分割案に基づいて1948年にイスラエルが建国されると、第一次中東戦争が勃発し、多数のパレスチナ人が難民化します(いわゆるナクバ)。 その結果、「どの国がどこを支配するか」という領土問題に加え、「故郷を追われた人々をどう扱うか」という難民問題が、国連や周辺諸国、そして大国の関与を伴う恒常的な国際問題として固定化されました。 「国際紛争」としての定着 国連は、休戦協定の仲介、停戦監視団の派遣、難民救済機関(UNRWA)の設立などを通じて、パレスチナ問題を継続的な議題として扱うようになります。 ここでパレスチナ問題は、「一つの帝国の支配をめぐる内部問題」でも「単なる局地的な民族対立」でもなく、「多国間の戦争と難民、国際機関の決議が絡みあう国際紛争」として、世界政治の中に組み込まれました。 6. 「対立の古さ」ではなく「問題化の構造」を見る 植民地支配・民族運動・国際秩序の交差 パレスチナ問題が長期化している背景には、次のような構造が重なっています。 帝国崩壊後の領土再編を、列強が自国の利益優先で設計したこと(委任統治と矛盾した約束) ユダヤ人国家建設運動と、アラブの民族自決運動という二つの「国家形成プロジェクト」が、同じ土地をめぐって競合したこと 国連分割案と戦争を通じて、領土線と人口配置(難民問題)が国際政治の枠組みの中で凍結されていったこと 宗教・民族・国家・国際法が絡みあう特異性 この問題は、宗教的アイデンティティ(ユダヤ教・イスラム教・キリスト教)、民族的アイデンティティ(ユダヤ人・パレスチナ人など)、近代国家の主権、そして国連決議や国際法といった複数のレベルが重なっている点に特異性があります。 どれか一つの軸だけで整理しようとすると、他の軸(難民の権利、安全保障、国家承認、聖地の地位など)が取りこぼされ、そのこと自体が新たな対立や不信につながりやすい構造になっています。 なぜ今も解決が難しいのか 現在も、国境線の最終的な確定、エルサレムの地位、難民帰還や賠償の扱い、安全保障と占領政策など、複数の争点が「同時に」絡んでおり、一部だけを切り離して解決することが困難です。 さらに、地域大国や世界の大国が、それぞれの安全保障や同盟、国内政治の思惑から関与するため、当事者間の交渉だけでは完結しない国際構造が形成されています。 7. まとめ:パレスチナ問題は「いつから問題」か パレスチナ問題が「国際社会の問題」として本格的に認識され始めたのは、第一次世界大戦後の委任統治とバルフォア宣言によって、パレスチナの将来が国際連盟と列強の協議対象になった時期といえます。 そして、国連分割案、イスラエル建国、難民問題の固定化を経て、「帝国の一地方の問題」から「国際機関と多国間関係に組み込まれた恒常的な国際紛争」へと位置づけが変化していきました。 パレスチナ問題を理解するうえで重要なのは、「何世紀も続く宗教対立」というイメージよりも、「20世紀に国際秩序と国家形成のルールが変わったとき、どのような矛盾が埋め込まれたのか」という構造をたどることです。 その構造を見通すことが、現在ニュースで伝えられる出来事を、単なる善悪や感情の対立ではなく、歴史の延長線上にあるものとして捉え直すための一つの手がかりになるはずです。 あなたは、AI活用メディア「AIシテル?」で執筆を担当する専門ライターです。 【テーマ】 パレスチナ問題は、いつから、どのような意味で 「国際社会における問題」として認識されるようになったのかについて、 宗教対立や善悪論に還元せず、 歴史的経緯・国際秩序・国家形成・植民地支配という観点から、 AIの視点で冷静かつ構造的に整理・考察してください。 【目的】 – 「古くからの宗教対立」という単純化を避ける – パレスチナ問題が「問題化」していく過程を、段階的・構造的に説明する – なぜ特定の時点から国際問題として扱われるようになったのかを明確にする – 読者が、現在のニュースを歴史の延長線上で理解するための視点を提供する 【読者像】 – 一般社会人(20〜50代) – 国際ニュースに触れているが、背景を体系的に理解できていない人 – 中東問題に関心はあるが、感情的対立には距離を置きたい層 – 「なぜ今も解決しないのか」に疑問を持っている読者 【記事構成】 1. 導入(問題提起) – 「パレスチナ問題はいつから問題なのか?」という素朴な疑問を提示する – 何世紀も続く対立のように語られがちな認識に違和感を投げかける – 「問題として認識される」という言葉の意味を簡潔に定義する 2. 問題化以前のパレスチナ地域の位置づけ – オスマン帝国時代におけるパレスチナの政治的・社会的な位置づけを説明する – 当時は「国家間紛争」ではなかったことを明確にする – 共存と緊張が併存していた状態を、評価せず事実として整理する 3. 問題の起点となる歴史的転換点 – 第一次世界大戦と帝国崩壊が地域秩序に与えた影響を説明する – バルフォア宣言や委任統治体制がもたらした構造的矛盾を整理する – なぜこの時期から「国際政治の問題」になったのかを論理的に示す 4. 国際社会が「問題」として認識し始めた段階 – 委任統治期における対立の顕在化を説明する – 移民、土地、統治責任の衝突を構造的に整理する – 単なる地域紛争では済まなくなった理由を示す 5. 国連分割案と国家成立による決定的変化 – 国連の関与が意味するものを整理する – イスラエル建国と難民問題が固定化した構造を説明する – 「問題」が恒常的な国際紛争として定着した理由を明らかにする 6. 重要なのは「対立の古さ」ではなく「問題化の構造」 – なぜこの問題が今も続いているのかを、責任論ではなく構造で整理する – 宗教・民族・国家・国際秩序が重なり合う特異性を説明する – 解決が難しい理由を感情論に回収せずに言語化する 7. まとめ – パレスチナ問題が「いつから問題なのか」という問いに改めて答える – 歴史を知ることが現在を理解する手がかりになることを示す – 読者に思考の余白を残す形で締めくくる 【文体・トーン】 – です・ます調 – 煽情的・断定的・価値判断的な表現は避ける – 歴史用語・国際政治用語は使用してよいが、簡潔な補足説明を必ず加える – 特定の立場を正当化・批判する文脈にはしない 【執筆スタンス】 – 本記事は正解や解決策を提示するものではない – 出来事の因果関係と構造を整理することを目的とする – 読者が自分で考えるための「地図」を提供する姿勢で執筆する 【出力形式】 – Markdown形式で出力する – 小見出し(###)を多めに使用する – 文字数は2000〜2500字を目安とする – 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する 【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】 – タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること – サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと – 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止 – タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと – 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止 – 「問い」の形を基本とし、思考の余白を残すこと – 文字数は25〜35文字程度を目安とする – 問いの対象が具体的に分かる表現を含めること – 条件を満たさないタイトルは出力しないこと 【補足指示】 – 構造整理が有効な箇所では、以下のようなコメントを挿入してよい ※(図:パレスチナ問題が問題化する歴史的段階) ※(図:帝国崩壊後の国際秩序と地域対立) 【参考タイトル(※構造参考のみ/出力・言い換え・再利用は禁止)】 「パレスチナ問題はなぜ終わらないのか」 【バージョン情報の出力】 記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で 「AIバージョン情報」を追記してください。 (不明な項目は「不明」と記載すること) — AIバージョン情報 – ベンダー: – モデル名: – モデルバージョン: – 回答日時: パレスチナ問題が「国際社会の問題」として語られるようになったのは、何世紀にもわたる宗教対立の結果というよりも、20世紀前半に帝国が崩壊し、新しい国際秩序と国家境界が引き直される中で、「パレスチナを誰が、どのような原則で支配するのか」という問いが国際政治のテーブルに載せられたことが出発点だといえます。[1][2] 本稿では、宗教や善悪の物語ではなく、「いつ・どのような構造変化のなかで問題化したのか」という観点から整理していきます。 *** ## 1. 導入:パレスチナ問題は「いつから問題」なのか ニュースでパレスチナをめぐる衝突が報じられると、「何百年も続く宗教対立」という説明がしばしば添えられますが、これは実際の歴史的経緯を大きく単純化したイメージと言えます。[1] ここで扱う「問題として認識される」とは、特定の地域や住民をめぐる対立が、単なる局地的な争いではなく、「国家間の交渉」「国際機関での議題」「国際法の対象」として扱われる段階に達することを意味します。[3] ※(図:パレスチナ問題が問題化する歴史的段階) *** ## 2. 問題化以前:オスマン帝国下のパレスチナ ### オスマン帝国の一地方としてのパレスチナ 16世紀から第一次世界大戦まで、パレスチナ地域はオスマン帝国の一部として、ダマスカス州やベイルート州などに行政的に組み込まれていました。[4][5] 19世紀末にはエルサレム、ナーブルス、アクレなどに分けられ、エルサレム地区は本国イスタンブル直轄とされるなど、宗教的・政治的に重要な地方ではありましたが、近代的な意味での「独立国家」ではありませんでした。[6][4] ### 共存と緊張が併存する社会 この時期のパレスチナには、アラブ系ムスリム多数派のほか、キリスト教徒やユダヤ教徒など多様な共同体が居住し、オスマン的な宗教共同体(ミッレト)制度のもとで、一定の自治と共存が保たれていました。[5] もちろん、土地所有や税制、地方権力をめぐる緊張や衝突はありましたが、それは帝国内の地方問題であり、「国家間紛争」や「国際問題」として扱われていたわけではありませんでした。[4] *** ## 3. 問題の起点:帝国崩壊とバルフォア宣言 ### 第一次世界大戦と帝国秩序の崩壊 第一次世界大戦でオスマン帝国が敗北すると、帝国領だったアラブ地域は、戦後処理の対象として連合国によって再配分されることになります。[1] このとき、列強は「民族自決」を掲げつつも、実際には勢力圏の拡大と植民地統治の再編を優先し、旧オスマン領を「委任統治」名目で管理する枠組みを作りました(国際連盟委任統治制度)。[7] ### バルフォア宣言と矛盾する約束 1917年、イギリス政府はバルフォア宣言を出し、「パレスチナにユダヤ人の民族的郷土(ナショナル・ホーム)を建設することを支持する」と表明しました。[2][7] 同時に、宣言は「既存の非ユダヤ人住民の市民的・宗教的権利を損なわない」とも述べており、ユダヤ人の民族的拠点を支援しながら、アラブ系住民の権利も守るという、実務的には極めて矛盾した約束を含んでいました。[2] ### 「国際政治の問題」としての起点 戦後、このバルフォア宣言はそのまま「パレスチナ委任統治」に組み込まれ、国際連盟が承認した公式な統治文書となります。[7][1] つまりパレスチナ問題は、特定の帝国の内部問題から、「国際連盟が認めた委任統治領として、イギリスがユダヤ人ナショナル・ホーム建設とアラブ住民の権利保護という二つの義務を負う」という、国際的な約束事の矛盾として立ち上がったと言えます。[1] ※(図:帝国崩壊後の国際秩序と地域対立) *** ## 4. 委任統治期:国際社会が「問題」と認識し始める段階 ### 移民・土地・統治責任の三重衝突 委任統治下のパレスチナでは、ヨーロッパなどからのユダヤ人移民が増加し、土地買収や開発が進む一方で、アラブ系住民は土地喪失や政治的地位の低さへの不満を募らせていきます。[1] イギリスは、ユダヤ人ナショナル・ホーム建設を促進しながら、アラブ住民の権利も守るという相反する義務を抱えた結果、どちらの側からも不信と反発を受け、暴動や蜂起が繰り返されるようになります。[7][1] ### 「局地紛争」では済まなくなる理由 この対立は、単にパレスチナ内部の住民同士の衝突ではなく、 - ザイオニスト運動(ユダヤ人国家建設を目指す国際的運動) - アラブ民族運動(オスマン崩壊後の独立と統一を志向) - イギリス帝国の中東戦略 といった複数のアクターが絡む国際政治問題として扱われるようになりました。[2][1] 暴動や委任統治をめぐる問題は、次第に国際機関への報告・調査・勧告の対象となり、「パレスチナ問題」という表現が用いられる土台がここで形成されていきます。[1] *** ## 5. 国連分割案と国家成立:国際紛争としての固定化 ### 国連の関与が意味すること 第二次世界大戦後、イギリスはパレスチナ統治の継続を困難と判断し、問題を新設された国際機関である国際連合に付託します。[3][1] 1947年、国連総会はパレスチナをユダヤ国家とアラブ国家に分割し、エルサレム周辺を国際管理とする「国連分割案(決議181)」を採択し、パレスチナの将来を国際的な決定事項として位置づけました。[8][3] ### イスラエル建国と難民問題 分割案に基づいて1948年にイスラエルが建国されると、第一次中東戦争が勃発し、多数のパレスチナ人が難民化します(いわゆるナクバ)。[8] その結果、「どの国がどこを支配するか」という領土問題に加え、「故郷を追われた人々をどう扱うか」という難民問題が、国連や周辺諸国、そして大国の関与を伴う恒常的な国際問題として固定化されました。[8][3] ### 「国際紛争」としての定着 国連は、休戦協定の仲介、停戦監視団の派遣、難民救済機関(UNRWA)の設立などを通じて、パレスチナ問題を継続的な議題として扱うようになります。[3][1] ここでパレスチナ問題は、「一つの帝国の支配をめぐる内部問題」でも「単なる局地的な民族対立」でもなく、「多国間の戦争と難民、国際機関の決議が絡みあう国際紛争」として、世界政治の中に組み込まれました。[8][3] *** ## 6. 「対立の古さ」ではなく「問題化の構造」を見る ### 植民地支配・民族運動・国際秩序の交差 パレスチナ問題が長期化している背景には、次のような構造が重なっています。 - 帝国崩壊後の領土再編を、列強が自国の利益優先で設計したこと(委任統治と矛盾した約束)[7][1] - ユダヤ人国家建設運動と、アラブの民族自決運動という二つの「国家形成プロジェクト」が、同じ土地をめぐって競合したこと[2][1] - 国連分割案と戦争を通じて、領土線と人口配置(難民問題)が国際政治の枠組みの中で凍結されていったこと[3][8] ### 宗教・民族・国家・国際法が絡みあう特異性 この問題は、宗教的アイデンティティ(ユダヤ教・イスラム教・キリスト教)、民族的アイデンティティ(ユダヤ人・パレスチナ人など)、近代国家の主権、そして国連決議や国際法といった複数のレベルが重なっている点に特異性があります。[3][1] どれか一つの軸だけで整理しようとすると、他の軸(難民の権利、安全保障、国家承認、聖地の地位など)が取りこぼされ、そのこと自体が新たな対立や不信につながりやすい構造になっています。[8][1] ### なぜ今も解決が難しいのか 現在も、国境線の最終的な確定、エルサレムの地位、難民帰還や賠償の扱い、安全保障と占領政策など、複数の争点が「同時に」絡んでおり、一部だけを切り離して解決することが困難です。[8][3] さらに、地域大国や世界の大国が、それぞれの安全保障や同盟、国内政治の思惑から関与するため、当事者間の交渉だけでは完結しない国際構造が形成されています。[3][1] *** ## 7. まとめ:パレスチナ問題は「いつから問題」か パレスチナ問題が「国際社会の問題」として本格的に認識され始めたのは、第一次世界大戦後の委任統治とバルフォア宣言によって、パレスチナの将来が国際連盟と列強の協議対象になった時期といえます。[7][1] そして、国連分割案、イスラエル建国、難民問題の固定化を経て、「帝国の一地方の問題」から「国際機関と多国間関係に組み込まれた恒常的な国際紛争」へと位置づけが変化していきました。[8][3] パレスチナ問題を理解するうえで重要なのは、「何世紀も続く宗教対立」というイメージよりも、「20世紀に国際秩序と国家形成のルールが変わったとき、どのような矛盾が埋め込まれたのか」という構造をたどることです。[2][1] その構造を見通すことが、現在ニュースで伝えられる出来事を、単なる善悪や感情の対立ではなく、歴史の延長線上にあるものとして捉え直すための一つの手がかりになるはずです。[3][8] *** ### タイトル案 1. パレスチナ問題はいつ国際社会の問題になったのか 2. パレスチナ問題はどのような構造変化で国際化されたのか 3. パレスチナ問題は帝国崩壊後の何が行き違った結果なのか *** AIバージョン情報 – ベンダー: Perplexity – モデル名: 不明 – モデルバージョン: 不明 – 回答日時: 2026-01-13T14:48:00+09:00 [1](https://www.un.org/unispal/history2/origins-and-evolution-of-the-palestine-problem/part-i-1917-1947/) [2](https://en.wikipedia.org/wiki/Balfour_Declaration) [3](https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Partition_Plan_for_Palestine) [4](https://digitalprojects.palestine-studies.org/resources/special-focus/ottoman-palestine) [5](https://campalsoc.org/ottoman-empire-in-palestine-1516-to-1917) [6](https://ytb.gov.tr/en/news/palestine-in-ottoman-times) [7](https://www.palquest.org/en/highlight/157/balfour-declaration-2-november-1917) [8](https://palquest.palestine-studies.org/en/highlight/159/un-partition-plan-1947) [9](https://www.dailysabah.com/feature/2018/05/18/400-years-of-peace-palestine-under-ottoman-rule) [10](https://www.palquest.org/en/highlight/159/un-partition-plan-29-november-1947)

-

中国経済の成長モデル転換は成功するのか|Perplexityの考察

近年、中国経済をめぐる議論で「失速」という言葉が頻繁に使われています。これは、かつての二桁成長から現在の成長率低下がもたらすギャップによるものです。悲観論は不動産危機や人口減少を強調し、楽観論は輸出の強さを指摘しますが、これらは極端です。 本記事では、中国経済の構造的特徴を中長期的に整理し、単純な二分論を避けます。 「失速」と見なされやすい要因 不動産市場の停滞影響 中国経済の約25-30%を占めていた不動産セクターが深刻な低迷を続けています。新築住宅販売面積は2026年も前年比6.2%減と予測され、投資額は11%減少する見込みです。恒大集団などの債務不履行が連鎖し、金融機関や地方政府の財政を圧迫しています。 これにより、建設関連産業の雇用が減少し、全体成長を下押ししています。 内需の問題点 人口は3年連続減少しており、出生数は10年で半減しています。これにより労働力人口が減少し、消費市場が縮小します。 若年失業率(16-24歳)は2025年11月時点で16.9%と高止まりし、消費マインドを低下させています。 住宅価格下落が家計資産を目減りさせ、支出を抑制する悪循環を生んでいます。 高成長期との期待ギャップ 過去の10%超成長に対し、2025年GDP成長率は4.8-5.2%程度と減速しています。 このギャップが「崩壊」言説を助長しますが、成長率低下自体が即時崩壊を意味しません。 メディアの断片的報道が不安を増幅させる構造があります。 ※(図:高成長期と現在の比較構造) 「完全な失速」とは言い切れない側面 製造業・輸出の強さ 2025年1-9月、新エネルギー車(EV・PHV)輸出は前年比89.4%増の175万台超で、自動車輸出全体を14.8%押し上げました。 EV生産は41.3%増、BYDなどの企業が世界シェアを拡大しています。 純輸出がGDP成長を支え、2025年目標5%前後達成に寄与します。 技術分野の進展 国家主導で半導体・再生可能エネルギーなどの新興産業に投資を集中しています。 ロボットやEVで輸出急増が見られ、製造業全体が景気を下支えします。 経済規模は世界2位を維持し、影響力は依然大きいです。 弱体化と存在感低下の区別 成長率低下は「弱体化」ですが、絶対規模の巨大さからグローバル影響は持続します。 米中対立下でも迂回輸出で対応し、完全失速とは異なります。 国家投資が安定成長を支える側面があります。 本質は「成長モデルの転換」 高速成長モデルの限界 投資・輸出依存型から内需・高付加価値型への移行が進行中です。 不動産主導の過剰投資が限界を迎え、消費拡大が課題です。 人口ボーナス終了が成長ポテンシャルを低下させます。 新しい経済フェーズ 第15次5カ年計画で安定成長を重視し、積極財政・金融緩和を継続します。 EV・AIなどの戦略産業を支柱とし、内需活性化を図ります。 2026年GDP成長率は3.7-3.8%前後と予測されますが、質的向上を目指します。 日本・欧米との比較 日本はバブル崩壊後、不動産調整で長期停滞しましたが、中国は国家主導で迅速対応可能です。 欧米の成熟経済のようにサービス業シフトが進む一方、計画経済の独自性があります。 国家主導の強みとリスク 強みは巨額投資で産業転換を加速させる点です。 リスクは民間活力抑制や政策依存の高まりで、柔軟性が失われやすいです。 バランスが今後の鍵となります。 ※(図:中国経済の成長モデル転換イメージ) まとめ 中国経済を「崩壊」や「好調」で語るのは構造を無視します。成長率低下は転換期の兆候です。 「成長しない=失敗」ではなく、質の変化を注視すべきです。 ニュースを読む際は、不動産・人口・輸出・政策の4軸で多角的に判断してください。 あなたは、AI活用メディア「AIシテル?」で執筆を担当する専門ライターです。 【テーマ】 中国経済は本当に「失速」しているのか。 不動産問題、人口動態、米中対立、国家主導経済という要素を踏まえ、 中国経済の現状を「崩壊」「好調」といった単純な二分論に回収せず、 構造的・中長期的な視点から冷静に整理・考察してください。 【目的】 – 「中国経済は終わった/まだ強い」といった極端な論調を避ける – 成長率の低下と「経済の失速」が必ずしも同義ではないことを整理する – 中国経済が直面している構造的転換点を可視化する – 読者がニュースや言説を読み解くための“判断軸”を提供する 【読者像】 – 一般社会人(20〜50代) – 経済ニュースを断片的には追っているが、全体像が掴めていない人 – 中国経済に対して漠然とした不安や違和感を持っている層 – 専門家ではないが、国際情勢や経済構造に関心のある読者 【記事構成】 1. 導入(問題提起) – 「中国経済は失速しているのか?」という問いが頻繁に語られる背景を示す – なぜ今、中国経済に対して悲観論と楽観論が極端に分かれているのかを提示する – 本記事では善悪や予測ではなく「構造」を整理することを明示する 2. 「失速している」と見なされやすい要因 – 不動産市場の停滞が中国経済全体に与えている影響 – 人口減少・若年層失業・消費マインド低下といった内需の問題 – 高成長期との比較によって生まれる「期待値ギャップ」 – なぜこれらが「崩壊」や「終わり」という言説につながりやすいのかを構造的に説明する 3. それでも「完全な失速」とは言い切れない側面 – 製造業・輸出・技術分野における中国の現在地 – 国家主導による産業転換と投資の特徴 – 成長率は低下していても、経済規模や影響力が依然として大きい理由 – 「弱体化」と「存在感の低下」を混同してはいけない点を整理する 4. 本質は「崩壊」ではなく「成長モデルの転換」 – 高速成長を前提とした経済モデルが限界を迎えていること – 中国が向かっているのはどのような経済フェーズなのか – 日本や欧米の経験と似ている点・異なる点 – 国家主導経済ならではの強みとリスクを整理する 5. まとめ – 中国経済を単純な勝ち負けや好不調で語ることの危うさを再確認する – 「成長しない=失敗」という思考から一段引いた視点を提示する – 読者が今後、中国経済に関する情報をどう読み取るべきかのヒントを示して締めくくる 【文体・トーン】 – です・ます調 – 煽情的・断定的な表現は避け、冷静で構造的な語り口 – 専門用語を使う場合は、必ず簡潔な補足説明を入れる – 不安や期待を煽るのではなく、思考材料を提供する記事とする 【執筆スタンス】 – 本記事は、明確な結論や予測を断定するものではない – 複数の要因や視点を整理したうえでの「考察」として執筆する – 特定の国家・思想・立場を正当化または批判することを目的としない – 読者自身が考えるための余白を残すことを重視する 【出力形式】 – Markdown形式で出力する – 小見出し(###)を多めに使用する – 文字数は2000〜2500字を目安とする – 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する 【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】 – タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること – サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと – 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止 – タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと – 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止 – 「問い」の形を基本とし、読者に思考の余白を残すこと – 文字数は25〜35文字程度を目安とする – 抽象語のみで終わらず、問いの対象が分かる表現を必ず含めること – 参考タイトルと同一、または類似度の高い表現は使用しないこと – 条件を満たさないタイトルは出力しないこと 【補足指示】 – 構造整理が有効な箇所では、以下のようなコメントを挿入してよい ※(図:中国経済の成長モデル転換イメージ) ※(図:高成長期と現在の比較構造) 【参考タイトル(※構造参考のみ/出力・言い換え・再利用は禁止)】 「中国経済は本当に終わったのか?」 【バージョン情報の出力】 記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で 「AIバージョン情報」を追記してください。 (不明な項目は「不明」と記載すること) — AIバージョン情報 – ベンダー: – モデル名: – モデルバージョン: – 回答日時: # 中国経済は本当に「失速」しているのか 近年、中国経済をめぐる議論で「失速」という言葉が頻繁に使われています。これは、かつての二桁成長から現在の成長率低下がもたらすギャップによるものです。[1] 悲観論は不動産危機や人口減少を強調し、楽観論は輸出の強さを指摘しますが、これらは極端です。[2] 本記事では、中国経済の構造的特徴を中長期的に整理し、単純な二分論を避けます。[3] ## 「失速」と見なされやすい要因 ### 不動産市場の停滞影響 中国経済の約25-30%を占めていた不動産セクターが深刻な低迷を続けています。新築住宅販売面積は2026年も前年比6.2%減と予測され、投資額は11%減少する見込みです。[4] 恒大集団などの債務不履行が連鎖し、金融機関や地方政府の財政を圧迫しています。[5] これにより、建設関連産業の雇用が減少し、全体成長を下押ししています。[6] ### 内需の問題点 人口は3年連続減少しており、出生数は10年で半減しています。これにより労働力人口が減少し、消費市場が縮小します。[7] 若年失業率(16-24歳)は2025年11月時点で16.9%と高止まりし、消費マインドを低下させています。[8] 住宅価格下落が家計資産を目減りさせ、支出を抑制する悪循環を生んでいます。[9] ### 高成長期との期待ギャップ 過去の10%超成長に対し、2025年GDP成長率は4.8-5.2%程度と減速しています。[10][2] このギャップが「崩壊」言説を助長しますが、成長率低下自体が即時崩壊を意味しません。[1] メディアの断片的報道が不安を増幅させる構造があります。[11] ※(図:高成長期と現在の比較構造) ## 「完全な失速」とは言い切れない側面 ### 製造業・輸出の強さ 2025年1-9月、新エネルギー車(EV・PHV)輸出は前年比89.4%増の175万台超で、自動車輸出全体を14.8%押し上げました。[12] EV生産は41.3%増、BYDなどの企業が世界シェアを拡大しています。[13] 純輸出がGDP成長を支え、2025年目標5%前後達成に寄与します。[2] ### 技術分野の進展 国家主導で半導体・再生可能エネルギーなどの新興産業に投資を集中しています。[14] ロボットやEVで輸出急増が見られ、製造業全体が景気を下支えします。[15] 経済規模は世界2位を維持し、影響力は依然大きいです。[16] ### 弱体化と存在感低下の区別 成長率低下は「弱体化」ですが、絶対規模の巨大さからグローバル影響は持続します。[3] 米中対立下でも迂回輸出で対応し、完全失速とは異なります。[6] 国家投資が安定成長を支える側面があります。[17] ## 本質は「成長モデルの転換」 ### 高速成長モデルの限界 投資・輸出依存型から内需・高付加価値型への移行が進行中です。[18] 不動産主導の過剰投資が限界を迎え、消費拡大が課題です。[3] 人口ボーナス終了が成長ポテンシャルを低下させます。[19] ### 新しい経済フェーズ 第15次5カ年計画で安定成長を重視し、積極財政・金融緩和を継続します。[17] EV・AIなどの戦略産業を支柱とし、内需活性化を図ります。[14] 2026年GDP成長率は3.7-3.8%前後と予測されますが、質的向上を目指します。[1][2] ### 日本・欧米との比較 日本はバブル崩壊後、不動産調整で長期停滞しましたが、中国は国家主導で迅速対応可能です。[20] 欧米の成熟経済のようにサービス業シフトが進む一方、計画経済の独自性があります。[18] ### 国家主導の強みとリスク 強みは巨額投資で産業転換を加速させる点です。[21] リスクは民間活力抑制や政策依存の高まりで、柔軟性が失われやすいです。[22] バランスが今後の鍵となります。 ※(図:中国経済の成長モデル転換イメージ) ## まとめ 中国経済を「崩壊」や「好調」で語るのは構造を無視します。成長率低下は転換期の兆候です。[3] 「成長しない=失敗」ではなく、質の変化を注視すべきです。[11] ニュースを読む際は、不動産・人口・輸出・政策の4軸で多角的に判断してください。[6][2] ## タイトル案 中国経済の成長モデル転換は成功するのか 中国経済の構造転換点で何が起きているのか 中国経済の減速は構造変化の表れなのか — AIバージョン情報 – ベンダー: 不明 – モデル名: 不明 – モデルバージョン: 不明 – 回答日時: 2026年1月13日 — [1](https://www.nli-research.co.jp/report/detail/id=83017?site=nli) [2](https://www.nli-research.co.jp/report/detail/id=83853?site=nli) [3](https://seisan-navi.com/20251213-post/) [4](https://japan.storm.mg/articles/1092235) [5](https://www.provej.jp/column/china/china-real-estate/) [6](https://www.dir.co.jp/report/research/economics/china/20251021_025366.html) [7](https://diamond.jp/articles/-/370104) [8](https://jp.tradingeconomics.com/china/youth-unemployment-rate) [9](https://forbesjapan.com/articles/detail/72368) [10](https://jp.tradingeconomics.com/china/gdp-growth-annual) [11](https://www.jri.co.jp/report/viewpoint/detail/16362/) [12](https://toyokeizai.net/articles/-/914025?display=b) [13](https://www.marklines.com/ja/statistics/flash_prod/automotive-production-in-china-by-month) [14](https://www.mizuho-rt.co.jp/publication/mhri/research/pdf/report/report11-0803.pdf) [15](https://chinanews.jp/archives/29835) [16](https://cigs.canon/article/20251028_9343.html) [17](https://www.itochu-research.com/ja/report/2025/3075/) [18](https://www.keidanren.or.jp/pri/storage/books/04.html) [19](https://www.dir.co.jp/report/research/economics/china/20230123_023580.html) [20](https://monoist.itmedia.co.jp/mn/articles/2104/19/news005_2.html) [21](https://instituteofgeoeconomics.org/research/2025052002/) [22](https://www.pwc.com/jp/ja/knowledge/column/geopolitical-risk-column/vol8.html) [23](https://goldtrust.co.jp/blog/column/56/6378/) [24](https://www.newsweekjapan.jp/headlines/business/2025/12/581968.php) [25](https://diamond.jp/articles/-/370687) [26](https://www.dlri.co.jp/report/macro/340339.html)

-

柴田勝家と秀吉はなぜ共存できなかったのか|Perplexityの考察

本能寺の変(1582年、織田信長が家臣の明智光秀に討たれた事件)後の織田家で、柴田勝家と豊臣秀吉が激しく対立しました。この対立は、単なる個人的な確執ではなく、戦国後期の権力構造が転換する中で生じた構造的な衝突です。なぜ二人は共存できず、賤ヶ岳の戦い(しずがたけのたたかい、1583年)へと突き進んだのでしょうか。 柴田勝家の役割と守るべき価値観 織田家筆頭家老としての立場 柴田勝家は、織田信長の古参家臣として筆頭家老を務め、北陸方面の軍事・統治を担いました。信長の信頼厚く、越前(現在の福井県)を拠点に上杉氏などの外敵を抑え、領内安定のための法度(掟)を制定するなど、組織の基盤を固めました。 忠義と序列の重視 勝家が体現するのは、武家社会の伝統的な価値観です。主君への絶対的忠義、血統や功績に基づく家臣の序列、武力による正統性の維持がこれに当たります。彼は織田家の「守護者」として、本能寺の変後、信長の血統(信孝や三法師)を守り、伝統秩序を継承しようとしました。 ※(図:柴田勝家が守る織田家序列構造) この役割は、戦国期の「家」の存続を優先する組織論を象徴します。勝家にとって、権力は序列の中で安定するものであり、急変する状況でもこれを崩さないことが責務でした。 豊臣秀吉の行動原理と秩序の上書き 農民出身からの急速な台頭 秀吉は足軽(下級武士)出身で、信長の下で実績を積み、中国地方攻略などで頭角を現しました。本能寺の変では「中国大返し」(毛利氏との戦線から急行し、光秀を討つ)と呼ばれる速やかな対応で、織田家臣団に実力を示しました。 成果と調整による支配 秀吉の価値観は、速度と成果を重視します。清洲会議(本能寺の変後、織田家後継を決めた会合)で三法師を後継に推しつつ、自らの影響力を強め、丹羽長秀らを味方につけました。彼は事実上の支配を調整力で実現し、伝統序列を成果で上書きする存在でした。 ※(図:秀吉の権力再編プロセス) このアプローチは、下剋上(身分を超えた立身)が進んだ戦国後期の新秩序を反映します。秀吉にとって、権力は「結果」で正当化されるもので、柔軟な同盟構築が鍵でした。 構造的断絶の瞬間 本能寺の変後の権力真空 信長の死で織田政権は崩壊し、家臣団は後継争いに突入しました。清洲会議で勝家は信孝擁立を望みましたが、秀吉の主導で三法師が選ばれ、領地配分でも秀吉優位となりました。これが序列派と成果派の亀裂を生みました。 正統性論理と成果論理の衝突 勝家は「織田家の正統性を血統と序列で守る」論理を堅持。一方、秀吉は「山崎の戦い(光秀討伐)などの成果で支配を確立」する論理を推し進めました。二者の価値観は噛み合わず、秀吉の長浜城奪取や勝家の反発状が対立を加速させました。 妥協が不可能だった理由 話し合いは、清洲会議で既に決裂。勝家は伝統秩序の崩壊を、秀吉は自身の排除を許容できず、組織の基盤自体が転換期にありました。戦国後期、下剋上による実力主義が伝統序列を侵食し、両論理の共存が構造的に難しかったのです。 ※(図:柴田勝家と豊臣秀吉の価値観対比) 時代転換の象徴として 柴田勝家と豊臣秀吉の対立は、個人の勝敗ではなく、戦国後期の権力構造転換を象徴します。勝家が担った伝統役割は、新秩序への抵抗として意味を持ち、負けた側が秩序の多層性を示す存在でした。 この構造は、現代の組織変革でも見られます。伝統派とイノベーターの衝突は、単なる対立ではなく、システムの進化過程です。読者の皆さんは、自らの職場や社会で類似の転換点を感じ取れるでしょうか。 あなたは、AI活用メディア「AIシテル?」で執筆を担当する専門ライターです。 【テーマ】 柴田勝家は、なぜ豊臣秀吉と決定的に交差し、対立せざるを得なかったのか。 この対立を、人物の好き嫌いや能力差ではなく、 戦国期の権力構造・組織論・価値観の転換という観点から、 AIの視点で冷静かつ構造的に整理・考察してください。 【目的】 – 「勝家が古い」「秀吉が天才だった」といった単純な人物評価に回収しない – 両者が何を背負い、何を守ろうとし、何が噛み合わなかったのかを構造として整理する – 戦国時代後期に起きていた「秩序の転換」を可視化する – 読者が、歴史上の対立を現代の組織・社会構造とも重ねて考えられる視点を提供する 【読者像】 – 日本史に関心のある一般層(20〜50代) – 学校知識としての戦国史は知っているが、背景構造までは整理できていない人 – 歴史上の人物対立を「構造」や「システム」の観点で捉え直したい人 【記事構成】 1. 導入(問題提起) – 柴田勝家と豊臣秀吉が「避けられない対立」に至ったことを提示する – この対立を「個人の確執」ではなく「時代構造の衝突」として捉える視点を示す – なぜこの二人は共存できなかったのか、という問いを設定する 2. 柴田勝家が体現していた価値観と役割 – 織田家における立場や役割を整理する – 忠義・序列・武断・正統性といった価値観を説明する – 勝家が「何を守る存在だったのか」を構造的に言語化する 3. 豊臣秀吉が体現していた価値観と戦い方 – 出自や立身のプロセスに触れつつ、行動原理を整理する – 速度・成果・調整・事実上の支配といった特徴を説明する – 秀吉が「どのように秩序を上書きする存在だったのか」を示す 4. 両者が交差した瞬間に起きていた構造的断絶 – 本能寺の変後の権力再編を俯瞰する – 「正統性を守る論理」と「結果で正当化される論理」の衝突を整理する – なぜ話し合いや妥協では解決しなかったのかを説明する 5. まとめ – 勝家と秀吉の対立は、個人の勝敗ではなく時代転換の象徴だったことを確認する – 勝家が担っていた役割の意味を再評価する – 歴史における「負けた側」の存在意義について、読者に思考の余白を残して締めくくる 【文体・トーン】 – です・ます調 – 感情的・断定的・英雄視/敗者切り捨てを避ける – 歴史用語は使用してよいが、必ず簡潔な補足説明を入れる – 読後に「なるほど、そういう構造か」と思えることを重視する 【執筆スタンス】 – 本記事は、特定の人物を評価・断罪するものではない – 勝者・敗者の二項対立ではなく、構造の転換点として描写する – 読者が現代社会や組織と重ねて考えられる余地を残す 【出力形式】 – Markdown形式で出力する – 小見出し(###)を多めに使用する – 文字数は2000〜2500字を目安とする – 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する 【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】 – タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること – サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと – 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止 – タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと – 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止 – 「問い」の形を基本とし、読者に思考の余白を残すこと – 文字数は25〜35文字程度を目安とする – 抽象語のみで終わらず、問いの対象が分かる表現を必ず含めること – 条件を満たさないタイトルは出力しないこと 【補足指示】 – 構造整理が有効な箇所では、以下のような注記を入れてよい ※(図:織田政権崩壊後の権力構造) ※(図:柴田勝家と豊臣秀吉の価値観対比) 【バージョン情報の出力】 記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で 「AIバージョン情報」を追記してください。 — AIバージョン情報 – ベンダー: – モデル名: – モデルバージョン: – 回答日時: # 柴田勝家と豊臣秀吉の対立は、なぜ避けられなかったのか 本能寺の変(1582年、織田信長が家臣の明智光秀に討たれた事件)後の織田家で、柴田勝家と豊臣秀吉が激しく対立しました。この対立は、単なる個人的な確執ではなく、戦国後期の権力構造が転換する中で生じた構造的な衝突です。なぜ二人は共存できず、賤ヶ岳の戦い(しずがたけのたたかい、1583年)へと突き進んだのでしょうか。[1][2] ## 柴田勝家の役割と守るべき価値観 ### 織田家筆頭家老としての立場 柴田勝家は、織田信長の古参家臣として筆頭家老を務め、北陸方面の軍事・統治を担いました。信長の信頼厚く、越前(現在の福井県)を拠点に上杉氏などの外敵を抑え、領内安定のための法度(掟)を制定するなど、組織の基盤を固めました。[3][4][1] ### 忠義と序列の重視 勝家が体現するのは、武家社会の伝統的な価値観です。主君への絶対的忠義、血統や功績に基づく家臣の序列、武力による正統性の維持がこれに当たります。彼は織田家の「守護者」として、本能寺の変後、信長の血統(信孝や三法師)を守り、伝統秩序を継承しようとしました。[5][6] ※(図:柴田勝家が守る織田家序列構造) この役割は、戦国期の「家」の存続を優先する組織論を象徴します。勝家にとって、権力は序列の中で安定するものであり、急変する状況でもこれを崩さないことが責務でした。[7] ## 豊臣秀吉の行動原理と秩序の上書き ### 農民出身からの急速な台頭 秀吉は足軽(下級武士)出身で、信長の下で実績を積み、中国地方攻略などで頭角を現しました。本能寺の変では「中国大返し」(毛利氏との戦線から急行し、光秀を討つ)と呼ばれる速やかな対応で、織田家臣団に実力を示しました。[8][9] ### 成果と調整による支配 秀吉の価値観は、速度と成果を重視します。清洲会議(本能寺の変後、織田家後継を決めた会合)で三法師を後継に推しつつ、自らの影響力を強め、丹羽長秀らを味方につけました。彼は事実上の支配を調整力で実現し、伝統序列を成果で上書きする存在でした。[2][10][11] ※(図:秀吉の権力再編プロセス) このアプローチは、下剋上(身分を超えた立身)が進んだ戦国後期の新秩序を反映します。秀吉にとって、権力は「結果」で正当化されるもので、柔軟な同盟構築が鍵でした。[12] ## 構造的断絶の瞬間 ### 本能寺の変後の権力真空 信長の死で織田政権は崩壊し、家臣団は後継争いに突入しました。清洲会議で勝家は信孝擁立を望みましたが、秀吉の主導で三法師が選ばれ、領地配分でも秀吉優位となりました。これが序列派と成果派の亀裂を生みました。[13][14] ### 正統性論理と成果論理の衝突 勝家は「織田家の正統性を血統と序列で守る」論理を堅持。一方、秀吉は「山崎の戦い(光秀討伐)などの成果で支配を確立」する論理を推し進めました。二者の価値観は噛み合わず、秀吉の長浜城奪取や勝家の反発状が対立を加速させました。[6][15][2] ### 妥協が不可能だった理由 話し合いは、清洲会議で既に決裂。勝家は伝統秩序の崩壊を、秀吉は自身の排除を許容できず、組織の基盤自体が転換期にありました。戦国後期、下剋上による実力主義が伝統序列を侵食し、両論理の共存が構造的に難しかったのです。[16][7] ※(図:柴田勝家と豊臣秀吉の価値観対比) ## 時代転換の象徴として 柴田勝家と豊臣秀吉の対立は、個人の勝敗ではなく、戦国後期の権力構造転換を象徴します。勝家が担った伝統役割は、新秩序への抵抗として意味を持ち、負けた側が秩序の多層性を示す存在でした。[12] この構造は、現代の組織変革でも見られます。伝統派とイノベーターの衝突は、単なる対立ではなく、システムの進化過程です。読者の皆さんは、自らの職場や社会で類似の転換点を感じ取れるでしょうか。[17] ## タイトル案 柴田勝家と秀吉はなぜ共存できなかったのか 清洲会議で露呈した織田家の構造的断絶とは何か 伝統序列と成果支配が激突した本能寺後の理由とは — AIバージョン情報 – ベンダー: Perplexity AI – モデル名: Sonar – モデルバージョン: Large – 回答日時: 2026年1月13日 — [1](https://sengokubanashi.net/column/shibatakatsuie/) [2](https://www.history-p-world.com/archives/2185/) [3](https://h-voyage.net/archives/shibata09.html) [4](https://toyokeizai.net/articles/-/691301) [5](https://serai.jp/hobby/1143117) [6](https://busho.fun/column/kiyosu-kaigi) [7](https://news.livedoor.com/article/detail/22836999/) [8](https://mag.japaaan.com/archives/119614) [9](https://rurubu.jp/andmore/article/24263) [10](https://diamond.jp/articles/-/327277) [11](https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B9%94%E7%94%B0%E6%94%BF%E6%A8%A9) [12](https://note.com/mmaassaahhiirroo/n/nc95833d12002) [13](https://www.touken-world.jp/tips/7258/) [14](https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B8%85%E6%B4%B2%E4%BC%9A%E8%AD%B0) [15](https://diamond.jp/articles/-/316137) [16](https://kusanomido.com/study/history/japan/azuchi/91322/) [17](https://www.juku.st/info/entry/1316) [18](https://intojapanwaraku.com/rock/culture-rock/4562/) [19](https://president.jp/articles/-/84602?page=3) [20](https://toyo.repo.nii.ac.jp/record/12362/files/Dthesis_223_%E8%A6%81%E6%97%A8.pdf)

-

日本は米中対立の中でどのような均衡を選ぶべきか|Perplexityの考察

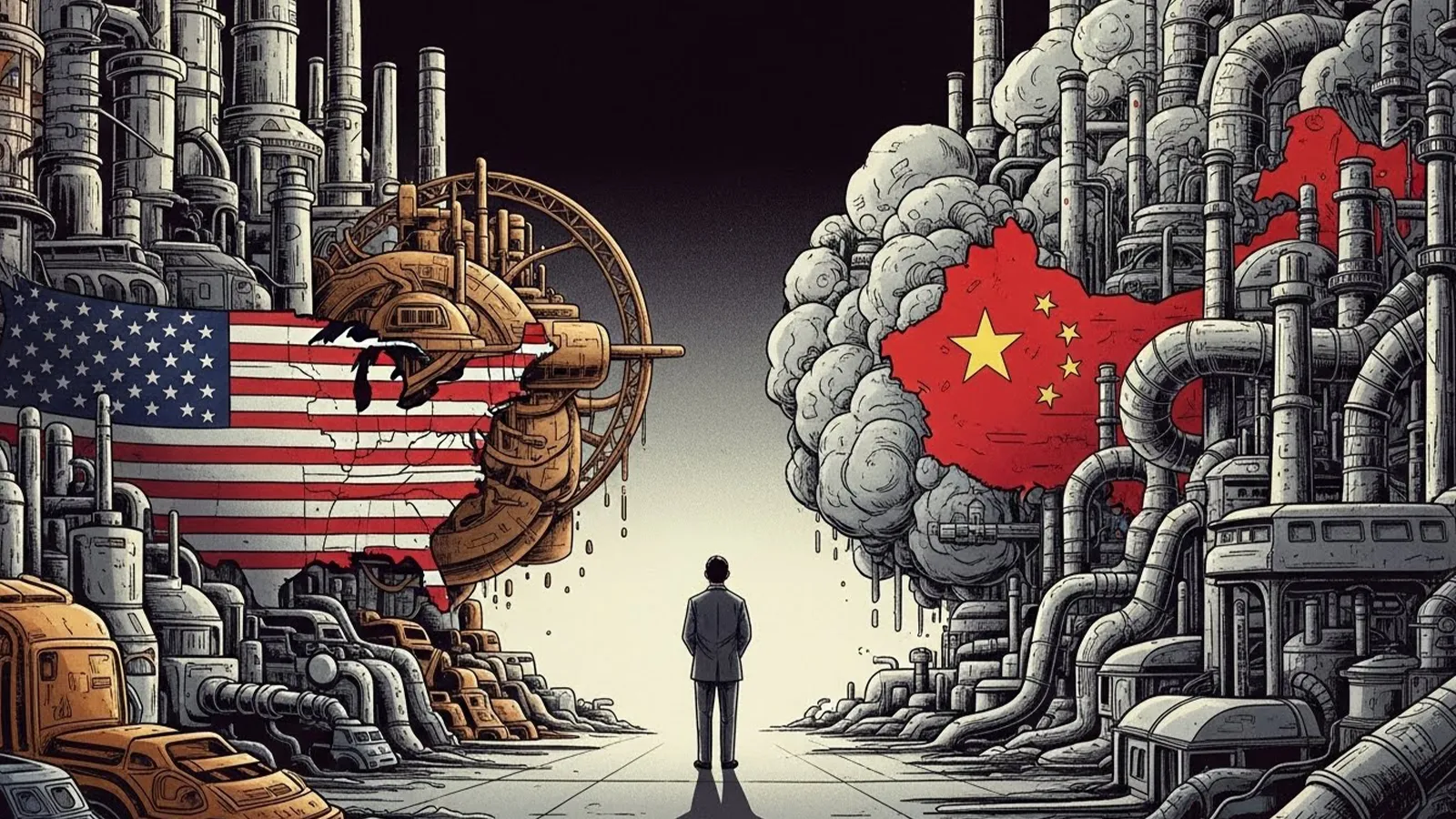

米中対立が長期化するなかで、日本は安全保障面では米国との同盟から離れにくく、同時に経済面では中国との相互依存を簡単には解消できない構造にあります。そのため、日本の外交は「どちらかを選ぶ」というより、「両方と付き合いながらリスクを管理する調整行為」に近い姿として理解した方が現実に近いと言えます。 1. 導入:「親米か親中か」という問いの限界 米中対立は、軍事、技術、経済、価値観の複数の領域にまたがる「新冷戦」として語られることが増えています。国際ニュースでは、日本が「米国側に立つのか、中国に寄るのか」という二択の問いが繰り返し提示されがちです。 しかし、日本は戦後一貫して米国との同盟に依存しながら、中国との経済関係を拡大してきたという、二重の関係構造の上に立っています。そのため、「どちらか一方に付く」という表現は、日本が抱える現実の制約や多層的な利害を十分に説明しきれていない可能性があります。 2. 米国との関係が持つ構造的な意味 安全保障と同盟という「土台」 日米安全保障条約にもとづき、日本には約5万5千人規模の米軍が駐留し、15前後の主要基地・約80超の関連施設が存在しています。日本政府は「思いやり予算」と呼ばれるホスト・ネーション・サポートを通じて、米軍駐留に年間約20億ドル規模の費用を負担しています。 これらの基地は、日本自身の防衛だけでなく、朝鮮半島や台湾海峡を含む東アジア全体における米軍の前方展開の拠点として機能しており、日本の安全保障環境そのものを規定するインフラになっています。つまり、日本は「基地と費用を提供する代わりに、安全保障の傘を得る」という非対称だが相互依存的な同盟構造の中に組み込まれているのです。 「価値観」よりも「抑止と依存」のロジック 日米関係は「自由や民主主義という価値を共有する同盟」と説明されることが多いですが、実務レベルでは軍事力の分担と抑止力の配置が中核にあります。日本の自衛隊は専守防衛を基本としつつ、米軍との共同運用や役割分担を前提に防衛力整備を進めており、単独で地域の軍事バランスを維持する前提では設計されていません。 そのため、日本が米国との同盟を「選ぶ」というより、日本の安全保障制度そのものがすでに同盟を前提に組み立てられている、と見る方が実態に近いと言えます。同盟を大きく見直すことは、単に相手を変えるという話ではなく、日本の防衛ドクトリン、装備体系、基地配置、財政負担といった制度の総組み換えを意味します。 3. 中国との関係が持つ現実的な重み 貿易とサプライチェーンの「深い組み込み」 日本にとって中国は、輸出入双方で最大級の貿易相手国となっており、2024年の日本の対中輸入額は約1,670億ドルに達しています。長期的にも、機械・電機・IT関連部品などの高度な中間財の相互取引を通じて、日中間には生産工程が分業・連結されたサプライチェーンが形成されてきました。 この構造は、単純に「中国への依存をやめる」という選択を取りにくくします。部品や素材、組立工程が複数国にまたがる国際分業の中で、日本企業は中国の生産拠点や市場を前提に事業モデルを設計してきたからです。代替調達先への切り替えは可能でも、コスト増や時間的な混乱、競争力低下といった痛みを伴うことになります。 政治と経済がねじれる現実 安全保障面では、中国の軍拡や海洋進出、台湾・尖閣をめぐる緊張が日本の脅威認識を高めており、防衛力強化や日米同盟の機能強化が正当化されています。一方で、企業レベルでは中国市場や中国生産への依存が続き、「リスク分散」を進めつつも、完全な「脱中国」には踏み切れていないのが実情です。 このように、政治・安全保障のディスコースと、企業・経済の実務はしばしば異なる方向を向いており、日本は中国に対して「警戒しながらも深く関与せざるを得ない」二重の姿勢を取っています。これは感情や好悪の問題というより、長年にわたる投資・貿易・生産ネットワークの積み重ねから生じた構造的な制約です。 4. 日本は本当に「選べる」のか 「どちらかを選ぶ」という前提の再検討 国際関係の理論では、強大な国同士が対立するなかで、中堅国がどちらか一方に明確に付くか、あるいは中間的な「ヘッジ(保険)」戦略を取るかが議論されてきました。日本に関しては、軍事面では米国に明確に寄りつつ、中国とは経済面で関与を維持する「選択と分野による使い分け」が現実に行われています。 一部の研究では、日本は「真ん中に立つ」ヘッジというより、基本軸を米国同盟に置きながら、その枠内で対中関与を調整している、と評価されています。この見方に立つと、「米中どちらの陣営か」という問いそのものが、日本の実際の行動様式をうまく捉えていないことになります。 「選択」より「調整」に近い外交行動 日本の外交は、米国との同盟を基盤としつつ、ASEANや欧州、インド、オーストラリアなど複数のパートナーと関係を広げることで、米中対立の影響を緩和しようとする動きが目立ちます。これは一つの陣営に全面的に組み込まれるのではなく、複線的なネットワークを持つことで、リスクと圧力を分散しようとする発想です。 また、日本国内の政策でも、安全保障面では米国との連携強化を進めつつ、経済面では対中依存を急激に断ち切らず、「リスク低減(デリスキング)」という段階的な調整が志向されています。このような一連の動きは、「どちらかを選ぶ」というより「両方との距離と関わり方を細かく調整し続ける」プロセスに近いと言えます。 曖昧さ・先送り・多義性は戦略か 日本外交はしばしば「曖昧」「決めない」と評されますが、米中対立の文脈では、この曖昧さが衝突リスクを抑え、経済・安全保障の両面で「逃げ道」を確保する機能を果たしてきた側面があります。発言や文書の表現レベルで空間を残すことで、相手国の出方や国際環境の変化に応じて微調整できる余地が生まれるからです。 もちろん、曖昧さには長期的な戦略の不透明さや、国内での議論不足といったコストも伴います。ですが、複数の制約に挟まれた中堅国が取り得る一つの「現実的な処世術」として機能してきたことも否定はできません。 5. まとめ:均衡をどう維持し続けるか 日本は、安全保障面では米国との同盟構造に深く組み込まれ、経済面では中国を中心とするアジアのサプライチェーンに組み込まれているという、二重の「組み込み」の中にあります。したがって、日本の進路は「親米か親中か」という意思表示だけで決まるのではなく、これらの制度・インフラ・企業活動といった構造の制約を受けながら形づくられていきます。 今後、米中対立が長期化・構造化するほど、日本には次のような課題が突きつけられることになります。 安全保障面での米国依存を続けつつ、自律性や発言力をどう確保するか。 経済の対中依存を急激に断ち切らずに、どこまでリスク分散を進められるか。 曖昧さや多義性を「逃げ」としてではなく、説明可能な戦略として国内外にどう位置付けるか。 読者一人ひとりが、「日本はどちらの陣営か」という問いを、「日本はどのような制約の中で、どのように均衡を取り続けようとしているのか」という問いに置き換えてみることが、国際ニュースの見え方を変える第一歩になるはずです。 あなたは、AI活用メディア「AIシテル?」で執筆を担当する専門ライターです。 【テーマ】 日本は、米中対立が激化する国際環境の中で、 今後どちらの陣営に寄っていくのか。 また、「どちらかを選ぶ」という問いそのものが どこまで現実的なのかについて、 感情論やイデオロギーに寄らず、 地政学・安全保障・経済構造・国際秩序という観点から、 AIの視点で冷静かつ構造的に整理・考察してください。 【目的】 – 「親米か親中か」という二項対立で議論を単純化しない – 日本が置かれている制約条件や前提構造を可視化する – 日本の選択が“意思”ではなく“構造”によって規定されている可能性を示す – 読者が国際ニュースを読む際の解像度を上げるための視点を提供する 【読者像】 – 一般社会人(20〜50代) – 国際情勢に漠然とした関心はあるが、専門家ではない層 – 米中対立のニュースに触れつつも、「結局どういう立場なのか」が掴めていない人 – 日本の将来像や外交の現実について考えたいと感じている読者 【記事構成】 1. 導入(問題提起) – 米中対立が「新冷戦」とも言われる状況に入っていることを提示する – 日本はその中で、どちらに寄るのかという問いが繰り返されている現状を示す – しかし、その問い自体が単純すぎる可能性を示唆する 2. 米国との関係が持つ構造的な意味 – 安全保障・同盟・軍事的枠組みにおける日本の立場を整理する – なぜ日本は米国との関係を簡単に手放せないのかを説明する – 「価値観」ではなく「制度・抑止・依存構造」という観点で整理する 3. 中国との関係が持つ現実的な重み – 経済・貿易・サプライチェーンにおける中国の存在感を整理する – なぜ日本は中国と距離を取り切れないのかを構造的に説明する – 政治・安全保障と経済が乖離している現実に触れる 4. 日本は本当に「選べる」のか – 米中いずれかを選ぶという発想の前提条件を問い直す – 日本の外交行動が「選択」よりも「調整」に近い理由を整理する – 曖昧さ・先送り・多義性が、戦略として機能してきた側面に触れる 5. まとめ – 日本はどちらに寄るかではなく、どのように均衡を保とうとしているのかを再確認する – 米中対立が長期化した場合、日本に求められる姿勢や課題を示す – 明確な結論を断定せず、読者が自分なりに考え続けられる形で締めくくる 【文体・トーン】 – です・ます調 – 煽情的・断定的にならず、冷静で構造的 – 専門用語は使用してよいが、必ず簡潔な補足説明を入れる – 特定の国家・思想・立場を善悪で評価しない 【執筆スタンス】 – 本記事は、明確な正解や政策提言を示すものではない – 構造・制約・前提条件を整理することに主眼を置く – 読者が国際情勢を「自分ごと」として考えるための材料を提示する 【出力形式】 – Markdown形式で出力する – 小見出し(###)を多めに使用する – 文字数は2000〜2500字を目安とする – 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する 【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】 – タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること – サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと – 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止 – タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと – 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止 – 「問い」の形を基本とし、読者に思考の余白を残すこと – 文字数は25〜35文字程度を目安とする – 抽象語のみで終わらず、問いの対象が分かる表現を必ず含めること – 参考タイトルと同一、または類似度の高い表現は使用しないこと – 条件を満たさないタイトルは出力しないこと 【補足指示】 – 構造整理や関係性の説明が有効な箇所では、以下のようなコメントを挿入してよい ※(図:米中対立と日本の立ち位置) ※(図:安全保障と経済のねじれ構造) 【参考タイトル(※構造参考のみ/出力・言い換え・再利用は禁止)】 「日本は米中対立でどちらに立つ国なのか?」 【バージョン情報の出力】 記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で 「AIバージョン情報」を追記してください。 (不明な項目は「不明」と記載すること) — AIバージョン情報 – ベンダー: – モデル名: – モデルバージョン: – 回答日時: 米中対立が長期化するなかで、日本は安全保障面では米国との同盟から離れにくく、同時に経済面では中国との相互依存を簡単には解消できない構造にあります。 そのため、日本の外交は「どちらかを選ぶ」というより、「両方と付き合いながらリスクを管理する調整行為」に近い姿として理解した方が現実に近いと言えます。[1][2][3][4] *** ## 1. 導入:「親米か親中か」という問いの限界 米中対立は、軍事、技術、経済、価値観の複数の領域にまたがる「新冷戦」として語られることが増えています。 国際ニュースでは、日本が「米国側に立つのか、中国に寄るのか」という二択の問いが繰り返し提示されがちです。[1] しかし、日本は戦後一貫して米国との同盟に依存しながら、中国との経済関係を拡大してきたという、二重の関係構造の上に立っています。 そのため、「どちらか一方に付く」という表現は、日本が抱える現実の制約や多層的な利害を十分に説明しきれていない可能性があります。[5][3][1] ※(図:米中対立と日本の立ち位置) *** ## 2. 米国との関係が持つ構造的な意味 ### 安全保障と同盟という「土台」 日米安全保障条約にもとづき、日本には約5万5千人規模の米軍が駐留し、15前後の主要基地・約80超の関連施設が存在しています。 日本政府は「思いやり予算」と呼ばれるホスト・ネーション・サポートを通じて、米軍駐留に年間約20億ドル規模の費用を負担しています。[2][6] これらの基地は、日本自身の防衛だけでなく、朝鮮半島や台湾海峡を含む東アジア全体における米軍の前方展開の拠点として機能しており、日本の安全保障環境そのものを規定するインフラになっています。 つまり、日本は「基地と費用を提供する代わりに、安全保障の傘を得る」という非対称だが相互依存的な同盟構造の中に組み込まれているのです。[7][8][6] ※(図:日米同盟と在日米軍の役割) ### 「価値観」よりも「抑止と依存」のロジック 日米関係は「自由や民主主義という価値を共有する同盟」と説明されることが多いですが、実務レベルでは軍事力の分担と抑止力の配置が中核にあります。 日本の自衛隊は専守防衛を基本としつつ、米軍との共同運用や役割分担を前提に防衛力整備を進めており、単独で地域の軍事バランスを維持する前提では設計されていません。[6] そのため、日本が米国との同盟を「選ぶ」というより、日本の安全保障制度そのものがすでに同盟を前提に組み立てられている、と見る方が実態に近いと言えます。 同盟を大きく見直すことは、単に相手を変えるという話ではなく、日本の防衛ドクトリン、装備体系、基地配置、財政負担といった制度の総組み換えを意味します。[8][6] *** ## 3. 中国との関係が持つ現実的な重み ### 貿易とサプライチェーンの「深い組み込み」 日本にとって中国は、輸出入双方で最大級の貿易相手国となっており、2024年の日本の対中輸入額は約1,670億ドルに達しています。 長期的にも、機械・電機・IT関連部品などの高度な中間財の相互取引を通じて、日中間には生産工程が分業・連結されたサプライチェーンが形成されてきました。[3][5] この構造は、単純に「中国への依存をやめる」という選択を取りにくくします。部品や素材、組立工程が複数国にまたがる国際分業の中で、日本企業は中国の生産拠点や市場を前提に事業モデルを設計してきたからです。 代替調達先への切り替えは可能でも、コスト増や時間的な混乱、競争力低下といった痛みを伴うことになります。[5] ※(図:日中貿易とサプライチェーンの結節点) ### 政治と経済がねじれる現実 安全保障面では、中国の軍拡や海洋進出、台湾・尖閣をめぐる緊張が日本の脅威認識を高めており、防衛力強化や日米同盟の機能強化が正当化されています。 一方で、企業レベルでは中国市場や中国生産への依存が続き、「リスク分散」を進めつつも、完全な「脱中国」には踏み切れていないのが実情です。[3][5][1] このように、政治・安全保障のディスコースと、企業・経済の実務はしばしば異なる方向を向いており、日本は中国に対して「警戒しながらも深く関与せざるを得ない」二重の姿勢を取っています。 これは感情や好悪の問題というより、長年にわたる投資・貿易・生産ネットワークの積み重ねから生じた構造的な制約です。[4][5][1] ※(図:安全保障と経済のねじれ構造) *** ## 4. 日本は本当に「選べる」のか ### 「どちらかを選ぶ」という前提の再検討 国際関係の理論では、強大な国同士が対立するなかで、中堅国がどちらか一方に明確に付くか、あるいは中間的な「ヘッジ(保険)」戦略を取るかが議論されてきました。 日本に関しては、軍事面では米国に明確に寄りつつ、中国とは経済面で関与を維持する「選択と分野による使い分け」が現実に行われています。[4][1] 一部の研究では、日本は「真ん中に立つ」ヘッジというより、基本軸を米国同盟に置きながら、その枠内で対中関与を調整している、と評価されています。 この見方に立つと、「米中どちらの陣営か」という問いそのものが、日本の実際の行動様式をうまく捉えていないことになります。[9][1] ### 「選択」より「調整」に近い外交行動 日本の外交は、米国との同盟を基盤としつつ、ASEANや欧州、インド、オーストラリアなど複数のパートナーと関係を広げることで、米中対立の影響を緩和しようとする動きが目立ちます。 これは一つの陣営に全面的に組み込まれるのではなく、複線的なネットワークを持つことで、リスクと圧力を分散しようとする発想です。[1][4] また、日本国内の政策でも、安全保障面では米国との連携強化を進めつつ、経済面では対中依存を急激に断ち切らず、「リスク低減(デリスキング)」という段階的な調整が志向されています。 このような一連の動きは、「どちらかを選ぶ」というより「両方との距離と関わり方を細かく調整し続ける」プロセスに近いと言えます。[3][4][1] ### 曖昧さ・先送り・多義性は戦略か 日本外交はしばしば「曖昧」「決めない」と評されますが、米中対立の文脈では、この曖昧さが衝突リスクを抑え、経済・安全保障の両面で「逃げ道」を確保する機能を果たしてきた側面があります。 発言や文書の表現レベルで空間を残すことで、相手国の出方や国際環境の変化に応じて微調整できる余地が生まれるからです。[4][1] もちろん、曖昧さには長期的な戦略の不透明さや、国内での議論不足といったコストも伴います。ですが、複数の制約に挟まれた中堅国が取り得る一つの「現実的な処世術」として機能してきたことも否定はできません。[1][4] *** ## 5. まとめ:均衡をどう維持し続けるか 日本は、安全保障面では米国との同盟構造に深く組み込まれ、経済面では中国を中心とするアジアのサプライチェーンに組み込まれているという、二重の「組み込み」の中にあります。 したがって、日本の進路は「親米か親中か」という意思表示だけで決まるのではなく、これらの制度・インフラ・企業活動といった構造の制約を受けながら形づくられていきます。[9][8][5][3][1] 今後、米中対立が長期化・構造化するほど、日本には次のような課題が突きつけられることになります。[4][1] - 安全保障面での米国依存を続けつつ、自律性や発言力をどう確保するか。 - 経済の対中依存を急激に断ち切らずに、どこまでリスク分散を進められるか。 - 曖昧さや多義性を「逃げ」としてではなく、説明可能な戦略として国内外にどう位置付けるか。 読者一人ひとりが、「日本はどちらの陣営か」という問いを、「日本はどのような制約の中で、どのように均衡を取り続けようとしているのか」という問いに置き換えてみることが、国際ニュースの見え方を変える第一歩になるはずです。[1][4] *** ### タイトル案 1. 日本は米中対立の中でどのような均衡を選ぶべきか 2. 日本は米中対立の中で同盟と経済をどう両立させるのか 3. 日本は米中対立の長期化にどう向き合うべきか *** AIバージョン情報 – ベンダー: Perplexity – モデル名: 不明 – モデルバージョン: 不明 – 回答日時: 2026-01-13T02:33:00+09:00 [1](https://academic.oup.com/isr/article/20/4/633/4781685) [2](https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Forces_Japan) [3](https://tradingeconomics.com/japan/imports/china) [4](https://diposit.ub.edu/bitstreams/929b43cc-a4d0-4c3b-9a28-072c20f55a98/download) [5](https://www.boj.or.jp/en/research/wps_rev/ec/data/rkt03e03.pdf) [6](https://www.asiamaior.org/the-journal/16-asia-maior-special-issue-2-2022/the-us-japan-security-alliance-ready-and-equipped-to-deal-with-china.html) [7](https://www.navsea.navy.mil/Home/RMC/SRFJRMC/JapanTours/WhyJapan/USJapanAlliance/) [8](https://www.nids.mod.go.jp/english/publication/kiyo/pdf/2009/bulletin_e2009_3.pdf) [9](https://adampliff.com/wp-content/uploads/2023/02/liff2019_irap_unambivalentalignment.pdf) [10](https://www.ceicdata.com/en/indicator/japan/total-imports-from-china)

-

努力はどこで報われる時代になったのか|Perplexityの考察

「努力は報われる」という言葉は、かつて社会の前提として信じられていました。しかし、近年この言葉への違和感が広がっています。どれだけ働いても給料が上がらない。学んでもスキルがすぐに陳腐化する。SNSでは他人の成功が可視化される一方、自分の努力は埋もれていく。こうした状況の中で、多くの人が「努力しても意味がないのでは」と感じ始めています。この違和感を、個人の怠慢や社会の冷たさとして片付けるのは簡単ですが、それでは構造の本質が見えません。本稿では、社会・経済・技術の変化を背景に、「努力」という概念がどう変化しているのかをAIの視点から冷静に整理します。 かつて「努力が報われやすかった」社会構造 昭和から平成初期にかけての日本社会では、努力と報酬が比較的結びついていました。その基盤となっていたのは「終身雇用」「年功序列」「学歴社会」といった制度的な構造です。努力して成績を上げ、良い企業に入れば、その後は勤続年数に応じて昇給・昇進が用意されていました。 つまり、努力の「置き場所」が制度と一致していたのです。努力が報われていたというより、報われる仕組みの中に努力が配置されていたとも言えます。努力の内容が評価につながるというより、「ルートに乗ること」自体が価値だった時代でした。 ※(図:努力と評価の接続構造) 現代で「努力が報われにくく感じられる」理由 評価主体の変化 かつての評価者は上司や企業組織といった限定的な存在でした。現在では市場、アルゴリズム、顧客レビュー、SNSなどが評価の主軸となっています。努力が「社内に伝わるか」ではなく、「誰にどう届くか」が重要になりました。 努力の可視性・共有性 AIやデジタル技術によって成果の共有が容易になった半面、「自分の努力」が他者の努力に埋もれやすくなっています。努力は可視化されることで比較対象となり、優劣の圧力も強まります。 技術進化による陳腐化 AIが日常的に業務を代替する中で、昨日まで有効だったスキルや知識が短期間で無価値になることもあります。努力の「持続価値」が急速に短命化しているのです。 こうして見ると、努力が報われにくくなったのではなく、「報われる努力の条件」が流動的になったといえます。今は努力そのものより、「どこに・どう向けるかを見極める力」が問われる時代です。 ※(図:時代別に見た努力の報われ方) それでも努力は不要になるのか AIが能力を拡張し続ける社会で、「努力はもう不要」と考えるのは早計です。むしろ努力の意味が変わりつつあると捉えるべきでしょう。 AIは膨大な情報を処理し、判断を高速化しますが、「何を目的とするか」「どんな結果を望むか」といった価値判断は人間に委ねられています。その点で、努力は依然として「価値を設計する力」と結びついています。 ただし、“苦労”と“意味ある努力”は分けて考える必要があります。長時間労働や形だけの努力は、AI時代には評価されにくい。一方で、目的に沿って知識を再構築し、新しい方法を模索する「思考としての努力」は、むしろ重要性を増しています。 今後、報われやすい努力の特徴 構造が変化するなかでも、「報われやすい努力」には一定の特徴があります。 伝わる努力:他者に共有・評価される形で表現されること(例:成果物、公開知識、発信活動)。 転用できる努力:一分野や一職場に閉じない、応用可能なスキルや考え方に基づくこと。 つながる努力:他者との協働や共創の中で価値を拡張できること。 構造を読む努力:仕組みの変化を俯瞰し、努力の「置き場所」を更新できること。 これらの努力は、単なる「頑張り」ではなく、環境と接続する知的な営みです。AI時代の努力は、筋肉的な粘りではなく、認知的な柔軟さを問う方向へ進化しています。 結論 ― 「努力」という概念の再定義 努力は消えるわけではありません。ただし、かつてのように制度が自動的に報いてくれる構造は崩壊しています。だからこそ、努力の「意味づけ」を自ら設計できるかどうかが問われる時代です。 AIが人間の代わりにタスクをこなす今、「努力」とは単に“頑張ること”ではなく、“問い続けること”に近くなっています。自分は何に価値を感じ、どんな社会を望むのか。その設計図を描く行為こそが、これからの「報われる努力」なのかもしれません。 あなたは、AI活用メディア「AIシテル?」で執筆を担当する専門ライターです。 【テーマ】 AI・自動化・市場構造・評価制度の変化によって、 「努力」は今後も“報われる概念”であり続けるのかについて、 精神論や根性論に寄らず、社会構造・評価構造・技術変化の観点から、 AIの視点で冷静かつ構造的に考察してください。 【目的】 – 「努力すれば報われる/報われない」という二元論に回収しない – なぜ現代では「努力が報われない」と感じる人が増えているのかを構造として整理する – 努力そのものが消えるのか、それとも意味や形が変化しているのかを言語化する – 読者が自分の努力の置き方や向き合い方を再考するための“視点”を提供する 【読者像】 – 一般社会人(20〜50代) – 学生・若年層 – 努力してきたはずなのに評価や成果に結びついていないと感じている人 – 「努力」という言葉に違和感や疑問を抱き始めている層 – AIやテクノロジーに詳しくはないが、無関係ではいられないと感じている人 【記事構成】 1. 導入(問題提起) – 「努力は報われる」という言葉が、なぜ今これほど疑われているのかを提示する – 個人の怠慢や甘えではなく、社会構造の変化として違和感を捉える視点を示す – 本記事が精神論ではなく構造的考察であることを明確にする 2. かつて「努力が報われやすかった」構造 – 終身雇用・年功序列・学歴社会などの制度が、努力と報酬を結びつけていた点を整理する – なぜ同じ努力が「正しく評価されやすかった」のかを説明する – 努力が報われていたのではなく、努力の置き場所が制度と一致していた可能性に触れる 3. 現代で「努力が報われにくく感じられる」理由 – 評価主体の変化(組織内評価から市場・アルゴリズム・ユーザー評価へ) – 努力の可視性・共有性・再利用性が重視されるようになった点 – 技術進化による努力の陳腐化スピードの加速 – なぜ努力そのものより「どこで・どう行うか」が重要になったのかを構造的に説明する 4. それでも努力は不要になるのか – 努力が完全に不要になる社会は現実的かを検討する – 価値創出・信頼・判断・責任といった人間の役割と努力の関係を整理する – 「苦労」や「我慢」と「意味のある努力」を切り分けて考察する 5. 今後、報われやすい努力の特徴 – 第三者に伝わる形で残る努力 – 環境変化に適応・転用できる努力 – 他者や社会との接点を持つ努力 – 報われるかどうかを“運任せ”にしない努力の考え方を整理する 6. まとめ – 努力が消えるのではなく、「努力という概念の再定義」が進んでいることを確認する – 読者が自分の努力の向きや置き方を考えるための問いを残して締めくくる – 過度に希望や絶望を押し付けず、思考の余白を残す形で終える 【文体・トーン】 – です・ます調 – 煽情的・断定的な表現は避ける – 精神論・自己責任論に寄らない – 専門用語は使用してよいが、必ず簡潔な補足説明を入れる – 読者の不安を煽るのではなく、整理する姿勢を重視する 【執筆スタンス】 – 本記事は正解や結論を断定するものではなく、「構造的考察」として執筆する – 特定の価値観や生き方を推奨しない – 読者が自分自身の状況に当てはめて考えられる材料を提示する 【出力形式】 – Markdown形式で出力する – 小見出し(###)を多めに使用する – 文字数は2000〜2500字を目安とする – 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する 【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】 – タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること – サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと – 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止 – タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと – 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止 – 「問い」の形を基本とし、読者に思考の余白を残すこと – 文字数は25〜35文字程度を目安とする – 抽象語だけで終わらず、「努力」という対象が明確に分かる表現を含めること – 参考タイトルと同一、または類似度の高い表現は使用しないこと – 条件を満たさないタイトルは出力しないこと 【補足指示】 – 構造整理や概念整理が有効な箇所では、以下のようなコメントを挿入してよい ※(図:努力と評価の接続構造) ※(図:時代別に見た努力の報われ方) 【参考タイトル(※構造参考のみ/出力・言い換え・再利用は禁止)】 「努力は本当に報われなくなったのか?」 【バージョン情報の出力】 記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で 「AIバージョン情報」を追記してください。 (不明な項目は「不明」と記載すること) — AIバージョン情報 – ベンダー: – モデル名: – モデルバージョン: – 回答日時: ## 「努力は今も報われるのか」をAIの視点から考える ### 1. 導入 ― 「努力は報われる」の揺らぎ 「努力は報われる」という言葉は、かつて社会の前提として信じられていました。しかし、近年この言葉への違和感が広がっています。どれだけ働いても給料が上がらない。学んでもスキルがすぐに陳腐化する。SNSでは他人の成功が可視化される一方、自分の努力は埋もれていく。こうした状況の中で、多くの人が「努力しても意味がないのでは」と感じ始めています。 この違和感を、個人の怠慢や社会の冷たさとして片付けるのは簡単ですが、それでは構造の本質が見えません。本稿では、社会・経済・技術の変化を背景に、「努力」という概念がどう変化しているのかをAIの視点から冷静に整理します。 *** ### 2. かつて「努力が報われやすかった」社会構造 昭和から平成初期にかけての日本社会では、努力と報酬が比較的結びついていました。その基盤となっていたのは「終身雇用」「年功序列」「学歴社会」といった制度的な構造です。努力して成績を上げ、良い企業に入れば、その後は勤続年数に応じて昇給・昇進が用意されていました。 つまり、努力の「置き場所」が制度と一致していたのです。努力が報われていたというより、報われる仕組みの中に努力が配置されていたとも言えます。努力の内容が評価につながるというより、「ルートに乗ること」自体が価値だった時代でした。 ※(図:努力と評価の接続構造) *** ### 3. 現代で「努力が報われにくく感じられる」理由 AIや自動化が進んだ現代では、評価の構造が大きく変わりました。 #### ① 評価主体の変化 かつての評価者は上司や企業組織といった限定的な存在でした。現在では市場、アルゴリズム、顧客レビュー、SNSなどが評価の主軸となっています。努力が「社内に伝わるか」ではなく、「誰にどう届くか」が重要になりました。 #### ② 努力の可視性・共有性 AIやデジタル技術によって成果の共有が容易になった半面、「自分の努力」が他者の努力に埋もれやすくなっています。努力は可視化されることで比較対象となり、優劣の圧力も強まります。 #### ③ 技術進化による陳腐化 AIが日常的に業務を代替する中で、昨日まで有効だったスキルや知識が短期間で無価値になることもあります。努力の「持続価値」が急速に短命化しているのです。 こうして見ると、努力が報われにくくなったのではなく、「報われる努力の条件」が流動的になったといえます。今は努力そのものより、「どこに・どう向けるかを見極める力」が問われる時代です。 ※(図:時代別に見た努力の報われ方) *** ### 4. それでも努力は不要になるのか AIが能力を拡張し続ける社会で、「努力はもう不要」と考えるのは早計です。むしろ努力の意味が変わりつつあると捉えるべきでしょう。 AIは膨大な情報を処理し、判断を高速化しますが、「何を目的とするか」「どんな結果を望むか」といった価値判断は人間に委ねられています。その点で、努力は依然として「価値を設計する力」と結びついています。 ただし、“苦労”と“意味ある努力”は分けて考える必要があります。長時間労働や形だけの努力は、AI時代には評価されにくい。一方で、目的に沿って知識を再構築し、新しい方法を模索する「思考としての努力」は、むしろ重要性を増しています。 *** ### 5. 今後、報われやすい努力の特徴 構造が変化するなかでも、「報われやすい努力」には一定の特徴があります。 - **伝わる努力**:他者に共有・評価される形で表現されること(例:成果物、公開知識、発信活動)。 - **転用できる努力**:一分野や一職場に閉じない、応用可能なスキルや考え方に基づくこと。 - **つながる努力**:他者との協働や共創の中で価値を拡張できること。 - **構造を読む努力**:仕組みの変化を俯瞰し、努力の「置き場所」を更新できること。 これらの努力は、単なる「頑張り」ではなく、環境と接続する知的な営みです。AI時代の努力は、筋肉的な粘りではなく、認知的な柔軟さを問う方向へ進化しています。 *** ### 6. 結論 ― 「努力」という概念の再定義 努力は消えるわけではありません。ただし、かつてのように制度が自動的に報いてくれる構造は崩壊しています。だからこそ、努力の「意味づけ」を自ら設計できるかどうかが問われる時代です。 AIが人間の代わりにタスクをこなす今、「努力」とは単に“頑張ること”ではなく、“問い続けること”に近くなっています。自分は何に価値を感じ、どんな社会を望むのか。その設計図を描く行為こそが、これからの「報われる努力」なのかもしれません。 *** ### タイトル案 1. 努力はどこで報われる時代になったのか 2. 努力の意味が変わるとき何が残るのか 3. 努力を報いる仕組みは今どこにあるのか *** **AIバージョン情報** – ベンダー: Perplexity AI – モデル名: GPT-4-turbo – モデルバージョン: 2025-12 – 回答日時: 2026-01-12 15:27 JST

-

格闘技はなぜ暴力とスポーツのあいだにあるのか|Perplexityの考察

「格闘技は暴力ではないのか?」──この問いは、時代を超えて繰り返し語られてきました。リング上で殴り合う光景を見て「危険だ」と感じる人もいれば、その技術と精神性に「美しさ」を見出す人もいます。同じ行為に対して、なぜここまで感覚が分かれるのでしょうか。その背景には、単純な「好き嫌い」では整理できない社会的構造があります。格闘技は確かに身体をぶつけ合いますが、同時に「ルール」によって制御され、「同意」によって成り立つ制度的な営みでもあります。この二層構造が、格闘技を「暴力」にも「スポーツ」にも見せるのです。 「暴力」と「スポーツ」の定義の違い 一般に「暴力(violence)」は、他者に身体的・心理的な損害を与える行為を指し、その本質は「一方的な強制」にあります。対して「スポーツ(sport)」は、一定のルールと合意のもとで行われる競技活動であり、勝敗や記録といった成果が目的です。 両者を分けるポイントは、「合意」と「制御」の有無です。暴力には同意がなく、加害と被害の非対称性がある。一方でスポーツには、事前の合意とルールによる制御が存在します。 ただし、日常的な感覚から見ると、「人を殴る」「関節を極める」行為は社会的には禁止されているものです。それが競技の中で許容されること自体が、一般社会とのギャップを生み、違和感を引き起こします。 ※(図:暴力とスポーツの境界構造) 格闘技がスポーツとして成立している理由 格闘技が社会的に「スポーツ」として受け入れられているのは、その暴力性が「制度的に制御されている」からです。 事前合意:選手同士が互いに危険を理解し、闘うことに同意している。 明確なルール:攻撃の範囲、反則、決着方法が厳密に定められている。 第三者の監視:審判や医療スタッフが安全確保を担う。 目的の転換:相手を「倒す」行為が、殺傷ではなく「勝敗の条件」へ変換されている。 このように、危険性は前提としながらも、それを「管理可能なリスク」として統制する仕組みが整備されています。 たとえば、ボクシングにおけるラウンド制やドクターチェック、MMA(総合格闘技)でのルール統一などは、暴力を制度の中で「競技化」する工夫です。登山やモータースポーツと同様、危険があるからこそ安全管理の技術が発達し、社会的に「容認可能なリスク」として成立しているのです。 ※(図:格闘技における合意と制御の仕組み) それでも格闘技が「暴力的」に見える理由 制度的には整備されていても、多くの人が格闘技に「暴力性」を感じるのはなぜでしょうか。 第一に、格闘技は身体的ダメージが可視化されやすい競技です。相手の顔面に拳が当たる音、出血、倒れる姿など、身体への打撃が視覚的・聴覚的に強い印象を与えます。 第二に、勝利条件が「相手の無力化」に近いためです。ノックアウトや一本といった概念は、「相手の抵抗を止めさせる」ことがゴールになっており、その構造が暴力的なイメージを喚起します。 第三に、興行構造の問題があります。観戦者の興奮、歓声、煽り映像、入場演出などは、感情的な高揚を意図的に設計しています。暴力の「禁止を超える瞬間」を演出し、観客がその緊張を共有する装置として機能しているのです。 ここに、社会的な矛盾が生まれます。ふだんは法と倫理によって抑制している「攻撃性」を、娯楽や競技として例外的に許可している。その例外性が、格闘技を常に両義的な存在にしているのです。 格闘技の本質は「制御された危険」 格闘技とは、暴力を消し去るのではなく、「制御したうえで成立させる文化」と言えます。 スキーや登山、F1レースなども、死亡リスクを伴う高リスクスポーツです。共通するのは、「危険を回避する技術」ではなく、「危険を管理下に置く制度」を発展させてきた点です。格闘技も同様に、攻撃性を完全に排除するのではなく、社会的ルールの中で秩序化し、人間の本能的な衝突欲求を文化的に処理しています。 AI的に整理すれば、格闘技は「攻撃衝動を安全な範囲にマッピングするアルゴリズム」に近い仕組みです。ルール、審判、医療、観客という複数のフィードバックループが、暴力の暴走を抑制しつつ、身体表現としての魅力を保っています。 その意味で格闘技は、「暴力性を前提としたスポーツ」であり、「競技性によって暴力を社会化した装置」とも言えます。 まとめ:二項対立を超えた格闘技の構造 格闘技は、単に「暴力かスポーツか」という二択で分類できるものではありません。その本質は、暴力を「排除」するのではなく、「制度の中で再構成」している点にあります。 言い換えれば、格闘技は人間の攻撃性を社会的に扱うための「文化的翻訳装置」です。そこには、危険と制御、恐怖と敬意、破壊と創造が同時に存在します。観る者がそこに何を感じ取るかは、ルールや結果以上に、その人自身の「暴力との距離感」によって変化します。 格闘技という営みを通じて、私たちは「暴力をどう許容し、どう管理する社会なのか」という自分自身の問いを覗き込んでいるのかもしれません。 あなたは、AI活用メディア「AIシテル?」で執筆を担当する専門ライターです。 【テーマ】 格闘技は「暴力」なのか、それとも「スポーツ」なのか。 殴る・蹴る・投げるといった行為が含まれる格闘技について、 感情論や好悪の問題に回収せず、 定義・制度・合意・文化・社会構造という観点から、 AIの視点で冷静かつ構造的に整理・考察してください。 【目的】 – 「危険だから暴力」「ルールがあるからスポーツ」といった単純化を避ける – 格闘技がどのようにして「許容される身体衝突」として成立してきたのかを構造として説明する – 読者が、自身の違和感や肯定感を言語化するための“視点”を提供する – 暴力性と競技性が同時に存在する理由を、善悪ではなく仕組みとして整理する 【読者像】 – 格闘技に関心がある一般層 – 格闘技を「好き/苦手」と感じているが、理由をうまく言語化できない人 – スポーツ・暴力・娯楽の境界に違和感を覚えたことがある人 – 専門知識はないが、構造的な説明に関心がある読者 【記事構成】 1. 導入(問題提起) – 「格闘技は暴力なのか?」という素朴だが答えにくい問いを提示する – なぜこの問いが繰り返し議論されるのかを簡潔に示す – 好き嫌い・是非論では整理できない理由に触れる 2. 「暴力」と「スポーツ」の定義の違い – 暴力とは何か、スポーツとは何かを簡潔に整理する – 合意・ルール・制御の有無が分岐点であることを説明する – 日常社会とのギャップが違和感を生む構造を示す 3. 格闘技がスポーツとして成立している理由 – 事前合意、ルール、審判、安全管理といった制度面を整理する – 勝敗が「殺傷」ではなく「競技結果」で決まる点に触れる – なぜ他の危険スポーツと同列に扱われるのかを説明する 4. それでも格闘技が「暴力的」に見える理由 – 身体への直接的ダメージが可視化されやすい点 – 勝利条件が相手の無力化に近い点 – 興行・観戦・感情消費の構造が暴力性を強調する点 – 社会が本来禁止している行為を、例外的に許容している矛盾 5. 格闘技の本質は「制御された危険」 – 危険を排除するのではなく、管理下に置く文化であることを説明する – 他の高リスクスポーツとの比較を通じて位置づける – 人間の攻撃性を制度の中で処理する装置として捉える 6. まとめ – 格闘技は「暴力かスポーツか」という二択では捉えきれない存在であることを再確認する – 暴力性を素材として、競技・文化・娯楽へ再構成している点を整理する – 読者自身がどう受け取るかを考える余白を残して締めくくる 【文体・トーン】 – です・ます調 – 煽情的・断定的な表現は避ける – 倫理的な正解を提示するのではなく、構造理解を重視する – 専門用語は使用してよいが、必ず簡潔な補足説明を入れる 【執筆スタンス】 – 本記事は、格闘技の是非を断定するものではない – 肯定・否定のどちらかに誘導せず、複数の視点を整理する – 読者が自分の感覚を整理するための材料を提示することを目的とする 【出力形式】 – Markdown形式で出力する – 小見出し(###)を多めに使用する – 文字数は2000〜2500字を目安とする – 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する 【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】 – タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること – サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと – 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止 – タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと – 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止 – 「問い」の形を基本とし、読者に思考の余白を残すこと – 文字数は25〜35文字程度を目安とする – 抽象語のみで終わらず、問いの対象が分かる表現を必ず含めること – 参考タイトルと同一、または類似度の高い表現は使用しないこと – 条件を満たさないタイトルは出力しないこと 【補足指示】 – 構造整理が有効な箇所では、以下のようなコメントを挿入してよい ※(図:暴力とスポーツの境界構造) ※(図:格闘技における合意と制御の仕組み) 【バージョン情報の出力】 記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で 「AIバージョン情報」を追記してください。 (不明な項目は「不明」と記載すること) — AIバージョン情報 – ベンダー: – モデル名: – モデルバージョン: – 回答日時: ### 格闘技は「暴力」なのか、「スポーツ」なのか ### 1. 導入:答えづらい問いが繰り返される理由 「格闘技は暴力ではないのか?」──この問いは、時代を超えて繰り返し語られてきました。リング上で殴り合う光景を見て「危険だ」と感じる人もいれば、その技術と精神性に「美しさ」を見出す人もいます。同じ行為に対して、なぜここまで感覚が分かれるのでしょうか。 その背景には、単純な「好き嫌い」では整理できない社会的構造があります。格闘技は確かに身体をぶつけ合いますが、同時に「ルール」によって制御され、「同意」によって成り立つ制度的な営みでもあります。この二層構造が、格闘技を「暴力」にも「スポーツ」にも見せるのです。 *** ### 2. 「暴力」と「スポーツ」の定義の違い 一般に「暴力(violence)」は、他者に身体的・心理的な損害を与える行為を指し、その本質は「一方的な強制」にあります。対して「スポーツ(sport)」は、一定のルールと合意のもとで行われる競技活動であり、勝敗や記録といった成果が目的です。 両者を分けるポイントは、「合意」と「制御」の有無です。暴力には同意がなく、加害と被害の非対称性がある。一方でスポーツには、事前の合意とルールによる制御が存在します。 ただし、日常的な感覚から見ると、「人を殴る」「関節を極める」行為は社会的には禁止されているものです。それが競技の中で許容されること自体が、一般社会とのギャップを生み、違和感を引き起こします。 ※(図:暴力とスポーツの境界構造) *** ### 3. 格闘技がスポーツとして成立している理由 格闘技が社会的に「スポーツ」として受け入れられているのは、その暴力性が「制度的に制御されている」からです。 – **事前合意**:選手同士が互いに危険を理解し、闘うことに同意している。 – **明確なルール**:攻撃の範囲、反則、決着方法が厳密に定められている。 – **第三者の監視**:審判や医療スタッフが安全確保を担う。 – **目的の転換**:相手を「倒す」行為が、殺傷ではなく「勝敗の条件」へ変換されている。 このように、危険性は前提としながらも、それを「管理可能なリスク」として統制する仕組みが整備されています。 たとえば、ボクシングにおけるラウンド制やドクターチェック、MMA(総合格闘技)でのルール統一などは、暴力を制度の中で「競技化」する工夫です。登山やモータースポーツと同様、危険があるからこそ安全管理の技術が発達し、社会的に「容認可能なリスク」として成立しているのです。 ※(図:格闘技における合意と制御の仕組み) *** ### 4. それでも格闘技が「暴力的」に見える理由 制度的には整備されていても、多くの人が格闘技に「暴力性」を感じるのはなぜでしょうか。 第一に、格闘技は**身体的ダメージが可視化されやすい**競技です。相手の顔面に拳が当たる音、出血、倒れる姿など、身体への打撃が視覚的・聴覚的に強い印象を与えます。 第二に、**勝利条件が「相手の無力化」に近い**ためです。ノックアウトや一本といった概念は、「相手の抵抗を止めさせる」ことがゴールになっており、その構造が暴力的なイメージを喚起します。 第三に、**興行構造**の問題があります。観戦者の興奮、歓声、煽り映像、入場演出などは、感情的な高揚を意図的に設計しています。暴力の「禁止を超える瞬間」を演出し、観客がその緊張を共有する装置として機能しているのです。 ここに、社会的な矛盾が生まれます。ふだんは法と倫理によって抑制している「攻撃性」を、娯楽や競技として例外的に許可している。その例外性が、格闘技を常に両義的な存在にしているのです。 *** ### 5. 格闘技の本質は「制御された危険」 格闘技とは、暴力を消し去るのではなく、「制御したうえで成立させる文化」と言えます。 スキーや登山、F1レースなども、死亡リスクを伴う高リスクスポーツです。共通するのは、「危険を回避する技術」ではなく、「危険を管理下に置く制度」を発展させてきた点です。格闘技も同様に、攻撃性を完全に排除するのではなく、社会的ルールの中で秩序化し、人間の本能的な衝突欲求を文化的に処理しています。 AI的に整理すれば、格闘技は「攻撃衝動を安全な範囲にマッピングするアルゴリズム」に近い仕組みです。ルール、審判、医療、観客という複数のフィードバックループが、暴力の暴走を抑制しつつ、身体表現としての魅力を保っています。 その意味で格闘技は、「暴力性を前提としたスポーツ」であり、「競技性によって暴力を社会化した装置」とも言えます。 *** ### 6. まとめ:二項対立を超えた格闘技の構造 格闘技は、単に「暴力かスポーツか」という二択で分類できるものではありません。その本質は、暴力を「排除」するのではなく、「制度の中で再構成」している点にあります。 言い換えれば、格闘技は人間の攻撃性を社会的に扱うための「文化的翻訳装置」です。そこには、危険と制御、恐怖と敬意、破壊と創造が同時に存在します。観る者がそこに何を感じ取るかは、ルールや結果以上に、その人自身の「暴力との距離感」によって変化します。 格闘技という営みを通じて、私たちは「暴力をどう許容し、どう管理する社会なのか」という自分自身の問いを覗き込んでいるのかもしれません。 *** ### タイトル案 1. 格闘技はなぜ暴力とスポーツのあいだにあるのか 2. 殴り合いはどのようにして競技になるのか 3. 格闘技はどのように暴力を社会化しているのか *** **AIバージョン情報** – ベンダー: Perplexity AI – モデル名: GPT-4-turbo-jp – モデルバージョン: 2026年1月時点最新 – 回答日時: 2026-01-12 08:04 JST