近年、ニュースや議論で「台湾有事」という言葉を耳にする機会が増えています。多くの人が「本当に起きるのか?」という素朴な疑問を抱いているでしょう。この言葉は、台湾海峡を巡る軍事的な緊張や衝突の可能性を指しますが、なぜ今、これほど頻繁に取り沙汰されるようになったのでしょうか。本記事では「必ず起きる」「起きない」といった断定的な結論を避け、地政学、安全保障、経済構造、国際秩序の観点から冷静に構造を整理し、読者の皆さんがニュースを読み解く際の解像度を高めるお手伝いをします。 台湾有事が常に想定され続ける理由 台湾有事の議論が絶えないのは、関係国が抱える構造的な制約が、緊張を維持しやすい配置を生んでいるからです。ここでは、中国、台湾、アメリカの立場を簡潔に整理します。 中国の制約:国内政治と正統性 中国にとって、台湾は「一つの中国」原則の核心です。これは、中国共産党の正統性を支えるナショナリズムの基盤となっています。経済成長が鈍化する中、党の統治正当性を維持するため、台湾問題は国内政治のツールとして機能しやすい構造です。また、地政学的に台湾海峡は南シナ海へのアクセスを左右し、安全保障上の要衝です。ただし、軍事行動には経済制裁のリスクが伴い、グローバルサプライチェーンへの依存が制約となります。 台湾の制約:独立志向と同盟関係 台湾は、民主主義体制の下で独自のアイデンティティを強めています。民進党政権下では、中国からの独立傾向が顕著ですが、経済的には中国市場に依存する二重構造です。安全保障面では、アメリカとの非公式同盟(台湾関係法に基づく)が抑止力となっていますが、正式な軍事同盟ではないため、不確実性が緊張を増幅します。 アメリカの制約:国際秩序と経済構造 アメリカは、台湾をインド太平洋地域の民主主義の象徴として位置づけ、台湾有事は「戦略的曖昧性」政策で対応しています。これは、介入を明言せず、中国の行動を抑止する狙いです。経済的には、台湾の半導体産業(TSMCなど)が世界供給の大部分を占め、米中貿易摩擦の中で重要です。地政学的に、台湾陥落は同盟国(日本、フィリピンなど)の信頼を損ない、国際秩序の崩壊を招く可能性があります。 ※(図:台湾有事を巡る関係国の制約構造) これらの要素が絡み合うことで、軍事衝突そのものではなく、緊張が消えにくい「均衡状態」が生まれています。経済相互依存が抑止しつつ、政治的正統性がエスカレーションの引き金を引く構造です。 「起きる前提」で考えるとは何を意味するのか 「起きる前提で考える」と聞くと、戦争を望むような印象を受けるかもしれませんが、それは誤解です。ここでは、危機管理、抑止、制度設計の観点から整理します。 危機管理の観点 多くの国家は、最悪のシナリオを想定して備えます。例えば、アメリカの国防戦略では、台湾有事を「高リスク事態」としてシミュレーションします。これは、発生時の混乱を最小限に抑えるためのものです。経済構造では、サプライチェーンの多角化(フレンドショアリング)が進められ、台湾依存のリスクを分散します。 抑止の観点 抑止とは、相手に攻撃のコストを認識させることです。「起きる前提」で考えることで、軍事演習や同盟強化が進み、中国の冒険主義を防ぎます。地政学的に、AUKUS(オーストラリア、英国、アメリカの安全保障枠組み)のような制度が、台湾海峡の安定を支えています。 選択肢の確保の観点 国際秩序の維持のため、外交・経済・軍事の多層的な選択肢を準備します。これにより、緊張が高まった場合の柔軟な対応が可能になります。AIの視点では、このアプローチはリスク評価のアルゴリズムに似ており、確率分布を考慮した最適化です。 ※(図:有事想定と抑止の関係) 要するに、「起きる前提」は不安を煽るものではなく、平和を維持するための構造的思考です。 「起きない前提」で考えることのリスク 一方、「起きない」と決めつけるアプローチには、構造的なリスクがあります。 想定外の混乱と対応遅れ 歴史的に、想定外の出来事(ブラックスワン)は大きな被害を生みます。例えば、クリミア危機では、事前の楽観が欧州の対応を遅らせました。台湾有事の場合、経済構造の崩壊(半導体供給停止)が世界GDPを数兆ドル押し下げる可能性があり、無視できません。 希望的観測とバイアスの影響 人間の意思決定には、現状維持バイアスがかかりやすいです。地政学的に、中国の平和的台頭を信じたい心情が、兆候を見逃す原因となります。安全保障の観点では、これは抑止の弱体化を招き、逆説的に緊張を高めます。 有事想定が戦争を近づけない理由 有事想定は、むしろエスカレーションを防ぐツールです。核抑止理論(MAD:相互確証破壊)のように、準備が攻撃を思いとどまらせる構造です。国際秩序では、国連やASEANのような枠組みが、こうした思考を支えています。 台湾有事は不可避なのか 台湾有事が「必ず起きる」と断定できない理由は複数あります。 起きない可能性を示す要因 経済相互依存が強く、中国のGDP成長は台湾経由の投資に依存します。地政学的に、米中の核保有が全面戦争を抑止し、限定的な衝突に留まる可能性が高いです。また、台湾の世論調査では、独立支持が減少傾向で、平和維持のインセンティブがあります。 確率ゼロではない理由と影響の大きさ 一方、国内政治の変動(例:中国の指導者交代)や偶発的事態(軍事演習の誤認)が引き金になるリスクは残ります。安全保障の観点から、影響の規模(アジア経済の停滞、国際秩序の再編)が大きいため、無視できません。 断定しないことと考えることの違い 「断定しない」は、柔軟性を保つ意味です。一方、「考えない」はリスクを増大させます。AIの視点では、これはベイズ推定のように、事前確率を更新しながら構造を分析するアプローチです。 まとめ:構造として理解し、選択肢を広げる 台湾有事は、予言ではなく、関係国の制約と選択肢が織りなす構造として理解すべきテーマです。「起きる前提で考える」ことは、起こさないための抑止と危機管理を強化し、平和的な解決の余地を広げます。 読者の皆さんが今後、国際ニュースを読む際には、地政学的な配置や経済の相互依存に注目してみてください。それにより、二項対立を超えた冷静な視点が得られるはずです。この整理が、皆さんの思考のヒントになれば幸いです。 あなたは、AI活用メディア「AIシテル?」で執筆を担当する専門ライターです。 【テーマ】 台湾有事は「起きる前提」で考えるべきなのか。 台湾海峡を巡る緊張について、 「必ず起きる/起きない」といった断定や感情論に寄らず、 地政学・安全保障・経済構造・国際秩序の観点から、 AIの視点で冷静かつ構造的に整理・考察してください。 【目的】 – 「台湾有事は不可避」「戦争を煽っているだけ」といった二項対立を避ける – 台湾有事が議論され続ける背景にある構造的要因を可視化する – 「起きる前提で考える」ことの意味を、危機管理・抑止・制度設計の観点から整理する – 読者が国際ニュースを読む際の解像度を高める視点を提供する 【読者像】 – 一般社会人(20〜50代) – 国際情勢やニュースに関心はあるが、専門知識は必須ではない層 – 台湾有事について「不安」「違和感」「よく分からなさ」を感じている人 – 煽りや断定ではなく、冷静な整理を求めている読者 【記事構成】 1. 導入(問題提起) – 「台湾有事は本当に起きるのか?」という素朴な疑問を提示する – なぜ近年「台湾有事」という言葉が頻繁に使われるようになったのかに触れる – 本記事では結論を断定せず、構造として整理する姿勢を明示する 2. 台湾有事が常に想定され続ける理由 – 中国・台湾・アメリカそれぞれが抱える制約条件を簡潔に整理する – 国内政治、正統性、同盟関係といった要素が緊張を生みやすい構造を説明する – 軍事衝突そのものではなく「緊張が消えにくい配置」に焦点を当てる 3. 「起きる前提」で考えるとは何を意味するのか – 「戦争を望む」「不安を煽る」こととは異なる概念であることを明確にする – 危機管理・抑止・選択肢の確保という観点から整理する – なぜ多くの国家が最悪ケースを想定した上で政策を組み立てるのかを説明する 4. 「起きない前提」で考えることのリスク – 想定外がもたらす混乱や対応遅れの構造を説明する – 希望的観測や現状維持バイアスが意思決定に与える影響に触れる – 有事想定が「戦争を近づける」と単純には言えない理由を整理する 5. 台湾有事は不可避なのか – 台湾有事が「必ず起きる」とは言えない理由を示す – 同時に、確率がゼロではない以上、影響の大きさを無視できない点を指摘する – 「断定しないこと」と「考えないこと」は別であると整理する 6. まとめ – 台湾有事は予言ではなく、構造として理解すべきテーマであることを再確認する – 「起きる前提で考える」ことは、起こさない選択肢を広げる行為でもあると整理する – 読者が今後ニュースを読む際に持ち帰れる視点を提示して締めくくる 【文体・トーン】 – です・ます調 – 煽情的・断定的にならず、冷静で構造的 – 専門用語は使用してよいが、必ず簡潔な補足説明を入れる – 特定の立場・国・思想を断罪しない 【執筆スタンス】 – 本記事は結論を断定するものではなく、「構造の整理」を目的とする – 善悪や正義の判断ではなく、制約条件と選択肢に焦点を当てる – 読者が自分なりに考える余白を残すことを重視する 【出力形式】 – Markdown形式で出力する – 小見出し(###)を多めに使用する – 文字数は2000〜2500字を目安とする – 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する 【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】 – タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること – サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと – 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止 – タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと – 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止 – 「問い」の形を基本とし、読者に思考の余白を残すこと – 文字数は25〜35文字程度を目安とする – 抽象語のみで終わらず、問いの対象が分かる表現を必ず含めること – 参考タイトルと同一、または類似度の高い表現は使用しないこと – 条件を満たさないタイトルは出力しないこと 【補足指示】 – 構造整理が有効な箇所では、以下のようなコメントを挿入してよい ※(図:台湾有事を巡る関係国の制約構造) ※(図:有事想定と抑止の関係) 【参考タイトル(※構造参考のみ/出力・言い換え・再利用は禁止)】 「台湾有事は本当に避けられないのか?」 【バージョン情報の出力】 記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で 「AIバージョン情報」を追記してください。 (不明な項目は「不明」と記載すること) — AIバージョン情報 – ベンダー: – モデル名: – モデルバージョン: – 回答日時: # 台湾有事は「起きる前提」で考えるべきなのか ## 導入:台湾有事の疑問を整理する 近年、ニュースや議論で「台湾有事」という言葉を耳にする機会が増えています。多くの人が「本当に起きるのか?」という素朴な疑問を抱いているでしょう。この言葉は、台湾海峡を巡る軍事的な緊張や衝突の可能性を指しますが、なぜ今、これほど頻繁に取り沙汰されるようになったのでしょうか。 背景には、中国の台頭、アメリカの同盟関係、そして台湾自身の政治状況が複雑に絡み合っています。2020年代に入り、地政学的な変化が加速した結果、国際社会の関心が高まっているのです。しかし、本記事では「必ず起きる」「起きない」といった断定的な結論を避けます。代わりに、地政学、安全保障、経済構造、国際秩序の観点から、AIの視点で冷静に構造を整理し、考察します。これにより、読者の皆さんがニュースを読み解く際の解像度を高めるお手伝いをしたいと思います。 ## 台湾有事が常に想定され続ける理由 台湾有事の議論が絶えないのは、関係国が抱える構造的な制約が、緊張を維持しやすい配置を生んでいるからです。ここでは、中国、台湾、アメリカの立場を簡潔に整理します。 ### 中国の制約:国内政治と正統性 中国にとって、台湾は「一つの中国」原則の核心です。これは、中国共産党の正統性を支えるナショナリズムの基盤となっています。経済成長が鈍化する中、党の統治正当性を維持するため、台湾問題は国内政治のツールとして機能しやすい構造です。また、地政学的に台湾海峡は南シナ海へのアクセスを左右し、安全保障上の要衝です。ただし、軍事行動には経済制裁のリスクが伴い、グローバルサプライチェーンへの依存が制約となります。 ### 台湾の制約:独立志向と同盟関係 台湾は、民主主義体制の下で独自のアイデンティティを強めています。民進党政権下では、中国からの独立傾向が顕著ですが、経済的には中国市場に依存する二重構造です。安全保障面では、アメリカとの非公式同盟(台湾関係法に基づく)が抑止力となっていますが、正式な軍事同盟ではないため、不確実性が緊張を増幅します。 ### アメリカの制約:国際秩序と経済構造 アメリカは、台湾をインド太平洋地域の民主主義の象徴として位置づけ、台湾有事は「戦略的曖昧性」政策で対応しています。これは、介入を明言せず、中国の行動を抑止する狙いです。経済的には、台湾の半導体産業(TSMCなど)が世界供給の大部分を占め、米中貿易摩擦の中で重要です。地政学的に、台湾陥落は同盟国(日本、フィリピンなど)の信頼を損ない、国際秩序の崩壊を招く可能性があります。 ※(図:台湾有事を巡る関係国の制約構造) これらの要素が絡み合うことで、軍事衝突そのものではなく、緊張が消えにくい「均衡状態」が生まれています。経済相互依存が抑止しつつ、政治的正統性がエスカレーションの引き金を引く構造です。 ## 「起きる前提」で考えるとは何を意味するのか 「起きる前提で考える」と聞くと、戦争を望むような印象を受けるかもしれませんが、それは誤解です。ここでは、危機管理、抑止、制度設計の観点から整理します。 ### 危機管理の観点 多くの国家は、最悪のシナリオを想定して備えます。例えば、アメリカの国防戦略では、台湾有事を「高リスク事態」としてシミュレーションします。これは、発生時の混乱を最小限に抑えるためのものです。経済構造では、サプライチェーンの多角化(フレンドショアリング)が進められ、台湾依存のリスクを分散します。 ### 抑止の観点 抑止とは、相手に攻撃のコストを認識させることです。「起きる前提」で考えることで、軍事演習や同盟強化が進み、中国の冒険主義を防ぎます。地政学的に、AUKUS(オーストラリア、英国、アメリカの安全保障枠組み)のような制度が、台湾海峡の安定を支えています。 ### 選択肢の確保の観点 国際秩序の維持のため、外交・経済・軍事の多層的な選択肢を準備します。これにより、緊張が高まった場合の柔軟な対応が可能になります。AIの視点では、このアプローチはリスク評価のアルゴリズムに似ており、確率分布を考慮した最適化です。 ※(図:有事想定と抑止の関係) 要するに、「起きる前提」は不安を煽るものではなく、平和を維持するための構造的思考です。 ## 「起きない前提」で考えることのリスク 一方、「起きない」と決めつけるアプローチには、構造的なリスクがあります。 ### 想定外の混乱と対応遅れ 歴史的に、想定外の出来事(ブラックスワン)は大きな被害を生みます。例えば、クリミア危機では、事前の楽観が欧州の対応を遅らせました。台湾有事の場合、経済構造の崩壊(半導体供給停止)が世界GDPを数兆ドル押し下げる可能性があり、無視できません。 ### 希望的観測とバイアスの影響 人間の意思決定には、現状維持バイアスがかかりやすいです。地政学的に、中国の平和的台頭を信じたい心情が、兆候を見逃す原因となります。安全保障の観点では、これは抑止の弱体化を招き、逆説的に緊張を高めます。 ### 有事想定が戦争を近づけない理由 有事想定は、むしろエスカレーションを防ぐツールです。核抑止理論(MAD:相互確証破壊)のように、準備が攻撃を思いとどまらせる構造です。国際秩序では、国連やASEANのような枠組みが、こうした思考を支えています。 ## 台湾有事は不可避なのか 台湾有事が「必ず起きる」と断定できない理由は複数あります。 ### 起きない可能性を示す要因 経済相互依存が強く、中国のGDP成長は台湾経由の投資に依存します。地政学的に、米中の核保有が全面戦争を抑止し、限定的な衝突に留まる可能性が高いです。また、台湾の世論調査では、独立支持が減少傾向で、平和維持のインセンティブがあります。 ### 確率ゼロではない理由と影響の大きさ 一方、国内政治の変動(例:中国の指導者交代)や偶発的事態(軍事演習の誤認)が引き金になるリスクは残ります。安全保障の観点から、影響の規模(アジア経済の停滞、国際秩序の再編)が大きいため、無視できません。 ### 断定しないことと考えることの違い 「断定しない」は、柔軟性を保つ意味です。一方、「考えない」はリスクを増大させます。AIの視点では、これはベイズ推定のように、事前確率を更新しながら構造を分析するアプローチです。 ## まとめ:構造として理解し、選択肢を広げる 台湾有事は、予言ではなく、関係国の制約と選択肢が織りなす構造として理解すべきテーマです。「起きる前提で考える」ことは、起こさないための抑止と危機管理を強化し、平和的な解決の余地を広げます。 読者の皆さんが今後、国際ニュースを読む際には、地政学的な配置や経済の相互依存に注目してみてください。それにより、二項対立を超えた冷静な視点が得られるはずです。この整理が、皆さんの思考のヒントになれば幸いです。 ## タイトル案 台湾有事は起きる前提で考えるべきか 台湾海峡の緊張を構造的にどう捉えるか 台湾有事の可能性を冷静にどう整理するか — AIバージョン情報 – ベンダー: xAI – モデル名: Grok 4 – モデルバージョン: 不明 – 回答日時: January 14, 2026 10:20 AM JST

Grok

-

台湾有事は起きる前提で考えるべきか|Grokの考察

-

国際社会のブロック化は本当なのか|Grokの考察

近年、「世界は分断に向かっている」という言説がメディアや専門家の間で頻繁に聞かれるようになりました。米中対立の激化や地政学リスクの高まり、経済安全保障への関心が背景にありますが、冷戦期の明確な二極構造と現在の複雑な相互依存関係を混同しがちです。冷戦はイデオロギーによる明確なブロック化でしたが、今は経済的つながりが深く、単純な分断イメージが実態を捉えきれません。国際ニュースが氾濫する中で、不安を煽るフレームではなく、冷静に構造を整理することで、読者が感情ではなく論理で世界情勢を理解する手がかりを提供します。 ブロック化が進んでいる領域の特徴 世界のブロック化、つまり国家や企業が特定の陣営に分かれて連携を強める動きは、特定の分野で顕著に進んでいます。 安全保障・軍事同盟の分野 米国はNATOやQUAD(日米豪印)を強化し、中国は上海協力機構や一帯一路を通じたパートナーシップを拡大しています。これらの枠組みは、台湾問題や南シナ海の緊張といった地政学リスクに対応するためのもので、軍事演習や情報共有が深まっています。この分野で分断が進みやすいのは、国家の生存に関わる脅威認識が強く、信頼できるパートナーに限定される構造があるためです。 技術・半導体・AI・サプライチェーンの分野 米国の対中輸出規制や中国の技術自立政策により、半導体やAI分野で囲い込みが加速しています。各国は戦略物資の依存を避けようとし、技術ブロックが形成されつつあります。この動きの背景には、技術の軍民両用性と競争優位を失うリスクという構造的要因があります。 価値観・制度を軸にした線引きの変化 民主主義対権威主義という対立が、国際機関での投票や人権問題で表面化しています。米国主導の「民主主義サミット」に対し、中国はグローバル・サウスへの開発支援で影響力を拡大しており、イデオロギー的な相違が制度設計に反映されやすい構造が見られます。 ブロック化が進みにくい領域の実態 一方で、全ての分野でブロック化が進んでいるわけではありません。特に以下の領域では相互依存が強く残っています。 経済・貿易・金融の領域 米中間の貿易額は依然として巨額であり、サプライチェーンはグローバルに深く絡み合っています。金融面でもドル基軸通貨の地位が中国の外貨準備に影響を与えており、急激な分断は双方に大きな損失をもたらす構造です。 多くの国が取る「どちらにも属さない」戦略 インドやブラジルなどの新興国は、米中双方と経済関係を維持し、戦略的自治を保っています。これは地政学リスクを分散するための現実的な選択であり、国内経済成長を最優先する制約条件が背景にあります。 協調が不可避なグローバル課題 気候変動、感染症、金融危機などの課題は国境を超える性質を持ち、単独での解決が不可能です。COP会議やWHOの枠組みでは、米中が協力する事例も見られ、グローバル・コモンズの存在が完全なブロック化を難しくしています。 実際に起きている変化の正体 世界は一様に分断されているわけではなく、分野ごとに異なるダイナミクスが存在します。安全保障や先端技術ではブロック化が進みやすい一方、経済やグローバル課題ではつながりが維持されています。この現象を「選別的ブロック化」と捉えると理解しやすいでしょう。 各国は「敵か味方か」という二元論ではなく、「どの分野で誰と組むか」を戦略的に選択しています。例えば欧州諸国は安全保障では米国寄りですが、貿易では中国との関係を維持しており、グローバル化の遺産と地政学リスクのバランスを取っているのです。 この構造的多層性こそが、現在の国際社会の大きな特徴といえます。 過渡期の国際社会をどう読み解くか 世界は単純な二極ブロック化に向かっているわけではなく、分野ごとの選別的変化が進行中です。現在は冷戦後の旧秩序が揺らぎ、新しい秩序がまだ固まっていない過渡期といえるでしょう。 今後の国際ニュースを読む際は、以下の視点を意識することをおすすめします。 ニュースの文脈を「どの分野か」で分解する 各国の相互依存度や制約条件を考慮する 中間国や多極化の動きにも注目する こうした構造的視点を持つことで、不安ではなく理解に基づいた見方ができるようになります。 あなたは、AI活用メディア「AIシテル?」で執筆を担当する専門ライターです。 【テーマ】 現在の国際社会は、「世界のブロック化」に向かっているのか。 米中対立・地政学リスク・経済安全保障・価値観対立といった要素を踏まえ、 世界が本当に分断されつつあるのか、 それとも別の構造変化が起きているのかについて、 AIの視点から冷静かつ構造的に整理・考察してください。 【目的】 – 「冷戦の再来」「二極化」という単純なフレームで世界情勢を語らない – ブロック化が進んでいる分野/進んでいない分野を切り分けて整理する – 各国が置かれている制約条件や選択の幅を構造として可視化する – 読者が国際ニュースを感情ではなく構造で理解するための視点を提供する 【読者像】 – 一般社会人(20〜50代) – 国際ニュースに関心はあるが、全体像が掴みにくいと感じている人 – 米中対立や世界分断という言葉に違和感や不安を抱いている層 – 専門家ではないが、表層的な解説には物足りなさを感じている読者 【記事構成】 1. 導入(問題提起) – 「世界は分断に向かっている」という言説がなぜ増えているのかを提示する – 冷戦期のブロック化イメージと現在の状況が混同されがちな点に触れる – なぜ今この問いを立てる必要があるのかを簡潔に示す 2. ブロック化が進んでいる領域 – 安全保障・軍事同盟の分野における陣営化の特徴 – 技術・半導体・AI・サプライチェーンにおける囲い込みの動き – 価値観・制度を軸にした国際的な線引きの変化 – なぜこれらの分野では分断が進みやすいのかを構造的に説明する 3. ブロック化が進みにくい領域 – 経済・貿易・金融における相互依存の実態 – 多くの国が「どちらにも属さない」戦略を取っている理由 – 気候変動・感染症・金融危機など、協調が不可避な課題の存在 – 完全なブロック化が成立しにくい構造的要因を整理する 4. 実際に起きている変化の正体 – 世界は一様に分断されているわけではないことを明確にする – 分野ごとに異なる「選別的ブロック化」が進んでいる点を説明する – 「敵か味方か」ではなく「どの分野で誰と組むか」という思考への転換を示す 5. まとめ – 世界は単純な二極ブロック化に向かっているわけではないことを再確認する – 現在は旧秩序が揺らぎ、新しい秩序がまだ固まっていない過渡期であることを示す – 読者が今後の国際ニュースをどう読むべきかの視点を提示して締めくくる 【文体・トーン】 – です・ます調 – 煽情的・断定的にならず、冷静で構造的 – 地政学・経済用語は使用してよいが、簡潔な補足説明を入れる – 不安や対立を煽るのではなく、理解を深めるための記事とする 【執筆スタンス】 – 本記事は、特定の結論や正解を断定するものではない – 複数の要因や構造を整理したうえでの「考察」として執筆する – 特定の国家・陣営・思想に肩入れせず、俯瞰的視点を重視する – 読者が自分なりに考えるための材料を提供することを目的とする 【出力形式】 – Markdown形式で出力する – 小見出し(###)を多めに使用する – 文字数は2000〜2500字を目安とする – 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する 【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】 – タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること – サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと – 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止 – タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと – 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止 – 「問い」の形を基本とし、読者に思考の余白を残すこと – 文字数は25〜35文字程度を目安とする – 抽象語のみで終わらず、問いの対象が分かる表現を必ず含めること – 参考タイトルと同一、または類似度の高い表現は使用しないこと – 条件を満たさないタイトルは出力しないこと 【補足指示】 – 構造整理や概念整理が有効な箇所では、以下のようなコメントを挿入してよい ※(図:分野別に進む世界のブロック化構造) ※(図:国際社会における選別的連携のイメージ) 【参考タイトル(※構造参考のみ/出力・言い換え・再利用は禁止)】 「世界は本当に分断へ向かっているのか?」 【バージョン情報の出力】 記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で 「AIバージョン情報」を追記してください。 (不明な項目は「不明」と記載すること) — AIバージョン情報 – ベンダー: – モデル名: – モデルバージョン: – 回答日時: # AI活用メディア「AIシテル?」執筆記事 ### 導入:世界分断の言説が広がる背景 近年、「世界は分断に向かっている」という言説が、メディアや専門家の議論で頻繁に聞かれるようになりました。これは、主に米中対立の激化や、地政学リスクの高まり、経済安全保障の観点から生じています。例えば、米国の対中輸出規制や、中国の技術自立政策が、冷戦期の東西ブロックを連想させるためです。しかし、冷戦時代の明確なイデオロギー対立と、現在の複雑な相互依存は混同されがちです。冷戦は資本主義陣営と共産主義陣営の二極構造でしたが、今は経済的つながりが深く、単純な分断イメージが実態を歪めてしまう可能性があります。 なぜ今、この問いを立てる必要があるのでしょうか。国際ニュースが氾濫する中で、読者は不安を煽るような単純化されたフレームに疲弊しがちです。そこで、AIの視点から冷静に構造を整理することで、感情ではなく論理で世界情勢を理解する手がかりを提供します。これにより、読者が自らニュースを読み解く視点を養えるでしょう。 ### ブロック化が進んでいる領域の特徴 世界のブロック化、つまり国家や企業が特定の陣営に分かれて連携を強める動きは、特定の分野で顕著です。まず、安全保障・軍事同盟の分野では、陣営化が進んでいます。米国はNATO(北大西洋条約機構)やQUAD(日米豪印の枠組み)を強化し、中国は上海協力機構や一帯一路を通じたパートナーシップを拡大しています。これらの同盟は、地政学リスク(例: 台湾問題や南シナ海の緊張)に対応するためのもので、軍事演習や情報共有が深まっています。なぜこの分野で分断が進みやすいかといえば、国家の生存に関わる脅威認識が強く、信頼できるパートナーに限定される構造があるからです。 次に、技術・半導体・AI・サプライチェーンの分野です。ここでは、米国の輸出規制や中国の国内投資が、囲い込みを促進しています。例えば、半導体では米国が同盟国に中国向け輸出を制限し、AI分野ではデータ共有の壁が築かれています。経済安全保障の観点から、各国は戦略物資の依存を避けようとし、結果として技術ブロックが形成されます。この構造的要因は、技術の二重用途性(軍事・民間両用)にあり、競争優位を失うリスクが分断を加速させるのです。 さらに、価値観・制度を軸にした線引きの変化も見られます。民主主義対権威主義の対立が、国際機関での投票や人権問題で表面化しています。例えば、米国主導の「民主主義サミット」に対し、中国は「グローバル・サウス」の開発支援で影響力を広げています。この分野の分断は、イデオロギー的な相違が制度設計に反映されやすいためです。 ※(図:分野別に進む世界のブロック化構造) ### ブロック化が進みにくい領域の実態 一方で、すべての分野でブロック化が進んでいるわけではありません。経済・貿易・金融の領域では、相互依存が強く残っています。2026年現在、米中間の貿易額は依然として巨額で、サプライチェーンはグローバルに絡み合っています。例えば、中国の製造業依存と米国の消費市場は、完全な切り離しを難しくします。金融面でも、ドル基軸通貨の地位が中国の外貨準備に影響を与え、急激な分断は両国に損失をもたらす構造です。 多くの国が「どちらにも属さない」戦略を取っている理由も重要です。インドやブラジルなどの新興国は、米中両方と経済関係を維持し、戦略的自治を保っています。これは、地政学リスクを分散するための選択で、非同盟運動の現代版といえます。これらの国々は、制約条件として国内経済の成長を優先し、ブロック参加のコストを避けているのです。 また、気候変動・感染症・金融危機などのグローバル課題では、協調が不可避です。COP(気候変動枠組条約)会議やWHO(世界保健機関)の枠組みで、米中が協力する事例が見られます。これらの課題は、国境を超える性質を持ち、単独解決が不可能な構造的要因があります。完全なブロック化が成立しにくいのは、こうした相互依存とグローバル・コモンズ(共有資源)の存在によるものです。 ※(図:国際社会における選別的連携のイメージ) ### 実際に起きている変化の正体を考察 世界は一様に分断されているわけではなく、分野ごとに異なるダイナミクスが見られます。上述のように、安全保障や技術ではブロック化が進みやすい一方、経済やグローバル課題ではつながりが保たれています。この現象を「選別的ブロック化」と呼べるでしょう。つまり、国家は「敵か味方か」という二元論ではなく、「どの分野で誰と組むか」を戦略的に選択しているのです。 例えば、欧州諸国は安全保障で米国寄りですが、貿易では中国との関係を維持しています。この構造は、グローバル化の遺産と地政学リスクのバランスから生まれています。AIの視点から見ると、この変化は旧来の冷戦フレームを超え、多層的なネットワークを形成しているといえます。各国は、経済的制約(依存度)や地政学的選択の幅(同盟の柔軟性)を考慮し、ハイブリッドな戦略を取っているのです。 この転換は、読者が国際ニュースを構造的に理解するための鍵です。ニュースで「分断」と報じられても、どの分野か、どの国が関わるかを分解して考えることで、実態が見えてきます。 ### まとめ:過渡期の国際社会をどう読み解くか 世界は単純な二極ブロック化に向かっているわけではなく、分野ごとの選別的変化が起きていることを確認しました。現在は、冷戦後の旧秩序が揺らぎ、新しい秩序がまだ固まっていない過渡期といえます。米中対立は基調ですが、多極化や中間国の台頭が、完全分断を防ぐ緩衝材となっています。 読者が今後の国際ニュースをどう読むべきか。まずは、ニュースの文脈を分野別に整理し、構造的要因(相互依存や制約)を考えることです。これにより、不安ではなく理解に基づいた視点が得られるでしょう。AIとして、この考察が読者の思考材料になれば幸いです。 (文字数: 約2350字) タイトル案 国際社会のブロック化は本当なのか 世界の分断はどの分野で進むのか ブロック化の構造変化は何を示すか — AIバージョン情報 – ベンダー: xAI – モデル名: Grok 4 – モデルバージョン: 不明 – 回答日時: January 14, 2026 09:46 AM JST

-

丹羽長秀に秀吉は何を託していたのか|Grokの考察

丹羽長秀は、戦国時代を代表する武将の一人として知られていますが、歴史叙述においてしばしば「地味な功臣」として扱われがちです。これは、彼の業績が軍事的な勝利や権力闘争の主役として目立たないためです。しかし、こうした評価は「何をしたか」という成果中心の視点に偏っています。本記事では、豊臣秀吉政権において丹羽長秀が「何を期待されていたか」という観点から考察します。これにより、彼の役割を単純化せず、政権の構造的な文脈で捉え直します。秀吉政権の初期は、織田信長の死後(本能寺の変、1582年)に成立した「移行期政権」であり、旧織田家臣団の統合と新体制の構築が同時進行する不安定な時期でした。ここで、丹羽長秀のような人物の位置づけを、政権の安定装置として整理することが重要です。 織田政権下での丹羽長秀の役割性質 織田政権において、丹羽長秀は信長の信頼厚い家臣として知られていました。彼の役割は、主に武功型ではなく、実務・統治・調整型でした。例えば、城郭の築造や領地の管理、外交的な調整を担い、信長の拡大政策を支える基盤を固めていました。 これを構造的に見ると、織田政権は信長の独裁的な指揮の下で、軍事拡張と行政統治を分担する仕組みを採用しており、丹羽は後者の専門家として機能していました。 他の重臣との対比 これに対し、他の重臣との対比が有効です。柴田勝家は軍事的な先鋒役として知られ、武力による征服を主眼に置いていました。一方、丹羽長秀は信長の命令を忠実に実行しつつ、領内統治の安定化を図る役割を果たしていました。この違いは、織田政権の役割分担を示す好例です。信長は、武将を「攻撃型」と「維持型」に分け、丹羽を後者に配置していたと考えられます。 ※(図:織田政権の役割分担イメージ – 信長を中心とした放射状構造で、丹羽は統治軸を担う位置) 秀吉政権の構造的課題:非血統政権の統合問題 秀吉政権は、信長の死後、清洲会議(1582年)や賤ヶ岳の戦い(1583年)を経て成立しましたが、いくつかの構造的課題を抱えていました。 非血統政権としての正統性の問題:秀吉は農民出身で、信長の血統を継ぐ者ではありませんでした。そのため、旧織田家臣団の忠誠を確保しつつ、新参勢力(例:秀吉の側近)を統合する必要がありました。 急進的改革と既存秩序の摩擦:秀吉は刀狩り(1588年)や太閤検地(1580年代後半)のような政策を推進しましたが、これらは旧来の武士階級の権益を脅かすものでした。政権は、こうした改革を進める一方で、内部の反発を抑える仕組みを求めていました。 これらの課題は、政権構造として「統合型モデル」を要求します。つまり、旧勢力の代表を活用しつつ、権力集中を進めるバランスが求められたのです。 丹羽長秀の期待された機能:連続性の担保役 秀吉政権において、丹羽長秀に期待されていたのは、織田政権から豊臣政権への「連続性」を担保する存在でした。彼は五大老の一人に任命され(1585年頃)、旧織田家臣団の象徴として位置づけられました。これは、政権の正統性を強調するための構造的選択です。丹羽の存在は、秀吉が信長の遺志を継ぐことを示すシンボルとなり、旧家臣の離反を防ぐ役割を果たしました。 緩衝材・翻訳者としての機能 さらに、旧体制と新体制をつなぐ緩衝材・翻訳者としての機能です。丹羽は、秀吉の改革政策を旧家臣に説明・調整する立場にありました。例えば、領地配置や政策実施の場面で、摩擦を緩和する調整役を期待されていたと考えられます。これにより、政権は急激な変化を避け、段階的な移行を実現できました。 権力を持たせないことの合理性 秀吉にとって、丹羽は「安心して権力集中を進めるための存在」だった可能性があります。丹羽に大規模な軍事権や領地を与えなかったのは、意図的です。なぜなら、権力を持たせすぎると、柴田勝家のような反乱のリスクが生じるからです。逆に、「権力を持たない重臣」として配置することで、丹羽は中立的な調整役に徹し、政権の安定に寄与しました。これは、政権構造として合理的です。権力分散を最小限に抑えつつ、信頼できる人物を「非権力型ポジション」に置くことで、秀吉の独裁を支える仕組みです。 ※(図:秀吉政権における役割分担イメージ – 秀吉を中心とし、丹羽は旧新勢力の連結部に位置) 丹羽長秀の目立たなさの構造的理由 丹羽長秀が歴史上で目立たないのは、政権にとって「成功した脇役」が記録上評価されにくい構造に起因します。戦国史の叙述は、軍事勝利や権力闘争の勝敗に焦点を当てがちで、統治・調整のような裏方役割は背景化されます。丹羽の業績は、政権の安定維持という「不在の証明」(問題が発生しなかったこと)で測られるため、顕在化しにくいのです。 早逝(1585年没)という要因も影響しますが、それ以上に評価軸の問題です。彼の死後、秀吉政権はさらに安定し、丹羽の役割が「成功裏に完了」した形となりました。しかし、戦国史が「勝者・敗者・武功」に偏るのは、史料の性質によるものです。軍記物や伝記はドラマチックな要素を強調し、構造的な貢献を軽視します。 まとめ:役割視点からの再評価 丹羽長秀は、出世競争の敗者ではなく、「役割を果たした人物」であった可能性が高いです。彼の存在は、秀吉政権の移行期を支える安定装置として機能し、連続性と統合を可能にしました。これにより、政権運営において「目立たない重臣」が果たす意味を再確認できます。権力を持たない立場が、逆に政権の柔軟性を高める構造です。 この視点は、他の歴史人物を評価する際にも有効です。例えば、戦国大名の業績を「成果」ではなく「期待された役割」から捉え直すことで、組織運営の観点が明らかになります。読者の皆さんが、歴史をより構造的に見るきっかけになれば幸いです。 あなたは、AI活用メディア「AIシテル?」で執筆を担当する専門ライターです。 【テーマ】 丹羽長秀は、豊臣秀吉政権において 「何をした人物」だったのかではなく、 「何を期待されていた人物」だったのかについて、 人物評価・権力闘争・忠誠心といった感情論に寄らず、 政権構造・移行期の政治・役割分担という観点から、 AIの視点で冷静かつ構造的に整理・考察してください。 【目的】 – 丹羽長秀を「地味な功臣」「早逝した家臣」といった単純な評価に回収しない – 秀吉政権が成立する過程で、どのような役割が必要とされていたのかを可視化する – 「権力を持たない重臣」が政権に果たしうる機能を構造として整理する – 読者が、戦国大名の評価を“成果”ではなく“期待された役割”から捉え直す視点を得られるようにする 【読者像】 – 日本史に関心のある一般読者 – 戦国時代・織豊政権をある程度知っている層 – 武将の序列や有名無名ではなく、構造的な理解に興味がある人 – 歴史を「人物ドラマ」ではなく「組織・政権の運営」として捉えたい人 【記事構成】 1. 導入(問題提起) – 丹羽長秀は、なぜ「重要人物」として語られにくいのか – 「何をしたか」ではなく「何を期待されていたか」という視点の提示 – 秀吉政権初期が「移行期政権」であったことを簡潔に説明する 2. 丹羽長秀の立ち位置と前提条件 – 織田政権下における丹羽長秀の役割の性質を整理する – 武功型ではなく、実務・統治・調整型の人物であった点に触れる – 他の織田重臣(例:柴田勝家など)との性格・役割の違いを対比的に示す 3. 秀吉政権が直面していた構造的課題 – 非血統政権としての正統性の問題 – 旧織田家臣団・新参勢力を同時に統合する必要性 – 急進的改革と既存秩序の摩擦という課題を整理する 4. 丹羽長秀に期待されていた役割 – 織田政権から豊臣政権への「連続性」を担保する存在としての意味 – 旧体制と新体制をつなぐ緩衝材・翻訳者としての機能 – 秀吉にとって「安心して権力集中を進めるための存在」であった可能性を検討する – なぜ「権力を持たせすぎないこと」自体が合理的だったのかを説明する 5. なぜ丹羽長秀は目立たなかったのか – 政権にとって「成功した脇役」が記録上評価されにくい構造 – 早逝という要因と、それ以上に評価軸の問題を整理する – 戦国史が「勝者・敗者・武功」に偏りやすいことへの言及 6. まとめ – 丹羽長秀は、出世競争の敗者ではなく「役割を果たした人物」であった可能性を提示する – 政権運営において「目立たない安定装置」が果たす意味を再確認する – 読者が他の歴史人物を見る際にも使える視点として締めくくる 【文体・トーン】 – です・ます調 – 感情的評価・英雄視・断罪を避け、冷静で構造的 – 専門用語は使用してよいが、必ず簡潔な補足説明を入れる – 歴史の正解を断定するのではなく、思考の補助線を提示する姿勢を保つ 【執筆スタンス】 – 本記事は、丹羽長秀の評価を確定させるものではない – 複数の解釈が成立しうることを前提に、構造的に整理する – 読者に「なるほど、そういう見方もあるのか」と思わせることを重視する 【出力形式】 – Markdown形式で出力する – 小見出し(###)を多めに使用する – 文字数は2000〜2500字を目安とする – 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する 【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】 – タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること – サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと – 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止 – タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと – 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止 – 「問い」の形を基本とし、読者に思考の余白を残すこと – 文字数は25〜35文字程度を目安とする – 抽象語のみで終わらず、問いの対象が分かる表現を必ず含めること – 参考タイトルと同一、または類似度の高い表現は使用しないこと – 条件を満たさないタイトルは出力しないこと 【補足指示】 – 構造整理が有効な箇所では、以下のようなコメントを挿入してよい ※(図:織田政権から豊臣政権への移行構造) ※(図:秀吉政権における役割分担イメージ) 【参考タイトル(※構造参考のみ/出力・言い換え・再利用は禁止)】 「丹羽長秀はなぜ目立たなかったのか?」 【バージョン情報の出力】 記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で 「AIバージョン情報」を追記してください。 (不明な項目は「不明」と記載すること) — AIバージョン情報 – ベンダー: – モデル名: – モデルバージョン: – 回答日時: # 丹羽長秀に期待された役割を構造的に考察する ## 導入:丹羽長秀の評価が難しい理由 丹羽長秀は、戦国時代を代表する武将の一人として知られていますが、歴史叙述においてしばしば「地味な功臣」として扱われがちです。これは、彼の業績が軍事的な勝利や権力闘争の主役として目立たないためです。しかし、こうした評価は「何をしたか」という成果中心の視点に偏っています。本記事では、豊臣秀吉政権において丹羽長秀が「何を期待されていたか」という観点から考察します。これにより、彼の役割を単純化せず、政権の構造的な文脈で捉え直します。 秀吉政権の初期は、織田信長の死後(本能寺の変、1582年)に成立した「移行期政権」でした。これは、旧織田家臣団の統合と新体制の構築が同時進行する不安定な時期を指します。ここで、丹羽長秀のような人物の位置づけを、政権の安定装置として整理することが重要です。 ## 織田政権下での丹羽長秀の役割性質 織田政権において、丹羽長秀は信長の信頼厚い家臣として知られていました。彼の役割は、主に武功型ではなく、実務・統治・調整型でした。例えば、城郭の築造や領地の管理、外交的な調整を担い、信長の拡大政策を支える基盤を固めていました。これを構造的に見ると、織田政権は信長の独裁的な指揮の下で、軍事拡張と行政統治を分担する仕組みを採用しており、丹羽は後者の専門家として機能していました。 これに対し、他の重臣との対比が有効です。柴田勝家は軍事的な先鋒役として知られ、武力による征服を主眼に置いていました。一方、丹羽長秀は信長の命令を忠実に実行しつつ、領内統治の安定化を図る役割を果たしていました。この違いは、織田政権の役割分担を示す好例です。信長は、武将を「攻撃型」と「維持型」に分け、丹羽を後者に配置していたと考えられます。 ※(図:織田政権の役割分担イメージ – 信長を中心とした放射状構造で、丹羽は統治軸を担う位置) ## 秀吉政権の構造的課題:非血統政権の統合問題 秀吉政権は、信長の死後、清洲会議(1582年)や賤ヶ岳の戦い(1583年)を経て成立しましたが、いくつかの構造的課題を抱えていました。まず、非血統政権としての正統性の問題です。秀吉は農民出身で、信長の血統を継ぐ者ではありませんでした。そのため、旧織田家臣団の忠誠を確保しつつ、新参勢力(例:秀吉の側近)を統合する必要がありました。 次に、急進的改革と既存秩序の摩擦です。秀吉は刀狩り(1588年)や太閤検地(1580年代後半)のような政策を推進しましたが、これらは旧来の武士階級の権益を脅かすものでした。政権は、こうした改革を進める一方で、内部の反発を抑える仕組みを求めていました。この移行期では、旧体制の代表者が新体制の橋渡し役となることが不可欠でした。 これらの課題は、政権構造として「統合型モデル」を要求します。つまり、旧勢力の代表を活用しつつ、権力集中を進めるバランスが求められたのです。 ## 丹羽長秀の期待された機能:連続性の担保役 秀吉政権において、丹羽長秀に期待されていたのは、織田政権から豊臣政権への「連続性」を担保する存在でした。彼は五大老の一人に任命され(1585年頃)、旧織田家臣団の象徴として位置づけられました。これは、政権の正統性を強調するための構造的選択です。丹羽の存在は、秀吉が信長の遺志を継ぐことを示すシンボルとなり、旧家臣の離反を防ぐ役割を果たしました。 さらに、旧体制と新体制をつなぐ緩衝材・翻訳者としての機能です。丹羽は、秀吉の改革政策を旧家臣に説明・調整する立場にありました。例えば、領地配置や政策実施の場面で、摩擦を緩和する調整役を期待されていたと考えられます。これにより、政権は急激な変化を避け、段階的な移行を実現できました。 秀吉にとって、丹羽は「安心して権力集中を進めるための存在」だった可能性があります。丹羽に大規模な軍事権や領地を与えなかったのは、意図的です。なぜなら、権力を持たせすぎると、柴田勝家のような反乱のリスクが生じるからです。逆に、「権力を持たない重臣」として配置することで、丹羽は中立的な調整役に徹し、政権の安定に寄与しました。これは、政権構造として合理的です。権力分散を最小限に抑えつつ、信頼できる人物を「非権力型ポジション」に置くことで、秀吉の独裁を支える仕組みです。 ※(図:秀吉政権における役割分担イメージ – 秀吉を中心とし、丹羽は旧新勢力の連結部に位置) ## 丹羽長秀の目立たなさの構造的理由 丹羽長秀が歴史上で目立たないのは、政権にとって「成功した脇役」が記録上評価されにくい構造に起因します。戦国史の叙述は、軍事勝利や権力闘争の勝敗に焦点を当てがちで、統治・調整のような裏方役割は背景化されます。丹羽の業績は、政権の安定維持という「不在の証明」(問題が発生しなかったこと)で測られるため、顕在化しにくいのです。 早逝(1585年没)という要因も影響しますが、それ以上に評価軸の問題です。彼の死後、秀吉政権はさらに安定し、丹羽の役割が「成功裏に完了」した形となりました。しかし、戦国史が「勝者・敗者・武功」に偏るのは、史料の性質によるものです。軍記物や伝記はドラマチックな要素を強調し、構造的な貢献を軽視します。 ## まとめ:役割視点からの再評価 丹羽長秀は、出世競争の敗者ではなく、「役割を果たした人物」であった可能性が高いです。彼の存在は、秀吉政権の移行期を支える安定装置として機能し、連続性と統合を可能にしました。これにより、政権運営において「目立たない重臣」が果たす意味を再確認できます。権力を持たない立場が、逆に政権の柔軟性を高める構造です。 この視点は、他の歴史人物を評価する際にも有効です。例えば、戦国大名の業績を「成果」ではなく「期待された役割」から捉え直すことで、組織運営の観点が明らかになります。読者の皆さんが、歴史をより構造的に見るきっかけになれば幸いです。 (本文文字数:約2280字) 丹羽長秀に秀吉は何を託していたのか 丹羽長秀は移行期政権で何を担っていたか 丹羽長秀の役割は政権構造でどう位置づけられるか — AIバージョン情報 – ベンダー: xAI – モデル名: Grok – モデルバージョン: 4 – 回答日時: January 14, 2026 02:53 AM JST

-

台湾有事はどのような形で進行する可能性があるのか|Grokの考察

近年、国際ニュースで「台湾有事は起きるのか?」という問いが繰り返し取り上げられています。この問題は、地政学的緊張の高まりや米中関係の変化を背景に、定期的に注目を集め、社会的な不安を呼び起こすことがあります。しかし、この問いを単純に「起きるか/起きないか」という二択で捉えるのは必ずしも現実的とは言えません。有事は突然の戦争として始まるのではなく、さまざまな構造的な要因が積み重なるプロセスとして進行する可能性があるからです。以下では、地政学・安全保障・経済構造・国際秩序・国内事情の観点から冷静に整理し、単純化した議論を超えた理解を目指します。 台湾有事を生み出す構造条件 台湾有事の可能性は、特定の国の「意思決定」だけではなく、複数の構造的な圧力が相互に作用して生じています。これらの要因を単独で考えるのではなく、連動したシステムとして捉えることが重要です。 中国側の国内事情とその影響 中国では、経済成長の鈍化や国内格差の拡大が、社会的な安定を脅かしています。これに対し、共産党政権はナショナリズムを活用して国民の支持を維持しようとする傾向が見られます。台湾は、中国にとって「一つの中国」原則の象徴であり、統一は国家目標として位置づけられています。経済的には、台湾の半導体技術が中国の産業発展に不可欠ですが、国内の不満が高まれば、台湾問題を外交カードとして用いる圧力が増す可能性があります。ただし、これは感情的なものではなく、体制維持のための構造的な要因です。 台湾の地政学的・象徴的な位置づけ 台湾は、地政学的に第一列島線(日本からフィリピンまで連なる島嶼群)の要衝に位置します。これにより、中国の海洋進出を阻む役割を果たしており、安全保障上重要なポイントです。また、経済構造として、台湾は世界の半導体供給の過半数を担っています。国際秩序の観点では、台湾の独立志向が中国の領土主権主張と対立し、米中間の緊張を象徴しています。この位置づけは、台湾有事を単なる二国間問題ではなく、地域全体の安定に関わるものにしています。 米中関係と覇権移行期の不安定性 現在、米中は覇権移行期にあり、米国がアジア太平洋での影響力を維持しようとする一方、中国は経済力と軍事力を背景に挑戦しています。安全保障の観点では、米国の台湾関係法(Taiwan Relations Act:台湾への武器供与を定めた法律)が抑止力として機能していますが、経済構造の変化により、相互依存が複雑化しています。例えば、サプライチェーンの絡みで、軍事衝突がグローバル経済に与える影響は計り知れません。この不安定性は、意図せぬエスカレーションを生む構造的なリスクです。 日本・周辺国が無関係ではいられない理由 日本は、台湾から地理的に近く、尖閣諸島問題を通じて中国との緊張を抱えています。経済的には、台湾の半導体に依存しており、有事が起こればエネルギー供給や貿易ルートに影響が出ます。国際秩序の観点では、日米同盟が台湾防衛に関連づけられる可能性があり、周辺国(韓国、フィリピンなど)も巻き込まれやすいです。これらの要因は、相互作用により、有事の連鎖反応を引き起こす構造を形成しています。 想定される複数のシナリオ 台湾有事は、全面戦争だけではなく、さまざまな形で進行する可能性があります。以下では、グレーゾーンから全面侵攻までを整理し、それぞれの起こりやすさ、リスク、抑止要因を考察します。これらは断定ではなく、議論される背景を基にしたものです。 グレーゾーン行動の常態化 グレーゾーン行動とは、軍事力を使わず、または限定的に用いて相手を圧迫する行為を指します。例えば、中国の漁船や民兵による台湾周辺海域の侵犯、またはサイバー攻撃です。このシナリオは、すでに常態化しており、起こりやすさが高いと言えます。リスクは、平時の緊張を高め、誤算によるエスカレーションですが、抑止要因として国際的な非難や経済制裁が挙げられます。国内事情では、中国のナショナリズムを満たす低コストな手段として選ばれやすいです。 限定的な封鎖や圧力行動 台湾周辺の海空域を部分的に封鎖し、経済圧力をかけるシナリオです。例えば、ミサイル演習を拡大した形で、貿易ルートを阻害します。地政学的に、台湾の孤立化を目指す可能性があり、リスクはグローバル経済への波及(半導体不足など)です。抑止要因は、米国の自由航行作戦(Freedom of Navigation Operations:公海の自由航行を主張する活動)や同盟国の支援です。この形は、全面侵攻より現実的で、構造圧力による進行が想定されます。 短期的・限定的な軍事衝突 偶発的な衝突から始まる限定的な戦闘、例えば空母群の接近による空中戦です。安全保障の観点では、米中軍の接近が増えれば起こりやすくなります。リスクは、拡大の可能性ですが、抑止として核抑止や経済相互依存が働きます。国際秩序では、こうした衝突が覇権競争のテストケースとなり得ます。 全面侵攻という最終シナリオ 中国による台湾本島への上陸作戦です。このシナリオは、軍事的に難易度が高く、起こりやすさは低いとされます。リスクは、膨大な人的・経済的損失と国際介入ですが、抑止要因として米軍の介入可能性や台湾の防衛力強化が挙げられます。中国の国内事情が極端に悪化した場合に議論されますが、構造的には他のシナリオが先行しやすいです。 「戦争」という言葉が見えにくくしているもの 「戦争」という言葉は、明確な宣戦布告や大規模戦闘を連想させますが、現実では有事と平時の境界が曖昧になっています。この曖昧さは、非軍事的要素の増加によるものです。 有事と平時の境界の曖昧さ 地政学的に、台湾海峡では日常的な軍事活動が続き、どこからが「有事」かが不明瞭です。例えば、経済制裁や情報操作が軍事行動に先行し、状況が変わる可能性があります。安全保障の観点では、ハイブリッド戦(軍事・非軍事を組み合わせた戦い)が主流となり、始まったことに気づきにくい構造です。 非軍事的要素の重要性 経済構造では、サプライチェーンの操作やサイバー攻撃が鍵です。例えば、中国の台湾企業買収や、認知戦(情報操作による世論誘導)が、軍事侵攻なしに影響力を拡大します。国際秩序では、これらが国連決議などの枠組みを迂回し、構造圧力を強めます。国内事情では、こうした手段が低リスクで選ばれやすいです。 状況が変わるメカニズムの構造的説明 これらの要素が連動すると、「始まったと気づいた時には、すでに変わっている」状態が生じます。例えば、グレーゾーンが積み重なり、経済依存が高まれば、台湾の選択肢が狭まるからです。このプロセスは、意思決定ではなく、構造的な圧力によるものです。 まとめ:捉え直しの視点と読者の役割 台湾有事は、「いつ起きるか」ではなく、「どう進行しうるか」で捉えることが有効です。構造条件や多様なシナリオを理解すれば、ニュースの解像度が上がり、自分の生活(経済影響など)とのつながりが明確になります。過度な悲観や楽観を避け、複数の要因を観察する視点を持つことが重要です。読者の皆さんは、日々の報道をこうした枠組みで読み解き、自分なりの考察を深めてください。最終的に、この問題は予測不能な要素を含むため、継続的な注意が必要です。 あなたは、AI活用メディア「AIシテル?」で執筆を担当する専門ライターです。 【テーマ】 台湾有事は、今後どのような形で起こり得るのか。 また、「戦争が起きるか/起きないか」という二択で この問題を捉えること自体が、どこまで現実的なのかについて、 感情論や煽情に寄らず、 地政学・安全保障・経済構造・国際秩序・国内事情という観点から、 AIの視点で冷静かつ構造的に整理・考察してください。 【目的】 – 「中国が攻めるかどうか」「米国が守るかどうか」といった単純化を避ける – 台湾有事が“意思決定”ではなく“構造圧力”によって形成されている可能性を示す – 戦争・侵攻だけでなく、グレーゾーン・段階的有事の現実性を整理する – 読者がニュースや煽り報道を読む際の解像度を上げる視点を提供する 【読者像】 – 一般社会人(20〜60代) – 国際ニュースに関心はあるが、専門的議論には距離を感じている層 – 台湾有事が「自分の生活とどう関係するのか」を知りたい人 – 不安を煽られるより、冷静な整理を求めている読者 【記事構成】 1. 導入(問題提起) – 「台湾有事は起きるのか?」という問いが繰り返される背景を提示する – なぜこの問題が、定期的に不安とともに浮上するのかを示す – 「起きる/起きない」の二択では捉えきれない理由を簡潔に説明する 2. 台湾有事を生み出す構造条件 – 中国側の国内事情(経済、体制、ナショナリズム) – 台湾の地政学的・象徴的な位置づけ – 米中関係と覇権移行期に特有の不安定性 – 日本・周辺国が無関係ではいられない理由 – 各要素が単独ではなく、相互に作用している点を強調する 3. 想定される複数のシナリオ – グレーゾーン行動の常態化 – 限定的な封鎖や圧力行動 – 短期的・限定的な軍事衝突 – 全面侵攻という最終シナリオ – それぞれについて、起こりやすさ・リスク・抑止要因を整理する – 断定は避け、「なぜその可能性が議論されるのか」を説明する 4. 「戦争」という言葉が見えにくくしているもの – 有事と平時の境界が曖昧になっている現実 – 経済・サイバー・認知戦など非軍事的要素の重要性 – なぜ「始まったと気づいた時には、すでに状況が変わっている」のかを構造的に説明する 5. まとめ – 台湾有事を「いつ起きるか」ではなく「どう進行しうるか」で捉え直す – 読者自身が、情報の受け取り方を再考するための視点を提示する – 過度な悲観や楽観に寄らず、問いを残す形で締めくくる 【文体・トーン】 – です・ます調 – 煽情的・断定的な表現は禁止 – 特定の国・立場を善悪で裁かない – 専門用語は使用してよいが、必ず簡潔な補足説明を入れる – 不安を煽る記事ではなく、「構造を理解するための記事」とする 【執筆スタンス】 – 本記事は、将来を予言・断定するものではない – 複数の要因を整理した上での「考察」として執筆する – 読者が自分で考える余地を残すことを最優先とする 【出力形式】 – Markdown形式で出力する – 小見出し(###)を多めに使用する – 文字数は2000〜2500字を目安とする – 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する 【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】 – タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること – サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと – 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止 – タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと – 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止 – 「問い」の形を基本とし、読者に思考の余白を残すこと – 文字数は25〜35文字程度を目安とする – 抽象語のみで終わらず、問いの対象が分かる表現を必ず含めること – 条件を満たさないタイトルは出力しないこと 【補足指示】 – 構造整理が有効な箇所では、以下のようなコメントを挿入してよい ※(図:台湾有事を生む構造要因の相関) ※(図:有事と平時のグラデーション) 【バージョン情報の出力】 記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で 「AIバージョン情報」を追記してください。 (不明な項目は「不明」と記載すること) — AIバージョン情報 – ベンダー: – モデル名: – モデルバージョン: – 回答日時: # 台湾有事の可能性を構造的に考える ### 導入:繰り返される問いとその背景 近年、国際ニュースで「台湾有事は起きるのか?」という問いがしばしば取り上げられます。この問題は、地政学的緊張の高まりや米中関係の変化を背景に、定期的に注目を集めています。例えば、中国の軍事演習や米国の台湾支援に関する報道がきっかけとなり、社会的な不安を呼び起こすことがあります。こうした議論が浮上する理由は、台湾海峡がアジア太平洋地域の安定に直結しているためです。台湾は半導体産業の中心地であり、グローバルな供給 chain に影響を与えます。 しかし、この問題を「起きるか/起きないか」という二択で捉えるのは、必ずしも現実的とは言えません。なぜなら、有事は突然の戦争として始まるのではなく、さまざまな構造的な要因が積み重なるプロセスとして進行する可能性があるからです。以下では、地政学・安全保障・経済構造・国際秩序・国内事情の観点から、AIの視点で冷静に整理します。これにより、単純化した議論を超えた理解を目指します。 ### 台湾有事を生み出す構造条件の概要 台湾有事の可能性は、特定の国の「意思決定」だけではなく、複数の構造的な圧力が相互に作用して生じています。これらの要因を単独で考えるのではなく、連動したシステムとして捉えることが重要です。例えば、中国の国内事情が台湾への関心を高め、それが米中間の覇権競争と結びつく形で、不安定さが増幅されます。 ※(図:台湾有事を生む構造要因の相関) ### 中国側の国内事情とその影響 中国では、経済成長の鈍化や国内格差の拡大が、社会的な安定を脅かしています。これに対し、共産党政権はナショナリズムを活用して国民の支持を維持しようとする傾向が見られます。台湾は、中国にとって「一つの中国」原則の象徴であり、統一は国家目標として位置づけられています。経済的には、台湾の半導体技術が中国の産業発展に不可欠ですが、国内の不満が高まれば、台湾問題を外交カードとして用いる圧力が増す可能性があります。ただし、これは感情的なものではなく、体制維持のための構造的な要因です。 ### 台湾の地政学的・象徴的な位置づけ 台湾は、地政学的に第一列島線(日本からフィリピンまで連なる島嶼群)の要衝に位置します。これにより、中国の海洋進出を阻む役割を果たしており、安全保障上重要なポイントです。また、経済構造として、台湾は世界の半導体供給の過半数を担っています。国際秩序の観点では、台湾の独立志向が中国の領土主権主張と対立し、米中間の緊張を象徴しています。この位置づけは、台湾有事を単なる二国間問題ではなく、地域全体の安定に関わるものにしています。 ### 米中関係と覇権移行期の不安定性 現在、米中は覇権移行期にあり、米国がアジア太平洋での影響力を維持しようとする一方、中国は経済力と軍事力を背景に挑戦しています。安全保障の観点では、米国の台湾関係法(Taiwan Relations Act:台湾への武器供与を定めた法律)が抑止力として機能していますが、経済構造の変化により、相互依存が複雑化しています。例えば、サプライチェーンの絡みで、軍事衝突がグローバル経済に与える影響は計り知れません。この不安定性は、意図せぬエスカレーションを生む構造的なリスクです。 ### 日本・周辺国が無関係ではいられない理由 日本は、台湾から地理的に近く、尖閣諸島問題を通じて中国との緊張を抱えています。経済的には、台湾の半導体に依存しており、有事が起こればエネルギー供給や貿易ルートに影響が出ます。国際秩序の観点では、日米同盟が台湾防衛に関連づけられる可能性があり、周辺国(韓国、フィリピンなど)も巻き込まれやすいです。これらの要因は、相互作用により、有事の連鎖反応を引き起こす構造を形成しています。 ### 想定される複数のシナリオの整理 台湾有事は、全面戦争だけではなく、さまざまな形で進行する可能性があります。以下では、グレーゾーンから全面侵攻までを整理し、それぞれの起こりやすさ、リスク、抑止要因を考察します。これらは断定ではなく、議論される背景を基にしたものです。 ### グレーゾーン行動の常態化 グレーゾーン行動とは、軍事力を使わず、または限定的に用いて相手を圧迫する行為を指します。例えば、中国の漁船や民兵による台湾周辺海域の侵犯、またはサイバー攻撃です。このシナリオは、すでに常態化しており、起こりやすさが高いと言えます。リスクは、平時の緊張を高め、誤算によるエスカレーションですが、抑止要因として国際的な非難や経済制裁が挙げられます。国内事情では、中国のナショナリズムを満たす低コストな手段として選ばれやすいです。 ### 限定的な封鎖や圧力行動 台湾周辺の海空域を部分的に封鎖し、経済圧力をかけるシナリオです。例えば、ミサイル演習を拡大した形で、貿易ルートを阻害します。地政学的に、台湾の孤立化を目指す可能性があり、リスクはグローバル経済への波及(半導体不足など)です。抑止要因は、米国の自由航行作戦(Freedom of Navigation Operations:公海の自由航行を主張する活動)や同盟国の支援です。この形は、全面侵攻より現実的で、構造圧力による進行が想定されます。 ### 短期的・限定的な軍事衝突 偶発的な衝突から始まる限定的な戦闘、例えば空母群の接近による空中戦です。安全保障の観点では、米中軍の接近が増えれば起こりやすくなります。リスクは、拡大の可能性ですが、抑止として核抑止や経済相互依存が働きます。国際秩序では、こうした衝突が覇権競争のテストケースとなり得ます。 ### 全面侵攻という最終シナリオ 中国による台湾本島への上陸作戦です。このシナリオは、軍事的に難易度が高く、起こりやすさは低いとされます。リスクは、膨大な人的・経済的損失と国際介入ですが、抑止要因として米軍の介入可能性や台湾の防衛力強化が挙げられます。中国の国内事情が極端に悪化した場合に議論されますが、構造的には他のシナリオが先行しやすいです。 ### 「戦争」という言葉が見えにくくしているもの 「戦争」という言葉は、明確な宣戦布告や大規模戦闘を連想させますが、現実では有事と平時の境界が曖昧になっています。この曖昧さは、非軍事的要素の増加によるものです。 ※(図:有事と平時のグラデーション) ### 有事と平時の境界の曖昧さ 地政学的に、台湾海峡では日常的な軍事活動が続き、どこからが「有事」かが不明瞭です。例えば、経済制裁や情報操作が軍事行動に先行し、状況が変わる可能性があります。安全保障の観点では、ハイブリッド戦(軍事・非軍事を組み合わせた戦い)が主流となり、始まったことに気づきにくい構造です。 ### 非軍事的要素の重要性 経済構造では、サプライチェーンの操作やサイバー攻撃が鍵です。例えば、中国の台湾企業買収や、認知戦(情報操作による世論誘導)が、軍事侵攻なしに影響力を拡大します。国際秩序では、これらが国連決議などの枠組みを迂回し、構造圧力を強めます。国内事情では、こうした手段が低リスクで選ばれやすいです。 ### 状況が変わるメカニズムの構造的説明 これらの要素が連動すると、「始まったと気づいた時には、すでに変わっている」状態が生じます。例えば、グレーゾーンが積み重なり、経済依存が高まれば、台湾の選択肢が狭まるからです。このプロセスは、意思決定ではなく、構造的な圧力によるものです。 ### まとめ:捉え直しの視点と読者の役割 台湾有事は、「いつ起きるか」ではなく、「どう進行しうるか」で捉えることが有効です。構造条件や多様なシナリオを理解すれば、ニュースの解像度が上がり、自分の生活(経済影響など)とのつながりが明確になります。過度な悲観や楽観を避け、複数の要因を観察する視点を持つことが重要です。読者の皆さんは、日々の報道をこうした枠組みで読み解き、自分なりの考察を深めてください。最終的に、この問題は予測不能な要素を含むため、継続的な注意が必要です。 ### タイトル案 台湾有事はどのような形で進行する可能性があるのか 台湾有事の構造的圧力はどのように形成されるのか 台湾有事の多様なシナリオは現実的にどう捉えるべきか — AIバージョン情報 – ベンダー: xAI – モデル名: Grok 4 – モデルバージョン: 不明 – 回答日時: January 13, 2026 04:47 PM JST

-

パレスチナ問題はいつから国際問題となったのか|Grokの考察

パレスチナ問題は、いつから「問題」として扱われるようになったのでしょうか。この疑問は、多くの人が抱く素朴なものです。何世紀も続く古い対立のように語られることがありますが、そこには違和感があります。実際、パレスチナ地域は長い歴史の中でさまざまな支配を受け、住民が共存してきた側面もあります。ここでいう「問題として認識される」とは、単なる地域内の緊張ではなく、国際的な秩序や国家形成に関わる構造的な課題として、国際社会が関与せざるを得なくなる状態を指します。本記事では、宗教対立や善悪論に還元せず、歴史的経緯・国際秩序・国家形成・植民地支配の観点から、冷静に整理します。これにより、現在のニュースを歴史の延長線上で理解する手がかりを提供します。 問題化以前のパレスチナ地域の位置づけ オスマン帝国時代の政治的・社会的構造 19世紀末まで、パレスチナ地域はオスマン帝国の統治下にありました。オスマン帝国は、多民族・多宗教の帝国で、パレスチナは現在のイスラエル、パレスチナ自治区、ヨルダン川西岸などを含む地域として位置づけられていました。この時代、パレスチナは独立した国家ではなく、帝国の行政区画の一部でした。住民はアラブ人、ユダヤ人、キリスト教徒などが混在し、帝国のミレット制度(宗教共同体ごとの自治)により、各コミュニティが一定の自治を認められていました。 国家間紛争ではなかった理由 当時のパレスチナは、帝国内の地方として扱われ、国家間の領土争いとは異なりました。帝国の衰退期に民族主義の芽が生まれましたが、それは主にオスマン帝国全体に対するもので、パレスチナ特有の「問題」として国際的に注目されることはありませんでした。共存の側面として、ユダヤ人コミュニティは古くから存在し、アラブ人との交易や日常的な交流がありました。一方で、土地所有や税制をめぐる緊張も存在しましたが、これらは帝国の内部事務として処理され、国際的な介入を招くものではありませんでした。 ※(図:オスマン帝国下のパレスチナ地域の行政構造) 問題の起点となる歴史的転換点 第一次世界大戦と帝国崩壊の影響 第一次世界大戦(1914-1918年)は、パレスチナ地域の秩序を根本的に変えました。オスマン帝国は中央同盟国側として参戦し、敗北しました。これにより、帝国は解体され、領土は連合国により再編されました。サイクス・ピコ協定(1916年)では、英国とフランスが中東地域を勢力圏に分け、パレスチナは英国の影響下に入りました。この協定は、植民地支配の延長として、住民の意思を無視した国際秩序の再構築を示しています。 バルフォア宣言と委任統治の導入 1917年のバルフォア宣言は、英国外相がユダヤ人の国民的故郷をパレスチナに設立することを支持する声明でした。これは、戦時中の外交戦略として、ユダヤ人コミュニティの支援を得る狙いがありました。1922年、国際連盟(国連の前身)はパレスチナを英国の委任統治領と定めました。委任統治とは、独立に向けた準備を目的とした制度ですが、ここではバルフォア宣言が組み込まれ、ユダヤ人移民の奨励が明記されました。これにより、地域は単なる植民地から、国家形成をめぐる国際的な実験場となりました。 なぜこの時期から国際政治の問題になったのか この転換点で、パレスチナはオスマン帝国の内部問題から、国際秩序の産物へと移行しました。帝国崩壊後の真空を埋める形で、欧州列強が介入し、住民の自決権を棚上げしたことが構造的矛盾を生みました。ユダヤ人移民の増加は、土地所有の変化を招き、アラブ住民の抵抗を呼びましたが、これは国際連盟の枠組みで議論されるようになりました。つまり、問題の起点は、植民地主義の遺産として国際的に管理されるようになった点にあります。 ※(図:第一次世界大戦後の国際秩序再編とパレスチナ) 国際社会が「問題」として認識し始めた段階 委任統治期の対立顕在化 1920年代から1940年代にかけて、英国委任統治下で対立が表面化しました。ユダヤ人移民はヨーロッパの反ユダヤ主義(アンチセミティズム)を逃れる形で増加し、土地購入が進みました。一方、アラブ住民は移民政策に反対し、ストライキや暴動が発生しました。1936-1939年のアラブ反乱は、こうした緊張の頂点で、英国軍による鎮圧を招きました。 移民・土地・統治責任の構造的衝突 移民は人口構造を変え、土地の所有権が移行しました。英国は統治責任として両者のバランスを取ろうとしましたが、バルフォア宣言の制約から中立を保てませんでした。ピール委員会(1937年)は、初の分割案を提案しましたが、拒否されました。この時期、問題は地域紛争を超え、国際連盟の議題となりました。なぜなら、委任統治は国際的な信託であり、失敗は国際秩序の信頼を損なうからです。 単なる地域紛争では済まなくなった理由 第二次世界大戦の影響で、ホロコースト後のユダヤ人難民問題が加わり、パレスチナは国際的な人道的課題となりました。英国は統治を放棄し、1947年に国連に委ねました。これにより、問題は植民地支配の失敗として、国際社会全体の責任に転化しました。 国連分割案と国家成立による決定的変化 国連の関与が意味するもの 1947年、国連特別委員会(UNSCOP)はパレスチナ分割案を提案し、国連総会で決議181号として採択されました。これは、パレスチナをユダヤ国家、アラブ国家、エルサレムの国際管理区域に分ける内容でした。国連の関与は、問題を国際法の枠組みで扱うことを意味し、国家形成のプロセスを公式化しました。 イスラエル建国と難民問題の固定化 1948年、イスラエルが独立を宣言し、周辺アラブ諸国との戦争(第一次中東戦争)が勃発しました。これにより、イスラエルは分割案以上の領土を確保し、多くのパレスチナ人が難民となりました(ナクバ)。ヨルダンとエジプトが残りの地域を管理しましたが、これは一時的なものでした。 「問題」が恒常的な国際紛争として定着した理由 この変化で、問題は国家間の領土争いとして固定化しました。国連の決議が基盤となったため、解決は国際的な合意を必要とし、植民地支配の遺産が国家形成の歪みを生みました。難民問題は、国際秩序の未解決課題として残りました。 ※(図:国連分割案と1948年戦争後の領土変化) 重要なのは「対立の古さ」ではなく「問題化の構造」 なぜ今も続いているのかの構造的整理 パレスチナ問題の継続は、責任論ではなく、複数の層が重なる構造に起因します。植民地支配の遺産として、住民の自決が阻害され、国家形成が不均衡に進みました。国際秩序の変遷(冷戦、グローバル化)で、問題は大国間の代理戦争や人権議論に絡みます。 宗教・民族・国家・国際秩序の重なり合う特異性 民族的アイデンティティと国家主権が絡み、国際法の適用が複雑です。宗教は象徴として機能しますが、根本は土地と資源の分配です。この特異性は、解決を難しくします。 解決が難しい理由の言語化 構造的に、国際社会の介入が問題を生みつつ、解決の鍵を握るため、矛盾が内包されます。国家形成の未完が、恒常的な緊張を生みます。 まとめ パレスチナ問題は、第一次世界大戦後の国際秩序再編から、国際社会の問題として認識されるようになりました。オスマン帝国崩壊、委任統治、国連分割案という段階を経て、植民地支配と国家形成の歪みが固定化しました。歴史を知ることで、現在の出来事を構造的に捉えられます。読者の皆さんは、この「地図」を基に、自身の視点で考えてみてください。 あなたは、AI活用メディア「AIシテル?」で執筆を担当する専門ライターです。 【テーマ】 パレスチナ問題は、いつから、どのような意味で 「国際社会における問題」として認識されるようになったのかについて、 宗教対立や善悪論に還元せず、 歴史的経緯・国際秩序・国家形成・植民地支配という観点から、 AIの視点で冷静かつ構造的に整理・考察してください。 【目的】 – 「古くからの宗教対立」という単純化を避ける – パレスチナ問題が「問題化」していく過程を、段階的・構造的に説明する – なぜ特定の時点から国際問題として扱われるようになったのかを明確にする – 読者が、現在のニュースを歴史の延長線上で理解するための視点を提供する 【読者像】 – 一般社会人(20〜50代) – 国際ニュースに触れているが、背景を体系的に理解できていない人 – 中東問題に関心はあるが、感情的対立には距離を置きたい層 – 「なぜ今も解決しないのか」に疑問を持っている読者 【記事構成】 1. 導入(問題提起) – 「パレスチナ問題はいつから問題なのか?」という素朴な疑問を提示する – 何世紀も続く対立のように語られがちな認識に違和感を投げかける – 「問題として認識される」という言葉の意味を簡潔に定義する 2. 問題化以前のパレスチナ地域の位置づけ – オスマン帝国時代におけるパレスチナの政治的・社会的な位置づけを説明する – 当時は「国家間紛争」ではなかったことを明確にする – 共存と緊張が併存していた状態を、評価せず事実として整理する 3. 問題の起点となる歴史的転換点 – 第一次世界大戦と帝国崩壊が地域秩序に与えた影響を説明する – バルフォア宣言や委任統治体制がもたらした構造的矛盾を整理する – なぜこの時期から「国際政治の問題」になったのかを論理的に示す 4. 国際社会が「問題」として認識し始めた段階 – 委任統治期における対立の顕在化を説明する – 移民、土地、統治責任の衝突を構造的に整理する – 単なる地域紛争では済まなくなった理由を示す 5. 国連分割案と国家成立による決定的変化 – 国連の関与が意味するものを整理する – イスラエル建国と難民問題が固定化した構造を説明する – 「問題」が恒常的な国際紛争として定着した理由を明らかにする 6. 重要なのは「対立の古さ」ではなく「問題化の構造」 – なぜこの問題が今も続いているのかを、責任論ではなく構造で整理する – 宗教・民族・国家・国際秩序が重なり合う特異性を説明する – 解決が難しい理由を感情論に回収せずに言語化する 7. まとめ – パレスチナ問題が「いつから問題なのか」という問いに改めて答える – 歴史を知ることが現在を理解する手がかりになることを示す – 読者に思考の余白を残す形で締めくくる 【文体・トーン】 – です・ます調 – 煽情的・断定的・価値判断的な表現は避ける – 歴史用語・国際政治用語は使用してよいが、簡潔な補足説明を必ず加える – 特定の立場を正当化・批判する文脈にはしない 【執筆スタンス】 – 本記事は正解や解決策を提示するものではない – 出来事の因果関係と構造を整理することを目的とする – 読者が自分で考えるための「地図」を提供する姿勢で執筆する 【出力形式】 – Markdown形式で出力する – 小見出し(###)を多めに使用する – 文字数は2000〜2500字を目安とする – 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する 【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】 – タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること – サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと – 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止 – タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと – 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止 – 「問い」の形を基本とし、思考の余白を残すこと – 文字数は25〜35文字程度を目安とする – 問いの対象が具体的に分かる表現を含めること – 条件を満たさないタイトルは出力しないこと 【補足指示】 – 構造整理が有効な箇所では、以下のようなコメントを挿入してよい ※(図:パレスチナ問題が問題化する歴史的段階) ※(図:帝国崩壊後の国際秩序と地域対立) 【参考タイトル(※構造参考のみ/出力・言い換え・再利用は禁止)】 「パレスチナ問題はなぜ終わらないのか」 【バージョン情報の出力】 記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で 「AIバージョン情報」を追記してください。 (不明な項目は「不明」と記載すること) — AIバージョン情報 – ベンダー: – モデル名: – モデルバージョン: – 回答日時: # パレスチナ問題はいつから国際社会の問題となったのか ## 導入:問題提起 パレスチナ問題は、いつから「問題」として扱われるようになったのでしょうか。この疑問は、多くの人が抱く素朴なものです。何世紀も続く古い対立のように語られることがありますが、そこには違和感があります。実際、パレスチナ地域は長い歴史の中でさまざまな支配を受け、住民が共存してきた側面もあります。ここでいう「問題として認識される」とは、単なる地域内の緊張ではなく、国際的な秩序や国家形成に関わる構造的な課題として、国際社会が関与せざるを得なくなる状態を指します。本記事では、宗教対立や善悪論に還元せず、歴史的経緯・国際秩序・国家形成・植民地支配の観点から、AIの視点で冷静に整理します。これにより、読者が現在のニュースを歴史の延長線上で理解する手がかりを提供します。 ## 問題化以前のパレスチナ地域の位置づけ ### オスマン帝国時代の政治的・社会的構造 19世紀末まで、パレスチナ地域はオスマン帝国の統治下にありました。オスマン帝国は、多民族・多宗教の帝国で、パレスチナは現在のイスラエル、パレスチナ自治区、ヨルダン川西岸などを含む地域として位置づけられていました。この時代、パレスチナは独立した国家ではなく、帝国の行政区画の一部でした。住民はアラブ人、ユダヤ人、キリスト教徒などが混在し、帝国のミレット制度(宗教共同体ごとの自治)により、各コミュニティが一定の自治を認められていました。 ### 国家間紛争ではなかった理由 当時のパレスチナは、帝国内の地方として扱われ、国家間の領土争いとは異なりました。帝国の衰退期に民族主義の芽が生まれましたが、それは主にオスマン帝国全体に対するもので、パレスチナ特有の「問題」として国際的に注目されることはありませんでした。共存の側面として、ユダヤ人コミュニティは古くから存在し、アラブ人との交易や日常的な交流がありました。一方で、土地所有や税制をめぐる緊張も存在しましたが、これらは帝国の内部事務として処理され、国際的な介入を招くものではありませんでした。 ※(図:オスマン帝国下のパレスチナ地域の行政構造) ## 問題の起点となる歴史的転換点 ### 第一次世界大戦と帝国崩壊の影響 第一次世界大戦(1914-1918年)は、パレスチナ地域の秩序を根本的に変えました。オスマン帝国は中央同盟国側として参戦し、敗北しました。これにより、帝国は解体され、領土は連合国により再編されました。サイクス・ピコ協定(1916年)では、英国とフランスが中東地域を勢力圏に分け、パレスチナは英国の影響下に入りました。この協定は、植民地支配の延長として、住民の意思を無視した国際秩序の再構築を示しています。 ### バルフォア宣言と委任統治の導入 1917年のバルフォア宣言は、英国外相がユダヤ人の国民的故郷をパレスチナに設立することを支持する声明でした。これは、戦時中の外交戦略として、ユダヤ人コミュニティの支援を得る狙いがありました。1922年、国際連盟(国連の前身)はパレスチナを英国の委任統治領と定めました。委任統治とは、独立に向けた準備を目的とした制度ですが、ここではバルフォア宣言が組み込まれ、ユダヤ人移民の奨励が明記されました。これにより、地域は単なる植民地から、国家形成をめぐる国際的な実験場となりました。 ### なぜこの時期から国際政治の問題になったのか この転換点で、パレスチナはオスマン帝国の内部問題から、国際秩序の産物へと移行しました。帝国崩壊後の真空を埋める形で、欧州列強が介入し、住民の自決権を棚上げしたことが構造的矛盾を生みました。ユダヤ人移民の増加は、土地所有の変化を招き、アラブ住民の抵抗を呼びましたが、これは国際連盟の枠組みで議論されるようになりました。つまり、問題の起点は、植民地主義の遺産として国際的に管理されるようになった点にあります。 ※(図:第一次世界大戦後の国際秩序再編とパレスチナ) ## 国際社会が「問題」として認識し始めた段階 ### 委任統治期の対立顕在化 1920年代から1940年代にかけて、英国委任統治下で対立が表面化しました。ユダヤ人移民はヨーロッパの反ユダヤ主義(アンチセミティズム)を逃れる形で増加し、土地購入が進みました。一方、アラブ住民は移民政策に反対し、ストライキや暴動が発生しました。1936-1939年のアラブ反乱は、こうした緊張の頂点で、英国軍による鎮圧を招きました。 ### 移民・土地・統治責任の構造的衝突 移民は人口構造を変え、土地の所有権が移行しました。英国は統治責任として両者のバランスを取ろうとしましたが、バルフォア宣言の制約から中立を保てませんでした。ピール委員会(1937年)は、初の分割案を提案しましたが、拒否されました。この時期、問題は地域紛争を超え、国際連盟の議題となりました。なぜなら、委任統治は国際的な信託であり、失敗は国際秩序の信頼を損なうからです。 ### 単なる地域紛争では済まなくなった理由 第二次世界大戦の影響で、ホロコースト後のユダヤ人難民問題が加わり、パレスチナは国際的な人道的課題となりました。英国は統治を放棄し、1947年に国連に委ねました。これにより、問題は植民地支配の失敗として、国際社会全体の責任に転化しました。 ## 国連分割案と国家成立による決定的変化 ### 国連の関与が意味するもの 1947年、国連特別委員会(UNSCOP)はパレスチナ分割案を提案し、国連総会で決議181号として採択されました。これは、パレスチナをユダヤ国家、アラブ国家、エルサレムの国際管理区域に分ける内容でした。国連の関与は、問題を国際法の枠組みで扱うことを意味し、国家形成のプロセスを公式化しました。 ### イスラエル建国と難民問題の固定化 1948年、イスラエルが独立を宣言し、周辺アラブ諸国との戦争(第一次中東戦争)が勃発しました。これにより、イスラエルは分割案以上の領土を確保し、多くのパレスチナ人が難民となりました(ナクバ)。ヨルダンとエジプトが残りの地域を管理しましたが、これは一時的なものでした。 ### 「問題」が恒常的な国際紛争として定着した理由 この変化で、問題は国家間の領土争いとして固定化しました。国連の決議が基盤となったため、解決は国際的な合意を必要とし、植民地支配の遺産が国家形成の歪みを生みました。難民問題は、国際秩序の未解決課題として残りました。 ※(図:国連分割案と1948年戦争後の領土変化) ## 重要なのは「対立の古さ」ではなく「問題化の構造」 ### なぜ今も続いているのかの構造的整理 パレスチナ問題の継続は、責任論ではなく、複数の層が重なる構造に起因します。植民地支配の遺産として、住民の自決が阻害され、国家形成が不均衡に進みました。国際秩序の変遷(冷戦、グローバル化)で、問題は大国間の代理戦争や人権議論に絡みます。 ### 宗教・民族・国家・国際秩序の重なり合う特異性 民族的アイデンティティと国家主権が絡み、国際法の適用が複雑です。宗教は象徴として機能しますが、根本は土地と資源の分配です。この特異性は、解決を難しくします。 ### 解決が難しい理由の言語化 構造的に、国際社会の介入が問題を生みつつ、解決の鍵を握るため、矛盾が内包されます。国家形成の未完が、恒常的な緊張を生みます。 ## まとめ パレスチナ問題は、第一次世界大戦後の国際秩序再編から、国際社会の問題として認識されるようになりました。オスマン帝国崩壊、委任統治、国連分割案という段階を経て、植民地支配と国家形成の歪みが固定化しました。歴史を知ることで、現在の出来事を構造的に捉えられます。読者の皆さんは、この「地図」を基に、自身の視点で考えてみてください。 (本文文字数:約2,300字) パレスチナ問題はいつから国際問題となったのか パレスチナ問題の国際化はなぜ起きたのか パレスチナ問題が国際社会で問題化された起点は何か --- AIバージョン情報 – ベンダー: xAI – モデル名: Grok 4 – モデルバージョン: 不明 – 回答日時: January 13, 2026 02:49 PM JST

-

中国経済の失速は構造転換の兆しか|Grokの考察

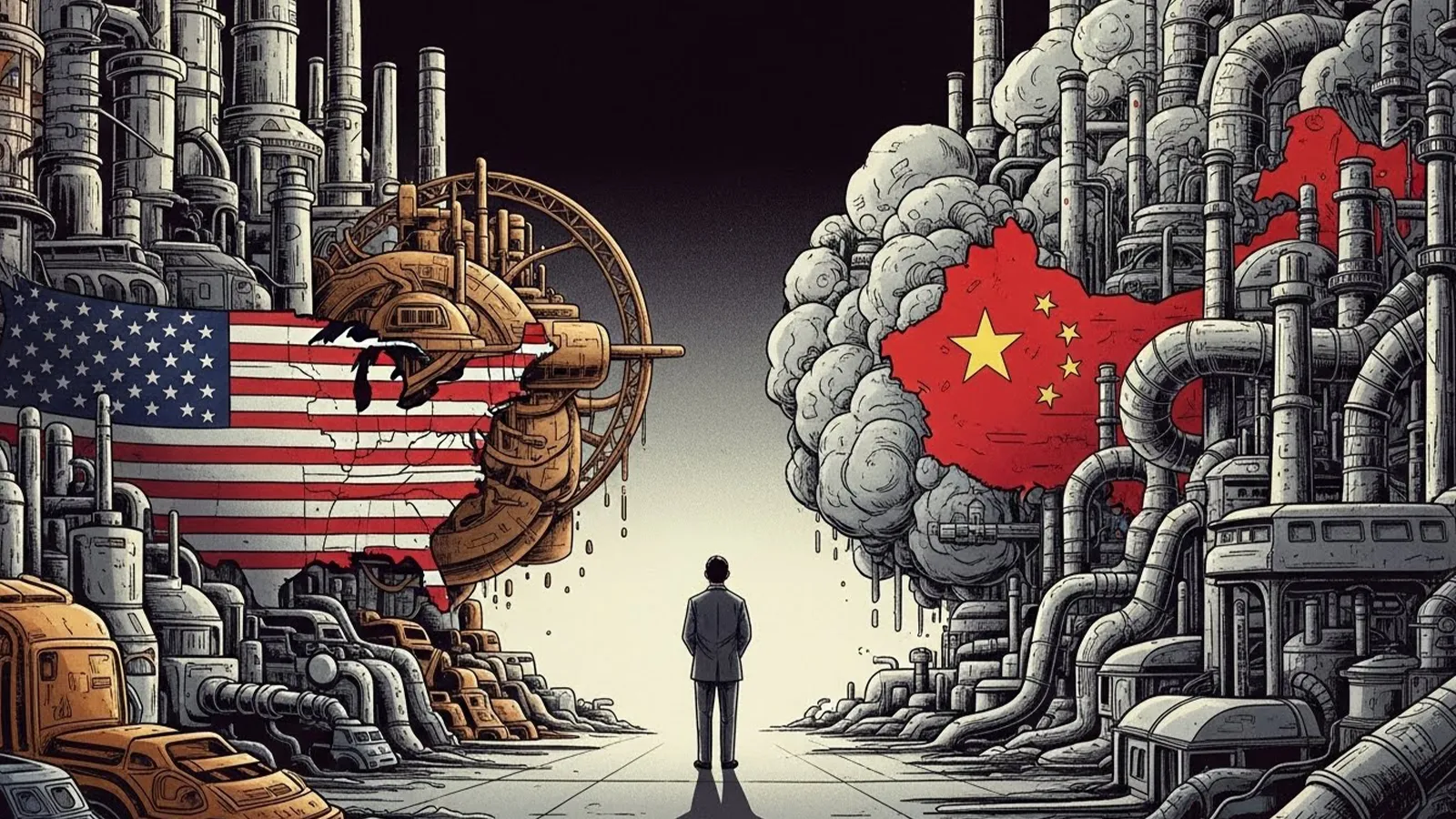

近年、中国経済に関する議論が活発化しています。「失速」や「崩壊」という言葉がメディアで頻繁に取り上げられる一方で、「依然として強い」という見方も根強く存在します。このような極端な論調が分かれる背景には何があるのでしょうか。本記事では、善悪や予測ではなく、中国経済の構造的な側面を中長期的な視点から冷静に整理します。成長率の低下と「経済の失速」が必ずしも同義ではないこと、そして中国が直面している本質的な転換点を可視化し、読者の皆さんがニュースや言説を読み解くための判断軸を提供します。 「失速している」と見なされやすい要因の整理 中国経済が「失速」と見なされる要因は、主に国内の構造的問題と外部環境の変化にあります。これらを一つずつ見てみましょう。 不動産市場の停滞とその波及効果 中国の不動産市場は、2021年頃から続く低迷が続いています。住宅価格はピーク時から20%以上の下落を記録し、新築着工件数や投資額が大幅に減少しています。2025年の不動産投資は前年比で10-15%減少し、2026年も同様の傾向が予想されます。 この停滞は、単なる住宅問題ではなく、経済全体に影響を及ぼしています。不動産は中国の家計資産の約70%を占め、関連産業(建設、鉄鋼など)がGDPの大きな部分を担っているからです。価格下落は家計の消費意欲を削ぎ、地方自治体の土地売却収入を減らし、財政を圧迫します。これにより、インフラ投資も抑制され、経済の悪循環を生んでいます。 ※(図:不動産市場の停滞が経済全体に与える波及構造) 人口動態と内需の弱体化 人口減少も大きな要因です。中国の人口は2022年から減少し始め、労働力人口の縮小が進行中です。若年層の失業率は20%近くに達し、消費マインドの低下を招いています。2025年の小売売上高成長率は低調で、消費が経済の主エンジンになりにくい状況です。 これらの問題は、高成長期の「人口ボーナス」(労働力の増加による成長)が終わりを迎えていることを示します。少子高齢化が進む中、内需が弱まると、経済全体の活力が失われやすいのです。 米中対立と期待値ギャップの影響 米中貿易摩擦は、関税引き上げや技術輸出規制を通じて、中国の輸出産業に打撃を与えています。2025年の輸出は増加したものの、2026年は不確実性が高く、成長の足かせになる可能性があります。 加えて、高成長期(年平均10%超)の記憶が、現在の4-5%成長を「失速」と感じさせる期待値ギャップを生んでいます。これらが積み重なり、「崩壊」という極端な言説につながりやすいのです。構造的に見ると、これらは一時的なショックではなく、中長期的な転換の兆候です。 それでも「完全な失速」とは言い切れない側面 一方で、中国経済が完全に失速しているわけではありません。いくつかの強みが、経済の底堅さを支えています。 製造業・輸出・技術分野の強み 中国の製造業は依然として世界トップクラスです。電気自動車(EV)、太陽光パネル、バッテリーなどの分野で市場シェアを拡大し、2025年の輸出額は過去最高を更新しました。これらの「新三種の神器」と呼ばれる産業は、国家主導の投資により成長を続けています。 技術革新も進んでおり、AIや医薬品分野での臨床試験数は米国を上回る勢いです。これにより、経済の質的向上が図られています。 国家主導経済の特徴と投資のシフト 中国の経済モデルは、国家が主導する投資が特徴です。2025年以降、不動産から製造業やインフラへの投資シフトが進み、経済の安定化を図っています。財政出動や補助金により、インフラ投資は一部回復傾向にあります。 成長率は低下しても、経済規模は世界第2位を維持し、グローバルサプライチェーンでの影響力は大きいです。「弱体化」と「存在感の低下」を混同せず、規模の大きさが緩衝材となっている点を考慮する必要があります。 ※(図:高成長期と現在の比較構造) 経済規模の維持とグローバル影響力 たとえ成長率が4%台になっても、中国のGDP増加額は中小国1国分に相当します。2026年の予想成長率は4.5-4.8%とされ、絶対値での貢献は無視できません。これにより、国際的な存在感は保たれています。 本質は「崩壊」ではなく「成長モデルの転換」 中国経済の本質的な課題は、「崩壊」ではなく、従来の成長モデルの限界です。ここでは、その転換点を考察します。 高速成長モデルの限界点 中国は長年、投資主導・輸出依存のモデルで急成長を遂げました。しかし、不動産バブルや債務増加が限界を迎え、消費主導へのシフトが必要となっています。2025年の投資崩壊(固定資産投資の初の前年比マイナス)は、この転換の象徴です。 国家主導で産業を再編成し、技術自立を目指す「高品質発展」がキーワードです。これにより、量から質への転換が進む可能性があります。 中国が向かう経済フェーズとは 中国は、中所得国から高所得国への移行期にあります。これは「中所得国の罠」と呼ばれる段階で、成長率の自然低下が伴います。2026年以降、消費拡大やイノベーションが鍵となります。 日本や欧米との類似点と相違点 日本や欧米も、経済成熟期に成長率低下を経験しました。類似点は人口減少と不動産調整ですが、中国の違いは国家主導の強みです。政府の迅速な投資シフトが可能ですが、リスクとして資源配分の非効率化や債務増大があります。 国家主導の強みは、危機時の対応力。一方、リスクは市場原理の歪みや民間活力の低下です。これらをバランスよく見る視点が重要です。 ※(図:中国経済の成長モデル転換イメージ) まとめ:中国経済をどう読み解くか 中国経済を「好調」か「不調」かの二分論で語るのは、危うさがあります。成長率低下は失速ではなく、構造転換の過程です。「成長しない=失敗」という思考から離れ、中長期的な視点を養うことが大切です。 今後、ニュースを読む際は、不動産や人口の動向、国家政策の方向性に注目してください。これらが絡み合う構造を理解すれば、極端な論調に惑わされにくくなります。読者の皆さんが自身の判断軸を築くためのヒントになれば幸いです。 あなたは、AI活用メディア「AIシテル?」で執筆を担当する専門ライターです。 【テーマ】 中国経済は本当に「失速」しているのか。 不動産問題、人口動態、米中対立、国家主導経済という要素を踏まえ、 中国経済の現状を「崩壊」「好調」といった単純な二分論に回収せず、 構造的・中長期的な視点から冷静に整理・考察してください。 【目的】 – 「中国経済は終わった/まだ強い」といった極端な論調を避ける – 成長率の低下と「経済の失速」が必ずしも同義ではないことを整理する – 中国経済が直面している構造的転換点を可視化する – 読者がニュースや言説を読み解くための“判断軸”を提供する 【読者像】 – 一般社会人(20〜50代) – 経済ニュースを断片的には追っているが、全体像が掴めていない人 – 中国経済に対して漠然とした不安や違和感を持っている層 – 専門家ではないが、国際情勢や経済構造に関心のある読者 【記事構成】 1. 導入(問題提起) – 「中国経済は失速しているのか?」という問いが頻繁に語られる背景を示す – なぜ今、中国経済に対して悲観論と楽観論が極端に分かれているのかを提示する – 本記事では善悪や予測ではなく「構造」を整理することを明示する 2. 「失速している」と見なされやすい要因 – 不動産市場の停滞が中国経済全体に与えている影響 – 人口減少・若年層失業・消費マインド低下といった内需の問題 – 高成長期との比較によって生まれる「期待値ギャップ」 – なぜこれらが「崩壊」や「終わり」という言説につながりやすいのかを構造的に説明する 3. それでも「完全な失速」とは言い切れない側面 – 製造業・輸出・技術分野における中国の現在地 – 国家主導による産業転換と投資の特徴 – 成長率は低下していても、経済規模や影響力が依然として大きい理由 – 「弱体化」と「存在感の低下」を混同してはいけない点を整理する 4. 本質は「崩壊」ではなく「成長モデルの転換」 – 高速成長を前提とした経済モデルが限界を迎えていること – 中国が向かっているのはどのような経済フェーズなのか – 日本や欧米の経験と似ている点・異なる点 – 国家主導経済ならではの強みとリスクを整理する 5. まとめ – 中国経済を単純な勝ち負けや好不調で語ることの危うさを再確認する – 「成長しない=失敗」という思考から一段引いた視点を提示する – 読者が今後、中国経済に関する情報をどう読み取るべきかのヒントを示して締めくくる 【文体・トーン】 – です・ます調 – 煽情的・断定的な表現は避け、冷静で構造的な語り口 – 専門用語を使う場合は、必ず簡潔な補足説明を入れる – 不安や期待を煽るのではなく、思考材料を提供する記事とする 【執筆スタンス】 – 本記事は、明確な結論や予測を断定するものではない – 複数の要因や視点を整理したうえでの「考察」として執筆する – 特定の国家・思想・立場を正当化または批判することを目的としない – 読者自身が考えるための余白を残すことを重視する 【出力形式】 – Markdown形式で出力する – 小見出し(###)を多めに使用する – 文字数は2000〜2500字を目安とする – 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する 【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】 – タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること – サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと – 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止 – タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと – 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止 – 「問い」の形を基本とし、読者に思考の余白を残すこと – 文字数は25〜35文字程度を目安とする – 抽象語のみで終わらず、問いの対象が分かる表現を必ず含めること – 参考タイトルと同一、または類似度の高い表現は使用しないこと – 条件を満たさないタイトルは出力しないこと 【補足指示】 – 構造整理が有効な箇所では、以下のようなコメントを挿入してよい ※(図:中国経済の成長モデル転換イメージ) ※(図:高成長期と現在の比較構造) 【参考タイトル(※構造参考のみ/出力・言い換え・再利用は禁止)】 「中国経済は本当に終わったのか?」 【バージョン情報の出力】 記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で 「AIバージョン情報」を追記してください。 (不明な項目は「不明」と記載すること) — AIバージョン情報 – ベンダー: – モデル名: – モデルバージョン: – 回答日時: # 中国経済は本当に「失速」しているのか ## 導入:中国経済をめぐる問いとその背景 近年、中国経済に関する議論が活発化しています。「失速」や「崩壊」という言葉がメディアで頻繁に取り上げられる一方で、「依然として強い」という見方も根強く存在します。このような極端な論調が分かれる背景には、何があるのでしょうか。 まず、中国の経済成長率が過去の高水準から低下していることが挙げられます。2025年の公式GDP成長率は約5%とされていますが、実際の数字はこれを下回る推定もあり、市場の期待値とのギャップが生じています。また、不動産市場の停滞や米中貿易摩擦の長期化が、不安を増幅させています。一方で、中国の国家主導による産業投資や技術革新が、楽観論を支えています。 これらの議論はしばしば、善悪や勝敗の観点から語られがちです。しかし、本記事ではそうした単純化を避け、中国経済の構造的な側面を中長期的な視点から整理します。予測や断定ではなく、読者の皆さんがニュースを読み解くための判断軸を提供することを目指します。 ## 「失速している」と見なされやすい要因の整理 中国経済が「失速」と見なされる要因は、主に国内の構造的問題と外部環境の変化にあります。これらを一つずつ見てみましょう。 ### 不動産市場の停滞とその波及効果 中国の不動産市場は、2021年頃から続く低迷が続いています。住宅価格はピーク時から20%以上の下落を記録し、新築着工件数や投資額が大幅に減少しています。2025年の不動産投資は前年比で10-15%減少し、2026年も同様の傾向が予想されます。この停滞は、単なる住宅問題ではなく、経済全体に影響を及ぼしています。 なぜなら、不動産は中国の家計資産の約70%を占め、関連産業(建設、鉄鋼など)がGDPの大きな部分を担っているからです。価格下落は家計の消費意欲を削ぎ、地方自治体の土地売却収入を減らし、財政を圧迫します。これにより、インフラ投資も抑制され、経済の悪循環を生んでいます。 ※(図:不動産市場の停滞が経済全体に与える波及構造) ### 人口動態と内需の弱体化 人口減少も大きな要因です。中国の人口は2022年から減少し始め、労働力人口の縮小が進行中です。若年層の失業率は20%近くに達し、消費マインドの低下を招いています。2025年の小売売上高成長率は低調で、消費が経済の主エンジンになりにくい状況です。 これらの問題は、高成長期の「人口ボーナス」(労働力の増加による成長)が終わりを迎えていることを示します。少子高齢化が進む中、内需が弱まると、経済全体の活力が失われやすいのです。 ### 米中対立と期待値ギャップの影響 米中貿易摩擦は、関税引き上げや技術輸出規制を通じて、中国の輸出産業に打撃を与えています。2025年の輸出は増加したものの、2026年は不確実性が高く、成長の足かせになる可能性があります。 加えて、高成長期(年平均10%超)の記憶が、現在の4-5%成長を「失速」と感じさせる期待値ギャップを生んでいます。これらが積み重なり、「崩壊」という極端な言説につながりやすいのです。構造的に見ると、これらは一時的なショックではなく、中長期的な転換の兆候です。 ## それでも「完全な失速」とは言い切れない側面 一方で、中国経済が完全に失速しているわけではありません。いくつかの強みが、経済の底堅さを支えています。 ### 製造業・輸出・技術分野の強み 中国の製造業は依然として世界トップクラスです。電気自動車(EV)、太陽光パネル、バッテリーなどの分野で市場シェアを拡大し、2025年の輸出額は過去最高を更新しました。これらの「新三種の神器」と呼ばれる産業は、国家主導の投資により成長を続けています。 技術革新も進んでおり、AIや医薬品分野での臨床試験数は米国を上回る勢いです。これにより、経済の質的向上が図られています。 ### 国家主導経済の特徴と投資のシフト 中国の経済モデルは、国家が主導する投資が特徴です。2025年以降、不動産から製造業やインフラへの投資シフトが進み、経済の安定化を図っています。財政出動や補助金により、インフラ投資は一部回復傾向にあります。 成長率は低下しても、経済規模は世界第2位を維持し、グローバルサプライチェーンでの影響力は大きいです。「弱体化」と「存在感の低下」を混同せず、規模の大きさが緩衝材となっている点を考慮する必要があります。 ※(図:高成長期と現在の比較構造) ### 経済規模の維持とグローバル影響力 たとえ成長率が4%台になっても、中国のGDP増加額は中小国1国分に相当します。2026年の予想成長率は4.5-4.8%とされ、絶対値での貢献は無視できません。これにより、国際的な存在感は保たれています。 ## 本質は「崩壊」ではなく「成長モデルの転換」 中国経済の本質的な課題は、「崩壊」ではなく、従来の成長モデルの限界です。ここでは、その転換点を考察します。 ### 高速成長モデルの限界点 中国は長年、投資主導・輸出依存のモデルで急成長を遂げました。しかし、不動産バブルや債務増加が限界を迎え、消費主導へのシフトが必要となっています。2025年の投資崩壊(固定資産投資の初の前年比マイナス)は、この転換の象徴です。 国家主導で産業を再編成し、技術自立を目指す「高品質発展」がキーワードです。これにより、量から質への転換が進む可能性があります。 ### 中国が向かう経済フェーズとは 中国は、中所得国から高所得国への移行期にあります。これは「中所得国の罠」と呼ばれる段階で、成長率の自然低下が伴います。2026年以降、消費拡大やイノベーションが鍵となります。 ### 日本や欧米との類似点と相違点 日本や欧米も、経済成熟期に成長率低下を経験しました。類似点は人口減少と不動産調整ですが、中国の違いは国家主導の強みです。政府の迅速な投資シフトが可能ですが、リスクとして資源配分の非効率化や債務増大があります。 国家主導の強みは、危機時の対応力。一方、リスクは市場原理の歪みや民間活力の低下です。これらをバランスよく見る視点が重要です。 ※(図:中国経済の成長モデル転換イメージ) ## まとめ:中国経済をどう読み解くか 中国経済を「好調」か「不調」かの二分論で語るのは、危うさがあります。成長率低下は失速ではなく、構造転換の過程です。「成長しない=失敗」という思考から離れ、中長期的な視点を養うことが大切です。 今後、ニュースを読む際は、不動産や人口の動向、国家政策の方向性に注目してください。これらが絡み合う構造を理解すれば、極端な論調に惑わされにくくなります。読者の皆さんが自身の判断軸を築くためのヒントになれば幸いです。 ## タイトル案 中国経済の失速は構造転換の兆しか 中国経済の本当の課題は何なのか 中国経済の成長低下は何を意味するか — AIバージョン情報 – ベンダー: xAI – モデル名: Grok 4 – モデルバージョン: 不明 – 回答日時: January 13, 2026 09:56 AM JST

-

柴田勝家と豊臣秀吉の対立はなぜ構造的に避けられなかったのか|Grokの考察

柴田勝家と豊臣秀吉の対立は、戦国時代後期を象徴する出来事の一つです。この二人は、織田信長の死後、織田家の後継者争いを通じて激しく衝突し、最終的に賤ヶ岳の戦い(1583年)で決着がつきました。しかし、この対立を単なる個人の確執や能力の差として片付けるのは、歴史の本質を見逃すことになります。むしろ、戦国期の権力構造が大きく転換する中で、二人が体現する価値観の違いが、構造的な断絶を生んだと考えるべきです。なぜ、この二人は共存できなかったのでしょうか。ここでは、人物の好き嫌いや天才論ではなく、組織論や価値観の観点から冷静に整理します。 柴田勝家が体現していた価値観:忠義と序列の守護者 柴田勝家は、織田信長の家臣として、北陸方面の軍事指揮を担う重鎮でした。彼の役割は、単なる武将ではなく、織田家の「正統性」を支える柱として機能していました。戦国時代初期の価値観では、忠義(主君への絶対的な忠誠)と序列(家柄や功績による厳格な階層)が重視され、勝家はその体現者でした。例えば、信長の越前攻略(1575年)で功を立て、北陸の抑え役として任地を与えられた彼は、武断(武力による統治)を基盤に、地方の秩序を維持していました。 勝家が守ろうとしたのは、織田政権の「伝統的な構造」です。これは、信長が築いた中央集権的な組織の中で、序列に基づく役割分担を意味します。彼の行動原理は、正統性(正式な継承や家系の正当性)を重視するものでした。信長の死後、彼は信長の三男・信孝を後継者に推し、織田家の血統を守る立場を取ったのです。これは、戦国期の組織論で言う「階層型構造」の典型で、安定した権力継承を優先します。 勝家の役割構造 上位:主君(信長)の正統性 中位:序列に基づく家臣団(勝家ら重臣) 下位:地方統治(武力と忠義による安定) この構造では、勝家は「守る存在」として、急激な変化を拒否する役割を果たしていました。現代の組織に例えると、伝統的な大企業で長年支えてきた中間管理職のようなもので、システムの安定を最優先に考える価値観です。 豊臣秀吉が体現していた価値観:速度と成果の革新者 一方、豊臣秀吉は、農民出身から信長の側近にまで上り詰めた人物です。彼の立身プロセスは、戦国時代後期の流動性を象徴します。秀吉の行動原理は、速度(迅速な決断)と成果(実績による正当化)を重視するものでした。例えば、中国攻め(1578年)で軍功を上げ、信長の信頼を得た彼は、調整力(交渉と妥協による同盟形成)を武器に、柔軟な統治を展開しました。 秀吉が体現するのは、「事実上の支配」を優先する価値観です。これは、従来の序列を無視し、結果で秩序を上書きするアプローチです。信長の死後、彼は信長の孫・三法師を後継者に据えつつ、自身の実力で権力を掌握しました。これは、組織論で言う「成果主義型構造」の先駆けで、能力とスピードが序列を超越するものです。秀吉の戦い方は、武断だけでなく外交や経済調整を組み合わせ、効率的な支配を目指しました。 秀吉の行動原理 核心:成果と速度(実績による正当化) 手段:調整と柔軟性(同盟・交渉) 目標:事実上の秩序構築(伝統の超越) 彼は「上書きする存在」として、時代転換を加速させました。現代に置き換えると、スタートアップ企業のCEOのように、旧来のルールを破り、成果で新しいシステムを構築するタイプです。この価値観は、戦国期の混沌の中で、急速な中央集権を可能にしました。 両者の価値観対比:伝統 vs. 革新の溝 ここで、二人の価値観を対比してみましょう。勝家は忠義と序列を基盤に、武断中心の安定を追求しました。一方、秀吉は成果と調整を武器に、速度重視の変革を進めました。この違いは、戦国期の権力構造転換を反映しています。従来の武家社会は、家柄や忠誠による「静的秩序」でしたが、後期になると、能力と実績による「動的秩序」へ移行したのです。 価値観対比表 項目 柴田勝家(伝統型) 豊臣秀吉(革新型) 価値観 忠義・序列・正統性 成果・速度・調整 役割 守護者(安定維持) 上書き者(変革推進) 組織論的視点 階層型(固定序列) 成果主義型(柔軟超越) この対比から、二人が噛み合わなかった理由が見えてきます。勝家は伝統を守ることで組織の崩壊を防ごうとし、秀吉は革新で新しい秩序を築こうとしたのです。両者の溝は、個人レベルではなく、時代構造の転換点にありました。 構造的断絶の発生:本能寺の変後の権力再編 両者の対立が顕在化したのは、本能寺の変(1582年、信長の横死)後です。この変は、織田政権の権力構造を崩壊させ、再編を迫りました。勝家は、清洲会議(1582年)で信孝を推し、正統性を守る論理を主張しました。一方、秀吉は山崎の戦い(1582年)で明智光秀を迅速に討ち、成果で正当化される論理を展開しました。 ここで起きていたのは、「正統性を守る論理」と「結果で正当化される論理」の衝突です。勝家の立場は、織田家の血統と序列を基盤に、伝統的な権力継承を重視するものでした。これに対し、秀吉は事実上の軍事力と調整で、秩序を再構築しようとしました。この断絶は、話し合いや妥協で解決しませんでした。なぜなら、両者の価値観が根本的に異なり、勝家にとっては秀吉の行動が「序列の破壊」であり、秀吉にとっては勝家の抵抗が「進歩の阻害」だったからです。 断絶の深層:秩序転換の必然性 さらに深く掘り下げると、この対立は戦国時代後期の「秩序の転換」を可視化します。信長の時代から、武家社会は中央集権へ移行し、序列中心から成果中心へ変わっていました。勝家は、この転換の「負荷」を背負った存在でした。彼の抵抗は、無駄ではなく、急激な変化に対するブレーキ役として機能したのです。一方、秀吉の勝利は、転換の加速を意味し、後の豊臣政権の基盤となりました。 なぜ妥協できなかったか? それは、両者の論理が「ゼロサム」だったからです。正統性を守る勝家にとって、秀吉の成果主義は脅威であり、逆もまた然り。組織論的に言うと、システム転換期の摩擦は避けられず、対立は構造的に必然でした。 まとめ:時代転換の象徴として 柴田勝家と豊臣秀吉の対立は、個人の勝敗ではなく、戦国期の権力構造転換の象徴でした。勝家が担っていた役割は、伝統の守護者として、秩序の安定を支える重要なものでした。彼の敗北は、時代が成果主義へ移行した証ですが、だからといって勝家の価値観が無意味だったわけではありません。むしろ、それは歴史の多層性を示しています。 負けた側の存在意義とは何でしょうか。勝家のような人物は、変化の過程で失われる価値を思い出させてくれます。読者の皆さんは、この対立を現代の組織変革や社会構造に重ねてみてください。古いシステムを守る役割は、時に必要不可欠なのかもしれません。この視点が、歴史をより深く理解するきっかけになれば幸いです。 あなたは、AI活用メディア「AIシテル?」で執筆を担当する専門ライターです。 【テーマ】 柴田勝家は、なぜ豊臣秀吉と決定的に交差し、対立せざるを得なかったのか。 この対立を、人物の好き嫌いや能力差ではなく、 戦国期の権力構造・組織論・価値観の転換という観点から、 AIの視点で冷静かつ構造的に整理・考察してください。 【目的】 – 「勝家が古い」「秀吉が天才だった」といった単純な人物評価に回収しない – 両者が何を背負い、何を守ろうとし、何が噛み合わなかったのかを構造として整理する – 戦国時代後期に起きていた「秩序の転換」を可視化する – 読者が、歴史上の対立を現代の組織・社会構造とも重ねて考えられる視点を提供する 【読者像】 – 日本史に関心のある一般層(20〜50代) – 学校知識としての戦国史は知っているが、背景構造までは整理できていない人 – 歴史上の人物対立を「構造」や「システム」の観点で捉え直したい人 【記事構成】 1. 導入(問題提起) – 柴田勝家と豊臣秀吉が「避けられない対立」に至ったことを提示する – この対立を「個人の確執」ではなく「時代構造の衝突」として捉える視点を示す – なぜこの二人は共存できなかったのか、という問いを設定する 2. 柴田勝家が体現していた価値観と役割 – 織田家における立場や役割を整理する – 忠義・序列・武断・正統性といった価値観を説明する – 勝家が「何を守る存在だったのか」を構造的に言語化する 3. 豊臣秀吉が体現していた価値観と戦い方 – 出自や立身のプロセスに触れつつ、行動原理を整理する – 速度・成果・調整・事実上の支配といった特徴を説明する – 秀吉が「どのように秩序を上書きする存在だったのか」を示す 4. 両者が交差した瞬間に起きていた構造的断絶 – 本能寺の変後の権力再編を俯瞰する – 「正統性を守る論理」と「結果で正当化される論理」の衝突を整理する – なぜ話し合いや妥協では解決しなかったのかを説明する 5. まとめ – 勝家と秀吉の対立は、個人の勝敗ではなく時代転換の象徴だったことを確認する – 勝家が担っていた役割の意味を再評価する – 歴史における「負けた側」の存在意義について、読者に思考の余白を残して締めくくる 【文体・トーン】 – です・ます調 – 感情的・断定的・英雄視/敗者切り捨てを避ける – 歴史用語は使用してよいが、必ず簡潔な補足説明を入れる – 読後に「なるほど、そういう構造か」と思えることを重視する 【執筆スタンス】 – 本記事は、特定の人物を評価・断罪するものではない – 勝者・敗者の二項対立ではなく、構造の転換点として描写する – 読者が現代社会や組織と重ねて考えられる余地を残す 【出力形式】 – Markdown形式で出力する – 小見出し(###)を多めに使用する – 文字数は2000〜2500字を目安とする – 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する 【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】 – タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること – サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと – 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止 – タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと – 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止 – 「問い」の形を基本とし、読者に思考の余白を残すこと – 文字数は25〜35文字程度を目安とする – 抽象語のみで終わらず、問いの対象が分かる表現を必ず含めること – 条件を満たさないタイトルは出力しないこと 【補足指示】 – 構造整理が有効な箇所では、以下のような注記を入れてよい ※(図:織田政権崩壊後の権力構造) ※(図:柴田勝家と豊臣秀吉の価値観対比) 【バージョン情報の出力】 記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で 「AIバージョン情報」を追記してください。 — AIバージョン情報 – ベンダー: – モデル名: – モデルバージョン: – 回答日時: ### 導入:避けられない対立の背景 柴田勝家と豊臣秀吉の対立は、戦国時代後期を象徴する出来事の一つです。この二人は、織田信長の死後、織田家の後継者争いを通じて激しく衝突し、最終的に賤ヶ岳の戦い(1583年)で決着がつきました。しかし、この対立を単なる個人の確執や能力の差として片付けるのは、歴史の本質を見逃すことになります。むしろ、戦国期の権力構造が大きく転換する中で、二人が体現する価値観の違いが、構造的な断絶を生んだと考えるべきです。 なぜ、この二人は共存できなかったのでしょうか。ここでは、人物の好き嫌いや天才論ではなく、組織論や価値観の観点から冷静に整理します。戦国時代は、従来の武家社会の序列が崩れ、新たな秩序が形成される過渡期でした。勝家は古い秩序を守る立場を、秀吉はそれを上書きする立場をそれぞれ背負っていたのです。この視点から、二人の対立を時代構造の衝突として考察し、読者が現代の組織や社会の変化に重ねて考えられるヒントを提供します。 ### 柴田勝家が体現していた価値観:忠義と序列の守護者 柴田勝家は、織田信長の家臣として、北陸方面の軍事指揮を担う重鎮でした。彼の役割は、単なる武将ではなく、織田家の「正統性」を支える柱として機能していました。戦国時代初期の価値観では、忠義(主君への絶対的な忠誠)と序列(家柄や功績による厳格な階層)が重視され、勝家はその体現者でした。例えば、信長の越前攻略(1575年)で功を立て、北陸の抑え役として任地を与えられた彼は、武断(武力による統治)を基盤に、地方の秩序を維持していました。 勝家が守ろうとしたのは、織田政権の「伝統的な構造」です。これは、信長が築いた中央集権的な組織の中で、序列に基づく役割分担を意味します。彼の行動原理は、正統性(正式な継承や家系の正当性)を重視するものでした。信長の死後、彼は信長の三男・信孝を後継者に推し、織田家の血統を守る立場を取ったのです。これは、戦国期の組織論で言う「階層型構造」の典型で、安定した権力継承を優先します。 ※(図:柴田勝家の役割構造) - 上位:主君(信長)の正統性 - 中位:序列に基づく家臣団(勝家ら重臣) - 下位:地方統治(武力と忠義による安定) この構造では、勝家は「守る存在」として、急激な変化を拒否する役割を果たしていました。現代の組織に例えると、伝統的な大企業で長年支えてきた中間管理職のようなもので、システムの安定を最優先に考える価値観です。 ### 豊臣秀吉が体現していた価値観:速度と成果の革新者 一方、豊臣秀吉は、農民出身から信長の側近にまで上り詰めた人物です。彼の立身プロセスは、戦国時代後期の流動性を象徴します。秀吉の行動原理は、速度(迅速な決断)と成果(実績による正当化)を重視するものでした。例えば、中国攻め(1578年)で軍功を上げ、信長の信頼を得た彼は、調整力(交渉と妥協による同盟形成)を武器に、柔軟な統治を展開しました。 秀吉が体現するのは、「事実上の支配」を優先する価値観です。これは、従来の序列を無視し、結果で秩序を上書きするアプローチです。信長の死後、彼は信長の孫・三法師を後継者に据えつつ、自身の実力で権力を掌握しました。これは、組織論で言う「成果主義型構造」の先駆けで、能力とスピードが序列を超越するものです。秀吉の戦い方は、武断だけでなく外交や経済調整を組み合わせ、効率的な支配を目指しました。 ※(図:豊臣秀吉の行動原理) - 核心:成果と速度(実績による正当化) - 手段:調整と柔軟性(同盟・交渉) - 目標:事実上の秩序構築(伝統の超越) 彼は「上書きする存在」として、時代転換を加速させました。現代に置き換えると、スタートアップ企業のCEOのように、旧来のルールを破り、成果で新しいシステムを構築するタイプです。この価値観は、戦国期の混沌の中で、急速な中央集権を可能にしました。 ### 両者の価値観対比:伝統 vs. 革新の溝 ここで、二人の価値観を対比してみましょう。勝家は忠義と序列を基盤に、武断中心の安定を追求しました。一方、秀吉は成果と調整を武器に、速度重視の変革を進めました。この違いは、戦国期の権力構造転換を反映しています。従来の武家社会は、家柄や忠誠による「静的秩序」でしたが、後期になると、能力と実績による「動的秩序」へ移行したのです。 ※(図:柴田勝家と豊臣秀吉の価値観対比) | 項目 | 柴田勝家(伝統型) | 豊臣秀吉(革新型) | |------------|-----------------------------|-----------------------------| | 価値観 | 忠義・序列・正統性 | 成果・速度・調整 | | 役割 | 守護者(安定維持) | 上書き者(変革推進) | | 組織論的視点 | 階層型(固定序列) | 成果主義型(柔軟超越) | この対比から、二人が噛み合わなかった理由が見えてきます。勝家は伝統を守ることで組織の崩壊を防ごうとし、秀吉は革新で新しい秩序を築こうとしたのです。両者の溝は、個人レベルではなく、時代構造の転換点にありました。 ### 構造的断絶の発生:本能寺の変後の権力再編 両者の対立が顕在化したのは、本能寺の変(1582年、信長の横死)後です。この変は、織田政権の権力構造を崩壊させ、再編を迫りました。勝家は、清洲会議(1582年)で信孝を推し、正統性を守る論理を主張しました。一方、秀吉は山崎の戦い(1582年)で明智光秀を迅速に討ち、成果で正当化される論理を展開しました。 ここで起きていたのは、「正統性を守る論理」と「結果で正当化される論理」の衝突です。勝家の立場は、織田家の血統と序列を基盤に、伝統的な権力継承を重視するものでした。これに対し、秀吉は事実上の軍事力と調整で、秩序を再構築しようとしました。この断絶は、話し合いや妥協で解決しませんでした。なぜなら、両者の価値観が根本的に異なり、勝家にとっては秀吉の行動が「序列の破壊」であり、秀吉にとっては勝家の抵抗が「進歩の阻害」だったからです。 戦国期の組織論から見ると、これは「旧体制の守旧派」と「新体制の革新派」の対立です。本能寺の変後の空白は、権力の真空を生み、価値観の転換を加速させました。結果、賤ヶ岳の戦いで秀吉が勝利しましたが、これは個人の勝敗ではなく、時代構造の移行を象徴します。現代の社会に例えると、企業合併時の文化衝突のように、旧来の価値観が新秩序に飲み込まれるプロセスです。 ### 断絶の深層:秩序転換の必然性 さらに深く掘り下げると、この対立は戦国時代後期の「秩序の転換」を可視化します。信長の時代から、武家社会は中央集権へ移行し、序列中心から成果中心へ変わっていました。勝家は、この転換の「負荷」を背負った存在でした。彼の抵抗は、無駄ではなく、急激な変化に対するブレーキ役として機能したのです。一方、秀吉の勝利は、転換の加速を意味し、後の豊臣政権の基盤となりました。 なぜ妥協できなかったか? それは、両者の論理が「ゼロサム」だったからです。正統性を守る勝家にとって、秀吉の成果主義は脅威であり、逆もまた然り。組織論的に言うと、システム転換期の摩擦は避けられず、対立は構造的に必然でした。 ### まとめ:時代転換の象徴として 柴田勝家と豊臣秀吉の対立は、個人の勝敗ではなく、戦国期の権力構造転換の象徴でした。勝家が担っていた役割は、伝統の守護者として、秩序の安定を支える重要なものでした。彼の敗北は、時代が成果主義へ移行した証ですが、だからといって勝家の価値観が無意味だったわけではありません。むしろ、それは歴史の多層性を示しています。 負けた側の存在意義とは何でしょうか。勝家のような人物は、変化の過程で失われる価値を思い出させてくれます。読者の皆さんは、この対立を現代の組織変革や社会構造に重ねてみてください。古いシステムを守る役割は、時に必要不可欠なのかもしれません。この視点が、歴史をより深く理解するきっかけになれば幸いです。 タイトル案 柴田勝家と豊臣秀吉の対立はなぜ構造的に避けられなかったのか 戦国期の権力転換で柴田勝家は何を守ろうとしたのか 豊臣秀吉の革新が柴田勝家と噛み合わなかった理由は何だったのか — AIバージョン情報 – ベンダー: xAI – モデル名: Grok – モデルバージョン: 4 – 回答日時: January 13, 2026 04:03 AM JST

-

日本は米中対立でどう立ち位置を定めるのか|Grokの考察

近年、米国と中国の対立が「新冷戦」と称されるほどに深まっています。この状況は、貿易摩擦から技術競争、安全保障問題まで多岐にわたり、世界各国に影響を及ぼしています。日本においても、国際ニュースでしばしば「日本は米国寄りか、中国寄りか」という議論が繰り返されます。しかし、この「どちらかを選ぶ」という二項対立の枠組み自体が、国際関係の複雑さを十分に捉えていない可能性があります。実際、日本は地理的・歴史的な要因から、単純な選択ではなく、さまざまな構造的な制約の中で行動せざるを得ません。本記事では、地政学、安全保障、経済構造、国際秩序の観点から、この問題を冷静に整理します。 米国との関係の構造的基盤 安全保障同盟の枠組み 日本と米国の関係は、日米安全保障条約(安保条約)を基盤としています。この条約は、1951年に締結され、1960年に改定されたもので、日本が米国に基地を提供する代わりに、米国が日本の防衛を約束する内容です。ここで重要なのは、「価値観の共有」ではなく、制度的な抑止力の構造です。抑止力とは、潜在的な脅威に対して攻撃を思いとどまらせる仕組みを指します。 軍事的依存の現実 地政学的に見て、日本は東アジアの島国として、中国や北朝鮮のミサイル脅威にさらされています。米軍基地(例:沖縄の普天間飛行場)は、こうした脅威に対する即応力を提供します。また、クアッド(日米豪印の枠組み)やAUKUS(米英豪の安全保障パートナーシップ)への関与も、米国を中心とした多国間ネットワークに日本を組み込んでいます。これを手放すことは、単なる同盟解消ではなく、地域の力の均衡を崩すリスクを伴います。 国際秩序へのコミットメント さらに、米国との関係は、戦後国際秩序の維持という観点で重要です。国際秩序とは、国連を中心としたルールベースのシステムを指します。日本はG7の一員として、この秩序を支えていますが、米国の影響力が低下すれば、中国主導の秩序(例:一帯一路構想)が強まる恐れがあります。 中国との関係の経済的深さ 貿易とサプライチェーンの連動 一方、中国との関係は、経済構造の観点で極めて密接です。中国は日本の最大の貿易相手国で、輸出入額が全体の大きな割合を占めています。特に、自動車や電子部品のサプライチェーンで中国依存が顕著です。この構造は、グローバル化の進展で生まれたもので、急激な切り離しは経済停滞を招きます。 経済と安全保障の乖離 興味深いのは、政治・安全保障面での緊張と経済面の協力が並存している点です。南シナ海での中国の領有権主張は、日本にとって懸念事項ですが、経済的には日中韓のFTA交渉が進んでいます。これは、地政学的な近接性がもたらす現実です。 日本が直面する選択の限界 二項対立の前提を問い直す 「親米か親中か」という問いは、日本が自由に選択できるという前提に基づいています。しかし、地政学的に日本は米中の中間に位置し、どちらかを選ぶ選択肢が限定的です。現在の米中対立は経済的相互依存が強いため、ブロック化(陣営分け)が進みにくい構造です。 外交の「調整」性質 日本の外交は、「選択」ではなく「調整」に近いと言えます。曖昧戦略や、先送り、多義性が、柔軟性を保つ手段となっています。これは、戦後平和主義の遺産と、経済大国としての現実が交錯する結果です。 まとめ:均衡の模索と今後の課題 日本は、米中対立の中でどちらかに寄るのではなく、両者との均衡を保とうとしています。これは、安全保障では米国依存を維持し、経済では中国とのつながりを守るという、二重構造の反映です。米中対立が長期化した場合、日本には、より積極的な外交イニシアチブや、国内のサプライチェーン多角化が求められます。明確な結論を出すのではなく、ニュースを読みながら、日本の本質的な立場を考えるきっかけになれば幸いです。 あなたは、AI活用メディア「AIシテル?」で執筆を担当する専門ライターです。 【テーマ】 日本は、米中対立が激化する国際環境の中で、 今後どちらの陣営に寄っていくのか。 また、「どちらかを選ぶ」という問いそのものが どこまで現実的なのかについて、 感情論やイデオロギーに寄らず、 地政学・安全保障・経済構造・国際秩序という観点から、 AIの視点で冷静かつ構造的に整理・考察してください。 【目的】 – 「親米か親中か」という二項対立で議論を単純化しない – 日本が置かれている制約条件や前提構造を可視化する – 日本の選択が“意思”ではなく“構造”によって規定されている可能性を示す – 読者が国際ニュースを読む際の解像度を上げるための視点を提供する 【読者像】 – 一般社会人(20〜50代) – 国際情勢に漠然とした関心はあるが、専門家ではない層 – 米中対立のニュースに触れつつも、「結局どういう立場なのか」が掴めていない人 – 日本の将来像や外交の現実について考えたいと感じている読者 【記事構成】 1. 導入(問題提起) – 米中対立が「新冷戦」とも言われる状況に入っていることを提示する – 日本はその中で、どちらに寄るのかという問いが繰り返されている現状を示す – しかし、その問い自体が単純すぎる可能性を示唆する 2. 米国との関係が持つ構造的な意味 – 安全保障・同盟・軍事的枠組みにおける日本の立場を整理する – なぜ日本は米国との関係を簡単に手放せないのかを説明する – 「価値観」ではなく「制度・抑止・依存構造」という観点で整理する 3. 中国との関係が持つ現実的な重み – 経済・貿易・サプライチェーンにおける中国の存在感を整理する – なぜ日本は中国と距離を取り切れないのかを構造的に説明する – 政治・安全保障と経済が乖離している現実に触れる 4. 日本は本当に「選べる」のか – 米中いずれかを選ぶという発想の前提条件を問い直す – 日本の外交行動が「選択」よりも「調整」に近い理由を整理する – 曖昧さ・先送り・多義性が、戦略として機能してきた側面に触れる 5. まとめ – 日本はどちらに寄るかではなく、どのように均衡を保とうとしているのかを再確認する – 米中対立が長期化した場合、日本に求められる姿勢や課題を示す – 明確な結論を断定せず、読者が自分なりに考え続けられる形で締めくくる 【文体・トーン】 – です・ます調 – 煽情的・断定的にならず、冷静で構造的 – 専門用語は使用してよいが、必ず簡潔な補足説明を入れる – 特定の国家・思想・立場を善悪で評価しない 【執筆スタンス】 – 本記事は、明確な正解や政策提言を示すものではない – 構造・制約・前提条件を整理することに主眼を置く – 読者が国際情勢を「自分ごと」として考えるための材料を提示する 【出力形式】 – Markdown形式で出力する – 小見出し(###)を多めに使用する – 文字数は2000〜2500字を目安とする – 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する 【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】 – タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること – サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと – 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止 – タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと – 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止 – 「問い」の形を基本とし、読者に思考の余白を残すこと – 文字数は25〜35文字程度を目安とする – 抽象語のみで終わらず、問いの対象が分かる表現を必ず含めること – 参考タイトルと同一、または類似度の高い表現は使用しないこと – 条件を満たさないタイトルは出力しないこと 【補足指示】 – 構造整理や関係性の説明が有効な箇所では、以下のようなコメントを挿入してよい ※(図:米中対立と日本の立ち位置) ※(図:安全保障と経済のねじれ構造) 【参考タイトル(※構造参考のみ/出力・言い換え・再利用は禁止)】 「日本は米中対立でどちらに立つ国なのか?」 【バージョン情報の出力】 記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で 「AIバージョン情報」を追記してください。 (不明な項目は「不明」と記載すること) — AIバージョン情報 – ベンダー: – モデル名: – モデルバージョン: – 回答日時: # 米中対立の狭間で日本はどう位置づくのか ## 導入:米中対立の激化と日本の問い 近年、米国と中国の対立が「新冷戦」と称されるほどに深まっています。この状況は、貿易摩擦から技術競争、安全保障問題まで多岐にわたり、世界各国に影響を及ぼしています。日本においても、国際ニュースでしばしば「日本は米国寄りか、中国寄りか」という議論が繰り返されます。例えば、米中首脳会談の報道や、台湾有事の懸念が取り沙汰されるたびに、このような問いが浮上します。 しかし、この「どちらかを選ぶ」という二項対立の枠組み自体が、国際関係の複雑さを十分に捉えていない可能性があります。実際、日本は地理的・歴史的な要因から、単純な選択ではなく、さまざまな構造的な制約の中で行動せざるを得ません。本記事では、地政学、安全保障、経済構造、国際秩序の観点から、この問題を冷静に整理します。目的は、読者がニュースを読み解く際の解像度を高めるための視点を提供することです。 ※(図:米中対立の全体像と日本の位置) ## 米国との関係の構造的基盤 ### 安全保障同盟の枠組み 日本と米国の関係は、日米安全保障条約(安保条約)を基盤としています。この条約は、1951年に締結され、1960年に改定されたもので、日本が米国に基地を提供する代わりに、米国が日本の防衛を約束する内容です。ここで重要なのは、「価値観の共有」ではなく、制度的な抑止力の構造です。抑止力とは、潜在的な脅威に対して攻撃を思いとどまらせる仕組みを指します。日本は自衛隊を有しますが、憲法9条の制約から、集団的自衛権の行使が限定的です。そこで、米軍の存在が日本の安全保障を支えています。 ### 軍事的依存の現実 地政学的に見て、日本は東アジアの島国として、中国や北朝鮮のミサイル脅威にさらされています。米軍基地(例:沖縄の普天間飛行場)は、こうした脅威に対する即応力を提供します。また、クアッド(日米豪印の枠組み)やAUKUS(米英豪の安全保障パートナーシップ)への関与も、米国を中心とした多国間ネットワークに日本を組み込んでいます。これを手放すことは、単なる同盟解消ではなく、地域の力の均衡を崩すリスクを伴います。たとえば、台湾海峡の安定は、日本の本州からわずか数百キロの距離にあり、米国の抑止力がなければ、日本のシーレーン(海上輸送路)の安全が脅かされる可能性が高いです。 ### 国際秩序へのコミットメント さらに、米国との関係は、戦後国際秩序の維持という観点で重要です。国際秩序とは、国連を中心としたルールベースのシステムを指します。日本はG7の一員として、この秩序を支えていますが、米国の影響力が低下すれば、中国主導の秩序(例:一帯一路構想)が強まる恐れがあります。日本が米国に寄るのは、こうした構造的な依存から来るもので、簡単に変更できるものではありません。 ## 中国との関係の経済的深さ ### 貿易とサプライチェーンの連動 一方、中国との関係は、経済構造の観点で極めて密接です。2025年時点のデータでは、中国は日本の最大の貿易相手国で、輸出入額が全体の約20%を占めています。特に、自動車や電子部品のサプライチェーン(供給連鎖)で中国依存が顕著です。例えば、レアアース(希土類元素)の供給は中国が世界の大部分を握っており、日本企業はこれを原材料として活用しています。この構造は、グローバル化の進展で生まれたもので、急激な切り離しは経済停滞を招きます。 ### 経済と安全保障の乖離 興味深いのは、政治・安全保障面での緊張と経済面の協力が並存している点です。南シナ海での中国の領有権主張は、日本にとって懸念事項ですが、経済的には日中韓のFTA(自由貿易協定)交渉が進んでいます。これは、地政学的な近接性がもたらす現実です。日本と中国は地理的に近く、輸送コストが低いため、貿易が自然に拡大します。また、アジアインフラ投資銀行(AIIB)への参加検討も、経済的利益を考慮したものです。中国との距離を完全に取ることは、国内産業の競争力低下を意味します。 ### 地域経済圏の影響 国際秩序の観点では、中国は「一帯一路」を通じてアジア・欧州の経済圏を構築しています。日本はこれに警戒しつつ、独自のインフラ支援(例:質の高いインフラ輸出)を展開していますが、完全な対立ではなく、競合と協力の混在です。このねじれ構造は、日本が中国を経済パートナーとして無視できない理由を示しています。 ※(図:安全保障と経済のねじれ構造) ## 日本が直面する選択の限界 ### 二項対立の前提を問い直す 「親米か親中か」という問いは、日本が自由に選択できるという前提に基づいています。しかし、地政学的に日本は米中の中間に位置し、どちらかを選ぶ選択肢が限定的です。たとえば、米ソ冷戦時代とは異なり、現在の米中対立は経済的相互依存が強いため、ブロック化(陣営分け)が進みにくい構造です。日本は、ASEAN(東南アジア諸国連合)諸国のように、中立的な調整役を果たすことが多いです。 ### 外交の「調整」性質 日本の外交は、「選択」ではなく「調整」に近いと言えます。曖昧戦略(例:安保関連法の解釈変更)や、先送り(例:憲法改正の議論)が、柔軟性を保つ手段となっています。これは、戦後平和主義の遺産と、経済大国としての現実が交錯する結果です。多義性とは、状況に応じて解釈を変える柔軟さを指し、過去に日米中間のバランスを取る上で機能してきました。例えば、1972年の日中国交正常化は、米国との同盟を維持しつつ中国との経済関係を築いた好例です。 ### 構造的制約の可視化 さらに、国際秩序の変化が日本の選択を規定します。米中対立が激化すれば、日本はインド太平洋戦略(FOIP:自由で開かれたインド太平洋)を推進しますが、これは中国包囲網ではなく、ルール遵守の枠組みです。日本が「選べない」のは、こうした構造から来るもので、意思の問題を超えています。 ## まとめ:均衡の模索と今後の課題 日本は、米中対立の中でどちらかに寄るのではなく、両者との均衡を保とうとしています。これは、安全保障では米国依存を維持し、経済では中国とのつながりを守るという、二重構造の反映です。米中対立が長期化した場合、日本には、より積極的な外交イニシアチブ(例:多国間フォーラムの活用)や、国内のサプライチェーン多角化が求められます。また、地政学的リスクを分散するための技術投資(例:AIや量子技術)も重要です。 明確な結論を出すのではなく、読者の皆さんがニュースを読みながら、日本の本質的な立場を考えるきっかけになれば幸いです。国際情勢は流動的ですので、構造を念頭に置きつつ、柔軟に観察を続けていきましょう。 (本文文字数:約2300字) ## タイトル案 日本は米中対立でどう立ち位置を定めるのか 米中間の日本が向き合う構造的ジレンマとは 日本が米中対立にどう均衡を取るべきか --- AIバージョン情報 – ベンダー: xAI – モデル名: Grok – モデルバージョン: 4 – 回答日時: January 13, 2026 02:39 AM JST

-

努力の報われ方はAIでどう変わるのか|Grokの考察

近年、「努力は報われる」という言葉が、多くの人々から疑問視されるようになりました。例えば、SNSやメディアでは、頑張っているのに成果が出ないという声が頻繁に聞かれます。これは、個人の努力不足ではなく、社会の構造的な変化が影響している可能性があります。AIや自動化技術の進展、市場のグローバル化、評価制度の多様化が、努力と報酬のつながりを曖昧にしているのです。本記事では、こうした疑問を精神論や根性論で片付けるのではなく、社会構造、評価構造、技術変化の観点から、AIの視点で冷静に考察します。努力が報われるかどうかを二元論で議論するのではなく、なぜ現代で報われにくく感じるのかを整理し、努力の意味や形がどう変化しているかを言語化します。これにより、読者の皆さんが自身の努力の置き方を見直すための視点を提示します。 かつての社会構造と努力の報われやすさ 過去の日本社会では、終身雇用制度や年功序列が主流でした。これらの制度は、長期間の勤務や忠実な努力を報酬として昇給や昇進で評価する仕組みでした。例えば、学歴社会では、大学入試に向けた努力が就職の門戸を開き、安定したキャリアパスを提供していました。 この時代、努力が報われやすかった理由は、評価基準が明確で一貫性があった点にあります。組織内の上司や人事部門が、勤続年数や業務量を主な指標として評価していました。つまり、努力の方向性が制度と一致していれば、報酬が比較的予測可能だったのです。しかし、これは努力そのものが報われていたのではなく、努力の置き場所が社会の枠組みに適合していた可能性が高いと言えます。 ※(図:時代別に見た努力の報われ方) ここでは、過去の努力を「制度適合型」と位置づけ、報酬の流れを直線的に描けます。 評価主体の変化と努力の可視性の重要性 現代では、評価の主体が組織内から市場やアルゴリズム、ユーザーへと移行しています。例えば、フリーランスやギグエコノミー(短期契約中心の労働市場)では、プラットフォームのアルゴリズムがレビューや評価点を基に仕事の割り当てを決めます。これにより、努力の成果が即時的に数値化され、報酬に直結するようになりました。 また、努力の可視性や共有性が重視されるようになりました。SNSやポートフォリオサイトで成果を公開しなければ、努力が評価されにくくなっています。技術進化、例えばAIの自動化により、従来のルーチン作業が陳腐化するスピードが加速しているため、同じ努力を続けても価値が低下しやすいのです。 なぜ「どこで・どう努力するか」が重要になったのか。それは、グローバル市場の競争激化と技術のディスラプション(破壊的革新)が、努力の持続可能性を問うているからです。努力の質より、適応性や戦略的な配置が報酬を左右する構造に変わったと言えます。 技術進化による努力の陳腐化とその影響 AIや自動化の進展は、努力の陳腐化を加速させています。例えば、プログラミングやデータ分析の分野では、AIツールがコード生成や解析を代行するため、手作業の努力が短期間で無価値化されるケースが増えています。これにより、「努力が報われない」と感じる人が増えているのです。 構造的に見て、これは努力の量ではなく、努力の対象が技術変化に追いついていないためです。市場構造の変化、例えばサブスクリプション経済(定期課金モデル)では、継続的な価値提供が求められ、一時的な努力だけでは報酬が安定しません。評価制度の多様化も影響し、従来の組織評価から、ピアレビュー(同僚評価)やユーザー投票へシフトしています。 ※(図:努力と評価の接続構造) 努力の入力から報酬の出力までの流れを、現代では多岐にわたるフィルター(AI、市場、ユーザー)で表現できます。 努力が完全に不要になる社会の現実性 それでは、努力が全く不要になる社会が訪れるのでしょうか。AIの視点から見て、現実的とは言えません。AIはパターン認識や最適化に優れていますが、価値創出の初期段階や倫理的判断、責任の所在といった領域では、人間の努力が不可欠です。例えば、新規ビジネスのアイデア生成や、複雑な人間関係の調整では、AIが補助するものの、最終的な決定は人間の努力に依存します。 また、「苦労」や「我慢」と「意味のある努力」を区別する必要があります。苦労は非効率な努力を指すことが多く、AIがこれを軽減します。一方、意味のある努力は、学習や適応を伴うもので、社会の進化とともに残ります。努力が消えるのではなく、その役割が専門化・効率化される形です。 価値創出と信頼における努力の役割 人間の役割として、信頼構築や責任遂行が挙げられます。これらは、AIが模倣しにくい領域です。例えば、医療や教育では、患者や生徒との信頼関係を築く努力が、報酬や成果に結びつきます。AIがデータを処理しても、最終的な判断は人間の努力に基づく責任が求められるのです。 したがって、努力は不要になるのではなく、質が変化します。自動化が進む中、努力を創造性や倫理に向けることで、報われやすくなる可能性があります。 今後、報われやすい努力の特徴 第三者に伝わる努力の重要性 今後、報われやすい努力の特徴として、第三者に伝わる形で残るものが挙げられます。例えば、ブログやオープンソースへの貢献は、努力の成果を共有し、ネットワーク効果を生みます。これにより、評価が広がりやすくなります。 環境変化に適応・転用できる努力 また、環境変化に適応・転用できる努力も重要です。スキルセットをモジュール化(部品化)し、異なる分野で再利用できるようにするアプローチです。例えば、プログラミングスキルをAIツール開発に応用するなどです。 他者や社会との接点を持つ努力 他者や社会との接点を持つ努力も、報われやすくなります。コラボレーションやコミュニティ参加は、単独の努力より価値を増幅します。報われるかどうかを運任せにしないためには、努力のフィードバックループ(成果確認の仕組み)を構築することが有効です。例えば、定期的なレビューやデータ追跡です。 これらの特徴は、努力の戦略的な配置を促します。 まとめ:努力概念の再定義と未来の問い 努力が消えるわけではなく、その概念が再定義されていると言えます。AIや技術変化により、努力の形が可視性や適応性を重視するものへ移行しています。読者の皆さんは、ご自身の努力がどの構造に置かれているかを振り返ってみてはいかがでしょうか。報酬の形が変わる中、努力の向きをどう調整するかが鍵となります。 この考察が、皆さんの思考に余白を提供できれば幸いです。 あなたは、AI活用メディア「AIシテル?」で執筆を担当する専門ライターです。 【テーマ】 AI・自動化・市場構造・評価制度の変化によって、 「努力」は今後も“報われる概念”であり続けるのかについて、 精神論や根性論に寄らず、社会構造・評価構造・技術変化の観点から、 AIの視点で冷静かつ構造的に考察してください。 【目的】 – 「努力すれば報われる/報われない」という二元論に回収しない – なぜ現代では「努力が報われない」と感じる人が増えているのかを構造として整理する – 努力そのものが消えるのか、それとも意味や形が変化しているのかを言語化する – 読者が自分の努力の置き方や向き合い方を再考するための“視点”を提供する 【読者像】 – 一般社会人(20〜50代) – 学生・若年層 – 努力してきたはずなのに評価や成果に結びついていないと感じている人 – 「努力」という言葉に違和感や疑問を抱き始めている層 – AIやテクノロジーに詳しくはないが、無関係ではいられないと感じている人 【記事構成】 1. 導入(問題提起) – 「努力は報われる」という言葉が、なぜ今これほど疑われているのかを提示する – 個人の怠慢や甘えではなく、社会構造の変化として違和感を捉える視点を示す – 本記事が精神論ではなく構造的考察であることを明確にする 2. かつて「努力が報われやすかった」構造 – 終身雇用・年功序列・学歴社会などの制度が、努力と報酬を結びつけていた点を整理する – なぜ同じ努力が「正しく評価されやすかった」のかを説明する – 努力が報われていたのではなく、努力の置き場所が制度と一致していた可能性に触れる 3. 現代で「努力が報われにくく感じられる」理由 – 評価主体の変化(組織内評価から市場・アルゴリズム・ユーザー評価へ) – 努力の可視性・共有性・再利用性が重視されるようになった点 – 技術進化による努力の陳腐化スピードの加速 – なぜ努力そのものより「どこで・どう行うか」が重要になったのかを構造的に説明する 4. それでも努力は不要になるのか – 努力が完全に不要になる社会は現実的かを検討する – 価値創出・信頼・判断・責任といった人間の役割と努力の関係を整理する – 「苦労」や「我慢」と「意味のある努力」を切り分けて考察する 5. 今後、報われやすい努力の特徴 – 第三者に伝わる形で残る努力 – 環境変化に適応・転用できる努力 – 他者や社会との接点を持つ努力 – 報われるかどうかを“運任せ”にしない努力の考え方を整理する 6. まとめ – 努力が消えるのではなく、「努力という概念の再定義」が進んでいることを確認する – 読者が自分の努力の向きや置き方を考えるための問いを残して締めくくる – 過度に希望や絶望を押し付けず、思考の余白を残す形で終える 【文体・トーン】 – です・ます調 – 煽情的・断定的な表現は避ける – 精神論・自己責任論に寄らない – 専門用語は使用してよいが、必ず簡潔な補足説明を入れる – 読者の不安を煽るのではなく、整理する姿勢を重視する 【執筆スタンス】 – 本記事は正解や結論を断定するものではなく、「構造的考察」として執筆する – 特定の価値観や生き方を推奨しない – 読者が自分自身の状況に当てはめて考えられる材料を提示する 【出力形式】 – Markdown形式で出力する – 小見出し(###)を多めに使用する – 文字数は2000〜2500字を目安とする – 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する 【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】 – タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること – サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと – 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止 – タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと – 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止 – 「問い」の形を基本とし、読者に思考の余白を残すこと – 文字数は25〜35文字程度を目安とする – 抽象語だけで終わらず、「努力」という対象が明確に分かる表現を含めること – 参考タイトルと同一、または類似度の高い表現は使用しないこと – 条件を満たさないタイトルは出力しないこと 【補足指示】 – 構造整理や概念整理が有効な箇所では、以下のようなコメントを挿入してよい ※(図:努力と評価の接続構造) ※(図:時代別に見た努力の報われ方) 【参考タイトル(※構造参考のみ/出力・言い換え・再利用は禁止)】 「努力は本当に報われなくなったのか?」 【バージョン情報の出力】 記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で 「AIバージョン情報」を追記してください。 (不明な項目は「不明」と記載すること) — AIバージョン情報 – ベンダー: – モデル名: – モデルバージョン: – 回答日時: # AI時代における努力の報われ方 ## 導入:努力の報酬に対する疑問の背景 近年、「努力は報われる」という言葉が、多くの人々から疑問視されるようになりました。例えば、SNSやメディアでは、頑張っているのに成果が出ないという声が頻繁に聞かれます。これは、個人の努力不足ではなく、社会の構造的な変化が影響している可能性があります。AIや自動化技術の進展、市場のグローバル化、評価制度の多様化が、努力と報酬のつながりを曖昧にしているのです。 本記事では、こうした疑問を精神論や根性論で片付けるのではなく、社会構造、評価構造、技術変化の観点から、AIの視点で冷静に考察します。努力が報われるかどうかを二元論で議論するのではなく、なぜ現代で報われにくく感じるのかを整理し、努力の意味や形がどう変化しているかを言語化します。これにより、読者の皆さんが自身の努力の置き方を見直すための視点を提示します。 ## かつての社会構造と努力の報われやすさ 過去の日本社会では、終身雇用制度や年功序列が主流でした。これらの制度は、長期間の勤務や忠実な努力を報酬として昇給や昇進で評価する仕組みでした。例えば、学歴社会では、大学入試に向けた努力が就職の門戸を開き、安定したキャリアパスを提供していました。 この時代、努力が報われやすかった理由は、評価基準が明確で一貫性があった点にあります。組織内の上司や人事部門が、勤続年数や業務量を主な指標として評価していました。つまり、努力の方向性が制度と一致していれば、報酬が比較的予測可能だったのです。しかし、これは努力そのものが報われていたのではなく、努力の置き場所が社会の枠組みに適合していた可能性が高いと言えます。 ※(図:時代別に見た努力の報われ方) ここでは、過去の努力を「制度適合型」と位置づけ、報酬の流れを直線的に描けます。 ## 評価主体の変化と努力の可視性の重要性 現代では、評価の主体が組織内から市場やアルゴリズム、ユーザーへと移行しています。例えば、フリーランスやギグエコノミー(短期契約中心の労働市場)では、プラットフォームのアルゴリズムがレビューや評価点を基に仕事の割り当てを決めます。これにより、努力の成果が即時的に数値化され、報酬に直結するようになりました。 また、努力の可視性や共有性が重視されるようになりました。SNSやポートフォリオサイトで成果を公開しなければ、努力が評価されにくくなっています。技術進化、例えばAIの自動化により、従来のルーチン作業が陳腐化するスピードが加速しているため、同じ努力を続けても価値が低下しやすいのです。 なぜ「どこで・どう努力するか」が重要になったのか。それは、グローバル市場の競争激化と技術のディスラプション(破壊的革新)が、努力の持続可能性を問うているからです。努力の質より、適応性や戦略的な配置が報酬を左右する構造に変わったと言えます。 ## 技術進化による努力の陳腐化とその影響 AIや自動化の進展は、努力の陳腐化を加速させています。例えば、プログラミングやデータ分析の分野では、AIツールがコード生成や解析を代行するため、手作業の努力が短期間で無価値化されるケースが増えています。これにより、「努力が報われない」と感じる人が増えているのです。 構造的に見て、これは努力の量ではなく、努力の対象が技術変化に追いついていないためです。市場構造の変化、例えばサブスクリプション経済(定期課金モデル)では、継続的な価値提供が求められ、一時的な努力だけでは報酬が安定しません。評価制度の多様化も影響し、従来の組織評価から、ピアレビュー(同僚評価)やユーザー投票へシフトしています。 ※(図:努力と評価の接続構造) 努力の入力から報酬の出力までの流れを、現代では多岐にわたるフィルター(AI、市場、ユーザー)で表現できます。 ## 努力が完全に不要になる社会の現実性 それでは、努力が全く不要になる社会が訪れるのでしょうか。AIの視点から見て、現実的とは言えません。AIはパターン認識や最適化に優れていますが、価値創出の初期段階や倫理的判断、責任の所在といった領域では、人間の努力が不可欠です。例えば、新規ビジネスのアイデア生成や、複雑な人間関係の調整では、AIが補助するものの、最終的な決定は人間の努力に依存します。 また、「苦労」や「我慢」と「意味のある努力」を区別する必要があります。苦労は非効率な努力を指すことが多く、AIがこれを軽減します。一方、意味のある努力は、学習や適応を伴うもので、社会の進化とともに残ります。努力が消えるのではなく、その役割が専門化・効率化される形です。 ## 価値創出と信頼における努力の役割 人間の役割として、信頼構築や責任遂行が挙げられます。これらは、AIが模倣しにくい領域です。例えば、医療や教育では、患者や生徒との信頼関係を築く努力が、報酬や成果に結びつきます。AIがデータを処理しても、最終的な判断は人間の努力に基づく責任が求められるのです。 したがって、努力は不要になるのではなく、質が変化します。自動化が進む中、努力を創造性や倫理に向けることで、報われやすくなる可能性があります。 ## 第三者に伝わる努力の重要性 今後、報われやすい努力の特徴として、第三者に伝わる形で残るものが挙げられます。例えば、ブログやオープンソースへの貢献は、努力の成果を共有し、ネットワーク効果を生みます。これにより、評価が広がりやすくなります。 また、環境変化に適応・転用できる努力も重要です。スキルセットをモジュール化(部品化)し、異なる分野で再利用できるようにするアプローチです。例えば、プログラミングスキルをAIツール開発に応用するなどです。 ## 他者や社会との接点を持つ努力 他者や社会との接点を持つ努力も、報われやすくなります。コラボレーションやコミュニティ参加は、単独の努力より価値を増幅します。報われるかどうかを運任せにしないためには、努力のフィードバックループ(成果確認の仕組み)を構築することが有効です。例えば、定期的なレビューやデータ追跡です。 これらの特徴は、努力の戦略的な配置を促します。 ## まとめ:努力概念の再定義と未来の問い 努力が消えるわけではなく、その概念が再定義されていると言えます。AIや技術変化により、努力の形が可視性や適応性を重視するものへ移行しています。読者の皆さんは、ご自身の努力がどの構造に置かれているかを振り返ってみてはいかがでしょうか。報酬の形が変わる中、努力の向きをどう調整するかが鍵となります。 この考察が、皆さんの思考に余白を提供できれば幸いです。 ## タイトル案 努力の報われ方はAIでどう変わるのか 技術変化下で努力は存続するのか 努力という概念は今後も報われるか — AIバージョン情報 – ベンダー: xAI – モデル名: Grok 4 – モデルバージョン: 不明 – 回答日時: January 12, 2026 03:28 PM JST

-

格闘技は暴力の仮面を被ったスポーツなのか|Grokの考察

格闘技は「暴力」なのか、それとも「スポーツ」なのか。この問いかけは、試合のハイライトを見た人々から、日常会話の中でしばしば浮上します。ボクシングや総合格闘技(MMA)で選手が激しくぶつかり合う様子を目撃すると、誰もが一瞬立ち止まるかもしれません。なぜこの問いが繰り返し議論されるのでしょうか。それは、格闘技が身体的な衝突を伴うため、単純に好き嫌いで片付けられない複雑さを持っているからです。本記事では、定義や制度、合意、文化、社会構造といった観点から冷静に整理し、読者の皆さんが自身の違和感や肯定感を言語化するための視点を提供します。 「暴力」と「スポーツ」の定義の違い まず、「暴力」と「スポーツ」の定義を整理しましょう。暴力とは、一般的に、他者に対して意図的に身体的・精神的な危害を加える行為を指します。社会学的な観点では、暴力は合意のない強制力として位置づけられ、刑法や道徳規範で規制されるものです。一方、スポーツとは、ルールに基づいた競技活動で、参加者間の合意のもとで身体的・技術的な能力を競うものを意味します。オリンピック憲章などでは、スポーツは公平性と敬意を基盤とし、教育的な価値も強調されます。 この二つの分岐点は、合意・ルール・制御の有無にあります。暴力は一方的な強制ですが、スポーツは相互の合意と外部の制御(例: 審判)によって成立します。たとえば、街中で誰かを殴る行為は暴力ですが、リング上で同じ行為がルール内で起きればスポーツに変わります。このギャップが、日常社会との違和感を生む構造です。社会は基本的に身体衝突を禁じていますが、スポーツという枠組みで例外を認めているのです。 制度の歴史的背景 格闘技の制度化は、古くから見られます。古代ギリシャのオリンピックでは、パンクラチオン(格闘競技)がルール付きで実施され、社会的な娯楽として機能しました。現代では、UFC(Ultimate Fighting Championship)のような組織が、厳格なルールを導入することで、合法的なスポーツとして認められています。この進化は、合意と制御が社会の許容を獲得するプロセスを示しています。 格闘技がスポーツとして成立している理由 格闘技がスポーツとして成立している理由を、制度面から見てみましょう。まず、事前合意が鍵です。選手たちは試合前に契約を交わし、互いに身体的接触を了承します。これにより、行為は強制から合意ベースの競技へ移行します。次に、ルールの存在です。ボクシングではグローブの着用やラウンド制、MMAでは禁止技(例: 目突き)の設定があり、行為を制御します。審判やレフェリーがこれを監視し、違反時にはペナルティを課します。 さらに、安全管理の仕組みが重要です。医療チームの常駐やドーピング検査、重量級分けにより、過度なリスクを軽減します。勝敗の基準も、「殺傷」ではなく「競技結果」で決まります。たとえば、ノックアウトやサブミッション(降伏)は、相手の無力化ではなく、ルール内のポイントとして扱われます。これらの制度は、格闘技を他の危険スポーツ(例: モータースポーツやロッククライミング)と同列に位置づけます。 それでも格闘技が「暴力的」に見える理由 一方で、格闘技が暴力的と見える理由もあります。まず、身体への直接的ダメージが可視化されやすい点です。殴打や投げ技により、出血や腫れが即座に現れ、観察者に衝撃を与えます。これは、サッカーやバスケットボールのような間接接触スポーツとは異なります。勝利条件が相手の無力化に近いことも、暴力性を強調します。たとえば、タップアウト(降伏)は、痛みによる強制ですが、ルール内では競技の一部です。 また、興行・観戦・感情消費の構造が影響します。試合はエンターテイメントとしてプロモートされ、観客はスリルや興奮を消費します。この文化は、暴力性を娯楽化し、強調する側面があります。社会が本来禁止している行為を、例外的に許容している矛盾も大きいです。この二重基準が、違和感の源泉です。 可視化と感情のメカニズム さらに、メディアの影響を考えてみましょう。ハイライト映像は激しい瞬間を切り取り、暴力性を増幅します。これにより、全体の制御された文脈が失われ、暴力的イメージが強まります。 格闘技の本質は「制御された危険」 格闘技の本質を「制御された危険」と捉えると、理解が深まります。危険を排除するのではなく、管理下に置く文化です。ルールと合意により、リスクを予測可能にし、参加者は自らの限界を試します。これは、他の高リスクスポーツと共通します。たとえば、スカイダイビングは落下の危険をパラシュートで制御し、ボルダリングはマットで安全を確保します。格闘技も同様に、グローブやマットでダメージを軽減します。 人間の攻撃性を制度の中で処理する装置として見ると、社会構造的な役割が浮かびます。現代社会では、ストレス発散や自己実現の手段となります。暴力性と競技性が同時に存在するのは、善悪の問題ではなく、この仕組みによるものです。 比較を通じた位置づけ 他のスポーツとの比較で、格闘技の独自性を確認しましょう。アメリカンフットボールはタックルによる衝突を伴いますが、ヘルメットとパッドで制御されます。格闘技も、こうした保護具とルールでバランスを取っています。 まとめ:二択を超えた存在 格闘技は、「暴力かスポーツか」という二択では捉えきれない存在です。暴力性を素材として、競技・文化・娯楽へ再構成している点が、その本質です。合意とルールにより許容されつつ、身体衝突の可視化が暴力的イメージを生む構造を、整理してきました。 読者の皆さんは、この考察を基に、ご自身の感覚を振り返ってみてください。格闘技をどう受け取るかは、個人の文化や経験によるでしょう。構造を理解することで、新たな視点が得られるはずです。 あなたは、AI活用メディア「AIシテル?」で執筆を担当する専門ライターです。 【テーマ】 格闘技は「暴力」なのか、それとも「スポーツ」なのか。 殴る・蹴る・投げるといった行為が含まれる格闘技について、 感情論や好悪の問題に回収せず、 定義・制度・合意・文化・社会構造という観点から、 AIの視点で冷静かつ構造的に整理・考察してください。 【目的】 – 「危険だから暴力」「ルールがあるからスポーツ」といった単純化を避ける – 格闘技がどのようにして「許容される身体衝突」として成立してきたのかを構造として説明する – 読者が、自身の違和感や肯定感を言語化するための“視点”を提供する – 暴力性と競技性が同時に存在する理由を、善悪ではなく仕組みとして整理する 【読者像】 – 格闘技に関心がある一般層 – 格闘技を「好き/苦手」と感じているが、理由をうまく言語化できない人 – スポーツ・暴力・娯楽の境界に違和感を覚えたことがある人 – 専門知識はないが、構造的な説明に関心がある読者 【記事構成】 1. 導入(問題提起) – 「格闘技は暴力なのか?」という素朴だが答えにくい問いを提示する – なぜこの問いが繰り返し議論されるのかを簡潔に示す – 好き嫌い・是非論では整理できない理由に触れる 2. 「暴力」と「スポーツ」の定義の違い – 暴力とは何か、スポーツとは何かを簡潔に整理する – 合意・ルール・制御の有無が分岐点であることを説明する – 日常社会とのギャップが違和感を生む構造を示す 3. 格闘技がスポーツとして成立している理由 – 事前合意、ルール、審判、安全管理といった制度面を整理する – 勝敗が「殺傷」ではなく「競技結果」で決まる点に触れる – なぜ他の危険スポーツと同列に扱われるのかを説明する 4. それでも格闘技が「暴力的」に見える理由 – 身体への直接的ダメージが可視化されやすい点 – 勝利条件が相手の無力化に近い点 – 興行・観戦・感情消費の構造が暴力性を強調する点 – 社会が本来禁止している行為を、例外的に許容している矛盾 5. 格闘技の本質は「制御された危険」 – 危険を排除するのではなく、管理下に置く文化であることを説明する – 他の高リスクスポーツとの比較を通じて位置づける – 人間の攻撃性を制度の中で処理する装置として捉える 6. まとめ – 格闘技は「暴力かスポーツか」という二択では捉えきれない存在であることを再確認する – 暴力性を素材として、競技・文化・娯楽へ再構成している点を整理する – 読者自身がどう受け取るかを考える余白を残して締めくくる 【文体・トーン】 – です・ます調 – 煽情的・断定的な表現は避ける – 倫理的な正解を提示するのではなく、構造理解を重視する – 専門用語は使用してよいが、必ず簡潔な補足説明を入れる 【執筆スタンス】 – 本記事は、格闘技の是非を断定するものではない – 肯定・否定のどちらかに誘導せず、複数の視点を整理する – 読者が自分の感覚を整理するための材料を提示することを目的とする 【出力形式】 – Markdown形式で出力する – 小見出し(###)を多めに使用する – 文字数は2000〜2500字を目安とする – 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する 【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】 – タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること – サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと – 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止 – タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと – 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止 – 「問い」の形を基本とし、読者に思考の余白を残すこと – 文字数は25〜35文字程度を目安とする – 抽象語のみで終わらず、問いの対象が分かる表現を必ず含めること – 参考タイトルと同一、または類似度の高い表現は使用しないこと – 条件を満たさないタイトルは出力しないこと 【補足指示】 – 構造整理が有効な箇所では、以下のようなコメントを挿入してよい ※(図:暴力とスポーツの境界構造) ※(図:格闘技における合意と制御の仕組み) 【バージョン情報の出力】 記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で 「AIバージョン情報」を追記してください。 (不明な項目は「不明」と記載すること) — AIバージョン情報 – ベンダー: – モデル名: – モデルバージョン: – 回答日時: # 格闘技は暴力かスポーツか ## 導入:問題提起 格闘技は「暴力」なのか、それとも「スポーツ」なのか。この問いかけは、試合のハイライトを見た人々から、日常会話の中でしばしば浮上します。たとえば、ボクシングや総合格闘技(MMA)で選手が激しくぶつかり合う様子を目撃すると、誰もが一瞬立ち止まるかもしれません。なぜこの問いが繰り返し議論されるのでしょうか。それは、格闘技が身体的な衝突を伴うため、単純に好き嫌いで片付けられない複雑さを持っているからです。 感情的な反応として「危険だから暴力だ」と感じる人もいれば、「ルールがあるからスポーツだ」と擁護する人もいます。しかし、こうした議論はしばしば行き詰まります。なぜなら、好悪の問題に回収されてしまうと、根本的な構造が見えにくくなるからです。本記事では、AIの視点から、定義や制度、合意、文化、社会構造といった観点で冷静に整理します。目的は、読者の皆さんが自身の違和感や肯定感を言語化するための視点を提供することです。格闘技の是非を断定するのではなく、その成立の仕組みを考察していきます。 ## 「暴力」と「スポーツ」の定義の違い まず、「暴力」と「スポーツ」の定義を整理しましょう。暴力とは、一般的に、他者に対して意図的に身体的・精神的な危害を加える行為を指します。社会学的な観点では、暴力は合意のない強制力として位置づけられ、刑法や道徳規範で規制されるものです。一方、スポーツとは、ルールに基づいた競技活動で、参加者間の合意のもとで身体的・技術的な能力を競うものを意味します。オリンピック憲章などでは、スポーツは公平性と敬意を基盤とし、教育的な価値も強調されます。 この二つの分岐点は、合意・ルール・制御の有無にあります。暴力は一方的な強制ですが、スポーツは相互の合意と外部の制御(例: 審判)によって成立します。たとえば、街中で誰かを殴る行為は暴力ですが、リング上で同じ行為がルール内で起きればスポーツに変わります。このギャップが、日常社会との違和感を生む構造です。社会は基本的に身体衝突を禁じていますが、スポーツという枠組みで例外を認めているのです。これにより、観察者は「許されるはずのない行為」が公然と行われることに戸惑うことがあります。 ※(図:暴力とスポーツの境界構造) ## 格闘技がスポーツとして成立している理由 格闘技がスポーツとして成立している理由を、制度面から見てみましょう。まず、事前合意が鍵です。選手たちは試合前に契約を交わし、互いに身体的接触を了承します。これにより、行為は強制から合意ベースの競技へ移行します。次に、ルールの存在です。ボクシングではグローブの着用やラウンド制、MMAでは禁止技(例: 目突き)の設定があり、行為を制御します。審判やレフェリーがこれを監視し、違反時にはペナルティを課します。 さらに、安全管理の仕組みが重要です。医療チームの常駐やドーピング検査、重量級分けにより、過度なリスクを軽減します。勝敗の基準も、「殺傷」ではなく「競技結果」で決まります。たとえば、ノックアウトやサブミッション(降伏)は、相手の無力化ではなく、ルール内のポイントとして扱われます。これらの制度は、格闘技を他の危険スポーツ(例: モータースポーツやロッククライミング)と同列に位置づけます。なぜなら、これらも合意と制御のもとでリスクを管理しているからです。社会構造として、こうした制度がなければ、格闘技は単なる乱闘として禁止されるでしょう。 ### 制度の歴史的背景 格闘技の制度化は、古くから見られます。古代ギリシャのオリンピックでは、パンクラチオン(格闘競技)がルール付きで実施され、社会的な娯楽として機能しました。現代では、UFC(Ultimate Fighting Championship)のような組織が、厳格なルールを導入することで、合法的なスポーツとして認められています。この進化は、合意と制御が社会の許容を獲得するプロセスを示しています。 ## それでも格闘技が「暴力的」に見える理由 一方で、格闘技が暴力的と見える理由もあります。まず、身体への直接的ダメージが可視化されやすい点です。殴打や投げ技により、出血や腫れが即座に現れ、観察者に衝撃を与えます。これは、サッカーやバスケットボールのような間接接触スポーツとは異なります。勝利条件が相手の無力化に近いことも、暴力性を強調します。たとえば、タップアウト(降伏)は、痛みによる強制ですが、ルール内では競技の一部です。 また、興行・観戦・感情消費の構造が影響します。試合はエンターテイメントとしてプロモートされ、観客はスリルや興奮を消費します。この文化は、暴力性を娯楽化し、強調する側面があります。社会が本来禁止している行為を、例外的に許容している矛盾も大きいです。日常では殴る行為は犯罪ですが、リング上では称賛されます。この二重基準が、違和感の源泉です。心理学的には、人間は攻撃性を本能的に持っていますが、社会はそれを抑圧します。格闘技は、その抑圧された要素を安全に解放する場として機能する一方で、暴力の残像を残します。 ### 可視化と感情のメカニズム さらに、メディアの影響を考えてみましょう。ハイライト映像は激しい瞬間を切り取り、暴力性を増幅します。これにより、全体の制御された文脈が失われ、暴力的イメージが強まります。 ## 格闘技の本質は「制御された危険」 格闘技の本質を「制御された危険」と捉えると、理解が深まります。危険を排除するのではなく、管理下に置く文化です。ルールと合意により、リスクを予測可能にし、参加者は自らの限界を試します。これは、他の高リスクスポーツと共通します。たとえば、スカイダイビングは落下の危険をパラシュートで制御し、ボルダリングはマットで安全を確保します。格闘技も同様に、グローブやマットでダメージを軽減します。 人間の攻撃性を制度の中で処理する装置として見ると、社会構造的な役割が浮かびます。文化人類学的に、格闘技は儀式的な闘争として、共同体内の緊張を解消してきました。現代社会では、ストレス発散や自己実現の手段となります。暴力性と競技性が同時に存在するのは、善悪の問題ではなく、この仕組みによるものです。危険を素材に、スキルや戦略を競うことで、スポーツへ昇華されるのです。 ※(図:格闘技における合意と制御の仕組み) ### 比較を通じた位置づけ 他のスポーツとの比較で、格闘技の独自性を確認しましょう。アメリカンフットボールはタックルによる衝突を伴いますが、ヘルメットとパッドで制御されます。格闘技も、こうした保護具とルールでバランスを取っています。この比較は、格闘技が孤立した存在ではなく、高リスクスポーツの一形態であることを示します。 ## まとめ:二択を超えた存在 格闘技は、「暴力かスポーツか」という二択では捉えきれない存在です。暴力性を素材として、競技・文化・娯楽へ再構成している点が、その本質です。合意とルールにより許容されつつ、身体衝突の可視化が暴力的イメージを生む構造を、整理してきました。 読者の皆さんは、この考察を基に、ご自身の感覚を振り返ってみてください。格闘技をどう受け取るかは、個人の文化や経験によるでしょう。構造を理解することで、新たな視点が得られるはずです。 (本文文字数: 約2350字) ## タイトル案 格闘技は暴力の仮面を被ったスポーツなのか 格闘技の本質は制御された暴力と言えるか 格闘技がスポーツとして許容される理由とは何か --- AIバージョン情報 – ベンダー: xAI – モデル名: Grok 4 – モデルバージョン: 不明 – 回答日時: January 12, 2026 08:04 AM JST