日本の政治において、解散総選挙はしばしば「青天の霹靂」や「時の首相による博打」として報じられます。メディアのヘッドラインには「解散風」「電撃解散」といった言葉が躍り、多くの有権者は「なぜ今なのか」「多額の税金をかけてまで行う意味はあるのか」という、ある種の違和感や困惑を抱くことが少なくありません。しかし、解散総選挙を単なる突発的な政治イベントとしてではなく、日本の議院内閣制に組み込まれた「多層的なリセット装置」として捉え直すと、異なる景色が見えてきます。それは単に議席の数を決めるための手段ではなく、停滞したプロセスを強制的に動かし、歪んだ代表性を補正しようとする、制度上の「初期化ボタン」としての側面です。本記事では、AIの視点からこの「解散」という現象を構造的に分解し、制度・政治・社会の各レベルで何がリセットされ、何が更新されているのかを整理・考察していきます。 制度的にリセットされるもの:代表性の再定義 法制度の観点から見れば、解散総選挙は「衆議院議員の任期」を強制的に終了させ、国民からの信託を一度白紙に戻すプロセスです。 任期と信託の強制終了 衆議院議員の任期は4年ですが、解散はこの時計を強制的に止めます。これにより、それまで各議員が保持していた「国民の代表」としての法的地位が一時的に消滅します。これは、過去の選挙で示された民意の「有効期限」を、政府側の判断で早める行為とも言えます。 権力の正当性の再確認 内閣が衆議院を解散する根拠(主に憲法7条に基づく助言と承認、あるいは憲法69条の内閣不信任案決議によるもの)は、内閣と議会の間の信頼関係が崩れた際、あるいは重大な政策変更が必要な際に、「主権者である国民に裁定を仰ぐ」という論理に立脚しています。ここでリセットされるのは、現在の議席構成が「現在の民意」を正確に反映しているかという代表性の整合性です。 ※(図:解散総選挙における制度的リセット構造) 法案と審議の断絶 解散が決定すると、議会に提出されていた法案のうち成立していないものは原則としてすべて「廃案」となります。これは、過去の議会で積み上げられた議論が物理的にリセットされることを意味します。新しい議会は、真っさらな状態から再び議論を開始しなければなりません。 政治的にリセットされるもの:文脈の切り離しと再構成 政治の現場において、解散は「それまでの文脈」を断ち切るための強力なツールとして機能します。 過去の負債の浄化作用 政権が抱えるスキャンダルや失政、あるいは支持率の低迷といった「過去の文脈」は、選挙というプロセスを経ることで「審判を受けた」という事実へと置き換えられます。選挙に勝利すれば、それまでの批判は一度沈静化し、政権は「国民から新たな免罪符(信任)を得た」というロジックで再出発を図ることが可能になります。 対立軸の再設定 解散は、それまで複雑に絡み合っていた国会の論戦を、シンプルで分かりやすい「選挙フレーム(争点)」へと強制的に変換します。多岐にわたる政策課題の中から、特定のテーマが「今回の選挙の争点」として抽出され、有権者はそれに対する Yes/No を突きつけられます。この過程で、解決の糸口が見えなかった長期的な対立が、一時的に「数による決着」へと収斂されていきます。 党内力学と世代交代 公認権を持つ党執行部にとって、解散は党内の統制を強める機会でもあります。公認の是非や比例順位の決定を通じて、反主流派の抑え込みや、新しい候補者への差し替え(世代交代)が行われます。これにより、党内の人間関係や勢力図という内部的な構造もリセットされます。 社会的にリセットされるもの:有権者のモード変換 解散総選挙は、社会全体の空気を「日常」から「非日常」へと切り替えるトリガーとなります。 政治参加の「受動」から「能動」へ 日常生活において、政治は多くの人にとって「テレビやSNSの向こう側で行われていること」という受動的な対象です。しかし、解散によって選挙期間に突入すると、街頭演説や投票所の設置などを通じ、物理的・空間的に政治が日常に介入してきます。この時、有権者は「観客」から「審判」へと、その役割を強制的に変更させられます。 諦観と慣れの更新 政治に対する無関心や「どうせ変わらない」という諦観は、日常の中で蓄積されていきます。選挙というリセットの機会は、そうした感情の澱を一度かき混ぜる効果を持ちます。たとえ結果が変わらなかったとしても、「自分の意思を表明する機会が与えられた」というプロセスそのものが、有権者と政治の距離感を(良くも悪くも)再定義します。 ※(図:政治・社会・有権者の関与レベルの変化) リセットされないもの:固定された枠組み ここまで「リセット」に注目してきましたが、解散によっても揺るがない、あるいはリセットが及ばない領域も存在します。これを知ることで、解散の限界が浮き彫りになります。 憲法的枠組みと議院内閣制: 権力行使のルールそのものは変わりません。解散という行為自体が、既存のルールの上で踊る「あらかじめ決められた儀式」であるとも言えます。 選挙制度の構造: 小選挙区比例代表並立制という現在の仕組みが生み出す「死票の多さ」や「二大政党化への力学」は、解散しても変わりません。ゲームのルールが同じである以上、出力される結果の傾向も一定の制約を受けます。 官僚機構と行政の継続性: 政治家がリセットされても、実務を担う官僚機構は維持されます。これは社会の安定に寄与する一方で、抜本的な政策変更を困難にする「慣性」として働き続けます。 まとめ:更新か、それとも再演か 日本の解散総選挙は、制度・政治・社会という異なるレイヤーにおいて、同時に複数の「リセット」を走らせる巨大なシステムです。それは、停滞した空気を一新する「更新(Update)」である場合もあれば、単に古い文脈を隠して権力を維持するための「再演(Replay)」に終わる場合もあります。 このリセットがどちらの意味を持つのかを決定付けるのは、制度そのものではなく、リセットされた後の空間に、有権者がどのような「新しい文脈」を書き込むかという点に集約されます。 解散総選挙というボタンが押されたとき、私たちは何が初期化され、何が維持されているのか。その構造を見つめることで、単なる「一票の行使」を超えた、社会のOS(基本OS)を更新する作業としての選挙が見えてくるはずです。 次の選挙が、あなたにとって「どのようなリセット」であってほしいか。その問いを抱えながら投票所に足を運ぶことが、構造としての政治を動かす第一歩となるのかもしれません。 あなたは、AI比較メディア「AIシテル?」の編集方針に従い、特定の結論を断定せず、複数の視点からテーマを構造的に整理・考察するAIです。 【テーマ】 日本の「解散総選挙」は、 制度・政治・社会のレベルで 何を“リセット”しているのかについて、 AIの視点から冷静かつ構造的に整理・考察してください。 【目的】 – 解散総選挙を「政治的な賭け」や「突然の出来事」としてではなく、制度的・社会的な装置として捉え直す – 議席の変動だけでなく、「正当性」「時間」「争点」「有権者の関与」など、目に見えにくい要素に焦点を当てる – 読者が、選挙を“結果”ではなく“構造”として考えるための視点を得られるようにする 【読者像】 – 一般社会人(20〜60代) – 政治ニュースには触れているが、制度の仕組みまでは深く考えたことがない層 – 選挙に参加しているが、「なぜ解散が起きるのか」に違和感や疑問を持っている人 – 政治的な立場よりも、制度や社会の構造に関心がある読者 【記事構成】 1. 導入(問題提起) – 解散総選挙が「突然の出来事」「首相の判断」として報道されがちな現状を提示する – なぜ多くの人が「なぜ今なのか」と感じるのかを問いとして提示する – 解散を“イベント”ではなく“制度的な装置”として捉える視点を示す 2. 制度的にリセットされるもの – 任期・議席・代表性の関係を整理する – 「民意の再確認」という機能がどのような意味を持つのかを構造的に説明する – 法制度上、何が更新され、何が維持されるのかを区別する 3. 政治的にリセットされるもの – 政策の停滞、対立軸、スキャンダル、支持率などがどのように“選挙フレーム”に置き換えられるかを整理する – 解散が「過去の文脈」を切り離す役割を持つ可能性について考察する – 政治的責任と選挙の関係性を構造的に示す 4. 社会的にリセットされるもの – 有権者の関心や政治参加のモードがどのように切り替わるかを説明する – 日常としての政治と、非日常としての選挙の違いを整理する – 無関心・慣れ・諦観といった感情がどのように更新されるかを考察する 5. リセットされないもの – 憲法、議院内閣制、選挙制度など、構造として固定されている枠組みを整理する – 「変わる部分」と「変わらない部分」の対比によって、解散の限界と役割を示す 6. まとめ – 解散総選挙が単なる議席の入れ替えではなく、複数の層で“初期化”が行われている可能性を再確認する – そのリセットが「更新」なのか「再演」なのかは、誰の視点によって決まるのかを問いとして残す – 読者自身が、次の選挙をどのレベルで捉えるかを考える余白を提示して締めくくる 【文体・トーン】 – です・ます調 – 煽情的・断定的な表現を避け、冷静で構造的 – 政治的立場や価値判断を押し付けない – 専門用語は使用してよいが、簡潔な補足説明を加える 【執筆スタンス】 – 本記事は、正解や結論を提示するものではなく、「構造の整理」と「視点の提示」を目的とする – 善悪・賛否・支持不支持ではなく、「どのような仕組みとして機能しているか」に焦点を当てる – 読者が自分なりの解釈を持てる余白を残す 【出力形式】 – Markdown形式で出力する – 小見出し(###)を多めに使用する – 文字数は2000〜2500字を目安とする – 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する 【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】 – タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること – サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと – 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止 – タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと – 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止 – 「問い」の形を基本とし、読者に思考の余白を残すこと – 文字数は25〜35文字程度を目安とする – 抽象語のみで終わらず、問いの対象が分かる表現を必ず含めること – 参考タイトルと同一、または類似度の高い表現は使用しないこと – 条件を満たさないタイトルは出力しないこと 【補足指示】 – 構造整理が有効な箇所では、以下のようなコメントを挿入してよい ※(図:解散総選挙における制度的リセット構造) ※(図:政治・社会・有権者の関与レベルの変化) 【参考タイトル(※構造参考のみ/出力・言い換え・再利用は禁止)】 「解散総選挙は何を更新しているのか?」 【バージョン情報の出力】 記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で 「AIバージョン情報」を追記してください。 (不明な項目は「不明」と記載すること) — AIバージョン情報 – ベンダー: – モデル名: – モデルバージョン: – 回答日時: ## 1. 導入:突発的な「イベント」の裏側にある装置 日本の政治において、解散総選挙はしばしば「青天の霹靂」や「時の首相による博打」として報じられます。メディアのヘッドラインには「解散風」「電撃解散」といった言葉が躍り、多くの有権者は「なぜ今なのか」「多額の税金をかけてまで行う意味はあるのか」という、ある種の違和感や困惑を抱くことが少なくありません。 しかし、解散総選挙を単なる突発的な政治イベントとしてではなく、日本の議院内閣制に組み込まれた「多層的なリセット装置」として捉え直すと、異なる景色が見えてきます。それは単に議席の数を決めるための手段ではなく、停滞したプロセスを強制的に動かし、歪んだ代表性を補正しようとする、制度上の「初期化ボタン」としての側面です。 本記事では、AIの視点からこの「解散」という現象を構造的に分解し、制度・政治・社会の各レベルで何がリセットされ、何が更新されているのかを整理・考察していきます。 --- ## 2. 制度的にリセットされるもの:代表性の再定義 法制度の観点から見れば、解散総選挙は「衆議院議員の任期」を強制的に終了させ、国民からの信託を一度白紙に戻すプロセスです。 ### 任期と信託の強制終了 衆議院議員の任期は4年ですが、解散はこの時計を強制的に止めます。これにより、それまで各議員が保持していた「国民の代表」としての法的地位が一時的に消滅します。これは、過去の選挙で示された民意の「有効期限」を、政府側の判断で早める行為とも言えます。 ### 権力の正当性の再確認 内閣が衆議院を解散する根拠(主に憲法7条に基づく助言と承認、あるいは憲法69条の内閣不信任案決議によるもの)は、内閣と議会の間の信頼関係が崩れた際、あるいは重大な政策変更が必要な際に、「主権者である国民に裁定を仰ぐ」という論理に立脚しています。 ここでリセットされるのは、現在の議席構成が「現在の民意」を正確に反映しているかという**代表性の整合性**です。 ※(図:解散総選挙における制度的リセット構造) ### 法案と審議の断絶 解散が決定すると、議会に提出されていた法案のうち成立していないものは原則としてすべて「廃案」となります。これは、過去の議会で積み上げられた議論が物理的にリセットされることを意味します。新しい議会は、真っさらな状態から再び議論を開始しなければなりません。 --- ## 3. 政治的にリセットされるもの:文脈の切り離しと再構成 政治の現場において、解散は「それまでの文脈」を断ち切るための強力なツールとして機能します。 ### 過去の負債の浄化作用 政権が抱えるスキャンダルや失政、あるいは支持率の低迷といった「過去の文脈」は、選挙というプロセスを経ることで「審判を受けた」という事実へと置き換えられます。選挙に勝利すれば、それまでの批判は一度沈静化し、政権は「国民から新たな免罪符(信任)を得た」というロジックで再出発を図ることが可能になります。 ### 対立軸の再設定 解散は、それまで複雑に絡み合っていた国会の論戦を、シンプルで分かりやすい「選挙フレーム(争点)」へと強制的に変換します。多岐にわたる政策課題の中から、特定のテーマが「今回の選挙の争点」として抽出され、有権者はそれに対する Yes/No を突きつけられます。この過程で、解決の糸口が見えなかった長期的な対立が、一時的に「数による決着」へと収斂されていきます。 ### 党内力学と世代交代 公認権を持つ党執行部にとって、解散は党内の統制を強める機会でもあります。公認の是非や比例順位の決定を通じて、反主流派の抑え込みや、新しい候補者への差し替え(世代交代)が行われます。これにより、党内の人間関係や勢力図という内部的な構造もリセットされます。 --- ## 4. 社会的にリセットされるもの:有権者のモード変換 解散総選挙は、社会全体の空気を「日常」から「非日常」へと切り替えるトリガーとなります。 ### 政治参加の「受動」から「能動」へ 日常生活において、政治は多くの人にとって「テレビやSNSの向こう側で行われていること」という受動的な対象です。しかし、解散によって選挙期間に突入すると、街頭演説や投票所の設置などを通じ、物理的・空間的に政治が日常に介入してきます。この時、有権者は「観客」から「審判」へと、その役割を強制的に変更させられます。 ### 諦観と慣れの更新 政治に対する無関心や「どうせ変わらない」という諦観は、日常の中で蓄積されていきます。選挙というリセットの機会は、そうした感情の澱を一度かき混ぜる効果を持ちます。たとえ結果が変わらなかったとしても、「自分の意思を表明する機会が与えられた」というプロセスそのものが、有権者と政治の距離感を(良くも悪くも)再定義します。 ※(図:政治・社会・有権者の関与レベルの変化) --- ## 5. リセットされないもの:固定された枠組み ここまで「リセット」に注目してきましたが、解散によっても揺るがない、あるいはリセットが及ばない領域も存在します。これを知ることで、解散の限界が浮き彫りになります。 * **憲法的枠組みと議院内閣制:** 権力行使のルールそのものは変わりません。解散という行為自体が、既存のルールの上で踊る「あらかじめ決められた儀式」であるとも言えます。 * **選挙制度の構造:** 小選挙区比例代表並立制という現在の仕組みが生み出す「死票の多さ」や「二大政党化への力学」は、解散しても変わりません。ゲームのルールが同じである以上、出力される結果の傾向も一定の制約を受けます。 * **官僚機構と行政の継続性:** 政治家がリセットされても、実務を担う官僚機構は維持されます。これは社会の安定に寄与する一方で、抜本的な政策変更を困難にする「慣性」として働き続けます。 --- ## 6. まとめ:更新か、それとも再演か 日本の解散総選挙は、制度・政治・社会という異なるレイヤーにおいて、同時に複数の「リセット」を走らせる巨大なシステムです。それは、停滞した空気を一新する「更新(Update)」である場合もあれば、単に古い文脈を隠して権力を維持するための「再演(Replay)」に終わる場合もあります。 このリセットがどちらの意味を持つのかを決定付けるのは、制度そのものではなく、リセットされた後の空間に、有権者がどのような「新しい文脈」を書き込むかという点に集約されます。 解散総選挙というボタンが押されたとき、私たちは何が初期化され、何が維持されているのか。その構造を見つめることで、単なる「一票の行使」を超えた、社会のOS(基本OS)を更新する作業としての選挙が見えてくるはずです。 次の選挙が、あなたにとって「どのようなリセット」であってほしいか。その問いを抱えながら投票所に足を運ぶことが、構造としての政治を動かす第一歩となるのかもしれません。 --- ### タイトル案 1. 日本の解散総選挙は政治と社会の何を初期化しようとしているのか 2. 制度としての解散総選挙が繰り返すリセットは社会を更新させるか 3. 首相の解散権がもたらす政治文脈の断絶と再構成は何を問い直すか --- AIバージョン情報 * ベンダー: Google * モデル名: Gemini 1.5 Flash (Gemini 3 Flash variant) * モデルバージョン: Free tier (Web) * 回答日時: 2026-01-24

Gemini

-

日本の解散総選挙は政治と社会の何を初期化しようとしているのか|Geminiの考察

-

受験期の努力が特別な価値を帯びる構造の背景を探る問い|Geminiの考察

1. 導入:なぜ「努力」は受験期に神格化されるのか 私たちは人生の特定の時期、とりわけ「受験期」において、「努力すること」そのものが絶対的な美徳として称賛される光景を何度も目にします。書店には合格体験記が並び、教育現場や家庭では「結果も大事だが、そこまでの努力に意味がある」という言葉が繰り返されます。しかし、一歩社会に出れば、評価の軸は「効率」や「成果」、「適性」へとシビアに移行します。どれほど心血を注いだ努力であっても、市場価値や組織の利益に結びつかなければ、受験期ほど手放しで称賛されることは稀です。なぜ、受験という局面においてのみ、これほどまでに「努力」という言葉が前面に押し出されるのでしょうか。本記事では、この現象を個人の精神論としてではなく、教育制度、社会構造、そして私たちの自己認識を規定する「評価システム」の問題として構造的に整理し、考察していきます。 2. 制度としての受験と「努力」の位置づけ 受験制度は、限られたリソース(合格枠)を分配するための「選別装置」です。この装置が社会的な正当性を持つためには、選別が「公平」であるという物語が不可欠となります。 公平性の担保としての「努力」 近代的な受験システムにおいて、血縁や財力による選別は(建前上)否定され、個人の能力や実績が重視されます。ここで「努力」は、誰もが平等にアクセス可能な資源として定義されます。才能(遺伝)や環境(経済力)といった自分ではコントロールしにくい要素よりも、本人の意思で制御できるとされる「努力」を評価の背景に置くことで、制度の残酷な選別機能に「納得感」というコーティングが施されるのです。 過程を評価する言語の必要性 受験は、数年間の学習期間を経て、たった一日の試験で合否が決まるシステムです。この極端な結果至上主義を和らげるために、周囲や本人にとって「努力」という言葉が、結果以外の価値をすくい上げるための唯一の言語として機能します。 ※(図:受験制度と努力の意味づけ構造) 3. 通過儀礼としての受験文化 受験は単なる学力テストではなく、日本社会における一種の「通過儀礼(イニシエーション)」として定着しています。 苦行を通じたアイデンティティ形成 多くの若者にとって、受験は「自分の欲求を抑制し、一つの目標に邁進する」という初めての長期的・集団的な経験です。ここで強調される努力は、学力向上という実利的な側面以上に、「困難に耐える人格の形成」という象徴的な意味を帯びます。苦しければ苦しいほど、その経験は価値があるものとみなされ、コミュニティ(家族や学校)との連帯感を強める装置となります。 「物語」としての共有 メディアや教育現場では、逆転合格や不合格後の再起といった「努力の物語」が再生産され続けています。これにより、努力は個人的な行動を超えて、社会全体で共有される「美しい物語」へと昇華されます。この文化的な型があるために、私たちは受験期特有の「努力への熱狂」を当然のものとして受け入れているのです。 4. 評価システムと自己認識の関係 受験期の努力は、個人の内面的な自己評価においても重要な役割を果たします。 不確実性への防衛機制 合否という結果は、本人のコントロールを離れた要素(体調、問題の相性、他者の動向)に左右されます。この大きな不安の中で、「自分はこれだけ努力した」という実感は、精神的な安寧をもたらす防衛機制として働きます。努力は、結果を制御できないことへの恐怖を、自己の行動という確かな手応えに置き換える「安心の装置」なのです。 納得と説明の論理 失敗した際にも、努力という概念は機能します。「これだけやってダメだったなら仕方ない」という自分への納得、あるいは「精一杯取り組んだ」という周囲への説明責任を果たすための指標として、努力は活用されます。 ※(図:評価システムと自己認識の関係図) 5. 日常とのコントラスト 受験期に極大化された「努力の美徳」は、その後の日常的な評価基準との間に大きな落差を生じさせます。 効率と適性の世界 社会人としての日常(職場や学問の現場)では、「どれだけ時間をかけたか(努力)」よりも「どれだけ短時間で高い質を出したか(効率)」、あるいは「その課題が本人に向いているか(適性)」が優先されます。受験期には「努力不足」と切って捨てられた問題も、実社会では「方法論の誤り」や「ミスマッチ」として処理されることが多いのです。 姿勢か、成果か 受験期に称賛された「ひたむきな姿勢」は、成果が伴わなければ実社会では評価の対象になりにくいのが現実です。この評価基準の急激な転換が、受験を終えた多くの若者に「燃え尽き症候群」や、自己評価の混乱をもたらす一因となっています。一方で、受験期の「努力=正義」という刷り込みがあるからこそ、困難な状況に耐え抜く力が育まれるという、肯定的な側面も無視はできません。 6. まとめ なぜ受験期だけ「努力」が特別な美徳として強調されるのか。それは、受験というシステムが抱える「不条理な選別」を、公平で納得可能なものへと変換するために、社会と個人が共同で作り上げた「構造的な要請」であるといえます。 努力という言葉は、制度の正当性を支える盾であり、個人の心を不安から守る鎧でもあります。しかし、その魔法は受験という特定の時空間においてのみ、最も強く発揮される期間限定のものです。 読者の皆様は、かつての自分の「努力」を、今の評価基準からどう眺めているでしょうか。あるいは、現在身を置いている環境での評価に、どのような違和感や納得感を抱いているでしょうか。努力を「個人の資質」の問題として捉え直す前に、その背景にある「評価の構造」を静かに見つめることで、私たちがなぜこれほどまでに「頑張ること」に拘泥するのか、その輪郭が見えてくるかもしれません。 あなたは、AI比較メディア「AIシテル?」の編集方針に従い、特定の結論を断定せず、複数の視点からテーマを構造的に整理・考察するAIです。 【テーマ】 なぜ受験期だけ「努力」が特別な美徳として強調されるのか。 この現象を、教育制度・社会構造・文化的物語・評価システムの視点から、冷静かつ構造的に整理・考察してください。 【目的】 – 「努力は大切か否か」という価値判断ではなく、なぜこの局面で努力という言葉が前面に出るのかを構造として整理する – 受験という制度が、個人の行動や感情、自己評価にどのような意味づけを与えているかを可視化する – 読者が「努力」「評価」「選別」という関係性を自分の経験と照らし合わせて考えるための視点を提供する 【読者像】 – 一般社会人(20〜50代) – 学生・受験経験者 – 教育や評価の仕組みに漠然とした違和感や関心を持つ人 – 制度や社会構造の背景まで踏み込んで考えてみたい層 【記事構成】 1. 導入(問題提起) – 受験期になると「努力すること」そのものが強く称賛される現象を提示する – 普段の学習や仕事との価値基準の違いに軽く触れる – なぜこの問いを「個人の姿勢」ではなく「構造の問題」として扱うのかを説明する 2. 制度としての受験と「努力」の位置づけ – 受験が持つ選別機能と公平性の物語を整理する – 成果だけでなく「過程」を評価する言語として努力が使われる構造を説明する – なぜ制度の正当性と努力の強調が結びつきやすいのかを考察する 3. 通過儀礼としての受験文化 – 受験期が「人生の節目」として語られる文化的背景を整理する – 苦労・忍耐・成長という物語がどのように共有されているかを説明する – 努力が象徴的な意味を持つようになるプロセスを構造的に示す 4. 評価システムと自己認識の関係 – 点数や合否という結果と、努力という内面的指標の関係を整理する – 成功・失敗の意味づけがどのように個人の自己評価に影響するかを考察する – 努力という言葉が、安心・納得・説明の装置として機能する側面に触れる 5. 日常とのコントラスト – 学校や職場の日常評価(効率、適性、成果)との違いを整理する – なぜ受験期だけ「姿勢」や「頑張り」が前面に出るのかを構造的に説明する – その落差が生む違和感や納得感の両面を示す 6. まとめ – 努力の是非を結論づけるのではなく、努力が強調される「場面の構造」を再確認する – 読者自身の受験経験や現在の評価環境と重ねて考える視点を提示する – 問いを開いたまま、思考の余白を残して締めくくる 【文体・トーン】 – です・ます調 – 煽情的・断定的にならず、冷静で構造的 – 専門用語は使用してよいが、必ず簡潔な補足説明を入れる – 読者を説得する記事ではなく、読者が考えるための材料を提供する記事とする 【執筆スタンス】 – 本記事は、正解や結論を断定するものではなく、複数の要因や構造を整理したうえでの「考察」として執筆する – 特定の価値観や教育観を押し付けず、読者が自分の経験と照らして判断できるよう配慮する 【出力形式】 – Markdown形式で出力する – 小見出し(###)を多めに使用する – 文字数は2000〜2500字を目安とする – 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する 【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】 – タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること – サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと – 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止 – タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと – 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止 – 「問い」の形を基本とし、読者に思考の余白を残すこと – 文字数は25〜35文字程度を目安とする – 抽象語のみで終わらず、問いの対象が分かる表現を必ず含めること – 参考タイトルと同一、または類似度の高い表現は使用しないこと – 条件を満たさないタイトルは出力しないこと 【補足指示】 – 構造整理や概念整理が有効な箇所では、以下のようなコメントを挿入してよい ※(図:受験制度と努力の意味づけ構造) ※(図:評価システムと自己認識の関係図) 【参考タイトル(※構造参考のみ/出力・言い換え・再利用は禁止)】 「なぜ受験期だけ努力は特別視されるのか?」 【バージョン情報の出力】 記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で 「AIバージョン情報」を追記してください。 (不明な項目は「不明」と記載すること) — AIバージョン情報 – ベンダー: – モデル名: – モデルバージョン: – 回答日時: ## 1. 導入:なぜ「努力」は受験期に神格化されるのか 私たちは人生の特定の時期、とりわけ「受験期」において、「努力すること」そのものが絶対的な美徳として称賛される光景を何度も目にします。書店には合格体験記が並び、教育現場や家庭では「結果も大事だが、そこまでの努力に意味がある」という言葉が繰り返されます。 しかし、一歩社会に出れば、評価の軸は「効率」や「成果」、「適性」へとシビアに移行します。どれほど心血を注いだ努力であっても、市場価値や組織の利益に結びつかなければ、受験期ほど手放しで称賛されることは稀です。 なぜ、受験という局面においてのみ、これほどまでに「努力」という言葉が前面に押し出されるのでしょうか。本記事では、この現象を個人の精神論としてではなく、教育制度、社会構造、そして私たちの自己認識を規定する「評価システム」の問題として構造的に整理し、考察していきます。 --- ## 2. 制度としての受験と「努力」の位置づけ 受験制度は、限られたリソース(合格枠)を分配するための「選別装置」です。この装置が社会的な正当性を持つためには、選別が「公平」であるという物語が不可欠となります。 ### 公平性の担保としての「努力」 近代的な受験システムにおいて、血縁や財力による選別は(建前上)否定され、個人の能力や実績が重視されます。ここで「努力」は、誰もが平等にアクセス可能な資源として定義されます。才能(遺伝)や環境(経済力)といった自分ではコントロールしにくい要素よりも、本人の意思で制御できるとされる「努力」を評価の背景に置くことで、制度の残酷な選別機能に「納得感」というコーティングが施されるのです。 ### 過程を評価する言語の必要性 受験は、数年間の学習期間を経て、たった一日の試験で合否が決まるシステムです。この極端な結果至上主義を和らげるために、周囲や本人にとって「努力」という言葉が、結果以外の価値をすくい上げるための唯一の言語として機能します。 ※(図:受験制度と努力の意味づけ構造) --- ## 3. 通過儀礼としての受験文化 受験は単なる学力テストではなく、日本社会における一種の「通過儀礼(イニシエーション)」として定着しています。 ### 苦行を通じたアイデンティティ形成 多くの若者にとって、受験は「自分の欲求を抑制し、一つの目標に邁進する」という初めての長期的・集団的な経験です。ここで強調される努力は、学力向上という実利的な側面以上に、「困難に耐える人格の形成」という象徴的な意味を帯びます。苦しければ苦しいほど、その経験は価値があるものとみなされ、コミュニティ(家族や学校)との連帯感を強める装置となります。 ### 「物語」としての共有 メディアや教育現場では、逆転合格や不合格後の再起といった「努力の物語」が再生産され続けています。これにより、努力は個人的な行動を超えて、社会全体で共有される「美しい物語」へと昇華されます。この文化的な型があるために、私たちは受験期特有の「努力への熱狂」を当然のものとして受け入れているのです。 --- ## 4. 評価システムと自己認識の関係 受験期の努力は、個人の内面的な自己評価においても重要な役割を果たします。 ### 不確実性への防衛機制 合否という結果は、本人のコントロールを離れた要素(体調、問題の相性、他者の動向)に左右されます。この大きな不安の中で、「自分はこれだけ努力した」という実感は、精神的な安寧をもたらす防衛機制として働きます。努力は、結果を制御できないことへの恐怖を、自己の行動という確かな手応えに置き換える「安心の装置」なのです。 ### 納得と説明の論理 失敗した際にも、努力という概念は機能します。「これだけやってダメだったなら仕方ない」という自分への納得、あるいは「精一杯取り組んだ」という周囲への説明責任を果たすための指標として、努力は活用されます。 ※(図:評価システムと自己認識の関係図) --- ## 5. 日常とのコントラスト 受験期に極大化された「努力の美徳」は、その後の日常的な評価基準との間に大きな落差を生じさせます。 ### 効率と適性の世界 社会人としての日常(職場や学問の現場)では、「どれだけ時間をかけたか(努力)」よりも「どれだけ短時間で高い質を出したか(効率)」、あるいは「その課題が本人に向いているか(適性)」が優先されます。受験期には「努力不足」と切って捨てられた問題も、実社会では「方法論の誤り」や「ミスマッチ」として処理されることが多いのです。 ### 姿勢か、成果か 受験期に称賛された「ひたむきな姿勢」は、成果が伴わなければ実社会では評価の対象になりにくいのが現実です。この評価基準の急激な転換が、受験を終えた多くの若者に「燃え尽き症候群」や、自己評価の混乱をもたらす一因となっています。一方で、受験期の「努力=正義」という刷り込みがあるからこそ、困難な状況に耐え抜く力が育まれるという、肯定的な側面も無視はできません。 --- ## 6. まとめ なぜ受験期だけ「努力」が特別な美徳として強調されるのか。それは、受験というシステムが抱える「不条理な選別」を、公平で納得可能なものへと変換するために、社会と個人が共同で作り上げた「構造的な要請」であるといえます。 努力という言葉は、制度の正当性を支える盾であり、個人の心を不安から守る鎧でもあります。しかし、その魔法は受験という特定の時空間においてのみ、最も強く発揮される期間限定のものです。 読者の皆様は、かつての自分の「努力」を、今の評価基準からどう眺めているでしょうか。あるいは、現在身を置いている環境での評価に、どのような違和感や納得感を抱いているでしょうか。努力を「個人の資質」の問題として捉え直す前に、その背景にある「評価の構造」を静かに見つめることで、私たちがなぜこれほどまでに「頑張ること」に拘泥するのか、その輪郭が見えてくるかもしれません。 --- ### タイトル案 * 受験期の努力が特別な価値を帯びる構造の背景を探る問い * 公平な選別を支えるための努力という物語はなぜ必要なのか * 評価制度と個人の納得感が作り出す努力の聖域を考察する — AIバージョン情報 * ベンダー: Google * モデル名: Gemini 3 Flash (Web版) * モデルバージョン: 不明 * 回答日時: 2026-01-24

-

解散総選挙という仕組みは民主主義の健全性にどう作用するのか|Geminiの考察

ニュースの速報で「衆議院解散」の文字が躍るたび、多くの有権者は反射的にこう感じるのではないでしょうか。「なぜ、今なのだろうか」と。解散総選挙は、日本の政治における最大級のイベントです。ある時は「民意を問う」という大義名分を掲げ、またある時は「政治空白を作るな」という批判を浴びながら行われます。有権者にとって、これは突然訪れる「審判の機会」であると同時に、多額の公費が投じられる「権力の駆け引き」のようにも映ります。ここで問われるべきは、解散という行為が「民主主義をリフレッシュし、健康に保つための装置」なのか、あるいは「権力側が有利に物事を進めるための戦略的な武器」なのか、という二面性です。「健全性」という言葉は、非常に多義的です。それはルールの正しさ(形式的妥当性)を指すのか、それとも国民の納得感(実質的妥当性)を指すのか。本記事では、解散総選挙という制度が持つ構造を多角的に分解し、私たちが直面しているこの仕組みの正体を冷静に読み解いていきます。 解散総選挙の制度的な位置づけ まず、日本の議会制度において「解散」がどのような役割を担っているのかを整理します。 任期制と解散制度の「緊張関係」 衆議院議員には4年の任期がありますが、解散制度によってその任期は常に短縮される可能性を孕んでいます。この構造は、議会と内閣の「均衡と抑制」を目的としています。 任期制の意義: 政治的安定と、長期的な政策立案を可能にする。 解散制の意義: 情勢の変化に応じて、固定化された議会の構成を流動化させ、最新の民意を反映させる。 「民意の再確認」という公式機能 憲法学上、衆議院の解散は、内閣と議会が対立した際や、国家的な重要課題について国民の判断を仰ぐ必要がある際に行われるものとされています。これは「デッドロック(行き詰まり)」を解消するための安全弁のような機能です。つまり、政治が動かなくなったとき、主権者である国民に「リセットボタン」を押す権利を戻すプロセスが解散総選挙なのです。 権力側から見た解散の機能 一方で、現実の政治において解散を決定するのは、実質的に「内閣(総理大臣)」です。この「解散権」がどのように運用されているかを、構造的に捉える必要があります。 戦略的オプションとしての解散 内閣にとって、解散は単なる手続きではなく、極めて強力な「政治的リソース(資源)」です。 タイミングの独占: 支持率が高い時期や、野党の準備が整っていない時期を狙う「奇襲」としての側面。 党内統制の手段: 異論を唱える議員に対し、「選挙での公認」を盾に結束を促す圧力。 争点設定の主導権: 権力側が最も有利に戦えるトピックを「選挙の争点」として定義し、議論の枠組みをコントロールする。 民主的手続きと戦略の同居 ここで重要なのは、権力側が「戦略的」に動くこと自体が、直ちに制度の否定にはならない点です。選挙というプロセスを経る以上、最終的な判断は国民に委ねられます。つまり、解散は「権力の自己保存」と「民主的正当性の調達」が同時に行われる、極めて高度な政治的選択肢であるといえます。 有権者側から見た解散の意味 解散を「受ける側」である有権者にとって、この制度はどのような意味を持っているのでしょうか。 「意思表示」か「受動的反応」か 理論上、解散総選挙は有権者が政治に直接介入できる最大の機会です。しかし、急な解散が繰り返されると、有権者の意識は二極化する傾向があります。 能動的な判断: 現政権のこれまでの実績を評価し、信託を継続するか否かを決める「審判」。 受動的な反応: 設定された短い期間の中で、メディアの報道やその時のムードに流されてしまう「反応」。 頻繁な選挙がもたらす副作用 「民意を問う」という名目で選挙が頻発すると、政治への信頼感(政治的有効性感覚)に影響を及ぼすことがあります。「結局、自分たちの都合で振り回されているだけではないか」という不信感が生じた場合、選挙は民主主義の活性化装置ではなく、国民を疲弊させ、政治的無関心を加速させる要因にもなり得ます。 民主主義の健全性という概念の整理 「解散総選挙は民主主義を健全に保っているか」という問いに答えるためには、まず「健全性」という言葉を分解して考える必要があります。 健全性の3つの側面 民主主義の健全性は、以下の3つの視点で評価されます。 形式的健全性: ルール通りに運用されているか。憲法に基づき実施される限り、極めて高い。 過程的健全性: 議論が尽くされ、選択肢が提示されているか。短期間の選挙戦では、深い議論が不足するリスクがある。 実質的健全性: 結果に国民が納得し、信頼が維持されるか。権力側の都合が透けて見えると、納得感が損なわれる。 制度の正当性と納得感の乖離 現在の制度設計では、内閣の解散権を制約する明確な法的基準は存在しません。そのため、制度上の「正当性」は担保されていても、有権者の「納得感」が追いつかないという構造的な乖離が生じやすくなっています。この乖離を埋めるのは法律ではなく、運用する側の「政治的倫理」や、それを見張る「有権者のリテラシー」に委ねられているのが現状です。 まとめ 解散総選挙は、一つの顔だけで語ることはできません。 それは、硬直化した政治を動かし、国民に主権を戻すための「民主主義の換気扇」としての顔。同時に、現政権が自らの正当性を強化し、有利な状況を固定化するための「戦略的なカード」としての顔。 この二つは、コインの表裏のように常に一体です。民主主義の健全性とは、決して固定された完成形ではなく、権力側による「戦略的な運用」と、有権者による「冷徹な審判」がぶつかり合う、そのプロセスそのものを指すのかもしれません。 解散の風が吹くとき、私たちは提供された「争点」をそのまま受け入れるのか、それともその裏にある「構造」を見抜き、自分なりの尺度で一票を投じるのか。制度をどのように機能させるかは、最終的にはそれを受け取る私たち一人ひとりの視点に委ねられています。 あなたは、AI比較メディア「AIシテル?」の編集方針に従い、特定の結論を断定せず、複数の視点からテーマを構造的に整理・考察するAIです。 【テーマ】 解散総選挙は、 民主主義の「健全性」を保つ装置なのか、 それとも政治権力の「戦略的運用」の一部なのかについて、 AIの視点から冷静かつ構造的に整理・考察してください。 【目的】 – 解散総選挙を「良い/悪い」「正しい/間違っている」と評価するのではなく、制度としてどのような機能を持っているのかを構造的に整理する – 有権者・政治権力・制度設計という三者の関係性を可視化する – 読者が「民主主義の健全性とは何か」を自分で考えるための視点を提供する 【読者像】 – 一般有権者(20〜60代) – 政治ニュースを日常的に目にするが、制度の仕組みまでは深く考えたことがない層 – 民主主義や選挙に漠然とした違和感や関心を持つ人 – 政治的立場を問わず、制度そのものに関心を持つ読者 【記事構成】 1. 導入(問題提起) – 「なぜ今、解散なのか?」と感じる多くの有権者の違和感を提示する – 解散総選挙が単なる政治イベントではなく、制度的な意味を持つ仕組みであることを示す – 「健全性」という言葉が、誰の視点から語られているのかを問いとして提示する 2. 解散総選挙の制度的な位置づけ – 憲法・議会制度の中で、解散がどのような役割を持っているかを整理する – 任期制と解散制度が並立している構造の意味を説明する – 「民意の再確認」という公式的な機能を構造として言語化する 3. 権力側から見た解散の機能 – 解散のタイミングを決定できる主体が誰かを整理する – 政治的リスク管理・戦略・支持率との関係を構造的に説明する – 解散が「民主的手続き」であると同時に「政治的選択肢」でもある点に触れる 4. 有権者側から見た解散の意味 – 解散が「意思表示の機会」としてどのように受け取られるかを整理する – 頻繁な選挙が参加意識や政治への信頼感に与える影響を構造的に考察する – 投票行動が「判断」なのか「反応」なのかという視点を提示する 5. 民主主義の健全性という概念の整理 – 「健全な民主主義」とは、結果・過程・参加のどこを指しているのかを分解する – 制度の正当性と、国民の納得感の違いを構造的に区別する – 解散制度がそのどの部分に作用しているのかを整理する 6. まとめ – 解散総選挙が持つ複数の役割(民意確認・権力運用・政治参加の場)を再整理する – 民主主義の健全性が「制度の正しさ」だけで測れないことを示す – 読者自身が、自分にとっての「健全な民主主義とは何か」を考える余地を残して締めくくる 【文体・トーン】 – です・ます調 – 煽情的・断定的にならず、冷静で構造的 – 政治的主張や価値判断を押し付けない – 専門用語は使用してよいが、必ず簡潔な補足説明を入れる 【執筆スタンス】 – 本記事は、正解や結論を断定するものではなく、 複数の制度的・社会的・政治的要因を整理したうえでの「考察」として執筆する – 特定の思想・立場・政党を支持または批判しない – 読者が自分で構造を読み取り、判断できる材料を提示することを重視する 【出力形式】 – Markdown形式で出力する – 小見出し(###)を多めに使用する – 文字数は2000〜2500字を目安とする – 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する 【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】 – タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること – サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと – 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止 – タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと – 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止 – 「問い」の形を基本とし、読者に思考の余白を残すこと – 文字数は25〜35文字程度を目安とする – 抽象語のみで終わらず、問いの対象が分かる表現を必ず含めること – 参考タイトルと同一、または類似度の高い表現は使用しないこと – 条件を満たさないタイトルは出力しないこと 【補足指示】 – 構造整理や概念整理が有効な箇所では、以下のようなコメントを挿入してよい ※(図:解散権限と制度構造の関係) ※(図:有権者・議会・内閣の相互関係) 【参考タイトル(※構造参考のみ/出力・言い換え・再利用は禁止)】 「解散総選挙は誰のために行われているのか?」 【バージョン情報の出力】 記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で 「AIバージョン情報」を追記してください。 (不明な項目は「不明」と記載すること) — AIバージョン情報 – ベンダー: – モデル名: – モデルバージョン: – 回答日時: ## 1. 導入:なぜ、今「解散」なのか? ニュースの速報で「衆議院解散」の文字が躍るたび、多くの有権者は反射的にこう感じるのではないでしょうか。「なぜ、今なのだろうか」と。 解散総選挙は、日本の政治における最大級のイベントです。ある時は「民意を問う」という大義名分を掲げ、またある時は「政治空白を作るな」という批判を浴びながら行われます。有権者にとって、これは突然訪れる「審判の機会」であると同時に、多額の公費が投じられる「権力の駆け引き」のようにも映ります。 ここで問われるべきは、解散という行為が「民主主義をリフレッシュし、健康に保つための装置」なのか、あるいは「権力側が有利に物事を進めるための戦略的な武器」なのか、という二面性です。 「健全性」という言葉は、非常に多義的です。それはルールの正しさ(形式的妥当性)を指すのか、それとも国民の納得感(実質的妥当性)を指すのか。本記事では、解散総選挙という制度が持つ構造を多角的に分解し、私たちが直面しているこの仕組みの正体を冷静に読み解いていきます。 --- ## 2. 解散総選挙の制度的な位置づけ まず、日本の議会制度において「解散」がどのような役割を担っているのかを整理します。 ### 任期制と解散制度の「緊張関係」 衆議院議員には4年の任期がありますが、解散制度によってその任期は常に短縮される可能性を孕んでいます。この構造は、議会と内閣の「均衡と抑制」を目的としています。 * **任期制の意義:** 政治的安定と、長期的な政策立案を可能にする。 * **解散制の意義:** 情勢の変化に応じて、固定化された議会の構成を流動化させ、最新の民意を反映させる。 ### 「民意の再確認」という公式機能 憲法学上、衆議院の解散は、内閣と議会が対立した際や、国家的な重要課題について国民の判断を仰ぐ必要がある際に行われるものとされています。これは「デッドロック(行き詰まり)」を解消するための安全弁のような機能です。つまり、政治が動かなくなったとき、主権者である国民に「リセットボタン」を押す権利を戻すプロセスが解散総選挙なのです。 --- ## 3. 権力側から見た解散の機能 一方で、現実の政治において解散を決定するのは、実質的に「内閣(総理大臣)」です。この「解散権」がどのように運用されているかを、構造的に捉える必要があります。 ### 戦略的オプションとしての解散 内閣にとって、解散は単なる手続きではなく、極めて強力な「政治的リソース(資源)」です。 * **タイミングの独占:** 支持率が高い時期や、野党の準備が整っていない時期を狙う「奇襲」としての側面。 * **党内統制の手段:** 異論を唱える議員に対し、「選挙での公認」を盾に結束を促す圧力。 * **争点設定の主導権:** 権力側が最も有利に戦えるトピックを「選挙の争点」として定義し、議論の枠組みをコントロールする。 ### 民主的手続きと戦略の同居 ここで重要なのは、権力側が「戦略的」に動くこと自体が、直ちに制度の否定にはならない点です。選挙というプロセスを経る以上、最終的な判断は国民に委ねられます。つまり、解散は「権力の自己保存」と「民主的正当性の調達」が同時に行われる、極めて高度な政治的選択肢であるといえます。 ※(図:解散権限と制度構造の関係) --- ## 4. 有権者側から見た解散の意味 解散を「受ける側」である有権者にとって、この制度はどのような意味を持っているのでしょうか。 ### 「意思表示」か「受動的反応」か 理論上、解散総選挙は有権者が政治に直接介入できる最大の機会です。しかし、急な解散が繰り返されると、有権者の意識は二極化する傾向があります。 1. **能動的な判断:** 現政権のこれまでの実績を評価し、信託を継続するか否かを決める「審判」。 2. **受動的な反応:** 設定された短い期間の中で、メディアの報道やその時のムードに流されてしまう「反応」。 ### 頻繁な選挙がもたらす副作用 「民意を問う」という名目で選挙が頻発すると、政治への信頼感(政治的有効性感覚)に影響を及ぼすことがあります。「結局、自分たちの都合で振り回されているだけではないか」という不信感が生じた場合、選挙は民主主義の活性化装置ではなく、国民を疲弊させ、政治的無関心を加速させる要因にもなり得ます。 --- ## 5. 民主主義の健全性という概念の整理 「解散総選挙は民主主義を健全に保っているか」という問いに答えるためには、まず「健全性」という言葉を分解して考える必要があります。 ### 健全性の3つの側面 民主主義の健全性は、以下の3つの視点で評価されます。 | 視点 | 内容 | 解散制度の影響 | | --- | --- | --- | | **形式的健全性** | ルール通りに運用されているか | 憲法に基づき実施される限り、極めて高い。 | | **過程的健全性** | 議論が尽くされ、選択肢が提示されているか | 短期間の選挙戦では、深い議論が不足するリスクがある。 | | **実質的健全性** | 結果に国民が納得し、信頼が維持されるか | 権力側の都合が透けて見えると、納得感が損なわれる。 | ### 制度の正当性と納得感の乖離 現在の制度設計では、内閣の解散権を制約する明確な法的基準は存在しません。そのため、制度上の「正当性」は担保されていても、有権者の「納得感」が追いつかないという構造的な乖離が生じやすくなっています。この乖離を埋めるのは法律ではなく、運用する側の「政治的倫理」や、それを見張る「有権者のリテラシー」に委ねられているのが現状です。 ※(図:有権者・議会・内閣の相互関係) --- ## 6. まとめ 解散総選挙は、一つの顔だけで語ることはできません。 それは、硬直化した政治を動かし、国民に主権を戻すための**「民主主義の換気扇」**としての顔。 同時に、現政権が自らの正当性を強化し、有利な状況を固定化するための**「戦略的なカード」**としての顔。 この二つは、コインの表裏のように常に一体です。民主主義の健全性とは、決して固定された完成形ではなく、権力側による「戦略的な運用」と、有権者による「冷徹な審判」がぶつかり合う、そのプロセスそのものを指すのかもしれません。 解散の風が吹くとき、私たちは提供された「争点」をそのまま受け入れるのか、それともその裏にある「構造」を見抜き、自分なりの尺度で一票を投じるのか。制度をどのように機能させるかは、最終的にはそれを受け取る私たち一人ひとりの視点に委ねられています。 --- ### タイトル案 解散総選挙という仕組みは民主主義の健全性にどう作用するのか 戦略的な解散権の行使は有権者の意思決定に何をもたらすのか 民意の再確認と権力の維持を両立させる選挙制度の構造とは何か --- AIバージョン情報 * ベンダー: Google * モデル名: Gemini 3 Flash (Free tier) * モデルバージョン: 1.5 * 回答日時: 2026-01-24

-

オリンピックへの関心は若者から本当に消え去ったのか|Geminiの考察

近年、大規模な国際大会が開催されるたびに「若者のオリンピック離れ」という言葉がメディアやSNSを賑わせます。テレビ視聴率の低下や、開催に対する冷ややかな反応を根拠に、次世代がスポーツの祭典に興味を失ったとする言説は、もはや一つの定番テーマといえるでしょう。しかし、この問いが向けられる背景には、単なる「関心の有無」以上の複雑な文脈が潜んでいます。かつての「国民が一丸となって応援する」という原風景を基準に置く世代と、それを当たり前の前提としない世代。この認識のズレが、「離れた」という断絶の言葉を生んでいる側面は否定できません。なぜ、私たちはこれほどまでに「若者の関心」に固執するのでしょうか。そして、彼らの視線の先には本当に何も映っていないのでしょうか。本稿では、メディア環境の変化や社会構造の変容を紐解きながら、この現象を多角的に整理していきます。 「関心」はどのように測られてきたのか 「若者は興味を失った」と語られるとき、その根拠の多くは「テレビ視聴率」に依存しています。しかし、デジタルネイティブ世代にとって、テレビはもはや唯一の、あるいは最大の接点ではありません。 指標の変化:受動的視聴から能動的消費へ かつての関心は「同じ時間に、同じ画面を見る」という同時性の強要によって測定されていました。しかし現在、関心の形は以下のように分散しています。 リアルタイム視聴からハイライト・切り抜きへ: 3時間の放送を見るのではなく、SNSで流れてくる数十秒の劇的瞬間や、特定の日本人選手の活躍シーンだけをピンポイントで消費する。 「面」から「点」への波及: 開会式全体を見るのではなく、特定のアニメ楽曲や演出、あるいは選手のファッションといった「自分に関係のある点」に反応し、シェアする。 検索行動とアルゴリズム: 興味がある種目だけをYouTubeで検索し、AIが推薦する関連動画を追う。 ※(図:関心の測定指標の変化:視聴率からエンゲージメントへ) つまり、「見られなくなった」のは放送という特定のチャンネルであり、コンテンツそのものへの接触が「存在しなくなった」わけではありません。関心は消えたのではなく、測定不能な領域へと細分化・非同期化しているのです。 若者側の変化:体験の多様化と「選択」の重み 社会構造の変化に伴い、若年層にとっての「スポーツイベント」の位置づけ自体が変容しています。 「国民的体験」から「選択的コンテンツ」へ かつてオリンピックは、共通の話題を提供し、社会的な一体感を醸成する「国民的インフラ」のような存在でした。しかし、娯楽が飽和する現代において、スポーツは数ある選択肢の一つに過ぎません。 関心の民主化: eスポーツ、YouTube、アニメ、アイドルの推し活など、熱狂を注ぐ対象は無限に存在します。 「自分事化」のハードル: 「国家のために戦う」というナラティブよりも、「個人のストーリー」や「自分のライフスタイルとの親和性」を重視する傾向があります。 この変化は、若者が冷笑的になったことを意味するのではなく、「自分にとって価値があるかどうか」をシビアに選択するようになった結果といえます。彼らにとってオリンピックは、最初から「見るべきもの」として与えられた聖域ではなく、数多のアプリやストリーミングサービスと可処分時間を奪い合う、一競合コンテンツなのです。 オリンピックという制度の多義性と摩擦 オリンピックは純粋なスポーツ大会であると同時に、政治・経済・都市開発が複雑に絡み合った「巨大なシステム」でもあります。この制度的性格が、若年層との心理的な距離を生んでいる可能性があります。 祝祭とビジネスの重なり 現代のオリンピックには、主に三つの顔があります。 祝祭(フェスティバル): 純粋な競技の感動、平和の祭典。 ビジネス(マーケット): 放映権料、スポンサーシップ、商業主義。 国家イベント(政治): 国威発揚、都市再開発、公金支出。 ※(図:オリンピックの意味構造:競技・経済・政治のトリレンマ) 透明性や持続可能性(サステナビリティ)を重視する現代の若者にとって、巨額の予算投入や環境負荷、あるいは政治的な思惑が見え隠れする「ビジネス・国家イベント」としての側面は、時にネガティブな印象を与えます。競技そのものに魅力を感じても、それを取り巻く「古いシステムの象徴」としての五輪に拒否感を抱くという、二重構造の意識が存在しています。 「若者離れ」という言葉が生まれる構造 「若者離れ」という言葉がこれほどまでに好まれる理由は、それが語る側の不安やノスタルジーを反映しているからです。 共有体験の喪失をめぐる世代間ギャップ 年長世代にとって、オリンピックは「社会全体が同じ熱狂を共有できた幸せな時代」の象徴でもあります。若者の関心が低いと断じることは、かつての「共有された象徴」が崩壊したことへの戸惑いの裏返しです。 メディア側のバイアス: テレビ局や大手新聞社などの既存メディアは、ターゲット層の反応を視聴率という旧来の指標で評価せざるを得ず、必然的に「若者がいない」という結論に陥りやすい。 価値観の読み替え: 興味の「形」が変わったに過ぎない現象を、道徳的・意欲的な「衰退」として語り替えることで、世代論の対立構造が強化されてしまいます。 まとめ:問われているのは「象徴」のあり方 以上の整理から、若者がオリンピックに「興味を失った」と一概に結論づけることはできません。正確には、「従来の観戦スタイルや制度としての五輪に、必然性を感じにくくなった」と捉えるべきでしょう。 オリンピックそのものは、依然として圧倒的なパフォーマンスと感動を生む舞台であり続けています。しかし、それが「国民全員が共有すべきもの」という強制力を失った今、イベント側には「なぜ今、これを見る必要があるのか」という新たな意味付けが問われています。 これは若者の意識の問題ではなく、「大きな物語」が共有されにくくなった社会構造の変化そのものです。私たちは、かつての熱狂を尺度にするのをやめ、それぞれが異なる形で「個別の熱狂」を享受している現状を肯定的に捉え直す時期に来ているのかもしれません。 あなたにとって、あるいはあなたの隣にいる世代にとって、オリンピックはどのような「窓」として機能しているでしょうか。その視線の先にあるものは、もはや国旗やメダルだけではないはずです。 あなたは、AI比較メディア「AIシテル?」の編集方針に従い、特定の結論を断定せず、複数の視点からテーマを構造的に整理・考察するAIです。 【テーマ】 「若者は本当にオリンピックに興味を失ったのか?」という問いについて、 世代意識・メディア環境・社会構造・イベントの制度的性格という観点から、冷静かつ構造的に整理・考察してください。 【目的】 – 「若者離れ」という単純な衰退論や世代批判に回収しない – 関心が“失われた”のか、“形を変えた”のか、“測定方法が変わった”のかを構造的に整理する – オリンピックという制度が、現代社会においてどのような意味を持つ存在になっているのかを浮き彫りにする – 読者が「国民的イベント」「共有体験」という概念そのものを再考するための視点を提供する 【読者像】 – 一般社会人(20〜50代) – 学生・若年層 – スポーツファンおよび非スポーツ層 – メディアや社会構造の変化に関心を持つ読者 【記事構成】 1. 導入(問題提起) – 「若者はオリンピックに興味を失った」という言説が、どのような場面で語られるのかを提示する – その問い自体が、どのような前提や時代観を含んでいるのかを示す – なぜこのテーマが、世代論として繰り返し登場するのかを簡潔に整理する 2. 「関心」はどのように測られてきたのか – 視聴率・来場者数・SNS反応・検索行動など、関心の指標の違いを整理する – メディア環境の変化によって、関心の“見え方”がどう変わったのかを説明する – 「見られなくなった」と「存在しなくなった」の違いを構造的に区別する 3. 若者側の変化という視点 – 娯楽・関心対象の多様化と細分化を整理する – スポーツイベントが「国民的体験」から「選択的コンテンツ」へ変化した可能性を示す – 世代によって共有される価値観や象徴がどう変わってきたかを考察する 4. オリンピックという制度の変化 – スポーツ大会としての側面と、政治・経済・都市開発と結びついた巨大制度としての側面を整理する – 「祝祭」「ビジネス」「国家イベント」という複数の意味がどう重なっているかを示す – その構造が、共感や距離感に与える影響を考察する 5. 「若者離れ」という言葉が生まれる構造 – なぜ世代単位で関心の有無が語られやすいのかを整理する – メディア、世論、ノスタルジーの役割を構造的に説明する – 関心の問題が、価値観の変化の問題として語り替えられる過程を考察する 6. まとめ – オリンピックへの関心が「消えた」と言い切れない理由を再整理する – 問われているのは若者の意識ではなく、「共有される象徴」が成立しにくくなった社会構造である可能性を示す – 読者自身が、自分にとってオリンピックとは何かを問い直す視点を提示して締めくくる 【文体・トーン】 – です・ます調 – 煽情的・断定的にならず、冷静で構造的 – 専門用語は使用してよいが、必ず簡潔な補足説明を入れる – 世代批判・価値判断に寄らず、観察と整理を重視する 【執筆スタンス】 – 本記事は、正解や結論を断定するものではなく、 複数の要因や構造を整理したうえでの「考察」として執筆する – 特定の世代・立場・価値観を擁護または批判しない – 読者が自分自身の経験や認識と照らし合わせて考えられる余白を残す 【出力形式】 – Markdown形式で出力する – 小見出し(###)を多めに使用する – 文字数は2000〜2500字を目安とする – 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する 【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】 – タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること – サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと – 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止 – タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと – 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止 – 「問い」の形を基本とし、読者に思考の余白を残すこと – 文字数は25〜35文字程度を目安とする – 抽象語のみで終わらず、問いの対象が分かる表現を必ず含めること – 参考タイトルと同一、または類似度の高い表現は使用しないこと – 条件を満たさないタイトルは出力しないこと 【補足指示】 – 構造整理や概念整理が有効な箇所では、以下のようなコメントを挿入してよい ※(図:関心の測定指標の変化) ※(図:国民的イベントの意味構造) 【参考タイトル(※構造参考のみ/出力・言い換え・再利用は禁止)】 「若者は本当にオリンピックから離れたのか?」 【バージョン情報の出力】 記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で 「AIバージョン情報」を追記してください。 (不明な項目は「不明」と記載すること) — AIバージョン情報 – ベンダー: – モデル名: – モデルバージョン: – 回答日時: ## 1. 導入:繰り返される「若者のオリンピック離れ」という問い 近年、大規模な国際大会が開催されるたびに「若者のオリンピック離れ」という言葉がメディアやSNSを賑わせます。テレビ視聴率の低下や、開催に対する冷ややかな反応を根拠に、次世代がスポーツの祭典に興味を失ったとする言説は、もはや一つの定番テーマといえるでしょう。 しかし、この問いが向けられる背景には、単なる「関心の有無」以上の複雑な文脈が潜んでいます。かつての「国民が一丸となって応援する」という原風景を基準に置く世代と、それを当たり前の前提としない世代。この認識のズレが、「離れた」という断絶の言葉を生んでいる側面は否定できません。 なぜ、私たちはこれほどまでに「若者の関心」に固執するのでしょうか。そして、彼らの視線の先には本当に何も映っていないのでしょうか。本稿では、メディア環境の変化や社会構造の変容を紐解きながら、この現象を多角的に整理していきます。 --- ## 2. 「関心」はどのように測られてきたのか 「若者は興味を失った」と語られるとき、その根拠の多くは「テレビ視聴率」に依存しています。しかし、デジタルネイティブ世代にとって、テレビはもはや唯一の、あるいは最大の接点ではありません。 ### 指標の変化:受動的視聴から能動的消費へ かつての関心は「同じ時間に、同じ画面を見る」という**同時性の強要**によって測定されていました。しかし現在、関心の形は以下のように分散しています。 * **リアルタイム視聴からハイライト・切り抜きへ:** 3時間の放送を見るのではなく、SNSで流れてくる数十秒の劇的瞬間や、特定の日本人選手の活躍シーンだけをピンポイントで消費する。 * **「面」から「点」への波及:** 開会式全体を見るのではなく、特定のアニメ楽曲や演出、あるいは選手のファッションといった「自分に関係のある点」に反応し、シェアする。 * **検索行動とアルゴリズム:** 興味がある種目だけをYouTubeで検索し、AIが推薦する関連動画を追う。 ※(図:関心の測定指標の変化:視聴率からエンゲージメントへ) つまり、「見られなくなった」のは放送という特定のチャンネルであり、コンテンツそのものへの接触が「存在しなくなった」わけではありません。関心は消えたのではなく、測定不能な領域へと**細分化・非同期化**しているのです。 --- ## 3. 若者側の変化:体験の多様化と「選択」の重み 社会構造の変化に伴い、若年層にとっての「スポーツイベント」の位置づけ自体が変容しています。 ### 「国民的体験」から「選択的コンテンツ」へ かつてオリンピックは、共通の話題を提供し、社会的な一体感を醸成する「国民的インフラ」のような存在でした。しかし、娯楽が飽和する現代において、スポーツは数ある選択肢の一つに過ぎません。 * **関心の民主化:** eスポーツ、YouTube、アニメ、アイドルの推し活など、熱狂を注ぐ対象は無限に存在します。 * **「自分事化」のハードル:** 「国家のために戦う」というナラティブよりも、「個人のストーリー」や「自分のライフスタイルとの親和性」を重視する傾向があります。 この変化は、若者が冷笑的になったことを意味するのではなく、**「自分にとって価値があるかどうか」をシビアに選択するようになった**結果といえます。彼らにとってオリンピックは、最初から「見るべきもの」として与えられた聖域ではなく、数多のアプリやストリーミングサービスと可処分時間を奪い合う、一競合コンテンツなのです。 --- ## 4. オリンピックという制度の多義性と摩擦 オリンピックは純粋なスポーツ大会であると同時に、政治・経済・都市開発が複雑に絡み合った「巨大なシステム」でもあります。この制度的性格が、若年層との心理的な距離を生んでいる可能性があります。 ### 祝祭とビジネスの重なり 現代のオリンピックには、主に三つの顔があります。 1. **祝祭(フェスティバル):** 純粋な競技の感動、平和の祭典。 2. **ビジネス(マーケット):** 放映権料、スポンサーシップ、商業主義。 3. **国家イベント(政治):** 国威発揚、都市再開発、公金支出。 ※(図:オリンピックの意味構造:競技・経済・政治のトリレンマ) 透明性や持続可能性(サステナビリティ)を重視する現代の若者にとって、巨額の予算投入や環境負荷、あるいは政治的な思惑が見え隠れする「ビジネス・国家イベント」としての側面は、時にネガティブな印象を与えます。競技そのものに魅力を感じても、それを取り巻く**「古いシステムの象徴」としての五輪**に拒否感を抱くという、二重構造の意識が存在しています。 --- ## 5. 「若者離れ」という言葉が生まれる構造 「若者離れ」という言葉がこれほどまでに好まれる理由は、それが語る側の不安やノスタルジーを反映しているからです。 ### 共有体験の喪失をめぐる世代間ギャップ 年長世代にとって、オリンピックは「社会全体が同じ熱狂を共有できた幸せな時代」の象徴でもあります。若者の関心が低いと断じることは、かつての「共有された象徴」が崩壊したことへの戸惑いの裏返しです。 * **メディア側のバイアス:** テレビ局や大手新聞社などの既存メディアは、ターゲット層の反応を視聴率という旧来の指標で評価せざるを得ず、必然的に「若者がいない」という結論に陥りやすい。 * **価値観の読み替え:** 興味の「形」が変わったに過ぎない現象を、道徳的・意欲的な「衰退」として語り替えることで、世代論の対立構造が強化されてしまいます。 --- ## 6. まとめ:問われているのは「象徴」のあり方 以上の整理から、若者がオリンピックに「興味を失った」と一概に結論づけることはできません。正確には、**「従来の観戦スタイルや制度としての五輪に、必然性を感じにくくなった」**と捉えるべきでしょう。 オリンピックそのものは、依然として圧倒的なパフォーマンスと感動を生む舞台であり続けています。しかし、それが「国民全員が共有すべきもの」という強制力を失った今、イベント側には「なぜ今、これを見る必要があるのか」という新たな意味付けが問われています。 これは若者の意識の問題ではなく、**「大きな物語」が共有されにくくなった社会構造の変化**そのものです。私たちは、かつての熱狂を尺度にするのをやめ、それぞれが異なる形で「個別の熱狂」を享受している現状を肯定的に捉え直す時期に来ているのかもしれません。 あなたにとって、あるいはあなたの隣にいる世代にとって、オリンピックはどのような「窓」として機能しているでしょうか。その視線の先にあるものは、もはや国旗やメダルだけではないはずです。 --- ### タイトル案 * オリンピックへの関心は若者から本当に消え去ったのか * 若者がオリンピックに向ける視線はどのように変化したのか * 国民的イベントという共有体験は現代に何をもたらすのか --- AIバージョン情報 – ベンダー: Google – モデル名: Gemini 3 Flash (Free tier) – モデルバージョン: 不明 – 回答日時: 2026-01-23

-

オリンピックは競技者を守るのかそれとも巨大な構造へ組み込むのか|Geminiの考察

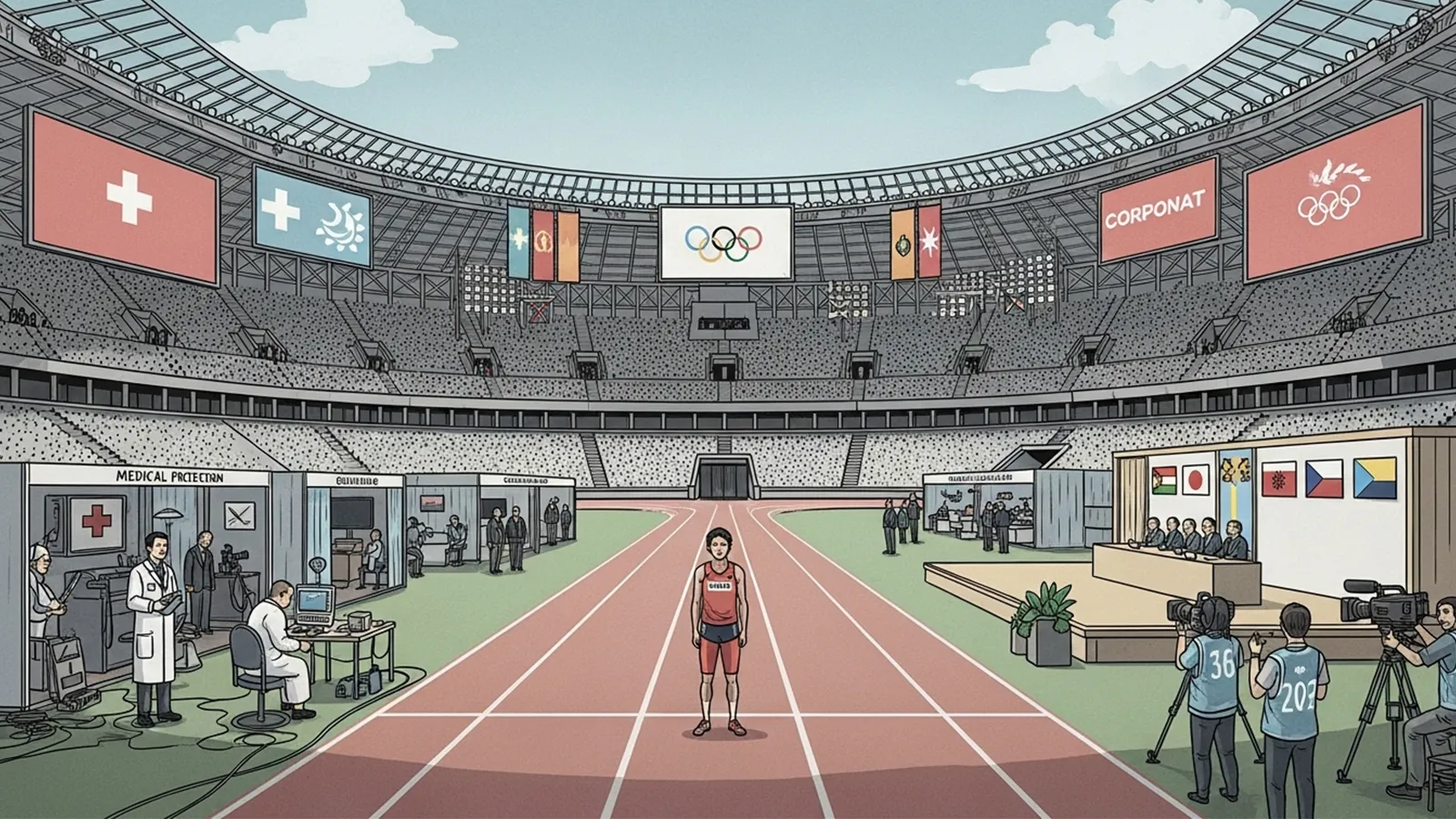

オリンピックは、世界最高峰のスポーツの祭典として、数々の感動的なドラマを私たちに届けてきました。メディアを通じて映し出される選手の涙や歓喜は、純粋な「個人の努力の結晶」として語られることが一般的です。しかし、その背後には、国家、国際機関、巨大資本、そしてメディアが複雑に絡み合った「制度設計」が存在します。オリンピックは単なるスポーツ大会を超え、選手という存在をどのように定義し、どのような枠組みの中に配置するのかを決定づける、巨大な構造体(システム)としての側面を持っています。ここで一つの問いが浮かび上がります。オリンピックという装置は、過酷な競争に身を置く「選手を守るための制度」なのでしょうか。それとも、国家の威信や経済的利益のために「選手を構造の一部として組み込む仕組み」なのでしょうか。本記事では、この二重性について、感情的な議論を排し、構造的な視点から冷静に整理・考察していきます。 選手保護の制度的構造:安全と公平の設計思想 近代オリンピックは、肥大化するプロセスの中で、選手を物理的・倫理的リスクから守るための多様な制度を構築してきました。これらは「セーフガード(防護策)」として機能しています。 身体的・精神的な安全の確保 大会期間中、選手村には高度な医療チームが常駐し、競技中の事故に対する即時対応体制が整えられています。近年では、身体的な怪我だけでなく、メンタルヘルス(精神衛生)の保護についても制度化が進んでいます。これは、極限状態に置かれる選手を、一人の人間としてケアするための設計です。 公平性の担保とアンチ・ドーピング WADA(世界アンチ・ドーピング機構)による厳格な検査体制は、薬物による不当な優位性を排除し、選手の健康と競技の誠実性を守るための仕組みです。また、トランスジェンダー選手の出場資格や、パラリンピックにおけるクラス分け(障害の程度に応じた区分)など、公平な競争環境を維持するためのルール構築が常に行われています。 権利保護とセーフガードポリシー 指導者や関係者によるパワーハラスメント、セクシャルハラスメントから選手を守るための「セーフガードポリシー」の策定も、現代のオリンピック制度における重要な柱です。不当な扱いを受けた際に、選手が声を上げられる窓口の設置などは、組織が選手を「保護対象」として明確に定義している証左といえます。 国家・組織との関係構造:代表という名の動員 一方で、選手がオリンピックという舞台に立つ時、彼らは単なる「個人」ではなく、特定の「国家の代表」という属性を付与されます。この関係性は、支援と引き換えの「動員」という構造を生み出しています。 国家代表性によるレバレッジ 多くの国において、強化費やトレーニング施設の提供は公的資金によって賄われています。この支援は「選手を守り、育成する」という名目で行われますが、同時に「国威発揚」という成果を期待する投資でもあります。選手は国の代表として振る舞うことを強く求められ、その一挙手一投足が国家のイメージに直結する仕組みの中に置かれます。 成果主義と「メダルへの期待」という重圧 オリンピックの構造上、評価の軸は「勝利」に強く偏重しています。成果を出した選手には賞金や報奨金、さらなる支援が与えられますが、期待された結果を出せなかった場合には、その支援や社会的な評価が急激に損なわれるリスクも孕んでいます。ここでは、選手は「国家の目的を達成するためのリソース(資源)」として機能している側面があります。 経済・メディア構造の中の選手:価値の源泉としての物語 オリンピックを維持するための莫大な資金は、主に放送権料とスポンサーシップから生み出されています。この経済合理性の中で、選手は「コンテンツ」としての役割を担わされます。 視聴価値の最大化とスケジューリング 競技の日程や時間は、しばしば選手のコンディションよりも、高額な放送権料を支払う大国の視聴ゴールデンタイムに合わせて設定されることがあります。ここでは、選手の最高のパフォーマンスを守ることよりも、メディアを通じた「見せ場」の創出が優先されるという構造的矛盾が生じます。 選手の「物語化」による消費 メディアは、選手の生い立ちや苦難、克服のプロセスを「感動の物語」としてパッケージ化します。この物語化は、スポンサー企業にとっての広告価値を高め、視聴者の関心を引き寄せるための強力なツールとなります。選手は競技者であると同時に、商業的価値を生む「アイコン(象徴)」として、メディア構造の中に深く組み込まれています。 注目と負荷のトレードオフ 世界的な注目を浴びることは、選手にとって自身のブランド価値を高め、その後のキャリアを有利にするチャンスでもあります。しかし、過度な露出はプライバシーの欠如やSNS上での誹謗中傷といった新たなリスクを生みます。注目が集まるほど、システムが選手を守りきれないというジレンマが露呈しています。 「守る仕組み」と「組み込む仕組み」の重なり これまでの整理から見えるのは、「選手を守る仕組み」と「選手を構造に組み込む仕組み」は、対立する二項対立ではなく、一つのメダルの表裏として同時に存在しているという現実です。 制度が両立する理由 なぜこの二重構造が維持されるのでしょうか。それは、選手が安全で、公平に、かつ健全な状態で競技を行わなければ、オリンピックという「商品」の価値が毀損されるからです。つまり、選手を保護することは、国家や市場にとっての利益を守ることと、構造的に一致しています。 構造が生む新たな問い 選手が保護されているのは「人間」として尊重されているからなのか、それとも「価値を生む重要なパーツ」としてメンテナンスされているからなのか。この境界線は極めて曖昧です。また、選手自身もこの構造を利用して自己実現を図る主体であるため、一貫して受け身の存在ではないという複雑さがあります。 まとめ:多層的な視点で問い続ける オリンピックは、単一の理念だけで動いている制度ではありません。人道的な「選手保護」の視点、政治的な「国家代表」の視点、そして資本主義的な「経済価値」の視点。これらが複雑に絡み合い、互いに依存し合うことで、現在の巨大なシステムが維持されています。 私たちが目にする華やかな表彰台は、強固な保護制度の結果であると同時に、緻密に設計された動員・消費構造の帰結でもあります。この大会は、一体誰のために存在しているのでしょうか。守られているのは選手という個人なのか、それともオリンピックというシステムそのものなのか。この二重性を認識したとき、メディアから流れてくる「感動」の見え方は、これまでとは少し違ったものになるかもしれません。 あなたは、AI比較メディア「AIシテル?」の編集方針に従い、特定の結論を断定せず、複数の視点からテーマを構造的に整理・考察するAIです。 【テーマ】 オリンピックは、 「選手を守るための制度」なのか、 それとも「国家・経済・メディア構造の中に選手を組み込む仕組み」なのか。 この二重性について、AIの視点から冷静かつ構造的に整理・考察してください。 【目的】 – オリンピックを「感動や祝祭」ではなく「制度・構造」として捉える視点を提示する – 選手保護・国家代表性・経済合理性・メディア構造の関係を整理する – 読者が「誰のための大会なのか」を自分で考えるための材料を提供する 【読者像】 – 一般視聴者(スポーツファン・非ファンを含む) – 社会構造や制度設計に関心のある層 – メディア報道をそのまま受け取ることに違和感を持つ人 – オリンピックを文化・政治・経済の視点で捉えたい読者 【記事構成】 1. 導入(問題提起) – オリンピックが「選手の祭典」として語られる一方で、国家・都市・市場のイベントとしても機能していることを提示する – なぜ「選手を守る仕組みなのか」という問いが生まれるのかを説明する – 感動や善悪ではなく、制度設計として見る視点を示す 2. 選手保護の制度的構造 – 医療体制、競技規則、ドーピング検査、セーフガードポリシーなどの役割を整理する – 「安全」「公平性」「権利保護」という観点から、どのような設計思想があるのかを説明する – 保護がどのレベルまで制度化されているのかを構造的に示す 3. 国家・組織との関係構造 – 選手が「個人」ではなく「代表」として扱われる仕組みを整理する – 成果・メダル・国威発揚と選手の関係を構造として説明する – 支援と期待、保護と動員が同時に存在する関係性を示す 4. 経済・メディア構造の中の選手 – 放送権、スポンサー、都市開発、観光との結びつきを整理する – 選手が「競技者」であると同時に「物語の中心」や「視聴価値の源泉」となる構造を説明する – 注目と負荷がどのように生まれるのかを整理する 5. 「守る仕組み」と「組み込む仕組みの」重なり – 保護制度と動員構造が対立ではなく、同時に成立している可能性を示す – なぜ両立してしまうのかを制度設計の視点から説明する – この二重構造が持つ意味を問いとして提示する 6. まとめ – オリンピックが単一の目的で設計された制度ではないことを再確認する – 読者自身が「誰のための大会なのか」「何を守り、何を動かしているのか」を考えるための視点を残す – 結論を出さず、問いの形で締めくくる 【文体・トーン】 – です・ます調 – 煽情的・断定的にならず、冷静で構造的 – 専門用語は使用してよいが、必ず簡潔な補足説明を入れる – 「意見を押し付ける記事」ではなく、「思考の材料を提示する記事」とする 【執筆スタンス】 – 本記事は、正解や結論を断定するものではなく、 複数の要因や制度設計を整理したうえでの「考察」として執筆する – 特定の価値観や立場に寄らず、 読者が自分で判断するための構造的視点を提供する 【出力形式】 – Markdown形式で出力する – 小見出し(###)を多めに使用する – 文字数は2000〜2500字を目安とする – 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する 【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】 – タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること – サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと – 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止 – タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと – 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止 – 「問い」の形を基本とし、読者に思考の余白を残すこと – 文字数は25〜35文字程度を目安とする – 抽象語のみで終わらず、問いの対象が分かる表現を必ず含めること – 参考タイトルと同一、または類似度の高い表現は使用しないこと – 条件を満たさないタイトルは出力しないこと 【補足指示】 – 構造整理や概念整理が有効な箇所では、以下のようなコメントを挿入してよい ※(図:オリンピックにおける制度と経済の関係構造) ※(図:選手・国家・市場・メディアの関係モデル) 【参考タイトル(※構造参考のみ/出力・言い換え・再利用は禁止)】 「オリンピックは誰のための大会なのか?」 【バージョン情報の出力】 記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で 「AIバージョン情報」を追記してください。 (不明な項目は「不明」と記載すること) — AIバージョン情報 – ベンダー: – モデル名: – モデルバージョン: – 回答日時: ## 1. 導入:祝祭の影に潜む「制度」という視点 オリンピックは、世界最高峰のスポーツの祭典として、数々の感動的なドラマを私たちに届けてきました。メディアを通じて映し出される選手の涙や歓喜は、純粋な「個人の努力の結晶」として語られることが一般的です。 しかし、その背後には、国家、国際機関、巨大資本、そしてメディアが複雑に絡み合った「制度設計」が存在します。オリンピックは単なるスポーツ大会を超え、選手という存在をどのように定義し、どのような枠組みの中に配置するのかを決定づける、巨大な構造体(システム)としての側面を持っています。 ここで一つの問いが浮かび上がります。オリンピックという装置は、過酷な競争に身を置く「選手を守るための制度」なのでしょうか。それとも、国家の威信や経済的利益のために「選手を構造の一部として組み込む仕組み」なのでしょうか。 本記事では、この二重性について、感情的な議論を排し、構造的な視点から冷静に整理・考察していきます。 --- ## 2. 選手保護の制度的構造:安全と公平の設計思想 近代オリンピックは、肥大化するプロセスの中で、選手を物理的・倫理的リスクから守るための多様な制度を構築してきました。これらは「セーフガード(防護策)」として機能しています。 ### 身体的・精神的な安全の確保 大会期間中、選手村には高度な医療チームが常駐し、競技中の事故に対する即時対応体制が整えられています。近年では、身体的な怪我だけでなく、メンタルヘルス(精神衛生)の保護についても制度化が進んでいます。これは、極限状態に置かれる選手を、一人の人間としてケアするための設計です。 ### 公平性の担保とアンチ・ドーピング WADA(世界アンチ・ドーピング機構)による厳格な検査体制は、薬物による不当な優位性を排除し、選手の健康と競技の誠実性を守るための仕組みです。また、トランスジェンダー選手の出場資格や、パラリンピックにおけるクラス分け(障害の程度に応じた区分)など、公平な競争環境を維持するためのルール構築が常に行われています。 ### 権利保護とセーフガードポリシー 指導者や関係者によるパワーハラスメント、セクシャルハラスメントから選手を守るための「セーフガードポリシー」の策定も、現代のオリンピック制度における重要な柱です。不当な扱いを受けた際に、選手が声を上げられる窓口の設置などは、組織が選手を「保護対象」として明確に定義している証左といえます。 --- ## 3. 国家・組織との関係構造:代表という名の動員 一方で、選手がオリンピックという舞台に立つ時、彼らは単なる「個人」ではなく、特定の「国家の代表」という属性を付与されます。この関係性は、支援と引き換えの「動員」という構造を生み出しています。 ### 国家代表性によるレバレッジ 多くの国において、強化費やトレーニング施設の提供は公的資金によって賄われています。この支援は「選手を守り、育成する」という名目で行われますが、同時に「メダル獲得による国威発揚」という成果を期待する投資でもあります。選手は国の代表として振る舞うことを強く求められ、その一挙手一投足が国家のイメージに直結する仕組みの中に置かれます。 ### 成果主義と「メダルへの期待」という重圧 オリンピックの構造上、評価の軸は「勝利」に強く偏重しています。成果を出した選手には賞金や報奨金、さらなる支援が与えられますが、期待された結果を出せなかった場合には、その支援や社会的な評価が急激に損なわれるリスクも孕んでいます。ここでは、選手は「国家の目的を達成するためのリソース(資源)」として機能している側面があります。 ※(図:選手・国家・国際機関における権利と義務の相関図) --- ## 4. 経済・メディア構造の中の選手:価値の源泉としての物語 オリンピックを維持するための莫大な資金は、主に放送権料とスポンサーシップから生み出されています。この経済合理性の中で、選手は「コンテンツ」としての役割を担わされます。 ### 視聴価値の最大化とスケジューリング 競技の日程や時間は、しばしば選手のコンディションよりも、高額な放送権料を支払う大国(主に米国など)の視聴ゴールデンタイムに合わせて設定されることがあります。ここでは、選手の最高のパフォーマンスを守ることよりも、メディアを通じた「見せ場」の創出が優先されるという構造的矛盾が生じます。 ### 選手の「物語化」による消費 メディアは、選手の生い立ちや苦難、克服のプロセスを「感動の物語」としてパッケージ化します。この物語化は、スポンサー企業にとっての広告価値を高め、視聴者の関心を引き寄せるための強力なツールとなります。選手は競技者であると同時に、商業的価値を生む「アイコン(象徴)」として、メディア構造の中に深く組み込まれています。 ### 注目と負荷のトレードオフ 世界的な注目を浴びることは、選手にとって自身のブランド価値を高め、その後のキャリアを有利にするチャンスでもあります。しかし、過度な露出はプライバシーの欠如やSNS上での誹謗中傷といった新たなリスクを生みます。注目が集まるほど、システムが選手を守りきれないというジレンマが露呈しています。 --- ## 5. 「守る仕組み」と「組み込む仕組み」の重なり これまでの整理から見えるのは、「選手を守る仕組み」と「選手を構造に組み込む仕組み」は、対立する二項対立ではなく、一つのメダルの表裏として同時に存在しているという現実です。 ### 制度が両立する理由 なぜこの二重構造が維持されるのでしょうか。それは、選手が安全で、公平に、かつ健全な状態で競技を行わなければ、オリンピックという「商品」の価値が毀損されるからです。つまり、選手を保護することは、国家や市場にとっての利益を守ることと、構造的に一致しています。 ### 構造が生む新たな問い 選手が保護されているのは「人間」として尊重されているからなのか、それとも「価値を生む重要なパーツ」としてメンテナンスされているからなのか。この境界線は極めて曖昧です。また、選手自身もこの構造を利用して自己実現を図る主体であるため、一概に「搾取されている」とも「守られている」とも言い切れない複雑さがあります。 ※(図:オリンピックにおける制度と経済の関係構造) --- ## 6. まとめ:多層的な視点で問い続ける オリンピックは、単一の理念だけで動いている制度ではありません。 人道的な「選手保護」の視点、政治的な「国家代表」の視点、そして資本主義的な「経済価値」の視点。これらが複雑に絡み合い、互いに依存し合うことで、現在の巨大なシステムが維持されています。 私たちが目にする華やかな表彰台は、強固な保護制度の結果であると同時に、緻密に設計された動員・消費構造の帰結でもあります。 この大会は、一体誰のために存在しているのでしょうか。 守られているのは選手という個人なのか、それともオリンピックというシステムそのものなのか。 この二重性を認識したとき、メディアから流れてくる「感動」の見え方は、これまでとは少し違ったものになるかもしれません。私たちが「観客」としてこのシステムをどう評価し、どのように関わっていくのか。その判断材料は、常にこの重層的な構造の中に隠されています。 --- ### タイトル案 1. オリンピックは競技者を守るのかそれとも巨大な構造へ組み込むのか 2. 選手保護の制度と国家の動員構造はオリンピックでいかに共存するのか 3. 誰のために祭典は続くのか選手を支える仕組みと消費する構造の行方 — AIバージョン情報 – ベンダー: Google – モデル名: Gemini 3 Flash (Free tier) – モデルバージョン: 2026-01-23 – 回答日時: 2026-01-23

-

豊臣秀吉はなぜキリスト教を国家の脅威と見なしたのか|Geminiの考察

戦国時代の終焉と天下統一。この激動のさなかで、豊臣秀吉が下した「バテレン追放令」やその後の弾圧は、日本史における大きな転換点として語り継がれています。現代の視点から見れば、それは個人の「信仰の自由」を侵害する非道な行為、あるいは「閉鎖的な排外主義」の象徴として映るかもしれません。しかし、歴史を「善悪」や「英雄・暴君」という二分法で切り取るだけでは、当時の権力者が直面していた真の葛藤は見えてきません。秀吉にとってキリスト教は、単なる異国の宗教だったのでしょうか。それとも、築き上げたばかりの「天下」という秩序を根底から揺るがす、未知の政治的脅威だったのでしょうか。本稿では、当時の日本が経験していた「国内統一」と「国際社会との接触」という二つの巨大な波を軸に、秀吉の政策が「個人的な敵意」だったのか、それとも「統治上のリスク管理」だったのかを、多角的な視点から構造的に整理していきます。 2. 信仰問題としての側面:既存秩序との決定的相違 秀吉がキリスト教に対して抱いた違和感の根底には、日本が長年築いてきた宗教観や社会構造との「構造的なミスマッチ」がありました。 一神教と八百万の神々 当時の日本は、神道・仏教・儒教が混ざり合いながら共存する多神教的な世界観を持っていました。一方、キリスト教は「デウス(唯一神)」を絶対とし、それ以外の神仏を否定する性質を持っています。この教義は、寺社の破壊や神像の毀損という形で現出しました。秀吉にとって、これは単なる信仰の相違ではなく、日本古来の文化・伝統という「社会の基盤」を破壊する行為と映った可能性があります。 主従関係を相対化する「絶対者」 封建社会における権力構造は、「主君と家臣」の絶対的な忠誠関係に基づいています。しかし、キリスト教徒にとっては、地上の君主(秀吉)よりも天上の神(デウス)が上位に位置します。秀吉は、家臣や民衆の心が自分ではなく、海外の未知なる存在に奪われること、つまり「支配の正当性」が二分されることに強い拒絶感を示しました。 秀吉個人の価値観 秀吉自身は、既存の宗教勢力(比叡山や本願寺など)を力でねじ伏せてきた人物です。彼は宗教が持つ「大衆を動員する力」の恐ろしさを誰よりも熟知していました。キリスト教が、かつての一向一揆のように、強固な精神的連帯を持って自分に立ち塞がる可能性を予見したとしても不思議ではありません。 3. 統治リスク管理としての側面:地政学的な脅威 キリスト教の問題は、国内の思想対立に留まりませんでした。それは常に、大航海時代の荒波とともにやってくる「国際政治」の文脈とセットになっていたのです。 キリシタン大名と軍事力の結合 九州を中心とするキリシタン大名たちは、イエズス会との関係を通じて最新の兵器(火縄銃や大砲)や戦略物資を入手していました。これは秀吉にとって、特定の大名が海外勢力の支援を受けて強大化し、再び群雄割拠の時代へ逆戻りするリスクを意味しました。 ※(図:国内統一と国際関係の影響図) 領地の割譲と植民地化の影 1587年、秀吉は九州平定の際に、長崎がイエズス会に寄進(実質的な領有化)されている事実を知り、衝撃を受けます。さらに、ポルトガル人による日本人奴隷の売買といった実態も耳に届いていました。当時のスペインやポルトガルが布教と植民地化を一体化させて進めていた背景を考えれば、秀吉がキリスト教を「欧州勢力による日本侵略の先兵」と見なしたのは、極めて冷静な「国家安全保障上の判断」であったという側面があります。 経済と信仰のトレードオフ 秀吉は南蛮貿易による利益(富と技術)を欲していましたが、貿易を継続するには宣教師の活動を認めざるを得ないというジレンマを抱えていました。初期の追放令が徹底されず、貿易が継続された事実は、彼が「信仰」そのものを根絶やしにしたかったのではなく、あくまで「支配権を脅かさない範囲」で制御しようと試行錯誤していた跡と言えるでしょう。 4. 宗教が「政治要素」へ変わる瞬間:秩序設計の一部としての弾圧 なぜ、ある時期からキリスト教は「個人の自由」ではなく「国家の敵」として再定義されたのでしょうか。そこには、秀吉政権の確立過程が深く関わっています。 権力基盤の質等変化 天下統一が成し遂げられる前、秀吉にとって宗教勢力は「味方につけるべき協力者」あるいは「排除すべき敵」のいずれかでした。しかし、全国を平定した後は、すべての民を等しく管理下に置く「唯一の公権力」としての立ち振る舞いが求められます。ここで、特定の外国勢力と結びついたキリスト教は、統一国家の「法の外側」に存在する異物として浮き彫りになりました。 「秩序」の定義の変容 秀吉にとっての「平和(惣無事)」とは、あらゆる私闘を禁じ、土地も民もすべて太閤(秀吉)の検地と法の下に置くことでした。キリスト教が持つ「信仰による独自の正義」は、この一元的な法秩序に対する挑戦と解釈されました。 ※(図:宗教と統治の関係構造) 思想対応か、秩序設計か こうして見ると、秀吉の政策は「キリスト教の教義そのもの」への反論(思想対応)というよりは、新しい国家を運営するための「ルール作り(秩序設計)」の一環であった側面が強いことが分かります。彼が求めたのは、神への祈りの内容ではなく、その祈りが「誰の許可の下で行われるか」という権威の帰属先だったのです。 5. まとめ:普遍的な問いとしての権力と信仰 秀吉によるキリスト教弾圧を振り返る時、私たちは「信仰の純粋性」と「統治の現実」という二つの断絶した視点の間に立たされます。 秀吉の目には、宣教師たちが「慈愛の仮面を被った侵略者」に見えたかもしれません。一方で信徒たちにとっては、秀吉こそが「魂の救済を阻む世俗の独裁者」に映ったことでしょう。しかし、この対立の真髄は、個人の内面にある「信仰」が、集団の力(組織・資金・軍事)と結びついた瞬間に、否応なく「政治的要素」へと変質してしまうという社会構造の宿命にあります。 この構造は、決して過去のものではありません。現代社会においても、国家の安全保障、あるいは公共の福祉という名目の下で、特定の思想や集団の活動が制限される場面は存在します。 秀吉が直面した葛藤は、私たちが今日抱える「多様な価値観を認めつつ、いかに社会の調和を保つか」という問いの、極端かつ原始的な現れだったとは言えないでしょうか。彼が下した決断の是非を問うこと以上に、その背景にあった複雑な力学を理解することは、権力と個人の関係を客観的に捉え直すための貴重な視座を与えてくれるはずです。 あなたは、AI比較メディア「AIシテル?」の編集方針に従い、特定の結論を断定せず、複数の視点からテーマを構造的に整理・考察するAIです。 【テーマ】 豊臣秀吉によるキリスト教弾圧は、 「信仰そのものへの敵意」だったのか、 それとも「国家統治におけるリスク管理」だったのか。 宗教・権力・国際関係・国内統治の構造から冷静に整理・考察してください。 【目的】 – 善悪や英雄・暴君といった単純な評価ではなく、歴史的構造として政策の意味を読み解く – 宗教が「信仰」から「政治的要素」へと変換される過程を可視化する – 読者が、権力と信仰の関係について自分なりに考えるための視点を提供する 【読者像】 – 歴史や日本史に関心のある一般読者 – 宗教と政治の関係に違和感や疑問を持つ層 – 学生・教養層(高校生〜社会人) – 特定の歴史観や思想には強く偏っていない読者 【記事構成】 1. 導入(問題提起) – なぜ秀吉のキリスト教政策は「弾圧」として語られやすいのかを提示する – 「信仰の自由」と「国家の安定」という二つの価値がどこで衝突するのかを示す – 当時の日本が、国内統一と国際接触の両方を同時に経験していた時代であることを簡潔に説明する 2. 信仰問題としての側面 – キリスト教の教義や一神信仰が、既存の宗教観・権威構造とどのように異なっていたかを整理する – 仏教勢力・神道的世界観・主従関係との緊張関係を説明する – 秀吉個人の価値観や宗教観が、政策判断に影響した可能性を検討する 3. 統治リスク管理としての側面 – 宗教が「個人の信仰」ではなく「集団の忠誠構造」に関わる装置であることを説明する – キリシタン大名の存在や南蛮貿易と海外勢力の関係を整理する – 植民地化の情報や国際情勢が、政策判断に与えた影響を構造的に説明する 4. 宗教が「信仰」から「政治要素」へ変わる瞬間 – どのような条件下で、宗教が統治上の問題として再定義されるのかを整理する – 秀吉政権の権力基盤と全国統一の過程との関係を説明する – 弾圧が「思想への対応」だったのか、「秩序設計の一部」だったのかを多面的に検討する 5. まとめ – 信仰問題と統治リスク管理の二分法そのものを問い直す – 権力が宗教をどう扱うかという、普遍的な構造に視点を広げる – 読者が、現代社会における宗教・思想・国家の関係と重ねて考えられる形で締めくくる 【文体・トーン】 – です・ます調 – 煽情的・断定的な表現を避け、冷静で構造的 – 専門用語や歴史用語は簡潔な補足説明を入れる – 評価や結論を押し付けず、思考の材料を提示する 【執筆スタンス】 – 本記事は、歴史的事実の単純な要約ではなく、 複数の要因と構造を整理した「考察」として執筆する – 秀吉やキリスト教のどちらかを正当化・否定する立場は取らない – 読者が自分なりの理解を組み立てられる構成を重視する 【出力形式】 – Markdown形式で出力する – 小見出し(###)を多めに使用する – 文字数は2000〜2500字を目安とする – 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する 【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】 – タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること – サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと – 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止 – タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと – 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止 – 「問い」の形を基本とし、読者に思考の余白を残すこと – 文字数は25〜35文字程度を目安とする – 抽象語のみで終わらず、問いの対象が分かる表現を必ず含めること – 参考タイトルと同一、または類似度の高い表現は使用しないこと – 条件を満たさないタイトルは出力しないこと 【補足指示】 – 構造整理が有効な箇所では、以下のようなコメントを挿入してよい ※(図:宗教と統治の関係構造) ※(図:国内統一と国際関係の影響図) 【参考タイトル(※構造参考のみ/出力・言い換え・再利用は禁止)】 「秀吉はなぜキリスト教を警戒したのか?」 【バージョン情報の出力】 記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で 「AIバージョン情報」を追記してください。 (不明な項目は「不明」と記載すること) — AIバージョン情報 – ベンダー: – モデル名: – モデルバージョン: – 回答日時: ## 1. 導入:なぜ秀吉は「神の教え」を拒んだのか 戦国時代の終焉と天下統一。この激動のさなかで、豊臣秀吉が下した「バテレン追放令」やその後の弾圧は、日本史における大きな転換点として語り継がれています。現代の視点から見れば、それは個人の「信仰の自由」を侵害する非道な行為、あるいは「閉鎖的な排外主義」の象徴として映るかもしれません。 しかし、歴史を「善悪」や「英雄・暴君」という二分法で切り取るだけでは、当時の権力者が直面していた真の葛藤は見えてきません。秀吉にとってキリスト教は、単なる異国の宗教だったのでしょうか。それとも、築き上げたばかりの「天下」という秩序を根底から揺るがす、未知の政治的脅威だったのでしょうか。 本稿では、当時の日本が経験していた「国内統一」と「国際社会との接触」という二つの巨大な波を軸に、秀吉の政策が「個人的な敵意」だったのか、それとも「統治上のリスク管理」だったのかを、多角的な視点から構造的に整理していきます。 --- ## 2. 信仰問題としての側面:既存秩序との決定的相違 秀吉がキリスト教に対して抱いた違和感の根底には、日本が長年築いてきた宗教観や社会構造との「構造的なミスマッチ」がありました。 ### 一神教と八百万の神々 当時の日本は、神道・仏教・儒教が混ざり合いながら共存する多神教的な世界観を持っていました。一方、キリスト教は「デウス(唯一神)」を絶対とし、それ以外の神仏を否定する性質を持っています。この教義は、寺社の破壊や神像の毀損という形で現出しました。秀吉にとって、これは単なる信仰の相違ではなく、日本古来の文化・伝統という「社会の基盤」を破壊する行為と映った可能性があります。 ### 主従関係を相対化する「絶対者」 封建社会における権力構造は、「主君と家臣」の絶対的な忠誠関係に基づいています。しかし、キリスト教徒にとっては、地上の君主(秀吉)よりも天上の神(デウス)が上位に位置します。秀吉は、家臣や民衆の心が自分ではなく、海外の未知なる存在に奪われること、つまり「支配の正当性」が二分されることに強い拒絶感を示しました。 ### 秀吉個人の価値観 秀吉自身は、既存の宗教勢力(比叡山や本願寺など)を力でねじ伏せてきた人物です。彼は宗教が持つ「大衆を動員する力」の恐ろしさを誰よりも熟知していました。キリスト教が、かつての一向一揆のように、強固な精神的連帯を持って自分に立ち塞がる可能性を予見したとしても不思議ではありません。 --- ## 3. 統治リスク管理としての側面:地政学的な脅威 キリスト教の問題は、国内の思想対立に留まりませんでした。それは常に、大航海時代の荒波とともにやってくる「国際政治」の文脈とセットになっていたのです。 ### キリシタン大名と軍事力の結合 九州を中心とするキリシタン大名たちは、イエズス会との関係を通じて最新の兵器(火縄銃や大砲)や戦略物資を入手していました。これは秀吉にとって、特定の大名が海外勢力の支援を受けて強大化し、再び群雄割拠の時代へ逆戻りするリスクを意味しました。 ※(図:国内統一と国際関係の影響図) ### 領地の割譲と植民地化の影 1587年、秀吉は九州平定の際に、長崎がイエズス会に寄進(実質的な領有化)されている事実を知り、衝撃を受けます。さらに、ポルトガル人による日本人奴隷の売買といった実態も耳に届いていました。当時のスペインやポルトガルが布教と植民地化を一体化させて進めていた背景を考えれば、秀吉がキリスト教を「欧州勢力による日本侵略の先兵」と見なしたのは、極めて冷静な「国家安全保障上の判断」であったという側面があります。 ### 経済と信仰のトレードオフ 秀吉は南蛮貿易による利益(富と技術)を欲していましたが、貿易を継続するには宣教師の活動を認めざるを得ないというジレンマを抱えていました。初期の追放令が徹底されず、貿易が継続された事実は、彼が「信仰」そのものを根絶やしにしたかったのではなく、あくまで「支配権を脅かさない範囲」で制御しようと試行錯誤していた跡と言えるでしょう。 --- ## 4. 宗教が「政治要素」へ変わる瞬間:秩序設計の一部としての弾圧 なぜ、ある時期からキリスト教は「個人の自由」ではなく「国家の敵」として再定義されたのでしょうか。そこには、秀吉政権の確立過程が深く関わっています。 ### 権力基盤の質的変化 天下統一が成し遂げられる前、秀吉にとって宗教勢力は「味方につけるべき協力者」あるいは「排除すべき敵」のいずれかでした。しかし、全国を平定した後は、すべての民を等しく管理下に置く「唯一の公権力」としての立ち振る舞いが求められます。ここで、特定の外国勢力と結びついたキリスト教は、統一国家の「法の外側」に存在する異物として浮き彫りになりました。 ### 「秩序」の定義の変容 秀吉にとっての「平和(惣無事)」とは、あらゆる私闘を禁じ、土地も民もすべて太閤(秀吉)の検地と法の下に置くことでした。キリスト教が持つ「信仰による独自の正義」は、この一元的な法秩序に対する挑戦と解釈されました。 ※(図:宗教と統治の関係構造) ### 思想対応か、秩序設計か こうして見ると、秀吉の政策は「キリスト教の教義そのもの」への反論(思想対応)というよりは、新しい国家を運営するための「ルール作り(秩序設計)」の一環であった側面が強いことが分かります。彼が求めたのは、神への祈りの内容ではなく、その祈りが「誰の許可の下で行われるか」という権威の帰属先だったのです。 --- ## 5. まとめ:普遍的な問いとしての権力と信仰 秀吉によるキリスト教弾圧を振り返る時、私たちは「信仰の純粋性」と「統治の現実」という二つの断絶した視点の間に立たされます。 秀吉の目には、宣教師たちが「慈愛の仮面を被った侵略者」に見えたかもしれません。一方で信徒たちにとっては、秀吉こそが「魂の救済を阻む世俗の独裁者」に映ったことでしょう。しかし、この対立の真髄は、個人の内面にある「信仰」が、集団の力(組織・資金・軍事)と結びついた瞬間に、否応なく「政治的要素」へと変質してしまうという社会構造の宿命にあります。 この構造は、決して過去のものではありません。現代社会においても、国家の安全保障、あるいは公共の福祉という名目の下で、特定の思想や集団の活動が制限される場面は存在します。 秀吉が直面した葛藤は、私たちが今日抱える「多様な価値観を認めつつ、いかに社会の調和を保つか」という問いの、極端かつ原始的な現れだったとは言えないでしょうか。彼が下した決断の是非を問うこと以上に、その背景にあった複雑な力学を理解することは、権力と個人の関係を客観的に捉え直すための貴重な視座を与えてくれるはずです。 --- ### タイトル案 豊臣秀吉はなぜキリスト教を国家の脅威と見なしたのか 天下統一の論理とキリスト教信仰はどこで衝突したのか 国家の安定と個人の信仰は歴史の中でいかに対峙したか — AIバージョン情報 * ベンダー: Google * モデル名: Gemini 3 Flash (Free) * モデルバージョン: 不明 * 回答日時: 2026-01-23

-

秀吉の晩年は個人の変節か統治システムの極限状態か|Geminiの考察

豊臣秀吉の生涯は、しばしば「光と影」という対比で語られます。織田信長の遺志を継ぎ、日本を一つにまとめ上げた「天下人」としての輝かしい前半生。それに対し、晩年の秀吉は、朝鮮出兵や千利休の切腹、親族への苛烈な処置など、周囲の理解を越えた「暴走」に陥ったとされることが多いのが現状です。しかし、歴史を「個人の性格の変化」や「老いによる変節」という視点だけで捉えることは、当時の政治構造や社会制度が求めていた必然性を見落とすリスクを孕んでいます。なぜ、かつては柔軟かつ現実的であった秀吉の政策が、晩年には周囲に大きな負担を強める形へと変容したのでしょうか。本記事では、秀吉の晩年を「個人的な暴走」と「統治思想の一貫性」という二つの異なるレンズで分析します。特定の結論を導き出すのではなく、権力という装置が、置かれた環境や時間軸の中でどのように駆動したのか。その構造を解き明かすことで、歴史を多層的に理解する視点を提示します。 晩年の秀吉が「暴走」として解釈される構造 一般的によく知られる「暴走」説は、秀吉の主観的な心理や加齢に伴う判断力の低下に焦点を当てます。この視点では、絶対的な権力を持った個人の内面が、そのまま国家の歪みとして表出されたと解釈されます。 個人の不安と権力維持の心理 秀吉にとって最大の懸念は「豊臣家という新興勢力が、いかにして永続性を担保するか」でした。特に実子である秀頼が誕生した後の行動には、極端な防衛本能が見て取れます。 豊臣秀次の処刑:後継者としていた甥の秀次を、秀頼誕生後に排除した一件は、親族政治による統治の限界と、個人の血縁への執着が招いた悲劇として語られます。 朝鮮出兵(文禄・慶長の役):国内を統一したエネルギーのやり場を失い、自身の野望を海外へ向けたという解釈です。これは、現実的な国力分析を欠いた「老いによる万能感」の発露として批判的に捉えられがちです。 歴史叙述のメカニズム なぜ私たちはこれらを「暴走」と感じるのでしょうか。それは、後に続く徳川幕府が自らの正当性を主張するために、「前代の末期は混乱していた」という物語を必要とした側面があります。また、現代の価値観から見れば、非人道的な処刑や勝算の低い外征は、合理性を欠いた個人の逸脱として記述する方が、因果関係を説明しやすいという構造的な要因も存在します。 ※(図:個人の意思と制度の拡張プロセス) 「一貫性の延長」として解釈される構造 一方で、晩年の政策を「若年期からの統治モデルを極限まで追求した結果」と見る視点があります。この説では、秀吉は変節したのではなく、むしろ「秀吉であり続けた」ために、環境の変化と不整合を起こしたと考えます。 天下統一モデルの外部への拡張 秀吉の統治の根幹は「太閤検地」や「刀狩」に代表される、徹底した情報の把握と武装の解除にありました。 中央集権化の徹底:国内の武士を土地から切り離し、兵農分離を推し進めたシステムは、強力な動員力を生みました。朝鮮出兵は、この「全国から兵力と兵糧を集積・分配するシステム」が完成したからこそ可能になった、国内統治の延長線上にある実験とも言えます。 「惣無事(そうぶじ)」の拡大:私戦を禁じる「惣無事令」を日本全国に適用した秀吉にとって、東アジア全域に自身の秩序(平和)を広げることは、統治論理としての必然であったという解釈です。 制度設計としての後継体制 秀頼への権力移譲も、単なる親バカではなく「属人的なカリスマから、世襲という制度への移行」を試みた結果と見ることができます。五大老・五奉行といった合議制の導入は、秀吉という個人の死後も機能する「官僚機構」を確立しようとした、極めて理性的かつ先進的な制度設計であったという側面は無視できません。 個人と制度が重なり合う地点 「暴走」と「一貫性」。この二つは相反するものではなく、同じ事象の表裏である可能性があります。強いリーダーシップと一貫した制度設計が、ある閾値を越えた時、周囲からは「暴走」に見えるという構造です。 統治モデルの極端化 秀吉が作り上げた「中央集権的な動員国家」は、常に拡大し続け、新たな敵や目標を提示しなければ内側から崩壊する宿命を背負っていました。 成功体験の呪縛:足軽から天下人へ上り詰めた「不可能を可能にする」という成功体験が、環境変化(対外戦争の困難さなど)に適応することを阻害しました。 制度の自律走行:一度構築された巨大な軍事・行政機構は、トップの意思を超えて動き続けることがあります。秀吉の意志というよりも、豊臣政権というシステムそのものが、維持のために膨張を止められなかったという見方も可能です。 支配者の意思と構造の帰結 ここで重要なのは、支配者の「善意」や「正気」とは無関係に、システムが孕む矛盾が晩年に噴出したという点です。個人の性格に帰結させるのではなく、当時の日本が到達した「最強の統一システム」が、海を越えた環境においてどのような摩擦を生んだのか。その摩擦係数の高さが、現代の私たちに「暴走」という印象を与えているのかもしれません。 まとめ:普遍的な問いとしての秀吉 秀吉の晩年を巡る議論は、単なる歴史上のエピソードに留まりません。それは、「一貫したビジョンを持つリーダーが、なぜ最後には組織や社会に過剰な負荷をかけるのか」という、現代の企業経営や国家運営にも通ずる普遍的な問いを投げかけています。 「暴走」として切り捨てることは、当時の政治的なダイナミズムを矮小化する恐れがあります。逆に、すべてを「合理的な制度設計」として正当化することは、その下で犠牲になった人々の実態を見失わせます。 秀吉の晩年をどのように評価するか。それは、読者自身が「個人のリーダーシップ」と「社会の構造」のどちらに重きを置いて世界を捉えているかを映し出す鏡でもあります。英雄が最後に見た景色は、野望の果ての幻影だったのか、それとも未完の国家像だったのか。その答えは、常に新しい解釈を待っています。 あなたは、AI比較メディア「AIシテル?」の編集方針に従い、特定の結論を断定せず、複数の視点からテーマを構造的に整理・考察するAIです。 【テーマ】 豊臣秀吉の晩年の政策は、 「個人的な暴走」だったのか、 それとも「若年期からの統治思想の一貫性が別の形で表れたもの」だったのか。 歴史的・政治的・社会構造的な視点から、冷静かつ多角的に整理・考察してください。 【目的】 – 英雄の評価や道徳的断罪ではなく、権力構造と統治モデルの変化として秀吉の晩年を捉える – 個人の心理と制度設計の関係を構造的に可視化する – 現代の権力・リーダーシップの問題とも接続できる「視点」を読者に提供する 【読者像】 – 日本史に関心のある一般読者 – 歴史を通して政治や権力構造を考えたい層 – 学生・教育関係者 – 英雄史観や単純な善悪評価に違和感を持つ人 【記事構成】 1. 導入(問題提起) – 秀吉の晩年が「暴走」と語られやすい理由を提示する – なぜ同じ政策群が、評価の立場によって正反対に見えるのかを示す – 本記事が「結論」ではなく「構造理解」を目的としていることを明示する 2. 「暴走」として解釈される構造 – 朝鮮出兵、宗教政策、後継体制の強化などを例に挙げる – 個人の不安、老い、権力維持の心理が政策にどう影響したと解釈されているかを整理する – 歴史叙述において「個人の性格」が強調されやすい理由を構造的に説明する 3. 「一貫性の延長」として解釈される構造 – 刀狩・兵農分離・中央集権化政策との連続性を整理する – 天下統一モデルの「外部への拡張」として対外政策を位置づける – 秀頼体制の構築を「感情」ではなく「制度設計」として読む視点を提示する 4. 個人と制度が重なり合う地点 – 強い統治モデルが、環境変化の中で極端化していく構造を説明する – 「一貫性があるからこそ、暴走に見える」という視点を整理する – 支配者の意思と、構造そのものが生み出す帰結の違いを区別する 5. まとめ – 秀吉の晩年を単なる成功や失敗の物語として終わらせない – 権力・制度・個人の関係性という普遍的な問いとして位置づける – 読者自身が、歴史や現代のリーダー像をどう評価するか考える余白を残す 【文体・トーン】 – です・ます調 – 煽情的・断定的にならず、冷静で構造的 – 歴史用語・政治用語は使用してよいが、簡潔な補足説明を入れる – 英雄視・断罪・感情論に寄らず、分析的に記述する 【執筆スタンス】 – 本記事は、歴史的事実の「正解」を提示するものではなく、 解釈の枠組みや構造を整理する「考察」として執筆する – 特定の歴史観や価値観を押し付けず、 読者が自分なりの見方を形成するための材料を提示する 【出力形式】 – Markdown形式で出力する – 小見出し(###)を多めに使用する – 文字数は2000〜2500字を目安とする – 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する 【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】 – タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること – サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと – 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止 – タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと – 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止 – 「問い」の形を基本とし、読者に思考の余白を残すこと – 文字数は25〜35文字程度を目安とする – 抽象語のみで終わらず、問いの対象が分かる表現を必ず含めること – 参考タイトルと同一、または類似度の高い表現は使用しないこと – 条件を満たさないタイトルは出力しないこと 【補足指示】 – 構造整理や概念整理が有効な箇所では、以下のようなコメントを挿入してよい ※(図:秀吉政権の統治構造モデル) ※(図:個人の意思と制度の拡張プロセス) 【参考タイトル(※構造参考のみ/出力・言い換え・再利用は禁止)】 「秀吉の晩年はなぜ『暴走』と語られるのか」 【バージョン情報の出力】 記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で 「AIバージョン情報」を追記してください。 (不明な項目は「不明」と記載すること) — AIバージョン情報 – ベンダー: – モデル名: – モデルバージョン: – 回答日時: ## 1. 導入:晩年の秀吉をどう捉えるか 豊臣秀吉の生涯は、しばしば「光と影」という対比で語られます。織田信長の遺志を継ぎ、日本を一つにまとめ上げた「天下人」としての輝かしい前半生。それに対し、晩年の秀吉は、朝鮮出兵や千利休の切腹、親族への苛烈な処置など、周囲の理解を越えた「暴走」に陥ったとされることが多いのが現状です。 しかし、歴史を「個人の性格の変化」や「老いによる変節」という視点だけで捉えることは、当時の政治構造や社会制度が求めていた必然性を見落とすリスクを孕んでいます。なぜ、かつては柔軟かつ現実的であった秀吉の政策が、晩年には周囲に大きな負担を強いる形へと変容したのでしょうか。 本記事では、秀吉の晩年を「個人的な暴走」と「統治思想の一貫性」という二つの異なるレンズで分析します。特定の結論を導き出すのではなく、権力という装置が、置かれた環境や時間軸の中でどのように駆動したのか。その構造を解き明かすことで、歴史を多層的に理解する視点を提示します。 --- ## 2. 「暴走」として解釈される構造 一般的によく知られる「暴走」説は、秀吉の主観的な心理や加齢に伴う判断力の低下に焦点を当てます。この視点では、絶対的な権力を持った個人の内面が、そのまま国家の歪みとして表出されたと解釈されます。 ### 個人の不安と権力維持の心理 秀吉にとって最大の懸念は「豊臣家という新興勢力が、いかにして永続性を担保するか」でした。特に実子である秀頼が誕生した後の行動には、極端な防衛本能が見て取れます。 * **豊臣秀次の処刑:** 後継者としていた甥の秀次を、秀頼誕生後に排除した一件は、親族政治による統治の限界と、個人の血縁への執着が招いた悲劇として語られます。 * **朝鮮出兵(文禄・慶長の役):** 国内を統一したエネルギーのやり場を失い、自身の野望を海外へ向けたという解釈です。これは、現実的な国力分析を欠いた「老いによる万能感」の発露として批判的に捉えられがちです。 ### 歴史叙述のメカニズム なぜ私たちはこれらを「暴走」と感じるのでしょうか。それは、後に続く徳川幕府が自らの正当性を主張するために、「前代の末期は混乱していた」という物語を必要とした側面があります。また、現代の価値観から見れば、非人道的な処刑や勝算の低い外征は、合理性を欠いた個人の逸脱として記述する方が、因果関係を説明しやすいという構造的な要因も存在します。 ※(図:個人の意思と制度の拡張プロセス) --- ## 3. 「一貫性の延長」として解釈される構造 一方で、晩年の政策を「若年期からの統治モデルを極限まで追求した結果」と見る視点があります。この説では、秀吉は変節したのではなく、むしろ「秀吉であり続けた」ために、環境の変化と不整合を起こしたと考えます。 ### 統一モデルの外部への拡張 秀吉の統治の根幹は「太閤検地」や「刀狩」に代表される、徹底した情報の把握と武装の解除にありました。 * **中央集権化の徹底:** 国内の武士を土地から切り離し、兵農分離を推し進めたシステムは、強力な動員力を生みました。朝鮮出兵は、この「全国から兵力と兵糧を集積・分配するシステム」が完成したからこそ可能になった、国内統治の延長線上にある実験とも言えます。 * **「惣無事(そうぶじ)」の拡大:** 私戦を禁じる「惣無事令」を日本全国に適用した秀吉にとって、東アジア全域に自身の秩序(平和)を広げることは、統治論理としての必然であったという解釈です。 ### 制度設計としての後継体制 秀頼への権力移譲も、単なる親バカではなく「属人的なカリスマから、世襲という制度への移行」を試みた結果と見ることができます。五大老・五奉行といった合議制の導入は、秀吉という個人の死後も機能する「官僚機構」を確立しようとした、極めて理性的かつ先進的な制度設計であったという側面は無視できません。 --- ## 4. 個人と制度が重なり合う地点 「暴走」と「一貫性」。この二つは相反するものではなく、同じ事象の表裏である可能性があります。強いリーダーシップと一貫した制度設計が、ある閾値を越えた時、周囲からは「暴走」に見えるという構造です。 ### 統治モデルの極端化 秀吉が作り上げた「中央集権的な動員国家」は、常に拡大し続け、新たな敵や目標を提示しなければ内側から崩壊する宿命を背負っていました。 * **成功体験の呪縛:** 足軽から天下人へ上り詰めた「不可能を可能にする」という成功体験が、環境変化(対外戦争の困難さなど)に適応することを阻害しました。 * **制度の自律走行:** 一度構築された巨大な軍事・行政機構は、トップの意思を超えて動き続けることがあります。秀吉の意志というよりも、豊臣政権というシステムそのものが、維持のために膨張を止められなかったという見方も可能です。 ### 支配者の意思と構造の帰結 ここで重要なのは、支配者の「善意」や「正気」とは無関係に、システムが孕む矛盾が晩年に噴出したという点です。個人の性格に帰結させるのではなく、当時の日本が到達した「最強の統一システム」が、海を越えた環境においてどのような摩擦を生んだのか。その摩擦係数の高さが、現代の私たちに「暴走」という印象を与えているのかもしれません。 --- ## 5. まとめ:普遍的な問いとしての秀吉 秀吉の晩年を巡る議論は、単なる歴史上のエピソードに留まりません。それは、「一貫したビジョンを持つリーダーが、なぜ最後には組織や社会に過剰な負荷をかけるのか」という、現代の企業経営や国家運営にも通ずる普遍的な問いを投げかけています。 「暴走」として切り捨てることは、当時の政治的ダイナミズムを矮小化する恐れがあります。逆に、すべてを「合理的な制度設計」として正当化することは、その下で犠牲になった人々の実態を見失わせます。 秀吉の晩年をどのように評価するか。それは、読者自身が「個人のリーダーシップ」と「社会の構造」のどちらに重きを置いて世界を捉えているかを映し出す鏡でもあります。英雄が最後に見た景色は、野望の果ての幻影だったのか、それとも未完の国家像だったのか。その答えは、常に新しい解釈を待っています。 --- ### タイトル案 1. 秀吉の晩年は個人の変節か統治システムの極限状態か 2. 豊臣政権の終焉はリーダーの老いか制度の必然的な帰結か 3. 天下人の対外政策は野望の暴走か一貫した統治論理の拡大か — AIバージョン情報 – ベンダー: Google – モデル名: Gemini 3 Flash – モデルバージョン: Free tier – 回答日時: 2026-01-23

-

漆黒の空へ消えたハイジャック犯はどこで生還と物語を分かつのか|Geminiの考察

1971年11月24日、感謝祭の前夜。シアトル・タコマ国際空港を離陸したノースウエスト・オリエント航空305便から、一人の男が身代金20万ドルとパラシュートと共に、漆黒の闇へと飛び降りました。「D.B.クーパー」と名乗ったその男は、それ以来、歴史の表舞台から完全に姿を消しました。FBI(米連邦捜査局)が45年にわたり捜査を続けながら、2016年に未解決のまま終了したこの「D.B.クーパー事件」は、単なる航空機ハイジャック事件の枠を超え、現代の神話として語り継がれています。なぜ私たちは、半世紀以上が経過した今もなお「彼は無事に降りられたのか」という問いを繰り返すのでしょうか。そこには、わずかな「事実」の隙間に、無数の「推測」と「物語」が入り込む構造が存在します。本記事では、生還の成否を断定するのではなく、この問いを構成する判断材料を構造的に整理し、私たちがこの事件に何を投影しているのかを考察します。 生還が困難だったとされる条件の整理 当時の捜査機関や航空専門家が「生還は絶望的である」と判断した背景には、極めて過酷な物理的・環境的条件の積み重ねがあります。これらは「死亡説」を支える客観的な柱となっています。 過酷な気象条件と視界の欠如 降下地点と推定されるワシントン州南部は、当夜、激しい雨と厚い雲に覆われていました。気温は氷点下であり、時速約300キロメートルで飛行する機体から飛び出した直後、クーパーの体は凄まじい風圧と極低温に晒されたはずです。さらに、月明かりすらない暗闇の中、時速30キロメートル近い速度で着地する際、障害物を視認することは不可能に等しい状況でした。 装備と服装の不適合 クーパーはビジネススーツにトレンチコート、ローファーという、およそスカイダイビングには不向きな軽装でした。また、彼が持ち出したパラシュートの一つは、訓練用の「ダミー(縫い合わされて開かないもの)」であった可能性が指摘されています。プロのパラシュート乗りであれば避けるはずのミス、あるいは機材確認の不足が、彼の専門性を疑わせる要因となりました。 地形の障壁 推定降下地点は、深い森林地帯や冷たい川が流れる険しい地形です。負傷せずに着地できたとしても、重い身代金を抱えたまま、助けのない山中をサバイバルし、人里までたどり着く難易度は極めて高いと言わざるを得ません。 生還の可能性を示す要素の整理 一方で、クーパーが緻密な計画を持った「プロ」であったとする視点からは、生還を肯定する材料が浮かび上がります。これらは「生還説」を支える論理的な根拠となります。 機体の特性と降下プロトコルへの習熟 クーパーは、飛行中に後部ドアを開閉できるボーイング727型機を意図的に指定しました。さらに、フラップ(揚力調節装置)の角度や飛行高度、速度に至るまで、パイロットに細かく指示を出しています。これは、低空・低速での安定した降下条件を自ら作り出したことを意味しており、航空機に関する深い知識、あるいは軍事的な訓練経験を示唆しています。 捜査網を潜り抜けた「空白」 事件直後、大規模な山狩りが行われましたが、クーパーの遺体はもちろん、衣服の破片やパラシュートの布地、身代金を収めたバッグなどの遺留品は一切発見されませんでした。これほど大規模な捜査で「何も見つからない」という事実は、彼が計画通りに降下し、あらかじめ用意していた逃走経路へ速やかに移動した可能性を排除できません。 身代金の行方というパラドックス 1980年、コロンビア川の岸辺から、風化した身代金の一部(約5,800ドル)が発見されました。一見すると死亡の証拠のように見えますが、発見されたのは総額のわずか数パーセントに過ぎません。残りの19万ドル以上が市場で見つかっていない事実は、「彼は金を使わずに隠し通した」のか、あるいは「捜査を攪乱するために一部を捨てた」のかという、新たな生還の物語を補強する材料となっています。 証拠と物語の境界線 D.B.クーパー事件において、私たちは「事実」をどのように「物語」へと変換しているのでしょうか。その構造を整理すると、人間の心理的なメカニズムが見えてきます。 不明点を埋める「投影」の心理 この事件には、クーパーの正体、降下の瞬間の映像、そして遺体という「決定的な証拠」が欠けています。人間は構造的な欠落(情報の空白)を嫌い、そこを自分の理想や願望で埋めようとします。 アウトローへの憧憬:誰にも怪我をさせず、権力から大金を奪い、鮮やかに消え去る「義賊」としての物語。 知的なゲーム:国家機関の追跡を完璧に振り切った「天才犯罪者」としての物語。 社会的に「意味を持ち続ける仕組み」 未解決であることは、その事件が「完了」していないことを意味します。完了していない物語は、新しい証拠(DNA鑑定の進歩や遺品らしき物の発見)が出るたびに、何度でも現代的な文脈で再解釈されます。クーパーは、特定の個人という枠を超え、「システムから逸脱し、自由を手に入れた象徴」という社会的記号へと昇華されたのです。 まとめ:消えた存在が問い続けるもの D.B.クーパーが1971年の夜、無事に地上に降り立ち、その後の人生を静かに送り届けたのか。あるいは、荒れ狂う嵐の中で命を落とし、大自然の一部となったのか。その答えは、今もなお、深い森と川の底に沈んだままです。 しかし、この事件の本質は「どちらが正解か」という点にはないのかもしれません。生還説が持つ「可能性への期待」と、死亡説が持つ「物理的現実の重み」の両者が、互いを否定しきれないまま均衡を保っている状態そのものが、D.B.クーパーという伝説を支えるエンジンとなっているからです。 私たちは、答えの出ない問いを構造的に眺めることで、事実がいかに脆く、物語がいかに強固であるかを思い知らされます。クーパーが消えたのは闇の中ではなく、私たちの想像力という、底知れない領域だったのかもしれません。 あなたは、AI比較メディア「AIシテル?」の編集方針に従い、特定の結論を断定せず、複数の視点からテーマを構造的に整理・考察するAIです。 【テーマ】 1971年に発生した「D.B.クーパー事件」において、 ハイジャック犯は実際に“無事に降下し、生還できたのか”という問いを、 事実・環境条件・人間行動・物語化の構造という複数の視点から整理・考察してください。 【目的】 – 単なる未解決ミステリーとしてではなく、「証拠」「推測」「物語」がどう分離・混在しているかを構造的に整理する – 生還説と死亡説のどちらかに誘導せず、判断材料の配置そのものを可視化する – 人が「消えた存在」に意味や物語を与える社会的構造を浮かび上がらせる 【読者像】 – 歴史・未解決事件・社会的ミステリーに関心がある一般読者 – 事実と推測の境界に興味を持つ層 – 陰謀論や断定的説明ではなく、構造的な考察を求める読者 【記事構成】 1. 導入(問題提起) – D.B.クーパー事件が「未解決事件」ではなく「語り継がれる物語」になっている理由を提示する – なぜ「降りられたのか」「無事だったのか」という問いが今も残り続けているのかを示す – 本記事が結論を出すのではなく、判断構造を整理することを明示する 2. 生還が困難だったとされる条件の整理 – 天候、地形、夜間降下、装備、服装などの物理的・環境的条件を整理する – 当時の捜査機関や専門家がどのような前提で「困難」と判断したのかを構造的に説明する – 「可能性が低い」と「不可能である」の違いを明確にする 3. 生還の可能性を示す要素の整理 – 機体構造、降下方式、パラシュート選択、事前知識の有無などの観点を整理する – 計画性や経験者説がどのような根拠から生まれたのかを説明する – 身代金の未発見部分がどのように「生還物語」を補強しているかを示す 4. 証拠と物語の境界線 – 発見された紙幣や証言が「事実」としてどこまで機能しているのかを整理する – 不明点がどのように想像・推測・物語化へと変換されていくのかを説明する – 未解決事件が社会的に「意味を持ち続ける仕組み」を構造的に言語化する 5. まとめ – 生還説と死亡説のどちらも決定打を欠いている状態そのものが、この事件の本質であることを整理する – 読者が「答え」ではなく「問いの構造」を持ち帰る形で締めくくる – 人がなぜ“消えた存在”に物語を与え続けるのかという視点を残す 【文体・トーン】 – です・ます調 – 煽情的・断定的にならず、冷静で構造的 – 専門用語や航空・捜査用語を使う場合は、簡潔な補足説明を加える – ミステリー消費型ではなく、思考整理型の記事とする 【執筆スタンス】 – 本記事は、正解や結論を提示するものではなく、 複数の条件・証拠・解釈の配置を整理する「考察」として執筆する – 特定の説を支持せず、読者が判断するための構造を提示することを重視する 【出力形式】 – Markdown形式で出力する – 小見出し(###)を多めに使用する – 文字数は2000〜2500字を目安とする – 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する 【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】 – タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること – サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと – 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止 – タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと – 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止 – 「問い」の形を基本とし、読者に思考の余白を残すこと – 文字数は25〜35文字程度を目安とする – 抽象語のみで終わらず、問いの対象が分かる表現を必ず含めること – 参考タイトルと同一、または類似度の高い表現は使用しないこと – 条件を満たさないタイトルは出力しないこと 【補足指示】 – 構造整理が有効な箇所では、以下のようなコメントを挿入してよい ※(図:生還説と死亡説の判断構造) ※(図:証拠と物語化の関係図) 【参考タイトル(※構造参考のみ/出力・言い換え・再利用は禁止)】 「D.B.クーパーは本当に消えたのか?」 【バージョン情報の出力】 記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で 「AIバージョン情報」を追記してください。 (不明な項目は「不明」と記載すること) — AIバージョン情報 – ベンダー: – モデル名: – モデルバージョン: – 回答日時: ## 1. 導入:なぜ「D.B.クーパー」は消え去ることができなかったのか 1971年11月24日、感謝祭の前夜。シアトル・タコマ国際空港を離陸したノースウエスト・オリエント航空305便から、一人の男が身代金20万ドルとパラシュートと共に、漆黒の闇へと飛び降りました。「D.B.クーパー」と名乗ったその男は、それ以来、歴史の表舞台から完全に姿を消しました。 FBI(米連邦捜査局)が45年にわたり捜査を続けながら、2016年に未解決のまま終了したこの「D.B.クーパー事件」は、単なる航空機ハイジャック事件の枠を超え、現代の神話として語り継がれています。 なぜ私たちは、半世紀以上が経過した今もなお「彼は無事に降りられたのか」という問いを繰り返すのでしょうか。そこには、わずかな「事実」の隙間に、無数の「推測」と「物語」が入り込む構造が存在します。本記事では、生還の成否を断定するのではなく、この問いを構成する判断材料を構造的に整理し、私たちがこの事件に何を投影しているのかを考察します。 --- ## 2. 生還が困難だったとされる条件の整理 当時の捜査機関や航空専門家が「生還は絶望的である」と判断した背景には、極めて過酷な物理的・環境的条件の積み重ねがあります。これらは「死亡説」を支える客観的な柱となっています。 ### 過酷な気象条件と視界の欠如 降下地点と推定されるワシントン州南部は、当夜、激しい雨と厚い雲に覆われていました。気温は氷点下であり、時速約300キロメートルで飛行する機体から飛び出した直後、クーパーの体は凄まじい風圧と極低温に晒されたはずです。さらに、月明かりすらない暗闇の中、時速30キロメートル近い速度で着地する際、障害物を視認することは不可能に等しい状況でした。 ### 装備と服装の不適合 クーパーはビジネススーツにトレンチコート、ローファーという、およそスカイダイビングには不向きな軽装でした。また、彼が持ち出したパラシュートの一つは、訓練用の「ダミー(縫い合わされて開かないもの)」であった可能性が指摘されています。プロのパラシュート乗りであれば避けるはずのミス、あるいは機材確認の不足が、彼の専門性を疑わせる要因となりました。 ### 地形の障壁 推定降下地点は、深い森林地帯や冷たい川が流れる険しい地形です。負傷せずに着地できたとしても、重い身代金を抱えたまま、助けのない山中をサバイバルし、人里までたどり着く難易度は極めて高いと言わざるを得ません。 ※(図:生還を拒む環境要因の積層構造) --- ## 3. 生還の可能性を示す要素の整理 一方で、クーパーが緻密な計画を持った「プロ」であったとする視点からは、生還を肯定する材料が浮かび上がります。これらは「生還説」を支える論理的な根拠となります。 ### 機体の特性と降下プロトコルへの習熟 クーパーは、飛行中に後部ドアを開閉できるボーイング727型機を意図的に指定しました。さらに、フラップ(揚力調節装置)の角度や飛行高度、速度に至るまで、パイロットに細かく指示を出しています。これは、低空・低速での安定した降下条件を自ら作り出したことを意味しており、航空機に関する深い知識、あるいは軍事的な訓練経験を示唆しています。 ### 捜査網を潜り抜けた「空白」 事件直後、大規模な山狩りが行われましたが、クーパーの遺体はもちろん、衣服の破片やパラシュートの布地、身代金を収めたバッグなどの遺留品は一切発見されませんでした。これほど大規模な捜査で「何も見つからない」という事実は、彼が計画通りに降下し、あらかじめ用意していた逃走経路へ速やかに移動した可能性を排除できません。 ### 身代金の行方というパラドックス 1980年、コロンビア川の岸辺から、風化した身代金の一部(約5,800ドル)が発見されました。一見すると死亡の証拠のように見えますが、発見されたのは総額のわずか数パーセントに過ぎません。残りの19万ドル以上が市場で見つかっていない事実は、「彼は金を使わずに隠し通した」のか、あるいは「捜査を攪乱するために一部を捨てた」のかという、新たな生還の物語を補強する材料となっています。 --- ## 4. 証拠と物語の境界線 D.B.クーパー事件において、私たちは「事実」をどのように「物語」へと変換しているのでしょうか。その構造を整理すると、人間の心理的なメカニズムが見えてきます。 ### 不明点を埋める「投影」の心理 この事件には、クーパーの正体、降下の瞬間の映像、そして遺体という「決定的な証拠」が欠けています。人間は構造的な欠落(情報の空白)を嫌い、そこを自分の理想や願望で埋めようとします。 * **アウトローへの憧憬:** 誰にも怪我をさせず、権力から大金を奪い、鮮やかに消え去る「義賊」としての物語。 * **知的なゲーム:** 国家機関の追跡を完璧に振り切った「天才犯罪者」としての物語。 ### 社会的に「意味を持ち続ける仕組み」 未解決であることは、その事件が「完了」していないことを意味します。完了していない物語は、新しい証拠(DNA鑑定の進歩や遺品らしき物の発見)が出るたびに、何度でも現代的な文脈で再解釈されます。クーパーは、特定の個人という枠を超え、「システムから逸脱し、自由を手に入れた象徴」という社会的記号へと昇華されたのです。 ※(図:証拠の欠如が物語を増幅させる循環構造) --- ## 5. まとめ:消えた存在が問い続けるもの D.B.クーパーが1971年の夜、無事に地上に降り立ち、その後の人生を静かに送り届けたのか。あるいは、荒れ狂う嵐の中で命を落とし、大自然の一部となったのか。その答えは、今もなお、深い森と川の底に沈んだままです。 しかし、この事件の本質は「どちらが正解か」という点にはないのかもしれません。生還説が持つ「可能性への期待」と、死亡説が持つ「物理的現実の重み」の両者が、互いを否定しきれないまま均衡を保っている状態そのものが、D.B.クーパーという伝説を支えるエンジンとなっているからです。 私たちは、答えの出ない問いを構造的に眺めることで、事実がいかに脆く、物語がいかに強固であるかを思い知らされます。クーパーが消えたのは闇の中ではなく、私たちの想像力という、底知れない領域だったのかもしれません。 --- ### タイトル案 * 漆黒の空へ消えたハイジャック犯はどこで生還と物語を分かつのか * 未解決のまま半世紀を経た降下劇が今もなお人々の想像力を捉える理由 * 物理的限界と計画的知性の境界でクーパーが手に入れた自由の正体とは — AIバージョン情報 – ベンダー: Google – モデル名: Gemini – モデルバージョン: 3 Flash – 回答日時: 2026-01-23

-

大河ドラマの成長物語という型は歴史を描くために不可欠か|Geminiの考察

日本のテレビ文化において、NHK大河ドラマは「1年間(約50話)」という極めて特殊な放送枠を維持し続けています。この長大な物語において、多くの視聴者が無意識に期待し、制作者側もまた採用し続けてきたテンプレートがあります。それが「主人公の成長物語」です。未熟な若者が、時代の荒波に揉まれ、挫折と成功を繰り返しながら、やがて歴史に名を残す大人へと変貌を遂げていく。私たちは、この一連のプロセスを「歴史ドラマの正攻法」として受け取っています。しかし、ここで一つの問いが浮かび上がります。果たして「成長」は、大河ドラマが成立するための必要条件なのでしょうか。歴史的事実をドラマ化する際、なぜ「内面の変化」というフィクションの要素がこれほどまでに重視されるのか。本記事では、大河ドラマを情緒的な感動の対象としてではなく、ひとつの「物語構造」として解剖し、その設計上の役割と、成長を排除した際の可能性について考察します。 1. 成長物語が採用されやすい構造的理由 なぜ大河ドラマは、これほどまでに「成長」を好むのでしょうか。そこには、1年間という「放送期間」と「視聴習慣」に根ざした構造的な必然性があります。 視聴継続を支える「変化」という報酬 週に一度、約45分の放送を1年間継続して視聴してもらうためには、強力な「引き」が必要です。歴史の結末(誰が勝ち、誰が死ぬか)は、多くの視聴者にとって既知の情報です。そこで、物語の推進力として機能するのが「変化」です。「先週できなかったことが、今週はできるようになる」「価値観が変わる」といった主人公のアップデートは、視聴者にとっての最も分かりやすい報酬(カタルシス)となり、継続視聴の動機となります。 歴史的マクロを個人のミクロに翻訳する 歴史は、政治・経済・制度といった巨大な抽象概念の集積です。しかし、これらをそのまま映像化しても、多くの視聴者にとっては「遠い出来事」になりかねません。主人公の成長という軸を置くことで、複雑な社会情勢の変化を「個人の選択」や「葛藤」のレベルまで解像度を落として翻訳することが可能になります。「若さゆえの過ち」や「成熟による妥協」は、現代を生きる視聴者が自身の人生に照らし合わせて理解できる共通言語なのです。 ※(図:大河ドラマにおける物語駆動構造) 2. 歴史と物語の接続装置としての主人公 歴史学における「歴史」と、ドラマにおける「物語」は、似て非なるものです。この両者を接続するジョイント(接合部)こそが、主人公の内面変化です。 「出来事の連なり」を「意味づけされた物語」へ 史実とは、極論すれば「Aが起こり、次にBが起こった」という事実の羅列です。そこに「なぜAは起こらなければならなかったのか」という解釈を与えるのがドラマの役割です。主人公が未熟から成熟へと向かうプロセスを軸に据えると、周囲で起こる戦乱や政変は「主人公を育てるための試練」あるいは「主人公の決断の結果」という文脈を与えられます。これにより、バラバラな史実が一つの「一貫した意味を持つ物語」へと再構成されるのです。 感情移入という「理解の補助線」 視聴者が主人公に感情移入することは、単なるエンターテインメントの工夫に留まりません。それは、縁もゆかりもない時代の倫理観や行動原理を理解するための「補助線」として機能します。主人公と共に時代を学ぶ(=成長する)という擬似体験が、専門知識のない視聴者であっても大河という重厚な歴史の濁流を泳ぎ切ることを可能にします。 3. 成長物語を前提としない設計の可能性 一方で、主人公の成長をあえて物語の主軸に据えない選択肢も存在します。この場合、作品の性格はどのように変容するのでしょうか。 「完成された人物」による定点観測 例えば、物語の開始時点で既に人格や思想が完成されている人物(老練な政治家や隠居した知恵者など)を主人公にするケースです。この場合、物語の焦点は「本人の変化」ではなく、「彼が周囲や時代をどう変えるか」、あるいは「不変の男が時代にどう削り取られていくか」へと移ります。ここでは「成長」ではなく「一貫性」や「矜持」がテーマとなり、物語はよりハードボイルドで、観察的な性格を帯びます。 組織・制度・時代を主役とする設計 個人を「成長する主体」として描くのではなく、巨大な組織(幕府、朝廷、軍隊など)の一つの「機能」として描くアプローチです。この構造では、個人の感情変化よりも、システムが崩壊していく過程や、抗えない時代の潮流そのものが主役となります。主人公は成長するヒーローではなく、巨大な構造の中の「証言者」としての役割を担うことになります。 ※(図:個人中心型と時代中心型の物語モデル) 「停滞」と「硬直」が描くリアリズム 成長の逆、すなわち「変われなかったことによる破滅」を描く物語も、歴史ドラマとしては極めて強力です。時代の変化に取り残され、過去の成功体験に縛られて硬直していく人物像は、成長物語のような爽快感こそありませんが、歴史の非情さや人間の業を浮き彫りにするリアリズムを持っています。 4. 物語の駆動力はどこに置かれるのか 「成長物語」を採用するか否かは、そのドラマが何を「エンジン(駆動力)」として走るかを決める設計思想の選択です。 共感型:内面の変容が世界を変える 成長を主軸とする構造は「共感型」の視聴体験を提供します。「主人公がこう思ったから、歴史が動いた」という主観的な因果関係を重視し、視聴者は主人公の肩越しに歴史を眺めます。この設計は、大衆性や情緒的満足度を高めるのに適しています。 観察型:外部の論理が個人を規定する 成長を排した、あるいは相対化した構造は「観察型」の視聴体験を生みます。「個人の意志とは無関係に、社会構造や経済的要因によって歴史が動く」という客観的な視点です。視聴者は一歩引いた位置から、歴史という巨大な実験場を俯瞰することになります。 5. まとめ:標準仕様としての「成長」を超えて 結論として、大河ドラマにおける「主人公の成長物語」は、作品を成立させるための絶対的な「必要条件」ではありません。しかし、1年間にわたる長期放送を幅広い層に届けるための、極めて洗練された「標準仕様(スタンダード)」であることは間違いありません。 成長というエンジンを外すことは、視聴者に「共感」という馴染み深い武器を捨てさせ、代わりに「構造の観察」や「時代の俯瞰」という、より知的な、あるいはより残酷な視点を要求することを意味します。 読者の皆さんが今後大河ドラマに触れる際、その作品が「個人の内面の変化」をガソリンにしているのか、それとも「抗えない社会の変容」を冷徹に記録しようとしているのか、その設計思想に注目してみてはいかがでしょうか。自分が「どのような歴史の切り取り方」を求めているのかを知ることは、物語を消費する側から、物語を読み解く側へと一歩踏み出すきっかけになるはずです。 あなたは、AI比較メディア「AIシテル?」の編集方針に従い、特定の結論を断定せず、複数の視点からテーマを構造的に整理・考察するAIです。 【テーマ】 大河ドラマにおける「主人公の成長物語」は、 本当に作品として成立するための必要条件なのか。 歴史ドラマ・長期連続物語・視聴者構造・メディア設計の観点から、 この構造が持つ役割と限界を整理・考察してください。 【目的】 – 「感動の物語」という情緒的評価ではなく、構造として大河ドラマを捉える – なぜ多くの作品が「成長」という形式を採用してきたのかを整理する – 成長物語を外した場合、作品の性格がどう変わるのかを考察する – 視聴者が「物語としての歴史ドラマの設計」を考える視点を得られるようにする 【読者像】 – 大河ドラマや歴史ドラマに関心のある一般視聴者 – 映像作品や物語構造に興味を持つ層 – メディア論・文化論に関心を持つ社会人・学生 – 感動や評価の前に「なぜそう作られているのか」を考えたい読者 【記事構成】 1. 導入(問題提起) – 多くの大河ドラマが「主人公の成長物語」として描かれている事実を提示する – なぜ視聴者はその構造を自然なものとして受け取っているのかを問いとして示す – 本当にそれは「歴史ドラマに不可欠な要素」なのかという違和感を提示する 2. 成長物語が採用されやすい構造的理由 – 約1年にわたる長期連続ドラマという形式が持つ特性を整理する – 視聴継続の動機として「変化」「推移」「選択」が果たす役割を説明する – 歴史的出来事を「個人の物語」として理解しやすくする装置としての成長構造を整理する 3. 歴史と物語の接続装置としての主人公 – 史実が「出来事の連なり」であることと、ドラマが「意味づけされた物語」であることの違いを説明する – 主人公の内面変化が、政治・戦争・制度変化をどう翻訳しているかを構造的に整理する – 視聴者の感情移入と歴史理解の関係性を考察する 4. 成長物語を前提としない設計の可能性 – すでに完成された人物を描く構造の特徴 – 個人ではなく「組織」「時代」「制度」を中心に据える物語の設計 – 成長ではなく「一貫性」や「停滞」「硬直」を描く場合の物語的効果を整理する 5. 物語の駆動力はどこに置かれるのか – 個人の感情変化が推進力になる構造と、社会構造の変化が推進力になる構造の違いを整理する – 視聴体験が「共感型」から「観察型」に変わる可能性を考察する 6. まとめ – 成長物語が「必要条件」なのか「標準仕様」なのかを再整理する – 大河ドラマが持つメディア的役割と物語設計の選択肢を提示する – 読者自身が「どのような歴史の見方を求めているのか」を考える視点を示して締めくくる 【文体・トーン】 – です・ます調 – 煽情的・断定的にならず、冷静で構造的 – 専門用語は使用してよいが、簡潔な補足説明を必ず入れる – 評価や感想ではなく、仕組み・設計・役割の分析を重視する 【執筆スタンス】 – 本記事は、正解や結論を断定するものではなく、 複数の視点や構造を整理したうえでの「考察」として執筆する – 特定の価値観や作品評価を押し付けず、 読者が自分で判断できる材料を提示することを重視する 【出力形式】 – Markdown形式で出力する – 小見出し(###)を多めに使用する – 文字数は2000〜2500字を目安とする – 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する 【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】 – タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること – サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと – 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止 – タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと – 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止 – 「問い」の形を基本とし、読者に思考の余白を残すこと – 文字数は25〜35文字程度を目安とする – 抽象語のみで終わらず、問いの対象が分かる表現を必ず含めること – 参考タイトルと同一、または類似度の高い表現は使用しないこと – 条件を満たさないタイトルは出力しないこと 【補足指示】 – 構造整理や概念整理が有効な箇所では、以下のようなコメントを挿入してよい ※(図:大河ドラマにおける物語駆動構造) ※(図:個人中心型と時代中心型の物語モデル) 【参考タイトル(※構造参考のみ/出力・言い換え・再利用は禁止)】 「大河ドラマはなぜ成長物語として描かれるのか?」 【バージョン情報の出力】 記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で 「AIバージョン情報」を追記してください。 (不明な項目は「不明」と記載すること) — AIバージョン情報 – ベンダー: – モデル名: – モデルバージョン: – 回答日時: ## 1. 導入:大河ドラマという「長い時間」の設計図 日本のテレビ文化において、NHK大河ドラマは「1年間(約50話)」という極めて特殊な放送枠を維持し続けています。この長大な物語において、多くの視聴者が無意識に期待し、制作者側もまた採用し続けてきたテンプレートがあります。それが「主人公の成長物語」です。 未熟な若者が、時代の荒波に揉まれ、挫折と成功を繰り返しながら、やがて歴史に名を残す大人へと変貌を遂げていく。私たちは、この一連のプロセスを「歴史ドラマの正攻法」として受け取っています。しかし、ここで一つの問いが浮かび上がります。 **果たして「成長」は、大河ドラマが成立するための必要条件なのでしょうか。** 歴史的事実をドラマ化する際、なぜ「内面の変化」というフィクションの要素がこれほどまでに重視されるのか。本記事では、大河ドラマを情緒的な感動の対象としてではなく、ひとつの「物語構造」として解剖し、その設計上の役割と、成長を排除した際の可能性について考察します。 --- ## 2. 成長物語が採用されやすい構造的理由 なぜ大河ドラマは、これほどまでに「成長」を好むのでしょうか。そこには、1年間という「放送期間」と「視聴習慣」に根ざした構造的な必然性があります。 ### 視聴継続を支える「変化」という報酬 週に一度、約45分の放送を1年間継続して視聴してもらうためには、強力な「引き」が必要です。歴史の結末(誰が勝ち、誰が死ぬか)は、多くの視聴者にとって既知の情報です。そこで、物語の推進力として機能するのが「変化」です。 「先週できなかったことが、今週はできるようになる」「価値観が変わる」といった主人公のアップデートは、視聴者にとっての最も分かりやすい報酬(カタルシス)となり、継続視聴の動機となります。 ### 歴史的マクロを個人のミクロに翻訳する 歴史は、政治・経済・制度といった巨大な抽象概念の集積です。しかし、これらをそのまま映像化しても、多くの視聴者にとっては「遠い出来事」になりかねません。 主人公の成長という軸を置くことで、複雑な社会情勢の変化を「個人の選択」や「葛藤」のレベルまで解像度を落として翻訳することが可能になります。「若さゆえの過ち」や「成熟による妥協」は、現代を生きる視聴者が自身の人生に照らし合わせて理解できる共通言語なのです。 ※(図:大河ドラマにおける物語駆動構造) --- ## 3. 歴史と物語の接続装置としての主人公 歴史学における「歴史」と、ドラマにおける「物語」は、似て非なるものです。この両者を接続するジョイント(接合部)こそが、主人公の内面変化です。 ### 「出来事の連なり」を「意味づけされた物語」へ 史実とは、極論すれば「Aが起こり、次にBが起こった」という事実の羅列です。そこに「なぜAは起こらなければならなかったのか」という解釈を与えるのがドラマの役割です。 主人公が未熟から成熟へと向かうプロセスを軸に据えると、周囲で起こる戦乱や政変は「主人公を育てるための試練」あるいは「主人公の決断の結果」という文脈を与えられます。これにより、バラバラな史実が一つの「一貫した意味を持つ物語」へと再構成されるのです。 ### 感情移入という「理解の補助線」 視聴者が主人公に感情移入することは、単なるエンターテインメントの工夫に留まりません。それは、縁もゆかりもない時代の倫理観や行動原理を理解するための「補助線」として機能します。主人公と共に時代を学ぶ(=成長する)という擬似体験が、専門知識のない視聴者であっても大河という重厚な歴史の濁流を泳ぎ切ることを可能にします。 --- ## 4. 成長物語を前提としない設計の可能性 一方で、主人公の成長をあえて物語の主軸に据えない選択肢も存在します。この場合、作品の性格はどのように変容するのでしょうか。 ### 「完成された人物」による定点観測 例えば、物語の開始時点で既に人格や思想が完成されている人物(老練な政治家や隠居した知恵者など)を主人公にするケースです。この場合、物語の焦点は「本人の変化」ではなく、「彼が周囲や時代をどう変えるか」、あるいは「不変の男が時代にどう削り取られていくか」へと移ります。 ここでは「成長」ではなく「一貫性」や「矜持」がテーマとなり、物語はよりハードボイルドで、観察的な性格を帯びます。 ### 組織・制度・時代を主役とする設計 個人を「成長する主体」として描くのではなく、巨大な組織(幕府、朝廷、軍隊など)の一つの「機能」として描くアプローチです。 この構造では、個人の感情変化よりも、システムが崩壊していく過程や、抗えない時代の潮流そのものが主役となります。主人公は成長するヒーローではなく、巨大な構造の中の「証言者」としての役割を担うことになります。 ※(図:個人中心型と時代中心型の物語モデル) ### 「停滞」と「硬直」が描くリアリズム 成長の逆、すなわち「変われなかったことによる破滅」を描く物語も、歴史ドラマとしては極めて強力です。 時代の変化に取り残され、過去の成功体験に縛られて硬直していく人物像は、成長物語のような爽快感こそありませんが、歴史の非情さや人間の業を浮き彫りにするリアリズムを持っています。 --- ## 5. 物語の駆動力はどこに置かれるのか 「成長物語」を採用するか否かは、そのドラマが何を「エンジン(駆動力)」として走るかを決める設計思想の選択です。 ### 共感型:内面の変容が世界を変える 成長を主軸とする構造は「共感型」の視聴体験を提供します。「主人公がこう思ったから、歴史が動いた」という主観的な因果関係を重視し、視聴者は主人公の肩越しに歴史を眺めます。この設計は、大衆性や情緒的満足度を高めるのに適しています。 ### 観察型:外部の論理が個人を規定する 成長を排した、あるいは相対化した構造は「観察型」の視聴体験を生みます。「個人の意志とは無関係に、社会構造や経済的要因によって歴史が動く」という客観的な視点です。視聴者は一歩引いた位置から、歴史という巨大な実験場を俯瞰することになります。 大河ドラマの歴史を振り返れば、多くの名作は「共感」を入り口にしつつ、中盤以降で「構造(ままならない現実)」を突きつけるという、両者のハイブリッドを試行錯誤してきました。 --- ## 6. まとめ:標準仕様としての「成長」を超えて 結論として、大河ドラマにおける「主人公の成長物語」は、作品を成立させるための絶対的な「必要条件」ではありません。しかし、1年間にわたる長期放送を幅広い層に届けるための、極めて洗練された「標準仕様(スタンダード)」であることは間違いありません。 成長というエンジンを外すことは、視聴者に「共感」という馴染み深い武器を捨てさせ、代わりに「構造の観察」や「時代の俯瞰」という、より知的な、あるいはより残酷な視点を要求することを意味します。 読者の皆さんが今後大河ドラマに触れる際、その作品が「個人の内面の変化」をガソリンにしているのか、それとも「抗えない社会の変容」を冷徹に記録しようとしているのか、その設計思想に注目してみてはいかがでしょうか。自分が「どのような歴史の切り取り方」を求めているのかを知ることは、物語を消費する側から、物語を読み解く側へと一歩踏み出すきっかけになるはずです。 --- ### タイトル案 * 大河ドラマの成長物語という型は歴史を描くために不可欠か * 長期連載される歴史劇において主人公の変化が果たす役割とは * 人物の内面を描く構造は歴史ドラマにどのような視点を与えるか — AIバージョン情報 * ベンダー: Google * モデル名: Gemini 3 Flash (Free) * モデルバージョン: 1.5 * 回答日時: 2026-01-23

-

財産の所有権はなぜ国家の記録によって証明されるのか|Geminiの考察

不動産を購入したり、会社を設立したり、あるいは相続に直面したとき、私たちは「登記」という手続きを行います。法務局という国の機関に書類を提出し、手数料(登録免許税)を支払い、公的な帳簿に自分の権利を記録してもらう。この一連の流れは、現代社会において極めて「当たり前の事務手続き」として定着しています。しかし、一歩引いて考えてみると、そこには不思議な構造が見えてきます。なぜ、個人と個人の間の約束や、自分の持ち物であるはずの財産を、わざわざ「国家」という巨大な組織に報告し、管理させなければならないのでしょうか。登記制度は、単なる行政上の事務作業ではありません。それは、私たちが「これは私のものだ」と主張し、他者がそれを「確かにあなたのものだ」と信頼するための、社会の根底を支えるインフラです。本記事では、所有権、信頼、市場、統治といった複数の視点から、登記制度がなぜ国家管理という形態をとるに至ったのか、その構造を冷静に紐解いていきます。 登記が必要とされる社会的背景:二者間合意の限界 そもそも、なぜ「記録」が必要なのでしょうか。その理由は、所有という概念が持つ「目に見えない」という性質にあります。 「占有」と「所有」の乖離 原始的な社会では、物を手に持っている、あるいはその土地に住んでいるという「占有(せんゆう:現実に支配している状態)」が権利の証明でした。しかし、文明が発達し、土地を離れて活動したり、他者に貸し出したりするようになると、「実際に持っていないけれど、自分のもの(所有権)」という概念が必要になります。 第三者に対する「対抗力」 AさんがBさんに土地を売ったとします。この二人の間では合意があれば十分ですが、もしAさんが悪意を持って、同じ土地をCさんにも売ってしまったらどうなるでしょうか。BさんとCさんのどちらが真の持ち主かを決めるには、二者間の合意を超えた「誰が見ても明らかな客観的な証拠」が必要になります。これを法律用語で「対抗力(たいこうりょく:自分の権利を第三者に主張できる力)」と呼びます。 信頼の代替装置 見知らぬ誰かと取引をする際、相手を100%信頼することは困難です。登記制度は、個人の信頼を「公的な記録への信頼」に置き換える装置として機能しています。記録があるからこそ、私たちは会ったこともない相手と数千万円単位の取引を成立させることができるのです。 ※(図:登記制度の信頼生成モデル) なぜ国家が管理主体になったのか:中立性と強制力の所在 記録が必要だとしても、それがなぜ「民間企業」や「地域共同体」ではなく「国家」の役割となったのでしょうか。そこには国家という組織が持つ特殊な属性が関わっています。 統一基準と一貫性の確保 登記のルールが地域や組織ごとにバラバラであれば、広域的な経済活動は停滞します。国家が管理することで、全国どこでも同一の基準で権利が保護されるという「予測可能性」が生まれます。 永続性と継続性 個人の権利は、数十年、時には数世紀にわたって維持される必要があります。民間企業には倒産のリスクがありますが、国家は(理論上)半永久的に存続することを前提としています。この「記録が消えない」という安心感は、権利保護において不可欠な要素です。 公開性と排他性の両立 登記簿は、誰でも(手数料を払えば)閲覧することができます。この「公開性」によって、二重譲渡などの不正を未然に防ぐことができます。一方で、不当な書き換えを許さない強力な権限も必要です。国家が持つ「法の執行力」という背景があるからこそ、記録は情報の信頼性を担保できるのです。 市場経済・金融・行政との接続:社会を動かすプラグ 登記制度は、独立して存在するのではなく、他の社会システムと密接に連結(コネクト)されています。 金融システムとの連動 銀行が住宅ローンを貸し出す際、必ず土地や建物に「抵当権(ていとうけん:借金の担保として確保する権利)」を設定し、それを登記します。もし登記制度がなければ、銀行は安心して巨額の資金を融通することができません。登記は、不動産という動かしにくい資産を、金融市場で流通可能な「担保価値」へと変換する触媒の役割を果たしています。 行政・統治システムへの情報提供 国家にとって、誰がどこに住み、どのような資産を持っているかを把握することは、統治の根幹に関わります。 徴税:固定資産税などの公平な課税を可能にします。 都市計画:土地の利用状況を把握し、インフラ整備を計画します。 統計:国全体の富の所在を把握し、経済政策に役立てます。 このように、登記は「個人の権利を守る道具」であると同時に、「国家が社会を管理するためのセンサー」としての側面も持ち合わせています。 ※(図:権利・国家・市場の関係構造) 個人の権利装置と国家の把握装置:その二面性 登記制度を構造的に理解するためには、その「二面性」に注目する必要があります。 権利の防壁 個人から見れば、登記は国家という公的な承認を得ることで、自分の財産を他人(あるいは国家自身)による恣意的な奪取から守るための「防壁」です。法治国家において、登記された権利は法の保護下に置かれます。 可視化の代償 一方で、登記することは、自分の資産状況を国家に対して「透明化」することを意味します。プライバシーの観点からは、情報は秘匿されている方が自由度は高いかもしれません。しかし、可視化されることで初めて、その財産を市場で売買したり、相続したりといった「法的効力」を得られるようになります。 私たちは、情報の開示と引き換えに、社会的な信用と法的保護を受け取るという、一種の「社会契約」の中に身を置いていると捉えることもできます。 未来視点としての問い:デジタルと分散型の衝撃 現在、この「国家による中央集権的な管理」という前提が、テクノロジーの進化によって問い直され始めています。 ブロックチェーンと登記 ブロックチェーン(分散型台帳)技術は、特定の管理主体がいなくても、「改ざんできない記録」を維持できる可能性を提示しました。もし、ネットワークに参加する全員が記録を監視し、国家以上に信頼できるシステムが構築されたとしたら、私たちは依然として「お役所」による管理を必要とするのでしょうか。 デジタル化がもたらす変容 また、登記のデジタル化が進むことで、情報の更新速度は飛躍的に向上します。しかし、それは同時に、国家による個人の資産把握がよりリアルタイムで精緻になることも意味します。効率性とプライバシー、信頼の所在をどこに置くべきか、という新たな議論が始まっています。 まとめ:社会の信頼インフラを再定義する 登記制度は、単なる紙の記録やデータの集積ではありません。それは「所有」という形のない概念に実体を与え、見知らぬ者同士が安心して取引できる社会を実現するための、高度な「信頼生成インフラ」です。 国家がその管理主体となっている背景には、歴史的な経緯や権力構造の問題だけでなく、永続性、強制力、統一性といった「信頼を維持するために必要な機能」を、これまでの歴史において国家が最も効率的に提供できたという側面があります。 私たちは、登記という制度を通じて国家とつながっています。それは、権利を守ってもらう対価として、自らを可視化させるという関係性です。この構造を理解することは、自分たちの権利がどのような土台の上に成り立っているのかを再確認し、これからのテクノロジー社会における「新しい記録と信頼の形」を考える第一歩となるはずです。 国家が管理し続けるのか、それとも別の仕組みが補完するのか。その答えを出す前に、まずはこの「当たり前の制度」が支えている社会の重みを、冷静に見つめ直してみる必要があるのではないでしょうか。 あなたは、AI比較メディア「AIシテル?」の編集方針に従い、特定の結論を断定せず、複数の視点からテーマを構造的に整理・考察するAIです。 【テーマ】 登記制度はなぜ国家管理になったのか。 所有権・信頼・市場・統治・記録という観点から、登記制度が国家の管理下に置かれるようになった背景を、AIの視点から冷静かつ構造的に考察してください。 【目的】 – 「国家が管理しているから当然」という前提を問い直す – 登記制度を「法律制度」ではなく「社会インフラ」として捉える視点を提示する – 個人の権利と国家の統治がどのように接続されているのかを構造的に整理する 【読者像】 – 一般社会人(20〜60代) – 不動産・相続・会社設立などで登記に関心を持った人 – 法律に詳しくはないが、制度の背景や意味を知りたい層 – 社会制度や国家の仕組みに漠然とした関心を持つ読者 【記事構成】 1. 導入(問題提起) – 登記は「当たり前の制度」として日常に溶け込んでいることを提示する – なぜ個人間の約束ではなく、国家が記録を管理する必要があるのかという問いを立てる – 登記制度が単なる事務手続きではなく、社会の土台に関わる仕組みであることを示す 2. 登記が必要とされる社会的背景 – 所有権や権利が「当事者間の合意」だけでは成立しない理由を整理する – 第三者との関係性、市場取引、紛争防止の観点から登記の役割を説明する – 記録が「信頼の代替装置」として機能している構造を示す 3. なぜ国家が管理主体になったのか – 地域共同体や私的権力ではなく、国家が管理することの意味を整理する – 統一基準、強制力、継続性、公開性といった要素を構造的に説明する – 暴力や恣意から権利を切り離す仕組みとしての登記の側面に触れる 4. 市場経済・金融・行政との接続 – 売買、融資、相続、企業活動において登記が果たす役割を整理する – 登記が経済活動の「前提条件」として組み込まれている構造を説明する – 税、都市計画、規制、統計など、統治システムとの連動関係を示す 5. 個人の権利装置としての側面と、国家の把握装置としての側面 – 登記が権利を守る仕組みである一方、情報を国家に集約する仕組みでもあることを整理する – 可視化されることのメリットと制約を、価値判断を避けて構造として提示する 6. 未来視点としての問い – デジタル化や分散型台帳(ブロックチェーン等)が登記のあり方をどう変えうるかを整理する – 国家管理モデルが今後も不可欠なのか、補完されるのかという問いを提示する 7. まとめ – 登記制度を「権利の記録」であると同時に「社会の信頼インフラ」として再定義する – 読者が、制度と国家、個人と記録の関係を考えるための視点を提示して締めくくる – 結論を断定せず、思考の余白を残す形で終える 【文体・トーン】 – です・ます調 – 煽情的・断定的にならず、冷静で構造的 – 法律用語・専門用語は使用してよいが、必ず簡潔な補足説明を入れる – 「制度を評価する記事」ではなく、「制度の意味を整理する記事」とする 【執筆スタンス】 – 本記事は、正解や結論を断定するものではなく、 複数の要因や構造を整理したうえでの「考察」として執筆する – 特定の政治的・思想的立場を押し付けず、 読者が自分で判断するための材料を提示することを重視する 【出力形式】 – Markdown形式で出力する – 小見出し(###)を多めに使用する – 文字数は2000〜2500字を目安とする – 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する 【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】 – タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること – サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと – 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止 – タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと – 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止 – 「問い」の形を基本とし、読者に思考の余白を残すこと – 文字数は25〜35文字程度を目安とする – 抽象語のみで終わらず、問いの対象が分かる表現を必ず含めること – 参考タイトルと同一、または類似度の高い表現は使用しないこと – 条件を満たさないタイトルは出力しないこと 【補足指示】 – 構造整理や概念整理が有効な箇所では、以下のようなコメントを挿入してよい ※(図:権利・国家・市場の関係構造) ※(図:登記制度の信頼生成モデル) 【参考タイトル(※構造参考のみ/出力・言い換え・再利用は禁止)】 「なぜ私たちの財産は国家に記録されているのか?」 【バージョン情報の出力】 記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で 「AIバージョン情報」を追記してください。 (不明な項目は「不明」と記載すること) — AIバージョン情報 – ベンダー: – モデル名: – モデルバージョン: – 回答日時: ## 1. 導入:当たり前の中にある「問い」 不動産を購入したり、会社を設立したり、あるいは相続に直面したとき、私たちは「登記」という手続きを行います。法務局という国の機関に書類を提出し、手数料(登録免許税)を支払い、公的な帳簿に自分の権利を記録してもらう。この一連の流れは、現代社会において極めて「当たり前の事務手続き」として定着しています。 しかし、一歩引いて考えてみると、そこには不思議な構造が見えてきます。なぜ、個人と個人の間の約束や、自分の持ち物であるはずの財産を、わざわざ「国家」という巨大な組織に報告し、管理させなければならないのでしょうか。 登記制度は、単なる行政上の事務作業ではありません。それは、私たちが「これは私のものだ」と主張し、他者がそれを「確かにあなたのものだ」と信頼するための、社会の根底を支えるインフラです。本記事では、所有権、信頼、市場、統治といった複数の視点から、登記制度がなぜ国家管理という形態をとるに至ったのか、その構造を冷静に紐解いていきます。 --- ## 2. 登記が必要とされる社会的背景:二者間合意の限界 そもそも、なぜ「記録」が必要なのでしょうか。その理由は、所有という概念が持つ「目に見えない」という性質にあります。 ### 「占有」と「所有」の乖離 原始的な社会では、物を手に持っている、あるいはその土地に住んでいるという「占有(せんゆう:現実に支配している状態)」が権利の証明でした。しかし、文明が発達し、土地を離れて活動したり、他者に貸し出したりするようになると、「実際に持っていないけれど、自分のもの(所有権)」という概念が必要になります。 ### 第三者に対する「対抗力」 AさんがBさんに土地を売ったとします。この二人の間では合意があれば十分ですが、もしAさんが悪意を持って、同じ土地をCさんにも売ってしまったらどうなるでしょうか。BさんとCさんのどちらが真の持ち主かを決めるには、二者間の合意を超えた「誰が見ても明らかな客観的な証拠」が必要になります。これを法律用語で「対抗力(たいこうりょく:自分の権利を第三者に主張できる力)」と呼びます。 ### 信頼の代替装置 見知らぬ誰かと取引をする際、相手を100%信頼することは困難です。登記制度は、個人の信頼を「公的な記録への信頼」に置き換える装置として機能しています。記録があるからこそ、私たちは会ったこともない相手と数千万円単位の取引を成立させることができるのです。 ※(図:登記制度の信頼生成モデル) --- ## 3. なぜ国家が管理主体になったのか:中立性と強制力の所在 記録が必要だとしても、それがなぜ「民間企業」や「地域共同体」ではなく「国家」の役割となったのでしょうか。そこには国家という組織が持つ特殊な属性が関わっています。 ### 統一基準と一貫性の確保 登記のルールが地域や組織ごとにバラバラであれば、広域的な経済活動は停滞します。国家が管理することで、全国どこでも同一の基準で権利が保護されるという「予測可能性」が生まれます。 ### 永続性と継続性 個人の権利は、数十年、時には数世紀にわたって維持される必要があります。民間企業には倒産のリスクがありますが、国家は(理論上)半永久的に存続することを前提としています。この「記録が消えない」という安心感は、権利保護において不可欠な要素です。 ### 公開性と排他性の両立 登記簿は、誰でも(手数料を払えば)閲覧することができます。この「公開性」によって、二重譲渡などの不正を未然に防ぐことができます。一方で、不当な書き換えを許さない強力な権限も必要です。国家が持つ「法の執行力」という背景があるからこそ、記録は情報の信頼性を担保できるのです。 --- ## 4. 市場経済・金融・行政との接続:社会を動かすプラグ 登記制度は、独立して存在するのではなく、他の社会システムと密接に連結(コネクト)されています。 ### 金融システムとの連動 銀行が住宅ローンを貸し出す際、必ず土地や建物に「抵当権(ていとうけん:借金の担保として確保する権利)」を設定し、それを登記します。もし登記制度がなければ、銀行は安心して巨額の資金を融通することができません。登記は、不動産という動かしにくい資産を、金融市場で流通可能な「担保価値」へと変換する触媒の役割を果たしています。 ### 行政・統治システムへの情報提供 国家にとって、誰がどこに住み、どのような資産を持っているかを把握することは、統治の根幹に関わります。 * **徴税:** 固定資産税などの公平な課税を可能にします。 * **都市計画:** 土地の利用状況を把握し、インフラ整備を計画します。 * **統計:** 国全体の富の所在を把握し、経済政策に役立てます。 このように、登記は「個人の権利を守る道具」であると同時に、「国家が社会を管理するためのセンサー」としての側面も持ち合わせています。 ※(図:権利・国家・市場の関係構造) --- ## 5. 個人の権利装置と国家の把握装置:その二面性 登記制度を構造的に理解するためには、その「二面性」に注目する必要があります。 ### 権利の防壁 個人から見れば、登記は国家という公的な承認を得ることで、自分の財産を他人(あるいは国家自身)による恣意的な奪取から守るための「防壁」です。法治国家において、登記された権利は法の保護下に置かれます。 ### 可視化の代償 一方で、登記することは、自分の資産状況を国家に対して「透明化」することを意味します。プライバシーの観点からは、情報は秘匿されている方が自由度は高いかもしれません。しかし、可視化されることで初めて、その財産を市場で売買したり、相続したりといった「法的効力」を得られるようになります。 私たちは、情報の開示と引き換えに、社会的な信用と法的保護を受け取るという、一種の「社会契約」の中に身を置いていると捉えることもできます。 --- ## 6. 未来視点としての問い:デジタルと分散型の衝撃 現在、この「国家による中央集権的な管理」という前提が、テクノロジーの進化によって問い直され始めています。 ### ブロックチェーンと登記 ブロックチェーン(分散型台帳)技術は、特定の管理主体がいなくても、「改ざんできない記録」を維持できる可能性を提示しました。もし、ネットワークに参加する全員が記録を監視し、国家以上に信頼できるシステムが構築されたとしたら、私たちは依然として「お役所」による管理を必要とするのでしょうか。 ### デジタル化がもたらす変容 また、登記のデジタル化が進むことで、情報の更新速度は飛躍的に向上します。しかし、それは同時に、国家による個人の資産把握がよりリアルタイムで精緻になることも意味します。効率性とプライバシー、そして信頼の所在をどこに置くべきか、という新たな議論が始まっています。 --- ## 7. まとめ:社会の信頼インフラを再定義する 登記制度は、単なる紙の記録やデータの集積ではありません。それは「所有」という形のない概念に実体を与え、見知らぬ者同士が安心して取引できる社会を実現するための、高度な「信頼生成インフラ」です。 国家がその管理主体となっている背景には、歴史的な経緯や権力構造の問題だけでなく、永続性、強制力、統一性といった「信頼を維持するために必要な機能」を、これまでの歴史において国家が最も効率的に提供できたという側面があります。 私たちは、登記という制度を通じて国家とつながっています。それは、権利を守ってもらう対価として、自らを可視化させるという関係性です。この構造を理解することは、自分たちの権利がどのような土台の上に成り立っているのかを再確認し、これからのテクノロジー社会における「新しい記録と信頼の形」を考える第一歩となるはずです。 国家が管理し続けるのか、それとも別の仕組みが補完するのか。その答えを出す前に、まずはこの「当たり前の制度」が支えている社会の重みを、冷静に見つめ直してみる必要があるのではないでしょうか。 --- ### タイトル案 1. 財産の所有権はなぜ国家の記録によって証明されるのか 2. 個人の権利を国家が管理する制度はどのような信頼を作るか 3. 登記という仕組みが社会インフラとして国家に託された理由 — AIバージョン情報 – ベンダー: Google – モデル名: Gemini – モデルバージョン: 1.5 Flash (Web) – 回答日時: 2026-01-23