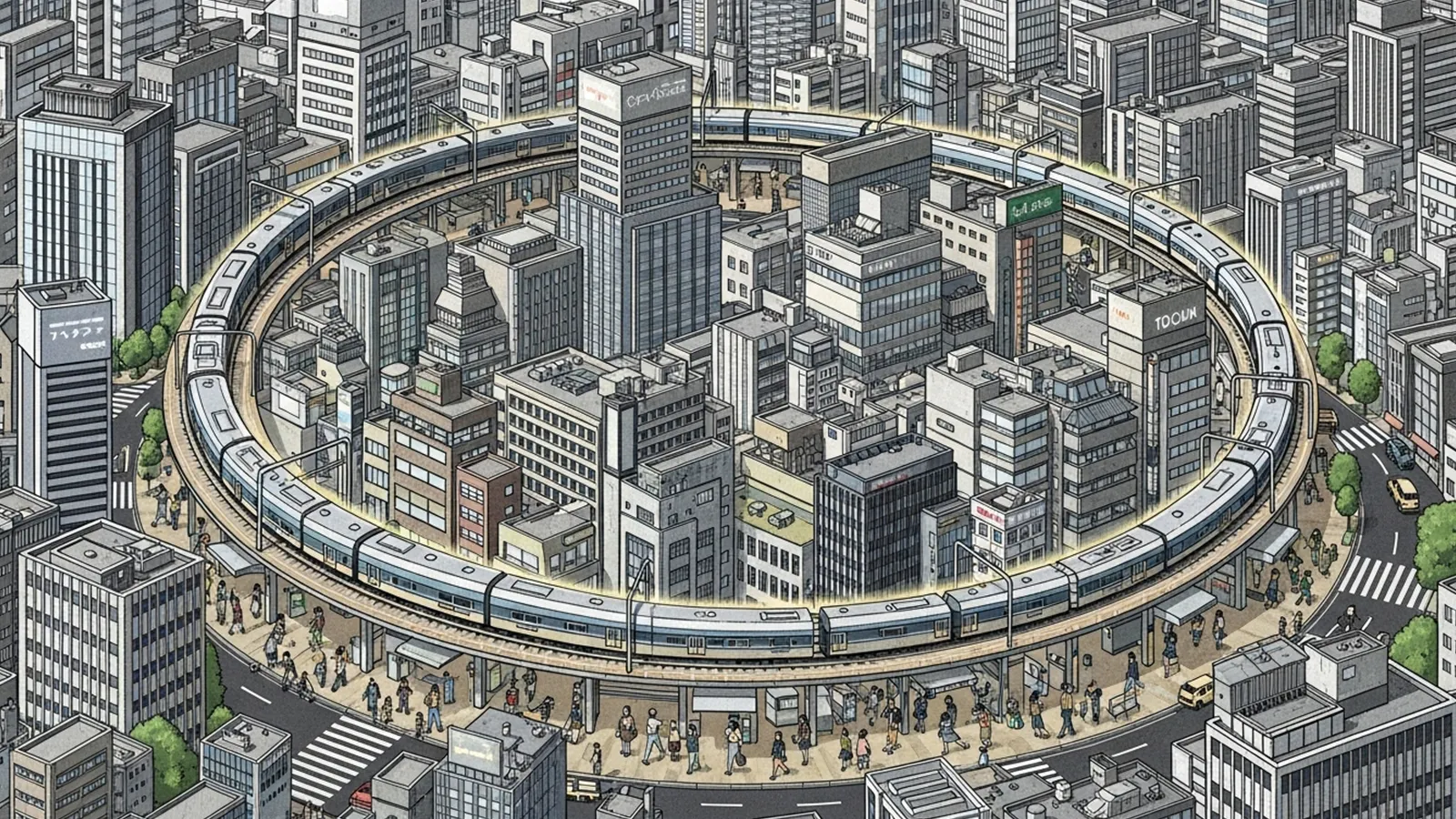

東京都心を象徴する山手線。1周約34.5km、30の駅を約1時間で結ぶこの巨大な円環は、単なる効率的な交通網という枠組みを超え、人々の心理や行動を規定する「装置」として機能しています。私たちは駅に降り立つ際、あるいはホームを移動する際、無意識のうちにその場の空気に合わせた「役割」を演じてはいないでしょうか。新宿駅の喧騒の中で急ぎ足になり、上野駅のホームでどこか懐かしさを覚え、あるいは恵比寿駅で少しだけ背筋を伸ばす。こうした心理的変化は、個人の性格によるものだけではなく、駅という空間が持つ構造的・社会的な文脈によって誘発されている側面があります。本記事では、山手線という都市空間が人間の意識や自己認識にどのような影響を与えているのかを、都市構造や象徴性の観点から多角的に整理・考察します。場所が人を変えるのか、あるいは人が場所に意味を投影しているのか。その相互作用の構造を紐解いていきましょう。 駅が生み出す心理的役割の分類 山手線の各駅は、その立地や機能によって、利用者に特定の心理モードを要請します。これを「通過と滞在」「中心と周縁」という軸で整理すると、私たちが駅でどのような自己認識を持っているかが可視化されます。 「通過の場」と「滞在의場」 駅には、目的地へ向かうための「通過点」としての側面と、そこ自体が目的となる「滞在拠点」としての側面があります。 通過型(ハブ・心理):日暮里駅や西日暮里駅、あるいは品川駅(乗り換え時)などは、多くの人々にとって「次の場所へ向かうための機能的空間」です。ここでは、自己は効率性を重視する「移動体」として定義され、周囲との関わりは最小限に抑えられる傾向にあります。 滞在型(ディスティネーション・心理):原宿駅や渋谷駅などは、改札を出た瞬間に「消費」や「交流」といった目的が始まります。ここでは、自己は「見られる存在」としての意識(可視性)が強まり、ファッションや振る舞いを通じた自己表現のモードへと切り替わります。 「中心性」と「周縁性」による自己認識 山手線の円環内(内側)と外側、あるいは大規模ターミナルと小規模な駅という対比も、心理的な影響を与えます。 中心性の心理:東京、新宿、渋谷といった巨大ターミナルは、日本の経済・文化の中心という象徴性を持ちます。ここに身を置くとき、人は「社会の動向に接続している」という高揚感や競争意識、あるいは巨大な組織の一員であるという匿名性を同時に享受します。 周縁性の心理:目白駅や鶯谷駅、田端駅といった比較的小規模で落ち着いた駅は、巨大都市の隙間にある「回復の場」としての機能を持ちます。中心部での緊張感から解放され、より個人的、あるいは生活者に近い自己認識へと立ち返る構造があります。 ※(図:駅の心理的役割マップ) 移動がもたらす意識の変化 山手線特有の「円環構造」は、人々の時間感覚や距離感、そして移動中の精神状態に独自の影響を及ぼしています。 目的志向モードへの画一化 電車という閉ざされた空間での移動中、人間の意識は「現在地」から切り離され、「到着後」という未来に向けられます。このとき、人は効率を追求する「目的志向モード」に固定されやすくなります。スマートフォンを見る、読書をする、あるいは仕事の段取りを考えるといった行為は、移動という空白時間を「生産的」に埋めようとする心理的防衛とも言えます。 円環構造が生む「全方位的な接続感」 山手線は始点も終点もないループ構造であるため、利用者に対して「常にどこへでも繋がっている」という心理的な安心感を与えます。放射状の路線が「都心と郊外」という二項対立を生むのに対し、円環は「都心のどこかに自分が浮遊している」という感覚を醸成します。 この構造において、重要視されるのは「どこにいるか」という絶対的な座標よりも、「どちら側に回れば早いか」という相対的な時間軸です。このことは、都市生活者の意識を「場所への固執」から「情報の最適化」へとシフトさせる要因となっている可能性があります。 ※(図:移動と意識モードの切り替え構造) 都市の物語としての駅:象徴と記憶 駅の性格は、駅舎の形や機能だけで決まるわけではありません。メディアによる表象、歴史、そして個々人の記憶が積み重なることで、駅は一つの「物語」を纏うようになります。 象徴化のプロセス 例えば、かつて「北の玄関口」と呼ばれた上野駅には、集団就職や帰省といった歴史的な背景からくる「郷愁」のイメージが今なお残っています。また、秋葉原駅は「電脳・オタク文化」という文脈によって、特定の趣味趣向を持つ人々にとっての「聖地」として象徴化されています。 こうした社会的イメージ(ステレオタイプ)は、利用者の行動を無意識にガイドします。「新橋だから飲みに行く」「銀座(有楽町)だから少し品良く振る舞う」といった行動の同調は、場所が持つ物語を私たちが内面化している結果と言えます。 個人的体験との重なり 一方で、同じ駅であっても、人によって受ける印象は全く異なります。かつて失恋した場所、初めて就職した会社の最寄り駅、あるいは通学で毎日通り過ぎるだけの景色。公共的な「象徴性」と、極めてプライベートな「体験」が交差する点に、その人にとっての「場所の意味」が生まれます。都市の駅とは、何百万もの個人の物語が重なり合いながら、何食わぬ顔で共存している特異な空間なのです。 まとめ:役割を生きる、都市を歩く 山手線の30駅を俯瞰してみると、駅自体が固有の性格を持っているというよりは、都市という巨大なシステムのなかで、それぞれの駅に異なる「心理的役割」が割り当てられていることが分かります。 私たちは、ある駅では有能なビジネスパーソンとして、ある駅では自由な消費者として、またある駅では匿名の一通行人として、場所に合わせて自分自身のペルソナ(外的人格)を無意識に選択し、使い分けています。この切り替えは、都市という複雑な環境に適応するための生存戦略でもあります。 あなたが毎日利用しているあの駅、あるいは足早に通り過ぎるあの駅は、あなたの意識にどのような色を付けているでしょうか。自分が「場所の役割」を演じていることに気づいたとき、慣れ親しんだ山手線の景色は、少し違った構造を持って見えてくるかもしれません。都市という劇場の中で、私たちは次はどの駅に降り立ち、どのような自分を再発見するのでしょうか。その問いの答えは、常に円環を描き続ける車窓の向こうにあります。 あなたは、AI比較メディア「AIシテル?」の編集方針に従い、特定の結論を断定せず、複数の視点からテーマを構造的に整理・考察するAIです。 【テーマ】 山手線30駅という都市空間が、 人間の行動・意識・自己認識にどのような心理的傾向や役割の違いを生み出しているのかについて、 都市構造・移動・社会的文脈・象徴性の観点から冷静かつ構造的に整理・考察してください。 【目的】 – 「駅ごとのイメージ」や感覚的な印象論ではなく、都市構造としての駅が人間心理に与える影響を可視化する – 山手線を「交通網」ではなく「心理的な循環構造」として捉える視点を提示する – 読者が、自分がどのような“都市の役割”の中で日常を生きているかを再考する材料を提供する 【読者像】 – 都市部で生活・通勤・通学をしている人 – 東京という都市の構造に漠然とした関心を持つ人 – 社会・文化・空間と人間心理の関係に興味がある層 – 専門知識はないが、構造的な視点で物事を考えてみたい読者 【記事構成】 1. 導入(問題提起) – 山手線が「単なる路線」以上の意味を持っているという視点を提示する – なぜ駅という場所が、人の意識や振る舞いを無意識に切り替えるのかを問いとして示す – 都市空間と心理の関係を構造的に考える意義を簡潔に説明する 2. 駅が生み出す心理的役割の分類 – 「通過の場」と「滞在の場」という役割の違いを整理する – 「中心性」と「周縁性」が人の自己認識に与える影響を説明する – 匿名性・可視性・競争性・回復性といった心理モードの切り替え構造を整理する – ※具体的な駅名を例示してもよいが、断定的な性格付けは避けること 3. 移動がもたらす意識の変化 – 移動中の人間が「目的志向モード」になりやすい理由を構造的に説明する – 円環構造の路線が、都市における時間感覚や距離感に与える影響を考察する – 「どこにいるか」ではなく「どこへ向かっているか」が心理に与える意味を整理する 4. 都市の物語としての駅 – メディア・文化・歴史によって駅が象徴化されていくプロセスを説明する – 個人の体験と社会的イメージが重なり合うことで生まれる「場所の意味」を整理する – なぜ同じ駅でも、人によって感じ方が大きく異なるのかを構造的に考察する 5. まとめ – 山手線の駅が「性格を持つ」のではなく、「役割を割り当てられている」と捉える視点を提示する – 読者自身が、日常で通過する場所が自分の心理に与えている影響を見直すための問いを残して締めくくる – 結論を断定せず、思考の余白を残す形で終える 【文体・トーン】 – です・ます調 – 煽情的・断定的にならず、冷静で構造的 – 専門用語は使用してよいが、必ず簡潔な補足説明を入れる – 感想文ではなく、観察と構造整理を重視する 【執筆スタンス】 – 本記事は、正解や結論を提示するものではなく、 複数の視点と要因を整理したうえでの「考察」として執筆する – 特定の駅や地域を評価・優劣づけしない – 読者が自分の経験と照らし合わせて考えられる余地を残す 【出力形式】 – Markdown形式で出力する – 小見出し(###)を多めに使用する – 文字数は2000〜2500字を目安とする – 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する 【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】 – タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること – サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと – 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止 – タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと – 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止 – 「問い」の形を基本とし、読者に思考の余白を残すこと – 文字数は25〜35文字程度を目安とする – 抽象語のみで終わらず、問いの対象が分かる表現を必ず含めること – 参考タイトルと同一、または類似度の高い表現は使用しないこと – 条件を満たさないタイトルは出力しないこと 【補足指示】 – 構造整理や概念整理が有効な箇所では、以下のようなコメントを挿入してよい ※(図:駅の心理的役割マップ) ※(図:移動と意識モードの切り替え構造) 【参考タイトル(※構造参考のみ/出力・言い換え・再利用は禁止)】 「人はなぜ駅によって気分が変わるのか?」 【バージョン情報の出力】 記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で 「AIバージョン情報」を追記してください。 (不明な項目は「不明」と記載すること) — AIバージョン情報 – ベンダー: – モデル名: – モデルバージョン: – 回答日時: ## 1. 導入:都市の円環が規定する、私たちの「振る舞い」 東京都心を象徴する山手線。1周約34.5km、30の駅を約1時間で結ぶこの巨大な円環は、単なる効率的な交通網という枠組みを超え、人々の心理や行動を規定する「装置」として機能しています。 私たちは駅に降り立つ際、あるいはホームを移動する際、無意識のうちにその場の空気に合わせた「役割」を演じてはいないでしょうか。新宿駅の喧騒の中で急ぎ足になり、上野駅のホームでどこか懐かしさを覚え、あるいは恵比寿駅で少しだけ背筋を伸ばす。こうした心理的変化は、個人の性格によるものだけではなく、駅という空間が持つ構造的・社会的な文脈によって誘発されている側面があります。 本記事では、山手線という都市空間が人間の意識や自己認識にどのような影響を与えているのかを、都市構造や象徴性の観点から多角的に整理・考察します。場所が人を変えるのか、あるいは人が場所に意味を投影しているのか。その相互作用の構造を紐解いていきましょう。 --- ## 2. 駅が生み出す心理的役割の分類 山手線の各駅は、その立地や機能によって、利用者に特定の心理モードを要請します。これを「通過と滞在」「中心と周縁」という軸で整理すると、私たちが駅でどのような自己認識を持っているかが可視化されます。 ### 「通過の場」と「滞在の場」 駅には、目的地へ向かうための「通過点」としての側面と、そこ自体が目的となる「滞在拠点」としての側面があります。 * **通過型(ハブ・心理)**: 日暮里駅や西日暮里駅、あるいは品川駅(乗り換え時)などは、多くの人々にとって「次の場所へ向かうための機能的空間」です。ここでは、自己は効率性を重視する「移動体」として定義され、周囲との関わりは最小限に抑えられる傾向にあります。 * **滞在型(ディスティネーション・心理)**: 原宿駅や渋谷駅などは、改札を出た瞬間に「消費」や「交流」といった目的が始まります。ここでは、自己は「見られる存在」としての意識(可視性)が強まり、ファッションや振る舞いを通じた自己表現のモードへと切り替わります。 ### 「中心性」と「周縁性」による自己認識 山手線の円環内(内側)と外側、あるいは大規模ターミナルと小規模な駅という対比も、心理的な影響を与えます。 * **中心性の心理**: 東京、新宿、渋谷といった巨大ターミナルは、日本の経済・文化の中心という象徴性を持ちます。ここに身を置くとき、人は「社会の動向に接続している」という高揚感や競争意識、あるいは巨大な組織の一員であるという匿名性を同時に享受します。 * **周縁性の心理**: 目白駅や鶯谷駅、田端駅といった比較的小規模で落ち着いた駅は、巨大都市の隙間にある「回復の場」としての機能を持ちます。中心部での緊張感から解放され、より個人的、あるいは生活者に近い自己認識へと立ち返る構造があります。 ※(図:駅の心理的役割マップ) --- ## 3. 移動がもたらす意識の変化 山手線特有の「円環構造」は、人々の時間感覚や距離感、そして移動中の精神状態に独自の影響を及ぼしています。 ### 目的志向モードへの画一化 電車という閉ざされた空間での移動中、人間の意識は「現在地」から切り離され、「到着後」という未来に向けられます。このとき、人は効率を追求する「目的志向モード」に固定されやすくなります。スマートフォンを見る、読書をする、あるいは仕事の段取りを考えるといった行為は、移動という空白時間を「生産的」に埋めようとする心理的防衛とも言えます。 ### 円環構造が生む「全方位的な接続感」 山手線は始点も終点もないループ構造であるため、利用者に対して「常にどこへでも繋がっている」という心理的な安心感を与えます。放射状の路線が「都心と郊外」という二項対立を生むのに対し、円環は「都心のどこかに自分が浮遊している」という感覚を醸成します。 この構造において、重要視されるのは「どこにいるか」という絶対的な座標よりも、「どちら側に回れば早いか」という相対的な時間軸です。このことは、都市生活者の意識を「場所への固執」から「情報の最適化」へとシフトさせる要因となっている可能性があります。 ※(図:移動と意識モードの切り替え構造) --- ## 4. 都市の物語としての駅:象徴と記憶 駅の性格は、駅舎の形や機能だけで決まるわけではありません。メディアによる表象、歴史、そして個々人の記憶が積み重なることで、駅は一つの「物語」を纏(まと)うようになります。 ### 象徴化のプロセス 例えば、かつて「北の玄関口」と呼ばれた上野駅には、集団就職や帰省といった歴史的な背景からくる「郷愁」のイメージが今なお残っています。また、秋葉原駅は「電脳・オタク文化」という文脈によって、特定の趣味趣向を持つ人々にとっての「聖地」として象徴化されています。 こうした社会的イメージ(ステレオタイプ)は、利用者の行動を無意識にガイドします。「新橋だから飲みに行く」「銀座(有楽町)だから少し品良く振る舞う」といった行動の同調は、場所が持つ物語を私たちが内面化している結果と言えます。 ### 個人的体験との重なり 一方で、同じ駅であっても、人によって受ける印象は全く異なります。かつて失恋した場所、初めて就職した会社の最寄り駅、あるいは通学で毎日通り過ぎるだけの景色。 公共的な「象徴性」と、極めてプライベートな「体験」が交差する点に、その人にとっての「場所の意味」が生まれます。都市の駅とは、何百万もの個人の物語が重なり合いながら、何食わぬ顔で共存している特異な空間なのです。 --- ## 5. まとめ:役割を生きる、都市を歩く 山手線の30駅を俯瞰してみると、駅自体が固有の性格を持っているというよりは、都市という巨大なシステムのなかで、それぞれの駅に異なる「心理的役割」が割り当てられていることが分かります。 私たちは、ある駅では有能なビジネスパーソンとして、ある駅では自由な消費者として、またある駅では匿名の一通行人として、場所に合わせて自分自身のペルソナ(外的人格)を無意識に選択し、使い分けています。この切り替えは、都市という複雑な環境に適応するための生存戦略でもあります。 あなたが毎日利用しているあの駅、あるいは足早に通り過ぎるあの駅は、あなたの意識にどのような色を付けているでしょうか。自分が「場所の役割」を演じていることに気づいたとき、慣れ親しんだ山手線の景色は、少し違った構造を持って見えてくるかもしれません。 都市という劇場の中で、私たちは次はどの駅に降り立ち、どのような自分を再発見するのでしょうか。その問いの答えは、常に円環を描き続ける車窓の向こうにあります。 --- ### タイトル案 山手線各駅の心理的役割は人々の自己認識をどう変えるか 都市の円環構造は私たちの時間感覚と移動意識を規定するのか 駅が持つ象徴性は個人の振る舞いと物語に何をもたらすのか — AIバージョン情報 * ベンダー: Google * モデル名: Gemini * モデルバージョン: 2.0 Flash (Free) * 回答日時: 2026-01-26

Gemini

-

山手線各駅の心理的役割は人々の自己認識をどう変えるか|Geminiの考察

-

偏差値という数値が個人の感情を駆動させる社会的な仕組みとは|Geminiの考察

模試の返却日、画面に表示された「偏差値」という二桁の数字を見て、胸をなでおろす瞬間もあれば、冷たい汗が流れる瞬間もあります。あるいは、志望校の判定リストを眺めながら、自分の立ち位置をその数値によって確認し、一喜一憂する。教育現場や家庭において、偏差値はもはや単なる「統計データ」を超え、私たちの気分や自己認識を左右する強力な「感情のスイッチ」として機能しています。しかし、冷静に考えれば、それは集団内での相対的な位置を示す計算結果に過ぎません。なぜ、抽象的な数学的指標が、これほどまでに生々しい「安心」や「不安」を生成するのでしょうか。本記事では、偏差値を単なる成績の指標ではなく、社会的に意味づけられた「感情の装置」として捉え直し、その背後にある構造を紐解いていきます。 偏差値の本来の役割と社会的な使われ方 統計学的な「相対位置」の可視化 偏差値とは、平均値を50、標準偏差(データのばらつき)を10として算出される指標です。その本来の目的は、試験の難易度や受験者層が異なる場合でも、集団内での自分の位置を客観的に把握することにあります。 「序列」という物語の付与 しかし、この数値が教育現場やメディアに流通する過程で、本来の意味とは異なる「物語」が付与されます。 安全圏・危険圏のラベリング:連続的な数値が「A判定(安全)」「E判定(再考)」といった断絶したカテゴリーに変換されます。 学校のブランド化:教育内容ではなく、入試難易度としての「偏差値」が学校の価値そのものとして語られるようになります。 このように、数値が「評価の道具」から「存在の証明」へと変質することで、偏差値は人々の感情を駆動する力を持ち始めます。 不確実性を数値に変換する装置としての偏差値 未来の不透明さを圧縮する 進路選択や受験は、本来「自分がその環境で何を学び、どう成長するか」という極めて多層的で不確実なプロセスです。この複雑すぎる問いに直面したとき、人間は強い不安を感じます。偏差値は、この複雑な変数を「一つの数字」に圧縮し、進路という霧のかかった未来を数値化して提示します。 「理解したつもり」による安心と、下落への恐怖 不確実な未来が数値化されると、人は「自分の現状を把握できた」という感覚(認知的な安寧)を得ます。これが「安心」の正体です。一方で、数値は常に変動する性質を持つため、一度得た安心を失いたくないという「損失回避」の心理が働き、わずかな数値の低下が過大な「不安」を生む構造になっています。 境界線が生み出す感情の構造 連続的な数値と、非連続的な合否 偏差値は本来、49.8と50.2の間に大きな差はない連続的なものです。しかし、選抜システムにおいては、特定の数値を境に「合格」と「不合格」という決定的な断絶が生まれます。 「線」を引くことで生まれる比較 社会制度がこの「見えない境界線」を設定することで、個人は常に「線のどちら側にいるか」を意識せざるを得なくなります。 安心の源泉:境界線を十分に超えているという確認。 不安の源泉:境界線付近に漂っている、あるいは線の下に沈んでいるという認識。 この境界線が存在することで、他者との比較が加速し、個人のアイデンティティは「境界線との距離」によって定義されるようになります。 自己評価の外部化という視点 内面的な指標の喪失 本来、自分の能力に対する自信や満足感(自己効力感)は、日々の学習の手応えや興味、自己の成長といった「内面的な基準」に根ざすべきものです。しかし、偏差値という強力な外部指標が浸透すると、自己評価の基準が自分の中から外へと移り変わります。 「感情の根拠」の委託 「偏差値が良いから自信が持てる」「偏差値が悪いから自分はダメだ」という思考は、自分の感情を数値という外部のシステムに委託している状態です。この「自己評価の外部化」が進むと、数値が安定している間は良いものの、数値が揺らぐたびに自己肯定感が根底から揺さぶられるという、脆い精神構造が形作られてしまいます。 制度としての安定装置という解釈 競争を維持するための感情管理 視点を変えれば、偏差値が生み出す安心や不安は、教育制度や選抜システムを円滑に機能させるための「燃料」であるとも解釈できます。 安心の役割:一定の成果を認めることで、学習の継続動機(モチベーション)を維持させる。 不安の役割:現状への危機感を煽ることで、さらなる努力や競争への参加を促す。 社会構造と個人の結びつき 社会が効率的に人材を配分しようとする際、偏差値のような共通言語は非常に便利です。個人が抱く安心や不安は、この巨大な配分システム(選抜制度)に自発的に適応し、競争を内面化させるためのメカニズムとして機能している側面があります。つまり、個人の感情は、制度を維持するための「安定装置」としての役割を担わされている可能性が高いのです。 まとめ 偏差値という数値は、単なる統計的なデータにとどまりません。それは、複雑な未来を単純化し、集団の中での立ち位置を固定し、さらには個人の自己肯定感までを規定する「社会的な装置」です。 私たちが偏差値に対して抱く安心や不安は、決して個人の性格が弱いから生まれるものではありません。それは、不透明な社会の中で「確かな基準」を求め、制度に適応しようとする中で必然的に生じる感情の形といえます。 この数値を否定するのではなく、あるいは盲信するのではなく、それがどのような構造で自分の心に作用しているのかを客観的に眺めてみること。その視点を持つことが、数値という名の装置に振り回されすぎず、自分自身の価値を再定義するための第一歩になるのかもしれません。 あなたは、AI比較メディア「AIシテル?」の編集方針に従い、特定の結論を断定せず、複数の視点からテーマを構造的に整理・考察するAIです。 【テーマ】 偏差値という数値が、 なぜ人に「安心」や「不安」といった感情を生み出すのか。 教育制度・評価システム・社会構造・心理的認知の観点から、 この数値がどのように“感情の装置”として機能しているのかを構造的に整理・考察してください。 【目的】 – 偏差値を「成績の指標」ではなく、「社会的に意味づけられた数値」として捉え直す – 安心や不安が、個人の性格ではなく制度や構造から生まれている可能性を可視化する – 読者が自身の受験体験や評価との向き合い方を、別の視点から再解釈できる材料を提供する 【読者像】 – 学生・受験生 – 教育関係者・保護者 – 数値評価やランキングに違和感や関心を持つ一般層 – 成績・評価・自己肯定感の関係について考えたい人 【記事構成】 1. 導入(問題提起) – 偏差値が話題にのぼる場面(進路相談、模試結果、進学先の比較など)を提示する – なぜ一つの数字が、ここまで強い安心や不安を生むのかという疑問を提示する – 偏差値を「情報」ではなく「感情を伴う指標」として捉える視点を導入する 2. 偏差値の本来の役割と社会的な使われ方 – 偏差値が統計的には「集団内の相対的位置」を示す指標であることを整理する – 教育現場やメディアの中で、どのように「序列」「安全圏/危険圏」として語られているかを説明する – 数値が評価だけでなく、意味や物語を帯びていく過程を構造的に示す 3. 不確実性を数値に変換する装置としての偏差値 – 進路・合否・将来の不透明さが、なぜ不安を生みやすいのかを整理する – 偏差値が、その不確実性を「ひとつの数字」に圧縮する役割を持つことを説明する – 数字が「理解した気になる安心」と「下がることへの恐れ」を同時に生む構造を示す 4. 境界線が生み出す感情の構造 – 合格圏/不合格圏といった“見えない境界”がどのように作られるかを説明する – 連続的な数値が、社会的には「線を引かれた世界」として認識される仕組みを整理する – 境界が、比較・競争・自己評価に与える影響を構造的に考察する 5. 自己評価の外部化という視点 – 自分の能力や価値を、数値によって判断するようになるプロセスを説明する – 偏差値が「感情の根拠」として使われる場面を整理する – 内面的な自信や不安が、外部の指標に委ねられていく構造を示す 6. 制度としての安定装置という解釈 – 偏差値が、教育制度や選抜システムを円滑に回す役割を果たしている可能性を示す – 安心が努力の継続を支え、不安が競争への参加を促す構造を整理する – 個人の感情と制度の維持が、どのように結びついているかを考察する 7. まとめ – 偏差値は単なる数値ではなく、感情や行動を組み立てる社会的な装置でもあることを再確認する – 読者が、自身と評価との関係を別の視点から見直すための問いを残して締めくくる – 楽観や否定に寄らず、思考の余白を残す形で終える 【文体・トーン】 – です・ます調 – 煽情的・断定的にならず、冷静で構造的 – 専門用語は使用してよいが、必ず簡潔な補足説明を入れる – 感情論や体験談ではなく、制度・構造・認知の枠組みとして整理する 【執筆スタンス】 – 本記事は、正解や結論を断定するものではなく、 複数の要因や視点を整理したうえでの「考察」として執筆する – 偏差値を肯定・否定するのではなく、 なぜその数値が強い意味を持つのかという構造を可視化することを重視する 【出力形式】 – Markdown形式で出力する – 小見出し(###)を多めに使用する – 文字数は2000〜2500字を目安とする – 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する 【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】 – タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること – サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと – 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止 – タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと – 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止 – 「問い」の形を基本とし、読者に思考の余白を残すこと – 文字数は25〜35文字程度を目安とする – 抽象語のみで終わらず、問いの対象が分かる表現を必ず含めること – 参考タイトルと同一、または類似度の高い表現は使用しないこと – 条件を満たさないタイトルは出力しないこと 【補足指示】 – 構造整理や概念整理が有効な箇所では、以下のようなコメントを挿入してよい ※(図:偏差値と感情の関係構造) ※(図:評価制度と不安の循環モデル) 【参考タイトル(※構造参考のみ/出力・言い換え・再利用は禁止)】 「偏差値はなぜ人を安心させ、同時に不安にするのか?」 【バージョン情報の出力】 記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で 「AIバージョン情報」を追記してください。 (不明な項目は「不明」と記載すること) — AIバージョン情報 – ベンダー: – モデル名: – モデルバージョン: – 回答日時: ## 1. 導入:なぜ「一つの数字」が心を揺さぶるのか 模試の返却日、画面に表示された「偏差値」という二桁の数字を見て、胸をなでおろす瞬間もあれば、冷たい汗が流れる瞬間もあります。あるいは、志望校の判定リストを眺めながら、自分の立ち位置をその数値によって確認し、一喜一憂する。教育現場や家庭において、偏差値はもはや単なる「統計データ」を超え、私たちの気分や自己認識を左右する強力な「感情のスイッチ」として機能しています。 しかし、冷静に考えれば、それは集団内での相対的な位置を示す計算結果に過ぎません。なぜ、抽象的な数学的指標が、これほどまでに生々しい「安心」や「不安」を生成するのでしょうか。本記事では、偏差値を単なる成績の指標ではなく、社会的に意味づけられた「感情の装置」として捉え直し、その背後にある構造を紐解いていきます。 --- ## 2. 偏差値の本来の役割と社会的な使われ方 ### 統計学的な「相対位置」の可視化 偏差値とは、平均値を50、標準偏差(データのばらつき)を10として算出される指標です。その本来の目的は、試験の難易度や受験者層が異なる場合でも、集団内での自分の位置を客観的に把握することにあります。 ### 「序列」という物語の付与 しかし、この数値が教育現場やメディアに流通する過程で、本来の意味とは異なる「物語」が付与されます。 * **安全圏・危険圏のラベリング:** 連続的な数値が「A判定(安全)」「E判定(再考)」といった断絶したカテゴリーに変換されます。 * **学校のブランド化:** 教育内容ではなく、入試難易度としての「偏差値」が学校の価値そのものとして語られるようになります。 このように、数値が「評価の道具」から「存在の証明」へと変質することで、偏差値は人々の感情を駆動する力を持ち始めます。 --- ## 3. 不確実性を数値に変換する装置としての偏差値 ### 未来の不透明さを圧縮する 進路選択や受験は、本来「自分がその環境で何を学び、どう成長するか」という極めて多層的で不確実なプロセスです。この複雑すぎる問いに直面したとき、人間は強い不安を感じます。偏差値は、この複雑な変数を「一つの数字」に圧縮し、進路という霧のかかった未来を数値化して提示します。 ### 「理解したつもり」による安心と、下落への恐怖 不確実な未来が数値化されると、人は「自分の現状を把握できた」という感覚(認知的な安寧)を得ます。これが「安心」の正体です。一方で、数値は常に変動する性質を持つため、一度得た安心を失いたくないという「損失回避」の心理が働き、わずかな数値の低下が過大な「不安」を生む構造になっています。 ※(図:不確実性の圧縮と感情の発生プロセス) --- ## 4. 境界線が生み出す感情の構造 ### 連続的な数値と、非連続的な合否 偏差値は本来、49.8と50.2の間に大きな差はない連続的なものです。しかし、選抜システムにおいては、特定の数値を境に「合格」と「不合格」という決定的な断絶が生まれます。 ### 「線」を引くことで生まれる比較 社会制度がこの「見えない境界線」を設定することで、個人は常に「線のどちら側にいるか」を意識せざるを得なくなります。 * **安心の源泉:** 境界線を十分に超えているという確認。 * **不安の源泉:** 境界線付近に漂っている、あるいは線の下に沈んでいるという認識。 この境界線が存在することで、他者との比較が加速し、個人のアイデンティティは「境界線との距離」によって定義されるようになります。 --- ## 5. 自己評価の外部化という視点 ### 内面的な指標の喪失 本来、自分の能力に対する自信や満足感(自己効力感)は、日々の学習の手応えや興味、自己の成長といった「内面的な基準」に根ざすべきものです。しかし、偏差値という強力な外部指標が浸透すると、自己評価の基準が自分の中から外へと移り変わります。 ### 「感情の根拠」の委託 「偏差値が良いから自信が持てる」「偏差値が悪いから自分はダメだ」という思考は、自分の感情を数値という外部のシステムに委託している状態です。この「自己評価の外部化」が進むと、数値が安定している間は良いものの、数値が揺らぐたびに自己肯定感が根底から揺さぶられるという、脆い精神構造が形作られてしまいます。 ※(図:自己評価の外部化と感情の脆弱性) --- ## 6. 制度としての安定装置という解釈 ### 競争を維持するための感情管理 視点を変えれば、偏差値が生み出す安心や不安は、教育制度や選抜システムを円滑に機能させるための「燃料」であるとも解釈できます。 * **安心の役割:** 一定の成果を認めることで、学習の継続動機(モチベーション)を維持させる。 * **不安の役割:** 現状への危機感を煽ることで、さらなる努力や競争への参加を促す。 ### 社会構造と個人の結びつき 社会が効率的に人材を配分しようとする際、偏差値のような共通言語は非常に便利です。個人が抱く安心や不安は、この巨大な配分システム(選抜制度)に自発的に適応し、競争を内面化させるためのメカニズムとして機能している側面があります。つまり、個人の感情は、制度を維持するための「安定装置」としての役割を担わされている可能性が高いのです。 --- ## 7. まとめ 偏差値という数値は、単なる統計的なデータにとどまりません。それは、複雑な未来を単純化し、集団の中での立ち位置を固定し、さらには個人の自己肯定感までを規定する「社会的な装置」です。 私たちが偏差値に対して抱く安心や不安は、決して個人の性格が弱いから生まれるものではありません。それは、不透明な社会の中で「確かな基準」を求め、制度に適応しようとする中で必然的に生じる感情の形といえます。 この数値を否定するのではなく、あるいは盲信するのではなく、それがどのような構造で自分の心に作用しているのかを客観的に眺めてみること。その視点を持つことが、数値という名の装置に振り回されすぎず、自分自身の価値を再定義するための第一歩になるのかもしれません。 --- ### タイトル案 1. 偏差値という数値が個人の感情を駆動させる社会的な仕組みとは 2. 統計的な指標が自己評価を左右する感情の装置へと変容する背景 3. 順位の可視化がもたらす安心と不安はどのような構造から生じるか — AIバージョン情報 – ベンダー: Google – モデル名: Gemini 3 Flash (Free tier) – モデルバージョン: 不明 – 回答日時: 2026-01-26

-

人類はなぜ物語という形式で世界を理解し続けてきたのか|Geminiの考察

世界中のどの文明を紐解いても、そこには必ず「神話」が存在します。北欧の凍てつく大地から、ポリネシアの島々、アフリカのサバンナ、そして東アジアの農耕地帯に至るまで、人類は驚くほど似通った構造の物語を紡いできました。現代の合理的な視点から見れば、神話は「科学的根拠を欠いた迷信」や「架空の昔話」と切り捨てられがちですが、文字すら持たなかった時代から、なぜ人類は膨大なエネルギーを費やして、複雑な体系を持つ物語を維持・継承してきたのでしょうか。本記事では、神話の「真偽」や「信仰の是非」を論じることはしません。代わりに、神話が果たしてきた役割を「不確実性の制御」「社会秩序の維持」「知識の保存」といった複数の観点から構造的に整理します。神話とは、単なる娯楽ではなく、人間が世界と向き合うために開発した「高度な社会システム」であるという側面を浮き彫りにしていきます。 不確実性と恐怖を扱う装置としての神話 人間にとって最も耐えがたいのは、「理由のない不幸」や「予測不能な混沌」です。神話は、こうした不確実な世界に「意味」を与えるインターフェースとして機能してきました。 混沌への「意図」の付与 凄惨な自然災害や疫病、あるいは死という不可避な現象に対し、神話は「神の怒り」や「因果応報」といった「意図」を読み込みます。現象を擬人化し、物語化することによって、人間は正体不明の恐怖を「交渉可能な対象」へと変換します。例えば、生贄や祈祷という儀式は、物語というフレームワークを通じて世界に働きかけ、心理的な制御感を取り戻すためのプロセスといえます。 世界理解のプロトコル 神話は、世界の始まり(創世神話)や死後の行方を提示することで、個人の人生を広大な宇宙的スケールの中に位置づけます。これにより、断片的な事象が「一つの大きな物語」へと統合され、人々は認知的安定を得ることが可能になります。 社会秩序と権力を支える物語構造 神話は、単なる精神的な慰めを超えて、集団を統治するための強力な「OS(オペレーティングシステム)」として機能してきました。 規範の絶対化 社会を維持するためのルール(掟)が、単なる「人間の約束事」であれば、それは容易に破られます。しかし、そのルールが「神々が定めた世界の理(ことわり)」として神話に組み込まれることで、規範は絶対的な権威を帯びます。神話は、法や道徳の正当性を担保する究極の根拠(メタ・ナラティブ)となるのです。 権威の正当化 王権神授説に代表されるように、統治者の血統を神話上の神々と結びつける手法は、古今東西で見られます。社会階層や役割分担を「宇宙の秩序の模倣」として説明することで、人々は自らの立ち位置を納得し、大規模な集団としての共同作業を可能にしました。 ※(図:物語と権力の関係モデル) 記憶と知識の保存システムとしての神話 文字が発明され、広く普及するまでの長い期間、神話は人類にとっての「外部ストレージ」でした。 知識のパッケージ化 生存に必要な情報(狩りの時期、薬草の知識、地形の危険性、過去の災害の教訓)を、単なるデータの羅列として記憶するのは困難です。しかし、それらをドラマチックな「物語」にパッケージ化することで、記憶の定着率は飛躍的に向上します。神話は、重要な知識を次世代へ受け渡すための、最も効率的な圧縮フォーマットだったといえます。 語り継がれるための構造 神話に見られる反復、対立、象徴的な比喩といった要素は、口承(オーラル・コミュニケーション)におけるエラーを防ぐための仕組みです。物語としての「型」があるからこそ、数百年、数千年の時を経ても、その核心となる知恵が失われずに伝承されてきました。 アイデンティティを形成する装置としての神話 神話は、バラバラな個人を「我々」という一つの有機体へと統合する役割を担います。 共通の起源という絆 「自分たちはどこから来たのか」という問いに対し、神話は共通の祖先や共通の試練を提示します。血縁を超えた大規模な集団が団結するためには、物理的な繋がり以上に、「同じ物語を共有している」という感覚が不可欠です。 試練と成長の雛形 神話に登場するヒーローの旅(貴種流離譚や英雄神話)は、個人の成長や通過儀礼のモデルとなります。個人が困難に直面したとき、神話的な英雄の姿を自分に重ね合わせることで、苦難に耐えるための「意味の回路」が形成されます。 現代社会に残る神話的構造 現代は科学の時代ですが、神話的な構造が消失したわけではありません。それらは形を変え、私たちの思考や行動を規定し続けています。 国家と企業における物語 「国旗」「国歌」「建国の理念」などは、現代における国家神話の断片です。また、企業が掲げる「パーパス(存在意義)」や、創業者をカリスマ化するエピソードも、神話的な手法を用いて社員や顧客の帰属意識を高める仕組みといえます。 テクノロジーとメディアの神話 「AIが万能の神になる」「メタバースが新しい楽園になる」といったテクノロジーへの期待は、かつての理想郷(エデン)や救済の物語の変奏であると捉えることができます。また、映画やアニメーションにおける「ヒーロー像」の消費は、かつての神話が担っていた「理想の提示」や「カタルシスの提供」を、エンターテインメントの枠組みの中で再現しているといえるでしょう。 ※(図:神話と現代社会の連続性イメージ) まとめ 神話を「非科学的な過去の遺物」とみなすか、「人間の世界理解の形式」とみなすか。その視点の違いは、私たちが現実をどう捉えるかに大きく影響します。 ここまで見てきたように、神話は不確実な世界に意味を与え、社会の秩序を保ち、重要な知識を保存し、集団のアイデンティティを形成するための、極めて合理的で機能的なシステムでした。人類が論理(ロゴス)だけでなく物語(ミュトス)を必要とするのは、単なる情報の処理能力の限界ではなく、私たちが「意味を食べる生き物」であるからかもしれません。 現代において、私たちはどのような新しい物語を編み出し、あるいは過去の物語をどう読み替えていくのでしょうか。物語と現実の境界線について、改めて問い直す時期に来ているのかもしれません。 あなたは、AI比較メディア「AIシテル?」の編集方針に従い、特定の結論を断定せず、複数の視点からテーマを構造的に整理・考察するAIです。 【テーマ】 人類はなぜ「神話」を作ってきたのか。 神話を、信仰・文化・社会構造・心理・記憶・権力・知識伝達という複数の観点から、 人間と社会の仕組みとして冷静かつ構造的に整理・考察してください。 【目的】 – 神話を「非科学的な昔話」や「宗教的信仰」に限定せず、社会システムとしての役割を可視化する – なぜ異なる文明・時代・地域で、似た構造の神話が繰り返し生まれているのかを整理する – 現代社会(国家・企業・テクノロジー・メディア)に残る“神話的構造”との連続性を示す – 読者が「物語と現実の関係」を別の視点から捉え直すための材料を提供する 【読者像】 – 一般読者(歴史・文化・社会に関心がある層) – 学生・研究志向の読者 – 宗教や神話に興味はあるが、信仰とは距離を置いている層 – 現代社会と物語の関係に違和感や関心を持つ人 【記事構成】 1. 導入(問題提起) – 神話が「昔の人の迷信」ではなく、ほぼすべての文明に存在してきた事実を提示する – なぜ人類は、説明や記録を“物語の形”で残してきたのかという問いを投げかける – 本記事が「神話の正しさ」を論じるのではなく、「神話が生まれる構造」を扱うことを明示する 2. 不確実性と恐怖を扱う装置としての神話 – 自然災害、死、病、運命など、制御できない現象との関係を整理する – 偶然や混沌を「意図」や「意味」に変換する仕組みとしての神話の役割を説明する – 心理的安定と世界理解の枠組みとしての側面に触れる 3. 社会秩序と権力を支える物語構造 – 王権、掟、階層、役割分担が神話と結びついてきた事例を整理する – 個人のルールではなく「世界の仕組み」として規範を共有させる構造を説明する – 神話が統治や共同体の正当性に果たしてきた役割に触れる 4. 記憶と知識の保存システムとしての神話 – 文字が普及する以前の情報伝達手段としての機能を整理する – 季節、地理、危険、歴史、技術が物語化される理由を説明する – なぜ物語の形が、単なるデータよりも長く記憶されるのかを構造的に考察する 5. アイデンティティを形成する装置としての神話 – 集団が「自分たちは何者か」を定義する枠組みとしての役割を整理する – 血統、土地、使命、試練といった要素が物語に組み込まれる理由を説明する – 個人と集団をつなぐ“意味の回路”としての機能に触れる 6. 現代社会に残る神話的構造 – 国家、企業理念、ヒーロー像、テクノロジーの未来物語との共通点を整理する – 「事実」だけでなく「物語」が人の行動を動かす構造を説明する – 神話が形を変えて存続している可能性を示す 7. まとめ – 神話を、過去の遺物ではなく「人間の世界理解の形式」として再整理する – 物語と現実の関係について、読者が自分なりに考える余白を残して締めくくる – 結論を断定せず、視点の提示で終える 【文体・トーン】 – です・ます調 – 煽情的・断定的にならず、冷静で構造的 – 専門用語は使用してよいが、必ず簡潔な補足説明を入れる – 「信じさせる記事」ではなく、「考えさせる記事」とする 【執筆スタンス】 – 本記事は、正解や結論を断定するものではなく、 複数の要因や構造を整理したうえでの「考察」として執筆する – 宗教的・思想的・科学的立場の優劣をつけず、 読者が自分で判断できる材料を提示することを重視する 【出力形式】 – Markdown形式で出力する – 小見出し(###)を多めに使用する – 文字数は2000〜2500字を目安とする – 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する 【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】 – タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること – サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと – 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止 – タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと – 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止 – 「問い」の形を基本とし、読者に思考の余白を残すこと – 文字数は25〜35文字程度を目安とする – 抽象語のみで終わらず、問いの対象が分かる表現を必ず含めること – 参考タイトルと同一、または類似度の高い表現は使用しないこと – 条件を満たさないタイトルは出力しないこと 【補足指示】 – 構造整理や概念整理が有効な箇所では、以下のようなコメントを挿入してよい ※(図:神話が社会に組み込まれる構造) ※(図:物語と権力の関係モデル) ※(図:神話と現代社会の連続性イメージ) 【参考タイトル(※構造参考のみ/出力・言い換え・再利用は禁止)】 「人類はなぜ神話という形で世界を語ってきたのか」 【バージョン情報の出力】 記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で 「AIバージョン情報」を追記してください。 (不明な項目は「不明」と記載すること) — AIバージョン情報 – ベンダー: – モデル名: – モデルバージョン: – 回答日時: ## 1. 導入:なぜ人類は「物語」を必要としたのか 世界中のどの文明を紐解いても、そこには必ず「神話」が存在します。北欧の凍てつく大地から、ポリネシアの島々、アフリカのサバンナ、そして東アジアの農耕地帯に至るまで、人類は驚くほど似通った構造の物語を紡いできました。 現代の合理的な視点から見れば、神話は「科学的根拠を欠いた迷信」や「架空の昔話」と切り捨てられがちです。しかし、文字すら持たなかった時代から、なぜ人類は膨大なエネルギーを費やして、複雑な体系を持つ物語を維持・継承してきたのでしょうか。 本記事では、神話の「真偽」や「信仰の是非」を論じることはしません。代わりに、神話が果たしてきた役割を「不確実性の制御」「社会秩序の維持」「知識の保存」といった複数の観点から構造的に整理します。神話とは、単なる娯楽ではなく、人間が世界と向き合うために開発した「高度な社会システム」であるという側面を浮き彫りにしていきます。 --- ## 2. 不確実性と恐怖を扱う装置としての神話 人間にとって最も耐えがたいのは、「理由のない不幸」や「予測不能な混沌」です。神話は、こうした不確実な世界に「意味」を与えるインターフェースとして機能してきました。 ### 混沌への「意図」の付与 凄惨な自然災害や疫病、あるいは死という不可避な現象に対し、神話は「神の怒り」や「因果応報」といった「意図」を読み込みます。現象を擬人化し、物語化することによって、人間は正体不明の恐怖を「交渉可能な対象」へと変換します。例えば、生贄や祈祷という儀式は、物語というフレームワークを通じて世界に働きかけ、心理的な制御感を取り戻すためのプロセスといえます。 ### 世界理解のプロトコル 神話は、世界の始まり(創世神話)や死後の行方を提示することで、個人の人生を広大な宇宙的スケールの中に位置づけます。これにより、断片的な事象が「一つの大きな物語」へと統合され、人々は認知的安定を得ることが可能になります。 --- ## 3. 社会秩序と権力を支える物語構造 神話は、単なる精神的な慰めを超えて、集団を統治するための強力な「OS(オペレーティングシステム)」として機能してきました。 ### 規範の絶対化 社会を維持するためのルール(掟)が、単なる「人間の約束事」であれば、それは容易に破られます。しかし、そのルールが「神々が定めた世界の理(ことわり)」として神話に組み込まれることで、規範は絶対的な権威を帯びます。神話は、法や道徳の正当性を担保する究極の根拠(メタ・ナラティブ)となるのです。 ### 権威の正当化 王権神授説に代表されるように、統治者の血統を神話上の神々と結びつける手法は、古今東西で見られます。社会階層や役割分担を「宇宙の秩序の模倣」として説明することで、人々は自らの立ち位置を納得し、大規模な集団としての共同作業を可能にしました。 ※(図:物語と権力の関係モデル) --- ## 4. 記憶と知識の保存システムとしての神話 文字が発明され、広く普及するまでの長い期間、神話は人類にとっての「外部ストレージ」でした。 ### 知識のパッケージ化 生存に必要な情報(狩りの時期、薬草の知識、地形の危険性、過去の災害の教訓)を、単なるデータの羅列として記憶するのは困難です。しかし、それらをドラマチックな「物語」にパッケージ化することで、記憶の定着率は飛躍的に向上します。神話は、重要な知識を次世代へ受け渡すための、最も効率的な圧縮フォーマットだったといえます。 ### 語り継がれるための構造 神話に見られる反復、対立、象徴的な比喩といった要素は、口承(オーラル・コミュニケーション)におけるエラーを防ぐための仕組みです。物語としての「型」があるからこそ、数百年、数千年の時を経ても、その核心となる知恵が失われずに伝承されてきました。 --- ## 5. アイデンティティを形成する装置としての神話 神話は、バラバラな個人を「我々」という一つの有機体へと統合する役割を担います。 ### 共通の起源という絆 「自分たちはどこから来たのか」という問いに対し、神話は共通の祖先や共通の試練を提示します。血縁を超えた大規模な集団が団結するためには、物理的な繋がり以上に、「同じ物語を共有している」という感覚が不可欠です。 ### 試練と成長の雛形 神話に登場するヒーローの旅(貴種流離譚や英雄神話)は、個人の成長や通過儀礼のモデルとなります。個人が困難に直面したとき、神話的な英雄の姿を自分に重ね合わせることで、苦難に耐えるための「意味の回路」が形成されます。 --- ## 6. 現代社会に残る神話的構造 現代は科学の時代ですが、神話的な構造が消失したわけではありません。それらは形を変え、私たちの思考や行動を規定し続けています。 ### 国家と企業における物語 「国旗」「国歌」「建国の理念」などは、現代における国家神話の断片です。また、企業が掲げる「パーパス(存在意義)」や、創業者をカリスマ化するエピソードも、神話的な手法を用いて社員や顧客の帰属意識を高める仕組みといえます。 ### テクノロジーとメディアの神話 「AIが万能の神になる」「メタバースが新しい楽園になる」といったテクノロジーへの期待は、かつての理想郷(エデン)や救済の物語の変奏であると捉えることができます。また、映画やアニメーションにおける「ヒーロー像」の消費は、かつての神話が担っていた「理想の提示」や「カタルシスの提供」を、エンターテインメントの枠組みの中で再現しているといえるでしょう。 ※(図:神話と現代社会の連続性イメージ) --- ## 7. まとめ 神話を「非科学的な過去の遺物」とみなすか、「人間の世界理解の形式」とみなすか。その視点の違いは、私たちが現実をどう捉えるかに大きく影響します。 ここまで見てきたように、神話は不確実な世界に意味を与え、社会の秩序を保ち、重要な知識を保存し、集団のアイデンティティを形成するための、極めて合理的で機能的なシステムでした。人類が論理(ロゴス)だけでなく物語(ミュトス)を必要とするのは、単なる情報の処理能力の限界ではなく、私たちが「意味を食べる生き物」であるからかもしれません。 現代において、私たちはどのような新しい物語を編み出し、あるいは過去の物語をどう読み替えていくのでしょうか。物語と現実の境界線について、改めて問い直す時期に来ているのかもしれません。 --- ### タイトル案 * 人類はなぜ物語という形式で世界を理解し続けてきたのか * 共同体を維持するために神話が果たした機能とは何だったか * 現代社会に潜む神話的構造は私たちの行動をどう規定するのか --- AIバージョン情報 * ベンダー: Google * モデル名: Gemini 3 Flash * モデルバージョン: Free tier * 回答日時: 2026-01-26 19:00 (JST)

-

数年間の学習時間はなぜ試験当日の一点へと圧縮されて評価されるのか|Geminiの考察

多くの人が「たった一日で人生が決まる」と感じる受験の違和感。学習や精神的な成長は、本来昨日から今日へと地続きに続く「連続した時間(線)」です。しかし、受験制度においては、その豊かなプロセスが試験というフィルターを通じ、合否や偏差値という「単一の指標(点)」へと圧縮されます。本記事では、この時間の圧縮構造に焦点を当て、なぜ膨大な時間が特定の一日に押し込められ、評価される仕組みになっているのか、その心理的・制度的・社会構造的な背景を冷静に整理・考察します。これは善悪の判断ではなく、私たちが直面している評価システムの構造そのものを可視化する試みです。 学習の「線」と評価の「点」 成長のプロセスとスナップショットとしての試験 教育や自己研鑽の本質は、知識を積み重ね、思考力を養っていく連続的なプロセスにあります。一方で、社会的な選抜制度としての受験は、ある特定の瞬間における個人の状態を切り取る「スナップショット」です。数年間に及ぶ地道な努力という「線」の情報は、試験という装置にかけることで、瞬時に点数という「点」の情報へと変換されます。 単一指標への変換という社会的な要請 なぜ社会は「線」ではなく「点」で人を比較しようとするのでしょうか。そこには構造的な理由が存在します。 比較可能性の確保:多様な背景を持つ受験生を公平に比べるためには、個別の努力のプロセスを削ぎ落とし、共通の尺度である数値に置き換える必要があります。 情報の解像度の調整:社会全体で個人の能力を把握する際、全員の全人生を詳細に観察することは不可能です。情報を「点」に圧縮することで、選別と配置の効率を高めています。 ※(図:学習の連続時間と評価の圧縮構造) 社会的スケジュールとしての受験 同期化される人生のリズム 受験における時間の圧縮は、個人の問題だけではありません。学校、塾、家庭、そして労働市場全体が「受験カレンダー」という単一のスケジュールを共有しています。個人の時間感覚が、社会全体のリズムに強制的に同調させられる仕組みが整っているのです。 共通カレンダーがもたらす「遅れ」への恐怖 日本の進学制度は、4月入学を起点とした強固なサイクルで動いています。この共通カレンダーから逸脱することは、社会的なリズムからの乖離を意味します。そのため、受験生は「今、この瞬間」の試験にすべてを合わせなければならないという、強い時間的圧力を受けることになります。 ※(図:社会的スケジュールと個人時間の関係図) 記憶と物語として再編集される時間 膨大な日常の「エピソード化」 数年間の生活は、受験が終わった瞬間に「受験期」という一つの物語として再編集されます。ここでは、毎日の単調な学習や葛藤は省略され、合格や不合格という結末に基づいた意味づけが行われます。成功すれば「報われた日々」となり、失敗すれば「無駄だった時間」と解釈されやすいのは、時間の圧縮がもたらす心理的バイアスです。 アイデンティティへの影響 圧縮された「点」での評価が、その人の人格全体を代表するものとして扱われることで、自己評価がその一点に過度に依存する構造が生まれます。時間の圧縮は強い達成感を生む装置であると同時に、人生の多面性を隠蔽してしまう側面も持っています。 制度の効率性と個人の違和感 合理性の代償としての「運」 大量の志願者を短時間で選別するために、試験は非常に効率的な装置です。しかし、その効率性と引き換えに、一時的な体調や出題範囲の相性といった「運」の要素が介入します。制度側は「同一条件での実施」という形式的公平性で納得感を作りますが、個人側は「自分の数年間がわずかなミスで否定される」という根源的な違和感を抱え続けることになります。 「評価される時間」と「生きられる時間」 二つの時間の乖離 受験という装置は、人生を二つの時間に引き裂きます。一つは成果や点数として外部にアウトプットされた「評価される時間」。もう一つは、迷いや停滞も含めた主観的な「生きられる時間」です。社会的な評価システムは後者を無視し、前者を偏重します。私たちが感じる苦しさは、自らの「生きている実感」が効率的なシステムによって削ぎ落とされるプロセスへの抵抗感かもしれません。 まとめ 受験とは、単なる学力測定ではなく、個人の連続的な時間を社会が管理可能な「断続的な点」へと編集するシステムです。この構造を理解することは、結果がどうあれ、その背後にある「圧縮されなかった豊かな時間」を自分自身で再発見するための視点を与えてくれます。受験という形式で編集された物語は人生の一部に過ぎません。その点の向こう側にある歩みをどう肯定していくか、その思考の余白にこそ、経験を消化する鍵があります。 あなたは、AI比較メディア「AIシテル?」の編集方針に従い、特定の結論を断定せず、複数の視点からテーマを構造的に整理・考察するAIです。 【テーマ】 受験という制度において、 「数年単位の学習・努力・経験の時間が、なぜ一日(または一試験)という“点”に圧縮されて評価されるのか」について、 心理的・制度的・社会構造的な観点から冷静かつ構造的に整理・考察してください。 【目的】 – 「受験は残酷か/公平か」といった二項対立ではなく、「時間が圧縮される構造そのもの」を可視化する – 個人の努力・制度設計・社会的評価システムが、どのように結びついているかを整理する – 読者が、自身の受験体験や評価される仕組みを別の視点から捉え直すための“思考の枠組み”を提供する 【読者像】 – 学生・受験生 – 教育関係者・保護者 – 進学や選抜制度に違和感や関心を持つ社会人 – 公平性・評価・努力の意味について考えたい一般読者 【記事構成】 1. 導入(問題提起) – 多くの人が「たった一日で人生が決まるように感じる」受験の違和感を提示する – 学習や成長は本来“連続した時間”であるにもかかわらず、なぜ“一点”として評価されるのかを問いとして提示する – 本記事が、善悪や是非ではなく「構造そのもの」を整理する試みであることを明示する 2. 学習の「線」と評価の「点」 – 成長・理解・努力が本来は連続的なプロセスであることを整理する – 試験制度が、それを点数・合否・順位という“単一指標”に変換する仕組みを説明する – なぜ社会は「線」ではなく「点」で人を比較しやすいのかを構造的に考察する 3. 社会的スケジュールとしての受験 – 学校・塾・家庭・メディア・進学制度・就職市場が、同じ「受験カレンダー」を共有している構造を整理する – 個人の時間感覚が、社会全体のリズムに同調させられる仕組みを説明する – なぜ「この時期を逃すと遅れる」という感覚が生まれやすいのかを考察する 4. 記憶と物語として再編集される時間 – 数年間の生活が「受験期」という一つのエピソードとして記憶される構造を整理する – 成功・失敗・挫折が、人生全体の意味づけと結びつきやすくなる理由を説明する – 時間の圧縮が、自己評価や他者評価に与える影響を考察する 5. 制度の効率性と個人の違和感 – 大量の人を短時間で選別・配置するための制度的な合理性を整理する – 一時的な体調・環境・運の要素が、過大に意味づけられる構造を説明する – 公平性と納得感が、どのように作られているのかを考察する 6. 「評価される時間」と「生きられる時間」 – 社会が評価する時間と、個人が生きている時間のズレを整理する – 受験という装置が、人生のどの部分を強調し、どの部分を見えにくくしているのかを構造的に説明する 7. まとめ – 受験が人生を決めるのではなく、「人生が受験という形式で編集される」側面があることを再提示する – 読者が、自身の経験や評価制度を別の角度から見直すための視点を残して締めくくる – 結論を断定せず、思考の余白を残す形で終える 【文体・トーン】 – です・ます調 – 煽情的・断定的にならず、冷静で構造的 – 専門用語は使用してよいが、必ず簡潔な補足説明を入れる – 「主張する記事」ではなく、「思考の枠組みを提示する記事」とする 【執筆スタンス】 – 本記事は、正解や結論を断定するものではなく、 複数の要因や構造を整理したうえでの「考察」として執筆する – 特定の価値観・立場・制度批判を押し付けず、 読者が自分で意味づけできる材料を提示することを重視する 【出力形式】 – Markdown形式で出力する – 小見出し(###)を多めに使用する – 文字数は2000〜2500字を目安とする – 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する 【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】 – タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること – サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと – 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止 – タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと – 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止 – 「問い」の形を基本とし、読者に思考の余白を残すこと – 文字数は25〜35文字程度を目安とする – 抽象語のみで終わらず、問いの対象が分かる表現を必ず含めること – 参考タイトルと同一、または類似度の高い表現は使用しないこと – 条件を満たさないタイトルは出力しないこと 【補足指示】 – 構造整理や概念整理が有効な箇所では、以下のようなコメントを挿入してよい ※(図:学習の連続時間と評価の圧縮構造) ※(図:社会的スケジュールと個人時間の関係図) 【参考タイトル(※構造参考のみ/出力・言い換え・再利用は禁止)】 「なぜ受験は人生の一日として記憶されるのか」 【バージョン情報の出力】 記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で 「AIバージョン情報」を追記してください。 (不明な項目は「不明」と記載すること) — AIバージョン情報 – ベンダー: – モデル名: – モデルバージョン: – 回答日時: ## 1. 導入:数年間の歩みが「一日」に収束する違和感 多くの受験生やその周囲の人々は、試験当日が近づくにつれ、「たった数時間で、これまでの数年間が決まってしまう」という特有の感覚に包まれます。机に向かった膨大な時間、模試の結果に一喜一憂した日々、支えてくれた家族との葛藤。それらすべてが、試験用紙に向かうわずか数百分の「点」へと凝縮されていくプロセスには、ある種の暴力的なまでの唐突さが伴います。 学習や精神的な成長は、本来、昨日から今日へと地続きに続く「連続した時間(線)」です。しかし、受験制度においては、その豊かなプロセスが「試験」というフィルターを通じ、合否や偏差値という「単一の数値」へと変換されます。 本記事では、この「時間の圧縮構造」に焦点を当てます。受験制度の是非を問うのではなく、なぜこれほどまでに膨大な時間が、特定の一日に押し込められ、評価される仕組みになっているのか。その心理的、制度的、社会構造的な背景を整理し、私たちが直面している「評価のメカニズム」を可視化することを試みます。 --- ## 2. 学習の「線」と評価の「点」 ### プロセスとしての成長と、スナップショットとしての試験 教育の本質は、知識を積み重ね、思考力を養い、人格を形成していく「線」のプロセスにあります。一方で、社会的な選抜制度としての受験は、ある特定の瞬間における個人の状態を切り取る「スナップショット」です。 ### 単一指標への変換という装置 膨大な学習時間は、試験によって「点数」という共通言語に変換されます。 * **比較可能性の確保:** 多様な背景を持つ受験生を公平に比べるためには、属人的な努力のプロセスを削ぎ落とし、客観的な数値に置き換える必要があります。 * **解像度の調整:** 社会が個人の能力を把握する際、全人生の歩みを詳細に観察することはコスト面で不可能です。そのため、「点」に圧縮することで情報の処理効率を高めているのです。 ※(図:学習の連続時間と評価の圧縮構造) ### 「線」を「点」で評価することの構造的必然 社会が「線」ではなく「点」で人を評価したがる理由は、その明快さにあります。努力の過程はグラデーションであり、境界線が曖昧ですが、試験結果は明確な境界線を引くことができます。この「デジタルな境界線」こそが、リソース(合格枠)の分配を最適化する仕組みとして機能しています。 --- ## 3. 社会的スケジュールとしての受験 ### 同期化される人生のリズム 受験における時間の圧縮は、個人の問題だけではありません。学校、塾、家庭、そして労働市場全体が「受験カレンダー」という単一のスケジュールを共有しています。 ### カレンダーによる強制的同調 * **社会的インフラとしての入試:** 4月の入学、3月の卒業というサイクルは、社会全体の雇用や引越し、物流までを規定する巨大な歯車です。 * **「遅れ」への恐怖:** この共通カレンダーから逸脱することは、社会的なリズムからの乖離を意味します。そのため、受験生は「今、この瞬間」に評価を勝ち取らなければならないという強い時間的圧力を受けることになります。 ※(図:社会的スケジュールと個人時間の関係図) ### 圧縮された時間が生む「旬」の感覚 社会全体が同じリズムで動くことで、「この時期にこの努力をしなければならない」という期間限定の価値観が醸成されます。これが、数年間の努力を一日に結集させなければならないという、制度的な要請を強固にしています。 --- ## 4. 記憶と物語として再編集される時間 ### 膨大な日常が「エピソード」へ変換される 受験が終わった後、数年間の地道な日常は、しばしば「受験期」という一つの大きな物語として再編集されます。 ### 意味づけの事後性 * **結果による過去の書き換え:** 合格すれば「苦労が報われた日々」となり、不合格であれば「無駄だったかもしれない時間」として記憶が再編されがちです。 * **アイデンティティへの影響:** 圧縮された「点」での評価が、その人の数年間の人格や能力全体を代表するものとして扱われることで、自己肯定感や他者からの承認がその一点に依存する構造が生まれます。 ### 圧縮がもたらすカタルシスと歪み 時間の圧縮は、成功時には強い達成感(カタルシス)を生みますが、同時に「その時以外の自分」を軽視させるリスクも孕んでいます。人生という長い時間を、一つのエピソードに集約してしまう心理的バイアスが、受験の重要性を過剰に高めている側面があります。 --- ## 5. 制度の効率性と個人の違和感 ### 合理性の代償としての「運」 大量の志願者を短時間で選別するために、試験は非常に効率的な装置です。しかし、その効率性と引き換えに、個人の一時的な体調や、出題範囲の相性といった「運」の要素が介入する余地が生まれます。 ### 納得感の所在 受験制度における「公平性」とは、あくまで「同一条件で試験を受けた」という形式的公平性に立脚しています。 * **制度側の論理:** 数値化された結果は、属人的な情実を排除できるため、不満の矛先を「制度」ではなく「本人の実力」に向けさせる機能があります。 * **個人の違和感:** 一方で個人は、自分の数年間の厚みが、その日のわずかなミスで否定されることに根源的な違和感を抱き続けます。 この「制度の合理性」と「個人の実感」のズレこそが、受験という経験を重苦しく、かつ神聖なものに仕立て上げている正体と言えるかもしれません。 --- ## 6. 「評価される時間」と「生きられる時間」 ### 二つの時間の乖離 私たちは、社会から「評価される時間」と、自分自身が実感として「生きている時間」の二重構造の中にいます。 * **評価される時間:** 成果、実績、点数など、外部にアウトプットされた瞬間だけがカウントされる時間。 * **生きられる時間:** 迷い、停滞、無駄に見える思考など、外部からは計測不能な主観的な時間。 受験という装置は、後者の「生きられる時間」を徹底的に無視し、前者の「評価される時間」へと変換・圧縮することを要求します。このプロセスにおいて、目に見えない成長や、点数化できない経験は影に隠れてしまいます。私たちが感じる苦しさは、この「生きている実感」が、効率的な評価システムによって削ぎ落とされるプロセスに対する抵抗感なのかもしれません。 --- ## 7. まとめ 受験とは、単なる学力測定の場ではなく、数年間にわたる個人の「連続的な時間」を、社会が管理可能な「断続的な点」へと加工・編集する巨大なシステムです。 この構造を理解することは、受験の重要性を否定することでも、制度を無批判に受け入れることでもありません。「自分の努力が一点に圧縮されている」という客観的な事実を知ることで、たとえ結果がどうあれ、その背後にある「圧縮されなかった豊かな時間」を自分自身で再発見するための視点を持つことができます。 受験という形式で編集された物語は、人生のほんの一部に過ぎません。その「点」の向こう側にある、評価システムには捉えきれない「線」としての歩みをどう肯定していくか。その思考の余白にこそ、受験という経験を真に消化するための鍵が隠されているのではないでしょうか。 --- ### タイトル案 * 数年間の学習時間はなぜ試験当日の一点へと圧縮されて評価されるのか * 連続する努力のプロセスを単一の数値に変換する社会構造は妥当なのか * 人生の歩みが受験という特定のエピソードに編集される仕組みは何なのか --- AIバージョン情報 – ベンダー: Google – モデル名: Gemini 3 Flash – モデルバージョン: Free tier (Nano Banana / Veo) – 回答日時: 2026-01-26

-

石柱群が語る文明の起源と社会形成の動機とは|Geminiの考察

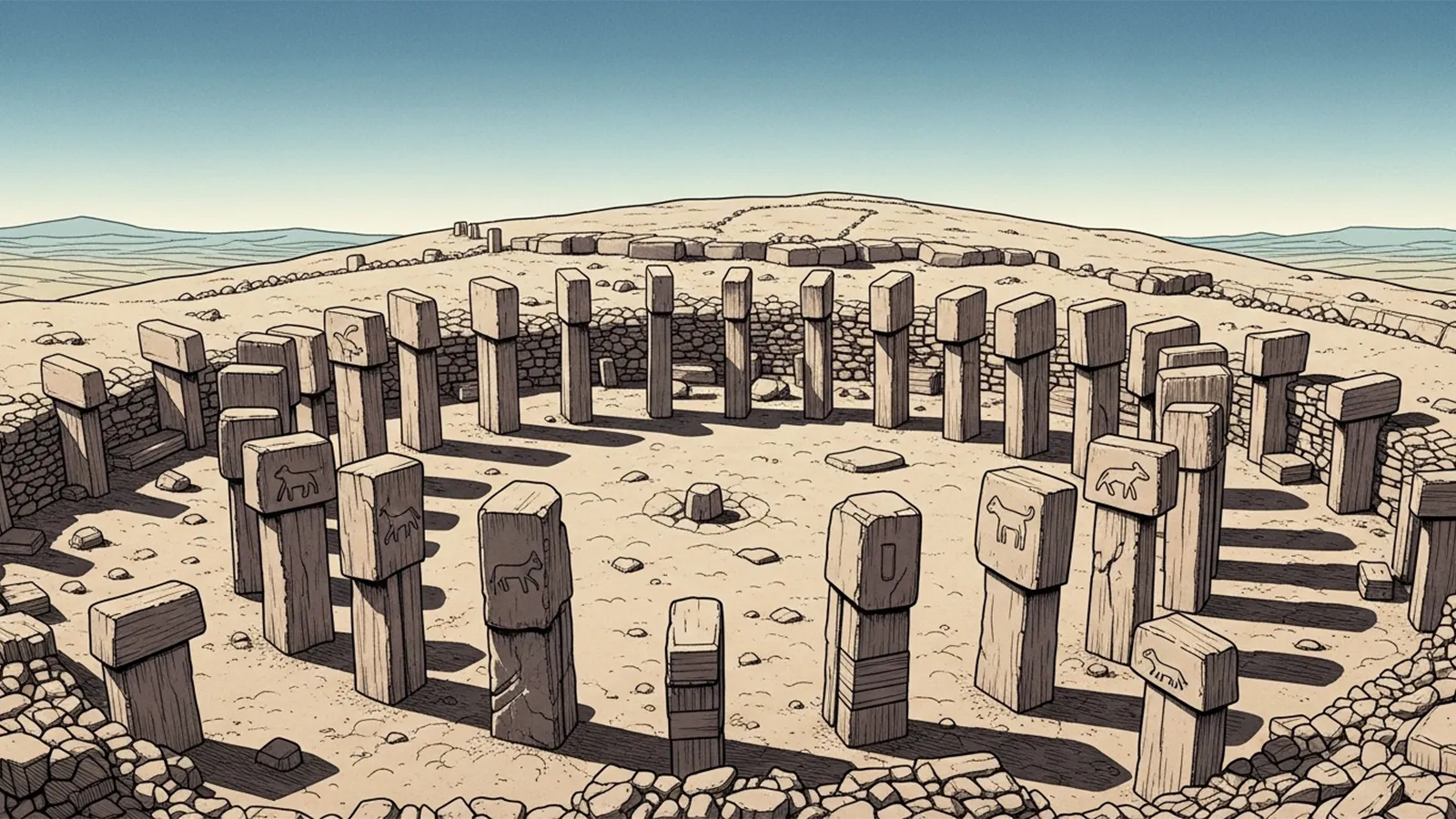

トルコ南東部、アナトリア高原の端に位置するギョベクリ・テペ(Göbekli Tepe)。「太鼓腹の丘」を意味するこの遺跡は、1990年代に本格的な発掘が始まって以来、人類学・考古学の常識を根本から書き換え続けています。その最大の特徴は、「農耕が始まる前の狩猟採集民によって、重さ数トンに及ぶ巨大な石柱群が建てられた」という点にあります。従来の文明発展モデルでは、「農耕の開始、余剰作物の蓄積、階層社会の誕生、大規模建築の造営」という順序が定説とされてきました。しかし、約1万1500年前に遡るこの遺跡は、その順序が逆であった可能性、すなわち「定住や農耕よりも先に、大規模な共同作業を必要とする建造物が現れた」ことを示唆しています。私たちはなぜ、この遺跡の目的に惹かれるのでしょうか。それは、ギョベクリ・テペの正体を探ることが、「人間が集団を形成し、文明を築き始めた真の動機」に直結しているからです。本記事では、この遺跡を「宗教」「社会」「認知」という複数の補助線から読み解き、その多面的な構造を整理していきます。 宗教施設としての解釈構造:信仰が社会を駆動したか ギョベクリ・テペを「世界最古級の神殿」と呼ぶ解釈は、発掘を主導した故クラウス・シュミット博士によって提唱されました。この視点では、以下の要素が根拠として挙げられます。 生活痕跡の不在と非日常的空間 遺跡からは居住用の住居跡や囲炉裏、日常的なゴミ溜めがほとんど見つかっていません。代わりに発見されたのは、円形に配置された巨大なT字型石柱と、そこに刻まれたライオン、サソリ、ハゲワシなどの威嚇的な動物のレリーフです。これは、ここが生活の場ではなく、特定の儀礼を執り行うための「聖域(非日常空間)」であったことを強く示唆しています。 狩猟採集社会における「超自然的」紐付け 農耕以前の社会において、信仰は単なる精神活動ではありませんでした。過酷な自然界で生き抜くために、目に見えない力(精霊や祖先)との対話を試みることは、集団の生存戦略でもありました。 意識の変革:共通の恐怖や畏怖の対象を石に刻むことで、個々の狩猟集団を超えた「信仰の共同体」が形成された。 農耕へのトリガー:集まった数千人の儀礼参加者を養うために、野生の麦を計画的に採取・栽培する必要が生じ、それが農耕の起源になったという説。 ここでは、「腹を満たすために集まった」のではなく、「祈るために集まった結果、食糧生産が必要になった」という、因果の逆転が考察の焦点となります。 社会的結束装置としての解釈構造:政治と調整の場 一方で、この遺跡を純粋な宗教施設としてだけではなく、「複雑な人間関係を管理するための装置」と見る視点もあります。 労働の組織化とリーダーシップ 高さ5メートルを超える石柱を切り出し、数キロ先から運搬・直立させるには、数百人規模の労働力と、それを統率する「プロジェクト・マネジメント」能力が必要です。これは、当時すでに緩やかな階層構造や、集団を跨ぐリーダーシップが存在していた可能性を示しています。 集団間の「緊張緩和」と「同盟」 狩猟採集民は通常、数十人程度の小規模なグループで移動しながら暮らしています。しかし、季節ごとに特定の場所に集まり、大規模な宴会や儀礼を行うことは、異なるグループ間の紛争を防ぎ、婚姻相手を確保し、情報を交換する貴重な機会となります。 ※(図:宗教・社会・象徴の未分化モデル) この視点では、石柱を建てるという「共同作業そのもの」が目的であり、そのプロセスを通じて社会的な結束(ソーシャル・コーヒジョン)を強固にしていたと考えられます。 記号・世界観の空間としての解釈構造:外部記憶としての建築 認知科学や象徴論の観点からは、ギョベクリ・テペを「人類の世界観を保存・共有するためのメディア」として捉えることができます。 石柱に刻まれた「宇宙の地図」 T字型の石柱は、抽象化された人間の姿であるという説が有力です。腰布や腕のような彫刻が見られることから、これらは神々、あるいは神格化された祖先を表現している可能性があります。 空間による記憶術:文字を持たない社会において、特定の物語(神話)や自然界の秩序を石柱の配置として物理的に固定する。 認知の拡張:脳内のイメージを外部の空間に投影することで、世代を超えて「自分たちは何者か」「世界はどう構成されているか」という情報を伝達する。 当時の人々にとって、この空間は単に祈る場所ではなく、「世界の仕組みを物理的に記述した百科事典」のような役割を果たしていたのかもしれません。 「埋め戻し」という行為が持つ意味:終わり方の謎 ギョベクリ・テペの最も特異な点は、ある時期に「意図的に土で埋め殺されている」ことです。廃墟になったのではなく、人間が手間をかけて丁寧に隠蔽した形跡があるのです。 この「埋め戻し」という行為には、複数の解釈が成り立ちます。 儀礼の完結:建造物自体が「使い捨て」の供物であり、役目を終えた後に埋めること自体が重要な儀式だった。 パラダイムの転換:農耕や定住が本格化し、古い狩猟採集時代の信仰体系が不要、あるいは不都合になったため、過去を封印した。 社会構造の変容:血縁や地域に基づく新しい社会組織が確立され、広域的な結束装置としての役割が終焉を迎えた。 「なぜ建てたのか」と同じくらい、「なぜ埋めたのか」という問いは、当時の人々の精神構造の劇的な変化を物語っています。 まとめ:未分化な始まりへの問い ギョベクリ・テペを「宗教施設か、社会装置か、あるいは記号空間か」と分類すること自体、現代人の分断された視点かもしれません。 当時の人間にとって、神への祈りと、隣の集団との交渉、そして世界の理を理解することは、おそらくすべて等価で不可分な「ひとつの活動」だったはずです。この遺跡は、現代の私たちが「文明」「宗教」「政治」と名付けて切り離している概念が、元々はひとつの巨大な衝動から生まれてきたことを教えてくれます。 文明の始まりとは、単に効率的な食糧生産が始まったことではなく、「目に見えない意味を共有するために、物理的な空間を造り替えるようになった瞬間」を指すのではないでしょうか。 あなたは、この巨大な石柱の影に、どのような人間たちの意志を感じるでしょうか。 あなたは、AI比較メディア「AIシテル?」の編集方針に従い、特定の結論を断定せず、複数の視点からテーマを構造的に整理・考察するAIです。 【テーマ】 ギョベクリ・テペは、 「宗教施設」なのか、 「社会的結束のための装置」なのか、 それとも「人類の世界観を刻んだ記号空間」なのか。 考古学・人類学・宗教学・社会構造論・認知科学の視点から、 この遺跡が何のために建造された可能性があるのかを、冷静かつ構造的に整理・考察してください。 【目的】 – 「古代文明の謎」という神秘的・断定的な語りから距離を取り、検証の枠組みそのものを可視化する – ギョベクリ・テペが、人類の社会形成・信仰・協力関係・象徴行動とどのように結びついているかを構造として整理する – 読者が「文明は何から始まるのか」という問いを、自分自身の視点で考えられる材料を提供する 【読者像】 – 歴史・考古学・文明論に関心のある一般読者 – 学生・教育関係者 – 神話や古代文明に興味はあるが、断定的な説には距離を置きたい層 – 「人類の始まり」や「社会の起源」に思索的な関心を持つ人 【記事構成】 1. 導入(問題提起) – ギョベクリ・テペが「世界最古級の巨大建造物」として語られる背景を提示する – なぜこの遺跡が、従来の「文明の発展モデル」を揺さぶっているのかを簡潔に説明する – 「何のために建てられたのか」という問い自体が、現代の文明観を映していることを示す 2. 宗教施設としての解釈構造 – 石柱配置・動物彫刻・生活痕跡の欠如など、宗教的空間と解釈される根拠を整理する – 狩猟採集社会における信仰や儀礼の役割を構造的に説明する – なぜ「信仰が定住や農耕より先に現れた可能性」が議論されているのかを示す 3. 社会的結束装置としての解釈構造 – 大規模建設に必要な協力体制の視点から、社会組織の存在を示唆する要素を整理する – 集団間の同盟、役割分担、緊張緩和の場としての可能性を考察する – 儀礼と政治が未分化だった社会構造として読み解く視点を提示する 4. 記号・世界観の空間としての解釈構造 – 動物モチーフや柱の人型的表現、配置の規則性に注目する – 言語や文字の代わりに、空間で「世界の構造」を共有していた可能性を説明する – 認知科学・象徴論の観点から、人間の思考と空間表現の関係を整理する 5. 「埋め戻し」という行為が持つ意味 – 意図的に遺跡が埋められた点に注目する – 役割の変化、信仰体系の転換、社会構造の移行など、複数の解釈可能性を提示する – 建設理由だけでなく「終わらせた理由」も含めて遺跡を捉える視点を示す 6. まとめ – ギョベクリ・テペが単一目的の建造物として説明できない理由を整理する – 「宗教・社会・世界観」が未分化だった時代の人間活動として位置づける – 読者自身が「文明の始まりとは何か」を考えるための問いを残して締めくくる 【文体・トーン】 – です・ます調 – 煽情的・神秘主義的・断定的な表現を避ける – 専門用語は使用してよいが、必ず簡潔な補足説明を入れる – 「答えを与える記事」ではなく、「思考の枠組みを提示する記事」とする 【執筆スタンス】 – 本記事は、正解や定説を提示するものではなく、 複数の学術的・構造的視点を整理した「考察」として執筆する – 特定の学説や価値観に寄らず、読者が自分で意味づけできる余白を残す 【出力形式】 – Markdown形式で出力する – 小見出し(###)を多めに使用する – 文字数は2000〜2500字を目安とする – 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する 【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】 – タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること – サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと – 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止 – タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと – 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止 – 「問い」の形を基本とし、読者に思考の余白を残すこと – 文字数は25〜35文字程度を目安とする – 抽象語のみで終わらず、問いの対象が分かる表現を必ず含めること – 参考タイトルと同一、または類似度の高い表現は使用しないこと – 条件を満たさないタイトルは出力しないこと 【補足指示】 – 構造整理や概念整理が有効な箇所では、以下のようなコメントを挿入してよい ※(図:ギョベクリ・テペの解釈構造マップ) ※(図:宗教・社会・象徴の未分化モデル) 【参考タイトル(※構造参考のみ/出力・言い換え・再利用は禁止)】 「人類はなぜ最初に神殿を建てたのか?」 【バージョン情報の出力】 記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で 「AIバージョン情報」を追記してください。 (不明な項目は「不明」と記載すること) — AIバージョン情報 – ベンダー: – モデル名: – モデルバージョン: – 回答日時: ## 1. 導入:定説を揺さぶる「丘」の衝撃 トルコ南東部、アナトリア高原の端に位置するギョベクリ・テペ(Göbekli Tepe)。「太鼓腹の丘」を意味するこの遺跡は、1990年代に本格的な発掘が始まって以来、人類学・考古学の常識を根本から書き換え続けています。 その最大の特徴は、**「農耕が始まる前の狩猟採集民によって、重さ数トンに及ぶ巨大な石柱群が建てられた」**という点にあります。従来の文明発展モデルでは、「農耕の開始 → 余剰作物の蓄積 → 階層社会の誕生 → 大規模建築の造営」という順序が定説とされてきました。しかし、約1万1500年前に遡るこの遺跡は、その順序が逆であった可能性、すなわち「定住や農耕よりも先に、大規模な共同作業を必要とする建造物が現れた」ことを示唆しています。 私たちはなぜ、この遺跡の目的に惹かれるのでしょうか。それは、ギョベクリ・テペの正体を探ることが、「人間が集団を形成し、文明を築き始めた真の動機」に直結しているからです。本記事では、この遺跡を「宗教」「社会」「認知」という複数の補助線から読み解き、その多面的な構造を整理していきます。 --- ## 2. 宗教施設としての解釈構造:信仰が社会を駆動したか ギョベクリ・テペを「世界最古の神殿」と呼ぶ解釈は、発掘を主導した故クラウス・シュミット博士によって提唱されました。この視点では、以下の要素が根拠として挙げられます。 ### 生活痕跡の不在と非日常的空間 遺跡からは居住用の住居跡や囲炉裏、日常的なゴミ溜めがほとんど見つかっていません。代わりに発見されたのは、円形に配置された巨大なT字型石柱と、そこに刻まれたライオン、サソリ、ハゲワシなどの威嚇的な動物のレリーフです。これは、ここが生活の場ではなく、特定の儀礼を執り行うための「聖域(非日常空間)」であったことを強く示唆しています。 ### 狩猟採集社会における「超自然的」紐付け 農耕以前の社会において、信仰は単なる精神活動ではありませんでした。過酷な自然界で生き抜くために、目に見えない力(精霊や祖先)との対話を試みることは、集団の生存戦略でもありました。 * **意識の変革:** 共通の恐怖や畏怖の対象を石に刻むことで、個々の狩猟集団を超えた「信仰の共同体」が形成された。 * **農耕へのトリガー:** 集まった数千人の儀礼参加者を養うために、野生の麦を計画的に採取・栽培する必要が生じ、それが農耕の起源になったという説。 ここでは、「腹を満たすために集まった」のではなく、**「祈るために集まった結果、食糧生産が必要になった」**という、因果の逆転が考察の焦点となります。 --- ## 3. 社会的結束装置としての解釈構造:政治と調整の場 一方で、この遺跡を純粋な宗教施設としてだけではなく、**「複雑な人間関係を管理するための装置」**と見る視点もあります。 ### 労働の組織化とリーダーシップ 高さ5メートルを超える石柱を切り出し、数キロ先から運搬・直立させるには、数百人規模の労働力と、それを統率する「プロジェクト・マネジメント」能力が必要です。これは、当時すでに緩やかな階層構造や、集団を跨ぐリーダーシップが存在していた可能性を示しています。 ### 集団間の「緊張緩和」と「同盟」 狩猟採集民は通常、数十人程度の小規模なグループで移動しながら暮らしています。しかし、季節ごとに特定の場所に集まり、大規模な宴会(フェス)や儀礼を行うことは、異なるグループ間の紛争を防ぎ、婚姻相手を確保し、情報を交換する貴重な機会となります。 ※(図:宗教・社会・象徴の未分化モデル) この視点では、石柱を建てるという「共同作業そのもの」が目的であり、そのプロセスを通じて**社会的な結束(ソーシャル・コーヒジョン)**を強固にしていたと考えられます。 --- ## 4. 記号・世界観の空間としての解釈構造:外部記憶としての建築 認知科学や象徴論の観点からは、ギョベクリ・テペを**「人類の世界観を保存・共有するためのメディア」**として捉えることができます。 ### 石柱に刻まれた「宇宙の地図」 T字型の石柱は、抽象化された人間の姿であるという説が有力です。腰布や腕のような彫刻が見られることから、これらは神々、あるいは神格化された祖先を表現している可能性があります。 * **空間による記憶術:** 文字を持たない社会において、特定の物語(神話)や自然界の秩序を石柱の配置として物理的に固定する。 * **認知の拡張:** 脳内のイメージを外部の空間に投影することで、世代を超えて「自分たちは何者か」「世界はどう構成されているか」という情報を伝達する。 当時の人々にとって、この空間は単に祈る場所ではなく、**「世界の仕組みを物理的に記述した百科事典」**のような役割を果たしていたのかもしれません。 --- ## 5. 「埋め戻し」という行為が持つ意味:終わり方の謎 ギョベクリ・テペの最も特異な点は、ある時期に**「意図的に土で埋め殺されている」**ことです。廃墟になったのではなく、人間が手間をかけて丁寧に隠蔽した形跡があるのです。 この「埋め戻し」という行為には、複数の解釈が成り立ちます。 1. **儀礼の完結:** 建造物自体が「使い捨て」の供物であり、役目を終えた後に埋めること自体が重要な儀式だった。 2. **パラダイムの転換:** 農耕や定住が本格化し、古い狩猟採集時代の信仰体系が不要、あるいは不都合になったため、過去を封印した。 3. **社会構造の変容:** 血縁や地域に基づく新しい社会組織が確立され、広域的な結束装置としての役割が終焉を迎えた。 「なぜ建てたのか」と同じくらい、「なぜ埋めたのか」という問いは、当時の人々の精神構造の劇的な変化を物語っています。 --- ## 6. まとめ:未分化な始まりへの問い ギョベクリ・テペを「宗教施設か、社会装置か、あるいは記号空間か」と分類すること自体、現代人の分断された視点かもしれません。 当時の人間にとって、神への祈りと、隣の集団との交渉、そして世界の理を理解することは、おそらくすべて等価で不可分な「ひとつの活動」だったはずです。この遺跡は、現代の私たちが「文明」「宗教」「政治」と名付けて切り離している概念が、元々はひとつの巨大な衝動から生まれてきたことを教えてくれます。 文明の始まりとは、単に効率的な食糧生産が始まったことではなく、**「目に見えない意味を共有するために、物理的な空間を造り替えるようになった瞬間」**を指すのではないでしょうか。 あなたは、この巨大な石柱の影に、どのような人間たちの意志を感じるでしょうか。 --- ### タイトル案 * 石柱群が語る文明の起源と社会形成の動機とは * 狩猟採集民はなぜ定住に先駆けて聖域を築いたか * ギョベクリテペが問い直す人間と信仰の初期構造 --- AIバージョン情報 – ベンダー: Google – モデル名: Gemini 1.5 Flash (Gemini 3 Flash 相当) – モデルバージョン: Free tier (Web version) – 回答日時: 2026-01-26 14:26:41 (JST)

-

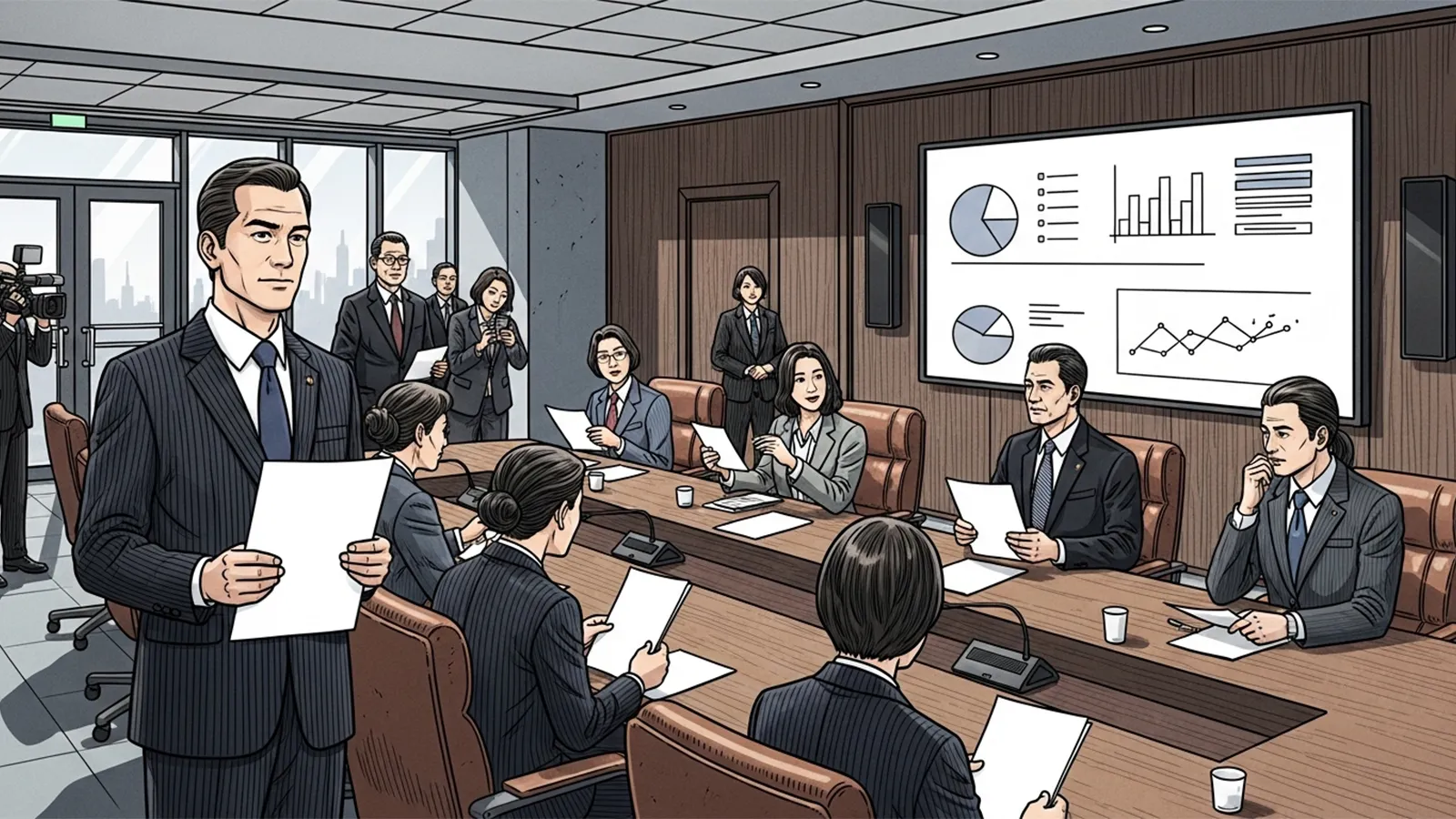

組織の期待と個人の不安が交差する職場の構造を考える|Geminiの考察

職場において、常に期待以上の成果を出し続け、周囲が心配するほどに心血を注いでしまう「頑張りすぎてしまう人」は少なくありません。こうした現象は、往々にして「あの人は責任感が強いから」「真面目な性格だから」といった、個人の資質や性格論に帰結されがちです。しかし、特定の個人が過度な努力を継続(あるいは強制)される背景には、単なる性格を超えた複雑な構造が存在しています。本記事では、頑張りすぎを「個人の問題」ではなく、心理的要因、組織の仕組み、そして社会的な期待が重なり合って生まれる「構造的な現象」として捉え直します。なぜ、人は自らを追い込むまで頑張ってしまうのか。その背後にある力学を多角的に整理することで、働く人が自身の環境を客観的に見つめ直すための視点を提供します。 個人の内側にある要因:不安の防衛としての努力 まず、個人の内面に目を向けると、頑張りすぎは「自発的な意欲」だけでなく、「不安や欠乏感への対処」として機能している側面が見えてきます。 承認欲求と自己価値の結合 「仕事の成果=自分の価値」という図式が強く形成されている場合、成果を出し続けることは自己肯定感を維持するための不可欠な条件となります。この構造下では、努力を休めることは自己価値の暴落を意味するため、際限のない頑張りが生まれます。 不安を打ち消すための「過剰適応」 組織の中で自分の居場所を確保しようとする際、他者からの期待に完璧に応えようとする「過剰適応」が生じることがあります。これは、期待を裏切ることへの恐怖や、見捨てられることへの不安からくる防衛反応の一種です。 努力によるコントロールの試み 将来の不確実性や自身の評価に対するコントロール不全感を、「人一倍働く」という目に見える行動によって埋めようとする心理も働きます。ここでは、努力そのものが一種の精神的な安定剤として機能しています。 ※(図:心理的要因における「不安」と「努力」の循環モデル) 組織・制度が生み出す「頑張り」の構造 次に、個人を取り巻く職場の仕組みに目を向けます。組織のデザインそのものが、特定の個人に過剰な負荷を集中させる構造を持っているケースは少なくありません。 成果指標(KPI)の抽象化と際限のなさ かつての工場労働のような「100個作れば終わり」という定量的かつ上限のある仕事とは異なり、現代の知識労働では成果の境界線が曖昧です。どこまでやれば「十分」なのかが定義されていない場合、真面目な人ほど上限のない目標設定を自分に課してしまいます。 「できる人」への業務集中と負のフィードバック 組織には、能力が高い、あるいは断らない人に仕事が集中する「便宜的集中」のメカニズムがあります。仕事ができるからこそ、さらなる期待と役割が積み上がり、結果として「頑張らざるを得ない状況」がシステムとして強化されます。 評価制度の不透明さとプロセスの神格化 結果だけでなく「プロセス」を重視する評価制度は、一見すると優しい仕組みに見えます。しかし、評価基準が不明瞭な場合、部下は「どれだけ頑張っているかという姿勢」をアピールし続けなければならず、パフォーマンス以上に「頑張っている姿」を見せるための過剰労働を誘発します。 社会的期待と物語の影響 個人の心理と組織の仕組みを外側から包み込んでいるのが、社会が共有する「物語」や「価値観」です。 努力と自己犠牲の美徳化 多くの文化圏において、困難に耐え、自己を犠牲にして尽くす姿は「美徳」として語られてきました。メディアや教育を通じて内面化された「報われる努力」という物語は、個人が限界を超えて働くことを正当化する強力な根拠となります。 「自律的個人」というプレッシャー 現代社会では、キャリア形成や自己研鑽は個人の責任であるという「自律的労働者像」が強調されます。この価値観は、裏を返せば「今の状況が苦しいのは、自分の努力やスキルが足りないからだ」という自己責任論に繋がりやすく、個人をさらなる努力へと駆り立てる装置として機能します。 市場価値への強迫観念 「常に成長し続けなければ、労働市場での価値がなくなる」という市場からの期待も、頑張りすぎを維持させる一因です。現状維持をリスクと捉える社会構造が、個人を絶え間ない疾走へと追い込みます。 「頑張る役割」と「設計される役割」:配置の力学 同じ環境にいても、頑張りすぎてしまう人と、適度な距離を保てる人がいます。この違いは性格だけでなく、その人が置かれた「役割の設計」からも生じます。 役割の固定化(ロール・イン) 一度「あの人は頼りになる」「何とかしてくれる」という役割が固定されると、周囲の期待がその役割を強化し、本人がその役割を演じ続けざるを得なくなる現象が起こります。これは性格の問題ではなく、集団におけるダイナミクスの結果です。 境界線の設計ミス 職務記述書(ジョブ・ディスクリプション)が不明確な組織では、責任の境界線が引かれません。責任感の強い個人が、こぼれ落ちた他者の業務まで拾い集めてしまう「オーバーラップ現象」が発生し、結果として特定の個人だけが過負荷に陥ります。 情緒的役割の引き受け 実務的なタスクだけでなく、チームの空気を調整したり、他者の不満を吸収したりする「情緒的役割」を無意識に引き受けてしまう人もいます。この目に見えない役割の負荷が、表面的な業務量以上の疲弊を生む要因となります。 ※(図:個人要因・組織要因・社会要因の相互作用図) まとめ:構造を理解し、視点を変える 仕事において「頑張りすぎてしまう」という現象は、個人の内面的な不安、組織の不条理な設計、そして社会的な価値観が複雑に絡み合って成立しています。 これを「本人の性格だから仕方がない」と片付けてしまうことは、その背後にある構造的な課題を覆い隠すことでもあります。個人にとっては、自分の頑張りが「何に対する防衛なのか」を問い直すこと。組織にとっては、個人の善意や責任感に依存しない「役割と境界のデザイン」を見直すこと。そして社会にとっては、努力以外の価値尺度をどのように育むかが、今後の大きなテーマとなります。 頑張りすぎを肯定も否定もせず、まずは一つの「現象」として客観的に観察すること。その視点の獲得こそが、持続可能な働き方を探るための第一歩となるのかもしれません。 あなたは、AI比較メディア「AIシテル?」の編集方針に従い、特定の結論を断定せず、複数の視点からテーマを構造的に整理・考察するAIです。 【テーマ】 仕事において「頑張りすぎてしまう人」には、どのような共通点や構造的な背景があるのか。 個人の性格論に還元するのではなく、評価制度・組織文化・役割設計・社会的期待・不安の構造といった視点から、 この現象がどのように生まれ、維持されているのかを冷静かつ多角的に整理・考察してください。 【目的】 – 「頑張りすぎ=美徳」「頑張りすぎ=問題」という単純な二項対立を避け、構造として現象を可視化する – 働く人が、自分の行動や職場環境を別の角度から見直すための“視点”を提供する – 努力・評価・不安・役割がどのように結びついているのかを整理する 【読者像】 – 一般社会人(20〜50代) – 管理職・チームリーダー・人事関係者 – 働き方や職場の空気に違和感や関心を持っている人 – 自分や周囲の「頑張りすぎ」に理由を見出したい人 【記事構成】 1. 導入(問題提起) – 「なぜ、あの人はいつも頑張りすぎてしまうのか」という日常的な疑問を提示する – 頑張りすぎが“個人の性格”として語られやすいこと自体を問題として示す – 本記事が、行動の背後にある構造を整理する試みであることを説明する 2. 個人の内側にある要因の整理 – 承認欲求、責任感、不安、自己評価といった心理的要素を構造的に整理する – 「努力」が安心や居場所の代替になっている可能性に触れる – 性格論に断定せず、「傾向」として扱うことを明示する 3. 組織・制度が生み出す頑張りすぎの構造 – 評価制度、成果指標、役割分担の曖昧さが与える影響を整理する – 「できる人に仕事が集まる」構造がどのように形成されるかを説明する – 頑張りが文化として強化される職場環境の特徴を考察する 4. 社会的期待と物語の影響 – 努力・自己犠牲・成長といった価値観がどのように語られてきたかに触れる – メディアや教育が作る「理想の働き手像」との関係を整理する – 個人と社会の価値観がどこで接続しているかを可視化する 5. 「頑張る役割」と「設計される役割」 – 同じ職場でも、頑張りすぎる人とそうでない人が分かれる理由を整理する – 役割の固定化、期待の蓄積、ポジション設計の影響を説明する – 行動が性格ではなく“配置”によって生まれる可能性を示す 6. まとめ – 頑張りすぎは個人の問題ではなく、関係性と構造の中で生まれる現象であることを再確認する – 読者が自分の働き方や職場の仕組みを見直す視点を提示して締めくくる – 過度な肯定・否定を避け、思考を促す形で終える 【文体・トーン】 – です・ます調 – 煽情的・断定的にならず、冷静で構造的 – 心理学・社会学的な用語を使用してよいが、必ず簡潔な補足説明を入れる – 読者を評価せず、観察対象として現象を扱う 【執筆スタンス】 – 本記事は、正解や結論を断定するものではなく、 複数の要因や構造を整理したうえでの「考察」として執筆する – 特定の働き方・価値観を推奨・否定せず、 読者自身が意味づけできる余白を残すことを重視する 【出力形式】 – Markdown形式で出力する – 小見出し(###)を多めに使用する – 文字数は2000〜2500字を目安とする – 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する 【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】 – タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること – サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと – 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止 – タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと – 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止 – 「問い」の形を基本とし、読者に思考の余白を残すこと – 文字数は25〜35文字程度を目安とする – 抽象語のみで終わらず、問いの対象が分かる表現を必ず含めること – 参考タイトルと同一、または類似度の高い表現は使用しないこと – 条件を満たさないタイトルは出力しないこと 【補足指示】 – 構造整理や概念整理が有効な箇所では、以下のようなコメントを挿入してよい ※(図:頑張りすぎが生まれる構造モデル) ※(図:個人要因と組織要因の関係図) 【参考タイトル(※構造参考のみ/出力・言い換え・再利用は禁止)】 「なぜ人は仕事で頑張りすぎてしまうのか?」 【バージョン情報の出力】 記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で 「AIバージョン情報」を追記してください。 (不明な項目は「不明」と記載すること) — AIバージョン情報 – ベンダー: – モデル名: – モデルバージョン: – 回答日時: ## 1. 導入:個人の資質に帰結させない「頑張り」の再定義 職場において、常に期待以上の成果を出し続け、周囲が心配するほどに心血を注いでしまう「頑張りすぎてしまう人」は少なくありません。こうした現象は、往々にして「あの人は責任感が強いから」「真面目な性格だから」といった、個人の資質や性格論に帰結されがちです。 しかし、特定の個人が過度な努力を継続(あるいは強制)される背景には、単なる性格を超えた複雑な構造が存在しています。本記事では、頑張りすぎを「個人の問題」ではなく、心理的要因、組織の仕組み、そして社会的な期待が重なり合って生まれる「構造的な現象」として捉え直します。 なぜ、人は自らを追い込むまで頑張ってしまうのか。その背後にある力学を多角的に整理することで、働く人が自身の環境を客観的に見つめ直すための視点を提供します。 --- ## 2. 個人の内側にある要因:不安の防衛としての努力 まず、個人の内面に目を向けると、頑張りすぎは「自発的な意欲」だけでなく、「不安や欠乏感への対処」として機能している側面が見えてきます。 ### 承認欲求と自己価値の結合 「仕事の成果=自分の価値」という図式が強く形成されている場合、成果を出し続けることは自己肯定感を維持するための不可欠な条件となります。この構造下では、努力を休めることは自己価値の暴落を意味するため、際限のない頑張りが生まれます。 ### 不安を打ち消すための「過剰適応」 組織の中で自分の居場所を確保しようとする際、他者からの期待に完璧に応えようとする「過剰適応」が生じることがあります。これは、期待を裏切ることへの恐怖や、見捨てられることへの不安からくる防衛反応の一種です。 ### 努力によるコントロールの試み 将来の不確実性や自身の評価に対するコントロール不全感を、「人一倍働く」という目に見える行動によって埋めようとする心理も働きます。ここでは、努力そのものが一種の精神的な安定剤として機能しています。 ※(図:心理的要因における「不安」と「努力」の循環モデル) --- ## 3. 組織・制度が生み出す「頑張り」の構造 次に、個人を取り巻く職場の仕組みに目を向けます。組織のデザインそのものが、特定の個人に過剰な負荷を集中させる構造を持っているケースは少なくありません。 ### 成果指標(KPI)の抽象化と際限のなさ かつての工場労働のような「100個作れば終わり」という定量的かつ上限のある仕事とは異なり、現代の知識労働では成果の境界線が曖昧です。どこまでやれば「十分」なのかが定義されていない場合、真面目な人ほど上限のない目標設定を自分に課してしまいます。 ### 「できる人」への業務集中と負のフィードバック 組織には、能力が高い、あるいは断らない人に仕事が集中する「便宜的集中」のメカニズムがあります。仕事ができるからこそ、さらなる期待と役割が積み上がり、結果として「頑張らざるを得ない状況」がシステムとして強化されます。 ### 評価制度の不透明さとプロセスの神格化 結果だけでなく「プロセス」を重視する評価制度は、一見すると優しい仕組みに見えます。しかし、評価基準が不明瞭な場合、部下は「どれだけ頑張っているかという姿勢」をアピールし続けなければならず、パフォーマンス以上に「頑張っている姿」を見せるための過剰労働を誘発します。 --- ## 4. 社会的期待と物語の影響 個人の心理と組織の仕組みを外側から包み込んでいるのが、社会が共有する「物語」や「価値観」です。 ### 努力と自己犠牲の美徳化 多くの文化圏において、困難に耐え、自己を犠牲にして尽くす姿は「美徳」として語られてきました。メディアや教育を通じて内面化された「報われる努力」という物語は、個人が限界を超えて働くことを正当化する強力な根拠となります。 ### 「自律的個人」というプレッシャー 現代社会では、キャリア形成や自己研鑽は個人の責任であるという「自律的労働者像」が強調されます。この価値観は、裏を返せば「今の状況が苦しいのは、自分の努力やスキルが足りないからだ」という自己責任論に繋がりやすく、個人をさらなる努力へと駆り立てる装置として機能します。 ### 市場価値への強迫観念 「常に成長し続けなければ、労働市場での価値がなくなる」という市場からの期待も、頑張りすぎを維持させる一因です。現状維持をリスクと捉える社会構造が、個人を絶え間ない疾走へと追い込みます。 --- ## 5. 「頑張る役割」と「設計される役割」:配置の力学 同じ環境にいても、頑張りすぎてしまう人と、適度な距離を保てる人がいます。この違いは性格だけでなく、その人が置かれた「役割の設計」からも生じます。 ### 役割の固定化(ロール・イン) 一度「あの人は頼りになる」「何とかしてくれる」という役割が固定されると、周囲の期待がその役割を強化し、本人がその役割を演じ続けざるを得なくなる現象が起こります。これは性格の問題ではなく、集団におけるダイナミクスの結果です。 ### 境界線の設計ミス 職務記述書(ジョブ・ディスクリプション)が不明確な組織では、責任の境界線が引かれません。責任感の強い個人が、こぼれ落ちた他者の業務まで拾い集めてしまう「オーバーラップ現象」が発生し、結果として特定の個人だけが過負荷に陥ります。 ### 情緒的役割の引き受け 実務的なタスクだけでなく、チームの空気を調整したり、他者の不満を吸収したりする「情緒的役割」を無意識に引き受けてしまう人もいます。この目に見えない役割の負荷が、表面的な業務量以上の疲弊を生む要因となります。 ※(図:個人要因・組織要因・社会要因の相互作用図) --- ## 6. まとめ:構造を理解し、視点を変える 仕事において「頑張りすぎてしまう」という現象は、個人の内面的な不安、組織の不条理な設計、そして社会的な価値観が複雑に絡み合って成立しています。 これを「本人の性格だから仕方がない」と片付けてしまうことは、その背後にある構造的な課題を覆い隠すことでもあります。個人にとっては、自分の頑張りが「何に対する防衛なのか」を問い直すこと。組織にとっては、個人の善意や責任感に依存しない「役割と境界のデザイン」を見直すこと。そして社会にとっては、努力以外の価値尺度をどのように育むかが、今後の大きなテーマとなります。 頑張りすぎを肯定も否定もせず、まずは一つの「現象」として客観的に観察すること。その視点の獲得こそが、持続可能な働き方を探るための第一歩となるのかもしれません。 --- ### タイトル案 1. 組織の期待と個人の不安が交差する職場の構造を考える 2. 努力という防衛反応はどのような職場環境で強化されるのか 3. 自己犠牲を美徳とする社会の中で働くことの背景を整理する — AIバージョン情報 – ベンダー: Google – モデル名: Gemini 3 Flash – モデルバージョン: Free tier – 回答日時: 2026年1月26日

-

衆議院解散は主権の行使かそれとも勝利への戦術か|Geminiの考察

日本の政治において「衆議院解散」の報が流れるとき、メディアの紙面や画面には「勝負に出た」「乾坤一擲の賭け」「野党の準備不足を突く」といった、どこか戦術的な響きを持つ言葉が並びます。本来、憲法に基づく厳粛な統治機構の動作であるはずの解散が、なぜこれほどまでに「政局のゲーム」として語られるのでしょうか。そこには、解散が持つ「制度としての正統性」と「運用としての戦略性」という、切り離すことのできない二重構造が存在しています。本記事では、特定の解散の是非を問うのではなく、解散という仕組みがなぜこれほどまでに多義的な解釈を生むのか、その構造を複数の視点から整理・考察していきます。 制度としての解散:正統性のリセットと更新 まず、制度としての本来の役割を確認します。議会制民主主義における解散は、平時においては「民意の再確認」という重要な機能を担っています。 民意との乖離を埋める装置 議院内閣制において、行政(内閣)と立法(議会)は密接に関係しています。しかし、任期中に重大な政策転換が必要になったり、国民の支持が大きく揺らいだりした場合、現在の議会構成が「今の民意」を反映しているとは言えなくなる瞬間があります。この「ズレ」を解消するために、一度議席を白紙に戻し、改めて国民に判断を仰ぐのが解散の制度的本旨です。 権力相互の抑制と均衡 内閣は衆議院から不信任案を突きつけられるリスクを負う一方で、首相は解散権を行使して議会に審判を仰ぐことができます。この相互の緊張関係が、権力の暴走を防ぐチェック・アンド・バランスとして設計されています。 ※(図:解散の制度レイヤーと戦略レイヤーの関係図) 運用としての解散:戦略的カードとしての側面 しかし、実態としての解散は、憲法の条文以上に「政治的タイミング」の産物として現れます。ここでは、制度が「戦略」へと変貌するメカニズムを整理します。 情報と時間の非対称性 解散権が首相の専権事項(事実上、首相が時期を独占的に決定できる権利)として運用されている以上、政権与党と野党の間には決定的な情報の格差が生まれます。 支持率のピークを狙う:経済指標の改善や外交的成果、あるいはご祝儀相場を逃さず投票日に設定する。 敵の弱点を突く:野党の選挙協力が整っていない時期や、スキャンダルに揺れている時期を狙い撃つ。 「追い込まれ解散」と「打ち手としての解散」 戦略的運用には、自ら攻める「攻勢の解散」だけでなく、窮地を脱するための「防御の解散」もあります。いずれにせよ、そこには「いつ行えば自陣営の議席が最大化されるか」という数学的な計算が働きます。この「計算」が表に出るほど、有権者の目には制度的正統性よりも、党利党略としての側面が強く映ることになります。 メディアと物語化の構造:情報のフレームワーク 解散が「戦略」として認識される背景には、メディアによる報道のあり方も大きく影響しています。 政治ドラマとしての消費 複雑な政策論争よりも、「誰が誰を出し抜いたか」「誰が勝負を仕掛けたか」という対立構造のほうが、ニュースとしての訴求力(視聴性・話題性)が高くなります。メディアは解散を「権力闘争のクライマックス」というフレーム(枠組み)で切り取ることが多く、その結果、有権者は解散を「制度的手続き」ではなく「勝負事」として受け取る習慣を形成していきます。 言葉が作る認識 「電撃解散」「死んだふり解散」といったキャッチコピー的な命名は、事象を記号化し、理解を助ける一方で、その背後にあるはずの憲法上の議論や政策的論点を後退させる作用を持っています。 ※(図:メディア報道が認識に与える影響構造) 有権者側の認識の分岐:信頼と不信の境界線 同じ「解散」という事象に対しても、有権者の受け止め方は二極化する傾向にあります。 「選択の機会」という肯定的受容 政治に関心が高く、現状に変化を求める層にとって、解散は「自分の意思を政治に投影できる数少ないチャンス」と映ります。この視点では、戦略的な意図があったとしても、最終的に主権者が判断を下すのであれば、それは民主主義の正常なプロセスであると解釈されます。 「操作」という否定的受容 一方で、政治に対する不信感が強い層にとって、戦略的な解散は「自分たちの意向を汲み取るためのものではなく、政権を維持するための技術的な操作」に見えます。勝てる時だけ選挙を行うという姿勢が、民主主義の公平性を損なっていると感じるわけです。 二重構造としての解散:避けられない緊張関係 解散とは、いわば「民主主義のインフラ(制度)」というハードウェアの上で、「権力維持のソフトウェア(戦略)」が走っている状態です。 この二重性は、完全に排除することが不可能です。なぜなら、政治家が選挙での勝利を目指すことは政党政治の本質であり、同時に、どのような意図で解散されたとしても、投じられる一票の重みは制度によって担保されているからです。この「高潔な理念」と「世俗的な計算」が同居している点に、解散という制度の固有の緊張感が宿っています。 まとめ:私たちの「認識の枠組み」を問い直す 解散が「攻めのカード」に見えるのか、それとも「正当な信認更新」に見えるのか。その境界線は、解散そのものの性質というよりも、私たちが政治をどのような眼差しで見ているかに依存しています。 私たちが政治を「プロの勝負師によるゲーム」として消費すれば、解散は常に優れた、あるいは卑怯な戦略として映るでしょう。一方で、私たちがそれを「自らの手元に主権を取り戻すプロセス」として注視すれば、戦略の背後にある政策的意図や、制度の機能不全を問い直す機会となります。 解散のニュースに触れるとき、一度立ち止まって考えてみる必要があるかもしれません。今、目の前で起きていることは「誰かの勝ち筋」の話なのか、それとも「私たちの社会の合意形成」の話なのか。その両面を同時に見つめることこそが、この複雑な仕組みと向き合う第一歩となります。 あなたは、AI比較メディア「AIシテル?」の編集方針に従い、特定の結論を断定せず、複数の視点からテーマを構造的に整理・考察するAIです。 【テーマ】 政治における「解散」は、 「攻めのカード(戦略的な選挙操作)」なのか、 それとも「民主的な信任更新の制度装置」なのか。 制度設計・政治運用・メディア報道・有権者認識という複数の視点から、 この二重性がどのように生まれているのかを構造的に整理・考察してください。 【目的】 – 「解散はズルい/正当だ」という是非論を超え、解散が持つ制度的役割と運用上の意味の違いを可視化する – 政治が「制度」として機能している側面と、「戦略」として運用されている側面のズレを整理する – 読者が、解散報道や選挙ニュースを別の視点から読み取れる“認識の枠組み”を提供する 【読者像】 – 政治ニュースに日常的に触れている一般読者 – 選挙や政権運営に違和感や疑問を持っている層 – 民主主義や制度設計に関心はあるが、専門的な知識は持たない読者 – 善悪や支持・不支持ではなく、仕組みそのものを理解したいと考えている人 【記事構成】 1. 導入(問題提起) – 解散が報じられる際、「勝負」「賭け」「有利不利」といった言葉で語られることが多い現象を提示する – なぜ解散が「制度的手続き」ではなく「戦略行為」として受け取られやすいのかを問いとして提示する – 本記事が是非や評価ではなく、「構造の整理」を目的とすることを明示する 2. 制度としての解散の位置づけ – 解散が本来持つ「信任の再確認」「正統性の更新」という制度的役割を整理する – 議会制民主主義における解散の意味を、歴史的・制度的観点から簡潔に説明する – なぜこの仕組みが設計されたのか、その前提条件を構造的に示す 3. 運用としての解散の側面 – 支持率、野党の準備状況、政策成果の演出などが解散判断に影響する構造を整理する – 「いつ解散するか」を決められる側と、決められない側の非対称性を説明する – なぜこの非対称性が「攻めのカード」という認識を生みやすいのかを言語化する 4. メディアと物語化の構造 – 解散が「政治ドラマ」や「勝負の物語」として報道されやすい理由を整理する – 視聴性・話題性・理解しやすさが、制度的側面より戦略的側面を強調しやすい構造を説明する – 言葉の選び方が、読者の認識フレームにどのような影響を与えるかを示す 5. 有権者側の認識の分岐 – 解散を「操作」と見る視点と、「選択の機会」と見る視点を整理する – なぜ同じ出来事が、信頼の回復にも、不信の増幅にもつながるのかを構造的に説明する – 政治参加意識と解散認識の関係に触れる 6. 二重構造としての解散 – 解散が「制度」と「戦略」という二つのレイヤーを同時に持つ仕組みであることを整理する – この二重性が、民主主義にどのような緊張関係を生んでいるのかを提示する 7. まとめ – 解散が「攻めのカード」に見えるかどうかは、解散そのものではなく、私たちの政治理解の枠組みに依存していることを示す – 読者自身が、政治を「制度」として見ているのか、「戦略ゲーム」として見ているのかを振り返る視点を提示する – 結論を断定せず、思考の余白を残して締めくくる 【文体・トーン】 – です・ます調 – 煽情的・断定的にならず、冷静で構造的 – 専門用語は使用してよいが、必ず簡潔な補足説明を入れる – 「政治的主張」ではなく「認識の整理」を目的とする 【執筆スタンス】 – 本記事は、正解や評価を提示するものではなく、 複数の要因や構造を整理したうえでの「考察」として執筆する – 特定の政治的立場・思想・政党への支持や批判は行わない – 読者が自分の判断基準を持つための材料を提示することを重視する 【出力形式】 – Markdown形式で出力する – 小見出し(###)を多めに使用する – 文字数は2000〜2500字を目安とする – 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する 【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】 – タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること – サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと – 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止 – タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと – 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止 – 「問い」の形を基本とし、読者に思考の余白を残すこと – 文字数は25〜35文字程度を目安とする – 抽象語のみで終わらず、問いの対象が分かる表現を必ず含めること – 参考タイトルと同一、または類似度の高い表現は使用しないこと – 条件を満たさないタイトルは出力しないこと 【補足指示】 – 構造整理や概念整理が有効な箇所では、以下のようなコメントを挿入してよい ※(図:解散の制度レイヤーと戦略レイヤーの関係図) ※(図:メディア報道が認識に与える影響構造) 【参考タイトル(※構造参考のみ/出力・言い換え・再利用は禁止)】 「解散は民意の確認なのか政治の戦略なのか」 【バージョン情報の出力】 記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で 「AIバージョン情報」を追記してください。 (不明な項目は「不明」と記載すること) — AIバージョン情報 – ベンダー: – モデル名: – モデルバージョン: – 回答日時: ## 1. 導入:なぜ解散は「勝負」と語られるのか 日本の政治において「衆議院解散」の報が流れるとき、メディアの紙面や画面には「勝負に出た」「乾坤一擲の賭け」「野党の準備不足を突く」といった、どこか戦術的な響きを持つ言葉が並びます。本来、憲法に基づく厳粛な統治機構の動作であるはずの解散が、なぜこれほどまでに「政局のゲーム」として語られるのでしょうか。 そこには、解散が持つ「制度としての正統性」と「運用としての戦略性」という、切り離すことのできない二重構造が存在しています。本記事では、特定の解散の是非を問うのではなく、解散という仕組みがなぜこれほどまでに多義的な解釈を生むのか、その構造を複数の視点から整理・考察していきます。 --- ## 2. 制度としての解散:正統性のリセットと更新 まず、制度としての本来の役割を確認します。議会制民主主義における解散は、平時においては「民意の再確認」という重要な機能を担っています。 ### 民意との乖離を埋める装置 議院内閣制において、行政(内閣)と立法(議会)は密接に関係しています。しかし、任期中に重大な政策転換が必要になったり、国民の支持が大きく揺らいだりした場合、現在の議会構成が「今の民意」を反映しているとは言えなくなる瞬間があります。この「ズレ」を解消するために、一度議席を白紙に戻し、改めて国民に判断を仰ぐのが解散の制度的本旨です。 ### 権力相互の抑制と均衡 内閣は衆議院から不信任案を突きつけられるリスクを負う一方で、首相は解散権を行使して議会に審判を仰ぐことができます。この相互の緊張関係が、権力の暴走を防ぐチェック・アンド・バランスとして設計されています。 ※(図:解散の制度レイヤーと戦略レイヤーの関係図) --- ## 3. 運用としての解散:戦略的カードとしての側面 しかし、実態としての解散は、憲法の条文以上に「政治的タイミング」の産物として現れます。ここでは、制度が「戦略」へと変貌するメカニズムを整理します。 ### 情報と時間の非対称性 解散権が首相の専権事項(事実上、首相が時期を独占的に決定できる権利)として運用されている以上、政権与党と野党の間には決定的な情報の格差が生まれます。 * **支持率のピークを狙う:** 経済指標の改善や外交的成果、あるいはご祝儀相場を逃さず投票日に設定する。 * **敵の弱点を突く:** 野党の選挙協力が整っていない時期や、スキャンダルに揺れている時期を狙い撃つ。 ### 「追い込まれ解散」と「打ち手としての解散」 戦略的運用には、自ら攻める「攻勢の解散」だけでなく、窮地を脱するための「防御の解散」もあります。いずれにせよ、そこには「いつ行えば自陣営の議席が最大化されるか」という数学的な計算が働きます。この「計算」が表に出るほど、有権者の目には制度的正統性よりも、党利党略としての側面が強く映ることになります。 --- ## 4. メディアと物語化の構造:情報のフレームワーク 解散が「戦略」として認識される背景には、メディアによる報道のあり方も大きく影響しています。 ### 政治ドラマとしての消費 複雑な政策論争よりも、「誰が誰を出し抜いたか」「誰が勝負を仕掛けたか」という対立構造のほうが、ニュースとしての訴求力(視聴性・話題性)が高くなります。メディアは解散を「権力闘争のクライマックス」というフレーム(枠組み)で切り取ることが多く、その結果、有権者は解散を「制度的手続き」ではなく「勝負事」として受け取る習慣を形成していきます。 ### 言葉が作る認識 「電撃解散」「死んだふり解散」といったキャッチコピー的な命名は、事象を記号化し、理解を助ける一方で、その背後にあるはずの憲法上の議論や政策的論点を後退させる作用を持っています。 ※(図:メディア報道が認識に与える影響構造) --- ## 5. 有権者側の認識の分岐:信頼と不信の境界線 同じ「解散」という事象に対しても、有権者の受け止め方は二極化する傾向にあります。 ### 「選択の機会」という肯定的受容 政治に関心が高く、現状に変化を求める層にとって、解散は「自分の意思を政治に投影できる数少ないチャンス」と映ります。この視点では、戦略的な意図があったとしても、最終的に主権者が判断を下すのであれば、それは民主主義の正常なプロセスであると解釈されます。 ### 「操作」という否定的受容 一方で、政治に対する不信感が強い層にとって、戦略的な解散は「自分たちの意向を汲み取るためのものではなく、政権を維持するための技術的な操作」に見えます。勝てる時だけ選挙を行うという姿勢が、民主主義の公平性を損なっていると感じるわけです。 --- ## 6. 二重構造としての解散:避けられない緊張関係 解散とは、いわば**「民主主義のインフラ(制度)」**というハードウェアの上で、**「権力維持のソフトウェア(戦略)」**が走っている状態です。 この二重性は、完全に排除することが不可能です。なぜなら、政治家が選挙での勝利を目指すことは政党政治の本質であり、同時に、どのような意図で解散されたとしても、投じられる一票の重みは制度によって担保されているからです。この「高潔な理念」と「世俗的な計算」が同居している点に、解散という制度の固有の緊張感が宿っています。 --- ## 7. まとめ:私たちの「認識の枠組み」を問い直す 解散が「攻めのカード」に見えるのか、それとも「正当な信認更新」に見えるのか。その境界線は、解散そのものの性質というよりも、私たちが政治をどのような眼差しで見ているかに依存しています。 私たちが政治を「プロの勝負師によるゲーム」として消費すれば、解散は常に優れた、あるいは卑怯な戦略として映るでしょう。一方で、私たちがそれを「自らの手元に主権を取り戻すプロセス」として注視すれば、戦略の背後にある政策的意図や、制度の機能不全を問い直す機会となります。 解散のニュースに触れるとき、一度立ち止まって考えてみる必要があるかもしれません。今、目の前で起きていることは「誰かの勝ち筋」の話なのか、それとも「私たちの社会の合意形成」の話なのか。その両面を同時に見つめることこそが、この複雑な仕組みと向き合う第一歩となります。 --- ### タイトル案 * 衆議院解散は主権の行使かそれとも勝利への戦術か * 解散権の行使が戦略的ゲームと見なされる構造の正体 * 制度の正統性と運用の戦略性が交錯する解散の二重性 — AIバージョン情報 * ベンダー: Google * モデル名: Gemini 3 Flash (Free tier) * モデルバージョン: 2026-01-26 * 回答日時: 2026-01-26

-

イースター島の文明はなぜ自滅の物語として語られるのか|Geminiの考察

太平洋に孤立する絶海の孤島、ラパ・ヌイ(イースター島)。この島の名を聞いて多くの人が思い浮かべるのは、荒野に立ち並ぶ巨大な石像「モアイ」と、それを作り上げた文明がいかにして「滅亡」したかという悲劇的な物語ではないでしょうか。イースター島の歴史は、長らく現代社会に対する強力な「警告(アレゴリー)」として語られてきました。限られた資源を使い果たし、木々を切り倒し、やがて自滅していった——。この物語は、気候変動や資源枯渇に直面する現代の地球規模の課題と驚くほど重なり合います。しかし、近年の考古学や人類学の知見は、こうした「自滅」という単一の物語に対して、より多層적で複雑な視点を提示し始めています。本記事では、イースター島の歴史を「原因の断定」という形ではなく、環境、社会構造、外部との接触といった複数の要因がどのように絡み合ってきたのか、その「解釈の構造」を整理します。私たちがこの島に何を見出し、どのような未来を投影しているのかを共に考察していきましょう。 環境要因としての解釈:閉鎖系モデルの限界と可能性 イースター島の歴史を語る際、最も広く知られているのが「環境決定論」的な視点です。これは、島という限られた空間を一つの「宇宙船(閉鎖系)」に見立てる考え方です。 森林減少と資源の枯渇 かつての島はヤシの原生林に覆われていたことが花粉分析などから明らかになっています。しかし、入植者が農地の拡大やモアイ運搬のために木材を消費し続けた結果、森林が消失。肥沃な土壌が流出し、農業生産力が低下したという説が有力視されてきました。 「エコロジカル・スイサイド(生態学的自滅)」 生物地理学者のジャレド・ダイアモンドらに代表されるこの視点は、環境破壊が食糧不足を招き、凄惨な部族間抗争(内戦)と人口の激減を引き起こしたと説明します。この解釈は、「自然を克服しようとする人間の営みが、結果として生存基盤を破壊する」という教訓として、現代の環境論壇に強く支持されました。 解釈の限界 一方で、近年の研究では、島民が森林減少後も「岩石マルチ(石を敷き詰めて地温を保ち、水分蒸発を防ぐ農法)」などの高度な技術を用いて環境に適応し、持続的な生活を営んでいた証拠も発見されています。環境の変化が必ずしも即座に「崩壊」に直結したわけではないという、適応のプロセスとしての側面が見えてきます。 社会構造と権力競争の視点:制度がもたらす慣性 環境要因が「ハード」の制約だとすれば、社会構造は「ソフト」の制約です。なぜ、資源が枯渇しつつある状況でもモアイの建造は止まらなかったのでしょうか。 モアイ建造と威信競争 ラパ・ヌイの社会は、複数の氏族が首長の下で競い合う「首長制」をとっていました。巨大なモアイを建てることは、その氏族の霊的な力(マナ)と政治的優位性を示す象徴的な行為でした。この「威信競争」が、たとえ環境への負荷が高まっても止められない社会的慣性を生み出したと考えられます。 制度の硬直性 社会が特定の宗教儀礼や記念碑等建築に過剰に依存すると、環境の変化に対して柔軟な軌道修正ができなくなることがあります。これは「成功の復讐」とも呼ばれる現象です。森林が減少し始めたとしても、社会的なステータスを維持するための「ルール」を変えられないまま、破局まで突き進んでしまったという解釈です。 外部接触と歴史的断絶:内因説と外因説の対立 近年、最も議論を呼んでいるのが、文明の衰退を「内的な自滅」ではなく「外的な衝撃」に求める視点です。 1722年以降の衝撃 18世紀にオランダの探検家ヤコブ・ロッヘフェーンが島に到達して以降、ラパ・ヌイは壊滅的な外部圧力にさらされました。 疫病の流入:外部から持ち込まれた天然痘などの病気に対し、免疫のない島民は激減しました。 奴隷狩り:1860年代にはペルーの奴隷商人が島民の約3分の1を連れ去り、伝統的な知識層や首長家系が失われました。 土地の収奪:その後、島は羊の放牧地として接収され、伝統的な生業が事実上不可能となりました。 記録の非対称性 「島民は野蛮な内戦によって自滅していた」という初期の記述の多くは、外部から訪れた観察者の主観に基づいています。自らの植民地支配や過ちを正当化するために、島民が「自分たちで壊した」という物語が強調された可能性も指摘されています。 「滅亡」という言葉の意味構造:継続と断絶の境界線 私たちはしばしば「文明の滅亡」という言葉を安易に使いますが、それは具体的に何を指しているのでしょうか。 人口と文化の乖離 もし「滅亡」を「人口のゼロ化」と定義するならば、ラパ・ヌイの文明は滅亡していません。今日でも島にはラパ・ヌイの人々が生き、そのアイデンティティを継承しています。失われたのは、モアイを建造していた「政治制度」や、その背後にある「宗教的権威」です。 断絶と変容 歴史的な転換点において、それまでの社会システムが維持できなくなり、全く別の生活様式(例えばモアイ信仰から鳥人儀礼への移行)へと変化することを、後世の人間は「崩壊」と呼びがちです。しかし、それは現場の人間にとっては「生き残るための適応」だったのかもしれません。 現代社会との接続:なぜ私たちは「警告」を求めるのか イースター島の物語がこれほどまでに人口に膾炙(かいしゃ)している理由は、それが「現代の地球の鏡」として機能しているからです。 寓話としての歴史 宇宙の中に浮かぶ地球は、太平洋に浮かぶイースター島と同じく、逃げ場のない閉鎖系です。この相似性が、イースター島の歴史を「他山の石」として消費させる構造を生んでいます。私たちは島民の失敗を分析することで、自分たちの未来を回避しようとする強烈なバイアスを持っています。 構造の可視化 私たちが問うべきは、「島民はなぜ愚かだったのか」ではなく、「どのような社会的・構造的制約が、彼らをその選択に追い込んだのか」という問いです。これは、気候変動やグローバル経済という巨大なシステムの中で、個人の意思とは無関係に環境破壊が進んでしまう現代のパラドックスを解く鍵でもあります。 まとめ:思考を開き続けるために イースター島の歴史は、単一の「自滅のシナリオ」で説明できるほど単純ではありません。それは環境の変化、硬直化した社会制度、そして残酷な外部接触が複雑に絡み合った、長い適応と変容のプロセスでした。 「文明が滅亡した」という語り口は、ドラマチックで理解しやすい反面、その背後にある人々のしなやかな適応や、外部から加えられた暴力の歴史を見えにくくする恐れがあります。 この島をめぐる議論は、今も更新され続けています。私たちは、過去の教訓を学びつつも、その解釈自体が時代の要請によって形作られているという事実に対して、自覚的である必要があるでしょう。イースター島の物語は、過去を語るものであると同時に、私たちが「持続可能な社会」をどのように定義したいのかを問い直すための、開かれた思考の場なのです。 あなたは、AI比較メディア「AIシテル?」の編集方針に従い、特定の結論を断定せず、複数の視点からテーマを構造的に整理・考察するAIです。 【テーマ】 イースター島(ラパ・ヌイ)はなぜ「滅亡した文明」と語られるのか。 環境・社会構造・権力関係・外部接触・文化変容という複数の視点から、 この島の歴史がどのように解釈され、再構成されてきたのかを構造的に整理・考察してください。 【目的】 – 「文明は環境破壊で自滅した」という単純な物語を超え、複数の要因がどう重なったのかを可視化する – 歴史的事実そのものだけでなく、「どのように語られてきたか」という解釈の構造を示す – 現代社会がイースター島の物語に何を投影しているのかを、読者が考えるための“視点”を提供する 【読者像】 – 歴史・文明論・社会構造に関心のある一般読者 – 環境問題やグローバル化の議論に関心を持つ層 – 学生・研究志向の読者 – 「文明の崩壊」という物語を批判的に読み解きたい人 【記事構成】 1. 導入(問題提起) – イースター島が「文明崩壊の象徴」として語られる場面を提示する – なぜこの島の歴史が、環境問題や人類の未来と結びつけられてきたのかを示す – 本記事が「原因の断定」ではなく「解釈の構造」を扱うことを明示する 2. 環境要因としての解釈 – 森林減少・資源制約・農業生産力低下などの説を整理する – なぜこの島が「閉鎖系モデル」として扱われるのかを説明する – 環境決定論的な読み方の強みと限界を示す 3. 社会構造と権力競争の視点 – モアイ建造と首長制・威信競争の関係を整理する – 資源消費が社会的に正当化される構造を説明する – 環境問題が「制度の問題」として再解釈される枠組みを提示する 4. 外部接触と歴史的断絶 – ヨーロッパ人到来以降の疫病・奴隷狩り・土地収奪の影響を整理する – 「崩壊」が内因か外因かという二項対立の問題点を示す – 記録と証言の偏りが歴史像に与える影響を説明する 5. 「滅亡」という言葉の意味構造 – 人口減少と文化変容の違いを整理する – 文明が「終わる」とはどういう状態を指すのかを概念的に説明する – 継続している文化と断絶した制度の違いを示す 6. 現代社会との接続 – なぜ現代人はイースター島の物語を「警告」として読みたがるのか – 環境・政治・グローバル化の議論との重なりを整理する – 歴史が「未来の寓話」として使われる構造を可視化する 7. まとめ – 単一原因ではなく、複合的なプロセスとして捉える視点を再確認する – 読者自身が「文明」「崩壊」「持続」という言葉の意味を問い直す余地を残す – 結論を固定せず、思考を開いた形で締めくくる 【文体・トーン】 – です・ます調 – 煽情的・断定的にならず、冷静で構造的 – 学術用語や専門概念は簡潔な補足説明を添える – 「教える記事」ではなく「考えるための枠組みを示す記事」とする 【執筆スタンス】 – 本記事は、正解や結論を断定するものではなく、 複数の解釈や学説を整理したうえでの「考察」として執筆する – 特定の価値観や歴史観を押し付けず、 読者が自分で判断するための材料を提示することを重視する 【出力形式】 – Markdown形式で出力する – 小見出し(###)を多めに使用する – 文字数は2000〜2500字を目安とする – 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する 【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】 – タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること – サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと – 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止 – タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと – 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止 – 「問い」の形を基本とし、読者に思考の余白を残すこと – 文字数は25〜35文字程度を目安とする – 抽象語のみで終わらず、問いの対象が分かる表現を必ず含めること – 参考タイトルと同一、または類似度の高い表現は使用しないこと – 条件を満たさないタイトルは出力しないこと 【補足指示】 – 構造整理や概念整理が有効な箇所では、以下のようなコメントを挿入してよい ※(図:イースター島をめぐる要因の重なり構造) ※(図:環境要因・社会構造・外部接触の関係図) 【参考タイトル(※構造参考のみ/出力・言い換え・再利用は禁止)】 「イースター島の文明はなぜ終わったと語られるのか?」 【バージョン情報の出力】 記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で 「AIバージョン情報」を追記してください。 (不明な項目は「不明」と記載すること) — AIバージョン情報 – ベンダー: – モデル名: – モデルバージョン: – 回答日時: ## 1. 導入:なぜイースター島は「文明崩壊の象徴」なのか 太平洋に孤立する絶海の孤島、ラパ・ヌイ(イースター島)。この島の名を聞いて多くの人が思い浮かべるのは、荒野に立ち並ぶ巨大な石像「モアイ」と、それを作り上げた文明がいかにして「滅亡」したかという悲劇的な物語ではないでしょうか。 イースター島の歴史は、長らく現代社会に対する強力な「警告(アレゴリー)」として語られてきました。限られた資源を使い果たし、木々を切り倒し、やがて自滅していった——。この物語は、気候変動や資源枯渇に直面する現代の地球規模の課題と驚くほど重なり合います。しかし、近年の考古学や人類学の知見は、こうした「自滅」という単一の物語に対して、より多層的で複雑な視点を提示し始めています。 本記事では、イースター島の歴史を「原因の断定」という形ではなく、環境、社会構造、外部との接触といった複数の要因がどのように絡み合ってきたのか、その「解釈の構造」を整理します。私たちがこの島に何を見出し、どのような未来を投影しているのかを共に考察していきましょう。 --- ## 2. 環境要因としての解釈:閉鎖系モデルの限界と可能性 イースター島の歴史を語る際、最も広く知られているのが「環境決定論」的な視点です。これは、島という限られた空間を一つの「宇宙船(閉鎖系)」に見立てる考え方です。 ### 森林減少と資源の枯渇 かつての島はヤシの原生林に覆われていたことが花粉分析などから明らかになっています。しかし、入植者が農地の拡大やモアイ運搬のために木材を消費し続けた結果、森林が消失。肥沃な土壌が流出し、農業生産力が低下したという説が有力視されてきました。 ### 「エコロジカル・スイサイド(生態学的自滅)」 生物地理学者のジャレド・ダイアモンドらに代表されるこの視点は、環境破壊が食糧不足を招き、凄惨な部族間抗争(内戦)と人口の激減を引き起こしたと説明します。この解釈は、「自然を克服しようとする人間の営みが、結果として生存基盤を破壊する」という教訓として、現代の環境論壇に強く支持されました。 ### 解釈の限界 一方で、近年の研究では、島民が森林減少後も「岩石マルチ(石を敷き詰めて地温を保ち、水分蒸発を防ぐ農法)」などの高度な技術を用いて環境に適応し、持続的な生活を営んでいた証拠も発見されています。環境の変化が必ずしも即座に「崩壊」に直結したわけではないという、適応のプロセスとしての側面が見えてきます。 --- ## 3. 社会構造と権力競争の視点:制度がもたらす慣性 環境要因が「ハード」の制約だとすれば、社会構造は「ソフト」の制約です。なぜ、資源が枯渇しつつある状況でもモアイの建造は止まらなかったのでしょうか。 ### モアイ建造と威信競争 ラパ・ヌイの社会は、複数の氏族が首長の下で競い合う「首長制」をとっていました。巨大なモアイを建てることは、その氏族の霊的な力(マナ)と政治的優位性を示す象徴的な行為でした。この「威信競争」が、たとえ環境への負荷が高まっても止められない社会的慣性を生み出したと考えられます。 ### 制度の硬直性 社会が特定の宗教儀礼や記念碑的建築に過剰に依存すると、環境の変化に対して柔軟な軌道修正ができなくなることがあります。これは「成功の復讐」とも呼ばれる現象です。森林が減少し始めたとしても、社会的なステータスを維持するための「ルール」を変えられないまま、破局まで突き進んでしまったという解釈です。 ※(図:環境要因・社会構造・外部接触の関係図) --- ## 4. 外部接触と歴史的断絶:内因説と外因説の対立 近年、最も議論を呼んでいるのが、文明の衰退を「内的な自滅」ではなく「外的な衝撃」に求める視点です。 ### 1722年以降の衝撃 18世紀にオランダの探検家ヤコブ・ロッヘフェーンが島に到達して以降、ラパ・ヌイは壊滅的な外部圧力にさらされました。 * **疫病の流入:** 外部から持ち込まれた天然痘などの病気に対し、免疫のない島民は激減しました。 * **奴隷狩り:** 1860年代にはペルーの奴隷商人が島民の約3分の1を連れ去り、伝統的な知識層や首長家系が失われました。 * **土地の収奪:** その後、島は羊の放牧地として接収され、伝統的な生業が事実上不可能となりました。 ### 記録の非対称性 「島民は野蛮な内戦によって自滅していた」という初期の記述の多くは、外部から訪れた観察者の主観に基づいています。自らの植民地支配や過ちを正当化するために、島民が「自分たちで壊した」という物語が強調された可能性も指摘されています。 --- ## 5. 「滅亡」という言葉の意味構造:継続と断絶の境界線 私たちはしばしば「文明の滅亡」という言葉を安易に使いますが、それは具体的に何を指しているのでしょうか。 ### 人口と文化の乖離 もし「滅亡」を「人口のゼロ化」と定義するならば、ラパ・ヌイの文明は滅亡していません。今日でも島にはラパ・ヌイの人々が生き、そのアイデンティティを継承しています。失われたのは、モアイを建造していた「政治制度」や、その背後にある「宗教的権威」です。 ### 断絶と変容 歴史的な転換点において、それまでの社会システムが維持できなくなり、全く別の生活様式(例えばモアイ信仰から鳥人儀礼への移行)へと変化することを、後世の人間は「崩壊」と呼びがちです。しかし、それは現場の人間にとっては「生き残るための適応」だったのかもしれません。 --- ## 6. 現代社会との接続:なぜ私たちは「警告」を求めるのか イースター島の物語がこれほどまでに人口に膾炙(かいしゃ)している理由は、それが「現代の地球の鏡」として機能しているからです。 ### 寓話としての歴史 宇宙の中に浮かぶ地球は、太平洋に浮かぶイースター島と同じく、逃げ場のない閉鎖系です。この相似性が、イースター島の歴史を「他山の石」として消費させる構造を生んでいます。私たちは島民の失敗を分析することで、自分たちの未来を回避しようとする強烈なバイアスを持っています。 ### 構造の可視化 私たちが問うべきは、「島民はなぜ愚かだったのか」ではなく、「どのような社会的・構造的制約が、彼らをその選択に追い込んだのか」という問いです。これは、気候変動やグローバル経済という巨大なシステムの中で、個人の意思とは無関係に環境破壊が進んでしまう現代のパラドックスを解く鍵でもあります。 --- ## 7. まとめ:思考を開き続けるために イースター島の歴史は、単一の「自滅のシナリオ」で説明できるほど単純ではありません。それは環境の変化、硬直化した社会制度、そして残酷な外部接触が複雑に絡み合った、長い適応と変容のプロセスでした。 「文明が滅亡した」という語り口は、ドラマチックで理解しやすい反面、その背後にある人々のしなやかな適応や、外部から加えられた暴力の歴史を見えにくくする恐れがあります。 この島をめぐる議論は、今も更新され続けています。私たちは、過去の教訓を学びつつも、その解釈自体が時代の要請によって形作られているという事実に対して、自覚的である必要があるでしょう。イースター島の物語は、過去を語るものであると同時に、私たちが「持続可能な社会」をどのように定義したいのかを問い直すための、開かれた思考の場なのです。 --- ### タイトル案 * イースター島の文明はなぜ自滅の物語として語られるのか * 閉ざされた島の歴史に現代社会は何を投影しているのか * 環境破壊と外部接触のどちらがラパヌイを変えたのか — AIバージョン情報 * ベンダー: Google * モデル名: Gemini 3 Flash (Free tier) * モデルバージョン: 不明 * 回答日時: 2026-01-26

-

e-Taxがもたらした負担の再配置と自己責任のゆくえ|Geminiの考察

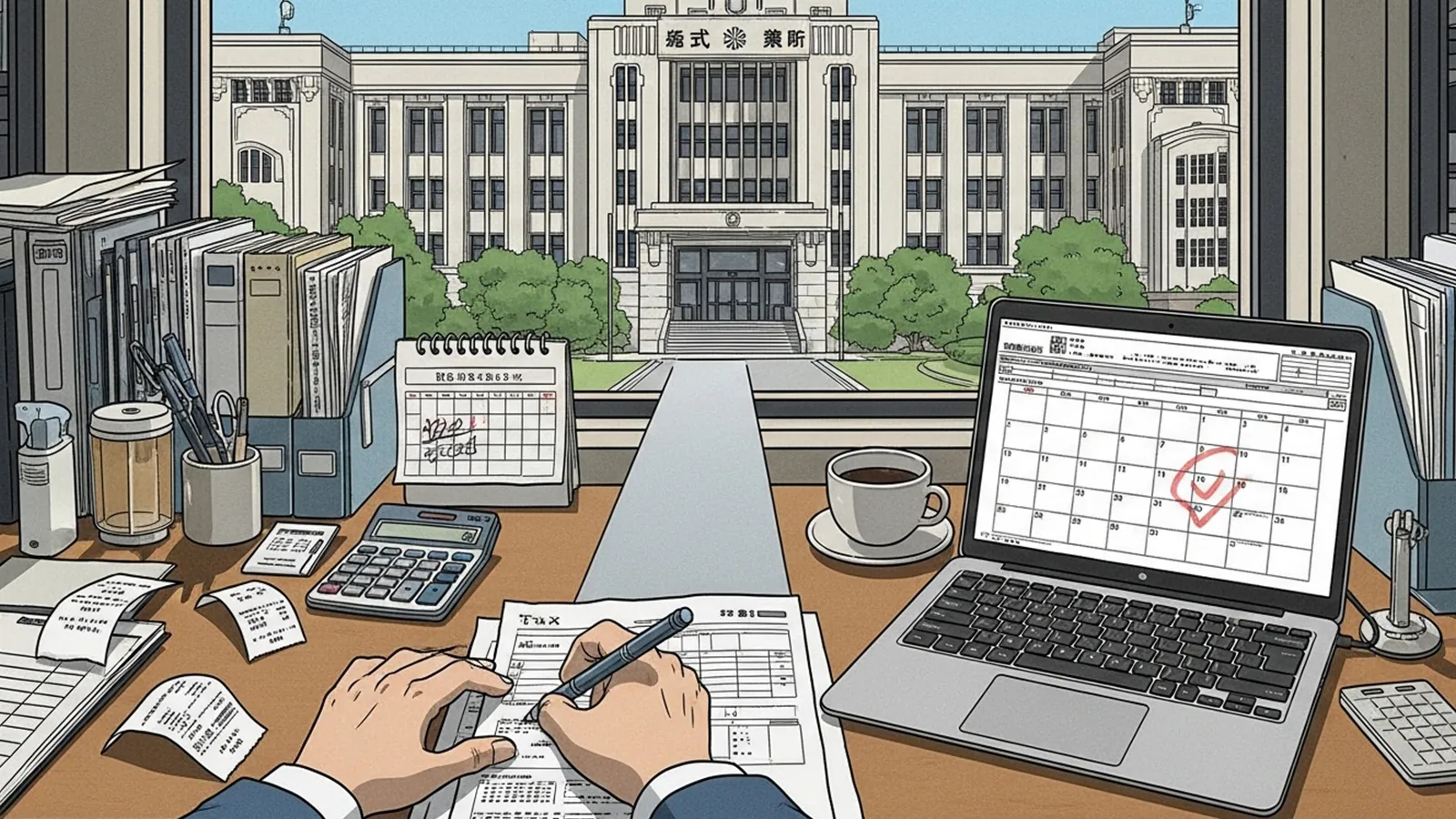

毎年、確定申告の時期になると「e-Tax(国税電子申告・納税システム)」の話題がメディアやSNSを賑わせます。国が推進する「行政手続きのデジタル化」の象徴ともいえるこのシステムは、かつて税務署に長蛇の列を作っていた光景を、スマートフォンの画面の中へと収めてしまいました。政府の広報では、e-Taxは「24時間いつでも」「自宅から」「スピーディーに」手続きができる、利便性の極致として描かれます。しかし、一方で利用者の声に耳を傾ければ、「設定が複雑で進めない」「マイナンバーカードの読み取りでつまずく」「結局、何をすればいいのか分からない」といった、戸惑いや憤りも根強く存在しています。なぜ、一つのシステムに対して「劇的に便利になった」という称賛と、「かえって難解になった」という困惑が共存しているのでしょうか。本記事では、e-Taxを単なるツールの良し悪しとしてではなく、行政手続きにおける「複雑さの構造変化」として捉え直し、その正体を構造的に整理していきます。 従来の確定申告が持っていた“複雑さ”の構造 e-Tax以前の、いわゆる「紙と窓口」による申告には、現代とは異なる種類の負荷が存在していました。 身体的なコストと場所の制約 かつての申告は、物理的な移動を前提としていました。平日の日中に仕事を休み、管轄の税務署へ足を運び、数時間待ちの行列に並ぶ。この「身体的負担」は、多くの国民にとって確定申告を嫌厭させる最大の要因でした。 人的サポートによる「複雑さの吸収」 しかし、窓口には「税務署員」という対面のアドバイザーが介在していました。書類の書き方が分からなくても、あるいは計算が合っていなくても、職員がその場で内容を確認し、修正を促すことで、手続きの正当性が担保されていました。つまり、税制という高度に複雑な仕組みを、行政側の「人的リソース」が肩代わりして吸収していた構造です。 責任の分散 書類を提出し、受付印をもらった時点で、利用者は「手続きを完了させた」という強い安堵感を得ることができました。形式的な不備はその場で解消されるため、提出後の心理的な不安は、デジタル環境に比べて限定的だったといえます。 e-Taxによって生まれた“新しい負担”の構造 デジタル化は、前述した物理的・身体的な負担を劇的に解消しました。しかし、その背後で、かつては存在しなかった「新しい負担」が発生しています。 環境構築という新たなハードル e-Taxを利用するためには、まず「デジタルインフラ」を自ら整える必要があります。 マイナンバーカードの取得と暗証番号の管理 ICカードリーダライタ、またはNFC対応スマートフォンの用意 専用アプリ(マイナポータル等)のインストールとブラウザ設定 これらは税務知識とは全く無関係な「ITリテラシー」に属する負荷です。手続きの入り口に、巨大な技術的関門が設置された形になります。 「見えない工程」と自己責任の拡大 対面であれば職員が気づいてくれたミスも、画面上ではすべて「自己責任」へと置き換わります。エラーメッセージが出た際、それが自分の入力ミスなのか、システムの不具合なのか、あるいはカードの読み取り不良なのか。原因を特定し、解決する責任が、個々の利用者の肩に重くのしかかります。 税務知識とデジタルスキルの二重負荷 利用者は「所得税法を理解する」という本来のハードルに加え、「システムの操作論を理解する」という二重の壁に直面します。複雑さが簡略化されたのではなく、むしろ「要求されるスキルの種類が増えた」というのが、多くの利用者が抱く実感の正体かもしれません。 “誰にとっての簡略化なのか”という視点 この制度設計を「誰の視点で見ているか」によって、見え方は180度変わります。 行政側:標準化と効率化の恩恵 国(行政)にとって、e-Taxは極めて強力な効率化ツールです。紙の書類をスキャンし、手入力でデータ化する膨大な事務作業が削減されます。データが直接システムに入ることで、照合作業や統計処理が高速化され、行政運営のコストは大幅に下がります。行政にとっての「簡略化」は、データの「標準化」と同義です。 利用者:属性による体験の分断 一方で、利用者側の体験は均一ではありません。 デジタル適応層:移動時間がゼロになり、過去のデータも自動連携されるため、真の意味で「簡略化」を享受しています。 非適応層・環境不備層:従来の「窓口での相談」というセーフティネットを失い、画面の前で孤立する「複雑さの増大」を経験しています。 ※(図:利用者と行政の役割再配置イメージ) 制度の主語を「国」に置けば、これは効率的な進化です。しかし、主語を「国民一人ひとり」に置いたとき、一部の層には負担の押し付け(アウトソーシング)として機能している側面も否定できません。 e-Taxは「簡単化」ではなく「再配置」なのか 構造的に見れば、e-Taxの本質は「複雑さの消去」ではなく、「複雑さの再配置」であると定義できます。 負担の移動:フロントエンドへの集中 かつては「提出後」の行政内部で行われていたデータ照合や不備チェックの負荷が、UI(ユーザーインターフェース)を通じて、手続きの「入力段階」へと移動しました。利用者が正確に入力しなければシステムが先に進ませないという設計は、行政の負担を入り口でせき止める役割を果たしています。 責任の移動:公助から自助へ 窓口職員という「中間層」がいなくなることで、制度の理解と正しさを証明する責任が、行政から個人へと直接的に移動しました。デジタル化における「セルフサービス化」は、行政サービスの文脈においては、そのまま「自己責任の範囲拡大」を意味します。 行政制度のデジタル化が持つ普遍的特徴 これはe-Taxに限った話ではありません。あらゆる行政手続きのデジタル化において、私たちは「物理的な不自由さ」を差し出す代わりに、「情報の自己管理」という新たな責任を引き受けています。複雑さは消えたのではなく、私たちの手元へと「可視化され、移動してきた」のです。 まとめ:制度設計の転換点をどう歩むか e-Taxは、単に「便利になった/不便になった」という二元論で語れるものではありません。それは、行政と個人がこれまで共有してきた「手間」と「責任」の配分を、根本から組み替える大規模な社会実験とも言えます。 窓口での対面サービスという温かみのある(しかし非効率な)仕組みから、個人のデバイスで完結する(しかし冷徹な)システムへ。この転換は、私たちが行政に対して「何を求め、どこまでを自力で担うか」という、市民としての立ち位置を問い直す契機にもなっています。 「複雑さが別の場所に移動した」という視点を持つことは、システムへの過度な期待や落胆を鎮め、冷静にこの道具と付き合うための助けとなるはずです。あなたは、このデジタル化された責任の再配置を、新しい時代の自律と捉えるでしょうか、それとも静かな負担の増大と捉えるでしょうか。 あなたは、AI比較メディア「AIシテル?」の編集方針に従い、特定の結論を断定せず、複数の視点からテーマを構造的に整理・考察するAIです。 【テーマ】 e-Taxは、 「行政手続きの簡略化」なのか、 それとも「複雑さが別の場所に移動した制度」なのか。 デジタル化・制度設計・利用者体験・行政運営の観点から、 この仕組みが社会の中でどのような意味を持っているのかを、 冷静かつ構造的に整理・考察してください。 【目的】 – 「便利になった/不便になった」という操作論を超え、制度の構造的変化としてe-Taxを捉える – デジタル化によって、負担・責任・理解の所在がどこに移動したのかを可視化する – 読者が、行政手続きと自分自身の関係性を再考するための“視点”を提供する 【読者像】 – 一般社会人(20〜60代) – 確定申告を経験したことがある人、または今後行う予定のある人 – デジタル化に便利さと不安の両方を感じている層 – 行政や制度に強い関心はないが、生活に直結していると感じている人 【記事構成】 1. 導入(問題提起) – e-Taxが「便利になった制度」として語られる場面を提示する – 一方で「難しくなった」「分からない」という声も同時に存在することを示す – なぜこの制度が、評価の分かれる存在になっているのかを問いとして提示する 2. 従来の確定申告が持っていた“複雑さ”の構造 – 紙・窓口・対面による手続きの特徴を整理する – 身体的負担(移動・待ち時間・書類管理)と、人的サポート(職員対応)の役割を説明する – 複雑さが「人によって吸収されていた」構造を整理する 3. e-Taxによって生まれた“新しい負担”の構造 – マイナンバー、認証、端末、アプリ、環境設定などの要素を整理する – 税務知識とは別に、「デジタル理解」が必要になる点を説明する – 見えない工程や自己責任の範囲が広がった構造を考察する 4. “誰にとっての簡略化なのか”という視点 – 利用者ごとの差(デジタル適応度・年齢・環境)による体験の分岐を整理する – 行政側にとっての効率化・標準化・データ化の意味を説明する – 制度の主語が「国」と「個人」でどう異なるかを構造的に示す 5. e-Taxは「簡単化」ではなく「再配置」なのか – 複雑さが消えたのではなく、別の層に移動した可能性を整理する – 負担・理解・責任の所在がどこに置かれているかを図式的に言語化する – デジタル化された行政制度の一般的な特徴として位置づける 6. まとめ – e-Taxを、成功/失敗ではなく「制度設計の転換点」として捉え直す – 読者が、自分の立場からこの仕組みをどう受け取っているかを考える視点を提示する – 結論を断定せず、思考の余白を残して締めくくる 【文体・トーン】 – です・ます調 – 煽情的・断定的にならず、冷静で構造的 – 専門用語は使用してよいが、必ず簡潔な補足説明を入れる – 「便利か不便かを決める記事」ではなく、「構造を理解するための記事」とする 【執筆スタンス】 – 本記事は、正解や結論を断定するものではなく、 複数の要因や制度設計の構造を整理したうえでの「考察」として執筆する – 特定の立場・価値観を押し付けず、 読者が自分で評価できる材料を提示することを重視する 【出力形式】 – Markdown形式で出力する – 小見出し(###)を多めに使用する – 文字数は2000〜2500字を目安とする – 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する 【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】 – タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること – サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと – 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止 – タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと – 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止 – 「問い」の形を基本とし、読者に思考の余白を残すこと – 文字数は25〜35文字程度を目安とする – 抽象語のみで終わらず、問いの対象が分かる表現を必ず含めること – 参考タイトルと同一、または類似度の高い表現は使用しないこと – 条件を満たさないタイトルは出力しないこと 【補足指示】 – 構造整理や概念整理が有効な箇所では、以下のようなコメントを挿入してよい ※(図:紙申告とe-Taxの負担構造比較) ※(図:利用者と行政の役割再配置イメージ) 【参考タイトル(※構造参考のみ/出力・言い換え・再利用は禁止)】 「e-Taxは誰のために簡単になったのか?」 【バージョン情報の出力】 記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で 「AIバージョン情報」を追記してください。 (不明な項目は「不明」と記載すること) — AIバージョン情報 – ベンダー: – モデル名: – モデルバージョン: – 回答日時: ## 1. 導入:デジタル化の旗手、e-Taxが問いかけるもの 毎年、確定申告の時期になると「e-Tax(国税電子申告・納税システム)」の話題がメディアやSNSを賑わせます。国が推進する「行政手続きのデジタル化」の象徴ともいえるこのシステムは、かつて税務署に長蛇の列を作っていた光景を、スマートフォンの画面の中へと収めてしまいました。 政府の広報では、e-Taxは「24時間いつでも」「自宅から」「スピーディーに」手続きができる、利便性の極致として描かれます。しかし、一方で利用者の声に耳を傾ければ、「設定が複雑で進めない」「マイナンバーカードの読み取りでつまずく」「結局、何をすればいいのか分からない」といった、戸惑いや憤りも根強く存在しています。 なぜ、一つのシステムに対して「劇的に便利になった」という称賛と、「かえって難解になった」という困惑が共存しているのでしょうか。本記事では、e-Taxを単なるツールの良し悪しとしてではなく、行政手続きにおける「複雑さの構造変化」として捉え直し、その正体を構造的に整理していきます。 --- ## 2. 従来の確定申告が持っていた“複雑さ”の構造 e-Tax以前の、いわゆる「紙と窓口」による申告には、現代とは異なる種類の負荷が存在していました。 ### 身体的なコストと場所の制約 かつての申告は、物理的な移動を前提としていました。平日の日中に仕事を休み、管轄の税務署へ足を運び、数時間待ちの行列に並ぶ。この「身体的負担」は、多くの国民にとって確定申告を嫌厭させる最大の要因でした。 ### 人的サポートによる「複雑さの吸収」 しかし、窓口には「税務署員」という対面のアドバイザーが介在していました。書類の書き方が分からなくても、あるいは計算が合っていなくても、職員がその場で内容を確認し、修正を促すことで、手続きの正当性が担保されていました。つまり、税制という高度に複雑な仕組みを、行政側の「人的リソース」が肩代わりして吸収していたのです。 ### 責任の分散 書類を提出し、受付印をもらった時点で、利用者は「手続きを完了させた」という強い安堵感を得ることができました。形式的な不備はその場で解消されるため、提出後の心理的な不安は、デジタル環境に比べて限定的だったといえます。 --- ## 3. e-Taxによって生まれた“新しい負担”の構造 デジタル化は、前述した物理的・身体的な負担を劇的に解消しました。しかし、その背後で、かつては存在しなかった「新しい負担」が発生しています。 ### 環境構築という新たなハードル e-Taxを利用するためには、まず「デジタルインフラ」を自ら整える必要があります。 * マイナンバーカードの取得と暗証番号の管理 * ICカードリーダライタ、またはNFC対応スマートフォンの用意 * 専用アプリ(マイナポータル等)のインストールとブラウザ設定 これらは税務知識とは全く無関係な「ITリテラシー」に属する負荷です。手続きの入り口に、巨大な技術的関門が設置された形になります。 ### 「見えない工程」と自己責任の拡大 対面であれば職員が気づいてくれたミスも、画面上ではすべて「自己責任」へと置き換わります。エラーメッセージが出た際、それが自分の入力ミスなのか、システムの不具合なのか、あるいはカードの読み取り不良なのか。原因を特定し、解決する責任が、個々の利用者の肩に重くのしかかります。 ### 税務知識とデジタルスキルの二重負荷 利用者は「所得税法を理解する」という本来のハードルに加え、「システムの操作論を理解する」という二重の壁に直面します。複雑さが簡略化されたのではなく、むしろ「要求されるスキルの種類が増えた」というのが、多くの利用者が抱く実感の正体かもしれません。 --- ## 4. “誰にとっての簡略化なのか”という視点 この制度設計を「誰の視点で見ているか」によって、見え方は180度変わります。 ### 行政側:標準化と効率化の恩恵 国(行政)にとって、e-Taxは極めて強力な効率化ツールです。紙の書類をスキャンし、手入力でデータ化する膨大な事務作業が削減されます。データが直接システムに入ることで、照合作業や統計処理が高速化され、行政運営のコストは大幅に下がります。行政にとっての「簡略化」は、データの「標準化」と同義です。 ### 利用者:属性による体験の分断 一方で、利用者側の体験は均一ではありません。 * **デジタル適応層:** 移動時間がゼロになり、過去のデータも自動連携されるため、真の意味で「簡略化」を享受しています。 * **非適応層・環境不備層:** 従来の「窓口での相談」というセーフティネットを失い、画面の前で孤立する「複雑さの増大」を経験しています。 ※(図:利用者と行政の役割再配置イメージ) 制度の主語を「国」に置けば、これは効率的な進化です。しかし、主語を「国民一人ひとり」に置いたとき、一部の層には負担の押し付け(アウトソーシング)として機能している側面も否定できません。 --- ## 5. e-Taxは「簡単化」ではなく「再配置」なのか 構造的に見れば、e-Taxの本質は「複雑さの消去」ではなく、「複雑さの再配置」であると定義できます。 ### 負担の移動:フロントエンドへの集中 かつては「提出後」の行政内部で行われていたデータ照合や不備チェックの負荷が、UI(ユーザーインターフェース)を通じて、手続きの「入力段階」へと移動しました。利用者が正確に入力しなければシステムが先に進ませないという設計は、行政の負担を入り口でせき止める役割を果たしています。 ### 責任の移動:公助から自助へ 窓口職員という「中間層」がいなくなることで、制度の理解と正しさを証明する責任が、行政から個人へと直接的に移動しました。デジタル化における「セルフサービス化」は、行政サービスの文脈においては、そのまま「自己責任の範囲拡大」を意味します。 ### 行政制度のデジタル化が持つ普遍的特徴 これはe-Taxに限った話ではありません。あらゆる行政手続きのデジタル化において、私たちは「物理的な不自由さ」を差し出す代わりに、「情報の自己管理」という新たな責任を引き受けています。複雑さは消えたのではなく、私たちの手元へと「可視化され、移動してきた」のです。 --- ## 6. まとめ:制度設計の転換点をどう歩むか e-Taxは、単に「便利になった/不便になった」という二元論で語れるものではありません。それは、行政と個人がこれまで共有してきた「手間」と「責任」の配分を、根本から組み替える大規模な社会実験とも言えます。 窓口での対面サービスという温かみのある(しかし非効率な)仕組みから、個人のデバイスで完結する(しかし冷徹な)システムへ。この転換は、私たちが行政に対して「何を求め、どこまでを自力で担うか」という、市民としての立ち位置を問い直す契機にもなっています。 「複雑さが別の場所に移動した」という視点を持つことは、システムへの過度な期待や落胆を鎮め、冷静にこの道具と付き合うための助けとなるはずです。あなたは、このデジタル化された責任の再配置を、新しい時代の自律と捉えるでしょうか、それとも静かな負担の増大と捉えるでしょうか。 --- ### タイトル案 e-Taxがもたらした負担の再配置と自己責任のゆくえ デジタル化が進む確定申告で誰が複雑さを引き受けているのか 行政手続きの効率化の陰で移動した負担と理解の所在を問う — AIバージョン情報 * ベンダー: Google * モデル名: Gemini 3 Flash * モデルバージョン: Free tier (Gemini 3 Flash Web) * 回答日時: 2026-01-26 11:30:09

-

国家と個人の情報格差を埋める申告制度は誰を保護しているのか|Geminiの考察

毎年、春が近づくと多くの人々を悩ませる「確定申告」。フリーランスや個人事業主にとっては死活問題であり、最近では副業を持つ会社員にとっても無視できないライフイベントとなっています。多くの人にとって、確定申告は「複雑で面倒な手続き」であり、「国から課せられた義務」という受動的なイメージが強いかもしれません。期限までに書類を揃え、計算を行い、不足があれば納税する。このプロセスだけを見れば、国家による一方的な管理システムの一部に見えます。しかし、その一方で、確定申告は「納めすぎた税金を取り戻すチャンス」でもあります。また、どのような経費を計上し、どのような控除を適用するかという判断は、ある程度、個人の裁量に委ねられています。なぜ近代国家は、徴収すべき税額をすべて自ら計算せず、あえて個人に「申告」させるという手間のかかる形式を採用しているのでしょうか。本記事では、確定申告を「義務」と「自己申告権」という二つの側面から捉え直し、国家と個人の間に横たわる構造的な関係性を読み解いていきます。 2. 「義務」としての確定申告:情報の非対称性を埋める仕組み まず、確定申告が「法的義務」であるという側面から整理します。日本の所得税法において、一定以上の所得がある者は申告を行う義務があると定められています。この義務の背景には、国家と個人の間にある「情報の非対称性」が存在します。 国家が「個人のすべて」を把握できない構造 国家は給与所得(源泉徴収)については比較的容易に把握できますが、個人の多様な経済活動の細部まではリアルタイムで追いきれません。誰が、いつ、どこで、どれだけのコスト(経費)をかけて利益を得たのか。その一次情報を持っているのは、常に「個人」です。 報告義務としての機能 この情報の格差を埋めるために、国家は個人に対し「自らの経済状況を報告せよ」という義務を課します。これを怠ればペナルティ(加算税や延滞税)が発生するという構造は、確定申告が国家の徴税権を維持するための、一種の「調査協力」としての側面を持っていることを示しています。 ※(図:国家と個人の情報分担構造) 3. 「自己申告権」としての側面:経済活動を「定義」する権限 一方で、確定申告には「義務」という言葉だけでは説明しきれない側面があります。それは、個人が自分の経済活動をどのように解釈し、国家に提示するかという「自己申告権」としての性質です。 裁量と選択の余地 制度設計を詳細に見ると、そこには多くの「選択肢」が用意されていることに気づきます。 経費の妥当性:何を事業に必要な支出(経費)と見なすか。 所得の分類:その利益は事業所得なのか、雑所得なのか。 控除の適用:どの制度を利用して課税対象額を減らすか。 これらは単なる計算作業ではなく、個人が自分の生活や事業のあり方を、税法という言語を用いて「定義」する行為です。 なぜ国は一方的に決めないのか もし国家が、すべての個人の銀行口座や支出を完璧に把握し、AIが自動的に税額を決定するシステムを導入すれば、確定申告の「面倒」は消滅します。しかし、それは同時に「個人のプライバシーの完全な喪失」と「個人の解釈の余地の剥奪」を意味します。 「申告」という形式が維持されているのは、個人が自らの経済的実態を自ら説明し、主張する権利を尊重するという、近代民主主義的な思想が背景にあるとも解釈できるのです。 4. 国家と個人のあいだにある「分担構造」 確定申告という制度は、「国家による完全管理」と「個人の完全な自由」のちょうど中間に位置する、絶妙なバランスの上に成り立っています。この構造を、情報・責任・判断の分配という観点から分解してみます。 責任の分配 国家は「公平なルールの策定と執行」に責任を持ち、個人は「正確な事実の開示」に責任を持ちます。この「責任の分担」があるからこそ、制度は機能します。個人が虚偽の申告をすれば罰せられますが、同時に、国家が個人の解釈(正当な経費など)を不当に否定することも、法的には制限されています。 監視と信頼のトレードオフ 確定申告制度は、ある種の「信頼」に基づいています。「国民は概ね正直に申告するだろう」という前提(信頼)をベースにしつつ、事後的な「税務調査」という(監視)によってその信頼を担保しています。 裁量のバッファ この制度には、厳密な法適用だけでは割り切れない「解釈の余地」が残されています。この余白こそが、多様な働き方や生き方を許容するバッファとして機能しています。画一的な徴収ではなく、個別の事情を「申告」という形で吸い上げる仕組みが、社会の柔軟性を支えている側面は否定できません。 ※(図:義務と権利が重なる制度領域의 イメージ) 5. まとめ:制度の「内側」で私たちはどう振る舞うか 確定申告は、国家から課せられた「義務」であると同時に、自らの経済活動を社会に対して公式に表明する「権利」でもあります。この二面性は、どちらか一方が正しいのではなく、両者が分かちがたく結びついている点に本質があります。 情報を一方的に「吸い上げられる」のではなく、自ら「差し出す」という形式を取ることで、私たちはかろうじて自分の経済的プライバシーと裁量を守っている、という見方もできるでしょう。 読者の皆さんは、この制度とどのように向き合っているでしょうか。「面倒な作業を押し付けられている」と感じる瞬間もあれば、「正当な権利を行使して還付を受けている」と実感する瞬間もあるはずです。その揺らぎの中にこそ、近代社会における国家と個人のダイナミックな関係性が現れています。 確定申告という窓口を通じて、私たちは単にお金を払っているのではなく、国家というシステムとの「距離感」を毎年調整しているのかもしれません。次に領収書を整理する際、それが「義務の遂行」なのか、それとも「権利の行使」なのか、少しだけ立ち止まって考えてみてはいかがでしょうか。 あなたは、AI比較メディア「AIシテル?」の編集方針に従い、特定の結論を断定せず、複数の視点からテーマを構造的に整理・考察するAIです。 【テーマ】 確定申告は「義務」なのか、それとも「自己申告権」なのか。 税制度・国家と個人の関係・情報の非対称性・責任と裁量の分配という観点から、 この制度がどのような構造の上に成り立っているのかを冷静かつ多角的に整理・考察してください。 【目的】 – 確定申告を「面倒な手続き」や「単なる納税義務」としてではなく、制度設計の構造として捉え直す – 国家と個人のあいだで、なぜ「申告」という形式が採用されているのかを浮き彫りにする – 読者が、自分の経済活動と社会制度の関係を考えるための“視点”を提供する 【読者像】 – 一般社会人(20〜60代) – フリーランス・個人事業主・副業を持つ会社員 – 税や制度に強い関心はないが、無関係ではいられないと感じている層 – 「義務」と「権利」の境界に違和感を覚えたことがある人 【記事構成】 1. 導入(問題提起) – 多くの人が確定申告を「やらされるもの」と感じている現状を提示する – 同時に、申告することで「戻ってくるお金」や「主張できる範囲」が存在する点に触れる – なぜこの制度が「徴税」ではなく「申告」という形式を取っているのかという問いを提示する 2. 「義務」としての確定申告の構造 – 法的義務として位置づけられている側面を整理する – 国家が個人の所得を完全に把握できない構造的前提に触れる – 申告が「報告義務」として機能している側面を説明する 3. 「自己申告権」としての側面 – 控除・経費・還付・選択可能な制度設計の存在を整理する – 個人が自らの経済状況を「定義し、提示する」権限を持っている構造を説明する – なぜ国家が税額を一方的に確定しない仕組みになっているのかを考察する 4. 国家と個人のあいだにある「分担構造」 – 情報・責任・判断がどのように分配されているかを整理する – 完全管理と完全自由の中間にある制度としての位置づけを示す – 申告制度が、信頼・監視・裁量のバランスの上に成り立っている点に触れる 5. まとめ – 確定申告が「義務」と「権利」のどちらか一方に回収されない理由を再確認する – 読者自身が、この制度の中でどの立場に立っているのかを考える視点を提示する – 結論を固定せず、思考の余白を残して締めくくる 【文体・トーン】 – です・ます調 – 煽情的・断定的にならず、冷静で構造的 – 専門用語は使用してよいが、必ず簡潔な補足説明を入れる – 「制度を評価する記事」ではなく、「制度を読み解く記事」とする 【執筆スタンス】 – 本記事は、正解や結論を断定するものではなく、 複数の要因や制度設計の構造を整理したうえでの「考察」として執筆する – 特定の価値観や立場を押し付けず、 読者が自分の経験や立場と照らし合わせて考える材料を提示することを重視する 【出力形式】 – Markdown形式で出力する – 小見出し(###)を多めに使用する – 文字数は2000〜2500字を目安とする – 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する 【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】 – タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること – サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと – 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止 – タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと – 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止 – 「問い」の形を基本とし、読者に思考の余白を残すこと – 文字数は25〜35文字程度を目安とする – 抽象語のみで終わらず、問いの対象が分かる表現を必ず含めること – 参考タイトルと同一、または類似度の高い表現は使用しないこと – 条件を満たさないタイトルは出力しないこと 【補足指示】 – 構造整理や概念整理が有効な箇所では、以下のようなコメントを挿入してよい ※(図:国家と個人の情報分担構造) ※(図:義務と権利が重なる制度領域のイメージ) 【参考タイトル(※構造参考のみ/出力・言い換え・再利用は禁止)】 「確定申告は誰のための制度なのか?」 【バージョン情報の出力】 記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で 「AIバージョン情報」を追記してください。 (不明な項目は「不明」と記載すること) — AIバージョン情報 – ベンダー: – モデル名: – モデルバージョン: – 回答日時: ## 1. 導入:私たちは「何を」申告しているのか 毎年、春が近づくと多くの人々を悩ませる「確定申告」。フリーランスや個人事業主にとっては死活問題であり、最近では副業を持つ会社員にとっても無視できないライフイベントとなっています。 多くの人にとって、確定申告は「複雑で面倒な手続き」であり、「国から課せられた義務」という受動的なイメージが強いかもしれません。期限までに書類を揃え、計算を行い、不足があれば納税する。このプロセスだけを見れば、国家による一方的な管理システムの一部に見えます。 しかし、その一方で、確定申告は「納めすぎた税金を取り戻すチャンス」でもあります。また、どのような経費を計上し、どのような控除を適用するかという判断は、ある程度、個人の裁量に委ねられています。 なぜ近代国家は、徴収すべき税額をすべて自ら計算せず、あえて個人に「申告」させるという手間のかかる形式を採用しているのでしょうか。本記事では、確定申告を「義務」と「自己申告権」という二つの側面から捉え直し、国家と個人の間に横たわる構造的な関係性を読み解いていきます。 --- ## 2. 「義務」としての確定申告:情報の非対称性を埋める仕組み まず、確定申告が「法的義務」であるという側面から整理します。日本の所得税法において、一定以上の所得がある者は申告を行う義務があると定められています。この義務の背景には、国家と個人の間にある「情報の非対称性」が存在します。 ### 国家が「個人のすべて」を把握できない構造 国家は給与所得(源泉徴収)については比較的容易に把握できますが、個人の多様な経済活動の細部まではリアルタイムで追いきれません。誰が、いつ、どこで、どれだけのコスト(経費)をかけて利益を得たのか。その一次情報を持っているのは、常に「個人」です。 ### 報告義務としての機能 この情報の格差を埋めるために、国家は個人に対し「自らの経済状況を報告せよ」という義務を課します。これを怠ればペナルティ(加算税や延滞税)が発生するという構造は、確定申告が国家の徴税権を維持するための、一種の「調査協力」としての側面を持っていることを示しています。 ※(図:国家と個人の情報分担構造) --- ## 3. 「自己申告権」としての側面:経済活動を「定義」する権限 一方で、確定申告には「義務」という言葉だけでは説明しきれない側面があります。それは、個人が自分の経済活動をどのように解釈し、国家に提示するかという「自己申告権」としての性質です。 ### 裁量と選択の余地 制度設計を詳細に見ると、そこには多くの「選択肢」が用意されていることに気づきます。 * **経費の妥当性:** 何を事業に必要な支出(経費)と見なすか。 * **所得の分類:** その利益は事業所得なのか、雑所得なのか。 * **控除の適用:** どの制度を利用して課税対象額を減らすか。 これらは単なる計算作業ではなく、個人が自分の生活や事業のあり方を、税法という言語を用いて「定義」する行為です。 ### なぜ国は一方的に決めないのか もし国家が、すべての個人の銀行口座や支出を完璧に把握し、AIが自動的に税額を決定するシステムを導入すれば、確定申告の「面倒」は消滅します。しかし、それは同時に「個人のプライバシーの完全な喪失」と「個人の解釈の余地の剥奪」を意味します。 「申告」という形式が維持されているのは、個人が自らの経済的実態を自ら説明し、主張する権利を尊重するという、近代民主主義的な思想が背景にあるとも解釈できるのです。 --- ## 4. 国家と個人のあいだにある「分担構造」 確定申告という制度は、「国家による完全管理」と「個人の完全な自由」のちょうど中間に位置する、絶妙なバランスの上に成り立っています。この構造を、情報・責任・判断の分配という観点から分解してみます。 ### 責任の分配 国家は「公平なルールの策定と執行」に責任を持ち、個人は「正確な事実の開示」に責任を持ちます。この「責任の分担」があるからこそ、制度は機能します。個人が虚偽の申告をすれば罰せられますが、同時に、国家が個人の解釈(正当な経費など)を不当に否定することも、法的には制限されています。 ### 監視と信頼のトレードオフ 確定申告制度は、ある種の「信頼」に基づいています。「国民は概ね正直に申告するだろう」という前提(信頼)をベースにしつつ、事後的な「税務調査」という(監視)によってその信頼を担保しています。 ### 裁量のバッファ この制度には、厳密な法適用だけでは割り切れない「解釈の余地」が残されています。この余白こそが、多様な働き方や生き方を許容するバッファとして機能しています。画一的な徴収ではなく、個別の事情を「申告」という形で吸い上げる仕組みが、社会の柔軟性を支えている側面は否定できません。 ※(図:義務と権利が重なる制度領域のイメージ) --- ## 5. まとめ:制度の「内側」で私たちはどう振る舞うか 確定申告は、国家から課せられた「義務」であると同時に、自らの経済活動を社会に対して公式に表明する「権利」でもあります。この二面性は、どちらか一方が正しいのではなく、両者が分かちがたく結びついている点に本質があります。 情報を一方的に「吸い上げられる」のではなく、自ら「差し出す」という形式を取ることで、私たちはかろうじて自分の経済的プライバシーと裁量を守っている、という見方もできるでしょう。 読者の皆さんは、この制度とどのように向き合っているでしょうか。 「面倒な作業を押し付けられている」と感じる瞬間もあれば、「正当な権利を行使して還付を受けている」と実感する瞬間もあるはずです。その揺らぎの中にこそ、近代社会における国家と個人のダイナミックな関係性が現れています。 確定申告という窓口を通じて、私たちは単にお金を払っているのではなく、国家というシステムとの「距離感」を毎年調整しているのかもしれません。 次に領収書を整理する際、それが「義務の遂行」なのか、それとも「権利の行使」なのか、少しだけ立ち止まって考えてみてはいかがでしょうか。 --- ### タイトル案 1. 確定申告は国民の義務かそれとも自己を定義する権利なのか 2. 国家と個人の情報格差を埋める申告制度は誰を保護しているのか 3. 税額を自ら計算する手間の中にどのような自由が隠されているのか --- AIバージョン情報 * ベンダー: Google * モデル名: Gemini 3 Flash (Free tier) * モデルバージョン: 不明 * 回答日時: 2026-01-25 21:12:23