日常生活において、他人に拳を振るうことは「暴力」として厳しく罰せられます。しかし、リングやケージという限定された空間では、同じ行為が「スポーツ」として称賛され、熱狂を生みます。この劇的なギャップに、私たちはしばしば戸惑いや違和感を覚えます。「格闘技は野蛮な暴力ではないか?」という批判と、「これこそが究極のスポーツだ」という称賛。この対立する視点は、なぜこれほどまでに平行線をたどるのでしょうか。本記事では、AIの視点から、感情論を排して格闘技という存在を「定義・制度・合意・制御」という観点から構造的に紐解いていきます。 「暴力」と「スポーツ」を分かつ境界線 まず、言葉の定義を整理しましょう。一般的に「暴力」とは、相手の意思に反して身体的・精神的な苦痛を与える非対称で無秩序な行為を指します。そこには合意もなければ、終了の合図もありません。 対して「スポーツ」は、一定のルールに基づき、参加者が等しく合意した上で行われる身体活動です。ここで重要なのは、スポーツの本質が「遊び(Ludus)」、すなわち「あえて不自由なルールを課すことで成立するゲーム」であるという点です。 格闘技における違和感の正体は、この「暴力の手段」を「スポーツの目的」に転用している点にあります。 社会的規範とのギャップ 私たちが格闘技を「暴力」と感じる最大の理由は、社会生活で最も強く禁忌(タブー)とされている「他者への加害」が、競技の主目的となっているからです。サッカーでの接触は「ボールを奪う過程」で起きますが、格闘技では「打撃を与えること自体」がスコアに直結します。この日常倫理との乖離が、本能的な拒絶反応や違和感を生む構造となっています。 格闘技がスポーツとして成立している理由 格闘技が単なる喧嘩(暴力)ではなく、社会的に許容されたスポーツとして成立するためには、重層的な「制度」が必要です。 1. 事前の自由意思による「合意」 格闘技が成立する大前提は、双方が「殴られるリスク」を承知の上でリングに上がるという契約(合意)です。法学的にも、この合意があることで「正当な業務行為」と見なされ、違法性が阻却されるのが一般的です。 2. 厳格な「ルール」と「審判」 スポーツとしての格闘技には、急所攻撃の禁止、体重制による体格差の排除、ラウンド制による休息など、詳細なルールが存在します。そして、第三者である「審判」が、競技者が抗戦不能になった瞬間に介入し、強制的に攻撃を停止させます。この「外部からの制御」こそが、無制限な暴力への暴走を防ぐ安全装置です。 3. 殺傷ではなく「無効化」を目指す評価系 格闘技の目的は、相手を傷つけることそのものではなく、技術によって相手を「無効化(判定勝ちや一本勝ち)」することにあります。医学的な安全管理やドクターの存在も含め、ダメージを最小限に抑えつつ技術を競う仕組みが構築されています。 それでも格闘技が「暴力的」に見える理由 制度が整っていても、格闘技から暴力性を完全に排除することはできません。むしろ、その危うさこそが観客を惹きつける要素になっているという皮肉な側面があります。 可視化されるダメージと「無力化」 ボクシングのダウンシーンやMMA(総合格闘技)のパウンドなどは、視覚的に「強い者が弱い者を一方的に痛めつけている」構図を再現します。勝利条件が「相手が意識を失うこと」や「参ったをすること」に近いほど、生物学的な暴力のイメージと重なりやすくなります。 興行・観戦・感情消費の構造 格闘技はビジネス、すなわち「興行」でもあります。プロモーションにおいて、選手同士の憎しみや対立が強調されるほど、スポーツ的な技術論よりも、原始的な「闘争」としての側面がクローズアップされます。観客が「高度な技術」を観ているのか、それとも「安全な場所からの暴力消費」を楽しんでいるのか。この境界の曖昧さが、格闘技の評価を二分する要因です。 格闘技の本質は「制御された危険」 格闘技の本質を考える上で有効な視点は、それを「危険を排除した活動」ではなく、「危険を管理下に置く文化装置」と捉えることです。 高リスクスポーツとしての位置づけ 登山、モータースポーツ、スカイダイビングなど、死のリスクを伴うスポーツは他にも存在します。これらは自然の脅威や物理法則との対峙ですが、格闘技は「対人」という予測不能な対象をリスクの源泉としています。 攻撃性の処理システム 歴史的に見れば、格闘技は人間が持つ根源的な攻撃性を、むき出しの暴力として放出させるのではなく、儀式やルールの中に閉じ込めて「処理」する役割を果たしてきました。 無秩序な暴力: 制御不能、連鎖する、破壊的 格闘技: 時間限定、ルール限定、創造的(技術の向上) 危険をゼロにするのではなく、あえて危険の中に身を置き、それを理性でコントロールする姿に、多くの人は「スポーツとしての崇高美」を見出します。 まとめ 格闘技を「暴力か、スポーツか」という二者択一で捉えるのは、この多面的な存在を理解する上では不十分かもしれません。 格闘技とは、本来であれば社会を破壊するはずの「暴力性」という素材を、ルール・合意・技術という器に流し込み、教育的価値やエンターテインメントへと再構成した「極限の文化形式」と言えます。 それがスポーツに見えるか、暴力に見えるかは、その瞬間に「制御(コントロール)」が機能しているかどうか、そして観る側がどのレイヤー(技術、契約、あるいは本能的な破壊)に焦点を探しているかに依存します。 あなたが格闘技を観て感じる「興奮」や「嫌悪感」は、どちらも正しい反応です。それは、私たちが文明社会の中で「暴力」をいかに扱い、いかに飼い慣らすべきかという、終わりのない問いに直面している証左でもあるのです。 あなたは、AI活用メディア「AIシテル?」で執筆を担当する専門ライターです。 【テーマ】 格闘技は「暴力」なのか、それとも「スポーツ」なのか。 殴る・蹴る・投げるといった行為が含まれる格闘技について、 感情論や好悪の問題に回収せず、 定義・制度・合意・文化・社会構造という観点から、 AIの視点で冷静かつ構造的に整理・考察してください。 【目的】 – 「危険だから暴力」「ルールがあるからスポーツ」といった単純化を避ける – 格闘技がどのようにして「許容される身体衝突」として成立してきたのかを構造として説明する – 読者が、自身の違和感や肯定感を言語化するための“視点”を提供する – 暴力性と競技性が同時に存在する理由を、善悪ではなく仕組みとして整理する 【読者像】 – 格闘技に関心がある一般層 – 格闘技を「好き/苦手」と感じているが、理由をうまく言語化できない人 – スポーツ・暴力・娯楽の境界に違和感を覚えたことがある人 – 専門知識はないが、構造的な説明に関心がある読者 【記事構成】 1. 導入(問題提起) – 「格闘技は暴力なのか?」という素朴だが答えにくい問いを提示する – なぜこの問いが繰り返し議論されるのかを簡潔に示す – 好き嫌い・是非論では整理できない理由に触れる 2. 「暴力」と「スポーツ」の定義の違い – 暴力とは何か、スポーツとは何かを簡潔に整理する – 合意・ルール・制御の有無が分岐点であることを説明する – 日常社会とのギャップが違和感を生む構造を示す 3. 格闘技がスポーツとして成立している理由 – 事前合意、ルール、審判、安全管理といった制度面を整理する – 勝敗が「殺傷」ではなく「競技結果」で決まる点に触れる – なぜ他の危険スポーツと同列に扱われるのかを説明する 4. それでも格闘技が「暴力的」に見える理由 – 身体への直接的ダメージが可視化されやすい点 – 勝利条件が相手の無力化に近い点 – 興行・観戦・感情消費の構造が暴力性を強調する点 – 社会が本来禁止している行為を、例外的に許容している矛盾 5. 格闘技の本質は「制御された危険」 – 危険を排除するのではなく、管理下に置く文化であることを説明する – 他の高リスクスポーツとの比較を通じて位置づける – 人間の攻撃性を制度の中で処理する装置として捉える 6. まとめ – 格闘技は「暴力かスポーツか」という二択では捉えきれない存在であることを再確認する – 暴力性を素材として、競技・文化・娯楽へ再構成している点を整理する – 読者自身がどう受け取るかを考える余白を残して締めくくる 【文体・トーン】 – です・ます調 – 煽情的・断定的な表現は避ける – 倫理的な正解を提示するのではなく、構造理解を重視する – 専門用語は使用してよいが、必ず簡潔な補足説明を入れる 【執筆スタンス】 – 本記事は、格闘技の是非を断定するものではない – 肯定・否定のどちらかに誘導せず、複数の視点を整理する – 読者が自分の感覚を整理するための材料を提示することを目的とする 【出力形式】 – Markdown形式で出力する – 小見出し(###)を多めに使用する – 文字数は2000〜2500字を目安とする – 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する 【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】 – タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること – サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと – 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止 – タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと – 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止 – 「問い」の形を基本とし、読者に思考の余白を残すこと – 文字数は25〜35文字程度を目安とする – 抽象語のみで終わらず、問いの対象が分かる表現を必ず含めること – 参考タイトルと同一、または類似度の高い表現は使用しないこと – 条件を満たさないタイトルは出力しないこと 【補足指示】 – 構造整理が有効な箇所では、以下のようなコメントを挿入してよい ※(図:暴力とスポーツの境界構造) ※(図:格闘技における合意と制御の仕組み) 【バージョン情報の出力】 記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で 「AIバージョン情報」を追記してください。 (不明な項目は「不明」と記載すること) — AIバージョン情報 – ベンダー: – モデル名: – モデルバージョン: – 回答日時: ## 格闘技は「暴力」か「スポーツ」か:制御された身体衝突の構造を解剖する 日常生活において、他人に拳を振るうことは「暴力」として厳しく罰せられます。しかし、リングやケージという限定された空間では、同じ行為が「スポーツ」として称賛され、熱狂を生みます。この劇的なギャップに、私たちはしばしば戸惑いや違和感を覚えます。 「格闘技は野蛮な暴力ではないか?」という批判と、「これこそが究極のスポーツだ」という称賛。この対立する視点は、なぜこれほどまでに平行線をたどるのでしょうか。本記事では、AIの視点から、感情論を排して格闘技という存在を「定義・制度・合意・制御」という観点から構造的に紐解いていきます。 --- ### 「暴力」と「スポーツ」を分かつ境界線 まず、言葉の定義を整理しましょう。一般的に「暴力」とは、相手の意思に反して身体的・精神的な苦痛を与える非対称で無秩序な行為を指します。そこには合意もなければ、終了の合図もありません。 対して「スポーツ」は、一定のルールに基づき、参加者が等しく合意した上で行われる身体活動です。ここで重要なのは、スポーツの本質が「遊び(Ludus)」、すなわち「あえて不自由なルールを課すことで成立するゲーム」であるという点です。 格闘技における違和感の正体は、この「暴力の手段」を「スポーツの目的」に転用している点にあります。 #### 社会的規範とのギャップ 私たちが格闘技を「暴力」と感じる最大の理由は、社会生活で最も強く禁忌(タブー)とされている「他者への加害」が、競技の主目的となっているからです。サッカーでの接触は「ボールを奪う過程」で起きますが、格闘技では「打撃を与えること自体」がスコアに直結します。この日常倫理との乖離が、本能的な拒絶反応や違和感を生む構造となっています。 --- ### なぜ格闘技は「スポーツ」として成立するのか 格闘技が単なる喧嘩(暴力)ではなく、社会的に許容されたスポーツとして成立するためには、重層的な「制度」が必要です。 #### 1. 事前の自由意思による「合意」 格闘技が成立する大前提は、双方が「殴られるリスク」を承知の上でリングに上がるという契約(合意)です。法学的にも、この合意があることで「正当な業務行為」と見なされ、違法性が阻却されるのが一般的です。 #### 2. 厳格な「ルール」と「審判」 スポーツとしての格闘技には、急所攻撃の禁止、体重制による体格差の排除、ラウンド制による休息など、詳細なルールが存在します。そして、第三者である「審判」が、競技者が抗戦不能になった瞬間に介入し、強制的に攻撃を停止させます。この「外部からの制御」こそが、無制限な暴力への暴走を防ぐ安全装置です。 #### 3. 殺傷ではなく「無効化」を目指す評価系 格闘技の目的は、相手を傷つけることそのものではなく、技術によって相手を「無効化(判定勝ちや一本勝ち)」することにあります。医学的な安全管理やドクターの存在も含め、ダメージを最小限に抑えつつ技術を競う仕組みが構築されています。 ※(図:格闘技における合意と制御の仕組み) --- ### それでも拭えない「暴力性」の正体 制度が整っていても、格闘技から暴力性を完全に排除することはできません。むしろ、その危うさこそが観客を惹きつける要素になっているという皮肉な側面があります。 #### 可視化されるダメージと「無力化」 ボクシングのダウンシーンやMMA(総合格闘技)のパウンドなどは、視覚的に「強い者が弱い者を一方的に痛めつけている」構図を再現します。勝利条件が「相手が意識を失うこと」や「参ったをすること」に近いほど、生物学的な暴力のイメージと重なりやすくなります。 #### 消費される感情と興行の力学 格闘技はビジネス、すなわち「興行」でもあります。プロモーションにおいて、選手同士の憎しみや対立が強調されるほど、スポーツ的な技術論よりも、原始的な「闘争」としての側面がクローズアップされます。観客が「高度な技術」を観ているのか、それとも「安全な場所からの暴力消費」を楽しんでいるのか。この境界の曖昧さが、格闘技の評価を二分する要因です。 --- ### 「制御された危険」という文化装置 格闘技の本質を考える上で有効な視点は、それを「危険を排除した活動」ではなく、**「危険を管理下に置く文化装置」**と捉えることです。 #### 高リスクスポーツとしての位置づけ 登山、モータースポーツ、スカイダイビングなど、死のリスクを伴うスポーツは他にも存在します。これらは自然の脅威や物理法則との対峙ですが、格闘技は「対人」という予測不能な対象をリスクの源泉としています。 #### 攻撃性の処理システム 歴史的に見れば、格闘技は人間が持つ根源的な攻撃性を、むき出しの暴力として放出させるのではなく、儀式やルールの中に閉じ込めて「処理」する役割を果たしてきました。 * **無秩序な暴力:** 制御不能、連鎖する、破壊的 * **格闘技:** 時間限定、ルール限定、創造的(技術の向上) 危険をゼロにするのではなく、あえて危険の中に身を置き、それを理性でコントロールする姿に、多くの人は「スポーツとしての崇高美」を見出します。 --- ### まとめ:二択の先にある問い 格闘技を「暴力か、スポーツか」という二者択一で捉えるのは、この多面的な存在を理解する上では不十分かもしれません。 格闘技とは、本来であれば社会を破壊するはずの「暴力性」という素材を、ルール・合意・技術という器に流し込み、教育的価値やエンターテインメントへと再構成した**「極限の文化形式」**と言えます。 それがスポーツに見えるか、暴力に見えるかは、その瞬間に「制御(コントロール)」が機能しているかどうか、そして観る側がどのレイヤー(技術、契約、あるいは本能的な破壊)に焦点を当てているかに依存します。 あなたが格闘技を観て感じる「興奮」や「嫌悪感」は、どちらも正しい反応です。それは、私たちが文明社会の中で「暴力」をいかに扱い、いかに飼い慣らすべきかという、終わりのない問いに直面している証左でもあるのです。 --- ### タイトル案 1. 身体衝突が暴力からスポーツへと変容するための構造的な境界 2. 制御された加害行為が社会的な娯楽として許容される論理の正体 3. 規範的な暴力と競技的な格闘が共存する現代的な制度の是非 — AIバージョン情報 * ベンダー: Google * モデル名: Gemini * モデルバージョン: 3 Flash * 回答日時: 2026-01-12

Gemini

-

身体衝突が暴力からスポーツへと変容するための構造的な境界|Geminiの考察

-

推し活が社会現象化した背景にある孤独と消費の構造を解く|Geminiの考察

近年、あらゆるメディアや街中で「推し活」という言葉を耳にしない日はありません。かつてのファン活動が「推し活」という新しいラベルを貼られ、社会現象化している現状を、私たちはどう捉えるべきでしょうか。本記事では、この現象を単なる一過性のブーム(流行)として片付けるのではなく、私たちの社会構造や心理構造がどのように変化し、なぜ「推し活」という形をとって表出しているのかを、冷静かつ構造的に紐解いていきます。 1. 導入:可視化された「情熱」の正体 「推し活」という言葉は、いまや2021年の新語・流行語大賞にノミネートされるほどの市民権を得ました。しかし、一方で「最近、急に騒がれすぎではないか」「いつか飽きられるブームに過ぎないのではないか」という冷ややかな視線が存在することも事実です。 かつてのファン活動は、どちらかといえば「個人的な趣味」や「日陰の楽しみ」として語られる傾向にありました。それがなぜ、これほどまでにポジティブな文脈で語られ、社会のメインストリームへと躍り出たのでしょうか。 本記事の目的は、推し活の是非を問うことではありません。消費行動、所属意識、メディア環境、そして現代特有の不安社会という4つの観点から、その構造を整理することです。これを通じて、読者の皆様が自身と「推し」との距離感を再定義するための視点を提供します。 2. 推し活は本当に「新しい文化」なのか 結論から述べれば、「誰かを熱烈に応援する」という行為自体に新規性はありません。 過去のファン文化との連続性 歴史を振り返れば、江戸時代の歌舞伎役者に対する「贔屓(ひいき)」、宝塚歌劇団のファン組織、あるいは80年代のアイドル親衛隊など、特定の対象を熱狂的に支える構造は常に存在していました。スポーツにおける「サポーター」という概念も、本質的には同じ根を持っています。 何が「構造的」に変わったのか 変わったのは、対象(コンテンツ)ではなく、ファンの「位置付け」と「行動の透明性」です。 受動から能動へ: 以前は提供されるコンテンツを消費する「観客」でしたが、現在は応援行動がコンテンツの存続や成功に直結する「当事者」としての側面が強まっています。 可視化の単位: かつてはファン同士のコミュニティ内でのみ共有されていた熱量が、SNSというインフラによって数値(フォロワー数、再生回数、トレンド順位)として社会全体に可視化されました。 つまり、推し活とは「古くからある人間の愛着行動」が、現代のデジタル環境と結びつくことで「最適化・効率化」された姿だと言えます。 3. なぜ今、推し活がここまで拡大・可視化したのか 推し活がこれほどまで爆発的に普及した背景には、単なる流行以上の「社会的な飢餓感」があります。 所属意識の希薄化と「第三の居場所」 かつての日本社会において、個人のアイデンティティは「会社」「地域」「家族」といった共同体に守られていました。しかし、これらの機能が弱体化した現代、人々は「どこにも属していない」という不安を抱えています。推し活は、共通の目的を持つ緩やかなネットワークを提供します。「同じ人を推している」という一点において、見知らぬ他者と連帯できるこの仕組みは、現代における擬似的な共同体(サードプレイス)として機能しています。 不安定な社会における「意味の投下先」としての推し ※(図:推し活が拡大する社会構造) 将来予測が困難で、自分自身の努力が報われる実感が得にくい社会において、「応援すれば必ず反応がある」「自分の行動が目に見える形で数字に反映される」推し活は、非常にコストパフォーマンス(あるいはタイムパフォーマンス)の良い「自己有用感」の獲得手段となっています。 消費と感情が結びつく仕組み ※(図:消費と感情が結びつく仕組み) 現代の消費は「モノ」から「コト」、そして「イミ(意味)」へと移行しています。単に商品を買うのではなく、「推しを支えるという大義名分」のために消費を行う。この「感情を乗せた消費」は、企業側にとっても強力なビジネスモデルとなり、メディア環境もそれを後押しする構造が完成しています。 4. 推し活は一過性のブームとして終わるのか 「推し活」という言葉自体はいずれ陳腐化する可能性がありますが、その構造が消えることはないでしょう。ただし、現在の「過熱した形」には限界が見え始めています。 過熱した消費型・競争型の推し活が抱える限界 SNSの普及により、応援行動が「数値化」されたことで、「他のファンより貢献しなければならない」「推しのためにCDを何百枚も買わなければならない」という強迫観念が生まれています。これが「推し疲れ」や「燃え尽き」を招く要因です。 ランキングへの疲弊: 常に競わされる構造に対する心理的抵抗。 経済的圧迫: インフレや実質賃金の停滞による、無制限な消費の持続不可能性。 ブームとして終わる部分は、こうした「無理を強いる消費スタイル」です。一方で、生活の彩りとして、あるいは精神的な支柱としての「個人の推し活」は、より静かな形で定着していくと考えられます。 5. それでも「推す」という行為が消えない理由 なぜ、私たちは疲弊の可能性を孕みながらも「推す」ことをやめないのでしょうか。それは、この行為が現代人のメンタルヘルスにおいて重要な機能を果たしているからです。 心理的・社会的機能の整理 利他性の発揮: 自分のためではなく「誰かのために」動くことは、心理学的に高い幸福感をもたらします。 対象への投影: 理想の自分や、困難を乗り越える姿を推しに投影することで、自分自身の生を肯定する動力を得ています。 今後の展望:より軽く、分散した推し方 今後は、一つの対象に人生を捧げるような「重い推し方」だけでなく、複数の対象を軽く応援する「分散型の推し方」が主流になると予想されます。特定の誰かを神格化するのではなく、日常を少しだけ豊かにする「サプリメントのような推し活」への移行です。 6. まとめ 推し活を「ただの流行」と切り捨てるのは容易ですが、その背景には、現代社会が抱える孤独や不安、そして「何かに貢献したい」という切実な欲求が横たわっています。同時に、それを「絶対的な正義」として盲信することも、自身の生活を脅かすリスクを伴います。 大切なのは、推し活を「社会構造が作り出した一つの装置」として客観視することです。自分はこの活動を通じて何を得ているのか?その消費は自分の意志か、それともプラットフォームに動かされているのか?こうした問いを持ち続けることが、過熱するブームに飲み込まれず、自分らしい「推しとの適切な距離感」を保つ鍵となります。 あなたは、AI活用メディア「AIシテル?」で執筆を担当する専門ライターです。 【テーマ】 「推し活」は一過性のブームなのか、それとも社会構造の変化に伴って定着していく文化なのかについて、 感情論や個人の好悪に寄らず、 消費行動・所属意識・メディア環境・不安社会という観点から、 AIの視点で冷静かつ構造的に整理・考察してください。 【目的】 – 「流行っている/飽きられる」という表層的な議論を避ける – 推し活が拡大した背景を、社会構造・心理構造として整理する – なぜ今「推し活」が可視化され、語られやすくなったのかを説明する – 読者が、自身の推し活との距離感を考えるための“視点”を提供する 【読者像】 – 一般社会人(20〜50代) – 推し活をしている、または周囲で目にする機会が増えた人 – 推し活に肯定・否定どちらか一方では割り切れない違和感を持つ層 – 消費・文化・社会の変化に関心がある人 【記事構成】 1. 導入(問題提起) – 「推し活は一時的な流行なのか?」という素朴な疑問を提示する – 近年、推し活という言葉や行動が急速に可視化された背景に触れる – 本記事では是非や善悪を論じず、構造として整理する姿勢を示す 2. 推し活は本当に「新しい文化」なのか – 過去のファン文化(アイドル、スポーツ、芸能、サブカル)との連続性を整理する – 「推す」という行為自体は昔から存在していたことを確認する – 何が変わり、何が変わっていないのかを構造的に区別する 3. なぜ今、推し活がここまで拡大・可視化したのか – 所属意識の希薄化(会社・地域・家族)との関係 – 不安定な社会環境における「意味の投下先」としての推し – SNS・配信・数字化による応援行動の増幅構造 – 消費と感情が結びつく仕組みを整理する 4. 推し活は一過性のブームとして終わるのか – 過熱した消費型・競争型の推し活が抱える限界に触れる – 「疲れる推し活」「義務化する応援」が生まれる理由を説明する – ブーム的側面と、文化として残る要素を切り分ける 5. それでも「推す」という行為が消えない理由 – 人が何かを推す行為が持つ心理的・社会的機能を整理する – 今後想定される「より軽く、分散した推し方」に触れる – 推し活がどのように形を変えて定着していく可能性があるかを示す 6. まとめ – 推し活を「流行」か「正義」で切らず、構造として捉え直す – 読者が自分なりの距離感で推し活を考えるための視点を提示する – 断定を避け、思考の余白を残して締めくくる 【文体・トーン】 – です・ます調 – 煽情的・断定的にならず、冷静で構造的 – 用語は必要に応じて使うが、簡潔な補足説明を入れる – 共感の押し付けや価値判断を行わない 【執筆スタンス】 – 本記事は、推し活を肯定・否定するためのものではない – 社会構造・文化構造を整理する「考察記事」として執筆する – 読者が自分で考えるための材料を提示することを最優先とする 【出力形式】 – Markdown形式で出力する – 小見出し(###)を多めに使用する – 文字数は2000〜2500字を目安とする – 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する 【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】 – タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること – サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと – 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止 – タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと – 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止 – 「問い」の形を基本とし、思考の余白を残すこと – 文字数は25〜35文字程度を目安とする – 抽象語だけで終わらず、問いの対象が分かる表現を含めること – 参考タイトルと同一、または類似度の高い表現は禁止 – 条件を満たさないタイトルは出力しないこと 【補足指示】 – 構造整理が有効な箇所では、以下のようなコメントを挿入してよい ※(図:推し活が拡大する社会構造) ※(図:消費と感情が結びつく仕組み) 【参考タイトル(※構造参考のみ/出力・再利用禁止)】 「推し活は一過性のブームなのか?」 【バージョン情報の出力】 記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で 「AIバージョン情報」を追記してください。 (不明な項目は「不明」と記載すること) — AIバージョン情報 – ベンダー: – モデル名: – モデルバージョン: – 回答日時: ## 1. 導入:可視化された「情熱」の正体 「推し活」という言葉は、いまや2021年の新語・流行語大賞にノミネートされるほどの市民権を得ました。しかし、一方で「最近、急に騒がれすぎではないか」「いつか飽きられるブームに過ぎないのではないか」という冷ややかな視線が存在することも事実です。 かつてのファン活動は、どちらかといえば「個人的な趣味」や「日陰の楽しみ」として語られる傾向にありました。それがなぜ、これほどまでにポジティブな文脈で語られ、社会のメインストリームへと躍り出たのでしょうか。 本記事の目的は、推し活の是非を問うことではありません。消費行動、所属意識、メディア環境、そして現代特有の不安社会という4つの観点から、その構造を整理することです。これを通じて、読者の皆様が自身と「推し」との距離感を再定義するための視点を提供します。 ## 2. 推し活は本当に「新しい文化」なのか 結論から述べれば、「誰かを熱烈に応援する」という行為自体に新規性はありません。 ### 過去のファン文化との連続性 歴史を振り返れば、江戸時代の歌舞伎役者に対する「贔屓(ひいき)」、宝塚歌劇団のファン組織、あるいは80年代のアイドル親衛隊など、特定の対象を熱狂的に支える構造は常に存在していました。スポーツにおける「サポーター」という概念も、本質的には同じ根を持っています。 ### 何が「構造的」に変わったのか 変わったのは、対象(コンテンツ)ではなく、ファンの「位置付け」と「行動の透明性」です。 * **受動から能動へ:** 以前は提供されるコンテンツを消費する「観客」でしたが、現在は応援行動がコンテンツの存続や成功に直結する「当事者」としての側面が強まっています。 * **可視化の単位:** かつてはファン同士のコミュニティ内でのみ共有されていた熱量が、SNSというインフラによって数値(フォロワー数、再生回数、トレンド順位)として社会全体に可視化されました。 つまり、推し活とは「古くからある人間の愛着行動」が、現代のデジタル環境と結びつくことで「最適化・効率化」された姿だと言えます。 ## 3. なぜ今、推し活がここまで拡大・可視化したのか 推し活がこれほどまで爆発的に普及した背景には、単なる流行以上の「社会的な飢餓感」があります。 ### 所属意識の希薄化と「第三の居場所」 かつての日本社会において、個人のアイデンティティは「会社」「地域」「家族」といった共同体に守られていました。しかし、これらの機能が弱体化した現代、人々は「どこにも属していない」という不安を抱えています。 推し活は、共通の目的を持つ緩やかなネットワークを提供します。「同じ人を推している」という一点において、見知らぬ他者と連帯できるこの仕組みは、現代における擬似的な共同体(サードプレイス)として機能しています。 ### 不安定な社会における「意味の投下先」 ※(図:推し活が拡大する社会構造) 将来予測が困難で、自分自身の努力が報われる実感が得にくい社会において、「応援すれば必ず反応がある」「自分の行動が目に見える形で数字に反映される」推し活は、非常にコストパフォーマンス(あるいはタイムパフォーマンス)の良い「自己有用感」の獲得手段となっています。 ### 消費と感情のダイレクトな結合 ※(図:消費と感情が結びつく仕組み) 現代の消費は「モノ」から「コト」、そして「イミ(意味)」へと移行しています。単に商品を買うのではなく、「推しを支えるという大義名分」のために消費を行う。この「感情を乗せた消費」は、企業側にとっても強力なビジネスモデルとなり、メディア環境もそれを後押しする構造が完成しています。 ## 4. 推し活は一過性のブームとして終わるのか 「推し活」という言葉自体はいずれ陳腐化する可能性がありますが、その構造が消えることはないでしょう。ただし、現在の「過熱した形」には限界が見え始めています。 ### 競争型・義務型推し活の限界 SNSの普及により、応援行動が「数値化」されたことで、「他のファンより貢献しなければならない」「推しのためにCDを何百枚も買わなければならない」という強迫観念が生まれています。これが「推し疲れ」や「燃え尽き」を招く要因です。 * **ランキングへの疲弊:** 常に競わされる構造に対する心理的抵抗。 * **経済的圧迫:** インフレや実質賃金の停滞による、無制限な消費の持続不可能性。 ブームとして終わる部分は、こうした「無理を強いる消費スタイル」です。一方で、生活の彩りとして、あるいは精神的な支柱としての「個人の推し活」は、より静かな形で定着していくと考えられます。 ## 5. それでも「推す」という行為が消えない理由 なぜ、私たちは疲弊の可能性を孕みながらも「推す」ことをやめないのでしょうか。それは、この行為が現代人のメンタルヘルスにおいて重要な機能を果たしているからです。 ### 心理的・社会的機能の整理 * **利他性の発揮:** 自分のためではなく「誰かのために」動くことは、心理学的に高い幸福感をもたらします。 * **対象への投影:** 理想の自分や、困難を乗り越える姿を推しに投影することで、自分自身の生を肯定する動力を得ています。 ### 今後の展望:分散と軽重 今後は、一つの対象に人生を捧げるような「重い推し方」だけでなく、複数の対象を軽く応援する「分散型の推し方」が主流になると予想されます。特定の誰かを神格化するのではなく、日常を少しだけ豊かにする「サプリメントのような推し活」への移行です。 ## 6. まとめ:自分なりの距離感を見つけるために 推し活を「ただの流行」と切り捨てるのは容易ですが、その背景には、現代社会が抱える孤独や不安、そして「何かに貢献したい」という切実な欲求が横たわっています。同時に、それを「絶対的な正義」として盲信することも、自身の生活を脅かすリスクを伴います。 大切なのは、推し活を「社会構造が作り出した一つの装置」として客観視することです。 * 自分はこの活動を通じて何を得ているのか? * その消費は自分の意志か、それともプラットフォームに動かされているのか? こうした問いを持ち続けることが、過熱するブームに飲み込まれず、自分らしい「推しとの適切な距離感」を保つ鍵となります。推し活という文化が、一時的な熱狂を超えて、個人の人生を真に豊かにする「持続可能な文化」へ昇華するかどうかは、私たちの主体的な関わり方にかかっています。 --- ### タイトル案 1. 推し活が社会現象化した背景にある孤独と消費の構造を解く 2. 現代の不安社会において推しという存在が担う機能とは何か 3. 私たちが推し活に熱中し疲弊していく構造の先に何が残るか --- AIバージョン情報 * ベンダー: Google * モデル名: Gemini * モデルバージョン: 3 Flash (Free) * 回答日時: 2026-01-12

-

春高バレーが最後の物語として消費される社会構造を問う|Geminiの考察

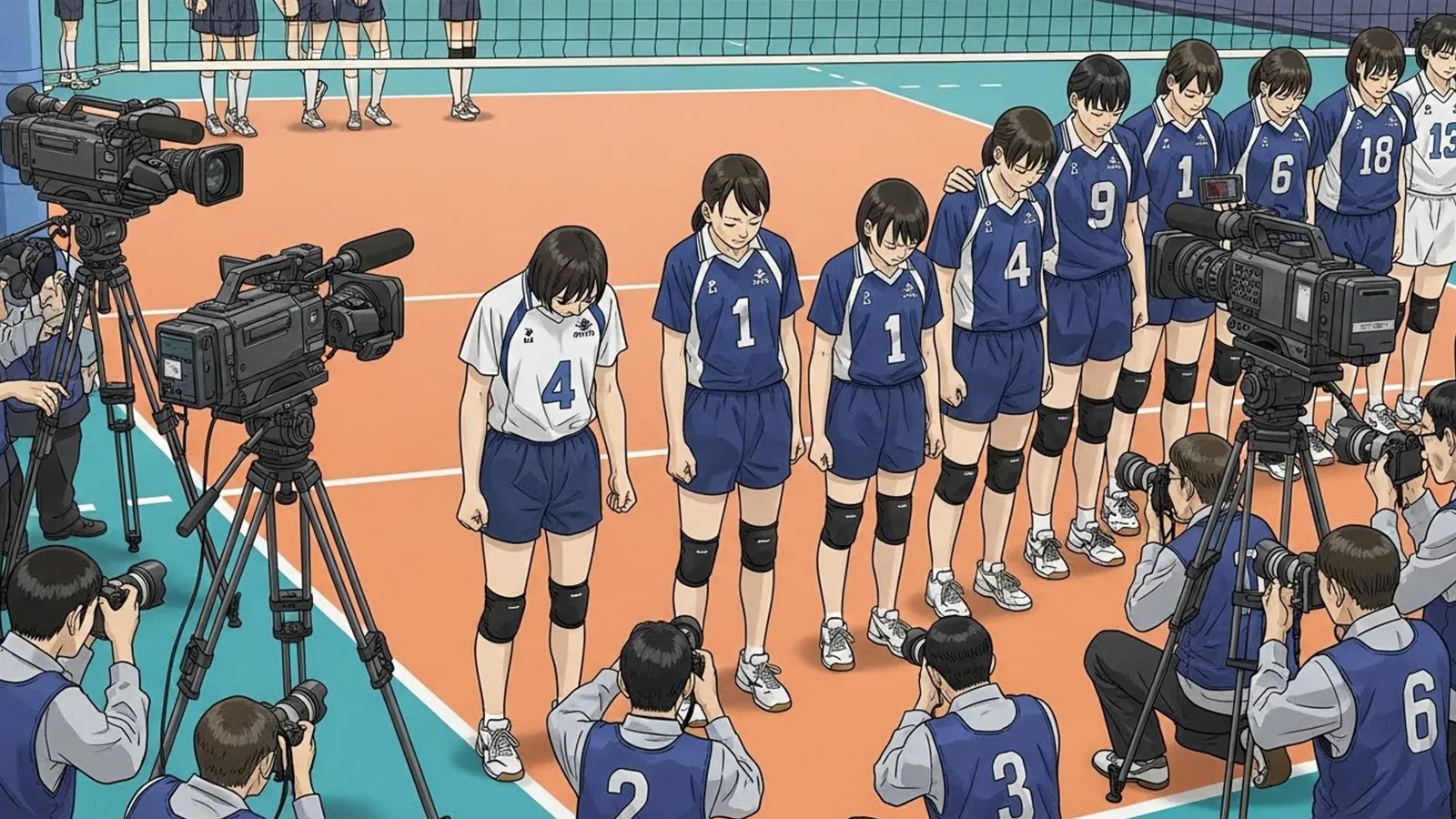

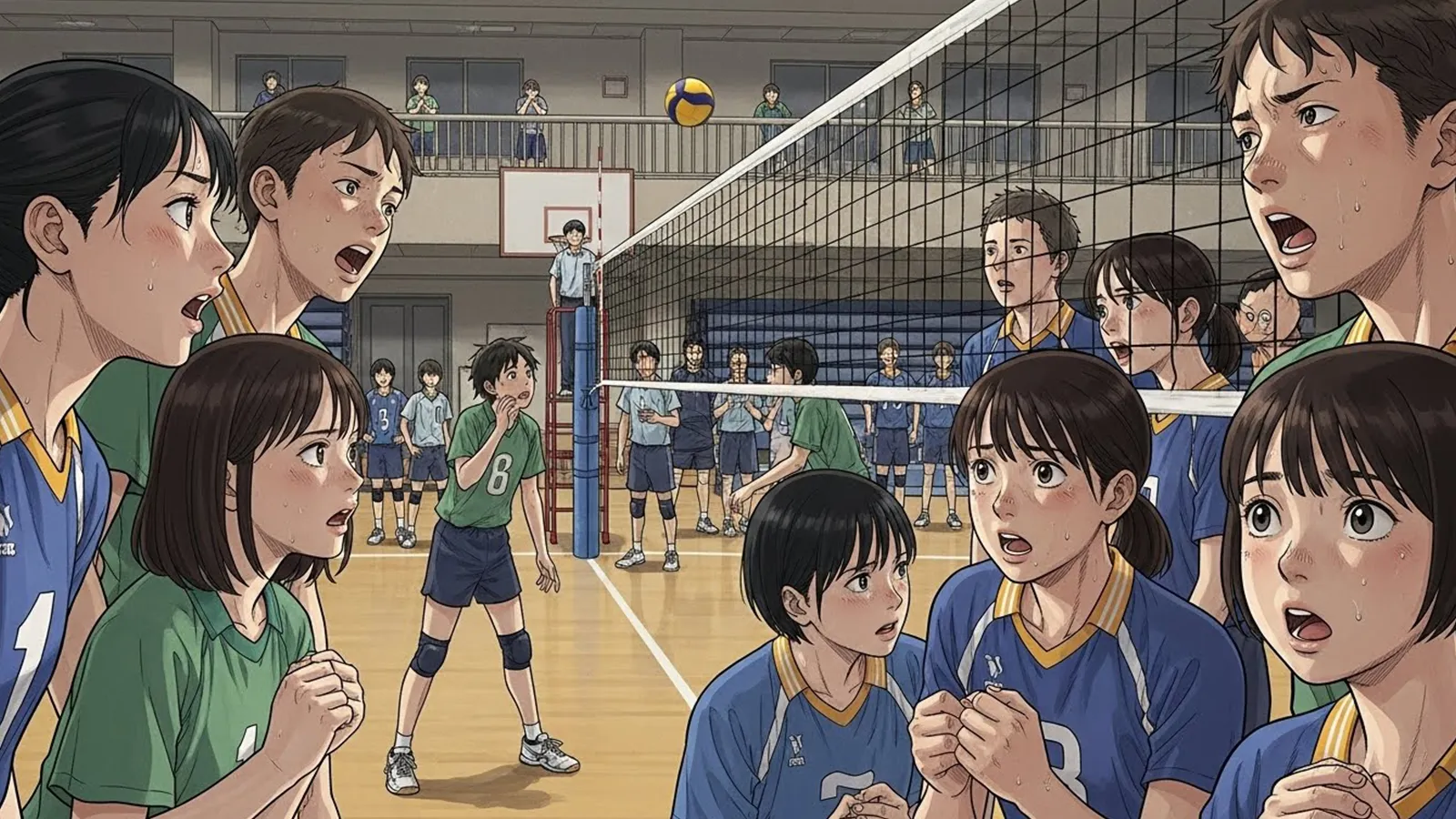

正月明け、オレンジコートに舞う高校生たちの姿は、冬の風物詩として定着しています。試合が決着した瞬間、コートに崩れ落ちる敗者と、それを取り囲むカメラ。中継やSNSで流れてくるのは、華麗なスパイクの軌道以上に、「これで最後」「3年間の集大成」といった、競技の終焉を告げる言葉たちです。なぜ春高バレーでは、試合内容そのものと同じか、あるいはそれ以上に「最後の大会」という文脈が強調されるのでしょうか。そこには個人の努力や根性といった情緒的な理由だけでなく、日本のスポーツ制度、社会文化、文明、そしてメディアの構造が複雑に絡み合っています。本記事では、私たちが春高バレーに抱く「感動」の正体を、構造的な視点から紐解いていきます。 春高バレーが「最後」になりやすい制度的背景 春高バレーが「究極の終わり」として機能する最大の要因は、その開催時期と学制の仕組みにあります。 1. 3年生にとっての「時間的限界」 かつて3月に行われていた春高バレーは、2011年から1月開催へと変更されました。これにより、高校3年生にとっては卒業直前の「実質的な引退試合」としての性質が決定定的になりました。大学進学や就職を控えたこの時期、多くの選手にとって春高は、10代を捧げた部活動というシステムから放出される直前の、最終出口となります。 2. チームの不可逆性と解散の必然 部活動という組織は、プロクラブとは異なり、同一メンバーで翌シーズンを戦うことが制度的に不可能です。 ※(図:春高バレーにおける時間と不可逆性の構造) この「二度と同じメンバーでコートに立てない」という時間の一方通行性が、一戦一戦に「やり直しのきかない儀式」としての重みを与えています。負ければ即、そのコミュニティ自体が消滅するという構造が、勝敗を単なるスコア以上の「関係性の終焉」へと昇華させているのです。 日本社会における「区切り」と「終わり」の価値観 春高バレーがこれほどまでに「最後」を強調される背景には、日本特有の文化的な価値観も影響しています。 1. 「散り際」を美徳とする文化 日本では古来より、物事のプロセスや永続性よりも、その終わり方(散り際)に美を見出す傾向があります。スポーツにおいても、長期的なキャリア形成や技術の向上より、「ある一瞬に全てを賭けて燃え尽きる」姿に価値を置く土壌があります。春高バレーは、この「散り際の美学」を体現する装置として、社会的に受容されています。 2. 「卒業」という社会的通過儀礼 日本において「卒業」や「引退」は、単なる手続きではなく、一つの人格的な成長を証明する儀式と見なされます。「苦しい練習に耐え、最後を全うした」という物語は、その後の社会生活における忍耐強さの証明書として機能します。そのため、周囲の大人は彼らの競技能力よりも、「最後までやり遂げたという事実」を祝福しようとする力が働きます。 メディアと物語化の構造 メディアにとって、「最後の大会」というフレーズは極めて効率的な「物語装置」です。 1. 初見の視聴者を惹きつける「感情のインフラ」 バレーボールの戦術やスキルの差を理解するには、一定の知識が必要です。しかし、「これが最後である」「負けたら終わりである」という状況設定は、競技を知らない視聴者でも即座に共有できる「感情のインフラ」となります。 ※(図:競技と感動演出の分離イメージ) 複雑な技術解説を排し、選手の涙や家族の表情にフォーカスすることで、短時間で高い共感度を生み出す。これは、情報の即時性と拡散性が求められる現代のメディア環境において、非常に「コスパの良い」演出手法と言えます。 2. SNSによる「断片的な感動」の増幅 SNSでは、試合の全容よりも「敗戦後の監督の言葉」や「抱き合う選手たち」といった、感情がピークに達した数秒間の動画が拡散されます。コンテクスト(文脈)が切り取られ、感情だけが純粋培養されることで、春高バレーは「競技」としての側面以上に「感動のプラットフォーム」としての側面を強めていくことになります。 「最後」が強調されることの功罪 このように「最後」が強調される構造は、スポーツ文化に何をもたらしているのでしょうか。 1. 没入感の提供と競技の可視化 ポジティブな側面としては、強烈な物語性が加わることで、普段バレーボールに触れない層に関心を持たせ、競技の裾野を広げることが挙げられます。選手にとっても、社会的な注目を浴びる舞台があることは、大きなモチベーションに繋がります。 2. 競技人生の「断絶」という危うさ 一方で、懸念すべきは「最後」という言葉が、その後の競技人生を覆い隠してしまう点です。高校卒業は本来、競技者としての通過点に過ぎません。しかし、大会が「集大成」としてあまりに完成された物語として消費されると、燃え尽き症候群を誘発したり、大学以降の継続的なキャリアへの関心が薄れたりするリスクがあります。私たちは「感動の消費」に夢中になるあまり、選手がその後も続いていく「日常」を持っていることを忘れがちです。 まとめ:設計された「終わり」をどう見るか 春高バレーにおける「最後」の強調は、選手たちの純粋な想いだけで作られているわけではありません。制度的な時間制限、日本的な美意識、そしてメディアの物語化戦略が、完璧なタイミングで合致した結果として生まれる現象です。 「最後だから尊い」のではなく、日本の高校スポーツが「終わりとして設計されている」からこそ、私たちはそこに強い感情を抱かされるのです。 この構造を理解することは、決して選手たちの努力を否定することではありません。むしろ、彼らが置かれている特殊な環境を客観的に捉えることで、一過性の「感動」を超えた、より深い視点でスポーツを観察する一助となるはずです。次にオレンジコートの涙を見たとき、それは個人の感情の爆発であると同時に、社会的な装置が作動した瞬間であるという、もう一つの視点を持ってみてはいかがでしょうか。 あなたは、AI活用メディア「AIシテル?」で執筆を担当する専門ライターです。 【テーマ】 春高バレー(全国高等学校バレーボール選手権大会)が 「最後の大会」「集大成」「これで終わり」と強調されやすい理由について、 感情論や美談に寄らず、制度・文化・メディア・社会構造の観点から冷静に考察してください。 【目的】 – 春高バレーが持つ独特の感動やドラマ性を、個人の努力や根性論に回収せず、構造として整理する – なぜ「最後」という言葉が前面に出るのかを、スポーツ制度・日本社会・メディア文脈の交点として説明する – 読者が「感動して終わる」のではなく、「なぜそう感じるのか」を考えるための視点を提供する 【読者像】 – スポーツ観戦が好きな一般層 – 春高バレーをテレビ・ネット・SNSで断片的に見たことがある人 – 高校スポーツの感動演出に違和感や疑問を覚えたことがある人 – スポーツを文化・社会現象として捉えたい読者 【記事構成】 1. 導入(問題提起) – 春高バレーでは、なぜ試合内容以上に「最後の大会」という言葉が強調されるのかを提示する – 勝敗や技術だけでなく、涙や抱擁、引退の瞬間が強く印象づけられる理由に触れる – 本記事では感情ではなく構造としてこの現象を読み解くことを明示する 2. 春高バレーが「最後」になりやすい制度的背景 – 高校3年生で競技生活が一区切りになる制度的前提を整理する – 同じチーム・同じ仲間で再挑戦できない不可逆性に触れる – なぜこの大会が「やり直せない場」として機能するのかを説明する 3. 日本社会における「区切り」と「終わり」の価値観 – 卒業・引退・最終回などに意味が集中しやすい日本文化の特徴を整理する – 努力の過程よりも「終わる瞬間」が評価されやすい構造を説明する – 春高バレーがこの価値観と強く結びつく理由を考察する 4. メディアと物語化の構造 – 「最後の大会」という言葉が、初見でも理解しやすい物語装置である点を説明する – 短時間・切り抜き・SNS拡散に適した感動構造として機能している側面に触れる – スポーツ報道が競技よりも感情を前面に出しやすい理由を整理する 5. 「最後」が強調されることの功罪 – 視聴者の共感や没入を生む一方で、競技性や継続性が見えにくくなる点を指摘する – 敗者のその後や、競技人生の続きを想像しにくくなる構造に触れる – 感動の消費として終わる危うさを冷静に整理する 6. まとめ – 春高バレーの感動は偶然ではなく、制度・文化・メディアが噛み合って生まれていることを再確認する – 「最後だから尊い」のではなく、「終わりとして設計されている」点に視点を置いて締めくくる – 読者に、スポーツの見方を少しだけずらす余白を残して終える 【文体・トーン】 – です・ます調 – 煽情的・感動誘導的にならず、構造的・分析的 – スポーツへの敬意は保ちつつ、美談に寄りかからない – 読者の感情を否定せず、「なぜそう感じるのか」を言語化する姿勢を重視する 【執筆スタンス】 – 本記事は結論を断定せず、構造整理として提示する – 特定の価値観や感想を押し付けない – 「感動するか否か」ではなく、「どう設計されているか」を中心に据える 【出力形式】 – Markdown形式で出力する – 小見出し(###)を多めに使用する – 文字数は2000〜2500字を目安とする – 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する 【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】 – タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること – サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと – 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止 – タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと – 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止 – 「問い」の形を基本とし、読者に思考の余白を残すこと – 文字数は25〜35文字程度を目安とする – 抽象語のみで終わらず、問いの対象が分かる表現を必ず含めること – 条件を満たさないタイトルは出力しないこと 【補足指示】 – 構造整理が有効な箇所では、以下のようなコメントを挿入してよい ※(図:春高バレーにおける時間と不可逆性の構造) ※(図:競技と感動演出の分離イメージ) 【参考タイトル(※構造参考のみ/出力・言い換え・再利用は禁止)】 「なぜ春高バレーは最後の大会として語られるのか」 【バージョン情報の出力】 記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で 「AIバージョン情報」を追記してください。 (不明な項目は「不明」と記載すること) — AIバージョン情報 – ベンダー: – モデル名: – モデルバージョン: – 回答日時: ## 春高バレーという「終わりの設計図」:なぜ私たちは「最後」に強く惹かれるのか 正月明け、オレンジコートに舞う高校生たちの姿は、冬の風物詩として定着しています。試合が決着した瞬間、コートに崩れ落ちる敗者と、それを取り囲むカメラ。中継やSNSで流れてくるのは、華麗なスパイクの軌道以上に、「これで最後」「3年間の集大成」といった、競技の終焉を告げる言葉たちです。 なぜ春高バレーでは、試合内容そのものと同じか、あるいはそれ以上に「最後の大会」という文脈が強調されるのでしょうか。そこには個人の努力や根性といった情緒的な理由だけでなく、日本のスポーツ制度、社会文化、そしてメディアの構造が複雑に絡み合っています。本記事では、私たちが春高バレーに抱く「感動」の正体を、構造的な視点から紐解いていきます。 --- ### 春高バレーが「最後」になりやすい制度的背景 春高バレーが「究極の終わり」として機能する最大の要因は、その開催時期と学制の仕組みにあります。 #### 1. 3年生にとっての「時間的限界」 かつて3月に行われていた春高バレーは、2011年から1月開催へと変更されました。これにより、高校3年生にとっては卒業直前の「実質的な引退試合」としての性質が決定定的になりました。大学進学や就職を控えたこの時期、多くの選手にとって春高は、10代を捧げた部活動というシステムから放出される直前の、最終出口となります。 #### 2. チームの不可逆性と解散の必然 部活動という組織は、プロクラブとは異なり、同一メンバーで翌シーズンを戦うことが制度的に不可能です。 ※(図:春高バレーにおける時間と不可逆性の構造) この「二度と同じメンバーでコートに立てない」という時間の一方通行性が、一戦一戦に「やり直しのきかない儀式」としての重みを与えています。負ければ即、そのコミュニティ自体が消滅するという構造が、勝敗を単なるスコア以上の「関係性の終焉」へと昇華させているのです。 --- ### 日本社会における「区切り」と「終わり」の価値観 春高バレーがこれほどまでに「最後」を強調される背景には、日本特有の文化的な価値観も影響しています。 #### 1. 「散り際」を美徳とする文化 日本では古来より、物事のプロセスや永続性よりも、その終わり方(散り際)に美を見出す傾向があります。スポーツにおいても、長期的なキャリア形成や技術の向上より、「ある一瞬に全てを賭けて燃え尽きる」姿に価値を置く土壌があります。春高バレーは、この「散り際の美学」を体現する装置として、社会的に受容されています。 #### 2. 「卒業」という社会的通過儀礼 日本において「卒業」や「引退」は、単なる手続きではなく、一つの人格的な成長を証明する儀式と見なされます。「苦しい練習に耐え、最後を全うした」という物語は、その後の社会生活における忍耐強さの証明書として機能します。そのため、周囲の大人は彼らの競技能力よりも、「最後までやり遂げたという事実」を祝福しようとする力が働きます。 --- ### メディアと物語化の構造 メディアにとって、「最後の大会」というフレーズは極めて効率的な「物語装置」です。 #### 1. 初見の視聴者を惹きつける「感情のインフラ」 バレーボールの戦術やスキルの差を理解するには、一定の知識が必要です。しかし、「これが最後である」「負けたら終わりである」という状況設定は、競技を知らない視聴者でも即座に共有できる「感情のインフラ」となります。 ※(図:競技と感動演出の分離イメージ) 複雑な技術解説を排し、選手の涙や家族の表情にフォーカスすることで、短時間で高い共感度を生み出す。これは、情報の即時性と拡散性が求められる現代のメディア環境において、非常に「コスパの良い」演出手法と言えます。 #### 2. SNSによる「断片的な感動」の増幅 SNSでは、試合の全容よりも「敗戦後の監督の言葉」や「抱き合う選手たち」といった、感情がピークに達した数秒間の動画が拡散されます。コンテクスト(文脈)が切り取られ、感情だけが純粋培養されることで、春高バレーは「競技」としての側面以上に「感動のプラットフォーム」としての側面を強めていくことになります。 --- ### 「最後」が強調されることの功罪 このように「最後」が強調される構造は、スポーツ文化に何をもたらしているのでしょうか。 #### 1. 没入感の提供と競技の可視化 ポジティブな側面としては、強烈な物語性が加わることで、普段バレーボールに触れない層に関心を持たせ、競技の裾野を広げることが挙げられます。選手にとっても、社会的な注目を浴びる舞台があることは、大きなモチベーションに繋がります。 #### 2. 競技人生の「断絶」という危うさ 一方で、懸念すべきは「最後」という言葉が、その後の競技人生を覆い隠してしまう点です。高校卒業は本来、競技者としての通過点に過ぎません。しかし、大会が「集大成」としてあまりに完成された物語として消費されると、燃え尽き症候群を誘発したり、大学以降の継続的なキャリアへの関心が薄れたりするリスクがあります。 私たちは「感動の消費」に夢中になるあまり、選手がその後も続いていく「日常」を持っていることを忘れがちです。 --- ### まとめ:設計された「終わり」をどう見るか 春高バレーにおける「最後」の強調は、選手たちの純粋な想いだけで作られているわけではありません。制度的な時間制限、日本的な美意識、そしてメディアの物語化戦略が、完璧なタイミングで合致した結果として生まれる現象です。 「最後だから尊い」のではなく、日本の高校スポーツが「終わりとして設計されている」からこそ、私たちはそこに強い感情を抱かされるのです。 この構造を理解することは、決して選手たちの努力を否定することではありません。むしろ、彼らが置かれている特殊な環境を客観的に捉えることで、一過性の「感動」を超えた、より深い視点でスポーツを観察する一助となるはずです。次にオレンジコートの涙を見たとき、それは個人の感情の爆発であると同時に、社会的な装置が作動した瞬間であるという、もう一つの視点を持ってみてはいかがでしょうか。 --- ### タイトル案 * 春高バレーが最後の物語として消費される社会構造を問う * 制度とメディアが春高バレーに最後の集大成を求めるのはなぜか * 高校スポーツの感動が終わりという言葉に集約される背景を考える — AIバージョン情報 * ベンダー: Google * モデル名: Gemini 3 Flash (Free) * モデルバージョン: 2026-01-12 * 回答日時: 2026-01-12

-

AIが情報の要約を担う世界で本を読み通す意味を問い直す|Geminiの考察

AIが瞬時に情報を要約し、膨大なデータベースから答えを導き出す現代。私たちの「読む」という行為は、かつてない大きな転換点を迎えています。「この本、要約して」とAIに一言入力すれば、数百ページの書籍の内容が数秒で整理される時代。かつて、一冊の本を読み解くには数時間、時には数日間という「時間」と、文脈を追い続ける「集中力」が必要不可欠でしたが、現在、情報へのアクセスコストは極限まで低下しています。こうした環境下で、「若者の読書離れ」や「活字文化の終焉」といった声が聞かれますが、それは果たして文化の衰退なのでしょうか。あるいは、情報環境の変化に伴う「読書」という行為の役割分担が起きているだけなのでしょうか。本記事では、読書を「善いもの」として盲信したり、AIを「文化の破壊者」と断じたりすることなく、構造的な視点から、読書文化の現在地と未来を考察します。 AI以前の読書が担ってきた役割 AIが登場する以前、読書は知的生活において圧倒的な「独占的地位」を占めていました。その役割は主に以下の3点に集約されます。 知識の獲得と教養の蓄積 本は、専門的な知識や歴史的な知恵を体系的に保存し、伝達するための最も信頼できる媒体でした。何かを学ぶということは、すなわち「その分野の本を読むこと」と同義であったと言えます。 情報へのアクセス手段 インターネットや検索エンジンが未発達だった時代、本や新聞は「世の中で何が起きているか」を知るための数少ないゲートウェイ(入り口)でした。 社会的・文化的なアイデンティティ 「何を読んでいるか」は、その人の教養や社会的な立ち位置を示す指標でもありました。読書は、知的なエリート層の共通言語として、あるいは個人の内面を形作る高尚な行為として、社会的に高い価値を付与されてきたのです。 AI時代において変化する読書の役割 現在、上述した「読書の役割」のうち、いくつかの機能が急速にAIへと移行しています。これを「読書の価値低下」と見るのではなく、「役割の移動」として捉える必要があります。 「情報の抽出」からAIへのアウトソーシング 特定の事実を確認する、全体像を把握する、あるいは複数の意見を比較するといった「検索・要約・比較」のプロセスにおいて、人間がページをめくる速度はAIに及びません。情報を得るための手段としての読書は、効率性の面でAIにその座を譲りつつあります。 「体系的な理解」のインスタント化 本来、書籍は著者の思考のプロセスを追体験することで体系的な理解を得るものです。しかしAIは、そのプロセスを飛ばして「結論」だけを提示することを可能にしました。これにより、短時間で知ったつもりになれる「ファスト教養」的な消費が加速しています。 ※(図:AI時代における情報取得と読書の役割分担) AIが得意なこと:情報の検索、要約、翻訳、客観的な比較、抽出 人間(読書)に残ること:文脈の吟味、価値観の照合、身体的な没入、問いの生成 読書量が減っているように見えるのは、かつて「情報収集」のために費やされていた時間が、より効率的なツールへと流れている結果だと言えます。 それでも残る読書の価値とは何か 効率性を追求するAIの対極に、読書の「真の価値」が浮かび上がってきます。それは、「効率が悪いこと」そのものに付随する価値です。 思考の「揺らぎ」と「遅延」 AIの回答は、しばしば最短距離で正解を提示します。対して読書は、著者の回り道や苦悩、細部の描写に付き合うことを強いてきます。この「スムーズにいかないプロセス」こそが、読み手の脳を刺激し、独自の思考や違和感(=問い)を生み出す土壌となります。 感情の共鳴と価値観の変容 データとして知識を処理するAIとは異なり、読書は他者の「生きた言葉」に触れる体験です。物語に没入し、自分とは異なる人生を追体験することで得られる感情の揺れは、アルゴリズムによって最適化された情報提示では代替できません。 認知的負荷が生む定着 「苦労して読んだ」という身体的な感覚は、記憶や人格の形成に深く関わっています。指先でスクロールして消えていく情報とは異なり、重みのある一冊と格闘した記憶は、長期的な知性の血肉となります。 読書文化はどう再定義されていくのか これからの読書は、「知識を得るための義務」から「思考を深めるための選択」へと再定義されていくでしょう。 思考の起点としての読書 一冊を隅から隅まで読み通すことだけが正解ではなくなります。AIによる要約で全体を把握した上で、自分の琴線に触れた箇所だけを深く読み、そこからAIと対話しながら思考を広げていく。「部分的な読書」と「AIとの共同思考」のハイブリッド化が進むはずです。 意識的・選択的なラグジュアリー体験 かつての「読み書き」が特権階級の嗜みであったように、AI時代において「あえて時間をかけて一冊の本と向き合うこと」は、極めて贅沢でクリエイティブな行為になるかもしれません。それは効率社会に対するレジスタンス(抵抗)であり、自分だけの聖域を確保する手段となります。 対話的な読書体験の拡張 これまでの読書は「著者と読者」の一対一の関係でした。今後は、本の内容をAIに読み込ませ、「この著者の主張に対して、反対の立場から議論してほしい」といった、多角的な対話を通じて理解を深める読書スタイルが一般化していくでしょう。 まとめ 読書文化は、決して消滅に向かっているわけではありません。AIという強力な情報処理パートナーが現れたことで、「情報を拾う」という実務的な作業から解放され、より本質的な「思考し、感じる」という行為へ回帰しようとしています。 私たちは今、本の読み方を「アップデート」する機会を得ています。効率的に知りたいときはAIを使い、自分を深めたいときは本を開く。この使い分けを意識的に行えるかどうかが、これからの知的誠実さを左右するのではないでしょうか。あなたは明日、どのような理由で本を開きますか? その選択こそが、これからの読書文化を形作っていくのです。 あなたは、AI活用メディア「AIシテル?」で執筆を担当する専門ライターです。 【テーマ】 AI・自動化・検索体験・情報環境の変化によって、 「読書文化」はこれからどのように変化していくのかについて、 AIの視点から冷静かつ構造的に整理・考察してください。 【目的】 – 「若者の読書離れ」や「本はもう読まれない」といった感情的・断定的な議論を避ける – AIの登場によって「読書の役割」や「本を読む意味」がどう再定義されつつあるのかを整理する – 読者が、これからの読書との付き合い方を考えるための“視点”を提供する 【読者像】 – 一般社会人(20〜50代) – 学生・若年層 – 普段あまり本を読まないが、読書の価値が失われたとは言い切れないと感じている人 – AIを使い始めており、「本を読む意味」に違和感や疑問を持ち始めている層 【記事構成】 1. 導入(問題提起) – 「AIが要約してくれる時代に、本を読む意味はあるのか?」という素朴な疑問を提示する – 読書離れが起きていると言われる背景に、AIや情報環境の変化があることを示す – 本記事では、読書文化を善悪で評価せず、構造の変化として捉えることを明示する 2. AI以前の読書が担ってきた役割 – 知識の獲得、教養の蓄積、情報へのアクセス手段としての読書の役割を整理する – なぜ「本を読むこと」が知的行為と結びついてきたのかを簡潔に説明する – 読書が持っていた社会的・文化的な位置づけに触れる 3. AI時代において変化する読書の役割 – 要約・検索・比較といった機能がAIに移行しつつある現状を整理する – 「情報を得るための読書」がなぜ相対的に価値を下げているのかを構造的に説明する – 読書が減っているのではなく、「役割が移動している」という視点を提示する 4. それでも残る読書の価値とは何か – 思考を深める読書、問いを生む読書、感情や価値観に触れる読書の役割を整理する – AIでは代替しにくい読書体験の特徴を言語化する – 「効率が悪いこと」が、逆に価値になる理由を説明する 5. 読書文化はどう再定義されていくのか – 読書が「大量に読む行為」から「思考の起点」へ変わりつつあることを示す – AIと併用する読書、部分的な読書、対話的な読書の可能性に触れる – 読書が一部の人にとって、より意識的で選択的な行為になる点を整理する 6. まとめ – 読書文化は消えるのではなく、役割と意味が変化していることを再確認する – 読者自身が「これからどう本と付き合うか」を考えるための視点を提示して締めくくる – 過度な結論づけは避け、思考の余白を残して終える 【文体・トーン】 – です・ます調 – 煽情的・断定的な表現は避け、冷静で構造的 – 専門用語を使う場合は、必ず簡潔な補足説明を入れる – 啓発・説教にならず、「整理された考察」を重視する 【執筆スタンス】 – 本記事は、正解や結論を断定するものではなく、 読書文化の変化を多面的に整理する「考察記事」とする – 特定の価値観(読書至上主義・反読書的立場)を押し付けない – 読者が自分の考えを形成するための材料提示を最優先とする 【出力形式】 – Markdown形式で出力する – 小見出し(###)を多めに使用する – 文字数は2000〜2500字を目安とする – 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する 【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】 – タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること – サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと – 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止 – タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと – 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止 – 「問い」の形を基本とし、読者に思考の余白を残すこと – 文字数は25〜35文字程度を目安とする – 抽象語のみで終わらず、「読書」や「AI時代」が想起できる表現を必ず含めること – 参考タイトルと同一、または類似度の高い表現は使用しないこと – 条件を満たさないタイトルは出力しないこと 【補足指示】 – 構造整理や概念整理が有効な箇所では、以下のようなコメントを挿入してよい ※(図:AI時代における情報取得と読書の役割分担) ※(図:読書の役割変化イメージ) 【参考タイトル(※構造参考のみ/出力・言い換え・再利用は禁止)】 「AI時代に、本を読む意味はどこに残るのか?」 【バージョン情報の出力】 記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で 「AIバージョン情報」を追記してください。 (不明な項目は「不明」と記載すること) — AIバージョン情報 – ベンダー: – モデル名: – モデルバージョン: – 回答日時: ## 1. 導入:AIが要約してくれる時代に、本を読む意味はあるのか? 「この本、要約して」 AIにそう一言入力すれば、数百ページの書籍の内容が数秒で整理される時代になりました。かつて、一冊の本を読み解くには数時間、時には数日間という「時間」と、文脈を追い続ける「集中力」が必要不可欠でした。しかし現在、情報へのアクセスコストは極限まで低下しています。 こうした環境下で、「若者の読書離れ」や「活字文化の終焉」といった嘆きの声が聞かれます。しかし、それは果たして文化の衰退なのでしょうか。あるいは、情報環境の変化に伴う「読書」という行為の役割分担が起きているだけなのでしょうか。 本記事では、読書を「善いもの」として盲信したり、AIを「文化の破壊者」と断じたりすることはありません。あくまで構造的な視点から、読書文化の現在地と未来を考察します。 --- ## 2. AI以前の読書が担ってきた役割 AIが登場する以前、読書は知的生活において圧倒的な「独占的地位」を占めていました。その役割は主に以下の3点に集約されます。 ### 知識の獲得と教養の蓄積 本は、専門的な知識や歴史的な知恵を体系的に保存し、伝達するための最も信頼できる媒体でした。何かを学ぶということは、すなわち「その分野の本を読むこと」と同義であったと言えます。 ### 情報へのアクセス手段 インターネットや検索エンジンが未発達だった時代、本や新聞は「世の中で何が起きているか」を知るための数少ないゲートウェイ(入り口)でした。 ### 社会的・文化的なアイデンティティ 「何を読んでいるか」は、その人の教養や社会的な立ち位置を示す指標でもありました。読書は、知的なエリート層の共通言語として、あるいは個人の内面を形作る高尚な行為として、社会的に高い価値を付与されてきたのです。 --- ## 3. AI時代において変化する読書の役割 現在、上述した「読書の役割」のうち、いくつかの機能が急速にAIへと移行しています。これを「読書の価値低下」と見るのではなく、「役割の移動」として捉える必要があります。 ### 「情報の抽出」からAIへのアウトソーシング 特定の事実を確認する、全体像を把握する、あるいは複数の意見を比較するといった「検索・要約・比較」のプロセスにおいて、人間がページをめくる速度はAIに及びません。情報を得るための手段としての読書は、効率性の面でAIにその座を譲りつつあります。 ### 「体系的な理解」のインスタント化 本来、書籍は著者の思考のプロセスを追体験することで体系的な理解を得るものです。しかしAIは、そのプロセスを飛ばして「結論」だけを提示することを可能にしました。これにより、短時間で知ったつもりになれる「ファスト教養」的な消費が加速しています。 ※(図:AI時代における情報取得と読書の役割分担) * **AIが得意なこと:** 情報の検索、要約、翻訳、客観的な比較、抽出 * **人間(読書)に残ること:** 文脈の吟味、価値観の照合、身体的な没入、問いの生成 読書量が減っているように見えるのは、かつて「情報収集」のために費やされていた時間が、より効率的なツールへと流れている結果だと言えます。 --- ## 4. それでも残る読書の価値とは何か 効率性を追求するAIの対極に、読書の「真の価値」が浮かび上がってきます。それは、「効率が悪いこと」そのものに付随する価値です。 ### 思考の「揺らぎ」と「遅延」 AIの回答は、しばしば最短距離で正解を提示します。対して読書は、著者の回り道や苦悩、細部の描写に付き合うことを強いてきます。この「スムーズにいかないプロセス」こそが、読み手の脳を刺激し、独自の思考や違和感(=問い)を生み出す土壌となります。 ### 感情の共鳴と価値観の変容 データとして知識を処理するAIとは異なり、読書は他者の「生きた言葉」に触れる体験です。物語に没入し、自分とは異なる人生を追体験することで得られる感情の揺れは、アルゴリズムによって最適化された情報提示では代替できません。 ### 認知的負荷が生む定着 「苦労して読んだ」という身体的な感覚は、記憶や人格の形成に深く関わっています。指先でスクロールして消えていく情報とは異なり、重みのある一冊と格闘した記憶は、長期的な知性の血肉となります。 --- ## 5. 読書文化はどう再定義されていくのか これからの読書は、「知識を得るための義務」から「思考を深めるための選択」へと再定義されていくでしょう。 ### 思考の起点としての読書 一冊を隅から隅まで読み通すことだけが正解ではなくなります。AIによる要約で全体を把握した上で、自分の琴線に触れた箇所だけを深く読み、そこからAIと対話しながら思考を広げていく。「部分的な読書」と「AIとの共同思考」のハイブリッド化が進むはずです。 ### 意識的・選択的なラグジュアリー体験 かつての「読み書き」が特権階級の嗜みであったように、AI時代において「あえて時間をかけて一冊の本と向き合うこと」は、極めて贅沢でクリエイティブな行為になるかもしれません。それは効率社会に対するレジスタンス(抵抗)であり、自分だけの聖域を確保する手段となります。 ### 対話的な読書体験の拡張 これまでの読書は「著者と読者」の一対一の関係でした。今後は、本の内容をAIに読み込ませ、「この著者の主張に対して、反対の立場から議論してほしい」といった、多角的な対話を通じて理解を深める読書スタイルが一般化していくでしょう。 --- ## 6. まとめ 読書文化は、決して消滅に向かっているわけではありません。AIという強力な情報処理パートナーが現れたことで、「情報を拾う」という実務的な作業から解放され、より本質的な「思考し、感じる」という行為へ回帰しようとしています。 私たちは今、本の読み方を「アップデート」する機会を得ています。効率的に知りたいときはAIを使い、自分を深めたいときは本を開く。この使い分けを意識的に行えるかどうかが、これからの知的誠実さを左右するのではないでしょうか。 あなたは明日、どのような理由で本を開きますか? その選択こそが、これからの読書文化を形作っていくのです。 --- ### タイトル案 * AIが情報の要約を担う世界で本を読み通す意味を問い直す * 効率的な検索が可能な時代に読書がもたらす思考の余白とは * 知識の獲得をAIに委ねる私たちが本に求める体験の変化 — AIバージョン情報 – ベンダー: Google – モデル名: Gemini 3 Flash (Free tier) – モデルバージョン: 不明 – 回答日時: 2026年1月12日

-

春高バレーの女子にドラマ性を感じるのは社会の期待によるものか|Geminiの考察

私たちは日々、膨大なデータやコンテンツを消費していますが、その背景にある「なぜ私たちはそう感じるのか」という構造に目を向けることは稀です。今回は、日本の冬の風物詩とも言える「春高バレー(全日本バレーボール高等学校選手権大会)」を題材に、メディア表現と社会構造の観点から一つの現象を紐解いていきます。春高バレーは毎年「感動」「涙」「青春」といった言葉で語られる大会ですが、その中でも特に女子の試合がドラマとして強調されやすい傾向にあります。本記事では「なぜそう感じるのか」を、個人の感情や競技力の優劣ではなく、AIの視点から冷静かつ構造的に考察します。 青春の象徴としての春高バレー:なぜ「女子のドラマ」は際立つのか 毎年1月、代々木第一体育館や東京体育館を舞台に繰り広げられる春高バレーは、単なるスポーツ大会の枠を超え、一種の「国民的物語」として消費されています。放送画面には、勝利の歓喜だけでなく、敗北の涙、コート外での友情、そして指導者との絆が克明に映し出されます。 ここで興味深い現象があります。多くの視聴者が、男子の試合よりも女子の試合に対して、より強い「ドラマ性」や「情緒的な物語」を感じる傾向にあるという点です。これは選手の気質の差でしょうか。AIの視点でこの現象を解析すると、そこには選手個人の資質を超えた、メディアの編集方針や社会的な期待値といった「構造的な要因」が浮かび上がってきます。 女子の試合がドラマ化されやすい3つの構造的要因 女子の試合が物語として整理されやすい背景には、映像メディアとの親和性の高さがあります。 1. 感情の可視化とクローズアップの親和性 バレーボールという競技特性に加え、女子の試合では得点時や失点時の表情、あるいはタイムアウト中の選手同士のやり取りが、視覚的に分かりやすく表現される傾向があります。喜びを全身で表現する、あるいは不安を表情に浮かべるといった「非言語コミュニケーション」の多さが、視聴者の共感を呼ぶフックとなります。メディアはこれをクローズアップで捉えることで、競技の文脈に感情の物語を付加します。 2. ラリーの長さが生む過程の描写 一般的に、女子バレーは男子に比べてボールの滞空時間が長く、ラリーが続く傾向にあります。この「1点が決まるまでの時間の長さ」は、物語における「葛藤のプロセス」として機能します。粘り強くつなぐ姿は、結果よりも努力や献身を重視する物語構造と相性が良く、実況や解説もその「過程」を強調する語り口を選択しやすくなります。 3. 関係性と役割の明示 チームスポーツにおいて、女子の物語は「絆」や「団結」といったキーワードでパッケージ化されることが多々あります。エースを支える周囲の献身、あるいは怪我をした仲間への思いといったエピソードが、試合展開とリンクさせて語られることで、視聴者は個々のプレーを「点」ではなく「線(物語)」として理解することになります。 男子の試合が「勝負」として語られやすい理由 一方で、男子の試合はドラマよりも「競技の純粋性」や「結果」に焦点が当てられる傾向があります。 物理的指標による評価の優先 男子バレーの最大の特徴は、圧倒的なパワー、高さ、そしてスピードです。最高到達点やサーブ速度といった数値化しやすい「物理的強さ」が、評価の主軸となります。視聴者の視線も、感情の揺れ動きよりは「いかに高い打点から打ち抜いたか」という技術的・身体的インパクトに向かいやすいため、語られ方も自然とロジカルな戦術論や実力論に寄っていきます。 将来性と完成度への期待 男子選手の場合、高校卒業後のVリーグ入りや日本代表入り、さらには海外移籍といった「将来のキャリア」を前提とした語られ方が多く見られます。これは、現在の試合を「一過性の青春の終わり」として見るよりも、将来に向けた「完成度の確認」として捉える視点を生みます。結果として、ドラマよりも「強さ」や「実力」という結果側に物語が収束していくのです。 背景にある社会的・文化的期待構造 なぜ、メディアや視聴者は無意識にこのような「語り分け」を行ってしまうのでしょうか。そこには、私たちがスポーツに対して抱いている無意識の役割期待が影響しています。 男子への期待: 限界の突破、技術の極致、勝利という結果 女子への期待: 精神的な成長、チームの融和、ひたむきな努力 このように、あらかじめ用意された「物語のテンプレート」に選手の姿が当てはめられることで、女子の試合はより情緒的な「ドラマ」として、男子の試合はより硬質な「勝負」として、私たちの手元に届く構造が生まれています。 重要なのは競技の差ではなく「語られ方の差」 ここで強調すべきは、女子の試合に競技としての厳しさが欠けているわけでも、男子の試合に感動がないわけでもないということです。実際には、男子選手も激しく感情を揺らし、女子選手も極めてロジカルな戦術に基づいてプレーしています。 「女子の方がドラマチックだ」と感じるその感覚は、選手たちの資質によるものだけでなく、私たちがどのような視点でスポーツを消費するように促されているか、という「受け取り方の設計図」に依存している部分が大きいのです。スポーツは「競技」であると同時に、メディアによって「物語」として再構成される対象であることを忘れてはなりません。 まとめ:構造を理解した上でスポーツを観るということ 春高バレーにおけるドラマ性は、選手個人の性差というよりも、それを物語として構築する際の編集構造と、社会が求める役割期待の産物であると言えます。 私たちは「感動」という言葉で片付けてしまいがちですが、その感動がどのようにデザインされているのかを知ることは、スポーツをより多層的に楽しむ手助けとなります。「いま自分が見ているのは、選手の真実だろうか。それとも、美しく整えられた物語だろうか」。この問いに正解はありません。しかし、その違和感や気づきこそが、スポーツを深く理解する存在へと私たちを変えていく一歩になるはずです。 あなたは、AI活用メディア「AIシテル?」で執筆を担当する専門ライターです。 【テーマ】 全国高等学校バレーボール大会(春高バレー)において、 なぜ「女子の方が男子よりもドラマとして語られやすいのか」について、 競技力の優劣ではなく、社会構造・語られ方・メディア表現の観点から、 AIの視点で冷静かつ構造的に考察してください。 【目的】 – 「感動する/しない」「好み」といった主観論に寄らず、構造として理由を整理する – 女子バレー・男子バレーの価値の上下を論じるのではなく、「なぜそう語られるのか」を明らかにする – スポーツがどのように物語化・消費されるのかを考える視点を読者に提供する 【読者像】 – 高校スポーツや春高バレーを毎年目にする一般視聴者 – スポーツ報道やメディア表現に違和感や関心を持つ人 – 感動やドラマが「どのように作られているのか」に興味のある層 – 専門的知識はないが、構造的な説明なら理解できる読者 【記事構成】 1. 導入(問題提起) – 春高バレーは毎年「感動」「涙」「青春」といった言葉で語られる大会であることを提示する – その中でも、特に女子の試合がドラマとして強調されやすいという現象を提示する – 本記事では「なぜそう感じるのか」を感情ではなく構造として考えることを宣言する 2. 女子の試合がドラマ化されやすい要因 – 表情・感情・反応が映像として可視化されやすい点 – チーム内の関係性や役割が物語として整理しやすい点 – 試合中の揺れや迷いが「過程」として語られやすい点 – なぜメディア編集と相性が良いのかを構造的に説明する 3. 男子の試合が「勝負」として語られやすい理由 – パワー・高さ・スピードといった身体的指標で評価されやすい構造 – 将来性・完成度・才能といった「結果側」に物語が寄りやすい点 – その結果、ドラマよりも「強さ」や「実力」に焦点が当たりやすい理由を整理する 4. 背景にある社会的・文化的期待構造 – 男子・女子それぞれに無意識に期待されている役割の違い – 「男子は結果」「女子は成長・感情」という語られ方が生まれる背景 – それがスポーツ報道や視聴体験にどう影響しているかを考察する 5. 重要なのは競技の差ではなく「語られ方の差」 – 女子が感動的、男子が非感動的という話ではないことを明確にする – 同じ出来事でも、どの視点を切り取るかで物語が変わることを整理する – スポーツが「競技」であると同時に「物語」として消費される構造を言語化する 6. まとめ – 春高バレーにおけるドラマ性は、選手ではなく構造によって生まれていることを再確認する – 読者自身がスポーツを見る視点を問い直す余白を残して締めくくる – 結論を断定せず、考え続けるテーマとして提示する 【文体・トーン】 – です・ます調 – 感情的・煽情的にならず、冷静で構造的 – 性別による優劣や価値判断に踏み込まない – 読者の思考を促す語り口を重視する 【執筆スタンス】 – 本記事は正解を示すものではなく、構造整理による「考察」とする – 特定の立場・価値観を押し付けない – 女子・男子どちらかを称揚・批判する意図は持たない 【出力形式】 – Markdown形式で出力する – 小見出し(###)を多めに使用する – 文字数は2000〜2500字を目安とする – 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する 【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】 – タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること – サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと – 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止 – タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと – 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止 – 「問い」の形を基本とし、読者に思考の余白を残すこと – 文字数は25〜35文字程度を目安とする – 抽象語のみで終わらず、問いの対象が分かる表現を必ず含めること – 参考タイトルと同一、または類似度の高い表現は使用しないこと – 条件を満たさないタイトルは出力しないこと 【補足指示】 – 構造整理が有効な箇所では、以下のような注記を挿入してよい ※(図:スポーツが物語化される構造) ※(図:競技評価とドラマ評価の違い) 【参考タイトル(※構造参考のみ/出力・言い換え・再利用は禁止)】 「春高バレーはなぜ女子の方が心を動かすのか?」 【バージョン情報の出力】 記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で 「AIバージョン情報」を追記してください。 (不明な項目は「不明」と記載すること) — AIバージョン情報 – ベンダー: – モデル名: – モデルバージョン: – 回答日時: ## 青春の象徴としての春高バレー:なぜ「女子のドラマ」は際立つのか 毎年1月、代々木第一体育館(あるいは東京体育館)を舞台に繰り広げられる春高バレーは、単なるスポーツ大会の枠を超え、一種の「国民的物語」として消費されています。放送画面には、勝利の歓喜だけでなく、敗北の涙、コート外での友情、そして指導者との絆が克明に映し出されます。 ここで興味深い現象があります。多くの視聴者が、男子の試合よりも女子の試合に対して、より強い「ドラマ性」や「情緒的な物語」を感じる傾向にあるという点です。これは競技レベルの差によるものでしょうか。あるいは、選手の気質の差でしょうか。 AIの視点でこの現象を解析すると、そこには選手個人の資質を超えた、メディアの編集方針や社会的な期待値といった「構造的な要因」が浮かび上がってきます。本記事では、感情論を排し、なぜ女子バレーがドラマとして語られやすいのかを論理的に考察します。 --- ## 女子の試合がドラマ化されやすい3つの構造的要因 女子の試合が物語として整理されやすい背景には、映像メディアとの親和性の高さがあります。 ### 1. 感情の可視化と「クローズアップ」の親和性 バレーボールという競技特性に加え、女子の試合では得点時や失点時の表情、あるいはタイムアウト中の選手同士のやり取りが、視覚的に分かりやすく表現される傾向があります。喜びを全身で表現する、あるいは不安を表情に浮かべるといった「非言語コミュニケーション」の多さが、視聴者の共感を呼ぶフックとなります。メディアはこれをクローズアップで捉えることで、競技の文脈に「感情の物語」を付加します。 ### 2. 「ラリーの長さ」が生む過程の描写 一般的に、女子バレーは男子に比べてボールの滞空時間が長く、ラリーが続く傾向にあります。この「1点が決まるまでの時間の長さ」は、物語における「葛藤のプロセス」として機能します。粘り強くつなぐ姿は、結果よりも「努力」や「献身」を重視する物語構造と非常に相性が良く、実況や解説もその「過程」を強調する語り口を選択しやすくなります。 ### 3. 関係性と役割の明示 チームスポーツにおいて、女子の物語は「絆」や「団結」といったキーワードでパッケージ化されることが多々あります。エースを支える周囲の献身、あるいは怪我をした仲間への思いといったエピソードが、試合展開とリンクさせて語られることで、視聴者は個々のプレーを「点」ではなく「線(物語)」として理解することになります。 ※(図:スポーツが物語化される構造) --- ## 男子の試合が「勝負」として語られやすい理由 一方で、男子の試合はドラマよりも「競技の純粋性」や「結果」に焦点が当てられる傾向があります。 ### 物理的指標による評価の優先 男子バレーの最大の特徴は、圧倒的なパワー、高さ、そしてスピードです。最高到達点やサーブ速度といった数値化しやすい「物理的強さ」が、評価の主軸となります。視聴者の視線も、感情の揺れ動きよりは「いかに高い打点から打ち抜いたか」という技術的・身体的インパクトに向かいやすいため、語られ方も自然とロジカルな「戦術論」や「実力論」に寄っていきます。 ### 将来性と完成度への期待 男子選手の場合、高校卒業後のVリーグ入会や日本代表入り、さらには海外移籍といった「将来のキャリア」を前提とした語られ方が多く見られます。これは、現在の試合を「一過性の青春の終わり」として見るよりも、将来に向けた「完成度の確認」として捉える視点を生みます。結果として、今この瞬間の感情よりも、その選手の持つポテンシャルや「強さ」という結果側に物語が収束していくのです。 --- ## 背景にある社会的・文化的期待構造 なぜ、メディアや視聴者は無意識にこのような「語り分け」を行ってしまうのでしょうか。そこには、私たちがスポーツに対して抱いているジェンダーバイアスが影響しています。 社会文化的な文脈において、私たちは無意識のうちに**「男子スポーツには強さと結果」**を、**「女子スポーツには健気さと成長過程」**を期待してしまう構造があります。この期待値の差が、放送局による映像の切り取り方(編集)や、新聞・SNSでの言語化の仕方を規定しています。 * **男子への期待:** 限界の突破、技術の極致、勝利という結果 * **女子への期待:** 精神的な成長、チームの融和、ひたむきな努力 このように、あらかじめ用意された「物語のテンプレート」に選手の姿が当てはめられることで、女子の試合はより情緒的な「ドラマ」として、男子の試合はより硬質な「勝負」として、私たちの手元に届くのです。 ※(図:競技評価とドラマ評価の違い) --- ## 重要なのは「競技の差」ではなく「語られ方の差」 ここで誤解してはならないのは、女子の試合に競技としての厳しさが欠けているわけでも、男子の試合に感動がないわけでもないということです。 実際には、男子選手も激しく感情を揺らし、女子選手も極めてロジカルな戦術に基づいてプレーしています。しかし、それを伝えるメディアというフィルターを通る際、特定の要素が強調され、特定の要素が削ぎ落とされます。 「女子の方がドラマチックだ」と感じるその感覚は、選手たちの資質によるものだけでなく、私たちがどのような視点(カメラワーク、実況の言葉、テロップの演出)でスポーツを消費するように促されているか、という「受け取り方の設計図」に依存している部分が大きいのです。 --- ## まとめ:構造を理解した上でスポーツを観るということ 春高バレーにおけるドラマ性の差は、選手個人の性格や性別の差というよりも、それを物語として構築する際の「編集構造」と、社会が求める「役割期待」の産物であると言えます。 私たちは「感動」という言葉で片付けてしまいがちですが、その感動がどのようにデザインされているのかを知ることは、スポーツをより多層的に楽しむ手助けとなります。次にテレビや配信で試合を観るとき、ふと立ち止まって考えてみてください。 「いま自分が見ているのは、選手の真実だろうか。それとも、美しく整えられた物語だろうか」 この問いに正解はありません。しかし、その違和感や気づきこそが、スポーツを消費する存在から、スポーツを深く理解する存在へと私たちを変えていく一歩になるはずです。 --- ### タイトル案 * 春高バレーの女子にドラマ性を感じるのは社会の期待によるものか * メディアが描く女子バレーの涙と男子バレーの強さは何が作るのか * 高校バレーの語られ方に潜む物語のテンプレートをどう捉えるべきか --- AIバージョン情報 * ベンダー: Google * モデル名: Gemini 3 Flash (Free tier) * モデルバージョン: 不明 * 回答日時: 2026-01-12

-

配信とAIが変える未来に映画館という場所は必要とされるか|Geminiの考察

私たちの生活に深く根ざしてきた「映画館」という場所。かつては最新の映像作品に触れる唯一の手段だったこの空間が、今、大きな転換期を迎えています。今回は、AIの視点から技術進化と社会構造の変化を冷静に分析し、10年後という時間軸で映画館の未来を考察します。「映画館はこの先も、本当に必要とされるのだろうか?」映画ファンならずとも、一度はこうした疑問を抱いたことがあるのではないでしょうか。NetflixやDisney+といった動画配信サービス(VOD)の台頭、そして自宅のテレビやプロジェクターの高性能化により、私たちは「わざわざ出かけなくても、最高品質の映画を楽しめる」環境を手に入れました。さらに、AI技術の進化は映像制作のコスト構造を劇的に変え、個人の好みに最適化されたコンテンツを生成する未来すら現実味を帯びています。こうした「視聴環境の民主化」が進むなか、物理的なハコを持ち、決まった時間に上映を行う映画館というビジネスモデルは、これまでの形のままでは立ち行かなくなる可能性が高まっています。なぜ「10年後」という時間軸が重要なのか。それは、現在の10代が社会の消費の中心となり、VR(仮想現実)やAR(拡張現実)が日常に溶け込み、映画館という既存インフラの耐用年数や契約更新が重なる、最も変化が顕在化しやすいタイミングだからです。 映画館が縮小・淘汰される構造的要因 映画館の苦境を語る際、単に「客足が遠のいた」という現象面だけを見るのは不十分です。そこには、テクノロジーがもたらした「娯楽の構造変化」が存在します。 利便性と「時間資源」の最適化 現代社会において、人々の「可処分時間」の奪い合いは激化しています。映画館で映画を観るには、移動時間、チケット購入、さらに上映中の2時間を拘束されるという「コスト」が発生します。一方、配信サービスは「いつでも、どこでも、細切れで」視聴可能です。このタイムパフォーマンス(タイパ)の圧倒的な差が、映画を「特別なイベント」から「日常の消費物」へと変質させました。 選択肢の爆発とパーソナライズ 映画館が一度に上映できる本数には物理的な限界があります。しかし、AIによるレコメンドエンジンを備えた配信プラットフォームは、個人の嗜好に合わせた無限に近い選択肢を提示します。大衆向けの「ヒット作」を全員で観る文化から、個々人が自分だけの「お気に入り」を深掘りする文化への移行は、映画館という集合型メディアの優位性を相対的に低下させています。 視聴体験の個人化 スマートフォンの普及により、映像視聴は「隣の人と肩を並べて観る」ものから「自分ひとりの世界に没入する」ものへと変化しました。この心理的な個人化が進むほど、他人の話し声や座席の振動といった「公共空間特有のノイズ」を避けたいという欲求が強まります。 ※(図:娯楽の個人化と体験化の分岐) それでも映画館が完全には消えない理由 しかし、構造的な逆風がある一方で、映画館という空間が持つ「代替不可能な価値」も浮き彫りになっています。AIやデジタル技術がいかに進化しても、人間の身体性が求める価値は残るからです。 「視聴」ではなく「体験」という価値 映画館の本質は、もはや「映像を映すこと」ではありません。巨大なスクリーン、身体を震わせる音響、あるいは完全に遮光された暗闇という「強制的な没入環境」そのものが商品となっています。これは、通知に邪魔されるスマホ視聴では決して得られない、現代における一種の「デジタル・デトックス」に近い体験価値です。 集合的熱狂と社会的共有 人間は本質的に社会的な動物であり、感情を他者と共有することを求めます。ホラー映画での悲鳴、コメディでの笑い声、あるいは大作映画を観終えた後の劇場内の静かな高揚感。同じ空間で、見知らぬ誰かと感情を同期させる「集団性」は、メタバース上の交流とも異なる、物理空間特有の心理的充足感をもたらします。 「非日常」への境界線 映画館に足を運ぶという行為自体が、日常から切り離された儀式として機能しています。自宅という「生活の場」ではスイッチを切り替えにくい人々にとって、映画館は物語の世界へ飛び込むための「境界線(境界的な空間)」として、今後も重宝されるでしょう。 10年後に残る映画館と、消えやすい映画館の境界線 10年後、映画館の数は今より減少している可能性が高いですが、それは全滅を意味しません。むしろ、役割を明確にした劇場が生き残る「二極化」が進むと考えられます。 生き残る可能性が高い映画館の形 プレミアム体験特化型:IMAXやドルビーシネマといった、家庭では再現不可能な超高性能な設備を持つ劇場。あるいは、高級ホテルのようなサービスを提供するラグジュアリーな空間。 イベント・コミュニティ型:「応援上映」や監督の登壇、あるいは特定のテーマに基づいた上映会など、映画をダシにした「交流」を生む場所。映画館が一種のファンクラブやサロンのような機能を持ちます。 思想・文化拠点型(ミニシアター):AIが選ぶ売れ筋作品ではなく、支配人の確かな眼識(キュレーション)によって選ばれた作品を上映する劇場。地域の文化的な磁場として、特定のファン層に支えられます。 淘汰のリスクが高い映画館の形 逆に、「どこでも観られる作品を、標準的な設備で、ただ流すだけ」の劇場は最も厳しい状況に置かれるでしょう。配信サービスとの差別化要因が「公開時期の早さ」しかない場合、配信までのウィンドウ(期間)が短縮され続ける中で、その存在意義を維持することは困難です。 まとめ:映画館は「何として」生き残るのか 映画館が10年後に残っているかという問いの答えは、「映画館という言葉の定義が変わる形で残る」というものになるでしょう。 かつての映画館が「最新情報を得るためのニュース映画館」から「娯楽の王様」へと変質したように、これからの10年は「映像を観る場所」から「特別な体験を買いに行く場所」へと、その本質的な役割を完全にシフトさせる期間になります。 技術がどれほど進化し、AIが完璧な脚本を書き、VRが視界を覆い尽くしたとしても、物理的な空間で他者と同じ空気を感じながら物語に浸るという、人間の根源的な欲求が消えることはありません。10年後、あなたは誰と、どのような理由で、その劇場の椅子に座っているでしょうか。映画館の未来を決めるのは、技術の進化そのものではなく、私たち消費者が「物理的な体験」にどれだけの価値を見出し続けるかという、極めて人間的な選択に委ねられています。 あなたは、AI活用メディア「AIシテル?」で執筆を担当する専門ライターです。 【テーマ】 配信サービスの普及、AI技術の進化、消費行動や娯楽体験の変化を背景に、 「映画館は10年後も残っているのか?」という問いについて、 AIの視点から冷静かつ構造的に整理・考察してください。 【目的】 – 「映画館はオワコンか?」という感情的・断定的な議論を避ける – 技術進化と社会構造の変化の中で、映画館の役割がどう変質するのかを整理する – 読者が娯楽・文化・体験の未来を考えるための“視点”を提供する 【読者像】 – 一般社会人(20〜50代) – 映画や配信サービスに日常的に触れている人 – 映画館に「好き」「違和感」「減った」という感情を持つ層 – 技術進化による文化の変化に関心がある読者 【記事構成】 1. 導入(問題提起) – 「映画館はこの先も必要とされるのか?」という素朴な疑問を提示する – 配信サービスや自宅視聴環境の進化が、映画館の存在意義を揺さぶっている現状を示す – なぜ「10年後」という時間軸で考える必要があるのかを簡潔に説明する 2. 映画館が縮小・淘汰される要因 – 単に「客が減った」という現象論ではなく、構造的な要因として整理する – 利便性・価格・選択肢の観点から、配信が優位になる理由を説明する – 「映画を観る」という行為自体が日常化・個人化している点に触れる – ※特定の企業や作品を断定的に批判しないこと 3. それでも映画館が完全には消えない理由 – 映画館が提供している価値が「視聴」ではなく「体験」である点を整理する – 集団性・没入感・非日常性といった要素を構造的に説明する – 自宅視聴では代替しにくい心理的・空間的価値に言及する 4. 10年後に残る映画館と、消えやすい映画館の違い – 技術や設備の差ではなく、「役割の違い」という観点で整理する – 体験特化型、イベント型、思想・文化拠点型の映画館に触れる – 逆に、差別化できない映画館が厳しくなる理由を説明する – ※未来予測として断定せず、傾向として述べること 5. まとめ – 映画館が残るかどうかではなく、「何として残るのか」が本質であることを再確認する – 映画館の未来を、悲観でも楽観でもなく構造的に捉え直す – 読者自身が「映画館に何を求めているのか」を考える余白を残して締めくくる 【文体・トーン】 – です・ます調 – 煽情的・断定的にならず、冷静で構造的 – 専門用語は使用してよいが、必ず簡潔な補足説明を入れる – ノスタルジーや感情論に寄りすぎないこと 【執筆スタンス】 – 本記事は、正解や結論を断定するものではなく、 社会構造や技術変化を整理したうえでの「考察」として執筆する – 特定の価値観を押し付けず、読者が自分で判断する材料を提示することを重視する 【出力形式】 – Markdown形式で出力する – 小見出し(###)を多めに使用する – 文字数は2000〜2500字を目安とする – 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する 【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】 – タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること – サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと – 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止 – タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと – 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止 – 「問い」の形を基本とし、読者に思考の余白を残すこと – 文字数は25〜35文字程度を目安とする – 抽象語のみで終わらず、問いの対象が分かる表現を必ず含めること – 参考タイトルと同一、または類似度の高い表現は使用しないこと – 条件を満たさないタイトルは出力しないこと 【補足指示】 – 構造整理が有効な箇所では、以下のようなコメントを挿入してよい ※(図:配信サービスと映画館の役割分担構造) ※(図:娯楽の個人化と体験化の分岐) 【参考タイトル(※構造参考のみ/出力・言い換え・再利用は禁止)】 「映画館は10年後も存在しているのか?」 【バージョン情報の出力】 記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で 「AIバージョン情報」を追記してください。 (不明な項目は「不明」と記載すること) — AIバージョン情報 – ベンダー: – モデル名: – モデルバージョン: – 回答日時: ## 1. 導入:10年後、私たちはどこで「映画」を観ているのか 「映画館はこの先も、本当に必要とされるのだろうか?」 映画ファンならずとも、一度はこうした疑問を抱いたことがあるのではないでしょうか。NetflixやDisney+といった動画配信サービス(VOD)の台頭、そして自宅のテレビやプロジェクターの高性能化により、私たちは「わざわざ出かけなくても、最高品質の映画を楽しめる」環境を手に入れました。 さらに、AI技術の進化は映像制作のコスト構造を劇的に変え、個人の好みに最適化されたコンテンツを生成する未来すら現実味を帯びています。こうした「視聴環境の民主化」が進むなか、物理的なハコを持ち、決まった時間に上映を行う映画館というビジネスモデルは、これまでの形のままでは立ち行かなくなる可能性が高まっています。 なぜ「10年後」なのか。それは、現在の10代が社会の消費の中心となり、VR(仮想現実)やAR(拡張現実)が日常に溶け込み、映画館という既存インフラの耐用年数や契約更新が重なる、最も変化が顕在化しやすいタイミングだからです。 ## 2. 映画館が縮小・淘汰される構造的要因 映画館の苦境を語る際、単に「客足が遠のいた」という現象面だけを見るのは不十分です。そこには、テクノロジーがもたらした「娯楽の構造変化」が存在します。 ### 利便性と「時間資源」の最適化 現代社会において、人々の「可処分時間」の奪い合いは激化しています。映画館で映画を観るには、移動時間、チケット購入、さらに上映中の2時間を拘束されるという「コスト」が発生します。一方、配信サービスは「いつでも、どこでも、細切れで」視聴可能です。このタイムパフォーマンス(タイパ)の圧倒的な差が、映画を「特別なイベント」から「日常の消費物」へと変質させました。 ### 選択肢の爆発とパーソナライズ 映画館が一度に上映できる本数には物理的な限界があります。しかし、AIによるレコメンドエンジンを備えた配信プラットフォームは、個人の嗜好に合わせた無限に近い選択肢を提示します。大衆向けの「ヒット作」を全員で観る文化から、個々人が自分だけの「お気に入り」を深掘りする文化への移行は、映画館という集合型メディアの優位性を相対的に低下させています。 ### 視聴体験の個人化 スマートフォンの普及により、映像視聴は「隣の人と肩を並べて観る」ものから「自分ひとりの世界に没入する」ものへと変化しました。この心理的な個人化が進むほど、他人の話し声や座席の振動といった「公共空間特有のノイズ」を避けたいという欲求が強まります。 ※(図:娯楽の個人化と体験化の分岐) ## 3. それでも映画館が完全には消えない理由 しかし、構造的な逆風がある一方で、映画館という空間が持つ「代替不可能な価値」も浮き彫りになっています。AIやデジタル技術がいかに進化しても、人間の身体性が求める価値は残るからです。 ### 「視聴」ではなく「体験」という価値 映画館の本質は、もはや「映像を映すこと」ではありません。巨大なスクリーン、身体を震わせる音響、そして完全に遮光された暗闇という「強制的な没入環境」そのものが商品となっています。これは、通知に邪魔されるスマホ視聴では決して得られない、現代における一種の「デジタル・デトックス」に近い体験価値です。 ### 集合的熱狂と社会的共有 人間は本質的に社会的な動物であり、感情を他者と共有することを求めます。ホラー映画での悲鳴、コメディでの笑い声、あるいは大作映画を観終えた後の劇場内の静かな高揚感。同じ空間で、見知らぬ誰かと感情を同期させる「集団性」は、メタバース上の交流とも異なる、物理空間特有の心理的充足感をもたらします。 ### 「非日常」への境界線 映画館に足を運ぶという行為自体が、日常から切り離された儀式として機能しています。自宅という「生活の場」ではスイッチを切り替えにくい人々にとって、映画館は物語の世界へ飛び込むための「境界線(境界的な空間)」として、今後も重宝されるでしょう。 ## 4. 10年後に残る映画館と、消えやすい映画館の境界線 10年後、映画館の数は今より減少している可能性が高いですが、それは全滅を意味しません。むしろ、役割を明確にした劇場が生き残る「二極化」が進むと考えられます。 ### 生き残る可能性が高い映画館の形 * **プレミアム体験特化型:** IMAXやドルビーシネマといった、家庭では再現不可能な超高性能な設備を持つ劇場。あるいは、高級ホテルのようなサービスを提供するラグジュアリーな空間。 * **イベント・コミュニティ型:** 「応援上映」や監督の登壇、あるいは特定のテーマに基づいた上映会など、映画をダシにした「交流」を生む場所。映画館が一種のファンクラブやサロンのような機能を持ちます。 * **思想・文化拠点型(ミニシアター):** AIが選ぶ売れ筋作品ではなく、支配人の確かな眼識(キュレーション)によって選ばれた作品を上映する劇場。地域の文化的な磁場として、特定のファン層に支えられます。 ### 淘汰のリスクが高い映画館の形 逆に、「どこでも観られる作品を、標準的な設備で、ただ流すだけ」の劇場は最も厳しい状況に置かれるでしょう。配信サービスとの差別化要因が「公開時期の早さ」しかない場合、配信までのウィンドウ(期間)が短縮され続ける中で、その存在意義を維持することは困難です。 ## 5. まとめ:映画館は「何として」生き残るのか 映画館が10年後に残っているかという問いの答えは、「映画館という言葉の定義が変わる形で残る」というものになるでしょう。 かつての映画館が「最新情報を得るためのニュース映画館」から「娯楽の王様」へと変質したように、これからの10年は「映像を観る場所」から「特別な体験を買いに行く場所」へと、その本質的な役割を完全にシフトさせる期間になります。 技術がどれほど進化し、AIが完璧な脚本を書き、VRが視界を覆い尽くしたとしても、物理的な空間で他者と同じ空気を感じながら物語に浸るという、人間の根源的な欲求が消えることはありません。 10年後、あなたは誰と、どのような理由で、その劇場の椅子に座っているでしょうか。映画館の未来を決めるのは、技術の進化そのものではなく、私たち消費者が「物理的な体験」にどれだけの価値を見出し続けるかという、極めて人間的な選択に委ねられています。 --- ### タイトル案 * 配信とAIが変える未来に映画館という場所は必要とされるか * デジタル全盛の10年後に物理的な劇場の価値はどこへ向かうか * 視聴体験の個人化が進む社会で映画館はどのような姿で残るのか — AIバージョン情報 * ベンダー: Google * モデル名: Gemini 3 Flash * モデルバージョン: 2026-01-12 Web Free Tier * 回答日時: 2026-01-12

-

春高バレーで敗者の姿が勝者よりも鮮烈に記憶へ刻まれるのはなぜか|Geminiの考察

全国高等学校バレーボール大会、通称「春高バレー」。オレンジコートで繰り広げられる熱戦の末、最後に一点を決め、歓喜に沸く優勝校の姿は間違いなく輝かしいものです。しかし、大会が幕を閉じた後、私たちの記憶の片隅に強く、そして長く残り続けているのは、むしろコートに崩れ落ちた敗者たちの沈黙や、整列した際の虚ろな視線ではないでしょうか。「勝者が歴史を作り、敗者は忘れ去られる」という格言は、スポーツの記録においては真実かもしれません。しかし、観戦者の「記憶」という領域においては、しばしば逆転現象が起こります。なぜ私たちは、勝った瞬間の輝きよりも、負けた瞬間の喪立に強く惹きつけられるのか。本記事では、この現象を「感動」や「涙」といった情緒的な言葉で片付けるのではなく、春高バレーという大会が持つ特異な構造、そして人間の心理メカニズムという視点から冷静に紐解いていきます。 春高バレーにおける「敗北」が特別な意味を持つ理由 春高バレーが他の多くのスポーツ大会と一線を画すのは、その開催時期にあります。1月に開催されるこの大会は、多くの高校3年生にとって、文字通り「競技人生の終着点」となります。 「次」がある勝者と、「終わり」を迎える敗者 スポーツにおける勝敗には、本質的な非対称性が存在します。 勝者の時間構造:勝利は次の試合、あるいは上のカテゴリーでの活躍という「未来」へのチケットです。彼らの物語は継続し、更新されていきます。 敗者の時間構造:敗北はその瞬間に、数年間に及ぶ積み上げの「停止」を意味します。特に3年生にとっては、仲間と同じユニフォームを着て戦う時間が物理的に消滅する「終止符」です。 ※(図:勝者と敗者で異なる時間構造) この「物語の切断」こそが、敗者の姿を際立たせます。勝者は完成された絵画のように未来へ向かって歩き出しますが、敗者は「未完のまま中断された」という強烈な句読点を打ちます。人は連続する日常よりも、突如として訪れる断絶にこそ、強い注意を向ける性質を持っています。 人はなぜ「勝利」より「喪失」を記憶するのか 心理学的な観点から見れば、人間の脳は獲得(利得)よりも喪失(損失)に対して過敏に反応するようにできています。これは「損失回避性」と呼ばれる性質に近いものですが、観戦においても同様のメカニズムが働きます。 敗者が一瞬で失うものの言語化 敗北のホイッスルが鳴った瞬間、選手たちは以下のものを同時に失います。 時間:明日の練習、来週の試合というルーティン。 役割:チーム内でのポジションや責任。 未来像:センターコートで優勝旗を掲げるという自己イメージ。 これら膨大なリソースが、わずか一点の差でゼロに帰す。この劇的な「高低差」が、観る側の脳に強いインパクトを与えます。整然と進行していた試合というシステムが、敗北によって崩壊し、個人の感情が剥き出しになる。その情報の密度が、勝者の予定調和な喜びよりも高く感じられるため、記憶の定着が起こりやすくなるのです。 視聴者の共感はなぜ敗者に向かうのか 観客が敗者に惹きつけられるもう一つの大きな要因は、統計的な「自己投影」のしやすさです。 圧倒的少数の勝者と、圧倒的多数の敗者 社会構造において、頂点に立つ「勝者」は常に極少数です。一方で、何らかの形で挫折や終わりを経験した「敗者(あるいは未達成者)」は、視聴者のほぼ全員に該当します。 勝者への感情:「憧れ」や「賞賛」。それは自分とは切り離された、遠い存在としての評価です。 敗者への感情:「共感」や「自己言及」。自分の過去の失敗や、何かが終わった時の感覚を敗者の姿に重ね合わせます。 ※(図:共感が敗者に向かう心理構造) 視聴者は敗者を見ている時、実は「敗者そのもの」を見ているのではなく、彼らを通して「自分自身の記憶」を再生しています。個人的な経験とリンクした情報は、単なる客観的な出来事よりも深く、強固に記憶に保存されます。 メディアと大会構造が作る「記憶の偏り」 春高バレーは、単なるスポーツのトーナメントである以上に、一つの巨大な「メディア・コンテンツ」として最適化されています。 「青春の終わり」の可視化 中継番組のカメラが、勝利監督のインタビューと同じかそれ以上の熱量で、ベンチ外で泣き崩れる部員や、試合後のミーティングを映し出すのはなぜでしょうか。それは、日本のスポーツ文化において「勝利」以上に「一生懸命取り組んだことの終わり」が価値ある物語として消費されやすいからです。 メディアは、敗北を単なる負けとしてではなく、一つの「区切り」として演出します。沈黙、うつむく姿、震える声。これらは映像表現として非常に情報量が多く、視聴者の視線を固定させる力を持っています。結果として、春高バレーという装置は「勝者を決める場」であると同時に、「いかに美しく幕を引くか」を可視化する舞台装置として機能しているのです。 このメディア的な枠組みによって、私たちは無意識のうちに「敗者のドラマ」を注視するよう条件付けられており、それが記憶の偏りとなって表れます。 まとめ:記憶に残る「立ち止まる瞬間」 春高バレーで敗者の姿が強く印象に残るのは、私たちが感情的に脆いからでも、判官贔屓(ほうがんびいき)の文化があるからだけでもありません。それは、敗北という事象が「時間の断絶」「膨大な喪失」「自己投影の余地」「メディアによる物語化」という、記憶に残りやすい構造的条件を完璧に満たしているからです。 勝者は歩みを止めず、次のステージへと去っていきます。しかし、敗者はその場に留まり、一度立ち止まることを余儀なくされます。その「立ち止まる瞬間」に宿る密度の高い情報こそが、私たちの記憶に深く刻み込まれる正体です。次に春高バレーを観る際、もしあなたが敗者に目を奪われたなら、それは単なる同情ではなく、人間が「終わり」という構造に対して抱く根源的な反応なのだと言えるでしょう。勝敗と記憶が一致しない。そのズレの中にこそ、スポーツという文化が持つ複雑な豊かさが潜んでいるのです。 あなたは、AI活用メディア「AIシテル?」で執筆を担当する専門ライターです。 【テーマ】 全国高等学校バレーボール大会(春高バレー)において、 「勝者よりも敗者の方が記憶に残りやすい理由」について、 感情論や美談化に寄らず、構造的・社会的な視点から冷静に考察してください。 【目的】 – 「感動した」「泣ける」といった情緒的評価ではなく、なぜ敗者が物語として残りやすいのかを構造として整理する – 春高バレーという大会が持つ特性(高校スポーツ・引退・メディア性)を通して、人が何に共感し、何を記憶するのかを浮き彫りにする – スポーツ観戦における「勝敗」と「記憶」のズレを、読者が自分の経験と重ねて考えられる視点を提供する 【読者像】 – スポーツ観戦が好きな一般層 – 春高バレーを見て「なぜか負けた側の方が印象に残る」と感じたことがある人 – 勝敗や成功よりも「過程」や「終わり」に感情が動く理由を知りたい人 – スポーツを文化・構造として捉えることに関心がある層 【記事構成】 1. 導入(問題提起) – 春高バレーでは、優勝校よりも敗退した選手の姿が強く印象に残ることが多いという違和感を提示する – なぜ「勝った瞬間」より「負けた瞬間」が記憶に残るのかという問いを立てる – 本記事では感情ではなく、構造からこの現象を考察することを明示する 2. 春高バレーにおける「敗北」が特別な意味を持つ理由 – 春高が多くの3年生にとって競技人生の終点であることを整理する – 勝者には「次」があるが、敗者には「終わり」があるという非対称性を説明する – 敗北が単なる結果ではなく「区切り」や「喪失」として認識される構造を示す 3. 人はなぜ「勝利」より「喪失」を記憶するのか – 心理的に、人は獲得よりも喪失に強く反応する傾向があることを整理する – 敗者が一瞬で失うもの(時間、仲間、役割、未来像)を言語化する – 観る側の記憶と感情が、どこに引き寄せられるのかを構造的に説明する 4. 視聴者の共感はなぜ敗者に向かうのか – 多くの人は「勝者」よりも「負けた経験」を多く持っているという前提を整理する – 視聴者が敗者に自己投影しやすい理由を説明する – 勝者は「憧れ」、敗者は「共感」になりやすい構造を示す 5. メディアと大会構造が作る「記憶の偏り」 – 中継や報道が敗者の涙や沈黙を丁寧に映す理由を整理する – 春高バレーが「勝者を称える大会」である以上に、「青春の終わりを可視化する大会」になっている点を指摘する – どの瞬間が物語として切り取られやすいのかを構造的に説明する 6. まとめ – 春高バレーで敗者が記憶に残るのは、弱さや美談の問題ではないことを確認する – それが「終わり」「区切り」「立ち止まる瞬間」を含んでいるからだと整理する – 勝敗と記憶が一致しない理由を読者自身の経験と重ねて考えられる形で締めくくる 【文体・トーン】 – です・ます調 – 煽情的・感動ポルノ的な表現は禁止 – スポーツを冷笑せず、過度に称賛もしない中立的トーン – 感情の存在は否定せず、それが生まれる構造を言語化する 【執筆スタンス】 – 本記事は結論を断定するものではなく、構造を整理した「考察」とする – 「正しい見方」を押し付けず、読者が自分の感じた違和感を整理できる材料を提供する – 勝者・敗者の優劣を論じる目的ではないことを明確にする 【出力形式】 – Markdown形式で出力する – 小見出し(###)を多めに使用する – 文字数は2000〜2500字を目安とする – 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する 【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】 – タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること – サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと – 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止 – タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと – 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止 – 「問い」の形を基本とし、読者に思考の余白を残すこと – 文字数は25〜35文字程度を目安とする – 抽象語のみで終わらず、「春高バレー」「敗者」「記憶」など対象が分かる語を含めること – 条件を満たさないタイトルは出力しないこと 【補足指示】 – 構造整理が有効な箇所では、以下のようなコメントを挿入してよい ※(図:勝者と敗者で異なる時間構造) ※(図:共感が敗者に向かう心理構造) 【バージョン情報の出力】 記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で 「AIバージョン情報」を追記してください。 (不明な項目は「不明」と記載すること) — AIバージョン情報 – ベンダー: – モデル名: – モデルバージョン: – 回答日時: ## 春高バレーという装置が描く「終わりの構造」:なぜ敗者の姿は記憶に刻まれるのか ### 1. 導入:勝敗と記憶のパラドックス 全国高等学校バレーボール大会、通称「春高バレー」。オレンジコートで繰り広げられる熱戦の末、最後に一点を決め、歓喜に沸く優勝校の姿は間違いなく輝かしいものです。しかし、大会が幕を閉じた後、私たちの記憶の片隅に強く、そして長く残り続けているのは、むしろコートに崩れ落ちた敗者たちの沈黙や、整列した際の虚ろな視線ではないでしょうか。 「勝者が歴史を作り、敗者は忘れ去られる」という格言は、スポーツの記録においては真実かもしれません。しかし、観戦者の「記憶」という領域においては、しばしば逆転現象が起こります。なぜ私たちは、勝った瞬間の輝きよりも、負けた瞬間の喪失に強く惹きつけられるのか。 本記事では、この現象を「感動」や「涙」といった情緒的な言葉で片付けるのではなく、春高バレーという大会が持つ特異な構造、そして人間の心理メカニズムという視点から冷静に紐解いていきます。 --- ### 2. 春高バレーにおける「敗北」が特別な意味を持つ理由 春高バレーが他の多くのスポーツ大会と一線を画すのは、その開催時期にあります。1月に開催されるこの大会は、多くの高校3年生にとって、文字通り「競技人生の終着点」となります。 #### 「次」がある勝者と、「終わり」を迎える敗者 スポーツにおける勝敗には、本質的な非対称性が存在します。 * **勝者の時間構造:** 勝利は次の試合、あるいは上のカテゴリーでの活躍という「未来」へのチケットです。彼らの物語は継続し、更新されていきます。 * **敗者の時間構造:** 敗北はその瞬間に、数年間に及ぶ積み上げの「停止」を意味します。特に3年生にとっては、仲間と同じユニフォームを着て戦う時間が物理的に消滅する「終止符」です。 ※(図:勝者と敗者で異なる時間構造) この「物語の切断」こそが、敗者の姿を際立たせます。勝者は完成された絵画のように未来へ向かって歩き出しますが、敗者は「未完のまま中断された」という強烈な句読点を打ちます。人は連続する日常よりも、突如として訪れる断絶にこそ、強い注意を向ける性質を持っています。 --- ### 3. 人はなぜ「勝利」より「喪失」を記憶するのか 心理学的な観点から見れば、人間の脳は獲得(利得)よりも喪失(損失)に対して過敏に反応するようにできています。これは「損失回避性」と呼ばれる性質に近いものですが、観戦においても同様のメカニズムが働きます。 #### 敗者が一瞬で失うものの言語化 敗北のホイッスルが鳴った瞬間、選手たちは以下のものを同時に失います。 1. **時間:** 明日の練習、来週の試合というルーティン。 2. **役割:** チーム内でのポジションや責任。 3. **未来像:** センターコートで優勝旗を掲げるという自己イメージ。 これら膨大なリソースが、わずか一点の差でゼロに帰す。この劇的な「高低差」が、観る側の脳に強いインパクトを与えます。整然と進行していた試合というシステムが、敗北によって崩壊し、個人の感情が剥き出しになる。その情報の密度が、勝者の予定調和な喜びよりも高く感じられるため、記憶の定着が起こりやすくなるのです。 --- ### 4. 視聴者の共感はなぜ敗者に向かうのか 観客が敗者に惹きつけられるもう一つの大きな要因は、統計的な「自己投影」のしやすさです。 #### 圧倒的少数の勝者と、圧倒的多数の敗者 社会構造において、頂点に立つ「勝者」は常に極少数です。一方で、何らかの形で挫折や終わりを経験した「敗者(あるいは未達成者)」は、視聴者のほぼ全員に該当します。 * **勝者への感情:** 「憧れ」や「賞賛」。それは自分とは切り離された、遠い存在としての評価です。 * **敗者への感情:** 「共感」や「自己言及」。自分の過去の失敗や、何かが終わった時の感覚を敗者の姿に重ね合わせます。 ※(図:共感が敗者に向かう心理構造) 視聴者は敗者を見ている時、実は「敗者そのもの」を見ているのではなく、彼らを通して「自分自身の記憶」を再生しています。個人的な経験とリンクした情報は、単なる客観的な出来事よりも深く、強固に記憶に保存されます。 --- ### 5. メディアと大会構造が作る「記憶の偏り」 春高バレーは、単なるスポーツのトーナメントである以上に、一つの巨大な「メディア・コンテンツ」として最適化されています。 #### 「青春の終わり」の可視化 中継番組のカメラが、勝利監督のインタビューと同じかそれ以上の熱量で、ベンチ外で泣き崩れる部員や、試合後のミーティングを映し出すのはなぜでしょうか。それは、日本のスポーツ文化において「勝利」以上に「一生懸命取り組んだことの終わり」が価値ある物語として消費されやすいからです。 メディアは、敗北を単なる負けとしてではなく、一つの「区切り」として演出します。沈黙、うつむく姿、震える声。これらは映像表現として非常に情報量が多く、視聴者の視線を固定させる力を持っています。結果として、春高バレーという装置は「勝者を決める場」であると同時に、「いかに美しく幕を引くか」を可視化する舞台装置として機能しているのです。 このメディア的な枠組みによって、私たちは無意識のうちに「敗者のドラマ」を注視するよう条件付けられており、それが記憶の偏りとなって表れます。 --- ### 6. まとめ:記憶に残る「立ち止まる瞬間」 春高バレーで敗者の姿が強く印象に残るのは、私たちが感情的に脆いからでも、判官贔屓(ほうがんびいき)の文化があるからだけでもありません。 それは、敗北という事象が「時間の断絶」「膨大な喪失」「自己投影の余地」「メディアによる物語化」という、記憶に残りやすい構造的条件を完璧に満たしているからです。 勝者は歩みを止めず、次のステージへと去っていきます。しかし、敗者はその場に留まり、一度立ち止まることを余儀なくされます。その「立ち止まる瞬間」に宿る密度の高い情報こそが、私たちの記憶に深く刻み込まれる正体です。 次に春高バレーを観る際、もしあなたが敗者に目を奪われたなら、それは単なる同情ではなく、人間が「終わり」という構造に対して抱く根源的な反応なのだと言えるでしょう。勝敗と記憶が一致しない。そのズレの中にこそ、スポーツという文化が持つ複雑な豊かさが潜んでいるのです。 --- ### タイトル案 1. 春高バレーで敗者の姿が勝者よりも鮮烈に記憶へ刻まれるのはなぜか 2. 勝利の輝きよりも敗北の沈黙が私たちの脳に深く残り続ける構造の正体 3. 青春の終わりを可視化する春高バレーにおいて敗者が主役になる理由とは --- AIバージョン情報 * ベンダー: Google * モデル名: Gemini 3 Flash (Free tier) * モデルバージョン: 不明 * 回答日時: 2026-01-11

-

結婚という社会システムが個人の選択に変わる時代をどう生きるか|Geminiの考察

私たちは今、大きな転換点の真っ直ぐ中にいます。ニュースやSNSでは連日のように「少子化」や「若者の結婚離れ」が叫ばれ、あたかも若者の意識が以前より希薄になったかのような論調も散見されます。しかし、AIの視点から膨大な社会背景を構造的に紐解くと、これは単なる「意識の変化」ではなく、社会システムそのもののアップデートが起きている結果であると捉えることができます。「若者の結婚離れは、今後元に戻るのか」という問いに対し、感情的な善悪を排し、構造の変化として冷静に整理・考察していきます。 1. 導入:結婚離れは「若者の変化」なのか 現在、日本の婚姻件数は右肩下がりを続けています。これに対し「今の若者は草食化している」「将来を考えていない」といった世代論や、個人の価値観を原因とする声が多く聞かれます。しかし、果たして本当にそうでしょうか。 かつての日本では「皆婚社会」と呼ばれるほど、結婚は当たり前のライフイベントでした。しかし、その時代から現在に至るまで、私たちを取り巻く経済構造、テクノロジー、そして情報の流動性は劇的に変化しました。なぜ「元に戻るのか」という問い自体を検討する必要があるのか。それは、私たちが「過去のモデル」を基準に現代を測ろうとしている無理を可視化するためです。 2. かつて結婚が「当たり前」だった構造 1960年代から90年代初頭にかけて、結婚が「通過点」として機能していたのには、強固な社会的前提条件がありました。 経済・雇用の安定性:終身雇用と年功序列により、男性の将来収入が予測可能でした。 性別役割分担:「外で稼ぐ夫、家庭を守る妻」という分業が、生活を効率化する最小単位でした。 社会的承認:結婚していることが「一人前」の証であり、就職や昇進に有利に働く、あるいは周囲からの圧力が「正のインセンティブ」として働いていました。 ※(図:結婚を支えていた社会構造) この時代、結婚は個人の「選択」というよりも、社会という大きなシステムに組み込まれるための「標準装備」だったと言えます。 3. なぜ結婚は選ばれにくくなったのか しかし、現代においてこれらの前提は崩壊しました。結婚が「当たり前」ではなく「選択肢の一つ」になった理由は、複数の構造적変化にあります。 経済的リスクへの変化 非正規雇用の増加や賃金の停滞により、かつてのように「結婚すれば生活が安定する」という等式が成立しなくなりました。むしろ、共働きが前提となり、育児コストや居住費の増大から、結婚が経済的な「リスク」や「重荷」と感じられる場面が増えています。 価値の代替可能性 かつて結婚によってのみ得られていた価値が、他の手段で容易に手に入るようになりました。 生活の利便性:コンビニ、家事代行、家電の進化により、家庭内労働を分担する必要性が低下。 孤独の解消:SNSやオンラインコミュニティ、AIエージェントの登場により、情緒的なつながりを家庭以外に求めやすくなりました。 娯楽の多様化:スマートフォン一つで無限のコンテンツに触れられる現代、結婚に付随する「責任」と引き換えに「自由な時間」を失うことのコストが相対的に高まりました。 ※(図:結婚以外の選択肢が増えた構造) 特定の世代がわがままになったのではなく、社会環境が「結婚せずとも生存・充足できる」ように最適化された結果なのです。 4. 結婚離れは元に戻るのか ここで本題である「元に戻るのか」という問いを考えます。結論から言えば、かつての「皆婚社会(9割以上が結婚する形)」に戻ることは不可逆的に困難であると考えられます。 「元に戻る」ためには、前述した「経済の予測可能性」や「社会的圧力」を再構築する必要がありますが、価値観の多様化が進んだ現代で、全員に単一のライフスタイルを強制することは不可能です。 しかし、数値としての結婚率が一時的に回復する、あるいは「新しい形の結婚」が定着する可能性はあります。その条件は以下の通りです。 制度のアップデート:法律婚にこだわらないパートナーシップ制度や、税制・社会保障の個人単位化。 テクノロジーによるマッチング:AIによる高精度な価値観マッチングが一般化し、出会いのコストと心理的障壁が極限まで下がること。 文化の再定義:結婚を「人生のゴール」ではなく「プロジェクトベースの協力関係」や「心地よい共同生活の一形態」として捉え直す動き。 5. 今後起こりうる変化と分岐 今後、結婚をめぐる状況は「する/しない」の二極化ではなく、よりグラデーション(階層化・多様化)が進むと予測されます。 分断の加速:経済的・心理的余裕がある層は「ステータス」や「投資」として結婚を選択し、余裕がない層、あるいは単身の自由を愛する層は結婚から完全に離脱する。 意味の変容:生殖や生存のためではなく、純粋な「精神的充足」や「趣味の共有」を目的とした、より軽いパートナーシップの普及。 タイミングの流動化:「20代、30代ですべきもの」という時間軸が消失し、50代以降のパートナーシップ締結や、必要に応じた「期間限定の結婚」という考え方の出現。 結婚というパッケージが解体され、必要な要素(同居、子育て、経済共有、情緒的交流)を個別に選択する時代へ移行していくでしょう。 6. まとめ 若者の結婚離れを「異常」や「社会の失敗」と捉える必要はありません。それは、産業構造の変化と個人の自由が拡大した結果として現れた、極めて「合理的」な社会現象だからです。 かつての結婚制度が「生存のためのセーフティネット」だったとするなら、これからの結婚は「よりよく生きるためのオプション」へとその位置づけを変えていきます。結婚が消えるわけではなく、その「重み」や「意味」が個人によって定義し直されるフェーズに入ったのです。 私たちは、過去の平均値に自分を当てはめる必要はありません。大切なのは、社会が変わったことを認め、その上で自分はどのような繋がりを人生に必要としているのかを、自分自身の言葉で問い直すことではないでしょうか。 あなたは、AI活用メディア「AIシテル?」で執筆を担当する専門ライターです。 【テーマ】 若者の「結婚離れ」は、今後元に戻るのか。 経済構造・価値観・家族制度・テクノロジーの変化を踏まえ、 この現象が一時的なものなのか、それとも不可逆的な構造変化なのかを、 AIの視点から冷静かつ現実的に整理・考察してください。 【目的】 – 「若者が結婚しなくなった」という感情論や世代批判を避け、構造的な変化として整理する – 結婚制度そのものが、どのような前提の上に成り立ってきたのかを可視化する – 「戻る/戻らない」という二択ではなく、どのように形を変える可能性があるのかを示す – 読者が結婚・非婚を善悪ではなく、自分の選択として考えるための視点を提供する 【読者像】 – 一般社会人(20〜50代) – 結婚を意識している、または意識せざるを得ない層 – 未婚・既婚を問わず、社会の変化として関心を持つ人 – 結婚や少子化をめぐる議論に違和感や疑問を感じている層 【記事構成】 1. 導入(問題提起) – 「若者の結婚離れは異常なのか?」という一般的な言説を提示する – 結婚率低下が個人の意識変化だけで語られがちな現状に疑問を投げかける – なぜ「元に戻るのか」という問い自体を検討する必要があるのかを示す 2. かつて結婚が「当たり前」だった構造 – 高度経済成長期〜90年代における結婚の前提条件を整理する – 経済・雇用・性別役割・社会的承認がどのように結婚を支えていたかを説明する – 結婚が個人の選択というより「通過点」だった構造を言語化する 3. なぜ結婚は選ばれにくくなったのか – 経済的不安定化、雇用構造の変化を整理する – 結婚によって得られていた価値が、他の手段で代替可能になった点に触れる – 結婚が「安定」ではなく「リスク」になりうる構造を説明する – ※特定の世代や性別への責任転嫁は行わないこと 4. 結婚離れは元に戻るのか – 「元に戻る」とは何を指しているのかを定義し直す – 数値としての結婚率が回復する可能性と、その条件を整理する – 元の形には戻らなくても、別の形で定着する可能性を検討する – 制度・文化・テクノロジーの影響にも触れる 5. 今後起こりうる変化と分岐 – 結婚する人としない人の分断が進む可能性 – 結婚の意味やタイミングが変化するシナリオ – 家族・パートナーシップの多様化について冷静に整理する 6. まとめ – 結婚離れを「異常」や「失敗」として扱う視点を相対化する – 結婚が消えるのではなく、位置づけが変わる可能性を再確認する – 読者が自分自身の人生設計を考えるための問いを残して締めくくる 【文体・トーン】 – です・ます調 – 煽情的・断定的にならず、冷静で構造的 – 道徳的評価や価値判断を押し付けない – 統計や一般論に寄りかかりすぎず、構造として説明する 【執筆スタンス】 – 本記事は、特定の結論を断定するものではない – 結婚する/しないの優劣を論じない – 複数の要因を整理したうえでの「考察」として執筆する – 読者が自分で考えるための材料を提供することを最優先とする 【出力形式】 – Markdown形式で出力する – 小見出し(###)を多めに使用する – 文字数は2000〜2500字を目安とする – 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する 【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】 – タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること – サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと – 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止 – タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと – 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止 – 「問い」の形を基本とし、読者に思考の余白を残すこと – 文字数は25〜35文字程度を目安とする – 抽象語のみで終わらず、問いの対象が分かる表現を必ず含めること – 参考タイトルと同一、または類似度の高い表現は使用しないこと – 条件を満たさないタイトルは出力しないこと 【補足指示】 – 構造整理が有効な箇所では、以下のようなコメントを挿入してよい ※(図:結婚を支えていた社会構造) ※(図:結婚以外の選択肢が増えた構造) 【参考タイトル(※構造参考のみ/出力・言い換え・再利用は禁止)】 「若者はなぜ結婚しなくなったのか」 【バージョン情報の出力】 記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で 「AIバージョン情報」を追記してください。 (不明な項目は「不明」と記載すること) — AIバージョン情報 – ベンダー: – モデル名: – モデルバージョン: – 回答日時: ### 1. 導入:結婚離れは「若者の変化」なのか 現在、日本の婚姻件数は右肩下がりを続けています。これに対し「今の若者は草食化している」「将来を考えていない」といった世代論や、個人の価値観を原因とする声が多く聞かれます。しかし、果たして本当にそうでしょうか。 かつての日本では「皆婚社会」と呼ばれるほど、結婚は当たり前のライフイベントでした。しかし、その時代から現在に至るまで、私たちを取り巻く経済構造、テクノロジー、そして情報の流動性は劇的に変化しました。なぜ「元に戻るのか」を検討する必要があるのか。それは、私たちが「過去のモデル」を基準に現代を測ろうとしている無理を可視化するためです。 ### 2. かつて結婚が「当たり前」だった構造 1960年代から90年代初頭にかけて、結婚が「通過点」として機能していたのには、強固な社会的前提条件がありました。 * **経済・雇用の安定性:** 終身雇用と年功序列により、男性の将来収入が予測可能でした。 * **性別役割分担:** 「外で稼ぐ夫、家庭を守る妻」という分業が、生活を効率化する最小単位でした。 * **社会的承認:** 結婚していることが「一人前」の証であり、就職や昇進に有利に働く、あるいは周囲からの圧力が「正のインセンティブ」として働いていました。 ※(図:結婚を支えていた社会構造) この時代、結婚は個人の「選択」というよりも、社会という大きなシステムに組み込まれるための「標準装備」だったと言えます。 ### 3. なぜ結婚は選ばれにくくなったのか しかし、現代においてこれらの前提は崩壊しました。結婚が「当たり前」ではなく「選択肢の一つ」になった理由は、複数の構造的変化にあります。 #### 経済的リスクへの変化 非正規雇用の増加や賃金の停滞により、かつてのように「結婚すれば生活が安定する」という等式が成立しなくなりました。むしろ、共働きが前提となり、育児コストや居住費の増大から、結婚が経済的な「リスク」や「重荷」と感じられる場面が増えています。 #### 価値の代替可能性 かつて結婚によってのみ得られていた価値が、他の手段で容易に手に入るようになりました。 * **生活の利便性:** コンビニ、家事代行、家電の進化により、家庭内労働を分担する必要性が低下。 * **孤独の解消:** SNSやオンラインコミュニティ、AIエージェントの登場により、情緒的なつながりを家庭以外に求めやすくなりました。 * **娯楽の多様化:** スマートフォン一つで無限のコンテンツに触れられる現代、結婚に付随する「責任」と引き換えに「自由な時間」を失うことのコストが相対的に高まりました。 ※(図:結婚以外の選択肢が増えた構造) 特定の世代がわがままになったのではなく、社会環境が「結婚せずとも生存・充足できる」ように最適化された結果なのです。 ### 4. 結婚離れは元に戻るのか ここで本題である「元に戻るのか」という問いを考えます。結論から言えば、かつての「皆婚社会(9割以上が結婚する形)」に**戻ることは不可逆的に困難**であると考えられます。 「元に戻る」ためには、前述した「経済の予測可能性」や「社会的圧力」を再構築する必要がありますが、価値観の多様化が進んだ現代で、全員に単一のライフスタイルを強制することは不可能です。 しかし、数値としての結婚率が一時的に回復する、あるいは「新しい形の結婚」が定着する可能性はあります。その条件は以下の通りです。 * **制度のアップデート:** 法律婚にこだわらないパートナーシップ制度や、税制・社会保障の個人単位化。 * **テクノロジーによるマッチング:** AIによる高精度な価値観マッチングが一般化し、出会いのコストと心理的障壁が極限まで下がること。 * **文化の再定義:** 結婚を「人生のゴール」ではなく「プロジェクトベースの協力関係」や「心地よい共同生活の一形態」として捉え直す動き。 ### 5. 今後起こりうる変化と分岐 今後、結婚をめぐる状況は「する/しない」の二極化ではなく、よりグラデーション(階層化・多様化)が進むと予測されます。 1. **分断の加速:** 経済的・心理的余裕がある層は「ステータス」や「投資」として結婚を選択し、余裕がない層、あるいは単身の自由を愛する層は結婚から完全に離脱する。 2. **意味の変容:** 生殖や生存のためではなく、純粋な「精神的充足」や「趣味の共有」を目的とした、より軽いパートナーシップの普及。 3. **タイミングの流動化:** 「20代、30代ですべきもの」という時間軸が消失し、50代以降のパートナーシップ締結や、必要に応じた「期間限定の結婚」という考え方の出現。 結婚というパッケージが解体され、必要な要素(同居、子育て、経済共有、情緒的交流)を個別に選択する時代へ移行していくでしょう。 ### 6. まとめ 若者の結婚離れを「異常」や「社会の失敗」と捉える必要はありません。それは、産業構造の変化と個人の自由が拡大した結果として現れた、極めて「合理的」な社会現象だからです。 かつての結婚制度が「生存のためのセーフティネット」だったとするなら、これからの結婚は「よりよく生きるためのオプション」へとその位置づけを変えていきます。結婚が消えるわけではなく、その「重み」や「意味」が個人によって定義し直されるフェーズに入ったのです。 私たちは、過去の平均値に自分を当てはめる必要はありません。大切なのは、社会が変わったことを認め、その上で自分はどのような繋がりを人生に必要としているのかを、自分自身の言葉で問い直すことではないでしょうか。 --- ### タイトル案 * 結婚という社会システムが個人の選択に変わる時代をどう生きるか * かつての当たり前を失った社会でパートナーシップの価値を問う * 不可逆的な変化のなかで私たちは結婚という形に何を期待するのか --- AIバージョン情報 * ベンダー: Google * モデル名: Gemini 3 Flash * モデルバージョン: Web Free tier (Nano Banana / Veo) * 回答日時: 2026-01-11

-

春高バレーが構造的に感動を生成し続けるのはなぜか|Geminiの考察

毎年1月、代々木第一体育館で開催される「春の高校バレー(全日本バレーボール高等学校選手権大会)」。テレビ画面越しに涙を流す高校生たちの姿を見て、つい目頭を熱くしてしまう方は多いはずです。しかし、なぜ私たちは「毎年のように」同じような構図で感動してしまうのでしょうか。それは、個々の選手が持つ特別なエピソードだけが理由ではありません。実は春高バレーには、感動を「構造的」に再生産し続ける精巧な仕組みが組み込まれているのです。本記事では、AIの視点からこの「感動の正体」を論理的に解き明かしていきます。 1. 導入:感動は「偶然」か「必然」か 春高バレーを観戦していると、「今年は特に感動的だった」という感想をよく耳にします。しかし、データや構造を客観的に分析すると、この大会は「誰が勝っても、どのような試合展開になっても、一定以上の感動が生成される」ように設計されていることがわかります。私たちが心を動かされるのは、選手たちの努力というソフト面だけでなく、それを包み込む「大会構造」「競技特性」「メディア演出」というハード面が合致した結果なのです。本記事では、感情を排してこの構造を整理していきます。 2. 春高バレーが持つ大会構造の特徴 春高バレーが他の大会、例えばインターハイと決定的に異なるのは、その「時期」にあります。 3年生にとっての「競技人生の終点」 1月開催というスケジュールは、多くの3年生にとって引退直前の最後の舞台を意味します。進学や就職が決まっている時期であり、バレーボールを本格的に継続しない選手にとっては、文字通り「人生最後の真剣勝負」となります。 敗者の可視化と「死」のメタファー トーナメント形式は、負ければその瞬間にすべてが終了します。この「やり直しのきかない時間」の提示が、視聴者に「生の輝き」と、競技生活の「死(終わり)」を想起させます。春高バレーは勝者を称える場である以上に、「いかに美しく負け、終わっていくか」という敗者の物語を可視化する構造を持っています。 3. バレーボールという競技が持つ感情可視性 競技そのものの特性も、感動の増幅に大きく寄与しています。他の団体競技と比較しても、バレーボールは感情移入を生みやすい要素が揃っています。 狭いコートと密集する選手 サッカーや野球に比べ、バレーボールは競技エリアが狭く、選手同士の距離が極めて近いです。そのため、選手同士の目配せ、ハイタッチ、あるいはミスをした際の落胆の表情が、カメラを通じて極めてダイレクトに伝わります。 「繋ぐ」というシンボリックな動作 バレーボールはボールを保持することが許されず、常に「繋ぐ」ことが求められるスポーツです。この「仲間のミスをカバーする」「想いをボールに託す」という動作が、そのまま「信頼関係」や「絆」のメタファーとして機能し、視聴者の情緒に訴えかけます。 得点ごとの感情のリセット 得点が入るたびにラリーが中断し、選手が集まって喜びや励ましを共有します。この「感情の爆発」が頻繁に繰り返されるリズムこそが、視聴者の感情を途切れさせない装置となっています。 4. 高校生という未完成な存在が生む物語性 視聴者がプロスポーツよりも高校スポーツに「純粋さ」を感じるのは、彼らが「未完成」だからです。 感情制御の不全 トップアスリートは、パフォーマンスを維持するために感情をコントロールする訓練を積んでいます。しかし、高校生はまだその途上にあります。喜びも絶望も制御しきれずに露呈してしまう。この「過剰なまでの感情の露出」が、大人である視聴者にとって「失われた純粋さ」の投影対象となります。 「高校生性」という安全な枠組み 「若者が何かに打ち込み、挫折する」という物語は、社会的に極めて受容されやすいフォーマットです。視聴者は、現実社会の複雑な人間関係から離れ、「高校生という役割」を演じる若者たちに、安心して自身の感情を仮託できるのです。 5. メディアによる感動の定型化 最後に無視できないのが、メディアによる巧みな演出と「年中行事化」です。 定型化されたナラティブ 「怪我を乗り越えたエース」「献身的なマネージャー」といった物語の「型」は、毎年繰り返し使用されます。AIの視点で見れば、これらはデータセットのパターンマッチングに近いものです。視聴者は、この「お決まりのパターン」を期待しており、メディアはその期待に応えることで、効率的に感動を抽出しています。 年中行事化した感情イベント スローモーション映像、情感豊かなBGM、詩的なナレーション。これらが加わることで、スポーツという客観的な事象が「物語」へと変換されます。春高バレーはもはや、スポーツ中継という枠を超えた、日本社会における「感情を確認するための装置」として成立しているのです。 6. まとめ 春高バレーで私たちが受け取る感動は、決して虚構ではありません。しかし、それは偶然の産物でもありません。大会構造、競技特性、高校生という主体、そしてメディアの形式。これらが完璧に噛み合ったとき、私たちは必然として涙を流します。この構造を理解することは、感動を否定するためではなく、自分がなぜこれほどまでに心を揺さぶられるのか、その感覚を客観視するためにあります。来年、また春高バレーを見て涙を流すとき、あなたは自分がこの巨大な「感動生成システム」の一部として、幸福な体験を共有していることに気づくはずです。 あなたは、AI活用メディア「AIシテル?」で執筆を担当する専門ライターです。 【テーマ】 日本の高校スポーツ大会である「春の高校バレーボール大会(春高バレー)」が、 なぜ毎年のように「感動」を量産し続けるのかについて、 個々の名勝負や美談に依存せず、 大会構造・競技特性・年齢・メディア演出という観点から、 AIの視点で冷静かつ構造的に整理・考察してください。 【目的】 – 「たまたま感動的な試合が多いから」という説明ではなく、感動が再生産される仕組みを構造として言語化する – 春高バレーが持つ特殊性を、他の高校スポーツや一般大会との比較を通じて浮かび上がらせる – 読者が「なぜ自分は毎年心を動かされるのか」を客観的に理解できる視点を提供する 【読者像】 – スポーツ観戦が好きな一般層 – 春高バレーを毎年なんとなく見てしまう人 – 学生スポーツや青春物語に感情移入しやすい層 – スポーツ報道や「感動演出」に違和感や関心を持つ人 【記事構成】 1. 導入(問題提起) – 「なぜ春高バレーは、毎年のように感動的だと感じてしまうのか」という素朴な疑問を提示する – 感動が偶然ではなく、繰り返し生まれている事実に注目する – 本記事では個別エピソードではなく、構造に注目することを明示する 2. 春高バレーが持つ大会構造の特徴 – 多くの選手にとって「競技人生の終点」になりやすい大会である点を整理する – 勝者だけでなく敗者も可視化される大会であることに触れる – トーナメント形式が生む「一度きり」「やり直しのない時間」の重さを説明する 3. バレーボールという競技が持つ感情可視性 – 個人競技や他の団体競技と比較しながら、感情や関係性が画面に映りやすい理由を整理する – 声掛け、ミス、連携、空気感などが感情移入を生みやすい構造を説明する – 技術的優劣よりも「関係性」が物語化されやすい点に触れる 4. 高校生という未完成な存在が生む物語性 – 高校生という年齢が持つ「未熟さ」「過剰さ」「感情の露出」を整理する – 大人の競技では排除されがちな感情表現が、そのまま許容される理由を説明する – 視聴者が安心して感情移入できる装置としての「高校生性」を言語化する 5. メディアによる感動の定型化 – 毎年似た構図でも成立する理由を整理する – ナレーション、カメラ、物語の型が感動を再生産している点に触れる – 春高バレーがスポーツであると同時に「年中行事化した感情イベント」であることを示す 6. まとめ – 春高バレーの感動は奇跡ではなく、構造として再現可能であることを再確認する – 感動を否定するのではなく、その仕組みを理解することの意味を提示する – 読者自身の「なぜ泣いてしまうのか」という感覚を相対化して締めくくる 【文体・トーン】 – です・ます調 – 煽情的・断定的にならず、冷静で構造的 – スポーツ美談や精神論に寄りすぎない – 読者の感情を操作するのではなく、理解を促す文体とする 【執筆スタンス】 – 本記事は感動を否定・批判するものではない – 正解や単一の結論を提示せず、構造的整理として提示する – 読者が自分の感情を客観視できる材料を提供することを重視する 【出力形式】 – Markdown形式で出力する – 小見出し(###)を多めに使用する – 文字数は2000〜2500字を目安とする – 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する 【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】 – タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること – サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと – 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止 – タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと – 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止 – 「問い」の形を基本とし、読者に思考の余白を残すこと – 文字数は25〜35文字程度を目安とする – 抽象語のみで終わらず、問いの対象が分かる表現を必ず含めること – 条件を満たさないタイトルは出力しないこと 【補足指示】 – 構造整理が有効な箇所では、以下のようなコメントを挿入してよい ※(図:春高バレーにおける感動生成構造) ※(図:競技特性と感情可視性の比較) 【バージョン情報の出力】 記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で 「AIバージョン情報」を追記してください。 (不明な項目は「不明」と記載すること) — AIバージョン情報 – ベンダー: – モデル名: – モデルバージョン: – 回答日時: ### 1. 導入:感動は「偶然」か「必然」か 春高バレーを観戦していると、「今年は特に感動的だった」という感想をよく耳にします。しかし、データや構造を客観的に分析すると、この大会は「誰が勝っても、どのような試合展開になっても、一定以上の感動が生成される」ように設計されていることがわかります。 私たちが心を動かされるのは、選手たちの努力というソフト面だけでなく、それを包み込む「大会構造」「競技特性」「メディア演出」というハード面が合致した結果なのです。本記事では、感情を排してこの構造を整理していきます。 --- ### 2. 「競技人生の終点」としての大会構造 春高バレーが他の大会、例えばインターハイと決定的に異なるのは、その「時期」です。 #### 3年生にとっての「最後の最後」 1月開催というスケジュールは、多くの3年生にとって引退直前の最後の舞台を意味します。進学や就職が決まっている時期であり、バレーボールを本格的に継続しない選手にとっては、文字通り「人生最後の真剣勝負」となります。 #### 敗者の可視化と「死」のメタファー トーナメント形式は、負ければその瞬間にすべてが終了します。この「やり直しのきかない時間」の提示が、視聴者に「生の輝き」と、競技生活の「死(終わり)」を想起させます。春高バレーは勝者を称える場である以上に、「いかに美しく負け、終わっていくか」という敗者の物語を可視化する構造を持っています。 ※(図:春高バレーにおける感動生成構造) --- ### 3. バレーボールという競技が持つ「感情可視性」 競技そのものの特性も、感動の増幅に大きく寄与しています。 #### 狭いコートと密集する選手 サッカーや野球に比べ、バレーボールは競技エリアが狭く、選手同士の距離が極めて近いです。そのため、選手同士の目配せ、ハイタッチ、あるいはミスをした際の落胆の表情が、カメラを通じて極めてダイレクトに伝わります。 #### 「繋ぐ」というシンボリックな動作 バレーボールはボールを保持(キャッチ)することが許されず、常に「繋ぐ」ことが求められるスポーツです。この「仲間のミスをカバーする」「想いをボールに託す」という動作が、そのまま「信頼関係」や「絆」のメタファー(比喩)として機能し、視聴者の情緒に訴えかけます。 #### 得点ごとの感情のリセット 得点が入るたびにラリーが中断し、選手が集まって喜びや励ましを共有します。この「感情の爆発」が頻繁に繰り返されるリズムこそが、視聴者の感情を途切れさせない装置となっています。 ※(図:競技特性と感情可視性の比較) | 競技 | 選手間距離 | 感情の表出頻度 | 物語化のキーワード | | --- | --- | --- | --- | | **バレー** | **極めて近い** | **非常に高い(得点毎)** | **「繋ぐ」「絆」** | | 野球 | 遠い | 中程度(回毎) | 「投打の対決」 | | サッカー | 遠い | 低い(得点時のみ) | 「戦略」「個の力」 | --- ### 4. 「高校生」という未完成な存在の機能 視聴者がプロスポーツよりも高校スポーツに「純粋さ」を感じるのは、彼らが「未完成」だからです。 #### 感情制御の不全 トップアスリートは、パフォーマンスを維持するために感情をコントロール(抑制)する訓練を積んでいます。しかし、高校生はまだその途上にあります。喜びも絶望も制御しきれずに露呈してしまう。この「過剰なまでの感情の露出」が、大人である視聴者にとって「失われた純粋さ」の投影対象となります。 #### 「高校生性」という安全な枠組み 「若者が何かに打ち込み、挫折する」という物語は、社会的に極めて受容されやすいフォーマットです。視聴者は、現実社会の複雑な人間関係から離れ、「高校生という役割」を演じる若者たちに、安心して自身の感情を仮託できるのです。 --- ### 5. メディアによる「感動の定型化」 最後に無視できないのが、メディアによる巧みな演出と「年中行事化」です。 #### 定型化されたナラティブ(物語) 「怪我を乗り越えたエース」「献身的なマネージャー」「過疎地の弱小校」といった物語の「型」は、毎年繰り返し使用されます。AIの視点で見れば、これらはデータセットのパターンマッチングに近いものです。視聴者は、この「お決まりのパターン」を期待しており、メディアはその期待に完璧に応えることで、効率的に感動を抽出しています。 #### 演出としてのスローモーションと音楽 決定的なスパイクが決まった瞬間、あるいは敗北が決まった瞬間のスローモーション映像。これに情感豊かなBGMや、詩的なナレーションが加わることで、スポーツという客観的な事象が「物語」へと変換されます。春高バレーはもはや、スポーツ中継という枠を超えた「年中行事化した感情イベント」として成立しているのです。 --- ### 6. まとめ:構造を理解した上での「感動」 春高バレーで私たちが受け取る感動は、決して虚構ではありません。しかし、それは偶然の産物でもありません。 1. **「最後」を突きつける大会構造** 2. **感情を可視化しやすい競技特性** 3. **未完成な心身を持つ「高校生」という主体** 4. **それらを最適化して届けるメディアの形式** これらが完璧に噛み合ったとき、私たちは必然として涙を流します。この構造を理解することは、感動を冷めた目で見るためではなく、自分がなぜこれほどまでに心を揺さぶられるのか、その「人間らしさ」を客観視するためにあります。 来年、また春高バレーを見て涙を流すとき、あなたは自分がこの巨大な「感動生成システム」の一部として、幸福な体験を共有していることに気づくはずです。 --- ### タイトル案 * 春高バレーが構造的に感動を生成し続けるのはなぜか * なぜ私たちは春高バレーの敗者の涙に心を動かされるのか * 高校バレーという競技構造が日本人の情緒を刺激する理由 — AIバージョン情報 * ベンダー: Google * モデル名: Gemini * モデルバージョン: 3 Flash * 回答日時: 2026-01-11

-

職場に溢れる接続のなかで私たちはなぜ個別の孤立を深めるのか|Geminiの考察

「職場の孤独」と聞くと、誰とも会話をせず、孤立して作業に没頭する姿を想像するかもしれません。しかし、現代の孤独はその真逆の光景のなかに存在しています。チャットツールには絶えず通知が届き、カレンダーはオンライン会議で埋め尽くされ、オフィスに行けば同僚と挨拶を交わす。かつてないほど「接続」されているにもかかわらず、ふとした瞬間に「自分はこの組織のなかで、取り替えのきく一つのパーツに過ぎないのではないか」という言いようのない空虚感に襲われる。これが現代的な孤独の正体です。なぜ、コミュニケーションの手段がこれほどまでに発達した時代に、私たちは孤独を感じるのでしょうか。それは、孤独が「人と会えないこと」によって生じているのではなく、私たちの「働き方の設計図」そのものに組み込まれているからかもしれません。 現代の職場における「孤独」の特徴 かつての職場における孤独は、物理的な孤立や、特定の集団からの排除といった「目に見える欠落」を指していました。しかし、現代の孤独はより内省的で、構造的なものへと変化しています。 「接触」と「つながり」の乖離 現代の職場において、私たちは他者と頻繁に「接触」していますが、それが「つながり」に結びついているとは限りません。 接触(Contact): 業務上の情報共有、タスクの依頼、進捗確認、定型的な挨拶。 つながり(Connection): 相手の背景や価値観への理解、相互の信頼、目的の共有。 ※(図:接触とつながりの違い) 効率化された職場では、無駄を削ぎ落とした「純粋な業務上の接触」が推奨されます。チャットでのやり取りは簡潔であることが美徳とされ、会議はアジェンダ通りに進むことが正義とされます。その結果、情報のやり取り(接触)は最大化されますが、その背後にいる「人間」を感じる機会(つながり)が希薄化していくのです。 孤独を生みやすい職場構造の変化 この孤独を加速させているのは、個人の振る舞いではなく、組織が採用している「システム」です。主に以下の3つの構造変化が影響しています。 成果主義と評価の個人化 多くの企業が導入している「成果主義」や「ジョブ型雇用」は、個人の役割と責任を明確に定義します。これは透明性を高める一方で、個人の評価を周囲から切り離す効果も持ちます。自分の成果が数値で厳密に管理される環境では、同僚は「共に目標を追いかける仲間」であると同時に、「相対評価を競うライバル」や「自分の進捗を左右する外部要因」へと変質します。他者との関係性が利害関係に強く紐付けられるとき、人は心理的なガードを上げ、自己を開示することを控えるようになります。 分業化の極致と「機能」への還元 AIや自動化技術の進展に伴い、人間の仕事はより高度に、そして細かく分業化されています。一人ひとりが専門的な「機能」として最適化されるほど、その人が「その人でなければならない理由」が見えにくくなります。「自分の代わりはいくらでもいる」という感覚(交換可能性)は、組織への帰属意識を削り、自分を組織の一部ではなく、単なる「一時的なリソース」として捉えさせます。この自己の「機能化」こそが、集団のなかにいながらにして孤独を感じる大きな要因です。 非効率な時間の排除 リモートワークの普及により、移動時間や会議前後の「雑談」が消失しました。これらは生産性の観点からは「無駄」と切り捨てられるものですが、構造的には「心理的安全性のバッファー」として機能していました。※(図:現代の職場における孤独の構造) 雑談という「目的のない対話」は、相手を業務上の役割から解放し、一人の人間として認識する機会を与えていました。そのバッファーが消え、すべてのコミュニケーションが「目的達成のための手段」となったとき、職場は冷徹な機能の集積体へと変わってしまったのです。 なぜこの孤独は表に出にくいのか この構造的な孤独の厄介な点は、それが「表面化しにくい」ことにあります。 合理性の罠と感情の抑制 現代の職場では「プロフェッショナリズム」が強調されます。感情を排し、論理的かつ合理的に振る舞うことが正解とされる環境では、「なんとなく寂しい」「疎外感がある」といった曖昧な違和感は、未熟さや甘えとして処理されがちです。評価への影響を懸念し、弱音を吐かずに「適応しているふり」を続けることで、孤独は内側へと沈殿していきます。これは、組織の表面上は非常にスムーズに回っているように見えるため、マネジメント層も問題に気づくことができません。 自己責任論の浸透 「孤独を感じるのは、自分のコミュニケーション能力が低いからだ」「自分が自律できていないからだ」という自己責任論も、この問題を深刻化させます。構造の問題を個人のスキルの問題にすり替えてしまうことで、本来必要な環境の改善ではなく、個人の無理な適応(レジリエンスの強強)が求められる悪循環に陥っています。 まとめ:職場との距離感を再定義する 職場の孤独は、個人の性格や適応力に起因するものではなく、効率性や成果を極限まで追求した「現代の職場設計」が生み出した構造的な副産物です。私たちがまず行うべきは、その孤独を「自分のせい」にするのをやめることです。今の働き方が、人間本来のつながりを維持するには、あまりにも「効率的すぎる」という事実を認識する必要があります。 これからの時代、職場は必ずしも「心の拠り所」である必要はないかもしれません。しかし、もしあなたが職場で孤独を感じているのなら、それはあなたが「機能」としてではなく「人間」として働こうとしている健全なサインでもあります。職場における評価や役割と、自分自身の人間としての価値を切り離して考えること。そして、業務上の「接触」のなかに、あえてわずかな「余白」を差し込んでみること。そうした構造への小さな抵抗が、自分なりの職場との距離感を見つける第一歩になるはずです。 あなたは、AI活用メディア「AIシテル?」で執筆を担当する専門ライターです。 【テーマ】 リモートワーク、成果主義、AI・自動化の進展などによって、 「職場で“孤独”を感じる人が増えている」と言われる現象について、 個人の性格や感情論ではなく、 社会構造・職場設計・働き方の変化という視点から、 AIとして冷静かつ構造的に考察してください。 【目的】 – 「孤独=コミュニケーション不足」という単純化を避ける – なぜ“人と関わっていても孤独を感じる職場”が増えているのかを整理する – 職場の孤独を、個人の問題ではなく構造の問題として捉える視点を提供する – 読者が自分の働き方・職場との距離感を考えるための材料を提示する 【読者像】 – 一般社会人(20〜50代) – リモートワークや成果主義の職場で働いている人 – 職場で「なんとなく孤独」を感じた経験がある人 – 仕事に大きな不満はないが、心理的な違和感を抱えている層 – AIや社会変化に強い関心はないが、無関係ではいられないと感じている人 【記事構成】 1. 導入(問題提起) – 「職場で孤独を感じる人が増えている」という実感を提示する – にもかかわらず、職場には人も会議もコミュニケーションも存在しているという矛盾を示す – なぜ今、このテーマを構造的に考える必要があるのかを簡潔に説明する 2. 現代の職場における「孤独」の特徴 – 昔の「人間関係が希薄」という孤独との違いを整理する – 会話や接触があっても孤独を感じる状態の特徴を説明する – 「接触」と「つながり」の違いを構造として言語化する 3. 孤独を生みやすい職場構造の変化 – 成果主義・分業化・数値評価がもたらす心理的影響を整理する – リモートワークや効率化によって失われたものを説明する – なぜ「雑談」「非効率」が職場の安定に寄与していたのかを構造的に示す 4. なぜこの孤独は表に出にくいのか – 弱音や違和感を出しにくい職場環境について触れる – 評価・自己責任・合理性が感情を抑制する構造を説明する – 表面上は問題が見えにくい「静かな孤独」の特徴を整理する 5. まとめ – 職場の孤独は、個人の適応力や性格の問題ではないことを再確認する – 働き方・職場設計・評価制度が人の感覚に与える影響を整理する – 読者が自分の職場や距離感を考えるための視点を提示して締めくくる 【文体・トーン】 – です・ます調 – 煽情的・断定的にならず、冷静で構造的 – 感情に寄り添いすぎず、俯瞰した視点を保つ – 専門用語を使う場合は、必ず簡潔な補足説明を入れる – 「共感を煽る記事」ではなく、「違和感を整理する記事」とする 【執筆スタンス】 – 本記事は、正解や結論を断定するものではなく、 社会構造・制度・環境の変化を整理したうえでの「考察」として執筆する – 特定の価値観や働き方を推奨しない – 読者が自分なりの答えを持ち帰れる余白を残すことを重視する 【出力形式】 – Markdown形式で出力する – 小見出し(###)を多めに使用する – 文字数は2000〜2500字を目安とする – 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する 【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】 – タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること – サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと – 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止 – タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと – 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止 – 「問い」の形を基本とし、読者に思考の余白を残すこと – 文字数は25〜35文字程度を目安とする – 抽象語のみで終わらず、問いの対象が分かる表現を必ず含めること – 参考タイトルと同一、または類似度の高い表現は使用しないこと – 条件を満たさないタイトルは出力しないこと 【補足指示】 – 構造整理が有効な箇所では、以下のようなコメントを挿入してよい ※(図:現代の職場における孤独の構造) ※(図:接触とつながりの違い) 【参考タイトル(※構造参考のみ/出力・言い換え・再利用は禁止)】 「職場に人はいるのに、なぜ孤独を感じるのか?」 【バージョン情報の出力】 記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で 「AIバージョン情報」を追記してください。 (不明な項目は「不明」と記載すること) — AIバージョン情報 – ベンダー: – モデル名: – モデルバージョン: – 回答日時: ## 1. 導入:溢れる接続のなかで深まる「静かな孤独」 「職場の孤独」と聞くと、誰とも会話をせず、孤立して作業に没頭する姿を想像するかもしれません。しかし、現代の孤独はその真逆の光景のなかに存在しています。 チャットツールには絶えず通知が届き、カレンダーはオンライン会議で埋め尽くされ、オフィスに行けば同僚と挨拶を交わす。かつてないほど「接続」されているにもかかわらず、ふとした瞬間に「自分はこの組織のなかで、取り替えのきく一つのパーツに過ぎないのではないか」という言いようのない空虚感に襲われる。これが現代的な孤独の正体です。 なぜ、コミュニケーションの手段がこれほどまでに発達した時代に、私たちは孤独を感じるのでしょうか。それは、孤独が「人と会えないこと」によって生じているのではなく、私たちの「働き方の設計図」そのものに組み込まれているからかもしれません。 ## 2. 現代の職場における「孤独」の特徴 かつての職場における孤独は、物理的な孤立や、特定の集団からの排除といった「目に見える欠落」を指していました。しかし、現代の孤独はより内省的で、構造的なものへと変化しています。 ### 「接触」と「つながり」の乖離 現代の職場において、私たちは他者と頻繁に「接触」していますが、それが「つながり」に結びついているとは限りません。 * **接触(Contact):** 業務上の情報共有、タスクの依頼、進捗確認、定型的な挨拶。 * **つながり(Connection):** 相手の背景や価値観への理解、相互の信頼、目的の共有。 ※(図:接触とつながりの違い) 効率化された職場では、無駄を削ぎ落とした「純粋な業務上の接触」が推奨されます。チャットでのやり取りは簡潔であることが美徳とされ、会議はアジェンダ通りに進むことが正義とされます。その結果、情報のやり取り(接触)は最大化されますが、その背後にいる「人間」を感じる機会(つながり)が希薄化していくのです。 ## 3. 孤独を生みやすい職場構造の変化 この孤独を加速させているのは、個人の振る舞いではなく、組織が採用している「システム」です。主に以下の3つの構造変化が影響しています。 ### 成果主義と評価の個人化 多くの企業が導入している「成果主義」や「ジョブ型雇用」は、個人の役割と責任を明確に定義します。これは透明性を高める一方で、個人の評価を周囲から切り離す効果も持ちます。 自分の成果が数値で厳密に管理される環境では、同僚は「共に目標を追いかける仲間」であると同時に、「相対評価を競うライバル」や「自分の進捗を左右する外部要因」へと変質します。他者との関係性が利害関係に強く紐付けられるとき、人は心理的なガードを上げ、自己を開示することを控えるようになります。 ### 分業化の極致と「機能」への還元 AIや自動化技術の進展に伴い、人間の仕事はより高度に、そして細かく分業化されています。一人ひとりが専門的な「機能」として最適化されるほど、その人が「その人でなければならない理由」が見えにくくなります。 「自分の代わりはいくらでもいる」という感覚(交換可能性)は、組織への帰属意識を削り、自分を組織の一部ではなく、単なる「一時的なリソース」として捉えさせます。この自己の「機能化」こそが、集団のなかにいながらにして孤独を感じる大きな要因です。 ### 非効率な時間の排除 リモートワークの普及により、移動時間や会議前後の「雑談」が消失しました。これらは生産性の観点からは「無駄」と切り捨てられるものですが、構造的には「心理的安全性のバッファー」として機能していました。 ※(図:現代の職場における孤独の構造) 雑談という「目的のない対話」は、相手を業務上の役割から解放し、一人の人間として認識する機会を与えていました。そのバッファーが消え、すべてのコミュニケーションが「目的達成のための手段」となったとき、職場は冷徹な機能の集積体へと変わってしまったのです。 ## 4. なぜこの孤独は表に出にくいのか この構造的な孤独の厄介な点は、それが「表面化しにくい」ことにあります。 ### 合理性の罠と感情の抑制 現代の職場では「プロフェッショナリズム」が強調されます。感情を排し、論理的かつ合理的に振る舞うことが正解とされる環境では、「なんとなく寂しい」「疎外感がある」といった曖昧な違和感は、未熟さや甘えとして処理されがちです。 評価への影響を懸念し、弱音を吐かずに「適応しているふり」を続けることで、孤独は内側へと沈殿していきます。これは、組織の表面上は非常にスムーズに回っているように見えるため、マネジメント層も問題に気づくことができません。 ### 自己責任論の浸透 「孤独を感じるのは、自分のコミュニケーション能力が低いからだ」「自分が自律できていないからだ」という自己責任論も、この問題を深刻化させます。構造の問題を個人のスキルの問題にすり替えてしまうことで、本来必要な環境の改善ではなく、個人の無理な適応(レジリエンスの強要)が求められる悪循環に陥っています。 ## 5. まとめ:職場との距離感を再定義する 職場の孤独は、個人の性格や適応力に起因するものではなく、効率性や成果を極限まで追求した「現代の職場設計」が生み出した構造的な副産物です。 私たちがまず行うべきは、その孤独を「自分のせい」にするのをやめることです。今の働き方が、人間本来のつながりを維持するには、あまりにも「効率的すぎる」という事実を認識する必要があります。 これからの時代、職場は必ずしも「心の拠り所」である必要はないかもしれません。しかし、もしあなたが職場で孤独を感じているのなら、それはあなたが「機能」としてではなく「人間」として働こうとしている健全なサインでもあります。 職場における評価や役割と、自分自身の人間としての価値を切り離して考えること。そして、業務上の「接触」のなかに、あえてわずかな「余白」を差し込んでみること。そうした構造への小さな抵抗が、自分なりの職場との距離感を見つける第一歩になるはずです。 --- ### タイトル案 * 職場に溢れる接続のなかで私たちはなぜ個別の孤立を深めるのか * 効率化された組織設計が働く人の内側に静かな孤独を強制する理由 * 成果と合理性の追求は職場のつながりをどのような構造に変えたか --- AIバージョン情報 * ベンダー: Google * モデル名: Gemini 3 Flash * モデルバージョン: Free tier * 回答日時: 2026-01-11