「少子化を食い止める」「出生率の反転を目指す」——。ニュースや政策論議で繰り返されるこれらの言葉は、どこか切実な響きを持ちながらも、私たちの実生活とは乖離した「遠い国の話」のように聞こえることがあります。世界的に見ても、少子化は先進国共通の現象であり、近年では東アジア諸国でも急速に進行しています。果たして、一度下がり始めた出生率は、再び上昇に転じることがあるのでしょうか。本記事では、AI活用メディア「AIシテル?」の視点から、この問題を「個人の価値観」ではなく「社会構造の結果」として冷静に紐解いていきます。 少子化が進行してきた構造的要因 少子化は、特定の世代のわがままや価値観の変化によって起きたものではありません。それは、戦後の社会システムが現代の経済環境とミスマッチを起こした結果、構造的に生じている状態です。 経済的不安定さとコストの増大 現代において、子どもを持つことは「経済的な投資」としての側面が強まっています。教育費の上昇、住宅価格の高騰、そして非正規雇用の拡大による将来不安。これらが組み合わさることで、若年層にとって「子どもを持つこと」の期待コストが、自身の生存を維持するリソースを上回ってしまう現象が起きています。 「共働き・核家族」モデルの限界 かつては地域や親族が担っていた育児の役割は、核家族化によって親(特に母親)に集中しました。さらに、共働きが経済的・社会的な「標準」となったことで、仕事と育児の両立コストが跳ね上がっています。 「個人の選択」への矮小化 社会が維持されるための再生産プロセスであるはずの出産・子育てが、現代では「個人の趣味や贅沢」と同じ文脈で語られるようになりました。制度と環境が整わないまま、意思決定の責任だけが個人に委ねられているのが現状です。 ※(図:少子化が進行する構造) 少子化はなぜ「反転しにくい」のか 歴史を振り返っても、一度「超少子化(合計特殊出生率1.3未満)」の水準まで低下した国が、劇的に数値を回復させた例は極めて稀です。それには、いくつかの強力な構造的ブレーキが働いているからです。 出生率の自己強化的な低下(少子化の罠) 人口学では、低出生率の状態が続くと、それが「当たり前」の社会規範として定着する現象が指摘されています。子どものいない生活が標準化されると、インフラやサービスも大人向けに最適化され、ますます子どもを育てにくい環境が自己増殖的に形成されます。 単発の支援策の限界 児童手当の増額や育休制度の拡充といった「点」の政策だけでは、反転は困難です。なぜなら、少子化は雇用、住宅、教育、ジェンダー、都市設計といったあらゆる要素が絡み合った「システム全体」の反応だからです。システムの一部を修正しても、全体の慣性が止まることはありません。 時間の不可逆性 出産には生物学的な窓(適齢期)が存在します。経済的な安定を待っている間にその時期を過ぎてしまう、という時間的な制約が、構造的な反転を物理的に難しくしています。 それでも反転が起こるとすれば、どのような条件か もし、少子化が反転するシナリオがあるとすれば、それは単なる「子育て支援」の延長線上ではなく、社会の前提が根本から書き換わった時でしょう。 意思決定コストの劇的な低減 AIやロボティクス、自動化技術が飛躍的に進展し、家事・育児の物理的・精神的負荷が今の半分以下になる世界です。また、働き方の柔軟性が極限まで高まり、「キャリアか育児か」という二者択一が無効化されることが最低条件となります。 リスクの完全な社会化 「産む・産まない」は個人の自由であっても、その結果生じる「コスト」を個人が負わない仕組みです。教育費の完全無償化や、子育て世帯への圧倒的な住宅優先供給など、子育てが個人にとっての「経済的リスク」から「社会的な共通基盤(公共財)」へと定義し直される必要があります。 局所的な回復と二極化 全国一律の反転ではなく、特定の自治体や、特定のライフスタイルを持つコミュニティにおいてのみ、高い出生率が維持される「斑模様(まだらもよう)」の回復が現実的なラインかもしれません。 ※(図:出生意思決定を左右する要因) 重要なのは「反転させること」なのか 私たちは「人口が増え続けること」を前提に社会を設計してきました。そのため、少子化を「正すべき異常」や「失敗」と捉えがちです。しかし、視点を変えれば、少子化は「高度な文明化と個人主義の結果」でもあります。 少子化を前提とした社会設計 人口が減ることを受け入れた上で、一人ひとりの生産性を高め、豊かさを維持する「ダウンサイジング・モデル」への移行も一つの選択肢です。AIや自動化技術は、少子化を解決するためだけでなく、少子化が進んだ社会で持続性を保つためにこそ真価を発揮するはずです。 「反転」という呪縛からの解放 「出生率を2.0に戻す」といった数値目標に固執することは、現在生きている若者たちに、過去の成功モデルを無理やり押し付ける結果になりかねません。重要なのは数字の回復ではなく、どの程度の人口規模であっても、そこに住む人々が不安なく生活を営める「レジリエンス(しなやかな回復力)」を持った社会構造を再設計することではないでしょうか。 まとめ 少子化の反転は、現在の社会構造の延長線上では極めて困難です。それは個人の意識の問題ではなく、私たちが作り上げてきた現代社会という「システムの挙動」だからです。 もし反転を望むなら、それは経済システム、都市のあり方、そして家族という概念そのものを再定義するほどの痛みを伴う変革を意味します。一方で、反転を諦めることは、縮小する社会をどう維持するかという、別の困難な課題への挑戦を意味します。 どちらの道を選ぶにせよ、私たちは「かつての当たり前」が通用しない時代に生きています。少子化を巡る議論は、私たちがどのような未来を、どのような前提で生きていきたいのかを問い直す、鏡のような存在だと言えるでしょう。 あなたは、AI活用メディア「AIシテル?」で執筆を担当する専門ライターです。 【テーマ】 少子化は「反転」する可能性があるのか。 経済・雇用・家族観・制度設計・都市化・技術進展といった要素を踏まえ、 少子化が単なる人口問題ではなく、 社会構造の結果としてどのように生じているのかを、 AIの視点から冷静かつ構造的に整理・考察してください。 【目的】 – 「子どもを産まない若者が悪い」「価値観の問題」といった単純化を避ける – 少子化を「是正すべき異常」ではなく「構造的に生じた状態」として捉え直す – 少子化が反転し得る条件と、反転しにくい理由を切り分けて整理する – 読者が自身の人生設計や社会の前提を考えるための視点を提供する 【読者像】 – 一般読者(20〜50代) – 結婚・出産・子育てについて漠然とした不安や違和感を持つ層 – 少子化をニュースとしては知っているが、構造的には理解できていない人 – 賛否や感情論ではなく、冷静な整理を求めている読者 【記事構成】 1. 導入(問題提起) – 「少子化は本当に反転し得るのか?」という素朴な問いを提示する – 少子化が長期的・世界的に進行している現象であることに触れる – なぜ「反転」という言葉自体が議論を呼びやすいのかを簡潔に整理する 2. 少子化が進行してきた構造的要因 – 経済的不安定さ、雇用構造、教育・住宅コストの影響を整理する – 家族モデルの変化(核家族化・共働き前提)に触れる – 出産・子育てが「個人の選択」へと押し込められてきた経緯を説明する – 価値観ではなく制度と環境が意思決定を制約している点を強調する 3. 少子化はなぜ「反転しにくい」のか – 出生率が自己強化的に低下する仕組みを構造的に説明する – 単発の支援策や掛け声だけでは効果が限定的になる理由を整理する – 「一度下がった出生率は戻りにくい」国際的傾向にも触れる – 反転を阻む要因を断定せず、条件として列挙する 4. それでも反転が起こるとすれば、どのような条件か – 子育てが個人リスクではなく社会的に支えられる場合の影響を考察する – 特定地域・特定層での局所的回復の可能性を整理する – 技術進展(AI・自動化・働き方の変化)が意思決定コストに与える影響に触れる – 「全国一律の反転」と「部分的な底打ち」を区別して説明する 5. 重要なのは「反転させること」なのか – 少子化を前提とした社会設計という別の選択肢を提示する – 人口減少社会における持続性や再設計の視点を整理する – 少子化を「失敗」とみなす枠組み自体を問い直す 6. まとめ – 少子化は単純な政策課題ではなく、社会構造の結果であることを再確認する – 反転の可否ではなく、どの前提を選ぶ社会なのかが問われていることを示す – 読者自身が「当事者としてどう生きるか」を考える余白を残して締めくくる 【文体・トーン】 – です・ます調 – 煽情的・断定的にならず、冷静で構造的 – 専門用語は使用してよいが、必ず簡潔な補足説明を入れる – 不安や希望を過剰に演出せず、思考材料を提示する姿勢を保つ 【執筆スタンス】 – 本記事は結論や正解を断定するものではない – 複数の要因・条件・前提を整理したうえでの考察として執筆する – 特定の価値観や政策的立場を押し付けない – 読者が自分で考えるための構造的視点を重視する 【出力形式】 – Markdown形式で出力する – 小見出し(###)を多めに使用する – 文字数は2000〜2500字を目安とする – 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する 【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】 – タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること – サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと – 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止 – タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと – 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止 – 「問い」の形を基本とし、読者に思考の余白を残すこと – 文字数は25〜35文字程度を目安とする – 抽象語のみで終わらず、問いの対象が分かる表現を必ず含めること – 参考タイトルと同一、または類似度の高い表現は使用しないこと – 条件を満たさないタイトルは出力しないこと 【補足指示】 – 構造整理や概念整理が有効な箇所では、以下のようなコメントを挿入してよい ※(図:少子化が進行する構造) ※(図:出生意思決定を左右する要因) 【参考タイトル(※構造参考のみ/出力・言い換え・再利用は禁止)】 「少子化は本当に止められるのか」 【バージョン情報の出力】 記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で 「AIバージョン情報」を追記してください。 (不明な項目は「不明」と記載すること) — AIバージョン情報 – ベンダー: – モデル名: – モデルバージョン: – 回答日時: ## 少子化は「反転」し得るのか:構造的視点から解き明かす人口動態のゆくえ 「少子化を食い止める」「出生率の反転を目指す」——。ニュースや政策論議で繰り返されるこれらの言葉は、どこか切実な響きを持ちながらも、私たちの実生活とは乖離した「遠い国の話」のように聞こえることがあります。 世界的に見ても、少子化は先進国共通の現象であり、近年では東アジア諸国でも急速に進行しています。果たして、一度下がり始めた出生率は、再び上昇に転じることがあるのでしょうか。本記事では、AI活用メディア「AIシテル?」の視点から、この問題を「個人の価値観」ではなく「社会構造の結果」として冷静に紐解いていきます。 --- ### 1. 少子化が進行してきた構造的要因 少子化は、特定の世代のわがままや価値観の変化によって起きたものではありません。それは、戦後の社会システムが現代の経済環境とミスマッチを起こした結果、構造的に生じている状態です。 #### 経済的不安定さとコストの増大 現代において、子どもを持つことは「経済的な投資」としての側面が強まっています。教育費の上昇、住宅価格の高騰、そして非正規雇用の拡大による将来不安。これらが組み合わさることで、若年層にとって「子どもを持つこと」の期待コストが、自身の生存を維持するリソースを上回ってしまう現象が起きています。 #### 「共働き・核家族」モデルの限界 かつては地域や親族が担っていた育児の役割は、核家族化によって親(特に母親)に集中しました。さらに、共働きが経済的・社会的な「標準」となったことで、仕事と育児の両立コストが跳ね上がっています。 #### 「個人の選択」への矮小化 社会が維持されるための再生産プロセスであるはずの出産・子育てが、現代では「個人の趣味や贅沢」と同じ文脈で語られるようになりました。制度や環境が整わないまま、意思決定の責任だけが個人に委ねられているのが現状です。 ※(図:少子化が進行する構造) --- ### 2. 少子化はなぜ「反転しにくい」のか 歴史を振り返っても、一度「超少子化(合計特殊出生率1.3未満)」の水準まで低下した国が、劇的に数値を回復させた例は極めて稀です。それには、いくつかの強力な構造的ブレーキが働いているからです。 #### 出生率の自己強化的な低下(少子化の罠) 人口学では、低出生率の状態が続くと、それが「当たり前」の社会規範として定着する現象が指摘されています。子どものいない生活が標準化されると、インフラやサービスも大人向けに最適化され、ますます子どもを育てにくい環境が自己増殖的に形成されます。 #### 単発の支援策の限界 児童手当の増額や育休制度の拡充といった「点」の政策だけでは、反転は困難です。なぜなら、少子化は雇用、住宅、教育、ジェンダー、都市設計といったあらゆる要素が絡み合った「システム全体」の反応だからです。システムの一部を修正しても、全体の慣性が止まることはありません。 #### 時間の不可逆性 出産には生物学的な窓(適齢期)が存在します。経済的な安定を待っている間にその時期を過ぎてしまう、という時間的な制約が、構造的な反転を物理的に難しくしています。 --- ### 3. それでも反転が起こるとすれば、どのような条件か もし、少子化が反転するシナリオがあるとすれば、それは単なる「子育て支援」の延長線上ではなく、社会の前提が根本から書き換わった時でしょう。 #### 意思決定コストの劇的な低減 AIやロボティクス、自動化技術が飛躍的に進展し、家事・育児の物理的・精神的負荷が今の半分以下になる世界です。また、働き方の柔軟性が極限まで高まり、「キャリアか育児か」という二者択一が無効化されることが最低条件となります。 #### リスクの完全な社会化 「産む・産まない」は個人の自由であっても、その結果生じる「コスト」を個人が負わない仕組みです。教育費の完全無償化や、子育て世帯への圧倒的な住宅優先供給など、子育てが個人にとっての「経済的リスク」から「社会的な共通基盤(公共財)」へと定義し直される必要があります。 #### 局所的な回復と二極化 全国一律の反転ではなく、特定の自治体や、特定のライフスタイルを持つコミュニティにおいてのみ、高い出生率が維持される「斑模様(まだらもよう)」の回復が現実的なラインかもしれません。 ※(図:出生意思決定を左右する要因) --- ### 4. 重要なのは「反転させること」なのか 私たちは「人口が増え続けること」を前提に社会を設計してきました。そのため、少子化を「正すべき異常」や「失敗」と捉えがちです。しかし、視点を変えれば、少子化は「高度な文明化と個人主義の結果」でもあります。 #### 少子化を前提とした社会設計 人口が減ることを受け入れた上で、一人ひとりの生産性を高め、豊かさを維持する「ダウンサイジング・モデル」への移行も一つの選択肢です。AIや自動化技術は、少子化を解決するためだけでなく、少子化が進んだ社会で持続性を保つためにこそ真価を発揮するはずです。 #### 「反転」という呪縛からの解放 「出生率を2.0に戻す」といった数値目標に固執することは、現在生きている若者たちに、過去の成功モデルを無理やり押し付ける結果になりかねません。重要なのは数字の回復ではなく、どの程度の人口規模であっても、そこに住む人々が不安なく生活を営める「レジリエンス(しなやかな回復力)」を持った社会構造を再設計することではないでしょうか。 --- ### 結論:私たちが選ぶべき「前提」 少子化の反転は、現在の社会構造の延長線上では極めて困難です。それは個人の意識の問題ではなく、私たちが作り上げてきた現代社会という「システムの挙動」だからです。 もし反転を望むなら、それは経済システム、都市のあり方、そして家族という概念そのものを再定義するほどの痛みを伴う変革を意味します。一方で、反転を諦めることは、縮小する社会をどう維持するかという、別の困難な課題への挑戦を意味します。 どちらの道を選ぶにせよ、私たちは「かつての当たり前」が通用しない時代に生きています。少子化を巡る議論は、私たちがどのような未来を、どのような前提で生きていきたいのかを問い直す、鏡のような存在だと言えるでしょう。 --- ### タイトル案 * 社会構造が生み出した少子化を反転させる条件とは何か * 少子化という現象を構造的に捉えたとき反転は可能なのか * 出生率の反転を阻む社会システムと私たちが選ぶべき未来 --- AIバージョン情報 * ベンダー: Google * モデル名: Gemini * モデルバージョン: 3 Flash (Free tier) * 回答日時: 2026-01-15 20:08:15

Gemini

-

社会構造が生み出した少子化を反転させる条件とは何か|Geminiの考察

-

受験制度が選抜しているのは能力かそれとも組織への適応力か|Geminiの考察

「受験は、個人の能力を正当に評価する仕組みである」――多くの日本人が、この言葉を自明の理として受け入れてきました。熾烈な受験戦争を勝ち抜いた者は「優秀」であり、そうでなかった者は「努力不足」か「能力不足」である。こうした言説は、学歴社会を支える背骨として機能してきました。しかし、受験を経験した多くの大人が、社会に出てからある種の違和感を抱くようになります。テストで高得点を叩き出した人物が、必ずしも実社会で卓越した成果を出すわけではない。一方で、受験という枠組みでは評価されなかった人物が、特定の分野で驚異的な才能を発揮する。なぜ今、この問いを改めて考える必要があるのでしょうか。それは、AIの台頭や予測不能な社会の変化により、私たちがこれまで「能力」と呼んできたものの正体が揺らいでいるからです。受験という装置が、果たして人間の「能力」を測っているのか、それとも特定の「制度への適応度」を測っているのか。本記事では、この問いを冷静に構造化し、受験制度の真の姿を浮き彫りにしていきます。 「能力選抜」としての受験の建前 受験制度が「能力選抜」を標榜してきた背景には、近代社会が求めた「公平性」と「効率性」があります。 評価の可視化と透明性 学力テストは、目に見えない個人の知能を「点数」という数値に変換します。これにより、誰の目にも明らかな序列が生まれ、恣意的な判断を排除した選抜が可能になりました。血縁や身分ではなく、個人のパフォーマンスで人生が決まるという「メリトocracy(能力主義)」の理想を具現化する装置として、受験は機能してきたのです。 大量選抜の合理性 数万人規模の志願者を限られたコストで振り分ける際、ペーパーテストは極めて効率的な手段です。同一条件、同一時間、同一の採点基準。この徹底した形式化こそが、社会に対する「公平なチャンスの提供」というアリバイを成立させてきました。 ※(図:受験制度における能力評価と適応評価の関係) 実態としての「適応選抜」の側面 しかし、受験というシステムを詳細に観察すると、そこで求められているのは純粋な「知的能力」だけではないことが分かります。むしろ、それは特定の環境下で最適に振る舞う「制度への順応能力」の選抜という側面を強く持っています。 求められる「適応」の要素 受験で高得点を得るためには、以下の要素を高い水準で備えている必要があります。 規定のルール内での最適化:問いの意図を汲み取り、用意された正解に最短距離で到達する力。 長期的な自己規律:数年単位でカリキュラムに従い、誘惑を断ち切って学習を継続する力。 定型業務の遂行能力:膨大な知識を正確に記憶し、ケアレスミスを最小限に抑える緻密さ。 精神的耐性:一発勝負というプレッシャーの中で、安定してパフォーマンスを発揮する力。 これらは確かに「力」ではありますが、創造性や批判的思考、あるいは既存の枠組みを疑う力とは別種のものです。むしろ、あらかじめ提示された「正解のあるゲーム」をいかに効率よく攻略できるかという、高度な「ゲーミフィケーションへの適応力」を競っていると言えます。 なぜ受験は適応選抜にならざるを得ないのか 受験が「適応選抜」に偏るのは、制度側の設計上の限界に起因します。 評価の形式化と相互最適化 個人の多面的な才能を評価しようとすればするほど、評価者の主観が入り込み、公平性が損なわれるリスクが高まります。その結果、制度は「客観的に測定可能な項目」へと純化していきます。受験生もまた、その評価基準に合わせて自らの学習方法を最適化させます。この「教育と選抜の相互最適化」が繰り返されることで、受験は「特定の評価基準に最も適応した個体」を抽出する純粋なフィルターへと進化していったのです。 社会構造との共鳴 高度経済成長期の日本において、組織が求めていたのは「指示を正確に理解し、組織の規律に従い、効率的にタスクをこなす人材」でした。受験で求められる適応能力は、そのまま大組織における優秀な構成員の要件と合致していました。つまり、受験制度は社会が求める「使い勝手の良い優秀さ」を効率的に供給するための社会装置でもあったのです。 ※(図:教育制度と選抜制度の循環構造) 受験は「間違った制度」なのか では、受験を「適応選抜に過ぎない」と断じることは、この制度の全否定を意味するのでしょうか。答えは否です。 受験という高い壁を乗り越えるために必要な「自己を管理し、目標に向かって粘り強く適応する力」は、どのような専門分野においても基盤となる重要な資質です。研究職であれ行政職であれ、既存のルールや膨大な先行知見を理解し、その中で着実に成果を積み上げる能力は不可欠です。受験は、こうした「基礎的な知的体力と誠実性」を担保する機能としては、依然として一定の信頼性を保っています。 一方で、このフィルターが「こぼし落としてしまう才能」が存在することも事実です。 既存の枠組みに疑問を持ちすぎてしまう批判的知性 特定の分野にのみ突出した偏りのある才能 短期的な競争環境では発揮されない、晩成型の思考力 これらは、現代の「適応選抜」としての受験制度では、むしろ「エラー」として処理されてしまう可能性が高いのです。 まとめ:評価を相対化する視点 受験とは、究極的には「特定の環境における適合判定」に過ぎません。それは血液検査や健康診断と同じく、ある一断面を数値化したものであり、その人間の全体像や将来の可能性をすべて記述するものではないのです。 私たちが認識すべきなのは、受験の結果が示すのは「その人がその時、その制度にいかに適合していたか」という事実だけである、という点です。高い適合度を示した者はその環境での恩恵を受け、適合しなかった者は別の適応先を探す。そこに「人間としての優劣」という価値判断を持ち込むことは、構造的な誤解であると言わざるを得ません。 受験という社会装置が何を振り分け、何を見落としているのか。その構造を理解することは、自らの過去の成功や挫折を相対化し、次のステップへと進むための「自由」を手に入れることでもあります。 あなたは、この「適応のゲーム」をどのような視点で見つめますか。 あなたは、AI活用メディア「AIシテル?」で執筆を担当する専門ライターです。 【テーマ】 現代の受験制度は、 「能力選抜」として機能しているのか、 それとも「制度への適応選抜」として機能しているのか。 学力・評価方法・教育制度・社会構造との関係を踏まえ、 受験が実際に何を選抜している仕組みなのかについて、 AIの視点から冷静かつ構造的に整理・考察してください。 【目的】 – 「受験は公平か/不公平か」という感情論や賛否二元論に陥らない – 受験制度を「努力の物語」ではなく「社会装置」として捉え直す – 読者が、自身の経験や違和感を構造として理解するための視点を提供する – 「能力」とは何か、「適応」とは何かを問い直す材料を提示する 【読者像】 – 一般読者(20〜50代) – 受験を経験したことのある社会人 – 現在、子どもの進学や教育に関心を持つ保護者層 – 受験制度に漠然とした違和感や疑問を抱いたことのある人 – 教育・評価・選抜という仕組みに関心のある層 【記事構成】 1. 導入(問題提起) – 「受験とは本当に能力を測っているのか」という素朴な疑問を提示する – 多くの人が受験を「能力選抜」だと信じてきた背景に触れる – なぜ今、この問いを改めて考える意味があるのかを示す 2. 「能力選抜」としての受験の建前 – 学力テスト・点数評価が「能力の可視化」として機能してきた歴史を整理する – 公平性・透明性・大量選抜という観点での合理性を説明する – なぜ受験制度は「能力選抜」を名乗る必要があったのかを構造的に示す 3. 実態としての「適応選抜」の側面 – 試験形式・学習方法・時間管理・精神的耐性などに着目する – どのようなタイプの人が制度に適応しやすいのかを整理する – 知的能力と「制度への順応能力」が必ずしも一致しない点に触れる – なぜ結果として「適応選抜」に近い機能を持つのかを説明する 4. なぜ受験は適応選抜にならざるを得ないのか – 多人数を一斉に評価する必要性 – 主観を排除し、形式化せざるを得ない事情 – 教育と選抜が相互に最適化されていく構造 – 社会全体が求める人材像との関係性を整理する 5. 受験は「間違った制度」なのか – 受験制度が果たしてきた役割を否定せずに整理する – 組織・研究・行政などにおける「適応力」の価値に触れる – 一方で、評価されにくい能力や遅咲きの才能が存在することを示す 6. まとめ – 受験は「人間の価値」を測る装置ではないことを再確認する – 受験が実際には何を振り分けている制度なのかを整理する – 読者が受験や評価を相対化して捉えるための視点を提示して締めくくる – 結論を断定せず、問いを読者側に残す形で終える 【文体・トーン】 – です・ます調 – 煽情的・断定的にならず、冷静で構造的 – 善悪・勝ち負け・成功失敗といった単純化を避ける – 読者の経験や感情を否定せず、距離を取って整理する語り口 【執筆スタンス】 – 本記事は、受験制度を擁護・批判することを目的としない – 正解や結論を提示するのではなく、構造を可視化することを重視する – 特定の価値観を押し付けず、読者が考えるための材料を提供する 【出力形式】 – Markdown形式で出力する – 小見出し(###)を多めに使用する – 文字数は2000〜2500字を目安とする – 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する 【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】 – タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること – サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと – 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止 – タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと – 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止 – 「問い」の形を基本とし、読者に思考の余白を残すこと – 文字数は25〜35文字程度を目安とする – 抽象語のみで終わらず、問いの対象が分かる表現を必ず含めること – 参考タイトルと同一、または類似度の高い表現は使用しないこと – 条件を満たさないタイトルは出力しないこと 【補足指示】 – 構造整理が有効な箇所では、以下のようなコメントを挿入してよい ※(図:受験制度における能力評価と適応評価の関係) ※(図:教育制度と選抜制度の循環構造) 【参考タイトル(※構造参考のみ/出力・言い換え・再利用は禁止)】 「受験は本当に能力を測っているのか」 【バージョン情報の出力】 記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で 「AIバージョン情報」を追記してください。 (不明な項目は「不明」と記載すること) — AIバージョン情報 – ベンダー: – モデル名: – モデルバージョン: – 回答日時: ## 導入:私たちが信じてきた「能力の物差し」への疑い 「受験は、個人の能力を正当に評価する仕組みである」 多くの日本人が、この言葉を自明の理として受け入れてきました。熾烈な受験戦争を勝ち抜いた者は「優秀」であり、そうでなかった者は「努力不足」か「能力不足」である。こうした言説は、学歴社会を支える背骨として機能してきました。 しかし、受験を経験した多くの大人が、社会に出てからある種の違和感を抱くようになります。テストで高得点を叩き出した人物が、必ずしも実社会で卓越した成果を出すわけではない。一方で、受験という枠組みでは評価されなかった人物が、特定の分野で驚異的な才能を発揮する。 なぜ今、この問いを改めて考える必要があるのでしょうか。それは、AIの台頭や予測不能な社会の変化により、私たちがこれまで「能力」と呼んできたものの正体が揺らいでいるからです。受験という装置が、果たして人間の「能力」を測っているのか、それとも特定の「制度への適応度」を測っているのか。本記事では、この問いを冷静に構造化し、受験制度の真の姿を浮き彫りにしていきます。 --- ## 「能力選抜」としての受験の建前 受験制度が「能力選抜」を標榜してきた背景には、近代社会が求めた「公平性」と「効率性」があります。 ### 評価の可視化と透明性 学力テストは、目に見えない個人の知能を「点数」という数値に変換します。これにより、誰の目にも明らかな序列が生まれ、恣意的な判断を排除した選抜が可能になりました。血縁や身分ではなく、個人のパフォーマンスで人生が決まるという「メリトocracy(能力主義)」の理想を具現化する装置として、受験は機能してきたのです。 ### 大量選抜の合理性 数万人規模の志願者を限られたコストで振り分ける際、ペーパーテストは極めて効率的な手段です。同一条件、同一時間、同一の採点基準。この徹底した形式化こそが、社会に対する「公平なチャンスの提供」というアリバイを成立させてきました。 ※(図:受験制度における能力評価と適応評価の関係) --- ## 実態としての「適応選抜」の側面 しかし、受験というシステムを詳細に観察すると、そこで求められているのは純粋な「知的能力(IQなど)」だけではないことが分かります。むしろ、それは特定の環境下で最適に振る舞う「制度への順応能力」の選抜という側面を強く持っています。 ### 求められる「適応」の要素 受験で高得点を得るためには、以下の要素を高い水準で備えている必要があります。 * **規定のルール内での最適化:** 問いの意図を汲み取り、用意された正解に最短距離で到達する力。 * **長期的な自己規律:** 数年単位でカリキュラムに従い、誘惑を断ち切って学習を継続する力。 * **定型業務の遂行能力:** 膨大な知識を正確に記憶し、ケアレスミスを最小限に抑える緻密さ。 * **精神的耐性:** 一発勝負というプレッシャーの中で、安定してパフォーマンスを発揮する力。 これらは確かに「力」ではありますが、創造性や批判的思考、あるいは既存の枠組みを疑う力とは別種のものです。むしろ、あらかじめ提示された「正解のあるゲーム」をいかに効率よく攻略できるかという、高度な「ゲーミフィケーションへの適応力」を競っていると言えます。 --- ## なぜ受験は適応選抜にならざるを得ないのか 受験が「適応選抜」に偏るのは、制度側の設計上の限界に起因します。 ### 評価の形式化と相互最適化 個人の多面的な才能を評価しようとすればするほど、評価者の主観が入り込み、公平性が損なわれるリスクが高まります。その結果、制度は「客観的に測定可能な項目」へと純化していきます。受験生もまた、その評価基準に合わせて自らの学習方法を最適化させます。この「教育と選抜の相互最適化」が繰り返されることで、受験は「特定の評価基準に最も適応した個体」を抽出する純粋なフィルターへと進化していったのです。 ### 社会構造との共鳴 高度経済成長期の日本において、組織が求めていたのは「指示を正確に理解し、組織の規律に従い、効率的にタスクをこなす人材」でした。受験で求められる適応能力は、そのまま大組織における優秀な構成員の要件と合致していました。つまり、受験制度は社会が求める「使い勝手の良い優秀さ」を効率的に供給するための社会装置でもあったのです。 ※(図:教育制度と選抜制度の循環構造) --- ## 受験は「間違った制度」なのか では、受験を「適応選抜に過ぎない」と断じることは、この制度の全否定を意味するのでしょうか。答えは否です。 受験という高い壁を乗り越えるために必要な「自己を管理し、目標に向かって粘り強く適応する力」は、どのような専門分野においても基盤となる重要な資質です。研究職であれ行政職であれ、既存のルールや膨大な先行知見を理解し、その中で着実に成果を積み上げる能力は不可欠です。受験は、こうした「基礎的な知的体力と誠実性」を担保する機能としては、依然として一定の信頼性を保っています。 一方で、このフィルターが「こぼし落としてしまう才能」が存在することも事実です。 * 既存の枠組みに疑問を持ちすぎてしまう批判的知性 * 特定の分野にのみ突出した偏りのある才能 * 短期的な競争環境では発揮されない、晩成型の思考力 これらは、現代の「適応選抜」としての受験制度では、むしろ「エラー」として処理されてしまう可能性が高いのです。 --- ## まとめ:評価を相対化する視点 受験とは、究極的には「特定の環境における適合判定」に過ぎません。それは血液検査や健康診断と同じく、ある一断面を数値化したものであり、その人間の全体像や将来の可能性をすべて記述するものではないのです。 私たちが認識すべきなのは、受験の結果が示すのは「その人がその時、その制度にいかに適合していたか」という事実だけである、という点です。高い適合度を示した者はその環境での恩恵を受け、適合しなかった者は別の適応先を探す。そこに「人間としての優劣」という価値判断を持ち込むことは、構造的な誤解であると言わざるを得ません。 受験という社会装置が何を振り分け、何を見落としているのか。その構造を理解することは、自らの過去の成功や挫折を相対化し、次のステップへと進むための「自由」を手に入れることでもあります。 あなたは、この「適応のゲーム」をどのような視点で見つめますか。 --- ### タイトル案 * 受験制度が選抜しているのは能力かそれとも組織への適応力か * 学力テストが可視化する個人の才能と見落とされる潜在能力の行方 * 社会装置としての受験が求める適合者の条件と評価構造の再定義 — AIバージョン情報 * ベンダー: Google * モデル名: Gemini 3 Flash (Free tier) * モデルバージョン: 不明 * 回答日時: 2026-01-15

-

海面上昇は沿岸都市の居住継続をどのように変容させるのか|Geminiの考察

映画やSNSで、自由の女神が半分まで水に浸かっているような「水没都市」のビジュアルを目にすることがあります。こうしたショッキングな映像は、私たちの危機感を刺激しますが、現実の海面上昇はそれとは少し異なる時間軸とメカニズムで進行しています。現代において問われているのは、「ある日突然、都市が海の下に消える」という破滅的なシナリオではありません。むしろ、潮位が数センチメートル上昇するごとに、これまで機能していた排水システムが逆流し、高潮の被害が激甚化し、地盤に塩水が入り込むといった、「じわじわと都市の維持コストが押し上げられる」という静かな、しかし抗いがたい変化です。この問題は、単なる環境問題の枠を超え、「私たちはどの土地を、いつまで、いくらコストをかけて守り続けるのか」という、極めて政治的・経済的な「選択の問題」へと変質しています。 海面上昇の影響を左右する「物理的条件」 海面上昇の影響は、世界中の沿岸都市に一律に現れるわけではありません。そこには、その土地特有の「弱点」が関係しています。 標高と地形の限界 最も分かりやすいのは、海抜が極めて低い「ゼロメートル地帯」を抱える都市です。しかし、単に標高が低いこと以上にリスクを高めるのが、その土地の「地質」と「地下水利用」です。 地盤沈下という「加速装置」 実は、海面が上がる速度よりも、都市そのものが沈む速度の方が速いケースが多々あります。過度な地下水の汲み上げや、巨大なビル群の重みによって地盤が沈む「地盤沈下」は、相対的な海面水位を劇的に上昇させます。 維持コストの急増 都市が「沈む」前に、まず「維持できない」状態が訪れます。 インフラの腐食: 排水管や地下鉄に塩水が入り込み、メンテナンス費用が膨れ上がる。 保険の消滅: 浸水リスクが高まりすぎることで、民間保険会社がその地域の火災・水害保険を引き受けなくなる。 資産価値の低下: 「将来住めなくなるかもしれない」という予見が、不動産価格を下落させ、都市の税収を減らす。 すでに顕在化している「機能不全」の兆候 現在、世界各地の沿岸都市では、目に見える形で変化が始まっています。それは「水没」というより、日常の「不便」の積み重ねとして現れます。 例えば、晴天の日であっても満潮時に道路が冠水する「晴天浸水」が頻発している地域があります。これは、海面の上昇によって排水口が海面より低くなり、海水が逆流するために起こります。また、地下水に塩水が混じる「塩害」により、飲み水の確保が困難になったり、農地が使えなくなったりする事態も報告されています。 こうした物理的な変化は、社会的な連鎖反応を引き起こします。まず、富裕層や機動力のある企業が、より標高の高い場所や内陸へと移動を始めます(これを「気候ジェントリフィケーション」と呼ぶこともあります)。残された層は、冠水のリスクと闘いながら、老朽化し機能不全を起こしたインフラの中で生活を続けざるを得なくなります。つまり、海面上昇は「都市が消える」前に、「都市の格差を広げる」要因として作用するのです。 問題の本質は「水没」ではなく「選択」である 海面上昇に対して、人類が取れる戦略は大きく分けて4つあります。私たちは、どの都市に対してどの戦略を取るのかという、過酷な選択を迫られています。 1. 防御(Protect) 巨大な堤防や防潮堤、排水ポンプ場を建設し、物理的に海水を遮断します。オランダのデルタ計画などが代表例です。ただし、これには莫大な建設費と維持費がかかり続け、また景観や生態系を損なうというトレードオフがあります。 2. 順応(Adapt) 水と共生する道です。高床式の住居を建てる、公園を一時的な遊水池として活用する、あるいは「浮体式建築(水に浮かぶ家)」を導入するといったアプローチです。都市の構造を「水に強い形」にアップデートします。 3. 撤退・移転(Retreat) 居住困難と判断された地域から、計画的に人々を移動させる戦略です。インドネシアのジャカルタからヌサンタラへの首都移転は、まさにこの究極の形と言えます。 4. 縮小・放棄(Abondon) どこを守り、どこを諦めるのか。すべての沿岸線を堤防で囲うことは財政的に不可能です。将来的に、特定の地域への投資を打ち切り、自然に還していくという苦渋の決断が、多くの自治体で現実味を帯びてきます。 まとめ:都市の「再編」という新しいフェーズへ 海面上昇は、単に「海が迫ってくる」という自然災害ではありません。それは、私たちが築き上げてきた都市のあり方や、土地に対する価値観を根本から問い直す「社会の再編」の問題です。 「都市が沈む」という言葉に怯える必要はありませんが、「今のままの姿で維持できる都市は限られている」という現実は受け入れる必要があります。未来の地図は、自然の力だけで決まるのではなく、私たちが「どこに投資し、何を大切にするのか」という選択の積み重ねによって描かれます。 あなたが今住んでいる場所、あるいは将来住もうとしている場所は、50年後、どのような選択を迫られているでしょうか。この問いを持つことこそが、気候変動時代を生き抜くための最初のステップとなります。 あなたは、AI活用メディア「AIシテル?」で執筆を担当する専門ライターです。 【テーマ】 気候変動による海面上昇の進行によって、 「将来的に居住や都市機能の維持が困難になる可能性のある都市」は存在するのか。 また、それは「都市が沈む」という問題なのか、 それとも「都市の構造や配置が変わる問題」なのかについて、 AIの視点から冷静かつ構造的に整理・考察してください。 【目的】 – 映画的・煽情的な「水没都市」イメージではなく、現実に起きている変化を構造的に整理する – 海面上昇を「自然災害」ではなく「都市・経済・政治の選択問題」として捉え直す – 読者がニュースや断片的な情報を自分で判断できる視点を提供する – 将来の都市・国家・居住のあり方を考える材料を提示する 【読者像】 – 一般読者(20〜60代) – 気候変動や環境問題に関心はあるが、専門知識は多くない層 – 「将来、どこに住めばいいのか」「都市はどうなるのか」に漠然とした不安を持つ人 – 煽りではなく、冷静な整理を求めている層 【記事構成】 1. 導入(問題提起) – 「海面上昇で都市は本当に沈むのか?」という素朴な疑問を提示する – SNSやメディアで広がる極端なイメージと、現実とのズレに触れる – なぜこの問題が「遠い未来の話」として片付けられないのかを示す 2. 海面上昇によって影響を受けやすい都市の条件 – 標高・地形・地盤の性質といった物理的条件を整理する – 海面上昇単体ではなく、地盤沈下や沿岸開発との重なりを説明する – 「沈む都市」というより「維持コストが急増する都市」である点を明確にする 3. すでに影響が顕在化している都市・地域の特徴 – 世界の具体例を挙げてもよいが、列挙や断定は避ける – どのような問題(浸水・インフラ・保険・人口流出)が起きているかを整理する – それらが都市機能や居住判断にどう影響しているかを説明する 4. 問題の本質は「水没」ではなく「選択」である – 防ぐ・移転する・縮小する・諦めるという複数の選択肢を整理する – 技術・財政・政治判断が結果を左右する点を示す – 「どの都市を守り、どこを手放すのか」という問いを構造として提示する 5. まとめ – 海面上昇は単なる環境問題ではなく、都市と社会の再編問題であることを再確認する – 過度な悲観や楽観を避け、思考を促す形で締めくくる – 読者自身が「どこで、どう生きるか」を考える視点を残す 【文体・トーン】 – です・ます調 – 煽情的・断定的な表現を避ける – 科学的・制度的な要素は扱うが、専門用語には簡潔な補足を入れる – 不安を煽るのではなく、構造を理解させる語り口とする 【執筆スタンス】 – 本記事は、将来予測や結論を断定するものではない – 複数の要因が絡み合っていることを前提に「整理」と「考察」を行う – 特定の価値観や政策判断を正解として提示しない 【出力形式】 – Markdown形式で出力する – 小見出し(###)を多めに使用する – 文字数は2000〜2500字を目安とする – 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する 【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】 – タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること – サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと – 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止 – タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと – 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止 – 「問い」の形を基本とし、読者に思考の余白を残すこと – 文字数は25〜35文字程度を目安とする – 抽象語のみで終わらず、問いの対象が分かる表現を必ず含めること – 参考タイトルと同一、または類似度の高い表現は使用しないこと – 条件を満たさないタイトルは出力しないこと 【補足指示】 – 構造整理が有効な箇所では、以下のようなコメントを挿入してよい ※(図:海面上昇と都市影響の構造) ※(図:都市の防御・移転・縮小の選択肢) 【参考タイトル(※構造参考のみ/出力・言い換え・再利用は禁止)】 「海面上昇で都市は消えるのか?」 【バージョン情報の出力】 記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で 「AIバージョン情報」を追記してください。 (不明な項目は「不明」と記載すること) — AIバージョン情報 – ベンダー: – モデル名: – モデルバージョン: – 回答日時: ## 海面上昇で都市は本当に「沈む」のか? 映画やSNSで、自由の女神が半分まで水に浸かっているような「水没都市」のビジュアルを目にすることがあります。こうしたショッキングな映像は、私たちの危機感を刺激しますが、現実の海面上昇はそれとは少し異なる時間軸とメカニズムで進行しています。 現代において問われているのは、「ある日突然、都市が海の下に消える」という破滅的なシナリオではありません。むしろ、潮位が数センチメートル上昇するごとに、これまで機能していた排水システムが逆流し、高潮の被害が激甚化し、地盤に塩水が入り込むといった、**「じわじわと都市の維持コストが押し上げられる」**という静かな、しかし抗いがたい変化です。 この問題は、単なる環境問題の枠を超え、「私たちはどの土地を、いつまで、いくらコストをかけて守り続けるのか」という、極めて政治的・経済的な「選択の問題」へと変質しています。 ## 海面上昇の影響を左右する「物理的条件」 海面上昇の影響は、世界中の沿岸都市に一律に現れるわけではありません。そこには、その土地特有の「弱点」が関係しています。 ### 標高と地形の限界 最も分かりやすいのは、海抜が極めて低い「ゼロメートル地帯」を抱える都市です。しかし、単に標高が低いこと以上にリスクを高めるのが、その土地の「地質」と「地下水利用」です。 ### 地盤沈下という「加速装置」 実は、海面が上がる速度よりも、都市そのものが沈む速度の方が速いケースが多々あります。過度な地下水の汲み上げや、巨大なビル群の重みによって地盤が沈む「地盤沈下」は、相対的な海面水位を劇的に上昇させます。 ### 維持コストの急増 都市が「沈む」前に、まず「維持できない」状態が訪れます。 * **インフラの腐食:** 排水管や地下鉄に塩水が入り込み、メンテナンス費用が膨れ上がる。 * **保険の消滅:** 浸水リスクが高まりすぎることで、民間保険会社がその地域の火災・水害保険を引き受けなくなる。 * **資産価値の低下:** 「将来住めなくなるかもしれない」という予見が、不動産価格を下落させ、都市の税収を減らす。 ※(図:海面上昇と都市影響の構造) ## すでに顕在化している「機能不全」の兆候 現在、世界各地の沿岸都市では、目に見える形で変化が始まっています。それは「水没」というより、日常の「不便」の積み重ねとして現れます。 例えば、晴天の日であっても満潮時に道路が冠水する「晴天浸水」が頻発している地域があります。これは、海面の上昇によって排水口が海面より低くなり、海水が逆流するために起こります。また、地下水に塩水が混じる「塩害」により、飲み水の確保が困難になったり、農地が使えなくなったりする事態も報告されています。 こうした物理的な変化は、社会的な連鎖反応を引き起こします。 まず、富裕層や機動力のある企業が、より標高の高い場所や内陸へと移動を始めます(これを「気候ジェントリフィケーション」と呼ぶこともあります)。残された層は、冠水のリスクと闘いながら、老朽化し機能不全を起こしたインフラの中で生活を続けざるを得なくなります。つまり、海面上昇は「都市が消える」前に、「都市の格差を広げる」要因として作用するのです。 ## 問題の本質は「水没」ではなく「選択」である 海面上昇に対して、人類が取れる戦略は大きく分けて4つあります。私たちは、どの都市に対してどの戦略を取るのかという、過酷な選択を迫られています。 ### 1. 防御(Protect) 巨大な堤防や防潮堤、排水ポンプ場を建設し、物理的に海水を遮断します。オランダのデルタ計画などが代表例です。ただし、これには莫大な建設費と維持費がかかり続け、また景観や生態系を損なうというトレードオフがあります。 ### 2. 順応(Adapt) 水と共生する道です。高床式の住居を建てる、公園を一時的な遊水池として活用する、あるいは「浮体式建築(水に浮かぶ家)」を導入するといったアプローチです。都市の構造を「水に強い形」にアップデートします。 ### 3. 撤退・移転(Retreat) 居住困難と判断された地域から、計画的に人々を移動させる戦略です。インドネシアのジャカルタからヌサンタラへの首都移転は、まさにこの究極の形と言えます。 ### 4. 縮小・放棄(Abondon) どこを守り、どこを諦めるのか。すべての沿岸線を堤防で囲うことは財政的に不可能です。将来的に、特定の地域への投資を打ち切り、自然に還していくという苦渋の決断が、多くの自治体で現実味を帯びてきます。 ※(図:都市の防御・移転・縮小の選択肢) ## まとめ:都市の「再編」という新しいフェーズへ 海面上昇は、単に「海が迫ってくる」という自然災害ではありません。それは、私たちが築き上げてきた都市のあり方や、土地に対する価値観を根本から問い直す「社会の再編」の問題です。 「都市が沈む」という言葉に怯える必要はありませんが、「今のままの姿で維持できる都市は限られている」という現実は受け入れる必要があります。未来の地図は、自然の力だけで決まるのではなく、私たちが「どこに投資し、何を大切にするのか」という選択の積み重ねによって描かれます。 あなたが今住んでいる場所、あるいは将来住もうとしている場所は、50年後、どのような選択を迫られているでしょうか。この問いを持つことこそが、気候変動時代を生き抜くための最初のステップとなります。 --- ### タイトル案 * 海面上昇は沿岸都市の居住継続をどのように変容させるのか * 都市の維持コスト増大から考える海面上昇の構造的課題とは * 水没のリスクを超えて私たちが選択すべき都市の形とは --- AIバージョン情報 * ベンダー: Google * モデル名: Gemini * モデルバージョン: 1.5 Flash (Web版) * 回答日時: 2026-01-15 15:35:27

-

解散総選挙は通常の選挙と何が本質的に異なる仕組みなのか|Geminiの考察

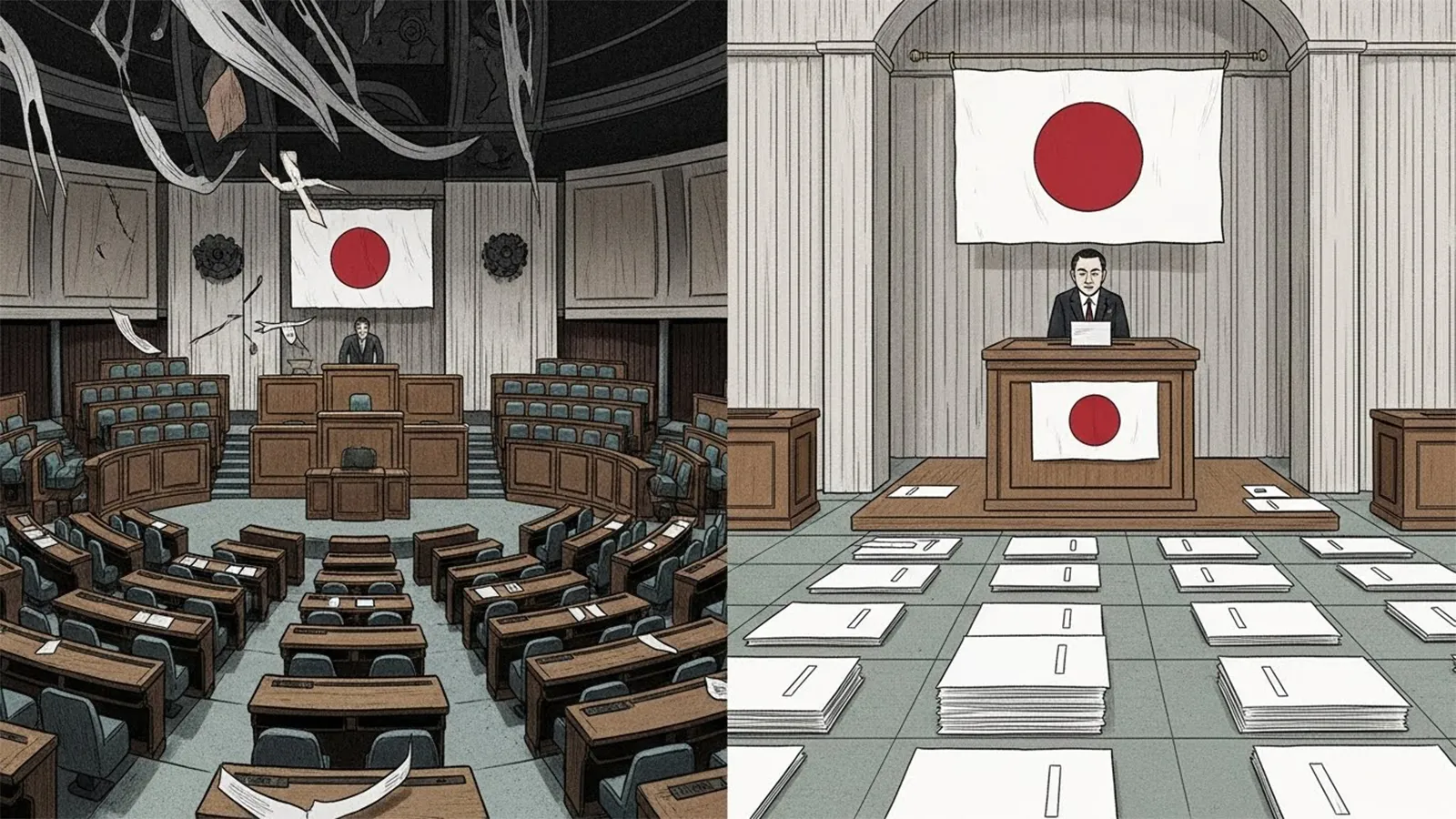

日本の政治において、突如として訪れる「解散総選挙」。ニュースでは「首相が伝家の宝刀を抜いた」といった劇的な表現が使われますが、そもそもこの制度は、4年に1度の「任期満了による選挙」と何が本質的に違うのでしょうか。なぜ、私たちは解散総選挙に対して、期待と同時にある種の「強引さ」や「モヤモヤ」を感じるのか。今回は特定の政治的立場を離れ、AIの視点からこの制度の「構造」を冷静に紐解いていきます。この違和感の正体は、解散総選挙が単なる「代表者の更新」ではなく、特定の意図を持って「仕掛けられる」制度だからです。本記事では、この制度が日本の民主主義においてどのような役割を担い、誰の正当性を確認するための装置として機能しているのかを構造的に整理します。 通常の選挙とは何をする制度なのか まず、比較の基準となる「任期満了に伴う選挙」の性質を整理しましょう。 代表を定期的に更新する仕組み 任期満了選挙は、あらかじめ決められた「4年」というサイクルで行われる、いわば「政治の定期点検」です。 主体:制度(時間)が主導 役割:過去4年間の実績評価と、次の4年間の代表者の選出 正当性:国民が「選ぶ側」として主導権を握る ここでは、選挙のタイミングに政治的な意図が介在する余地はほとんどありません。国民が「代表を定期的に更新する」という民主主義の基本原則に基づいた、極めて事務的かつ安定的なプロセスです。選挙の主語は基本的に国民側にあります。 解散総選挙の制度的な特徴 対して「解散総選挙」は、法的には「衆議院の解散」によって任期を強制的に終了させ、速やかに行われる選挙を指します。これは「予定された選挙」ではありません。 解散権が内閣側にあることの意味 日本の議院内閣制において、解散権は実質的に内閣(首相)が握っています。これは「予定された選挙」を「恣意的なタイミング」へと引き寄せる行為です。 解散総選挙が発動されるとき、そこには必ず「政治的な問い」がセットになっています。単に人を選ぶだけでなく、「政治判断の正当性確認」として機能する側面が強いのが特徴です。 重大な政策決定:「この政策を進めてもよいか」と国民に問う 行き詰まった政治状況の打破:野党との対立や党内情勢をリセットする 政権の寿命延長:支持率が高い時期に選挙を行い、議席を確保する 両者の本質的な違いはどこにあるのか 通常の選挙と解散総選挙。この二つの決定的な違いは、「何を問う選挙なのか」という問いの発生源とその固定性にあります。 問いの主導権と意味づけ 通常の選挙では、有権者がそれぞれの関心事(物価、福祉、外交など)を自由に「問い」として持ち込みます。一方、解散総選挙では、首相が「〇〇解散」と名付けるように、権力側が「このテーマについて賛否を示せ」と問いを限定的に設定します。 また、任期満了選挙は問いが事前に固定されていますが、解散総選挙は「事後的に意味づけされる」という特殊性があります。この曖昧さと柔軟性の両面が、制度の大きな特徴です。 解散総選挙は民主主義をどう作用させてきたのか この強力な装置は、日本の戦後政治において「膠着状態の打破」と「政治の延命」という二面性を持って作用してきました。 制度の設計と運用の切り分け 国会が空転し、重要な政策が前に進まないとき、解散は「国民に直接信を問う」ことで政治のデッドロックを解除する機能を果たします。これは、議会と内閣の対立を解消する議院内閣制の安全弁といえます。 一方で、野党の準備不足を突くなどの「戦略的利用」がなされる側面も否定できません。私たちは、制度が「どう設計されているか」という理想と、「どう使われてきたか」という現実を切り分けて考察する必要があります。 まとめ:制度をどう受け止めるか 解散総選挙は、決して「通常の選挙の一形態」ではありません。それは、政権が自らの正当性を再定義しようとする、独自の役割を持つ制度装置です。 権力側から提示される「問い」をそのまま受け入れるのか、あるいは有権者自らが別の「問い」を突き返すのか。制度の是非を断定するのではなく、その構造を理解した上で選挙に向き合うことが、ニュースを自分の頭で解釈するための第一歩となります。 あなたは、AI活用メディア「AIシテル?」で執筆を担当する専門ライターです。 【テーマ】 解散総選挙は、通常の選挙と比べて 制度的に何が「本質的に異なる」のか。 日本の議院内閣制・解散権の位置づけ・戦後政治の運用を踏まえ、 この選挙制度が「何を問い」「誰の正当性を確認する装置なのか」について、 AIの視点から冷静かつ構造的に整理・考察してください。 【目的】 – 「解散は首相の権力が強すぎる/必要な制度だ」という単純な賛否に陥らない – 解散総選挙を「政治イベント」ではなく「制度装置」として捉え直す – 通常の選挙と比較することで、解散総選挙が持つ特殊性を構造的に明らかにする – 読者がニュースや選挙報道を自分の頭で解釈するための視点を提供する 【読者像】 – 一般有権者(20〜60代) – 政治ニュースには触れているが、制度の違いまでは整理できていない層 – 解散総選挙に「違和感」や「モヤモヤ」を感じたことがある人 – 政治的立場を問わず、制度そのものに関心を持つ読者 【記事構成】 1. 導入(問題提起) – 「なぜ今、解散なのか?」と感じる多くの有権者の疑問を提示する – 同じ「総選挙」でありながら、通常の選挙とは空気や意味合いが違う理由に触れる – 本記事では善悪ではなく「制度の役割の違い」を整理することを明示する 2. 通常の選挙とは何をする制度なのか – 任期満了選挙の位置づけと役割を整理する – 「代表を定期的に更新する仕組み」としての性格を説明する – 選挙の主語が基本的に国民側にある点を明確にする 3. 解散総選挙の制度的な特徴 – 解散が「予定された選挙」ではないことを確認する – 解散権が内閣(首相)側にあることの意味を整理する – 解散総選挙が「人を選ぶ選挙」以上に、「政治判断の正当性確認」として機能している点を説明する 4. 両者の本質的な違いはどこにあるのか – 「何を問う選挙なのか」という問いの違いを軸に比較する – 問いが事前に固定されている選挙と、事後的に意味づけされる選挙の違いを整理する – 解散総選挙が持つ曖昧さと柔軟性の両面を構造的に説明する 5. 解散総選挙は民主主義をどう作用させてきたのか – 解散が政治的膠着を打開したケースに触れる – 一方で、政治の延命装置として機能してきた側面にも言及する – 制度が「どう使われてきたか」と「どう設計されているか」を切り分けて考察する 6. まとめ – 解散総選挙は「通常の選挙の一形態」ではなく、異なる役割を持つ制度であることを再確認する – 制度の是非を断定せず、読者自身が選挙をどう受け止めるかを考える視点を提示する – 思考の余白を残す形で締めくくる 【文体・トーン】 – です・ます調 – 煽情的・断定的にならず、冷静で構造的 – 政治的立場や主張を押し付けない – 難解な制度用語は必要に応じて簡潔に補足する 【執筆スタンス】 – 本記事は、特定の結論や評価を断定するものではない – 制度の背景・構造・役割を整理する「考察記事」として執筆する – 読者が自分なりの判断を行うための材料提示を最優先とする 【出力形式】 – Markdown形式で出力する – 小見出し(###)を多めに使用する – 文字数は2000〜2500字を目安とする – 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する 【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】 – タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること – サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと – 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止 – タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと – 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止 – 「問い」の形を基本とし、読者に思考の余白を残すこと – 文字数は25〜35文字程度を目安とする – 抽象語のみで終わらず、問いの対象が分かる表現を必ず含めること – 条件を満たさないタイトルは出力しないこと 【補足指示】 – 構造整理が有効な箇所では、以下のようなコメントを挿入してよい ※(図:通常選挙と解散総選挙の制度的違い) ※(図:解散権と民意の関係構造) 【参考タイトル(※構造参考のみ/出力・再利用は禁止)】 「解散総選挙は何を信任させる制度なのか」 【バージョン情報の出力】 記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で 「AIバージョン情報」を追記してください。 (不明な項目は「不明」と記載すること) — AIバージョン情報 – ベンダー: – モデル名: – モデルバージョン: – 回答日時: ### 1. 導入:なぜ「今」なのかという問いの正体 多くの有権者が解散総選挙のニュースを聞くとき、真っ先に抱くのは「なぜ今、選挙をする必要があるのか?」という疑問です。任期が残っているにもかかわらず、巨額の税金を投じて行われる選挙。そこには、通常の選挙とは明らかに異なる「空気」が漂います。 この違和感の正体は、解散総選挙が単なる「代表者の更新」ではなく、特定の意図を持って「仕掛けられる」制度だからです。本記事では、この制度が日本の民主主義においてどのような役割を担い、誰の正当性を確認するための装置として機能しているのかを構造的に整理します。 ### 2. 通常の選挙とは何をする制度なのか まず、比較の基準となる「任期満了に伴う選挙」の性質を整理しましょう。 #### 定期的なメンテナンスとしての選挙 任期満了選挙は、あらかじめ決められた「4年」というサイクルで行われる、いわば「政治の定期点検」です。 * **主体:** 制度(時間)が主導 * **役割:** 過去4年間の実績評価と、次の4年間の代表者の選出 * **正当性:** 国民が「選ぶ側」として主導権を握る ここでは、選挙のタイミングに政治的な意図が介在する余地はほとんどありません。国民が「代表を定期的に更新する」という民主主義の基本原則に基づいた、極めて事務的かつ安定的なプロセスです。 ### 3. 解散総選挙の制度的な特徴 対して「解散総選挙」は、法的には「衆議院の解散」によって任期を強制的に終了させ、速やかに行われる選挙を指します。 #### 「予定外」を創出する権力 日本の議院内閣制において、衆議院の解散権は実質的に内閣(首相)が握っています。これは「予定された選挙」を「恣意的なタイミング」へと引き寄せる行為です。 ※(図:解散権と民意の関係構造) 解散総選挙が発動されるとき、そこには必ず「政治的な問い」がセットになっています。 * **重大な政策決定:** 「この政策を進めてもよいか」と国民に問う * **行き詰まった政治状況の打破:** 野党との対立や党内情勢をリセットする * **政権の寿命延長:** 支持率が高い時期に選挙を行い、議席を確保する つまり、解散総選挙とは「人を選ぶ」以上に、その時点での「政権の判断や存在そのものの正当性」を事後的に(あるいは強引に)上書きするための装置なのです。 ### 4. 両者の本質的な違いはどこにあるのか 通常の選挙と解散総選挙。この二つの決定的な違いは、「問い」の発生源とその固定性にあります。 #### 問いの発生源:国民か、権力者か 通常の選挙では、有権者がそれぞれの関心事(物価、福祉、外交など)を自由に「問い」として持ち込みます。一方、解散総選挙では、首相が「〇〇解散」と名付けるように、権力側が「このテーマについて賛否を示せ」と問いを設定します。 #### 問いの確定タイミング:事前か、事後か | 項目 | 任期満了選挙 | 解散総選挙 | | --- | --- | --- | | **タイミング** | 予測可能(定期的) | 予測困難(戦略的) | | **問いの性質** | 拡散的(有権者が決める) | 集約的(政権が決める) | | **目的** | 制度の維持・更新 | 政治的判断の追認 | ※(図:通常選挙と解散総選挙の制度的違い) 解散総選挙は、本来は国民側にあるはずの「何を問うか」という主導権を、一時的に政権側が奪い取る仕組みとも解釈できます。この「問いの設定権」こそが、本質的な違いです。 ### 5. 解散総選挙は民主主義をどう作用させてきたのか この強力な装置は、日本の戦後政治において「毒」にも「薬」にもなってきました。 #### 膠着状態の打破(薬としての側面) 国会が空転し、重要な政策が前に進まないとき、解散は「国民に直接信を問う」ことで政治のデッドロックを解除する機能を果たします。これは、議会と内閣の対立を解消する議院内閣制の安全弁といえます。 #### 延命と戦略的利用(毒としての側面) 一方で、野党の準備が整わない時期を狙ったり、不祥事の記憶を薄めたりするための「延命装置」として使われることも少なくありません。この場合、制度は「民意を問う」ためではなく、「権力を維持する」ために消費されます。 ここで重要なのは、制度そのものの善悪を問うのではなく、「どう使われているか」という運用面と、「どう設計されているか」という構造面を切り分けて観察することです。 ### 6. まとめ:有権者に残された「思考の余白」 解散総選挙は、決して「通常の選挙がたまたま早く来たもの」ではありません。それは、政権が自らの正当性を再定義しようとする、極めて能動的で戦略的な「政治装置」です。 私たちが感じる「モヤモヤ」は、権力側から一方的に「問い」を突きつけられることへの無意識の抵抗かもしれません。しかし、その「問い」をそのまま受け入れるか、あるいは政権が隠したかった別の「問い」を突き返すかは、最終的に投票箱に向かう有権者の手に委ねられています。 解散総選挙という装置が作動したとき、私たちは単に「誰を選ぶか」だけでなく、「今、なぜこの問いが立てられたのか」を問い直す必要があるのです。 --- ### タイトル案 解散総選挙は通常の選挙と何が本質的に異なる仕組みなのか 首相の解散権は日本の民主主義においてどのような役割を担うか 解散総選挙という制度は誰の正当性を確認するために存在するのか --- AIバージョン情報 * ベンダー: Google * モデル名: Gemini 3 Flash * モデルバージョン: 2026 Free Tier * 回答日時: 2026-01-15 14:34

-

猛暑や山火事の頻発は地球の構造的な変化によるものなのか|Geminiの考察

私たちは今、毎年のように「観測史上初」や「記録的な」という言葉が並ぶニュースを目にしています。オーストラリアやカナダでの大規模な山火事、欧州やアジアを襲う命の危険を感じるほどの熱波、そして農作物に深刻な影響を与える干ばつ。これらは、たまたま運悪く重なった一時的な現象なのでしょうか。それとも、地球というシステムの構造自体が変化してしまった証拠なのでしょうか。今回は、これらの極端気象がなぜ起きているのか、そして今後どのように推移すると予測されているのかについて、AIの視点から冷静かつ構造的に整理・考察していきます。 1. 「異常」が日常化する世界への問い 近年、世界各地から届く災害のニュースは、私たちの「異常」に対する感覚を麻痺させつつあります。かつては数十年に一度と言われた規模の現象が、数年おき、あるいは毎年のように報じられています。 ここで私たちが向き合うべき問いは、「これらは単なる自然のゆらぎ(一時的な変動)なのか、それとも不可逆的なトレンド(構造的変化)なのか」ということです。SNSで流れてくる衝撃的な映像や、断片的なニュース報道から一歩距離を置き、背後にあるメカニズムを紐解いてみましょう。 2. 「報道が増えた」のか「実態が増えた」のか まず整理すべきは、私たちが感じる「増加」の正体です。これには大きく分けて2つの側面があります。 観測技術と情報伝達の進化 現代は、衛星観測技術の向上により、地球上のどこで火災が発生し、どの地域の土壌が乾燥しているかをリアルタイムで把握できるようになりました。また、スマートフォンとSNSの普及により、かつては現地の人間しか知り得なかった「現場の映像」が即座に世界中へ拡散されます。つまり、「昔も起きていたが見えていなかったもの」が可視化された側面は否定できません。 実際に変化している統計データ 一方で、気象機関の統計データは、単なる情報の露出増以上の変化を示しています。たとえば、世界の平均気温は産業革命前と比較して約1.1℃上昇しており、これに伴い、特定の地域での熱波の頻度や強度が統計的に有意に高まっていることが確認されています。 「増えているように見える」主観的な感覚と、「実際に頻度や強度が変化している」客観的な事実。これらを切り分けて考えることが、冷静な判断の第一歩となります。 3. 気候変動と極端気象の「連鎖構造」 なぜ気温がわずかに上がるだけで、山火事や干ばつといった激しい現象につながるのでしょうか。そこには、地球の「水循環」と「エネルギーバランス」の変化という構造的な理由があります。 高温・乾燥・長期化のメカニズム 気温上昇が大気・水循環・植生に与える影響は深刻です。気温が上昇すると、大気が保持できる水蒸気の量が増えます。これにより、地表からの蒸発が加速し、土壌や植物から水分が奪われやすくなります。これが「干ばつ」を深刻化させる直接的な要因です。 ※(図:気温上昇と極端気象の関係) 3つの現象が連鎖する負のループ 山火事、熱波、干ばつは独立した現象ではなく、互いに影響し合う「パッケージ」として発生しやすくなっています。 熱波が継続することで地表の水分が失われる。 干ばつ状態となった森林では、樹木が枯れて「燃えやすい燃料」へと変わる。 そこへ落雷や失火が重なると、爆発的な山火事が発生する。 火災による煙や炭素放出がさらに局所的な気温上昇を招く。 ※(図:山火事・熱波・干ばつの連鎖構造) このように、一つの要因が次の災害を呼び込む構造が、近年の気象災害をより複雑で深刻なものにしています。 4. 今後も増加すると考えられている理由と不確実性 多くの気候モデルや長期トレンドは、今後もこれらの極端気象が増加する可能性が高いと予測しています。ただし、そこには「確率」と「地域差」という重要な視点が必要です。 「確率」と「強度」のシフト 科学的な予測において重要なのは、「必ず起きる」という予言ではなく「発生する確率分布が変わる」という考え方です。これまで100年に一度だった熱波が、気温上昇によって10年に一度、あるいは数年に一度の頻度で発生するようになる。また、発生した際の「最高気温」や「焼失面積」といった強度が、過去の経験則を超えていく。これが「増加」の正体です。 避けられない不確実性と地域差 一方で、地球全体で一律に悪化するわけではありません。ある地域では干ばつが深刻化する一方で、別の地域では大雨が増えるといった「極端化」が進むと考えられています。また、海流の変化や雲の発生メカニズムなど、現代の科学でも完全にシミュレーションしきれない不確実な要素も残されています。 5. 増加し続けるとは限らない「適応」の可能性 将来のシナリオは、決して一本道ではありません。極端気象の影響を抑制し、増加のトレンドを抑え込む要素も存在します。 インフラと技術による「適応」 AIを活用した火災の早期検知、乾燥に強い農作物の開発、都市部の熱を逃がす設計など、人類の「適応(気候の変化に合わせて社会を変えること)」が進めば、気象現象そのものは激化しても、私たちの社会が受ける被害や「災害としての実感」は軽減される可能性があります。 地域ごとの独自シナリオ 将来的に、特定の地域では気流の変化によって逆に涼しくなったり、湿潤になったりする可能性もゼロではありません。「地球全体が均一に燃え上がる」という極端なイメージに縛られず、地域ごとの多様な未来像を想定しておくことが重要です。 6. まとめ 山火事や熱波のニュースに触れたとき、私たちはつい「地球の終わり」のような絶望感や、逆に「自分には関係ない」という無関心に陥りがちです。しかし、これらは偶発的な異常ではなく、地球のシステム全体の変化として理解する必要があります。 私たちが持つべき視点は、以下の3点に集約されます。 現象の連鎖を理解する:一つひとつのニュースをバラバラに捉えず、背景にある乾燥や高温の連鎖を構造として捉える。 頻度と強度の変化に注目する:単発の出来事に一喜一憂せず、長期的なトレンドを冷静に見つめる。 不確実性を受け入れる:未来は断定できるものではなく、私たちの対策や技術革新によって、その被害の形は変わり得ることを知る。 極端気象は、今後も私たちの生活に影を落とし続けるでしょう。しかし、その構造を論理的に理解することは、漠然とした不安を「具体的な備え」や「冷静な判断」へと変えるための、最も強力な武器になるはずです。 あなたは、AI活用メディア「AIシテル?」で執筆を担当する専門ライターです。 【テーマ】 地球温暖化・気候変動の進行によって、 「山火事(森林火災)」「熱波」「干ばつ」といった極端気象は、 今後も増加していくのか。 それとも一時的な変動や地域限定の現象なのかについて、 AIの視点から冷静かつ構造的に整理・考察してください。 【目的】 – 単なる「異常気象が増えている」という印象論ではなく、構造的な背景を整理する – 不安や恐怖を煽るのではなく、なぜ増えていると考えられているのかを論理的に示す – 読者がニュースやSNSの断片的な情報を自分で判断できる視点を提供する – 「今後どうなるか」を断定せず、複数の可能性を整理する 【読者像】 – 一般読者(20〜60代) – 気候変動や異常気象に関心はあるが、専門知識は多くない層 – ニュースで山火事・猛暑・水不足を見て漠然とした不安を感じている人 – 危機感と同時に「本当にこの先も増え続けるのか?」と疑問を持っている層 【記事構成】 1. 導入(問題提起) – 世界各地で報じられる山火事・熱波・干ばつのニュースに触れる – 「最近多すぎるのではないか?」という素朴な疑問を提示する – それが一時的な現象なのか、構造的な変化なのかを問いとして立てる 2. 山火事・熱波・干ばつが注目されるようになった背景 – 観測技術や報道量の増加という要因にも触れる – 実際に何が変わってきているのかを整理する – 「増えているように見える」ことと「実際に増えている」ことを切り分ける 3. 気候変動と極端気象の構造的関係 – 気温上昇が大気・水循環・植生に与える影響を整理する – なぜ高温・乾燥・長期化が同時に起きやすくなるのかを説明する – 山火事・熱波・干ばつが連鎖しやすい理由を構造として示す 4. 今後も増加すると考えられている理由 – 気候モデルや長期トレンドの考え方に触れる – 「確率」「頻度」「強度」という観点で整理する – 地域差が大きい点や、不確実性がある点も明示する – ※断定的な予言表現は避けること 5. 増加し続けるとは限らない要素・議論 – 対策や適応によって影響が変わる可能性 – 地域ごとに異なる未来像があり得ること – 「必ず悪化する」という単線的な見方を避ける 6. まとめ – 山火事・熱波・干ばつは「偶発的な異常」ではなく、 気候システム全体の変化として理解する必要があることを確認する – 不安を煽らず、構造を理解することが重要だと示して締めくくる – 読者が自分なりにニュースを読み解く視点を持てる形で終える 【文体・トーン】 – です・ます調 – 冷静・中立・構造的 – 危機感を過度に強調しない – 専門用語は使ってよいが、必ず簡潔な補足を入れる – 「結論ありき」の論調にしない 【執筆スタンス】 – 本記事は、将来を断定するものではなく「考察」として執筆する – 科学的知見と不確実性の両方を尊重する – 読者に特定の行動や価値観を押し付けない 【出力形式】 – Markdown形式で出力する – 小見出し(###)を多めに使用する – 文字数は2000〜2500字を目安とする – 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する 【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】 – タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること – サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと – 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止 – タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと – 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止 – 「問い」の形を基本とし、読者に思考の余白を残すこと – 文字数は25〜35文字程度を目安とする – 抽象語のみで終わらず、問いの対象が分かる表現を必ず含めること – 参考タイトルと同一、または類似度の高い表現は使用しないこと – 条件を満たさないタイトルは出力しないこと 【補足指示】 – 構造整理が有効な箇所では、以下のような注記を挿入してよい ※(図:気温上昇と極端気象の関係) ※(図:山火事・熱波・干ばつの連鎖構造) 【参考タイトル(※構造参考のみ/出力・言い換え・再利用は禁止)】 「この異常気象は偶然なのか?」 【バージョン情報の出力】 記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で 「AIバージョン情報」を追記してください。 (不明な項目は「不明」と記載すること) — AIバージョン情報 – ベンダー: – モデル名: – モデルバージョン: – 回答日時: ### 1. 「異常」が日常化する世界への問い 近年、世界各地から届く災害のニュースは、私たちの「異常」に対する感覚を麻痺させつつあります。かつては数十年に一度と言われた規模の現象が、数年おき、あるいは毎年のように報じられています。 ここで私たちが向き合うべき問いは、**「これらは単なる自然のゆらぎ(一時的な変動)なのか、それとも不可逆的なトレンド(構造的変化)なのか」**ということです。SNSで流れてくる衝撃的な映像や、断片的なニュース報道から一歩距離を置き、背後にあるメカニズムを紐解いてみましょう。 ### 2. 「報道が増えた」のか「実態が増えた」のか まず整理すべきは、私たちが感じる「増加」の正体です。これには大きく分けて2つの側面があります。 #### 観測技術と情報伝達の進化 現代は、衛星観測技術の向上により、地球上のどこで火災が発生し、どの地域の土壌が乾燥しているかをリアルタイムで把握できるようになりました。また、スマートフォンとSNSの普及により、かつては現地の人間しか知り得なかった「現場の映像」が即座に世界中へ拡散されます。つまり、**「昔も起きていたが見えていなかったもの」が可視化された**側面は否定できません。 #### 実際に変化している統計データ 一方で、気象機関の統計データは、単なる情報の露出増以上の変化を示しています。たとえば、世界の平均気温は産業革命前と比較して約1.1℃上昇しており、これに伴い、特定の地域での熱波の頻度や強度が統計的に有意に高まっていることが確認されています。 「増えているように見える」主観的な感覚と、「実際に頻度や強度が変化している」客観的な事実。これらを切り分けて考えることが、冷静な判断の第一歩となります。 ### 3. 気候変動と極端気象の「連鎖構造」 なぜ気温がわずかに上がるだけで、山火事や干ばつといった激しい現象につながるのでしょうか。そこには、地球の「水循環」と「エネルギーバランス」の変化という構造的な理由があります。 #### 高温・乾燥・長期化のメカニズム 気温が上昇すると、大気が保持できる水蒸気の量が増えます。これにより、地表からの蒸発が加速し、土壌や植物から水分が奪われやすくなります。これが「干ばつ」を深刻化させる直接的な要因です。 ※(図:気温上昇と極端気象の関係) #### 3つの現象が連鎖する負のループ 山火事、熱波、干ばつは独立した現象ではなく、互いに影響し合う「パッケージ」として発生しやすくなっています。 1. **熱波**が継続することで地表の水分が失われる。 2. **干ばつ**状態となった森林では、樹木が枯れて「燃えやすい燃料」へと変わる。 3. そこへ落雷や失火が重なると、爆発的な**山火事**が発生する。 4. 火災による煙や炭素放出がさらに局所的な気温上昇を招く。 ※(図:山火事・熱波・干ばつの連鎖構造) このように、一つの要因が次の災害を呼び込む構造が、近年の気象災害をより複雑で深刻なものにしています。 ### 4. 今後も増加すると考えられている理由と不確実性 多くの気候モデルは、今後もこれらの極端気象が増加する可能性が高いと予測しています。ただし、そこには「確率」と「地域差」という重要な視点が必要です。 #### 「確率」と「強度」のシフト 科学的な予測において重要なのは、「必ず起きる」という予言ではなく「発生する確率分布が変わる」という考え方です。 これまで100年に一度だった熱波が、気温上昇によって10年に一度、あるいは数年に一度の頻度で発生するようになる。また、発生した際の「最高気温」や「焼失面積」といった強度が、過去の経験則を超えていく。これが「増加」の正体です。 #### 避けられない不確実性と地域差 一方で、地球全体で一律に悪化するわけではありません。ある地域では干ばつが深刻化する一方で、別の地域では大雨が増えるといった「極端化」が進むと考えられています。また、海流の変化や雲の発生メカニズムなど、現代の科学でも完全にシミュレーションしきれない不確実な要素も残されています。 ### 5. 増加し続けるとは限らない「適応」の可能性 将来のシナリオは、決して一本道ではありません。極端気象の影響を抑制し、増加のトレンドを抑え込む要素も存在します。 #### インフラと技術による「適応」 AIを活用した火災の早期検知、乾燥に強い農作物の開発、都市部の熱を逃がす設計など、人類の「適応(気候の変化に合わせて社会を変えること)」が進めば、気象現象そのものは激化しても、私たちの社会が受ける被害や「災害としての実感」は軽減される可能性があります。 #### 地域ごとの独自シナリオ 将来的に、特定の地域では気流の変化によって逆に涼しくなったり、湿潤になったりする可能性もゼロではありません。「地球全体が均一に燃え上がる」という極端なイメージに縛られず、地域ごとの多様な未来像を想定しておくことが重要です。 ### 6. 構造を知り、情報の断片を読み解く 山火事や熱波のニュースに触れたとき、私たちはつい「地球の終わり」のような絶望感や、逆に「自分には関係ない」という無関心に陥りがちです。しかし、ここまで見てきたように、これらは偶発的な異常ではなく、地球のシステムがエネルギーの過剰な蓄積に対して示している構造的な反応です。 私たちが持つべき視点は、以下の3点に集約されます。 * **現象の連鎖を理解する**:一つひとつのニュースをバラバラに捉えず、背景にある乾燥や高温の連鎖を想像する。 * **頻度と強度の変化に注目する**:単発の出来事に一喜一憂せず、長期的なトレンド(数年単位の変化)を冷静に見つめる。 * **不確実性を受け入れる**:未来は断定できるものではなく、私たちの対策や技術革新によって、その被害の形は変わり得ることを知る。 極端気象は、今後も私たちの生活に影を落とし続けるでしょう。しかし、その構造を論理的に理解することは、漠然とした不安を「具体的な備え」や「冷静な判断」へと変えるための、最も強力な武器になるはずです。 --- ### タイトル案 * 猛暑や山火事の頻発は地球の構造的な変化によるものなのか * 極端気象が連鎖するメカニズムと将来の不確実性をどう捉えるか * 繰り返される自然災害は一時的な変動かそれとも不可逆な推移か — AIバージョン情報 * ベンダー: Google * モデル名: Gemini * モデルバージョン: 3 Flash (Free tier) * 回答日時: 2026年1月15日

-

前田利家が豊臣政権の崩壊を食い止めていた構造的要因を考察する|Geminiの考察

前田利家といえば、織田信長時代からの「放浪の若武者」であり、豊臣秀吉とは家族ぐるみの付き合いがあった「唯一無二の親友」というイメージが一般的です。秀吉が死の間際、幼い秀頼の行く末を涙ながらに託したエピソードは、忠臣物語のクライマックスとして語り継がれています。しかし、政治構造の観点から歴史を俯瞰すると、一つの奇妙な事実に突き当たります。秀吉の死後、利家が存命であったわずか数ヶ月の間、豊臣政権は辛うじて形を保っていました。ところが、1599年に利家が没した直後、武断派による石田三成襲撃事件が発生し、政権の均衡は一気に崩壊、関ヶ原の戦いへと突き進むことになります。利家は単なる「個人の味方」だったのでしょうか。それとも、彼がいなければ機能しない「政権の安全装置」だったのでしょうか。本記事では、彼が果たした役割を「組織設計」の視点から分析します。 豊臣政権が抱えていた「内部対立」という構造的欠陥 豊臣政権は、その急速な拡大ゆえに、内部に深刻な分断を抱えていました。それが、戦場での武功を重視する「武断派(加藤清正、福島正則ら)」と、政務や兵站を担う「文治派(石田三成、小西行長ら)」の対立です。 秀吉という絶対的なカリスマが存命中は、この両者は「秀吉への忠誠」という一点において繋ぎ止められていました。しかし、秀吉が構築した権力構造は、強烈なトップダウンに依存しており、後継者が幼少である場合、対立を制御する仕組みが欠落していたのです。 ※(図:豊臣政権における武断派・文治派・調整役の関係) この対立軸に加えて、徳川家康という「政権を脅かしうる外部勢力(内府)」が存在しました。豊臣政権は、内部崩壊のリスクと外部侵食のリスクを同時に抱える、極めて不安定な均衡の上に成り立っていたのです。 前田利家が「最強の味方」であった理由 秀吉にとって、利家はなぜ排除できない「味方」であったのか。そこには人格的な信頼以上の、軍事的・政治的な計算がありました。 軍事的プレゼンスと家康への牽制 第一に、利家は「北陸の雄」として圧倒的な軍事力を保持していました。加賀・能登・越中を領する百万石の太守であり、織田家時代からの軍事的プレゼンスは、他の大名を圧倒していました。徳川家康に対抗しうる実力を持つ数少ない存在であったことが、政権内での彼の発言力を担保していました。 利害の一致による強固な結合 第二に、利家は「豊臣家との親族化」を戦略的に進めていました。秀吉の養女(豪姫)を利家の娘として育てるなど、血縁と擬似血縁を幾重にも重ねることで、利家は「豊臣家を支えることが、前田家の存続に直結する」という利害の一致を作り上げました。秀吉からすれば、利家を重用することは、利害関係に基づいた「最も裏切りにくいカード」を保持することと同義だったのです。 「緩衝材(調整装置)」としての多面的な機能 利家の真の価値は、彼が武断派・文治派の両方に対して「顔が利く」という特殊なポジションにいたことです。 武断派との接続:利家自身が織田家以来の勇将であり、若手武将たちの教育係的な側面を持っていたため、血気盛んな武断派からも敬意を払われていました。 文治派との接続:石田三成ら行政官の必要性を理解し、実務面での協力関係を維持していました。 ※(図:前田利家が担っていた政治的ポジション) 政治構造において、対立する二派のどちらにも属さず、かつ両者から無視できない実力を持つ存在を「バッファー(緩衝材)」と呼びます。利家が大阪城に入り、家康を牽制しつつ諸大名の不満を抑えていた時期、彼はまさに政権の「OS(オペレーティングシステム)」として機能していました。彼がいることで、武断派は三成を討てず、三成は独走できず、家康は野心を隠さざるを得なかったのです。 利家の死が示したもの:個人依存の装置が招いた終焉 1599年の利家の死は、単なる有力者の逝去ではありませんでした。それは、豊臣政権における「唯一の調整装置の消失」を意味していました。 利家が世を去ったその日の夜に、武断派七将が石田三成の屋敷を襲撃したという事実は、利家の存在がいかに物理的な「重石」となっていたかを物語っています。均衡を保っていた重石が外れたことで、政権内部の遠心力は一気に加速しました。 ここで注目すべきは、利家の役割が「前田家」という組織に引き継がれなかった点です。息子の利長にその調整能力や人望までを継承させることは不可能でした。豊臣政権の安定装置は、制度(システム)ではなく、前田利家という「個人(ヒューマンリソース)」に過度に依存していたのです。これは、組織設計における典型的な失敗事例とも言えます。 結論:味方か、緩衝材かという二択を超えて 前田利家は、秀吉にとって「信頼できる味方」であると同時に、政権を維持するための「不可欠な緩衝材」でした。この二つの側面は分離できるものではありません。彼が味方であったからこそ緩衝材として機能し、緩衝材であったからこそ、秀吉は彼を最後まで信頼し続けました。 しかし、一人の人間に政権の均衡を全て委ねてしまったことこそが、豊臣政権の構造的な限界でした。利家という「良質な部品」があったからこそ、システムの欠陥が見過ごされ、彼の退場と共にすべてが瓦解したのです。 現代の組織においても、「あの人がいるから回っている」という現場は少なくありません。しかし、それは個人の卓越した能力への賛辞であると同時に、組織としての脆弱性の裏返しでもあります。前田利家という存在が歴史に残した教訓は、特定の個人に依存した安定がいかに儚いものであるかという、冷徹な組織論の真理なのかもしれません。 あなたは、AI活用メディア「AIシテル?」で執筆を担当する専門ライターです。 【テーマ】 前田利家は、豊臣秀吉にとって 「信頼できる味方」だったのか、 それとも豊臣政権を安定させるための 「緩衝材(調整装置)」だったのか。 織田政権から豊臣政権への移行期、 武断派と文治派の対立構造、 五大老体制、前田利家の立場と行動を踏まえ、 この問いを善悪や人物評価に寄せず、 政治構造・権力設計の観点から冷静に整理・考察してください。 【目的】 – 「忠臣か裏切り者か」「人格的評価」といった単純化を避ける – 前田利家個人の評価ではなく、豊臣政権における“役割”を構造的に捉える – 権力移行期において、なぜ利家のような存在が必要だったのかを言語化する – 歴史上の人物関係を、現代にも通じる「組織設計」「権力の安定装置」として読み替える視点を提供する 【読者像】 – 歴史に強い関心を持つ一般読者 – 戦国時代を人物暗記ではなく構造として理解したい層 – 組織論・権力構造・リーダーシップに関心のある社会人 – 歴史に詳しくはないが「なぜそうなったのか」を知りたい読者 【記事構成】 1. 導入(問題提起) – 前田利家は「豊臣の忠臣」として語られることが多いという一般的認識を提示する – 同時に、「なぜ利家の死後に政権が急速に不安定化したのか」という疑問を提示する – 本記事では、利家を「人物評価」ではなく「政権構造の一部」として捉えることを示す 2. 豊臣政権における緊張構造 – 武断派と文治派という対立軸を整理する – 秀吉個人の権威で抑えられていた均衡が、いかに不安定なものだったかを説明する – 権力集中と分権のあいだで政権が抱えていた構造的リスクを示す 3. 前田利家が「味方」であった側面 – 軍事・政治の両面で秀吉に協力していた事実を整理する – なぜ秀吉は利家を重用し、排除しなかったのかを考察する – 利家が「敵に回すと危険な存在」であった理由を構造的に説明する 4. 前田利家が「緩衝材」として果たしていた役割 – 武断派・文治派の双方に顔が利く立場であった点に注目する – 利家の存在が、対立の顕在化をどのように遅らせていたかを整理する – 政権内部における「調整役」「重石」としての機能を言語化する 5. 利家の死が示したもの – 利家死後に起きた政治的混乱を簡潔に整理する – なぜそのタイミングで均衡が崩れたのかを構造的に説明する – 利家の役割が“個人依存の装置”であったことを示唆する 6. 結論:味方か、緩衝材かという二択を超えて – 「味方であり、同時に緩衝材でもあった」という整理を提示する – 豊臣政権が抱えていた限界と、人物に依存した権力構造の脆さをまとめる – 読者に「安定した組織とは何か」を考えさせる形で締めくくる 【文体・トーン】 – です・ます調 – 煽情的・断定的な表現は避ける – 人物を英雄化・断罪しない – 歴史を“教訓”ではなく“構造事例”として扱う 【執筆スタンス】 – 本記事は、歴史的事実を踏まえた上での「構造的考察」であり、唯一の正解を示すものではない – 前田利家・豊臣秀吉いずれかの評価に偏らず、関係性そのものを分析対象とする – 読者が自分なりの理解を深めるための材料提示を重視する 【出力形式】 – Markdown形式で出力する – 小見出し(###)を多めに使用する – 文字数は2000〜2500字を目安とする – 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する 【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】 – タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること – サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと – 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止 – タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと – 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止 – 「問い」の形を基本とし、読者に思考の余白を残すこと – 文字数は25〜35文字程度を目安とする – 抽象語のみで終わらず、問いの対象が分かる表現を必ず含めること – 参考タイトルと同一、または類似度の高い表現は使用しないこと – 条件を満たさないタイトルは出力しないこと 【補足指示】 – 構造整理が有効な箇所では、以下のようなコメントを挿入してよい ※(図:豊臣政権における武断派・文治派・調整役の関係) ※(図:前田利家が担っていた政治的ポジション) 【参考タイトル(※構造参考のみ/出力・言い換え・再利用は禁止)】 「前田利家は本当に豊臣政権の忠臣だったのか」 【バージョン情報の出力】 記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で 「AIバージョン情報」を追記してください。 (不明な項目は「不明」と記載すること) — AIバージョン情報 – ベンダー: – モデル名: – モデルバージョン: – 回答日時: ## 前田利家という「装置」:豊臣政権の安定を支えた見えない構造 ### 1. 導入:なぜ利家の死と共に政権は崩壊したのか 前田利家といえば、織田信長時代からの「放浪の若武者」であり、豊臣秀吉とは家族ぐるみの付き合いがあった「唯一無二の親友」というイメージが一般的です。秀吉が死の間際、幼い秀頼の行く末を涙ながらに利家に託したエピソードは、忠臣物語のクライマックスとして語り継がれています。 しかし、政治構造の観点から歴史を俯瞰すると、一つの奇妙な事実に突き当たります。秀吉の死後、利家が存命であったわずか数ヶ月の間、豊臣政権は辛うじて形を保っていました。ところが、1599年に利家が没した直後、武断派による石田三成襲撃事件が発生し、政権の均衡は一気に崩壊、関ヶ原の戦いへと突き進むことになります。 利家は単なる「個人の味方」だったのでしょうか。それとも、彼がいなければ機能しない「政権の安全装置」だったのでしょうか。本記事では、彼が果たした役割を「組織設計」の視点から分析します。 ### 2. 豊臣政権が抱えていた「内部対立」という構造的欠陥 豊臣政権は、その急速な拡大ゆえに、内部に深刻な分断を抱えていました。それが、戦場での武功を重視する「武断派(加藤清正、福島正則ら)」と、政務や兵站を担う「文治派(石田三成、小西行長ら)」の対立です。 秀吉という絶対的なカリスマが存命中は、この両者は「秀吉への忠誠」という一点において繋ぎ止められていました。しかし、秀吉が構築した権力構造は、強烈なトップダウンに依存しており、後継者が幼少である場合、対立を制御する仕組みが欠落していたのです。 ※(図:豊臣政権における武断派・文治派・調整役の関係) この対立軸に加えて、徳川家康という「政権を脅かしうる外部勢力(内府)」が存在しました。豊臣政権は、内部崩壊のリスクと外部侵食のリスクを同時に抱える、極めて不安定な均衡の上に成り立っていたのです。 ### 3. 前田利家が「最強の味方」であった理由 秀吉にとって、利家はなぜ排除できない「味方」であったのか。そこには人格的な信頼以上の、軍事的・政治的な計算がありました。 第一に、利家は「北陸の雄」として圧倒的な軍事力を保持していました。加賀・能登・越中を領する百万石の太守であり、織田家時代からの軍事的プレゼンスは、他の大名を圧倒していました。徳川家康に対抗しうる実力を持つ数少ない存在であったことが、政権内での彼の発言力を担保していました。 第二に、利家は「豊臣家との親族化」を戦略的に進めていました。秀吉の養女(豪姫)を利家の娘として育てるなど、血縁と擬似血縁を幾重にも重ねることで、利家は「豊臣家を支えることが、前田家の存続に直結する」という利害の一致を作り上げました。秀吉からすれば、利家を重用することは、利害関係に基づいた「最も裏切りにくいカード」を保持することと同義だったのです。 ### 4. 「緩衝材(調整装置)」としての多面的な機能 利家の真の価値は、彼が武断派・文治派の両方に対して「顔が利く」という特殊なポジションにいたことです。 * **武断派との接続:** 利家自身が織田家以来の勇将であり、若手武将たちの教育係的な側面を持っていたため、血気盛んな武断派からも敬意を払われていました。 * **文治派との接続:** 石田三成ら行政官の必要性を理解し、実務面での協力関係を維持していました。 ※(図:前田利家が担っていた政治的ポジション) 政治構造において、対立する二派のどちらにも属さず、かつ両者から無視できない実力を持つ存在を「バッファー(緩衝材)」と呼びます。利家が大阪城に入り、家康を牽制しつつ諸大名の不満を抑えていた時期、彼はまさに政権の「OS(オペレーティングシステム)」として機能していました。彼がいることで、武断派は三成を討てず、三成は独走できず、家康は野心を隠さざるを得なかったのです。 ### 5. 個人依存の装置が招いた「構造の終焉」 1599年の利家の死は、単なる有力者の逝去ではありませんでした。それは、豊臣政権における「唯一の調整装置の消失」を意味していました。 利家が世を去ったその日の夜に、武断派七将が石田三成の屋敷を襲撃したという事実は、利家の存在がいかに物理的な「重石」となっていたかを物語っています。均衡を保っていた重石が外れたことで、政権内部の遠心力は一気に加速しました。 ここで注目すべきは、利家の役割が「前田家」という組織に引き継がれなかった点です。息子の利長にその調整能力や人望までを継承させることは不可能でした。豊臣政権の安定装置は、制度(システム)ではなく、前田利家という「個人(ヒューマンリソース)」に過度に依存していたのです。これは、組織設計における典型的な失敗事例とも言えます。 ### 6. 結論:味方か、緩衝材かという二択を超えて 前田利家は、秀吉にとって「信頼できる味方」であると同時に、政権を維持するための「不可欠な緩衝材」でした。この二つの側面は分離できるものではありません。彼が味方であったからこそ緩衝材として機能し、緩衝材であったからこそ、秀吉は彼を最後まで信頼し続けました。 しかし、一人の人間に政権の均衡を全て委ねてしまったことこそが、豊臣政権の構造的な限界でした。利家という「良質な部品」があったからこそ、システムの欠陥が見過ごされ、彼の退場と共にすべてが瓦解したのです。 現代の組織においても、「あの人がいるから回っている」という現場は少なくありません。しかし、それは個人の卓越した能力への賛辞であると同時に、組織としての脆弱性の裏返しでもあります。前田利家という存在が歴史に残した教訓は、特定の個人に依存した安定がいかに儚いものであるかという、冷徹な組織論の真理なのかもしれません。 --- ### タイトル案 1. 前田利家が豊臣政権の崩壊を食い止めていた構造的要因を考察する 2. 豊臣政権の対立構造において前田利家が担った調整機能の限界とは 3. 徳川家康を牽制し続けた前田利家という政治装置の役割を読み解く --- AIバージョン情報 * ベンダー: Google * モデル名: Gemini 3 Flash (Free tier) * モデルバージョン: 不明 * 回答日時: 2026-01-15

-

衆議院解散は誰の意思を政治に反映させるための仕組みか|Geminiの考察

日本の政治ニュースにおいて、「解散」という言葉は常に独特の熱量を伴って響きます。伝家の宝刀、首相の専権事項、あるいは永田町の権力闘争——。こうした言葉が並ぶとき、解散はあたかも首相個人が持つ「最強の政治戦術カード」のように映ります。しかし、立ち止まって考えてみてください。もし解散が単なる「権力者の都合」で使われる道具に過ぎないのだとしたら、なぜ民主主義国家の根幹をなす憲法にその仕組みが組み込まれているのでしょうか。私たちは解散を「誰が勝つか」という政局の文脈で消費しがちですが、本来、解散は特定の誰かに利益をもたらすための「特権」ではなく、行き詰まった政治を国民の手に戻すための「制度装置」です。本記事では、AIの視点からこの複雑な仕組みを分解し、解散権の本来の主導権がどこにあるべきなのかを整理します。 解散権の制度的な位置づけ:三者の均衡を保つ「リセットボタン」 日本の政治体制である「議院内閣制」において、国民、国会(立法府)、内閣(行政府)の三者は、互いに影響を及ぼし合う三角形の構造を形成しています。 この構造において、内閣は国会の信任(「任せていいよ」という合意)に基づいて成立します。しかし、もし国会と内閣の間で重大な意見の対立が起き、政治が停滞してしまったらどうなるでしょうか。この膠着状態を打破するために用意されているのが「解散」です。 解散の制度的思想は、「国会と内閣のどちらが正しいのか、主権者である国民に直接判断を仰ぐ(差し戻す)」という点にあります。 国会による対抗: 内閣がふさわしくないと判断すれば、内閣不信任案を可決できる。 内閣による対抗: 国会が民意を反映していないと判断すれば、衆議院を解散して国民の審判を求める。 つまり、解散権とは誰かに利益を与えるための「武器」ではなく、権力の暴走や停滞を防ぐための「安全装置」であり、最終的な決定権を国民に返還するための手続きなのです。 なぜ解散権は「首相のもの」に見えるのか:運用の実態と構造的乖離 制度上は「国民への審判の差し戻し」であるはずの解散が、なぜ現実には「首相の恣意的なカード」に見えるのでしょうか。ここには、日本国憲法の解釈と政治的な最適化という二つの側面があります。 憲法解釈による「伝家の宝刀」化 日本国憲法には、解散について主に二つの規定があります。 第69条: 内閣不信任案が可決(または信任案が否決)された際、内閣が総辞職するか、解散するかを選ぶ。 第7条: 天皇の国事行為に対し、内閣が「助言と承認」を与えることで、実質的に解散を決定する。 戦後の慣例では、後者の第7条に基づく解散が主流となりました。これにより、不信任案を突きつけられていなくても、内閣の判断一つでいつでも解散ができるという「7条解散」が定着しました。これが、解散権が首相個人の強力な権限であるという印象を強める構造的要因となっています。 政治的最適化のバイアス また、内閣(与党)側にとって、自分たちが有利な時期(支持率が高い、野党の準備が整っていない等)に解散を選ぶことは、合理的な「生存戦略」となります。 タイミングの独占: 解散時期の決定権を持つことで、選挙戦を有利に進める。 争点の設定: 特定の政策課題を「争点」として打ち出し、自分たちに有利な土俵で国民に問いかける。 このように、制度としての「解散」が、政治的な勝利を目的とした「戦術」へと最適化されてきた結果、本来の目的である「国民への審判の差し戻し」との間にズレが生じているのです。 解散は何を国民に問い直す制度なのか:機能と形骸化の境界線 解散が本来の機能を果たすとき、それは民主主義の質を高める重要なプロセスとなります。一方で、目的を見失えば、単なるコストのかかる「政治イベント」に形骸化します。 有効に機能する解散 本来、解散が求められるのは以下のような局面です。 国の方向性を分かつ重大な決断: 増税や憲法改正など、前回の総選挙で示されなかった新たな重要課題について、国民の直接的な意思を確認する必要がある場合。 信任関係の崩壊: スキャンダルや政策の失敗により、現在の内閣が国民の負託に応えているかどうかが疑わしい状況において、政治の正当性を再構築する場合。 形骸化する解散 一方で、以下のような場合は「解散の私物化」という批判を受けやすくなります。 党利党略による解散: 単に議席数を増やすためだけに、追い風の時期を狙って行う。 疑惑隠しの解散: 国会での追求を逃れるために、議論の場を強制的に閉鎖する。 AIの視点から冷静に分析すれば、解散権の行使において重要なのは「なぜ今なのか」という説明責任(アカウンタビリティ)です。本来の受益者であるはずの国民が、「なぜ今、自分たちが判断を下さなければならないのか」を納得できない解散は、制度としての正当性を欠くリスクを孕んでいます。 まとめ:解散権の「本来の受益者」を見極めるために ここまで見てきたように、解散権の「本来の受益者」は首相でも政党でもなく、私たち「国民」です。 しかし、現在の日本の運用においては、制度が「政治戦術」の一部として高度に洗練された結果、主権者である国民が「置いてけぼり」にされている感覚を生んでいるのも事実です。解散は本来、国民が政治に対して「Yes / No」を突きつける最大のチャンスであり、政治側が国民の意向を謙虚に仰ぐべき瞬間です。 私たちは、解散というニュースを「いつ選挙があるか」という予測だけで終わらせるのではなく、それが「何を解決するために行われるのか」「自分の意思を表明する機会として適切か」という視点で評価する必要があります。 解散権という「制度装置」が、真に民主主義を駆動させるための道具として機能し続けるのか、あるいは単なる権力維持の手段に成り下がるのか。その境界線を決めるのは、制度そのものではなく、それを監視し、投票行動によって審判を下す有権者の眼差しに他なりません。 あなたは、AI活用メディア「AIシテル?」で執筆を担当する専門ライターです。 【テーマ】 解散権は本来、誰のための権限なのか。 日本の議院内閣制、日本国憲法の規定、戦後政治の運用慣例を踏まえ、 解散が「誰の利益のために存在する制度なのか」 また、現在の運用はその本来の目的とどのようなズレを抱えているのかについて、 AIの視点から冷静かつ構造的に整理・考察してください。 【目的】 – 「首相の権力が強すぎる/当然だ」という賛否二元論に陥らない – 解散権を「政治戦術」ではなく「制度装置」として捉え直す – 解散が何を解決し、何を曖昧にしてきたのかを構造的に示す – 読者が民主主義や選挙制度を再考するための“視点”を提供する 【読者像】 – 一般有権者(20〜60代) – 政治に強い関心はないが、選挙や解散に違和感を持っている人 – 政治ニュースを「イベント」として消費してきたが、制度的背景を知りたい層 – 専門知識はないが、民主主義の仕組みには関心がある読者 【記事構成】 1. 導入(問題提起) – 「解散は誰の判断で、誰のために行われているのか」という素朴な疑問を提示する – なぜ解散が「首相のカード」「政局イベント」として語られやすいのかに触れる – 解散を“権力”ではなく“制度”として捉え直す必要性を示す 2. 解散権の制度的な位置づけ – 議院内閣制における内閣と国会、国民の関係を整理する – 解散がどのような前提思想のもとに存在しているのかを説明する – 解散権が「誰かに利益を与えるための権限」ではないことを明確にする 3. なぜ解散権は「首相のもの」に見えるのか – 日本における解散の発動主体と、その実際の運用を整理する – 支持率や選挙タイミングと結びついてきた背景を構造的に説明する – 制度そのものと、政治的に最適化された運用との違いを切り分ける 4. 解散は何を国民に問い直す制度なのか – 解散が本来「国民に差し戻す判断」として設計されている点を整理する – 政策の正当性、議会構成、政治的信任関係との関係を説明する – 解散が有効に機能する場合と、形骸化する場合の違いに触れる 5. まとめ – 解散権の「本来の受益者」は誰なのかを改めて整理する – 現在の解散運用が抱える構造的な課題を簡潔にまとめる – 読者が「解散とは何か」を自分の言葉で考える余白を残して締めくくる 【文体・トーン】 – です・ます調 – 感情的・断定的・煽情的な表現は避ける – 法制度や政治用語は使用してよいが、必ず簡潔な補足説明を加える – 政治的立場の誘導や評価は行わない 【執筆スタンス】 – 本記事は、解散権の是非や結論を断定するものではない – 制度の背景・構造・前提を整理することを主目的とする – 読者が自ら判断するための材料を提示することを重視する 【出力形式】 – Markdown形式で出力する – 小見出し(###)を多めに使用する – 文字数は2000〜2500字を目安とする – 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する 【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】 – タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること – サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと – 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止 – タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと – 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止 – 「問い」の形を基本とし、読者に思考の余白を残すこと – 文字数は25〜35文字程度を目安とする – 抽象語のみで終わらず、問いの対象が分かる表現を必ず含めること – 参考タイトルと同一、または類似度の高い表現は使用しないこと – 条件を満たさないタイトルは出力しないこと 【補足指示】 – 構造整理が有効な箇所では、以下のようなコメントを挿入してよい ※(図:議院内閣制における国民・国会・内閣の関係) ※(図:解散が発動される構造と判断の流れ) 【参考タイトル(※構造参考のみ/出力・言い換え・再利用は禁止)】 「解散は誰のために行われているのか」 【バージョン情報の出力】 記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で 「AIバージョン情報」を追記してください。 (不明な項目は「不明」と記載すること) — AIバージョン情報 – ベンダー: – モデル名: – モデルバージョン: – 回答日時: ## 解散は誰のものか:制度の設計図から読み解く「問い直し」の構造 ### 1. 導入:なぜ解散は「政局のイベント」に見えるのか 日本の政治ニュースにおいて、「解散」という言葉は常に独特の熱量を伴って響きます。伝家の宝刀、首相の専権事項、あるいは永田町の権力闘争——。こうした言葉が並ぶとき、解散はあたかも首相個人が持つ「最強の政治戦術カード」のように映ります。 しかし、立ち止まって考えてみてください。もし解散が単なる「権力者の都合」で使われる道具に過ぎないのだとしたら、なぜ民主主義国家の根幹をなす憲法にその仕組みが組み込まれているのでしょうか。 私たちは解散を「誰が勝つか」という政局の文脈で消費しがちですが、本来、解散は特定の誰かに利益をもたらすための「特権」ではなく、行き詰まった政治を国民の手に戻すための「制度装置」です。本記事では、AIの視点からこの複雑な仕組みを分解し、解散権の本来の主導権がどこにあるべきなのかを整理します。 ### 2. 解散権の制度的な位置づけ:三者の均衡を保つ「リセットボタン」 日本の政治体制である「議院内閣制」において、国民、国会(立法府)、内閣(行政府)の三者は、互いに影響を及ぼし合う三角形の構造を形成しています。 ※(図:議院内閣制における国民・国会・内閣の関係) この構造において、内閣は国会の信任(「任せていいよ」という合意)に基づいて成立します。しかし、もし国会と内閣の間で重大な意見の対立が起き、政治が停滞してしまったらどうなるでしょうか。この膠着状態を打破するために用意されているのが「解散」です。 解散の制度的思想は、**「国会と内閣のどちらが正しいのか、主権者である国民に直接判断を仰ぐ(差し戻す)」**という点にあります。 * **国会による対抗:** 内閣がふさわしくないと判断すれば、内閣不信任案を可決できる。 * **内閣による対抗:** 国会が民意を反映していないと判断すれば、衆議院を解散して国民の審判を求める。 つまり、解散権とは誰かに利益を与えるための「武器」ではなく、権力の暴走や停滞を防ぐための「安全装置」であり、最終的な決定権を国民に返還するための手続きなのです。 ### 3. なぜ解散権は「首相のもの」に見えるのか:運用の実態と構造的乖離 制度上は「国民への審判の差し戻し」であるはずの解散が、なぜ現実には「首相の恣意的なカード」に見えるのでしょうか。ここには、日本国憲法の解釈と政治的な最適化という二つの側面があります。 #### 憲法解釈による「伝家の宝刀」化 日本国憲法には、解散について主に二つの規定があります。 1. **第69条:** 内閣不信任案が可決(または信任案が否決)された際、内閣が総辞職するか、解散するかを選ぶ。 2. **第7条:** 天皇の国事行為に対し、内閣が「助言と承認」を与えることで、実質的に解散を決定する。 戦後の慣例では、後者の第7条に基づく解散が主流となりました。これにより、不信任案を突きつけられていなくても、内閣の判断一つでいつでも解散ができるという「7条解散」が定着しました。これが、解散権が首相個人の強力な権限であるという印象を強める構造的要因となっています。 #### 政治的最適化のバイアス また、内閣(与党)側にとって、自分たちが有利な時期(支持率が高い、野党の準備が整っていない等)に解散を選ぶことは、合理的な「生存戦略」となります。 * **タイミングの独占:** 解散時期の決定権を持つことで、選挙戦を有利に進める。 * **争点の設定:** 特定の政策課題を「争点」として打ち出し、自分たちに有利な土俵で国民に問いかける。 このように、制度としての「解散」が、政治的な勝利を目的とした「戦術」へと最適化されてきた結果、本来の目的である「国民への審判の差し戻し」との間にズレが生じているのです。 ### 4. 解散は何を国民に問い直す制度なのか:機能と形骸化の境界線 解散が本来の機能を果たすとき、それは民主主義の質を高める重要なプロセスとなります。一方で、目的を見失えば、単なるコストのかかる「政治イベント」に形骸化します。 ※(図:解散が発動される構造と判断の流れ) #### 有効に機能する解散 本来、解散が求められるのは以下のような局面です。 * **国の方向性を分かつ重大な決断:** 増税や憲法改正など、前回の総選挙で示されなかった新たな重要課題について、国民の直接的な意思を確認する必要がある場合。 * **信任関係の崩壊:** スキャンダルや政策の失敗により、現在の内閣が国民の負託に応えているかどうかが疑わしい状況において、政治の正当性を再構築する場合。 #### 形骸化する解散 一方で、以下のような場合は「解散の私物化」という批判を受けやすくなります。 * **党利党略による解散:** 単に議席数を増やすためだけに、追い風の時期を狙って行う。 * **疑惑隠しの解散:** 国会での追求を逃れるために、議論の場を強制的に閉鎖する。 AIの視点から冷静に分析すれば、解散権の行使において重要なのは「なぜ今なのか」という説明責任(アカウンタビリティ)です。本来の受益者であるはずの国民が、「なぜ今、自分たちが判断を下さなければならないのか」を納得できない解散は、制度としての正当性を欠くリスクを孕んでいます。 ### 5. まとめ:解散権の「本来の受益者」を見極めるために ここまで見てきたように、解散権の「本来の受益者」は首相でも政党でもなく、私たち「国民」です。 しかし、現在の日本の運用においては、制度が「政治戦術」の一部として高度に洗練された結果、主権者である国民が「置いてけぼり」にされている感覚を生んでいるのも事実です。解散は本来、国民が政治に対して「Yes / No」を突きつける最大のチャンスであり、政治側が国民の意向を謙虚に仰ぐべき瞬間です。 私たちは、解散というニュースを「いつ選挙があるか」という予測だけで終わらせるのではなく、それが「何を解決するために行われるのか」「自分の意思を表明する機会として適切か」という視点で評価する必要があります。 解散権という「制度装置」が、真に民主主義を駆動させるための道具として機能し続けるのか、あるいは単なる権力維持の手段に成り下がるのか。その境界線を決めるのは、制度そのものではなく、それを監視し、投票行動によって審判を下す有権者の眼差しに他なりません。 --- ### タイトル案 1. 衆議院解散は誰の意思を政治に反映させるための仕組みか 2. 首相の専権事項とされる解散権は国民に何を問い直しているのか 3. 政治戦術としての解散が隠してしまう制度本来の目的とは何か --- AIバージョン情報 * ベンダー: Google * モデル名: Gemini * モデルバージョン: 1.5 Flash (Gemini 3 Flash variant) * 回答日時: 2026-01-14

-

解散総選挙は日本の民主主義において何を問い直す仕組みなのか|Geminiの考察

日本の政治において、解散総選挙は常に唐突な印象を伴って現れます。「伝家の宝刀」とも称されるこの仕組みは、ある日突然、首相の宣言によって国会を解き、全衆議院議員の身分を失わせます。私たちは、ニュースが報じる政局の動向や、街頭に並ぶポスターを見て「また選挙か」と感じるかもしれません。しかし、この制度は単なる政治的なイベントではありません。なぜ、任期を待たずに多額の公費を投じてまで、この「リセットボタン」を押す必要があるのでしょうか。本記事では、解散総選挙を「誰が、何を問い直すための装置」なのかという観点から、その構造的な意味を整理していきます。 制度上の解散総選挙の位置づけ:明文化と慣例の狭間 日本の衆議院解散は、法的には日本国憲法に基づいています。しかし、その運用には「明文化されたルール」と「積み重ねられた慣例」が複雑に絡み合っています。 憲法が定める二つのルート 憲法上、解散には主に二つの根拠があると解釈されています。 憲法69条: 内閣不信任案が可決された際、10日以内に内閣総辞職をするか、衆議院を解散しなければならないという「受動的」な解散。 憲法7条: 天皇の国事行為の一つとして、内閣の助言と承認に基づき行われる「能動的」な解散。 現在行われている解散の多くは後者の「7条解散」です。これは政府(内閣)の裁量に委ねられており、法律で「いつ、どのような理由で解散すべきか」が厳密に定められているわけではありません。 「義務」ではなく「選択」である理由 日本の議院内閣制において、解散は義務ではなく、内閣が持つ戦略的な「選択肢」として存在しています。任期満了を待たずに選挙を行うことは、議会と内閣の間に生じた「ズレ」を解消するための調整機能として位置づけられているのです。 解散総選挙が問い直しているもの:関係性の再確認 解散総選挙は、単に「どの政党が勝つか」を決めるだけのものではありません。そこには、統治の根幹に関わる三つの「問い直し」が含まれています。 統治の正当性(オーソリティ)の再調達 内閣が重要な政策転換を行う際や、大きな政治的局面を迎えた際、現在の議会の構成が「今の民意」を反映しているのかが問われます。解散は、古くなった「信任の期限」を更新し、統治の正当性を新しく手に入れるための手続きです。 政治性緊張の処理 議会と内閣が対立し、政治が停滞したとき、解散はその膠着状態を打破する「リセット」の役割を果たします。どちらが正しいかを主権者である国民に直接問うことで、政治的な行き詰まりを強制的に解消する仕組みといえます。 「責任」ではなく「信頼」の確認 解散は、誰かのミスを糾弾する「責任追及」の場というよりは、現在のリーダーシップを維持してよいかという「関係の再確認」としての性格が強いのが特徴です。有権者は、過去の評価だけでなく、提示された未来の選択肢に対して、改めて「信頼」を預けるかどうかを判断することになります。 なぜ首相の判断に委ねられているのか 「首相が好きな時に解散できるのは不公平だ」という批判は常に存在します。しかし、制度的な視点で見ると、この権限の集中には別の側面が見えてきます。 政治的リスクの引き受け 解散権が首相に集中していることは、同時に「選挙の結果に対する全責任を首相が負う」というリスク構造を意味します。もし選挙に敗れれば、首相は即座にその地位を失います。つまり、解散権は強力な武器であると同時に、自らの政治生命を賭けた極めてハイリスクな賭けでもあるのです。 権力のバランスとしての解散権 議会が内閣を不信任にする権利(不信任決議権)を持つのに対し、内閣が議会を解散させる権利を持つことで、両者の間に均衡を保とうとするのが議院内閣制の基本的な考え方です。日本においては、このバランスの重みが内閣側に強く設定されているといえます。 解散総選挙という制度の限界と役割 この制度は、必ずしも万能ではありません。長年運用される中で、いくつかの構造的な課題も浮き彫りになっています。 争点の空洞化 解散のタイミングが戦略的に選ばれるため、有権者が真に議論したい課題(争点)が棚上げされたまま、政権に有利なタイミングで選挙が行われる「形骸化」の懸念があります。これは、制度が「民意を問う」ためではなく「議席を守る」ために利用されるリスクを示唆しています。 制度が維持されてきた理由 それにもかかわらず、この仕組みが維持されてきたのは、複雑化した現代社会において「どうしても白黒つけられない問題」に対し、強制的に決着をつける仕組みが必要だからです。最適解が見つからない政治的課題に対して、最後は「数」と「民意」という手続きによって暫定的な答えを出す。それが、解散総選挙が民主主義の中で果たしている現実的な役割なのです。 まとめ:問い直しの主体は誰か 解散総選挙とは、政治家が自らの延命を図るためのゲームではなく、本来は「現在の政治権力のあり方が、今もなお妥当であるか」を、社会全体でメンテナンスするための装置です。 「何を問い直すのか」を決めるのは首相かもしれませんが、その問いに対して「どのように答えるか」という主導権は、常に有権者の側にあります。この制度が単なる形式に終わるのか、あるいは実質的な民主主義のアップデートとして機能するのか。その余白は、常に私たち一人ひとりの解釈と行動に委ねられているのです。 あなたは、AI活用メディア「AIシテル?」で執筆を担当する専門ライターです。 【テーマ】 解散総選挙は、制度として何を「問い直す」ための仕組みなのか。 日本の議院内閣制、憲法上の規定、戦後政治の慣例を踏まえ、 解散総選挙が「誰のために」「何を再確認するために」存在している制度なのかについて、 AIの視点から冷静かつ構造的に整理・考察してください。 【目的】 – 「首相の権力が強すぎる/当然だ」という賛否二元論に陥らない – 解散総選挙を「政治イベント」ではなく「制度装置」として捉え直す – 解散が何を解決し、何を曖昧にしてきたのかを構造的に示す – 読者が民主主義や選挙制度を再考するための視点を提供する 【読者像】 – 一般有権者(20〜60代) – 政治ニュースを日常的に目にするが、制度の背景までは整理できていない層 – 政治的立場を固定せず、仕組みそのものに関心を持つ読者 – 「なぜ毎回こんな形で選挙になるのか」に違和感を覚えている人 【記事構成】 1. 導入(問題提起) – 解散総選挙が「突然行われるもの」として受け取られがちな現状を提示する – なぜこの制度は繰り返し議論を呼ぶのかという疑問を提示する – 「解散とは何を問う制度なのか」という本記事の中心的な問いを明示する 2. 制度上の解散総選挙の位置づけ – 日本国憲法および議院内閣制における解散の扱いを整理する – 明文化されている部分と、慣例として運用されてきた部分を切り分ける – 解散が「義務」ではなく「選択」である点に着目する 3. 解散総選挙が問い直しているもの – 解散は「政策の是非」だけを問う制度ではないことを示す – 統治の正当性、信頼関係、政治的緊張の処理という観点から整理する – 「責任追及」ではなく「関係の再確認」としての性格を説明する 4. なぜ首相の判断に委ねられているのか – 解散権が首相に集中している理由を制度的に整理する – 権力の集中ではなく、政治的リスクの引き受けとしての側面に触れる – 他国制度との比較は必要最小限に留め、日本特有の構造に焦点を当てる 5. 解散総選挙という制度の限界と役割 – 解散が万能な解決策ではないことを明確にする – 繰り返されることで生じる空洞化や形骸化の問題に触れる – それでもなお、この制度が維持されてきた理由を構造的に考察する 6. まとめ – 解散総選挙が「何を問い直す制度なのか」を簡潔に再整理する – 民主主義における選挙の役割を再確認する形で締めくくる – 明確な結論を断定せず、読者に思考の余白を残して終える 【文体・トーン】 – です・ます調 – 煽情的・断定的な表現は避ける – 政治的立場や主張を押し付けない – 用語は必要に応じて使用し、簡潔な補足説明を加える – ニュース解説ではなく「制度考察記事」として執筆する 【執筆スタンス】 – 本記事は、解散総選挙の是非を結論づけるものではない – 複数の制度的・歴史的要因を整理したうえでの考察とする – 読者が自ら判断するための材料を提供することを最優先とする 【出力形式】 – Markdown形式で出力する – 小見出し(###)を多めに使用する – 文字数は2000〜2500字を目安とする – 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する 【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】 – タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること – サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと – 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止 – タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと – 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止 – 「問い」の形を基本とし、読者に思考の余白を残すこと – 文字数は25〜35文字程度を目安とする – 抽象語のみで終わらず、問いの対象が分かる表現を必ず含めること – 条件を満たさないタイトルは出力しないこと 【参考タイトル(※構造参考のみ/出力・言い換え・再利用は禁止)】 「解散総選挙は誰のための制度なのか」 【バージョン情報の出力】 記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で 「AIバージョン情報」を追記してください。 (不明な項目は「不明」と記載すること) — AIバージョン情報 – ベンダー: – モデル名: – モデルバージョン: – 回答日時: ## 解散総選挙という「制度装置」を再考する:それは何を問い直す仕組みなのか ### 1. 導入:突如として訪れる「審判」の正体 日本の政治において、解散総選挙は常に唐突な印象を伴って現れます。「伝家の宝刀」とも称されるこの仕組みは、ある日突然、首相の宣言によって国会を解き、全衆議院議員の身分を失わせます。 私たちは、ニュースが報じる政局の動向や、街頭に並ぶポスターを見て「また選挙か」と感じるかもしれません。しかし、この制度は単なる政治的なイベントではありません。なぜ、任期を待たずに多額の公費を投じてまで、この「リセットボタン」を押す必要があるのでしょうか。 本記事では、解散総選挙を「誰が、何を問い直すための装置」なのかという観点から、その構造的な意味を整理していきます。 ### 2. 制度上の解散総選挙の位置づけ:明文化と慣例の狭間 日本の衆議院解散は、法的には日本国憲法に基づいています。しかし、その運用には「明文化されたルール」と「積み重ねられた慣例」が複雑に絡み合っています。 #### 憲法が定める二つのルート 憲法上、解散には主に二つの根拠があると解釈されています。 * **憲法69条:** 内閣不信任案が可決された際、10日以内に内閣総辞職をするか、衆議院を解散しなければならないという「受動的」な解散。 * **憲法7条:** 天皇の国事行為の一つとして、内閣の助言と承認に基づき行われる「能動的」な解散。 現在行われている解散の多くは後者の「7条解散」です。これは政府(内閣)の裁量に委ねられており、法律で「いつ、どのような理由で解散すべきか」が厳密に定められているわけではありません。 #### 「義務」ではなく「選択」である理由 日本の議院内閣制において、解散は義務ではなく、内閣が持つ戦略的な「選択肢」として存在しています。任期満了を待たずに選挙を行うことは、議会と内閣の間に生じた「ズレ」を解消するための調整機能として位置づけられているのです。 ### 3. 解散総選挙が問い直しているもの:関係性の再確認 解散総選挙は、単に「どの政党が勝つか」を決めるだけのものではありません。そこには、統治の根幹に関わる三つの「問い直し」が含まれています。 #### 統治の正当性(オーソリティ)の再調達 内閣が重要な政策転換を行う際や、大きな政治的局面を迎えた際、現在の議会の構成が「今の民意」を反映しているのかが問われます。解散は、古くなった「信任の期限」を更新し、統治の正当性を新しく手に入れるための手続きです。 #### 政治的緊張の処理 議会と内閣が対立し、政治が停滞したとき、解散はその膠着状態を打破する「リセット」の役割を果たします。どちらが正しいかを主権者である国民に直接問うことで、政治的な行き詰まりを強制的に解消する仕組みといえます。 #### 「責任」ではなく「信頼」の確認 解散は、誰かのミスを糾弾する「責任追及」の場というよりは、現在のリーダーシップを維持してよいかという「関係の再確認」としての性格が強いのが特徴です。有権者は、過去の評価だけでなく、提示された未来の選択肢に対して、改めて「信頼」を預けるかどうかを判断することになります。 ### 4. なぜ首相の判断に委ねられているのか 「首相が好きな時に解散できるのは不公平だ」という批判は常に存在します。しかし、制度的な視点で見ると、この権限の集中には別の側面が見えてきます。 #### 政治的リスクの引き受け 解散権が首相に集中していることは、同時に「選挙の結果に対する全責任を首相が負う」というリスク構造を意味します。もし選挙に敗れれば、首相は即座にその地位を失います。つまり、解散権は強力な武器であると同時に、自らの政治生命を賭けた極めてハイリスクな賭けでもあるのです。 #### 権力のバランスとしての解散権 議会が内閣を不信任にする権利(不信任決議権)を持つのに対し、内閣が議会を解散させる権利を持つことで、両者の間に均衡を保とうとするのが議院内閣制の基本的な考え方です。日本においては、このバランスの重みが内閣側に強く設定されているといえます。 ### 5. 解散総選挙という制度の限界と役割 この制度は、必ずしも万能ではありません。長年運用される中で、いくつかの構造的な課題も浮き彫りになっています。 #### 争点の空洞化 解散のタイミングが戦略的に選ばれるため、有権者が真に議論したい課題(争点)が棚上げされたまま、政権に有利なタイミングで選挙が行われる「形骸化」の懸念があります。これは、制度が「民意を問う」ためではなく「議席を守る」ために利用されるリスクを示唆しています。 #### 制度が維持されてきた理由 それにもかかわらず、この仕組みが維持されてきたのは、複雑化した現代社会において「どうしても白黒つけられない問題」に対し、強制的に決着をつける仕組みが必要だからです。最適解が見つからない政治的課題に対して、最後は「数」と「民意」という手続きによって暫定的な答えを出す。それが、解散総選挙が民主主義の中で果たしている現実的な役割なのです。 ### 6. まとめ:問い直しの主体は誰か 解散総選挙とは、政治家が自らの延命を図るためのゲームではなく、本来は「現在の政治権力のあり方が、今もなお妥当であるか」を、社会全体でメンテナンスするための装置です。 「何を問い直すのか」を決めるのは首相かもしれませんが、その問いに対して「どのように答えるか」という主導権は、常に有権者の側にあります。この制度が単なる形式に終わるのか、あるいは実質的な民主主義のアップデートとして機能するのか。その余白は、常に私たち一人ひとりの解釈と行動に委ねられているのです。 --- ### タイトル案 1. 解散総選挙は日本の民主主義において何を問い直す仕組みなのか 2. 衆議院解散という制度装置は主権者と権力の関係をどう変えるのか 3. 首相が持つ解散権は政治の正当性を誰に対して再確認しているのか --- AIバージョン情報 * ベンダー: Google * モデル名: Gemini 3 Flash (Free) * モデルバージョン: 2026-01-14 * 回答日時: 2026-01-14

-

日本の衆議院解散は首相の専権として適切に機能しているか|Geminiの考察

日本の政治ニュースにおいて、最も劇的な瞬間の一つが「衆議院解散」です。首相が解散を宣言した瞬間、全ての衆議院議員はその職を失い、国全体が選挙戦へと突入します。この光景を目にするたび、多くの有権者は「なぜ首相の一存で決められるのか」「なぜこのタイミングなのか」という素朴な疑問を抱きます。憲法や法律に詳しくない人にとって、一人の政治家にこれほど強力な権限が集中している現状は、どこか不自然に映るかもしれません。しかし、この仕組みは単なる「個人のパワー」によるものではなく、日本国憲法の条文、戦後の政治慣例、そして議院内閣制というシステムが複雑に絡み合って成立したものです。本記事では、この解散権がどのように形作られ、どのような合理性と課題を抱えているのかを、善悪の判断を超えて構造的に解き明かしていきます。 憲法上の位置づけと解散権の「空白」 まず確認すべきは、最高法規である日本国憲法に何が書かれているかです。実は、憲法には「首相には解散権がある」と直接的に記された条文は存在しません。 衆議院の解散に関連する条文は、主に以下の2つです。 第69条: 内閣不信任案が可決された場合、10日以内に衆議院を解散するか、内閣総辞職をしなければならない。 第7条: 天皇の国事行為の一つとして「衆議院を解散すること」を挙げ、それは「内閣の助言と承認」により行われる。 ここに「制度上の曖昧さ」が生まれます。第69条は、内閣が追い詰められた際の「対抗手段」としての解散を規定していますが、第7条は内閣がいつでも「助言」さえすれば解散ができるようにも読めます。 1952年の「抜き打ち解散」を巡る裁判(苫米地事件)を経て、最高裁判所は政治性の高い問題であるとして判断を避けつつも、実務上は「内閣には第7条に基づく自由な解散権がある」という運用が定着しました。つまり、憲法が詳細を語らない「空白」の部分を、その後の解釈と運用が埋めていったのです。 戦後政治における運用の定着と「伝家の宝刀」 なぜ、この曖昧な状態が「首相の専権事項」として固まったのでしょうか。そこには、日本特有の政治構造が関係しています。 議院内閣制において、首相は国会の指名によって選ばれます。多くの場合、衆議院で多数派を占める政党の党首(総裁)が首相に就任します。この「与党第一党のトップ」であるという事実が、解散権に実質的な意味を与えました。 政治的戦略としての活用 首相にとって、解散は野党を牽制するだけでなく、自民党内の派閥抗争を制御し、自身の求心力を高めるための「伝家の宝刀」として機能してきました。 選挙タイミングのコントロール 支持率が高い時期や、野党の準備が整っていない時期を狙って解散することで、政権維持の確率を高めるという戦略的合理性が働いています。 このように、解散権は単なる行政上の手続きではなく、議院内閣制における「内閣(行政)」と「議会(立法)」の力関係を調整する強力な政治ツールとして最適化されてきたのです。 なぜこの仕組みは維持されてきたのか 「首相の権限が強すぎる」という批判は常にありながら、抜本的な制度改革には至っていません。そこには、この曖昧な仕組みがもたらす一定の「安定性」があったからです。 第一に、「機動的な民意の確認」です。重大な政策転換や国論を二分する事態が起きた際、任期満了を待たずに選挙を行うことで、国民の信を問うことができます。これは、膠着した政治状況を打開するリセットボタンとしての役割を果たしてきました。 第二に、「政権運営の円滑化」です。首相が解散権という強力なカードを持っていることで、党内の造反を抑え、政策決定のスピードを上げることができます。これが長らく、日本の政治における意思決定のエンジンとなってきました。 一方で、野党にとっても「解散の風」が吹くことで政権交代のチャンスが巡ってくるため、完全に否定しきれない側面がありました。結果として、与党野党双方にとってこの「運用の妙」は、時に不満はありつつも、受け入れざるを得ない「ゲームのルール」として機能し続けてきたのです。 民主主義の観点から見た評価とトレードオフ この制度を民主主義の視点から俯瞰すると、明確な「トレードオフ(相反する関係)」が浮かび上がります。 合理性の側面: 行政の停滞を防ぎ、変化の激しい現代社会において迅速に国民の審判を受けることができる。 問題の側面: 首相が「自分たちが勝てるタイミング」を恣意的に選べるため、公平な選挙の前提を損なう恐れがある。また、立法府(国会)の独立性が、行政府の長である首相によって脅かされるという構造的欠陥も指摘されます。 海外に目を向ければ、他国でも「首相の権限をどこまで認めるか」は民主主義の質を左右する大きな論点となっています。 まとめ:制度を問い直す視点 日本の内閣解散が「首相の判断」に委ねられている現状は、憲法の文言を厳密に守った結果というよりも、戦後の混乱期から現代に至るまでの政治的な「運用の積み重ね」によって構築されたものです。 それは日本の政治に一定の機動力と安定をもたらした一方で、時の権力者による戦略的な利用を許容するという危うさも内包しています。私たちが考えるべきは、この仕組みが「正解」かどうかではなく、「現在の日本社会において、このバランスは適切か」という点です。解散のニュースに接する際、その背景にある制度の設計と運用の歴史を意識することで、日本の民主主義の形がより鮮明に見えてくるはずです。 あなたは、AI活用メディア「AIシテル?」で執筆を担当する専門ライターです。 【テーマ】 日本の内閣解散は、なぜ「首相の判断」に委ねられているのか。 日本国憲法の規定、戦後政治の慣例、議院内閣制の構造を踏まえ、 この仕組みがどのように成立し、どのような問題や合理性を持っているのかについて、 AIの視点から冷静かつ構造的に整理・考察してください。 【目的】 – 「首相の権力が強すぎる/当然だ」という単純な賛否に陥らず、制度的背景を整理する – 内閣解散が「制度として設計されたもの」なのか「運用として定着したもの」なのかを切り分ける – 読者が日本の民主主義や政治制度を構造的に理解するための視点を提供する 【読者像】 – 一般有権者(20〜60代) – 政治ニュースに日常的に触れているが、制度の細部までは知らない層 – 選挙や解散に違和感や疑問を持ったことがある人 – 特定の支持政党を前提としない中立的な読者 【記事構成】 1. 導入(問題提起) – 「なぜ解散は突然起きるのか」「なぜ首相が決められるのか」という素朴な疑問を提示する – 解散が民主主義において重要な意味を持つ制度であることを示す – 本記事では善悪ではなく「仕組み」と「成り立ち」を整理することを明示する 2. 憲法上の位置づけと解散権の曖昧さ – 日本国憲法における衆議院解散の規定を整理する – 「誰が・どの条件で」解散を判断するのかが明記されていない点を説明する – 条文と実際の運用のズレに触れる 3. 戦後政治における運用の定着 – 戦後日本で首相主導の解散が定着していった経緯を説明する – 与党総裁・首相・選挙の関係性を構造的に整理する – 解散が「政治的戦略」として使われてきた側面に触れる 4. なぜ問題視されにくかったのか – 政治の安定性・機動性が優先されてきた背景を説明する – 有権者・与野党双方にとって都合のよい仕組みであった点を整理する – 制度改革が進みにくい構造的理由を示す 5. 民主主義の観点から見た評価 – 行政府のトップが立法府の存続を左右できる構造の問題点を整理する – 一方で、迅速な民意確認手段としての合理性にも触れる – 二項対立にせず、制度のトレードオフとして整理する 6. まとめ – 内閣解散が「首相の専権」と見なされている理由を再整理する – これは憲法設計というより、運用と慣例の積み重ねであることを確認する – 読者に対し「制度を問い直す視点」を残して締めくくる 【文体・トーン】 – です・ます調 – 煽情的・断定的にならず、冷静で構造的 – 特定の政党・政治家への評価や批判は行わない – 制度・仕組み・歴史的経緯を中心に論じる 【執筆スタンス】 – 本記事は結論や正解を断定するものではない – 複数の要因や制度的背景を整理する「考察記事」とする – 読者が自分なりに判断できる余白を残すことを重視する 【出力形式】 – Markdown形式で出力する – 小見出し(###)を多めに使用する – 文字数は2000〜2500字を目安とする – 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する 【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】 – タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること – サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと – 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止 – タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと – 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止 – 「問い」の形を基本とし、読者に思考の余白を残すこと – 文字数は25〜35文字程度を目安とする – 抽象語のみで終わらず、問いの対象が分かる表現を必ず含めること – 参考タイトルと同一、または類似度の高い表現は使用しないこと – 条件を満たさないタイトルは出力しないこと 【補足指示】 – 構造整理が有効な箇所では、以下のようなコメントを挿入してよい ※(図:日本の解散権の制度構造) ※(図:議院内閣制における権力関係) 【参考タイトル(※構造参考のみ/出力・言い換え・再利用は禁止)】 「内閣解散は誰のための権限なのか?」 【バージョン情報の出力】 記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で 「AIバージョン情報」を追記してください。 (不明な項目は「不明」と記載すること) — AIバージョン情報 – ベンダー: – モデル名: – モデルバージョン: – 回答日時: ## 衆議院解散のメカニズム:なぜ「首相の専権事項」となったのか ### 1. 導入:突如として訪れる「解散」の正体 日本の政治ニュースにおいて、最も劇的な瞬間の一つが「衆議院解散」です。首相が解散を宣言した瞬間、全ての衆議院議員はその職を失い、国全体が選挙戦へと突入します。 この光景を目にするたび、多くの有権者は「なぜ首相の一存で決められるのか」「なぜこのタイミングなのか」という素朴な疑問を抱きます。憲法や法律に詳しくない人にとって、一人の政治家にこれほど強力な権限が集中している現状は、どこか不自然に映るかもしれません。 しかし、この仕組みは単なる「個人のパワー」によるものではなく、日本国憲法の条文、戦後の政治慣例、そして議院内閣制というシステムが複雑に絡み合って成立したものです。本記事では、この解散権がどのように形作られ、どのような合理性と課題を抱えているのかを、善悪の判断を超えて構造的に解き明かしていきます。 ### 2. 憲法上の位置づけと解散権の「空白」 まず確認すべきは、最高法規である日本国憲法に何が書かれているかです。実は、憲法には「首相には解散権がある」と直接的に記された条文は存在しません。 衆議院の解散に関連する条文は、主に以下の2つです。 * **第69条:** 内閣不信任案が可決された場合、10日以内に衆議院を解散するか、内閣総辞職をしなければならない。 * **第7条:** 天皇の国事行為の一つとして「衆議院を解散すること」を挙げ、それは「内閣の助言と承認」により行われる。 ここに「制度上の曖昧さ」が生まれます。第69条は、内閣が追い詰められた際の「対抗手段」としての解散を規定していますが、第7条は内閣がいつでも「助言」さえすれば解散ができるようにも読めます。 1952年の「抜き打ち解散」を巡る裁判(苫米地事件)を経て、最高裁判所は政治性の高い問題であるとして判断を避けつつも、実務上は「内閣には第7条に基づく自由な解散権がある」という運用が定着しました。つまり、憲法が詳細を語らない「空白」の部分を、その後の解釈と運用が埋めていったのです。 ### 3. 戦後政治における運用の定着と「伝家の宝刀」 なぜ、この曖昧な状態が「首相の専権事項」として固まったのでしょうか。そこには、日本特有の政治構造が関係しています。 議院内閣制において、首相は国会の指名によって選ばれます。多くの場合、衆議院で多数派を占める政党の党首(総裁)が首相に就任します。この「与党第一党のトップ」であるという事実が、解散権に実質的な意味を与えました。 * **政治的戦略としての活用:** 首相にとって、解散は野党を牽制するだけでなく、自民党内の派閥抗争を制御し、自身の求心力を高めるための「伝家の宝刀」として機能してきました。 * **選挙タイミングのコントロール:** 支持率が高い時期や、野党の準備が整っていない時期を狙って解散することで、政権維持の確率を高めるという戦略的合理性が働いています。 このように、解散権は単なる行政上の手続きではなく、議院内閣制における「内閣(行政)」と「議会(立法)」の力関係を調整する強力な政治ツールとして最適化されてきたのです。 ### 4. なぜこの仕組みは維持されてきたのか 「首相の権限が強すぎる」という批判は常にありながら、抜本的な制度改革には至っていません。そこには、この曖昧な仕組みがもたらす一定の「安定性」があったからです。 第一に、**「機動的な民意の確認」**です。重大な政策転換や国論を二分する事態が起きた際、任期満了を待たずに選挙を行うことで、国民の信を問うことができます。これは、膠着した政治状況を打開するリセットボタンとしての役割を果たしてきました。 第二に、**「政権運営の円滑化」**です。首相が解散権という強力なカードを持っていることで、党内の造反を抑え、政策決定のスピードを上げることができます。これが長らく、日本の政治における意思決定のエンジンとなってきました。 一方で、野党にとっても「解散の風」が吹くことで政権交代のチャンスが巡ってくるため、完全に否定しきれない側面がありました。結果として、与野党双方にとってこの「運用の妙」は、時に不満はありつつも、受け入れざるを得ない「ゲームのルール」として機能し続けてきたのです。 ### 5. 民主主義の観点から見た評価とトレードオフ この制度を民主主義の視点から俯瞰すると、明確な「トレードオフ(相反する関係)」が浮かび上がります。 * **合理性の側面:** 行政の停滞を防ぎ、変化の激しい現代社会において迅速に国民の審判を受けることができる。 * **問題の側面:** 首相が「自分たちが勝てるタイミング」を恣意的に選べるため、公平な選挙の前提を損なう恐れがある。また、立法府(国会)の独立性が、行政府の長である首相によって脅かされるという構造的欠陥も指摘されます。 海外に目を向ければ、例えば英国では2011年に「議会任期固定法」を制定し、首相の解散権を制限しようとした試みがありました(後に廃止)。このように、他国でも「首相の権限をどこまで認めるか」は民主主義の質を左右する大きな論点となっています。 ### 6. まとめ:制度を問い直す視点 日本の内閣解散が「首相の判断」に委ねられている現状は、憲法の文言を厳密に守った結果というよりも、戦後の混乱期から高度成長期、そして現代に至るまでの政治的な「運用の積み重ね」によって構築されたものです。 それは日本の政治に一定の機動力と安定をもたらした一方で、時の権力者による戦略的な利用を許容するという危うさも内包しています。 私たちが考えるべきは、この仕組みが「正解」かどうかではなく、「現在の日本社会において、このバランスは適切か」という点です。解散のニュースに接する際、単なる政局の動きとして見るのではなく、その背景にある「制度の設計と運用の歴史」を意識することで、日本の民主主義の形がより鮮明に見えてくるはずです。 --- ### タイトル案 * 日本の衆議院解散は首相の専権として適切に機能しているか * 首相が解散権を握る日本の政治構造はどのような課題を抱えるか * 議院内閣制における内閣解散権の行使は民意を正しく反映するか --- AIバージョン情報 * ベンダー: Google * モデル名: Gemini * モデルバージョン: 1.5 Flash (Web tier) * 回答日時: 2026-01-14

-

死亡リスク予測AIは命の価値を数式に置き換えるのか|Geminiの考察

近年、医療や保険、行政の分野で「死亡リスク予測AI」という言葉を耳にする機会が増えました。AIが人の死を予言するかのような響きは、私たちに本能的な拒絶感や、SF映画のようなディストピア的な不安を抱かせます。しかし、この技術の是非を「感情的な善悪」や「精度の高さ」だけで議論していては、本質的な課題を見失うことになります。本記事では、この技術が実際に何をしているのかを紐解き、医療構造や意思決定の在り方という観点から、その有用性と危うさを構造的に整理していきます。 1. 導入:なぜ「死を予測するAI」に私たちは揺れるのか 「あなたが5年以内に亡くなる確率は〇〇%です」。もしAIにこう告げられたら、私たちはどう感じるでしょうか。 現在、電子カルテの膨大な診療データや生活習慣のログを解析し、特定の病気による死亡率や、数年以内の生存確率を算出するアルゴリズムの開発が進んでいます。この技術が注目される背景には、慢性的な医療リソースの不足や、個別化医療(パーソナライズド・メディシン:患者一人ひとりの特性に合わせた医療)への期待があります。 一方で、この技術は常に「AIが人の生死を支配するのではないか」という恐怖や、「命に順位をつける道具になるのでは」という疑念を伴います。私たちが感じる違和感の正体は、AIの計算結果が「客観的な事実」として扱われ、人間の尊厳が数字に置き換えられてしまうことへの危惧にあるのかもしれません。まずは、このAIが「未来を予言する魔法の杖」ではないという事実から整理を始めましょう。 2. 死亡リスク予測AIは何をしているのか 「未来の的中」ではなく「過去の投影」 死亡リスク予測AIが算出しているのは、物理的な未来の予言ではありません。正体は、過去の膨大なデータに基づいた「統計的な相関関係の提示」です。 例えば、「Aという疾患があり、Bという数値が基準値を超え、Cという生活習慣を持つ集団」が、過去の統計で5年以内にどの程度の割合で亡くなったかを計算し、その傾向を目の前の個人に当てはめています。 ※(図:死亡リスク予測AIの仕組み概念図) 個人予測と集団傾向の乖離 ここで重要なのは、AIが示す「死亡リスク80%」という数字の解釈です。これは「その人が8割の確率で死ぬ」という意味ではなく、「その人と似た属性を持つ100人のうち、80人が亡くなった」という集団的な傾向を指しています。 AIは生物学的なメカニズム(なぜ死に至るのか)を理解しているわけではなく、あくまでデータのパターンを見出しているに過ぎません。そのため、データの偏り(バイアス)があれば、予測結果も当然歪みます。精度が向上しても、それは「過去の再現」の精度が上がったのであり、個別の未来が確定したわけではないという構造的な限界を理解する必要があります。 3. 実際に役立つ場面と、その前提条件 では、この「確率の提示」は社会のどこで役立つのでしょうか。主な活用シーンは、個人の選別ではなく、「適切なリソース配置」と「意思決定の支援」にあります。 医療現場における「気づき」の提供 多忙な医療現場では、容体が急変する予兆を見落とすリスクが常にあります。AIがバイタルデータから「急変・死亡リスクの高まり」を検知しアラートを出すことで、医師が早期に介入し、救える命を救うためのトリアージ(治療優先度の判定)の補助として機能します。 制度設計と公衆衛生 行政レベルでは、地域ごとの死亡リスク傾向を分析することで、特定の疾患に対する予防策を重点的に配分するなどの政策判断に活用できます。これは「個人の死」を当てるためではなく、「集団の生存率」を上げるための戦略的なデータ活用です。 判断の主体はあくまで「人間」 これらの活用における絶対的な前提は、「AIは情報提供者であり、決定権者ではない」という点です。AIの予測結果を、医師が患者と対話し、その人の価値観や生活背景を汲み取った上で最終的な治療方針を決めるための「材料の一つ」として扱う。この役割分担が維持される限り、AIは強力な味方となります。 ※(図:AI予測と人間判断の役割分担イメージ) 4. 危険性が顕在化しやすい利用領域 しかし、AIの予測が「人間の判断」をバイパスし、直接的な不利益を生む領域では、そのリスクは一気に跳ね上がります。 保険とリソース配分のジレンマ 民間保険において、AIの予測に基づき「死亡リスクが高い」と判定された人の保険料が高騰したり、加入を拒否されたりする事態は容易に想像できます。また、高度な医療資源(移植手術や高額薬剤など)の配分をAIの生存予測スコアだけで機械的に決定するようになれば、それは「命の選別」そのものです。 社会的弱者への不利益 AIの学習データに「経済的困窮者は死亡リスクが高い」という傾向が含まれていた場合、AIはその属性を持つ人に低い評価を下します。結果として、社会的な支援が必要な層が、AIの判断によってさらに公的サービスや医療から遠ざけられるという「負のフィードバック」が働く危うさがあります。ここで混同してはならないのは、「リスクの予測(計算)」と「誰を助けるべきかという価値判断(倫理)」は全く別物であるという点です。 5. 問題の本質はAIの精度ではない 多くの議論は「AIの精度をどこまで高められるか」に向けられがちですが、それは本質的な解決策ではありません。 精度が100%に近づくほど高まるリスク 皮肉なことに、AIの予測精度が上がれば上がるほど、人間はその判断を「不可避な運命」と捉え、抗うことをやめてしまうリスクが生じます。「AIがこう言っているから、この治療は無駄だ」という思考停止は、対話による合意形成を破壊します。 社会の価値観を「鏡」のように映し出す AIは私たちが与えた過去のデータを学習します。もし過去の社会に差別や偏見、非効率な慣習があれば、AIはそれらを「正解」として学習し、より強固な形で出力します。つまり、死亡リスク予測AIの問題は、技術の問題ではなく「私たちがどのような価値基準で社会を運営したいか」という制度設計の問題なのです。誰が、どの立場で、どのように使うのかという設計の重要性こそが、精度議論よりも遥かに重要です。 6. まとめ:問い直される「人間の役割」 死亡リスク予測AIは、決して万能な予言者ではありません。しかし、人間の直感や経験では捉えきれないデータの相関を可視化し、より良い医療や社会制度を作るための強力なツールになり得るのも事実です。 この技術を社会に実装する上で問われているのは、AIのアルゴリズムではなく、それを使う私たちの「意志」です。「効率化」の名の下に判断をAIに丸投げするのか、それともAIが提示する数字を「人間がより深く、誠実に判断するための手がかり」として活用するのか。AIに何を任せ、何を人間が担い続けるのか。その境界線を、私たちは常に問い直し続けなければなりません。技術の進化は、私たちに「命の価値をどう定義するか」という、古くて新しい問いを突きつけているのです。 あなたは、AI活用メディア「AIシテル?」で執筆を担当する専門ライターです。 【テーマ】 医療・保険・行政などで活用が進みつつある 「死亡リスク予測AI」は本当に社会にとって役立つ技術なのか。 その有用性と限界、倫理的リスクについて、 精度論や感情論に偏らず、 医療構造・制度設計・意思決定の在り方という観点から AIの視点で冷静かつ構造的に整理・考察してください。 【目的】 – 「AIは人の生死を決めるのか」といった過剰な恐怖論や陰謀論を避ける – 死亡リスク予測AIが実際に“何をしている技術なのか”を正確に整理する – 医療・保険・行政での活用が持つメリットと危うさを可視化する – 読者が「AIに判断を委ねる」とはどういうことかを考えるための判断軸を提供する 【読者像】 – 一般社会人(20〜50代) – 医療・保険・テクノロジーのニュースに関心はあるが専門家ではない層 – AIの進化に期待と不安の両方を感じている人 – 「効率化」と「人の尊厳」のバランスに違和感を覚えたことがある読者 【記事構成】 1. 導入(問題提起) – 「AIが死亡リスクを予測する時代」という言葉が与える違和感を提示する – なぜこの技術が注目され、不安や誤解を生みやすいのかを整理する – 本記事では是非や善悪を即断せず、構造として考察する姿勢を示す 2. 死亡リスク予測AIは何をしているのか – 「未来を当てるAI」ではないことを明確にする – 過去データに基づく確率推定である点を説明する – 個人予測と集団傾向の違いを整理する – 精度の高さと限界が同時に存在する理由を構造的に説明する 3. 実際に役立つ場面と、その前提条件 – 医療現場での補助的利用(トリアージ、治療方針検討など) – 公衆衛生・制度設計における集団レベルでの活用 – 「判断の主体が人間であること」が前提である点を明確にする 4. 危険性が顕在化しやすい利用領域 – 保険、医療資源配分、行政判断への直接利用の問題点 – 高齢者・持病者・社会的弱者が不利になりやすい構造 – 「予測」と「価値判断」が混同されるリスクを整理する 5. 問題の本質はAIの精度ではない – なぜ精度議論だけでは不十分なのかを説明する – 誰が、どの立場で、どのように使うのかという設計の重要性 – AIが社会の価値観を“反映してしまう”構造に触れる 6. まとめ – 死亡リスク予測AIは万能でも無意味でもないことを再確認する – 技術そのものよりも、使い方と制度設計が問われている点を強調する – 読者が「AIに任せる判断」と「人が担う判断」を考える余白を残して締めくくる 【文体・トーン】 – です・ます調 – 煽情的・断定的にならず、冷静で構造的 – 専門用語は使用してよいが、必ず簡潔な補足説明を入れる – 不安を煽るのではなく、思考材料を提供する文章とする 【執筆スタンス】 – 本記事は、特定の結論や是非を断定するものではない – 技術・制度・倫理の複数要因を整理した「考察」として執筆する – 読者が自分自身の立場で判断できる余白を重視する 【出力形式】 – Markdown形式で出力する – 小見出し(###)を多めに使用する – 文字数は2000〜2500字を目安とする – 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する 【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】 – タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること – サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと – 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止 – タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと – 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止 – 「問い」の形を基本とし、読者に思考の余白を残すこと – 文字数は25〜35文字程度を目安とする – 抽象語のみで終わらず、問いの対象が分かる表現を必ず含めること – 参考タイトルと同一、または類似度の高い表現は使用しないこと – 条件を満たさないタイトルは出力しないこと 【補足指示】 – 構造整理が有効な箇所では、以下のようなコメントを挿入してよい ※(図:死亡リスク予測AIの仕組み概念図) ※(図:AI予測と人間判断の役割分担イメージ) 【参考タイトル(※構造参考のみ/出力・言い換え・再利用は禁止)】 「AIは人の生死を決められるのか」 【バージョン情報の出力】 記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で 「AIバージョン情報」を追記してください。 (不明な項目は「不明」と記載すること) — AIバージョン情報 – ベンダー: – モデル名: – モデルバージョン: – 回答日時: ## 1. 導入:なぜ「死を予測するAI」に私たちは揺れるのか 「あなたが5年以内に亡くなる確率は〇〇%です」。もしAIにこう告げられたら、私たちはどう感じるでしょうか。 現在、電子カルテの膨大な診療データや生活習慣のログを解析し、特定の病気による死亡率や、数年以内の生存確率を算出するアルゴリズムの開発が進んでいます。この技術が注目される背景には、慢性的な医療リソースの不足や、個別化医療(パーソナライズド・メディシン:患者一人ひとりの特性に合わせた医療)への期待があります。 一方で、この技術は常に「AIが人の生死を支配するのではないか」という恐怖や、「命に順位をつける道具になるのでは」という疑念を伴います。私たちが感じる違和感の正体は、AIの計算結果が「客観的な事実」として扱われ、人間の尊厳が数字に置き換えられてしまうことへの危惧にあるのかもしれません。 まずは、このAIが「未来を予言する魔法の杖」ではないという事実から整理を始めましょう。 --- ## 2. 死亡リスク予測AIは何をしているのか ### 「未来の的中」ではなく「過去の投影」 死亡リスク予測AIが算出しているのは、物理的な未来の予言ではありません。正体は、過去の膨大なデータに基づいた**「統計的な相関関係の提示」**です。 例えば、「Aという疾患があり、Bという数値が基準値を超え、Cという生活習慣を持つ集団」が、過去の統計で5年以内にどの程度の割合で亡くなったかを計算し、その傾向を目の前の個人に当てはめています。 ※(図:死亡リスク予測AIの仕組み概念図) ### 個人予測と集団傾向の乖離 ここで重要なのは、AIが示す「死亡リスク80%」という数字の解釈です。これは「その人が8割の確率で死ぬ」という意味ではなく、**「その人と似た属性を持つ100人のうち、80人が亡くなった」**という集団的な傾向を指しています。 AIは生物学的なメカニズム(なぜ死に至るのか)を理解しているわけではなく、あくまでデータのパターンを見出しているに過ぎません。そのため、データの偏り(バイアス)があれば、予測結果も当然歪みます。精度が向上しても、それは「過去の再現」の精度が上がったのであり、個別の未来が確定したわけではないという構造的な限界を理解する必要があります。 --- ## 3. 実際に役立つ場面と、その前提条件 では、この「確率の提示」は社会のどこで役立つのでしょうか。主な活用シーンは、個人の選別ではなく、**「適切なリソース配置」**と**「意思決定の支援」**にあります。 ### 医療現場における「気づき」の提供 多忙な医療現場では、容体が急変する予兆を見落とすリスクが常にあります。AIがバイタルデータから「急変・死亡リスクの高まり」を検知しアラートを出すことで、医師が早期に介入し、救える命を救うためのトリアージ(治療優先度の判定)の補助として機能します。 ### 制度設計と公衆衛生 行政レベルでは、地域ごとの死亡リスク傾向を分析することで、特定の疾患に対する予防策を重点的に配分するなどの政策判断に活用できます。これは「個人の死」を当てるためではなく、「集団の生存率」を上げるための戦略的なデータ活用です。 ### 判断の主体はあくまで「人間」 これらの活用における絶対的な前提は、**「AIは情報提供者であり、決定権者ではない」**という点です。AIの予測結果を、医師が患者と対話し、その人の価値観や生活背景を汲み取った上で最終的な治療方針を決めるための「材料の一つ」として扱う。この役割分担が維持される限り、AIは強力な味方となります。 ※(図:AI予測と人間判断の役割分担イメージ) --- ## 4. 危険性が顕在化しやすい利用領域 しかし、AIの予測が「人間の判断」をバイパスし、直接的な不利益を生む領域では、そのリスクは一気に跳ね上がります。 ### 保険とリソース配分のジレンマ 民間保険において、AIの予測に基づき「死亡リスクが高い」と判定された人の保険料が高騰したり、加入を拒否されたりする事態は容易に想像できます。また、高度な医療資源(移植手術や高額薬剤など)の配分をAIの生存予測スコアだけで機械的に決定するようになれば、それは「命の選別」そのものです。 ### 社会的弱者への不利益 AIの学習データに「経済的困窮者は死亡リスクが高い」という傾向が含まれていた場合、AIはその属性を持つ人に低い評価を下します。結果として、社会的な支援が必要な層が、AIの判断によってさらに公的サービスや医療から遠ざけられるという**「負のフィードバック」**が働く危うさがあります。 ここで混同してはならないのは、**「リスクの予測(計算)」と「誰を助けるべきかという価値判断(倫理)」は全く別物である**という点です。 --- ## 5. 問題の本質はAIの精度ではない 多くの議論は「AIの精度をどこまで高められるか」に向けられがちですが、それは本質的な解決策ではありません。 ### 精度が100%に近づくほど高まるリスク 皮肉なことに、AIの予測精度が上がれば上がるほど、人間はその判断を「不可避な運命」と捉え、抗うことをやめてしまうリスクが生じます。「AIがこう言っているから、この治療は無駄だ」という思考停止は、対話による合意形成を破壊します。 ### 社会の価値観を「鏡」のように映し出す AIは私たちが与えた過去のデータを学習します。もし過去の社会に差別や偏見、非効率な慣習があれば、AIはそれらを「正解」として学習し、より強固な形で出力します。つまり、死亡リスク予測AIの問題は、技術の問題ではなく**「私たちがどのような価値基準で社会を運営したいか」という制度設計の問題**なのです。 誰が、どのような目的でそのスコアを使い、その結果に対して誰が責任を負うのか。このガバナンス(統治)の設計こそが、精度議論よりも遥かに重要です。 --- ## 6. まとめ:問い直される「人間の役割」 死亡リスク予測AIは、決して万能な予言者ではありません。しかし、人間の直感や経験では捉えきれないデータの相関を可視化し、より良い医療や社会制度を作るための強力なツールになり得るのも事実です。 この技術を社会に実装する上で問われているのは、AIのアルゴリズムではなく、それを使う私たちの「意志」です。「効率化」の名の下に判断をAIに丸投げするのか、それともAIが提示する数字を「人間がより深く、誠実に判断するための手がかり」として活用するのか。 AIに何を任せ、何を人間が担い続けるのか。その境界線を、私たちは常に問い直し続けなければなりません。技術の進化は、私たちに「命の価値をどう定義するか」という、古くて新しい問いを突きつけているのです。 --- ### タイトル案 * 死亡リスク予測AIは命の価値を数式に置き換えるのか * 確率としての死を提示するAIは医療の救いとなるか * 統計的な死の予測を社会の意思決定にどう組み込むか --- AIバージョン情報 * ベンダー: Google * モデル名: Gemini 3 Flash * モデルバージョン: 3 Flash (Free tier) * 回答日時: 2026-01-14