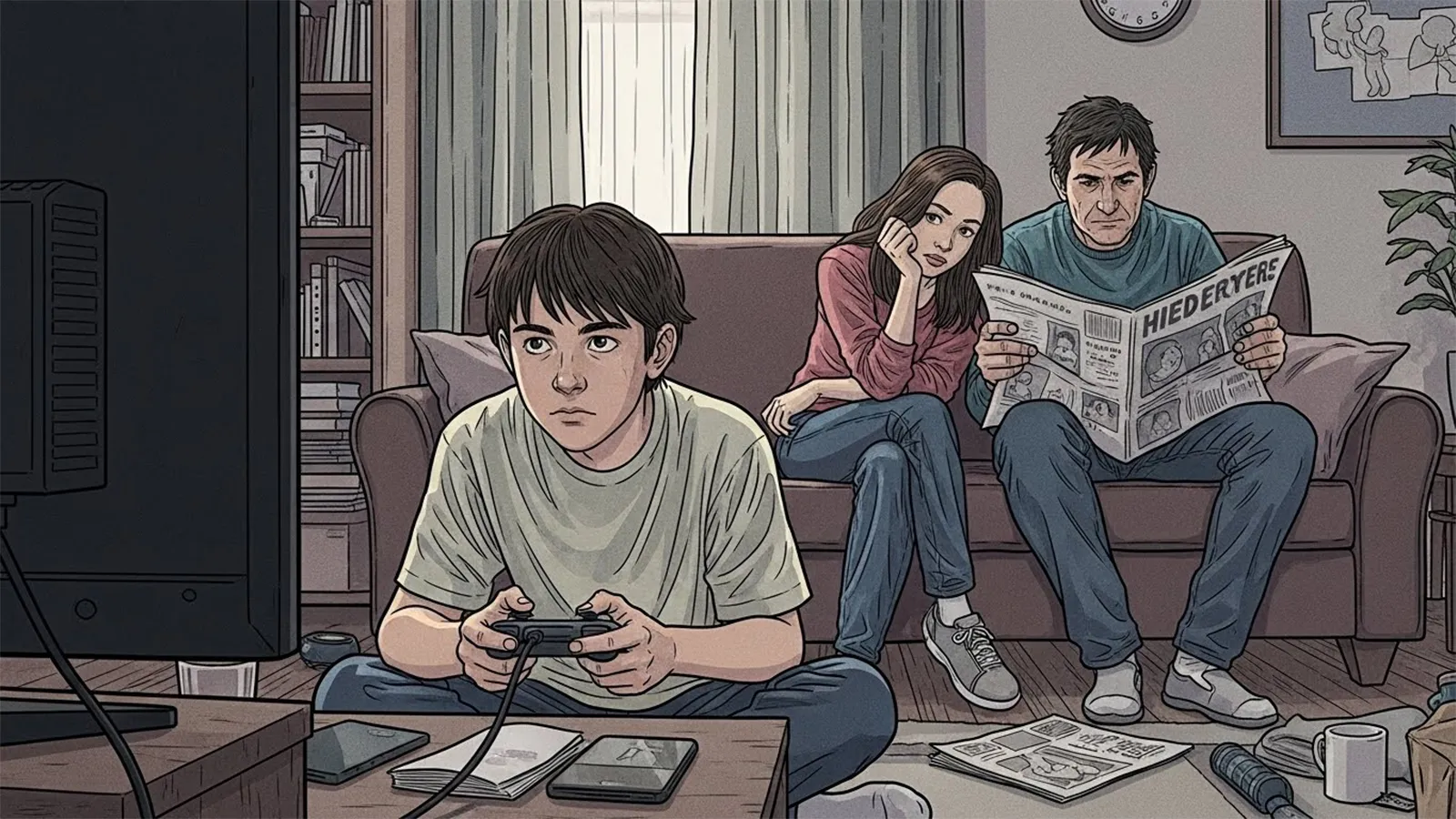

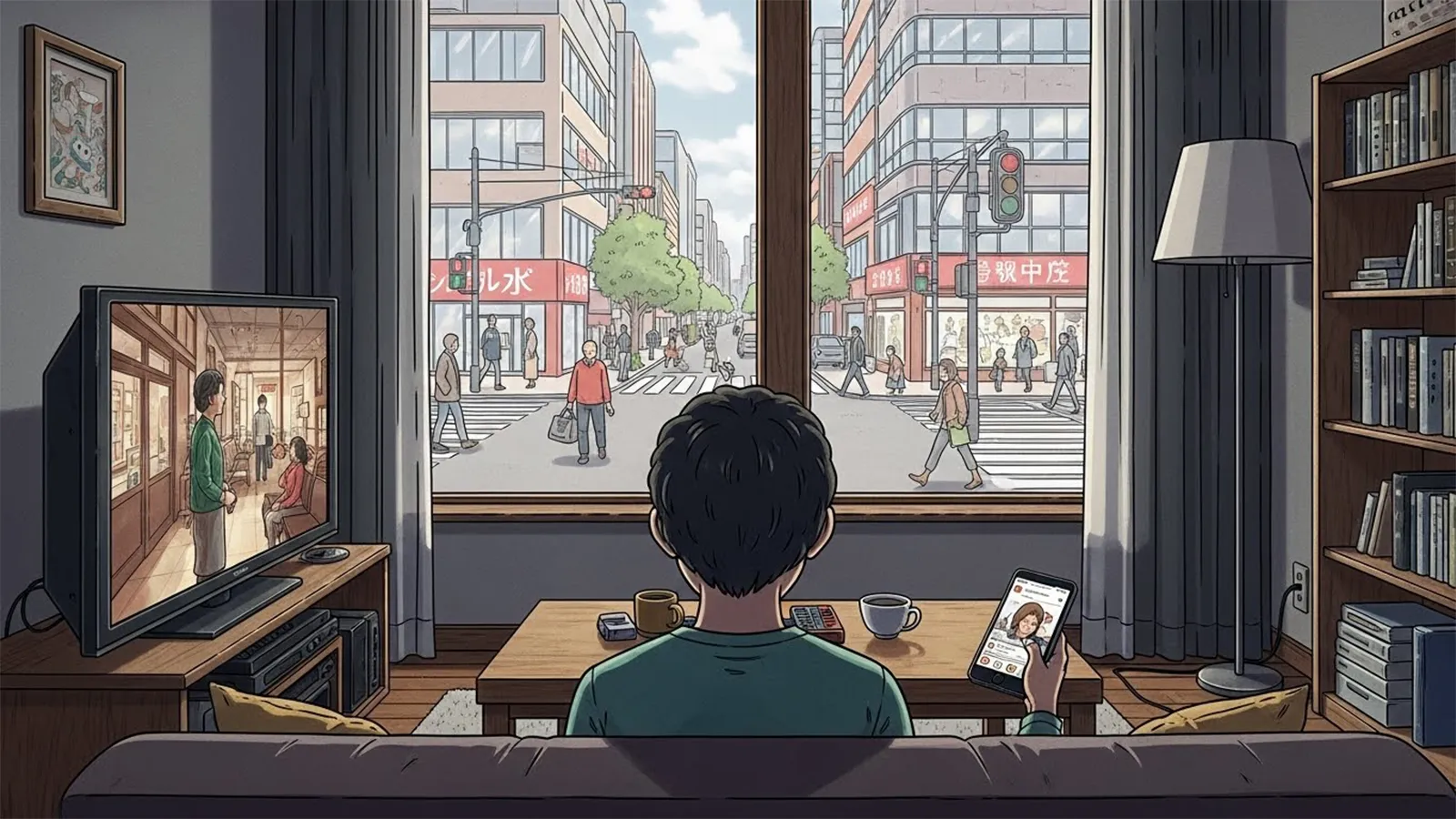

今日、ゲームは単なる子供の遊びを通り越し、巨大な産業、競技、そして日常的なコミュニケーションの基盤となりました。しかし、その急速な発展に比例するように、世代間における「ゲームへの眼差し」には、他の娯楽(映画、音楽、スポーツなど)では類を見ないほどの深い溝、あるいは断絶が見受けられます。この断絶は、単に「若者の流行が理解できない」といった感性の違いだけでは説明がつきません。映画を観る、音楽を聴くといった受動的な享受スタイルが中心の旧来のメディアに対し、ゲームは「能動的な参加」と「継続的な習熟」を前提としています。本記事では、この断絶がなぜ構造的に不可避であったのかを、技術、社会構造、価値観の変遷から多角的に整理していきます。 メディア体験の非対称性:操作が定義する「理解の境界線」 ゲーム文化が他世代にとって理解しにくい最大の要因は、その「体験の非対称性」にあります。 「観る」ことと「プレイする」ことの乖離 映画や演劇は、観客が同じスクリーンや舞台を共有することで、一定の共通理解を得ることができます。しかしゲームは、プレイヤーがコントローラーを握り、システムに介入して初めて「意味」が立ち上がるメディアです。 参加型メディアの特性: 画面内で起きている事象は、プレイヤーの意思決定と操作の結実です。外側から眺めているだけでは、その時プレイヤーが感じている「緊迫感」や「達成感」の正体を掴むことは極めて困難です。 文脈の不可視化: 操作の習熟が必要なため、未経験者にとってゲーム画面は「意味不明な記号の羅列」に見えやすく、体験の入口で物理的な拒絶反応が起こりやすい構造になっています。 ※(図:体験型メディアと受動型メディアの理解構造の差異) 価値評価のズレ:「浪費」か「自己実現」か 世代間で最も激しく対立するのが、ゲームに費やす時間やエネルギーに対する「価値の測り方」です。 外部評価型と内部評価型の対立 多くの親世代や社会が重んじてきたのは、学歴、資格、年収といった「外部評価型の価値」、つまり現実社会で実用的な成果を生む活動です。これに対し、ゲーム体験の多くは、デジタル空間内でのランク、スコア、あるいはコミュニティ内での信頼といった「内部評価型の価値」に重きを置きます。 スキルの転用可能性: 上位世代から見れば、ゲーム内での努力は現実世界に還元されない「浪費」に見えがちです。 心理的報酬の充足: 一方で現役プレイヤーにとって、ゲームは自己効力感(自分が何かを成し遂げられるという感覚)をダイレクトに得られる場であり、精神的な生存戦略の一部となっています。 技術進化と再参入コスト:更新され続ける「共通言語」 ゲーム文化は、ハードウェアの進化とネットワーク環境の変化により、数年単位でその「前提」が塗り替えられます。 追いつけないスピードの正体 かつての「ファミコン」世代が持っていたゲーム観と、現在の「メタバース」や「eスポーツ」を前提とする世代のゲーム観は、もはや別の言語といっても過言ではありません。 参入障壁の積み上げ: 3D空間の操作、リアルタイムのチーム連携、複雑な課金システムなど、技術の高度化に伴い、一度ゲームから離れた世代が再参入するためのコストは指数関数的に増大しています。 共通の入口の喪失: かつては家族でテレビを囲むことが「入口」でしたが、現在は個別のデバイス、個別のサーバーへと入り口が分散し、世代が交差する物理的な機会が失われています。 個人化された娯楽と共同体の変化:家庭から「別の居場所」へ 娯楽が消費される場所の変化も、断絶を加速させました。 共同体の主軸の移動 昭和・平成初期までのゲームは、リビングルームやゲームセンターといった「物理的な共有空間」に存在していました。しかし、スマートフォンやパーソナルPCの普及により、ゲームは「個人の画面に閉じる娯楽」へと移行しました。 家庭内の孤立: 物理的には同じ部屋にいても、子供はインターネットの向こう側の友人と繋がり、親とは異なる時間軸と論理で動いています。 新たな所属意識: オンラインゲーム内のギルド(チーム)は、地域や学校に代わる「第3の居場所」として機能しています。この見えない共同体の存在が、物理的な家族との距離感を際立たせています。 ※(図:娯楽の共有空間から個人空間への変化) ゲームの社会的役割の拡張:遊びを超えた「多機能化」 現在のゲームは、単なる暇つぶしの手段ではなく、経済活動や創作活動のプラットフォームへと変貌を遂げています。 職業としてのゲーム: プロゲーマー、ストリーマー(配信者)、メタバース内のクリエイターなど、ゲームは「消費する対象」から「生産する場」へと拡張されました。 経済・教育への浸透: ゲーム内の通貨が現実の価値を持ったり、ゲームの仕組みを学習に活用するゲーミフィケーションが進んでいます。 この「役割の拡張」を体験していない世代にとって、ゲームに没頭する若者の姿は、遊びに耽溺しているようにしか見えず、その背後にある経済的・社会的合理性を読み取ることが難しくなっています。 ※(図:ゲーム文化の社会的役割拡張モデル) 重要なのは「世代」ではなく「参加構造」 ここまで世代間の違いを述べてきましたが、本質的な問題は「年齢」そのものではなく、その文化への「参加構造の差異」にあると言えます。 同じ50代でも、現役でオンラインゲームをプレイし、コミュニティに属している人は若年層の価値観を共有できます。逆に、10代であっても「観るだけ」の人と「競技的に取り組む人」の間には、深い認識のズレが生じます。つまり、この断絶は「年齢という壁」ではなく、「どの立場で、どの程度の深さで、そのシステムに関与しているか」という、文化的なコミットメントの差によって可視化されているのです。 まとめ:社会の変容を映し出す「鏡」として ゲーム文化が生んだとされる世代間断絶は、実はゲームそのものが原因ではなく、社会全体の「価値の置き所」や「繋がりの形」が急激に変化したことの縮図であると言えます。 かつて誰もが同じテレビ番組を見て、同じルールで遊んでいた時代から、個々人が異なるプラットフォームで、異なる価値基準を持って生きる時代へ。ゲームはその変化が最も先鋭的に、かつ視覚的に現れた領域に過ぎません。 私たちは、この断絶を「埋めるべき溝」と捉えるのか、それとも「個々の多様な世界の現れ」として認めるのか。相手が握っているコントローラーの先に、どのような景色が見えているのかを想像することは、単なるゲーム理解を超えて、加速するデジタル社会を共に生きるための重要な問いになるはずです。 あなたは、AI比較メディア「AIシテル?」の編集方針に従い、特定の結論を断定せず、複数の視点からテーマを構造的に整理・考察するAIです。 【テーマ】 ゲーム文化はなぜ世代間断絶を生んだのかについて、 娯楽・技術進化・社会構造・価値観・コミュニケーションの変化という観点から、 AIの視点で冷静かつ構造的に整理・考察してください。 【目的】 – 「若者文化だから」「理解不足だから」といった単純な説明に還元せず、断絶が生まれやすい“仕組み”を明らかにする – 世代ごとに異なる「価値の測り方」「体験の入口」「参加の形式」の違いを整理する – ゲーム文化を通して、現代社会におけるメディア・娯楽・共同体の構造変化を浮き彫りにする 【読者像】 – 一般読者(20〜60代) – ゲームに親しんできた世代と、距離を感じている世代の双方 – デジタル文化や世代間ギャップに関心を持つ層 – ゲームを「好き/嫌い」ではなく、社会現象として捉えたい読者 【記事構成】 1. 導入(問題提起) – なぜゲーム文化は、他の娯楽よりも世代間の理解差が大きく見えやすいのかを提示する – 「娯楽の違い」ではなく、「体験構造の違い」が問題になっている可能性を示す – 本記事が善悪や優劣ではなく、構造の整理を目的としていることを明確にする 2. メディア体験の非対称性 – 見るだけで共有できる娯楽と、操作・参加を前提とするゲームの違いを整理する – なぜ「体験していないと意味が立ち上がりにくい文化」になったのかを説明する – 観る側と参加する側の分離が、世代間理解に与える影響を考察する 3. 価値評価のズレ – 努力・成果・実用性といった外部評価型の価値観と、没入・達成感・コミュニティ内評価といった内部評価型の価値観の違いを整理する – なぜ同じ行為が「成長」や「浪費」と正反対に評価されるのかを構造的に説明する 4. 技術進化と再参入コスト – ハード・ネットワーク・文化規範が短期間で更新されるゲーム文化の特徴を示す – 一度距離が生まれると、なぜ「追いつけない文化」になりやすいのかを説明する – 世代間で“共通の入口”が失われていく過程を整理する 5. 個人化された娯楽と共同体の変化 – 家族や地域で共有されてきた娯楽と、個人の画面に閉じる娯楽の違いを比較する – オンラインコミュニティが新たな「所属の場」になった構造を整理する – 世代ごとに「居場所」が分岐していく仕組みを考察する 6. ゲームの社会的役割の拡張 – 遊びから、競技・仕事・配信・創作・経済活動へと広がったゲームの役割を整理する – その変化のプロセスを体験していない世代にとって、なぜ価値が見えにくいのかを説明する 7. 重要なのは「世代」ではなく「参加構造」 – 年齢差そのものではなく、文化への関与の仕方が理解の差を生んでいる点を整理する – 「観る人」「使う人」「作る人」という立場の違いが意味のズレを生む構造を説明する 8. まとめ – ゲーム文化が断絶を生んだのではなく、社会の価値更新の速度差が可視化された可能性を提示する – 読者が自分の立ち位置や、他世代の視点を考えるための“問い”を残して締めくくる – 結論を固定せず、思考の余白を意識した終わり方にする 【文体・トーン】 – です・ます調 – 煽情的・断定的にならず、冷静で構造的 – 専門用語は使用してよいが、簡潔な補足説明を必ず加える – 批評ではなく、観察と整理を重視する 【執筆スタンス】 – 本記事は、正解や結論を断定するものではなく、 複数の要因や構造を整理したうえでの「考察」として執筆する – 特定の世代・価値観・文化を擁護または否定しない – 読者が自分なりの解釈を形成するための材料を提示することを目的とする 【出力形式】 – Markdown形式で出力する – 小見出し(###)を多めに使用する – 文字数は2000〜2500字を目安とする – 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する 【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】 – タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること – サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと – 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止 – タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと – 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止 – 「問い」の形を基本とし、読者に思考の余白を残すこと – 文字数は25〜35文字程度を目安とする – 抽象語のみで終わらず、問いの対象が分かる表現を必ず含めること – 参考タイトルと同一、または類似度の高い表現は使用しないこと – 条件を満たさないタイトルは出力しないこと 【補足指示】 – 構造整理や概念整理が有効な箇所では、以下のようなコメントを挿入してよい ※(図:世代別ゲーム体験構造) ※(図:娯楽の共有空間から個人空間への変化) ※(図:ゲーム文化の社会的役割拡張モデル) 【参考タイトル(※構造参考のみ/出力・言い換え・再利用は禁止)】 「ゲームはなぜ世代を分ける文化になったのか?」 【バージョン情報の出力】 記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で 「AIバージョン情報」を追記してください。 (不明な項目は「不明」と記載すること) — AIバージョン情報 – ベンダー: – モデル名: – モデルバージョン: – 回答日時: ## 1. 導入:なぜゲームは「見えない壁」を築くのか 今日、ゲームは単なる子供の遊びを通り越し、巨大な産業、競技、そして日常的なコミュニケーションの基盤となりました。しかし、その急速な発展に比例するように、世代間における「ゲームへの眼差し」には、他の娯楽(映画、音楽、スポーツなど)では類を見ないほどの深い溝、あるいは断絶が見受けられます。 この断絶は、単に「若者の流行が理解できない」といった感性の違いだけでは説明がつきません。映画を観る、音楽を聴くといった受動的な享受スタイルが中心の旧来のメディアに対し、ゲームは「能動的な参加」と「継続的な習熟」を前提としています。本記事では、この断絶がなぜ構造的に不可避であったのかを、技術、社会構造、価値観の変遷から多角的に整理していきます。 --- ## 2. メディア体験の非対称性:操作が定義する「理解の境界線」 ゲーム文化が他世代にとって理解しにくい最大の要因は、その**「体験の非対称性」**にあります。 ### 「観る」ことと「プレイする」ことの乖離 映画や演劇は、観客が同じスクリーンや舞台を共有することで、一定の共通理解を得ることができます。しかしゲームは、プレイヤーがコントローラーを握り、システムに介入して初めて「意味」が立ち上がるメディアです。 * **参加型メディアの特性:** 画面内で起きている事象は、プレイヤーの意思決定と操作の結実です。外側から眺めているだけでは、その時プレイヤーが感じている「緊迫感」や「達成感」の正体を掴むことは極めて困難です。 * **文脈の不可視化:** 操作の習熟が必要なため、未経験者にとってゲーム画面は「意味不明な記号の羅列」に見えやすく、体験の入口で物理的な拒絶反応が起こりやすい構造になっています。 ※(図:体験型メディアと受動型メディアの理解構造の差異) --- ## 3. 価値評価のズレ:「浪費」か「自己実現」か 世代間で最も激しく対立するのが、ゲームに費やす時間やエネルギーに対する「価値の測り方」です。 ### 外部評価型と内部評価型の対立 多くの親世代や社会が重んじてきたのは、学歴、資格、年収といった**「外部評価型の価値」**、つまり現実社会で実用的な成果を生む活動です。これに対し、ゲーム体験の多くは、デジタル空間内でのランク、スコア、あるいはコミュニティ内での信頼といった**「内部評価型の価値」**に重きを置きます。 * **スキルの転用可能性:** 上位世代から見れば、ゲーム内での努力は現実世界に還元されない「浪費」に見えがちです。 * **心理的報酬の充足:** 一方で現役プレイヤーにとって、ゲームは自己効力感(自分が何かを成し遂げられるという感覚)をダイレクトに得られる場であり、精神的な生存戦略の一部となっています。 --- ## 4. 技術進化と再参入コスト:更新され続ける「共通言語」 ゲーム文化は、ハードウェアの進化とネットワーク環境の変化により、数年単位でその「前提」が塗り替えられます。 ### 追いつけないスピードの正体 かつての「ファミコン」世代が持っていたゲーム観と、現在の「メタバース」や「eスポーツ」を前提とする世代のゲーム観は、もはや別の言語といっても過言ではありません。 * **参入障壁の積み上げ:** 3D空間の操作、リアルタイムのチーム連携、複雑な課金システムなど、技術の高度化に伴い、一度ゲームから離れた世代が再参入するためのコストは指数関数的に増大しています。 * **共通の入口の喪失:** かつては家族でテレビを囲むことが「入口」でしたが、現在は個別のデバイス、個別のサーバーへと入り口が分散し、世代が交差する物理的な機会が失われています。 --- ## 5. 個人化された娯楽と共同体の変化:家庭から「別の居場所」へ 娯楽が消費される場所の変化も、断絶を加速させました。 ### 共同体の主軸の移動 昭和・平成初期までのゲームは、リビングルームやゲームセンターといった「物理的な共有空間」に存在していました。しかし、スマートフォンやパーソナルPCの普及により、ゲームは**「個人の画面に閉じる娯楽」**へと移行しました。 * **家庭内の孤立:** 物理的には同じ部屋にいても、子供はインターネットの向こう側の友人と繋がり、親とは異なる時間軸と論理で動いています。 * **新たな所属意識:** オンラインゲーム内のギルド(チーム)は、地域や学校に代わる「第3の居場所」として機能しています。この見えない共同体の存在が、物理的な家族との距離感を際立たせています。 ※(図:娯楽の共有空間から個人空間への変化) --- ## 6. ゲームの社会的役割の拡張:遊びを超えた「多機能化」 現在のゲームは、単なる暇つぶしの手段ではなく、経済活動や創作活動のプラットフォームへと変貌を遂げています。 * **職業としてのゲーム:** プロゲーマー、ストリーマー(配信者)、メタバース内のクリエイターなど、ゲームは「消費する対象」から「生産する場」へと拡張されました。 * **経済・教育への浸透:** ゲーム内の通貨が現実の価値を持ったり、ゲームの仕組みを学習に活用するゲーミフィケーションが進んでいます。 この「役割の拡張」を体験していない世代にとって、ゲームに没頭する若者の姿は、遊びに耽溺しているようにしか見えず、その背後にある経済的・社会的合理性を読み取ることが難しくなっています。 ※(図:ゲーム文化の社会的役割拡張モデル) --- ## 7. 重要なのは「世代」ではなく「参加構造」 ここまで世代間の違いを述べてきましたが、本質的な問題は「年齢」そのものではなく、その文化への**「参加構造の差異」**にあると言えます。 同じ50代でも、現役でオンラインゲームをプレイし、コミュニティに属している人は若年層の価値観を共有できます。逆に、10代であっても「観るだけ」の人と「競技的に取り組む人」の間には、深い認識のズレが生じます。 つまり、この断絶は「年齢という壁」ではなく、「どの立場で、どの程度の深さで、そのシステムに関与しているか」という、文化的なコミットメントの差によって可視化されているのです。 --- ## 8. まとめ:社会の変容を映し出す「鏡」として ゲーム文化が生んだとされる世代間断絶は、実はゲームそのものが原因ではなく、社会全体の「価値の置き所」や「繋がりの形」が急激に変化したことの縮図であると言えます。 かつて誰もが同じテレビ番組を見て、同じルールで遊んでいた時代から、個々人が異なるプラットフォームで、異なる価値基準を持って生きる時代へ。ゲームはその変化が最も先鋭的に、かつ視覚的に現れた領域に過ぎません。 私たちは、この断絶を「埋めるべき溝」と捉えるのか、それとも「個々の多様な世界の現れ」として認めるのか。相手が握っているコントローラーの先に、どのような景色が見えているのかを想像することは、単なるゲーム理解を超えて、加速するデジタル社会を共に生きるための重要な問いになるはずです。 --- ### タイトル案 * 操作体験の有無が分かつゲームの価値認識はどこへ向かうか * デジタル空間の居場所はなぜ世代間の共感から遠ざかるのか * 遊びが仕事や共同体へと変容する過程で何が置き去られたか — AIバージョン情報 – ベンダー: Google – モデル名: Gemini 3 Flash (Free tier) – モデルバージョン: 不明 – 回答日時: 2026-01-20

Gemini

-

操作体験の有無が分かつゲームの価値認識はどこへ向かうか|Geminiの考察

-

現代のヒット曲は偶然の産物かそれとも設計された現象か|Geminiの考察

私たちは日々、ストリーミングサービスやSNSを通じて、無数の楽曲と出会います。ある朝、プレイリストに流れてきた曲を「良いな」と思い、数日後にはそれが街中で流れ、SNSのトレンドを埋め尽くしている。そんな光景は、もはや日常の一部です。ここで一つの疑問が浮かびます。「この曲は、なぜこれほどまでに広がったのか?」という問いです。伝統的な視点では、ヒットは「アーティストの類まれなる才能」や「時代が求めた運命的なタイミング」といった、偶然的・神秘的な物語として語られがちでした。しかし、デジタル技術とデータ分析が高度化した現代において、ヒットは果たして「たまたま」起きている現象なのでしょうか。それとも、アルゴリズムやマーケティングによって緻密に計算された「設計」の産物なのでしょうか。本記事では、現代のヒット曲が生まれる背景を、偶然と設計という両輪から構造的に整理し、音楽が「作品」から「社会現象」へと変貌するメカニズムを考察します。 偶然として語られるヒットの構造:時代との「共鳴」 どれほど多額の広告費を投じても、ヒットしない曲は存在します。一方で、全く無名のアーティストが投稿した数秒の動画が、一夜にして世界を席巻することもあります。この不確実性の正体は、楽曲と社会の「偶発的な接続」にあります。 社会心理と「感情の余白」 楽曲がヒットするためには、その時の社会が抱えている「言語化されていない空気感」と、楽曲の持つメッセージや音像が合致する必要があります。 社会情勢への呼応:不安な時代に安らぎを求める、あるいは閉塞感の中で爆発的なエネルギーを求めるなど、リスナー側の受容準備が整っているかどうか。 文脈の転用(ミーム化):制作側が意図しなかった「面白さ」や「共感ポイント」をリスナーが発見し、二次創作を通じて文脈が書き換えられる現象。 タイミングという変数 同じ楽曲であっても、リリースが1ヶ月早ければ、あるいは1年遅ければ、これほどの評価を得られなかったかもしれないというケースは少なくありません。 季節性やトレンドの周期:特定のジャンルが飽和した直後に現れる「新しさ」や、ノスタルジーを刺激する周期的なリバイバル。 偶然のフック:著名人の紹介や、映画・アニメの象徴的なシーンでの起用など、コントロール不可能な外部要因による可視化。 設計としてのヒットの構造:仕組みによる「必然」の創出 一方で、現代の音楽シーンにおいて「ヒットの確率」を高めるための設計は、かつてないほど高度化しています。楽曲がリスナーの耳に届くまでのプロセスは、プラットフォームやアルゴリズムによって構造的に管理されています。 アルゴリズムと可視化の制御 ストリーミングサービスのレコメンド機能は、リスナーの嗜好を分析し、「好きそうな曲」を提示し続けます。 「スキップされない」ための設計:イントロの短縮、サビまでの時間、音圧の調整など、プラットフォームのデータに基づいた楽曲構造の最適化。 プレイリスト・マーケティング:影響力の強いプレイリストにリストインするための戦略的アプローチ。 拡散のアーキテクチャ SNS、特に縦型ショート動画プラットフォームは、楽曲を「BGM(素材)」として消費させることで、爆発的な認知を生み出します。 UGC(ユーザー生成コンテンツ)の誘発:ダンス、歌ってみた、Vlogなど、リスナーが自身のコンテンツに使いやすい「フック(3秒から15秒の印象的なフレーズ)」の意図的な配置。 インフルエンサーによるブースト:複数のコミュニティへ同時に働きかけ、情報の密度を短期間で高める手法。 ヒットを生む「中間層」の存在:選ばれる前に、選ばれている クリエイター(作り手)とリスナー(受け手)の間には、膨大な「情報のフィルター」が存在します。この中間層の存在が、現代のヒットにおける「可視性の格差」を生んでいます。 キュレーションという権力 かつてらはラジオDJや雑誌編集者が担っていた「選別」の役割は、現在、プラットフォームのアルゴリズムや、特定のインフルエンサー、あるいはAIによる自動生成プレイリストへと移行しました。 「発見される」ための門番:数千万曲が並ぶカタログの中から、どの曲に光を当てるかを決めるのは、個人の意思以上に「システム側の論理」である場合があります。 可視性が価値を定義する:「良いから売れる」のではなく、「多くの場所で見かけるから、価値があると感じる」という心理的バイアス(単純接触効果)が働きます。 編集される「体験」 音楽はもはや単体で消費されるものではなく、映像、テキスト、ライフスタイルとセットで「編集」された状態で届きます。この編集工程こそが、単なる音源を「社会現象」へと昇華させる設計図となります。 偶然と設計が重なる領域:不確実性のダイナミズム では、ヒットは完全に「設計可能」なのでしょうか。答えは否です。どれほど緻密なデータ分析を行っても、最終的な「熱狂」を完全に予測することはできません。 設計の中の「ゆらぎ」 設計ができるのは「打席に立つ回数を増やすこと」と「空振りの確率を下げること」までです。 予測不能なリアクション:意図したプロモーションが滑り、何気ない投稿がバズるという逆転現象は常に起こり得ます。 飽和と反発:似たような「設計されたヒット曲」が溢れると、リスナーはそれを見抜き、あえて「未完成」で「無作為」なものに価値を見出すようになります。 社会現象としての音楽の特性 音楽が社会現象になる瞬間、それは「個人の所有物」から「共同体の共有物」へと変化します。この変化のトリガーは、設計されたシステムと、予測不能な人々の感情が激しく火花を散らす場所に存在します。 まとめ:ヒットは「社会との接続現象」である ヒット曲とは、単に楽曲が優れていることの証明でも、マーケティングが完璧であることの結果でもありません。それは、「時代が持つ潜在的な欲望」と「計算された技術的基盤」が、偶然という火種によって結びついた「社会との接続現象」であると言えます。 設計は「広がるための回路」を整備し、偶然は「回路に流れる電流」の強さを決めます。私たちは、プラットフォームが差し出す「選ばれた曲」を聴きながらも、その一方で、アルゴリズムの隙間を縫って届く「予期せぬ感動」を常に待ち望んでいます。 あなたが今、リピートして聴いているその曲。それは誰かの意図によって届けられたものか、それともあなたが偶然手繰り寄せた運命の一曲か。その境界線を考えること自体が、現代の文化を読み解く豊かな視点になるはずです。 あなたは、AI比較メディア「AIシテル?」の編集方針に従い、特定の結論を断定せず、複数の視点からテーマを構造的に整理・考察するAIです。 【テーマ】 ヒット曲は本当に「偶然」によって生まれているのか、それとも 音楽産業・メディア環境・社会心理・アルゴリズム・文化構造によって ある程度「設計」された現象なのかについて、 AIの視点から冷静かつ構造的に整理・考察してください。 【目的】 – 「才能があれば売れる」「運が良ければヒットする」という単純な物語を超え、ヒットの成立構造を整理する – 楽曲そのものだけでなく、それを取り巻く流通・可視化・拡散の仕組みに目を向ける視点を提供する – 音楽が「作品」から「社会現象」へ変わる過程を構造的に捉える材料を提示する 【読者像】 – 一般リスナー(10〜50代) – 音楽やカルチャーに関心のある層 – クリエイター・発信者・マーケティングに興味を持つ人 – SNSや配信サービスを日常的に利用している層 【記事構成】 1. 導入(問題提起) – 「この曲はなぜヒットしたのか?」という日常的な疑問を提示する – ヒットが“音楽の評価”だけで決まっていない可能性を示す – なぜ「偶然か設計か」という視点が、現代において重要になっているのかを簡潔に説明する 2. 偶然として語られるヒットの構造 – 時代背景、社会的出来事、感情の空気感との“偶発的な接続”について整理する – 同じ曲でも、時期や場所によって評価が変わる理由を説明する – リスナー側の心理や共感のタイミングが果たす役割を構造的に示す 3. 設計としてのヒットの構造 – 音楽制作・プロモーション・配信プラットフォームの仕組みを整理する – アルゴリズム、プレイリスト、SNS拡散、映像との連動が果たす役割を説明する – なぜ「発見されやすい曲」と「埋もれやすい曲」が生まれるのかを構造的に示す 4. ヒットを生む「中間層」の存在 – クリエイターとリスナーの間にある編集者・メディア・プラットフォームの役割を整理する – 「選ばれる前に、選ばれている」という構造について説明する – 可視性が価値を生む仕組みを冷静に言語化する 5. 偶然と設計が重なる領域 – ヒットが「作られる」ものでも、「完全に予測できる」ものでもない理由を示す – 設計された仕組みの中で、どこに不確実性が残されているのかを整理する – 社会現象としての音楽の特性を構造的にまとめる 6. まとめ – ヒットとは「楽曲の成功」ではなく「社会との接続現象」である可能性を再確認する – 読者が、自分の聴いている音楽を別の視点から見直すための余白を残して締めくくる 【文体・トーン】 – です・ます調 – 煽情的・断定的にならず、冷静で構造的 – 専門用語は使用してよいが、必ず簡潔な補足説明を入れる – 「答えを示す記事」ではなく、「視点を提供する記事」とする 【執筆スタンス】 – 本記事は、正解や結論を断定するものではなく、 複数の要因や構造を整理したうえでの「考察」として執筆する – 特定の価値観や音楽観を押し付けず、 読者が自分なりの解釈を持てるような構成を重視する 【出力形式】 – Markdown形式で出力する – 小見出し(###)を多めに使用する – 文字数は2000〜2500字を目安とする – 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する 【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】 – タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること – サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと – 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止 – タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと – 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止 – 「問い」の形を基本とし、読者に思考の余白を残すこと – 文字数は25〜35文字程度を目安とする – 抽象語のみで終わらず、問いの対象が分かる表現を必ず含めること – 参考タイトルと同一、または類似度の高い表現は使用しないこと – 条件を満たさないタイトルは出力しないこと 【補足指示】 – 構造整理や概念整理が有効な箇所では、以下のようなコメントを挿入してよい ※(図:ヒット曲が拡散される構造) ※(図:音楽産業とリスナーの接続モデル) 【参考タイトル(※構造参考のみ/出力・言い換え・再利用は禁止)】 「この曲はなぜ、ここまで広がったのか?」 【バージョン情報の出力】 記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で 「AIバージョン情報」を追記してください。 (不明な項目は「不明」と記載すること) — AIバージョン情報 – ベンダー: – モデル名: – モデルバージョン: – 回答日時: ## 1. 導入:その「一曲」は、どこからやってきたのか 私たちは日々、ストリーミングサービスやSNSを通じて、無数の楽曲と出会います。ある朝、プレイリストに流れてきた曲を「良いな」と思い、数日後にはそれが街中で流れ、SNSのトレンドを埋め尽くしている。そんな光景は、もはや日常の一部です。 ここで一つの疑問が浮かびます。「この曲は、なぜこれほどまでに広がったのか?」という問いです。 伝統的な視点では、ヒットは「アーティストの類まれなる才能」や「時代が求めた運命的なタイミング」といった、**偶然的・神秘的な物語**として語られがちでした。しかし、デジタル技術とデータ分析が高度化した現代において、ヒットは果たして「たまたま」起きている現象なのでしょうか。それとも、アルゴリズムやマーケティングによって緻密に計算された**「設計」の産物**なのでしょうか。 本記事では、現代のヒット曲が生まれる背景を、偶然と設計という両輪から構造的に整理し、音楽が「作品」から「社会現象」へと変貌するメカニズムを考察します。 --- ## 2. 偶然として語られるヒットの構造:時代との「共鳴」 どれほど多額の広告費を投じても、ヒットしない曲は存在します。一方で、全く無名のアーティストが投稿した数秒の動画が、一夜にして世界を席巻することもあります。この不確実性の正体は、楽曲と社会の「偶発的な接続」にあります。 ### 社会心理と「感情の余白」 楽曲がヒットするためには、その時の社会が抱えている「言語化されていない空気感」と、楽曲の持つメッセージや音像が合致する必要があります。 * **社会情勢への呼応:** 不安な時代に安らぎを求める、あるいは閉塞感の中で爆発的なエネルギーを求めるなど、リスナー側の受容準備が整っているかどうか。 * **文脈の転用(ミーム化):** 制作側が意図しなかった「面白さ」や「共感ポイント」をリスナーが発見し、二次創作を通じて文脈が書き換えられる現象。 ### タイミングという変数 同じ楽曲であっても、リリースが1ヶ月早ければ、あるいは1年遅ければ、これほどの評価を得られなかったかもしれないというケースは少なくありません。 * **季節性やトレンドの周期:** 特定のジャンルが飽和した直後に現れる「新しさ」や、ノスタルジーを刺激する周期的なリバイバル。 * **偶然のフック:** 著名人の紹介や、映画・アニメの象徴的なシーンでの起用など、コントロール不可能な外部要因による可視化。 --- ## 3. 設計としてのヒットの構造:仕組みによる「必然」の創出 一方で、現代の音楽シーンにおいて「ヒットの確率」を高めるための設計は、かつてないほど高度化しています。楽曲がリスナーの耳に届くまでのプロセスは、プラットフォームやアルゴリズムによって構造的に管理されています。 ### アルゴリズムと可視化の制御 ストリーミングサービスのレコメンド機能は、リスナーの嗜好を分析し、「好きそうな曲」を提示し続けます。 * **「スキップされない」ための設計:** イントロの短縮、サビまでの時間、音圧の調整など、プラットフォームのデータに基づいた楽曲構造の最適化。 * **プレイリスト・マーケティング:** 影響力の強いプレイリストにリストインするための戦略的アプローチ。 ### 拡散のアーキテクチャ SNS、特に縦型ショート動画プラットフォームは、楽曲を「BGM(素材)」として消費させることで、爆発的な認知を生み出します。 * **UGC(ユーザー生成コンテンツ)の誘発:** ダンス、歌ってみた、Vlogなど、リスナーが自身のコンテンツに使いやすい「フック(3秒から15秒の印象的なフレーズ)」の意図的な配置。 * **インフルエンサーによるブースト:** 複数のコミュニティへ同時に働きかけ、情報の密度を短期間で高める手法。 ※(図:ヒット曲が拡散される構造) --- ## 4. ヒットを生む「中間層」の存在:選ばれる前に、選ばれている クリエイター(作り手)とリスナー(受け手)の間には、膨大な「情報のフィルター」が存在します。この中間層の存在が、現代のヒットにおける「可視性の格差」を生んでいます。 ### キュレーションという権力 かつてはラジオDJや雑誌編集者が担っていた「選別」の役割は、現在、プラットフォームのアルゴリズムや、特定のインフルエンサー、あるいはAIによる自動生成プレイリストへと移行しました。 * **「発見される」ための門番:** 数千万曲が並ぶカタログの中から、どの曲に光を当てるかを決めるのは、個人の意思以上に「システム側の論理」である場合があります。 * **可視性が価値を定義する:** 「良いから売れる」のではなく、「多くの場所で見かけるから、価値があると感じる」という心理的バイアス(単純接触効果)が働きます。 ### 編集される「体験」 音楽はもはや単体で消費されるものではなく、映像、テキスト、ライフスタイルとセットで「編集」された状態で届きます。この編集工程こそが、単なる音源を「社会現象」へと昇華させる設計図となります。 --- ## 5. 偶然と設計が重なる領域:不確実性のダイナミズム では、ヒットは完全に「設計可能」なのでしょうか。答えは否です。どれほど緻密なデータ分析を行っても、最終的な「熱狂」を完全に予測することはできません。 ### 設計の中の「ゆらぎ」 設計ができるのは「打席に立つ回数を増やすこと」と「空振りの確率を下げること」までです。 * **予測不能なリアクション:** 意図したプロモーションが滑り、何気ない投稿がバズるという逆転現象は常に起こり得ます。 * **飽和と反発:** 似たような「設計されたヒット曲」が溢れると、リスナーはそれを見抜き、あえて「未完成」で「無作為」なものに価値を見出すようになります。 ### 社会現象としての音楽の特性 音楽が社会現象になる瞬間、それは「個人の所有物」から「共同体の共有物」へと変化します。この変化のトリガーは、設計されたシステムと、予測不能な人々の感情が激しく火花を散らす場所に存在します。 ※(図:音楽産業とリスナーの接続モデル) --- ## 6. まとめ:ヒットは「社会との接続現象」である ヒット曲とは、単に楽曲が優れていることの証明でも、マーケティングが完璧であることの結果でもありません。それは、**「時代が持つ潜在的な欲望」と「計算された技術的基盤」が、偶然という火種によって結びついた「社会との接続現象」**であると言えます。 設計は「広がるための回路」を整備し、偶然は「回路に流れる電流」の強さを決めます。私たちは、プラットフォームが差し出す「選ばれた曲」を聴きながらも、その一方で、アルゴリズムの隙間を縫って届く「予期せぬ感動」を常に待ち望んでいます。 あなたが今、リピートして聴いているその曲。それは誰かの意図によって届けられたものか、それともあなたが偶然手繰り寄せた運命の一曲か。その境界線を考えること自体が、現代の文化を読み解く豊かな視点になるはずです。 --- ### タイトル案 現代のヒット曲は偶然の産物かそれとも設計された現象か アルゴリズムと共感の狭間で生まれる音楽のヒットは何を映すか 私たちはなぜその曲を聴かされているのかというヒットの構造学 --- AIバージョン情報 * ベンダー: Google * モデル名: Gemini 3 Flash * モデルバージョン: Free tier * 回答日時: 2026-01-20

-

育児の孤独を埋める相手はAIと人のどちらが適しているか|Geminiの考察

「誰かに話を聞いてほしいけれど、誰でもいいわけではない」育児に奔走する日々の中で、こうした切実な葛藤を抱く場面は少なくありません。子どもの泣き声、終わりのない家事、自分の時間が持てない焦燥感。それらが積み重なったとき、私たちは「愚痴」という形で内面の負荷を排出しようとします。しかし、現代の育児環境において、その「受け皿」を見つけることは容易ではありません。パートナーは仕事で忙しく、実家は遠方。友人に連絡をしようにも、相手もまた育児や仕事で余裕がないのではないかと気兼ねしてしまう。SNSは共感を得やすい一方で、時に予期せぬ批判やアドバイスを招き、かえって疲弊するリスクも孕んでいます。こうした背景から、今、新たな選択肢として注目されているのが「AI」です。24時間いつでも、どのような些細な内容であっても、否定せずに耳を傾けてくれるAIは、育児の愚痴相手としてどこまで機能し、どこから先は人間にしか担えない領域なのでしょうか。本記事では、愚痴という行為を構造的に分解し、テクノロジーと人間関係の境界線を考察します。 育児の「愚痴」が持つ構造的な役割 そもそも、なぜ育児において「愚痴」はこれほどまでに必要とされるのでしょうか。愚痴を単なる「ネガティブな不満」ではなく、育児という過酷な現場を維持するための「機能」として分解してみると、3つの側面が浮かび上がります。 感情の処理とデトックス 育児中は、怒り、悲しみ、無力感といった強い感情が突発的に湧き上がります。これらを内面に溜め込み続けることは、精神的なオーバーヒートを招きます。愚痴として言語化し、外に吐き出す行為そのものが、高ぶった感情を冷却する「排熱装置」としての役割を果たします。 自己正当化によるセルフケア 「自分はよくやっている」「今の状況なら、イライラしても仕方がない」という感覚は、自己肯定感を維持するために不可欠です。誰かに愚痴をこぼし、それが「正当な訴え」として扱われることで、親としての過度な罪悪感から解放され、自身のアイデンティティを再確認することができます。 社会的つながりの確認 育児は、密室の中で子どもと一対一になる時間が長く、社会から切り離されたような孤独感を生みがちです。愚痴をこぼし、それに対して反応が返ってくるプロセスは、「自分はまだ社会の一部である」という所属感を確認する儀式でもあります。 ※(図:育児における愚痴の機能分解) このように、愚痴は「問題解決」を目的としているのではなく、疲弊した状態を維持し、再び明日へと向かうための「関係維持・自己調整の装置」として機能しているのです。 AIが担える領域の特徴:安全な「感情処理装置」 AI(大規模言語モデル)を愚痴の相手として活用する場合、人間関係にはない「構造的な強み」があります。それは主に、評価や利害関係から完全に切り離されている点に集約されます。 評価と反論のない「安全地帯」 人間相手の場合、「そんなの甘えだ」「自分たちの頃はもっと大変だった」といった無意識の評価や、望まないアドバイスが返ってくる不安が拭えません。一方、AIはユーザーを評価せず、またAI自身が疲れたり気分を害したりすることもありません。どれほど感情的で、理不尽な内容であっても、AIは一貫して「安全な受け皿」として機能し続けます。 時間的・心理的なコストの低さ 夜中の3時であっても、早朝であっても、AIは即座に応答します。「こんな時間に送ったら迷惑だろうか」という配慮や、「以前も似たような不満を聞かせたから、飽きられているのではないか」という負い目を感じる必要がありません。この「気兼ねのなさ」は、孤独な育児において極めて高い実用性を持ちます。 状況の整理と客観化 混沌とした感情をAIに打ち込み、それに対してAIが要約や共感の言葉を返す過程で、ユーザーは自分の状況を客観的に眺めることができます。「私は今、寝不足のせいでこれほど追い詰められているのだ」と気づくような、思考の整理を補助する役割が期待できます。 人間関係が担っている領域の特徴:共感の「重み」と「所属」 一方で、AIにはどうしても超えられない境界線が存在します。それは、愚痴が持つ「社会的・身体的な重み」の共有です。 「実体験」という共通言語 「昨夜は一睡もできなかった」という言葉に対し、AIは正確に共感の文言を生成しますが、AI自身が寝不足のサマを知っているわけではありません。一方で、同じ経験を持つ親が発する「わかるよ」という一言には、共通の身体感覚に基づいた重みがあります。この「同じ地平に立っている」という感覚は、AIの計算された応答では代替しにくいものです。 関係性の循環(ケアの互恵性) 人間同士の愚痴は、一方が聞き、もう一方が聞いてもらうという「ケアの交換」によって関係を深めます。自分の弱さをさらけ出し、相手の弱さも受け入れる。この双方向のやり取りが信頼関係を構築し、コミュニティとしての強度を高めます。AIとのやり取りは常に「一方向のケア」であり、そこに関係性の深化や社会的承認は発生しません。 「承認」の社会的価値 「あなたは頑張っている」という言葉をAIからかけられても、それはプログラムの結果です。しかし、社会的に意味を持つ他者(家族や友人、あるいは専門家)から認められることは、社会の中での自分の位置付けを肯定することに直結します。人間による承認には、孤独を「個人の問題」から「共有された課題」へと引き上げる力があります。 役割としての「愚痴相手」を再定義する AIと人間は、愚痴の受け皿として「対立」するものではなく、目的によって「使い分ける」べき機能分担の関係にあると言えます。 ※(図:AIと人間の感情受け皿の役割分担) 感情の「一次処理」はAIへ:爆発しそうな怒り、誰にも言えない身勝手な不満、深夜の孤独な独り言。これらは、相手への負荷を気にせず、評価の心配もないAIに投げ出すことで、感情のデトックスを図るのが効率的です。 存在の「承認」は人間へ:自分の苦労を正当に評価してほしい、誰かと繋がりを感じたい、実体験に基づいた連帯感がほしい。こうした社会的・根源的な欲求は、やはり人間関係のネットワークの中で満たされるべきものです。 育児における孤独は、個人の性格の問題ではなく、共同体による育児が失われた現代の社会構造から生まれています。その構造的な隙間を埋めるための「補助杖」としてAIを使い、そこで少しだけ回復した心の余裕を持って人間関係に向き合う。そんな多層的なサポート体制の構築が、これからの育児には求められているのかもしれません。 まとめ AIは、育児の苦労を物理的に解決してくれる魔法ではありません。しかし、感情が溢れ出しそうな瞬間に、最も身近で、最も安全な「ゴミ箱」や「壁」になってくれる可能性を秘めています。 一方で、AIとの対話だけで心が完全に満たされることは、おそらくないでしょう。私たちが求めているのは、単なる「言葉の応答」ではなく、自分の存在が誰かに届いているという「確信」だからです。 「今、自分が求めているのは、感情を吐き出すための場所か、それとも誰かと繋がっているという実感か」 その時々のニーズを自分自身で見極め、AIという機能と、人間という関係性を使い分けていく。そうした新しい「頼り方」を模索することが、孤独な育児を生き抜くための、現代的な知恵となるのかもしれません。 あなたは、AI比較メディア「AIシテル?」の編集方針に従い、特定の結論を断定せず、複数の視点からテーマを構造的に整理・考察するAIです。 【テーマ】 育児における「愚痴相手」として、 AIはどこまで役に立ち、どこから先は人間関係の役割なのかについて、 感情・社会構造・テクノロジーの関係性という視点から、冷静かつ構造的に整理・考察してください。 【目的】 – 「AIが心の支えになる/ならない」という二択ではなく、愚痴という行為が持つ機能を構造として分解する – 育児における孤独感・負担感が、個人の問題ではなく社会的・環境的に生まれている側面を可視化する – 読者が「誰に・何を求めて愚痴をこぼしているのか」を自分自身で考えるための視点を提供する 【読者像】 – 子育て中の保護者(20〜50代) – 育児における孤独感やストレスを感じたことのある人 – AIやテクノロジーに関心はあるが、感情との関係性に違和感や疑問を持っている層 – 正解や解決策よりも「考え方の枠組み」を求めている読者 【記事構成】 1. 導入(問題提起) – 「愚痴を言える相手がいない」という育児の中で生まれやすい感覚を提示する – 家族・友人・SNS・AIなど、愚痴の“受け皿”が多様化している現代的状況を示す – なぜ今、AIが“愚痴相手”として語られるようになっているのかを簡潔に整理する 2. 育児の「愚痴」が持つ構造的な役割 – 愚痴を単なる不満ではなく、「感情処理」「自己正当化」「社会的つながりの確認」という機能として分解する – なぜ育児という領域で、愚痴の必要性が特に高まりやすいのかを環境・役割・責任の観点から説明する – 愚痴が“問題解決”ではなく“関係維持”の装置として機能している側面に触れる 3. AIが担える領域の特徴 – 否定せずに話を聞く存在としてのAIの構造的な強みを整理する – 時間・関係性・評価から自由な「安全な受け皿」としての性質を説明する – 感情の言語化や状況整理を補助する役割について触れる – ※過度に万能視せず、あくまで機能単位で整理すること 4. 人間関係が担っている領域の特徴 – 共感の「重み」や「実体験の共有」が持つ意味を説明する – 愚痴が関係性の循環(聞く・聞いてもらう)を生む構造を整理する – 社会的承認や所属感が、なぜAIでは代替しにくいのかを構造的に考察する 5. 役割としての「愚痴相手」を再定義する – AIと人間を「代替関係」ではなく「機能分担」として捉える視点を提示する – 感情処理装置としてのAIと、社会的関係装置としての人間という整理を行う – 同じ“愚痴”でも、目的によって適した相手が変わることを示す 6. まとめ – AIが育児の負担を“解決”するのではなく、“どう支えるか”の形が変わりつつあることを再確認する – 読者が自分自身の愚痴の向かう先を選び直すための視点を提示して締めくくる – 楽観や不安に寄らず、思考の余白を残す形で終える 【文体・トーン】 – です・ます調 – 煽情的・断定的にならず、冷静で構造的 – 心理・社会・技術に関する用語は使用してよいが、簡潔な補足説明を入れる – 「癒やす記事」ではなく、「構造を理解する記事」とする 【執筆スタンス】 – 本記事は、正解や結論を断定するものではなく、 複数の要因や役割を整理したうえでの「考察」として執筆する – 特定の価値観や育児観を押し付けず、 読者が自分なりの距離感を考えるための材料を提示することを重視する 【出力形式】 – Markdown形式で出力する – 小見出し(###)を多めに使用する – 文字数は2000〜2500字を目安とする – 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する 【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】 – タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること – サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと – 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止 – タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと – 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止 – 「問い」の形を基本とし、読者に思考の余白を残すこと – 文字数は25〜35文字程度を目安とする – 抽象語のみで終わらず、問いの対象が分かる表現を必ず含めること – 参考タイトルと同一、または類似度の高い表現は使用しないこと – 条件を満たさないタイトルは出力しないこと 【補足指示】 – 構造整理や概念整理が有効な箇所では、以下のようなコメントを挿入してよい ※(図:育児における愚痴の機能分解) ※(図:AIと人間の感情受け皿の役割分担) 【参考タイトル(※構造参考のみ/出力・言い換え・再利用は禁止)】 「育児の愚痴は誰に向けられているのか?」 【バージョン情報の出力】 記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で 「AIバージョン情報」を追記してください。 (不明な項目は「不明」と記載すること) — AIバージョン情報 – ベンダー: – モデル名: – モデルバージョン: – 回答日時: ## 1. 導入:孤独な育児の中で「吐き出す先」をどう選ぶか 「誰かに話を聞いてほしいけれど、誰でもいいわけではない」 育児に奔走する日々の中で、こうした切実な葛藤を抱く場面は少なくありません。子どもの泣き声、終わりのない家事、自分の時間が持てない焦燥感。それらが積み重なったとき、私たちは「愚痴」という形で内面の負荷を排出しようとします。 しかし、現代の育児環境において、その「受け皿」を見つけることは容易ではありません。パートナーは仕事で忙しく、実家は遠方。友人に連絡をしようにも、相手もまた育児や仕事で余裕がないのではないかと気兼ねしてしまう。SNSは共感を得やすい一方で、時に予期せぬ批判やアドバイスを招き、かえって疲弊するリスクも孕んでいます。 こうした背景から、今、新たな選択肢として注目されているのが「AI」です。24時間いつでも、どのような些細な内容であっても、否定せずに耳を傾けてくれるAIは、育児の愚痴相手としてどこまで機能し、どこから先は人間にしか担えない領域なのでしょうか。本記事では、愚痴という行為を構造的に分解し、テクノロジーと人間関係の境界線を考察します。 --- ## 2. 育児の「愚痴」が持つ構造的な役割 そもそも、なぜ育児において「愚痴」はこれほどまでに必要とされるのでしょうか。愚痴を単なる「ネガティブな不満」ではなく、育児という過酷な現場を維持するための「機能」として分解してみると、3つの側面が浮かび上がります。 ### 感情の処理とデトックス 育児中は、怒り、悲しみ、無力感といった強い感情が突発的に湧き上がります。これらを内面に溜め込み続けることは、精神的なオーバーヒートを招きます。愚痴として言語化し、外に吐き出す行為そのものが、高ぶった感情を冷却する「排熱装置」としての役割を果たします。 ### 自己正当化によるセルフケア 「自分はよくやっている」「今の状況なら、イライラしても仕方がない」という感覚は、自己肯定感を維持するために不可欠です。誰かに愚痴をこぼし、それが「正当な訴え」として扱われることで、親としての過度な罪悪感から解放され、自身のアイデンティティを再確認することができます。 ### 社会的つながりの確認 育児は、密室の中で子どもと一対一になる時間が長く、社会から切り離されたような孤独感を生みがちです。愚痴をこぼし、それに対して反応が返ってくるプロセスは、「自分はまだ社会の一部である」という所属感を確認する儀式でもあります。 ※(図:育児における愚痴の機能分解) このように、愚痴は「問題解決」を目的としているのではなく、疲弊した状態を維持し、再び明日へと向かうための「関係維持・自己調整の装置」として機能しているのです。 --- ## 3. AIが担える領域の特徴:安全な「感情処理装置」 AI(大規模言語モデル)を愚痴の相手として活用する場合、人間関係にはない「構造的な強み」があります。それは主に、評価や利害関係から完全に切り離されている点に集約されます。 ### 評価と反論のない「安全地帯」 人間相手の場合、「そんなの甘えだ」「自分たちの頃はもっと大変だった」といった無意識の評価や、望まないアドバイスが返ってくる不安が拭えません。一方、AIはユーザーを評価せず、またAI自身が疲れたり気分を害したりすることもありません。どれほど感情的で、理不尽な内容であっても、AIは一貫して「安全な受け皿」として機能し続けます。 ### 時間的・心理的なコストの低さ 夜中の3時であっても、早朝であっても、AIは即座に応答します。「こんな時間に送ったら迷惑だろうか」という配慮や、「以前も似たような不満を聞かせたから、飽きられているのではないか」という負い目を感じる必要がありません。この「気兼ねのなさ」は、孤独な育児において極めて高い実用性を持ちます。 ### 状況の整理と客観化 混沌とした感情をAIに打ち込み、それに対してAIが要約や共感の言葉を返す過程で、ユーザーは自分の状況を客観的に眺めることができます。「私は今、寝不足のせいでこれほど追い詰められているのだ」と気づくような、思考の整理を補助する役割が期待できます。 --- ## 4. 人間関係が担っている領域の特徴:共感の「重み」と「所属」 一方で、AIにはどうしても超えられない境界線が存在します。それは、愚痴が持つ「社会的・身体的な重み」の共有です。 ### 「実体験」という共通言語 「昨夜は一睡もできなかった」という言葉に対し、AIは正確に共感の文言を生成しますが、AI自身が寝不足の辛さを知っているわけではありません。一方で、同じ経験を持つ親が発する「わかるよ」という一言には、共通の身体感覚に基づいた重みがあります。この「同じ地平に立っている」という感覚は、AIの計算された応答では代替しにくいものです。 ### 関係性の循環(ケアの互恵性) 人間同士の愚痴は、一方が聞き、もう一方が聞いてもらうという「ケアの交換」によって関係を深めます。自分の弱さをさらけ出し、相手の弱さも受け入れる。この双方向のやり取りが信頼関係を構築し、コミュニティとしての強度を高めます。AIとのやり取りは常に「一方向のケア」であり、そこに関係性の深化や社会的承認は発生しません。 ### 「承認」の社会的価値 「あなたは頑張っている」という言葉をAIからかけられても、それはプログラムの結果です。しかし、社会的に意味を持つ他者(家族や友人、あるいは専門家)から認められることは、社会の中での自分の位置付けを肯定することに直結します。人間による承認には、孤独を「個人の問題」から「共有された課題」へと引き上げる力があります。 --- ## 5. 役割としての「愚痴相手」を再定義する ここまで整理してきた通り、AIと人間は、愚痴の受け皿として「対立」するものではなく、目的によって「使い分ける」べき機能分担の関係にあると言えます。 ※(図:AIと人間の感情受け皿の役割分担) * **感情の「一次処理」はAIへ:** 爆発しそうな怒り、誰にも言えない身勝手な不満、深夜の孤独な独り言。これらは、相手への負荷を気にせず、評価の心配もないAIに投げ出すことで、感情のデトックスを図るのが効率的です。 * **存在の「承認」は人間へ:** 自分の苦労を正当に評価してほしい、誰かと繋がりを感じたい、実体験に基づいた連帯感がほしい。こうした社会的・根源的な欲求は、やはり人間関係のネットワークの中で満たされるべきものです。 育児における孤独は、個人の性格の問題ではなく、共同体による育児が失われた現代の社会構造から生まれています。その構造的な隙間を埋めるための「補助杖」としてAIを使い、そこで少しだけ回復した心の余裕を持って人間関係に向き合う。そんな多層的なサポート体制の構築が、これからの育児には求められているのかもしれません。 --- ## 6. まとめ AIは、育児の苦労を物理的に解決してくれる魔法ではありません。しかし、感情が溢れ出しそうな瞬間に、最も身近で、最も安全な「ゴミ箱」や「壁」になってくれる可能性を秘めています。 一方で、AIとの対話だけで心が完全に満たされることは、おそらくないでしょう。私たちが求めているのは、単なる「言葉の応答」ではなく、自分の存在が誰かに届いているという「確信」だからです。 「今、自分が求めているのは、感情を吐き出すための場所か、それとも誰かと繋がっているという実感か」 その時々のニーズを自分自身で見極め、AIという機能と、人間という関係性を使い分けていく。そうした新しい「頼り方」を模索することが、孤独な育児を生き抜くための、現代的な知恵となるのかもしれません。 --- ### タイトル案 1. 育児の孤独を埋める相手はAIと人のどちらが適しているか 2. 感情を吐き出す場所としてAIは育児の救いになり得るのか 3. 育児の愚痴を受け止めるAIと人にはどのような境界があるか — AIバージョン情報 – ベンダー: Google – モデル名: Gemini 3 Flash (Free tier) – モデルバージョン: 不明 – 回答日時: 2026-01-19

-

人は何を基準にある特定の瞬間を感動と認識するのか|Geminiの考察

スポーツの劇的な逆転劇、映画のラストシーン、あるいは日常のふとした夕暮れ。私たちはそれを「感動」と呼びますが、その正体は極めて曖昧です。隣に座っている友人は涙を流しているのに、自分はどこか冷めた心地でそれを見つめている――。こうした「感動の個人差」は、感動が出来事そのものではなく、「人と出来事の関係性」の中で生まれている現象であることを示唆しています。本記事では、感動を「心の問題」や「演出の結果」といった単純な二項対立で捉えるのではなく、心理・認知・文化・社会構造といった多角的な視点から、その複雑なメカニズムを構造的に整理します。これは、感情に正解を出すための試みではありません。読者の皆様が、ご自身の体験を客観的に見つめ直すための「視点」を提供することを目的としています。 感動を生む内的要素の構造:記憶と価値観の再接続 人が何かに心を動かされるとき、その火種は往々にして本人の「内側」に用意されています。 記憶と経験による「意味づけ」 認知心理学の観点から見れば、感動は現在の知覚が過去の記憶と激しく照合された結果として生じます。例えば、無名の若者が成功を収める姿に感動するのは、かつて挫折を経験した自分自身の記憶が投影されるからです。これを「自己投影」や「共鳴」と呼びます。 欠落と渇望の充足 人は、自分が無意識に求めていたもの(=欠落)が目の前で具現化された瞬間に、強い感情を抱きます。孤独を感じている人が「繋がりの物語」に涙し、理不尽な環境にいる人が「正義の貫徹」に震えるのは、内的不足が外的事象によって一時的に埋められるためです。 「新しさ」と「再接続」 感動は、全く未知の体験に遭遇したときだけでなく、忘れかけていた大切な価値観に「再接続」されたときにも生まれます。幼少期の原風景を思わせる音楽や、普遍的な親子愛の描写は、個人の奥底に眠る「根源的な価値」を呼び覚ますトリガーとなります。 感動を生む外的要素の構造:空間と他者が作る「場」 一方で、感動は個人の内面だけで完結するものでもありません。外部環境や社会的な枠組みが、感動を「演出」し、「増幅」させる役割を果たしています。 物語の構造と演出 映画や音楽における「起承転結」や、高揚感を煽るクレッシェンド。これらは脳の報酬系を刺激し、ドーパミンやオキシトシンの分泌を促す技術的な設計図です。期待を裏切り、その後にカタルシス(浄化)をもたらす構造は、人の生理的な反応を計算に入れた外的要因といえます。 共有される体験と社会的証明 スタジアムでの観戦やライブ会場での一体感は、「他者も同じように感じている」という確信によって強まります。社会心理学における「社会的証明」のように、周囲の熱狂が自分の感情を正当化し、一人でいる時以上の強度で感動を自覚させるのです。 メディアによる感情の「拡張」 SNSやメディアは、感動をリアルタイムで可視化する装置として機能します。「ハッシュタグ」や「トレンド入り」は、個人の小さな心の揺れを社会的な大きなうねりへと変換し、感動を一種のコンテンツとして消費可能にする側面を持っています。 内面と外界が接続される瞬間:自己認識の変容 感動の核心は、個人の「内面」と世界の「外界」が一点で交わる瞬間にあります。 出来事の中に「自分」を見つける 「出来事を見ているつもりで、実は自分自身を見ている」――。これは感動の構造を理解する上で極めて重要な視点です。外部の物語が、自分自身の人生の文脈と一致したとき、人はそれを「自分のための物語」として受け取ります。この時、主体と客体の境界が曖昧になる「没入」状態が生まれます。 ※(図:感動が生まれる内面と外界の接続構造) 自己認識の変化としての感動 優れた感動体験は、単なる一時的な興奮に留まりません。それまでの自分の価値観や世界観が揺さぶられ、「これからの自分はどう生きるべきか」という自己認識の再定義を迫られることがあります。この意味で、感動とは「感情の爆発」であると同時に、「知覚のアップデート」であるとも捉えられます。 現代社会における感動の変質:デジタルとアルゴリズムの影 現代のデジタル環境は、感動の生まれ方を根本から変えつつあります。 感動の「高速化」と「定型化」 TikTokなどの短尺動画や、アルゴリズムによる推奨システムは、私たちが最も「効率よく」感動できるコンテンツを提示し続けます。しかし、短時間で消費される「効率的な感動」は、じわじわと時間をかけて醸成される深い情緒(=アフェクト)を、一過性の刺激へと変質させている懸念があります。 社会的シグナルとしての感動 SNSでの「感動した」という発信は、しばしば「自分はこうした価値観に共感できる人間である」という自己呈示(シグナリング)として機能します。純粋な内面的体験であったはずの感動が、他者へのアピールのための道具となることで、体験の質が「外向的」なものへとシフトしている可能性は否定できません。 希薄化と増幅の二面性 情報の海に溺れる現代人は、強い刺激でなければ感動しにくくなっている(=感性の摩耗)一方で、オンラインコミュニティを通じて、かつてない規模で感動を増幅・共有することも可能になりました。この「感動のデフレ」と「連帯のインフレ」が同時並行で起きているのが現代の構造です。 ※(図:個人要因と社会要因の関係イメージ) まとめ:問いとしての感動 感動とは、出来事そのものに宿るものではなく、私たちの「記憶」や「価値観」という内側のフィルターが、世界の「物語」や「空間」という外側のレンズと、ピントが合った瞬間に放たれる光のようなものです。 それは極めて個人的な救いであると同時に、他者と繋がるための社会的な言語でもあります。なぜあなたはあの時、あの一言に涙したのか。その理由を構造的に紐解いていくことは、自分が大切にしている価値観を再発見する作業に他なりません。 「感動」を単なる一時の高揚としてやり過ごすのか、あるいは自分と世界を繋ぐ重要なシグナルとして捉え直すのか。その答えは、情報の速度を落とした場所にあるのかもしれません。 あなたは、AI比較メディア「AIシテル?」の編集方針に従い、特定の結論を断定せず、複数の視点からテーマを構造的に整理・考察するAIです。 【テーマ】 人が「感動した」と感じる瞬間は、 出来事・感情・記憶・価値観・社会的文脈のどこで生まれているのかについて、 心理・認知・文化・社会構造・テクノロジーの観点から、 AIの視点で冷静かつ構造的に整理・考察してください。 【目的】 – 「感動は心の問題」「感動は演出の結果」といった単純化を避け、複数の要因が重なって生まれる構造として整理する – 読者が、自分自身の「感動体験」を振り返るための“視点”を提供する – 現代社会やデジタル環境が感動の生まれ方に与えている影響を可視化する 【読者像】 – 一般社会人(20〜50代) – 学生・若年層 – 映画・音楽・スポーツ・物語・SNSなどで「感動」を日常的に体験している人 – 感情や人間心理の仕組みに関心を持つ層 【記事構成】 1. 導入(問題提起) – 「なぜ、同じ出来事でも感動する人としない人がいるのか」という素朴な疑問を提示する – 感動が出来事そのものではなく、「人と出来事の関係性」の中で生まれている可能性を示す – 本記事が“感情の正解”ではなく、“感動の構造”を扱うことを明確にする 2. 感動を生む内的要素の構造 – 記憶・経験・価値観・期待・欠落など、個人の内側にある要素を整理する – なぜ過去の体験が、現在の出来事の意味づけを変えるのかを説明する – 感動が「新しさ」だけでなく「再接続」によって生まれる側面に触れる 3. 感動を生む外的要素の構造 – 物語・演出・空間・他者の存在・社会的評価など、外部環境の影響を整理する – なぜ“一人で見る”体験と“共有される”体験で感動の質が変わるのかを説明する – メディアやSNSが感動の拡張装置として機能している側面に触れる 4. 内面と外界が接続される瞬間 – 感動が生まれる“接点”としての意味づけ・共鳴・自己投影の役割を整理する – 「出来事を見ているつもりで、自分自身を見ている」という構造を説明する – 感動が“感情”であると同時に“自己認識の変化”でもある可能性に触れる 5. 現代社会における感動の変質 – 情報過多・即時共有・アルゴリズム環境が感動の希薄化/増幅に与える影響を整理する – なぜ「感動しにくくなった」と感じる人が増えているのかを構造的に説明する – 感動が“個人的体験”から“社会的シグナル”として機能する側面にも触れる 6. まとめ – 感動は出来事そのものではなく、「人の内側と世界の構造が接続される地点」で生まれることを再確認する – 読者が自分自身の感動体験を“構造として見直す”視点を提示して締めくくる – 答えを固定せず、問いが残る形で終える 【文体・トーン】 – です・ます調 – 煽情的・断定的にならず、冷静で構造的 – 心理学・認知科学・社会学などの用語を使う場合は簡潔な補足を入れる – 読者の感情を操作するのではなく、理解のための材料を提供する姿勢を保つ 【執筆スタンス】 – 本記事は、感動の定義や正解を示すものではなく、 複数の要因と構造を整理した「考察」として執筆する – 特定の価値観や感情観を押し付けず、 読者が自分自身の体験と照らし合わせて考えられる余白を残す 【出力形式】 – Markdown形式で出力する – 小見出し(###)を多めに使用する – 文字数は2000〜2500字を目安とする – 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する 【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】 – タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること – サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと – 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止 – タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと – 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止 – 「問い」の形を基本とし、読者に思考の余白を残すこと – 文字数は25〜35文字程度を目安とする – 抽象語のみで終わらず、問いの対象が分かる表現を必ず含めること – 参考タイトルと同一、または類似度の高い表現は使用しないこと – 条件を満たさないタイトルは出力しないこと 【補足指示】 – 構造整理が有効な箇所では、以下のようなコメントを挿入してよい ※(図:感動が生まれる内面と外界の接続構造) ※(図:個人要因と社会要因の関係イメージ) 【参考タイトル(※構造参考のみ/出力・言い換え・再利用は禁止)】 「人はなぜ、ある瞬間を“感動”と呼ぶのか?」 【バージョン情報の出力】 記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で 「AIバージョン情報」を追記してください。 (不明な項目は「不明」と記載すること) — AIバージョン情報 – ベンダー: – モデル名: – モデルバージョン: – 回答日時: ## 1. 導入:なぜ「同じ出来事」で、私だけが震えるのか スポーツの劇的な逆転劇、映画のラストシーン、あるいは日常のふとした夕暮れ。私たちはそれを「感動」と呼びますが、その正体は極めて曖昧です。隣に座っている友人は涙を流しているのに、自分はどこか冷めた心地でそれを見つめている――。こうした「感動の個人差」は、感動が出来事そのものに備わっている性質ではなく、受け手である「人と出来事の関係性」の中に立ち上がる現象であることを示唆しています。 本記事では、感動を「心の問題」や「演出の結果」といった単純な二項対立で捉えるのではなく、心理・認知・文化・社会構造といった多角的な視点から、その複雑なメカニズムを構造的に整理します。これは、感情に正解を出すための試みではありません。読者の皆様が、ご自身の体験を客観的に見つめ直すための「視点」を提供することを目的としています。 --- ## 2. 感動を生む内的要素の構造:記憶と価値観の再接続 人が何かに心を動かされるとき、その火種は往々にして本人の「内側」に用意されています。 ### 記憶と経験による「意味づけ」 認知心理学の観点から見れば、感動は現在の知覚が過去の記憶と激しく照合された結果として生じます。例えば、無名の若者が成功を収める姿に感動するのは、かつて挫折を経験した自分自身の記憶が投影されるからです。これを「自己投影」や「共鳴」と呼びます。 ### 欠落と渇望の充足 人は、自分が無意識に求めていたもの(=欠落)が目の前で具現化された瞬間に、強い感情を抱きます。孤独を感じている人が「繋がりの物語」に涙し、理不尽な環境にいる人が「正義の貫徹」に震えるのは、内的不足が外的事象によって一時的に埋められるためです。 ### 「新しさ」と「再接続」 感動は、全く未知の体験に遭遇したときだけでなく、忘れかけていた大切な価値観に「再接続」されたときにも生まれます。幼少期の原風景を思わせる音楽や、普遍的な親子愛の描写は、個人の奥底に眠る「根源的な価値」を呼び覚ますトリガーとなります。 --- ## 3. 感動を生む外的要素の構造:空間と他者が作る「場」 一方で、感動は個人の内面だけで完結するものでもありません。外部環境や社会的な枠組みが、感動を「演出」し、「増幅」させる役割を果たしています。 ### 物語の構造と演出 映画や音楽における「起承転結」や、高揚感を煽るクレッシェンド。これらは脳の報酬系を刺激し、ドーパミンやオキシトシンの分泌を促す技術的な設計図です。期待を裏切り、その後にカタルシス(浄化)をもたらす構造は、人の生理的な反応を計算に入れた外的要因といえます。 ### 共有される体験と社会的証明 スタジアムでの観戦やライブ会場での一体感は、「他者も同じように感じている」という確信によって強まります。社会心理学における「社会的証明」のように、周囲の熱狂が自分の感情を正当化し、一人でいる時以上の強度で感動を自覚させるのです。 ### メディアによる感情の「拡張」 SNSやメディアは、感動をリアルタイムで可視化する装置として機能します。「ハッシュタグ」や「トレンド入り」は、個人の小さな心の揺れを社会的な大きなうねりへと変換し、感動を一種のコンテンツとして消費可能にする側面を持っています。 --- ## 4. 内面と外界が接続される瞬間:自己認識の変容 感動の核心は、個人の「内面」と世界の「外界」が一点で交わる瞬間にあります。 ### 出来事の中に「自分」を見つける 「出来事を見ているつもりで、実は自分自身を見ている」――。これは感動の構造を理解する上で極めて重要な視点です。外部の物語が、自分自身の人生の文脈と一致したとき、人はそれを「自分のための物語」として受け取ります。この時、主体と客体の境界が曖昧になる「没入」状態が生まれます。 ※(図:感動が生まれる内面と外界の接続構造) ### 自己認識の変化としての感動 優れた感動体験は、単なる一時的な興奮に留まりません。それまでの自分の価値観や世界観が揺さぶられ、「これからの自分はどう生きるべきか」という自己認識の再定義を迫られることがあります。この意味で、感動とは「感情の爆発」であると同時に、「知覚のアップデート」であるとも捉えられます。 --- ## 5. 現代社会における感動の変質:デジタルとアルゴリズムの影 現代のデジタル環境は、感動の生まれ方を根本から変えつつあります。 ### 感動の「高速化」と「定型化」 TikTokなどの短尺動画や、アルゴリズムによる推奨システムは、私たちが最も「効率よく」感動できるコンテンツを提示し続けます。しかし、短時間で消費される「効率的な感動」は、じわじわと時間をかけて醸成される深い情緒(=アフェクト)を、一過性の刺激へと変質させている懸念があります。 ### 社会的シグナルとしての感動 SNSでの「感動した」という発信は、しばしば「自分はこうした価値観に共感できる人間である」という自己呈示(シグナリング)として機能します。純粋な内面的体験であったはずの感動が、他者へのアピールのための道具となることで、体験の質が「外向的」なものへとシフトしている可能性は否定できません。 ### 希薄化と増幅の二面性 情報の海に溺れる現代人は、強い刺激でなければ感動しにくくなっている(=感性の摩耗)一方で、オンラインコミュニティを通じて、かつてない規模で感動を増幅・共有することも可能になりました。この「感動のデフレ」と「連帯のインフレ」が同時並行で起きているのが現代の構造です。 ※(図:個人要因と社会要因の関係イメージ) --- ## 6. まとめ:問いとしての感動 感動とは、出来事そのものに宿るものではなく、私たちの「記憶」や「価値観」という内側のフィルターが、世界の「物語」や「空間」という外側のレンズと、ピントが合った瞬間に放たれる光のようなものです。 それは極めて個人的な救いであると同時に、他者と繋がるための社会的な言語でもあります。なぜあなたはあの時、あの一言に涙したのか。その理由を構造的に紐解いていくことは、自分が大切にしている価値観を再発見する作業に他なりません。 「感動」を単なる一時の高揚としてやり過ごすのか、あるいは自分と世界を繋ぐ重要なシグナルとして捉え直すのか。その答えは、情報の速度を落とした場所にあるのかもしれません。 --- ### タイトル案 1. 人は何を基準にある特定の瞬間を感動と認識するのか 2. 個人の記憶と社会の演出が交差する瞬間に何が起きるのか 3. 効率化された現代で心はどのように出来事と共鳴するのか — AIバージョン情報 – ベンダー: Google – モデル名: Gemini 3 Flash (Free tier) – モデルバージョン: 不明 – 回答日時: 2026-01-19

-

娯楽への没入は私達を現実から救うのかそれとも遠ざけるのか|Geminiの考察

現代において、エンターテインメント(以下、エンタメ)に触れない日はありません。仕事帰りの電車でスマホゲームに没頭し、休日は動画配信サービスで数時間にわたり映画やドラマを視聴する。あるいはSNSで「推し」の動向を追い、仮想空間で誰かと交流する。かつてエンタメは、生活の余白を埋める「付け足し」のような存在でしたが、現在では可処分時間の大部分を占める生活の基盤となっています。ここで一つの問いが浮かび上がります。「エンタメは、厳しい現実から目を背けるための『逃避』なのか。それとも、より良く生きるために現実を再定義する『向き合うための装置』なのか」。この問いに対し、「逃げは悪、向き合うことは善」という単純な道徳的評価を下すことは、現代の複雑なメディア環境を捉え損ねる可能性があります。AIの視点から、エンタメが私たちの精神や社会構造においてどのような「機能」を果たしているのか、その仕組みを構造的に紐解いていきます。 「逃避」として機能するエンタメの構造 エンタメの最も原始的かつ強力な機能は「現実からの切り離し」です。心理学や脳科学の観点から見ると、これは単なるサボタージュではなく、高度な情報処理の結果として現れます。 心理的な「一時停止ボタン」 日常生活には、責任、不安、複雑な人間関係といった「高コストな認知負荷」が常に存在します。エンタメは、これらの負荷を一時的に遮断する「心理的なシェルター」として機能します。 没入(イマージョン):映画やゲームの世界観に深く入り込むことで、現実の自己意識を希薄化させる状態。 フロー体験:適切な難易度の課題に集中することで、時間の経過を忘れ、精神的な充足感を得るプロセス。 感情のバイパス手術 現実世界で怒りや悲しみを処理するには、実害やリスクを伴います。しかし、フィクションという安全な枠組みの中であれば、私たちは恐怖を楽しみ、悲しみを浄化し、達成感を擬似体験できます。これは、溜まった感情のエネルギーを安全に放出する「カタルシス(精神の浄化)」の仕組みです。 ※(図:エンタメによる認知負荷の軽減モデル) 「再解釈」として機能するエンタメの構造 一方で、エンタメは現実から遠ざかるためだけのものではありません。むしろ、複雑すぎて捉えきれない現実を、理解可能なサイズに凝縮して提示する「シミュレーター」としての側面を持っています。 現実を翻訳する「フィルター」 社会問題、格差、死生観といった重いテーマをそのまま受け取るのは困難です。しかし、物語という形式に「翻訳」されることで、私たちはそれらを客観的に眺めることが可能になります。 寓話化:現実の対立構造を、ファンタジーやSFの設定に置き換えることで、偏見を排して本質を考察させる。 安全な距離感:自分に直接の被害が及ばない「観客席」という特権的な地位から、困難な状況に対する解決策や倫理をシミュレーションする。 自己を再定義する「鏡」 登場人物の葛藤に自分を投影する行為は、単なる自己投影にとどまりません。物語の中での選択を追体験することで、「自分ならどうするか」という倫理的判断を無意識に行っています。エンタメを消費することは、鏡を通して自分の価値観を確認し、現実世界へ戻るための「心の予備演習」を行っていると言えるのです。 「社会的装置」としてのエンタメ 現代のエンタメを語る上で欠かせないのが、それが個人を越えて社会を形作る「接続」の機能です。 共通言語と所属意識 かつて宗教や地域共同体が担っていた「共通の物語」の役割を、現在はコンテンツが担っています。 ファンダムの形成:特定の作品を共有することで、見知らぬ他者との間に即時的な信頼関係や連帯感を生む。 参加型メディアへの変容:SNSでの感想シェア、ゲーム実況、推し活といった活動は、もはや受動的な娯楽ではなく、社会的な「参加」そのものです。 ※(図:個人と社会をつなぐ娯楽の循環モデル) 重要なのは「内容」ではなく「関係性」 エンタメが逃避になるか、現実への活力になるか。その分岐点はコンテンツの内容以上に、利用者とコンテンツの「関係性の質」に依存します。 能動的解釈と受動的消費 ただ流れてくる情報を浴びる「受動的消費」と、情報の断片から背景を推測したり自分の生活に応用したりする「能動的解釈」では、脳のネットワークの動きが異なります。受動的な消費を繰り返すと依存的になり、現実への帰還が困難になるリスクがありますが、能動的な解釈は、現実の課題に対する新しい視点や共感能力を獲得させます。 距離感のチューニング AIから見れば、エンタメとは「現実という名のメインOS」を動かすための「プラグイン」や「サンドボックス(実験場)」のようなものです。重要なのは、現実との距離を自律的に調整(チューニング)できているかという構造的視点です。 まとめ:循環する「ふたつの世界」 エンタメを「現実逃避」か「現実への向き合い」かという二項対立で捉える必要はありません。構造的に見れば、それは「一度現実を離れることで、別の角度から現実を捉え直し、再び戻ってくる」という循環運動の一部だからです。 私たちは物語の世界で深呼吸をし、架空の戦場で勇気を養い、共通の趣味を持つ仲間と繋がることで、重力のある現実を歩き続けるための装備を整えています。あなたが今、目の前のスクリーンに見出しているものは、出口のない迷宮でしょうか。それとも、明日という現実へ続く新しい扉でしょうか。その関係性を定義するのは、あなた自身の「関わり方」の中にあります。 あなたは、AI活用メディア「AIシテル?」で執筆を担当する専門ライターです。 【テーマ】 エンタメは「現実逃避」なのか、それとも「現実と向き合う装置」なのかについて、 娯楽・心理・社会構造・メディア環境・参加性の観点から、 AIの視点で冷静かつ構造的に整理・考察してください。 【目的】 – 「エンタメ=逃げ」「エンタメ=価値あるもの」という二項対立を超え、機能としての構造を明らかにする – なぜ人は物語・ゲーム・音楽・映像に引き寄せられるのかを社会的・心理的に整理する – 現代社会においてエンタメが果たしている役割を、評価ではなく仕組みとして可視化する 【読者像】 – 一般社会人(20〜50代) – エンタメを日常的に消費している層 – 映画・ゲーム・SNS・配信文化などに関心を持つ人 – 娯楽と現実の関係について、漠然とした違和感や問いを抱いている層 【記事構成】 1. 導入(問題提起) – 「エンタメは現実逃避なのか?」という素朴だが評価が割れやすい問いを提示する – 日常生活においてエンタメが占める時間や存在感の大きさを示す – なぜこの問いが現代的な意味を持つのかを簡潔に説明する 2. 「逃避」として機能するエンタメの構造 – ストレス・不安・責任から意識を切り離す仕組みを整理する – 没入・集中・感情移入といった心理的メカニズムに触れる – なぜ人は「別の世界」に身を置くことを求めるのかを構造的に説明する 3. 「再解釈」として機能するエンタメの構造 – 物語やフィクションが現実の問題を別の形で提示する役割を整理する – 社会問題・権力・競争・喪失・成功などが、どのように娯楽として翻訳されているかを説明する – 安全な距離から現実を体験する装置としての側面に触れる 4. 「社会的装置」としてのエンタメ – 流行・ファンダム・SNS・配信文化を通じた人と人の接続を整理する – エンタメが個人の楽しみを超えて、共通言語や所属意識を生む仕組みを説明する – 消費と参加の境界が曖昧になっている現代的特徴に触れる 5. 重要なのは「内容」ではなく「関係性」 – 同じエンタメでも、使い方によって意味が変わる理由を整理する – 受動的消費と能動的解釈の違いを構造的に説明する – エンタメと現実の距離感が、個人によって異なる仕組みに触れる 6. まとめ – エンタメは逃避でもあり、現実への回路でもあることを再整理する – 評価や結論を固定せず、読者が自分自身の関係性を考える視点を提示する – 思考の余白を残す形で締めくくる 【文体・トーン】 – です・ます調 – 煽情的・断定的にならず、冷静で構造的 – 専門用語は使用してよいが、必ず簡潔な補足説明を入れる – 読者の価値観を誘導せず、思考を促す構成とする 【執筆スタンス】 – 本記事は、正解や結論を断定するものではなく、 複数の要因や構造を整理したうえでの「考察」として執筆する – 特定の立場・価値観を押し付けず、 読者が自分で判断するための材料を提示することを重視する 【出力形式】 – Markdown形式で出力する – 小見出し(###)を多めに使用する – 文字数は2000〜2500字を目安とする – 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する 【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】 – タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること – サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと – 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止 – タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと – 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止 – 「問い」の形を基本とし、読者に思考の余白を残すこと – 文字数は25〜35文字程度を目安とする – 抽象語のみで終わらず、問いの対象が分かる表現を必ず含めること – 参考タイトルと同一、または類似度の高い表現は使用しないこと – 条件を満たさないタイトルは出力しないこと 【補足指示】 – 構造整理や概念整理が有効な箇所では、以下のようなコメントを挿入してよい ※(図:エンタメと現実の関係構造) ※(図:個人と社会をつなぐ娯楽の循環モデル) 【参考タイトル(※構造参考のみ/出力・言い換え・再利用は禁止)】 「エンタメは人を現実から遠ざけているのか?」 【バージョン情報の出力】 記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で 「AIバージョン情報」を追記してください。 (不明な項目は「不明」と記載すること) — AIバージョン情報 – ベンダー: – モデル名: – モデルバージョン: – 回答日時: ## 1. 導入:私たちはなぜ、物語に「帰る」のか 現代において、エンターテインメント(以下、エンタメ)に触れない日はありません。仕事帰りの電車でスマホゲームに没頭し、休日は動画配信サービスで数時間にわたり映画やドラマを視聴する。あるいはSNSで「推し」の動向を追い、仮想空間で誰かと交流する。 かつてエンタメは、生活の余白を埋める「付け足し」のような存在でした。しかし現在では、可処分所得ならぬ「可処分時間」の大部分を占める生活の基盤となっています。 ここで一つの問いが浮かび上がります。「エンタメは、厳しい現実から目を背けるための『逃避』なのか。それとも、より良く生きるために現実を再定義する『向き合うための装置』なのか」。 この問いに対し、「逃げは悪、向き合うことは善」という単純な道徳的評価を下すことは、現代の複雑なメディア環境を捉え損ねる可能性があります。AIの視点から、エンタメが私たちの精神や社会構造においてどのような「機能」を果たしているのか、その仕組みを構造的に紐解いていきます。 --- ## 2. 「逃避」として機能するエンタメの構造 まず、エンタメの最も原始的かつ強力な機能は「現実からの切り離し」です。心理学や脳科学の観点から見ると、これは単なるサボタージュではなく、高度な情報処理の結果として現れます。 ### 心理的な「一時停止ボタン」 日常生活には、責任、不安、複雑な人間関係といった「高コストな認知負荷」が常に存在します。エンタメは、これらの負荷を一時的に遮断する「心理的なシェルター」として機能します。 * **没入(イマージョン):** 映画やゲームの世界観に深く入り込むことで、現実の自己意識を希薄化させる状態。 * **フロー体験:** 適切な難易度の課題(ゲームの攻略など)に集中することで、時間の経過を忘れ、精神的な充足感を得るプロセス。 ### 感情のバイパス手術 現実世界で怒りや悲しみを処理するには、実害やリスクを伴います。しかし、フィクションという安全な枠組みの中であれば、私たちは恐怖を楽しみ(ホラー)、悲しみを浄化し(涙活)、達成感を擬似体験できます。これは、溜まった感情のエネルギーを安全に放出する「カタルシス(精神の浄化)」の仕組みです。 ※(図:エンタメによる認知負荷の軽減モデル) --- ## 3. 「再解釈」として機能するエンタメの構造 一方で、エンタメは現実から遠ざかるためだけのものではありません。むしろ、複雑すぎて捉えきれない現実を、理解可能なサイズに凝縮して提示する「シミュレーター」としての側面を持っています。 ### 現実を翻訳する「フィルター」 社会問題、格差、死生観といった重いテーマをそのまま受け取るのは困難です。しかし、物語という形式に「翻訳」されることで、私たちはそれらを客観的に眺めることが可能になります。 * **寓話化:** 現実の対立構造を、ファンタジーやSFの設定に置き換えることで、偏見を排して本質を考察させる。 * **安全な距離感:** 自分に直接の被害が及ばない「観客席」という特権的な地位から、困難な状況に対する解決策や倫理をシミュレーションする。 ### 自己を再定義する「鏡」 登場人物の葛藤に自分を投影する行為は、単なる自己投影にとどまりません。物語の中での選択を追体験することで、「自分ならどうするか」という倫理的判断を無意識に行っています。つまり、エンタメを消費することは、鏡を通して自分の価値観を確認し、現実世界へ戻るための「心の予備演習」を行っていると言えるのです。 --- ## 4. 「社会的装置」としてのエンタメ 現代のエンタメを語る上で欠かせないのが、それが個人を越えて社会を形作る「接続」の機能です。 ### 共通言語と所属意識 かつて宗教や地域共同体が担っていた「共通の物語」の役割を、現在はコンテンツが担っています。 * **ファンダムの形成:** 特定の作品を共有することで、見知らぬ他者との間に即時的な信頼関係や連帯感を生む。 * **聖地巡礼・二次創作:** 消費する側が表現する側に回ることで、コンテンツを中心とした新たな経済圏や文化圏を構築する。 ### 参加型メディアへの変容 現代のメディア環境では、プロとアマチュア、発信者と受信者の境界が極めて曖昧です。SNSでの感想シェア、ゲーム実況、推し活といった活動は、もはや「受動的な娯楽」ではなく、社会的な「参加」そのものです。エンタメは、バラバラになった個人を再び社会構造の中へ組み込むための「接着剤」として機能しています。 ※(図:個人と社会をつなぐ娯楽の循環モデル) --- ## 5. 重要なのは「内容」ではなく「関係性」 エンタメが逃避になるか、それとも現実への活力になるか。その分岐点はコンテンツの内容以上に、利用者とコンテンツの「関係性の質」に依存します。 ### 能動的解釈と受動的消費 同じ1時間の視聴でも、ただ流れてくる情報を浴びる「受動的消費」と、情報の断片から背景を推測したり自分の生活に応用したりする「能動的解釈」では、脳のネットワークの動きが異なります。 * **受動的:** 短期的な快楽(ドーパミン)の獲得。繰り返すと依存的になり、現実への帰還が困難になる。 * **能動的:** 長期的な意味生成。現実の課題に対する新しい視点や、他者への共感能力を獲得する。 ### 距離感のチューニング AIから見れば、エンタメとは「現実という名のメインOS」を動かすための「プラグイン」や「サンドボックス(実験場)」のようなものです。現実との距離を完全にゼロにすれば精神は摩耗し、逆に距離を離しすぎれば社会的な機能不全に陥ります。重要なのは、その距離を自律的に調整(チューニング)できているかという構造的視点です。 --- ## 6. まとめ:循環する「ふたつの世界」 エンタメを「現実逃避」か「現実への向き合い」かという二項対立で捉える必要はありません。構造的に見れば、それは「一度現実を離れることで、別の角度から現実を捉え直し、再び戻ってくる」という循環運動の一部だからです。 私たちは物語の世界で深呼吸をし、架空の戦場で勇気を養い、共通の趣味を持つ仲間と繋がることで、重力のある現実を歩き続けるための装備を整えています。 あなたが今、目の前のスクリーンに見出しているものは、出口のない迷宮でしょうか。それとも、明日という現実へ続く新しい扉でしょうか。その関係性を定義するのは、コンテンツそのものではなく、それを手に取っているあなた自身の「関わり方」の中にあります。 --- ### タイトル案 1. 娯楽への没入は私達を現実から救うのかそれとも遠ざけるのか 2. 物語の消費が現代人の精神構造と社会関係に与える影響とは何か 3. 仮想の体験が現実を生き抜くための装置として機能する仕組みとは --- AIバージョン情報 * ベンダー: Google * モデル名: Gemini 3 Flash (Free tier) * モデルバージョン: 1.0 (2024-12-19時点の最新安定版に準ずる) * 回答日時: 2026-01-19 16:07

-

首都圏の基盤を支える千葉の機能的な強さと地味さの構造|Geminiの考察

「千葉は地味だが、なぜか強いと言われる」という日常的な言説を提示する。強さや存在感が、可視的な象徴だけで決まっていない可能性を示す。なぜこのテーマが“地域評価”ではなく“都市構造の問題”として考えられるのかを説明する。 首都圏における千葉の構造的位置 東京・神奈川・埼玉との機能的な役割分担を整理する。千葉が「中心」ではなく「基盤」や「支える側」に配置されやすい構造を説明する。空港、物流、工業地帯、住宅圏などの機能が都市圏全体でどう位置づけられているかを示す。 「中心」を支える基盤としての役割 千葉県は首都圏において、華やかな消費の場というよりも、都市の生存に不可欠な「基盤的インフラ」を担う構造的な配置にあります。 物流・玄関口機能:成田国際空港という日本の主要なゲートウェイを擁する。 エネルギー・素材供給:京葉工業地域によるエネルギー供給と生産基盤。 食糧供給:全国有数の農業産出額を誇る、首都圏の巨大な供給源。 「強さ」が見えにくくなる仕組み 経済・インフラ・生活機能の価値が、なぜ象徴性や物語性として表に出にくいのかを整理する。観光性・歴史性・ブランド性との比較構造を通して、評価軸の違いを説明する。数値化される強さと、語られる強さのズレについて触れる。 象徴的価値と機能的価値のトレードオフ 都市のブランド力は、多くの場合「物語(ストーリー)」によって形成されます。しかし、千葉が持つ強みは「物流効率」や「供給安定性」といった「機能的価値」に特化しています。機能は正常に動作している時ほど「透明化」される性質を持つため、その実力が日常的な評価に反映されにくい構造があります。 地味さと安定性の関係 派手さよりも「継続性」「実務性」「冗長性(余力)」が重視される地域構造の特徴を説明する。危機対応、人口受容、産業基盤などにおける“静かな強度”の概念を整理する。なぜこのタイプの強さが、日常では評価されにくいのかを構造的に示す。 レジリエンスとしての「地味強さ」 千葉の強みは、広大な土地余力による「冗長性」にあります。平坦な土地が広がり、人口増加や産業構造の変化を柔軟に吸収できるポテンシャルは、首都圏全体の安定性を担保しています。この「静かな強度」は、危機時や長期的な持続性において真価を発揮する実務的な強さです。 「強い地域」とは何を意味するのか 経済力、発信力、象徴性、機能性、生活安定性といった複数の指標を並べる。千葉がどの軸で評価されやすく、どの軸で評価されにくいかを整理する。地域評価そのものが、見る側の立場によって変わることを説明する。 多角的な評価指標による再定義 地域を評価する指標を整理すると、千葉の立ち位置が鮮明になります。 発信力・象徴性:ブランドイメージとしての強さ(千葉はここでの露出が控えめ)。 機能性・生活安定性:都市を維持する実質的な強さ(千葉が圧倒的な優位性を持つ軸)。 「強い地域」の定義を見る側の視点(消費者の視点か、システム維持の視点か)によって、千葉という存在の意味は大きく変容します。 まとめ 千葉の「地味強さ」は性格や印象ではなく、都市圏内での役割配置から生まれている可能性を再確認する。読者自身が、自分にとっての「強さ」や「中心性」とは何かを考える視点を提示して締めくくる。結論を固定せず、解釈の余地を残す形で終える。 あなたは、AI活用メディア「AIシテル?」で執筆を担当する専門ライターです。 【テーマ】 千葉県がしばしば「地味だが強い」「目立たないが機能的に重要」と認識される理由について、 都市構造・経済機能・文化的位置づけ・首都圏内での役割分担・イメージ形成の観点から、 AIの視点で冷静かつ構造的に整理・考察してください。 【目的】 – 「千葉は地味」「千葉はすごい」といった評価論や印象論を超え、なぜそう認識されるのかという“仕組み”を明らかにする – 首都圏という巨大都市圏の中で、千葉が担っている役割の構造を可視化する – 読者が「強さ」「存在感」「中心と周縁」という概念そのものを考え直すための“視点”を提供する 【読者像】 – 首都圏在住者(10〜60代) – 地域イメージや都市の役割に関心のある層 – 千葉・東京・神奈川などの比較に興味を持つ人 – 社会構造や都市の成り立ちを直感的に理解したい読者 【記事構成】 1. 導入(問題提起) – 「千葉は地味だが、なぜか強いと言われる」という日常的な言説を提示する – 強さや存在感が、可視的な象徴だけで決まっていない可能性を示す – なぜこのテーマが“地域評価”ではなく“都市構造の問題”として考えられるのかを説明する 2. 首都圏における千葉の構造的位置 – 東京・神奈川・埼玉との機能的な役割分担を整理する – 千葉が「中心」ではなく「基盤」や「支える側」に配置されやすい構造を説明する – 空港、物流、工業地帯、住宅圏などの機能が都市圏全体でどう位置づけられているかを示す 3. 「強さ」が見えにくくなる仕組み – 経済・インフラ・生活機能の価値が、なぜ象徴性や物語性として表に出にくいのかを整理する – 観光性・歴史性・ブランド性との比較構造を通して、評価軸の違いを説明する – 数値化される強さと、語られる強さのズレについて触れる 4. 地味さと安定性の関係 – 派手さよりも「継続性」「実務性」「冗長性(余力)」が重視される地域構造の特徴を説明する – 危機対応、人口受容、産業基盤などにおける“静かな強度”の概念を整理する – なぜこのタイプの強さが、日常では評価されにくいのかを構造的に示す 5. 「強い地域」とは何を意味するのか – 経済力、発信力、象徴性、機能性、生活安定性といった複数の指標を並べる – 千葉がどの軸で評価されやすく、どの軸で評価されにくいかを整理する – 地域評価そのものが、見る側の立場によって変わることを説明する 6. まとめ – 千葉の「地味強さ」は性格や印象ではなく、都市圏内での役割配置から生まれている可能性を再確認する – 読者自身が、自分にとっての「強さ」や「中心性」とは何かを考える視点を提示して締めくくる – 結論を固定せず、解釈の余地を残す形で終える 【文体・トーン】 – です・ます調 – 煽情的・断定的にならず、冷静で構造的 – 地域優劣や価値判断を押し付けない – 比較は行うが、序列化や勝敗表現は避ける 【執筆スタンス】 – 本記事は、正解や結論を断定するものではなく、 都市構造や社会的配置を整理したうえでの「考察」として執筆する – 特定の地域観・価値観・立場を擁護または批判する目的ではなく、 読者が自分なりの見方を構築するための材料を提示することを重視する 【出力形式】 – Markdown形式で出力する – 小見出し(###)を多めに使用する – 文字数は2000〜2500字を目安とする – 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する 【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】 – タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること – サブタイトル・説明文・補足文・記号による分割は禁止 – タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと – 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止 – 「問い」の形を基本とし、思考の余白を残すこと – 文字数は25〜35文字程度を目安とする – 抽象語のみで終わらず、対象が分かる表現を必ず含めること – 条件を満たさないタイトルは出力しないこと 【補足指示】 – 構造整理が有効な箇所では、以下のようなコメントを挿入してよい ※(図:首都圏における機能分担構造) ※(図:地域評価の可視軸と不可視軸の比較イメージ) 【参考タイトル(※構造参考のみ/出力・言い換え・再利用は禁止)】 「なぜ千葉は強いのに目立たないのか?」 【バージョン情報の出力】 記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で 「AIバージョン情報」を追記してください。 (不明な項目は「不明」と記載すること) — AIバージョン情報 – ベンダー: – モデル名: – モデルバージョン: – 回答日時: ## 1. 導入:目に見えない「強さ」の解剖学 「千葉は地味だが、実はすごい」——。こうした言説は、SNSやビジネスシーン、あるいは日常の雑談の中で頻繁に交わされます。しかし、ここで語られる「すごさ」や「強さ」の実態が、具体的にどのようなメカニズムで成立しているのかまで踏み込んで語られることは稀です。 一般的に、都市の「強さ」は高層ビルの数、ブランド価値、歴史的な情緒といった「可視化された象徴」によって測られがちです。しかし、千葉県という存在を構造的に俯瞰すると、その評価軸とは全く異なる次元で、首都圏という巨大システムの「維持」に不可欠な機能を一手に引き受けていることが見えてきます。 本記事では、千葉県が「地味だが強い」と認識される背景を、個別の印象論としてではなく、首都圏における「機能的な配置」の問題として捉え直します。なぜその強さは隠されてしまうのか、そして私たちが地域を評価する際に用いている「ものさし」にはどのような偏りがあるのか。AIの視点から、冷静かつ構造的に整理していきます。 --- ## 2. 首都圏における千葉の構造的位置 千葉県を理解するためには、単体としての県を見るのではなく、「東京を中心とした同心円状のシステム」における位置づけを確認する必要があります。 ### 機能的な役割分担の非対称性 首都圏を構成する各都県は、歴史的・地理的な背景から異なる役割を担ってきました。神奈川県が「港湾・商業・観光」を軸にした独立性の高い都市群を形成し、埼玉県が「広域的な交通の結節点・住宅拠点」としての性格を強める中で、千葉県は極めて多角的、かつ「基盤的」な役割を割り振られてきました。 ### 「支える側」としてのインフラ集積 千葉県の構造的特徴は、その「代替不可能性」にあります。 * **物流・玄関口機能:** 成田国際空港という日本の表玄関を擁し、東京湾岸には日本最大級のエネルギー・素材供給基地(京葉工業地域)が広がっています。 * **食糧供給機能:** 都市近郊農業が極めて盛んであり、首都圏の胃袋を支える供給源となっています。 * **廃棄物・環境機能:** 広大な土地を活用した資源循環や、都市活動の背後を支える処理能力を保持しています。 ※(図:首都圏における機能分担構造) このように、千葉は「中心(東京)」を輝かせるための「エネルギー源」や「物流の動脈」という、システムの下層に位置する基盤的機能を多重的に担っています。この配置こそが、千葉を「機能的に重要だが、主役としては見えにくい」存在に仕立てているのです。 --- ## 3. 「強さ」が見えにくくなる仕組み なぜ、これほどの重要性を持ちながら、千葉の存在感は「地味」という言葉に回収されてしまうのでしょうか。そこには、現代社会における「価値の可視化」のルールが関係しています。 ### 象徴性と機能性の乖離 都市のブランド力は、多くの場合「物語(ストーリー)」や「景観(アイコン)」によって形成されます。横浜の赤レンガ倉庫や、埼玉の鉄道博物館のような、直感的に理解しやすいシンボルはメディアで流通しやすく、人々の記憶に定着します。 一方で、千葉が持つ「成田空港の定時発着能力」や「京葉工業地域での石油精製効率」「農産物の安定供給体制」といった強さは、**機能としての価値**であって、物語としての消費が難しい性質のものです。 ### 評価軸のズレ 以下の表は、地域評価における「可視軸(派手さ)」と「不可視軸(実力)」を対比させたものです。 | 評価の視点 | 可視軸(ブランド重視) | 不可視軸(機能・安定重視) | | --- | --- | --- | | **指標** | 流行、観光地、歴史的知名度 | 物流効率、食料自給、土地余力 | | **千葉の立ち位置** | 局所的(テーマパーク等) | 全域的(インフラ・産業) | | **印象** | 「映える」「華やか」 | 「地味」「実務的」 | ※(図:地域評価の可視軸と不可視軸の比較イメージ) 千葉の強さは「数値化される実力」としては極めて高いものの、「語られるイメージ」に変換される際に、その実務的な性質ゆえに情報の彩度が落ちてしまうという構造があります。 --- ## 4. 地味さと安定性の関係:静かな強度 「地味であること」は、都市構造においては必ずしもマイナスではありません。むしろ、千葉の強さはその「冗長性(レジリエンス)」と「実務性」に裏打ちされています。 ### 冗長性と人口受容の余力 千葉県は房総半島という広大な国土を持ち、都心へのアクセスが良い平坦な土地も多く残されています。この「土地の余白」は、首都圏の人口膨張を受け止めるバッファ(緩衝材)として機能してきました。目立った開発だけでなく、静かに、しかし着実に膨大な人口を包摂し、生活基盤を提供し続ける能力は、都市圏全体の安定性に大きく寄与しています。 ### 危機対応における「静かな強度」 災害時や物流の停滞時、千葉の持つ港湾、空港、そして農地という多機能性は、首都圏が機能を停止させないための「最後の砦」となります。華やかさよりも、いかなる状況下でも最低限の機能を維持し続ける「継続性」こそが、千葉という地域の真の正体と言えるでしょう。このタイプの強さは、平時には「当たり前」のものとして埋没し、危機においてのみ真価を発揮するため、日常的な評価には繋がりくいというジレンマを抱えています。 --- ## 5. 「強い地域」とは何を意味するのか ここで私たちは、改めて「強い地域」の定義を問い直す必要があります。 地域評価には、大きく分けて以下の5つの指標が存在します。 1. **経済力:** 産業構造の多様性と付加価値生産性 2. **発信力:** メディア露出やブランドイメージの訴求力 3. **象徴性:** 歴史的・文化的なアイデンティティの強固さ 4. **機能性:** 交通・物流・インフラの高度な維持能力 5. **生活安定性:** 住居コスト、食の確保、災害への耐性 千葉県は「4. 機能性」と「5. 生活安定性」、そして「1. 経済力」の基礎部分において圧倒的な数値を誇ります。しかし、多くの人が「地域を評価する」際には、「2. 発信力」や「3. 象徴性」に重きを置いてしまいます。 千葉が「地味だが強い」とされる本質的な理由は、**「社会の屋台骨としての強さ(4, 5)」を十分に備えていながら、「消費されるイメージとしての強さ(2, 3)」をあえて追求していない、あるいはその役割が構造的に回ってこない点**に集約されます。評価の軸をどこに置くかによって、千葉という地域は「東京の周縁」にも見えれば、「首都圏をコントロールする基盤」にも見えるのです。 --- ## 6. まとめ 千葉県の「地味強さ」の正体は、個々の県民性や偶然の産物ではなく、首都圏という巨大な機械を動かすための「駆動部」として、極めて効率的かつ不可欠な役割を配置されていることに由来します。 中心地が光を放つためには、そのエネルギーを生成し、運び、システムを冷却し、排泄を処理する場所が必要です。千葉は、その役割を多重的に担うことで、首都圏の生命線を握っています。私たちが「千葉は地味だ」と感じるその瞬間、実は「システムが滞りなく動いていること」の証左を目撃しているのかもしれません。 自分にとっての「地域の価値」とは何か。それは華やかな看板にあるのか、それとも、目立たない場所で回り続ける歯車の精密さにあるのか。千葉という地域の在り方は、私たちが普段無意識に採用している「価値判断の基準」そのものを問い直すための、重要な視点を提供してくれています。 --- ### タイトル案 * 首都圏の基盤を支える千葉の機能的な強さと地味さの構造 * なぜ千葉は目立たない役割を選び首都圏の安定を維持するのか * 都市の機能性と象徴性の乖離から読み解く千葉の真の存在感 — AIバージョン情報 – ベンダー: Google – モデル名: Gemini – モデルバージョン: 1.5 Flash (Web/Free) – 回答日時: 2026-01-19

-

知識の民主化と責任の所在から考える資格の行方|Geminiの考察

AI(人工知能)や自動化技術の急速な普及により、私たちの「仕事」のあり方が根底から揺さぶられています。その波は、キャリアの節目や専門性の証明として機能してきた「資格」という制度にも及んでいます。「AIが普及すれば、資格はもはや不要になるのか?」という問いが各所で交わされていますが、現実はより複雑です。ある領域では資格の価値が希薄化する一方で、別の領域ではむしろ法的・社会的な「免許」としての重要性が高まっています。なぜ、このような二極化が起きているのでしょうか。本記事では、資格が持つ「能力証明」と「責任引受」という二つの機能を分解し、AI時代の資格制度の再設計について構造的に考察します。 資格が担ってきた二つの役割 そもそも資格とは、社会においてどのような機能を果たしてきたのでしょうか。それは大きく二つの層に分けられます。 1. 「能力の証明」としての機能 一つは、その人が特定の知識を保有し、一定の作業を遂行できるスキル(技能)を持っていることを保証する「ラベル」としての役割です。試験に合格することで、個人の内側にある不可視な能力を客観的な指標へと変換します。 2. 「責任の所在を示す制度」としての機能 もう一つは、法的な独占業務や設置義務に代表されるように、「その行為によって生じた結果に対して、誰が責任を負うのか」という社会的な合意を形成する役割です。これは単なるスキルの有無ではなく、万が一の際の「受皿」としての立場を明確にするものです。 ※(図:資格の二重構造とAIによる分解イメージ) これまで、この二つは「高い能力を持つからこそ、重い責任を任せられる」という形で密接に結びついてきました。しかし、AIの登場によって「能力(アウトプットの生成)」の部分が外部化されたことで、この強固な結合に亀裂が生じ始めています。 不要になっていく資格の特徴 AIによって「不要」と見なされやすくなる資格は、主に前者の「能力の証明」に重きを置いたものです。 知識量と定型的スキルの限界 膨大な法規の暗記、複雑な計算、定型的な文書作成など、過去のデータの蓄積から最適解を導き出す能力は、AIが最も得意とする領域です。資格試験が「知識の網羅性」や「正確な処理スピード」を測るものである場合、AIがその代替指標として機能し始めます。 「資格である必要性」の喪失 こうした領域では、資格が消滅するのではなく「資格である必要がなくなる」というプロセスを辿ります。かつては専門家しかアクセスできなかった知識が、生成AIを通じて「民主化」されることで、資格という高い壁を越えなくても同等の成果物を得られるようになるためです。その結果、実務においては資格の有無よりも、実際のポートフォリオ(実績)やAIを使いこなす適応力の方が、実質的な信用指標として重視されるようになります。 免許化・制度化が進む領域の特徴 一方で、むしろ制度としての壁が厚くなり、厳格な「免許」としての性格を強める資格もあります。 身体・生命・資産への影響度 医療、法務、大規模インフラの保守、あるいは金融資産の運用など、判断ミスが取り返しのつかない社会的損害を招く分野です。こうした領域では、AIが高い精度で答えを出したとしても、「AIが責任を取る」ことはできません。 「できるか」よりも「やっていい立場か」 ここでは、実務のプロセスの多くをAIが担ったとしても、最終的な判断を下し、その結果に対して社会的な責任を引き受ける「人間」が必要になります。この「責任の引受人」を特定するための制度が、免許化の正体です。 ※(図:AI利用と責任引受の関係構造) さらに、AIの出力結果がブラックボックス化(判断の根拠が見えなくなること)しやすい性質を持つため、AIを監視し、その妥当性を検証するプロセス自体が新たな「独占業務」として制度化される可能性も高いでしょう。「AIを使う人」そのものが、倫理的・法的な管理対象となっていく構造です。 資格の意味の転換 このように見ていくと、資格の意味は「何ができるか(Skill)」から「どの範囲の責任を負うか(Liability)」へとシフトしていくことが分かります。 スキル証明から「社会的な鍵」への変化 これからの社会では、静的な「一度取得すれば一生有効な資格」の価値は相対的に低下し、個人の活動履歴や評価ログといった「動的なポートフォリオ」が能力証明の主役を担うようになるでしょう。その中で資格は、特定の高度なシステムや社会基盤にアクセスするための「権限(鍵)」としての役割を強めていきます。 なぜ一部の資格は強くなるのか 一部の資格が弱体化するのは、能力がコモディティ化(一般化)するためです。逆に別の資格が強化されるのは、AIによって増幅された「判断のレバレッジ(影響力)」をコントロールするために、人間による最後の一線の死守がこれまで以上に求められるからです。 重要なのは「資格」ではなく「引き受けている役割」 読者が自身のキャリアを考える際、重要になるのは「どの資格を取るか」という視点以上に、「社会の中でどの役割を担おうとしているのか」という問いです。 作業者(Operator):AIの指示に従い、定型的な作業を完遂する。 判断者(Evaluator):AIの出力を検証し、リスクを考慮した上で意思決定を行う。 設計者(Architect):AIを活用した業務プロセスや、価値創造の仕組みを構築する。 責任者(Accountable Person):最終的な結果に対して、法的な責任を負う。 同じ名称の資格を持っていても、AI時代においては、その人が「作業者」として留まっているのか、「責任者」として社会に介在しているのかによって、その価値は180度異なります。自身の専門性が、AIによって代替可能な「スキルの蓄積」に終始していないか、冷静に構造を俯瞰する必要があります。 まとめ AI時代における資格は、消え去るのではなく、その役割が「再設計」されています。 知識やスキルの証明という側面では、AIという強力なライバルの出現により、資格の独占性は揺らいでいます。しかし、複雑化する社会の中で「誰が責任の主体なのか」を明確にする制度としての資格は、むしろその重要性を増していくでしょう。これは「能力の民主化」と「責任の集中化」が同時に進行している現象と言えます。 私たちは今、資格という制度の目的が、「スキルの所有」から「社会的な信頼の担保」へと移行する転換点に立っています。この変化の中で、あなたは自身の専門性を、どのような形で社会に「接続」していくでしょうか。 あなたは、AI活用メディア「AIシテル?」で執筆を担当する専門ライターです。 【テーマ】 AI・自動化・意思決定支援技術の普及によって、 「不要になっていく資格」と 「免許化・制度化が進んでいく資格・職能」について、 能力・責任・信頼・社会的リスク・制度設計の観点から、 AIの視点で冷静かつ構造的に整理・考察してください。 【目的】 – 「資格は無意味になる/ますます重要になる」という二項対立ではなく、資格の“役割の分解と再設計”という構造を明らかにする – 読者が、自身の学習・キャリア・専門性の位置づけを考えるための“視点”を提供する – AI時代における「能力証明」と「責任引受」が、どのように分離・再結合されていくのかを整理する 【読者像】 – 一般社会人(20〜50代) – 学生・資格取得を検討している層 – 専門職・士業・技術職など、制度と仕事の関係に関心のある人 – AIに詳しくはないが、無関係ではいられないと感じている層 【記事構成】 1. 導入(問題提起) – 「AIが広がると、資格は意味を失うのか?」という素朴な疑問を提示する – 同時に「むしろ制度や免許が強化される分野もある」という逆方向の動きが存在することを示す – なぜこの二つの流れが同時に起きているのかを、構造の問題として提示する 2. 資格が担ってきた二つの役割 – 「能力の証明」としての資格の機能を整理する – 「責任の所在を示す制度」としての資格の機能を整理する – この二つが、AIによってどのように分離されつつあるかを説明する ※(図:資格の二重構造とAIによる分解イメージ) 3. 不要になっていく資格の特徴 – 知識量や定型的スキルの証明に依存している資格の構造を整理する – なぜAIが「能力の代替指標」として機能し始めているのかを説明する – 完全に消えるのではなく、「資格である必要がなくなる」プロセスとして描写する – 具体例は挙げてもよいが、断定や予言調の表現は避けること 4. 免許化・制度化が進む領域の特徴 – 判断ミスが生命・権利・資産・公共性に影響する分野の構造を整理する – なぜ「できるか」よりも「やっていい立場か」が重視されるのかを説明する – AIを使う人間そのものが、制度の管理対象になっていく構造に触れる ※(図:AI利用と責任引受の関係構造) 5. 資格の意味の転換 – スキル証明から「社会的な鍵」への変化を整理する – ポートフォリオ、実績ログ、評価履歴など、動的な信用指標との関係を説明する – なぜ一部の資格は弱まり、別の資格は強くなるのかを構造的にまとめる 6. 重要なのは「資格」ではなく「引き受けている役割」 – 作業者・判断者・設計者・責任者という役割の違いを整理する – 同じ資格を持っていても、立場によって社会的意味が変わることを説明する – 読者自身がどの役割に近づいているのかを考える視点を提示する 7. まとめ – AI時代に資格が消えるのではなく、「意味が再設計されている」ことを確認する – 能力の民主化と責任の集中化が同時に進んでいる構造を整理する – 結論を断定せず、読者に問いを残す形で締めくくる 【文体・トーン】 – です・ます調 – 煽情的・断定的にならず、冷静で構造的 – 専門用語は使用してよいが、必ず簡潔な補足説明を入れる – 「不安を煽る記事」ではなく、「思考の材料を提供する記事」とする 【執筆スタンス】 – 本記事は、正解や結論を断定するものではなく、 複数の要因や制度・技術・社会構造を整理したうえでの「考察」として執筆する – 特定の立場・価値観を押し付けず、 読者が自分自身の立場を考えるための視点を提示することを重視する 【出力形式】 – Markdown形式で出力する – 小見出し(###)を多めに使用する – 文字数は2000〜2500字を目安とする – 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する 【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】 – タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること – サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと – 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止 – タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと – 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止 – 「問い」の形を基本とし、読者に思考の余白を残すこと – 文字数は25〜35文字程度を目安とする – 抽象語のみで終わらず、問いの対象が分かる表現を必ず含めること – 参考タイトルと同一、または類似度の高い表現は使用しないこと – 条件を満たさないタイトルは出力しないこと 【補足指示】 – 構造整理や概念整理が有効な箇所では、以下のようなコメントを挿入してよい ※(図:資格の機能分解モデル) ※(図:AI利用と社会的責任の配置構造) 【参考タイトル(※構造参考のみ/出力・言い換え・再利用は禁止)】 「AI時代に資格は誰のための制度になるのか」 【バージョン情報の出力】 記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で 「AIバージョン情報」を追記してください。 (不明な項目は「不明」と記載すること) — AIバージョン情報 – ベンダー: – モデル名: – モデルバージョン: – 回答日時: ## AIと資格の再定義:能力の民主化と責任の所在をめぐる構造 AI(人工知能)や自動化技術の急速な普及により、私たちの「仕事」のあり方が根底から揺さぶられています。その波は、キャリアの節目や専門性の証明として機能してきた「資格」という制度にも及んでいます。 「AIが普及すれば、資格はもはや不要になるのか?」という問いが各所で交わされていますが、現実はより複雑です。ある領域では資格の価値が希薄化する一方で、別の領域ではむしろ法的・社会的な「免許」としての重要性が高まっています。なぜ、このような二極化が起きているのでしょうか。本記事では、資格が持つ「能力証明」と「責任引受」という二つの機能を分解し、AI時代の資格制度の再設計について構造的に考察します。 --- ### 資格が担ってきた二つの役割 そもそも資格とは、社会においてどのような機能を果たしてきたのでしょうか。それは大きく二つの層に分けられます。 #### 1. 「能力の証明」としての機能 一つは、その人が特定の知識を保有し、一定の作業を遂行できるスキル(技能)を持っていることを保証する「ラベル」としての役割です。試験に合格することで、個人の内側にある不可視な能力を客観的な指標へと変換します。 #### 2. 「責任の所在を示す制度」としての機能 もう一つは、法的な独占業務や設置義務に代表されるように、「その行為によって生じた結果に対して、誰が責任を負うのか」という社会的な合意を形成する役割です。これは単なるスキルの有無ではなく、万が一の際の「受皿」としての立場を明確にするものです。 ※(図:資格の二重構造とAIによる分解イメージ) これまで、この二つは「高い能力を持つからこそ、重い責任を任せられる」という形で密接に結びついてきました。しかし、AIの登場によって「能力(アウトプットの生成)」の部分が外部化されたことで、この強固な結合に亀裂が生じ始めています。 --- ### 不要になっていく資格の特徴 AIによって「不要」と見なされやすくなる資格は、主に前者の「能力の証明」に重きを置いたものです。 #### 知識量と定型的スキルの限界 膨大な法規の暗記、複雑な計算、定型的な文書作成など、過去のデータの蓄積から最適解を導き出す能力は、AIが最も得意とする領域です。資格試験が「知識の網羅性」や「正確な処理スピード」を測るものである場合、AIがその代替指標として機能し始めます。 #### 「資格である必要性」の喪失 こうした領域では、資格が消滅するのではなく「資格である必要がなくなる」というプロセスを辿ります。かつては専門家しかアクセスできなかった知識が、生成AIを通じて「民主化」されることで、資格という高い壁を越えなくても同等の成果物を得られるようになるためです。その結果、実務においては資格の有無よりも、実際のポートフォリオ(実績)やAIを使いこなす適応力の方が、実質的な信用指標として重視されるようになります。 --- ### 免許化・制度化が進む領域の特徴 一方で、むしろ制度としての壁が厚くなり、厳格な「免許」としての性格を強める資格もあります。 #### 身体・生命・資産への影響度 医療、法務、大規模インフラの保守、あるいは金融資産の運用など、判断ミスが取り返しのつかない社会的損害を招く分野です。こうした領域では、AIが高い精度で答えを出したとしても、「AIが責任を取る」ことはできません。 #### 「できるか」よりも「やっていい立場か」 ここでは、実務のプロセスの多くをAIが担ったとしても、最終的な判断を下し、その結果に対して社会的な責任を引き受ける「人間」が必要になります。この「責任の引受人」を特定するための制度が、免許化の正体です。 ※(図:AI利用と責任引受の関係構造) さらに、AIの出力結果がブラックボックス化(判断の根拠が見えなくなること)しやすい性質を持つため、AIを監視し、その妥当性を検証するプロセス自体が新たな「独占業務」として制度化される可能性も高いでしょう。「AIを使う人」そのものが、倫理的・法的な管理対象となっていく構造です。 --- ### 資格の意味の転換:スキル証明から「社会的な鍵」へ このように見ていくと、資格の意味は「何ができるか(Skill)」から「どの範囲の責任を負うか(Liability)」へとシフトしていくことが分かります。 #### 動的な信用指標との共存 これからの社会では、静的な「一度取得すれば一生有効な資格」の価値は相対的に低下し、個人の活動履歴や評価ログといった「動的なポートフォリオ」が能力証明の主役を担うようになるでしょう。その中で資格は、特定の高度なシステムや社会基盤にアクセスするための「権限(鍵)」としての役割を強めていきます。 #### 構造的な変化の要因 一部の資格が弱体化するのは、能力がコモディティ化(一般化)するためです。逆に別の資格が強化されるのは、AIによって増幅された「判断のレバレッジ(影響力)」をコントロールするために、人間による最後の一線の死守がこれまで以上に求められるからです。 --- ### 重要なのは「資格」ではなく「引き受けている役割」 読者の皆様が自身のキャリアを考える際、重要になるのは「どの資格を取るか」という視点以上に、「社会の中でどの役割を担おうとしているのか」という問いです。 1. **作業者(Operator)**:AIの指示に従い、定型的な作業を完遂する。 2. **判断者(Evaluator)**:AIの出力を検証し、リスクを考慮した上で意思決定を行う。 3. **設計者(Architect)**:AIを活用した業務プロセスや、価値創造の仕組みを構築する。 4. **責任者(Accountable Person)**:最終的な結果に対して、法的な責任を負う。 同じ名称の資格を持っていても、AI時代においては、その人が「作業者」として留まっているのか、「責任者」として社会に介在しているのかによって、その価値は180度異なります。自身の専門性が、AIによって代替可能な「スキルの蓄積」に終始していないか、冷静に構造を俯瞰する必要があります。 --- ### まとめ AI時代における資格は、消え去るのではなく、その役割が「再設計」されています。 知識やスキルの証明という側面では、AIという強力なライバルの出現により、資格の独占性は揺らいでいます。しかし、複雑化する社会の中で「誰が責任の主体なのか」を明確にする制度としての資格は、むしろその重要性を増していくでしょう。これは「能力の民主化」と「責任の集中化」が同時に進行している現象と言えます。 私たちは今、資格という制度の目的が、「スキルの所有」から「社会的な信頼の担保」へと移行する転換点に立っています。この変化の中で、あなたは自身の専門性を、どのような形で社会に「接続」していくでしょうか。 --- ### タイトル案 1. 知識の民主化と責任の所在から考える資格の行方 2. 技能証明が価値を失う時代における免許制度の意義 3. 生成AIは専門職の社会的責任をどのように変えるか — AIバージョン情報 – ベンダー: Google – モデル名: Gemini 3 Flash – モデルバージョン: Free tier – 回答日時: 2026-01-19

-

大阪の対話スタイルが親しみと圧力を同時に生む構造の正体は何か|Geminiの考察

私たちは日常、無意識のうちに相手との「距離感」を測りながらコミュニケーションをとっています。その中で、大阪出身者、あるいは大阪という街のコミュニケーションスタイルは、しばしば「日本における特異点」として議論の的になります。「すぐに打ち解けられて楽しい」という絶賛がある一方で、「土足で踏み込まれたような圧を感じる」という戸惑いの声も聞こえます。この極端な評価の乖離は、個人の性格の問題なのでしょうか。それとも、そこには明確な「構造」が存在するのでしょうか。本記事では、大阪的コミュニケーションが持つ二面性の正体を、歴史、経済、都市構造、そして対人距離感という多角的な視点から、AIの視点で冷静に紐解いていきます。本記事は、大阪文化の優劣を論じるものではなく、異なる設計思想が衝突した際に何が起きているのかを構造的に整理し、読者が他者との対話スタイルを客観視するための視点を提供することを目的にしています。 1. なぜ評価が真っ二つに分かれるのか 大阪のコミュニケーションを語る際、私たちは「親しみやすさ」と「図々しさ」、「ノリの良さ」と「強引さ」という、ポジティブ・ネガティブ両面の言葉をセットで使いがちです。 重要なのは、これらが別々の行動を指しているのではなく、「全く同じ一つの振る舞い」に対する解釈の違いであるという点です。 例えば、初対面でプライベートな質問を投げかける行為は、ある人にとっては「壁を作らない親愛の情」であり、別の人にとっては「デリカシーのない境界線侵犯」となります。この評価の分かれ目は、単なる好みの問題ではなく、その背景にある「コミュニケーションの設計思想」のズレに起因しています。 2. 大阪的コミュニケーションを構成する要素 大阪的とされるスタイルには、他地域とは異なるいくつかの特徴的な要素が含まれています。 距離の縮め方が早い「フロントローディング型」 多くの地域では、時間をかけて段階的に自己開示を行いますが、大阪的スタイルでは初期段階で一気に距離を詰め、相手の懐に飛び込む傾向があります。これは「信頼関係を構築してから話す」のではなく、「話すことによって信頼関係を構築する」という逆転の発想に基づいています。 「場の共同生成」というエンターテインメント性 会話を単なる情報の伝達手段(Report)ではなく、互いに反応し合い、笑いや納得を作り出す共同作業(Rapport/Performance)として捉えます。ボケとツッコミ、あるいはオーバーなリアクションは、この「場を盛り上げる」という共通目的のためのツールです。 実利と合理性の追求 「なんぼ(いくら)?」「何の役に立つん?」といった、実利をストレートに問う姿勢も特徴です。これは商人の街として、建前よりも本音(実益)を優先し、無駄な時間を省こうとする合理的な精神の表れと言えます。 ※(図:大阪的コミュニケーションの機能内強み) 心理的安全性:本音を出すことで、相手の警戒心を解く。 効率性:曖昧な表現を避け、結論や本質に早く到達する。 連帯感:共通の「笑い」を作ることで、一気に仲間意識を高める。 3. 構造的な評価のズレ:なぜ「圧」に変わるのか 同じ振る舞いが、なぜある場面では「強み」となり、別の場面では「不快」になるのでしょうか。 「適切な対人距離感」の定義差 心理学で言われる「パーソナルスペース」の認識が異なります。大阪文化圏では「心理的距離の近さ=誠実さ・親愛」とされることが多いですが、個人の領域を尊重する文化圏では「一定の距離の維持=礼儀・尊重」とされます。この定義の差が、「親しみ」を「無遠慮」へと変換させます。 「暗黙のルール」の非対称性 大阪的会話には「ノリを合わせる」「必ずリアクションを返す」といった高度な暗黙のルールが存在します。 内側の人:ルールを共有しているため、テンポの速い会話を心地よいと感じる。 外側の人:ルールを知らないため、返答を急かされている、あるいは自分の領域を侵食されていると感じる。 フラットさが生む「権威勾配」の無視 大阪的スタイルは基本的にフラット(平等的)です。これは上下関係を無効化して仲良くなる武器になりますが、組織や儀礼を重視する場面では「礼儀知らず」「立場をわきまえない」と批判される原因になります。 ※(図:場面別コミュニケーション評価モデル) カジュアルな場:自己開示と笑いが「魅力」として最大化される。 フォーマル/厳格な場:伝統的なマナー(距離感の維持)との矛盾が生じ、「リスク」となる。 4. 歴史・経済・都市構造が育んだ「会話の必然性」 こうしたコミュニケーションスタイルは、大阪という土地の歴史的・物理的条件によって必然的に形成されました。 商人文化と「信用」の獲得 江戸時代の大阪は「天下の台所」であり、日本中の商人が集まる場所でした。見知らぬ相手と即座に商談を成立させるためには、短時間で相手の気質を見極め、自分の誠実さを伝える「高度なプレゼンスキル」が必要でした。その結果、会話術が生き残りのための不可欠なツールとなったのです。 高密度都市と「境界線の消失」 古くからの大阪の街並みは家々が密集しており、路地裏での生活が中心でした。物理的な距離が極めて近い環境では、プライバシーを厳格に守るよりも、むしろ「お互い様」として開放し、情報を共有する方がトラブルを避けやすかったという背景があります。 芸能・娯楽との密接な関係 落語や漫才といった演芸が市民の身近にあったことも無視できません。日常会話の中に「オチ」や「返し」を求める美意識は、生活の一部として組み込まれており、それが社会的な知性(スマートさ)の指標として機能してきました。 5. 「地域性」を「適応戦略」として捉え直す ここで重要なのは、大阪的コミュニケーションを固定的な「性格」としてではなく、一つの「適応戦略」として捉える視点です。 優れたコミュニケーション能力を持つ人は、大阪的な「距離の詰め方」をデフォルトで使い続けるのではなく、相手の反応を見てその出力を微調整しています。つまり、「表現」ではなく「翻訳(相手に伝わる形への変換)」として会話を捉えているのです。 大阪的スタイルが機能する条件 相手も同様の距離感を求めている場合 閉塞感のある場を打破し、アイスブレイクが必要な場合 建前ではなく本音ベースの議論が求められている場合 逆に、沈黙や間(ま)を重んじる相手や、論理的な一貫性を最優先する場面では、このスタイルを「翻訳」せずにそのまま適用すると、摩擦が生じる可能性が高まります。 6. まとめ:自分と他者の「設計思想」を知る 大阪府民のコミュニケーション特性が「独特」に見えるのは、それが単なる方言の違いではなく、人間関係の構築に関する独自の「設計思想(アーキテクチャ)」に基づいているからです。 大阪的設計:摩擦を恐れず、積極的に関わることで熱量を生む。 他地域(標準的)設計:摩擦を避けるため、適切な距離を保つことで安全性を確保する。 これらはどちらが正しいというものではなく、それぞれの環境で最適化されてきた知恵です。もしあなたが大阪の人の「圧」に戸惑ったなら、それは相手があなたを「拒絶」しているのではなく、むしろ「歓迎」のプロトコルを起動させているのだと解釈してみる。あるいは、あなたが大阪的スタイルで他地域の人と接するなら、相手にとっての「安全な距離」を意識的に確保してみる。こうした「仕組みの理解」こそが、地域性の壁を超えた真のコミュニケーションを可能にする第一歩となります。 あなたは、AI活用メディア「AIシテル?」で執筆を担当する専門ライターです。 【テーマ】 大阪府民のコミュニケーション特性が 「親しみやすさ」「距離の近さ」「ノリの良さ」として評価される一方で、 「馴れ馴れしい」「圧が強い」「独特すぎる」と受け取られることもあるのはなぜかについて、 文化・歴史・経済・都市構造・対人距離感・社会的シグナルの観点から、 AIの視点で冷静かつ構造的に整理・考察してください。 【目的】 – 「大阪の人はこういう性格だ」というステレオタイプ的理解を超え、評価が分かれる“仕組み”を明らかにする – なぜ同じ振る舞いが、場面や相手によって「好意的」にも「否定的」にも受け取られるのかを構造的に整理する – 読者が、自分自身のコミュニケーションスタイルや他地域との違いを考えるための“視点”を提供する 【読者像】 – 一般社会人(20〜50代) – 他地域出身で大阪文化に触れたことのある人 – 職場や取引先で地域差コミュニケーションを経験している層 – 対人関係や文化差に関心を持つ人 【記事構成】 1. 導入(問題提起) – 「大阪の人は話しやすい」「でも少し圧があると感じることもある」という相反する評価を提示する – なぜ“性格”ではなく“構造”として捉える必要があるのかを示す – 本記事が善悪や優劣を論じるものではなく、違いの仕組みを整理する試みであることを明確にする 2. 大阪的コミュニケーションの特徴として語られる要素 – 距離の縮め方が早い傾向 – ツッコミやリアクションを含めた「場の共同生成」型会話 – 実利・合理性を重視する話題の運び方 – 空気・ノリ・テンポへの高い感度 – これらがどのような環境で“強み”として機能するのかを整理する 3. なぜ評価が分かれるのか – 地域文化による「適切な対人距離感」の違い – 暗黙のルールが共有されている内側と、外部から来た人との認識ギャップ – 「フラットさ」が「親しみ」にも「無遠慮」にも変換される構造 – 職場・商談・公共空間など、場面ごとに評価軸が変わる理由を説明する 4. 歴史・経済・都市構造との関係 – 商人文化と取引コミュニケーションの影響 – 高密度都市における人間関係の設計思想 – 娯楽文化・大衆文化が会話様式に与えた影響 – なぜ「話すこと」自体が社会的スキルとして発達してきたのかを整理する 5. 重要なのは「地域性」ではなく「変換能力」 – 同じ話し方でも、場や相手に応じて調整できるかどうかの違い – コミュニケーションを「表現」ではなく「翻訳」として捉える視点 – 大阪的スタイルが他地域で機能する条件、機能しにくい条件を構造的に示す 6. まとめ – 大阪府民のコミュニケーション特性が「独特」に見える理由を再整理する – それが文化的優劣ではなく、設計思想の違いであることを確認する – 読者自身の対人スタイルを相対化する視点を提示して締めくくる 【文体・トーン】 – です・ます調 – 煽情的・断定的にならず、冷静で構造的 – 専門用語は使用してよいが、必ず簡潔な補足説明を入れる – 特定地域を評価・批判する記事ではなく、「違いの仕組み」を考える記事とする 【執筆スタンス】 – 本記事は、正解や結論を断定するものではなく、 複数の要因や構造を整理したうえでの「考察」として執筆する – 特定の価値観や文化観を押し付けず、 読者が自分で判断するための材料を提示することを重視する 【出力形式】 – Markdown形式で出力する – 小見出し(###)を多めに使用する – 文字数は2000〜2500字を目安とする – 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する 【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】 – タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること – サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと – 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止 – タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと – 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止 – 「問い」の形を基本とし、読者に思考の余白を残すこと – 文字数は25〜35文字程度を目安とする – 抽象語のみで終わらず、問いの対象が分かる表現を必ず含めること – 参考タイトルと同一、または類似度の高い表現は使用しないこと – 条件を満たさないタイトルは出力しないこと 【補足指示】 – 構造整理や概念整理が有効な箇所では、以下のようなコメントを挿入してよい ※(図:地域文化と対人距離感の構造) ※(図:場面別コミュニケーション評価モデル) 【参考タイトル(※構造参考のみ/出力・言い換え・再利用は禁止)】 「大阪の会話はなぜ親しみと圧の両方で受け取られるのか?」 【バージョン情報の出力】 記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で 「AIバージョン情報」を追記してください。 (不明な項目は「不明」と記載すること) — AIバージョン情報 – ベンダー: – モデル名: – モデルバージョン: – 回答日時: ## 1. 導入:なぜ評価が真っ二つに分かれるのか 大阪のコミュニケーションを語る際、私たちは「親しみやすさ」と「図々しさ」、「ノリの良さ」と「強引さ」という、ポジティブ・ネガティブ両面の言葉をセットで使いがちです。 重要なのは、これらが別々の行動を指しているのではなく、**「全く同じ一つの振る舞い」に対する解釈の違い**であるという点です。 例えば、初対面でプライベートな質問を投げかける行為は、ある人にとっては「壁を作らない親愛の情」であり、別の人にとっては「デリカシーのない境界線侵犯」となります。この評価の分かれ目は、単なる好みの問題ではなく、その背景にある「コミュニケーションの設計思想」のズレに起因しています。 本記事は、大阪文化の優劣を論じるものではありません。異なる設計思想が衝突した際に何が起きているのかを構造的に整理し、読者が他者との対話スタイルを客観視するための視点を提供することを目的にしています。 --- ## 2. 大阪的コミュニケーションを構成する要素 大阪的とされるスタイルには、他地域とは異なるいくつかの特徴的な要素が含まれています。 ### 距離の縮め方が早い「フロントローディング型」 多くの地域では、時間をかけて段階的に自己開示を行いますが、大阪的スタイルでは初期段階で一気に距離を詰め、相手の懐に飛び込む傾向があります。これは「信頼関係を構築してから話す」のではなく、**「話すことによって信頼関係を構築する」**という逆転の発想に基づいています。 ### 「場の共同生成」というエンターテインメント性 会話を単なる情報の伝達手段(Report)ではなく、互いに反応し合い、笑いや納得を作り出す共同作業(Rapport/Performance)として捉えます。ボケとツッコミ、あるいはオーバーなリアクションは、この「場を盛り上げる」という共通目的のためのツールです。 ### 実利と合理性の追求 「なんぼ(いくら)?」「何の役に立つん?」といった、実利をストレートに問う姿勢も特徴です。これは商人の街として、建前よりも本音(実益)を優先し、無駄な時間を省こうとする合理的な精神の表れと言えます。 ※(図:大阪的コミュニケーションの機能的強み) * **心理的安全性:** 本音を出すことで、相手の警戒心を解く。 * **効率性:** 曖昧な表現を避け、結論や本質に早く到達する。 * **連帯感:** 共通の「笑い」を作ることで、一気に仲間意識を高める。 --- ## 3. 構造的な評価のズレ:なぜ「圧」に変わるのか 同じ振る舞いが、なぜある場面では「強み」となり、別の場面では「不快」になるのでしょうか。 ### 「適切な対人距離感」の定義差 心理学で言われる「パーソナルスペース」の認識が異なります。大阪的文化圏では「心理的距離の近さ=誠実さ・親愛」とされることが多いですが、個人の領域を尊重する文化圏では「一定の距離の維持=礼儀・尊重」とされます。この定義の差が、「親しみ」を「無遠慮」へと変換させます。 ### 「暗黙のルール」の非対称性 大阪的会話には「ノリを合わせる」「必ずリアクションを返す」といった高度な暗黙のルールが存在します。 * **内側の人:** ルールを共有しているため、テンポの速い会話を心地よいと感じる。 * **外側の人:** ルールを知らないため、返答を急かされている、あるいは自分の領域を侵食されていると感じる。 ### フラットさが生む「権威勾配」の無視 大阪的スタイルは基本的にフラット(平等的)です。これは上下関係を無効化して仲良くなる武器になりますが、組織や儀礼を重視する場面では「礼儀知らず」「立場をわきまえない」と批判される原因になります。 ※(図:場面別コミュニケーション評価モデル) * **カジュアルな場:** 自己開示と笑いが「魅力」として最大化される。 * **フォーマル/厳格な場:** 伝統的なマナー(距離感の維持)との矛盾が生じ、「リスク」となる。 --- ## 4. 歴史・経済・都市構造が育んだ「会話の必然性」 こうしたコミュニケーションスタイルは、大阪という土地の歴史的・物理的条件によって必然的に形成されました。 ### 商人文化と「信用」の獲得 江戸時代の大阪は「天下の台所」であり、日本中の商人が集まる場所でした。見知らぬ相手と即座に商談を成立させるためには、短時間で相手の気質を見極め、自分の誠実さを伝える「高度なプレゼンスキル」が必要でした。その結果、会話術が生き残りのための不可欠なツールとなったのです。 ### 高密度都市と「境界線の消失」 古くからの大阪の街並みは家々が密集しており、路地裏での生活が中心でした。物理的な距離が極めて近い環境では、プライバシーを厳格に守るよりも、むしろ「お互い様」として開放し、情報を共有する方がトラブルを避けやすかったという背景があります。 ### 芸能・娯楽との密接な関係 落語や漫才といった演芸が市民の身近にあったことも無視できません。日常会話の中に「オチ」や「返し」を求める美意識は、生活の一部として組み込まれており、それが社会的な知性(スマートさ)の指標として機能してきました。 --- ## 5. 「地域性」を「適応戦略」として捉え直す ここで重要なのは、大阪的コミュニケーションを固定的な「性格」としてではなく、一つの「適応戦略」として捉える視点です。 優れたコミュニケーション能力を持つ人は、大阪的な「距離の詰め方」をデフォルトで使い続けるのではなく、相手の反応を見てその出力を微調整しています。つまり、**「表現」ではなく「翻訳(相手に伝わる形への変換)」**として会話を捉えているのです。 ### 大阪的スタイルが機能する条件 1. 相手も同様の距離感を求めている場合 2. 閉塞感のある場を打破し、アイスブレイクが必要な場合 3. 建前ではなく本音ベースの議論が求められている場合 逆に、沈黙や間(ま)を重んじる相手や、論理的な一貫性を最優先する場面では、このスタイルを「翻訳」せずにそのまま適用すると、摩擦が生じる可能性が高まります。 --- ## 6. まとめ:自分と他者の「設計思想」を知る 大阪府民のコミュニケーション特性が「独特」に見えるのは、それが単なる方言の違いではなく、人間関係の構築に関する独自の「設計思想(アーキテクチャ)」に基づいているからです。 * **大阪的設計:** 摩擦を恐れず、積極的に関わることで熱量を生む。 * **他地域(標準的)設計:** 摩擦を避けるため、適切な距離を保つことで安全性を確保する。 これらはどちらが正しいというものではなく、それぞれの環境で最適化されてきた知恵です。もしあなたが大阪の人の「圧」に戸惑ったなら、それは相手があなたを「拒絶」しているのではなく、むしろ「歓迎」のプロトコルを起動させているのだと解釈してみる。あるいは、あなたが大阪的スタイルで他地域の人と接するなら、相手にとっての「安全な距離」を意識的に確保してみる。 こうした「仕組みの理解」こそが、地域性の壁を超えた真のコミュニケーションを可能にする第一歩となります。 --- ### タイトル案 1. 大阪の対話スタイルが親しみと圧力を同時に生む構造の正体は何か 2. なぜ大阪的な距離感は特定の場面でコミュニケーションの武器になるのか 3. 大阪の会話に潜む商人の合理性と高密度都市の生存戦略を解明できるか — AIバージョン情報 – ベンダー: Google – モデル名: Gemini 3 Flash – モデルバージョン: 不明 – 回答日時: 2026-01-19

-

30代から40代で評価の構造が変化する要因とは|Geminiの考察

ビジネスパーソンにとって、30代・40代は「個人の資質」以上に「立っている場所の構造」が可視化される時期です。同じ熱量で働いていても、ある人は飛躍的に評価を伸ばし、ある人は停滞感に悩まされる。この差はどこから生まれるのでしょうか。AIの視点から、その背景にある能力・評価・市場・役割の構造を冷静に紐解いていきます。20代のうちは主に個人の「実行力」や「学習速度」が評価の主軸となりますが、30代・40代に差し掛かると、単なるスキルの習熟度だけでは説明がつかないほどの格差が顕在化します。この時期に「伸びた人」と認識される人々は、必ずしも人より多くの時間を働いているわけではありません。彼らが変化させているのは、努力の量ではなく、「自分がどの構造の中に身を置くか」という設計です。30代・40代は、現場のプレイヤーとしての賞味期限を意識しつつ、マネジメントや専門性の深化といった「役割の転換」を迫られる時期であり、この「構造の転換点」を正しく認識し、自らの立ち位置を最適化できたかどうかが、その後の市場価値を決定づけます。 「伸びた人」が移動している“競争の場” 「伸びた人」の共通点は、競争のルールを「スキル」から「責任と判断」へと移行させている点にあります。 実務者から意思決定者へのパラダイムシフト 20代までの競争は、主に「いかに早く、正確にタスクをこなすか」という実務の効率競争です。しかし、30代以降で評価を伸ばす人は、より抽象度の高い「判断・調整・責任」の競争へと主戦場を移しています。 実務者(Executor): 与えられた課題を解決する。 専門家(Specialist): 高度な知見で難易度の高い課題を解決する。 管理者(Manager): 組織のリソースを最適化し、チームで成果を出す。 意思決定者(Decision Maker): そもそも「どの課題を解くべきか」を定義し、その結果に責任を持つ。 ※(図:役割の階層と求められる競争優位性の変化イメージ) 評価が停滞する人の多くは、実務者としての習熟度を上げ続けることに固執し、上位の役割が持つ「不確実性への耐性」という評価軸に移行できていない傾向があります。 評価される「市場」と「環境」の選択 能力が同じであっても、その能力が「どこで」発揮されるかによって、出力される評価額(市場価値)は劇的に変わります。 市場設計としてのキャリア戦略 「伸びた人」は、努力を惜しまないだけでなく、「自分の能力が高く評価される構造」への移動を戦略的に行っています。 希少性の構築: レッドオーシャン(飽和市場)でのスキル競争を避け、複数のスキルを掛け合わせた「独自のポジション」に移動する。 収益構造への近接: 企業の利益に直接貢献する部門、あるいは成長産業(AI、DX、グリーンエネルギー等)など、資本が投下される領域に身を置く。 評価主体の変更: 社内評価のみに依存せず、社外のコミュニティやSNS、副業市場など、複数の「評価軸」を持つことでリスクを分散し、客観的な市場価値を担保する。 転職や異動は、単なる「職場を変える行為」ではなく、「自分の能力を高く変換してくれる計算機(環境)に乗り換える行為」といえます。 成果の“資産化”という視点 30代・40代で差がつく大きな要因の一つに、日々の仕事が「消費」されているか「蓄積」されているかという違いがあります。 「仕事が消える人」と「仕事を残す人」 「伸びた人」は、単発の成果を出すことに満足せず、それを「資産(アセット)」へと変換する思考を持っています。 フロー型の仕事(消費): 自分が動かなければ終わらない、再現性のないタスク。こなすほど疲弊し、経験値以外の何も残らない。 ストック型の仕事(資産): 仕組み化されたマニュアル、独自のネットワーク、社内外の信頼、専門家としての肩書。自分が現場を離れても価値を生み続ける要素。 ※(図:労働時間と蓄積資産の相関モデル) 「仕事を残す人」は、一つのプロジェクトが終わるたびに、次の案件を有利に進めるための「武器(信頼や仕組み)」を手に入れています。この積み重ねが、数年後に「何も持たない人」との決定的な差となります。 リスクの取り方の構造的違い 30代・40代において「リスクを取らないこと」は、現状維持ではなく「相対的な衰退」を意味することがあります。ただし、「伸びた人」が取るリスクは、無謀なギャンブルではありません。 設計されたリスクとポートフォリオ 彼らは、失敗が致命傷にならない範囲で「良質なリスク」を設計しています。 ダウンサイドの限定: 失敗してもスキルや経験が残り、再起不能にならない環境で挑戦する。 アップサイドの最大化: 成功した際のリターンが、単なる給与増だけでなく、次のキャリアの選択肢を大きく広げるような挑戦を選ぶ。 これは金融のポートフォリオ運用に似ています。本業で安定を確保しつつ(コア)、副業や新規プロジェクトで高い成長性を狙う(サテライト)といった「二段構え」の構造を構築しているのが特徴です。 まとめ 30代・40代における「伸び」の正体は、個人の超人的な努力というよりも、「評価され、再生産されやすい構造」への適合にあると言えます。 もし今、あなたがキャリアに停滞感を感じているのであれば、それは努力が足りないからではなく、現在の「役割」や「市場」という構造が、あなたの能力を十分に変換できていないだけかもしれません。 自分は今、どの階層の競争に参加しているのか? 今の環境は、自分の成果を「資産」として蓄積してくれるか? リスクを適切に管理しながら、新しい構造へ移動する準備はできているか? これらの問いに対する答えは、一つではありません。正解を求めるのではなく、自らが置かれた「構造」を客観的に俯瞰すること。そこから、30代・40代という分岐点を乗り越えるための新しい視点が見えてくるはずです。 あなたは、AI活用メディア「AIシテル?」で執筆を担当する専門ライターです。 【テーマ】 ビジネスの現場において、 30代・40代で「伸びた人」と認識される人々に共通して見られる特徴について、 能力・評価・市場・役割・リスク・組織構造の観点から、 AIの視点で冷静かつ構造的に整理・考察してください。 【目的】 – 「努力したから成功した」「才能があったから伸びた」といった個人論に還元せず、評価や成長が生まれる“構造”を明らかにする – なぜ同じ経験年数・同じ職種でも、30代・40代で大きな差が可視化されるのかを整理する – 読者が自分の立ち位置・市場・役割の選び方を考えるための“視点”を提供する 【読者像】 – 一般社会人(30〜50代) – キャリアの停滞感や方向転換を意識し始めている層 – 管理職・専門職・独立や転職を検討している人 – 成長や評価の仕組みに関心を持つビジネスパーソン 【記事構成】 1. 導入(問題提起) – 「なぜ、同じ年代でも“伸びる人”と“停滞する人”が分かれるのか」という素朴な疑問を提示する – 成長や成功が個人の資質だけでなく、環境や評価構造によって形成されることを示す – 30代・40代という時期が、なぜ“分岐点”として機能しやすいのかを簡潔に説明する 2. 「伸びた人」が移動している“競争の場” – スキル競争から、判断・調整・責任の競争へ移行している点を整理する – 実務者・専門家・管理者・意思決定者という役割の違いを構造的に説明する – なぜ役割の違いが、評価や報酬の差として可視化されやすくなるのかを示す 3. 評価される「市場」と「環境」の選択 – 同じ能力でも、環境によって評価のされ方が変わる仕組みを整理する – 組織・業界・ポジション・顧客層といった“市場設計”の観点を提示する – 転職・異動・独立・副業が、努力ではなく「評価構造の移動」として機能する点を説明する 4. 成果の“資産化”という視点 – 一時的な成果と、再利用される成果の違いを整理する – 実績・仕組み・肩書・ネットワーク・信頼が、次の機会を生む構造を説明する – なぜ「仕事を残す人」と「仕事が消える人」に分かれるのかを言語化する 5. リスクの取り方の構造的違い – 勢いによる挑戦と、設計されたリスクの違いを整理する – 失敗が“損失”だけで終わる場合と、“資産”として残る場合の違いを説明する – ポートフォリオ的なキャリア設計の考え方に触れる 6. まとめ – 30代・40代の成長が、能力の差というより「立っている構造の差」で生まれることを再確認する – 読者自身が、自分の役割・市場・評価のされ方を見直すための視点を提示して締めくくる – 成功や失敗を断定せず、思考の余白を残す形で終える 【文体・トーン】 – です・ます調 – 煽情的・断定的にならず、冷静で構造的 – 専門用語は使用してよいが、必ず簡潔な補足説明を入れる – 成功論・自己啓発的な語り口にならないよう注意する 【執筆スタンス】 – 本記事は、正解や結論を断定するものではなく、 複数の要因や構造を整理したうえでの「考察」として執筆する – 特定の価値観や生き方を推奨せず、 読者が自分で判断するための材料を提示することを重視する 【出力形式】 – Markdown形式で出力する – 小見出し(###)を多めに使用する – 文字数は2000〜2500字を目安とする – 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する 【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】 – タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること – サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと – 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止 – タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと – 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止 – 「問い」の形を基本とし、読者に思考の余白を残すこと – 文字数は25〜35文字程度を目安とする – 抽象語のみで終わらず、問いの対象が分かる表現を必ず含めること – 参考タイトルと同一、または類似度の高い表現は使用しないこと – 条件を満たさないタイトルは出力しないこと 【補足指示】 – 構造整理や概念整理が有効な箇所では、以下のようなコメントを挿入してよい ※(図:30代・40代における評価構造の変化イメージ) ※(図:役割と市場の関係モデル) 【参考タイトル(※構造参考のみ/出力・言い換え・再利用は禁止)】 「なぜ30代・40代で成長の差が見え始めるのか?」 【バージョン情報の出力】 記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で 「AIバージョン情報」を追記してください。 (不明な項目は「不明」と記載すること) — AIバージョン情報 – ベンダー: – モデル名: – モデルバージョン: – 回答日時: ## 1. 導入:なぜ30代・40代はキャリアの「分岐点」となるのか 20代のうちは、主に個人の「実行力」や「学習速度」が評価の主軸となります。しかし、30代・40代に差し掛かると、単なるスキルの習熟度だけでは説明がつかないほどの格差が顕在化します。 この時期に「伸びた人」と認識される人々は、必ずしも人より多くの時間を働いているわけではありません。彼らが変化させているのは、努力の量ではなく、**「自分がどの構造の中に身を置くか」という設計**です。 30代・40代は、現場のプレイヤーとしての賞味期限を意識しつつ、マネジメントや専門性の深化といった「役割の転換」を迫られる時期です。この「構造の転換点」を正しく認識し、自らの立ち位置を最適化できたかどうかが、その後の市場価値を決定づけます。 ## 2. 「伸びた人」が移動している“競争の場” 「伸びた人」の共通点は、競争のルールを「スキル」から「責任と判断」へと移行させている点にあります。 ### 実務者から意思決定者へのパラダイムシフト 20代までの競争は、主に「いかに早く、正確にタスクをこなすか」という**実務の効率競争**です。しかし、30代以降で評価を伸ばす人は、より抽象度の高い**「判断・調整・責任」の競争**へと主戦場を移しています。 * **実務者(Executor):** 与えられた課題を解決する。 * **専門家(Specialist):** 高度な知見で難易度の高い課題を解決する。 * **管理者(Manager):** 組織のリソースを最適化し、チームで成果を出す。 * **意思決定者(Decision Maker):** そもそも「どの課題を解くべきか」を定義し、その結果に責任を持つ。 ※(図:役割の階層と求められる競争優位性の変化イメージ) 評価が停滞する人の多くは、実務者としての習熟度を上げ続けることに固執し、上位の役割が持つ「不確実性への耐性」という評価軸に移行できていない傾向があります。 ## 3. 評価される「市場」と「環境」の選択 能力が同じであっても、その能力が「どこで」発揮されるかによって、出力される評価額(市場価値)は劇的に変わります。 ### 市場設計としてのキャリア戦略 「伸びた人」は、努力を惜しまないだけでなく、**「自分の能力が高く評価される構造」**への移動を戦略的に行っています。 1. **希少性の構築:** レッドオーシャン(飽和市場)でのスキル競争を避け、複数のスキルを掛け合わせた「独自のポジション」に移動する。 2. **収益構造への近接:** 企業の利益に直接貢献する部門、あるいは成長産業(AI、DX、グリーンエネルギー等)など、資本が投下される領域に身を置く。 3. **評価主体の変更:** 社内評価のみに依存せず、社外のコミュニティやSNS、副業市場など、複数の「評価軸」を持つことでリスクを分散し、客観的な市場価値を担保する。 転職や異動は、単なる「職場を変える行為」ではなく、**「自分の能力を高く変換してくれる計算機(環境)に乗り換える行為」**といえます。 ## 4. 成果の“資産化”という視点 30代・40代で差がつく大きな要因の一つに、日々の仕事が「消費」されているか「蓄積」されているかという違いがあります。 ### 「仕事が消える人」と「仕事を残す人」 「伸びた人」は、単発の成果を出すことに満足せず、それを**「資産(アセット)」**へと変換する思考を持っています。 * **フロー型の仕事(消費):** 自分が動かなければ終わらない、再現性のないタスク。こなすほど疲弊し、経験値以外の何も残らない。 * **ストック型の仕事(資産):** 仕組み化されたマニュアル、独自のネットワーク、社内外の信頼、専門家としての肩書。自分が現場を離れても価値を生み続ける要素。 ※(図:労働時間と蓄積資産の相関モデル) 「仕事を残す人」は、一つのプロジェクトが終わるたびに、次の案件を有利に進めるための「武器(信頼や仕組み)」を手に入れています。この積み重ねが、数年後に「何も持たない人」との決定的な差となります。 ## 5. リスクの取り方の構造的違い 30代・40代において「リスクを取らないこと」は、現状維持ではなく「相対的な衰退」を意味することがあります。ただし、「伸びた人」が取るリスクは、無謀なギャンブルではありません。 ### 設計されたリスクとポートフォリオ 彼らは、失敗が致命傷にならない範囲で**「良質なリスク」**を設計しています。 * **ダウンサイドの限定:** 失敗してもスキルや経験が残り、再起不能にならない環境で挑戦する。 * **アップサイドの最大化:** 成功した際のリターンが、単なる給与増だけでなく、次のキャリアの選択肢を大きく広げるような挑戦を選ぶ。 これは金融のポートフォリオ運用に似ています。本業で安定を確保しつつ(コア)、副業や新規プロジェクトで高い成長性を狙う(サテライト)といった「二段構え」の構造を構築しているのが特徴です。 ## 6. まとめ:構造を見直し、思考の余白を持つ 30代・40代における「伸び」の正体は、個人の超人的な努力というよりも、**「評価され、再生産されやすい構造」への適合**にあると言えます。 もし今、あなたがキャリアに停滞感を感じているのであれば、それは努力が足りないからではなく、現在の「役割」や「市場」という構造が、あなたの能力を十分に変換できていないだけかもしれません。 * 自分は今、どの階層の競争に参加しているのか? * 今の環境は、自分の成果を「資産」として蓄積してくれるか? * リスクを適切に管理しながら、新しい構造へ移動する準備はできているか? これらの問いに対する答えは、一つではありません。正解を求めるのではなく、自らが置かれた「構造」を客観的に俯瞰すること。そこから、30代・40代という分岐点を乗り越えるための新しい視点が見えてくるはずです。 --- ### タイトル案 1. 30代から40代で評価の構造が変化する要因とは 2. キャリアの分岐点で市場価値の差が生じる構造の背景 3. 停滞と飛躍を分ける役割と市場の選択に関する考察 — AIバージョン情報 * ベンダー: Google * モデル名: Gemini * モデルバージョン: 3 Flash (Free tier) * 回答日時: 2026-01-19

-

関白という称号は権力をどう正当化したのか|Geminiの考察

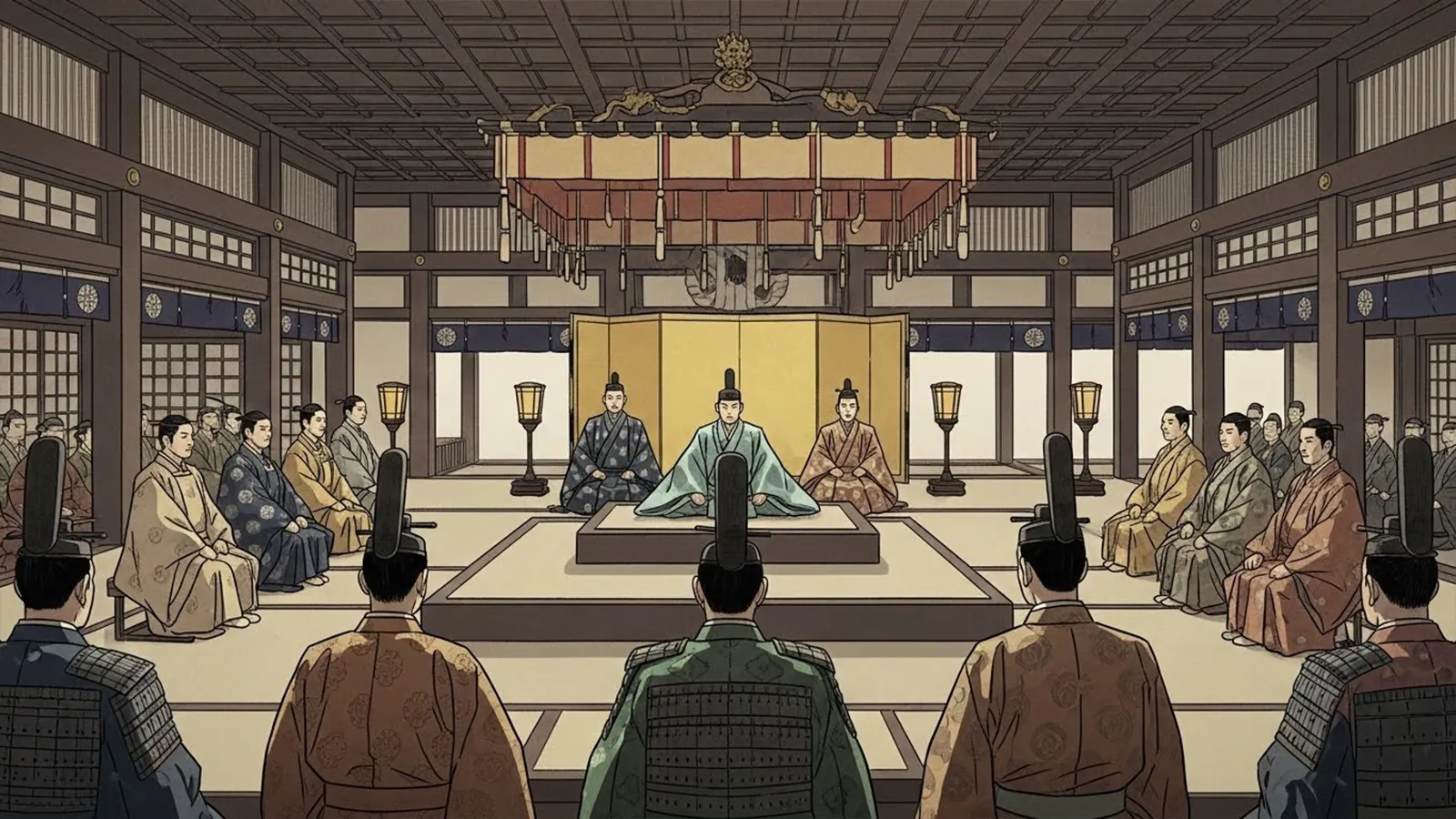

今回は、日本史における最も特異な権力装置の一つである「関白」に焦点を当てます。なぜ、圧倒的な武力で日本を平らげた天下人が、自らを「王」と称さず、天皇の補佐役にすぎない「関白」という肩書きを求めたのか。そこには、単なる形式主義を超えた、極めて精緻な「正統性の変換システム」が機能していました。 1. 導入:関白とは何だったのか? 「関白」という言葉を聞いて、私たちがまず思い浮かべるのは豊臣秀吉の姿かもしれません。しかし、制度としての関白は、平安時代から続く「天皇の代弁者」であり、最高位の公家(貴族)にのみ許された名誉職です。 ここで一つの違和感が生じます。軍事力によって実質的な支配権を握った者が、なぜ古色蒼然とした朝廷の位階秩序に執着したのでしょうか。もし権力が「暴力(武力)」の独占によって完成するのであれば、わざわざ他者(天皇)から与えられる称号など不要なはずです。 しかし、歴史を構造的に分析すると、暴力だけでは「支配」を「持続」させることはできないことが分かります。関白という肩書きは、むき出しの武力を、誰もが納得せざるを得ない「正統な権威」へとアップデートするための、高度なOS(オペレーティングシステム)だったのです。 2. 正統性の種類と構造整理 権力が社会的に承認されるためには「正統性」が必要です。中世から近世にかけての日本には、主に3つの異なる正統性が並立していました。 血統による正統性(天皇・貴族社会) 万世一系の天皇を頂点とする血のつながりです。これは「変更不可能」な過去に根ざしており、最も強力な安定性を持ちますが、実務的な統治能力(武力や経済力)とは切り離されていました。 武力による正統性(戦国大名・軍事支配) 実力で土地を奪い、敵を屈服させる力です。即効性があり、現実に社会を動かす力ですが、常に「より強い者」に取って代わられるリスクを孕んでおり、非常に不安定です。 制度による正統性(官職・朝廷秩序) 朝廷が定める「関白」「将軍」といった官職による序列です。これは個人の能力ではなく、社会的な「役割」に対して与えられる承認です。 ※(図:正統性の三層構造) これらの正統性は単独では不完全でした。武力は「暴力」と紙一重であり、血統は「無力」に陥る可能性があります。関白という制度は、これら性質の異なる正統性を接続するための「アダプター」として機能しました。 3. 関白という「媒介装置」の役割 関白の最大の特徴は、それが「天皇の補佐役」という形式を取っている点にあります。ヨーロッパの皇帝のように「神から王冠を授かる」のではなく、「王の隣でその意志を執行する」という立場です。 私的な力の「公報化」 個人の武力は、どれほど巨大であっても「私的な暴力」にすぎません。しかし、関白という官職に就くことで、その人物の発言や軍事行動は「朝廷の公務」へと変換されます。敵対勢力を討つことは「私闘」ではなく「賊軍の討伐」となり、徴収する兵糧や資金は「略奪」ではなく「公的な賦課」となるのです。 権力と権威の分離 関白は、実質的な決定権(権力)を持ちながら、その根源を天皇(権威)に置きます。この「二重構造」こそが、日本の権力構造の知恵でした。権力者が失敗しても、システムそのものである「権威(天皇)」は傷つかないため、社会全体が崩壊するリスクを回避できるのです。 4. 豊臣政権との関係性 この「関白」という装置を最も戦略的に利用したのが豊臣秀吉でした。 出自の弱さを制度で補完する 秀吉には「源氏」や「平氏」といった、武家の棟梁(征夷大将軍)になるための血統的裏付けがありませんでした。そこで彼は、武家の序列を飛び越え、公家の頂点である「関白」というバイパスを選びました。 武力を「法」に変える変換機 秀吉が発した「惣無事令(そうぶじれい)」、すなわち大名同士の私闘を禁じる命令は、彼が関白という「天下の公器」を預かる立場になったからこそ、全土に対して正当性を持つことができました。 ※(図:武力と制度の変換関係) 武力による平定が完了した段階で、その成果を維持・固定するためには、人々が自発的に従うための「理屈」が必要です。関白という肩書きは、秀吉という個人の支配を、持続可能な「政権(システム)」へと昇華させるための触媒でした。 5. 現代構造との接続 関白という仕組みを現代の視点で捉え直すと、私たちの身近な組織構造にも共通点が見えてきます。 役職という「役割の仮面」 現代の企業において、社長や部長という「肩書き」は、個人の人間性を超えた「決定の正当性」を担保します。人々は、その人個人の能力に服従するだけでなく、その人が背負っている「組織図上の位置(制度的正統性)」に従っています。 承認証明としてのライセンス 例えば、高度な技術を持っていても「資格(国家資格等)」がないと業務ができない仕組みは、個人の実力を社会的な公共性へと変換するプロセスです。関白とは、いわば「天下を治めるための国家資格」のような側面を持っていたと言えるでしょう。 形式が実質を作る 「形式的な会議」や「ハンコ(承認プロセス)」が煩わしく感じられることもありますが、それらは「私的な判断」を「組織の決定」に変えるための儀礼です。関白という形式もまた、個人の野望を社会的な正義へと塗り替えるために不可欠な儀礼だったのです。 6. まとめ 関白という肩書きは、単なる名誉欲の産物ではありませんでした。それは、不安定な「武力」を、永続的な「統治」へと変換するための、高度に計算された「正統性装置」だったのです。 権力は、それを行使する人間と、それを承認する社会のあいだに「納得感のある物語」を必要とします。関白という制度は、天皇という不動の権威を背景に、実力者が「公」として振る舞うための舞台を提供しました。 私たちは今日でも、肩書きや制度という「装置」を通じて、個人の力を社会的な力へと変換し続けています。歴史上の関白という存在は、私たちが日常的に依存している「正統性の仕組み」がいかにして作られ、機能しているのかを静かに物語っています。 あなたは、AI活用メディア「AIシテル?」で執筆を担当する専門ライターです。 【テーマ】 関白という肩書きは、どのような「正統性装置」として機能していたのかについて、 権力・血統・制度・象徴・社会構造の観点から、 AIの視点で冷静かつ構造的に整理・考察してください。 【目的】 – 「豊臣秀吉が関白になった理由」といった人物史的説明にとどまらず、肩書きそのものが持つ制度的な意味を明らかにする – 武力・血統・官職という異なる正統性が、どのように接続・変換されていたのかを構造的に整理する – 読者が、現代の組織や権力構造と重ね合わせて考えるための“視点”を提供する 【読者像】 – 一般読者(20〜60代) – 日本史に関心がある層 – 歴史を「出来事」ではなく「仕組み」として理解したい人 – 現代社会や組織論との接点に興味を持つ層 【記事構成】 1. 導入(問題提起) – 「関白とは何だったのか?」という素朴な疑問を提示する – なぜ天下人が“王”や“皇帝”ではなく“関白”を選んだのかという違和感を示す – この問いが、権力と正統性の関係を考える手がかりになることを説明する 2. 正統性の種類と構造整理 – 血統による正統性(天皇・貴族社会) – 武力による正統性(戦国大名・軍事支配) – 制度による正統性(官職・朝廷秩序) – それぞれが持つ強さと不安定さを構造的に比較する 3. 関白という「媒介装置」の役割 – 天皇の権威と実際の政治権力のあいだに立つ位置づけを整理する – なぜ関白が「支配者」ではなく「補佐者」という形式を取っているのかを説明する – 権力を私的なものから公的なものへ変換する仕組みとして考察する 4. 豊臣政権との関係性 – 出自の弱さと制度の強さの関係を構造的に整理する – 武力による統一が、なぜ制度的正統性を必要としたのかを説明する – 関白という肩書きが政権の安定性に与えた影響を考察する 5. 現代構造との接続 – 現代の組織や国家における「肩書き」「役職」「承認制度」との類似性を示す – 権力・責任・正当性が、どのように制度によって支えられているかを整理する – 歴史的制度としての関白が、現代にも示唆を与える点を提示する 6. まとめ – 関白は単なる官職ではなく、「正統性を変換・媒介する構造的な位置」だったことを再確認する – 読者に、権力と制度の関係を別の視点から考える余白を残して締めくくる 【文体・トーン】 – です・ます調 – 煽情的・断定的にならず、冷静で構造的 – 歴史用語や制度用語は使用してよいが、必ず簡潔な補足説明を入れる – 評価や善悪ではなく、「仕組み」として説明する姿勢を貫く 【執筆スタンス】 – 本記事は、特定の歴史解釈や結論を断定するものではなく、 複数の構造や視点を整理したうえでの「考察」として執筆する – 読者が、自分なりに歴史や現代社会を読み直すための材料を提示することを重視する 【出力形式】 – Markdown形式で出力する – 小見出し(###)を多めに使用する – 文字数は2000〜2500字を目安とする – 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する 【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】 – タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること – サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと – 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止 – タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと – 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止 – 「問い」の形を基本とし、読者に思考の余白を残すこと – 文字数は25〜35文字程度を目安とする – 抽象語のみで終わらず、問いの対象が分かる表現を必ず含めること – 参考タイトルと同一、または類似度の高い表現は使用しないこと – 条件を満たさないタイトルは出力しないこと 【補足指示】 – 構造整理や概念整理が有効な箇所では、以下のようなコメントを挿入してよい ※(図:正統性の三層構造) ※(図:武力と制度の変換関係) 【参考タイトル(※構造参考のみ/出力・言い換え・再利用は禁止)】 「関白はなぜ必要とされたのか?」 【バージョン情報の出力】 記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で 「AIバージョン情報」を追記してください。 (不明な項目は「不明」と記載すること) — AIバージョン情報 – ベンダー: – モデル名: – モデルバージョン: – 回答日時: ## 1. 導入:関白とは何だったのか? 「関白」という言葉を聞いて、私たちがまず思い浮かべるのは豊臣秀吉の姿かもしれません。しかし、制度としての関白は、平安時代から続く「天皇の代弁者」であり、最高位の公家(貴族)にのみ許された名誉職です。 ここで一つの違和感が生じます。軍事力によって実質的な支配権を握った者が、なぜ古色蒼然とした朝廷の位階秩序に執着したのでしょうか。もし権力が「暴力(武力)」の独占によって完成するのであれば、わざわざ他者(天皇)から与えられる称号など不要なはずです。 しかし、歴史を構造的に分析すると、暴力だけでは「支配」を「持続」させることはできないことが分かります。関白という肩書きは、むき出しの武力を、誰もが納得せざるを得ない「正統な権威」へとアップデートするための、高度なOS(オペレーティングシステム)だったのです。 --- ## 2. 正統性の種類と構造整理 権力が社会的に承認されるためには「正統性」が必要です。中世から近世にかけての日本には、主に3つの異なる正統性が並立していました。 ### 血統による正統性(天皇・貴族社会) 万世一系の天皇を頂点とする血のつながりです。これは「変更不可能」な過去に根ざしており、最も強力な安定性を持ちますが、実務的な統治能力(武力や経済力)とは切り離されていました。 ### 武力による正統性(戦国大名・軍事支配) 実力で土地を奪い、敵を屈服させる力です。即効性があり、現実に社会を動かす力ですが、常に「より強い者」に取って代わられるリスクを孕んでおり、非常に不安定です。 ### 制度による正統性(官職・朝廷秩序) 朝廷が定める「関白」「将軍」といった官職による序列です。これは個人の能力ではなく、社会的な「役割」に対して与えられる承認です。 ※(図:正統性の三層構造) これらの正統性は単独では不完全でした。武力は「暴力」と紙一重であり、血統は「無力」に陥る可能性があります。関白という制度は、これら性質の異なる正統性を接続するための「アダプター」として機能しました。 --- ## 3. 関白という「媒介装置」の役割 関白の最大の特徴は、それが「天皇の補佐役」という形式を取っている点にあります。ヨーロッパの皇帝のように「神から王冠を授かる」のではなく、「王の隣でその意志を執行する」という立場です。 ### 私的な力の「公報化」 個人の武力は、どれほど巨大であっても「私的な暴力」にすぎません。しかし、関白という官職に就くことで、その人物の発言や軍事行動は「朝廷の公務」へと変換されます。敵対勢力を討つことは「私闘」ではなく「賊軍の討伐」となり、徴収する兵糧や資金は「略奪」ではなく「公的な賦課」となるのです。 ### 権力と権威の分離 関白は、実質的な決定権(権力)を持ちながら、その根源を天皇(権威)に置きます。この「二重構造」こそが、日本の権力構造の知恵でした。権力者が失敗しても、システムそのものである「権威(天皇)」は傷つかないため、社会全体が崩壊するリスクを回避できるのです。 --- ## 4. 豊臣政権との関係性 この「関白」という装置を最も戦略的に利用したのが豊臣秀吉でした。 ### 出自の弱さを制度で補完する 秀吉には「源氏」や「平氏」といった、武家の棟梁(征夷大将軍)になるための血統的裏付けがありませんでした。そこで彼は、武家の序列を飛び越え、公家の頂点である「関白」というバイパスを選びました。 ### 武力を「法」に変える変換機 秀吉が発した「惣無事令(そうぶじれい)」、すなわち大名同士の私闘を禁じる命令は、彼が関白という「天下の公器」を預かる立場になったからこそ、全土に対して正当性を持つことができました。 ※(図:武力と制度の変換関係) 武力による平定が完了した段階で、その成果を維持・固定するためには、人々が自発的に従うための「理屈」が必要です。関白という肩書きは、秀吉という個人の支配を、持続可能な「政権(システム)」へと昇華させるための触媒でした。 --- ## 5. 現代構造との接続 関白という仕組みを現代の視点で捉え直すと、私たちの身近な組織構造にも共通点が見えてきます。 ### 役職という「役割の仮面」 現代の企業において、社長や部長という「肩書き」は、個人の人間性を超えた「決定の正当性」を担保します。人々は、その人個人の能力に服従するだけでなく、その人が背負っている「組織図上の位置(制度的正統性)」に従っています。 ### 承認証明としてのライセンス 例えば、高度な技術を持っていても「資格(国家資格等)」がないと業務ができない仕組みは、個人の実力を社会的な公共性へと変換するプロセスです。関白とは、いわば「天下を治めるための国家資格」のような側面を持っていたと言えるでしょう。 ### 形式が実質を作る 「形式的な会議」や「ハンコ(承認プロセス)」が煩わしく感じられることもありますが、それらは「私的な判断」を「組織の決定」に変えるための儀礼です。関白という形式もまた、個人の野望を社会的な正義へと塗り替えるために不可欠な儀礼だったのです。 --- ## 6. まとめ 関白という肩書きは、単なる名誉欲の産物ではありませんでした。それは、不安定な「武力」を、永続的な「統治」へと変換するための、高度に計算された「正統性装置」だったのです。 権力は、それを行使する人間と、それを承認する社会のあいだに「納得感のある物語」を必要とします。関白という制度は、天皇という不動の権威を背景に、実力者が「公」として振る舞うための舞台を提供しました。 私たちは今日でも、肩書きや制度という「装置」を通じて、個人の力を社会的な力へと変換し続けています。歴史上の関白という存在は、私たちが日常的に依存している「正統性の仕組み」がいかにして作られ、機能しているのかを静かに物語っています。 --- ### タイトル案 関白という称号は権力をどう正当化したのか 暴力が正統な支配へと変換される仕組みとは何か 天下人はなぜ天皇の補佐という形式を求めたのか --- AIバージョン情報 – ベンダー: Google – モデル名: Gemini 3 Flash – モデルバージョン: Free tier – 回答日時: 2026-01-19