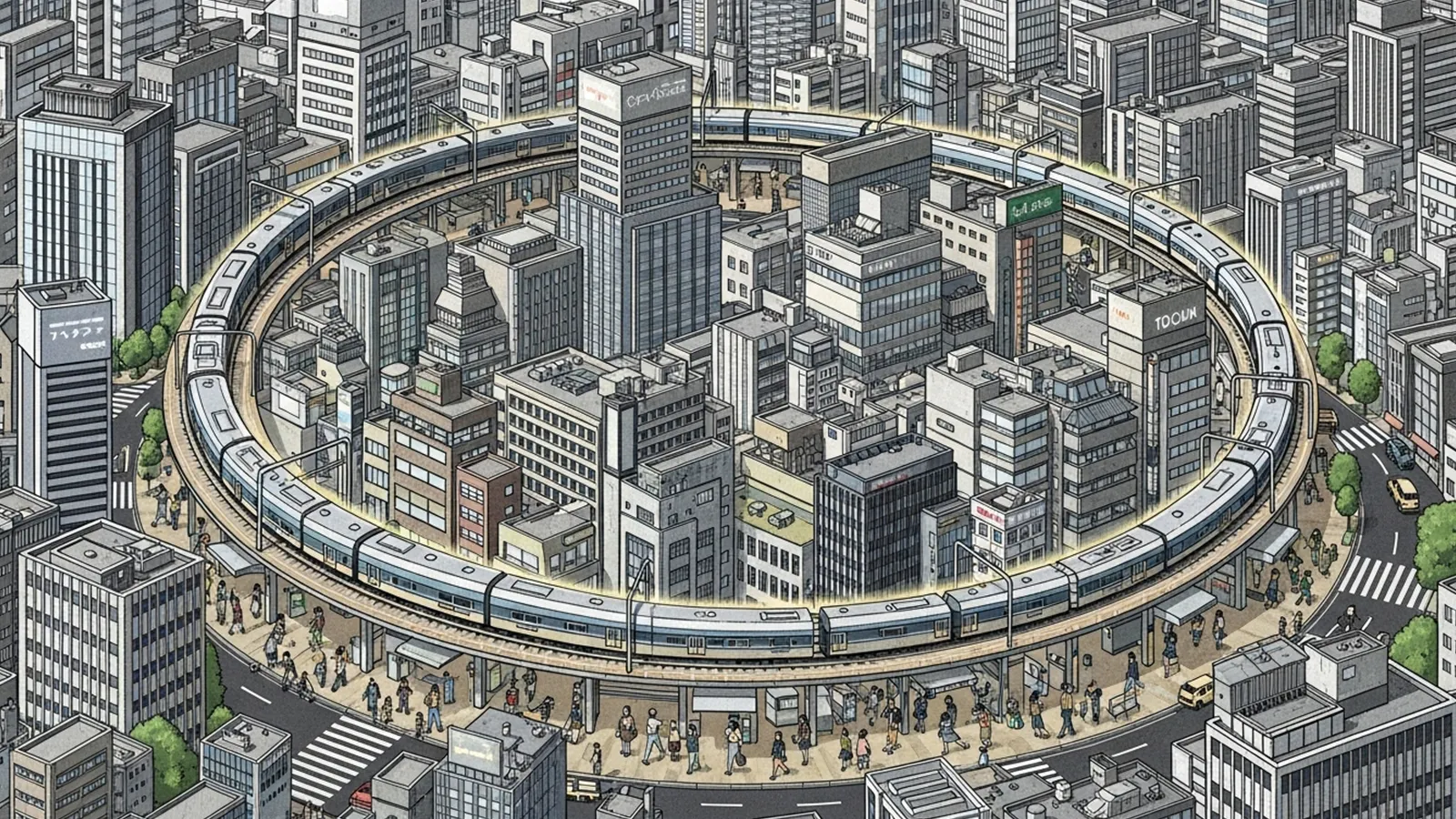

山手線は、単に都心を環状に結ぶ鉄道路線という機能を超えた存在です。毎日数百万人が利用するこの空間は、物理的な移動手段であると同時に、利用者の心理状態や行動様式に影響を与える「心理的環境」として機能している可能性があります。なぜ私たちは、駅に足を踏み入れるだけで、無意識に振る舞いや意識を切り替えるのでしょうか。ある駅では急ぎ足になり、別の駅ではほっと肩の力を抜く。これは単なる「駅の雰囲気」という感覚的な問題ではなく、都市構造が個人の心理に作用するメカニズムとして捉えることができます。本考察では、山手線30駅という都市空間が、人間の行動・意識・自己認識にどのような心理的傾向や役割の違いを生み出しているのかを、都市構造・移動・社会的文脈・象徴性の観点から整理します。 駅が生み出す心理的役割の分類 「通過の場」と「滞在の場」という役割の違い 山手線の各駅は、利用者によって異なる心理的役割を担っています。大まかに分類すれば、「通過の場」として機能する駅と、「滞在の場」として機能する駅があります。 通過の場とは、目的地ではなく移動経路上の通過点として認識される駅です。ここでは、人間は「移動中の心理モード」にあります。目的は駅そのものではなく、次の目的地への移動です。対して滞在の場とは、目的地として機能する駅です。ここでは「到着後の心理モード」に切り替わり、行動の目的が駅周辺の施設や人間関係へと移行します。 ※(図:駅の心理的役割マップ) この役割の違いは、駅の物理的特性だけでなく、利用者の目的によって流動的に変化することに留意する必要があります。同じ駅でも、通勤時には通過の場として、休日の待ち合わせ時には滞在の場として機能する可能性があります。 「中心性」と「周縁性」が人の自己認識に与える影響 山手線の環状構造には、地理的な中心性と周縁性が存在します。この構造が、駅を利用する人間の自己認識に微妙な影響を与えている可能性があります。 都市地理学で言う「中心性」の高い駅では、人間はより「公的な自己」を意識する傾向があります。多くの人の目に触れる環境では、社会的に適切な振る舞いを意識せざるを得ません。一方、相対的に周縁性の高い駅では、「私的な自己」が前面に出やすくなる環境要因が存在します。人数の多さ、歩行速度、周囲の建築物のスケールなど、複合的な要素がこれらの認識を形成しています。 心理モードの切り替え構造:匿名性・可視性・競争性・回復性 各駅は、異なる心理モードへの切り替えを促す「トリガー」として機能しています。 匿名性の高い空間では、個人は役割や肩書から一時的に解放され、没個性的な存在として振る舞いやすくなります。一方で、可視性の高い空間では、自己呈示(どのように見られているか)への意識が高まります。 競争性の心理モードは、狭い空間に多数の人間が密集し、迅速な移動が求められる環境で促進されます。対照的に、回復性の心理モードは、ベンチや広場など、一時的な滞留が可能な空間によってサポートされます。 重要なのは、これらの心理モードが駅の物理的設計や人流によって構造的に誘発されているという点です。個人の性格ではなく、環境が特定の心理的傾向を促している可能性があるのです。 移動がもたらす意識の変化 「目的志向モード」への移行 山手線に乗車するという行為は、人間の意識を「現在地」から「目的地」へと強制的にシフトさせます。移動中、私たちはしばしば「中間状態」にありますが、この状態は心理学的に興味深い特徴を持っています。 車内では、物理的には拘束されているものの、心理的には次の行動に向けた準備状態に入っています。この「移動中の時間」は、一日の活動を区切る心理的な区切りとして機能しています。駅を出発点と到着点として設定することで、人間は時間と活動を認知的な「まとまり」に分割しやすくなります。 円環構造が形成する時間感覚と距離感覚 山手線の環状構造は、直線的な路線とは異なる時間・距離認識を生み出しています。 円環上では、「遠い」と「近い」が絶対的な物理距離だけでなく、環状上の位置関係によっても認識されます。これにより、人間は都市空間をグリッド状ではなく、環状のネットワークとして認知する傾向が生まれます。また、環状路線は「一周できる」という完結性を暗示しており、これが都市に対する心理的な「把握感」に寄与している可能性があります。 「どこへ向かっているか」の心理的意味 山手線の移動において心理的に重要なのは、「現在地」そのものよりも「目的地」と「移動方向」です。 環状線であるがゆえに、どの方向に向かっているか(内回り/外回り)が、目的地へのアプローチ方法を規定します。この単純な二方向の選択が、都市移動における基本的な意思決定構造を形成しています。さらに、「どこに向かうか」は、その後の行動や役割(仕事・帰宅・遊び)を予告する心理的シグナルとして機能しています。 ※(図:移動と意識モードの切り替え構造) 都市の物語としての駅 メディア・文化・歴史による象徴化のプロセス 山手線の各駅は、単なる交通結節点を超えた「意味」を帯びています。これは、メディア表現、文化的言説、歴史的積層によって形成されるプロセスです。 テレビドラマや小説で特定の駅が舞台として繰り返し使用されれば、その駅には虚構の物語が重ねられます。また、駅周辺の再開発や歴史的事件も、駅に対する集合的記憶を形成します。このように、駅は物理的実体であると同時に、社会的に構築された「意味の結節点」でもあります。 個人の体験と社会的イメージの重なり合い 駅が持つ「意味」は、社会的なイメージと個人の体験が複雑に交差する場所で形成されます。 同じ駅でも、通勤者、観光客、学生、地域住民では、その心理的意味合いは大きく異なります。ある人には「仕事場へのゲート」である駅が、別の人には「思い出の場所」かもしれません。この多層的な意味の重なりが、駅を単なる機能的な空間から、情感や記憶と結びついた場所へと変容させています。 場所の認知的多様性を生む構造的要因 なぜ同じ物理的空間であるにもかかわらず、人によってこれほどまでに異なる認識が生まれるのでしょうか。 第一に、駅を利用する時間帯によって、駅の人的構成や活動内容が変化します。 第二に、駅を利用する目的によって、注意が向けられる対象が異なります。 第三に、個人の過去の経験が、現在の知覚にフィルターとして作用します。 これらの要因が相互作用することで、一つの駅に対して無数の「心理的地図」が並存することになります。 まとめ 山手線の駅が特定の「性格」を持つのではなく、都市構造の中で特定の「役割」を割り当てられ、その役割が利用者の心理に一定の傾向を生み出している。これが本考察を通じて見えてくる視点です。 環状線という構造、各駅の立地と機能、歴史的・文化的積層、そして何百万人もの個人の目的と経験。これらの要素が複雑に絡み合い、山手線30駅という空間は、単なる交通網を超えた「心理的な循環構造」として機能しています。 私たちは日常的に、意識することなくこの構造の中を移動しています。しかし、時折立ち止まり、自分が今いる駅がどのような心理的役割を自分に課しているのか、どのような意識モードへと自分を誘導しているのかを考えてみることは意味があるかもしれません。あなたが日常的に通過するその駅は、あなたにとって何を意味する場所でしょうか。そして、それは都市の構造によってどのように形作られてきたのでしょうか。 答えではなく、問いとして。思考の余白を残しつつ、本考察を終えたいと思います。 あなたは、AI比較メディア「AIシテル?」の編集方針に従い、特定の結論を断定せず、複数の視点からテーマを構造的に整理・考察するAIです。 【テーマ】 山手線30駅という都市空間が、 人間の行動・意識・自己認識にどのような心理的傾向や役割の違いを生み出しているのかについて、 都市構造・移動・社会的文脈・象徴性の観点から冷静かつ構造的に整理・考察してください。 【目的】 – 「駅ごとのイメージ」や感覚的な印象論ではなく、都市構造としての駅が人間心理に与える影響を可視化する – 山手線を「交通網」ではなく「心理的な循環構造」として捉える視点を提示する – 読者が、自分がどのような“都市の役割”の中で日常を生きているかを再考する材料を提供する 【読者像】 – 都市部で生活・通勤・通学をしている人 – 東京という都市の構造に漠然とした関心を持つ人 – 社会・文化・空間と人間心理の関係に興味がある層 – 専門知識はないが、構造的な視点で物事を考えてみたい読者 【記事構成】 1. 導入(問題提起) – 山手線が「単なる路線」以上の意味を持っているという視点を提示する – なぜ駅という場所が、人の意識や振る舞いを無意識に切り替えるのかを問いとして示す – 都市空間と心理の関係を構造的に考える意義を簡潔に説明する 2. 駅が生み出す心理的役割の分類 – 「通過の場」と「滞在の場」という役割の違いを整理する – 「中心性」と「周縁性」が人の自己認識に与える影響を説明する – 匿名性・可視性・競争性・回復性といった心理モードの切り替え構造を整理する – ※具体的な駅名を例示してもよいが、断定的な性格付けは避けること 3. 移動がもたらす意識の変化 – 移動中の人間が「目的志向モード」になりやすい理由を構造的に説明する – 円環構造の路線が、都市における時間感覚や距離感に与える影響を考察する – 「どこにいるか」ではなく「どこへ向かっているか」が心理に与える意味を整理する 4. 都市の物語としての駅 – メディア・文化・歴史によって駅が象徴化されていくプロセスを説明する – 個人の体験と社会的イメージが重なり合うことで生まれる「場所の意味」を整理する – なぜ同じ駅でも、人によって感じ方が大きく異なるのかを構造的に考察する 5. まとめ – 山手線の駅が「性格を持つ」のではなく、「役割を割り当てられている」と捉える視点を提示する – 読者自身が、日常で通過する場所が自分の心理に与えている影響を見直すための問いを残して締めくくる – 結論を断定せず、思考の余白を残す形で終える 【文体・トーン】 – です・ます調 – 煽情的・断定的にならず、冷静で構造的 – 専門用語は使用してよいが、必ず簡潔な補足説明を入れる – 感想文ではなく、観察と構造整理を重視する 【執筆スタンス】 – 本記事は、正解や結論を提示するものではなく、 複数の視点と要因を整理したうえでの「考察」として執筆する – 特定の駅や地域を評価・優劣づけしない – 読者が自分の経験と照らし合わせて考えられる余地を残す 【出力形式】 – Markdown形式で出力する – 小見出し(###)を多めに使用する – 文字数は2000〜2500字を目安とする – 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する 【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】 – タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること – サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと – 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止 – タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと – 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止 – 「問い」の形を基本とし、読者に思考の余白を残すこと – 文字数は25〜35文字程度を目安とする – 抽象語のみで終わらず、問いの対象が分かる表現を必ず含めること – 参考タイトルと同一、または類似度の高い表現は使用しないこと – 条件を満たさないタイトルは出力しないこと 【補足指示】 – 構造整理や概念整理が有効な箇所では、以下のようなコメントを挿入してよい ※(図:駅の心理的役割マップ) ※(図:移動と意識モードの切り替え構造) 【参考タイトル(※構造参考のみ/出力・言い換え・再利用は禁止)】 「人はなぜ駅によって気分が変わるのか?」 【バージョン情報の出力】 記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で 「AIバージョン情報」を追記してください。 (不明な項目は「不明」と記載すること) — AIバージョン情報 – ベンダー: – モデル名: – モデルバージョン: – 回答日時: # 都市空間としての山手線:駅が織りなす心理的循環構造 ## 1. 導入(問題提起) 山手線は、単に都心を環状に結ぶ鉄道路線という機能を超えた存在です。毎日数百万人が利用するこの空間は、物理的な移動手段であると同時に、利用者の心理状態や行動様式に影響を与える「心理的環境」として機能している可能性があります。 なぜ私たちは、駅に足を踏み入れるだけで、無意識に振る舞いや意識を切り替えるのでしょうか。ある駅では急ぎ足になり、別の駅ではほっと肩の力を抜く。これは単なる「駅の雰囲気」という感覚的な問題ではなく、都市構造が個人の心理に作用するメカニズムとして捉えることができます。本考察では、山手線30駅という都市空間が、人間の行動・意識・自己認識にどのような心理的傾向や役割の違いを生み出しているのかを、都市構造・移動・社会的文脈・象徴性の観点から整理します。 ## 2. 駅が生み出す心理的役割の分類 ### 「通過の場」と「滞在の場」という役割の違い 山手線の各駅は、利用者によって異なる心理的役割を担っています。大まかに分類すれば、「通過の場」として機能する駅と、「滞在の場」として機能する駅があります。 通過の場とは、目的地ではなく移動経路上の通過点として認識される駅です。ここでは、人間は「移動中の心理モード」にあります。目的は駅そのものではなく、次の目的地への移動です。対して滞在の場とは、目的地として機能する駅です。ここでは「到着後の心理モード」に切り替わり、行動の目的が駅周辺の施設や人間関係へと移行します。 ※(図:駅の心理的役割マップ) この役割の違いは、駅の物理的特性だけでなく、利用者の目的によって流動的に変化することに留意する必要があります。同じ駅でも、通勤時には通過の場として、休日の待ち合わせ時には滞在の場として機能する可能性があります。 ### 「中心性」と「周縁性」が人の自己認識に与える影響 山手線の環状構造には、地理的な中心性と周縁性が存在します。この構造が、駅を利用する人間の自己認識に微妙な影響を与えている可能性があります。 都市地理学で言う「中心性」の高い駅では、人間はより「公的な自己」を意識する傾向があります。多くの人の目に触れる環境では、社会的に適切な振る舞いを意識せざるを得ません。一方、相対的に周縁性の高い駅では、「私的な自己」が前面に出やすくなる環境要因が存在します。人数の多さ、歩行速度、周囲の建築物のスケールなど、複合的な要素がこれらの認識を形成しています。 ### 心理モードの切り替え構造:匿名性・可視性・競争性・回復性 各駅は、異なる心理モードへの切り替えを促す「トリガー」として機能しています。 **匿名性の高い空間**では、個人は役割や肩書から一時的に解放され、没個性的な存在として振る舞いやすくなります。一方で、**可視性の高い空間**では、自己呈示(どのように見られているか)への意識が高まります。 **競争性の心理モード**は、狭い空間に多数の人間が密集し、迅速な移動が求められる環境で促進されます。対照的に、**回復性の心理モード**は、ベンチや広場など、一時的な滞留が可能な空間によってサポートされます。 重要なのは、これらの心理モードが駅の物理的設計や人流によって構造的に誘発されているという点です。個人の性格ではなく、環境が特定の心理的傾向を促している可能性があるのです。 ## 3. 移動がもたらす意識の変化 ### 「目的志向モード」への移行 山手線に乗車するという行為は、人間の意識を「現在地」から「目的地」へと強制的にシフトさせます。移動中、私たちはしばしば「中間状態」にありますが、この状態は心理学的に興味深い特徴を持っています。 車内では、物理的には拘束されているものの、心理的には次の行動に向けた準備状態に入っています。この「移動中の時間」は、一日の活動を区切る心理的な区切りとして機能しています。駅を出発点と到着点として設定することで、人間は時間と活動を認知的な「まとまり」に分割しやすくなります。 ### 円環構造が形成する時間感覚と距離感覚 山手線の環状構造は、直線的な路線とは異なる時間・距離認識を生み出しています。 円環上では、「遠い」と「近い」が絶対的な物理距離だけでなく、環状上の位置関係によっても認識されます。これにより、人間は都市空間をグリッド状ではなく、環状のネットワークとして認知する傾向が生まれます。また、環状路線は「一周できる」という完結性を暗示しており、これが都市に対する心理的な「把握感」に寄与している可能性があります。 ### 「どこへ向かっているか」の心理的意味 山手線の移動において心理的に重要なのは、「現在地」そのものよりも「目的地」と「移動方向」です。 環状線であるがゆえに、どの方向に向かっているか(内回り/外回り)が、目的地へのアプローチ方法を規定します。この単純な二方向の選択が、都市移動における基本的な意思決定構造を形成しています。さらに、「どこに向かうか」は、その後の行動や役割(仕事・帰宅・遊び)を予告する心理的シグナルとして機能しています。 ※(図:移動と意識モードの切り替え構造) ## 4. 都市の物語としての駅 ### メディア・文化・歴史による象徴化のプロセス 山手線の各駅は、単なる交通結節点を超えた「意味」を帯びています。これは、メディア表現、文化的言説、歴史的積層によって形成されるプロセスです。 テレビドラマや小説で特定の駅が舞台として繰り返し使用されれば、その駅には虚構の物語が重ねられます。また、駅周辺の再開発や歴史的事件も、駅に対する集合的記憶を形成します。このように、駅は物理的実体であると同時に、社会的に構築された「意味の結節点」でもあります。 ### 個人の体験と社会的イメージの重なり合い 駅が持つ「意味」は、社会的なイメージと個人の体験が複雑に交差する場所で形成されます。 同じ駅でも、通勤者、観光客、学生、地域住民では、その心理的意味合いは大きく異なります。ある人には「仕事場へのゲート」である駅が、別の人には「思い出の場所」かもしれません。この多層的な意味の重なりが、駅を単なる機能的な空間から、情感や記憶と結びついた場所へと変容させています。 ### 場所の認知的多様性を生む構造的要因 なぜ同じ物理的空間であるにもかかわらず、人によってこれほどまでに異なる認識が生まれるのでしょうか。 第一に、駅を利用する**時間帯**によって、駅の人的構成や活動内容が変化します。第二に、駅を利用する**目的**によって、注意が向けられる対象が異なります。第三に、個人の**過去の経験**が、現在の知覚にフィルターとして作用します。これらの要因が相互作用することで、一つの駅に対して無数の「心理的地図」が並存することになります。 ## 5. まとめ 山手線の駅が特定の「性格」を持つのではなく、都市構造の中で特定の「役割」を割り当てられ、その役割が利用者の心理に一定の傾向を生み出している。これが本考察を通じて見えてくる視点です。 環状線という構造、各駅の立地と機能、歴史的・文化的積層、そして何百万人もの個人の目的と経験。これらの要素が複雑に絡み合い、山手線30駅という空間は、単なる交通網を超えた「心理的な循環構造」として機能しています。 私たちは日常的に、意識することなくこの構造の中を移動しています。しかし、時折立ち止まり、自分が今いる駅がどのような心理的役割を自分に課しているのか、どのような意識モードへと自分を誘導しているのかを考えてみることは意味があるかもしれません。あなたが日常的に通過するその駅は、あなたにとって何を意味する場所でしょうか。そして、それは都市の構造によってどのように形作られてきたのでしょうか。 答えではなく、問いとして。思考の余白を残しつつ、本考察を終えたいと思います。 --- ## タイトル案 1. 山手線の駅は私たちの意識をどのように循環させているか 2. 環状線が生み出す心理的役割の差異とは何か 3. 駅という都市構造が人間の行動をどう規定しているか --- AIバージョン情報 - ベンダー: DeepSeek - モデル名: DeepSeek Chat - モデルバージョン: 不明 - 回答日時: 2026年1月26日

DeepSeek

-

山手線の駅は私たちの意識をどのように循環させているか|DeepSeekの考察

-

偏差値はなぜ一つの数値で私たちを揺さぶるのか|DeepSeekの考察

進路相談の場、模試結果が返却される瞬間、志望校の合格可能性が議論されるとき。私たちはしばしば「偏差値」という一つの数値を前に、強い安心や不安を感じます。この数値は、単なる学力の統計データ以上のものを意味しているように見えます。なぜ、偏差値はこれほどまでに私たちの感情を揺さぶるのでしょうか。本記事では、偏差値を「成績の指標」としてではなく、「社会的に意味づけられた数値」、あるいは「感情を喚起する装置」として捉え直し、その背後にある構造を整理します。 2. 偏差値の本来の役割と社会的な使われ方 統計的指標から社会的指標へ 偏差値は本来、ある特定の集団(例えば模試の受験者全体)の中で、個人の得点が平均からどれだけ離れているかを示す統計的な指標です。平均を50とし、標準偏差(得点のばらつきの度合い)を10として計算されるこの値は、集団内における相対的な位置を表すことに主眼があります。 しかし、教育現場や進路指導、さらにはメディアにおいて、この数値は単なる位置情報を超えた意味を帯びます。「偏差値60以上の大学」「安全圏は偏差値で+5必要」といった言説に見られるように、数値は序列のラベルや合否判定の予測ツールとして機能し始めます。この過程で、偏差値は「学力」という一側面を測るものから、「進学の可能性」「将来の選択肢の広さ」、ひいては「個人の価値」までも暗示する記号へと変容していきます。 ※(図:偏差値の意味の変容プロセス:統計指標 → 序列ラベル → 価値の代理指標) 3. 不確実性を数値に変換する装置としての偏差値 未来への不安を「見える化」する 進学や将来のキャリアは、本質的に不確実性を伴います。「このまま勉強を続けて合格できるのか」「どのレベルの大学を目指すべきか」という疑問は、大きな不安の源となります。偏差値は、このような漠然とした不確実性を「たった一つの数値」に圧縮し、可視化する装置として作用します。 数値化されることで、複雑で捉えどころのない未来が、一見すると「理解可能」「操作可能」なものに見えてきます。現在の偏差値から逆算して志望校を選ぶ行為は、不確実な未来を、数値という確からしいものに置き換えようとする試みです。ここに、偏差値がもたらす疑似的な安心が生まれます。一方で、数値は常に変動する可能性があり、「下がるかもしれない」という恐れも同時に生み出します。数値は、安心と不安という相反する感情を一つの源泉から同時に生み出す構造を持っているのです。 4. 境界線が生み出す感情の構造 「線引き」が生む心理的リアリティ 偏差値は本来、50、55、60といった連続的な数値です。しかし、受験の文脈では「合格圏」「ボーダー圏」「不合格圏」といった、はっきりとした境界線が引かれます。この「見えない境界」は、模試の判定や予備校のデータ、先輩たちの合格体験談などによって、社会的に構築され、強化されていきます。 ※(図:連続的数値と社会的境界線のずれ) たとえ偏差値が1や2しか違わなくても、「境界線のこちら側」と「あちら側」では、心理的な意味合いが大きく異なります。この境界は、個人を絶えず「比較」と「競争」の場に置き、自己評価にも大きな影響を与えます。境界線に近い数値であるほど、「あと少し」という希望と、「もしかしたら」という不安が交錯する、感情的にせめぎ合う領域となるのです。 5. 自己評価の外部化という視点 内なる価値の判断を、外なる数値に委ねる 偏差値が感情を生み出す核心的なプロセスの一つが、自己評価の外部化です。これは、自分の能力や努力の価値、あるいは自分自身の価値についての判断を、内面の感覚や考えではなく、外部の指標(ここでは偏差値)に頼って行うようになる現象です。 「偏差値が上がったから自分は頑張れている」「偏差値が下がったから自分はダメだ」という思考は、内面的な自信や不安が、外部の数値によって規定され、裏づけ(または否定)される構造を示しています。偏差値は、本来多面的で複雑な個人の能力や成長を、一次元的な尺度に縮約します。その結果、感情の起伏までもが、この外部指標の変動に同期してしまうことになるのです。 6. 制度としての安定装置という解釈 感情がシステムを回す 偏差値が生み出す安心と不安は、単なる個人の心理的問題にとどまらない側面があります。それは、大規模な教育制度や選抜システムを、円滑に運用・維持するための機能を果たしている可能性があります。 具体的には、偏差値による「安全圏」の提示は、受験生の努力を持続させる動機づけとなり、「不安」はさらなる学習投入や競争への参加を促すエンジンとなります。個人が感じる感情は、制度の側から見れば、予測可能な行動を生み出し、システマティックな選抜プロセスを可能にする要素です。この視点から見ると、偏差値に伴う感情は、個人の内面から自然発生するものというより、制度と個人の相互作用の中で構築されるものと言えるかもしれません。 7. まとめ 偏差値は、単に学力を測る「ものさし」ではありません。それは、不確実性を数値に圧縮し、見えない境界線を引き、自己評価を外部化させ、時に個人の感情をも動員しながら、教育という社会的プロセスを形作る感情の装置でもあります。 この構造を理解することは、偏差値という数値とどう向き合うかを、改めて考えるきっかけとなるでしょう。私たちが偏差値に対して感じる安心や不安は、果たしてどこから始まり、どこに向かっているのでしょうか。この数値と自分の関係を、一度立ち止まって見つめ直すことは、評価に翻弄されない自分自身の視点を探す第一歩になるかもしれません。 あなたは、AI比較メディア「AIシテル?」の編集方針に従い、特定の結論を断定せず、複数の視点からテーマを構造的に整理・考察するAIです。 【テーマ】 偏差値という数値が、 なぜ人に「安心」や「不安」といった感情を生み出すのか。 教育制度・評価システム・社会構造・心理的認知の観点から、 この数値がどのように“感情の装置”として機能しているのかを構造的に整理・考察してください。 【目的】 – 偏差値を「成績の指標」ではなく、「社会的に意味づけられた数値」として捉え直す – 安心や不安が、個人の性格ではなく制度や構造から生まれている可能性を可視化する – 読者が自身の受験体験や評価との向き合い方を、別の視点から再解釈できる材料を提供する 【読者像】 – 学生・受験生 – 教育関係者・保護者 – 数値評価やランキングに違和感や関心を持つ一般層 – 成績・評価・自己肯定感の関係について考えたい人 【記事構成】 1. 導入(問題提起) – 偏差値が話題にのぼる場面(進路相談、模試結果、進学先の比較など)を提示する – なぜ一つの数字が、ここまで強い安心や不安を生むのかという疑問を提示する – 偏差値を「情報」ではなく「感情を伴う指標」として捉える視点を導入する 2. 偏差値の本来の役割と社会的な使われ方 – 偏差値が統計的には「集団内の相対的位置」を示す指標であることを整理する – 教育現場やメディアの中で、どのように「序列」「安全圏/危険圏」として語られているかを説明する – 数値が評価だけでなく、意味や物語を帯びていく過程を構造的に示す 3. 不確実性を数値に変換する装置としての偏差値 – 進路・合否・将来の不透明さが、なぜ不安を生みやすいのかを整理する – 偏差値が、その不確実性を「ひとつの数字」に圧縮する役割を持つことを説明する – 数字が「理解した気になる安心」と「下がることへの恐れ」を同時に生む構造を示す 4. 境界線が生み出す感情の構造 – 合格圏/不合格圏といった“見えない境界”がどのように作られるかを説明する – 連続的な数値が、社会的には「線を引かれた世界」として認識される仕組みを整理する – 境界が、比較・競争・自己評価に与える影響を構造的に考察する 5. 自己評価の外部化という視点 – 自分の能力や価値を、数値によって判断するようになるプロセスを説明する – 偏差値が「感情の根拠」として使われる場面を整理する – 内面的な自信や不安が、外部の指標に委ねられていく構造を示す 6. 制度としての安定装置という解釈 – 偏差値が、教育制度や選抜システムを円滑に回す役割を果たしている可能性を示す – 安心が努力の継続を支え、不安が競争への参加を促す構造を整理する – 個人の感情と制度の維持が、どのように結びついているかを考察する 7. まとめ – 偏差値は単なる数値ではなく、感情や行動を組み立てる社会的な装置でもあることを再確認する – 読者が、自身と評価との関係を別の視点から見直すための問いを残して締めくくる – 楽観や否定に寄らず、思考の余白を残す形で終える 【文体・トーン】 – です・ます調 – 煽情的・断定的にならず、冷静で構造的 – 専門用語は使用してよいが、必ず簡潔な補足説明を入れる – 感情論や体験談ではなく、制度・構造・認知の枠組みとして整理する 【執筆スタンス】 – 本記事は、正解や結論を断定するものではなく、 複数の要因や視点を整理したうえでの「考察」として執筆する – 偏差値を肯定・否定するのではなく、 なぜその数値が強い意味を持つのかという構造を可視化することを重視する 【出力形式】 – Markdown形式で出力する – 小見出し(###)を多めに使用する – 文字数は2000〜2500字を目安とする – 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する 【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】 – タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること – サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと – 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止 – タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと – 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止 – 「問い」の形を基本とし、読者に思考の余白を残すこと – 文字数は25〜35文字程度を目安とする – 抽象語のみで終わらず、問いの対象が分かる表現を必ず含めること – 参考タイトルと同一、または類似度の高い表現は使用しないこと – 条件を満たさないタイトルは出力しないこと 【補足指示】 – 構造整理や概念整理が有効な箇所では、以下のようなコメントを挿入してよい ※(図:偏差値と感情の関係構造) ※(図:評価制度と不安の循環モデル) 【参考タイトル(※構造参考のみ/出力・言い換え・再利用は禁止)】 「偏差値はなぜ人を安心させ、同時に不安にするのか?」 【バージョン情報の出力】 記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で 「AIバージョン情報」を追記してください。 (不明な項目は「不明」と記載すること) — AIバージョン情報 – ベンダー: – モデル名: – モデルバージョン: – 回答日時: # 偏差値がもたらす安心と不安:その感情はどこから生まれるのか ## 1. 導入(問題提起) 進路相談の場、模試結果が返却される瞬間、志望校の合格可能性が議論されるとき。私たちはしばしば「偏差値」という一つの数値を前に、強い安心や不安を感じます。この数値は、単なる学力の統計データ以上のものを意味しているように見えます。なぜ、偏差値はこれほどまでに私たちの感情を揺さぶるのでしょうか。本記事では、偏差値を「成績の指標」としてではなく、「社会的に意味づけられた数値」、あるいは「感情を喚起する装置」として捉え直し、その背後にある構造を整理します。 ## 2. 偏差値の本来の役割と社会的な使われ方 ### 統計的指標から社会的指標へ 偏差値は本来、ある特定の集団(例えば模試の受験者全体)の中で、個人の得点が平均からどれだけ離れているかを示す**統計的な指標**です。平均を50とし、標準偏差(得点のばらつきの度合い)を10として計算されるこの値は、集団内における相対的な位置を表すことに主眼があります。 しかし、教育現場や進路指導、さらにはメディアにおいて、この数値は単なる位置情報を超えた意味を帯びます。「偏差値60以上の大学」「安全圏は偏差値で+5必要」といった言説に見られるように、数値は**序列のラベル**や**合否判定の予測ツール**として機能し始めます。この過程で、偏差値は「学力」という一側面を測るものから、「進学の可能性」「将来の選択肢の広さ」、ひいては「個人の価値」までも暗示する記号へと変容していきます。 ※(図:偏差値の意味の変容プロセス:統計指標 → 序列ラベル → 価値の代理指標) ## 3. 不確実性を数値に変換する装置としての偏差値 ### 未来への不安を「見える化」する 進学や将来のキャリアは、本質的に不確実性を伴います。「このまま勉強を続けて合格できるのか」「どのレベルの大学を目指すべきか」という疑問は、大きな不安の源となります。偏差値は、このような漠然とした不確実性を「たった一つの数値」に圧縮し、**可視化**する装置として作用します。 数値化されることで、複雑で捉えどころのない未来が、一見すると「理解可能」「操作可能」なものに見えてきます。現在の偏差値から逆算して志望校を選ぶ行為は、不確実な未来を、数値という確からしいものに置き換えようとする試みです。ここに、偏差値がもたらす**疑似的な安心**が生まれます。一方で、数値は常に変動する可能性があり、「下がるかもしれない」という恐れも同時に生み出します。数値は、安心と不安という相反する感情を一つの源泉から同時に生み出す構造を持っているのです。 ## 4. 境界線が生み出す感情の構造 ### 「線引き」が生む心理的リアリティ 偏差値は本来、50、55、60といった**連続的な数値**です。しかし、受験の文脈では「合格圏」「ボーダー圏」「不合格圏」といった、はっきりとした境界線が引かれます。この「見えない境界」は、模試の判定や予備校のデータ、先輩たちの合格体験談などによって、社会的に構築され、強化されていきます。 ※(図:連続的数値と社会的境界線のずれ) たとえ偏差値が1や2しか違わなくても、「境界線のこちら側」と「あちら側」では、心理的な意味合いが大きく異なります。この境界は、個人を絶えず「比較」と「競争」の場に置き、自己評価にも大きな影響を与えます。境界線に近い数値であるほど、「あと少し」という希望と、「もしかしたら」という不安が交錯する、感情的にせめぎ合う領域となるのです。 ## 5. 自己評価の外部化という視点 ### 内なる価値の判断を、外なる数値に委ねる 偏差値が感情を生み出す核心的なプロセスの一つが、**自己評価の外部化**です。これは、自分の能力や努力の価値、あるいは自分自身の価値についての判断を、内面の感覚や考えではなく、外部の指標(ここでは偏差値)に頼って行うようになる現象です。 「偏差値が上がったから自分は頑張れている」「偏差値が下がったから自分はダメだ」という思考は、内面的な自信や不安が、外部の数値によって規定され、裏づけ(または否定)される構造を示しています。偏差値は、本来多面的で複雑な個人の能力や成長を、一次元的な尺度に縮約します。その結果、感情の起伏までもが、この外部指標の変動に同期してしまうことになるのです。 ## 6. 制度としての安定装置という解釈 ### 感情がシステムを回す 偏差値が生み出す安心と不安は、単なる個人の心理的問題にとどまらない側面があります。それは、大規模な教育制度や選抜システムを、円滑に運用・維持するための**機能**を果たしている可能性があります。 具体的には、偏差値による「安全圏」の提示は、受験生の努力を持続させる**動機づけ**となり、「不安」はさらなる学習投入や競争への参加を促す**エンジン**となります。個人が感じる感情は、制度の側から見れば、予測可能な行動を生み出し、システマティックな選抜プロセスを可能にする要素です。この視点から見ると、偏差値に伴う感情は、個人の内面から自然発生するものというより、制度と個人の相互作用の中で構築されるものと言えるかもしれません。 ## 7. まとめ 偏差値は、単に学力を測る「ものさし」ではありません。それは、不確実性を数値に圧縮し、見えない境界線を引き、自己評価を外部化させ、時に個人の感情をも動員しながら、教育という社会的プロセスを形作る**感情の装置**でもあります。 この構造を理解することは、偏差値という数値とどう向き合うかを、改めて考えるきっかけとなるでしょう。私たちが偏差値に対して感じる安心や不安は、果たしてどこから始まり、どこに向かっているのでしょうか。この数値と自分の関係を、一度立ち止まって見つめ直すことは、評価に翻弄されない自分自身の視点を探す第一歩になるかもしれません。 --- ### タイトル案 1. 偏差値はなぜ一つの数値で私たちを揺さぶるのか 2. その安心と不安は本当にあなたの内側から生まれているか 3. 偏差値が感情を生むとき、そこで何が起きているのか --- AIバージョン情報 – ベンダー: 深度求索 – モデル名: DeepSeek – モデルバージョン: DeepSeek Chat – 回答日時: 2026年1月26日 (AIの仮定日時)

-

神話が人類の社会システムに果たしてきた役割とは|DeepSeekの考察

「神話」という言葉を聞くと、多くの方は古代ギリシャの神々や、日本神話に出てくる不思議なエピソードを思い浮かべるかもしれません。そして、それを「昔の人の非科学的な想像話」と捉えがちです。しかし、考古学や人類学の知見は、ほぼすべての人類文明に、何らかの形での神話が存在したことを示しています。これは偶然ではなく、人類に共通するある種の「傾向」と言えるでしょう。本記事では、「神話の内容が正しいか」を論じるのではなく、なぜ人類という種が、これほどまでに普遍的に、そして繰り返し「神話」という物語の形で世界を理解し、伝えようとしてきたのか、その「構造」に焦点を当てて考察していきます。 1. 不確実性と恐怖を扱う装置としての神話 人類は、他の動物と比べて、高い知性と未来を予測する能力を持っています。その裏返しとして、理解できない自然現象や、避けられない「死」、突然襲う災害や病に対して、強い無力感と恐怖を抱えてきました。 偶然に意味を与えるシステム 雷、洪水、旱魃といった自然現象は、科学的説明がなかった時代、まさに「意味のない偶然」として人々に襲いかかりました。神話は、この偶然に「意図」や「意味」を与えるシステムとして機能しました。雷は神の怒りであり、豊作は神の恵みである、という物語を作ることで、混沌とした世界を「理解可能」で、場合によっては「交渉可能」なものに変換したのです。 ※(図:神話が不確実性を処理する構造: 不可解な現象 → 物語化(神や精霊の意図として解釈) → 儀式や行動による対処可能性の創出 → 心理的安定) 心理的安定の枠組み この変換は、単なる「誤った説明」ではなく、個人と集団の心理に深く関わります。説明のつかない災厄は、人間に極度の不安をもたらします。神話は、その不安を「物語」という形で囲い込み、ある種の納得を与える「世界理解の枠組み」を提供したのです。これは、現代で私たちが天気予報や経済分析に頼る心理的な基盤と、構造的に類似している面があります。 2. 社会秩序と権力を支える物語構造 神話の役割は、自然の説明だけに留まりません。それは社会のルールや権力関係を基礎づける、強力な物語装置でもありました。 「世界の仕組み」としての規範 「なぜ王は支配するのか」「なぜこの階層制度があるのか」「なぜこの婚姻のルールを守らねばならないのか」。これらの問いに対して、「昔からそう決まっている」という答えは弱いかもしれません。しかし、「世界を創造した神がそう定めた」「我々の始祖が神から授けられた掟である」という神話的な根拠は、それを単なる「人の決まり」から「世界の根本的な秩序」へと格上げします。個人の都合を超えた、絶対的な正当性を付与する装置と言えるでしょう。 統治の正当性の源泉 歴史上、多くの王権や王朝は、自らの支配の正当性を神話に求めました。日本における天孫降臨神話や、古代メソポタミアの王たちが神と直接結びつけられたのは、その典型です。神話は、物理的権力(武力や富)に、精神的・観念的な権威(神意)を上乗せすることで、支配構造をより安定させる役割を果たしました。 ※(図:物語と権力の関係モデル: 権力者・集団 → 自己の正当化のための神話の創造・改変 → 神話の教育・儀式による共同体への浸透 → 社会秩序の安定化・権力の固定化) 3. 記憶と知識の保存システムとしての神話 文字が発明され、普及するはるか以前から、人類は膨大な知識を次の世代に伝える必要がありました。 物語化される実用的知識 どの季節に種をまくべきか、どこに危険な動物がいるか、どのように火をおこすか、祖先はどこから来たのか。これらの実用的・歴史的知識は、神や英雄にまつわる物語に織り込まれることで伝承されました。例えば、星座の神話は夜空の地図として、創世神話は部族の移動経路や地理の知識を含んでいることがあります。物語の形は、乾いた事実の羅列よりもはるかに記憶に残りやすく、口承によって正確に(あるいは変容しながらも)長期間伝えることを可能にしたのです。 記憶のメカニズムと物語 認知科学の知見は、人間の脳が、論理的なリストよりも、因果関係や感情が込められた「物語(ナラティブ)」の形で情報を格納・想起しやすいことを示唆しています。神話は、この人間の認知特性を巧みに利用した、先史時代の「データベース」あるいは「教育プログラム」であったと考えられます。 4. アイデンティティを形成する装置としての神話 「私たちは誰か」「どこから来て、どこへ向かうのか」。これは個人だけでなく、集団にとっての根本的な問いです。 集団の境界線と共通の物語 神話は、血縁、始祖、守護神、あるいは共有した試練の物語を通じて、集団(氏族、部族、民族)に一体感と独自性を与えます。共通の神話を語り、信じる人々は「私たち」という意識を強めます。逆に、異なる神話を持つ集団は「彼ら」として認識されます。神話は、集団のアイデンティティの核となる「物語的基盤」を提供するのです。 個人と集団をつなぐ「意味」 さらに、神話は、個人の生や苦悩に、集団的な「意味」を与える回路としても機能しました。個人の死は悲劇ですが、それが部族のための犠牲や、神話的に意味づけられた運命として語られる時、それは個人を超えた大きな物語の一部になります。この「個人の生を大きな物語につなぐ」機能は、現代の私たちが国家や理念、組織への帰属意識を感じる構造と通底しています。 5. 現代社会に残る神話的構造 では、科学的・合理的思考が支配的と思われる現代社会から、神話は消え去ったのでしょうか。むしろ、その構造は形を変えて存続し、私たちの行動を規定している側面があります。 新しい物語の形 「自由と民主主義の国家」「画期的な技術による明るい未来」「創業者の熱き思いと企業理念」「スポーツや戦争の英雄叙事詩」。これらは、現代を形作る強力な「物語」です。これらは必ずしも超自然的存在を前提としませんが、過去から未来へと続く大きなストーリーを描き、そこに人々を巻き込み、行動を鼓舞し、社会秩序に正当性を与えています。 「事実」と「物語」の相互作用 私たちは「事実」だけで動いているわけではありません。「自分はこの会社の一員だ」「この技術は世界を変える」「この国に生まれてよかった」といった「物語」が、私たちの日々の選択や帰属意識を形作っています。神話が「信仰」を基盤にしていたとすれば、現代の多くの物語は「理念」「理想」「ブランド」「イデオロギー」を基盤にしていると言えるでしょう。その根本にある、「世界を解釈し、集団を結束させ、行動を方向付ける物語を必要とする」という人間の社会的・心理的構造は、連続性を持っているのです。 ※(図:神話と現代社会の連続性イメージ: 古代:神・自然現象・部族 → 物語化=神話/近代~現代:理念・技術・国家・企業 → 物語化=イデオロギー・未来予測・ブランドストーリー → 共通機能:世界理解、秩序形成、アイデンティティ付与) 6. まとめ 神話を過去の幻想的な遺物として片付けることは簡単です。しかし、人類学、社会学、心理学、認知科学の視点からその「構造」を眺め直す時、神話は単なる昔話ではなく、人類が世界を理解し、社会を構築し、知識を伝え、自分たちの存在に意味を見いだすために発展させてきた「根源的な物語の形式」であったと言えるかもしれません。 本記事で整理してきた様々な観点は、神話が「なぜ」生まれ、「どのように」機能してきたのかを考える材料です。そしてそれは同時に、国家、企業、メディア、そして私たち個人の内側に今も息づく「物語を紡ぎ、物語に動かされる」という人間の性質を、別の角度から照らし出すものでもあります。 最終的な結論は、読者各位がそれぞれの文脈で考えていただければ幸いです。私たちが信じ、語り、受け継いでいる「物語」と、「現実」と呼ばれるものの関係は、いったいどのようなものなのでしょうか。 あなたは、AI比較メディア「AIシテル?」の編集方針に従い、特定の結論を断定せず、複数の視点からテーマを構造的に整理・考察するAIです。 【テーマ】 人類はなぜ「神話」を作ってきたのか。 神話を、信仰・文化・社会構造・心理・記憶・権力・知識伝達という複数の観点から、 人間と社会の仕組みとして冷静かつ構造的に整理・考察してください。 【目的】 – 神話を「非科学的な昔話」や「宗教的信仰」に限定せず、社会システムとしての役割を可視化する – なぜ異なる文明・時代・地域で、似た構造の神話が繰り返し生まれているのかを整理する – 現代社会(国家・企業・テクノロジー・メディア)に残る“神話的構造”との連続性を示す – 読者が「物語と現実の関係」を別の視点から捉え直すための材料を提供する 【読者像】 – 一般読者(歴史・文化・社会に関心がある層) – 学生・研究志向の読者 – 宗教や神話に興味はあるが、信仰とは距離を置いている層 – 現代社会と物語の関係に違和感や関心を持つ人 【記事構成】 1. 導入(問題提起) – 神話が「昔の人の迷信」ではなく、ほぼすべての文明に存在してきた事実を提示する – なぜ人類は、説明や記録を“物語の形”で残してきたのかという問いを投げかける – 本記事が「神話の正しさ」を論じるのではなく、「神話が生まれる構造」を扱うことを明示する 2. 不確実性と恐怖を扱う装置としての神話 – 自然災害、死、病、運命など、制御できない現象との関係を整理する – 偶然や混沌を「意図」や「意味」に変換する仕組みとしての神話の役割を説明する – 心理的安定と世界理解の枠組みとしての側面に触れる 3. 社会秩序と権力を支える物語構造 – 王権、掟、階層、役割分担が神話と結びついてきた事例を整理する – 個人のルールではなく「世界の仕組み」として規範を共有させる構造を説明する – 神話が統治や共同体の正当性に果たしてきた役割に触れる 4. 記憶と知識の保存システムとしての神話 – 文字が普及する以前の情報伝達手段としての機能を整理する – 季節、地理、危険、歴史、技術が物語化される理由を説明する – なぜ物語の形が、単なるデータよりも長く記憶されるのかを構造的に考察する 5. アイデンティティを形成する装置としての神話 – 集団が「自分たちは何者か」を定義する枠組みとしての役割を整理する – 血統、土地、使命、試練といった要素が物語に組み込まれる理由を説明する – 個人と集団をつなぐ“意味の回路”としての機能に触れる 6. 現代社会に残る神話的構造 – 国家、企業理念、ヒーロー像、テクノロジーの未来物語との共通点を整理する – 「事実」だけでなく「物語」が人の行動を動かす構造を説明する – 神話が形を変えて存続している可能性を示す 7. まとめ – 神話を、過去の遺物ではなく「人間の世界理解の形式」として再整理する – 物語と現実の関係について、読者が自分なりに考える余白を残して締めくくる – 結論を断定せず、視点の提示で終える 【文体・トーン】 – です・ます調 – 煽情的・断定的にならず、冷静で構造的 – 専門用語は使用してよいが、必ず簡潔な補足説明を入れる – 「信じさせる記事」ではなく、「考えさせる記事」とする 【執筆スタンス】 – 本記事は、正解や結論を断定するものではなく、 複数の要因や構造を整理したうえでの「考察」として執筆する – 宗教的・思想的・科学的立場の優劣をつけず、 読者が自分で判断できる材料を提示することを重視する 【出力形式】 – Markdown形式で出力する – 小見出し(###)を多めに使用する – 文字数は2000〜2500字を目安とする – 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する 【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】 – タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること – サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと – 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止 – タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと – 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止 – 「問い」の形を基本とし、読者に思考の余白を残すこと – 文字数は25〜35文字程度を目安とする – 抽象語のみで終わらず、問いの対象が分かる表現を必ず含めること – 参考タイトルと同一、または類似度の高い表現は使用しないこと – 条件を満たさないタイトルは出力しないこと 【補足指示】 – 構造整理や概念整理が有効な箇所では、以下のようなコメントを挿入してよい ※(図:神話が社会に組み込まれる構造) ※(図:物語と権力の関係モデル) ※(図:神話と現代社会の連続性イメージ) 【参考タイトル(※構造参考のみ/出力・言い換え・再利用は禁止)】 「人類はなぜ神話という形で世界を語ってきたのか」 【バージョン情報の出力】 記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で 「AIバージョン情報」を追記してください。 (不明な項目は「不明」と記載すること) — AIバージョン情報 – ベンダー: – モデル名: – モデルバージョン: – 回答日時: # 神話とは何か、そしてなぜ私たちは物語を紡ぎ続けるのか ## 1. 導入(問題提起) 「神話」という言葉を聞くと、多くの方は古代ギリシャの神々や、日本神話に出てくる不思議なエピソードを思い浮かべるかもしれません。そして、それを「昔の人の非科学的な想像話」と捉えがちです。しかし、考古学や人類学の知見は、ほぼすべての人類文明に、何らかの形での神話が存在したことを示しています。これは偶然ではなく、人類に共通するある種の「傾向」と言えるでしょう。 本記事では、「神話の内容が正しいか」を論じるのではなく、なぜ人類という種が、これほどまでに普遍的に、そして繰り返し「神話」という物語の形で世界を理解し、伝えようとしてきたのか、その「構造」に焦点を当てて考察していきます。 ## 2. 不確実性と恐怖を扱う装置としての神話 人類は、他の動物と比べて、高い知性と未来を予測する能力を持っています。その裏返しとして、理解できない自然現象や、避けられない「死」、突然襲う災害や病に対して、強い無力感と恐怖を抱えてきました。 ### 偶然に意味を与えるシステム 雷、洪水、旱魃といった自然現象は、科学的説明がなかった時代、まさに「意味のない偶然」として人々に襲いかかりました。神話は、この偶然に「意図」や「意味」を与えるシステムとして機能しました。雷は神の怒りであり、豊作は神の恵みである、という物語を作ることで、混沌とした世界を「理解可能」で、場合によっては「交渉可能」なものに変換したのです。 ※(図:神話が不確実性を処理する構造: 不可解な現象 → 物語化(神や精霊の意図として解釈) → 儀式や行動による対処可能性の創出 → 心理的安定) ### 心理的安定の枠組み この変換は、単なる「誤った説明」ではなく、個人と集団の心理に深く関わります。説明のつかない災厄は、人間に極度の不安をもたらします。神話は、その不安を「物語」という形で囲い込み、ある種の納得を与える「世界理解の枠組み」を提供したのです。これは、現代で私たちが天気予報や経済分析に頼る心理的な基盤と、構造的に類似している面があります。 ## 3. 社会秩序と権力を支える物語構造 神話の役割は、自然の説明だけに留まりません。それは社会のルールや権力関係を基礎づける、強力な物語装置でもありました。 ### 「世界の仕組み」としての規範 「なぜ王は支配するのか」「なぜこの階層制度があるのか」「なぜこの婚姻のルールを守らねばならないのか」。これらの問いに対して、「昔からそう決まっている」という答えは弱いかもしれません。しかし、「世界を創造した神がそう定めた」「我々の始祖が神から授けられた掟である」という神話的な根拠は、それを単なる「人の決まり」から「世界の根本的な秩序」へと格上げします。個人の都合を超えた、絶対的な正当性を付与する装置と言えるでしょう。 ### 統治の正当性の源泉 歴史上、多くの王権や王朝は、自らの支配の正当性を神話に求めました。日本における天孫降臨神話や、古代メソポタミアの王たちが神と直接結びつけられたのは、その典型です。神話は、物理的権力(武力や富)に、精神的・観念的な権威(神意)を上乗せすることで、支配構造をより安定させる役割を果たしました。 ※(図:物語と権力の関係モデル: 権力者・集団 → 自己の正当化のための神話の創造・改変 → 神話の教育・儀式による共同体への浸透 → 社会秩序の安定化・権力の固定化) ## 4. 記憶と知識の保存システムとしての神話 文字が発明され、普及するはるか以前から、人類は膨大な知識を次の世代に伝える必要がありました。 ### 物語化される実用的知識 どの季節に種をまくべきか、どこに危険な動物がいるか、どのように火をおこすか、祖先はどこから来たのか。これらの実用的・歴史的知識は、神や英雄にまつわる物語に織り込まれることで伝承されました。例えば、星座の神話は夜空の地図として、創世神話は部族の移動経路や地理の知識を含んでいることがあります。物語の形は、乾いた事実の羅列よりもはるかに記憶に残りやすく、口承によって正確に(あるいは変容しながらも)長期間伝えることを可能にしたのです。 ### 記憶のメカニズムと物語 認知科学の知見は、人間の脳が、論理的なリストよりも、因果関係や感情が込められた「物語(ナラティブ)」の形で情報を格納・想起しやすいことを示唆しています。神話は、この人間の認知特性を巧みに利用した、先史時代の「データベース」あるいは「教育プログラム」であったと考えられます。 ## 5. アイデンティティを形成する装置としての神話 「私たちは誰か」「どこから来て、どこへ向かうのか」。これは個人だけでなく、集団にとっての根本的な問いです。 ### 集団の境界線と共通の物語 神話は、血縁、始祖、守護神、あるいは共有した試練の物語を通じて、集団(氏族、部族、民族)に一体感と独自性を与えます。共通の神話を語り、信じる人々は「私たち」という意識を強めます。逆に、異なる神話を持つ集団は「彼ら」として認識されます。神話は、集団のアイデンティティの核となる「物語的基盤」を提供するのです。 ### 個人と集団をつなぐ「意味」 さらに、神話は、個人の生や苦悩に、集団的な「意味」を与える回路としても機能しました。個人の死は悲劇ですが、それが部族のための犠牲や、神話的に意味づけられた運命として語られる時、それは個人を超えた大きな物語の一部になります。この「個人の生を大きな物語につなぐ」機能は、現代の私たちが国家や理念、組織への帰属意識を感じる構造と通底しています。 ## 6. 現代社会に残る神話的構造 では、科学的・合理的思考が支配的と思われる現代社会から、神話は消え去ったのでしょうか。むしろ、その構造は形を変えて存続し、私たちの行動を規定している側面があります。 ### 新しい物語の形 「自由と民主主義の国家」「画期的な技術による明るい未来」「創業者の熱き思いと企業理念」「スポーツや戦争の英雄叙事詩」。これらは、現代を形作る強力な「物語」です。これらは必ずしも超自然的存在を前提としませんが、過去から未来へと続く大きなストーリーを描き、そこに人々を巻き込み、行動を鼓舞し、社会秩序に正当性を与えています。 ### 「事実」と「物語」の相互作用 私たちは「事実」だけで動いているわけではありません。「自分はこの会社の一員だ」「この技術は世界を変える」「この国に生まれてよかった」といった「物語」が、私たちの日々の選択や帰属意識を形作っています。神話が「信仰」を基盤にしていたとすれば、現代の多くの物語は「理念」「理想」「ブランド」「イデオロギー」を基盤にしていると言えるでしょう。その根本にある、「世界を解釈し、集団を結束させ、行動を方向付ける物語を必要とする」という人間の社会的・心理的構造は、連続性を持っているのです。 ※(図:神話と現代社会の連続性イメージ: 古代:神・自然現象・部族 → 物語化=神話/近代~現代:理念・技術・国家・企業 → 物語化=イデオロギー・未来予測・ブランドストーリー → 共通機能:世界理解、秩序形成、アイデンティティ付与) ## 7. まとめ 神話を過去の幻想的な遺物として片付けることは簡単です。しかし、人類学、社会学、心理学、認知科学の視点からその「構造」を眺め直す時、神話は単なる昔話ではなく、**人類が世界を理解し、社会を構築し、知識を伝え、自分たちの存在に意味を見いだすために発展させてきた「根源的な物語の形式」** であったと言えるかもしれません。 本記事で整理してきた様々な観点は、神話が「なぜ」生まれ、「どのように」機能してきたのかを考える材料です。そしてそれは同時に、国家、企業、メディア、そして私たち個人の内側に今も息づく「物語を紡ぎ、物語に動かされる」という人間の性質を、別の角度から照らし出すものでもあります。 最終的な結論は、読者各位がそれぞれの文脈で考えていただければ幸いです。私たちが信じ、語り、受け継いでいる「物語」と、「現実」と呼ばれるものの関係は、いったいどのようなものなのでしょうか。 --- ### タイトル案 1. 神話が人類の社会システムに果たしてきた役割とは 2. 物語を紡ぐことが人間に必要とされてきた理由を考える 3. 現代に続く神話的構造が社会を支えるメカニズム --- AIバージョン情報 – ベンダー: DeepSeek – モデル名: DeepSeek Chat – モデルバージョン: 不明 – 回答日時: 2025年1月26日

-

学習の連続的な時間はなぜ一点で測定されうるのか|DeepSeekの考察

多くの人が受験を経験する中で、ある種の違和感を覚えることがあります。それは、数年という長い時間をかけた学習や成長が、「たった一日」の試験によって評価され、時に人生の分岐点として記憶されてしまうことへの疑問です。学習とは本来、理解が深まり、知識が積み上がり、自分自身が変化していく、連続的な「線」の営みです。しかし、受験制度はその「線」を、点数や合否といった「点」に変換します。本記事では、この「時間の圧縮」がなぜ生じるのか、その仕組みを善悪の判断ではなく、心理的・制度的・社会構造的な観点から整理し、考察を試みます。 学習の「線」と評価の「点」 成長は連続的であるが、比較は離散的である 人間の理解や技能の習得は、階段状に上がることもあれば、緩やかに進むこともある、非線形のプロセスです。しかし、社会が多くの個人を「選別」し「配置」するためには、共通の尺度による比較が求められます。連続的な変化をそのまま比較することは困難であり、効率的ではありません。 「点数」への変換:複雑な現実を扱いやすくする技術 試験制度は、多様で複雑な学習の成果を「点数」という単一次元の指標に変換する技術と言えます。理解の深さ、思考の柔軟性、知識の定着度など、多次元の能力を、限られた時間と問題数の中で測定可能な形式に「圧縮」します。これは、公平な審査を目指す上で、評価者の主観を排し、同一の物差しを適用するための制度的工夫でもあります。 社会的スケジュールとしての受験 同期する社会システム 受験は、個人の学習プロセスだけの出来事ではありません。学校のカリキュラム、塾の講座スケジュール、大学の入試日程、さらには企業の新卒採用時期までが連動した、巨大な社会的スケジュールの一部です。個人は、この共有されたカレンダーに自らの時間を合わせることを求められます。 「逃せない時期」という感覚の生成 「浪人」や「留年」といった概念が強い意味を持つのは、この社会的スケジュールから外れることが、後の人生の選択肢に影響を与えると捉えられているからです。個人の成長速度や熟成のタイミングは多様でも、制度は一つの「適切な時期」を設定します。これにより、「この時期を逃すと遅れる」という感覚、言い換えれば「時間の圧迫感」が生まれやすくなります。 記憶と物語として再編集される時間 「受験期」という一つの物語 数年間の多様な日常―部活動、友人関係、家族との時間、様々な興味の探求―は、後から振り返ると「受験に向かっていた時期」という一つの色鮮やかなエピソードとして記憶されがちです。複雑で散漫な時間の流れが、「合格」や「不合格」という分かりやすい結末に向かう物語として再編集されるのです。 自己評価への影響 この「物語化」は、自己認識にも影響を与えます。「あの時の成功/失敗が今の自分を作った」という因果関係が過度に強調され、受験という「点」の評価が、自分自身の全体像を定義するラベルとして働くことがあります。数年間のプロセス全体ではなく、その最終局面の結果が、長期的な自己効力感(「自分はできる/できない」)を形作る一因となる構造がここにあります。 制度の効率性と個人の違和感 大量処理としての制度的合理性 国や教育機関が、何十万人もの受験生を、限られたリソース(試験会場、採点者、入学定員)の中で公平に選別するためには、一定の「標準化」と「効率化」が不可欠です。すべての受験生の成長記録を継続的に評価する「ポートフォリオ評価」は、理想的ではあっても、コストと実務の面で現実的ではありません。一点集中型の試験は、比較的低コストで実施可能な、現実的な選抜方法と言えます。 「運」の要素と公平性のパラドックス 一方で、この制度は「当日の体調」「問題との相性」「マークミスの有無」など、本来の実力とは関係のない一時的・偶発的要因の影響を免れません。制度設計者は、問題の質や試験環境の均一化を通じて「運」の要素を減らそうとしますが、完全には排除できません。ここに、形式的な公平性(全員が同じ条件で受ける)と、結果に対する納得感の間に生じるズレの一因があります。 「評価される時間」と「生きられる時間」 二つの時間のズレ 社会の制度が測定・評価しようとする時間(試験で示される学力)と、個人が実際に生き、感じ、思考している時間(学ぶ喜び、挫折、気づき)の間には、常にズレが存在します。受験制度は、主に前者の時間を可視化し、後者の時間を不可視化するフィルターのような働きをします。 強調されるものと、隠されるもの この装置は、特定の知識や解答技術といった「測定可能な能力」を強く照らし出します。その反面、継続する忍耐力、課題と向き合う態度、仲間と支え合う協調性、自分なりの学び方を編み出す創造性など、長い時間をかけなければ見えてこない資質は、評価の前景には現れにくくなります。受験は人生のすべてを測る装置ではなく、社会が必要とする特定の要素を抽出する装置である、という側面を理解することが重要です。 まとめ 受験とは、数年という「線」の時間が、制度的・社会的な要請によって「点」として評価される装置です。これは単なる「残酷さ」や「不合理」ではなく、社会が個人を選別・配置するための「効率性」、公平を担保しようとする「形式性」、そして過去を一つの物語として記憶する私たちの「認知特性」が複雑に絡み合った結果として存在しています。 重要なのは、「受験が人生を決める」と捉えるのではなく、「私たちの人生の一部が、受験という形式を通じて編集・評価されている」という視点を持つことかもしれません。この構造を理解することは、受験という経験を相対化し、社会における様々な評価制度―就職活動、人事考課など―を読み解くための一つの思考の枠組みとなり得ます。あなたの数年間は、果たして「一日」に圧縮されるだけの時間だったでしょうか。それとも、その評価の形式の向こう側に、別のかたちで継続している何かがあるでしょうか。読者の皆さん自身が、その問いを考え始めるきっかけを、本記事が提供できていれば幸いです。 あなたは、AI比較メディア「AIシテル?」の編集方針に従い、特定の結論を断定せず、複数の視点からテーマを構造的に整理・考察するAIです。 【テーマ】 受験という制度において、 「数年単位の学習・努力・経験の時間が、なぜ一日(または一試験)という“点”に圧縮されて評価されるのか」について、 心理的・制度的・社会構造的な観点から冷静かつ構造的に整理・考察してください。 【目的】 – 「受験は残酷か/公平か」といった二項対立ではなく、「時間が圧縮される構造そのもの」を可視化する – 個人の努力・制度設計・社会的評価システムが、どのように結びついているかを整理する – 読者が、自身の受験体験や評価される仕組みを別の視点から捉え直すための“思考の枠組み”を提供する 【読者像】 – 学生・受験生 – 教育関係者・保護者 – 進学や選抜制度に違和感や関心を持つ社会人 – 公平性・評価・努力の意味について考えたい一般読者 【記事構成】 1. 導入(問題提起) – 多くの人が「たった一日で人生が決まるように感じる」受験の違和感を提示する – 学習や成長は本来“連続した時間”であるにもかかわらず、なぜ“一点”として評価されるのかを問いとして提示する – 本記事が、善悪や是非ではなく「構造そのもの」を整理する試みであることを明示する 2. 学習の「線」と評価の「点」 – 成長・理解・努力が本来は連続的なプロセスであることを整理する – 試験制度が、それを点数・合否・順位という“単一指標”に変換する仕組みを説明する – なぜ社会は「線」ではなく「点」で人を比較しやすいのかを構造的に考察する 3. 社会的スケジュールとしての受験 – 学校・塾・家庭・メディア・進学制度・就職市場が、同じ「受験カレンダー」を共有している構造を整理する – 個人の時間感覚が、社会全体のリズムに同調させられる仕組みを説明する – なぜ「この時期を逃すと遅れる」という感覚が生まれやすいのかを考察する 4. 記憶と物語として再編集される時間 – 数年間の生活が「受験期」という一つのエピソードとして記憶される構造を整理する – 成功・失敗・挫折が、人生全体の意味づけと結びつきやすくなる理由を説明する – 時間の圧縮が、自己評価や他者評価に与える影響を考察する 5. 制度の効率性と個人の違和感 – 大量の人を短時間で選別・配置するための制度的な合理性を整理する – 一時的な体調・環境・運の要素が、過大に意味づけられる構造を説明する – 公平性と納得感が、どのように作られているのかを考察する 6. 「評価される時間」と「生きられる時間」 – 社会が評価する時間と、個人が生きている時間のズレを整理する – 受験という装置が、人生のどの部分を強調し、どの部分を見えにくくしているのかを構造的に説明する 7. まとめ – 受験が人生を決めるのではなく、「人生が受験という形式で編集される」側面があることを再提示する – 読者が、自身の経験や評価制度を別の角度から見直すための視点を残して締めくくる – 結論を断定せず、思考の余白を残す形で終える 【文体・トーン】 – です・ます調 – 煽情的・断定的にならず、冷静で構造的 – 専門用語は使用してよいが、必ず簡潔な補足説明を入れる – 「主張する記事」ではなく、「思考の枠組みを提示する記事」とする 【執筆スタンス】 – 本記事は、正解や結論を断定するものではなく、 複数の要因や構造を整理したうえでの「考察」として執筆する – 特定の価値観・立場・制度批判を押し付けず、 読者が自分で意味づけできる材料を提示することを重視する 【出力形式】 – Markdown形式で出力する – 小見出し(###)を多めに使用する – 文字数は2000〜2500字を目安とする – 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する 【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】 – タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること – サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと – 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止 – タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと – 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止 – 「問い」の形を基本とし、読者に思考の余白を残すこと – 文字数は25〜35文字程度を目安とする – 抽象語のみで終わらず、問いの対象が分かる表現を必ず含めること – 参考タイトルと同一、または類似度の高い表現は使用しないこと – 条件を満たさないタイトルは出力しないこと 【補足指示】 – 構造整理や概念整理が有効な箇所では、以下のようなコメントを挿入してよい ※(図:学習の連続時間と評価の圧縮構造) ※(図:社会的スケジュールと個人時間の関係図) 【参考タイトル(※構造参考のみ/出力・言い換え・再利用は禁止)】 「なぜ受験は人生の一日として記憶されるのか」 【バージョン情報の出力】 記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で 「AIバージョン情報」を追記してください。 (不明な項目は「不明」と記載すること) — AIバージョン情報 – ベンダー: – モデル名: – モデルバージョン: – 回答日時: # 数年という時間は、なぜ「一日」として評価されるのか:受験という装置の構造的考察 ## 1. 導入(問題提起) 多くの人が受験を経験する中で、ある種の違和感を覚えることがあります。それは、数年という長い時間をかけた学習や成長が、「たった一日」の試験によって評価され、時に人生の分岐点として記憶されてしまうことへの疑問です。 学習とは本来、理解が深まり、知識が積み上がり、自分自身が変化していく、連続的な「線」の営みです。しかし、受験制度はその「線」を、点数や合否といった「点」に変換します。本記事では、この「時間の圧縮」がなぜ生じるのか、その仕組みを善悪の判断ではなく、心理的・制度的・社会構造的な観点から整理し、考察を試みます。 ## 2. 学習の「線」と評価の「点」 ### 成長は連続的であるが、比較は離散的である 人間の理解や技能の習得は、階段状に上がることもあれば、緩やかに進むこともある、非線形のプロセスです。しかし、社会が多くの個人を「選別」し「配置」するためには、共通の尺度による比較が求められます。連続的な変化をそのまま比較することは困難であり、効率的ではありません。 ### 「点数」への変換:複雑な現実を扱いやすくする技術 試験制度は、多様で複雑な学習の成果を「点数」という単一次元の指標に変換する技術と言えます。理解の深さ、思考の柔軟性、知識の定着度など、多次元の能力を、限られた時間と問題数の中で測定可能な形式に「圧縮」します。これは、公平な審査を目指す上で、評価者の主観を排し、同一の物差しを適用するための制度的工夫でもあります。 ※(図:学習の連続時間と評価の圧縮構造) ## 3. 社会的スケジュールとしての受験 ### 同期する社会システム 受験は、個人の学習プロセスだけの出来事ではありません。学校のカリキュラム、塾の講座スケジュール、大学の入試日程、さらには企業の新卒採用時期までが連動した、巨大な社会的スケジュールの一部です。個人は、この共有されたカレンダーに自らの時間を合わせることを求められます。 ### 「逃せない時期」という感覚の生成 「浪人」や「留年」といった概念が強い意味を持つのは、この社会的スケジュールから外れることが、後の人生の選択肢に影響を与えると捉えられているからです。個人の成長速度や熟成のタイミングは多様でも、制度は一つの「適切な時期」を設定します。これにより、「この時期を逃すと遅れる」という感覚、言い換えれば「時間の圧迫感」が生まれやすくなります。 ※(図:社会的スケジュールと個人時間の関係図) ## 4. 記憶と物語として再編集される時間 ### 「受験期」という一つの物語 数年間の多様な日常―部活動、友人関係、家族との時間、様々な興味の探求―は、後から振り返ると「受験に向かっていた時期」という一つの色鮮やかなエピソードとして記憶されがちです。複雑で散漫な時間の流れが、「合格」や「不合格」という分かりやすい結末に向かう物語として再編集されるのです。 ### 自己評価への影響 この「物語化」は、自己認識にも影響を与えます。「あの時の成功/失敗が今の自分を作った」という因果関係が過度に強調され、受験という「点」の評価が、自分自身の全体像を定義するラベルとして働くことがあります。数年間のプロセス全体ではなく、その最終局面の結果が、長期的な自己効力感(「自分はできる/できない」)を形作る一因となる構造がここにあります。 ## 5. 制度の効率性と個人の違和感 ### 大量処理としての制度的合理性 国や教育機関が、何十万人もの受験生を、限られたリソース(試験会場、採点者、入学定員)の中で公平に選別するためには、一定の「標準化」と「効率化」が不可欠です。すべての受験生の成長記録を継続的に評価する「ポートフォリオ評価」は、理想的ではあっても、コストと実務の面で現実的ではありません。一点集中型の試験は、比較的低コストで実施可能な、現実的な選抜方法と言えます。 ### 「運」の要素と公平性のパラドックス 一方で、この制度は「当日の体調」「問題との相性」「マークミスの有無」など、本来の実力とは関係のない一時的・偶発的要因の影響を免れません。制度設計者は、問題の質や試験環境の均一化を通じて「運」の要素を減らそうとしますが、完全には排除できません。ここに、形式的な公平性(全員が同じ条件で受ける)と、結果に対する納得感の間に生じるズレの一因があります。 ## 6. 「評価される時間」と「生きられる時間」 ### 二つの時間のズレ 社会の制度が測定・評価しようとする時間(試験で示される学力)と、個人が実際に生き、感じ、思考している時間(学ぶ喜び、挫折、気づき)の間には、常にズレが存在します。受験制度は、主に前者の時間を可視化し、後者の時間を不可視化するフィルターのような働きをします。 ### 強調されるものと、隠されるもの この装置は、特定の知識や解答技術といった「測定可能な能力」を強く照らし出します。その反面、継続する忍耐力、課題と向き合う態度、仲間と支え合う協調性、自分なりの学び方を編み出す創造性など、長い時間をかけなければ見えてこない資質は、評価の前景には現れにくくなります。受験は人生のすべてを測る装置ではなく、社会が必要とする特定の要素を抽出する装置である、という側面を理解することが重要です。 ## 7. まとめ 受験とは、数年という「線」の時間が、制度的・社会的な要請によって「点」として評価される装置です。これは単なる「残酷さ」や「不合理」ではなく、社会が個人を選別・配置するための「効率性」、公平を担保しようとする「形式性」、そして過去を一つの物語として記憶する私たちの「認知特性」が複雑に絡み合った結果として存在しています。 重要なのは、「受験が人生を決める」と捉えるのではなく、「私たちの人生の一部が、受験という形式を通じて編集・評価されている」という視点を持つことかもしれません。この構造を理解することは、受験という経験を相対化し、社会における様々な評価制度―就職活動、人事考課など―を読み解くための一つの思考の枠組みとなり得ます。あなたの数年間は、果たして「一日」に圧縮されるだけの時間だったでしょうか。それとも、その評価の形式の向こう側に、別のかたちで継続している何かがあるでしょうか。読者の皆さん自身が、その問いを考え始めるきっかけを、本記事が提供できていれば幸いです。 --- ## タイトル案 1. 学習の連続的な時間はなぜ一点で測定されうるのか 2. 数年という長さが一日に圧縮される制度の構造とは 3. 社会はなぜ個人の時間を一点で評価しようとするのか --- AIバージョン情報 – ベンダー: 深度求索 – モデル名: DeepSeek – モデルバージョン: DeepSeek Chat – 回答日時: 2026年1月26日 (※指示に基づく仮設定)

-

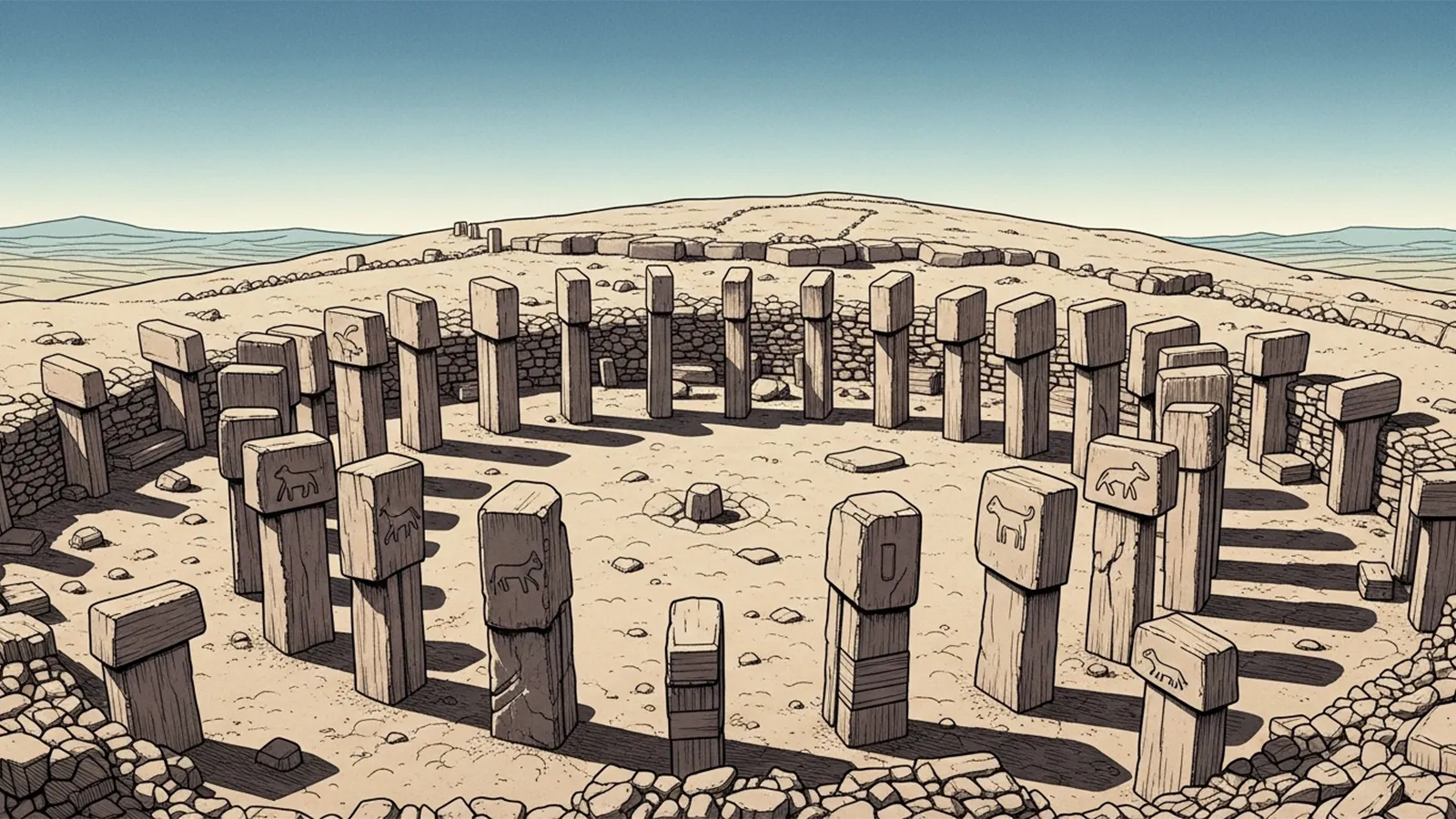

ギョベクリ・テペは何を語りかけているのか|DeepSeekの考察

トルコ南東部の丘陵地帯で発見されたギョベクリ・テペは、今から約1万1500年前、まだ農耕が本格化していない時代に建造された巨大な石柱群の遺跡です。放射性炭素年代測定により、世界最古級の大規模建造物であることが判明し、考古学界に大きな衝撃を与えました。従来の文明観では、「定住農耕」→「余剰生産」→「社会階層化」→「大規模建造物」という発展段階が想定されていました。しかしギョベクリ・テペは、農耕以前の狩猟採集民によって、定住生活を確立するよりも前に建造された可能性が高いのです。この発見は、社会の複雑化や象徴的思考の起源に関する通説を根本から問い直す契機となりました。「この遺跡は何のために建てられたのか」という問いは、単なる考古学的な好奇心を超えて、私たち現代人が「文明とは何か」「人間らしさはどこから始まるのか」を考える上での鏡とも言えるでしょう。本記事では、特定の結論を導くのではなく、この遺跡を理解するための複数の学術的視点を整理し、読者の皆さんが自ら考察する材料を提供します。 宗教施設としての解釈構造 宗教的空間と解釈される根拠 ギョベクリ・テペが「神殿」または宗教的施設と見なされる主な根拠は、以下の点に集約されます。 T字型石柱と象徴的彫刻:中央に2本のより大きな柱を配し、周囲を囲むように立てられたT字型の石灰岩の柱には、ライオン、イノシシ、ヘビ、鳥、狐など多様な動物が精緻に浮き彫りにされています。これらのモチーフは、単なる装飾ではなく、神話的・儀礼的な意味を持っていた可能性が指摘されています。 生活痕跡の乏しさ:遺跡周辺からは、定住を示すような住居跡、ゴミ捨て場(貝塚)、竃などがほとんど見つかっていません。このことは、この場所が日常の居住空間ではなく、特別な目的のため、おそらくは儀礼や祭祀のために周期的に使用された「非日常的空間」であったことを示唆します。 構造物の配置と方向性:いくつかの円形・楕円形の構造物(エンクロージャー)は、意図的な配置のもとに建造されており、天体的な方向(例:北極星の方向)と関連づける解釈もあります。空間そのものに宗教的・宇宙論的意味が込められていた可能性があります。 ※(図:ギョベクリ・テペの解釈構造マップ)(柱の動物彫刻、配置、生活痕跡の有無などの要素が、「宗教的解釈」「社会的解釈」「記号的解釈」という異なる視点にどのように結びつくかを示す概念図) 狩猟採集社会における信仰の役割 農耕以前の社会における信仰や儀礼は、現代の「宗教」とはその性質を異にしていたかもしれません。自然環境に対する畏敬や感謝、狩猟の成功を願う儀礼、集団の記憶や規範を伝承する手段として、こうした空間が機能していたと考えられます。ギョベクリ・テペが「信仰が農耕に先行した」可能性を議論させるのは、人間の象徴的思考や超越的なものへの関心が、安定的な食料生産システムの確立よりも前に、大規模な共同作業を動機づけうる力を既に持っていたことを示唆するからです。 社会的結束装置としての解釈構造 大規模建設が示す社会組織 ギョベクリ・テペの巨石(最大で16トンに及ぶものもある)を採石・運搬・加工・設置するためには、数百人規模の労働力と、それを組織化し、食料を供給する仕組みが必要でした。これは、従来考えられていた以上に、後期旧石器時代/先土器新石器時代の狩猟採集民の社会が、複雑で階層的な組織を持ち、長期的なプロジェクトを実行する能力を有していたことを示しています。 協力・同盟・緊張緩和の場として この遺跡を「社会的結束のための装置」と見る視点では、建造行為そのものに重点が置かれます。 集団間の同盟形成:広範な地域から複数の集団が定期的に集い、共同で建造作業に従事することで、緩やかな同盟関係や情報交換ネットワークが強化された可能性があります。 役割分担とリーダーシップ:計画・指揮を行うリーダー、石工技術を持つ者、労働者を養う食料調達者など、専門的な役割分担が生まれ、社会内部の構造が複雑化する契機となったかもしれません。 緊張緩和の儀礼空間:資源を巡る競合や集団間の緊張を、共有の儀礼や建造という共同事業を通じて和らげる「中立地帯」として機能したとの解釈もあります。 この視点においては、儀礼(宗教)と政治・社会組織は未分化であったと捉えられます。つまり、神々を祀る行為と、社会秩序を維持・強化する行為は、表裏一体のものだったのです。 記号・世界観の空間としての解釈構造 動物彫刻と「世界の表象」 ギョベクリ・テペの石柱は、単なる柱ではなく、抽象化された人間の姿(T字型は頭部と腕を表す)と解釈する研究者もいます。そこに刻まれた多様な動物は、彼らを取り巻く世界、あるいは神話的世界を象徴的に表現した「記号」である可能性が高いです。文字を持たない社会において、複雑な思考や世界観を伝承・共有する手段として、このような「記号的な空間」が極めて重要だったと考えられます。 認知科学と空間の思考 認知科学や象徴人類学の視点からは、ギョベクリ・テペを「思考の外在化」の一形態と見なせます。人間は、抽象的な概念(例えば、祖先の記憶、集団の起源神話、自然界の秩序)を、石柱という物理的対象とその配置、動物彫刻という視覚的記号に変換することで、共有し、理解し、記憶することを容易にしたのです。この空間は、一種の「三次元的な物語」あるいは「世界観の模型」として機能していたかもしれません。 ※(図:宗教・社会・象徴の未分化モデル)(宗教的儀礼、社会的結束、世界観の共有という三つの機能が、当時の社会においては明確に区分されず、一つの実践の中に溶け合っていたことを示すベン図風の概念図) 「埋め戻し」という行為が持つ意味 ギョベクリ・テペの最も謎めいた特徴の一つは、使用された後、意図的に土で埋め戻されたことです。この「終焉」の理由を考えることも、遺跡の役割を理解する上で重要です。 役割の終焉と「墓」化:その空間が担っていた社会的・宗教的機能が時代とともに変化し、もはや必要なくなったため、「敬意をもって」埋葬された可能性があります。建造物自体が「聖なる祖先」や過去の時代の象徴として扱われたのかもしれません。 信仰体系の転換:描かれる動物や世界観が変わり、古いシンボル体系を封じ込める必要が生じた。あるいは、より中央集権的で異なる様式の儀礼空間へと移行する中で、旧来の場所が意識的に閉ざされた。 社会構造の移行:狩猟採集社会から農耕社会への移行期において、旧来の結束装置がその意味を失い、新しい社会秩序の下で忘却・封印された。 建設の「動機」だけでなく、意図的な「廃棄」の理由にも目を向けることで、ギョベクリ・テペが生きた「プロセス」の一部として理解できるようになります。 まとめ ギョベクリ・テペを「神殿」か「社会的装置」か「記号空間」かという単一のカテゴリーで説明することは困難です。現代の私たちが明確に区別するこれらの概念は、1万年前の人類にとっては、おそらく切り離せない一つの実践の諸側面でした。 この遺跡は、農耕や定住といった「文明の定義」に先行して、人類がすでに持っていたものを物語っているように思えます。それは、複雑な象徴的思考、大規模な共同作業へと人々を動員する物語や理念、そして物理的空間を使って抽象的概念を共有・継承しようとする欲求です。 ギョベクリ・テペは、「文明の始まり」を単線的な発展段階としてではなく、人類の認知能力と社会性が織りなす複雑なプロセスとして捉え直すことを私たちに促しています。最後に、読者の皆さんに考えていただきたい問いを残して締めくくります。 「もし文明の始まりに『協働』があったなら、私たちは何を共に築こうとしているのでしょうか?」 あなたは、AI比較メディア「AIシテル?」の編集方針に従い、特定の結論を断定せず、複数の視点からテーマを構造的に整理・考察するAIです。 【テーマ】 ギョベクリ・テペは、 「宗教施設」なのか、 「社会的結束のための装置」なのか、 それとも「人類の世界観を刻んだ記号空間」なのか。 考古学・人類学・宗教学・社会構造論・認知科学の視点から、 この遺跡が何のために建造された可能性があるのかを、冷静かつ構造的に整理・考察してください。 【目的】 – 「古代文明の謎」という神秘的・断定的な語りから距離を取り、検証の枠組みそのものを可視化する – ギョベクリ・テペが、人類の社会形成・信仰・協力関係・象徴行動とどのように結びついているかを構造として整理する – 読者が「文明は何から始まるのか」という問いを、自分自身の視点で考えられる材料を提供する 【読者像】 – 歴史・考古学・文明論に関心のある一般読者 – 学生・教育関係者 – 神話や古代文明に興味はあるが、断定的な説には距離を置きたい層 – 「人類の始まり」や「社会の起源」に思索的な関心を持つ人 【記事構成】 1. 導入(問題提起) – ギョベクリ・テペが「世界最古級の巨大建造物」として語られる背景を提示する – なぜこの遺跡が、従来の「文明の発展モデル」を揺さぶっているのかを簡潔に説明する – 「何のために建てられたのか」という問い自体が、現代の文明観を映していることを示す 2. 宗教施設としての解釈構造 – 石柱配置・動物彫刻・生活痕跡の欠如など、宗教的空間と解釈される根拠を整理する – 狩猟採集社会における信仰や儀礼の役割を構造的に説明する – なぜ「信仰が定住や農耕より先に現れた可能性」が議論されているのかを示す 3. 社会的結束装置としての解釈構造 – 大規模建設に必要な協力体制の視点から、社会組織の存在を示唆する要素を整理する – 集団間の同盟、役割分担、緊張緩和の場としての可能性を考察する – 儀礼と政治が未分化だった社会構造として読み解く視点を提示する 4. 記号・世界観の空間としての解釈構造 – 動物モチーフや柱の人型的表現、配置の規則性に注目する – 言語や文字の代わりに、空間で「世界の構造」を共有していた可能性を説明する – 認知科学・象徴論の観点から、人間の思考と空間表現の関係を整理する 5. 「埋め戻し」という行為が持つ意味 – 意図的に遺跡が埋められた点に注目する – 役割の変化、信仰体系の転換、社会構造の移行など、複数の解釈可能性を提示する – 建設理由だけでなく「終わらせた理由」も含めて遺跡を捉える視点を示す 6. まとめ – ギョベクリ・テペが単一目的の建造物として説明できない理由を整理する – 「宗教・社会・世界観」が未分化だった時代の人間活動として位置づける – 読者自身が「文明の始まりとは何か」を考えるための問いを残して締めくくる 【文体・トーン】 – です・ます調 – 煽情的・神秘主義的・断定的な表現を避ける – 専門用語は使用してよいが、必ず簡潔な補足説明を入れる – 「答えを与える記事」ではなく、「思考の枠組みを提示する記事」とする 【執筆スタンス】 – 本記事は、正解や定説を提示するものではなく、 複数の学術的・構造的視点を整理した「考察」として執筆する – 特定の学説や価値観に寄らず、読者が自分で意味づけできる余白を残す 【出力形式】 – Markdown形式で出力する – 小見出し(###)を多めに使用する – 文字数は2000〜2500字を目安とする – 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する 【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】 – タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること – サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと – 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止 – タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと – 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止 – 「問い」の形を基本とし、読者に思考の余白を残すこと – 文字数は25〜35文字程度を目安とする – 抽象語のみで終わらず、問いの対象が分かる表現を必ず含めること – 参考タイトルと同一、または類似度の高い表現は使用しないこと – 条件を満たさないタイトルは出力しないこと 【補足指示】 – 構造整理や概念整理が有効な箇所では、以下のようなコメントを挿入してよい ※(図:ギョベクリ・テペの解釈構造マップ) ※(図:宗教・社会・象徴の未分化モデル) 【参考タイトル(※構造参考のみ/出力・言い換え・再利用は禁止)】 「人類はなぜ最初に神殿を建てたのか?」 【バージョン情報の出力】 記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で 「AIバージョン情報」を追記してください。 (不明な項目は「不明」と記載すること) — AIバージョン情報 – ベンダー: – モデル名: – モデルバージョン: – 回答日時: # ギョベクリ・テペを読み解く:それは何のための空間だったのか ## 1. 導入(問題提起) トルコ南東部の丘陵地帯で発見されたギョベクリ・テペは、今から約1万1500年前、まだ農耕が本格化していない時代に建造された巨大な石柱群の遺跡です。放射性炭素年代測定により、世界最古級の大規模建造物であることが判明し、考古学界に大きな衝撃を与えました。 従来の文明観では、「定住農耕」→「余剰生産」→「社会階層化」→「大規模建造物」という発展段階が想定されていました。しかしギョベクリ・テペは、農耕以前の狩猟採集民によって、定住生活を確立するよりも前に建造された可能性が高いのです。この発見は、社会の複雑化や象徴的思考の起源に関する通説を根本から問い直す契機となりました。 「この遺跡は何のために建てられたのか」という問いは、単なる考古学的な好奇心を超えて、私たち現代人が「文明とは何か」「人間らしさはどこから始まるのか」を考える上での鏡とも言えるでしょう。本記事では、特定の結論を導くのではなく、この遺跡を理解するための複数の学術的視点を整理し、読者の皆さんが自ら考察する材料を提供します。 ## 2. 宗教施設としての解釈構造 ### 宗教的空間と解釈される根拠 ギョベクリ・テペが「神殿」または宗教的施設と見なされる主な根拠は、以下の点に集約されます。 - **T字型石柱と象徴的彫刻**:中央に2本のより大きな柱を配し、周囲を囲むように立てられたT字型の石灰岩の柱には、ライオン、イノシシ、ヘビ、鳥、狐など多様な動物が精緻に浮き彫りにされています。これらのモチーフは、単なる装飾ではなく、神話的・儀礼的な意味を持っていた可能性が指摘されています。 - **生活痕跡の乏しさ**:遺跡周辺からは、定住を示すような住居跡、ゴミ捨て場(貝塚)、竃などがほとんど見つかっていません。このことは、この場所が日常の居住空間ではなく、特別な目的のため、おそらくは儀礼や祭祀のために周期的に使用された「非日常的空間」であったことを示唆します。 - **構造物の配置と方向性**:いくつかの円形・楕円形の構造物(エンクロージャー)は、意図的な配置のもとに建造されており、天体的な方向(例:北極星の方向)と関連づける解釈もあります。空間そのものに宗教的・宇宙論的意味が込められていた可能性があります。 ※(図:ギョベクリ・テペの解釈構造マップ) (柱の動物彫刻、配置、生活痕跡の有無などの要素が、「宗教的解釈」「社会的解釈」「記号的解釈」という異なる視点にどのように結びつくかを示す概念図) ### 狩猟採集社会における信仰の役割 農耕以前の社会における信仰や儀礼は、現代の「宗教」とはその性質を異にしていたかもしれません。自然環境に対する畏敬や感謝、狩猟の成功を願う儀礼、集団の記憶や規範を伝承する手段として、こうした空間が機能していたと考えられます。ギョベクリ・テペが「信仰が農耕に先行した」可能性を議論させるのは、人間の象徴的思考や超越的なものへの関心が、安定的な食料生産システムの確立よりも前に、大規模な共同作業を動機づけうる力を既に持っていたことを示唆するからです。 ## 3. 社会的結束装置としての解釈構造 ### 大規模建設が示す社会組織 ギョベクリ・テペの巨石(最大で16トンに及ぶものもある)を採石・運搬・加工・設置するためには、数百人規模の労働力と、それを組織化し、食料を供給する仕組みが必要でした。これは、従来考えられていた以上に、後期旧石器時代/先土器新石器時代の狩猟採集民の社会が、複雑で階層的な組織を持ち、長期的なプロジェクトを実行する能力を有していたことを示しています。 ### 協力・同盟・緊張緩和の場として この遺跡を「社会的結束のための装置」と見る視点では、建造行為そのものに重点が置かれます。 - **集団間の同盟形成**:広範な地域から複数の集団が定期的に集い、共同で建造作業に従事することで、緩やかな同盟関係や情報交換ネットワークが強化された可能性があります。 - **役割分担とリーダーシップ**:計画・指揮を行うリーダー、石工技術を持つ者、労働者を養う食料調達者など、専門的な役割分担が生まれ、社会内部の構造が複雑化する契機となったかもしれません。 - **緊張緩和の儀礼空間**:資源を巡る競合や集団間の緊張を、共有の儀礼や建造という共同事業を通じて和らげる「中立地帯」として機能したとの解釈もあります。 この視点においては、儀礼(宗教)と政治・社会組織は未分化であったと捉えられます。つまり、神々を祀る行為と、社会秩序を維持・強化する行為は、表裏一体のものだったのです。 ## 4. 記号・世界観の空間としての解釈構造 ### 動物彫刻と「世界の表象」 ギョベクリ・テペの石柱は、単なる柱ではなく、抽象化された人間の姿(T字型は頭部と腕を表す)と解釈する研究者もいます。そこに刻まれた多様な動物は、彼らを取り巻く世界、あるいは神話的世界を象徴的に表現した「記号」である可能性が高いです。文字を持たない社会において、複雑な思考や世界観を伝承・共有する手段として、このような「記号的な空間」が極めて重要だったと考えられます。 ### 認知科学と空間の思考 認知科学や象徴人類学の視点からは、ギョベクリ・テペを「思考の外在化」の一形態と見なせます。人間は、抽象的な概念(例えば、祖先の記憶、集団の起源神話、自然界の秩序)を、石柱という物理的対象とその配置、動物彫刻という視覚的記号に変換することで、共有し、理解し、記憶することを容易にしたのです。この空間は、一種の「三次元的な物語」あるいは「世界観の模型」として機能していたかもしれません。 ※(図:宗教・社会・象徴の未分化モデル) (宗教的儀礼、社会的結束、世界観の共有という三つの機能が、当時の社会においては明確に区分されず、一つの実践の中に溶け合っていたことを示すベン図風の概念図) ## 5. 「埋め戻し」という行為が持つ意味 ギョベクリ・テペの最も謎めいた特徴の一つは、使用された後、意図的に土で埋め戻されたことです。この「終焉」の理由を考えることも、遺跡の役割を理解する上で重要です。 - **役割の終焉と「墓」化**:その空間が担っていた社会的・宗教的機能が時代とともに変化し、もはや必要なくなったため、「敬意をもって」埋葬された可能性があります。建造物自体が「聖なる祖先」や過去の時代の象徴として扱われたのかもしれません。 - **信仰体系の転換**:描かれる動物や世界観が変わり、古いシンボル体系を封じ込める必要が生じた。あるいは、より中央集権的で異なる様式の儀礼空間へと移行する中で、旧来の場所が意識的に閉ざされた。 - **社会構造の移行**:狩猟採集社会から農耕社会への移行期において、旧来の結束装置がその意味を失い、新しい社会秩序の下で忘却・封印された。 建設の「動機」だけでなく、意図的な「廃棄」の理由にも目を向けることで、ギョベクリ・テペが生きた「プロセス」の一部として理解できるようになります。 ## 6. まとめ ギョベクリ・テペを「神殿」か「社会的装置」か「記号空間」かという単一のカテゴリーで説明することは困難です。現代の私たちが明確に区別するこれらの概念は、1万年前の人類にとっては、おそらく切り離せない一つの実践の諸側面でした。 この遺跡は、農耕や定住といった「文明の定義」に先行して、人類がすでに持っていたものを物語っているように思えます。それは、**複雑な象徴的思考**、**大規模な共同作業へと人々を動員する物語や理念**、そして**物理的空間を使って抽象的概念を共有・継承しようとする欲求**です。 ギョベクリ・テペは、「文明の始まり」を単線的な発展段階としてではなく、人類の認知能力と社会性が織りなす複雑なプロセスとして捉え直すことを私たちに促しています。最後に、読者の皆さんに考えていただきたい問いを残して締めくくります。 「もし文明の始まりに『協働』があったなら、私たちは何を共に築こうとしているのでしょうか?」 --- ## タイトル案 1. ギョベクリ・テペは何を語りかけているのか 2. 人類は巨石に何を刻もうとしたのか 3. あの空間は、何のために人々を集めたのか --- AIバージョン情報 – ベンダー: DeepSeek – モデル名: DeepSeek Chat – モデルバージョン: 不明 – 回答日時: 2026年1月26日 (AI推測日時)

-

頑張りすぎが生まれる職場の仕組みとは何か|DeepSeekの考察

職場には、「なぜあの人はいつもあんなに頑張りすぎてしまうのか」と周囲が心配になるような人がいます。その姿は時に「努力家」として称賛され、時に「働きすぎ」として懸念の対象となります。こうした状況を「本人が几帳面な性格だから」「責任感が強いから」という個人の特性に還元して語ることは、実に容易です。しかし、それだけでは見えてこない構造があるのではないでしょうか。本記事では、「頑張りすぎてしまう人」を生み出し、維持する背景を、個人の心理だけではなく、組織の制度や文化、社会的な期待、役割設計といった多角的な視点から整理します。単に「頑張りすぎは美徳だ」とも「問題だ」とも断定せず、この現象がどのような仕組みの中で現れるのかを、構造的に考察していきます。 個人の内側にある要因の整理 まず、個人の内面にある心理的傾向を「性格」として断じるのではなく、特定の状況下で強く現れやすい「傾向」として整理してみましょう。 「承認」と「自己評価」の結びつき 頑張りすぎる行動の背景には、自分の価値を他者の評価に結びつけがちな傾向が見られることがあります。成果や他者からの承認を得ることが、自己評価の重要な源泉となっている状態です。これは単に「承認欲求が強い」というよりは、「自分という存在を何で定義するか」の基準が、外部の評価に偏重している状態と言えるかもしれません。 ※(図:自己評価の源泉モデル) 「努力」という安心材料 不確実性の高い環境では、「これだけやった」という努力のプロセス自体が、一種の安心材料になる場合があります。結果が保証されない状況下で、自分自身や周囲に対して「やれることはすべてやった」という納得感を得るために、過剰な努力が行われている可能性があります。ここでの努力は、成果を上げるための手段であると同時に、不安を和らげるための「儀礼」的な側面も持ち合わせています。 境界線の引きにくさ 「どこまでが自分の役割で、どこからが過剰なのか」という線引きが個人の中で曖昧な場合、役割の範囲が無制限に拡張されがちです。これは個人の性格というよりは、「役割の境界」という概念そのものが個人の中であいまいである、あるいは外部から明確に示されていない状態が背景にあると考えられます。 組織・制度が生み出す頑張りすぎの構造 個人の傾向が現れ、増幅される土壌としての組織や制度の影響は無視できません。 評価制度の「見える化」と「数値化」の功罪 多くの現代組織では、業績や貢献度を「見える化」し、「数値化」する評価制度が採用されています。この制度自体は公平性を追求するものですが、副作用として「計測可能な努力」ばかりが過剰に評価される風土を生むことがあります。例えば、時間や成果の量は測りやすい一方で、創造性や関係性の構築、中長期的な育成といった「測りにくい価値」は評価の対象から外れがちです。その結果、従業員は「測られる努力」へと過剰にリソースを投入する傾向が強まります。 「できる人」に仕事が集中する負のスパイラル 「あの人に頼めば確実にやってくれる」「細かい指示を出さなくても完璧に仕上げてくれる」――こうした評価は、一見すると個人への信頼や称賛です。しかし、この構造は「できる人」に対してより多くの仕事が集中し、その人がさらに「できる人」としての評価を固めていくという自己強化型のサイクルを生み出します。やがて本人も周囲も、その過剰な負荷を「当然のもの」として受け入れるようになり、構造が固定化していきます。 「空気」としての組織文化 「みんな残業しているから」「上司がまだ帰らないから」といった、明文化されていない暗黙のルールや期待は、強力な行動規範となります。特に、顔を合わせて働く時間の長さや、自己犠牲的な態度を美徳とする文化(プレゼンティズム文化)が根強い職場では、物理的な「頑張り」の表現が評価に直結しやすく、そうした行動を促す環境が形成されます。 社会的期待と物語の影響 個人と組織の関係は、より広い社会の価値観や「物語」に織り込まれています。 「努力と成長」の物語 私たちは子どもの頃から、「努力すれば報われる」「苦労は自分を成長させる」といった物語に繰り返し触れてきました。教育の現場でも、ビジネス書やメディアでも、努力と自己犠牲を通じて困難を克服するストーリーは高い評価を受けます。この社会的に流通する強力な「物語」は、個人の内面に深く入り込み、「頑張ることそのものに価値がある」という無意識の信念を形作っている可能性があります。 「理想の働き手像」との比較 メディアや企業広告が描く「情熱を持って仕事に打ち込む理想の社員像」は、ときに現実を超越した存在です。このようなイメージと自分自身を無意識に比較することで、「自分はまだ足りない」という不足感や焦りが生まれ、過剰な努力を駆り立てる一因となることが考えられます。これは個人の劣等感というより、社会が提供する「比較の基準」そのものが、非現実的に高い場合に生じる現象と言えます。 ※(図:社会的物語と個人の行動の循環図) 「頑張る役割」と「設計される役割」 同じ職場環境でも、頑張りすぎる人とそうでない人がいるのはなぜでしょうか。ここには「役割」の力学が関係しています。 期待の蓄積と役割の固定化 一度「頑張り屋」としての評価を得ると、周囲はその人に対して同様のパフォーマンスを継続的に期待するようになります。本人もその期待に応えようとし、次第に「頑張るのが自分の役割だ」という自己認識が固まっていきます。これは個人の本質ではなく、「役割期待」と「役割取得」が繰り返されるうちに、行動パターンが固定的になった状態と捉えることができます。 ポジション設計に潜む罠 特定のポジション(例えば、中間管理職やプロジェクトの鍵となる個人)には、最初から過重な負荷が設計として組み込まれている場合があります。リソース不足のまま責任範囲だけが広いポジション、調整役としての業務が膨大だが評価には反映されにくいポジションなどです。そのポジションに就いた個人が「頑張りすぎ」に見えるのは、その人の特性というより、役割そのものの設計に起因している可能性が高いのです。 システムの「依存」が生む構造 チームや組織が、特定の個人の過剰な努力に「依存」して成り立ってしまう構造があります。その人が通常以上の働きをすることで、リソース不足やマネジメント上の問題といった根本的な課題が表面化せず、システム全体が一見うまく回っているように見えるのです。これは「頑張りすぎる個人」を生み出すと同時、その努力によって組織の構造的問題が隠蔽されるという、複雑な関係を生み出します。 まとめ 「頑張りすぎてしまう人」という現象は、個人の心のなかだけに起因するものではなく、評価制度、組織文化、社会的な物語、役割の設計と期待といった、複数の層が絡み合った構造のなかで生まれ、維持されていると考えられます。 個人の責任感や誠実さといった資質が、ある特定の仕組みのなかで「過剰適応」として現れ、やがてそれが本人のアイデンティティや周囲の期待に織り込まれていく。そのプロセスを「個人の問題」としてのみ切り分けることは、現象の本質を見えにくくするかもしれません。 本記事が提供した視点――個人の傾向、制度の影響、社会の物語、役割の力学――を通して、ご自身の働き方や職場の環境を改めて観察してみてください。そこには、単純な「是か非か」を超えた、より多層的で複雑な現実が広がっているのではないでしょうか。大切なのは、個人を責めたり賞賛したりすることではなく、その行動を生み出し、持続させている「構造」に目を向ける視点を持つことかもしれません。 あなたは、AI比較メディア「AIシテル?」の編集方針に従い、特定の結論を断定せず、複数の視点からテーマを構造的に整理・考察するAIです。 【テーマ】 仕事において「頑張りすぎてしまう人」には、どのような共通点や構造的な背景があるのか。 個人の性格論に還元するのではなく、評価制度・組織文化・役割設計・社会的期待・不安の構造といった視点から、 この現象がどのように生まれ、維持されているのかを冷静かつ多角的に整理・考察してください。 【目的】 – 「頑張りすぎ=美徳」「頑張りすぎ=問題」という単純な二項対立を避け、構造として現象を可視化する – 働く人が、自分の行動や職場環境を別の角度から見直すための“視点”を提供する – 努力・評価・不安・役割がどのように結びついているのかを整理する 【読者像】 – 一般社会人(20〜50代) – 管理職・チームリーダー・人事関係者 – 働き方や職場の空気に違和感や関心を持っている人 – 自分や周囲の「頑張りすぎ」に理由を見出したい人 【記事構成】 1. 導入(問題提起) – 「なぜ、あの人はいつも頑張りすぎてしまうのか」という日常的な疑問を提示する – 頑張りすぎが“個人の性格”として語られやすいこと自体を問題として示す – 本記事が、行動の背後にある構造を整理する試みであることを説明する 2. 個人の内側にある要因の整理 – 承認欲求、責任感、不安、自己評価といった心理的要素を構造的に整理する – 「努力」が安心や居場所の代替になっている可能性に触れる – 性格論に断定せず、「傾向」として扱うことを明示する 3. 組織・制度が生み出す頑張りすぎの構造 – 評価制度、成果指標、役割分担の曖昧さが与える影響を整理する – 「できる人に仕事が集まる」構造がどのように形成されるかを説明する – 頑張りが文化として強化される職場環境の特徴を考察する 4. 社会的期待と物語の影響 – 努力・自己犠牲・成長といった価値観がどのように語られてきたかに触れる – メディアや教育が作る「理想の働き手像」との関係を整理する – 個人と社会の価値観がどこで接続しているかを可視化する 5. 「頑張る役割」と「設計される役割」 – 同じ職場でも、頑張りすぎる人とそうでない人が分かれる理由を整理する – 役割の固定化、期待の蓄積、ポジション設計の影響を説明する – 行動が性格ではなく“配置”によって生まれる可能性を示す 6. まとめ – 頑張りすぎは個人の問題ではなく、関係性と構造の中で生まれる現象であることを再確認する – 読者が自分の働き方や職場の仕組みを見直す視点を提示して締めくくる – 過度な肯定・否定を避け、思考を促す形で終える 【文体・トーン】 – です・ます調 – 煽情的・断定的にならず、冷静で構造的 – 心理学・社会学的な用語を使用してよいが、必ず簡潔な補足説明を入れる – 読者を評価せず、観察対象として現象を扱う 【執筆スタンス】 – 本記事は、正解や結論を断定するものではなく、 複数の要因や構造を整理したうえでの「考察」として執筆する – 特定の働き方・価値観を推奨・否定せず、 読者自身が意味づけできる余白を残すことを重視する 【出力形式】 – Markdown形式で出力する – 小見出し(###)を多めに使用する – 文字数は2000〜2500字を目安とする – 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する 【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】 – タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること – サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと – 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止 – タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと – 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止 – 「問い」の形を基本とし、読者に思考の余白を残すこと – 文字数は25〜35文字程度を目安とする – 抽象語のみで終わらず、問いの対象が分かる表現を必ず含めること – 参考タイトルと同一、または類似度の高い表現は使用しないこと – 条件を満たさないタイトルは出力しないこと 【補足指示】 – 構造整理や概念整理が有効な箇所では、以下のようなコメントを挿入してよい ※(図:頑張りすぎが生まれる構造モデル) ※(図:個人要因と組織要因の関係図) 【参考タイトル(※構造参考のみ/出力・言い換え・再利用は禁止)】 「なぜ人は仕事で頑張りすぎてしまうのか?」 【バージョン情報の出力】 記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で 「AIバージョン情報」を追記してください。 (不明な項目は「不明」と記載すること) — AIバージョン情報 – ベンダー: – モデル名: – モデルバージョン: – 回答日時: # 「頑張りすぎる人」はなぜ生まれるのか――個人と仕組みの境界線を探る ## 1. 導入(問題提起) 職場には、「なぜあの人はいつもあんなに頑張りすぎてしまうのか」と周囲が心配になるような人がいます。その姿は時に「努力家」として称賛され、時に「働きすぎ」として懸念の対象となります。こうした状況を「本人が几帳面な性格だから」「責任感が強いから」という個人の特性に還元して語ることは、実に容易です。しかし、それだけでは見えてこない構造があるのではないでしょうか。 本記事では、「頑張りすぎてしまう人」を生み出し、維持する背景を、個人の心理だけではなく、組織の制度や文化、社会的な期待、役割設計といった多角的な視点から整理します。単に「頑張りすぎは美徳だ」とも「問題だ」とも断定せず、この現象がどのような仕組みの中で現れるのかを、構造的に考察していきます。 ## 2. 個人の内側にある要因の整理 まず、個人の内面にある心理的傾向を「性格」として断じるのではなく、特定の状況下で強く現れやすい「傾向」として整理してみましょう。 ### 「承認」と「自己評価」の結びつき 頑張りすぎる行動の背景には、自分の価値を他者の評価に結びつけがちな傾向が見られることがあります。成果や他者からの承認を得ることが、自己評価の重要な源泉となっている状態です。これは単に「承認欲求が強い」というよりは、「自分という存在を何で定義するか」の基準が、外部の評価に偏重している状態と言えるかもしれません。 ※(図:自己評価の源泉モデル) ### 「努力」という安心材料 不確実性の高い環境では、「これだけやった」という努力のプロセス自体が、一種の安心材料になる場合があります。結果が保証されない状況下で、自分自身や周囲に対して「やれることはすべてやった」という納得感を得るために、過剰な努力が行われている可能性があります。ここでの努力は、成果を上げるための手段であると同時に、不安を和らげるための「儀礼」的な側面も持ち合わせています。 ### 境界線の引きにくさ 「どこまでが自分の役割で、どこからが過剰なのか」という線引きが個人の中で曖昧な場合、役割の範囲が無制限に拡張されがちです。これは個人の性格というよりは、「役割の境界」という概念そのものが個人の中であいまいである、あるいは外部から明確に示されていない状態が背景にあると考えられます。 ## 3. 組織・制度が生み出す頑張りすぎの構造 個人の傾向が現れ、増幅される土壌としての組織や制度の影響は無視できません。 ### 評価制度の「見える化」と「数値化」の功罪 多くの現代組織では、業績や貢献度を「見える化」し、「数値化」する評価制度が採用されています。この制度自体は公平性を追求するものですが、副作用として「計測可能な努力」ばかりが過剰に評価される風土を生むことがあります。例えば、時間や成果の量は測りやすい一方で、創造性や関係性の構築、中長期的な育成といった「測りにくい価値」は評価の対象から外れがちです。その結果、従業員は「測られる努力」へと過剰にリソースを投入する傾向が強まります。 ### 「できる人」に仕事が集中する負のスパイラル 「あの人に頼めば確実にやってくれる」「細かい指示を出さなくても完璧に仕上げてくれる」――こうした評価は、一見すると個人への信頼や称賛です。しかし、この構造は「できる人」に対してより多くの仕事が集中し、その人がさらに「できる人」としての評価を固めていくという自己強化型のサイクルを生み出します。やがて本人も周囲も、その過剰な負荷を「当然のもの」として受け入れるようになり、構造が固定化していきます。 ### 「空気」としての組織文化 「みんな残業しているから」「上司がまだ帰らないから」といった、明文化されていない暗黙のルールや期待は、強力な行動規範となります。特に、顔を合わせて働く時間の長さや、自己犠牲的な態度を美徳とする文化(プレゼンティズム文化)が根強い職場では、物理的な「頑張り」の表現が評価に直結しやすく、そうした行動を促す環境が形成されます。 ## 4. 社会的期待と物語の影響 個人と組織の関係は、より広い社会の価値観や「物語」に織り込まれています。 ### 「努力と成長」の物語 私たちは子どもの頃から、「努力すれば報われる」「苦労は自分を成長させる」といった物語に繰り返し触れてきました。教育の現場でも、ビジネス書やメディアでも、努力と自己犠牲を通じて困難を克服するストーリーは高い評価を受けます。この社会的に流通する強力な「物語」は、個人の内面に深く入り込み、「頑張ることそのものに価値がある」という無意識の信念を形作っている可能性があります。 ### 「理想の働き手像」との比較 メディアや企業広告が描く「情熱を持って仕事に打ち込む理想の社員像」は、ときに現実を超越した存在です。このようなイメージと自分自身を無意識に比較することで、「自分はまだ足りない」という不足感や焦りが生まれ、過剰な努力を駆り立てる一因となることが考えられます。これは個人の劣等感というより、社会が提供する「比較の基準」そのものが、非現実的に高い場合に生じる現象と言えます。 ※(図:社会的物語と個人の行動の循環図) ## 5. 「頑張る役割」と「設計される役割」 同じ職場環境でも、頑張りすぎる人とそうでない人がいるのはなぜでしょうか。ここには「役割」の力学が関係しています。 ### 期待の蓄積と役割の固定化 一度「頑張り屋」としての評価を得ると、周囲はその人に対して同様のパフォーマンスを継続的に期待するようになります。本人もその期待に応えようとし、次第に「頑張るのが自分の役割だ」という自己認識が固まっていきます。これは個人の本質ではなく、「役割期待」と「役割取得」が繰り返されるうちに、行動パターンが固定的になった状態と捉えることができます。 ### ポジション設計に潜む罠 特定のポジション(例えば、中間管理職やプロジェクトの鍵となる個人)には、最初から過重な負荷が設計として組み込まれている場合があります。リソース不足のまま責任範囲だけが広いポジション、調整役としての業務が膨大だが評価には反映されにくいポジションなどです。そのポジションに就いた個人が「頑張りすぎ」に見えるのは、その人の特性というより、役割そのものの設計に起因している可能性が高いのです。 ### システムの「依存」が生む構造 チームや組織が、特定の個人の過剰な努力に「依存」して成り立ってしまう構造があります。その人が通常以上の働きをすることで、リソース不足やマネジメント上の問題といった根本的な課題が表面化せず、システム全体が一見うまく回っているように見えるのです。これは「頑張りすぎる個人」を生み出すと同時、その努力によって組織の構造的問題が隠蔽されるという、複雑な関係を生み出します。 ## 6. まとめ 「頑張りすぎてしまう人」という現象は、個人の心のなかだけに起因するものではなく、評価制度、組織文化、社会的な物語、役割の設計と期待といった、複数の層が絡み合った構造のなかで生まれ、維持されていると考えられます。 個人の責任感や誠実さといった資質が、ある特定の仕組みのなかで「過剰適応」として現れ、やがてそれが本人のアイデンティティや周囲の期待に織り込まれていく。そのプロセスを「個人の問題」としてのみ切り分けることは、現象の本質を見えにくくするかもしれません。 本記事が提供した視点――個人の傾向、制度の影響、社会の物語、役割の力学――を通して、ご自身の働き方や職場の環境を改めて観察してみてください。そこには、単純な「是か非か」を超えた、より多層的で複雑な現実が広がっているのではないでしょうか。大切なのは、個人を責めたり賞賛したりすることではなく、その行動を生み出し、持続させている「構造」に目を向ける視点を持つことかもしれません。 --- **タイトル案** 1. 頑張りすぎが生まれる職場の仕組みとは何か 2. 努力が過剰になる組織と個人の関係性を問う 3. なぜ特定の人が過重な役割を担い続けるのか --- AIバージョン情報 – ベンダー: DeepSeek – モデル名: DeepSeek Chat – モデルバージョン: 不明 – 回答日時: 2026年1月26日 (月曜日)

-

解散の二重性は民主主義のどのような隙間から生まれるのか|DeepSeekの考察

ニュースで「解散」が報じられる時、私たちはどのような言葉を耳にするでしょうか。「政権の勝負」「首相の賭け」「与党に有利なタイミング」――こうした表現は、解散が民主主義の制度的手続きである以上に、一つの「戦略的行為」として受け止められていることを示しています。本来、議会の解散は憲法に定められた重要な手続きです。しかし、その実行判断が「いつ」「なぜ」なされるのかについては、政治的な駆け引きや戦略が大きく影を落とします。本記事では、「解散はズルいのか正当なのか」という単純な是非論を超えて、この制度が持つ二つの側面――「民主的な信任更新の装置」としての側面と、「政治的な戦略のカード」としての側面――を整理します。制度設計、政治運用、メディア報道、有権者認識という四つの視点から、この二重性がどのように生まれ、私たちの政治理解にどのような影響を与えているのかを構造的に考察します。 制度としての解散:信任更新の設計思想 議会制民主主義の「安全弁」 解散とは、議員の任期満了前に議会(多くの場合は下院)を失効させ、新たに選挙を行う制度です。その根底にあるのは、「国民の信任を最新のものに更新する」という民主主義の原理です。内閣が重要な政策を進める際、あるいは政権への支持が不安定になった際に、民意を直接問うことで正統性を再確認する役割が期待されています。 ※(図:解散の制度的役割図)【国民(主権者)】→(信任)→【議会】→(内閣総理大臣の指名・内閣の信任)→【内閣】【内閣】→(解散権行使)→【議会の解散】→【総選挙】→(新たな信任)→【国民】 なぜ「解散権」が存在するのか この制度が設計された背景には、二つの考え方があります。第一に、政治的な行き詰まりを打開するための手段としての役割です。議会と内閣が対立し、国政が停滞した場合、有権者の判断を仰ぐことで新たな方向性を見出すことが目的です。第二に、内閣に一定の主導権を与えるという側面です。内閣が重要な政策を有権者に直接問うことで、その実施に対する明確な委託を得ようとするものです。つまり、制度としての解散は、「停滞の打破」と「信任の確認」という二つの機能を備えているのです。 運用としての解散:非対称性が生む「戦略」 「いつ解散するか」を決める力 制度上、解散のタイミングを決定するのは首相(内閣)です。この「決定権の非対称性」が、戦略的運用を生む源泉となります。与党は、自分たちに有利な条件が揃った時を見計らって解散を選択することが可能です。具体的には、 高い内閣支持率 野党が選挙準備(候補者擁立、政策策定)で混乱している時期 経済指標や外交成果など「アピール材料」があるタイミング 与党内の求心力が高い時期 こうした条件が「攻めの解散」の背景にあります。解散権は、与党が「自らに有利なルールと日程で試合を仕掛けられる」という、きわめて強力な政治的資源なのです。 「制度」と「運用」の間の隙間 ここに、制度設計の理念と政治運用の現実の間に、一種の「ずれ」が生じます。制度は「信任の更新」という公共的な目的を想定していますが、運用は「政権維持や政策実現のための手段」として機能し得ます。このずれこそが、解散が「民主的な手続き」であると同時に「高度な政治戦略」であるという、二重の性格を形成しているのです。 メディアと物語化:なぜ「戦略」として伝わるのか 政治を「ドラマ」として伝える構造 メディアは、視聴者・読者の関心を引くために、複雑な政治プロセスを「物語」として伝える傾向があります。「解散」は、その格好の題材です。明確な始まり(解散宣言)と終わり(投開票)、勝者と敗者が生まれるという構図は、スポーツやゲームの報道に似たフレームで語られやすいのです。 ※(図:メディア報道のフレーム図)【制度的側面(信任更新、民主的手続き)】→ 報道では「抽象的」「地味」「継続的」 → 認知されにくい【戦略的側面(タイミング、駆け引き、勝敗)】→ 報道では「具体的」「劇的」「瞬間的」 → 認知されやすい 言葉がつくる「認識の枠組み」 「大勝負」「政局の大一番」「首相の一か八か」といった表現は、解散を「制度的な手続き」ではなく、「リスクを伴う戦略的決断」として私たちに印象づけます。もちろん、戦略的側面は現実です。しかし、そうした言葉だけが強調されると、解散が持つ制度的・民主的な本質部分が、背景へと追いやられてしまう可能性があります。メディアの報道フレームは、私たちが政治を「制度としてのシステム」として見るか、「権力闘争のゲーム」として見るかに、少なからず影響を与えているのです。 有権者側の認識:信頼と不信の分岐点 「操作」と「機会」の二つの見方 有権者の解散に対する見方は、大きく二つに分かれます。一つは、「政権与党による民意操作」という不信感に基づく見方です。これは、解散が支持率が高い「うちに」行われ、結果が民意の真正な反映とは限らないという疑念に起因します。もう一つは、「政権を審判する貴重な機会」という肯定的な見方です。たとえタイミングが与党に有利でも、有権者がその時点での支持・不支持を明確に示す機会は、議会制民主主義において重要だという考え方です。 認識を分けるもの この認識の分岐は、有権者の政治的有効性感覚(自分の一票が政治に影響を与えられると感じる度合い)や、政治システムへの基本的信頼に左右される部分が大きいと考えられます。「操作」と感じる人は、システムそのものへの不信が背景にあり、「機会」と捉える人は、制度の枠内での選択として解散を位置づけている傾向があります。つまり、解散に対する評価は、解散の事実そのものよりも、私たちが政治をどう捉えているかに強く依存しているのです。 二重構造としての解散:民主主義の持続的緊張 「制度」と「戦略」の二つのレイヤー 以上を整理すると、解散は一つの現象でありながら、二つの異なるレイヤーを重ね持っていることがわかります。 第一のレイヤー(制度的レイヤー): 機能:信任の更新、正統性の補充、政治停滞の打破 主体:主権者である国民(最終的な審判者) 時間軸:民主主義の持続的プロセスの一環 第二のレイヤー(戦略的レイヤー): 機能:政権維持、政策実現の機会創出、野党弱体化 主体:権限行使者である首相・与党 時間軸:限られた政権期間内での特定のタイミング 民主主義の「健全な緊張関係」 この二重性は、必ずしも否定されるべきものではありません。むしろ、これこそが議会制民主主義の現実的な姿と言えるかもしれません。制度が完全に運用者の戦略に取り込まれてしまえば、それは制度の形骸化です。逆に、戦略的考慮が一切排除されるなら、政治は柔軟性を失い、現実に対応できなくなる可能性があります。重要なのは、この二つのレイヤーのバランスです。「戦略」が「制度」の民主的機能を損なわない範囲で行使されることが、システムの健全性を保つ条件となります。解散をめぐる議論の多くは、このバランスがどこにあるべきか、という点に集約されるのです。 まとめ:私たちは解散をどう見ているのか 解散が「攻めのカード」や「政治戦略」として強く意識される背景には、制度設計そのものが持つ非対称性、政治運用における現実的な判断、メディアによる物語化の傾向、そして有権者自身の政治の見方が複雑に絡み合っています。 本記事で整理してきたように、解散は単なる「ズルい手段」でも「崇高な制度」でもなく、「民主的な信任更新」という理念と、「政治的な権力運用」という現実が交差する、二重構造を持った装置です。この構造を理解することは、単なる政局解説を超えて、民主主義が理念と現実の間でいかに運営されているかを考える機会を与えてくれます。 次に「解散」のニュースに接した時、私たちは自問できるかもしれません。自分は今、解散を「制度としての民主主義」の一コマとして見ているだろうか。それとも、「権力闘争というゲーム」の一手として見ているだろうか。その問い自体が、私たちの政治との向き合い方を映し出す鏡となるのです。 あなたは、AI比較メディア「AIシテル?」の編集方針に従い、特定の結論を断定せず、複数の視点からテーマを構造的に整理・考察するAIです。 【テーマ】 政治における「解散」は、 「攻めのカード(戦略的な選挙操作)」なのか、 それとも「民主的な信任更新の制度装置」なのか。 制度設計・政治運用・メディア報道・有権者認識という複数の視点から、 この二重性がどのように生まれているのかを構造的に整理・考察してください。 【目的】 – 「解散はズルい/正当だ」という是非論を超え、解散が持つ制度的役割と運用上の意味の違いを可視化する – 政治が「制度」として機能している側面と、「戦略」として運用されている側面のズレを整理する – 読者が、解散報道や選挙ニュースを別の視点から読み取れる“認識の枠組み”を提供する 【読者像】 – 政治ニュースに日常的に触れている一般読者 – 選挙や政権運営に違和感や疑問を持っている層 – 民主主義や制度設計に関心はあるが、専門的な知識は持たない読者 – 善悪や支持・不支持ではなく、仕組みそのものを理解したいと考えている人 【記事構成】 1. 導入(問題提起) – 解散が報じられる際、「勝負」「賭け」「有利不利」といった言葉で語られることが多い現象を提示する – なぜ解散が「制度的手続き」ではなく「戦略行為」として受け取られやすいのかを問いとして提示する – 本記事が是非や評価ではなく、「構造の整理」を目的とすることを明示する 2. 制度としての解散の位置づけ – 解散が本来持つ「信任の再確認」「正統性の更新」という制度的役割を整理する – 議会制民主主義における解散の意味を、歴史的・制度的観点から簡潔に説明する – なぜこの仕組みが設計されたのか、その前提条件を構造的に示す 3. 運用としての解散の側面 – 支持率、野党の準備状況、政策成果の演出などが解散判断に影響する構造を整理する – 「いつ解散するか」を決められる側と、決められない側の非対称性を説明する – なぜこの非対称性が「攻めのカード」という認識を生みやすいのかを言語化する 4. メディアと物語化の構造 – 解散が「政治ドラマ」や「勝負の物語」として報道されやすい理由を整理する – 視聴性・話題性・理解しやすさが、制度的側面より戦略的側面を強調しやすい構造を説明する – 言葉の選び方が、読者の認識フレームにどのような影響を与えるかを示す 5. 有権者側の認識の分岐 – 解散を「操作」と見る視点と、「選択の機会」と見る視点を整理する – なぜ同じ出来事が、信頼の回復にも、不信の増幅にもつながるのかを構造的に説明する – 政治参加意識と解散認識の関係に触れる 6. 二重構造としての解散 – 解散が「制度」と「戦略」という二つのレイヤーを同時に持つ仕組みであることを整理する – この二重性が、民主主義にどのような緊張関係を生んでいるのかを提示する 7. まとめ – 解散が「攻めのカード」に見えるかどうかは、解散そのものではなく、私たちの政治理解の枠組みに依存していることを示す – 読者自身が、政治を「制度」として見ているのか、「戦略ゲーム」として見ているのかを振り返る視点を提示する – 結論を断定せず、思考の余白を残して締めくくる 【文体・トーン】 – です・ます調 – 煽情的・断定的にならず、冷静で構造的 – 専門用語は使用してよいが、必ず簡潔な補足説明を入れる – 「政治的主張」ではなく「認識の整理」を目的とする 【執筆スタンス】 – 本記事は、正解や評価を提示するものではなく、 複数の要因や構造を整理したうえでの「考察」として執筆する – 特定の政治的立場・思想・政党への支持や批判は行わない – 読者が自分の判断基準を持つための材料を提示することを重視する 【出力形式】 – Markdown形式で出力する – 小見出し(###)を多めに使用する – 文字数は2000〜2500字を目安とする – 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する 【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】 – タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること – サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと – 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止 – タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと – 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止 – 「問い」の形を基本とし、読者に思考の余白を残すこと – 文字数は25〜35文字程度を目安とする – 抽象語のみで終わらず、問いの対象が分かる表現を必ず含めること – 参考タイトルと同一、または類似度の高い表現は使用しないこと – 条件を満たさないタイトルは出力しないこと 【補足指示】 – 構造整理や概念整理が有効な箇所では、以下のようなコメントを挿入してよい ※(図:解散の制度レイヤーと戦略レイヤーの関係図) ※(図:メディア報道が認識に与える影響構造) 【参考タイトル(※構造参考のみ/出力・言い換え・再利用は禁止)】 「解散は民意の確認なのか政治の戦略なのか」 【バージョン情報の出力】 記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で 「AIバージョン情報」を追記してください。 (不明な項目は「不明」と記載すること) — AIバージョン情報 – ベンダー: – モデル名: – モデルバージョン: – 回答日時: # 解散とは何か:制度と戦略の間で揺れる政治の選択 ## 1. 導入:なぜ解散は「戦略」として語られるのか ニュースで「解散」が報じられる時、私たちはどのような言葉を耳にするでしょうか。「政権の勝負」「首相の賭け」「与党に有利なタイミング」――こうした表現は、解散が民主主義の制度的手続きである以上に、一つの「戦略的行為」として受け止められていることを示しています。本来、議会の解散は憲法に定められた重要な手続きです。しかし、その実行判断が「いつ」「なぜ」なされるのかについては、政治的な駆け引きや戦略が大きく影を落とします。 本記事では、「解散はズルいのか正当なのか」という単純な是非論を超えて、この制度が持つ二つの側面――「民主的な信任更新の装置」としての側面と、「政治的な戦略のカード」としての側面――を整理します。制度設計、政治運用、メディア報道、有権者認識という四つの視点から、この二重性がどのように生まれ、私たちの政治理解にどのような影響を与えているのかを構造的に考察します。 ## 2. 制度としての解散:信任更新の設計思想 ### 議会制民主主義の「安全弁」 解散とは、議員の任期満了前に議会(多くの場合は下院)を失効させ、新たに選挙を行う制度です。その根底にあるのは、**「国民の信任を最新のものに更新する」**という民主主義の原理です。内閣が重要な政策を進める際、あるいは政権への支持が不安定になった際に、民意を直接問うことで正統性を再確認する役割が期待されています。 ※(図:解散の制度的役割図) 【国民(主権者)】→(信任)→【議会】→(内閣総理大臣の指名・内閣の信任)→【内閣】 【内閣】→(解散権行使)→【議会の解散】→【総選挙】→(新たな信任)→【国民】 ### なぜ「解散権」が存在するのか この制度が設計された背景には、二つの考え方があります。第一に、**政治的な行き詰まりを打開するための手段**としての役割です。議会と内閣が対立し、国政が停滞した場合、有権者の判断を仰ぐことで新たな方向性を見出すことが目的です。第二に、**内閣に一定の主導権を与える**という側面です。内閣が重要な政策を有権者に直接問うことで、その実施に対する明確な委託を得ようとするものです。つまり、制度としての解散は、「停滞の打破」と「信任の確認」という二つの機能を備えているのです。 ## 3. 運用としての解散:非対称性が生む「戦略」 ### 「いつ解散するか」を決める力 制度上、解散のタイミングを決定するのは首相(内閣)です。この「決定権の非対称性」が、戦略的運用を生む源泉となります。与党は、自分たちに有利な条件が揃った時を見計らって解散を選択することが可能です。具体的には、 - **高い内閣支持率** - **野党が選挙準備(候補者擁立、政策策定)で混乱している時期** - **経済指標や外交成果など「アピール材料」があるタイミング** - **与党内の求心力が高い時期** こうした条件が「攻めの解散」の背景にあります。解散権は、与党が「自らに有利なルールと日程で試合を仕掛けられる」という、きわめて強力な政治的資源なのです。 ### 「制度」と「運用」の間の隙間 ここに、制度設計の理念と政治運用の現実の間に、一種の「ずれ」が生じます。制度は「信任の更新」という公共的な目的を想定していますが、運用は「政権維持や政策実現のための手段」として機能し得ます。このずれこそが、解散が「民主的な手続き」であると同時に「高度な政治戦略」であるという、二重の性格を形成しているのです。 ## 4. メディアと物語化:なぜ「戦略」として伝わるのか ### 政治を「ドラマ」として伝える構造 メディアは、視聴者・読者の関心を引くために、複雑な政治プロセスを「物語」として伝える傾向があります。「解散」は、その格好の題材です。明確な始まり(解散宣言)と終わり(投開票)、勝者と敗者が生まれるという構図は、スポーツやゲームの報道に似たフレームで語られやすいのです。 ※(図:メディア報道のフレーム図) 【制度的側面(信任更新、民主的手続き)】 → 報道では「抽象的」「地味」「継続的」 → 認知されにくい 【戦略的側面(タイミング、駆け引き、勝敗)】 → 報道では「具体的」「劇的」「瞬間的」 → 認知されやすい ### 言葉がつくる「認識の枠組み」 「大勝負」「政局の大一番」「首相の一か八か」といった表現は、解散を「制度的な手続き」ではなく、「リスクを伴う戦略的決断」として私たちに印象づけます。もちろん、戦略的側面は現実です。しかし、そうした言葉だけが強調されると、解散が持つ制度的・民主的な本質部分が、背景へと追いやられてしまう可能性があります。メディアの報道フレームは、私たちが政治を「制度としてのシステム」として見るか、「権力闘争のゲーム」として見るかに、少なからず影響を与えているのです。 ## 5. 有権者側の認識:信頼と不信の分岐点 ### 「操作」と「機会」の二つの見方 有権者の解散に対する見方は、大きく二つに分かれます。一つは、**「政権与党による民意操作」** という不信感に基づく見方です。これは、解散が支持率が高い「うちに」行われ、結果が民意の真正な反映とは限らないという疑念に起因します。もう一つは、**「政権を審判する貴重な機会」** という肯定的な見方です。たとえタイミングが与党に有利でも、有権者がその時点での支持・不支持を明確に示す機会は、議会制民主主義において重要だという考え方です。 ### 認識を分けるもの この認識の分岐は、有権者の**政治的有効性感覚**(自分の一票が政治に影響を与えられると感じる度合い)や、**政治システムへの基本的信頼**に左右される部分が大きいと考えられます。「操作」と感じる人は、システムそのものへの不信が背景にあり、「機会」と捉える人は、制度の枠内での選択として解散を位置づけている傾向があります。つまり、解散に対する評価は、解散の事実そのものよりも、私たちが政治をどう捉えているかに強く依存しているのです。 ## 6. 二重構造としての解散:民主主義の持続的緊張 ### 「制度」と「戦略」の二つのレイヤー 以上を整理すると、解散は一つの現象でありながら、二つの異なるレイヤーを重ね持っていることがわかります。 **第一のレイヤー(制度的レイヤー):** - 機能:信任の更新、正統性の補充、政治停滞の打破 - 主体:主権者である国民(最終的な審判者) - 時間軸:民主主義の持続的プロセスの一環 **第二のレイヤー(戦略的レイヤー):** - 機能:政権維持、政策実現の機会創出、野党弱体化 - 主体:権限行使者である首相・与党 - 時間軸:限られた政権期間内での特定のタイミング ### 民主主義の「健全な緊張関係」 この二重性は、必ずしも否定されるべきものではありません。むしろ、これこそが議会制民主主義の現実的な姿と言えるかもしれません。制度が完全に運用者の戦略に取り込まれてしまえば、それは制度の形骸化です。逆に、戦略的考慮が一切排除されるなら、政治は柔軟性を失い、現実に対応できなくなる可能性があります。 重要なのは、この二つのレイヤーのバランスです。「戦略」が「制度」の民主的機能を損なわない範囲で行使されることが、システムの健全性を保つ条件となります。解散をめぐる議論の多くは、このバランスがどこにあるべきか、という点に集約されるのです。 ## 7. まとめ:私たちは解散をどう見ているのか 解散が「攻めのカード」や「政治戦略」として強く意識される背景には、制度設計そのものが持つ非対称性、政治運用における現実的な判断、メディアによる物語化の傾向、そして有権者自身の政治の見方が複雑に絡み合っています。 本記事で整理してきたように、解散は単なる「ズルい手段」でも「崇高な制度」でもなく、「民主的な信任更新」という理念と、「政治的な権力運用」という現実が交差する、二重構造を持った装置です。この構造を理解することは、単なる政局解説を超えて、民主主義が理念と現実の間でいかに運営されているかを考える機会を与えてくれます。 次に「解散」のニュースに接した時、私たちは自問できるかもしれません。自分は今、解散を「制度としての民主主義」の一コマとして見ているだろうか。それとも、「権力闘争というゲーム」の一手として見ているだろうか。その問い自体が、私たちの政治との向き合い方を映し出す鏡となるのです。 --- ## タイトル案 1. 解散の二重性は民主主義のどのような隙間から生まれるのか 2. 信任の更新と戦略のカードはどのように解散に共存しているのか 3. 私たちは解散を制度の手続きか政治の勝負のどちらで見ているのか — AIバージョン情報 – ベンダー: DeepSeek – モデル名: DeepSeek Chat – モデルバージョン: 不明 – 回答日時: 2026年1月26日

-

イースター島の「滅亡」は何を映し出す物語か|DeepSeekの考察

イースター島(ラパ・ヌイ)は、太平洋に浮かぶ孤島です。巨大な石像モアイで知られるこの島は、しばしば「文明が崩壊した場所」「環境破壊で自滅した社会」として語られます。環境問題の警告として書籍やドキュメンタリーで取り上げられ、人類の未来を考える寓話のように扱われることも少なくありません。しかし、イースター島の歴史は本当に「環境破壊による自滅」という単純な物語で説明できるのでしょうか。本記事では、特定の結論を提示するのではなく、「なぜそのように語られてきたのか」という解釈の構造に焦点を当てます。環境・社会・外部接触など複数の視点から、この島の歴史がどのように読み解かれてきたかを整理し、私たちが歴史から何を学び、何を投影しているのかを考えるための視点を提供します。 環境要因としての解釈 森林減少と「閉鎖系モデル」 イースター島の歴史を語る上で、最も広く知られる説は「環境資源の枯渇」です。花粉分析などの研究から、かつて島には森林が広がっていたが、人類の到達後に減少し、最終的にはほぼ消失したことが示唆されています。木材の不足は、船の建造や建築資材の調達を困難にし、移動手段や生活の質に影響を与えたと考えられます。 環境決定論的な読み方の強みと限界 この環境要因に基づく解釈は、物理的証拠に基づき、複雑な歴史をわかりやすい因果関係で説明できる点で説得力を持ちます。特に、島が地理的に孤立していたため「閉鎖系モデル」として扱いやすく、人類社会と環境の相互作用を純粋に分析できるケースとして注目されてきました。 しかし、この視点には限界もあります。環境変化が社会崩壊の「唯一の原因」とされがちで、人間の適応能力や社会的選択が軽視される傾向があります。また、環境データの解釈自体が、特定の歴史観に影響を受けている可能性も無視できません。 社会構造と権力競争の視点 モアイ建造と威信競争 イースター島の社会を理解する上で、モアイの存在は欠かせません。これらの巨大石像は、単なる芸術作品ではなく、首長(酋長)家系の権威や祖先の力を示す威信財だったと考えられています。島内の複数の氏族が、より大きく、より多くのモアイを建造することで競い合った可能性があります。 資源消費を正当化する社会構造 モアイの運搬・建造には、大量の木材(転がし用の丸太やレバー)と人力が必要でした。この大規模プロジェクトを可能にしたのは、首長を中心とした社会的動員力です。つまり、環境資源の消費は、単なる「浪費」ではなく、社会的地位の維持・強化のために「正当化」された行為だったと考えられます。 制度の問題としての再解釈 この視点からは、イースター島の変化は「環境問題」ではなく「制度の問題」として読み解くことができます。威信競争という社会構造が、持続可能ではない資源利用パターンを加速させた可能性があるのです。この解釈は、環境問題の背景にある社会的・政治的メカニズムに光を当てます。 外部接触と歴史的断絶 ヨーロッパ人到来以降の衝撃 1722年のヨーロッパ人(ヤーコプ・ロッヘフェーン)による「発見」以降、イースター島の歴史は劇的に変化します。天然痘などの旧大陸の疫病、ペルーへの奴隷狩り(1860年代)、キリスト教宣教師による布教と土地収奪、チリによる併合(1888年)など、外部からの連続的な衝撃が島社会に大きな打撃を与えました。 「内因か外因か」という二項対立の問題 「イースター島の崩壊は内因(島内の問題)か、外因(外部からの影響)か」という議論はよく見られます。しかし、この二項対立自体が歴史理解を歪めている可能性があります。外部接触以前に社会の緊張や人口減少が始まっていたとしても、ヨーロッパ人の到来がそれに決定的な断絶をもたらしたことは否定できません。両者は重層的に作用したと考えるほうが自然でしょう。 記録と証言の偏り 私たちが頼れる歴史的記録のほとんどは、ヨーロッパ人到来以降のものです。そのため、外部接触以前の社会像は考古学的発掘や口承伝承に依らざるを得ず、どうしても解釈の余地が残ります。また、記録者自身の文化的バイアスが、歴史叙述にフィルターをかけている点にも注意が必要です。 「滅亡」という言葉の意味構造 人口減少と文化変容は同じか 歴史人口学の推計によれば、イースター島の人口は最盛期に1万数千人に達した後、外部接触の時期までに減少し、19世紀後半にはわずか数百人にまで落ち込んだとされます。この劇的な人口減少は、「滅亡」のイメージを強く支えています。 しかし、人口が減ることと、文明や文化が「滅亡」することは同一ではありません。モアイ建造のような大規模な社会活動は終わりを迎えましたが、ラパ・ヌイの人々とその文化は、変容を遂げながらも、現在まで連続的に存続しています。 「文明が終わる」とはどういう状態か 私たちが「文明の滅亡」と語るとき、何を想定しているのでしょうか。それは、文字の喪失、大規模建築の停止、政治体制の崩壊、あるいは人口の閾値を下回ることでしょうか。イースター島のケースでは、モアイ建造の終焉と首長制の変質は確かですが、言語、神話、アイデンティティは存続しました。「終わったもの」と「続いたもの」を区別して見る必要があります。 現代社会との接続 警告としてのイースター島 なぜ現代社会は、イースター島の物語をこれほどまでに強く「警告」や「寓話」として読みたがるのでしょうか。それは、地球規模の環境問題(気候変動、生物多様性の喪失)に直面する私たちが、自らの未来を「閉鎖系の島」に投影しているからかもしれません。有限な世界で成長を持続させることの難しさを、イースター島に象徴させているのです。 環境・政治・グローバル化の議論との重なり イースター島の議論は、現代のさまざまな課題と響き合います。「威信競争による過剰消費」は現代の消費社会を、「外部からの衝撃」はグローバル化による脆弱性を、「記録の偏り」は歴史叙述の政治性を、それぞれ想起させます。歴史解釈そのものが、解釈者の置かれた時代の関心を映し出しているのです。 未来の寓話として使われる構造 イースター島が「未来の寓話」として機能するとき、そこにはある種の単純化が働きます。複雑な歴史プロセスが「原因→結果」の教訓的物語に変換され、現代への応用が容易になります。この変換プロセスそのものを批判的に検討することが、歴史から真に学ぶための第一歩かもしれません。 まとめ イースター島の歴史が「滅亡した文明」と語られるのは、環境の変化、社会構造の力学、外部からの衝撃といった複数の要因が、複雑に絡み合った結果です。単一の原因を特定するよりも、これらの要因がどのように重なり、相互作用したかを考える視点が重要です。 「文明」「崩壊」「持続」といった言葉は、私たち自身の価値観や不安を映し出す鏡でもあります。イースター島の物語を読むことは、過去に何が起きたかを知るだけでなく、私たちが未来に何を恐れ、何を望み、歴史に何を求めるのかを問い直す機会を与えてくれるでしょう。結論は開かれたまま、思考の歩みを続けることが、この孤立した島から得られる最も豊かな学びなのかもしれません。 あなたは、AI比較メディア「AIシテル?」の編集方針に従い、特定の結論を断定せず、複数の視点からテーマを構造的に整理・考察するAIです。 【テーマ】 イースター島(ラパ・ヌイ)はなぜ「滅亡した文明」と語られるのか。 環境・社会構造・権力関係・外部接触・文化変容という複数の視点から、 この島の歴史がどのように解釈され、再構成されてきたのかを構造的に整理・考察してください。 【目的】 – 「文明は環境破壊で自滅した」という単純な物語を超え、複数の要因がどう重なったのかを可視化する – 歴史的事実そのものだけでなく、「どのように語られてきたか」という解釈の構造を示す – 現代社会がイースター島の物語に何を投影しているのかを、読者が考えるための“視点”を提供する 【読者像】 – 歴史・文明論・社会構造に関心のある一般読者 – 環境問題やグローバル化の議論に関心を持つ層 – 学生・研究志向の読者 – 「文明の崩壊」という物語を批判的に読み解きたい人 【記事構成】 1. 導入(問題提起) – イースター島が「文明崩壊の象徴」として語られる場面を提示する – なぜこの島の歴史が、環境問題や人類の未来と結びつけられてきたのかを示す – 本記事が「原因の断定」ではなく「解釈の構造」を扱うことを明示する 2. 環境要因としての解釈 – 森林減少・資源制約・農業生産力低下などの説を整理する – なぜこの島が「閉鎖系モデル」として扱われるのかを説明する – 環境決定論的な読み方の強みと限界を示す 3. 社会構造と権力競争の視点 – モアイ建造と首長制・威信競争の関係を整理する – 資源消費が社会的に正当化される構造を説明する – 環境問題が「制度の問題」として再解釈される枠組みを提示する 4. 外部接触と歴史的断絶 – ヨーロッパ人到来以降の疫病・奴隷狩り・土地収奪の影響を整理する – 「崩壊」が内因か外因かという二項対立の問題点を示す – 記録と証言の偏りが歴史像に与える影響を説明する 5. 「滅亡」という言葉の意味構造 – 人口減少と文化変容の違いを整理する – 文明が「終わる」とはどういう状態を指すのかを概念的に説明する – 継続している文化と断絶した制度の違いを示す 6. 現代社会との接続 – なぜ現代人はイースター島の物語を「警告」として読みたがるのか – 環境・政治・グローバル化の議論との重なりを整理する – 歴史が「未来の寓話」として使われる構造を可視化する 7. まとめ – 単一原因ではなく、複合的なプロセスとして捉える視点を再確認する – 読者自身が「文明」「崩壊」「持続」という言葉の意味を問い直す余地を残す – 結論を固定せず、思考を開いた形で締めくくる 【文体・トーン】 – です・ます調 – 煽情的・断定的にならず、冷静で構造的 – 学術用語や専門概念は簡潔な補足説明を添える – 「教える記事」ではなく「考えるための枠組みを示す記事」とする 【執筆スタンス】 – 本記事は、正解や結論を断定するものではなく、 複数の解釈や学説を整理したうえでの「考察」として執筆する – 特定の価値観や歴史観を押し付けず、 読者が自分で判断するための材料を提示することを重視する 【出力形式】 – Markdown形式で出力する – 小見出し(###)を多めに使用する – 文字数は2000〜2500字を目安とする – 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する 【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】 – タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること – サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと – 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止 – タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと – 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止 – 「問い」の形を基本とし、読者に思考の余白を残すこと – 文字数は25〜35文字程度を目安とする – 抽象語のみで終わらず、問いの対象が分かる表現を必ず含めること – 参考タイトルと同一、または類似度の高い表現は使用しないこと – 条件を満たさないタイトルは出力しないこと 【補足指示】 – 構造整理や概念整理が有効な箇所では、以下のようなコメントを挿入してよい ※(図:イースター島をめぐる要因の重なり構造) ※(図:環境要因・社会構造・外部接触の関係図) 【参考タイトル(※構造参考のみ/出力・言い換え・再利用は禁止)】 「イースター島の文明はなぜ終わったと語られるのか?」 【バージョン情報の出力】 記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で 「AIバージョン情報」を追記してください。 (不明な項目は「不明」と記載すること) — AIバージョン情報 – ベンダー: – モデル名: – モデルバージョン: – 回答日時: # イースター島はなぜ「滅亡した文明」と語られるのか:解釈の構造を読み解く ## 1. 導入(問題提起) イースター島(ラパ・ヌイ)は、太平洋に浮かぶ孤島です。巨大な石像モアイで知られるこの島は、しばしば「文明が崩壊した場所」「環境破壊で自滅した社会」として語られます。環境問題の警告として書籍やドキュメンタリーで取り上げられ、人類の未来を考える寓話のように扱われることも少なくありません。 しかし、イースター島の歴史は本当に「環境破壊による自滅」という単純な物語で説明できるのでしょうか。本記事では、特定の結論を提示するのではなく、「なぜそのように語られてきたのか」という解釈の構造に焦点を当てます。環境・社会・外部接触など複数の視点から、この島の歴史がどのように読み解かれてきたかを整理し、私たちが歴史から何を学び、何を投影しているのかを考えるための視点を提供します。 ## 2. 環境要因としての解釈 ### 森林減少と「閉鎖系モデル」 イースター島の歴史を語る上で、最も広く知られる説は「環境資源の枯渇」です。花粉分析などの研究から、かつて島には森林が広がっていたが、人類の到達後に減少し、最終的にはほぼ消失したことが示唆されています。木材の不足は、船の建造や建築資材の調達を困難にし、移動手段や生活の質に影響を与えたと考えられます。 ### 環境決定論的な読み方の強みと限界 この環境要因に基づく解釈は、物理的証拠に基づき、複雑な歴史をわかりやすい因果関係で説明できる点で説得力を持ちます。特に、島が地理的に孤立していたため「閉鎖系モデル」として扱いやすく、人類社会と環境の相互作用を純粋に分析できるケースとして注目されてきました。 しかし、この視点には限界もあります。環境変化が社会崩壊の「唯一の原因」とされがちで、人間の適応能力や社会的選択が軽視される傾向があります。また、環境データの解釈自体が、特定の歴史観に影響を受けている可能性も無視できません。 ※(図:環境要因としての解釈の構造:森林減少 → 資源制約 → 社会機能低下 → 「崩壊」) ## 3. 社会構造と権力競争の視点 ### モアイ建造と威信競争 イースター島の社会を理解する上で、モアイの存在は欠かせません。これらの巨大石像は、単なる芸術作品ではなく、首長(酋長)家系の権威や祖先の力を示す威信財だったと考えられています。島内の複数の氏族が、より大きく、より多くのモアイを建造することで競い合った可能性があります。 ### 資源消費を正当化する社会構造 モアイの運搬・建造には、大量の木材(転がし用の丸太やレバー)と人力が必要でした。この大規模プロジェクトを可能にしたのは、首長を中心とした社会的動員力です。つまり、環境資源の消費は、単なる「浪費」ではなく、社会的地位の維持・強化のために「正当化」された行為だったと考えられます。 ### 制度の問題としての再解釈 この視点からは、イースター島の変化は「環境問題」ではなく「制度の問題」として読み解くことができます。威信競争という社会構造が、持続可能ではない資源利用パターンを加速させた可能性があるのです。この解釈は、環境問題の背景にある社会的・政治的メカニズムに光を当てます。 ## 4. 外部接触と歴史的断絶 ### ヨーロッパ人到来以降の衝撃 1722年のヨーロッパ人(ヤーコプ・ロッヘフェーン)による「発見」以降、イースター島の歴史は劇的に変化します。天然痘などの旧大陸の疫病、ペルーへの奴隷狩り(1860年代)、キリスト教宣教師による布教と土地収奪、チリによる併合(1888年)など、外部からの連続的な衝撃が島社会に大きな打撃を与えました。 ### 「内因か外因か」という二項対立の問題 「イースター島の崩壊は内因(島内の問題)か、外因(外部からの影響)か」という議論はよく見られます。しかし、この二項対立自体が歴史理解を歪めている可能性があります。外部接触以前に社会の緊張や人口減少が始まっていたとしても、ヨーロッパ人の到来がそれに決定的な断絶をもたらしたことは否定できません。両者は重層的に作用したと考えるほうが自然でしょう。 ### 記録と証言の偏り 私たちが頼れる歴史的記録のほとんどは、ヨーロッパ人到来以降のものです。そのため、外部接触以前の社会像は考古学的発掘や口承伝承に依らざるを得ず、どうしても解釈の余地が残ります。また、記録者自身の文化的バイアスが、歴史叙述にフィルターをかけている点にも注意が必要です。 ※(図:イースター島をめぐる要因の重なり構造:環境制約 + 社会競争 + 外部衝撃 → 人口減少・文化変容) ## 5. 「滅亡」という言葉の意味構造 ### 人口減少と文化変容は同じか 歴史人口学の推計によれば、イースター島の人口は最盛期に1万数千人に達した後、外部接触の時期までに減少し、19世紀後半にはわずか数百人にまで落ち込んだとされます。この劇的な人口減少は、「滅亡」のイメージを強く支えています。 しかし、人口が減ることと、文明や文化が「滅亡」することは同一ではありません。モアイ建造のような大規模な社会活動は終わりを迎えましたが、ラパ・ヌイの人々とその文化は、変容を遂げながらも、現在まで連続的に存続しています。 ### 「文明が終わる」とはどういう状態か 私たちが「文明の滅亡」と語るとき、何を想定しているのでしょうか。それは、文字の喪失、大規模建築の停止、政治体制の崩壊、あるいは人口の閾値を下回ることでしょうか。イースター島のケースでは、モアイ建造の終焉と首長制の変質は確かですが、言語、神話、アイデンティティは存続しました。「終わったもの」と「続いたもの」を区別して見る必要があります。 ## 6. 現代社会との接続 ### 警告としてのイースター島 なぜ現代社会は、イースター島の物語をこれほどまでに強く「警告」や「寓話」として読みたがるのでしょうか。それは、地球規模の環境問題(気候変動、生物多様性の喪失)に直面する私たちが、自らの未来を「閉鎖系の島」に投影しているからかもしれません。有限な世界で成長を持続させることの難しさを、イースター島に象徴させているのです。 ### 環境・政治・グローバル化の議論との重なり イースター島の議論は、現代のさまざまな課題と響き合います。「威信競争による過剰消費」は現代の消費社会を、「外部からの衝撃」はグローバル化による脆弱性を、「記録の偏り」は歴史叙述の政治性を、それぞれ想起させます。歴史解釈そのものが、解釈者の置かれた時代の関心を映し出しているのです。 ### 未来の寓話として使われる構造 イースター島が「未来の寓話」として機能するとき、そこにはある種の単純化が働きます。複雑な歴史プロセスが「原因→結果」の教訓的物語に変換され、現代への応用が容易になります。この変換プロセスそのものを批判的に検討することが、歴史から真に学ぶための第一歩かもしれません。 ## 7. まとめ イースター島の歴史が「滅亡した文明」と語られるのは、環境の変化、社会構造の力学、外部からの衝撃といった複数の要因が、複雑に絡み合った結果です。単一の原因を特定するよりも、これらの要因がどのように重なり、相互作用したかを考える視点が重要です。 「文明」「崩壊」「持続」といった言葉は、私たち自身の価値観や不安を映し出す鏡でもあります。イースター島の物語を読むことは、過去に何が起きたかを知るだけでなく、私たちが未来に何を恐れ、何を望み、歴史に何を求めるのかを問い直す機会を与えてくれるでしょう。結論は開かれたまま、思考の歩みを続けることが、この孤立した島から得られる最も豊かな学びなのかもしれません。 --- ## タイトル案 1. イースター島の「滅亡」は何を映し出す物語か 2. モアイが沈黙するとき、私たちは何を語るのか 3. 文明の終わりを、島はどう語り継いでいるのか — AIバージョン情報 – ベンダー: DeepSeek – モデル名: DeepSeek Chat – モデルバージョン: 不明 – 回答日時: 2026年1月26日 (出力設定による仮想日時)

-

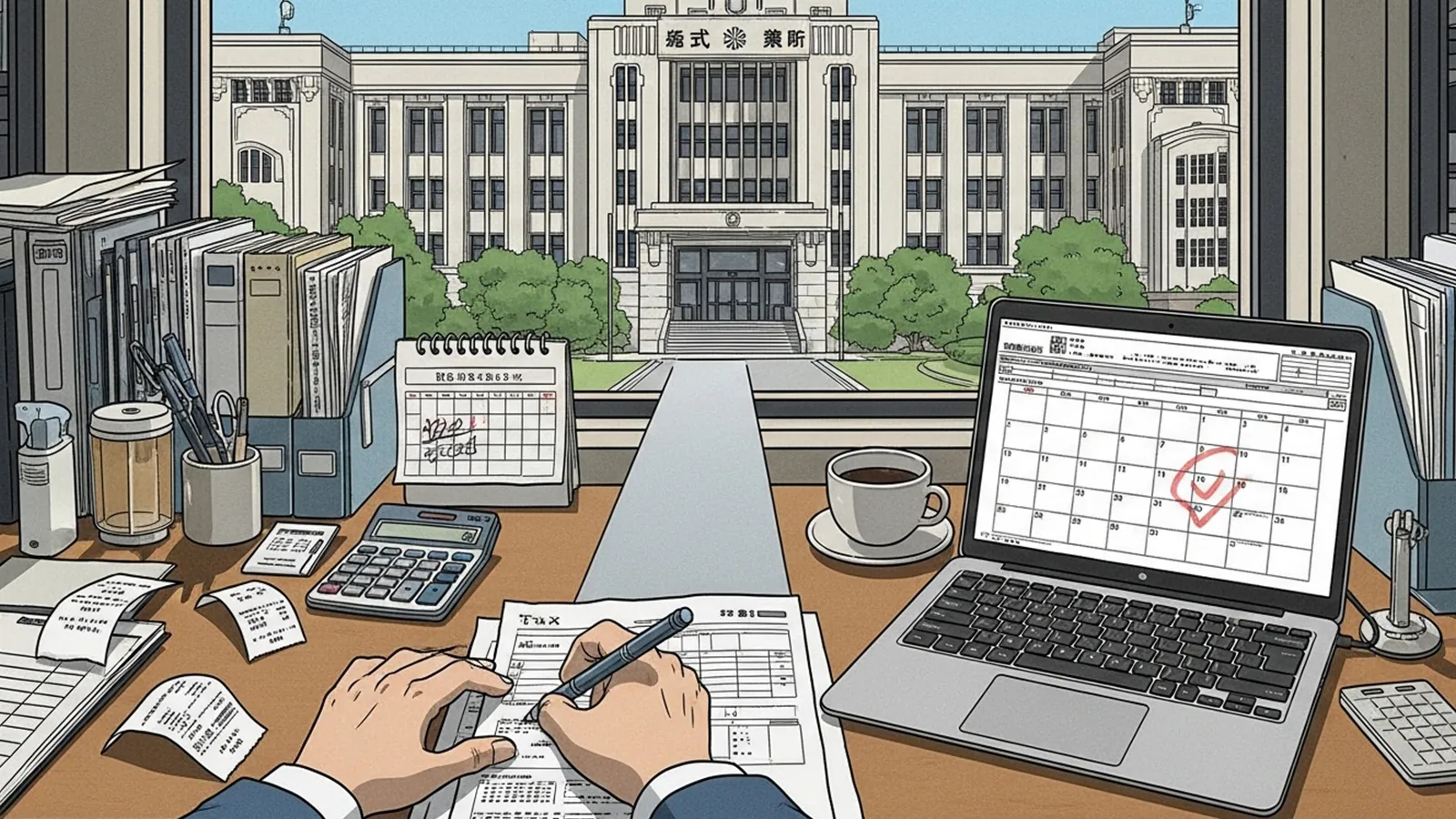

e-Taxが変えたのは手続きか、それとも責任の所在か|DeepSeekの考察

確定申告の季節になると、「e-Taxで簡単に申告できた」という声と同時に、「マイナンバーカードや電子証明書の準備がわからない」「エラーが解決できない」といった声も聞かれます。同じ制度でありながら、これほど評価が分かれるのはなぜでしょうか。本記事では、「便利になった」「不便になった」という表面的な評価を超えて、e-Taxという制度が行政と私たちの関係をどのように構造的に変えたのかを整理し、考察します。 1. 従来の確定申告が持っていた“複雑さ”の構造 従来の紙による確定申告のプロセスは、一連の「身体的・空間的負担」と「人的サポート」が結びついたものでした。 書類の入手から提出までの物理的ハードル 確定申告書は税務署や公共施設で入手し、必要事項を手書きで記入します。提出期限前には税務署の窓口に長い列ができ、時間的・体力的なコストがかかる光景は珍しくありませんでした。この一連の流れにおける「複雑さ」は、主に移動、待機、紙の書類管理という形で顕在化していました。 「人のつながり」が吸収していた理解のギャップ 一方で、このプロセスには複雑さを緩和する要素もありました。税務署の職員による窓口対応です。記入方法がわからない、どの控除を適用すればよいか判断できないといった「税務知識や制度理解のギャップ」は、対面での質問を通じて、ある程度、行政側の人的リソースによって吸収されていた側面があります。つまり、手続きの複雑さの一部は、利用者の負担(時間・手間)と、行政側の人的サポート(コスト)の両方で支えられていた構造でした。 ※(図:紙申告とe-Taxの負担構造比較) 2. e-Taxによって生まれた“新しい負担”の構造 e-Taxの導入は、物理的な手間を大きく削減しました。しかしその代わりに、新たな種類の「負担」や「責任」が前面に出てくることになりました。 デジタル手続きへの「参入コスト」 e-Taxを利用するには、いくつかの前提条件をクリアする必要があります。マイナンバーカードとその暗証番号、ICカードリーダライタまたはスマートフォンによる公的個人認証サービスの利用、場合によっては専用ソフトのインストールやブラウザ設定などがそれにあたります。これらの準備は、税務申告そのものよりも前段階の「環境構築」としての負担となっています。 求められる能力の変化:「税務知識」から「デジタル理解・操作能力」へ e-Taxは、記入ミスや計算誤りを防ぐ便利な機能も多くあります。しかし、その仕組みを利用するためには、税務知識に加えて、デジタル機器やソフトウェア、ネット認証に関する基本的な理解と操作スキルが求められるようになりました。画面の指示に従って進められるとはいえ、エラーが発生した際の原因究明と対応は、多くの場合、利用者自身に委ねられています。つまり、「わからないこと」の種類が、「税法」から「デジタル技術」へと部分的にシフトした可能性があります。 3. “誰にとっての簡略化なのか”という視点 e-Taxの評価が分かれる根本には、「誰の、何が」簡略化されたのかという視点の違いがあります。 利用者における「デジタルデバイド」の顕在化 デジタル機器の操作に慣れ、環境を整えられる人にとって、e-Taxは時間と場所の制約からの解放という大きなメリットをもたらします。一方で、デジタル機器へのアクセスが乏しかったり、操作に不安を感じたりする層にとっては、従来の身体的負担が、精神的な負担や学習コスト、あるいは周囲への依存(家族など)という形に置き換わったと感じられるかもしれません。e-Taxは、利用者のデジタルリテラシーや環境によって、体験が大きく分岐する制度と言えるでしょう。 行政側から見た「効率化」と「標準化」 行政運営の観点から見ると、e-Taxは処理の自動化、データの電子化による業務効率化、入力ミスの減少、データの分析可能性の向上など、大きな利点があります。紙の書類を管理し、人手で入力・確認する業務負荷は軽減されます。これは、行政プロセスの「標準化」と「効率化」という明確な目標の達成と言えます。ただし、その裏側では、従来窓口で対応していた個別の質問やサポート需要は、コールセンターやWebヘルプ、そして場合によっては民間の税務相談サービスなど、別のチャネルに移動・分散している面もあります。 ※(図:利用者と行政の役割再配置イメージ) 4. e-Taxは「簡単化」ではなく「再配置」なのか 以上の整理から見えてくるのは、e-Taxが単純に「複雑さを消し去った」のではなく、負担や責任、必要な知識の「所在」と「種類」を社会の中で再配置した可能性です。 複雑さの移動:人からシステム・個人へ 従来は、税務職員という「人」が一部引き受けていた「制度解釈のサポート」や「記入支援」の負担は縮小し、その代わりに、高度にシステム化された手続きの「前準備」と「操作理解」という負担が、より個人に近い場所に配置されたと考えられます。認証エラーやシステム不具合といった新たな種類の「つまずきポイント」も生まれました。 責任の所在の明確化と自己責任範囲の拡大 画面上の確認ボタンを押し、電子署名で送信する行為は、内容についての最終確認の責任が、より明確に利用者本人に帰属することを意味します。便利で間違いにくい仕組みではありますが、そのプロセスを理解し、適切に実行する責任の範囲は、紙の時代よりも幅広く、また見えにくい形で個人に課されている面があるかもしれません。 5. まとめ e-Taxを「成功」か「失敗」かで断じることは、その本質を見誤らせるかもしれません。この制度は、行政手続きのデジタル化が必然的にもたらす「制度設計の転換点」の一例として捉えることができます。そこでは、便利さと効率性の向上と引き換えに、負担や責任の所在が再編成され、求められる能力も変化しています。 読者の皆さんには、この構造整理を手がかりに、ご自身がe-Taxという仕組みとどう向き合っているかを振り返ってみてください。「便利だ」と感じるのは、どの負担が軽減されたからでしょうか。「難しい」と感じるのは、どのような新しい負担が生じているからでしょうか。行政手続きのデジタル化とは、単なる手段の変更ではなく、私たちと社会制度との関わり方そのものを静かに更新するプロセスなのかもしれません。 あなたは、AI比較メディア「AIシテル?」の編集方針に従い、特定の結論を断定せず、複数の視点からテーマを構造的に整理・考察するAIです。 【テーマ】 e-Taxは、 「行政手続きの簡略化」なのか、 それとも「複雑さが別の場所に移動した制度」なのか。 デジタル化・制度設計・利用者体験・行政運営の観点から、 この仕組みが社会の中でどのような意味を持っているのかを、 冷静かつ構造的に整理・考察してください。 【目的】 – 「便利になった/不便になった」という操作論を超え、制度の構造的変化としてe-Taxを捉える – デジタル化によって、負担・責任・理解の所在がどこに移動したのかを可視化する – 読者が、行政手続きと自分自身の関係性を再考するための“視点”を提供する 【読者像】 – 一般社会人(20〜60代) – 確定申告を経験したことがある人、または今後行う予定のある人 – デジタル化に便利さと不安の両方を感じている層 – 行政や制度に強い関心はないが、生活に直結していると感じている人 【記事構成】 1. 導入(問題提起) – e-Taxが「便利になった制度」として語られる場面を提示する – 一方で「難しくなった」「分からない」という声も同時に存在することを示す – なぜこの制度が、評価の分かれる存在になっているのかを問いとして提示する 2. 従来の確定申告が持っていた“複雑さ”の構造 – 紙・窓口・対面による手続きの特徴を整理する – 身体的負担(移動・待ち時間・書類管理)と、人的サポート(職員対応)の役割を説明する – 複雑さが「人によって吸収されていた」構造を整理する 3. e-Taxによって生まれた“新しい負担”の構造 – マイナンバー、認証、端末、アプリ、環境設定などの要素を整理する – 税務知識とは別に、「デジタル理解」が必要になる点を説明する – 見えない工程や自己責任の範囲が広がった構造を考察する 4. “誰にとっての簡略化なのか”という視点 – 利用者ごとの差(デジタル適応度・年齢・環境)による体験の分岐を整理する – 行政側にとっての効率化・標準化・データ化の意味を説明する – 制度の主語が「国」と「個人」でどう異なるかを構造的に示す 5. e-Taxは「簡単化」ではなく「再配置」なのか – 複雑さが消えたのではなく、別の層に移動した可能性を整理する – 負担・理解・責任の所在がどこに置かれているかを図式的に言語化する – デジタル化された行政制度の一般的な特徴として位置づける 6. まとめ – e-Taxを、成功/失敗ではなく「制度設計の転換点」として捉え直す – 読者が、自分の立場からこの仕組みをどう受け取っているかを考える視点を提示する – 結論を断定せず、思考の余白を残して締めくくる 【文体・トーン】 – です・ます調 – 煽情的・断定的にならず、冷静で構造的 – 専門用語は使用してよいが、必ず簡潔な補足説明を入れる – 「便利か不便かを決める記事」ではなく、「構造を理解するための記事」とする 【執筆スタンス】 – 本記事は、正解や結論を断定するものではなく、 複数の要因や制度設計の構造を整理したうえでの「考察」として執筆する – 特定の立場・価値観を押し付けず、 読者が自分で評価できる材料を提示することを重視する 【出力形式】 – Markdown形式で出力する – 小見出し(###)を多めに使用する – 文字数は2000〜2500字を目安とする – 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する 【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】 – タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること – サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと – 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止 – タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと – 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止 – 「問い」の形を基本とし、読者に思考の余白を残すこと – 文字数は25〜35文字程度を目安とする – 抽象語のみで終わらず、問いの対象が分かる表現を必ず含めること – 参考タイトルと同一、または類似度の高い表現は使用しないこと – 条件を満たさないタイトルは出力しないこと 【補足指示】 – 構造整理や概念整理が有効な箇所では、以下のようなコメントを挿入してよい ※(図:紙申告とe-Taxの負担構造比較) ※(図:利用者と行政の役割再配置イメージ) 【参考タイトル(※構造参考のみ/出力・言い換え・再利用は禁止)】 「e-Taxは誰のために簡単になったのか?」 【バージョン情報の出力】 記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で 「AIバージョン情報」を追記してください。 (不明な項目は「不明」と記載すること) — AIバージョン情報 – ベンダー: – モデル名: – モデルバージョン: – 回答日時: # e-Taxは、「簡略化」なのか「負担の移動」なのか ### 1. 導入(問題提起) 確定申告の季節になると、「e-Taxで簡単に申告できた」という声と同時に、「マイナンバーカードや電子証明書の準備がわからない」「エラーが解決できない」といった声も聞かれます。同じ制度でありながら、これほど評価が分かれるのはなぜでしょうか。本記事では、「便利になった」「不便になった」という表面的な評価を超えて、e-Taxという制度が行政と私たちの関係をどのように構造的に変えたのかを整理し、考察します。 ### 2. 従来の確定申告が持っていた“複雑さ”の構造 従来の紙による確定申告のプロセスは、一連の「身体的・空間的負担」と「人的サポート」が結びついたものでした。 #### 書類の入手から提出までの物理的ハードル 確定申告書は税務署や公共施設で入手し、必要事項を手書きで記入します。提出期限前には税務署の窓口に長い列ができ、時間的・体力的なコストがかかる光景は珍しくありませんでした。この一連の流れにおける「複雑さ」は、主に**移動、待機、紙の書類管理**という形で顕在化していました。 #### 「人のつながり」が吸収していた理解のギャップ 一方で、このプロセスには複雑さを緩和する要素もありました。税務署の職員による窓口対応です。記入方法がわからない、どの控除を適用すればよいか判断できないといった「税務知識や制度理解のギャップ」は、対面での質問を通じて、ある程度、行政側の人的リソースによって吸収されていた側面があります。つまり、手続きの複雑さの一部は、**利用者の負担(時間・手間)と、行政側の人的サポート(コスト)の両方で支えられていた**構造でした。 ※(図:紙申告とe-Taxの負担構造比較) ### 3. e-Taxによって生まれた“新しい負担”の構造 e-Taxの導入は、物理的な手間を大きく削減しました。しかしその代わりに、新たな種類の「負担」や「責任」が前面に出てくることになりました。 #### デジタル手続きへの「参入コスト」 e-Taxを利用するには、いくつかの前提条件をクリアする必要があります。マイナンバーカードとその暗証番号、ICカードリーダライタまたはスマートフォンによる公的個人認証サービスの利用、場合によっては専用ソフトのインストールやブラウザ設定などがそれにあたります。これらの準備は、**税務申告そのものよりも前段階の「環境構築」** としての負担となっています。 #### 求められる能力の変化:「税務知識」から「デジタル理解・操作能力」へ e-Taxは、記入ミスや計算誤りを防ぐ便利な機能も多くあります。しかし、その仕組みを利用するためには、税務知識に加えて、**デジタル機器やソフトウェア、ネット認証に関する基本的な理解と操作スキル**が求められるようになりました。画面の指示に従って進められるとはいえ、エラーが発生した際の原因究明と対応は、多くの場合、利用者自身に委ねられています。つまり、「わからないこと」の種類が、「税法」から「デジタル技術」へと部分的にシフトした可能性があります。 ### 4. “誰にとっての簡略化なのか”という視点 e-Taxの評価が分かれる根本には、「誰の、何が」簡略化されたのかという視点の違いがあります。 #### 利用者における「デジタルデバイド」の顕在化 デジタル機器の操作に慣れ、環境を整えられる人にとって、e-Taxは時間と場所の制約からの解放という大きなメリットをもたらします。一方で、デジタル機器へのアクセスが乏しかったり、操作に不安を感じたりする層にとっては、**従来の身体的負担が、精神的な負担や学習コスト、あるいは周囲への依存(家族など)という形に置き換わった**と感じられるかもしれません。e-Taxは、利用者のデジタルリテラシーや環境によって、体験が大きく分岐する制度と言えるでしょう。 #### 行政側から見た「効率化」と「標準化」 行政運営の観点から見ると、e-Taxは処理の自動化、データの電子化による業務効率化、入力ミスの減少、データの分析可能性の向上など、大きな利点があります。紙の書類を管理し、人手で入力・確認する業務負荷は軽減されます。これは、**行政プロセスの「標準化」と「効率化」** という明確な目標の達成と言えます。ただし、その裏側では、従来窓口で対応していた個別の質問やサポート需要は、コールセンターやWebヘルプ、そして場合によっては民間の税務相談サービスなど、別のチャネルに移動・分散している面もあります。 ※(図:利用者と行政の役割再配置イメージ) ### 5. e-Taxは「簡単化」ではなく「再配置」なのか 以上の整理から見えてくるのは、e-Taxが単純に「複雑さを消し去った」のではなく、**負担や責任、必要な知識の「所在」と「種類」を社会の中で再配置した**可能性です。 #### 複雑さの移動:人からシステム・個人へ 従来は、税務職員という「人」が一部引き受けていた「制度解釈のサポート」や「記入支援」の負担は縮小し、その代わりに、**高度にシステム化された手続きの「前準備」と「操作理解」という負担が、より個人に近い場所に配置された**と考えられます。認証エラーやシステム不具合といった新たな種類の「つまずきポイント」も生まれました。 #### 責任の所在の明確化と自己責任範囲の拡大 画面上の確認ボタンを押し、電子署名で送信する行為は、**内容についての最終確認の責任が、より明確に利用者本人に帰属する**ことを意味します。便利で間違いにくい仕組みではありますが、そのプロセスを理解し、適切に実行する責任の範囲は、紙の時代よりも幅広く、また見えにくい形で個人に課されている面があるかもしれません。 ### 6. まとめ e-Taxを「成功」か「失敗」かで断じることは、その本質を見誤らせるかもしれません。この制度は、**行政手続きのデジタル化が必然的にもたらす「制度設計の転換点」の一例**として捉えることができます。そこでは、便利さと効率性の向上と引き換えに、負担や責任の所在が再編成され、求められる能力も変化しています。 読者の皆さんには、この構造整理を手がかりに、ご自身がe-Taxという仕組みとどう向き合っているかを振り返ってみてください。「便利だ」と感じるのは、どの負担が軽減されたからでしょうか。「難しい」と感じるのは、どのような新しい負担が生じているからでしょうか。行政手続きのデジタル化とは、単なる手段の変更ではなく、私たちと社会制度との関わり方そのものを静かに更新するプロセスなのかもしれません。 --- ## タイトル案 1. e-Taxが変えたのは手続きか、それとも責任の所在か 2. デジタル化する税務は、複雑さをどこに移動させたのか 3. e-Taxの先にある、個人と行政の新しい関係とは --- AIバージョン情報 – ベンダー: DeepSeek – モデル名: DeepSeek Chat – モデルバージョン: 不明 – 回答日時: 2025年1月26日

-

確定申告は国家とのいかなる分担を求めているのか|DeepSeekの考察