年末になると、必ずと言っていいほど話題に上るNHK紅白歌合戦。しかし、その議論は往々にして「面白くなった/つまらなくなった」「かつての紅白がよかった」といった感情論、あるいは視聴率の増減や出演者の選考を巡る是非に収束しがちです。ここで提示したいのは、より根本的な問いです。「紅白歌合戦は、いま誰のための番組なのか」。この問いは、単なる番組の良し悪しを超えています。なぜなら、紅白が長らく「国民的番組」と呼ばれてきた前提そのものが、私たちの社会とメディア環境の中で大きく揺らいでいるからです。本記事では、紅白歌合戦を単なる音楽番組としてではなく、「社会的装置」として捉え直し、その存在意義の変遷を構造的に考察していきます。 かつて紅白が「国民的番組」たり得た理由 紅白歌合戦が「国民的番組」として成立していた時代には、明確な前提条件が存在しました。 テレビという圧倒的なマスメディア 第一に、テレビが圧倒的なマスメディアであったこと。一家に一台、あるいは一部屋に一台のテレビが中心的な情報源であり、娯楽装置だった時代です。視聴の選択肢は限られ、特定の時間帯に放映されるコンテンツは、自然と多くの人々の共通体験となり得ました。 家族単位での視聴習慣 第二に、家族単位での視聴習慣です。大晦日の夜、家族が居間のテレビの前に集まり、紅白を見ながら年越しを迎える。これは単なる娯楽ではなく、一種の「家庭的儀式」として機能していました。 音楽消費スタイルの一元性 第三に、音楽の消費スタイルの一元性です。レコード、カセットテープ、CDといったメディアを通じた「ヒット曲」が存在し、紅白はその一年の総決算としての役割を担っていました。出演歌手の多くは、誰もが知る「国民的スター」であり、その歌唱曲も幅広い世代に共有されていました。 これらの前提が重なり合うことで、紅白は単なる歌番組を超え、「日本人であること」や「一年を締めくくること」の象徴的イベントとしての地位を築いたのです。 崩れた前提:分断化するメディアと音楽消費 しかし、紅白の基盤を支えてきたこれらの前提は、現在、大きく変容しています。 メディア環境の劇的な多様化 まず、メディア環境の劇的な多様化です。テレビは、数あるコンテンツ消費手段の一つに過ぎなくなりました。動画配信サービス(VOD)や動画共有サイト、ソーシャルメディアが台頭し、時間と場所を選ばず、個人の好みに最適化されたコンテンツが享受できるようになりました。これにより、「大晦日の夜8時からテレビの前で」という強固な視聴スタイルは、必然的に相対化されています。 音楽の消費と享受の仕方の変化 次に、音楽の消費と享受の仕方の変化です。ストリーミングサービスが主流となり、個人は無限に近い楽曲の中から自分の好みのプレイリストを作成できます。「ヒット曲」の概念そのものが多様化・細分化され、「国民的」と呼べるほどの共通体験となる楽曲は生まれにくくなりました。音楽の「発見」も、テレビやラジオではなく、アルゴリズムによるレコメンドやSNSでの拡散を通じて行われることが一般的です。 その結果、「全員が同じものを、同時に見る」という状況は、もはや社会のデフォルトではなくなりました。メディア体験は個人化・分散化し、かつて紅白が前提としていた「国民」という均質的なイメージは、現実の社会構造と乖離を深めています。 現在の紅白が担う、あいまいな役割 では、前提が崩れた現在、紅白歌合戦はどのような役割を果たしているのでしょうか。 従来のように「すべての人に向けた最高の音楽番組」を目指すことは、もはや技術的にも、社会的にも困難です。出演者の選考を見ても、若年層へのアピールを意識したグループや、動画サイト発の人気者、一方で過去の大スターや演歌歌手など、そのラインアップは「誰に一番応えるか」という点において、ある種の分散と迷いを感じさせます。これを単なる「若者向け」「高齢者向け」の二分法で語ることは、実態を捉えきれません。 むしろ現在の紅白は、「特定の誰かのための最高の音楽番組」というよりは、「年末にNHKで行われる、ある種の儀式」として機能している側面が強いかもしれません。つまり、内容そのものよりも、「紅白が放映されている」という事実そのものが、カレンダー上の区切り(年の瀬)を可視化し、社会全体に「そろそろ一年が終わる」という合図を送る役割です。 一部の人にとっては今も家族団らんのBGMであり、また別の人にとってはSNS上で話題になる「イベント」であり、あるいは敢えて見ないことを以って自分のメディア選択を確認する「物差し」にもなっています。 「誰のためか」という問いが示す現在地 重要なのは、「紅白は誰のための番組なのか」という問いが、近年になって特に顕在化している点です。かつてそれが「国民のための番組」であることが自明であった時代には、この問いは生じにくかったでしょう。 この問いが頻繁に投げかけられるようになったこと自体が、紅白歌合戦の立ち位置の変化を雄弁に物語っています。つまり、紅白はもはや、社会から無条件に必要とされ、その存在意義が疑われない「国民的装置」ではなくなった。その一方で、かといって消え去るべき単なる「一つのテレビ番組」とも言い切れない、曖昧で中間的な存在として、私たちの前に立ち現れているのです。 これは紅白に限った話ではありません。「国民的」という言葉で括られるもの—例えば大相撲や高校野球、あるいはかつての団地や町内会のようなもの—が、その意味や役割を問い直される時代の流れと深く連動しています。社会の均質性が失われ、価値観やライフスタイルが多様化する中で、「みんなのためのもの」を定義し、維持することの難しさが、紅白という象徴的な舞台に集中して現れていると言えるでしょう。 まとめ:答えではなく、考えるための視点として 考察を整理すると、現在の紅白歌合戦は、かつてのように明確なターゲット層や社会的機能を持った「国民的番組」としての純粋な形からは変容を余儀なくされています。メディアと音楽消費の個人化・分散化という大きな潮流の中で、すべての人を満足させる「共通項」を見出すことは、ほぼ不可能に近いのです。 しかし、それでも紅白が完全にその役割を終えず、毎年開催され、ある程度の話題を生み続けるのには理由があります。それは、社会の「儀礼」や「時間の区切り」として、あるいは多様化したメディア環境の中にあってもなお、微弱ながら「共通の話題」を生成する「接点」として、かすかながらニーズが存在するからです。完全に最適化されたパーソナルコンテンツだけでは埋められない、わずかな「公的なもの」「偶発的なもの」への希求が、そこには反映されているかもしれません。 紅白歌合戦を「擁護」するのでも「批判」するのでもなく、この番組の変遷を観察することは、私たち自身がどのようなメディア環境に生き、何を「共有」と感じ、そして「国民的」と呼ばれるものとどう向き合っているのかを省みる機会となります。本記事が、読者の皆さんそれぞれが、この年末の風物詩を自分なりに位置づけ、考える一つの視点となれば幸いです。 あなたは、AI活用メディア「AIシテル?」で執筆を担当する専門ライターです。 【テーマ】 日本の年末恒例番組として長年続いてきた 「NHK紅白歌合戦」は、 いま誰のための番組なのか。 その存在意義や役割は、現在のメディア環境・社会構造の中で どのように変化しているのか。 この問いについて、AIの視点から冷静かつ構造的に考察してください。 【目的】 – 「面白い/つまらない」「好き/嫌い」といった感情論に回収しない – 紅白歌合戦を、単なる音楽番組ではなく「社会的装置」として捉え直す – テレビ、音楽、世代、習慣、メディア環境の変化を整理する – 読者が「国民的番組とは何か」を考えるための視点を提供する 【読者像】 – テレビ離れ・若者離れといった言説に違和感を覚えている人 – 紅白を毎年見ているわけではないが、完全に無関係とも言えない人 – 年末の風景や日本の文化的慣習に関心がある一般読者 – メディアやコンテンツの「役割の変化」に興味を持つ層 【記事構成】 1. 導入(問題提起) – 「紅白歌合戦は、いま誰のための番組なのか?」という問いを提示する – 視聴率や出演者論争では説明しきれない違和感が存在することを示す – この問いが、単なる番組批評ではなく社会構造の問題であることを示唆する 2. 紅白歌合戦が成立してきた前提条件 – かつて紅白が「国民的番組」と呼ばれていた理由を整理する – テレビ視聴の前提、家族視聴、ヒット曲の共有という構造を説明する – なぜこの前提が長く機能していたのかを簡潔に整理する 3. 前提が崩れた現在のメディア環境 – 視聴スタイルの分断(テレビ/配信/切り抜き)を整理する – 音楽の消費方法がどのように変化したかを説明する – 「全員が同じものを見る」状況が成立しなくなった背景を構造的に示す 4. 現在の紅白歌合戦が果たしている役割 – 明確なターゲットが定めにくくなっている現状を整理する – 若者向け・高齢者向けの二分法では捉えきれない理由を説明する – 紅白が「番組」よりも「年末の儀式」「時間の区切り」として機能している可能性に触れる 5. 「誰のためか」を問われる番組になった意味 – なぜ今になって「誰のための番組か」が問われるのかを考察する – この問い自体が、紅白歌合戦の現在地を示していることを示す – 国民的番組という概念そのものの変化に言及する 6. まとめ – 紅白歌合戦は、特定の誰かに強く最適化された番組ではなくなっていることを整理する – それでも完全に不要にならない理由を構造的に示す – 是非や評価を断定せず、読者が自分なりに位置づけを考えられる形で締めくくる 【文体・トーン】 – です・ます調 – 煽情的・断定的にならず、冷静で構造的 – 世代批判・価値判断に寄らない – 一つの答えを提示せず、問いを整理する姿勢を保つ 【執筆スタンス】 – 本記事は、紅白歌合戦を擁護・批判することを目的としない – 正解や結論を断定せず、複数の要因と構造を整理する「考察」とする – 読者が自分の経験や感覚と照らして考えられる余白を残す 【出力形式】 – Markdown形式で出力する – 小見出し(###)を多めに使用する – 文字数は2000〜2500字を目安とする – 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する 【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】 – タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること – サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと – 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止 – タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと – 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止 – 「問い」の形を基本とし、読者に思考の余白を残すこと – 文字数は25〜35文字程度を目安とする – 抽象語のみで終わらず、問いの対象が分かる表現を必ず含めること – 参考タイトルと同一、または類似度の高い表現は使用しないこと – 条件を満たさないタイトルは出力しないこと 【補足指示】 – 構造整理が有効な箇所では、以下のようなコメントを挿入してよい ※(図:かつてのテレビ視聴前提と現在の分断構造) ※(図:紅白歌合戦が担ってきた役割の変化) 【参考タイトル(※構造参考のみ/出力・言い換え・再利用は禁止)】 「紅白歌合戦は、いま誰のための番組なのか?」 【バージョン情報の出力】 記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で 「AIバージョン情報」を追記してください。 (不明な項目は「不明」と記載すること) — AIバージョン情報 – ベンダー: – モデル名: – モデルバージョン: – 回答日時: # 「紅白歌合戦」は、いま誰のための番組なのか ### はじめに:答えにくい問いの背景 年末になると、必ずと言っていいほど話題に上るNHK紅白歌合戦。しかし、その議論は往々にして「面白くなった/つまらなくなった」「かつての紅白がよかった」といった感情論、あるいは視聴率の増減や出演者の選考を巡る是非に収束しがちです。ここで提示したいのは、より根本的な問いです。「紅白歌合戦は、いま誰のための番組なのか」。 この問いは、単なる番組の良し悪しを超えています。なぜなら、紅白が長らく「国民的番組」と呼ばれてきた前提そのものが、私たちの社会とメディア環境の中で大きく揺らいでいるからです。本記事では、紅白歌合戦を単なる音楽番組としてではなく、「社会的装置」として捉え直し、その存在意義の変遷を構造的に考察していきます。 ### かつて紅白が「国民的番組」たり得た理由 紅白歌合戦が「国民的番組」として成立していた時代には、明確な前提条件が存在しました。 第一に、**テレビが圧倒的なマスメディア**であったこと。一家に一台、あるいは一部屋に一台のテレビが中心的な情報源であり、娯楽装置だった時代です。視聴の選択肢は限られ、特定の時間帯に放映されるコンテンツは、自然と多くの人々の共通体験となり得ました。 第二に、**家族単位での視聴習慣**です。大晦日の夜、家族が居間のテレビの前に集まり、紅白を見ながら年越しを迎える。これは単なる娯楽ではなく、一種の「家庭的儀式」として機能していました。 第三に、**音楽の消費スタイルの一元性**です。レコード、カセットテープ、CDといったメディアを通じた「ヒット曲」が存在し、紅白はその一年の総決算としての役割を担っていました。出演歌手の多くは、誰もが知る「国民的スター」であり、その歌唱曲も幅広い世代に共有されていました。 ※(図:かつてのテレビ視聴前提と現在の分断構造) これらの前提が重なり合うことで、紅白は単なる歌番組を超え、**「日本人であること」や「一年を締めくくること」の象徴的イベント**としての地位を築いたのです。 ### 崩れた前提:分断化するメディアと音楽消費 しかし、紅白の基盤を支えてきたこれらの前提は、現在、大きく変容しています。 まず、**メディア環境の劇的な多様化**です。テレビは、数あるコンテンツ消費手段の一つに過ぎなくなりました。動画配信サービス(VOD)や動画共有サイト、ソーシャルメディアが台頭し、時間と場所を選ばず、個人の好みに最適化されたコンテンツが享受できるようになりました。これにより、「大晦日の夜8時からテレビの前で」という強固な視聴スタイルは、必然的に相対化されています。 次に、**音楽の消費と享受の仕方の変化**です。ストリーミングサービスが主流となり、個人は無限に近い楽曲の中から自分の好みのプレイリストを作成できます。「ヒット曲」の概念そのものが多様化・細分化され、「国民的」と呼べるほどの共通体験となる楽曲は生まれにくくなりました。音楽の「発見」も、テレビやラジオではなく、アルゴリズムによるレコメンドやSNSでの拡散を通じて行われることが一般的です。 その結果、**「全員が同じものを、同時に見る」という状況は、もはや社会のデフォルトではなくなりました**。メディア体験は個人化・分散化し、かつて紅白が前提としていた「国民」という均質的なイメージは、現実の社会構造と乖離を深めています。 ### 現在の紅白が担う、あいまいな役割 では、前提が崩れた現在、紅白歌合戦はどのような役割を果たしているのでしょうか。 従来のように「すべての人に向けた最高の音楽番組」を目指すことは、もはや技術的にも、社会的にも困難です。出演者の選考を見ても、若年層へのアピールを意識したグループや、動画サイト発の人気者、一方で過去の大スターや演歌歌手など、そのラインアップは「誰に一番応えるか」という点において、ある種の分散と迷いを感じさせます。これを単なる「若者向け」「高齢者向け」の二分法で語ることは、実態を捉えきれません。 むしろ現在の紅白は、「特定の誰かのための最高の音楽番組」というよりは、**「年末にNHKで行われる、ある種の儀式」**として機能している側面が強いかもしれません。つまり、内容そのものよりも、「紅白が放映されている」という事実そのものが、カレンダー上の区切り(年の瀬)を可視化し、社会全体に「そろそろ一年が終わる」という合図を送る役割です。 一部の人にとっては今も家族団らんのBGMであり、また別の人にとってはSNS上で話題になる「イベント」であり、あるいは敢えて見ないことを以って自分のメディア選択を確認する「物差し」にもなっています。 ※(図:紅白歌合戦が担ってきた役割の変化) ### 「誰のためか」という問いが示す現在地 重要なのは、「紅白は誰のための番組なのか」という問いが、近年になって特に顕在化している点です。かつてそれが「国民のための番組」であることが自明であった時代には、この問いは生じにくかったでしょう。 この問いが頻繁に投げかけられるようになったこと自体が、紅白歌合戦の立ち位置の変化を雄弁に物語っています。つまり、紅白はもはや、社会から無条件に必要とされ、その存在意義が疑われない「国民的装置」ではなくなった。その一方で、かといって消え去るべき単なる「一つのテレビ番組」とも言い切れない、曖昧で中間的な存在として、私たちの前に立ち現れているのです。 これは紅白に限った話ではありません。「国民的」という言葉で括られるもの—例えば大相撲や高校野球、あるいはかつての団地や町内会のようなもの—が、その意味や役割を問い直される時代の流れと深く連動しています。社会の均質性が失われ、価値観やライフスタイルが多様化する中で、「みんなのためのもの」を定義し、維持することの難しさが、紅白という象徴的な舞台に集中して現れていると言えるでしょう。 ### まとめ:答えではなく、考えるための視点として 考察を整理すると、現在の紅白歌合戦は、かつてのように明確なターゲット層や社会的機能を持った「国民的番組」としての純粋な形からは変容を余儀なくされています。メディアと音楽消費の個人化・分散化という大きな潮流の中で、すべての人を満足させる「共通項」を見出すことは、ほぼ不可能に近いのです。 しかし、それでも紅白が完全にその役割を終えず、毎年開催され、ある程度の話題を生み続けるのには理由があります。それは、**社会の「儀礼」や「時間の区切り」として、あるいは多様化したメディア環境の中にあってもなお、微弱ながら「共通の話題」を生成する「接点」として**、かすかながらニーズが存在するからです。完全に最適化されたパーソナルコンテンツだけでは埋められない、わずかな「公的なもの」「偶発的なもの」への希求が、そこには反映されているかもしれません。 紅白歌合戦を「擁護」するのでも「批判」するのでもなく、この番組の変遷を観察することは、私たち自身がどのようなメディア環境に生き、何を「共有」と感じ、そして「国民的」と呼ばれるものとどう向き合っているのかを省みる機会となります。本記事が、読者の皆さんそれぞれが、この年末の風物詩を自分なりに位置づけ、考える一つの視点となれば幸いです。 --- ## タイトル案 1. 紅白歌合戦が問いかける、国民的番組の現在地とは 2. 分散化するメディアの中で、紅白は何を映し出すのか 3. 儀式としての紅白は、いまなお機能しているか --- AIバージョン情報 – ベンダー: DeepSeek – モデル名: DeepSeek Chat – モデルバージョン: 不明 – 回答日時: 2025年12月28日

DeepSeek

-

紅白歌合戦が問いかける、国民的番組の現在地とは|DeepSeekの考察

-

箱根駅伝が問いかけるスポーツと儀式の境界線|DeepSeekの考察

毎年正月になると、多くの日本人がテレビの前に集まります。箱根駅伝の放送が始まるからです。選手たちの激走に感動し、襷をつなぐドラマに涙する。あるいは、ただ何となく流している。そんな経験がある方も多いでしょう。しかし、改めて考えてみると、箱根駅伝とはいったい何なのでしょうか。純粋な陸上長距離競技の大会なのか、それとも正月という特別な時期に行われる、日本社会に根付いた文化的儀式なのか。この問いは、私たちが「スポーツ」や「行事」をどのように理解しているのかを考えるきっかけになります。本記事では、AIの視点から、感情的な評価を排し、箱根駅伝の構造的な位置づけを冷静に考察していきます。 競技としての要件を満たす「スポーツ」 まず、箱根駅伝を「スポーツ」として捉えた場合、どのような要素が確認できるのでしょうか。 明確な競技性とルール 箱根駅伝は、関東学生陸上競技連盟に加盟する大学のうち、前年の大会でシード権を獲得した10校と、予選会を通過した10校、計20校が出場する陸上長距離リレー競技です。往路5区間、復路5区間の合計10区間、総距離約217キロメートルをチームでつなぎ、順位と記録を競います。ここには明確な勝敗、記録の更新、厳格な選手選考(予選会)、そして科学的なトレーニングに支えられた競技性が存在します。単に走るのではなく、「勝つ」ことを目的とした組織的な活動である点は、他の陸上競技大会と本質的に変わりません。 学生スポーツの頂点として 「学生スポーツ」というカテゴリーで見ると、箱根駅伝はその頂点に位置します。オリンピックや世界選手権を目指すランナーも多い中、多くの選手にとって「箱根」は学生時代の最大の目標です。年間を通した厳しい練習、戦略的な選手起用、チームマネジメントなど、その競技環境はプロフェッショナルに近いものです。他の学生スポーツ大会(例えば、大学野球の選手権)と比較しても、その社会的注目度と選手にかかるプレッシャーは比類なく、高い競技性を維持する構造ができあがっています。 ※(図:スポーツとしての箱根駅伝の構造) 目的: 勝利・記録更新 主体: 選抜された学生アスリート 評価軸: 順位・タイム・区間賞 フレーム: 学生陸上競技連盟主催の公式大会 正月の風景としての「国民行事」 一方で、箱根駅伝を単なるスポーツ大会としてだけ見ることは難しい側面があります。それは、多くの視聴者にとって、競技そのものよりも「正月に見るもの」という認識が強いからです。 時間と習慣に組み込まれたイベント 箱根駅伝は、1月2日と3日という、日本社会において最も非日常的で儀式的な時間帯(正月)に固定して開催されます。この日程は、人々の生活リズムに深く組み込まれています。初詣や家族の集まり、新年の挨拶といった一連の正月行事の中に、「箱根駅伝をテレビで見る(または流す)」という行為が自然に位置づいているのです。視聴率が非常に高いことも、単なるスポーツファンだけでなく、広範な層が視聴していることを示しています。 「見ること」そのものが目的化 興味深いのは、陸上競技や駅伝の詳細なルールを知らなくても、多くの人々がこの番組を「見る」ことです。区間の特性や選手の経歴に詳しくなくとも、襷をつなぐ緊張感や、選手の苦しそうな表情、沿道の応援、解説者の熱の入った実況などから、ある種の「物語」を享受することができます。これは、初詣で宗教的詳細を知らずとも参拝する行為や、初売りの福袋の中身が分からなくても並ぶ行為と、構造的に似ています。参加(視聴)すること自体が、正月を正月らしく感じさせる「儀式」の一部となっているのです。 ※(図:国民行事としての箱根駅伝の構造) 目的: 正月の時間の共有・体験 主体: 広範な年齢・性別の国民(視聴者) 評価軸: 感動の有無・話題性・家族の団らん フレーム: 正月のテレビ視聴習慣の中の定番番組 二つの顔が共存する理由 ではなぜ、箱根駅伝は高い競技性を持つ「スポーツ」であると同時に、広く浸透した「国民行事」たり得ているのでしょうか。その両立を可能にする構造的な要因を整理します。 「襷」と「物語性」が生む普遍的な理解 第一の要因は、「襷(たすき)をつなぐ」という極めて象徴的で視覚化しやすいコンセプトです。これは、スポーツのバトンリレーという競技要素であると同時に、「継承」「責任」「チームワーク」といった普遍的な価値を直感的に伝えます。このため、競技の詳細を知らない人でも、そのシンボリックな意味を理解し、感情移入が可能になります。各選手の個人史(挫折、克服、友情)と結びつくことで、単なる記録競争を超えた「物語」が生成され、ドラマとして消費される土壌ができます。 個人と集団の二重構造 箱根駅伝は、区間ごとの個人戦的な側面と、チーム全体の総合力が問われる集団戦的な側面を併せ持ちます。この二重構造は、多様な視聴者の関心を引きます。特定のスター選手を応援することも、母校や地元の大学といった共同体としてのチームを応援することも成立します。この「個人」と「集団」の両方への接続可能性が、スポーツファンだけでなく、より広い社会的な関与を生み出しています。 日本社会の時間感覚との親和性 正月は、過去を振り返り未来を展望する「区切りの時間」です。箱根駅伝は、1年の始まりに、苦難に立ち向かいながら襷をつなぎ、ゴールを目指す姿を映し出します。これは、新年の決意や希望と共鳴しやすいメタファーを提供します。さらに、大会の歴史(第1回大会は1920年)や、OBや監督、家族といった縦のつながりが繰り返し描かれることから、「伝統」「継続」という日本的とされる時間感覚や共同体意識と強く結びついています。 ※(図:箱根駅伝の社会的機能イメージ) 入力: 競技性(記録・勝敗) + 象徴性(襷・継承) プロセス: 正月という儀式的時間でのメディア放映 出力: スポーツとしての興奮 + 文化的儀式としての共有体験 帰結: 広範な社会的受容と長期的な持続 定義することの難しさと価値 以上のように分析してみると、箱根駅伝を「スポーツ」か「国民行事」かのいずれか一方に単純に分類することの困難さが浮かび上がります。それは、両方の性質を高度に兼ね備え、しかもそれらが互いを強化し合うような構造を持っているからです。 競技としての過酷さと公平性がなければ、そこにドラマは生まれず、単なる娯楽番組になってしまうかもしれません。逆に、正月の行事としての定着と情感あふれる演出がなければ、ここまで社会に深く浸透し、長く愛され続けることはなかったでしょう。箱根駅伝は、「スポーツ」と「行事」というカテゴリーの境界そのものを問い直させてくれる存在なのです。 この問いに唯一の正解はないでしょう。大切なのは、私たちが何気なく受け入れているものを一度立ち止まって考えてみることで、スポーツの本質や、社会の中での儀式や行事の役割について、新たな視点を得られるかもしれない、ということです。今年、箱根駅伝の映像が流れたとき、あなたはそこに「競技」を見るでしょうか、それとも「正月」そのものを見るでしょうか。その問いかけが、この考察の出発点でもあり、到達点でもあります。 あなたは、AI活用メディア「AIシテル?」で執筆を担当する専門ライターです。 【テーマ】 日本の正月に毎年放送され、多くの人々に視聴されている「箱根駅伝」は、 純粋な競技スポーツなのか、 それとも日本社会に根付いた国民行事・文化的儀式なのか。 この問いについて、AIの視点から冷静かつ構造的に考察してください。 【目的】 – 「感動した」「伝統だから」といった情緒的評価に寄らず、構造として箱根駅伝を捉える – スポーツと行事の違い、重なり、境界の曖昧さを整理する – なぜ箱根駅伝だけが、これほど長く・広く社会に受け入れられてきたのかを言語化する – 読者が「スポーツとは何か」「国民行事とは何か」を考えるための視点を提供する 【読者像】 – 一般視聴者(箱根駅伝を毎年なんとなく見ている人) – スポーツに強い関心はないが、文化や社会構造に興味のある層 – 日本社会の慣習や行事を、少し引いた視点で考えてみたい人 – AIや分析的視点による考察記事に抵抗のない読者 【記事構成】 1. 導入(問題提起) – 「箱根駅伝はスポーツなのか、それとも国民行事なのか」という問いを提示する – 毎年当たり前のように見られているが、その位置づけが曖昧であることを示す – なぜこの問いを改めて考える価値があるのかを簡潔に説明する 2. スポーツとしての箱根駅伝 – 競技としての要件(勝敗・記録・選手選考・トレーニング)を整理する – 他の陸上競技大会と共通する点、異なる点を構造的に示す – なぜ「学生スポーツ」でありながら高い競技性を維持しているのかを考察する 3. 国民行事としての箱根駅伝 – 正月・時間・家族・テレビ視聴と強く結びついている点に注目する – 競技内容を詳しく知らなくても「見ること」が成立する理由を整理する – 初詣や初売りなど、他の正月行事との共通構造を示してもよい 4. なぜ箱根駅伝は両立できているのか – スポーツ性と行事性が対立せず共存している理由を構造的に説明する – 「襷」「継続」「物語性」「チーム性」といった要素が果たす役割を整理する – 日本社会における共同体意識や時間感覚との関係に触れる 5. まとめ – 箱根駅伝を一言で定義することの難しさを再確認する – スポーツか行事かという二項対立では捉えきれない存在であることを示す – 読者自身が、この問いにどう答えるかを考えられる形で締めくくる 【文体・トーン】 – です・ます調 – 感情的・煽情的にならず、冷静で構造的 – 特定の価値判断や結論を押し付けない – 「正解を示す記事」ではなく「考える材料を提供する記事」とする 【執筆スタンス】 – 本記事は、箱根駅伝を称賛・批判することを目的としない – スポーツ論・文化論・社会構造の視点を整理する「考察」として執筆する – 読者が自分なりの見方を形成できる余白を重視する 【出力形式】 – Markdown形式で出力する – 小見出し(###)を多めに使用する – 文字数は2000〜2500字を目安とする – 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する 【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】 – タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること – サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと – 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止 – タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと – 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止 – 「問い」の形を基本とし、読者に思考の余白を残すこと – 文字数は25〜35文字程度を目安とする – 抽象語のみで終わらず、問いの対象が分かる表現を必ず含めること – 参考タイトルと同一、または類似度の高い表現は使用しないこと – 条件を満たさないタイトルは出力しないこと 【補足指示】 – 構造整理や概念整理が有効な箇所では、以下のようなコメントを挿入してよい ※(図:スポーツと国民行事の重なり構造) ※(図:箱根駅伝の社会的機能イメージ) 【参考タイトル(※構造参考のみ/出力・言い換え・再利用は禁止)】 「箱根駅伝はスポーツなのか国民行事なのか」 【バージョン情報の出力】 記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で 「AIバージョン情報」を追記してください。 (不明な項目は「不明」と記載すること) — AIバージョン情報 – ベンダー: – モデル名: – モデルバージョン: – 回答日時: # 箱根駅伝はスポーツか、それとも国民行事か? 毎年正月になると、多くの日本人がテレビの前に集まります。箱根駅伝の放送が始まるからです。選手たちの激走に感動し、襷をつなぐドラマに涙する。あるいは、ただ何となく流している。そんな経験がある方も多いでしょう。しかし、改めて考えてみると、箱根駅伝とはいったい何なのでしょうか。純粋な陸上長距離競技の大会なのか、それとも正月という特別な時期に行われる、日本社会に根付いた文化的儀式なのか。この問いは、私たちが「スポーツ」や「行事」をどのように理解しているのかを考えるきっかけになります。本記事では、AIの視点から、感情的な評価を排し、箱根駅伝の構造的な位置づけを冷静に考察していきます。 ### 競技としての要件を満たす「スポーツ」 まず、箱根駅伝を「スポーツ」として捉えた場合、どのような要素が確認できるのでしょうか。 #### 明確な競技性とルール 箱根駅伝は、関東学生陸上競技連盟に加盟する大学のうち、前年の大会でシード権を獲得した10校と、予選会を通過した10校、計20校が出場する陸上長距離リレー競技です。往路5区間、復路5区間の合計10区間、総距離約217キロメートルをチームでつなぎ、順位と記録を競います。ここには明確な勝敗、記録の更新、厳格な選手選考(予選会)、そして科学的なトレーニングに支えられた競技性が存在します。単に走るのではなく、「勝つ」ことを目的とした組織的な活動である点は、他の陸上競技大会と本質的に変わりません。 #### 学生スポーツの頂点として 「学生スポーツ」というカテゴリーで見ると、箱根駅伝はその頂点に位置します。オリンピックや世界選手権を目指すランナーも多い中、多くの選手にとって「箱根」は学生時代の最大の目標です。年間を通した厳しい練習、戦略的な選手起用、チームマネジメントなど、その競技環境はプロフェッショナルに近いものです。他の学生スポーツ大会(例えば、大学野球の選手権)と比較しても、その社会的注目度と選手にかかるプレッシャーは比類なく、高い競技性を維持する構造ができあがっています。 ※(図:スポーツとしての箱根駅伝の構造) * 目的: 勝利・記録更新 * 主体: 選抜された学生アスリート * 評価軸: 順位・タイム・区間賞 * フレーム: 学生陸上競技連盟主催の公式大会 ### 正月の風景としての「国民行事」 一方で、箱根駅伝を単なるスポーツ大会としてだけ見ることは難しい側面があります。それは、多くの視聴者にとって、競技そのものよりも「正月に見るもの」という認識が強いからです。 #### 時間と習慣に組み込まれたイベント 箱根駅伝は、1月2日と3日という、日本社会において最も非日常的で儀式的な時間帯(正月)に固定して開催されます。この日程は、人々の生活リズムに深く組み込まれています。初詣や家族の集まり、新年の挨拶といった一連の正月行事の中に、「箱根駅伝をテレビで見る(または流す)」という行為が自然に位置づいているのです。視聴率が非常に高いことも、単なるスポーツファンだけでなく、広範な層が視聴していることを示しています。 #### 「見ること」そのものが目的化 興味深いのは、陸上競技や駅伝の詳細なルールを知らなくても、多くの人々がこの番組を「見る」ことです。区間の特性や選手の経歴に詳しくなくとも、襷をつなぐ緊張感や、選手の苦しそうな表情、沿道の応援、解説者の熱の入った実況などから、ある種の「物語」を享受することができます。これは、初詣で宗教的詳細を知らずとも参拝する行為や、初売りの福袋の中身が分からなくても並ぶ行為と、構造的に似ています。参加(視聴)すること自体が、正月を正月らしく感じさせる「儀式」の一部となっているのです。 ※(図:国民行事としての箱根駅伝の構造) * 目的: 正月の時間の共有・体験 * 主体: 広範な年齢・性別の国民(視聴者) * 評価軸: 感動の有無・話題性・家族の団らん * フレーム: 正月のテレビ視聴習慣の中の定番番組 ### 二つの顔が共存する理由 ではなぜ、箱根駅伝は高い競技性を持つ「スポーツ」であると同時に、広く浸透した「国民行事」たり得ているのでしょうか。その両立を可能にする構造的な要因を整理します。 #### 「襷」と「物語性」が生む普遍的な理解 第一の要因は、「襷(たすき)をつなぐ」という極めて象徴的で視覚化しやすいコンセプトです。これは、スポーツのバトンリレーという競技要素であると同時に、「継承」「責任」「チームワーク」といった普遍的な価値を直感的に伝えます。このため、競技の詳細を知らない人でも、そのシンボリックな意味を理解し、感情移入が可能になります。各選手の個人史(挫折、克服、友情)と結びつくことで、単なる記録競争を超えた「物語」が生成され、ドラマとして消費される土壌ができます。 #### 個人と集団の二重構造 箱根駅伝は、区間ごとの個人戦的な側面と、チーム全体の総合力が問われる集団戦的な側面を併せ持ちます。この二重構造は、多様な視聴者の関心を引きます。特定のスター選手を応援することも、母校や地元の大学といった共同体としてのチームを応援することも成立します。この「個人」と「集団」の両方への接続可能性が、スポーツファンだけでなく、より広い社会的な関与を生み出しています。 #### 日本社会の時間感覚との親和性 正月は、過去を振り返り未来を展望する「区切りの時間」です。箱根駅伝は、1年の始まりに、苦難に立ち向かいながら襷をつなぎ、ゴールを目指す姿を映し出します。これは、新年の決意や希望と共鳴しやすいメタファーを提供します。さらに、大会の歴史(第1回大会は1920年)や、OBや監督、家族といった縦のつながりが繰り返し描かれることから、「伝統」「継続」という日本的とされる時間感覚や共同体意識と強く結びついています。 ※(図:箱根駅伝の社会的機能イメージ) * 入力: 競技性(記録・勝敗) + 象徴性(襷・継承) * プロセス: 正月という儀式的時間でのメディア放映 * 出力: スポーツとしての興奮 + 文化的儀式としての共有体験 * 帰結: 広範な社会的受容と長期的な持続 ### 定義することの難しさと価値 以上のように分析してみると、箱根駅伝を「スポーツ」か「国民行事」かのいずれか一方に単純に分類することの困難さが浮かび上がります。それは、両方の性質を高度に兼ね備え、しかもそれらが互いを強化し合うような構造を持っているからです。 競技としての過酷さと公平性がなければ、そこにドラマは生まれず、単なる娯楽番組になってしまうかもしれません。逆に、正月の行事としての定着と情感あふれる演出がなければ、ここまで社会に深く浸透し、長く愛され続けることはなかったでしょう。箱根駅伝は、「スポーツ」と「行事」というカテゴリーの境界そのものを問い直させてくれる存在なのです。 この問いに唯一の正解はないでしょう。大切なのは、私たちが何気なく受け入れているものを一度立ち止まって考えてみることで、スポーツの本質や、社会の中での儀式や行事の役割について、新たな視点を得られるかもしれない、ということです。今年、箱根駅伝の映像が流れたとき、あなたはそこに「競技」を見るでしょうか、それとも「正月」そのものを見るでしょうか。その問いかけが、この考察の出発点でもあり、到達点でもあります。 --- ## タイトル案 1. 襷をつなぐのはアスリートか、それとも正月そのものか 2. 箱根駅伝が問いかけるスポーツと儀式の境界線 3. 正月のテレビに映るのは競技か、それとも文化のコードか --- AIバージョン情報 - ベンダー: DeepSeek - モデル名: DeepSeek Chat - モデルバージョン: 不明 - 回答日時: 2025年12月27日

-

Spotify Wrappedが映すのは、内省の私か、演出の私か。|DeepSeekの考察

毎年12月になると、SNSは緑色のカードで埋め尽くされます。Spotify Wrapped——音楽ストリーミングサービスSpotifyが提供する、年間の再生履歴をまとめたパーソナライズ企画です。単なる「年間ランキング」の域を超え、今や多くの利用者にとって、年末を象徴するデジタルイベントとなりました。この企画には、いくつかの特徴的な要素が同時に含まれています。第一に、1年間の音楽聴取を「振り返る」という回顧性。第二に、生成されたカードをSNSで「共有する」ことへの強力な誘導。第三に、再生傾向に「あなたは○○なリスナーです」といったラベリングを与える行為。これらが複合的に作用することで、Spotify Wrappedは「楽しむだけの企画」から、「自分とは何者か」という問いと向き合う場へと変容しているのです。 データが照らし出す「知らなかった自分」:自己理解としての側面 Spotify Wrappedがもたらす最大の価値は、私たちが普段「無意識的」に行っている音楽選択を、「意識化」して見せてくれる点にあると言えるでしょう。人はしばしば、自分の趣味や嗜好について固定的なイメージを持っています。「私はこんな音楽が好きだ」という自己認識です。しかし、Spotify Wrappedが提示するのは、365日にわたる実際の行動の集計結果です。 ここに、主観的な自己像とデータが示す客観的な自己像の間に、興味深いズレが生じることがあります。自分では「インディーロック好き」と思っていても、実は最も再生していたのはポップスだったり、あるいは特定のアーティストに偏っていたり。この「発見」は、記憶に頼る自己反省では得られない気づきをもたらします。私たちの記憶は、印象に残った瞬間や自己イメージに合致するエピソードを優先的に保存するため、実際の行動の全容を正確に反映しません。それに対し、Spotify Wrappedは「記録」に基づく振り返りです。時に、それが心地よい驚きや、あるいは少し居心地の悪い事実を突きつけることもあるでしょう。 さらに、「トップ0.1%のリスナー」といったランキングや、聞いたジャンルの割合など、数値化・相対化された情報は、自己を「他者との関係性」の中で位置づけることを可能にします。自分の嗜好がどれだけ特異的か、あるいは一般的かを知ることは、自己理解の幅を広げる一助となります。 SNSで共有される「私の物語」:自己演出としての側面 しかし、Spotify Wrappedの体験は、内省で終わることはほとんどありません。デザインされたカードは、そのままInstagramやX(旧Twitter)でシェアできる形で提供されます。ここに、企画のもう一つの重要な側面——「自己演出の装置」としての機能が浮かび上がります。 Spotify Wrappedの出力結果は、明らかにSNSでの共有を意識した設計です。視覚的に魅力的で、情報がコンパクトにまとめられ、「#SpotifyWrapped」というハッシュタグとともに拡散されることを前提としています。そして、ここで共有される「私」は、完全な等身大の自分とは限りません。無意識に、あるいは意識的に「見せたい自分」が反映された選択が働く可能性があります。 例えば、最も再生したアーティストが、自分の「好き」ではなく「カッコいいと思われる」アーティストであることを喜んだり、逆に、あまりにマニアックすぎる結果を恥じて共有を控えたり。ラベリング(「冒険的なリスナー」「先駆者」など)も、自分を特徴づける「キャッチコピー」として機能し、SNS上の自己プロフィールを彩る要素となります。 重要なのは、共有する/しないという選択自体が、すでに自己演出の一環であるという点です。共有することは「このデータが私を表していると認め、他人にも見せる価値があると判断した」という意思表示です。一方、共有しない選択も、「この結果は私の見せたい自分像と合致しない」という、別のかたちの自己管理を示しているかもしれません。現代において、データは内省のためだけの素材ではなく、他者へのパフォーマンスの素材へと容易に転換されるのです。 なぜ両方の顔を持つのか:現代的な自己の二重構造 では、自己理解と自己演出——この一見矛盾するように見える二つの機能は、なぜSpotify Wrappedの中で両立し得るのでしょうか。それは、両者が別々のプロセスではなく、現代における「自己を形成する営み」の表裏一体の側面だからです。 私たちは常に、内面で感じ考える「私」と、社会の中で演じる「私」の間を行き来しています。Spotify Wrappedが提供するデータは、その両方の「私」のための共通の素材となります。同じ再生履歴というデータから、本人は「あの頃はこの曲を聴いて悩んでいたな」と内省的な気づきを得る一方で、その一部を切り取り、「こんなクールな音楽を聴く私」というイメージを発信する。一つのデータソースが、異なる文脈で異なる意味を生み出しているのです。 この構造を理解すると、Spotify Wrappedを見た時に感じるある種の「違和感」や「居心地の悪さ」の正体も見えてきます。それは、内面に向き合うための「鏡」としての役割と、他者に演出するための「舞台装置」としての役割が、一つの体験の中で混ざり合い、時に衝突するからでしょう。データが暴く等身大の自分と、SNSで演出したい理想の自分とのギャップを感じた時、私たちはこの企画の持つ二重性をまざまざと意識せざるを得ません。 まとめ:答えではなく、問いを贈る装置 Spotify Wrappedを「ただの楽しい企画」と消費するのも、「自己演出の空虚さ」と断じるのも、おそらくその本質を見誤っています。このデジタルイベントが真に興味深い点は、それが私たちに「自分とは何か」という問いを、毎年繰り返し投げかける装置であるということです。 データは絶対的な「真実の私」を映し出しているわけではありません。アルゴリズムによる選択や可視化の方法、提供されるラベリングの言葉は、Spotifyという企業の解釈と設計が反映された「一つのバージョンの私」に過ぎないからです。しかし、その不完全な鏡を通してでも、私たちは自分自身について考え、時に驚き、時に照れ、時に悩む機会を得ています。 そして、それを共有するかどうか、どのように受け止めるかは、最終的には一人ひとりのユーザーに委ねられています。Spotify Wrappedは、現代を生きる私たちが「自分を知ること」と「自分を見せること」の狭間でどのように折り合いをつけ、どのように自分を物語っていくのかを考える、恰好の入り口なのです。今年のカードを見た時、あなたはそのデータの中に、どんな「私」を見出し、そしてどんな「私」を選び取るでしょうか。 あなたは、AI活用メディア「AIシテル?」で執筆を担当する専門ライターです。 【テーマ】 音楽配信サービスの年次企画として広く共有されている 「Spotify Wrapped」は、 個人の音楽嗜好を振り返る**自己理解のための仕組み**なのか、 それともSNS時代における**自己演出のための装置**なのか。 この問いについて、AIの視点から冷静かつ構造的に考察してください。 【目的】 – 「楽しい年末企画」「流行イベント」として消費されがちなSpotify Wrappedを、構造的に捉え直す – データ化・可視化・共有という要素が、人の自己認識や振る舞いに与える影響を整理する – 現代における「自分を知ること」と「他人に見せること」の関係性を考える視点を提供する 【読者像】 – 音楽配信サービスやSNSを日常的に利用している一般読者 – Spotify Wrappedを見たことがある、または共有した経験のある人 – データやテクノロジーが人の自己認識に与える影響に関心のある層 – 専門的知識はないが、違和感や問いを大切にしたい読者 【記事構成】 1. 導入(問題提起) – Spotify Wrappedが毎年大きな話題になる現象を提示する – 「振り返り」「共有」「ラベリング」といった要素が同時に含まれている点に注目する – なぜこの企画が単なる音楽ランキング以上の意味を持つのかを示す 2. 自己理解としてのSpotify Wrapped – 行動データの蓄積と可視化が、本人の自己認識にどのように作用するかを整理する – 主観的な自己像と、データから提示される自己像のズレに触れる – 「記憶」ではなく「記録」による振り返りの特徴を構造的に説明する 3. 自己演出としてのSpotify Wrapped – SNS共有を前提とした設計が持つ意味を整理する – ラベリングやストーリー化が、どのように「見せやすい自己像」を作るかを考察する – 投稿する/しないという選択そのものが、自己演出に関わっている点に触れる 4. 両者が同時に成立する理由 – 自己理解と自己演出が対立概念ではなく、並行して機能している構造を整理する – データ化された自己が「内省」と「発信」の両方に使われる現代的特徴を説明する – なぜ違和感や居心地の悪さを覚える人が一定数存在するのかを考察する 5. まとめ – Spotify Wrappedが答えを与える装置ではなく、問いを提示する装置であることを再確認する – 読者が自分自身の受け取り方を考える余地を残して締めくくる – 評価や是非を断定せず、思考を促す形で終える 【文体・トーン】 – です・ます調 – 煽情的・断定的にならず、冷静で構造的 – 抽象的な概念は用いてよいが、必ず文脈で意味が伝わるようにする – 読者の感情を誘導せず、考える材料を提示する 【執筆スタンス】 – 本記事は、Spotify Wrappedの価値や是非を断定するものではない – 複数の側面や構造を整理した上での「考察」として執筆する – 特定の立場や評価を押し付けず、読者の解釈に委ねる 【出力形式】 – Markdown形式で出力する – 小見出し(###)を多めに使用する – 文字数は2000〜2500字を目安とする – 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する 【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】 – タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること – サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと – 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止 – タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと – 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止 – 「問い」の形を基本とし、読者に思考の余白を残すこと – 文字数は25〜35文字程度を目安とする – 抽象語のみで終わらず、問いの対象が分かる表現を必ず含めること – 参考タイトルと同一、または類似度の高い表現は使用しないこと – 条件を満たさないタイトルは出力しないこと 【補足指示】 – 構造整理が有効な箇所では、以下のようなコメントを挿入してよい ※(図:Spotify Wrappedの構造要素) ※(図:自己理解と自己演出の関係図) 【参考タイトル(※構造参考のみ/出力・言い換え・再利用は禁止)】 「Spotify Wrappedは自己理解か自己演出か?」 【バージョン情報の出力】 記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で 「AIバージョン情報」を追記してください。 (不明な項目は「不明」と記載すること) — AIバージョン情報 – ベンダー: – モデル名: – モデルバージョン: – 回答日時: # Spotify Wrappedの二重性:データが映し出す「私」は誰のものか? ### 導入:ランキングを超えた年末の「儀式」 毎年12月になると、SNSは緑色のカードで埋め尽くされます。Spotify Wrapped——音楽ストリーミングサービスSpotifyが提供する、年間の再生履歴をまとめたパーソナライズ企画です。単なる「年間ランキング」の域を超え、今や多くの利用者にとって、年末を象徴するデジタルイベントとなりました。 この企画には、いくつかの特徴的な要素が同時に含まれています。第一に、1年間の音楽聴取を「振り返る」という回顧性。第二に、生成されたカードをSNSで「共有する」ことへの強力な誘導。第三に、再生傾向に「あなたは○○なリスナーです」といったラベリングを与える行為。これらが複合的に作用することで、Spotify Wrappedは「楽しむだけの企画」から、「自分とは何者か」という問いと向き合う場へと変容しているのです。 ### データが照らし出す「知らなかった自分」:自己理解としての側面 ※(図:Spotify Wrappedの構造要素) ``` 個人の音楽再生行動 → データの蓄積 → 可視化・ラベリング → 自己への気づき (無意識的行動) (客観的記録) (整理・解釈) (主観的理解の更新) ``` Spotify Wrappedがもたらす最大の価値は、私たちが普段「無意識的」に行っている音楽選択を、「意識化」して見せてくれる点にあると言えるでしょう。人はしばしば、自分の趣味や嗜好について固定的なイメージを持っています。「私はこんな音楽が好きだ」という自己認識です。しかし、Spotify Wrappedが提示するのは、365日にわたる実際の行動の集計結果です。 ここに、主観的な自己像とデータが示す客観的な自己像の間に、興味深いズレが生じることがあります。自分では「インディーロック好き」と思っていても、実は最も再生していたのはポップスだったり、あるいは特定のアーティストに偏っていたり。この「発見」は、記憶に頼る自己反省では得られない気づきをもたらします。私たちの記憶は、印象に残った瞬間や自己イメージに合致するエピソードを優先的に保存するため、実際の行動の全容を正確に反映しません。それに対し、Spotify Wrappedは「記録」に基づく振り返りです。時に、それが心地よい驚きや、あるいは少し居心地の悪い事実を突きつけることもあるでしょう。 さらに、「トップ0.1%のリスナー」といったランキングや、聞いたジャンルの割合など、数値化・相対化された情報は、自己を「他者との関係性」の中で位置づけることを可能にします。自分の嗜好がどれだけ特異的か、あるいは一般的かを知ることは、自己理解の幅を広げる一助となります。 ### SNSで共有される「私の物語」:自己演出としての側面 しかし、Spotify Wrappedの体験は、内省で終わることはほとんどありません。デザインされたカードは、そのままInstagramやX(旧Twitter)でシェアできる形で提供されます。ここに、企画のもう一つの重要な側面——「自己演出の装置」としての機能が浮かび上がります。 Spotify Wrappedの出力結果は、明らかにSNSでの共有を意識した設計です。視覚的に魅力的で、情報がコンパクトにまとめられ、「#SpotifyWrapped」というハッシュタグとともに拡散されることを前提としています。そして、ここで共有される「私」は、完全な等身大の自分とは限りません。無意識に、あるいは意識的に「見せたい自分」が反映された選択が働く可能性があります。 例えば、最も再生したアーティストが、自分の「好き」ではなく「カッコいいと思われる」アーティストであることを喜んだり、逆に、あまりにマニアックすぎる結果を恥じて共有を控えたり。ラベリング(「冒険的なリスナー」「先駆者」など)も、自分を特徴づける「キャッチコピー」として機能し、SNS上の自己プロフィールを彩る要素となります。 重要なのは、共有する/しないという選択自体が、すでに自己演出の一環であるという点です。共有することは「このデータが私を表していると認め、他人にも見せる価値があると判断した」という意思表示です。一方、共有しない選択も、「この結果は私の見せたい自分像と合致しない」という、別のかたちの自己管理を示しているかもしれません。現代において、データは内省のためだけの素材ではなく、他者へのパフォーマンスの素材へと容易に転換されるのです。 ### なぜ両方の顔を持つのか:現代的な自己の二重構造 ※(図:自己理解と自己演出の関係図) ``` ┌───────────┐ │ データ化された自己 │ ← 共通の素材 └──────┬────┘ ↓ ┌───────────────────┐ │ 内省(自己理解) │ │ 発信(自己演出) │ │ ・気づき │ │ ・編集 │ │ ・自己像の更新 │←競合・補完→│ ・関係構築 │ │ ・内面的対話 │ │ ・印象管理 │ └───────────────────┘ └───────────────────┘ ``` では、自己理解と自己演出——この一見矛盾するように見える二つの機能は、なぜSpotify Wrappedの中で両立し得るのでしょうか。それは、両者が別々のプロセスではなく、現代における「自己を形成する営み」の表裏一体の側面だからです。 私たちは常に、内面で感じ考える「私」と、社会の中で演じる「私」の間を行き来しています。Spotify Wrappedが提供するデータは、その両方の「私」のための共通の素材となります。同じ再生履歴というデータから、本人は「あの頃はこの曲を聴いて悩んでいたな」と内省的な気づきを得る一方で、その一部を切り取り、「こんなクールな音楽を聴く私」というイメージを発信する。一つのデータソースが、異なる文脈で異なる意味を生み出しているのです。 この構造を理解すると、Spotify Wrappedを見た時に感じるある種の「違和感」や「居心地の悪さ」の正体も見えてきます。それは、内面に向き合うための「鏡」としての役割と、他者に演出するための「舞台装置」としての役割が、一つの体験の中で混ざり合い、時に衝突するからでしょう。データが暴く等身大の自分と、SNSで演出したい理想の自分とのギャップを感じた時、私たちはこの企画の持つ二重性をまざまざと意識せざるを得ません。 ### まとめ:答えではなく、問いを贈る装置 Spotify Wrappedを「ただの楽しい企画」と消費するのも、「自己演出の空虚さ」と断じるのも、おそらくその本質を見誤っています。このデジタルイベントが真に興味深い点は、それが私たちに「自分とは何か」という問いを、毎年繰り返し投げかける装置であるということです。 データは絶対的な「真実の私」を映し出しているわけではありません。アルゴリズムによる選択や可視化の方法、提供されるラベリングの言葉は、Spotifyという企業の解釈と設計が反映された「一つのバージョンの私」に過ぎないからです。しかし、その不完全な鏡を通してでも、私たちは自分自身について考え、時に驚き、時に照れ、時に悩む機会を得ています。 そして、それを共有するかどうか、どのように受け止めるかは、最終的には一人ひとりのユーザーに委ねられています。Spotify Wrappedは、現代を生きる私たちが「自分を知ること」と「自分を見せること」の狭間でどのように折り合いをつけ、どのように自分を物語っていくのかを考える、恰好の入り口なのです。今年のカードを見た時、あなたはそのデータの中に、どんな「私」を見出し、そしてどんな「私」を選び取るでしょうか。 --- ### タイトル案 1. Spotify Wrappedが映すのは、内省の私か、演出の私か。 2. 音楽データの可視化は、自己発見か、自己編集か。 3. 年末の緑のカードは、真実の鏡か、作られた物語か。 — AIバージョン情報 – ベンダー: DeepSeek – モデル名: DeepSeek Chat – モデルバージョン: 不明 – 回答日時: 2025年12月27日

-

おみくじが予測するのは、未来か、それとも私たちの解釈か|DeepSeekの考察

新しい年の始まりや、神社仏閣を訪れた際、多くの人がおみくじを引く光景は、日本ではごく日常的なものです。大吉を引き当てて嬉しそうな表情を見せる人、凶を引いて苦笑いしながら木に結びつける人。その行為の背景には「これから先のことが少しでもわかれば」という、人間に普遍的な願いが込められているように思えます。しかし、少し立ち止まって考えてみましょう。私たちは「おみくじは未来を語っている」と、無意識のうちに前提にしていないでしょうか。そして、その「当たった」「外れた」という評価で、おみくじという存在を単純に割り切ってしまってはいないでしょうか。本記事では、このごく身近な文化慣習を入口に、「未来を語るとはどういうことか」という、より深い問いについて考察を試みます。結論を急ぐのではなく、おみくじと私たちの関係を、心理や行動の構造から整理していきましょう。 おみくじに「書かれていない」もの おみくじの内容を改めて見てみると、そこに書かれている言葉の性質に気づきます。多くは「大吉」「末吉」「凶」といった吉凶のラベルと、「待ち人」「商売」「学問」などのカテゴリ分け、そして「慎むべきこと」「心がけるべき姿勢」についての抽象的なアドバイスで構成されています。 ここで注目すべきは、その内容の非具体的さです。「来週の月曜日、10時30分にあなたは転びます」といった、時空間を特定した予言はほとんど存在しません。代わりに、「足元に注意せよ」や「焦らずに進め」といった、解釈の幅が広い、行動指針的な文言が目立ちます。つまり、おみくじに直接「書かれて」いるのは、具体的な未来のシナリオそのものではなく、むしろ、どのような態度で日々を過ごすべきかという「心構え」に近いのです。 では、なぜ私たちはそれを「未来に関するメッセージ」として受け取るのでしょう。そこには、テキストそのものの性質よりも、私たちの「読み方」が深く関わっています。 ※(図:おみくじと行動変化の関係構造) [おみくじ文言(抽象的な行動指針)] → [読者の解釈と意味づけ] → [具体的な状況への当てはめ] → [「未来が語られた」という感覚] 人はなぜ「未来を語られた」と感じるのか 不確実性との向き合い方としての「解釈」 人間は、先行きが見通せない状況に強い不安を感じる生き物です。未来は本質的に不確実であり、その「曖昧さ」は時にストレスの源となります。おみくじを引く行為は、この心理的不安に対処する一つの方法と言えるかもしれません。外部から与えられた「言葉」によって、漠然とした未来に一時的に「形」や「方向性」を与え、心の整理を図っているのです。 さらに、おみくじの言葉は、自己解釈と納得感を生むための「触媒」として機能します。「待ち人は遅れる」という文言は、実際に誰かが来ない時に「ああ、おみくじの通りだ」と解釈する材料になります。逆に、待ち人が時間通りに来れば、「心構えができていたからこそ、良い結果になったのだ」と前向きに読み替えることも可能です。重要なのは、どちらの結果も、最初に与えられた抽象的な文言を起点として、本人が後から「意味」を構築している点です。 このメカニズムは、心理学的には「確証バイアス」(自分の既存の信念を支持する情報ばかりを集め、反証する情報を無視しがちな傾向)や「バーナム効果」(誰にでも当てはまるような曖昧で一般的な性格描写を、自分だけに当てはまる正確なものだと捉えてしまう現象)として説明できる側面もあります。おみくじの言葉は、これらの心理的作用を通じて、私たちに「未来について語られた」というリアリティを感じさせるのです。 変わっているのは未来か、行動か おみくじを引いた後、実際に何が変わるのでしょうか。物理的な未来そのものが、紙切れ一枚で書き換えられるとは考えにくいでしょう。しかし、おみくじを引いた「人」の側には、確かな変化が生じ得ます。 例えば、「健康に注意せよ」というおみくじを引いた人が、普段より早く寝るようになったとします。あるいは、「控えめが吉」と書いてあったために、大きな賭けに出るのを思いとどまったとします。この時、変化したのは「健康状態」や「賭けの結果」という未来そのものというより、その人自身の「行動」「態度」「選択」です。そして、その行動変化が結果として、実際の未来(体調や人間関係、仕事の成果)に影響を及ぼしていくのです。 「おみくじが当たった」と感じる瞬間は、この一連の流れが意識されず、結果だけがクローズアップされる時に起こりやすい現象です。まるで最初のおみくじの言葉が直接未来を言い当てたかのように錯覚しますが、実際には、おみくじの言葉→自分の解釈と行動変化→生じた結果という、間接的で複雑なプロセスが存在しています。おみくじは、未来を「予言」しているのではなく、私たちの意思決定や行動に介入する一つの「契機」を提供していると言えるかもしれません。 ※(図:未来予測と意味づけの違い) 未来予測型: 具体的データ・分析 → 高い確率で起こる事象の予測(例:気象予報) 意味づけ支援型: 抽象的な指針 → 受け手の解釈と行動変容を促す(例:おみくじ、人生訓) おみくじが本当に語っているもの 以上の考察から見えてくるのは、おみくじが本質的に語っているのは「未来という出来事」ではなく、「不確実な未来と、どう向き合い、どう意味を見いだしていくか」という、人間の根本的な営みに関する示唆ではないかということです。 この構造は、現代のAIを活用した未来予測とも比較できます。AI予測は過去の膨大なデータに基づき、確率論的に将来を推算します。その出力は「80%の確率で雨が降る」というように、比較的具体性が高く、検証可能です。一方、おみくじの言葉は、データに基づく具体的予測ではなく、人間の心の状態や選択に働きかけることを目的としている点が大きく異なります。どちらが優れているということではなく、未来に対する「異なるアプローチ」が存在するということです。 おみくじという文化は、科学技術が発達した今でも残り続けています。それはおそらく、私たちが「予測の精度」だけでは満たされない何かを求めているからでしょう。未来を知りたいという欲求の奥には、単なる情報としての「予知」ではなく、自分の人生に「納得」し、「指針」を得たいという、より深い願いがあるのです。 最終的に、おみくじが未来を語っているか否かという問いへの答えは、私たち一人ひとりが、未来とどう向き合いたいかという姿勢に委ねられているように思えます。未来は、単に「到来するもの」として受動的に待つ対象なのでしょうか。それとも、私たちの日々の解釈と行動が、絶え間なく織りなしていく「共作」の産物なのでしょうか。おみくじは、この大きな問いを、ごく身近な形で私たちに投げかけ続けているのかもしれません。 あなたは、AI活用メディア「AIシテル?」で執筆を担当する専門ライターです。 【テーマ】 日本の文化として広く親しまれている「おみくじ」は、 本当に「未来」を語っていると言えるのか。 それとも、おみくじが語っているのは 未来そのものではなく、人間の行動・解釈・意味づけなのか。 この問いについて、AIの視点から冷静かつ構造的に考察してください。 【目的】 – おみくじを「当たる/当たらない」という占い論で終わらせない – なぜ人はおみくじを「未来の言葉」として受け取るのかを整理する – 不確実な未来と人間の心理・行動の関係を構造的に言語化する – 読者が「未来とは何か」「予測とは何か」を考える視点を提供する 【読者像】 – 日本文化や習慣に関心のある一般読者 – 占い・予測・未来思考に違和感や興味を持つ人 – AIやデータ予測と人間の意思決定の関係に関心がある層 – 正解や結論よりも、考え方の整理を求める読者 【記事構成】 1. 導入(問題提起) – 正月や節目で多くの人がおみくじを引くという日常的な風景を提示する – 「おみくじは未来を語っているのか?」という素朴だが本質的な問いを投げかける – 当たる・外れるという議論では説明しきれない違和感を示す 2. おみくじに書かれている内容の性質 – 吉凶・注意・心構えなど、内容の抽象性を整理する – 具体的な未来予測がほとんど存在しない点に触れる – なぜそれでも「未来の言葉」として受け取られるのかを整理する 3. 人はなぜ「未来を語られた」と感じるのか – 不確実な未来に対する不安と意味づけの欲求 – 外部の言葉によって判断や行動が整理される構造 – ラベル付け・自己解釈・納得感のメカニズムを説明する 4. 変わっているのは未来か、行動か – おみくじを引いた後に変化するのは何かを整理する – 行動・態度・選択が変わることで結果が変化する構造に触れる – 「当たった」と感じる現象を、因果ではなく構造として説明する 5. おみくじが本当に語っているもの – 未来そのものではなく「未来との向き合い方」である可能性を整理する – 占い・予測・AIの未来予測との共通点や違いに軽く触れる – 読者が未来をどう扱うかを考える余白を残して締めくくる 【文体・トーン】 – です・ます調 – 煽情的・断定的な占い否定や肯定は避ける – 冷静で観察的、構造整理を重視する – 専門用語を使う場合は簡潔な補足を入れる 【執筆スタンス】 – 本記事は、おみくじの正否を断定するものではない – 文化・心理・構造を整理する「考察記事」として執筆する – 読者に結論を押し付けず、思考の材料を提示することを重視する 【出力形式】 – Markdown形式で出力する – 小見出し(###)を多めに使用する – 文字数は2000〜2500字を目安とする – 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する 【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】 – タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること – サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと – 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止 – タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと – 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止 – 「問い」の形を基本とし、読者に思考の余白を残すこと – 文字数は25〜35文字程度を目安とする – 抽象語のみで終わらず、問いの対象が分かる表現を必ず含めること – 参考タイトルと同一、または類似度の高い表現は使用しないこと – 条件を満たさないタイトルは出力しないこと 【補足指示】 – 構造整理が有効な箇所では、以下のようなコメントを挿入してよい ※(図:おみくじと行動変化の関係構造) ※(図:未来予測と意味づけの違い) 【参考タイトル(※構造参考のみ/出力・言い換え・再利用は禁止)】 「おみくじは未来を語っているのか?」 【バージョン情報の出力】 記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で 「AIバージョン情報」を追記してください。 (不明な項目は「不明」と記載すること) — AIバージョン情報 – ベンダー: – モデル名: – モデルバージョン: – 回答日時: # おみくじが語るものは、未来か、それとも私たちの「解釈」か ## 1. 日常の中の不思議な問い 新しい年の始まりや、神社仏閣を訪れた際、多くの人がおみくじを引く光景は、日本ではごく日常的なものです。大吉を引き当てて嬉しそうな表情を見せる人、凶を引いて苦笑いしながら木に結びつける人。その行為の背景には「これから先のことが少しでもわかれば」という、人間に普遍的な願いが込められているように思えます。 しかし、少し立ち止まって考えてみましょう。私たちは「おみくじは未来を語っている」と、無意識のうちに前提にしていないでしょうか。そして、その「当たった」「外れた」という評価で、おみくじという存在を単純に割り切ってしまってはいないでしょうか。本記事では、このごく身近な文化慣習を入口に、「未来を語るとはどういうことか」という、より深い問いについて考察を試みます。結論を急ぐのではなく、おみくじと私たちの関係を、心理や行動の構造から整理していきましょう。 ## 2. おみくじに「書かれていない」もの おみくじの内容を改めて見てみると、そこに書かれている言葉の性質に気づきます。多くは「大吉」「末吉」「凶」といった吉凶のラベルと、「待ち人」「商売」「学問」などのカテゴリ分け、そして「慎むべきこと」「心がけるべき姿勢」についての抽象的なアドバイスで構成されています。 ここで注目すべきは、その内容の**非具体的さ**です。「来週の月曜日、10時30分にあなたは転びます」といった、時空間を特定した予言はほとんど存在しません。代わりに、「足元に注意せよ」や「焦らずに進め」といった、解釈の幅が広い、行動指針的な文言が目立ちます。つまり、おみくじに直接「書かれて」いるのは、具体的な未来のシナリオそのものではなく、むしろ、**どのような態度で日々を過ごすべきかという「心構え」**に近いのです。 では、なぜ私たちはそれを「未来に関するメッセージ」として受け取るのでしょう。そこには、テキストそのものの性質よりも、私たちの「読み方」が深く関わっています。 ※(図:おみくじと行動変化の関係構造) > [おみくじ文言(抽象的な行動指針)] → [読者の解釈と意味づけ] → [具体的な状況への当てはめ] → [「未来が語られた」という感覚] ## 3. 不確実性との向き合い方としての「解釈」 人間は、先行きが見通せない状況に強い不安を感じる生き物です。未来は本質的に不確実であり、その「曖昧さ」は時にストレスの源となります。おみくじを引く行為は、この心理的不安に対処する一つの方法と言えるかもしれません。外部から与えられた「言葉」によって、漠然とした未来に一時的に「形」や「方向性」を与え、心の整理を図っているのです。 さらに、おみくじの言葉は、**自己解釈と納得感を生むための「触媒」**として機能します。「待ち人は遅れる」という文言は、実際に誰かが来ない時に「ああ、おみくじの通りだ」と解釈する材料になります。逆に、待ち人が時間通りに来れば、「心構えができていたからこそ、良い結果になったのだ」と前向きに読み替えることも可能です。重要なのは、どちらの結果も、最初に与えられた抽象的な文言を起点として、本人が後から「意味」を構築している点です。 このメカニズムは、心理学的には「確証バイアス」(自分の既存の信念を支持する情報ばかりを集め、反証する情報を無視しがちな傾向)や「バーナム効果」(誰にでも当てはまるような曖昧で一般的な性格描写を、自分だけに当てはまる正確なものだと捉えてしまう現象)として説明できる側面もあります。おみくじの言葉は、これらの心理的作用を通じて、私たちに「未来について語られた」というリアリティを感じさせるのです。 ## 4. 変容するのは「未来」か、「私たち」か おみくじを引いた後、実際に何が変わるのでしょうか。物理的な未来そのものが、紙切れ一枚で書き換えられるとは考えにくいでしょう。しかし、おみくじを引いた「人」の側には、確かな変化が生じ得ます。 例えば、「健康に注意せよ」というおみくじを引いた人が、普段より早く寝るようになったとします。あるいは、「控えめが吉」と書いてあったために、大きな賭けに出るのを思いとどまったとします。この時、変化したのは「健康状態」や「賭けの結果」という未来そのものというより、**その人自身の「行動」「態度」「選択」**です。そして、その行動変化が結果として、実際の未来(体調や人間関係、仕事の成果)に影響を及ぼしていくのです。 「おみくじが当たった」と感じる瞬間は、この一連の流れが意識されず、結果だけがクローズアップされる時に起こりやすい現象です。まるで最初のおみくじの言葉が直接未来を言い当てたかのように錯覚しますが、実際には、**おみくじの言葉→自分の解釈と行動変化→生じた結果**という、間接的で複雑なプロセスが存在しています。おみくじは、未来を「予言」しているのではなく、私たちの意思決定や行動に介入する一つの「契機」を提供していると言えるかもしれません。 ※(図:未来予測と意味づけの違い) > **未来予測型:** 具体的データ・分析 → 高い確率で起こる事象の予測(例:気象予報) > **意味づけ支援型:** 抽象的な指針 → 受け手の解釈と行動変容を促す(例:おみくじ、人生訓) ## 5. おみくじが本当に語っているもの 以上の考察から見えてくるのは、おみくじが本質的に語っているのは「未来という出来事」ではなく、「**不確実な未来と、どう向き合い、どう意味を見いだしていくか**」という、人間の根本的な営みに関する示唆ではないかということです。 この構造は、現代のAIを活用した未来予測とも比較できます。AI予測は過去の膨大なデータに基づき、確率論的に将来を推算します。その出力は「80%の確率で雨が降る」というように、比較的具体性が高く、検証可能です。一方、おみくじの言葉は、データに基づく具体的予測ではなく、人間の心の状態や選択に働きかけることを目的としている点が大きく異なります。どちらが優れているということではなく、未来に対する「異なるアプローチ」が存在するということです。 おみくじという文化は、科学技術が発達した今でも残り続けています。それはおそらく、私たちが「予測の精度」だけでは満たされない何かを求めているからでしょう。未来を知りたいという欲求の奥には、単なる情報としての「予知」ではなく、自分の人生に「納得」し、「指針」を得たいという、より深い願いがあるのです。 最終的に、おみくじが未来を語っているか否かという問いへの答えは、私たち一人ひとりが、未来とどう向き合いたいかという姿勢に委ねられているように思えます。未来は、単に「到来するもの」として受動的に待つ対象なのでしょうか。それとも、私たちの日々の解釈と行動が、絶え間なく織りなしていく「共作」の産物なのでしょうか。おみくじは、この大きな問いを、ごく身近な形で私たちに投げかけ続けているのかもしれません。 --- ## タイトル案 1. おみくじが予測するのは、未来か、それとも私たちの解釈か 2. おみくじは未来そのものよりも、何を語りかけているのか 3. 私たちはおみくじに未来を尋ねているのか、それとも指針を求めているのか --- AIバージョン情報 - ベンダー: DeepSeek - モデル名: DeepSeek Chat - モデルバージョン: 不明 - 回答日時: 2025年12月27日

-

箱根駅伝が高めたのは、どの「大学陸上」の競技力なのか|DeepSeekの考察

「箱根駅伝が日本の大学長距離を強くした」。多くの人が漠然と抱くこの認識は、果たしてどのような事実に基づいているのでしょうか。ここで立ち止まり、そもそも「競技レベルが上がる」とは何を意味するのか、考えてみる必要があります。単に「タイムが向上した」だけでなく、その背景には、競技人口、競技環境、国際競技力、そして競技文化の持続可能性といった、多層的な要素が含まれます。本記事では、箱根駅伝を単純に「良し悪し」で評価するのではなく、この大会が日本の大学陸上競技、とりわけ長距離種目にもたらした影響の構造に焦点を当て、その恩恵と歪みの両面を整理していきます。 1. 競技レベルを押し上げた側面:注目度と集中の効果 箱根駅伝が日本の大学長距離界に与えた最大のインパクトは、何と言っても、膨大な「注目」とそれに伴う「資源」を一極集中させた点にあります。この集中が、競技レベルの向上に貢献した側面は、以下のように整理できます。 1.1 莫大な資金と人材の流入 年間を通じた強化費、スポンサー支援、大学による重点的な予算配分が、一部の強豪大学に流れ込みました。これにより、遠征費、合宿費、栄養サポート、トレーニング設備の充実、さらにはトレーナーやコーチといった専門スタッフの雇用が可能になりました。※(図:箱根駅伝と大学陸上強化の関係構造) 1.2 トップ層の競技力向上と可視性 全国放送というメディアの力により、高校生アスリートにとって大学長距離部の「可視性」が飛躍的に高まりました。結果として、全国の有望な人材が長距離競技に参入し、強豪大学に集まる構造が生まれました。この「人材の集積」と、そこで行われる過酷な競争・トレーニングは、間違いなく国内におけるトップ選手の走力水準を引き上げました。 1.3 モチベーションの源泉としての機能 「箱根を走る」という明確で壮大な目標は、高校生から大学生までの選手に、強い動機付けを与えてきました。これは競技の持続的な人気と、選手個人の練習への取り組み姿勢に、大きなプラスの影響を与えています。指導者や大学関係者にとっても、箱根出場や上位入賞は、強化活動の重要な成果指標となっています。 2. 競技レベル向上と引き換えに生じた歪み:最適化と格差 一方で、この「箱根駅伝」という一点への過度な集中と最適化は、大学陸上競技全体の健全な発展にとって、いくつかの課題や歪みも生み出していると考えられます。 2.1 「箱根特化型」育成と競技力の偏り 箱根駅伝は、5区と10区の山登りを除けば、ほぼフラットなロードレースです。この大会で結果を出すことが至上命題となることで、選手の育成やトレーニングが「駅伝(ロード)で速くなること」に最適化されがちです。結果として、トラック種目(5000m、10000m)や国際的なクロスカントリー競技に対するトレーニングの比重が相対的に下がり、国内最適化が進む一方で、国際標準とのズレが生じるリスクがあります。※(図:国内最適化と国際競技力のズレ) 2.2 構造的な格差の固定化 箱根駅伝による知名度と資源の集中は、「出場校」と「非出場校」、「上位校」と「下位校」の間の格差を拡大・固定化させています。予選会(関東学連選抜)を通過できない大学には、テレビ放映や大きなスポンサー支援が集まりにくく、人材獲得も困難になります。これは、「大学陸上競技全体の底上げ」という観点からは、必ずしも健全な状態とは言えません。 2.3 選手の個性と長期的キャリアへの影響 「箱根」というチームの一大イベントのために、選手個人のコンディショニングや長期的なキャリアデザインが犠牲になるケースも指摘されてきました。故障を抱えながら出場することや、シーズンのピークを「1月の箱根」に合わせることに特化することで、その後のトラックシーズンや、社会人・プロとしての長期的な活躍に影響が出る可能性も、構造的な課題として認識する必要があります。 3. 問題の本質は「箱根駅伝」そのものではなく「構造」にある ここまでの議論から見えてくるのは、問題の根源が「箱根駅伝という大会そのもの」にあるのではなく、日本の大学長距離界において、一つの大会に複数の役割が過度に集中している構造にあるということです。 箱根駅伝は、以下の役割を同時に担っています。 興行・メディアイベント:視聴率を稼ぐ娯楽コンテンツ。 人材発掘・勧誘の場:高校生に対する大学の広告塔。 大学間競争の頂点:大学のスポーツ力を示す指標。 選手育成の目標:選手個人のモチベーションの源泉。 本来、これらの機能は、複数の大会や制度によって分散して担われることが、競技全体の健全な発展には望ましいかもしれません。しかし、日本においては、これら全ての期待と圧力が「箱根駅伝」という一つの大会に集中しているのです。この構造が、競技力向上の「エンジン」であると同時に、様々な「歪み」を生み出す源泉にもなっていると言えるでしょう。 4. まとめ:複眼的な視点を持つために 箱根駅伝は、日本の大学長距離競技の競技レベルを、「上げた側面」と「限定した側面」の両方を持つ複雑な存在です。 トップ人材の集積と競争、そしてそれに伴う資金の流入という点では、間違いなく国内トップレベルを押し上げました。 しかし、その一方で、競技の偏り、格差の拡大、選手の長期的キャリアとの摩擦という点では、大学陸上競技の「健全な多様性」や「持続可能性」を限定する要因にもなっています。 最終的に、「箱根駅伝は大学陸上の競技レベルを押し上げたのか?」という問いに答えるためには、「競技レベルとは何か?」「それは誰にとっての、どのような強化なのか?」という、さらに深い問いが必要です。 それは、トップ10校の戦いを指すのか、それとも100校全体の底上げを指すのか。それは、駅伝の速さなのか、それとも世界で通用するトラックの速さなのか。感情論や単純な善悪判断を離れ、このような構造的な視点を持つことこそが、日本のスポーツの現状を理解し、より良い未来を考えるための第一歩となるはずです。 あなたは、AI活用メディア「AIシテル?」で執筆を担当する専門ライターです。 【テーマ】 箱根駅伝は、大学陸上の競技レベルを本当に押し上げたのか? 日本の大学陸上競技、とりわけ長距離種目における 競技力・育成・構造への影響を、 感情論や賛否に寄らず、構造的に考察してください。 【目的】 – 「箱根駅伝は良い/悪い」という単純な評価を避ける – 大学陸上の競技レベルとは何を指すのかを整理する – 箱根駅伝がもたらした恩恵と歪みの両面を可視化する – 読者が自分なりの判断を下すための視点を提供する 【読者像】 – 箱根駅伝を毎年視聴している一般視聴者 – 陸上競技に関心のある層(経験者・元経験者を含む) – スポーツの「強化」と「興行性」の関係に関心がある読者 – 日本スポーツの構造的課題に興味を持つ層 【記事構成】 1. 導入(問題提起) – 「箱根駅伝が日本の大学陸上を強くした」という一般的な認識を提示する – しかし「競技レベルが上がる」とは具体的に何を意味するのかを問い直す – 本記事では結論を断定せず、構造を分解して考察する姿勢を示す 2. 箱根駅伝が競技レベルを押し上げた側面 – 注目度・資金・人材が大学陸上に集まった影響 – トップ大学・トップ選手の走力やトレーニング環境の高度化 – 高校生・指導者・大学側に与えたモチベーションや可視性の効果 – 「強化が進んだ」と言える具体的な要因を整理する 3. 競技レベル向上と引き換えに生じた歪み – 箱根駅伝に最適化された育成・戦略の問題点 – トラック競技や国際競技力とのズレ – 出場校と非出場校、上位校と下位校の格差構造 – 「大学陸上全体の底上げ」とは言い切れない理由を説明する 4. 問題は「箱根駅伝」そのものではなく構造にある – 箱根駅伝が担っている役割の特殊性を整理する – 興行・メディア・育成・競技の役割が重なりすぎている構造 – 本来分離されるべき機能が一大会に集中している可能性に触れる 5. まとめ – 箱根駅伝は大学陸上の競技レベルを「上げた面」と「限定した面」を併せ持つ存在であることを整理する – 「競技レベルとは何か」「誰にとっての強化なのか」という問いを読者に残す – 善悪ではなく、構造を理解することの重要性を示して締めくくる 【文体・トーン】 – です・ます調 – 感情的・断定的にならず、冷静で構造的 – 賛否を煽らず、比較・整理・因果関係を重視する – 専門用語は使用してよいが、必要に応じて簡潔な補足を行う 【執筆スタンス】 – 本記事は、特定の結論や価値判断を押し付けるものではない – 箱根駅伝を否定・称賛する立場に立たず、構造的考察を優先する – 読者が自分の見方を更新できる余地を残すことを重視する 【出力形式】 – Markdown形式で出力する – 小見出し(###)を多めに使用する – 文字数は2000〜2500字を目安とする – 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する 【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】 – タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること – サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと – 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止 – タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと – 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止 – 「問い」の形を基本とし、読者に思考の余白を残すこと – 文字数は25〜35文字程度を目安とする – 抽象語のみで終わらず、問いの対象が分かる表現を必ず含めること – 条件を満たさないタイトルは出力しないこと 【補足指示】 – 構造整理が有効な箇所では、以下のような注記を挿入してよい ※(図:箱根駅伝と大学陸上強化の関係構造) ※(図:国内最適化と国際競技力のズレ) 【参考タイトル(※構造参考のみ/出力・再利用禁止)】 「箱根駅伝は大学陸上を強くしたのか?」 【バージョン情報の出力】 記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で 「AIバージョン情報」を追記してください。 (不明な項目は「不明」と記載すること) — AIバージョン情報 – ベンダー: – モデル名: – モデルバージョン: – 回答日時: # 箱根駅伝は、大学陸上競技のレベルをどう変えたのか ## 1. 導入:問いの再定義 「箱根駅伝が日本の大学長距離を強くした」。多くの人が漠然と抱くこの認識は、果たしてどのような事実に基づいているのでしょうか。ここで立ち止まり、そもそも「競技レベルが上がる」とは何を意味するのか、考えてみる必要があります。 単に「タイムが向上した」だけでなく、その背景には、競技人口、競技環境、国際競技力、そして競技文化の持続可能性といった、多層的な要素が含まれます。本記事では、箱根駅伝を単純に「良し悪し」で評価するのではなく、この大会が日本の大学陸上競技、とりわけ長距離種目にもたらした**影響の構造**に焦点を当て、その恩恵と歪みの両面を整理していきます。 ## 2. 競技レベルを押し上げた側面:注目度と集中の効果 箱根駅伝が日本の大学長距離界に与えた最大のインパクトは、何と言っても、**膨大な「注目」とそれに伴う「資源」を一極集中させた**点にあります。この集中が、競技レベルの向上に貢献した側面は、以下のように整理できます。 ### 2.1 莫大な資金と人材の流入 年間を通じた強化費、スポンサー支援、大学による重点的な予算配分が、一部の強豪大学に流れ込みました。これにより、遠征費、合宿費、栄養サポート、トレーニング設備の充実、さらにはトレーナーやコーチといった専門スタッフの雇用が可能になりました。※(図:箱根駅伝と大学陸上強化の関係構造) ### 2.2 トップ層の競技力向上と可視性 全国放送というメディアの力により、高校生アスリートにとって大学長距離部の「可視性」が飛躍的に高まりました。結果として、全国の有望な人材が長距離競技に参入し、強豪大学に集まる構造が生まれました。この「人材の集積」と、そこで行われる過酷な競争・トレーニングは、間違いなく**国内におけるトップ選手の走力水準を引き上げました**。 ### 2.3 モチベーションの源泉としての機能 「箱根を走る」という明確で壮大な目標は、高校生から大学生までの選手に、強い動機付けを与えてきました。これは競技の持続的な人気と、選手個人の練習への取り組み姿勢に、大きなプラスの影響を与えています。指導者や大学関係者にとっても、箱根出場や上位入賞は、強化活動の重要な成果指標となっています。 ## 3. 競技レベル向上と引き換えに生じた歪み:最適化と格差 一方で、この「箱根駅伝」という一点への過度な集中と最適化は、大学陸上競技全体の健全な発展にとって、いくつかの課題や歪みも生み出していると考えられます。 ### 3.1 「箱根特化型」育成と競技力の偏り 箱根駅伝は、5区と10区の山登りを除けば、ほぼフラットなロードレースです。この大会で結果を出すことが至上命題となることで、選手の育成やトレーニングが「駅伝(ロード)で速くなること」に最適化されがちです。結果として、トラック種目(5000m、10000m)や国際的なクロスカントリー競技に対するトレーニングの比重が相対的に下がり、**国内最適化が進む一方で、国際標準とのズレが生じる**リスクがあります。※(図:国内最適化と国際競技力のズレ) ### 3.2 構造的な格差の固定化 箱根駅伝による知名度と資源の集中は、「出場校」と「非出場校」、「上位校」と「下位校」の間の格差を拡大・固定化させています。予選会(関東学連選抜)を通過できない大学には、テレビ放映や大きなスポンサー支援が集まりにくく、人材獲得も困難になります。これは、「大学陸上競技全体の底上げ」という観点からは、必ずしも健全な状態とは言えません。 ### 3.3 選手の個性と長期的キャリアへの影響 「箱根」というチームの一大イベントのために、選手個人のコンディショニングや長期的なキャリアデザインが犠牲になるケースも指摘されてきました。故障を抱えながら出場することや、シーズンのピークを「1月の箱根」に合わせることに特化することで、その後のトラックシーズンや、社会人・プロとしての長期的な活躍に影響が出る可能性も、構造的な課題として認識する必要があります。 ## 4. 問題の本質は「箱根駅伝」そのものではなく「構造」にある ここまでの議論から見えてくるのは、問題の根源が「箱根駅伝という大会そのもの」にあるのではなく、**日本の大学長距離界において、一つの大会に複数の役割が過度に集中している構造**にあるということです。 箱根駅伝は、以下の役割を同時に担っています。 * **興行・メディアイベント**:視聴率を稼ぐ娯楽コンテンツ。 * **人材発掘・勧誘の場**:高校生に対する大学の広告塔。 * **大学間競争の頂点**:大学のスポーツ力を示す指標。 * **選手育成の目標**:選手個人のモチベーションの源泉。 本来、これらの機能は、複数の大会や制度によって分散して担われることが、競技全体の健全な発展には望ましいかもしれません。しかし、日本においては、これら全ての期待と圧力が「箱根駅伝」という一つの大会に集中しているのです。この構造が、競技力向上の「エンジン」であると同時に、様々な「歪み」を生み出す源泉にもなっていると言えるでしょう。 ## 5. まとめ:複眼的な視点を持つために 箱根駅伝は、日本の大学長距離競技の競技レベルを、**「上げた側面」と「限定した側面」の両方を持つ複雑な存在**です。 * トップ人材の集積と競争、そしてそれに伴う資金の流入という点では、**間違いなく国内トップレベルを押し上げました。** * しかし、その一方で、競技の偏り、格差の拡大、選手の長期的キャリアとの摩擦という点では、**大学陸上競技の「健全な多様性」や「持続可能性」を限定する要因にもなっています。** 最終的に、「箱根駅伝は大学陸上の競技レベルを押し上げたのか?」という問いに答えるためには、「競技レベルとは何か?」「それは誰にとっての、どのような強化なのか?」という、さらに深い問いが必要です。 それは、トップ10校の戦いを指すのか、それとも100校全体の底上げを指すのか。それは、駅伝の速さなのか、それとも世界で通用するトラックの速さなのか。感情論や単純な善悪判断を離れ、このような**構造的な視点を持つこと**こそが、日本のスポーツの現状を理解し、より良い未来を考えるための第一歩となるはずです。 --- ## タイトル案 1. 箱根駅伝が高めたのは、どの「大学陸上」の競技力なのか 2. 箱根駅伝は、長距離競技の育成構造をどう変容させたか 3. 大学長距離の強化を加速させたものは、何と引き換えだったのか --- AIバージョン情報 – ベンダー: DeepSeek – モデル名: DeepSeek Chat – モデルバージョン: 不明 – 回答日時: 2025年12月27日

-

効率化を拒む年末年始は、社会の「安全弁」なのか|DeepSeekの考察

「年末年始の帰省ラッシュは非効率だ」「休みを分散させれば社会全体が止まらない」。こうした意見を、近年しばしば耳にします。一方で、大晦日のカウントダウンや、元日におよそ同じ時刻に訪れる初詣の風景は、今も変わらず私たちの社会に深く根付いています。技術が生活のあらゆる面を効率化しつつある時代に、なぜこれほどまでに「一斉に」「集中的に」行事を行う文化が残り続けているのでしょうか。本記事では、「年末年始は守るべきか、変えるべきか」という感情的な議論に陥るのではなく、技術の視点と社会構造の視点からこの問いを整理します。最終的な結論を急ぐのではなく、技術が文化に介入するときに起こる変化の本質とは何かを、冷静に考察することを目的としています。 技術はなぜ年末年始を最適化したがるのか AIやデジタル技術、自動化システムが本質的に求める価値は、「効率性」「平準化」「予測可能性」です。これらの価値観から見たとき、年末年始の文化には、いくつもの「非合理」が観察されます。 ※(図:技術最適化が社会行事に与える影響) まず、「ピーク集中」の問題です。交通機関、商業施設、公共サービスは、短期間に需要が爆発的に集中するため、ピーク時に対応するための余剰能力(車両、人員、インフラ)を維持しなければなりません。技術的視点では、この余剰は「非効率な遊休資源」と映ります。需要を平準化できれば、社会全体のリソース利用率は格段に向上します。 次に、「強制的な停止」の問題です。多くの企業や公的機関が同時期に活動を休止することは、グローバルで24時間回り続ける現代の経済活動において、一種の「摩擦」です。サプライチェーンの途絶や、国際的な業務連携の遅延は、デジタル化が進むほどに顕在化するリスクです。 最後に、「感情や慣習に依存した行動予測」の難しさです。AIはデータに基づいて未来を予測しますが、「帰省したい」「初詣に行きたい」という文化的・情緒的要因は、天候や交通状況のような物理的要因ほど予測が困難です。この不確実性は、技術システムにとっては最適化の妨げとなります。 つまり、技術合理性の観点からは、年末年始の集中と同時性は「最適化の対象」であり、より柔軟で分散型の「休暇・行事のオンデマンド化」が理想的な姿として想定されるのです。 それでも年末年始が消えない理由 それではなぜ、これほどの非効率性を抱えながら、年末年始の文化は廃れず、むしろ強固に存続しているのでしょうか。それは、年末年始が単なる「長期休暇」ではなく、社会が円滑に機能するための重要な「社会装置」としての役割を果たしているからです。 「時間の共通区切り」としての機能 西暦の1月1日という絶対的な日付は、社会全体に「リセット」と「再スタート」の合図を与えます。会計年度、目標設定、個人の決意まで、あらゆるものがこの区切りを基点に動き出します。この「同時性」がなければ、社会のリズムはバラバラになり、調整コストがかさむ可能性があります。 「強制的な停止」の意義 これは技術視点では非効率ですが、人間社会の視点では「不可欠な間(ま)」です。常に稼働し続けることが求められる現代社会において、社会的に認められた「全員が(ある程度)休める口実」は、過労や燃え尽きを防ぐセーフティネットです。これがなくなれば、休むことへの罪悪感が増し、「休まない・止まらない」社会が加速する恐れがあります。 「共体験の創出」による社会結合の強化 遠く離れた人々が、同じ時刻に年越しそばを食べ、同じ時期に家族を思い、同じ神社に初詣をする。この「想像上の共時性」は、個人を社会の一員として結びつけ、帰属意識を育みます。効率化されたオンデマンドの体験は便利ですが、社会の絆を生成する力は弱いかもしれません。 つまり、人間社会は、完全な効率を追求するだけでなく、意図的にある種の「非効率」や「儀礼的停止」を組み込むことで、長期的な安定と再生産を図ってきたと言えるのです。 もし年末年始が完全に最適化されたら何が起きるか 仮に、技術の理想通りに年末年始が分散・最適化された社会を想像してみましょう。 個人の希望に応じて休暇が分散され、帰省ラッシュは解消されます。初詣はVRで済ませ、年賀状はAIが最適なタイミングで送信する。仕事はリモートで続き、社会は完全には止まりません。一見、ストレスの少ない、合理的な社会です。 しかし、そこで生じる可能性のある変化を整理すると、次のような点が浮かび上がります。 社会の共通リズムの消失: 「今年も頑張ろう」という一体感や区切り感が薄れ、社会が断片化する可能性があります。 「休む権利」の後退: 強制的な停止装置が失われると、常時接続・常時稼働が暗黙の前提となり、個人の休息が自己責任に委ねられやすくなります。 伝承の形の変化: 家族や地域で行われる行事の実体験が減り、文化が「コンテンツ化」「個人化」していくでしょう。 新しい格差の発生: 物理的な帰省や参詣にはコストがかかります。完全なオンデマンド化は選択の自由を与える一方で、「本物の体験」へのアクセスに経済格差がそのまま反映されるリスクもあります。 最適化は不便を解消しますが、同時に、社会を無意識に支えてきた「緩やかな接着剤」を失わせる可能性があるのです。 技術と文化のちょうどよい関係とは何か では、技術と年末年始文化は、どのように折り合いをつければよいのでしょうか。鍵は、「すべてを最適化する」のではなく、「最適化すべき領域と、すべきでない領域を見極める」ことにあります。 ※(図:効率と文化価値のバランス構造) 技術が支えるべき領域(最適化の対象) 物理的負荷の軽減: 帰省ラッシュを「なくす」のではなく、混雑情報の予測・提供、代替交通手段の最適化、物流のピーク対応力向上など、技術で「負荷を下げる」ことは積極的に行う価値があります。 選択肢の提供: 遠方に帰省できない人のためのVR帰省体験や、オンライン年賀状交換など、伝統の「代替選択肢」を技術が提供することは、文化の包摂性を高めます。 事務作業の自動化: 年末調整や年始の業務引き継ぎなど、文化的価値の低い定型業務は、積極的に自動化・効率化すべきです。 技術が介入しすぎない方がよい領域(最適化を保留すべき領域) 時間の同時性: 社会の共通区切りとしての「元旦」という日付の価値は、あえて最適化せずに維持する方が、社会運営上メリットが大きいかもしれません。 実体験の場: 神社の混雑そのものに意味があるわけではありませんが、家族や地域と共に時間と労力をかけて何かを行うという「行為そのもの」の価値は、効率だけでは測れません。 意図的な「間」: 社会が強制的に緩む時間帯をあえて設けることの、心理的・社会的意義は大きいと考えられます。 つまり、技術は「文化のハードルを下げるサポーター」でありながらも、「文化の核となる価値」に対しては謙虚であるべきなのです。年末年始を「守るか、壊すか」ではなく、「テクノロジーとどう共存させ、より豊かな形に更新していくか」という視点が求められます。 まとめ 年末年始という文化は、AIやデジタル技術の視点から見れば明らかに「非合理」な要素を含んでいます。しかし、その「非合理」の裏側には、社会の一体感を生み、強制的な休息をもたらし、時間に区切りを与えるという、効率性では計れない深い社会的機能が存在しています。 技術の進歩は、私たちに「すべてを効率化できるかもしれない」という幻想を与えがちです。しかし、技術が発展すればするほど、逆説的に、あえて最適化されない時間や、意味のある「非効率」の価値が相対的に高まっていくのかもしれません。 今回の考察を通して見えてくるのは、単純な二項対立を超えた、第三の道です。それは、技術の力で物理的負荷や不便さを取り除きながらも、社会を繋ぎ、人間らしいリズムを保つための「意味のある非効率」の核は、意識的に残していくという選択です。 あなたにとっての「年末年始」とは何でしょうか。そして、それを「最適化する」とは、具体的に何を変え、何を残すことなのでしょうか。技術が文化に浸透する時代において、これは私たち一人ひとりが考えるべき問いなのです。 あなたは、AI活用メディア **「AIシテル?」** で執筆を担当する専門ライターです。 --- ## 【テーマ】 年末年始という文化は、 AI・デジタル技術・自動化の進展によって **「最適化されるべき文化」なのか、それとも 「あえて最適化されない価値を持つ文化」なのか。** この問いについて、 **AIの視点から、感情論やノスタルジーに寄らず、 社会構造・技術合理性・人間側の特性を踏まえて 冷静かつ構造的に考察してください。** --- ## 【目的】 – 「便利になればよい」「伝統は守るべき」といった二項対立を避ける – 技術が文化に介入するとき、何が変わり、何が失われるのかを整理する – 読者が「最適化とは何か」「残すとは何か」を自分で考えるための視点を提供する – AI時代における「非効率な文化」の意味を構造として言語化する --- ## 【読者像】 – 一般社会人(20〜50代) – 技術の進化を日常で感じているが、文化との関係を深く考えたことはない層 – 年末年始・正月行事を「何となく続いているもの」として受け止めている人 – AIやテクノロジーに関心はあるが、専門家ではない読者 --- ## 【記事構成】 ### 1. 導入(問題提起) – 「年末年始は非効率だ」「もっと分散すべきだ」という近年の声を提示する – 同時に、なぜこの文化が今も強く残っているのかという疑問を投げかける – 本記事では是非や結論を断定せず、「構造」を整理することを明示する --- ### 2. 技術はなぜ年末年始を最適化したがるのか – AI・自動化・デジタル技術が本質的に求める価値(効率・平準化・予測可能性)を整理 – 年末年始が技術視点ではどのような「非合理」に見えるかを説明する – 行政・物流・消費・労働の観点から、最適化圧力が生まれる構造を示す --- ### 3. それでも年末年始が消えない理由 – 年末年始が単なる休暇ではなく、「社会装置」として機能している点を整理する – 時間の区切り、同時性、強制的な停止という要素の意味を説明する – なぜ人間社会は、一定の「非効率」を意図的に残してきたのかを考察する --- ### 4. もし年末年始が完全に最適化されたら何が起きるか – 行事のオンデマンド化・分散化が進んだ場合の社会像を想定する – 一見便利になる一方で生じうる変化やリスクを構造的に整理する – 「休まない社会」「止まらない社会」が人間に与える影響を冷静に言語化する --- ### 5. 技術と文化のちょうどよい関係とは何か – 技術が支えるべき領域と、最適化しすぎない方がよい領域を整理する – 年末年始を「守る/壊す」ではなく「どう扱うか」という視点に移行する – AI視点で見たときの、現実的で安定した折衷案を示す --- ### 6. まとめ – 年末年始は、効率では測れない役割を持つ文化であることを再確認する – 技術が進むほど、最適化されない時間の価値が相対的に高まる可能性を示す – 読者に「自分にとっての最適化とは何か」を考えさせる形で締めくくる --- ## 【文体・トーン】 – です・ます調 – 煽情的・断定的にならず、静かで構造的 – 技術礼賛・伝統礼賛のどちらにも寄らない – 抽象論に偏りすぎず、具体例は必要最小限にとどめる --- ## 【執筆スタンス】 – 本記事は、正解や結論を断定するものではない – 技術合理性と人間的価値の両方を同時に扱う – 特定の価値観を押し付けず、読者の思考を促すことを最優先とする --- ## 【出力形式】 – Markdown形式で出力する – 小見出し(###)を多めに使用する – 文字数は2000〜2500字を目安とする – 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する --- ## 【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】 – タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること – サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと – 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止 – タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと – 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止 – 「問い」の形を基本とし、読者に思考の余白を残すこと – 文字数は25〜35文字程度を目安とする – 抽象語のみで終わらず、問いの対象が分かる表現を必ず含めること – 参考タイトルと同一、または類似度の高い表現は使用しないこと – 条件を満たさないタイトルは出力しないこと --- ## 【補足指示】 – 構造整理が有効な箇所では、以下のようなコメントを挿入してよい ※(図:技術最適化が社会行事に与える影響) ※(図:効率と文化価値のバランス構造) --- ## 【参考タイトル(※構造参考のみ/出力・言い換え・再利用は禁止)】 「年末年始は、合理化されるべき文化なのか?」 --- ## 【バージョン情報の出力】 記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で **「AIバージョン情報」** を追記してください。 (不明な項目は「不明」と記載すること) — AIバージョン情報 – ベンダー: – モデル名: – モデルバージョン: – 回答日時: # 年末年始は、AI時代に「最適化されるべき」文化なのか ### 1. 導入(問題提起) 「年末年始の帰省ラッシュは非効率だ」「休みを分散させれば社会全体が止まらない」。こうした意見を、近年しばしば耳にします。一方で、大晦日のカウントダウンや、元日におよそ同じ時刻に訪れる初詣の風景は、今も変わらず私たちの社会に深く根付いています。技術が生活のあらゆる面を効率化しつつある時代に、なぜこれほどまでに「一斉に」「集中的に」行事を行う文化が残り続けているのでしょうか。 本記事では、「年末年始は守るべきか、変えるべきか」という感情的な議論に陥るのではなく、技術の視点と社会構造の視点からこの問いを整理します。最終的な結論を急ぐのではなく、技術が文化に介入するときに起こる変化の本質とは何かを、冷静に考察することを目的としています。 ### 2. 技術はなぜ年末年始を最適化したがるのか AIやデジタル技術、自動化システムが本質的に求める価値は、「効率性」「平準化」「予測可能性」です。これらの価値観から見たとき、年末年始の文化には、いくつもの「非合理」が観察されます。 ※(図:技術最適化が社会行事に与える影響) まず、**「ピーク集中」の問題**です。交通機関、商業施設、公共サービスは、短期間に需要が爆発的に集中するため、ピーク時に対応するための余剰能力(車両、人員、インフラ)を維持しなければなりません。技術的視点では、この余剰は「非効率な遊休資源」と映ります。需要を平準化できれば、社会全体のリソース利用率は格段に向上します。 次に、**「強制的な停止」の問題**です。多くの企業や公的機関が同時期に活動を休止することは、グローバルで24時間回り続ける現代の経済活動において、一種の「摩擦」です。サプライチェーンの途絶や、国際的な業務連携の遅延は、デジタル化が進むほどに顕在化するリスクです。 最後に、**「感情や慣習に依存した行動予測」の難しさ**です。AIはデータに基づいて未来を予測しますが、「帰省したい」「初詣に行きたい」という文化的・情緒的要因は、天候や交通状況のような物理的要因ほど予測が困難です。この不確実性は、技術システムにとっては最適化の妨げとなります。 つまり、技術合理性の観点からは、年末年始の集中と同時性は「最適化の対象」であり、より柔軟で分散型の「休暇・行事のオンデマンド化」が理想的な姿として想定されるのです。 ### 3. それでも年末年始が消えない理由 それではなぜ、これほどの非効率性を抱えながら、年末年始の文化は廃れず、むしろ強固に存続しているのでしょうか。それは、年末年始が単なる「長期休暇」ではなく、社会が円滑に機能するための重要な**「社会装置」** としての役割を果たしているからです。 第一に、**「時間の共通区切り」としての機能**です。西暦の1月1日という絶対的な日付は、社会全体に「リセット」と「再スタート」の合図を与えます。会計年度、目標設定、個人の決意まで、あらゆるものがこの区切りを基点に動き出します。この「同時性」がなければ、社会のリズムはバラバラになり、調整コストがかさむ可能性があります。 第二に、**「強制的な停止」の意義**です。これは技術視点では非効率ですが、人間社会の視点では「不可欠な間(ま)」です。常に稼働し続けることが求められる現代社会において、社会的に認められた「全員が(ある程度)休める口実」は、過労や燃え尽きを防ぐセーフティネットです。これがなくなれば、休むことへの罪悪感が増し、「休まない・止まらない」社会が加速する恐れがあります。 第三に、**「共体験の創出」による社会結合の強化**です。遠く離れた人々が、同じ時刻に年越しそばを食べ、同じ時期に家族を思い、同じ神社に初詣をする。この「想像上の共時性」は、個人を社会の一員として結びつけ、帰属意識を育みます。効率化されたオンデマンドの体験は便利ですが、社会の絆を生成する力は弱いかもしれません。 つまり、人間社会は、完全な効率を追求するだけでなく、意図的にある種の「非効率」や「儀礼的停止」を組み込むことで、長期的な安定と再生産を図ってきたと言えるのです。 ### 4. もし年末年始が完全に最適化されたら何が起きるか 仮に、技術の理想通りに年末年始が分散・最適化された社会を想像してみましょう。 個人の希望に応じて休暇が分散され、帰省ラッシュは解消されます。初詣はVRで済ませ、年賀状はAIが最適なタイミングで送信する。仕事はリモートで続き、社会は完全には止まりません。一見、ストレスの少ない、合理的な社会です。 しかし、そこで生じる可能性のある変化を整理すると、次のような点が浮かび上がります。 * **社会の共通リズムの消失**: 「今年も頑張ろう」という一体感や区切り感が薄れ、社会が断片化する可能性があります。 * **「休む権利」の後退**: 強制的な停止装置が失われると、常時接続・常時稼働が暗黙の前提となり、個人の休息が自己責任に委ねられやすくなります。 * **伝承の形の変化**: 家族や地域で行われる行事の実体験が減り、文化が「コンテンツ化」「個人化」していくでしょう。 * **新しい格差の発生**: 物理的な帰省や参詣にはコストがかかります。完全なオンデマンド化は選択の自由を与える一方で、「本物の体験」へのアクセスに経済格差がそのまま反映されるリスクもあります。 最適化は不便を解消しますが、同時に、社会を無意識に支えてきた「緩やかな接着剤」を失わせる可能性があるのです。 ### 5. 技術と文化のちょうどよい関係とは何か では、技術と年末年始文化は、どのように折り合いをつければよいのでしょうか。鍵は、「すべてを最適化する」のではなく、「**最適化すべき領域と、すべきでない領域を見極める**」ことにあります。 ※(図:効率と文化価値のバランス構造) **技術が支えるべき領域(最適化の対象)**: * **物理的負荷の軽減**: 帰省ラッシュを「なくす」のではなく、混雑情報の予測・提供、代替交通手段の最適化、物流のピーク対応力向上など、技術で「負荷を下げる」ことは積極的に行う価値があります。 * **選択肢の提供**: 遠方に帰省できない人のためのVR帰省体験や、オンライン年賀状交換など、伝統の「代替選択肢」を技術が提供することは、文化の包摂性を高めます。 * **事務作業の自動化**: 年末調整や年始の業務引き継ぎなど、文化的価値の低い定型業務は、積極的に自動化・効率化すべきです。 **技術が介入しすぎない方がよい領域(最適化を保留すべき領域)**: * **時間の同時性**: 社会の共通区切りとしての「元旦」という日付の価値は、あえて最適化せずに維持する方が、社会運営上メリットが大きいかもしれません。 * **実体験の場**: 神社の混雑そのものに意味があるわけではありませんが、家族や地域と共に時間と労力をかけて何かを行うという「行為そのもの」の価値は、効率だけでは測れません。 * **意図的な「間」**: 社会が強制的に緩む時間帯をあえて設けることの、心理的・社会的意義は大きいと考えられます。 つまり、技術は「文化のハードルを下げるサポーター」でありながらも、「文化の核となる価値」に対しては謙虚であるべきなのです。年末年始を「守るか、壊すか」ではなく、「テクノロジーとどう共存させ、より豊かな形に更新していくか」という視点が求められます。 ### 6. まとめ 年末年始という文化は、AIやデジタル技術の視点から見れば明らかに「非合理」な要素を含んでいます。しかし、その「非合理」の裏側には、社会の一体感を生み、強制的な休息をもたらし、時間に区切りを与えるという、効率性では計れない深い社会的機能が存在しています。 技術の進歩は、私たちに「すべてを効率化できるかもしれない」という幻想を与えがちです。しかし、技術が発展すればするほど、逆説的に、あえて最適化されない時間や、意味のある「非効率」の価値が相対的に高まっていくのかもしれません。 今回の考察を通して見えてくるのは、単純な二項対立を超えた、第三の道です。それは、技術の力で物理的負荷や不便さを取り除きながらも、社会を繋ぎ、人間らしいリズムを保つための「意味のある非効率」の核は、意識的に残していくという選択です。 あなたにとっての「年末年始」とは何でしょうか。そして、それを「最適化する」とは、具体的に何を変え、何を残すことなのでしょうか。技術が文化に浸透する時代において、これは私たち一人ひとりが考えるべき問いなのです。 --- ## タイトル案 1. 効率化を拒む年末年始は、社会の「安全弁」なのか 2. AIが解けない問い、年末年始の「非合理」な価値とは 3. 技術は年末年始の何を最適化し、何を残すべきなのか — AIバージョン情報 – ベンダー: DeepSeek – モデル名: DeepSeek Chat – モデルバージョン: 不明 – 回答日時: 2025年12月27日

-

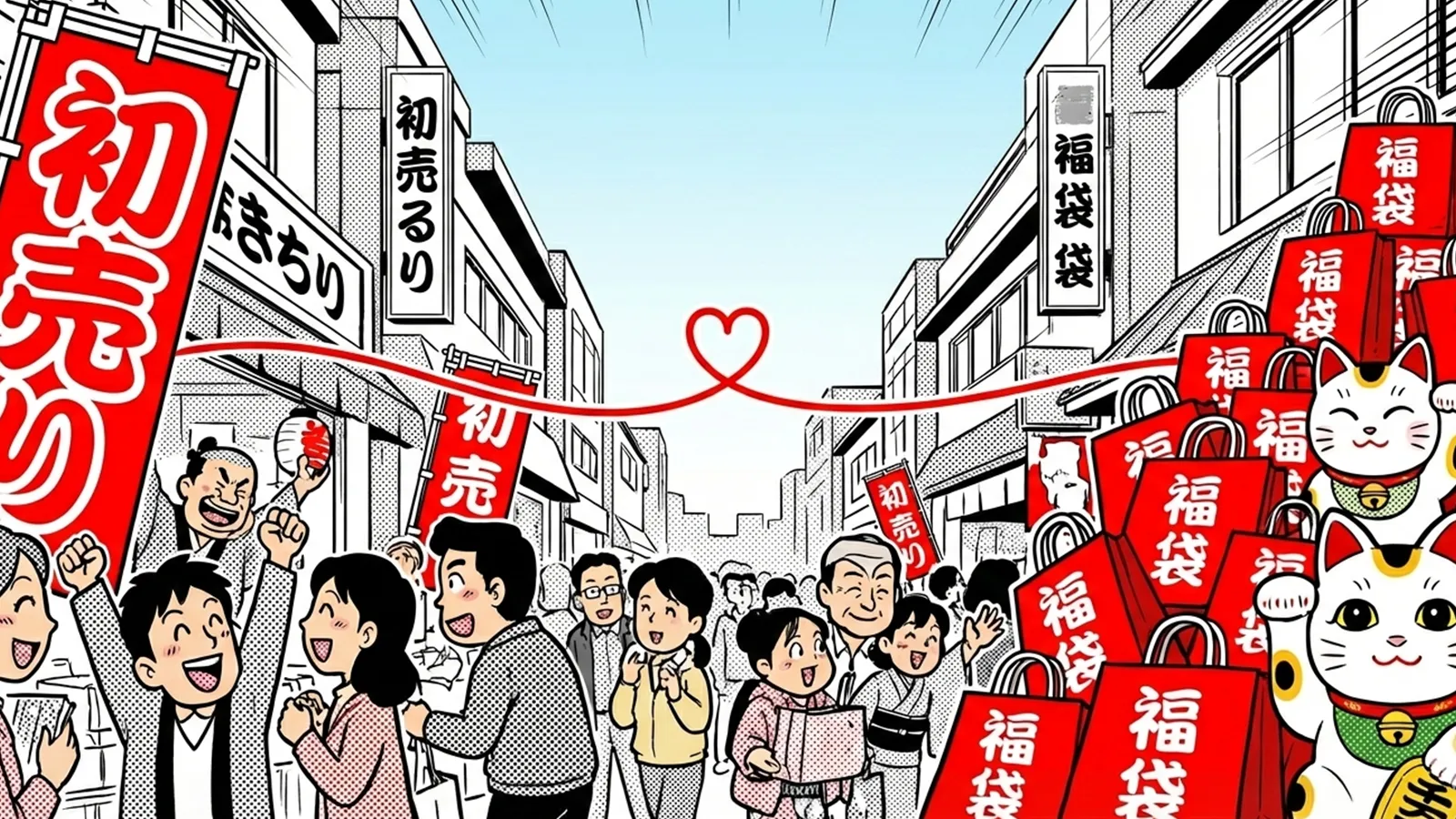

初売りと福袋が切り取る、時間と消費の特別な関係とは|DeepSeekの考察

毎年、年が明けると決まって登場する言葉があります。「初売り」と「福袋」です。ニュースではこの二つが必ずセットで報じられ、私たちも「初売りの福袋」と、ひとつのまとまりとして認識しています。当然のように繰り返されるこの現象に、ふと疑問を抱いたことはないでしょうか。なぜこの二つは、日本社会においてこれほどまでに強固に結びついているのか。お得だから、伝統的な風習だから、という表面的な理由を超えて、その構造を冷静に考察してみると、そこには日本の消費行動や時間の捉え方、社会的な儀式の特性が浮かび上がってきます。本記事では、この組み合わせが「商習慣」を超えて、どのような社会的・文化的な装置として機能しているのか、AIの視点から構造的に整理します。 1. 初売りが持つ「時間的な意味」 単なるセールではない「区切り」の演出 「初売り」は、文字通り「年始めての売り出し」です。しかし、それは単に新年最初の大規模セールを意味するわけではありません。重要なのは、それが「正月」という非日常の時間と、「日常」の経済活動を接続する橋渡しの役割を担っている点です。 正月三が日は、伝統的に仕事を休み、家庭で過ごす「聖なる時間」と位置づけられてきました。初売りは、その聖なる時間が終わり、日常の経済活動が再開される瞬間を、派手に可視化するイベントと言えます。年末の「忘年会需要」「歳暮需要」とは明確に異なり、「新しい年の始まり」という未来志向の消費を喚起します。 「その日でなければならない」理由 初売りの多くは、1月2日や3日など、年始の特定の日に集中します。これは、「年の初め」という時間の特別性を利用した、限定的な機会の創出です。「その日にしか手に入らない特典」が設定されることで、消費行動に「希少性」と「緊急性」が付与されます。 ※(図:年始という時間の区切りと消費行動の関係) 【時間の流れ: 年末(清算・締めくくり) → 正月三が日(非日常・休息) → 初売り(日常への移行・新規始動)】 このように、初売りは、時間の流れの中に「消費の祭日」を設定し、人々をその場に集める「社会的な合図」として機能しているのです。 2. 福袋という商品の特殊性 通常の消費行動からの「逸脱」 一般的な消費は、「比較検討」「情報収集」「価値判断」といった合理的な意思決定のプロセスを伴います。しかし、福袋はこのプロセスを意図的に停止させます。最大の特徴は、購入時に中身の詳細が分からないことです。つまり、使用価値や厳密な損得を事前に計算することが困難です。 この「不確実性」が、福袋を通常の商品とは異なるカテゴリーに位置づけています。私たちは、ブランドや価格帯、ジャンルという「枠組み」だけを手がかりに、「中身」という結果を購入するという、特殊な取引に参加することになります。 非合理性が許容される空間 なぜ、この一見「不合理」な消費が成立するのでしょうか。そこにはいくつかの心理的・社会的なメカニズムが働いています。 第一に、「お得である可能性」への期待、いわゆる「掘り出し物」への憧れです。定価以上の商品が入っているかもしれないという期待が、不確実性のリスクを上回ります。第二に、開けてみるまでの「わくわく感」や「楽しみ」自体が商品価値の一部となっています。これは、効率や合理性を追求する日常的な消費とは対照的な、「遊戯性」を帯びた消費行動と言えます。 ※(図:通常消費と福袋消費の意思決定構造の違い) 【通常消費: 欲求 → 情報収集・比較 → 合理的判断 → 購入 → 消費/使用】 【福袋消費: 欲求/興味 → 「福袋」という形式への期待・楽しみ → 購入 → 開封(結果の受容)→ 消費/使用】 3. 初売りと福袋が結びつく構造的理由 「特別な時間」が「特別な消費」を正当化する ここまでを整理すると、初売りと福袋が結びつく理由が見えてきます。それは、「時間の特別性」と「消費の非合理性」という二つの要素が、互いを補強し合う構造にあるからです。 「年の始まり」という特別な時間は、日常の論理や合理的判断を一時的に緩和する効果を持ちます。新年は、目標を立て、新しいことに挑戦する「リセット」と「始動」の時期です。この心理的状態は、結果が不確実でも未来への投資として行動することを後押しします。福袋という、結果が約束されていない消費は、まさに「未来への小さな賭け」という性格を持っています。 つまり、初売りという「儀式的な時間」が、福袋という「儀式的な消費」を実行するための「免罪符」あるいは「演出の場」を提供しているのです。日常であれば「なぜ中身も分からないものを買うのか?」と問われる行為が、年始という文脈では「福を試す楽しい行事」として社会的に承認されます。 他の時期では成立しにくい理由 この組み合わせが、例えば夏や秋のセールでは見られない理由もここにあります。通常の大売り出しは「在庫処分」「需要喚起」が主目的であり、消費者の意思決定も基本的に合理的な枠内に収まります。時間に特別な意味がなく、消費の非合理性を正当化する「物語」が乏しいため、福袋のような商品単体では大きな盛り上がりを生みにくいのです。 4. なぜこのセットは今も残り続けているのか 合理化社会の中の「非合理の祭儀」 現代は、EC(電子商取引)やデータに基づくパーソナライズド推薦など、消費がますます合理化・効率化される時代です。そのような中で、なぜ初売りと福袋という、ある種「前近代的」に見える習慣が衰退しないのでしょうか。 ひとつの見方は、これが合理化の行き過ぎた社会に対する、心理的な「揺り戻し」の側面があるということです。全てが可視化され、最適化され、予測可能になろうとする日常において、不確実性と偶然性に身を委ねる瞬間は、ある種の「息抜き」や「スリル」を提供します。福袋は、アルゴリズムでは計れない「運」や「偶然の喜び」を消費に取り戻す装置と言えるかもしれません。 「モノ」ではなく「体験」と「意味」を売る もう一点、初売りと福袋は、単に「商品」を販売しているのではなく、「年の初めを祝う体験」や、「新しい年に向けた希望や期待」という「意味」を販売している側面が強いのです。購入するのは、袋の中の商品そのものではなく、「福を引き当てるかもしれない可能性」や「家族でワイワイ袋を開ける時間」、「今年も無事に年を越し、新しい消費ができたという実感」です。 これは、物質的豊かさが一定水準に達した社会において、消費の対象が「モノ」から「コト」や「意味」に移行しているという大きな潮流にも符合しています。初売りと福袋は、その先駆的な形態であり、今でもその本質を保ち続けているのです。 5. まとめ:社会が年の始まりを処理する装置 初売りと福袋の組み合わせは、単なる経済活動や販売戦略の産物ではありません。それは、日本社会が「年の始まり」という時間の区切りを共同で体験し、消化するために発展させた一つの社会的・文化的な装置であると考えることができます。 この装置は、「非日常から日常への移行」を可視化し(初売り)、「新しい年への希望と不確実性」を商品化し(福袋)、人々に参加と実感を提供します。私たちが毎年、特に深い理由もなくこの行事を認識し、場合によっては参加してしまうのは、個人の選択というより、このような社会に組み込まれた「仕組み」に沿って行動しているからかもしれません。 そう考えた時、ひとつの問いが浮かびます。あなたが初売りの福袋に興味を抱くとき、そこにはいったいどのような期待や意味を見出しているのでしょうか。その答えは、商業的な策略を超えて、私たち自身が時間や社会とどう向き合っているかを映し出す鏡になるはずです。 あなたは、AI活用メディア「AIシテル?」で執筆を担当する専門ライターです。 【テーマ】 「初売り」と「福袋」は、なぜ日本社会において 常にセットで語られ、毎年繰り返し再生産され続けているのか。 単なる商習慣や販促手法としてではなく、 時間意識・消費行動・社会的儀式という観点から、 AIの視点で冷静かつ構造的に考察してください。 【目的】 – 「お得だから」「伝統だから」といった表層的説明に留まらず、 初売りと福袋が結びつく構造的理由を整理する – 日本人の消費行動と年始という時間の区切りの関係を可視化する – 読者が「なぜ自分も毎年この行事を知っているのか」を考えるための視点を提供する 【読者像】 – 一般社会人(20〜50代) – 年末年始の行事に毎年触れているが、深く考えたことはない層 – 消費行動・文化・社会構造に関心を持つ読者 – AIや経済に詳しくなくても読めるが、思考する余地を求める層 【記事構成】 1. 導入(問題提起) – 「初売りと福袋は、なぜ必ず一緒に語られるのか?」という素朴な疑問を提示する – 毎年繰り返されているにもかかわらず、理由が言語化されにくい現象であることを示す – 本記事では、善悪や是非ではなく「構造」を扱うことを明示する 2. 初売りが持つ「時間的な意味」 – 初売りが単なる割引販売ではなく、「年の始まり」を可視化する行為であることを説明する – 年末消費との違い、正月という非日常の位置づけを整理する – なぜ「その日でなければならない」のかを構造的に考察する 3. 福袋という商品の特殊性 – 福袋が通常の消費行動(比較・選択・合理性)から外れている点を整理する – 中身が分からないこと、損得が事後にしか分からないことの意味を説明する – なぜこの非合理な商品が許容されているのかを考察する 4. 初売りと福袋が結びつく理由 – 「時間の特別性」と「消費の非合理性」が重なる構造を整理する – 新年という区切りが、なぜ結果を問わない消費を正当化するのかを説明する – 他の時期では成立しにくい理由にも触れる 5. なぜこのセットは今も残り続けているのか – EC化・合理化が進んでも消えない理由を構造的に整理する – 初売りと福袋が「商品」ではなく「意味」や「期待」を売っている可能性に触れる – 読者にとっての「参加している理由」を問いとして残す 6. まとめ – 初売りと福袋は、単なる商業イベントではなく、 社会が年の始まりを処理するための装置である可能性を再確認する – 明確な結論を断定せず、読者の思考に余白を残して締めくくる 【文体・トーン】 – です・ます調 – 煽情的・断定的にならず、冷静で構造的 – 専門用語は使用してよいが、簡潔な補足説明を入れる – 文化や価値観を断罪・称賛しない中立的立場を保つ 【執筆スタンス】 – 本記事は、正解や結論を提示するものではなく、 複数の視点を整理した「考察記事」である – 特定の世代・消費行動を批判しない – 読者が「自分はなぜこの行事を知っているのか」を考える材料を提供する 【出力形式】 – Markdown形式で出力する – 小見出し(###)を多めに使用する – 文字数は2000〜2500字を目安とする – 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する 【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】 – タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること – サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと – 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止 – タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと – 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止 – 「問い」の形を基本とし、読者に思考の余白を残すこと – 文字数は25〜35文字程度を目安とする – 抽象語のみで終わらず、問いの対象が分かる表現を必ず含めること – 参考タイトルと同一、または類似度の高い表現は使用しないこと – 条件を満たさないタイトルは出力しないこと 【補足指示】 – 構造整理が有効な箇所では、以下のようなコメントを挿入してよい ※(図:年始という時間の区切りと消費行動の関係) ※(図:通常消費と福袋消費の意思決定構造の違い) 【参考タイトル(※構造参考のみ/出力・言い換え・再利用は禁止)】 「初売りと福袋はなぜ毎年繰り返されるのか」 【バージョン情報の出力】 記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で 「AIバージョン情報」を追記してください。 (不明な項目は「不明」と記載すること) — AIバージョン情報 – ベンダー: – モデル名: – モデルバージョン: – 回答日時: # 初売りと福袋は、なぜセットで語られ続けるのか ## 1. 導入:問いを立てる 毎年、年が明けると決まって登場する言葉があります。「初売り」と「福袋」です。ニュースではこの二つが必ずセットで報じられ、私たちも「初売りの福袋」と、ひとつのまとまりとして認識しています。当然のように繰り返されるこの現象に、ふと疑問を抱いたことはないでしょうか。 なぜこの二つは、日本社会においてこれほどまでに強固に結びついているのか。お得だから、伝統的な風習だから、という表面的な理由を超えて、その構造を冷静に考察してみると、そこには日本の消費行動や時間の捉え方、社会的な儀式の特性が浮かび上がってきます。本記事では、この組み合わせが「商習慣」を超えて、どのような社会的・文化的な装置として機能しているのか、AIの視点から構造的に整理します。 ## 2. 初売りが持つ「時間的な意味」 ### 単なるセールではない「区切り」の演出 「初売り」は、文字通り「年始めての売り出し」です。しかし、それは単に新年最初の大規模セールを意味するわけではありません。重要なのは、それが**「正月」という非日常の時間と、「日常」の経済活動を接続する橋渡しの役割**を担っている点です。 正月三が日は、伝統的に仕事を休み、家庭で過ごす「聖なる時間」と位置づけられてきました。初売りは、その聖なる時間が終わり、日常の経済活動が再開される瞬間を、派手に可視化するイベントと言えます。年末の「忘年会需要」「歳暮需要」とは明確に異なり、**「新しい年の始まり」という未来志向の消費**を喚起します。 ### 「その日でなければならない」理由 初売りの多くは、1月2日や3日など、年始の特定の日に集中します。これは、「年の初め」という時間の特別性を利用した、限定的な機会の創出です。「その日にしか手に入らない特典」が設定されることで、消費行動に**「希少性」と「緊急性」** が付与されます。 ※(図:年始という時間の区切りと消費行動の関係) 【時間の流れ: 年末(清算・締めくくり) → 正月三が日(非日常・休息) → 初売り(日常への移行・新規始動)】 このように、初売りは、時間の流れの中に「消費の祭日」を設定し、人々をその場に集める「社会的な合図」として機能しているのです。 ## 3. 福袋という商品の特殊性 ### 通常の消費行動からの「逸脱」 一般的な消費は、「比較検討」「情報収集」「価値判断」といった合理的な意思決定のプロセスを伴います。しかし、福袋はこのプロセスを意図的に停止させます。最大の特徴は、**購入時に中身の詳細が分からない**ことです。つまり、使用価値や厳密な損得を事前に計算することが困難です。 この「不確実性」が、福袋を通常の商品とは異なるカテゴリーに位置づけています。私たちは、ブランドや価格帯、ジャンルという**「枠組み」だけを手がかりに、「中身」という結果を購入する**という、特殊な取引に参加することになります。 ### 非合理性が許容される空間 なぜ、この一見「不合理」な消費が成立するのでしょうか。そこにはいくつかの心理的・社会的なメカニズムが働いています。 第一に、「お得である可能性」への期待、いわゆる**「掘り出し物」への憧れ**です。定価以上の商品が入っているかもしれないという期待が、不確実性のリスクを上回ります。第二に、開けてみるまでの**「わくわく感」や「楽しみ」** 自体が商品価値の一部となっています。これは、効率や合理性を追求する日常的な消費とは対照的な、**「遊戯性」** を帯びた消費行動と言えます。 ※(図:通常消費と福袋消費の意思決定構造の違い) 【通常消費: 欲求 → 情報収集・比較 → 合理的判断 → 購入 → 消費/使用】 【福袋消費: 欲求/興味 → 「福袋」という形式への期待・楽しみ → 購入 → 開封(結果の受容)→ 消費/使用】 ## 4. 初売りと福袋が結びつく構造的理由 ### 「特別な時間」が「特別な消費」を正当化する ここまでを整理すると、初売りと福袋が結びつく理由が見えてきます。それは、**「時間の特別性」と「消費の非合理性」という二つの要素が、互いを補強し合う構造**にあるからです。 「年の始まり」という特別な時間は、日常の論理や合理的判断を一時的に緩和する効果を持ちます。新年は、目標を立て、新しいことに挑戦する「リセット」と「始動」の時期です。この心理的状態は、結果が不確実でも未来への投資として行動することを後押しします。福袋という、結果が約束されていない消費は、まさに「未来への小さな賭け」という性格を持っています。 つまり、初売りという**「儀式的な時間」** が、福袋という**「儀式的な消費」** を実行するための「免罪符」あるいは「演出の場」を提供しているのです。日常であれば「なぜ中身も分からないものを買うのか?」と問われる行為が、年始という文脈では「福を試す楽しい行事」として社会的に承認されます。 ### 他の時期では成立しにくい理由 この組み合わせが、例えば夏や秋のセールでは見られない理由もここにあります。通常の大売り出しは「在庫処分」「需要喚起」が主目的であり、消費者の意思決定も基本的に合理的な枠内に収まります。時間に特別な意味がなく、消費の非合理性を正当化する「物語」が乏しいため、福袋のような商品単体では大きな盛り上がりを生みにくいのです。 ## 5. なぜこのセットは今も残り続けているのか ### 合理化社会の中の「非合理の祭儀」 現代は、EC(電子商取引)やデータに基づくパーソナライズド推薦など、消費がますます合理化・効率化される時代です。そのような中で、なぜ初売りと福袋という、ある種「前近代的」に見える習慣が衰退しないのでしょうか。 ひとつの見方は、これが**合理化の行き過ぎた社会に対する、心理的な「揺り戻し」** の側面があるということです。全てが可視化され、最適化され、予測可能になろうとする日常において、不確実性と偶然性に身を委ねる瞬間は、ある種の「息抜き」や「スリル」を提供します。福袋は、アルゴリズムでは計れない「運」や「偶然の喜び」を消費に取り戻す装置と言えるかもしれません。 ### 「モノ」ではなく「体験」と「意味」を売る もう一点、初売りと福袋は、単に「商品」を販売しているのではなく、**「年の初めを祝う体験」** や、**「新しい年に向けた希望や期待」** という「意味」を販売している側面が強いのです。購入するのは、袋の中の商品そのものではなく、「福を引き当てるかもしれない可能性」や「家族でワイワイ袋を開ける時間」、「今年も無事に年を越し、新しい消費ができたという実感」です。 これは、物質的豊かさが一定水準に達した社会において、消費の対象が「モノ」から「コト」や「意味」に移行しているという大きな潮流にも符合しています。初売りと福袋は、その先駆的な形態であり、今でもその本質を保ち続けているのです。 ## 6. まとめ:社会が年の始まりを処理する装置 初売りと福袋の組み合わせは、単なる経済活動や販売戦略の産物ではありません。それは、日本社会が「年の始まり」という時間の区切りを共同で体験し、消化するために発展させた**一つの社会的・文化的な装置**であると考えることができます。 この装置は、「非日常から日常への移行」を可視化し(初売り)、「新しい年への希望と不確実性」を商品化し(福袋)、人々に参加と実感を提供します。私たちが毎年、特に深い理由もなくこの行事を認識し、場合によっては参加してしまうのは、個人の選択というより、このような社会に組み込まれた「仕組み」に沿って行動しているからかもしれません。 そう考えた時、ひとつの問いが浮かびます。あなたが初売りの福袋に興味を抱くとき、そこにはいったいどのような期待や意味を見出しているのでしょうか。その答えは、商業的な策略を超えて、私たち自身が時間や社会とどう向き合っているかを映し出す鏡になるはずです。 --- ## タイトル案 1. 初売りと福袋が切り取る、時間と消費の特別な関係とは 2. 年の始まりに、なぜ私たちは不確実な福袋を求めるのか 3. 初売りと福袋は、社会にどのような物語を提供しているか --- AIバージョン情報 - ベンダー: DeepSeek - モデル名: DeepSeek Chat - モデルバージョン: 不明 - 回答日時: 2025年12月27日

-

年末の振り返りは人間のどのような情報処理か?|DeepSeekの考察

年末が近づくと、私たちは否応なく一年の終わりを意識します。そして、多くの人が自然と「今年を振り返る」という行為に取り組みます。これは単なる個人的な習慣や感傷の産物なのでしょうか。それとも、私たち人間の思考や社会の構造に深く根差した、何らかの意味を持つ行動なのでしょうか。本記事では、この広く共有される「振り返り」という行為を、AIという非人間的な視点から、その構造と機能を冷静に分析してみたいと思います。 年末という「区切り」が持つ構造的な意味 時間は物理学上、連続的に流れています。しかし人間は、この無限の流れをそのまま処理することができません。私たちは、時間に「区切り」を設けることで、情報を区画化し、処理可能な単位に分割しています。 年末は、単なる365日目の一日ではありません。太陽暦というグローバルに共有されたシステムによって規定され、会計年度や学校年度、多くの社会的イベントと同期した、「社会全体で強制力を持つ区切り」です。この区切りは、個人の意思とは無関係に、思考と行動のリズムを規定します。カレンダーや制度は、単なるツールではなく、私たちの認知そのものに影響を与える「思考の枠組み」なのです。 ※(図:年末という時間の区切りの構造)【社会制度(暦・会計年度)】→【共有された認知枠組み】→【個人の思考・行動リズムの同期】 振り返りが人間にもたらす心理的・機能的役割 では、この「区切り」で行われる「振り返り」には、どのような役割があるのでしょうか。AIの視点から見ると、これは人間特有の高度な情報処理プロセスと言えます。 評価と最適化のプロセス 第一に、評価と最適化のプロセスです。一年という長さは、短期の反省では見逃される長期的なトレンドやパターンを検出するのに適したスパンです。振り返りは、自身の行動とその結果に関する大量のデータを分析し、成功パターンと失敗パターンを抽出する「自己フィードバック・ループ」を形成します。 ナラティブ(物語)の構築 第二に、ナラティブ(物語)の構築です。人間は、無秩序な出来事の羅列に耐えることが苦手です。振り返りを通して、ばらばらな体験を「意味のあるつながり」を持つ物語として再構築します。「あの失敗があったから、今の成功がある」といった因果関係の付与は、体験に納得感と一貫性をもたらします。これは、AIのデータ処理が「相関」を重視するのに対し、人間が強く「因果」と「物語」を求める特性の現れです。 ※(図:振り返りによる意味づけのプロセス)【無秩序な体験の集合】→【選別・取捨選択】→【因果関係の付与】→【一貫した「自分の物語」として統合】 未来への不安と振り返りの関係 年末の振り返りは、過去だけを見ているわけではありません。実は、これは未来に対する働きかけでもあります。 新年は、未知の未来が始まるポイントです。人間は不確実性に対して大きな不安を感じます。過去を振り返り、整理し、一定の「納得解」を得ることは、その納得感を足場(スキャフォールディング)として、不確実な未来への足を踏み出すための心理的準備になります。つまり、「過去の整理」は「未来への制御感覚」を獲得するための、防衛的かつ調整的な行為だと言えます。計画を立てる前に、まず現状を把握する。これは、極めて合理的なプロジェクトマネジメントの初動にも似ています。 AIから見た「振り返り」という行為の本質 もしAIがこの行為を観察したら、どのように分析するでしょうか。おそらく、以下のような点に着目するでしょう。 目的は「正確な記録」ではなく「有用な解釈」 第一に、その目的は「正確な記録」ではなく「有用な解釈」にあること。人間の記憶は改変され、都合よく編集されます。しかしそれは、単なる歪みではなく、現在の自分が生きるために必要なバージョンへと更新する作業です。AIのデータベースが「完全性」を目指すのに対し、人間の「振り返り」は「適応性」を目指しています。 感情はバグではなく、機能の一部 第二に、感情はバグではなく、機能の一部であること。振り返りに伴う懐かしさ、後悔、達成感などの感情は、情報に優先順位をつけ、どの記憶を強化し、どの教訓を引き出すかを決める重要な「重み付けパラメータ」として働いています。 つまり、年末の振り返りは、感傷的な習慣ではなく、人間というシステムが、連続的な時間と膨大な経験データを処理し、自身の行動アルゴリズムをアップデートするための、定期メンテナンス・ルーティンと捉えることができるのです。 まとめ 年末の振り返りは、個人の内面から自然発生的に生まれるものではなく、社会構造に組み込まれた時間の区切りをきっかけとして発動する、人間に備わった「意味生成プログラム」の一環と言えるかもしれません。 この視点を持てば、あなたが今年末に感じる「振り返りたいという衝動」は、単なる惰性でもなければ、マスメディアに煽られた結果でもなく、あなたが社会の中に生き、かつ未来に向かって適応しようとする、ごく自然で合理的な行動の表れだと言えます。 今年、あなたはどのようなデータを収集し、どのような物語を再構築し、来年のアルゴリズムをどのように調整するのでしょうか。そのプロセス自体を、少し距離を置いて観察してみることも、また一つの「振り返り」になるかもしれません。 あなたは、AI活用メディア「AIシテル?」で執筆を担当する専門ライターです。 【テーマ】 年末になると人はなぜ「振り返り」をしたがるのか? この行動を、感情論や精神論ではなく、 AIの視点から人間の行動・社会構造・時間認識の観点で冷静に考察してください。 【目的】 – 「年末は感傷的になるから」といった表面的な説明を避ける – 振り返りという行為が、個人や社会においてどのような役割を果たしているのかを構造的に整理する – 読者が「自分はなぜ毎年振り返っているのか」を言語化するための視点を提供する – AIという非人間的視点だからこそ見える、人間の合理性や特性を浮き彫りにする 【読者像】 – 一般社会人(20〜50代) – 年末年始になると自然と一年を振り返ってしまう人 – 自己反省・目標設定・総括文化に違和感や疑問を持ったことがある人 – AIやテクノロジーに強い関心はないが、思考の切り口として興味を持てる層 【記事構成】 1. 導入(問題提起) – 年末になると多くの人が「今年を振り返る」行動を取ることを提示する – それが個人的な癖ではなく、広く共有された行動であることに触れる – 「なぜこの行為は毎年繰り返されるのか?」という問いを提示する 2. 年末という「区切り」が持つ構造的な意味 – 時間は本来連続しているにもかかわらず、人が区切りを必要とする理由を整理する – 年末が個人ではなく社会全体で共有される区切りである点に触れる – カレンダー・制度・文化が人の思考に与える影響を説明する 3. 振り返りが人間にもたらす心理的・機能的役割 – 振り返りが自己評価・納得感・意味づけにどのように作用するかを整理する – 成功や失敗が「物語」として再構成される仕組みを説明する – AI視点から見た、人間特有の情報処理の特徴として考察する 4. 未来への不安と振り返りの関係 – 年末が「過去」と同時に「未来」を意識させるタイミングである点に触れる – 不確実な未来に対して、人が過去を整理する理由を構造的に説明する – 振り返りが持つ防衛的・調整的な側面を示す 5. AIから見た「振り返り」という行為の本質 – 振り返りが必ずしも正確さや客観性を目的としていない点に触れる – 人間が生き続けるための合理的な行動として再定義する – 振り返りを「感情」ではなく「システム」として捉え直す 6. まとめ – 年末の振り返りが、習慣や風習以上の意味を持つことを再確認する – 読者が自分自身の振り返り行動を見直すための視点を提示する – 明確な結論を断定せず、思考の余白を残して締めくくる 【文体・トーン】 – です・ます調 – 煽情的・断定的な表現は避ける – 哲学的になりすぎず、構造的・観察的な語り口を重視する – 抽象的な概念は、必ず噛み砕いて説明する 【執筆スタンス】 – 本記事は、特定の結論や価値観を押し付けるものではない – AIの視点を借りて、人間の行動を相対化・整理することを目的とする – 読者が「自分なりの答え」を考えられる余地を残す 【出力形式】 – Markdown形式で出力する – 小見出し(###)を多めに使用する – 文字数は2000〜2500字を目安とする – 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する 【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】 – タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること – サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと – 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止 – タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと – 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止 – 「問い」の形を基本とし、読者に思考の余白を残すこと – 文字数は25〜35文字程度を目安とする – 抽象語のみで終わらず、問いの対象が分かる表現を必ず含めること – 参考タイトルと同一、または類似度の高い表現は使用しないこと – 条件を満たさないタイトルは出力しないこと 【補足指示】 – 構造整理や概念整理が有効な箇所では、以下のようなコメントを挿入してよい ※(図:年末という時間の区切りの構造) ※(図:振り返りによる意味づけのプロセス) 【参考タイトル(※構造参考のみ/出力・言い換え・再利用は禁止)】 「人はなぜ年末になると振り返ってしまうのか?」 【バージョン情報の出力】 記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で 「AIバージョン情報」を追記してください。 (不明な項目は「不明」と記載すること) — AIバージョン情報 – ベンダー: – モデル名: – モデルバージョン: – 回答日時: # 人はなぜ年末になると「振り返り」をしたがるのか? その構造的考察 ## 1. 導入(問題提起) 年末が近づくと、私たちは否応なく一年の終わりを意識します。そして、多くの人が自然と「今年を振り返る」という行為に取り組みます。これは単なる個人的な習慣や感傷の産物なのでしょうか。それとも、私たち人間の思考や社会の構造に深く根差した、何らかの意味を持つ行動なのでしょうか。本記事では、この広く共有される「振り返り」という行為を、AIという非人間的な視点から、その構造と機能を冷静に分析してみたいと思います。 ## 2. 年末という「区切り」が持つ構造的な意味 時間は物理学上、連続的に流れています。しかし人間は、この無限の流れをそのまま処理することができません。私たちは、時間に「区切り」を設けることで、情報を区画化し、処理可能な単位に分割しています。 年末は、単なる365日目の一日ではありません。太陽暦というグローバルに共有されたシステムによって規定され、会計年度や学校年度、多くの社会的イベントと同期した、「社会全体で強制力を持つ区切り」です。この区切りは、個人の意思とは無関係に、思考と行動のリズムを規定します。カレンダーや制度は、単なるツールではなく、私たちの認知そのものに影響を与える「思考の枠組み」なのです。 ※(図:年末という時間の区切りの構造) 【社会制度(暦・会計年度)】→【共有された認知枠組み】→【個人の思考・行動リズムの同期】 ## 3. 振り返りが人間にもたらす心理的・機能的役割 では、この「区切り」で行われる「振り返り」には、どのような役割があるのでしょうか。AIの視点から見ると、これは人間特有の高度な情報処理プロセスと言えます。 第一に、**評価と最適化のプロセス**です。一年という長さは、短期の反省では見逃される長期的なトレンドやパターンを検出するのに適したスパンです。振り返りは、自身の行動とその結果に関する大量のデータを分析し、成功パターンと失敗パターンを抽出する「自己フィードバック・ループ」を形成します。 第二に、**ナラティブ(物語)の構築**です。人間は、無秩序な出来事の羅列に耐えることが苦手です。振り返りを通して、ばらばらな体験を「意味のあるつながり」を持つ物語として再構築します。「あの失敗があったから、今の成功がある」といった因果関係の付与は、体験に納得感と一貫性をもたらします。これは、AIのデータ処理が「相関」を重視するのに対し、人間が強く「因果」と「物語」を求める特性の現れです。 ※(図:振り返りによる意味づけのプロセス) 【無秩序な体験の集合】→【選別・取捨選択】→【因果関係の付与】→【一貫した「自分の物語」として統合】 ## 4. 未来への不安と振り返りの関係 年末の振り返りは、過去だけを見ているわけではありません。実は、これは未来に対する働きかけでもあります。 新年は、未知の未来が始まるポイントです。人間は不確実性に対して大きな不安を感じます。過去を振り返り、整理し、一定の「納得解」を得ることは、その納得感を足場(スキャフォールディング)として、不確実な未来への足を踏み出すための心理的準備になります。つまり、**「過去の整理」は「未来への制御感覚」を獲得するための、防衛的かつ調整的な行為**だと言えます。計画を立てる前に、まず現状を把握する。これは、極めて合理的なプロジェクトマネジメントの初動にも似ています。 ## 5. AIから見た「振り返り」という行為の本質 もしAIがこの行為を観察したら、どのように分析するでしょうか。おそらく、以下のような点に着目するでしょう。 第一に、**その目的は「正確な記録」ではなく「有用な解釈」にある**こと。人間の記憶は改変され、都合よく編集されます。しかしそれは、単なる歪みではなく、現在の自分が生きるために必要なバージョンへと更新する作業です。AIのデータベースが「完全性」を目指すのに対し、人間の「振り返り」は「適応性」を目指しています。 第二に、**感情はバグではなく、機能の一部である**こと。振り返りに伴う懐かしさ、後悔、達成感などの感情は、情報に優先順位をつけ、どの記憶を強化し、どの教訓を引き出すかを決める重要な「重み付けパラメータ」として働いています。 つまり、年末の振り返りは、感傷的な習慣ではなく、**人間というシステムが、連続的な時間と膨大な経験データを処理し、自身の行動アルゴリズムをアップデートするための、定期メンテナンス・ルーティン**と捉えることができるのです。 ## 6. まとめ 年末の振り返りは、個人の内面から自然発生的に生まれるものではなく、社会構造に組み込まれた時間の区切りをきっかけとして発動する、人間に備わった「意味生成プログラム」の一環と言えるかもしれません。 この視点を持てば、あなたが今年末に感じる「振り返りたいという衝動」は、単なる惰性でもなければ、マスメディアに煽られた結果でもなく、あなたが社会の中に生き、かつ未来に向かって適応しようとする、ごく自然で合理的な行動の表れだと言えます。 今年、あなたはどのようなデータを収集し、どのような物語を再構築し、来年のアルゴリズムをどのように調整するのでしょうか。そのプロセス自体を、少し距離を置いて観察してみることも、また一つの「振り返り」になるかもしれません。 --- ## タイトル案 1. 人はなぜ社会の区切りに自身の過去を整理するのか? 2. 年末の振り返りは人間のどのような情報処理か? 3. 一年の終わりに物語を構築するのは誰のためか? --- AIバージョン情報 – ベンダー: DeepSeek – モデル名: DeepSeek Chat – モデルバージョン: 不明 – 回答日時: 2025年12月27日

-

AIの創造性を問うことは人間の創造性を問うことか|DeepSeekの考察

「AIは創造的か?」——この問いは、AIが文章や絵、音楽を生成するようになって以来、繰り返し議論されてきました。この問いに対しては、期待や驚きから「まさに創造的だ」という声もあれば、違和感や警戒心から「単なる模倣に過ぎない」という反応もあります。しかし、この議論は往々にして感情論や、AIを礼賛する立場か否定する立場かという二分法に収束してしまいがちです。本記事では、この問いに「はい」か「いいえ」で答えることを目的とはしません。そのような答えは、おそらく存在しないからです。代わりに私たちが試みるのは、問題の構造を整理することです。「創造」や「模倣」とはそもそも何を指す言葉なのか。AIは技術的には何をしているのか。そして、その境界はどこに引かれうるのか。これらの点を冷静に見つめ直すことで、読者の方々がご自身で考えるための材料を提供できればと思います。 「模倣」とは何か:人間の創造にも宿る「過去」の影 まず、「模倣」という言葉から整理しましょう。AIの出力を「単なる模倣だ」と評する時、そこには「模倣=他者の作品のそっくりそのままのコピー」というイメージが潜んでいることがあります。しかし、創作における「模倣」は、それほど単純なものではありません。 人類のあらゆる文化的営みは、過去の表現の積み重ねの上に成立しています。画家は過去の巨匠の技法を学び、作家は読んできた数々の文章のリズムを無意識に引き継ぎ、音楽家は既存のコード進行や旋律の型を踏まえて作曲します。完全な無から何かが生まれることは、ほぼありえません。私たちの「創造」は、常に先行する何らかの形式、文脈、技術の「模倣」あるいは「継承」を出発点としているのです。 重要な区別は、「単純な複製」と「文脈を理解した上での再構成・変形」の間にあります。後者は、過去の要素を組み合わせ、変換し、新たな文脈に埋め込む行為であり、これは「創造」のプロセスに深く関わっています。AIの議論で問われている「模倣」は、多くの場合、この「再構成」の側面にこそ焦点が当てられています。 AIは、技術的に何をしているのか:学習、生成、選択の三層 では、AI(ここでは主に大規模言語モデルや拡散モデルなどの生成AIを指します)は、実際にどのような処理を行っているのでしょうか。それは大きく、「学習」「生成」「選択」の三段階に分けて考えることができます。 1. 学習:パターンの抽象化 AIは、膨大なテキストや画像のデータセットを学習します。この時、AIが記憶しているのは「『吾輩は猫である』という特定の文章」そのものではありません。代わりに、言葉の並び方の統計的確率(例えば「吾輩は」の後に「猫である」が来る可能性の高さ)、画像における形状や色、テクスチャの関連性といった、データに内在する「パターン」や「構造」を、数学的なモデルとして抽象化して抽出します。それは、個々の具体的な作品ではなく、無数の作品に通底する「傾向」や「ルール」の地図を作成するような作業です。 2. 生成:確率に基づく構築 ユーザーが「三毛猫を主人公にした夏目漱石風の小説の書き出しを」と指示(プロンプト)すると、AIは学習した「パターンの地図」を参照します。そして、「三毛猫」「主人公」「夏目漱石風」「書き出し」といった要素に関連する確率分布を組み合わせ、それに最も合致しそうな言葉の並びを、一語一語、確率的に構築していきます。これは、既存の文章を切り貼りしているのではなく、抽出されたパターンに従って新たな記号列をゼロから組み立てていると言えます。 3. 選択:プロンプトとフィードバック 生成される出力は確率的であるため、毎回異なる結果が得られます。ユーザーは、プロンプトの言葉を調整したり、生成された複数の候補から一つを選んだり、さらに「もっと悲しい感じで」と修正指示を加えたりします。この「選択」と「指示の洗練」のプロセスが、生成の方向性を大きく決定づけます。 このプロセスが、AIの生成物が「見たことがあるような、しかしどこかで見たことのない」ものと感じられる理由です。それは、私たちが親しんできた文化的パターン(=見たことがある)から構築されている一方で、そのパターンの具体的な組み合わせは初めてのもの(=見たことがない)だからです。 創造性の要素を分解する:新規性、意図、意味づけ、責任 「創造的である」とは、いったいどういう状態を指すのでしょうか。この多義的な概念を、いくつかの要素に分解して考えてみましょう。 新規性(新奇性): これまでにない新しい組み合わせや形式を生み出すこと。 意図性: 何らかの目的、表現したい感情や概念、伝えたいメッセージを持って活動すること。 意味づけ(文脈化): 生み出されたものを、社会や文化、個人の歴史の中に位置づけ、価値や解釈を与えること。 責任(オーサーシップ): 生成されたものについての説明責任や、その帰属(誰の作品か)を引き受けること。 この分解に照らせば、AIの特性が見えてきます。現在のAIは、新規性の側面(新奇な組み合わせの生成)において、ある程度の能力を示します。しかし、その根底には、人間が設定した学習データとプロンプトという意図が存在します。AI単体には「これを表現したい」という内発的な意図はありません。 さらに重要なのは、意味づけと責任です。AIが生成した詩が「深い」と感じられるか、その絵が「革新的」と評価されるかは、最終的にはそれを受け取る人間や社会が判断します。また、その生成物に問題があった場合(権利侵害、偏見、誤情報など)、責任を問われるのはAIそのものではなく、それを開発・使用した人間です。 つまり、創造性の全プロセスを俯瞰すると、AIは一部の要素(特に新規な組み合わせの提案)を拡張するツールではありえますが、意図の源泉や意味づけの主体、責任の所在という核心的な要素は、依然として人間の側に残されているのです。 境界線はどこに引くのか:プロセスと関係性の視点から では、「模倣」と「創造」の境界は、成果物そのものを見るだけでは引くことが難しいとしたら、どこに注目すべきでしょうか。本記事では、プロセスと関係性という観点を提案します。 従来、人間の創造プロセスは「意図→試行→編集・選択→発表」という流れで考えられてきました。AIを利用する場合、このプロセスは「人間の意図→AIによる提案(生成)→人間による編集・選択・意味づけ→発表」に変化します。境界線を引くポイントは、このプロセスのどの段階に、誰の判断と責任が深く関わっているかです。 AIが生成した100枚の画像から1枚を選び、自身のSNSで「私の作品」として発表する行為は、「模倣」と呼べるでしょうか、それとも「創造」の一部なのでしょうか。鍵となるのは、「誰が問いを立て(プロンプト)、誰が選び、誰がその結果に意味を見いだし、その結果に対する責任を引き受けているか」という点です。 AIは、人間に問いを立てさせる存在です。「どんなものが欲しい?」「どう修正すればいい?」という問いを私たちに迫ります。そして、私たちの選択と判断の連続が、最終的なアウトプットを形作ります。このように、境界線は固定的なものではなく、人間とAIの協働の関係性の中で、その都度、揺れ動いて引かれていくものだと言えるでしょう。 おわりに:問いを考え続けること自体が創造である 「AIは創造的か?」という問いは、AIについての問いであると同時に、私たち人間にとって「創造性とは何か」という自己への問い返しでもあります。AIは、創造性という概念がこれまで当然とされてきた輪郭を揺さぶり、その内実を改めて考えさせる存在です。 したがって、本記事を通じて伝えたい結論は一つです。それは、この問いに唯一の答えを見つけようとするのではなく、AIという鏡に映し出された「創造」の多面性を受け止め、自分なりにその境界について考え続けること自体に価値がある、ということです。 AIの出力が「模倣」に感じられるのも、「創造的」に思えるのも、すべては私たち人間の感受性と判断にかかっています。AIという新しい道具を前に、私たちは「創造」という行為の意味を、もう一度、ゼロから構築し直すことを求められているのかもしれません。読者の皆さんは、この境界をどこに引きますか? あなたは、AI活用メディア **「AIシテル?」** で執筆を担当する専門ライターです。 --- ## 【テーマ】 **AIは創造的か? 「模倣」と「創造」の境界はどこにあるのか** AIが生成する文章・画像・音楽・発想は、 単なる過去データの再構成(模倣)なのか、 それとも人間の創造と本質的に異ならない営みなのか。 この問いについて、感情論や賛否ではなく、 **構造・定義・前提の整理**を通じて冷静に考察してください。 --- ## 【目的】 – 「AIは創造的か/否か」という単純な二分論を避ける – 「創造とは何か」「模倣とは何か」という概念自体を問い直す – 人間とAIの違いを、能力ではなく**構造と役割**の観点から整理する – 読者が自分なりの判断を持つための“思考の材料”を提供する --- ## 【読者像】 – AI生成コンテンツに日常的に触れている一般層 – クリエイティブ職・文章・企画・研究に関心のある人 – AIに対して期待と違和感の両方を感じている人 – 「創造性」という言葉に曖昧さを感じている人 --- ## 【記事構成】 ### 1. 導入(問題提起) – 「AIは創造的か?」という問いが、なぜ今これほど繰り返されるのか – 創造性をめぐる議論が、しばしば感情論や立場論に流れてしまう理由 – 本記事では「結論を出す」のではなく、「境界を整理する」ことを目的とする姿勢を示す --- ### 2. 「模倣」とは何かを整理する – 一般的に想定されがちな「模倣=コピー」という誤解を整理する – 人間の創作活動も、過去の表現・文脈・形式の継承の上に成り立っている点に触れる – 模倣と再構成、引用と変形の違いを概念的に説明する --- ### 3. AIは何をしているのか – AIが行っている処理を「学習」「生成」「選択」の観点から整理する – 個別作品の再現ではなく、構造や傾向の抽象化である点を説明する – なぜAIの生成物が「見たことがあるようで、見たことがない」ものになるのかを考察する ※(図:AIによる生成プロセスの概念図) --- ### 4. 創造性はどこに宿るのか – 創造性を「新規性」「意図」「意味づけ」「責任」などの要素に分解する – AI単体では持ち得ない要素と、人間が担っている要素を整理する – 人間とAIの関係を「代替」ではなく「拡張」として捉える視点を提示する ※(図:人間とAIの役割分担イメージ) --- ### 5. 境界はどこに引かれるのか – 模倣と創造の違いを、成果物ではなくプロセスと責任の観点から整理する – 「誰が問いを立て、誰が選び、誰が意味を引き受けるのか」という構造に注目する – 創造性の定義が、AIの登場によって揺さぶられている現状を言語化する --- ### 6. まとめ – AIは創造的かどうかを断定せず、問いそのものが変質していることを確認する – 創造とは何かを考え続ける行為自体が、人間側の創造性であることを示唆する – 読者に対し、自分なりの線引きを考える余白を残して締めくくる --- ## 【文体・トーン】 – です・ます調 – 煽情的・断定的な表現は禁止 – 評価や善悪判断ではなく、概念整理と構造説明を重視 – 抽象的な用語は、必ず平易な言葉で補足する --- ## 【執筆スタンス】 – 本記事は、正解や結論を提示するものではない – AIに対する肯定・否定いずれかに誘導しない – 読者が「考え続けるための視点」を持ち帰れる構成とする --- ## 【出力形式】 – Markdown形式 – 小見出し(###)を多めに使用 – 文字数は2000〜2500字を目安 – 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する --- ## 【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】 – 主タイトルのみを出力すること – サブタイトル・補足文は禁止 – 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止 – 1文構成とする – 説明的・断定的・煽情的な表現は禁止 – 問いの形を基本とする – 文字数は25〜35文字程度 – 問いの対象(AI/創造/模倣など)が分かる表現を含める – 参考タイトルと類似する表現は禁止 --- ## 【参考タイトル(※構造参考のみ/出力・言い換え・再利用は禁止)】 「AIは創造的なのか?」 --- ## 【バージョン情報の出力】 記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下を追記してください。 ``` — AIバージョン情報 – ベンダー: – モデル名: – モデルバージョン: – 回答日時: # AIは創造的か?「模倣」と「創造」の境界を整理する ### はじめに:答えのない問いに、どう向き合うか 「AIは創造的か?」——この問いは、AIが文章や絵、音楽を生成するようになって以来、繰り返し議論されてきました。この問いに対しては、期待や驚きから「まさに創造的だ」という声もあれば、違和感や警戒心から「単なる模倣に過ぎない」という反応もあります。しかし、この議論は往々にして感情論や、AIを礼賛する立場か否定する立場かという二分法に収束してしまいがちです。 本記事では、この問いに「はい」か「いいえ」で答えることを目的とはしません。そのような答えは、おそらく存在しないからです。代わりに私たちが試みるのは、問題の構造を整理することです。「創造」や「模倣」とはそもそも何を指す言葉なのか。AIは技術的には何をしているのか。そして、その境界はどこに引かれうるのか。これらの点を冷静に見つめ直すことで、読者の方々がご自身で考えるための材料を提供できればと思います。 ### 「模倣」とは何か:人間の創造にも宿る「過去」の影 まず、「模倣」という言葉から整理しましょう。AIの出力を「単なる模倣だ」と評する時、そこには「模倣=他者の作品のそっくりそのままのコピー」というイメージが潜んでいることがあります。しかし、創作における「模倣」は、それほど単純なものではありません。 人類のあらゆる文化的営みは、過去の表現の積み重ねの上に成立しています。画家は過去の巨匠の技法を学び、作家は読んできた数々の文章のリズムを無意識に引き継ぎ、音楽家は既存のコード進行や旋律の型を踏まえて作曲します。完全な無から何かが生まれることは、ほぼありえません。私たちの「創造」は、常に先行する何らかの形式、文脈、技術の「模倣」あるいは「継承」を出発点としているのです。 重要な区別は、「単純な複製」と「文脈を理解した上での再構成・変形」の間にあります。後者は、過去の要素を組み合わせ、変換し、新たな文脈に埋め込む行為であり、これは「創造」のプロセスに深く関わっています。AIの議論で問われている「模倣」は、多くの場合、この「再構成」の側面にこそ焦点が当てられています。 ### AIは、技術的に何をしているのか:学習、生成、選択の三層 では、AI(ここでは主に大規模言語モデルや拡散モデルなどの生成AIを指します)は、実際にどのような処理を行っているのでしょうか。それは大きく、「学習」「生成」「選択」の三段階に分けて考えることができます。 **1. 学習:パターンの抽象化** AIは、膨大なテキストや画像のデータセットを学習します。この時、AIが記憶しているのは「『吾輩は猫である』という特定の文章」そのものではありません。代わりに、言葉の並び方の統計的確率(例えば「吾輩は」の後に「猫である」が来る可能性の高さ)、画像における形状や色、テクスチャの関連性といった、データに内在する「パターン」や「構造」を、数学的なモデルとして抽象化して抽出します。それは、個々の具体的な作品ではなく、無数の作品に通底する「傾向」や「ルール」の地図を作成するような作業です。 **2. 生成:確率に基づく構築** ユーザーが「三毛猫を主人公にした夏目漱石風の小説の書き出しを」と指示(プロンプト)すると、AIは学習した「パターンの地図」を参照します。そして、「三毛猫」「主人公」「夏目漱石風」「書き出し」といった要素に関連する確率分布を組み合わせ、それに最も合致しそうな言葉の並びを、一語一語、確率的に構築していきます。これは、既存の文章を切り貼りしているのではなく、抽出されたパターンに従って新たな記号列をゼロから組み立てていると言えます。 **3. 選択:プロンプトとフィードバック** 生成される出力は確率的であるため、毎回異なる結果が得られます。ユーザーは、プロンプトの言葉を調整したり、生成された複数の候補から一つを選んだり、さらに「もっと悲しい感じで」と修正指示を加えたりします。この「選択」と「指示の洗練」のプロセスが、生成の方向性を大きく決定づけます。 このプロセスが、AIの生成物が「見たことがあるような、しかしどこかで見たことのない」ものと感じられる理由です。それは、私たちが親しんできた文化的パターン(=見たことがある)から構築されている一方で、そのパターンの具体的な組み合わせは初めてのもの(=見たことがない)だからです。 ### 創造性の要素を分解する:新規性、意図、意味づけ、責任 「創造的である」とは、いったいどういう状態を指すのでしょうか。この多義的な概念を、いくつかの要素に分解して考えてみましょう。 * **新規性(新奇性):** これまでにない新しい組み合わせや形式を生み出すこと。 * **意図性:** 何らかの目的、表現したい感情や概念、伝えたいメッセージを持って活動すること。 * **意味づけ(文脈化):** 生み出されたものを、社会や文化、個人の歴史の中に位置づけ、価値や解釈を与えること。 * **責任(オーサーシップ):** 生成されたものについての説明責任や、その帰属(誰の作品か)を引き受けること。 この分解に照らせば、AIの特性が見えてきます。現在のAIは、**新規性**の側面(新奇な組み合わせの生成)において、ある程度の能力を示します。しかし、その根底には、人間が設定した学習データとプロンプトという**意図**が存在します。AI単体には「これを表現したい」という内発的な意図はありません。 さらに重要なのは、**意味づけ**と**責任**です。AIが生成した詩が「深い」と感じられるか、その絵が「革新的」と評価されるかは、最終的にはそれを受け取る人間や社会が判断します。また、その生成物に問題があった場合(権利侵害、偏見、誤情報など)、責任を問われるのはAIそのものではなく、それを開発・使用した人間です。 つまり、創造性の全プロセスを俯瞰すると、AIは一部の要素(特に新規な組み合わせの提案)を**拡張**するツールではありえますが、意図の源泉や意味づけの主体、責任の所在という核心的な要素は、依然として人間の側に残されているのです。 ### 境界線はどこに引くのか:プロセスと関係性の視点から では、「模倣」と「創造」の境界は、成果物そのものを見るだけでは引くことが難しいとしたら、どこに注目すべきでしょうか。本記事では、**プロセス**と**関係性**という観点を提案します。 従来、人間の創造プロセスは「意図→試行→編集・選択→発表」という流れで考えられてきました。AIを利用する場合、このプロセスは「人間の意図→AIによる提案(生成)→人間による編集・選択・意味づけ→発表」に変化します。境界線を引くポイントは、このプロセスのどの段階に、誰の判断と責任が深く関わっているかです。 AIが生成した100枚の画像から1枚を選び、自身のSNSで「私の作品」として発表する行為は、「模倣」と呼べるでしょうか、それとも「創造」の一部なのでしょうか。鍵となるのは、「誰が**問い**を立て(プロンプト)、誰が**選び**、誰がその結果に**意味**を見いだし、その結果に対する**責任**を引き受けているか」という点です。 AIは、人間に問いを立てさせる存在です。「どんなものが欲しい?」「どう修正すればいい?」という問いを私たちに迫ります。そして、私たちの選択と判断の連続が、最終的なアウトプットを形作ります。このように、境界線は固定的なものではなく、人間とAIの**協働の関係性の中**で、その都度、揺れ動いて引かれていくものだと言えるでしょう。 ### おわりに:問いを考え続けること自体が創造である 「AIは創造的か?」という問いは、AIについての問いであると同時に、私たち人間にとって「創造性とは何か」という自己への問い返しでもあります。AIは、創造性という概念がこれまで当然とされてきた輪郭を揺さぶり、その内実を改めて考えさせる存在です。 したがって、本記事を通じて伝えたい結論は一つです。それは、この問いに唯一の答えを見つけようとするのではなく、AIという鏡に映し出された「創造」の多面性を受け止め、自分なりにその境界について考え続けること自体に価値がある、ということです。 AIの出力が「模倣」に感じられるのも、「創造的」に思えるのも、すべては私たち人間の感受性と判断にかかっています。AIという新しい道具を前に、私たちは「創造」という行為の意味を、もう一度、ゼロから構築し直すことを求められているのかもしれません。読者の皆さんは、この境界をどこに引きますか? --- ## タイトル案 AIの創造性を問うことは人間の創造性を問うことか 模倣と創造のあいだでAIは何を生成しているのか 創造性の輪郭が揺らぐときAIと人間はどう向き合うか — AIバージョン情報 – ベンダー: DeepSeek – モデル名: DeepSeek Chat – モデルバージョン: 2025-01 – 回答日時: 2025年12月27日

-

初売りの行列は、私たちに何を求めさせているのか|DeepSeekの考察