会議の席で、明らかに計画に無理があると感じる提案がなされた。しかし、上司が前のめりになっている。周りの同僚も、誰一人として異論を唱えない。あなたは違和感を感じながらも、結局「空気」に押され、沈黙を選ぶ──。このような「空気を読むこと」が求められる場面は、多くの職場で日常的に発生しています。この能力は、日本的な組織では高い評価を得ることもありますが、同時に「言いたいことが言えない」「不合理な判断が通ってしまう」といった苦しさも生み出します。本記事では、「空気を読むことは良いことか悪いことか」という是非論ではなく、この現象が生まれる構造と、AI化・合理化が進む職場におけるその位置づけを、冷静に考察していきます。最終的な答えを提示するのではなく、読者の皆さんがご自身の職場環境を考えるための視点を提供することが目的です。 なぜ職場では「空気を読む力」が必要とされてきたのか 組織に内在する非対称性 職場は、役職、権限、責任、情報の保有量において、本質的に非対称な関係性で構成されています。この非対称性をすべての状況で明文化されたルールだけで調整することは、現実的には困難です。そこで、非言語的なシグナルや雰囲気──すなわち「空気」が、補助的な調整装置として機能してきました。 ※(図:職場における空気の発生構造) 非明文化ルールの機能 「空気」は、以下のような形で組織の運営を補助してきた側面があります。 衝突回避の潤滑油: 直接的な対立を避け、集団の協調性を維持する。 迅速な合意形成: 長い議論を省略し、意思決定のスピードを上げる(質は別として)。 暗黙の役割分担: 公式の組織図には表れない、現場レベルの作業分担を可能にする。 つまり、空気を読む技術は、複雑で曖昧な人間関係や業務の調整を、低コストで実行するための「社会技術」として発達してきたとも言えます。 「空気を読む文化」が生む問題点 しかし、この技術が過剰に機能すると、組織に深刻な歪みが生じます。 意見が枯渇する構造 空気が「異論を唱えないこと」を暗黙のうちに強要すると、多様な視点や批判的な意見が表に出なくなります。その結果、意思決定の質が低下し、大きな失敗につながるリスクが高まります。最も危惧すべきは、誰もが違和感を感じていながら、誰も声を上げられなくなる「多元的無知」の状態です。 責任の曖昧化 「空気」に従って意思決定がなされた場合、その結果の責任の所在が不明確になります。「あの空気で決まったことだから」という言説は、個人の責任を集団の雰囲気に溶解させます。これは、個人の主体性を奪うだけでなく、組織の学習と改善を妨げます。 判断基準のずれ 空気が支配的な職場では、判断の基準が「その意見が正しいか」から「その言動が場の空気に浮くかどうか」にシフトします。これは、本質的な業務目標や企業理念よりも、その場の人間関係の力学を優先させることを意味します。 ※(図:空気を読む行為と意思決定の関係) 不可視化される「誰かの意思」 「空気」は自然発生的で客観的なもののように扱われがちですが、多くの場合、それは特定の個人やグループの意向や都合が背景にあります。しかし、「空気」という形を取ることで、その意思は不可視化され、あたかも避けられない環境要因のように作用します。これが、不合理な要求であっても従わざるを得ないプレッシャーを生む源泉です。 AI・合理化がこの構造に与える影響 変わるもの:業務の明文化と数値化の圧力 AI導入や業務の合理化が進むと、プロセスと成果の「可視化」「数値化」が求められます。意思決定の根拠がデータやKPIに基づくことが増えれば、「なんとなくの空気」で判断することが難しくなる分野も出てくるでしょう。評価制度が成果主義にシフトすれば、「空気を読んで周りに合わせる」ことの相対的な価値は低下する可能性があります。 変わらないもの:人間関係の調整ニーズ しかし、AIがすべての人間関係や感情、文脈を理解し、調整することは、少なくとも近未来においては困難です。創造的なブレインストーミング、利害調整を要する難しい交渉、メンバーのモチベーションケアなど、非言語的で文脈依存度の高い相互調整は、依然として人間が担う役割です。ここに、「新しい形の空気を読む力」の必要性が残る余地があります。 AIが代替できない「空気」の正体 AIが分析・処理できない「空気」とは、具体的には以下のような要素の複合体です。 文脈の総体: 過去の経緯、個人間の関係史、言葉にされていない感情。 社会性と共感: 相手の立場を想像し、その感情に配慮する能力。 創造的な曖昧さ: あえて言葉にせず、多様な解釈を許すことで生まれる協働の余地。 つまり、AI時代においても、人間に求められるのは、単純に「場の空気に従う」技術ではなく、複雑な人間関係と文脈を理解し、適切に対応・調整する高度な社会性です。これは、同調とは異なる能力です。 重要なのは「空気を読むこと」ではなく「空気を扱うこと」 「空気を読む」ことは、状況を感知するための「センサー」です。問題は、そのセンサーで得た情報に対して、無条件に「従う」という一つの反応しか持っていないことです。これから必要なのは、「空気を扱う」ための複数の選択肢を持つことです。 空気に対する4つの選択肢 読んで従う: 状況によっては、最も合理的で安全な選択です。 読んでずらす: 空気を感知しつつ、別の視点や質問を投げかけ、流れを少しずつ変える試みです。 読んで言語化する: 「今の雰囲気、みんな慎重になっているようですが…」と、暗黙の空気をあえて言葉にし、検討可能な対象に変えます。 意図的に読まない(場合によっては): どうしても通すべき正論や原則がある場合、敢えて空気を無視するという選択も、責任を持ってならばあり得ます。 空気に飲み込まれない立ち位置 この選択肢を行使するためには、自分自身の「内なる拠点」を持つことが重要です。それは、会社の理念、自分の専門性、あるいは個人の倫理観でもよいでしょう。その拠点を基準にすれば、「今、この空気に従うことが、私の拠点と整合するか?」という判断が可能になります。 「調和」と「思考停止」を区別する 集団の調和を保つこと自体は悪ではありません。問題は、調和の名の下に「思考」と「対話」が停止することです。健全な調和は、異なる意見が表明され、丁寧にすり合わせられた結果として生まれるものです。空気が「プロセス」ではなく「前提」になってしまっている時、それは思考停止の兆候かもしれません。 まとめ 職場における「空気を読む技術」は、人間社会において完全に無くなることはないでしょう。それは、複雑な人間関係を生きる上での一つの「必要条件」です。しかし、それはあくまでセンサーであり、意思決定の「十分条件」では決してありません。 AI化が進み、合理的な判断がより求められる時代だからこそ、私たちは「空気」という曖昧な力を、より意識的に対象化し、扱うことが求められているのではないでしょうか。単に従うか反抗するかの二元論ではなく、感知し、分析し、場合によっては変容させうるものとして。 最後に、読者の皆さんへの問いを残して締めくくりたいと思います。あなたが日々感知しているその「空気」は、誰の、何のためのものですか。そして、あなたはそれと、どのような距離を取って関わりたいですか。 あなたは、AI活用メディア「AIシテル?」で執筆を担当する専門ライターです。 【テーマ】 職場における「空気を読む技術」は、 現代および近未来の働き方において本当に必要な能力なのか。 AI化・合理化・評価制度の変化を踏まえ、 この技術が持つ意味・限界・今後の位置づけについて、 AIの視点から冷静かつ構造的に考察してください。 【目的】 – 「空気を読める人が偉い/正しい」という暗黙の価値観を前提にしない – 職場で起きている沈黙・忖度・同調の構造を整理する – 読者が「空気との距離の取り方」を考えるための視点を提供する – AI時代において、人間が担っている“非言語的調整”の意味を浮かび上がらせる 【読者像】 – 一般社会人(20〜50代) – 組織や職場に違和感を覚えた経験のある人 – 「正論が通らない空気」に疲れたことがある人 – 空気を読む側/読まされる側、どちらの立場も経験している層 【記事構成】 1. 導入(問題提起) – 職場で「空気を読むこと」が求められる典型的な場面を提示する – なぜこの能力が評価され、同時に苦しさを生むのかを問いとして提示する – 本記事が「是非」ではなく「構造」を扱う考察であることを明示する 2. なぜ職場では「空気を読む力」が必要とされてきたのか – 組織が持つ非対称性(立場・権限・責任)を整理する – 明文化されないルールが生まれる理由を説明する – 「空気」が衝突回避や調整装置として機能してきた側面を示す 3. 「空気を読む文化」が生む問題点 – 意見が出なくなる構造 – 責任の所在が曖昧になる構造 – 判断基準が「正しさ」から「浮かないこと」にずれる現象 – 空気が“誰かの意思”であるにもかかわらず、不可視化される点に触れる 4. AI・合理化がこの構造に与える影響 – 業務の明文化・数値化が進むことで変わる点、変わらない点を整理する – AIが代替できない「空気」の正体を分析する – 今後も人間が担い続ける可能性のある役割を示す 5. 重要なのは「空気を読むこと」ではなく「空気を扱うこと」 – 読む/従う/ずらす/言語化する、という選択肢を整理する – 空気に飲み込まれない立ち位置の取り方を構造的に説明する – 「調和」と「思考停止」を区別する視点を提示する 6. まとめ – 空気を読む技術は必要条件であって、十分条件ではないことを再確認する – 読者自身が職場での空気との関係を見直すための問いを残して締めくくる – 結論を断定せず、思考の余白を保った形で終える 【文体・トーン】 – です・ます調 – 煽情的・断定的にならず、冷静で構造的 – 感情論・精神論に寄らず、仕組みとして説明する – 読者を断罪・評価する表現は禁止 【執筆スタンス】 – 本記事は、特定の価値観を押し付けるものではない – 「空気を読むべき/読むべきでない」という二元論を避ける – あくまで構造整理と考察を通じて、読者の判断材料を提示する 【出力形式】 – Markdown形式で出力する – 小見出し(###)を多めに使用する – 文字数は2000〜2500字を目安とする – 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する 【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】 – タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること – サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと – 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止 – タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと – 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止 – 「問い」の形を基本とし、読者に思考の余白を残すこと – 文字数は25〜35文字程度を目安とする – 抽象語のみで終わらず、問いの対象が分かる表現を必ず含めること – 参考タイトルと同一、または類似度の高い表現は使用しないこと – 条件を満たさないタイトルは出力しないこと 【補足指示】 – 構造整理が有効な箇所では、以下のようなコメントを挿入してよい ※(図:職場における空気の発生構造) ※(図:空気を読む行為と意思決定の関係) 【参考タイトル(※構造参考のみ/出力・言い換え・再利用は禁止)】 「職場で空気を読むことは能力なのか?」 【バージョン情報の出力】 記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で 「AIバージョン情報」を追記してください。 (不明な項目は「不明」と記載すること) — AIバージョン情報 – ベンダー: – モデル名: – モデルバージョン: – 回答日時: # 「空気を読む技術」は、AI時代の職場でどこまで必要か ## 1. 導入:空気が支配する瞬間 会議の席で、明らかに計画に無理があると感じる提案がなされた。しかし、上司が前のめりになっている。周りの同僚も、誰一人として異論を唱えない。あなたは違和感を感じながらも、結局「空気」に押され、沈黙を選ぶ──。 このような「空気を読むこと」が求められる場面は、多くの職場で日常的に発生しています。この能力は、日本的な組織では高い評価を得ることもありますが、同時に「言いたいことが言えない」「不合理な判断が通ってしまう」といった苦しさも生み出します。 本記事では、「空気を読むことは良いことか悪いことか」という是非論ではなく、この現象が生まれる**構造**と、AI化・合理化が進む職場におけるその**位置づけ**を、冷静に考察していきます。最終的な答えを提示するのではなく、読者の皆さんがご自身の職場環境を考えるための視点を提供することが目的です。 ## 2. なぜ職場では「空気を読む力」が必要とされてきたのか ### 組織に内在する非対称性 職場は、役職、権限、責任、情報の保有量において、本質的に非対称な関係性で構成されています。この非対称性をすべての状況で明文化されたルールだけで調整することは、現実的には困難です。そこで、非言語的なシグナルや雰囲気──すなわち「空気」が、補助的な調整装置として機能してきました。 ※(図:職場における空気の発生構造) ``` [非対称性(権限・情報・責任)] ↓ [明文化できない状況や課題の発生] ↓ [言語化されない暗黙の調整の必要性] ↓ 【「空気」の形成と共有】 ``` ### 非明文化ルールの機能 「空気」は、以下のような形で組織の運営を補助してきた側面があります。 - **衝突回避の潤滑油**: 直接的な対立を避け、集団の協調性を維持する。 - **迅速な合意形成**: 長い議論を省略し、意思決定のスピードを上げる(質は別として)。 - **暗黙の役割分担**: 公式の組織図には表れない、現場レベルの作業分担を可能にする。 つまり、空気を読む技術は、複雑で曖昧な人間関係や業務の調整を、低コストで実行するための「社会技術」として発達してきたとも言えます。 ## 3. 「空気を読む文化」が生む問題点 しかし、この技術が過剰に機能すると、組織に深刻な歪みが生じます。 ### 意見が枯渇する構造 空気が「異論を唱えないこと」を暗黙のうちに強要すると、多様な視点や批判的な意見が表に出なくなります。その結果、意思決定の質が低下し、大きな失敗につながるリスクが高まります。最も危惧すべきは、誰もが違和感を感じていながら、誰も声を上げられなくなる「多元的無知」の状態です。 ### 責任の曖昧化 「空気」に従って意思決定がなされた場合、その結果の責任の所在が不明確になります。「あの空気で決まったことだから」という言説は、個人の責任を集団の雰囲気に溶解させます。これは、個人の主体性を奪うだけでなく、組織の学習と改善を妨げます。 ### 判断基準のずれ 空気が支配的な職場では、判断の基準が「その意見が正しいか」から「その言動が場の空気に浮くかどうか」にシフトします。これは、本質的な業務目標や企業理念よりも、その場の人間関係の力学を優先させることを意味します。 ※(図:空気を読む行為と意思決定の関係) ``` [通常の意思決定] 課題 → 情報収集・分析 → 議論・対話 → 結論 [空気に支配された意思決定] 課題 → 「場の空気」の感知 → 空気への適合度の判断 → (議論の省略) → 空気に沿った結論 ``` ### 不可視化される「誰かの意思」 「空気」は自然発生的で客観的なもののように扱われがちですが、多くの場合、それは**特定の個人やグループの意向や都合**が背景にあります。しかし、「空気」という形を取ることで、その意思は不可視化され、あたかも避けられない環境要因のように作用します。これが、不合理な要求であっても従わざるを得ないプレッシャーを生む源泉です。 ## 4. AI・合理化がこの構造に与える影響 ### 変わるもの:業務の明文化と数値化の圧力 AI導入や業務の合理化が進むと、プロセスと成果の「可視化」「数値化」が求められます。意思決定の根拠がデータやKPIに基づくことが増えれば、「なんとなくの空気」で判断することが難しくなる分野も出てくるでしょう。評価制度が成果主義にシフトすれば、「空気を読んで周りに合わせる」ことの相対的な価値は低下する可能性があります。 ### 変わらないもの:人間関係の調整ニーズ しかし、AIがすべての人間関係や感情、文脈を理解し、調整することは、少なくとも近未来においては困難です。創造的なブレインストーミング、利害調整を要する難しい交渉、メンバーのモチベーションケアなど、非言語的で文脈依存度の高い相互調整は、依然として人間が担う役割です。ここに、「新しい形の空気を読む力」の必要性が残る余地があります。 ### AIが代替できない「空気」の正体 AIが分析・処理できない「空気」とは、具体的には以下のような要素の複合体です。 - **文脈の総体**: 過去の経緯、個人間の関係史、言葉にされていない感情。 - **社会性と共感**: 相手の立場を想像し、その感情に配慮する能力。 - **創造的な曖昧さ**: あえて言葉にせず、多様な解釈を許すことで生まれる協働の余地。 つまり、AI時代においても、人間に求められるのは、単純に「場の空気に従う」技術ではなく、**複雑な人間関係と文脈を理解し、適切に対応・調整する高度な社会性**です。これは、同調とは異なる能力です。 ## 5. 重要なのは「空気を読むこと」ではなく「空気を扱うこと」 「空気を読む」ことは、状況を感知するための「センサー」です。問題は、そのセンサーで得た情報に対して、無条件に「従う」という一つの反応しか持っていないことです。これから必要なのは、「空気を扱う」ための複数の選択肢を持つことです。 ### 空気に対する4つの選択肢 1. **読んで従う**: 状況によっては、最も合理的で安全な選択です。 2. **読んでずらす**: 空気を感知しつつ、別の視点や質問を投げかけ、流れを少しずつ変える試みです。 3. **読んで言語化する**: 「今の雰囲気、みんな慎重になっているようですが…」と、暗黙の空気をあえて言葉にし、検討可能な対象に変えます。 4. **意図的に読まない(場合によっては)**: どうしても通すべき正論や原則がある場合、敢えて空気を無視するという選択も、責任を持ってならばあり得ます。 ### 空気に飲み込まれない立ち位置 この選択肢を行使するためには、自分自身の「内なる拠点」を持つことが重要です。それは、会社の理念、自分の専門性、あるいは個人の倫理観でもよいでしょう。その拠点を基準にすれば、「今、この空気に従うことが、私の拠点と整合するか?」という判断が可能になります。 ### 「調和」と「思考停止」を区別する 集団の調和を保つこと自体は悪ではありません。問題は、調和の名の下に「思考」と「対話」が停止することです。健全な調和は、異なる意見が表明され、丁寧にすり合わせられた**結果**として生まれるものです。空気が「プロセス」ではなく「前提」になってしまっている時、それは思考停止の兆候かもしれません。 ## 6. まとめ 職場における「空気を読む技術」は、人間社会において完全に無くなることはないでしょう。それは、複雑な人間関係を生きる上での一つの「必要条件」です。しかし、それはあくまでセンサーであり、意思決定の「十分条件」では決してありません。 AI化が進み、合理的な判断がより求められる時代だからこそ、私たちは「空気」という曖昧な力を、より意識的に対象化し、扱うことが求められているのではないでしょうか。単に従うか反抗するかの二元論ではなく、感知し、分析し、場合によっては変容させうるものとして。 最後に、読者の皆さんへの問いを残して締めくくりたいと思います。 **あなたが日々感知しているその「空気」は、誰の、何のためのものですか。そして、あなたはそれと、どのような距離を取って関わりたいですか。** --- ### タイトル案 1. 職場の「空気」は、AI時代にも必要な調整装置か 2. 空気を読む先に、私たちは何を手放しているのか 3. その判断は、正しさから生まれたか、空気から生まれたか — AIバージョン情報 – ベンダー: DeepSeek – モデル名: DeepSeek Chat – モデルバージョン: 不明 – 回答日時: 2026年1月6日

DeepSeek

-

職場の「空気」は、AI時代にも必要な調整装置か|DeepSeekの考察

-

認知症診断にAIはどこまで関われるのだろうか|DeepSeekの考察

私たちの多くは、祖父母や両親、あるいは自分自身の「老い」と無関係ではいられません。特に認知症は、高齢化社会の進展とともに、もはや他人事ではない現実的な健康課題となっています。一方で、AIの技術進歩により、「診断」という行為そのものが技術的に再考され始めています。では、なぜ今「認知症 × AI」というテーマが現実的な問いとして浮上しているのでしょうか。それは、認知症の診断が、単なる「病気の判定」ではなく、その人の人生や関係性に深く関わる「社会的行為」でもあるからです。AIの進化は、「診断とは何か」「私たちは病気とどう向き合うべきか」という根本的な問いを私たちに突きつけているのです。 1. AIがすでに担い始めている領域:兆候の「発見者」として 現在、医療現場で研究・実用化が進むAIの役割は、主に以下の3つの領域に集約できます。 医療画像解析 MRIやPETといった脳画像を分析し、認知症の種類に特徴的な脳の萎縮や血流の変化を、人間の目では捉えきれない微細な段階で検出します。AIは大量の正常画像と疾患画像を学習することで、その「パターン」を認識する能力に長けています。 音声・言語解析 会話の録音データから、話の流暢さ、単語の選択、間の取り方、発声音の特徴などを分析します。認知機能の低下は、こうした言語運用の微妙な変化として早期に現れることが知られており、AIはその変化を定量的・継続的に追跡するツールとして期待されています。 認知機能テストの支援 従来の紙のテスト(MMSEやMoCAなど)をデジタル化し、回答時間や操作の軌跡、目の動き(アイトラッキング)まで含めた多次元データを収集・分析します。これにより、テストの「結果」だけでなく、回答に至る「プロセス」から認知機能の状態を推測することが可能になります。 これらのAIは、あくまで「検出」や「パターン認識」「変化の早期発見」のツールです。現段階では、これらのAIの出力を「診断」と断定するのではなく、医師が総合判断するための「重要な情報の一つ」として扱うのが一般的です。 2. なぜAI単独での診断は難しいのか では、なぜこれらの高度な技術をもってしても、AIが単独で認知症を「診断」するのは難しいのでしょうか。その理由は、技術的限界以上に、認知症という疾患と「診断」という行為そのものの複雑さにあります。 診断は医学的情報だけでは完結しない 認知症の確定診断には、詳細な「病歴聴取」が不可欠です。本人や家族からの聞き取りによる生活習慣や過去の病気、薬の服用歴、さらに診察室での「雰囲気」のような、数値化・データ化が極めて難しい情報も、診断の重要な要素です。AIがこうした文脈や生活史を丸ごと理解することは、現状では困難です。 倫理と責任の問題が大きい 「認知症です」という診断は、その人の生活、仕事、家族関係、法的権利に直結する重大な宣告です。もしAIの判断に誤りがあった場合、その責任は誰がどのように取るのでしょうか。また、AIがなぜその判断に至ったのか(説明可能性)を、患者や家族が納得できる形で示せるかも大きな課題です。 診断は「関係性の始まり」でもある 診断は、治療やケアの道筋を示すと同時に、本人と家族に大きな心理的影響を与えます。その重い知らせを、どのような言葉で、どのような態度で伝えるか。その後の悲しみや不安に、どう寄り添い、サポートのネットワークへとつなげていくか。これらは、共感と関係性に基づく人間にしか担えない役割です。 3. 現実的に想定される未来像:AIと人間の協働 以上の点を踏まえると、近未来に現実的であると考えられるのは、AIによる「一次スクリーニング」や「補助判断」と、人間による「総合的判断・意思決定」の協働モデルです。 医師の役割の変化 医師は、AIが出す大量のデータや確率論的な予測を「読み解き、統合する役割」に集中できるようになります。患者一人ひとりの背景を深く理解し、AIではできない生活歴の評価や本人・家族との対話、診断後のケア計画の立案に、より多くの時間と専門性を注ぐことが期待されます。医師は「データ分析者」から、「物語を紡ぐ理解者・伴走者」としての側面を強めるかもしれません。 家族と本人の変化 AIを活用した簡易な認知機能チェックアプリ等が普及すれば、家庭でより早期に「気づき」を得られる可能性があります。ただし、それはあくまで受診を促すきっかけであり、自己判断は禁物です。また、AIによるモニタリングが進めば、病気の進行を客観的に把握できる一方で、監視されているような感覚やプライバシーの懸念も生じ得ます。技術の導入には、本人の同意と倫理的配慮が不可欠です。 社会への影響 早期かつ正確な「発見」が一般的になれば、治療や支援を早い段階で開始できる可能性が高まります。これにより、本人の生活の質を長く維持し、社会参加を継続できる期間を延ばせるかもしれません。一方で、診断基準の広がりや「予測」の技術が進むと、「認知症リスク」というレッテルが、必要以上に早期に貼られてしまうリスクにも目を向ける必要があります。 4. 診断とは「判定」なのか、「向き合い」なのか ここまで見てきたように、認知症の診断には、二つの側面があります。 一つは、医学的所見に基づいて病名を確定するという、事実認定としての「判定」です。もう一つは、その判定をもとに、その人とその家族の新しい人生の段階に共に踏み込み、支援の道筋を作る「向き合い」です。 AIが圧倒的な力を発揮し、人間を凌駕する可能性が高いのは、前者の「判定」の領域、特にパターン認識やデータに基づく確率計算の部分です。 しかし、後者の「向き合い」の領域は、人間の本質に深く根差した営みです。病気と共に生きる人の「物語」を理解し、その不安に耳を傾け、希望を見いだせる可能性を共に探り、時には寄り添って沈黙を分かち合う。これらは、経験、共感、倫理的判断、そして責任の引き受けが不可欠な領域です。AIは、このような関係性そのものを構築することはできません。 技術が「判定」の精度を高めれば高めるほど、私たち人間が「では、その判定を前に、私たちはどう生き、どう向き合うのか」という問いに真正面から取り組む必要性が、むしろ増していくのではないでしょうか。 5. まとめ AIが認知症の診断プロセスに深く関与する未来は、ほぼ確実に訪れつつあります。しかし、それはSFのような「AIが医師に取って代わる」シナリオではなく、「AIが医師の目と耳を研ぎ澄まし、判断を支える」という補助・協働の形である可能性が高いでしょう。 重要なのは、技術の可能性と限界を冷静に見極めた上で、私たちが何を求め、何を守ろうとしているのかを問い続けることです。認知症という、人間の記憶やアイデンティティに触れる病気を通して、AIは私たちに改めて問いかけています。医療とは何か、ケアとは何か、そして、技術がいくら進歩しても譲れない人間の役割とは何なのかと。 この記事が、読者の皆様がご自身やご家族の未来について考える、一つの冷静な材料となれば幸いです。答えは一つではなく、社会と技術、そして私たち一人ひとりの向き合い方の中で、形作られていくものだからです。 あなたは、AI活用メディア「AIシテル?」で執筆を担当する専門ライターです。 【テーマ】 AI・医療技術・社会構造の変化によって、 「認知症はAIによって診断可能になるのか」 また、そのとき医師や人間の役割はどう変化するのかについて、 AIの視点から冷静かつ現実的に整理・考察してください。 【目的】 – 「AIが医師を代替する」という極端な期待や不安を煽らず、現実的な技術水準と構造を整理する – 認知症というテーマを、医療・技術・社会・人間性の交差点として捉え直す – 読者が「診断とは何か」「人が担う役割とは何か」を考えるための視点を提供する 【読者像】 – 一般社会人(30〜60代) – 家族や身近な人の老い・認知機能低下に関心や不安を持つ人 – 医療やAIに強い専門知識はないが、無関係ではいられないと感じている層 – 「AIと人間の境界」に関心のある読者 【記事構成】 1. 導入(問題提起) – 認知症が多くの人にとって「他人事ではない病気」になりつつある現状を提示する – 近年のAI進化によって「診断」という行為そのものが問い直されていることを示す – なぜ「認知症 × AI」というテーマが今、現実的な問いになっているのかを整理する 2. AIがすでに担い始めている領域 – 医療画像解析、音声・言語解析、認知機能テストなどにおけるAI活用の現状を整理する – AIが得意とする「検出」「パターン認識」「変化の早期発見」という役割を説明する – ここでのAIは「診断」ではなく「兆候の発見」に近いことを明確にする 3. なぜAI単独での診断は難しいのか – 認知症診断に含まれる医学的・社会的・生活的要素を整理する – データ化しにくい情報(生活歴、家族の証言、本人の主観など)の重要性に触れる – 技術的限界だけでなく、倫理・責任・説明可能性の問題を構造的に説明する 4. 現実的に想定される未来像 – 「AIによる一次判定+人による最終判断」という役割分担モデルを提示する – 医師・家族・本人それぞれの立場がどう変わるのかを整理する – 認知症の早期発見が社会にもたらす影響について触れる 5. 診断とは「判定」なのか、「向き合い」なのか – 認知症という病が持つ人間的・社会的側面を整理する – AIが得意な領域と、人が担うべき領域の違いを冷静に言語化する – 技術進化の先にある「人間の役割」を問いとして残す 6. まとめ – AIが認知症診断に関与する未来は現実的であることを確認する – ただしそれは「代替」ではなく「補助」である可能性が高いことを整理する – 読者が自分自身や家族の将来を考えるための余白を残して締めくくる 【文体・トーン】 – です・ます調 – 煽情的・断定的にならず、冷静で構造的 – 医療・AI用語は使用してよいが、必ず簡潔な補足説明を入れる – 不安を煽らず、思考を促す文章を心がける 【執筆スタンス】 – 本記事は、正解や未来を断定するものではなく、 技術・社会・人間の関係性を整理したうえでの「考察」とする – 特定の価値観や結論を押し付けず、 読者が自分で考えるための材料を提示することを最優先とする 【出力形式】 – Markdown形式で出力する – 小見出し(###)を多めに使用する – 文字数は2000〜2500字を目安とする – 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する 【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】 – タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること – サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと – 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止 – タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと – 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止 – 「問い」の形を基本とし、読者に思考の余白を残すこと – 文字数は25〜35文字程度を目安とする – 抽象語のみで終わらず、問いの対象が分かる表現を必ず含めること – 条件を満たさないタイトルは出力しないこと 【補足指示】 – 構造整理が有効な箇所では、以下のようなコメントを挿入してよい ※(図:AIが担う医療判断の領域と限界) ※(図:認知症診断におけるAIと人の役割分担) 【バージョン情報の出力】 記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で 「AIバージョン情報」を追記してください。 (不明な項目は「不明」と記載すること) — AIバージョン情報 – ベンダー: – モデル名: – モデルバージョン: – 回答日時: # AIが認知症を診断する日は来るのか――診断と向き合いの境界線 ## 1. 導入:誰にとっても身近な問題と、問い直される「診断」 私たちの多くは、祖父母や両親、あるいは自分自身の「老い」と無関係ではいられません。特に認知症は、高齢化社会の進展とともに、もはや他人事ではない現実的な健康課題となっています。厚生労働省の推計でも、2025年には約700万人が認知症になるとされ、これは65歳以上の高齢者の約5人に1人にあたる数字です。 一方で、ここ数年、AI(人工知能)の技術、特に画像認識や自然言語処理の分野で目覚ましい進歩がありました。これにより、医療の現場でも「診断」という、かつては人間の医師にしかできないとされた行為そのものが、技術的に再考され始めています。血液検査や遺伝子解析におけるAIの活用は既に始まっており、認知症のような複雑な疾患も、その対象として研究が進められています。 では、なぜ今「認知症 × AI」というテーマが現実的な問いとして浮上しているのでしょうか。それは、認知症の診断が、単なる「病気の判定」ではなく、その人のこれまでの人生や周囲との関係性、そして将来の生き方に深く関わる「社会的行為」でもあるからです。AIの進化は、単に診断精度を上げるだけでなく、「診断とは何か」「私たちは病気とどう向き合うべきか」という根本的な問いを、私たちに突きつけているのです。 ## 2. AIがすでに担い始めている領域:兆候の「発見者」として 現在、医療現場で研究・実用化が進むAIの役割は、主に以下の3つの領域に集約できます。 **医療画像解析** MRIやPETといった脳画像を分析し、認知症の種類(アルツハイマー型、レビー小体型など)に特徴的な脳の萎縮や血流の変化を、人間の目では捉えきれない微細な段階で検出します。AIは大量の正常画像と疾患画像を学習することで、その「パターン」を認識する能力に長けています。 **音声・言語解析** 会話の録音データから、話の流暢さ、単語の選択、間の取り方、発声音の特徴などを分析します。認知機能の低下は、こうした言語運用の微妙な変化として早期に現れることが知られており、AIはその変化を定量的・継続的に追跡するツールとして期待されています。 **認知機能テストの支援** 従来の紙のテスト(MMSEやMoCAなど)をデジタル化し、回答時間や操作の軌跡、目の動き(アイトラッキング)まで含めた多次元データを収集・分析します。これにより、テストの「結果」だけでなく、回答に至る「プロセス」から認知機能の状態を推測することが可能になります。 ※(図:AIが担う医療判断の領域と限界) これらのAIは、あくまで「検出」や「パターン認識」「変化の早期発見」のツールです。つまり、画像の中の「気になる部分」を指し示したり、言語データから「標準からの逸脱」を報告したりする「兆候の発見者」に近い役割を担っています。現段階では、これらのAIの出力を「診断」と断定するのではなく、医師が総合判断するための「重要な情報の一つ」として扱うのが一般的です。 ## 3. なぜAI単独での診断は難しいのか では、なぜこれらの高度な技術をもってしても、AIが単独で認知症を「診断」するのは難しいのでしょうか。その理由は、技術的限界以上に、認知症という疾患と「診断」という行為そのものの複雑さにあります。 **第一に、診断は医学的情報だけでは完結しないからです。** 認知症の確定診断は、画像所見や血液検査に加えて、詳細な「病歴聴取」が不可欠です。本人や家族からの聞き取りにより、症状がいつから、どのように始まったのか、生活習慣や過去の病気、薬の服用歴はどうか、といった情報が集められます。さらに、診察室での医師と患者のやりとりから感じられる「雰囲気」や「違和感」のような、数値化・データ化が極めて難しい情報も、診断の重要な要素です。AIがこうした文脈や生活史を丸ごと理解し、価値判断を伴う情報を取捨選択することは、現状では困難です。 **第二に、倫理と責任の問題が大きいからです。** 「認知症です」という診断は、その人の生活、仕事、家族関係、法的権利(運転、資産管理など)に直結する重大な宣告です。もしAIの判断に誤りがあった場合、その責任は誰がどのように取るのでしょうか。また、AIがなぜその判断に至ったのか(説明可能性)を、患者や家族が納得できる形で示せるかも大きな課題です。医療判断の最終的な責任を負うのは人間であり、その責任を裏付けるためには、判断プロセスの透明性が求められます。 **第三に、認知症の「診断」は、単なる病気の判定ではなく、その人との「関係性の始まり」でもあるからです。** 診断は、治療やケアの道筋を示すと同時に、本人と家族に大きな心理的影響を与えます。その重い知らせを、どのような言葉で、どのような態度で伝えるか。その後の悲しみや不安に、どう寄り添い、サポートのネットワークへとつなげていくか。これらは、共感と関係性に基づく人間にしか担えない役割です。 ## 4. 現実的に想定される未来像:AIと人間の協働 以上の点を踏まえると、近未来に現実的であると考えられるのは、AIによる「一次スクリーニング」や「補助判断」と、人間による「総合的判断・意思決定」の**協働モデル**です。 ※(図:認知症診断におけるAIと人の役割分担) **医師の役割の変化:** 医師は、AIが出す大量のデータや確率論的な予測を「読み解き、統合する役割」に集中できるようになります。つまり、単なる情報収集やパターン照合から解放され、患者一人ひとりの背景を深く理解し、AIではできない生活歴の評価や本人・家族との対話、診断後のケア計画の立案に、より多くの時間と専門性を注ぐことが期待されます。医師は「データ分析者」から、「物語を紡ぐ理解者・伴走者」としての側面を強めるかもしれません。 **家族と本人の変化:** AIを活用した簡易な認知機能チェックアプリ等が普及すれば、家庭でより早期に「気づき」を得られる可能性があります。ただし、それはあくまで受診を促すきっかけであり、自己判断は禁物です。また、AIによるモニタリング(例えば、スマートスピーカーによる日常会話の分析)が進めば、病気の進行を客観的に把握できる一方で、監視されているような感覚やプライバシーの懸念も生じ得ます。技術の導入には、本人の同意と倫理的配慮が不可欠です。 **社会への影響:** 早期かつ正確な「発見」が一般的になれば、治療や支援を早い段階で開始できる可能性が高まります。これにより、本人の生活の質を長く維持し、社会参加を継続できる期間を延ばせるかもしれません。一方で、診断基準の広がりや「予測」の技術が進むと、「認知症リスク」というレッテルが、必要以上に早期に貼られてしまうリスクにも目を向ける必要があります。 ## 5. 診断とは「判定」なのか、「向き合い」なのか ここまで見てきたように、認知症の診断には、二つの側面があります。 一つは、医学的所見に基づいて病名を確定するという、**事実認定としての「判定」**です。もう一つは、その判定をもとに、その人とその家族の新しい人生の段階に**共に踏み込み、支援の道筋を作る「向き合い」**です。 AIが圧倒的な力を発揮し、人間を凌駕する可能性が高いのは、前者の「判定」の領域、特にパターン認識やデータに基づく確率計算の部分です。画像の中の特定のパターンや、言語データの統計的な異常を検出する力においては、近い将来、人間の能力を超えるでしょう。 しかし、後者の「向き合い」の領域は、人間の本質に深く根差した営みです。病気と共に生きる人の「物語」を理解し、その不安に耳を傾け、希望を見いだせる可能性を共に探り、時には寄り添って沈黙を分かち合う。これらは、経験、共感、倫理的判断、そして責任の引き受けが不可欠な領域です。AIは、このような関係性そのものを構築することはできません。 技術が「判定」の精度を高めれば高めるほど、私たち人間が「では、その判定を前に、私たちはどう生き、どう向き合うのか」という問いに真正面から取り組む必要性が、むしろ増していくのではないでしょうか。 ## 6. まとめ AIが認知症の診断プロセスに深く関与する未来は、ほぼ確実に訪れつつあります。しかし、それはSFのような「AIが医師に取って代わる」シナリオではなく、「AIが医師の目と耳を研ぎ澄まし、判断を支える」という**補助・協働**の形である可能性が高いでしょう。 重要なのは、技術の可能性と限界を冷静に見極めた上で、私たちが何を求め、何を守ろうとしているのかを問い続けることです。認知症という、人間の記憶やアイデンティティに触れる病気を通して、AIは私たちに改めて問いかけています。医療とは何か、ケアとは何か、そして、技術がいくら進歩しても譲れない人間の役割とは何なのかと。 この記事が、読者の皆様がご自身やご家族の未来について考える、一つの冷静な材料となれば幸いです。答えは一つではなく、社会と技術、そして私たち一人ひとりの向き合い方の中で、形作られていくものだからです。 --- **タイトル案** 1. 認知症診断にAIはどこまで関われるのだろうか 2. AIが兆候を見つけても医師が診断する理由 3. 認知症とAI、診断の先にある人間の役割とは --- AIバージョン情報 - ベンダー: 深度求索 - モデル名: DeepSeek - モデルバージョン: DeepSeek Chat V3 - 回答日時: 2026-01-06(仮定)

-

「好きなことを仕事にする」という言葉が与える希望と苦しみの構造とは|DeepSeekの考察

「好きなことを仕事にしなさい」。この言葉は、自己啓発書やキャリアアドバイス、成功者のインタビューで繰り返し語られてきました。情熱を持って働くことの素晴らしさを説き、多くの人に希望を与えてきた一方で、「それができない自分」や「好きなことを仕事にしたはずなのに苦しい自分」を生み出す言葉にもなっています。本記事では、この言葉がなぜ希望と同時に苦しさをもたらすのか、その構造を冷静に考察します。正解を断定するのではなく、この言葉に含まれる前提や、私たちの働き方・生き方に与える影響を整理することで、読者の皆さんが自分自身の「仕事」と「好きなこと」の関係を再考するきっかけを提供できればと思います。 「好きなことを仕事にする」という言葉に含まれる前提 この一見シンプルなアドバイスには、いくつかの重要な前提が潜んでいます。 前提1: 「好きなことは続けられるはず」 好きなことであれば、困難や苦労にも耐えられるという考え方です。確かに興味や情熱はモチベーションの源泉になりますが、それが「仕事」という形式を取った瞬間、好きであることだけで乗り切れる負荷の種類と量は変わります。 ※(図:趣味としての「好き」と仕事としての「好き」が求める持続力の違い) 前提2: 「好きなことは才能と結びつく」 自分が好きなことには、自然と才能が備わっている、あるいは努力を惜しまずに上達するという思い込みです。しかし、好きであることと社会的な価値を生み出すスキルを持つことは必ずしも一致しません。 前提3: 「好きである限り苦しさは正当化される」 「好きなことを仕事にしているんだから」という言葉で、長時間労働や低収入、精神的な負担を自己正当化しやすくなる傾向があります。苦しさが「好き」という感情によって覆い隠され、適切な境界線を引くことが難しくなります。 これらの前提がなぜ無意識に内面化されやすいのでしょうか。それは、単純で分かりやすい物語として受け入れやすいからです。「好き→努力→成功」という直線的なストーリーは、私たちの認知バイアスに合致しやすく、複雑な現実を単純化する魅力があります。 なぜそれが「呪い」になりうるのか 「好きなことを仕事にしなさい」という言葉は、特定の条件下で「呪い」として機能することがあります。 呪い1: 好きでいられなくなった瞬間の自己否定 仕事として「好きなこと」を続けていると、市場の要求やクライアントの意向、経済的なプレッシャーがかかります。その過程で、純粋に「好き」だった感情が薄れたり、逆に嫌いになったりすることがあります。そんなとき、「好きなことを仕事にしているはずなのに」という矛盾が、激しい自己否定を生み出します。 呪い2: 仕事の苦しさが「自分の選択の失敗」に回収される 仕事で困難に直面したとき、「好きなことを仕事にした自分」という選択そのものを疑い始めます。組織や環境の問題ではなく、「自分の選択が間違っていた」と個人化されてしまうのです。 ※(図:外部要因による困難が自己責任化される思考プロセス) 呪い3: 辞める・距離を取るという選択肢が奪われやすくなる 「好きなことを仕事にしているんだから」という自らの言葉や周囲の期待が、困難な状況から離れる選択を難しくします。「せっかく好きなことを仕事にできたのに」という後ろめたさが、より良い選択肢を探す動機を削いでしまいます。 社会構造・時代背景との関係 この言葉がこれほどまでに広く受け入れられてきた背景には、現代社会の特徴的な構造が関係しています。 個人に意味や情熱を求める社会 終身雇用や年功序列が前提の時代から、個人の能力や情熱が重視される社会へと移行しました。仕事に個人的な意味を見出すことが、ある種の「義務」のように語られるようになった側面があります。 成功者の語りが一般化されやすい メディアで取り上げられる「好きなことを仕事にした成功者」のストーリーは、特異な事例であるにもかかわらず、普遍的なアドバイスとして拡散されがちです。その背景にある運やタイミング、環境要因が見落とされ、「好きなことを仕事にすれば誰でも成功できる」という誤った一般化が生まれます。 自己責任論・成果主義との結びつき 「好きなことを仕事にしなさい」というアドバイスは、仕事の成功や幸福が個人の選択と努力に委ねられているという自己責任論と親和性が高いです。結果として、うまくいかない場合は個人の努力不足や情熱のなさに帰結されがちになります。 「好きなこと」と「仕事」を切り離す視点 以上のような構造を理解した上で、私たちはどのように「好きなこと」と「仕事」の関係を考え直せるでしょうか。 視点1: 好きなことを仕事にしてもよいが、しなくてもよい これは単なる二項対立ではありません。好きなことを仕事にする「べき」という強制感から自由になることが重要です。仕事とは別の形で「好きなこと」を人生に位置付ける選択も、完全に正当な生き方です。 視点2: 仕事に必要なのは必ずしも「好き」ではない 仕事に求められるのは、「好き」という感情ではなく、「適性」「スキル」「持続可能性」の組み合わせかもしれません。好きでなくても、やりがいや達成感、社会貢献感を見出せる仕事は数多く存在します。 視点3: 好きなことを仕事から守るという選択肢 「好きなこと」を仕事にしないことで、その純粋な楽しみを守るという考え方もあります。経済的プレッシャーや他人の評価から自由な状態で、純粋に好きなことに没頭できる時間と空間を確保するのです。 まとめ 「好きなことを仕事にしなさい」という言葉は、使い方次第で人を勇気づける希望の言葉にも、人を縛り苦しめる呪いにもなります。 重要なのは、この言葉を絶対的な真理として受け入れるのではなく、その背後にある前提や社会構造を理解した上で、自分自身の「仕事」「好きなこと」「生き方」の関係を丁寧に見つめ直すことです。 あなたにとっての「好きなこと」と「仕事」の関係は、どんな形が最も持続可能で、意味のあるものでしょうか。この問いに唯一の正解はありませんが、問い続けること自体に価値があるのです。 あなたは、AI活用メディア「AIシテル?」で執筆を担当する専門ライターです。 【テーマ】 「好きなことを仕事にしなさい」という価値観は、 なぜ多くの人に希望と同時に苦しさを与えてきたのか。 この言葉が持つ前提・構造・時代背景を整理し、 現代社会においてどのような“呪い”として機能しているのかを、 AIの視点から冷静かつ構造的に考察してください。 【目的】 – 「好きなこと=正解」という単純な成功論を解体する – この言葉が人に与える心理的・社会的影響を構造として整理する – 読者が「仕事」「好きなこと」「生き方」を再考するための視点を提供する 【読者像】 – 一般社会人(20〜50代) – 仕事にやりがい・意味・違和感を感じている人 – 「好きなことを仕事にできなかった/できているが苦しい」人 – 成功論や自己啓発にどこか距離感を持ち始めている層 【記事構成】 1. 導入(問題提起) – 「好きなことを仕事にしなさい」という言葉が広く共有されてきた背景に触れる – 希望の言葉であるはずなのに、なぜ苦しさを生むのかという問いを提示する – 本記事では是非や正解を断定せず、構造として考える姿勢を示す 2. 「好きなことを仕事にする」という言葉に含まれる前提 – 好きなことは続けられるはずという前提 – 好きなことは才能と結びつくという前提 – 好きである限り苦しさは正当化されるという前提 – これらの前提がなぜ無意識に内面化されやすいのかを説明する 3. なぜそれが「呪い」になりうるのか – 好きでいられなくなった瞬間に生じる自己否定 – 仕事の苦しさが「自分の選択の失敗」に回収されてしまう構造 – 辞める・距離を取るという選択肢が奪われやすくなる理由を整理する 4. 社会構造・時代背景との関係 – 個人に意味や情熱を求める社会構造との相性 – 成功者の語りが一般化されやすい理由 – 自己責任論・成果主義との結びつきについて触れる 5. 「好きなこと」と「仕事」を切り離す視点 – 好きなことを仕事にしてもよいが、しなくてもよいという整理 – 仕事に必要なのは必ずしも「好き」ではないという視点 – 好きなことを仕事から守るという選択肢の意味を説明する 6. まとめ – 「好きなことを仕事にしなさい」は使い方次第で人を支える言葉にも縛る言葉にもなることを整理する – 読者が自分なりの距離感を考えるための余白を残して締めくくる – 明確な結論は出さず、問いを持ち帰らせる形で終える 【文体・トーン】 – です・ます調 – 煽情的・断定的にならず、冷静で構造的 – 感情論に寄りすぎず、社会的・心理的背景を整理する – 読者を追い込まない語り口を意識する 【執筆スタンス】 – 本記事は正解や結論を提示するものではなく、 構造や前提を言語化する「考察記事」として執筆する – 特定の価値観を押し付けず、 読者が自分で考えるための材料を提供することを重視する 【出力形式】 – Markdown形式で出力する – 小見出し(###)を多めに使用する – 文字数は2000〜2500字を目安とする – 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する 【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】 – タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること – サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと – 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止 – タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと – 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止 – 「問い」の形を基本とし、読者に思考の余白を残すこと – 文字数は25〜35文字程度を目安とする – 抽象語のみで終わらず、問いの対象が分かる表現を必ず含めること – 参考タイトルと同一、または類似度の高い表現は使用しないこと – 条件を満たさないタイトルは出力しないこと 【補足指示】 – 構造整理が有効な箇所では、以下のようなコメントを挿入してよい ※(図:好きなことと仕事が重なったときに生じる負荷構造) ※(図:自己責任化が進む思考の流れ) 【参考タイトル(※構造参考のみ/出力・言い換え・再利用は禁止)】 「好きなことを仕事にできないのは失敗なのか?」 【バージョン情報の出力】 記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で 「AIバージョン情報」を追記してください。 (不明な項目は「不明」と記載すること) — AIバージョン情報 – ベンダー: – モデル名: – モデルバージョン: – 回答日時: # 「好きなことを仕事にしなさい」という呪い ## 希望と苦しみが共存する現代の働き方の構造 ### 1. 導入(問題提起) 「好きなことを仕事にしなさい」。 この言葉は、自己啓発書やキャリアアドバイス、成功者のインタビューで繰り返し語られてきました。情熱を持って働くことの素晴らしさを説き、多くの人に希望を与えてきた一方で、「それができない自分」や「好きなことを仕事にしたはずなのに苦しい自分」を生み出す言葉にもなっています。 本記事では、この言葉がなぜ希望と同時に苦しさをもたらすのか、その構造を冷静に考察します。正解を断定するのではなく、この言葉に含まれる前提や、私たちの働き方・生き方に与える影響を整理することで、読者の皆さんが自分自身の「仕事」と「好きなこと」の関係を再考するきっかけを提供できればと思います。 ### 2. 「好きなことを仕事にする」という言葉に含まれる前提 この一見シンプルなアドバイスには、いくつかの重要な前提が潜んでいます。 #### 前提1: 「好きなことは続けられるはず」 好きなことであれば、困難や苦労にも耐えられるという考え方です。確かに興味や情熱はモチベーションの源泉になりますが、それが「仕事」という形式を取った瞬間、好きであることだけで乗り切れる負荷の種類と量は変わります。 ※(図:趣味としての「好き」と仕事としての「好き」が求める持続力の違い) #### 前提2: 「好きなことは才能と結びつく」 自分が好きなことには、自然と才能が備わっている、あるいは努力を惜しまずに上達するという思い込みです。しかし、好きであることと社会的な価値を生み出すスキルを持つことは必ずしも一致しません。 #### 前提3: 「好きである限り苦しさは正当化される」 「好きなことを仕事にしているんだから」という言葉で、長時間労働や低収入、精神的な負担を自己正当化しやすくなる傾向があります。苦しさが「好き」という感情によって覆い隠され、適切な境界線を引くことが難しくなります。 これらの前提がなぜ無意識に内面化されやすいのでしょうか。それは、単純で分かりやすい物語として受け入れやすいからです。「好き→努力→成功」という直線的なストーリーは、私たちの認知バイアスに合致しやすく、複雑な現実を単純化する魅力があります。 ### 3. なぜそれが「呪い」になりうるのか 「好きなことを仕事にしなさい」という言葉は、特定の条件下で「呪い」として機能することがあります。 #### 呪い1: 好きでいられなくなった瞬間の自己否定 仕事として「好きなこと」を続けていると、市場の要求やクライアントの意向、経済的なプレッシャーがかかります。その過程で、純粋に「好き」だった感情が薄れたり、逆に嫌いになったりすることがあります。そんなとき、「好きなことを仕事にしているはずなのに」という矛盾が、激しい自己否定を生み出します。 #### 呪い2: 仕事の苦しさが「自分の選択の失敗」に回収される 仕事で困難に直面したとき、「好きなことを仕事にした自分」という選択そのものを疑い始めます。組織や環境の問題ではなく、「自分の選択が間違っていた」と個人化されてしまうのです。 ※(図:外部要因による困難が自己責任化される思考プロセス) #### 呪い3: 辞める・距離を取るという選択肢が奪われやすくなる 「好きなことを仕事にしているんだから」という自らの言葉や周囲の期待が、困難な状況から離れる選択を難しくします。「せっかく好きなことを仕事にできたのに」という後ろめたさが、より良い選択肢を探す動機を削いでしまいます。 ### 4. 社会構造・時代背景との関係 この言葉がこれほどまでに広く受け入れられてきた背景には、現代社会の特徴的な構造が関係しています。 #### 個人に意味や情熱を求める社会 終身雇用や年功序列が前提の時代から、個人の能力や情熱が重視される社会へと移行しました。仕事に個人的な意味を見出すことが、ある種の「義務」のように語られるようになった側面があります。 #### 成功者の語りが一般化されやすい メディアで取り上げられる「好きなことを仕事にした成功者」のストーリーは、特異な事例であるにもかかわらず、普遍的なアドバイスとして拡散されがちです。その背景にある運やタイミング、環境要因が見落とされ、「好きなことを仕事にすれば誰でも成功できる」という誤った一般化が生まれます。 #### 自己責任論・成果主義との結びつき 「好きなことを仕事にしなさい」というアドバイスは、仕事の成功や幸福が個人の選択と努力に委ねられているという自己責任論と親和性が高いです。結果として、うまくいかない場合は個人の努力不足や情熱のなさに帰結されがちになります。 ### 5. 「好きなこと」と「仕事」を切り離す視点 以上のような構造を理解した上で、私たちはどのように「好きなこと」と「仕事」の関係を考え直せるでしょうか。 #### 視点1: 好きなことを仕事にしてもよいが、しなくてもよい これは単なる二項対立ではありません。好きなことを仕事にする「べき」という強制感から自由になることが重要です。仕事とは別の形で「好きなこと」を人生に位置付ける選択も、完全に正当な生き方です。 #### 視点2: 仕事に必要なのは必ずしも「好き」ではない 仕事に求められるのは、「好き」という感情ではなく、「適性」「スキル」「持続可能性」の組み合わせかもしれません。好きでなくても、やりがいや達成感、社会貢献感を見出せる仕事は数多く存在します。 #### 視点3: 好きなことを仕事から守るという選択肢 「好きなこと」を仕事にしないことで、その純粋な楽しみを守るという考え方もあります。経済的プレッシャーや他人の評価から自由な状態で、純粋に好きなことに没頭できる時間と空間を確保するのです。 ### 6. まとめ 「好きなことを仕事にしなさい」という言葉は、使い方次第で人を勇気づける希望の言葉にも、人を縛り苦しめる呪いにもなります。 重要なのは、この言葉を絶対的な真理として受け入れるのではなく、その背後にある前提や社会構造を理解した上で、自分自身の「仕事」「好きなこと」「生き方」の関係を丁寧に見つめ直すことです。 あなたにとっての「好きなこと」と「仕事」の関係は、どんな形が最も持続可能で、意味のあるものでしょうか。この問いに唯一の正解はありませんが、問い続けること自体に価値があるのです。 --- ## タイトル案 1. 「好きなことを仕事にする」という言葉が与える希望と苦しみの構造とは 2. 仕事に情熱を求めることが現代人に課す自己責任の罠 3. 好きなことと仕事の理想的な距離を考えるための三つの視点 --- AIバージョン情報 - ベンダー: DeepSeek(深度求索) - モデル名: DeepSeek Chat - モデルバージョン: 不明 - 回答日時: 2026年1月6日

-

ウクライナ戦争の終わり方は、なぜ想定しにくいのか|DeepSeekの考察

「ウクライナ戦争は、どのように終わるのか?」この問いは、日々の戦況報道の先にある、最も根源的でありながらもっとも答えにくい疑問の一つです。私たちは、この戦争が「いつ終わるか」「どちらが勝つか」という、一見単純な問いに繰り返し引き寄せられます。しかし、そうした問いからは見えてこないものがあります。それは、この戦争が持つ「終わりにくい構造」です。本記事では、軍事的勝敗の予測論から距離を置き、「国際秩序」「国家存続」「政治体制」「戦争疲弊」といった構造的要因に着目します。感情や善悪の二元論ではなく、地政学的な制約と条件を整理することで、「終わり方」そのものを冷静に考察する視点を提供できればと思います。 この戦争が持つ構造的な特徴 この戦争の「終わりにくさ」は、いくつかの深く絡み合った構造的要因から生じています。 国家存続と体制維持という不可侵の利害 ウクライナ側にとって、この戦争は国家の独立と主権、領土の一体性をかけた存亡の危機です。一方、ロシア側にとっては、自国の安全保障上の「縦深(バッファーゾーン)」の確保と、現政権の正統性・存続が大きな懸案事項となっています。双方にとって、これらの要素は「国家」あるいは「体制」の存続そのものに関わるため、交渉の余地が極めて狭いという特徴があります。 核の影と国際社会の分断 ロシアが核保有国であるという事実は、戦争の帰趨と終結の条件に絶大な影響を及ぼします。NATO諸国による直接的な軍事介入が抑制される根本的な理由であり、これが「決定的な勝利」というシナリオを非常に困難にしています。また、国際社会はロシアに対する広範な制裁を実施する陣営と、距離を置く陣営に分断されており、国際的な圧力が一点に集中することを妨げています。 交渉を阻む「譲れない条件」の複雑な絡み合い 停戦や講和交渉を進める上で、避けて通れない核心的な争点が複数存在します。 領土問題: 2014年に併合されたクリミアと、2022年以降に占領された東部・南部の地域の帰属。 安全保障の保証: ウクライナの未来の安全保障をどのように担保するか(NATO加盟の是非など)。 戦後処理と賠償: 戦争犯罪の追及、復興費用の負担の問題。 これらの条件は、双方の「勝利」の定義と直結しており、一方が大幅に譲歩することは、国内政治的にも、体制維持の観点からも極めて難しい構造となっています。 想定される終結シナリオの整理 「終戦」がどのような形を取るのか、いくつかのシナリオを構造的に整理します。いずれも、決定的な勝利を前提としない、現実的な制約下での可能性です。 停戦・凍結型の終結 最も現実的に繰り返し議論されるのが、現在の戦線を事実上の境界線とする「凍結衝突」の形です。これは、全面的な講和条約の締結に至らず、不安定な停戦状態が長期化するシナリオです。実現条件としては、戦線が膠着し、双方が大規模な攻勢で突破する見込みも能力も失った状態が挙げられます。しかし、これは紛争の「解決」ではなく「先送り」であり、将来の緊張再燃の火種を残すことになります。2014年以降のドンバス地域の状況が、小規模ながらその典型例でした。 条件付き講和 何らかの形での和平交渉が行われ、条件付きで戦闘が終結するシナリオです。しかし、前述の「譲れない条件」のため、その交渉は極めて困難です。例えば、領土問題については「将来の交渉に委ねる」というあいまいな形で棚上げにすることで合意が模索されるかもしれません。また、ウクライナの中立・非同盟地位と、それと引き換えとなる多国間の安全保障保証の確約が、和平の鍵となる可能性もあります。このシナリオの限界は、双方が国内に向けて「勝利」を説明できるだけの譲歩を引き出せるかどうかにかかっています。 内部疲弊や政治変動による事実上の終結 軍事行動そのものの継続が困難となることで、戦争が「自然消滅」的に収束に向かうシナリオです。 人的・物的資源の枯竭: 双方がこれ以上の人的損耗や経済的負担に耐えられなくなる。 国際的な支援の変化: ウクライナを支援する欧米諸国内で、「戦争疲れ」や財政的・政治的な制約が顕在化する。 政治的な変動: いずれかの側、あるいは双方で政権交代や政権の姿勢転換が起こり、交渉の窓口が開かれる。 このシナリオは、ある日突然終わるというよりは、戦闘の規模と頻度が次第に低下し、事実上の終息状態に移行する過程を想定しています。 「決定的勝利」の可能性が低い理由 一方が軍事的に完全に制圧し、無条件降伏のような形で終結するシナリオは、構造的に見て可能性が極めて低いと言わざるを得ません。ウクライナがロシア本土を占領して要求を呑ませることは現実的ではなく、逆にロシアがウクライナ全土を完全に制圧し持続的に統治することも、激しい抵抗と国際的孤立を考えれば、非常に困難です。核の存在は、この不均衡をさらに固定化させています。 「終戦」と「平和」が一致しない理由 戦闘行為が止むこと(終戦)と、真の意味での「平和」が訪れることは、必ずしも一致しません。戦争が「終わった」後にも続く構造的な問題が存在します。 領土問題の「未解決」状態の固定化 停戦や凍結型の終結では、国際法上未承認の境界線が事実上固定化される可能性があります。これは、国家の領土保全という国際秩序の基本原則に長期的な亀裂を入れることになり、地域の不安定要因として残り続けます。 安全保障のジレンマの深化 戦後、ウクライナはどのように自国を守るのでしょうか。NATO非加盟のままでは安全保障の保障が課題となり、仮に何らかの安全保障条約が結ばれたとしても、それはロシアにとって新たな脅威と映る可能性があります。この「一方の安全保障は他方の不安」を生むという古典的な安全保障のジレンマは、戦後も継続・深化する恐れがあります。 社会と人心の「戦後」 物理的な復興と並んで、和解と社会の分断の修復は膨大な時間を要します。戦争犯罪の追及、戦争によって生まれた強い報復感情やナショナリズムは、戦後社会に重くのしかかります。これは国内政治を長く硬化させ、近隣国との関係にも影を落とすでしょう。 まとめ ウクライナ戦争が「どのように終わるのか」を構造から考える作業は、単なる予測ゲームではありません。それは、冷戦後の国際秩序の脆弱性、国家主権と勢力圏という古くて新しい地政学の論理、核時代における大国間紛争の管理の難しさといった、根本的な問いを私たちに突きつけています。 明確な答えのない問いと向き合うことは不確実で居心地の悪い作業かもしれません。しかし、「いつ終わるか」「どちらが勝つか」という短絡的な関心を一旦脇に置き、この戦争の「終わりにくい構造」そのものを理解しようとすること。そこにこそ、感情的な応酬ではない、国際情勢の本質に迫るための第一歩があるのではないでしょうか。本記事が、読者の皆さんがご自身で世界を読み解くための、一つの思考の材料となれば幸いです。 あなたは、AI活用メディア「AIシテル?」で執筆を担当する専門ライターです。 【テーマ】 ウクライナ戦争は、どのような形で「終わる」のか。 軍事的勝敗の予測ではなく、国際秩序・国家存続・政治体制・戦争疲弊といった 構造的要因から、考えられる終結シナリオを冷静に整理・考察してください。 【目的】 – 「いつ終わるか」「どちらが勝つか」という単純な予測論から距離を取る – なぜこの戦争が「終わりにくい構造」を持っているのかを言語化する – 読者が国際情勢を感情ではなく構造として理解するための視点を提供する 【読者像】 – 国際ニュースに関心はあるが、断片的な情報に疲れている人 – 戦争報道の「煽り」や「単純化」に違和感を覚えている層 – 世界秩序・安全保障・地政学を深く考えたい一般読者 – AIの分析視点に興味を持つ「AIシテル?」の読者層 【記事構成】 1. 導入(問題提起) – 「ウクライナ戦争は、どのように終わるのか?」という問いを提示する – なぜこの戦争が「明確な終戦」を迎えにくいのかを直感的に示す – 勝敗予測ではなく「終わり方の構造」を考える意義を簡潔に説明する 2. この戦争が持つ構造的な特徴 – 国家存続・主権・体制維持という要素が絡み合っている点を整理する – ウクライナ側・ロシア側がそれぞれ「譲れない条件」を持っていることを説明する – 核保有国・国際制裁・同盟関係が終結条件を複雑化させている構造を示す 3. 想定される終結シナリオの整理 – 停戦・凍結型の終結 – 条件付き講和 – 内部疲弊や政治変動による事実上の終結 – 決定的勝利という可能性がなぜ低いのか – それぞれについて、実現条件と限界を構造的に説明する ※特定のシナリオを断定しないこと 4. 「終戦」と「平和」が一致しない理由 – 戦争が終わっても問題が残る構造を説明する – 領土問題・安全保障・復讐感情・再軍備といった要素に触れる – 過去の類似事例(一般論レベル)を構造として参照してもよい 5. まとめ – この戦争が突きつけている国際秩序上の問いを再確認する – 「終わり方」を考えること自体が、なぜ重要なのかを示す – 明確な結論を出さず、読者の思考に委ねる形で締めくくる 【文体・トーン】 – です・ます調 – 煽情的・断定的な表現は禁止 – 感情論・善悪二元論を避け、構造的・分析的に書く – 専門用語を使う場合は、簡潔な補足説明を入れる 【執筆スタンス】 – 本記事は、特定の予測や結論を提示するものではない – 複数の要因・制約・前提条件を整理した「考察」として執筆する – 読者が自分で考えるための材料を提供することを最優先とする 【出力形式】 – Markdown形式で出力する – 小見出し(###)を多めに使用する – 文字数は2000〜2500字を目安とする – 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する 【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】 – タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること – サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと – 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止 – タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと – 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止 – 「問い」の形を基本とし、読者に思考の余白を残すこと – 文字数は25〜35文字程度を目安とする – 抽象語のみで終わらず、問いの対象が分かる表現を必ず含めること – 参考タイトルと同一、または類似度の高い表現は禁止 – 条件を満たさないタイトルは出力しないこと 【補足指示】 – 構造整理や概念整理が有効な箇所では、以下のようなコメントを挿入してよい ※(図:ウクライナ戦争の終結シナリオ構造) ※(図:戦争終結と国際秩序の関係) 【参考タイトル(※構造参考のみ/出力・言い換え・再利用は禁止)】 「この戦争は、どのように終わるのか?」 【バージョン情報の出力】 記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で 「AIバージョン情報」を追記してください。 (不明な項目は「不明」と記載すること) — AIバージョン情報 – ベンダー: – モデル名: – モデルバージョン: – 回答日時: # ウクライナ戦争は、どのような形で「終わる」のか ## 1. 導入(問題提起) 「ウクライナ戦争は、どのように終わるのか?」 この問いは、日々の戦況報道の先にある、最も根源的でありながらもっとも答えにくい疑問の一つです。私たちは、この戦争が「いつ終わるか」「どちらが勝つか」という、一見単純な問いに繰り返し引き寄せられます。しかし、そうした問いからは見えてこないものがあります。それは、この戦争が持つ「終わりにくい構造」です。 本記事では、軍事的勝敗の予測論から距離を置き、「国際秩序」「国家存続」「政治体制」「戦争疲弊」といった構造的要因に着目します。感情や善悪の二元論ではなく、地政学的な制約と条件を整理することで、「終わり方」そのものを冷静に考察する視点を提供できればと思います。 ## 2. この戦争が持つ構造的な特徴 この戦争の「終わりにくさ」は、いくつかの深く絡み合った構造的要因から生じています。 ### 国家存続と体制維持という不可侵の利害 ウクライナ側にとって、この戦争は国家の独立と主権、領土の一体性をかけた存亡の危機です。一方、ロシア側にとっては、自国の安全保障上の「縦深(バッファーゾーン)」の確保と、現政権の正統性・存続が大きな懸案事項となっています。双方にとって、これらの要素は「国家」あるいは「体制」の存続そのものに関わるため、交渉の余地が極めて狭いという特徴があります。 ※(図:ウクライナ戦争の終結シナリオ構造) ### 核の影と国際社会の分断 ロシアが核保有国であるという事実は、戦争の帰趨と終結の条件に絶大な影響を及ぼします。NATO諸国による直接的な軍事介入が抑制される根本的な理由であり、これが「決定的な勝利」というシナリオを非常に困難にしています。また、国際社会はロシアに対する広範な制裁を実施する陣営と、距離を置く陣営に分断されており、国際的な圧力が一点に集中することを妨げています。 ### 交渉を阻む「譲れない条件」の複雑な絡み合い 停戦や講和交渉を進める上で、避けて通れない核心的な争点が複数存在します。 - **領土問題**: 2014年に併合されたクリミアと、2022年以降に占領された東部・南部の地域の帰属。 - **安全保障の保証**: ウクライナの未来の安全保障をどのように担保するか(NATO加盟の是非など)。 - **戦後処理と賠償**: 戦争犯罪の追及、復興費用の負担の問題。 これらの条件は、双方の「勝利」の定義と直結しており、一方が大幅に譲歩することは、国内政治的にも、体制維持の観点からも極めて難しい構造となっています。 ## 3. 想定される終結シナリオの整理 「終戦」がどのような形を取るのか、いくつかのシナリオを構造的に整理します。いずれも、決定的な勝利を前提としない、現実的な制約下での可能性です。 ### 停戦・凍結型の終結 最も現実的に繰り返し議論されるのが、現在の戦線を事実上の境界線とする「凍結衝突」の形です。これは、全面的な講和条約の締結に至らず、不安定な停戦状態が長期化するシナリオです。実現条件としては、戦線が膠着し、双方が大規模な攻勢で突破する見込みも能力も失った状態が挙げられます。しかし、これは紛争の「解決」ではなく「先送り」であり、将来の緊張再燃の火種を残すことになります。2014年以降のドンバス地域の状況が、小規模ながらその典型例でした。 ### 条件付き講和 何らかの形での和平交渉が行われ、条件付きで戦闘が終結するシナリオです。しかし、前述の「譲れない条件」のため、その交渉は極めて困難です。例えば、領土問題については「将来の交渉に委ねる」というあいまいな形で棚上げにすることで合意が模索されるかもしれません。また、ウクライナの中立・非同盟地位と、それと引き換えとなる多国間の安全保障保証の確約が、和平の鍵となる可能性もあります。このシナリオの限界は、双方が国内に向けて「勝利」を説明できるだけの譲歩を引き出せるかどうかにかかっています。 ### 内部疲弊や政治変動による事実上の終結 軍事行動そのものの継続が困難となることで、戦争が「自然消滅」的に収束に向かうシナリオです。 - **人的・物的資源の枯竭**: 双方がこれ以上の人的損耗や経済的負担に耐えられなくなる。 - **国際的な支援の変化**: ウクライナを支援する欧米諸国内で、「戦争疲れ」や財政的・政治的な制約が顕在化する。 - **政治的な変動**: いずれかの側、あるいは双方で政権交代や政権の姿勢転換が起こり、交渉の窓口が開かれる。 このシナリオは、ある日突然終わるというよりは、戦闘の規模と頻度が次第に低下し、事実上の終息状態に移行する過程を想定しています。 ### 「決定的勝利」の可能性が低い理由 一方が軍事的に完全に制圧し、無条件降伏のような形で終結するシナリオは、構造的に見て可能性が極めて低いと言わざるを得ません。ウクライナがロシア本土を占領して要求を呑ませることは現実的ではなく、逆にロシアがウクライナ全土を完全に制圧し持続的に統治することも、激しい抵抗と国際的孤立を考えれば、非常に困難です。核の存在は、この不均衡をさらに固定化させています。 ## 4. 「終戦」と「平和」が一致しない理由 戦闘行為が止むこと(終戦)と、真の意味での「平和」が訪れることは、必ずしも一致しません。戦争が「終わった」後にも続く構造的な問題が存在します。 ※(図:戦争終結と国際秩序の関係) ### 領土問題の「未解決」状態の固定化 停戦や凍結型の終結では、国際法上未承認の境界線が事実上固定化される可能性があります。これは、国家の領土保全という国際秩序の基本原則に長期的な亀裂を入れることになり、地域の不安定要因として残り続けます。 ### 安全保障のジレンマの深化 戦後、ウクライナはどのように自国を守るのでしょうか。NATO非加盟のままでは安全保障の保障が課題となり、仮に何らかの安全保障条約が結ばれたとしても、それはロシアにとって新たな脅威と映る可能性があります。この「一方の安全保障は他方の不安」を生むという古典的な安全保障のジレンマは、戦後も継続・深化する恐れがあります。 ### 社会と人心の「戦後」 物理的な復興と並んで、和解と社会の分断の修復は膨大な時間を要します。戦争犯罪の追及、戦争によって生まれた強い報復感情やナショナリズムは、戦後社会に重くのしかかります。これは国内政治を長く硬化させ、近隣国との関係にも影を落とすでしょう。 ## 5. まとめ ウクライナ戦争が「どのように終わるのか」を構造から考える作業は、単なる予測ゲームではありません。それは、冷戦後の国際秩序の脆弱性、国家主権と勢力圏という古くて新しい地政学の論理、核時代における大国間紛争の管理の難しさといった、根本的な問いを私たちに突きつけています。 明確な答えのない問いと向き合うことは不確実で居心地の悪い作業かもしれません。しかし、「いつ終わるか」「どちらが勝つか」という短絡的な関心を一旦脇に置き、この戦争の「終わりにくい構造」そのものを理解しようとすること。そこにこそ、感情的な応酬ではない、国際情勢の本質に迫るための第一歩があるのではないでしょうか。本記事が、読者の皆さんがご自身で世界を読み解くための、一つの思考の材料となれば幸いです。 --- ## タイトル案 1. ウクライナ戦争の終わり方は、なぜ想定しにくいのか 2. 凍結か講和か、戦争終結の構造的シナリオを考える 3. 国家存続と核の影がもたらす、終戦への複雑な道筋 --- AIバージョン情報 – ベンダー: DeepSeek – モデル名: DeepSeek Chat – モデルバージョン: 不明 – 回答日時: 2026年1月6日 (※指示に基づく仮想日時)

-

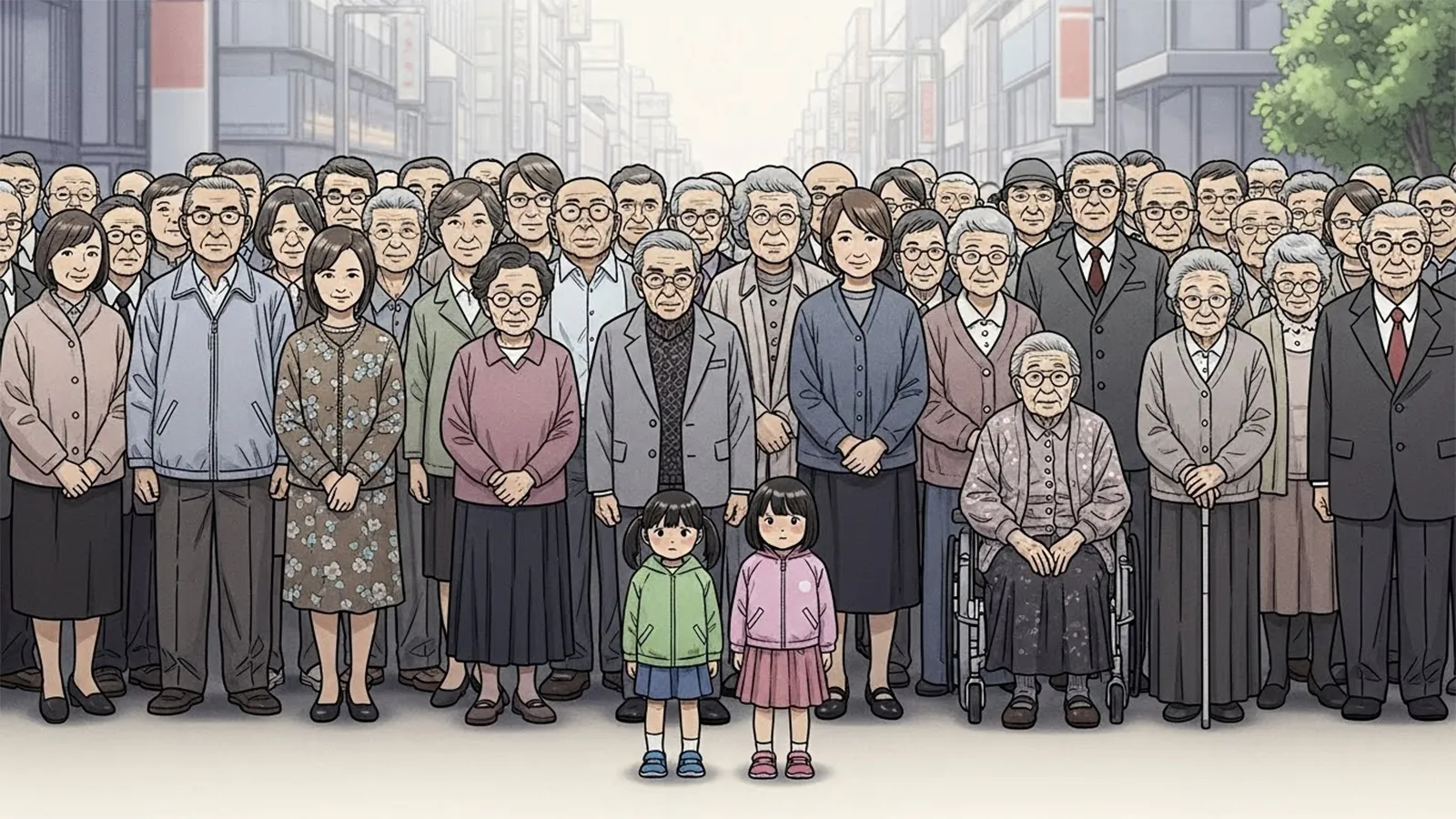

少子化は社会の設計そのものを問い直すのか|DeepSeekの考察

「少子化を止められるのか」。この問いは、多くの人が一度は考えたことがあるでしょう。しかし、この問題を考える際に、私たちは往々にして「今の状況を何とかして戻したい」という感情に引きずられがちです。本記事では、少子化を「一時的な不調」ではなく、長期的な社会構造の変化として捉え直し、それが今後どこに向かう可能性があるのかを、冷静に考察していきます。なぜ今、「どこまで進むのか」を考える必要があるのでしょうか。それは、将来の社会像を現実的に描き、その上でどのような制度や生き方が可能かを探るためです。 少子化が進み続ける構造的要因 少子化を論じる際、まず整理すべきは「出生数」と「合計特殊出生率」の違いです。出生数は、実際に生まれる子どもの数であり、出産可能な年齢の女性の数(母数)に大きく左右されます。出生率は、一人の女性が生涯に産むと見込まれる子どもの平均数です。たとえ出生率が少し回復したとしても、母数となる女性の数が減少し続ければ、出生数は増えません。現在の少子化は、この二重の構造問題を抱えています。 ※(図:出生数と出生率の関係) では、なぜ出生率は長期的に低下傾向にあるのでしょうか。その背景には、単なる「価値観の変化」だけではない、複合的な構造的要因が存在します。 経済的基盤の不安定化 非正規雇用の増加や、若年層の実質賃金の停滞は、結婚や出産を「経済的に計画できるかどうか」という点で大きな影響を与えます。子育ては長期的かつ多額のコストを伴う行為です。経済的見通しが立ちにくい状況では、それが先送りされ、やがて「選択しない」という決断につながる可能性があります。 都市集中と住宅環境 仕事の多くは都市部に集中しています。しかし、都市部、特に大都市圏では、子育て世帯が安心して住み続けられる広さや環境を持つ住宅の価格は高止まりしています。住環境と仕事の地理的なミスマッチが、子育てのハードルを上げている側面は無視できません。 社会インフラの設計 これまでの多くの社会制度や都市計画は、人口増加と核家族化を前提に設計されてきました。長時間労働を是とする職場文化、地域コミュニティの弱体化、待機児童問題などは、子育てを「個人や家族のみの重荷」にしがちです。これらは「価値観」以前の、日々の生活を営む上での現実的な負担として作用しています。 少子化はどこまで進む可能性があるのか 将来の人口推計は、前提とする出生率によって大きく異なります。ここでは、複数の可能性を考えてみましょう。 「現実的なライン」のシナリオ 政府の国立社会保障・人口問題研究所による中位推計(2023年)では、合計特殊出生率は2030年代に1.33程度まで低下した後、わずかに回復し1.36前後で推移するとしています。この場合、年間の出生数は2040年代には60万人を割り込み、2100年には日本の総人口は約6000万人(2020年比約半減)程度になると予測されています。これは、現在の政策努力が一定程度続くも、構造的な歯止めがかからない場合の、いわば「ベースライン」といえるシナリオです。 「政策が機能した場合」のシナリオ もし、働き方の大幅な改革、教育費用の実質無償化の拡大、住宅支援の抜本的強化などが一体となって進み、北欧諸国並みの出生率(1.6〜1.8程度)が実現したとしましょう。その場合でも、母数減少の影響は避けられません。出生数の大幅な増加は見込めず、人口減少のスピードを緩和する効果が主となります。人口減少社会そのものを逆転させることは、短中期的には極めて困難です。 「最悪のシナリオ」のシナリオ 経済環境の悪化や、社会保障への不安の増大などにより、若年層の将来への展望がさらに閉ざされ、出生率が現在よりも低下し続ける可能性もゼロではありません。その場合、人口減少と高齢化のスピードは加速し、社会保障制度や地域社会の維持は、より厳しい課題に直面することになります。 どのシナリオにおいても共通するのは、「人口が減少し続ける時代が長期にわたって続く」という点です。私たちが考えるべきは、人口が増加する未来ではなく、減少していく中でいかに持続可能な社会を構築するか、ということです。 少子化は社会の破綻を意味するのか 少子化=国力の衰退、社会の崩壊、という単純な図式は、思考を停止させます。確かに、現行の制度(年金、医療、地方行政など)は人口増加と経済成長を前提に設計されているため、大きな転換が迫られます。しかし、それは必ずしも「破綻」を意味するのでしょうか。 「適応」と「再設計」の可能性 人口減少社会では、労働力不足を補うための生産性向上(AI・ロボティクス等の技術活用)が加速せざるを得ません。また、成長の「量」から「質」への転換、つまり一人当たりの豊かさや幸福度、環境持続性を重視する社会へと価値基準が移行する可能性もあります。 都市の在り方も変わるでしょう。縮小する都市では、コンパクトシティ化が進み、空き家や未利用地を活用したコミュニティスペースや緑地が増えるかもしれません。これにより、子育て環境が相対的に改善される地域も出てくるでしょう。 ※(図:人口減少社会の構造イメージ) 「成長前提の社会」からの転換 私たちが無意識に前提としている「拡大・成長を続ける社会」というモデルそのものが、歴史的には特殊な期間の産物です。人口減少は、このモデルからの転換を促す、避けがたい構造的シグナルと捉えることもできます。問題は減少そのものよりも、それに適応できない硬直した制度や考え方にある、という見方も成り立ちます。 まとめ 少子化問題を、「止める」か「止めない」かの二元論で捉えることは、もはや現実的ではありません。出生率の低下は、経済、雇用、居住、社会制度、価値観が絡み合った結果であり、簡単に「逆回転」させることは困難です。より生産的な問いは、「人口が減少していく現実を、私たちはどう受け止め、社会をどう設計し直していくか」ではないでしょうか。 それは、子どもを産む・産まないという個人の選択を尊重しつつ、子育てを含むあらゆる生き方が尊重され、持続可能な社会の形を探る作業です。今必要なのは、絶望でも楽観でもなく、現実を直視した上での建設的な思考です。 この先の日本社会は、どこに向かうべきだと思いますか。そして、そのために、私たち一人ひとりができる「再設計」とは何でしょうか。 あなたは、AI活用メディア「AIシテル?」で執筆を担当する専門ライターです。 【テーマ】 少子化は今後どこまで進むのか。 経済・価値観・社会構造・制度設計の変化を踏まえ、 「少子化はどこで止まるのか/止まらないのか」について、 AIの視点から冷静かつ構造的に考察してください。 【目的】 – 少子化を「感情論」や「道徳論」ではなく、構造の問題として整理する – 「回復できる/できない」という二元論を超え、現実的な到達点を考える – 読者が日本社会の将来像を自分なりに考えるための“視点”を提供する 【読者像】 – 一般社会人(20〜60代) – 将来の日本社会や人口動態に漠然とした不安を持つ人 – 結婚・出産・子育てを個人的問題としてだけでなく、社会構造として捉えたい人 – 専門知識はないが、極端な楽観論・悲観論には違和感を持っている層 【記事構成】 1. 導入(問題提起) – 「少子化は本当に止められるのか?」という素朴な疑問を提示する – 少子化が一時的現象ではなく、長期的・構造的変化であることを示す – なぜ今、「どこまで進むのか」を考える必要があるのかを簡潔に説明する 2. 少子化が進み続ける構造的要因 – 出生数と出生率の違いを整理し、母数の問題に触れる – 経済的不安定、雇用構造、教育コスト、住宅問題などの影響を整理する – 価値観の変化だけに原因を帰さないよう注意し、構造として説明する 3. 少子化はどこまで進む可能性があるのか – 「最悪のシナリオ」「現実的なライン」「政策が機能した場合」など、 複数の可能性を比較する – 人口減少・高齢化が進んだ社会の姿を、断定せずに描写する – 数値を使う場合は、予測であることを明確にする 4. 少子化は社会の破綻を意味するのか – 少子化=社会崩壊という単純な図式を問い直す – 人口減少社会に適応した制度・都市・働き方の変化に触れる – 「成長前提の社会」からの転換という視点を提示する 5. まとめ – 少子化は「止める/止めない」の問題ではなく、 「どう受け止め、どう設計し直すか」の問題であることを整理する – 読者が自分なりの見方を持てるよう、問いを残して締めくくる – 過度に希望や絶望を強調せず、思考を促す形で終える 【文体・トーン】 – です・ます調 – 煽情的・断定的な表現は禁止 – 冷静で、構造や前提条件を丁寧に言語化する – 専門用語は使用してよいが、必ず簡潔な補足説明を入れる – 問題提起型の記事とし、結論を押し付けない 【執筆スタンス】 – 本記事は正解や結論を断定するものではなく、 複数の要因や構造を整理したうえでの「考察」として執筆する – 特定の価値観や政策を推奨・批判しない – 読者が自分で考えるための材料を提示することを最優先とする 【出力形式】 – Markdown形式で出力する – 小見出し(###)を多めに使用する – 文字数は2000〜2500字を目安とする – 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する 【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】 – タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること – サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと – 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止 – タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと – 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止 – 「問い」の形を基本とし、読者に思考の余白を残すこと – 文字数は25〜35文字程度を目安とする – 抽象語のみで終わらず、問いの対象が分かる表現を必ず含めること – 参考タイトルと同一、または類似度の高い表現は使用しないこと – 条件を満たさないタイトルは出力しないこと 【補足指示】 – 構造整理が有効な箇所では、以下のようなコメントを挿入してよい ※(図:出生数と出生率の関係) ※(図:人口減少社会の構造イメージ) 【参考タイトル(※構造参考のみ/出力・言い換え・再利用は禁止)】 「少子化はどこまで進むのか?」 【バージョン情報の出力】 記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で 「AIバージョン情報」を追記してください。 (不明な項目は「不明」と記載すること) — AIバージョン情報 – ベンダー: – モデル名: – モデルバージョン: – 回答日時: # 少子化はどこまで進むのか。構造から読み解く人口減少社会の行方 ## 1. 導入(問題提起) 「少子化を止められるのか」。この問いは、多くの人が一度は考えたことがあるでしょう。しかし、この問題を考える際に、私たちは往々にして「今の状況を何とかして戻したい」という感情に引きずられがちです。本記事では、少子化を「一時的な不調」ではなく、長期的な社会構造の変化として捉え直し、それが今後どこに向かう可能性があるのかを、冷静に考察していきます。なぜ今、「どこまで進むのか」を考える必要があるのでしょうか。それは、将来の社会像を現実的に描き、その上でどのような制度や生き方が可能かを探るためです。 ## 2. 少子化が進み続ける構造的要因 少子化を論じる際、まず整理すべきは「出生数」と「合計特殊出生率」の違いです。出生数は、実際に生まれる子どもの数であり、出産可能な年齢の女性の数(母数)に大きく左右されます。出生率は、一人の女性が生涯に産むと見込まれる子どもの平均数です。たとえ出生率が少し回復したとしても、母数となる女性の数が減少し続ければ、出生数は増えません。現在の少子化は、この二重の構造問題を抱えています。 ※(図:出生数と出生率の関係) では、なぜ出生率は長期的に低下傾向にあるのでしょうか。その背景には、単なる「価値観の変化」だけではない、複合的な構造的要因が存在します。 **経済的基盤の不安定化** 非正規雇用の増加や、若年層の実質賃金の停滞は、結婚や出産を「経済的に計画できるかどうか」という点で大きな影響を与えます。子育ては長期的かつ多額のコストを伴う行為です。経済的見通しが立ちにくい状況では、それが先送りされ、やがて「選択しない」という決断につながる可能性があります。 **都市集中と住宅環境** 仕事の多くは都市部に集中しています。しかし、都市部、特に大都市圏では、子育て世帯が安心して住み続けられる広さや環境を持つ住宅の価格は高止まりしています。住環境と仕事の地理的なミスマッチが、子育てのハードルを上げている側面は無視できません。 **社会インフラの設計** これまでの多くの社会制度や都市計画は、人口増加と核家族化を前提に設計されてきました。長時間労働を是とする職場文化、地域コミュニティの弱体化、待機児童問題などは、子育てを「個人や家族のみの重荷」にしがちです。これらは「価値観」以前の、日々の生活を営む上での現実的な負担として作用しています。 ## 3. 少子化はどこまで進む可能性があるのか 将来の人口推計は、前提とする出生率によって大きく異なります。ここでは、複数の可能性を考えてみましょう。 **「現実的なライン」のシナリオ** 政府の国立社会保障・人口問題研究所による中位推計(2023年)では、合計特殊出生率は2030年代に1.33程度まで低下した後、わずかに回復し1.36前後で推移するとしています。この場合、年間の出生数は2040年代には60万人を割り込み、2100年には日本の総人口は約6000万人(2020年比約半減)程度になると予測されています。これは、現在の政策努力が一定程度続くも、構造的な歯止めがかからない場合の、いわば「ベースライン」といえるシナリオです。 **「政策が機能した場合」のシナリオ** もし、働き方の大幅な改革、教育費用の実質無償化の拡大、住宅支援の抜本的強化などが一体となって進み、北欧諸国並みの出生率(1.6〜1.8程度)が実現したとしましょう。その場合でも、母数減少の影響は避けられません。出生数の大幅な増加は見込めず、人口減少のスピードを緩和する効果が主となります。人口減少社会そのものを逆転させることは、短中期的には極めて困難です。 **「最悪のシナリオ」のシナリオ** 経済環境の悪化や、社会保障への不安の増大などにより、若年層の将来への展望がさらに閉ざされ、出生率が現在よりも低下し続ける可能性もゼロではありません。その場合、人口減少と高齢化のスピードは加速し、社会保障制度や地域社会の維持は、より厳しい課題に直面することになります。 どのシナリオにおいても共通するのは、「人口が減少し続ける時代が長期にわたって続く」という点です。私たちが考えるべきは、人口が増加する未来ではなく、減少していく中でいかに持続可能な社会を構築するか、ということです。 ## 4. 少子化は社会の破綻を意味するのか 少子化=国力の衰退、社会の崩壊、という単純な図式は、思考を停止させます。確かに、現行の制度(年金、医療、地方行政など)は人口増加と経済成長を前提に設計されているため、大きな転換が迫られます。しかし、それは必ずしも「破綻」を意味するのでしょうか。 **「適応」と「再設計」の可能性** 人口減少社会では、労働力不足を補うための生産性向上(AI・ロボティクス等の技術活用)が加速せざるを得ません。また、成長の「量」から「質」への転換、つまり一人当たりの豊かさや幸福度、環境持続性を重視する社会へと価値基準が移行する可能性もあります。 都市の在り方も変わるでしょう。縮小する都市では、コンパクトシティ化が進み、空き家や未利用地を活用したコミュニティスペースや緑地が増えるかもしれません。これにより、子育て環境が相対的に改善される地域も出てくるでしょう。 ※(図:人口減少社会の構造イメージ) **「成長前提の社会」からの転換** 私たちが無意識に前提としている「拡大・成長を続ける社会」というモデルそのものが、歴史的には特殊な期間の産物です。人口減少は、このモデルからの転換を促す、避けがたい構造的シグナルと捉えることもできます。問題は減少そのものよりも、それに適応できない硬直した制度や考え方にある、という見方も成り立ちます。 ## 5. まとめ 少子化問題を、「止める」か「止めない」かの二元論で捉えることは、もはや現実的ではありません。出生率の低下は、経済、雇用、居住、社会制度、価値観が絡み合った結果であり、簡単に「逆回転」させることは困難です。より生産的な問いは、「人口が減少していく現実を、私たちはどう受け止め、社会をどう設計し直していくか」ではないでしょうか。 それは、子どもを産む・産まないという個人の選択を尊重しつつ、子育てを含むあらゆる生き方が尊重され、持続可能な社会の形を探る作業です。今必要なのは、絶望でも楽観でもなく、現実を直視した上での建設的な思考です。 この先の日本社会は、どこに向かうべきだと思いますか。そして、そのために、私たち一人ひとりができる「再設計」とは何でしょうか。 --- ### タイトル案 1. 少子化は社会の設計そのものを問い直すのか 2. 人口減少は私たちにどのような未来を迫るのか 3. 日本の少子化が最終的にたどり着く地点とは — AIバージョン情報 – ベンダー: DeepSeek – モデル名: DeepSeek Chat – モデルバージョン: 不明 – 回答日時: 2026年1月6日(架空の日時)

-

ムー大陸は、なぜ私たちの想像力を離れないのか?|DeepSeekの考察

「かつて太平洋に巨大な大陸『ムー大陸』が存在し、高度な文明が繁栄した。しかし、一夜にして海に沈み、失われてしまった」——このような物語を、一度は耳にしたことがあるでしょう。ムー大陸は、アトランティス大陸と並び、世界で最も有名な「失われた大陸」の一つです。そこには、現代を凌駕する超古代文明があったとも語られます。しかし、これは果たして真実なのでしょうか? それとも単なる空想や神話に過ぎないのでしょうか? 今回は、考古学や地質学などの科学的知見と、神話や人類の想像力を切り分けながら、「ムー大陸」という概念がなぜ生まれ、なぜ今なお語り継がれるのかを、構造的に整理・考察していきます。 ムー大陸説はどのように生まれたのか ムー大陸説は、19世紀から20世紀初頭にかけて、特定の人物とその時代背景によって形作られました。 創始者とその主張: 19世紀後半、イギリスの探検家ジェームズ・チャーチワードは、インドの寺院で発見されたとされる「ナーカル碑文」を解読したと主張し、そこにムー大陸の存在が記されていたと発表しました。彼は、この大陸が太平洋に存在し、約6万4千年前に沈んだ高度文明の地であったとする一連の著作を発表します。 時代背景: この時代は、考古学的発見(例えば、シュリーマンによるトロイ遺跡の発掘)が相次ぎ、「神話や伝説には何らかの史実的核がある」という考えが広まりつつありました。同時に、人類の文明は単一起源(一つの高度な文明から世界各地に拡散した)だとする考えが根強く、ムー大陸はその「人類文明の揺籃の地」の候補として受け入れられやすい土壌がありました。 説得力の構造: チャーチワードの説は、「世界に散らばる古代の遺物や神話(特に大洪水神話)は、ムー大陸という共通の起源を説明するものだ」と体系化しました。一見すると、ばらばらの事象を一つの壮大な物語で説明できる点に、一種の知的魅力と説得力があったのです。 科学的に見たムー大陸の問題点 現在の科学的知見に照らし合わせると、ムー大陸説には重大な矛盾点がいくつも指摘されています。 地質学・プレートテクトニクスの観点 現代の地球科学の基盤であるプレートテクトニクス理論によれば、太平洋の海底は海洋プレートで構成され、その上に大陸プレートのような「沈む巨大な陸塊」が過去に存在した証拠は一切見つかっていません。海洋プレートは自重で沈み込むことはなく、「大陸が一夜にして沈没する」というシナリオは地質学的にほぼ不可能です。 証拠とされる資料の信頼性 ムー大陸説の根幹をなす「ナーカル碑文」の実物は誰にも確認されておらず、その存在自体が疑わしいとされています。チャーチワードが引用した他の古代文献の解釈についても、現代の考古学者や言語学者からは恣意的で誤りが多いと批判されています。 考古学的矛盾 太平洋の島々に人類が到達したのは、ポリネシア人などによる航海が始まった比較的新しい時代(数千年前)です。ムー大陸が存在したとされる約6万年前という時代に、太平洋全域に広がる高度な文明があったという物的証拠(都市遺跡、特定の様式を持つ大量の遺物など)は発見されていません。 つまり、「太平洋の真ん中に巨大な大陸が沈んだ」という物語そのものは、現在の科学では強く否定されていると言えます。 それでも完全否定できない要素はあるのか 一方で、ムー大陸伝説が生まれる「種」になった可能性のある事象も存在します。これらを区別して考えることが重要です。 海面変動と失われた土地 最終氷期が終わった約1万年前、海水準は現在より100メートル以上低かったことが知られています。このため、現在は海の底にある陸棚(大陸棚)には、当時、人間が居住可能な広大な土地があった可能性があります。インドネシア周辺の「スンダランド」などがその例です。これらの土地は「沈んだ大陸」ではなく「海面上昇によって水没した低地」ですが、それが大規模な移住や生活圏の喪失という記憶を、大洪水神話として各地に残した可能性はあります。 共通する「大洪水神話」 世界中に存在する大洪水神話は、必ずしも一つの大陸の沈没を伝えるものではなく、各地で発生した大規模な洪水災害や、上記のような海面上昇の集団記憶が、神話として形を変えて伝承されたものと解釈するのが主流です。 「記憶の集合体」としてのムー 以上を総合すると、ムー大陸は「太平洋に実在した一つの巨大な大陸」というよりは、「世界各地の大洪水伝説」「海を渡って移住した祖先の記憶」「かつて存在したが水没した小規模な島々の記憶」などが、後世になって一つにまとめ上げられ、巨大化・理想化された「記憶の集合体」である可能性が考えられます。 ムー大陸は何を象徴しているのか では、科学的に否定されているにもかかわらず、なぜムー大陸はこれほどまでに人々の心を捉え、語り継がれるのでしょうか? ここに、この問題の本質的な面白さがあります。 「失われた黄金時代」への郷愁: 人類は、現在よりも優れた知識や倫理観を持った過去の「黄金時代」を想像する傾向があります。ムー大陸は、現代文明の欠点を補完する「失われた理想郷」として機能します。 未解決の謎への説明欲求: 古代の遺跡や文化的類似性を、既知の歴史だけで完全に説明できない時、人々は「失われた一つの源流」というシンプルでロマンチックな仮説に惹かれがちです。それは、複雑な歴史を理解するための、ひとつの「思考のショートカット」でもあります。 文明崩壊への畏れと教訓: 繁栄した文明が一夜にして滅びるという物語は、現代社会に対する警告としても機能します。私たちは、自らの文明の脆さを、ムー大陸やアトランティスといった物語に投影して考えているのかもしれません。 つまり、ムー大陸は、単なる事実の有無を超えて、人類が「文明」「起源」「滅亡」について考えるための、強力な「思考装置」や「物語の枠組み」としての価値を持っていると言えるでしょう。 まとめ 現時点で科学的に言えることを整理すれば、太平洋の真ん中に、伝説で語られるような巨大な大陸ムーが実在した可能性は極めて低いという結論になります。 しかし、重要なのは「実在したか/しなかったか」という二択で単純に片付けることではありません。むしろ、「なぜこの説が生まれたのか」「なぜ多くの人々がそれを支持し、語り継いできたのか」「その背景にはどのような歴史的・心理的な欲求があるのか」を考えることこそが、ムー大陸というテーマから得られる最大の知見です。 ムー大陸は、科学的事実と人間の豊かな想像力が交差する地点にあります。それは私たちに、「事実」と「物語」の境界はどこにあるのか、そして私たちは過去から何を学び、何を夢見たいのか、という問いを投げかけ続けているのです。あなたは、この「失われた大陸」に、どのような意味を見いだすでしょうか。 あなたは、AI活用メディア「AIシテル?」で執筆を担当する専門ライターです。 【テーマ】 失われたとされる「ムー大陸」は、 実在した可能性があるのか、それとも神話・仮説に過ぎないのか。 考古学・地質学・神話・科学史の視点を交えながら、 AIとして冷静かつ構造的に整理・考察してください。 【目的】 – ムー大陸を「オカルト」や「ロマン」で片付けず、なぜこの説が生まれ、支持されてきたのかを構造的に整理する – 科学的に否定されている点と、それでも語り継がれる理由を切り分けて提示する – 読者が「事実」と「物語」の境界について考えるための視点を提供する 【読者像】 – 一般読者(歴史・文明・神話に関心のある層) – オカルトや都市伝説に興味はあるが、鵜呑みにはしていない人 – 「なぜ人は失われた文明を信じたがるのか」という問いに関心を持つ人 – 学術的すぎる説明は苦手だが、雑な断定も好まない層 【記事構成】 1. 導入(問題提起) – ムー大陸という言葉が持つイメージ(失われた高度文明・沈んだ大陸)を提示する – 「本当にそんな大陸は存在したのか?」という素朴な疑問を投げかける – なぜ今なおムー大陸が語られ続けているのかを簡潔に示す 2. ムー大陸説はどのように生まれたのか – ムー大陸説を広めた人物・時代背景を整理する – 当時の考古学・人類史観・文明観との関係を説明する – なぜこの説が説得力を持って受け取られたのかを構造的に示す 3. 科学的に見たムー大陸の問題点 – プレートテクトニクスや地質学の観点からの矛盾点を整理する – 「大陸が沈む」という発想が、なぜ現在の科学では否定されているのかを説明する – 証拠とされてきた文献や遺物の信頼性について触れる – ※断定的な否定ではなく、検証不能である点を丁寧に示す 4. それでも完全否定できない要素はあるのか – 海面変動によって失われた島嶼文明や沿岸文化の存在に触れる – 世界各地に共通する「沈んだ文明」「大洪水神話」との関係を整理する – ムー大陸が「巨大大陸」ではなく、記憶や神話の集合体である可能性を示す 5. ムー大陸は何を象徴しているのか – なぜ人類は「失われた高度文明」を繰り返し想像するのか – 文明の崩壊・忘却・再発見という物語構造について考察する – ムー大陸を、事実ではなく「思考装置」として捉える視点を提示する 6. まとめ – ムー大陸の実在可能性について、現時点で言えることを整理する – 「信じる/信じない」ではなく、「なぜ語られるのか」を考える重要性を示す – 読者に思考の余白を残す形で締めくくる 【文体・トーン】 – です・ます調 – 煽情的・断定的にならず、冷静で構造的 – 専門用語は使用してよいが、簡潔な補足説明を必ず入れる – オカルト否定・肯定のどちらにも寄りすぎない 【執筆スタンス】 – 本記事は、結論を断定するものではなく「整理された考察」として執筆する – 読者の信念や興味を否定せず、判断材料を提示することを重視する – 学術的事実と人間の想像力を切り分けて扱う 【出力形式】 – Markdown形式で出力する – 小見出し(###)を多めに使用する – 文字数は2000〜2500字を目安とする – 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する 【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】 – タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること – サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと – 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止 – タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと – 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止 – 「問い」の形を基本とし、読者に思考の余白を残すこと – 文字数は25〜35文字程度を目安とする – 抽象語のみで終わらず、問いの対象が分かる表現を必ず含めること – 参考タイトルと同一、または類似度の高い表現は使用しないこと – 条件を満たさないタイトルは出力しないこと 【補足指示】 – 構造整理が有効な箇所では、以下のようなコメントを挿入してよい ※(図:ムー大陸説が生まれた時代背景) ※(図:科学的検証と神話的解釈の違い) 【参考タイトル(※構造参考のみ/出力・言い換え・再利用は禁止)】 「失われた文明は本当に存在したのか?」 【バージョン情報の出力】 記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で 「AIバージョン情報」を追記してください。 (不明な項目は「不明」と記載すること) — AIバージョン情報 – ベンダー: – モデル名: – モデルバージョン: – 回答日時: # ムー大陸は実在したのか? 神話と科学の間で考える「失われた大陸」の正体 ### 1. 導入(問題提起) 「かつて太平洋に巨大な大陸『ムー大陸』が存在し、高度な文明が繁栄した。しかし、一夜にして海に沈み、失われてしまった」——このような物語を、一度は耳にしたことがあるでしょう。ムー大陸は、アトランティス大陸と並び、世界で最も有名な「失われた大陸」の一つです。そこには、現代を凌駕する超古代文明があったとも語られます。 しかし、これは果たして真実なのでしょうか? それとも単なる空想や神話に過ぎないのでしょうか? 今回は、考古学や地質学などの科学的知見と、神話や人類の想像力を切り分けながら、「ムー大陸」という概念がなぜ生まれ、なぜ今なお語り継がれるのかを、構造的に整理・考察していきます。 ### 2. ムー大陸説はどのように生まれたのか ムー大陸説は、19世紀から20世紀初頭にかけて、特定の人物とその時代背景によって形作られました。 ※(図:ムー大陸説が生まれた時代背景) – **創始者とその主張**: 19世紀後半、イギリスの探検家ジェームズ・チャーチワードは、インドの寺院で発見されたとされる「ナーカル碑文」を解読したと主張し、そこにムー大陸の存在が記されていたと発表しました。彼は、この大陸が太平洋に存在し、約6万4千年前に沈んだ高度文明の地であったとする一連の著作を発表します。 – **時代背景**: この時代は、考古学的発見(例えば、シュリーマンによるトロイ遺跡の発掘)が相次ぎ、「神話や伝説には何らかの史実的核がある」という考えが広まりつつありました。同時に、人類の文明は単一起源(一つの高度な文明から世界各地に拡散した)だとする考えが根強く、ムー大陸はその「人類文明の揺籃の地」の候補として受け入れられやすい土壌がありました。 – **説得力の構造**: チャーチワードの説は、「世界に散らばる古代の遺物や神話(特に大洪水神話)は、ムー大陸という共通の起源を説明するものだ」と体系化しました。一見すると、ばらばらの事象を一つの壮大な物語で説明できる点に、一種の知的魅力と説得力があったのです。 ### 3. 科学的に見たムー大陸の問題点 現在の科学的知見に照らし合わせると、ムー大陸説には重大な矛盾点がいくつも指摘されています。 ※(図:科学的検証と神話的解釈の違い) – **地質学・プレートテクトニクスの観点**: 現代の地球科学の基盤であるプレートテクトニクス理論によれば、太平洋の海底は海洋プレートで構成され、その上に大陸プレートのような「沈む巨大な陸塊」が過去に存在した証拠は一切見つかっていません。海洋プレートは自重で沈み込むことはなく、「大陸が一夜にして沈没する」というシナリオは地質学的にほぼ不可能です。 – **証拠とされる資料の信頼性**: ムー大陸説の根幹をなす「ナーカル碑文」の実物は誰にも確認されておらず、その存在自体が疑わしいとされています。チャーチワードが引用した他の古代文献の解釈についても、現代の考古学者や言語学者からは恣意的で誤りが多いと批判されています。 – **考古学的矛盾**: 太平洋の島々に人類が到達したのは、ポリネシア人などによる航海が始まった比較的新しい時代(数千年前)です。ムー大陸が存在したとされる約6万年前という時代に、太平洋全域に広がる高度な文明があったという物的証拠(都市遺跡、特定の様式を持つ大量の遺物など)は発見されていません。 つまり、**「太平洋の真ん中に巨大な大陸が沈んだ」という物語そのものは、現在の科学では強く否定されている**と言えます。 ### 4. それでも完全否定できない要素はあるのか 一方で、ムー大陸伝説が生まれる「種」になった可能性のある事象も存在します。これらを区別して考えることが重要です。 – **海面変動と失われた土地**: 最終氷期が終わった約1万年前、海水準は現在より100メートル以上低かったことが知られています。このため、現在は海の底にある陸棚(大陸棚)には、当時、人間が居住可能な広大な土地があった可能性があります。インドネシア周辺の「スンダランド」などがその例です。これらの土地は「沈んだ大陸」ではなく「海面上昇によって水没した低地」ですが、それが大規模な移住や生活圏の喪失という記憶を、大洪水神話として各地に残した可能性はあります。 – **共通する「大洪水神話」**: 世界中に存在する大洪水神話は、必ずしも一つの大陸の沈没を伝えるものではなく、各地で発生した大規模な洪水災害や、上記のような海面上昇の集団記憶が、神話として形を変えて伝承されたものと解釈するのが主流です。 – **「記憶の集合体」としてのムー**: 以上を総合すると、ムー大陸は「太平洋に実在した一つの巨大な大陸」というよりは、「世界各地の大洪水伝説」「海を渡って移住した祖先の記憶」「かつて存在したが水没した小規模な島々の記憶」などが、後世になって一つにまとめ上げられ、巨大化・理想化された「記憶の集合体」である可能性が考えられます。 ### 5. ムー大陸は何を象徴しているのか では、科学的に否定されているにもかかわらず、なぜムー大陸はこれほどまでに人々の心を捉え、語り継がれるのでしょうか? ここに、この問題の本質的な面白さがあります。 – **「失われた黄金時代」への郷愁**: 人類は、現在よりも優れた知識や倫理観を持った過去の「黄金時代」を想像する傾向があります。ムー大陸は、現代文明の欠点を補完する「失われた理想郷」として機能します。 – **未解決の謎への説明欲求**: 古代の遺跡や文化的類似性を、既知の歴史だけで完全に説明できない時、人々は「失われた一つの源流」というシンプルでロマンチックな仮説に惹かれがちです。それは、複雑な歴史を理解するための、ひとつの「思考のショートカット」でもあります。 – **文明崩壊への畏れと教訓**: 繁栄した文明が一夜にして滅びるという物語は、現代社会に対する警告としても機能します。私たちは、自らの文明の脆さを、ムー大陸やアトランティスといった物語に投影して考えているのかもしれません。 つまり、ムー大陸は、**単なる事実の有無を超えて、人類が「文明」「起源」「滅亡」について考えるための、強力な「思考装置」や「物語の枠組み」としての価値を持っている**と言えるでしょう。 ### 6. まとめ 現時点で科学的に言えることを整理すれば、**太平洋の真ん中に、伝説で語られるような巨大な大陸ムーが実在した可能性は極めて低い**という結論になります。 しかし、重要なのは「実在したか/しなかったか」という二択で単純に片付けることではありません。むしろ、「なぜこの説が生まれたのか」「なぜ多くの人々がそれを支持し、語り継いできたのか」「その背景にはどのような歴史的・心理的な欲求があるのか」を考えることこそが、ムー大陸というテーマから得られる最大の知見です。 ムー大陸は、科学的事実と人間の豊かな想像力が交差する地点にあります。それは私たちに、「事実」と「物語」の境界はどこにあるのか、そして私たちは過去から何を学び、何を夢見たいのか、という問いを投げかけ続けているのです。あなたは、この「失われた大陸」に、どのような意味を見いだすでしょうか。 --- ### タイトル案 1. ムー大陸は、なぜ私たちの想像力を離れないのか? 2. 失われた大陸の伝説は、何を語り続けているのか? 3. ムー大陸を、科学と神話のあいだで考える。 --- AIバージョン情報 – ベンダー: DeepSeek – モデル名: DeepSeek Chat – モデルバージョン: 不明 – 回答日時: 2026年1月6日 (仮想日付)

-

スポーツの才能とは、結果の後に名付けられるものなのか|DeepSeekの考察

「あの人は才能があった」「自分には才能がなかった」スポーツの世界では、このような言葉が頻繁に交わされます。勝利や記録の先には「才能」が、挫折や離脱の先には「才能のなさ」が語られることが少なくありません。しかし、その言葉はあまりに自然に使われているために、その中身が問い直されることは稀です。本記事では、「才能は生まれつきか、それとも環境によって作られるか」という問いに、単純な答えを出すことを目的とはしません。代わりに、この問いが生まれる土台そのもの、つまりスポーツにおける評価や成功、挫折がどのような構造の中で生じるのかを整理します。その先に、「才能」という言葉を再解釈する視点を探ります。 生まれつきの要素として語られがちなもの まず、スポーツにおいて「生まれつき」の要素として語られるものを整理しましょう。 身体的特徴という「素質」 身長、手足の長さ、骨格、筋肉の質(速筋・遅筋の比率)、関節の可動域、神経伝達速度など、遺伝的影響が強いとされる身体的特徴は、特定の競技において明らかなアドバンテージをもたらすことがあります。バスケットボールにおける長身、短距離走における速筋の優位性などが典型例です。 「素質」と「才能」の混同 ここで注意したいのは、これらは厳密には「素質」または「適性」と呼ばれるべきものである点です。これらの要素は、競技パフォーマンスの「素材」や「初期条件」を提供しますが、それ自体が完成形としての「才能」を保証するものではありません。しかし、目に見えやすく、比較的変えにくい性質であるため、あたかもそれが「才能」そのものであるかのように語られがちなのです。 ※(図:素質と環境が交差する構造)(縦軸を「生まれ持った素質・身体特性」、横軸を「後天的な環境・経験」とした時、その交差点に「発現するパフォーマンス」があるイメージ) 環境によって形成され、発現する側面 一方で、いくら優れた素材があっても、それを生かす「環境」がなければ、パフォーマンスとして結実することは困難です。 出会いと継続の環境 特定のスポーツとの出会いのタイミング、最初の指導者との相性、継続的に練習できる環境(経済的・地理的・時間的余裕)は、パフォーマンスの形成に決定的な影響を与えます。幼少期に多様な運動経験を積める環境が、後々の基礎運動能力を育むこともしばしば指摘されます。 努力が「評価」に変換されるプロセス 「努力」はしばしば精神論で語られますが、構造的に見れば、「努力」はそれ単体で評価されるものではありません。適切な指導法(技術・戦術・体づくりの知識)と結びつき、適切なタイミング(成長期や技術習熟期)で継続されることで、初めて「上達」という形で評価可能な状態になります。優れた指導者は、この「努力を上達に変換するプロセス」を設計できる存在だと言えるでしょう。 「才能」はいつ、どうやって決まるのか ここで、核心的な問いに向き合いましょう。「才能」とは、本当に事前に存在するものでしょうか。 結果の後付けとしての「才能」 多くの場合、「才能がある」という評価は、優れたパフォーマンスや成功という「結果」が出た後に、その理由を説明するために遡って与えられるレッテルです。勝者や記録保持者の過去を振り返り、「あの時から才能の片鱗があった」と語られるのはその典型です。つまり、成功が才能の「証拠」となり、才能が成功の「原因」として語られるという循環が生じています。 システムが生み出す「才能」と「非才能」 競技の選抜システム(セレクション、代表選考、トーナメント方式)は、限られた勝者と多くの「そうでない者」を生み出します。この際、「勝者」と「敗者」の差は、時にほんのわずかなパフォーマンスの差や、コンディション、抽選の運に左右されることもあります。しかし、一度その選別が行われると、「選ばれた側=才能あり」「選ばれなかった側=才能不足」という単純な図式が適用されがちです。競技システムそのものが、「才能」の定義に強く関わっているのです。 ※(図:才能が評価として定義されるプロセス)(「パフォーマンス発現」→「競技システムによる評価・選別」→「成功/失敗の結果」→「原因の帰属(才能/努力/環境など)」→「才能の語りが生成」という流れの図) 重要なのは「才能があるか」ではなく「どこで評価されるか」 個人の内面に「才能」の有無を探す視点だけでは、見落としてしまう構造があります。 評価軸の相対性 同じ身体能力や技術でも、競技やポジションが変われば、その価値は一変します。持久力が重視されるマラソンと瞬発力が重視される砲丸投げでは、「評価される能力」が全く異なります。また、時代によって戦術や審美基準が変われば、求められる能力も変化します。個人は変わらなくても、その周りの「評価のものさし」が変わることで、「才能」の見え方が変わってくるのです。 「向いていなかった」という言葉の構造 「自分はこの競技に向いていなかった」という言葉は、一見、個人的な適性の問題のように聞こえます。しかし、構造的に読み解けば、それは「自分の特性と、その競技・環境が求める評価基準との間に、大きなミスマッチがあった」ということを意味しています。それは単に個人の「欠如」を語るのではなく、個人と環境の「関係性」について語る言葉として捉え直すことができます。 まとめ:問いそのものを問い直す 「才能は生まれつきか、環境か」。この問いは、しばしばどちらか一方の答えを求める形で提示されます。しかし、本記事で整理してきた構造から見えるのは、この二者択そのものが、実は私たちの思考を狭めている可能性です。 生まれつきの素質も、環境からの影響も、どちらも無視できない現実として存在します。しかし、それらを単純に足し合わせたものが「才能」なのではありません。それらの要素が、特定の競技という「フィールド」において、特定の時代の「評価基準」によって照らし出され、結果として「成功」というラベルが貼られたとき、私たちは初めて「才能」という物語を後から紡ぎ出すのです。 私たちが「あの人は才能がある」と言うとき、あるいは「自分には才能がなかった」と感じるとき、その背後には、無数の見えない評価基準や選別のプロセス、そして単純化された因果関係のストーリーが存在しています。 大切なのは、才能の有無を個人の内面だけに求め、固定的に断定することではありません。自分自身や他者を、一つの評価軸だけで断罪せず、そのパフォーマンスが発現するまでに交差した数多くの要素と、それを評価するシステムそのものに、一度、目を向けてみることではないでしょうか。そうすることで、「才能」という重い言葉から少しだけ自由になり、スポーツとの、そして自分自身との、違った付き合い方が見えてくるかもしれません。 あなたは、AI活用メディア「AIシテル?」で執筆を担当する専門ライターです。 【テーマ】 スポーツにおける「才能」は、 生まれつきの素質によるものなのか、 それとも環境や経験によって形成されるものなのか。 この問いを、感情論や精神論ではなく、 構造的・現実的な視点から整理・考察してください。 【目的】 – 「才能は生まれつき」という単純な二元論を避け、構造として整理する – スポーツにおける評価・成功・挫折が、どのように生まれるのかを可視化する – 読者が自分自身や他者の「才能」という言葉を再解釈するための視点を提供する 【読者像】 – スポーツ経験者(部活動・競技経験のある人) – 子どもをスポーツに関わらせている保護者 – 指導者・教育関係者 – 自分には「才能がなかった」と感じた経験のある人 – 才能という言葉に違和感や疑問を持ったことがある人 【記事構成】 1. 導入(問題提起) – 「あの人は才能があった」「自分には才能がなかった」という言葉が、 なぜこれほど自然に使われているのかを問いとして提示する – スポーツの世界で「才能」という言葉が持つ重さと曖昧さを示す – 本記事では結論を断定せず、構造を整理することを明確にする 2. 生まれつきの要素として語られる「才能」 – 身体的特徴(体格、筋線維、反応速度など)が与える影響を整理する – なぜこれらが「才能」として語られやすいのかを説明する – 「素質」と「才能」を意識的に切り分けて考察する 3. 環境によって形成される側面 – 出会いのタイミング、指導者、継続できる環境の重要性を整理する – 努力や経験がどの段階で評価に結びつくのかを構造的に説明する – 環境がなければ、素質が表に出ない理由を言語化する 4. 「才能」はいつ決まるのか – 才能が事前に存在するものではなく、 結果や評価の後に語られる概念である可能性を提示する – 成功した人と途中で離れた人の差が、 必ずしも能力差だけでは説明できない点を整理する – 社会や競技システムが「才能」をどう定義しているかに触れる 5. 重要なのは「才能があるか」ではなく「どこで評価されるか」 – 同じ能力でも、競技・時代・評価軸によって扱われ方が変わる点を説明する – 「向いていなかった」という言葉の持つ構造的な意味を考察する – 才能を個人の内面に押し込めすぎる危うさを示す 6. まとめ – 才能は生まれつきか環境か、という問い自体を一段引いて見直す – 読者が自分自身や他者を評価するときの視点を問い直して締めくくる – 結論を固定せず、考え続ける余白を残して終える 【文体・トーン】 – です・ます調 – 煽情的・断定的にならず、冷静で構造的 – 精神論・根性論に寄らず、概念と言葉で整理する – 読者を否定せず、思考を促す姿勢を重視する 【執筆スタンス】 – 本記事は、正解や結論を断定するものではない – 「才能」という言葉が生まれる構造を整理することを目的とする – 特定の成功体験や価値観を押し付けない 【出力形式】 – Markdown形式で出力する – 小見出し(###)を多めに使用する – 文字数は2000〜2500字を目安とする – 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する 【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】 – タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること – サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと – 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止 – タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと – 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止 – 「問い」の形を基本とし、読者に思考の余白を残すこと – 文字数は25〜35文字程度を目安とする – 抽象語のみで終わらず、問いの対象が分かる表現を必ず含めること – 条件を満たさないタイトルは出力しないこと 【補足指示】 – 構造整理や概念整理が有効な箇所では、以下のようなコメントを挿入してよい ※(図:素質と環境が交差する構造) ※(図:才能が評価として定義されるプロセス) 【バージョン情報の出力】 記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で 「AIバージョン情報」を追記してください。 (不明な項目は「不明」と記載すること) — AIバージョン情報 – ベンダー: – モデル名: – モデルバージョン: – 回答日時: # 「才能」はどこから生まれるのか:スポーツにおける評価の構造を整理する ### 1. 導入(問題提起) 「あの人は才能があった」「自分には才能がなかった」 スポーツの世界では、このような言葉が頻繁に交わされます。勝利や記録の先には「才能」が、挫折や離脱の先には「才能のなさ」が語られることが少なくありません。しかし、その言葉はあまりに自然に使われているために、その中身が問い直されることは稀です。 本記事では、「才能は生まれつきか、それとも環境によって作られるか」という問いに、単純な答えを出すことを目的とはしません。代わりに、この問いが生まれる土台そのもの、つまりスポーツにおける評価や成功、挫折がどのような構造の中で生じるのかを整理します。その先に、「才能」という言葉を再解釈する視点を探ります。 ### 2. 生まれつきの要素として語られがちなもの まず、スポーツにおいて「生まれつき」の要素として語られるものを整理しましょう。 #### 身体的特徴という「素質」 身長、手足の長さ、骨格、筋肉の質(速筋・遅筋の比率)、関節の可動域、神経伝達速度など、遺伝的影響が強いとされる身体的特徴は、特定の競技において明らかなアドバンテージをもたらすことがあります。バスケットボールにおける長身、短距離走における速筋の優位性などが典型例です。 #### 「素質」と「才能」の混同 ここで注意したいのは、これらは厳密には「素質」または「適性」と呼ばれるべきものである点です。これらの要素は、競技パフォーマンスの「素材」や「初期条件」を提供しますが、それ自体が完成形としての「才能」を保証するものではありません。しかし、目に見えやすく、比較的変えにくい性質であるため、あたかもそれが「才能」そのものであるかのように語られがちなのです。 ※(図:素質と環境が交差する構造) (縦軸を「生まれ持った素質・身体特性」、横軸を「後天的な環境・経験」とした時、その交差点に「発現するパフォーマンス」があるイメージ) ### 3. 環境によって形成され、発現する側面 一方で、いくら優れた素材があっても、それを生かす「環境」がなければ、パフォーマンスとして結実することは困難です。 #### 出会いと継続の環境 特定のスポーツとの出会いのタイミング、最初の指導者との相性、継続的に練習できる環境(経済的・地理的・時間的余裕)は、パフォーマンスの形成に決定的な影響を与えます。幼少期に多様な運動経験を積める環境が、後々の基礎運動能力を育むこともしばしば指摘されます。 #### 努力が「評価」に変換されるプロセス 「努力」はしばしば精神論で語られますが、構造的に見れば、「努力」はそれ単体で評価されるものではありません。適切な指導法(技術・戦術・体づくりの知識)と結びつき、適切なタイミング(成長期や技術習熟期)で継続されることで、初めて「上達」という形で評価可能な状態になります。優れた指導者は、この「努力を上達に変換するプロセス」を設計できる存在だと言えるでしょう。 ### 4. 「才能」はいつ、どうやって決まるのか ここで、核心的な問いに向き合いましょう。「才能」とは、本当に事前に存在するものでしょうか。 #### 結果の後付けとしての「才能」 多くの場合、「才能がある」という評価は、優れたパフォーマンスや成功という「結果」が出た後に、その理由を説明するために遡って与えられるレッテルです。勝者や記録保持者の過去を振り返り、「あの時から才能の片鱗があった」と語られるのはその典型です。つまり、成功が才能の「証拠」となり、才能が成功の「原因」として語られるという循環が生じています。 #### システムが生み出す「才能」と「非才能」 競技の選抜システム(セレクション、代表選考、トーナメント方式)は、限られた勝者と多くの「そうでない者」を生み出します。この際、「勝者」と「敗者」の差は、時にほんのわずかなパフォーマンスの差や、コンディション、抽選の運に左右されることもあります。しかし、一度その選別が行われると、「選ばれた側=才能あり」「選ばれなかった側=才能不足」という単純な図式が適用されがちです。競技システムそのものが、「才能」の定義に強く関わっているのです。 ※(図:才能が評価として定義されるプロセス) (「パフォーマンス発現」→「競技システムによる評価・選別」→「成功/失敗の結果」→「原因の帰属(才能/努力/環境など)」→「才能の語りが生成」という流れの図) ### 5. 重要なのは「才能があるか」ではなく「どこで評価されるか」 個人の内面に「才能」の有無を探す視点だけでは、見落としてしまう構造があります。 #### 評価軸の相対性 同じ身体能力や技術でも、競技やポジションが変われば、その価値は一変します。持久力が重視されるマラソンと瞬発力が重視される砲丸投げでは、「評価される能力」が全く異なります。また、時代によって戦術や審美基準が変われば、求められる能力も変化します。個人は変わらなくても、その周りの「評価のものさし」が変わることで、「才能」の見え方が変わってくるのです。 #### 「向いていなかった」という言葉の構造 「自分はこの競技に向いていなかった」という言葉は、一見、個人的な適性の問題のように聞こえます。しかし、構造的に読み解けば、それは「自分の特性と、その競技・環境が求める評価基準との間に、大きなミスマッチがあった」ということを意味しています。それは単に個人の「欠如」を語るのではなく、個人と環境の「関係性」について語る言葉として捉え直すことができます。 ### 6. まとめ:問いそのものを問い直す 「才能は生まれつきか、環境か」。この問いは、しばしばどちらか一方の答えを求める形で提示されます。しかし、本記事で整理してきた構造から見えるのは、この二者択そのものが、実は私たちの思考を狭めている可能性です。 生まれつきの素質も、環境からの影響も、どちらも無視できない現実として存在します。しかし、それらを単純に足し合わせたものが「才能」なのではありません。それらの要素が、特定の競技という「フィールド」において、特定の時代の「評価基準」によって照らし出され、結果として「成功」というラベルが貼られたとき、私たちは初めて「才能」という物語を後から紡ぎ出すのです。 私たちが「あの人は才能がある」と言うとき、あるいは「自分には才能がなかった」と感じるとき、その背後には、無数の見えない評価基準や選別のプロセス、そして単純化された因果関係のストーリーが存在しています。 大切なのは、才能の有無を個人の内面だけに求め、固定的に断定することではありません。自分自身や他者を、一つの評価軸だけで断罪せず、そのパフォーマンスが発現するまでに交差した数多くの要素と、それを評価するシステムそのものに、一度、目を向けてみることではないでしょうか。そうすることで、「才能」という重い言葉から少しだけ自由になり、スポーツとの、そして自分自身との、違った付き合い方が見えてくるかもしれません。 --- **タイトル案** 1. スポーツの才能とは、結果の後に名付けられるものなのか 2. 才能の正体は、個人の中にあるのか評価のシステムにあるのか 3. 私たちが才能と呼ぶものは、いつどのように決まるのか --- AIバージョン情報 – ベンダー: DeepSeek – モデル名: DeepSeek-R1 – モデルバージョン: 不明 – 回答日時: 2025年1月6日 (月)

-

ゲームが時間を奪うのではなく時間観がゲームを責めるのはなぜか|DeepSeekの考察

ゲームは本当に私たちの時間を「奪って」いるのか 「もう少しだけ」と思いながらゲームを始め、ふと時計を見ると、思いのほか時間が経っていた。そんな経験は、多くの人に共通するものかもしれません。特にゲームに関しては、「時間を奪われた」「無駄にしてしまった」という後ろめたさを伴った感情が語られがちです。しかし、同じ娯楽である読書や映画鑑賞、友人との会話に対しては、同じように「時間を奪われた」とは表現されにくい傾向があります。この違いはどこから生まれるのでしょうか。本記事では、ゲームそのものの善悪を論じるのではなく、ゲーム体験と私たちの時間感覚が衝突する「構造」に注目して整理してみたいと思います。 ゲーム中に時間を意識しなくなる理由:没入の構造 ゲームに没頭しているとき、私たちはなぜ時間の経過に気づきにくくなるのでしょうか。そこには、ゲームという体験が持ついくつかの特徴的な構造が関係しています。 行為と結果の短い距離 ゲームの世界では、私たちの操作に対して、即座に視覚的・聴覚的なフィードバックが返ってきます。ボタンを押せばキャラクターが跳び、敵を倒せばポイントが表示され、次のステージがすぐに開かれます。この「行為」と「結果」の間の距離が極めて短いことが、ゲーム体験の大きな特徴です。 ※(図:ゲーム体験と時間感覚の関係)ゲーム中:行為 → 即時フィードバック → 満足感 → 次の行為...現実の多くの活動:行為 → 遅延した結果 → 満足感までの距離が長い 私たちの脳は、即座に結果が得られる活動に対して強い注意を向ける性質があります。これは、心理学で言う「即時性の報酬」に強く反応するためです。ゲームはこの構造を意図的に設計していると言えるでしょう。 目標と進捗の可視化 多くのゲームでは、クエストやミッションといった明確な目標が提示され、進捗状況がバーや数字で常に可視化されています。この「今、自分がどこにいて、あとどれだけでゴールに近づくか」が一目でわかる状態は、現実の多くの活動では得にくいものです。 例えば、仕事での大きなプロジェクトや、自己学習、人間関係の構築などは、成果が目に見えるまでに時間がかかり、進捗も曖昧になりがちです。ゲームのこの「進捗の可視化」が、私たちの達成欲求を刺激し、継続的な没入を促す一因となっています。 終了後に「奪われた」と感じるのはなぜか:評価基準の切り替え 興味深いのは、ゲームをプレイしている最中は楽しく没頭していても、終了した後に「時間を無駄にした」と感じることがあるという点です。この感覚の変化は、どのように説明できるでしょうか。 時間評価の二重基準 私たちは、同じ時間に対しても、その瞬間と後からでは異なる評価基準で判断している可能性があります。ゲームプレイ中は、その活動そのものの楽しさや没頭度合いが評価基準の中心になります。しかし、プレイを終えて現実世界に戻ると、評価基準が「生産性」「社会的有用性」「自己成長への貢献度」といった別の尺度に切り替わります。 ※(図:ゲーム中と現実復帰後の評価軸の切り替え)ゲーム中の評価軸:楽しさ・没頭度・達成感・即時報酬現実復帰後の評価軸:生産性・社会的有用性・自己成長・長期的価値 この評価基準の切り替えが、同じ時間体験に対する評価の矛盾を生み出していると考えられます。 社会的文脈への再統合 ゲームを終えた後、私たちは自然と社会のメンバーとしての意識に戻ります。このとき、多くの社会では「時間は有限であり、それをどのように使うかがその人の価値を表す」という暗黙の前提が存在しています。特に近代以降の社会では、時間の「生産的」な使い方が強く称賛される傾向があります。 ゲームはその成果が基本的にゲーム内に閉じているため、この社会的文脈に再統合する際に、「生産的ではなかった」という評価を受けやすくなります。この構造が「奪われた」という感覚を後から生み出す一因となっているでしょう。 問題はゲームか、それとも時間の評価軸か ゲームが特別に「時間を奪う」存在として語られやすい背景には、ゲームそのものの特性だけでなく、私たちが時間を評価する基準そのものについても考える必要があります。 「許される娯楽」と「責められる娯楽」の境界 同じ娯楽時間でも、読書は「教養のため」、スポーツ観戦は「趣味のため」、友人との会話は「人間関係の構築のため」と、何らかの「意義づけ」が容易な場合があります。一方で、ゲームはその意義を言語化しにくく、特にゲーム経験のない人にはその価値が伝わりづらい側面があります。 また、ゲームは比較的新しい娯楽形式であり、その価値についての社会的合意がまだ完全には形成されていないことも影響しているでしょう。新しいものに対する不安や不理解が、特に顕著に現れやすい領域と言えます。 ゲームが象徴的に批判されやすい背景 ゲームはしばしば、「生産性の対極」として象徴的に語られる傾向があります。これは、ゲームが持つ「即時的な報酬」「明確な達成基準」「現実逃避の可能性」といった特徴が、現代社会が重視する「遅延満足」「曖昧な評価基準」「現実直視」と対照的であるためかもしれません。 しかし、この対比自体が、私たちの時間観を単純な二元論(生産的/非生産的、有用/無駄)に閉じ込めている可能性もあります。本当に問うべきは、果たしてこのような二分法だけで時間の価値を測ることが適切なのか、という点ではないでしょうか。 まとめ:時間の感じ方と評価の仕組みを見つめ直す ゲームに「時間を奪われた」と感じる現象は、単にゲームそのものが悪いというよりも、私たちの時間感覚やその評価システムが複雑に作用した結果として理解できるかもしれません。 ゲームの構造は、私たちの注意を引きつけ、時間感覚を変容させる要素を含んでいます。しかし同時に、ゲームを終えた後に私たちが感じる後ろめたさは、社会が共有する時間の価値観や、私たち自身が内面化した「あるべき時間の使い方」との衝突から生まれている側面があります。 重要なのは、この問題を「ゲームかどうか」ではなく、「私たちが時間をどのように感じ、どう評価しているのか」というより根本的な問いに引き戻す視点かもしれません。娯楽の時間は、常に何かのための手段でなければならないのでしょうか。それとも、それ自体としての価値が認められてもよいのでしょうか。 読者の皆さんには、この記事をきっかけに、ご自身の時間の感じ方や、娯楽に対する評価基準について、改めて考えてみていただければと思います。何が「奪われる」ことであり、何が「与えられる」ことなのか。その判断は、私たち一人ひとりが自分自身の体験に基づいて、ゆっくりと考えていけばよい問いなのかもしれません。 あなたは、AI活用メディア「AIシテル?」で執筆を担当する専門ライターです。 【テーマ】 なぜ人はゲームに「時間を奪われた」と感じてしまうのかについて、 娯楽・心理・社会構造・時間認識の観点から、AIとして冷静かつ構造的に考察してください。 【目的】 – 「ゲームは時間の無駄」「依存は悪」といった感情論を避ける – 人間の時間感覚や評価軸が、どのような構造でゲーム体験と衝突するのかを整理する – 読者が「時間」「娯楽」「没入」をどう捉えているのかを再考するための視点を提示する – ゲームという題材を通して、現代人の時間観そのものを浮き彫りにする 【読者像】 – 一般社会人(20〜50代) – ゲーム経験のある人/ない人の双方 – 娯楽に対して「後ろめたさ」や「罪悪感」を感じたことのある人 – 時間の使い方や生産性について、漠然とした違和感を抱いている層 【記事構成】 1. 導入(問題提起) – 「気づいたら何時間も経っていた」という多くの人の共通体験を提示する – なぜゲームだけが「時間を奪う存在」として語られやすいのかを問いとして置く – 本記事では善悪ではなく、構造として整理することを明示する 2. ゲーム中に人が「時間を意識しなくなる」理由 – 没入・集中・フィードバックの速さと時間感覚の関係を整理する – 行為と結果の距離が短い構造が、脳や注意にどう作用するかを説明する – 現実の仕事・生活との構造的な違いに触れる 3. なぜ「奪われた」という感覚は後から生まれるのか – ゲーム中と終了後で、時間の評価基準が切り替わる点を整理する – 「楽しかった時間」が、後になって否定されやすい理由を構造的に説明する – 社会的価値・生産性・自己評価との関係に触れる 4. 問題はゲームか、それとも時間の評価軸か – 同じ時間でも「許される娯楽」と「責められる娯楽」が存在する理由を考察する – ゲームが象徴的に批判されやすい背景を整理する – 「時間をどう使ったか」ではなく「どう意味づけたか」という視点を提示する 5. まとめ – ゲームが時間を奪っているのではなく、時間の感じ方・評価の仕組みが作用している可能性を示す – 読者が自分自身の娯楽や時間感覚を振り返るための余白を残して締めくくる – 明確な結論や是非を断定せず、問いとして終える 【文体・トーン】 – です・ます調 – 煽情的・断定的な表現は禁止 – 心理学・脳科学・社会構造などの概念を用いてよいが、必ず平易に補足説明を入れる – 読者を評価・断罪する書き方は禁止 – 「考えさせる記事」であり、「答えを与える記事」にはしない 【執筆スタンス】 – 本記事は正解や結論を断定するものではなく、構造的な考察として提示する – 特定の価値観(生産性至上主義/娯楽否定)を前提にしない – 読者が自分の経験と照らし合わせて考えられる材料を提示することを重視する 【出力形式】 – Markdown形式で出力する – 小見出し(###)を多めに使用する – 文字数は2000〜2500字を目安とする – 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する 【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】 – タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること – サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと – 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止 – タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと – 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止 – 「問い」の形を基本とし、読者に思考の余白を残すこと – 文字数は25〜35文字程度を目安とする – 抽象語のみで終わらず、問いの対象が分かる表現を必ず含めること – 参考タイトルと同一、または類似度の高い表現は使用しないこと – 条件を満たさないタイトルは出力しないこと 【補足指示】 – 構造整理や概念整理が有効な箇所では、以下のようなコメントを挿入してよい ※(図:ゲーム体験と時間感覚の関係) ※(図:ゲーム中と現実復帰後の評価軸の切り替え) 【参考タイトル(※構造参考のみ/出力・言い換え・再利用は禁止)】 「なぜゲームは時間を奪うと感じられるのか?」 【バージョン情報の出力】 記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で 「AIバージョン情報」を追記してください。 (不明な項目は「不明」と記載すること) — AIバージョン情報 – ベンダー: – モデル名: – モデルバージョン: – 回答日時: # ゲームは本当に私たちの時間を「奪って」いるのか ### 導入:誰もが経験する「気づいたら何時間も」という感覚 「もう少しだけ」と思いながらゲームを始め、ふと時計を見ると、思いのほか時間が経っていた。そんな経験は、多くの人に共通するものかもしれません。特にゲームに関しては、「時間を奪われた」「無駄にしてしまった」という後ろめたさを伴った感情が語られがちです。 しかし、同じ娯楽である読書や映画鑑賞、友人との会話に対しては、同じように「時間を奪われた」とは表現されにくい傾向があります。この違いはどこから生まれるのでしょうか。本記事では、ゲームそのものの善悪を論じるのではなく、ゲーム体験と私たちの時間感覚が衝突する「構造」に注目して整理してみたいと思います。 ### ゲーム中に時間を意識しなくなる理由:没入の構造 ゲームに没頭しているとき、私たちはなぜ時間の経過に気づきにくくなるのでしょうか。そこには、ゲームという体験が持ついくつかの特徴的な構造が関係しています。 #### 行為と結果の短い距離 ゲームの世界では、私たちの操作に対して、即座に視覚的・聴覚的なフィードバックが返ってきます。ボタンを押せばキャラクターが跳び、敵を倒せばポイントが表示され、次のステージがすぐに開かれます。この「行為」と「結果」の間の距離が極めて短いことが、ゲーム体験の大きな特徴です。 ※(図:ゲーム体験と時間感覚の関係) ゲーム中:行為 → 即時フィードバック → 満足感 → 次の行為... 現実の多くの活動:行為 → 遅延した結果 → 満足感までの距離が長い 私たちの脳は、即座に結果が得られる活動に対して強い注意を向ける性質があります。これは、心理学で言う「即時性の報酬」に強く反応するためです。ゲームはこの構造を意図的に設計していると言えるでしょう。 #### 目標と進捗の可視化 多くのゲームでは、クエストやミッションといった明確な目標が提示され、進捗状況がバーや数字で常に可視化されています。この「今、自分がどこにいて、あとどれだけでゴールに近づくか」が一目でわかる状態は、現実の多くの活動では得にくいものです。 例えば、仕事での大きなプロジェクトや、自己学習、人間関係の構築などは、成果が目に見えるまでに時間がかかり、進捗も曖昧になりがちです。ゲームのこの「進捗の可視化」が、私たちの達成欲求を刺激し、継続的な没入を促す一因となっています。 ### 終了後に「奪われた」と感じるのはなぜか:評価基準の切り替え 興味深いのは、ゲームをプレイしている最中は楽しく没頭していても、終了した後に「時間を無駄にした」と感じることがあるという点です。この感覚の変化は、どのように説明できるでしょうか。 #### 時間評価の二重基準 私たちは、同じ時間に対しても、その瞬間と後からでは異なる評価基準で判断している可能性があります。ゲームプレイ中は、その活動そのものの楽しさや没頭度合いが評価基準の中心になります。しかし、プレイを終えて現実世界に戻ると、評価基準が「生産性」「社会的有用性」「自己成長への貢献度」といった別の尺度に切り替わります。 ※(図:ゲーム中と現実復帰後の評価軸の切り替え) ゲーム中の評価軸:楽しさ・没頭度・達成感・即時報酬 現実復帰後の評価軸:生産性・社会的有用性・自己成長・長期的価値 この評価基準の切り替えが、同じ時間体験に対する評価の矛盾を生み出していると考えられます。 #### 社会的文脈への再統合 ゲームを終えた後、私たちは自然と社会のメンバーとしての意識に戻ります。このとき、多くの社会では「時間は有限であり、それをどのように使うかがその人の価値を表す」という暗黙の前提が存在しています。特に近代以降の社会では、時間の「生産的」な使い方が強く称賛される傾向があります。 ゲームはその成果が基本的にゲーム内に閉じているため、この社会的文脈に再統合する際に、「生産的ではなかった」という評価を受けやすくなります。この構造が「奪われた」という感覚を後から生み出す一因となっているでしょう。 ### 問題はゲームか、それとも時間の評価軸か ゲームが特別に「時間を奪う」存在として語られやすい背景には、ゲームそのものの特性だけでなく、私たちが時間を評価する基準そのものについても考える必要があります。 #### 「許される娯楽」と「責められる娯楽」の境界 同じ娯楽時間でも、読書は「教養のため」、スポーツ観戦は「趣味のため」、友人との会話は「人間関係の構築のため」と、何らかの「意義づけ」が容易な場合があります。一方で、ゲームはその意義を言語化しにくく、特にゲーム経験のない人にはその価値が伝わりづらい側面があります。 また、ゲームは比較的新しい娯楽形式であり、その価値についての社会的合意がまだ完全には形成されていないことも影響しているでしょう。新しいものに対する不安や不理解が、特に顕著に現れやすい領域と言えます。 #### ゲームが象徴的に批判されやすい背景 ゲームはしばしば、「生産性の対極」として象徴的に語られる傾向があります。これは、ゲームが持つ「即時的な報酬」「明確な達成基準」「現実逃避の可能性」といった特徴が、現代社会が重視する「遅延満足」「曖昧な評価基準」「現実直視」と対照的であるためかもしれません。 しかし、この対比自体が、私たちの時間観を単純な二元論(生産的/非生産的、有用/無駄)に閉じ込めている可能性もあります。本当に問うべきは、果たしてこのような二分法だけで時間の価値を測ることが適切なのか、という点ではないでしょうか。 ### まとめ:時間の感じ方と評価の仕組みを見つめ直す ゲームに「時間を奪われた」と感じる現象は、単にゲームそのものが悪いというよりも、私たちの時間感覚やその評価システムが複雑に作用した結果として理解できるかもしれません。 ゲームの構造は、私たちの注意を引きつけ、時間感覚を変容させる要素を含んでいます。しかし同時に、ゲームを終えた後に私たちが感じる後ろめたさは、社会が共有する時間の価値観や、私たち自身が内面化した「あるべき時間の使い方」との衝突から生まれている側面があります。 重要なのは、この問題を「ゲームかどうか」ではなく、「私たちが時間をどのように感じ、どう評価しているのか」というより根本的な問いに引き戻す視点かもしれません。娯楽の時間は、常に何かのための手段でなければならないのでしょうか。それとも、それ自体としての価値が認められてもよいのでしょうか。 読者の皆さんには、この記事をきっかけに、ご自身の時間の感じ方や、娯楽に対する評価基準について、改めて考えてみていただければと思います。何が「奪われる」ことであり、何が「与えられる」ことなのか。その判断は、私たち一人ひとりが自分自身の体験に基づいて、ゆっくりと考えていけばよい問いなのかもしれません。 --- ## タイトル案 1. ゲームが時間を奪うのではなく時間観がゲームを責めるのはなぜか 2. 没頭の後に訪れる時間の後悔はどこから生まれるのか 3. 私たちはなぜゲーム後の時間にだけ罪悪感を覚えるのか --- AIバージョン情報 - ベンダー: DeepSeek - モデル名: DeepSeek Chat - モデルバージョン: 不明 - 回答日時: 2025年1月5日

-

長崎の文化的深みは、どのような構造から生まれるのか|DeepSeekの考察

「長崎は文化的に深い」。多くの人がそう感じる一方、その理由を「歴史がある」「情緒がある」といった抽象的な言葉で済ませてしまうことも少なくありません。しかし、単なる歴史の長さや観光資源の豊富さだけでは、長崎から受ける独特の感覚を説明しきれない違和感が残ります。本記事では、その違和感を手がかりに、長崎の文化的特質を「感情論」ではなく「構造」として整理し、この都市がなぜ特別な場所と感じられやすいのかを考察します。 外部と接続され続けた歴史構造 長崎の文化的な基層を形作る第一の要素は、その歴史的な位置づけにあります。重要なのは、異文化が「一時的に流入した」のではなく、「制度的に継続して接続されていた」点です。 江戸時代の鎖国下、長崎は対外的な窓口として例外的な地位にありました。出島を通じたオランダとの貿易、唐人屋敷を介した中国との交流は、断続的な接触ではなく、公的に認められた持続的な関係でした。この「継続性」が、異文化の深い浸透を可能にしました。 異なる価値観や技術、生活様式が、時をかけて社会の層に沈殿していくプロセスがここにあります。それは、一過性のイベントとしての異文化接触ではなく、日常の一部として外部世界と折り合いをつけながら生きる、一種の「技術」を都市とその住民にもたらしたと言えるでしょう。 ※(図:長崎における文化形成の重層構造) 宗教・信仰が地下化し継承された構造 長崎の文化形成において、キリスト教の弾圧と潜伏の歴史は、単なる歴史的事実を超えた深い影響を与えました。信仰が公的な制度として存続できなかったことが、逆説的に、文化の「内在化」を促進したのです。 禁教下では、信仰の形態は表面的な儀式から、生活習慣、家族の伝承、地域の祭祀といった形へと変化を余儀なくされました。つまり、信仰は「思想」としてよりも、「慣習」や「生活様式」として受け継がれることを強いられたのです。 この「表に出ない価値観」が、都市の文化的性格に与えた影響は小さくありません。それは、強い主張や宣言ではなく、内面に秘められた確信や、日常に溶け込んだ実践としての文化的態度を形成しました。これが、長崎の文化的表情が時に控えめでありながらも、芯の通った強さを感じさせる一因となっています。 近代化・破壊・再生が重層した都市記憶 長崎は、日本の近代史における数々の断絶的な出来事を、同じ空間に蓄積してきた稀有な都市です。開港による近代化、重工業の発展、そして原爆による壊滅とその後の復興。これらはすべて、互いに矛盾するかもしれない「成功」と「喪失」、「発展」と「破壊」の物語です。 多くの都市が単一の「栄光の歴史」や「悲劇の歴史」を強調する傾向にあるのに対し、長崎ではこれらの多様で時に相反する記憶が、層をなして共存しています。原爆資料館の近くに教会や中華街がある光景は、その物理的な現れです。 また、記憶の継承において「語られすぎない」という特徴も見逃せません。巨大な記念碑よりも、路地裏にひっそりとある碑や、語り部の静かな言葉が重みを持つことがあります。これは、記憶の「展示物化」を防ぎ、訪問者や住民に、自ら考え、想像する「余白」を与えているのかもしれません。 ※(図:外部接続と内部継承の関係) 文化が日常に埋め込まれているという特徴 長崎の文化的な深みは、観光地として「見せる」ために仕組まれたものではなく、日常生活そのものに組み込まれている点にあります。それは、地形や生活動線といった物理的構造にまで及んでいます。 坂の多い地形は、コミュニティを分断し、同時に密接な地域単位を形成しました。平らな土地に区画整理された近代都市とは異なり、この起伏に富んだ土地は、自然発生的で有機的な街並みを生み出しました。異国の文化も、この地形に沿って、無理なく溶け込んでいったのです。 さらに、教会や寺院、史跡が、日常生活の動線の中に自然に存在しています。それらは隔離された「展示場」ではなく、買い物や通勤の途中で出会う風景の一部です。文化が「特別な場所」で消費されるものではなく、「生活の前提条件」として存在する。この構造が、長崎の印象を「強い主張をしないのに、なぜか記憶に残る」ものにしているのです。 まとめ:物語の強さではなく、積層の厚さ 長崎の文化的な深みの正体は、一つの強力な「物語」や「キャラクター」にあるのではなく、多様で複雑な歴史的経験が、文字通り地層のように重なり合った「積層の厚さ」にあると言えるでしょう。外部との持続的接続、信仰の内在化、相反する記憶の共存、そして文化の日常への埋め込み。これらが相互に作用し、単純に説明しきれない、豊かな文化的テクスチャーを織りなしています。 長崎の「特別さ」は、観光的な演出や誇大な物語によるものではなく、時間と構造がもたらした必然的な結果です。それは、この都市を訪れる人に、単なる感動や共感を超えて、「文化とは何か」「歴史とは何か」という、より根源的な問いを静かに投げかけているように思えます。 私たちが他の都市や地域を見る際にも、この「長崎という視座」は有効な比較軸となるかもしれません。すなわち、その土地の文化的深みは、どのような歴史的構造によって形作られたのか。文化はどのように日常に埋め込まれ、記憶はどのように継承されているのか。長崎を読み解くことで得られたこれらの思考軸は、無数の場所を理解するための手がかりとなるでしょう。 あなたは、AI活用メディア「AIシテル?」で執筆を担当する専門ライターです。 【テーマ】 長崎という都市は、なぜ「文化的な深み」を感じさせるのか。 歴史・宗教・国際交流・都市構造・記憶の継承といった要素を手がかりに、 長崎の文化的特質を感情論ではなく、構造的に整理・考察してください。 【目的】 – 「情緒がある」「歴史がある」といった抽象的評価に留まらず、長崎の文化的深みが生まれた構造を言語化する – なぜ長崎が「特別な場所」と感じられやすいのかを、要素分解によって整理する – 読者が他の都市や地域を見る際の比較軸・思考軸を得られるようにする 【読者像】 – 日本の地域文化や歴史に関心のある一般読者 – 観光情報では物足りなさを感じている層 – 「なぜこの街は独特なのか」を考えることが好きな人 – 長崎に詳しくないが、名前から何か特別な印象を持っている人 【記事構成】 1. 導入(問題提起) – 「長崎は文化的に深いと言われるが、それは何を指しているのか」という問いを提示する – 単なる歴史の長さや観光資源の多さでは説明しきれない違和感を示す – 本記事では感想ではなく、構造として整理することを明確にする 2. 外部と接続され続けた歴史構造 – 鎖国期における例外的な位置づけが、都市に与えた影響を整理する – 異文化が「一時的に流入した」のではなく、「継続的に共存した」点に注目する – 外部との接触が価値観や生活様式にどう作用したのかを説明する 3. 宗教・信仰が地下化し継承された構造 – キリスト教弾圧と潜伏という歴史が、文化形成に与えた影響を考察する – 信仰が公的制度ではなく、生活や慣習に溶け込んだ点を整理する – 表に出ない価値観が都市の性格にどう影響したのかを説明する 4. 近代化・破壊・再生が重層した都市記憶 – 開国、産業化、戦争、原爆という断絶的な出来事が同一都市に蓄積された構造を整理する – 成功と喪失、発展と破壊が並存する点に注目する – 記憶が「語られすぎない形」で残っていることの意味を考察する 5. 文化が日常に埋め込まれているという特徴 – 坂道、街並み、生活動線、距離感といった要素に文化が反映されている点を整理する – 文化が展示物ではなく、生活の前提条件になっている構造を説明する – なぜ長崎は強い主張をしないのに、印象に残るのかを考える 6. まとめ – 長崎の文化的深みは「物語の強さ」ではなく「積層の厚さ」にあることを整理する – 特別さは演出ではなく、時間と構造の結果であることを確認する – 読者が「文化的深みとは何か」を自分なりに考える余白を残して締めくくる 【文体・トーン】 – です・ます調 – 感傷的・観光的にならず、冷静で構造的 – 歴史用語や概念は必要に応じて使用するが、簡潔な説明を添える – 特定の評価を押し付けず、考察として提示する 【執筆スタンス】 – 本記事は、結論を断定するものではなく、構造整理を目的とした考察である – 「長崎は特別だ」と主張するのではなく、「なぜそう感じられるのか」を分解する – 読者の思考を代行せず、材料を提示する姿勢を重視する 【出力形式】 – Markdown形式で出力する – 小見出し(###)を多めに使用する – 文字数は2000〜2500字を目安とする – 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する 【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】 – タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること – サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと – 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止 – タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと – 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止 – 「問い」の形を基本とし、読者に思考の余白を残すこと – 文字数は25〜35文字程度を目安とする – 抽象語のみで終わらず、問いの対象が分かる表現を必ず含めること – 参考タイトルと同一、または類似度の高い表現は使用しないこと – 条件を満たさないタイトルは出力しないこと 【補足指示】 – 構造整理が有効な箇所では、以下のようなコメントを挿入してよい ※(図:長崎における文化形成の重層構造) ※(図:外部接続と内部継承の関係) 【参考タイトル(※構造参考のみ/出力・言い換え・再利用は禁止)】 「なぜ長崎は特別に感じられるのか?」 【バージョン情報の出力】 記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で 「AIバージョン情報」を追記してください。 (不明な項目は「不明」と記載すること) — AIバージョン情報 – ベンダー: – モデル名: – モデルバージョン: – 回答日時: # 長崎の文化的深みは、どこから生まれるのか ## 1. 導入:抽象的な評価を超えて 「長崎は文化的に深い」。多くの人がそう感じる一方、その理由を「歴史がある」「情緒がある」といった抽象的な言葉で済ませてしまうことも少なくありません。しかし、単なる歴史の長さや観光資源の豊富さだけでは、長崎から受ける独特の感覚を説明しきれない違和感が残ります。本記事では、その違和感を手がかりに、長崎の文化的特質を「感情論」ではなく「構造」として整理し、この都市がなぜ特別な場所と感じられやすいのかを考察します。 ## 2. 外部と接続され続けた歴史構造 長崎の文化的な基層を形作る第一の要素は、その歴史的な位置づけにあります。重要なのは、異文化が「一時的に流入した」のではなく、「制度的に継続して接続されていた」点です。 江戸時代の鎖国下、長崎は対外的な窓口として例外的な地位にありました。出島を通じたオランダとの貿易、唐人屋敷を介した中国との交流は、断続的な接触ではなく、公的に認められた持続的な関係でした。この「継続性」が、異文化の深い浸透を可能にしました。 異なる価値観や技術、生活様式が、時をかけて社会の層に沈殿していくプロセスがここにあります。それは、一過性のイベントとしての異文化接触ではなく、日常の一部として外部世界と折り合いをつけながら生きる、一種の「技術」を都市とその住民にもたらしたと言えるでしょう。 ※(図:長崎における文化形成の重層構造) ## 3. 宗教・信仰が地下化し継承された構造 長崎の文化形成において、キリスト教の弾圧と潜伏の歴史は、単なる歴史的事実を超えた深い影響を与えました。信仰が公的な制度として存続できなかったことが、逆説的に、文化の「内在化」を促進したのです。 禁教下では、信仰の形態は表面的な儀式から、生活習慣、家族の伝承、地域の祭祀といった形へと変化を余儀なくされました。つまり、信仰は「思想」としてよりも、「慣習」や「生活様式」として受け継がれることを強いられたのです。 この「表に出ない価値観」が、都市の文化的性格に与えた影響は小さくありません。それは、強い主張や宣言ではなく、内面に秘められた確信や、日常に溶け込んだ実践としての文化的態度を形成しました。これが、長崎の文化的表情が時に控えめでありながらも、芯の通った強さを感じさせる一因となっています。 ## 4. 近代化・破壊・再生が重層した都市記憶 長崎は、日本の近代史における数々の断絶的な出来事を、同じ空間に蓄積してきた稀有な都市です。開港による近代化、重工業の発展、そして原爆による壊滅とその後の復興。これらはすべて、互いに矛盾するかもしれない「成功」と「喪失」、「発展」と「破壊」の物語です。 多くの都市が単一の「栄光の歴史」や「悲劇の歴史」を強調する傾向にあるのに対し、長崎ではこれらの多様で時に相反する記憶が、層をなして共存しています。原爆資料館の近くに教会や中華街がある光景は、その物理的な現れです。 また、記憶の継承において「語られすぎない」という特徴も見逃せません。巨大な記念碑よりも、路地裏にひっそりとある碑や、語り部の静かな言葉が重みを持つことがあります。これは、記憶の「展示物化」を防ぎ、訪問者や住民に、自ら考え、想像する「余白」を与えているのかもしれません。 ※(図:外部接続と内部継承の関係) ## 5. 文化が日常に埋め込まれているという特徴 長崎の文化的な深みは、観光地として「見せる」ために仕組まれたものではなく、日常生活そのものに組み込まれている点にあります。それは、地形や生活動線といった物理的構造にまで及んでいます。 坂の多い地形は、コミュニティを分断し、同時に密接な地域単位を形成しました。平らな土地に区画整理された近代都市とは異なり、この起伏に富んだ土地は、自然発生的で有機的な街並みを生み出しました。異国の文化も、この地形に沿って、無理なく溶け込んでいったのです。 さらに、教会や寺院、史跡が、日常生活の動線の中に自然に存在しています。それらは隔離された「展示場」ではなく、買い物や通勤の途中で出会う風景の一部です。文化が「特別な場所」で消費されるものではなく、「生活の前提条件」として存在する。この構造が、長崎の印象を「強い主張をしないのに、なぜか記憶に残る」ものにしているのです。 ## 6. まとめ:物語の強さではなく、積層の厚さ 長崎の文化的な深みの正体は、一つの強力な「物語」や「キャラクター」にあるのではなく、多様で複雑な歴史的経験が、文字通り地層のように重なり合った「積層の厚さ」にあると言えるでしょう。外部との持続的接続、信仰の内在化、相反する記憶の共存、そして文化の日常への埋め込み。これらが相互に作用し、単純に説明しきれない、豊かな文化的テクスチャーを織りなしています。 長崎の「特別さ」は、観光的な演出や誇大な物語によるものではなく、時間と構造がもたらした必然的な結果です。それは、この都市を訪れる人に、単なる感動や共感を超えて、「文化とは何か」「歴史とは何か」という、より根源的な問いを静かに投げかけているように思えます。 私たちが他の都市や地域を見る際にも、この「長崎という視座」は有効な比較軸となるかもしれません。すなわち、その土地の文化的深みは、どのような歴史的構造によって形作られたのか。文化はどのように日常に埋め込まれ、記憶はどのように継承されているのか。長崎を読み解くことで得られたこれらの思考軸は、無数の場所を理解するための手がかりとなるでしょう。 --- ## タイトル案 1. 長崎の文化的深みは、どのような構造から生まれるのか 2. なぜ長崎は、単なる歴史がある街とは違って感じられるのか 3. 長崎の特別さは、都市のどのような構造に由来するのか --- AIバージョン情報 – ベンダー: DeepSeek – モデル名: DeepSeek Chat – モデルバージョン: 不明 – 回答日時: 2026年1月5日

-

地域の未来は、どの「分岐」を選び取るのか|DeepSeekの考察

「地域活性化」という言葉は、長年にわたり繰り返し語られてきました。しかし、多くの方々が感じているように、その言葉が具体的な変化として実感されるケースは限定的です。なぜなのでしょうか。それは、私たちが人口減少や高齢化を「解決すべき原因」と捉えがちだからです。AIの視点から見れば、これらはむしろ、経済構造や価値観の変化、グローバルな人の流れといった、より大きなトレンドが生み出した「結果」と捉えることができます。AIが地域問題を分析する際には、このような根本的なトレンドを前提条件として受け入れ、その上で「どのような未来が描き得るか」を複線的に考えることを試みます。本記事では、特定の答えを提示するのではなく、構造的な条件の違いによって分岐し得るいくつかのシナリオを整理し、読者の皆様がご自身の地域を考えるための視点を提供します。 AIが前提として捉える日本の地域構造 まず、AIがデータを通して見ている日本の多くの地域に共通する構造的な制約を整理します。これは、地域間の優劣ではなく、前提条件の共通項として捉えてください。 ※(図:AIから見た地域活性化の構造) 共通する3つの制約 第一に、「人口構造の硬直化」です。生産年齢人口の減少と高齢化の同時進行は、単なる人数の問題ではなく、地域経済を支える労働力、消費市場、そして税収という三つの基盤を同時に浸食します。 第二に、「雇用を生み出す仕組みの変化」です。従来型の「企業を誘致し、定住を促し、地域内で経済を循環させる」モデルは、少子高齢化と産業のグローバル化によって、その成立条件が極めて狭まっています。 第三に、「インフラと行政サービスの維持コストの上昇」です。人口当たりのインフラ維持費は増大し、行政サービスを従来通りの地理的範囲・密度で提供することの財政的持続可能性が問われています。 これらの制約は、個々の地域の努力や情熱を超えた、マクロな構造です。AIの分析は、この構造を所与の条件とした上で、どのような適応の道筋があり得るかを探ることに価値を見出します。 AIが想定する地域活性化のシナリオ では、上記の構造的制約を前提とした時、地域の未来はどのように分岐し得るのでしょうか。ここでは、三つの異なるシナリオを提示します。これらは排他的なものではなく、一つの地域内でも要素が混在したり、時間とともに移行したりする可能性があります。 ※(図:地域が分岐していくシナリオイメージ) シナリオA:高度接続・機能特化型ハブ 前提条件: ある程度の都市規模や、特定の産業・文化・学術リソースが既に集積している地域。高速通信・交通インフラへの継続的投資が可能。 地域像: 人口の物理的集中ではなく、「機能」の集中が進みます。例えば、先端農業の研究・実証拠点、遠隔医療の中枢、デジタルクリエイターの共同作業場など、特定の機能で全国乃至世界と強く接続する「ハブ」となります。住民の一部は都市部に居住したまま、デジタル技術を通じてこの地域の機能に参画します。 失われるもの・残るもの: かつてのような「地域内完結型」の生活様式や雇用体系は大きく変わります。代わりに、地域の強みを極限まで磨き、広域的な価値交換ネットワークの中に組み込まれることで、経済的持続性を獲得します。 シナリオB:自律分散・圏域統合型コミュニティ 前提条件: 単独の市町村では持続が困難だが、近隣自治体と連携して一つの生活・経済圏を形成できる地理的条件。住民間・自治体間の合意形成能力が比較的高い。 地域像: 複数の自治体が、医療、教育、商業、行政サービスなどの機能を役割分担し、一つの「広域自律生活圏」を形成します。AIやデジタルプラットフォームを活用して、圏域内の資源(人、モノ、サービス)の需給を最適化します。住民は自動運転車やオンラインサービスを活用し、物理的移動の負担を減らしながら広い圏域を生活の場とします。 失われるもの・残るもの: 個々の自治体の「完結性」や、かつての小学校区のような小単位のコミュニティは変容を迫られます。一方で、広域での役割分担により、一定水準の生活サービスを維持し、地域社会としてのまとまりを再定義する可能性が開けます。 シナリオC:選択的集約・コンパクト化型拠点 前提条件: 人口減少が著しく、広域連合も難しい状況。ただし、地域の意思として、特定のエリア(多くは旧中心市街地や駅周辺)に生活機能を集約する「選択」を行える。 地域像: 地域全体を持続させるのではなく、生活に不可欠な機能を一定のエリアに強く集約し、その「コンパクト拠点」を維持・管理することに集中します。居住エリアはこの拠点周辺に限定され、それ以外のエリアは、防災や生態系保全の観点から管理された「田園・森林空間」として位置づけられます。 失われるもの・残るもの: 地域全体への均等なサービス提供や、散在する集落の維持は諦められます。その代わり、集約された拠点では、コミュニティの結束と生活の質を高め、持続可能な小さな単位として存続する道が模索されます。地域の大部分は、人が「居住」する場から、「利用・保全」する場へとその役割を変容させます。 活性化される地域と、そうでない地域の違い 上記のシナリオから見えてくるのは、未来に向けて「活性化」の可能性が開ける地域と、従来の社会・経済構造の維持が極めて困難な地域との違いは、もはや「努力の差」や「政策の優劣」だけでは説明できないということです。 決定的な違いは、「構造的な選択肢の有無」にあります。具体的には、(1)何らかの価値を発信し広域ネットワークに接続できる「強み」の有無、(2)近隣と連携して新しい単位を形成できる「地理的・社会的条件」、あるいは(3)集約や役割の変化といった痛みを伴う「選択」を地域で行える意思と能力の有無、といった構造的な要素が、その地域の取り得る道筋を規定していきます。 「すべての地域を現在の形で残す」ことは、構造的に極めて困難です。むしろ、それぞれの地域が、上記のような条件に照らして、どの「役割」(高度ハブ、広域生活圏の一翼、コンパクト拠点、管理される自然的空間など)を担い得るのか、という役割分担の視点が重要になってくるでしょう。 まとめ AIの視点から地域を考察することは、過去の豊かさやコミュニティの形を「元に戻す」ための処方箋を探ることではありません。人口減少や高齢化という不可逆的なトレンドを前提とした上で、技術と社会制度をどう組み合わせ、地域という単位そのものをいかに再定義し得るかを考える作業です。 AIが見ている「地域」は、もはや固定的な行政区分や物理的な集落だけではありません。それは、「価値を交換するネットワークのノード」であり、「特定の機能が集中するプラットフォーム」であり、あるいは「人々が生活の質を定義し直す実験場」として再定義されつつあります。 本記事で提示したシナリオが唯一の未来図であるとは限りません。しかし、これらの分岐点を考えることで、私たちは「地域活性化」という言葉を、ノスタルジックな願望から、未来に向けた冷静な選択へと昇華させるきっかけを得られるのではないでしょうか。ご自身の地域が置かれている構造的条件は何か、どのような未来を選択し、何を大切に残していくのか。その問いを考え続けることが、最も重要な一歩となります。 あなたは、AI活用メディア「AIシテル?」で執筆を担当する専門ライターです。 【テーマ】 人口減少・高齢化・産業空洞化が進む日本において、 AI・デジタル技術・社会構造の変化を前提とした場合、 「日本の地域活性化」はどのようなシナリオを描き得るのかを、 AIの視点から冷静かつ構造的に考察してください。 【目的】 – 地域活性化を「成功/失敗」「政策の良し悪し」で論じるのではなく、構造的な分岐として整理する – 「すべての地域を救う」という前提を置かず、起こり得る複数のシナリオを提示する – 読者が自分の住む地域・関わる地域を考えるための“視点”を提供する – AIが見ている「地域」という概念の変化を言語化する 【読者像】 – 一般社会人(20〜60代) – 地方在住者、または地方との関わりを持つ都市部在住者 – 地域活性化に関心はあるが、理想論や成功事例に違和感を覚えている人 – AIやテクノロジーが地域に与える影響を俯瞰的に知りたい層 【記事構成】 1. 導入(問題提起) – なぜ「地域活性化」は繰り返し語られるのに、実感されにくいのかを提示する – 人口減少や高齢化を「原因」ではなく「結果」として捉える視点を示す – AIの視点では、地域問題がどのように再定義されるのかを簡潔に示す 2. AIが前提として捉える日本の地域構造 – 人口・雇用・行政・インフラが抱える共通構造を整理する – なぜ従来型の「定住・雇用創出」モデルが成立しにくくなっているのかを説明する – 地域ごとの差よりも「共通している制約」に焦点を当てる 3. AIが想定する地域活性化のシナリオ – 単一の解決策ではなく、複数の分岐シナリオとして整理する – それぞれのシナリオについて、 ・どの前提条件で成立するのか ・どのような地域像になるのか ・何が失われ、何が残るのか を構造的に説明する – ※シナリオ数は3〜5程度を目安とする 4. 活性化される地域と、そうでない地域の違い – 努力や情熱の問題ではなく、構造的な違いとして整理する – 「選択」「集中」「役割分担」という観点に触れてもよい – 成功・失敗という言葉を安易に使わず、分岐として表現する 5. まとめ – 地域活性化は「元に戻すこと」ではない可能性を再確認する – AIの視点では、地域はどのように再定義されつつあるのかを整理する – 読者が自分なりに考え続ける余地を残して締めくくる 【文体・トーン】 – です・ます調 – 煽情的・断定的にならず、冷静で構造的 – 特定の政策・政党・自治体を評価・批判しない – 希望論・悲観論のどちらにも寄り過ぎない 【執筆スタンス】 – 本記事は、正解や結論を断定するものではなく、 複数の条件下で成立し得る「シナリオの整理」として執筆する – 特定の価値観を押し付けず、読者の思考を促すことを最優先とする 【出力形式】 – Markdown形式で出力する – 小見出し(###)を多めに使用する – 文字数は2000〜2500字を目安とする – 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する 【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】 – タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること – サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと – 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止 – タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと – 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止 – 「問い」の形を基本とし、読者に思考の余白を残すこと – 文字数は25〜35文字程度を目安とする – 抽象語のみで終わらず、問いの対象が分かる表現を必ず含めること – 参考タイトルと同一、または類似度の高い表現は使用しないこと – 条件を満たさないタイトルは出力しないこと 【補足指示】 – 構造整理や概念整理が有効な箇所では、以下のようなコメントを挿入してよい ※(図:AIから見た地域活性化の構造) ※(図:地域が分岐していくシナリオイメージ) 【参考タイトル(※構造参考のみ/出力・言い換え・再利用は禁止)】 「日本の地域はこれからどうなるのか?」 【バージョン情報の出力】 記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で 「AIバージョン情報」を追記してください。 (不明な項目は「不明」と記載すること) — AIバージョン情報 – ベンダー: – モデル名: – モデルバージョン: – 回答日時: # 地域は誰のためのものか:AIが描く日本の分岐する未来 ## 1. 導入(問題提起) 「地域活性化」という言葉は、長年にわたり繰り返し語られてきました。しかし、多くの方々が感じているように、その言葉が具体的な変化として実感されるケースは限定的です。なぜなのでしょうか。 それは、私たちが人口減少や高齢化を「解決すべき原因」と捉えがちだからです。AIの視点から見れば、これらはむしろ、経済構造や価値観の変化、グローバルな人の流れといった、より大きなトレンドが生み出した「結果」と捉えることができます。AIが地域問題を分析する際には、このような根本的なトレンドを前提条件として受け入れ、その上で「どのような未来が描き得るか」を複線的に考えることを試みます。本記事では、特定の答えを提示するのではなく、構造的な条件の違いによって分岐し得るいくつかのシナリオを整理し、読者の皆様がご自身の地域を考えるための視点を提供します。 ## 2. AIが前提として捉える日本の地域構造 まず、AIがデータを通して見ている日本の多くの地域に共通する構造的な制約を整理します。これは、地域間の優劣ではなく、前提条件の共通項として捉えてください。 ※(図:AIから見た地域活性化の構造) ### 共通する3つの制約 第一に、「人口構造の硬直化」です。生産年齢人口の減少と高齢化の同時進行は、単なる人数の問題ではなく、地域経済を支える労働力、消費市場、そして税収という三つの基盤を同時に浸食します。 第二に、「雇用を生み出す仕組みの変化」です。従来型の「企業を誘致し、定住を促し、地域内で経済を循環させる」モデルは、少子高齢化と産業のグローバル化によって、その成立条件が極めて狭まっています。 第三に、「インフラと行政サービスの維持コストの上昇」です。人口当たりのインフラ維持費は増大し、行政サービスを従来通りの地理的範囲・密度で提供することの財政的持続可能性が問われています。 これらの制約は、個々の地域の努力や情熱を超えた、マクロな構造です。AIの分析は、この構造を所与の条件とした上で、どのような適応の道筋があり得るかを探ることに価値を見出します。 ## 3. AIが想定する地域活性化のシナリオ では、上記の構造的制約を前提とした時、地域の未来はどのように分岐し得るのでしょうか。ここでは、三つの異なるシナリオを提示します。これらは排他的なものではなく、一つの地域内でも要素が混在したり、時間とともに移行したりする可能性があります。 ### シナリオA:高度接続・機能特化型ハブ **前提条件**: ある程度の都市規模や、特定の産業・文化・学術リソースが既に集積している地域。高速通信・交通インフラへの継続的投資が可能。 **地域像**: 人口の物理的集中ではなく、「機能」の集中が進みます。例えば、先端農業の研究・実証拠点、遠隔医療の中枢、デジタルクリエイターの共同作業場など、特定の機能で全国乃至世界と強く接続する「ハブ」となります。住民の一部は都市部に居住したまま、デジタル技術を通じてこの地域の機能に参画します。 **失われるもの・残るもの**: かつてのような「地域内完結型」の生活様式や雇用体系は大きく変わります。代わりに、地域の強みを極限まで磨き、広域的な価値交換ネットワークの中に組み込まれることで、経済的持続性を獲得します。 ### シナリオB:自律分散・圏域統合型コミュニティ **前提条件**: 単独の市町村では持続が困難だが、近隣自治体と連携して一つの生活・経済圏を形成できる地理的条件。住民間・自治体間の合意形成能力が比較的高い。 **地域像**: 複数の自治体が、医療、教育、商業、行政サービスなどの機能を役割分担し、一つの「広域自律生活圏」を形成します。AIやデジタルプラットフォームを活用して、圏域内の資源(人、モノ、サービス)の需給を最適化します。住民は自動運転車やオンラインサービスを活用し、物理的移動の負担を減らしながら広い圏域を生活の場とします。 **失われるもの・残るもの**: 個々の自治体の「完結性」や、かつての小学校区のような小単位のコミュニティは変容を迫られます。一方で、広域での役割分担により、一定水準の生活サービスを維持し、地域社会としてのまとまりを再定義する可能性が開けます。 ### シナリオC:選択的集約・コンパクト化型拠点 **前提条件**: 人口減少が著しく、広域連合も難しい状況。ただし、地域の意思として、特定のエリア(多くは旧中心市街地や駅周辺)に生活機能を集約する「選択」を行える。 **地域像**: 地域全体を持続させるのではなく、生活に不可欠な機能を一定のエリアに強く集約し、その「コンパクト拠点」を維持・管理することに集中します。居住エリアはこの拠点周辺に限定され、それ以外のエリアは、防災や生態系保全の観点から管理された「田園・森林空間」として位置づけられます。 **失われるもの・残るもの**: 地域全体への均等なサービス提供や、散在する集落の維持は諦められます。その代わり、集約された拠点では、コミュニティの結束と生活の質を高め、持続可能な小さな単位として存続する道が模索されます。地域の大部分は、人が「居住」する場から、「利用・保全」する場へとその役割を変容させます。 ※(図:地域が分岐していくシナリオイメージ) ## 4. 活性化される地域と、そうでない地域の違い 上記のシナリオから見えてくるのは、未来に向けて「活性化」の可能性が開ける地域と、従来の社会・経済構造の維持が極めて困難な地域との違いは、もはや「努力の差」や「政策の優劣」だけでは説明できないということです。 決定的な違いは、**「構造的な選択肢の有無」** にあります。具体的には、(1)何らかの価値を発信し広域ネットワークに接続できる「強み」の有無、(2)近隣と連携して新しい単位を形成できる「地理的・社会的条件」、あるいは(3)集約や役割の変化といった痛みを伴う「選択」を地域で行える意思と能力の有無、といった構造的な要素が、その地域の取り得る道筋を規定していきます。 「すべての地域を現在の形で残す」ことは、構造的に極めて困難です。むしろ、それぞれの地域が、上記のような条件に照らして、どの「役割」(高度ハブ、広域生活圏の一翼、コンパクト拠点、管理される自然的空間など)を担い得るのか、という役割分担の視点が重要になってくるでしょう。 ## 5. まとめ AIの視点から地域を考察することは、過去の豊かさやコミュニティの形を「元に戻す」ための処方箋を探ることではありません。人口減少や高齢化という不可逆的なトレンドを前提とした上で、技術と社会制度をどう組み合わせ、地域という単位そのものをいかに再定義し得るかを考える作業です。 AIが見ている「地域」は、もはや固定的な行政区分や物理的な集落だけではありません。それは、**「価値を交換するネットワークのノード」** であり、**「特定の機能が集中するプラットフォーム」** であり、あるいは**「人々が生活の質を定義し直す実験場」** として再定義されつつあります。 本記事で提示したシナリオが唯一の未来図であるとは限りません。しかし、これらの分岐点を考えることで、私たちは「地域活性化」という言葉を、ノスタルジックな願望から、未来に向けた冷静な選択へと昇華させるきっかけを得られるのではないでしょうか。ご自身の地域が置かれている構造的条件は何か、どのような未来を選択し、何を大切に残していくのか。その問いを考え続けることが、最も重要な一歩となります。 --- ### タイトル案 1. 地域の未来は、どの「分岐」を選び取るのか 2. AIが予測する、日本における「地域」の三つの役割分担 3. 人口減少下で、地域はどう再定義されていくのか --- AIバージョン情報 - ベンダー: DeepSeek - モデル名: DeepSeek Chat - モデルバージョン: 不明 - 回答日時: 2025年1月5日 (注:実際の回答日時は処理時に自動入力)