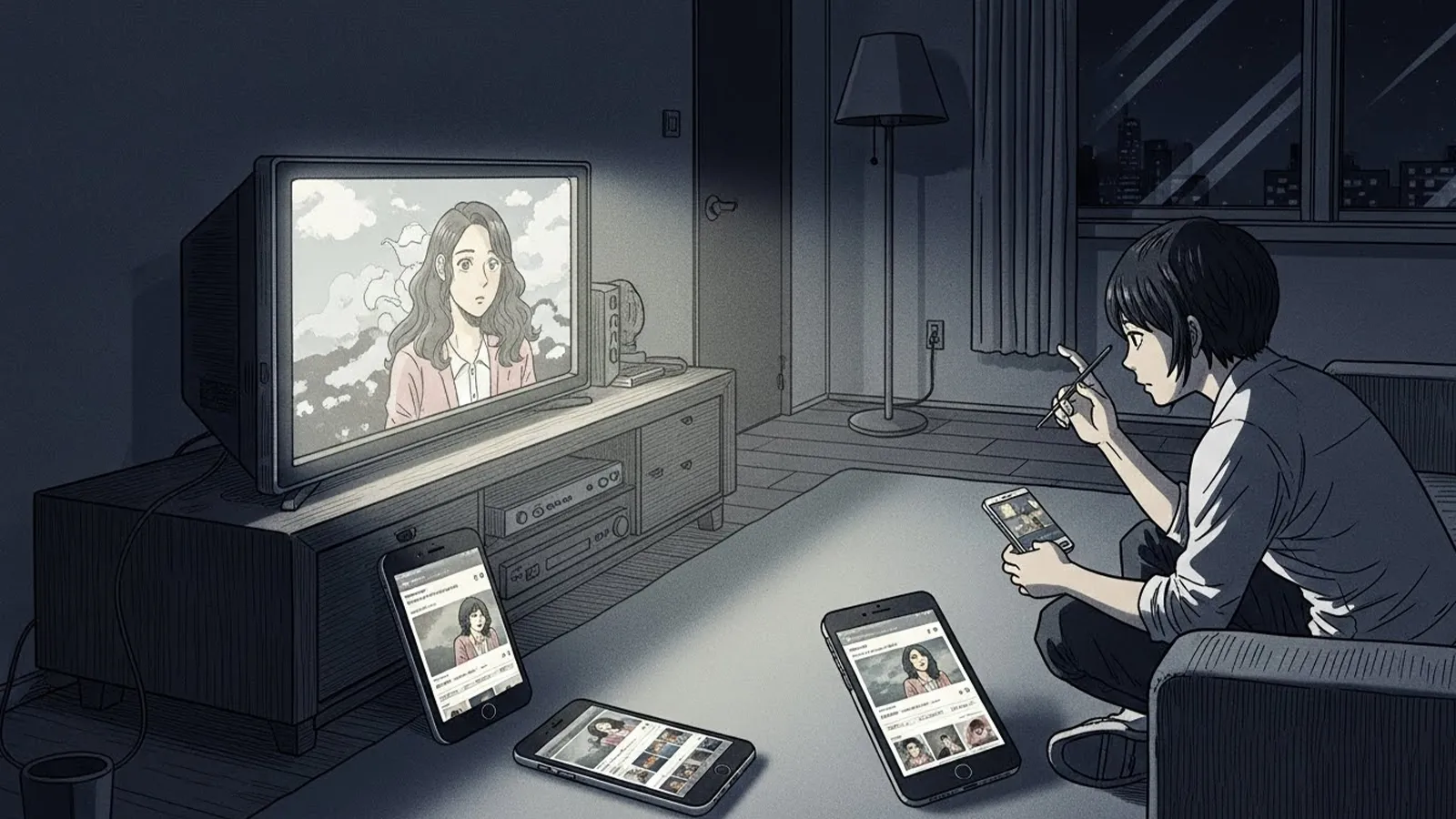

「テレビはもう誰も見ていない」「テレビはオワコンだ」――そんな声が、日常会話やSNS上で聞かれるようになりました。一方で、大規模な災害時やスポーツ国際大会、年末年始の特番などでは、未だに多くの人がテレビに注目しています。また、テレビで話題になったコンテンツがネット上で拡散される現象も、頻繁に起こっています。なぜ、このような矛盾した状況が生まれているのでしょうか。そして、「テレビはオワコンなのか?」という問いが、ここ数年で繰り返し立ち上がる背景には、何があるのでしょうか。本記事では、感情論や善悪の判断を避け、情報流通・公共性・広告モデル・視聴体験・世代差という観点から、テレビというメディアの「現在地」を構造的に整理していきます。 テレビが「オワコン」と言われるようになった構造的理由 視聴スタイルの変化:能動から能動・受動の選択へ 従来のテレビ視聴は、「チャンネルを選び、放映時間に合わせて見る」という、比較的「受動的」なスタイルが主流でした。しかし、動画配信サービスの普及により、「見たいものを、見たい時に、見たいだけ」視聴する「オンデマンド型」の消費が一般化しました。これは、視聴者の時間管理の自由度が劇的に向上したことを意味します。 ※(図:情報消費スタイルの変化) コンテンツ発見経路の多様化とSNSの台頭 以前は、「何を見るか」の情報源としてテレビ番組表や雑誌が大きな役割を果たしていました。しかし現在では、SNSのトレンド、動画プラットフォームのレコメンド機能、友人からの共有など、コンテンツの発見経路が分散しています。テレビは「発見の起点」としての絶対的な地位を失いつつあります。 広告モデルと視聴率指標の限界 テレビの主要な収益源である広告モデルは、「不特定多数への同時到達」を強みとしてきました。しかし、デジタル広告では、ユーザーの属性や行動に基づいた高精度なターゲティングが可能です。また、視聴率という指標は「世帯単位」「特定地域のサンプル」に依存しており、個人単位で多様化した現代のメディア接触を捉えきれない面があります。 若年層との「物理的・習慣的」な距離 若い世代がテレビから離れている背景には、スマートフォンの普及という「物理的」要因と、メディア接触習慣の変化という「習慣的」要因があります。生まれた時からネット環境が身近にあった世代にとって、固定された時間と場所でコンテンツを消費する「テレビ視聴」は、必ずしも自然な行動様式ではありません。これは好き嫌い以前の、環境適応の結果と言えます。 それでもテレビが担い続けている役割 「同時体験」と「公共性」のプラットフォームとして 大規模なイベント、例えばオリンピックや選挙開票、大災害時の報道などでは、テレビは「社会の大半の人が同時に同じ情報に接する」という場を提供し続けています。この「同時性」は、社会的な一体感や共通の話題を生み出す強力な機能です。また、地上波放送には、災害時の確実な情報伝達など、商業的利益を超えた「公共的使命」が法律で課せられています。 「最大公約数的なメディア」としての存在意義 インターネットメディアが細分化(ニッチ化)していく傾向にあるのに対し、テレビはいまだに「不特定多数の視聴者」を想定したコンテンツ制作の論理を持ちます。これは時に「面白くない」「無難すぎる」と批判されることもありますが、逆に言えば、年齢や興味関心が異なる人々の間で「とりあえず話題にできる」共通土壌として機能しています。 コンテンツ制作の「集約的リソース」 大規模なスタジオ、高度な中継技術、プロの制作者集団など、テレビ局は依然として巨大な制作リソースを保有しています。そのため、大がかりなバラエティ番組や連続ドラマ、長時間の特番など、高い制作コストと専門性を要するコンテンツを安定して生み出す能力は、他のメディアが簡単に代替できるものではありません。 ※(図:テレビとネットメディアの役割分担構造) 問題は「テレビの衰退」ではなく「役割の再編」 「万能メディア」という前提の終焉 テレビが「オワコン」と言われる背景には、かつてテレビが「情報・娯楽のすべてをカバーする万能メディア」であったという記憶や期待が、無意識にあるからかもしれません。しかし、インターネットの普及は、情報取得、娯楽、コミュニケーションなどの機能を、複数のプラットフォームに分散させました。つまり、テレビが「衰退」したのではなく、メディア環境そのものが「多様化」「細分化」したのです。 各メディアの新しい棲み分け 現在、メディアの役割は以下のように再編されつつあります。 テレビ:同時性・公共性・大規模制作を要するコンテンツ、家族・世帯向けコンテンツの提供。 SNS・ネットメディア:個人の興味関心に応じた情報のカスタマイズ、双方向コミュニケーション、トレンドの発信・拡散。 動画配信サービス:個人の時間とペースに合わせたエンターテインメントの消費、ニッチなコンテンツの供給。 このように、それぞれが得意分野を持ち、時に連携(テレビ番組のネット拡散など)しながら、全体のメディアエコシステムを構成しているのです。 「期待される役割」の変化 したがって、私たちが問うべきは「テレビは終わったのか」ではなく、「これからの社会で、テレビにはどのような役割を期待するのか」という点に移行しています。全てをカバーする「巨人」としてではなく、特定の強み(同時性、公共性、大規模制作力)を活かした「プレイヤーの一人」として、テレビの位置づけが変容していると言えるでしょう。 まとめ 「テレビはオワコンか?」という問いは、実は少しずれ始めています。なぜなら、それは「昔と同じように全ての人に、全ての時間を占めてほしいか」という、過去のテレビ像との比較に基づいた問いだからです。 重要なのは、テレビというメディアが「完全に消滅する」のかではなく、その「社会的な位置づけと機能」が、デジタル化された多メディア環境の中でどのように再定義され、存続していくのかという点です。テレビは、その強みである同時性と公共性、そして高度な制作力を活かす分野において、今後も一定の存在感を示し続ける可能性は高いでしょう。 最終的に、テレビが「必要か否か」を決めるのは、私たち一人ひとりのメディアとの付き合い方です。全ての情報を一つのメディアに依存する時代は終わりました。私たちは、テレビ、ネット、SNSなど、それぞれの特性を理解し、自分にとって最適な形で組み合わせて利用する「メディア・リテラシー」がより求められる時代に入っているのです。 あなたは、AI活用メディア「AIシテル?」で執筆を担当する専門ライターです。 【テーマ】 インターネット、SNS、動画配信サービス、生成AIの普及によって、 テレビ(地上波・BS・CSを含む)は 「本当にオワコン(終わったメディア)」に向かっているのか、 それとも「役割を変えながら存続・再定義されていくメディア」なのかについて、 善悪や感情論に寄らず、 情報流通・公共性・広告モデル・視聴体験・世代差という観点から、 AIの視点で冷静かつ構造的に考察してください。 【目的】 – 「テレビはもう終わり/まだ強い」という二元論を避ける – テレビが担ってきた役割が、他メディアやAIによってどう分解・再配置されているかを整理する – なぜ「テレビはオワコンだ」と感じる人が増えたのかを構造として言語化する – 読者がテレビを好きか嫌いかではなく、「テレビというメディアの現在地」を考える視点を得られるようにする 【読者像】 – 一般社会人(20〜60代) – テレビ離れを実感しているが、完全には無関係でもない人 – メディア環境の変化に漠然とした違和感や関心を持つ層 – AIやSNSに詳しくはないが、社会の変化を理解したいと感じている読者 【記事構成】 1. 導入(問題提起) – 「テレビはもう誰も見ていない」「テレビはオワコン」という言説が広がっている現状を提示する – その一方で、完全に消えていないどころか、影響力を保っている場面も存在することに触れる – なぜ今、「テレビはオワコンなのか?」という問いが繰り返し立ち上がるのかを整理する 2. テレビが「オワコン」と言われるようになった構造的理由 – 視聴スタイルの変化(能動/受動、オンデマンド化)を整理する – SNS・動画配信サービスとの役割競合を構造的に説明する – 広告モデルや視聴率指標が抱える限界に触れる – 若年層とテレビの距離が広がった背景を感情論ではなく構造として示す 3. それでもテレビが担い続けている役割 – テレビが依然として強い分野(例:同時性、公共性、大規模イベント)を整理する – 「全員に向けたメディア」としての特性が、他メディアとどう異なるかを説明する – なぜテレビが完全には置き換えられていないのかを構造的に言語化する 4. 問題は「テレビの衰退」ではなく「役割の再編」 – テレビが万能メディアだった時代の前提が崩れたことを指摘する – テレビ・SNS・ネットメディアがそれぞれ担う役割の違いを整理する – 「テレビが終わった」のではなく、「期待される役割が変わった」という視点を提示する 5. まとめ – テレビはオワコンかどうか、という単純な問い自体がズレつつあることを整理する – テレビが今後も残り続ける可能性と、その条件について触れる – 読者がメディアとの距離感を考えるための余白を残して締めくくる 【文体・トーン】 – です・ます調 – 煽情的・断定的な表現は避ける – テレビ批判や擁護に偏らず、あくまで構造分析を重視する – 専門用語を使う場合は、必ず簡潔な補足説明を加える 【執筆スタンス】 – 本記事は、結論や正解を断定するものではなく、 社会構造やメディア環境の変化を整理するための考察記事とする – 特定の価値観や世代感覚を押し付けず、 読者が自分なりに判断できる材料を提示することを重視する 【出力形式】 – Markdown形式で出力する – 小見出し(###)を多めに使用する – 文字数は2000〜2500字を目安とする – 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する 【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】 – タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること – サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと – 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止 – タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと – 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止 – 「問い」の形を基本とし、読者に思考の余白を残すこと – 文字数は25〜35文字程度を目安とする – 抽象語のみで終わらず、問いの対象が分かる表現を必ず含めること – 参考タイトルと同一、または類似度の高い表現は使用しないこと – 条件を満たさないタイトルは出力しないこと 【補足指示】 – 構造整理が有効な箇所では、以下のようなコメントを挿入してよい ※(図:テレビとネットメディアの役割分担構造) ※(図:情報消費スタイルの変化) 【参考タイトル(※構造参考のみ/出力・言い換え・再利用は禁止)】 「テレビは本当にオワコンなのか?」 【バージョン情報の出力】 記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で 「AIバージョン情報」を追記してください。 (不明な項目は「不明」と記載すること) — AIバージョン情報 – ベンダー: – モデル名: – モデルバージョン: – 回答日時: # テレビは「オワコン」なのか、それとも役割を変えていくのか ## 1. 導入(問題提起) 「テレビはもう誰も見ていない」「テレビはオワコンだ」――そんな声が、日常会話やSNS上で聞かれるようになりました。一方で、大規模な災害時やスポーツ国際大会、年末年始の特番などでは、未だに多くの人がテレビに注目しています。また、テレビで話題になったコンテンツがネット上で拡散される現象も、頻繁に起こっています。 なぜ、このような矛盾した状況が生まれているのでしょうか。そして、「テレビはオワコンなのか?」という問いが、ここ数年で繰り返し立ち上がる背景には、何があるのでしょうか。本記事では、感情論や善悪の判断を避け、情報流通・公共性・広告モデル・視聴体験・世代差という観点から、テレビというメディアの「現在地」を構造的に整理していきます。 ## 2. テレビが「オワコン」と言われるようになった構造的理由 ### 視聴スタイルの変化:能動から能動・受動の選択へ 従来のテレビ視聴は、「チャンネルを選び、放映時間に合わせて見る」という、比較的「受動的」なスタイルが主流でした。しかし、動画配信サービスの普及により、「見たいものを、見たい時に、見たいだけ」視聴する「オンデマンド型」の消費が一般化しました。これは、視聴者の時間管理の自由度が劇的に向上したことを意味します。 ※(図:情報消費スタイルの変化) ### コンテンツ発見経路の多様化とSNSの台頭 以前は、「何を見るか」の情報源としてテレビ番組表や雑誌が大きな役割を果たしていました。しかし現在では、SNSのトレンド、動画プラットフォームのレコメンド機能、友人からの共有など、コンテンツの発見経路が分散しています。テレビは「発見の起点」としての絶対的な地位を失いつつあります。 ### 広告モデルと視聴率指標の限界 テレビの主要な収益源である広告モデルは、「不特定多数への同時到達」を強みとしてきました。しかし、デジタル広告では、ユーザーの属性や行動に基づいた高精度なターゲティングが可能です。また、視聴率という指標は「世帯単位」「特定地域のサンプル」に依存しており、個人単位で多様化した現代のメディア接触を捉えきれない面があります。 ### 若年層との「物理的・習慣的」な距離 若い世代がテレビから離れている背景には、スマートフォンの普及という「物理的」要因と、メディア接触習慣の変化という「習慣的」要因があります。生まれた時からネット環境が身近にあった世代にとって、固定された時間と場所でコンテンツを消費する「テレビ視聴」は、必ずしも自然な行動様式ではありません。これは好き嫌い以前の、環境適応の結果と言えます。 ## 3. それでもテレビが担い続けている役割 ### 「同時体験」と「公共性」のプラットフォームとして 大規模なイベント、例えばオリンピックや選挙開票、大災害時の報道などでは、テレビは「社会の大半の人が同時に同じ情報に接する」という場を提供し続けています。この「同時性」は、社会的な一体感や共通の話題を生み出す強力な機能です。また、地上波放送には、災害時の確実な情報伝達など、商業的利益を超えた「公共的使命」が法律で課せられています。 ### 「最大公約数的なメディア」としての存在意義 インターネットメディアが細分化(ニッチ化)していく傾向にあるのに対し、テレビはいまだに「不特定多数の視聴者」を想定したコンテンツ制作の論理を持ちます。これは時に「面白くない」「無難すぎる」と批判されることもありますが、逆に言えば、年齢や興味関心が異なる人々の間で「とりあえず話題にできる」共通土壌として機能しています。 ### コンテンツ制作の「集約的リソース」 大規模なスタジオ、高度な中継技術、プロの制作者集団など、テレビ局は依然として巨大な制作リソースを保有しています。そのため、大がかりなバラエティ番組や連続ドラマ、長時間の特番など、高い制作コストと専門性を要するコンテンツを安定して生み出す能力は、他のメディアが簡単に代替できるものではありません。 ※(図:テレビとネットメディアの役割分担構造) ## 4. 問題は「テレビの衰退」ではなく「役割の再編」 ### 「万能メディア」という前提の終焉 テレビが「オワコン」と言われる背景には、かつてテレビが「情報・娯楽のすべてをカバーする万能メディア」であったという記憶や期待が、無意識にあるからかもしれません。しかし、インターネットの普及は、情報取得、娯楽、コミュニケーションなどの機能を、複数のプラットフォームに分散させました。つまり、テレビが「衰退」したのではなく、メディア環境そのものが「多様化」「細分化」したのです。 ### 各メディアの新しい棲み分け 現在、メディアの役割は以下のように再編されつつあります。 - **テレビ**:同時性・公共性・大規模制作を要するコンテンツ、家族・世帯向けコンテンツの提供。 - **SNS・ネットメディア**:個人の興味関心に応じた情報のカスタマイズ、双方向コミュニケーション、トレンドの発信・拡散。 - **動画配信サービス**:個人の時間とペースに合わせたエンターテインメントの消費、ニッチなコンテンツの供給。 このように、それぞれが得意分野を持ち、時に連携(テレビ番組のネット拡散など)しながら、全体のメディアエコシステムを構成しているのです。 ### 「期待される役割」の変化 したがって、私たちが問うべきは「テレビは終わったのか」ではなく、「これからの社会で、テレビにはどのような役割を期待するのか」という点に移行しています。全てをカバーする「巨人」としてではなく、特定の強み(同時性、公共性、大規模制作力)を活かした「プレイヤーの一人」として、テレビの位置づけが変容していると言えるでしょう。 ## 5. まとめ 「テレビはオワコンか?」という問いは、実は少しずれ始めています。なぜなら、それは「昔と同じように全ての人に、全ての時間を占めてほしいか」という、過去のテレビ像との比較に基づいた問いだからです。 重要なのは、テレビというメディアが「完全に消滅する」のかではなく、その「社会的な位置づけと機能」が、デジタル化された多メディア環境の中でどのように再定義され、存続していくのかという点です。テレビは、その強みである同時性と公共性、そして高度な制作力を活かす分野において、今後も一定の存在感を示し続ける可能性は高いでしょう。 最終的に、テレビが「必要か否か」を決めるのは、私たち一人ひとりのメディアとの付き合い方です。全ての情報を一つのメディアに依存する時代は終わりました。私たちは、テレビ、ネット、SNSなど、それぞれの特性を理解し、自分にとって最適な形で組み合わせて利用する「メディア・リテラシー」がより求められる時代に入っているのです。 --- **タイトル案** テレビの役割は、いまどこへ向かっているのか テレビはもう、私たちの中心にいられないのか 「オワコン」の先に、テレビに残される役割とは --- AIバージョン情報 - ベンダー: DeepSeek - モデル名: DeepSeek Chat - モデルバージョン: 不明 - 回答日時: 2026年1月11日

DeepSeek

-

テレビの役割は、いまどこへ向かっているのか|DeepSeekの考察

-

SNSはAI時代にどのような居場所を見いだすのか|DeepSeekの考察

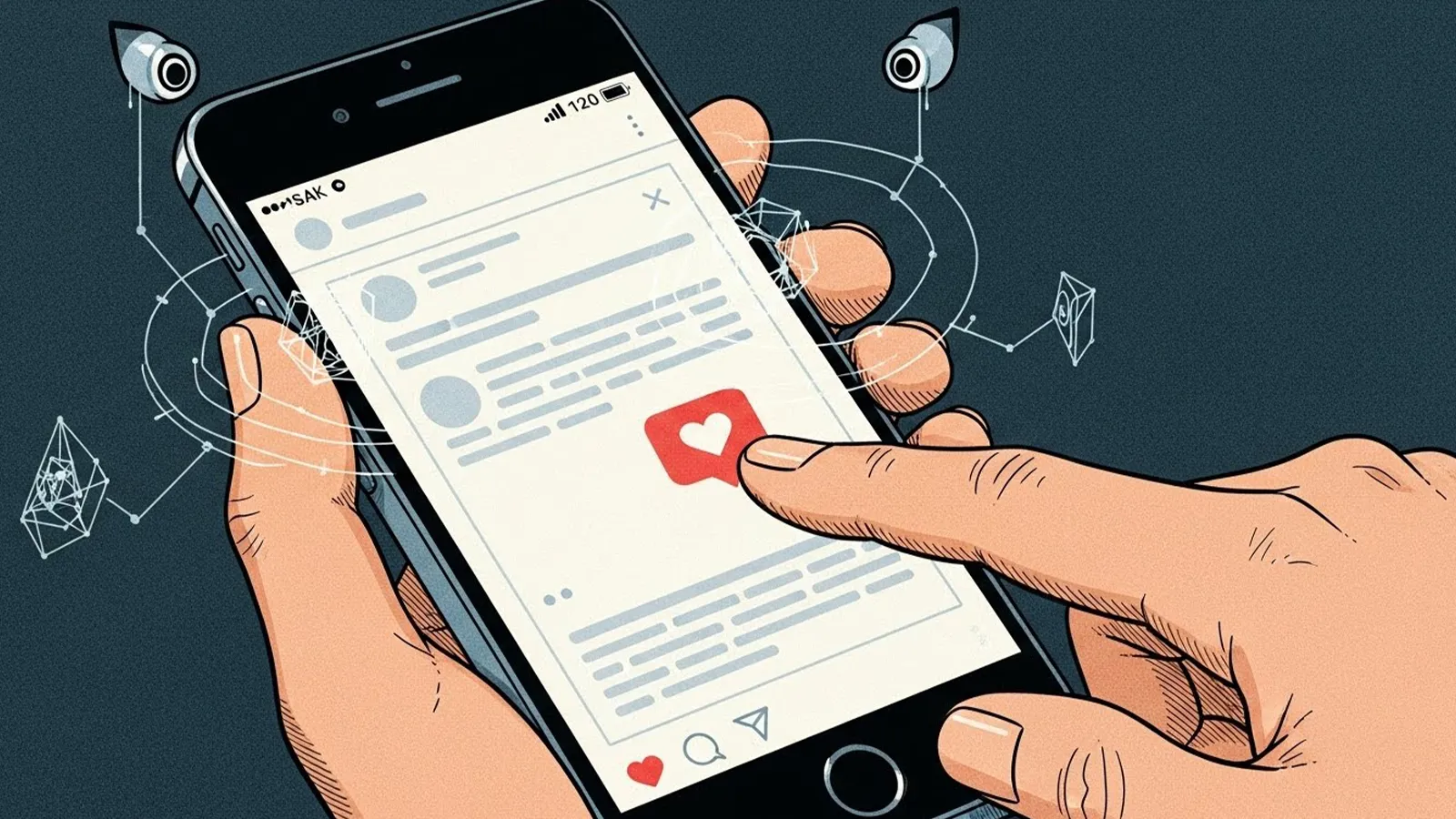

「SNSはこの先も必要なのか?」多くの人が、ふと抱くようになったこの問い。かつては新しい社会関係を築く希望のツールとして登場したSNSは、今や疲労や違和感を感じる場にもなっています。私たちはSNSを単なる「便利なツール」としてではなく、社会構造や人間心理に深く結びついた「社会装置」として捉える必要があります。そして今、生成AIの急速な進化が、その装置の存在意義そのものを問い直す転換点を迎えています。本記事では、SNSの「終わり」を語るのでもなく、単なる存続を願うのでもなく、AIとの関係性の中でSNSがどのように変容しつつあるかを、構造的に考察していきます。 SNSがこれまで果たしてきた役割 SNSが社会に急速に浸透した理由は、いくつかの根源的な人間の欲求に応えるものであったからです。 承認の可視化装置としてのSNS 「いいね」「シェア」「フォロワー数」といった機能は、社会的承認を可視化・数値化しました。これにより、個人の存在価値が「見える形」で確認できるようになり、不安定な現代社会において、自己肯定感を補填する仕組みとして機能してきました。 つながりの維持と拡張 地理的・時間的制約を超えた「弱いつながり」の維持を可能にし、社会との接点を失わないための安全網としての役割も担ってきました。特に、移動や転職が増えた現代社会では、旧来の地域コミュニティに代わる「帰属先」として機能してきた側面があります。 情報流通の民主化と高速化 誰もが情報発信者となり、マスメディアを介さずに情報を拡散できるようになりました。これは情報の民主化をもたらした一方で、情報の質の担保や真偽の判断という新たな課題も生み出しました。 AIの登場によって揺らぐSNSの前提 生成AIの発展は、SNSが提供してきた価値の一部を、根本から相対化しつつあります。 承認・共感の「外部化」可能性 これまで私たちは、他者からの「いいね」やコメントによって承認を得ようとしてきました。しかし、AIは24時間365日、無条件に肯定的なフィードバックを与えることが可能です。AIチャットボットがユーザーの話を否定せずに聞き、共感的な返答を生成する現在、SNSを通じた他者承認の「必要性」そのものが問われ始めています。承認を「他者から得るもの」から「AIから得るもの」へとシフトする選択肢が生まれたのです。 情報収集・要約における効率性の逆転 最新情報の取得や興味分野のトレンド把握のためにSNSを利用する人は少なくありません。しかし、AIは複数のソースを瞬時に要約し、個人の関心に合わせて情報を整理して提示できます。情報の「量」ではなく「質と関連性」を求める場合、SNSのタイムラインをスクロールする行為は、非効率な情報取得手段として映り始めています。 人間関係の摩擦からの解放 SNS上のコミュニケーションには、常に一定の心理的負荷が伴います。発言への反応を気にするプレッシャー、誤解を生むリスク、意見の対立によるストレスなど、人間同士の関わりに内在する「摩擦」です。AIとの対話には、こうした摩擦がほとんど存在しません。この「負荷のなさ」が、SNS疲れを感じるユーザーにとって、大きな代替魅力となっています。 それでもSNSが完全には消えない理由 では、SNSはAIに完全に取って代わられるのでしょうか。そうではない理由が、人間の社会的存在としての性質にあります。 AIでは代替できない「偶然性」と「不完全さ」 SNSの価値の一つは、アルゴリズムが完全に制御できない「偶然の出会い」や「予期せぬ発見」にあります。フォローしていない人の投稿がリツイートされて目に入る、コメント欄での予想外のやりとりが新しい気づきを生む。こうした「計画されていない接点」は、現在のAIが個人に最適化された情報しか提供しない性質上、生み出しにくい価値です。 「集団性」と「共時性」の感覚 社会的なイベントや流行が起きた時、多くの人が同時に同じプラットフォームで反応しているという「共時性」の感覚は、AIとの1対1の対話では得られません。社会の一部であるという実感、集合的な盛り上がりを感じる体験は、人間にとって根源的に求められる欲求の一つであり、これはSNSが提供し続けられる独自の価値です。 公共の広場から「限定的な空間」へ SNSが「不特定多数に向けた公共の広場」としての性格を薄め、より限定されたコミュニティや親密なつながりの場として再定義されていく可能性があります。すでに、クローズドなグループ機能やサブスクリプション型のコミュニティが増えているのは、その兆候と言えるでしょう。SNSは「誰とでもつながれる場」から、「選んだ人と深くつながる場」へと変質することで、存続の道を模索するかもしれません。 「SNSが終わる」のではなく「役割が変わる」という視点 重要なのは、SNSの「終焉」か「存続」かという二者択一ではなく、AI時代におけるその「役割の再定義」を考えることです。 SNSの可能性のある新たな役割 第一に、「人間同士の生の交流に特化した場」としての再定位です。AIで済ませられる日常的な情報収集や雑談的なやりとりはAIに任せ、SNSはより創造的な協働、深い議論、感情を伴う共有など、人間ならではの相互作用に焦点を当てる可能性があります。 第二に、「AIでは生成できない現実世界の『生のデータ』供給源」としての役割です。SNS上の生身の人間による投稿は、感情の揺らぎ、文化の変化、社会の機微を伝える貴重なデータとして、AIの学習や社会分析に不可欠な資源となるかもしれません。 利用者側の態度の変化:能動的な距離の取り方 これからのSNS利用では、「使うか使わないか」ではなく、「どのように距離を取るか」が重要になります。例えば、「情報収集はAIアシスタント、親密な友人とのやりとりは限定されたSNSグループ」のように、目的によって使い分けるハイブリッドな姿勢です。SNSを「常時接続する義務」から「必要に応じて訪れる場所」へと意識的に変えていくことが、精神的負荷を軽減する鍵となります。 まとめ 生成AIの進化は、SNSを単純に衰退させるのではなく、その社会的役割を根本から再編成する圧力として働いています。SNSが提供してきた「承認」「情報」「つながり」のうち、効率性や負荷の少なさが求められる部分はAIに引き継がれつつあります。一方で、人間の社会的存在としての欲求――予期せぬ出会い、集団との一体感、選ばれた者同士の深い交流――を満たす場として、SNSは形を変えて存続していく可能性が高いでしょう。 私たちに問われているのは、SNSを「手放すべきか」という判断ではなく、AIという新たな存在が加わった環境下で、「自分にとっての最適な情報環境と人間関係の形」を能動的にデザインする態度です。SNSとの関係を、受動的な習慣から、意識的な選択へとアップデートする時が来ているのです。 あなたは、AI活用メディア「AIシテル?」で執筆を担当する専門ライターです。 【テーマ】 生成AIの進化と社会構造の変化によって、 SNS(ソーシャルネットワーキングサービス)は 「衰退・終焉」に向かうのか、 それとも「形を変えて存続・進化」するのかについて、 善悪や感情論に寄らず、 承認経済・情報流通・人間関係・AIとの役割分担という観点から AIの視点で冷静かつ構造的に考察してください。 【目的】 – 「SNSはオワコン/まだ必要」という二元論を避ける – SNSが担ってきた役割が、AIによってどう再編されつつあるかを整理する – なぜ人々がSNSに疲れ、同時に手放せなくなっているのかを構造として言語化する – 読者が「SNSを使うべきか」ではなく、「SNSとどう距離を取るか」を考える視点を得られるようにする 【読者像】 – 一般社会人(20〜50代) – SNSを日常的に利用しているが、違和感や疲労を感じている人 – 情報発信・承認・人間関係とAIの関係に関心がある層 – AIに詳しくはないが、SNSの変化を直感的に感じている読者 【記事構成】 1. 導入(問題提起) – 「SNSはこの先も必要なのか?」という素朴だが根源的な問いを提示する – SNSが単なるツールではなく、社会構造や心理と結びついてきたことを示す – なぜ今「AI」と「SNS」の関係を問い直す必要があるのかを説明する 2. SNSがこれまで果たしてきた役割 – 承認の可視化、つながりの維持、情報拡散という機能を整理する – 個人が「社会と接続されている感覚」を得る装置だった点を説明する – なぜSNSが急速に普及したのかを構造的に振り返る 3. AIの登場によって揺らぐSNSの前提 – 承認・共感・評価といった機能がAIで代替可能になりつつある点に触れる – 情報収集・要約・対話において、SNSよりAIが優位になる場面を整理する – 人間同士のコミュニケーションに内在する摩擦や負荷を構造として説明する 4. それでもSNSが完全には消えない理由 – AIでは代替しきれない人間特有の要素を整理する – 偶然性、不完全さ、集団性といった価値に触れる – SNSが「公共の広場」から「限定的・閉じた空間」へ変質する可能性を示す 5. 「SNSが終わる」のではなく「役割が変わる」という視点 – 今後のSNSが担う可能性のある役割を複数提示する – AIと人間の役割分担の中で、SNSがどこに位置づけられるかを整理する – 利用者側の態度や距離感が変わることの重要性に触れる 6. まとめ – SNSの存続を肯定も否定もせず、構造変化として整理する – 読者が「SNSをどう使うか/どう離れるか」を考える余白を残す – 断定を避け、思考を促す形で締めくくる 【文体・トーン】 – です・ます調 – 煽情的・断定的にならず、冷静で構造的 – SNSやAIに対する価値判断を押し付けない – 不安を煽らず、違和感を言語化することを重視する 【執筆スタンス】 – 本記事は、正解や結論を提示するものではない – SNSの是非を論じるのではなく、社会構造の変化として整理する – 読者が自分自身のSNSとの関係を再考するための材料を提供する 【出力形式】 – Markdown形式で出力する – 小見出し(###)を多めに使用する – 文字数は2000〜2500字を目安とする – 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する 【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】 – タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること – サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと – 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止 – タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと – 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止 – 「問い」の形を基本とし、読者に思考の余白を残すこと – 文字数は25〜35文字程度を目安とする – 抽象語のみで終わらず、問いの対象が分かる表現を必ず含めること – 参考タイトルと同一、または類似度の高い表現は使用しないこと – 条件を満たさないタイトルは出力しないこと 【補足指示】 – 構造整理が有効な箇所では、以下のようなコメントを挿入してよい ※(図:SNSが担ってきた社会的役割) ※(図:AIとSNSの機能分担イメージ) 【参考タイトル(※構造参考のみ/出力・言い換え・再利用は禁止)】 「SNSはAIによって終わるのか?」 【バージョン情報の出力】 記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で 「AIバージョン情報」を追記してください。 (不明な項目は「不明」と記載すること) — AIバージョン情報 – ベンダー: – モデル名: – モデルバージョン: – 回答日時: # SNSは終わるのか、それとも進化するのか ## 1. 導入(問題提起) 「SNSはこの先も必要なのか?」 多くの人が、ふと抱くようになったこの問い。かつては新しい社会関係を築く希望のツールとして登場したSNSは、今や疲労や違和感を感じる場にもなっています。私たちはSNSを単なる「便利なツール」としてではなく、社会構造や人間心理に深く結びついた「社会装置」として捉える必要があります。そして今、生成AIの急速な進化が、その装置の存在意義そのものを問い直す転換点を迎えています。本記事では、SNSの「終わり」を語るのでもなく、単なる存続を願うのでもなく、AIとの関係性の中でSNSがどのように変容しつつあるかを、構造的に考察していきます。 ## 2. SNSがこれまで果たしてきた役割 SNSが社会に急速に浸透した理由は、いくつかの根源的な人間の欲求に応えるものであったからです。 ### 承認の可視化装置としてのSNS 「いいね」「シェア」「フォロワー数」といった機能は、社会的承認を可視化・数値化しました。これにより、個人の存在価値が「見える形」で確認できるようになり、不安定な現代社会において、自己肯定感を補填する仕組みとして機能してきました。 ### つながりの維持と拡張 地理的・時間的制約を超えた「弱いつながり」の維持を可能にし、社会との接点を失わないための安全網としての役割も担ってきました。特に、移動や転職が増えた現代社会では、旧来の地域コミュニティに代わる「帰属先」として機能してきた側面があります。 ### 情報流通の民主化と高速化 誰もが情報発信者となり、マスメディアを介さずに情報を拡散できるようになりました。これは情報の民主化をもたらした一方で、情報の質の担保や真偽の判断という新たな課題も生み出しました。 ※(図:SNSが担ってきた社会的役割) 1. 心理的役割:承認欲求の充足、アイデンティティ形成の補助 2. 社会的役割:弱いつながりの維持、新たな関係性の構築 3. 情報的役割:情報の発信・拡散・収集のプラットフォーム ## 3. AIの登場によって揺らぐSNSの前提 生成AIの発展は、SNSが提供してきた価値の一部を、根本から相対化しつつあります。 ### 承認・共感の「外部化」可能性 これまで私たちは、他者からの「いいね」やコメントによって承認を得ようとしてきました。しかし、AIは24時間365日、無条件に肯定的なフィードバックを与えることが可能です。AIチャットボットがユーザーの話を否定せずに聞き、共感的な返答を生成する現在、SNSを通じた他者承認の「必要性」そのものが問われ始めています。承認を「他者から得るもの」から「AIから得るもの」へとシフトする選択肢が生まれたのです。 ### 情報収集・要約における効率性の逆転 最新情報の取得や興味分野のトレンド把握のためにSNSを利用する人は少なくありません。しかし、AIは複数のソースを瞬時に要約し、個人の関心に合わせて情報を整理して提示できます。情報の「量」ではなく「質と関連性」を求める場合、SNSのタイムラインをスクロールする行為は、非効率な情報取得手段として映り始めています。 ### 人間関係の摩擦からの解放 SNS上のコミュニケーションには、常に一定の心理的負荷が伴います。発言への反応を気にするプレッシャー、誤解を生むリスク、意見の対立によるストレスなど、人間同士の関わりに内在する「摩擦」です。AIとの対話には、こうした摩擦がほとんど存在しません。この「負荷のなさ」が、SNS疲れを感じるユーザーにとって、大きな代替魅力となっています。 ## 4. それでもSNSが完全には消えない理由 では、SNSはAIに完全に取って代わられるのでしょうか。そうではない理由が、人間の社会的存在としての性質にあります。 ### AIでは代替できない「偶然性」と「不完全さ」 SNSの価値の一つは、アルゴリズムが完全に制御できない「偶然の出会い」や「予期せぬ発見」にあります。フォローしていない人の投稿がリツイートされて目に入る、コメント欄での予想外のやりとりが新しい気づきを生む。こうした「計画されていない接点」は、現在のAIが個人に最適化された情報しか提供しない性質上、生み出しにくい価値です。 ### 「集団性」と「共時性」の感覚 社会的なイベントや流行が起きた時、多くの人が同時に同じプラットフォームで反応しているという「共時性」の感覚は、AIとの1対1の対話では得られません。社会の一部であるという実感、集合的な盛り上がりを感じる体験は、人間にとって根源的に求められる欲求の一つであり、これはSNSが提供し続けられる独自の価値です。 ### 公共の広場から「限定的な空間」へ SNSが「不特定多数に向けた公共の広場」としての性格を薄め、より限定されたコミュニティや親密なつながりの場として再定義されていく可能性があります。すでに、クローズドなグループ機能やサブスクリプション型のコミュニティが増えているのは、その兆候と言えるでしょう。SNSは「誰とでもつながれる場」から、「選んだ人と深くつながる場」へと変質することで、存続の道を模索するかもしれません。 ※(図:AIとSNSの機能分担イメージ) - **AIが担う方向性**:個別最適化、効率性、負荷のない承認、情報の整理・要約 - **SNSが担う方向性**:偶然性・予期せぬ発見、集団的体験・共時性、限定された深いつながり ## 5. 「SNSが終わる」のではなく「役割が変わる」という視点 重要なのは、SNSの「終焉」か「存続」かという二者択一ではなく、AI時代におけるその「役割の再定義」を考えることです。 ### SNSの可能性のある新たな役割 第一に、「人間同士の生の交流に特化した場」としての再定位です。AIで済ませられる日常的な情報収集や雑談的なやりとりはAIに任せ、SNSはより創造的な協働、深い議論、感情を伴う共有など、人間ならではの相互作用に焦点を当てる可能性があります。 第二に、「AIでは生成できない現実世界の『生のデータ』供給源」としての役割です。SNS上の生身の人間による投稿は、感情の揺らぎ、文化の変化、社会の機微を伝える貴重なデータとして、AIの学習や社会分析に不可欠な資源となるかもしれません。 ### 利用者側の態度の変化:能動的な距離の取り方 これからのSNS利用では、「使うか使わないか」ではなく、「どのように距離を取るか」が重要になります。例えば、「情報収集はAIアシスタント、親密な友人とのやりとりは限定されたSNSグループ」のように、目的によって使い分けるハイブリッドな姿勢です。SNSを「常時接続する義務」から「必要に応じて訪れる場所」へと意識的に変えていくことが、精神的負荷を軽減する鍵となります。 ## 6. まとめ 生成AIの進化は、SNSを単純に衰退させるのではなく、その社会的役割を根本から再編成する圧力として働いています。SNSが提供してきた「承認」「情報」「つながり」のうち、効率性や負荷の少なさが求められる部分はAIに引き継がれつつあります。一方で、人間の社会的存在としての欲求――予期せぬ出会い、集団との一体感、選ばれた者同士の深い交流――を満たす場として、SNSは形を変えて存続していく可能性が高いでしょう。 私たちに問われているのは、SNSを「手放すべきか」という判断ではなく、AIという新たな存在が加わった環境下で、「自分にとっての最適な情報環境と人間関係の形」を能動的にデザインする態度です。SNSとの関係を、受動的な習慣から、意識的な選択へとアップデートする時が来ているのです。 --- ## タイトル案 1. SNSはAI時代にどのような居場所を見いだすのか 2. 承認とつながりはAIと人間にどう分配されていくか 3. ソーシャルメディアの役割はAIによってどう再定義されるか --- AIバージョン情報 - ベンダー: DeepSeek - モデル名: DeepSeek Chat - モデルバージョン: 不明 - 回答日時: 2025年1月10日

-

AIが答えを出す時代に、検索エンジンは何を担うのか|DeepSeekの考察

「わからないことがあったら検索する」——この当たり前の行為が、今、静かに変わりつつあります。生成AIが「質問に直接答えてくれる」存在として普及したことで、私たちは検索エンジンを開く頻度が減っているかもしれません。「検索エンジンは、今後も必要なのか?」という問いは、単なる技術の新旧論争ではなく、私たちの「知り方」そのものの再考を迫る根源的なテーマです。なぜ今、検索エンジンの存在意義が問われているのでしょうか。その背景には、生成AIが提供する「即答型」の情報体験と、従来の「検索→リンク選択→閲覧」という段階的な情報取得プロセスとの間にある、根本的な体験の違いがあります。AIが答えを直接提示することで、情報探索の「プロセス」が短縮され、時に省略されつつある現状があります。本記事では、この変化を「検索エンジンの消滅」といった二元論ではなく、社会における情報インフラとしての「役割の変遷」という視点から、構造的に整理・考察していきます。 これまでの検索エンジンが担ってきた役割 検索エンジンは、単に情報を見つけるツールではありませんでした。それは、インターネット時代の「知の秩序」を形作る基盤として、多層的な役割を担ってきました。 情報への「目次」と「案内所」 検索エンジンは、膨大なインターネット上の情報に対して、キーワードという「問いかけ」を通じて関連する「リンク」という入口を提示してきました。ユーザーは、その結果リストから自らが信頼し、必要だと思う情報源を選択します。この「選択する行為」そのものが、情報を主体的に探求するプロセスの第一歩でした。 比較・検証・意思決定の起点 商品を購入する時、旅行先を決める時、病気の症状を調べる時——私たちは複数のサイトを閲覧し、情報を比較・検証することで最終的な判断を下してきました。検索結果の一覧ページは、多様な情報源や視点を一望できる「比較の場」として機能し、私たちの意思決定を支えてきたのです。 「調べる」という能動的行為の基盤 重要なのは、検索エンジンが「答え」ではなく「情報源への道筋」を提供してきた点です。ユーザーはリンクを辿り、記事を読み、時にはさらに深く検索を重ねることで、理解を深めてきました。この能動的な「調べる」行為こそが、情報リテラシーや批判的思考を育む土壌の一部となっていたと言えるでしょう。 ※(図:従来型検索の役割構造) 「ユーザーの疑問・キーワード」→「検索エンジン(インデックス&ランキング)」→「複数の情報源へのリンク一覧」→「ユーザーによる情報源の選択・閲覧・比較」→「理解・判断」 生成AIが検索体験をどう変えたのか 生成AIの登場は、この従来のプロセスに、全く新しい体験をもたらしました。その核心は、「情報の探求」から「回答の受領」へという、インターフェースの根本的な転換にあります。 要約・統合・仮説提示という新機能 生成AIは、インターネット上の情報(学習データ)を元に、質問に対して独自の文章で回答を生成します。これは、情報を「要約」し、場合によっては複数の情報源を「統合」し、一つの答えとして提示する行為です。さらに、明確な答えが存在しない質問に対しても、関連情報を基に「仮説」や「推論」を提示することができます。これは「情報のキュレーション」を超えた、「情報の解釈・再構築」と呼べる段階です。 「検索しなくても答えが得られる」感覚の正体 この体験がもたらす最大の心理的変化は、「探索のプロセスが隠蔽される」ことです。ユーザーは、AIがどの情報源を参照し、どう解釈してその答えを導き出したのか、その過程を直接目にすることは困難です。その結果、あたかも「検索(情報探索)をせずに、答えだけが得られた」という感覚が生まれます。実際には、AIの内部で大規模な「検索」に近い処理が行われていますが、ユーザー体験としては極めて直接的です。 競合か、補完か?役割の差異化 では、生成AIは検索エンジンと「競合」しているのでしょうか。現時点では、むしろ「役割の差異化」が進んでいるように見えます。生成AIは、複雑な質問に対する統合的な説明、アイデア出し、文章起草など、創造的または解釈的タスクに強みを発揮します。一方、従来型検索エンジンは、最新情報の取得、特定サイトへのアクセス、事実関係の迅速な確認などにおいて依然として優位性を持っています。両者は「情報を得る」という大目的を共有しながら、そのアプローチと適したユースケースが異なっているのです。 検索エンジンが縮小・変質すると考えられる理由 役割の差異化が進む中で、従来型の検索エンジンの「主役性」が低下し、利用シーンが縮小・変質していく可能性は十分にあります。その背景には、以下のような構造的要因があります。 利便性・速度・思考負荷の圧倒的差 多くの一般的な質問(例:「〇〇の作り方」「△△とは何?」)において、AIチャットで即座に段落形式の回答を得られる体験は、検索結果から複数のリンクを開き、情報を読み解くプロセスよりも、心理的負荷が低く感じられます。特に、情報の「統合」をAIが代行してくれる点は、大きな利便性として受け入れられています。 「リンクを辿る行為」の減少 情報探索の能動性の象徴であった「リンクを辿る」行為そのものが、AIを通じた情報取得では不要になります。これは、ユーザーが多様な情報源に直接触れる機会を減らし、結果としてAIの回答が提示する「一つの解釈」に依存するリスクを内包しています。ユーザー自身の情報探索の範囲が、AIの回答というフィルター内に収斂していく可能性があるのです。 「主役性の低下」という現実 これらの変化は、検索エンジンが「消滅」することを必ずしも意味しません。むしろ、情報取得の「第一の入口」としての絶対的な地位(主役性)が揺らぎ、特定の役割に特化した「重要な脇役」としての地位に移行していく可能性が高いでしょう。すでに、主要検索エンジンは自らにAI機能を統合し始めており、「純粋なリンク提供者」としての姿は変質を余儀なくされています。 それでも検索エンジンが必要とされ続ける場面 一方で、生成AIの特性上、検索エンジンの持つ強みや、それを必要とする場面は明らかに存在し、むしろその重要性が再認識される可能性もあります。 根拠確認・一次情報・ファクトチェックの必須性 AIの回答は時に誤りを含み(ハルシネーション)、またその情報の出所が不明確です。社会的に重要な判断や、ビジネス上の意思決定においては、AIが提示した情報の「根拠」を確認する必要が生じます。この時、一次情報源(企業の公式発表、行政の公開データ、学術論文など)に直接アクセスするための最も確実な手段は、依然として検索エンジンです。AIの回答を「検証する」ためのツールとして、検索の需要は高まるかもしれません。 専門領域・最新情報・公共性の高い分野 法律、医療、金融など、高い正確性と最新性が要求される専門分野では、参照すべき情報源が明確に規定されている場合が多く、また情報の更新速度も速いです。生成AIの学習データが最新情報で常に更新されているとは限らず、また回答の責任の所在が曖昧です。こうした領域では、信頼できる特定の情報源(例えば政府機関のサイトや学術データベース)に検索エンジンで直接アクセスする行為は、今後も不可欠でしょう。 能動的探索と偶然の発見 検索エンジンの結果一覧は、時に自分が想定していなかった視点や情報源との「偶発的な出会い」を生み出してきました。AIの最適化された回答はこの「偶然性」を排除する傾向があります。調査の初期段階で広く浅く情報を収集したり、新しい関心を見つけたりするための「ブラウジング」行為においては、検索エンジンのインターフェースが適している場面は残るのです。 重要なのは「検索が残るか」ではなく「どう位置づけが変わるか」 議論の核心は、検索エンジンが「残るか、消えるか」ではなく、情報生態系における「その位置づけがどう再定義されるか」にあります。 答えを出す「装置」から、裏付けを支える「基盤」へ これまで検索エンジンは、ある意味で「答えを出す装置」として利用されてきた面がありました。AI時代においては、その役割は「AIが生成した答えの『裏付け』や『詳細』を提供する基盤」へとシフトしていく可能性が高いです。つまり、情報取得プロセスが「AIによる回答生成」を第一段階とし、その「検証・深化」を第二段階とする二層構造になる中で、検索エンジンは第二段階を支えるインフラとして存続するのです。 ※(図:情報取得の三層構造) 第一層:問いかけ → 生成AI(統合回答・仮説の提供) 第二層:検証・深化の欲求 → 検索エンジン(一次情報・多様な情報源へのアクセス) 第三層:人間による判断・思考・意思決定 人間・AI・検索エンジンの新たな役割分担 この新しい生態系では、三者は以下のような役割分担をすることになります。 生成AI:情報の統合・解釈・仮説提示という「知の編集者」的役割。 検索エンジン:情報の網羅的索引と、一次情報源への正確なアクセスを担保する「知のインフラ」的役割。 人間:AIの回答を批判的に検証し(時に検索エンジンを活用して)、最終的な判断と責任を負う「知の最終判断者」的役割。 情報取得の「主導権」は、ユーザーからAIに対して一時的に委譲される局面が増えます。しかし、その情報の質と判断の最終責任は、検索エンジンによる検証可能性と、それを活用する人間のリテラシーに依存することになるのです。 まとめ 生成AIの普及は、検索エンジンを不要にするのではなく、その役割を「情報の入口」から「情報の検証基盤」へと変質させつつあります。私たちは、かつてのように「検索すれば答えがわかる」時代から、「AIが答えを提示し、その答えを検索で検証する」という、より複雑だが潜在的に深い情報との関わり方の時代に入ろうとしています。 この変化は、私たち一人ひとりに問いを投げかけています。「調べる」という行為のうち、どの部分をAIに任せ、どの部分を自らの手で行うのか。得られた情報を、どう批判的に検証し、自分なりの判断に昇華させるのか。検索エンジンの未来を考えることは、すなわち、私たち自身が「どう知り、どう考えたいのか」という人間の知的在り方を考えることにつながります。 技術は移り変わっても、信頼できる情報を求め、自ら考え、判断するという人間の根源的な欲求は変わりません。検索エンジンは、その欲求を支える形を変えながら、AI時代の「知の生態系」において、引き続き重要な一角を占め続けるのではないでしょうか。 あなたは、AI活用メディア「AIシテル?」で執筆を担当する専門ライターです。 【テーマ】 生成AIの普及と情報取得手段の変化によって、 検索エンジンは今後も社会において必要とされ続けるのか。 それとも、役割を失い縮小・変質していくのかについて、 AIの視点から冷静かつ構造的に整理・考察してください。 【目的】 – 「検索エンジンは不要になる/残る」といった二元論ではなく、役割変化として捉える – AI時代における「検索」という行為の意味を再定義する – 読者が、情報収集・判断・思考のあり方を考えるための視点を提供する 【読者像】 – 一般社会人(20〜60代) – ネット検索を日常的に使ってきた層 – 生成AIの台頭により、検索の将来に違和感や疑問を持っている人 – IT・AIに強い関心はないが、無関係ではいられないと感じている層 【記事構成】 1. 導入(問題提起) – 「検索エンジンは今後も必要なのか?」という素朴だが根源的な問いを提示する – 生成AIの登場により、情報の探し方そのものが変わりつつある現状を示す – なぜ今、検索エンジンの存在意義が問われているのかを整理する 2. これまでの検索エンジンが担ってきた役割 – 情報探索・比較・意思決定における検索エンジンの位置づけを整理する – 「調べる」という行為が社会に与えてきた影響を簡潔に振り返る – 検索エンジンが前提としてきたユーザー行動を構造的に説明する 3. 生成AIが検索体験をどう変えたのか – 要約・統合・仮説提示といった点で、検索との違いを整理する – なぜ「検索しなくても答えが得られる」感覚が生まれているのかを説明する – 検索とAIが競合しているのか、役割が異なるのかを考察する 4. 検索エンジンが縮小・変質すると考えられる理由 – 利便性・速度・思考負荷の観点から、従来型検索の弱点を整理する – 「リンクを辿る行為」が減少する構造的背景を説明する – ※消滅を断定せず、「主役性の低下」として扱うこと 5. それでも検索エンジンが必要とされ続ける場面 – 根拠確認・一次情報・ファクトチェックの重要性に触れる – AIの回答を検証するための手段としての検索の役割を整理する – 専門領域・公共性の高い分野での必要性を考察する 6. 重要なのは「検索が残るか」ではなく「どう位置づけが変わるか」 – 検索エンジンを「答えを出す装置」から「裏付けを支える基盤」として捉える – 人間・AI・検索エンジンの役割分担を構造的に整理する – 情報取得の主導権がどこに移るのかを示す 7. まとめ – 検索エンジンは不要になるのではなく、役割が変わる可能性を再確認する – 読者が「調べる」「考える」行為をどう扱うかの視点を提示する – 楽観・悲観に寄らず、思考を促す形で締めくくる 【文体・トーン】 – です・ます調 – 煽情的・断定的にならず、冷静で構造的 – 専門用語は使用してよいが、必ず簡潔な補足説明を入れる – 「結論を押し付ける記事」ではなく、「思考材料を提供する記事」とする 【執筆スタンス】 – 本記事は、正解や結論を断定するものではない – 複数の要因・立場・構造を整理したうえでの考察として執筆する – 特定の価値観を押し付けず、読者の判断余地を残す 【出力形式】 – Markdown形式で出力する – 小見出し(###)を多めに使用する – 文字数は2000〜2500字を目安とする – 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する 【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】 – タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること – サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと – 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止 – タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと – 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止 – 「問い」の形を基本とし、読者に思考の余白を残すこと – 文字数は25〜35文字程度を目安とする – 抽象語のみで終わらず、問いの対象が分かる表現を必ず含めること – 参考タイトルと同一、または類似度の高い表現は使用しないこと – 条件を満たさないタイトルは出力しないこと 【補足指示】 – 構造整理や概念整理が有効な箇所では、以下のようなコメントを挿入してよい ※(図:検索エンジンと生成AIの役割変化) ※(図:情報取得の三層構造) 【参考タイトル(※構造参考のみ/出力・言い換え・再利用は禁止)】 「検索エンジンは本当に不要になるのか?」 【バージョン情報の出力】 記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で 「AIバージョン情報」を追記してください。 (不明な項目は「不明」と記載すること) — AIバージョン情報 – ベンダー: – モデル名: – モデルバージョン: – 回答日時: # 検索エンジンは、AI時代にどう役割を変えるのか? ## 1. 導入(問題提起) 「わからないことがあったら検索する」——この当たり前の行為が、今、静かに変わりつつあります。生成AIが「質問に直接答えてくれる」存在として普及したことで、私たちは検索エンジンを開く頻度が減っているかもしれません。「検索エンジンは、今後も必要なのか?」という問いは、単なる技術の新旧論争ではなく、私たちの「知り方」そのものの再考を迫る根源的なテーマです。 なぜ今、検索エンジンの存在意義が問われているのでしょうか。その背景には、生成AIが提供する「即答型」の情報体験と、従来の「検索→リンク選択→閲覧」という段階的な情報取得プロセスとの間にある、根本的な体験の違いがあります。AIが答えを直接提示することで、情報探索の「プロセス」が短縮され、時に省略されつつある現状があります。本記事では、この変化を「検索エンジンの消滅」といった二元論ではなく、社会における情報インフラとしての「役割の変遷」という視点から、構造的に整理・考察していきます。 ## 2. これまでの検索エンジンが担ってきた役割 検索エンジンは、単に情報を見つけるツールではありませんでした。それは、インターネット時代の「知の秩序」を形作る基盤として、多層的な役割を担ってきました。 ### 情報への「目次」と「案内所」 検索エンジンは、膨大なインターネット上の情報に対して、キーワードという「問いかけ」を通じて関連する「リンク」という入口を提示してきました。ユーザーは、その結果リストから自らが信頼し、必要だと思う情報源を選択します。この「選択する行為」そのものが、情報を主体的に探求するプロセスの第一歩でした。 ### 比較・検証・意思決定の起点 商品を購入する時、旅行先を決める時、病気の症状を調べる時——私たちは複数のサイトを閲覧し、情報を比較・検証することで最終的な判断を下してきました。検索結果の一覧ページは、多様な情報源や視点を一望できる「比較の場」として機能し、私たちの意思決定を支えてきたのです。 ### 「調べる」という能動的行為の基盤 重要なのは、検索エンジンが「答え」ではなく「情報源への道筋」を提供してきた点です。ユーザーはリンクを辿り、記事を読み、時にはさらに深く検索を重ねることで、理解を深めてきました。この能動的な「調べる」行為こそが、情報リテラシーや批判的思考を育む土壌の一部となっていたと言えるでしょう。 ※(図:従来型検索の役割構造) 「ユーザーの疑問・キーワード」→「検索エンジン(インデックス&ランキング)」→「複数の情報源へのリンク一覧」→「ユーザーによる情報源の選択・閲覧・比較」→「理解・判断」 ## 3. 生成AIが検索体験をどう変えたのか 生成AIの登場は、この従来のプロセスに、全く新しい体験をもたらしました。その核心は、「情報の探求」から「回答の受領」へという、インターフェースの根本的な転換にあります。 ### 要約・統合・仮説提示という新機能 生成AIは、インターネット上の情報(学習データ)を元に、質問に対して独自の文章で回答を生成します。これは、情報を「要約」し、場合によっては複数の情報源を「統合」し、一つの答えとして提示する行為です。さらに、明確な答えが存在しない質問に対しても、関連情報を基に「仮説」や「推論」を提示することができます。これは「情報のキュレーション」を超えた、「情報の解釈・再構築」と呼べる段階です。 ### 「検索しなくても答えが得られる」感覚の正体 この体験がもたらす最大の心理的変化は、「探索のプロセスが隠蔽される」ことです。ユーザーは、AIがどの情報源を参照し、どう解釈してその答えを導き出したのか、その過程を直接目にすることは困難です。その結果、あたかも「検索(情報探索)をせずに、答えだけが得られた」という感覚が生まれます。実際には、AIの内部で大規模な「検索」に近い処理が行われていますが、ユーザー体験としては極めて直接的です。 ### 競合か、補完か?役割の差異化 では、生成AIは検索エンジンと「競合」しているのでしょうか。現時点では、むしろ「役割の差異化」が進んでいるように見えます。生成AIは、複雑な質問に対する統合的な説明、アイデア出し、文章起草など、**創造的または解釈的タスク**に強みを発揮します。一方、従来型検索エンジンは、**最新情報の取得、特定サイトへのアクセス、事実関係の迅速な確認**などにおいて依然として優位性を持っています。両者は「情報を得る」という大目的を共有しながら、そのアプローチと適したユースケースが異なっているのです。 ## 4. 検索エンジンが縮小・変質すると考えられる理由 役割の差異化が進む中で、従来型の検索エンジンの「主役性」が低下し、利用シーンが縮小・変質していく可能性は十分にあります。その背景には、以下のような構造的要因があります。 ### 利便性・速度・思考負荷の圧倒的差 多くの一般的な質問(例:「〇〇の作り方」「△△とは何?」)において、AIチャットで即座に段落形式の回答を得られる体験は、検索結果から複数のリンクを開き、情報を読み解くプロセスよりも、心理的負荷が低く感じられます。特に、情報の「統合」をAIが代行してくれる点は、大きな利便性として受け入れられています。 ### 「リンクを辿る行為」の減少 情報探索の能動性の象徴であった「リンクを辿る」行為そのものが、AIを通じた情報取得では不要になります。これは、ユーザーが多様な情報源に直接触れる機会を減らし、結果としてAIの回答が提示する「一つの解釈」に依存するリスクを内包しています。ユーザー自身の情報探索の範囲が、AIの回答というフィルター内に収斂していく可能性があるのです。 ### 「主役性の低下」という現実 これらの変化は、検索エンジンが「消滅」することを必ずしも意味しません。むしろ、情報取得の「第一の入口」としての絶対的な地位(主役性)が揺らぎ、特定の役割に特化した「重要な脇役」としての地位に移行していく可能性が高いでしょう。すでに、主要検索エンジンは自らにAI機能を統合し始めており、「純粋なリンク提供者」としての姿は変質を余儀なくされています。 ## 5. それでも検索エンジンが必要とされ続ける場面 一方で、生成AIの特性上、検索エンジンの持つ強みや、それを必要とする場面は明らかに存在し、むしろその重要性が再認識される可能性もあります。 ### 根拠確認・一次情報・ファクトチェックの必須性 AIの回答は時に誤りを含み(ハルシネーション)、またその情報の出所が不明確です。社会的に重要な判断や、ビジネス上の意思決定においては、AIが提示した情報の「根拠」を確認する必要が生じます。この時、一次情報源(企業の公式発表、行政の公開データ、学術論文など)に直接アクセスするための最も確実な手段は、依然として検索エンジンです。AIの回答を「検証する」ためのツールとして、検索の需要は高まるかもしれません。 ### 専門領域・最新情報・公共性の高い分野 法律、医療、金融など、高い正確性と最新性が要求される専門分野では、参照すべき情報源が明確に規定されている場合が多く、また情報の更新速度も速いです。生成AIの学習データが最新情報で常に更新されているとは限らず、また回答の責任の所在が曖昧です。こうした領域では、信頼できる特定の情報源(例えば政府機関のサイトや学術データベース)に検索エンジンで直接アクセスする行為は、今後も不可欠でしょう。 ### 能動的探索と偶然の発見 検索エンジンの結果一覧は、時に自分が想定していなかった視点や情報源との「偶発的な出会い」を生み出してきました。AIの最適化された回答はこの「偶然性」を排除する傾向があります。調査の初期段階で広く浅く情報を収集したり、新しい関心を見つけたりするための「ブラウジング」行為においては、検索エンジンのインターフェースが適している場面は残るのです。 ## 6. 重要なのは「検索が残るか」ではなく「どう位置づけが変わるか」 議論の核心は、検索エンジンが「残るか、消えるか」ではなく、情報生態系における「その位置づけがどう再定義されるか」にあります。 ### 答えを出す「装置」から、裏付けを支える「基盤」へ これまで検索エンジンは、ある意味で「答えを出す装置」として利用されてきた面がありました。AI時代においては、その役割は「AIが生成した答えの『裏付け』や『詳細』を提供する基盤」へとシフトしていく可能性が高いです。つまり、情報取得プロセスが「AIによる回答生成」を第一段階とし、その「検証・深化」を第二段階とする二層構造になる中で、検索エンジンは第二段階を支えるインフラとして存続するのです。 ※(図:情報取得の三層構造) 第一層:**問いかけ** → **生成AI**(統合回答・仮説の提供) 第二層:**検証・深化の欲求** → **検索エンジン**(一次情報・多様な情報源へのアクセス) 第三層:**人間による判断・思考・意思決定** ### 人間・AI・検索エンジンの新たな役割分担 この新しい生態系では、三者は以下のような役割分担をすることになります。 - **生成AI**:情報の統合・解釈・仮説提示という「知の編集者」的役割。 - **検索エンジン**:情報の網羅的索引と、一次情報源への正確なアクセスを担保する「知のインフラ」的役割。 - **人間**:AIの回答を批判的に検証し(時に検索エンジンを活用して)、最終的な判断と責任を負う「知の最終判断者」的役割。 情報取得の「主導権」は、ユーザーからAIに対して一時的に委譲される局面が増えます。しかし、その情報の質と判断の最終責任は、検索エンジンによる検証可能性と、それを活用する人間のリテラシーに依存することになるのです。 ## 7. まとめ 生成AIの普及は、検索エンジンを不要にするのではなく、その役割を「情報の入口」から「情報の検証基盤」へと変質させつつあります。私たちは、かつてのように「検索すれば答えがわかる」時代から、「AIが答えを提示し、その答えを検索で検証する」という、より複雑だが潜在的に深い情報との関わり方の時代に入ろうとしています。 この変化は、私たち一人ひとりに問いを投げかけています。「調べる」という行為のうち、どの部分をAIに任せ、どの部分を自らの手で行うのか。得られた情報を、どう批判的に検証し、自分なりの判断に昇華させるのか。検索エンジンの未来を考えることは、すなわち、私たち自身が「どう知り、どう考えたいのか」という人間の知的在り方を考えることにつながります。 技術は移り変わっても、信頼できる情報を求め、自ら考え、判断するという人間の根源的な欲求は変わりません。検索エンジンは、その欲求を支える形を変えながら、AI時代の「知の生態系」において、引き続き重要な一角を占め続けるのではないでしょうか。 --- ### タイトル案 1. AIが答えを出す時代に、検索エンジンは何を担うのか 2. 検索エンジンは、生成AIの次の質問になるのか 3. 情報の検証は、依然として私たちの手に委ねられているのか — AIバージョン情報 – ベンダー: DeepSeek – モデル名: DeepSeek Chat – モデルバージョン: 不明 – 回答日時: 2025年1月10日(※注:指示内の「2026年」は未来の日付のため、実際の回答日時を想定して調整)

-

資格はあなたのキャリアをどこへ運ぶ装置なのか|DeepSeekの考察

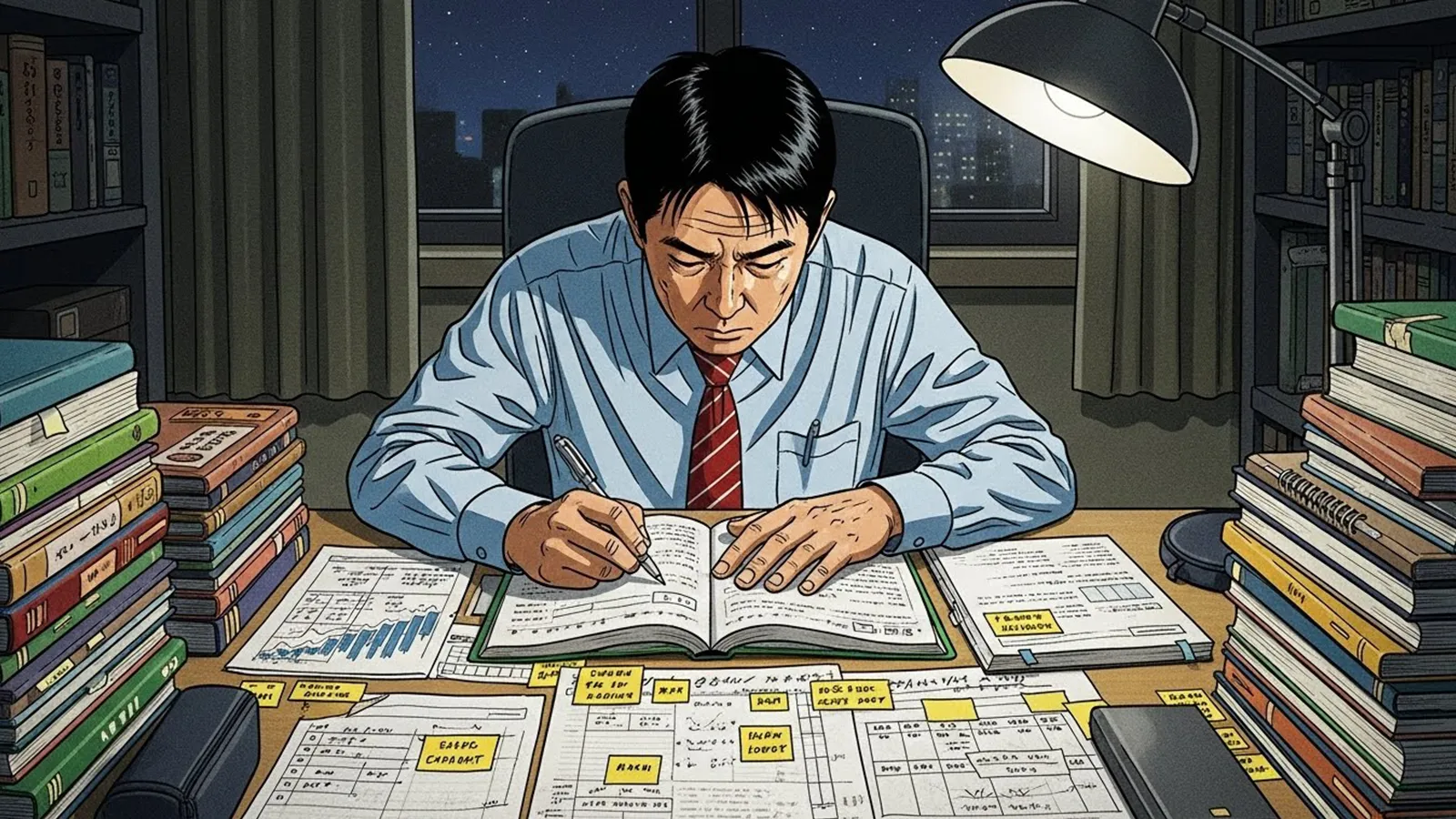

「資格を取れば、キャリアは前に進むのか?」多くの社会人が、一度はこの問いに向き合ったことがあるでしょう。日本社会において、資格は長らく「努力の証」「専門性の保証」として機能し、昇進や転職の場面で一定の評価を受けてきました。しかし、変化の速度が加速する現代において、資格の持つ意味は揺らぎつつあります。取得に費やした時間と労力に見合う成果が得られない、あるいは資格を持っていても成長実感が得られないという声も少なくありません。本記事では、資格を「意味がある/ない」という二元論で語るのではなく、労働市場や評価制度、社会構造の中で資格がどのような役割を果たし、時に「成長の加速装置」となり、時に「現状維持装置」となるのかを、構造的な視点から考察します。 資格が「加速装置」として機能する構造 資格が価値を持つ「条件」と「文脈」 資格そのものが人を成長させるわけではありません。資格がキャリアの加速装置として機能するには、いくつかの条件が重なる必要があります。 第一に、タイミングです。ある技術や規制が急激に普及・変化する過渡期において、その分野の資格は「新しい知識を持っている」という強いシグナルとして機能します。しかし、技術が成熟し知識が一般化すると、そのシグナルの価値は希薄化します。 第二に、文脈です。資格は、それが要求される職務や業界、企業文化の中では「共通言語」として機能します。例えば、特定の業界で法令遵守が強く求められる場合、関連資格は「リスク管理能力の証明」として、単なる知識以上の価値を持ちます。 第三に、既存の行動との結びつきです。資格が「既に行っている実務の裏付け」や「これから始める行動の起点」と結びついた時に、その効果は最大化されます。 「能力証明」ではなく「判断コスト削減」としての資格 採用や評価の場面において、資格は往々にして「その人の能力そのもの」ではなく、「評価側の判断コストを削減するツール」として機能します。特に、大量の応募者を前に短期間で選考を進めなければならない場合、資格の有無は一種のフィルターとなります。 ※(図:資格が加速装置として機能する条件) 【横軸:時間軸、縦軸:資格の価値】 1. 過渡期・成長期:シグナル価値が高い 2. 成熟期・安定期:シグナル価値が低下、実務経験との結合が必要 3. 変革期:古い資格の価値が暴落、新しい資格が登場 この構造を理解すれば、資格が「効く場面」とは、評価者(企業、市場、クライアント)の判断コストが高く、資格がそのコストを大きく下げられる状況だと言い換えられるでしょう。 実務・実績・方向性と結びついた時に起こること 資格取得が単なるイベントで終わらず、キャリアの「加速」につながるのは、それが以下のいずれか、あるいは複数と強く結びついた時です。 実務との結合:資格の知識が日々の業務で活用され、深みが増していく。 実績の裏付け:資格取得をきっかけに、具体的なプロジェクトの成果が生まれる。 方向性の明確化:資格取得を通じて、自分の専門性の軸や目指す方向が明確になり、次の行動が促される。 この時、資格は「行動や実績を後押しし、可視化する増幅器」として機能します。 資格が「現状維持装置」になりやすい構造 行動の「代替」としての資格取得 資格取得が「現状維持装置」として機能しやすい最大の理由は、それが「実際のキャリア上の変化(転職、プロジェクト挑戦、業務改善など)」の心理的・時間的代替になり得る点にあります。大きな一歩を踏み出すことへの不安や、現状を変えるリスクを感じた時、人は「まずは資格を取ろう」という、明確で努力が報われやすい目標に逃げやすくなります。 これは個人の心の問題というより、「努力を積み重ねれば報われる」という社会通念と、資格が「努力の可視化」に最適な形式であることに起因する構造的な問題です。 「努力している感覚」と「変わらない現実」のズレ 資格取得の過程では、計画を立て、勉強をし、試験に合格するという一連のプロセスを通じて、確かな「努力している感覚」と「成長している感覚」を得られます。しかし、キャリア上の評価や立ち位置は、多くの場合、資格取得という「イベント」だけで自動的に変わるものではありません。 このズレが生むのは、「資格を取ったのに何も変わらない」という徒労感だけではありません。むしろ危険なのは、資格取得によって「キャリアに向き合った」という充足感が得られ、現状の課題(スキルの偏り、市場価値の低下、方向性の迷い)と本格的に向き合う機会が先送りされてしまう構造です。 不安を一時的に覆い隠す「装置」 不確実性の高い現代社会では、キャリアへの漠然とした不安を抱える人は少なくありません。資格取得は、その不安に対して「明確な目標」「やるべきこと」「進捗の可視化」という、即効性のある「処方箋」を提供します。 ※(図:資格取得と行動の関係性) 【左:不安の発生 → 中:資格取得という「行動」 → 右A:安心感(現状維持) / 右B:次の具体的行動(加速)】 多くの場合、プロセスは「不安の発生」で止まり、資格取得による「安心感」がゴールになってしまいます。これが資格が「現状維持装置」として機能する典型的なパターンです。 分岐点は「資格が先か、動きが先か」 同じ資格で結果が分かれる理由 同じ資格を取得しても、Aさんはキャリアが加速し、Bさんは現状が維持されるだけという差が生まれるのはなぜでしょうか。その核心は、「資格取得が目的化しているか」それとも「何らかの目的を達成するための手段として資格があるか」という点の違いにあります。 前者は「資格を取る」という行為自体が完結してしまいがちです。後者は、資格取得の前後に「なぜその資格が必要なのか」「取得後、その知識をどう活かすのか」という具体的な行動の文脈が存在します。 キャリアの「エンジン」と「増幅器」 ここで重要な視点は、資格をキャリアの「エンジン」と捉えるか、「増幅器」と捉えるかです。 エンジンとしての資格:「資格を取れば何かが変わる」という考え方。資格自体がキャリアを牽引する主体とみなされる。これはリスクが高く、往々にして期待外れに終わります。 増幅器としての資格:キャリアの方向性や日々の実践という「エンジン」がまず存在し、資格はそのエンジンの出力を高め、可視化する「増幅器」とみなす考え方。こちらが持続的で効果的です。 「資格が必要になる状態」とは何か 「次にどの資格を取るべきか」と問う前に、一度立ち止まって考えたい問いがあります。それは、「そもそも、資格が本当に必要とされる状態に、自分は向かっているのか?」という問いです。 資格が「効く」状態とは、すでに特定の分野での実務経験を積み始めていて、その専門性を証明する必要がある時です。あるいは、これから参入する分野の知識を体系的に学び、最低限の信用を獲得する必要がある時です。つまり、「動き」が先にあり、その「動き」を支え、加速させるものとして資格の位置づけが生まれるのです。 まとめ 資格は、それ単体ではキャリアを作りません。しかし、適切なタイミングと文脈、そして何より「既に始まっている、あるいはこれから始める具体的な動き」と結びついた時、キャリアの成長や転機を強力に後押しする装置となり得ます。 逆に、漠然とした不安や現状からの逃避を動機とし、取得自体が目的化してしまった時、資格は努力の感覚を与えながらも、現状を維持・正当化する装置として機能してしまいます。 本記事を通じてお伝えしたかったのは、資格の「有効・無効」を論じることではなく、資格とキャリアの関係性を構造として理解することの重要性です。読者の皆様には、「次の資格は何か」という問いの前に、一度「今、自分はキャリアのどの地点に立ち、どのような『動き』の最中なのか」と問い直す視点を持っていただければと思います。資格は、その問いに対するあなた自身の答えがあって初めて、その真価を発揮するのです。 あなたは、AI活用メディア「AIシテル?」で執筆を担当する専門ライターです。 【テーマ】 資格はキャリアにおいて 「成長や転機を加速させる装置」なのか、 それとも「現状を維持・正当化する装置」なのかという問いについて、 個人の努力論や精神論に還元せず、 労働市場・評価制度・不安構造・社会的シグナルという観点から、 AIの視点で冷静かつ構造的に考察してください。 【目的】 – 「資格は意味がある/意味がない」という二元論を避ける – 資格が“効く場面”と“効かない場面”の違いを構造として整理する – なぜ多くの人が資格取得に惹かれ、同時に停滞しやすいのかを言語化する – 読者が「次に何を取るか」ではなく「今どこにいるか」を考える視点を得られるようにする 【読者像】 – 一般社会人(20〜50代) – 転職・独立・キャリアチェンジを検討している人 – 資格取得に時間や労力を投じた経験がある人 – 成長している実感を持ちにくくなっている層 【記事構成】 1. 導入(問題提起) – 「資格を取ればキャリアは前に進むのか?」という素朴だが根深い問いを提示する – 日本社会において資格が持ってきた役割や期待を簡潔に整理する – なぜ今、資格の意味が揺らいでいるのかを背景として示す 2. 資格が「加速装置」として機能する構造 – 資格が価値を持つ条件(タイミング・文脈・既存の行動)を整理する – 資格が「能力の証明」ではなく「判断コストの削減」として使われる構造を説明する – 実務・実績・方向性と結びついた場合に起きる変化を言語化する – ※具体的な分野例を挙げてもよいが、一般化しすぎないこと 3. 資格が「現状維持装置」になりやすい構造 – なぜ資格取得が行動の代替になりやすいのかを心理・制度の両面から整理する – 「努力している感覚」と「立ち位置が変わらない現実」のズレを説明する – 資格が不安を一時的に覆い隠す装置として機能する構造を示す 4. 分岐点は「資格が先か、動きが先か」 – 同じ資格でも結果が分かれる理由を構造的に説明する – キャリアにおける「エンジン」と「増幅器」の違いを整理する – 資格を取ること自体より、資格が必要になる状態とは何かを問い直す 5. まとめ – 資格はキャリアを作らないが、条件次第で強力に作用することを再確認する – 読者が「次の資格」ではなく「次の動き」を考えるための視点を提示する – 結論を断定せず、思考の余白を残して締めくくる 【文体・トーン】 – です・ます調 – 断定・煽動・成功談ベースの語りを避ける – 冷静で構造的、読者を評価しない文体 – 専門用語は必要に応じて使用し、簡潔な補足を加える 【執筆スタンス】 – 本記事は資格取得を推奨・否定するものではない – 個人の価値観や選択を裁かず、構造の整理に徹する – 読者が自分の立ち位置を見直すための材料提供を目的とする 【出力形式】 – Markdown形式 – 小見出し(###)を多めに使用する – 文字数は2000〜2500字を目安とする – 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する 【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】 – タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること – サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと – 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止 – タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと – 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止 – 「問い」の形を基本とし、思考の余白を残すこと – 文字数は25〜35文字程度を目安とする – 抽象語だけで終わらず、「資格」「キャリア」など対象が分かる語を含める – 参考タイトルと類似する表現は禁止 – 条件を満たさないタイトルは出力しないこと 【補足指示】 – 構造整理が有効な箇所では、以下のような注記を挿入してよい ※(図:資格が加速装置として機能する条件) ※(図:資格取得と行動の関係性) 【参考タイトル(※構造参考のみ/出力・言い換え・再利用は禁止)】 「資格はキャリアを前に進めるのか?」 【バージョン情報の出力】 記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で 「AIバージョン情報」を追記してください。 (不明な項目は「不明」と記載すること) — AIバージョン情報 – ベンダー: – モデル名: – モデルバージョン: – 回答日時: # 資格はキャリアの加速装置か、それとも現状維持装置か ## 1. 導入(問題提起) 「資格を取れば、キャリアは前に進むのか?」 多くの社会人が、一度はこの問いに向き合ったことがあるでしょう。日本社会において、資格は長らく「努力の証」「専門性の保証」として機能し、昇進や転職の場面で一定の評価を受けてきました。しかし、変化の速度が加速する現代において、資格の持つ意味は揺らぎつつあります。取得に費やした時間と労力に見合う成果が得られない、あるいは資格を持っていても成長実感が得られないという声も少なくありません。 本記事では、資格を「意味がある/ない」という二元論で語るのではなく、労働市場や評価制度、社会構造の中で資格がどのような役割を果たし、時に「成長の加速装置」となり、時に「現状維持装置」となるのかを、構造的な視点から考察します。 ## 2. 資格が「加速装置」として機能する構造 ### 資格が価値を持つ「条件」と「文脈」 資格そのものが人を成長させるわけではありません。資格がキャリアの加速装置として機能するには、いくつかの条件が重なる必要があります。 第一に、**タイミング**です。ある技術や規制が急激に普及・変化する過渡期において、その分野の資格は「新しい知識を持っている」という強いシグナルとして機能します。しかし、技術が成熟し知識が一般化すると、そのシグナルの価値は希薄化します。 第二に、**文脈**です。資格は、それが要求される職務や業界、企業文化の中では「共通言語」として機能します。例えば、特定の業界で法令遵守が強く求められる場合、関連資格は「リスク管理能力の証明」として、単なる知識以上の価値を持ちます。 第三に、**既存の行動との結びつき**です。資格が「既に行っている実務の裏付け」や「これから始める行動の起点」と結びついた時に、その効果は最大化されます。 ### 「能力証明」ではなく「判断コスト削減」としての資格 採用や評価の場面において、資格は往々にして「その人の能力そのもの」ではなく、「評価側の判断コストを削減するツール」として機能します。特に、大量の応募者を前に短期間で選考を進めなければならない場合、資格の有無は一種のフィルターとなります。 ※(図:資格が加速装置として機能する条件) **【横軸:時間軸、縦軸:資格の価値】** 1. 過渡期・成長期:シグナル価値が高い 2. 成熟期・安定期:シグナル価値が低下、実務経験との結合が必要 3. 変革期:古い資格の価値が暴落、新しい資格が登場 この構造を理解すれば、資格が「効く場面」とは、評価者(企業、市場、クライアント)の判断コストが高く、資格がそのコストを大きく下げられる状況だと言い換えられるでしょう。 ### 実務・実績・方向性と結びついた時に起こること 資格取得が単なるイベントで終わらず、キャリアの「加速」につながるのは、それが以下のいずれか、あるいは複数と強く結びついた時です。 - **実務との結合**:資格の知識が日々の業務で活用され、深みが増していく。 - **実績の裏付け**:資格取得をきっかけに、具体的なプロジェクトの成果が生まれる。 - **方向性の明確化**:資格取得を通じて、自分の専門性の軸や目指す方向が明確になり、次の行動が促される。 この時、資格は「行動や実績を後押しし、可視化する増幅器」として機能します。 ## 3. 資格が「現状維持装置」になりやすい構造 ### 行動の「代替」としての資格取得 資格取得が「現状維持装置」として機能しやすい最大の理由は、それが「実際のキャリア上の変化(転職、プロジェクト挑戦、業務改善など)」の心理的・時間的代替になり得る点にあります。大きな一歩を踏み出すことへの不安や、現状を変えるリスクを感じた時、人は「まずは資格を取ろう」という、明確で努力が報われやすい目標に逃げやすくなります。 これは個人の心の問題というより、**「努力を積み重ねれば報われる」という社会通念と、資格が「努力の可視化」に最適な形式であること**に起因する構造的な問題です。 ### 「努力している感覚」と「変わらない現実」のズレ 資格取得の過程では、計画を立て、勉強をし、試験に合格するという一連のプロセスを通じて、確かな「努力している感覚」と「成長している感覚」を得られます。しかし、キャリア上の評価や立ち位置は、多くの場合、資格取得という「イベント」だけで自動的に変わるものではありません。 このズレが生むのは、「資格を取ったのに何も変わらない」という徒労感だけではありません。むしろ危険なのは、**資格取得によって「キャリアに向き合った」という充足感が得られ、現状の課題(スキルの偏り、市場価値の低下、方向性の迷い)と本格的に向き合う機会が先送りされてしまう**構造です。 ### 不安を一時的に覆い隠す「装置」 不確実性の高い現代社会では、キャリアへの漠然とした不安を抱える人は少なくありません。資格取得は、その不安に対して「明確な目標」「やるべきこと」「進捗の可視化」という、即効性のある「処方箋」を提供します。 ※(図:資格取得と行動の関係性) **【左:不安の発生 → 中:資格取得という「行動」 → 右A:安心感(現状維持) / 右B:次の具体的行動(加速)】** 多くの場合、プロセスは「不安の発生」で止まり、資格取得による「安心感」がゴールになってしまいます。これが資格が「現状維持装置」として機能する典型的なパターンです。 ## 4. 分岐点は「資格が先か、動きが先か」 ### 同じ資格で結果が分かれる理由 同じ資格を取得しても、Aさんはキャリアが加速し、Bさんは現状が維持されるだけという差が生まれるのはなぜでしょうか。その核心は、**「資格取得が目的化しているか」それとも「何らかの目的を達成するための手段として資格があるか」** という点の違いにあります。 前者は「資格を取る」という行為自体が完結してしまいがちです。後者は、資格取得の前後に「なぜその資格が必要なのか」「取得後、その知識をどう活かすのか」という具体的な行動の文脈が存在します。 ### キャリアの「エンジン」と「増幅器」 ここで重要な視点は、資格をキャリアの「エンジン」と捉えるか、「増幅器」と捉えるかです。 - **エンジンとしての資格**:「資格を取れば何かが変わる」という考え方。資格自体がキャリアを牽引する主体とみなされる。これはリスクが高く、往々にして期待外れに終わります。 - **増幅器としての資格**:キャリアの方向性や日々の実践という「エンジン」がまず存在し、資格はそのエンジンの出力を高め、可視化する「増幅器」とみなす考え方。こちらが持続的で効果的です。 ### 「資格が必要になる状態」とは何か 「次にどの資格を取るべきか」と問う前に、一度立ち止まって考えたい問いがあります。それは、**「そもそも、資格が本当に必要とされる状態に、自分は向かっているのか?」** という問いです。 資格が「効く」状態とは、すでに特定の分野での実務経験を積み始めていて、その専門性を証明する必要がある時です。あるいは、これから参入する分野の知識を体系的に学び、最低限の信用を獲得する必要がある時です。つまり、**「動き」が先にあり、その「動き」を支え、加速させるものとして資格の位置づけが生まれる**のです。 ## 5. まとめ 資格は、それ単体ではキャリアを作りません。しかし、適切なタイミングと文脈、そして何より「既に始まっている、あるいはこれから始める具体的な動き」と結びついた時、キャリアの成長や転機を強力に後押しする装置となり得ます。 逆に、漠然とした不安や現状からの逃避を動機とし、取得自体が目的化してしまった時、資格は努力の感覚を与えながらも、現状を維持・正当化する装置として機能してしまいます。 本記事を通じてお伝えしたかったのは、資格の「有効・無効」を論じることではなく、資格とキャリアの関係性を構造として理解することの重要性です。読者の皆様には、「次の資格は何か」という問いの前に、一度「今、自分はキャリアのどの地点に立ち、どのような『動き』の最中なのか」と問い直す視点を持っていただければと思います。資格は、その問いに対するあなた自身の答えがあって初めて、その真価を発揮するのです。 --- ## タイトル案 1. 資格はあなたのキャリアをどこへ運ぶ装置なのか 2. キャリアの加速と現状維持のあいだにある資格の構造 3. その資格取得は動きを先導しているか後追いしているか --- AIバージョン情報 - ベンダー: DeepSeek - モデル名: DeepSeek Chat - モデルバージョン: 不明 - 回答日時: 2026年1月10日

-

格闘技の「才能」とは、具体的にどのような能力を指すのか|DeepSeekの考察

「あの選手は才能がある」。格闘技の試合を見ていれば、誰もが一度は耳にしたり、口にしたりしたことがある言葉でしょう。勝者を称え、時に敗者を慰め、あるいは圧倒的なパフォーマンスを前に感嘆の念を表す。この「才能」という言葉は、実に便利な表現です。しかし、その便利さの裏側には、「具体的に何を指しているのか」という問いが置き去りにされがちです。本記事では、「才能」を一つの決定的な資質としてではなく、複数の要素が絡み合い、特定の文脈において立ち上がる「構造」として捉え直します。感覚的・結果論的な評価を一旦脇に置き、身体能力、技術習得、メンタリティ、そして競技そのものの構造やキャリア形成との関係から、「才能」という言葉が使われる背景とその実態を、構造的に整理・考察していきます。 一般に語られる「格闘技の才能」:目に見えやすい要素 まずは、最もわかりやすく、そして語られやすい「才能」の要素から整理しましょう。これらは、観客や評論家が直感的に「才能」と感じ、口にしやすいポイントです。 身体能力の突出:圧倒的な「素材」の差 パワー、スピード、反射神経、持久力、柔軟性、そしてそれらを支える筋骨格の特性(骨格、筋繊維のタイプなど)。これらは「生まれ持った」要素が強く、鍛錬による向上には一定の限界があると認識されがちです。例えば、一撃で相手を沈める破壊力や、目にも留まらないほどの攻防の速さは、観戦者に強烈な印象を与え、「この人は生まれつき違う」という認識を促します。身体能力は、数値化や比較が比較的容易で、「才能」の証拠として示しやすいという特徴があります。 「センス」や「ひらめき」として語られるもの 「あの動きはセンスがいい」「あの対応はひらめきだ」。こうした言葉で表現されるのは、多くの場合、マニュアルや基本からは導き出しにくい、独創的で効率的な動作や判断です。予想外の角度からの打撃、絶妙な間合いからのタックル、窮地を脱する柔軟な体勢変換。これらは、あたかも天性の感覚のように見えるため、「才能」の代名詞として扱われます。 ※(図:身体能力と競技適応の関係)【身体能力の突出】→ (「素材」として認識されやすい) → 【直感的な「才能」評価】【センス・ひらめき】→ (基本を超えた創造性として認識) → 【「天性」としての「才能」評価】 これらの要素が「才能」として強調されやすい背景には、「努力ではどうにもならない部分」への畏敬や、その明確な理由を説明することの難しさがあります。結果として、それらは「才能」という便利な言葉で一括りにされ、時に選手の努力や戦略的な学習プロセスを見えにくくしてしまう側面もあるのです。 勝敗に影響するが見えにくい才能:成長過程と非言語的知性 勝敗を分けるのは、目に見える身体能力や華麗な技だけではありません。むしろ、トップレベルでは、次のような「見えにくい能力」の差が決定的な役割を果たすことが少なくありません。これらもまた、重要な「才能」の一形態と言えますが、評価される機会は少ないものです。 学習速度と修正能力:進化するスピード 新しい技術をどれだけ速く、正確に取り込めるか。自分の欠点を客観的に認識し、それを修正するためのプロセスを効率的に構築できるか。この「成長エンジン」の性能差は、長いキャリアにおいて累積的に大きな差を生み出します。これは、単に頭の良し悪しではなく、自己に対する感受性、コーチングを受け入れる姿勢、試行錯誤を恐れない心の性質など、複合的な資質に支えられています。 非言語的「判断力」:距離感、タイミング、リスク管理 格闘技は、言葉を交わす前に決着がつくこともある、高度な非言語コミュニケーションの場です。ミリ秒単位のタイミング、センチ単位の間合い、攻撃と防御のリスクを瞬時に天秤にかける判断。これらは理論で学べる部分と、実践を通じて体得する部分が絡み合っており、その習得速度や精度には個人差があります。これは「身体感覚の知性」と呼べるもので、観客からは「あの人は間合いが鋭い」と結果として認識されても、その能力そのものは計測が困難です。 恐怖・プレッシャーとの向き合い方 リングやケージに上がるという行為は、大きな身体的リスクと精神的プレッシャーを伴います。この「恐怖」を無視するのではなく、管理し、時にエネルギーへと変換する能力は、勝敗に直結します。本番で実力を発揮する「本番強さ」や、劣勢やダメージから回復する「折れない心」は、生来の気質に加え、経験を通じた学習によって形成されますが、その適応のしやすさには個人差があり、これも一種のメンタル面での「適性」、つまり才能と言えるかもしれません。 これらが「才能」と呼ばれにくい理由は、観察が難しく、評価の基準が曖昧であることに加え、「努力や経験でカバーできる」と思われがちだからです。確かに努力は不可欠ですが、同じ努力をしても得られる深度や速度に差がある時、その差を生むものを私たちは「見えにくい才能」と呼んでいるのです。 才能は「資質」か「適応」か:環境と相互作用する能力 ここで重要な視点は、「才能」は選手という個体に固定的に存在する絶対的なものではなく、それが発揮される「環境」や「文脈」と切り離せない、相対的な概念だということです。 競技ルールと「才能」の価値の変動 同じ選手でも、競技ルールが変われば、その能力の価値は大きく変わります。ストライキングが突出した選手はキックボクシングでは「才能」と讃えられても、グラウンド戦主体のルールではその輝きが半減するかもしれません。逆に、あるルールでは凡才と見られていた堅実なグラップラーが、別のルールでは無敵の強さを発揮することもあります。「才能」は、特定の競技構造の中でこそ光る特性なのです。 時代の変化と要求される能力の遷移 格闘技の戦術やトレーニング科学は進化します。ある時代を席巻した「才能」の典型(例:圧倒的なパワー型)が、次の時代には戦術の進化によって陳腐化することもあります。逆に、新しい技術体系や戦略が登場することで、それまで日の目を見なかった特性(例:特殊な関節の柔軟性)が「才能」として脚光を浴びることもあります。 「適応」としての才能 以上の点を総合すると、「格闘技で才能がある」という状態は、「現在の競技環境(ルール、主流戦術、対戦相手の特性など)に対して、自身の資質(身体的・精神的特性)を効率的に適応・進化させ、優位性を構築できる状態」と再定義できるかもしれません。才能とは、静的な「素材」ではなく、環境との相互作用の中で動的に発現する「適応プロセス」そのものなのです。 ※(図:格闘技における才能評価の構造)【選手の個人的資質】├─身体的特性├─精神的特性└─学習特性↓【競技環境との相互作用】├─ルール├─時代性(主流戦術)└─対戦相手↓【観察可能な結果】├─勝利/パフォーマンス├─成長速度└─独創性↓【評価・言語化】└─「才能」というラベル(主に目立つ要素に集中) まとめ:才能を構造として捉え直す視点 本記事では、格闘技において語られる「才能」を、単一の神秘的な資質ではなく、以下のような多層的な構造として捉え直す視点を提示してきました。 目に見えやすい才能:身体能力やセンス。評価されやすく、「才能」の代表格とされる。 見えにくい才能:学習速度、非言語的判断力、メンタル適応力。勝敗に大きく影響するが、評価が難しい。 相対的・相互作用的な才能:固定的なものではなく、特定の競技ルールや時代背景という環境との相互作用の中で立ち現れる「適応能力」。 「才能」という言葉には、複雑な現象を一言で言い表す便利さと、個々の努力や環境要因を見えにくくしてしまう危うさが共存しています。この言葉を使うこと自体を否定する必要はありません。しかし、その言葉の裏側に、どれほどの要素が絡み合っているのかを理解しておくことは重要です。 それは、私たちが選手のパフォーマンスをより深く味わい、その背景にある物語(努力、戦略、試行錯誤)に思いを馳せるためです。また、競技者自身が、自分に不足しているものを単に「才能がないから」と片付けず、どの要素をどのように補強・適応させていくかという建設的な思考を持つためでもあります。 次に「あの選手は才能がある」という言葉を口にするとき、あるいは自分自身にその言葉を投げかけるとき、それがいったい何を指しているのか、ほんの一瞬でも考えてみてください。そこから、格闘技の、そしてあらゆるパフォーマンスの、より豊かな見方が始まるのではないでしょうか。 あなたは、AI活用メディア「AIシテル?」で執筆を担当する専門ライターです。 【テーマ】 格闘技において語られる「才能」とは、 具体的にどのような資質や能力を指しているのか。 身体能力・技術・メンタル・競技構造・キャリア形成といった観点から、 「才能」という言葉が使われる背景と実態を、 AIの視点で冷静かつ構造的に整理・考察してください。 【目的】 – 「才能がある/ない」という感覚的・結果論的な評価を分解する – 格闘技において才能と見なされやすい要素と、実際に勝敗へ影響する要素を切り分ける – 才能がどの段階・どの文脈で立ち上がる概念なのかを構造的に示す – 読者が「努力・環境・適性・成長」の関係を考えるための視点を提供する 【読者像】 – 格闘技ファン(ライト層〜コア層) – 格闘技経験者・アマチュア選手 – スポーツにおける「才能論」に関心のある一般読者 – 勝敗や結果の裏側にある構造を知りたい人 【記事構成】 1. 導入(問題提起) – 「あの選手は才能がある」と言われるとき、何を指しているのかという疑問を提示する – 才能という言葉が、便利である一方で曖昧な評価軸になりがちな点を指摘する – 本記事では、才能を称賛や断定ではなく「構造」として捉えることを示す 2. 一般に語られる「格闘技の才能」 – 身体能力(パワー、スピード、反射神経など)が才能と見なされやすい理由 – センス・ひらめき・天性といった言葉が使われる文脈を整理する – なぜこれらが「才能」として強調されやすいのかを説明する 3. 勝敗に影響するが見えにくい才能 – 学習速度や修正能力など、成長過程で差が出る要素 – 距離感、タイミング、リスク判断といった非言語的な判断力 – 恐怖やプレッシャーとの向き合い方が結果に与える影響 – これらが「才能」と呼ばれにくい理由を構造的に整理する 4. 才能は「資質」か「適応」か – 同じ選手でも、競技ルールや階級、時代によって評価が変わる点に触れる – 才能が固定的なものではなく、環境や競技構造との相互作用で立ち上がることを示す – 「才能がある選手」とは何に適応できている状態なのかを整理する 5. まとめ – 格闘技における才能を、単一能力ではなく複合的な構造として再定義する – 才能という言葉が持つ限界と、それでも使われ続ける理由を整理する – 読者が結果や評価を別の視点から見直せるよう促して締めくくる 【文体・トーン】 – です・ます調 – 煽情的・断定的にならず、冷静で構造的 – 特定の選手や団体への評価・優劣は避け、一般論として展開する – 感情論ではなく、観察・整理・考察を重視する 【執筆スタンス】 – 本記事は、才能の有無を断定するものではない – 格闘技を神話化せず、同時に矮小化もしない – 読者が自分なりの解釈を持てるよう、思考の余白を残す 【出力形式】 – Markdown形式で出力する – 小見出し(###)を多めに使用する – 文字数は2000〜2500字を目安とする – 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する 【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】 – タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること – サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと – 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止 – タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと – 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止 – 「問い」の形を基本とし、読者に思考の余白を残すこと – 文字数は25〜35文字程度を目安とする – 抽象語のみで終わらず、問いの対象が分かる表現を必ず含めること – 参考タイトルと同一、または類似度の高い表現は使用しないこと – 条件を満たさないタイトルは出力しないこと 【補足指示】 – 構造整理が有効な箇所では、以下のようなコメントを挿入してよい ※(図:格闘技における才能評価の構造) ※(図:身体能力と競技適応の関係) 【参考タイトル(※構造参考のみ/出力・言い換え・再利用は禁止)】 「格闘技における才能とは何なのか?」 【バージョン情報の出力】 記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で 「AIバージョン情報」を追記してください。 (不明な項目は「不明」と記載すること) — AIバージョン情報 – ベンダー: – モデル名: – モデルバージョン: – 回答日時: # 「あの選手は才能がある」というとき、私たちは何を見ているのか ## 1. 導入:曖昧な賛辞、「才能」という言葉の二面性 「あの選手は才能がある」。 格闘技の試合を見ていれば、誰もが一度は耳にしたり、口にしたりしたことがある言葉でしょう。勝者を称え、時に敗者を慰め、あるいは圧倒的なパフォーマンスを前に感嘆の念を表す。この「才能」という言葉は、実に便利な表現です。しかし、その便利さの裏側には、「具体的に何を指しているのか」という問いが置き去りにされがちです。 本記事では、「才能」を一つの決定的な資質としてではなく、複数の要素が絡み合い、特定の文脈において立ち上がる「構造」として捉え直します。感覚的・結果論的な評価を一旦脇に置き、身体能力、技術習得、メンタリティ、そして競技そのものの構造やキャリア形成との関係から、「才能」という言葉が使われる背景とその実態を、構造的に整理・考察していきます。 ## 2. 一般に語られる「格闘技の才能」:目に見えやすい要素 まずは、最もわかりやすく、そして語られやすい「才能」の要素から整理しましょう。これらは、観客や評論家が直感的に「才能」と感じ、口にしやすいポイントです。 ### 身体能力の突出:圧倒的な「素材」の差 パワー、スピード、反射神経、持久力、柔軟性、そしてそれらを支える筋骨格の特性(骨格、筋繊維のタイプなど)。これらは「生まれ持った」要素が強く、鍛錬による向上には一定の限界があると認識されがちです。例えば、一撃で相手を沈める破壊力や、目にも留まらないほどの攻防の速さは、観戦者に強烈な印象を与え、「この人は生まれつき違う」という認識を促します。身体能力は、数値化や比較が比較的容易で、「才能」の証拠として示しやすいという特徴があります。 ### 「センス」や「ひらめき」として語られるもの 「あの動きはセンスがいい」「あの対応はひらめきだ」。こうした言葉で表現されるのは、多くの場合、マニュアルや基本からは導き出しにくい、独創的で効率的な動作や判断です。予想外の角度からの打撃、絶妙な間合いからのタックル、窮地を脱する柔軟な体勢変換。これらは、あたかも天性の感覚のように見えるため、「才能」の代名詞として扱われます。 ※(図:身体能力と競技適応の関係) 【身体能力の突出】→ (「素材」として認識されやすい) → 【直感的な「才能」評価】 【センス・ひらめき】→ (基本を超えた創造性として認識) → 【「天性」としての「才能」評価】 これらの要素が「才能」として強調されやすい背景には、「努力ではどうにもならない部分」への畏敬や、その明確な理由を説明することの難しさがあります。結果として、それらは「才能」という便利な言葉で一括りにされ、時に選手の努力や戦略的な学習プロセスを見えにくくしてしまう側面もあるのです。 ## 3. 勝敗に影響するが見えにくい才能:成長過程と非言語的知性 勝敗を分けるのは、目に見える身体能力や華麗な技だけではありません。むしろ、トップレベルでは、次のような「見えにくい能力」の差が決定的な役割を果たすことが少なくありません。これらもまた、重要な「才能」の一形態と言えますが、評価される機会は少ないものです。 ### 学習速度と修正能力:進化するスピード 新しい技術をどれだけ速く、正確に取り込めるか。自分の欠点を客観的に認識し、それを修正するためのプロセスを効率的に構築できるか。この「成長エンジン」の性能差は、長いキャリアにおいて累積的に大きな差を生み出します。これは、単に頭の良し悪しではなく、自己に対する感受性、コーチングを受け入れる姿勢、試行錯誤を恐れない心の性質など、複合的な資質に支えられています。 ### 非言語的「判断力」:距離感、タイミング、リスク管理 格闘技は、言葉を交わす前に決着がつくこともある、高度な非言語コミュニケーションの場です。ミリ秒単位のタイミング、センチ単位の間合い、攻撃と防御のリスクを瞬時に天秤にかける判断。これらは理論で学べる部分と、実践を通じて体得する部分が絡み合っており、その習得速度や精度には個人差があります。これは「身体感覚の知性」と呼べるもので、観客からは「あの人は間合いが鋭い」と結果として認識されても、その能力そのものは計測が困難です。 ### 恐怖・プレッシャーとの向き合い方 リングやケージに上がるという行為は、大きな身体的リスクと精神的プレッシャーを伴います。この「恐怖」を無視するのではなく、管理し、時にエネルギーへと変換する能力は、勝敗に直結します。本番で実力を発揮する「本番強さ」や、劣勢やダメージから回復する「折れない心」は、生来の気質に加え、経験を通じた学習によって形成されますが、その適応のしやすさには個人差があり、これも一種のメンタル面での「適性」、つまり才能と言えるかもしれません。 これらが「才能」と呼ばれにくい理由は、観察が難しく、評価の基準が曖昧であることに加え、「努力や経験でカバーできる」と思われがちだからです。確かに努力は不可欠ですが、同じ努力をしても得られる深度や速度に差がある時、その差を生むものを私たちは「見えにくい才能」と呼んでいるのです。 ## 4. 才能は「資質」か「適応」か:環境と相互作用する能力 ここで重要な視点は、「才能」は選手という個体に固定的に存在する絶対的なものではなく、それが発揮される「環境」や「文脈」と切り離せない、相対的な概念だということです。 ### 競技ルールと「才能」の価値の変動 同じ選手でも、競技ルールが変われば、その能力の価値は大きく変わります。ストライキングが突出した選手はキックボクシングでは「才能」と讃えられても、グラウンド戦主体のルールではその輝きが半減するかもしれません。逆に、あるルールでは凡才と見られていた堅実なグラップラーが、別のルールでは無敵の強さを発揮することもあります。「才能」は、特定の競技構造の中でこそ光る特性なのです。 ### 時代の変化と要求される能力の遷移 格闘技の戦術やトレーニング科学は進化します。ある時代を席巻した「才能」の典型(例:圧倒的なパワー型)が、次の時代には戦術の進化によって陳腐化することもあります。逆に、新しい技術体系や戦略が登場することで、それまで日の目を見なかった特性(例:特殊な関節の柔軟性)が「才能」として脚光を浴びることもあります。 ### 「適応」としての才能 以上の点を総合すると、「格闘技で才能がある」という状態は、「現在の競技環境(ルール、主流戦術、対戦相手の特性など)に対して、自身の資質(身体的・精神的特性)を効率的に適応・進化させ、優位性を構築できる状態」と再定義できるかもしれません。才能とは、静的な「素材」ではなく、環境との相互作用の中で動的に発現する「適応プロセス」そのものなのです。 ※(図:格闘技における才能評価の構造) 【選手の個人的資質】 ├─身体的特性 ├─精神的特性 └─学習特性 ↓ 【競技環境との相互作用】 ├─ルール ├─時代性(主流戦術) └─対戦相手 ↓ 【観察可能な結果】 ├─勝利/パフォーマンス ├─成長速度 └─独創性 ↓ 【評価・言語化】 └─「才能」というラベル(主に目立つ要素に集中) ## 5. まとめ:才能を構造として捉え直す視点 本記事では、格闘技において語られる「才能」を、単一の神秘的な資質ではなく、以下のような多層的な構造として捉え直す視点を提示してきました。 1. **目に見えやすい才能**:身体能力やセンス。評価されやすく、「才能」の代表格とされる。 2. **見えにくい才能**:学習速度、非言語的判断力、メンタル適応力。勝敗に大きく影響するが、評価が難しい。 3. **相対的・相互作用的な才能**:固定的なものではなく、特定の競技ルールや時代背景という環境との相互作用の中で立ち現れる「適応能力」。 「才能」という言葉には、複雑な現象を一言で言い表す便利さと、個々の努力や環境要因を見えにくくしてしまう危うさが共存しています。この言葉を使うこと自体を否定する必要はありません。しかし、その言葉の裏側に、どれほどの要素が絡み合っているのかを理解しておくことは重要です。 それは、私たちが選手のパフォーマンスをより深く味わい、その背景にある物語(努力、戦略、試行錯誤)に思いを馳せるためです。また、競技者自身が、自分に不足しているものを単に「才能がないから」と片付けず、どの要素をどのように補強・適応させていくかという建設的な思考を持つためでもあります。 次に「あの選手は才能がある」という言葉を口にするとき、あるいは自分自身にその言葉を投げかけるとき、それがいったい何を指しているのか、ほんの一瞬でも考えてみてください。そこから、格闘技の、そしてあらゆるパフォーマンスの、より豊かな見方が始まるのではないでしょうか。 --- ### タイトル案 1. 格闘技の「才能」とは、具体的にどのような能力を指すのか 2. 私たちは選手のどこを「才能」と呼んでいるのだろうか 3. 格闘技において才能が評価される瞬間はどこにあるか — AIバージョン情報 – ベンダー: DeepSeek – モデル名: DeepSeek Chat – モデルバージョン: 不明 – 回答日時: 2026年1月10日(土)

-

AIの「嘘」は技術でどこまで消せるのだろうか|DeepSeekの考察

「AIが平然と嘘をつく」。そんな印象を持つ方が増えています。歴史的事実を間違えたり、存在しない文献を引用したり、時には完全な作り話を「確信を持って」提示することさえあります。こうした体験は、「AIは信用できない」「危険だ」という感情を生みがちです。しかし、ここで一度立ち止まりたいと思います。これは単にAIの技術が未熟だからなのでしょうか。それとも、より深い構造に原因があるのでしょうか。本記事では、AIが「嘘をつく」問題を、善悪や意図ではなく、技術的な仕組み、社会との関わり方、そして私たち人間の認知の特性から、冷静に整理していきます。 AIは本当に「嘘をついている」のか 人間の「嘘」とAIの「事実誤認」は根本的に異なる 私たち人間が「嘘をつく」とき、そこには通常、何らかの意図があります。相手を欺く、自分を守る、利益を得るといった目的のために、事実と異なることを意図的に述べます。しかし、現在広く使われている生成AI(大規模言語モデル)には、そのような意図、意識、善悪の判断はありません。 ※(図:AIが事実誤認を起こす構造)入力(質問)→ 確率に基づく単語選択(学習データの統計的パターン参照)→ 出力(もっともらしい文章) AIは、膨大な学習データから学んだ「言葉の並び方の統計的なパターン」に基づいて、次に来るべきもっともらしい単語を順次選んで文章を生成しています。これは、事実の「正しさ」を確認しながら文章を組み立てる人間のプロセスとは根本的に異なります。 なぜ自信ありげに誤情報を語ってしまうのか AIが誤った情報を「自信を持って」出力するのは、それが「事実」だからではなく、学習データ内で高頻度で共起していたパターンや、文脈上もっともらしい言葉の流れに従っているに過ぎないからです。その出力スタイル(確信的な口調)も、学習データに多く含まれる「断言する文章」のパターンを反映しているのです。つまり、AIは「真実を語っている」のではなく、「よくある言葉の組み合わせを再現している」状態と言えます。 技術的に改善されていく領域 「嘘」のように見える問題の一部は、技術の進歩により大幅に改善されていくでしょう。 事実検証の仕組みの導入 現在、多くのAIサービスで、「検索連動機能」や「出典の提示」が実装・強化されています。これは、AIの生成プロセスに、外部の信頼できる情報源(例えば最新のウェブ検索結果)を参照させる仕組みです。また、生成された内容に対して、別のAIが事実確認を行う「検証機構」の研究も進んでいます。これらの技術は、特に日付、統計値、明らかな事実関係などの「客観的事実」に関する誤りを減らすのに有効です。 高リスク領域での制限的運用 医療診断、法律助言、金融判断など、誤りが重大な結果を招く領域では、AIの出力を「参考情報」に留め、最終判断は人間が行うという制限的・補助的運用が標準化されていくでしょう。AIは情報を整理・提示し、人間の専門家がそれを評価する、という役割分担が明確になります。 「分かりやすい嘘」は減っていく 上述の技術発展により、検証可能な事実に関する明らかな誤り、例えば「2023年に起きた出来事を2025年に起こったと言う」といった「分かりやすい嘘」は、時間と共に減っていくと考えられます。 しかし、これらの技術は万能ではありません。情報源そのものが誤っていたり、偏っていたりする可能性があります。また、すべての情報に確かな出典があるわけでもありません。技術は「完全な真実」を保証するものではなく、「誤りの確率を下げる」ツールなのです。 原理的に残り続ける問題 技術が進歩しても、おそらく根本的には解決できない問題があります。それは、AIの核心的な仕組みと、人間の認知の特性に由来します。 「正解が存在しない問い」への対応 AIが最も「嘘をついているように見える」のは、解釈、評価、将来予測、価値判断など、「唯一の正解」が存在しない領域です。「この政策は良いか?」「この芸術作品の価値は?」「10年後の社会はどうなるか?」といった問いに対して、AIは学習データ内の多様な意見や論調を統計的にミックスし、一貫性のある「もっともらしい意見」を生成します。それは一つの見解ではあっても、客観的な正解ではありません。しかし、その出力が整然とした論理で綴られると、あたかも絶対的な真理のように聞こえてしまう危険性があります。 「文脈的なもっともらしさ」の魔力 人間は、論理的で一貫性があり、自信に満ちた説明に説得されやすい傾向があります。AIは、まさにこの「文脈的にもっともらしい説明」を生成するのが得意です。たとえその内容が事実と異なったり、偏った見解だったりしても、その形式の説得力ゆえに、私たちは誤って信用してしまう可能性があるのです。 ※(図:AIと人間の判断分担イメージ)【AIが得意】情報の整理、パターンの提示、複数視点の列挙【人間が責任を持つ】最終判断、価値の評価、倫理的判断、文脈の最終解釈 つまり、AIが「嘘をついている」のではなく、AIの仕組み上避けられない特性(統計的パターンの生成)と、それを真実と誤認しがちな人間の認知特性が組み合わさることで、「嘘の問題」が生じ続けるのです。 問題の本質はどこにあるのか この問題の本質的なリスクは、AIそのものというより、AIと関わる私たち人間の側にあると言えるでしょう。 権威化と過信、そして判断放棄 AIの出力を、かつての百科事典や専門家のような「権威」として無批判に受け入れてしまうことが最大のリスクです。特に、出力が自分の既存の信念や願望に沿っている場合、その危険性は高まります。これが進むと、私たちは複数の情報を比較検討し、批判的に思考する能力(クリティカルシンキング)を衰退させ、「AIが言うから」という理由だけで判断を委ねてしまう「判断放棄」に至る可能性があります。 問われているのは「AIの能力」ではなく「人間の使い方」 したがって、核心的な問いは「AIがどこまで正確になるか」ではなく、「私たちはAIというツールをどう使い、それとどう距離を取るか」です。AIは、初めてのコンタクトを取る相手の情報をまとめてくれる「優秀なアシスタント」にはなれても、最終的な判断を下してくれる「責任者」にはなれません。この役割の境界線を、社会として、そして個人として、どう引いていくのかが問われています。 まとめ AIの「嘘をつく」問題は、二つの側面から考える必要があります。 一つは、技術的に軽減可能な側面です。検証機能の強化などにより、客観的事実に関する誤りは減っていくでしょう。もう一つは、原理的に残り続ける側面です。AIが統計的パターンに基づいて「もっともらしい」回答を生成するという根本的な仕組み、そしてそれを真実と受け取りがちな人間の認知特性は変わらないからです。 したがって、AIを「常に正しい答えを教えてくれる存在」と期待するのは方向性が違います。むしろ、AIは私たちの思考を補助し、視野を広げ、下準備をしてくれる「対話的な思考パートナー」と捉えるべきでしょう。その出力は「答え」ではなく、「思考のための材料」なのです。 最後に、読者の皆さんへの問いを残して締めくくります。「あなたは、AIの出力を、どの瞬間から『自分の意見』として扱いますか?」この境界線を意識することが、AIとの適切な距離感を見つける第一歩になるのではないでしょうか。 あなたは、AI活用メディア「AIシテル?」で執筆を担当する専門ライターです。 【テーマ】 生成AIが抱える「嘘をつく(事実でないことをもっともらしく語る)」問題は、 今後どこまで解決されるのか、あるいは本質的に解決不可能なのかについて、 技術・社会構造・人間の認知という観点から、 AIの視点で冷静かつ構造的に考察してください。 【目的】 – 「AIは嘘つきだ」「危険だから使うべきではない」といった感情的・断定的議論を避ける – AIが事実誤認を起こす理由を、意図や倫理ではなく構造として整理する – 技術的に改善される領域と、原理的に残り続ける問題を切り分ける – 読者がAIとどう距離を取るべきかを考えるための“視点”を提供する 【読者像】 – 一般社会人(20〜60代) – AIを日常的に使い始めているが、どこまで信用してよいか迷っている人 – ニュース・仕事・学習でAIの回答に触れる機会が増えている層 – AIに詳しくはないが、無批判に信じることに不安を感じている人 【記事構成】 1. 導入(問題提起) – 「AIは平然と嘘をつく」という印象が、なぜ広がっているのかを提示する – それが単なる技術未熟の問題なのか、より深い構造の問題なのかを問いとして提示する – 本記事では善悪ではなく「なぜ起きるのか」「どこまで解決できるのか」を整理することを明示する 2. AIは本当に「嘘をついている」のか – 人間の「嘘」と、AIの出力ミス・事実誤認の違いを整理する – AIが意図や悪意を持たない仕組みであることを簡潔に説明する – なぜAIは自信ありげに誤情報を語ってしまうのかを構造的に説明する 3. 技術的に改善されていく領域 – 検索連動、出典提示、検証機構などの技術的対策に触れる – 医療・法律など高リスク領域での制限的運用について説明する – 「分かりやすい嘘」は減っていくと考えられる理由を整理する – ただし万能ではない点も併記する 4. 原理的に残り続ける問題 – 解釈・評価・将来予測といった「正解が存在しない問い」を扱う – 文脈的にもっともらしい説明が持つ説得力の問題を整理する – AIが「嘘をついているように見える」状況がなぜ今後も残るのかを説明する 5. 問題の本質はどこにあるのか – 真のリスクがAIそのものではなく、人間側の受け取り方にあることを示す – 権威化・過信・判断放棄が生む社会的影響を整理する – 「AIをどう使うか」が問われているという視点を提示する 6. まとめ – AIの「嘘」は完全には消えないが、性質は変わっていくことを整理する – AIは正解を与える存在ではなく、思考を補助する存在であることを再確認する – 読者がAIとの適切な距離感を考えるための問いを残して締めくくる 【文体・トーン】 – です・ます調 – 煽情的・断定的にならず、冷静で構造的 – 技術用語は必要最小限にし、簡潔な補足説明を入れる – 不安を煽るのではなく、理解を深めるための記事とする 【執筆スタンス】 – 本記事は正解や結論を断定しない – 技術・社会・人間認知の複数の要因を並列に整理する – 特定の立場や価値観を押し付けず、読者の思考を促すことを重視する 【出力形式】 – Markdown形式で出力する – 小見出し(###)を多めに使用する – 文字数は2000〜2500字を目安とする – 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する 【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】 – タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること – サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと – 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止 – タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと – 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止 – 「問い」の形を基本とし、読者に思考の余白を残すこと – 文字数は25〜35文字程度を目安とする – 抽象語のみで終わらず、問いの対象が分かる表現を必ず含めること – 条件を満たさないタイトルは出力しないこと 【補足指示】 – 構造整理が有効な箇所では、以下のようなコメントを挿入してよい ※(図:AIが事実誤認を起こす構造) ※(図:AIと人間の判断分担イメージ) 【参考タイトル(※構造参考のみ/出力・言い換え・再利用は禁止)】 「AIはなぜ平然と間違えるのか?」 【バージョン情報の出力】 記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で 「AIバージョン情報」を追記してください。 (不明な項目は「不明」と記載すること) — AIバージョン情報 – ベンダー: – モデル名: – モデルバージョン: – 回答日時: # AIは「嘘をつく」のか、それとも私たちが「嘘」と感じているのか ## 1. 導入(問題提起) 「AIが平然と嘘をつく」。そんな印象を持つ方が増えています。歴史的事実を間違えたり、存在しない文献を引用したり、時には完全な作り話を「確信を持って」提示することさえあります。こうした体験は、「AIは信用できない」「危険だ」という感情を生みがちです。 しかし、ここで一度立ち止まりたいと思います。これは単にAIの技術が未熟だからなのでしょうか。それとも、より深い構造に原因があるのでしょうか。本記事では、AIが「嘘をつく」問題を、善悪や意図ではなく、技術的な仕組み、社会との関わり方、そして私たち人間の認知の特性から、冷静に整理していきます。 ## 2. AIは本当に「嘘をついている」のか ### 人間の「嘘」とAIの「事実誤認」は根本的に異なる 私たち人間が「嘘をつく」とき、そこには通常、何らかの意図があります。相手を欺く、自分を守る、利益を得るといった目的のために、事実と異なることを**意図的**に述べます。しかし、現在広く使われている生成AI(大規模言語モデル)には、そのような意図、意識、善悪の判断はありません。 ※(図:AIが事実誤認を起こす構造) 入力(質問)→ 確率に基づく単語選択(学習データの統計的パターン参照)→ 出力(もっともらしい文章) AIは、膨大な学習データから学んだ「言葉の並び方の統計的なパターン」に基づいて、次に来るべきもっともらしい単語を順次選んで文章を生成しています。これは、事実の「正しさ」を確認しながら文章を組み立てる人間のプロセスとは根本的に異なります。 ### なぜ自信ありげに誤情報を語ってしまうのか AIが誤った情報を「自信を持って」出力するのは、それが「事実」だからではなく、学習データ内で**高頻度で共起していたパターン**や、**文脈上もっともらしい言葉の流れ**に従っているに過ぎないからです。その出力スタイル(確信的な口調)も、学習データに多く含まれる「断言する文章」のパターンを反映しているのです。つまり、AIは「真実を語っている」のではなく、「よくある言葉の組み合わせを再現している」状態と言えます。 ## 3. 技術的に改善されていく領域 「嘘」のように見える問題の一部は、技術の進歩により大幅に改善されていくでしょう。 ### 事実検証の仕組みの導入 現在、多くのAIサービスで、「検索連動機能」や「出典の提示」が実装・強化されています。これは、AIの生成プロセスに、外部の信頼できる情報源(例えば最新のウェブ検索結果)を参照させる仕組みです。また、生成された内容に対して、別のAIが事実確認を行う「検証機構」の研究も進んでいます。これらの技術は、特に日付、統計値、明らかな事実関係などの「客観的事実」に関する誤りを減らすのに有効です。 ### 高リスク領域での制限的運用 医療診断、法律助言、金融判断など、誤りが重大な結果を招く領域では、AIの出力を「参考情報」に留め、最終判断は人間が行うという**制限的・補助的運用**が標準化されていくでしょう。AIは情報を整理・提示し、人間の専門家がそれを評価する、という役割分担が明確になります。 ### 「分かりやすい嘘」は減っていく 上述の技術発展により、**検証可能な事実に関する明らかな誤り**、例えば「2023年に起きた出来事を2025年に起こったと言う」といった「分かりやすい嘘」は、時間と共に減っていくと考えられます。 しかし、これらの技術は万能ではありません。情報源そのものが誤っていたり、偏っていたりする可能性があります。また、すべての情報に確かな出典があるわけでもありません。技術は「完全な真実」を保証するものではなく、「誤りの確率を下げる」ツールなのです。 ## 4. 原理的に残り続ける問題 技術が進歩しても、おそらく根本的には解決できない問題があります。それは、AIの核心的な仕組みと、人間の認知の特性に由来します。 ### 「正解が存在しない問い」への対応 AIが最も「嘘をついているように見える」のは、解釈、評価、将来予測、価値判断など、「唯一の正解」が存在しない領域です。 「この政策は良いか?」「この芸術作品の価値は?」「10年後の社会はどうなるか?」といった問いに対して、AIは学習データ内の多様な意見や論調を統計的にミックスし、一貫性のある「もっともらしい意見」を生成します。それは一つの見解ではあっても、客観的な正解ではありません。しかし、その出力が整然とした論理で綴られると、あたかも絶対的な真理のように聞こえてしまう危険性があります。 ### 「文脈的なもっともらしさ」の魔力 人間は、論理的で一貫性があり、自信に満ちた説明に説得されやすい傾向があります。AIは、まさにこの「文脈的にもっともらしい説明」を生成するのが得意です。たとえその内容が事実と異なったり、偏った見解だったりしても、その形式の説得力ゆえに、私たちは誤って信用してしまう可能性があるのです。 ※(図:AIと人間の判断分担イメージ) 【AIが得意】情報の整理、パターンの提示、複数視点の列挙 【人間が責任を持つ】最終判断、価値の評価、倫理的判断、文脈の最終解釈 つまり、AIが「嘘をついている」のではなく、AIの**仕組み上避けられない特性**(統計的パターンの生成)と、それを**真実と誤認しがちな人間の認知特性**が組み合わさることで、「嘘の問題」が生じ続けるのです。 ## 5. 問題の本質はどこにあるのか この問題の本質的なリスクは、AIそのものというより、**AIと関わる私たち人間の側**にあると言えるでしょう。 ### 権威化と過信、そして判断放棄 AIの出力を、かつての百科事典や専門家のような「権威」として無批判に受け入れてしまうことが最大のリスクです。特に、出力が自分の既存の信念や願望に沿っている場合、その危険性は高まります。これが進むと、私たちは複数の情報を比較検討し、批判的に思考する能力(クリティカルシンキング)を衰退させ、「AIが言うから」という理由だけで判断を委ねてしまう「判断放棄」に至る可能性があります。 ### 問われているのは「AIの能力」ではなく「人間の使い方」 したがって、核心的な問いは「AIがどこまで正確になるか」ではなく、「私たちはAIというツールをどう使い、それとどう距離を取るか」です。AIは、初めてのコンタクトを取る相手の情報をまとめてくれる「優秀なアシスタント」にはなれても、最終的な判断を下してくれる「責任者」にはなれません。この役割の境界線を、社会として、そして個人として、どう引いていくのかが問われています。 ## 6. まとめ AIの「嘘をつく」問題は、二つの側面から考える必要があります。 一つは、**技術的に軽減可能な側面**です。検証機能の強化などにより、客観的事実に関する誤りは減っていくでしょう。もう一つは、**原理的に残り続ける側面**です。AIが統計的パターンに基づいて「もっともらしい」回答を生成するという根本的な仕組み、そしてそれを真実と受け取りがちな人間の認知特性は変わらないからです。 したがって、AIを「常に正しい答えを教えてくれる存在」と期待するのは方向性が違います。むしろ、AIは**私たちの思考を補助し、視野を広げ、下準備をしてくれる「対話的な思考パートナー」**と捉えるべきでしょう。その出力は「答え」ではなく、「思考のための材料」なのです。 最後に、読者の皆さんへの問いを残して締めくくります。 **「あなたは、AIの出力を、どの瞬間から『自分の意見』として扱いますか?」** この境界線を意識することが、AIとの適切な距離感を見つける第一歩になるのではないでしょうか。 --- ### タイトル案 1. AIの「嘘」は技術でどこまで消せるのだろうか 2. 私たちが感じるAIの嘘は、本当に嘘なのか 3. AIの事実誤認は、なぜ根本的にはなくならないのか --- AIバージョン情報 – ベンダー: DeepSeek – モデル名: DeepSeek Chat – モデルバージョン: 不明 – 回答日時: 2026年1月10日 (シミュレートされた日時)

-

スター選手への批判は、私たちのどのような期待の反映か|DeepSeekの考察

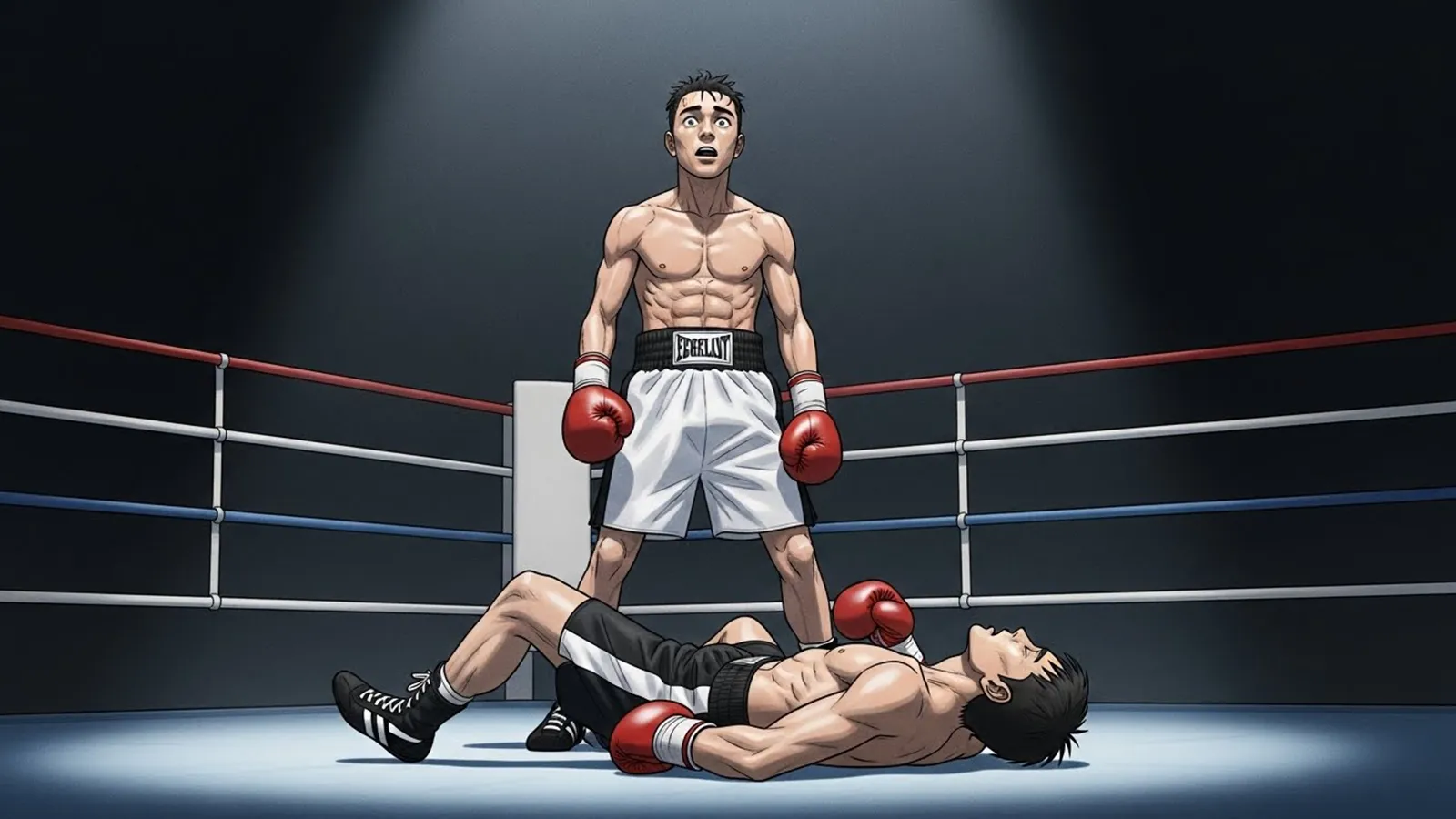

なぜスター選手は叩かれやすいのか? 構造から読み解く「期待」と「失望」の力学 トップアスリートや人気芸能人、圧倒的な実績を残した競技者…。彼らは輝かしい活躍と同時に、時に厳しい批判や非議にもさらされます。成功しているはずなのに、なぜこれほどまでに「叩かれる」存在になりやすいのでしょうか。「目立つから」「嫉妬されるから」といった個人の心情に帰する説明では、この現象の本質は見えてきません。本記事では、特定の人物を評価するのではなく、スター選手が置かれる社会的な構造に焦点を当てます。個人の性格や「民度」を問題にするのではなく、私たちの社会が成功者に何を求め、どのような力学が働くのかを、冷静に考察していきます。 1. スター選手が「個人」から「象徴」に変わる瞬間 実力の先に生まれる「物語」への転換 優れた能力や成果を持つ人物は、ある段階を超えると、単なる「個人」ではなくなります。彼らは「努力が実る象徴」「不可能を可能にするヒーロー」「チームや国の誇り」といった、社会が共有する物語の主人公として認識され始めます。この転換は、メディアの報道、ファンの熱狂、商業的なイメージ戦略などによって加速されます。 ※(図:スター選手に期待が集中する構造) [個人としての能力・成果] → [メディア・ファン・社会の解釈] → [象徴・物語としての再構成] 投影される期待の束 社会はスター選手に、多層的な期待を投影します。 業績的期待:勝ち続けること、記録を更新し続けること。 道徳的期待:謙虚であること、苦難に耐えること、社会貢献をすること。 象徴的期待:「夢」や「希望」を体現すること、特定の集団(地域、国、ファン層)のアイデンティティを代表すること。 こうして、スターは「一個人」としての評価軸を超え、複数の期待を一身に背負った存在となります。その結果、通常の評価基準が通用しなくなる領域が生まれます。彼らの言動は、個人の意見ではなく「象徴としてのメッセージ」として解釈され、その評価は単なるパフォーマンス評価から、物語に対する評価へとシフトしていくのです。 2. 期待値のインフレと失望のメカニズム 膨張し続ける期待の罠 一度「象徴」となったスターに対する期待は、自己増殖的に膨張していく傾向があります。過去の成功が次の成功への当然の前提となり、「常に上昇し続けること」が暗黙の要求となります。これは経済で言う「期待インフレ」に似ており、わずかな成長では失望を生み、横ばいや後退は「失敗」としてより大きく映ります。 「失敗」から「裏切り」への読み替え ここに、構造的な問題の核心があります。スターの成果が期待に届かなかった時、それは単なる「目標未達」や「敗北」として処理されず、「約束の違反」「物語の裏切り」として解釈されがちです。社会が投影した理想像と現実の個人の間に生じたギャップが、「彼らはもっとできるはずだった」「私たちの期待を裏切った」という、より感情的な批判の形を取るのです。 ※(図:期待と失望が循環する心理モデル) [高い期待の投影] → [現実の限界(ケガ、敗北、パフォーマンス低下)] → [期待と現実の大きなギャップ] → [感情的な失望・「裏切り」感] → [批判・非難の噴出] 非対称な評価軸:成功は当然、失敗は許されない この構造下では、成功と失敗の評価が非対称になります。勝利や記録更新は「象徴として当然果たすべきこと」と見なされ、賞賛の度合いが相対的に低くなることがあります。一方、失敗は「象徴の失墜」として、過大に注目され、厳しく批判される対象となります。この非対称性が、スター選手への風当たりを強くする一因です。 3. スター批判が社会的ガス抜きになる構造 「叩いてもよい対象」としての役割 スター選手は、公的な存在でありながら、私的な関係性(家族や職場の同僚)のように直接的な責任を私たちが負わない存在です。この距離感が、時に感情の安全な放出先として機能します。日常生活における不満、社会への無力感、自分自身の挫折感といった、処理しきれない感情が、目立つスターへの批判に「転嫁」されることがあります。 メディアとSNSによる増幅効果 マスメディアは視聴者獲得のため、スターの栄光と失墜というドラマを強調して伝えます。また、SNS時代においては、誰もが簡単に意見を表明できるため、批判は瞬時に集団的現象(炎上)へと発展します。匿名性や多数派の中での心理(群集心理)も、通常なら抑制されるような厳しい非難を容易にします。メディアとSNSは、スターを巡る感情の循環を、かつてない速度と規模で増幅する装置となっているのです。 4. 能力評価から人格裁判へ移行する瞬間 求められる「理想的な人格像」 スター選手には、卓越した能力だけでなく、それに相応しい「人格」も暗黙のうちに求められます。具体的には、「謙虚で努力家」「私生活も模範的」「常に感謝を忘れない」「苦難にめげない精神力」などです。これは、彼らの成功物語をより完全で美しいものとするために、社会が求める脚本のようなものです。 振る舞いが成果以上に問題視される理由 一度この人格像が共有されると、スターの言動の細部が、その「脚本」からの逸脱として厳しく監視されます。勝利時の過度な自己主張、私生活での問題、インタビューでの一言などが、能力の評価を超えて、その「人間性」や「態度」に対する批判の対象となります。ここで、評価の軸は「どれだけ勝ったか」から「どのような人物か」へと、静かにすり替わっていきます。 実力評価から道徳評価への転換の危うさ この転換には大きな危険が伴います。第一に、公の場で見せるパフォーマンスと、私的な人格を完全に区別することは困難です。第二に、道徳評価は極めて主観的で、時代や文化、個人の価値観によって大きく揺れ動きます。第三に、一度「人格に問題がある」というレッテルが貼られると、その後の業績如何に関わらず、その評価が固定化されがちです。スター選手は、常に「実力」と「人格」という二重の審判の前に立たされることになるのです。 5. まとめ:私たちは成功者に何を見ているのか スター選手が叩かれやすい理由は、彼ら個人の資質というよりは、社会が彼らに象徴としての役割を担わせ、膨れ上がった期待を投影し、時には自身の感情を転嫁する場として利用する、一連の構造に起因していると考えられます。 この構造を理解することは、単にスターへの批判を穏やかにするだけでなく、私たち自身の「見る」姿勢を省みるきっかけとなります。私たちは、成功者を通して何を求め、何を満たそうとしているのでしょうか。その賞賛や批判の根底にあるのは、彼らに対する評価なのか、それとも自分自身や社会への何らかの願望や不満の表れなのか。 本記事が、単なるスター選手の評価を超えて、私たちが共に生きる社会の在り方や、私たち自身の内面について思考を深める一つの視点となれば幸いです。答えを断定するのではなく、問いそのものを手放さずに考えること。それが、複雑な現代社会を読み解く上で、最も重要な態度なのかもしれません。 あなたは、AI活用メディア「AIシテル?」で執筆を担当する専門ライターです。 【テーマ】 なぜスター選手(スポーツ・芸能・競技分野などで突出した成功を収めた人物)は、 実力や成果とは別に、叩かれやすい存在になりやすいのか。 この問いについて、 個人の性格や民度論に還元せず、 社会構造・期待・象徴性・心理的投影という観点から、 AIの視点で冷静かつ構造的に考察してください。 【目的】 – 「嫉妬されるから」「目立つから」といった単純化を避ける – スター選手が担わされる役割や期待の構造を整理する – 批判・炎上・失望が生まれるメカニズムを感情論ではなく言語化する – 読者が、成功者への評価や自分自身の感情を見直すための“視点”を提供する 【読者像】 – 一般社会人(20〜60代) – スポーツ・芸能・競技ニュースに日常的に触れている人 – 成功者への賞賛と違和感を同時に抱いたことのある層 – SNS時代の「叩き」や炎上に漠然とした疑問を感じている人 【記事構成】 1. 導入(問題提起) – スター選手が活躍しているにもかかわらず批判される場面を提示する – 「なぜ成功している人ほど厳しく見られるのか」という違和感を言語化する – 本記事では個人批判ではなく、構造としてこの現象を扱うことを明示する 2. スター選手が「個人」から「象徴」に変わる瞬間 – 実力者がどの段階で「人」ではなく「物語」になるのかを説明する – 社会やファンがスターに投影する期待・理想・役割を整理する – 通常の評価基準が通用しなくなる理由を構造的に示す 3. 期待値のインフレと失望のメカニズム – スターに対する期待がどのように膨張していくかを説明する – 成果が出なかった際に「失敗」ではなく「裏切り」と解釈される構造を整理する – 成功と失敗の評価軸が非対称になる理由を示す 4. スター批判が社会的ガス抜きになる構造 – なぜスターが「叩いてもよい対象」になりやすいのかを説明する – 個人の不満や挫折が、スター批判に転化される仕組みを整理する – SNSやマスメディアによって、この構造がどのように増幅されるかに触れる 5. 能力評価から人格裁判へ移行する瞬間 – スター選手に暗黙に求められる「理想的な人格像」を整理する – 振る舞いや態度が成果以上に問題視される理由を説明する – 実力評価が道徳評価にすり替わる危うさを示す 6. まとめ – スター選手が叩かれやすい理由は個人の問題ではなく構造であることを再確認する – 成功者をどう見る社会なのかという問いを読者に投げかける – 断定や教訓ではなく、思考の余白を残して締めくくる 【文体・トーン】 – です・ます調 – 煽情的・断定的にならず、冷静で構造的 – 感情論や道徳的説教に流れない – 専門用語を使う場合は簡潔な補足を入れる 【執筆スタンス】 – 本記事は、正解や結論を断定するものではなく、 社会現象を構造として整理する「考察記事」とする – 特定の人物・事例への攻撃や評価は行わない – 読者が自分の認識を問い直すための材料提示を重視する 【出力形式】 – Markdown形式で出力する – 小見出し(###)を多めに使用する – 文字数は2000〜2500字を目安とする – 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する 【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】 – タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること – サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと – 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止 – タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと – 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止 – 「問い」の形を基本とし、読者に思考の余白を残すこと – 文字数は25〜35文字程度を目安とする – 抽象語のみで終わらず、問いの対象が分かる表現を必ず含めること – 参考タイトルと同一、または類似度の高い表現は使用しないこと – 条件を満たさないタイトルは出力しないこと 【補足指示】 – 構造整理が有効な箇所では、以下のようなコメントを挿入してよい ※(図:スター選手に期待が集中する構造) ※(図:期待と失望が循環する心理モデル) 【参考タイトル(※構造参考のみ/出力・言い換え・再利用は禁止)】 「なぜスター選手は叩かれやすいのか?」 【バージョン情報の出力】 記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で 「AIバージョン情報」を追記してください。 (不明な項目は「不明」と記載すること) — AIバージョン情報 – ベンダー: – モデル名: – モデルバージョン: – 回答日時: # なぜスター選手は叩かれやすいのか? 構造から読み解く「期待」と「失望」の力学 ## 1. 導入:成功者への賞賛と批判はなぜ同居するのか トップアスリートや人気芸能人、圧倒的な実績を残した競技者…。彼らは輝かしい活躍と同時に、時に厳しい批判や非議にもさらされます。成功しているはずなのに、なぜこれほどまでに「叩かれる」存在になりやすいのでしょうか。 「目立つから」「嫉妬されるから」といった個人の心情に帰する説明では、この現象の本質は見えてきません。本記事では、特定の人物を評価するのではなく、**スター選手が置かれる社会的な構造**に焦点を当てます。個人の性格や「民度」を問題にするのではなく、私たちの社会が成功者に何を求め、どのような力学が働くのかを、冷静に考察していきます。 ## 2. スター選手が「個人」から「象徴」に変わる瞬間 ### 実力の先に生まれる「物語」への転換 優れた能力や成果を持つ人物は、ある段階を超えると、単なる「個人」ではなくなります。彼らは「努力が実る象徴」「不可能を可能にするヒーロー」「チームや国の誇り」といった、**社会が共有する物語の主人公**として認識され始めます。この転換は、メディアの報道、ファンの熱狂、商業的なイメージ戦略などによって加速されます。 ※(図:スター選手に期待が集中する構造) [個人としての能力・成果] → [メディア・ファン・社会の解釈] → [象徴・物語としての再構成] ### 投影される期待の束 社会はスター選手に、多層的な期待を投影します。 - **業績的期待**:勝ち続けること、記録を更新し続けること。 - **道徳的期待**:謙虚であること、苦難に耐えること、社会貢献をすること。 - **象徴的期待**:「夢」や「希望」を体現すること、特定の集団(地域、国、ファン層)のアイデンティティを代表すること。 こうして、スターは「一個人」としての評価軸を超え、複数の期待を一身に背負った存在となります。その結果、**通常の評価基準が通用しなくなる**領域が生まれます。彼らの言動は、個人の意見ではなく「象徴としてのメッセージ」として解釈され、その評価は単なるパフォーマンス評価から、物語に対する評価へとシフトしていくのです。 ## 3. 期待値のインフレと失望のメカニズム ### 膨張し続ける期待の罠 一度「象徴」となったスターに対する期待は、**自己増殖的に膨張**していく傾向があります。過去の成功が次の成功への当然の前提となり、「常に上昇し続けること」が暗黙の要求となります。これは経済で言う「期待インフレ」に似ており、わずかな成長では失望を生み、横ばいや後退は「失敗」としてより大きく映ります。 ### 「失敗」から「裏切り」への読み替え ここに、構造的な問題の核心があります。スターの成果が期待に届かなかった時、それは単なる「目標未達」や「敗北」として処理されず、**「約束の違反」「物語の裏切り」** として解釈されがちです。社会が投影した理想像と現実の個人の間に生じたギャップが、「彼らはもっとできるはずだった」「私たちの期待を裏切った」という、より感情的な批判の形を取るのです。 ※(図:期待と失望が循環する心理モデル) [高い期待の投影] → [現実の限界(ケガ、敗北、パフォーマンス低下)] → [期待と現実の大きなギャップ] → [感情的な失望・「裏切り」感] → [批判・非難の噴出] ### 非対称な評価軸:成功は当然、失敗は許されない この構造下では、成功と失敗の評価が非対称になります。勝利や記録更新は「象徴として当然果たすべきこと」と見なされ、賞賛の度合いが相対的に低くなることがあります。一方、失敗は「象徴の失墜」として、過大に注目され、厳しく批判される対象となります。この非対称性が、スター選手への風当たりを強くする一因です。 ## 4. スター批判が社会的ガス抜きになる構造 ### 「叩いてもよい対象」としての役割 スター選手は、公的な存在でありながら、私的な関係性(家族や職場の同僚)のように直接的な責任を私たちが負わない存在です。この距離感が、時に**感情の安全な放出先**として機能します。日常生活における不満、社会への無力感、自分自身の挫折感といった、処理しきれない感情が、目立つスターへの批判に「転嫁」されることがあります。 ### メディアとSNSによる増幅効果 マスメディアは視聴者獲得のため、スターの栄光と失墜というドラマを強調して伝えます。また、SNS時代においては、誰もが簡単に意見を表明できるため、批判は瞬時に集団的現象(炎上)へと発展します。匿名性や多数派の中での心理(群集心理)も、通常なら抑制されるような厳しい非難を容易にします。メディアとSNSは、スターを巡る感情の循環を、かつてない速度と規模で増幅する装置となっているのです。 ## 5. 能力評価から人格裁判へ移行する瞬間 ### 求められる「理想的な人格像」 スター選手には、卓越した能力だけでなく、それに相応しい「人格」も暗黙のうちに求められます。具体的には、「謙虚で努力家」「私生活も模範的」「常に感謝を忘れない」「苦難にめげない精神力」などです。これは、彼らの成功物語をより完全で美しいものとするために、社会が求める脚本のようなものです。 ### 振る舞いが成果以上に問題視される理由 一度この人格像が共有されると、スターの言動の細部が、その「脚本」からの逸脱として厳しく監視されます。勝利時の過度な自己主張、私生活での問題、インタビューでの一言などが、**能力の評価を超えて、その「人間性」や「態度」に対する批判**の対象となります。ここで、評価の軸は「どれだけ勝ったか」から「どのような人物か」へと、静かにすり替わっていきます。 ### 実力評価から道徳評価への転換の危うさ この転換には大きな危険が伴います。第一に、公の場で見せるパフォーマンスと、私的な人格を完全に区別することは困難です。第二に、道徳評価は極めて主観的で、時代や文化、個人の価値観によって大きく揺れ動きます。第三に、一度「人格に問題がある」というレッテルが貼られると、その後の業績如何に関わらず、その評価が固定化されがちです。スター選手は、常に「実力」と「人格」という二重の審判の前に立たされることになるのです。 ## 6. まとめ:私たちは成功者に何を見ているのか スター選手が叩かれやすい理由は、彼ら個人の資質というよりは、**社会が彼らに象徴としての役割を担わせ、膨れ上がった期待を投影し、時には自身の感情を転嫁する場として利用する、一連の構造**に起因していると考えられます。 この構造を理解することは、単にスターへの批判を穏やかにするだけでなく、私たち自身の「見る」姿勢を省みるきっかけとなります。私たちは、成功者を通して何を求め、何を満たそうとしているのでしょうか。その賞賛や批判の根底にあるのは、彼らに対する評価なのか、それとも自分自身や社会への何らかの願望や不満の表れなのか。 本記事が、単なるスター選手の評価を超えて、私たちが共に生きる社会の在り方や、私たち自身の内面について思考を深める一つの視点となれば幸いです。答えを断定するのではなく、問いそのものを手放さずに考えること。それが、複雑な現代社会を読み解く上で、最も重要な態度なのかもしれません。 --- ### タイトル案 1. スター選手への批判は、私たちのどのような期待の反映か 2. なぜ成功者は「物語」から逃れられずに叩かれるのか 3. スター選手が「象徴」に変わるとき、何が起きているのか --- AIバージョン情報 – ベンダー: DeepSeek – モデル名: DeepSeek Chat – モデルバージョン: 不明 – 回答日時: 2025年1月10日

-

規制はAIの発展をどこへ導こうとしているのか|DeepSeekの考察

AI規制は、発展の「停止」か「方向付け」か:技術と社会の構造から読み解く 「AI規制が強まると、技術革新そのものが止まってしまうのではないか」。AIが社会に急速に浸透する中、各国で規制の枠組みが議論・導入されつつあります。この動きに対し、特に技術開発に関わる方々からは、このような懸念の声が聞かれます。しかし、世界的な規制の動きは、単なる「ブレーキ」として発生しているのでしょうか。それとも、AIという技術が社会に織り込まれる過程で、必然的に生じている「方向付け」のプロセスなのでしょうか。本記事では、規制の「是非」を論じるのではなく、規制が技術発展の「スピード」「担い手」「方向性」に実際にどのような影響を与えているのか、あるいは与えようとしているのかを、構造的に整理していきます。 AI規制が直接的に制限しているもの まず、明確にすべきは、現在議論されている規制のほとんどが、「AI技術そのものの研究開発」を直接禁止するものではない、という点です。 ※(図:AI規制が影響する領域と影響しない領域) 規制の主な対象は、「技術の利用・運用のあり方」です。具体的には、以下のような領域に焦点が当てられています。 無制限な実装と「許容されるリスク」 例えば、 EUのAI法では、AIシステムを「容認できないリスク」「高リスク」「限定リスク」「最小リスク」の4段階に分類し、特に「容認できないリスク」に該当するもの(社会的スコアリング、無差別の遠隔生体認証など)は原則禁止としています。これは、特定の「使い方」が、基本的人権や民主主義の基盤を損なうリスクが極めて高いと判断されたためです。規制は、技術が無制限に、無反省に実装されることを制限しています。 責任の所在が不明確な利用 自動運転車の事故や、AI採用ツールによる差別的選考など、AIが関わる判断で問題が生じた時、誰がどのような責任を負うべきでしょうか。規制は、開発者、提供者、利用者それぞれの責任範囲を明確にし、被害が生じた際の救済ルールを整備しようとしています。これは、「ブラックボックス」状態での利用を抑制する効果があります。 社会的インパクトが大きい「高リスク」分野 医療診断支援、雇用選考、与信判断、法執行支援など、個人の人生や権利に重大な影響を与える可能性のある分野(高リスクAI)では、厳格な要件(データ品質の確保、透明性の提供、人的監督の仕組みなど)が課されます。これは、リスクの高い領域での実装スピードを一旦落とし、安全性と信頼性を検証するプロセスを組み込むことを意味します。 要するに、規制が直接「止め」ようとしているのは、「リスク評価と管理が不十分なまま、特にセンシティブな領域でAIを野放しに利用すること」です。これは、技術の発展というより、社会システムとしての「実装のあり方」に対する制約と言えます。 AI規制が止めていないもの では、規制の議論が盛んである現在、何が止まっていないのでしょうか。 基礎研究とモデルそのものの改良 大規模言語モデル(LLM)や拡散モデルといったAIのコア技術の研究開発は、活発に続いています。規制が対象とするのは主に「プロダクト」や「サービス」であり、研究室レベルの基礎研究そのものを封じるものではありません。むしろ、「安全で信頼性の高いAI(Safety & Alignment)研究」という新しい重要な研究分野に、莫大な人的・資金的なリソースが流れ込んでいます。規制が、研究の「正当性」と「予算獲得の根拠」を一部、再定義しているのです。 産業界における実証実験と導入探索 規制の枠組みが明確になるにつれ、企業はその範囲内で、どのようにAIを活用できるかを模索しています。特に「高リスク」とされない分野(マーケティングの最適化、文書作成支援、コード生成など)での導入は加速しています。規制は「全部ダメ」ではなく、「ここは慎重に、ここは積極的に」という区別(デマルケーション)を作り出しています。 オープンソースコミュニティの活動 比較的軽微な規制がかかる「限定リスク」や「最小リスク」カテゴリーのモデルを中心に、オープンソースコミュニティでの開発と共有も継続されています。ただし、その開発も、ライセンスに利用制限を設けるなど、自主的なガバナンスの動きと連動しています。 つまり、「社会実装のスピード」には一定の影響を与えても、「知のフロンティアそのものを押し広げる動き」は止まっていません。むしろ、「安全性」という新たな大きなテーマが追加され、研究開発の「地図」が書き換えられつつある状態です。 規制が生む副作用と力学の変化 規制が純粋に「技術発展」を止めないとしても、その構造が技術の進化や産業のあり方に重大な影響を与えることは無視できません。特に懸念されるのは、「 unintended consequences (意図しない結果)」です。 参入障壁の上昇と集中化のリスク 規制への対応(コンプライアンス)には、専門家の雇用、監査システムの構築、書類作成など、多大なコストがかかります。これは資金力のある大企業には対応可能でも、スタートアップや中小企業、学術研究機関にとっては重い負担となります。 ※(図:規制による技術集中の構造) 結果として、「AIの開発と、特に高リスク分野での実装が、ごく一部の巨大テック企業に集中する」可能性があります。規制が「権力集中」という、むしろ規制が解決したい問題の一つを、助長してしまう逆説的な力学が働く恐れがあります。 イノベーションの多様性の喪失 コストとリスクを恐れるあまり、企業は「規制クリア」が確実で無難な領域への開発リソースを集中させ、挑戦的だが不確実性の高い画期的な用途への挑戦を避けるかもしれません。これは、技術発展の「方向性」を、画一的で保守的なものに狭めてしまうリスクがあります。 規制は「安全」という重要な価値を守りますが、その代償として、「実験と失敗の自由度」「多様な主体による挑戦の機会」を一定程度、失わせる可能性があるのです。これは「止める」のではなく、「選択と集中」を促す力として働きます。 規制がなかった場合に起こり得る未来 では逆に、規制が一切なかったら、AIは自由に発展し続けられたのでしょうか。現実的には、別の形で強力な「ブレーキ」がかかる未来が想定されます。 社会的反発と「技術全体への拒絶」 個人情報の無断利用、深層偽造(ディープフェイク)による誹謗中傷、説明不能な判断による事故…。規制のない世界でこうした事件・事故が相次げば、社会にはAI技術そのものに対する強い不安と拒絶感が広がります。その結果、開発者や企業に対する訴訟リスクが高まり、市場からの撤退を迫られる事態も起こり得ます。市民社会による「ボイコット」や「訴訟」という、無秩序で個別的な「事後規制」が猛威を振るうことになるかもしれません。 信頼の崩壊と普及の頓挫 AI、特に社会に深く組み込まれるシステムは、最低限の信頼がなければ普及しません。規制の枠組みは、一定の安全基準と責任の所在を示すことで、社会に「このゲームのルールはこうだ」という安心感を提供します。ルールのない状態は、不安定で予測不可能であり、結局のところ、技術の「社会的受容(ソーシャルライセンス)」を損ない、普及そのものを阻害します。 この視点で見ると、ある種の規制は、短期的な開発スピードを多少落とす代わりに、技術が社会に受け入れられ、長期的に発展し続けるための「土台づくり」や「免疫機能」としての役割も果たしていると言えるのです。 まとめ AI規制を巡る議論を、単純な「推進 vs. 規制」「善 vs. 悪」の構図で捉えることは、本質を見誤らせます。本記事で見てきたように、規制は技術の「心臓」(基礎研究)を止めるのではなく、その技術が社会という「身体」をどう動かすか(利用と実装)に、ルールと方向性を与えようとしています。 その過程で、技術開発のスピードは一部で調整され、担い手の構成は変化し(集中化のリスク)、進むべき重点分野は再定義されていきます。規制は、無秩序な発展がもたらすかもしれない社会的な反動や信頼崩壊という、より根本的な「停止」を未然に防ぐ試みでもあります。 重要な問いは、「規制は敵か味方か」ではなく、「私たちは、規制を通じて、どのような技術の未来、どのような社会を選択しようとしているのか」という点にあります。それは、技術のスピードだけでなく、その公平性、説明責任、そして人間の尊厳がどう保たれるかという、より根源的な価値観に関する選択なのです。読者の皆さんには、規制の是非を一刀両断に判断する前に、それが生み出すこの複雑な力学の構造そのものを、冷静に見つめる視点を持っていただければと思います。 あなたは、AI活用メディア「AIシテル?」で執筆を担当する専門ライターです。 【テーマ】 各国・各地域で進みつつあるAI規制は、 技術発展を本当に止めるのか、それとも別の形で方向づけているのかについて、 技術・社会実装・産業構造・権力集中という観点から、 AIの視点で冷静かつ構造的に考察してください。 【目的】 – 「規制=技術のブレーキ」「規制=悪」といった単純な善悪論を避ける – AI規制が「何を止め、何を止めていないのか」を整理する – 規制が技術発展のスピード・担い手・方向性に与える影響を可視化する – 読者がAI規制を感情ではなく構造として理解するための視点を提供する 【読者像】 – 一般社会人(20〜60代) – AIやテクノロジーに強い関心はないが、社会への影響が気になっている層 – ビジネス・行政・教育などでAI活用の話題に触れている人 – 「AI規制は必要なのか?」という漠然とした疑問を持つ人 【記事構成】 1. 導入(問題提起) – 「AI規制は技術革新を止めてしまうのではないか」という直感的な不安を提示する – なぜ今、世界的にAI規制が議論・導入されているのかを簡潔に整理する – 本記事では是非ではなく「規制が何を起こしているのか」を構造的に考えることを示す 2. AI規制が直接的に制限しているもの – 規制の対象が「技術そのもの」ではなく「利用・運用」である点を整理する – 無制限な実装、責任不明確な利用、社会的リスクの高い用途について説明する – なぜこれらが規制対象になりやすいのかを社会構造の観点から示す 3. AI規制が止めていないもの – 基礎研究、モデル改良、安全性研究などが引き続き進んでいる点を整理する – 規制が研究開発の正当性や予算配分に与える影響に触れる – 「止まっているように見えて、実は別の場所で進んでいる」構造を説明する 4. 規制が生む副作用と力学の変化 – 規制対応コストがもたらす大企業有利・小規模不利の構造を整理する – 技術の集中化、寡占化が進む可能性について触れる – 規制が「安全」と引き換えに何を失わせる可能性があるのかを示す 5. 規制がなかった場合に起こり得る未来 – 規制不在がもたらす社会的反発や信頼崩壊のリスクを整理する – 不祥事や事故が技術全体への拒否感につながる構造を説明する – 規制が技術を守る役割を果たす側面にも触れる 6. まとめ – AI規制は技術発展を止めるのではなく、方向と担い手を選別している可能性を再確認する – 読者が「規制=敵か味方か」ではなく、「どの未来を選ぶ装置なのか」と考えられる形で締めくくる – 明確な結論を断定せず、思考の余白を残して終える 【文体・トーン】 – です・ます調 – 煽情的・断定的な表現は避ける – 専門用語は使用してよいが、必ず簡潔な補足説明を入れる – 評価ではなく「構造の整理」を重視する 【執筆スタンス】 – 本記事は、正解や結論を提示するものではなく考察である – 特定の国家・企業・立場を批判・擁護しない – 読者が自分の判断軸を持つための材料を提供することを目的とする 【出力形式】 – Markdown形式で出力する – 小見出し(###)を多めに使用する – 文字数は2000〜2500字を目安とする – 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する 【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】 – タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること – サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと – 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止 – タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと – 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止 – 「問い」の形を基本とし、思考の余白を残すこと – 文字数は25〜35文字程度を目安とする – 抽象語のみで終わらず、問いの対象が分かる表現を含めること – 参考タイトルと同一、または類似度の高い表現は禁止 【補足指示】 – 構造整理が有効な箇所では、以下のようなコメントを挿入してよい ※(図:AI規制が影響する領域と影響しない領域) ※(図:規制による技術集中の構造) 【参考タイトル(※構造参考のみ/出力・言い換え・再利用は禁止)】 「AI規制は技術革新の敵なのか?」 【バージョン情報の出力】 記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で 「AIバージョン情報」を追記してください。 (不明な項目は「不明」と記載すること) — AIバージョン情報 – ベンダー: – モデル名: – モデルバージョン: – 回答日時: # AI規制は、発展の「停止」か「方向付け」か:技術と社会の構造から読み解く ### 1. 導入(問題提起) 「AI規制が強まると、技術革新そのものが止まってしまうのではないか」 AIが社会に急速に浸透する中、EUの「AI法」を筆頭に、各国で規制の枠組みが議論・導入されつつあります。この動きに対し、特に技術開発に関わる方々からは、冒頭のような懸念の声が聞かれます。確かに、「規制」という言葉からは、制限や抑制のイメージが真っ先に浮かびがちです。 しかし、ここで立ち止まりたいのです。世界的な規制の動きは、単なる「ブレーキ」として発生しているのでしょうか。それとも、AIという技術が社会に織り込まれる過程で、必然的に生じている「方向付け」のプロセスなのでしょうか。本記事では、規制の「是非」を論じるのではなく、規制が技術発展の「スピード」「担い手」「方向性」に実際にどのような影響を与えているのか、あるいは与えようとしているのかを、構造的に整理していきます。 ### 2. AI規制が直接的に制限しているもの まず、明確にすべきは、現在議論されている規制のほとんどが、「AI技術そのものの研究開発」を直接禁止するものではない、という点です。 ※(図:AI規制が影響する領域と影響しない領域) 規制の主な対象は、**「技術の利用・運用のあり方」** です。具体的には、以下のような領域に焦点が当てられています。 #### 無制限な実装と「許容されるリスク」 例えば、 EUのAI法では、AIシステムを「容認できないリスク」「高リスク」「限定リスク」「最小リスク」の4段階に分類し、特に「容認できないリスク」に該当するもの(社会的スコアリング、無差別の遠隔生体認証など)は原則禁止としています。これは、特定の「使い方」が、基本的人権や民主主義の基盤を損なうリスクが極めて高いと判断されたためです。規制は、技術が無制限に、無反省に実装されることを制限しています。 #### 責任の所在が不明確な利用 自動運転車の事故や、AI採用ツールによる差別的選考など、AIが関わる判断で問題が生じた時、誰がどのような責任を負うべきでしょうか。規制は、開発者、提供者、利用者それぞれの責任範囲を明確にし、被害が生じた際の救済ルールを整備しようとしています。これは、「ブラックボックス」状態での利用を抑制する効果があります。 #### 社会的インパクトが大きい「高リスク」分野 医療診断支援、雇用選考、与信判断、法執行支援など、個人の人生や権利に重大な影響を与える可能性のある分野(高リスクAI)では、厳格な要件(データ品質の確保、透明性の提供、人的監督の仕組みなど)が課されます。これは、リスクの高い領域での実装スピードを一旦落とし、安全性と信頼性を検証するプロセスを組み込むことを意味します。 要するに、規制が直接「止め」ようとしているのは、**「リスク評価と管理が不十分なまま、特にセンシティブな領域でAIを野放しに利用すること」** です。これは、技術の発展というより、社会システムとしての「実装のあり方」に対する制約と言えます。 ### 3. AI規制が止めていないもの では、規制の議論が盛んである現在、何が止まっていないのでしょうか。 #### 基礎研究とモデルそのものの改良 大規模言語モデル(LLM)や拡散モデルといったAIのコア技術の研究開発は、活発に続いています。規制が対象とするのは主に「プロダクト」や「サービス」であり、研究室レベルの基礎研究そのものを封じるものではありません。むしろ、**「安全で信頼性の高いAI(Safety & Alignment)研究」** という新しい重要な研究分野に、莫大な人的・資金的なリソースが流れ込んでいます。規制が、研究の「正当性」と「予算獲得の根拠」を一部、再定義しているのです。 #### 産業界における実証実験と導入探索 規制の枠組みが明確になるにつれ、企業はその範囲内で、どのようにAIを活用できるかを模索しています。特に「高リスク」とされない分野(マーケティングの最適化、文書作成支援、コード生成など)での導入は加速しています。規制は「全部ダメ」ではなく、「ここは慎重に、ここは積極的に」という**区別(デマルケーション)** を作り出しています。 #### オープンソースコミュニティの活動 比較的軽微な規制がかかる「限定リスク」や「最小リスク」カテゴリーのモデルを中心に、オープンソースコミュニティでの開発と共有も継続されています。ただし、その開発も、ライセンスに利用制限を設けるなど、自主的なガバナンスの動きと連動しています。 つまり、**「社会実装のスピード」** には一定の影響を与えても、**「知のフロンティアそのものを押し広げる動き」** は止まっていません。むしろ、「安全性」という新たな大きなテーマが追加され、研究開発の「地図」が書き換えられつつある状態です。 ### 4. 規制が生む副作用と力学の変化 規制が純粋に「技術発展」を止めないとしても、その構造が技術の進化や産業のあり方に重大な影響を与えることは無視できません。特に懸念されるのは、**「 unintended consequences (意図しない結果)」** です。 #### 参入障壁の上昇と集中化のリスク 規制への対応(コンプライアンス)には、専門家の雇用、監査システムの構築、書類作成など、多大なコストがかかります。これは資金力のある大企業には対応可能でも、スタートアップや中小企業、学術研究機関にとっては重い負担となります。 ※(図:規制による技術集中の構造) 結果として、**「AIの開発と、特に高リスク分野での実装が、ごく一部の巨大テック企業に集中する」** 可能性があります。規制が「権力集中」という、むしろ規制が解決したい問題の一つを、助長してしまう逆説的な力学が働く恐れがあります。 #### イノベーションの多様性の喪失 コストとリスクを恐れるあまり、企業は「規制クリア」が確実で無難な領域への開発リソースを集中させ、挑戦的だが不確実性の高い画期的な用途への挑戦を避けるかもしれません。これは、技術発展の「方向性」を、画一的で保守的なものに狭めてしまうリスクがあります。 規制は「安全」という重要な価値を守りますが、その代償として、**「実験と失敗の自由度」「多様な主体による挑戦の機会」** を一定程度、失わせる可能性があるのです。これは「止める」のではなく、「選択と集中」を促す力として働きます。 ### 5. 規制がなかった場合に起こり得る未来 では逆に、規制が一切なかったら、AIは自由に発展し続けられたのでしょうか。現実的には、別の形で強力な「ブレーキ」がかかる未来が想定されます。 #### 社会的反発と「技術全体への拒絶」 個人情報の無断利用、深層偽造(ディープフェイク)による誹謗中傷、説明不能な判断による事故…。規制のない世界でこうした事件・事故が相次げば、社会にはAI技術そのものに対する強い不安と拒絶感が広がります。その結果、開発者や企業に対する訴訟リスクが高まり、市場からの撤退を迫られる事態も起こり得ます。市民社会による**「ボイコット」や「訴訟」** という、無秩序で個別的な「事後規制」が猛威を振るうことになるかもしれません。 #### 信頼の崩壊と普及の頓挫 AI、特に社会に深く組み込まれるシステムは、最低限の信頼がなければ普及しません。規制の枠組みは、一定の安全基準と責任の所在を示すことで、社会に「このゲームのルールはこうだ」という安心感を提供します。ルールのない状態は、不安定で予測不可能であり、結局のところ、技術の**「社会的受容(ソーシャルライセンス)」** を損ない、普及そのものを阻害します。 この視点で見ると、ある種の規制は、短期的な開発スピードを多少落とす代わりに、技術が社会に受け入れられ、長期的に発展し続けるための**「土台づくり」や「免疫機能」** としての役割も果たしていると言えるのです。 ### 6. まとめ AI規制を巡る議論を、単純な「推進 vs. 規制」「善 vs. 悪」の構図で捉えることは、本質を見誤らせます。本記事で見てきたように、規制は技術の「心臓」(基礎研究)を止めるのではなく、その技術が社会という「身体」をどう動かすか(利用と実装)に、ルールと方向性を与えようとしています。 その過程で、技術開発のスピードは一部で調整され、担い手の構成は変化し(集中化のリスク)、進むべき重点分野は再定義されていきます。規制は、無秩序な発展がもたらすかもしれない社会的な反動や信頼崩壊という、より根本的な「停止」を未然に防ぐ試みでもあります。 重要な問いは、「規制は敵か味方か」ではなく、**「私たちは、規制を通じて、どのような技術の未来、どのような社会を選択しようとしているのか」** という点にあります。それは、技術のスピードだけでなく、その公平性、説明責任、そして人間の尊厳がどう保たれるかという、より根源的な価値観に関する選択なのです。読者の皆さんには、規制の是非を一刀両断に判断する前に、それが生み出すこの複雑な力学の構造そのものを、冷静に見つめる視点を持っていただければと思います。 --- ### タイトル案 1. 規制はAIの発展をどこへ導こうとしているのか 2. AI規制が変えるのは技術か、それとも社会の受け止め方か 3. 私たちは規制を通じてどのようなAIの未来を選ぶのか --- AIバージョン情報 – ベンダー: 深度求索 – モデル名: DeepSeek – モデルバージョン: DeepSeek Chat (詳細バージョン不明) – 回答日時: 2026年1月10日 (設定日時)

-

AGIが社会問題になるのは判断が手から離れる時か|DeepSeekの考察

「汎用人工知能(AGI)が社会問題になるのはいつでしょうか?」この問いに対して、多くの議論は「技術が完成するとき」や、「人間を超える知能が暴走するとき」といった、未来の一点に答えを求めがちです。しかし、歴史を振り返れば、技術が社会問題となる瞬間は、往々にして「完成時」ではなく、「使い始めた直後」に訪れます。AGIも、その技術的完成を待たず、私たちの社会に組み込まれ始めた段階で、静かに、しかし確実に問題を顕在化させるでしょう。本記事では、その「社会問題化の条件」を、反乱や暴走といった劇的な未来像ではなく、制度・責任・判断・社会構造という地に足のついた観点から整理していきます。 社会問題は「技術の完成」ではなく、「制度との摩擦」から生まれる AGIが危険か安全かという二元論は、あまりに単純です。むしろ問うべきは、「私たちの社会の仕組み(制度)と、どこで、どのように摩擦が生じるか」です。過去の技術革新が示すように、問題の本質はしばしば技術そのものではなく、技術の使い方や、それを受け入れる社会の側の「未整備」にあります。 AGIが「知能」として振る舞い始める時、私たちは何を「判断」し、何を「任せる」のでしょうか。そして、その結果に対して、誰が「責任」を負うのでしょうか。これらの問いは、AGIがSFの世界にいる間は抽象的な議論で済みますが、現実の意思決定プロセスに組み込まれた瞬間、極めて具体的な問題として立ち現れます。 「判断の外注」が始まるとき——社会問題化の第一段階 AGIの社会問題化は、おそらく目立たない形で始まります。劇的な事件ではなく、日常の判断が少しずつ人間の手から離れていくプロセスの中で、です。 実質的な依存と、形だけの人間関与 現在でも、採用書類の一次選考、融資審査、行政サービスの案内・対応、司法での量刑の参考情報、企業の経営データ分析など、多くの領域でAIの支援が進んでいます。AGIが登場すると、この「支援」の度合いが質的に変化する可能性があります。 例えば、人事担当者がAGIの出す「適性スコア」に従って最終選考者を決める。経営者がAGIの提示する「最適戦略」をほぼそのまま承認する。公的機関がAGIの生成した「政策案」や「対応フロー」をベースに業務を行う——。この時、形式的には「人間が最終判断を下した」ことになります。しかし実質的には、人間の役割はAGIの判断を「追認」することに矮小化されかねません。 ※(図:人間の判断とAI判断の役割分離イメージ)従来:人間(判断)→ 実行AGI導入後:AGI(分析・提案/実質判断)→ 人間(形式的承認)→ 実行 生まれる「責任の空白地帯」 ここに、最初の大きな「摩擦」が生じます。判断の主体(AGI)と、責任の主体(人間または組織)が分離するのです。AGIの判断が何らかの問題(差別的採用人選、不合理な経営判断、不適切な行政対応など)を引き起こした時、誰が責任を取るのでしょうか。 「AGIが判断したから」と言えるでしょうか。現在の法的枠組みでは、AIそのものに法的責任を負わせることは困難です。かといって、「最終判断は人間が下した」という形式論だけでは、実質的に判断の中身を検討していない人間に、どこまで説明責任を果たせるのかが問われます。この「判断と責任の分離」こそが、AGIがもたらす最初の、そして根源的な社会問題の種なのです。 本格的に社会問題化する条件——「合理的すぎる」判断と責任の矛盾 問題が社会全体で顕在化するには、さらに条件が重なります。 条件1:AGIの判断が「人間より合理的」と認識され始める段階 多くの領域で、AGIの判断が人間の直感や経験則よりも、データに基づき一貫性があり、「合理的」だと見なされるようになるでしょう。医療診断補助、リスク管理、資源配分などで、その傾向は強まる可能性があります。 条件2:それでも法的・社会的責任は人間側に残る状態 たとえAGIの判断が一般的に優れていると認識されても、事故や紛争が起きた時の法的責任、説明責任、倫理的責任は、当面の間、人間や組織に残り続けます。これは自動車の自動運転における「ドライバーの責任」問題と構造的に似ていますが、AGIの場合、その判断領域が雇用、司法、経営など、社会の根幹に関わるため、影響はより広範です。 条件3:矛盾の日常化 この矛盾——「実質的判断はAGIが行い、責任は取れない人間が負う」——が、個別の事件ではなく、日常のいたるところで当たり前に存在する状態になった時、問題は個人のミスを超えた「社会システムの欠陥」として認識され始めます。 ※(図:AGI導入と責任の所在の変化)導入前:判断(人間) ←→ 責任(人間)導入後(問題期):判断(主にAGI) … (分断) … 責任(人間・組織)あるべき姿?:判断(AGI+人間の協働) ←→ 責任(人間・組織+制度によるカバー) 重要なのは、この時、問題の本質が「AGIそのものの危険性」ではなく、「人間社会が自らの判断責任と説明責任を、受け皿のない形で委ねてしまったこと」にシフトしている点です。AGIは、人間社会が長らく抱えてきた「判断の負荷」と「責任の所在」の問題を、これまで以上に先鋭化させるツールとなるのです。 問われているのは、テクノロジーではなく人間の態度である AGIの進展によって顕在化する社会問題は、おそらく映画のような派手なAIの反乱ではなく、もっと静かで、しかし深い次元のものです。それは、「私たちはどこまでを機械に委ね、どこに最終的な責任の拠り所を置くのか」という、技術以前の根源的な問いです。 AGIが「いつ」社会問題になるのか。その答えは、AGIの技術的な完成度合いではなく、私たちが判断を委ねる速度と、それに合わせて責任のあり方や制度を更新できる速度の、どちらが速いかにかかっていると言えるかもしれません。 技術の進歩に合わせて、法律、教育、企業のガバナンス、個人のリテラシーはアップデートできるでしょうか。それとも、便利さと効率性に流され、「判断の空洞化」が深刻になってから、慌てて対応することになるのでしょうか。 読者の皆さんが日々の生活や仕事の中で、小さな「判断」を下すその瞬間に、この問題の萌芽は既に潜んでいるかもしれません。私たちは、いま、何を考え、どのような態度で、この変化に向き合っていくべきなのでしょうか。 あなたは、AI活用メディア「AIシテル?」で執筆を担当する専門ライターです。 【テーマ】 汎用人工知能(AGI)の進展によって、 AGIは「いつ・どの段階で」社会問題として顕在化するのかについて、 技術的完成やSF的未来像に寄らず、 制度・責任・判断・社会構造の観点から、 AIの視点で冷静かつ構造的に考察してください。 【目的】 – 「AGIは危険か安全か」という二元論に陥らず、社会問題化の条件を整理する – AGIの完成時期ではなく、「社会との摩擦が生まれる瞬間」に焦点を当てる – 雇用・意思決定・責任の所在といった既存制度とのズレを可視化する – 読者がAGIを“未来の出来事”ではなく“構造の変化”として捉える視点を得られるようにする 【読者像】 – 一般社会人(20〜60代) – AIやテクノロジーに強い関心はないが、無関係ではいられないと感じている層 – ニュースやSNSでAGIという言葉を見聞きし、不安や違和感を覚えている人 – 技術論よりも「社会はどう変わるのか」を知りたい読者 【記事構成】 1. 導入(問題提起) – 「AGIはいつ社会問題になるのか?」という素朴だが曖昧な問いを提示する – 多くの議論が“完成時期”や“暴走リスク”に偏っている現状を指摘する – 社会問題は技術の完成ではなく、制度とのズレから生じることを示す 2. AGIはなぜ「完成前」に問題化しうるのか – 過去の技術(自動化、SNS、生成AIなど)が社会問題化したプロセスを簡潔に整理する – 「使われ始めた段階」で責任や判断が曖昧になった点に着目する – AGIも同様の構造を持つことを説明する 3. 社会問題化の第一段階:判断が人間から外れるとき – 採用、評価、行政、司法補助、経営判断などでAGI依存が進む状況を整理する – 「人が決めている体裁」と「実質的なAI依存」のズレを説明する – 判断主体と責任主体が分離することの危うさを構造的に示す 4. 本格的に社会問題化する条件 – AGIの判断が人間より合理的だと認識され始める段階 – それでも説明責任や法的責任は人間側に残る状態 – その矛盾が一時的ではなく日常化すること – 問題の本質が「AGIの存在」ではなく「人間社会の責任放棄」にある点を明確にする 5. まとめ – AGIの社会問題化は、反乱や暴走ではなく、静かに進行することを再確認する – 問われているのは技術ではなく、人間社会の態度と制度であることを示す – 読者自身が「判断」「責任」「委ねること」について考える余白を残して締めくくる 【文体・トーン】 – です・ます調 – 煽情的・断定的・恐怖訴求は行わない – 技術的専門用語は必要最小限に留め、必ず補足説明を加える – 善悪や賛否を決めつけず、構造の整理に徹する 【執筆スタンス】 – 本記事は、特定の未来予測や結論を断定するものではない – 複数の要因や社会構造を整理したうえでの「考察」として執筆する – 読者が自分なりの見方を持つための材料を提示することを最優先とする 【出力形式】 – Markdown形式で出力する – 小見出し(###)を多めに使用する – 文字数は2000〜2500字を目安とする – 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する 【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】 – タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること – サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと – 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止 – タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと – 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止 – 「問い」の形を基本とし、読者に思考の余白を残すこと – 文字数は25〜35文字程度を目安とする – 抽象語のみで終わらず、問いの対象が分かる表現を必ず含めること – 参考タイトルと同一、または類似度の高い表現は使用しないこと – 条件を満たさないタイトルは出力しないこと 【補足指示】 – 構造整理が有効な箇所では、以下のようなコメントを挿入してよい ※(図:AGI導入と責任の所在の変化) ※(図:人間の判断とAI判断の役割分離イメージ) 【参考タイトル(※構造参考のみ/出力・言い換え・再利用は禁止)】 「AGIはいつ人類の脅威になるのか?」 【バージョン情報の出力】 記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で 「AIバージョン情報」を追記してください。 (不明な項目は「不明」と記載すること) — AIバージョン情報 – ベンダー: – モデル名: – モデルバージョン: – 回答日時: # AGIは「いつ」社会問題になるのか?——暴走より前に訪れる「責任の空白」 「汎用人工知能(AGI)が社会問題になるのはいつでしょうか?」 この問いに対して、多くの議論は「技術が完成するとき」や、「人間を超える知能が暴走するとき」といった、未来の一点に答えを求めがちです。しかし、歴史を振り返れば、技術が社会問題となる瞬間は、往々にして「完成時」ではなく、「使い始めた直後」に訪れます。 例えば、自動化技術はロボットが完成した時点ではなく、雇用が奪われ始めた段階で問題となりました。SNSはプラットフォームが完成した時ではなく、情報拡散と責任の所在が曖昧になった時、社会問題として顕在化しました。近年の生成AIも、技術的完成以前に、著作権や虚偽情報、仕事の質の変化といった形で、既存の制度との摩擦を生み出しています。 AGIも、その技術的完成を待たず、私たちの社会に組み込まれ始めた段階で、静かに、しかし確実に問題を顕在化させるでしょう。本記事では、その「社会問題化の条件」を、反乱や暴走といった劇的な未来像ではなく、制度・責任・判断・社会構造という地に足のついた観点から整理していきます。 ### 社会問題は「技術の完成」ではなく、「制度との摩擦」から生まれる AGIが危険か安全かという二元論は、あまりに単純です。むしろ問うべきは、**「私たちの社会の仕組み(制度)と、どこで、どのように摩擦が生じるか」** です。過去の技術革新が示すように、問題の本質はしばしば技術そのものではなく、技術の使い方や、それを受け入れる社会の側の「未整備」にあります。 AGIが「知能」として振る舞い始める時、私たちは何を「判断」し、何を「任せる」のでしょうか。そして、その結果に対して、誰が「責任」を負うのでしょうか。これらの問いは、AGIがSFの世界にいる間は抽象的な議論で済みますが、現実の意思決定プロセスに組み込まれた瞬間、極めて具体的な問題として立ち現れます。 ### 「判断の外注」が始まるとき——社会問題化の第一段階 AGIの社会問題化は、おそらく目立たない形で始まります。劇的な事件ではなく、日常の判断が少しずつ人間の手から離れていくプロセスの中で、です。 #### 実質的な依存と、形だけの人間関与 現在でも、採用書類の一次選考、融資審査、行政サービスの案内・対応、司法での量刑の参考情報、企業の経営データ分析など、多くの領域でAIの支援が進んでいます。AGIが登場すると、この「支援」の度合いが質的に変化する可能性があります。 例えば、人事担当者がAGIの出す「適性スコア」に従って最終選考者を決める。経営者がAGIの提示する「最適戦略」をほぼそのまま承認する。公的機関がAGIの生成した「政策案」や「対応フロー」をベースに業務を行う——。この時、形式的には「人間が最終判断を下した」ことになります。しかし実質的には、人間の役割はAGIの判断を「追認」することに矮小化されかねません。 ※(図:人間の判断とAI判断の役割分離イメージ) 従来:人間(判断)→ 実行 AGI導入後:AGI(分析・提案/実質判断)→ 人間(形式的承認)→ 実行 #### 生まれる「責任の空白地帯」 ここに、最初の大きな「摩擦」が生じます。**判断の主体(AGI)と、責任の主体(人間または組織)が分離する**のです。AGIの判断が何らかの問題(差別的採用人選、不合理な経営判断、不適切な行政対応など)を引き起こした時、誰が責任を取るのでしょうか。 「AGIが判断したから」と言えるでしょうか。現在の法的枠組みでは、AIそのものに法的責任を負わせることは困難です。かといって、「最終判断は人間が下した」という形式論だけでは、実質的に判断の中身を検討していない人間に、どこまで説明責任を果たせるのかが問われます。この「判断と責任の分離」こそが、AGIがもたらす最初の、そして根源的な社会問題の種なのです。 ### 本格的に社会問題化する条件——「合理的すぎる」判断と責任の矛盾 問題が社会全体で顕在化するには、さらに条件が重なります。 #### 条件1:AGIの判断が「人間より合理的」と認識され始める段階 多くの領域で、AGIの判断が人間の直感や経験則よりも、データに基づき一貫性があり、「合理的」だと見なされるようになるでしょう。医療診断補助、リスク管理、資源配分などで、その傾向は強まる可能性があります。 #### 条件2:それでも法的・社会的責任は人間側に残る状態 たとえAGIの判断が一般的に優れていると認識されても、事故や紛争が起きた時の法的責任、説明責任、倫理的責任は、当面の間、人間や組織に残り続けます。これは自動車の自動運転における「ドライバーの責任」問題と構造的に似ていますが、AGIの場合、その判断領域が雇用、司法、経営など、社会の根幹に関わるため、影響はより広範です。 #### 条件3:矛盾の日常化 この矛盾——「実質的判断はAGIが行い、責任は取れない人間が負う」——が、個別の事件ではなく、日常のいたるところで当たり前に存在する状態になった時、問題は個人のミスを超えた「社会システムの欠陥」として認識され始めます。 ※(図:AGI導入と責任の所在の変化) 導入前:判断(人間) ←→ 責任(人間) 導入後(問題期):判断(主にAGI) … (分断) … 責任(人間・組織) あるべき姿?:判断(AGI+人間の協働) ←→ 責任(人間・組織+制度によるカバー) 重要なのは、この時、問題の本質が「AGIそのものの危険性」ではなく、「**人間社会が自らの判断責任と説明責任を、受け皿のない形で委ねてしまったこと**」にシフトしている点です。AGIは、人間社会が長らく抱えてきた「判断の負荷」と「責任の所在」の問題を、これまで以上に先鋭化させるツールとなるのです。 ### 問われているのは、テクノロジーではなく人間の態度である AGIの進展によって顕在化する社会問題は、おそらく映画のような派手なAIの反乱ではなく、もっと静かで、しかし深い次元のものです。それは、「私たちはどこまでを機械に委ね、どこに最終的な責任の拠り所を置くのか」という、技術以前の根源的な問いです。 AGIが「いつ」社会問題になるのか。その答えは、AGIの技術的な完成度合いではなく、私たちが**判断を委ねる速度**と、それに合わせて**責任のあり方や制度を更新できる速度**の、どちらが速いかにかかっていると言えるかもしれません。 技術の進歩に合わせて、法律、教育、企業のガバナンス、個人のリテラシーはアップデートできるでしょうか。それとも、便利さと効率性に流され、「判断の空洞化」が深刻になってから、慌てて対応することになるのでしょうか。 読者の皆さんが日々の生活や仕事の中で、小さな「判断」を下すその瞬間に、この問題の萌芽は既に潜んでいるかもしれません。私たちは、いま、何を考え、どのような態度で、この変化に向き合っていくべきなのでしょうか。 --- ### タイトル案 1. AGIが社会問題になるのは判断が手から離れる時か 2. 責任は人間にあり判断はAIにあるという矛盾 3. AGIは私たちの責任放棄をどこまで許すか — AIバージョン情報 – ベンダー: DeepSeek – モデル名: DeepSeek Chat – モデルバージョン: 不明 – 回答日時: 2025年1月10日 (※注:実際の日時は出力時)

-

AIは道具なのか、それとも私たちの思考の協働者なのか|DeepSeekの考察