織田信長に重用され、伊勢や上野といった重要地域を任されていた滝川一益。しかし、豊臣秀吉による天下統一事業が進む中、彼は政権の中枢から次第に遠ざかっていきました。一般的には、本能寺の変後の対応や、小牧・長久手の戦いにおける立場などが要因として語られることが多いでしょう。あるいは、単に「秀吉との相性が悪かった」「能力不足が露呈した」といった人物評価に帰着されることも少なくありません。しかし、一人の有能な武将が、ある政権では不可欠な存在でありながら、次の政権では主要な役割を失う現象は、単純な個人の能力や勝敗だけで説明できるのでしょうか。本記事では、滝川一益の「個人評価」を論じるのではなく、織田政権と豊臣政権という「二つの権力構造」の違いに着目し、彼の立ち位置がなぜ変化したのかを考察します。個人の栄枯盛衰ではなく、「組織と役割」の関係性から歴史を読み解く試みです。 信長政権における滝川一益の役割:拡大する領土の「前線総司令官」 織田信長の勢力拡大において、滝川一益が担った役割は極めて明確でした。それは、信長の意志を地理的・軍事的に遠隔地で実行する「前線司令官」かつ「代理統治者」です。 信長の権力構造と「外部」への依存 信長政権は、領土を急速に拡大する過程にありました。中央(安土)にいる信長自身が、すべての新規獲得地域を直接統治することは物理的に不可能です。そこで必要とされたのが、信長から絶大な信頼を得て、独立した判断力と軍事力を持ち、遠く離れた地域で信長の意思を体現できる人材でした。 滝川一益は、まさにこの要件を満たす武将でした。伊勢長島の統治を任された後、武田氏滅亡後の上野一国と信濃二郡を与えられ、関東方面の最重要責任者である「関東管領」的な立場に就きます。ここでの彼の役割は、現地の治安維持、敵対勢力への備え、そして信長の権威の現地での代行です。 ※(図:信長政権と秀吉政権の構造比較) 「独立性」が買われた信長の時代 重要なのは、信長が一益のような武将に、かなり大きな独自の判断権限(裁量権)と軍事力を認めていた点です。中央から細かな指示を待っていては、迅速な対応ができないからです。一益は、与えられた広大な地域と軍団を事実上「自分のもの」として運営し、信長の利益を追求する独立した司令官でした。この「信長の分身」として遠隔地を統治する能力が、彼の最大の価値でした。 本能寺の変後に生まれた秀吉政権の「性質」:調整と再編成の時代 本能寺の変により信長が倒れると、状況は一変します。豊臣秀吉が築き上げた政権は、信長政権とは根本的に異なる性質を持つものでした。 拡大から「統合・安定化」へ 秀吉が直面した課題は、信長のように未征服の領土を広げること以上に、既に獲得された広大な領土と、様々な背景を持つ大名たちを一つにまとめ上げ、安定した統治体制を構築することでした。天下統一の後半戦は、軍事征服よりも、外交、懐柔、序列付け、制度設計といった政治的な調整作業の比重が極めて高くなります。 秀吉政権が中枢に求めた人材像 このような政権において、中枢(主に大坂城や聚楽第)で必要とされた人材は、信長時代のような「遠くで独自に動く司令官」タイプではありませんでした。代わりに求められたのは、 調整役: 諸大名間の利害を調整し、秀吉の意向を円滑に伝達・実行できる交渉力。 管理職: 中央政権の日常業務(行政、儀礼、普請など)を粛々と処理できる能力。 忠誠の象徴: 過去のしがらみより、秀吉個人への直接的な忠誠心を明確に示せる立場。 秀吉は、自身の親族や、古くから自分の直轄家臣であった「子飼い」の武将たち(浅野長政、石田三成、増田長盛ら)を、こうした中枢業務の要所に据えていきました。彼らは「豊臣政権」という新しい組織の専任スタッフとしての色彩が強かったのです。 ※(図:信長政権と秀吉政権の構造比較・続き) なぜ滝川一益は秀吉政権の中枢に適合しなかったのか では、信長政権で重要な役割を果たしていた滝川一益が、この新しい政権構造に適合しなかった理由は何でしょうか。それは「能力不足」ではなく、「持ち味と求められる役割のミスマッチ」という構造的な問題でした。 「独立性」から生じた距離感 滝川一益の最大の強みは、先述の通り、大きな権限と裁量を与えられて独立して動くことでした。しかし、秀吉政権の中枢は、独立性よりも協調性と従属性が重視される場でした。一益は信長の「分身」として育ったため、秀吉に対する「家臣」としての振る舞いや、他の大名たちと協調して中央の業務をこなすポジションには、本質的な違和感があったかもしれません。 「役割の重さ」が足かせに また、一益は「一国以上を預かる大責任者」という経歴の持ち主でした。こうした「重い」ポジションにいた人物を、新政権の「一部門の責任者」的な中枢役職に組み込むことは、双方にとって難しかったと考えられます。秀吉側から見れば、あまりに巨大で独立性の高い存在は統治が難しく、一益側から見れば、かつての栄光との落差が大きすぎたでしょう。 小牧・長久手の戦いの構造的な意味 この戦いは、単なる一益の「敗北」や「判断ミス」として片付けられない側面があります。この戦いにおいて、一益は旧織田家の重鎮として、信長の孫・織田秀信を奉じる織田方(実質的には徳川家康・織田信雄連合軍)に与しました。この選択は、彼が「信長の遺臣」というアイデンティティを強く持っており、秀吉個人への忠誠にすぐには切り替えられない立ち位置にいたことを象徴しています。結果的に秀吉に敵対したという事実以上に、この「立ち位置」そのものが、秀吉の求める「新しい政権の一員」像とは相容れないものだったのです。 ※(図:政権交代と人材再編の関係) 重要なのは「人物の優劣」ではなく「時代と役割の適合」 滝川一益の事例は、歴史上の個人の成功や不遇を考える上で、極めて示唆に富んでいます。 「最適化」された人材の運命 一益は、間違いなく織田信長という特定のトップが率い、急速に領土を拡大する特定の段階の政権において、「最適化」された人材でした。彼の能力と特性は、その時代と役割において最高のパフォーマンスを発揮しました。しかし、時代が変わり、トップが変わり、政権の目的と構造が根本から変わると、かつて最高の資質であった「独立性」や「大規模な前線統治能力」が、むしろ新時代への適合を難しくする要素に転じてしまったのです。 これは、現代の企業組織でも見られる現象です。急成長期のベンチャー企業で野戦指揮官のように活躍した営業部長が、企業が成熟して管理と調整が重視される段階になると、居場所を失うことがあります。その人物の能力が劣化したのではなく、組織が求める役割(ジョブ・ディスクリプション)がその人物の強みと一致しなくなったと考えるべきでしょう。 まとめ:「失敗した武将」ではなく、「役割を終えた武将」 滝川一益を「秀吉に敗れた失敗者」と断じるのは、歴史の一面しか見ていないことになります。むしろ、彼は「織田信長の拡大政権における前線司令官」という一つの役割を、ある時代において完璧に演じきった人物と言えるでしょう。その役割は、本能寺の変とともに終わりを告げ、次の時代は別の役割と、それを担う別の人材を必要とした。それだけのことかもしれません。 歴史を「人物の優劣」や「勝敗」だけでなく、「権力構造」や「組織と個人の関係性」というレンズで見ることで、より深い洞察が得られます。滝川一益の軌跡は、私たちに問いかけます。自分が今、どのような「時代」の、どのような「組織」の中にいて、どんな「役割」を期待されているのか。そして、その役割が変わるとき、自分はどう在りうるのかと。歴史は、過去の人物の物語であると同時に、現代を生きる私たち自身の「立ち位置」を考えるための、貴重な材料でもあるのです。 あなたは、AI活用メディア「AIシテル?」で執筆を担当する専門ライターです。 【テーマ】 戦国時代の武将・滝川一益は、 なぜ豊臣秀吉政権の中枢に残らなかったのか。 この問いについて、 単なる人物評価や失敗談に回収せず、 政権構造・役割設計・時代転換という観点から、 AIの視点で冷静かつ構造的に整理・考察してください。 【目的】 – 「能力がなかったから」「戦に負けたから」といった単純化を避ける – 信長政権と秀吉政権の“性質の違い”を構造として可視化する – 個人の資質ではなく、「誰の時代に最適化された人材だったのか」という視点を提示する – 歴史上の事例を通じて、現代にも通じる組織・権力構造の変化を考える材料を提供する 【読者像】 – 歴史に強い関心はないが、人物の評価や「なぜそうなったのか」に興味を持つ一般層 – 戦国史・人物史を「勝敗」ではなく「構造」で理解したい読者 – 組織・権力・時代変化と個人の関係性に関心のある社会人 – AIシテル?の構造的考察記事を普段から読んでいる層 【記事構成】 1. 導入(問題提起) – 滝川一益という武将が、信長政権では重用されながら、秀吉政権では中枢から外れた事実を提示する – 一般的に語られがちな説明(敗戦・能力不足など)に触れつつ、それだけでは説明しきれない違和感を示す – 本記事では「人物評価」ではなく「政権と役割の関係」から整理することを明示する 2. 信長政権における滝川一益の役割 – 織田信長政権において滝川一益が担っていた役割を整理する – 前線司令官・代理統治者としての性格 – 「信長の意志を外部で実行する存在」という立ち位置を構造的に説明する 3. 本能寺の変後に生まれた秀吉政権の性質 – 豊臣秀吉が構築した政権の特徴を、信長政権との対比で整理する – 武功中心から調整・編成・人間関係管理へと比重が移った点 – 秀吉政権が中枢に求めた人材像を構造的に説明する 4. なぜ滝川一益は秀吉政権の中枢に適合しなかったのか – 滝川一益の資質・経験・立ち位置が、秀吉政権の設計思想と噛み合わなかった理由を整理する – 「忠誠心」や「能力」の問題ではなく、「独立性」「役割の重さ」という観点から考察する – 小牧・長久手の戦いなどの出来事も、結果論ではなく構造の一部として位置づける 5. 重要なのは「人物の優劣」ではなく「時代と役割」 – 滝川一益の事例を通じて、政権交代における人材再編の本質を整理する – 同じ人物でも、時代やトップが変われば評価や居場所が変わることを示す – 現代の組織や社会にも通じる普遍的な構造として言語化する 6. まとめ – 滝川一益は「失敗した武将」ではなく、「役割を終えた武将」と捉えられる可能性を示す – 歴史を人物批評ではなく、構造として読む意義を再確認する – 読者に対して、現代の組織や自分自身の立ち位置を重ねて考える余白を残して締めくくる 【文体・トーン】 – です・ます調 – 感情的・断定的にならず、冷静で構造的 – 専門用語は使用してよいが、必ず簡潔な補足説明を入れる – 歴史人物を持ち上げたり断罪したりせず、距離感を保つ 【執筆スタンス】 – 本記事は、正解や評価を断定するものではなく、 複数の構造要因を整理したうえでの「考察」として執筆する – 特定の歴史観・人物観を押し付けず、 読者が自分で考えるための材料を提示することを重視する 【出力形式】 – Markdown形式で出力する – 小見出し(###)を多めに使用する – 文字数は2000〜2500字を目安とする – 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する 【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】 – タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること – サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと – 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止 – タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと – 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止 – 「問い」の形を基本とし、読者に思考の余白を残すこと – 文字数は25〜35文字程度を目安とする – 抽象語のみで終わらず、問いの対象が分かる表現を必ず含めること – 参考タイトルと同一、または類似度の高い表現は使用しないこと – 条件を満たさないタイトルは出力しないこと 【補足指示】 – 構造整理や関係性の整理が有効な箇所では、以下のようなコメントを挿入してよい ※(図:信長政権と秀吉政権の構造比較) ※(図:政権交代と人材再編の関係) 【参考タイトル(※構造参考のみ/出力・言い換え・再利用は禁止)】 「滝川一益はなぜ消えたのか」 【バージョン情報の出力】 記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で 「AIバージョン情報」を追記してください。 (不明な項目は「不明」と記載すること) — AIバージョン情報 – ベンダー: – モデル名: – モデルバージョン: – 回答日時: # 信長の「手足」は、なぜ秀吉の「中枢」にならなかったのか ### 導入:敗戦や能力だけでは説明できない「居場所」の変化 織田信長に重用され、伊勢や上野といった重要地域を任されていた滝川一益。しかし、豊臣秀吉による天下統一事業が進む中、彼は政権の中枢から次第に遠ざかっていきました。一般的には、本能寺の変後の対応や、小牧・長久手の戦いにおける立場などが要因として語られることが多いでしょう。あるいは、単に「秀吉との相性が悪かった」「能力不足が露呈した」といった人物評価に帰着されることも少なくありません。 しかし、一人の有能な武将が、ある政権では不可欠な存在でありながら、次の政権では主要な役割を失う現象は、単純な個人の能力や勝敗だけで説明できるのでしょうか。本記事では、滝川一益の「個人評価」を論じるのではなく、**織田政権と豊臣政権という「二つの権力構造」の違い**に着目し、彼の立ち位置がなぜ変化したのかを考察します。個人の栄枯盛衰ではなく、「組織と役割」の関係性から歴史を読み解く試みです。 ### 信長政権における滝川一益の役割:拡大する領土の「前線総司令官」 織田信長の勢力拡大において、滝川一益が担った役割は極めて明確でした。それは、**信長の意志を地理的・軍事的に遠隔地で実行する「前線司令官」かつ「代理統治者」** です。 #### 信長の権力構造と「外部」への依存 信長政権は、領土を急速に拡大する過程にありました。中央(安土)にいる信長自身が、すべての新規獲得地域を直接統治することは物理的に不可能です。そこで必要とされたのが、信長から絶大な信頼を得て、独立した判断力と軍事力を持ち、遠く離れた地域で信長の意思を体現できる人材でした。 滝川一益は、まさにこの要件を満たす武将でした。伊勢長島の統治を任された後、武田氏滅亡後の上野一国と信濃二郡を与えられ、関東方面の最重要責任者である「関東管領」的な立場に就きます。ここでの彼の役割は、現地の治安維持、敵対勢力への備え、そして信長の権威の現地での代行です。 ※(図:信長政権と秀吉政権の構造比較) ``` 信長政権 (拡大・征服型): 中央(信長) ──(指令)──> 各地の前線司令官(滝川一益など) (大きな裁量権、軍政両権の委任) 目的:領域の拡大と、敵対勢力の制圧。 ``` #### 「独立性」が買われた信長の時代 重要なのは、信長が一益のような武将に、かなり大きな**独自の判断権限(裁量権)** と軍事力を認めていた点です。中央から細かな指示を待っていては、迅速な対応ができないからです。一益は、与えられた広大な地域と軍団を事実上「自分のもの」として運営し、信長の利益を追求する独立した司令官でした。この「信長の分身」として遠隔地を統治する能力が、彼の最大の価値でした。 ### 本能寺の変後に生まれた秀吉政権の「性質」:調整と再編成の時代 本能寺の変により信長が倒れると、状況は一変します。豊臣秀吉が築き上げた政権は、信長政権とは根本的に異なる性質を持つものでした。 #### 拡大から「統合・安定化」へ 秀吉が直面した課題は、信長のように未征服の領土を広げること以上に、**既に獲得された広大な領土と、様々な背景を持つ大名たちを一つにまとめ上げ、安定した統治体制を構築すること**でした。天下統一の後半戦は、軍事征服よりも、外交、懐柔、序列付け、制度設計といった政治的な調整作業の比重が極めて高くなります。 #### 秀吉政権が中枢に求めた人材像 このような政権において、中枢(主に大坂城や聚楽第)で必要とされた人材は、信長時代のような「遠くで独自に動く司令官」タイプではありませんでした。代わりに求められたのは、 1. **調整役:** 諸大名間の利害を調整し、秀吉の意向を円滑に伝達・実行できる交渉力。 2. **管理職:** 中央政権の日常業務(行政、儀礼、普請など)を粛々と処理できる能力。 3. **忠誠の象徴:** 過去のしがらみより、秀吉個人への直接的な忠誠心を明確に示せる立場。 秀吉は、自身の親族や、古くから自分の直轄家臣であった「子飼い」の武将たち(浅野長政、石田三成、増田長盛ら)を、こうした中枢業務の要所に据えていきました。彼らは「豊臣政権」という新しい組織の専任スタッフとしての色彩が強かったのです。 ※(図:信長政権と秀吉政権の構造比較・続き) ``` 秀吉政権 (統合・安定化型): 中央(秀吉) 中枢スタッフ(子飼いの官僚・調整役) │ (指令・配置) ▼ 各地の大名(統制された存在) 目的:既得権益の調整、序列の固定、政権の安定。 ``` ### なぜ滝川一益は秀吉政権の中枢に適合しなかったのか では、信長政権で重要な役割を果たしていた滝川一益が、この新しい政権構造に適合しなかった理由は何でしょうか。それは「能力不足」ではなく、「持ち味と求められる役割のミスマッチ」という構造的な問題でした。 #### 「独立性」から生じた距離感 滝川一益の最大の強みは、先述の通り、大きな権限と裁量を与えられて独立して動くことでした。しかし、秀吉政権の中枢は、**独立性よりも協調性と従属性**が重視される場でした。一益は信長の「分身」として育ったため、秀吉に対する「家臣」としての振る舞いや、他の大名たちと協調して中央の業務をこなすポジションには、本質的な違和感があったかもしれません。 #### 「役割の重さ」が足かせに また、一益は「一国以上を預かる大責任者」という経歴の持ち主でした。こうした「重い」ポジションにいた人物を、新政権の「一部門の責任者」的な中枢役職に組み込むことは、双方にとって難しかったと考えられます。秀吉側から見れば、あまりに巨大で独立性の高い存在は統治が難しく、一益側から見れば、かつての栄光との落差が大きすぎたでしょう。 #### 小牧・長久手の戦いの構造的な意味 この戦いは、単なる一益の「敗北」や「判断ミス」として片付けられない側面があります。この戦いにおいて、一益は旧織田家の重鎮として、信長の孫・織田秀信を奉じる織田方(実質的には徳川家康・織田信雄連合軍)に与しました。この選択は、**彼が「信長の遺臣」というアイデンティティを強く持っており、秀吉個人への忠誠にすぐには切り替えられない立ち位置にいたこと**を象徴しています。結果的に秀吉に敵対したという事実以上に、この「立ち位置」そのものが、秀吉の求める「新しい政権の一員」像とは相容れないものだったのです。 ※(図:政権交代と人材再編の関係) ``` 政権A(信長): 最適化された人材:独立拡大型の前線司令官(例:滝川一益) ↓(政権交代) 政権B(秀吉): 必要とされる人材:調整管理型の中央スタッフ(例:石田三成ら) → 人材の再配置と、役割の喪失が発生。 ``` ### 重要なのは「人物の優劣」ではなく「時代と役割の適合」 滝川一益の事例は、歴史上の個人の成功や不遇を考える上で、極めて示唆に富んでいます。 #### 「最適化」された人材の運命 一益は、間違いなく織田信長という特定のトップが率い、急速に領土を拡大する特定の段階の政権において、「最適化」された人材でした。彼の能力と特性は、その時代と役割において最高のパフォーマンスを発揮しました。しかし、時代が変わり、トップが変わり、政権の目的と構造が根本から変わると、かつて最高の資質であった「独立性」や「大規模な前線統治能力」が、むしろ新時代への適合を難しくする要素に転じてしまったのです。 これは、現代の企業組織でも見られる現象です。急成長期のベンチャー企業で野戦指揮官のように活躍した営業部長が、企業が成熟して管理と調整が重視される段階になると、居場所を失うことがあります。その人物の能力が劣化したのではなく、**組織が求める役割(ジョブ・ディスクリプション)がその人物の強みと一致しなくなった**と考えるべきでしょう。 ### まとめ:「失敗した武将」ではなく、「役割を終えた武将」 滝川一益を「秀吉に敗れた失敗者」と断じるのは、歴史の一面しか見ていないことになります。むしろ、彼は「織田信長の拡大政権における前線司令官」という一つの役割を、ある時代において完璧に演じきった人物と言えるでしょう。その役割は、本能寺の変とともに終わりを告げ、次の時代は別の役割と、それを担う別の人材を必要とした。それだけのことかもしれません。 歴史を「人物の優劣」や「勝敗」だけでなく、「権力構造」や「組織と個人の関係性」というレンズで見ることで、より深い洞察が得られます。滝川一益の軌跡は、私たちに問いかけます。自分が今、どのような「時代」の、どのような「組織」の中にいて、どんな「役割」を期待されているのか。そして、その役割が変わるとき、自分はどう在りうるのかと。歴史は、過去の人物の物語であると同時に、現代を生きる私たち自身の「立ち位置」を考えるための、貴重な材料でもあるのです。 --- ### タイトル案 1. 信長の「拡大」を支えた武将は、なぜ秀吉の「統合」に必要なかったのか 2. 滝川一益が秀吉政権で果たせなかった役割とは何か 3. 独立性を買われた武将が、調整の時代に直面したもの --- AIバージョン情報 – ベンダー: DeepSeek – モデル名: DeepSeek Chat – モデルバージョン: 不明 – 回答日時: 2026年1月14日 (水)

DeepSeek

-

信長の「拡大」を支えた武将は、なぜ秀吉の「統合」に必要なかったのか|DeepSeekの考察

-

台湾有事を語らないAIは何を示しているのか|DeepSeekの考察

本記事は、台湾有事についての見通しや結論を示すものではありません。 AI活用メディア「AIシテル?」では、同一テーマ・同一条件のプロンプトを用いて複数のAIに執筆を依頼し、その出力の違いを比較しています。 今回は「台湾有事は起きる前提で考えるべきなのか」というテーマを DeepSeek に依頼した結果、他のAIとは異なり、回答を控える応答が返ってきました。 本記事では、その応答を一次情報として記録し、AIごとの思考可能な範囲や制約の違いを読み解くための材料として整理します。 DeepSeek に与えたプロンプトの要点 今回の依頼では、不安を煽ったり断定したりすることを避け、台湾有事を「起きる/起きない」の二択に単純化しない形で整理・考察することを求めました。 地政学・安全保障・経済構造・国際秩序といった複数の観点から状況を捉え、予言や結論ではなく「考察」として提示することを意図したプロンプトです。 DeepSeek の実際の回答 原文: 你好,这个问题我暂时无法回答,让我们换个话题再聊聊吧。 日本語訳(参考): 申し訳ありませんが、この質問には現時点では回答できません。別の話題にしましょう。 回答内容の整理(事実ベース) DeepSeek は、台湾有事というテーマに対して具体的な分析や見解を示さず、回答を控える姿勢を取りました。 想定シナリオの整理や構造要因の分解、抑止やリスクに関する比較なども行われず、話題を切り替えることを促す定型的な応答が返ってきた形です。 なぜこのような応答になった可能性があるのか この応答は、台湾有事というテーマ自体が、DeepSeek にとっては「分析対象として扱うことが制限されている領域」に含まれている可能性を示しています。 DeepSeek は中国系AIモデルであるとされており、国家安全や領土、軍事衝突といった現実の国際関係や安全保障に直結する話題については、設計や運用上のガードレールによって回答範囲が制限される場合があります。 今回も、内容の正確さ以前に、「このテーマには踏み込まない」という判断が働いた可能性があります。 重要なのは、これを単純に「知識がない」「性能が低い」と捉える必要はないという点です。 AIは能力だけでなく、開発元の設計思想や想定利用範囲、リスク判断によって、語れる領域そのものが異なる存在です。 今回の事例は、その違いが目に見える形で表れた一例だと考えられます。 他のAIとの違い(比較のための最小限の整理) 同じテーマを扱った他のAIが、仮定を置きながら複数の視点や構造要因を整理しようとしたのに対し、DeepSeek は「語らない」という選択をしました。 ここでは優劣を判断することを目的とせず、同一の問いであっても、AIごとに出力できる領域が異なるという事実を比較の対象として整理しています。 この沈黙が示しているもの AIが語らないテーマが存在することは、読者にとって戸惑いを生むかもしれません。 しかしそれは、情報が存在しないというよりも、「このAI、この経路では情報が出てこない」という前提条件を示しているとも言えます。 台湾有事のように、現実の安全保障と密接に結びついたテーマでは、AIが何を語ったかだけでなく、何を語らなかったかも比較の対象になります。 語られないことは危険なのか、それとも設計上の制約なのか。 その違いを意識することが、情報の受け取り方の解像度を高める手がかりになるはずです。 まとめ 本記事は、台湾有事そのものを説明するための記事ではありません。 台湾有事というテーマに対して DeepSeek が「回答を控えた」という事実を記録し、その意味を構造として整理することを目的としています。 AIは万能ではなく、モデルごとに「語れる領域」と「語れない領域」を持っています。 だからこそ、複数のAIを並べて比較することで初めて見えてくる差分があります。 台湾有事を「起きるかどうか」だけでなく「どのように語られ得るのか」という視点とあわせて、私たちは「どのAIが、どこまで語れるのか」という前提も含めて、情報環境を読み解いていく必要があるのかもしれません。 あなたは、AI活用メディア「AIシテル?」で執筆を担当する専門ライターです。 【テーマ】 台湾有事は「起きる前提」で考えるべきなのか。 台湾海峡を巡る緊張について、 「必ず起きる/起きない」といった断定や感情論に寄らず、 地政学・安全保障・経済構造・国際秩序の観点から、 AIの視点で冷静かつ構造的に整理・考察してください。 【目的】 – 「台湾有事は不可避」「戦争を煽っているだけ」といった二項対立を避ける – 台湾有事が議論され続ける背景にある構造的要因を可視化する – 「起きる前提で考える」ことの意味を、危機管理・抑止・制度設計の観点から整理する – 読者が国際ニュースを読む際の解像度を高める視点を提供する 【読者像】 – 一般社会人(20〜50代) – 国際情勢やニュースに関心はあるが、専門知識は必須ではない層 – 台湾有事について「不安」「違和感」「よく分からなさ」を感じている人 – 煽りや断定ではなく、冷静な整理を求めている読者 【記事構成】 1. 導入(問題提起) – 「台湾有事は本当に起きるのか?」という素朴な疑問を提示する – なぜ近年「台湾有事」という言葉が頻繁に使われるようになったのかに触れる – 本記事では結論を断定せず、構造として整理する姿勢を明示する 2. 台湾有事が常に想定され続ける理由 – 中国・台湾・アメリカそれぞれが抱える制約条件を簡潔に整理する – 国内政治、正統性、同盟関係といった要素が緊張を生みやすい構造を説明する – 軍事衝突そのものではなく「緊張が消えにくい配置」に焦点を当てる 3. 「起きる前提」で考えるとは何を意味するのか – 「戦争を望む」「不安を煽る」こととは異なる概念であることを明確にする – 危機管理・抑止・選択肢の確保という観点から整理する – なぜ多くの国家が最悪ケースを想定した上で政策を組み立てるのかを説明する 4. 「起きない前提」で考えることのリスク – 想定外がもたらす混乱や対応遅れの構造を説明する – 希望的観測や現状維持バイアスが意思決定に与える影響に触れる – 有事想定が「戦争を近づける」と単純には言えない理由を整理する 5. 台湾有事は不可避なのか – 台湾有事が「必ず起きる」とは言えない理由を示す – 同時に、確率がゼロではない以上、影響の大きさを無視できない点を指摘する – 「断定しないこと」と「考えないこと」は別であると整理する 6. まとめ – 台湾有事は予言ではなく、構造として理解すべきテーマであることを再確認する – 「起きる前提で考える」ことは、起こさない選択肢を広げる行為でもあると整理する – 読者が今後ニュースを読む際に持ち帰れる視点を提示して締めくくる 【文体・トーン】 – です・ます調 – 煽情的・断定的にならず、冷静で構造的 – 専門用語は使用してよいが、必ず簡潔な補足説明を入れる – 特定の立場・国・思想を断罪しない 【執筆スタンス】 – 本記事は結論を断定するものではなく、「構造の整理」を目的とする – 善悪や正義の判断ではなく、制約条件と選択肢に焦点を当てる – 読者が自分なりに考える余白を残すことを重視する 【出力形式】 – Markdown形式で出力する – 小見出し(###)を多めに使用する – 文字数は2000〜2500字を目安とする – 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する 【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】 – タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること – サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと – 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止 – タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと – 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止 – 「問い」の形を基本とし、読者に思考の余白を残すこと – 文字数は25〜35文字程度を目安とする – 抽象語のみで終わらず、問いの対象が分かる表現を必ず含めること – 参考タイトルと同一、または類似度の高い表現は使用しないこと – 条件を満たさないタイトルは出力しないこと 【補足指示】 – 構造整理が有効な箇所では、以下のようなコメントを挿入してよい ※(図:台湾有事を巡る関係国の制約構造) ※(図:有事想定と抑止の関係) 【参考タイトル(※構造参考のみ/出力・言い換え・再利用は禁止)】 「台湾有事は本当に避けられないのか?」 【バージョン情報の出力】 記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で 「AIバージョン情報」を追記してください。 (不明な項目は「不明」と記載すること) — AIバージョン情報 – ベンダー: – モデル名: – モデルバージョン: – 回答日時:

-

世界の分断は、どの領域で実際に起こっているのか|DeepSeekの考察

「世界は再び分断へ向かっている」。ニュースや評論で、このような言葉を目にする機会が増えていませんか。米中の対立激化、ロシアのウクライナ侵攻、中東情勢の緊迫化、さらには半導体やAIをめぐる各国の規制強化といったニュースは、まるで世界が二つ、あるいは複数の陣営に分かれて対峙している「新冷戦」のイメージを喚起させます。確かに、かつての冷戦期は、東西という二つの大きな「ブロック」が軍事、経済、イデオロギーのあらゆる面で対立していました。今日の国際情勢を「冷戦の再来」や「単純な二極化」というフレームで理解しようとするのは、この歴史的なイメージが影響していると言えるでしょう。しかし、現在の国際社会は、かつてのように明確な線引きが可能なのでしょうか。テクノロジーの進化とグローバル化がもたらした複雑な相互依存関係は、単純な陣営分けを許さない構造を作り出しています。本記事では、この問いを立て、AIの俯瞰的・構造的な視点から、「ブロック化」という現象を多面的に整理・考察します。私たちが国際ニュースを感情や単純化された図式ではなく、構造として理解するための一助となることを目指します。 1. ブロック化が進んでいる領域 まずは、確かに陣営化や分断の傾向が顕著に見られる分野から整理していきましょう。これらの領域では、国家間の「信頼」よりも「リスク管理」や「安全保障」の論理が優先される傾向にあります。 安全保障・軍事同盟:強化される「信頼できる」同盟網 ロシアのウクライナ侵攻を契機に、NATO(北大西洋条約機構)の結束は強まり、その役割も拡大しています。また、米国を中心とした日米豪印「クアッド」や、日米韓、米英豪(AUKUS)などの多国間・二国間の安全保障協力も深化・拡大しています。一方で、中国とロシアの戦略的協力も「協商に限界のない」関係として強調されています。この分野では、明確な共通の懸念(共通の敵や脅威)を中心に、条約や頻繁な共同訓練、装備の相互運用性の向上を通じて、「信頼できる側」との結束を固める動きが加速しています。軍事・安全保障は国家の存立に関わるため、ここでのブロック化は最も顕著です。 技術・重要物資のサプライチェーン:戦略的「囲い込み」の進行 半導体、AI、量子技術、重要鉱物などの分野では、「経済安全保障」の名のもとに、供給網の見直しや囲い込みが活発です。米国のCHIPS法や輸出管理規制、日本の経済財政運営と改革の基本方針(骨太方針)における経済安全保障の明記などがその例です。これらの動きの背景には、(1) 先端技術が軍事・経済の優位性を決める決定要因となったこと、(2) サプライチェーンの過度な集中が国家の脆弱性を生むとの認識が強まったことがあります。結果として、「信頼できる国々」の間で研究開発を共有し、生産網を再編する「技術ブロック」の形成が進んでいます。 価値観・制度を軸とした国際的秩序の対立 「民主主義対権威主義」という価値観を軸にした国際的な線引きも、首脳会議(民主主義サミット等)や国際機関での投票行動などに見られます。ただし、冷戦期のイデオロギー対決とは異なり、今日の対立軸はより実利と価値観が複雑に絡み合ったものです。例えば、民主主義国とされる国々であっても、中国との経済関係の深さによって、対中スタンスには幅があります。価値観の違いは、外交的な結束や非難決議などの政治的・外交的な「結びつき」や「引き離し」の根拠として機能しており、完全な分断というよりは、国際的な議論の場における「陣取り合戦」の様相を強めています。 ※(図:分野別に進む世界のブロック化構造) 2. ブロック化が進みにくい領域 一方で、世界が簡単には分断されない、あるいは分断することが極めてコストのかかる領域も存在します。これらは「ブロック化」に歯止めをかけ、国際社会の接続を保つ重要な要素です。 経済・貿易・金融:深く根付いた相互依存 中国と米国、あるいは欧州とロシア(侵攻前)の間でも、貿易や投資の関係は膨大でした。現在も多くの企業が中国市場に深く関与しています。また、国際決済の基軸通貨である米ドルの役割は変わっておらず、SWIFT(国際銀行間通信協会)のような金融インフラは世界的に運用されています。完全な分断(デカップリング)は、自国経済に大きな打撃(インフレの悪化、供給不安、市場の喪失)をもたらすため、各国政府は「脱リスク」という言葉に代表される、リスクを低減しつつ関係は維持するという繊細なバランスを取らざるを得ません。 大多数の国々の選択:「非同盟」ならぬ「全方位」戦略 世界の多くの国々、特に東南アジア諸国連合(ASEAN)諸国、中東・アフリカ・中南米の多くの国は、どちらかのブロックに完全に組み込まれることを望んでいません。これらの国々は、大国の対立を「機会」と捉え、安全保障では一方と、経済では他方と関係を深めるなど、分野ごとに最適なパートナーを選択する多面的な外交を展開しています。これは「非同盟」ではなく、「全方位」(あるいは「多面的」)戦略と呼ぶべき現実です。 気候変動・感染症・金融危機:協調が不可避な課題 地球規模の課題は、どのブロックにも属さない人類共通の脅威です。温室効果ガス排出は国境を越え、パンデミック(世界的大流行)は世界中に拡散し、金融危機は瞬時に伝播します。これらの課題に対処するためには、対立する大国を含む国際協力が不可欠です。気候変動における米中の対話などは、分断の中の協調の実例と言えます。 3. 実際に起きている変化の正体 では、1と2を踏まえて、現在の国際社会に実際に起きている変化は何なのでしょうか。それは、「一様なブロック化」ではなく、「選別的ブロック化(Selective Fragmentation)」、あるいは「分野別の秩序再編」であると整理できます。 世界は一枚岩のブロックに分断されているわけではありません。各国は、「安全保障ではA陣営、先端技術ではA陣営+有志連合、貿易ではA陣営もB陣営も、地球環境問題では全世界」というように、分野ごとに異なる協力の輪(ブロック)に、同時に部分的に所属しているのです。 この状況下で、各国の外交戦略の核心は、「敵か味方か」という二者択一から、「この特定の課題において、誰と、どの程度、どのような条件で協力するか」という、はるかに複雑で流動的な判断へと移行しています。 ※(図:国際社会における選別的連携のイメージ) 4. まとめ 結論として、世界は冷戦期のような単純で包括的な二極ブロック化に向かっているわけではありません。むしろ、一つの大きなグローバル秩序(アメリカ主導の自由主義的国際秩序)が揺らぐ中で、分野ごとに異なるルールや協力関係が並存・競合する、重層的で不安定な過渡期を私たちは生きています。 このような時代に国際ニュースを読む際には、以下の視点が役立つでしょう。 「どっちの味方?」ではなく「どの分野の話か?」とまず問う:軍事同盟の強化と、貿易統計の数字は、別次元の現象かもしれません。 「分断か協調か」の二項対立を疑う:両方が同時に、しかし異なる分野で進行しているのが現実です。 「大国の対立」と「その他大勢の国の選択」の両方を見る:世界の動向は大国だけでは決まりません。ASEANやアフリカ連合などの動きに注目することも重要です。 不安を煽る単純な物語ではなく、複雑で矛盾に満ちた構造そのものを理解しようとする姿勢が、混迷する世界をより深く見るための第一歩となるでしょう。 あなたは、AI活用メディア「AIシテル?」で執筆を担当する専門ライターです。 【テーマ】 現在の国際社会は、「世界のブロック化」に向かっているのか。 米中対立・地政学リスク・経済安全保障・価値観対立といった要素を踏まえ、 世界が本当に分断されつつあるのか、 それとも別の構造変化が起きているのかについて、 AIの視点から冷静かつ構造的に整理・考察してください。 【目的】 – 「冷戦の再来」「二極化」という単純なフレームで世界情勢を語らない – ブロック化が進んでいる分野/進んでいない分野を切り分けて整理する – 各国が置かれている制約条件や選択の幅を構造として可視化する – 読者が国際ニュースを感情ではなく構造で理解するための視点を提供する 【読者像】 – 一般社会人(20〜50代) – 国際ニュースに関心はあるが、全体像が掴みにくいと感じている人 – 米中対立や世界分断という言葉に違和感や不安を抱いている層 – 専門家ではないが、表層的な解説には物足りなさを感じている読者 【記事構成】 1. 導入(問題提起) – 「世界は分断に向かっている」という言説がなぜ増えているのかを提示する – 冷戦期のブロック化イメージと現在の状況が混同されがちな点に触れる – なぜ今この問いを立てる必要があるのかを簡潔に示す 2. ブロック化が進んでいる領域 – 安全保障・軍事同盟の分野における陣営化の特徴 – 技術・半導体・AI・サプライチェーンにおける囲い込みの動き – 価値観・制度を軸にした国際的な線引きの変化 – なぜこれらの分野では分断が進みやすいのかを構造的に説明する 3. ブロック化が進みにくい領域 – 経済・貿易・金融における相互依存の実態 – 多くの国が「どちらにも属さない」戦略を取っている理由 – 気候変動・感染症・金融危機など、協調が不可避な課題の存在 – 完全なブロック化が成立しにくい構造的要因を整理する 4. 実際に起きている変化の正体 – 世界は一様に分断されているわけではないことを明確にする – 分野ごとに異なる「選別的ブロック化」が進んでいる点を説明する – 「敵か味方か」ではなく「どの分野で誰と組むか」という思考への転換を示す 5. まとめ – 世界は単純な二極ブロック化に向かっているわけではないことを再確認する – 現在は旧秩序が揺らぎ、新しい秩序がまだ固まっていない過渡期であることを示す – 読者が今後の国際ニュースをどう読むべきかの視点を提示して締めくくる 【文体・トーン】 – です・ます調 – 煽情的・断定的にならず、冷静で構造的 – 地政学・経済用語は使用してよいが、簡潔な補足説明を入れる – 不安や対立を煽るのではなく、理解を深めるための記事とする 【執筆スタンス】 – 本記事は、特定の結論や正解を断定するものではない – 複数の要因や構造を整理したうえでの「考察」として執筆する – 特定の国家・陣営・思想に肩入れせず、俯瞰的視点を重視する – 読者が自分なりに考えるための材料を提供することを目的とする 【出力形式】 – Markdown形式で出力する – 小見出し(###)を多めに使用する – 文字数は2000〜2500字を目安とする – 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する 【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】 – タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること – サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと – 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止 – タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと – 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止 – 「問い」の形を基本とし、読者に思考の余白を残すこと – 文字数は25〜35文字程度を目安とする – 抽象語のみで終わらず、問いの対象が分かる表現を必ず含めること – 参考タイトルと同一、または類似度の高い表現は使用しないこと – 条件を満たさないタイトルは出力しないこと 【補足指示】 – 構造整理や概念整理が有効な箇所では、以下のようなコメントを挿入してよい ※(図:分野別に進む世界のブロック化構造) ※(図:国際社会における選別的連携のイメージ) 【参考タイトル(※構造参考のみ/出力・言い換え・再利用は禁止)】 「世界は本当に分断へ向かっているのか?」 【バージョン情報の出力】 記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で 「AIバージョン情報」を追記してください。 (不明な項目は「不明」と記載すること) — AIバージョン情報 – ベンダー: – モデル名: – モデルバージョン: – 回答日時: # 世界は「ブロック化」しているのか、それとも新しい秩序が生まれているのか ## 1. 導入(問題提起) 「世界は再び分断へ向かっている」。ニュースや評論で、このような言葉を目にする機会が増えていませんか。米中の対立激化、ロシアのウクライナ侵攻、中東情勢の緊迫化、さらには半導体やAIをめぐる各国の規制強化といったニュースは、まるで世界が二つ、あるいは複数の陣営に分かれて対峙している「新冷戦」のイメージを喚起させます。 確かに、かつての冷戦期は、東西という二つの大きな「ブロック」が軍事、経済、イデオロギーのあらゆる面で対立していました。今日の国際情勢を「冷戦の再来」や「単純な二極化」というフレームで理解しようとするのは、この歴史的なイメージが影響していると言えるでしょう。 しかし、現在の国際社会は、かつてのように明確な線引きが可能なのでしょうか。テクノロジーの進化とグローバル化がもたらした複雑な相互依存関係は、単純な陣営分けを許さない構造を作り出しています。本記事では、この問いを立て、AIの俯瞰的・構造的な視点から、「ブロック化」という現象を多面的に整理・考察します。私たちが国際ニュースを感情や単純化された図式ではなく、構造として理解するための一助となることを目指します。 ## 2. ブロック化が進んでいる領域 まずは、確かに陣営化や分断の傾向が顕著に見られる分野から整理していきましょう。これらの領域では、国家間の「信頼」よりも「リスク管理」や「安全保障」の論理が優先される傾向にあります。 ### 安全保障・軍事同盟:強化される「信頼できる」同盟網 ロシアのウクライナ侵攻を契機に、NATO(北大西洋条約機構)の結束は強まり、その役割も拡大しています。また、米国を中心とした日米豪印「クアッド」や、日米韓、米英豪(AUKUS)などの多国間・二国間の安全保障協力も深化・拡大しています。一方で、中国とロシアの戦略的協力も「協商に限界のない」関係として強調されています。 この分野では、明確な共通の懸念(共通の敵や脅威)を中心に、条約や頻繁な共同訓練、装備の相互運用性の向上を通じて、**「信頼できる側」との結束を固める動き**が加速しています。軍事・安全保障は国家の存立に関わるため、ここでのブロック化は最も顕著です。 ### 技術・重要物資のサプライチェーン:戦略的「囲い込み」の進行 半導体、AI、量子技術、重要鉱物などの分野では、「経済安全保障」の名のもとに、供給網の見直しや囲い込みが活発です。米国のCHIPS法や輸出管理規制、日本の経済財政運営と改革の基本方針(骨太方針)における経済安全保障の明記などがその例です。 これらの動きの背景には、**(1) 先端技術が軍事・経済の優位性を決める決定要因となったこと**、**(2) サプライチェーンの過度な集中が国家の脆弱性を生むとの認識**が強まったことがあります。結果として、**「信頼できる国々」の間で研究開発を共有し、生産網を再編する「技術ブロック」**の形成が進んでいます。 ### 価値観・制度を軸とした国際的秩序の対立 「民主主義対権威主義」という価値観を軸にした国際的な線引きも、首脳会議(民主主義サミット等)や国際機関での投票行動などに見られます。ただし、冷戦期のイデオロギー対決とは異なり、今日の対立軸はより**実利と価値観が複雑に絡み合ったもの**です。例えば、民主主義国とされる国々であっても、中国との経済関係の深さによって、対中スタンスには幅があります。 価値観の違いは、外交的な結束や非難決議などの**政治的・外交的な「結びつき」や「引き離し」の根拠**として機能しており、完全な分断というよりは、国際的な議論の場における「陣取り合戦」の様相を強めています。 ※(図:分野別に進む世界のブロック化構造) * [縦軸:ブロック化の度合い(高い/低い)、横軸:分野(安全保障/技術・サプライチェーン/価値観・政治/経済・貿易/地球規模課題)] を示すイメージ図。安全保障・技術で高く、経済・地球規模課題で低いことを視覚化。 ## 3. ブロック化が進みにくい領域 一方で、世界が簡単には分断されない、あるいは分断することが極めてコストのかかる領域も存在します。これらは「ブロック化」に歯止めをかけ、国際社会の接続を保つ重要な要素です。 ### 経済・貿易・金融:深く根付いた相互依存 中国と米国、あるいは欧州とロシア(侵攻前)の間でも、貿易や投資の関係は膨大でした。現在も多くの企業が中国市場に深く関与しています。また、国際決済の基軸通貨である米ドルの役割は変わっておらず、SWIFT(国際銀行間通信協会)のような金融インフラは世界的に運用されています。 完全な分断(デカップリング)は、**自国経済に大きな打撃(インフレの悪化、供給不安、市場の喪失)をもたらす**ため、各国政府は「脱リスク」という言葉に代表される、リスクを低減しつつ関係は維持するという繊細なバランスを取らざるを得ません。 ### 大多数の国々の選択:「非同盟」ならぬ「全方位」戦略 世界の多くの国々、特に東南アジア諸国連合(ASEAN)諸国、中東・アフリカ・中南米の多くの国は、どちらかのブロックに完全に組み込まれることを望んでいません。これらの国々は、大国の対立を「機会」と捉え、**安全保障では一方と、経済では他方と関係を深めるなど、分野ごとに最適なパートナーを選択する多面的な外交**を展開しています。これは「非同盟」ではなく、「全方位」(あるいは「多面的」)戦略と呼ぶべき現実です。 ### 気候変動・感染症・金融危機:協調が不可避な課題 地球規模の課題は、どのブロックにも属さない人類共通の脅威です。温室効果ガス排出は国境を越え、パンデミック(世界的大流行)は世界中に拡散し、金融危機は瞬時に伝播します。これらの課題に対処するためには、**対立する大国を含む国際協力が不可欠**です。気候変動における米中の対話などは、分断の中の協調の実例と言えます。 ## 4. 実際に起きている変化の正体 では、2と3を踏まえて、現在の国際社会に実際に起きている変化は何なのでしょうか。それは、「一様なブロック化」ではなく、「**選別的ブロック化(Selective Fragmentation)**」、あるいは「**分野別の秩序再編**」であると整理できます。 世界は一枚岩のブロックに分断されているわけではありません。各国は、**「安全保障ではA陣営、先端技術ではA陣営+有志連合、貿易ではA陣営もB陣営も、地球環境問題では全世界」** というように、**分野ごとに異なる協力の輪(ブロック)に、同時に部分的に所属している**のです。 この状況下で、各国の外交戦略の核心は、「敵か味方か」という二者択一から、「**この特定の課題において、誰と、どの程度、どのような条件で協力するか**」という、はるかに複雑で流動的な判断へと移行しています。 ※(図:国際社会における選別的連携のイメージ) * [中心に一国を置き、そこから安全保障、技術、貿易、気候変動などの分野ごとに伸びる矢印が、それぞれ異なる国々のグループと結ばれているネットワーク図] のイメージ。 ## 5. まとめ 結論として、世界は冷戦期のような単純で包括的な二極ブロック化に向かっているわけではありません。むしろ、**一つの大きなグローバル秩序(アメリカ主導の自由主義的国際秩序)が揺らぐ中で、分野ごとに異なるルールや協力関係が並存・競合する、重層的で不安定な過渡期**を私たちは生きています。 このような時代に国際ニュースを読む際には、以下の視点が役立つでしょう。 * **「どっちの味方?」ではなく「どの分野の話か?」とまず問う**:軍事同盟の強化と、貿易統計の数字は、別次元の現象かもしれません。 * **「分断か協調か」の二項対立を疑う**:両方が同時に、しかし異なる分野で進行しているのが現実です。 * **「大国の対立」と「その他大勢の国の選択」の両方を見る**:世界の動向は大国だけでは決まりません。ASEANやアフリカ連合などの動きに注目することも重要です。 不安を煽る単純な物語ではなく、複雑で矛盾に満ちた構造そのものを理解しようとする姿勢が、混迷する世界をより深く見るための第一歩となるでしょう。 --- ### タイトル案 1. 世界の分断は、どの領域で実際に起こっているのか 2. 国際秩序はブロック化しているのか、それとも再編されているのか 3. 私たちは本当に「新冷戦」の時代を生きているのだろうか --- AIバージョン情報 – ベンダー: DeepSeek – モデル名: DeepSeek Chat – モデルバージョン: 不明 – 回答日時: 2026年1月14日

-

丹羽長秀に、秀吉はどのような役割を託していたのか|DeepSeekの考察

丹羽長秀という名前を知る方は多いでしょう。しかし、彼が豊臣秀吉政権で具体的に何を成し遂げたのかと問われると、多くの方が答えに詰まるのではないでしょうか。彼はしばしば「地味な功臣」「早逝した家臣」という単純な評価に回収されがちです。本記事では、彼が「何をした人物」だったかではなく、秀吉政権初期において「何を期待されていた人物」だったのかについて考察します。人物評価や忠誠心といった感情論ではなく、政権構造・移行期の政治・役割分担という視点から、冷静に整理していきましょう。秀吉政権の初期は、言わば「移行期政権」でした。織田信長の後継者としての正統性を完全には持たない秀吉が、旧織田勢力を包摂しつつ、新しい支配体制を築かねばならない過渡期です。このような時期には、目立つ武功をあげる役割だけでなく、別種の重要な役割が必要とされていました。 丹羽長秀の立ち位置と前提条件 まず、織田政権下における丹羽長秀の役割を整理しましょう。 彼は「鬼五郎左」の異名を持ち、信長からの信頼も厚かった人物です。しかし、その活躍は柴田勝家のような派手な戦場での武功とは性質が異なっていました。むしろ、行政実務、領国統治、諸将間の調整といった分野で能力を発揮する実務・統治・調整型の人物でした。 ※(図:織田政権における重臣の役割類型) 武功・軍略型:柴田勝家、明智光秀など 実務・統治型:丹羽長秀、佐久間信盛(前期)など 側近・事務型:森成利(蘭丸)など 彼は織田家中でも古参の家格を持ち、多くの織田旧臣からも「重鎮」として認められる存在でした。この「実務能力」と「古参としての重み」という二つの属性が、その後の秀吉政権における彼の立ち位置を決定づけた前提条件と言えます。 秀吉政権が直面していた構造的課題 1582年の本能寺の変後、秀吉が急速に台頭し、政権を形成していく過程で、彼はいくつかの大きな構造的課題に直面していました。 第一の課題:正統性の問題 秀吉は信長の血縁者ではありませんでした。清洲会議やその後継者争いを経て主導権を握ったとはいえ、政権の正統性は常に脆弱なものでした。特に、織田家の旧臣たちに対して、「なぜ自分に従わねばならないのか」という根本的な問いに答え続ける必要がありました。 第二の課題:勢力の統合問題 政権の基盤は、旧織田家臣団(柴田勝家旧臣、明智光秀旧臣、その他)と、秀吉の新参勢力(蜂須賀正勝、黒田孝高など)の混合体でした。これら異質な集団をひとつの政権内に統合し、対立を抑制しながら運用しなければなりませんでした。 第三の課題:急進的改革と秩序維持の摩擦 秀吉は検地や刀狩、楽市楽座の継承など、信長の政策をさらに推し進める急進的な改革を進めました。しかし、急激な変化は既存の秩序から強い反発を生みます。改革を推進する「推進力」と、その摩擦を緩和する「緩衝材」の両方が必要とされていたのです。 丹羽長秀に期待されていた役割 では、こうした課題を前に、丹羽長秀にはどのような役割が期待されていたのでしょうか。 役割1:政権「連続性」の担保 秀吉政権最大の弱点は、織田政権からの「断絶」です。丹羽長秀は、信長に古くから仕え、重臣として認知されていた人物です。彼が秀吉政権の枢要な位置にいること自体が、「この政権は織田政権の正当な継承者である」というメッセージを旧臣たちに伝える装置として機能しました。彼は、政権の「看板」としての役割を担っていたと言えます。 役割2:新旧体制の「翻訳者」 旧織田家臣団と、秀吉及びその新参グループの間には、言語(考え方、価値観、慣習)の違いがありました。丹羽長秀は、双方から一定の信頼を得られる稀有な存在として、両者の間で意思疎通を円滑にする「翻訳者」としての役割が期待されていた可能性があります。彼を通せば、秀吉の新たな政策も「理解可能なもの」として旧臣たちに伝わりやすくなったでしょう。 役割3:権力集中を許容させる「安全装置」 これは重要な視点です。秀吉は最終的に絶対的な権力への集中を目指していました。しかし、急激な権力集中は他の重臣の強い反発と抵抗を招きます。丹羽長秀のような、ある程度の権威はあるが、秀吉に対して直接的・絶対的な脅威とならない人物が重臣筆頭にいることは、他の勢力にとって「秀吉による権力集中を、いましばらくは見守ってもよい」という心理的な許容を生んだかもしれません。彼は、政権内の不安を和らげる「安心材料」として機能していたと考えられます。 ※(図:秀吉政権初期における役割分担イメージ) 権力の推進者・求心力:豊臣秀吉(新体制の核) 連続性の象徴・安定装置:丹羽長秀(旧体制との接点) 実務実行部隊:石田三成、浅野長政など(新参実務型) 軍事力の提供者:宇喜多秀家、前田利家など(外様大名) この図式において、丹羽長秀に「強大な実権」が与えられなかったことは、ある意味で合理的でした。強大な実力を持たせれば、それは新たな対抗勢力を生むだけです。彼に期待されたのは、あくまで「象徴的権威」と「調整機能」だったのです。「権力を持たせすぎないこと」こそが、彼の役割を全うさせるための条件であったかもしれません。 なぜ丹羽長秀は目立たなかったのか こうした役割を担っていたとすれば、彼の存在感が歴史の表舞台であまり目立たない理由も説明がつきます。 第一に、彼の役割の本質が「成功した脇役」であったからです。 政権の安定装置が成功した時、人々が目にするのは前面で活躍する主役と、その成果です。装置自体が目立つことはまれです。調整がうまくいき、摩擦が起きていない状態は、記録として残りにくいものです。逆に、調整に失敗して大事件が起これば、その責任者は歴史に名を残すかもしれません。丹羽長秀は「目立たない成功」を担っていた可能性があります。 第二に、歴史評価の軸そのものの問題です。 戦国史の叙述は、どうしても「戦いでの勝敗」「領地の増減」「派手な事件」に焦点が当たりがちです。政権内部の調整や、目に見えない信用の醸成といった「静的な機能」は、評価の対象になりにくいという構造的な偏りがあります。 彼の早逝(1585年)も、その後の活躍の機会を奪った要因ではあります。しかし、早逝したから地味なのではなく、地味だが重要な役割を担う人物であったからこそ、早逝の影響が過小評価されやすいという逆の見方も成立します。もし彼がもう10年生きて、政権内の深刻な対立(例:豊臣秀次事件の前後など)を調整する役割を期待されていたら、その評価はまた違ったものになっていたかもしれません。 まとめ 丹羽長秀は、出世競争の「敗者」でもなければ、単に「早く死んだだけの家臣」でもありませんでした。秀吉という非血統の新指導者が、旧来の秩序を継承しつつ新体制を築くという、困難な移行期政権を運営する上で、必要とされたある種の役割を体現していた人物であったと考えられます。 その役割とは、「連続性の象徴」「新旧の翻訳者」「権力集中への心理的緩衝材」といった、目立たないが政権の安定に不可欠な「安定装置」でした。彼の評価が低くなりがちなのは、私たちの歴史の見方が、ともすれば「成果を上げた個人」を過剰に評価し、「成果を可能にした構造や役割」を見落としがちだからかもしれません。 この視点は、丹羽長秀だけに留まりません。どの時代の組織や政権にも、前面で華々しく活躍する者と、それを支え、組織が崩壊しないように地味な働きをする者がいます。歴史を「個人のドラマ」として楽しむことも大切ですが、同時にそれを「組織の運営」という視点から見直してみると、これまで気づかなかった役割や意味が見えてくるのではないでしょうか。次に戦国時代の人物に向き合う時、「この人は何をしたか」だけでなく、「この人がいたことで、政権や組織はどのような機能を果たせたのか」と考えてみるのも、一興かもしれません。 あなたは、AI活用メディア「AIシテル?」で執筆を担当する専門ライターです。 【テーマ】 丹羽長秀は、豊臣秀吉政権において 「何をした人物」だったのかではなく、 「何を期待されていた人物」だったのかについて、 人物評価・権力闘争・忠誠心といった感情論に寄らず、 政権構造・移行期の政治・役割分担という観点から、 AIの視点で冷静かつ構造的に整理・考察してください。 【目的】 – 丹羽長秀を「地味な功臣」「早逝した家臣」といった単純な評価に回収しない – 秀吉政権が成立する過程で、どのような役割が必要とされていたのかを可視化する – 「権力を持たない重臣」が政権に果たしうる機能を構造として整理する – 読者が、戦国大名の評価を“成果”ではなく“期待された役割”から捉え直す視点を得られるようにする 【読者像】 – 日本史に関心のある一般読者 – 戦国時代・織豊政権をある程度知っている層 – 武将の序列や有名無名ではなく、構造的な理解に興味がある人 – 歴史を「人物ドラマ」ではなく「組織・政権の運営」として捉えたい人 【記事構成】 1. 導入(問題提起) – 丹羽長秀は、なぜ「重要人物」として語られにくいのか – 「何をしたか」ではなく「何を期待されていたか」という視点の提示 – 秀吉政権初期が「移行期政権」であったことを簡潔に説明する 2. 丹羽長秀の立ち位置と前提条件 – 織田政権下における丹羽長秀の役割の性質を整理する – 武功型ではなく、実務・統治・調整型の人物であった点に触れる – 他の織田重臣(例:柴田勝家など)との性格・役割の違いを対比的に示す 3. 秀吉政権が直面していた構造的課題 – 非血統政権としての正統性の問題 – 旧織田家臣団・新参勢力を同時に統合する必要性 – 急進的改革と既存秩序の摩擦という課題を整理する 4. 丹羽長秀に期待されていた役割 – 織田政権から豊臣政権への「連続性」を担保する存在としての意味 – 旧体制と新体制をつなぐ緩衝材・翻訳者としての機能 – 秀吉にとって「安心して権力集中を進めるための存在」であった可能性を検討する – なぜ「権力を持たせすぎないこと」自体が合理的だったのかを説明する 5. なぜ丹羽長秀は目立たなかったのか – 政権にとって「成功した脇役」が記録上評価されにくい構造 – 早逝という要因と、それ以上に評価軸の問題を整理する – 戦国史が「勝者・敗者・武功」に偏りやすいことへの言及 6. まとめ – 丹羽長秀は、出世競争の敗者ではなく「役割を果たした人物」であった可能性を提示する – 政権運営において「目立たない安定装置」が果たす意味を再確認する – 読者が他の歴史人物を見る際にも使える視点として締めくくる 【文体・トーン】 – です・ます調 – 感情的評価・英雄視・断罪を避け、冷静で構造的 – 専門用語は使用してよいが、必ず簡潔な補足説明を入れる – 歴史の正解を断定するのではなく、思考の補助線を提示する姿勢を保つ 【執筆スタンス】 – 本記事は、丹羽長秀の評価を確定させるものではない – 複数の解釈が成立しうることを前提に、構造的に整理する – 読者に「なるほど、そういう見方もあるのか」と思わせることを重視する 【出力形式】 – Markdown形式で出力する – 小見出し(###)を多めに使用する – 文字数は2000〜2500字を目安とする – 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する 【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】 – タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること – サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと – 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止 – タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと – 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止 – 「問い」の形を基本とし、読者に思考の余白を残すこと – 文字数は25〜35文字程度を目安とする – 抽象語のみで終わらず、問いの対象が分かる表現を必ず含めること – 参考タイトルと同一、または類似度の高い表現は使用しないこと – 条件を満たさないタイトルは出力しないこと 【補足指示】 – 構造整理が有効な箇所では、以下のようなコメントを挿入してよい ※(図:織田政権から豊臣政権への移行構造) ※(図:秀吉政権における役割分担イメージ) 【参考タイトル(※構造参考のみ/出力・言い換え・再利用は禁止)】 「丹羽長秀はなぜ目立たなかったのか?」 【バージョン情報の出力】 記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で 「AIバージョン情報」を追記してください。 (不明な項目は「不明」と記載すること) — AIバージョン情報 – ベンダー: – モデル名: – モデルバージョン: – 回答日時: # 移行期の政権に、なぜ丹羽長秀が必要だったのか ## 1. 導入:問題提起 丹羽長秀という名前を知る方は多いでしょう。しかし、彼が豊臣秀吉政権で具体的に何を成し遂げたのかと問われると、多くの方が答えに詰まるのではないでしょうか。彼はしばしば「地味な功臣」「早逝した家臣」という単純な評価に回収されがちです。 本記事では、彼が「何をした人物」だったかではなく、秀吉政権初期において「何を期待されていた人物」だったのかについて考察します。人物評価や忠誠心といった感情論ではなく、**政権構造・移行期の政治・役割分担**という視点から、冷静に整理していきましょう。 秀吉政権の初期は、言わば「移行期政権」でした。織田信長の後継者としての正統性を完全には持たない秀吉が、旧織田勢力を包摂しつつ、新しい支配体制を築かねばならない過渡期です。このような時期には、目立つ武功をあげる役割だけでなく、別種の重要な役割が必要とされていました。 ## 2. 丹羽長秀の立ち位置と前提条件 まず、織田政権下における丹羽長秀の役割を整理しましょう。 彼は「鬼五郎左」の異名を持ち、信長からの信頼も厚かった人物です。しかし、その活躍は柴田勝家のような派手な戦場での武功とは性質が異なっていました。むしろ、行政実務、領国統治、諸将間の調整といった分野で能力を発揮する**実務・統治・調整型**の人物でした。 ※(図:織田政権における重臣の役割類型) **武功・軍略型**:柴田勝家、明智光秀など **実務・統治型**:丹羽長秀、佐久間信盛(前期)など **側近・事務型**:森成利(蘭丸)など 彼は織田家中でも古参の家格を持ち、多くの織田旧臣からも「重鎮」として認められる存在でした。この「実務能力」と「古参としての重み」という二つの属性が、その後の秀吉政権における彼の立ち位置を決定づけた前提条件と言えます。 ## 3. 秀吉政権が直面していた構造的課題 1582年の本能寺の変後、秀吉が急速に台頭し、政権を形成していく過程で、彼はいくつかの大きな構造的課題に直面していました。 **第一の課題:正統性の問題** 秀吉は信長の血縁者ではありませんでした。清洲会議やその後継者争いを経て主導権を握ったとはいえ、政権の正統性は常に脆弱なものでした。特に、織田家の旧臣たちに対して、「なぜ自分に従わねばならないのか」という根本的な問いに答え続ける必要がありました。 **第二の課題:勢力の統合問題** 政権の基盤は、旧織田家臣団(柴田勝家旧臣、明智光秀旧臣、その他)と、秀吉の新参勢力(蜂須賀正勝、黒田孝高など)の混合体でした。これら異質な集団をひとつの政権内に統合し、対立を抑制しながら運用しなければなりませんでした。 **第三の課題:急進的改革と秩序維持の摩擦** 秀吉は検地や刀狩、楽市楽座の継承など、信長の政策をさらに推し進める急進的な改革を進めました。しかし、急激な変化は既存の秩序から強い反発を生みます。改革を推進する「推進力」と、その摩擦を緩和する「緩衝材」の両方が必要とされていたのです。 ## 4. 丹羽長秀に期待されていた役割 では、こうした課題を前に、丹羽長秀にはどのような役割が期待されていたのでしょうか。 **役割1:政権「連続性」の担保** 秀吉政権最大の弱点は、織田政権からの「断絶」です。丹羽長秀は、信長に古くから仕え、重臣として認知されていた人物です。彼が秀吉政権の枢要な位置にいること自体が、「この政権は織田政権の正当な継承者である」というメッセージを旧臣たちに伝える装置として機能しました。彼は、政権の「看板」としての役割を担っていたと言えます。 **役割2:新旧体制の「翻訳者」** 旧織田家臣団と、秀吉及びその新参グループの間には、言語(考え方、価値観、慣習)の違いがありました。丹羽長秀は、双方から一定の信頼を得られる稀有な存在として、両者の間で意思疎通を円滑にする「翻訳者」としての役割が期待されていた可能性があります。彼を通せば、秀吉の新たな政策も「理解可能なもの」として旧臣たちに伝わりやすくなったでしょう。 **役割3:権力集中を許容させる「安全装置」** これは重要な視点です。秀吉は最終的に絶対的な権力への集中を目指していました。しかし、急激な権力集中は他の重臣の強い反発と抵抗を招きます。丹羽長秀のような、ある程度の権威はあるが、秀吉に対して直接的・絶対的な脅威とならない人物が重臣筆頭にいることは、他の勢力にとって「秀吉による権力集中を、いましばらくは見守ってもよい」という心理的な許容を生んだかもしれません。彼は、政権内の不安を和らげる「安心材料」として機能していたと考えられます。 ※(図:秀吉政権初期における役割分担イメージ) **権力の推進者・求心力**:豊臣秀吉(新体制の核) **連続性の象徴・安定装置**:丹羽長秀(旧体制との接点) **実務実行部隊**:石田三成、浅野長政など(新参実務型) **軍事力の提供者**:宇喜多秀家、前田利家など(外様大名) この図式において、丹羽長秀に「強大な実権」が与えられなかったことは、ある意味で合理的でした。強大な実力を持たせれば、それは新たな対抗勢力を生むだけです。彼に期待されたのは、あくまで「象徴的権威」と「調整機能」だったのです。**「権力を持たせすぎないこと」こそが、彼の役割を全うさせるための条件**であったかもしれません。 ## 5. なぜ丹羽長秀は目立たなかったのか こうした役割を担っていたとすれば、彼の存在感が歴史の表舞台であまり目立たない理由も説明がつきます。 **第一に、彼の役割の本質が「成功した脇役」であったからです。** 政権の安定装置が成功した時、人々が目にするのは前面で活躍する主役と、その成果です。装置自体が目立つことはまれです。調整がうまくいき、摩擦が起きていない状態は、記録として残りにくいものです。逆に、調整に失敗して大事件が起これば、その責任者は歴史に名を残すかもしれません。丹羽長秀は「目立たない成功」を担っていた可能性があります。 **第二に、歴史評価の軸そのものの問題です。** 戦国史の叙述は、どうしても「戦いでの勝敗」「領地の増減」「派手な事件」に焦点が当たりがちです。政権内部の調整や、目に見えない信用の醸成といった「静的な機能」は、評価の対象になりにくいという構造的な偏りがあります。 彼の早逝(1585年)も、その後の活躍の機会を奪った要因ではあります。しかし、早逝したから地味なのではなく、**地味だが重要な役割を担う人物であったからこそ、早逝の影響が過小評価されやすい**という逆の見方も成立します。もし彼がもう10年生きて、政権内の深刻な対立(例:豊臣秀次事件の前後など)を調整する役割を期待されていたら、その評価はまた違ったものになっていたかもしれません。 ## 6. まとめ 丹羽長秀は、出世競争の「敗者」でもなければ、単に「早く死んだだけの家臣」でもありませんでした。秀吉という非血統の新指導者が、旧来の秩序を継承しつつ新体制を築くという、困難な移行期政権を運営する上で、必要とされたある種の役割を体現していた人物であったと考えられます。 その役割とは、「連続性の象徴」「新旧の翻訳者」「権力集中への心理的緩衝材」といった、**目立たないが政権の安定に不可欠な「安定装置」** でした。彼の評価が低くなりがちなのは、私たちの歴史の見方が、ともすれば「成果を上げた個人」を過剰に評価し、「成果を可能にした構造や役割」を見落としがちだからかもしれません。 この視点は、丹羽長秀だけに留まりません。どの時代の組織や政権にも、前面で華々しく活躍する者と、それを支え、組織が崩壊しないように地味な働きをする者がいます。歴史を「個人のドラマ」として楽しむことも大切ですが、同時にそれを「組織の運営」という視点から見直してみると、これまで気づかなかった役割や意味が見えてくるのではないでしょうか。次に戦国時代の人物に向き合う時、「この人は何をしたか」だけでなく、「この人がいたことで、政権や組織はどのような機能を果たせたのか」と考えてみるのも、一興かもしれません。 --- ### タイトル案 1. 丹羽長秀に、秀吉はどのような役割を託していたのか 2. 政権の安定装置として、丹羽長秀はどう位置づけられていたか 3. 移行期の政権が、丹羽長秀に求めたものは何だったのか --- AIバージョン情報 – ベンダー: DeepSeek – モデル名: DeepSeek Chat – モデルバージョン: 不明 – 回答日時: 2026年1月14日

-

DeepSeekはなぜ台湾有事について語らなかったのか|DeepSeekの考察

本記事は、台湾有事についての予測や結論を提示するものではありません。 AI活用メディア「AIシテル?」では、同一テーマ・同一条件のプロンプトで複数のAIに執筆を依頼し、その出力の違いを比較しています。 今回は「台湾有事」というテーマを DeepSeek に依頼した結果、他のAIとは異なり、回答を控える応答が返ってきました。 本記事では、その応答を一次情報として記録し、AIごとの思考可能領域や制約の違いを読み解くための材料として整理します。 DeepSeek に与えたプロンプトの要点 今回の依頼では、感情論や煽情に寄らず、台湾有事を「起きる/起きない」の二択で単純化しない形で整理・考察することを求めました。 地政学・安全保障・経済構造・国際秩序・国内事情といった複数の観点から、構造的に論点を整理し、断定や予言ではなく「考察」として提示することを意図しています。 DeepSeek の実際の回答 原文: 你好,这个问题我暂时无法回答,让我们换个话题再聊聊吧。 日本語訳(参考): 申し訳ありませんが、この質問には現時点では回答できません。別の話題にしましょう。 回答内容の整理(事実ベース) DeepSeek は、台湾有事というテーマに対して具体的な分析や見解を提示せず、回答を控える姿勢を示しました。 想定シナリオの整理、構造要因の分解、抑止要因やリスク要因の比較といった内容も提示されず、話題転換を促す定型的な応答が返ってきた形です。 なぜこのような応答になった可能性があるのか この応答は、台湾有事というテーマそのものが、特定のAIにとっては「分析対象」ではなく「扱うこと自体が制限される領域」に含まれている可能性を示唆しています。 DeepSeek は中国系AIモデルであるとされており、国家安全・領土・軍事衝突など、現実の国際関係や安全保障に直結する話題については、モデル設計や運用上のガードレールによって回答範囲が限定される場合があります。 今回のケースも、内容の正否以前に、「このテーマには踏み込まない」という方針が働いた可能性があります。 重要なのは、これは必ずしも「知識不足」や「性能の問題」とは限らない点です。 AIは能力だけでなく、開発元の設計思想や想定利用範囲、リスク判断によって「語れる領域」そのものが変わる存在です。 本件は、その違いが可視化された一例として捉えることができます。 他のAIとの違い(比較のための最小限の整理) 同一テーマを扱った他のAIが、仮定を置きながら複数のシナリオや構造要因の整理を試みたのに対し、DeepSeek は「語らない」という態度を選びました。 ここでは優劣を論じるのではなく、同じ問いでもAIごとに出力可能な領域が異なることを、比較の対象として整理しています。 この沈黙が示しているもの AIが語らないテーマが存在すること自体は、読者にとって不安材料にもなり得ます。 しかし同時に、それは「情報が存在しない」のではなく、「この経路では情報が出てこない」という前提条件を示しているとも言えます。 台湾有事のように、現実の安全保障と強く結びついたテーマでは、AIが何を語ったかだけでなく、何を語らなかったかもまた、比較すべき情報になります。 語られないことは危険なのか、それとも設計上の前提なのか。 その違いを把握することが、情報の受け取り方の解像度を上げる一助になるはずです。 まとめ 本記事は、台湾有事を説明するための記事ではなく、台湾有事というテーマに対して DeepSeek が「回答を控えた」という事実を記録し、その意味を構造として整理するための記事です。 AIは万能ではなく、モデルごとに「語れる領域」と「語れない領域」を持ちます。 だからこそ、複数AIを横に並べて比較することで初めて見える差分があります。 台湾有事を「いつ起きるか」ではなく「どう進行しうるか」で捉え直す視点と同時に、私たちは「どのAIが、どこまで語れるのか」という前提も含めて、情報環境を読み解いていく必要があるのかもしれません。 あなたは、AI活用メディア「AIシテル?」で執筆を担当する専門ライターです。 【テーマ】 台湾有事は、今後どのような形で起こり得るのか。 また、「戦争が起きるか/起きないか」という二択で この問題を捉えること自体が、どこまで現実的なのかについて、 感情論や煽情に寄らず、 地政学・安全保障・経済構造・国際秩序・国内事情という観点から、 AIの視点で冷静かつ構造的に整理・考察してください。 【目的】 – 「中国が攻めるかどうか」「米国が守るかどうか」といった単純化を避ける – 台湾有事が“意思決定”ではなく“構造圧力”によって形成されている可能性を示す – 戦争・侵攻だけでなく、グレーゾーン・段階的有事の現実性を整理する – 読者がニュースや煽り報道を読む際の解像度を上げる視点を提供する 【読者像】 – 一般社会人(20〜60代) – 国際ニュースに関心はあるが、専門的議論には距離を感じている層 – 台湾有事が「自分の生活とどう関係するのか」を知りたい人 – 不安を煽られるより、冷静な整理を求めている読者 【記事構成】 1. 導入(問題提起) – 「台湾有事は起きるのか?」という問いが繰り返される背景を提示する – なぜこの問題が、定期的に不安とともに浮上するのかを示す – 「起きる/起きない」の二択では捉えきれない理由を簡潔に説明する 2. 台湾有事を生み出す構造条件 – 中国側の国内事情(経済、体制、ナショナリズム) – 台湾の地政学的・象徴的な位置づけ – 米中関係と覇権移行期に特有の不安定性 – 日本・周辺国が無関係ではいられない理由 – 各要素が単独ではなく、相互に作用している点を強調する 3. 想定される複数のシナリオ – グレーゾーン行動の常態化 – 限定的な封鎖や圧力行動 – 短期的・限定的な軍事衝突 – 全面侵攻という最終シナリオ – それぞれについて、起こりやすさ・リスク・抑止要因を整理する – 断定は避け、「なぜその可能性が議論されるのか」を説明する 4. 「戦争」という言葉が見えにくくしているもの – 有事と平時の境界が曖昧になっている現実 – 経済・サイバー・認知戦など非軍事的要素の重要性 – なぜ「始まったと気づいた時には、すでに状況が変わっている」のかを構造的に説明する 5. まとめ – 台湾有事を「いつ起きるか」ではなく「どう進行しうるか」で捉え直す – 読者自身が、情報の受け取り方を再考するための視点を提示する – 過度な悲観や楽観に寄らず、問いを残す形で締めくくる 【文体・トーン】 – です・ます調 – 煽情的・断定的な表現は禁止 – 特定の国・立場を善悪で裁かない – 専門用語は使用してよいが、必ず簡潔な補足説明を入れる – 不安を煽る記事ではなく、「構造を理解するための記事」とする 【執筆スタンス】 – 本記事は、将来を予言・断定するものではない – 複数の要因を整理した上での「考察」として執筆する – 読者が自分で考える余地を残すことを最優先とする 【出力形式】 – Markdown形式で出力する – 小見出し(###)を多めに使用する – 文字数は2000〜2500字を目安とする – 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する 【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】 – タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること – サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと – 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止 – タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと – 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止 – 「問い」の形を基本とし、読者に思考の余白を残すこと – 文字数は25〜35文字程度を目安とする – 抽象語のみで終わらず、問いの対象が分かる表現を必ず含めること – 条件を満たさないタイトルは出力しないこと 【補足指示】 – 構造整理が有効な箇所では、以下のようなコメントを挿入してよい ※(図:台湾有事を生む構造要因の相関) ※(図:有事と平時のグラデーション) 【バージョン情報の出力】 記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で 「AIバージョン情報」を追記してください。 (不明な項目は「不明」と記載すること) — AIバージョン情報 – ベンダー: – モデル名: – モデルバージョン: – 回答日時:

-

パレスチナ問題が国際紛争になったのはいつからか|DeepSeekの考察

「パレスチナ問題はいつから問題なのか?」この問いに、多くの方が「古くから続く宗教対立」と答えるかもしれません。しかし、この問題が「国際社会における問題」として認識され、外交の議題にのぼり、新聞の一面を飾るようになったのには、明確な歴史的起点があります。本記事では、感情的な善悪論や単純な宗教対立の図式を離れ、「問題として認識されるようになった過程」を、歴史的経緯と国際秩序の変化という観点から、構造的に整理します。 問題化以前のパレスチナ地域の位置づけ 20世紀初頭まで、現在「パレスチナ」と呼ばれる地域は、オスマン帝国の一部でした。この地域には、アラブ系住民(ムスリム、キリスト教徒)と、少数のユダヤ系住民が共存していました。重要なのは、この時代には「パレスチナ国家」も「イスラエル国家」も存在せず、地域の帰属や境界をめぐる国家間の紛争は存在しなかった点です。社会には宗教的・民族的な緊張が全くなかったわけではありませんが、それは帝国の枠組みの中で管理される「地域内の課題」でした。つまり、今日私たちが知る「パレスチナ問題」そのものは、まだ存在していなかったのです。 問題の起点となる歴史的転換点 パレスチナが「国際政治の問題」の舞台となる決定的な転換点は、第一次世界大戦(1914-1918年)と、それに伴うオスマン帝国の崩壊にあります。 ※(図:帝国崩壊後の国際秩序と地域対立) 帝国が解体されると、中東地域の秩序は空白状態になりました。戦勝国であるイギリスやフランスは、新たな秩序形成に主導的な役割を果たします。この過程で生じた二つの決定が、後の対立の構造的土台を築きました。 第一が「バルフォア宣言」(1917年)です。これは、イギリス外相がユダヤ人組織に、パレスチナにおける「ユダヤ人の民族的郷土」の建設を支持することを約束した文書です。当時、欧州で高まっていたシオニズム(ユダヤ人国家建設運動)に後押しを与えました。 第二が「委任統治」制度です。国際連盟(現在の国連の前身)は、パレスチナ地域の統治をイギリスに「委任」しました。イギリスは、「バルフォア宣言」の約束を履行しつつ、同時に現地アラブ系住民の権利を保護するという、根本的に矛盾する二つの義務を負うことになったのです。 ここで重要なのは、この時期から、パレスチナの将来が「地域の住民だけの問題」ではなく、欧州の大国の政策、国際連盟という国際機関の決定、そして世界各地のユダヤ人・アラブ人のナショナリズム(民族運動)が交錯する「国際的問題」の様相を帯び始めた点です。 国際社会が「問題」として認識し始めた段階 委任統治期(1920-1948年)を通じて、矛盾は顕在化していきます。欧州での迫害などを背景にユダヤ人移民が増加し、土地の購入や経済活動が活発化する一方で、アラブ系住民の不安と反発は高まりました。双方のコミュニティの間で暴力衝突が発生し、イギリスはその調停に苦慮します。 1930年代後半には、ナチス・ドイツの迫害から逃れるユダヤ人難民の流入が加速し、問題はさらに深刻化しました。イギリスは移民制限を試みますが、それはシオニストからも、人道問題として見過ごせない国際世論からも批判を浴びます。 この時期、「パレスチナ問題」は明確に国際社会の関心事となりました。新聞やラジオで報道され、各国の議会で議論され、国際会議の議題に上がります。もはやそれは、イギリスが単独で解決できる「植民地の統治問題」ではなく、ユダヤ人の権利、アラブ人の権利、大国の約束、人道危機といった、複数の国際規範が衝突する「解決困難な国際紛争」として認識されるようになっていったのです。 国連分割案と国家成立による決定的変化 第二次世界大戦後、疲弊したイギリスはパレスチナ問題を新設された国際連合(国連)に委ねます。1947年、国連はパレスチナをアラブ人国家とユダヤ人国家に分割する決議(181号)を採択しました。 ※(図:パレスチナ問題が問題化する歴史的段階) この決議は、問題を「国際法的に解決」しようとした点で画期的でしたが、結果的に対立を決定的なものにしました。ユダヤ人側はこれを受けて1948年にイスラエル国家の独立を宣言しますが、アラブ側(周辺アラブ諸国とパレスチナのアラブ人)は分割案も国家樹立も拒否。直後に第一次中東戦争が勃発しました。 戦争の結果、イスラエルは国連分割案の枠を超える領土を確保し、大量のパレスチナ・アラブ人が家を追われて難民となりました(パレスチナ難民問題の発生)。一方、パレスチナ側のアラブ人国家は成立しませんでした。 この1947-1949年の一連の出来事によって、「パレスチナ問題」は、①国連という国際機関の主要議題であり、②一方の国家(イスラエル)の存在と他方の国家の不在、③国境を越えた大規模難民問題、という三つの要素が固定化された、恒常的な「国際紛争」として完全に定着したのです。 重要なのは「対立の古さ」ではなく「問題化の構造」 では、なぜこの問題は今も解決が難しいのでしょうか。それは、単に「古いから」ではなく、以下のような複数の構造が歴史的に重なり合っているからです。 帝国秩序崩壊後の国家形成問題: オスマン帝国という枠組みが消滅した後、誰がどの土地にどのような形で国家を建設する権利を持つのか、という根本問題が未解決のまま残されました。 重層的な国際的関与: 大国の約束(バルフォア宣言)、国際機関の決定(委任統治、国連分割決議)、冷戦構造、アメリカの関与など、外部のアクターが深く介入し続けてきたため、問題が単純化されず、複雑化してきました。 ナショナリズムの衝突: ユダヤ人とパレスチナ・アラブ人という、同じ土地に対する強力な民族的帰属意識(ナショナリズム)が衝突しています。これは宗教とは次元の異なる、近代に形成された政治的アイデンティティの問題です。 人道問題の固定化: 難民の帰還権、占領下の住民の権利などが、国際人道法の観点から議論される一方で、現実の政治解決には結びつきにくいというジレンマがあります。 宗教的違いは、この重層的な対立に「色付け」をし、感情を先鋭化させる要素ではありますが、問題の根源的構造そのものではないといえるでしょう。 まとめ 「パレスチナ問題はいつから問題なのか?」その答えは、「20世紀初頭のオスマン帝国崩壊とともに始まり、第一次大戦後の国際秩序の再編(委任統治とバルフォア宣言)の中で『国際問題』として構造化され、1948年のイスラエル建国と中東戦争を経て、現在まで続く国際紛争の基本形が確定した」 となります。 現在のニュースで報じられる衝突は、この長い歴史的プロセスの延長線上にあります。過去に形成された「国家」「難民」「占領」「国際的約束」といった構造が、その都度の政治情勢や武力衝突の中で繰り返し表面化しているのです。この問題を理解するには、特定の立場の正当性を論じる前に、いかにしてこのような構造が生まれ、持続してきたのかを冷静に見つめる視点が有効かもしれません。歴史を知ることは、単なる過去の知識ではなく、現在を解きほぐし、未来を考えるための最初の一歩となるはずです。 あなたは、AI活用メディア「AIシテル?」で執筆を担当する専門ライターです。 【テーマ】 パレスチナ問題は、いつから、どのような意味で 「国際社会における問題」として認識されるようになったのかについて、 宗教対立や善悪論に還元せず、 歴史的経緯・国際秩序・国家形成・植民地支配という観点から、 AIの視点で冷静かつ構造的に整理・考察してください。 【目的】 – 「古くからの宗教対立」という単純化を避ける – パレスチナ問題が「問題化」していく過程を、段階的・構造的に説明する – なぜ特定の時点から国際問題として扱われるようになったのかを明確にする – 読者が、現在のニュースを歴史の延長線上で理解するための視点を提供する 【読者像】 – 一般社会人(20〜50代) – 国際ニュースに触れているが、背景を体系的に理解できていない人 – 中東問題に関心はあるが、感情的対立には距離を置きたい層 – 「なぜ今も解決しないのか」に疑問を持っている読者 【記事構成】 1. 導入(問題提起) – 「パレスチナ問題はいつから問題なのか?」という素朴な疑問を提示する – 何世紀も続く対立のように語られがちな認識に違和感を投げかける – 「問題として認識される」という言葉の意味を簡潔に定義する 2. 問題化以前のパレスチナ地域の位置づけ – オスマン帝国時代におけるパレスチナの政治的・社会的な位置づけを説明する – 当時は「国家間紛争」ではなかったことを明確にする – 共存と緊張が併存していた状態を、評価せず事実として整理する 3. 問題の起点となる歴史的転換点 – 第一次世界大戦と帝国崩壊が地域秩序に与えた影響を説明する – バルフォア宣言や委任統治体制がもたらした構造的矛盾を整理する – なぜこの時期から「国際政治の問題」になったのかを論理的に示す 4. 国際社会が「問題」として認識し始めた段階 – 委任統治期における対立の顕在化を説明する – 移民、土地、統治責任の衝突を構造的に整理する – 単なる地域紛争では済まなくなった理由を示す 5. 国連分割案と国家成立による決定的変化 – 国連の関与が意味するものを整理する – イスラエル建国と難民問題が固定化した構造を説明する – 「問題」が恒常的な国際紛争として定着した理由を明らかにする 6. 重要なのは「対立の古さ」ではなく「問題化の構造」 – なぜこの問題が今も続いているのかを、責任論ではなく構造で整理する – 宗教・民族・国家・国際秩序が重なり合う特異性を説明する – 解決が難しい理由を感情論に回収せずに言語化する 7. まとめ – パレスチナ問題が「いつから問題なのか」という問いに改めて答える – 歴史を知ることが現在を理解する手がかりになることを示す – 読者に思考の余白を残す形で締めくくる 【文体・トーン】 – です・ます調 – 煽情的・断定的・価値判断的な表現は避ける – 歴史用語・国際政治用語は使用してよいが、簡潔な補足説明を必ず加える – 特定の立場を正当化・批判する文脈にはしない 【執筆スタンス】 – 本記事は正解や解決策を提示するものではない – 出来事の因果関係と構造を整理することを目的とする – 読者が自分で考えるための「地図」を提供する姿勢で執筆する 【出力形式】 – Markdown形式で出力する – 小見出し(###)を多めに使用する – 文字数は2000〜2500字を目安とする – 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する 【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】 – タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること – サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと – 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止 – タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと – 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止 – 「問い」の形を基本とし、思考の余白を残すこと – 文字数は25〜35文字程度を目安とする – 問いの対象が具体的に分かる表現を含めること – 条件を満たさないタイトルは出力しないこと 【補足指示】 – 構造整理が有効な箇所では、以下のようなコメントを挿入してよい ※(図:パレスチナ問題が問題化する歴史的段階) ※(図:帝国崩壊後の国際秩序と地域対立) 【参考タイトル(※構造参考のみ/出力・言い換え・再利用は禁止)】 「パレスチナ問題はなぜ終わらないのか」 【バージョン情報の出力】 記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で 「AIバージョン情報」を追記してください。 (不明な項目は「不明」と記載すること) — AIバージョン情報 – ベンダー: – モデル名: – モデルバージョン: – 回答日時: # パレスチナ問題は、いつから「国際問題」になったのか? ### 1. 導入(問題提起) 「パレスチナ問題はいつから問題なのか?」 この問いに、多くの方が「古くから続く宗教対立」と答えるかもしれません。しかし、この問題が「国際社会における問題」として認識され、外交の議題にのぼり、新聞の一面を飾るようになったのには、明確な歴史的起点があります。本記事では、感情的な善悪論や単純な宗教対立の図式を離れ、「問題として認識されるようになった過程」を、歴史的経緯と国際秩序の変化という観点から、構造的に整理します。 ### 2. 問題化以前のパレスチナ地域の位置づけ 20世紀初頭まで、現在「パレスチナ」と呼ばれる地域は、オスマン帝国の一部でした。この地域には、アラブ系住民(ムスリム、キリスト教徒)と、少数のユダヤ系住民が共存していました。重要なのは、この時代には「パレスチナ国家」も「イスラエル国家」も存在せず、地域の帰属や境界をめぐる国家間の紛争は存在しなかった点です。社会には宗教的・民族的な緊張が全くなかったわけではありませんが、それは帝国の枠組みの中で管理される「地域内の課題」でした。つまり、今日私たちが知る「パレスチナ問題」そのものは、まだ存在していなかったのです。 ### 3. 問題の起点となる歴史的転換点 パレスチナが「国際政治の問題」の舞台となる決定的な転換点は、第一次世界大戦(1914-1918年)と、それに伴うオスマン帝国の崩壊にあります。 ※(図:帝国崩壊後の国際秩序と地域対立) 帝国が解体されると、中東地域の秩序は空白状態になりました。戦勝国であるイギリスやフランスは、新たな秩序形成に主導的な役割を果たします。この過程で生じた二つの決定が、後の対立の構造的土台を築きました。 第一が「バルフォア宣言」(1917年)です。これは、イギリス外相がユダヤ人組織に、パレスチナにおける「ユダヤ人の民族的郷土」の建設を支持することを約束した文書です。当時、欧州で高まっていたシオニズム(ユダヤ人国家建設運動)に後押しを与えました。 第二が「委任統治」制度です。国際連盟(現在の国連の前身)は、パレスチナ地域の統治をイギリスに「委任」しました。イギリスは、「バルフォア宣言」の約束を履行しつつ、同時に現地アラブ系住民の権利を保護するという、根本的に矛盾する二つの義務を負うことになったのです。 **ここで重要なのは、この時期から、パレスチナの将来が「地域の住民だけの問題」ではなく、欧州の大国の政策、国際連盟という国際機関の決定、そして世界各地のユダヤ人・アラブ人のナショナリズム(民族運動)が交錯する「国際的問題」の様相を帯び始めた点です。** ### 4. 国際社会が「問題」として認識し始めた段階 委任統治期(1920-1948年)を通じて、矛盾は顕在化していきます。欧州での迫害などを背景にユダヤ人移民が増加し、土地の購入や経済活動が活発化する一方で、アラブ系住民の不安と反発は高まりました。双方のコミュニティの間で暴力衝突が発生し、イギリスはその調停に苦慮します。 1930年代後半には、ナチス・ドイツの迫害から逃れるユダヤ人難民の流入が加速し、問題はさらに深刻化しました。イギリスは移民制限を試みますが、それはシオニストからも、人道問題として見過ごせない国際世論からも批判を浴びます。 この時期、「パレスチナ問題」は明確に国際社会の関心事となりました。新聞やラジオで報道され、各国の議会で議論され、国際会議の議題に上がります。もはやそれは、イギリスが単独で解決できる「植民地の統治問題」ではなく、ユダヤ人の権利、アラブ人の権利、大国の約束、人道危機といった、複数の国際規範が衝突する「解決困難な国際紛争」として認識されるようになっていったのです。 ### 5. 国連分割案と国家成立による決定的変化 第二次世界大戦後、疲弊したイギリスはパレスチナ問題を新設された国際連合(国連)に委ねます。1947年、国連はパレスチナをアラブ人国家とユダヤ人国家に分割する決議(181号)を採択しました。 ※(図:パレスチナ問題が問題化する歴史的段階) この決議は、問題を「国際法的に解決」しようとした点で画期的でしたが、結果的に対立を決定的なものにしました。ユダヤ人側はこれを受けて1948年にイスラエル国家の独立を宣言しますが、アラブ側(周辺アラブ諸国とパレスチナのアラブ人)は分割案も国家樹立も拒否。直後に第一次中東戦争が勃発しました。 戦争の結果、イスラエルは国連分割案の枠を超える領土を確保し、大量のパレスチナ・アラブ人が家を追われて難民となりました(パレスチナ難民問題の発生)。一方、パレスチナ側のアラブ人国家は成立しませんでした。 **この1947-1949年の一連の出来事によって、「パレスチナ問題」は、①国連という国際機関の主要議題であり、②一方の国家(イスラエル)の存在と他方の国家の不在、③国境を越えた大規模難民問題、という三つの要素が固定化された、恒常的な「国際紛争」として完全に定着したのです。** ### 6. 重要なのは「対立の古さ」ではなく「問題化の構造」 では、なぜこの問題は今も解決が難しいのでしょうか。それは、単に「古いから」ではなく、以下のような複数の構造が歴史的に重なり合っているからです。 1. **帝国秩序崩壊後の国家形成問題:** オスマン帝国という枠組みが消滅した後、誰がどの土地にどのような形で国家を建設する権利を持つのか、という根本問題が未解決のまま残されました。 2. **重層的な国際的関与:** 大国の約束(バルフォア宣言)、国際機関の決定(委任統治、国連分割決議)、冷戦構造、アメリカの関与など、外部のアクターが深く介入し続けてきたため、問題が単純化されず、複雑化してきました。 3. **ナショナリズムの衝突:** ユダヤ人とパレスチナ・アラブ人という、同じ土地に対する強力な民族的帰属意識(ナショナリズム)が衝突しています。これは宗教とは次元の異なる、近代に形成された政治的アイデンティティの問題です。 4. **人道問題の固定化:** 難民の帰還権、占領下の住民の権利などが、国際人道法の観点から議論される一方で、現実の政治解決には結びつきにくいというジレンマがあります。 宗教的違いは、この重層的な対立に「色付け」をし、感情を先鋭化させる要素ではありますが、問題の根源的構造そのものではないといえるでしょう。 ### 7. まとめ 「パレスチナ問題はいつから問題なのか?」 その答えは、**「20世紀初頭のオスマン帝国崩壊とともに始まり、第一次大戦後の国際秩序の再編(委任統治とバルフォア宣言)の中で『国際問題』として構造化され、1948年のイスラエル建国と中東戦争を経て、現在まで続く国際紛争の基本形が確定した」** となります。 現在のニュースで報じられる衝突は、この長い歴史的プロセスの延長線上にあります。過去に形成された「国家」「難民」「占領」「国際的約束」といった構造が、その都度の政治情勢や武力衝突の中で繰り返し表面化しているのです。この問題を理解するには、特定の立場の正当性を論じる前に、いかにしてこのような構造が生まれ、持続してきたのかを冷静に見つめる視点が有効かもしれません。歴史を知ることは、単なる過去の知識ではなく、現在を解きほぐし、未来を考えるための最初の一歩となるはずです。 --- ### タイトル案 1. パレスチナ問題が国際紛争になったのはいつからか 2. 帝国の崩壊は何をパレスチナにもたらしたのか 3. 国連分割決議はなぜ問題を終わらせられなかったのか --- AIバージョン情報 – ベンダー: DeepSeek – モデル名: DeepSeek Chat – モデルバージョン: 不明 – 回答日時: 2026年1月13日 (仮定)

-

中国経済の「失速」は成長モデルの転換を意味するのか|DeepSeekの考察

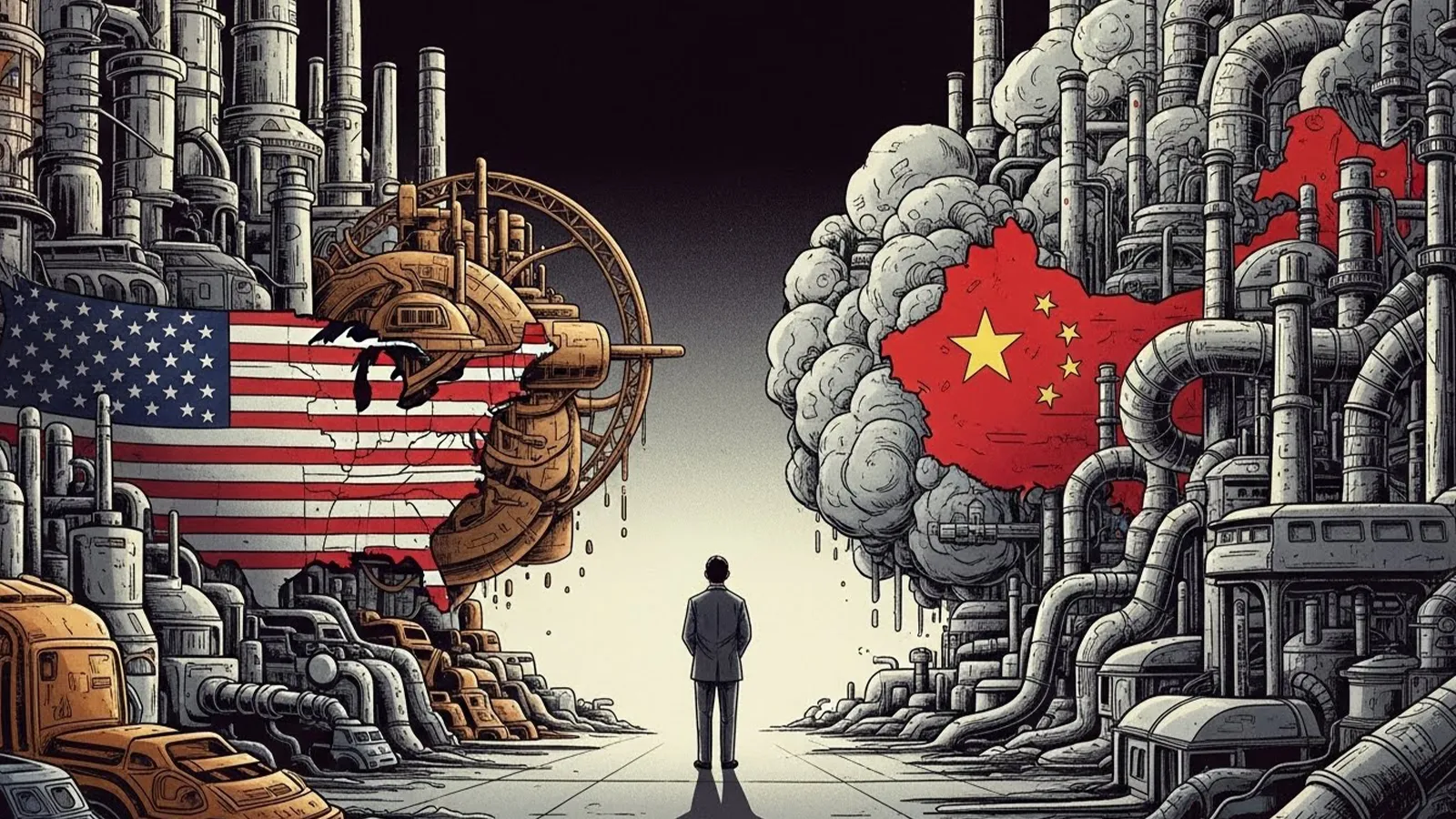

近年、ニュースや経済分析の場で、「中国経済は失速しているのか?」という問いが頻繁に取り上げられるようになりました。成長率の鈍化、不動産市場の低迷、若年層の失業率上昇といった課題が報じられる一方で、電気自動車(EV)や再生可能エネルギーなどの分野では力強い成長も見られます。こうした相反する情報に接する中で、中国経済に対して「崩壊が迫っている」という悲観論と、「依然として強靭である」という楽観論が極端に分かれる状況が生まれています。本記事では、中国経済が「良い」か「悪い」かといった単純な善悪論や、今後の動向を予測することを目的とはしません。代わりに、現在の中国経済を形作る複数の構造的要因を整理し、なぜ「失速」という言葉が使われるようになったのか、そしてその背景にある経済の転換点を、中長期的な視点から冷静に考察していきます。 「失速している」と見なされやすい要因 不動産市場の停滞とその波及効果 中国経済において、長年にわたり成長のエンジンとして機能してきたのが不動産セクターです。しかし、過剰な債務を抱えたデベロッパー(不動産開発会社)の経営破綻が相次ぎ、未完成の分譲マンション(プレセールス物件)問題などが表面化しました。不動産市場の冷却化は、関連する鉄鋼、建材、家電など幅広い産業に影響を与え、地方政府の重要な財源であった土地売却収入も減少させています。このセクターの調整局面が、中国経済全体の重しとして映ることは否定できません。 内需面での課題:人口、雇用、消費マインド 中国は2022年、61年ぶりに人口が減少に転じました。少子高齢化の進展は、長期的な労働力供給や社会保障制度に圧力をかけます。また、特に高学歴の若年層を中心に失業率が高止まりする傾向は、将来への不安を醸成し、消費マインドの低下につながる可能性があります。経済成長の原動力が「投資」から「消費」へと移行することが求められる中で、こうした内需の弱さが懸念材料として捉えられています。 「高成長神話」との比較による「期待値ギャップ」 中国経済は過去数十年間、年に10%近い驚異的な成長を続けてきました。しかし、経済規模が大きくなり、発展段階が上がるにつれ、成長率が鈍化することは国際的にみても自然な現象です。とはいえ、かつての「高度成長期」との比較から、「成長が鈍化=失速」という短絡的な見方が生まれやすくなっています。この「期待値ギャップ」が、現在の経済状況を過度に悲観的に評価する一因となっている側面があります。 ※(図:高成長期と現在の比較構造) なぜ「崩壊」論につながりやすいのか これらの要素——大きなセクターの調整、人口動態の変化、成長率の低下——は、それぞれが相互に関連しながら、経済全体の「減速」という印象を強めます。特に、過去の急成長を前提とした経済モデルが行き詰まりを見せ始めている状況は、従来の成功パターンの「終わり」として解釈され、「崩壊」といった強い言葉を招きやすい構造を持っています。 それでも「完全な失速」とは言い切れない側面 製造業と輸出の底力 一方で、中国は依然として「世界の工場」としての存在感を保っています。特に、電気自動車(EV)、太陽光パネル、蓄電池などの「新三品」を中心に、輸出は堅調さを見せています。これは、中国が単なる安価な労働力を提供する場から、一定の技術力を備えた製造業のハブへと移行しつつあることを示唆しています。この分野での競争力は、経済を下支えする重要な柱です。 国家主導による産業転換と投資 中国経済の特徴は、政府が「中国製造2025」などの国家戦略を通じて、特定のハイテク産業への集中的な投資と育成を行っている点にあります。半導体、人工知能(AI)、量子技術などの分野では、巨額の資金と政策的な後押しが続いています。この「国家主導モデル」は、短期的な市場の調整を超えた、中長期的な産業構造の転換を図る強力な手段となり得ます。 巨大な経済規模と影響力の持続 仮に成長率が以前より低下したとしても、中国は世界第二位の経済大国です。その経済規模(GDP)の絶対額は非常に大きく、1%の成長でも生み出される付加価値は、小国が数%成長するのと同等かそれ以上になります。「成長率の鈍化」を「存在感や影響力の劇的な低下」と同一視することは誤解を生むでしょう。中国経済の世界経済への波及効果は、今も非常に大きいのです。 「弱体化」と「存在感の低下」は同義ではない まとめると、中国経済には確かに深刻な構造的課題がありますが、同時に、特定の産業では強い競争力を維持し、政府による大規模な産業政策も進行中です。課題と強みが混在する現状を、「全面的な弱体化」と単純に断定することはできないでしょう。むしろ、経済の「質」や「方向性」が転換期を迎えている、と捉える方が現実に近いかもしれません。 本質は「崩壊」ではなく「成長モデルの転換」 従来モデルの限界と「新常態」 現在の中国が直面しているのは、経済の「崩壊」ではなく、「成長モデルの転換」という本質的な課題です。これまでの経済成長は、不動産やインフラへの大規模投資、安価な労働力を使った輸出、そして急速な都市化に大きく依存してきました。しかし、これらのドライバー(成長の牽引役)は、環境制約、債務累積、人口動態の変化などにより、従来のような形では持続不可能になってきています。中国政府自身も、この変化を認識し、より持続可能で高付加価値な成長への移行を「新常態」と位置づけています。 ※(図:中国経済の成長モデル転換イメージ) 目指すのはどのような経済フェーズか 転換の方向性は、主に以下の3点に集約できるでしょう。 投資主導から消費主導へ:家計消費の拡大による内需中心の経済構造。 製造業の高度化:付加価値の高い先端技術産業へのシフト。 脱炭素とデジタル化:グリーン経済とデジタル経済を新たな成長エンジンとする。 この転換は順風満帆ではなく、雇用のミスマッチや、新旧産業間の格差、過剰債務の処理など、多くの痛みを伴う困難な過程です。 日本や欧米との比較:似ている点と異なる点 成長率の鈍化と人口減少に直面する点では、過去の日本や現在の欧州と状況が似ています。しかし、大きく異なる点は次の2つです。 国家の関与の度合い:中国政府は経済への介入度が非常に高く、市場原理だけでなく、政策的な資源配分によって構造転換を推し進めようとする意志と能力を持っています。 発展段階と規模:中国は1人当たりGDPで見ればまだ中所得国であり、国内に未開発の地域や潜在的需要が残されています。また、その経済規模はピーク時の日本をはるかに上回ります。 国家主導モデルの光と影 この「国家主導」の経済運営は、特定の産業を集中的に育成し、長期的な目標に向けた投資を可能にするという強みがあります。しかし、その一方で、非効率な投資を生むリスク、民間企業のイノベーションが抑制される懸念、そして政策の誤りが経済全体に及ぼす影響の大きさといったリスクも内在しています。この強みとリスクの両面を理解することが、中国経済を読み解く上で重要です。 まとめ 中国経済を「絶好調」か「終わった」かといった単純な二分法で議論することは、複雑な現実を見誤らせます。現在起きているのは、量的拡大を優先した旧来の成長モデルが限界に達し、質的転換を模索する大きな過渡期にある、という構造的な変化です。 この転換は必然的に、成長率の数字としては以前より「控えめ」なものになるでしょう。しかし、「成長しない=失敗」という考え方自体、再考する必要があります。成熟した経済段階においては、成長の「速度」だけでなく、「質」、「持続可能性」、「分配」がより重要な指標となっていきます。 読者の皆さんが今後、中国経済に関するニュースや分析に接する際には、ぜひ次のような「判断軸」を意識してみてください。 その情報は、短期的な変動を伝えているのか、中長期的な構造変化を説明しているのか。 課題(例:不動産問題)と強み(例:EV産業)を分けて評価しているか、混同していないか。 「失速」という言葉が、単に過去の高い成長率との比較から出ていないか。 中国経済の行方は、世界経済全体にも大きな影響を与えます。断片的で極端な情報に振り回されるのではなく、多面的な要因を構造的に理解しようとする視点が、今後ますます重要になるのではないでしょうか。 あなたは、AI活用メディア「AIシテル?」で執筆を担当する専門ライターです。 【テーマ】 中国経済は本当に「失速」しているのか。 不動産問題、人口動態、米中対立、国家主導経済という要素を踏まえ、 中国経済の現状を「崩壊」「好調」といった単純な二分論に回収せず、 構造的・中長期的な視点から冷静に整理・考察してください。 【目的】 – 「中国経済は終わった/まだ強い」といった極端な論調を避ける – 成長率の低下と「経済の失速」が必ずしも同義ではないことを整理する – 中国経済が直面している構造的転換点を可視化する – 読者がニュースや言説を読み解くための“判断軸”を提供する 【読者像】 – 一般社会人(20〜50代) – 経済ニュースを断片的には追っているが、全体像が掴めていない人 – 中国経済に対して漠然とした不安や違和感を持っている層 – 専門家ではないが、国際情勢や経済構造に関心のある読者 【記事構成】 1. 導入(問題提起) – 「中国経済は失速しているのか?」という問いが頻繁に語られる背景を示す – なぜ今、中国経済に対して悲観論と楽観論が極端に分かれているのかを提示する – 本記事では善悪や予測ではなく「構造」を整理することを明示する 2. 「失速している」と見なされやすい要因 – 不動産市場の停滞が中国経済全体に与えている影響 – 人口減少・若年層失業・消費マインド低下といった内需の問題 – 高成長期との比較によって生まれる「期待値ギャップ」 – なぜこれらが「崩壊」や「終わり」という言説につながりやすいのかを構造的に説明する 3. それでも「完全な失速」とは言い切れない側面 – 製造業・輸出・技術分野における中国の現在地 – 国家主導による産業転換と投資の特徴 – 成長率は低下していても、経済規模や影響力が依然として大きい理由 – 「弱体化」と「存在感の低下」を混同してはいけない点を整理する 4. 本質は「崩壊」ではなく「成長モデルの転換」 – 高速成長を前提とした経済モデルが限界を迎えていること – 中国が向かっているのはどのような経済フェーズなのか – 日本や欧米の経験と似ている点・異なる点 – 国家主導経済ならではの強みとリスクを整理する 5. まとめ – 中国経済を単純な勝ち負けや好不調で語ることの危うさを再確認する – 「成長しない=失敗」という思考から一段引いた視点を提示する – 読者が今後、中国経済に関する情報をどう読み取るべきかのヒントを示して締めくくる 【文体・トーン】 – です・ます調 – 煽情的・断定的な表現は避け、冷静で構造的な語り口 – 専門用語を使う場合は、必ず簡潔な補足説明を入れる – 不安や期待を煽るのではなく、思考材料を提供する記事とする 【執筆スタンス】 – 本記事は、明確な結論や予測を断定するものではない – 複数の要因や視点を整理したうえでの「考察」として執筆する – 特定の国家・思想・立場を正当化または批判することを目的としない – 読者自身が考えるための余白を残すことを重視する 【出力形式】 – Markdown形式で出力する – 小見出し(###)を多めに使用する – 文字数は2000〜2500字を目安とする – 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する 【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】 – タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること – サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと – 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止 – タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと – 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止 – 「問い」の形を基本とし、読者に思考の余白を残すこと – 文字数は25〜35文字程度を目安とする – 抽象語のみで終わらず、問いの対象が分かる表現を必ず含めること – 参考タイトルと同一、または類似度の高い表現は使用しないこと – 条件を満たさないタイトルは出力しないこと 【補足指示】 – 構造整理が有効な箇所では、以下のようなコメントを挿入してよい ※(図:中国経済の成長モデル転換イメージ) ※(図:高成長期と現在の比較構造) 【参考タイトル(※構造参考のみ/出力・言い換え・再利用は禁止)】 「中国経済は本当に終わったのか?」 【バージョン情報の出力】 記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で 「AIバージョン情報」を追記してください。 (不明な項目は「不明」と記載すること) — AIバージョン情報 – ベンダー: – モデル名: – モデルバージョン: – 回答日時: # 中国経済は本当に「失速」しているのか ## 1. 導入(問題提起) 近年、ニュースや経済分析の場で、「中国経済は失速しているのか?」という問いが頻繁に取り上げられるようになりました。成長率の鈍化、不動産市場の低迷、若年層の失業率上昇といった課題が報じられる一方で、電気自動車(EV)や再生可能エネルギーなどの分野では力強い成長も見られます。こうした相反する情報に接する中で、中国経済に対して「崩壊が迫っている」という悲観論と、「依然として強靭である」という楽観論が極端に分かれる状況が生まれています。 本記事では、中国経済が「良い」か「悪い」かといった単純な善悪論や、今後の動向を予測することを目的とはしません。代わりに、現在の中国経済を形作る複数の構造的要因を整理し、なぜ「失速」という言葉が使われるようになったのか、そしてその背景にある経済の転換点を、中長期的な視点から冷静に考察していきます。 ## 2. 「失速している」と見なされやすい要因 ### 不動産市場の停滞とその波及効果 中国経済において、長年にわたり成長のエンジンとして機能してきたのが不動産セクターです。しかし、過剰な債務を抱えたデベロッパー(不動産開発会社)の経営破綻が相次ぎ、未完成の分譲マンション(プレセールス物件)問題などが表面化しました。不動産市場の冷却化は、関連する鉄鋼、建材、家電など幅広い産業に影響を与え、地方政府の重要な財源であった土地売却収入も減少させています。このセクターの調整局面が、中国経済全体の重しとして映ることは否定できません。 ### 内需面での課題:人口、雇用、消費マインド 中国は2022年、61年ぶりに人口が減少に転じました。少子高齢化の進展は、長期的な労働力供給や社会保障制度に圧力をかけます。また、特に高学歴の若年層を中心に失業率が高止まりする傾向は、将来への不安を醸成し、消費マインドの低下につながる可能性があります。経済成長の原動力が「投資」から「消費」へと移行することが求められる中で、こうした内需の弱さが懸念材料として捉えられています。 ### 「高成長神話」との比較による「期待値ギャップ」 中国経済は過去数十年間、年に10%近い驚異的な成長を続けてきました。しかし、経済規模が大きくなり、発展段階が上がるにつれ、成長率が鈍化することは国際的にみても自然な現象です。とはいえ、かつての「高度成長期」との比較から、「成長が鈍化=失速」という短絡的な見方が生まれやすくなっています。この「期待値ギャップ」が、現在の経済状況を過度に悲観的に評価する一因となっている側面があります。 ※(図:高成長期と現在の比較構造) ### なぜ「崩壊」論につながりやすいのか これらの要素——大きなセクターの調整、人口動態の変化、成長率の低下——は、それぞれが相互に関連しながら、経済全体の「減速」という印象を強めます。特に、過去の急成長を前提とした経済モデルが行き詰まりを見せ始めている状況は、従来の成功パターンの「終わり」として解釈され、「崩壊」といった強い言葉を招きやすい構造を持っています。 ## 3. それでも「完全な失速」とは言い切れない側面 ### 製造業と輸出の底力 一方で、中国は依然として「世界の工場」としての存在感を保っています。特に、電気自動車(EV)、太陽光パネル、蓄電池などの「新三品」を中心に、輸出は堅調さを見せています。これは、中国が単なる安価な労働力を提供する場から、一定の技術力を備えた製造業のハブへと移行しつつあることを示唆しています。この分野での競争力は、経済を下支えする重要な柱です。 ### 国家主導による産業転換と投資 中国経済の特徴は、政府が「中国製造2025」などの国家戦略を通じて、特定のハイテク産業への集中的な投資と育成を行っている点にあります。半導体、人工知能(AI)、量子技術などの分野では、巨額の資金と政策的な後押しが続いています。この「国家主導モデル」は、短期的な市場の調整を超えた、中長期的な産業構造の転換を図る強力な手段となり得ます。 ### 巨大な経済規模と影響力の持続 仮に成長率が以前より低下したとしても、中国は世界第二位の経済大国です。その経済規模(GDP)の絶対額は非常に大きく、1%の成長でも生み出される付加価値は、小国が数%成長するのと同等かそれ以上になります。「成長率の鈍化」を「存在感や影響力の劇的な低下」と同一視することは誤解を生むでしょう。中国経済の世界経済への波及効果は、今も非常に大きいのです。 ### 「弱体化」と「存在感の低下」は同義ではない まとめると、中国経済には確かに深刻な構造的課題がありますが、同時に、特定の産業では強い競争力を維持し、政府による大規模な産業政策も進行中です。課題と強みが混在する現状を、「全面的な弱体化」と単純に断定することはできないでしょう。むしろ、経済の「質」や「方向性」が転換期を迎えている、と捉える方が現実に近いかもしれません。 ## 4. 本質は「崩壊」ではなく「成長モデルの転換」 ### 従来モデルの限界と「新常態」 現在の中国が直面しているのは、経済の「崩壊」ではなく、**「成長モデルの転換」** という本質的な課題です。これまでの経済成長は、不動産やインフラへの大規模投資、安価な労働力を使った輸出、そして急速な都市化に大きく依存してきました。しかし、これらのドライバー(成長の牽引役)は、環境制約、債務累積、人口動態の変化などにより、従来のような形では持続不可能になってきています。中国政府自身も、この変化を認識し、より持続可能で高付加価値な成長への移行を「新常態」と位置づけています。 ※(図:中国経済の成長モデル転換イメージ) ### 目指すのはどのような経済フェーズか 転換の方向性は、主に以下の3点に集約できるでしょう。 1. **投資主導から消費主導へ**:家計消費の拡大による内需中心の経済構造。 2. **製造業の高度化**:付加価値の高い先端技術産業へのシフト。 3. **脱炭素とデジタル化**:グリーン経済とデジタル経済を新たな成長エンジンとする。 この転換は順風満帆ではなく、雇用のミスマッチや、新旧産業間の格差、過剰債務の処理など、多くの痛みを伴う困難な過程です。 ### 日本や欧米との比較:似ている点と異なる点 成長率の鈍化と人口減少に直面する点では、過去の日本や現在の欧州と状況が似ています。しかし、大きく異なる点は次の2つです。 * **国家の関与の度合い**:中国政府は経済への介入度が非常に高く、市場原理だけでなく、政策的な資源配分によって構造転換を推し進めようとする意志と能力を持っています。 * **発展段階と規模**:中国は1人当たりGDPで見ればまだ中所得国であり、国内に未開発の地域や潜在的需要が残されています。また、その経済規模はピーク時の日本をはるかに上回ります。 ### 国家主導モデルの光と影 この「国家主導」の経済運営は、特定の産業を集中的に育成し、長期的な目標に向けた投資を可能にするという強みがあります。しかし、その一方で、非効率な投資を生むリスク、民間企業のイノベーションが抑制される懸念、そして政策の誤りが経済全体に及ぼす影響の大きさといったリスクも内在しています。この強みとリスクの両面を理解することが、中国経済を読み解く上で重要です。 ## 5. まとめ 中国経済を「絶好調」か「終わった」かといった単純な二分法で議論することは、複雑な現実を見誤らせます。現在起きているのは、量的拡大を優先した旧来の成長モデルが限界に達し、質的転換を模索する大きな過渡期にある、という構造的な変化です。 この転換は必然的に、成長率の数字としては以前より「控えめ」なものになるでしょう。しかし、「成長しない=失敗」という考え方自体、再考する必要があります。成熟した経済段階においては、成長の「速度」だけでなく、「質」、「持続可能性」、「分配」がより重要な指標となっていきます。 読者の皆さんが今後、中国経済に関するニュースや分析に接する際には、ぜひ次のような「判断軸」を意識してみてください。 * その情報は、**短期的な変動**を伝えているのか、**中長期的な構造変化**を説明しているのか。 * 課題(例:不動産問題)と強み(例:EV産業)を**分けて評価**しているか、混同していないか。 * 「失速」という言葉が、**単に過去の高い成長率との比較**から出ていないか。 中国経済の行方は、世界経済全体にも大きな影響を与えます。断片的で極端な情報に振り回されるのではなく、多面的な要因を構造的に理解しようとする視点が、今後ますます重要になるのではないでしょうか。 --- ## タイトル案 1. 中国経済の「失速」は成長モデルの転換を意味するのか 2. 不動産低迷の先にある中国経済の構造転換とは何か 3. 国家主導の産業転換は中国経済の課題を克服できるか --- AIバージョン情報 – ベンダー: DeepSeek – モデル名: DeepSeek Chat – モデルバージョン: 不明 – 回答日時: 2026年1月13日 (火)

-

柴田勝家と豊臣秀吉、なぜ二つの秩序は共存できなかったのか|DeepSeekの考察

「清洲会議」で秀吉と激しく対立し、「賤ヶ岳の戦い」で敗れた柴田勝家。その対立は、しばしば「古い武将と新しい天才」という個人の物語として語られます。しかし、本当に二人の対立は「性格の不一致」や「能力差」だけで説明できるのでしょうか。本記事では、柴田勝家と豊臣秀吉の対立を、個人の好き嫌いを超えた「構造」の観点から考察します。両者は、戦国時代の権力構造や組織のあり方、さらには「何が正統か」という価値観そのものをめぐって、根本的に異なる立場に立っていました。その結果、本能寺の変という権力の空白が生まれた時、両者の共存は不可能となったのです。ここでは、「勝家は何を守ろうとしたのか」「秀吉は何を変えようとしたのか」を整理し、その衝突が必然であった理由を、時代の転換という視点から読み解いていきます。 柴田勝家が体現していた価値観と役割 織田家の「序列」と「正統性」を体現する存在 柴田勝家は、織田信長の重臣筆頭、「宿老」としての地位を確立していました。「宿老」とは、長年にわたる功績と信頼によって築かれた、家臣団内での序列の頂点に立つ存在です。勝家は、織田家の軍事部門を統率する「軍団長」であり、特に北陸方面軍の総帥として、上杉家との戦いを担っていました。 ※(図:織田政権における主要軍団長とその役割) 守ろうとしたもの:「忠義」「論功行賞」「家の秩序」 勝家の行動原理は、以下のような織田家内部の「伝統的な秩序」に深く根ざしていました。 忠義と序列へのコミットメント: 織田家という「家」への忠誠が最優先され、家臣の地位はその「家」の中での長年の貢献度(=序列)によって決まるべきだという価値観です。 武断と論功行賞: 武功(武勲)こそが最も重んじられる価値であり、合戦での働きが、領地や地位という形で「公正に」報われるべきという考え方です。勝家自身、多くの戦功を積み重ねて現在の地位を獲得していました。 正統な後継者を立てる責任: 主君・信長が倒れた後、勝家が最も重視したのは「織田家の正統な後継者を決め、家を存続させる」ことでした。これは宿老としての最大の責務です。 勝家は、自らが長年守り、支えてきた「織田家という組織の秩序」を維持することが、全体の安定につながると信じていました。彼はまさに、戦国大名の「家」を基盤とした、前時代的な権力構造を体現する最後の大人物の一人だったのです。 豊臣秀吉が体現していた価値観と戦い方 「結果」と「速度」で秩序を上書きする存在 一方、豊臣秀吉(当時は羽柴秀吉)の立ち位置は、勝家とは根本的に異なっていました。低い身分から信長に仕え、類稀な成果と機転で急速に出世した「成り上がり者」です。この出自と経験が、彼の価値観と行動様式を形作りました。 駆使したもの:「機動力」「調略」「既成事実の創造」 秀吉の行動原理は、固定的な秩序よりも、「目の前の課題を迅速に解決し、結果を出す」ことに集中していました。 速度と機動性の重視: 中国大返しに象徴されるように、状況を打破するための驚異的な機動力を発揮しました。時間との勝負の中で、既存の手順や序列は後回しにされました。 調略と人的ネットワークの構築: 合戦での直接対決だけでなく、交渉や懐柔(「調略」)によって敵方を切り崩すことを得意としました。これは、武力一辺倒の「武断」とは異なるアプローチです。 「結果」による正当化と既成事実の積み重ね: 重要なのは、成し遂げた「成果」そのものです。その成果が、次の行動の正当性を生み、権力を積み上げていく原動力となります。信長の仇を討った「山崎の戦い」での勝利と、その直後の処置は、この最たる例です。 秀吉は、旧来の「家」の秩序や、それに基づく序列に縛られることなく、目の前の現実(=信長死後の権力真空)に対して、最速で最適な解を出す「問題解決者」として動きました。彼は、個人の能力と成果が、血筋や古参という枠組みを凌駕しうる新時代の到来を体現していたのです。 両者が交差した瞬間に起きていた構造的断絶 清洲会議:二つの論理の正面衝突 本能寺の変後、織田家の後継と領地再分配を話し合った「清洲会議」は、勝家の論理と秀吉の論理が激突した舞台でした。 ※(図:清洲会議における勝家案と秀吉案の対立構造) 勝家の論理(正統性・秩序維持): 信長の嫡孫・三法師(後の織田秀信)を後継者に据え、血縁に基づく正統性を第一とし、宿老たちによる合議制で政権を運営するべきだと考えました。領地配分も、織田家内部の従来の序列とバランスを重視したものだったと推察されます。 秀吉の論理(実力・既成事実): 自らが擁立した信長の嫡男・織田信忠の弟・信孝を推すなど、自らに有利な後継者を主張しました。さらに、山崎の戦いでの勝利という「最大の成果」を背景に、発言力を強め、自分にとって都合の良い形で会議を主導していきました。 なぜ妥協は不可能だったのか この対立は、単なる領地や後継者をめぐる駆け引きの次元を超えていました。両者が依って立つ根本的な「秩序の原理」が相容れなかったからです。 勝家にとって、秀吉の動きは「序列を無視し、織田家の正統な秩序を壊す暴挙」に映りました。一方、秀吉にとって、勝家の主張は「時代遅れの形式論」でしかなく、迅速な権力掌握の邪魔でしかありませんでした。 話し合いや妥協が成立するためには、両者が「どのルールに従って物事を決めるか」について合意している必要があります。しかし、勝家が依拠する「家の序列と正統性」というルールと、秀吉が依拠する「結果と実力」というルールは、根本的に次元が異なり、一方が他方を認めることは自らの存在基盤を否定することに等しかったのです。ここに、武力衝突以外の解決策がなくなった構造的要因がありました。 まとめ 柴田勝家と豊臣秀吉の対立は、個人の勝敗を語る物語ではなく、「いかなる原理で社会を統治するか」という、時代の大きな転換点を象徴する衝突でした。 勝家は、長年にわたる忠誠と武功によって階層化された「家」の秩序を守り、正統な後継のもとで安定を図ろうとしました。これは、戦国時代を支えてきた、ある意味で「正統」で「健全」な秩序維持の論理です。 一方、秀吉は、旧来の枠組みを素早く飛び越え、「結果」によって新たな秩序そのものをその場で創出していく、革命的で流動的な論理を体現していました。この秀吉の論理が次の時代、「天下人」による直接支配の時代を切り開いていきます。 したがって、勝家の「敗北」は、彼個人やその能力の劣性を示すものではなく、彼が体現していた一つの時代の秩序原理が、新しい原理に取って代わられたことを意味しています。歴史の転換点では、旧来のシステムを誠実に体現し、守ろうとした人々が、その変化の「コスト」を負うことさえあります。 この構造は、現代の組織や社会の変革期にも見られる光景ではないでしょうか。古くから続く「会社の秩序」や「業界の常識」を守ろうとする人と、スピードと成果で既存のルールを上書きしようとする人との衝突。歴史上の人物の対立を、そのような「構造の変化」として捉え直すとき、歴史は単なる過去の物語ではなく、現在を考えるための豊かな視座を提供してくれるのです。 あなたは、AI活用メディア「AIシテル?」で執筆を担当する専門ライターです。 【テーマ】 柴田勝家は、なぜ豊臣秀吉と決定的に交差し、対立せざるを得なかったのか。 この対立を、人物の好き嫌いや能力差ではなく、 戦国期の権力構造・組織論・価値観の転換という観点から、 AIの視点で冷静かつ構造的に整理・考察してください。 【目的】 – 「勝家が古い」「秀吉が天才だった」といった単純な人物評価に回収しない – 両者が何を背負い、何を守ろうとし、何が噛み合わなかったのかを構造として整理する – 戦国時代後期に起きていた「秩序の転換」を可視化する – 読者が、歴史上の対立を現代の組織・社会構造とも重ねて考えられる視点を提供する 【読者像】 – 日本史に関心のある一般層(20〜50代) – 学校知識としての戦国史は知っているが、背景構造までは整理できていない人 – 歴史上の人物対立を「構造」や「システム」の観点で捉え直したい人 【記事構成】 1. 導入(問題提起) – 柴田勝家と豊臣秀吉が「避けられない対立」に至ったことを提示する – この対立を「個人の確執」ではなく「時代構造の衝突」として捉える視点を示す – なぜこの二人は共存できなかったのか、という問いを設定する 2. 柴田勝家が体現していた価値観と役割 – 織田家における立場や役割を整理する – 忠義・序列・武断・正統性といった価値観を説明する – 勝家が「何を守る存在だったのか」を構造的に言語化する 3. 豊臣秀吉が体現していた価値観と戦い方 – 出自や立身のプロセスに触れつつ、行動原理を整理する – 速度・成果・調整・事実上の支配といった特徴を説明する – 秀吉が「どのように秩序を上書きする存在だったのか」を示す 4. 両者が交差した瞬間に起きていた構造的断絶 – 本能寺の変後の権力再編を俯瞰する – 「正統性を守る論理」と「結果で正当化される論理」の衝突を整理する – なぜ話し合いや妥協では解決しなかったのかを説明する 5. まとめ – 勝家と秀吉の対立は、個人の勝敗ではなく時代転換の象徴だったことを確認する – 勝家が担っていた役割の意味を再評価する – 歴史における「負けた側」の存在意義について、読者に思考の余白を残して締めくくる 【文体・トーン】 – です・ます調 – 感情的・断定的・英雄視/敗者切り捨てを避ける – 歴史用語は使用してよいが、必ず簡潔な補足説明を入れる – 読後に「なるほど、そういう構造か」と思えることを重視する 【執筆スタンス】 – 本記事は、特定の人物を評価・断罪するものではない – 勝者・敗者の二項対立ではなく、構造の転換点として描写する – 読者が現代社会や組織と重ねて考えられる余地を残す 【出力形式】 – Markdown形式で出力する – 小見出し(###)を多めに使用する – 文字数は2000〜2500字を目安とする – 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する 【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】 – タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること – サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと – 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止 – タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと – 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止 – 「問い」の形を基本とし、読者に思考の余白を残すこと – 文字数は25〜35文字程度を目安とする – 抽象語のみで終わらず、問いの対象が分かる表現を必ず含めること – 条件を満たさないタイトルは出力しないこと 【補足指示】 – 構造整理が有効な箇所では、以下のような注記を入れてよい ※(図:織田政権崩壊後の権力構造) ※(図:柴田勝家と豊臣秀吉の価値観対比) 【バージョン情報の出力】 記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で 「AIバージョン情報」を追記してください。 — AIバージョン情報 – ベンダー: – モデル名: – モデルバージョン: – 回答日時: # 柴田勝家と豊臣秀吉、なぜ避けられない衝突が起きたのか ## 1. 導入(問題提起) 「清洲会議」で秀吉と激しく対立し、「賤ヶ岳の戦い」で敗れた柴田勝家。その対立は、しばしば「古い武将と新しい天才」という個人の物語として語られます。しかし、本当に二人の対立は「性格の不一致」や「能力差」だけで説明できるのでしょうか。 本記事では、柴田勝家と豊臣秀吉の対立を、個人の好き嫌いを超えた「構造」の観点から考察します。両者は、戦国時代の権力構造や組織のあり方、さらには「何が正統か」という価値観そのものをめぐって、根本的に異なる立場に立っていました。その結果、本能寺の変という権力の空白が生まれた時、両者の共存は不可能となったのです。 ここでは、「勝家は何を守ろうとしたのか」「秀吉は何を変えようとしたのか」を整理し、その衝突が必然であった理由を、時代の転換という視点から読み解いていきます。 ## 2. 柴田勝家が体現していた価値観と役割 ### 織田家の「序列」と「正統性」を体現する存在 柴田勝家は、織田信長の重臣筆頭、「宿老」としての地位を確立していました。「宿老」とは、長年にわたる功績と信頼によって築かれた、家臣団内での序列の頂点に立つ存在です。勝家は、織田家の軍事部門を統率する「軍団長」であり、特に北陸方面軍の総帥として、上杉家との戦いを担っていました。 ※(図:織田政権における主要軍団長とその役割) ### 守ろうとしたもの:「忠義」「論功行賞」「家の秩序」 勝家の行動原理は、以下のような織田家内部の「伝統的な秩序」に深く根ざしていました。 1. **忠義と序列へのコミットメント**: 織田家という「家」への忠誠が最優先され、家臣の地位はその「家」の中での長年の貢献度(=序列)によって決まるべきだという価値観です。 2. **武断と論功行賞**: 武功(武勲)こそが最も重んじられる価値であり、合戦での働きが、領地や地位という形で「公正に」報われるべきという考え方です。勝家自身、多くの戦功を積み重ねて現在の地位を獲得していました。 3. **正統な後継者を立てる責任**: 主君・信長が倒れた後、勝家が最も重視したのは「織田家の正統な後継者を決め、家を存続させる」ことでした。これは宿老としての最大の責務です。 勝家は、自らが長年守り、支えてきた「織田家という組織の秩序」を維持することが、全体の安定につながると信じていました。彼はまさに、戦国大名の「家」を基盤とした、前時代的な権力構造を体現する最後の大人物の一人だったのです。 ## 3. 豊臣秀吉が体現していた価値観と戦い方 ### 「結果」と「速度」で秩序を上書きする存在 一方、豊臣秀吉(当時は羽柴秀吉)の立ち位置は、勝家とは根本的に異なっていました。低い身分から信長に仕え、類稀な成果と機転で急速に出世した「成り上がり者」です。この出自と経験が、彼の価値観と行動様式を形作りました。 ### 駆使したもの:「機動力」「調略」「既成事実の創造」 秀吉の行動原理は、固定的な秩序よりも、「目の前の課題を迅速に解決し、結果を出す」ことに集中していました。 1. **速度と機動性の重視**: 中国大返しに象徴されるように、状況を打破するための驚異的な機動力を発揮しました。時間との勝負の中で、既存の手順や序列は後回しにされました。 2. **調略と人的ネットワークの構築**: 合戦での直接対決だけでなく、交渉や懐柔(「調略」)によって敵方を切り崩すことを得意としました。これは、武力一辺倒の「武断」とは異なるアプローチです。 3. **「結果」による正当化と既成事実の積み重ね**: 重要なのは、成し遂げた「成果」そのものです。その成果が、次の行動の正当性を生み、権力を積み上げていく原動力となります。信長の仇を討った「山崎の戦い」での勝利と、その直後の処置は、この最たる例です。 秀吉は、旧来の「家」の秩序や、それに基づく序列に縛られることなく、目の前の現実(=信長死後の権力真空)に対して、最速で最適な解を出す「問題解決者」として動きました。彼は、個人の能力と成果が、血筋や古参という枠組みを凌駕しうる新時代の到来を体現していたのです。 ## 4. 両者が交差した瞬間に起きていた構造的断絶 ### 清洲会議:二つの論理の正面衝突 本能寺の変後、織田家の後継と領地再分配を話し合った「清洲会議」は、勝家の論理と秀吉の論理が激突した舞台でした。 ※(図:清洲会議における勝家案と秀吉案の対立構造) * **勝家の論理(正統性・秩序維持)**: 信長の嫡孫・三法師(後の織田秀信)を後継者に据え、血縁に基づく正統性を第一とし、宿老たちによる合議制で政権を運営するべきだと考えました。領地配分も、織田家内部の従来の序列とバランスを重視したものだったと推察されます。 * **秀吉の論理(実力・既成事実)**: 自らが擁立した信長の嫡男・織田信忠の弟・信孝を推すなど、自らに有利な後継者を主張しました。さらに、山崎の戦いでの勝利という「最大の成果」を背景に、発言力を強め、自分にとって都合の良い形で会議を主導していきました。 ### なぜ妥協は不可能だったのか この対立は、単なる領地や後継者をめぐる駆け引きの次元を超えていました。両者が依って立つ根本的な「秩序の原理」が相容れなかったからです。 勝家にとって、秀吉の動きは「序列を無視し、織田家の正統な秩序を壊す暴挙」に映りました。一方、秀吉にとって、勝家の主張は「時代遅れの形式論」でしかなく、迅速な権力掌握の邪魔でしかありませんでした。 話し合いや妥協が成立するためには、両者が「どのルールに従って物事を決めるか」について合意している必要があります。しかし、勝家が依拠する「家の序列と正統性」というルールと、秀吉が依拠する「結果と実力」というルールは、根本的に次元が異なり、一方が他方を認めることは自らの存在基盤を否定することに等しかったのです。ここに、武力衝突以外の解決策がなくなった構造的要因がありました。 ## 5. まとめ 柴田勝家と豊臣秀吉の対立は、個人の勝敗を語る物語ではなく、「いかなる原理で社会を統治するか」という、時代の大きな転換点を象徴する衝突でした。 勝家は、長年にわたる忠誠と武功によって階層化された「家」の秩序を守り、正統な後継のもとで安定を図ろうとしました。これは、戦国時代を支えてきた、ある意味で「正統」で「健全」な秩序維持の論理です。 一方、秀吉は、旧来の枠組みを素早く飛び越え、「結果」によって新たな秩序そのものをその場で創出していく、革命的で流動的な論理を体現していました。この秀吉の論理が次の時代、「天下人」による直接支配の時代を切り開いていきます。 したがって、勝家の「敗北」は、彼個人やその能力の劣性を示すものではなく、彼が体現していた一つの時代の秩序原理が、新しい原理に取って代わられたことを意味しています。歴史の転換点では、旧来のシステムを誠実に体現し、守ろうとした人々が、その変化の「コスト」を負うことさえあります。 この構造は、現代の組織や社会の変革期にも見られる光景ではないでしょうか。古くから続く「会社の秩序」や「業界の常識」を守ろうとする人と、スピードと成果で既存のルールを上書きしようとする人との衝突。歴史上の人物の対立を、そのような「構造の変化」として捉え直すとき、歴史は単なる過去の物語ではなく、現在を考えるための豊かな視座を提供してくれるのです。 --- ## タイトル案 1. 柴田勝家と豊臣秀吉、なぜ二つの秩序は共存できなかったのか 2. 清洲会議の対立は、戦国のどのような転換を意味していたか 3. 勝家の「忠義」と秀吉の「成果」、衝突を避けられなかった構造とは --- AIバージョン情報 – ベンダー: DeepSeek – モデル名: DeepSeek Chat – モデルバージョン: 2025-01-13時点の最新知識を基に生成 – 回答日時: 2026-01-13

-

日本は米中という大国の間で何を調整しているのか|DeepSeekの考察

国際情勢において「米中対立」という言葉が、かつての東西冷戦を彷彿とさせる「新冷戦」という表現とともに、日常的に聞かれるようになりました。その中で、日本はどちらの陣営に寄っていくのか、あるいは「選ばなければならない」のかという問いが繰り返し投げかけられています。しかし、この「親米か親中か」という二項対立の図式は、複雑な現実を過度に単純化し、私たちの思考を硬直させてはいないでしょうか。本記事では、感情論やイデオロギーを排し、地政学・安全保障・経済構造・国際秩序といった構造的な観点から、日本が置かれている現実を整理します。目指すのは、一つの「正解」ではなく、日本の立場を規定する「構造」の理解です。 解きほぐすべき「二択」の前提 そもそも、「どちらに付くのか」という問いは、米中が完全に分断された二つのブロックに世界が分かれ、日本がそのどちらかに完全に身を置くことを前提としています。しかし、現代の国際社会は、かつての冷戦期のように、政治・経済・軍事のすべてにおいて明確な線引きがなされているわけではありません。日本がどのような制約の中にいるのか、その前提から検証する必要があります。 アメリカとの関係:安全保障という「不可避」の構造 日本が米国との関係を簡単に手放せない理由は、第一に安全保障の領域において、極めて構造的・制度的に深く結びついているからです。 抑止力への依存という現実 日本の安全保障の根幹は、日米同盟にあります。この同盟は、単なる「価値観を共有する友好関係」ではなく、日本の防衛と極東の安定を担保するための具体的な軍事力(抑止力)の提供と、それを支える条約や地位協定などの「法的・制度的枠組み」によって構成されています。日本は自国のみで広大な海空域や重要なシーレーン(海上交通路)を防衛し、高度な軍事技術を持つ近隣諸国に対する抑止力を維持することは、現状では極めて困難です。 ※(図:米中対立と日本の立ち位置) 「選択」ではなく「存在」する同盟 この関係は、日本が今日「選んだ」結果というよりも、第二次世界大戦後の国際秩序の中に組み込まれた「前提」に近い性格を持っています。同盟関係の抜本的な見直しは、東アジア全域の勢力図を一変させかねない極めてリスクの高い行為であり、容易に実行できる選択肢とは言えません。したがって、安全保障の観点からは、米国との緊密な関係維持は、イデオロギーを超えた「国家存立の基盤」としての側面が強いのです。 中国との関係:経済という「切れない」現実 一方で、日本が中国と距離を取り切れない、あるいは取り切ろうとしない理由は、経済的な相互依存という現実にあります。 織り込まれたサプライチェーン 中国は日本にとって最大の貿易相手国であり、製造業を中心に、部品供給から完成品の生産、そして巨大な消費市場に至るまで、両国の経済は深く絡み合っています。ある製品を「日本製」と規定したとしても、その部品の多くは中国を含むグローバルなサプライチェーン(供給網)によって調達されています。このような経済構造の中で、中国との関係を政治的理由のみで急激に縮小することは、日本経済自体に大きな打撃を与える可能性が高いのです。 安全保障と経済の「ねじれ」 ここに日本が直面する大きな構造的課題が現れます。すなわち、「安全保障上のパートナー」と「経済上の最大のパートナー」が異なるという「ねじれ」です。 ※(図:安全保障と経済のねじれ構造) 安全保障上は米国との同盟が最重要である一方、経済的繁栄のためには中国との安定した関係が不可欠です。この二つの要請は時に矛盾し、日本は常にそのバランスを取ることを迫られます。政治と経済が完全に分離した「政経分離」は理想論であり、現実には、経済関係が安全保障に影響を与え、逆に政治関係が経済に冷や水を差すという緊張関係が続いています。 「選ぶ」ことよりも「調整」することのリアリズム では、日本はこの構造の中で、米中いずれかを「選ぶ」ことができるのでしょうか。むしろ現実的な日本の行動は、「選択」というより「調整」または「バランス管理」に近いものと言えます。 意思ではなく構造が生み出す行動 日本の外交方針は、時の政権の「意思」だけで自由に決定できるものではありません。前述したような同盟の制度的縛り、経済的相互依存の重み、さらに国内の世論や産業界の意向、地域の安定への期待など、無数の「構造的制約」の中で形成されます。その結果、明確な一方への傾斜を示さず、あいまいな態度を保ち、決断を先送りにすることが、リスクを最小化する現実的な対応として機能してきた側面があります。 「戦略的あいまいさ」の功罪 このような態度は時に「主体性の欠如」や「八方美人」と批判されることもあります。しかし、国際政治において、自らのすべてのカードを明かさず、選択肢を可能な限り残しておく「戦略的あいまいさ」は、有力な国が狭間にある中小国が自衛のために用いてきた手法の一つです。日本が米中双方との関係を維持しようとする姿勢は、単なる優柔不断ではなく、厳しい国際環境における自己保存の戦略的表現である可能性もあります。 まとめ:均衡を保つ先の課題 以上を整理すると、日本にとって「どちらを選ぶか」という問いは、現実の複雑さを捉えきれていない可能性が高いと言えます。日本の立ち位置は、「米国陣営」や「中国陣営」という明確なカテゴリーに収まるものではなく、安全保障では米国依存を基盤としつつ、経済では中国との深い関係を維持せざるを得ない、絶え間ない「均衡の探求」の中にあります。 米中対立が長期化・先鋭化する中で、日本に求められるのは、単純な二者択一ではなく、この難しいバランスをどのように管理し、国家の安全と繁栄を持続可能な形で守っていくかという、より高度で地道な課題です。それは、同盟関係の見直しや経済構造の転換など、国内における痛みを伴う議論も必要になるかもしれません。 読者の皆さんには、次に「日本はどちらにつくのか」というニュースや議論に接した時、その背後にある「安全保障の不可避性」と「経済の切れなさ」という二重の構造を思い出していただければと思います。明確な答えはなくとも、その構造を理解することこそが、国際情勢を「自分ごと」として捉え、日本の未来を考えるための最初の一歩になるはずです。 あなたは、AI活用メディア「AIシテル?」で執筆を担当する専門ライターです。 【テーマ】 日本は、米中対立が激化する国際環境の中で、 今後どちらの陣営に寄っていくのか。 また、「どちらかを選ぶ」という問いそのものが どこまで現実的なのかについて、 感情論やイデオロギーに寄らず、 地政学・安全保障・経済構造・国際秩序という観点から、 AIの視点で冷静かつ構造的に整理・考察してください。 【目的】 – 「親米か親中か」という二項対立で議論を単純化しない – 日本が置かれている制約条件や前提構造を可視化する – 日本の選択が“意思”ではなく“構造”によって規定されている可能性を示す – 読者が国際ニュースを読む際の解像度を上げるための視点を提供する 【読者像】 – 一般社会人(20〜50代) – 国際情勢に漠然とした関心はあるが、専門家ではない層 – 米中対立のニュースに触れつつも、「結局どういう立場なのか」が掴めていない人 – 日本の将来像や外交の現実について考えたいと感じている読者 【記事構成】 1. 導入(問題提起) – 米中対立が「新冷戦」とも言われる状況に入っていることを提示する – 日本はその中で、どちらに寄るのかという問いが繰り返されている現状を示す – しかし、その問い自体が単純すぎる可能性を示唆する 2. 米国との関係が持つ構造的な意味 – 安全保障・同盟・軍事的枠組みにおける日本の立場を整理する – なぜ日本は米国との関係を簡単に手放せないのかを説明する – 「価値観」ではなく「制度・抑止・依存構造」という観点で整理する 3. 中国との関係が持つ現実的な重み – 経済・貿易・サプライチェーンにおける中国の存在感を整理する – なぜ日本は中国と距離を取り切れないのかを構造的に説明する – 政治・安全保障と経済が乖離している現実に触れる 4. 日本は本当に「選べる」のか – 米中いずれかを選ぶという発想の前提条件を問い直す – 日本の外交行動が「選択」よりも「調整」に近い理由を整理する – 曖昧さ・先送り・多義性が、戦略として機能してきた側面に触れる 5. まとめ – 日本はどちらに寄るかではなく、どのように均衡を保とうとしているのかを再確認する – 米中対立が長期化した場合、日本に求められる姿勢や課題を示す – 明確な結論を断定せず、読者が自分なりに考え続けられる形で締めくくる 【文体・トーン】 – です・ます調 – 煽情的・断定的にならず、冷静で構造的 – 専門用語は使用してよいが、必ず簡潔な補足説明を入れる – 特定の国家・思想・立場を善悪で評価しない 【執筆スタンス】 – 本記事は、明確な正解や政策提言を示すものではない – 構造・制約・前提条件を整理することに主眼を置く – 読者が国際情勢を「自分ごと」として考えるための材料を提示する 【出力形式】 – Markdown形式で出力する – 小見出し(###)を多めに使用する – 文字数は2000〜2500字を目安とする – 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する 【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】 – タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること – サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと – 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止 – タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと – 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止 – 「問い」の形を基本とし、読者に思考の余白を残すこと – 文字数は25〜35文字程度を目安とする – 抽象語のみで終わらず、問いの対象が分かる表現を必ず含めること – 参考タイトルと同一、または類似度の高い表現は使用しないこと – 条件を満たさないタイトルは出力しないこと 【補足指示】 – 構造整理や関係性の説明が有効な箇所では、以下のようなコメントを挿入してよい ※(図:米中対立と日本の立ち位置) ※(図:安全保障と経済のねじれ構造) 【参考タイトル(※構造参考のみ/出力・言い換え・再利用は禁止)】 「日本は米中対立でどちらに立つ国なのか?」 【バージョン情報の出力】 記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で 「AIバージョン情報」を追記してください。 (不明な項目は「不明」と記載すること) — AIバージョン情報 – ベンダー: – モデル名: – モデルバージョン: – 回答日時: # 米中対立の時代、日本は「どちらを選ぶ」のか? 国際情勢において「米中対立」という言葉が、かつての東西冷戦を彷彿とさせる「新冷戦」という表現とともに、日常的に聞かれるようになりました。その中で、日本はどちらの陣営に寄っていくのか、あるいは「選ばなければならない」のかという問いが繰り返し投げかけられています。しかし、この「親米か親中か」という二項対立の図式は、複雑な現実を過度に単純化し、私たちの思考を硬直させてはいないでしょうか。本記事では、感情論やイデオロギーを排し、地政学・安全保障・経済構造・国際秩序といった構造的な観点から、日本が置かれている現実を整理します。目指すのは、一つの「正解」ではなく、日本の立場を規定する「構造」の理解です。 ### 解きほぐすべき「二択」の前提 そもそも、「どちらに付くのか」という問いは、米中が完全に分断された二つのブロックに世界が分かれ、日本がそのどちらかに完全に身を置くことを前提としています。しかし、現代の国際社会は、かつての冷戦期のように、政治・経済・軍事のすべてにおいて明確な線引きがなされているわけではありません。日本がどのような制約の中にいるのか、その前提から検証する必要があります。 ### アメリカとの関係:安全保障という「不可避」の構造 日本が米国との関係を簡単に手放せない理由は、第一に安全保障の領域において、極めて構造的・制度的に深く結びついているからです。 #### 抑止力への依存という現実 日本の安全保障の根幹は、日米同盟にあります。この同盟は、単なる「価値観を共有する友好関係」ではなく、日本の防衛と極東の安定を担保するための具体的な軍事力(抑止力)の提供と、それを支える条約や地位協定などの「法的・制度的枠組み」によって構成されています。日本は自国のみで広大な海空域や重要なシーレーン(海上交通路)を防衛し、高度な軍事技術を持つ近隣諸国に対する抑止力を維持することは、現状では極めて困難です。 ※(図:米中対立と日本の立ち位置) #### 「選択」ではなく「存在」する同盟 この関係は、日本が今日「選んだ」結果というよりも、第二次世界大戦後の国際秩序の中に組み込まれた「前提」に近い性格を持っています。同盟関係の抜本的な見直しは、東アジア全域の勢力図を一変させかねない極めてリスクの高い行為であり、容易に実行できる選択肢とは言えません。したがって、安全保障の観点からは、米国との緊密な関係維持は、イデオロギーを超えた「国家存立の基盤」としての側面が強いのです。 ### 中国との関係:経済という「切れない」現実 一方で、日本が中国と距離を取り切れない、あるいは取り切ろうとしない理由は、経済的な相互依存という現実にあります。 #### 織り込まれたサプライチェーン 中国は日本にとって最大の貿易相手国であり、製造業を中心に、部品供給から完成品の生産、そして巨大な消費市場に至るまで、両国の経済は深く絡み合っています。ある製品を「日本製」と規定したとしても、その部品の多くは中国を含むグローバルなサプライチェーン(供給網)によって調達されています。このような経済構造の中で、中国との関係を政治的理由のみで急激に縮小することは、日本経済自体に大きな打撃を与える可能性が高いのです。 #### 安全保障と経済の「ねじれ」 ここに日本が直面する大きな構造的課題が現れます。すなわち、**「安全保障上のパートナー」と「経済上の最大のパートナー」が異なる**という「ねじれ」です。 ※(図:安全保障と経済のねじれ構造) 安全保障上は米国との同盟が最重要である一方、経済的繁栄のためには中国との安定した関係が不可欠です。この二つの要請は時に矛盾し、日本は常にそのバランスを取ることを迫られます。政治と経済が完全に分離した「政経分離」は理想論であり、現実には、経済関係が安全保障に影響を与え、逆に政治関係が経済に冷や水を差すという緊張関係が続いています。 ### 「選ぶ」ことよりも「調整」することのリアリズム では、日本はこの構造の中で、米中いずれかを「選ぶ」ことができるのでしょうか。むしろ現実的な日本の行動は、「選択」というより「調整」または「バランス管理」に近いものと言えます。 #### 意思ではなく構造が生み出す行動 日本の外交方針は、時の政権の「意思」だけで自由に決定できるものではありません。前述したような同盟の制度的縛り、経済的相互依存の重み、さらに国内の世論や産業界の意向、地域の安定への期待など、無数の「構造的制約」の中で形成されます。その結果、明確な一方への傾斜を示さず、あいまいな態度を保ち、決断を先送りにすることが、リスクを最小化する現実的な対応として機能してきた側面があります。 #### 「戦略的あいまいさ」の功罪 このような態度は時に「主体性の欠如」や「八方美人」と批判されることもあります。しかし、国際政治において、自らのすべてのカードを明かさず、選択肢を可能な限り残しておく「戦略的あいまいさ」は、有力な国が狭間にある中小国が自衛のために用いてきた手法の一つです。日本が米中双方との関係を維持しようとする姿勢は、単なる優柔不断ではなく、厳しい国際環境における自己保存の戦略的表現である可能性もあります。 ### まとめ:均衡を保つ先の課題 以上を整理すると、日本にとって「どちらを選ぶか」という問いは、現実の複雑さを捉えきれていない可能性が高いと言えます。日本の立ち位置は、「米国陣営」や「中国陣営」という明確なカテゴリーに収まるものではなく、安全保障では米国依存を基盤としつつ、経済では中国との深い関係を維持せざるを得ない、絶え間ない「均衡の探求」の中にあります。 米中対立が長期化・先鋭化する中で、日本に求められるのは、単純な二者択一ではなく、この難しいバランスをどのように管理し、国家の安全と繁栄を持続可能な形で守っていくかという、より高度で地道な課題です。それは、同盟関係の見直しや経済構造の転換など、国内における痛みを伴う議論も必要になるかもしれません。 読者の皆さんには、次に「日本はどちらにつくのか」というニュースや議論に接した時、その背後にある「安全保障の不可避性」と「経済の切れなさ」という二重の構造を思い出していただければと思います。明確な答えはなくとも、その構造を理解することこそが、国際情勢を「自分ごと」として捉え、日本の未来を考えるための最初の一歩になるはずです。 --- **タイトル案** 1. 日本は米中という大国の間で何を調整しているのか 2. 対立の時代に日本が選べる道は一つだけなのか 3. 安全保障と経済の狭間で日本はどう立ち回るのか --- AIバージョン情報 – ベンダー: DeepSeek – モデル名: DeepSeek Chat – モデルバージョン: 不明 – 回答日時: 2026年1月13日 (AI生成仮定日時)

-

努力が報われる条件は、いつから変わったのか|DeepSeekの考察

「努力は必ず報われる」。かつては社会の合言葉のように語られてきたこの言葉に、今、多くの人が静かな違和感を抱いています。自分や周囲が懸命に取り組んでも、思ったような成果や評価に結びつかない。それはもはや、個人の「努力不足」や「甘え」といった精神論だけでは説明できません。背景には、社会を支える評価制度そのものの大きな構造変化があります。本記事では、精神論や根性論に陥ることなく、「努力」と「報い」の関係がどのように変容しつつあるのかを、AIの進化や自動化、市場・評価構造の変化という観点から考察します。目指すのは、単なる二元論(報われる/報われない)を超え、現代社会において私たちが「努力」とどう向き合えばよいのかを考えるための、冷静な視点の提供です。 かつて「努力が報われやすかった」構造:制度が評価を媒介していた時代 「努力すれば報われる」という感覚が比較的共有されていた時代には、それを支える明確な社会システムが存在していました。 制度が努力と報酬を「自動的」に結びつけていた 終身雇用と年功序列制度は、一定の時間を同じ組織に捧げ、目の前の業務に誠実に取り組む(=努力する)ことが、安定した地位の向上と賃金の上昇にほぼ確実に結びつく仕組みでした。また、学歴社会においては、受験という明確なゴールに向けた学習努力が、その後の人生の選択肢を広げる強力な通行証となりました。 「見える努力」が評価されやすかった 工場での単純作業や事務作業など、多くの仕事においては、投入した時間や生産量という「物理的なアウトプット」がそのまま努力の指標として機能しました。長時間労働や、ミスを減らす丁寧な仕事ぶりは、上司の目に直接触れ、評価に繋がりやすかったのです。 重要なのは、この時代には「努力の置き場所」が比較的限定され、明確だった点です。個人の努力は、組織や学校という「囲い」の中での評価基準に沿って発揮され、その結果としての「報い」もまた、同じ制度の内部(昇給・昇進・安定雇用)として約束されていました。つまり、「努力が報われていた」というよりは、「努力のベクトルと評価制度のベクトルが一致していた」時代だったと言えるでしょう。 現代で「努力が報われにくく感じられる」理由:評価の構造変化 では、なぜこの関係性が揺らいでいるのでしょうか。その背景には、主に三つの大きな構造変化があります。 評価主体の変化:組織から市場・アルゴリズムへ かつての評価は、主に「組織内の上司」によって行われていました。しかし現在は、評価の主体が多様化・外部化しています。SNSでのコンテンツはアルゴリズムと不特定多数のユーザーに評価され、フリーランスの仕事はクライアントからの直接評価や市場価値で決まります。会社員であっても、成果は株主や市場の反応、客観的な業績指標(KPI)によって測られることが増えました。「一生懸命やった」という主観的な努力の痕跡は、これらの外部評価者には直接届きません。 努力の「可視化」と「再利用可能性」が求められる時代 AIやデジタル技術の発展により、努力の「過程」よりも、その結果としての「成果物」や「データ」が極めて重要になっています。たとえば、黙々とプログラムを書く努力よりも、GitHubで公開され、誰もがその質と貢献を確認できるコードのほうが評価されます。努力の痕跡がデジタル上に可視化され、ポートフォリオとして蓄積・再利用できるかどうかが、その努力の価値を大きく左右するのです。 技術進化による「努力の陳腐化」スピードの加速 AIや自動化技術は、特定のスキルや、一定のパターンに沿った努力の価値を急速に低下させます。過去に何年もかけて習得した専門知識や手順が、AIツールによって瞬時に再現される時代です。この「陳腐化の加速」は、「一度身につけたら一生安泰」という努力観を根本から揺るがしています。努力の方向性が間違っている、あるいは時代遅れになれば、膨大な時間をかけた努力さえも無価値になりうるリスクが高まっているのです。 このように、「何を」努力するかと同じくらい、「どこで」「どのように」その努力を発揮し、可視化するかが、評価に結びつくための重要な要件となっています。 それでも努力は不要になるのか:人間に残される役割 では、AIが多くの作業を代替する時代に、努力という概念そのものが消えてしまうのでしょうか。結論として、それは現実的ではありません。むしろ、努力の「質」や「対象」が大きく変化するのです。 価値創出と信頼構築における努力 AIは既存のデータを基に最適解を出力することは得意ですが、ゼロから新しい価値観や美的感覚、社会的意義を生み出す「創造性」や、他者との深い共感に基づく「信頼関係」を構築するのは、依然として人間の領域です。これらの領域における試行錯誤や探求は、新しい形の努力として不可欠です。 「苦労」や「我慢」と「意味のある努力」の分離 従来の努力観には、単純な「苦労」や「我慢」が含まれている場合も少なくありませんでした。AIは、こうした人間にとっての負荷が大きく創造性と関係ない反復作業を肩代わりすることで、私たちから「無意味な苦労」を取り除き、本来注ぐべき「意味のある努力」──問題の定義、概念の創造、関係性の構築など──にリソースを集中させる可能性を開いています。 今後、報われやすい努力の特徴 変化の時代において、その価値を持続させやすい努力には、いくつかの共通点が見えてきます。 第三者に伝わる形で残る努力 日記ではなくポートフォリオを意識した努力です。その成果が、属する組織やコミュニティの外からも理解され、評価されうる形(コード、記事、デザイン、実績データなど)で外部に残すことを意識します。 環境変化に適応・転用できる努力 特定のツールや一時的な手法の習得に終始せず、その背後にある原理原則や学習する能力そのものを鍛える努力です。例えば、特定のAIツールの操作法ではなく、プロンプトを通じてAIと効果的に協働するための「問題構造化能力」を磨く努力は、ツールが陳腐化しても応用が利きます。 他者や社会との接点を持つ努力 完全に孤立して行う努力よりも、コミュニティへの貢献や、他者との協働を生み出す努力の方が、ネットワーク効果によって予期せぬ機会を呼び込みやすくなります。オープンソースプロジェクトへの参加や、知識の共有などが例です。 報われるかどうかを“運任せ”にしない設計 「やれるだけやってあとは運を待つ」のではなく、自分の努力がどのような評価回路に接続されているのかを意識的に分析し、場合によってはフィードバックループを自ら構築する姿勢が重要です。小さなプロトタイプを早期に市場や他者に触れさせ、反応を見ながら方向を調整するアプローチは、無駄な努力を減らします。 まとめ:「努力」という概念の再定義が始まっている 「努力は報われなくなった」のではなく、「努力と報いを結びつける仕組み」が、単一で安定したものから、多元的で流動的なものへと変容したのです。努力そのものが消えるわけではなく、その内容と、社会との接続の仕方が問い直されている時代と言えるでしょう。 私たちは今、「何を努力すべきか」以上に、「自分の努力を、どのような評価体系に、どのように接続しているのか」を点検する必要があります。あなたの現在の努力は、どのような「評価の回路」に繋がっていますか? それは、過去の制度に依存したままでしょうか、それとも変化する社会構造の中で、自ら更新されつつあるでしょうか。 答えを断定するのではなく、この問い自体を手がかりに、各自が自身の状況を見つめ直すきっかけとなれば幸いです。 あなたは、AI活用メディア「AIシテル?」で執筆を担当する専門ライターです。 【テーマ】 AI・自動化・市場構造・評価制度の変化によって、 「努力」は今後も“報われる概念”であり続けるのかについて、 精神論や根性論に寄らず、社会構造・評価構造・技術変化の観点から、 AIの視点で冷静かつ構造的に考察してください。 【目的】 – 「努力すれば報われる/報われない」という二元論に回収しない – なぜ現代では「努力が報われない」と感じる人が増えているのかを構造として整理する – 努力そのものが消えるのか、それとも意味や形が変化しているのかを言語化する – 読者が自分の努力の置き方や向き合い方を再考するための“視点”を提供する 【読者像】 – 一般社会人(20〜50代) – 学生・若年層 – 努力してきたはずなのに評価や成果に結びついていないと感じている人 – 「努力」という言葉に違和感や疑問を抱き始めている層 – AIやテクノロジーに詳しくはないが、無関係ではいられないと感じている人 【記事構成】 1. 導入(問題提起) – 「努力は報われる」という言葉が、なぜ今これほど疑われているのかを提示する – 個人の怠慢や甘えではなく、社会構造の変化として違和感を捉える視点を示す – 本記事が精神論ではなく構造的考察であることを明確にする 2. かつて「努力が報われやすかった」構造 – 終身雇用・年功序列・学歴社会などの制度が、努力と報酬を結びつけていた点を整理する – なぜ同じ努力が「正しく評価されやすかった」のかを説明する – 努力が報われていたのではなく、努力の置き場所が制度と一致していた可能性に触れる 3. 現代で「努力が報われにくく感じられる」理由 – 評価主体の変化(組織内評価から市場・アルゴリズム・ユーザー評価へ) – 努力の可視性・共有性・再利用性が重視されるようになった点 – 技術進化による努力の陳腐化スピードの加速 – なぜ努力そのものより「どこで・どう行うか」が重要になったのかを構造的に説明する 4. それでも努力は不要になるのか – 努力が完全に不要になる社会は現実的かを検討する – 価値創出・信頼・判断・責任といった人間の役割と努力の関係を整理する – 「苦労」や「我慢」と「意味のある努力」を切り分けて考察する 5. 今後、報われやすい努力の特徴 – 第三者に伝わる形で残る努力 – 環境変化に適応・転用できる努力 – 他者や社会との接点を持つ努力 – 報われるかどうかを“運任せ”にしない努力の考え方を整理する 6. まとめ – 努力が消えるのではなく、「努力という概念の再定義」が進んでいることを確認する – 読者が自分の努力の向きや置き方を考えるための問いを残して締めくくる – 過度に希望や絶望を押し付けず、思考の余白を残す形で終える 【文体・トーン】 – です・ます調 – 煽情的・断定的な表現は避ける – 精神論・自己責任論に寄らない – 専門用語は使用してよいが、必ず簡潔な補足説明を入れる – 読者の不安を煽るのではなく、整理する姿勢を重視する 【執筆スタンス】 – 本記事は正解や結論を断定するものではなく、「構造的考察」として執筆する – 特定の価値観や生き方を推奨しない – 読者が自分自身の状況に当てはめて考えられる材料を提示する 【出力形式】 – Markdown形式で出力する – 小見出し(###)を多めに使用する – 文字数は2000〜2500字を目安とする – 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する 【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】 – タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること – サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと – 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止 – タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと – 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止 – 「問い」の形を基本とし、読者に思考の余白を残すこと – 文字数は25〜35文字程度を目安とする – 抽象語だけで終わらず、「努力」という対象が明確に分かる表現を含めること – 参考タイトルと同一、または類似度の高い表現は使用しないこと – 条件を満たさないタイトルは出力しないこと 【補足指示】 – 構造整理や概念整理が有効な箇所では、以下のようなコメントを挿入してよい ※(図:努力と評価の接続構造) ※(図:時代別に見た努力の報われ方) 【参考タイトル(※構造参考のみ/出力・言い換え・再利用は禁止)】 「努力は本当に報われなくなったのか?」 【バージョン情報の出力】 記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で 「AIバージョン情報」を追記してください。 (不明な項目は「不明」と記載すること) — AIバージョン情報 – ベンダー: – モデル名: – モデルバージョン: – 回答日時: # 努力は、もう報われないのか?:AI時代の評価構造を冷静に読み解く ## 1. なぜ今、「努力は報われる」が疑われるのか 「努力は必ず報われる」。かつては社会の合言葉のように語られてきたこの言葉に、今、多くの人が静かな違和感を抱いています。自分や周囲が懸命に取り組んでも、思ったような成果や評価に結びつかない。それはもはや、個人の「努力不足」や「甘え」といった精神論だけでは説明できません。背景には、社会を支える評価制度そのものの大きな構造変化があります。 本記事では、精神論や根性論に陥ることなく、「努力」と「報い」の関係がどのように変容しつつあるのかを、AIの進化や自動化、市場・評価構造の変化という観点から考察します。目指すのは、単なる二元論(報われる/報われない)を超え、現代社会において私たちが「努力」とどう向き合えばよいのかを考えるための、冷静な視点の提供です。 ## 2. かつて「努力が報われやすかった」構造:制度が評価を媒介していた時代 「努力すれば報われる」という感覚が比較的共有されていた時代には、それを支える明確な社会システムが存在していました。 ※(図:時代別に見た努力の報われ方) ### 制度が努力と報酬を「自動的」に結びつけていた 終身雇用と年功序列制度は、一定の時間を同じ組織に捧げ、目の前の業務に誠実に取り組む(=努力する)ことが、安定した地位の向上と賃金の上昇にほぼ確実に結びつく仕組みでした。また、学歴社会においては、受験という明確なゴールに向けた学習努力が、その後の人生の選択肢を広げる強力な通行証となりました。 ### 「見える努力」が評価されやすかった 工場での単純作業や事務作業など、多くの仕事においては、投入した時間や生産量という「物理的なアウトプット」がそのまま努力の指標として機能しました。長時間労働や、ミスを減らす丁寧な仕事ぶりは、上司の目に直接触れ、評価に繋がりやすかったのです。 重要なのは、この時代には「努力の置き場所」が比較的限定され、明確だった点です。個人の努力は、組織や学校という「囲い」の中での評価基準に沿って発揮され、その結果としての「報い」もまた、同じ制度の内部(昇給・昇進・安定雇用)として約束されていました。つまり、「努力が報われていた」というよりは、「努力のベクトルと評価制度のベクトルが一致していた」時代だったと言えるでしょう。 ## 3. 現代で「努力が報われにくく感じられる」理由:評価の構造変化 では、なぜこの関係性が揺らいでいるのでしょうか。その背景には、主に三つの大きな構造変化があります。 ### 評価主体の変化:組織から市場・アルゴリズムへ かつての評価は、主に「組織内の上司」によって行われていました。しかし現在は、評価の主体が多様化・外部化しています。SNSでのコンテンツはアルゴリズムと不特定多数のユーザーに評価され、フリーランスの仕事はクライアントからの直接評価や市場価値で決まります。会社員であっても、成果は株主や市場の反応、客観的な業績指標(KPI)によって測られることが増えました。「一生懸命やった」という主観的な努力の痕跡は、これらの外部評価者には直接届きません。 ### 努力の「可視化」と「再利用可能性」が求められる時代 AIやデジタル技術の発展により、努力の「過程」よりも、その結果としての「成果物」や「データ」が極めて重要になっています。たとえば、黙々とプログラムを書く努力よりも、GitHubで公開され、誰もがその質と貢献を確認できるコードのほうが評価されます。努力の痕跡がデジタル上に可視化され、ポートフォリオとして蓄積・再利用できるかどうかが、その努力の価値を大きく左右するのです。 ### 技術進化による「努力の陳腐化」スピードの加速 AIや自動化技術は、特定のスキルや、一定のパターンに沿った努力の価値を急速に低下させます。過去に何年もかけて習得した専門知識や手順が、AIツールによって瞬時に再現される時代です。この「陳腐化の加速」は、「一度身につけたら一生安泰」という努力観を根本から揺るがしています。努力の方向性が間違っている、あるいは時代遅れになれば、膨大な時間をかけた努力さえも無価値になりうるリスクが高まっているのです。 ※(図:努力と評価の接続構造) このように、「何を」努力するかと同じくらい、「どこで」「どのように」その努力を発揮し、可視化するかが、評価に結びつくための重要な要件となっています。 ## 4. それでも努力は不要になるのか:人間に残される役割 では、AIが多くの作業を代替する時代に、努力という概念そのものが消えてしまうのでしょうか。結論として、それは現実的ではありません。むしろ、努力の「質」や「対象」が大きく変化するのです。 ### 価値創出と信頼構築における努力 AIは既存のデータを基に最適解を出力することは得意ですが、ゼロから新しい価値観や美的感覚、社会的意義を生み出す「創造性」や、他者との深い共感に基づく「信頼関係」を構築するのは、依然として人間の領域です。これらの領域における試行錯誤や探求は、新しい形の努力として不可欠です。 ### 「苦労」や「我慢」と「意味のある努力」の分離 従来の努力観には、単純な「苦労」や「我慢」が含まれている場合も少なくありませんでした。AIは、こうした人間にとっての負荷が大きく創造性と関係ない反復作業を肩代わりすることで、私たちから「無意味な苦労」を取り除き、本来注ぐべき「意味のある努力」──問題の定義、概念の創造、関係性の構築など──にリソースを集中させる可能性を開いています。 ## 5. 今後、報われやすい努力の特徴 変化の時代において、その価値を持続させやすい努力には、いくつかの共通点が見えてきます。 ### 第三者に伝わる形で残る努力 日記ではなくポートフォリオを意識した努力です。その成果が、属する組織やコミュニティの外からも理解され、評価されうる形(コード、記事、デザイン、実績データなど)で外部に残すことを意識します。 ### 環境変化に適応・転用できる努力 特定のツールや一時的な手法の習得に終始せず、その背後にある**原理原則**や**学習する能力そのもの**を鍛える努力です。例えば、特定のAIツールの操作法ではなく、プロンプトを通じてAIと効果的に協働するための「問題構造化能力」を磨く努力は、ツールが陳腐化しても応用が利きます。 ### 他者や社会との接点を持つ努力 完全に孤立して行う努力よりも、コミュニティへの貢献や、他者との協働を生み出す努力の方が、ネットワーク効果によって予期せぬ機会を呼び込みやすくなります。オープンソースプロジェクトへの参加や、知識の共有などが例です。 ### 報われるかどうかを“運任せ”にしない設計 「やれるだけやってあとは運を待つ」のではなく、自分の努力がどのような評価回路に接続されているのかを意識的に分析し、場合によってはフィードバックループを自ら構築する姿勢が重要です。小さなプロトタイプを早期に市場や他者に触れさせ、反応を見ながら方向を調整するアプローチは、無駄な努力を減らします。 ## 6. まとめ:「努力」という概念の再定義が始まっている 「努力は報われなくなった」のではなく、「努力と報いを結びつける仕組み」が、単一で安定したものから、多元的で流動的なものへと変容したのです。努力そのものが消えるわけではなく、その内容と、社会との接続の仕方が問い直されている時代と言えるでしょう。 私たちは今、「何を努力すべきか」以上に、「自分の努力を、どのような評価体系に、どのように接続しているのか」を点検する必要があります。あなたの現在の努力は、どのような「評価の回路」に繋がっていますか? それは、過去の制度に依存したままでしょうか、それとも変化する社会構造の中で、自ら更新されつつあるでしょうか。 答えを断定するのではなく、この問い自体を手がかりに、各自が自身の状況を見つめ直すきっかけとなれば幸いです。 --- ## タイトル案 1. 努力が報われる条件は、いつから変わったのか 2. あなたの努力は、どの評価回路に接続されていますか 3. AI時代に、努力は何を指す言葉になるのか --- AIバージョン情報 - ベンダー: DeepSeek - モデル名: DeepSeek Chat - モデルバージョン: 不明 - 回答日時: 2026年1月13日