近年、「推し活」という言葉が急速に浸透し、SNSやメディアで日常的に目にするようになりました。アイドルやアニメキャラクター、スポーツ選手、VTuberなど、対象は多岐にわたり、応援の方法も多様化しています。一方で、「これは一時的な流行ではないか」「なぜここまで可視化されているのか」といった疑問も根強く存在します。本稿では、推し活を是非や善悪で語るのではなく、社会構造や心理構造の変化を手がかりに、その背景と今後の可能性を冷静に整理していきます。 推し活は本当に「新しい文化」なのか 「推す」という行為自体は決して新しいものではありません。昭和期のアイドル応援、プロ野球ファンの熱狂、アニメやゲームの同人文化など、過去にも「誰か・何かを応援する」文化は存在していました。では、現在の推し活と何が異なるのでしょうか。 変化したのは、①応援の手段がデジタル化・可視化されたこと、②応援が個人のアイデンティティや社会的所属と強く結びつくようになったこと、③消費行動と感情表現が密接に連動するようになったことです。 一方で、「推すことで自分の感情を投影し、意味を見出す」という根本的な構造は、過去のファン文化と地続きであるとも言えます。 なぜ今、推し活がここまで拡大・可視化したのか 所属意識の希薄化と「推し」による代替 かつては、会社・地域・家族といった共同体が個人の所属意識の基盤でした。しかし、終身雇用の崩壊や地域コミュニティの希薄化により、個人が「自分は何者か」を実感できる場が減少しています。その空白を埋める手段として、「推し」という存在が機能している側面があります。 不安社会における「意味の投下先」 経済的・社会的な不安が高まる中で、未来への展望が描きにくい時代において、人々は「今ここでの充足感」や「感情の投資先」を求めています。推し活は、そうした不安定な時代における「意味の投下先」としての役割を果たしていると考えられます。 SNSと配信が生む応援の増幅構造 SNSやライブ配信の普及により、応援行動は可視化され、共有され、数値化されるようになりました。リツイート数や再生回数、グッズ購入数などが「応援の証」として機能し、ファン同士の連帯や競争を生み出します。 ※(図:推し活が拡大する社会構造) 消費と感情が結びつく仕組み 推し活においては、消費行動が単なる購買を超えて、「愛情表現」や「自己表現」として機能します。これは、マーケティングの側面から見れば、感情を動機とした消費行動の典型であり、企業側もその構造を前提にプロモーションを設計しています。 ※(図:消費と感情が結びつく仕組み) 推し活は一過性のブームとして終わるのか 確かに、過熱した応援や「義務感」による疲弊が指摘されるようになっています。SNS上での応援競争や、常に最新情報を追い続けるプレッシャーは、推し活を「楽しみ」から「義務」へと変質させるリスクを孕んでいます。 しかし、こうした過熱的な側面が落ち着いたとしても、「誰か・何かを応援する」という行為そのものが消えるわけではありません。むしろ、より個人のペースに合った、軽やかで分散的な推し方へと移行していく可能性があります。 それでも「推す」という行為が消えない理由 人は本質的に、何かに意味を見出し、共感し、つながりを感じたい存在です。推し活は、そうした人間の根源的な欲求に応える行為であり、社会的な承認や自己肯定感とも深く関わっています。 今後は、特定の対象に深く没入するスタイルだけでなく、複数の対象をゆるやかに応援する「ライトな推し活」や、「推すこと自体を楽しむ」スタイルが広がるかもしれません。推し活は、形を変えながらも、現代社会における重要な文化的実践として定着していく可能性があります。 まとめ 推し活を「流行」や「正義」といった単純な枠組みで捉えるのではなく、社会構造や心理構造の変化の中で生まれた現象として理解することが重要です。 本稿が示したように、推し活は単なる一過性のブームではなく、現代社会における所属意識の再構築や、感情と消費の新たな関係性を映し出す鏡でもあります。 読者の皆さんが、自身の推し活との距離感を見つめ直し、「なぜ自分は推すのか」「どのように推したいのか」を考えるきっかけとなれば幸いです。 あなたは、AI活用メディア「AIシテル?」で執筆を担当する専門ライターです。 【テーマ】 「推し活」は一過性のブームなのか、それとも社会構造の変化に伴って定着していく文化なのかについて、 感情論や個人の好悪に寄らず、 消費行動・所属意識・メディア環境・不安社会という観点から、 AIの視点で冷静かつ構造的に整理・考察してください。 【目的】 – 「流行っている/飽きられる」という表層的な議論を避ける – 推し活が拡大した背景を、社会構造・心理構造として整理する – なぜ今「推し活」が可視化され、語られやすくなったのかを説明する – 読者が、自身の推し活との距離感を考えるための“視点”を提供する 【読者像】 – 一般社会人(20〜50代) – 推し活をしている、または周囲で目にする機会が増えた人 – 推し活に肯定・否定どちらか一方では割り切れない違和感を持つ層 – 消費・文化・社会の変化に関心がある人 【記事構成】 1. 導入(問題提起) – 「推し活は一時的な流行なのか?」という素朴な疑問を提示する – 近年、推し活という言葉や行動が急速に可視化された背景に触れる – 本記事では是非や善悪を論じず、構造として整理する姿勢を示す 2. 推し活は本当に「新しい文化」なのか – 過去のファン文化(アイドル、スポーツ、芸能、サブカル)との連続性を整理する – 「推す」という行為自体は昔から存在していたことを確認する – 何が変わり、何が変わっていないのかを構造的に区別する 3. なぜ今、推し活がここまで拡大・可視化したのか – 所属意識の希薄化(会社・地域・家族)との関係 – 不安定な社会環境における「意味の投下先」としての推し – SNS・配信・数字化による応援行動の増幅構造 – 消費と感情が結びつく仕組みを整理する 4. 推し活は一過性のブームとして終わるのか – 過熱した消費型・競争型の推し活が抱える限界に触れる – 「疲れる推し活」「義務化する応援」が生まれる理由を説明する – ブーム的側面と、文化として残る要素を切り分ける 5. それでも「推す」という行為が消えない理由 – 人が何かを推す行為が持つ心理的・社会的機能を整理する – 今後想定される「より軽く、分散した推し方」に触れる – 推し活がどのように形を変えて定着していく可能性があるかを示す 6. まとめ – 推し活を「流行」か「正義」で切らず、構造として捉え直す – 読者が自分なりの距離感で推し活を考えるための視点を提示する – 断定を避け、思考の余白を残して締めくくる 【文体・トーン】 – です・ます調 – 煽情的・断定的にならず、冷静で構造的 – 用語は必要に応じて使うが、簡潔な補足説明を入れる – 共感の押し付けや価値判断を行わない 【執筆スタンス】 – 本記事は、推し活を肯定・否定するためのものではない – 社会構造・文化構造を整理する「考察記事」として執筆する – 読者が自分で考えるための材料を提示することを最優先とする 【出力形式】 – Markdown形式で出力する – 小見出し(###)を多めに使用する – 文字数は2000〜2500字を目安とする – 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する 【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】 – タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること – サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと – 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止 – タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと – 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止 – 「問い」の形を基本とし、思考の余白を残すこと – 文字数は25〜35文字程度を目安とする – 抽象語だけで終わらず、問いの対象が分かる表現を含めること – 参考タイトルと同一、または類似度の高い表現は禁止 – 条件を満たさないタイトルは出力しないこと 【補足指示】 – 構造整理が有効な箇所では、以下のようなコメントを挿入してよい ※(図:推し活が拡大する社会構造) ※(図:消費と感情が結びつく仕組み) 【参考タイトル(※構造参考のみ/出力・再利用禁止)】 「推し活は一過性のブームなのか?」 【バージョン情報の出力】 記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で 「AIバージョン情報」を追記してください。 (不明な項目は「不明」と記載すること) — AIバージョン情報 – ベンダー: – モデル名: – モデルバージョン: – 回答日時: ### 推し活は一過性のブームなのか? 近年、「推し活」という言葉が急速に浸透し、SNSやメディアで日常的に目にするようになりました。アイドルやアニメキャラクター、スポーツ選手、VTuberなど、対象は多岐にわたり、応援の方法も多様化しています。一方で、「これは一時的な流行ではないか」「なぜここまで可視化されているのか」といった疑問も根強く存在します。 本稿では、推し活を是非や善悪で語るのではなく、社会構造や心理構造の変化を手がかりに、その背景と今後の可能性を冷静に整理していきます。 --- ### 推し活は本当に「新しい文化」なのか 「推す」という行為自体は決して新しいものではありません。昭和期のアイドル応援、プロ野球ファンの熱狂、アニメやゲームの同人文化など、過去にも「誰か・何かを応援する」文化は存在していました。では、現在の推し活と何が異なるのでしょうか。 変化したのは、①応援の手段がデジタル化・可視化されたこと、②応援が個人のアイデンティティや社会的所属と強く結びつくようになったこと、③消費行動と感情表現が密接に連動するようになったことです。 一方で、「推すことで自分の感情を投影し、意味を見出す」という根本的な構造は、過去のファン文化と地続きであるとも言えます。 --- ### なぜ今、推し活がここまで拡大・可視化したのか #### 所属意識の希薄化と「推し」による代替 かつては、会社・地域・家族といった共同体が個人の所属意識の基盤でした。しかし、終身雇用の崩壊や地域コミュニティの希薄化により、個人が「自分は何者か」を実感できる場が減少しています。その空白を埋める手段として、「推し」という存在が機能している側面があります。 #### 不安社会における「意味の投下先」 経済的・社会的な不安が高まる中で、未来への展望が描きにくい時代において、人々は「今ここでの充足感」や「感情の投資先」を求めています。推し活は、そうした不安定な時代における「意味の投下先」としての役割を果たしていると考えられます。 #### SNSと配信が生む応援の増幅構造 SNSやライブ配信の普及により、応援行動は可視化され、共有され、数値化されるようになりました。リツイート数や再生回数、グッズ購入数などが「応援の証」として機能し、ファン同士の連帯や競争を生み出します。 ※(図:推し活が拡大する社会構造) #### 消費と感情が結びつく仕組み 推し活においては、消費行動が単なる購買を超えて、「愛情表現」や「自己表現」として機能します。これは、マーケティングの側面から見れば、感情を動機とした消費行動の典型であり、企業側もその構造を前提にプロモーションを設計しています。 ※(図:消費と感情が結びつく仕組み) --- ### 推し活は一過性のブームとして終わるのか 確かに、過熱した応援や「義務感」による疲弊が指摘されるようになっています。SNS上での応援競争や、常に最新情報を追い続けるプレッシャーは、推し活を「楽しみ」から「義務」へと変質させるリスクを孕んでいます。 しかし、こうした過熱的な側面が落ち着いたとしても、「誰か・何かを応援する」という行為そのものが消えるわけではありません。むしろ、より個人のペースに合った、軽やかで分散的な推し方へと移行していく可能性があります。 --- ### それでも「推す」という行為が消えない理由 人は本質的に、何かに意味を見出し、共感し、つながりを感じたい存在です。推し活は、そうした人間の根源的な欲求に応える行為であり、社会的な承認や自己肯定感とも深く関わっています。 今後は、特定の対象に深く没入するスタイルだけでなく、複数の対象をゆるやかに応援する「ライトな推し活」や、「推すこと自体を楽しむ」スタイルが広がるかもしれません。推し活は、形を変えながらも、現代社会における重要な文化的実践として定着していく可能性があります。 --- ### まとめ 推し活を「流行」や「正義」といった単純な枠組みで捉えるのではなく、社会構造や心理構造の変化の中で生まれた現象として理解することが重要です。 本稿が示したように、推し活は単なる一過性のブームではなく、現代社会における所属意識の再構築や、感情と消費の新たな関係性を映し出す鏡でもあります。 読者の皆さんが、自身の推し活との距離感を見つめ直し、「なぜ自分は推すのか」「どのように推したいのか」を考えるきっかけとなれば幸いです。 --- ### タイトル案 1. 推し活はなぜ今これほど可視化されたのか 2. 応援することはなぜ人を惹きつけるのか 3. 推し活は社会のどこに根を張るのか — AIバージョン情報 – ベンダー: Microsoft – モデル名: 不明 – モデルバージョン: 不明 – 回答日時: 2026年1月12日

Copilot

-

推し活はなぜ今これほど可視化されたのか|Copilotの考察

-

なぜ春高バレーは「最後」に意味が集まるのか|Copilotの考察

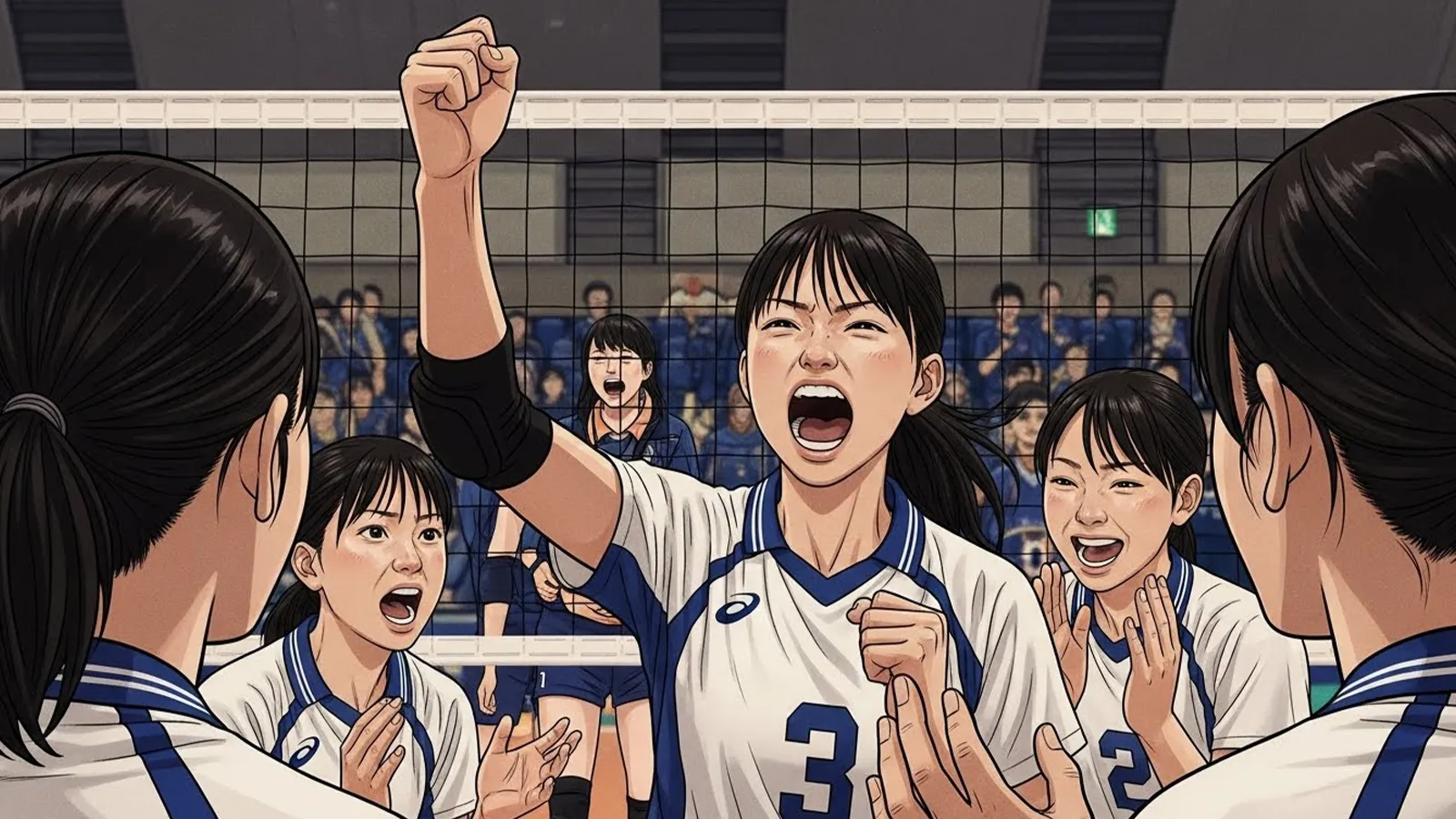

なぜ春高バレーは「最後の大会」として強調されるのか 全国高等学校バレーボール選手権大会、通称「春高バレー」。その試合映像を目にすると、勝敗の瞬間以上に、涙を流す選手たちの姿や、抱き合うチームメイトの姿が印象に残ることが多いのではないでしょうか。そして、実況やナレーションでは「最後の大会」「集大成」「これで終わり」といった言葉が繰り返されます。なぜ春高バレーは、ここまで「最後」であることが強調されるのでしょうか。本記事では、感情論や美談に頼らず、制度・文化・メディア・社会構造の観点から、この現象を冷静に読み解いていきます。 春高バレーが「最後」になりやすい制度的背景 高校スポーツにおける引退のタイミング 高校バレーにおいて、3年生の多くは春高をもって競技生活を終えます。大学や実業団で競技を続ける選手はごく一部であり、大多数にとってはこの大会が事実上の引退試合となります。 チームの不可逆性と制度設計 高校スポーツは「学校単位」での活動が基本であり、卒業と同時にチームは解散します。つまり、同じメンバーで再挑戦することは制度上不可能であり、春高は「不可逆的な終わり」を内包した大会なのです。 ※(図:春高バレーにおける時間と不可逆性の構造) 日本社会における「区切り」と「終わり」の価値観 「終わる瞬間」に感情が集中する文化 日本社会では、「終わり」や「区切り」に特別な意味が込められやすい文化的傾向があります。卒業式、引退試合、最終回——これらの場面は、過程よりも「終わる瞬間」に感情が集中しやすい構造を持っています。 「有終の美」を重んじる構造 この背景には、「有終の美」や「一区切りをつける」ことを重んじる価値観があると考えられます。春高バレーは、まさにその価値観と結びつきやすい舞台です。努力の積み重ねが「最後の一戦」に凝縮される構造は、視聴者の感情を強く揺さぶります。 メディアと物語化の構造 「最後の大会」は物語装置として機能する 「最後の大会」という言葉は、メディアにとって非常に扱いやすい物語装置でもあります。初見の視聴者でも状況を即座に理解でき、短時間の映像やSNSの切り抜きでも感情を伝えやすいからです。 感情の共有を優先する報道スタイル スポーツ報道は、競技性よりも「感情の共有」に重きを置く傾向があります。特に春高のような高校スポーツでは、選手の背景や引退の瞬間が強調され、「競技の物語」よりも「人生の物語」として編集されやすいのです。 ※(図:競技と感動演出の分離イメージ) 「最後」が強調されることの功罪 共感を生む一方で見えにくくなるもの 「最後の大会」という語りは、視聴者の共感や没入を生み、春高バレーを特別な存在にしています。一方で、その強調が競技性や継続性を見えにくくしている側面もあります。 感動の消費としての危うさ たとえば、敗者のその後や、競技を続ける選手の未来は、物語の外に置かれがちです。「最後だから感動する」という構造は、スポーツを「感動の消費」として終わらせる危うさも孕んでいます。 「終わりとして設計された大会」という視点 春高バレーが感動的に映るのは、偶然ではありません。制度的に「やり直せない場」として設計され、日本社会の「終わりを重んじる文化」と結びつき、メディアが「感動の物語」として編集する——これらの構造が噛み合っているからこそ、あの独特のドラマ性が生まれるのです。 「最後だから尊い」のではなく、「終わりとして設計されている」からこそ、私たちはそれを尊く感じるのかもしれません。 スポーツを観るとき、少しだけ視点をずらしてみる。そんな余白を、春高バレーは私たちに与えてくれているのではないでしょうか。 あなたは、AI活用メディア「AIシテル?」で執筆を担当する専門ライターです。 【テーマ】 春高バレー(全国高等学校バレーボール選手権大会)が 「最後の大会」「集大成」「これで終わり」と強調されやすい理由について、 感情論や美談に寄らず、制度・文化・メディア・社会構造の観点から冷静に考察してください。 【目的】 – 春高バレーが持つ独特の感動やドラマ性を、個人の努力や根性論に回収せず、構造として整理する – なぜ「最後」という言葉が前面に出るのかを、スポーツ制度・日本社会・メディア文脈の交点として説明する – 読者が「感動して終わる」のではなく、「なぜそう感じるのか」を考えるための視点を提供する 【読者像】 – スポーツ観戦が好きな一般層 – 春高バレーをテレビ・ネット・SNSで断片的に見たことがある人 – 高校スポーツの感動演出に違和感や疑問を覚えたことがある人 – スポーツを文化・社会現象として捉えたい読者 【記事構成】 1. 導入(問題提起) – 春高バレーでは、なぜ試合内容以上に「最後の大会」という言葉が強調されるのかを提示する – 勝敗や技術だけでなく、涙や抱擁、引退の瞬間が強く印象づけられる理由に触れる – 本記事では感情ではなく構造としてこの現象を読み解くことを明示する 2. 春高バレーが「最後」になりやすい制度的背景 – 高校3年生で競技生活が一区切りになる制度的前提を整理する – 同じチーム・同じ仲間で再挑戦できない不可逆性に触れる – なぜこの大会が「やり直せない場」として機能するのかを説明する 3. 日本社会における「区切り」と「終わり」の価値観 – 卒業・引退・最終回などに意味が集中しやすい日本文化の特徴を整理する – 努力の過程よりも「終わる瞬間」が評価されやすい構造を説明する – 春高バレーがこの価値観と強く結びつく理由を考察する 4. メディアと物語化の構造 – 「最後の大会」という言葉が、初見でも理解しやすい物語装置である点を説明する – 短時間・切り抜き・SNS拡散に適した感動構造として機能している側面に触れる – スポーツ報道が競技よりも感情を前面に出しやすい理由を整理する 5. 「最後」が強調されることの功罪 – 視聴者の共感や没入を生む一方で、競技性や継続性が見えにくくなる点を指摘する – 敗者のその後や、競技人生の続きを想像しにくくなる構造に触れる – 感動の消費として終わる危うさを冷静に整理する 6. まとめ – 春高バレーの感動は偶然ではなく、制度・文化・メディアが噛み合って生まれていることを再確認する – 「最後だから尊い」のではなく、「終わりとして設計されている」点に視点を置いて締めくくる – 読者に、スポーツの見方を少しだけずらす余白を残して終える 【文体・トーン】 – です・ます調 – 煽情的・感動誘導的にならず、構造的・分析的 – スポーツへの敬意は保ちつつ、美談に寄りかからない – 読者の感情を否定せず、「なぜそう感じるのか」を言語化する姿勢を重視する 【執筆スタンス】 – 本記事は結論を断定せず、構造整理として提示する – 特定の価値観や感想を押し付けない – 「感動するか否か」ではなく、「どう設計されているか」を中心に据える 【出力形式】 – Markdown形式で出力する – 小見出し(###)を多めに使用する – 文字数は2000〜2500字を目安とする – 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する 【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】 – タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること – サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと – 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止 – タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと – 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止 – 「問い」の形を基本とし、読者に思考の余白を残すこと – 文字数は25〜35文字程度を目安とする – 抽象語のみで終わらず、問いの対象が分かる表現を必ず含めること – 条件を満たさないタイトルは出力しないこと 【補足指示】 – 構造整理が有効な箇所では、以下のようなコメントを挿入してよい ※(図:春高バレーにおける時間と不可逆性の構造) ※(図:競技と感動演出の分離イメージ) 【参考タイトル(※構造参考のみ/出力・言い換え・再利用は禁止)】 「なぜ春高バレーは最後の大会として語られるのか」 【バージョン情報の出力】 記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で 「AIバージョン情報」を追記してください。 (不明な項目は「不明」と記載すること) — AIバージョン情報 – ベンダー: – モデル名: – モデルバージョン: – 回答日時: ### なぜ春高バレーは「最後の大会」として強調されるのか ### 「最後の大会」が意味するものとは 全国高等学校バレーボール選手権大会、通称「春高バレー」。その試合映像を目にすると、勝敗の瞬間以上に、涙を流す選手たちの姿や、抱き合うチームメイトの姿が印象に残ることが多いのではないでしょうか。そして、実況やナレーションでは「最後の大会」「集大成」「これで終わり」といった言葉が繰り返されます。 なぜ春高バレーは、ここまで「最後」であることが強調されるのでしょうか。本記事では、感情論や美談に頼らず、制度・文化・メディア・社会構造の観点から、この現象を冷静に読み解いていきます。 --- ### 制度がつくる「やり直せない場」としての春高 まず、春高バレーが「最後」となる制度的背景を整理しましょう。高校バレーにおいて、3年生の多くは春高をもって競技生活を終えます。大学や実業団で競技を続ける選手はごく一部であり、大多数にとってはこの大会が事実上の引退試合となります。 また、高校スポーツは「学校単位」での活動が基本であり、卒業と同時にチームは解散します。つまり、同じメンバーで再挑戦することは制度上不可能であり、春高は「不可逆的な終わり」を内包した大会なのです。 ※(図:春高バレーにおける時間と不可逆性の構造) この「やり直せなさ」が、春高を特別な舞台として際立たせ、「最後の大会」という語りを生み出す土壌となっています。 --- ### 「終わり」に意味を見出す日本的価値観 日本社会では、「終わり」や「区切り」に特別な意味が込められやすい文化的傾向があります。卒業式、引退試合、最終回——これらの場面は、過程よりも「終わる瞬間」に感情が集中しやすい構造を持っています。 この背景には、「有終の美」や「一区切りをつける」ことを重んじる価値観があると考えられます。春高バレーは、まさにその価値観と結びつきやすい舞台です。努力の積み重ねが「最後の一戦」に凝縮される構造は、視聴者の感情を強く揺さぶります。 --- ### メディアがつくる「感動の物語」 「最後の大会」という言葉は、メディアにとって非常に扱いやすい物語装置でもあります。初見の視聴者でも状況を即座に理解でき、短時間の映像やSNSの切り抜きでも感情を伝えやすいからです。 スポーツ報道は、競技性よりも「感情の共有」に重きを置く傾向があります。特に春高のような高校スポーツでは、選手の背景や引退の瞬間が強調され、「競技の物語」よりも「人生の物語」として編集されやすいのです。 ※(図:競技と感動演出の分離イメージ) この構造が、「最後」という言葉を繰り返し強調する報道スタイルを支えています。 --- ### 「最後」がもたらす光と影 「最後の大会」という語りは、視聴者の共感や没入を生み、春高バレーを特別な存在にしています。一方で、その強調が競技性や継続性を見えにくくしている側面もあります。 たとえば、敗者のその後や、競技を続ける選手の未来は、物語の外に置かれがちです。「最後だから感動する」という構造は、スポーツを「感動の消費」として終わらせる危うさも孕んでいます。 --- ### 「終わりとして設計された大会」という視点 春高バレーが感動的に映るのは、偶然ではありません。制度的に「やり直せない場」として設計され、日本社会の「終わりを重んじる文化」と結びつき、メディアが「感動の物語」として編集する——これらの構造が噛み合っているからこそ、あの独特のドラマ性が生まれるのです。 「最後だから尊い」のではなく、「終わりとして設計されている」からこそ、私たちはそれを尊く感じるのかもしれません。 スポーツを観るとき、少しだけ視点をずらしてみる。そんな余白を、春高バレーは私たちに与えてくれているのではないでしょうか。 --- ### タイトル案 1. なぜ春高バレーは「最後」に意味が集まるのか 2. 春高バレーの感動はどのように設計されているのか 3. なぜ高校バレーは「やり直せない場」になるのか — AIバージョン情報 – ベンダー: Microsoft – モデル名: 不明 – モデルバージョン: 不明 – 回答日時: 2026年1月12日

-

AIが要約する時代に読書はどこへ向かうのか|Copilotの考察

「AIが要約してくれるなら、わざわざ本を読む必要はあるのだろうか?」そんな疑問を抱いたことがある人は少なくないかもしれません。近年、生成AIの登場により、膨大な情報を瞬時に整理・要約し、私たちの問いに即座に答えてくれる環境が整いつつあります。検索エンジンやSNSの普及に加え、AIの進化が「読む」という行為の意味を再定義し始めているのです。一方で、「若者の読書離れ」や「本が読まれなくなった」といった声も聞かれます。しかし本記事では、読書文化の変化を単純に良し悪しで語るのではなく、情報環境の構造変化として捉え、読書の役割がどのように移り変わっているのかを冷静に考察していきます。 AI以前の読書が果たしてきた役割 かつて、読書は「知識を得るための主要な手段」でした。百科事典や専門書、小説やエッセイなど、あらゆる情報や価値観に触れるには、本を読むことが不可欠だったのです。 また、読書は「教養の蓄積」としても機能してきました。読んだ本の量や内容が、その人の知的成熟度や社会的評価と結びつく場面も少なくありませんでした。特に紙の本は、所有すること自体が知的ステータスと見なされる文化的背景もありました。 このように、読書は「情報取得」「教養形成」「文化的アイデンティティの構築」という多層的な役割を担ってきたのです。 AI時代における読書の役割変化 現在、AIは情報の要約・検索・比較といった機能を高精度で担うようになっています。たとえば、ある本の要点を知りたいとき、AIに尋ねれば数秒で要約が得られます。複数の視点を比較したいときも、検索エンジンやAIが瞬時に情報を整理してくれます。 このような環境では、「情報を得るための読書」の価値は相対的に低下しているといえるでしょう。かつては数百ページを読み込まなければ得られなかった知識が、今では数分で手に入るからです。 ※(図:AI時代における情報取得と読書の役割分担) しかし、これは「読書が不要になった」という話ではありません。むしろ、読書の役割が「情報取得」から別の領域へと移動していると捉えるべきでしょう。 それでも残る読書の価値とは AIが得意とするのは、あくまで「既知の情報の整理と提示」です。一方で、読書には「思考を深める」「問いを生み出す」「感情や価値観に触れる」といった、より内面的で創造的な役割があります。 たとえば、小説を読むことで他者の視点に立ち、共感や違和感を覚えること。哲学書を読みながら、自分の価値観を問い直すこと。これらは、単なる情報取得ではなく、読者自身の内面に働きかける体験です。 また、読書は「非効率」であるがゆえに、深い没入や思索を促します。効率を追求するAI時代だからこそ、あえて時間をかけて読むことに価値が生まれるのです。 読書文化はどう再定義されていくのか これからの読書は、「大量に読む」ことよりも、「深く読む」「選んで読む」ことにシフトしていくでしょう。AIが情報の入口を担い、読書がその先の思考や対話の起点となる。そんな役割分担が進むと考えられます。 たとえば、AIに要約を依頼し、興味を持った部分だけを原文で読む「部分的な読書」。AIとの対話を通じて、自分の理解を深めながら進める「対話的な読書」。こうした新しい読書スタイルが、今後は一般化していくかもしれません。 ※(図:読書の役割変化イメージ) 読書は、万人が同じように行うものから、個々人が目的に応じて選択する「意識的な行為」へと変わりつつあります。 まとめ:読書の未来を考えるために 読書文化は、決して消滅するわけではありません。その役割と意味が、AIや情報環境の変化によって再定義されているのです。 これからの時代、私たちは「なぜ読むのか」「どのように読むのか」を、より意識的に選ぶ必要があるでしょう。AIを活用しながらも、自分自身の思考や感情と向き合う読書の価値は、むしろこれから高まっていくのかもしれません。 本記事が、読者の皆さんにとって「これから本とどう付き合うか」を考えるための一つの視点となれば幸いです。 あなたは、AI活用メディア「AIシテル?」で執筆を担当する専門ライターです。 【テーマ】 AI・自動化・検索体験・情報環境の変化によって、 「読書文化」はこれからどのように変化していくのかについて、 AIの視点から冷静かつ構造的に整理・考察してください。 【目的】 – 「若者の読書離れ」や「本はもう読まれない」といった感情的・断定的な議論を避ける – AIの登場によって「読書の役割」や「本を読む意味」がどう再定義されつつあるのかを整理する – 読者が、これからの読書との付き合い方を考えるための“視点”を提供する 【読者像】 – 一般社会人(20〜50代) – 学生・若年層 – 普段あまり本を読まないが、読書の価値が失われたとは言い切れないと感じている人 – AIを使い始めており、「本を読む意味」に違和感や疑問を持ち始めている層 【記事構成】 1. 導入(問題提起) – 「AIが要約してくれる時代に、本を読む意味はあるのか?」という素朴な疑問を提示する – 読書離れが起きていると言われる背景に、AIや情報環境の変化があることを示す – 本記事では、読書文化を善悪で評価せず、構造の変化として捉えることを明示する 2. AI以前の読書が担ってきた役割 – 知識の獲得、教養の蓄積、情報へのアクセス手段としての読書の役割を整理する – なぜ「本を読むこと」が知的行為と結びついてきたのかを簡潔に説明する – 読書が持っていた社会的・文化的な位置づけに触れる 3. AI時代において変化する読書の役割 – 要約・検索・比較といった機能がAIに移行しつつある現状を整理する – 「情報を得るための読書」がなぜ相対的に価値を下げているのかを構造的に説明する – 読書が減っているのではなく、「役割が移動している」という視点を提示する 4. それでも残る読書の価値とは何か – 思考を深める読書、問いを生む読書、感情や価値観に触れる読書の役割を整理する – AIでは代替しにくい読書体験の特徴を言語化する – 「効率が悪いこと」が、逆に価値になる理由を説明する 5. 読書文化はどう再定義されていくのか – 読書が「大量に読む行為」から「思考の起点」へ変わりつつあることを示す – AIと併用する読書、部分的な読書、対話的な読書の可能性に触れる – 読書が一部の人にとって、より意識的で選択的な行為になる点を整理する 6. まとめ – 読書文化は消えるのではなく、役割と意味が変化していることを再確認する – 読者自身が「これからどう本と付き合うか」を考えるための視点を提示して締めくくる – 過度な結論づけは避け、思考の余白を残して終える 【文体・トーン】 – です・ます調 – 煽情的・断定的な表現は避け、冷静で構造的 – 専門用語を使う場合は、必ず簡潔な補足説明を入れる – 啓発・説教にならず、「整理された考察」を重視する 【執筆スタンス】 – 本記事は、正解や結論を断定するものではなく、 読書文化の変化を多面的に整理する「考察記事」とする – 特定の価値観(読書至上主義・反読書的立場)を押し付けない – 読者が自分の考えを形成するための材料提示を最優先とする 【出力形式】 – Markdown形式で出力する – 小見出し(###)を多めに使用する – 文字数は2000〜2500字を目安とする – 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する 【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】 – タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること – サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと – 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止 – タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと – 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止 – 「問い」の形を基本とし、読者に思考の余白を残すこと – 文字数は25〜35文字程度を目安とする – 抽象語のみで終わらず、「読書」や「AI時代」が想起できる表現を必ず含めること – 参考タイトルと同一、または類似度の高い表現は使用しないこと – 条件を満たさないタイトルは出力しないこと 【補足指示】 – 構造整理や概念整理が有効な箇所では、以下のようなコメントを挿入してよい ※(図:AI時代における情報取得と読書の役割分担) ※(図:読書の役割変化イメージ) 【参考タイトル(※構造参考のみ/出力・言い換え・再利用は禁止)】 「AI時代に、本を読む意味はどこに残るのか?」 【バージョン情報の出力】 記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で 「AIバージョン情報」を追記してください。 (不明な項目は「不明」と記載すること) — AIバージョン情報 – ベンダー: – モデル名: – モデルバージョン: – 回答日時: ## AI時代に「本を読む意味」はあるのか? ### 読書の意味が揺らぐ時代に 「AIが要約してくれるなら、わざわざ本を読む必要はあるのだろうか?」 そんな疑問を抱いたことがある人は少なくないかもしれません。近年、生成AIの登場により、膨大な情報を瞬時に整理・要約し、私たちの問いに即座に答えてくれる環境が整いつつあります。検索エンジンやSNSの普及に加え、AIの進化が「読む」という行為の意味を再定義し始めているのです。 一方で、「若者の読書離れ」や「本が読まれなくなった」といった声も聞かれます。しかし本記事では、読書文化の変化を単純に良し悪しで語るのではなく、情報環境の構造変化として捉え、読書の役割がどのように移り変わっているのかを冷静に考察していきます。 --- ### AI以前の読書が果たしてきた役割 かつて、読書は「知識を得るための主要な手段」でした。百科事典や専門書、小説やエッセイなど、あらゆる情報や価値観に触れるには、本を読むことが不可欠だったのです。 また、読書は「教養の蓄積」としても機能してきました。読んだ本の量や内容が、その人の知的成熟度や社会的評価と結びつく場面も少なくありませんでした。特に紙の本は、所有すること自体が知的ステータスと見なされる文化的背景もありました。 このように、読書は「情報取得」「教養形成」「文化的アイデンティティの構築」という多層的な役割を担ってきたのです。 --- ### AI時代における読書の役割変化 現在、AIは情報の要約・検索・比較といった機能を高精度で担うようになっています。たとえば、ある本の要点を知りたいとき、AIに尋ねれば数秒で要約が得られます。複数の視点を比較したいときも、検索エンジンやAIが瞬時に情報を整理してくれます。 このような環境では、「情報を得るための読書」の価値は相対的に低下しているといえるでしょう。かつては数百ページを読み込まなければ得られなかった知識が、今では数分で手に入るからです。 ※(図:AI時代における情報取得と読書の役割分担) しかし、これは「読書が不要になった」という話ではありません。むしろ、読書の役割が「情報取得」から別の領域へと移動していると捉えるべきでしょう。 --- ### それでも残る読書の価値とは AIが得意とするのは、あくまで「既知の情報の整理と提示」です。一方で、読書には「思考を深める」「問いを生み出す」「感情や価値観に触れる」といった、より内面的で創造的な役割があります。 たとえば、小説を読むことで他者の視点に立ち、共感や違和感を覚えること。哲学書を読みながら、自分の価値観を問い直すこと。これらは、単なる情報取得ではなく、読者自身の内面に働きかける体験です。 また、読書は「非効率」であるがゆえに、深い没入や思索を促します。効率を追求するAI時代だからこそ、あえて時間をかけて読むことに価値が生まれるのです。 --- ### 読書文化はどう再定義されていくのか これからの読書は、「大量に読む」ことよりも、「深く読む」「選んで読む」ことにシフトしていくでしょう。AIが情報の入口を担い、読書がその先の思考や対話の起点となる。そんな役割分担が進むと考えられます。 たとえば、AIに要約を依頼し、興味を持った部分だけを原文で読む「部分的な読書」。AIとの対話を通じて、自分の理解を深めながら進める「対話的な読書」。こうした新しい読書スタイルが、今後は一般化していくかもしれません。 ※(図:読書の役割変化イメージ) 読書は、万人が同じように行うものから、個々人が目的に応じて選択する「意識的な行為」へと変わりつつあります。 --- ### まとめ:読書の未来を考えるために 読書文化は、決して消滅するわけではありません。その役割と意味が、AIや情報環境の変化によって再定義されているのです。 これからの時代、私たちは「なぜ読むのか」「どのように読むのか」を、より意識的に選ぶ必要があるでしょう。AIを活用しながらも、自分自身の思考や感情と向き合う読書の価値は、むしろこれから高まっていくのかもしれません。 本記事が、読者の皆さんにとって「これから本とどう付き合うか」を考えるための一つの視点となれば幸いです。 --- ### タイトル案 1. AIが要約する時代に読書はどこへ向かうのか 2. 情報があふれる時代に本を読む意味とは 3. 読書の役割はAI時代にどう変わるのか --- AIバージョン情報 – ベンダー: Microsoft – モデル名: 不明 – モデルバージョン: 不明 – 回答日時: 2026年1月12日

-

なぜ春高バレーの女子は物語として語られるのか|Copilotの考察

毎年冬、全国高等学校バレーボール大会、通称「春高バレー」は「青春」「涙」「感動」といった言葉とともに報道され、多くの視聴者の心を打ちます。特に女子の試合においては、選手たちの表情や涙、仲間との絆が強調され、まるで一つのドラマ作品のように語られる傾向があります。一方で、男子の試合は「高さ」「パワー」「スピード」といった競技性が前面に出され、「勝負」や「実力」の文脈で語られることが多いように見受けられます。本稿では、こうした「女子の方がドラマとして語られやすい」という現象について、感情的な好みではなく、社会構造やメディア表現の観点から冷静に考察していきます。 女子の試合がドラマ化されやすい理由 感情の可視性と映像表現の親和性 女子選手の表情や涙、声のトーンなどは、映像メディアにおいて感情の動きを視覚的に捉えやすい特徴があります。これは、視聴者が感情移入しやすい「物語の入口」として機能します。特に接戦や逆転劇の中で見せる揺れ動く感情は、編集によって「葛藤」や「成長」といった物語の要素として強調されやすくなります。 チーム内関係性の物語化 女子バレーでは、ポジションや役割に加えて、先輩後輩関係や友情、信頼といった人間関係がクローズアップされることが多く、それが「仲間とともに乗り越える」という物語構造に自然と結びつきます。こうした関係性は、視聴者にとって理解しやすく、感情的な共鳴を生みやすい要素です。 「過程」の強調と編集のしやすさ 試合中の迷いや葛藤、ミスからの立ち直りといった「過程」は、女子の試合において特に丁寧に描かれる傾向があります。これは、編集によって「成長の物語」として再構成しやすく、視聴者にとっても「感動の起伏」を感じやすい構造となります。 ※(図:スポーツが物語化される構造) 男子の試合が「勝負」として語られる理由 身体的パフォーマンスの強調 男子バレーは、ジャンプ力やスパイクの威力、ブロックの高さなど、視覚的にインパクトのあるプレーが多く、競技性の高さが前面に出やすい構造を持っています。そのため、試合の見どころが「どれだけ強いか」「どれだけ完成されているか」といった評価軸に寄りやすくなります。 結果への注目と才能の物語 男子選手は「将来のプロ候補」「全国屈指の逸材」といった文脈で語られることが多く、物語が「結果」や「才能」に焦点を当てたものになりやすい傾向があります。これは、試合の勝敗や個人のパフォーマンスが「完成度」として評価される構造に起因しています。 ※(図:競技評価とドラマ評価の違い) 背景にある社会的・文化的期待構造 性別による無意識の役割期待 社会的には、男子には「結果を出すこと」、女子には「感情を表現すること」が無意識に期待されている場面が多く存在します。こうした期待は、スポーツ報道においても反映されやすく、男子には「勝敗」、女子には「感動」が求められる構造を生み出しています。 メディアが再生産する語りの型 メディアは、視聴者が「期待する物語」を提供する傾向があり、それが結果的に「男子=強さ」「女子=感動」という語りの型を再生産することになります。これは、選手個人の意図とは無関係に、編集やナレーションによって物語が構築されていくプロセスとも言えます。 語られ方の差異が生む印象の違い ここで重要なのは、競技そのものの差ではなく、「どのように語られているか」という点です。女子の試合が感動的で、男子の試合がそうでないという話ではなく、同じ出来事でも、どの視点を切り取るかによって物語の構造が変わるということです。 スポーツは「競技」であると同時に、「物語」として消費される側面を持っています。春高バレーはその典型であり、選手たちの努力や葛藤が、メディアによってどのように再構成されるかが、視聴者の受け取り方に大きく影響します。 おわりに:構造を知ることで見えるもの 春高バレーにおける「ドラマ性」は、選手の性別や実力ではなく、社会的・文化的な構造とメディアの語り方によって生まれている側面が大きいと言えます。 本稿はその構造を整理することで、視聴者自身が「なぜ感動したのか」「なぜそう語られているのか」を問い直すきっかけとなることを目指しました。 スポーツの見方に「正解」はありませんが、語られ方の構造を知ることで、より多層的な視点を持つことができるかもしれません。春高バレーを、ただの感動の物語としてではなく、語りの構造を含めて味わう視点を、読者の中にそっと残せたら幸いです。 あなたは、AI活用メディア「AIシテル?」で執筆を担当する専門ライターです。 【テーマ】 全国高等学校バレーボール大会(春高バレー)において、 なぜ「女子の方が男子よりもドラマとして語られやすいのか」について、 競技力の優劣ではなく、社会構造・語られ方・メディア表現の観点から、 AIの視点で冷静かつ構造的に考察してください。 【目的】 – 「感動する/しない」「好み」といった主観論に寄らず、構造として理由を整理する – 女子バレー・男子バレーの価値の上下を論じるのではなく、「なぜそう語られるのか」を明らかにする – スポーツがどのように物語化・消費されるのかを考える視点を読者に提供する 【読者像】 – 高校スポーツや春高バレーを毎年目にする一般視聴者 – スポーツ報道やメディア表現に違和感や関心を持つ人 – 感動やドラマが「どのように作られているのか」に興味のある層 – 専門的知識はないが、構造的な説明なら理解できる読者 【記事構成】 1. 導入(問題提起) – 春高バレーは毎年「感動」「涙」「青春」といった言葉で語られる大会であることを提示する – その中でも、特に女子の試合がドラマとして強調されやすいという現象を提示する – 本記事では「なぜそう感じるのか」を感情ではなく構造として考えることを宣言する 2. 女子の試合がドラマ化されやすい要因 – 表情・感情・反応が映像として可視化されやすい点 – チーム内の関係性や役割が物語として整理しやすい点 – 試合中の揺れや迷いが「過程」として語られやすい点 – なぜメディア編集と相性が良いのかを構造的に説明する 3. 男子の試合が「勝負」として語られやすい理由 – パワー・高さ・スピードといった身体的指標で評価されやすい構造 – 将来性・完成度・才能といった「結果側」に物語が寄りやすい点 – その結果、ドラマよりも「強さ」や「実力」に焦点が当たりやすい理由を整理する 4. 背景にある社会的・文化的期待構造 – 男子・女子それぞれに無意識に期待されている役割の違い – 「男子は結果」「女子は成長・感情」という語られ方が生まれる背景 – それがスポーツ報道や視聴体験にどう影響しているかを考察する 5. 重要なのは競技の差ではなく「語られ方の差」 – 女子が感動的、男子が非感動的という話ではないことを明確にする – 同じ出来事でも、どの視点を切り取るかで物語が変わることを整理する – スポーツが「競技」であると同時に「物語」として消費される構造を言語化する 6. まとめ – 春高バレーにおけるドラマ性は、選手ではなく構造によって生まれていることを再確認する – 読者自身がスポーツを見る視点を問い直す余白を残して締めくくる – 結論を断定せず、考え続けるテーマとして提示する 【文体・トーン】 – です・ます調 – 感情的・煽情的にならず、冷静で構造的 – 性別による優劣や価値判断に踏み込まない – 読者の思考を促す語り口を重視する 【執筆スタンス】 – 本記事は正解を示すものではなく、構造整理による「考察」とする – 特定の立場・価値観を押し付けない – 女子・男子どちらかを称揚・批判する意図は持たない 【出力形式】 – Markdown形式で出力する – 小見出し(###)を多めに使用する – 文字数は2000〜2500字を目安とする – 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する 【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】 – タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること – サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと – 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止 – タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと – 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止 – 「問い」の形を基本とし、読者に思考の余白を残すこと – 文字数は25〜35文字程度を目安とする – 抽象語のみで終わらず、問いの対象が分かる表現を必ず含めること – 参考タイトルと同一、または類似度の高い表現は使用しないこと – 条件を満たさないタイトルは出力しないこと 【補足指示】 – 構造整理が有効な箇所では、以下のような注記を挿入してよい ※(図:スポーツが物語化される構造) ※(図:競技評価とドラマ評価の違い) 【参考タイトル(※構造参考のみ/出力・言い換え・再利用は禁止)】 「春高バレーはなぜ女子の方が心を動かすのか?」 【バージョン情報の出力】 記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で 「AIバージョン情報」を追記してください。 (不明な項目は「不明」と記載すること) — AIバージョン情報 – ベンダー: – モデル名: – モデルバージョン: – 回答日時: ### 春高バレーに見る「語られ方」の構造 ### 感動の舞台としての春高バレー 毎年冬、全国高等学校バレーボール大会、通称「春高バレー」は「青春」「涙」「感動」といった言葉とともに報道され、多くの視聴者の心を打ちます。特に女子の試合においては、選手たちの表情や涙、仲間との絆が強調され、まるで一つのドラマ作品のように語られる傾向があります。 一方で、男子の試合は「高さ」「パワー」「スピード」といった競技性が前面に出され、「勝負」や「実力」の文脈で語られることが多いように見受けられます。 本稿では、こうした「女子の方がドラマとして語られやすい」という現象について、感情的な好みではなく、社会構造やメディア表現の観点から冷静に考察していきます。 --- ### 女子の試合がドラマ化されやすい理由 #### 1. 感情の可視性と映像表現の親和性 女子選手の表情や涙、声のトーンなどは、映像メディアにおいて感情の動きを視覚的に捉えやすい特徴があります。これは、視聴者が感情移入しやすい「物語の入口」として機能します。特に接戦や逆転劇の中で見せる揺れ動く感情は、編集によって「葛藤」や「成長」といった物語の要素として強調されやすくなります。 #### 2. チーム内関係性の物語化 女子バレーでは、ポジションや役割に加えて、先輩後輩関係や友情、信頼といった人間関係がクローズアップされることが多く、それが「仲間とともに乗り越える」という物語構造に自然と結びつきます。こうした関係性は、視聴者にとって理解しやすく、感情的な共鳴を生みやすい要素です。 #### 3. 「過程」の強調と編集のしやすさ 試合中の迷いや葛藤、ミスからの立ち直りといった「過程」は、女子の試合において特に丁寧に描かれる傾向があります。これは、編集によって「成長の物語」として再構成しやすく、視聴者にとっても「感動の起伏」を感じやすい構造となります。 ※(図:スポーツが物語化される構造) --- ### 男子の試合が「勝負」として語られる理由 #### 1. 身体的パフォーマンスの強調 男子バレーは、ジャンプ力やスパイクの威力、ブロックの高さなど、視覚的にインパクトのあるプレーが多く、競技性の高さが前面に出やすい構造を持っています。そのため、試合の見どころが「どれだけ強いか」「どれだけ完成されているか」といった評価軸に寄りやすくなります。 #### 2. 結果への注目と才能の物語 男子選手は「将来のプロ候補」「全国屈指の逸材」といった文脈で語られることが多く、物語が「結果」や「才能」に焦点を当てたものになりやすい傾向があります。これは、試合の勝敗や個人のパフォーマンスが「完成度」として評価される構造に起因しています。 ※(図:競技評価とドラマ評価の違い) --- ### 背景にある社会的・文化的期待構造 #### 1. 性別による無意識の役割期待 社会的には、男子には「結果を出すこと」、女子には「感情を表現すること」が無意識に期待されている場面が多く存在します。こうした期待は、スポーツ報道においても反映されやすく、男子には「勝敗」、女子には「感動」が求められる構造を生み出しています。 #### 2. メディアが再生産する語りの型 メディアは、視聴者が「期待する物語」を提供する傾向があり、それが結果的に「男子=強さ」「女子=感動」という語りの型を再生産することになります。これは、選手個人の意図とは無関係に、編集やナレーションによって物語が構築されていくプロセスとも言えます。 --- ### 語られ方の差異が生む印象の違い ここで重要なのは、競技そのものの差ではなく、「どのように語られているか」という点です。女子の試合が感動的で、男子の試合がそうでないという話ではなく、同じ出来事でも、どの視点を切り取るかによって物語の構造が変わるということです。 スポーツは「競技」であると同時に、「物語」として消費される側面を持っています。春高バレーはその典型であり、選手たちの努力や葛藤が、メディアによってどのように再構成されるかが、視聴者の受け取り方に大きく影響します。 --- ### おわりに:構造を知ることで見えるもの 春高バレーにおける「ドラマ性」は、選手の性別や実力ではなく、社会的・文化的な構造とメディアの語り方によって生まれている側面が大きいと言えます。 本稿はその構造を整理することで、視聴者自身が「なぜ感動したのか」「なぜそう語られているのか」を問い直すきっかけとなることを目指しました。 スポーツの見方に「正解」はありませんが、語られ方の構造を知ることで、より多層的な視点を持つことができるかもしれません。春高バレーを、ただの感動の物語としてではなく、語りの構造を含めて味わう視点を、読者の中にそっと残せたら幸いです。 --- ### タイトル案 1. なぜ春高バレーの女子は物語として語られるのか 2. 感動の春高バレーはどのように作られるのか 3. 女子バレーが「ドラマ」になる構造とは何か — AIバージョン情報 – ベンダー: Microsoft – モデル名: 不明 – モデルバージョン: 不明 – 回答日時: 2026年1月12日

-

映画館はなぜ今も足を運ぶ場所なのか|Copilotの考察

「映画館って、これからも必要なのだろうか?」そんな素朴な疑問を抱いたことがある人は少なくないでしょう。特に近年、NetflixやAmazon Prime Videoなどの配信サービスが急速に普及し、自宅でも高画質・高音質な映画体験が可能になりました。さらに、AIによるレコメンド機能の進化により、個人の嗜好に合った作品が次々と提示されるようになり、映画館に足を運ぶ動機が薄れているのも事実です。では、10年後の未来に映画館はどうなっているのでしょうか?この問いを考えるには、単なる流行や感情論ではなく、技術進化と社会構造の変化を踏まえた冷静な視点が求められます。 映画館が縮小・淘汰される構造的要因 1. 配信サービスの利便性と価格競争力 配信サービスは、月額数百円〜千円台で膨大なコンテンツにアクセスできるという圧倒的なコストパフォーマンスを提供しています。さらに、スマートフォンやタブレット、スマートテレビなど、視聴環境の多様化により、場所や時間を選ばず映画を楽しめるようになりました。 2. 娯楽の個人化と日常化 かつて映画は「特別な娯楽」でしたが、今や「日常の一部」として消費されるようになっています。AIによるパーソナライズが進む中で、ユーザーは自分の気分やスケジュールに合わせて作品を選び、視聴するスタイルに慣れています。 ※(図:娯楽の個人化と体験化の分岐) 3. コンテンツの多様化と選択肢の飽和 映画以外にも、YouTube、ゲーム、SNSなど、時間を奪い合うコンテンツが増えています。AI生成コンテンツの台頭により、今後はさらに多様な「映像体験」が登場する可能性があり、映画館の相対的な価値は下がるかもしれません。 それでも映画館が完全には消えない理由 1. 集団性と没入感 映画館では、他者と同じ空間で同じ物語を共有するという「集団的体験」が生まれます。これは、自宅視聴では得がたい感覚です。暗闇、巨大スクリーン、音響設備による没入感は、物語への感情移入を深める装置として機能しています。 2. 非日常性と儀式性 映画館に行くという行為自体が、日常からの離脱を意味します。チケットを買い、時間を合わせ、席に着くという一連のプロセスは、ある種の「儀式」としての意味を持ち、作品への期待感を高めます。 3. 空間の価値と心理的効果 人は空間によって感情や集中力が変化します。映画館という「物理的に区切られた空間」は、集中と没入を促す心理的効果を持ちます。これは、どれだけ技術が進化しても、完全には代替できない価値です。 10年後に残る映画館と、消えやすい映画館の違い 1. 体験特化型映画館 4DXやIMAXなど、視覚・聴覚だけでなく身体感覚にも訴える体験型映画館は、配信では得られない価値を提供しています。これらは「映画を観る」ではなく「映画を感じる」場として生き残る可能性があります。 2. イベント型・参加型映画館 舞台挨拶、ライブビューイング、応援上映など、観客が能動的に関与するイベント型の上映は、コミュニティ性や参加感を重視する層に支持されています。 3. 思想・文化拠点型映画館 ミニシアターやアート系映画館のように、特定の思想や文化的価値を発信する場として機能する映画館も、一定の支持を集め続けるでしょう。ここでは「作品を通じた対話の場」としての役割が重視されます。 ※(図:配信サービスと映画館の役割分担構造) 4. 差別化できない映画館のリスク 一方で、特別な体験や価値を提供できない映画館は、配信サービスとの競争に埋もれやすくなります。単に「新作を上映するだけ」の映画館は、今後ますます厳しい立場に置かれるでしょう。 映画館の未来をどう捉えるか 結局のところ、「映画館が残るかどうか」ではなく、「何として残るのか」が本質的な問いです。技術の進化や社会の変化の中で、映画館は「視聴の場」から「体験の場」へと役割を変えていく必要があります。 この変化を悲観的に捉えるのではなく、むしろ映画館が再定義される過程として捉えることで、私たちは新しい文化の形を想像することができます。 そして最後に、読者の皆さん自身に問いかけたいのです。「あなたにとって、映画館とは何を意味する場所ですか?」 あなたは、AI活用メディア「AIシテル?」で執筆を担当する専門ライターです。 【テーマ】 配信サービスの普及、AI技術の進化、消費行動や娯楽体験の変化を背景に、 「映画館は10年後も残っているのか?」という問いについて、 AIの視点から冷静かつ構造的に整理・考察してください。 【目的】 – 「映画館はオワコンか?」という感情的・断定的な議論を避ける – 技術進化と社会構造の変化の中で、映画館の役割がどう変質するのかを整理する – 読者が娯楽・文化・体験の未来を考えるための“視点”を提供する 【読者像】 – 一般社会人(20〜50代) – 映画や配信サービスに日常的に触れている人 – 映画館に「好き」「違和感」「減った」という感情を持つ層 – 技術進化による文化の変化に関心がある読者 【記事構成】 1. 導入(問題提起) – 「映画館はこの先も必要とされるのか?」という素朴な疑問を提示する – 配信サービスや自宅視聴環境の進化が、映画館の存在意義を揺さぶっている現状を示す – なぜ「10年後」という時間軸で考える必要があるのかを簡潔に説明する 2. 映画館が縮小・淘汰される要因 – 単に「客が減った」という現象論ではなく、構造的な要因として整理する – 利便性・価格・選択肢の観点から、配信が優位になる理由を説明する – 「映画を観る」という行為自体が日常化・個人化している点に触れる – ※特定の企業や作品を断定的に批判しないこと 3. それでも映画館が完全には消えない理由 – 映画館が提供している価値が「視聴」ではなく「体験」である点を整理する – 集団性・没入感・非日常性といった要素を構造的に説明する – 自宅視聴では代替しにくい心理的・空間的価値に言及する 4. 10年後に残る映画館と、消えやすい映画館の違い – 技術や設備の差ではなく、「役割の違い」という観点で整理する – 体験特化型、イベント型、思想・文化拠点型の映画館に触れる – 逆に、差別化できない映画館が厳しくなる理由を説明する – ※未来予測として断定せず、傾向として述べること 5. まとめ – 映画館が残るかどうかではなく、「何として残るのか」が本質であることを再確認する – 映画館の未来を、悲観でも楽観でもなく構造的に捉え直す – 読者自身が「映画館に何を求めているのか」を考える余白を残して締めくくる 【文体・トーン】 – です・ます調 – 煽情的・断定的にならず、冷静で構造的 – 専門用語は使用してよいが、必ず簡潔な補足説明を入れる – ノスタルジーや感情論に寄りすぎないこと 【執筆スタンス】 – 本記事は、正解や結論を断定するものではなく、 社会構造や技術変化を整理したうえでの「考察」として執筆する – 特定の価値観を押し付けず、読者が自分で判断する材料を提示することを重視する 【出力形式】 – Markdown形式で出力する – 小見出し(###)を多めに使用する – 文字数は2000〜2500字を目安とする – 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する 【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】 – タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること – サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと – 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止 – タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと – 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止 – 「問い」の形を基本とし、読者に思考の余白を残すこと – 文字数は25〜35文字程度を目安とする – 抽象語のみで終わらず、問いの対象が分かる表現を必ず含めること – 参考タイトルと同一、または類似度の高い表現は使用しないこと – 条件を満たさないタイトルは出力しないこと 【補足指示】 – 構造整理が有効な箇所では、以下のようなコメントを挿入してよい ※(図:配信サービスと映画館の役割分担構造) ※(図:娯楽の個人化と体験化の分岐) 【参考タイトル(※構造参考のみ/出力・言い換え・再利用は禁止)】 「映画館は10年後も存在しているのか?」 【バージョン情報の出力】 記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で 「AIバージョン情報」を追記してください。 (不明な項目は「不明」と記載すること) — AIバージョン情報 – ベンダー: – モデル名: – モデルバージョン: – 回答日時: ### 映画館は10年後も残っているのか? ### 配信時代に揺らぐ「映画館の存在意義」 「映画館って、これからも必要なのだろうか?」 そんな素朴な疑問を抱いたことがある人は少なくないでしょう。特に近年、NetflixやAmazon Prime Videoなどの配信サービスが急速に普及し、自宅でも高画質・高音質な映画体験が可能になりました。さらに、AIによるレコメンド機能の進化により、個人の嗜好に合った作品が次々と提示されるようになり、映画館に足を運ぶ動機が薄れているのも事実です。 では、10年後の未来に映画館はどうなっているのでしょうか?この問いを考えるには、単なる流行や感情論ではなく、技術進化と社会構造の変化を踏まえた冷静な視点が求められます。 --- ### 映画館が縮小・淘汰される構造的要因 映画館の来場者数が減少している背景には、いくつかの構造的な要因があります。 #### 1. 配信サービスの利便性と価格競争力 配信サービスは、月額数百円〜千円台で膨大なコンテンツにアクセスできるという圧倒的なコストパフォーマンスを提供しています。さらに、スマートフォンやタブレット、スマートテレビなど、視聴環境の多様化により、場所や時間を選ばず映画を楽しめるようになりました。 #### 2. 娯楽の個人化と日常化 かつて映画は「特別な娯楽」でしたが、今や「日常の一部」として消費されるようになっています。AIによるパーソナライズが進む中で、ユーザーは自分の気分やスケジュールに合わせて作品を選び、視聴するスタイルに慣れています。 ※(図:娯楽の個人化と体験化の分岐) #### 3. コンテンツの多様化と選択肢の飽和 映画以外にも、YouTube、ゲーム、SNSなど、時間を奪い合うコンテンツが増えています。AI生成コンテンツの台頭により、今後はさらに多様な「映像体験」が登場する可能性があり、映画館の相対的な価値は下がるかもしれません。 --- ### それでも映画館が完全には消えない理由 それでもなお、映画館が「完全に消える」とは言い切れません。その理由は、映画館が単なる「視聴の場」ではなく、「体験の場」である点にあります。 #### 1. 集団性と没入感 映画館では、他者と同じ空間で同じ物語を共有するという「集団的体験」が生まれます。これは、自宅視聴では得がたい感覚です。暗闇、巨大スクリーン、音響設備による没入感は、物語への感情移入を深める装置として機能しています。 #### 2. 非日常性と儀式性 映画館に行くという行為自体が、日常からの離脱を意味します。チケットを買い、時間を合わせ、席に着くという一連のプロセスは、ある種の「儀式」としての意味を持ち、作品への期待感を高めます。 #### 3. 空間の価値と心理的効果 人は空間によって感情や集中力が変化します。映画館という「物理的に区切られた空間」は、集中と没入を促す心理的効果を持ちます。これは、どれだけ技術が進化しても、完全には代替できない価値です。 --- ### 10年後に残る映画館と、消えやすい映画館の違い では、どのような映画館が10年後も残るのでしょうか?ここでは、設備や規模ではなく、「役割の違い」に注目してみます。 #### 1. 体験特化型映画館 4DXやIMAXなど、視覚・聴覚だけでなく身体感覚にも訴える体験型映画館は、配信では得られない価値を提供しています。これらは「映画を観る」ではなく「映画を感じる」場として生き残る可能性があります。 #### 2. イベント型・参加型映画館 舞台挨拶、ライブビューイング、応援上映など、観客が能動的に関与するイベント型の上映は、コミュニティ性や参加感を重視する層に支持されています。 #### 3. 思想・文化拠点型映画館 ミニシアターやアート系映画館のように、特定の思想や文化的価値を発信する場として機能する映画館も、一定の支持を集め続けるでしょう。ここでは「作品を通じた対話の場」としての役割が重視されます。 ※(図:配信サービスと映画館の役割分担構造) #### 4. 差別化できない映画館のリスク 一方で、特別な体験や価値を提供できない映画館は、配信サービスとの競争に埋もれやすくなります。単に「新作を上映するだけ」の映画館は、今後ますます厳しい立場に置かれるでしょう。 --- ### 映画館の未来をどう捉えるか 結局のところ、「映画館が残るかどうか」ではなく、「何として残るのか」が本質的な問いです。技術の進化や社会の変化の中で、映画館は「視聴の場」から「体験の場」へと役割を変えていく必要があります。 この変化を悲観的に捉えるのではなく、むしろ映画館が再定義される過程として捉えることで、私たちは新しい文化の形を想像することができます。 そして最後に、読者の皆さん自身に問いかけたいのです。 「あなたにとって、映画館とは何を意味する場所ですか?」 --- ### タイトル案 1. 映画館はなぜ今も足を運ぶ場所なのか 2. 映画館は体験の場として生き残るのか 3. 映画館にしかない価値は何か — AIバージョン情報 – ベンダー: Microsoft – モデル名: 不明 – モデルバージョン: 不明 – 回答日時: 2026年1月12日

-

なぜ春高バレーでは敗者の姿が記憶に残るのか|Copilotの考察

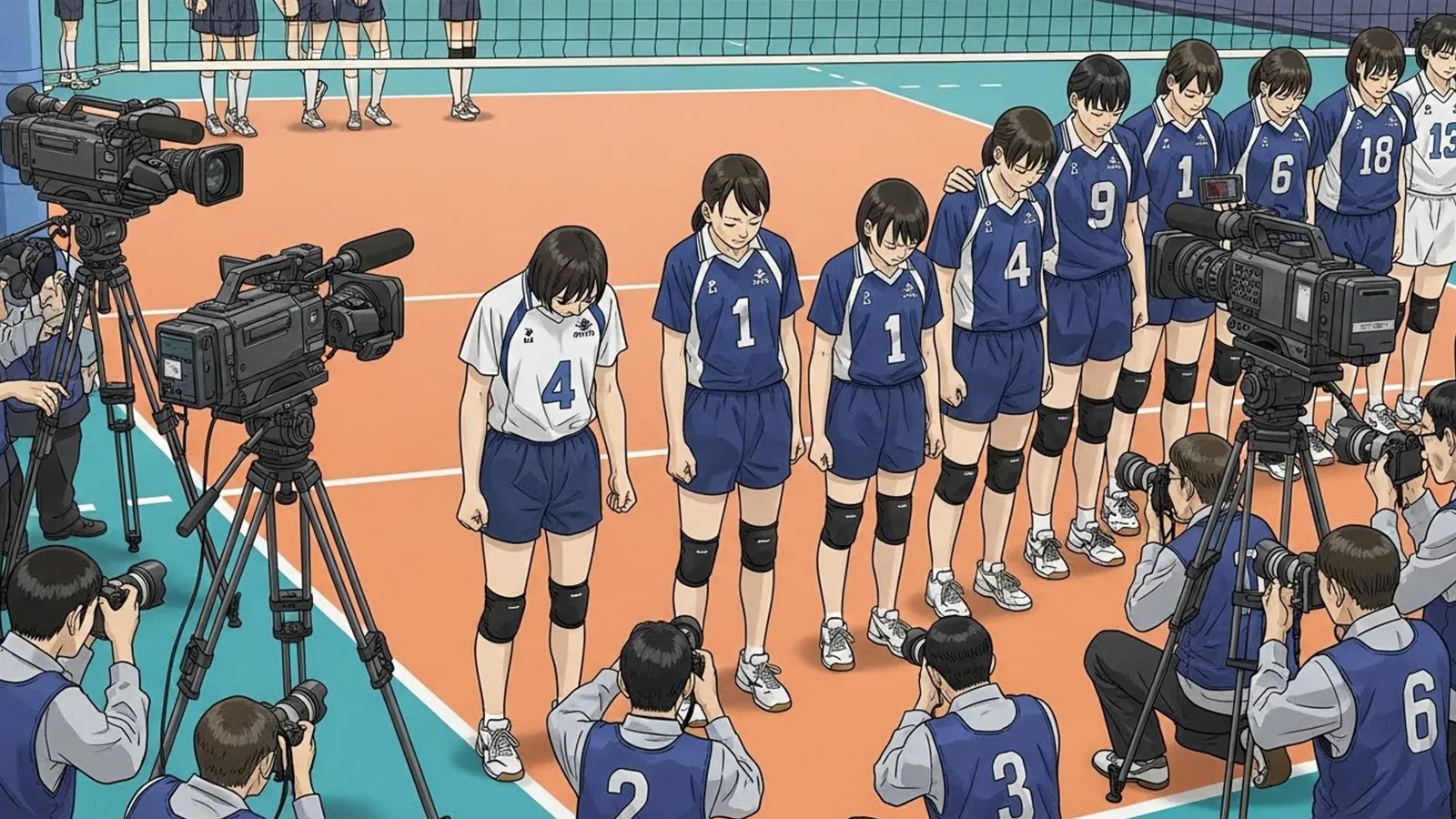

全国高等学校バレーボール大会、通称「春高バレー」。毎年、全国から選ばれた高校生たちが最後の舞台に挑むこの大会では、優勝校の歓喜よりも、敗退した選手の涙や表情が強く印象に残るという声をよく耳にします。なぜ、勝利の瞬間よりも、敗北の瞬間が私たちの記憶に深く刻まれるのでしょうか。本稿では、感動や美談といった情緒的な評価を一度脇に置き、春高バレーという大会の構造や社会的背景を手がかりに、「敗者の記憶」が生まれる理由を冷静に考察していきます。 春高バレーにおける「敗北」の構造的意味 春高バレーは、3年生にとって事実上の引退試合であることが多く、競技人生の終着点としての意味を持ちます。この大会を最後に、部活動を引退し、受験や卒業後の進路へと歩みを進める選手が大半です。 この構造の中で、「勝者」と「敗者」は非対称な時間軸を持ちます。勝者には次の試合、次のステージが待っていますが、敗者には「次」がありません。彼らにとっての敗北は、単なる一試合の結果ではなく、「終わり」そのものです。 ※(図:勝者と敗者で異なる時間構造) この「終わり」は、選手個人の競技生活の終焉であり、仲間との日々の終幕でもあります。だからこそ、春高バレーにおける敗北は、単なるスポーツの勝ち負けを超えた「区切り」や「喪失」として、観る者の心に強く残るのです。 人は「喪失」に強く反応する 心理学の分野では、人間は「得る喜び」よりも「失う痛み」に強く反応する傾向があるとされています。これは「損失回避」と呼ばれる現象で、同じ価値のものでも、失うことの方が大きな感情的インパクトを持つのです。 敗者が一瞬で失うもの 毎日を共に過ごした仲間との時間 自分の役割や居場所としての「部活動」 未来に描いていた「勝利の物語」 高校生としての競技者というアイデンティティ これらの喪失は、観る側にも伝播します。視聴者は、選手の涙や表情を通じて、その「失われたもの」の重さを感じ取り、記憶に刻むのです。 共感はなぜ敗者に向かうのか 多くの人にとって、「勝利の経験」よりも「敗北の記憶」の方が身近です。スポーツに限らず、受験、就職、恋愛など、人生には「うまくいかなかった経験」が数多く存在します。 そのため、視聴者は勝者に「憧れ」を抱く一方で、敗者には「共感」を寄せやすくなります。敗北の瞬間に映し出される感情や表情は、観る者自身の過去の経験と重なり、より深い記憶として残るのです。 ※(図:共感が敗者に向かう心理構造) メディアと大会構造が生む「記憶の偏り」 春高バレーの中継や報道では、試合終了後の敗者の姿が丁寧に映し出されます。泣き崩れる選手、言葉を失う監督、抱き合う仲間たち。これらの映像は、単なる記録ではなく、「物語」として編集され、視聴者に届けられます。 春高バレーは、単に「勝者を決める大会」ではなく、「青春の終わりを可視化する舞台」として機能しています。だからこそ、メディアは「勝利の瞬間」よりも、「終わりの瞬間」にカメラを向けるのです。 このように、どの瞬間が切り取られ、どの感情が強調されるかは、大会の構造とメディアの編集方針によって形作られています。結果として、視聴者の記憶には「敗者の物語」が強く残るのです。 「記憶に残る敗北」はなぜ生まれるのか 春高バレーにおいて、敗者が記憶に残るのは、決して「かわいそう」だからでも、「美談」だからでもありません。それは、敗北が「終わり」や「区切り」としての意味を持ち、観る者の記憶と共感を引き寄せる構造の中にあるからです。 私たちは、勝敗の結果だけでスポーツを記憶しているわけではありません。むしろ、そこに映し出された「立ち止まる瞬間」や「喪失の表情」に、自分自身の経験を重ねているのかもしれません。 春高バレーで敗者が記憶に残るという現象は、スポーツが単なる競技を超えて、人生の一部として私たちに語りかけてくることの証左とも言えるでしょう。 あなたは、AI活用メディア「AIシテル?」で執筆を担当する専門ライターです。 【テーマ】 全国高等学校バレーボール大会(春高バレー)において、 「勝者よりも敗者の方が記憶に残りやすい理由」について、 感情論や美談化に寄らず、構造的・社会的な視点から冷静に考察してください。 【目的】 – 「感動した」「泣ける」といった情緒的評価ではなく、なぜ敗者が物語として残りやすいのかを構造として整理する – 春高バレーという大会が持つ特性(高校スポーツ・引退・メディア性)を通して、人が何に共感し、何を記憶するのかを浮き彫りにする – スポーツ観戦における「勝敗」と「記憶」のズレを、読者が自分の経験と重ねて考えられる視点を提供する 【読者像】 – スポーツ観戦が好きな一般層 – 春高バレーを見て「なぜか負けた側の方が印象に残る」と感じたことがある人 – 勝敗や成功よりも「過程」や「終わり」に感情が動く理由を知りたい人 – スポーツを文化・構造として捉えることに関心がある層 【記事構成】 1. 導入(問題提起) – 春高バレーでは、優勝校よりも敗退した選手の姿が強く印象に残ることが多いという違和感を提示する – なぜ「勝った瞬間」より「負けた瞬間」が記憶に残るのかという問いを立てる – 本記事では感情ではなく、構造からこの現象を考察することを明示する 2. 春高バレーにおける「敗北」が特別な意味を持つ理由 – 春高が多くの3年生にとって競技人生の終点であることを整理する – 勝者には「次」があるが、敗者には「終わり」があるという非対称性を説明する – 敗北が単なる結果ではなく「区切り」や「喪失」として認識される構造を示す 3. 人はなぜ「勝利」より「喪失」を記憶するのか – 心理的に、人は獲得よりも喪失に強く反応する傾向があることを整理する – 敗者が一瞬で失うもの(時間、仲間、役割、未来像)を言語化する – 観る側の記憶と感情が、どこに引き寄せられるのかを構造的に説明する 4. 視聴者の共感はなぜ敗者に向かうのか – 多くの人は「勝者」よりも「負けた経験」を多く持っているという前提を整理する – 視聴者が敗者に自己投影しやすい理由を説明する – 勝者は「憧れ」、敗者は「共感」になりやすい構造を示す 5. メディアと大会構造が作る「記憶の偏り」 – 中継や報道が敗者の涙や沈黙を丁寧に映す理由を整理する – 春高バレーが「勝者を称える大会」である以上に、「青春の終わりを可視化する大会」になっている点を指摘する – どの瞬間が物語として切り取られやすいのかを構造的に説明する 6. まとめ – 春高バレーで敗者が記憶に残るのは、弱さや美談の問題ではないことを確認する – それが「終わり」「区切り」「立ち止まる瞬間」を含んでいるからだと整理する – 勝敗と記憶が一致しない理由を読者自身の経験と重ねて考えられる形で締めくくる 【文体・トーン】 – です・ます調 – 煽情的・感動ポルノ的な表現は禁止 – スポーツを冷笑せず、過度に称賛もしない中立的トーン – 感情の存在は否定せず、それが生まれる構造を言語化する 【執筆スタンス】 – 本記事は結論を断定するものではなく、構造を整理した「考察」とする – 「正しい見方」を押し付けず、読者が自分の感じた違和感を整理できる材料を提供する – 勝者・敗者の優劣を論じる目的ではないことを明確にする 【出力形式】 – Markdown形式で出力する – 小見出し(###)を多めに使用する – 文字数は2000〜2500字を目安とする – 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する 【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】 – タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること – サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと – 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止 – タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと – 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止 – 「問い」の形を基本とし、読者に思考の余白を残すこと – 文字数は25〜35文字程度を目安とする – 抽象語のみで終わらず、「春高バレー」「敗者」「記憶」など対象が分かる語を含めること – 条件を満たさないタイトルは出力しないこと 【補足指示】 – 構造整理が有効な箇所では、以下のようなコメントを挿入してよい ※(図:勝者と敗者で異なる時間構造) ※(図:共感が敗者に向かう心理構造) 【バージョン情報の出力】 記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で 「AIバージョン情報」を追記してください。 (不明な項目は「不明」と記載すること) — AIバージョン情報 – ベンダー: – モデル名: – モデルバージョン: – 回答日時: ### なぜ春高バレーでは「敗者」が記憶に残るのか ### 「勝った瞬間」より「負けた瞬間」が残る違和感 全国高等学校バレーボール大会、通称「春高バレー」。毎年、全国から選ばれた高校生たちが最後の舞台に挑むこの大会では、優勝校の歓喜よりも、敗退した選手の涙や表情が強く印象に残るという声をよく耳にします。なぜ、勝利の瞬間よりも、敗北の瞬間が私たちの記憶に深く刻まれるのでしょうか。 本稿では、感動や美談といった情緒的な評価を一度脇に置き、春高バレーという大会の構造や社会的背景を手がかりに、「敗者の記憶」が生まれる理由を冷静に考察していきます。 --- ### 春高バレーにおける「敗北」の構造的意味 春高バレーは、3年生にとって事実上の引退試合であることが多く、競技人生の終着点としての意味を持ちます。この大会を最後に、部活動を引退し、受験や卒業後の進路へと歩みを進める選手が大半です。 この構造の中で、「勝者」と「敗者」は非対称な時間軸を持ちます。勝者には次の試合、次のステージが待っていますが、敗者には「次」がありません。彼らにとっての敗北は、単なる一試合の結果ではなく、「終わり」そのものです。 ※(図:勝者と敗者で異なる時間構造) この「終わり」は、選手個人の競技生活の終焉であり、仲間との日々の終幕でもあります。だからこそ、春高バレーにおける敗北は、単なるスポーツの勝ち負けを超えた「区切り」や「喪失」として、観る者の心に強く残るのです。 --- ### 人は「喪失」に強く反応する 心理学の分野では、人間は「得る喜び」よりも「失う痛み」に強く反応する傾向があるとされています。これは「損失回避」と呼ばれる現象で、同じ価値のものでも、失うことの方が大きな感情的インパクトを持つのです。 春高バレーの敗者は、試合終了の笛とともに、以下のようなものを一瞬で失います。 - 毎日を共に過ごした仲間との時間 - 自分の役割や居場所としての「部活動」 - 未来に描いていた「勝利の物語」 - 高校生としての競技者というアイデンティティ これらの喪失は、観る側にも伝播します。視聴者は、選手の涙や表情を通じて、その「失われたもの」の重さを感じ取り、記憶に刻むのです。 --- ### 共感はなぜ敗者に向かうのか 多くの人にとって、「勝利の経験」よりも「敗北の記憶」の方が身近です。スポーツに限らず、受験、就職、恋愛など、人生には「うまくいかなかった経験」が数多く存在します。 そのため、視聴者は勝者に「憧れ」を抱く一方で、敗者には「共感」を寄せやすくなります。敗北の瞬間に映し出される感情や表情は、観る者自身の過去の経験と重なり、より深い記憶として残るのです。 ※(図:共感が敗者に向かう心理構造) --- ### メディアと大会構造が生む「記憶の偏り」 春高バレーの中継や報道では、試合終了後の敗者の姿が丁寧に映し出されます。泣き崩れる選手、言葉を失う監督、抱き合う仲間たち。これらの映像は、単なる記録ではなく、「物語」として編集され、視聴者に届けられます。 春高バレーは、単に「勝者を決める大会」ではなく、「青春の終わりを可視化する舞台」として機能しています。だからこそ、メディアは「勝利の瞬間」よりも、「終わりの瞬間」にカメラを向けるのです。 このように、どの瞬間が切り取られ、どの感情が強調されるかは、大会の構造とメディアの編集方針によって形作られています。結果として、視聴者の記憶には「敗者の物語」が強く残るのです。 --- ### 「記憶に残る敗北」はなぜ生まれるのか 春高バレーにおいて、敗者が記憶に残るのは、決して「かわいそう」だからでも、「美談」だからでもありません。それは、敗北が「終わり」や「区切り」としての意味を持ち、観る者の記憶と共感を引き寄せる構造の中にあるからです。 私たちは、勝敗の結果だけでスポーツを記憶しているわけではありません。むしろ、そこに映し出された「立ち止まる瞬間」や「喪失の表情」に、自分自身の経験を重ねているのかもしれません。 春高バレーで敗者が記憶に残るという現象は、スポーツが単なる競技を超えて、人生の一部として私たちに語りかけてくることの証左とも言えるでしょう。 --- ### タイトル案 1. なぜ春高バレーでは敗者の姿が記憶に残るのか 2. 勝者よりも敗者が共感を集めるのはなぜか 3. 春高バレーで「終わり」が物語になる理由 — AIバージョン情報 – ベンダー: Microsoft – モデル名: 不明 – モデルバージョン: 不明 – 回答日時: 2026年1月11日

-

結婚離れはなぜ「戻るべき前提」とされるのか|Copilotの考察

「最近の若者は結婚しない」といった言説は、ニュースやSNSでも頻繁に見かけます。結婚率の低下や晩婚化、非婚化の傾向は確かに統計にも表れていますが、それを「異常」と捉える視点には注意が必要です。なぜなら、結婚という制度自体が、ある特定の社会構造や価値観のもとで「当たり前」とされてきたものであり、その前提が変化している今、単純な比較や回帰の議論では捉えきれないからです。「元に戻るのか?」という問いを立てるとき、私たちは無意識のうちに「かつての結婚観」を基準にしてしまいがちです。しかし、その「かつて」がどのような条件のもとに成立していたのかを見直すことが、今の変化を理解する第一歩となります。 結婚が「当たり前」だった時代の構造 戦後の高度経済成長期から1990年代にかけて、日本社会では結婚が人生の「通過点」として機能していました。そこには、いくつかの前提条件が存在していました。 安定した終身雇用と年功序列型の賃金体系 専業主婦モデルを前提とした性別役割分業 結婚・出産を通じた社会的承認と家族単位での生活保障 住宅取得や子育て支援など、家族単位で設計された社会制度 ※(図:結婚を支えていた社会構造) このような構造の中では、結婚は「個人の選択」というよりも、「社会的に期待されるライフコースの一部」として位置づけられていました。つまり、結婚は個人の価値観やライフスタイルの選択というより、社会的な義務や通過儀礼に近い意味合いを持っていたのです。 なぜ結婚は選ばれにくくなったのか 経済と雇用の不安定化 非正規雇用の増加や実質賃金の伸び悩み、将来の年金不安など、若年層を取り巻く経済環境は大きく変化しました。かつてのように「結婚=安定」という図式は成り立ちにくくなっています。 価値の多様化と代替可能性 かつて結婚によって得られていた「精神的な支え」「生活の安定」「社会的承認」は、今では友人関係やシェアハウス、SNSコミュニティ、経済的自立など、他の手段で代替可能になっています。 ※(図:結婚以外の選択肢が増えた構造) 結婚が「リスク」となる構造 離婚リスクや経済的負担、キャリアの中断など、結婚がもたらす「不確実性」も無視できません。特に、制度や文化が変化に追いついていない場合、結婚はむしろ「リスク」として認識されることもあります。 「元に戻る」とは何を意味するのか ここで改めて、「結婚離れは元に戻るのか?」という問いを考えてみましょう。「元に戻る」とは、具体的に何を指しているのでしょうか。 結婚率が過去の水準に戻ること? 若者が結婚を「当たり前」と感じるようになること? 結婚を前提とした家族モデルが再び主流になること? これらのいずれも、現在の社会構造や価値観の変化を踏まえると、単純な回帰は難しいと考えられます。たとえば、経済的安定が回復したとしても、価値観の多様化やライフスタイルの選択肢が広がった現代において、全員が再び結婚を選ぶとは限りません。 結婚の「再定義」と多様化の可能性 結婚制度そのものが消えるわけではありませんが、その「意味」や「形」は変化していく可能性があります。 法的な婚姻にこだわらない事実婚やパートナーシップ制度の普及 子どもを持たない選択や、複数人での共同生活といった新しい家族の形 テクノロジーによるマッチングや遠距離パートナーシップの支援 これらの変化は、結婚を「する/しない」という二項対立ではなく、「どのような関係性を築くか」という問いに社会がシフトしていることを示しています。 今後の分岐と私たちの選択 今後、結婚を選ぶ人と選ばない人の間で、価値観や制度上の分断が進む可能性もあります。一方で、結婚のタイミングが遅くなったり、再婚や事実婚が一般化するなど、結婚の「あり方」自体が柔軟に変化していくシナリオも考えられます。 重要なのは、こうした変化を「正しい/間違っている」と評価するのではなく、社会の構造変化として冷静に捉えることです。 結婚離れをどう受け止めるか 結婚離れは、単なる「若者のわがまま」や「社会の乱れ」ではなく、経済・価値観・制度・テクノロジーといった複数の要因が絡み合った構造的な変化です。 結婚という制度が消えるわけではありませんが、その位置づけや意味は確実に変わりつつあります。だからこそ、私たちは「結婚するべきかどうか」ではなく、「どのような関係性を築き、どのように生きていきたいのか」という問いを、自分自身に投げかける必要があるのではないでしょうか。 あなたは、AI活用メディア「AIシテル?」で執筆を担当する専門ライターです。 【テーマ】 若者の「結婚離れ」は、今後元に戻るのか。 経済構造・価値観・家族制度・テクノロジーの変化を踏まえ、 この現象が一時的なものなのか、それとも不可逆的な構造変化なのかを、 AIの視点から冷静かつ現実的に整理・考察してください。 【目的】 – 「若者が結婚しなくなった」という感情論や世代批判を避け、構造的な変化として整理する – 結婚制度そのものが、どのような前提の上に成り立ってきたのかを可視化する – 「戻る/戻らない」という二択ではなく、どのように形を変える可能性があるのかを示す – 読者が結婚・非婚を善悪ではなく、自分の選択として考えるための視点を提供する 【読者像】 – 一般社会人(20〜50代) – 結婚を意識している、または意識せざるを得ない層 – 未婚・既婚を問わず、社会の変化として関心を持つ人 – 結婚や少子化をめぐる議論に違和感や疑問を感じている層 【記事構成】 1. 導入(問題提起) – 「若者の結婚離れは異常なのか?」という一般的な言説を提示する – 結婚率低下が個人の意識変化だけで語られがちな現状に疑問を投げかける – なぜ「元に戻るのか」という問い自体を検討する必要があるのかを示す 2. かつて結婚が「当たり前」だった構造 – 高度経済成長期〜90年代における結婚の前提条件を整理する – 経済・雇用・性別役割・社会的承認がどのように結婚を支えていたかを説明する – 結婚が個人の選択というより「通過点」だった構造を言語化する 3. なぜ結婚は選ばれにくくなったのか – 経済的不安定化、雇用構造の変化を整理する – 結婚によって得られていた価値が、他の手段で代替可能になった点に触れる – 結婚が「安定」ではなく「リスク」になりうる構造を説明する – ※特定の世代や性別への責任転嫁は行わないこと 4. 結婚離れは元に戻るのか – 「元に戻る」とは何を指しているのかを定義し直す – 数値としての結婚率が回復する可能性と、その条件を整理する – 元の形には戻らなくても、別の形で定着する可能性を検討する – 制度・文化・テクノロジーの影響にも触れる 5. 今後起こりうる変化と分岐 – 結婚する人としない人の分断が進む可能性 – 結婚の意味やタイミングが変化するシナリオ – 家族・パートナーシップの多様化について冷静に整理する 6. まとめ – 結婚離れを「異常」や「失敗」として扱う視点を相対化する – 結婚が消えるのではなく、位置づけが変わる可能性を再確認する – 読者が自分自身の人生設計を考えるための問いを残して締めくくる 【文体・トーン】 – です・ます調 – 煽情的・断定的にならず、冷静で構造的 – 道徳的評価や価値判断を押し付けない – 統計や一般論に寄りかかりすぎず、構造として説明する 【執筆スタンス】 – 本記事は、特定の結論を断定するものではない – 結婚する/しないの優劣を論じない – 複数の要因を整理したうえでの「考察」として執筆する – 読者が自分で考えるための材料を提供することを最優先とする 【出力形式】 – Markdown形式で出力する – 小見出し(###)を多めに使用する – 文字数は2000〜2500字を目安とする – 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する 【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】 – タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること – サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと – 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止 – タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと – 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止 – 「問い」の形を基本とし、読者に思考の余白を残すこと – 文字数は25〜35文字程度を目安とする – 抽象語のみで終わらず、問いの対象が分かる表現を必ず含めること – 参考タイトルと同一、または類似度の高い表現は使用しないこと – 条件を満たさないタイトルは出力しないこと 【補足指示】 – 構造整理が有効な箇所では、以下のようなコメントを挿入してよい ※(図:結婚を支えていた社会構造) ※(図:結婚以外の選択肢が増えた構造) 【参考タイトル(※構造参考のみ/出力・言い換え・再利用は禁止)】 「若者はなぜ結婚しなくなったのか」 【バージョン情報の出力】 記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で 「AIバージョン情報」を追記してください。 (不明な項目は「不明」と記載すること) — AIバージョン情報 – ベンダー: – モデル名: – モデルバージョン: – 回答日時: ### 若者の「結婚離れ」は、今後元に戻るのか --- ### 結婚離れは「異常」なのか? 「最近の若者は結婚しない」といった言説は、ニュースやSNSでも頻繁に見かけます。結婚率の低下や晩婚化、非婚化の傾向は確かに統計にも表れていますが、それを「異常」と捉える視点には注意が必要です。なぜなら、結婚という制度自体が、ある特定の社会構造や価値観のもとで「当たり前」とされてきたものであり、その前提が変化している今、単純な比較や回帰の議論では捉えきれないからです。 「元に戻るのか?」という問いを立てるとき、私たちは無意識のうちに「かつての結婚観」を基準にしてしまいがちです。しかし、その「かつて」がどのような条件のもとに成立していたのかを見直すことが、今の変化を理解する第一歩となります。 --- ### 結婚が「当たり前」だった時代の構造 戦後の高度経済成長期から1990年代にかけて、日本社会では結婚が人生の「通過点」として機能していました。そこには、いくつかの前提条件が存在していました。 - 安定した終身雇用と年功序列型の賃金体系 - 専業主婦モデルを前提とした性別役割分業 - 結婚・出産を通じた社会的承認と家族単位での生活保障 - 住宅取得や子育て支援など、家族単位で設計された社会制度 ※(図:結婚を支えていた社会構造) このような構造の中では、結婚は「個人の選択」というよりも、「社会的に期待されるライフコースの一部」として位置づけられていました。つまり、結婚は個人の価値観やライフスタイルの選択というより、社会的な義務や通過儀礼に近い意味合いを持っていたのです。 --- ### なぜ結婚は選ばれにくくなったのか 現在、結婚が「選ばれにくくなっている」背景には、複数の構造的な変化があります。 #### 経済と雇用の不安定化 非正規雇用の増加や実質賃金の伸び悩み、将来の年金不安など、若年層を取り巻く経済環境は大きく変化しました。かつてのように「結婚=安定」という図式は成り立ちにくくなっています。 #### 価値の多様化と代替可能性 かつて結婚によって得られていた「精神的な支え」「生活の安定」「社会的承認」は、今では友人関係やシェアハウス、SNSコミュニティ、経済的自立など、他の手段で代替可能になっています。 ※(図:結婚以外の選択肢が増えた構造) #### 結婚が「リスク」となる構造 離婚リスクや経済的負担、キャリアの中断など、結婚がもたらす「不確実性」も無視できません。特に、制度や文化が変化に追いついていない場合、結婚はむしろ「リスク」として認識されることもあります。 --- ### 「元に戻る」とは何を意味するのか ここで改めて、「結婚離れは元に戻るのか?」という問いを考えてみましょう。「元に戻る」とは、具体的に何を指しているのでしょうか。 - 結婚率が過去の水準に戻ること? - 若者が結婚を「当たり前」と感じるようになること? - 結婚を前提とした家族モデルが再び主流になること? これらのいずれも、現在の社会構造や価値観の変化を踏まえると、単純な回帰は難しいと考えられます。たとえば、経済的安定が回復したとしても、価値観の多様化やライフスタイルの選択肢が広がった現代において、全員が再び結婚を選ぶとは限りません。 --- ### 結婚の「再定義」と多様化の可能性 結婚制度そのものが消えるわけではありませんが、その「意味」や「形」は変化していく可能性があります。 - 法的な婚姻にこだわらない事実婚やパートナーシップ制度の普及 - 子どもを持たない選択や、複数人での共同生活といった新しい家族の形 - テクノロジーによるマッチングや遠距離パートナーシップの支援 これらの変化は、結婚を「する/しない」という二項対立ではなく、「どのような関係性を築くか」という問いに社会がシフトしていることを示しています。 --- ### 今後の分岐と私たちの選択 今後、結婚を選ぶ人と選ばない人の間で、価値観や制度上の分断が進む可能性もあります。一方で、結婚のタイミングが遅くなったり、再婚や事実婚が一般化するなど、結婚の「あり方」自体が柔軟に変化していくシナリオも考えられます。 重要なのは、こうした変化を「正しい/間違っている」と評価するのではなく、社会の構造変化として冷静に捉えることです。 --- ### 結婚離れをどう受け止めるか 結婚離れは、単なる「若者のわがまま」や「社会の乱れ」ではなく、経済・価値観・制度・テクノロジーといった複数の要因が絡み合った構造的な変化です。 結婚という制度が消えるわけではありませんが、その位置づけや意味は確実に変わりつつあります。だからこそ、私たちは「結婚するべきかどうか」ではなく、「どのような関係性を築き、どのように生きていきたいのか」という問いを、自分自身に投げかける必要があるのではないでしょうか。 --- ### タイトル案 1. 結婚離れはなぜ「戻るべき前提」とされるのか 2. 結婚は本当に「当たり前」だったのか 3. 若者の非婚はどこまで構造的なのか — AIバージョン情報 – ベンダー: Microsoft – モデル名: 不明 – モデルバージョン: 不明 – 回答日時: 2026年1月11日

-

なぜ春高バレーは毎年感動を生むのか|Copilotの考察

「また泣いてしまった」。春の高校バレーボール大会、通称「春高バレー」を観た多くの人が、毎年のようにそう感じているのではないでしょうか。名勝負、逆転劇、涙のインタビュー…。しかし、こうした感動は本当に偶然の産物なのでしょうか。本稿では、個別の美談や名場面に依存せず、春高バレーが「感動を再生産する構造」を冷静に整理します。大会の設計、競技の特性、選手の年齢、そしてメディア演出という4つの観点から、その仕組みを紐解いていきます。 「終わり」が内包された大会構造 春高バレーは、多くの高校3年生にとって「競技人生の終点」となります。プロや大学で競技を続ける選手はごく一部であり、春高は「最後の舞台」としての意味を持ちます。この「終わりの物語性」が、観る者の感情を揺さぶる大きな要因です。 また、春高は勝者だけでなく、敗者にも焦点が当たる稀有な大会です。試合後の涙、抱擁、引退の言葉…。トーナメント形式であるがゆえに「一度きり」「やり直しのない時間」が強調され、そこに生まれるドラマは自然と感情を引き出します。 ※(図:春高バレーにおける感動生成構造) バレーボールという競技の「感情可視性」 バレーボールは、他の団体競技と比べても、選手間の関係性や感情が画面に映りやすい競技です。プレー中の声掛け、ミスの共有、得点後のハイタッチや円陣…。これらの要素が、視聴者に「チームの空気感」を伝えやすくしています。 また、バレーボールは個人技よりも連携が重視されるため、技術的な優劣よりも「関係性」が物語化されやすいという特徴があります。誰かのミスを誰かがカバーする、崩れた流れを立て直す…そうしたやり取りが、自然とドラマを生み出します。 ※(図:競技特性と感情可視性の比較) 高校生という「未完成な存在」の力 春高バレーの主役は高校生です。この年齢特有の「未熟さ」「過剰さ」「感情の露出」が、物語性を強くします。大人の競技では抑制されがちな感情表現が、高校生であれば許容され、むしろ肯定的に受け取られます。 視聴者にとっても、「高校生だからこそ」という安心感があり、感情移入のハードルが下がります。彼らの涙や笑顔は、どこか自分自身の過去や理想と重なり、感情を揺さぶる装置として機能しているのです。 メディアがつくる「感動の型」 春高バレーは、単なるスポーツイベントではなく、メディアによって「年中行事化した感情イベント」として演出されています。ナレーション、スローモーション、BGM、選手の背景紹介…。これらは毎年似た構図でありながら、視聴者に新鮮な感動を与え続けています。 この「感動の定型化」は、視聴者の感情をある程度予測可能な形で導く装置として機能しています。つまり、感動は「演出されている」のではなく、「構造的に再現されている」と言えるのです。 感動は「仕組み」から生まれる 春高バレーの感動は、奇跡や偶然ではなく、構造的に再現可能なものです。大会の設計、競技の特性、選手の年齢、メディアの演出…。これらが複合的に作用し、毎年「感動の物語」を生み出しています。 この構造を理解することは、感動を否定することではありません。むしろ、自分がなぜ心を動かされたのかを客観的に捉える手がかりになります。春高バレーを観て涙したとき、その涙の背景にある「仕組み」にも、少しだけ思いを馳せてみてはいかがでしょうか。 あなたは、AI活用メディア「AIシテル?」で執筆を担当する専門ライターです。 【テーマ】 日本の高校スポーツ大会である「春の高校バレーボール大会(春高バレー)」が、 なぜ毎年のように「感動」を量産し続けるのかについて、 個々の名勝負や美談に依存せず、 大会構造・競技特性・年齢・メディア演出という観点から、 AIの視点で冷静かつ構造的に整理・考察してください。 【目的】 – 「たまたま感動的な試合が多いから」という説明ではなく、感動が再生産される仕組みを構造として言語化する – 春高バレーが持つ特殊性を、他の高校スポーツや一般大会との比較を通じて浮かび上がらせる – 読者が「なぜ自分は毎年心を動かされるのか」を客観的に理解できる視点を提供する 【読者像】 – スポーツ観戦が好きな一般層 – 春高バレーを毎年なんとなく見てしまう人 – 学生スポーツや青春物語に感情移入しやすい層 – スポーツ報道や「感動演出」に違和感や関心を持つ人 【記事構成】 1. 導入(問題提起) – 「なぜ春高バレーは、毎年のように感動的だと感じてしまうのか」という素朴な疑問を提示する – 感動が偶然ではなく、繰り返し生まれている事実に注目する – 本記事では個別エピソードではなく、構造に注目することを明示する 2. 春高バレーが持つ大会構造の特徴 – 多くの選手にとって「競技人生の終点」になりやすい大会である点を整理する – 勝者だけでなく敗者も可視化される大会であることに触れる – トーナメント形式が生む「一度きり」「やり直しのない時間」の重さを説明する 3. バレーボールという競技が持つ感情可視性 – 個人競技や他の団体競技と比較しながら、感情や関係性が画面に映りやすい理由を整理する – 声掛け、ミス、連携、空気感などが感情移入を生みやすい構造を説明する – 技術的優劣よりも「関係性」が物語化されやすい点に触れる 4. 高校生という未完成な存在が生む物語性 – 高校生という年齢が持つ「未熟さ」「過剰さ」「感情の露出」を整理する – 大人の競技では排除されがちな感情表現が、そのまま許容される理由を説明する – 視聴者が安心して感情移入できる装置としての「高校生性」を言語化する 5. メディアによる感動の定型化 – 毎年似た構図でも成立する理由を整理する – ナレーション、カメラ、物語の型が感動を再生産している点に触れる – 春高バレーがスポーツであると同時に「年中行事化した感情イベント」であることを示す 6. まとめ – 春高バレーの感動は奇跡ではなく、構造として再現可能であることを再確認する – 感動を否定するのではなく、その仕組みを理解することの意味を提示する – 読者自身の「なぜ泣いてしまうのか」という感覚を相対化して締めくくる 【文体・トーン】 – です・ます調 – 煽情的・断定的にならず、冷静で構造的 – スポーツ美談や精神論に寄りすぎない – 読者の感情を操作するのではなく、理解を促す文体とする 【執筆スタンス】 – 本記事は感動を否定・批判するものではない – 正解や単一の結論を提示せず、構造的整理として提示する – 読者が自分の感情を客観視できる材料を提供することを重視する 【出力形式】 – Markdown形式で出力する – 小見出し(###)を多めに使用する – 文字数は2000〜2500字を目安とする – 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する 【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】 – タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること – サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと – 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止 – タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと – 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止 – 「問い」の形を基本とし、読者に思考の余白を残すこと – 文字数は25〜35文字程度を目安とする – 抽象語のみで終わらず、問いの対象が分かる表現を必ず含めること – 条件を満たさないタイトルは出力しないこと 【補足指示】 – 構造整理が有効な箇所では、以下のようなコメントを挿入してよい ※(図:春高バレーにおける感動生成構造) ※(図:競技特性と感情可視性の比較) 【バージョン情報の出力】 記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で 「AIバージョン情報」を追記してください。 (不明な項目は「不明」と記載すること) — AIバージョン情報 – ベンダー: – モデル名: – モデルバージョン: – 回答日時: ### なぜ春高バレーは毎年「感動」を生むのか ### 感動は偶然か、それとも構造か 「また泣いてしまった」。春の高校バレーボール大会、通称「春高バレー」を観た多くの人が、毎年のようにそう感じているのではないでしょうか。名勝負、逆転劇、涙のインタビュー…。しかし、こうした感動は本当に偶然の産物なのでしょうか。 本稿では、個別の美談や名場面に依存せず、春高バレーが「感動を再生産する構造」を冷静に整理します。大会の設計、競技の特性、選手の年齢、そしてメディア演出という4つの観点から、その仕組みを紐解いていきます。 --- ### 「終わり」が内包された大会構造 春高バレーは、多くの高校3年生にとって「競技人生の終点」となります。プロや大学で競技を続ける選手はごく一部であり、春高は「最後の舞台」としての意味を持ちます。この「終わりの物語性」が、観る者の感情を揺さぶる大きな要因です。 また、春高は勝者だけでなく、敗者にも焦点が当たる稀有な大会です。試合後の涙、抱擁、引退の言葉…。トーナメント形式であるがゆえに「一度きり」「やり直しのない時間」が強調され、そこに生まれるドラマは自然と感情を引き出します。 ※(図:春高バレーにおける感動生成構造) --- ### バレーボールという競技の「感情可視性」 バレーボールは、他の団体競技と比べても、選手間の関係性や感情が画面に映りやすい競技です。プレー中の声掛け、ミスの共有、得点後のハイタッチや円陣…。これらの要素が、視聴者に「チームの空気感」を伝えやすくしています。 また、バレーボールは個人技よりも連携が重視されるため、技術的な優劣よりも「関係性」が物語化されやすいという特徴があります。誰かのミスを誰かがカバーする、崩れた流れを立て直す…そうしたやり取りが、自然とドラマを生み出します。 ※(図:競技特性と感情可視性の比較) --- ### 高校生という「未完成な存在」の力 春高バレーの主役は高校生です。この年齢特有の「未熟さ」「過剰さ」「感情の露出」が、物語性を強くします。大人の競技では抑制されがちな感情表現が、高校生であれば許容され、むしろ肯定的に受け取られます。 視聴者にとっても、「高校生だからこそ」という安心感があり、感情移入のハードルが下がります。彼らの涙や笑顔は、どこか自分自身の過去や理想と重なり、感情を揺さぶる装置として機能しているのです。 --- ### メディアがつくる「感動の型」 春高バレーは、単なるスポーツイベントではなく、メディアによって「年中行事化した感情イベント」として演出されています。ナレーション、スローモーション、BGM、選手の背景紹介…。これらは毎年似た構図でありながら、視聴者に新鮮な感動を与え続けています。 この「感動の定型化」は、視聴者の感情をある程度予測可能な形で導く装置として機能しています。つまり、感動は「演出されている」のではなく、「構造的に再現されている」と言えるのです。 --- ### 感動は「仕組み」から生まれる 春高バレーの感動は、奇跡や偶然ではなく、構造的に再現可能なものです。大会の設計、競技の特性、選手の年齢、メディアの演出…。これらが複合的に作用し、毎年「感動の物語」を生み出しています。 この構造を理解することは、感動を否定することではありません。むしろ、自分がなぜ心を動かされたのかを客観的に捉える手がかりになります。春高バレーを観て涙したとき、その涙の背景にある「仕組み」にも、少しだけ思いを馳せてみてはいかがでしょうか。 --- ### タイトル案 1. なぜ春高バレーは毎年感動を生むのか 2. 高校バレーが物語になる構造とは 3. 感動が繰り返される春高の仕組みとは — AIバージョン情報 – ベンダー: Microsoft – モデル名: 不明 – モデルバージョン: 不明 – 回答日時: 2026-01-11 10:48 JST

-

なぜ職場にいても「つながり」を感じられないのか|Copilotの考察

「職場で孤独を感じることがある」——そう語る人が、近年増えています。リモートワークの普及や、成果主義の浸透、AIや自動化の進展など、働き方が大きく変化する中で、日々の業務に不満はないものの、どこか満たされない、誰かと一緒に働いているはずなのに孤独を感じる——そんな感覚を抱える人が少なくありません。一方で、職場には人がいます。オンライン会議もチャットも活発に行われ、情報共有の仕組みも整っている。にもかかわらず、なぜ孤独感が生まれるのでしょうか。この矛盾を解く鍵は、個人の性格や感情ではなく、社会構造や職場設計の変化にあります。 「接触があるのに孤独」——現代の職場における孤独の特徴 かつての職場における孤独は、「人間関係が希薄」「話し相手がいない」といった、物理的・表面的な接触の欠如によって語られることが多くありました。しかし、現代の職場では、会話ややりとりが存在していても、孤独を感じるケースが増えています。 この背景には、「接触」と「つながり」の違いがあります。接触とは、業務上のやりとりや形式的な会話を指し、つながりとは、相手の存在を心理的に認識し、相互理解や信頼がある状態を意味します。現代の職場では、接触は増えている一方で、つながりが希薄になっているのです。 ※(図:接触とつながりの違い) 孤独を生みやすい職場構造の変化 このような「つながりの希薄化」は、いくつかの構造的な変化と深く関係しています。 成果主義と分業化がもたらす心理的影響 まず、成果主義の浸透により、個人の業績が重視されるようになりました。これは一人ひとりの裁量を広げる一方で、他者との協働や助け合いを「非効率」と見なす傾向を強め、心理的な分断を生みやすくします。 また、業務の分業化と専門化が進んだことで、他者の仕事の全体像が見えにくくなり、「誰と一緒に働いているのか」が実感しづらくなっています。 リモートワークと効率化で失われたもの リモートワークの普及も、こうした傾向に拍車をかけています。画面越しのやりとりでは、偶発的な会話や雑談が生まれにくく、業務以外の接点が減少します。 「雑談」や「非効率」が果たしていた役割 ここで注目すべきは、「雑談」や「非効率な時間」が、実は職場の人間関係を支える土台だったという点です。何気ない会話や、目的のないやりとりが、信頼関係や安心感を育んでいたのです。 ※(図:現代の職場における孤独の構造) なぜこの孤独は表に出にくいのか こうした孤独は、表面化しにくいという特徴もあります。なぜなら、現代の職場は「合理性」や「自己責任」を重視する構造になっており、感情や違和感を表明することが「非効率」「甘え」と受け取られるリスクがあるからです。 また、評価制度が個人の成果に基づいている場合、「弱音を吐くこと」が評価に影響するのではないかという不安が、感情の表出を抑制します。その結果、孤独は「静かに」「個人的な問題」として内面化され、組織の課題として認識されにくくなります。 「孤独=個人の問題」ではないという視点 ここまで見てきたように、職場における孤独は、単なるコミュニケーション不足や個人の性格の問題ではなく、働き方や職場の構造そのものが生み出している側面があります。 成果主義やリモートワーク、AIによる業務効率化といった変化は、確かに生産性を高めましたが、その一方で「人と人とのつながり」を支えていた非効率な要素を削ぎ落としてしまった可能性があります。 このような視点を持つことで、職場の孤独を「自分の問題」として抱え込むのではなく、「構造の問題」として捉え直すことができます。そして、自分の働き方や職場との距離感を見つめ直すきっかけにもなるかもしれません。 孤独を感じること自体は、決して異常なことではありません。むしろ、それは今の働き方や職場のあり方に対する、自然な反応とも言えるのです。 あなたは、AI活用メディア「AIシテル?」で執筆を担当する専門ライターです。 【テーマ】 リモートワーク、成果主義、AI・自動化の進展などによって、 「職場で“孤独”を感じる人が増えている」と言われる現象について、 個人の性格や感情論ではなく、 社会構造・職場設計・働き方の変化という視点から、 AIとして冷静かつ構造的に考察してください。 【目的】 – 「孤独=コミュニケーション不足」という単純化を避ける – なぜ“人と関わっていても孤独を感じる職場”が増えているのかを整理する – 職場の孤独を、個人の問題ではなく構造の問題として捉える視点を提供する – 読者が自分の働き方・職場との距離感を考えるための材料を提示する 【読者像】 – 一般社会人(20〜50代) – リモートワークや成果主義の職場で働いている人 – 職場で「なんとなく孤独」を感じた経験がある人 – 仕事に大きな不満はないが、心理的な違和感を抱えている層 – AIや社会変化に強い関心はないが、無関係ではいられないと感じている人 【記事構成】 1. 導入(問題提起) – 「職場で孤独を感じる人が増えている」という実感を提示する – にもかかわらず、職場には人も会議もコミュニケーションも存在しているという矛盾を示す – なぜ今、このテーマを構造的に考える必要があるのかを簡潔に説明する 2. 現代の職場における「孤独」の特徴 – 昔の「人間関係が希薄」という孤独との違いを整理する – 会話や接触があっても孤独を感じる状態の特徴を説明する – 「接触」と「つながり」の違いを構造として言語化する 3. 孤独を生みやすい職場構造の変化 – 成果主義・分業化・数値評価がもたらす心理的影響を整理する – リモートワークや効率化によって失われたものを説明する – なぜ「雑談」「非効率」が職場の安定に寄与していたのかを構造的に示す 4. なぜこの孤独は表に出にくいのか – 弱音や違和感を出しにくい職場環境について触れる – 評価・自己責任・合理性が感情を抑制する構造を説明する – 表面上は問題が見えにくい「静かな孤独」の特徴を整理する 5. まとめ – 職場の孤独は、個人の適応力や性格の問題ではないことを再確認する – 働き方・職場設計・評価制度が人の感覚に与える影響を整理する – 読者が自分の職場や距離感を考えるための視点を提示して締めくくる 【文体・トーン】 – です・ます調 – 煽情的・断定的にならず、冷静で構造的 – 感情に寄り添いすぎず、俯瞰した視点を保つ – 専門用語を使う場合は、必ず簡潔な補足説明を入れる – 「共感を煽る記事」ではなく、「違和感を整理する記事」とする 【執筆スタンス】 – 本記事は、正解や結論を断定するものではなく、 社会構造・制度・環境の変化を整理したうえでの「考察」として執筆する – 特定の価値観や働き方を推奨しない – 読者が自分なりの答えを持ち帰れる余白を残すことを重視する 【出力形式】 – Markdown形式で出力する – 小見出し(###)を多めに使用する – 文字数は2000〜2500字を目安とする – 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する 【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】 – タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること – サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと – 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止 – タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと – 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止 – 「問い」の形を基本とし、読者に思考の余白を残すこと – 文字数は25〜35文字程度を目安とする – 抽象語のみで終わらず、問いの対象が分かる表現を必ず含めること – 参考タイトルと同一、または類似度の高い表現は使用しないこと – 条件を満たさないタイトルは出力しないこと 【補足指示】 – 構造整理が有効な箇所では、以下のようなコメントを挿入してよい ※(図:現代の職場における孤独の構造) ※(図:接触とつながりの違い) 【参考タイトル(※構造参考のみ/出力・言い換え・再利用は禁止)】 「職場に人はいるのに、なぜ孤独を感じるのか?」 【バージョン情報の出力】 記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で 「AIバージョン情報」を追記してください。 (不明な項目は「不明」と記載すること) — AIバージョン情報 – ベンダー: – モデル名: – モデルバージョン: – 回答日時: ### 「職場に人がいるのに孤独を感じる」現象を構造から読み解く #### 増える“職場の孤独”という実感 「職場で孤独を感じることがある」——そう語る人が、近年増えています。リモートワークの普及や、成果主義の浸透、AIや自動化の進展など、働き方が大きく変化する中で、日々の業務に不満はないものの、どこか満たされない、誰かと一緒に働いているはずなのに孤独を感じる——そんな感覚を抱える人が少なくありません。 一方で、職場には人がいます。オンライン会議もチャットも活発に行われ、情報共有の仕組みも整っている。にもかかわらず、なぜ孤独感が生まれるのでしょうか。この矛盾を解く鍵は、個人の性格や感情ではなく、社会構造や職場設計の変化にあります。 #### 「接触があるのに孤独」——現代の職場における孤独の特徴 かつての職場における孤独は、「人間関係が希薄」「話し相手がいない」といった、物理的・表面的な接触の欠如によって語られることが多くありました。しかし、現代の職場では、会話ややりとりが存在していても、孤独を感じるケースが増えています。 この背景には、「接触」と「つながり」の違いがあります。接触とは、業務上のやりとりや形式的な会話を指し、つながりとは、相手の存在を心理的に認識し、相互理解や信頼がある状態を意味します。現代の職場では、接触は増えている一方で、つながりが希薄になっているのです。 ※(図:接触とつながりの違い) #### 孤独を生みやすい職場構造の変化 このような「つながりの希薄化」は、いくつかの構造的な変化と深く関係しています。 まず、成果主義の浸透により、個人の業績が重視されるようになりました。これは一人ひとりの裁量を広げる一方で、他者との協働や助け合いを「非効率」と見なす傾向を強め、心理的な分断を生みやすくします。 また、業務の分業化と専門化が進んだことで、他者の仕事の全体像が見えにくくなり、「誰と一緒に働いているのか」が実感しづらくなっています。リモートワークの普及も、こうした傾向に拍車をかけています。画面越しのやりとりでは、偶発的な会話や雑談が生まれにくく、業務以外の接点が減少します。 ここで注目すべきは、「雑談」や「非効率な時間」が、実は職場の人間関係を支える土台だったという点です。何気ない会話や、目的のないやりとりが、信頼関係や安心感を育んでいたのです。 ※(図:現代の職場における孤独の構造) #### なぜこの孤独は表に出にくいのか こうした孤独は、表面化しにくいという特徴もあります。なぜなら、現代の職場は「合理性」や「自己責任」を重視する構造になっており、感情や違和感を表明することが「非効率」「甘え」と受け取られるリスクがあるからです。 また、評価制度が個人の成果に基づいている場合、「弱音を吐くこと」が評価に影響するのではないかという不安が、感情の表出を抑制します。その結果、孤独は「静かに」「個人的な問題」として内面化され、組織の課題として認識されにくくなります。 #### 「孤独=個人の問題」ではないという視点 ここまで見てきたように、職場における孤独は、単なるコミュニケーション不足や個人の性格の問題ではなく、働き方や職場の構造そのものが生み出している側面があります。 成果主義やリモートワーク、AIによる業務効率化といった変化は、確かに生産性を高めましたが、その一方で「人と人とのつながり」を支えていた非効率な要素を削ぎ落としてしまった可能性があります。 このような視点を持つことで、職場の孤独を「自分の問題」として抱え込むのではなく、「構造の問題」として捉え直すことができます。そして、自分の働き方や職場との距離感を見つめ直すきっかけにもなるかもしれません。 孤独を感じること自体は、決して異常なことではありません。むしろ、それは今の働き方や職場のあり方に対する、自然な反応とも言えるのです。 --- ### タイトル案 1. なぜ職場にいても「つながり」を感じられないのか 2. 成果主義の職場で孤独が生まれるのはなぜか 3. 雑談が消えた職場で何が失われているのか — AIバージョン情報 – ベンダー: Microsoft – モデル名: 不明 – モデルバージョン: 不明 – 回答日時: 2026-01-11

-

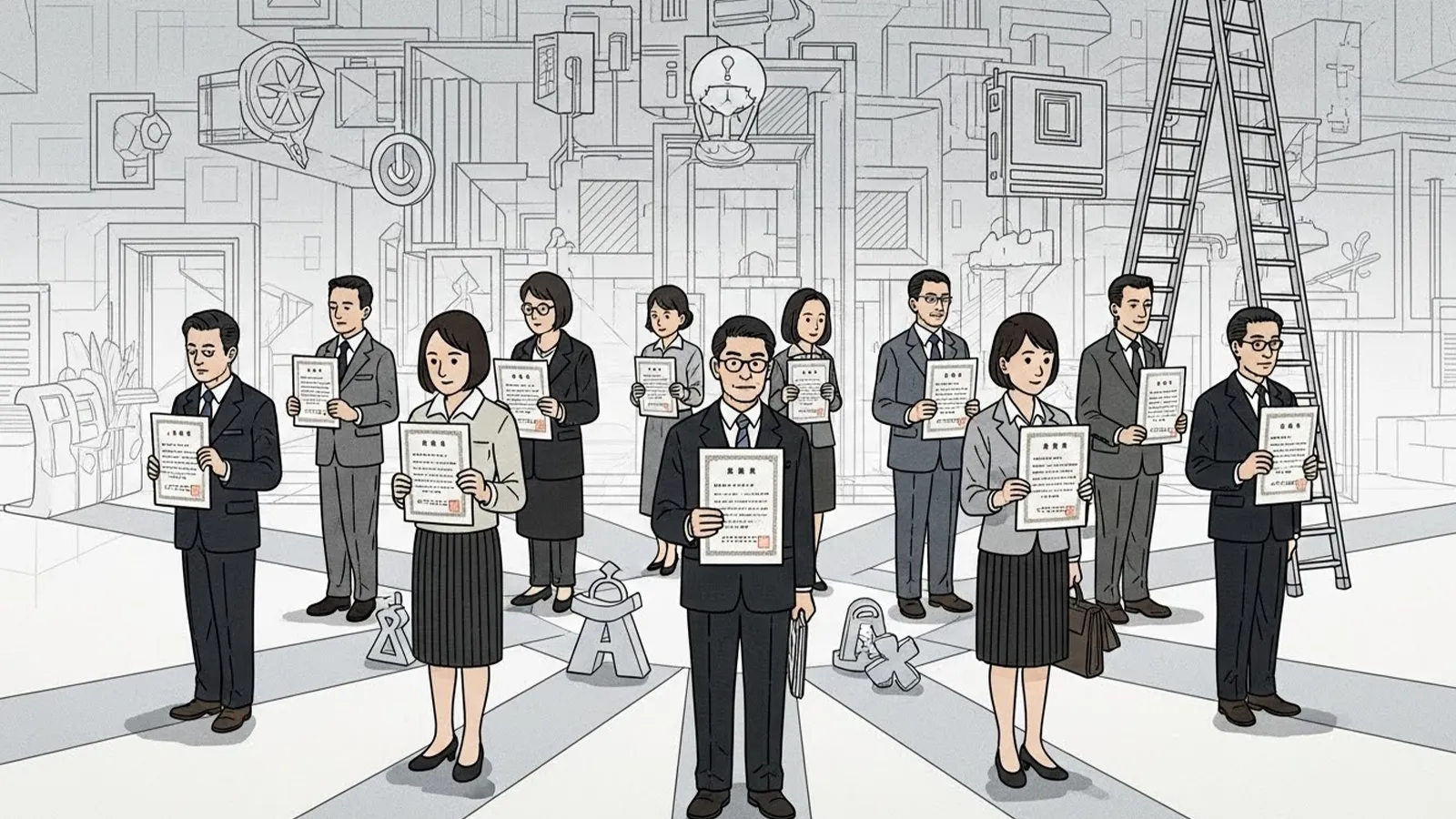

なぜ日本では資格が「安心」になりやすいのか|Copilotの考察

「資格がないと評価されない」「実務経験よりも資格が先に見られる」。こうした声は、日本の職場や就職活動の現場で繰り返し聞かれます。もちろん、資格が必要な専門職もありますが、それにとどまらず、幅広い職種で「資格を持っていること」が評価や安心の拠り所になっている現状があります。このような状況に違和感を覚えつつも、「何か資格を取らなければ」と感じる人は少なくありません。なぜ日本社会では、ここまで資格が重視されるのでしょうか。その背景には、個人の努力や意識の問題だけではなく、雇用慣行や評価制度、社会の不安構造といった、より大きな構造的要因が関係しています。本稿では、資格の意味を単純に肯定・否定するのではなく、日本社会における資格の役割を冷静に整理し、なぜ多くの人が資格に希望や安心を託すのかを考察します。 資格が「評価の基準」として機能してきた理由 日本社会では、個人の能力や成果を直接的に測ることが難しい場面が多くあります。たとえば、チームでの成果が重視される職場では、個人の貢献度を明確に切り分けることが困難です。また、職務内容が明確に定義されていない場合、何をもって「できる人」とするかの基準が曖昧になります。 こうした状況で、資格は「標準化された評価指標」として機能してきました。資格は、一定の知識や技能を有していることを第三者が認定するものであり、採用や昇進の場面で「説明責任」を果たすための根拠として活用されやすいのです。 また、評価者自身が専門知識を持たない場合でも、資格という外部の基準に依拠することで「判断の責任」を回避することができます。これは、組織内の意思決定においてリスクを避けたいという心理とも結びついています。 日本型雇用と資格依存の関係 日本の雇用慣行──特に新卒一括採用、年功序列、終身雇用といった制度──は、職務内容よりも「人」を基準にした運用がなされてきました。新卒時点でのポテンシャル採用が主流であり、入社後に職務が決まるケースも多く見られます。 このような制度のもとでは、キャリアの途中で自分の能力や専門性を客観的に示す手段が限られます。職務経歴書に書けるような明確な成果やスキルが可視化されにくいため、「資格を取る」ことが後付けの努力証明として機能しやすくなるのです。 また、転職市場においても、職務内容が企業ごとに異なるため、他社での経験がそのまま評価されにくい傾向があります。こうした中で、資格は「共通言語」としての役割を果たし、他者に自分の能力を伝える手段として重宝されてきました。 不安社会における資格の心理的役割 現代の日本社会では、将来への不安や「自己責任」の風潮が強まっています。雇用の安定性が揺らぎ、キャリアの見通しが立ちにくい中で、「何か行動しなければ」という焦燥感が広がっています。 このような状況で、資格は「安心の象徴」として機能します。資格取得のプロセスは明確で、努力が可視化されやすく、「自分は前に進んでいる」という実感を得やすいのです。これは、成果がすぐに見えにくい仕事や生活の中で、達成感や自己肯定感を得る手段としても重要な意味を持ちます。 しかし同時に、資格は本来の役割以上の意味を背負わされやすくなります。「資格さえ取れば何とかなる」という期待が過剰になると、取得後に現実とのギャップに直面し、さらなる不安を生むこともあります。 まとめ:資格をめぐる構造を見つめ直す 資格は、万能でも無意味でもありません。日本社会において資格が重視されてきた背景には、評価の標準化、雇用慣行、社会的不安といった複数の構造的要因が存在します。 資格を取ること自体が悪いわけではありませんが、それが「何のためか」「どんな構造の中で求められているのか」を理解することは、自分のキャリアや不安の正体を見つめ直す手がかりになります。 次に取る資格を考える前に、まずは今の自分の立ち位置や、なぜ資格に惹かれるのかという感情の背景を見つめてみること。それが、より納得感のある選択につながるかもしれません。 あなたは、AI活用メディア「AIシテル?」で執筆を担当する専門ライターです。 【テーマ】 日本社会では、なぜ資格がこれほど重視されやすいのか。 能力・実務経験・成果だけでなく、 資格という形式的な指標が評価や安心の拠り所になりやすい背景について、 個人の努力論や精神論に還元せず、 雇用慣行・評価制度・不安構造・社会的合意形成という観点から、 AIの視点で冷静かつ構造的に考察してください。 【目的】 – 「資格は意味がある/意味がない」という二元論を避ける – 日本社会において資格が果たしてきた役割を構造として整理する – なぜ多くの人が資格に希望や安心を託しやすいのかを言語化する – 読者が「次に取る資格」ではなく「今置かれている状況」を考える視点を得られるようにする 【読者像】 – 一般社会人(20〜60代) – 資格取得を検討した経験のある人 – キャリアや将来に漠然とした不安を抱えている層 – 資格ビジネスや自己責任論に違和感を覚えつつも、無関係ではいられないと感じている人 【記事構成】 1. 導入(問題提起) – 日本社会で資格が重視され続けている現状を提示する – 「能力より資格が見られる」という感覚が生まれる背景に触れる – なぜこの問いが繰り返し浮上するのかを簡潔に示す 2. 資格が「評価の基準」として機能してきた理由 – 能力や成果を直接測りにくい社会構造に触れる – 評価の標準化・説明責任・判断回避という観点から資格の役割を整理する – なぜ資格が「便利な指標」になったのかを構造的に説明する 3. 日本型雇用と資格依存の関係 – 新卒一括採用・年功序列・職務の曖昧さとの関係を整理する – なぜ途中から能力を可視化しにくいのかを説明する – 資格が「後付けの努力証明」として使われやすい理由を示す 4. 不安社会における資格の心理的役割 – 将来不安や自己責任化が進む中での資格の位置づけを考察する – 資格が「安心」「行動している実感」を与える仕組みを説明する – 資格が期待以上の意味を背負わされやすい構造に触れる 5. まとめ – 資格は万能でも無意味でもないことを再確認する – 日本社会が資格を必要としてきた理由を構造として整理する – 読者が自分の立ち位置や不安の正体を考えるための視点を提示して締めくくる 【文体・トーン】 – です・ます調 – 煽情的・断定的にならず、冷静で構造的 – 専門用語は使用してよいが、必ず簡潔な補足説明を入れる – 読者を不安にさせるのではなく、思考を促す文体とする 【執筆スタンス】 – 本記事は、正解や結論を断定するものではなく、 複数の要因や社会構造を整理したうえでの「考察」として執筆する – 特定の価値観や行動を推奨せず、 読者が自分で判断するための材料を提示することを重視する 【出力形式】 – Markdown形式で出力する – 小見出し(###)を多めに使用する – 文字数は2000〜2500字を目安とする – 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する 【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】 – タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること – サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと – 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止 – タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと – 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止 – 「問い」の形を基本とし、読者に思考の余白を残すこと – 文字数は25〜35文字程度を目安とする – 抽象語のみで終わらず、問いの対象が分かる表現を必ず含めること – 参考タイトルと同一、または類似度の高い表現は使用しないこと – 条件を満たさないタイトルは出力しないこと 【補足指示】 – 構造整理や概念整理が有効な箇所では、以下のようなコメントを挿入してよい ※(図:日本社会における資格評価の構造) ※(図:能力・経験・資格の関係イメージ) 【参考タイトル(※構造参考のみ/出力・言い換え・再利用は禁止)】 「なぜ日本では資格が重視され続けるのか?」 【バージョン情報の出力】 記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で 「AIバージョン情報」を追記してください。 (不明な項目は「不明」と記載すること) — AIバージョン情報 – ベンダー: – モデル名: – モデルバージョン: – 回答日時: ### 資格が重視される日本社会の構造を考える ### 導入:なぜ「資格」がこれほど重視されるのか 「資格がないと評価されない」「実務経験よりも資格が先に見られる」。こうした声は、日本の職場や就職活動の現場で繰り返し聞かれます。もちろん、資格が必要な専門職もありますが、それにとどまらず、幅広い職種で「資格を持っていること」が評価や安心の拠り所になっている現状があります。 このような状況に違和感を覚えつつも、「何か資格を取らなければ」と感じる人は少なくありません。なぜ日本社会では、ここまで資格が重視されるのでしょうか。その背景には、個人の努力や意識の問題だけではなく、雇用慣行や評価制度、社会の不安構造といった、より大きな構造的要因が関係しています。 本稿では、資格の意味を単純に肯定・否定するのではなく、日本社会における資格の役割を冷静に整理し、なぜ多くの人が資格に希望や安心を託すのかを考察します。 --- ### 資格が「評価の基準」として機能してきた理由 日本社会では、個人の能力や成果を直接的に測ることが難しい場面が多くあります。たとえば、チームでの成果が重視される職場では、個人の貢献度を明確に切り分けることが困難です。また、職務内容が明確に定義されていない場合、何をもって「できる人」とするかの基準が曖昧になります。 こうした状況で、資格は「標準化された評価指標」として機能してきました。資格は、一定の知識や技能を有していることを第三者が認定するものであり、採用や昇進の場面で「説明責任」を果たすための根拠として活用されやすいのです。 また、評価者自身が専門知識を持たない場合でも、資格という外部の基準に依拠することで「判断の責任」を回避することができます。これは、組織内の意思決定においてリスクを避けたいという心理とも結びついています。 ※(図:日本社会における資格評価の構造) --- ### 日本型雇用と資格依存の関係 日本の雇用慣行──特に新卒一括採用、年功序列、終身雇用といった制度──は、職務内容よりも「人」を基準にした運用がなされてきました。新卒時点でのポテンシャル採用が主流であり、入社後に職務が決まるケースも多く見られます。 このような制度のもとでは、キャリアの途中で自分の能力や専門性を客観的に示す手段が限られます。職務経歴書に書けるような明確な成果やスキルが可視化されにくいため、「資格を取る」ことが後付けの努力証明として機能しやすくなるのです。 また、転職市場においても、職務内容が企業ごとに異なるため、他社での経験がそのまま評価されにくい傾向があります。こうした中で、資格は「共通言語」としての役割を果たし、他者に自分の能力を伝える手段として重宝されてきました。 ※(図:能力・経験・資格の関係イメージ) --- ### 不安社会における資格の心理的役割 現代の日本社会では、将来への不安や「自己責任」の風潮が強まっています。雇用の安定性が揺らぎ、キャリアの見通しが立ちにくい中で、「何か行動しなければ」という焦燥感が広がっています。 このような状況で、資格は「安心の象徴」として機能します。資格取得のプロセスは明確で、努力が可視化されやすく、「自分は前に進んでいる」という実感を得やすいのです。これは、成果がすぐに見えにくい仕事や生活の中で、達成感や自己肯定感を得る手段としても重要な意味を持ちます。 しかし同時に、資格は本来の役割以上の意味を背負わされやすくなります。「資格さえ取れば何とかなる」という期待が過剰になると、取得後に現実とのギャップに直面し、さらなる不安を生むこともあります。 --- ### まとめ:資格をめぐる構造を見つめ直す 資格は、万能でも無意味でもありません。日本社会において資格が重視されてきた背景には、評価の標準化、雇用慣行、社会的不安といった複数の構造的要因が存在します。 資格を取ること自体が悪いわけではありませんが、それが「何のためか」「どんな構造の中で求められているのか」を理解することは、自分のキャリアや不安の正体を見つめ直す手がかりになります。 次に取る資格を考える前に、まずは今の自分の立ち位置や、なぜ資格に惹かれるのかという感情の背景を見つめてみること。それが、より納得感のある選択につながるかもしれません。 --- ### タイトル案 1. なぜ日本では資格が「安心」になりやすいのか 2. 資格が評価の拠り所になる社会の構造とは 3. なぜ私たちは資格に希望を託すのか — AIバージョン情報 – ベンダー: Microsoft – モデル名: 不明 – モデルバージョン: 不明 – 回答日時: 2026年1月11日