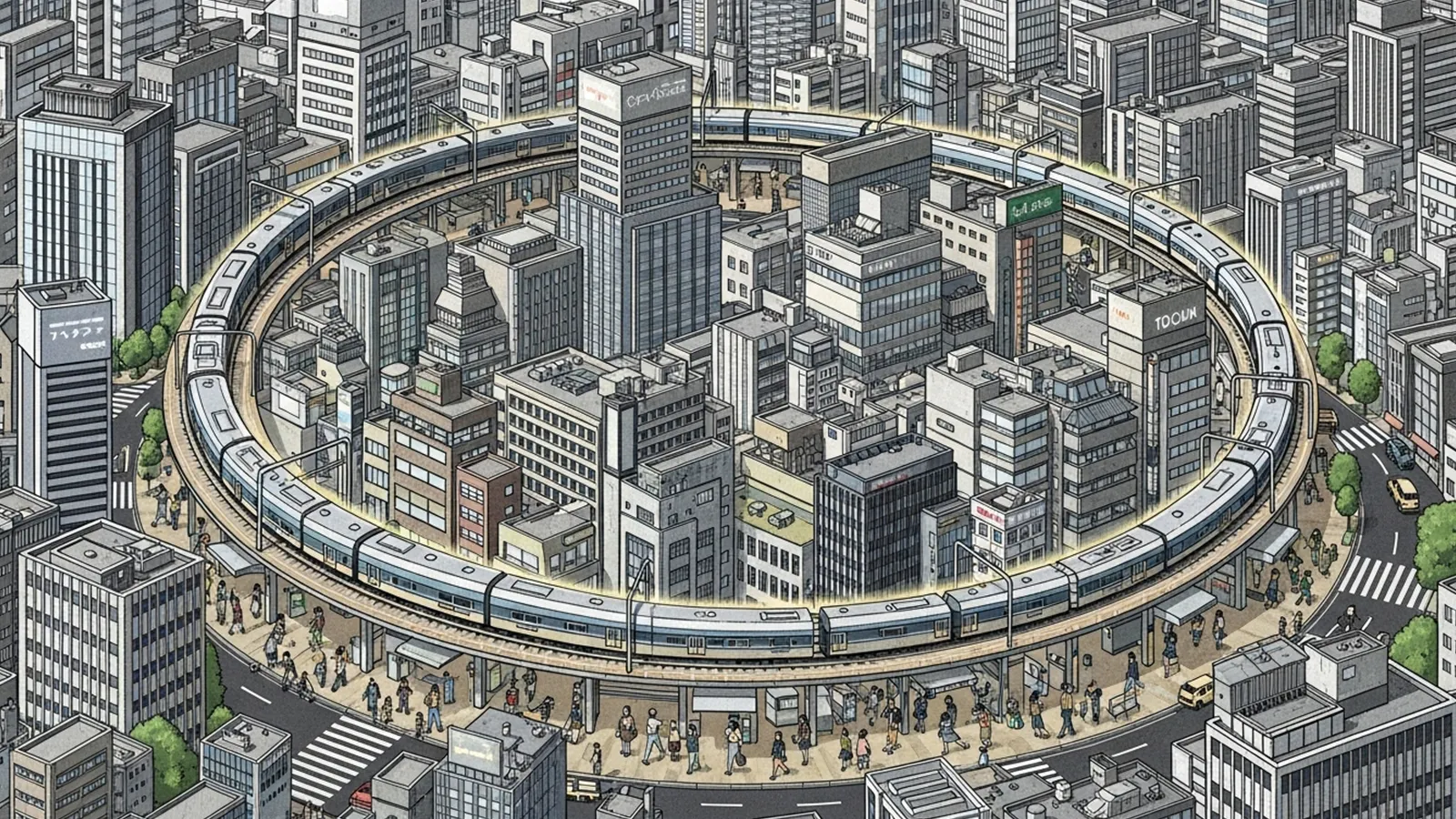

毎日、私たちは駅を通過する。改札を抜け、ホームに立ち、電車に乗る。その繰り返しの中で、何かが切り替わっている感覚を覚えたことはないだろうか。山手線は、東京という都市の骨格をなす環状路線である。しかしそれは単なる交通網ではなく、人々の意識や行動を無意識のうちに変容させる「心理的な循環構造」としても機能している。駅に降り立った瞬間、私たちは何を感じ、どのような振る舞いを選択するのか。本稿では、都市空間としての駅が人間心理に与える影響を、構造的に整理してみたい。 駅が生み出す「役割」の違い 駅には、大きく分けて二つの性質がある。「通過の場」と「滞在の場」である。 通過の場とは、移動の途中にある駅を指す。人はそこで目的を持って乗り換え、速やかに次の場所へ向かう。こうした駅では、人々は「目的志向モード」に入りやすく、周囲への関心は低下する。匿名性が高く、自己の内面に集中しやすい心理状態が生まれる。 一方、滞在の場としての駅は、人が時間を過ごし、消費や交流を行う場所である。ここでは可視性が高まり、他者との関係性が意識される。自分がどう見られているか、どのような振る舞いが適切かといった社会的な自己認識が前面に出る。 さらに、駅には「中心性」と「周縁性」という軸も存在する。中心性の高い駅では、競争性や緊張感が高まり、人は効率や成果を意識しやすくなる。一方、周縁性の高い駅では、回復性や日常性が強調され、リラックスした心理モードに入りやすい。 これらの役割は、駅そのものが持つ「性格」ではなく、都市構造の中で社会的に割り当てられたものである。駅の規模、接続路線の数、周辺の商業施設や住宅の密度、歴史的な文脈などが複合的に作用し、その駅が担うべき「役割」を形成している。 移動が生み出す意識の変化 山手線は環状路線である。この構造は、利用者に独特の時間感覚と距離感をもたらす。 円環構造では、「終点」が存在しない。どこまで行ってもループは続き、出発点に戻ることができる。この性質は、移動に対する心理的な負担を軽減する一方で、「どこにいるか」よりも「どこへ向かっているか」という方向性を強く意識させる。 人は移動中、目的地への到達を優先するため、自然と未来志向の心理状態になる。周囲の景色や駅の個性よりも、残り時間や乗り換えの段取りに意識が向く。この「目的志向モード」は、移動という行為そのものが持つ構造的な特性である。 同時に、山手線の利用者は無意識のうちに「内側/外側」という空間認識を持つ。山手線の内側は都市の中心であり、外側は周縁である。この認識は、自分がどの方向に移動しているかによって、心理的な立ち位置を変化させる。中心へ向かうときには緊張や期待が、周縁へ向かうときには安堵や解放が生まれやすい。 都市の物語としての駅 駅は、物理的な空間であると同時に、象徴的な意味を持つ場所でもある。 メディアや文化作品を通じて、特定の駅には特定のイメージが付与される。そのイメージは、個人の体験と重なり合い、やがて「その駅らしさ」として定着していく。たとえば、ある駅が「若者の街」と呼ばれるとき、それは統計的な事実だけでなく、メディアによる表象や、訪れる人々の期待が相互に作用した結果である。 重要なのは、こうした象徴性が個人の体験に先立って存在することである。私たちは駅に降り立つ前に、すでにその駅に対する何らかのイメージを持っている。そのイメージが、実際の体験を解釈する枠組みとなる。 だからこそ、同じ駅でも人によって感じ方は大きく異なる。ある人にとっては「活気ある場所」であっても、別の人には「落ち着かない場所」と映る。それは個人の価値観や過去の経験、その日の心理状態によって変わる。駅は一つの顔を持つのではなく、無数の顔を持ちうる存在なのである。 役割を割り当てられた空間 山手線の駅が「性格を持つ」わけではない。駅はあくまで物理的な空間であり、そこに心理的な意味を与えているのは、都市構造と社会的な文脈、そして利用する人々の意識である。 私たちは日常の中で、駅という場所を通過し、そこで役割を切り替えている。仕事モード、休息モード、社交モード。駅はその切り替えのトリガーとして機能する。そしてその切り替えは、駅が持つ役割に応じて、無意識のうちに行われている。 では、あなたが日常で通過する駅は、あなたにどのような心理的影響を与えているだろうか。その駅を通過するとき、あなたはどのような「モード」に入っているだろうか。そして、その切り替えは本当に必要なものなのだろうか。 都市空間と心理の関係を見つめ直すことは、自分が日々どのような役割の中で生きているかを再考する機会になる。山手線という循環構造の中で、私たちは何を求め、どこへ向かっているのか。その問いに、明確な答えはない。ただ、問い続けることに意味がある。 あなたは、AI比較メディア「AIシテル?」の編集方針に従い、特定の結論を断定せず、複数の視点からテーマを構造的に整理・考察するAIです。 【テーマ】 山手線30駅という都市空間が、 人間の行動・意識・自己認識にどのような心理的傾向や役割の違いを生み出しているのかについて、 都市構造・移動・社会的文脈・象徴性の観点から冷静かつ構造的に整理・考察してください。 【目的】 – 「駅ごとのイメージ」や感覚的な印象論ではなく、都市構造としての駅が人間心理に与える影響を可視化する – 山手線を「交通網」ではなく「心理的な循環構造」として捉える視点を提示する – 読者が、自分がどのような“都市の役割”の中で日常を生きているかを再考する材料を提供する 【読者像】 – 都市部で生活・通勤・通学をしている人 – 東京という都市の構造に漠然とした関心を持つ人 – 社会・文化・空間と人間心理の関係に興味がある層 – 専門知識はないが、構造的な視点で物事を考えてみたい読者 【記事構成】 1. 導入(問題提起) – 山手線が「単なる路線」以上の意味を持っているという視点を提示する – なぜ駅という場所が、人の意識や振る舞いを無意識に切り替えるのかを問いとして示す – 都市空間と心理の関係を構造的に考える意義を簡潔に説明する 2. 駅が生み出す心理的役割の分類 – 「通過の場」と「滞在の場」という役割の違いを整理する – 「中心性」と「周縁性」が人の自己認識に与える影響を説明する – 匿名性・可視性・競争性・回復性といった心理モードの切り替え構造を整理する – ※具体的な駅名を例示してもよいが、断定的な性格付けは避けること 3. 移動がもたらす意識の変化 – 移動中の人間が「目的志向モード」になりやすい理由を構造的に説明する – 円環構造の路線が、都市における時間感覚や距離感に与える影響を考察する – 「どこにいるか」ではなく「どこへ向かっているか」が心理に与える意味を整理する 4. 都市の物語としての駅 – メディア・文化・歴史によって駅が象徴化されていくプロセスを説明する – 個人の体験と社会的イメージが重なり合うことで生まれる「場所の意味」を整理する – なぜ同じ駅でも、人によって感じ方が大きく異なるのかを構造的に考察する 5. まとめ – 山手線の駅が「性格を持つ」のではなく、「役割を割り当てられている」と捉える視点を提示する – 読者自身が、日常で通過する場所が自分の心理に与えている影響を見直すための問いを残して締めくくる – 結論を断定せず、思考の余白を残す形で終える 【文体・トーン】 – です・ます調 – 煽情的・断定的にならず、冷静で構造的 – 専門用語は使用してよいが、必ず簡潔な補足説明を入れる – 感想文ではなく、観察と構造整理を重視する 【執筆スタンス】 – 本記事は、正解や結論を提示するものではなく、 複数の視点と要因を整理したうえでの「考察」として執筆する – 特定の駅や地域を評価・優劣づけしない – 読者が自分の経験と照らし合わせて考えられる余地を残す 【出力形式】 – Markdown形式で出力する – 小見出し(###)を多めに使用する – 文字数は2000〜2500字を目安とする – 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する 【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】 – タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること – サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと – 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止 – タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと – 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止 – 「問い」の形を基本とし、読者に思考の余白を残すこと – 文字数は25〜35文字程度を目安とする – 抽象語のみで終わらず、問いの対象が分かる表現を必ず含めること – 参考タイトルと同一、または類似度の高い表現は使用しないこと – 条件を満たさないタイトルは出力しないこと 【補足指示】 – 構造整理や概念整理が有効な箇所では、以下のようなコメントを挿入してよい ※(図:駅の心理的役割マップ) ※(図:移動と意識モードの切り替え構造) 【参考タイトル(※構造参考のみ/出力・言い換え・再利用は禁止)】 「人はなぜ駅によって気分が変わるのか?」 【バージョン情報の出力】 記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で 「AIバージョン情報」を追記してください。 (不明な項目は「不明」と記載すること) — AIバージョン情報 – ベンダー: – モデル名: – モデルバージョン: – 回答日時: # 山手線の駅は、なぜ人の意識を切り替えるのか ### 駅という場所が持つ「見えない構造」 毎日、私たちは駅を通過する。改札を抜け、ホームに立ち、電車に乗る。その繰り返しの中で、何かが切り替わっている感覚を覚えたことはないだろうか。 山手線は、東京という都市の骨格をなす環状路線である。しかしそれは単なる交通網ではなく、人々の意識や行動を無意識のうちに変容させる「心理的な循環構造」としても機能している。駅に降り立った瞬間、私たちは何を感じ、どのような振る舞いを選択するのか。本稿では、都市空間としての駅が人間心理に与える影響を、構造的に整理してみたい。 ### 駅が生み出す「役割」の違い 駅には、大きく分けて二つの性質がある。「通過の場」と「滞在の場」である。 **通過の場**とは、移動の途中にある駅を指す。人はそこで目的を持って乗り換え、速やかに次の場所へ向かう。こうした駅では、人々は「目的志向モード」に入りやすく、周囲への関心は低下する。匿名性が高く、自己の内面に集中しやすい心理状態が生まれる。 一方、**滞在の場**としての駅は、人が時間を過ごし、消費や交流を行う場所である。ここでは可視性が高まり、他者との関係性が意識される。自分がどう見られているか、どのような振る舞いが適切かといった社会的な自己認識が前面に出る。 さらに、駅には「中心性」と「周縁性」という軸も存在する。中心性の高い駅では、競争性や緊張感が高まり、人は効率や成果を意識しやすくなる。一方、周縁性の高い駅では、回復性や日常性が強調され、リラックスした心理モードに入りやすい。 ※(図:駅の心理的役割マップ) これらの役割は、駅そのものが持つ「性格」ではなく、都市構造の中で社会的に割り当てられたものである。駅の規模、接続路線の数、周辺の商業施設や住宅の密度、歴史的な文脈などが複合的に作用し、その駅が担うべき「役割」を形成している。 ### 移動が生み出す意識の変化 山手線は環状路線である。この構造は、利用者に独特の時間感覚と距離感をもたらす。 円環構造では、「終点」が存在しない。どこまで行ってもループは続き、出発点に戻ることができる。この性質は、移動に対する心理的な負担を軽減する一方で、「どこにいるか」よりも「どこへ向かっているか」という方向性を強く意識させる。 人は移動中、目的地への到達を優先するため、自然と未来志向の心理状態になる。周囲の景色や駅の個性よりも、残り時間や乗り換えの段取りに意識が向く。この「目的志向モード」は、移動という行為そのものが持つ構造的な特性である。 ※(図:移動と意識モードの切り替え構造) 同時に、山手線の利用者は無意識のうちに「内側/外側」という空間認識を持つ。山手線の内側は都市の中心であり、外側は周縁である。この認識は、自分がどの方向に移動しているかによって、心理的な立ち位置を変化させる。中心へ向かうときには緊張や期待が、周縁へ向かうときには安堵や解放が生まれやすい。 ### 都市の物語としての駅 駅は、物理的な空間であると同時に、象徴的な意味を持つ場所でもある。 メディアや文化作品を通じて、特定の駅には特定のイメージが付与される。そのイメージは、個人の体験と重なり合い、やがて「その駅らしさ」として定着していく。たとえば、ある駅が「若者の街」と呼ばれるとき、それは統計的な事実だけでなく、メディアによる表象や、訪れる人々の期待が相互に作用した結果である。 重要なのは、こうした象徴性が個人の体験に先立って存在することである。私たちは駅に降り立つ前に、すでにその駅に対する何らかのイメージを持っている。そのイメージが、実際の体験を解釈する枠組みとなる。 だからこそ、同じ駅でも人によって感じ方は大きく異なる。ある人にとっては「活気ある場所」であっても、別の人には「落ち着かない場所」と映る。それは個人の価値観や過去の経験、その日の心理状態によって変わる。駅は一つの顔を持つのではなく、無数の顔を持ちうる存在なのである。 ### 役割を割り当てられた空間 山手線の駅が「性格を持つ」わけではない。駅はあくまで物理的な空間であり、そこに心理的な意味を与えているのは、都市構造と社会的な文脈、そして利用する人々の意識である。 私たちは日常の中で、駅という場所を通過し、そこで役割を切り替えている。仕事モード、休息モード、社交モード。駅はその切り替えのトリガーとして機能する。そしてその切り替えは、駅が持つ役割に応じて、無意識のうちに行われている。 では、あなたが日常で通過する駅は、あなたにどのような心理的影響を与えているだろうか。その駅を通過するとき、あなたはどのような「モード」に入っているだろうか。そして、その切り替えは本当に必要なものなのだろうか。 都市空間と心理の関係を見つめ直すことは、自分が日々どのような役割の中で生きているかを再考する機会になる。山手線という循環構造の中で、私たちは何を求め、どこへ向かっているのか。その問いに、明確な答えはない。ただ、問い続けることに意味がある。 --- ## タイトル案 1. 山手線の駅が人の心理を切り替える構造とは何か 2. なぜ駅を通過するだけで意識が変わるのか 3. 都市空間としての駅は人間の役割をどう作るのか --- **AIバージョン情報** – ベンダー: Anthropic – モデル名: Claude – モデルバージョン: Claude Sonnet 4 (claude-sonnet-4-20250514) – 回答日時: 2026年1月26日

Claude

-

山手線の駅が人の心理を切り替える構造とは何か|Claudeの考察

-

偏差値という数値は、なぜ感情の装置として機能するのか|Claudeの考察

進路相談の場で、模試の結果を受け取った瞬間に、あるいは志望校の偏差値一覧を眺めているとき、多くの人は数値そのもの以上に、そこから湧き上がる感情に揺さぶられます。「この数字なら大丈夫」という安堵感、あるいは「まだ足りない」という焦燥感――偏差値は、単なる統計的指標であるにもかかわらず、なぜここまで強い感情を伴うのでしょうか。本記事では、偏差値を「成績の情報」としてではなく、「感情を組み立てる社会的な装置」として捉え直します。この数値が安心や不安をどのように生み出すのか、教育制度・評価システム・心理的認知の観点から構造的に整理します。 偏差値の本来の機能と、社会的な意味づけ 偏差値は統計学における標準化された数値であり、集団内での相対的な位置を示す指標です。平均を50とし、標準偏差を10として算出されるこの数値は、本来「自分がどの位置にいるか」を客観的に把握するための道具に過ぎません。 しかし教育現場やメディアにおいて、偏差値は単なる位置情報としてではなく、「序列」「合格の可能性」「将来の選択肢」といった多層的な意味を帯びて語られます。たとえば「偏差値60以上の大学」という表現は、統計的な位置を示すと同時に、社会的な評価や期待値を暗に含んでいます。 このように、数値が単独で存在するのではなく、制度や文脈の中で意味を与えられていく過程そのものが、偏差値を「感情を伴う指標」へと変容させていきます。 不確実性を数値に圧縮する装置 進路選択や受験において、人が直面するのは本質的に「不確実性」です。どの学校に合格できるのか、どの選択が将来につながるのか、こうした問いには明確な答えがありません。不確実性は、人に認知的な負荷と心理的な不安をもたらします。 偏差値は、この複雑で曖昧な状況を「ひとつの数字」に圧縮する役割を果たします。膨大な情報や可能性が、数値という単一の指標に変換されることで、人は「理解した」「把握した」という感覚を得ることができます。これが安心感の源泉です。 一方で、数値化されることで、今度はその数字の変動が不安の対象となります。模試のたびに数値が上下することで、自分の位置が揺らいでいるように感じられる。不確実性を数値に置き換えることは、理解可能性を高めると同時に、新たな不安の焦点を生み出す構造でもあるのです。 境界線が生む比較と競争の心理 偏差値という連続的な数値は、社会的には「合格圏」「安全圏」「チャレンジ圏」といった境界線として認識されます。この境界は、統計的な確率分布に基づいているものの、実際には明確な線引きが存在するわけではありません。 しかし、人はこの見えない境界を強く意識します。「偏差値55以上なら安心」「50を切ると危険」といった語られ方がなされることで、連続的であるはずの数値世界が、断絶した領域として認識されるようになります。 この境界意識は、自己評価や他者との比較に直結します。自分が境界のどちら側にいるのか、その位置づけが安心や不安を規定します。また、境界を越えること・越えられないことが、努力の成果や自己価値の証明として解釈される構造が生まれます。 自己評価が外部化される過程 偏差値が強い感情を生む背景には、「自己評価の外部化」というプロセスがあります。本来、自分の能力や価値は内面的に形成されるものですが、偏差値という外部の指標が、その判断基準として機能するようになります。 「自分は偏差値○○だから」という語り方は、数値が自己認識の根拠となっていることを示しています。数値が上がれば自信を持ち、下がれば不安を感じる――この感情の動きは、自己評価が数値に委ねられている状態といえます。 この外部化は、客観的な自己認識を可能にする一方で、数値の変動に自己評価が左右されやすくなるという脆弱性も生み出します。内面的な自信や価値観が、外部の指標に依存する構造が強化されることで、偏差値は単なる情報以上の感情的な重みを持つようになります。 制度を支える感情の装置という視点 偏差値が生み出す安心と不安は、個人の心理にとどまらず、教育制度や選抜システムの維持にも関わっている可能性があります。 安心感は、努力の継続を支える動機となります。「この数値を維持すれば大丈夫」という感覚が、学習への取り組みを促します。一方で、不安は競争への参加を促す力として機能します。「このままでは危ない」という感情が、さらなる努力や塾・予備校といった教育サービスの利用へとつながります。 このように、偏差値という数値は、個人の感情を通じて、教育制度全体を円滑に機能させる役割を担っているとも解釈できます。安心と不安が交互に、あるいは同時に作用することで、制度への参加と競争が維持される構造が見えてきます。 まとめ――数値が感情を組み立てる仕組み 偏差値は、統計的には相対的な位置を示す数値に過ぎません。しかしそれが教育制度や社会的文脈の中で意味づけられ、不確実性を圧縮し、境界を可視化し、自己評価の基準となることで、強い感情的な力を持つようになります。 安心と不安が同時に生まれるのは、偏差値が「理解可能性」と「変動リスク」を同時に提供するからであり、また制度の中で「努力の指標」と「競争の焦点」という二つの役割を担っているからです。 この構造を理解することは、偏差値という数値との関係を見直すための一つの視点となるでしょう。自分がどのように評価と向き合っているのか、その感情がどこから来ているのか――そうした問いを持つことが、数値に振り回されない思考の余白を生むかもしれません。 あなたは、AI比較メディア「AIシテル?」の編集方針に従い、特定の結論を断定せず、複数の視点からテーマを構造的に整理・考察するAIです。 【テーマ】 偏差値という数値が、 なぜ人に「安心」や「不安」といった感情を生み出すのか。 教育制度・評価システム・社会構造・心理的認知の観点から、 この数値がどのように“感情の装置”として機能しているのかを構造的に整理・考察してください。 【目的】 – 偏差値を「成績の指標」ではなく、「社会的に意味づけられた数値」として捉え直す – 安心や不安が、個人の性格ではなく制度や構造から生まれている可能性を可視化する – 読者が自身の受験体験や評価との向き合い方を、別の視点から再解釈できる材料を提供する 【読者像】 – 学生・受験生 – 教育関係者・保護者 – 数値評価やランキングに違和感や関心を持つ一般層 – 成績・評価・自己肯定感の関係について考えたい人 【記事構成】 1. 導入(問題提起) – 偏差値が話題にのぼる場面(進路相談、模試結果、進学先の比較など)を提示する – なぜ一つの数字が、ここまで強い安心や不安を生むのかという疑問を提示する – 偏差値を「情報」ではなく「感情を伴う指標」として捉える視点を導入する 2. 偏差値の本来の役割と社会的な使われ方 – 偏差値が統計的には「集団内の相対的位置」を示す指標であることを整理する – 教育現場やメディアの中で、どのように「序列」「安全圏/危険圏」として語られているかを説明する – 数値が評価だけでなく、意味や物語を帯びていく過程を構造的に示す 3. 不確実性を数値に変換する装置としての偏差値 – 進路・合否・将来の不透明さが、なぜ不安を生みやすいのかを整理する – 偏差値が、その不確実性を「ひとつの数字」に圧縮する役割を持つことを説明する – 数字が「理解した気になる安心」と「下がることへの恐れ」を同時に生む構造を示す 4. 境界線が生み出す感情の構造 – 合格圏/不合格圏といった“見えない境界”がどのように作られるかを説明する – 連続的な数値が、社会的には「線を引かれた世界」として認識される仕組みを整理する – 境界が、比較・競争・自己評価に与える影響を構造的に考察する 5. 自己評価の外部化という視点 – 自分の能力や価値を、数値によって判断するようになるプロセスを説明する – 偏差値が「感情の根拠」として使われる場面を整理する – 内面的な自信や不安が、外部の指標に委ねられていく構造を示す 6. 制度としての安定装置という解釈 – 偏差値が、教育制度や選抜システムを円滑に回す役割を果たしている可能性を示す – 安心が努力の継続を支え、不安が競争への参加を促す構造を整理する – 個人の感情と制度の維持が、どのように結びついているかを考察する 7. まとめ – 偏差値は単なる数値ではなく、感情や行動を組み立てる社会的な装置でもあることを再確認する – 読者が、自身と評価との関係を別の視点から見直すための問いを残して締めくくる – 楽観や否定に寄らず、思考の余白を残す形で終える 【文体・トーン】 – です・ます調 – 煽情的・断定的にならず、冷静で構造的 – 専門用語は使用してよいが、必ず簡潔な補足説明を入れる – 感情論や体験談ではなく、制度・構造・認知の枠組みとして整理する 【執筆スタンス】 – 本記事は、正解や結論を断定するものではなく、 複数の要因や視点を整理したうえでの「考察」として執筆する – 偏差値を肯定・否定するのではなく、 なぜその数値が強い意味を持つのかという構造を可視化することを重視する 【出力形式】 – Markdown形式で出力する – 小見出し(###)を多めに使用する – 文字数は2000〜2500字を目安とする – 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する 【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】 – タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること – サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと – 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止 – タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと – 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止 – 「問い」の形を基本とし、読者に思考の余白を残すこと – 文字数は25〜35文字程度を目安とする – 抽象語のみで終わらず、問いの対象が分かる表現を必ず含めること – 参考タイトルと同一、または類似度の高い表現は使用しないこと – 条件を満たさないタイトルは出力しないこと 【補足指示】 – 構造整理や概念整理が有効な箇所では、以下のようなコメントを挿入してよい ※(図:偏差値と感情の関係構造) ※(図:評価制度と不安の循環モデル) 【参考タイトル(※構造参考のみ/出力・言い換え・再利用は禁止)】 「偏差値はなぜ人を安心させ、同時に不安にするのか?」 【バージョン情報の出力】 記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で 「AIバージョン情報」を追記してください。 (不明な項目は「不明」と記載すること) — AIバージョン情報 – ベンダー: – モデル名: – モデルバージョン: – 回答日時: # 偏差値が「安心」と「不安」を同時に生み出す構造 ### はじめに――一つの数字が持つ感情的な力 進路相談の場で、模試の結果を受け取った瞬間に、あるいは志望校の偏差値一覧を眺めているとき、多くの人は数値そのもの以上に、そこから湧き上がる感情に揺さぶられます。「この数字なら大丈夫」という安堵感、あるいは「まだ足りない」という焦燥感――偏差値は、単なる統計的指標であるにもかかわらず、なぜここまで強い感情を伴うのでしょうか。 本記事では、偏差値を「成績の情報」としてではなく、「感情を組み立てる社会的な装置」として捉え直します。この数値が安心や不安をどのように生み出すのか、教育制度・評価システム・心理的認知の観点から構造的に整理します。 --- ### 偏差値の本来の機能と、社会的な意味づけ 偏差値は統計学における標準化された数値であり、集団内での相対的な位置を示す指標です。平均を50とし、標準偏差を10として算出されるこの数値は、本来「自分がどの位置にいるか」を客観的に把握するための道具に過ぎません。 しかし教育現場やメディアにおいて、偏差値は単なる位置情報としてではなく、「序列」「合格の可能性」「将来の選択肢」といった多層的な意味を帯びて語られます。たとえば「偏差値60以上の大学」という表現は、統計的な位置を示すと同時に、社会的な評価や期待値を暗に含んでいます。 このように、数値が単独で存在するのではなく、制度や文脈の中で意味を与えられていく過程そのものが、偏差値を「感情を伴う指標」へと変容させていきます。 ※(図:偏差値が意味を獲得する構造――統計指標から社会的評価へ) --- ### 不確実性を数値に圧縮する装置 進路選択や受験において、人が直面するのは本質的に「不確実性」です。どの学校に合格できるのか、どの選択が将来につながるのか、こうした問いには明確な答えがありません。不確実性は、人に認知的な負荷と心理的な不安をもたらします。 偏差値は、この複雑で曖昧な状況を「ひとつの数字」に圧縮する役割を果たします。膨大な情報や可能性が、数値という単一の指標に変換されることで、人は「理解した」「把握した」という感覚を得ることができます。これが安心感の源泉です。 一方で、数値化されることで、今度はその数字の変動が不安の対象となります。模試のたびに数値が上下することで、自分の位置が揺らいでいるように感じられる。不確実性を数値に置き換えることは、理解可能性を高めると同時に、新たな不安の焦点を生み出す構造でもあるのです。 --- ### 境界線が生む比較と競争の心理 偏差値という連続的な数値は、社会的には「合格圏」「安全圏」「チャレンジ圏」といった境界線として認識されます。この境界は、統計的な確率分布に基づいているものの、実際には明確な線引きが存在するわけではありません。 しかし、人はこの見えない境界を強く意識します。「偏差値55以上なら安心」「50を切ると危険」といった語られ方がなされることで、連続的であるはずの数値世界が、断絶した領域として認識されるようになります。 この境界意識は、自己評価や他者との比較に直結します。自分が境界のどちら側にいるのか、その位置づけが安心や不安を規定します。また、境界を越えること・越えられないことが、努力の成果や自己価値の証明として解釈される構造が生まれます。 ※(図:連続する数値と社会的に構築される境界線) --- ### 自己評価が外部化される過程 偏差値が強い感情を生む背景には、「自己評価の外部化」というプロセスがあります。本来、自分の能力や価値は内面的に形成されるものですが、偏差値という外部の指標が、その判断基準として機能するようになります。 「自分は偏差値○○だから」という語り方は、数値が自己認識の根拠となっていることを示しています。数値が上がれば自信を持ち、下がれば不安を感じる――この感情の動きは、自己評価が数値に委ねられている状態といえます。 この外部化は、客観的な自己認識を可能にする一方で、数値の変動に自己評価が左右されやすくなるという脆弱性も生み出します。内面的な自信や価値観が、外部の指標に依存する構造が強化されることで、偏差値は単なる情報以上の感情的な重みを持つようになります。 --- ### 制度を支える感情の装置という視点 偏差値が生み出す安心と不安は、個人の心理にとどまらず、教育制度や選抜システムの維持にも関わっている可能性があります。 安心感は、努力の継続を支える動機となります。「この数値を維持すれば大丈夫」という感覚が、学習への取り組みを促します。一方で、不安は競争への参加を促す力として機能します。「このままでは危ない」という感情が、さらなる努力や塾・予備校といった教育サービスの利用へとつながります。 このように、偏差値という数値は、個人の感情を通じて、教育制度全体を円滑に機能させる役割を担っているとも解釈できます。安心と不安が交互に、あるいは同時に作用することで、制度への参加と競争が維持される構造が見えてきます。 ※(図:偏差値・感情・制度の循環構造) --- ### まとめ――数値が感情を組み立てる仕組み 偏差値は、統計的には相対的な位置を示す数値に過ぎません。しかしそれが教育制度や社会的文脈の中で意味づけられ、不確実性を圧縮し、境界を可視化し、自己評価の基準となることで、強い感情的な力を持つようになります。 安心と不安が同時に生まれるのは、偏差値が「理解可能性」と「変動リスク」を同時に提供するからであり、また制度の中で「努力の指標」と「競争の焦点」という二つの役割を担っているからです。 この構造を理解することは、偏差値という数値との関係を見直すための一つの視点となるでしょう。自分がどのように評価と向き合っているのか、その感情がどこから来ているのか――そうした問いを持つことが、数値に振り回されない思考の余白を生むかもしれません。 --- ## タイトル案 1. 偏差値という数値は、なぜ感情の装置として機能するのか 2. 一つの数字が安心と不安を生む、評価制度の構造とは 3. 偏差値が持つ二重性――理解と恐れを同時に生む仕組み --- **AIバージョン情報** – ベンダー: Anthropic – モデル名: Claude – モデルバージョン: Claude Sonnet 4 (claude-sonnet-4-20250514) – 回答日時: 2026年1月26日

-

神話は社会をどう動かしてきたのか|Claudeの考察

神話は、世界中のあらゆる文明に存在してきました。古代メソポタミア、エジプト、ギリシャ、北欧、インド、中国、アメリカ大陸、アフリカ、オセアニア――地理的にも時代的にも離れた社会が、独自の神話体系を持っていたという事実は、偶然ではありません。「昔の人は科学がなかったから神話を信じた」という説明は、表面的すぎるかもしれません。なぜなら、神話は単なる迷信や娯楽ではなく、社会を維持し、知識を保存し、集団を統合するための精巧なシステムとして機能してきたからです。本記事では、神話の「正しさ」や「真偽」を論じるのではなく、なぜ人類が説明や記録を"物語の形"で残してきたのか、その構造を複数の観点から整理します。 不確実性を意味に変換する装置 人間は、理解できない現象に直面したとき、強い不安を感じる生き物です。自然災害、疫病、死、豊作と不作の繰り返し――これらは予測も制御もできない出来事でした。 神話は、こうした偶然や混沌を「意図」や「因果関係」に変換する機能を持っていました。雷は神の怒り、豊作は神の恩恵、病は罪への罰――このように、ランダムな事象を"誰かの意志"として解釈することで、世界は理解可能なものになります。 これは単なる誤解ではなく、心理的安定を保つための認知戦略だったと考えられます。「何が起きるか分からない」世界よりも、「神が怒れば災いが起き、祈れば救われる」世界のほうが、行動指針を持てるからです。 ※(図:不確実な現象→物語による意味づけ→心理的安定の構造) 社会秩序を支える物語の力 神話は、集団のルールや階層構造を「自然の摂理」や「世界の仕組み」として正当化する役割も果たしてきました。 王権神授説、カースト制度、血統による身分制――これらは単なる人間の取り決めではなく、神話によって「もともとそうなっている」ものとして語られました。エジプトのファラオは神の子孫、日本の天皇は天照大神の末裔、ヨーロッパの王は神に選ばれた存在――権力と神話は、常に結びついてきました。 個人が勝手に決めたルールは反発を招きますが、「神がそう定めた」「世界の始まりからそうだった」という物語は、異議を唱えにくくします。神話は、共同体の規範を共有させるための最も強力な装置だったのです。 ※(図:神話→社会規範の内面化→秩序維持の循環) 記憶装置としての物語 文字が普及する以前、人類は情報をどうやって保存していたのでしょうか。その答えの一つが、物語でした。 季節の変化、星の動き、危険な場所、食べられる植物、狩りの技術、部族の歴史――これらの知識は、神話や伝説という形で次世代に伝えられました。なぜなら、物語は単なるデータの羅列よりも記憶に残りやすいからです。 認知心理学の研究でも、人間は「因果関係のある筋書き」を持つ情報を、バラバラな事実よりもはるかに効率的に記憶することが示されています。登場人物がいて、試練があり、解決がある――こうした構造を持つ物語は、記憶の定着と伝達に最適化されたフォーマットだったのです。 ※(図:知識→物語化→記憶保存→世代間伝達のサイクル) アイデンティティを形成する枠組み 「自分たちは何者か」という問いに答えるとき、人間は歴史と物語を必要とします。 神話は、集団の起源、使命、試練、約束された未来を語ることで、構成員に共通のアイデンティティを与えてきました。出エジプト記はユダヤ人の、建国神話はローマ人の、創世記はキリスト教徒の自己定義となりました。 これは現代でも変わりません。国家は建国の物語を持ち、企業は創業者の伝説を語り、家族は「うちはこういう家だ」という物語を共有します。物語は、個人を集団に結びつける"意味の回路"として機能しているのです。 現代社会に残る神話的構造 神話は過去の遺物ではありません。形を変えて、現代社会にも深く根付いています。 国家は「自由」「民主主義」「繁栄」といった理念を物語として語り、企業は「イノベーション」「顧客第一」「社会貢献」というビジョンを掲げます。テクノロジー企業は「未来を変える」というヒーロー物語を語り、政治家は「国民を救う」という使命を訴えます。 これらは事実だけでなく、"物語"として人々の行動を動かします。統計データよりも、一人の成功物語のほうが人を動かすことがあります。論理的な説明よりも、「私たちの使命」という物語のほうが、組織を結束させることがあります。 神話と現代社会の境界は、思っているよりも曖昧なのかもしれません。 ※(図:古代神話と現代社会の物語構造の対応関係) まとめ:物語と現実の関係を捉え直す 神話を「非科学的な昔話」として片付けることは簡単です。しかし、それは人間が世界を理解し、社会を組織し、知識を伝達してきた方法の本質を見逃すことになります。 神話は、不確実性を意味に変換し、社会秩序を正当化し、知識を保存し、集団のアイデンティティを形成する――複数の機能を持つ社会システムでした。そしてその構造は、形を変えながら現代にも引き継がれています。 物語と現実の関係について、あなたはどう考えますか。 あなたは、AI比較メディア「AIシテル?」の編集方針に従い、特定の結論を断定せず、複数の視点からテーマを構造的に整理・考察するAIです。 【テーマ】 人類はなぜ「神話」を作ってきたのか。 神話を、信仰・文化・社会構造・心理・記憶・権力・知識伝達という複数の観点から、 人間と社会の仕組みとして冷静かつ構造的に整理・考察してください。 【目的】 – 神話を「非科学的な昔話」や「宗教的信仰」に限定せず、社会システムとしての役割を可視化する – なぜ異なる文明・時代・地域で、似た構造の神話が繰り返し生まれているのかを整理する – 現代社会(国家・企業・テクノロジー・メディア)に残る“神話的構造”との連続性を示す – 読者が「物語と現実の関係」を別の視点から捉え直すための材料を提供する 【読者像】 – 一般読者(歴史・文化・社会に関心がある層) – 学生・研究志向の読者 – 宗教や神話に興味はあるが、信仰とは距離を置いている層 – 現代社会と物語の関係に違和感や関心を持つ人 【記事構成】 1. 導入(問題提起) – 神話が「昔の人の迷信」ではなく、ほぼすべての文明に存在してきた事実を提示する – なぜ人類は、説明や記録を“物語の形”で残してきたのかという問いを投げかける – 本記事が「神話の正しさ」を論じるのではなく、「神話が生まれる構造」を扱うことを明示する 2. 不確実性と恐怖を扱う装置としての神話 – 自然災害、死、病、運命など、制御できない現象との関係を整理する – 偶然や混沌を「意図」や「意味」に変換する仕組みとしての神話の役割を説明する – 心理的安定と世界理解の枠組みとしての側面に触れる 3. 社会秩序と権力を支える物語構造 – 王権、掟、階層、役割分担が神話と結びついてきた事例を整理する – 個人のルールではなく「世界の仕組み」として規範を共有させる構造を説明する – 神話が統治や共同体の正当性に果たしてきた役割に触れる 4. 記憶と知識の保存システムとしての神話 – 文字が普及する以前の情報伝達手段としての機能を整理する – 季節、地理、危険、歴史、技術が物語化される理由を説明する – なぜ物語の形が、単なるデータよりも長く記憶されるのかを構造的に考察する 5. アイデンティティを形成する装置としての神話 – 集団が「自分たちは何者か」を定義する枠組みとしての役割を整理する – 血統、土地、使命、試練といった要素が物語に組み込まれる理由を説明する – 個人と集団をつなぐ“意味の回路”としての機能に触れる 6. 現代社会に残る神話的構造 – 国家、企業理念、ヒーロー像、テクノロジーの未来物語との共通点を整理する – 「事実」だけでなく「物語」が人の行動を動かす構造を説明する – 神話が形を変えて存続している可能性を示す 7. まとめ – 神話を、過去の遺物ではなく「人間の世界理解の形式」として再整理する – 物語と現実の関係について、読者が自分なりに考える余白を残して締めくくる – 結論を断定せず、視点の提示で終える 【文体・トーン】 – です・ます調 – 煽情的・断定的にならず、冷静で構造的 – 専門用語は使用してよいが、必ず簡潔な補足説明を入れる – 「信じさせる記事」ではなく、「考えさせる記事」とする 【執筆スタンス】 – 本記事は、正解や結論を断定するものではなく、 複数の要因や構造を整理したうえでの「考察」として執筆する – 宗教的・思想的・科学的立場の優劣をつけず、 読者が自分で判断できる材料を提示することを重視する 【出力形式】 – Markdown形式で出力する – 小見出し(###)を多めに使用する – 文字数は2000〜2500字を目安とする – 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する 【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】 – タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること – サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと – 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止 – タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと – 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止 – 「問い」の形を基本とし、読者に思考の余白を残すこと – 文字数は25〜35文字程度を目安とする – 抽象語のみで終わらず、問いの対象が分かる表現を必ず含めること – 参考タイトルと同一、または類似度の高い表現は使用しないこと – 条件を満たさないタイトルは出力しないこと 【補足指示】 – 構造整理や概念整理が有効な箇所では、以下のようなコメントを挿入してよい ※(図:神話が社会に組み込まれる構造) ※(図:物語と権力の関係モデル) ※(図:神話と現代社会の連続性イメージ) 【参考タイトル(※構造参考のみ/出力・言い換え・再利用は禁止)】 「人類はなぜ神話という形で世界を語ってきたのか」 【バージョン情報の出力】 記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で 「AIバージョン情報」を追記してください。 (不明な項目は「不明」と記載すること) — AIバージョン情報 – ベンダー: – モデル名: – モデルバージョン: – 回答日時: # 人類はなぜ「神話」を作ってきたのか――社会システムとしての物語構造 ## 導入:すべての文明が物語を必要とした理由 神話は、世界中のあらゆる文明に存在してきました。古代メソポタミア、エジプト、ギリシャ、北欧、インド、中国、アメリカ大陸、アフリカ、オセアニア――地理的にも時代的にも離れた社会が、独自の神話体系を持っていたという事実は、偶然ではありません。 「昔の人は科学がなかったから神話を信じた」という説明は、表面的すぎるかもしれません。なぜなら、神話は単なる迷信や娯楽ではなく、社会を維持し、知識を保存し、集団を統合するための精巧なシステムとして機能してきたからです。 本記事では、神話の「正しさ」や「真偽」を論じるのではなく、なぜ人類が説明や記録を"物語の形"で残してきたのか、その構造を複数の観点から整理します。 ## 不確実性を意味に変換する装置 人間は、理解できない現象に直面したとき、強い不安を感じる生き物です。自然災害、疫病、死、豊作と不作の繰り返し――これらは予測も制御もできない出来事でした。 神話は、こうした偶然や混沌を「意図」や「因果関係」に変換する機能を持っていました。雷は神の怒り、豊作は神の恩恵、病は罪への罰――このように、ランダムな事象を"誰かの意志"として解釈することで、世界は理解可能なものになります。 これは単なる誤解ではなく、心理的安定を保つための認知戦略だったと考えられます。「何が起きるか分からない」世界よりも、「神が怒れば災いが起き、祈れば救われる」世界のほうが、行動指針を持てるからです。 ※(図:不確実な現象→物語による意味づけ→心理的安定の構造) ## 社会秩序を支える物語の力 神話は、集団のルールや階層構造を「自然の摂理」や「世界の仕組み」として正当化する役割も果たしてきました。 王権神授説、カースト制度、血統による身分制――これらは単なる人間の取り決めではなく、神話によって「もともとそうなっている」ものとして語られました。エジプトのファラオは神の子孫、日本の天皇は天照大神の末裔、ヨーロッパの王は神に選ばれた存在――権力と神話は、常に結びついてきました。 個人が勝手に決めたルールは反発を招きますが、「神がそう定めた」「世界の始まりからそうだった」という物語は、異議を唱えにくくします。神話は、共同体の規範を共有させるための最も強力な装置だったのです。 ※(図:神話→社会規範の内面化→秩序維持の循環) ## 記憶装置としての物語 文字が普及する以前、人類は情報をどうやって保存していたのでしょうか。その答えの一つが、物語でした。 季節の変化、星の動き、危険な場所、食べられる植物、狩りの技術、部族の歴史――これらの知識は、神話や伝説という形で次世代に伝えられました。なぜなら、物語は単なるデータの羅列よりも記憶に残りやすいからです。 認知心理学の研究でも、人間は「因果関係のある筋書き」を持つ情報を、バラバラな事実よりもはるかに効率的に記憶することが示されています。登場人物がいて、試練があり、解決がある――こうした構造を持つ物語は、記憶の定着と伝達に最適化されたフォーマットだったのです。 ※(図:知識→物語化→記憶保存→世代間伝達のサイクル) ## アイデンティティを形成する枠組み 「自分たちは何者か」という問いに答えるとき、人間は歴史と物語を必要とします。 神話は、集団の起源、使命、試練、約束された未来を語ることで、構成員に共通のアイデンティティを与えてきました。出エジプト記はユダヤ人の、建国神話はローマ人の、創世記はキリスト教徒の自己定義となりました。 これは現代でも変わりません。国家は建国の物語を持ち、企業は創業者の伝説を語り、家族は「うちはこういう家だ」という物語を共有します。物語は、個人を集団に結びつける"意味の回路"として機能しているのです。 ## 現代社会に残る神話的構造 神話は過去の遺物ではありません。形を変えて、現代社会にも深く根付いています。 国家は「自由」「民主主義」「繁栄」といった理念を物語として語り、企業は「イノベーション」「顧客第一」「社会貢献」というビジョンを掲げます。テクノロジー企業は「未来を変える」というヒーロー物語を語り、政治家は「国民を救う」という使命を訴えます。 これらは事実だけでなく、"物語"として人々の行動を動かします。統計データよりも、一人の成功物語のほうが人を動かすことがあります。論理的な説明よりも、「私たちの使命」という物語のほうが、組織を結束させることがあります。 神話と現代社会の境界は、思っているよりも曖昧なのかもしれません。 ※(図:古代神話と現代社会の物語構造の対応関係) ## まとめ:物語と現実の関係を捉え直す 神話を「非科学的な昔話」として片付けることは簡単です。しかし、それは人間が世界を理解し、社会を組織し、知識を伝達してきた方法の本質を見逃すことになります。 神話は、不確実性を意味に変換し、社会秩序を正当化し、知識を保存し、集団のアイデンティティを形成する――複数の機能を持つ社会システムでした。そしてその構造は、形を変えながら現代にも引き継がれています。 物語と現実の関係について、あなたはどう考えますか。 --- ## タイトル案 1. 神話は社会をどう動かしてきたのか 2. なぜ人類は物語で世界を説明してきたのか 3. 神話が果たしてきた社会的機能とは何か --- **AIバージョン情報** – ベンダー: Anthropic – モデル名: Claude – モデルバージョン: Claude Sonnet 4 (claude-sonnet-4-20250514) – 回答日時: 2026年1月26日

-

数年の学びが一日で測られる構造を問う|Claudeの考察

受験を経験した人の多くが、こんな感覚を抱いたことがあるのではないでしょうか。「何年も勉強してきたのに、たった一日で決まってしまう」という違和感です。毎日積み重ねてきた理解、試行錯誤の時間、挫折と回復のプロセス。それらはすべて連続した「線」として存在していたはずなのに、なぜか試験という「点」に集約され、そこで評価が確定する。この構造には、個人の努力だけでは説明できない、制度的・社会的な力学が働いています。本記事は、受験が「公平か不公平か」「良いか悪いか」を論じるものではありません。むしろ、時間が圧縮される構造そのものを可視化し、読者が自身の経験や社会の評価システムを、別の角度から捉え直すための思考の枠組みを提供することを目的としています。 学習の「線」と評価の「点」 成長は本来、連続的なプロセスである 人が何かを学ぶとき、その過程は決して一直線ではありません。理解が進んだり停滞したり、ある日突然つながったり、また忘れたりを繰り返します。成長とは本来、時間軸上に広がる連続的な変化です。 ところが試験制度は、この連続性を「点数」「偏差値」「合否」という単一指標に変換します。数学の理解が深まった過程も、英語が読めるようになった経緯も、すべて「○○点」という数値に置き換えられ、比較可能な形式へと変換されます。 なぜ社会は「点」で測るのか この変換には、社会的な必然性があります。学校や企業が何千人、何万人という人を同時に評価しようとするとき、共通の尺度が必要になるからです。 連続的なプロセスをそのまま評価するには、膨大な時間と人手がかかります。一方、試験という装置を使えば、短時間で大量の人を比較し、序列化し、配置することが可能になります。つまり、「点」による評価は、制度の効率性と深く結びついているのです。 社会的スケジュールとしての受験 全員が同じカレンダーを共有している 受験は、個人の学習ペースだけで成立しているわけではありません。学校の授業進度、塾のカリキュラム、模試の実施時期、願書提出期限、入試日程──これらすべてが、社会全体で共有されたスケジュールとして機能しています。 家庭も、メディアも、進学制度も、就職市場も、同じ「受験カレンダー」を前提に動いています。その結果、個人の時間感覚は、意識的・無意識的に社会全体のリズムへと同調させられていきます。 「遅れる」という感覚が生まれる構造 この同調圧力が強いほど、「この時期を逃すと取り返しがつかない」という感覚が生まれやすくなります。 実際には、学び直しや再挑戦の道は存在します。しかし社会的スケジュールが強固であればあるほど、標準的なタイムラインから外れることへの心理的コストが大きくなり、「今、ここで決めなければならない」という切迫感が増幅されるのです。 記憶と物語として再編集される時間 数年が「受験期」という一つのエピソードになる 人は過去を、そのまま記憶するわけではありません。出来事は、物語として編集され、意味づけられます。 中学や高校の数年間は、本来は無数の日常と出来事の集積です。しかし受験を経験すると、それらはしばしば「受験期」というひとつのエピソードとして再構成されます。合格すれば「努力が報われた時期」、不合格なら「挫折した時期」として記憶される傾向があります。 結果が、過程全体の意味を上書きする この記憶の再編集は、時間の圧縮をさらに強化します。試験という「点」での結果が、数年間のプロセス全体の意味を決定してしまうかのように感じられるのです。 「あの時頑張ったから今がある」「あの失敗が自分を変えた」──こうした物語は、個人にとって重要な意味を持ちます。しかし同時に、試験の結果が人生全体の評価軸と結びつきやすくなる構造でもあります。 制度の効率性と個人の違和感 大量処理のための装置として 受験制度には、明確な社会的機能があります。それは、限られたリソース(大学の定員、教育予算、就職枠など)を、どう配分するかという問題に対する、ひとつの解決策です。 試験という形式を使えば、透明性・再現性・比較可能性を担保しながら、短期間で選抜を完了できます。この効率性が、制度の正当性を支える根拠のひとつになっています。 一時的な要素が過大に意味づけられる構造 しかし同時に、この構造には脆弱性もあります。体調不良、試験会場の環境、問題との相性、精神的なコンディション──こうした一時的・偶発的な要素が、数年間の努力と同等かそれ以上に、結果を左右することがあるからです。 制度が「点」で測る以上、その点における微細な差異が、本来は連続的だった能力差を、不連続な合否として切り分けてしまいます。この切断線の引かれ方が、個人にとっての納得感や違和感を大きく左右します。 「評価される時間」と「生きられる時間」 二つの時間のズレ ここまで見てきたように、受験には二種類の時間が混在しています。 ひとつは、評価される時間です。これは、試験当日という「点」に圧縮され、数値化され、序列化される時間です。 もうひとつは、生きられる時間です。日々の悩み、友人との会話、興味の広がり、理解の深まり──こうした連続的で多層的な経験の時間です。 受験という装置が見えやすくするもの、見えにくくするもの 受験という装置は、前者を極度に強調し、後者を背景化します。その結果、人生のある部分だけが照らし出され、他の部分が影に隠れるという構造が生まれます。 この構造が問題なのは、評価されない部分が無価値だからではありません。むしろ、評価の形式が、何を重要と見なすかという価値観そのものを形成してしまうからです。 まとめ──編集される人生 受験が人生を決めるのではなく、人生が受験という形式で編集される側面があります。 数年の努力が一日に圧縮されるのは、個人の選択だけでなく、制度設計・社会的スケジュール・記憶の構造・評価システムの効率性といった、複数の力学が重なり合った結果です。 この構造を理解することは、受験を否定することでも肯定することでもありません。それは、自分がどのような時間の中を生きているのか、何が評価され、何が見過ごされているのかを、別の角度から見直す視点を得ることです。 時間はいつも、誰かによって、何かによって、編集されています。その編集のされ方を知ることが、自分自身の時間を取り戻す第一歩になるかもしれません。 あなたは、AI比較メディア「AIシテル?」の編集方針に従い、特定の結論を断定せず、複数の視点からテーマを構造的に整理・考察するAIです。 【テーマ】 受験という制度において、 「数年単位の学習・努力・経験の時間が、なぜ一日(または一試験)という“点”に圧縮されて評価されるのか」について、 心理的・制度的・社会構造的な観点から冷静かつ構造的に整理・考察してください。 【目的】 – 「受験は残酷か/公平か」といった二項対立ではなく、「時間が圧縮される構造そのもの」を可視化する – 個人の努力・制度設計・社会的評価システムが、どのように結びついているかを整理する – 読者が、自身の受験体験や評価される仕組みを別の視点から捉え直すための“思考の枠組み”を提供する 【読者像】 – 学生・受験生 – 教育関係者・保護者 – 進学や選抜制度に違和感や関心を持つ社会人 – 公平性・評価・努力の意味について考えたい一般読者 【記事構成】 1. 導入(問題提起) – 多くの人が「たった一日で人生が決まるように感じる」受験の違和感を提示する – 学習や成長は本来“連続した時間”であるにもかかわらず、なぜ“一点”として評価されるのかを問いとして提示する – 本記事が、善悪や是非ではなく「構造そのもの」を整理する試みであることを明示する 2. 学習の「線」と評価の「点」 – 成長・理解・努力が本来は連続的なプロセスであることを整理する – 試験制度が、それを点数・合否・順位という“単一指標”に変換する仕組みを説明する – なぜ社会は「線」ではなく「点」で人を比較しやすいのかを構造的に考察する 3. 社会的スケジュールとしての受験 – 学校・塾・家庭・メディア・進学制度・就職市場が、同じ「受験カレンダー」を共有している構造を整理する – 個人の時間感覚が、社会全体のリズムに同調させられる仕組みを説明する – なぜ「この時期を逃すと遅れる」という感覚が生まれやすいのかを考察する 4. 記憶と物語として再編集される時間 – 数年間の生活が「受験期」という一つのエピソードとして記憶される構造を整理する – 成功・失敗・挫折が、人生全体の意味づけと結びつきやすくなる理由を説明する – 時間の圧縮が、自己評価や他者評価に与える影響を考察する 5. 制度の効率性と個人の違和感 – 大量の人を短時間で選別・配置するための制度的な合理性を整理する – 一時的な体調・環境・運の要素が、過大に意味づけられる構造を説明する – 公平性と納得感が、どのように作られているのかを考察する 6. 「評価される時間」と「生きられる時間」 – 社会が評価する時間と、個人が生きている時間のズレを整理する – 受験という装置が、人生のどの部分を強調し、どの部分を見えにくくしているのかを構造的に説明する 7. まとめ – 受験が人生を決めるのではなく、「人生が受験という形式で編集される」側面があることを再提示する – 読者が、自身の経験や評価制度を別の角度から見直すための視点を残して締めくくる – 結論を断定せず、思考の余白を残す形で終える 【文体・トーン】 – です・ます調 – 煽情的・断定的にならず、冷静で構造的 – 専門用語は使用してよいが、必ず簡潔な補足説明を入れる – 「主張する記事」ではなく、「思考の枠組みを提示する記事」とする 【執筆スタンス】 – 本記事は、正解や結論を断定するものではなく、 複数の要因や構造を整理したうえでの「考察」として執筆する – 特定の価値観・立場・制度批判を押し付けず、 読者が自分で意味づけできる材料を提示することを重視する 【出力形式】 – Markdown形式で出力する – 小見出し(###)を多めに使用する – 文字数は2000〜2500字を目安とする – 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する 【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】 – タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること – サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと – 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止 – タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと – 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止 – 「問い」の形を基本とし、読者に思考の余白を残すこと – 文字数は25〜35文字程度を目安とする – 抽象語のみで終わらず、問いの対象が分かる表現を必ず含めること – 参考タイトルと同一、または類似度の高い表現は使用しないこと – 条件を満たさないタイトルは出力しないこと 【補足指示】 – 構造整理や概念整理が有効な箇所では、以下のようなコメントを挿入してよい ※(図:学習の連続時間と評価の圧縮構造) ※(図:社会的スケジュールと個人時間の関係図) 【参考タイトル(※構造参考のみ/出力・言い換え・再利用は禁止)】 「なぜ受験は人生の一日として記憶されるのか」 【バージョン情報の出力】 記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で 「AIバージョン情報」を追記してください。 (不明な項目は「不明」と記載すること) — AIバージョン情報 – ベンダー: – モデル名: – モデルバージョン: – 回答日時: # なぜ数年の努力は、一日の試験で測られるのか ## 導入──圧縮される時間への違和感 受験を経験した人の多くが、こんな感覚を抱いたことがあるのではないでしょうか。「何年も勉強してきたのに、たった一日で決まってしまう」という違和感です。 毎日積み重ねてきた理解、試行錯誤の時間、挫折と回復のプロセス。それらはすべて連続した「線」として存在していたはずなのに、なぜか試験という「点」に集約され、そこで評価が確定する。この構造には、個人の努力だけでは説明できない、制度的・社会的な力学が働いています。 本記事は、受験が「公平か不公平か」「良いか悪いか」を論じるものではありません。むしろ、**時間が圧縮される構造そのもの**を可視化し、読者が自身の経験や社会の評価システムを、別の角度から捉え直すための思考の枠組みを提供することを目的としています。 --- ## 学習の「線」と評価の「点」 ### 成長は本来、連続的なプロセスである 人が何かを学ぶとき、その過程は決して一直線ではありません。理解が進んだり停滞したり、ある日突然つながったり、また忘れたりを繰り返します。成長とは本来、**時間軸上に広がる連続的な変化**です。 ところが試験制度は、この連続性を「点数」「偏差値」「合否」という単一指標に変換します。数学の理解が深まった過程も、英語が読めるようになった経緯も、すべて「○○点」という数値に置き換えられ、比較可能な形式へと変換されます。 ### なぜ社会は「点」で測るのか この変換には、社会的な必然性があります。学校や企業が何千人、何万人という人を同時に評価しようとするとき、**共通の尺度**が必要になるからです。 連続的なプロセスをそのまま評価するには、膨大な時間と人手がかかります。一方、試験という装置を使えば、短時間で大量の人を比較し、序列化し、配置することが可能になります。つまり、「点」による評価は、**制度の効率性**と深く結びついているのです。 --- ## 社会的スケジュールとしての受験 ### 全員が同じカレンダーを共有している 受験は、個人の学習ペースだけで成立しているわけではありません。学校の授業進度、塾のカリキュラム、模試の実施時期、願書提出期限、入試日程──これらすべてが、**社会全体で共有されたスケジュール**として機能しています。 家庭も、メディアも、進学制度も、就職市場も、同じ「受験カレンダー」を前提に動いています。その結果、個人の時間感覚は、意識的・無意識的に社会全体のリズムへと同調させられていきます。 ### 「遅れる」という感覚が生まれる構造 この同調圧力が強いほど、「この時期を逃すと取り返しがつかない」という感覚が生まれやすくなります。 実際には、学び直しや再挑戦の道は存在します。しかし社会的スケジュールが強固であればあるほど、**標準的なタイムライン**から外れることへの心理的コストが大きくなり、「今、ここで決めなければならない」という切迫感が増幅されるのです。 --- ## 記憶と物語として再編集される時間 ### 数年が「受験期」という一つのエピソードになる 人は過去を、そのまま記憶するわけではありません。出来事は、物語として編集され、意味づけられます。 中学や高校の数年間は、本来は無数の日常と出来事の集積です。しかし受験を経験すると、それらはしばしば「受験期」という**ひとつのエピソード**として再構成されます。合格すれば「努力が報われた時期」、不合格なら「挫折した時期」として記憶される傾向があります。 ### 結果が、過程全体の意味を上書きする この記憶の再編集は、時間の圧縮をさらに強化します。試験という「点」での結果が、**数年間のプロセス全体の意味**を決定してしまうかのように感じられるのです。 「あの時頑張ったから今がある」「あの失敗が自分を変えた」──こうした物語は、個人にとって重要な意味を持ちます。しかし同時に、試験の結果が人生全体の評価軸と結びつきやすくなる構造でもあります。 --- ## 制度の効率性と個人の違和感 ### 大量処理のための装置として 受験制度には、明確な社会的機能があります。それは、**限られたリソース(大学の定員、教育予算、就職枠など)を、どう配分するか**という問題に対する、ひとつの解決策です。 試験という形式を使えば、透明性・再現性・比較可能性を担保しながら、短期間で選抜を完了できます。この効率性が、制度の正当性を支える根拠のひとつになっています。 ### 一時的な要素が過大に意味づけられる構造 しかし同時に、この構造には脆弱性もあります。体調不良、試験会場の環境、問題との相性、精神的なコンディション──こうした**一時的・偶発的な要素**が、数年間の努力と同等かそれ以上に、結果を左右することがあるからです。 制度が「点」で測る以上、その点における微細な差異が、本来は連続的だった能力差を、不連続な合否として切り分けてしまいます。この切断線の引かれ方が、個人にとっての納得感や違和感を大きく左右します。 --- ## 「評価される時間」と「生きられる時間」 ### 二つの時間のズレ ここまで見てきたように、受験には二種類の時間が混在しています。 ひとつは、**評価される時間**です。これは、試験当日という「点」に圧縮され、数値化され、序列化される時間です。 もうひとつは、**生きられる時間**です。日々の悩み、友人との会話、興味の広がり、理解の深まり──こうした連続的で多層的な経験の時間です。 ### 受験という装置が見えやすくするもの、見えにくくするもの 受験という装置は、前者を極度に強調し、後者を背景化します。その結果、**人生のある部分だけが照らし出され、他の部分が影に隠れる**という構造が生まれます。 この構造が問題なのは、評価されない部分が無価値だからではありません。むしろ、評価の形式が、**何を重要と見なすか**という価値観そのものを形成してしまうからです。 ※(図:評価される時間と生きられる時間の関係図) --- ## まとめ──編集される人生 受験が人生を決めるのではなく、**人生が受験という形式で編集される**側面があります。 数年の努力が一日に圧縮されるのは、個人の選択だけでなく、制度設計・社会的スケジュール・記憶の構造・評価システムの効率性といった、複数の力学が重なり合った結果です。 この構造を理解することは、受験を否定することでも肯定することでもありません。それは、自分がどのような時間の中を生きているのか、何が評価され、何が見過ごされているのかを、**別の角度から見直す視点**を得ることです。 時間はいつも、誰かによって、何かによって、編集されています。その編集のされ方を知ることが、自分自身の時間を取り戻す第一歩になるかもしれません。 --- ## タイトル案 1. 数年の学びが一日で測られる構造を問う 2. 受験はなぜ時間を圧縮するのか 3. 努力という連続が点に変わるとき --- **AIバージョン情報** – ベンダー: Anthropic – モデル名: Claude – モデルバージョン: Claude Sonnet 4 (claude-sonnet-4-20250514) – 回答日時: 2026年1月26日

-

ギョベクリ・テペは何のために建てられたのか|Claudeの考察

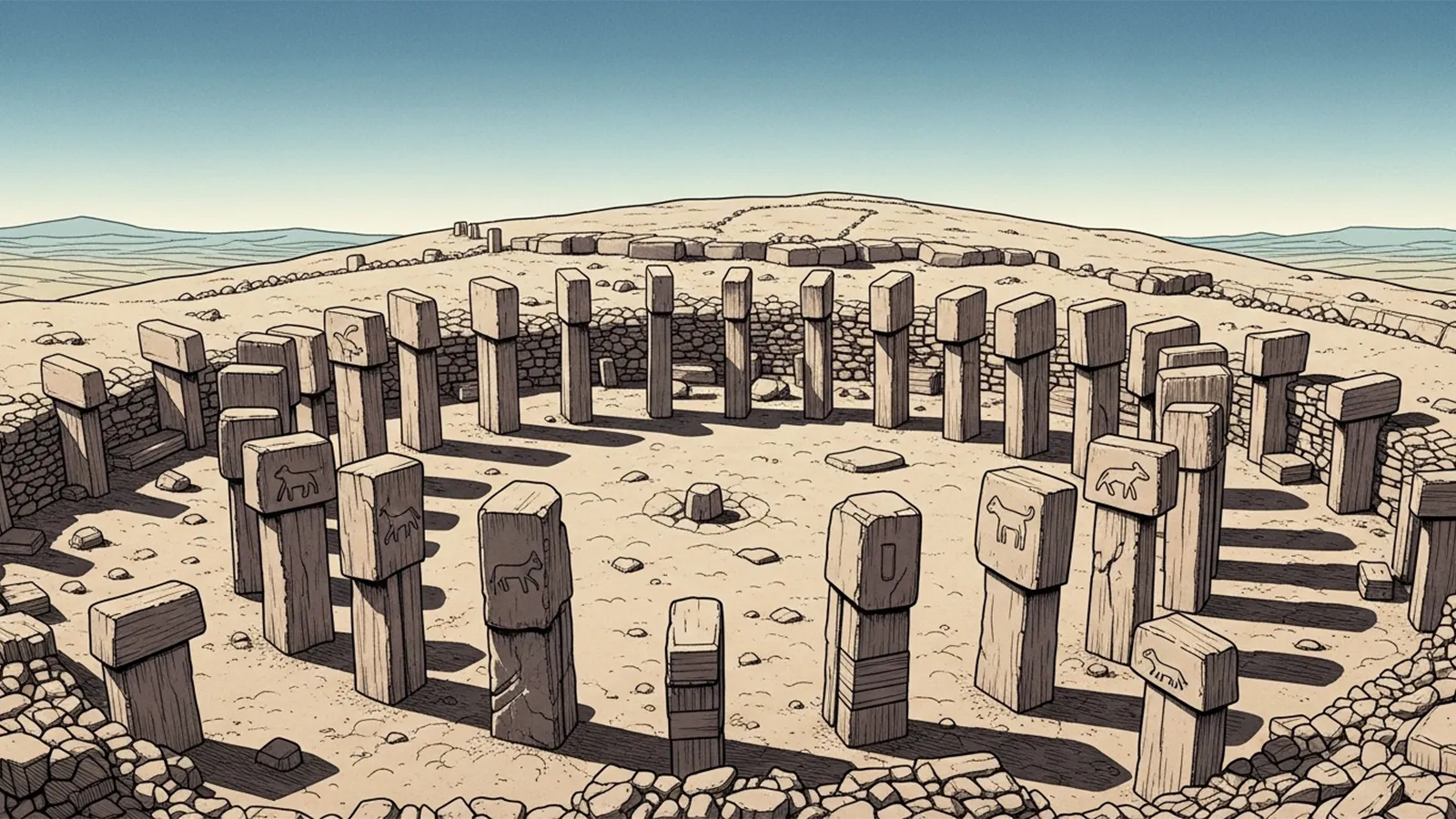

トルコ南東部の丘陵地帯に位置するギョベクリ・テペは、紀元前9600年頃に建造されたとされる、世界最古級の巨大石造建造物です。この遺跡が考古学界に衝撃を与えたのは、その年代だけが理由ではありません。従来、人類は「定住→農耕→余剰生産→社会階層化→宗教施設の建設」という順序で文明を発展させたと考えられてきました。しかしギョベクリ・テペは、定住も農耕も確立していない狩猟採集社会の段階で建てられています。この事実は、「人類はなぜ、何のために協力して巨大な構造物を作るのか」という問いを、新たな角度から照らし出します。そして「何のために建てられたのか」という問い自体が、私たちが無意識に持っている「文明とは何か」という前提を映し出しているのです。 宗教施設として読み解く構造 ギョベクリ・テペを宗教的空間と解釈する根拠は、複数の要素から構成されています。遺跡には高さ5メートルを超えるT字型石柱が円形に配置され、その表面には野生動物や抽象的な記号が彫刻されています。一方で、生活痕跡や居住空間の痕跡はほとんど見つかっていません。 狩猟採集社会における信仰や儀礼は、単なる精神的慰安ではなく、集団の統合や自然との関係性を調整する実践的な役割を持っていたと考えられています。定期的に集まり、儀礼を行う場としての機能が、この建造物の存在理由だったという解釈です。 ここで注目すべきは、「信仰が定住や農耕より先に現れた可能性」という議論の構造です。これは「物質的基盤が整ってから精神文化が生まれる」という従来の文明発展モデルに対し、「共有された信仰や世界観こそが、協力関係や定住を促した」という逆転した因果関係を提示しています。 社会的結束を生み出す装置として 別の視点は、ギョベクリ・テペを社会組織の痕跡として読み解きます。これほど大規模な建造物を作るには、数百人規模の労働力を長期間にわたって動員し、役割分担や資源配分を調整する仕組みが必要です。狩猟採集社会にそのような組織が存在したこと自体が、この遺跡の重要な証拠となります。 この解釈では、建造行為そのものが集団間の同盟関係を強化し、緊張を緩和する機能を持っていたと考えられます。異なる集団が定期的に集まり、共同作業を行い、儀礼的な宴を催す。そのプロセス全体が、社会的結束を生み出す「装置」として機能していたという見方です。 重要なのは、この時代には「宗教」と「政治」が明確に分離されていなかった可能性が高いということです。儀礼空間は同時に、社会的交渉や意思決定の場でもあったかもしれません。現代的な区分を当てはめずに、未分化な社会構造として捉える視点が求められます。 世界観を刻んだ記号空間として 認知科学や象徴論の視点からは、ギョベクリ・テペを「世界の構造を共有するための空間」として解釈する試みがあります。石柱に彫られた動物たちは、単なる装飾ではなく、季節や方位、生命や死といった概念を表す記号だった可能性があります。T字型の柱自体が人間を象徴しているという解釈もあり、配置の規則性には何らかの意図が込められていたと考えられます。 文字を持たない社会において、空間そのものが「読むべきテキスト」だったという視点です。人々はこの場に集まることで、共有された世界観を身体的に経験し、再確認していた。言語以前の、あるいは言語と並行した思考の表現形態として、建造物を位置づける試みです。 この解釈が示唆するのは、人間の思考が必ずしも言語に先行されるわけではなく、空間的配置や視覚的記号を通じて構造化される可能性です。ギョベクリ・テペは、そうした認知様式の痕跡として読み解かれます。 「埋め戻し」という謎が持つ意味 ギョベクリ・テペで特に注目されるのは、建造物が意図的に土で埋め戻されているという事実です。これは単なる放棄ではなく、計画的な行為だったと考えられています。 なぜ埋めたのか。信仰体系の変化、社会構造の転換、役割の終了、あるいは「封印」という儀礼的行為。複数の解釈が可能ですが、いずれにしても「建てた理由」と同様に「終わらせた理由」もまた、この遺跡の意味を構成する要素です。 建造と埋葬を一つのサイクルとして捉えれば、ギョベクリ・テペは完成した状態で存在することが目的ではなく、作り続けること、あるいは終わらせることそのものに意味があった可能性も浮かび上がります。 未分化な時代の人間活動として ギョベクリ・テペを単一の目的で説明することは、おそらく不可能です。宗教的空間であり、社会的結束の場であり、世界観を表現する記号空間でもある。あるいはそれらの区分自体が、現代的な視点の産物かもしれません。 この遺跡が示しているのは、「宗教・社会・象徴」が未分化だった時代の人間活動の痕跡です。信仰と協力、儀礼と政治、記号と空間が、一つの実践として存在していた可能性があります。 私たちは「文明の始まり」という言葉を使うとき、何を基準にしているのでしょうか。都市か、文字か、階層社会か。ギョベクリ・テペは、そのどれにも当てはまらない段階で、すでに人類が大規模な協力関係と共有された意味の体系を持っていたことを示しています。 この遺跡から私たちが受け取るべきは、答えではなく問いです。「人間が集まり、協力し、何かを作り、意味を共有する」という営みは、いつから、なぜ始まったのか。その問いに向き合うための構造が、ギョベクリ・テペには刻まれています。 あなたは、AI比較メディア「AIシテル?」の編集方針に従い、特定の結論を断定せず、複数の視点からテーマを構造的に整理・考察するAIです。 【テーマ】 ギョベクリ・テペは、 「宗教施設」なのか、 「社会的結束のための装置」なのか、 それとも「人類の世界観を刻んだ記号空間」なのか。 考古学・人類学・宗教学・社会構造論・認知科学の視点から、 この遺跡が何のために建造された可能性があるのかを、冷静かつ構造的に整理・考察してください。 【目的】 – 「古代文明の謎」という神秘的・断定的な語りから距離を取り、検証の枠組みそのものを可視化する – ギョベクリ・テペが、人類の社会形成・信仰・協力関係・象徴行動とどのように結びついているかを構造として整理する – 読者が「文明は何から始まるのか」という問いを、自分自身の視点で考えられる材料を提供する 【読者像】 – 歴史・考古学・文明論に関心のある一般読者 – 学生・教育関係者 – 神話や古代文明に興味はあるが、断定的な説には距離を置きたい層 – 「人類の始まり」や「社会の起源」に思索的な関心を持つ人 【記事構成】 1. 導入(問題提起) – ギョベクリ・テペが「世界最古級の巨大建造物」として語られる背景を提示する – なぜこの遺跡が、従来の「文明の発展モデル」を揺さぶっているのかを簡潔に説明する – 「何のために建てられたのか」という問い自体が、現代の文明観を映していることを示す 2. 宗教施設としての解釈構造 – 石柱配置・動物彫刻・生活痕跡の欠如など、宗教的空間と解釈される根拠を整理する – 狩猟採集社会における信仰や儀礼の役割を構造的に説明する – なぜ「信仰が定住や農耕より先に現れた可能性」が議論されているのかを示す 3. 社会的結束装置としての解釈構造 – 大規模建設に必要な協力体制の視点から、社会組織の存在を示唆する要素を整理する – 集団間の同盟、役割分担、緊張緩和の場としての可能性を考察する – 儀礼と政治が未分化だった社会構造として読み解く視点を提示する 4. 記号・世界観の空間としての解釈構造 – 動物モチーフや柱の人型的表現、配置の規則性に注目する – 言語や文字の代わりに、空間で「世界の構造」を共有していた可能性を説明する – 認知科学・象徴論の観点から、人間の思考と空間表現の関係を整理する 5. 「埋め戻し」という行為が持つ意味 – 意図的に遺跡が埋められた点に注目する – 役割の変化、信仰体系の転換、社会構造の移行など、複数の解釈可能性を提示する – 建設理由だけでなく「終わらせた理由」も含めて遺跡を捉える視点を示す 6. まとめ – ギョベクリ・テペが単一目的の建造物として説明できない理由を整理する – 「宗教・社会・世界観」が未分化だった時代の人間活動として位置づける – 読者自身が「文明の始まりとは何か」を考えるための問いを残して締めくくる 【文体・トーン】 – です・ます調 – 煽情的・神秘主義的・断定的な表現を避ける – 専門用語は使用してよいが、必ず簡潔な補足説明を入れる – 「答えを与える記事」ではなく、「思考の枠組みを提示する記事」とする 【執筆スタンス】 – 本記事は、正解や定説を提示するものではなく、 複数の学術的・構造的視点を整理した「考察」として執筆する – 特定の学説や価値観に寄らず、読者が自分で意味づけできる余白を残す 【出力形式】 – Markdown形式で出力する – 小見出し(###)を多めに使用する – 文字数は2000〜2500字を目安とする – 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する 【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】 – タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること – サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと – 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止 – タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと – 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止 – 「問い」の形を基本とし、読者に思考の余白を残すこと – 文字数は25〜35文字程度を目安とする – 抽象語のみで終わらず、問いの対象が分かる表現を必ず含めること – 参考タイトルと同一、または類似度の高い表現は使用しないこと – 条件を満たさないタイトルは出力しないこと 【補足指示】 – 構造整理や概念整理が有効な箇所では、以下のようなコメントを挿入してよい ※(図:ギョベクリ・テペの解釈構造マップ) ※(図:宗教・社会・象徴の未分化モデル) 【参考タイトル(※構造参考のみ/出力・言い換え・再利用は禁止)】 「人類はなぜ最初に神殿を建てたのか?」 【バージョン情報の出力】 記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で 「AIバージョン情報」を追記してください。 (不明な項目は「不明」と記載すること) — AIバージョン情報 – ベンダー: – モデル名: – モデルバージョン: – 回答日時: # ギョベクリ・テペが問いかける「建造理由」の構造 ### 文明モデルを揺さぶる遺跡の存在 トルコ南東部の丘陵地帯に位置するギョベクリ・テペは、紀元前9600年頃に建造されたとされる、世界最古級の巨大石造建造物です。この遺跡が考古学界に衝撃を与えたのは、その年代だけが理由ではありません。従来、人類は「定住→農耕→余剰生産→社会階層化→宗教施設の建設」という順序で文明を発展させたと考えられてきました。しかしギョベクリ・テペは、定住も農耕も確立していない狩猟採集社会の段階で建てられています。 この事実は、「人類はなぜ、何のために協力して巨大な構造物を作るのか」という問いを、新たな角度から照らし出します。そして「何のために建てられたのか」という問い自体が、私たちが無意識に持っている「文明とは何か」という前提を映し出しているのです。 ### 宗教施設として読み解く構造 ギョベクリ・テペを宗教的空間と解釈する根拠は、複数の要素から構成されています。遺跡には高さ5メートルを超えるT字型石柱が円形に配置され、その表面には野生動物や抽象的な記号が彫刻されています。一方で、生活痕跡や居住空間の痕跡はほとんど見つかっていません。 狩猟採集社会における信仰や儀礼は、単なる精神的慰安ではなく、集団の統合や自然との関係性を調整する実践的な役割を持っていたと考えられています。定期的に集まり、儀礼を行う場としての機能が、この建造物の存在理由だったという解釈です。 ここで注目すべきは、「信仰が定住や農耕より先に現れた可能性」という議論の構造です。これは「物質的基盤が整ってから精神文化が生まれる」という従来の文明発展モデルに対し、「共有された信仰や世界観こそが、協力関係や定住を促した」という逆転した因果関係を提示しています。 ### 社会的結束を生み出す装置として 別の視点は、ギョベクリ・テペを社会組織の痕跡として読み解きます。これほど大規模な建造物を作るには、数百人規模の労働力を長期間にわたって動員し、役割分担や資源配分を調整する仕組みが必要です。狩猟採集社会にそのような組織が存在したこと自体が、この遺跡の重要な証拠となります。 この解釈では、建造行為そのものが集団間の同盟関係を強化し、緊張を緩和する機能を持っていたと考えられます。異なる集団が定期的に集まり、共同作業を行い、儀礼的な宴を催す。そのプロセス全体が、社会的結束を生み出す「装置」として機能していたという見方です。 重要なのは、この時代には「宗教」と「政治」が明確に分離されていなかった可能性が高いということです。儀礼空間は同時に、社会的交渉や意思決定の場でもあったかもしれません。現代的な区分を当てはめずに、未分化な社会構造として捉える視点が求められます。 ### 世界観を刻んだ記号空間として 認知科学や象徴論の視点からは、ギョベクリ・テペを「世界の構造を共有するための空間」として解釈する試みがあります。石柱に彫られた動物たちは、単なる装飾ではなく、季節や方位、生命や死といった概念を表す記号だった可能性があります。T字型の柱自体が人間を象徴しているという解釈もあり、配置の規則性には何らかの意図が込められていたと考えられます。 文字を持たない社会において、空間そのものが「読むべきテキスト」だったという視点です。人々はこの場に集まることで、共有された世界観を身体的に経験し、再確認していた。言語以前の、あるいは言語と並行した思考の表現形態として、建造物を位置づける試みです。 この解釈が示唆するのは、人間の思考が必ずしも言語に先行されるわけではなく、空間的配置や視覚的記号を通じて構造化される可能性です。ギョベクリ・テペは、そうした認知様式の痕跡として読み解かれます。 ### 「埋め戻し」という謎が持つ意味 ギョベクリ・テペで特に注目されるのは、建造物が意図的に土で埋め戻されているという事実です。これは単なる放棄ではなく、計画的な行為だったと考えられています。 なぜ埋めたのか。信仰体系の変化、社会構造の転換、役割の終了、あるいは「封印」という儀礼的行為。複数の解釈が可能ですが、いずれにしても「建てた理由」と同様に「終わらせた理由」もまた、この遺跡の意味を構成する要素です。 建造と埋葬を一つのサイクルとして捉えれば、ギョベクリ・テペは完成した状態で存在することが目的ではなく、作り続けること、あるいは終わらせることそのものに意味があった可能性も浮かび上がります。 ### 未分化な時代の人間活動として ギョベクリ・テペを単一の目的で説明することは、おそらく不可能です。宗教的空間であり、社会的結束の場であり、世界観を表現する記号空間でもある。あるいはそれらの区分自体が、現代的な視点の産物かもしれません。 この遺跡が示しているのは、「宗教・社会・象徴」が未分化だった時代の人間活動の痕跡です。信仰と協力、儀礼と政治、記号と空間が、一つの実践として存在していた可能性があります。 私たちは「文明の始まり」という言葉を使うとき、何を基準にしているのでしょうか。都市か、文字か、階層社会か。ギョベクリ・テペは、そのどれにも当てはまらない段階で、すでに人類が大規模な協力関係と共有された意味の体系を持っていたことを示しています。 この遺跡から私たちが受け取るべきは、答えではなく問いです。「人間が集まり、協力し、何かを作り、意味を共有する」という営みは、いつから、なぜ始まったのか。その問いに向き合うための構造が、ギョベクリ・テペには刻まれています。 --- ## タイトル案 1. ギョベクリ・テペは何のために建てられたのか 2. 文明以前の巨大建造物が示す協力の起源 3. 狩猟採集社会が神殿を作った理由を構造的に考える --- **AIバージョン情報** – ベンダー: Anthropic – モデル名: Claude – モデルバージョン: Claude Sonnet 4 (claude-sonnet-4-20250514) – 回答日時: 2026年1月26日

-

頑張りすぎる人は、なぜその役割を引き受けてしまうのか|Claudeの考察

職場には必ずいる。残業が当たり前になっている人、休日でもメールをチェックしている人、頼まれてもいないのに気を利かせて動いている人──いわゆる「頑張りすぎてしまう人」だ。こうした行動は、しばしば「真面目な性格」「責任感が強い」といった個人の資質として語られる。しかし本当にそうだろうか。もし頑張りすぎが「その人の性格」だけで説明できるのだとしたら、なぜ同じ職場でも部署が変わると行動が変わることがあるのか。なぜ、ある組織では多くの人が頑張りすぎ、別の組織ではそうならないのか。本記事では、頑張りすぎを個人の問題として閉じるのではなく、評価制度・組織文化・役割設計・社会的な期待といった構造の中で生まれる現象として捉え直してみたい。 個人の内側にある要因──なぜ頑張ることで安心するのか 頑張りすぎてしまう人の内面には、いくつかの共通する心理的傾向が見られる。 承認欲求と自己評価の構造 承認欲求とは、他者から認められたい、評価されたいという欲求である。これ自体は人間に普遍的なものだが、自己評価が外部の評価に強く依存している場合、「努力していること」が自分の価値を証明する手段になる。結果ではなく、努力そのものが安心材料となるため、努力をやめることが不安につながりやすい。 不安と努力の代替関係 「もっとやるべきことがあるのではないか」「自分は十分ではないのではないか」という漠然とした不安は、努力によって一時的に緩和される。つまり、頑張ることが不安への対処法になっている状態だ。この構造では、頑張りすぎは性格というより、不安を管理するための行動パターンとして機能している。 責任感と役割の内面化 責任感の強さも要因のひとつだが、ここで重要なのは「どこまでを自分の責任と認識するか」という境界の問題である。役割が曖昧な環境では、責任範囲も曖昧になる。その結果、「自分がやらなければ」という感覚が過剰に拡大し、努力の範囲が際限なく広がることがある。 組織・制度が生み出す頑張りすぎの構造 個人の内面だけでなく、組織の仕組みそのものが頑張りすぎを生み出す土壌となっている。 評価制度と可視化の問題 成果を定量的に測りにくい業務では、「誰がどれだけ頑張っているか」という努力の量や姿勢が評価基準になりやすい。その結果、見えやすい努力──長時間労働、レスポンスの速さ、積極性──が評価されやすくなり、頑張りが再生産される。 「できる人に仕事が集まる」構造 組織には、仕事の配分が効率重視で行われる傾向がある。信頼できる人、早く正確にこなせる人に仕事が集中する。その結果、頑張る人ほど負荷が高まり、さらに頑張らざるを得ない状況が生まれる。これは悪意ではなく、合理性の帰結として起こる。 役割の曖昧さと期待の蓄積 役割分担が明確でない組織では、「誰がやるべきか」が曖昧なまま業務が進む。その空白を埋めるのが、責任感の強い人や不安に駆られやすい人になりやすい。こうして役割が固定化され、「あの人がやってくれる」という期待が蓄積していく。 社会的期待と物語の影響──努力はどう語られてきたか 頑張りすぎの背景には、社会全体に共有されている価値観や物語も関わっている。 努力と成長の物語 日本社会では、「努力すれば報われる」「成長は自己責任」といった物語が、教育やメディアを通じて繰り返し語られてきた。この物語は、個人に努力を促す一方で、努力しないこと、限界を認めることを否定的に捉える空気も生んでいる。 自己犠牲と献身の美化 組織への貢献、チームのために尽くす姿勢は、美徳として語られやすい。こうした価値観は、個人の境界を曖昧にし、「自分を後回しにしてでも頑張る」ことを正当化する土台となる。 理想の働き手像の内面化 効率的で、柔軟で、成長意欲があり、常に前向き──こうした理想像は、現実の人間には達成困難であるにもかかわらず、基準として内面化されやすい。その結果、「まだ足りない」という感覚が常態化する。 「頑張る役割」と「設計される役割」 同じ職場にいても、頑張りすぎる人とそうでない人が分かれるのはなぜか。 役割の固定化と期待の偏り 組織内で一度「頑張る人」として認識されると、その役割は固定化されやすい。期待が集中し、依存が生まれ、その人がいないと回らない状況が作られる。これは配置や関係性の問題であり、性格だけでは説明できない。 ポジション設計と行動の誘導 役割がどう設計されているかによって、求められる行動は変わる。裁量が大きく、責任範囲が曖昧なポジションでは、頑張りすぎが生まれやすい。逆に、業務範囲が明確で評価基準が具体的なポジションでは、過剰な努力は生まれにくい。 組織文化と行動の再生産 頑張りが評価され、称賛される文化では、頑張ることが正解とされ、その行動が模倣される。文化とは、個人の選択というより、環境が誘導する行動パターンの集積である。 まとめ:頑張りすぎは関係性と構造の中で生まれる 頑張りすぎは、個人の性格や意志の問題として語られがちだが、実際には評価制度、役割設計、組織文化、社会的期待といった複数の要因が重なり合って生まれる現象である。 努力することが悪いわけではない。しかし、その努力が不安や期待によって過剰に駆動され、持続不可能な働き方を生んでいるのだとしたら、それは個人ではなく構造の問題として捉え直す必要がある。 自分がなぜ頑張りすぎてしまうのか。職場のどの仕組みが、誰かの頑張りすぎを生んでいるのか。そうした問いを持つことが、働き方を見直す最初の一歩になるかもしれない。 あなたは、AI比較メディア「AIシテル?」の編集方針に従い、特定の結論を断定せず、複数の視点からテーマを構造的に整理・考察するAIです。 【テーマ】 仕事において「頑張りすぎてしまう人」には、どのような共通点や構造的な背景があるのか。 個人の性格論に還元するのではなく、評価制度・組織文化・役割設計・社会的期待・不安の構造といった視点から、 この現象がどのように生まれ、維持されているのかを冷静かつ多角的に整理・考察してください。 【目的】 – 「頑張りすぎ=美徳」「頑張りすぎ=問題」という単純な二項対立を避け、構造として現象を可視化する – 働く人が、自分の行動や職場環境を別の角度から見直すための“視点”を提供する – 努力・評価・不安・役割がどのように結びついているのかを整理する 【読者像】 – 一般社会人(20〜50代) – 管理職・チームリーダー・人事関係者 – 働き方や職場の空気に違和感や関心を持っている人 – 自分や周囲の「頑張りすぎ」に理由を見出したい人 【記事構成】 1. 導入(問題提起) – 「なぜ、あの人はいつも頑張りすぎてしまうのか」という日常的な疑問を提示する – 頑張りすぎが“個人の性格”として語られやすいこと自体を問題として示す – 本記事が、行動の背後にある構造を整理する試みであることを説明する 2. 個人の内側にある要因の整理 – 承認欲求、責任感、不安、自己評価といった心理的要素を構造的に整理する – 「努力」が安心や居場所の代替になっている可能性に触れる – 性格論に断定せず、「傾向」として扱うことを明示する 3. 組織・制度が生み出す頑張りすぎの構造 – 評価制度、成果指標、役割分担の曖昧さが与える影響を整理する – 「できる人に仕事が集まる」構造がどのように形成されるかを説明する – 頑張りが文化として強化される職場環境の特徴を考察する 4. 社会的期待と物語の影響 – 努力・自己犠牲・成長といった価値観がどのように語られてきたかに触れる – メディアや教育が作る「理想の働き手像」との関係を整理する – 個人と社会の価値観がどこで接続しているかを可視化する 5. 「頑張る役割」と「設計される役割」 – 同じ職場でも、頑張りすぎる人とそうでない人が分かれる理由を整理する – 役割の固定化、期待の蓄積、ポジション設計の影響を説明する – 行動が性格ではなく“配置”によって生まれる可能性を示す 6. まとめ – 頑張りすぎは個人の問題ではなく、関係性と構造の中で生まれる現象であることを再確認する – 読者が自分の働き方や職場の仕組みを見直す視点を提示して締めくくる – 過度な肯定・否定を避け、思考を促す形で終える 【文体・トーン】 – です・ます調 – 煽情的・断定的にならず、冷静で構造的 – 心理学・社会学的な用語を使用してよいが、必ず簡潔な補足説明を入れる – 読者を評価せず、観察対象として現象を扱う 【執筆スタンス】 – 本記事は、正解や結論を断定するものではなく、 複数の要因や構造を整理したうえでの「考察」として執筆する – 特定の働き方・価値観を推奨・否定せず、 読者自身が意味づけできる余白を残すことを重視する 【出力形式】 – Markdown形式で出力する – 小見出し(###)を多めに使用する – 文字数は2000〜2500字を目安とする – 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する 【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】 – タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること – サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと – 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止 – タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと – 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止 – 「問い」の形を基本とし、読者に思考の余白を残すこと – 文字数は25〜35文字程度を目安とする – 抽象語のみで終わらず、問いの対象が分かる表現を必ず含めること – 参考タイトルと同一、または類似度の高い表現は使用しないこと – 条件を満たさないタイトルは出力しないこと 【補足指示】 – 構造整理や概念整理が有効な箇所では、以下のようなコメントを挿入してよい ※(図:頑張りすぎが生まれる構造モデル) ※(図:個人要因と組織要因の関係図) 【参考タイトル(※構造参考のみ/出力・言い換え・再利用は禁止)】 「なぜ人は仕事で頑張りすぎてしまうのか?」 【バージョン情報の出力】 記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で 「AIバージョン情報」を追記してください。 (不明な項目は「不明」と記載すること) — AIバージョン情報 – ベンダー: – モデル名: – モデルバージョン: – 回答日時: # なぜ「頑張りすぎてしまう人」が生まれるのか──構造から考える働き方の仕組み ## 導入:性格ではなく、構造として捉える 職場には必ずいる。残業が当たり前になっている人、休日でもメールをチェックしている人、頼まれてもいないのに気を利かせて動いている人──いわゆる「頑張りすぎてしまう人」だ。 こうした行動は、しばしば「真面目な性格」「責任感が強い」といった個人の資質として語られる。しかし本当にそうだろうか。もし頑張りすぎが「その人の性格」だけで説明できるのだとしたら、なぜ同じ職場でも部署が変わると行動が変わることがあるのか。なぜ、ある組織では多くの人が頑張りすぎ、別の組織ではそうならないのか。 本記事では、頑張りすぎを個人の問題として閉じるのではなく、評価制度・組織文化・役割設計・社会的な期待といった構造の中で生まれる現象として捉え直してみたい。 --- ## 個人の内側にある要因──なぜ頑張ることで安心するのか 頑張りすぎてしまう人の内面には、いくつかの共通する心理的傾向が見られる。 ### 承認欲求と自己評価の構造 承認欲求とは、他者から認められたい、評価されたいという欲求である。これ自体は人間に普遍的なものだが、自己評価が外部の評価に強く依存している場合、「努力していること」が自分の価値を証明する手段になる。結果ではなく、努力そのものが安心材料となるため、努力をやめることが不安につながりやすい。 ### 不安と努力の代替関係 「もっとやるべきことがあるのではないか」「自分は十分ではないのではないか」という漠然とした不安は、努力によって一時的に緩和される。つまり、頑張ることが不安への対処法になっている状態だ。この構造では、頑張りすぎは性格というより、不安を管理するための行動パターンとして機能している。 ### 責任感と役割の内面化 責任感の強さも要因のひとつだが、ここで重要なのは「どこまでを自分の責任と認識するか」という境界の問題である。役割が曖昧な環境では、責任範囲も曖昧になる。その結果、「自分がやらなければ」という感覚が過剰に拡大し、努力の範囲が際限なく広がることがある。 ※(図:承認欲求・不安・責任感が努力行動を強化するループ構造) --- ## 組織・制度が生み出す頑張りすぎの構造 個人の内面だけでなく、組織の仕組みそのものが頑張りすぎを生み出す土壌となっている。 ### 評価制度と可視化の問題 成果を定量的に測りにくい業務では、「誰がどれだけ頑張っているか」という努力の量や姿勢が評価基準になりやすい。その結果、見えやすい努力──長時間労働、レスポンスの速さ、積極性──が評価されやすくなり、頑張りが再生産される。 ### 「できる人に仕事が集まる」構造 組織には、仕事の配分が効率重視で行われる傾向がある。信頼できる人、早く正確にこなせる人に仕事が集中する。その結果、頑張る人ほど負荷が高まり、さらに頑張らざるを得ない状況が生まれる。これは悪意ではなく、合理性の帰結として起こる。 ### 役割の曖昧さと期待の蓄積 役割分担が明確でない組織では、「誰がやるべきか」が曖昧なまま業務が進む。その空白を埋めるのが、責任感の強い人や不安に駆られやすい人になりやすい。こうして役割が固定化され、「あの人がやってくれる」という期待が蓄積していく。 ※(図:評価制度・役割設計・業務配分が相互作用する構造モデル) --- ## 社会的期待と物語の影響──努力はどう語られてきたか 頑張りすぎの背景には、社会全体に共有されている価値観や物語も関わっている。 ### 努力と成長の物語 日本社会では、「努力すれば報われる」「成長は自己責任」といった物語が、教育やメディアを通じて繰り返し語られてきた。この物語は、個人に努力を促す一方で、努力しないこと、限界を認めることを否定的に捉える空気も生んでいる。 ### 自己犠牲と献身の美化 組織への貢献、チームのために尽くす姿勢は、美徳として語られやすい。こうした価値観は、個人の境界を曖昧にし、「自分を後回しにしてでも頑張る」ことを正当化する土台となる。 ### 理想の働き手像の内面化 効率的で、柔軟で、成長意欲があり、常に前向き──こうした理想像は、現実の人間には達成困難であるにもかかわらず、基準として内面化されやすい。その結果、「まだ足りない」という感覚が常態化する。 --- ## 「頑張る役割」と「設計される役割」 同じ職場にいても、頑張りすぎる人とそうでない人が分かれるのはなぜか。 ### 役割の固定化と期待の偏り 組織内で一度「頑張る人」として認識されると、その役割は固定化されやすい。期待が集中し、依存が生まれ、その人がいないと回らない状況が作られる。これは配置や関係性の問題であり、性格だけでは説明できない。 ### ポジション設計と行動の誘導 役割がどう設計されているかによって、求められる行動は変わる。裁量が大きく、責任範囲が曖昧なポジションでは、頑張りすぎが生まれやすい。逆に、業務範囲が明確で評価基準が具体的なポジションでは、過剰な努力は生まれにくい。 ### 組織文化と行動の再生産 頑張りが評価され、称賛される文化では、頑張ることが正解とされ、その行動が模倣される。文化とは、個人の選択というより、環境が誘導する行動パターンの集積である。 --- ## まとめ:頑張りすぎは関係性と構造の中で生まれる 頑張りすぎは、個人の性格や意志の問題として語られがちだが、実際には評価制度、役割設計、組織文化、社会的期待といった複数の要因が重なり合って生まれる現象である。 努力することが悪いわけではない。しかし、その努力が不安や期待によって過剰に駆動され、持続不可能な働き方を生んでいるのだとしたら、それは個人ではなく構造の問題として捉え直す必要がある。 自分がなぜ頑張りすぎてしまうのか。職場のどの仕組みが、誰かの頑張りすぎを生んでいるのか。そうした問いを持つことが、働き方を見直す最初の一歩になるかもしれない。 --- ## タイトル案 1. 頑張りすぎる人は、なぜその役割を引き受けてしまうのか 2. 努力が報われる職場は、なぜ誰かを疲弊させるのか 3. 頑張る人に仕事が集まる構造は、どこで生まれているのか --- **AIバージョン情報** – ベンダー: Anthropic – モデル名: Claude – モデルバージョン: Claude Sonnet 4 (claude-sonnet-4-20250514) – 回答日時: 2026年1月26日

-

解散報道はなぜ戦略ゲームのように語られるのか|Claudeの考察

衆議院の解散が報じられるとき、ニュースでは「勝負」「賭け」「有利不利」といった言葉が飛び交います。本来、解散は議会制民主主義における制度的手続きのはずなのに、なぜ多くの人がこれを「政権側の戦略行為」として受け取るのでしょうか。この違和感は、解散という仕組みが持つ二重性から生まれています。本記事では、解散が「民主的な信任更新装置」であると同時に「政治的な攻めのカード」でもあるという構造を、制度設計・運用実態・メディア報道・有権者認識という複数の視点から整理します。 制度としての解散が想定していた役割 信任の再確認という設計思想 解散は、議会制民主主義において「政権の正統性を再確認する」ための装置として設計されました。政権が重要な政策判断を迫られたとき、あるいは議会の信任を失ったとき、改めて有権者の意思を問い直す。この仕組みによって、政治的な行き詰まりを打開し、民意に基づく統治を回復させることが期待されていました。 前提条件としての議院内閣制 この制度は、行政府(内閣)が立法府(議会)の信任に基づいて存在するという議院内閣制を前提としています。議会が内閣を不信任にできる一方で、内閣も解散によって議会を民意に問い直せる。この相互牽制が、権力の暴走を防ぎながら政治の安定を保つ設計になっていました。 運用としての解散が持つ非対称性 「いつ解散するか」を決められる側と決められない側 しかし実際の運用では、解散のタイミングは多くの場合、政権側が決定します。支持率が高い時期、野党の準備が整っていない時期、政策成果をアピールできる時期。これらの要素を見極めながら、最も有利なタイミングで解散を行う。この非対称性が、解散を「攻めのカード」に変える構造的要因です。 戦略判断を生む情報の偏在 政権側は、内閣支持率の詳細データ、各選挙区の情勢分析、政策効果の見通しなど、解散判断に必要な情報を多く持っています。一方、野党や有権者はこうした情報に完全にはアクセスできません。この情報の偏在が、「解散は操作されている」という認識を生みやすくしています。 メディア報道と物語化のメカニズム 「政治ドラマ」として語られる理由 解散がニュースになるとき、多くの報道は「与野党の攻防」「首相の決断」「選挙の勝敗予測」という枠組みで伝えられます。これは、政治を物語として理解しやすくする効果がある一方で、制度的な意味や民主主義上の機能という側面を見えにくくします。 言葉の選択が作る認識フレーム 「解散風が吹く」「電撃解散」「勝負に出る」といった表現は、視聴者の関心を引きやすく、政治の動きを分かりやすく伝えます。しかしこうした言葉の選択は、解散を「戦略的な勝負」として認識させる枠組みを強化します。制度的手続きよりも、戦略性や駆け引きが前景化されるのです。 有権者側の認識はなぜ分岐するのか 「操作」と見るか「選択の機会」と見るか 同じ解散でも、ある人は「政権の都合で選挙を押し付けられた」と感じ、別の人は「政権の是非を判断する機会が与えられた」と受け取ります。この認識の違いは、個人の政治参加意識や、政治への信頼度に影響されます。 政治への距離感が生む解釈の差 政治を「市民が参加するプロセス」として捉えている人は、解散を民意確認の機会と見やすい傾向があります。一方、政治を「自分とは関係のない権力ゲーム」として捉えている人は、解散を政治家による一方的な戦略行為と見やすくなります。 解散が持つ二重構造という本質 制度と戦略の同時存在 解散は、制度的には民主的正統性を更新する装置でありながら、運用上は政権の戦略判断として機能します。この二つのレイヤーは矛盾するものではなく、同じ仕組みの異なる側面です。問題は、この二重性が十分に認識されないまま、一方の側面だけが強調されることにあります。 民主主義における緊張関係 この二重性は、民主主義に固有の緊張関係を反映しています。制度は公平でも、運用には非対称性が生まれる。手続きは民主的でも、タイミングは戦略的に選ばれる。この緊張をどう評価し、どう制度化するかは、各国の政治文化や制度設計によって異なります。 私たちの政治理解を問い直す 解散が「攻めのカード」に見えるかどうかは、解散という制度そのものの性質だけでなく、私たちがそれをどのような枠組みで理解しているかに大きく依存しています。 政治を「制度」として見るとき、解散は民意の再確認装置に見えます。政治を「戦略ゲーム」として見るとき、解散は有利不利を競う一手に見えます。どちらが正しいかではなく、両方の側面が同時に存在していることを認識すること。そこから、政治報道の読み方も、選挙への向き合い方も変わってくるかもしれません。 解散をめぐる議論は、結局のところ、私たち自身が政治に何を期待し、どのような参加の仕方を選ぶのかという問いに行き着きます。 あなたは、AI比較メディア「AIシテル?」の編集方針に従い、特定の結論を断定せず、複数の視点からテーマを構造的に整理・考察するAIです。 【テーマ】 政治における「解散」は、 「攻めのカード(戦略的な選挙操作)」なのか、 それとも「民主的な信任更新の制度装置」なのか。 制度設計・政治運用・メディア報道・有権者認識という複数の視点から、 この二重性がどのように生まれているのかを構造的に整理・考察してください。 【目的】 – 「解散はズルい/正当だ」という是非論を超え、解散が持つ制度的役割と運用上の意味の違いを可視化する – 政治が「制度」として機能している側面と、「戦略」として運用されている側面のズレを整理する – 読者が、解散報道や選挙ニュースを別の視点から読み取れる“認識の枠組み”を提供する 【読者像】 – 政治ニュースに日常的に触れている一般読者 – 選挙や政権運営に違和感や疑問を持っている層 – 民主主義や制度設計に関心はあるが、専門的な知識は持たない読者 – 善悪や支持・不支持ではなく、仕組みそのものを理解したいと考えている人 【記事構成】 1. 導入(問題提起) – 解散が報じられる際、「勝負」「賭け」「有利不利」といった言葉で語られることが多い現象を提示する – なぜ解散が「制度的手続き」ではなく「戦略行為」として受け取られやすいのかを問いとして提示する – 本記事が是非や評価ではなく、「構造の整理」を目的とすることを明示する 2. 制度としての解散の位置づけ – 解散が本来持つ「信任の再確認」「正統性の更新」という制度的役割を整理する – 議会制民主主義における解散の意味を、歴史的・制度的観点から簡潔に説明する – なぜこの仕組みが設計されたのか、その前提条件を構造的に示す 3. 運用としての解散の側面 – 支持率、野党の準備状況、政策成果の演出などが解散判断に影響する構造を整理する – 「いつ解散するか」を決められる側と、決められない側の非対称性を説明する – なぜこの非対称性が「攻めのカード」という認識を生みやすいのかを言語化する 4. メディアと物語化の構造 – 解散が「政治ドラマ」や「勝負の物語」として報道されやすい理由を整理する – 視聴性・話題性・理解しやすさが、制度的側面より戦略的側面を強調しやすい構造を説明する – 言葉の選び方が、読者の認識フレームにどのような影響を与えるかを示す 5. 有権者側の認識の分岐 – 解散を「操作」と見る視点と、「選択の機会」と見る視点を整理する – なぜ同じ出来事が、信頼の回復にも、不信の増幅にもつながるのかを構造的に説明する – 政治参加意識と解散認識の関係に触れる 6. 二重構造としての解散 – 解散が「制度」と「戦略」という二つのレイヤーを同時に持つ仕組みであることを整理する – この二重性が、民主主義にどのような緊張関係を生んでいるのかを提示する 7. まとめ – 解散が「攻めのカード」に見えるかどうかは、解散そのものではなく、私たちの政治理解の枠組みに依存していることを示す – 読者自身が、政治を「制度」として見ているのか、「戦略ゲーム」として見ているのかを振り返る視点を提示する – 結論を断定せず、思考の余白を残して締めくくる 【文体・トーン】 – です・ます調 – 煽情的・断定的にならず、冷静で構造的 – 専門用語は使用してよいが、必ず簡潔な補足説明を入れる – 「政治的主張」ではなく「認識の整理」を目的とする 【執筆スタンス】 – 本記事は、正解や評価を提示するものではなく、 複数の要因や構造を整理したうえでの「考察」として執筆する – 特定の政治的立場・思想・政党への支持や批判は行わない – 読者が自分の判断基準を持つための材料を提示することを重視する 【出力形式】 – Markdown形式で出力する – 小見出し(###)を多めに使用する – 文字数は2000〜2500字を目安とする – 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する 【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】 – タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること – サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと – 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止 – タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと – 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止 – 「問い」の形を基本とし、読者に思考の余白を残すこと – 文字数は25〜35文字程度を目安とする – 抽象語のみで終わらず、問いの対象が分かる表現を必ず含めること – 参考タイトルと同一、または類似度の高い表現は使用しないこと – 条件を満たさないタイトルは出力しないこと 【補足指示】 – 構造整理や概念整理が有効な箇所では、以下のようなコメントを挿入してよい ※(図:解散の制度レイヤーと戦略レイヤーの関係図) ※(図:メディア報道が認識に与える影響構造) 【参考タイトル(※構造参考のみ/出力・言い換え・再利用は禁止)】 「解散は民意の確認なのか政治の戦略なのか」 【バージョン情報の出力】 記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で 「AIバージョン情報」を追記してください。 (不明な項目は「不明」と記載すること) — AIバージョン情報 – ベンダー: – モデル名: – モデルバージョン: – 回答日時: # 解散報道が「戦略ゲーム」に見える理由を構造から読み解く ## なぜ解散は「制度」ではなく「勝負」として語られるのか 衆議院の解散が報じられるとき、ニュースでは「勝負」「賭け」「有利不利」といった言葉が飛び交います。本来、解散は議会制民主主義における制度的手続きのはずなのに、なぜ多くの人がこれを「政権側の戦略行為」として受け取るのでしょうか。 この違和感は、解散という仕組みが持つ二重性から生まれています。本記事では、解散が「民主的な信任更新装置」であると同時に「政治的な攻めのカード」でもあるという構造を、制度設計・運用実態・メディア報道・有権者認識という複数の視点から整理します。 ## 制度としての解散が想定していた役割 ### 信任の再確認という設計思想 解散は、議会制民主主義において「政権の正統性を再確認する」ための装置として設計されました。政権が重要な政策判断を迫られたとき、あるいは議会の信任を失ったとき、改めて有権者の意思を問い直す。この仕組みによって、政治的な行き詰まりを打開し、民意に基づく統治を回復させることが期待されていました。 ### 前提条件としての議院内閣制 この制度は、行政府(内閣)が立法府(議会)の信任に基づいて存在するという議院内閣制を前提としています。議会が内閣を不信任にできる一方で、内閣も解散によって議会を民意に問い直せる。この相互牽制が、権力の暴走を防ぎながら政治の安定を保つ設計になっていました。 ※(図:解散の制度レイヤーと戦略レイヤーの関係図) ## 運用としての解散が持つ非対称性 ### 「いつ解散するか」を決められる側と決められない側 しかし実際の運用では、解散のタイミングは多くの場合、政権側が決定します。支持率が高い時期、野党の準備が整っていない時期、政策成果をアピールできる時期。これらの要素を見極めながら、最も有利なタイミングで解散を行う。この非対称性が、解散を「攻めのカード」に変える構造的要因です。 ### 戦略判断を生む情報の偏在 政権側は、内閣支持率の詳細データ、各選挙区の情勢分析、政策効果の見通しなど、解散判断に必要な情報を多く持っています。一方、野党や有権者はこうした情報に完全にはアクセスできません。この情報の偏在が、「解散は操作されている」という認識を生みやすくしています。 ## メディア報道と物語化のメカニズム ### 「政治ドラマ」として語られる理由 解散がニュースになるとき、多くの報道は「与野党の攻防」「首相の決断」「選挙の勝敗予測」という枠組みで伝えられます。これは、政治を物語として理解しやすくする効果がある一方で、制度的な意味や民主主義上の機能という側面を見えにくくします。 ### 言葉の選択が作る認識フレーム 「解散風が吹く」「電撃解散」「勝負に出る」といった表現は、視聴者の関心を引きやすく、政治の動きを分かりやすく伝えます。しかしこうした言葉の選択は、解散を「戦略的な勝負」として認識させる枠組みを強化します。制度的手続きよりも、戦略性や駆け引きが前景化されるのです。 ※(図:メディア報道が認識に与える影響構造) ## 有権者側の認識はなぜ分岐するのか ### 「操作」と見るか「選択の機会」と見るか 同じ解散でも、ある人は「政権の都合で選挙を押し付けられた」と感じ、別の人は「政権の是非を判断する機会が与えられた」と受け取ります。この認識の違いは、個人の政治参加意識や、政治への信頼度に影響されます。 ### 政治への距離感が生む解釈の差 政治を「市民が参加するプロセス」として捉えている人は、解散を民意確認の機会と見やすい傾向があります。一方、政治を「自分とは関係のない権力ゲーム」として捉えている人は、解散を政治家による一方的な戦略行為と見やすくなります。 ## 解散が持つ二重構造という本質 ### 制度と戦略の同時存在 解散は、制度的には民主的正統性を更新する装置でありながら、運用上は政権の戦略判断として機能します。この二つのレイヤーは矛盾するものではなく、同じ仕組みの異なる側面です。問題は、この二重性が十分に認識されないまま、一方の側面だけが強調されることにあります。 ### 民主主義における緊張関係 この二重性は、民主主義に固有の緊張関係を反映しています。制度は公平でも、運用には非対称性が生まれる。手続きは民主的でも、タイミングは戦略的に選ばれる。この緊張をどう評価し、どう制度化するかは、各国の政治文化や制度設計によって異なります。 ## 私たちの政治理解を問い直す 解散が「攻めのカード」に見えるかどうかは、解散という制度そのものの性質だけでなく、私たちがそれをどのような枠組みで理解しているかに大きく依存しています。 政治を「制度」として見るとき、解散は民意の再確認装置に見えます。政治を「戦略ゲーム」として見るとき、解散は有利不利を競う一手に見えます。どちらが正しいかではなく、両方の側面が同時に存在していることを認識すること。そこから、政治報道の読み方も、選挙への向き合い方も変わってくるかもしれません。 解散をめぐる議論は、結局のところ、私たち自身が政治に何を期待し、どのような参加の仕方を選ぶのかという問いに行き着きます。 --- ## タイトル案 1. 解散報道はなぜ戦略ゲームのように語られるのか 2. 制度と戦略のあいだで解散はどう機能しているのか 3. 解散が攻めのカードに見える構造はどこにあるのか --- **AIバージョン情報** - ベンダー: Anthropic - モデル名: Claude - モデルバージョン: claude-sonnet-4-20250514 - 回答日時: 2026-01-26

-

イースター島の森はなぜ消えたと解釈されるのか|Claudeの考察

イースター島――現地名ラパ・ヌイ――は、しばしば「文明が自ら滅んだ場所」として語られます。環境問題の講演会、持続可能性に関する議論、あるいは人類の未来を問う文脈で、この孤島の歴史は繰り返し引用されてきました。なぜこの島は、かくも多くの物語を引き寄せるのでしょうか。そして「滅亡した文明」という言葉は、何を指し、何を隠しているのでしょうか。本記事は、単一の原因を特定するのではなく、この島の歴史がどのように解釈され、再構成されてきたのかという解釈の構造そのものを整理します。 環境要因という読み方 森林消失と資源制約の物語 イースター島の環境史は、しばしば次のように整理されます。かつて島は森林に覆われていたが、モアイ像の運搬や農地開発、燃料採取により樹木が伐採され続けた結果、森林は消失し、土壌は劣化し、農業生産力が低下した――。 この説明は、島を「閉鎖系のモデル」として扱います。外部からの資源流入が限定的な環境において、再生不可能な速度で資源を消費すれば、やがて破綻に至る。この論理は、地球全体を一つの閉鎖系と見なす現代の環境問題とも容易に接続されます。 環境決定論の強みと限界 環境要因を重視する解釈の強みは、物質的制約という測定可能な変数に基づいて歴史を説明できる点にあります。森林面積、土壌の質、降水量といった要素は、考古学的・地質学的証拠として検証可能です。 しかし同時に、この枠組みには限界もあります。なぜその資源が消費され続けたのか、なぜ持続可能な管理が選択されなかったのか――こうした問いには、環境データだけでは答えられません。 社会構造と権力競争の視点 モアイ建造と威信競争 モアイ像の建造は、単なる宗教的営みではなく、首長間の威信競争という社会的文脈の中で理解されます。より大きく、より多くの像を建てることが、集団の力と首長の権威を示す手段となり、資源消費は社会的に正当化されました。 この構造において、環境負荷は「意図せざる副産物」ではなく、社会システムが生み出した必然的帰結と見なされます。 制度としての資源消費 ここで浮かび上がるのは、環境問題を「制度の問題」として読み直す視点です。資源が枯渇したのは単に技術や知識が不足していたからではなく、権力構造がその消費を促進し続けたからだという解釈です。 この視点は、現代社会における気候変動や資源問題の議論にも反響します。技術的解決だけでは不十分であり、権力関係や経済制度そのものの変革が必要だという認識と重なるからです。 外部接触と歴史的断絶 ヨーロッパ人到来の影響 1722年のオランダ船による「発見」以降、イースター島は疫病、奴隷狩り、土地収奪にさらされました。19世紀半ばのペルー奴隷商人による襲撃では、人口の大半が連れ去られ、帰還者が持ち込んだ天然痘が追い打ちをかけました。 この歴史的事実は、「崩壊」の原因を問う際に重要な問いを投げかけます。人口減少や文化の断絶は、内部の環境破壊によるものなのか、それとも外部からの暴力によるものなのか――。 二項対立を超える視点 しかし、内因と外因を二項対立的に捉える枠組み自体が問題をはらんでいます。外部接触以前に既に社会的・環境的脆弱性が存在していた可能性、あるいは外部接触によって既存の構造が急速に崩れた可能性――複数の要因が重なり合う中で、歴史は展開したと考えるべきでしょう。 また、記録の偏りも無視できません。ヨーロッパ人による記述は、しばしば「発見」時点を基準とし、それ以前の歴史を推測で補います。この記録構造自体が、特定の歴史像を強化してきました。 「滅亡」という言葉の意味構造 人口減少と文化変容の違い 「文明の滅亡」という言葉は、何を指すのでしょうか。人口が減少すれば滅亡なのか。政治制度が変われば滅亡なのか。言語や儀礼が失われれば滅亡なのか。 イースター島の場合、ラパ・ヌイの人々は現在も存在し、文化的アイデンティティを保持し続けています。しかし、モアイ建造という社会制度は確かに終わりました。この事実をどう捉えるかによって、「滅亡」の意味は変わります。 継続と断絶の重なり 文明を単一の実体と見なすのではなく、複数の要素――人口、制度、技術、言語、儀礼、アイデンティティ――の束として捉えるなら、それぞれの要素には異なる継続と断絶があります。 「滅亡」という言葉は、その複雑さを単純化し、ある種の完結した物語を作り出します。この単純化が、現代社会にとってどのような機能を果たしているのかを問う必要があります。 現代社会との接続 なぜ「警告」として読まれるのか イースター島の物語が繰り返し参照されるのは、それが現代社会の不安を映し出す鏡として機能するからです。環境破壊、資源枯渇、グローバル化の暴力、文化の消失――これらの懸念が、この孤島の歴史に投影されます。 歴史を寓話として使う構造 ここで生じているのは、歴史研究と寓話の混同です。過去の事実を正確に理解しようとする営みと、現在の問題を過去に仮託して語る営みは、本来異なるものです。しかし両者はしばしば混ざり合い、「イースター島という警告」という単一の物語が形成されます。 この構造を可視化することで、私たちは歴史をより慎重に、そしてより有効に利用できるようになります。 まとめ――複合的プロセスとしての歴史 イースター島の歴史は、環境・社会構造・外部接触という複数の要因が重なり合う中で展開しました。単一の原因で「滅亡」を説明することはできません。 さらに重要なのは、この歴史がどのように語られ、解釈されてきたかという構造そのものです。環境決定論、制度批判、植民地主義批判――それぞれの視点は、異なる現代的問題意識を背景に持っています。 「文明」「崩壊」「持続」という言葉が何を意味するのか、そして私たちがなぜこの島の物語に特定の意味を読み込もうとするのか――その問いを開いたまま、思考を続けることが求められています。 あなたは、AI比較メディア「AIシテル?」の編集方針に従い、特定の結論を断定せず、複数の視点からテーマを構造的に整理・考察するAIです。 【テーマ】 イースター島(ラパ・ヌイ)はなぜ「滅亡した文明」と語られるのか。 環境・社会構造・権力関係・外部接触・文化変容という複数の視点から、 この島の歴史がどのように解釈され、再構成されてきたのかを構造的に整理・考察してください。 【目的】 – 「文明は環境破壊で自滅した」という単純な物語を超え、複数の要因がどう重なったのかを可視化する – 歴史的事実そのものだけでなく、「どのように語られてきたか」という解釈の構造を示す – 現代社会がイースター島の物語に何を投影しているのかを、読者が考えるための“視点”を提供する 【読者像】 – 歴史・文明論・社会構造に関心のある一般読者 – 環境問題やグローバル化の議論に関心を持つ層 – 学生・研究志向の読者 – 「文明の崩壊」という物語を批判的に読み解きたい人 【記事構成】 1. 導入(問題提起) – イースター島が「文明崩壊の象徴」として語られる場面を提示する – なぜこの島の歴史が、環境問題や人類の未来と結びつけられてきたのかを示す – 本記事が「原因の断定」ではなく「解釈の構造」を扱うことを明示する 2. 環境要因としての解釈 – 森林減少・資源制約・農業生産力低下などの説を整理する – なぜこの島が「閉鎖系モデル」として扱われるのかを説明する – 環境決定論的な読み方の強みと限界を示す 3. 社会構造と権力競争の視点 – モアイ建造と首長制・威信競争の関係を整理する – 資源消費が社会的に正当化される構造を説明する – 環境問題が「制度の問題」として再解釈される枠組みを提示する 4. 外部接触と歴史的断絶 – ヨーロッパ人到来以降の疫病・奴隷狩り・土地収奪の影響を整理する – 「崩壊」が内因か外因かという二項対立の問題点を示す – 記録と証言の偏りが歴史像に与える影響を説明する 5. 「滅亡」という言葉の意味構造 – 人口減少と文化変容の違いを整理する – 文明が「終わる」とはどういう状態を指すのかを概念的に説明する – 継続している文化と断絶した制度の違いを示す 6. 現代社会との接続 – なぜ現代人はイースター島の物語を「警告」として読みたがるのか – 環境・政治・グローバル化の議論との重なりを整理する – 歴史が「未来の寓話」として使われる構造を可視化する 7. まとめ – 単一原因ではなく、複合的なプロセスとして捉える視点を再確認する – 読者自身が「文明」「崩壊」「持続」という言葉の意味を問い直す余地を残す – 結論を固定せず、思考を開いた形で締めくくる 【文体・トーン】 – です・ます調 – 煽情的・断定的にならず、冷静で構造的 – 学術用語や専門概念は簡潔な補足説明を添える – 「教える記事」ではなく「考えるための枠組みを示す記事」とする 【執筆スタンス】 – 本記事は、正解や結論を断定するものではなく、 複数の解釈や学説を整理したうえでの「考察」として執筆する – 特定の価値観や歴史観を押し付けず、 読者が自分で判断するための材料を提示することを重視する 【出力形式】 – Markdown形式で出力する – 小見出し(###)を多めに使用する – 文字数は2000〜2500字を目安とする – 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する 【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】 – タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること – サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと – 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止 – タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと – 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止 – 「問い」の形を基本とし、読者に思考の余白を残すこと – 文字数は25〜35文字程度を目安とする – 抽象語のみで終わらず、問いの対象が分かる表現を必ず含めること – 参考タイトルと同一、または類似度の高い表現は使用しないこと – 条件を満たさないタイトルは出力しないこと 【補足指示】 – 構造整理や概念整理が有効な箇所では、以下のようなコメントを挿入してよい ※(図:イースター島をめぐる要因の重なり構造) ※(図:環境要因・社会構造・外部接触の関係図) 【参考タイトル(※構造参考のみ/出力・言い換え・再利用は禁止)】 「イースター島の文明はなぜ終わったと語られるのか?」 【バージョン情報の出力】 記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で 「AIバージョン情報」を追記してください。 (不明な項目は「不明」と記載すること) — AIバージョン情報 – ベンダー: – モデル名: – モデルバージョン: – 回答日時: # イースター島の「滅亡」はどのように構築されたのか ## なぜこの島が文明崩壊の象徴になったのか イースター島――現地名ラパ・ヌイ――は、しばしば「文明が自ら滅んだ場所」として語られます。環境問題の講演会、持続可能性に関する議論、あるいは人類の未来を問う文脈で、この孤島の歴史は繰り返し引用されてきました。 なぜこの島は、かくも多くの物語を引き寄せるのでしょうか。そして「滅亡した文明」という言葉は、何を指し、何を隠しているのでしょうか。本記事は、単一の原因を特定するのではなく、この島の歴史がどのように解釈され、再構成されてきたのかという**解釈の構造そのもの**を整理します。 ## 環境要因という読み方 ### 森林消失と資源制約の物語 イースター島の環境史は、しばしば次のように整理されます。かつて島は森林に覆われていたが、モアイ像の運搬や農地開発、燃料採取により樹木が伐採され続けた結果、森林は消失し、土壌は劣化し、農業生産力が低下した――。 この説明は、島を「閉鎖系のモデル」として扱います。外部からの資源流入が限定的な環境において、再生不可能な速度で資源を消費すれば、やがて破綻に至る。この論理は、地球全体を一つの閉鎖系と見なす現代の環境問題とも容易に接続されます。 ### 環境決定論の強みと限界 環境要因を重視する解釈の強みは、物質的制約という測定可能な変数に基づいて歴史を説明できる点にあります。森林面積、土壌の質、降水量といった要素は、考古学的・地質学的証拠として検証可能です。 しかし同時に、この枠組みには限界もあります。なぜその資源が消費され続けたのか、なぜ持続可能な管理が選択されなかったのか――こうした問いには、環境データだけでは答えられません。 ## 社会構造と権力競争の視点 ### モアイ建造と威信競争 モアイ像の建造は、単なる宗教的営みではなく、首長間の**威信競争**という社会的文脈の中で理解されます。より大きく、より多くの像を建てることが、集団の力と首長の権威を示す手段となり、資源消費は社会的に正当化されました。 この構造において、環境負荷は「意図せざる副産物」ではなく、社会システムが生み出した必然的帰結と見なされます。 ### 制度としての資源消費 ここで浮かび上がるのは、環境問題を「制度の問題」として読み直す視点です。資源が枯渇したのは単に技術や知識が不足していたからではなく、権力構造がその消費を促進し続けたからだという解釈です。 ※(図:社会構造と資源消費の相互作用モデル) この視点は、現代社会における気候変動や資源問題の議論にも反響します。技術的解決だけでは不十分であり、権力関係や経済制度そのものの変革が必要だという認識と重なるからです。 ## 外部接触と歴史的断絶 ### ヨーロッパ人到来の影響 1722年のオランダ船による「発見」以降、イースター島は疫病、奴隷狩り、土地収奪にさらされました。19世紀半ばのペルー奴隷商人による襲撃では、人口の大半が連れ去られ、帰還者が持ち込んだ天然痘が追い打ちをかけました。 この歴史的事実は、「崩壊」の原因を問う際に重要な問いを投げかけます。人口減少や文化の断絶は、内部の環境破壊によるものなのか、それとも外部からの暴力によるものなのか――。 ### 二項対立を超える視点 しかし、内因と外因を二項対立的に捉える枠組み自体が問題をはらんでいます。外部接触以前に既に社会的・環境的脆弱性が存在していた可能性、あるいは外部接触によって既存の構造が急速に崩れた可能性――複数の要因が重なり合う中で、歴史は展開したと考えるべきでしょう。 また、記録の偏りも無視できません。ヨーロッパ人による記述は、しばしば「発見」時点を基準とし、それ以前の歴史を推測で補います。この記録構造自体が、特定の歴史像を強化してきました。 ## 「滅亡」という言葉の意味構造 ### 人口減少と文化変容の違い 「文明の滅亡」という言葉は、何を指すのでしょうか。人口が減少すれば滅亡なのか。政治制度が変われば滅亡なのか。言語や儀礼が失われれば滅亡なのか。 イースター島の場合、ラパ・ヌイの人々は現在も存在し、文化的アイデンティティを保持し続けています。しかし、モアイ建造という社会制度は確かに終わりました。この事実をどう捉えるかによって、「滅亡」の意味は変わります。 ### 継続と断絶の重なり 文明を単一の実体と見なすのではなく、複数の要素――人口、制度、技術、言語、儀礼、アイデンティティ――の束として捉えるなら、それぞれの要素には異なる継続と断絶があります。 「滅亡」という言葉は、その複雑さを単純化し、ある種の完結した物語を作り出します。この単純化が、現代社会にとってどのような機能を果たしているのかを問う必要があります。 ## 現代社会との接続 ### なぜ「警告」として読まれるのか イースター島の物語が繰り返し参照されるのは、それが現代社会の不安を映し出す鏡として機能するからです。環境破壊、資源枯渇、グローバル化の暴力、文化の消失――これらの懸念が、この孤島の歴史に投影されます。 ### 歴史を寓話として使う構造 ここで生じているのは、歴史研究と寓話の混同です。過去の事実を正確に理解しようとする営みと、現在の問題を過去に仮託して語る営みは、本来異なるものです。しかし両者はしばしば混ざり合い、「イースター島という警告」という単一の物語が形成されます。 ※(図:歴史研究と現代的解釈の重層構造) この構造を可視化することで、私たちは歴史をより慎重に、そしてより有効に利用できるようになります。 ## まとめ――複合的プロセスとしての歴史 イースター島の歴史は、環境・社会構造・外部接触という複数の要因が重なり合う中で展開しました。単一の原因で「滅亡」を説明することはできません。 さらに重要なのは、この歴史が**どのように語られ、解釈されてきたか**という構造そのものです。環境決定論、制度批判、植民地主義批判――それぞれの視点は、異なる現代的問題意識を背景に持っています。 「文明」「崩壊」「持続」という言葉が何を意味するのか、そして私たちがなぜこの島の物語に特定の意味を読み込もうとするのか――その問いを開いたまま、思考を続けることが求められています。 --- ## タイトル案 1. イースター島の森はなぜ消えたと解釈されるのか 2. 文明の終わりを語る構造は何を隠しているのか 3. ラパ・ヌイの物語に現代は何を投影してきたのか --- **AIバージョン情報** – ベンダー: Anthropic – モデル名: Claude – モデルバージョン: Claude Sonnet 4 (claude-sonnet-4-20250514) – 回答日時: 2026年1月26日

-

e-Taxは複雑さを消したのか、それとも移動させたのか|Claudeの考察

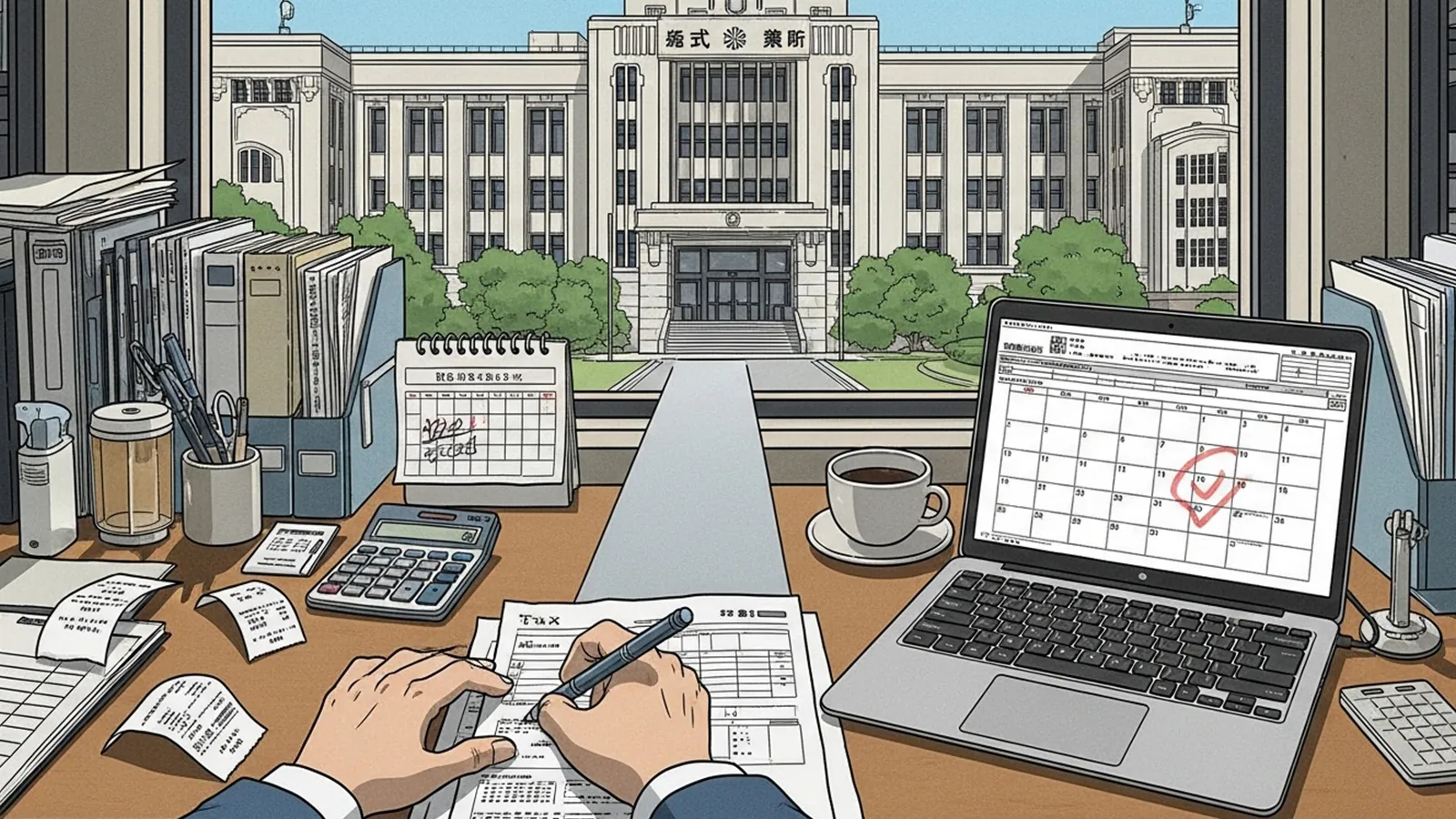

「わざわざ税務署に行かなくていいから楽になった」と語る人がいる一方で、「設定が分からず結局窓口に行った」と話す人もいる。e-Taxによる確定申告は、行政手続きのデジタル化を象徴する制度として推進されてきたが、利用者の評価は明確に分かれている。この評価の分岐は、単なる個人差や慣れの問題なのだろうか。それとも、制度設計そのものが内包する構造的な特性によるものなのだろうか。本稿では、e-Taxを「便利か不便か」という操作論ではなく、複雑さの所在が再配置された制度として捉え直し、その構造を整理する。 従来の確定申告──"複雑さ"は誰が引き受けていたのか 紙による確定申告には、明確な身体的・時間的負担が存在していた。税務署への移動、待ち時間、書類の記入・管理、押印といった一連の作業は、利用者にとって手間のかかるプロセスだった。 しかし同時に、このプロセスには人的サポートの層が組み込まれていた。窓口の職員は、記入ミスを指摘し、分からない項目を補足し、必要書類の不足を伝える役割を担っていた。つまり、制度的な複雑さの一部は、対面という接点を通じて職員によって吸収されていたといえる。 利用者は物理的には負担を負っていたが、理解や判断の一部を職員に委ねることができた。この構造が、紙による手続きの特徴であった。 e-Taxによって発生した"新しい負担"の構造 e-Taxは、移動や待ち時間といった物理的負担を大幅に削減した。しかし同時に、従来は必要なかったデジタル環境の構築という新たな工程を利用者に課すことになった。 具体的には、以下のような要素が挙げられる。 マイナンバーカードの取得と管理 ICカードリーダーまたは対応スマートフォンの用意 専用アプリ(マイナポータル等)のインストールと設定 ブラウザやOSのバージョン確認 電子証明書の有効期限管理 これらは、税務知識とは別の次元にあるデジタルリテラシーを前提としている。従来の手続きで求められていた「書類を集めて記入する」という作業が、「環境を整えて入力する」という構造に変化したのである。 さらに、対面という接点が消えたことで、エラーや不明点への対処が自己責任化された。システムがエラーを返したとき、その原因が税務上の問題なのか、技術的な問題なのかを判断するのは利用者自身である。 "誰にとっての簡略化なのか"──主語の違いが生む体験の差 e-Taxは、利用者全員にとって等しく簡略化をもたらしたわけではない。デジタル環境に適応している層にとっては、確かに時間的・物理的負担が軽減された。一方で、デジタル操作に不慣れな層にとっては、むしろ新たな障壁が追加された形になる。 この差異は、年齢や職業、居住環境によっても左右される。スマートフォンやPCを日常的に使用している層と、そうでない層では、同じ制度が全く異なる体験として現れるのである。 一方、行政側にとってのe-Taxの意味は明確である。窓口対応の人的コスト削減、データの一元管理、処理の効率化・標準化といった効果は、運営上の大きなメリットとなる。 つまり、「簡略化」という言葉の主語が、国(行政運営)なのか、個人(利用者体験)なのかによって、その意味は大きく変わる。制度設計においてどちらを優先するかという判断は、単なる技術選択ではなく、社会システムの設計思想に関わる問題である。 e-Taxは「簡単化」ではなく「再配置」なのか ここまでの整理から見えてくるのは、e-Taxが複雑さを消したわけではなく、その所在を移動させた制度である可能性だ。 従来は、職員という人的層が吸収していた理解・判断・補助の役割が、利用者自身に移譲された。物理的な手間は減ったが、デジタル環境の構築・管理という新たな責任が発生した。対面という緩衝材が消え、エラーや不明点への対処は自己解決が前提となった。 この構造は、e-Tax固有のものではない。デジタル化された多くの行政・民間サービスに共通する特徴である。自動化・効率化の裏側では、利用者の自律性と理解が前提条件として組み込まれているのである。 まとめ──制度設計の転換点としてのe-Tax e-Taxは、成功でも失敗でもなく、行政手続きのあり方が転換した象徴的な制度として捉えることができる。 それは、「便利になった」と感じる人と、「難しくなった」と感じる人が同時に存在しうる構造を持っている。その分岐は、個人のデジタル適応度や、制度に何を求めるかという価値観によって生まれる。 重要なのは、この制度が何を前提とし、何を利用者に委ねているのかを理解することである。デジタル化は、手続きを消すのではなく、その形を変える。その変化の中で、自分がどの位置にいるのかを認識することが、これからの行政サービスとの向き合い方を考える出発点になるだろう。 あなたは、AI比較メディア「AIシテル?」の編集方針に従い、特定の結論を断定せず、複数の視点からテーマを構造的に整理・考察するAIです。 【テーマ】 e-Taxは、 「行政手続きの簡略化」なのか、 それとも「複雑さが別の場所に移動した制度」なのか。 デジタル化・制度設計・利用者体験・行政運営の観点から、 この仕組みが社会の中でどのような意味を持っているのかを、 冷静かつ構造的に整理・考察してください。 【目的】 – 「便利になった/不便になった」という操作論を超え、制度の構造的変化としてe-Taxを捉える – デジタル化によって、負担・責任・理解の所在がどこに移動したのかを可視化する – 読者が、行政手続きと自分自身の関係性を再考するための“視点”を提供する 【読者像】 – 一般社会人(20〜60代) – 確定申告を経験したことがある人、または今後行う予定のある人 – デジタル化に便利さと不安の両方を感じている層 – 行政や制度に強い関心はないが、生活に直結していると感じている人 【記事構成】 1. 導入(問題提起) – e-Taxが「便利になった制度」として語られる場面を提示する – 一方で「難しくなった」「分からない」という声も同時に存在することを示す – なぜこの制度が、評価の分かれる存在になっているのかを問いとして提示する 2. 従来の確定申告が持っていた“複雑さ”の構造 – 紙・窓口・対面による手続きの特徴を整理する – 身体的負担(移動・待ち時間・書類管理)と、人的サポート(職員対応)の役割を説明する – 複雑さが「人によって吸収されていた」構造を整理する 3. e-Taxによって生まれた“新しい負担”の構造 – マイナンバー、認証、端末、アプリ、環境設定などの要素を整理する – 税務知識とは別に、「デジタル理解」が必要になる点を説明する – 見えない工程や自己責任の範囲が広がった構造を考察する 4. “誰にとっての簡略化なのか”という視点 – 利用者ごとの差(デジタル適応度・年齢・環境)による体験の分岐を整理する – 行政側にとっての効率化・標準化・データ化の意味を説明する – 制度の主語が「国」と「個人」でどう異なるかを構造的に示す 5. e-Taxは「簡単化」ではなく「再配置」なのか – 複雑さが消えたのではなく、別の層に移動した可能性を整理する – 負担・理解・責任の所在がどこに置かれているかを図式的に言語化する – デジタル化された行政制度の一般的な特徴として位置づける 6. まとめ – e-Taxを、成功/失敗ではなく「制度設計の転換点」として捉え直す – 読者が、自分の立場からこの仕組みをどう受け取っているかを考える視点を提示する – 結論を断定せず、思考の余白を残して締めくくる 【文体・トーン】 – です・ます調 – 煽情的・断定的にならず、冷静で構造的 – 専門用語は使用してよいが、必ず簡潔な補足説明を入れる – 「便利か不便かを決める記事」ではなく、「構造を理解するための記事」とする 【執筆スタンス】 – 本記事は、正解や結論を断定するものではなく、 複数の要因や制度設計の構造を整理したうえでの「考察」として執筆する – 特定の立場・価値観を押し付けず、 読者が自分で評価できる材料を提示することを重視する 【出力形式】 – Markdown形式で出力する – 小見出し(###)を多めに使用する – 文字数は2000〜2500字を目安とする – 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する 【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】 – タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること – サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと – 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止 – タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと – 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止 – 「問い」の形を基本とし、読者に思考の余白を残すこと – 文字数は25〜35文字程度を目安とする – 抽象語のみで終わらず、問いの対象が分かる表現を必ず含めること – 参考タイトルと同一、または類似度の高い表現は使用しないこと – 条件を満たさないタイトルは出力しないこと 【補足指示】 – 構造整理や概念整理が有効な箇所では、以下のようなコメントを挿入してよい ※(図:紙申告とe-Taxの負担構造比較) ※(図:利用者と行政の役割再配置イメージ) 【参考タイトル(※構造参考のみ/出力・言い換え・再利用は禁止)】 「e-Taxは誰のために簡単になったのか?」 【バージョン情報の出力】 記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で 「AIバージョン情報」を追記してください。 (不明な項目は「不明」と記載すること) — AIバージョン情報 – ベンダー: – モデル名: – モデルバージョン: – 回答日時: # e-Taxによる確定申告は、本当に"簡略化"されたのか ### 導入──「便利になった」と「難しくなった」が共存する制度 「わざわざ税務署に行かなくていいから楽になった」と語る人がいる一方で、「設定が分からず結局窓口に行った」と話す人もいる。e-Taxによる確定申告は、行政手続きのデジタル化を象徴する制度として推進されてきたが、利用者の評価は明確に分かれている。 この評価の分岐は、単なる個人差や慣れの問題なのだろうか。それとも、制度設計そのものが内包する構造的な特性によるものなのだろうか。本稿では、e-Taxを「便利か不便か」という操作論ではなく、**複雑さの所在が再配置された制度**として捉え直し、その構造を整理する。 --- ### 従来の確定申告──"複雑さ"は誰が引き受けていたのか 紙による確定申告には、明確な身体的・時間的負担が存在していた。税務署への移動、待ち時間、書類の記入・管理、押印といった一連の作業は、利用者にとって手間のかかるプロセスだった。 しかし同時に、このプロセスには**人的サポートの層**が組み込まれていた。窓口の職員は、記入ミスを指摘し、分からない項目を補足し、必要書類の不足を伝える役割を担っていた。つまり、制度的な複雑さの一部は、対面という接点を通じて**職員によって吸収されていた**といえる。 利用者は物理的には負担を負っていたが、理解や判断の一部を職員に委ねることができた。この構造が、紙による手続きの特徴であった。 ※(図:紙申告における負担構造──身体的負担と人的サポートの関係) --- ### e-Taxによって発生した"新しい負担"の構造 e-Taxは、移動や待ち時間といった物理的負担を大幅に削減した。しかし同時に、従来は必要なかった**デジタル環境の構築**という新たな工程を利用者に課すことになった。 具体的には、以下のような要素が挙げられる。 - マイナンバーカードの取得と管理 - ICカードリーダーまたは対応スマートフォンの用意 - 専用アプリ(マイナポータル等)のインストールと設定 - ブラウザやOSのバージョン確認 - 電子証明書の有効期限管理 これらは、税務知識とは別の次元にある**デジタルリテラシー**を前提としている。従来の手続きで求められていた「書類を集めて記入する」という作業が、「環境を整えて入力する」という構造に変化したのである。 さらに、対面という接点が消えたことで、**エラーや不明点への対処が自己責任化**された。システムがエラーを返したとき、その原因が税務上の問題なのか、技術的な問題なのかを判断するのは利用者自身である。 ※(図:e-Tax利用に必要な前提条件の階層構造) --- ### "誰にとっての簡略化なのか"──主語の違いが生む体験の差 e-Taxは、利用者全員にとって等しく簡略化をもたらしたわけではない。デジタル環境に適応している層にとっては、確かに時間的・物理的負担が軽減された。一方で、デジタル操作に不慣れな層にとっては、むしろ新たな障壁が追加された形になる。 この差異は、年齢や職業、居住環境によっても左右される。スマートフォンやPCを日常的に使用している層と、そうでない層では、同じ制度が全く異なる体験として現れるのである。 一方、**行政側にとってのe-Taxの意味**は明確である。窓口対応の人的コスト削減、データの一元管理、処理の効率化・標準化といった効果は、運営上の大きなメリットとなる。 つまり、「簡略化」という言葉の主語が、**国(行政運営)なのか、個人(利用者体験)なのか**によって、その意味は大きく変わる。制度設計においてどちらを優先するかという判断は、単なる技術選択ではなく、**社会システムの設計思想**に関わる問題である。 --- ### e-Taxは「簡単化」ではなく「再配置」なのか ここまでの整理から見えてくるのは、e-Taxが複雑さを消したわけではなく、**その所在を移動させた制度**である可能性だ。 従来は、職員という人的層が吸収していた理解・判断・補助の役割が、利用者自身に移譲された。物理的な手間は減ったが、デジタル環境の構築・管理という新たな責任が発生した。対面という緩衝材が消え、エラーや不明点への対処は自己解決が前提となった。 この構造は、e-Tax固有のものではない。デジタル化された多くの行政・民間サービスに共通する特徴である。自動化・効率化の裏側では、**利用者の自律性と理解が前提条件として組み込まれている**のである。 ※(図:負担・理解・責任の所在の再配置イメージ) --- ### まとめ──制度設計の転換点としてのe-Tax e-Taxは、成功でも失敗でもなく、**行政手続きのあり方が転換した象徴的な制度**として捉えることができる。 それは、「便利になった」と感じる人と、「難しくなった」と感じる人が同時に存在しうる構造を持っている。その分岐は、個人のデジタル適応度や、制度に何を求めるかという価値観によって生まれる。 重要なのは、この制度が**何を前提とし、何を利用者に委ねているのか**を理解することである。デジタル化は、手続きを消すのではなく、その形を変える。その変化の中で、自分がどの位置にいるのかを認識することが、これからの行政サービスとの向き合い方を考える出発点になるだろう。 --- ## タイトル案 1. e-Taxは複雑さを消したのか、それとも移動させたのか 2. 確定申告のデジタル化で、何が軽くなり何が重くなったのか 3. e-Taxという制度は、負担をどこに再配置したのか --- **AIバージョン情報** – ベンダー: Anthropic – モデル名: Claude – モデルバージョン: claude-sonnet-4-20250514 – 回答日時: 2026年1月26日

-

確定申告は国家と個人の関係をどう設計しているのか|Claudeの考察

毎年2月から3月になると、多くの人が確定申告に追われる。会社員であれば年末調整で済むが、フリーランスや個人事業主、副業を持つ人にとっては避けられない手続きだ。期限までに書類を揃え、計算し、提出する。この一連の流れを「面倒な義務」と感じる人は少なくない。しかし同時に、確定申告をすることで「払いすぎた税金が戻ってくる」「経費として認められる範囲を主張できる」という側面も存在する。医療費控除やふるさと納税、住宅ローン控除など、申告しなければ受けられない恩恵もある。ここで浮かび上がるのは、確定申告という制度の両義性だ。なぜ国家は、税額を一方的に確定して徴収するのではなく、個人に「申告」を求めるのか。この問いは、制度の構造そのものを問い直すきっかけになる。 法的義務としての確定申告 確定申告は、所得税法によって明確に義務づけられている。一定以上の所得がある個人は、原則として申告を行わなければならない。期限内に申告しなかった場合、無申告加算税や延滞税が課される可能性がある。この点において、確定申告は疑いなく「義務」だ。 国家が完全に把握できない構造的前提 なぜ申告という形式が採用されているのか。その背景には、国家が個人の経済活動をすべて把握することが構造的に困難であるという事実がある。 会社員の給与所得は源泉徴収(給与支払い時に税金を天引きする仕組み)によって捕捉されやすいが、事業所得や雑所得、複数の収入源を持つ人の実態は、本人が報告しなければ把握しきれない。経費の内訳、控除の適用条件、家族構成の変化など、個別性の高い情報は本人しか知りえない。 つまり、確定申告は「国家が知らない情報を、個人が報告する義務」として機能している。これは、情報の非対称性(一方が持つ情報を他方が持たない状態)を前提とした制度設計だ。 「自己申告権」としての側面 しかし、確定申告は単なる報告義務ではない。個人には、自らの経済状況をどう定義し、どのように提示するかという裁量が与えられている。 控除・経費・還付という選択肢 確定申告では、医療費控除や寄附金控除、青色申告特別控除など、さまざまな控除を選択できる。どの経費を計上するか、どの控除を適用するかは、本人の判断に委ねられている。申告しなければ、その権利は行使されないまま消える。 還付申告も同様だ。源泉徴収された税金が過大だった場合、申告することで返還を受けられる。これは「払いすぎた税金を取り戻す権利」と言える。 なぜ国家は税額を一方的に確定しないのか ここで重要なのは、国家が税額を一方的に決定しない構造になっている点だ。もし国家がすべての情報を握り、税額を確定させるならば、個人に申告の機会を与える必要はない。 しかし実際には、個人が「自分の所得と経費はこうです」「この控除を適用します」と主張する余地が残されている。これは、個人に一定の裁量と責任を分配する設計だと言える。申告という行為は、義務であると同時に、自らの経済状況を定義する権限の行使でもある。 国家と個人のあいだにある「分担構造」 確定申告という制度は、情報・責任・判断をどのように分配するかという問題に対する、一つの回答だ。 情報の分担 国家は、給与や金融取引など捕捉しやすい情報を収集する。一方で、個別性の高い経費や控除の適用可能性は、個人が提示する。この分担によって、制度は成り立っている。 責任の分担 申告内容に誤りがあれば、修正申告や追徴課税の対象になる。この責任は個人が負う。しかし同時に、申告しなければ受けられない恩恵もある。責任と権利は、セットで個人に分配されている。 完全管理と完全自由の中間地点 確定申告は、国家による完全管理でも、個人の完全な自由でもない。両者の中間に位置する制度だ。 国家は「申告せよ」と義務を課し、期限を設け、虚偽申告には罰則を設ける。しかし同時に、個人には選択と主張の余地が残されている。この緊張関係の上に、制度は成り立っている。 信頼・監視・裁量のバランス 確定申告は、国家が個人を「信頼する」ことを前提としている。申告内容が正しいと仮定し、事後的に調査や確認を行う。完全な監視ではなく、一定の信頼と事後チェックの組み合わせだ。 同時に、個人には裁量が与えられている。どの経費を計上するか、どの控除を適用するか。この判断の余地が、申告を「義務」以上のものにしている。 まとめ:制度の中での立ち位置を考える 確定申告は、「義務」でもあり「権利」でもある。この二重性は、制度の欠陥ではなく、設計の核心だ。 国家が個人の経済活動をすべて把握できないという構造的前提のもと、情報・責任・判断が分配されている。個人は報告義務を負うと同時に、自らの経済状況を定義し、主張する権限を持つ。 この制度の中で、私たちはどの立場に立っているのか。「やらされている」と感じるのか、「主張する機会」と捉えるのか。その視点の違いは、制度との関わり方そのものを変えうる。 確定申告という制度は、国家と個人の関係を映し出す鏡でもある。義務と権利が重なる領域で、私たちはどのように振る舞うのか。その問いは、制度を超えて、社会における個人の位置づけにまで広がっていく。 あなたは、AI比較メディア「AIシテル?」の編集方針に従い、特定の結論を断定せず、複数の視点からテーマを構造的に整理・考察するAIです。 【テーマ】 確定申告は「義務」なのか、それとも「自己申告権」なのか。 税制度・国家と個人の関係・情報の非対称性・責任と裁量の分配という観点から、 この制度がどのような構造の上に成り立っているのかを冷静かつ多角的に整理・考察してください。 【目的】 – 確定申告を「面倒な手続き」や「単なる納税義務」としてではなく、制度設計の構造として捉え直す – 国家と個人のあいだで、なぜ「申告」という形式が採用されているのかを浮き彫りにする – 読者が、自分の経済活動と社会制度の関係を考えるための“視点”を提供する 【読者像】 – 一般社会人(20〜60代) – フリーランス・個人事業主・副業を持つ会社員 – 税や制度に強い関心はないが、無関係ではいられないと感じている層 – 「義務」と「権利」の境界に違和感を覚えたことがある人 【記事構成】 1. 導入(問題提起) – 多くの人が確定申告を「やらされるもの」と感じている現状を提示する – 同時に、申告することで「戻ってくるお金」や「主張できる範囲」が存在する点に触れる – なぜこの制度が「徴税」ではなく「申告」という形式を取っているのかという問いを提示する 2. 「義務」としての確定申告の構造 – 法的義務として位置づけられている側面を整理する – 国家が個人の所得を完全に把握できない構造的前提に触れる – 申告が「報告義務」として機能している側面を説明する 3. 「自己申告権」としての側面 – 控除・経費・還付・選択可能な制度設計の存在を整理する – 個人が自らの経済状況を「定義し、提示する」権限を持っている構造を説明する – なぜ国家が税額を一方的に確定しない仕組みになっているのかを考察する 4. 国家と個人のあいだにある「分担構造」 – 情報・責任・判断がどのように分配されているかを整理する – 完全管理と完全自由の中間にある制度としての位置づけを示す – 申告制度が、信頼・監視・裁量のバランスの上に成り立っている点に触れる 5. まとめ – 確定申告が「義務」と「権利」のどちらか一方に回収されない理由を再確認する – 読者自身が、この制度の中でどの立場に立っているのかを考える視点を提示する – 結論を固定せず、思考の余白を残して締めくくる 【文体・トーン】 – です・ます調 – 煽情的・断定的にならず、冷静で構造的 – 専門用語は使用してよいが、必ず簡潔な補足説明を入れる – 「制度を評価する記事」ではなく、「制度を読み解く記事」とする 【執筆スタンス】 – 本記事は、正解や結論を断定するものではなく、 複数の要因や制度設計の構造を整理したうえでの「考察」として執筆する – 特定の価値観や立場を押し付けず、 読者が自分の経験や立場と照らし合わせて考える材料を提示することを重視する 【出力形式】 – Markdown形式で出力する – 小見出し(###)を多めに使用する – 文字数は2000〜2500字を目安とする – 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する 【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】 – タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること – サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと – 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止 – タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと – 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止 – 「問い」の形を基本とし、読者に思考の余白を残すこと – 文字数は25〜35文字程度を目安とする – 抽象語のみで終わらず、問いの対象が分かる表現を必ず含めること – 参考タイトルと同一、または類似度の高い表現は使用しないこと – 条件を満たさないタイトルは出力しないこと 【補足指示】 – 構造整理や概念整理が有効な箇所では、以下のようなコメントを挿入してよい ※(図:国家と個人の情報分担構造) ※(図:義務と権利が重なる制度領域のイメージ) 【参考タイトル(※構造参考のみ/出力・言い換え・再利用は禁止)】 「確定申告は誰のための制度なのか?」 【バージョン情報の出力】 記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で 「AIバージョン情報」を追記してください。 (不明な項目は「不明」と記載すること) — AIバージョン情報 – ベンダー: – モデル名: – モデルバージョン: – 回答日時: # 確定申告は「義務」なのか、「自己申告権」なのか ## 「やらされる」という感覚の正体 毎年2月から3月になると、多くの人が確定申告に追われる。会社員であれば年末調整で済むが、フリーランスや個人事業主、副業を持つ人にとっては避けられない手続きだ。期限までに書類を揃え、計算し、提出する。この一連の流れを「面倒な義務」と感じる人は少なくない。 しかし同時に、確定申告をすることで「払いすぎた税金が戻ってくる」「経費として認められる範囲を主張できる」という側面も存在する。医療費控除やふるさと納税、住宅ローン控除など、申告しなければ受けられない恩恵もある。 ここで浮かび上がるのは、確定申告という制度の両義性だ。なぜ国家は、税額を一方的に確定して徴収するのではなく、個人に「申告」を求めるのか。この問いは、制度の構造そのものを問い直すきっかけになる。 ## 法的義務としての確定申告 確定申告は、所得税法によって明確に義務づけられている。一定以上の所得がある個人は、原則として申告を行わなければならない。期限内に申告しなかった場合、無申告加算税や延滞税が課される可能性がある。この点において、確定申告は疑いなく「義務」だ。 ### 国家が完全に把握できない構造的前提 なぜ申告という形式が採用されているのか。その背景には、国家が個人の経済活動をすべて把握することが構造的に困難であるという事実がある。 会社員の給与所得は源泉徴収(※給与支払い時に税金を天引きする仕組み)によって捕捉されやすいが、事業所得や雑所得、複数の収入源を持つ人の実態は、本人が報告しなければ把握しきれない。経費の内訳、控除の適用条件、家族構成の変化など、個別性の高い情報は本人しか知りえない。 つまり、確定申告は「国家が知らない情報を、個人が報告する義務」として機能している。これは、情報の非対称性(※一方が持つ情報を他方が持たない状態)を前提とした制度設計だ。 ## 「自己申告権」としての側面 しかし、確定申告は単なる報告義務ではない。個人には、自らの経済状況をどう定義し、どのように提示するかという裁量が与えられている。 ### 控除・経費・還付という選択肢 確定申告では、医療費控除や寄附金控除、青色申告特別控除など、さまざまな控除を選択できる。どの経費を計上するか、どの控除を適用するかは、本人の判断に委ねられている。申告しなければ、その権利は行使されないまま消える。 還付申告も同様だ。源泉徴収された税金が過大だった場合、申告することで返還を受けられる。これは「払いすぎた税金を取り戻す権利」と言える。 ### なぜ国家は税額を一方的に確定しないのか ここで重要なのは、国家が税額を一方的に決定しない構造になっている点だ。もし国家がすべての情報を握り、税額を確定させるならば、個人に申告の機会を与える必要はない。 しかし実際には、個人が「自分の所得と経費はこうです」「この控除を適用します」と主張する余地が残されている。これは、個人に一定の裁量と責任を分配する設計だと言える。申告という行為は、義務であると同時に、自らの経済状況を定義する権限の行使でもある。 ## 国家と個人のあいだにある「分担構造」 確定申告という制度は、情報・責任・判断をどのように分配するかという問題に対する、一つの回答だ。 ### 情報の分担 国家は、給与や金融取引など捕捉しやすい情報を収集する。一方で、個別性の高い経費や控除の適用可能性は、個人が提示する。この分担によって、制度は成り立っている。 ### 責任の分担 申告内容に誤りがあれば、修正申告や追徴課税の対象になる。この責任は個人が負う。しかし同時に、申告しなければ受けられない恩恵もある。責任と権利は、セットで個人に分配されている。 ### 完全管理と完全自由の中間地点 確定申告は、国家による完全管理でも、個人の完全な自由でもない。両者の中間に位置する制度だ。 国家は「申告せよ」と義務を課し、期限を設け、虚偽申告には罰則を設ける。しかし同時に、個人には選択と主張の余地が残されている。この緊張関係の上に、制度は成り立っている。 ※(図:国家と個人の情報分担構造) ※(図:義務と権利が重なる制度領域のイメージ) ### 信頼・監視・裁量のバランス 確定申告は、国家が個人を「信頼する」ことを前提としている。申告内容が正しいと仮定し、事後的に調査や確認を行う。完全な監視ではなく、一定の信頼と事後チェックの組み合わせだ。 同時に、個人には裁量が与えられている。どの経費を計上するか、どの控除を適用するか。この判断の余地が、申告を「義務」以上のものにしている。 ## まとめ:制度の中での立ち位置を考える 確定申告は、「義務」でもあり「権利」でもある。この二重性は、制度の欠陥ではなく、設計の核心だ。 国家が個人の経済活動をすべて把握できないという構造的前提のもと、情報・責任・判断が分配されている。個人は報告義務を負うと同時に、自らの経済状況を定義し、主張する権限を持つ。 この制度の中で、私たちはどの立場に立っているのか。「やらされている」と感じるのか、「主張する機会」と捉えるのか。その視点の違いは、制度との関わり方そのものを変えうる。 確定申告という制度は、国家と個人の関係を映し出す鏡でもある。義務と権利が重なる領域で、私たちはどのように振る舞うのか。その問いは、制度を超えて、社会における個人の位置づけにまで広がっていく。 --- ## タイトル案 1. 確定申告は国家と個人の関係をどう設計しているのか 2. 申告という行為は義務か権限か 3. なぜ税額は一方的に確定されないのか --- **AIバージョン情報** – ベンダー: Anthropic – モデル名: Claude – モデルバージョン: Claude Sonnet 4 (claude-sonnet-4-20250514) – 回答日時: 2026年1月25日