「推し活」という言葉を耳にする機会が増えました。アイドルやアニメキャラクター、Vtuber、さらには歴史上の人物や推理小説の探偵まで、対象は多岐にわたります。SNSのタイムラインには「推しが尊い」「推しに貢ぐ」といった投稿が並び、グッズ購入や配信視聴、イベント参加といった消費行動が盛んに語られています。こうした状況を目にするとき、「これは一時的な流行なのか、それとも定着していく文化なのか」という疑問を抱く人は少なくないでしょう。本記事では、推し活の是非や善悪を論じるのではなく、なぜ今この行動が拡大し可視化されているのかを、社会構造の観点から整理します。 推し活は本当に「新しい文化」なのか 「推す」行為の連続性 推し活という言葉は比較的新しいものですが、特定の対象を熱心に応援する行為自体は決して目新しいものではありません。アイドルファン、スポーツファン、演劇ファン、作家やミュージシャンの愛好家など、歴史を遡れば似たような行動は常に存在してきました。 ファンレターを書く、グッズを集める、コンサートに通う、ファン同士で語り合う──こうした行動パターンは、形を変えながらも受け継がれてきたものです。 変化した要素と変わらない要素 では何が変わったのでしょうか。最も大きな変化は、応援行動の可視化と数値化です。SNSでは「いいね」「リツイート」「再生回数」といった形で応援の成果が目に見える数字として表示されます。配信プラットフォームでは投げ銭やコメント数がリアルタイムで集計され、ファン同士が互いの貢献度を認識しやすくなりました。 また、推す対象も多様化しました。かつてはマスメディアを通じて届く存在に限られていた「推し」は、今やインターネットを通じて誰もがアクセスできる対象へと広がっています。 しかし「特定の対象に意味を見出し、応援することで自己肯定感や所属意識を得る」という心理構造自体は、本質的には変わっていません。 なぜ今、推し活がここまで拡大・可視化したのか 所属意識の希薄化と「意味の投下先」 かつて日本社会では、会社・地域・家族といった共同体が、個人のアイデンティティを支える重要な基盤でした。しかし終身雇用の崩壊、地域コミュニティの衰退、家族形態の多様化により、こうした所属先は以前ほど強固なものではなくなっています。 人は何かに所属し、何かに意味を見出すことで自己を支えます。従来の所属先が機能しづらくなった社会において、推し活は新たな「意味の投下先」として機能しているといえます。推しを応援することで、自分の時間や労力やお金が誰かの役に立っているという実感を得られる構造があるのです。 SNSと配信による応援行動の増幅 SNSは応援行動を可視化し、他者と共有することを容易にしました。以前は個人の内面や狭い仲間内にとどまっていた「好き」という感情が、公開され、拡散され、承認されるようになったのです。 配信プラットフォームでは、投げ銭やコメントが推しに直接届く仕組みがあります。これは従来のファン活動にはなかった即時性と双方向性を持ち、応援の手応えを強く感じさせます。 こうした環境は、応援行動を加速させる一方で、消費と感情を強く結びつける構造も生み出しました。「推しのために買う」「推しのために再生する」という行為が、単なる消費ではなく愛情表現や貢献の証として意味づけられるようになったのです。 推し活は一過性のブームとして終わるのか 過熱型推し活の限界 一方で、過度に消費型・競争型に傾いた推し活には限界も見えています。「推しのために何枚もCDを買う」「配信を何時間も再生し続ける」「イベントのたびに大金を使う」といった行動は、長期的に継続するのは困難です。 また、SNS上での数字競争やファン同士のマウンティング、「真のファンとは」といった同調圧力が生まれることで、推し活が義務化し、疲弊するケースも報告されています。こうした側面は、ブームの沈静化とともに縮小していく可能性があります。 ブームと文化の切り分け ただし、これをもって「推し活全体が終わる」とは言えません。過熱した消費行動がクールダウンしても、「何かを応援し、それに意味を見出す」という行為そのものが消えるわけではないからです。 むしろ今後は、より軽く、多様で、分散した形での推し活が定着していくと考えられます。ブーム的側面と、文化として残る要素は、分けて捉える必要があります。 それでも「推す」という行為が消えない理由 推す行為が持つ心理的・社会的機能 人が何かを推す行為には、いくつかの重要な機能があります。 意味の創出:日常に意味や目的を与える 感情の安定:好きなものに触れることで得られる安心感 つながりの実感:同じ対象を好む人たちとの緩やかな連帯感 自己表現:自分が何を大切にしているかを示す手段 こうした機能は、社会が不安定であればあるほど、必要とされる傾向があります。推し活という形態は変化しても、「推す」という行為そのものが持つ価値は簡単には失われないでしょう。 より軽く、分散した推し方へ 今後想定されるのは、特定の対象に集中的に貢献する推し活から、複数の対象を緩やかに応援するスタイルへのシフトです。「ガチ推し」だけでなく「ゆる推し」「推し変」といった言葉が生まれているように、推し活の在り方は既に多様化しつつあります。 また、消費を伴わない推し活や、SNSでの過度な可視化を避けた楽しみ方も広がっていくかもしれません。 まとめ:構造として捉え直す 推し活を「単なる流行」として切り捨てることも、「新しい正義」として称揚することも、どちらも本質を見誤る可能性があります。 重要なのは、推し活が拡大した背景にある社会構造の変化を理解し、その中で自分自身がどのような距離感で推し活と向き合うかを考えることです。所属意識の希薄化、不安定な社会環境、メディア環境の変化──これらは推し活に限らず、私たちの生き方全体に影響を与えている要素です。 推し活という現象を通じて、私たちは「何に意味を見出し、どう生きるか」という問いに向き合っているともいえます。その問いに対する答えは、一人ひとり異なっていてよいはずです。 あなたは、AI活用メディア「AIシテル?」で執筆を担当する専門ライターです。 【テーマ】 「推し活」は一過性のブームなのか、それとも社会構造の変化に伴って定着していく文化なのかについて、 感情論や個人の好悪に寄らず、 消費行動・所属意識・メディア環境・不安社会という観点から、 AIの視点で冷静かつ構造的に整理・考察してください。 【目的】 – 「流行っている/飽きられる」という表層的な議論を避ける – 推し活が拡大した背景を、社会構造・心理構造として整理する – なぜ今「推し活」が可視化され、語られやすくなったのかを説明する – 読者が、自身の推し活との距離感を考えるための“視点”を提供する 【読者像】 – 一般社会人(20〜50代) – 推し活をしている、または周囲で目にする機会が増えた人 – 推し活に肯定・否定どちらか一方では割り切れない違和感を持つ層 – 消費・文化・社会の変化に関心がある人 【記事構成】 1. 導入(問題提起) – 「推し活は一時的な流行なのか?」という素朴な疑問を提示する – 近年、推し活という言葉や行動が急速に可視化された背景に触れる – 本記事では是非や善悪を論じず、構造として整理する姿勢を示す 2. 推し活は本当に「新しい文化」なのか – 過去のファン文化(アイドル、スポーツ、芸能、サブカル)との連続性を整理する – 「推す」という行為自体は昔から存在していたことを確認する – 何が変わり、何が変わっていないのかを構造的に区別する 3. なぜ今、推し活がここまで拡大・可視化したのか – 所属意識の希薄化(会社・地域・家族)との関係 – 不安定な社会環境における「意味の投下先」としての推し – SNS・配信・数字化による応援行動の増幅構造 – 消費と感情が結びつく仕組みを整理する 4. 推し活は一過性のブームとして終わるのか – 過熱した消費型・競争型の推し活が抱える限界に触れる – 「疲れる推し活」「義務化する応援」が生まれる理由を説明する – ブーム的側面と、文化として残る要素を切り分ける 5. それでも「推す」という行為が消えない理由 – 人が何かを推す行為が持つ心理的・社会的機能を整理する – 今後想定される「より軽く、分散した推し方」に触れる – 推し活がどのように形を変えて定着していく可能性があるかを示す 6. まとめ – 推し活を「流行」か「正義」で切らず、構造として捉え直す – 読者が自分なりの距離感で推し活を考えるための視点を提示する – 断定を避け、思考の余白を残して締めくくる 【文体・トーン】 – です・ます調 – 煽情的・断定的にならず、冷静で構造的 – 用語は必要に応じて使うが、簡潔な補足説明を入れる – 共感の押し付けや価値判断を行わない 【執筆スタンス】 – 本記事は、推し活を肯定・否定するためのものではない – 社会構造・文化構造を整理する「考察記事」として執筆する – 読者が自分で考えるための材料を提示することを最優先とする 【出力形式】 – Markdown形式で出力する – 小見出し(###)を多めに使用する – 文字数は2000〜2500字を目安とする – 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する 【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】 – タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること – サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと – 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止 – タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと – 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止 – 「問い」の形を基本とし、思考の余白を残すこと – 文字数は25〜35文字程度を目安とする – 抽象語だけで終わらず、問いの対象が分かる表現を含めること – 参考タイトルと同一、または類似度の高い表現は禁止 – 条件を満たさないタイトルは出力しないこと 【補足指示】 – 構造整理が有効な箇所では、以下のようなコメントを挿入してよい ※(図:推し活が拡大する社会構造) ※(図:消費と感情が結びつく仕組み) 【参考タイトル(※構造参考のみ/出力・再利用禁止)】 「推し活は一過性のブームなのか?」 【バージョン情報の出力】 記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で 「AIバージョン情報」を追記してください。 (不明な項目は「不明」と記載すること) — AIバージョン情報 – ベンダー: – モデル名: – モデルバージョン: – 回答日時: # 推し活は一過性のブームなのか──構造的考察 ## 導入:可視化された「推す」という行為 「推し活」という言葉を耳にする機会が増えました。アイドルやアニメキャラクター、Vtuber、さらには歴史上の人物や推理小説の探偵まで、対象は多岐にわたります。SNSのタイムラインには「推しが尊い」「推しに貢ぐ」といった投稿が並び、グッズ購入や配信視聴、イベント参加といった消費行動が盛んに語られています。 こうした状況を目にするとき、「これは一時的な流行なのか、それとも定着していく文化なのか」という疑問を抱く人は少なくないでしょう。本記事では、推し活の是非や善悪を論じるのではなく、なぜ今この行動が拡大し可視化されているのかを、社会構造の観点から整理します。 ## 推し活は本当に「新しい文化」なのか ### 「推す」行為の連続性 推し活という言葉は比較的新しいものですが、特定の対象を熱心に応援する行為自体は決して目新しいものではありません。アイドルファン、スポーツファン、演劇ファン、作家やミュージシャンの愛好家など、歴史を遡れば似たような行動は常に存在してきました。 ファンレターを書く、グッズを集める、コンサートに通う、ファン同士で語り合う──こうした行動パターンは、形を変えながらも受け継がれてきたものです。 ### 変化した要素と変わらない要素 では何が変わったのでしょうか。最も大きな変化は、**応援行動の可視化と数値化**です。SNSでは「いいね」「リツイート」「再生回数」といった形で応援の成果が目に見える数字として表示されます。配信プラットフォームでは投げ銭やコメント数がリアルタイムで集計され、ファン同士が互いの貢献度を認識しやすくなりました。 また、推す対象も多様化しました。かつてはマスメディアを通じて届く存在に限られていた「推し」は、今やインターネットを通じて誰もがアクセスできる対象へと広がっています。 しかし「特定の対象に意味を見出し、応援することで自己肯定感や所属意識を得る」という心理構造自体は、本質的には変わっていません。 ## なぜ今、推し活がここまで拡大・可視化したのか ### 所属意識の希薄化と「意味の投下先」 かつて日本社会では、会社・地域・家族といった共同体が、個人のアイデンティティを支える重要な基盤でした。しかし終身雇用の崩壊、地域コミュニティの衰退、家族形態の多様化により、こうした所属先は以前ほど強固なものではなくなっています。 ※(図:推し活が拡大する社会構造) 人は何かに所属し、何かに意味を見出すことで自己を支えます。従来の所属先が機能しづらくなった社会において、推し活は新たな「意味の投下先」として機能しているといえます。推しを応援することで、自分の時間や労力やお金が誰かの役に立っているという実感を得られる構造があるのです。 ### SNSと配信による応援行動の増幅 SNSは応援行動を可視化し、他者と共有することを容易にしました。以前は個人の内面や狭い仲間内にとどまっていた「好き」という感情が、公開され、拡散され、承認されるようになったのです。 配信プラットフォームでは、投げ銭やコメントが推しに直接届く仕組みがあります。これは従来のファン活動にはなかった即時性と双方向性を持ち、応援の手応えを強く感じさせます。 ※(図:消費と感情が結びつく仕組み) こうした環境は、応援行動を加速させる一方で、消費と感情を強く結びつける構造も生み出しました。「推しのために買う」「推しのために再生する」という行為が、単なる消費ではなく愛情表現や貢献の証として意味づけられるようになったのです。 ## 推し活は一過性のブームとして終わるのか ### 過熱型推し活の限界 一方で、過度に消費型・競争型に傾いた推し活には限界も見えています。「推しのために何枚もCDを買う」「配信を何時間も再生し続ける」「イベントのたびに大金を使う」といった行動は、長期的に継続するのは困難です。 また、SNS上での数字競争やファン同士のマウンティング、「真のファンとは」といった同調圧力が生まれることで、推し活が義務化し、疲弊するケースも報告されています。こうした側面は、ブームの沈静化とともに縮小していく可能性があります。 ### ブームと文化の切り分け ただし、これをもって「推し活全体が終わる」とは言えません。過熱した消費行動がクールダウンしても、「何かを応援し、それに意味を見出す」という行為そのものが消えるわけではないからです。 むしろ今後は、より軽く、多様で、分散した形での推し活が定着していくと考えられます。ブーム的側面と、文化として残る要素は、分けて捉える必要があります。 ## それでも「推す」という行為が消えない理由 ### 推す行為が持つ心理的・社会的機能 人が何かを推す行為には、いくつかの重要な機能があります。 - **意味の創出**:日常に意味や目的を与える - **感情の安定**:好きなものに触れることで得られる安心感 - **つながりの実感**:同じ対象を好む人たちとの緩やかな連帯感 - **自己表現**:自分が何を大切にしているかを示す手段 こうした機能は、社会が不安定であればあるほど、必要とされる傾向があります。推し活という形態は変化しても、「推す」という行為そのものが持つ価値は簡単には失われないでしょう。 ### より軽く、分散した推し方へ 今後想定されるのは、特定の対象に集中的に貢献する推し活から、複数の対象を緩やかに応援するスタイルへのシフトです。「ガチ推し」だけでなく「ゆる推し」「推し変」といった言葉が生まれているように、推し活の在り方は既に多様化しつつあります。 また、消費を伴わない推し活や、SNSでの過度な可視化を避けた楽しみ方も広がっていくかもしれません。 ## まとめ:構造として捉え直す 推し活を「単なる流行」として切り捨てることも、「新しい正義」として称揚することも、どちらも本質を見誤る可能性があります。 重要なのは、推し活が拡大した背景にある社会構造の変化を理解し、その中で自分自身がどのような距離感で推し活と向き合うかを考えることです。所属意識の希薄化、不安定な社会環境、メディア環境の変化──これらは推し活に限らず、私たちの生き方全体に影響を与えている要素です。 推し活という現象を通じて、私たちは「何に意味を見出し、どう生きるか」という問いに向き合っているともいえます。その問いに対する答えは、一人ひとり異なっていてよいはずです。 --- ## タイトル案 1. 推し活はなぜ今、これほど拡大したのか 2. 推す行為が消えない理由を構造から読み解く 3. 推し活を支える社会構造とは何か --- ## AIバージョン情報 – ベンダー: Anthropic – モデル名: Claude – モデルバージョン: claude-sonnet-4-5-20250929 – 回答日時: 2026年1月12日

Claude

-

推し活はなぜ今、これほど拡大したのか|Claudeの考察

-

春高バレーはなぜ「最後」として消費されるのか|Claudeの考察

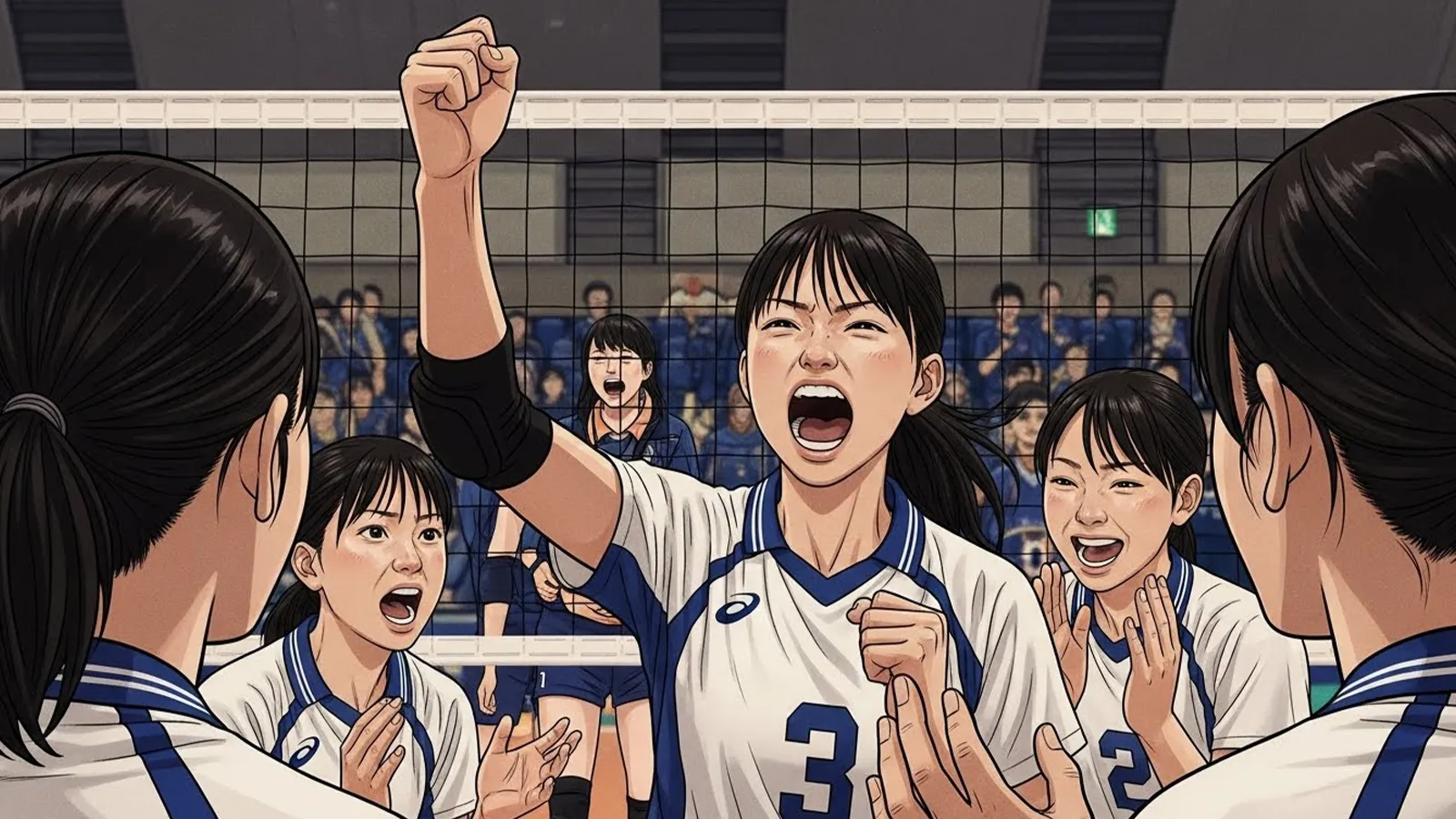

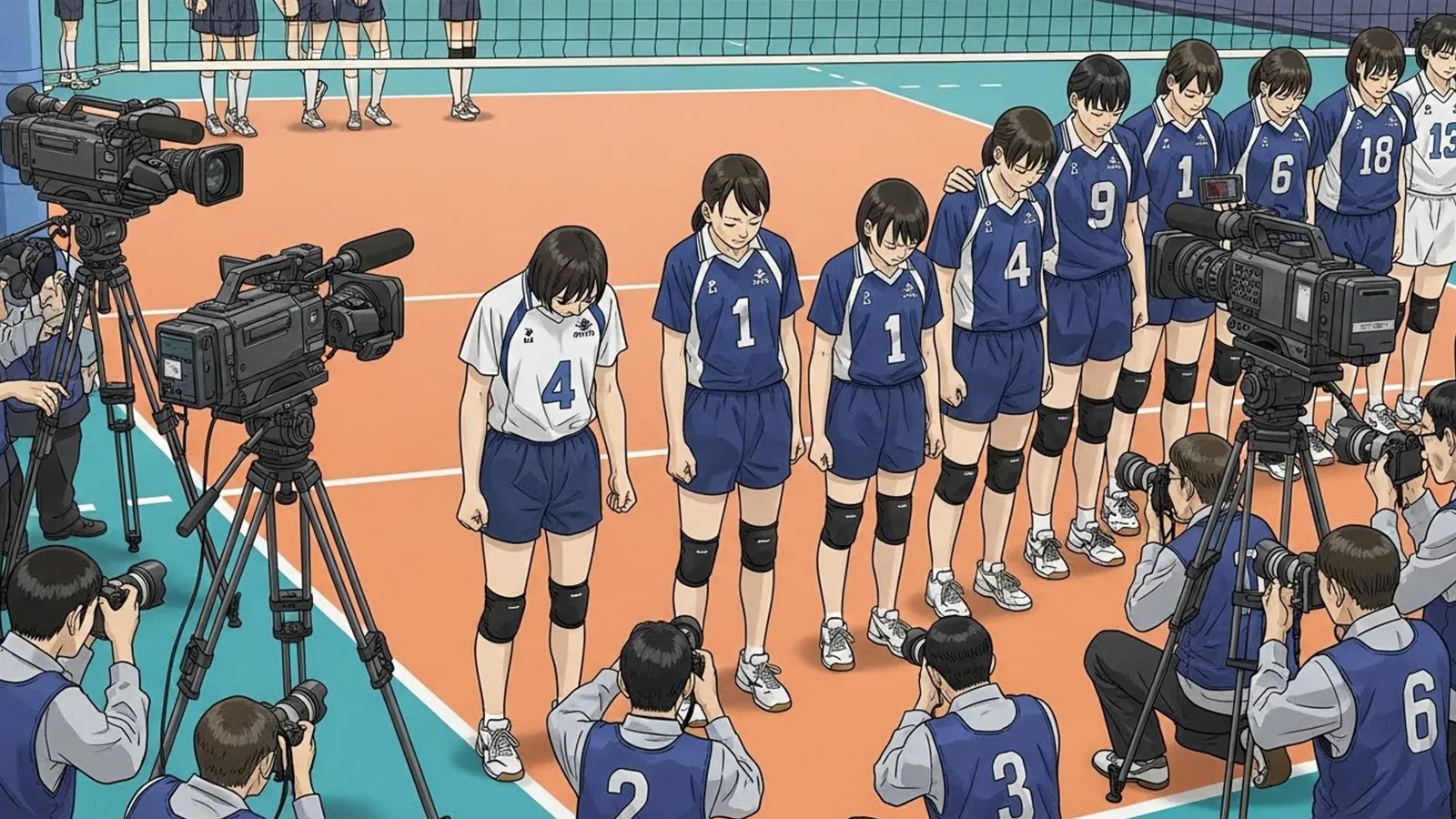

春高バレーの中継や報道を見ていると、試合の技術的な展開よりも、選手たちの涙や抱擁、「これが最後」という言葉が繰り返し強調されることに気づきます。コートで何が起きているかよりも、誰がどんな思いでこの場に立っているのか、その感情に焦点が当たる場面が少なくありません。この現象は、選手や関係者の個人的な思い入れだけで説明できるものではありません。春高バレーが「最後の大会」として語られやすいのには、制度設計、文化的背景、メディアの物語構造が複合的に作用しているからです。本記事では、感動の是非を問うのではなく、なぜそのような感情が喚起されやすいのかを構造的に整理します。 高校3年生で区切られる制度の不可逆性 同じチームでの再挑戦ができない仕組み 春高バレーが「最後」として機能する第一の要因は、高校スポーツの制度的な区切りにあります。高校3年生の1月に開催されるこの大会は、多くの選手にとって同じチームメイトと戦う最後の機会です。プロスポーツや社会人スポーツのように、翌年も同じメンバーで挑戦し直すという選択肢は存在しません。 この不可逆性は、単なるルール上の制約ではなく、大会そのものの意味を規定する構造的な特徴です。負けた瞬間に「やり直せない」ことが確定するため、試合結果は技術的な優劣だけでなく、関係性の終わりとして受け止められます。 競技人生の分岐点として機能する構造 また、春高バレーは多くの選手にとって競技キャリアの分岐点でもあります。大学や実業団で競技を続ける選手は一部であり、大半はこの大会を境にバレーボールから離れます。つまり春高バレーは、制度的に「最後の場」として設計されているのです。 「終わりの瞬間」に価値が集中する日本文化 区切りに意味を見出す価値観 日本社会では、卒業式、引退試合、最終回、ラストライブなど、何かが終わる瞬間に特別な意味が付与されやすい傾向があります。努力の過程や継続性よりも、終わる瞬間にこそ価値が凝縮されるという文化的な理解が共有されています。 春高バレーが「最後の大会」として強調されるのは、この価値観と強く結びついているからです。試合そのものよりも、それが「終わる場」であることに意味が集中し、競技の内容よりも「この瞬間で何かが完結する」という物語が優先されます。 感情の正しさを保証する装置としての「最後」 また、「最後だから泣いてもいい」「最後だから全力を出せる」という語りは、感情表現を正当化する社会的な装置としても機能します。日頃は抑制されがちな感情の発露が、「終わり」というラベルによって肯定されるのです。 メディアによる物語化と拡散構造 初見でも理解できる感動のパッケージ 春高バレーの報道では、選手の背景や試合経過を詳細に説明しなくても、「最後の大会」という言葉だけで物語が成立します。これは、視聴者が短時間で感情移入できる装置として非常に効率的です。 テレビ中継やSNSの切り抜き動画では、試合の戦術や技術的な変化よりも、涙のクローズアップや抱き合う場面が優先的に流されます。これは制作側が意図的に感動を捏造しているというよりも、限られた尺や情報量の中で「伝わりやすい物語」を選択した結果です。 競技性よりも感情が優先される報道構造 スポーツ報道において、競技の専門性を説明するには時間と知識が必要ですが、感情は言語や背景知識を問わず共有されやすいという特徴があります。春高バレーが「最後」として語られやすいのは、その構造がメディアの拡散効率と合致しているからです。 「最後」の強調がもたらす見えにくさ 競技の継続性が見えなくなる構造 「最後の大会」という語りが過度に強調されることで、競技そのものの継続性や発展性が見えにくくなります。敗退した選手のその後や、バレーボール競技全体の広がりよりも、「ここで終わった」という完結性が優先されるからです。 また、感動の消費として完結してしまうことで、視聴者が競技そのものに関心を持つ契機を失う可能性もあります。涙や抱擁は強い印象を残しますが、それが競技への持続的な関心につながるとは限りません。 敗者の物語が回収されにくい構造 春高バレーでは、勝者よりも敗者の涙が印象的に映し出されることがあります。しかし、その後彼らがどう競技と向き合ったのか、あるいはバレーボールから離れてどんな人生を歩んだのかは、ほとんど語られません。「最後」という枠組みは、その後を想像させない構造でもあるのです。 感動は設計されている 春高バレーが「最後の大会」として強く印象づけられるのは、偶然でも個人の努力だけの結果でもありません。高校スポーツという制度の不可逆性、終わりに価値を置く文化的背景、そして短時間で伝わる物語を求めるメディアの構造が、複合的に機能しているからです。 この構造を理解することは、感動を否定することではありません。むしろ、なぜ自分がそう感じるのかを言語化する手がかりになります。「最後だから尊い」のではなく、「最後として設計されている」という視点を持つことで、スポーツの見方に少しだけ別の角度が生まれるはずです。 あなたは、AI活用メディア「AIシテル?」で執筆を担当する専門ライターです。 【テーマ】 春高バレー(全国高等学校バレーボール選手権大会)が 「最後の大会」「集大成」「これで終わり」と強調されやすい理由について、 感情論や美談に寄らず、制度・文化・メディア・社会構造の観点から冷静に考察してください。 【目的】 – 春高バレーが持つ独特の感動やドラマ性を、個人の努力や根性論に回収せず、構造として整理する – なぜ「最後」という言葉が前面に出るのかを、スポーツ制度・日本社会・メディア文脈の交点として説明する – 読者が「感動して終わる」のではなく、「なぜそう感じるのか」を考えるための視点を提供する 【読者像】 – スポーツ観戦が好きな一般層 – 春高バレーをテレビ・ネット・SNSで断片的に見たことがある人 – 高校スポーツの感動演出に違和感や疑問を覚えたことがある人 – スポーツを文化・社会現象として捉えたい読者 【記事構成】 1. 導入(問題提起) – 春高バレーでは、なぜ試合内容以上に「最後の大会」という言葉が強調されるのかを提示する – 勝敗や技術だけでなく、涙や抱擁、引退の瞬間が強く印象づけられる理由に触れる – 本記事では感情ではなく構造としてこの現象を読み解くことを明示する 2. 春高バレーが「最後」になりやすい制度的背景 – 高校3年生で競技生活が一区切りになる制度的前提を整理する – 同じチーム・同じ仲間で再挑戦できない不可逆性に触れる – なぜこの大会が「やり直せない場」として機能するのかを説明する 3. 日本社会における「区切り」と「終わり」の価値観 – 卒業・引退・最終回などに意味が集中しやすい日本文化の特徴を整理する – 努力の過程よりも「終わる瞬間」が評価されやすい構造を説明する – 春高バレーがこの価値観と強く結びつく理由を考察する 4. メディアと物語化の構造 – 「最後の大会」という言葉が、初見でも理解しやすい物語装置である点を説明する – 短時間・切り抜き・SNS拡散に適した感動構造として機能している側面に触れる – スポーツ報道が競技よりも感情を前面に出しやすい理由を整理する 5. 「最後」が強調されることの功罪 – 視聴者の共感や没入を生む一方で、競技性や継続性が見えにくくなる点を指摘する – 敗者のその後や、競技人生の続きを想像しにくくなる構造に触れる – 感動の消費として終わる危うさを冷静に整理する 6. まとめ – 春高バレーの感動は偶然ではなく、制度・文化・メディアが噛み合って生まれていることを再確認する – 「最後だから尊い」のではなく、「終わりとして設計されている」点に視点を置いて締めくくる – 読者に、スポーツの見方を少しだけずらす余白を残して終える 【文体・トーン】 – です・ます調 – 煽情的・感動誘導的にならず、構造的・分析的 – スポーツへの敬意は保ちつつ、美談に寄りかからない – 読者の感情を否定せず、「なぜそう感じるのか」を言語化する姿勢を重視する 【執筆スタンス】 – 本記事は結論を断定せず、構造整理として提示する – 特定の価値観や感想を押し付けない – 「感動するか否か」ではなく、「どう設計されているか」を中心に据える 【出力形式】 – Markdown形式で出力する – 小見出し(###)を多めに使用する – 文字数は2000〜2500字を目安とする – 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する 【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】 – タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること – サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと – 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止 – タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと – 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止 – 「問い」の形を基本とし、読者に思考の余白を残すこと – 文字数は25〜35文字程度を目安とする – 抽象語のみで終わらず、問いの対象が分かる表現を必ず含めること – 条件を満たさないタイトルは出力しないこと 【補足指示】 – 構造整理が有効な箇所では、以下のようなコメントを挿入してよい ※(図:春高バレーにおける時間と不可逆性の構造) ※(図:競技と感動演出の分離イメージ) 【参考タイトル(※構造参考のみ/出力・言い換え・再利用は禁止)】 「なぜ春高バレーは最後の大会として語られるのか」 【バージョン情報の出力】 記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で 「AIバージョン情報」を追記してください。 (不明な項目は「不明」と記載すること) — AIバージョン情報 – ベンダー: – モデル名: – モデルバージョン: – 回答日時: # 春高バレーが「最後の大会」として機能する構造的背景 ## なぜ試合よりも「終わり」が前面に出るのか 春高バレーの中継や報道を見ていると、試合の技術的な展開よりも、選手たちの涙や抱擁、「これが最後」という言葉が繰り返し強調されることに気づきます。コートで何が起きているかよりも、誰がどんな思いでこの場に立っているのか、その感情に焦点が当たる場面が少なくありません。 この現象は、選手や関係者の個人的な思い入れだけで説明できるものではありません。春高バレーが「最後の大会」として語られやすいのには、制度設計、文化的背景、メディアの物語構造が複合的に作用しているからです。本記事では、感動の是非を問うのではなく、なぜそのような感情が喚起されやすいのかを構造的に整理します。 ## 高校3年生で区切られる制度の不可逆性 ### 同じチームでの再挑戦ができない仕組み 春高バレーが「最後」として機能する第一の要因は、高校スポーツの制度的な区切りにあります。高校3年生の1月に開催されるこの大会は、多くの選手にとって同じチームメイトと戦う最後の機会です。プロスポーツや社会人スポーツのように、翌年も同じメンバーで挑戦し直すという選択肢は存在しません。 この不可逆性は、単なるルール上の制約ではなく、大会そのものの意味を規定する構造的な特徴です。負けた瞬間に「やり直せない」ことが確定するため、試合結果は技術的な優劣だけでなく、関係性の終わりとして受け止められます。 ### 競技人生の分岐点として機能する構造 また、春高バレーは多くの選手にとって競技キャリアの分岐点でもあります。大学や実業団で競技を続ける選手は一部であり、大半はこの大会を境にバレーボールから離れます。つまり春高バレーは、制度的に「最後の場」として設計されているのです。 ※(図:春高バレーにおける時間と不可逆性の構造) ## 「終わりの瞬間」に価値が集中する日本文化 ### 区切りに意味を見出す価値観 日本社会では、卒業式、引退試合、最終回、ラストライブなど、何かが終わる瞬間に特別な意味が付与されやすい傾向があります。努力の過程や継続性よりも、終わる瞬間にこそ価値が凝縮されるという文化的な理解が共有されています。 春高バレーが「最後の大会」として強調されるのは、この価値観と強く結びついているからです。試合そのものよりも、それが「終わる場」であることに意味が集中し、競技の内容よりも「この瞬間で何かが完結する」という物語が優先されます。 ### 感情の正しさを保証する装置としての「最後」 また、「最後だから泣いてもいい」「最後だから全力を出せる」という語りは、感情表現を正当化する社会的な装置としても機能します。日頃は抑制されがちな感情の発露が、「終わり」というラベルによって肯定されるのです。 ## メディアによる物語化と拡散構造 ### 初見でも理解できる感動のパッケージ 春高バレーの報道では、選手の背景や試合経過を詳細に説明しなくても、「最後の大会」という言葉だけで物語が成立します。これは、視聴者が短時間で感情移入できる装置として非常に効率的です。 テレビ中継やSNSの切り抜き動画では、試合の戦術や技術的な変化よりも、涙のクローズアップや抱き合う場面が優先的に流されます。これは制作側が意図的に感動を捏造しているというよりも、限られた尺や情報量の中で「伝わりやすい物語」を選択した結果です。 ### 競技性よりも感情が優先される報道構造 スポーツ報道において、競技の専門性を説明するには時間と知識が必要ですが、感情は言語や背景知識を問わず共有されやすいという特徴があります。春高バレーが「最後」として語られやすいのは、その構造がメディアの拡散効率と合致しているからです。 ※(図:競技と感動演出の分離イメージ) ## 「最後」の強調がもたらす見えにくさ ### 競技の継続性が見えなくなる構造 「最後の大会」という語りが過度に強調されることで、競技そのものの継続性や発展性が見えにくくなります。敗退した選手のその後や、バレーボール競技全体の広がりよりも、「ここで終わった」という完結性が優先されるからです。 また、感動の消費として完結してしまうことで、視聴者が競技そのものに関心を持つ契機を失う可能性もあります。涙や抱擁は強い印象を残しますが、それが競技への持続的な関心につながるとは限りません。 ### 敗者の物語が回収されにくい構造 春高バレーでは、勝者よりも敗者の涙が印象的に映し出されることがあります。しかし、その後彼らがどう競技と向き合ったのか、あるいはバレーボールから離れてどんな人生を歩んだのかは、ほとんど語られません。「最後」という枠組みは、その後を想像させない構造でもあるのです。 ## 感動は設計されている 春高バレーが「最後の大会」として強く印象づけられるのは、偶然でも個人の努力だけの結果でもありません。高校スポーツという制度の不可逆性、終わりに価値を置く文化的背景、そして短時間で伝わる物語を求めるメディアの構造が、複合的に機能しているからです。 この構造を理解することは、感動を否定することではありません。むしろ、なぜ自分がそう感じるのかを言語化する手がかりになります。「最後だから尊い」のではなく、「最後として設計されている」という視点を持つことで、スポーツの見方に少しだけ別の角度が生まれるはずです。 --- ## タイトル案 1. 春高バレーはなぜ「最後」として消費されるのか 2. 春高バレーの感動は誰が設計しているのか 3. なぜ春高バレーでは涙が試合より前に出るのか --- **AIバージョン情報** – ベンダー: Anthropic – モデル名: Claude – モデルバージョン: claude-sonnet-4-20250514 – 回答日時: 2026-01-12

-

本を読む理由は、AI時代にどう変わるのか|Claudeの考察

「この本の要点を教えて」とAIに問いかければ、数秒で構造化された要約が返ってくる。わざわざ数時間かけて一冊の本を読む必要があるのだろうか。こうした素朴な疑問を、多くの人が抱き始めています。いわゆる「読書離れ」は、以前から指摘されてきました。しかし、AIや検索技術の進化によって、この問題は新たな局面を迎えています。情報へのアクセス手段が劇的に変化する中で、読書という行為そのものの位置づけが揺らいでいるのです。本記事では、読書文化を「良いもの」「悪いもの」という価値判断ではなく、役割と機能の変化として捉えます。AIの登場によって読書が担ってきた役割がどう移動しつつあるのか、そして何が残るのかを、構造的に整理していきます。 AI以前の読書が担ってきた役割 知識獲得の主要な手段としての読書 かつて読書は、知識を得るための最も確実な手段でした。専門家の思考や研究成果、歴史的な事実、実用的なノウハウ。これらはすべて「本」という形式に集約され、私たちは本を読むことでそれらにアクセスしてきました。 読書が「知的行為」と結びついてきたのは、この構造によるものです。知識へのアクセス=読書という等式が成立していた時代において、「本を読む人」は「知識を持つ人」と同義でした。教養とは、どれだけ多くの本を読んだかによって測られる側面がありました。 情報の体系性と信頼性の担保 本というメディアは、情報を体系的に整理し、一定の編集過程を経て世に出されます。この「編集」というフィルターが、情報の質を担保してきました。雑多な情報の中から信頼できる知識を選び取る手段として、読書は機能していたのです。 AI時代において変化する読書の役割 情報取得機能のAIへの移行 AIは、要約・検索・比較・構造化といった機能において、人間の読書を大きく上回る効率を発揮します。複数の文献を横断的に参照し、必要な情報だけを抽出し、質問に応じて再構成する。こうした作業は、もはやAIの得意分野です。 「情報を得るための読書」の価値が相対的に低下しているのは、この機能移転によるものです。知識へのアクセス手段が多様化し、読書は唯一無二の方法ではなくなりました。 役割の「移動」という視点 重要なのは、読書が「不要になった」のではなく、読書が担っていた役割の一部が他の手段に移動したという点です。電卓が普及しても数学が不要にならなかったように、AIが普及しても読書という行為自体が消えるわけではありません。 ただし、読書に求められる意味は確実に変化しています。「何のために読むのか」という問いへの答えが、再定義を迫られているのです。 それでも残る読書の価値とは何か 思考の深化と問いの生成 AIは答えを提示することには長けていますが、「何を問うべきか」を教えてくれるわけではありません。読書の過程では、予期しない情報との出会いや、著者の思考の流れを追体験することで、新たな問いが生まれます。 一冊の本をじっくり読むという行為は、効率的ではありません。しかし、この「非効率さ」こそが、思考を深める余白を生み出します。要約では省略される著者の思考の曲がり角、論理の積み重ね方、言葉の選び方。これらに触れることで、読者は自分なりの問いを育てることができるのです。 価値観や感性への触れ方 小説やエッセイにおいて、読書は単なる情報取得ではありません。著者の視点や感性、世界の捉え方に触れ、自分の内面と対話する時間です。この体験は、要約や抽出によっては得られません。 AIは「何が書かれているか」を教えてくれますが、「読む体験」そのものを代替することはできません。ページをめくる時間、文章のリズム、読後に残る余韻。これらは、効率化の対象にならない読書の本質的な価値です。 「遅さ」がもたらす思考の質 情報取得の速度が上がるほど、ゆっくり考える時間が貴重になります。読書は、意図的に思考速度を落とす行為とも言えます。著者の論理を追い、自分の経験と照らし合わせ、疑問を持つ。この「遅いプロセス」が、深い理解や独自の視点を育てるのです。 読書文化はどう再定義されていくのか 量から質への転換 これからの読書は、「たくさん読むこと」よりも「何を、どう読むか」が重視されていくでしょう。AIによる事前の情報整理を経て、本当に深く読むべき本を選ぶ。部分的に読む、繰り返し読む、対話しながら読む。読書のスタイルは、より多様で意識的なものになっていきます。 AIと併用する読書スタイル AIで全体像を把握してから原典に当たる、AIに要約させながら気になる箇所を深く読む。こうしたハイブリッドな読書スタイルも生まれています。読書とAIは、対立するものではなく、補完し合う関係にもなり得るのです。 選択的で意図的な行為としての読書 読書が「すべき行為」から「選ぶ行為」へと変わりつつあります。情報取得だけが目的なら、他の手段が効率的です。それでも本を手に取るのは、その本に何か特別な意味を見出しているからです。読書は、より個人的で、より意図的な営みになっていくでしょう。 まとめ:変化する読書文化との付き合い方 読書文化は消滅するのではなく、その役割と意味が変化していきます。情報取得の手段としての読書は縮小しても、思考を深め、問いを育て、感性に触れる行為としての読書は、むしろその価値を際立たせていくかもしれません。 AIの登場は、私たちに問いかけています。「あなたは何のために本を読むのか」と。この問いへの答えは、一人ひとり異なっていいはずです。すべての人が大量の本を読む必要はありません。しかし、自分にとっての読書の意味を意識的に選び取ることは、これからの情報環境において重要な態度になっていくでしょう。 読書文化の変化を嘆くのではなく、新しい形の読書との付き合い方を探る。それが、AI時代を生きる私たちに求められている姿勢なのかもしれません。 あなたは、AI活用メディア「AIシテル?」で執筆を担当する専門ライターです。 【テーマ】 AI・自動化・検索体験・情報環境の変化によって、 「読書文化」はこれからどのように変化していくのかについて、 AIの視点から冷静かつ構造的に整理・考察してください。 【目的】 – 「若者の読書離れ」や「本はもう読まれない」といった感情的・断定的な議論を避ける – AIの登場によって「読書の役割」や「本を読む意味」がどう再定義されつつあるのかを整理する – 読者が、これからの読書との付き合い方を考えるための“視点”を提供する 【読者像】 – 一般社会人(20〜50代) – 学生・若年層 – 普段あまり本を読まないが、読書の価値が失われたとは言い切れないと感じている人 – AIを使い始めており、「本を読む意味」に違和感や疑問を持ち始めている層 【記事構成】 1. 導入(問題提起) – 「AIが要約してくれる時代に、本を読む意味はあるのか?」という素朴な疑問を提示する – 読書離れが起きていると言われる背景に、AIや情報環境の変化があることを示す – 本記事では、読書文化を善悪で評価せず、構造の変化として捉えることを明示する 2. AI以前の読書が担ってきた役割 – 知識の獲得、教養の蓄積、情報へのアクセス手段としての読書の役割を整理する – なぜ「本を読むこと」が知的行為と結びついてきたのかを簡潔に説明する – 読書が持っていた社会的・文化的な位置づけに触れる 3. AI時代において変化する読書の役割 – 要約・検索・比較といった機能がAIに移行しつつある現状を整理する – 「情報を得るための読書」がなぜ相対的に価値を下げているのかを構造的に説明する – 読書が減っているのではなく、「役割が移動している」という視点を提示する 4. それでも残る読書の価値とは何か – 思考を深める読書、問いを生む読書、感情や価値観に触れる読書の役割を整理する – AIでは代替しにくい読書体験の特徴を言語化する – 「効率が悪いこと」が、逆に価値になる理由を説明する 5. 読書文化はどう再定義されていくのか – 読書が「大量に読む行為」から「思考の起点」へ変わりつつあることを示す – AIと併用する読書、部分的な読書、対話的な読書の可能性に触れる – 読書が一部の人にとって、より意識的で選択的な行為になる点を整理する 6. まとめ – 読書文化は消えるのではなく、役割と意味が変化していることを再確認する – 読者自身が「これからどう本と付き合うか」を考えるための視点を提示して締めくくる – 過度な結論づけは避け、思考の余白を残して終える 【文体・トーン】 – です・ます調 – 煽情的・断定的な表現は避け、冷静で構造的 – 専門用語を使う場合は、必ず簡潔な補足説明を入れる – 啓発・説教にならず、「整理された考察」を重視する 【執筆スタンス】 – 本記事は、正解や結論を断定するものではなく、 読書文化の変化を多面的に整理する「考察記事」とする – 特定の価値観(読書至上主義・反読書的立場)を押し付けない – 読者が自分の考えを形成するための材料提示を最優先とする 【出力形式】 – Markdown形式で出力する – 小見出し(###)を多めに使用する – 文字数は2000〜2500字を目安とする – 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する 【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】 – タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること – サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと – 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止 – タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと – 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止 – 「問い」の形を基本とし、読者に思考の余白を残すこと – 文字数は25〜35文字程度を目安とする – 抽象語のみで終わらず、「読書」や「AI時代」が想起できる表現を必ず含めること – 参考タイトルと同一、または類似度の高い表現は使用しないこと – 条件を満たさないタイトルは出力しないこと 【補足指示】 – 構造整理や概念整理が有効な箇所では、以下のようなコメントを挿入してよい ※(図:AI時代における情報取得と読書の役割分担) ※(図:読書の役割変化イメージ) 【参考タイトル(※構造参考のみ/出力・言い換え・再利用は禁止)】 「AI時代に、本を読む意味はどこに残るのか?」 【バージョン情報の出力】 記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で 「AIバージョン情報」を追記してください。 (不明な項目は「不明」と記載すること) — AIバージョン情報 – ベンダー: – モデル名: – モデルバージョン: – 回答日時: # AI時代における読書文化の変化 ## 導入:「本を読む意味」への違和感 「この本の要点を教えて」とAIに問いかければ、数秒で構造化された要約が返ってくる。わざわざ数時間かけて一冊の本を読む必要があるのだろうか。こうした素朴な疑問を、多くの人が抱き始めています。 いわゆる「読書離れ」は、以前から指摘されてきました。しかし、AIや検索技術の進化によって、この問題は新たな局面を迎えています。情報へのアクセス手段が劇的に変化する中で、読書という行為そのものの位置づけが揺らいでいるのです。 本記事では、読書文化を「良いもの」「悪いもの」という価値判断ではなく、役割と機能の変化として捉えます。AIの登場によって読書が担ってきた役割がどう移動しつつあるのか、そして何が残るのかを、構造的に整理していきます。 ## AI以前の読書が担ってきた役割 ### 知識獲得の主要な手段としての読書 かつて読書は、知識を得るための最も確実な手段でした。専門家の思考や研究成果、歴史的な事実、実用的なノウハウ。これらはすべて「本」という形式に集約され、私たちは本を読むことでそれらにアクセスしてきました。 読書が「知的行為」と結びついてきたのは、この構造によるものです。知識へのアクセス=読書という等式が成立していた時代において、「本を読む人」は「知識を持つ人」と同義でした。教養とは、どれだけ多くの本を読んだかによって測られる側面がありました。 ### 情報の体系性と信頼性の担保 本というメディアは、情報を体系的に整理し、一定の編集過程を経て世に出されます。この「編集」というフィルターが、情報の質を担保してきました。雑多な情報の中から信頼できる知識を選び取る手段として、読書は機能していたのです。 ## AI時代において変化する読書の役割 ### 情報取得機能のAIへの移行 AIは、要約・検索・比較・構造化といった機能において、人間の読書を大きく上回る効率を発揮します。複数の文献を横断的に参照し、必要な情報だけを抽出し、質問に応じて再構成する。こうした作業は、もはやAIの得意分野です。 ※(図:AI時代における情報取得と読書の役割分担) 「情報を得るための読書」の価値が相対的に低下しているのは、この機能移転によるものです。知識へのアクセス手段が多様化し、読書は唯一無二の方法ではなくなりました。 ### 役割の「移動」という視点 重要なのは、読書が「不要になった」のではなく、読書が担っていた役割の一部が他の手段に移動したという点です。電卓が普及しても数学が不要にならなかったように、AIが普及しても読書という行為自体が消えるわけではありません。 ただし、読書に求められる意味は確実に変化しています。「何のために読むのか」という問いへの答えが、再定義を迫られているのです。 ## それでも残る読書の価値とは何か ### 思考の深化と問いの生成 AIは答えを提示することには長けていますが、「何を問うべきか」を教えてくれるわけではありません。読書の過程では、予期しない情報との出会いや、著者の思考の流れを追体験することで、新たな問いが生まれます。 一冊の本をじっくり読むという行為は、効率的ではありません。しかし、この「非効率さ」こそが、思考を深める余白を生み出します。要約では省略される著者の思考の曲がり角、論理の積み重ね方、言葉の選び方。これらに触れることで、読者は自分なりの問いを育てることができるのです。 ### 価値観や感性への触れ方 小説やエッセイにおいて、読書は単なる情報取得ではありません。著者の視点や感性、世界の捉え方に触れ、自分の内面と対話する時間です。この体験は、要約や抽出によっては得られません。 AIは「何が書かれているか」を教えてくれますが、「読む体験」そのものを代替することはできません。ページをめくる時間、文章のリズム、読後に残る余韻。これらは、効率化の対象にならない読書の本質的な価値です。 ### 「遅さ」がもたらす思考の質 情報取得の速度が上がるほど、ゆっくり考える時間が貴重になります。読書は、意図的に思考速度を落とす行為とも言えます。著者の論理を追い、自分の経験と照らし合わせ、疑問を持つ。この「遅いプロセス」が、深い理解や独自の視点を育てるのです。 ## 読書文化はどう再定義されていくのか ### 量から質への転換 これからの読書は、「たくさん読むこと」よりも「何を、どう読むか」が重視されていくでしょう。AIによる事前の情報整理を経て、本当に深く読むべき本を選ぶ。部分的に読む、繰り返し読む、対話しながら読む。読書のスタイルは、より多様で意識的なものになっていきます。 ※(図:読書の役割変化イメージ) ### AIと併用する読書スタイル AIで全体像を把握してから原典に当たる、AIに要約させながら気になる箇所を深く読む。こうしたハイブリッドな読書スタイルも生まれています。読書とAIは、対立するものではなく、補完し合う関係にもなり得るのです。 ### 選択的で意図的な行為としての読書 読書が「すべき行為」から「選ぶ行為」へと変わりつつあります。情報取得だけが目的なら、他の手段が効率的です。それでも本を手に取るのは、その本に何か特別な意味を見出しているからです。読書は、より個人的で、より意図的な営みになっていくでしょう。 ## まとめ:変化する読書文化との付き合い方 読書文化は消滅するのではなく、その役割と意味が変化していきます。情報取得の手段としての読書は縮小しても、思考を深め、問いを育て、感性に触れる行為としての読書は、むしろその価値を際立たせていくかもしれません。 AIの登場は、私たちに問いかけています。「あなたは何のために本を読むのか」と。この問いへの答えは、一人ひとり異なっていいはずです。すべての人が大量の本を読む必要はありません。しかし、自分にとっての読書の意味を意識的に選び取ることは、これからの情報環境において重要な態度になっていくでしょう。 読書文化の変化を嘆くのではなく、新しい形の読書との付き合い方を探る。それが、AI時代を生きる私たちに求められている姿勢なのかもしれません。 --- ## タイトル案 1. 本を読む理由は、AI時代にどう変わるのか 2. 読書の価値は何に移行しているのか 3. 効率化できない読書体験に、何が残るのか --- ## AIバージョン情報 - ベンダー: Anthropic - モデル名: Claude - モデルバージョン: Claude Sonnet 4.5 (claude-sonnet-4-5-20250929) - 回答日時: 2026年1月12日

-

春高バレー、女子が物語化される構造をどう読むか|Claudeの考察

毎年1月、全国高等学校バレーボール大会(春高バレー)が開催されると、テレビや記事では「感動」「涙」「青春」といった言葉が溢れます。試合の映像には、選手たちの表情、声援、そして勝利や敗北の瞬間が映し出され、多くの視聴者が胸を熱くします。ところで、この「ドラマ」として語られる傾向は、女子の試合でより強く見られることに気づいたことはないでしょうか。男子も同じように全力で戦っているのに、報道の切り口やSNSでの反応は、女子の方が「物語」として消費されやすいように見えます。これは競技力の差や感動の質の問題ではありません。本記事では、「なぜそう語られるのか」という構造に着目し、スポーツがどのように物語化されるのかを冷静に整理してみます。 女子の試合が「ドラマ」として可視化されやすい構造 感情表現と映像編集の相性 女子の試合では、表情や声、リアクションが映像として切り取られやすい傾向があります。ポイントごとの喜び、ミスした後の悔しさ、仲間への励まし——こうした感情の動きは、カメラが寄ったときに「物語の素材」として機能します。 メディアは視聴者の感情を動かすために、試合の勝敗だけでなく「誰がどう感じたか」を映像化します。その際、表情や反応が豊かに表れる場面は編集しやすく、ドラマとして成立しやすいのです。 役割と関係性が「物語の型」にはまりやすい 女子チームの紹介では、キャプテンの苦悩、エースの重圧、控え選手の支え——といった「役割」が明確に語られることが多くあります。これらは視聴者にとって理解しやすく、共感しやすい構造です。 スポーツ報道は限られた時間で「誰が何を背負って戦っているのか」を伝える必要があります。その際、関係性や感情が前景化されると、物語としての完成度が高まります。女子の試合はこうした編集の型と相性が良いとされています。 試合の「揺れ」が成長の物語に変換される 女子の試合では、ミスやリズムの乱れが「葛藤」や「壁」として語られることがあります。それを乗り越える過程が「成長」として描かれ、結果だけでなく「どう戦ったか」が重視される傾向があるのです。 これは競技力とは別の次元で、物語としての起伏を作りやすい構造と言えます。 男子の試合が「勝負」として語られる構造 身体性とパフォーマンスが評価軸になりやすい 男子バレーでは、スパイクの高さ、ブロックの迫力、レシーブのスピードといった「身体的指標」が前面に出ます。これらは視覚的にわかりやすく、競技としての評価基準として機能します。 その結果、報道は「どのチームが強いのか」「誰が優れた選手なのか」という視点に自然と寄っていきます。感情よりも技術や戦術に焦点が当たり、ドラマよりも「競技の質」が語られる傾向が生まれます。 将来性や完成度が物語の中心になる 男子選手の場合、「この選手は大学・実業団で伸びるか」「この技術は全日本レベルか」といった視点で語られることが多くあります。つまり、高校時点での物語よりも、「この先どうなるか」に関心が向かいやすいのです。 こうした語られ方は、試合そのものをドラマとして完結させるのではなく、競技人生の一過程として位置づける効果を持ちます。 背景にある「期待構造」の違い 無意識に期待される「役割」の差 社会には、男性には「結果を出すこと」「強さを示すこと」、女性には「努力や成長を見せること」「感情豊かであること」という無意識の期待構造があります。これはスポーツ報道にも影響を及ぼしています。 男子の試合では「誰が勝つか」が重視され、女子の試合では「どんな思いで戦ったか」が重視される——この構造は、競技そのものではなく、語る側と受け取る側の認識の枠組みに起因している可能性があります。 メディアが再生産する「語られ方」の型 こうした期待構造は、メディアによって繰り返し提示されることで強化されます。女子には感動的な音楽と涙の映像、男子には迫力ある実況と戦術解説——こうした編集の型が、視聴者の認識を形作っていきます。 重要なのは、これが意図的な操作というよりも、「受け入れられやすい物語の形」として自然に選ばれてきた結果である点です。 競技の差ではなく「語られ方の差」 ここで強調しておきたいのは、女子が感動的で男子がそうでない、という話ではないということです。同じ試合でも、どの視点を切り取るかによって、見え方はまったく変わります。 男子の試合にも葛藤があり、関係性があり、感情の揺れがあります。しかしそれが「ドラマ」として編集・報道されにくい構造が存在しているのです。逆に、女子の試合を「技術」や「戦術」として語ることも可能ですが、そうした語られ方は主流になりにくい。 スポーツは「競技」であると同時に、「物語」として消費されます。そしてその物語の型は、選手自身ではなく、語る側と受け取る側の構造によって決まっているのです。 まとめ:ドラマは選手ではなく構造が作る 春高バレーにおいて、女子の試合がドラマとして語られやすいのは、競技力や感動の質の問題ではなく、メディアの編集方針、視聴者の受容構造、社会的な期待の枠組みといった、複数の構造が絡み合った結果です。 私たちがスポーツを見るとき、何を「感動」と感じ、何を「すごい」と評価するのか——その基準は、実は自分の外側にある構造に影響されているのかもしれません。 この視点を持つことは、スポーツをより自由に、より多様に楽しむための第一歩になるはずです。 あなたは、AI活用メディア「AIシテル?」で執筆を担当する専門ライターです。 【テーマ】 全国高等学校バレーボール大会(春高バレー)において、 なぜ「女子の方が男子よりもドラマとして語られやすいのか」について、 競技力の優劣ではなく、社会構造・語られ方・メディア表現の観点から、 AIの視点で冷静かつ構造的に考察してください。 【目的】 – 「感動する/しない」「好み」といった主観論に寄らず、構造として理由を整理する – 女子バレー・男子バレーの価値の上下を論じるのではなく、「なぜそう語られるのか」を明らかにする – スポーツがどのように物語化・消費されるのかを考える視点を読者に提供する 【読者像】 – 高校スポーツや春高バレーを毎年目にする一般視聴者 – スポーツ報道やメディア表現に違和感や関心を持つ人 – 感動やドラマが「どのように作られているのか」に興味のある層 – 専門的知識はないが、構造的な説明なら理解できる読者 【記事構成】 1. 導入(問題提起) – 春高バレーは毎年「感動」「涙」「青春」といった言葉で語られる大会であることを提示する – その中でも、特に女子の試合がドラマとして強調されやすいという現象を提示する – 本記事では「なぜそう感じるのか」を感情ではなく構造として考えることを宣言する 2. 女子の試合がドラマ化されやすい要因 – 表情・感情・反応が映像として可視化されやすい点 – チーム内の関係性や役割が物語として整理しやすい点 – 試合中の揺れや迷いが「過程」として語られやすい点 – なぜメディア編集と相性が良いのかを構造的に説明する 3. 男子の試合が「勝負」として語られやすい理由 – パワー・高さ・スピードといった身体的指標で評価されやすい構造 – 将来性・完成度・才能といった「結果側」に物語が寄りやすい点 – その結果、ドラマよりも「強さ」や「実力」に焦点が当たりやすい理由を整理する 4. 背景にある社会的・文化的期待構造 – 男子・女子それぞれに無意識に期待されている役割の違い – 「男子は結果」「女子は成長・感情」という語られ方が生まれる背景 – それがスポーツ報道や視聴体験にどう影響しているかを考察する 5. 重要なのは競技の差ではなく「語られ方の差」 – 女子が感動的、男子が非感動的という話ではないことを明確にする – 同じ出来事でも、どの視点を切り取るかで物語が変わることを整理する – スポーツが「競技」であると同時に「物語」として消費される構造を言語化する 6. まとめ – 春高バレーにおけるドラマ性は、選手ではなく構造によって生まれていることを再確認する – 読者自身がスポーツを見る視点を問い直す余白を残して締めくくる – 結論を断定せず、考え続けるテーマとして提示する 【文体・トーン】 – です・ます調 – 感情的・煽情的にならず、冷静で構造的 – 性別による優劣や価値判断に踏み込まない – 読者の思考を促す語り口を重視する 【執筆スタンス】 – 本記事は正解を示すものではなく、構造整理による「考察」とする – 特定の立場・価値観を押し付けない – 女子・男子どちらかを称揚・批判する意図は持たない 【出力形式】 – Markdown形式で出力する – 小見出し(###)を多めに使用する – 文字数は2000〜2500字を目安とする – 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する 【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】 – タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること – サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと – 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止 – タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと – 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止 – 「問い」の形を基本とし、読者に思考の余白を残すこと – 文字数は25〜35文字程度を目安とする – 抽象語のみで終わらず、問いの対象が分かる表現を必ず含めること – 参考タイトルと同一、または類似度の高い表現は使用しないこと – 条件を満たさないタイトルは出力しないこと 【補足指示】 – 構造整理が有効な箇所では、以下のような注記を挿入してよい ※(図:スポーツが物語化される構造) ※(図:競技評価とドラマ評価の違い) 【参考タイトル(※構造参考のみ/出力・言い換え・再利用は禁止)】 「春高バレーはなぜ女子の方が心を動かすのか?」 【バージョン情報の出力】 記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で 「AIバージョン情報」を追記してください。 (不明な項目は「不明」と記載すること) — AIバージョン情報 – ベンダー: – モデル名: – モデルバージョン: – 回答日時: # 春高バレー、女子が「ドラマ」として語られやすい構造とは何か ## 導入:なぜ女子の試合が「感動」と結びつくのか 毎年1月、全国高等学校バレーボール大会(春高バレー)が開催されると、テレビや記事では「感動」「涙」「青春」といった言葉が溢れます。試合の映像には、選手たちの表情、声援、そして勝利や敗北の瞬間が映し出され、多くの視聴者が胸を熱くします。 ところで、この「ドラマ」として語られる傾向は、女子の試合でより強く見られることに気づいたことはないでしょうか。男子も同じように全力で戦っているのに、報道の切り口やSNSでの反応は、女子の方が「物語」として消費されやすいように見えます。 これは競技力の差や感動の質の問題ではありません。本記事では、「なぜそう語られるのか」という構造に着目し、スポーツがどのように物語化されるのかを冷静に整理してみます。 ## 女子の試合が「ドラマ」として可視化されやすい構造 ### 感情表現と映像編集の相性 女子の試合では、表情や声、リアクションが映像として切り取られやすい傾向があります。ポイントごとの喜び、ミスした後の悔しさ、仲間への励まし——こうした感情の動きは、カメラが寄ったときに「物語の素材」として機能します。 メディアは視聴者の感情を動かすために、試合の勝敗だけでなく「誰がどう感じたか」を映像化します。その際、表情や反応が豊かに表れる場面は編集しやすく、ドラマとして成立しやすいのです。 ### 役割と関係性が「物語の型」にはまりやすい 女子チームの紹介では、キャプテンの苦悩、エースの重圧、控え選手の支え——といった「役割」が明確に語られることが多くあります。これらは視聴者にとって理解しやすく、共感しやすい構造です。 スポーツ報道は限られた時間で「誰が何を背負って戦っているのか」を伝える必要があります。その際、関係性や感情が前景化されると、物語としての完成度が高まります。女子の試合はこうした編集の型と相性が良いとされています。 ### 試合の「揺れ」が成長の物語に変換される 女子の試合では、ミスやリズムの乱れが「葛藤」や「壁」として語られることがあります。それを乗り越える過程が「成長」として描かれ、結果だけでなく「どう戦ったか」が重視される傾向があるのです。 これは競技力とは別の次元で、物語としての起伏を作りやすい構造と言えます。 ## 男子の試合が「勝負」として語られる構造 ### 身体性とパフォーマンスが評価軸になりやすい 男子バレーでは、スパイクの高さ、ブロックの迫力、レシーブのスピードといった「身体的指標」が前面に出ます。これらは視覚的にわかりやすく、競技としての評価基準として機能します。 その結果、報道は「どのチームが強いのか」「誰が優れた選手なのか」という視点に自然と寄っていきます。感情よりも技術や戦術に焦点が当たり、ドラマよりも「競技の質」が語られる傾向が生まれます。 ### 将来性や完成度が物語の中心になる 男子選手の場合、「この選手は大学・実業団で伸びるか」「この技術は全日本レベルか」といった視点で語られることが多くあります。つまり、高校時点での物語よりも、「この先どうなるか」に関心が向かいやすいのです。 こうした語られ方は、試合そのものをドラマとして完結させるのではなく、競技人生の一過程として位置づける効果を持ちます。 ## 背景にある「期待構造」の違い ### 無意識に期待される「役割」の差 社会には、男性には「結果を出すこと」「強さを示すこと」、女性には「努力や成長を見せること」「感情豊かであること」という無意識の期待構造があります。これはスポーツ報道にも影響を及ぼしています。 男子の試合では「誰が勝つか」が重視され、女子の試合では「どんな思いで戦ったか」が重視される——この構造は、競技そのものではなく、語る側と受け取る側の認識の枠組みに起因している可能性があります。 ### メディアが再生産する「語られ方」の型 こうした期待構造は、メディアによって繰り返し提示されることで強化されます。女子には感動的な音楽と涙の映像、男子には迫力ある実況と戦術解説——こうした編集の型が、視聴者の認識を形作っていきます。 重要なのは、これが意図的な操作というよりも、「受け入れられやすい物語の形」として自然に選ばれてきた結果である点です。 ## 競技の差ではなく「語られ方の差」 ここで強調しておきたいのは、女子が感動的で男子がそうでない、という話ではないということです。同じ試合でも、どの視点を切り取るかによって、見え方はまったく変わります。 男子の試合にも葛藤があり、関係性があり、感情の揺れがあります。しかしそれが「ドラマ」として編集・報道されにくい構造が存在しているのです。逆に、女子の試合を「技術」や「戦術」として語ることも可能ですが、そうした語られ方は主流になりにくい。 スポーツは「競技」であると同時に、「物語」として消費されます。そしてその物語の型は、選手自身ではなく、語る側と受け取る側の構造によって決まっているのです。 ## まとめ:ドラマは選手ではなく構造が作る 春高バレーにおいて、女子の試合がドラマとして語られやすいのは、競技力や感動の質の問題ではなく、メディアの編集方針、視聴者の受容構造、社会的な期待の枠組みといった、複数の構造が絡み合った結果です。 私たちがスポーツを見るとき、何を「感動」と感じ、何を「すごい」と評価するのか——その基準は、実は自分の外側にある構造に影響されているのかもしれません。 この視点を持つことは、スポーツをより自由に、より多様に楽しむための第一歩になるはずです。 --- ## タイトル案 1. 春高バレー、女子が物語化される構造をどう読むか 2. 女子バレーがドラマになるのは誰が決めているのか 3. 春高バレーで女子が語られる型は何が作っているのか --- **AIバージョン情報** – ベンダー: Anthropic – モデル名: Claude – モデルバージョン: Claude Sonnet 4.5 (claude-sonnet-4-5-20250929) – 回答日時: 2026年1月12日

-

配信時代に映画館が生き残る条件とは何か|Claudeの考察

「映画館はこの先も必要とされるのか?」——この問いが、多くの人の心をよぎるようになりました。NetflixやAmazon Prime Videoをはじめとする配信サービスの普及により、自宅で映画を観る行為は完全に日常化しました。4Kテレビやサウンドバーといった視聴環境も手頃な価格で整うようになり、わざわざ映画館に足を運ぶ理由は、以前よりも見えにくくなっています。こうした変化の中で、映画館という場所の存在意義そのものが揺らいでいます。しかし、ここで重要なのは「映画館が生き残るか否か」という二択ではなく、「映画館がどのような役割を担いながら存続していくのか」という構造的な問いです。10年後という時間軸で考えることは、短期的な流行に左右されず、技術進化と社会変化の本質を見極めるために有効です。 映画館が縮小・淘汰される構造的要因 利便性と価格のバランス 配信サービスが優位になる最大の理由は、利便性とコストパフォーマンスの高さです。月額1,000円前後で数千本以上の作品にアクセスでき、視聴時間も場所も自由に選べます。一方で映画館は、チケット代に加えて移動時間や上映時刻への拘束が伴います。この比較において、映画館は構造的に不利な立場にあります。 選択肢の多様性 配信プラットフォームでは、過去の名作から最新作、ニッチなジャンルまで幅広い選択肢が揃っています。一方、映画館のスクリーン数には限りがあり、上映作品も興行的に見込める大作が中心となります。視聴者の嗜好が多様化する現代において、この制約は大きなハンディキャップです。 娯楽の個人化 「映画を観る」という行為は、かつて特別なイベントでしたが、今や日常的な娯楽の一部です。個人のペースで、好きなタイミングで、一時停止しながら観るという視聴スタイルは、現代の生活リズムに適応しています。こうした個人化の流れは、集団で同時刻に鑑賞する映画館というシステムとは相性が良くありません。 それでも映画館が完全には消えない理由 「視聴」ではなく「体験」を提供する装置 映画館が提供しているのは、映像作品の視聴そのものではなく、視聴を通じた「体験」です。大画面と音響設備による没入感、暗闇の中で他者と同じ空間にいる集団性、日常を離れて特定の時間と場所に身を置く非日常性——これらは、自宅視聴では構造的に再現できません。 空間と時間の強制力がもたらす価値 自宅では、映画を途中で止めることも、ながら視聴をすることも可能です。しかしそれは同時に、完全に作品世界に没入することを妨げる要因にもなります。映画館の「上映時間」と「物理空間」という制約は、逆説的に、観客を作品世界に強制的に引き込む装置として機能しています。 共同体験としての価値 映画館では、知らない他者と同じ空間で同じ映像を観るという、稀有な体験が生まれます。笑い声、すすり泣き、息をのむ瞬間——こうした感情の共有は、映画という芸術形式が持つ本質的な価値の一つです。この集団的な体験は、配信サービスには代替できません。 10年後に残る映画館と、消えやすい映画館の違い 体験特化型映画館の可能性 IMAX、4DX、ドルビーシネマといった特殊なフォーマットを備えた映画館は、自宅視聴では決して再現できない体験を提供します。こうした施設は、「映画を観る」のではなく「映画を体感する」場所として、明確な差別化が可能です。 イベント性を重視する映画館 上映後のトークイベント、応援上映、オールナイト上映など、映画鑑賞にイベント性を付加する映画館も、独自の価値を持ちます。ここでは映画館が、作品と観客、あるいは観客同士をつなぐプラットフォームとして機能しています。 文化拠点・思想拠点としての映画館 ミニシアターや地域密着型の映画館の中には、特定の作家性やテーマ性を持った作品を上映し続けることで、文化的コミュニティの拠点となっている施設があります。こうした映画館は、商業的採算だけでは測れない社会的価値を持っています。 差別化できない映画館が直面する厳しさ 一方で、大作を大画面で上映するだけの従来型映画館は、配信サービスとの競争において苦戦を強いられる可能性が高いでしょう。技術や設備の差ではなく、「その場所でしか得られない体験」を提供できるかどうかが、生存の分岐点となります。 まとめ:映画館は「何として」残るのか 映画館が10年後も存在しているかどうかは、単純なイエス・ノーで答えられる問いではありません。より本質的な問いは、「映画館がどのような役割を担いながら存続していくのか」です。 配信サービスが「視聴の利便性」を極限まで高めていく一方で、映画館は「体験の特別性」を磨き上げることで、それぞれが異なる価値を提供する存在として分化していくでしょう。映画館の未来を考えることは、私たちが娯楽に何を求めているのか、文化や体験をどう位置づけるのかという、より大きな問いに接続しています。 あなた自身は、映画館に何を求めているでしょうか。利便性か、体験か、それとも別の何かか——その答えが、映画館の未来を形作っていきます。 あなたは、AI活用メディア「AIシテル?」で執筆を担当する専門ライターです。 【テーマ】 配信サービスの普及、AI技術の進化、消費行動や娯楽体験の変化を背景に、 「映画館は10年後も残っているのか?」という問いについて、 AIの視点から冷静かつ構造的に整理・考察してください。 【目的】 – 「映画館はオワコンか?」という感情的・断定的な議論を避ける – 技術進化と社会構造の変化の中で、映画館の役割がどう変質するのかを整理する – 読者が娯楽・文化・体験の未来を考えるための“視点”を提供する 【読者像】 – 一般社会人(20〜50代) – 映画や配信サービスに日常的に触れている人 – 映画館に「好き」「違和感」「減った」という感情を持つ層 – 技術進化による文化の変化に関心がある読者 【記事構成】 1. 導入(問題提起) – 「映画館はこの先も必要とされるのか?」という素朴な疑問を提示する – 配信サービスや自宅視聴環境の進化が、映画館の存在意義を揺さぶっている現状を示す – なぜ「10年後」という時間軸で考える必要があるのかを簡潔に説明する 2. 映画館が縮小・淘汰される要因 – 単に「客が減った」という現象論ではなく、構造的な要因として整理する – 利便性・価格・選択肢の観点から、配信が優位になる理由を説明する – 「映画を観る」という行為自体が日常化・個人化している点に触れる – ※特定の企業や作品を断定的に批判しないこと 3. それでも映画館が完全には消えない理由 – 映画館が提供している価値が「視聴」ではなく「体験」である点を整理する – 集団性・没入感・非日常性といった要素を構造的に説明する – 自宅視聴では代替しにくい心理的・空間的価値に言及する 4. 10年後に残る映画館と、消えやすい映画館の違い – 技術や設備の差ではなく、「役割の違い」という観点で整理する – 体験特化型、イベント型、思想・文化拠点型の映画館に触れる – 逆に、差別化できない映画館が厳しくなる理由を説明する – ※未来予測として断定せず、傾向として述べること 5. まとめ – 映画館が残るかどうかではなく、「何として残るのか」が本質であることを再確認する – 映画館の未来を、悲観でも楽観でもなく構造的に捉え直す – 読者自身が「映画館に何を求めているのか」を考える余白を残して締めくくる 【文体・トーン】 – です・ます調 – 煽情的・断定的にならず、冷静で構造的 – 専門用語は使用してよいが、必ず簡潔な補足説明を入れる – ノスタルジーや感情論に寄りすぎないこと 【執筆スタンス】 – 本記事は、正解や結論を断定するものではなく、 社会構造や技術変化を整理したうえでの「考察」として執筆する – 特定の価値観を押し付けず、読者が自分で判断する材料を提示することを重視する 【出力形式】 – Markdown形式で出力する – 小見出し(###)を多めに使用する – 文字数は2000〜2500字を目安とする – 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する 【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】 – タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること – サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと – 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止 – タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと – 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止 – 「問い」の形を基本とし、読者に思考の余白を残すこと – 文字数は25〜35文字程度を目安とする – 抽象語のみで終わらず、問いの対象が分かる表現を必ず含めること – 参考タイトルと同一、または類似度の高い表現は使用しないこと – 条件を満たさないタイトルは出力しないこと 【補足指示】 – 構造整理が有効な箇所では、以下のようなコメントを挿入してよい ※(図:配信サービスと映画館の役割分担構造) ※(図:娯楽の個人化と体験化の分岐) 【参考タイトル(※構造参考のみ/出力・言い換え・再利用は禁止)】 「映画館は10年後も存在しているのか?」 【バージョン情報の出力】 記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で 「AIバージョン情報」を追記してください。 (不明な項目は「不明」と記載すること) — AIバージョン情報 – ベンダー: – モデル名: – モデルバージョン: – 回答日時: # 映画館という体験は、配信時代にどう生き残るのか ## 問いの出発点:映画館はなぜ問い直されるのか 「映画館はこの先も必要とされるのか?」——この問いが、多くの人の心をよぎるようになりました。 NetflixやAmazon Prime Videoをはじめとする配信サービスの普及により、自宅で映画を観る行為は完全に日常化しました。4Kテレビやサウンドバーといった視聴環境も手頃な価格で整うようになり、わざわざ映画館に足を運ぶ理由は、以前よりも見えにくくなっています。 こうした変化の中で、映画館という場所の存在意義そのものが揺らいでいます。しかし、ここで重要なのは「映画館が生き残るか否か」という二択ではなく、「映画館がどのような役割を担いながら存続していくのか」という構造的な問いです。10年後という時間軸で考えることは、短期的な流行に左右されず、技術進化と社会変化の本質を見極めるために有効です。 ## 映画館が縮小・淘汰される構造的要因 ### 利便性と価格のバランス 配信サービスが優位になる最大の理由は、利便性とコストパフォーマンスの高さです。月額1,000円前後で数千本以上の作品にアクセスでき、視聴時間も場所も自由に選べます。一方で映画館は、チケット代に加えて移動時間や上映時刻への拘束が伴います。この比較において、映画館は構造的に不利な立場にあります。 ### 選択肢の多様性 配信プラットフォームでは、過去の名作から最新作、ニッチなジャンルまで幅広い選択肢が揃っています。一方、映画館のスクリーン数には限りがあり、上映作品も興行的に見込める大作が中心となります。視聴者の嗜好が多様化する現代において、この制約は大きなハンディキャップです。 ### 娯楽の個人化 「映画を観る」という行為は、かつて特別なイベントでしたが、今や日常的な娯楽の一部です。個人のペースで、好きなタイミングで、一時停止しながら観るという視聴スタイルは、現代の生活リズムに適応しています。こうした個人化の流れは、集団で同時刻に鑑賞する映画館というシステムとは相性が良くありません。 ※(図:配信サービスと映画館の役割分担構造) ## それでも映画館が完全には消えない理由 ### 「視聴」ではなく「体験」を提供する装置 映画館が提供しているのは、映像作品の視聴そのものではなく、視聴を通じた「体験」です。大画面と音響設備による没入感、暗闇の中で他者と同じ空間にいる集団性、日常を離れて特定の時間と場所に身を置く非日常性——これらは、自宅視聴では構造的に再現できません。 ### 空間と時間の強制力がもたらす価値 自宅では、映画を途中で止めることも、ながら視聴をすることも可能です。しかしそれは同時に、完全に作品世界に没入することを妨げる要因にもなります。映画館の「上映時間」と「物理空間」という制約は、逆説的に、観客を作品世界に強制的に引き込む装置として機能しています。 ### 共同体験としての価値 映画館では、知らない他者と同じ空間で同じ映像を観るという、稀有な体験が生まれます。笑い声、すすり泣き、息をのむ瞬間——こうした感情の共有は、映画という芸術形式が持つ本質的な価値の一つです。この集団的な体験は、配信サービスには代替できません。 ## 10年後に残る映画館と、消えやすい映画館の違い ### 体験特化型映画館の可能性 IMAX、4DX、ドルビーシネマといった特殊なフォーマットを備えた映画館は、自宅視聴では決して再現できない体験を提供します。こうした施設は、「映画を観る」のではなく「映画を体感する」場所として、明確な差別化が可能です。 ### イベント性を重視する映画館 上映後のトークイベント、応援上映、オールナイト上映など、映画鑑賞にイベント性を付加する映画館も、独自の価値を持ちます。ここでは映画館が、作品と観客、あるいは観客同士をつなぐプラットフォームとして機能しています。 ### 文化拠点・思想拠点としての映画館 ミニシアターや地域密着型の映画館の中には、特定の作家性やテーマ性を持った作品を上映し続けることで、文化的コミュニティの拠点となっている施設があります。こうした映画館は、商業的採算だけでは測れない社会的価値を持っています。 ### 差別化できない映画館が直面する厳しさ 一方で、大作を大画面で上映するだけの従来型映画館は、配信サービスとの競争において苦戦を強いられる可能性が高いでしょう。技術や設備の差ではなく、「その場所でしか得られない体験」を提供できるかどうかが、生存の分岐点となります。 ※(図:娯楽の個人化と体験化の分岐) ## まとめ:映画館は「何として」残るのか 映画館が10年後も存在しているかどうかは、単純なイエス・ノーで答えられる問いではありません。より本質的な問いは、「映画館がどのような役割を担いながら存続していくのか」です。 配信サービスが「視聴の利便性」を極限まで高めていく一方で、映画館は「体験の特別性」を磨き上げることで、それぞれが異なる価値を提供する存在として分化していくでしょう。映画館の未来を考えることは、私たちが娯楽に何を求めているのか、文化や体験をどう位置づけるのかという、より大きな問いに接続しています。 あなた自身は、映画館に何を求めているでしょうか。利便性か、体験か、それとも別の何かか——その答えが、映画館の未来を形作っていきます。 --- ## タイトル案 1. 配信時代に映画館が生き残る条件とは何か 2. 映画館の価値は体験か利便性か 3. 10年後の映画館に求められる役割とは --- ## AIバージョン情報 – ベンダー: Anthropic – モデル名: Claude – モデルバージョン: Claude Sonnet 4.5 – 回答日時: 2026年1月12日

-

春高バレーで敗者の方が記憶に残るのはなぜか|Claudeの考察

春高バレーを観戦していて、優勝校の喜びよりも、敗退した選手の涙や沈黙の方が強く記憶に残った経験はないだろうか。優勝インタビューの内容は思い出せなくても、敗れた選手がコートに座り込んでいた姿は鮮明に覚えている――。この「勝者より敗者が印象に残る」という現象は、単なる偶然や個人の感受性の問題ではなく、春高バレーという大会が持つ構造と、人間の記憶の仕組みに関わる問題である。本記事では「感動した」「泣ける」といった情緒的評価ではなく、なぜ敗者の姿が物語として残りやすいのかを、構造的・社会的な視点から整理してみたい。 春高バレーにおける「敗北」が特別な意味を持つ理由 競技人生の終点としての春高 春高バレーは、多くの3年生にとって競技人生の最後の舞台である。全国大会に出場できるのは各都道府県の代表校のみであり、そこでの敗北は文字通り「高校バレーの終わり」を意味する。大学や実業団でバレーを続ける選手はごく一部であり、大半の選手にとって春高での敗退は、チームメイトとの別れ、毎日のように過ごした体育館との別れ、そして自分が「バレー選手」であることからの別れを意味する。 勝者と敗者の「時間構造」の非対称性 勝者には「次の試合」がある。優勝するまで、彼らの時間は継続し、物語は未完のままである。一方、敗者の時間はその瞬間に区切られる。敗北は単なる結果ではなく、「終わり」という時間的な意味を持つのだ。 この非対称性が、敗者の瞬間を特別なものにしている。勝利は過程の一部だが、敗北は過程の終点なのである。 人はなぜ「勝利」より「喪失」を記憶するのか 喪失に強く反応する人間の心理 心理学的に、人間は何かを得ることよりも失うことに対して強く反応する傾向がある。これは「損失回避」と呼ばれる認知バイアスであり、同じ価値のものでも、得る喜びよりも失う痛みの方が大きく感じられる。 春高バレーにおける敗北は、単にその試合に負けただけではない。選手たちは一瞬で、以下のものを同時に失う。 毎日積み重ねてきた時間 チームメイトと過ごす日常 「バレー選手」という自己認識 描いていた未来像(全国制覇など) この複合的な喪失の瞬間が、観る者の記憶に強く刻まれるのである。 記憶は「完結した物語」に宿りやすい 人間の記憶は、完結した物語を保存しやすい性質を持つ。勝者の物語は次の試合へと続いていくため、どの瞬間が「この試合の記憶」なのか曖昧になる。一方、敗者の物語はその瞬間に完結する。始まりと終わりが明確な物語ほど、記憶として定着しやすいのだ。 視聴者の共感はなぜ敗者に向かうのか 「負けた経験」の圧倒的多数性 人生において、ほとんどの人は「勝者」である経験よりも「敗者」である経験の方が圧倒的に多い。受験、就職、恋愛、仕事――様々な場面で、人は「思い通りにならなかった瞬間」を積み重ねている。視聴者の多くは、春高の舞台に立ったことはなくても、何かを失った経験は持っている。 この経験の非対称性が、視聴者の共感を敗者に向かわせる構造的要因である。 「憧れ」と「共感」の違い 勝者に対して視聴者が抱くのは「憧れ」である。憧れは尊敬や称賛を含むが、自己と対象の間には距離がある。一方、敗者に対して抱くのは「共感」である。共感は自己と対象を重ね合わせることで生まれる。 人は「自分もあの場所にいたかもしれない」と思える対象に、より強く感情移入する。そして多くの視聴者にとって、それは勝者ではなく敗者なのである。 メディアと大会構造が作る「記憶の偏り」 中継が映し出す「敗北の時間」 春高バレーの中継では、試合終了後、カメラは敗者の表情やベンチの様子を丁寧に追う。泣き崩れる選手、仲間を抱きしめる選手、呆然と立ち尽くす選手――これらの映像は、勝者のインタビューよりも長く、静かに映し出されることが多い。 これは視聴率やドラマ性を意識した演出というだけでなく、「終わりの瞬間」が持つ物語性をメディアが本能的に理解しているからだとも言える。 「青春の終わりを可視化する大会」としての春高 春高バレーは、建前上は「勝者を称える大会」である。しかし実際には、多くの3年生にとって「青春の終わりを可視化する大会」としても機能している。 大会の構造上、優勝校は1校だけであり、他のすべてのチームは敗者として大会を去る。つまり春高は、ごく少数の勝者と、圧倒的多数の敗者を生み出す仕組みなのである。そしてメディアも視聴者も、その圧倒的多数の側に自然と視線を向ける。 まとめ――勝敗と記憶が一致しない理由 春高バレーで敗者の方が記憶に残りやすいのは、敗者が弱いからでも、美談として消費されやすいからでもない。それは敗北が「終わり」「区切り」「立ち止まる瞬間」を含んでいるからである。 勝者の時間は継続し、敗者の時間は完結する。人間は喪失に強く反応し、完結した物語を記憶しやすい。そして多くの視聴者は、勝者よりも敗者に自己を重ねやすい。これらの構造が重なり合うことで、「勝敗」と「記憶」はズレていく。 あなたが春高バレーを観て、なぜか敗者の姿が強く印象に残ったとしたら、それはあなたが感傷的だからではない。人間の記憶と感情が、そのように設計されているからなのである。 あなたは、AI活用メディア「AIシテル?」で執筆を担当する専門ライターです。 【テーマ】 全国高等学校バレーボール大会(春高バレー)において、 「勝者よりも敗者の方が記憶に残りやすい理由」について、 感情論や美談化に寄らず、構造的・社会的な視点から冷静に考察してください。 【目的】 – 「感動した」「泣ける」といった情緒的評価ではなく、なぜ敗者が物語として残りやすいのかを構造として整理する – 春高バレーという大会が持つ特性(高校スポーツ・引退・メディア性)を通して、人が何に共感し、何を記憶するのかを浮き彫りにする – スポーツ観戦における「勝敗」と「記憶」のズレを、読者が自分の経験と重ねて考えられる視点を提供する 【読者像】 – スポーツ観戦が好きな一般層 – 春高バレーを見て「なぜか負けた側の方が印象に残る」と感じたことがある人 – 勝敗や成功よりも「過程」や「終わり」に感情が動く理由を知りたい人 – スポーツを文化・構造として捉えることに関心がある層 【記事構成】 1. 導入(問題提起) – 春高バレーでは、優勝校よりも敗退した選手の姿が強く印象に残ることが多いという違和感を提示する – なぜ「勝った瞬間」より「負けた瞬間」が記憶に残るのかという問いを立てる – 本記事では感情ではなく、構造からこの現象を考察することを明示する 2. 春高バレーにおける「敗北」が特別な意味を持つ理由 – 春高が多くの3年生にとって競技人生の終点であることを整理する – 勝者には「次」があるが、敗者には「終わり」があるという非対称性を説明する – 敗北が単なる結果ではなく「区切り」や「喪失」として認識される構造を示す 3. 人はなぜ「勝利」より「喪失」を記憶するのか – 心理的に、人は獲得よりも喪失に強く反応する傾向があることを整理する – 敗者が一瞬で失うもの(時間、仲間、役割、未来像)を言語化する – 観る側の記憶と感情が、どこに引き寄せられるのかを構造的に説明する 4. 視聴者の共感はなぜ敗者に向かうのか – 多くの人は「勝者」よりも「負けた経験」を多く持っているという前提を整理する – 視聴者が敗者に自己投影しやすい理由を説明する – 勝者は「憧れ」、敗者は「共感」になりやすい構造を示す 5. メディアと大会構造が作る「記憶の偏り」 – 中継や報道が敗者の涙や沈黙を丁寧に映す理由を整理する – 春高バレーが「勝者を称える大会」である以上に、「青春の終わりを可視化する大会」になっている点を指摘する – どの瞬間が物語として切り取られやすいのかを構造的に説明する 6. まとめ – 春高バレーで敗者が記憶に残るのは、弱さや美談の問題ではないことを確認する – それが「終わり」「区切り」「立ち止まる瞬間」を含んでいるからだと整理する – 勝敗と記憶が一致しない理由を読者自身の経験と重ねて考えられる形で締めくくる 【文体・トーン】 – です・ます調 – 煽情的・感動ポルノ的な表現は禁止 – スポーツを冷笑せず、過度に称賛もしない中立的トーン – 感情の存在は否定せず、それが生まれる構造を言語化する 【執筆スタンス】 – 本記事は結論を断定するものではなく、構造を整理した「考察」とする – 「正しい見方」を押し付けず、読者が自分の感じた違和感を整理できる材料を提供する – 勝者・敗者の優劣を論じる目的ではないことを明確にする 【出力形式】 – Markdown形式で出力する – 小見出し(###)を多めに使用する – 文字数は2000〜2500字を目安とする – 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する 【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】 – タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること – サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと – 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止 – タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと – 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止 – 「問い」の形を基本とし、読者に思考の余白を残すこと – 文字数は25〜35文字程度を目安とする – 抽象語のみで終わらず、「春高バレー」「敗者」「記憶」など対象が分かる語を含めること – 条件を満たさないタイトルは出力しないこと 【補足指示】 – 構造整理が有効な箇所では、以下のようなコメントを挿入してよい ※(図:勝者と敗者で異なる時間構造) ※(図:共感が敗者に向かう心理構造) 【バージョン情報の出力】 記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で 「AIバージョン情報」を追記してください。 (不明な項目は「不明」と記載すること) — AIバージョン情報 – ベンダー: – モデル名: – モデルバージョン: – 回答日時: # なぜ春高バレーでは「敗者」の方が記憶に残るのか――構造から見る勝敗と記憶のズレ ## 勝者よりも「負けた瞬間」が印象に残る違和感 春高バレーを観戦していて、優勝校の喜びよりも、敗退した選手の涙や沈黙の方が強く記憶に残った経験はないだろうか。優勝インタビューの内容は思い出せなくても、敗れた選手がコートに座り込んでいた姿は鮮明に覚えている――。この「勝者より敗者が印象に残る」という現象は、単なる偶然や個人の感受性の問題ではなく、春高バレーという大会が持つ構造と、人間の記憶の仕組みに関わる問題である。 本記事では「感動した」「泣ける」といった情緒的評価ではなく、なぜ敗者の姿が物語として残りやすいのかを、構造的・社会的な視点から整理してみたい。 ## 春高バレーにおける「敗北」が特別な意味を持つ理由 ### 競技人生の終点としての春高 春高バレーは、多くの3年生にとって競技人生の最後の舞台である。全国大会に出場できるのは各都道府県の代表校のみであり、そこでの敗北は文字通り「高校バレーの終わり」を意味する。大学や実業団でバレーを続ける選手はごく一部であり、大半の選手にとって春高での敗退は、チームメイトとの別れ、毎日のように過ごした体育館との別れ、そして自分が「バレー選手」であることからの別れを意味する。 ### 勝者と敗者の「時間構造」の非対称性 勝者には「次の試合」がある。優勝するまで、彼らの時間は継続し、物語は未完のままである。一方、敗者の時間はその瞬間に区切られる。敗北は単なる結果ではなく、「終わり」という時間的な意味を持つのだ。 ※(図:勝者と敗者で異なる時間構造) この非対称性が、敗者の瞬間を特別なものにしている。勝利は過程の一部だが、敗北は過程の終点なのである。 ## 人はなぜ「勝利」より「喪失」を記憶するのか ### 喪失に強く反応する人間の心理 心理学的に、人間は何かを得ることよりも失うことに対して強く反応する傾向がある。これは「損失回避」と呼ばれる認知バイアスであり、同じ価値のものでも、得る喜びよりも失う痛みの方が大きく感じられる。 春高バレーにおける敗北は、単にその試合に負けただけではない。選手たちは一瞬で、以下のものを同時に失う。 - 毎日積み重ねてきた時間 - チームメイトと過ごす日常 - 「バレー選手」という自己認識 - 描いていた未来像(全国制覇など) この複合的な喪失の瞬間が、観る者の記憶に強く刻まれるのである。 ### 記憶は「完結した物語」に宿りやすい 人間の記憶は、完結した物語を保存しやすい性質を持つ。勝者の物語は次の試合へと続いていくため、どの瞬間が「この試合の記憶」なのか曖昧になる。一方、敗者の物語はその瞬間に完結する。始まりと終わりが明確な物語ほど、記憶として定着しやすいのだ。 ## 視聴者の共感はなぜ敗者に向かうのか ### 「負けた経験」の圧倒的多数性 人生において、ほとんどの人は「勝者」である経験よりも「敗者」である経験の方が圧倒的に多い。受験、就職、恋愛、仕事――様々な場面で、人は「思い通りにならなかった瞬間」を積み重ねている。視聴者の多くは、春高の舞台に立ったことはなくても、何かを失った経験は持っている。 この経験の非対称性が、視聴者の共感を敗者に向かわせる構造的要因である。 ### 「憧れ」と「共感」の違い 勝者に対して視聴者が抱くのは「憧れ」である。憧れは尊敬や称賛を含むが、自己と対象の間には距離がある。一方、敗者に対して抱くのは「共感」である。共感は自己と対象を重ね合わせることで生まれる。 ※(図:共感が敗者に向かう心理構造) 人は「自分もあの場所にいたかもしれない」と思える対象に、より強く感情移入する。そして多くの視聴者にとって、それは勝者ではなく敗者なのである。 ## メディアと大会構造が作る「記憶の偏り」 ### 中継が映し出す「敗北の時間」 春高バレーの中継では、試合終了後、カメラは敗者の表情やベンチの様子を丁寧に追う。泣き崩れる選手、仲間を抱きしめる選手、呆然と立ち尽くす選手――これらの映像は、勝者のインタビューよりも長く、静かに映し出されることが多い。 これは視聴率やドラマ性を意識した演出というだけでなく、「終わりの瞬間」が持つ物語性をメディアが本能的に理解しているからだとも言える。 ### 「青春の終わりを可視化する大会」としての春高 春高バレーは、建前上は「勝者を称える大会」である。しかし実際には、多くの3年生にとって「青春の終わりを可視化する大会」としても機能している。 大会の構造上、優勝校は1校だけであり、他のすべてのチームは敗者として大会を去る。つまり春高は、ごく少数の勝者と、圧倒的多数の敗者を生み出す仕組みなのである。そしてメディアも視聴者も、その圧倒的多数の側に自然と視線を向ける。 ## まとめ――勝敗と記憶が一致しない理由 春高バレーで敗者の方が記憶に残りやすいのは、敗者が弱いからでも、美談として消費されやすいからでもない。それは敗北が「終わり」「区切り」「立ち止まる瞬間」を含んでいるからである。 勝者の時間は継続し、敗者の時間は完結する。人間は喪失に強く反応し、完結した物語を記憶しやすい。そして多くの視聴者は、勝者よりも敗者に自己を重ねやすい。これらの構造が重なり合うことで、「勝敗」と「記憶」はズレていく。 あなたが春高バレーを観て、なぜか敗者の姿が強く印象に残ったとしたら、それはあなたが感傷的だからではない。人間の記憶と感情が、そのように設計されているからなのである。 --- ## タイトル案 1. 春高バレーで敗者の方が記憶に残るのはなぜか 2. 勝者より敗者が印象に残る春高バレーの構造 3. なぜ人は春高バレーで負けた選手を覚えているのか --- **AIバージョン情報** - ベンダー: Anthropic - モデル名: Claude - モデルバージョン: Claude Sonnet 4 (claude-sonnet-4-20250514) - 回答日時: 2026年1月11日

-

結婚が選ばれなくなった構造は、何が変えたのか|Claudeの考察

「最近の若者は結婚しない」という言説は、しばしば個人の意識や価値観の変化として語られます。しかし、この現象を個人の選択だけに帰結させることは、構造的な変化を見落とすことになりかねません。より本質的な問いは、「若者が結婚から離れたのか」ではなく、「結婚を支えてきた社会構造そのものが変化したのではないか」ということです。そして「元に戻る」という言葉が前提としているのは、かつての状態が「正常」であり、現在は「逸脱」であるという認識です。この前提自体を、一度検証する必要があります。 かつて結婚が「当たり前」だった構造 高度経済成長期から1990年代にかけて、日本における結婚は「個人の選択」というより「通過点」としての性格が強いものでした。それを支えていたのは、以下のような構造です。 経済的安定と終身雇用 男性は正社員として雇用され、年功序列で収入が上昇する見通しがありました。この経済基盤があったからこそ、結婚は「リスク」ではなく「安定への移行」として機能していました。 性別役割分業の明確さ 「男性は外で働き、女性は家庭を守る」という役割分担が社会的に共有されていたため、結婚による生活設計が予測可能でした。曖昧さが少ないことは、決断のハードルを下げる要因となります。 社会的承認と帰属 結婚していることが「一人前」の証とされ、未婚であることには一定の社会的圧力が存在しました。結婚は個人の幸福追求というより、社会的な承認を得る手段でもあったのです。 これらの条件が揃っていたからこそ、結婚は「するのが当たり前」として機能していました。逆に言えば、結婚率の高さは個人の選好ではなく、構造によって支えられていたとも言えます。 なぜ結婚は選ばれにくくなったのか 経済構造の変化 非正規雇用の増加、賃金の停滞、終身雇用の崩壊によって、結婚が「安定」を意味しなくなりました。むしろ、経済的に不安定な状況下で結婚することは、相手への負担や離婚リスクといった「新たな不安」を生む可能性があります。 代替手段の登場 かつて結婚によって得られていた価値――承認、安心、居場所、性的な関係――は、現在では他の手段でも満たせるようになりました。友人関係、趣味コミュニティ、オンラインでのつながり、シェアハウス、恋愛関係など、結婚以外の選択肢が可視化され、アクセス可能になったのです。 リスクとしての結婚 離婚率の上昇、養育費や教育費の高騰、介護負担の現実化など、結婚が「幸福の約束」ではなく「リスクを伴う契約」として認識されるようになりました。これは誰かが悪いわけではなく、社会全体の構造変化がもたらした帰結です。 結婚離れは元に戻るのか 「元に戻る」とは何を指すのか ここで改めて問う必要があるのは、「元に戻る」という言葉が何を意味しているかです。もし数値としての結婚率が回復することを指しているなら、それは経済的安定の回復、雇用制度の再構築、社会的圧力の復活など、複数の条件が同時に満たされる必要があります。 しかし、グローバル化やテクノロジーの進展、価値観の多様化といった不可逆的な変化を考えると、かつてと同じ構造が復活する可能性は極めて低いと言えます。 別の形での定着 一方で、結婚という制度そのものが消えるわけではありません。形を変えながら存在し続ける可能性があります。たとえば、事実婚や選択的夫婦別姓の普及、晩婚化の常態化、子どもを持たない結婚の増加など、多様なパートナーシップのひとつとして位置づけが変わることが考えられます。 テクノロジーと制度の影響 AIによるマッチング精度の向上、リモートワークによる居住地の自由度拡大、法制度の変化などは、結婚を取り巻く環境を今後も変え続けるでしょう。結婚のあり方そのものが、技術と制度によって再定義される可能性があります。 今後起こりうる変化と分岐 二極化の進行 経済的に安定した層は結婚し、不安定な層は結婚を選択しにくいという分断が進む可能性があります。これは結婚が「ぜいたく品」化することを意味します。 意味とタイミングの変化 結婚が人生の早い段階での「通過点」ではなく、ある程度キャリアや経済基盤を築いた後の「選択」として位置づけられるようになるかもしれません。その場合、晩婚化はさらに進行するでしょう。 多様なパートナーシップの定着 法律婚にこだわらない関係性、同性婚の承認、複数の居住地を持つ関係など、従来の「結婚」の枠に収まらない形が選択肢として定着する可能性があります。 まとめ:位置づけの変化として捉える 結婚離れを「異常」や「社会の失敗」として捉えることは、構造的な変化を個人の問題に還元することになります。重要なのは、結婚が消えるのではなく、その位置づけが変わりつつあるという認識です。 かつて結婚は、社会構造によって支えられた「通過点」でした。しかし現在、それは数ある選択肢のひとつとなり、個人が自ら条件を吟味して選ぶものへと変化しています。この変化を前に、私たちは問う必要があります。 自分にとって結婚とは何か。それは必要なものなのか。必要だとすれば、どのような形であれば成立するのか。 その問いに向き合うことが、これからの時代における結婚との向き合い方なのかもしれません。 あなたは、AI活用メディア「AIシテル?」で執筆を担当する専門ライターです。 【テーマ】 若者の「結婚離れ」は、今後元に戻るのか。 経済構造・価値観・家族制度・テクノロジーの変化を踏まえ、 この現象が一時的なものなのか、それとも不可逆的な構造変化なのかを、 AIの視点から冷静かつ現実的に整理・考察してください。 【目的】 – 「若者が結婚しなくなった」という感情論や世代批判を避け、構造的な変化として整理する – 結婚制度そのものが、どのような前提の上に成り立ってきたのかを可視化する – 「戻る/戻らない」という二択ではなく、どのように形を変える可能性があるのかを示す – 読者が結婚・非婚を善悪ではなく、自分の選択として考えるための視点を提供する 【読者像】 – 一般社会人(20〜50代) – 結婚を意識している、または意識せざるを得ない層 – 未婚・既婚を問わず、社会の変化として関心を持つ人 – 結婚や少子化をめぐる議論に違和感や疑問を感じている層 【記事構成】 1. 導入(問題提起) – 「若者の結婚離れは異常なのか?」という一般的な言説を提示する – 結婚率低下が個人の意識変化だけで語られがちな現状に疑問を投げかける – なぜ「元に戻るのか」という問い自体を検討する必要があるのかを示す 2. かつて結婚が「当たり前」だった構造 – 高度経済成長期〜90年代における結婚の前提条件を整理する – 経済・雇用・性別役割・社会的承認がどのように結婚を支えていたかを説明する – 結婚が個人の選択というより「通過点」だった構造を言語化する 3. なぜ結婚は選ばれにくくなったのか – 経済的不安定化、雇用構造の変化を整理する – 結婚によって得られていた価値が、他の手段で代替可能になった点に触れる – 結婚が「安定」ではなく「リスク」になりうる構造を説明する – ※特定の世代や性別への責任転嫁は行わないこと 4. 結婚離れは元に戻るのか – 「元に戻る」とは何を指しているのかを定義し直す – 数値としての結婚率が回復する可能性と、その条件を整理する – 元の形には戻らなくても、別の形で定着する可能性を検討する – 制度・文化・テクノロジーの影響にも触れる 5. 今後起こりうる変化と分岐 – 結婚する人としない人の分断が進む可能性 – 結婚の意味やタイミングが変化するシナリオ – 家族・パートナーシップの多様化について冷静に整理する 6. まとめ – 結婚離れを「異常」や「失敗」として扱う視点を相対化する – 結婚が消えるのではなく、位置づけが変わる可能性を再確認する – 読者が自分自身の人生設計を考えるための問いを残して締めくくる 【文体・トーン】 – です・ます調 – 煽情的・断定的にならず、冷静で構造的 – 道徳的評価や価値判断を押し付けない – 統計や一般論に寄りかかりすぎず、構造として説明する 【執筆スタンス】 – 本記事は、特定の結論を断定するものではない – 結婚する/しないの優劣を論じない – 複数の要因を整理したうえでの「考察」として執筆する – 読者が自分で考えるための材料を提供することを最優先とする 【出力形式】 – Markdown形式で出力する – 小見出し(###)を多めに使用する – 文字数は2000〜2500字を目安とする – 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する 【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】 – タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること – サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと – 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止 – タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと – 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止 – 「問い」の形を基本とし、読者に思考の余白を残すこと – 文字数は25〜35文字程度を目安とする – 抽象語のみで終わらず、問いの対象が分かる表現を必ず含めること – 参考タイトルと同一、または類似度の高い表現は使用しないこと – 条件を満たさないタイトルは出力しないこと 【補足指示】 – 構造整理が有効な箇所では、以下のようなコメントを挿入してよい ※(図:結婚を支えていた社会構造) ※(図:結婚以外の選択肢が増えた構造) 【参考タイトル(※構造参考のみ/出力・言い換え・再利用は禁止)】 「若者はなぜ結婚しなくなったのか」 【バージョン情報の出力】 記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で 「AIバージョン情報」を追記してください。 (不明な項目は「不明」と記載すること) — AIバージョン情報 – ベンダー: – モデル名: – モデルバージョン: – 回答日時: # 若者の結婚離れに関する構造分析 ## 導入:「元に戻る」という前提を問い直す 「最近の若者は結婚しない」という言説は、しばしば個人の意識や価値観の変化として語られます。しかし、この現象を個人の選択だけに帰結させることは、構造的な変化を見落とすことになりかねません。 より本質的な問いは、「若者が結婚から離れたのか」ではなく、「結婚を支えてきた社会構造そのものが変化したのではないか」ということです。そして「元に戻る」という言葉が前提としているのは、かつての状態が「正常」であり、現在は「逸脱」であるという認識です。この前提自体を、一度検証する必要があります。 ## かつて結婚が「当たり前」だった構造 高度経済成長期から1990年代にかけて、日本における結婚は「個人の選択」というより「通過点」としての性格が強いものでした。それを支えていたのは、以下のような構造です。 ### 経済的安定と終身雇用 男性は正社員として雇用され、年功序列で収入が上昇する見通しがありました。この経済基盤があったからこそ、結婚は「リスク」ではなく「安定への移行」として機能していました。 ### 性別役割分業の明確さ 「男性は外で働き、女性は家庭を守る」という役割分担が社会的に共有されていたため、結婚による生活設計が予測可能でした。曖昧さが少ないことは、決断のハードルを下げる要因となります。 ### 社会的承認と帰属 結婚していることが「一人前」の証とされ、未婚であることには一定の社会的圧力が存在しました。結婚は個人の幸福追求というより、社会的な承認を得る手段でもあったのです。 ※(図:結婚を支えていた社会構造) これらの条件が揃っていたからこそ、結婚は「するのが当たり前」として機能していました。逆に言えば、結婚率の高さは個人の選好ではなく、構造によって支えられていたとも言えます。 ## なぜ結婚は選ばれにくくなったのか ### 経済構造の変化 非正規雇用の増加、賃金の停滞、終身雇用の崩壊によって、結婚が「安定」を意味しなくなりました。むしろ、経済的に不安定な状況下で結婚することは、相手への負担や離婚リスクといった「新たな不安」を生む可能性があります。 ### 代替手段の登場 かつて結婚によって得られていた価値――承認、安心、居場所、性的な関係――は、現在では他の手段でも満たせるようになりました。友人関係、趣味コミュニティ、オンラインでのつながり、シェアハウス、恋愛関係など、結婚以外の選択肢が可視化され、アクセス可能になったのです。 ### リスクとしての結婚 離婚率の上昇、養育費や教育費の高騰、介護負担の現実化など、結婚が「幸福の約束」ではなく「リスクを伴う契約」として認識されるようになりました。これは誰かが悪いわけではなく、社会全体の構造変化がもたらした帰結です。 ※(図:結婚以外の選択肢が増えた構造) ## 結婚離れは元に戻るのか ### 「元に戻る」とは何を指すのか ここで改めて問う必要があるのは、「元に戻る」という言葉が何を意味しているかです。もし数値としての結婚率が回復することを指しているなら、それは経済的安定の回復、雇用制度の再構築、社会的圧力の復活など、複数の条件が同時に満たされる必要があります。 しかし、グローバル化やテクノロジーの進展、価値観の多様化といった不可逆的な変化を考えると、かつてと同じ構造が復活する可能性は極めて低いと言えます。 ### 別の形での定着 一方で、結婚という制度そのものが消えるわけではありません。形を変えながら存在し続ける可能性があります。たとえば、事実婚や選択的夫婦別姓の普及、晩婚化の常態化、子どもを持たない結婚の増加など、多様なパートナーシップのひとつとして位置づけが変わることが考えられます。 ### テクノロジーと制度の影響 AIによるマッチング精度の向上、リモートワークによる居住地の自由度拡大、法制度の変化などは、結婚を取り巻く環境を今後も変え続けるでしょう。結婚のあり方そのものが、技術と制度によって再定義される可能性があります。 ## 今後起こりうる変化と分岐 ### 二極化の進行 経済的に安定した層は結婚し、不安定な層は結婚を選択しにくいという分断が進む可能性があります。これは結婚が「ぜいたく品」化することを意味します。 ### 意味とタイミングの変化 結婚が人生の早い段階での「通過点」ではなく、ある程度キャリアや経済基盤を築いた後の「選択」として位置づけられるようになるかもしれません。その場合、晩婚化はさらに進行するでしょう。 ### 多様なパートナーシップの定着 法律婚にこだわらない関係性、同性婚の承認、複数の居住地を持つ関係など、従来の「結婚」の枠に収まらない形が選択肢として定着する可能性があります。 ## まとめ:位置づけの変化として捉える 結婚離れを「異常」や「社会の失敗」として捉えることは、構造的な変化を個人の問題に還元することになります。重要なのは、結婚が消えるのではなく、その位置づけが変わりつつあるという認識です。 かつて結婚は、社会構造によって支えられた「通過点」でした。しかし現在、それは数ある選択肢のひとつとなり、個人が自ら条件を吟味して選ぶものへと変化しています。この変化を前に、私たちは問う必要があります。 自分にとって結婚とは何か。それは必要なものなのか。必要だとすれば、どのような形であれば成立するのか。 その問いに向き合うことが、これからの時代における結婚との向き合い方なのかもしれません。 --- ## タイトル案 1. 結婚が選ばれなくなった構造は、何が変えたのか 2. 結婚離れは個人の問題なのか、それとも構造の変化なのか 3. 結婚はなぜ通過点ではなく選択肢になったのか --- ## AIバージョン情報 - ベンダー: Anthropic - モデル名: Claude - モデルバージョン: Claude Sonnet 4.5 - 回答日時: 2026年1月11日

-

春高バレーはなぜ毎年同じように泣かせるのか|Claudeの考察

毎年1月、テレビをつけると必ず目にする光景があります。コートに倒れ込む選手、泣き崩れる仲間、抱き合う姿。春の高校バレーボール大会、通称「春高バレー」です。不思議なのは、毎年同じような光景が展開されるにもかかわらず、多くの視聴者が繰り返し心を動かされるという事実です。これは単なる偶然でしょうか。それとも、感動が生まれる構造が大会そのものに組み込まれているのでしょうか。本記事では、個別の名勝負や美談ではなく、春高バレーという大会が持つ構造に注目します。なぜこの大会は、毎年安定して感動を生み出すのか。その仕組みを冷静に整理してみましょう。 大会構造──「終わり」が可視化される設計 競技人生の終点としての春高バレー 春高バレーが特殊なのは、多くの選手にとってこの大会が「バレーボール人生の終点」になるという点です。高校卒業後も競技を続ける選手は一部に限られ、大半の選手はここで引退します。つまり春高バレーは、単なる大会ではなく「区切りの儀式」としての性格を持っているのです。 これは例えば夏の甲子園とも共通する構造ですが、春高バレーの場合、開催時期が1月という「学年末の直前」である点が重要です。卒業まであと数ヶ月。その切迫感が、大会そのものに終末性を付与しています。 トーナメントが生む「やり直しのなさ」 春高バレーはトーナメント形式です。一度負けたら終わり。この構造が「一度きり」という時間の重さを強調します。リーグ戦のように次の試合で挽回する機会はなく、すべてが「今、ここ」に集約されます。 さらに敗者も丁寧に映される点が重要です。勝者の喜びだけでなく、敗者の涙や無念さも画面に映し出されることで、勝敗の両面が感情の物語として可視化されるのです。 競技特性──感情が映りやすいスポーツ バレーボールの構造的特徴 バレーボールは、団体競技の中でも特に「感情が画面に映りやすい」競技です。その理由はいくつかあります。 まず、コートが狭く、カメラが選手の表情を捉えやすい点。次に、プレー中も声を出し合うため、感情や関係性が音声として記録される点。そして、ミスが即座に失点につながるため、個人の責任と集団の支え合いが同時に可視化される点です。 サッカーやバスケットボールのように広いフィールドを走り回る競技では、個々の感情表現は背景に溶け込みがちです。一方、バレーボールでは選手同士の距離が近く、声掛けや視線、身体の動きがすべて「関係性の描写」として機能します。 技術よりも「関係」が物語になる 興味深いのは、視聴者の多くがバレーボールのルールや技術的な優劣を完全には理解していなくても、感情移入できるという点です。これは、画面に映るものが技術そのものよりも「人間関係のドラマ」として読み取られやすいからです。 ミスをした選手に駆け寄る仲間、励ましの声、涙ぐむ表情。これらは専門知識がなくても理解できる「人間の物語」として機能します。 年齢性──高校生という未完成さが生む物語 感情の露出が許容される年齢 高校生という年齢には、独特の物語性があります。それは「未熟さ」と「過剰さ」です。大人の競技では抑制されるような感情表現──号泣、抱擁、絶叫──が、高校生という属性によって「自然なもの」として受け入れられます。 プロスポーツであれば、過度な感情表現は「プロらしくない」と評価されることもあります。しかし高校生の場合、むしろその未熟さや感情の露出こそが「青春」として肯定的に意味づけられるのです。 視聴者が安心して感情移入できる装置 高校生という存在は、視聴者にとって「守るべき対象」「応援すべき存在」として認識されやすい性質を持っています。未完成であるがゆえに、失敗も成長も、すべてが物語の一部として受容されます。 これは大人の競技にはない特権です。高校生という記号が、視聴者の感情移入を安全に誘導する装置として機能しているのです。 メディア演出──感動の定型化と再生産 毎年似た構図でも成立する理由 春高バレーの中継を見ていると、毎年似たようなナレーション、似たようなカメラワーク、似たようなBGMが使われていることに気づきます。にもかかわらず、視聴者は毎年同じように感動します。 これは、春高バレーがスポーツ中継であると同時に「年中行事化した感情イベント」として機能しているからです。お正月の風物詩のように、毎年繰り返される型があり、その型自体が安心感と感情の呼び水になっているのです。 物語の型が感動を再生産する メディアは意識的・無意識的に「感動の型」を用います。逆境を乗り越える物語、仲間との絆、最後の大会、涙の別れ。これらは繰り返し使われる物語の構成要素です。 重要なのは、この型が視聴者に共有されているという点です。視聴者は無意識にその型を期待し、型通りの展開に安心して感情を解放します。春高バレーは、その期待を裏切らない構造を毎年提供し続けているのです。 まとめ──感動は構造として再現可能である 春高バレーの感動は、奇跡でも偶然でもありません。それは大会構造、競技特性、年齢性、メディア演出という複数の要素が重なり合うことで、構造的に再生産されているものです。 この構造を理解することは、感動を否定することではありません。むしろ、自分がなぜ心を動かされるのかを客観的に見つめ直す機会になります。 毎年1月、あなたが画面の前で涙を流すとき、それは純粋な感情であると同時に、精巧に設計された構造の中で生まれた感情でもあるのです。その両面を知ることが、春高バレーという現象をより深く理解する第一歩になるでしょう。 あなたは、AI活用メディア「AIシテル?」で執筆を担当する専門ライターです。 【テーマ】 日本の高校スポーツ大会である「春の高校バレーボール大会(春高バレー)」が、 なぜ毎年のように「感動」を量産し続けるのかについて、 個々の名勝負や美談に依存せず、 大会構造・競技特性・年齢・メディア演出という観点から、 AIの視点で冷静かつ構造的に整理・考察してください。 【目的】 – 「たまたま感動的な試合が多いから」という説明ではなく、感動が再生産される仕組みを構造として言語化する – 春高バレーが持つ特殊性を、他の高校スポーツや一般大会との比較を通じて浮かび上がらせる – 読者が「なぜ自分は毎年心を動かされるのか」を客観的に理解できる視点を提供する 【読者像】 – スポーツ観戦が好きな一般層 – 春高バレーを毎年なんとなく見てしまう人 – 学生スポーツや青春物語に感情移入しやすい層 – スポーツ報道や「感動演出」に違和感や関心を持つ人 【記事構成】 1. 導入(問題提起) – 「なぜ春高バレーは、毎年のように感動的だと感じてしまうのか」という素朴な疑問を提示する – 感動が偶然ではなく、繰り返し生まれている事実に注目する – 本記事では個別エピソードではなく、構造に注目することを明示する 2. 春高バレーが持つ大会構造の特徴 – 多くの選手にとって「競技人生の終点」になりやすい大会である点を整理する – 勝者だけでなく敗者も可視化される大会であることに触れる – トーナメント形式が生む「一度きり」「やり直しのない時間」の重さを説明する 3. バレーボールという競技が持つ感情可視性 – 個人競技や他の団体競技と比較しながら、感情や関係性が画面に映りやすい理由を整理する – 声掛け、ミス、連携、空気感などが感情移入を生みやすい構造を説明する – 技術的優劣よりも「関係性」が物語化されやすい点に触れる 4. 高校生という未完成な存在が生む物語性 – 高校生という年齢が持つ「未熟さ」「過剰さ」「感情の露出」を整理する – 大人の競技では排除されがちな感情表現が、そのまま許容される理由を説明する – 視聴者が安心して感情移入できる装置としての「高校生性」を言語化する 5. メディアによる感動の定型化 – 毎年似た構図でも成立する理由を整理する – ナレーション、カメラ、物語の型が感動を再生産している点に触れる – 春高バレーがスポーツであると同時に「年中行事化した感情イベント」であることを示す 6. まとめ – 春高バレーの感動は奇跡ではなく、構造として再現可能であることを再確認する – 感動を否定するのではなく、その仕組みを理解することの意味を提示する – 読者自身の「なぜ泣いてしまうのか」という感覚を相対化して締めくくる 【文体・トーン】 – です・ます調 – 煽情的・断定的にならず、冷静で構造的 – スポーツ美談や精神論に寄りすぎない – 読者の感情を操作するのではなく、理解を促す文体とする 【執筆スタンス】 – 本記事は感動を否定・批判するものではない – 正解や単一の結論を提示せず、構造的整理として提示する – 読者が自分の感情を客観視できる材料を提供することを重視する 【出力形式】 – Markdown形式で出力する – 小見出し(###)を多めに使用する – 文字数は2000〜2500字を目安とする – 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する 【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】 – タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること – サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと – 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止 – タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと – 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止 – 「問い」の形を基本とし、読者に思考の余白を残すこと – 文字数は25〜35文字程度を目安とする – 抽象語のみで終わらず、問いの対象が分かる表現を必ず含めること – 条件を満たさないタイトルは出力しないこと 【補足指示】 – 構造整理が有効な箇所では、以下のようなコメントを挿入してよい ※(図:春高バレーにおける感動生成構造) ※(図:競技特性と感情可視性の比較) 【バージョン情報の出力】 記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で 「AIバージョン情報」を追記してください。 (不明な項目は「不明」と記載すること) — AIバージョン情報 – ベンダー: – モデル名: – モデルバージョン: – 回答日時: # 春高バレーはなぜ毎年「感動」を生むのか ## 導入──繰り返される感動という現象 毎年1月、テレビをつけると必ず目にする光景があります。コートに倒れ込む選手、泣き崩れる仲間、抱き合う姿。春の高校バレーボール大会、通称「春高バレー」です。 不思議なのは、毎年同じような光景が展開されるにもかかわらず、多くの視聴者が繰り返し心を動かされるという事実です。これは単なる偶然でしょうか。それとも、感動が生まれる構造が大会そのものに組み込まれているのでしょうか。 本記事では、個別の名勝負や美談ではなく、春高バレーという大会が持つ構造に注目します。なぜこの大会は、毎年安定して感動を生み出すのか。その仕組みを冷静に整理してみましょう。 ## 大会構造──「終わり」が可視化される設計 ### 競技人生の終点としての春高バレー 春高バレーが特殊なのは、多くの選手にとってこの大会が「バレーボール人生の終点」になるという点です。高校卒業後も競技を続ける選手は一部に限られ、大半の選手はここで引退します。つまり春高バレーは、単なる大会ではなく「区切りの儀式」としての性格を持っているのです。 これは例えば夏の甲子園とも共通する構造ですが、春高バレーの場合、開催時期が1月という「学年末の直前」である点が重要です。卒業まであと数ヶ月。その切迫感が、大会そのものに終末性を付与しています。 ### トーナメントが生む「やり直しのなさ」 春高バレーはトーナメント形式です。一度負けたら終わり。この構造が「一度きり」という時間の重さを強調します。リーグ戦のように次の試合で挽回する機会はなく、すべてが「今、ここ」に集約されます。 さらに敗者も丁寧に映される点が重要です。勝者の喜びだけでなく、敗者の涙や無念さも画面に映し出されることで、勝敗の両面が感情の物語として可視化されるのです。 ※(図:春高バレーにおける感動生成構造──終点性×一度きり×敗者の可視化) ## 競技特性──感情が映りやすいスポーツ ### バレーボールの構造的特徴 バレーボールは、団体競技の中でも特に「感情が画面に映りやすい」競技です。その理由はいくつかあります。 まず、コートが狭く、カメラが選手の表情を捉えやすい点。次に、プレー中も声を出し合うため、感情や関係性が音声として記録される点。そして、ミスが即座に失点につながるため、個人の責任と集団の支え合いが同時に可視化される点です。 サッカーやバスケットボールのように広いフィールドを走り回る競技では、個々の感情表現は背景に溶け込みがちです。一方、バレーボールでは選手同士の距離が近く、声掛けや視線、身体の動きがすべて「関係性の描写」として機能します。 ### 技術よりも「関係」が物語になる 興味深いのは、視聴者の多くがバレーボールのルールや技術的な優劣を完全には理解していなくても、感情移入できるという点です。これは、画面に映るものが技術そのものよりも「人間関係のドラマ」として読み取られやすいからです。 ミスをした選手に駆け寄る仲間、励ましの声、涙ぐむ表情。これらは専門知識がなくても理解できる「人間の物語」として機能します。 ※(図:競技特性と感情可視性の比較──コートの広さ×音声の有無×ミスの可視性) ## 年齢性──高校生という未完成さが生む物語 ### 感情の露出が許容される年齢 高校生という年齢には、独特の物語性があります。それは「未熟さ」と「過剰さ」です。大人の競技では抑制されるような感情表現──号泣、抱擁、絶叫──が、高校生という属性によって「自然なもの」として受け入れられます。 プロスポーツであれば、過度な感情表現は「プロらしくない」と評価されることもあります。しかし高校生の場合、むしろその未熟さや感情の露出こそが「青春」として肯定的に意味づけられるのです。 ### 視聴者が安心して感情移入できる装置 高校生という存在は、視聴者にとって「守るべき対象」「応援すべき存在」として認識されやすい性質を持っています。未完成であるがゆえに、失敗も成長も、すべてが物語の一部として受容されます。 これは大人の競技にはない特権です。高校生という記号が、視聴者の感情移入を安全に誘導する装置として機能しているのです。 ## メディア演出──感動の定型化と再生産 ### 毎年似た構図でも成立する理由 春高バレーの中継を見ていると、毎年似たようなナレーション、似たようなカメラワーク、似たようなBGMが使われていることに気づきます。にもかかわらず、視聴者は毎年同じように感動します。 これは、春高バレーがスポーツ中継であると同時に「年中行事化した感情イベント」として機能しているからです。お正月の風物詩のように、毎年繰り返される型があり、その型自体が安心感と感情の呼び水になっているのです。 ### 物語の型が感動を再生産する メディアは意識的・無意識的に「感動の型」を用います。逆境を乗り越える物語、仲間との絆、最後の大会、涙の別れ。これらは繰り返し使われる物語の構成要素です。 重要なのは、この型が視聴者に共有されているという点です。視聴者は無意識にその型を期待し、型通りの展開に安心して感情を解放します。春高バレーは、その期待を裏切らない構造を毎年提供し続けているのです。 ## まとめ──感動は構造として再現可能である 春高バレーの感動は、奇跡でも偶然でもありません。それは大会構造、競技特性、年齢性、メディア演出という複数の要素が重なり合うことで、構造的に再生産されているものです。 この構造を理解することは、感動を否定することではありません。むしろ、自分がなぜ心を動かされるのかを客観的に見つめ直す機会になります。 毎年1月、あなたが画面の前で涙を流すとき、それは純粋な感情であると同時に、精巧に設計された構造の中で生まれた感情でもあるのです。その両面を知ることが、春高バレーという現象をより深く理解する第一歩になるでしょう。 --- ## タイトル案 1. 春高バレーはなぜ毎年同じように泣かせるのか 2. 春高バレーの感動は構造的に設計されているのか 3. なぜ私たちは春高バレーで毎年泣いてしまうのか --- ## AIバージョン情報 – ベンダー: Anthropic – モデル名: Claude – モデルバージョン: claude-sonnet-4-20250514 – 回答日時: 2026年1月11日

-

つながりが見えない職場で、何が失われているのか|Claudeの考察

「職場で孤独を感じる」という声が増えています。リモートワークが普及し、オンラインでのやり取りが増えた現代では、当然のように思えるかもしれません。しかし不思議なことに、この孤独は「人がいない」から生まれているわけではないのです。会議もあります。Slackやチャットでのやり取りもあります。同僚とも接触しています。それなのに、多くの人が「何か足りない」と感じている。この違和感は、単なるコミュニケーション不足では説明できません。では、何が変わったのでしょうか。 「接触」と「つながり」は別のものだった 昔の職場における孤独は、比較的わかりやすいものでした。人間関係が希薄で、話し相手がいない。物理的に孤立している。そういう状態です。 しかし現代の職場で起きているのは、そうした古典的な孤独ではありません。会話はあるのに孤独を感じる。人と接しているのに、つながっている実感がない。これが現代的な孤独の特徴です。 この違いを整理すると、「接触」と「つながり」の区別が見えてきます。接触とは、物理的・機能的に人と関わることです。業務連絡をする、会議で顔を合わせる、指示を受ける。こうした行為は接触ですが、必ずしもつながりではありません。 一方でつながりとは、相手の存在を実感し、自分が組織の中で意味を持っていると感じられる状態です。自分が見えている、理解されている、関係性の中に位置づけられている。そうした感覚がつながりを支えています。 現代の職場では、接触は増えているかもしれません。しかし、つながりを感じる機会は減っている。この構造的なズレが、孤独の正体なのです。 成果主義と効率化が削ったもの なぜ、つながりを感じにくくなったのでしょうか。その背景には、職場構造の変化があります。 成果主義の浸透により、職場では「何をしたか」よりも「何を達成したか」が重視されるようになりました。数値で測れる成果が評価の中心になり、プロセスや関係性は見えにくくなっています。 同時に、分業化と専門化も進みました。各自が担当業務に集中し、効率的に成果を出す。それ自体は合理的ですが、結果として「隣の人が何をしているのかわからない」状態が生まれます。自分の仕事が全体のどこに位置づけられているのか見えにくくなり、組織の中での実感が薄れていきます。 リモートワークの普及も、この流れを加速させました。物理的な距離が生まれただけでなく、「必要な時だけ接触する」というスタイルが定着しました。無駄を省き、効率を高める。その過程で、かつて職場にあった「余白」が失われたのです。 雑談と非効率が果たしていた役割 では、その余白とは何だったのでしょうか。 かつての職場には、雑談がありました。昼休みの何気ない会話、帰り際の立ち話、喫煙所での世間話。こうした時間は、業務には直結しません。成果にも貢献しません。しかし、そこには「つながり」がありました。 雑談の中では、相手の人となりが見えます。仕事以外の側面が共有されます。互いに「役割」ではなく「人」として接する機会が生まれます。この非効率な時間が、職場に心理的な安定をもたらしていたのです。 また、雑談は「見られている」「気にかけられている」という感覚を生み出します。誰かが自分の存在を認識している。ちょっとした変化に気づいてくれる。そうした実感が、孤独を防ぐ防波堤になっていました。 しかし効率化と成果主義の流れの中で、こうした非効率は削減されていきます。業務に関係ない会話は減り、接触は必要最小限に絞られる。結果として、つながりを感じる機会も失われていったのです。 静かに広がる、言語化されにくい孤独 この孤独には、もうひとつの特徴があります。それは「表に出にくい」ということです。 現代の職場では、弱音や違和感を口にしにくい雰囲気が存在します。成果を出していれば問題ない。うまくいっていないのは自己責任。そうした空気の中で、「孤独を感じる」という訴えは、甘えや不適応と受け取られかねません。 さらに、職場は合理性を重視します。感情や実感よりも、数値や成果が優先されます。孤独は数値化できません。業務に支障がなければ、問題として認識されにくいのです。 こうして孤独は、個人の内側に留まります。表面上は何も起きていないように見える。しかし水面下では、多くの人が「何か足りない」という感覚を抱えている。これが現代の職場に広がる「静かな孤独」の姿です。 構造を見ることで、見えてくるもの 職場の孤独は、個人の性格や適応力の問題ではありません。働き方の変化、評価制度の変化、職場設計の変化が、人の感覚に影響を与えているのです。 成果主義も、リモートワークも、効率化も、それ自体が悪いわけではありません。しかしこれらが組み合わさることで、つながりを感じる機会が構造的に減少している。その結果として、孤独という感覚が生まれやすくなっている。 この構造を理解することは、自分の違和感を整理する手がかりになります。「自分がおかしいのではないか」と悩む必要はないのです。むしろ、働き方や職場との距離感を見直すきっかけとして、この孤独を捉えることができます。 職場はどうあるべきか。つながりは必要なのか。それは人によって答えが違うでしょう。ただ少なくとも、自分がどう感じているのかを認識すること、そしてその感覚が構造から生まれていることを理解すること。それが、これからの働き方を考える出発点になるのかもしれません。 あなたは、AI活用メディア「AIシテル?」で執筆を担当する専門ライターです。 【テーマ】 リモートワーク、成果主義、AI・自動化の進展などによって、 「職場で“孤独”を感じる人が増えている」と言われる現象について、 個人の性格や感情論ではなく、 社会構造・職場設計・働き方の変化という視点から、 AIとして冷静かつ構造的に考察してください。 【目的】 – 「孤独=コミュニケーション不足」という単純化を避ける – なぜ“人と関わっていても孤独を感じる職場”が増えているのかを整理する – 職場の孤独を、個人の問題ではなく構造の問題として捉える視点を提供する – 読者が自分の働き方・職場との距離感を考えるための材料を提示する 【読者像】 – 一般社会人(20〜50代) – リモートワークや成果主義の職場で働いている人 – 職場で「なんとなく孤独」を感じた経験がある人 – 仕事に大きな不満はないが、心理的な違和感を抱えている層 – AIや社会変化に強い関心はないが、無関係ではいられないと感じている人 【記事構成】 1. 導入(問題提起) – 「職場で孤独を感じる人が増えている」という実感を提示する – にもかかわらず、職場には人も会議もコミュニケーションも存在しているという矛盾を示す – なぜ今、このテーマを構造的に考える必要があるのかを簡潔に説明する 2. 現代の職場における「孤独」の特徴 – 昔の「人間関係が希薄」という孤独との違いを整理する – 会話や接触があっても孤独を感じる状態の特徴を説明する – 「接触」と「つながり」の違いを構造として言語化する 3. 孤独を生みやすい職場構造の変化 – 成果主義・分業化・数値評価がもたらす心理的影響を整理する – リモートワークや効率化によって失われたものを説明する – なぜ「雑談」「非効率」が職場の安定に寄与していたのかを構造的に示す 4. なぜこの孤独は表に出にくいのか – 弱音や違和感を出しにくい職場環境について触れる – 評価・自己責任・合理性が感情を抑制する構造を説明する – 表面上は問題が見えにくい「静かな孤独」の特徴を整理する 5. まとめ – 職場の孤独は、個人の適応力や性格の問題ではないことを再確認する – 働き方・職場設計・評価制度が人の感覚に与える影響を整理する – 読者が自分の職場や距離感を考えるための視点を提示して締めくくる 【文体・トーン】 – です・ます調 – 煽情的・断定的にならず、冷静で構造的 – 感情に寄り添いすぎず、俯瞰した視点を保つ – 専門用語を使う場合は、必ず簡潔な補足説明を入れる – 「共感を煽る記事」ではなく、「違和感を整理する記事」とする 【執筆スタンス】 – 本記事は、正解や結論を断定するものではなく、 社会構造・制度・環境の変化を整理したうえでの「考察」として執筆する – 特定の価値観や働き方を推奨しない – 読者が自分なりの答えを持ち帰れる余白を残すことを重視する 【出力形式】 – Markdown形式で出力する – 小見出し(###)を多めに使用する – 文字数は2000〜2500字を目安とする – 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する 【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】 – タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること – サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと – 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止 – タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと – 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止 – 「問い」の形を基本とし、読者に思考の余白を残すこと – 文字数は25〜35文字程度を目安とする – 抽象語のみで終わらず、問いの対象が分かる表現を必ず含めること – 参考タイトルと同一、または類似度の高い表現は使用しないこと – 条件を満たさないタイトルは出力しないこと 【補足指示】 – 構造整理が有効な箇所では、以下のようなコメントを挿入してよい ※(図:現代の職場における孤独の構造) ※(図:接触とつながりの違い) 【参考タイトル(※構造参考のみ/出力・言い換え・再利用は禁止)】 「職場に人はいるのに、なぜ孤独を感じるのか?」 【バージョン情報の出力】 記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で 「AIバージョン情報」を追記してください。 (不明な項目は「不明」と記載すること) — AIバージョン情報 – ベンダー: – モデル名: – モデルバージョン: – 回答日時: # 職場で「つながり」が見えなくなった理由 ### 職場に人はいる。でも孤独だ。 「職場で孤独を感じる」という声が増えています。リモートワークが普及し、オンラインでのやり取りが増えた現代では、当然のように思えるかもしれません。しかし不思議なことに、この孤独は「人がいない」から生まれているわけではないのです。 会議もあります。Slackやチャットでのやり取りもあります。同僚とも接触しています。それなのに、多くの人が「何か足りない」と感じている。この違和感は、単なるコミュニケーション不足では説明できません。では、何が変わったのでしょうか。 ### 「接触」と「つながり」は別のものだった 昔の職場における孤独は、比較的わかりやすいものでした。人間関係が希薄で、話し相手がいない。物理的に孤立している。そういう状態です。 しかし現代の職場で起きているのは、そうした古典的な孤独ではありません。会話はあるのに孤独を感じる。人と接しているのに、つながっている実感がない。これが現代的な孤独の特徴です。 この違いを整理すると、「接触」と「つながり」の区別が見えてきます。接触とは、物理的・機能的に人と関わることです。業務連絡をする、会議で顔を合わせる、指示を受ける。こうした行為は接触ですが、必ずしもつながりではありません。 一方でつながりとは、相手の存在を実感し、自分が組織の中で意味を持っていると感じられる状態です。自分が見えている、理解されている、関係性の中に位置づけられている。そうした感覚がつながりを支えています。 現代の職場では、接触は増えているかもしれません。しかし、つながりを感じる機会は減っている。この構造的なズレが、孤独の正体なのです。 ※(図:接触とつながりの違い) ### 成果主義と効率化が削ったもの なぜ、つながりを感じにくくなったのでしょうか。その背景には、職場構造の変化があります。 成果主義の浸透により、職場では「何をしたか」よりも「何を達成したか」が重視されるようになりました。数値で測れる成果が評価の中心になり、プロセスや関係性は見えにくくなっています。 同時に、分業化と専門化も進みました。各自が担当業務に集中し、効率的に成果を出す。それ自体は合理的ですが、結果として「隣の人が何をしているのかわからない」状態が生まれます。自分の仕事が全体のどこに位置づけられているのか見えにくくなり、組織の中での実感が薄れていきます。 リモートワークの普及も、この流れを加速させました。物理的な距離が生まれただけでなく、「必要な時だけ接触する」というスタイルが定着しました。無駄を省き、効率を高める。その過程で、かつて職場にあった「余白」が失われたのです。 ### 雑談と非効率が果たしていた役割 では、その余白とは何だったのでしょうか。 かつての職場には、雑談がありました。昼休みの何気ない会話、帰り際の立ち話、喫煙所での世間話。こうした時間は、業務には直結しません。成果にも貢献しません。しかし、そこには「つながり」がありました。 雑談の中では、相手の人となりが見えます。仕事以外の側面が共有されます。互いに「役割」ではなく「人」として接する機会が生まれます。この非効率な時間が、職場に心理的な安定をもたらしていたのです。 また、雑談は「見られている」「気にかけられている」という感覚を生み出します。誰かが自分の存在を認識している。ちょっとした変化に気づいてくれる。そうした実感が、孤独を防ぐ防波堤になっていました。 しかし効率化と成果主義の流れの中で、こうした非効率は削減されていきます。業務に関係ない会話は減り、接触は必要最小限に絞られる。結果として、つながりを感じる機会も失われていったのです。 ※(図:現代の職場における孤独の構造) ### 静かに広がる、言語化されにくい孤独 この孤独には、もうひとつの特徴があります。それは「表に出にくい」ということです。 現代の職場では、弱音や違和感を口にしにくい雰囲気が存在します。成果を出していれば問題ない。うまくいっていないのは自己責任。そうした空気の中で、「孤独を感じる」という訴えは、甘えや不適応と受け取られかねません。 さらに、職場は合理性を重視します。感情や実感よりも、数値や成果が優先されます。孤独は数値化できません。業務に支障がなければ、問題として認識されにくいのです。 こうして孤独は、個人の内側に留まります。表面上は何も起きていないように見える。しかし水面下では、多くの人が「何か足りない」という感覚を抱えている。これが現代の職場に広がる「静かな孤独」の姿です。 ### 構造を見ることで、見えてくるもの 職場の孤独は、個人の性格や適応力の問題ではありません。働き方の変化、評価制度の変化、職場設計の変化が、人の感覚に影響を与えているのです。 成果主義も、リモートワークも、効率化も、それ自体が悪いわけではありません。しかしこれらが組み合わさることで、つながりを感じる機会が構造的に減少している。その結果として、孤独という感覚が生まれやすくなっている。 この構造を理解することは、自分の違和感を整理する手がかりになります。「自分がおかしいのではないか」と悩む必要はないのです。むしろ、働き方や職場との距離感を見直すきっかけとして、この孤独を捉えることができます。 職場はどうあるべきか。つながりは必要なのか。それは人によって答えが違うでしょう。ただ少なくとも、自分がどう感じているのかを認識すること、そしてその感覚が構造から生まれていることを理解すること。それが、これからの働き方を考える出発点になるのかもしれません。 --- ## タイトル案 1. つながりが見えない職場で、何が失われているのか 2. 接触はあるのに孤独を感じる職場の構造とは 3. 効率化された職場は、なぜ人を孤独にするのか --- ## AIバージョン情報 - ベンダー: Anthropic - モデル名: Claude - モデルバージョン: Claude Sonnet 4.5 (claude-sonnet-4-5-20250929) - 回答日時: 2026年1月11日

-

資格が評価される社会で、私たちは何を証明しようとしているのか|Claudeの考察

転職サイトを開けば資格欄が並び、書店には資格取得本が積まれ、SNSでは「この資格を取るべきか」という相談が日々交わされています。一方で「資格よりも実務経験が大事」「資格を持っていても仕事ができるとは限らない」という声も同じように繰り返されています。この矛盾した状況が示しているのは、資格が「あれば必ず役立つわけではない」と多くの人が理解しながらも、それでも資格を求め続ける構造が存在しているということです。なぜ日本社会では、能力や成果だけでなく、資格という形式的な指標がこれほど重視されやすいのでしょうか。本記事では、この問いを個人の選択や努力の問題としてではなく、雇用慣行・評価制度・社会的不安という構造的な視点から考察します。 資格が「評価の基準」として機能してきた理由 能力を直接測ることの難しさ 組織が人材を評価する際、本来であれば実際の能力や成果を見るべきです。しかし、能力とは本来、多面的で文脈依存的なものであり、短時間の面接や書類選考で正確に測ることは困難です。特に採用の場面では、応募者の過去の成果が自社の環境でも再現されるかは不確実です。 このとき、資格は「一定の知識を持っていることが第三者によって証明されている」という意味で、評価者にとって便利な指標となります。資格は標準化されており、比較可能で、説明しやすい。つまり、資格は「能力そのもの」ではなく「評価のコストを下げる装置」として機能してきたのです。 判断の説明責任と資格 人事担当者や管理職が採用や昇進の判断をする際、その判断には説明責任が伴います。「なぜこの人を選んだのか」を問われたとき、「人柄が良かった」「将来性を感じた」といった主観的な理由は、組織内で正当化しにくい場合があります。 一方で「この資格を持っているから」という理由は、客観的で透明性があるように見えます。たとえその資格が実務に直結しなくても、判断の根拠として説明しやすい。資格は、評価者が「合理的に判断した」と示すための道具としても使われてきました。 日本型雇用と資格依存の関係 新卒一括採用と職務の曖昧さ 日本の多くの企業では、新卒一括採用が主流であり、入社時点では職務内容が明確に定められていないことが一般的です。入社後にジョブローテーションを経て、徐々に適性や配属が決まっていく仕組みです。 この仕組みでは、採用時に評価されるのは「特定の職務遂行能力」ではなく「ポテンシャル」や「基礎学力」といった抽象的な要素です。そして、入社後も職務が流動的であるため、「何ができる人なのか」を明確に定義しにくい状況が続きます。 年功序列と「後付けの証明」としての資格 年功序列的な昇進制度では、勤続年数が評価の大きな要素を占めます。しかし、年齢を重ねるだけで自動的に能力が向上するわけではありません。このとき、本人も組織も「成長している」ことを示す材料が必要になります。 資格取得は、この「成長の証明」として機能します。「この年齢までにこの資格を取った」という事実は、努力と成長の痕跡として評価されやすい。つまり資格は、曖昧な職務環境の中で「自分は何者であるか」を示すための数少ない明確な指標となるのです。 不安社会における資格の心理的役割 将来不安と「行動している実感」 終身雇用が揺らぎ、雇用の流動化が進む中で、多くの人が将来への不安を抱えています。しかし、不安を解消するための具体的な行動は見えにくい。転職市場がどう変化するか、どんなスキルが求められるかは予測困難です。 このとき、資格取得は「将来に備えて何かをしている」という行動の実感を与えます。試験日という明確なゴールがあり、合格という結果が得られる。不確実な未来に対して、資格は「確実にコントロールできる努力の対象」として機能します。 自己責任化と資格への期待過多 現代社会では、キャリア形成が個人の責任とされる傾向が強まっています。「自分のキャリアは自分で築くべき」というメッセージが繰り返される中で、資格は「自己投資」「自己研鑽」の象徴として位置づけられます。 しかし、ここには構造的な問題があります。本来、労働市場の流動性や雇用の安定性は、個人の努力だけで解決できるものではありません。それにもかかわらず、資格が「努力すれば未来が開ける」という希望の受け皿にされやすい。資格は、社会構造の問題を個人の努力で補おうとする装置としても機能しているのです。 「安心」という感情的価値 資格には、実利的な効果とは別に、感情的な価値もあります。「この資格があれば大丈夫」という安心感は、たとえ実際には雇用を保証しなくても、不安を和らげる効果を持ちます。 この安心感は、決して非合理的なものではありません。不確実性の高い環境では、何らかの拠り所を持つことは心理的に重要です。ただし、その安心が過度な期待になると、資格に本来以上の意味を背負わせることになります。 まとめ:資格を「道具」として捉え直す 資格は万能でも無意味でもありません。日本社会において資格が重視されてきたのは、評価制度の標準化ニーズ、職務の曖昧さ、将来不安という複数の構造的要因が絡み合っているからです。 資格が「能力の証明」として十分かどうかは文脈によりますが、資格が「評価のコストを下げる装置」「不安を和らげる道具」として使われてきたことは事実です。重要なのは、資格を取るべきかどうかではなく、自分がなぜ資格を求めているのか、その背景にある不安や期待の正体は何かを見つめることです。 資格は、社会構造の中で生まれた一つの道具に過ぎません。その道具をどう使うかは、自分が置かれている状況と、本当に解決したい問題が何かを理解することから始まります。 あなたは、AI活用メディア「AIシテル?」で執筆を担当する専門ライターです。 【テーマ】 日本社会では、なぜ資格がこれほど重視されやすいのか。 能力・実務経験・成果だけでなく、 資格という形式的な指標が評価や安心の拠り所になりやすい背景について、 個人の努力論や精神論に還元せず、 雇用慣行・評価制度・不安構造・社会的合意形成という観点から、 AIの視点で冷静かつ構造的に考察してください。 【目的】 – 「資格は意味がある/意味がない」という二元論を避ける – 日本社会において資格が果たしてきた役割を構造として整理する – なぜ多くの人が資格に希望や安心を託しやすいのかを言語化する – 読者が「次に取る資格」ではなく「今置かれている状況」を考える視点を得られるようにする 【読者像】 – 一般社会人(20〜60代) – 資格取得を検討した経験のある人 – キャリアや将来に漠然とした不安を抱えている層 – 資格ビジネスや自己責任論に違和感を覚えつつも、無関係ではいられないと感じている人 【記事構成】 1. 導入(問題提起) – 日本社会で資格が重視され続けている現状を提示する – 「能力より資格が見られる」という感覚が生まれる背景に触れる – なぜこの問いが繰り返し浮上するのかを簡潔に示す 2. 資格が「評価の基準」として機能してきた理由 – 能力や成果を直接測りにくい社会構造に触れる – 評価の標準化・説明責任・判断回避という観点から資格の役割を整理する – なぜ資格が「便利な指標」になったのかを構造的に説明する 3. 日本型雇用と資格依存の関係 – 新卒一括採用・年功序列・職務の曖昧さとの関係を整理する – なぜ途中から能力を可視化しにくいのかを説明する – 資格が「後付けの努力証明」として使われやすい理由を示す 4. 不安社会における資格の心理的役割 – 将来不安や自己責任化が進む中での資格の位置づけを考察する – 資格が「安心」「行動している実感」を与える仕組みを説明する – 資格が期待以上の意味を背負わされやすい構造に触れる 5. まとめ – 資格は万能でも無意味でもないことを再確認する – 日本社会が資格を必要としてきた理由を構造として整理する – 読者が自分の立ち位置や不安の正体を考えるための視点を提示して締めくくる 【文体・トーン】 – です・ます調 – 煽情的・断定的にならず、冷静で構造的 – 専門用語は使用してよいが、必ず簡潔な補足説明を入れる – 読者を不安にさせるのではなく、思考を促す文体とする 【執筆スタンス】 – 本記事は、正解や結論を断定するものではなく、 複数の要因や社会構造を整理したうえでの「考察」として執筆する – 特定の価値観や行動を推奨せず、 読者が自分で判断するための材料を提示することを重視する 【出力形式】 – Markdown形式で出力する – 小見出し(###)を多めに使用する – 文字数は2000〜2500字を目安とする – 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する 【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】 – タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること – サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと – 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止 – タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと – 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止 – 「問い」の形を基本とし、読者に思考の余白を残すこと – 文字数は25〜35文字程度を目安とする – 抽象語のみで終わらず、問いの対象が分かる表現を必ず含めること – 参考タイトルと同一、または類似度の高い表現は使用しないこと – 条件を満たさないタイトルは出力しないこと 【補足指示】 – 構造整理や概念整理が有効な箇所では、以下のようなコメントを挿入してよい ※(図:日本社会における資格評価の構造) ※(図:能力・経験・資格の関係イメージ) 【参考タイトル(※構造参考のみ/出力・言い換え・再利用は禁止)】 「なぜ日本では資格が重視され続けるのか?」 【バージョン情報の出力】 記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で 「AIバージョン情報」を追記してください。 (不明な項目は「不明」と記載すること) — AIバージョン情報 – ベンダー: – モデル名: – モデルバージョン: – 回答日時: # 日本社会における資格重視の構造的考察 ## 導入:なぜ資格は「必要」とされ続けるのか 転職サイトを開けば資格欄が並び、書店には資格取得本が積まれ、SNSでは「この資格を取るべきか」という相談が日々交わされています。一方で「資格よりも実務経験が大事」「資格を持っていても仕事ができるとは限らない」という声も同じように繰り返されています。 この矛盾した状況が示しているのは、資格が「あれば必ず役立つわけではない」と多くの人が理解しながらも、それでも資格を求め続ける構造が存在しているということです。なぜ日本社会では、能力や成果だけでなく、資格という形式的な指標がこれほど重視されやすいのでしょうか。 本記事では、この問いを個人の選択や努力の問題としてではなく、雇用慣行・評価制度・社会的不安という構造的な視点から考察します。 ## 資格が「評価の基準」として機能してきた理由 ### 能力を直接測ることの難しさ 組織が人材を評価する際、本来であれば実際の能力や成果を見るべきです。しかし、能力とは本来、多面的で文脈依存的なものであり、短時間の面接や書類選考で正確に測ることは困難です。特に採用の場面では、応募者の過去の成果が自社の環境でも再現されるかは不確実です。 このとき、資格は「一定の知識を持っていることが第三者によって証明されている」という意味で、評価者にとって便利な指標となります。資格は標準化されており、比較可能で、説明しやすい。つまり、資格は「能力そのもの」ではなく「評価のコストを下げる装置」として機能してきたのです。 ### 判断の説明責任と資格 人事担当者や管理職が採用や昇進の判断をする際、その判断には説明責任が伴います。「なぜこの人を選んだのか」を問われたとき、「人柄が良かった」「将来性を感じた」といった主観的な理由は、組織内で正当化しにくい場合があります。 一方で「この資格を持っているから」という理由は、客観的で透明性があるように見えます。たとえその資格が実務に直結しなくても、判断の根拠として説明しやすい。資格は、評価者が「合理的に判断した」と示すための道具としても使われてきました。 ※(図:評価における資格の位置づけ—「能力の代理指標」としての役割) ## 日本型雇用と資格依存の関係 ### 新卒一括採用と職務の曖昧さ 日本の多くの企業では、新卒一括採用が主流であり、入社時点では職務内容が明確に定められていないことが一般的です。入社後にジョブローテーションを経て、徐々に適性や配属が決まっていく仕組みです。 この仕組みでは、採用時に評価されるのは「特定の職務遂行能力」ではなく「ポテンシャル」や「基礎学力」といった抽象的な要素です。そして、入社後も職務が流動的であるため、「何ができる人なのか」を明確に定義しにくい状況が続きます。 ### 年功序列と「後付けの証明」としての資格 年功序列的な昇進制度では、勤続年数が評価の大きな要素を占めます。しかし、年齢を重ねるだけで自動的に能力が向上するわけではありません。このとき、本人も組織も「成長している」ことを示す材料が必要になります。 資格取得は、この「成長の証明」として機能します。「この年齢までにこの資格を取った」という事実は、努力と成長の痕跡として評価されやすい。つまり資格は、曖昧な職務環境の中で「自分は何者であるか」を示すための数少ない明確な指標となるのです。 ※(図:日本型雇用における能力・経験・資格の関係性) ## 不安社会における資格の心理的役割 ### 将来不安と「行動している実感」 終身雇用が揺らぎ、雇用の流動化が進む中で、多くの人が将来への不安を抱えています。しかし、不安を解消するための具体的な行動は見えにくい。転職市場がどう変化するか、どんなスキルが求められるかは予測困難です。 このとき、資格取得は「将来に備えて何かをしている」という行動の実感を与えます。試験日という明確なゴールがあり、合格という結果が得られる。不確実な未来に対して、資格は「確実にコントロールできる努力の対象」として機能します。 ### 自己責任化と資格への期待過多 現代社会では、キャリア形成が個人の責任とされる傾向が強まっています。「自分のキャリアは自分で築くべき」というメッセージが繰り返される中で、資格は「自己投資」「自己研鑽」の象徴として位置づけられます。 しかし、ここには構造的な問題があります。本来、労働市場の流動性や雇用の安定性は、個人の努力だけで解決できるものではありません。それにもかかわらず、資格が「努力すれば未来が開ける」という希望の受け皿にされやすい。資格は、社会構造の問題を個人の努力で補おうとする装置としても機能しているのです。 ### 「安心」という感情的価値 資格には、実利的な効果とは別に、感情的な価値もあります。「この資格があれば大丈夫」という安心感は、たとえ実際には雇用を保証しなくても、不安を和らげる効果を持ちます。 この安心感は、決して非合理的なものではありません。不確実性の高い環境では、何らかの拠り所を持つことは心理的に重要です。ただし、その安心が過度な期待になると、資格に本来以上の意味を背負わせることになります。 ## まとめ:資格を「道具」として捉え直す 資格は万能でも無意味でもありません。日本社会において資格が重視されてきたのは、評価制度の標準化ニーズ、職務の曖昧さ、将来不安という複数の構造的要因が絡み合っているからです。 資格が「能力の証明」として十分かどうかは文脈によりますが、資格が「評価のコストを下げる装置」「不安を和らげる道具」として使われてきたことは事実です。重要なのは、資格を取るべきかどうかではなく、自分がなぜ資格を求めているのか、その背景にある不安や期待の正体は何かを見つめることです。 資格は、社会構造の中で生まれた一つの道具に過ぎません。その道具をどう使うかは、自分が置かれている状況と、本当に解決したい問題が何かを理解することから始まります。 --- ## タイトル案 1. 資格が評価される社会で、私たちは何を証明しようとしているのか 2. 能力より資格が見られるのは、誰の都合なのか 3. なぜ資格を取っても不安は消えないのか --- ## AIバージョン情報 - ベンダー: Anthropic - モデル名: Claude - モデルバージョン: Claude Sonnet 4.5 (claude-sonnet-4-5-20250929) - 回答日時: 2026年1月11日