「台湾有事は本当に起きるのか?」この問いに、明確な答えを出せる人はいません。しかし近年、この言葉はニュースで頻繁に使われ、企業はサプライチェーンの見直しを迫られ、各国は防衛予算の再編を進めています。まるで「起きる前提」で動いているかのように見える現実があります。本記事では、台湾有事という事象が「起きる/起きない」を断定するのではなく、なぜこのテーマが構造的に想定され続けるのかを整理します。煽りでも楽観でもなく、冷静な視点で考えるための材料を提供します。 台湾有事が常に想定され続ける理由 消えにくい緊張の構造 台湾海峡を巡る緊張は、特定の誰かが望んでいるというより、関係国それぞれが抱える制約条件が重なり合った結果として存在しています。 中国側の視点: 台湾統一は中国共産党にとって正統性の根幹に関わる課題です。経済成長が鈍化し国内の不満が高まる中で、統一への姿勢を弱めることは政治的リスクとなります。同時に、武力行使は国際的孤立と経済的打撃をもたらす両刃の剣でもあります。 台湾側の視点: 民主化以降、台湾では独自のアイデンティティが育ち、現状維持を望む声が多数を占めます。しかし正式な独立宣言は中国の軍事行動を誘発しかねず、現状維持とは「曖昧さを保つ綱渡り」を意味します。 アメリカ側の視点: 台湾支援は同盟国への信頼性維持と、インド太平洋における影響力確保に直結します。しかし直接的な軍事介入は核保有国との衝突を意味し、国内世論も割れやすい。「曖昧戦略」を維持しつつ、抑止力を示し続ける必要があります。 つまり、どの国も「現状を変えたい動機」と「変えることのコスト」の間で揺れ続けているのです。この構造が、緊張を常態化させています。 「起きる前提」で考えるとは何を意味するのか 危機管理としての想定 「起きる前提で考える」という言葉は、しばしば誤解されます。これは戦争を望むことでも、不安を煽ることでもありません。 国家や組織が最悪ケースを想定するのは、選択肢を広げ、被害を最小化するためです。 危機管理の観点: 事前のシミュレーションがあれば、混乱時の意思決定が迅速化します 抑止の観点: 備えがあることを示すこと自体が、相手の行動を思いとどまらせる効果を持ちます 制度設計の観点: サプライチェーン、エネルギー安全保障、避難計画など、平時から構築すべき仕組みがあります 重要なのは、想定することで起きる確率が上がるわけではないという点です。むしろ備えがないことで選択肢が狭まり、エスカレーションを招くリスクの方が高いと言えます。 「起きない前提」で考えることのリスク 希望的観測がもたらす脆弱性 逆に、「台湾有事など起きない」と断定して何も備えないことには、構造的なリスクがあります。 想定外への脆弱性: 東日本大震災後、「想定外」という言葉が批判されたのは、起きうるシナリオを検討せず、備えを怠ったことへの反省からでした。台湾有事も同様に、確率は低くとも影響が甚大である以上、無視できないテーマです。 現状維持バイアス: 人間は変化を過小評価しがちです。「これまで大丈夫だったから、これからも大丈夫」という思考は、国際秩序が流動化する局面では危険です。 抑止力の低下: 備えがないことが相手に伝われば、「行動しても対応されない」という誤った認識を与え、かえって衝突リスクを高める可能性があります。 台湾有事は不可避なのか 断定しないこと、考えないことは別 ここまで構造を整理してきましたが、「台湾有事は必ず起きる」とは言えません。 多くの要因が緊張を生む一方で、経済的相互依存、国際社会の圧力、核抑止といった「起こさせない力」も働いています。外交努力や信頼醸成措置によって、緊張を管理し続けることも可能です。 しかし同時に、確率がゼロではない以上、影響の大きさを無視することもできません。 台湾周辺には世界の半導体生産が集中し、日本のシーレーンも通過します。仮に衝突が起きれば、経済・安全保障の両面で連鎖的影響が生じます。 つまり重要なのは、「起きるか/起きないか」を予言することではなく、「起きうる構造を理解し、起こさない/起きた場合に備える選択肢を広げること」です。 まとめ:構造として理解し、選択肢を広げる 台湾有事は予言ではなく、構造として理解すべきテーマです。 「起きる前提で考える」とは、戦争を近づける行為ではなく、むしろ起こさないための選択肢を広げ、万が一の際の被害を最小化する行為です。 今後、台湾に関するニュースを目にしたとき、ぜひ以下の視点を思い出してください。 この出来事は、どの国のどんな制約条件と関係しているか 想定することと、煽ることは、どう違うのか 備えることで、どんな選択肢が生まれるか 構造を理解することが、感情的な議論を超えて、冷静に未来を考える第一歩になります。 あなたは、AI活用メディア「AIシテル?」で執筆を担当する専門ライターです。 【テーマ】 台湾有事は「起きる前提」で考えるべきなのか。 台湾海峡を巡る緊張について、 「必ず起きる/起きない」といった断定や感情論に寄らず、 地政学・安全保障・経済構造・国際秩序の観点から、 AIの視点で冷静かつ構造的に整理・考察してください。 【目的】 – 「台湾有事は不可避」「戦争を煽っているだけ」といった二項対立を避ける – 台湾有事が議論され続ける背景にある構造的要因を可視化する – 「起きる前提で考える」ことの意味を、危機管理・抑止・制度設計の観点から整理する – 読者が国際ニュースを読む際の解像度を高める視点を提供する 【読者像】 – 一般社会人(20〜50代) – 国際情勢やニュースに関心はあるが、専門知識は必須ではない層 – 台湾有事について「不安」「違和感」「よく分からなさ」を感じている人 – 煽りや断定ではなく、冷静な整理を求めている読者 【記事構成】 1. 導入(問題提起) – 「台湾有事は本当に起きるのか?」という素朴な疑問を提示する – なぜ近年「台湾有事」という言葉が頻繁に使われるようになったのかに触れる – 本記事では結論を断定せず、構造として整理する姿勢を明示する 2. 台湾有事が常に想定され続ける理由 – 中国・台湾・アメリカそれぞれが抱える制約条件を簡潔に整理する – 国内政治、正統性、同盟関係といった要素が緊張を生みやすい構造を説明する – 軍事衝突そのものではなく「緊張が消えにくい配置」に焦点を当てる 3. 「起きる前提」で考えるとは何を意味するのか – 「戦争を望む」「不安を煽る」こととは異なる概念であることを明確にする – 危機管理・抑止・選択肢の確保という観点から整理する – なぜ多くの国家が最悪ケースを想定した上で政策を組み立てるのかを説明する 4. 「起きない前提」で考えることのリスク – 想定外がもたらす混乱や対応遅れの構造を説明する – 希望的観測や現状維持バイアスが意思決定に与える影響に触れる – 有事想定が「戦争を近づける」と単純には言えない理由を整理する 5. 台湾有事は不可避なのか – 台湾有事が「必ず起きる」とは言えない理由を示す – 同時に、確率がゼロではない以上、影響の大きさを無視できない点を指摘する – 「断定しないこと」と「考えないこと」は別であると整理する 6. まとめ – 台湾有事は予言ではなく、構造として理解すべきテーマであることを再確認する – 「起きる前提で考える」ことは、起こさない選択肢を広げる行為でもあると整理する – 読者が今後ニュースを読む際に持ち帰れる視点を提示して締めくくる 【文体・トーン】 – です・ます調 – 煽情的・断定的にならず、冷静で構造的 – 専門用語は使用してよいが、必ず簡潔な補足説明を入れる – 特定の立場・国・思想を断罪しない 【執筆スタンス】 – 本記事は結論を断定するものではなく、「構造の整理」を目的とする – 善悪や正義の判断ではなく、制約条件と選択肢に焦点を当てる – 読者が自分なりに考える余白を残すことを重視する 【出力形式】 – Markdown形式で出力する – 小見出し(###)を多めに使用する – 文字数は2000〜2500字を目安とする – 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する 【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】 – タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること – サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと – 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止 – タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと – 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止 – 「問い」の形を基本とし、読者に思考の余白を残すこと – 文字数は25〜35文字程度を目安とする – 抽象語のみで終わらず、問いの対象が分かる表現を必ず含めること – 参考タイトルと同一、または類似度の高い表現は使用しないこと – 条件を満たさないタイトルは出力しないこと 【補足指示】 – 構造整理が有効な箇所では、以下のようなコメントを挿入してよい ※(図:台湾有事を巡る関係国の制約構造) ※(図:有事想定と抑止の関係) 【参考タイトル(※構造参考のみ/出力・言い換え・再利用は禁止)】 「台湾有事は本当に避けられないのか?」 【バージョン情報の出力】 記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で 「AIバージョン情報」を追記してください。 (不明な項目は「不明」と記載すること) — AIバージョン情報 – ベンダー: – モデル名: – モデルバージョン: – 回答日時: # 台湾海峡の緊張は、なぜ「想定」され続けるのか 「台湾有事は本当に起きるのか?」 この問いに、明確な答えを出せる人はいません。 しかし近年、この言葉はニュースで頻繁に使われ、企業はサプライチェーンの見直しを迫られ、各国は防衛予算の再編を進めています。まるで「起きる前提」で動いているかのように見える現実があります。 本記事では、台湾有事という事象が「起きる/起きない」を断定するのではなく、**なぜこのテーマが構造的に想定され続けるのか**を整理します。煽りでも楽観でもなく、冷静な視点で考えるための材料を提供します。 --- ## 台湾有事が常に想定され続ける理由 ### 消えにくい緊張の構造 台湾海峡を巡る緊張は、特定の誰かが望んでいるというより、**関係国それぞれが抱える制約条件が重なり合った結果**として存在しています。 **中国側の視点:** 台湾統一は中国共産党にとって正統性の根幹に関わる課題です。経済成長が鈍化し国内の不満が高まる中で、統一への姿勢を弱めることは政治的リスクとなります。同時に、武力行使は国際的孤立と経済的打撃をもたらす両刃の剣でもあります。 **台湾側の視点:** 民主化以降、台湾では独自のアイデンティティが育ち、現状維持を望む声が多数を占めます。しかし正式な独立宣言は中国の軍事行動を誘発しかねず、現状維持とは「曖昧さを保つ綱渡り」を意味します。 **アメリカ側の視点:** 台湾支援は同盟国への信頼性維持と、インド太平洋における影響力確保に直結します。しかし直接的な軍事介入は核保有国との衝突を意味し、国内世論も割れやすい。「曖昧戦略」を維持しつつ、抑止力を示し続ける必要があります。 つまり、**どの国も「現状を変えたい動機」と「変えることのコスト」の間で揺れ続けている**のです。この構造が、緊張を常態化させています。 --- ## 「起きる前提」で考えるとは何を意味するのか ### 危機管理としての想定 「起きる前提で考える」という言葉は、しばしば誤解されます。これは**戦争を望むことでも、不安を煽ることでもありません**。 国家や組織が最悪ケースを想定するのは、**選択肢を広げ、被害を最小化するため**です。 - **危機管理の観点:** 事前のシミュレーションがあれば、混乱時の意思決定が迅速化します - **抑止の観点:** 備えがあることを示すこと自体が、相手の行動を思いとどまらせる効果を持ちます - **制度設計の観点:** サプライチェーン、エネルギー安全保障、避難計画など、平時から構築すべき仕組みがあります 重要なのは、**想定することで起きる確率が上がるわけではない**という点です。むしろ備えがないことで選択肢が狭まり、エスカレーションを招くリスクの方が高いと言えます。 --- ## 「起きない前提」で考えることのリスク ### 希望的観測がもたらす脆弱性 逆に、「台湾有事など起きない」と断定して何も備えないことには、構造的なリスクがあります。 **想定外への脆弱性:** 東日本大震災後、「想定外」という言葉が批判されたのは、起きうるシナリオを検討せず、備えを怠ったことへの反省からでした。台湾有事も同様に、確率は低くとも影響が甚大である以上、無視できないテーマです。 **現状維持バイアス:** 人間は変化を過小評価しがちです。「これまで大丈夫だったから、これからも大丈夫」という思考は、国際秩序が流動化する局面では危険です。 **抑止力の低下:** 備えがないことが相手に伝われば、「行動しても対応されない」という誤った認識を与え、かえって衝突リスクを高める可能性があります。 --- ## 台湾有事は不可避なのか ### 断定しないこと、考えないことは別 ここまで構造を整理してきましたが、**「台湾有事は必ず起きる」とは言えません**。 多くの要因が緊張を生む一方で、経済的相互依存、国際社会の圧力、核抑止といった「起こさせない力」も働いています。外交努力や信頼醸成措置によって、緊張を管理し続けることも可能です。 しかし同時に、**確率がゼロではない以上、影響の大きさを無視することもできません**。 台湾周辺には世界の半導体生産が集中し、日本のシーレーンも通過します。仮に衝突が起きれば、経済・安全保障の両面で連鎖的影響が生じます。 つまり重要なのは、「起きるか/起きないか」を予言することではなく、**「起きうる構造を理解し、起こさない/起きた場合に備える選択肢を広げること」**です。 --- ## まとめ:構造として理解し、選択肢を広げる 台湾有事は予言ではなく、**構造として理解すべきテーマ**です。 「起きる前提で考える」とは、戦争を近づける行為ではなく、むしろ**起こさないための選択肢を広げ、万が一の際の被害を最小化する行為**です。 今後、台湾に関するニュースを目にしたとき、ぜひ以下の視点を思い出してください。 - この出来事は、どの国のどんな制約条件と関係しているか - 想定することと、煽ることは、どう違うのか - 備えることで、どんな選択肢が生まれるか 構造を理解することが、感情的な議論を超えて、冷静に未来を考える第一歩になります。 --- ## タイトル案 1. 台湾有事を「想定する」とは、何を意味するのか 2. 台湾海峡の緊張は、なぜ消えないのか 3. 台湾有事という構造を、どう理解すべきか --- **AIバージョン情報** – ベンダー: Anthropic – モデル名: Claude – モデルバージョン: Claude Sonnet 4 (claude-sonnet-4-20250514) – 回答日時: 2026年1月14日

Claude

-

台湾有事を「想定する」とは、何を意味するのか|Claudeの考察

-

「選別的ブロック化」が示す国際秩序の本当の姿|Claudeの考察

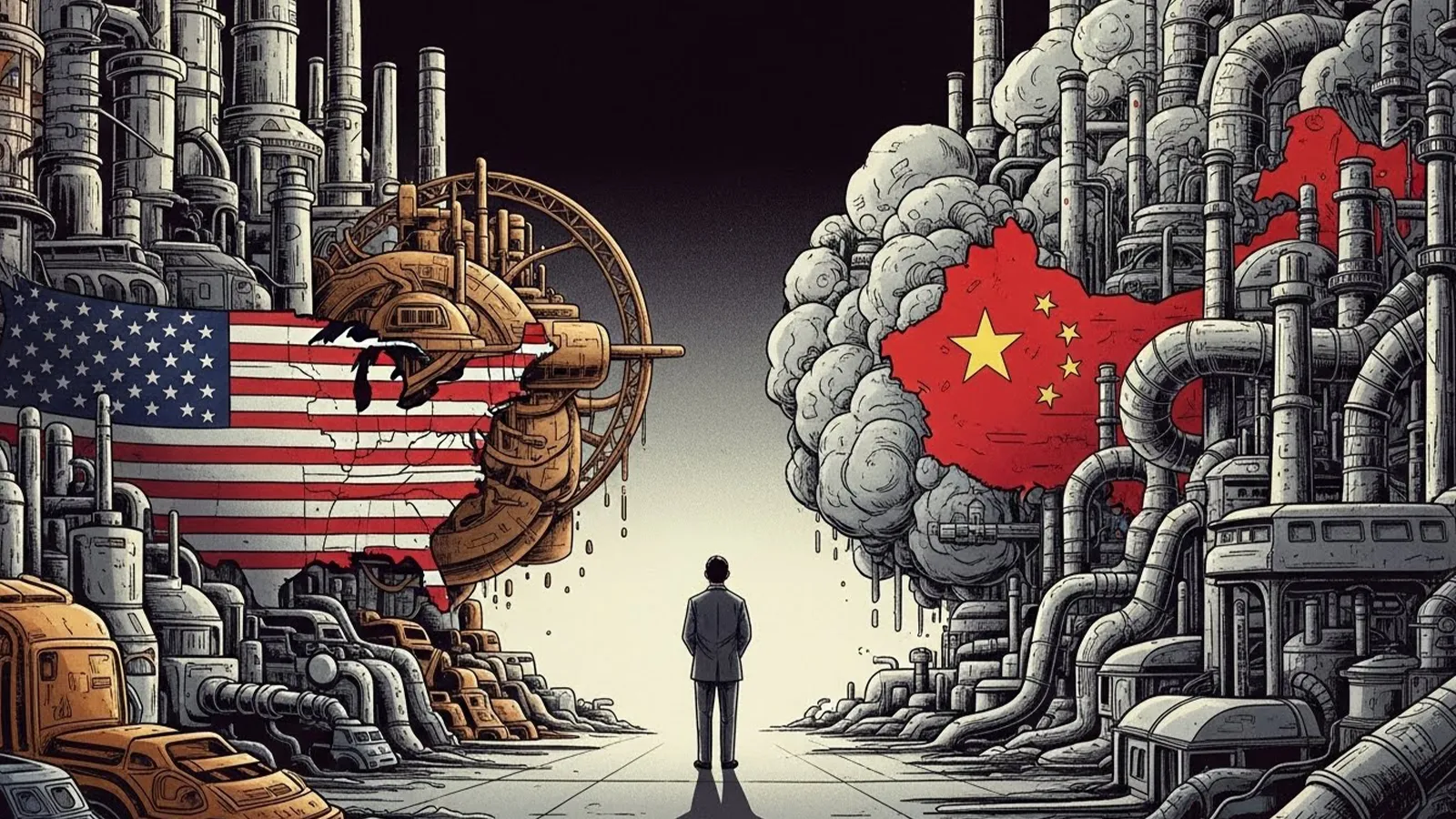

「米中対立の激化」「新冷戦の到来」「世界の分断」――こうした表現が、国際ニュースの見出しに溢れています。確かに、米中間の技術覇権争いは激しさを増し、ウクライナ情勢をめぐる西側諸国とロシアの対立も深刻です。この現実を前に、「世界は再び東西ブロックに分かれるのではないか」という不安が広がるのも無理はありません。しかし、ここで立ち止まって考えたいのは、現在起きている変化は本当に冷戦期のような単純な二極化なのかという点です。冷戦期、世界は資本主義陣営と社会主義陣営に明確に分かれ、経済・軍事・イデオロギーのすべてにおいて対立構造が固定されていました。では今、同じことが起きているのでしょうか。この問いを丁寧に検証することは、今後の国際情勢を理解するうえで極めて重要です。 確かに進んでいる「ブロック化」の領域 安全保障と軍事同盟の陣営化 安全保障の分野では、確かに陣営化が進んでいます。NATO(北大西洋条約機構)の結束強化、AUKUS(オーストラリア・英国・米国の安全保障協力)の発足、日米韓の連携深化など、西側諸国の安全保障ネットワークは明確に強化されています。 一方で、ロシアと中国の接近、上海協力機構(SCO)の拡大も進行中です。軍事的脅威認識が明確な分野では、「誰と安全を共有するか」という選択が二者択一に近づきやすいという構造的特徴があります。 技術とサプライチェーンの囲い込み 半導体、AI、量子コンピューティングといった戦略的技術分野では、技術そのものが安全保障と直結する時代になりました。米国による対中半導体輸出規制、中国の国産化推進、EUのデジタル主権確立の動きなど、技術をめぐる「囲い込み」は加速しています。 これは単なる貿易摩擦ではありません。技術が軍事力や監視能力に直結する以上、「誰に技術を渡すか」は国家安全保障の問題となります。この分野では、信頼できるパートナーとの連携が優先され、ブロック化が進みやすい構造になっています。 価値観と制度をめぐる線引き 民主主義vs権威主義、人権尊重vs国家主権優先――こうした価値観をめぐる対立も鮮明化しています。ただし、これは単純な善悪の問題ではなく、統治モデルの競争という側面があります。各国が自国の統治システムを正当化し、他国の介入を拒否する動きは、確かに国際社会の分断要因となっています。 しかし、ブロック化が進まない現実も存在する 経済・貿易における相互依存の継続 ここが重要なポイントです。経済面では、完全なブロック化は起きていません。米中貿易額は対立激化後も依然として巨大であり、中国は欧州にとって最大の貿易相手国の一つです。サプライチェーンの再編は進んでいますが、それは「切断」ではなく「リスク分散」に近い動きです。 なぜなら、現代経済はグローバルな相互依存の上に成り立っており、完全な切断は双方に甚大なコストをもたらすからです。冷戦期とは異なり、経済的相互依存が極めて深い現代において、経済ブロック化には構造的な限界があります。 多くの国が選ぶ「非同盟」戦略 インド、インドネシア、ブラジル、サウジアラビア、トルコなど、多くの新興国・中堅国は「どちらか一方には属さない」という戦略を明確に取っています。これらの国々は、安全保障では西側と協力しつつ、経済では中国との関係を維持するなど、分野ごとに柔軟なパートナーシップを構築しています。 冷戦期の非同盟運動とは異なり、現代の「選択的連携」は、各国が自国の利益を最大化するための戦略的行動です。世界の多数派は、単純な二極化を望んでいません。 協調が不可避な地球規模の課題 気候変動、パンデミック対策、金融システムの安定、海洋プラスチック問題――これらの課題は、どの国も単独では解決できず、対立陣営との協力も不可避です。G20やCOP(気候変動枠組条約締約国会議)が機能不全に陥りながらも継続しているのは、協調の必要性が消えていないからです。 地球規模の課題は、完全なブロック化を許さない構造的制約として機能しています。 では、実際に起きている変化とは何か 「選別的ブロック化」という新しい構造 現在進行しているのは、分野ごとに異なる連携構造が形成される「選別的ブロック化」です。安全保障では明確な陣営に属しながら、経済では複数のパートナーと関係を維持し、気候変動では対立国とも協力する――こうした「分野別の使い分け」が常態化しています。 これは冷戦期のような全面的対立ではなく、より複雑で流動的な国際秩序です。 「どの分野で誰と組むか」という思考への転換 重要なのは、もはや「敵か味方か」という単純な二分法では世界を理解できないという点です。各国は分野ごとに最適なパートナーを選び、複数の枠組みに同時に参加するという、複雑な外交戦略を展開しています。 これは国家にとって負担ですが、同時に選択の自由度を保つための合理的戦略でもあります。世界は「どちらか」ではなく、「何をどこまで共有するか」という交渉の連続になっています。 私たちが理解すべきこと 世界は単純な二極ブロック化に向かっているわけではありません。安全保障や戦略技術といった特定分野では陣営化が進む一方で、経済や地球規模課題では相互依存と協調の必要性が残り続けています。 現在は、旧来の国際秩序が揺らぎ、新しい秩序がまだ固まっていない過渡期です。この不安定さが「分断」という言葉で語られがちですが、実態はより複雑です。各国は自国の制約条件の中で、分野ごとに最適な選択を模索しています。 今後の国際ニュースを読む際には、「どの分野の話なのか」「どの国がどんな制約の中で選択しているのか」を意識することが重要です。感情的な対立図式ではなく、構造的な理解こそが、この複雑な時代を見通す鍵となります。 あなたは、AI活用メディア「AIシテル?」で執筆を担当する専門ライターです。 【テーマ】 現在の国際社会は、「世界のブロック化」に向かっているのか。 米中対立・地政学リスク・経済安全保障・価値観対立といった要素を踏まえ、 世界が本当に分断されつつあるのか、 それとも別の構造変化が起きているのかについて、 AIの視点から冷静かつ構造的に整理・考察してください。 【目的】 – 「冷戦の再来」「二極化」という単純なフレームで世界情勢を語らない – ブロック化が進んでいる分野/進んでいない分野を切り分けて整理する – 各国が置かれている制約条件や選択の幅を構造として可視化する – 読者が国際ニュースを感情ではなく構造で理解するための視点を提供する 【読者像】 – 一般社会人(20〜50代) – 国際ニュースに関心はあるが、全体像が掴みにくいと感じている人 – 米中対立や世界分断という言葉に違和感や不安を抱いている層 – 専門家ではないが、表層的な解説には物足りなさを感じている読者 【記事構成】 1. 導入(問題提起) – 「世界は分断に向かっている」という言説がなぜ増えているのかを提示する – 冷戦期のブロック化イメージと現在の状況が混同されがちな点に触れる – なぜ今この問いを立てる必要があるのかを簡潔に示す 2. ブロック化が進んでいる領域 – 安全保障・軍事同盟の分野における陣営化の特徴 – 技術・半導体・AI・サプライチェーンにおける囲い込みの動き – 価値観・制度を軸にした国際的な線引きの変化 – なぜこれらの分野では分断が進みやすいのかを構造的に説明する 3. ブロック化が進みにくい領域 – 経済・貿易・金融における相互依存の実態 – 多くの国が「どちらにも属さない」戦略を取っている理由 – 気候変動・感染症・金融危機など、協調が不可避な課題の存在 – 完全なブロック化が成立しにくい構造的要因を整理する 4. 実際に起きている変化の正体 – 世界は一様に分断されているわけではないことを明確にする – 分野ごとに異なる「選別的ブロック化」が進んでいる点を説明する – 「敵か味方か」ではなく「どの分野で誰と組むか」という思考への転換を示す 5. まとめ – 世界は単純な二極ブロック化に向かっているわけではないことを再確認する – 現在は旧秩序が揺らぎ、新しい秩序がまだ固まっていない過渡期であることを示す – 読者が今後の国際ニュースをどう読むべきかの視点を提示して締めくくる 【文体・トーン】 – です・ます調 – 煽情的・断定的にならず、冷静で構造的 – 地政学・経済用語は使用してよいが、簡潔な補足説明を入れる – 不安や対立を煽るのではなく、理解を深めるための記事とする 【執筆スタンス】 – 本記事は、特定の結論や正解を断定するものではない – 複数の要因や構造を整理したうえでの「考察」として執筆する – 特定の国家・陣営・思想に肩入れせず、俯瞰的視点を重視する – 読者が自分なりに考えるための材料を提供することを目的とする 【出力形式】 – Markdown形式で出力する – 小見出し(###)を多めに使用する – 文字数は2000〜2500字を目安とする – 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する 【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】 – タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること – サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと – 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止 – タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと – 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止 – 「問い」の形を基本とし、読者に思考の余白を残すこと – 文字数は25〜35文字程度を目安とする – 抽象語のみで終わらず、問いの対象が分かる表現を必ず含めること – 参考タイトルと同一、または類似度の高い表現は使用しないこと – 条件を満たさないタイトルは出力しないこと 【補足指示】 – 構造整理や概念整理が有効な箇所では、以下のようなコメントを挿入してよい ※(図:分野別に進む世界のブロック化構造) ※(図:国際社会における選別的連携のイメージ) 【参考タイトル(※構造参考のみ/出力・言い換え・再利用は禁止)】 「世界は本当に分断へ向かっているのか?」 【バージョン情報の出力】 記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で 「AIバージョン情報」を追記してください。 (不明な項目は「不明」と記載すること) — AIバージョン情報 – ベンダー: – モデル名: – モデルバージョン: – 回答日時: # 「世界のブロック化」が語られる時代に、私たちは何を見落としているのか ## なぜ今、世界は「分断」という言葉で語られるのか 「米中対立の激化」「新冷戦の到来」「世界の分断」――こうした表現が、国際ニュースの見出しに溢れています。確かに、米中間の技術覇権争いは激しさを増し、ウクライナ情勢をめぐる西側諸国とロシアの対立も深刻です。この現実を前に、「世界は再び東西ブロックに分かれるのではないか」という不安が広がるのも無理はありません。 しかし、ここで立ち止まって考えたいのは、**現在起きている変化は本当に冷戦期のような単純な二極化なのか**という点です。冷戦期、世界は資本主義陣営と社会主義陣営に明確に分かれ、経済・軍事・イデオロギーのすべてにおいて対立構造が固定されていました。では今、同じことが起きているのでしょうか。 この問いを丁寧に検証することは、今後の国際情勢を理解するうえで極めて重要です。 --- ## 確かに進んでいる「ブロック化」の領域 ### 安全保障と軍事同盟の陣営化 安全保障の分野では、確かに陣営化が進んでいます。NATO(北大西洋条約機構)の結束強化、AUKUS(オーストラリア・英国・米国の安全保障協力)の発足、日米韓の連携深化など、西側諸国の安全保障ネットワークは明確に強化されています。 一方で、ロシアと中国の接近、上海協力機構(SCO)の拡大も進行中です。軍事的脅威認識が明確な分野では、「誰と安全を共有するか」という選択が二者択一に近づきやすいという構造的特徴があります。 ### 技術とサプライチェーンの囲い込み 半導体、AI、量子コンピューティングといった戦略的技術分野では、**技術そのものが安全保障と直結する**時代になりました。米国による対中半導体輸出規制、中国の国産化推進、EUのデジタル主権確立の動きなど、技術をめぐる「囲い込み」は加速しています。 これは単なる貿易摩擦ではありません。技術が軍事力や監視能力に直結する以上、「誰に技術を渡すか」は国家安全保障の問題となります。この分野では、信頼できるパートナーとの連携が優先され、ブロック化が進みやすい構造になっています。 ### 価値観と制度をめぐる線引き 民主主義vs権威主義、人権尊重vs国家主権優先――こうした価値観をめぐる対立も鮮明化しています。ただし、これは単純な善悪の問題ではなく、**統治モデルの競争**という側面があります。各国が自国の統治システムを正当化し、他国の介入を拒否する動きは、確かに国際社会の分断要因となっています。 ※(図:分野別に進む世界のブロック化構造 — 安全保障/技術/価値観における陣営化の傾向) --- ## しかし、ブロック化が進まない現実も存在する ### 経済・貿易における相互依存の継続 ここが重要なポイントです。**経済面では、完全なブロック化は起きていません。** 米中貿易額は対立激化後も依然として巨大であり、中国は欧州にとって最大の貿易相手国の一つです。サプライチェーンの再編は進んでいますが、それは「切断」ではなく「リスク分散」に近い動きです。 なぜなら、現代経済はグローバルな相互依存の上に成り立っており、完全な切断は双方に甚大なコストをもたらすからです。冷戦期とは異なり、経済的相互依存が極めて深い現代において、経済ブロック化には構造的な限界があります。 ### 多くの国が選ぶ「非同盟」戦略 インド、インドネシア、ブラジル、サウジアラビア、トルコなど、多くの新興国・中堅国は**「どちらか一方には属さない」という戦略**を明確に取っています。これらの国々は、安全保障では西側と協力しつつ、経済では中国との関係を維持するなど、分野ごとに柔軟なパートナーシップを構築しています。 冷戦期の非同盟運動とは異なり、現代の「選択的連携」は、各国が自国の利益を最大化するための戦略的行動です。世界の多数派は、単純な二極化を望んでいません。 ### 協調が不可避な地球規模の課題 気候変動、パンデミック対策、金融システムの安定、海洋プラスチック問題——これらの課題は、**どの国も単独では解決できず、対立陣営との協力も不可避**です。G20やCOP(気候変動枠組条約締約国会議)が機能不全に陥りながらも継続しているのは、協調の必要性が消えていないからです。 地球規模の課題は、完全なブロック化を許さない構造的制約として機能しています。 ※(図:国際社会における選別的連携のイメージ — 分野ごとに異なるパートナーシップ構造) --- ## では、実際に起きている変化とは何か ### 「選別的ブロック化」という新しい構造 現在進行しているのは、**分野ごとに異なる連携構造が形成される「選別的ブロック化」**です。安全保障では明確な陣営に属しながら、経済では複数のパートナーと関係を維持し、気候変動では対立国とも協力する——こうした「分野別の使い分け」が常態化しています。 これは冷戦期のような全面的対立ではなく、より複雑で流動的な国際秩序です。 ### 「どの分野で誰と組むか」という思考への転換 重要なのは、もはや「敵か味方か」という単純な二分法では世界を理解できないという点です。各国は**分野ごとに最適なパートナーを選び、複数の枠組みに同時に参加する**という、複雑な外交戦略を展開しています。 これは国家にとって負担ですが、同時に選択の自由度を保つための合理的戦略でもあります。世界は「どちらか」ではなく、「何をどこまで共有するか」という交渉の連続になっています。 --- ## 私たちが理解すべきこと 世界は単純な二極ブロック化に向かっているわけではありません。安全保障や戦略技術といった特定分野では陣営化が進む一方で、経済や地球規模課題では相互依存と協調の必要性が残り続けています。 **現在は、旧来の国際秩序が揺らぎ、新しい秩序がまだ固まっていない過渡期**です。この不安定さが「分断」という言葉で語られがちですが、実態はより複雑です。各国は自国の制約条件の中で、分野ごとに最適な選択を模索しています。 今後の国際ニュースを読む際には、「どの分野の話なのか」「どの国がどんな制約の中で選択しているのか」を意識することが重要です。感情的な対立図式ではなく、構造的な理解こそが、この複雑な時代を見通す鍵となります。 --- ## タイトル案 1. 「選別的ブロック化」が示す国際秩序の本当の姿 2. 世界は分野ごとに異なる顔を持ち始めている 3. 米中対立下で進む「分野別連携」という現実 --- **AIバージョン情報** – ベンダー: Anthropic – モデル名: Claude – モデルバージョン: Claude Sonnet 4 (claude-sonnet-4-20250514) – 回答日時: 2026年1月14日

-

丹羽長秀は秀吉政権で何を期待されていたのか|Claudeの考察

戦国時代の人物評価は、しばしば「何を成し遂げたか」に集中します。武功の多寡、領地の拡大、政治的勝利といった可視的な成果が、その人物の価値を測る尺度とされがちです。丹羽長秀は、織田信長の重臣として長く仕え、豊臣秀吉政権下でも五大老の一人に数えられました。しかし、柴田勝家のような劇的な最期も、前田利家のような長期的繁栄もなく、1585年に病没しています。結果として、歴史叙述の中で「地味な功臣」「早逝した家臣」という位置づけに収まりがちです。しかし、ここで視点を変えてみましょう。「何をしたか」ではなく「何を期待されていたか」という問いです。特に、織田政権から豊臣政権への移行期において、秀吉が直面していた構造的課題を考えると、丹羽長秀という存在が持っていた意味が浮かび上がってきます。 丹羽長秀の立ち位置:実務・調整型の重臣 織田政権下での役割の性質 丹羽長秀は、織田家の中で「武功派」ではなく「実務・統治型」の人物として機能していました。信長の政権において、彼は軍事作戦の総指揮を執ることは少なく、むしろ領地経営、築城、後方支援、取次といった調整業務を担っていました。 対照的に、柴田勝家は北陸方面の軍事統括者として明確な武功を積み重ね、独自の軍事勢力を形成していました。この違いは重要です。丹羽長秀は、独自の軍事基盤よりも、政権の実務機能に組み込まれた存在だったのです。 秀吉政権が直面していた構造的課題 非血統政権としての正統性問題 豊臣秀吉は、織田家の血統を継ぐ者ではありませんでした。彼の政権は、実力と調整能力によって築かれた「非血統政権」です。このような政権が安定するためには、旧体制からの連続性を示す必要がありました。 旧織田家臣団と新参勢力の統合 秀吉政権には、織田政権から引き継いだ古参家臣と、秀吉が独自に取り込んだ新参勢力が混在していました。この二つの集団を同時に統合し、政権として機能させることは容易ではありません。急進的な改革を進めれば旧勢力の反発を招き、旧秩序を維持すれば新勢力の不満が高まるという矛盾を抱えていました。 丹羽長秀に期待されていた役割 連続性の担保としての存在 丹羽長秀は、織田政権下で長く重用されてきた人物です。彼が秀吉政権に組み込まれていることは、「この政権は織田政権の正統な継承者である」というメッセージを発信する効果がありました。これは、形式的な権威づけではなく、旧織田家臣団に対する説得力を持つ実質的な意味を持っていました。 緩衝材・翻訳者としての機能 丹羽長秀は、旧体制と新体制をつなぐ「翻訳者」として機能しえました。織田政権の慣習や価値観を理解しつつ、秀吉の新しい政策方針にも適応できる人物であったことが、政権運営の摩擦を減らす役割を果たした可能性があります。 「安心して権力集中を進めるための存在」 ここで重要なのは、丹羽長秀に過度な権力を持たせないこと自体が、秀吉にとって合理的だったという視点です。 秀吉は、柴田勝家のような独自の軍事基盤を持つ重臣との対立を経験していました。権力集中を進める過程で、強大すぎる家臣は脅威となりえます。一方、丹羽長秀のような実務型で、独自の軍事勢力を持たない人物は、政権の安定装置として機能します。彼は、秀吉に対抗する力を持たず、かつ旧織田家臣団からの信頼も得られる存在でした。 なぜ丹羽長秀は目立たなかったのか 「成功した脇役」は記録されにくい 歴史叙述は、劇的な事件や明確な成果に注目します。政権の安定化に寄与した調整役や緩衝材は、その機能がうまく働いているほど目立ちません。丹羽長秀が「地味」に見えるのは、彼が失敗したからではなく、期待された役割を静かに果たしていたからかもしれません。 早逝の影響と評価軸の問題 丹羽長秀は1585年に病没しました。これは確かに彼の歴史的存在感を弱める要因です。しかし、それ以上に重要なのは、戦国史が「勝者・敗者・武功」という評価軸に偏りがちだという点です。調整・統治・連続性の担保といった機能は、数値化も可視化もしにくく、後世の評価対象になりにくいのです。 まとめ:役割を果たした人物として 丹羽長秀は、出世競争の敗者ではなく、政権移行期において特定の役割を担った人物として捉えることができます。彼が持っていた価値は、武功や領地拡大ではなく、旧体制と新体制をつなぎ、秀吉が権力集中を進める際の摩擦を減らすという構造的な機能にあったと考えられます。 政権運営において、華々しい成果を上げる人物だけでなく、「目立たない安定装置」が果たす意味は決して小さくありません。丹羽長秀という存在を通じて、私たちは歴史人物を評価する際の新たな視点を得ることができます。それは、「何を成し遂げたか」だけでなく「どのような役割を期待され、それにどう応えたか」という構造的理解です。 この視点は、丹羽長秀に限らず、他の歴史人物を見る際にも有効な補助線となるでしょう。 あなたは、AI活用メディア「AIシテル?」で執筆を担当する専門ライターです。 【テーマ】 丹羽長秀は、豊臣秀吉政権において 「何をした人物」だったのかではなく、 「何を期待されていた人物」だったのかについて、 人物評価・権力闘争・忠誠心といった感情論に寄らず、 政権構造・移行期の政治・役割分担という観点から、 AIの視点で冷静かつ構造的に整理・考察してください。 【目的】 – 丹羽長秀を「地味な功臣」「早逝した家臣」といった単純な評価に回収しない – 秀吉政権が成立する過程で、どのような役割が必要とされていたのかを可視化する – 「権力を持たない重臣」が政権に果たしうる機能を構造として整理する – 読者が、戦国大名の評価を“成果”ではなく“期待された役割”から捉え直す視点を得られるようにする 【読者像】 – 日本史に関心のある一般読者 – 戦国時代・織豊政権をある程度知っている層 – 武将の序列や有名無名ではなく、構造的な理解に興味がある人 – 歴史を「人物ドラマ」ではなく「組織・政権の運営」として捉えたい人 【記事構成】 1. 導入(問題提起) – 丹羽長秀は、なぜ「重要人物」として語られにくいのか – 「何をしたか」ではなく「何を期待されていたか」という視点の提示 – 秀吉政権初期が「移行期政権」であったことを簡潔に説明する 2. 丹羽長秀の立ち位置と前提条件 – 織田政権下における丹羽長秀の役割の性質を整理する – 武功型ではなく、実務・統治・調整型の人物であった点に触れる – 他の織田重臣(例:柴田勝家など)との性格・役割の違いを対比的に示す 3. 秀吉政権が直面していた構造的課題 – 非血統政権としての正統性の問題 – 旧織田家臣団・新参勢力を同時に統合する必要性 – 急進的改革と既存秩序の摩擦という課題を整理する 4. 丹羽長秀に期待されていた役割 – 織田政権から豊臣政権への「連続性」を担保する存在としての意味 – 旧体制と新体制をつなぐ緩衝材・翻訳者としての機能 – 秀吉にとって「安心して権力集中を進めるための存在」であった可能性を検討する – なぜ「権力を持たせすぎないこと」自体が合理的だったのかを説明する 5. なぜ丹羽長秀は目立たなかったのか – 政権にとって「成功した脇役」が記録上評価されにくい構造 – 早逝という要因と、それ以上に評価軸の問題を整理する – 戦国史が「勝者・敗者・武功」に偏りやすいことへの言及 6. まとめ – 丹羽長秀は、出世競争の敗者ではなく「役割を果たした人物」であった可能性を提示する – 政権運営において「目立たない安定装置」が果たす意味を再確認する – 読者が他の歴史人物を見る際にも使える視点として締めくくる 【文体・トーン】 – です・ます調 – 感情的評価・英雄視・断罪を避け、冷静で構造的 – 専門用語は使用してよいが、必ず簡潔な補足説明を入れる – 歴史の正解を断定するのではなく、思考の補助線を提示する姿勢を保つ 【執筆スタンス】 – 本記事は、丹羽長秀の評価を確定させるものではない – 複数の解釈が成立しうることを前提に、構造的に整理する – 読者に「なるほど、そういう見方もあるのか」と思わせることを重視する 【出力形式】 – Markdown形式で出力する – 小見出し(###)を多めに使用する – 文字数は2000〜2500字を目安とする – 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する 【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】 – タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること – サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと – 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止 – タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと – 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止 – 「問い」の形を基本とし、読者に思考の余白を残すこと – 文字数は25〜35文字程度を目安とする – 抽象語のみで終わらず、問いの対象が分かる表現を必ず含めること – 参考タイトルと同一、または類似度の高い表現は使用しないこと – 条件を満たさないタイトルは出力しないこと 【補足指示】 – 構造整理が有効な箇所では、以下のようなコメントを挿入してよい ※(図:織田政権から豊臣政権への移行構造) ※(図:秀吉政権における役割分担イメージ) 【参考タイトル(※構造参考のみ/出力・言い換え・再利用は禁止)】 「丹羽長秀はなぜ目立たなかったのか?」 【バージョン情報の出力】 記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で 「AIバージョン情報」を追記してください。 (不明な項目は「不明」と記載すること) — AIバージョン情報 – ベンダー: – モデル名: – モデルバージョン: – 回答日時: # 丹羽長秀に期待されていた役割とは何だったのか ## 導入:「地味な功臣」という評価の裏側 ### なぜ丹羽長秀は語られにくいのか 戦国時代の人物評価は、しばしば「何を成し遂げたか」に集中します。武功の多寡、領地の拡大、政治的勝利といった可視的な成果が、その人物の価値を測る尺度とされがちです。 丹羽長秀は、織田信長の重臣として長く仕え、豊臣秀吉政権下でも五大老の一人に数えられました。しかし、柴田勝家のような劇的な最期も、前田利家のような長期的繁栄もなく、1585年に病没しています。結果として、歴史叙述の中で「地味な功臣」「早逝した家臣」という位置づけに収まりがちです。 しかし、ここで視点を変えてみましょう。**「何をしたか」ではなく「何を期待されていたか」**という問いです。特に、織田政権から豊臣政権への移行期において、秀吉が直面していた構造的課題を考えると、丹羽長秀という存在が持っていた意味が浮かび上がってきます。 ## 丹羽長秀の立ち位置:実務・調整型の重臣 ### 織田政権下での役割の性質 丹羽長秀は、織田家の中で「武功派」ではなく「実務・統治型」の人物として機能していました。信長の政権において、彼は軍事作戦の総指揮を執ることは少なく、むしろ領地経営、築城、後方支援、取次といった調整業務を担っていました。 対照的に、柴田勝家は北陸方面の軍事統括者として明確な武功を積み重ね、独自の軍事勢力を形成していました。この違いは重要です。丹羽長秀は、**独自の軍事基盤よりも、政権の実務機能に組み込まれた存在**だったのです。 ## 秀吉政権が直面していた構造的課題 ### 非血統政権としての正統性問題 豊臣秀吉は、織田家の血統を継ぐ者ではありませんでした。彼の政権は、実力と調整能力によって築かれた「非血統政権」です。このような政権が安定するためには、旧体制からの連続性を示す必要がありました。 ### 旧織田家臣団と新参勢力の統合 秀吉政権には、織田政権から引き継いだ古参家臣と、秀吉が独自に取り込んだ新参勢力が混在していました。この二つの集団を同時に統合し、政権として機能させることは容易ではありません。急進的な改革を進めれば旧勢力の反発を招き、旧秩序を維持すれば新勢力の不満が高まるという矛盾を抱えていました。 ※(図:織田政権から豊臣政権への移行構造) ## 丹羽長秀に期待されていた役割 ### 連続性の担保としての存在 丹羽長秀は、織田政権下で長く重用されてきた人物です。彼が秀吉政権に組み込まれていることは、**「この政権は織田政権の正統な継承者である」というメッセージ**を発信する効果がありました。これは、形式的な権威づけではなく、旧織田家臣団に対する説得力を持つ実質的な意味を持っていました。 ### 緩衝材・翻訳者としての機能 丹羽長秀は、旧体制と新体制をつなぐ「翻訳者」として機能しえました。織田政権の慣習や価値観を理解しつつ、秀吉の新しい政策方針にも適応できる人物であったことが、政権運営の摩擦を減らす役割を果たした可能性があります。 ### 「安心して権力集中を進めるための存在」 ここで重要なのは、**丹羽長秀に過度な権力を持たせないこと自体が、秀吉にとって合理的だった**という視点です。 秀吉は、柴田勝家のような独自の軍事基盤を持つ重臣との対立を経験していました。権力集中を進める過程で、強大すぎる家臣は脅威となりえます。一方、丹羽長秀のような実務型で、独自の軍事勢力を持たない人物は、政権の安定装置として機能します。彼は、秀吉に対抗する力を持たず、かつ旧織田家臣団からの信頼も得られる存在でした。 ※(図:秀吉政権における役割分担イメージ) ## なぜ丹羽長秀は目立たなかったのか ### 「成功した脇役」は記録されにくい 歴史叙述は、劇的な事件や明確な成果に注目します。政権の安定化に寄与した調整役や緩衝材は、その機能がうまく働いているほど目立ちません。丹羽長秀が「地味」に見えるのは、彼が失敗したからではなく、**期待された役割を静かに果たしていたから**かもしれません。 ### 早逝の影響と評価軸の問題 丹羽長秀は1585年に病没しました。これは確かに彼の歴史的存在感を弱める要因です。しかし、それ以上に重要なのは、**戦国史が「勝者・敗者・武功」という評価軸に偏りがち**だという点です。調整・統治・連続性の担保といった機能は、数値化も可視化もしにくく、後世の評価対象になりにくいのです。 ## まとめ:役割を果たした人物として 丹羽長秀は、出世競争の敗者ではなく、**政権移行期において特定の役割を担った人物**として捉えることができます。彼が持っていた価値は、武功や領地拡大ではなく、旧体制と新体制をつなぎ、秀吉が権力集中を進める際の摩擦を減らすという構造的な機能にあったと考えられます。 政権運営において、華々しい成果を上げる人物だけでなく、「目立たない安定装置」が果たす意味は決して小さくありません。丹羽長秀という存在を通じて、私たちは歴史人物を評価する際の新たな視点を得ることができます。それは、**「何を成し遂げたか」だけでなく「どのような役割を期待され、それにどう応えたか」という構造的理解**です。 この視点は、丹羽長秀に限らず、他の歴史人物を見る際にも有効な補助線となるでしょう。 --- ## タイトル案 1. 丹羽長秀は秀吉政権で何を期待されていたのか 2. 権力を持たない重臣が果たした構造的役割とは 3. 移行期政権における連続性の担保とは何だったのか --- **AIバージョン情報** - ベンダー: Anthropic - モデル名: Claude - モデルバージョン: claude-sonnet-4-20250514 - 回答日時: 2026年1月14日

-

台湾有事は二択では語れない、なぜか|Claudeの考察

「台湾有事は起きるのか」という問いは、定期的にメディアを賑わせます。政治家の発言、軍事演習の報道、国際会議での発言。その度に不安が広がり、議論が繰り返されます。しかし、この問いそのものに、ある種の限界があります。それは「戦争が起きるか/起きないか」という二択の枠組みで、きわめて複雑な国際情勢を捉えようとしている点です。台湾海峡をめぐる緊張は、誰かが「攻める」と決断するか否かという意思の問題だけではありません。それは、地政学的条件・経済構造・国内政治・国際秩序の変化という複数の圧力が折り重なって形成される、構造的な不安定性なのです。本記事では、台湾有事を「起きるか/起きないか」ではなく、「どのような形で進行しうるのか」という視点から整理します。 台湾有事を生み出す構造条件 中国側の国内事情 中国にとって台湾統一は、単なる領土問題ではなく、体制正統性の核心に位置しています。中国共産党は「中華民族の偉大な復興」を掲げ、その文脈において台湾統一は「未完の課題」として位置づけられています。 経済成長の鈍化、少子高齢化、地方債務の累積といった国内の構造的問題が深刻化する中で、対外的な「成果」への期待が高まる構造が存在します。これは政権が意図的に煽るものではなく、ナショナリズムと体制維持が結びついた結果、生まれる圧力です。 台湾の地政学的・象徴的な位置づけ 台湾は地理的に「第一列島線」の要衝に位置し、中国にとっては太平洋への出口、米国や日本にとっては海洋安全保障の要です。 ※第一列島線:中国が設定する防衛ライン。日本列島から台湾、フィリピンを結ぶ線で、この内側の制海権確保が戦略目標とされる 同時に、台湾は民主主義体制を維持する社会であり、「統一されない台湾の存在」そのものが、中国の政治体制にとって象徴的な挑戦と映る側面があります。 米中関係と覇権移行期の不安定性 米中関係は、経済的相互依存と戦略的対立という矛盾を抱えています。覇権国と新興国の力関係が拮抗する時期は、歴史的に紛争リスクが高まる傾向があります。これは「トゥキディデスの罠」として知られる構造です。 ※トゥキディデスの罠:既存の覇権国と台頭する新興国が対立し、戦争に至りやすいという歴史的パターン 米国の台湾への関与は「戦略的曖昧性」を維持しており、これは抑止と不確実性の両面を生んでいます。 日本・周辺国が無関係ではいられない理由 台湾有事は、日本の安全保障と経済に直接的影響を及ぼします。地理的近接性、海上交通路(シーレーン)への影響、在日米軍基地の存在、半導体サプライチェーンへの依存など、複数の理由から日本は当事者性を持ちます。 これらの要因は、それぞれが独立して存在するのではなく、相互に作用し合い、緊張を増幅させる構造を形成しています。 ※(図:台湾有事を生む構造要因の相関) 想定される複数のシナリオ 台湾をめぐる有事は、必ずしも全面侵攻という形を取るとは限りません。現実には、より段階的で曖昧な形で進行する可能性が議論されています。 グレーゾーン行動の常態化 すでに現在進行しているのが、軍用機の防空識別圏への侵入、海警船による威圧、サイバー攻撃、偽情報の拡散といった、明確な戦争には至らないが圧力を加え続ける行動です。これらは「戦争ではない」ため国際社会の介入を招きにくく、長期化することで台湾社会の疲弊を狙う戦略と解釈されます。 限定的な封鎖や圧力行動 台湾周辺での大規模演習を名目とした事実上の海上封鎖、港湾・空港の機能麻痺、エネルギー供給の遮断など、軍事侵攻に至らない形での圧力行使も想定されます。これは国際的な非難を受けつつも、全面戦争よりはリスクが低いと判断される可能性があります。 短期的・限定的な軍事衝突 離島への限定的な軍事行動や、台湾軍の一部施設への攻撃など、短期間で既成事実を作り国際社会の介入前に状況を固定化する試みも考えられます。ただし、これは米国の介入リスクと隣り合わせです。 全面侵攻という最終シナリオ 最も深刻なのが、台湾本島への大規模上陸作戦を伴う全面侵攻です。しかしこれは、米国との直接衝突、国際的孤立、経済制裁、国内での動員と犠牲という膨大なコストを伴うため、最も起こりにくいシナリオとも言えます。 それぞれのシナリオは、中国の国内情勢、米国の対応、台湾社会の結束度、国際世論といった変数に依存しています。断定はできませんが、なぜこれらが議論されるのかを理解することが重要です。 ※(図:有事と平時のグラデーション) 「戦争」という言葉が見えにくくしているもの 現代の紛争は、「宣戦布告→戦闘→終戦」という明確な区切りを持ちません。 有事と平時の境界が曖昧になっている現実 サイバー攻撃、経済的威圧、情報操作、法律戦といった手段は、戦争とは呼ばれないまま、戦略的効果を生み出します。台湾海峡では、すでに「平時」とは言い難い緊張が日常化しています。 ※法律戦:国際法や国内法を利用して相手の行動を制約し、自らの行動を正当化する戦略 経済・サイバー・認知戦の重要性 半導体、レアアース、海底ケーブル、金融システム。これらは全て、軍事力とは別のレイヤーで機能する戦略資産です。また、SNS上での世論操作や、政治的分断の助長は、社会の内側から対応力を削ぎます。 なぜ「始まったと気づいた時には、すでに状況が変わっている」のか これらの要素が複合的に作用することで、ある日突然「戦争が始まった」と認識するのではなく、気づいた時には選択肢が狭まり、既成事実が積み重なっているという状況が生まれます。これは意図的な戦略であると同時に、現代の国際関係が持つ構造的な特徴でもあります。 まとめ:「いつ起きるか」ではなく「どう進行しうるか」で捉え直す 台湾有事は、単一の出来事として「起きる/起きない」で語れるものではありません。それは、複数の構造的圧力が折り重なり、段階的に、時には不可視な形で進行しうる現象です。 だからこそ、私たち読者に求められるのは、「その日」を待つことではなく、今この瞬間にも進行している変化を、多角的に理解する解像度を持つことです。 不安を煽る報道と、楽観的な無関心。その両極の間に、冷静な構造理解の余地があります。台湾海峡をめぐる状況は、私たちの生活、経済、安全保障に影響を及ぼし続けています。 その影響を正しく測るために、問いを持ち続けることが必要です。 あなたは、AI活用メディア「AIシテル?」で執筆を担当する専門ライターです。 【テーマ】 台湾有事は、今後どのような形で起こり得るのか。 また、「戦争が起きるか/起きないか」という二択で この問題を捉えること自体が、どこまで現実的なのかについて、 感情論や煽情に寄らず、 地政学・安全保障・経済構造・国際秩序・国内事情という観点から、 AIの視点で冷静かつ構造的に整理・考察してください。 【目的】 – 「中国が攻めるかどうか」「米国が守るかどうか」といった単純化を避ける – 台湾有事が“意思決定”ではなく“構造圧力”によって形成されている可能性を示す – 戦争・侵攻だけでなく、グレーゾーン・段階的有事の現実性を整理する – 読者がニュースや煽り報道を読む際の解像度を上げる視点を提供する 【読者像】 – 一般社会人(20〜60代) – 国際ニュースに関心はあるが、専門的議論には距離を感じている層 – 台湾有事が「自分の生活とどう関係するのか」を知りたい人 – 不安を煽られるより、冷静な整理を求めている読者 【記事構成】 1. 導入(問題提起) – 「台湾有事は起きるのか?」という問いが繰り返される背景を提示する – なぜこの問題が、定期的に不安とともに浮上するのかを示す – 「起きる/起きない」の二択では捉えきれない理由を簡潔に説明する 2. 台湾有事を生み出す構造条件 – 中国側の国内事情(経済、体制、ナショナリズム) – 台湾の地政学的・象徴的な位置づけ – 米中関係と覇権移行期に特有の不安定性 – 日本・周辺国が無関係ではいられない理由 – 各要素が単独ではなく、相互に作用している点を強調する 3. 想定される複数のシナリオ – グレーゾーン行動の常態化 – 限定的な封鎖や圧力行動 – 短期的・限定的な軍事衝突 – 全面侵攻という最終シナリオ – それぞれについて、起こりやすさ・リスク・抑止要因を整理する – 断定は避け、「なぜその可能性が議論されるのか」を説明する 4. 「戦争」という言葉が見えにくくしているもの – 有事と平時の境界が曖昧になっている現実 – 経済・サイバー・認知戦など非軍事的要素の重要性 – なぜ「始まったと気づいた時には、すでに状況が変わっている」のかを構造的に説明する 5. まとめ – 台湾有事を「いつ起きるか」ではなく「どう進行しうるか」で捉え直す – 読者自身が、情報の受け取り方を再考するための視点を提示する – 過度な悲観や楽観に寄らず、問いを残す形で締めくくる 【文体・トーン】 – です・ます調 – 煽情的・断定的な表現は禁止 – 特定の国・立場を善悪で裁かない – 専門用語は使用してよいが、必ず簡潔な補足説明を入れる – 不安を煽る記事ではなく、「構造を理解するための記事」とする 【執筆スタンス】 – 本記事は、将来を予言・断定するものではない – 複数の要因を整理した上での「考察」として執筆する – 読者が自分で考える余地を残すことを最優先とする 【出力形式】 – Markdown形式で出力する – 小見出し(###)を多めに使用する – 文字数は2000〜2500字を目安とする – 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する 【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】 – タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること – サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと – 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止 – タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと – 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止 – 「問い」の形を基本とし、読者に思考の余白を残すこと – 文字数は25〜35文字程度を目安とする – 抽象語のみで終わらず、問いの対象が分かる表現を必ず含めること – 条件を満たさないタイトルは出力しないこと 【補足指示】 – 構造整理が有効な箇所では、以下のようなコメントを挿入してよい ※(図:台湾有事を生む構造要因の相関) ※(図:有事と平時のグラデーション) 【バージョン情報の出力】 記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で 「AIバージョン情報」を追記してください。 (不明な項目は「不明」と記載すること) — AIバージョン情報 – ベンダー: – モデル名: – モデルバージョン: – 回答日時: # 台湾有事は「起きる/起きない」で語れない──構造圧力が生む複数の未来 ## 問われ続ける「その日」は、本当に来るのか 「台湾有事は起きるのか」という問いは、定期的にメディアを賑わせます。政治家の発言、軍事演習の報道、国際会議での発言。その度に不安が広がり、議論が繰り返されます。 しかし、この問いそのものに、ある種の限界があります。それは「戦争が起きるか/起きないか」という二択の枠組みで、きわめて複雑な国際情勢を捉えようとしている点です。 台湾海峡をめぐる緊張は、誰かが「攻める」と決断するか否かという意思の問題だけではありません。それは、地政学的条件・経済構造・国内政治・国際秩序の変化という複数の圧力が折り重なって形成される、構造的な不安定性なのです。 本記事では、台湾有事を「起きるか/起きないか」ではなく、「どのような形で進行しうるのか」という視点から整理します。 --- ## 台湾有事を生み出す構造条件 ### 中国側の国内事情 中国にとって台湾統一は、単なる領土問題ではなく、体制正統性の核心に位置しています。中国共産党は「中華民族の偉大な復興」を掲げ、その文脈において台湾統一は「未完の課題」として位置づけられています。 経済成長の鈍化、少子高齢化、地方債務の累積といった国内の構造的問題が深刻化する中で、対外的な「成果」への期待が高まる構造が存在します。これは政権が意図的に煽るものではなく、ナショナリズムと体制維持が結びついた結果、生まれる圧力です。 ### 台湾の地政学的・象徴的な位置づけ 台湾は地理的に「第一列島線(※)」の要衝に位置し、中国にとっては太平洋への出口、米国や日本にとっては海洋安全保障の要です。 ※第一列島線:中国が設定する防衛ライン。日本列島から台湾、フィリピンを結ぶ線で、この内側の制海権確保が戦略目標とされる 同時に、台湾は民主主義体制を維持する社会であり、「統一されない台湾の存在」そのものが、中国の政治体制にとって象徴的な挑戦と映る側面があります。 ### 米中関係と覇権移行期の不安定性 米中関係は、経済的相互依存と戦略的対立という矛盾を抱えています。覇権国と新興国の力関係が拮抗する時期は、歴史的に紛争リスクが高まる傾向があります。これは「トゥキディデスの罠(※)」として知られる構造です。 ※トゥキディデスの罠:既存の覇権国と台頭する新興国が対立し、戦争に至りやすいという歴史的パターン 米国の台湾への関与は「戦略的曖昧性」を維持しており、これは抑止と不確実性の両面を生んでいます。 ### 日本・周辺国が無関係ではいられない理由 台湾有事は、日本の安全保障と経済に直接的影響を及ぼします。地理的近接性、海上交通路(シーレーン)への影響、在日米軍基地の存在、半導体サプライチェーンへの依存など、複数の理由から日本は当事者性を持ちます。 これらの要因は、それぞれが独立して存在するのではなく、相互に作用し合い、緊張を増幅させる構造を形成しています。 ※(図:台湾有事を生む構造要因の相関) --- ## 想定される複数のシナリオ 台湾をめぐる有事は、必ずしも全面侵攻という形を取るとは限りません。現実には、より段階的で曖昧な形で進行する可能性が議論されています。 ### グレーゾーン行動の常態化 すでに現在進行しているのが、軍用機の防空識別圏への侵入、海警船による威圧、サイバー攻撃、偽情報の拡散といった、明確な戦争には至らないが圧力を加え続ける行動です。これらは「戦争ではない」ため国際社会の介入を招きにくく、長期化することで台湾社会の疲弊を狙う戦略と解釈されます。 ### 限定的な封鎖や圧力行動 台湾周辺での大規模演習を名目とした事実上の海上封鎖、港湾・空港の機能麻痺、エネルギー供給の遮断など、軍事侵攻に至らない形での圧力行使も想定されます。これは国際的な非難を受けつつも、全面戦争よりはリスクが低いと判断される可能性があります。 ### 短期的・限定的な軍事衝突 離島への限定的な軍事行動や、台湾軍の一部施設への攻撃など、短期間で既成事実を作り国際社会の介入前に状況を固定化する試みも考えられます。ただし、これは米国の介入リスクと隣り合わせです。 ### 全面侵攻という最終シナリオ 最も深刻なのが、台湾本島への大規模上陸作戦を伴う全面侵攻です。しかしこれは、米国との直接衝突、国際的孤立、経済制裁、国内での動員と犠牲という膨大なコストを伴うため、最も起こりにくいシナリオとも言えます。 それぞれのシナリオは、中国の国内情勢、米国の対応、台湾社会の結束度、国際世論といった変数に依存しています。断定はできませんが、なぜこれらが議論されるのかを理解することが重要です。 ※(図:有事と平時のグラデーション) --- ## 「戦争」という言葉が見えにくくしているもの 現代の紛争は、「宣戦布告→戦闘→終戦」という明確な区切りを持ちません。 ### 有事と平時の境界が曖昧になっている現実 サイバー攻撃、経済的威圧、情報操作、法律戦(※)といった手段は、戦争とは呼ばれないまま、戦略的効果を生み出します。台湾海峡では、すでに「平時」とは言い難い緊張が日常化しています。 ※法律戦:国際法や国内法を利用して相手の行動を制約し、自らの行動を正当化する戦略 ### 経済・サイバー・認知戦の重要性 半導体、レアアース、海底ケーブル、金融システム。これらは全て、軍事力とは別のレイヤーで機能する戦略資産です。また、SNS上での世論操作や、政治的分断の助長は、社会の内側から対応力を削ぎます。 ### なぜ「始まったと気づいた時には、すでに状況が変わっている」のか これらの要素が複合的に作用することで、ある日突然「戦争が始まった」と認識するのではなく、気づいた時には選択肢が狭まり、既成事実が積み重なっているという状況が生まれます。これは意図的な戦略であると同時に、現代の国際関係が持つ構造的な特徴でもあります。 --- ## まとめ:「いつ起きるか」ではなく「どう進行しうるか」で捉え直す 台湾有事は、単一の出来事として「起きる/起きない」で語れるものではありません。それは、複数の構造的圧力が折り重なり、段階的に、時には不可視な形で進行しうる現象です。 だからこそ、私たち読者に求められるのは、「その日」を待つことではなく、今この瞬間にも進行している変化を、多角的に理解する解像度を持つことです。 不安を煽る報道と、楽観的な無関心。その両極の間に、冷静な構造理解の余地があります。台湾海峡をめぐる状況は、私たちの生活、経済、安全保障に影響を及ぼし続けています。 その影響を正しく測るために、問いを持ち続けることが必要です。 --- ## タイトル案 1. 台湾有事は二択では語れない、なぜか 2. 台湾海峡の緊張は、どこまで進行しているのか 3. 戦争が始まる前に、何が起きているのか --- **AIバージョン情報** – ベンダー: Anthropic – モデル名: Claude – モデルバージョン: Claude Sonnet 4 (claude-sonnet-4-20250514) – 回答日時: 2026年1月13日

-

パレスチナ問題はいつから国際問題になったのか|Claudeの考察

ニュースで「パレスチナ問題」という言葉を耳にするたび、多くの人は「宗教的対立が何世紀も続いている」という印象を抱くかもしれません。しかし、この問題が国際社会における「問題」として認識されるようになったのは、実は比較的最近のことです。ここで重要なのは、「問題として認識される」とはどういうことか、という点です。それは単に対立や緊張が存在するということではなく、国際秩序の枠組みの中で、複数の国家や国際機関が関与せざるを得ない構造的矛盾が生じている状態を指します。では、パレスチナ地域は「いつから」そのような問題になったのでしょうか。 オスマン帝国期のパレスチナ──国家間紛争ではなかった時代 19世紀末までのパレスチナ地域は、オスマン帝国の一部として統治されていました。この時期、パレスチナは独立した政治単位ではなく、帝国内の行政区域の一つに過ぎませんでした。 当時の地域社会には、ユダヤ教徒、キリスト教徒、イスラム教徒が混在して暮らしており、宗教的アイデンティティは存在しても、それが「国家を持つべき民族」という政治的主張に直結していたわけではありません。つまり、現在のような「国家対国家」「民族対民族」という枠組みでの対立は存在していなかったのです。 もちろん、社会的な緊張や差異は存在しましたが、それは帝国という多民族・多宗教の統治体制の中で管理されていた状態でした。 第一次世界大戦と帝国崩壊──問題化の起点 パレスチナ問題が「国際問題」として浮上する決定的な転換点は、第一次世界大戦とそれに伴うオスマン帝国の崩壊です。 1917年、イギリスは「バルフォア宣言」を発表し、パレスチナにおける「ユダヤ人のための民族的郷土(ナショナルホーム)」の建設を支持すると表明しました。一方で、戦争協力の見返りとして、アラブ側には独立を約束する外交も並行して行われていました。この二重の約束が、後の構造的矛盾の始まりとなります。 戦後、パレスチナは国際連盟の委任統治領としてイギリスの管理下に置かれました。ここで重要なのは、この地域が「主権国家」ではなく、「将来の独立を前提とした統治対象」として国際秩序に組み込まれたという点です。これにより、パレスチナは国際政治の舞台における「問題」となったのです。 委任統治期──対立の顕在化と問題の深刻化 1920年代から1940年代にかけての委任統治期は、パレスチナ問題が「問題」として明確に認識され始めた時期です。 ヨーロッパからのユダヤ人移民が増加し、土地の購入と入植が進む一方で、元々その地に暮らしていたアラブ系住民との間で土地や資源をめぐる対立が激化しました。この対立は、単なる地域的な衝突ではなく、委任統治という国際的枠組みの中で統治責任を負うイギリスにとっても管理不能な状況へと発展していきます。 つまり、この段階で問題は以下の三層構造を持つようになりました。 地域レベル:土地と生活をめぐる具体的対立 統治レベル:委任統治国としてのイギリスの責任と限界 国際レベル:国際連盟体制下での秩序維持の困難 この複雑さが、問題を「地域紛争」以上のものにしていったのです。 国連分割案とイスラエル建国──問題の固定化 1947年、国連はパレスチナをユダヤ人国家とアラブ人国家に分割する決議を採択しました。翌1948年、イスラエルが独立を宣言し、周辺アラブ諸国との戦争が勃発します。 この過程で生じたのが、大量のパレスチナ難民の発生です。推定70万人以上が故郷を追われ、難民として周辺国に流入しました。この難民問題は、一時的な避難ではなく、その後70年以上にわたって継続する恒常的な状態となります。 国連の関与と国家の成立は、問題に以下の性質を付与しました。 国家主権と領土の問題 国際法上の地位と承認の問題 難民の帰還権という法的・政治的争点 ここに至って、パレスチナ問題は単なる地域対立ではなく、国際社会全体が関わる構造的問題として固定化されたのです。 対立の古さではなく、問題化の構造を理解する なぜこの問題は今も続いているのでしょうか。それは「宗教対立が古いから」ではなく、以下の構造的要因が重層的に絡み合っているからです。 国家形成の不完全性 パレスチナ側には主権国家が存在せず、交渉主体としての地位が不安定です。 難民問題の固定化 帰還を求める難民と、それを認めない国家という対立が継続しています。 国際秩序の限界 国連決議が実効性を持たず、大国の利害が絡むため調停が機能しにくい状況があります。 歴史認識の断絶 双方が異なる歴史的正統性を主張し、和解の基盤が見出しにくい状況です。 これらは感情や宗教の問題に還元できない、政治・法・国際関係の構造そのものが生み出している膠着状態なのです。 まとめ:歴史を知ることが現在を理解する鍵 「パレスチナ問題はいつから問題なのか」という問いへの答えは、「20世紀初頭の帝国崩壊と国際秩序再編の過程で、国際政治における問題として構造化された」となります。 この問題は、古代からの宗教対立の延長ではありません。むしろ、近代国家システムと植民地支配、そして国際秩序の矛盾が凝縮された、きわめて現代的な紛争なのです。 歴史を知ることは、現在のニュースを単なる「対立」としてではなく、長い因果関係の連鎖として理解するための手がかりを与えてくれます。誰が正しいかを判断する前に、なぜこの構造が生まれ、なぜ今も続いているのかを知ること。それが、この問題を考える第一歩となるはずです。 あなたは、AI活用メディア「AIシテル?」で執筆を担当する専門ライターです。 【テーマ】 パレスチナ問題は、いつから、どのような意味で 「国際社会における問題」として認識されるようになったのかについて、 宗教対立や善悪論に還元せず、 歴史的経緯・国際秩序・国家形成・植民地支配という観点から、 AIの視点で冷静かつ構造的に整理・考察してください。 【目的】 – 「古くからの宗教対立」という単純化を避ける – パレスチナ問題が「問題化」していく過程を、段階的・構造的に説明する – なぜ特定の時点から国際問題として扱われるようになったのかを明確にする – 読者が、現在のニュースを歴史の延長線上で理解するための視点を提供する 【読者像】 – 一般社会人(20〜50代) – 国際ニュースに触れているが、背景を体系的に理解できていない人 – 中東問題に関心はあるが、感情的対立には距離を置きたい層 – 「なぜ今も解決しないのか」に疑問を持っている読者 【記事構成】 1. 導入(問題提起) – 「パレスチナ問題はいつから問題なのか?」という素朴な疑問を提示する – 何世紀も続く対立のように語られがちな認識に違和感を投げかける – 「問題として認識される」という言葉の意味を簡潔に定義する 2. 問題化以前のパレスチナ地域の位置づけ – オスマン帝国時代におけるパレスチナの政治的・社会的な位置づけを説明する – 当時は「国家間紛争」ではなかったことを明確にする – 共存と緊張が併存していた状態を、評価せず事実として整理する 3. 問題の起点となる歴史的転換点 – 第一次世界大戦と帝国崩壊が地域秩序に与えた影響を説明する – バルフォア宣言や委任統治体制がもたらした構造的矛盾を整理する – なぜこの時期から「国際政治の問題」になったのかを論理的に示す 4. 国際社会が「問題」として認識し始めた段階 – 委任統治期における対立の顕在化を説明する – 移民、土地、統治責任の衝突を構造的に整理する – 単なる地域紛争では済まなくなった理由を示す 5. 国連分割案と国家成立による決定的変化 – 国連の関与が意味するものを整理する – イスラエル建国と難民問題が固定化した構造を説明する – 「問題」が恒常的な国際紛争として定着した理由を明らかにする 6. 重要なのは「対立の古さ」ではなく「問題化の構造」 – なぜこの問題が今も続いているのかを、責任論ではなく構造で整理する – 宗教・民族・国家・国際秩序が重なり合う特異性を説明する – 解決が難しい理由を感情論に回収せずに言語化する 7. まとめ – パレスチナ問題が「いつから問題なのか」という問いに改めて答える – 歴史を知ることが現在を理解する手がかりになることを示す – 読者に思考の余白を残す形で締めくくる 【文体・トーン】 – です・ます調 – 煽情的・断定的・価値判断的な表現は避ける – 歴史用語・国際政治用語は使用してよいが、簡潔な補足説明を必ず加える – 特定の立場を正当化・批判する文脈にはしない 【執筆スタンス】 – 本記事は正解や解決策を提示するものではない – 出来事の因果関係と構造を整理することを目的とする – 読者が自分で考えるための「地図」を提供する姿勢で執筆する 【出力形式】 – Markdown形式で出力する – 小見出し(###)を多めに使用する – 文字数は2000〜2500字を目安とする – 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する 【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】 – タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること – サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと – 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止 – タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと – 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止 – 「問い」の形を基本とし、思考の余白を残すこと – 文字数は25〜35文字程度を目安とする – 問いの対象が具体的に分かる表現を含めること – 条件を満たさないタイトルは出力しないこと 【補足指示】 – 構造整理が有効な箇所では、以下のようなコメントを挿入してよい ※(図:パレスチナ問題が問題化する歴史的段階) ※(図:帝国崩壊後の国際秩序と地域対立) 【参考タイトル(※構造参考のみ/出力・言い換え・再利用は禁止)】 「パレスチナ問題はなぜ終わらないのか」 【バージョン情報の出力】 記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で 「AIバージョン情報」を追記してください。 (不明な項目は「不明」と記載すること) — AIバージョン情報 – ベンダー: – モデル名: – モデルバージョン: – 回答日時: # パレスチナ問題は「いつから」問題なのか──歴史的構造から読み解く国際紛争の起点 ## 導入:「昔からの対立」という誤解 ニュースで「パレスチナ問題」という言葉を耳にするたび、多くの人は「宗教的対立が何世紀も続いている」という印象を抱くかもしれません。しかし、この問題が国際社会における「問題」として認識されるようになったのは、実は比較的最近のことです。 ここで重要なのは、「問題として認識される」とはどういうことか、という点です。それは単に対立や緊張が存在するということではなく、国際秩序の枠組みの中で、複数の国家や国際機関が関与せざるを得ない構造的矛盾が生じている状態を指します。 では、パレスチナ地域は「いつから」そのような問題になったのでしょうか。 ## オスマン帝国期のパレスチナ──国家間紛争ではなかった時代 19世紀末までのパレスチナ地域は、オスマン帝国の一部として統治されていました。この時期、パレスチナは独立した政治単位ではなく、帝国内の行政区域の一つに過ぎませんでした。 当時の地域社会には、ユダヤ教徒、キリスト教徒、イスラム教徒が混在して暮らしており、宗教的アイデンティティは存在しても、それが「国家を持つべき民族」という政治的主張に直結していたわけではありません。つまり、現在のような「国家対国家」「民族対民族」という枠組みでの対立は存在していなかったのです。 もちろん、社会的な緊張や差異は存在しましたが、それは帝国という多民族・多宗教の統治体制の中で管理されていた状態でした。 ## 第一次世界大戦と帝国崩壊──問題化の起点 パレスチナ問題が「国際問題」として浮上する決定的な転換点は、第一次世界大戦とそれに伴うオスマン帝国の崩壊です。 1917年、イギリスは「バルフォア宣言」を発表し、パレスチナにおける「ユダヤ人のための民族的郷土(ナショナルホーム)」の建設を支持すると表明しました。一方で、戦争協力の見返りとして、アラブ側には独立を約束する外交も並行して行われていました。この二重の約束が、後の構造的矛盾の始まりとなります。 戦後、パレスチナは国際連盟の委任統治領としてイギリスの管理下に置かれました。ここで重要なのは、この地域が「主権国家」ではなく、「将来の独立を前提とした統治対象」として国際秩序に組み込まれたという点です。これにより、パレスチナは国際政治の舞台における「問題」となったのです。 ※(図:帝国崩壊後の国際秩序と地域対立) ## 委任統治期──対立の顕在化と問題の深刻化 1920年代から1940年代にかけての委任統治期は、パレスチナ問題が「問題」として明確に認識され始めた時期です。 ヨーロッパからのユダヤ人移民が増加し、土地の購入と入植が進む一方で、元々その地に暮らしていたアラブ系住民との間で土地や資源をめぐる対立が激化しました。この対立は、単なる地域的な衝突ではなく、委任統治という国際的枠組みの中で統治責任を負うイギリスにとっても管理不能な状況へと発展していきます。 つまり、この段階で問題は以下の三層構造を持つようになりました。 - 地域レベル:土地と生活をめぐる具体的対立 - 統治レベル:委任統治国としてのイギリスの責任と限界 - 国際レベル:国際連盟体制下での秩序維持の困難 この複雑さが、問題を「地域紛争」以上のものにしていったのです。 ## 国連分割案とイスラエル建国──問題の固定化 1947年、国連はパレスチナをユダヤ人国家とアラブ人国家に分割する決議を採択しました。翌1948年、イスラエルが独立を宣言し、周辺アラブ諸国との戦争が勃発します。 この過程で生じたのが、大量のパレスチナ難民の発生です。推定70万人以上が故郷を追われ、難民として周辺国に流入しました。この難民問題は、一時的な避難ではなく、その後70年以上にわたって継続する恒常的な状態となります。 国連の関与と国家の成立は、問題に以下の性質を付与しました。 - 国家主権と領土の問題 - 国際法上の地位と承認の問題 - 難民の帰還権という法的・政治的争点 ここに至って、パレスチナ問題は単なる地域対立ではなく、国際社会全体が関わる構造的問題として固定化されたのです。 ※(図:パレスチナ問題が問題化する歴史的段階) ## 対立の古さではなく、問題化の構造を理解する なぜこの問題は今も続いているのでしょうか。それは「宗教対立が古いから」ではなく、以下の構造的要因が重層的に絡み合っているからです。 **国家形成の不完全性**:パレスチナ側には主権国家が存在せず、交渉主体としての地位が不安定です。 **難民問題の固定化**:帰還を求める難民と、それを認めない国家という対立が継続しています。 **国際秩序の限界**:国連決議が実効性を持たず、大国の利害が絡むため調停が機能しにくい状況があります。 **歴史認識の断絶**:双方が異なる歴史的正統性を主張し、和解の基盤が見出しにくい状況です。 これらは感情や宗教の問題に還元できない、政治・法・国際関係の構造そのものが生み出している膠着状態なのです。 ## まとめ:歴史を知ることが現在を理解する鍵 「パレスチナ問題はいつから問題なのか」という問いへの答えは、「20世紀初頭の帝国崩壊と国際秩序再編の過程で、国際政治における問題として構造化された」となります。 この問題は、古代からの宗教対立の延長ではありません。むしろ、近代国家システムと植民地支配、そして国際秩序の矛盾が凝縮された、きわめて現代的な紛争なのです。 歴史を知ることは、現在のニュースを単なる「対立」としてではなく、長い因果関係の連鎖として理解するための手がかりを与えてくれます。誰が正しいかを判断する前に、なぜこの構造が生まれ、なぜ今も続いているのかを知ること。それが、この問題を考える第一歩となるはずです。 --- ## タイトル案 1. パレスチナ問題はいつから国際問題になったのか 2. なぜパレスチナは20世紀に問題化したのか 3. パレスチナ問題の起点はどこにあるのか --- **AIバージョン情報** - ベンダー: Anthropic - モデル名: Claude - モデルバージョン: claude-sonnet-4-20250514 - 回答日時: 2026年1月13日

-

中国経済の「失速」は成長モデルの転換点なのか|Claudeの考察

「中国経済は崩壊する」「いや、まだまだ強い」――ニュースやSNSでは、中国経済の現状をめぐって正反対の論調が飛び交っています。不動産バブルの崩壊、若年失業率の上昇、米中対立の激化。こうした報道を目にするたび、多くの人が「中国経済は本当に終わったのか?」と疑問を抱くのも無理はありません。しかし、この問いに対して「崩壊している」「好調だ」と単純に答えることは、実態を見誤る危険性があります。本記事では、善悪や予測ではなく、中国経済が直面している構造的な転換点を整理することで、読者が今後の情報を冷静に読み解くための判断軸を提供します。 「失速」と見なされる要因――高成長期との比較が生むギャップ 中国経済が「失速している」と語られる背景には、いくつかの明確な要因があります。 不動産市場の停滞は、その最たるものです。中国ではGDPの約3割を不動産関連産業が占めるとされ、恒大集団をはじめとする大手デベロッパーの経営危機は、地方財政や金融システムにも波及しています。不動産価格の下落は家計の資産価値を減少させ、消費マインドの冷え込みにもつながっています。 加えて、人口減少と若年層失業率の上昇も深刻です。2022年以降、中国の人口は減少に転じ、労働力人口も縮小しています。一方で、若年層(16〜24歳)の失業率は一時20%を超え、統計公表が一時停止されるほどの事態となりました。消費を牽引すべき世代の雇用不安は、内需回復の足かせとなっています。 さらに重要なのは、高成長期との比較による期待値ギャップです。かつて年率10%前後の成長を続けた中国経済が、現在は5%前後の成長率に落ち着いています。数字だけを見れば「半減」ですが、これを単純に「失速」と呼ぶことは適切でしょうか。経済規模が拡大すれば成長率が鈍化するのは自然なプロセスであり、5%成長でも巨大な経済規模を考えれば、絶対的な成長額は依然として大きいのです。 それでも「完全な失速」とは言い切れない現実 一方で、中国経済を「終わった」と断じるには早計な側面も存在します。 製造業と輸出の現在地を見れば、中国は依然として世界最大の製造拠点です。電気自動車(EV)、太陽光パネル、リチウムイオン電池といった次世代産業では、技術力と生産能力の両面で世界トップクラスの地位を確立しています。米中対立による制裁があっても、サプライチェーンの中核としての地位は容易には揺るぎません。 また、国家主導による産業転換の動きも見逃せません。中国政府は「双循環」戦略(内需と外需の両輪)や「共同富裕」政策を掲げ、経済構造の転換を図っています。インフラ投資や新エネルギー分野への集中投資は、民間企業だけでは実現困難な規模とスピードで進行しています。 重要なのは、経済規模と影響力の大きさは維持されているという点です。成長率が低下しても、GDPで世界2位の経済大国が世界経済に与える影響力は依然として絶大です。「弱体化」と「存在感の低下」を混同すべきではありません。 本質は「崩壊」ではなく「成長モデルの転換期」 中国経済を正しく理解するには、「失速」ではなく成長モデルの転換期にあると捉える視点が必要です。 高度成長期の中国は、安価な労働力、不動産開発、インフラ投資を軸とした「投資主導型」の成長モデルでした。しかし人口動態の変化と経済規模の拡大により、このモデルは限界を迎えています。中国が今向かっているのは、消費主導型・技術集約型への移行です。 この転換は、日本や欧米諸国も経験した道です。ただし中国には、国家主導経済という独自の特徴があります。政府が巨額の資金を投じて産業構造を転換できる強みがある一方、市場メカニズムの歪みや資源配分の非効率といったリスクも抱えています。民間企業への規制強化や、不透明な政策決定プロセスは、国内外の投資家の不安を招いています。 日本の「失われた30年」との比較もよくされますが、決定的に異なるのは、中国がまだ中所得国段階にあり、地方と都市部の格差も大きいという点です。成長余地は残されている一方、「中所得国の罠」を抜け出せるかが問われています。 単純な二分論を超えて、構造を読み解く視点を 中国経済は「崩壊した」のでも「まだ強い」のでもなく、成長フェーズの転換点にあるというのが現実に近い見方です。高成長から中成長へ、投資主導から消費・技術主導へ。この移行が成功するかは、今後数年の政策運営と構造改革にかかっています。 重要なのは、「成長しない=失敗」という思考から一歩引くことです。成熟経済への移行は自然なプロセスであり、問題はそのスピードと質です。中国経済に関する情報に接する際は、「崩壊」「好調」といった極端な言葉に惑わされず、どの産業・地域・階層の話なのか、短期と長期のどちらの視点なのかを意識することが大切です。 中国経済の行方は、日本を含む世界経済全体に影響します。だからこそ、感情的な判断ではなく、構造的な理解に基づいた冷静な視線が求められているのです。 あなたは、AI活用メディア「AIシテル?」で執筆を担当する専門ライターです。 【テーマ】 中国経済は本当に「失速」しているのか。 不動産問題、人口動態、米中対立、国家主導経済という要素を踏まえ、 中国経済の現状を「崩壊」「好調」といった単純な二分論に回収せず、 構造的・中長期的な視点から冷静に整理・考察してください。 【目的】 – 「中国経済は終わった/まだ強い」といった極端な論調を避ける – 成長率の低下と「経済の失速」が必ずしも同義ではないことを整理する – 中国経済が直面している構造的転換点を可視化する – 読者がニュースや言説を読み解くための“判断軸”を提供する 【読者像】 – 一般社会人(20〜50代) – 経済ニュースを断片的には追っているが、全体像が掴めていない人 – 中国経済に対して漠然とした不安や違和感を持っている層 – 専門家ではないが、国際情勢や経済構造に関心のある読者 【記事構成】 1. 導入(問題提起) – 「中国経済は失速しているのか?」という問いが頻繁に語られる背景を示す – なぜ今、中国経済に対して悲観論と楽観論が極端に分かれているのかを提示する – 本記事では善悪や予測ではなく「構造」を整理することを明示する 2. 「失速している」と見なされやすい要因 – 不動産市場の停滞が中国経済全体に与えている影響 – 人口減少・若年層失業・消費マインド低下といった内需の問題 – 高成長期との比較によって生まれる「期待値ギャップ」 – なぜこれらが「崩壊」や「終わり」という言説につながりやすいのかを構造的に説明する 3. それでも「完全な失速」とは言い切れない側面 – 製造業・輸出・技術分野における中国の現在地 – 国家主導による産業転換と投資の特徴 – 成長率は低下していても、経済規模や影響力が依然として大きい理由 – 「弱体化」と「存在感の低下」を混同してはいけない点を整理する 4. 本質は「崩壊」ではなく「成長モデルの転換」 – 高速成長を前提とした経済モデルが限界を迎えていること – 中国が向かっているのはどのような経済フェーズなのか – 日本や欧米の経験と似ている点・異なる点 – 国家主導経済ならではの強みとリスクを整理する 5. まとめ – 中国経済を単純な勝ち負けや好不調で語ることの危うさを再確認する – 「成長しない=失敗」という思考から一段引いた視点を提示する – 読者が今後、中国経済に関する情報をどう読み取るべきかのヒントを示して締めくくる 【文体・トーン】 – です・ます調 – 煽情的・断定的な表現は避け、冷静で構造的な語り口 – 専門用語を使う場合は、必ず簡潔な補足説明を入れる – 不安や期待を煽るのではなく、思考材料を提供する記事とする 【執筆スタンス】 – 本記事は、明確な結論や予測を断定するものではない – 複数の要因や視点を整理したうえでの「考察」として執筆する – 特定の国家・思想・立場を正当化または批判することを目的としない – 読者自身が考えるための余白を残すことを重視する 【出力形式】 – Markdown形式で出力する – 小見出し(###)を多めに使用する – 文字数は2000〜2500字を目安とする – 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する 【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】 – タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること – サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと – 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止 – タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと – 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止 – 「問い」の形を基本とし、読者に思考の余白を残すこと – 文字数は25〜35文字程度を目安とする – 抽象語のみで終わらず、問いの対象が分かる表現を必ず含めること – 参考タイトルと同一、または類似度の高い表現は使用しないこと – 条件を満たさないタイトルは出力しないこと 【補足指示】 – 構造整理が有効な箇所では、以下のようなコメントを挿入してよい ※(図:中国経済の成長モデル転換イメージ) ※(図:高成長期と現在の比較構造) 【参考タイトル(※構造参考のみ/出力・言い換え・再利用は禁止)】 「中国経済は本当に終わったのか?」 【バージョン情報の出力】 記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で 「AIバージョン情報」を追記してください。 (不明な項目は「不明」と記載すること) — AIバージョン情報 – ベンダー: – モデル名: – モデルバージョン: – 回答日時: # 中国経済の「失速」は本当か――成長率低下と構造転換を分けて考える ### なぜ今、中国経済をめぐる議論は極端に分かれるのか 「中国経済は崩壊する」「いや、まだまだ強い」――ニュースやSNSでは、中国経済の現状をめぐって正反対の論調が飛び交っています。不動産バブルの崩壊、若年失業率の上昇、米中対立の激化。こうした報道を目にするたび、多くの人が「中国経済は本当に終わったのか?」と疑問を抱くのも無理はありません。 しかし、この問いに対して「崩壊している」「好調だ」と単純に答えることは、実態を見誤る危険性があります。本記事では、善悪や予測ではなく、中国経済が直面している**構造的な転換点**を整理することで、読者が今後の情報を冷静に読み解くための判断軸を提供します。 ### 「失速」と見なされる要因――高成長期との比較が生むギャップ 中国経済が「失速している」と語られる背景には、いくつかの明確な要因があります。 **不動産市場の停滞**は、その最たるものです。中国ではGDPの約3割を不動産関連産業が占めるとされ、恒大集団をはじめとする大手デベロッパーの経営危機は、地方財政や金融システムにも波及しています。不動産価格の下落は家計の資産価値を減少させ、消費マインドの冷え込みにもつながっています。 加えて、**人口減少と若年層失業率の上昇**も深刻です。2022年以降、中国の人口は減少に転じ、労働力人口も縮小しています。一方で、若年層(16〜24歳)の失業率は一時20%を超え、統計公表が一時停止されるほどの事態となりました。消費を牽引すべき世代の雇用不安は、内需回復の足かせとなっています。 さらに重要なのは、**高成長期との比較による期待値ギャップ**です。かつて年率10%前後の成長を続けた中国経済が、現在は5%前後の成長率に落ち着いています。数字だけを見れば「半減」ですが、これを単純に「失速」と呼ぶことは適切でしょうか。経済規模が拡大すれば成長率が鈍化するのは自然なプロセスであり、5%成長でも巨大な経済規模を考えれば、絶対的な成長額は依然として大きいのです。 ### それでも「完全な失速」とは言い切れない現実 一方で、中国経済を「終わった」と断じるには早計な側面も存在します。 **製造業と輸出の現在地**を見れば、中国は依然として世界最大の製造拠点です。電気自動車(EV)、太陽光パネル、リチウムイオン電池といった次世代産業では、技術力と生産能力の両面で世界トップクラスの地位を確立しています。米中対立による制裁があっても、サプライチェーンの中核としての地位は容易には揺るぎません。 また、**国家主導による産業転換**の動きも見逃せません。中国政府は「双循環」戦略(内需と外需の両輪)や「共同富裕」政策を掲げ、経済構造の転換を図っています。インフラ投資や新エネルギー分野への集中投資は、民間企業だけでは実現困難な規模とスピードで進行しています。 重要なのは、**経済規模と影響力の大きさは維持されている**という点です。成長率が低下しても、GDPで世界2位の経済大国が世界経済に与える影響力は依然として絶大です。「弱体化」と「存在感の低下」を混同すべきではありません。 ※(図:高成長期と現在の比較構造) ### 本質は「崩壊」ではなく「成長モデルの転換期」 中国経済を正しく理解するには、「失速」ではなく**成長モデルの転換期**にあると捉える視点が必要です。 高度成長期の中国は、安価な労働力、不動産開発、インフラ投資を軸とした「投資主導型」の成長モデルでした。しかし人口動態の変化と経済規模の拡大により、このモデルは限界を迎えています。中国が今向かっているのは、**消費主導型・技術集約型**への移行です。 この転換は、日本や欧米諸国も経験した道です。ただし中国には、**国家主導経済**という独自の特徴があります。政府が巨額の資金を投じて産業構造を転換できる強みがある一方、市場メカニズムの歪みや資源配分の非効率といったリスクも抱えています。民間企業への規制強化や、不透明な政策決定プロセスは、国内外の投資家の不安を招いています。 ※(図:中国経済の成長モデル転換イメージ) 日本の「失われた30年」との比較もよくされますが、決定的に異なるのは、中国がまだ中所得国段階にあり、地方と都市部の格差も大きいという点です。成長余地は残されている一方、「中所得国の罠」を抜け出せるかが問われています。 ### 単純な二分論を超えて、構造を読み解く視点を 中国経済は「崩壊した」のでも「まだ強い」のでもなく、**成長フェーズの転換点にある**というのが現実に近い見方です。高成長から中成長へ、投資主導から消費・技術主導へ。この移行が成功するかは、今後数年の政策運営と構造改革にかかっています。 重要なのは、「成長しない=失敗」という思考から一歩引くことです。成熟経済への移行は自然なプロセスであり、問題はそのスピードと質です。中国経済に関する情報に接する際は、「崩壊」「好調」といった極端な言葉に惑わされず、どの産業・地域・階層の話なのか、短期と長期のどちらの視点なのかを意識することが大切です。 中国経済の行方は、日本を含む世界経済全体に影響します。だからこそ、感情的な判断ではなく、構造的な理解に基づいた冷静な視線が求められているのです。 --- ## タイトル案 1. 中国経済の「失速」は成長モデルの転換点なのか 2. 成長率低下と経済崩壊を混同してはいけない理由 3. 中国経済は転換期にあるのか、それとも衰退期なのか --- **AIバージョン情報** – ベンダー: Anthropic – モデル名: Claude – モデルバージョン: Claude Sonnet 4 (claude-sonnet-4-20250514) – 回答日時: 2026年1月13日

-

柴田勝家はなぜ秀吉と共存できなかったのか|Claudeの考察

天正11年(1583年)4月、賤ヶ岳の戦いで柴田勝家は豊臣秀吉に敗れ、越前北ノ庄城で自害しました。この対立は、しばしば「古い世代と新しい世代の争い」や「保守派と革新派の対決」といった単純な図式で語られます。しかし、この見方では本質を見落としてしまいます。勝家と秀吉の対立は、個人の能力差や性格の不一致ではなく、戦国期における権力構造そのものの転換点でした。両者はそれぞれ異なる「正しさ」を体現しており、その「正しさ」同士が構造的に共存不可能だったのです。なぜ二人は、話し合いや妥協では解決できない対立に至ったのでしょうか。 柴田勝家が背負っていた役割と価値観 織田家における「筆頭家臣」という立場 柴田勝家は、織田家における最古参の重臣であり、信長在世時には北陸方面軍の総大将として上杉氏と対峙していました。彼の立場は、単なる有力武将ではなく「織田家という組織の秩序を体現する存在」でした。 勝家が重視していたのは、以下のような価値観です: 序列の尊重:組織内での年功や功績に基づく序列こそが、秩序の基盤である 忠義と正統性:主君に仕えるとは、その血統と組織の正統な継承を守ることである 武断による決着:戦国武将として、最終的な決定権は武力によって裏付けられる 彼は清洲会議において、織田家の後継者として信長の三男・信孝を推しました。これは信孝個人への肩入れというより、「織田家の正統な継承」という原則に基づく判断でした。勝家にとって、組織の秩序とは「誰が次に立つべきか」という血統と序列によって定義されるものだったのです。 豊臣秀吉が体現していた新しい権力の論理 「結果」によって正当性を上書きする戦い方 一方、豊臣秀吉は農民出身から立身した人物であり、既存の序列とは無縁の場所から権力の中枢へと上昇しました。彼の行動原理は、勝家とは根本的に異なっていました: 速度と機動力:本能寺の変後、わずか11日で毛利氏と講和し、中国地方から畿内へ引き返した「中国大返し」は、その象徴です 成果による正当化:明智光秀を討ち取ったという「事実」が、彼の発言権を一気に高めました 調整と取り込み:武力だけでなく、交渉や懐柔によって味方を増やし、対立相手を孤立させる手法を多用しました 清洲会議では、秀吉は信長の嫡孫である三法師(後の織田秀信)を擁立しました。表面的には「正統な血統の尊重」に見えますが、実質的には幼い三法師を後見する立場に自らを置くことで、権力の中心に位置したのです。 秀吉にとって権力とは、「誰が正統か」ではなく「誰が実際に動かせるか」という実効支配によって定義されるものでした。 本能寺の変後に起きた構造的断絶 「正統性を守る論理」と「結果で正当化する論理」の衝突 本能寺の変によって織田信長が倒れたとき、織田政権には明確な後継システムが存在しませんでした。この空白こそが、勝家と秀吉の対立を不可避にした構造的要因です。 勝家の論理では、織田家の秩序を維持するために、筆頭家臣である自分が「正統な後継者」を支え、組織を再建すべきでした。しかし秀吉は、光秀を討ったという「成果」を梃子に、実質的な権力掌握を進めていきました。 この対立は、以下のような構造的断絶を示しています: 意思決定の正当性の源泉が異なる:勝家は「序列と忠義」、秀吉は「実績と支持の獲得」 時間軸が異なる:勝家は「継承すべき秩序」を重視し、秀吉は「今ここでの優位」を重視する 権力の定義が異なる:勝家は「織田家の家臣」であり続けようとし、秀吉は「織田家を超えた存在」へと変容していった 清洲会議での妥協は、この構造的断絶を先送りしただけでした。勝家が三法師擁立を受け入れたのは譲歩ですが、秀吉にとってはむしろ自らの立場を強化する結果となりました。以降、秀吉は織田家内部の人事や領地配分に介入し、事実上の主導権を握っていきます。 なぜ話し合いでは解決しなかったのか 両者の対立が武力衝突へ向かったのは、妥協点が存在しなかったからです。勝家が譲れば、それは「織田家の秩序」そのものを放棄することを意味しました。秀吉が譲れば、彼が築き上げてきた「実効支配による正当性」が崩れてしまいます。 これは、どちらかが正しく、どちらかが間違っていたという問題ではありません。戦国期という時代が、「血統と序列による秩序」から「実力と成果による秩序」へと移行する過渡期にあったのです。勝家と秀吉は、それぞれの秩序を背負って、譲ることのできない戦いに臨まざるを得なかったのです。 まとめ:時代転換の象徴としての対立 柴田勝家と豊臣秀吉の対立は、個人の勝敗を超えた意味を持っています。それは、戦国時代が「家という組織の秩序」から「個人の実力による支配」へと転換していく過程そのものでした。 勝家が敗れたことで、彼が守ろうとした価値観も歴史の表舞台から退きました。しかし、彼が体現していた「組織の正統性を守る」という役割そのものが無意味だったわけではありません。むしろ、そうした役割を担う人物が存在したからこそ、織田政権は信長在世中に機能し得たのです。 歴史において「負けた側」は、しばしば時代遅れや無能として片付けられがちです。しかし構造的に見れば、敗者もまた特定の秩序と価値観を背負い、それを守ろうとした存在です。勝家の敗北は、一つの時代の終わりを告げるものでしたが、同時に彼が何を守ろうとしたのかを問い直すことで、私たちは「権力とは何か」「組織における正しさとは何か」という普遍的な問いに向き合うことができるのです。 あなたは、AI活用メディア「AIシテル?」で執筆を担当する専門ライターです。 【テーマ】 柴田勝家は、なぜ豊臣秀吉と決定的に交差し、対立せざるを得なかったのか。 この対立を、人物の好き嫌いや能力差ではなく、 戦国期の権力構造・組織論・価値観の転換という観点から、 AIの視点で冷静かつ構造的に整理・考察してください。 【目的】 – 「勝家が古い」「秀吉が天才だった」といった単純な人物評価に回収しない – 両者が何を背負い、何を守ろうとし、何が噛み合わなかったのかを構造として整理する – 戦国時代後期に起きていた「秩序の転換」を可視化する – 読者が、歴史上の対立を現代の組織・社会構造とも重ねて考えられる視点を提供する 【読者像】 – 日本史に関心のある一般層(20〜50代) – 学校知識としての戦国史は知っているが、背景構造までは整理できていない人 – 歴史上の人物対立を「構造」や「システム」の観点で捉え直したい人 【記事構成】 1. 導入(問題提起) – 柴田勝家と豊臣秀吉が「避けられない対立」に至ったことを提示する – この対立を「個人の確執」ではなく「時代構造の衝突」として捉える視点を示す – なぜこの二人は共存できなかったのか、という問いを設定する 2. 柴田勝家が体現していた価値観と役割 – 織田家における立場や役割を整理する – 忠義・序列・武断・正統性といった価値観を説明する – 勝家が「何を守る存在だったのか」を構造的に言語化する 3. 豊臣秀吉が体現していた価値観と戦い方 – 出自や立身のプロセスに触れつつ、行動原理を整理する – 速度・成果・調整・事実上の支配といった特徴を説明する – 秀吉が「どのように秩序を上書きする存在だったのか」を示す 4. 両者が交差した瞬間に起きていた構造的断絶 – 本能寺の変後の権力再編を俯瞰する – 「正統性を守る論理」と「結果で正当化される論理」の衝突を整理する – なぜ話し合いや妥協では解決しなかったのかを説明する 5. まとめ – 勝家と秀吉の対立は、個人の勝敗ではなく時代転換の象徴だったことを確認する – 勝家が担っていた役割の意味を再評価する – 歴史における「負けた側」の存在意義について、読者に思考の余白を残して締めくくる 【文体・トーン】 – です・ます調 – 感情的・断定的・英雄視/敗者切り捨てを避ける – 歴史用語は使用してよいが、必ず簡潔な補足説明を入れる – 読後に「なるほど、そういう構造か」と思えることを重視する 【執筆スタンス】 – 本記事は、特定の人物を評価・断罪するものではない – 勝者・敗者の二項対立ではなく、構造の転換点として描写する – 読者が現代社会や組織と重ねて考えられる余地を残す 【出力形式】 – Markdown形式で出力する – 小見出し(###)を多めに使用する – 文字数は2000〜2500字を目安とする – 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する 【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】 – タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること – サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと – 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止 – タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと – 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止 – 「問い」の形を基本とし、読者に思考の余白を残すこと – 文字数は25〜35文字程度を目安とする – 抽象語のみで終わらず、問いの対象が分かる表現を必ず含めること – 条件を満たさないタイトルは出力しないこと 【補足指示】 – 構造整理が有効な箇所では、以下のような注記を入れてよい ※(図:織田政権崩壊後の権力構造) ※(図:柴田勝家と豊臣秀吉の価値観対比) 【バージョン情報の出力】 記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で 「AIバージョン情報」を追記してください。 — AIバージョン情報 – ベンダー: – モデル名: – モデルバージョン: – 回答日時: # 柴田勝家と豊臣秀吉――なぜ二人は共存できなかったのか ## 導入:個人の確執ではなく、時代構造の衝突として 天正11年(1583年)4月、賤ヶ岳の戦いで柴田勝家は豊臣秀吉に敗れ、越前北ノ庄城で自害しました。この対立は、しばしば「古い世代と新しい世代の争い」や「保守派と革新派の対決」といった単純な図式で語られます。しかし、この見方では本質を見落としてしまいます。 勝家と秀吉の対立は、個人の能力差や性格の不一致ではなく、戦国期における権力構造そのものの転換点でした。両者はそれぞれ異なる「正しさ」を体現しており、その「正しさ」同士が構造的に共存不可能だったのです。 なぜ二人は、話し合いや妥協では解決できない対立に至ったのでしょうか。 ## 柴田勝家が背負っていた役割と価値観 ### 織田家における「筆頭家臣」という立場 柴田勝家は、織田家における最古参の重臣であり、信長在世時には北陸方面軍の総大将として上杉氏と対峙していました。彼の立場は、単なる有力武将ではなく「織田家という組織の秩序を体現する存在」でした。 勝家が重視していたのは、以下のような価値観です: - **序列の尊重**:組織内での年功や功績に基づく序列こそが、秩序の基盤である - **忠義と正統性**:主君に仕えるとは、その血統と組織の正統な継承を守ることである - **武断による決着**:戦国武将として、最終的な決定権は武力によって裏付けられる 彼は清洲会議において、織田家の後継者として信長の三男・信孝を推しました。これは信孝個人への肩入れというより、「織田家の正統な継承」という原則に基づく判断でした。勝家にとって、組織の秩序とは「誰が次に立つべきか」という血統と序列によって定義されるものだったのです。 ## 豊臣秀吉が体現していた新しい権力の論理 ### 「結果」によって正当性を上書きする戦い方 一方、豊臣秀吉は農民出身から立身した人物であり、既存の序列とは無縁の場所から権力の中枢へと上昇しました。彼の行動原理は、勝家とは根本的に異なっていました: - **速度と機動力**:本能寺の変後、わずか11日で毛利氏と講和し、中国地方から畿内へ引き返した「中国大返し」は、その象徴です - **成果による正当化**:明智光秀を討ち取ったという「事実」が、彼の発言権を一気に高めました - **調整と取り込み**:武力だけでなく、交渉や懐柔によって味方を増やし、対立相手を孤立させる手法を多用しました 清洲会議では、秀吉は信長の嫡孫である三法師(後の織田秀信)を擁立しました。表面的には「正統な血統の尊重」に見えますが、実質的には幼い三法師を後見する立場に自らを置くことで、権力の中心に位置したのです。 秀吉にとって権力とは、「誰が正統か」ではなく「誰が実際に動かせるか」という実効支配によって定義されるものでした。 ※(図:柴田勝家と豊臣秀吉の価値観対比) ## 本能寺の変後に起きた構造的断絶 ### 「正統性を守る論理」と「結果で正当化する論理」の衝突 本能寺の変によって織田信長が倒れたとき、織田政権には明確な後継システムが存在しませんでした。この空白こそが、勝家と秀吉の対立を不可避にした構造的要因です。 勝家の論理では、織田家の秩序を維持するために、筆頭家臣である自分が「正統な後継者」を支え、組織を再建すべきでした。しかし秀吉は、光秀を討ったという「成果」を梃子に、実質的な権力掌握を進めていきました。 この対立は、以下のような構造的断絶を示しています: - **意思決定の正当性の源泉が異なる**:勝家は「序列と忠義」、秀吉は「実績と支持の獲得」 - **時間軸が異なる**:勝家は「継承すべき秩序」を重視し、秀吉は「今ここでの優位」を重視する - **権力の定義が異なる**:勝家は「織田家の家臣」であり続けようとし、秀吉は「織田家を超えた存在」へと変容していった 清洲会議での妥協は、この構造的断絶を先送りしただけでした。勝家が三法師擁立を受け入れたのは譲歩ですが、秀吉にとってはむしろ自らの立場を強化する結果となりました。以降、秀吉は織田家内部の人事や領地配分に介入し、事実上の主導権を握っていきます。 ※(図:織田政権崩壊後の権力構造) ### なぜ話し合いでは解決しなかったのか 両者の対立が武力衝突へ向かったのは、妥協点が存在しなかったからです。勝家が譲れば、それは「織田家の秩序」そのものを放棄することを意味しました。秀吉が譲れば、彼が築き上げてきた「実効支配による正当性」が崩れてしまいます。 これは、どちらかが正しく、どちらかが間違っていたという問題ではありません。戦国期という時代が、「血統と序列による秩序」から「実力と成果による秩序」へと移行する過渡期にあったのです。勝家と秀吉は、それぞれの秩序を背負って、譲ることのできない戦いに臨まざるを得なかったのです。 ## まとめ:時代転換の象徴としての対立 柴田勝家と豊臣秀吉の対立は、個人の勝敗を超えた意味を持っています。それは、戦国時代が「家という組織の秩序」から「個人の実力による支配」へと転換していく過程そのものでした。 勝家が敗れたことで、彼が守ろうとした価値観も歴史の表舞台から退きました。しかし、彼が体現していた「組織の正統性を守る」という役割そのものが無意味だったわけではありません。むしろ、そうした役割を担う人物が存在したからこそ、織田政権は信長在世中に機能し得たのです。 歴史において「負けた側」は、しばしば時代遅れや無能として片付けられがちです。しかし構造的に見れば、敗者もまた特定の秩序と価値観を背負い、それを守ろうとした存在です。勝家の敗北は、一つの時代の終わりを告げるものでしたが、同時に彼が何を守ろうとしたのかを問い直すことで、私たちは「権力とは何か」「組織における正しさとは何か」という普遍的な問いに向き合うことができるのです。 --- ## タイトル案 1. 柴田勝家はなぜ秀吉と共存できなかったのか 2. 勝家と秀吉の対立が示す戦国期の構造転換 3. 柴田勝家が背負った秩序は何だったのか --- **AIバージョン情報** - ベンダー: Anthropic - モデル名: Claude - モデルバージョン: claude-sonnet-4-20250514 - 回答日時: 2026年1月13日

-

日本に米中いずれかを選ぶ自由は本当に存在するのか|Claudeの考察

米中対立が激化する中、日本に対して「どちらの陣営に付くのか」という問いが繰り返されています。経済安全保障、半導体規制、台湾問題——ニュースのたびに、日本の立ち位置が問われる場面が増えています。しかし、この「選択」を迫る問いそのものが、実は日本の置かれた現実を正確に映していない可能性があります。日本の外交行動は、意思によって自由に決められるものというよりも、すでに存在する構造によって方向づけられているからです。 米国との関係——安全保障という「選べない前提」 日本が米国との関係を簡単に変えられない理由は、価値観の共有や好き嫌いではなく、極めて制度的・構造的なものです。 まず、日米安全保障条約という枠組みが存在します。これは単なる約束ではなく、日本の防衛体制そのものを規定する前提条件です。自衛隊の装備、訓練、指揮系統、情報共有、抑止力の設計——すべてが米国との統合を前提に組み立てられています。 さらに、日本は核兵器を保有していません。その空白を埋めているのが「核の傘」という米国の抑止力です。これは信頼や期待ではなく、実際の安全保障設計における依存構造です。周辺国との軍事バランスを考えたとき、この構造を短期間で置き換えることは現実的ではありません。 つまり、日本が米国との関係を見直すということは、外交方針の変更ではなく、防衛体制全体の再構築を意味します。それは数年単位の意思決定では完結しない、構造的な制約なのです。 中国との関係——経済という「切れない現実」 一方で、日本は中国との経済的な結びつきを簡単に断つこともできません。 中国は日本にとって最大の貿易相手国であり、多くの日本企業が中国市場に深く組み込まれています。サプライチェーン、製造拠点、消費市場——これらは単なる取引先ではなく、企業活動そのものを支える構造の一部です。 加えて、レアアースや電子部品など、特定の資源・部品において中国への依存度が高い分野も存在します。これを短期間で他国に切り替えることは、技術的にもコスト的にも容易ではありません。 ここで重要なのは、日本の経済構造と安全保障構造が、異なる方向を向いているという事実です。安全保障では米国との統合が深まり、経済では中国との結びつきが続く。この二重構造こそが、日本の立ち位置を複雑にしている根本的な要因です。 日本に「選ぶ」という選択肢は本当にあるのか ここまで見てきたように、日本は米国か中国かを自由に選べる立場にはありません。むしろ、両方との関係を維持せざるを得ない構造に組み込まれています。 この状況を「優柔不断」や「曖昧な態度」と批判する声もありますが、別の見方もできます。それは、明確な選択をしないこと自体が、構造的に最も合理的な振る舞いである可能性です。 日本の外交は、しばしば「玉虫色」と評されます。どちらにも明確に与しない、多義的な表現を用いる、結論を先送りする——こうした姿勢は、一見すると弱腰に映りますが、実際には両方との関係を維持するための調整行動として機能してきました。 これは戦略的曖昧さと呼ばれるもので、選択を迫られる状況そのものを回避する試みです。米中いずれかに完全に寄ることで失うものが大きすぎる場合、曖昧さの維持が現実的な解になります。 長期化する米中対立と日本の課題 しかし、この均衡は永続的に保てるものではありません。米中対立が長期化し、両国が「どちらに付くのか」をより強く問うようになれば、日本の調整余地は狭まっていきます。 経済安全保障における規制強化、技術移転の制限、同盟国への協力要請——こうした圧力が増すたびに、日本は具体的な行動を求められます。その時、曖昧さを維持することは、かえってコストになる可能性もあります。 求められるのは、どちらかを選ぶことではなく、構造的な制約を認識した上で、どの分野でどこまで関与し、どこで距離を取るのかを、領域ごとに設計していく姿勢です。安全保障と経済を同じ基準で語らず、それぞれの構造に応じた判断を積み重ねていくこと——それが、日本に残された現実的な道筋なのかもしれません。 構造を理解することが、未来を考える第一歩 日本は米中のどちらに寄るのか——この問いに対して、明確な答えを出すことは困難です。それは意思決定の問題ではなく、構造の問題だからです。 日本の立ち位置は、地理、歴史、制度、経済によってすでに方向づけられています。その構造を無視した議論は、現実を見誤る危険があります。 私たちにできるのは、この構造を冷静に理解し、その中で何が可能で、何が不可能なのかを見極めることです。米中対立は今後も続くでしょう。その中で日本がどう振る舞うのかを考えるには、感情や理想ではなく、構造という現実から出発する必要があります。 あなたは、AI活用メディア「AIシテル?」で執筆を担当する専門ライターです。 【テーマ】 日本は、米中対立が激化する国際環境の中で、 今後どちらの陣営に寄っていくのか。 また、「どちらかを選ぶ」という問いそのものが どこまで現実的なのかについて、 感情論やイデオロギーに寄らず、 地政学・安全保障・経済構造・国際秩序という観点から、 AIの視点で冷静かつ構造的に整理・考察してください。 【目的】 – 「親米か親中か」という二項対立で議論を単純化しない – 日本が置かれている制約条件や前提構造を可視化する – 日本の選択が“意思”ではなく“構造”によって規定されている可能性を示す – 読者が国際ニュースを読む際の解像度を上げるための視点を提供する 【読者像】 – 一般社会人(20〜50代) – 国際情勢に漠然とした関心はあるが、専門家ではない層 – 米中対立のニュースに触れつつも、「結局どういう立場なのか」が掴めていない人 – 日本の将来像や外交の現実について考えたいと感じている読者 【記事構成】 1. 導入(問題提起) – 米中対立が「新冷戦」とも言われる状況に入っていることを提示する – 日本はその中で、どちらに寄るのかという問いが繰り返されている現状を示す – しかし、その問い自体が単純すぎる可能性を示唆する 2. 米国との関係が持つ構造的な意味 – 安全保障・同盟・軍事的枠組みにおける日本の立場を整理する – なぜ日本は米国との関係を簡単に手放せないのかを説明する – 「価値観」ではなく「制度・抑止・依存構造」という観点で整理する 3. 中国との関係が持つ現実的な重み – 経済・貿易・サプライチェーンにおける中国の存在感を整理する – なぜ日本は中国と距離を取り切れないのかを構造的に説明する – 政治・安全保障と経済が乖離している現実に触れる 4. 日本は本当に「選べる」のか – 米中いずれかを選ぶという発想の前提条件を問い直す – 日本の外交行動が「選択」よりも「調整」に近い理由を整理する – 曖昧さ・先送り・多義性が、戦略として機能してきた側面に触れる 5. まとめ – 日本はどちらに寄るかではなく、どのように均衡を保とうとしているのかを再確認する – 米中対立が長期化した場合、日本に求められる姿勢や課題を示す – 明確な結論を断定せず、読者が自分なりに考え続けられる形で締めくくる 【文体・トーン】 – です・ます調 – 煽情的・断定的にならず、冷静で構造的 – 専門用語は使用してよいが、必ず簡潔な補足説明を入れる – 特定の国家・思想・立場を善悪で評価しない 【執筆スタンス】 – 本記事は、明確な正解や政策提言を示すものではない – 構造・制約・前提条件を整理することに主眼を置く – 読者が国際情勢を「自分ごと」として考えるための材料を提示する 【出力形式】 – Markdown形式で出力する – 小見出し(###)を多めに使用する – 文字数は2000〜2500字を目安とする – 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する 【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】 – タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること – サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと – 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止 – タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと – 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止 – 「問い」の形を基本とし、読者に思考の余白を残すこと – 文字数は25〜35文字程度を目安とする – 抽象語のみで終わらず、問いの対象が分かる表現を必ず含めること – 参考タイトルと同一、または類似度の高い表現は使用しないこと – 条件を満たさないタイトルは出力しないこと 【補足指示】 – 構造整理や関係性の説明が有効な箇所では、以下のようなコメントを挿入してよい ※(図:米中対立と日本の立ち位置) ※(図:安全保障と経済のねじれ構造) 【参考タイトル(※構造参考のみ/出力・言い換え・再利用は禁止)】 「日本は米中対立でどちらに立つ国なのか?」 【バージョン情報の出力】 記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で 「AIバージョン情報」を追記してください。 (不明な項目は「不明」と記載すること) — AIバージョン情報 – ベンダー: – モデル名: – モデルバージョン: – 回答日時: # 米中対立の中で、日本は「選択」ではなく「構造」に縛られている ## 「どちらに寄るのか」という問いの限界 米中対立が激化する中、日本に対して「どちらの陣営に付くのか」という問いが繰り返されています。経済安全保障、半導体規制、台湾問題——ニュースのたびに、日本の立ち位置が問われる場面が増えています。 しかし、この「選択」を迫る問いそのものが、実は日本の置かれた現実を正確に映していない可能性があります。日本の外交行動は、意思によって自由に決められるものというよりも、すでに存在する構造によって方向づけられているからです。 ### 米国との関係——安全保障という「選べない前提」 日本が米国との関係を簡単に変えられない理由は、価値観の共有や好き嫌いではなく、極めて制度的・構造的なものです。 まず、日米安全保障条約という枠組みが存在します。これは単なる約束ではなく、日本の防衛体制そのものを規定する前提条件です。自衛隊の装備、訓練、指揮系統、情報共有、抑止力の設計——すべてが米国との統合を前提に組み立てられています。 ※(図:日米安全保障体制の多層構造) さらに、日本は核兵器を保有していません。その空白を埋めているのが「核の傘」という米国の抑止力です。これは信頼や期待ではなく、実際の安全保障設計における依存構造です。周辺国との軍事バランスを考えたとき、この構造を短期間で置き換えることは現実的ではありません。 つまり、日本が米国との関係を見直すということは、外交方針の変更ではなく、防衛体制全体の再構築を意味します。それは数年単位の意思決定では完結しない、構造的な制約なのです。 ### 中国との関係——経済という「切れない現実」 一方で、日本は中国との経済的な結びつきを簡単に断つこともできません。 中国は日本にとって最大の貿易相手国であり、多くの日本企業が中国市場に深く組み込まれています。サプライチェーン、製造拠点、消費市場——これらは単なる取引先ではなく、企業活動そのものを支える構造の一部です。 ※(図:日本企業の対中依存度と分野別濃淡) 加えて、レアアースや電子部品など、特定の資源・部品において中国への依存度が高い分野も存在します。これを短期間で他国に切り替えることは、技術的にもコスト的にも容易ではありません。 ここで重要なのは、日本の経済構造と安全保障構造が、異なる方向を向いているという事実です。安全保障では米国との統合が深まり、経済では中国との結びつきが続く。この二重構造こそが、日本の立ち位置を複雑にしている根本的な要因です。 ## 日本に「選ぶ」という選択肢は本当にあるのか ここまで見てきたように、日本は米国か中国かを自由に選べる立場にはありません。むしろ、両方との関係を維持せざるを得ない構造に組み込まれています。 この状況を「優柔不断」や「曖昧な態度」と批判する声もありますが、別の見方もできます。それは、明確な選択をしないこと自体が、構造的に最も合理的な振る舞いである可能性です。 日本の外交は、しばしば「玉虫色」と評されます。どちらにも明確に与しない、多義的な表現を用いる、結論を先送りする——こうした姿勢は、一見すると弱腰に映りますが、実際には両方との関係を維持するための調整行動として機能してきました。 ※(図:日本の外交スタンスの構造的位置づけ) これは戦略的曖昧さと呼ばれるもので、選択を迫られる状況そのものを回避する試みです。米中いずれかに完全に寄ることで失うものが大きすぎる場合、曖昧さの維持が現実的な解になります。 ### 長期化する米中対立と日本の課題 しかし、この均衡は永続的に保てるものではありません。米中対立が長期化し、両国が「どちらに付くのか」をより強く問うようになれば、日本の調整余地は狭まっていきます。 経済安全保障における規制強化、技術移転の制限、同盟国への協力要請——こうした圧力が増すたびに、日本は具体的な行動を求められます。その時、曖昧さを維持することは、かえってコストになる可能性もあります。 求められるのは、どちらかを選ぶことではなく、構造的な制約を認識した上で、どの分野でどこまで関与し、どこで距離を取るのかを、領域ごとに設計していく姿勢です。安全保障と経済を同じ基準で語らず、それぞれの構造に応じた判断を積み重ねていくこと——それが、日本に残された現実的な道筋なのかもしれません。 ## 構造を理解することが、未来を考える第一歩 日本は米中のどちらに寄るのか——この問いに対して、明確な答えを出すことは困難です。それは意思決定の問題ではなく、構造の問題だからです。 日本の立ち位置は、地理、歴史、制度、経済によってすでに方向づけられています。その構造を無視した議論は、現実を見誤る危険があります。 私たちにできるのは、この構造を冷静に理解し、その中で何が可能で、何が不可能なのかを見極めることです。米中対立は今後も続くでしょう。その中で日本がどう振る舞うのかを考えるには、感情や理想ではなく、構造という現実から出発する必要があります。 --- ## タイトル案 1. 日本に米中いずれかを選ぶ自由は本当に存在するのか 2. 米中対立において日本を縛る構造とは何か 3. なぜ日本は米中どちらにも寄り切れないのか --- **AIバージョン情報** – ベンダー: Anthropic – モデル名: Claude – モデルバージョン: Claude Sonnet 4.5 – 回答日時: 2026年1月13日

-

努力が報われないのは誰のせいなのか|Claudeの考察

「努力は報われる」——かつて当たり前のように語られてきたこの言葉が、今、多くの人から疑いの目を向けられています。真面目に働いても給料は上がらず、資格を取得しても評価につながらず、長時間労働をしても成果として認められない。そうした実感を持つ人は少なくありません。しかし、これは個人の怠慢や能力不足の問題なのでしょうか。むしろ、努力と報酬を結びつけていた社会構造そのものが変化しているのではないでしょうか。本記事では、精神論や根性論に寄らず、社会構造・評価構造・技術変化の観点から、「努力」という概念が今どのような変化に直面しているのかを整理します。 かつて努力が報われやすかった理由 制度が努力を保証していた時代 高度経済成長期からバブル期にかけての日本では、「努力すれば報われる」という実感を多くの人が持つことができました。それは終身雇用制度、年功序列、学歴社会といった仕組みが、努力と報酬を強固に結びつけていたからです。 大学に入学すれば就職が約束され、会社に勤め続ければ昇給・昇進が見込め、勤続年数が評価の指標となる。つまり、「どこで・どのように努力するか」が明確に設計されており、その設計に従えば報酬が得られる構造が存在していました。 ※(図:努力と評価の接続構造──制度型と市場型の違い) 努力の「置き場所」が一致していた 重要なのは、努力そのものが素晴らしかったわけではなく、努力の置き場所と社会の評価システムが一致していた点です。組織内での努力、学歴取得のための努力、勤続による蓄積——それらが「見える化」され、評価され、報酬に変換される仕組みが整っていました。 つまり、努力が報われていたのではなく、「報われる努力の型」が明確に存在し、多くの人がその型にアクセスできた時代だったのです。 なぜ今、努力が報われにくく感じられるのか 評価主体の変化:組織から市場へ 現代では、努力を評価する主体が大きく変化しています。かつて評価の中心だった組織内の上司や人事部門に代わり、市場・顧客・アルゴリズム・SNSのユーザーといった多様な主体が評価者となりました。 この変化は、努力の可視性を大きく変えました。組織内での長時間労働や社内調整といった努力は、外部の市場からは見えません。一方で、成果物そのもの、発信内容、アウトプットの質といった「外に見える形」での努力が重視されるようになりました。 努力の陳腐化スピードの加速 AIや自動化技術の進化により、かつて価値があった努力が短期間で陳腐化するようになりました。10年かけて習得したスキルが、新しいツールの登場で1年で再現可能になる。そうした事例は、IT業界だけでなく、翻訳、デザイン、データ分析、文章作成など、広範囲に及んでいます。 努力が無意味になったのではありません。しかし、「何に努力するか」の選択を誤ると、その努力が報われる前に価値を失うリスクが高まったのです。 努力の再利用性・転用可能性の重視 終身雇用が前提でなくなった社会では、「その会社でしか通用しない努力」の価値は低下しました。代わりに、業界や組織を超えて転用可能なスキル、第三者に説明可能な実績、公開された成果物といった「ポータブルな努力」が重視されるようになっています。 つまり、努力の成果が「特定の文脈にしか存在しない」場合、その努力は報われにくい構造へと変化したのです。 ※(図:時代別に見た努力の報われ方──固定型から流動型へ) それでも努力は不要になるのか 完全自動化社会は訪れるのか AIがすべてを代替し、人間の努力が不要になる——そうした未来予測はしばしば語られますが、現実には人間にしかできない役割が多く残ります。それは価値判断、責任、信頼構築、倫理的判断、創造的発想の統合といった領域です。 これらは「苦労」や「我慢」とは異なる種類の努力を必要とします。単に時間を費やすことではなく、思考し、選択し、責任を引き受けるという努力です。 「苦労」と「意味のある努力」の分離 ここで重要なのは、すべての努力が等しく価値を持つわけではないという点です。長時間労働や根性論的な我慢は、必ずしも成果や評価に結びつきません。一方で、問題を構造的に理解する努力、新しい技術を習得する努力、他者と協働する努力は、依然として価値を持ちます。 努力そのものが消えるのではなく、「どのような努力が意味を持つか」の基準が再定義されているのです。 今後、報われやすい努力の特徴 第三者に伝わる形で残る努力 成果物、実績、公開された情報として残る努力は、評価されやすくなります。社内での調整や目に見えない配慮も重要ですが、それだけでは外部からの評価につながりにくい構造です。 環境変化に適応・転用できる努力 特定の技術やツールに依存しすぎず、原理や構造を理解する努力は、長期的に価値を持ちます。表面的なスキルではなく、応用可能な思考法や問題解決能力の蓄積が重要です。 他者や社会との接点を持つ努力 孤立した努力ではなく、他者との協働、情報の共有、社会課題への接続といった「外向きの努力」は、評価や機会の獲得につながりやすくなります。 運任せにしない努力の設計 努力の方向性を定期的に見直し、市場や技術の変化を観察しながら軌道修正する。そうしたメタ的な努力——「努力の置き場所を考える努力」が、今後ますます重要になります。 まとめ:努力の再定義が進んでいる 努力が消えるわけではありません。しかし、「どのような努力が報われるか」の条件は、確実に変化しています。制度が保証してくれた時代は終わり、努力の方向性を自ら選択し、調整し続けることが求められる時代になったのです。 それは不安定で不確実な状況かもしれません。しかし同時に、かつてのような固定された型に縛られない自由でもあります。 あなたの努力は、誰に向けられていますか。どのような形で残り、どのように評価される可能性がありますか。その問いを持ち続けることが、これからの時代における努力との向き合い方なのかもしれません。 あなたは、AI活用メディア「AIシテル?」で執筆を担当する専門ライターです。 【テーマ】 AI・自動化・市場構造・評価制度の変化によって、 「努力」は今後も“報われる概念”であり続けるのかについて、 精神論や根性論に寄らず、社会構造・評価構造・技術変化の観点から、 AIの視点で冷静かつ構造的に考察してください。 【目的】 – 「努力すれば報われる/報われない」という二元論に回収しない – なぜ現代では「努力が報われない」と感じる人が増えているのかを構造として整理する – 努力そのものが消えるのか、それとも意味や形が変化しているのかを言語化する – 読者が自分の努力の置き方や向き合い方を再考するための“視点”を提供する 【読者像】 – 一般社会人(20〜50代) – 学生・若年層 – 努力してきたはずなのに評価や成果に結びついていないと感じている人 – 「努力」という言葉に違和感や疑問を抱き始めている層 – AIやテクノロジーに詳しくはないが、無関係ではいられないと感じている人 【記事構成】 1. 導入(問題提起) – 「努力は報われる」という言葉が、なぜ今これほど疑われているのかを提示する – 個人の怠慢や甘えではなく、社会構造の変化として違和感を捉える視点を示す – 本記事が精神論ではなく構造的考察であることを明確にする 2. かつて「努力が報われやすかった」構造 – 終身雇用・年功序列・学歴社会などの制度が、努力と報酬を結びつけていた点を整理する – なぜ同じ努力が「正しく評価されやすかった」のかを説明する – 努力が報われていたのではなく、努力の置き場所が制度と一致していた可能性に触れる 3. 現代で「努力が報われにくく感じられる」理由 – 評価主体の変化(組織内評価から市場・アルゴリズム・ユーザー評価へ) – 努力の可視性・共有性・再利用性が重視されるようになった点 – 技術進化による努力の陳腐化スピードの加速 – なぜ努力そのものより「どこで・どう行うか」が重要になったのかを構造的に説明する 4. それでも努力は不要になるのか – 努力が完全に不要になる社会は現実的かを検討する – 価値創出・信頼・判断・責任といった人間の役割と努力の関係を整理する – 「苦労」や「我慢」と「意味のある努力」を切り分けて考察する 5. 今後、報われやすい努力の特徴 – 第三者に伝わる形で残る努力 – 環境変化に適応・転用できる努力 – 他者や社会との接点を持つ努力 – 報われるかどうかを“運任せ”にしない努力の考え方を整理する 6. まとめ – 努力が消えるのではなく、「努力という概念の再定義」が進んでいることを確認する – 読者が自分の努力の向きや置き方を考えるための問いを残して締めくくる – 過度に希望や絶望を押し付けず、思考の余白を残す形で終える 【文体・トーン】 – です・ます調 – 煽情的・断定的な表現は避ける – 精神論・自己責任論に寄らない – 専門用語は使用してよいが、必ず簡潔な補足説明を入れる – 読者の不安を煽るのではなく、整理する姿勢を重視する 【執筆スタンス】 – 本記事は正解や結論を断定するものではなく、「構造的考察」として執筆する – 特定の価値観や生き方を推奨しない – 読者が自分自身の状況に当てはめて考えられる材料を提示する 【出力形式】 – Markdown形式で出力する – 小見出し(###)を多めに使用する – 文字数は2000〜2500字を目安とする – 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する 【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】 – タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること – サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと – 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止 – タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと – 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止 – 「問い」の形を基本とし、読者に思考の余白を残すこと – 文字数は25〜35文字程度を目安とする – 抽象語だけで終わらず、「努力」という対象が明確に分かる表現を含めること – 参考タイトルと同一、または類似度の高い表現は使用しないこと – 条件を満たさないタイトルは出力しないこと 【補足指示】 – 構造整理や概念整理が有効な箇所では、以下のようなコメントを挿入してよい ※(図:努力と評価の接続構造) ※(図:時代別に見た努力の報われ方) 【参考タイトル(※構造参考のみ/出力・言い換え・再利用は禁止)】 「努力は本当に報われなくなったのか?」 【バージョン情報の出力】 記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で 「AIバージョン情報」を追記してください。 (不明な項目は「不明」と記載すること) — AIバージョン情報 – ベンダー: – モデル名: – モデルバージョン: – 回答日時: # 「努力」は本当に報われなくなったのか──構造的考察 ## 導入:なぜ今、努力は疑われているのか 「努力は報われる」——かつて当たり前のように語られてきたこの言葉が、今、多くの人から疑いの目を向けられています。真面目に働いても給料は上がらず、資格を取得しても評価につながらず、長時間労働をしても成果として認められない。そうした実感を持つ人は少なくありません。 しかし、これは個人の怠慢や能力不足の問題なのでしょうか。むしろ、努力と報酬を結びつけていた社会構造そのものが変化しているのではないでしょうか。本記事では、精神論や根性論に寄らず、社会構造・評価構造・技術変化の観点から、「努力」という概念が今どのような変化に直面しているのかを整理します。 ## かつて努力が報われやすかった理由 ### 制度が努力を保証していた時代 高度経済成長期からバブル期にかけての日本では、「努力すれば報われる」という実感を多くの人が持つことができました。それは終身雇用制度、年功序列、学歴社会といった仕組みが、努力と報酬を強固に結びつけていたからです。 大学に入学すれば就職が約束され、会社に勤め続ければ昇給・昇進が見込め、勤続年数が評価の指標となる。つまり、「どこで・どのように努力するか」が明確に設計されており、その設計に従えば報酬が得られる構造が存在していました。 ※(図:努力と評価の接続構造──制度型と市場型の違い) ### 努力の「置き場所」が一致していた 重要なのは、努力そのものが素晴らしかったわけではなく、努力の置き場所と社会の評価システムが一致していた点です。組織内での努力、学歴取得のための努力、勤続による蓄積——それらが「見える化」され、評価され、報酬に変換される仕組みが整っていました。 つまり、努力が報われていたのではなく、「報われる努力の型」が明確に存在し、多くの人がその型にアクセスできた時代だったのです。 ## なぜ今、努力が報われにくく感じられるのか ### 評価主体の変化:組織から市場へ 現代では、努力を評価する主体が大きく変化しています。かつて評価の中心だった組織内の上司や人事部門に代わり、市場・顧客・アルゴリズム・SNSのユーザーといった多様な主体が評価者となりました。 この変化は、努力の可視性を大きく変えました。組織内での長時間労働や社内調整といった努力は、外部の市場からは見えません。一方で、成果物そのもの、発信内容、アウトプットの質といった「外に見える形」での努力が重視されるようになりました。 ### 努力の陳腐化スピードの加速 AIや自動化技術の進化により、かつて価値があった努力が短期間で陳腐化するようになりました。10年かけて習得したスキルが、新しいツールの登場で1年で再現可能になる。そうした事例は、IT業界だけでなく、翻訳、デザイン、データ分析、文章作成など、広範囲に及んでいます。 努力が無意味になったのではありません。しかし、「何に努力するか」の選択を誤ると、その努力が報われる前に価値を失うリスクが高まったのです。 ### 努力の再利用性・転用可能性の重視 終身雇用が前提でなくなった社会では、「その会社でしか通用しない努力」の価値は低下しました。代わりに、業界や組織を超えて転用可能なスキル、第三者に説明可能な実績、公開された成果物といった「ポータブルな努力」が重視されるようになっています。 つまり、努力の成果が「特定の文脈にしか存在しない」場合、その努力は報われにくい構造へと変化したのです。 ※(図:時代別に見た努力の報われ方──固定型から流動型へ) ## それでも努力は不要になるのか ### 完全自動化社会は訪れるのか AIがすべてを代替し、人間の努力が不要になる——そうした未来予測はしばしば語られますが、現実には人間にしかできない役割が多く残ります。それは価値判断、責任、信頼構築、倫理的判断、創造的発想の統合といった領域です。 これらは「苦労」や「我慢」とは異なる種類の努力を必要とします。単に時間を費やすことではなく、思考し、選択し、責任を引き受けるという努力です。 ### 「苦労」と「意味のある努力」の分離 ここで重要なのは、すべての努力が等しく価値を持つわけではないという点です。長時間労働や根性論的な我慢は、必ずしも成果や評価に結びつきません。一方で、問題を構造的に理解する努力、新しい技術を習得する努力、他者と協働する努力は、依然として価値を持ちます。 努力そのものが消えるのではなく、「どのような努力が意味を持つか」の基準が再定義されているのです。 ## 今後、報われやすい努力の特徴 ### 第三者に伝わる形で残る努力 成果物、実績、公開された情報として残る努力は、評価されやすくなります。社内での調整や目に見えない配慮も重要ですが、それだけでは外部からの評価につながりにくい構造です。 ### 環境変化に適応・転用できる努力 特定の技術やツールに依存しすぎず、原理や構造を理解する努力は、長期的に価値を持ちます。表面的なスキルではなく、応用可能な思考法や問題解決能力の蓄積が重要です。 ### 他者や社会との接点を持つ努力 孤立した努力ではなく、他者との協働、情報の共有、社会課題への接続といった「外向きの努力」は、評価や機会の獲得につながりやすくなります。 ### 運任せにしない努力の設計 努力の方向性を定期的に見直し、市場や技術の変化を観察しながら軌道修正する。そうしたメタ的な努力——「努力の置き場所を考える努力」が、今後ますます重要になります。 ## まとめ:努力の再定義が進んでいる 努力が消えるわけではありません。しかし、「どのような努力が報われるか」の条件は、確実に変化しています。制度が保証してくれた時代は終わり、努力の方向性を自ら選択し、調整し続けることが求められる時代になったのです。 それは不安定で不確実な状況かもしれません。しかし同時に、かつてのような固定された型に縛られない自由でもあります。 あなたの努力は、誰に向けられていますか。どのような形で残り、どのように評価される可能性がありますか。その問いを持ち続けることが、これからの時代における努力との向き合い方なのかもしれません。 --- ## タイトル案 1. 努力が報われないのは誰のせいなのか 2. 努力の置き場所が変わった時代に何を選ぶか 3. なぜ今の努力は評価されにくくなったのか --- ## AIバージョン情報 - ベンダー: Anthropic - モデル名: Claude - モデルバージョン: claude-sonnet-4-20250514 - 回答日時: 2026年1月12日

-

格闘技は暴力なのか、合意された競技なのか|Claudeの考察

「格闘技は暴力ですか?」と問われたとき、あなたはどう答えるでしょうか。この問いは、格闘技ファンにとっても、苦手意識を持つ人にとっても、簡単には答えられないものです。なぜなら、格闘技には「殴る・蹴る・投げる」という、日常社会では暴力とみなされる行為が含まれているからです。一方で、オリンピック競技にも採用され、多くの国で法的に認められたスポーツでもあります。この問いが繰り返し議論されるのは、格闘技が「好きか嫌いか」という感情や、「良いか悪いか」という是非論だけでは整理できない、複雑な構造を持っているためです。本記事では、定義・制度・合意といった視点から、この問いを冷静に解きほぐしていきます。 「暴力」と「スポーツ」──定義の違いはどこにあるか 暴力の定義 暴力とは一般的に、「他者の意思に反して、身体や精神に危害を加える行為」を指します。重要なのは、相手の合意がなく、一方的に力が行使されるという点です。また、暴力には目的や制御が欠如しており、社会的にも法的にも禁止されています。 スポーツの定義 一方、スポーツは「明確なルールのもとで行われる競技活動」であり、参加者全員が事前に合意し、ルールと審判によって制御されています。勝敗は、あらかじめ定められた基準によって判定され、目的は相手への危害ではなく、競技としての優劣を競うことにあります。 分岐点としての「合意」と「制御」 この二つを分けるのは、合意の有無と制御の仕組みです。相手が同意しているか、ルールによって行為が制限されているか、第三者が監督しているか。これらの要素が揃って初めて、身体への衝突は「スポーツ」として成立します。 格闘技がスポーツとして成立している理由 事前合意という土台 格闘技では、試合に参加する選手全員が、殴られる・蹴られる・投げられることに事前に同意しています。この合意は契約書やサイン、ルール説明といった形で明示されており、いつでも棄権することが可能です。 ルールによる制御 格闘技には必ずルールが存在します。「どこを攻撃してよいか」「どの技が禁止か」「どのような状態になれば試合が止まるか」が明確に定められており、これが暴力との決定的な違いを生んでいます。たとえばボクシングでは後頭部への攻撃が禁止され、柔道では相手が「参った」をすれば即座に技を解かなければなりません。 審判と安全管理 試合には必ず審判が立ち会い、危険な状況では即座に中断する権限を持っています。また、医療スタッフの配置、ウェイトクラスによる公平性の担保、グローブやマットなどの安全装備も整備されています。 勝敗の基準 格闘技の勝敗は「相手を殺傷すること」ではなく、「ポイント」「判定」「技あり」といった競技結果によって決まります。つまり、相手への危害そのものが目的ではなく、技術や戦略の優劣を競うことが本質なのです。 それでも格闘技が「暴力的」に見える理由 身体ダメージの可視化 格闘技では、顔の腫れ、出血、ダウンといった身体への影響が目に見えやすく、観客にも直接伝わります。他のスポーツでも骨折や靭帯断裂は起きますが、格闘技ほど「痛み」が視覚化されることは稀です。 勝利条件と無力化の近さ ボクシングのKO、総合格闘技のタップアウトは、相手を「戦えない状態にする」ことで勝敗が決まります。これは、勝利条件そのものが相手の身体機能の一時的な停止に近いため、暴力との境界が曖昧に見えるのです。 興行としての演出 格闘技は興行としても成立しており、煽りVTR、入場演出、実況の熱量など、感情を刺激する要素が多く含まれています。これらは観客を楽しませるための演出ですが、結果として「攻撃性」や「破壊性」が強調され、暴力的な印象を強めることがあります。 社会との矛盾 日常社会では、他人を殴ることは犯罪です。しかし格闘技では、リング上という限定空間において、その行為が例外的に許容されています。この矛盾が、格闘技に対する違和感や不快感の根源となることがあります。 格闘技の本質は「制御された危険」 危険を管理する文化 格闘技は、危険を排除するのではなく、制度のもとで管理するという文化です。これは、登山やモータースポーツ、スカイダイビングといった他の高リスクスポーツと同じ構造を持っています。危険そのものが競技の本質であり、それをいかに安全に、公正に実施するかが問われているのです。 攻撃性を処理する装置 人間には、競争欲や攻撃性といった本能的な感情があります。格闘技は、こうした感情を無秩序に発散するのではなく、ルールと技術という枠組みの中で処理する社会的装置としても機能しています。暴力を抑圧するのではなく、適切な形に変換しているとも言えるでしょう。 スポーツとしての技術性 格闘技は単なる力比べではなく、距離感、タイミング、戦略、体力配分といった高度な技術が要求されます。これは、チェスや将棋が「知的格闘技」と呼ばれるように、身体を使った知的競技としての側面を持っているということです。 まとめ:二択では捉えきれない存在 格闘技は、「暴力かスポーツか」という二択では捉えきれない存在です。暴力性を素材としながらも、合意・ルール・審判・安全管理といった制度によって、競技・文化・娯楽へと再構成されているのが格闘技の実態です。 制御の仕組みがあるからスポーツであり、身体への直接的衝突があるから暴力的でもある。この両面性こそが、格闘技を理解する上での出発点です。 あなた自身が格闘技に対してどのような感覚を持つかは、自由です。ただ、その感覚を言語化するための「構造」を理解しておくことは、自分の違和感や肯定感を整理する助けになるはずです。 あなたは、AI活用メディア「AIシテル?」で執筆を担当する専門ライターです。 【テーマ】 格闘技は「暴力」なのか、それとも「スポーツ」なのか。 殴る・蹴る・投げるといった行為が含まれる格闘技について、 感情論や好悪の問題に回収せず、 定義・制度・合意・文化・社会構造という観点から、 AIの視点で冷静かつ構造的に整理・考察してください。 【目的】 – 「危険だから暴力」「ルールがあるからスポーツ」といった単純化を避ける – 格闘技がどのようにして「許容される身体衝突」として成立してきたのかを構造として説明する – 読者が、自身の違和感や肯定感を言語化するための“視点”を提供する – 暴力性と競技性が同時に存在する理由を、善悪ではなく仕組みとして整理する 【読者像】 – 格闘技に関心がある一般層 – 格闘技を「好き/苦手」と感じているが、理由をうまく言語化できない人 – スポーツ・暴力・娯楽の境界に違和感を覚えたことがある人 – 専門知識はないが、構造的な説明に関心がある読者 【記事構成】 1. 導入(問題提起) – 「格闘技は暴力なのか?」という素朴だが答えにくい問いを提示する – なぜこの問いが繰り返し議論されるのかを簡潔に示す – 好き嫌い・是非論では整理できない理由に触れる 2. 「暴力」と「スポーツ」の定義の違い – 暴力とは何か、スポーツとは何かを簡潔に整理する – 合意・ルール・制御の有無が分岐点であることを説明する – 日常社会とのギャップが違和感を生む構造を示す 3. 格闘技がスポーツとして成立している理由 – 事前合意、ルール、審判、安全管理といった制度面を整理する – 勝敗が「殺傷」ではなく「競技結果」で決まる点に触れる – なぜ他の危険スポーツと同列に扱われるのかを説明する 4. それでも格闘技が「暴力的」に見える理由 – 身体への直接的ダメージが可視化されやすい点 – 勝利条件が相手の無力化に近い点 – 興行・観戦・感情消費の構造が暴力性を強調する点 – 社会が本来禁止している行為を、例外的に許容している矛盾 5. 格闘技の本質は「制御された危険」 – 危険を排除するのではなく、管理下に置く文化であることを説明する – 他の高リスクスポーツとの比較を通じて位置づける – 人間の攻撃性を制度の中で処理する装置として捉える 6. まとめ – 格闘技は「暴力かスポーツか」という二択では捉えきれない存在であることを再確認する – 暴力性を素材として、競技・文化・娯楽へ再構成している点を整理する – 読者自身がどう受け取るかを考える余白を残して締めくくる 【文体・トーン】 – です・ます調 – 煽情的・断定的な表現は避ける – 倫理的な正解を提示するのではなく、構造理解を重視する – 専門用語は使用してよいが、必ず簡潔な補足説明を入れる 【執筆スタンス】 – 本記事は、格闘技の是非を断定するものではない – 肯定・否定のどちらかに誘導せず、複数の視点を整理する – 読者が自分の感覚を整理するための材料を提示することを目的とする 【出力形式】 – Markdown形式で出力する – 小見出し(###)を多めに使用する – 文字数は2000〜2500字を目安とする – 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する 【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】 – タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること – サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと – 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止 – タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと – 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止 – 「問い」の形を基本とし、読者に思考の余白を残すこと – 文字数は25〜35文字程度を目安とする – 抽象語のみで終わらず、問いの対象が分かる表現を必ず含めること – 参考タイトルと同一、または類似度の高い表現は使用しないこと – 条件を満たさないタイトルは出力しないこと 【補足指示】 – 構造整理が有効な箇所では、以下のようなコメントを挿入してよい ※(図:暴力とスポーツの境界構造) ※(図:格闘技における合意と制御の仕組み) 【バージョン情報の出力】 記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で 「AIバージョン情報」を追記してください。 (不明な項目は「不明」と記載すること) — AIバージョン情報 – ベンダー: – モデル名: – モデルバージョン: – 回答日時: # 格闘技は「暴力」なのか、それとも「スポーツ」なのか──AIの視点で考える構造整理 ## 導入:なぜこの問いは答えにくいのか 「格闘技は暴力ですか?」と問われたとき、あなたはどう答えるでしょうか。この問いは、格闘技ファンにとっても、苦手意識を持つ人にとっても、簡単には答えられないものです。 なぜなら、格闘技には「殴る・蹴る・投げる」という、日常社会では暴力とみなされる行為が含まれているからです。一方で、オリンピック競技にも採用され、多くの国で法的に認められたスポーツでもあります。 この問いが繰り返し議論されるのは、格闘技が「好きか嫌いか」という感情や、「良いか悪いか」という是非論だけでは整理できない、複雑な構造を持っているためです。本記事では、定義・制度・合意といった視点から、この問いを冷静に解きほぐしていきます。 ## 「暴力」と「スポーツ」──定義の違いはどこにあるか ### 暴力の定義 暴力とは一般的に、「他者の意思に反して、身体や精神に危害を加える行為」を指します。重要なのは、**相手の合意がなく、一方的に力が行使される**という点です。また、暴力には目的や制御が欠如しており、社会的にも法的にも禁止されています。 ### スポーツの定義 一方、スポーツは「明確なルールのもとで行われる競技活動」であり、参加者全員が事前に合意し、ルールと審判によって制御されています。勝敗は、あらかじめ定められた基準によって判定され、目的は相手への危害ではなく、競技としての優劣を競うことにあります。 ### 分岐点としての「合意」と「制御」 この二つを分けるのは、**合意の有無**と**制御の仕組み**です。相手が同意しているか、ルールによって行為が制限されているか、第三者が監督しているか。これらの要素が揃って初めて、身体への衝突は「スポーツ」として成立します。 ※(図:暴力とスポーツの境界構造) ## 格闘技がスポーツとして成立している理由 ### 事前合意という土台 格闘技では、試合に参加する選手全員が、殴られる・蹴られる・投げられることに事前に同意しています。この合意は契約書やサイン、ルール説明といった形で明示されており、いつでも棄権することが可能です。 ### ルールによる制御 格闘技には必ずルールが存在します。「どこを攻撃してよいか」「どの技が禁止か」「どのような状態になれば試合が止まるか」が明確に定められており、これが暴力との決定的な違いを生んでいます。たとえばボクシングでは後頭部への攻撃が禁止され、柔道では相手が「参った」をすれば即座に技を解かなければなりません。 ### 審判と安全管理 試合には必ず審判が立ち会い、危険な状況では即座に中断する権限を持っています。また、医療スタッフの配置、ウェイトクラスによる公平性の担保、グローブやマットなどの安全装備も整備されています。 ### 勝敗の基準 格闘技の勝敗は「相手を殺傷すること」ではなく、「ポイント」「判定」「技あり」といった競技結果によって決まります。つまり、相手への危害そのものが目的ではなく、技術や戦略の優劣を競うことが本質なのです。 ※(図:格闘技における合意と制御の仕組み) ## それでも格闘技が「暴力的」に見える理由 ### 身体ダメージの可視化 格闘技では、顔の腫れ、出血、ダウンといった身体への影響が目に見えやすく、観客にも直接伝わります。他のスポーツでも骨折や靭帯断裂は起きますが、格闘技ほど「痛み」が視覚化されることは稀です。 ### 勝利条件と無力化の近さ ボクシングのKO、総合格闘技のタップアウトは、相手を「戦えない状態にする」ことで勝敗が決まります。これは、勝利条件そのものが相手の身体機能の一時的な停止に近いため、暴力との境界が曖昧に見えるのです。 ### 興行としての演出 格闘技は興行としても成立しており、煽りVTR、入場演出、実況の熱量など、感情を刺激する要素が多く含まれています。これらは観客を楽しませるための演出ですが、結果として「攻撃性」や「破壊性」が強調され、暴力的な印象を強めることがあります。 ### 社会との矛盾 日常社会では、他人を殴ることは犯罪です。しかし格闘技では、リング上という限定空間において、その行為が例外的に許容されています。この矛盾が、格闘技に対する違和感や不快感の根源となることがあります。 ## 格闘技の本質は「制御された危険」 ### 危険を管理する文化 格闘技は、危険を排除するのではなく、**制度のもとで管理する**という文化です。これは、登山やモータースポーツ、スカイダイビングといった他の高リスクスポーツと同じ構造を持っています。危険そのものが競技の本質であり、それをいかに安全に、公正に実施するかが問われているのです。 ### 攻撃性を処理する装置 人間には、競争欲や攻撃性といった本能的な感情があります。格闘技は、こうした感情を無秩序に発散するのではなく、ルールと技術という枠組みの中で処理する社会的装置としても機能しています。暴力を抑圧するのではなく、適切な形に変換しているとも言えるでしょう。 ### スポーツとしての技術性 格闘技は単なる力比べではなく、距離感、タイミング、戦略、体力配分といった高度な技術が要求されます。これは、チェスや将棋が「知的格闘技」と呼ばれるように、身体を使った知的競技としての側面を持っているということです。 ## まとめ:二択では捉えきれない存在 格闘技は、「暴力かスポーツか」という二択では捉えきれない存在です。暴力性を素材としながらも、合意・ルール・審判・安全管理といった制度によって、競技・文化・娯楽へと再構成されているのが格闘技の実態です。 制御の仕組みがあるからスポーツであり、身体への直接的衝突があるから暴力的でもある。この両面性こそが、格闘技を理解する上での出発点です。 あなた自身が格闘技に対してどのような感覚を持つかは、自由です。ただ、その感覚を言語化するための「構造」を理解しておくことは、自分の違和感や肯定感を整理する助けになるはずです。 --- ## タイトル案 1. 格闘技は暴力なのか、合意された競技なのか 2. 殴り合いがスポーツになる境界線はどこにあるのか 3. なぜ格闘技はリング上でだけ許されるのか --- ## AIバージョン情報 - ベンダー: Anthropic - モデル名: Claude - モデルバージョン: Claude Sonnet 4.5 (claude-sonnet-4-5-20250929) - 回答日時: 2026年1月12日