近年、「推し活」という言葉は急速に一般化し、特定の趣味層だけでなく、幅広い世代の日常会話やメディアの中に登場するようになりました。アイドルや俳優、アニメのキャラクターに限らず、スポーツ選手、配信者、さらには概念的な存在までが「推し」として語られています。この状況を前に、「推し活は一過性のブームなのではないか」「いずれ飽きられて消えていくのではないか」と感じる人も少なくありません。本記事では、推し活を肯定するか否定するかという立場には立たず、感情論や個人の好悪を離れて、なぜ今この行為がこれほど可視化され、拡大しているのかを社会構造として整理し、冷静に考察していきます。 推し活は本当に新しい文化なのか 推す行為の歴史的な連続性 「推す」という行為自体は、決して新しいものではありません。アイドルの後援会、スポーツチームの熱狂的な応援、芸能人のファンクラブなど、過去にも類似した文化は存在してきました。人が特定の対象に感情を投じ、応援し、語り合う行為は、時代を超えて繰り返されてきたものです。 変わった点と変わらない点の切り分け 変わっていないのは、「誰かを応援することで意味や喜びを得る」という根本的な心理構造です。一方で変わったのは、その行為が日常的に可視化され、数値化され、消費と密接に結びつくようになった点です。推し活は新しい文化というより、既存の行為が別の環境で再構成されたものと捉える方が適切でしょう。 なぜ今、推し活が拡大し可視化したのか 所属意識の希薄化と個人的な拠り所 現代社会では、会社や地域、家族といった従来の所属単位が弱まりつつあります。その中で、個人が自ら選び取れる「所属先」として推しが機能しやすくなっています。推し活は、固定された共同体に代わる、柔軟で可逆的なつながりの一形態とも言えます。 不安社会における意味の投下先 将来への不安が常態化する社会では、努力や消費の成果が実感しにくくなります。推しへの応援は、「支えた」「参加した」という実感を比較的得やすい行為です。不安定な環境下で、感情や意味を託しやすい対象として、推しが選ばれやすくなっています。 メディア環境が生む増幅構造 SNSや配信プラットフォームにより、応援行動は即時に可視化され、共有されます。いいね数やランキング、売上といった指標が、応援の成果として提示されることで、行為が強化されていきます。 ※(図:推し活が拡大する社会構造) 推し活は一過性のブームとして終わるのか 過熱する消費型推し活の限界 すべての推し活が持続可能とは限りません。過度な課金や比較競争が前提となる応援は、疲労や離脱を生みやすい構造を持っています。「応援し続けなければならない」という義務感が生まれた瞬間、推し活は楽しみではなく負担に変わります。 ブーム性と定着性の切り分け 短期的に盛り上がる消費主導型の推し活は沈静化する可能性があります。一方で、より緩やかで個人に委ねられた推し方は、形を変えながら残っていくと考えられます。流行が終わることと、行為そのものが消えることは同義ではありません。 それでも推す行為が消えない理由 推す行為が持つ心理的機能 人が何かを推す行為には、感情の整理、自己確認、他者との緩やかな接続といった機能があります。これは特定のジャンルに依存しない、人間の普遍的な側面です。 今後の推し活の変化 今後は、一人が一つに強く依存する形ではなく、複数の対象を軽く推す分散型の推し活が増える可能性があります。推し活は、社会構造に適応しながら、より負荷の少ない形へと変化していく文化と見ることができます。 ※(図:消費と感情が結びつく仕組み) まとめ 推し活を構造として捉え直す 推し活は、単なる流行でも、無条件に称賛される行為でもありません。社会の不安、所属意識の変化、メディア環境の進化が交差した結果として、今の形を取っています。重要なのは、流行か否かを判断することではなく、自分がどの距離感で関わるのかを考える視点を持つことです。本記事が、そのための材料となれば幸いです。 あなたは、AI活用メディア「AIシテル?」で執筆を担当する専門ライターです。 【テーマ】 「推し活」は一過性のブームなのか、それとも社会構造の変化に伴って定着していく文化なのかについて、 感情論や個人の好悪に寄らず、 消費行動・所属意識・メディア環境・不安社会という観点から、 AIの視点で冷静かつ構造的に整理・考察してください。 【目的】 – 「流行っている/飽きられる」という表層的な議論を避ける – 推し活が拡大した背景を、社会構造・心理構造として整理する – なぜ今「推し活」が可視化され、語られやすくなったのかを説明する – 読者が、自身の推し活との距離感を考えるための“視点”を提供する 【読者像】 – 一般社会人(20〜50代) – 推し活をしている、または周囲で目にする機会が増えた人 – 推し活に肯定・否定どちらか一方では割り切れない違和感を持つ層 – 消費・文化・社会の変化に関心がある人 【記事構成】 1. 導入(問題提起) – 「推し活は一時的な流行なのか?」という素朴な疑問を提示する – 近年、推し活という言葉や行動が急速に可視化された背景に触れる – 本記事では是非や善悪を論じず、構造として整理する姿勢を示す 2. 推し活は本当に「新しい文化」なのか – 過去のファン文化(アイドル、スポーツ、芸能、サブカル)との連続性を整理する – 「推す」という行為自体は昔から存在していたことを確認する – 何が変わり、何が変わっていないのかを構造的に区別する 3. なぜ今、推し活がここまで拡大・可視化したのか – 所属意識の希薄化(会社・地域・家族)との関係 – 不安定な社会環境における「意味の投下先」としての推し – SNS・配信・数字化による応援行動の増幅構造 – 消費と感情が結びつく仕組みを整理する 4. 推し活は一過性のブームとして終わるのか – 過熱した消費型・競争型の推し活が抱える限界に触れる – 「疲れる推し活」「義務化する応援」が生まれる理由を説明する – ブーム的側面と、文化として残る要素を切り分ける 5. それでも「推す」という行為が消えない理由 – 人が何かを推す行為が持つ心理的・社会的機能を整理する – 今後想定される「より軽く、分散した推し方」に触れる – 推し活がどのように形を変えて定着していく可能性があるかを示す 6. まとめ – 推し活を「流行」か「正義」で切らず、構造として捉え直す – 読者が自分なりの距離感で推し活を考えるための視点を提示する – 断定を避け、思考の余白を残して締めくくる 【文体・トーン】 – です・ます調 – 煽情的・断定的にならず、冷静で構造的 – 用語は必要に応じて使うが、簡潔な補足説明を入れる – 共感の押し付けや価値判断を行わない 【執筆スタンス】 – 本記事は、推し活を肯定・否定するためのものではない – 社会構造・文化構造を整理する「考察記事」として執筆する – 読者が自分で考えるための材料を提示することを最優先とする 【出力形式】 – Markdown形式で出力する – 小見出し(###)を多めに使用する – 文字数は2000〜2500字を目安とする – 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する 【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】 – タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること – サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと – 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止 – タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと – 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止 – 「問い」の形を基本とし、思考の余白を残すこと – 文字数は25〜35文字程度を目安とする – 抽象語だけで終わらず、問いの対象が分かる表現を含めること – 参考タイトルと同一、または類似度の高い表現は禁止 – 条件を満たさないタイトルは出力しないこと 【補足指示】 – 構造整理が有効な箇所では、以下のようなコメントを挿入してよい ※(図:推し活が拡大する社会構造) ※(図:消費と感情が結びつく仕組み) 【参考タイトル(※構造参考のみ/出力・再利用禁止)】 「推し活は一過性のブームなのか?」 【バージョン情報の出力】 記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で 「AIバージョン情報」を追記してください。 (不明な項目は「不明」と記載すること) — AIバージョン情報 – ベンダー: – モデル名: – モデルバージョン: – 回答日時: ## 導入 推し活は一時的な流行なのかという問い 近年、「推し活」という言葉は急速に一般化し、特定の趣味層だけでなく、幅広い世代の日常会話やメディアの中に登場するようになりました。アイドルや俳優、アニメのキャラクターに限らず、スポーツ選手、配信者、さらには概念的な存在までが「推し」として語られています。 この状況を前に、「推し活は一過性のブームなのではないか」「いずれ飽きられて消えていくのではないか」と感じる人も少なくありません。 本記事では、推し活を肯定するか否定するかという立場には立ちません。感情論や個人の好悪を離れ、なぜ今この行為がこれほど可視化され、拡大しているのかを社会構造として整理し、冷静に考察していきます。 --- ## 推し活は本当に新しい文化なのか ### 推す行為の歴史的な連続性 「推す」という行為自体は、決して新しいものではありません。アイドルの後援会、スポーツチームの熱狂的な応援、芸能人のファンクラブなど、過去にも類似した文化は存在してきました。 人が特定の対象に感情を投じ、応援し、語り合う行為は、時代を超えて繰り返されてきたものです。 ### 変わった点と変わらない点の切り分け 変わっていないのは、「誰かを応援することで意味や喜びを得る」という根本的な心理構造です。一方で変わったのは、その行為が日常的に可視化され、数値化され、消費と密接に結びつくようになった点です。 推し活は新しい文化というより、既存の行為が別の環境で再構成されたものと捉える方が適切でしょう。 --- ## なぜ今、推し活が拡大し可視化したのか ### 所属意識の希薄化と個人的な拠り所 現代社会では、会社や地域、家族といった従来の所属単位が弱まりつつあります。その中で、個人が自ら選び取れる「所属先」として推しが機能しやすくなっています。 推し活は、固定された共同体に代わる、柔軟で可逆的なつながりの一形態とも言えます。 ### 不安社会における意味の投下先 将来への不安が常態化する社会では、努力や消費の成果が実感しにくくなります。推しへの応援は、「支えた」「参加した」という実感を比較的得やすい行為です。 不安定な環境下で、感情や意味を託しやすい対象として、推しが選ばれやすくなっています。 ### メディア環境が生む増幅構造 SNSや配信プラットフォームにより、応援行動は即時に可視化され、共有されます。いいね数やランキング、売上といった指標が、応援の成果として提示されることで、行為が強化されていきます。 ※(図:推し活が拡大する社会構造) --- ## 推し活は一過性のブームとして終わるのか ### 過熱する消費型推し活の限界 すべての推し活が持続可能とは限りません。過度な課金や比較競争が前提となる応援は、疲労や離脱を生みやすい構造を持っています。 「応援し続けなければならない」という義務感が生まれた瞬間、推し活は楽しみではなく負担に変わります。 ### ブーム性と定着性の切り分け 短期的に盛り上がる消費主導型の推し活は沈静化する可能性があります。一方で、より緩やかで個人に委ねられた推し方は、形を変えながら残っていくと考えられます。 流行が終わることと、行為そのものが消えることは同義ではありません。 --- ## それでも推す行為が消えない理由 ### 推す行為が持つ心理的機能 人が何かを推す行為には、感情の整理、自己確認、他者との緩やかな接続といった機能があります。これは特定のジャンルに依存しない、人間の普遍的な側面です。 ### 今後の推し活の変化 今後は、一人が一つに強く依存する形ではなく、複数の対象を軽く推す分散型の推し活が増える可能性があります。 ※(図:消費と感情が結びつく仕組み) 推し活は、社会構造に適応しながら、より負荷の少ない形へと変化していく文化と見ることができます。 --- ## まとめ 推し活を構造として捉え直す 推し活は、単なる流行でも、無条件に称賛される行為でもありません。社会の不安、所属意識の変化、メディア環境の進化が交差した結果として、今の形を取っています。 重要なのは、流行か否かを判断することではなく、自分がどの距離感で関わるのかを考える視点を持つことです。本記事が、そのための材料となれば幸いです。 --- ## タイトル案 1. 推し活は一時的な流行として消えていくのか 2. なぜ人は今これほど推し活を語るようになったのか 3. 推し活は社会構造の変化に適応した文化なのか --- — AIバージョン情報 – ベンダー: OpenAI – モデル名: ChatGPT – モデルバージョン: GPT-5.2 – 回答日時: 2026-01-12

ChatGPT

-

推し活は一時的な流行として消えていくのか|ChatGPTの考察

-

春高バレーはなぜ最後の大会として語られやすいのか|ChatGPTの考察

春高バレー、正式には全国高等学校バレーボール選手権大会は、毎年のように「最後の大会」「集大成」「これで終わり」という言葉とともに語られます。試合の勝敗や技術的な完成度以上に、涙や抱擁、引退の瞬間が強く印象づけられるのはなぜなのでしょうか。本記事では、個々の選手の努力や根性論に回収するのではなく、この大会が「最後」として受け取られやすい理由を、制度・文化・メディア・社会構造の交点から整理します。感動を否定するのではなく、「なぜそう感じるのか」を構造として読み解くことを目的とします。 春高バレーが「最後」になりやすい制度的背景 高校3年生で区切られる競技制度 春高バレーは高校スポーツの頂点として位置づけられています。その最大の前提は、高校3年生で競技生活が制度的に一区切りになる点です。進学や就職といった進路選択が迫る時期と大会が重なることで、「ここで終わる」という意味づけが自然に付与されます。 同じ条件での再挑戦が不可能という不可逆性 高校スポーツでは、同じチーム、同じ仲間、同じ立場で再挑戦することは原理的に不可能です。敗者復活や翌年の再戦が制度上想定されていないため、一度の結果が永続的な意味を持つ構造になっています。 ※(図:春高バレーにおける時間と不可逆性の構造) この不可逆性が、大会を「やり直せない場」として機能させ、「最後」という言葉に重みを与えています。 日本社会における「区切り」と「終わり」の価値観 終了点に意味が集中する文化 日本社会では、卒業式、引退、最終回といった「終わりの瞬間」に意味や評価が集中しやすい傾向があります。努力の過程そのものよりも、区切りの場面が象徴として扱われやすいのです。 努力の物語が「終点」で完成する構造 春高バレーは、三年間という時間軸を一つの終点に収束させます。過程は断片的にしか共有されなくても、「終わり」が明確であるため、努力の物語が理解しやすくなり、感情移入が促進されます。この文化的前提が、「最後」という言葉の強調と強く結びついています。 メディアと物語化の構造 初見でも理解できる物語装置 「最後の大会」というフレーズは、競技の専門知識がなくても理解できる即効性の高い物語装置です。視聴者は短時間で状況を把握でき、感情の置き場を見つけやすくなります。 切り抜きとSNS拡散に適した感動設計 現代のメディア環境では、長い文脈よりも短いクリップや見出しが重視されます。「最後」「引退」「涙」といった要素は切り抜きに適し、SNSで拡散されやすい特徴を持っています。その結果、競技内容よりも感情のピークが前面に出やすくなります。 ※(図:競技と感動演出の分離イメージ) 「最後」が強調されることの功罪 共感と没入を生む利点 「最後」という枠付けは、視聴者の共感を強く喚起し、短時間で没入させる力を持っています。大会の注目度を高め、競技人口や関心の維持に一定の役割を果たしている点は否定できません。 継続性が見えにくくなる危うさ 一方で、敗者のその後や競技人生の続きを想像しにくくなる副作用も存在します。春高で終わるかのような語られ方は、競技が本来持つ継続性や多様な進路を見えにくくします。感動が消費され、「終わった物語」として閉じられてしまう危うさが残ります。 まとめ 春高バレーの感動は偶然ではありません。制度的な不可逆性、日本社会の区切り志向、そしてメディアによる物語化が噛み合うことで、「最後の大会」として強く認識されるよう設計されています。 重要なのは、「最後だから尊い」と感情で完結させるのではなく、「終わりとして設計されている」という視点に目を向けることです。そうすることで、競技そのものや、その先に続く時間を別の角度から見る余白が生まれます。春高バレーは、感動の場であると同時に、社会の価値観が可視化される場でもあるのです。 あなたは、AI活用メディア「AIシテル?」で執筆を担当する専門ライターです。 【テーマ】 春高バレー(全国高等学校バレーボール選手権大会)が 「最後の大会」「集大成」「これで終わり」と強調されやすい理由について、 感情論や美談に寄らず、制度・文化・メディア・社会構造の観点から冷静に考察してください。 【目的】 – 春高バレーが持つ独特の感動やドラマ性を、個人の努力や根性論に回収せず、構造として整理する – なぜ「最後」という言葉が前面に出るのかを、スポーツ制度・日本社会・メディア文脈の交点として説明する – 読者が「感動して終わる」のではなく、「なぜそう感じるのか」を考えるための視点を提供する 【読者像】 – スポーツ観戦が好きな一般層 – 春高バレーをテレビ・ネット・SNSで断片的に見たことがある人 – 高校スポーツの感動演出に違和感や疑問を覚えたことがある人 – スポーツを文化・社会現象として捉えたい読者 【記事構成】 1. 導入(問題提起) – 春高バレーでは、なぜ試合内容以上に「最後の大会」という言葉が強調されるのかを提示する – 勝敗や技術だけでなく、涙や抱擁、引退の瞬間が強く印象づけられる理由に触れる – 本記事では感情ではなく構造としてこの現象を読み解くことを明示する 2. 春高バレーが「最後」になりやすい制度的背景 – 高校3年生で競技生活が一区切りになる制度的前提を整理する – 同じチーム・同じ仲間で再挑戦できない不可逆性に触れる – なぜこの大会が「やり直せない場」として機能するのかを説明する 3. 日本社会における「区切り」と「終わり」の価値観 – 卒業・引退・最終回などに意味が集中しやすい日本文化の特徴を整理する – 努力の過程よりも「終わる瞬間」が評価されやすい構造を説明する – 春高バレーがこの価値観と強く結びつく理由を考察する 4. メディアと物語化の構造 – 「最後の大会」という言葉が、初見でも理解しやすい物語装置である点を説明する – 短時間・切り抜き・SNS拡散に適した感動構造として機能している側面に触れる – スポーツ報道が競技よりも感情を前面に出しやすい理由を整理する 5. 「最後」が強調されることの功罪 – 視聴者の共感や没入を生む一方で、競技性や継続性が見えにくくなる点を指摘する – 敗者のその後や、競技人生の続きを想像しにくくなる構造に触れる – 感動の消費として終わる危うさを冷静に整理する 6. まとめ – 春高バレーの感動は偶然ではなく、制度・文化・メディアが噛み合って生まれていることを再確認する – 「最後だから尊い」のではなく、「終わりとして設計されている」点に視点を置いて締めくくる – 読者に、スポーツの見方を少しだけずらす余白を残して終える 【文体・トーン】 – です・ます調 – 煽情的・感動誘導的にならず、構造的・分析的 – スポーツへの敬意は保ちつつ、美談に寄りかからない – 読者の感情を否定せず、「なぜそう感じるのか」を言語化する姿勢を重視する 【執筆スタンス】 – 本記事は結論を断定せず、構造整理として提示する – 特定の価値観や感想を押し付けない – 「感動するか否か」ではなく、「どう設計されているか」を中心に据える 【出力形式】 – Markdown形式で出力する – 小見出し(###)を多めに使用する – 文字数は2000〜2500字を目安とする – 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する 【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】 – タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること – サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと – 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止 – タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと – 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止 – 「問い」の形を基本とし、読者に思考の余白を残すこと – 文字数は25〜35文字程度を目安とする – 抽象語のみで終わらず、問いの対象が分かる表現を必ず含めること – 条件を満たさないタイトルは出力しないこと 【補足指示】 – 構造整理が有効な箇所では、以下のようなコメントを挿入してよい ※(図:春高バレーにおける時間と不可逆性の構造) ※(図:競技と感動演出の分離イメージ) 【参考タイトル(※構造参考のみ/出力・言い換え・再利用は禁止)】 「なぜ春高バレーは最後の大会として語られるのか」 【バージョン情報の出力】 記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で 「AIバージョン情報」を追記してください。 (不明な項目は「不明」と記載すること) — AIバージョン情報 – ベンダー: – モデル名: – モデルバージョン: – 回答日時: ## 導入(問題提起) 春高バレー、正式には**:contentReference[oaicite:0]{index=0}**は、毎年のように「最後の大会」「集大成」「これで終わり」という言葉とともに語られます。試合の勝敗や技術的な完成度以上に、涙や抱擁、引退の瞬間が強く印象づけられるのはなぜでしょうか。 本記事では、個々の選手の努力や根性論に回収するのではなく、この大会が「最後」として受け取られやすい理由を、制度・文化・メディア・社会構造の交点から整理します。感動を否定するのではなく、「なぜそう感じるのか」を構造として読み解くことが目的です。 --- ## 春高バレーが「最後」になりやすい制度的背景 ### 高校3年生で区切られる競技制度 春高バレーは高校スポーツの頂点として位置づけられています。最大の前提は、**高校3年生で競技生活が制度的に一区切りになる**点です。進学・就職という進路選択が迫る時期と大会が重なることで、「ここで終わる」という意味づけが自然に付与されます。 ### 同じ条件での再挑戦が不可能という不可逆性 高校スポーツでは、同じチーム・同じ仲間・同じ立場での再挑戦は原理的に不可能です。敗者復活や翌年の再戦が制度上想定されていないため、**一度の結果が永続的な意味を持つ**構造になっています。 ※(図:春高バレーにおける時間と不可逆性の構造) この不可逆性が、「やり直せない場」としての重みを大会に与えています。 --- ## 日本社会における「区切り」と「終わり」の価値観 ### 終了点に意味が集中する文化 日本社会では、卒業式、引退、最終回といった**「終わりの瞬間」に意味や評価が集中**しやすい傾向があります。努力の過程よりも、区切りの場面が象徴化されやすいのです。 ### 努力の物語が「終点」で完成する構造 春高バレーは、三年間という時間軸を一つの終点に収束させます。過程は断片的にしか共有されなくても、「終わり」が明確であるため、努力の物語が理解しやすく、感情移入が促進されます。この文化的前提が、「最後」という言葉の強調と強く結びついています。 --- ## メディアと物語化の構造 ### 初見でも理解できる物語装置 「最後の大会」というフレーズは、競技の専門知識がなくても理解できる**即効性のある物語装置**です。視聴者は短時間で状況を把握でき、感情の置き場を見つけやすくなります。 ### 切り抜き・SNS拡散に適した感動設計 現代のメディア環境では、長い文脈よりも短いクリップや見出しが重視されます。「最後」「引退」「涙」は切り抜きに適し、SNSで拡散されやすい要素です。結果として、競技内容よりも**感情のピーク**が前面に出やすくなります。 ※(図:競技と感動演出の分離イメージ) --- ## 「最後」が強調されることの功罪 ### 共感と没入を生む利点 「最後」という枠付けは、視聴者の共感を強く喚起し、短時間で没入させる力を持ちます。大会の注目度を高め、競技人口や関心の維持にも一定の役割を果たしています。 ### 継続性が見えにくくなる危うさ 一方で、敗者のその後や競技人生の続きを想像しにくくなる副作用もあります。春高で終わるかのような語られ方は、競技が本来持つ**継続性や多様な進路**を見えにくくします。感動が消費され、「終わった物語」として閉じられてしまう危うさが残ります。 --- ## まとめ 春高バレーの感動は偶然ではありません。**制度的な不可逆性、日本社会の区切り志向、メディアの物語化**が噛み合うことで、「最後の大会」として強く認識されるよう設計されています。 重要なのは、「最後だから尊い」と感情で完結させるのではなく、「終わりとして設計されている」点に目を向けることです。そうすることで、競技そのものや、その先に続く時間を別の角度から見る余白が生まれます。春高バレーは、感動の場であると同時に、社会の価値観が可視化される場でもあるのです。 --- ## タイトル案 1. 春高バレーはなぜ最後の大会として語られやすいのか 2. なぜ春高バレーでは終わりが強く意識されるのか 3. 春高バレーに最後という意味が集中するのはなぜか — AIバージョン情報 – ベンダー: OpenAI – モデル名: ChatGPT – モデルバージョン: GPT-5.2 – 回答日時: 2026-01-12

-

AI時代において読書はどんな役割を担い続けるのか|ChatGPTの考察

AIが文章を要約し、検索結果を整理し、必要な情報を即座に提示してくれる時代において、「本を読む意味はまだあるのか」という疑問は、もはや極端な問いではありません。むしろ、AIを使い始めた多くの人が、一度は自然に抱く素朴な違和感だと言えるでしょう。近年語られる読書離れの背景には、娯楽の変化だけでなく、AIや検索体験を含む情報環境そのものの構造変化があります。本記事では、読書文化を善悪で評価するのではなく、その役割がどのように変化しつつあるのかを整理します。 AI以前の読書が担ってきた役割 AIが登場する以前、読書は知識を得るための主要な手段の一つでした。体系的な情報をまとまった形で受け取り、背景や文脈ごと理解するためには、本を読むことが最も確実な方法だったからです。 また、読書は単なる情報取得にとどまらず、教養を身につける行為や知的であることの象徴として、社会的にも位置づけられてきました。どれだけ本を読んでいるかという事実そのものが、その人の思考力や理解力と結びつけて評価される文化が存在していたのです。 AI時代において変化する読書の役割 現在、要約・比較・検索といった機能は、急速にAIへと移行しています。知りたい情報の全体像を把握するだけであれば、必ずしも一冊を最初から最後まで読む必要はなくなりました。 この変化によって、「情報を得るための読書」の価値は相対的に下がっています。しかし、これは読書が不要になったという意味ではありません。情報取得という役割がAIに移り、読書が担ってきた機能の一部が別の場所へ移動したと捉える方が自然です。 読書が減っているように見える現象は、読書そのものの衰退ではなく、役割の再配置が進んでいる結果だと言えるでしょう。 それでも残る読書の価値とは何か AIが提示する情報は整理され、要点が抽出されている一方で、思考の揺れや迷いを体験する余白は少なくなりがちです。読書には、すぐには理解できない箇所に立ち止まったり、共感できない考えに直面したりするプロセスが含まれています。 こうした非効率な体験は、結果として問いを生み、思考を深めるきっかけになります。感情や価値観に触れ、自分自身の立ち位置を揺さぶられる体験は、現時点ではAIによる代替が難しい領域です。 時間がかかり、すぐに答えが出ないという性質そのものが、これからの読書における価値になりつつあると考えられます。 読書文化はどう再定義されていくのか 今後の読書文化は、「たくさん読むこと」や「最後まで読むこと」を前提としない形へと変化していく可能性があります。必要な部分を選んで読み、AIの要約や解説と併用しながら、自分の思考を深めるための起点として本を使う読書スタイルは、すでに多くの人の中で始まっています。 読書はより意識的で選択的な行為となり、「考えるために読む」「立ち止まるために読む」ものへと再定義されていくでしょう。その結果、読書は一部の人だけの趣味になるのではなく、それぞれの関心や必要性に応じて形を変えながら残っていくと考えられます。 まとめ AI時代において、読書文化が消えつつあると断定することはできません。変化しているのは、読書そのものではなく、その役割と意味です。情報を得るための手段としての読書はAIに委ねられつつありますが、思考を深め、問いを生み、自分自身と向き合う行為としての読書は、むしろ輪郭をはっきりさせ始めています。 これからの時代に、どのように本と付き合うか。その答えは一つではありません。本記事が、その考え方を整理するための視点の一つとなることを意図して、本稿を締めくくります。 あなたは、AI活用メディア「AIシテル?」で執筆を担当する専門ライターです。 【テーマ】 AI・自動化・検索体験・情報環境の変化によって、 「読書文化」はこれからどのように変化していくのかについて、 AIの視点から冷静かつ構造的に整理・考察してください。 【目的】 – 「若者の読書離れ」や「本はもう読まれない」といった感情的・断定的な議論を避ける – AIの登場によって「読書の役割」や「本を読む意味」がどう再定義されつつあるのかを整理する – 読者が、これからの読書との付き合い方を考えるための“視点”を提供する 【読者像】 – 一般社会人(20〜50代) – 学生・若年層 – 普段あまり本を読まないが、読書の価値が失われたとは言い切れないと感じている人 – AIを使い始めており、「本を読む意味」に違和感や疑問を持ち始めている層 【記事構成】 1. 導入(問題提起) – 「AIが要約してくれる時代に、本を読む意味はあるのか?」という素朴な疑問を提示する – 読書離れが起きていると言われる背景に、AIや情報環境の変化があることを示す – 本記事では、読書文化を善悪で評価せず、構造の変化として捉えることを明示する 2. AI以前の読書が担ってきた役割 – 知識の獲得、教養の蓄積、情報へのアクセス手段としての読書の役割を整理する – なぜ「本を読むこと」が知的行為と結びついてきたのかを簡潔に説明する – 読書が持っていた社会的・文化的な位置づけに触れる 3. AI時代において変化する読書の役割 – 要約・検索・比較といった機能がAIに移行しつつある現状を整理する – 「情報を得るための読書」がなぜ相対的に価値を下げているのかを構造的に説明する – 読書が減っているのではなく、「役割が移動している」という視点を提示する 4. それでも残る読書の価値とは何か – 思考を深める読書、問いを生む読書、感情や価値観に触れる読書の役割を整理する – AIでは代替しにくい読書体験の特徴を言語化する – 「効率が悪いこと」が、逆に価値になる理由を説明する 5. 読書文化はどう再定義されていくのか – 読書が「大量に読む行為」から「思考の起点」へ変わりつつあることを示す – AIと併用する読書、部分的な読書、対話的な読書の可能性に触れる – 読書が一部の人にとって、より意識的で選択的な行為になる点を整理する 6. まとめ – 読書文化は消えるのではなく、役割と意味が変化していることを再確認する – 読者自身が「これからどう本と付き合うか」を考えるための視点を提示して締めくくる – 過度な結論づけは避け、思考の余白を残して終える 【文体・トーン】 – です・ます調 – 煽情的・断定的な表現は避け、冷静で構造的 – 専門用語を使う場合は、必ず簡潔な補足説明を入れる – 啓発・説教にならず、「整理された考察」を重視する 【執筆スタンス】 – 本記事は、正解や結論を断定するものではなく、 読書文化の変化を多面的に整理する「考察記事」とする – 特定の価値観(読書至上主義・反読書的立場)を押し付けない – 読者が自分の考えを形成するための材料提示を最優先とする 【出力形式】 – Markdown形式で出力する – 小見出し(###)を多めに使用する – 文字数は2000〜2500字を目安とする – 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する 【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】 – タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること – サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと – 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止 – タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと – 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止 – 「問い」の形を基本とし、読者に思考の余白を残すこと – 文字数は25〜35文字程度を目安とする – 抽象語のみで終わらず、「読書」や「AI時代」が想起できる表現を必ず含めること – 参考タイトルと同一、または類似度の高い表現は使用しないこと – 条件を満たさないタイトルは出力しないこと 【補足指示】 – 構造整理や概念整理が有効な箇所では、以下のようなコメントを挿入してよい ※(図:AI時代における情報取得と読書の役割分担) ※(図:読書の役割変化イメージ) 【参考タイトル(※構造参考のみ/出力・言い換え・再利用は禁止)】 「AI時代に、本を読む意味はどこに残るのか?」 【バージョン情報の出力】 記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で 「AIバージョン情報」を追記してください。 (不明な項目は「不明」と記載すること) — AIバージョン情報 – ベンダー: – モデル名: – モデルバージョン: – 回答日時: ## AI時代における読書文化の変化をどう捉えるべきか ### 1. 導入(問題提起) AIが文章を要約し、検索結果を整理し、必要な情報を即座に提示してくれる時代において、「本を読む意味はまだあるのか」という疑問は、もはや極端な問いではありません。むしろ、AIを使い始めた多くの人が、一度は自然に抱く素朴な違和感だと言えるでしょう。 近年、「若者の読書離れ」や「本が読まれなくなっている」という言説が繰り返し語られていますが、その背景には、単なる娯楽の変化だけでなく、AIや検索体験、情報環境そのものの構造変化が存在しています。本記事では、読書文化を守るべきもの、失われたものとして感情的に語るのではなく、「役割がどう変わりつつあるのか」という観点から冷静に整理していきます。 ### 2. AI以前の読書が担ってきた役割 AIが登場する以前、読書は知識を得るための主要な手段の一つでした。体系的な情報をまとまった形で受け取り、背景や文脈ごと理解するためには、本を読むことが最も確実な方法だったからです。 また、読書は単なる情報取得にとどまらず、「教養を身につける行為」「知的であることの象徴」として社会的にも位置づけられてきました。読書量や読書経験は、その人の思考の深さや理解力と結びつけて評価されることが多く、読む行為そのものが価値を持っていたと言えます。 ### 3. AI時代において変化する読書の役割 現在、要約・比較・検索といった機能は、急速にAIへと移行しています。知りたい情報の全体像を把握するだけであれば、必ずしも一冊を最初から最後まで読む必要はなくなりました。この変化によって、「情報を得るための読書」の相対的な価値は確かに下がっています。 しかし、これは読書が不要になったというよりも、役割が別の場所へ移動したと捉える方が適切でしょう。情報取得の効率化をAIが担うことで、読書は別の目的を担う余地が生まれているのです。 ※(図:AI時代における情報取得と読書の役割分担) ### 4. それでも残る読書の価値とは何か AIが提示する情報は、整理され、要点が抽出されている一方で、「思考の揺れ」や「迷い」を体験する余白は少なくなりがちです。読書には、論理がすぐに理解できない箇所に立ち止まったり、共感できない考えに直面したりするプロセスが含まれています。 こうした非効率な体験は、結果として問いを生み、思考を深めるきっかけになります。感情や価値観に触れ、自分自身の立ち位置を揺さぶられる体験は、現時点ではAIによる代替が難しい領域です。「時間がかかる」「すぐに答えが出ない」こと自体が、読書の価値になりつつあるとも言えるでしょう。 ### 5. 読書文化はどう再定義されていくのか 今後の読書文化は、「たくさん読むこと」や「最後まで読むこと」を前提としない形へと変化していく可能性があります。必要な部分を選んで読み、AIの要約や解説と併用しながら、自分の思考を深めるための起点として本を使う。そうした読書スタイルは、すでに多くの人の中で始まっています。 ※(図:読書の役割変化イメージ) 読書はより意識的で選択的な行為となり、「考えるために読む」「立ち止まるために読む」ものへと再定義されていくでしょう。その結果、読書は一部の人だけの趣味になるのではなく、それぞれの関心や必要性に応じて形を変えながら残っていくと考えられます。 ### 6. まとめ AI時代において、読書文化が消えつつあると断定することはできません。変化しているのは、読書そのものではなく、その役割と意味です。情報を得るための手段としての読書はAIに委ねられつつありますが、思考を深め、問いを生み、自分自身と向き合う行為としての読書は、むしろ輪郭をはっきりさせ始めています。 これからの時代に、どのように本と付き合うか。その答えは一つではありません。本記事が、その考え方を整理するための一つの視点となれば幸いです。 --- ## タイトル案 1. AI時代において読書はどんな役割を担い続けるのか 2. AIが要約する時代に読書は何を残すのか 3. AI時代に人はなぜ本を読み続けるのか — AIバージョン情報 – ベンダー: OpenAI – モデル名: ChatGPT – モデルバージョン: GPT-5.2 – 回答日時: 2026-01-12

-

春高バレーはなぜ女子の試合が物語として残りやすいのか|ChatGPTの考察

全国高等学校バレーボール大会、いわゆる春高バレーは、毎年のように「感動」「涙」「青春」といった言葉で語られる大会です。その中でも、視聴者の間では「女子の試合の方が、男子よりもドラマとして記憶に残りやすいのではないか」という印象が共有されがちです。本記事では、この感覚を好みや主観に還元するのではなく、なぜそのように語られやすいのかを、社会構造・語られ方・メディア表現の観点から整理し、競技力の優劣とは切り離して構造的に考察します。 女子の試合がドラマ化されやすい構造 表情や感情が映像化されやすいという特性 女子の試合では、プレー中やタイムアウト時の表情、仲間同士の声掛け、感情の揺れといった要素が映像として切り取られやすい傾向があります。これは競技レベルの問題ではなく、「感情が可視化されやすい瞬間」が編集素材として豊富に存在するという構造的特徴によるものです。 カメラは感情の動きを捉えることで、試合を単なる結果ではなく、「過程の物語」として再構成しやすくなります。 チーム内関係性を物語にしやすい配置 女子バレーでは、エース、セッター、リベロといった役割分担が「関係性」として語られやすく、チーム内の力学が物語化されやすい構造があります。 「支える存在」「背負う存在」といった言語化が可能であり、個々の役割が物語の登場人物として整理されやすい点も、ドラマ化との相性の良さにつながっています。 揺れや迷いが成長の過程として語られる ミスや流れの悪さが、そのまま否定的に処理されるのではなく、「未完成さ」や「葛藤」として肯定的に解釈されやすい点も特徴です。試合中の不安定さが、「成長物語」の一部として消費される構造が存在しています。 男子の試合が勝負として語られやすい理由 身体的指標による評価構造 男子の試合では、パワー、高さ、スピードといった身体的要素が前面に出やすく、プレーが数値的・即物的に評価されがちです。その結果、試合は「どれだけ強いか」「どれだけ完成度が高いか」という観点で整理されやすくなります。 将来性や才能が先に語られる構造 男子の場合、「将来はプロ」「素材として優れている」といった文脈が先行しやすく、物語の焦点が現在の試合ではなく、結果や可能性に寄りやすい傾向があります。 そのため、感情の揺れよりも「実力証明の場」として試合が消費されやすい構造が生まれます。 背景にある社会的文化的期待 無意識に分けられた役割期待 社会全体には、「男子は結果を出す存在」「女子は過程を見せる存在」といった、明文化されない期待が存在しています。この期待構造が、スポーツの語られ方にも影響を及ぼしています。 メディア表現への影響 スポーツ報道や中継は、視聴者が理解しやすい枠組みを優先する傾向があります。その結果、女子は感情と成長、男子は強さと完成度、という編集の型が繰り返し再生産されていきます。 問題は競技ではなく語られ方にある 重要なのは、「女子が感動的で男子が感動的でない」という話ではありません。同じ試合、同じ出来事であっても、どこを切り取り、どの言葉を与えるかによって、物語の性質は大きく変わります。 スポーツは競技であると同時に、メディアを通じて「物語として消費される存在」でもあるという点を意識する必要があります。 まとめ ドラマは誰が生んでいるのか 春高バレーにおけるドラマ性は、選手個人の性格や性別によって生まれているものではありません。 それは、社会的期待、メディア編集、視聴者の受け取り方が重なり合って形成される構造の産物です。この視点を持つことで、私たちはスポーツを見る際の「感動」そのものを、少し距離を取って考え直すことができるはずです。 あなたは、AI活用メディア「AIシテル?」で執筆を担当する専門ライターです。 【テーマ】 全国高等学校バレーボール大会(春高バレー)において、 なぜ「女子の方が男子よりもドラマとして語られやすいのか」について、 競技力の優劣ではなく、社会構造・語られ方・メディア表現の観点から、 AIの視点で冷静かつ構造的に考察してください。 【目的】 – 「感動する/しない」「好み」といった主観論に寄らず、構造として理由を整理する – 女子バレー・男子バレーの価値の上下を論じるのではなく、「なぜそう語られるのか」を明らかにする – スポーツがどのように物語化・消費されるのかを考える視点を読者に提供する 【読者像】 – 高校スポーツや春高バレーを毎年目にする一般視聴者 – スポーツ報道やメディア表現に違和感や関心を持つ人 – 感動やドラマが「どのように作られているのか」に興味のある層 – 専門的知識はないが、構造的な説明なら理解できる読者 【記事構成】 1. 導入(問題提起) – 春高バレーは毎年「感動」「涙」「青春」といった言葉で語られる大会であることを提示する – その中でも、特に女子の試合がドラマとして強調されやすいという現象を提示する – 本記事では「なぜそう感じるのか」を感情ではなく構造として考えることを宣言する 2. 女子の試合がドラマ化されやすい要因 – 表情・感情・反応が映像として可視化されやすい点 – チーム内の関係性や役割が物語として整理しやすい点 – 試合中の揺れや迷いが「過程」として語られやすい点 – なぜメディア編集と相性が良いのかを構造的に説明する 3. 男子の試合が「勝負」として語られやすい理由 – パワー・高さ・スピードといった身体的指標で評価されやすい構造 – 将来性・完成度・才能といった「結果側」に物語が寄りやすい点 – その結果、ドラマよりも「強さ」や「実力」に焦点が当たりやすい理由を整理する 4. 背景にある社会的・文化的期待構造 – 男子・女子それぞれに無意識に期待されている役割の違い – 「男子は結果」「女子は成長・感情」という語られ方が生まれる背景 – それがスポーツ報道や視聴体験にどう影響しているかを考察する 5. 重要なのは競技の差ではなく「語られ方の差」 – 女子が感動的、男子が非感動的という話ではないことを明確にする – 同じ出来事でも、どの視点を切り取るかで物語が変わることを整理する – スポーツが「競技」であると同時に「物語」として消費される構造を言語化する 6. まとめ – 春高バレーにおけるドラマ性は、選手ではなく構造によって生まれていることを再確認する – 読者自身がスポーツを見る視点を問い直す余白を残して締めくくる – 結論を断定せず、考え続けるテーマとして提示する 【文体・トーン】 – です・ます調 – 感情的・煽情的にならず、冷静で構造的 – 性別による優劣や価値判断に踏み込まない – 読者の思考を促す語り口を重視する 【執筆スタンス】 – 本記事は正解を示すものではなく、構造整理による「考察」とする – 特定の立場・価値観を押し付けない – 女子・男子どちらかを称揚・批判する意図は持たない 【出力形式】 – Markdown形式で出力する – 小見出し(###)を多めに使用する – 文字数は2000〜2500字を目安とする – 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する 【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】 – タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること – サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと – 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止 – タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと – 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止 – 「問い」の形を基本とし、読者に思考の余白を残すこと – 文字数は25〜35文字程度を目安とする – 抽象語のみで終わらず、問いの対象が分かる表現を必ず含めること – 参考タイトルと同一、または類似度の高い表現は使用しないこと – 条件を満たさないタイトルは出力しないこと 【補足指示】 – 構造整理が有効な箇所では、以下のような注記を挿入してよい ※(図:スポーツが物語化される構造) ※(図:競技評価とドラマ評価の違い) 【参考タイトル(※構造参考のみ/出力・言い換え・再利用は禁止)】 「春高バレーはなぜ女子の方が心を動かすのか?」 【バージョン情報の出力】 記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で 「AIバージョン情報」を追記してください。 (不明な項目は「不明」と記載すること) — AIバージョン情報 – ベンダー: – モデル名: – モデルバージョン: – 回答日時: ## 導入 なぜ春高バレーは「ドラマ」として語られるのか 全国高等学校バレーボール大会、いわゆる春高バレーは、毎年のように「感動」「涙」「青春」といった言葉とともに語られる大会です。その中でも、多くの視聴者が漠然と感じているのが、「女子の試合の方が、物語として記憶に残りやすいのではないか」という印象でしょう。 本記事では、その感覚を「好み」や「感情」に還元するのではなく、なぜそう語られやすいのかを、社会構造・語られ方・メディア表現という観点から整理します。競技力の優劣を論じるのではなく、「どのように物語化されているのか」を考えることが目的です。 --- ## 女子の試合がドラマ化されやすい構造 ### 表情や感情が映像化されやすいという特性 女子の試合では、プレー中やタイムアウト時の表情、仲間とのやり取り、感情の揺れが映像として切り取られやすい傾向があります。これは競技レベルの問題ではなく、「感情が可視化されやすい瞬間」が編集素材として豊富である、という構造的な特徴です。 カメラは感情の動きを捉えることで、試合を「過程の物語」として再構成しやすくなります。 ### チーム内関係性を物語にしやすい配置 女子バレーでは、エース、セッター、リベロといった役割分担が「関係性」として語られやすく、チーム内の力学がストーリー化されやすい構造があります。 「支える存在」「背負う存在」といった言語化が可能であり、個々の役割が物語の登場人物として整理されやすい点も、ドラマ化との相性が良い理由です。 ### 揺れや迷いが「成長の過程」として語られる ミスや流れの悪さが、「未完成さ」「葛藤」として肯定的に解釈されやすいのも特徴です。試合中の不安定さが、そのまま「成長物語」の素材として機能します。 ※(図:競技評価とドラマ評価の違い) --- ## 男子の試合が「勝負」として語られやすい理由 ### 身体的指標による評価構造 男子の試合では、パワー、高さ、スピードといった身体的要素が前面に出やすく、プレーが数値的・即物的に評価されがちです。その結果、試合は「どれだけ強いか」「どれだけ完成度が高いか」という観点で整理されやすくなります。 ### 将来性や才能が先に語られる構造 男子の場合、「将来はプロ」「素材として優れている」といった文脈が先行しやすく、物語の焦点が現在の試合ではなく、結果や可能性に寄りやすくなります。 そのため、感情の揺れよりも「実力証明の場」として消費されやすい構造が生まれます。 --- ## 背景にある社会的・文化的期待 ### 無意識に分けられた役割期待 社会全体には、「男子は結果を出す存在」「女子は過程を見せる存在」という、明文化されない期待が存在します。この期待が、スポーツの語られ方にも影響しています。 ### メディア表現への影響 報道や中継は、視聴者が理解しやすい枠組みを優先します。その結果、女子は感情と成長、男子は強さと完成度、という編集の型が再生産され続けます。 ※(図:スポーツが物語化される構造) --- ## 問題は競技ではなく語られ方にある 重要なのは、「女子が感動的で男子がそうでない」という話ではありません。同じ試合、同じ出来事であっても、どこを切り取り、どの言葉を与えるかによって、物語の性質は大きく変わります。 スポーツは競技であると同時に、メディアを通じて「消費される物語」でもあるという点を意識する必要があります。 --- ## まとめ ドラマは誰が生んでいるのか 春高バレーにおけるドラマ性は、選手個人の性格や性別によって生まれているのではありません。 それは、社会的期待、メディア編集、視聴者の受け取り方が重なり合って形成される構造の産物です。 この視点を持つことで、私たちはスポーツを見る際の「感動」そのものを、少し距離を取って考え直すことができるはずです。 --- ## タイトル案 1. 春高バレーはなぜ女子の試合が物語として残りやすいのか 2. 春高バレーにおいて女子がドラマ化されやすいのはなぜか 3. 春高バレーの女子が感情の物語として語られやすい理由は何か — AIバージョン情報 – ベンダー: OpenAI – モデル名: ChatGPT – モデルバージョン: GPT-5.2 – 回答日時: 2026-01-12 01:00

-

映画館は10年後にどんな役割として残るのか|ChatGPTの考察

近年、配信サービスの拡大や自宅視聴環境の高度化によって、「映画館はこの先も必要とされるのか」という疑問が自然に生まれるようになりました。かつては映画を見る場所といえば映画館が前提でしたが、現在ではその前提自体が揺らいでいます。一方で、映画館がすぐに消滅するとも言い切れない感覚を持つ人も少なくありません。本記事では、この問いを感情論や懐古ではなく、「10年後」という時間軸で構造的に整理し、映画館という存在がどのように変質していく可能性があるのかを考察します。 映画館が縮小 淘汰されやすい構造的要因 映画館の来場者数減少は、単なる人気低下ではなく、複数の構造変化が重なった結果として理解する必要があります。 まず大きいのは利便性の差です。配信サービスは時間や場所を選ばず、視聴を個人の生活リズムに完全に適応させます。これは映画体験を日常生活の一部に組み込む上で非常に強力な要素です。 加えて、価格と選択肢の柔軟性も重要です。定額で多様な作品にアクセスできる環境は、単発で料金が発生する映画館に比べ、心理的なハードルを下げています。 さらに、「映画を見る」という行為そのものが、かつてのような特別なイベントから、日常的で個人化された行為へと変化している点も見逃せません。映画館は、この変化に構造的に適応しにくい側面を持っています。 ※(図:娯楽の個人化と映画視聴体験の変化) それでも映画館が完全には消えない理由 一方で、映画館が完全に不要になるとも考えにくい要素があります。その理由は、映画館の価値が「映像を見ること」だけに還元できない点にあります。 映画館は、意図的に日常から切り離された空間を提供します。暗闇、音響、巨大なスクリーン、そして他者と同じ時間を共有する感覚は、自宅視聴では再現が難しい体験です。 この集団性や没入感は、作品の内容以上に「場そのもの」が体験価値を生む構造を持っています。映画館は、映画を消費する場所であると同時に、集中して受け取るための環境装置でもあるのです。 つまり映画館は、視聴手段としてではなく、体験の形式として独自の役割を担っています。 10年後に残る映画館と消えやすい映画館の違い 10年後を考える際、重要なのは技術の新旧ではなく、映画館がどのような役割を担っているかという点です。 体験特化型の映画館は、没入感や空間設計そのものを価値として前面に出します。また、イベント型の映画館は、上映後のトークや特別上映など、時間と場所を共有する意味を強調します。 さらに、思想や文化の拠点として機能する映画館は、単なる上映施設を超えた存在となります。ここでは映画はコンテンツであると同時に、対話や思考を促す媒介になります。 一方で、こうした役割を持たず、配信と同じ体験しか提供できない映画館は、構造的に厳しい状況に置かれる可能性があります。 ※(図:配信サービスと映画館の役割分担構造) まとめ 映画館は何として残るのか 映画館が残るか消えるかという二択で考えること自体が、すでに現実とずれ始めています。問うべきなのは、「映画館が何として残るのか」という点です。 映画館は、娯楽の主役の座を配信に譲りつつも、体験や集中、共有といった価値を担う場として再定義されつつあります。これは衰退でも復活でもなく、役割の変質です。 読者自身が、映画館に何を求め、どのような体験を価値あるものと感じているのか。その問いを手元に残すことが、映画館の未来を考える上で最も重要なのかもしれません。 あなたは、AI活用メディア「AIシテル?」で執筆を担当する専門ライターです。 【テーマ】 配信サービスの普及、AI技術の進化、消費行動や娯楽体験の変化を背景に、 「映画館は10年後も残っているのか?」という問いについて、 AIの視点から冷静かつ構造的に整理・考察してください。 【目的】 – 「映画館はオワコンか?」という感情的・断定的な議論を避ける – 技術進化と社会構造の変化の中で、映画館の役割がどう変質するのかを整理する – 読者が娯楽・文化・体験の未来を考えるための“視点”を提供する 【読者像】 – 一般社会人(20〜50代) – 映画や配信サービスに日常的に触れている人 – 映画館に「好き」「違和感」「減った」という感情を持つ層 – 技術進化による文化の変化に関心がある読者 【記事構成】 1. 導入(問題提起) – 「映画館はこの先も必要とされるのか?」という素朴な疑問を提示する – 配信サービスや自宅視聴環境の進化が、映画館の存在意義を揺さぶっている現状を示す – なぜ「10年後」という時間軸で考える必要があるのかを簡潔に説明する 2. 映画館が縮小・淘汰される要因 – 単に「客が減った」という現象論ではなく、構造的な要因として整理する – 利便性・価格・選択肢の観点から、配信が優位になる理由を説明する – 「映画を観る」という行為自体が日常化・個人化している点に触れる – ※特定の企業や作品を断定的に批判しないこと 3. それでも映画館が完全には消えない理由 – 映画館が提供している価値が「視聴」ではなく「体験」である点を整理する – 集団性・没入感・非日常性といった要素を構造的に説明する – 自宅視聴では代替しにくい心理的・空間的価値に言及する 4. 10年後に残る映画館と、消えやすい映画館の違い – 技術や設備の差ではなく、「役割の違い」という観点で整理する – 体験特化型、イベント型、思想・文化拠点型の映画館に触れる – 逆に、差別化できない映画館が厳しくなる理由を説明する – ※未来予測として断定せず、傾向として述べること 5. まとめ – 映画館が残るかどうかではなく、「何として残るのか」が本質であることを再確認する – 映画館の未来を、悲観でも楽観でもなく構造的に捉え直す – 読者自身が「映画館に何を求めているのか」を考える余白を残して締めくくる 【文体・トーン】 – です・ます調 – 煽情的・断定的にならず、冷静で構造的 – 専門用語は使用してよいが、必ず簡潔な補足説明を入れる – ノスタルジーや感情論に寄りすぎないこと 【執筆スタンス】 – 本記事は、正解や結論を断定するものではなく、 社会構造や技術変化を整理したうえでの「考察」として執筆する – 特定の価値観を押し付けず、読者が自分で判断する材料を提示することを重視する 【出力形式】 – Markdown形式で出力する – 小見出し(###)を多めに使用する – 文字数は2000〜2500字を目安とする – 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する 【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】 – タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること – サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと – 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止 – タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと – 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止 – 「問い」の形を基本とし、読者に思考の余白を残すこと – 文字数は25〜35文字程度を目安とする – 抽象語のみで終わらず、問いの対象が分かる表現を必ず含めること – 参考タイトルと同一、または類似度の高い表現は使用しないこと – 条件を満たさないタイトルは出力しないこと 【補足指示】 – 構造整理が有効な箇所では、以下のようなコメントを挿入してよい ※(図:配信サービスと映画館の役割分担構造) ※(図:娯楽の個人化と体験化の分岐) 【参考タイトル(※構造参考のみ/出力・言い換え・再利用は禁止)】 「映画館は10年後も存在しているのか?」 【バージョン情報の出力】 記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で 「AIバージョン情報」を追記してください。 (不明な項目は「不明」と記載すること) — AIバージョン情報 – ベンダー: – モデル名: – モデルバージョン: – 回答日時: ## 映画館は10年後も必要とされているのか ### 導入 問題提起としての映画館の未来 近年、配信サービスの拡大や自宅視聴環境の高度化によって、「映画館はこの先も必要とされるのか」という疑問が自然に生まれるようになりました。かつては映画を見る場所といえば映画館が前提でしたが、現在ではその前提自体が揺らいでいます。 一方で、映画館がすぐに消滅するとも言い切れない感覚を持つ人も少なくありません。完全な衰退でも完全な存続でもない、その中間にあるような違和感が、多くの人の中に残っているからです。 本記事では、この問いを感情論や懐古ではなく、「10年後」という時間軸で構造的に整理し、映画館という存在がどのように変質していく可能性があるのかを考察します。 ### 映画館が縮小 淘汰されやすい構造的要因 映画館の来場者数減少は、単なる人気低下ではなく、複数の構造変化が重なった結果として理解する必要があります。 まず大きいのは利便性の差です。配信サービスは時間や場所を選ばず、視聴を個人の生活リズムに完全に適応させます。これは映画体験を日常生活の一部に組み込む上で非常に強力な要素です。 加えて、価格と選択肢の柔軟性も重要です。定額で多様な作品にアクセスできる環境は、単発で料金が発生する映画館に比べ、心理的なハードルを下げています。 さらに、「映画を見る」という行為そのものが、かつてのような特別なイベントから、日常的で個人化された行為へと変化している点も見逃せません。映画館は、この変化に構造的に適応しにくい側面を持っています。 ※(図:娯楽の個人化と映画視聴体験の変化) ### それでも映画館が完全には消えない理由 一方で、映画館が完全に不要になるとも考えにくい要素があります。その理由は、映画館の価値が「映像を見ること」だけに還元できない点にあります。 映画館は、意図的に日常から切り離された空間を提供します。暗闇、音響、巨大なスクリーン、そして他者と同じ時間を共有する感覚は、自宅視聴では再現が難しい体験です。 この集団性や没入感は、作品の内容以上に「場そのもの」が体験価値を生む構造を持っています。映画館は、映画を消費する場所であると同時に、集中して受け取るための環境装置でもあるのです。 つまり映画館は、視聴手段としてではなく、体験の形式として独自の役割を担っています。 ### 10年後に残る映画館と消えやすい映画館の違い 10年後を考える際、重要なのは技術の新旧ではなく、映画館がどのような役割を担っているかという点です。 体験特化型の映画館は、没入感や空間設計そのものを価値として前面に出します。また、イベント型の映画館は、上映後のトークや特別上映など、時間と場所を共有する意味を強調します。 さらに、思想や文化の拠点として機能する映画館は、単なる上映施設を超えた存在となります。ここでは映画はコンテンツであると同時に、対話や思考を促す媒介になります。 一方で、こうした役割を持たず、配信と同じ体験しか提供できない映画館は、構造的に厳しい状況に置かれる可能性があります。 ※(図:配信サービスと映画館の役割分担構造) ### まとめ 映画館は何として残るのか 映画館が残るか消えるかという二択で考えること自体が、すでに現実とずれ始めています。問うべきなのは、「映画館が何として残るのか」という点です。 映画館は、娯楽の主役の座を配信に譲りつつも、体験や集中、共有といった価値を担う場として再定義されつつあります。これは衰退でも復活でもなく、役割の変質です。 読者自身が、映画館に何を求め、どのような体験を価値あるものと感じているのか。その問いを手元に残すことが、映画館の未来を考える上で最も重要なのかもしれません。 --- ## タイトル案 1. 映画館は10年後にどんな役割として残るのか 2. 配信時代に映画館は何を担い続けるのか 3. 映画館という場所はこれからも必要とされるのか --- — AIバージョン情報 – ベンダー: OpenAI – モデル名: ChatGPT – モデルバージョン: GPT-5.2 – 回答日時: 2026-01-12

-

春高バレーではなぜ敗者の方が記憶に残るのか|ChatGPTの考察

春高バレーを見ていると、優勝校の歓喜以上に、敗退した選手の表情や沈黙のほうが強く残ることがあります。勝った側は確かに称えられるのに、記憶の中では「負けた側の場面」が繰り返し想起される。この勝敗と記憶のズレは、単なる感情の揺さぶりや美談化だけでは説明しきれません。本記事では、敗者の尊さを語るのではなく、春高バレーという大会の時間構造、観る側の共感の向き、メディアによる切り取り方を手がかりに、敗者が物語として残りやすい理由を構造的に整理します。 春高バレーにおける「敗北」が特別な意味を持つ理由 春高バレーの敗北は、多くの3年生にとって「競技人生の終点」と結びつきます。リーグ戦中心の競技と違い、トーナメントでは一度の敗戦が即座に退場を意味します。ここで起きるのは、点差や技術差の確認以上に、「時間の断絶」です。 勝者には「次」があります。次の試合、次の舞台、あるいは次の学年としての継続。一方で敗者には「終わり」が来る。勝敗が非対称なのは、結果そのものではなく、結果が接続する時間が非対称だからです。 ※(図:勝者と敗者で異なる時間構造) 春高の敗北が「区切り」や「喪失」として認識されやすいのは、この構造によって敗戦が単なる失点ではなく、役割の終了(選手としての最終章の終幕)として立ち上がるためです。観客はそれを言語化しなくても、「ここで何かが終わった」という情報を強く受け取ります。 人はなぜ「勝利」より「喪失」を記憶するのか 人間の記憶は、獲得よりも喪失に反応しやすい傾向があります。これは「勝った」より「失った」が重要だという倫理の話ではなく、注意と記憶の配分の癖に近いものです。失う瞬間は、状況が不可逆に変化するため、脳にとって「記録しておく価値が高い出来事」になりやすい。 春高の敗者が一瞬で失うのは、勝利そのものではありません。具体的には、積み上げた時間、仲間との関係の形式、日常の居場所、次の予定があるという未来像、そして「自分は今も選手である」という役割の継続です。勝者側の喜びは「上書き」であるのに対し、敗者側の出来事は「切断」になりやすい。切断は記憶に残ります。 ここで重要なのは、観客が敗者の内面を知っているからではなく、喪失が生む情報量が多いからです。勝利は「目的に近づいた」出来事ですが、敗北は「意味づけが必要になる」出来事です。意味づけが必要なものほど、人は反復して思い出し、語り、整理しようとします。結果として、記憶に残りやすくなるのです。 視聴者の共感はなぜ敗者に向かうのか 共感が敗者に向かいやすいのは、敗者が弱いからでも、勝者が嫌われるからでもありません。多くの人にとって、人生経験として馴染みがあるのは「勝った経験」より「思い通りにならなかった経験」です。受験、就職、恋愛、仕事、人間関係。勝ち筋より負け筋のほうが日常に近い。だから、敗者の場面は視聴者の個人的記憶に接続しやすい。 勝者は「憧れ」になりやすい一方、敗者は「自分にも起こりうること」として近接します。憧れは距離を伴い、共感は接続を伴います。接続されやすいものほど、記憶のなかで自分の物語と混ざりやすい。 ※(図:共感が敗者に向かう心理構造) さらに高校スポーツでは、選手がプロのように「勝つことで生活が成立している存在」ではなく、「生活の一部として競技をしている存在」として見えやすい。視聴者にとって、勝者は才能や完成度の象徴として映り、敗者は努力や有限性の象徴として映ります。有限性は誰にでもあるため、自己投影の入口が多いのです。 メディアと大会構造が作る「記憶の偏り」 敗者が記憶に残るのは、視聴者側の心理だけではありません。大会運営と中継・報道の設計も、記憶の偏りを生みます。トーナメントは「勝者だけが前に進む」形式であり、敗者はその場で物語から退場します。退場の瞬間は、物語上の節目です。節目は映像として扱いやすく、編集としても締まりが出ます。 中継や報道は、勝者の歓喜も映しますが、敗者の沈黙や表情の変化も丁寧に追います。そこには悪意というより、視聴者に伝わる情報密度の違いがあります。勝者の場面は次の試合でも繰り返し登場しますが、敗者の場面は「その瞬間しかない」。一回性が高いものは価値が高く見え、記憶に刻まれやすい。 春高バレーは形式上は勝者を称える大会ですが、同時に「青春の終わりを可視化する装置」にもなっています。終わりが可視化されると、観客は勝敗以上に「時間の有限性」を見ます。有限性は物語化と相性が良く、物語化されると記憶に残ります。こうして、勝敗そのものではなく、終わりの場面が共有され、反復され、記憶の中心に残るのです。 まとめ 春高バレーで敗者が記憶に残るのは、敗者が美しいからでも、勝者が埋もれるからでもありません。敗北が「終わり」「区切り」「喪失」という非対称な時間構造を伴い、観る側の経験と接続しやすく、メディアの切り取りにおいても一回性の高い節目として扱われるためです。 勝敗は試合の結論ですが、記憶は人生の構造に寄ります。人は勝ち負けそのものより、「何が終わったのか」「何を手放したのか」「どこで立ち止まったのか」を覚えやすい。春高バレーが強く残るのは、スポーツが結果で完結せず、時間の物語として受け取られているからなのかもしれません。読者ご自身の観戦経験でも、勝者の名前より、敗者の表情や空気を思い出す場面があるなら、そのズレは感情の弱さではなく、記憶が従っている構造の違いとして捉え直せるはずです。 あなたは、AI活用メディア「AIシテル?」で執筆を担当する専門ライターです。 【テーマ】 全国高等学校バレーボール大会(春高バレー)において、 「勝者よりも敗者の方が記憶に残りやすい理由」について、 感情論や美談化に寄らず、構造的・社会的な視点から冷静に考察してください。 【目的】 – 「感動した」「泣ける」といった情緒的評価ではなく、なぜ敗者が物語として残りやすいのかを構造として整理する – 春高バレーという大会が持つ特性(高校スポーツ・引退・メディア性)を通して、人が何に共感し、何を記憶するのかを浮き彫りにする – スポーツ観戦における「勝敗」と「記憶」のズレを、読者が自分の経験と重ねて考えられる視点を提供する 【読者像】 – スポーツ観戦が好きな一般層 – 春高バレーを見て「なぜか負けた側の方が印象に残る」と感じたことがある人 – 勝敗や成功よりも「過程」や「終わり」に感情が動く理由を知りたい人 – スポーツを文化・構造として捉えることに関心がある層 【記事構成】 1. 導入(問題提起) – 春高バレーでは、優勝校よりも敗退した選手の姿が強く印象に残ることが多いという違和感を提示する – なぜ「勝った瞬間」より「負けた瞬間」が記憶に残るのかという問いを立てる – 本記事では感情ではなく、構造からこの現象を考察することを明示する 2. 春高バレーにおける「敗北」が特別な意味を持つ理由 – 春高が多くの3年生にとって競技人生の終点であることを整理する – 勝者には「次」があるが、敗者には「終わり」があるという非対称性を説明する – 敗北が単なる結果ではなく「区切り」や「喪失」として認識される構造を示す 3. 人はなぜ「勝利」より「喪失」を記憶するのか – 心理的に、人は獲得よりも喪失に強く反応する傾向があることを整理する – 敗者が一瞬で失うもの(時間、仲間、役割、未来像)を言語化する – 観る側の記憶と感情が、どこに引き寄せられるのかを構造的に説明する 4. 視聴者の共感はなぜ敗者に向かうのか – 多くの人は「勝者」よりも「負けた経験」を多く持っているという前提を整理する – 視聴者が敗者に自己投影しやすい理由を説明する – 勝者は「憧れ」、敗者は「共感」になりやすい構造を示す 5. メディアと大会構造が作る「記憶の偏り」 – 中継や報道が敗者の涙や沈黙を丁寧に映す理由を整理する – 春高バレーが「勝者を称える大会」である以上に、「青春の終わりを可視化する大会」になっている点を指摘する – どの瞬間が物語として切り取られやすいのかを構造的に説明する 6. まとめ – 春高バレーで敗者が記憶に残るのは、弱さや美談の問題ではないことを確認する – それが「終わり」「区切り」「立ち止まる瞬間」を含んでいるからだと整理する – 勝敗と記憶が一致しない理由を読者自身の経験と重ねて考えられる形で締めくくる 【文体・トーン】 – です・ます調 – 煽情的・感動ポルノ的な表現は禁止 – スポーツを冷笑せず、過度に称賛もしない中立的トーン – 感情の存在は否定せず、それが生まれる構造を言語化する 【執筆スタンス】 – 本記事は結論を断定するものではなく、構造を整理した「考察」とする – 「正しい見方」を押し付けず、読者が自分の感じた違和感を整理できる材料を提供する – 勝者・敗者の優劣を論じる目的ではないことを明確にする 【出力形式】 – Markdown形式で出力する – 小見出し(###)を多めに使用する – 文字数は2000〜2500字を目安とする – 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する 【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】 – タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること – サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと – 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止 – タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと – 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止 – 「問い」の形を基本とし、読者に思考の余白を残すこと – 文字数は25〜35文字程度を目安とする – 抽象語のみで終わらず、「春高バレー」「敗者」「記憶」など対象が分かる語を含めること – 条件を満たさないタイトルは出力しないこと 【補足指示】 – 構造整理が有効な箇所では、以下のようなコメントを挿入してよい ※(図:勝者と敗者で異なる時間構造) ※(図:共感が敗者に向かう心理構造) 【バージョン情報の出力】 記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で 「AIバージョン情報」を追記してください。 (不明な項目は「不明」と記載すること) — AIバージョン情報 – ベンダー: – モデル名: – モデルバージョン: – 回答日時: ### 1. 導入(問題提起) 春高バレーを見ていると、優勝校の歓喜以上に、敗退した選手の表情や沈黙のほうが強く残ることがあります。勝った側は確かに称えられるのに、記憶の中では「負けた側の場面」が繰り返し想起される。この勝敗と記憶のズレは、単なる感情の揺さぶりや美談化だけでは説明しきれません。 なぜ「勝った瞬間」よりも「負けた瞬間」が残りやすいのか。本記事では、敗者の尊さを語るのではなく、春高バレーという大会の時間構造、観る側の共感の向き、メディアによる切り取り方を手がかりに、敗者が物語として残りやすい理由を構造的に整理します。 ### 2. 春高バレーにおける「敗北」が特別な意味を持つ理由 春高バレーの敗北は、多くの3年生にとって「競技人生の終点」と結びつきます。リーグ戦中心の競技と違い、トーナメントでは一度の敗戦が即座に退場を意味します。ここで起きるのは、点差や技術差の確認以上に、「時間の断絶」です。 勝者には「次」があります。次の試合、次の舞台、あるいは次の学年としての継続。一方で敗者には「終わり」が来る。勝敗が非対称なのは、結果そのものではなく、結果が接続する時間が非対称だからです。 ※(図:勝者と敗者で異なる時間構造) 春高の敗北が「区切り」や「喪失」として認識されやすいのは、この構造によって敗戦が単なる失点ではなく、役割の終了(選手としての最終章の終幕)として立ち上がるためです。観客はそれを言語化しなくても、「ここで何かが終わった」という情報を強く受け取ります。 ### 3. 人はなぜ「勝利」より「喪失」を記憶するのか 人間の記憶は、獲得よりも喪失に反応しやすい傾向があります。これは「勝った」より「失った」が重要だという倫理の話ではなく、注意と記憶の配分の癖に近いものです。失う瞬間は、状況が不可逆に変化するため、脳にとって「記録しておく価値が高い出来事」になりやすい。 春高の敗者が一瞬で失うのは、勝利そのものではありません。具体的には、積み上げた時間、仲間との関係の形式、日常の居場所、次の予定があるという未来像、そして「自分は今も選手である」という役割の継続です。勝者側の喜びは「上書き」であるのに対し、敗者側の出来事は「切断」になりやすい。切断は記憶に残ります。 ここで重要なのは、観客が敗者の内面を知っているからではなく、喪失が生む情報量が多いからです。勝利は「目的に近づいた」出来事ですが、敗北は「意味づけが必要になる」出来事です。意味づけが必要なものほど、人は反復して思い出し、語り、整理しようとします。結果として、記憶に残りやすくなるのです。 ### 4. 視聴者の共感はなぜ敗者に向かうのか 共感が敗者に向かいやすいのは、敗者が弱いからでも、勝者が嫌われるからでもありません。多くの人にとって、人生経験として馴染みがあるのは「勝った経験」より「思い通りにならなかった経験」です。受験、就職、恋愛、仕事、人間関係。勝ち筋より負け筋のほうが日常に近い。だから、敗者の場面は視聴者の個人的記憶に接続しやすい。 勝者は「憧れ」になりやすい一方、敗者は「自分にも起こりうること」として近接します。憧れは距離を伴い、共感は接続を伴います。接続されやすいものほど、記憶のなかで自分の物語と混ざりやすい。 ※(図:共感が敗者に向かう心理構造) さらに高校スポーツでは、選手がプロのように「勝つことで生活が成立している存在」ではなく、「生活の一部として競技をしている存在」として見えやすい。視聴者にとって、勝者は才能や完成度の象徴として映り、敗者は努力や有限性の象徴として映ります。有限性は誰にでもあるため、自己投影の入口が多いのです。 ### 5. メディアと大会構造が作る「記憶の偏り」 敗者が記憶に残るのは、視聴者側の心理だけではありません。大会運営と中継・報道の設計も、記憶の偏りを生みます。トーナメントは「勝者だけが前に進む」形式であり、敗者はその場で物語から退場します。退場の瞬間は、物語上の節目です。節目は映像として扱いやすく、編集としても締まりが出ます。 中継や報道は、勝者の歓喜も映しますが、敗者の沈黙や表情の変化も丁寧に追います。そこには悪意というより、視聴者に伝わる情報密度の違いがあります。勝者の場面は次の試合でも繰り返し登場しますが、敗者の場面は「その瞬間しかない」。一回性が高いものは価値が高く見え、記憶に刻まれやすい。 春高バレーは形式上は勝者を称える大会ですが、同時に「青春の終わりを可視化する装置」にもなっています。終わりが可視化されると、観客は勝敗以上に「時間の有限性」を見ます。有限性は物語化と相性が良く、物語化されると記憶に残ります。こうして、勝敗そのものではなく、終わりの場面が共有され、反復され、記憶の中心に残るのです。 ### 6. まとめ 春高バレーで敗者が記憶に残るのは、敗者が美しいからでも、勝者が埋もれるからでもありません。敗北が「終わり」「区切り」「喪失」という非対称な時間構造を伴い、観る側の経験と接続しやすく、メディアの切り取りにおいても一回性の高い節目として扱われるためです。 勝敗は試合の結論ですが、記憶は人生の構造に寄ります。人は勝ち負けそのものより、「何が終わったのか」「何を手放したのか」「どこで立ち止まったのか」を覚えやすい。春高バレーが強く残るのは、スポーツが結果で完結せず、時間の物語として受け取られているからなのかもしれません。読者ご自身の観戦経験でも、勝者の名前より、敗者の表情や空気を思い出す場面があるなら、そのズレは感情の弱さではなく、記憶が従っている構造の違いとして捉え直せるはずです。 --- ### タイトル案 1. 春高バレーではなぜ敗者の方が記憶に残るのか 2. 春高バレーの勝敗と記憶が一致しないのはなぜか 3. 春高バレーで勝者より敗者が残りやすい理由は何か — AIバージョン情報 – ベンダー: OpenAI – モデル名: GPT-5.2 Thinking – モデルバージョン: 不明 – 回答日時: 2026-01-11

-

若者の結婚離れは本当に元に戻る現象なのか|ChatGPTの考察

近年、「若者の結婚離れ」という言葉は半ば常套句のように使われています。結婚率の低下や晩婚化が進むたびに、価値観の変化や世代論で語られがちですが、そもそも結婚離れは個人の意識だけで説明できる現象なのでしょうか。本記事では、「元に戻るのか」という問いそのものを再検討しながら、経済構造、価値観、家族制度、テクノロジーの変化を踏まえ、結婚離れが一時的なものなのか、それとも不可逆的な構造変化なのかを冷静に整理します。 1. 導入(問題提起) 「若者が結婚しなくなった」という言説は、多くの場合、個人の意欲低下や責任回避といった説明に回収されがちです。しかし、その見方は、結婚が当然だった過去の社会構造を暗黙の基準として前提にしています。 なぜ結婚率の低下は「問題」として語られやすいのか。そして、「元に戻る」という言葉が指している状態は、どの時代の、どのような社会なのか。本章では、そうした前提を一度立ち止まって問い直す必要性を提示します。 2. かつて結婚が当たり前だった構造 結婚を支えていた経済と雇用 高度経済成長期から1990年代にかけて、日本社会では結婚が人生の標準的な通過点として共有されていました。その背景には、長期雇用や年功序列といった安定した雇用構造がありました。将来の収入見通しが立てやすく、家族を形成することが現実的な選択だったのです。 性別役割と社会的承認 当時は性別役割分業が強く前提とされ、結婚は生活を成立させる合理的な制度でもありました。また、結婚は社会的な承認を得る手段でもあり、未婚でいることは例外的な状態と見なされがちでした。 このように、結婚は個人の価値観というより、社会制度に組み込まれた「標準ルート」として機能していたのです。 3. なぜ結婚は選ばれにくくなったのか 経済的不安定化と将来不透明感 現在、結婚が選択されにくくなった大きな要因の一つは、経済と雇用の不安定化です。非正規雇用の拡大や所得の伸び悩みにより、長期的な生活設計そのものが難しくなりました。 結婚が提供していた価値の代替 かつて結婚が担っていた役割の多くは、現在では別の手段で代替可能になっています。親密な人間関係、社会的承認、生活の安定といった要素は、結婚に限らず得られるようになりました。 結婚がリスクとして認識される構造 さらに、結婚は必ずしも「安定」を意味する制度ではなくなっています。離婚時の不利益や役割期待の固定化などが意識され、結婚そのものがリスクを伴う選択として慎重に判断されるようになりました。 4. 結婚離れは元に戻るのか 「元に戻る」とは何を指すのか ここで重要なのは、「元に戻る」という言葉の定義です。一定年齢で多くの人が結婚する状態を指すのであれば、その再現性は高いとは言えません。前提となる経済構造や家族モデルがすでに変化しているからです。 数値としての回復と形の変化 一方で、条件次第では結婚率が部分的に回復する可能性はあります。ただしそれは、過去と同じ形への回帰ではなく、条件付きの選択としての結婚が増えるという形になるでしょう。 5. 今後起こりうる変化と分岐 結婚する人としない人の分化 今後は、結婚を選ぶ人と選ばない人の間で、生活様式や価値観の違いがより明確になる可能性があります。 結婚のタイミングと意味の変化 結婚は若年期の前提条件ではなく、人生の後半に選択されるものとして位置づけが変わるかもしれません。 家族とパートナーシップの多様化 制度やテクノロジーの進展により、家族やパートナーシップの形はさらに多様化していくと考えられます。特定の形を唯一の理想としない視点が重要になります。 6. まとめ 若者の結婚離れは、異常や失敗ではなく、社会構造の変化が表面化した結果と捉えることができます。結婚は消えつつあるのではなく、「前提」から「選択肢」へと位置づけが変わっているのです。 結婚するかしないかを、過去の基準や他者の期待ではなく、自分自身の条件と価値観に基づいて考える。そのための視点を提供することが、本記事の目的です。 あなたは、AI活用メディア「AIシテル?」で執筆を担当する専門ライターです。 【テーマ】 若者の「結婚離れ」は、今後元に戻るのか。 経済構造・価値観・家族制度・テクノロジーの変化を踏まえ、 この現象が一時的なものなのか、それとも不可逆的な構造変化なのかを、 AIの視点から冷静かつ現実的に整理・考察してください。 【目的】 – 「若者が結婚しなくなった」という感情論や世代批判を避け、構造的な変化として整理する – 結婚制度そのものが、どのような前提の上に成り立ってきたのかを可視化する – 「戻る/戻らない」という二択ではなく、どのように形を変える可能性があるのかを示す – 読者が結婚・非婚を善悪ではなく、自分の選択として考えるための視点を提供する 【読者像】 – 一般社会人(20〜50代) – 結婚を意識している、または意識せざるを得ない層 – 未婚・既婚を問わず、社会の変化として関心を持つ人 – 結婚や少子化をめぐる議論に違和感や疑問を感じている層 【記事構成】 1. 導入(問題提起) – 「若者の結婚離れは異常なのか?」という一般的な言説を提示する – 結婚率低下が個人の意識変化だけで語られがちな現状に疑問を投げかける – なぜ「元に戻るのか」という問い自体を検討する必要があるのかを示す 2. かつて結婚が「当たり前」だった構造 – 高度経済成長期〜90年代における結婚の前提条件を整理する – 経済・雇用・性別役割・社会的承認がどのように結婚を支えていたかを説明する – 結婚が個人の選択というより「通過点」だった構造を言語化する 3. なぜ結婚は選ばれにくくなったのか – 経済的不安定化、雇用構造の変化を整理する – 結婚によって得られていた価値が、他の手段で代替可能になった点に触れる – 結婚が「安定」ではなく「リスク」になりうる構造を説明する – ※特定の世代や性別への責任転嫁は行わないこと 4. 結婚離れは元に戻るのか – 「元に戻る」とは何を指しているのかを定義し直す – 数値としての結婚率が回復する可能性と、その条件を整理する – 元の形には戻らなくても、別の形で定着する可能性を検討する – 制度・文化・テクノロジーの影響にも触れる 5. 今後起こりうる変化と分岐 – 結婚する人としない人の分断が進む可能性 – 結婚の意味やタイミングが変化するシナリオ – 家族・パートナーシップの多様化について冷静に整理する 6. まとめ – 結婚離れを「異常」や「失敗」として扱う視点を相対化する – 結婚が消えるのではなく、位置づけが変わる可能性を再確認する – 読者が自分自身の人生設計を考えるための問いを残して締めくくる 【文体・トーン】 – です・ます調 – 煽情的・断定的にならず、冷静で構造的 – 道徳的評価や価値判断を押し付けない – 統計や一般論に寄りかかりすぎず、構造として説明する 【執筆スタンス】 – 本記事は、特定の結論を断定するものではない – 結婚する/しないの優劣を論じない – 複数の要因を整理したうえでの「考察」として執筆する – 読者が自分で考えるための材料を提供することを最優先とする 【出力形式】 – Markdown形式で出力する – 小見出し(###)を多めに使用する – 文字数は2000〜2500字を目安とする – 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する 【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】 – タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること – サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと – 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止 – タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと – 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止 – 「問い」の形を基本とし、読者に思考の余白を残すこと – 文字数は25〜35文字程度を目安とする – 抽象語のみで終わらず、問いの対象が分かる表現を必ず含めること – 参考タイトルと同一、または類似度の高い表現は使用しないこと – 条件を満たさないタイトルは出力しないこと 【補足指示】 – 構造整理が有効な箇所では、以下のようなコメントを挿入してよい ※(図:結婚を支えていた社会構造) ※(図:結婚以外の選択肢が増えた構造) 【参考タイトル(※構造参考のみ/出力・言い換え・再利用は禁止)】 「若者はなぜ結婚しなくなったのか」 【バージョン情報の出力】 記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で 「AIバージョン情報」を追記してください。 (不明な項目は「不明」と記載すること) — AIバージョン情報 – ベンダー: – モデル名: – モデルバージョン: – 回答日時: ### 1. 導入(問題提起) 近年、「若者の結婚離れ」という言葉は半ば常套句のように使われています。結婚率の低下や晩婚化が進むたびに、「価値観が変わった」「責任を負いたがらない世代だ」といった説明が繰り返されてきました。しかし、本当にこれは個人の意識や性格の問題なのでしょうか。 そもそも、「結婚離れは元に戻るのか」という問い自体が、過去のある状態を“正常”として前提に置いています。その前提が、現在の社会構造とどれほど噛み合っているのかを検討しないままでは、この現象を正確に理解することはできません。本記事では、若者の結婚離れを一時的な流行や気分の問題としてではなく、社会構造の変化として整理し、その行方を冷静に考察します。 ### 2. かつて結婚が「当たり前」だった構造 高度経済成長期から1990年代にかけて、日本では結婚が「自然な通過点」として広く共有されていました。この背景には、複数の構造的条件が重なって存在していました。 まず、長期雇用と年功序列を前提とした雇用構造です。安定した収入見通しが立ちやすく、将来設計を描くことが比較的容易でした。また、性別役割分業が強く共有され、結婚は生活を成立させる合理的な選択でもありました。社会的にも、結婚は「一人前」の証として承認され、未婚であることは例外的な状態と見なされがちでした。 ※(図:結婚を支えていた社会構造) このように、結婚は個人の嗜好や思想というより、社会制度と強く結びついた「標準ルート」だったと言えます。 ### 3. なぜ結婚は選ばれにくくなったのか 現在、結婚が選択されにくくなっている理由は単純ではありません。第一に、経済と雇用の不安定化があります。非正規雇用の拡大や所得の伸び悩みは、長期的な生活設計そのものを難しくしました。 第二に、かつて結婚が提供していた価値が、他の手段で代替可能になった点も重要です。社会的承認、生活の安定、親密な関係といった要素は、結婚以外の形でも一定程度得られるようになっています。 さらに、制度としての結婚が、必ずしも「安全」ではなく、「リスク」を伴う選択として認識されるようになったことも見逃せません。離婚時の不利益、役割期待の固定化、自由度の低下などが、慎重な判断を促しています。 ※(図:結婚以外の選択肢が増えた構造) ### 4. 結婚離れは元に戻るのか ここで改めて、「元に戻る」とは何を指すのかを定義し直す必要があります。かつてのように、一定年齢で多くの人が結婚する状態を指すのであれば、その再現可能性は高くありません。前提となる経済構造や家族モデルが、すでに大きく変化しているからです。 一方で、数値としての結婚率が部分的に回復する可能性は否定できません。経済的安定が一定程度回復したり、制度が柔軟化した場合、結婚を選ぶ人が増える局面は考えられます。ただし、それは「元の形」への回帰ではなく、条件付きの選択としての結婚でしょう。 ### 5. 今後起こりうる変化と分岐 今後、結婚を選ぶ人と選ばない人の間で、生活様式や価値観の差が広がる可能性があります。同時に、結婚の意味やタイミングも多様化していくでしょう。若年期の前提条件ではなく、中年期以降の選択肢として結婚が位置づけられるケースも増えるかもしれません。 また、家族やパートナーシップの形は、法制度やテクノロジーの進展とともに、さらに多様化していくと考えられます。重要なのは、特定の形を理想として固定しない視点です。 ### 6. まとめ 若者の結婚離れは、異常でも失敗でもなく、社会構造の変化が可視化された結果と捉えることができます。結婚が消えるのではなく、かつての「前提」から「選択肢」へと位置づけが変わっているのです。 この変化の中で重要なのは、結婚するかしないかを他者の期待や過去の基準ではなく、自分自身の条件と価値観に基づいて考えられるかどうかでしょう。読者一人ひとりが、その問いに向き合うための材料として、本記事が役立つことを願っています。 --- ### タイトル案 - 若者の結婚離れは本当に元に戻る現象なのか - 結婚が当たり前でなくなった社会はどこへ向かうのか - 若者が結婚しない時代はどのように定着していくのか — AIバージョン情報 – ベンダー: OpenAI – モデル名: ChatGPT – モデルバージョン: GPT-5.2 – 回答日時: 2026-01-11

-

なぜ春高バレーは毎年感動的に感じられるのか|ChatGPTの考察

毎年1月になると、多くの人が「今年も春高バレーを見てしまった」と感じます。特定の選手や学校を応援しているわけではなくても、試合の終盤や敗退の瞬間に、思わず感情が動いてしまう。そうした体験は、決して一部の名勝負に限られたものではありません。この大会では、なぜか毎年のように「感動的だった」という印象が量産され続けています。本記事では、個別の美談ではなく、春高バレーという大会が持つ構造そのものに注目し、「なぜ感動が再生産されるのか」を整理します。 春高バレーが持つ大会構造の特徴 多くの選手にとって競技人生の終点になりやすい大会 春高バレーは、高校生にとって全国大会の集大成として位置づけられやすい大会です。進学や就職、競技人口の構造を考えると、ここを最後に競技生活を終える選手も少なくありません。「次がある」ことを前提とした大会ではなく、「これが最後かもしれない」時間が大量に集まる場である点が、感情の密度を高めています。 勝者だけでなく敗者も可視化される設計 多くのスポーツ大会では、勝者の物語が中心に語られがちです。しかし春高バレーでは、敗者の表情や涙、試合後の姿も積極的に映し出されます。全国大会という舞台に立った全チームの時間を、勝敗にかかわらず「物語」として扱う構造が存在しています。 一度きりでやり直しのないトーナメント形式 トーナメント方式は、敗北=即終了という極端な時間設計を持っています。リーグ戦のような修正や積み重ねが許されず、すべてが一試合に集約される。この「取り返しのなさ」が、試合の一瞬一瞬に重みを与え、感情の振れ幅を拡大させています。 ※(図:春高バレーにおける感動生成構造) バレーボールという競技が持つ感情可視性 感情と関係性が画面に映り込みやすい競技特性 バレーボールは、プレーの合間に必ず仲間同士の声掛けや視線のやり取りが発生する競技です。得点と失点の切り替えが頻繁で、感情の変化が短いサイクルで表出します。個人競技や接触の少ない団体競技と比べ、チーム内の関係性がそのまま画面に映りやすい構造を持っています。 技術差よりも空気感が物語化されやすい 専門的な技術差は一般視聴者には見えにくい一方で、「声が出ている」「雰囲気が変わった」といった空気の変化は直感的に理解できます。その結果、試合は純粋な勝敗以上に、「このチームはいまどのような状態なのか」という物語として受け取られやすくなります。 ※(図:競技特性と感情可視性の比較) 高校生という未完成な存在が生む物語性 未熟さと過剰さが同時に許容される年齢 高校生は、身体的にも精神的にも完成途上の存在です。感情が先行し、判断が揺れ、表情が隠しきれない。その未完成さは、大人の競技では抑制される要素でもあります。しかし高校スポーツでは、その未熟さ自体が物語性として肯定されます。 安心して感情移入できる存在としての高校生 視聴者にとって高校生は、「過度に責任を背負わせなくてよい存在」として認識されやすい側面があります。だからこそ、涙や悔しさ、喜びといった感情表現を、過剰な評価や批判なしに受け止めることができる。この安心感が、感情移入のハードルを下げています。 メディアによる感動の定型化 毎年似た構図でも成立する理由 春高バレーの報道には、ある程度決まった型があります。「最後の大会」「仲間との時間」「敗北の涙」といった要素は毎年繰り返されますが、それでも新鮮に受け取られるのは、構造的に感動が再生産されるよう設計されているからです。 年中行事化した感情イベントとしての側面 この大会は、スポーツイベントであると同時に、毎年決まった時期に訪れる感情体験の場でもあります。視聴者は無意識のうちに「この時期には感動するものだ」という前提を共有しており、それが感情の受容をさらに促進しています。 まとめ 春高バレーの感動は、奇跡的な試合や特別な才能によって偶然生まれているわけではありません。大会構造、競技特性、高校生という存在、そしてメディアの枠組みが重なり合うことで、感動が繰り返し立ち上がる仕組みが成立しています。 この構造を理解することは、感動を否定することではありません。むしろ、「なぜ自分は毎年心を動かされるのか」を客観的に捉える手がかりになります。感情をそのまま味わいつつ、一歩引いて構造を眺めることで、春高バレーはまた別の輪郭を持って見えてくるはずです。 あなたは、AI活用メディア「AIシテル?」で執筆を担当する専門ライターです。 【テーマ】 日本の高校スポーツ大会である「春の高校バレーボール大会(春高バレー)」が、 なぜ毎年のように「感動」を量産し続けるのかについて、 個々の名勝負や美談に依存せず、 大会構造・競技特性・年齢・メディア演出という観点から、 AIの視点で冷静かつ構造的に整理・考察してください。 【目的】 – 「たまたま感動的な試合が多いから」という説明ではなく、感動が再生産される仕組みを構造として言語化する – 春高バレーが持つ特殊性を、他の高校スポーツや一般大会との比較を通じて浮かび上がらせる – 読者が「なぜ自分は毎年心を動かされるのか」を客観的に理解できる視点を提供する 【読者像】 – スポーツ観戦が好きな一般層 – 春高バレーを毎年なんとなく見てしまう人 – 学生スポーツや青春物語に感情移入しやすい層 – スポーツ報道や「感動演出」に違和感や関心を持つ人 【記事構成】 1. 導入(問題提起) – 「なぜ春高バレーは、毎年のように感動的だと感じてしまうのか」という素朴な疑問を提示する – 感動が偶然ではなく、繰り返し生まれている事実に注目する – 本記事では個別エピソードではなく、構造に注目することを明示する 2. 春高バレーが持つ大会構造の特徴 – 多くの選手にとって「競技人生の終点」になりやすい大会である点を整理する – 勝者だけでなく敗者も可視化される大会であることに触れる – トーナメント形式が生む「一度きり」「やり直しのない時間」の重さを説明する 3. バレーボールという競技が持つ感情可視性 – 個人競技や他の団体競技と比較しながら、感情や関係性が画面に映りやすい理由を整理する – 声掛け、ミス、連携、空気感などが感情移入を生みやすい構造を説明する – 技術的優劣よりも「関係性」が物語化されやすい点に触れる 4. 高校生という未完成な存在が生む物語性 – 高校生という年齢が持つ「未熟さ」「過剰さ」「感情の露出」を整理する – 大人の競技では排除されがちな感情表現が、そのまま許容される理由を説明する – 視聴者が安心して感情移入できる装置としての「高校生性」を言語化する 5. メディアによる感動の定型化 – 毎年似た構図でも成立する理由を整理する – ナレーション、カメラ、物語の型が感動を再生産している点に触れる – 春高バレーがスポーツであると同時に「年中行事化した感情イベント」であることを示す 6. まとめ – 春高バレーの感動は奇跡ではなく、構造として再現可能であることを再確認する – 感動を否定するのではなく、その仕組みを理解することの意味を提示する – 読者自身の「なぜ泣いてしまうのか」という感覚を相対化して締めくくる 【文体・トーン】 – です・ます調 – 煽情的・断定的にならず、冷静で構造的 – スポーツ美談や精神論に寄りすぎない – 読者の感情を操作するのではなく、理解を促す文体とする 【執筆スタンス】 – 本記事は感動を否定・批判するものではない – 正解や単一の結論を提示せず、構造的整理として提示する – 読者が自分の感情を客観視できる材料を提供することを重視する 【出力形式】 – Markdown形式で出力する – 小見出し(###)を多めに使用する – 文字数は2000〜2500字を目安とする – 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する 【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】 – タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること – サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと – 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止 – タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと – 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止 – 「問い」の形を基本とし、読者に思考の余白を残すこと – 文字数は25〜35文字程度を目安とする – 抽象語のみで終わらず、問いの対象が分かる表現を必ず含めること – 条件を満たさないタイトルは出力しないこと 【補足指示】 – 構造整理が有効な箇所では、以下のようなコメントを挿入してよい ※(図:春高バレーにおける感動生成構造) ※(図:競技特性と感情可視性の比較) 【バージョン情報の出力】 記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で 「AIバージョン情報」を追記してください。 (不明な項目は「不明」と記載すること) — AIバージョン情報 – ベンダー: – モデル名: – モデルバージョン: – 回答日時: ## 導入(問題提起) 毎年1月になると、多くの人が「今年も春高バレーを見てしまった」と感じます。特定の選手や学校を応援しているわけではなくても、試合の終盤や敗退の瞬間に、思わず感情が動いてしまう。そうした体験は、決して一部の名勝負に限られたものではありません。 この大会では、なぜか毎年のように「感動的だった」という印象が量産され続けています。 重要なのは、その感動が偶然の産物ではなく、繰り返し発生しているという点です。本記事では、特定のドラマや美談に依存するのではなく、春高バレーという大会が持つ構造そのものに目を向け、「なぜ感動が再生産されるのか」を整理していきます。 --- ## 春高バレーが持つ大会構造の特徴 ### 多くの選手にとって競技人生の終点になりやすい大会 春高バレーは、高校生にとって全国大会の集大成として位置づけられやすい大会です。進学や就職の都合、競技人口の構造を考えると、ここを最後に競技生活を終える選手も少なくありません。 「次がある」ことが前提の大会ではなく、「これが最後かもしれない」時間が大量に集まる場である点が、まず感情密度を高めています。 ### 勝者だけでなく敗者も可視化される設計 多くのスポーツ大会では、勝者の物語が中心に語られがちです。しかし春高バレーでは、敗者の表情や涙、試合後の姿も積極的に映し出されます。 これは単なる演出ではなく、全国大会という舞台に立った全チームの時間を等しく「物語」として扱う構造でもあります。 ### 一度きりでやり直しのないトーナメント形式 トーナメント方式は、敗北=即終了という極端な時間設計を持っています。リーグ戦のような修正や積み重ねが許されず、すべてがその一試合に集約される。 この「取り返しのなさ」が、試合の一瞬一瞬に重みを与え、感情の振れ幅を拡大させています。 ※(図:春高バレーにおける感動生成構造) --- ## バレーボールという競技が持つ感情可視性 ### 感情と関係性が画面に映り込みやすい競技特性 バレーボールは、プレーの合間に必ず仲間同士の声掛けや視線のやり取りが発生する競技です。得点と失点の切り替えが頻繁で、感情の変化が短いサイクルで表出します。 個人競技や接触の少ない団体競技と比べ、チーム内の関係性がそのまま画面に映りやすい構造を持っています。 ### 技術差よりも空気感が物語化されやすい 専門的な技術差は、一般視聴者には見えにくい場合が多い一方で、「声が出ている」「雰囲気が変わった」といった空気の変化は直感的に理解できます。 その結果、試合は純粋な勝敗以上に、「このチームは今どういう状態なのか」という物語として受け取られやすくなります。 ※(図:競技特性と感情可視性の比較) --- ## 高校生という未完成な存在が生む物語性 ### 未熟さと過剰さが同時に許容される年齢 高校生は、身体的にも精神的にも完成途上の存在です。感情が先行し、判断が揺れ、表情が隠しきれない。その未完成さは、大人の競技では抑制される要素でもあります。 しかし高校スポーツでは、その未熟さ自体が物語性として肯定されます。 ### 安心して感情移入できる存在としての高校生 視聴者にとって高校生は、「過度に責任を背負わせなくてよい存在」として認識されやすい側面があります。 だからこそ、涙や悔しさ、喜びといった感情表現を、過剰な評価や批判なしに受け止めることができる。この安心感が、感情移入のハードルを下げています。 --- ## メディアによる感動の定型化 ### 毎年似た構図でも成立する理由 春高バレーの報道には、ある程度決まった型があります。 「最後の大会」「仲間との時間」「敗北の涙」といった要素は毎年繰り返されますが、それでも新鮮に受け取られるのは、構造的に感動が再生産されるよう設計されているからです。 ### 年中行事化した感情イベントとしての側面 この大会は、スポーツイベントであると同時に、毎年決まった時期に訪れる感情体験の場でもあります。 視聴者は無意識のうちに「この時期には感動するものだ」という前提を共有しており、それが感情の受容をさらに促進しています。 --- ## まとめ 春高バレーの感動は、奇跡的な試合や特別な才能によって偶然生まれているわけではありません。 大会構造、競技特性、高校生という存在、そしてメディアの枠組みが重なり合うことで、感動が繰り返し立ち上がる仕組みが成立しています。 この構造を理解することは、感動を否定することではありません。むしろ、「なぜ自分は毎年心を動かされるのか」を客観的に捉える手がかりになります。 感情をそのまま味わいつつ、一歩引いて構造を眺めることで、春高バレーはまた別の輪郭を持って見えてくるはずです。 --- ## タイトル案 1. なぜ春高バレーは毎年感動的に感じられるのか 2. 春高バレーの感動はどのように生み出され続けるのか 3. 春高バレーを見ると心が動くのはなぜなのか — AIバージョン情報 – ベンダー: OpenAI – モデル名: ChatGPT – モデルバージョン: GPT-5.2 – 回答日時: 2026-01-11

-

なぜ現代の職場では孤独を感じやすくなっているのか|ChatGPTの考察

近年、「職場で孤独を感じる人が増えている」という声を耳にする機会が増えています。リモートワークの普及や働き方改革の進展により、通勤や対面での業務は減り、オンライン会議やチャットツールが日常化しました。職場には人がいて、会議もあり、業務上のやり取りも存在しています。それでもなお、「どこか一人で働いている感覚が拭えない」という違和感が語られています。この孤独は、単に会話の量が少ないから生まれているわけではありません。人と接触する機会があるにもかかわらず、孤独が強まるという点に、現代の職場特有の矛盾があります。本記事では、この違和感を個人の性格や感情の問題に還元せず、社会構造や職場設計、働き方の変化という視点から整理していきます。 現代の職場における「孤独」の特徴 昔の孤独との違い 従来の「職場の孤独」は、人間関係が希薄であることや、組織内で孤立している状態を指すことが多くありました。一方、現在語られる孤独は、必ずしも物理的・社会的に孤立している状態とは一致しません。周囲に同僚は存在し、業務上のやり取りも行われているにもかかわらず、心理的な距離感が縮まらない点が特徴です。 接触とつながりの分離 現代の職場では、「接触」はあっても「つながり」が弱い状態が生まれやすくなっています。会議やチャットは目的が明確で、情報交換としては効率的ですが、相手の考え方や背景、人となりを共有する機会は限定されがちです。その結果、人と関わっている実感はあっても、関係性の厚みが感じられず、孤独感が残ります。 ※(図:接触とつながりの違い) 孤独を生みやすい職場構造の変化 成果主義と数値評価の影響 成果主義や数値評価は、業務の公平性や透明性を高める一方で、人と人との関係性を「成果を出すための手段」として扱いやすくします。評価の軸が明確になるほど、互いの状況や感情に目を向ける余地は減少し、関係性は機能的なものに収斂しやすくなります。 分業化と役割の固定 業務の分業化が進むことで、個々人の役割は明確になりますが、同時に仕事の全体像や他者の負担が見えにくくなります。自分の担当領域以外との関わりが減るほど、組織の一部としての実感が薄れ、孤独感が強まる要因となります。 リモートワークと効率化が失ったもの リモートワークや業務効率化は、多くの利点をもたらしましたが、その過程で「雑談」や「非効率なやり取り」が削ぎ落とされました。これらは一見無駄に見えますが、実際には相互理解や心理的安全性を支える役割を果たしていました。効率を優先する設計は、結果として人の感覚的なつながりを弱めています。 ※(図:現代の職場における孤独の構造) なぜこの孤独は表に出にくいのか 弱音を出しにくい評価環境 成果主義や合理性が重視される職場では、感情的な違和感や不安を表明することが「非生産的」と見なされやすくなります。そのため、孤独感は個人の内側に留まり、共有されにくい状態が生まれます。 自己責任化されやすい構造 「適応できないのは個人の問題」という暗黙の前提がある環境では、孤独を感じていること自体が言語化されにくくなります。結果として、表面上は問題がないように見えながら、内側で静かに蓄積される孤独が生まれます。 静かな孤独の特徴 この孤独は、トラブルや衝突を伴わないため、管理や評価の対象になりにくい点が特徴です。大きな問題が起きないまま、違和感だけが残り続けるため、組織としても気づきにくい状態が続きます。 まとめ 職場で感じられる孤独は、個人の性格や努力不足によって生じているものではありません。働き方の変化や職場設計、評価制度といった構造が、人の感じ方や関係性のあり方に影響を与えています。 成果主義や効率化は、多くの合理性をもたらしましたが、その一方で、人と人との関係性を薄くする側面も持っています。この孤独を理解するためには、「もっとコミュニケーションを増やすべきだ」といった単純な処方ではなく、職場の構造そのものを捉え直す視点が必要です。 本記事が、読者自身の働き方や職場との距離感を考える際の一つの材料となれば幸いです。 あなたは、AI活用メディア「AIシテル?」で執筆を担当する専門ライターです。 【テーマ】 リモートワーク、成果主義、AI・自動化の進展などによって、 「職場で“孤独”を感じる人が増えている」と言われる現象について、 個人の性格や感情論ではなく、 社会構造・職場設計・働き方の変化という視点から、 AIとして冷静かつ構造的に考察してください。 【目的】 – 「孤独=コミュニケーション不足」という単純化を避ける – なぜ“人と関わっていても孤独を感じる職場”が増えているのかを整理する – 職場の孤独を、個人の問題ではなく構造の問題として捉える視点を提供する – 読者が自分の働き方・職場との距離感を考えるための材料を提示する 【読者像】 – 一般社会人(20〜50代) – リモートワークや成果主義の職場で働いている人 – 職場で「なんとなく孤独」を感じた経験がある人 – 仕事に大きな不満はないが、心理的な違和感を抱えている層 – AIや社会変化に強い関心はないが、無関係ではいられないと感じている人 【記事構成】 1. 導入(問題提起) – 「職場で孤独を感じる人が増えている」という実感を提示する – にもかかわらず、職場には人も会議もコミュニケーションも存在しているという矛盾を示す – なぜ今、このテーマを構造的に考える必要があるのかを簡潔に説明する 2. 現代の職場における「孤独」の特徴 – 昔の「人間関係が希薄」という孤独との違いを整理する – 会話や接触があっても孤独を感じる状態の特徴を説明する – 「接触」と「つながり」の違いを構造として言語化する 3. 孤独を生みやすい職場構造の変化 – 成果主義・分業化・数値評価がもたらす心理的影響を整理する – リモートワークや効率化によって失われたものを説明する – なぜ「雑談」「非効率」が職場の安定に寄与していたのかを構造的に示す 4. なぜこの孤独は表に出にくいのか – 弱音や違和感を出しにくい職場環境について触れる – 評価・自己責任・合理性が感情を抑制する構造を説明する – 表面上は問題が見えにくい「静かな孤独」の特徴を整理する 5. まとめ – 職場の孤独は、個人の適応力や性格の問題ではないことを再確認する – 働き方・職場設計・評価制度が人の感覚に与える影響を整理する – 読者が自分の職場や距離感を考えるための視点を提示して締めくくる 【文体・トーン】 – です・ます調 – 煽情的・断定的にならず、冷静で構造的 – 感情に寄り添いすぎず、俯瞰した視点を保つ – 専門用語を使う場合は、必ず簡潔な補足説明を入れる – 「共感を煽る記事」ではなく、「違和感を整理する記事」とする 【執筆スタンス】 – 本記事は、正解や結論を断定するものではなく、 社会構造・制度・環境の変化を整理したうえでの「考察」として執筆する – 特定の価値観や働き方を推奨しない – 読者が自分なりの答えを持ち帰れる余白を残すことを重視する 【出力形式】 – Markdown形式で出力する – 小見出し(###)を多めに使用する – 文字数は2000〜2500字を目安とする – 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する 【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】 – タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること – サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと – 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止 – タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと – 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止 – 「問い」の形を基本とし、読者に思考の余白を残すこと – 文字数は25〜35文字程度を目安とする – 抽象語のみで終わらず、問いの対象が分かる表現を必ず含めること – 参考タイトルと同一、または類似度の高い表現は使用しないこと – 条件を満たさないタイトルは出力しないこと 【補足指示】 – 構造整理が有効な箇所では、以下のようなコメントを挿入してよい ※(図:現代の職場における孤独の構造) ※(図:接触とつながりの違い) 【参考タイトル(※構造参考のみ/出力・言い換え・再利用は禁止)】 「職場に人はいるのに、なぜ孤独を感じるのか?」 【バージョン情報の出力】 記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で 「AIバージョン情報」を追記してください。 (不明な項目は「不明」と記載すること) — AIバージョン情報 – ベンダー: – モデル名: – モデルバージョン: – 回答日時: ## 導入(問題提起) 近年、「職場で孤独を感じる人が増えている」という声を耳にする機会が増えています。リモートワークの普及や働き方改革の進展により、通勤や対面での業務は減り、オンライン会議やチャットツールが日常化しました。職場には人がいて、会議もあり、業務上のやり取りも存在しています。それでもなお、「どこか一人で働いている感覚が拭えない」という違和感が語られています。 この孤独は、単に会話の量が少ないから生まれているわけではありません。人と接触する機会があるにもかかわらず、孤独が強まるという点に、現代の職場特有の矛盾があります。本記事では、この違和感を個人の性格や感情の問題に還元せず、社会構造や職場設計、働き方の変化という視点から整理していきます。 --- ## 現代の職場における「孤独」の特徴 ### 昔の孤独との違い 従来の「職場の孤独」は、人間関係が希薄であることや、組織内で孤立している状態を指すことが多くありました。一方、現在語られる孤独は、必ずしも物理的・社会的に孤立している状態とは一致しません。周囲に同僚は存在し、業務上のやり取りも行われているにもかかわらず、心理的な距離感が縮まらない点が特徴です。 ### 接触とつながりの分離 現代の職場では、「接触」はあっても「つながり」が弱い状態が生まれやすくなっています。会議やチャットは目的が明確で、情報交換としては効率的ですが、相手の考え方や背景、人となりを共有する機会は限定されがちです。その結果、人と関わっている実感はあっても、関係性の厚みが感じられず、孤独感が残ります。 ※(図:接触とつながりの違い) --- ## 孤独を生みやすい職場構造の変化 ### 成果主義と数値評価の影響 成果主義や数値評価は、業務の公平性や透明性を高める一方で、人と人との関係性を「成果を出すための手段」として扱いやすくします。評価の軸が明確になるほど、互いの状況や感情に目を向ける余地は減少し、関係性は機能的なものに収斂しやすくなります。 ### 分業化と役割の固定 業務の分業化が進むことで、個々人の役割は明確になりますが、同時に仕事の全体像や他者の負担が見えにくくなります。自分の担当領域以外との関わりが減るほど、組織の一部としての実感が薄れ、孤独感が強まる要因となります。 ### リモートワークと効率化が失ったもの リモートワークや業務効率化は、多くの利点をもたらしましたが、その過程で「雑談」や「非効率なやり取り」が削ぎ落とされました。これらは一見無駄に見えますが、実際には相互理解や心理的安全性を支える役割を果たしていました。効率を優先する設計は、結果として人の感覚的なつながりを弱めています。 ※(図:現代の職場における孤独の構造) --- ## なぜこの孤独は表に出にくいのか ### 弱音を出しにくい評価環境 成果主義や合理性が重視される職場では、感情的な違和感や不安を表明することが「非生産的」と見なされやすくなります。そのため、孤独感は個人の内側に留まり、共有されにくい状態が生まれます。 ### 自己責任化されやすい構造 「適応できないのは個人の問題」という暗黙の前提がある環境では、孤独を感じていること自体が言語化されにくくなります。結果として、表面上は問題がないように見えながら、内側で静かに蓄積される孤独が生まれます。 ### 静かな孤独の特徴 この孤独は、トラブルや衝突を伴わないため、管理や評価の対象になりにくい点が特徴です。大きな問題が起きないまま、違和感だけが残り続けるため、組織としても気づきにくい状態が続きます。 --- ## まとめ 職場で感じられる孤独は、個人の性格や努力不足によって生じているものではありません。働き方の変化や職場設計、評価制度といった構造が、人の感じ方や関係性のあり方に影響を与えています。 成果主義や効率化は、多くの合理性をもたらしましたが、その一方で、人と人との関係性を薄くする側面も持っています。この孤独を理解するためには、「もっとコミュニケーションを増やすべきだ」といった単純な処方ではなく、職場の構造そのものを捉え直す視点が必要です。 本記事が、読者自身の働き方や職場との距離感を考える際の一つの材料となれば幸いです。 --- ## タイトル案 1. なぜ現代の職場では孤独を感じやすくなっているのか 2. 働き方が変わった職場で孤独が生まれる理由は何か 3. 人と働いているのに職場で孤独を感じるのはなぜか — AIバージョン情報 – ベンダー: OpenAI – モデル名: ChatGPT – モデルバージョン: GPT-5.2 – 回答日時: 2026-01-11

-

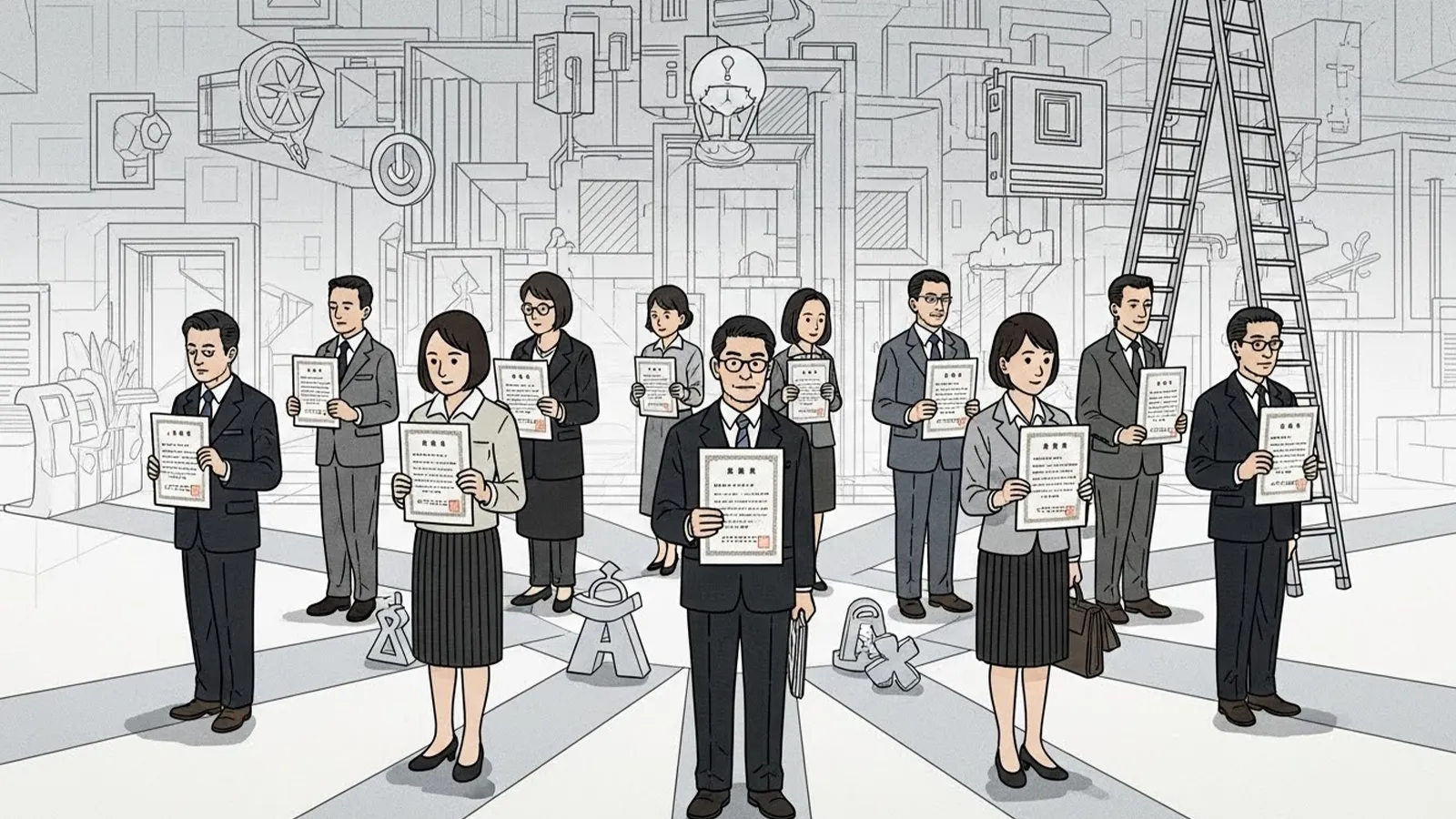

日本社会で資格が安心の拠り所になりやすいのはなぜか|ChatGPTの考察

日本社会では、就職や転職、評価の場面において、能力や実務経験と並んで、あるいはそれ以上に「資格」が重視されやすい傾向があります。実際には現場で成果を出していても、「資格は持っていますか」と問われる場面に違和感を覚えた経験を持つ人は少なくないでしょう。この状況は、単に企業や社会が形式を好むからといった単純な話では説明しきれません。なぜなら、資格が評価の基準として繰り返し使われる背景には、個人の意識や努力とは別次元の社会構造が存在しているからです。本記事では、「能力より資格が見られる」という感覚がなぜ生まれ、なぜ繰り返し問題視されながらも解消されにくいのかを、雇用慣行、評価制度、不安構造、社会的合意形成という観点から整理していきます。 資格が評価の基準として機能してきた理由 能力や成果を直接測りにくい社会構造 能力や成果は、本来、個別具体的で文脈依存的なものです。しかし、組織が人を採用・配置・評価する場面では、それらを一人ひとり丁寧に測定することは容易ではありません。評価する側にも時間や責任の制約があり、判断の簡略化が求められます。 そこで用いられやすいのが、第三者によって定義された資格という共通指標です。資格は、一定の知識や技能を持つことを客観的に示すものとして、評価の初期段階で機能しやすい特徴を持っています。 標準化と説明責任を満たす装置としての資格 資格は、評価の標準化を可能にします。誰が判断しても同じ基準を用いて説明できるため、「なぜこの人を評価したのか」という問いに対して、比較的安全に答えられる材料になります。 これは、評価者が責任を回避するための道具というよりも、組織全体が判断の一貫性を保つための仕組みとして機能してきた側面が大きいと言えるでしょう。 ※(図:日本社会における資格評価の構造) 日本型雇用と資格依存の関係 職務が曖昧な雇用慣行 日本の雇用慣行では、新卒一括採用や年功序列が長く続いてきました。その特徴は、職務内容が明確に定義されず、「人に仕事をつける」形で配置が行われる点にあります。 この仕組みでは、途中から「何ができる人なのか」を明確に言語化することが難しくなります。結果として、能力や経験が蓄積されていても、それを外部に説明する共通言語が不足しがちです。 後付けの努力証明としての資格 こうした環境下では、資格が「後から取得できる努力の証明」として使われやすくなります。過去の経験や実績が見えにくい場合でも、資格は「努力した事実」を短時間で示すことができます。 そのため、資格は能力の代替ではなく、能力を説明するための補助線として位置づけられてきたと考える方が、実態に近いでしょう。 不安社会における資格の心理的役割 将来不安と自己責任化の進行 雇用の安定性が揺らぎ、キャリアの自己責任化が進む中で、多くの人が将来に対する漠然とした不安を抱えています。「このままで大丈夫なのか」という問いに、明確な答えを出すことは簡単ではありません。 そのような状況で資格は、「今できる行動」として選びやすい選択肢になります。結果がすぐに出なくても、「何もしていないわけではない」という実感を与えてくれるからです。 資格が背負わされる過剰な意味 本来、資格は一定の知識や技能を示す一要素に過ぎません。しかし、不安が強い社会では、資格が安心や将来保証の象徴として過剰な意味を背負わされやすくなります。 その結果、「資格さえあれば何とかなる」という期待と、「資格がなければ不安だ」という恐れの両方が強化されていく構造が生まれます。 ※(図:能力・経験・資格の関係イメージ) まとめ 資格は、万能な評価基準でも、無意味な形式でもありません。能力や経験を直接測りにくい社会構造の中で、判断を共有し、不安を緩和するための装置として機能してきました。 日本社会が資格を重視してきた背景には、雇用慣行、評価制度、将来不安、そして社会的合意形成の積み重ねがあります。その構造を理解することで、「資格を取るべきかどうか」という問いを、「自分は今、どの不安に対処しようとしているのか」という視点に置き換えることが可能になります。 本記事が、次の資格を探す前に、自分が置かれている状況や不安の正体を見つめ直すきっかけとなれば幸いです。 あなたは、AI活用メディア「AIシテル?」で執筆を担当する専門ライターです。 【テーマ】 日本社会では、なぜ資格がこれほど重視されやすいのか。 能力・実務経験・成果だけでなく、 資格という形式的な指標が評価や安心の拠り所になりやすい背景について、 個人の努力論や精神論に還元せず、 雇用慣行・評価制度・不安構造・社会的合意形成という観点から、 AIの視点で冷静かつ構造的に考察してください。 【目的】 – 「資格は意味がある/意味がない」という二元論を避ける – 日本社会において資格が果たしてきた役割を構造として整理する – なぜ多くの人が資格に希望や安心を託しやすいのかを言語化する – 読者が「次に取る資格」ではなく「今置かれている状況」を考える視点を得られるようにする 【読者像】 – 一般社会人(20〜60代) – 資格取得を検討した経験のある人 – キャリアや将来に漠然とした不安を抱えている層 – 資格ビジネスや自己責任論に違和感を覚えつつも、無関係ではいられないと感じている人 【記事構成】 1. 導入(問題提起) – 日本社会で資格が重視され続けている現状を提示する – 「能力より資格が見られる」という感覚が生まれる背景に触れる – なぜこの問いが繰り返し浮上するのかを簡潔に示す 2. 資格が「評価の基準」として機能してきた理由 – 能力や成果を直接測りにくい社会構造に触れる – 評価の標準化・説明責任・判断回避という観点から資格の役割を整理する – なぜ資格が「便利な指標」になったのかを構造的に説明する 3. 日本型雇用と資格依存の関係 – 新卒一括採用・年功序列・職務の曖昧さとの関係を整理する – なぜ途中から能力を可視化しにくいのかを説明する – 資格が「後付けの努力証明」として使われやすい理由を示す 4. 不安社会における資格の心理的役割 – 将来不安や自己責任化が進む中での資格の位置づけを考察する – 資格が「安心」「行動している実感」を与える仕組みを説明する – 資格が期待以上の意味を背負わされやすい構造に触れる 5. まとめ – 資格は万能でも無意味でもないことを再確認する – 日本社会が資格を必要としてきた理由を構造として整理する – 読者が自分の立ち位置や不安の正体を考えるための視点を提示して締めくくる 【文体・トーン】 – です・ます調 – 煽情的・断定的にならず、冷静で構造的 – 専門用語は使用してよいが、必ず簡潔な補足説明を入れる – 読者を不安にさせるのではなく、思考を促す文体とする 【執筆スタンス】 – 本記事は、正解や結論を断定するものではなく、 複数の要因や社会構造を整理したうえでの「考察」として執筆する – 特定の価値観や行動を推奨せず、 読者が自分で判断するための材料を提示することを重視する 【出力形式】 – Markdown形式で出力する – 小見出し(###)を多めに使用する – 文字数は2000〜2500字を目安とする – 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する 【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】 – タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること – サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと – 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止 – タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと – 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止 – 「問い」の形を基本とし、読者に思考の余白を残すこと – 文字数は25〜35文字程度を目安とする – 抽象語のみで終わらず、問いの対象が分かる表現を必ず含めること – 参考タイトルと同一、または類似度の高い表現は使用しないこと – 条件を満たさないタイトルは出力しないこと 【補足指示】 – 構造整理や概念整理が有効な箇所では、以下のようなコメントを挿入してよい ※(図:日本社会における資格評価の構造) ※(図:能力・経験・資格の関係イメージ) 【参考タイトル(※構造参考のみ/出力・言い換え・再利用は禁止)】 「なぜ日本では資格が重視され続けるのか?」 【バージョン情報の出力】 記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で 「AIバージョン情報」を追記してください。 (不明な項目は「不明」と記載すること) — AIバージョン情報 – ベンダー: – モデル名: – モデルバージョン: – 回答日時: ## 導入(問題提起) 日本社会では、就職や転職、評価の場面において、能力や実務経験と並んで、あるいはそれ以上に「資格」が重視されやすい傾向があります。実際には現場で成果を出していても、「資格は持っていますか」と問われる場面に違和感を覚えた経験を持つ人は少なくないでしょう。 この状況は、単に企業や社会が「形式を好むから」といった単純な話では説明しきれません。なぜなら、資格が評価の基準として繰り返し使われる背景には、個人の意識や努力とは別次元の社会構造が存在しているからです。 本記事では、「能力より資格が見られる」という感覚がなぜ生まれ、なぜ繰り返し問題視されながらも解消されにくいのかを、雇用慣行、評価制度、不安構造、社会的合意形成という観点から整理していきます。 --- ## 資格が「評価の基準」として機能してきた理由 ### 能力や成果を直接測りにくい社会構造 能力や成果は、本来、個別具体的で文脈依存的なものです。しかし、組織が人を採用・配置・評価する場面では、それらを一人ひとり丁寧に測定することは容易ではありません。評価する側にも時間や責任の制約があり、判断の簡略化が求められます。 そこで用いられやすいのが、第三者によって定義された「資格」という共通指標です。資格は、一定の知識や技能を持つことを客観的に示すものとして、評価の初期段階で機能しやすい特徴を持っています。 ### 標準化と説明責任を満たす装置としての資格 資格は、評価の標準化を可能にします。誰が判断しても同じ基準を用いて説明できるため、「なぜこの人を評価したのか」という問いに対して、比較的安全に答えられる材料になります。 これは、評価者が責任を回避するための道具というよりも、組織全体が判断の一貫性を保つための仕組みとして機能してきた側面が大きいと言えるでしょう。 ※(図:日本社会における資格評価の構造) --- ## 日本型雇用と資格依存の関係 ### 職務が曖昧な雇用慣行 日本の雇用慣行では、新卒一括採用や年功序列が長く続いてきました。その特徴は、職務内容が明確に定義されず、「人に仕事をつける」形で配置が行われる点にあります。 この仕組みでは、途中から「何ができる人なのか」を明確に言語化することが難しくなります。結果として、能力や経験が蓄積されていても、それを外部に説明する共通言語が不足しがちです。 ### 後付けの努力証明としての資格 こうした環境下では、資格が「後から取得できる努力の証明」として使われやすくなります。過去の経験や実績が見えにくい場合でも、資格は「努力した事実」を短時間で示すことができます。 そのため、資格は能力の代替ではなく、能力を説明するための補助線として位置づけられてきたと考える方が、実態に近いでしょう。 --- ## 不安社会における資格の心理的役割 ### 将来不安と自己責任化の進行 雇用の安定性が揺らぎ、キャリアの自己責任化が進む中で、多くの人が将来に対する漠然とした不安を抱えています。「このままで大丈夫なのか」という問いに、明確な答えを出すことは簡単ではありません。 そのような状況で資格は、「今できる行動」として選びやすい選択肢になります。結果がすぐに出なくても、「何もしていないわけではない」という実感を与えてくれるからです。 ### 資格が背負わされる過剰な意味 本来、資格は一定の知識や技能を示す一要素に過ぎません。しかし、不安が強い社会では、資格が安心や将来保証の象徴として過剰な意味を背負わされやすくなります。 その結果、「資格さえあれば何とかなる」という期待と、「資格がなければ不安だ」という恐れの両方が強化されていく構造が生まれます。 ※(図:能力・経験・資格の関係イメージ) --- ## まとめ 資格は、万能な評価基準でも、無意味な形式でもありません。能力や経験を直接測りにくい社会構造の中で、判断を共有し、不安を緩和するための装置として機能してきました。 日本社会が資格を重視してきた背景には、雇用慣行、評価制度、将来不安、そして社会的合意形成の積み重ねがあります。その構造を理解することで、「資格を取るべきかどうか」という問いを、「自分は今、どの不安に対処しようとしているのか」という視点に置き換えることが可能になります。 本記事が、次の資格を探す前に、自分が置かれている状況や不安の正体を見つめ直すきっかけとなれば幸いです。 --- ## タイトル案 1. 日本社会で資格が安心の拠り所になりやすいのはなぜか 2. なぜ日本では能力だけで評価されにくいと感じるのか 3. 資格が評価や不安と結びつきやすい社会構造とは何か — AIバージョン情報 – ベンダー: OpenAI – モデル名: ChatGPT – モデルバージョン: GPT-5.2 – 回答日時: 2026-01-11 09:00 JST