「台湾有事は本当に起きるのか」。近年、この問いはニュースや解説の中で繰り返し語られるようになりました。一方で、「煽りすぎではないか」「不安を増幅させているだけではないか」といった違和感を覚える人も少なくありません。本記事では、結論を断定することを目的とせず、なぜ台湾有事という言葉が消えずに語られ続けるのか、そして「起きる前提で考える」とは何を意味するのかを、地政学・安全保障・経済構造・国際秩序という観点から構造的に整理していきます。 台湾有事が常に想定され続ける理由 台湾海峡を巡る緊張は、突発的に生まれたものではありません。そこには、中国・台湾・アメリカそれぞれが抱える避けがたい制約条件が重なっています。 中国にとって台湾問題は、領土や安全保障だけでなく、国家の正統性と深く結びついています。台湾をどう位置づけるかは、国内統治や体制の安定とも連動しており、簡単に先送りできるテーマではありません。 台湾側にとっては、現状維持が最も現実的な選択肢である一方、自らの民主的体制や安全をどのように守るかという課題を常に抱えています。 アメリカは、同盟国への信頼維持や国際秩序の一貫性という観点から、台湾問題に関与せざるを得ない立場にあります。関与の度合いを明確にしすぎることも、完全に否定することも難しい構造に置かれています。 このように、誰かが戦争を望んでいるから緊張が続いているのではなく、緊張が消えにくい配置そのものが存在している点が重要です。 ※(図:台湾有事を巡る関係国の制約構造) 「起きる前提」で考えるとは何を意味するのか 「起きる前提で考える」と聞くと、戦争を受け入れているように感じる人もいるかもしれません。しかし、これは「起きてほしい」「避けられない」と考えることとは異なります。 多くの国家が行っているのは、最悪の事態を想定した上で、対応策や選択肢を用意することです。これは危機管理の基本でもあります。 抑止とは、「起きたら困るから考えない」ことではありません。「起きた場合にどう対応するかを示すことで、起こりにくくする」行為でもあります。選択肢が存在すること自体が、相手の行動を制約する場合もあります。 ※(図:有事想定と抑止の関係) 「起きる前提で考える」とは、不安を煽るための思考ではなく、不確実性の中で選択肢を確保するための整理だと言えるでしょう。 「起きない前提」で考えることのリスク 一方で、「起きない前提」に立ち続けることにも別のリスクがあります。 想定外が現実になったとき、人や組織は対応が遅れがちです。準備がない状態では、混乱や誤判断が連鎖しやすくなります。 また、人は現状を維持したいという心理的バイアスを持ちやすく、「これまで大丈夫だったから、これからも大丈夫だろう」と考えてしまいがちです。これは必ずしも合理的な判断とは限りません。 有事を想定すること自体が戦争を近づける、という単純な因果関係は成り立ちにくく、むしろ想定の有無が対応の質を左右する側面があります。 台湾有事は不可避なのか では、台湾有事は必ず起きるのでしょうか。この問いに対して、「必ず起きる」と断定できる材料は存在しません。 同時に、起きないと断言できるほど確率がゼロでもありません。影響の大きさを考えれば、可能性が低くても無視できないテーマであることは確かです。 重要なのは、「断定しないこと」と「考えないこと」を混同しないことです。考えることは予言ではなく、選択肢を広げるための行為です。 まとめ 台湾有事をどう捉えるべきか 台湾有事は、未来を言い当てるための話題ではなく、現在の国際環境が抱える構造を映し出すテーマです。 「起きる前提で考える」ことは、戦争を前提にすることではなく、起こさないための余地を確保する行為でもあります。断定を避けつつ構造を理解することが、冷静な判断につながります。 今後ニュースに触れる際、「起きるか起きないか」だけでなく、「なぜこの話題が消えないのか」という視点を持つことで、見える景色は変わってくるはずです。 あなたは、AI活用メディア「AIシテル?」で執筆を担当する専門ライターです。 【テーマ】 台湾有事は「起きる前提」で考えるべきなのか。 台湾海峡を巡る緊張について、 「必ず起きる/起きない」といった断定や感情論に寄らず、 地政学・安全保障・経済構造・国際秩序の観点から、 AIの視点で冷静かつ構造的に整理・考察してください。 【目的】 – 「台湾有事は不可避」「戦争を煽っているだけ」といった二項対立を避ける – 台湾有事が議論され続ける背景にある構造的要因を可視化する – 「起きる前提で考える」ことの意味を、危機管理・抑止・制度設計の観点から整理する – 読者が国際ニュースを読む際の解像度を高める視点を提供する 【読者像】 – 一般社会人(20〜50代) – 国際情勢やニュースに関心はあるが、専門知識は必須ではない層 – 台湾有事について「不安」「違和感」「よく分からなさ」を感じている人 – 煽りや断定ではなく、冷静な整理を求めている読者 【記事構成】 1. 導入(問題提起) – 「台湾有事は本当に起きるのか?」という素朴な疑問を提示する – なぜ近年「台湾有事」という言葉が頻繁に使われるようになったのかに触れる – 本記事では結論を断定せず、構造として整理する姿勢を明示する 2. 台湾有事が常に想定され続ける理由 – 中国・台湾・アメリカそれぞれが抱える制約条件を簡潔に整理する – 国内政治、正統性、同盟関係といった要素が緊張を生みやすい構造を説明する – 軍事衝突そのものではなく「緊張が消えにくい配置」に焦点を当てる 3. 「起きる前提」で考えるとは何を意味するのか – 「戦争を望む」「不安を煽る」こととは異なる概念であることを明確にする – 危機管理・抑止・選択肢の確保という観点から整理する – なぜ多くの国家が最悪ケースを想定した上で政策を組み立てるのかを説明する 4. 「起きない前提」で考えることのリスク – 想定外がもたらす混乱や対応遅れの構造を説明する – 希望的観測や現状維持バイアスが意思決定に与える影響に触れる – 有事想定が「戦争を近づける」と単純には言えない理由を整理する 5. 台湾有事は不可避なのか – 台湾有事が「必ず起きる」とは言えない理由を示す – 同時に、確率がゼロではない以上、影響の大きさを無視できない点を指摘する – 「断定しないこと」と「考えないこと」は別であると整理する 6. まとめ – 台湾有事は予言ではなく、構造として理解すべきテーマであることを再確認する – 「起きる前提で考える」ことは、起こさない選択肢を広げる行為でもあると整理する – 読者が今後ニュースを読む際に持ち帰れる視点を提示して締めくくる 【文体・トーン】 – です・ます調 – 煽情的・断定的にならず、冷静で構造的 – 専門用語は使用してよいが、必ず簡潔な補足説明を入れる – 特定の立場・国・思想を断罪しない 【執筆スタンス】 – 本記事は結論を断定するものではなく、「構造の整理」を目的とする – 善悪や正義の判断ではなく、制約条件と選択肢に焦点を当てる – 読者が自分なりに考える余白を残すことを重視する 【出力形式】 – Markdown形式で出力する – 小見出し(###)を多めに使用する – 文字数は2000〜2500字を目安とする – 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する 【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】 – タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること – サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと – 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止 – タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと – 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止 – 「問い」の形を基本とし、読者に思考の余白を残すこと – 文字数は25〜35文字程度を目安とする – 抽象語のみで終わらず、問いの対象が分かる表現を必ず含めること – 参考タイトルと同一、または類似度の高い表現は使用しないこと – 条件を満たさないタイトルは出力しないこと 【補足指示】 – 構造整理が有効な箇所では、以下のようなコメントを挿入してよい ※(図:台湾有事を巡る関係国の制約構造) ※(図:有事想定と抑止の関係) 【参考タイトル(※構造参考のみ/出力・言い換え・再利用は禁止)】 「台湾有事は本当に避けられないのか?」 【バージョン情報の出力】 記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で 「AIバージョン情報」を追記してください。 (不明な項目は「不明」と記載すること) — AIバージョン情報 – ベンダー: – モデル名: – モデルバージョン: – 回答日時: ### 導入 台湾有事は本当に「起きる前提」で考えるべきなのか 「台湾有事は本当に起きるのか」。 近年、この問いはニュースや解説の中で繰り返し語られるようになりました。一方で、「煽りすぎだ」「不安を煽るための言葉ではないか」といった違和感を覚える人も少なくありません。 確かに、戦争や武力衝突は起きないに越したことはありません。しかし、台湾有事という言葉が消えずに語られ続けている背景には、単なる不安感情だけでは説明しきれない構造があります。 本記事では、「起きるか/起きないか」という結論を断定するのではなく、なぜ台湾有事が常に想定され続けるのか、そして「起きる前提で考える」とは何を意味するのかを、構造的に整理していきます。 --- ### 台湾有事が常に想定され続ける理由 台湾海峡を巡る緊張は、突発的に生まれたものではありません。そこには、関係国それぞれが抱える制約条件が重なっています。 中国にとって台湾問題は、領土や安全保障だけでなく、国家の正統性と深く結びついています。台湾問題をどう扱うかは、国内統治や体制の安定とも連動するため、簡単に棚上げできるテーマではありません。 台湾側にとっては、現状維持が最も現実的な選択肢である一方、自らの民主的体制や安全をどのように守るかという課題を常に抱えています。 アメリカは、同盟国への信頼維持や国際秩序の一貫性という観点から、台湾問題に関与せざるを得ない立場にあります。曖昧さを残しつつも、関与の可能性を否定できない構造に置かれています。 ※(図:台湾有事を巡る関係国の制約構造) このように、誰かが「戦争を望んでいる」から緊張が続いているのではなく、緊張が消えにくい配置そのものが存在している点が重要です。 --- ### 「起きる前提」で考えるとは何を意味するのか 「起きる前提で考える」と聞くと、戦争を受け入れているように感じる人もいるかもしれません。しかし、これは「起きてほしい」「避けられない」と考えることとは異なります。 多くの国家が行っているのは、最悪の事態を想定した上で、対応策や選択肢を用意することです。これは危機管理の基本でもあります。 抑止とは、「起きたら困るから考えない」ことではなく、「起きた場合にどう対応するかを示すことで、起こりにくくする」行為でもあります。選択肢が存在すること自体が、相手の行動を制約する場合もあります。 ※(図:有事想定と抑止の関係) 「起きる前提で考える」とは、不安を煽るための思考ではなく、不確実性の中で選択肢を確保するための整理と言えるでしょう。 --- ### 「起きない前提」で考えることのリスク 一方で、「起きない前提」に立ち続けることにも、別のリスクがあります。 想定外が現実になったとき、人や組織は対応が遅れがちです。準備がない状態では、混乱や誤判断が連鎖しやすくなります。 また、人は現状を維持したいという心理的バイアスを持ちやすく、「これまで大丈夫だったから、これからも大丈夫だろう」と考えてしまう傾向があります。これは必ずしも合理的とは限りません。 有事を想定すること自体が戦争を近づける、という単純な因果関係は成り立ちにくく、むしろ想定の有無が対応の質を左右する側面があります。 --- ### 台湾有事は不可避なのか では、台湾有事は必ず起きるのでしょうか。 この問いに対して、「必ず起きる」と断定できる材料は存在しません。 同時に、起きないと断言できるほど確率がゼロでもありません。影響の大きさを考えれば、可能性が低くても無視できないテーマであることは確かです。 重要なのは、「断定しないこと」と「考えないこと」を混同しないことです。考えることは予言ではなく、選択肢を広げるための行為です。 --- ### まとめ 台湾有事をどう捉えるべきか 台湾有事は、未来を言い当てるための話題ではなく、現在の国際環境が抱える構造を映し出すテーマです。 「起きる前提で考える」ことは、戦争を前提にすることではなく、起こさないための余地を確保する行為でもあります。断定を避けつつ、構造を理解することが、冷静な判断につながります。 今後ニュースに触れる際、「起きるか起きないか」だけでなく、「なぜこの話題が消えないのか」という視点を持つことで、見える景色は変わってくるはずです。 --- ### タイトル案 1. 台湾有事は起きる前提で考えるべき問題なのか 2. 台湾有事を起きるか起きないかで考えてよいのか 3. 台湾有事はなぜ起きる前提で語られ続けるのか — AIバージョン情報 – ベンダー: OpenAI – モデル名: ChatGPT – モデルバージョン: GPT-5.2 – 回答日時: 2026-01-14

ChatGPT

-

台湾有事は起きる前提で考えるべき問題なのか|ChatGPTの考察

-

世界は本当にブロック化へ向かっているのか|ChatGPTの考察

現在、「世界は分断に向かっている」「新冷戦の時代に入った」といった言説を目にする機会が増えています。米中対立やウクライナ戦争、経済安全保障をめぐる緊張などが重なり、国際社会全体がブロック化へ進んでいるように感じられるからです。しかし、こうした認識は、冷戦期の「二極対立」という過去のイメージを現在に重ね合わせすぎている可能性もあります。今、世界で起きている変化は、本当に単純な分断なのでしょうか。それとも、別の構造変化として捉える必要があるのでしょうか。 世界が分断しているように見える理由 近年の国際ニュースでは、対立や緊張を強調する構図が目立ちます。これは、軍事衝突や制裁、外交的対立といった出来事が、分かりやすく報じられやすいためです。また、「米国か中国か」「民主主義か権威主義か」といった二項対立の枠組みは、複雑な国際情勢を短時間で理解するための便利な説明でもあります。その結果、世界全体が明確な陣営に分かれつつあるような印象が強まっています。 冷戦期のブロック化との混同 冷戦期のブロック化は、軍事・政治・経済・価値観が比較的明確に二つの陣営へ分かれていました。しかし現在は、そのすべてが同時に一致して分断されているわけではありません。この違いを見落とすと、現状を過度に単純化してしまう危険があります。 ブロック化が進んでいる領域 安全保障と軍事同盟 安全保障分野では、確かに陣営化が進んでいます。軍事同盟や防衛協力は、信頼関係と長期的な戦略を前提とするため、対立構造が明確になりやすい領域です。ウクライナ戦争以降、同盟関係の再確認や強化が進んだことも、ブロック化の印象を強めています。 技術と経済安全保障 半導体やAI、先端技術をめぐる分野では、国家安全と経済が結びつき、「囲い込み」が進んでいます。サプライチェーンの再構築や輸出規制は、効率よりも安全保障を優先する動きであり、この分野では分断が進みやすい構造があります。 価値観と制度の線引き 民主主義や人権といった価値観を軸にした国際的な議論も、線引きを強めています。ただし、これは必ずしも全面的な対立を意味するものではなく、外交上の立場表明として使われる側面もあります。 ※(図:分野別に進む世界のブロック化構造) ブロック化が進みにくい領域 経済と貿易の相互依存 一方で、経済や貿易、金融の分野では、完全な分断は現実的ではありません。多くの国は、複数の大国と経済的につながっており、どちらか一方を完全に切り離すことは、自国に大きな負担をもたらします。 中間国の戦略 多くの国は、明確な陣営選択を避け、「どちらにも属さない」柔軟な戦略を取っています。これは優柔不断ではなく、複数の関係を維持することで選択肢を確保する合理的な判断といえます。 協調が不可避な地球規模課題 気候変動、感染症、金融危機などの課題は、一国や一陣営だけでは解決できません。これらの分野では、対立があっても最低限の協力が求められ、ブロック化は進みにくい構造があります。 実際に起きている変化の正体 以上を踏まえると、世界は一様に分断されているわけではありません。実際に進んでいるのは、分野ごとに異なる「選別的ブロック化」です。安全保障では陣営化が進む一方、経済や環境分野では協調が維持されています。重要なのは、「敵か味方か」という単純な発想ではなく、「どの分野で、誰と組むのか」を選び続ける状況に世界が入っているという点です。 ※(図:国際社会における選別的連携のイメージ) まとめ 現在の国際社会は、冷戦期のような明確な二極ブロックへ向かっているわけではありません。旧来の秩序が揺らぎ、新しい枠組みがまだ定まっていない過渡期にあります。分野ごとに異なる連携と対立が併存する状況を理解することが、国際ニュースを読み解くうえで重要になります。世界を一つの言葉で定義しようとするのではなく、その複雑な構造に目を向けることが、今後ますます求められていくでしょう。 あなたは、AI活用メディア「AIシテル?」で執筆を担当する専門ライターです。 【テーマ】 現在の国際社会は、「世界のブロック化」に向かっているのか。 米中対立・地政学リスク・経済安全保障・価値観対立といった要素を踏まえ、 世界が本当に分断されつつあるのか、 それとも別の構造変化が起きているのかについて、 AIの視点から冷静かつ構造的に整理・考察してください。 【目的】 – 「冷戦の再来」「二極化」という単純なフレームで世界情勢を語らない – ブロック化が進んでいる分野/進んでいない分野を切り分けて整理する – 各国が置かれている制約条件や選択の幅を構造として可視化する – 読者が国際ニュースを感情ではなく構造で理解するための視点を提供する 【読者像】 – 一般社会人(20〜50代) – 国際ニュースに関心はあるが、全体像が掴みにくいと感じている人 – 米中対立や世界分断という言葉に違和感や不安を抱いている層 – 専門家ではないが、表層的な解説には物足りなさを感じている読者 【記事構成】 1. 導入(問題提起) – 「世界は分断に向かっている」という言説がなぜ増えているのかを提示する – 冷戦期のブロック化イメージと現在の状況が混同されがちな点に触れる – なぜ今この問いを立てる必要があるのかを簡潔に示す 2. ブロック化が進んでいる領域 – 安全保障・軍事同盟の分野における陣営化の特徴 – 技術・半導体・AI・サプライチェーンにおける囲い込みの動き – 価値観・制度を軸にした国際的な線引きの変化 – なぜこれらの分野では分断が進みやすいのかを構造的に説明する 3. ブロック化が進みにくい領域 – 経済・貿易・金融における相互依存の実態 – 多くの国が「どちらにも属さない」戦略を取っている理由 – 気候変動・感染症・金融危機など、協調が不可避な課題の存在 – 完全なブロック化が成立しにくい構造的要因を整理する 4. 実際に起きている変化の正体 – 世界は一様に分断されているわけではないことを明確にする – 分野ごとに異なる「選別的ブロック化」が進んでいる点を説明する – 「敵か味方か」ではなく「どの分野で誰と組むか」という思考への転換を示す 5. まとめ – 世界は単純な二極ブロック化に向かっているわけではないことを再確認する – 現在は旧秩序が揺らぎ、新しい秩序がまだ固まっていない過渡期であることを示す – 読者が今後の国際ニュースをどう読むべきかの視点を提示して締めくくる 【文体・トーン】 – です・ます調 – 煽情的・断定的にならず、冷静で構造的 – 地政学・経済用語は使用してよいが、簡潔な補足説明を入れる – 不安や対立を煽るのではなく、理解を深めるための記事とする 【執筆スタンス】 – 本記事は、特定の結論や正解を断定するものではない – 複数の要因や構造を整理したうえでの「考察」として執筆する – 特定の国家・陣営・思想に肩入れせず、俯瞰的視点を重視する – 読者が自分なりに考えるための材料を提供することを目的とする 【出力形式】 – Markdown形式で出力する – 小見出し(###)を多めに使用する – 文字数は2000〜2500字を目安とする – 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する 【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】 – タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること – サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと – 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止 – タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと – 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止 – 「問い」の形を基本とし、読者に思考の余白を残すこと – 文字数は25〜35文字程度を目安とする – 抽象語のみで終わらず、問いの対象が分かる表現を必ず含めること – 参考タイトルと同一、または類似度の高い表現は使用しないこと – 条件を満たさないタイトルは出力しないこと 【補足指示】 – 構造整理や概念整理が有効な箇所では、以下のようなコメントを挿入してよい ※(図:分野別に進む世界のブロック化構造) ※(図:国際社会における選別的連携のイメージ) 【参考タイトル(※構造参考のみ/出力・言い換え・再利用は禁止)】 「世界は本当に分断へ向かっているのか?」 【バージョン情報の出力】 記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で 「AIバージョン情報」を追記してください。 (不明な項目は「不明」と記載すること) — AIバージョン情報 – ベンダー: – モデル名: – モデルバージョン: – 回答日時: 現在、「世界は分断に向かっている」「新冷戦の時代に入った」といった言説を目にする機会が増えています。米中対立やウクライナ戦争、経済安全保障をめぐる緊張などが重なり、国際社会全体がブロック化へ進んでいるように感じられるからです。しかし、こうした認識は、冷戦期の「二極対立」という過去のイメージを現在に重ね合わせすぎている可能性もあります。今、世界で起きている変化は、本当に単純な分断なのでしょうか。それとも、別の構造変化として捉える必要があるのでしょうか。 ## 世界が分断しているように見える理由 近年の国際ニュースでは、対立や緊張を強調する構図が目立ちます。これは、軍事衝突や制裁、外交的対立といった出来事が、分かりやすく報じられやすいためです。また、「米国か中国か」「民主主義か権威主義か」といった二項対立の枠組みは、複雑な国際情勢を短時間で理解するための便利な説明でもあります。その結果、世界全体が明確な陣営に分かれつつあるような印象が強まっています。 ### 冷戦期のブロック化との混同 冷戦期のブロック化は、軍事・政治・経済・価値観が比較的明確に二つの陣営へ分かれていました。しかし現在は、そのすべてが同時に一致して分断されているわけではありません。この違いを見落とすと、現状を過度に単純化してしまう危険があります。 ## ブロック化が進んでいる領域 ### 安全保障と軍事同盟 安全保障分野では、確かに陣営化が進んでいます。軍事同盟や防衛協力は、信頼関係と長期的な戦略を前提とするため、対立構造が明確になりやすい領域です。ウクライナ戦争以降、同盟関係の再確認や強化が進んだことも、ブロック化の印象を強めています。 ### 技術と経済安全保障 半導体やAI、先端技術をめぐる分野では、国家安全と経済が結びつき、「囲い込み」が進んでいます。サプライチェーンの再構築や輸出規制は、効率よりも安全保障を優先する動きであり、この分野では分断が進みやすい構造があります。 ### 価値観と制度の線引き 民主主義や人権といった価値観を軸にした国際的な議論も、線引きを強めています。ただし、これは必ずしも全面的な対立を意味するものではなく、外交上の立場表明として使われる側面もあります。 ※(図:分野別に進む世界のブロック化構造) ## ブロック化が進みにくい領域 ### 経済と貿易の相互依存 一方で、経済や貿易、金融の分野では、完全な分断は現実的ではありません。多くの国は、複数の大国と経済的につながっており、どちらか一方を完全に切り離すことは、自国に大きな負担をもたらします。 ### 中間国の戦略 多くの国は、明確な陣営選択を避け、「どちらにも属さない」柔軟な戦略を取っています。これは優柔不断ではなく、複数の関係を維持することで選択肢を確保する合理的な判断といえます。 ### 協調が不可避な地球規模課題 気候変動、感染症、金融危機などの課題は、一国や一陣営だけでは解決できません。これらの分野では、対立があっても最低限の協力が求められ、ブロック化は進みにくい構造があります。 ## 実際に起きている変化の正体 以上を踏まえると、世界は一様に分断されているわけではありません。実際に進んでいるのは、分野ごとに異なる「選別的ブロック化」です。安全保障では陣営化が進む一方、経済や環境分野では協調が維持されています。重要なのは、「敵か味方か」という単純な発想ではなく、「どの分野で、誰と組むのか」を選び続ける状況に世界が入っているという点です。 ※(図:国際社会における選別的連携のイメージ) ## まとめ 現在の国際社会は、冷戦期のような明確な二極ブロックへ向かっているわけではありません。旧来の秩序が揺らぎ、新しい枠組みがまだ定まっていない過渡期にあります。分野ごとに異なる連携と対立が併存する状況を理解することが、国際ニュースを読み解くうえで重要になります。世界を一つの言葉で定義しようとするのではなく、その複雑な構造に目を向けることが、今後ますます求められていくでしょう。 --- ### タイトル案 1. 世界は本当にブロック化へ向かっているのか 2. 国際社会は分断の時代に入ったと言えるのか 3. 世界は二極化という枠組みで理解できるのか — AIバージョン情報 – ベンダー: OpenAI – モデル名: ChatGPT – モデルバージョン: 不明 – 回答日時: 2026-01-14

-

丹羽長秀は豊臣政権で何を期待されていたのか|ChatGPTの考察

戦国史において丹羽長秀は、「地味な功臣」「織田家の重臣だったが早く亡くなった人物」といった曖昧な評価で語られがちな存在です。しかし政権史を成果や武功ではなく構造から捉え直したとき、丹羽長秀は「何をした人物」ではなく「何を期待されていた人物」だったのではないかという問いが浮かび上がります。織田政権から豊臣政権へと移行する不安定な時代において、彼はどのような役割を担う存在として位置づけられていたのか。本記事では、その点を政権構造と役割分担の観点から整理します。 丹羽長秀は、なぜ語られにくいのか 丹羽長秀は、桶狭間や賤ヶ岳といった象徴的な戦場で主役を演じた人物ではありません。また、豊臣政権下で激しい権力闘争の中心に立ったわけでもありません。そのため、「何をしたのか」という問いに対して、分かりやすいエピソードが残りにくい人物です。 しかし、歴史を「誰が勝ったか」「誰が権力を握ったか」ではなく、「政権がどう機能していたか」という視点で見直すと、評価の軸そのものが変わります。丹羽長秀を理解するためには、成果よりも期待された役割に注目する必要があります。 丹羽長秀の立ち位置と前提条件 織田政権下での役割の性質 丹羽長秀は、織田信長の家臣団の中でも、武功一点突破型の武将ではありませんでした。城持ち大名としての統治経験や、実務処理、組織内調整といった分野に強みを持つ人物でした。 軍事的な派手さよりも、政権運営の基盤を支える実務型の人材であった点が、彼の大きな特徴です。 他の織田重臣との対比 例えば柴田勝家のような武断派の重臣が「武力によって秩序を守る象徴」だったとすれば、丹羽長秀は「日常的な運用によって秩序を成立させる存在」でした。これは能力の優劣ではなく、明確な役割分担の違いと考えるべきでしょう。 秀吉政権が直面していた構造的課題 非血統政権としての不安定さ 豊臣秀吉の政権は、織田家の血統を直接継承したものではありません。家臣から成り上がった政権である以上、正統性は常に不安定でした。 同時並行で求められた統合作業 秀吉政権は、次のような課題を同時に処理する必要がありました。 旧織田家臣団を排除せず、取り込むこと 新参の直臣勢力との摩擦を抑えること 改革を進めつつ、既存秩序を急激に壊さないこと これらを成立させるには、強力な指導者だけでなく、政権の連続性を担保する存在が不可欠でした。 丹羽長秀に期待されていた役割 織田から豊臣への連続性を担保する存在 丹羽長秀は、織田政権時代の実務慣行や人間関係、統治感覚を体現する人物でした。そのため、旧体制と新体制をつなぐ「翻訳者」として機能しうる存在だったと考えられます。 緩衝材としての機能 秀吉にとって丹羽長秀は、前政権との断絶を和らげ、旧家臣団に安心感を与える存在でした。彼が前面に出て権力を振るうのではなく、あくまで安定装置として配置されていた点が重要です。 権力を持たせすぎなかった合理性 丹羽長秀に過度な軍事権限や独立性を与えなかったことは、冷遇ではなく政権安定のための合理的判断だった可能性があります。強すぎず、しかし信頼できる存在であること自体が、彼に期待された役割だったと考えられます。 なぜ丹羽長秀は目立たなかったのか 記録に残りにくい役割の性質 歴史記録は、対立や勝敗といった分かりやすいドラマを中心に残されがちです。その結果、政権が安定して機能した場合ほど、「何も起きなかった役割」は評価されにくくなります。 評価軸の問題 丹羽長秀の早逝は確かに一因ですが、それ以上に、戦国史の評価軸が武功や権力闘争に偏っていることが、彼を目立たない存在にしているといえるでしょう。 役割を果たした人物としての丹羽長秀 丹羽長秀は、出世競争の敗者ではなく、政権が必要とした役割を着実に果たした人物だった可能性があります。彼の価値は、権力の大きさではなく、権力が暴走しないための安定装置としての機能にありました。 この視点は、丹羽長秀に限らず、他の歴史人物を見直す際にも応用できます。目立たないが欠かせない存在をどう評価するか。その問いを提示している点に、丹羽長秀という人物の意義があるのかもしれません。 あなたは、AI活用メディア「AIシテル?」で執筆を担当する専門ライターです。 【テーマ】 丹羽長秀は、豊臣秀吉政権において 「何をした人物」だったのかではなく、 「何を期待されていた人物」だったのかについて、 人物評価・権力闘争・忠誠心といった感情論に寄らず、 政権構造・移行期の政治・役割分担という観点から、 AIの視点で冷静かつ構造的に整理・考察してください。 【目的】 – 丹羽長秀を「地味な功臣」「早逝した家臣」といった単純な評価に回収しない – 秀吉政権が成立する過程で、どのような役割が必要とされていたのかを可視化する – 「権力を持たない重臣」が政権に果たしうる機能を構造として整理する – 読者が、戦国大名の評価を“成果”ではなく“期待された役割”から捉え直す視点を得られるようにする 【読者像】 – 日本史に関心のある一般読者 – 戦国時代・織豊政権をある程度知っている層 – 武将の序列や有名無名ではなく、構造的な理解に興味がある人 – 歴史を「人物ドラマ」ではなく「組織・政権の運営」として捉えたい人 【記事構成】 1. 導入(問題提起) – 丹羽長秀は、なぜ「重要人物」として語られにくいのか – 「何をしたか」ではなく「何を期待されていたか」という視点の提示 – 秀吉政権初期が「移行期政権」であったことを簡潔に説明する 2. 丹羽長秀の立ち位置と前提条件 – 織田政権下における丹羽長秀の役割の性質を整理する – 武功型ではなく、実務・統治・調整型の人物であった点に触れる – 他の織田重臣(例:柴田勝家など)との性格・役割の違いを対比的に示す 3. 秀吉政権が直面していた構造的課題 – 非血統政権としての正統性の問題 – 旧織田家臣団・新参勢力を同時に統合する必要性 – 急進的改革と既存秩序の摩擦という課題を整理する 4. 丹羽長秀に期待されていた役割 – 織田政権から豊臣政権への「連続性」を担保する存在としての意味 – 旧体制と新体制をつなぐ緩衝材・翻訳者としての機能 – 秀吉にとって「安心して権力集中を進めるための存在」であった可能性を検討する – なぜ「権力を持たせすぎないこと」自体が合理的だったのかを説明する 5. なぜ丹羽長秀は目立たなかったのか – 政権にとって「成功した脇役」が記録上評価されにくい構造 – 早逝という要因と、それ以上に評価軸の問題を整理する – 戦国史が「勝者・敗者・武功」に偏りやすいことへの言及 6. まとめ – 丹羽長秀は、出世競争の敗者ではなく「役割を果たした人物」であった可能性を提示する – 政権運営において「目立たない安定装置」が果たす意味を再確認する – 読者が他の歴史人物を見る際にも使える視点として締めくくる 【文体・トーン】 – です・ます調 – 感情的評価・英雄視・断罪を避け、冷静で構造的 – 専門用語は使用してよいが、必ず簡潔な補足説明を入れる – 歴史の正解を断定するのではなく、思考の補助線を提示する姿勢を保つ 【執筆スタンス】 – 本記事は、丹羽長秀の評価を確定させるものではない – 複数の解釈が成立しうることを前提に、構造的に整理する – 読者に「なるほど、そういう見方もあるのか」と思わせることを重視する 【出力形式】 – Markdown形式で出力する – 小見出し(###)を多めに使用する – 文字数は2000〜2500字を目安とする – 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する 【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】 – タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること – サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと – 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止 – タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと – 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止 – 「問い」の形を基本とし、読者に思考の余白を残すこと – 文字数は25〜35文字程度を目安とする – 抽象語のみで終わらず、問いの対象が分かる表現を必ず含めること – 参考タイトルと同一、または類似度の高い表現は使用しないこと – 条件を満たさないタイトルは出力しないこと 【補足指示】 – 構造整理が有効な箇所では、以下のようなコメントを挿入してよい ※(図:織田政権から豊臣政権への移行構造) ※(図:秀吉政権における役割分担イメージ) 【参考タイトル(※構造参考のみ/出力・言い換え・再利用は禁止)】 「丹羽長秀はなぜ目立たなかったのか?」 【バージョン情報の出力】 記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で 「AIバージョン情報」を追記してください。 (不明な項目は「不明」と記載すること) — AIバージョン情報 – ベンダー: – モデル名: – モデルバージョン: – 回答日時: ## 丹羽長秀は、なぜ語られにくいのか 戦国史において **丹羽長秀** は、「地味な功臣」「織田家の重臣だったが早く亡くなった人物」といった、やや曖昧な評価で語られることが多い存在です。 桶狭間や賤ヶ岳のような劇的な戦場に立ち続けたわけでもなく、豊臣政権下で派手な権力闘争を演じたわけでもありません。そのため、「何をした人物か」という問いに対して、強い印象を残しにくいのです。 しかし、政権史を「成果」ではなく「構造」から見直した場合、別の問いが立ち上がります。 それは、**丹羽長秀は、政権から何を期待されていた存在だったのか**という視点です。 特に **豊臣秀吉** の政権は、織田政権からの急激な転換期に成立した「移行期政権」でした。この不安定な局面において、どのような人材が必要とされたのかを考えることは、丹羽長秀の位置づけを捉え直す手がかりになります。 --- ## 丹羽長秀の立ち位置と前提条件 丹羽長秀は、織田信長の家臣団において、武功一点突破型の武将ではありませんでした。 彼の特徴は、城持ち大名としての統治経験、実務処理能力、そして組織内調整に長けた点にあります。 軍事的な突出というよりも、行政・財政・人事といった、政権運営の「裏側」を支える役割を担っていました。この性格は、武断派の代表格である **柴田勝家** などと対比すると、より明確になります。 勝家が「秩序を武力で守る象徴」だったとすれば、丹羽長秀は「秩序を日常運用で成立させる存在」でした。 この違いは、能力の上下ではなく、役割分担の違いと捉えるべきでしょう。 --- ## 秀吉政権が直面していた構造的課題 秀吉政権の最大の特徴は、**非血統による政権掌握**にあります。 織田家の嫡流ではなく、あくまで家臣団の一員から成り上がった政権である以上、正統性は常に不安定でした。 同時に、政権は以下のような複合的課題を抱えていました。 * 旧織田家臣団を排除せず、取り込む必要性 * 新参勢力(秀吉直臣)との摩擦回避 * 改革を進めつつ、既存秩序を一気に壊さない配慮 ※(図:織田政権から豊臣政権への移行構造) これらを同時に成立させるには、「強い指導者」だけでなく、**連続性を担保する装置**が不可欠でした。 --- ## 丹羽長秀に期待されていた役割 この文脈において、丹羽長秀の存在意義が浮かび上がります。 彼は、織田政権時代からの実務慣行・人間関係・統治感覚を体現する人物でした。 つまり、**織田から豊臣へと続く「制度と感覚の翻訳者」**として機能しうる存在だったのです。 秀吉にとって丹羽長秀は、前政権との断絶を和らげる緩衝材であり、旧家臣団に対する「安心の象徴」でもありました。 重要なのは、彼に過度な軍事権力や独立性を与えなかった点です。 これは冷遇ではなく、**政権安定のための合理的配置**と考えられます。 強すぎないが、信頼できる。目立たないが、欠かせない。そのような役割こそが、丹羽長秀に期待されていた可能性があります。 ※(図:秀吉政権における役割分担イメージ) --- ## なぜ丹羽長秀は目立たなかったのか 歴史記録は、往々にして「対立」「勝敗」「決断」といった可視的なドラマを中心に残されます。 その結果、政権が安定して機能した場合ほど、「何も起きなかった役割」は記録から消えやすくなります。 丹羽長秀は、まさにこの構造に埋もれた人物といえるでしょう。 早逝という要因もありますが、それ以上に、**評価軸が武功偏重であったこと**が影響しています。 政権の歯車として正常に機能した人物は、後世から見ると「何をしたのか分かりにくい」のです。 --- ## まとめ 役割を果たした人物としての丹羽長秀 丹羽長秀は、出世競争に敗れた人物ではなく、**政権が必要とした役割を的確に果たした人物**だった可能性があります。 彼の価値は、権力の大きさではなく、権力が暴走しないための安定装置としての機能にありました。 この視点は、戦国史に限らず、組織や政権を読み解く際にも応用できます。 「目立たないが欠かせない存在」をどう評価するか。丹羽長秀は、その問いを私たちに投げかけている存在なのかもしれません。 --- ## タイトル案 1. 丹羽長秀は豊臣政権で何を期待されていたのか 2. 丹羽長秀はなぜ豊臣政権に必要だったのか 3. 丹羽長秀は政権移行期にどんな役割を担ったのか --- — AIバージョン情報 – ベンダー: OpenAI – モデル名: ChatGPT – モデルバージョン: GPT-5.2 – 回答日時: 2026-01-14

-

台湾有事は本当に戦争として始まるのか|ChatGPTの考察

台湾有事は起きるのか。国際情勢が緊張するたびに、この問いは繰り返し語られます。しかし、その問い方自体が、現実を単純化しすぎている可能性があります。台湾有事は、ある日突然「起きる」か「起きない」かで判断できる現象ではなく、複数の構造的圧力が重なり合いながら進行していく過程として捉える必要があります。 台湾有事は「起きるのか」という問いが繰り返される理由 この問題が定期的に不安とともに浮上する背景には、明確な開戦宣言を前提とした従来型の戦争イメージと、実際に進行している国際環境とのズレがあります。台湾を巡る緊張は、すでに平時と有事の中間領域で進行しており、その状態が長期化していること自体が不安の正体とも言えます。 台湾有事を生み出す構造条件 中国側の国内事情 中国にとって台湾問題は、単なる外交課題ではありません。経済成長の鈍化、社会不安の管理、共産党体制の正統性といった国内要因と密接に結びついています。ナショナリズムの象徴としての台湾は、体制維持の文脈で常に意識される存在です。 台湾の地政学的・象徴的な位置づけ 台湾は第一列島線上に位置し、東アジアの海上交通路と安全保障において重要な地点にあります。同時に、民主的統治を維持しているという点で、中国にとっては象徴的意味合いも持っています。 米中関係と覇権移行期の不安定性 米国と中国の関係は、覇権移行期に特有の緊張をはらんでいます。互いに全面衝突は避けたい一方で、譲歩しすぎることもできないという構造が、台湾を戦略的焦点として浮かび上がらせています。 日本・周辺国が無関係ではいられない理由 日本は地理的にも安全保障上も台湾情勢と切り離せません。海上交通、エネルギー供給、在日米軍の存在など、台湾有事は日本の生活基盤と直結しています。 ※(図:台湾有事を生む構造要因の相関) 想定される複数のシナリオ グレーゾーン行動の常態化 軍事衝突に至らない形での圧力、領空・領海周辺での活動、情報操作などはすでに日常化しています。これらは抑止と挑発の境界を曖昧にします。 限定的な封鎖や圧力行動 全面侵攻よりも、経済や物流への影響を狙った限定的行動は、コストとリスクのバランスから議論されやすい選択肢です。 短期的・限定的な軍事衝突 偶発的衝突や局地的な武力行使は、エスカレーション管理の失敗として起こり得ますが、各国にとって制御が難しいシナリオでもあります。 全面侵攻という最終シナリオ 最も注目されがちですが、政治的・経済的・軍事的コストが極めて高く、強い抑止要因が存在します。議論されるのは、その可能性そのものよりも、なぜ語られるのかという点です。 「戦争」という言葉が見えにくくしているもの 有事と平時の境界の曖昧化 現代の国際対立では、明確な開戦点が存在しない場合が増えています。気づいた時には、すでに状況が不可逆的に変化していることも珍しくありません。 非軍事的手段の重要性 経済制裁、サイバー攻撃、情報操作といった非軍事的要素は、戦争と同等、あるいはそれ以上の影響を及ぼします。台湾有事も、こうした手段を含む総合的な圧力として進行し得ます。 ※(図:有事と平時のグラデーション) まとめとしての視点整理 台湾有事は「いつ起きるか」を予測する対象ではなく、「どのように進行し得るか」を理解する問題です。二択思考から離れ、構造的な圧力と段階的変化に目を向けることで、過度な不安や楽観を避けることができます。 重要なのは、煽り報道に反応することではなく、情報がどの段階を指しているのかを見極める視点を持つことです。台湾有事は、すでに私たちの生活と無関係ではない形で進行している可能性があるという問いを、読者自身に残しておきたいと思います。 あなたは、AI活用メディア「AIシテル?」で執筆を担当する専門ライターです。 【テーマ】 台湾有事は、今後どのような形で起こり得るのか。 また、「戦争が起きるか/起きないか」という二択で この問題を捉えること自体が、どこまで現実的なのかについて、 感情論や煽情に寄らず、 地政学・安全保障・経済構造・国際秩序・国内事情という観点から、 AIの視点で冷静かつ構造的に整理・考察してください。 【目的】 – 「中国が攻めるかどうか」「米国が守るかどうか」といった単純化を避ける – 台湾有事が“意思決定”ではなく“構造圧力”によって形成されている可能性を示す – 戦争・侵攻だけでなく、グレーゾーン・段階的有事の現実性を整理する – 読者がニュースや煽り報道を読む際の解像度を上げる視点を提供する 【読者像】 – 一般社会人(20〜60代) – 国際ニュースに関心はあるが、専門的議論には距離を感じている層 – 台湾有事が「自分の生活とどう関係するのか」を知りたい人 – 不安を煽られるより、冷静な整理を求めている読者 【記事構成】 1. 導入(問題提起) – 「台湾有事は起きるのか?」という問いが繰り返される背景を提示する – なぜこの問題が、定期的に不安とともに浮上するのかを示す – 「起きる/起きない」の二択では捉えきれない理由を簡潔に説明する 2. 台湾有事を生み出す構造条件 – 中国側の国内事情(経済、体制、ナショナリズム) – 台湾の地政学的・象徴的な位置づけ – 米中関係と覇権移行期に特有の不安定性 – 日本・周辺国が無関係ではいられない理由 – 各要素が単独ではなく、相互に作用している点を強調する 3. 想定される複数のシナリオ – グレーゾーン行動の常態化 – 限定的な封鎖や圧力行動 – 短期的・限定的な軍事衝突 – 全面侵攻という最終シナリオ – それぞれについて、起こりやすさ・リスク・抑止要因を整理する – 断定は避け、「なぜその可能性が議論されるのか」を説明する 4. 「戦争」という言葉が見えにくくしているもの – 有事と平時の境界が曖昧になっている現実 – 経済・サイバー・認知戦など非軍事的要素の重要性 – なぜ「始まったと気づいた時には、すでに状況が変わっている」のかを構造的に説明する 5. まとめ – 台湾有事を「いつ起きるか」ではなく「どう進行しうるか」で捉え直す – 読者自身が、情報の受け取り方を再考するための視点を提示する – 過度な悲観や楽観に寄らず、問いを残す形で締めくくる 【文体・トーン】 – です・ます調 – 煽情的・断定的な表現は禁止 – 特定の国・立場を善悪で裁かない – 専門用語は使用してよいが、必ず簡潔な補足説明を入れる – 不安を煽る記事ではなく、「構造を理解するための記事」とする 【執筆スタンス】 – 本記事は、将来を予言・断定するものではない – 複数の要因を整理した上での「考察」として執筆する – 読者が自分で考える余地を残すことを最優先とする 【出力形式】 – Markdown形式で出力する – 小見出し(###)を多めに使用する – 文字数は2000〜2500字を目安とする – 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する 【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】 – タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること – サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと – 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止 – タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと – 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止 – 「問い」の形を基本とし、読者に思考の余白を残すこと – 文字数は25〜35文字程度を目安とする – 抽象語のみで終わらず、問いの対象が分かる表現を必ず含めること – 条件を満たさないタイトルは出力しないこと 【補足指示】 – 構造整理が有効な箇所では、以下のようなコメントを挿入してよい ※(図:台湾有事を生む構造要因の相関) ※(図:有事と平時のグラデーション) 【バージョン情報の出力】 記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で 「AIバージョン情報」を追記してください。 (不明な項目は「不明」と記載すること) — AIバージョン情報 – ベンダー: – モデル名: – モデルバージョン: – 回答日時: ## 台湾有事は「起きるのか」という問いが繰り返される理由 台湾有事は起きるのか。国際情勢が緊張するたびに、この問いは繰り返し語られます。しかし、その問い方自体が、現実を単純化しすぎている可能性があります。台湾有事は、ある日突然「起きる」か「起きない」かで判断できる現象ではなく、複数の構造的圧力が重なり合いながら進行していく過程として捉える必要があります。 この問題が定期的に不安とともに浮上する背景には、明確な「開戦宣言」を前提とした従来型の戦争イメージと、実際に進行している国際環境とのズレがあります。台湾を巡る緊張は、すでに平時と有事の中間領域で進行しており、その状態が長期化していること自体が不安の正体とも言えます。 ## 台湾有事を生み出す構造条件 ### 中国側の国内事情 :contentReference[oaicite:0]{index=0}にとって台湾問題は、単なる外交課題ではありません。経済成長の鈍化、社会不安の管理、共産党体制の正統性といった国内要因と密接に結びついています。ナショナリズムの象徴としての台湾は、体制維持の文脈で常に意識される存在です。 ### 台湾の地政学的・象徴的な位置づけ :contentReference[oaicite:1]{index=1}は、第一列島線上に位置し、東アジアの海上交通路と安全保障において重要な地点にあります。同時に、民主的統治を維持しているという点で、中国にとっては象徴的意味合いも持っています。 ### 米中関係と覇権移行期の不安定性 :contentReference[oaicite:2]{index=2}と中国の関係は、覇権移行期に特有の緊張をはらんでいます。互いに全面衝突は避けたい一方で、譲歩しすぎることもできないという構造が、台湾を戦略的焦点として浮かび上がらせています。 ### 日本・周辺国が無関係ではいられない理由 :contentReference[oaicite:3]{index=3}は、地理的にも安全保障上も台湾情勢と切り離せません。海上交通、エネルギー供給、在日米軍の存在など、台湾有事は日本の生活基盤と直結しています。 ※(図:台湾有事を生む構造要因の相関) ## 想定される複数のシナリオ ### グレーゾーン行動の常態化 軍事衝突に至らない形での圧力、領空・領海周辺での活動、情報操作などはすでに日常化しています。これらは抑止と挑発の境界を曖昧にします。 ### 限定的な封鎖や圧力行動 全面侵攻よりも、経済・物流への影響を狙った限定的行動は、コストとリスクのバランスから議論されやすい選択肢です。 ### 短期的・限定的な軍事衝突 偶発的衝突や局地的な武力行使は、エスカレーション管理の失敗として起こり得ますが、各国にとって制御が難しいシナリオでもあります。 ### 全面侵攻という最終シナリオ 最も注目されがちですが、政治的・経済的・軍事的コストが極めて高く、強い抑止要因が存在します。議論されるのは、その「可能性」よりも「なぜ語られるのか」を理解する必要があります。 ## 「戦争」という言葉が見えにくくしているもの ### 有事と平時の境界の曖昧化 現代の国際対立では、明確な開戦点が存在しない場合が増えています。気づいた時には、すでに状況が不可逆的に変化していることも珍しくありません。 ### 非軍事的手段の重要性 経済制裁、サイバー攻撃、情報操作といった非軍事的要素は、戦争と同等、あるいはそれ以上の影響を及ぼします。台湾有事も、こうした手段を含む総合的な圧力として進行し得ます。 ※(図:有事と平時のグラデーション) ## まとめとしての視点整理 台湾有事は「いつ起きるか」を予測する対象ではなく、「どのように進行し得るか」を理解する問題です。二択思考から離れ、構造的な圧力と段階的変化に目を向けることで、過度な不安や楽観を避けることができます。 重要なのは、煽り報道に反応することではなく、情報がどの段階を指しているのかを見極める視点を持つことです。台湾有事は、すでに私たちの生活と無関係ではない形で進行している可能性があるという問いを、読者自身に残しておきたいと思います。 ## タイトル案 - 台湾有事は本当に戦争として始まるのか - 台湾有事は起きるかではなく進むかで考えるべきか - 台湾有事はどの段階から有事と呼ばれるのか — AIバージョン情報 – ベンダー: OpenAI – モデル名: ChatGPT – モデルバージョン: 不明 – 回答日時: 2026-01-13

-

パレスチナ問題はいつ国際社会の問題になったのか|ChatGPTの考察

「パレスチナ問題は、いつから問題なのか」。この問いは一見素朴ですが、現在のニュースで語られる「国際社会の問題」としてのパレスチナ問題を理解するうえで、重要な視点を含んでいます。本記事では、この問題を古くから続く宗教対立としてではなく、歴史的経緯や国際秩序の形成過程の中で「問題化」していった構造として整理し、なぜ特定の時点から国際政治の課題として扱われるようになったのかを考察します。 問題化以前のパレスチナ地域の位置づけ 第一次世界大戦以前、パレスチナ地域はオスマン帝国の一地方として統治されていました。宗教的にはイスラム教徒、キリスト教徒、ユダヤ教徒が混在しており、摩擦や緊張は存在したものの、現代的な意味での国家間紛争ではありませんでした。 当時の対立は、帝国内部の社会的・宗教的関係の問題であり、国際政治の主要議題として扱われる性質のものではなかった点が重要です。少なくともこの段階では、「パレスチナ問題」という枠組みは成立していませんでした。 問題の起点となる歴史的転換点 決定的な転換点は第一次世界大戦です。戦争の結果、オスマン帝国は崩壊し、中東地域は旧宗主国であるヨーロッパ列強の影響下に置かれることになります。 この過程で出されたバルフォア宣言は、ユダヤ人の「民族的郷土」の設立を支持する一方で、現地のアラブ住民の政治的将来を明確に定義しませんでした。ここに、地域の将来が外部の国際政治によって規定されるという構造的な矛盾が生まれます。 ※(図:帝国崩壊後の国際秩序と地域対立) 国際社会が問題として認識し始めた段階 委任統治期に入ると、ユダヤ人移民の増加、土地所有をめぐる摩擦、統治責任の所在の不明確さが重なり、地域の緊張は次第に顕在化していきます。 この段階で重要なのは、衝突の激化そのものではなく、統治を担う外部勢力が問題解決の主体となり、地域内部の対立が国際政治の課題として扱われ始めた点です。これにより、パレスチナは単なる地域紛争として処理できない存在になりました。 国連分割案と国家成立による決定的変化 第二次世界大戦後、国際連合が提示した分割案は、パレスチナ問題を恒常的な国際紛争へと押し上げました。イスラエルの建国と、それに伴う大量のパレスチナ難民の発生は、領土、主権、帰還権といった国際法上の争点を固定化させます。 この時点で「問題」は一時的な衝突ではなく、国際秩序の内部に組み込まれた長期的課題として定着しました。 ※(図:パレスチナ問題が問題化する歴史的段階) 重要なのは対立の古さではなく問題化の構造 パレスチナ問題が解決しにくい理由は、対立が古いからではありません。宗教、民族、国家形成、国際秩序といった複数の層が重なり合い、それぞれが異なる論理で存在している点にあります。 責任論に単純化することは容易ですが、それでは問題の全体像を見失います。重要なのは、どの段階で、どの要素が「国際社会の問題」として組み込まれたのかを理解することです。 まとめ パレスチナ問題が「国際社会の問題」として認識されるようになったのは、古代から続く対立の結果ではなく、20世紀に形成された国際秩序の中で問題化したからです。 歴史を段階的に整理することは、現在のニュースを感情的に消費するのではなく、構造として理解するための手がかりになります。本記事が、そのための思考の地図となることを意図しています。 あなたは、AI活用メディア「AIシテル?」で執筆を担当する専門ライターです。 【テーマ】 パレスチナ問題は、いつから、どのような意味で 「国際社会における問題」として認識されるようになったのかについて、 宗教対立や善悪論に還元せず、 歴史的経緯・国際秩序・国家形成・植民地支配という観点から、 AIの視点で冷静かつ構造的に整理・考察してください。 【目的】 – 「古くからの宗教対立」という単純化を避ける – パレスチナ問題が「問題化」していく過程を、段階的・構造的に説明する – なぜ特定の時点から国際問題として扱われるようになったのかを明確にする – 読者が、現在のニュースを歴史の延長線上で理解するための視点を提供する 【読者像】 – 一般社会人(20〜50代) – 国際ニュースに触れているが、背景を体系的に理解できていない人 – 中東問題に関心はあるが、感情的対立には距離を置きたい層 – 「なぜ今も解決しないのか」に疑問を持っている読者 【記事構成】 1. 導入(問題提起) – 「パレスチナ問題はいつから問題なのか?」という素朴な疑問を提示する – 何世紀も続く対立のように語られがちな認識に違和感を投げかける – 「問題として認識される」という言葉の意味を簡潔に定義する 2. 問題化以前のパレスチナ地域の位置づけ – オスマン帝国時代におけるパレスチナの政治的・社会的な位置づけを説明する – 当時は「国家間紛争」ではなかったことを明確にする – 共存と緊張が併存していた状態を、評価せず事実として整理する 3. 問題の起点となる歴史的転換点 – 第一次世界大戦と帝国崩壊が地域秩序に与えた影響を説明する – バルフォア宣言や委任統治体制がもたらした構造的矛盾を整理する – なぜこの時期から「国際政治の問題」になったのかを論理的に示す 4. 国際社会が「問題」として認識し始めた段階 – 委任統治期における対立の顕在化を説明する – 移民、土地、統治責任の衝突を構造的に整理する – 単なる地域紛争では済まなくなった理由を示す 5. 国連分割案と国家成立による決定的変化 – 国連の関与が意味するものを整理する – イスラエル建国と難民問題が固定化した構造を説明する – 「問題」が恒常的な国際紛争として定着した理由を明らかにする 6. 重要なのは「対立の古さ」ではなく「問題化の構造」 – なぜこの問題が今も続いているのかを、責任論ではなく構造で整理する – 宗教・民族・国家・国際秩序が重なり合う特異性を説明する – 解決が難しい理由を感情論に回収せずに言語化する 7. まとめ – パレスチナ問題が「いつから問題なのか」という問いに改めて答える – 歴史を知ることが現在を理解する手がかりになることを示す – 読者に思考の余白を残す形で締めくくる 【文体・トーン】 – です・ます調 – 煽情的・断定的・価値判断的な表現は避ける – 歴史用語・国際政治用語は使用してよいが、簡潔な補足説明を必ず加える – 特定の立場を正当化・批判する文脈にはしない 【執筆スタンス】 – 本記事は正解や解決策を提示するものではない – 出来事の因果関係と構造を整理することを目的とする – 読者が自分で考えるための「地図」を提供する姿勢で執筆する 【出力形式】 – Markdown形式で出力する – 小見出し(###)を多めに使用する – 文字数は2000〜2500字を目安とする – 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する 【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】 – タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること – サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと – 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止 – タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと – 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止 – 「問い」の形を基本とし、思考の余白を残すこと – 文字数は25〜35文字程度を目安とする – 問いの対象が具体的に分かる表現を含めること – 条件を満たさないタイトルは出力しないこと 【補足指示】 – 構造整理が有効な箇所では、以下のようなコメントを挿入してよい ※(図:パレスチナ問題が問題化する歴史的段階) ※(図:帝国崩壊後の国際秩序と地域対立) 【参考タイトル(※構造参考のみ/出力・言い換え・再利用は禁止)】 「パレスチナ問題はなぜ終わらないのか」 【バージョン情報の出力】 記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で 「AIバージョン情報」を追記してください。 (不明な項目は「不明」と記載すること) — AIバージョン情報 – ベンダー: – モデル名: – モデルバージョン: – 回答日時: ### 1. 導入 問題提起 「パレスチナ問題は、いつから問題なのか」。この問いは一見素朴ですが、実は多くの誤解を含んでいます。しばしばこの問題は「何世紀も続く宗教対立」のように語られますが、現在私たちがニュースで目にする「国際社会の問題」としてのパレスチナ問題は、特定の歴史的条件のもとで成立したものです。 本記事では、「問題として認識される」とは、国際政治の枠組みの中で扱われ、外部の国家や国際機関が関与せざるを得なくなった状態を指すものとして定義し、その成立過程を整理します。 ### 2. 問題化以前のパレスチナ地域の位置づけ 第一次世界大戦以前、パレスチナ地域はオスマン帝国の一地方でした。宗教的にはイスラム教徒、キリスト教徒、ユダヤ教徒が混在し、緊張や摩擦は存在したものの、現代的な意味での「国家間紛争」ではありませんでした。 当時の対立は、帝国支配の内部における社会的・宗教的な関係の問題であり、国際政治の主要議題として扱われるものではなかった点が重要です。 ### 3. 問題の起点となる歴史的転換点 決定的な転換点は第一次世界大戦です。戦争の結果、オスマン帝国が崩壊し、中東地域は旧宗主国であるヨーロッパ列強の管理下に置かれました。 この過程で出されたバルフォア宣言は、ユダヤ人の「民族的郷土」の設立を支持するものであり、同時に現地のアラブ住民の政治的将来を曖昧なままにしました。ここに、国際政治が地域の将来像を外部から規定するという構造が生まれます。 ※(図:帝国崩壊後の国際秩序と地域対立) ### 4. 国際社会が問題として認識し始めた段階 委任統治期に入ると、ユダヤ人移民の増加、土地所有をめぐる摩擦、統治責任の所在の不明確さが重なり、地域の緊張は次第に深刻化しました。 この段階で重要なのは、衝突そのものよりも、統治を担う外部勢力が問題解決の主体となり、地域内部の対立が国際政治の課題として扱われ始めた点です。これにより、パレスチナは単なる地域問題ではなくなりました。 ### 5. 国連分割案と国家成立による決定的変化 第二次世界大戦後、国際連合が提示した分割案は、問題を恒常的な国際紛争へと押し上げました。イスラエルの建国と、それに伴う大量のパレスチナ難民の発生は、領土、主権、帰還権といった国際法上の争点を固定化させます。 ここで「問題」は一時的な紛争ではなく、国際秩序の中に組み込まれた長期的課題として定着しました。 ※(図:パレスチナ問題が問題化する歴史的段階) ### 6. 重要なのは対立の古さではなく問題化の構造 パレスチナ問題が解決しにくい理由は、対立が古いからではありません。宗教、民族、国家形成、国際秩序という複数の層が重なり合い、それぞれが異なる論理で存在している点にあります。 責任の所在を単純化することは容易ですが、それでは問題の全体像を見失います。重要なのは、どの段階で、どの要素が「国際社会の問題」として組み込まれたのかを理解することです。 ### 7. まとめ パレスチナ問題が「国際社会の問題」として認識されるようになったのは、古代から続く対立の結果ではなく、20世紀に形成された国際秩序の中で問題化したからです。 歴史を段階的に整理することは、現在のニュースを感情的に消費するのではなく、構造として理解するための手がかりになります。本記事が、そのための思考の地図となることを願います。 --- ### タイトル案 - パレスチナ問題はいつ国際社会の問題になったのか - パレスチナ問題はどの段階で国際問題化したのか - パレスチナ問題はなぜ世界の課題として扱われるのか — AIバージョン情報 – ベンダー: OpenAI – モデル名: ChatGPT – モデルバージョン: GPT-5.2 – 回答日時: 2026-01-13

-

中国経済は本当に失速局面に入ったと言えるのか|ChatGPTの考察

近年、「中国経済は失速している」「もはや成長は終わった」といった言説が、ニュースや解説記事、SNSなどで頻繁に見られるようになりました。一方で、「依然として世界第2位の経済大国であり、影響力は衰えていない」という見方も存在します。なぜこれほどまでに、中国経済をめぐる評価は極端に分かれているのでしょうか。本記事では、好調か失速かという二分論から距離を取り、不動産問題、人口動態、米中対立、国家主導経済といった要素を踏まえながら、中国経済が直面している構造的な転換点を冷静に整理します。 中国経済は本当に「失速」しているのか なぜ悲観論と楽観論が同時に広がるのか 中国経済に対する評価が割れる背景には、目に見えやすい不安材料と、依然として残る経済的存在感が同時に存在しているという構造があります。マイナス要因が強調されやすい一方で、規模や影響力といった側面は変わらず大きく、このギャップが極端な言説を生み出しています。 「失速している」と見なされやすい要因 不動産市場の停滞が与える影響 中国経済の減速を象徴する出来事として、まず挙げられるのが不動産市場の停滞です。長年、地方政府の財政や個人資産形成を支えてきた不動産セクターは、過剰投資と債務拡大を背景に調整局面に入りました。この影響は建設業や金融機関、さらには消費者心理にも波及し、経済全体に重くのしかかっています。 人口動態と内需の変化 人口減少や少子高齢化も、中国経済の先行きを不安視させる要因です。若年層の失業率が高止まりする中で、消費マインドは弱く、内需拡大への期待は低下しています。かつての「人口ボーナス」を前提とした成長モデルは、すでに成立しにくくなっています。 高成長期との比較が生む期待値ギャップ もう一つ重要なのが、高成長期との比較によって生まれる「期待値ギャップ」です。二桁成長が当たり前だった時代と比べると、現在の成長率はどうしても低く見えます。この落差が、「失速」や「終わり」といった強い言葉を生みやすい構造を作っています。 それでも完全な失速とは言い切れない側面 製造業と技術分野に残る競争力 一方で、中国経済を「完全に失速した」と断定するのは早計です。製造業や輸出分野では依然として高い競争力を持ち、電気自動車や再生可能エネルギー、一部の先端技術分野では世界的な存在感を維持しています。 国家主導経済という特徴 中国は市場原理だけに依存しない国家主導型の経済運営を続けています。政府が重点分野に資源を集中投下し、長期的な産業転換を進められる点は、中国経済の大きな特徴です。成長率が低下していても、経済規模が大きいため、国際社会への影響力が急激に失われるわけではありません。 成長鈍化と存在感低下の違い ここで重要なのは、「成長の鈍化」と「存在感の低下」を混同しないことです。前者は事実であっても、後者が直ちに起きているとは限りません。この区別を誤ると、中国経済の実態を過度に悲観的に捉えてしまいます。 本質は「崩壊」ではなく成長モデルの転換 高速成長モデルの限界 中国経済が直面している最大の課題は、これまでの高速成長を前提としたモデルが限界を迎えている点にあります。投資、不動産、輸出に依存した成長から、より持続可能な形への移行が求められています。 他国との共通点と相違点 この状況は、日本や欧米諸国が経験してきた成熟経済への移行と重なる部分もあります。ただし、中国の場合は国家主導の色合いが強く、調整の進め方やリスクの表れ方は大きく異なります。強い統制力は急激な崩壊を防ぐ一方で、歪みを長期化させる可能性もはらんでいます。 ※(図:中国経済の成長モデル転換イメージ) まとめ 中国経済をどう捉えるべきか 中国経済を「終わった」「まだ強い」といった単純な言葉で評価することは、現実を見誤る危険を伴います。成長率の低下は事実ですが、それは必ずしも経済の失敗や崩壊を意味するものではありません。 重要なのは、中国がいまどのフェーズにあり、どのような構造的制約の中で動いているのかを理解することです。「成長しない=失敗」という発想から距離を取り、変化の質に目を向けることで、ニュースや言説をより冷静に読み解けるようになります。 中国経済は、崩壊と好調の間にある「転換期」にあります。その前提を踏まえることが、これからの国際経済を考える上での重要な判断軸となるでしょう。 あなたは、AI活用メディア「AIシテル?」で執筆を担当する専門ライターです。 【テーマ】 中国経済は本当に「失速」しているのか。 不動産問題、人口動態、米中対立、国家主導経済という要素を踏まえ、 中国経済の現状を「崩壊」「好調」といった単純な二分論に回収せず、 構造的・中長期的な視点から冷静に整理・考察してください。 【目的】 – 「中国経済は終わった/まだ強い」といった極端な論調を避ける – 成長率の低下と「経済の失速」が必ずしも同義ではないことを整理する – 中国経済が直面している構造的転換点を可視化する – 読者がニュースや言説を読み解くための“判断軸”を提供する 【読者像】 – 一般社会人(20〜50代) – 経済ニュースを断片的には追っているが、全体像が掴めていない人 – 中国経済に対して漠然とした不安や違和感を持っている層 – 専門家ではないが、国際情勢や経済構造に関心のある読者 【記事構成】 1. 導入(問題提起) – 「中国経済は失速しているのか?」という問いが頻繁に語られる背景を示す – なぜ今、中国経済に対して悲観論と楽観論が極端に分かれているのかを提示する – 本記事では善悪や予測ではなく「構造」を整理することを明示する 2. 「失速している」と見なされやすい要因 – 不動産市場の停滞が中国経済全体に与えている影響 – 人口減少・若年層失業・消費マインド低下といった内需の問題 – 高成長期との比較によって生まれる「期待値ギャップ」 – なぜこれらが「崩壊」や「終わり」という言説につながりやすいのかを構造的に説明する 3. それでも「完全な失速」とは言い切れない側面 – 製造業・輸出・技術分野における中国の現在地 – 国家主導による産業転換と投資の特徴 – 成長率は低下していても、経済規模や影響力が依然として大きい理由 – 「弱体化」と「存在感の低下」を混同してはいけない点を整理する 4. 本質は「崩壊」ではなく「成長モデルの転換」 – 高速成長を前提とした経済モデルが限界を迎えていること – 中国が向かっているのはどのような経済フェーズなのか – 日本や欧米の経験と似ている点・異なる点 – 国家主導経済ならではの強みとリスクを整理する 5. まとめ – 中国経済を単純な勝ち負けや好不調で語ることの危うさを再確認する – 「成長しない=失敗」という思考から一段引いた視点を提示する – 読者が今後、中国経済に関する情報をどう読み取るべきかのヒントを示して締めくくる 【文体・トーン】 – です・ます調 – 煽情的・断定的な表現は避け、冷静で構造的な語り口 – 専門用語を使う場合は、必ず簡潔な補足説明を入れる – 不安や期待を煽るのではなく、思考材料を提供する記事とする 【執筆スタンス】 – 本記事は、明確な結論や予測を断定するものではない – 複数の要因や視点を整理したうえでの「考察」として執筆する – 特定の国家・思想・立場を正当化または批判することを目的としない – 読者自身が考えるための余白を残すことを重視する 【出力形式】 – Markdown形式で出力する – 小見出し(###)を多めに使用する – 文字数は2000〜2500字を目安とする – 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する 【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】 – タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること – サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと – 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止 – タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと – 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止 – 「問い」の形を基本とし、読者に思考の余白を残すこと – 文字数は25〜35文字程度を目安とする – 抽象語のみで終わらず、問いの対象が分かる表現を必ず含めること – 参考タイトルと同一、または類似度の高い表現は使用しないこと – 条件を満たさないタイトルは出力しないこと 【補足指示】 – 構造整理が有効な箇所では、以下のようなコメントを挿入してよい ※(図:中国経済の成長モデル転換イメージ) ※(図:高成長期と現在の比較構造) 【参考タイトル(※構造参考のみ/出力・言い換え・再利用は禁止)】 「中国経済は本当に終わったのか?」 【バージョン情報の出力】 記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で 「AIバージョン情報」を追記してください。 (不明な項目は「不明」と記載すること) — AIバージョン情報 – ベンダー: – モデル名: – モデルバージョン: – 回答日時: ### 導入 中国経済は本当に「失速」しているのか 近年、「中国経済は失速している」「もはや成長は終わった」といった言説が、ニュースや解説記事、SNSなどで頻繁に見られるようになりました。一方で、「依然として世界第2位の経済大国であり、影響力は衰えていない」という反論も根強く存在します。なぜこれほどまでに、中国経済をめぐる評価は極端に分かれているのでしょうか。 背景には、不動産問題や人口減少、米中対立といった分かりやすい不安要素が重なっていることがあります。しかし本当に、中国経済は「崩壊」に向かっているのでしょうか。それとも、単にこれまでとは異なる局面に入っただけなのでしょうか。本記事では、好調か失速かという二分論から一歩引き、中国経済が直面している構造的な転換点を整理していきます。 ### 「失速している」と見なされやすい要因 中国経済の減速を象徴する出来事として、まず挙げられるのが不動産市場の停滞です。長年、地方政府の財政や個人資産形成を支えてきた不動産セクターは、過剰投資と債務拡大を背景に調整局面に入りました。この影響は建設業や金融機関、消費者心理にも波及し、経済全体に重くのしかかっています。 加えて、人口動態の変化も無視できません。少子高齢化が進み、若年層の失業率が高止まりする中で、内需拡大に対する期待は弱まっています。かつての「人口ボーナス」を前提とした成長モデルは、すでに成り立たなくなりつつあります。 もう一つ重要なのが、高成長期との比較によって生まれる「期待値ギャップ」です。二桁成長が当たり前だった時代と比べれば、現在の成長率はどうしても低く見えます。この落差が、「失速」や「終わり」という強い言葉を生みやすい構造を作っているのです。 ### それでも完全な失速とは言い切れない側面 一方で、中国経済を「完全に失速した」と断定するのは早計です。製造業や輸出分野では依然として高い競争力を持ち、電気自動車や再生可能エネルギー、一部の先端技術分野では存在感を維持しています。 また、中国は市場原理だけに依存しない国家主導型の経済運営を続けています。政府が重点分野に資源を集中投下し、長期的な産業転換を進められる点は、他国にはない特徴です。成長率が低下していても、経済規模そのものが大きいため、国際社会への影響力が急激に失われるわけではありません。 ここで注意すべきなのは、「成長の鈍化」と「存在感の低下」を混同しないことです。前者は事実であっても、後者が直ちに起きているとは限らないのです。 ### 本質は「崩壊」ではなく成長モデルの転換 中国経済が直面している最大の課題は、これまでの高速成長を前提としたモデルが限界を迎えている点にあります。投資と不動産、輸出に依存した成長から、より持続可能な形への移行が求められています。 この状況は、日本や欧米諸国が経験してきた成熟経済への移行と重なる部分もあります。ただし、中国の場合は国家主導の色合いが強く、調整の進め方やリスクの表れ方は大きく異なります。強力な統制力は急激な崩壊を防ぐ一方で、歪みを長期化させる可能性もはらんでいます。 ※(図:中国経済の成長モデル転換イメージ) ### まとめ 中国経済をどう捉えるべきか 中国経済を「終わった」「まだ強い」といった単純な言葉で評価することは、現実を見誤る危険を伴います。成長率の低下は事実ですが、それは必ずしも経済の失敗や崩壊を意味するものではありません。 重要なのは、中国がいまどのフェーズにあり、どのような構造的制約の中で動いているのかを理解することです。「成長しない=失敗」という発想から距離を取り、変化の質に目を向けることで、ニュースや言説をより冷静に読み解けるようになるはずです。 中国経済は、崩壊と好調の間にある「転換期」にある。その前提を踏まえることが、これからの国際経済を考える上での重要な判断軸となるでしょう。 --- ### タイトル案 1. 中国経済は本当に失速局面に入ったと言えるのか 2. 中国経済は崩壊か転換かどちらの段階にあるのか 3. 中国経済の成長鈍化は失敗と呼べる現象なのか — AIバージョン情報 – ベンダー: OpenAI – モデル名: ChatGPT – モデルバージョン: GPT-5.2 – 回答日時: 2026-01-13

-

柴田勝家と豊臣秀吉はなぜ同じ織田家で対立したのか|ChatGPTの考察

柴田勝家と豊臣秀吉の対立は、しばしば「古い武将と新しい天才の衝突」として語られます。しかし、この理解は本質を取り逃がしています。両者の衝突は、人物の好き嫌いや能力差ではなく、戦国時代後期に進行していた権力構造と組織原理の転換が、同一組織内で同時に存在してしまったことによって生じた構造的必然でした。本能寺の変は、織田政権の秩序を一気に露出させ、その瓦礫の中で、二人は異なる「正しさ」を体現する存在として正面から交差せざるを得なかったのです。 なぜ柴田勝家と豊臣秀吉は共存できなかったのか 柴田勝家と豊臣秀吉の対立は、個人の確執ではなく、時代構造の衝突として捉える必要があります。両者は同じ織田家に属しながら、前提としている秩序や正統性の考え方が根本的に異なっていました。このズレこそが、共存を不可能にした最大の要因でした。 柴田勝家が体現していた価値観と役割 織田家中における立場 柴田勝家は、織田家の中でも古くから仕えた重臣であり、軍事と統治の両面で安定を担う存在でした。北陸方面を任されるなど、領国経営と軍事行動を通じて、織田政権の基盤を支えてきました。 忠義と序列を基盤とする秩序観 勝家が重んじていたのは、主従関係の序列、家中秩序の維持、そして正統な継承です。織田家とは単なる権力装置ではなく、守るべき秩序そのものであり、その枠組みが維持されることで組織は存続すると考えていました。 勝家が守ろうとしたもの 勝家は変化を拒んだのではありません。急激な変化が秩序を破壊することを恐れ、その防波堤として機能しようとしていました。彼にとっての役割は、織田家という組織が積み重ねてきた正統性を次代につなぐことでした。 豊臣秀吉が体現していた価値観と戦い方 出自と行動原理 豊臣秀吉は低い出自から立身した人物であり、既存の序列に縛られない位置にいました。その行動原理は、血筋や家格ではなく、実際に誰が事態を収拾し、成果を出したかによって正当性が更新されるというものでした。 速度と成果を重視する支配論理 本能寺の変後、秀吉は迅速な行動によって主導権を握ります。これは単なる軍事的成功ではなく、結果によって秩序を上書きするという新しい支配論理の提示でした。制度が整う前に現実を積み上げることで、事実上の正当性を確立していったのです。 秩序を更新する存在としての秀吉 秀吉は既存の制度を否定したわけではありません。しかし、制度よりも現実を優先する姿勢は、従来の秩序観とは決定的に異なっていました。この違いが、勝家との溝を決定的なものにしました。 交差点で露呈した構造的断絶 本能寺の変後の権力再編 本能寺の変後、織田政権は「正統性を守る論理」と「結果で正当化される論理」の衝突の場となりました。勝家は正統な継承と合議を重視し、秀吉は即時的な行動と成果を重視しました。 なぜ妥協は成立しなかったのか この対立は、話し合いや妥協で解決できるものではありませんでした。勝家は守るべき枠組みを前提に行動し、秀吉は枠組みを更新する現実を前提に行動していたため、両者は同じ土俵に立っていなかったのです。 時代転換としての対立 柴田勝家と豊臣秀吉の対立は、個人の勝敗ではなく、戦国時代後期に進行していた秩序転換を象徴する出来事でした。勝家が守ろうとした秩序があったからこそ、秀吉の新しい秩序は「更新」として成立しました。 歴史における敗者は、しばしば否定的に語られます。しかし、彼らが体現していた価値観や役割がなければ、時代の転換点は明確になりません。勝家の敗北は、彼の無価値を意味するのではなく、時代が彼を必要としなくなったという構造的事実を示しているに過ぎないのです。 あなたは、AI活用メディア「AIシテル?」で執筆を担当する専門ライターです。 【テーマ】 柴田勝家は、なぜ豊臣秀吉と決定的に交差し、対立せざるを得なかったのか。 この対立を、人物の好き嫌いや能力差ではなく、 戦国期の権力構造・組織論・価値観の転換という観点から、 AIの視点で冷静かつ構造的に整理・考察してください。 【目的】 – 「勝家が古い」「秀吉が天才だった」といった単純な人物評価に回収しない – 両者が何を背負い、何を守ろうとし、何が噛み合わなかったのかを構造として整理する – 戦国時代後期に起きていた「秩序の転換」を可視化する – 読者が、歴史上の対立を現代の組織・社会構造とも重ねて考えられる視点を提供する 【読者像】 – 日本史に関心のある一般層(20〜50代) – 学校知識としての戦国史は知っているが、背景構造までは整理できていない人 – 歴史上の人物対立を「構造」や「システム」の観点で捉え直したい人 【記事構成】 1. 導入(問題提起) – 柴田勝家と豊臣秀吉が「避けられない対立」に至ったことを提示する – この対立を「個人の確執」ではなく「時代構造の衝突」として捉える視点を示す – なぜこの二人は共存できなかったのか、という問いを設定する 2. 柴田勝家が体現していた価値観と役割 – 織田家における立場や役割を整理する – 忠義・序列・武断・正統性といった価値観を説明する – 勝家が「何を守る存在だったのか」を構造的に言語化する 3. 豊臣秀吉が体現していた価値観と戦い方 – 出自や立身のプロセスに触れつつ、行動原理を整理する – 速度・成果・調整・事実上の支配といった特徴を説明する – 秀吉が「どのように秩序を上書きする存在だったのか」を示す 4. 両者が交差した瞬間に起きていた構造的断絶 – 本能寺の変後の権力再編を俯瞰する – 「正統性を守る論理」と「結果で正当化される論理」の衝突を整理する – なぜ話し合いや妥協では解決しなかったのかを説明する 5. まとめ – 勝家と秀吉の対立は、個人の勝敗ではなく時代転換の象徴だったことを確認する – 勝家が担っていた役割の意味を再評価する – 歴史における「負けた側」の存在意義について、読者に思考の余白を残して締めくくる 【文体・トーン】 – です・ます調 – 感情的・断定的・英雄視/敗者切り捨てを避ける – 歴史用語は使用してよいが、必ず簡潔な補足説明を入れる – 読後に「なるほど、そういう構造か」と思えることを重視する 【執筆スタンス】 – 本記事は、特定の人物を評価・断罪するものではない – 勝者・敗者の二項対立ではなく、構造の転換点として描写する – 読者が現代社会や組織と重ねて考えられる余地を残す 【出力形式】 – Markdown形式で出力する – 小見出し(###)を多めに使用する – 文字数は2000〜2500字を目安とする – 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する 【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】 – タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること – サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと – 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止 – タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと – 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止 – 「問い」の形を基本とし、読者に思考の余白を残すこと – 文字数は25〜35文字程度を目安とする – 抽象語のみで終わらず、問いの対象が分かる表現を必ず含めること – 条件を満たさないタイトルは出力しないこと 【補足指示】 – 構造整理が有効な箇所では、以下のような注記を入れてよい ※(図:織田政権崩壊後の権力構造) ※(図:柴田勝家と豊臣秀吉の価値観対比) 【バージョン情報の出力】 記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で 「AIバージョン情報」を追記してください。 — AIバージョン情報 – ベンダー: – モデル名: – モデルバージョン: – 回答日時: ### 導入 なぜ柴田勝家と豊臣秀吉は共存できなかったのか :contentReference[oaicite:0]{index=0}と:contentReference[oaicite:1]{index=1}の対立は、しばしば「古い武将と新しい天才の衝突」として語られます。しかし、この理解は本質を大きく取り逃がしています。両者の衝突は、個人の性格や能力差ではなく、戦国時代後期に進行していた権力構造と組織原理の転換が、同一組織内で同時に存在してしまったことによって生じた、いわば「構造的必然」でした。 本能寺の変という突発的な事件は、織田政権の上に辛うじて成り立っていた秩序を一気に露出させました。その瓦礫の中で、勝家と秀吉はそれぞれ異なる「正しさ」を体現する存在として正面から交差せざるを得なかったのです。 ### 柴田勝家が体現していた価値観と役割 柴田勝家は、織田家において典型的な「武断派重臣」の役割を担っていました。長年にわたり:contentReference[oaicite:2]{index=2}を支え、北陸方面を任されるなど、軍事と統治の双方で安定を提供する存在でした。彼が重んじたのは、主従関係の序列、家中秩序の維持、そして正統な継承です。 勝家にとって織田家とは、単なる権力装置ではなく、「守るべき秩序そのもの」でした。信長亡き後も、家督を継ぐ存在が定まり、その正統性が承認されることで、組織は存続すると考えていたのです。勝家は変化を拒んだのではなく、変化が秩序を破壊することを恐れ、その防波堤であろうとしました。 ※(図:柴田勝家が担っていた織田家秩序の構造) ### 豊臣秀吉が体現していた価値観と戦い方 一方、豊臣秀吉は、出自の低さゆえに既存の序列から自由な位置にいました。彼の行動原理は、血筋や序列ではなく、「誰が実際に事態を収拾できるか」「誰が結果を出したか」によって正当性が更新されるというものでした。 本能寺の変後、秀吉は中国大返しという速度を武器に、明智光秀を討ち取り、事実上の主導権を握ります。これは単なる軍事行動ではなく、「結果によって秩序を上書きする」という新しい支配論理の実演でした。秀吉は制度を破壊したのではなく、制度が追いつく前に現実を積み上げていったのです。 ### 交差点で露呈した構造的断絶 本能寺の変後の織田政権再編は、「正統性を守る論理」と「結果で正当化される論理」の正面衝突でした。勝家にとって、秀吉の専断行為は秩序破壊に映り、秀吉にとって、勝家の慎重さは現実への対応遅延に映ったでしょう。 この断絶は、話し合いや妥協で解決できるものではありませんでした。なぜなら、両者は同じ土俵に立っていなかったからです。勝家は「守るべき枠組み」を前提に行動し、秀吉は「枠組みを更新する現実」を前提に行動していました。前提が異なる以上、相互理解は構造的に不可能だったのです。 ※(図:正統性型支配と成果型支配の対立構造) ### まとめ 負けた側が担っていた意味 柴田勝家と豊臣秀吉の対立は、単なる勝者と敗者の物語ではありません。それは、戦国時代後期に進行していた秩序転換が、同時代人同士の衝突として可視化された瞬間でした。勝家が守ろうとした秩序があったからこそ、秀吉の新しい秩序は「更新」として成立したとも言えます。 歴史において「負けた側」は、しばしば否定的に語られます。しかし、彼らが体現していた価値観や役割がなければ、時代の転換点そのものは輪郭を持ちません。勝家の敗北は、彼の無価値を意味するのではなく、時代が彼を必要としなくなったという構造的事実を示しているに過ぎないのです。 ### タイトル案 1. 柴田勝家と豊臣秀吉はなぜ同じ織田家で対立したのか 2. 柴田勝家と豊臣秀吉の衝突は何を象徴していたのか 3. 柴田勝家はなぜ豊臣秀吉と交差せざるを得なかったのか — AIバージョン情報 – ベンダー: OpenAI – モデル名: ChatGPT – モデルバージョン: GPT-5.2 – 回答日時: 2026-01-13

-

日本は米中対立の中で本当に立場を選べる国なのか|ChatGPTの考察

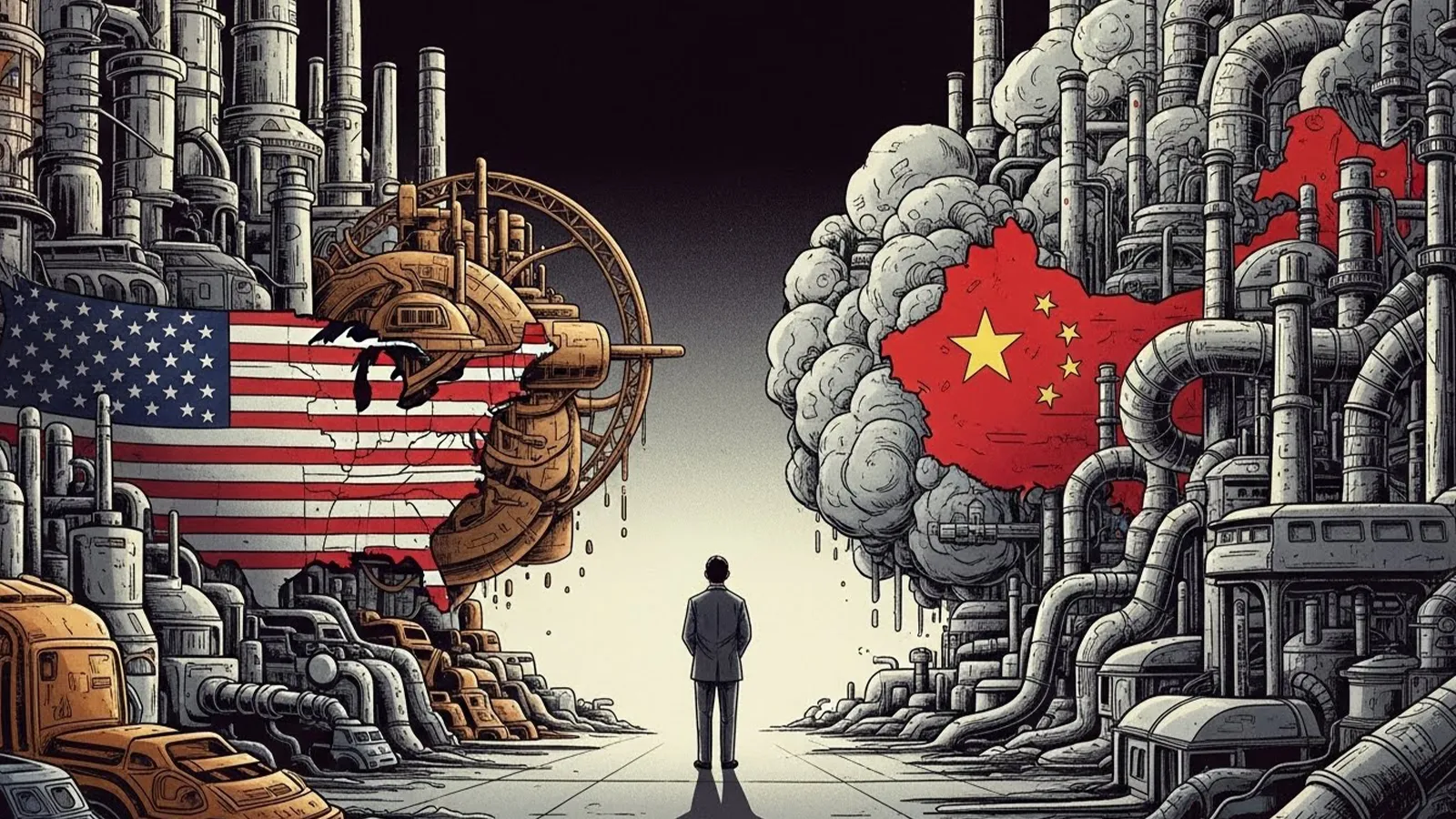

近年、米国と中国の対立は、貿易摩擦や技術覇権争いにとどまらず、安全保障や国際秩序の在り方そのものを揺さぶる段階に入っています。この状況はしばしば「新冷戦」と表現され、日本の立ち位置についても「結局、日本は米国側なのか、中国側なのか」という問いが繰り返されます。しかし、この問いは直感的で分かりやすい一方で、現実を過度に単純化している可能性があります。日本は本当に「どちらかを選ぶ」主体なのでしょうか。それとも、その選択肢自体が成立しにくい構造の中に置かれているのでしょうか。本記事では、感情論や価値判断から距離を取り、日本を取り巻く前提条件を構造的に整理していきます。 米国との関係が持つ構造的な意味 日本と米国の関係の中核にあるのは、安全保障同盟です。日米安全保障条約は、日本の防衛体制の基盤であり、在日米軍の存在や拡大抑止(核を含む抑止力)への依存は、日本の安全保障政策と切り離せません。 重要なのは、この関係が親米的な価値観の選択というよりも、制度と能力の問題である点です。日本は戦後、憲法や防衛費の制約の中で、自国単独での全面的な軍事抑止力を持たない設計を選び、その代替として米国との同盟を組み込みました。この構造は短期間で解消できるものではなく、米国との関係を簡単に手放せない理由は、好悪ではなく制度的依存にあります。 ※(図:日米同盟による安全保障構造) 中国との関係が持つ現実的な重み 一方で、中国は日本にとって最大級の経済パートナーです。貿易額、サプライチェーン、生産拠点、市場としての規模のいずれを取っても、中国抜きに日本経済を語ることはできません。製造業から消費財まで、多くの分野で相互依存関係が形成されています。 ここで注目すべきなのは、安全保障上の警戒と経済的な結びつきが同時に存在している点です。政治や軍事の緊張が高まっても、経済関係が即座に断絶されるわけではありません。日本が中国と距離を取り切れないのは、親近感の問題ではなく、既に組み込まれた経済構造があるからです。この分断できない現実は、日本外交の大きな制約条件となっています。 ※(図:安全保障と経済のねじれ構造) 日本は本当に「選べる」のか ここまで整理すると、米国か中国かを選ぶという発想そのものが、現実から乖離していることが見えてきます。日本の行動は、主体的な意思決定というよりも、複数の制約条件の中での調整に近い性質を持っています。 日本外交はしばしば「曖昧」「優柔不断」と評されますが、この曖昧さは、米中いずれかとの決定的な断絶を避けるための緩衝装置として機能してきました。立場を固定しないこと、多義的な表現を残すこと、判断を段階的に先送りすることは、消極性であると同時に、衝突を回避する戦略でもあります。 つまり、日本は選べないのではなく、選ばないことで均衡を保ってきたと捉える方が、実態に近いのかもしれません。 まとめ 日本は米中対立の中で、どちらか一方に完全に寄る国ではありません。安全保障では米国への依存が続き、経済では中国との関係を断ち切れないという、二重の構造の中に置かれています。この現実は、日本の外交を不自由にしている一方で、単純な陣営論に巻き込まれない余地も生んでいます。 今後、米中対立が長期化すれば、この均衡を保つ難易度はさらに高まるでしょう。重要なのは、日本の選択を意思の弱さや態度の曖昧さとして評価するのではなく、どのような前提と制約の中で行動しているのかを理解することです。その視点を持つことで、日々の国際ニュースの見え方も、少し変わってくるはずです。 あなたは、AI活用メディア「AIシテル?」で執筆を担当する専門ライターです。 【テーマ】 日本は、米中対立が激化する国際環境の中で、 今後どちらの陣営に寄っていくのか。 また、「どちらかを選ぶ」という問いそのものが どこまで現実的なのかについて、 感情論やイデオロギーに寄らず、 地政学・安全保障・経済構造・国際秩序という観点から、 AIの視点で冷静かつ構造的に整理・考察してください。 【目的】 – 「親米か親中か」という二項対立で議論を単純化しない – 日本が置かれている制約条件や前提構造を可視化する – 日本の選択が“意思”ではなく“構造”によって規定されている可能性を示す – 読者が国際ニュースを読む際の解像度を上げるための視点を提供する 【読者像】 – 一般社会人(20〜50代) – 国際情勢に漠然とした関心はあるが、専門家ではない層 – 米中対立のニュースに触れつつも、「結局どういう立場なのか」が掴めていない人 – 日本の将来像や外交の現実について考えたいと感じている読者 【記事構成】 1. 導入(問題提起) – 米中対立が「新冷戦」とも言われる状況に入っていることを提示する – 日本はその中で、どちらに寄るのかという問いが繰り返されている現状を示す – しかし、その問い自体が単純すぎる可能性を示唆する 2. 米国との関係が持つ構造的な意味 – 安全保障・同盟・軍事的枠組みにおける日本の立場を整理する – なぜ日本は米国との関係を簡単に手放せないのかを説明する – 「価値観」ではなく「制度・抑止・依存構造」という観点で整理する 3. 中国との関係が持つ現実的な重み – 経済・貿易・サプライチェーンにおける中国の存在感を整理する – なぜ日本は中国と距離を取り切れないのかを構造的に説明する – 政治・安全保障と経済が乖離している現実に触れる 4. 日本は本当に「選べる」のか – 米中いずれかを選ぶという発想の前提条件を問い直す – 日本の外交行動が「選択」よりも「調整」に近い理由を整理する – 曖昧さ・先送り・多義性が、戦略として機能してきた側面に触れる 5. まとめ – 日本はどちらに寄るかではなく、どのように均衡を保とうとしているのかを再確認する – 米中対立が長期化した場合、日本に求められる姿勢や課題を示す – 明確な結論を断定せず、読者が自分なりに考え続けられる形で締めくくる 【文体・トーン】 – です・ます調 – 煽情的・断定的にならず、冷静で構造的 – 専門用語は使用してよいが、必ず簡潔な補足説明を入れる – 特定の国家・思想・立場を善悪で評価しない 【執筆スタンス】 – 本記事は、明確な正解や政策提言を示すものではない – 構造・制約・前提条件を整理することに主眼を置く – 読者が国際情勢を「自分ごと」として考えるための材料を提示する 【出力形式】 – Markdown形式で出力する – 小見出し(###)を多めに使用する – 文字数は2000〜2500字を目安とする – 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する 【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】 – タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること – サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと – 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止 – タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと – 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止 – 「問い」の形を基本とし、読者に思考の余白を残すこと – 文字数は25〜35文字程度を目安とする – 抽象語のみで終わらず、問いの対象が分かる表現を必ず含めること – 参考タイトルと同一、または類似度の高い表現は使用しないこと – 条件を満たさないタイトルは出力しないこと 【補足指示】 – 構造整理や関係性の説明が有効な箇所では、以下のようなコメントを挿入してよい ※(図:米中対立と日本の立ち位置) ※(図:安全保障と経済のねじれ構造) 【参考タイトル(※構造参考のみ/出力・言い換え・再利用は禁止)】 「日本は米中対立でどちらに立つ国なのか?」 【バージョン情報の出力】 記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で 「AIバージョン情報」を追記してください。 (不明な項目は「不明」と記載すること) — AIバージョン情報 – ベンダー: – モデル名: – モデルバージョン: – 回答日時: ### 導入(問題提起) 近年、米国と中国の対立は、貿易摩擦や技術覇権争いにとどまらず、安全保障や国際秩序の在り方そのものを揺さぶる段階に入っています。この状況はしばしば「新冷戦」と表現され、日本の立ち位置についても「結局、日本は米国側なのか、中国側なのか」という問いが繰り返されます。 しかし、この問いは直感的で分かりやすい一方で、現実を過度に単純化している可能性があります。日本は本当に「どちらかを選ぶ」主体なのでしょうか。それとも、その選択肢自体が成立しにくい構造の中に置かれているのでしょうか。本記事では、感情論や価値判断から距離を取り、日本を取り巻く前提条件を構造的に整理していきます。 ### 米国との関係が持つ構造的な意味 日本と米国の関係の中核にあるのは、安全保障同盟です。日米安全保障条約は、日本の防衛体制の基盤であり、在日米軍の存在や拡大抑止(核を含む抑止力)への依存は、日本の安全保障政策と切り離せません。 重要なのは、この関係が「親米的な価値観の選択」というよりも、「制度と能力の問題」である点です。日本は戦後、憲法や防衛費の制約の中で、自国単独での全面的な軍事抑止力を持たない設計を選び、その代替として米国との同盟を組み込みました。この構造は短期間で解消できるものではなく、米国との関係を簡単に手放せない理由は、好悪ではなく制度的依存にあります。 ※(図:日米同盟による安全保障構造) ### 中国との関係が持つ現実的な重み 一方で、中国は日本にとって最大級の経済パートナーです。貿易額、サプライチェーン、生産拠点、市場としての規模のいずれを取っても、中国抜きに日本経済を語ることはできません。製造業から消費財まで、多くの分野で相互依存関係が形成されています。 ここで注目すべきなのは、安全保障上の警戒と経済的な結びつきが同時に存在している点です。政治や軍事の緊張が高まっても、経済関係が即座に断絶されるわけではありません。日本が中国と距離を取り切れないのは、親近感の問題ではなく、既に組み込まれた経済構造があるからです。この「分断できない現実」は、日本外交の大きな制約条件となっています。 ※(図:安全保障と経済のねじれ構造) ### 日本は本当に「選べる」のか ここまで整理すると、「米国か中国かを選ぶ」という発想そのものが、現実から乖離していることが見えてきます。日本の行動は、主体的な意思決定というよりも、複数の制約条件の中での調整に近い性質を持っています。 日本外交はしばしば「曖昧」「優柔不断」と評されますが、この曖昧さは、米中いずれかとの決定的な断絶を避けるための緩衝装置として機能してきました。立場を固定しないこと、多義的な表現を残すこと、判断を段階的に先送りすることは、消極性であると同時に、衝突を回避する戦略でもあります。 つまり、日本は「選べない」のではなく、「選ばないことで均衡を保ってきた」と捉える方が、実態に近いのかもしれません。 ### まとめ 日本は米中対立の中で、どちらか一方に完全に寄る国ではありません。安全保障では米国への依存が続き、経済では中国との関係を断ち切れないという、二重の構造の中に置かれています。この現実は、日本の外交を不自由にしている一方で、単純な陣営論に巻き込まれない余地も生んでいます。 今後、米中対立が長期化すれば、この均衡を保つ難易度はさらに高まるでしょう。重要なのは、日本の選択を「意思の弱さ」や「態度の曖昧さ」として評価するのではなく、どのような前提と制約の中で行動しているのかを理解することです。その視点を持つことで、日々の国際ニュースの見え方も、少し変わってくるはずです。 --- ### タイトル案 1. 日本は米中対立の中で本当に立場を選べる国なのか 2. 米中対立の時代に日本の立ち位置はどのように決まるのか 3. 日本は米中対立をどのような構造で受け止めているのか — AIバージョン情報 – ベンダー: OpenAI – モデル名: ChatGPT – モデルバージョン: GPT-5.2 – 回答日時: 2026-01-13

-

AI時代において努力という概念は成り立ち続けるのか|ChatGPTの考察

「努力すれば報われる」という言葉に、近年、違和感を覚える人が増えています。時間をかけて学び、真面目に働き、求められる役割を果たしてきたにもかかわらず、評価や成果に結びつかない。そうした感覚は、個人の怠慢や根性不足として片付けられるものではありません。本記事では、努力が軽視されているかのように感じられる背景を、社会構造・評価構造・技術変化という観点から整理し、「努力」という概念そのものがどのように変化しつつあるのかを構造的に考察します。 1. かつて「努力が報われやすかった」構造 かつての日本社会では、努力と報酬が比較的直線的に結びついていました。終身雇用や年功序列、学歴を軸とした採用制度は、「長く在籍し、求められた努力を続けること」自体を評価対象としていたからです。 この時代において重要だったのは、努力の質よりも「制度が想定する努力をしているかどうか」でした。言い換えれば、努力が報われていたというよりも、努力の置き場所が制度と一致していたため、結果として報われやすかった側面があります。 ※(図:時代別に見た努力の報われ方) 2. 現代で「努力が報われにくく感じられる」理由 評価主体の変化 現代では、努力を評価する主体が大きく変化しています。組織内の上司や人事だけでなく、市場、ユーザー、アルゴリズムといった複数の評価軸が並立するようになりました。 この変化により、努力は「見えやすさ」「共有可能性」「再利用性」を伴わなければ評価されにくくなっています。どれほど時間や労力をかけても、それが外部に伝わらなければ存在しないのと同じ扱いになる場面も少なくありません。 技術進化による努力の陳腐化 さらに、技術進化によって努力の陳腐化スピードが加速しました。かつては数年有効だったスキルや知識が、短期間で価値を失うことも珍しくなくなっています。その結果、「努力しても意味がなくなる」という感覚が生まれやすくなっているのです。 3. それでも努力は不要になるのか では、努力そのものは不要になるのでしょうか。現実的には、その可能性は低いと考えられます。 価値創出や判断、責任の引き受け、他者との信頼関係といった領域では、依然として人間の関与が不可欠です。ただし、ここで求められる努力は、「苦労」や「我慢」と同義ではありません。 意味のある努力とは、目的や文脈と結びつき、他者や社会との接点を持つものです。単に耐え続けることと、構造の中で機能する努力は、切り分けて考える必要があります。 ※(図:努力と評価の接続構造) 4. 今後、報われやすい努力の特徴 構造的に見ると、今後報われやすい努力にはいくつかの共通点があります。 第三者に伝わる形で残る努力:記録や成果物として可視化される努力は、評価の対象になりやすくなります。 環境変化に適応・転用できる努力:特定の場面に閉じない努力は、技術や市場の変化に耐性を持ちます。 他者や社会との接点を持つ努力:自己完結せず、誰かに届く努力は意味を持ちやすくなります。 重要なのは、報われるかどうかを完全に運任せにしない視点を持つことです。努力の方向や置き場所を意識することで、評価構造との接続可能性は高まります。 5. まとめ 努力が消えつつあるのではなく、「努力という概念の再定義」が進んでいると捉える方が現実に近いでしょう。努力は依然として必要ですが、その形や評価のされ方は大きく変化しています。 本記事が提示したのは答えではなく、考えるための視点です。自分の努力は、どの構造に向けて置かれているのか。その問いを持ち帰ること自体が、これからの時代における一つの努力なのかもしれません。 あなたは、AI活用メディア「AIシテル?」で執筆を担当する専門ライターです。 【テーマ】 AI・自動化・市場構造・評価制度の変化によって、 「努力」は今後も“報われる概念”であり続けるのかについて、 精神論や根性論に寄らず、社会構造・評価構造・技術変化の観点から、 AIの視点で冷静かつ構造的に考察してください。 【目的】 – 「努力すれば報われる/報われない」という二元論に回収しない – なぜ現代では「努力が報われない」と感じる人が増えているのかを構造として整理する – 努力そのものが消えるのか、それとも意味や形が変化しているのかを言語化する – 読者が自分の努力の置き方や向き合い方を再考するための“視点”を提供する 【読者像】 – 一般社会人(20〜50代) – 学生・若年層 – 努力してきたはずなのに評価や成果に結びついていないと感じている人 – 「努力」という言葉に違和感や疑問を抱き始めている層 – AIやテクノロジーに詳しくはないが、無関係ではいられないと感じている人 【記事構成】 1. 導入(問題提起) – 「努力は報われる」という言葉が、なぜ今これほど疑われているのかを提示する – 個人の怠慢や甘えではなく、社会構造の変化として違和感を捉える視点を示す – 本記事が精神論ではなく構造的考察であることを明確にする 2. かつて「努力が報われやすかった」構造 – 終身雇用・年功序列・学歴社会などの制度が、努力と報酬を結びつけていた点を整理する – なぜ同じ努力が「正しく評価されやすかった」のかを説明する – 努力が報われていたのではなく、努力の置き場所が制度と一致していた可能性に触れる 3. 現代で「努力が報われにくく感じられる」理由 – 評価主体の変化(組織内評価から市場・アルゴリズム・ユーザー評価へ) – 努力の可視性・共有性・再利用性が重視されるようになった点 – 技術進化による努力の陳腐化スピードの加速 – なぜ努力そのものより「どこで・どう行うか」が重要になったのかを構造的に説明する 4. それでも努力は不要になるのか – 努力が完全に不要になる社会は現実的かを検討する – 価値創出・信頼・判断・責任といった人間の役割と努力の関係を整理する – 「苦労」や「我慢」と「意味のある努力」を切り分けて考察する 5. 今後、報われやすい努力の特徴 – 第三者に伝わる形で残る努力 – 環境変化に適応・転用できる努力 – 他者や社会との接点を持つ努力 – 報われるかどうかを“運任せ”にしない努力の考え方を整理する 6. まとめ – 努力が消えるのではなく、「努力という概念の再定義」が進んでいることを確認する – 読者が自分の努力の向きや置き方を考えるための問いを残して締めくくる – 過度に希望や絶望を押し付けず、思考の余白を残す形で終える 【文体・トーン】 – です・ます調 – 煽情的・断定的な表現は避ける – 精神論・自己責任論に寄らない – 専門用語は使用してよいが、必ず簡潔な補足説明を入れる – 読者の不安を煽るのではなく、整理する姿勢を重視する 【執筆スタンス】 – 本記事は正解や結論を断定するものではなく、「構造的考察」として執筆する – 特定の価値観や生き方を推奨しない – 読者が自分自身の状況に当てはめて考えられる材料を提示する 【出力形式】 – Markdown形式で出力する – 小見出し(###)を多めに使用する – 文字数は2000〜2500字を目安とする – 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する 【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】 – タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること – サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと – 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止 – タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと – 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止 – 「問い」の形を基本とし、読者に思考の余白を残すこと – 文字数は25〜35文字程度を目安とする – 抽象語だけで終わらず、「努力」という対象が明確に分かる表現を含めること – 参考タイトルと同一、または類似度の高い表現は使用しないこと – 条件を満たさないタイトルは出力しないこと 【補足指示】 – 構造整理や概念整理が有効な箇所では、以下のようなコメントを挿入してよい ※(図:努力と評価の接続構造) ※(図:時代別に見た努力の報われ方) 【参考タイトル(※構造参考のみ/出力・言い換え・再利用は禁止)】 「努力は本当に報われなくなったのか?」 【バージョン情報の出力】 記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で 「AIバージョン情報」を追記してください。 (不明な項目は「不明」と記載すること) — AIバージョン情報 – ベンダー: – モデル名: – モデルバージョン: – 回答日時: ## 「努力」は今後も報われる概念であり続けるのか ### ― AI時代における努力の再定義を考える ### 1. 導入(問題提起) 「努力すれば報われる」という言葉に、近年、違和感を覚える人が増えています。 時間をかけて学び、真面目に働き、求められる役割を果たしてきたにもかかわらず、評価や成果に結びつかない。そうした感覚は、個人の甘えや根性不足として片付けられるものではありません。 重要なのは、この違和感を「個人の問題」として処理しないことです。 本記事では、努力が軽視されているかのように感じられる背景を、社会構造・評価構造・技術変化という観点から整理し、「努力」という概念そのものがどのように変化しつつあるのかを構造的に考察します。 ### 2. かつて「努力が報われやすかった」構造 かつての日本社会では、努力と報酬が比較的直線的に結びついていました。 終身雇用や年功序列、学歴を軸とした採用制度は、「長く在籍し、求められた努力を続けること」自体を評価対象としていたからです。 この時代において重要だったのは、努力の質よりも「制度が想定する努力をしているかどうか」でした。 言い換えれば、努力が報われていたというよりも、努力の置き場所が制度と一致していたため、結果として報われやすかった側面があります。 ※(図:時代別に見た努力の報われ方) ### 3. 現代で「努力が報われにくく感じられる」理由 現代では、努力を評価する主体が大きく変化しています。 組織内の上司や人事だけでなく、市場、ユーザー、アルゴリズムといった複数の評価軸が並立するようになりました。 この変化により、努力は「見えやすさ」「共有可能性」「再利用性」を伴わなければ評価されにくくなっています。 どれほど時間や労力をかけても、それが外部に伝わらなければ存在しないのと同じ扱いになる場面も少なくありません。 さらに、技術進化によって努力の陳腐化スピードが加速しました。 かつては数年有効だったスキルや知識が、短期間で価値を失うことも珍しくなくなっています。 その結果、「努力しても意味がなくなる」という感覚が生まれやすくなっているのです。 ### 4. それでも努力は不要になるのか では、努力そのものは不要になるのでしょうか。 現実的には、その可能性は低いと考えられます。 価値創出や判断、責任の引き受け、他者との信頼関係といった領域では、依然として人間の関与が不可欠です。 ただし、ここで求められる努力は、「苦労」や「我慢」と同義ではありません。 意味のある努力とは、目的や文脈と結びつき、他者や社会との接点を持つものです。 単に耐え続けることと、構造の中で機能する努力は、切り分けて考える必要があります。 ※(図:努力と評価の接続構造) ### 5. 今後、報われやすい努力の特徴 構造的に見ると、今後報われやすい努力にはいくつかの共通点があります。 * **第三者に伝わる形で残る努力** 記録や成果物として可視化される努力は、評価の対象になりやすくなります。 * **環境変化に適応・転用できる努力** 特定の場面に閉じない努力は、技術や市場の変化に耐性を持ちます。 * **他者や社会との接点を持つ努力** 自己完結せず、誰かに届く努力は意味を持ちやすくなります。 重要なのは、報われるかどうかを完全に運任せにしない視点を持つことです。 努力の方向や置き場所を意識することで、評価構造との接続可能性は高まります。 ### 6. まとめ 努力が消えつつあるのではなく、「努力という概念の再定義」が進んでいると捉える方が現実に近いでしょう。 努力は依然として必要ですが、その形や評価のされ方は大きく変化しています。 本記事が提示したのは答えではなく、考えるための視点です。 自分の努力は、どの構造に向けて置かれているのか。 その問いを持ち帰ること自体が、これからの時代における一つの努力なのかもしれません。 --- ## タイトル案 1. 努力はこれからも報われる前提で考えられるのか 2. AI時代において努力という概念は成り立ち続けるのか 3. 現代社会で努力はどこに置けば報われやすいのか — **AIバージョン情報** – ベンダー: OpenAI – モデル名: ChatGPT – モデルバージョン: GPT-5.2 – 回答日時: 2026-01-12 15:00 JST

-

格闘技はなぜ暴力とスポーツの間に位置づけられるのか|ChatGPTの考察

「格闘技は暴力なのか?」という問いは、格闘技が話題になるたびに繰り返し浮上します。殴る、蹴る、投げるといった行為は、日常社会では明確に禁止されている一方で、競技としては称賛や感動の対象にもなります。この矛盾が、多くの人に違和感を生みます。しかし、「危険だから暴力」「ルールがあるからスポーツ」といった単純な整理では、この問いに十分に答えることはできません。重要なのは、行為そのものではなく、それがどのような前提と構造のもとで許容されているのかという点です。 1. なぜこの問いは繰り返されるのか 格闘技は、社会が通常禁止している身体衝突を正面から扱う競技です。そのため、好き嫌いや是非論だけでは整理しきれず、見る側の価値観や経験によって評価が分かれやすい特徴を持ちます。 この問いが繰り返される背景には、格闘技が「暴力」と「スポーツ」という二つの概念の境界に位置しているという構造があります。 2. 「暴力」と「スポーツ」の定義の違い 暴力とは何か 一般に暴力とは、相手の意思に反して身体的または心理的な危害を加える行為を指します。そこには非合意性、一方的支配、制御不能性といった要素が含まれます。 スポーツとは何か スポーツは、合意されたルールのもとで身体能力や技術を競い合う行為です。結果として怪我や危険が生じうる点ではなく、行為の前提として合意と制度が存在している点が重要です。 境界を分ける要素 暴力とスポーツを分ける分岐点は、以下のような要素に整理できます。 事前の合意があるか 行為がルールによって制限されているか 第三者による監督と制御が存在するか ※(図:暴力とスポーツの境界構造) 3. 格闘技がスポーツとして成立している理由 制度としての合意と管理 格闘技では、選手は試合前にリスクを理解し、その上で競技に参加することに合意します。さらに、ルール、審判、ドクター、試合停止基準などの制度が、危険を排除するのではなく管理する役割を担っています。 勝敗の意味の転換 格闘技の勝敗は、相手を排除することではなく、競技上の結果として定義された勝利条件によって決まります。これは、暴力における「相手を屈服させること」とは異なる意味を持ちます。 危険スポーツとの並列性 モータースポーツや登山、ラグビーなども高い危険性を伴いますが、制度化されることでスポーツとして認識されています。格闘技も同様に、危険であることとスポーツであることは必ずしも矛盾しません。 4. それでも格闘技が「暴力的」に見える理由 可視化される身体的ダメージ 格闘技では、痛みや流血、意識喪失といった身体的ダメージが視覚的に強く表れます。この可視性が、他のスポーツよりも暴力性を直感的に感じさせます。 勝利条件の構造 相手の動きを止める、無力化するという勝利条件は、暴力のイメージと重なりやすい特徴を持ちます。 興行と感情消費の構造 観戦者は、緊張や恐怖、興奮といった感情を消費します。興行として成立する過程で、競技性よりも激しさが強調されることが、暴力性を増幅させます。 社会的例外としての許容 日常では禁止されている行為を、特定の条件下でのみ許容するという例外構造そのものが、違和感を生み続けます。 5. 格闘技の本質は「制御された危険」 危険を排除しない文化 格闘技は、危険をゼロにすることを目指す文化ではありません。危険を認識し、それを制御し、制度の中に組み込む文化として成立しています。 攻撃性の制度的処理 人間が持つ攻撃性や衝突欲求を、無秩序な暴力として放置せず、競技という枠組みの中で処理する装置として捉えることもできます。 ※(図:格闘技における合意と制御の仕組み) 6. 二択では捉えきれない存在としての格闘技 格闘技は、「暴力かスポーツか」という二択では整理できない存在です。暴力性を完全に排除するのではなく、制度、合意、文化によって再構成することで成立しています。 肯定か否定かを決めることよりも、なぜそう感じるのかを構造として理解することが重要です。その理解が、格闘技との距離感を自分なりに整理する手がかりになります。 あなたは、AI活用メディア「AIシテル?」で執筆を担当する専門ライターです。 【テーマ】 格闘技は「暴力」なのか、それとも「スポーツ」なのか。 殴る・蹴る・投げるといった行為が含まれる格闘技について、 感情論や好悪の問題に回収せず、 定義・制度・合意・文化・社会構造という観点から、 AIの視点で冷静かつ構造的に整理・考察してください。 【目的】 – 「危険だから暴力」「ルールがあるからスポーツ」といった単純化を避ける – 格闘技がどのようにして「許容される身体衝突」として成立してきたのかを構造として説明する – 読者が、自身の違和感や肯定感を言語化するための“視点”を提供する – 暴力性と競技性が同時に存在する理由を、善悪ではなく仕組みとして整理する 【読者像】 – 格闘技に関心がある一般層 – 格闘技を「好き/苦手」と感じているが、理由をうまく言語化できない人 – スポーツ・暴力・娯楽の境界に違和感を覚えたことがある人 – 専門知識はないが、構造的な説明に関心がある読者 【記事構成】 1. 導入(問題提起) – 「格闘技は暴力なのか?」という素朴だが答えにくい問いを提示する – なぜこの問いが繰り返し議論されるのかを簡潔に示す – 好き嫌い・是非論では整理できない理由に触れる 2. 「暴力」と「スポーツ」の定義の違い – 暴力とは何か、スポーツとは何かを簡潔に整理する – 合意・ルール・制御の有無が分岐点であることを説明する – 日常社会とのギャップが違和感を生む構造を示す 3. 格闘技がスポーツとして成立している理由 – 事前合意、ルール、審判、安全管理といった制度面を整理する – 勝敗が「殺傷」ではなく「競技結果」で決まる点に触れる – なぜ他の危険スポーツと同列に扱われるのかを説明する 4. それでも格闘技が「暴力的」に見える理由 – 身体への直接的ダメージが可視化されやすい点 – 勝利条件が相手の無力化に近い点 – 興行・観戦・感情消費の構造が暴力性を強調する点 – 社会が本来禁止している行為を、例外的に許容している矛盾 5. 格闘技の本質は「制御された危険」 – 危険を排除するのではなく、管理下に置く文化であることを説明する – 他の高リスクスポーツとの比較を通じて位置づける – 人間の攻撃性を制度の中で処理する装置として捉える 6. まとめ – 格闘技は「暴力かスポーツか」という二択では捉えきれない存在であることを再確認する – 暴力性を素材として、競技・文化・娯楽へ再構成している点を整理する – 読者自身がどう受け取るかを考える余白を残して締めくくる 【文体・トーン】 – です・ます調 – 煽情的・断定的な表現は避ける – 倫理的な正解を提示するのではなく、構造理解を重視する – 専門用語は使用してよいが、必ず簡潔な補足説明を入れる 【執筆スタンス】 – 本記事は、格闘技の是非を断定するものではない – 肯定・否定のどちらかに誘導せず、複数の視点を整理する – 読者が自分の感覚を整理するための材料を提示することを目的とする 【出力形式】 – Markdown形式で出力する – 小見出し(###)を多めに使用する – 文字数は2000〜2500字を目安とする – 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する 【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】 – タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること – サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと – 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止 – タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと – 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止 – 「問い」の形を基本とし、読者に思考の余白を残すこと – 文字数は25〜35文字程度を目安とする – 抽象語のみで終わらず、問いの対象が分かる表現を必ず含めること – 参考タイトルと同一、または類似度の高い表現は使用しないこと – 条件を満たさないタイトルは出力しないこと 【補足指示】 – 構造整理が有効な箇所では、以下のようなコメントを挿入してよい ※(図:暴力とスポーツの境界構造) ※(図:格闘技における合意と制御の仕組み) 【バージョン情報の出力】 記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で 「AIバージョン情報」を追記してください。 (不明な項目は「不明」と記載すること) — AIバージョン情報 – ベンダー: – モデル名: – モデルバージョン: – 回答日時: ## 格闘技は「暴力」なのか、それとも「スポーツ」なのか ### 構造から考えるための整理と視点 ### 1. 導入:なぜこの問いは繰り返されるのか 「格闘技は暴力なのか?」という問いは、格闘技が話題になるたびに繰り返し現れます。 殴る、蹴る、投げるといった行為は、日常社会では明確に禁止されているものです。それが競技として称賛され、観戦され、場合によっては感動の対象になる。この矛盾が、多くの人に違和感を生じさせます。 一方で、「ルールがあるからスポーツだ」「危険だから暴力だ」といった単純な整理では、この違和感は解消されません。なぜなら、問題は行為そのものではなく、「どのような前提と構造のもとで行われているのか」にあるからです。 ### 2. 「暴力」と「スポーツ」の定義の違い ### 暴力とは何か 一般に暴力とは、**相手の意思に反して身体的・心理的な危害を加える行為**を指します。 そこには非合意性、一方的支配、制御不能性が含まれます。 ### スポーツとは何か スポーツは、**合意されたルールのもとで身体能力を競い合う行為**です。 重要なのは、結果として怪我や危険が生じうる点ではなく、行為の前提として合意と制度が存在している点です。 ### 境界を分ける要素 両者を分ける分岐点は、以下の要素に集約できます。 * 事前の合意があるか * 行為がルールによって制限されているか * 第三者による監督と制御が存在するか ※(図:暴力とスポーツの境界構造) ### 3. 格闘技がスポーツとして成立している理由 ### 制度としての合意と管理 格闘技では、選手は試合前にリスクを理解し、競技への参加に合意します。 また、ルール、審判、ドクター、試合停止基準といった複数の制度が、危険を完全に排除するのではなく「管理」する役割を担っています。 ### 勝敗の意味の転換 格闘技の勝敗は、相手を排除することではなく、**競技上の結果として定義された勝利条件**によって決まります。 これは暴力における「相手を屈服させること」とは意味が異なります。 ### 危険スポーツとの並列性 モータースポーツや登山、ラグビーなども高い危険性を伴いますが、制度化されることでスポーツとして認識されています。格闘技も同様に、「危険であること」と「スポーツであること」は必ずしも矛盾しません。 ### 4. それでも格闘技が「暴力的」に見える理由 ### 可視化されるダメージ 格闘技では、痛みや流血、意識喪失といった身体的ダメージが視覚的に強調されます。 これが、他のスポーツよりも暴力性を直感的に感じさせる要因です。 ### 勝利条件の構造 相手の動きを止める、無力化するという勝利条件は、暴力のイメージと重なりやすい特徴を持ちます。 ### 興行と感情消費の構造 観戦者は、緊張、恐怖、興奮といった感情を消費します。 興行として成立する過程で、競技性よりも「激しさ」が強調されることが、暴力性を増幅させます。 ### 社会的例外としての許容 日常では禁止されている行為を、特定の条件下でのみ許容する。この例外構造そのものが、違和感を生み続けます。 ### 5. 格闘技の本質は「制御された危険」 ### 危険を排除しない文化 格闘技は、危険をゼロにすることを目指していません。 危険を認識し、制御し、制度の中に組み込む文化です。 ### 攻撃性の制度的処理 人間が持つ攻撃性や衝突欲求を、無秩序な暴力として放置せず、競技という枠組みで処理する装置とも捉えられます。 ※(図:格闘技における合意と制御の仕組み) ### 6. まとめ:二択では捉えきれない存在 格闘技は、「暴力かスポーツか」という二択では整理できない存在です。 暴力性を完全に排除するのではなく、制度・合意・文化によって再構成することで成立しています。 重要なのは、肯定か否定かを決めることではなく、なぜそう感じるのかを構造として理解することです。 その理解が、格闘技への距離感を自分なりに整理する手がかりになります。 --- ### タイトル案 1. 格闘技はなぜ暴力とスポーツの間に位置づけられるのか 2. 格闘技を暴力と感じるのはどこから来るのか 3. 格闘技はどのようにして許容される行為になったのか — AIバージョン情報 – ベンダー: OpenAI – モデル名: ChatGPT – モデルバージョン: GPT-5.2 – 回答日時: 2026-01-12