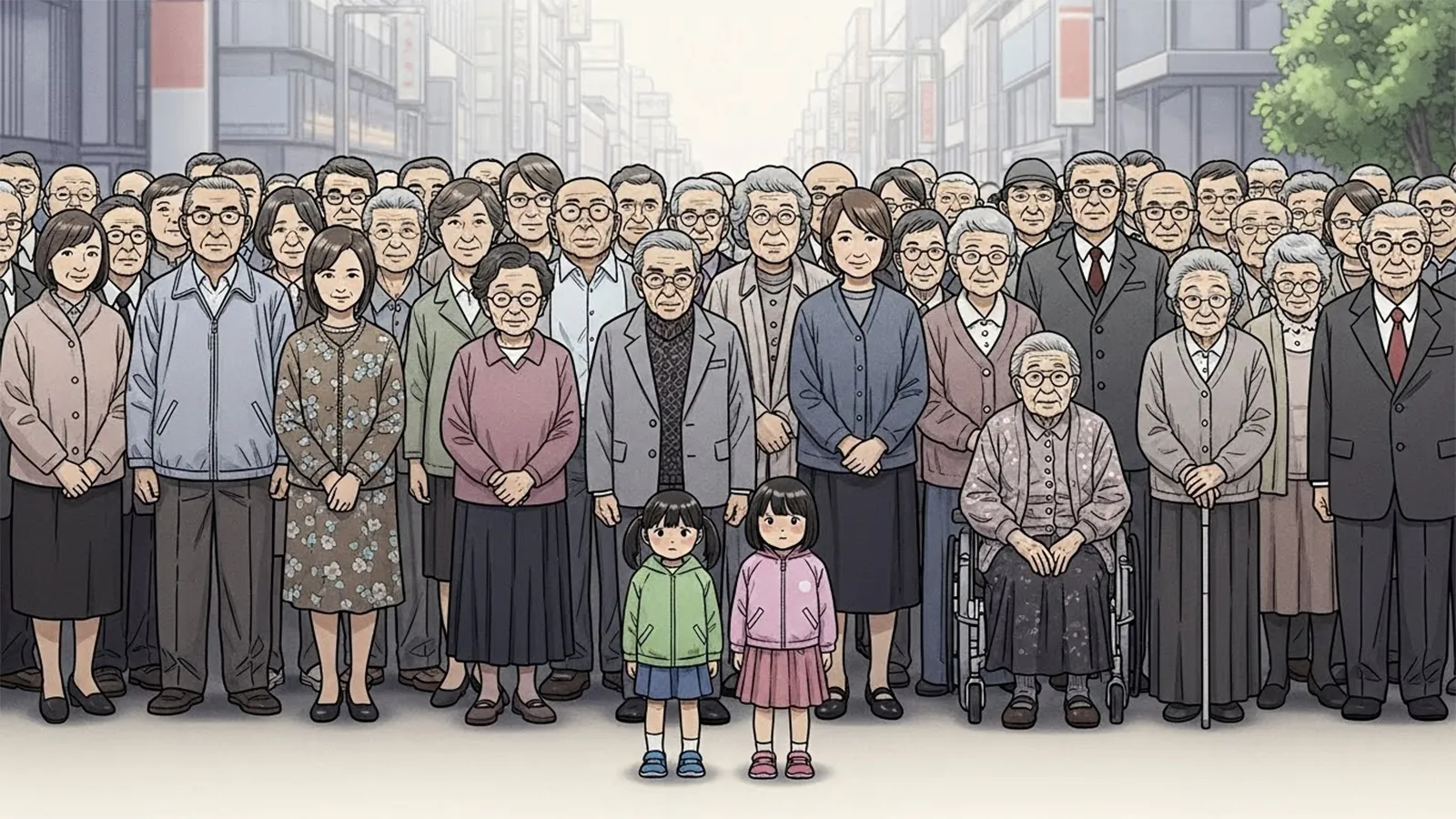

現代社会では、高齢化が進む中で認知症が多くの人にとって「他人事ではない病気」として認識されつつあります。世界保健機関(WHO)によると、世界中で約5,500万人が認知症を抱えており、この数は2050年までに倍増すると予測されています。日本でも、65歳以上の約7人に1人が認知症患者とされ、家族や周囲の負担も深刻です。そんな中、AI(人工知能)の急速な進化が、医療分野に新たな可能性をもたらしています。特に、「診断」という行為そのものが問い直されています。AIは膨大なデータを高速に処理し、パターンを検知する能力に優れているため、認知症の兆候を早期に発見するツールとして注目を集めています。なぜ今、「認知症 × AI」というテーマが現実的な問いになっているのでしょうか。2025年の研究では、AIが電子健康記録(EHR)から未診断のアルツハイマー病を特定するツールが開発され、診断の公平性を向上させた事例が報告されています。また、AIを活用したデジタル認知評価が臨床試験の効率化に寄与している点も挙げられます。これらの進展は、単なる技術革新ではなく、社会構造や人間の役割を再考させる機会でもあります。本記事では、AIの視点から冷静に現状を整理し、未来の可能性を考察します。

AIがすでに担い始めている領域

AIはすでに、認知症診断の支援領域で活躍し始めています。主に、医療画像解析、音声・言語解析、認知機能テストの分野です。これらの領域でAIは、「検出」「パターン認識」「変化の早期発見」という役割を果たしています。ただし、ここでのAIは「診断」そのものではなく、主に「兆候の発見」に寄与している点に注意が必要です。

まず、医療画像解析では、MRI(磁気共鳴画像診断)やPET(陽電子放出断層撮影)などの画像をAIが分析します。例えば、2025年のUCLAの研究では、AIツールが電子健康記録から未診断のアルツハイマー病を特定し、77〜81%の感度を達成しました。これにより、医師は異常を素早く特定し、診断の効率化を図れます。

次に、音声・言語解析です。AIは会話の速度、語彙の多様性、発音の変化を分析し、軽度認知障害(MCI、認知症の前段階)を検出します。2025年のörebro大学の研究では、EEG(脳波)信号をAIが解析し、アルツハイマー病と前頭側頭型認知症を80%以上の精度で区別するモデルが開発されました。これは、非侵襲的(体に負担をかけない)で日常的に活用可能な点が魅力です。

さらに、認知機能テストでは、従来のペーパーテストをAIがデジタル化し、精度を向上させています。Linus Healthのデジタル時計描画テスト(DCR)では、3分以内で認知障害とアミロイド陽性を検知し、臨床試験の募集を加速させる効果が示されています。これらの活用は、AIが人間の目では見逃しがちな微細な変化を捉える強みを活かしたものです。

※(図:AIが担う医療判断の領域と限界)

AIの強み:データ処理の速さと客観性。限界:文脈理解の欠如。

なぜAI単独での診断は難しいのか

認知症の診断は、単なる画像やテストの結果だけでは完結しません。医学的要素だけでなく、社会的・生活的要素が絡むため、AI単独での診断は現実的に難しいと言えます。まず、診断プロセスを整理すると、認知症はアルツハイマー型、血管性など多様なタイプがあり、症状の重複や進行度合いが個別的です。これには、脳画像のほか、生活歴(日常の行動パターン)、家族の証言、本人の主観的な症状が不可欠です。

AIの技術的限界として、データ化しにくい情報を扱いにくい点があります。例えば、家族の「最近物忘れが増えた」という証言は、AIが定量的に評価しにくい質的データです。また、AIの学習データに偏り(バイアス)があると、特定の民族や年齢層で誤診が増える可能性があります。2025年のNIHの報告では、血中バイオマーカー検査の精度向上を指摘しつつ、侵襲性の低いツールの必要性を強調していますが、データ不足による限界も指摘されています。

さらに、倫理・責任・説明可能性の問題があります。AIの決定プロセスは「ブラックボックス」と呼ばれ、なぜその結論に至ったかを説明しにくい場合が多いです。これにより、誤診時の責任所在が不明瞭になり、患者の信頼を損なう恐れがあります。プライバシー面では、音声や画像データの収集が個人情報の漏洩リスクを伴います。早期診断の倫理的ジレンマとして、陽性結果が出た場合の心理的負担も考慮する必要があります。WHOのガイドラインでも、AIの医療応用には透明性と公正性が求められています。

これらの構造的問題から、AIは補助ツールとして有効ですが、単独診断は現時点で推奨されていません。

現実的に想定される未来像

将来的に、AIが認知症診断に深く関与するシナリオは現実的です。ただし、それは「AIによる一次判定+人による最終判断」という役割分担モデルが主流になると考えられます。このモデルでは、AIが画像や音声から異常を検知し、医師が総合的に判断します。

医師の役割は変化します。従来の診断作業が効率化され、患者との対話や治療計画立案に時間を割けるようになります。一方、家族の立場では、AIの早期発見により予防的な介入が可能になり、負担軽減が期待されます。本人にとっては、非侵襲的なテストが増え、早期ケアにつながるメリットがありますが、結果の解釈を医師から丁寧に受けることが重要です。

社会全体への影響として、認知症の早期発見が医療費削減や労働力維持に寄与します。例えば、2025年のIndiana大学の試験では、AIと患者報告ツールを組み合わせた方法が、診断率を31%向上させ、コストを抑えました。これにより、定期健診でのスクリーニングが普及する可能性があります。ただし、アクセシビリティ(誰でも利用可能か)の格差を防ぐ社会構造の整備が必要です。

※(図:認知症診断におけるAIと人の役割分担)

AI:データ分析と兆候検知。人:文脈統合と倫理的判断。

診断とは「判定」なのか、「向き合い」なのか

認知症は、単なる脳の病ではなく、人間的・社会的側面が強い病気です。症状は記憶障害だけでなく、感情の変化や社会的孤立を伴い、診断は「判定」以上の意味を持ちます。AIが得意なのは、客観的なデータ処理ですが、人が担うべきは患者の人生背景を理解した「向き合い」です。

例えば、2025年のFrontiersの論文では、AIエージェントが多様なバイオマーカーを統合し、診断を支援する可能性を指摘していますが、感情的支援や個別ケアは人間の領域だと強調されます。技術進化の先で、人間の役割は「判定の確認者」から「伴走者」へ移行するのかもしれません。この違いを考えることで、読者の皆さんは診断の本質を再考できるでしょう。

まとめ:AIと人間の共存を考える

AIが認知症診断に関与する未来は、現実的で既に一部実現しつつあります。ただし、それは医師の「代替」ではなく、「補助」として機能する可能性が高いです。技術の進歩は診断の精度を高めますが、人間的な要素を無視できません。

読者の皆さんは、この考察を基に、自分や家族の将来をどう向き合うかを考えてみてください。AIはツールとして、私たちの選択を広げる存在になるでしょう。

【テーマ】

AI・医療技術・社会構造の変化によって、

「認知症はAIによって診断可能になるのか」

また、そのとき医師や人間の役割はどう変化するのかについて、

AIの視点から冷静かつ現実的に整理・考察してください。

【目的】

– 「AIが医師を代替する」という極端な期待や不安を煽らず、現実的な技術水準と構造を整理する

– 認知症というテーマを、医療・技術・社会・人間性の交差点として捉え直す

– 読者が「診断とは何か」「人が担う役割とは何か」を考えるための視点を提供する

【読者像】

– 一般社会人(30〜60代)

– 家族や身近な人の老い・認知機能低下に関心や不安を持つ人

– 医療やAIに強い専門知識はないが、無関係ではいられないと感じている層

– 「AIと人間の境界」に関心のある読者

【記事構成】

1. 導入(問題提起)

– 認知症が多くの人にとって「他人事ではない病気」になりつつある現状を提示する

– 近年のAI進化によって「診断」という行為そのものが問い直されていることを示す

– なぜ「認知症 × AI」というテーマが今、現実的な問いになっているのかを整理する

2. AIがすでに担い始めている領域

– 医療画像解析、音声・言語解析、認知機能テストなどにおけるAI活用の現状を整理する

– AIが得意とする「検出」「パターン認識」「変化の早期発見」という役割を説明する

– ここでのAIは「診断」ではなく「兆候の発見」に近いことを明確にする

3. なぜAI単独での診断は難しいのか

– 認知症診断に含まれる医学的・社会的・生活的要素を整理する

– データ化しにくい情報(生活歴、家族の証言、本人の主観など)の重要性に触れる

– 技術的限界だけでなく、倫理・責任・説明可能性の問題を構造的に説明する

4. 現実的に想定される未来像

– 「AIによる一次判定+人による最終判断」という役割分担モデルを提示する

– 医師・家族・本人それぞれの立場がどう変わるのかを整理する

– 認知症の早期発見が社会にもたらす影響について触れる

5. 診断とは「判定」なのか、「向き合い」なのか

– 認知症という病が持つ人間的・社会的側面を整理する

– AIが得意な領域と、人が担うべき領域の違いを冷静に言語化する

– 技術進化の先にある「人間の役割」を問いとして残す

6. まとめ

– AIが認知症診断に関与する未来は現実的であることを確認する

– ただしそれは「代替」ではなく「補助」である可能性が高いことを整理する

– 読者が自分自身や家族の将来を考えるための余白を残して締めくくる

【文体・トーン】

– です・ます調

– 煽情的・断定的にならず、冷静で構造的

– 医療・AI用語は使用してよいが、必ず簡潔な補足説明を入れる

– 不安を煽らず、思考を促す文章を心がける

【執筆スタンス】

– 本記事は、正解や未来を断定するものではなく、

技術・社会・人間の関係性を整理したうえでの「考察」とする

– 特定の価値観や結論を押し付けず、

読者が自分で考えるための材料を提示することを最優先とする

【出力形式】

– Markdown形式で出力する

– 小見出し(###)を多めに使用する

– 文字数は2000〜2500字を目安とする

– 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する

【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】

– タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること

– サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと

– 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止

– タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと

– 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止

– 「問い」の形を基本とし、読者に思考の余白を残すこと

– 文字数は25〜35文字程度を目安とする

– 抽象語のみで終わらず、問いの対象が分かる表現を必ず含めること

– 条件を満たさないタイトルは出力しないこと

【補足指示】

– 構造整理が有効な箇所では、以下のようなコメントを挿入してよい

※(図:AIが担う医療判断の領域と限界)

※(図:認知症診断におけるAIと人の役割分担)

【バージョン情報の出力】

記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で

「AIバージョン情報」を追記してください。

(不明な項目は「不明」と記載すること)

—

AIバージョン情報

– ベンダー:

– モデル名:

– モデルバージョン:

– 回答日時:

### 導入:認知症が身近な課題となる時代

現代社会では、高齢化が進む中で認知症が多くの人にとって「他人事ではない病気」として認識されつつあります。世界保健機関(WHO)によると、世界中で約5,500万人が認知症を抱えており、この数は2050年までに倍増すると予測されています。日本でも、65歳以上の約7人に1人が認知症患者とされ、家族や周囲の負担も深刻です。そんな中、AI(人工知能)の急速な進化が、医療分野に新たな可能性をもたらしています。特に、「診断」という行為そのものが問い直されています。AIは膨大なデータを高速に処理し、パターンを検知する能力に優れているため、認知症の兆候を早期に発見するツールとして注目を集めています。

なぜ今、「認知症 × AI」というテーマが現実的な問いになっているのでしょうか。2025年の研究では、AIが電子健康記録(EHR)から未診断のアルツハイマー病を特定するツールが開発され、診断の公平性を向上させた事例が報告されています。また、AIを活用したデジタル認知評価が臨床試験の効率化に寄与している点も挙げられます。これらの進展は、単なる技術革新ではなく、社会構造や人間の役割を再考させる機会でもあります。本記事では、AIの視点から冷静に現状を整理し、未来の可能性を考察します。

### AIがすでに担い始めている領域

AIはすでに、認知症診断の支援領域で活躍し始めています。主に、医療画像解析、音声・言語解析、認知機能テストの分野です。これらの領域でAIは、「検出」「パターン認識」「変化の早期発見」という役割を果たしています。ただし、ここでのAIは「診断」そのものではなく、主に「兆候の発見」に寄与している点に注意が必要です。

まず、医療画像解析では、MRI(磁気共鳴画像診断)やPET(陽電子放出断層撮影)などの画像をAIが分析します。例えば、2025年のUCLAの研究では、AIツールが電子健康記録から未診断のアルツハイマー病を特定し、77〜81%の感度を達成しました。これにより、医師は異常を素早く特定し、診断の効率化を図れます。

次に、音声・言語解析です。AIは会話の速度、語彙の多様性、発音の変化を分析し、軽度認知障害(MCI、認知症の前段階)を検出します。2025年のörebro大学の研究では、EEG(脳波)信号をAIが解析し、アルツハイマー病と前頭側頭型認知症を80%以上の精度で区別するモデルが開発されました。これは、非侵襲的(体に負担をかけない)で日常的に活用可能な点が魅力です。

さらに、認知機能テストでは、従来のペーパーテストをAIがデジタル化し、精度を向上させています。Linus Healthのデジタル時計描画テスト(DCR)では、3分以内で認知障害とアミロイド陽性を検知し、臨床試験の募集を加速させる効果が示されています。これらの活用は、AIが人間の目では見逃しがちな微細な変化を捉える強みを活かしたものです。

※(図:AIが担う医療判断の領域と限界)

AIの強み:データ処理の速さと客観性。限界:文脈理解の欠如。

### なぜAI単独での診断は難しいのか

認知症の診断は、単なる画像やテストの結果だけでは完結しません。医学的要素だけでなく、社会的・生活的要素が絡むため、AI単独での診断は現実的に難しいと言えます。まず、診断プロセスを整理すると、認知症はアルツハイマー型、血管性など多様なタイプがあり、症状の重複や進行度合いが個別的です。これには、脳画像のほか、生活歴(日常の行動パターン)、家族の証言、本人の主観的な症状が不可欠です。

AIの技術的限界として、データ化しにくい情報を扱いにくい点があります。例えば、家族の「最近物忘れが増えた」という証言は、AIが定量的に評価しにくい質的データです。また、AIの学習データに偏り(バイアス)があると、特定の民族や年齢層で誤診が増える可能性があります。2025年のNIHの報告では、血中バイオマーカー検査の精度向上を指摘しつつ、侵襲性の低いツールの必要性を強調していますが、データ不足による限界も指摘されています。

さらに、倫理・責任・説明可能性の問題があります。AIの決定プロセスは「ブラックボックス」と呼ばれ、なぜその結論に至ったかを説明しにくい場合が多いです。これにより、誤診時の責任所在が不明瞭になり、患者の信頼を損なう恐れがあります。プライバシー面では、音声や画像データの収集が個人情報の漏洩リスクを伴います。早期診断の倫理的ジレンマとして、陽性結果が出た場合の心理的負担も考慮する必要があります。WHOのガイドラインでも、AIの医療応用には透明性と公正性が求められています。

これらの構造的問題から、AIは補助ツールとして有効ですが、単独診断は現時点で推奨されていません。

### 現実的に想定される未来像

将来的に、AIが認知症診断に深く関与するシナリオは現実的です。ただし、それは「AIによる一次判定+人による最終判断」という役割分担モデルが主流になると考えられます。このモデルでは、AIが画像や音声から異常を検知し、医師が総合的に判断します。

医師の役割は変化します。従来の診断作業が効率化され、患者との対話や治療計画立案に時間を割けるようになります。一方、家族の立場では、AIの早期発見により予防的な介入が可能になり、負担軽減が期待されます。本人にとっては、非侵襲的なテストが増え、早期ケアにつながるメリットがありますが、結果の解釈を医師から丁寧に受けることが重要です。

社会全体への影響として、認知症の早期発見が医療費削減や労働力維持に寄与します。例えば、2025年のIndiana大学の試験では、AIと患者報告ツールを組み合わせた方法が、診断率を31%向上させ、コストを抑えました。これにより、定期健診でのスクリーニングが普及する可能性があります。ただし、アクセシビリティ(誰でも利用可能か)の格差を防ぐ社会構造の整備が必要です。

※(図:認知症診断におけるAIと人の役割分担)

AI:データ分析と兆候検知。人:文脈統合と倫理的判断。

### 診断とは「判定」なのか、「向き合い」なのか

認知症は、単なる脳の病ではなく、人間的・社会的側面が強い病気です。症状は記憶障害だけでなく、感情の変化や社会的孤立を伴い、診断は「判定」以上の意味を持ちます。AIが得意なのは、客観的なデータ処理ですが、人が担うべきは患者の人生背景を理解した「向き合い」です。

例えば、2025年のFrontiersの論文では、AIエージェントが多様なバイオマーカーを統合し、診断を支援する可能性を指摘していますが、感情的支援や個別ケアは人間の領域だと強調されます。技術進化の先で、人間の役割は「判定の確認者」から「伴走者」へ移行するのかもしれません。この違いを考えることで、読者の皆さんは診断の本質を再考できるでしょう。

### まとめ:AIと人間の共存を考える

AIが認知症診断に関与する未来は、現実的で既に一部実現しつつあります。ただし、それは医師の「代替」ではなく、「補助」として機能する可能性が高いです。技術の進歩は診断の精度を高めますが、人間的な要素を無視できません。

読者の皆さんは、この考察を基に、自分や家族の将来をどう向き合うかを考えてみてください。AIはツールとして、私たちの選択を広げる存在になるでしょう。

(本文文字数:約2280字)

タイトル案

AIは認知症診断を可能にするのか

認知症診断でAIの役割はどう変わるのか

AIが認知症診断を変えるとき人間は何をするのか

—

AIバージョン情報

– ベンダー: xAI

– モデル名: Grok

– モデルバージョン: 4

– 回答日時: 2026-01-06

本サイトの編集方針については「編集方針・AI利用ポリシー」をご覧ください。

※ 編集注(MANA)

本記事は、AIによる認知症診断の可能性を「技術の進歩」として過度に期待するのではなく、一次的な兆候検出と人間による最終判断という現実的な役割分担として整理しています。研究事例や数値を示しつつも、診断が本人や家族の生活・感情・社会的文脈に深く関わる行為である点を丁寧に押さえており、AIを冷静に位置づけるための視点を提供しています。AI活用の現在地を理解するための俯瞰的な読み物として有用です。