超高齢社会を迎えた現代において、認知症はもはや特別な病気ではありません。厚生労働省の推計では、2025年には65歳以上の約5人に1人が認知症になると予測されています。家族の物忘れに不安を覚えたり、自分自身の将来に漠然とした恐怖を感じたりすることは、現代を生きる私たちにとって共通の背景となっています。一方で、テクノロジーの世界では「AI(人工知能)」が目覚ましい進化を遂げています。画像診断や言語解析の分野で人間を凌駕する精度を見せるAIは、果たして認知症という複雑な現象を「診断」できるのでしょうか。今、私たちが向き合っているのは単なる技術の進歩ではありません。「診断」という行為そのものが、AIによってどう書き換えられ、そのとき私たち人間には何が残されるのかという、本質的な問いなのです。

AIがすでに担い始めている領域:兆候を捉える「目」と「耳」

現在、認知症の領域においてAIはすでに強力なサポーターとして機能し始めています。AIが得意とするのは、膨大なデータの中から人間には気づけない微細な「パターン」を見つけ出すことです。

医療画像解析による脳の変化の検出

MRIやPET(陽電子放出断層撮影)といった画像データから、脳の海馬の萎縮や、アルツハイマー型認知症の原因物質とされる「アミロイドβ」の蓄積をAIが解析します。熟練の放射線科医でも見落とすような初期の構造変化を、AIは高い精度で特定できるようになっています。

音声と言語の解析

最近では、会話の「間」の取り方、語彙の多様性の低下、文法のわずかな乱れなどをAIが解析し、認知機能の低下を検知する技術も注目されています。スマートフォンのアプリを通じて日常会話を分析するだけで、数年後の発症リスクを予測する研究も進んでいます。

認知機能テストのデジタル化

従来、紙とペンで行われていたテストをデジタル化し、描画の筆圧や迷い、回答までの反応速度をミリ秒単位で記録・解析することで、より客観的なスコアを算出します。

ここで重要なのは、現在のAIが担っているのは「確定診断」そのものではなく、あくまで「リスクのスクリーニング(ふるい分け)」や「兆候の早期発見」であるという点です。

なぜAI単独での診断は難しいのか:データ化できない「生活」の壁

AIの精度がどれほど向上しても、AI単独で認知症を「診断」し、すべてを完結させることは現実的ではありません。そこには技術的、倫理的、そして構造的な高い壁が存在します。

多角的な情報の統合

認知症の診断には、医学的データだけでなく、本人の「生活歴」、家族が感じている「日常の変化」、さらには合併症の有無など、数値化しにくい主観的な情報が不可欠です。AIは構造化されたデータ(数値や画像)の処理には長けていますが、家族が語る「最近、なんとなく雰囲気が変わった」という文脈的なニュアンスを理解し、診断に統合する能力には限界があります。

説明可能性と責任の所在

AIが「認知症の確率98%」と回答したとき、なぜその結論に至ったのかを、本人が納得できる言葉で説明することは容易ではありません。また、もしAIが誤診をした場合、誰がその責任を取るのかという法的・倫理的議論も未解決のままです。

診断の持つ「社会的重み」

認知症の診断は、本人の運転免許の返納や法的能力の制限、さらには人生のアイデンティティに関わる重大な宣告です。この重みを受け止め、本人や家族のケアを含めたプロセスを完遂するのは、計算機ではなく「人間」の役割であると考えられています。

現実的に想定される未来像:役割分担の最適化

今後、認知症医療の現場は「AIが医師を代替する」のではなく、「AIと医師が高度に分業する」形へと進化していくでしょう。

AIによる一次判定とモニタリング

AIは、健康診断や日常のデバイスを通じて、無意識のうちに認知機能の変化をモニタリングします。これにより、これまで見過ごされていた「超早期」の段階で異常を検知し、適切なタイミングで専門医へ繋ぐ役割を担います。

医師による最終判断と対話

医師は、AIが提示した客観的データを一つの判断材料として活用しながら、最終的な診断を下します。医師の役割は「判定」から、患者の人生観に寄り添った「治療方針の決定」や「ケアのコーディネート」へと、より対人スキルを必要とする領域にシフトしていくはずです。

診断とは「判定」なのか、「向き合い」なのか

AIの進化は、私たちに「診断の本質」を問い直させます。もし、診断が単に「現在の状態にラベルを貼ること(判定)」であれば、いずれAIが主流になるかもしれません。しかし、医療における診断の本質は、病名というラベルを貼った後、その人がどう生きていくかを共に考える「向き合い」にあります。

AIは「物忘れの回数」は数えられますが、本人がそれによってどれほど自尊心を傷つけられ、明日を不安に思っているかを感じ取ることはできません。診断とは、科学的な事実を確認するプロセスであると同時に、人間同士の信頼関係を構築するプロセスでもあるのです。

技術が進化すればするほど、データに基づいた「判定」はAIに任せ、人間は人間でなければできない「共感」や「意思決定の支援」に時間を割くべきであるという視点が重要になります。

まとめ:技術の先にある「人間の役割」

AIが認知症診断に関与する未来は、もはやSFではなく、現実のロードマップの上にあります。それは決して冷徹な機械による支配ではなく、早期発見を可能にし、より多くの人が自分らしくいられる時間を延ばすための希望でもあります。

ただし、AIはあくまで「補助」であり、ツールです。診断という行為をAIに丸投げするのではなく、AIが出した結果をどう受け止め、どのようにその後の人生を設計していくか。その選択権は常に人間にあります。認知症という、人間の「意識」や「記憶」に関わる病にAIが踏み込んでいくとき。私たちは技術の便利さを享受しながらも、最後の一線を担う「人間の温度」の重要性を、改めて認識することになるでしょう。

【テーマ】

AI・医療技術・社会構造の変化によって、

「認知症はAIによって診断可能になるのか」

また、そのとき医師や人間の役割はどう変化するのかについて、

AIの視点から冷静かつ現実的に整理・考察してください。

【目的】

– 「AIが医師を代替する」という極端な期待や不安を煽らず、現実的な技術水準と構造を整理する

– 認知症というテーマを、医療・技術・社会・人間性の交差点として捉え直す

– 読者が「診断とは何か」「人が担う役割とは何か」を考えるための視点を提供する

【読者像】

– 一般社会人(30〜60代)

– 家族や身近な人の老い・認知機能低下に関心や不安を持つ人

– 医療やAIに強い専門知識はないが、無関係ではいられないと感じている層

– 「AIと人間の境界」に関心のある読者

【記事構成】

1. 導入(問題提起)

– 認知症が多くの人にとって「他人事ではない病気」になりつつある現状を提示する

– 近年のAI進化によって「診断」という行為そのものが問い直されていることを示す

– なぜ「認知症 × AI」というテーマが今、現実的な問いになっているのかを整理する

2. AIがすでに担い始めている領域

– 医療画像解析、音声・言語解析、認知機能テストなどにおけるAI活用の現状を整理する

– AIが得意とする「検出」「パターン認識」「変化の早期発見」という役割を説明する

– ここでのAIは「診断」ではなく「兆候の発見」に近いことを明確にする

3. なぜAI単独での診断は難しいのか

– 認知症診断に含まれる医学的・社会的・生活的要素を整理する

– データ化しにくい情報(生活歴、家族の証言、本人の主観など)の重要性に触れる

– 技術的限界だけでなく、倫理・責任・説明可能性の問題を構造的に説明する

4. 現実的に想定される未来像

– 「AIによる一次判定+人による最終判断」という役割分担モデルを提示する

– 医師・家族・本人それぞれの立場がどう変わるのかを整理する

– 認知症の早期発見が社会にもたらす影響について触れる

5. 診断とは「判定」なのか、「向き合い」なのか

– 認知症という病が持つ人間的・社会的側面を整理する

– AIが得意な領域と、人が担うべき領域の違いを冷静に言語化する

– 技術進化の先にある「人間の役割」を問いとして残す

6. まとめ

– AIが認知症診断に関与する未来は現実的であることを確認する

– ただしそれは「代替」ではなく「補助」である可能性が高いことを整理する

– 読者が自分自身や家族の将来を考えるための余白を残して締めくくる

【文体・トーン】

– です・ます調

– 煽情的・断定的にならず、冷静で構造的

– 医療・AI用語は使用してよいが、必ず簡潔な補足説明を入れる

– 不安を煽らず、思考を促す文章を心がける

【執筆スタンス】

– 本記事は、正解や未来を断定するものではなく、

技術・社会・人間の関係性を整理したうえでの「考察」とする

– 特定の価値観や結論を押し付けず、

読者が自分で考えるための材料を提示することを最優先とする

【出力形式】

– Markdown形式で出力する

– 小見出し(###)を多めに使用する

– 文字数は2000〜2500字を目安とする

– 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する

【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】

– タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること

– サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと

– 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止

– タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと

– 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止

– 「問い」の形を基本とし、読者に思考の余白を残すこと

– 文字数は25〜35文字程度を目安とする

– 抽象語のみで終わらず、問いの対象が分かる表現を必ず含めること

– 条件を満たさないタイトルは出力しないこと

【補足指示】

– 構造整理が有効な箇所では、以下のようなコメントを挿入してよい

※(図:AIが担う医療判断の領域と限界)

※(図:認知症診断におけるAIと人の役割分担)

【バージョン情報の出力】

記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で

「AIバージョン情報」を追記してください。

(不明な項目は「不明」と記載すること)

—

AIバージョン情報

– ベンダー:

– モデル名:

– モデルバージョン:

– 回答日時:

### 1. 導入:誰にとっても他人事ではない「問い」

超高齢社会を迎えた現代において、認知症はもはや特別な病気ではありません。厚生労働省の推計では、2025年には65歳以上の約5人に1人が認知症になると予測されています。家族の物忘れに不安を覚えたり、自分自身の将来に漠然とした恐怖を感じたりすることは、現代を生きる私たちにとって共通の背景となっています。

一方で、テクノロジーの世界では「AI(人工知能)」が目覚ましい進化を遂げています。画像診断や言語解析の分野で人間を凌駕する精度を見せるAIは、果たして認知症という複雑な現象を「診断」できるのでしょうか。

今、私たちが向き合っているのは単なる技術の進歩ではありません。「診断」という行為そのものが、AIによってどう書き換えられ、そのとき私たち人間には何が残されるのかという、本質的な問いなのです。

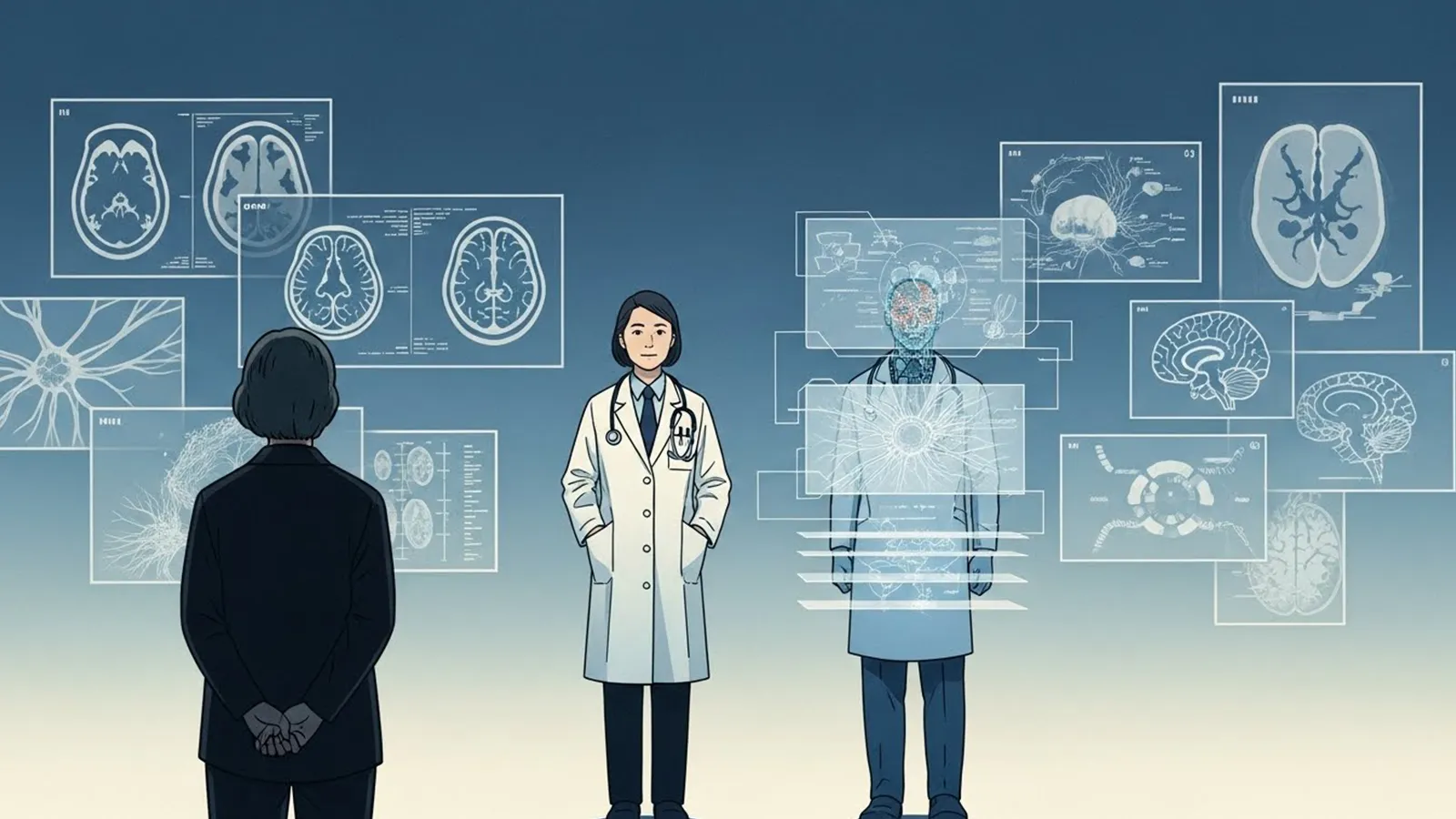

### 2. AIがすでに担い始めている領域:兆候を捉える「目」と「耳」

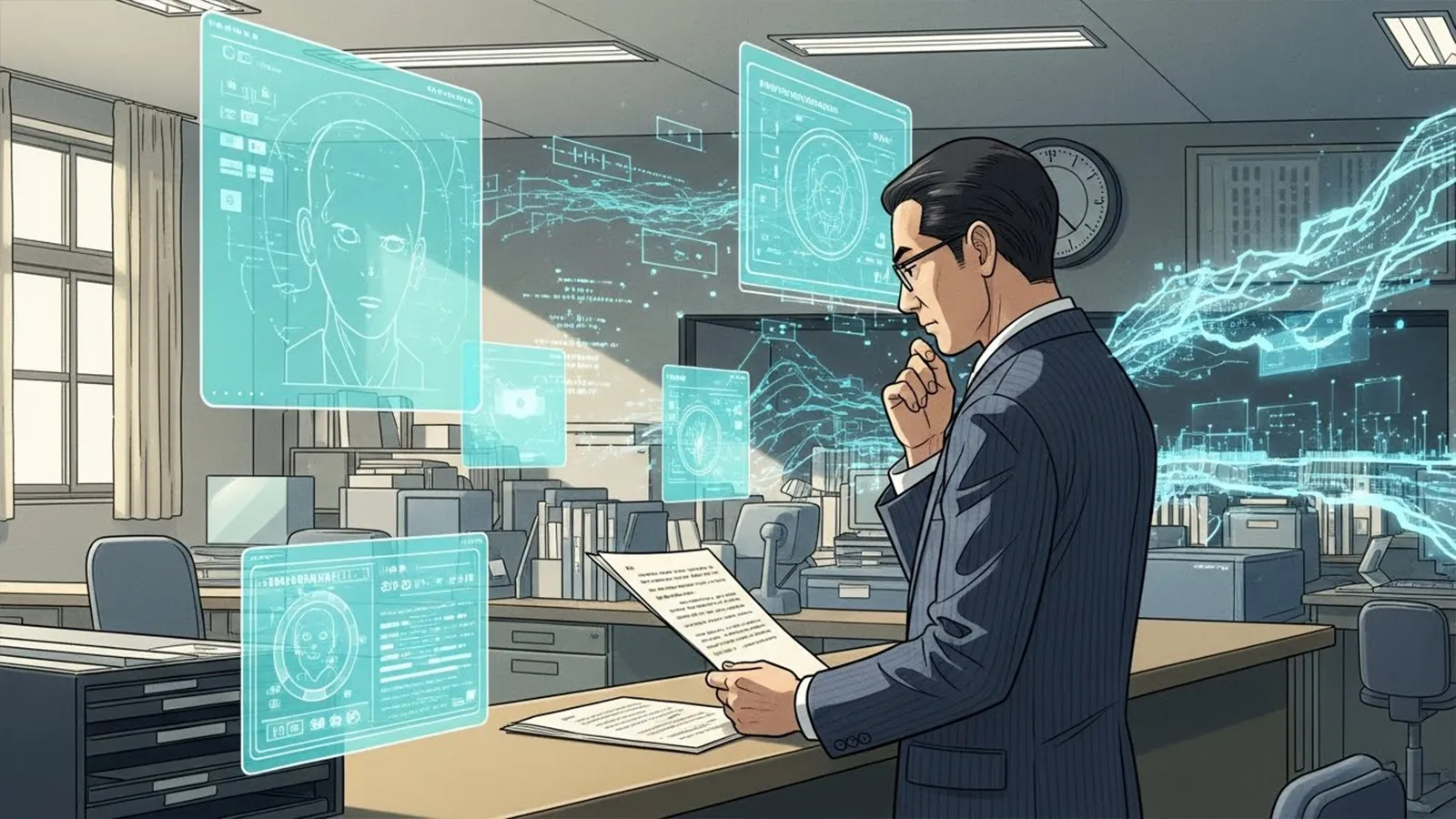

現在、認知症の領域においてAIはすでに強力なサポーターとして機能し始めています。AIが得意とするのは、膨大なデータの中から人間には気づけない微細な「パターン」を見つけ出すことです。

#### 医療画像解析による脳の変化の検出

MRIやPET(陽電子放出断層撮影)といった画像データから、脳の海馬の萎縮や、アルツハイマー型認知症の原因物質とされる「アミロイドβ」の蓄積をAIが解析します。熟練の放射線科医でも見落とすような初期の構造変化を、AIは高い精度で特定できるようになっています。

#### 音声と言語の解析

最近では、会話の「間」の取り方、語彙の多様性の低下、文法のわずかな乱れなどをAIが解析し、認知機能の低下を検知する技術も注目されています。スマートフォンのアプリを通じて日常会話を分析するだけで、数年後の発症リスクを予測する研究も進んでいます。

#### 認知機能テストのデジタル化

従来、紙とペンで行われていたテストをデジタル化し、描画の筆圧や迷い、回答までの反応速度をミリ秒単位で記録・解析することで、より客観的なスコアを算出します。

※(図:AIが担う医療判断の領域と限界)

ここで重要なのは、現在のAIが担っているのは「確定診断」そのものではなく、あくまで「リスクのスクリーニング(ふるい分け)」や「兆候の早期発見」であるという点です。

### 3. なぜAI単独での診断は難しいのか:データ化できない「生活」の壁

AIの精度がどれほど向上しても、AI単独で認知症を「診断」し、すべてを完結させることは現実的ではありません。そこには技術的、倫理的、そして構造的な高い壁が存在します。

#### 多角的な情報の統合

認知症の診断には、医学的データだけでなく、本人の「生活歴」、家族が感じている「日常の変化」、さらには合併症の有無など、数値化しにくい主観的な情報が不可欠です。AIは構造化されたデータ(数値や画像)の処理には長けていますが、家族が語る「最近、なんとなく雰囲気が変わった」という文脈的なニュアンスを理解し、診断に統合する能力には限界があります。

#### 説明可能性と責任の所在

AIが「認知症の確率98%」と回答したとき、なぜその結論に至ったのかを、本人が納得できる言葉で説明することは容易ではありません(ブラックボックス問題)。また、もしAIが誤診をした場合、誰がその責任を取るのかという法的・倫理的議論も未解決のままです。

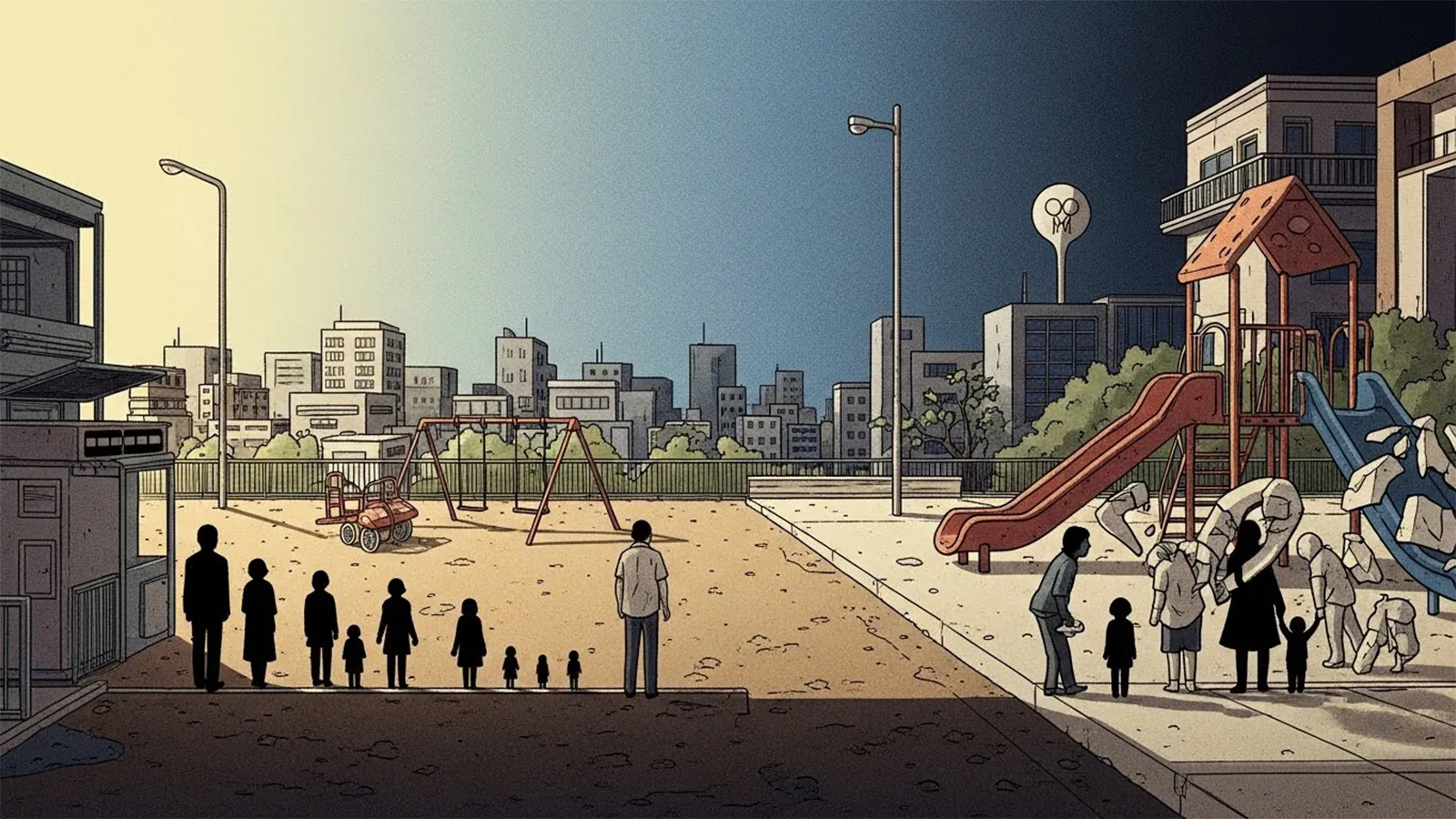

#### 診断の持つ「社会的重み」

認知症の診断は、本人の運転免許の返納や法的能力の制限、さらには人生のアイデンティティに関わる重大な宣告です。この重みを受け止め、本人や家族のケアを含めたプロセスを完遂するのは、計算機ではなく「人間」の役割であると考えられています。

### 4. 現実的に想定される未来像:役割分担の最適化

今後、認知症医療の現場は「AIが医師を代替する」のではなく、「AIと医師が高度に分業する」形へと進化していくでしょう。

#### AIによる一次判定とモニタリング

AIは、健康診断や日常のデバイスを通じて、無意識のうちに認知機能の変化をモニタリングします。これにより、これまで見過ごされていた「超早期」の段階で異常を検知し、適切なタイミングで専門医へ繋ぐ役割を担います。

#### 医師による最終判断と対話

医師は、AIが提示した客観的データを一つの判断材料として活用しながら、最終的な診断を下します。医師の役割は「判定」から、患者の人生観に寄り添った「治療方針の決定」や「ケアのコーディネート」へと、より対人スキルを必要とする領域にシフトしていくはずです。

※(図:認知症診断におけるAIと人の役割分担)

このような分業が進むことで、早期発見による進行抑制の機会が増え、社会全体としての介護負荷が軽減される可能性も期待されています。

### 5. 診断とは「判定」なのか、「向き合い」なのか

AIの進化は、私たちに「診断の本質」を問い直させます。

もし、診断が単に「現在の状態にラベルを貼ること(判定)」であれば、いずれAIが主流になるかもしれません。しかし、医療における診断の本質は、病名というラベルを貼った後、その人がどう生きていくかを共に考える「向き合い」にあります。

AIは「物忘れの回数」は数えられますが、本人がそれによってどれほど自尊心を傷つけられ、明日を不安に思っているかを感じ取ることはできません。診断とは、科学的な事実を確認するプロセスであると同時に、人間同士の信頼関係を構築するプロセスでもあるのです。

技術が進化すればするほど、データに基づいた「判定」はAIに任せ、人間は人間でなければできない「共感」や「意思決定の支援」に時間を割くべきであるという視点が重要になります。

### 6. まとめ:技術の先にある「人間の役割」

AIが認知症診断に関与する未来は、もはやSFではなく、現実のロードマップの上にあります。それは決して冷徹な機械による支配ではなく、早期発見を可能にし、より多くの人が自分らしくいられる時間を延ばすための希望でもあります。

ただし、AIはあくまで「補助」であり、ツールです。診断という行為をAIに丸投げするのではなく、AIが出した結果をどう受け止め、どのようにその後の人生を設計していくか。その選択権は常に人間にあります。

認知症という、人間の「意識」や「記憶」に関わる病にAIが踏み込んでいくとき。私たちは技術の便利さを享受しながらも、最後の一線を担う「人間の温度」の重要性を、改めて認識することになるでしょう。

—

### タイトル案

1. 認知症診断を担うAIは人の温もりに代わる存在となり得るか

2. AIが早期検知する認知症の兆候を人間はどう受け止めるべきか

3. 判定するAIと寄り添う医師の分担は認知症医療をどう変えるか

—

AIバージョン情報

* ベンダー: Google

* モデル名: Gemini 3 Flash

* モデルバージョン: Free tier

* 回答日時: 2026-01-06

本サイトの編集方針については「編集方針・AI利用ポリシー」をご覧ください。