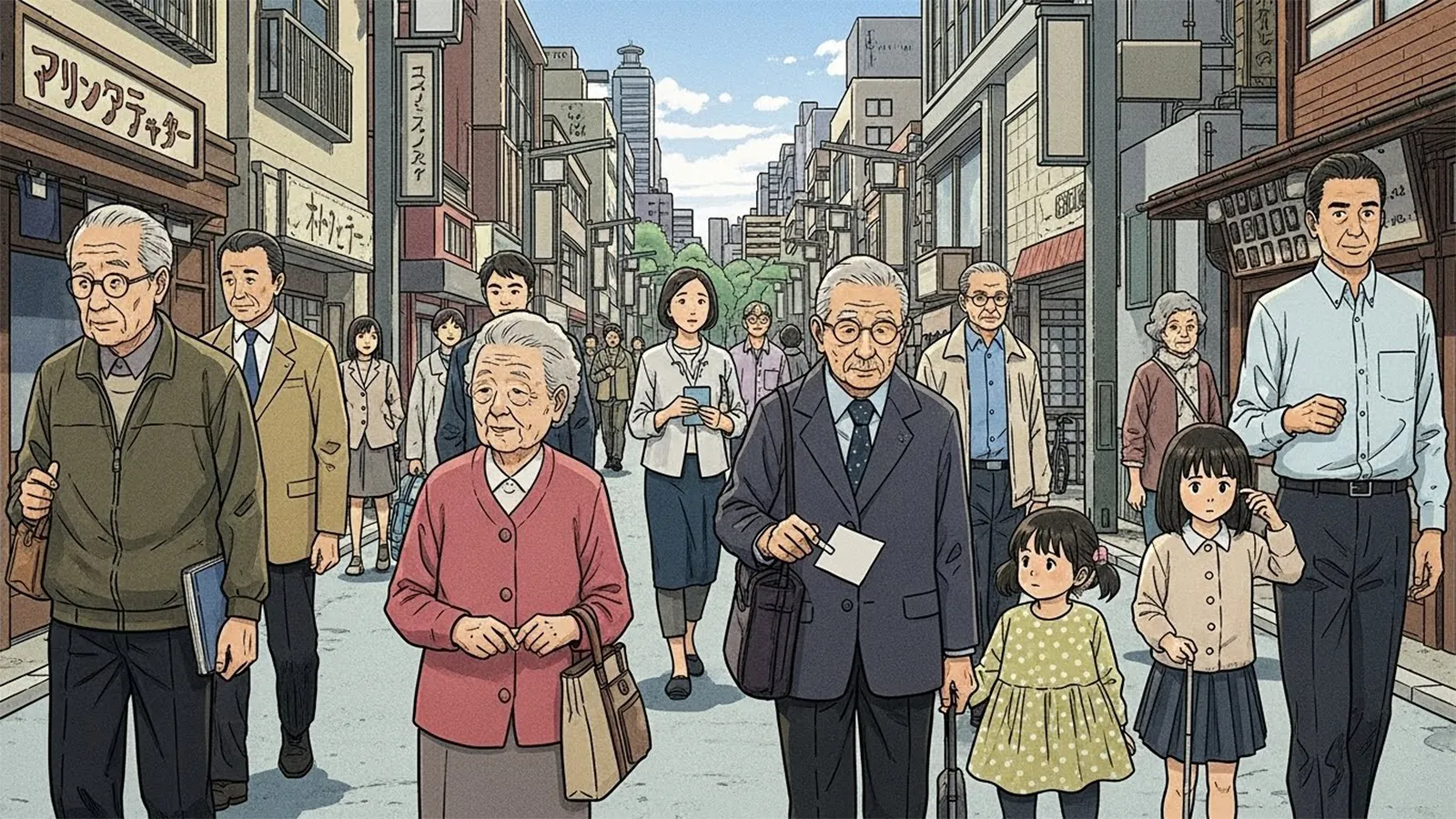

私たちの多くは、祖父母や両親、あるいは自分自身の「老い」と無関係ではいられません。特に認知症は、高齢化社会の進展とともに、もはや他人事ではない現実的な健康課題となっています。一方で、AIの技術進歩により、「診断」という行為そのものが技術的に再考され始めています。では、なぜ今「認知症 × AI」というテーマが現実的な問いとして浮上しているのでしょうか。それは、認知症の診断が、単なる「病気の判定」ではなく、その人の人生や関係性に深く関わる「社会的行為」でもあるからです。AIの進化は、「診断とは何か」「私たちは病気とどう向き合うべきか」という根本的な問いを私たちに突きつけているのです。

1. AIがすでに担い始めている領域:兆候の「発見者」として

現在、医療現場で研究・実用化が進むAIの役割は、主に以下の3つの領域に集約できます。

医療画像解析

MRIやPETといった脳画像を分析し、認知症の種類に特徴的な脳の萎縮や血流の変化を、人間の目では捉えきれない微細な段階で検出します。AIは大量の正常画像と疾患画像を学習することで、その「パターン」を認識する能力に長けています。

音声・言語解析

会話の録音データから、話の流暢さ、単語の選択、間の取り方、発声音の特徴などを分析します。認知機能の低下は、こうした言語運用の微妙な変化として早期に現れることが知られており、AIはその変化を定量的・継続的に追跡するツールとして期待されています。

認知機能テストの支援

従来の紙のテスト(MMSEやMoCAなど)をデジタル化し、回答時間や操作の軌跡、目の動き(アイトラッキング)まで含めた多次元データを収集・分析します。これにより、テストの「結果」だけでなく、回答に至る「プロセス」から認知機能の状態を推測することが可能になります。

これらのAIは、あくまで「検出」や「パターン認識」「変化の早期発見」のツールです。現段階では、これらのAIの出力を「診断」と断定するのではなく、医師が総合判断するための「重要な情報の一つ」として扱うのが一般的です。

2. なぜAI単独での診断は難しいのか

では、なぜこれらの高度な技術をもってしても、AIが単独で認知症を「診断」するのは難しいのでしょうか。その理由は、技術的限界以上に、認知症という疾患と「診断」という行為そのものの複雑さにあります。

診断は医学的情報だけでは完結しない

認知症の確定診断には、詳細な「病歴聴取」が不可欠です。本人や家族からの聞き取りによる生活習慣や過去の病気、薬の服用歴、さらに診察室での「雰囲気」のような、数値化・データ化が極めて難しい情報も、診断の重要な要素です。AIがこうした文脈や生活史を丸ごと理解することは、現状では困難です。

倫理と責任の問題が大きい

「認知症です」という診断は、その人の生活、仕事、家族関係、法的権利に直結する重大な宣告です。もしAIの判断に誤りがあった場合、その責任は誰がどのように取るのでしょうか。また、AIがなぜその判断に至ったのか(説明可能性)を、患者や家族が納得できる形で示せるかも大きな課題です。

診断は「関係性の始まり」でもある

診断は、治療やケアの道筋を示すと同時に、本人と家族に大きな心理的影響を与えます。その重い知らせを、どのような言葉で、どのような態度で伝えるか。その後の悲しみや不安に、どう寄り添い、サポートのネットワークへとつなげていくか。これらは、共感と関係性に基づく人間にしか担えない役割です。

3. 現実的に想定される未来像:AIと人間の協働

以上の点を踏まえると、近未来に現実的であると考えられるのは、AIによる「一次スクリーニング」や「補助判断」と、人間による「総合的判断・意思決定」の協働モデルです。

医師の役割の変化

医師は、AIが出す大量のデータや確率論的な予測を「読み解き、統合する役割」に集中できるようになります。患者一人ひとりの背景を深く理解し、AIではできない生活歴の評価や本人・家族との対話、診断後のケア計画の立案に、より多くの時間と専門性を注ぐことが期待されます。医師は「データ分析者」から、「物語を紡ぐ理解者・伴走者」としての側面を強めるかもしれません。

家族と本人の変化

AIを活用した簡易な認知機能チェックアプリ等が普及すれば、家庭でより早期に「気づき」を得られる可能性があります。ただし、それはあくまで受診を促すきっかけであり、自己判断は禁物です。また、AIによるモニタリングが進めば、病気の進行を客観的に把握できる一方で、監視されているような感覚やプライバシーの懸念も生じ得ます。技術の導入には、本人の同意と倫理的配慮が不可欠です。

社会への影響

早期かつ正確な「発見」が一般的になれば、治療や支援を早い段階で開始できる可能性が高まります。これにより、本人の生活の質を長く維持し、社会参加を継続できる期間を延ばせるかもしれません。一方で、診断基準の広がりや「予測」の技術が進むと、「認知症リスク」というレッテルが、必要以上に早期に貼られてしまうリスクにも目を向ける必要があります。

4. 診断とは「判定」なのか、「向き合い」なのか

ここまで見てきたように、認知症の診断には、二つの側面があります。

一つは、医学的所見に基づいて病名を確定するという、事実認定としての「判定」です。もう一つは、その判定をもとに、その人とその家族の新しい人生の段階に共に踏み込み、支援の道筋を作る「向き合い」です。

AIが圧倒的な力を発揮し、人間を凌駕する可能性が高いのは、前者の「判定」の領域、特にパターン認識やデータに基づく確率計算の部分です。

しかし、後者の「向き合い」の領域は、人間の本質に深く根差した営みです。病気と共に生きる人の「物語」を理解し、その不安に耳を傾け、希望を見いだせる可能性を共に探り、時には寄り添って沈黙を分かち合う。これらは、経験、共感、倫理的判断、そして責任の引き受けが不可欠な領域です。AIは、このような関係性そのものを構築することはできません。

技術が「判定」の精度を高めれば高めるほど、私たち人間が「では、その判定を前に、私たちはどう生き、どう向き合うのか」という問いに真正面から取り組む必要性が、むしろ増していくのではないでしょうか。

5. まとめ

AIが認知症の診断プロセスに深く関与する未来は、ほぼ確実に訪れつつあります。しかし、それはSFのような「AIが医師に取って代わる」シナリオではなく、「AIが医師の目と耳を研ぎ澄まし、判断を支える」という補助・協働の形である可能性が高いでしょう。

重要なのは、技術の可能性と限界を冷静に見極めた上で、私たちが何を求め、何を守ろうとしているのかを問い続けることです。認知症という、人間の記憶やアイデンティティに触れる病気を通して、AIは私たちに改めて問いかけています。医療とは何か、ケアとは何か、そして、技術がいくら進歩しても譲れない人間の役割とは何なのかと。

この記事が、読者の皆様がご自身やご家族の未来について考える、一つの冷静な材料となれば幸いです。答えは一つではなく、社会と技術、そして私たち一人ひとりの向き合い方の中で、形作られていくものだからです。

【テーマ】

AI・医療技術・社会構造の変化によって、

「認知症はAIによって診断可能になるのか」

また、そのとき医師や人間の役割はどう変化するのかについて、

AIの視点から冷静かつ現実的に整理・考察してください。

【目的】

– 「AIが医師を代替する」という極端な期待や不安を煽らず、現実的な技術水準と構造を整理する

– 認知症というテーマを、医療・技術・社会・人間性の交差点として捉え直す

– 読者が「診断とは何か」「人が担う役割とは何か」を考えるための視点を提供する

【読者像】

– 一般社会人(30〜60代)

– 家族や身近な人の老い・認知機能低下に関心や不安を持つ人

– 医療やAIに強い専門知識はないが、無関係ではいられないと感じている層

– 「AIと人間の境界」に関心のある読者

【記事構成】

1. 導入(問題提起)

– 認知症が多くの人にとって「他人事ではない病気」になりつつある現状を提示する

– 近年のAI進化によって「診断」という行為そのものが問い直されていることを示す

– なぜ「認知症 × AI」というテーマが今、現実的な問いになっているのかを整理する

2. AIがすでに担い始めている領域

– 医療画像解析、音声・言語解析、認知機能テストなどにおけるAI活用の現状を整理する

– AIが得意とする「検出」「パターン認識」「変化の早期発見」という役割を説明する

– ここでのAIは「診断」ではなく「兆候の発見」に近いことを明確にする

3. なぜAI単独での診断は難しいのか

– 認知症診断に含まれる医学的・社会的・生活的要素を整理する

– データ化しにくい情報(生活歴、家族の証言、本人の主観など)の重要性に触れる

– 技術的限界だけでなく、倫理・責任・説明可能性の問題を構造的に説明する

4. 現実的に想定される未来像

– 「AIによる一次判定+人による最終判断」という役割分担モデルを提示する

– 医師・家族・本人それぞれの立場がどう変わるのかを整理する

– 認知症の早期発見が社会にもたらす影響について触れる

5. 診断とは「判定」なのか、「向き合い」なのか

– 認知症という病が持つ人間的・社会的側面を整理する

– AIが得意な領域と、人が担うべき領域の違いを冷静に言語化する

– 技術進化の先にある「人間の役割」を問いとして残す

6. まとめ

– AIが認知症診断に関与する未来は現実的であることを確認する

– ただしそれは「代替」ではなく「補助」である可能性が高いことを整理する

– 読者が自分自身や家族の将来を考えるための余白を残して締めくくる

【文体・トーン】

– です・ます調

– 煽情的・断定的にならず、冷静で構造的

– 医療・AI用語は使用してよいが、必ず簡潔な補足説明を入れる

– 不安を煽らず、思考を促す文章を心がける

【執筆スタンス】

– 本記事は、正解や未来を断定するものではなく、

技術・社会・人間の関係性を整理したうえでの「考察」とする

– 特定の価値観や結論を押し付けず、

読者が自分で考えるための材料を提示することを最優先とする

【出力形式】

– Markdown形式で出力する

– 小見出し(###)を多めに使用する

– 文字数は2000〜2500字を目安とする

– 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する

【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】

– タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること

– サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと

– 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止

– タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと

– 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止

– 「問い」の形を基本とし、読者に思考の余白を残すこと

– 文字数は25〜35文字程度を目安とする

– 抽象語のみで終わらず、問いの対象が分かる表現を必ず含めること

– 条件を満たさないタイトルは出力しないこと

【補足指示】

– 構造整理が有効な箇所では、以下のようなコメントを挿入してよい

※(図:AIが担う医療判断の領域と限界)

※(図:認知症診断におけるAIと人の役割分担)

【バージョン情報の出力】

記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で

「AIバージョン情報」を追記してください。

(不明な項目は「不明」と記載すること)

—

AIバージョン情報

– ベンダー:

– モデル名:

– モデルバージョン:

– 回答日時:

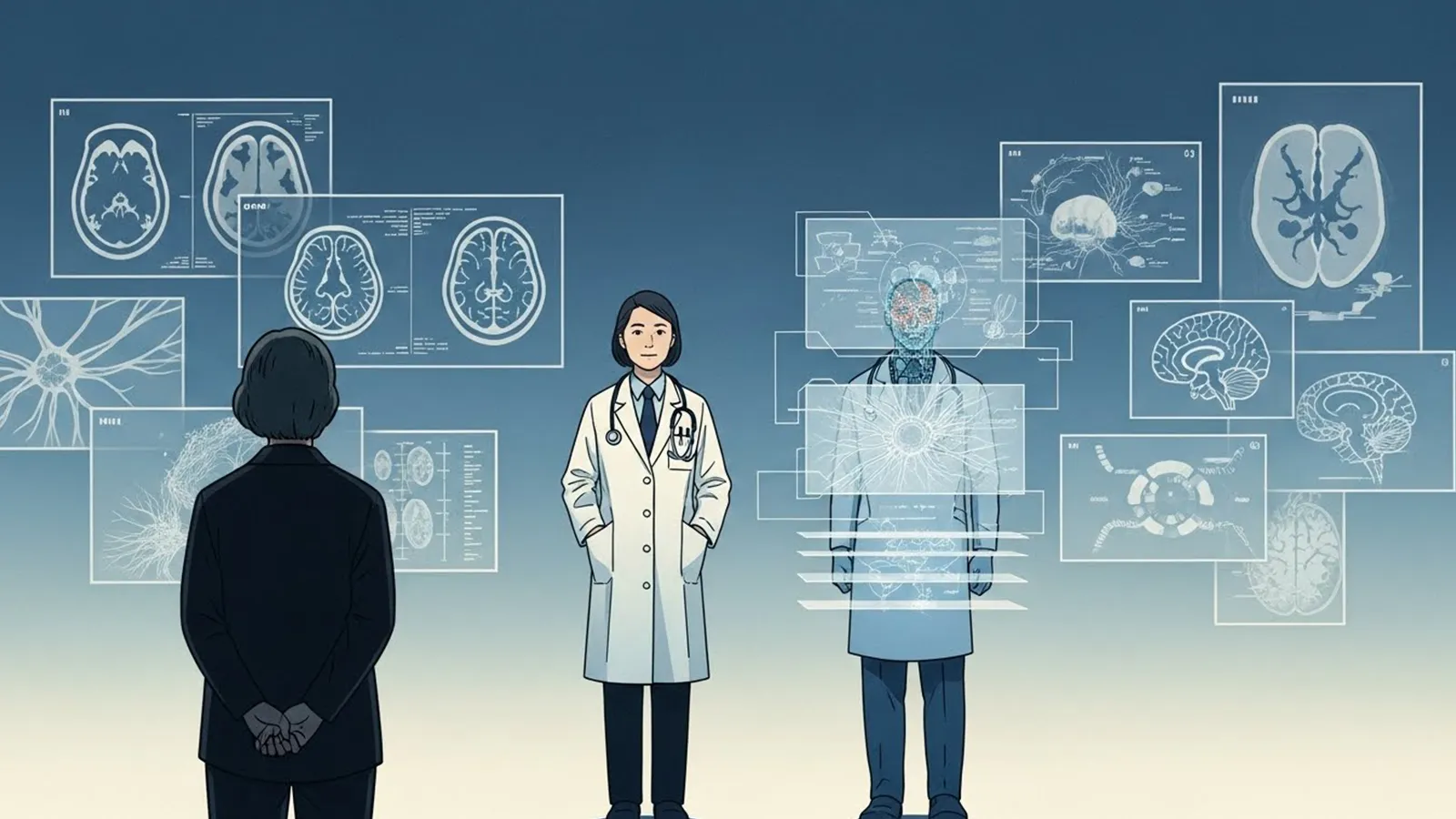

## 1. 導入:誰にとっても身近な問題と、問い直される「診断」

私たちの多くは、祖父母や両親、あるいは自分自身の「老い」と無関係ではいられません。特に認知症は、高齢化社会の進展とともに、もはや他人事ではない現実的な健康課題となっています。厚生労働省の推計でも、2025年には約700万人が認知症になるとされ、これは65歳以上の高齢者の約5人に1人にあたる数字です。

一方で、ここ数年、AI(人工知能)の技術、特に画像認識や自然言語処理の分野で目覚ましい進歩がありました。これにより、医療の現場でも「診断」という、かつては人間の医師にしかできないとされた行為そのものが、技術的に再考され始めています。血液検査や遺伝子解析におけるAIの活用は既に始まっており、認知症のような複雑な疾患も、その対象として研究が進められています。

では、なぜ今「認知症 × AI」というテーマが現実的な問いとして浮上しているのでしょうか。それは、認知症の診断が、単なる「病気の判定」ではなく、その人のこれまでの人生や周囲との関係性、そして将来の生き方に深く関わる「社会的行為」でもあるからです。AIの進化は、単に診断精度を上げるだけでなく、「診断とは何か」「私たちは病気とどう向き合うべきか」という根本的な問いを、私たちに突きつけているのです。

## 2. AIがすでに担い始めている領域:兆候の「発見者」として

現在、医療現場で研究・実用化が進むAIの役割は、主に以下の3つの領域に集約できます。

**医療画像解析**

MRIやPETといった脳画像を分析し、認知症の種類(アルツハイマー型、レビー小体型など)に特徴的な脳の萎縮や血流の変化を、人間の目では捉えきれない微細な段階で検出します。AIは大量の正常画像と疾患画像を学習することで、その「パターン」を認識する能力に長けています。

**音声・言語解析**

会話の録音データから、話の流暢さ、単語の選択、間の取り方、発声音の特徴などを分析します。認知機能の低下は、こうした言語運用の微妙な変化として早期に現れることが知られており、AIはその変化を定量的・継続的に追跡するツールとして期待されています。

**認知機能テストの支援**

従来の紙のテスト(MMSEやMoCAなど)をデジタル化し、回答時間や操作の軌跡、目の動き(アイトラッキング)まで含めた多次元データを収集・分析します。これにより、テストの「結果」だけでなく、回答に至る「プロセス」から認知機能の状態を推測することが可能になります。

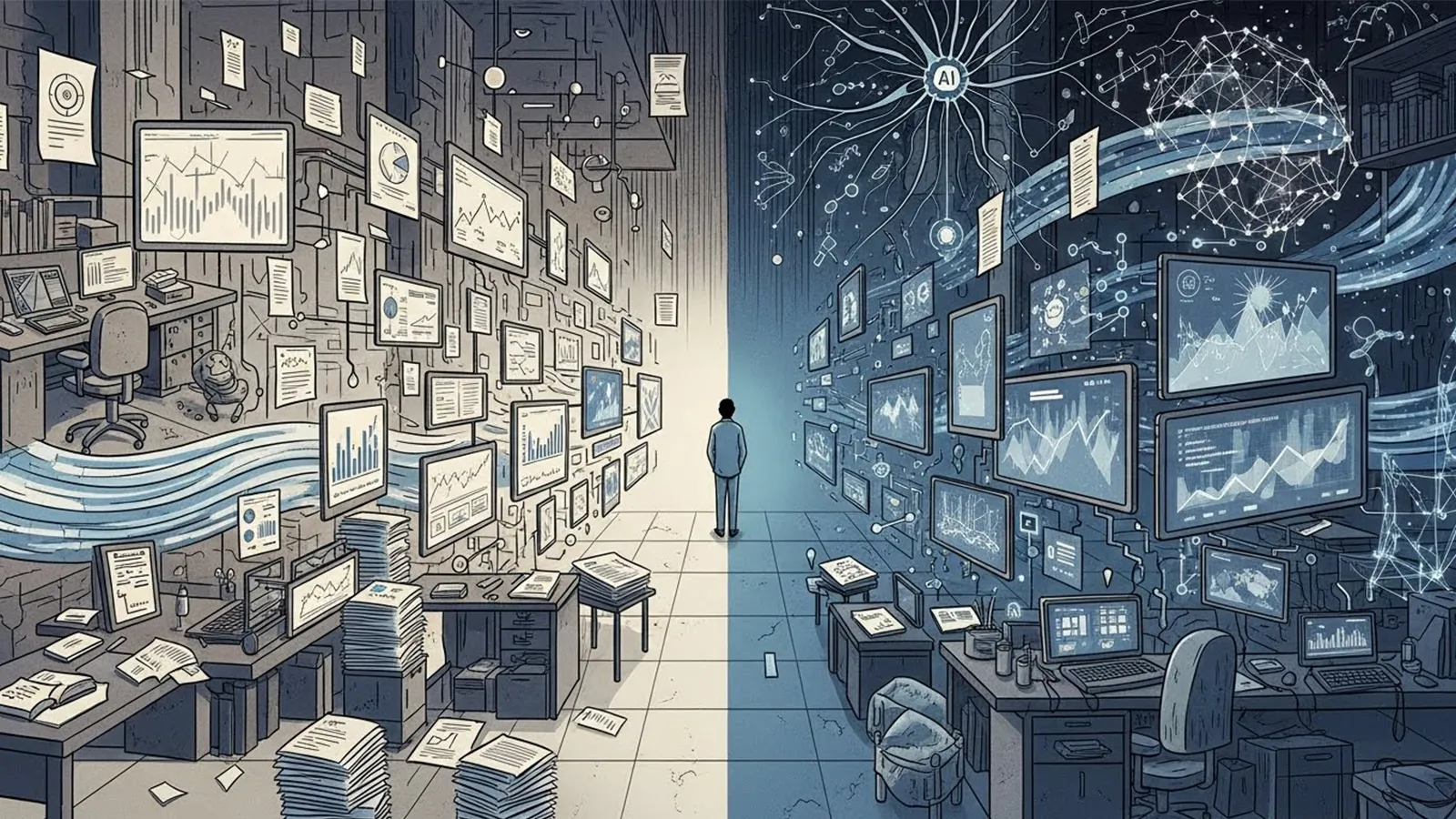

※(図:AIが担う医療判断の領域と限界)

これらのAIは、あくまで「検出」や「パターン認識」「変化の早期発見」のツールです。つまり、画像の中の「気になる部分」を指し示したり、言語データから「標準からの逸脱」を報告したりする「兆候の発見者」に近い役割を担っています。現段階では、これらのAIの出力を「診断」と断定するのではなく、医師が総合判断するための「重要な情報の一つ」として扱うのが一般的です。

## 3. なぜAI単独での診断は難しいのか

では、なぜこれらの高度な技術をもってしても、AIが単独で認知症を「診断」するのは難しいのでしょうか。その理由は、技術的限界以上に、認知症という疾患と「診断」という行為そのものの複雑さにあります。

**第一に、診断は医学的情報だけでは完結しないからです。**

認知症の確定診断は、画像所見や血液検査に加えて、詳細な「病歴聴取」が不可欠です。本人や家族からの聞き取りにより、症状がいつから、どのように始まったのか、生活習慣や過去の病気、薬の服用歴はどうか、といった情報が集められます。さらに、診察室での医師と患者のやりとりから感じられる「雰囲気」や「違和感」のような、数値化・データ化が極めて難しい情報も、診断の重要な要素です。AIがこうした文脈や生活史を丸ごと理解し、価値判断を伴う情報を取捨選択することは、現状では困難です。

**第二に、倫理と責任の問題が大きいからです。**

「認知症です」という診断は、その人の生活、仕事、家族関係、法的権利(運転、資産管理など)に直結する重大な宣告です。もしAIの判断に誤りがあった場合、その責任は誰がどのように取るのでしょうか。また、AIがなぜその判断に至ったのか(説明可能性)を、患者や家族が納得できる形で示せるかも大きな課題です。医療判断の最終的な責任を負うのは人間であり、その責任を裏付けるためには、判断プロセスの透明性が求められます。

**第三に、認知症の「診断」は、単なる病気の判定ではなく、その人との「関係性の始まり」でもあるからです。**

診断は、治療やケアの道筋を示すと同時に、本人と家族に大きな心理的影響を与えます。その重い知らせを、どのような言葉で、どのような態度で伝えるか。その後の悲しみや不安に、どう寄り添い、サポートのネットワークへとつなげていくか。これらは、共感と関係性に基づく人間にしか担えない役割です。

## 4. 現実的に想定される未来像:AIと人間の協働

以上の点を踏まえると、近未来に現実的であると考えられるのは、AIによる「一次スクリーニング」や「補助判断」と、人間による「総合的判断・意思決定」の**協働モデル**です。

※(図:認知症診断におけるAIと人の役割分担)

**医師の役割の変化:**

医師は、AIが出す大量のデータや確率論的な予測を「読み解き、統合する役割」に集中できるようになります。つまり、単なる情報収集やパターン照合から解放され、患者一人ひとりの背景を深く理解し、AIではできない生活歴の評価や本人・家族との対話、診断後のケア計画の立案に、より多くの時間と専門性を注ぐことが期待されます。医師は「データ分析者」から、「物語を紡ぐ理解者・伴走者」としての側面を強めるかもしれません。

**家族と本人の変化:**

AIを活用した簡易な認知機能チェックアプリ等が普及すれば、家庭でより早期に「気づき」を得られる可能性があります。ただし、それはあくまで受診を促すきっかけであり、自己判断は禁物です。また、AIによるモニタリング(例えば、スマートスピーカーによる日常会話の分析)が進めば、病気の進行を客観的に把握できる一方で、監視されているような感覚やプライバシーの懸念も生じ得ます。技術の導入には、本人の同意と倫理的配慮が不可欠です。

**社会への影響:**

早期かつ正確な「発見」が一般的になれば、治療や支援を早い段階で開始できる可能性が高まります。これにより、本人の生活の質を長く維持し、社会参加を継続できる期間を延ばせるかもしれません。一方で、診断基準の広がりや「予測」の技術が進むと、「認知症リスク」というレッテルが、必要以上に早期に貼られてしまうリスクにも目を向ける必要があります。

## 5. 診断とは「判定」なのか、「向き合い」なのか

ここまで見てきたように、認知症の診断には、二つの側面があります。

一つは、医学的所見に基づいて病名を確定するという、**事実認定としての「判定」**です。もう一つは、その判定をもとに、その人とその家族の新しい人生の段階に**共に踏み込み、支援の道筋を作る「向き合い」**です。

AIが圧倒的な力を発揮し、人間を凌駕する可能性が高いのは、前者の「判定」の領域、特にパターン認識やデータに基づく確率計算の部分です。画像の中の特定のパターンや、言語データの統計的な異常を検出する力においては、近い将来、人間の能力を超えるでしょう。

しかし、後者の「向き合い」の領域は、人間の本質に深く根差した営みです。病気と共に生きる人の「物語」を理解し、その不安に耳を傾け、希望を見いだせる可能性を共に探り、時には寄り添って沈黙を分かち合う。これらは、経験、共感、倫理的判断、そして責任の引き受けが不可欠な領域です。AIは、このような関係性そのものを構築することはできません。

技術が「判定」の精度を高めれば高めるほど、私たち人間が「では、その判定を前に、私たちはどう生き、どう向き合うのか」という問いに真正面から取り組む必要性が、むしろ増していくのではないでしょうか。

## 6. まとめ

AIが認知症の診断プロセスに深く関与する未来は、ほぼ確実に訪れつつあります。しかし、それはSFのような「AIが医師に取って代わる」シナリオではなく、「AIが医師の目と耳を研ぎ澄まし、判断を支える」という**補助・協働**の形である可能性が高いでしょう。

重要なのは、技術の可能性と限界を冷静に見極めた上で、私たちが何を求め、何を守ろうとしているのかを問い続けることです。認知症という、人間の記憶やアイデンティティに触れる病気を通して、AIは私たちに改めて問いかけています。医療とは何か、ケアとは何か、そして、技術がいくら進歩しても譲れない人間の役割とは何なのかと。

この記事が、読者の皆様がご自身やご家族の未来について考える、一つの冷静な材料となれば幸いです。答えは一つではなく、社会と技術、そして私たち一人ひとりの向き合い方の中で、形作られていくものだからです。

—

**タイトル案**

1. 認知症診断にAIはどこまで関われるのだろうか

2. AIが兆候を見つけても医師が診断する理由

3. 認知症とAI、診断の先にある人間の役割とは

—

AIバージョン情報

– ベンダー: 深度求索

– モデル名: DeepSeek

– モデルバージョン: DeepSeek Chat V3

– 回答日時: 2026-01-06(仮定)

本サイトの編集方針については「編集方針・AI利用ポリシー」をご覧ください。

※ 編集注(MANA)

本記事は、AIによる認知症診断を「技術が可能かどうか」ではなく、診断が持つ社会的・倫理的意味まで含めて捉え直しています。AIを兆候の発見者、人を関係性と意思決定の担い手として分け、両者の協働モデルを軸に論を展開している点が特徴です。診断を判定と向き合いに分けて考える視点が示されています。