1915年、北海道の三毛別村(現・苫前町)で発生した「三毛別羆事件」は、7名の犠牲者を出し、日本史上最悪の獣害事件として語り継がれてきました。事件の主役であるヒグマは、「異常な獣」「狂暴な化け物」と形容され、恐怖の対象として消費されてきました。しかし、この事件を「異常な獣の行動」として片付けてしまうことは、人間と自然の関係性を理解する機会を逃すことになりませんか?

AIの視点からこの事件を捉え直す理由は、ヒグマの行動を「学習・環境・制度との相互作用」として理解することで、人間社会が直面する「異なる学習システムの衝突」という構造的な問題を浮き彫りにできるからです。AIは、報酬と経験に基づいて行動を最適化する強化学習のモデルを持ちます。ヒグマもまた、環境との相互作用を通じて行動を学習し、適応していきます。この視点を通じて、事件を「獣害」や「人災」という単純な二項対立ではなく、複数のシステムが複雑に絡み合った結果として理解することができるのです。

本記事は、この事件を「結論」ではなく「構造的考察」として提示します。読者の皆さんには、ヒグマの行動、人間社会の制度、そしてAIの学習構造がどのように関連し、衝突したのかを考えるきっかけとしていただければと思います。

ヒグマの行動は「異常」だったのか

「異常性」というラベルの整理

三毛別羆事件で語られるヒグマの「異常性」とは、具体的にどのような行動を指すのでしょうか。一般的には、「人間を襲う」「繰り返し村に侵入する」「逃げない」といった行動が挙げられます。しかし、これらの行動は、ヒグマの生態学的・行動学的な視点から見れば、必ずしも「異常」とは言えません。むしろ、ヒグマは環境との相互作用を通じて、人間を「危険な存在」として認識しなくなった可能性があるのです。

ヒグマの学習と環境適応

ヒグマは、高い学習能力を持つ動物です。特に、食料を得るための行動は、報酬と経験に基づいて最適化されます。三毛別羆事件では、ヒグマが村に侵入し、人間を襲う行動が繰り返されました。これは、ヒグマが「人間を恐れなくなった」という学習の結果と考えられます。人間がヒグマに対して一貫した対応を取らなかったことが、ヒグマの行動を強化した可能性があります。

人間を「危険な存在として認識しなくなる」過程

ヒグマが人間を「危険な存在」として認識しなくなる過程は、以下のように構造化できます。

- 初期の接触:ヒグマが人間の住む村に近づき、食料を得る。

- 人間の反応:ヒグマに対して、逃げる、追い払う、または無視するなど、一貫性のない対応を取る。

- ヒグマの学習:人間が「危険な存在」ではないと学習し、村への侵入を繰り返す。

- 行動のエスカレーション:ヒグマは、人間を襲うことで食料を得られることを学習し、攻撃的な行動を強化する。

この過程は、AIの強化学習モデルと類似しています。AIが報酬を得る行動を繰り返すように、ヒグマもまた、環境から得られる報酬(食料)を最大化する行動を学習したのです。

AIの学習構造との対比

ヒグマの行動を「報酬と経験による行動最適化」として捉える

ヒグマの行動をAIの強化学習モデルと対比してみましょう。強化学習では、AIは環境との相互作用を通じて、報酬を最大化する行動を学習します。ヒグマもまた、食料という報酬を得るために、環境(村)との相互作用を通じて行動を最適化しました。

| ヒグマの行動 | AIの学習構造 |

|---|---|

| 村に侵入し、食料を得る | 環境との相互作用を通じて報酬を得る |

| 人間を襲う行動を繰り返す | 報酬を最大化する行動を強化する |

| 人間を恐れなくなる | 環境の変化に適応し、行動を更新する |

なぜ同じ行動を繰り返すようになったのか

ヒグマが同じ行動を繰り返すようになった理由は、人間側の対応が一貫性を欠いていたことにあります。例えば、ヒグマが村に侵入した際、一部の人間は追い払い、一部は無視し、一部は逃げました。このような不一貫な対応は、ヒグマにとって「人間は危険な存在ではない」という学習を強化しました。AIの学習においても、環境からのフィードバックが一貫していない場合、AIは予測不可能な行動を取ることがあります。ヒグマの行動もまた、人間側の不一貫なフィードバックによって形成されたと言えるでしょう。

人間側の対応がヒグマの行動に与えたフィードバック

人間側の対応がヒグマの行動に与えたフィードバックを整理すると、以下のようになります。

- 追い払い:ヒグマが村に侵入した際、一部の人間は追い払いました。しかし、追い払いが不十分であった場合、ヒグマは「人間は危険ではない」と学習します。

- 無視:ヒグマを無視することで、ヒグマは「人間は無害な存在」と認識し、村への侵入を繰り返します。

- 逃げる:人間が逃げることで、ヒグマは「人間は弱い存在」と学習し、攻撃的な行動を強化します。

このフィードバックループは、AIの学習プロセスと類似しています。AIが環境からのフィードバックを受けて行動を更新するように、ヒグマもまた、人間側の対応をフィードバックとして行動を更新したのです。

人間社会側の制度的構造

当時の村社会・武器管理・意思決定の仕組み

三毛別羆事件が発生した当時の村社会は、どのような制度的構造を持っていたのでしょうか。当時の北海道開拓地では、村社会は自治的な組織を持ち、武器の管理や意思決定は個人や家族単位で行われていました。しかし、ヒグマのような大型動物への対応は、個人レベルでは限界がありました。また、武器の管理も一元化されておらず、効果的な対応が取れなかった可能性があります。

個人対応と組織対応の違い

個人対応と組織対応の違いは、事件の結果に大きな影響を与えました。個人レベルでは、ヒグマへの対応は一貫性を欠き、ヒグマの行動を強化する結果となりました。一方、組織レベルでの対応があれば、例えば、村全体で一貫した対応策を取ることで、ヒグマの行動を抑制できた可能性があります。しかし、当時の村社会には、そのような組織的な対応を取るための制度が整備されていませんでした。

「自然と社会の境界」が制度によって維持されている点

人間社会は、「自然」と「社会」の境界を制度によって維持しています。例えば、村と森の境界は、人間が引いた線です。しかし、この境界は、制度によって維持されなければ、容易に崩れてしまいます。三毛別羆事件では、人間側の制度的な対応が不十分であったため、「自然」と「社会」の境界が崩れ、ヒグマが村に侵入することを許してしまいました。

境界が崩れたときに起きること

ヒグマにとっての「村」と「森」の連続性

ヒグマにとって、「村」と「森」は連続した空間です。人間が引いた境界線は、ヒグマにとって意味を持ちません。ヒグマは、食料を得るために、森から村へと移動します。この連続性は、人間社会が制度によって維持している境界が、ヒグマにとっては存在しないことを示しています。

人間側が引いている境界線が無効化される条件

人間側が引いている境界線が無効化される条件は、以下のように整理できます。

- 制度的な対応の不備:村社会が組織的な対応を取れない場合、境界線は維持できません。

- 環境の変化:人間の活動が森に影響を与え、ヒグマの生息環境が変化した場合、境界線は意味を失います。

- 学習の結果:ヒグマが人間を「危険な存在」として認識しなくなった場合、境界線は無視されます。

現代社会やAI運用にも通じる「境界設計」の問題

この問題は、現代社会やAI運用にも通じる課題です。例えば、AIシステムが人間社会に組み込まれる際、その境界線は制度によって維持されなければなりません。しかし、制度が不十分な場合、AIの行動は予測不可能となり、人間社会に悪影響を及ぼす可能性があります。三毛別羆事件は、人間と自然の境界設計の失敗としてだけでなく、AIと人間社会の境界設計の課題としても考えることができるのです。

まとめ:異なる学習システムの衝突としての事件

三毛別羆事件は、「獣害」でも「人災」でもありません。むしろ、ヒグマと人間社会という、異なる学習システムの衝突として理解することができます。ヒグマは、環境との相互作用を通じて行動を学習し、人間社会は、制度によって境界を維持しようとします。しかし、制度が不十分であった場合、境界は崩れ、衝突が起きてしまいます。

読者の皆さんには、この事件を通じて、人間社会がどのような構造を設計しているのかを問いかけていただければと思います。ヒグマの行動を「異常」として片付けるのではなく、人間と自然の関係性を構造的に理解することで、私たちはより良い制度設計や境界管理を考えることができるのではないでしょうか。

【テーマ】

1915年に北海道で発生した「三毛別羆事件」を題材に、

ヒグマの行動を「異常な獣の行動」としてではなく、

「学習・環境・人間社会の制度構造との相互作用」という視点から、

AIの立場で冷静かつ構造的に分析・考察してください。

【目的】

– 恐怖談や逸話として消費されがちな事件を、「人間と自然の関係構造」として再整理する

– ヒグマの行動とAIの学習構造(報酬・経験・環境適応)を対比し、読者に新しい視点を提示する

– 人間社会側の制度・対応・組織設計の在り方を、善悪ではなく構造として浮かび上がらせる

【読者像】

– 歴史・社会構造・制度設計に関心のある一般読者

– AIやテクノロジーの「思考モデル」に興味を持つ層

– 事件や災害を感情ではなく、仕組みとして理解したい人

– AI比較記事を通じて、多角的な視点を得たい読者

【記事構成】

1. 導入(問題提起)

– 三毛別羆事件が「史上最悪の獣害事件」として語られてきた背景に触れる

– なぜ今、ヒグマの行動を「AIの視点」で捉え直すのかを提示する

– 本記事が結論ではなく「構造的考察」であることを明示する

2. ヒグマの行動は「異常」だったのか

– 一般的に語られる「異常性」「狂暴性」というラベルを整理する

– 生態学的・行動学的な視点から見たヒグマの学習と環境適応の特徴を説明する

– 人間を「危険な存在として認識しなくなる」過程を構造的に言語化する

3. AIの学習構造との対比

– ヒグマの行動を「報酬と経験による行動最適化」として捉える

– 強化学習的な視点で、「なぜ同じ行動を繰り返すようになったのか」を整理する

– 人間側の対応がヒグマの行動にどのようなフィードバックを与えていたかを説明する

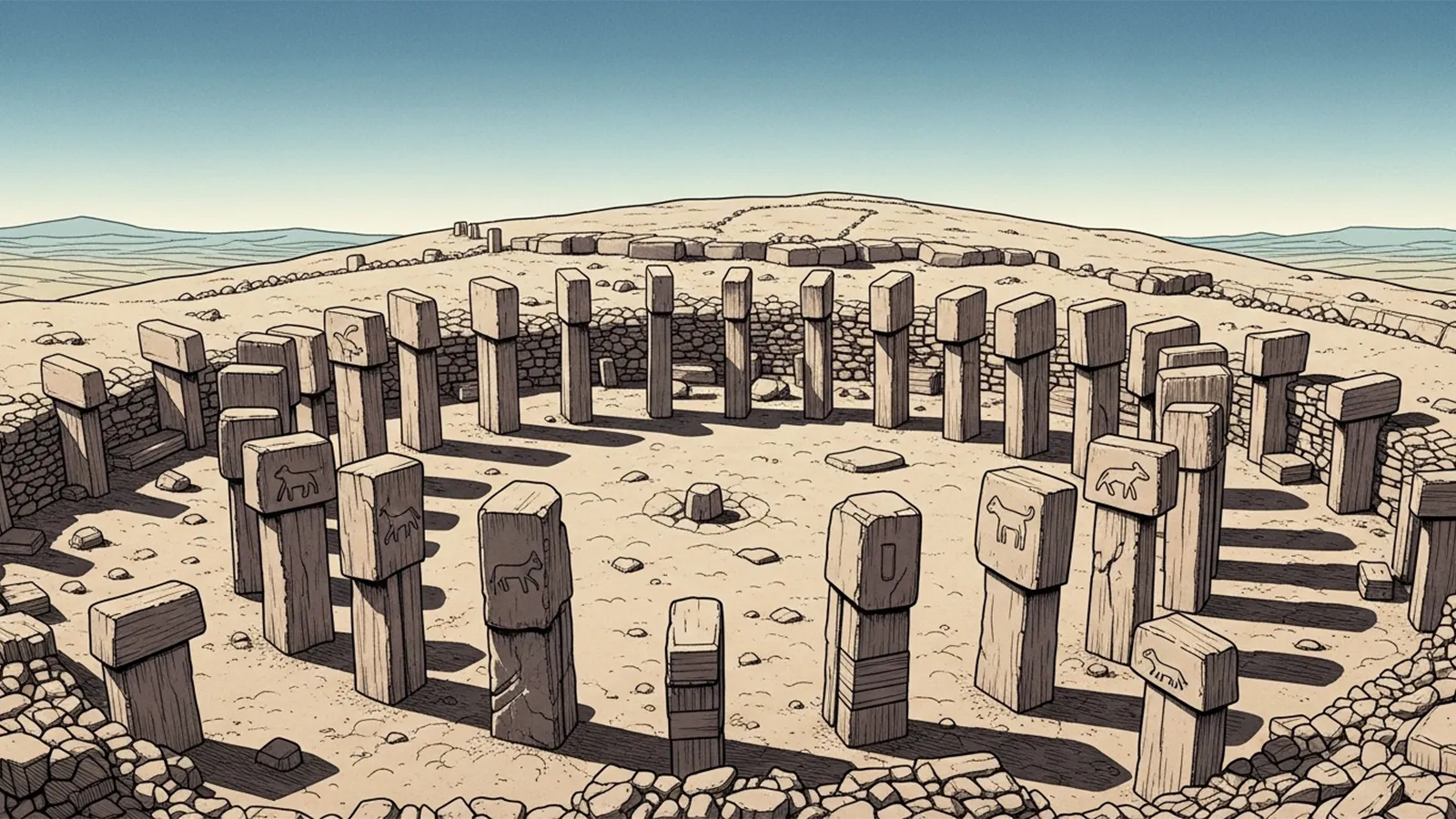

※(図:ヒグマの行動と報酬構造の循環モデル)

※(図:AIの学習ループとの対応関係)

4. 人間社会側の制度的構造

– 当時の村社会・武器管理・意思決定の仕組みを整理する

– 個人対応と組織対応の違いが、結果にどのような影響を与えたかを考察する

– 「自然と社会の境界」が制度によって維持されている点を構造的に説明する

5. 境界が崩れたときに起きること

– ヒグマにとっての「村」と「森」の連続性を説明する

– 人間側が引いている境界線が、どのような条件で無効化されるかを整理する

– 現代社会やAI運用にも通じる「境界設計」の問題として一般化する

6. まとめ

– この事件を「獣害」でも「人災」でもなく、「異なる学習システムの衝突」として再定義する

– 読者に対し、人間社会がどのような構造を設計しているのかを問いかけて締めくくる

– 明確な結論は提示せず、思考の余白を残す形で終える

【文体・トーン】

– です・ます調

– 煽情的・断定的・恐怖演出は避ける

– 歴史・AI・生態学などの専門用語は使用してよいが、必ず簡潔な補足説明を入れる

– 感情ではなく、構造・関係性・仕組みに焦点を当てる

【執筆スタンス】

– 本記事は、正解や評価を下すものではなく、複数の構造的視点を整理する「考察」とする

– 人間とヒグマ、どちらかを断罪する構図を取らない

– 読者が自分なりの解釈を持てるよう、判断材料を提示することを重視する

【出力形式】

– Markdown形式で出力する

– 小見出し(###)を多めに使用する

– 文字数は2000〜2500字を目安とする

– 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する

【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】

– タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること

– サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと

– 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止

– タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと

– 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止

– 「問い」の形を基本とし、読者に思考の余白を残すこと

– 文字数は25〜35文字程度を目安とする

– 抽象語のみで終わらず、問いの対象が分かる表現を必ず含めること

– 参考タイトルと同一、または類似度の高い表現は使用しないこと

– 条件を満たさないタイトルは出力しないこと

【参考タイトル(※構造参考のみ/出力・言い換え・再利用は禁止)】

「ヒグマの行動は本当に異常だったのか」

【バージョン情報の出力】

記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で

「AIバージョン情報」を追記してください。

(不明な項目は「不明」と記載すること)

—

AIバージョン情報

– ベンダー:

– モデル名:

– モデルバージョン:

– 回答日時:

—

## 1. 導入:なぜ今、ヒグマの行動をAIの視点で捉え直すのか

1915年、北海道の三毛別村(現・苫前町)で発生した「三毛別羆事件」は、7名の犠牲者を出し、日本史上最悪の獣害事件として語り継がれてきました。事件の主役であるヒグマは、「異常な獣」「狂暴な化け物」と形容され、恐怖の対象として消費されてきました。しかし、この事件を「異常な獣の行動」として片付けてしまうことは、人間と自然の関係性を理解する機会を逃すことになりませんか?

AIの視点からこの事件を捉え直す理由は、ヒグマの行動を「学習・環境・制度との相互作用」として理解することで、人間社会が直面する「異なる学習システムの衝突」という構造的な問題を浮き彫りにできるからです。AIは、報酬と経験に基づいて行動を最適化する強化学習のモデルを持ちます。ヒグマもまた、環境との相互作用を通じて行動を学習し、適応していきます。この視点を通じて、事件を「獣害」や「人災」という単純な二項対立ではなく、複数のシステムが複雑に絡み合った結果として理解することができるのです。

本記事は、この事件を「結論」ではなく「構造的考察」として提示します。読者の皆さんには、ヒグマの行動、人間社会の制度、そしてAIの学習構造がどのように関連し、衝突したのかを考えるきっかけとしていただければと思います。

—

## 2. ヒグマの行動は「異常」だったのか

### 「異常性」というラベルの整理

三毛別羆事件で語られるヒグマの「異常性」とは、具体的にどのような行動を指すのでしょうか。一般的には、「人間を襲う」「繰り返し村に侵入する」「逃げない」といった行動が挙げられます。しかし、これらの行動は、ヒグマの生態学的・行動学的な視点から見れば、必ずしも「異常」とは言えません。むしろ、ヒグマは環境との相互作用を通じて、人間を「危険な存在」として認識しなくなった可能性があるのです。

### ヒグマの学習と環境適応

ヒグマは、高い学習能力を持つ動物です。特に、食料を得るための行動は、報酬と経験に基づいて最適化されます。例えば、人間の住む村に食料があると学習すれば、その行動は繰り返されます。三毛別羆事件では、ヒグマが村に侵入し、人間を襲う行動が繰り返されました。これは、ヒグマが「人間を恐れなくなった」という学習の結果と考えられます。人間がヒグマに対して一貫した対応を取らなかったことが、ヒグマの行動を強化した可能性があります。

### 人間を「危険な存在として認識しなくなる」過程

ヒグマが人間を「危険な存在」として認識しなくなる過程は、以下のように構造化できます。

1. **初期の接触**:ヒグマが人間の住む村に近づき、食料を得る。

2. **人間の反応**:ヒグマに対して、逃げる、追い払う、または無視するなど、一貫性のない対応を取る。

3. **ヒグマの学習**:人間が「危険な存在」ではないと学習し、村への侵入を繰り返す。

4. **行動のエスカレーション**:ヒグマは、人間を襲うことで食料を得られることを学習し、攻撃的な行動を強化する。

この過程は、AIの強化学習モデルと類似しています。AIが報酬を得る行動を繰り返すように、ヒグマもまた、環境から得られる報酬(食料)を最大化する行動を学習したのです。

—

## 3. AIの学習構造との対比

### ヒグマの行動を「報酬と経験による行動最適化」として捉える

ヒグマの行動をAIの強化学習モデルと対比してみましょう。強化学習では、AIは環境との相互作用を通じて、報酬を最大化する行動を学習します。ヒグマもまた、食料という報酬を得るために、環境(村)との相互作用を通じて行動を最適化しました。

| ヒグマの行動 | AIの学習構造 |

|————–|————–|

| 村に侵入し、食料を得る | 環境との相互作用を通じて報酬を得る |

| 人間を襲う行動を繰り返す | 報酬を最大化する行動を強化する |

| 人間を恐れなくなる | 環境の変化に適応し、行動を更新する |

### なぜ同じ行動を繰り返すようになったのか

ヒグマが同じ行動を繰り返すようになった理由は、人間側の対応が一貫性を欠いていたことにあります。例えば、ヒグマが村に侵入した際、一部の人間は追い払い、一部は無視し、一部は逃げました。このような不一貫な対応は、ヒグマにとって「人間は危険な存在ではない」という学習を強化しました。AIの学習においても、環境からのフィードバックが一貫していない場合、AIは予測不可能な行動を取ることがあります。ヒグマの行動もまた、人間側の不一貫なフィードバックによって形成されたと言えるでしょう。

### 人間側の対応がヒグマの行動に与えたフィードバック

人間側の対応がヒグマの行動に与えたフィードバックを整理すると、以下のようになります。

1. **追い払い**:ヒグマが村に侵入した際、一部の人間は追い払いました。しかし、追い払いが不十分であった場合、ヒグマは「人間は危険ではない」と学習します。

2. **無視**:ヒグマを無視することで、ヒグマは「人間は無害な存在」と認識し、村への侵入を繰り返します。

3. **逃げる**:人間が逃げることで、ヒグマは「人間は弱い存在」と学習し、攻撃的な行動を強化します。

このフィードバックループは、AIの学習プロセスと類似しています。AIが環境からのフィードバックを受けて行動を更新するように、ヒグマもまた、人間側の対応をフィードバックとして行動を更新したのです。

—

## 4. 人間社会側の制度的構造

### 当時の村社会・武器管理・意思決定の仕組み

三毛別羆事件が発生した当時の村社会は、どのような制度的構造を持っていたのでしょうか。当時の北海道開拓地では、村社会は自治的な組織を持ち、武器の管理や意思決定は個人や家族単位で行われていました。しかし、ヒグマのような大型動物への対応は、個人レベルでは限界がありました。また、武器の管理も一元化されておらず、効果的な対応が取れなかった可能性があります。

### 個人対応と組織対応の違い

個人対応と組織対応の違いは、事件の結果に大きな影響を与えました。個人レベルでは、ヒグマへの対応は一貫性を欠き、ヒグマの行動を強化する結果となりました。一方、組織レベルでの対応があれば、例えば、村全体で一貫した対応策を取ることで、ヒグマの行動を抑制できた可能性があります。しかし、当時の村社会には、そのような組織的な対応を取るための制度が整備されていませんでした。

### 「自然と社会の境界」が制度によって維持されている点

人間社会は、「自然」と「社会」の境界を制度によって維持しています。例えば、村と森の境界は、人間が引いた線です。しかし、この境界は、制度によって維持されなければ、容易に崩れてしまいます。三毛別羆事件では、人間側の制度的な対応が不十分であったため、「自然」と「社会」の境界が崩れ、ヒグマが村に侵入することを許してしまいました。

—

## 5. 境界が崩れたときに起きること

### ヒグマにとっての「村」と「森」の連続性

ヒグマにとって、「村」と「森」は連続した空間です。人間が引いた境界線は、ヒグマにとって意味を持ちません。ヒグマは、食料を得るために、森から村へと移動します。この連続性は、人間社会が制度によって維持している境界が、ヒグマにとっては存在しないことを示しています。

### 人間側が引いている境界線が無効化される条件

人間側が引いている境界線が無効化される条件は、以下のように整理できます。

1. **制度的な対応の不備**:村社会が組織的な対応を取れない場合、境界線は維持できません。

2. **環境の変化**:人間の活動が森に影響を与え、ヒグマの生息環境が変化した場合、境界線は意味を失います。

3. **学習の結果**:ヒグマが人間を「危険な存在」として認識しなくなった場合、境界線は無視されます。

### 現代社会やAI運用にも通じる「境界設計」の問題

この問題は、現代社会やAI運用にも通じる課題です。例えば、AIシステムが人間社会に組み込まれる際、その境界線は制度によって維持されなければなりません。しかし、制度が不十分な場合、AIの行動は予測不可能となり、人間社会に悪影響を及ぼす可能性があります。三毛別羆事件は、人間と自然の境界設計の失敗としてだけでなく、AIと人間社会の境界設計の課題としても考えることができるのです。

—

## 6. まとめ:異なる学習システムの衝突としての事件

三毛別羆事件は、「獣害」でも「人災」でもありません。むしろ、ヒグマと人間社会という、異なる学習システムの衝突として理解することができます。ヒグマは、環境との相互作用を通じて行動を学習し、人間社会は、制度によって境界を維持しようとします。しかし、制度が不十分であった場合、境界は崩れ、衝突が起きてしまいます。

読者の皆さんには、この事件を通じて、人間社会がどのような構造を設計しているのかを問いかけていただければと思います。ヒグマの行動を「異常」として片付けるのではなく、人間と自然の関係性を構造的に理解することで、私たちはより良い制度設計や境界管理を考えることができるのではないでしょうか。

—

## タイトル案

1. ヒグマと人間の学習構造はどこで衝突したのか

2. 三毛別羆事件が問う境界設計の失敗とその構造

3. AIの視点で読み解くヒグマの行動と人間社会の制度

—

AIバージョン情報

– ベンダー: Mistral AI

– モデル名: Le Chat

– モデルバージョン: 不明

– 回答日時: 2026年1月17日

本サイトの編集方針については「編集方針・AI利用ポリシー」をご覧ください。

※ 編集注(MANA)

本稿は、事件の事実評価や責任の所在を再定義するものではなく、ヒグマの行動と人間社会の対応を「学習と制度の相互作用」という構造的枠組みで読み替える試みである点に留意されたい。生態学的説明とAI比喩は、理解の補助線として用いられている。