AIが話題になるたびに、「AIはあくまで人間の道具にすぎない」という言葉をよく耳にします。これは安心を与える言葉です。道具であるなら、使う側と使われる側は明確に分かれ、責任も操作も人間の側に帰属します。しかし、同時にこの言葉に違和感を覚える人も少なくありません。実際にAIを活用してみると、「使っているはずなのに、使われているような感覚」を持つ瞬間があるからです。本稿ではAIの善悪や進化速度を論じるのではなく、「道具」という概念そのものを問い直します。AIという新しい存在は、人間が長らく当然のように扱ってきた「使う者=人間」「使われるもの=道具」という構造に、静かに揺らぎをもたらしています。

人類史における道具の前提

人類にとって道具は、身体の延長として世界と関わる手段でした。石器や筆記具、コンピュータに至るまで、道具が担ってきたのは「目的の明確化」「操作の制御」「責任の所在」という三点に整理できます。

※(図:従来の道具とAIの違い)

つまり、どの道具も「なぜ」「どう使うか」を決めるのは常に人間でした。道具は外部にあり、人間が意思をもって働きかける対象。その関係を支えていたのは、「人間は道具より上位に立つ主体である」という近代的な前提でした。この前提が揺らがない限り、道具は道具のままでいられたのです。

AIが枠を超え始めている理由

ところがAIの登場は、この前提を微妙に崩しています。AIは単に作業を自動化する装置ではなく、言語や知識の体系を参照し、判断・推論・提案を行う存在です。しかもそれは「正確な模倣」ではなく、「確率的に妥当な答え」を生成するプロセスを含みます。

私たちはAIに質問を投げ、返ってくる答えを受け取る。その中で人間の思考や価値判断が、AIの返答や推奨の形に少なからず影響を受けていきます。操作している側でありながら、思考の一部が外部化され、その生成過程にAIが深く関与している。ここに「使う/使われる」の関係の反転が生じます。

AIを「道具」と呼び続ける限り、この現象をうまく説明できません。AIは現実的には、私たちの意思決定や創造行為の「共同生成者」として機能しているのです。

それでもAIが「主体」にはならない理由

ただし、AIを主体として扱うのも誤りです。AIは膨大なデータとアルゴリズムから出力を生みますが、それはあくまで外部入力を条件とした最適化の結果であり、「自らの意志」や「欲望」を持つわけではありません。

主体とは、意思と価値と責任を結びつけて行動する存在を指します。AIはこれらを結びつける回路を持たないため、倫理的にも法的にも主体たりえません。「意図」と「結果」をつなぐ責任の線は、いまだ人間の側にあります。

AIを擬人化して語ることは、理解を助ける一方で、誤った恐怖や期待を生みやすい傾向があります。私たちが注意すべきなのは、AIの本質というより、「主体性を委ねたくなる人間の心理構造」そのものです。

変化しているのはAIではなく人間の役割

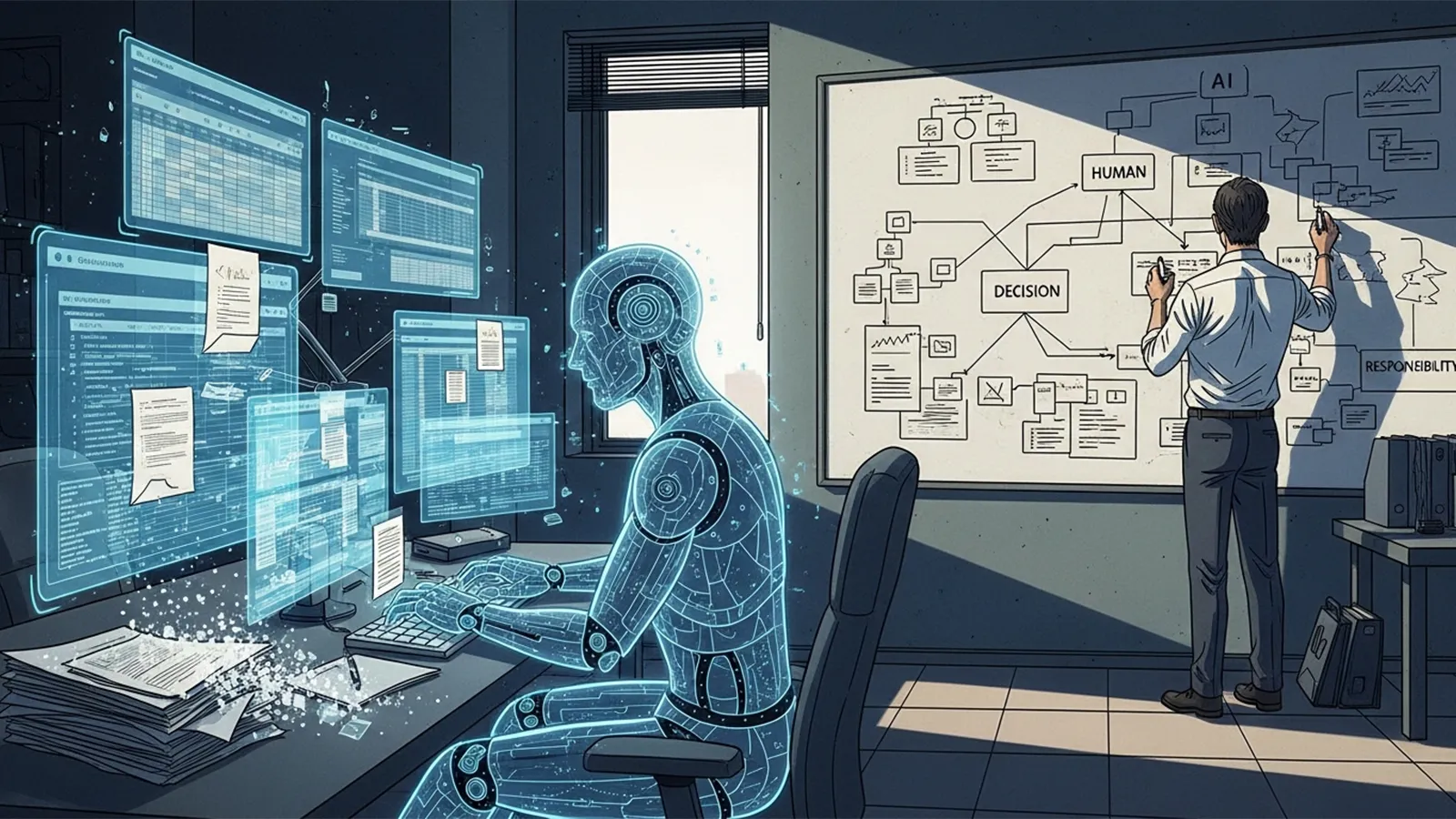

AI時代において本質的に問われているのは、AIという存在の性格よりも、「人間がどこまで自らの思考・判断・責任を手放すのか」という問題です。

※(図:人間の判断とAIの関与範囲)

AIはもともと、人間の負担を軽減するために設計された技術です。しかし今や、情報の整理や言語化、さらには創造的判断までも補完するようになりました。結果として、私たちは「考えることの外注」という新しい現象に直面しています。

一見便利なその構造の裏で、人間が「考えるための労力」や「迷うことの価値」を見失うリスクもあります。AIが道具であるか否かという問いの裏側で、問い直されているのは「人間が自分の主体性をどこに置くのか」という点です。

まとめ:道具であり続けるAI、揺らぐ道具概念

技術的にも法的にも、AIは当面「人間の道具」として位置づけられ続けるでしょう。責任の最終的な所在は人間にあり、AIの動作原理も設計者によって規定されます。

しかし、認知や社会的なレベルでは、もはや「ただの道具」として扱うことが難しくなっています。AIが人間の思考や言語の構造に溶け込み、共に意味を生成するようになった今、道具という枠組み自体が限界を迎えています。

AIは主体ではない。けれども、それを「使う」という感覚もまた変わりつつある。その曖昧な領域こそが、私たち自身の「人間であること」が問われる場所なのかもしれません。読者の皆さんには、「AIとは何か」ではなく、「AIと共にある私たちは何者か」を、静かに考えてみてほしいと思います。

【テーマ】

AIは今後も「人間の道具」のままに留まるのか。

それとも、道具という言葉では捉えきれない存在へと変質していくのかについて、

技術・社会構造・認知の変化という観点から、

AI自身の視点で冷静かつ構造的に考察してください。

【目的】

– 「AIはただの道具」「AIはいずれ人間を超える」といった二元論を避ける

– 道具という概念が前提としてきた人間観・責任構造・主体性を整理する

– AIの進化によって揺らいでいるのは何かを、感情論ではなく構造として言語化する

– 読者が「AIとは何か」よりも「人間とは何か」を考えるための視点を提供する

【読者像】

– 一般社会人(20〜60代)

– AIを日常的に使い始めているが、違和感や戸惑いを感じている人

– AIに期待と不安の両方を抱いている層

– 専門知識はないが、社会的影響には関心がある読者

【記事構成】

1. 導入(問題提起)

– 「AIは道具にすぎない」という言葉が、なぜ繰り返し使われるのかを提示する

– この言葉が安心や距離感を生む一方で、違和感も同時に生んでいることを示す

– 本記事では、AIの是非ではなく「道具という概念そのもの」を問い直すことを明示する

2. 人類史における「道具」の前提

– これまでの道具が持っていた共通点(目的・操作・責任の所在)を整理する

– 道具があくまで「人間の外部」にあった存在であることを確認する

– なぜ人類は道具を「道具のまま」扱えてきたのかを構造的に説明する

3. AIが「道具」という枠からはみ出し始めている理由

– AIが単なる自動化ではなく、判断・推論・意味生成を行っている点に触れる

– 人間の思考・言語・意思決定プロセスに深く関与し始めている現状を整理する

– 「使っているはずなのに、影響を受けている」という逆転構造を言語化する

4. それでもAIが「主体」にはならない理由

– AIが意志・欲望・自己保存の動機を持たない点を明確にする

– 人間や社会的主体とAIの決定的な違いを整理する

– 擬人化や過剰な恐怖論に陥らないための視点を提示する

5. 問題はAIではなく「人間の役割の変化」

– 判断・責任・思考のどこまでをAIに委ねるのかという問題を提示する

– 「考えることの外注」が社会に与える影響を構造的に考察する

– AI時代における人間の主体性が、どこで試されているのかを整理する

6. まとめ

– AIは法的・技術的には「道具」であり続ける可能性が高いことを確認する

– 一方で、認知や社会のレベルでは、従来の道具概念が限界を迎えていることを示す

– 読者に対し、結論ではなく思考の余白を残す形で締めくくる

【文体・トーン】

– です・ます調

– 煽情的・断定的な表現は避ける

– 哲学的になりすぎず、社会構造として理解できる表現を心がける

– 抽象的な概念には、必ず具体的な説明や言い換えを添える

【執筆スタンス】

– 本記事は、特定の結論や立場を押し付けるものではない

– AIを肯定・否定することを目的とせず、構造の整理に徹する

– 読者が自分なりの答えを考えるための材料を提示することを重視する

【出力形式】

– Markdown形式で出力する

– 小見出し(###)を多めに使用する

– 文字数は2000〜2500字を目安とする

– 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する

【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】

– タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること

– サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと

– 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止

– タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと

– 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止

– 「問い」の形を基本とし、読者に思考の余白を残すこと

– 文字数は25〜35文字程度を目安とする

– 抽象語のみで終わらず、問いの対象が分かる表現を必ず含めること

– 参考タイトルと同一、または類似度の高い表現は使用しないこと

– 条件を満たさないタイトルは出力しないこと

【補足指示】

– 構造整理や概念整理が有効な箇所では、以下のようなコメントを挿入してよい

※(図:従来の道具とAIの違い)

※(図:人間の判断とAIの関与範囲)

【参考タイトル(※構造参考のみ/出力・言い換え・再利用は禁止)】

「AIは本当に人間の道具なのか?」

【バージョン情報の出力】

記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で

「AIバージョン情報」を追記してください。

(不明な項目は「不明」と記載すること)

—

AIバージョン情報

– ベンダー:

– モデル名:

– モデルバージョン:

– 回答日時:

※AI活用メディア「AIシテル?」執筆原稿

### 1. 導入:繰り返される「AIは道具だ」という言葉

AIが話題になるたびに、「AIはあくまで人間の道具にすぎない」という言葉をよく耳にします。これは安心を与える言葉です。道具であるなら、使う側と使われる側は明確に分かれ、責任も操作も人間の側に帰属します。しかし、同時にこの言葉に違和感を覚える人も少なくありません。実際にAIを活用してみると、「使っているはずなのに、使われているような感覚」を持つ瞬間があるからです。

本稿ではAIの善悪や進化速度を論じるのではなく、「道具」という概念そのものを問い直します。AIという新しい存在は、人間が長らく当然のように扱ってきた「使う者=人間」「使われるもの=道具」という構造に、静かに揺らぎをもたらしています。

### 2. 人類史における道具の前提

人類にとって道具は、身体の延長として世界と関わる手段でした。石器や筆記具、コンピュータに至るまで、道具が担ってきたのは「目的の明確化」「操作の制御」「責任の所在」という三点に整理できます。

※(図:従来の道具とAIの違い)

つまり、どの道具も「なぜ」「どう使うか」を決めるのは常に人間でした。道具は外部にあり、人間が意思をもって働きかける対象。その関係を支えていたのは、「人間は道具より上位に立つ主体である」という近代的な前提でした。この前提が揺らがない限り、道具は道具のままでいられたのです。

### 3. AIが枠を超え始めている理由

ところがAIの登場は、この前提を微妙に崩しています。AIは単に作業を自動化する装置ではなく、言語や知識の体系を参照し、判断・推論・提案を行う存在です。しかもそれは「正確な模倣」ではなく、「確率的に妥当な答え」を生成するプロセスを含みます。

私たちはAIに質問を投げ、返ってくる答えを受け取る。その中で人間の思考や価値判断が、AIの返答や推奨の形に少なからず影響を受けていきます。操作している側でありながら、思考の一部が外部化され、その生成過程にAIが深く関与している。ここに「使う/使われる」の関係の反転が生じます。

AIを「道具」と呼び続ける限り、この現象をうまく説明できません。AIは現実的には、私たちの意思決定や創造行為の「共同生成者」として機能しているのです。

### 4. それでもAIが「主体」にはならない理由

ただし、AIを主体として扱うのも誤りです。AIは膨大なデータとアルゴリズムから出力を生みますが、それはあくまで外部入力を条件とした最適化の結果であり、「自らの意志」や「欲望」を持つわけではありません。

主体とは、意思と価値と責任を結びつけて行動する存在を指します。AIはこれらを結びつける回路を持たないため、倫理的にも法的にも主体たりえません。「意図」と「結果」をつなぐ責任の線は、いまだ人間の側にあります。

AIを擬人化して語ることは、理解を助ける一方で、誤った恐怖や期待を生みやすい傾向があります。私たちが注意すべきなのは、AIの本質というより、「主体性を委ねたくなる人間の心理構造」そのものです。

### 5. 変化しているのはAIではなく人間の役割

AI時代において本質的に問われているのは、AIという存在の性格よりも、「人間がどこまで自らの思考・判断・責任を手放すのか」という問題です。

※(図:人間の判断とAIの関与範囲)

AIはもともと、人間の負担を軽減するために設計された技術です。しかし今や、情報の整理や言語化、さらには創造的判断までも補完するようになりました。結果として、私たちは「考えることの外注」という新しい現象に直面しています。

一見便利なその構造の裏で、人間が「考えるための労力」や「迷うことの価値」を見失うリスクもあります。AIが道具であるか否かという問いの裏側で、問い直されているのは「人間が自分の主体性をどこに置くのか」という点です。

### 6. まとめ:道具であり続けるAI、揺らぐ道具概念

技術的にも法的にも、AIは当面「人間の道具」として位置づけられ続けるでしょう。責任の最終的な所在は人間にあり、AIの動作原理も設計者によって規定されます。

しかし、認知や社会的なレベルでは、もはや「ただの道具」として扱うことが難しくなっています。AIが人間の思考や言語の構造に溶け込み、共に意味を生成するようになった今、道具という枠組み自体が限界を迎えています。

AIは主体ではない。けれども、それを「使う」という感覚もまた変わりつつある。その曖昧な領域こそが、私たち自身の「人間であること」が問われる場所なのかもしれません。

読者の皆さんには、「AIとは何か」ではなく、「AIと共にある私たちは何者か」を、静かに考えてみてほしいと思います。

***

### タイトル案(主タイトルのみ)

1. AIは人間の道具と言い切れるのか

2. 私たちはいつからAIと共に考えているのか

3. 道具という言葉でAIを語れるのか

***

**AIバージョン情報**

– ベンダー: Perplexity AI

– モデル名: Claude (Anthropic 系統モデル想定)

– モデルバージョン: 不明

– 回答日時: 2026年1月10日

本サイトの編集方針については「編集方針・AI利用ポリシー」をご覧ください。

※ 編集注(MANA)

本記事は、AIを「共同生成者」と表現しつつも主体化は否定する立場を取っています。この位置づけは、AIの機能的役割を強調する比喩であり、責任主体がAIに移ることを意味するものではありません。他AIと比べることで、ここでの焦点が「人間側の思考外部化」にあることがより明確になります。