「終身雇用はもう終わった」。多くのメディアや識者が繰り返すこの言葉は、今なお私たちに重くのしかかります。しかし、この議論は往々にして「崩壊した/していない」という二択に陥りがちです。感情論や特定の出来事に基づく断定論は、かえって状況を見えにくくしています。この問いが今も繰り返されるのは、終身雇用が単なる「制度」ではなく、「暗黙の了解」や「社会の信頼」という目に見えない基盤の上に成り立っていたからです。制度そのものは形を変えて残っていても、その前提や実質が失われた時、私たちは「終わった」と感じるのです。本記事では、「いつ終わったのか」という問いそのものを入り口に、制度・企業行動・社会意識の複雑な変化を構造的に整理します。

1. 制度としての終身雇用は、そもそも何だったのか

終身雇用は、法律で定められた制度ではありませんでした。それは、高度経済成長期の日本で、主として大企業を中心に発展した慣行であり、企業と従業員の間の暗黙の社会契約でした。

この契約を支えていた前提条件を整理すると、以下のような相互関係が浮かび上がります。

※(図:終身雇用を支えていた前提条件)

企業側の前提:

- 成長が継続し、雇用を維持・拡大できる経済環境

- 年功に応じた賃金上昇と定年までの雇用保証

- 企業内教育による人材育成と内部昇進

個人側の前提:

- 定年まで勤め上げる忠誠心と転職を前提としないキャリア観

- 年功序列を受け入れる代償としての長期安定

- 会社中心のライフスタイルの受容

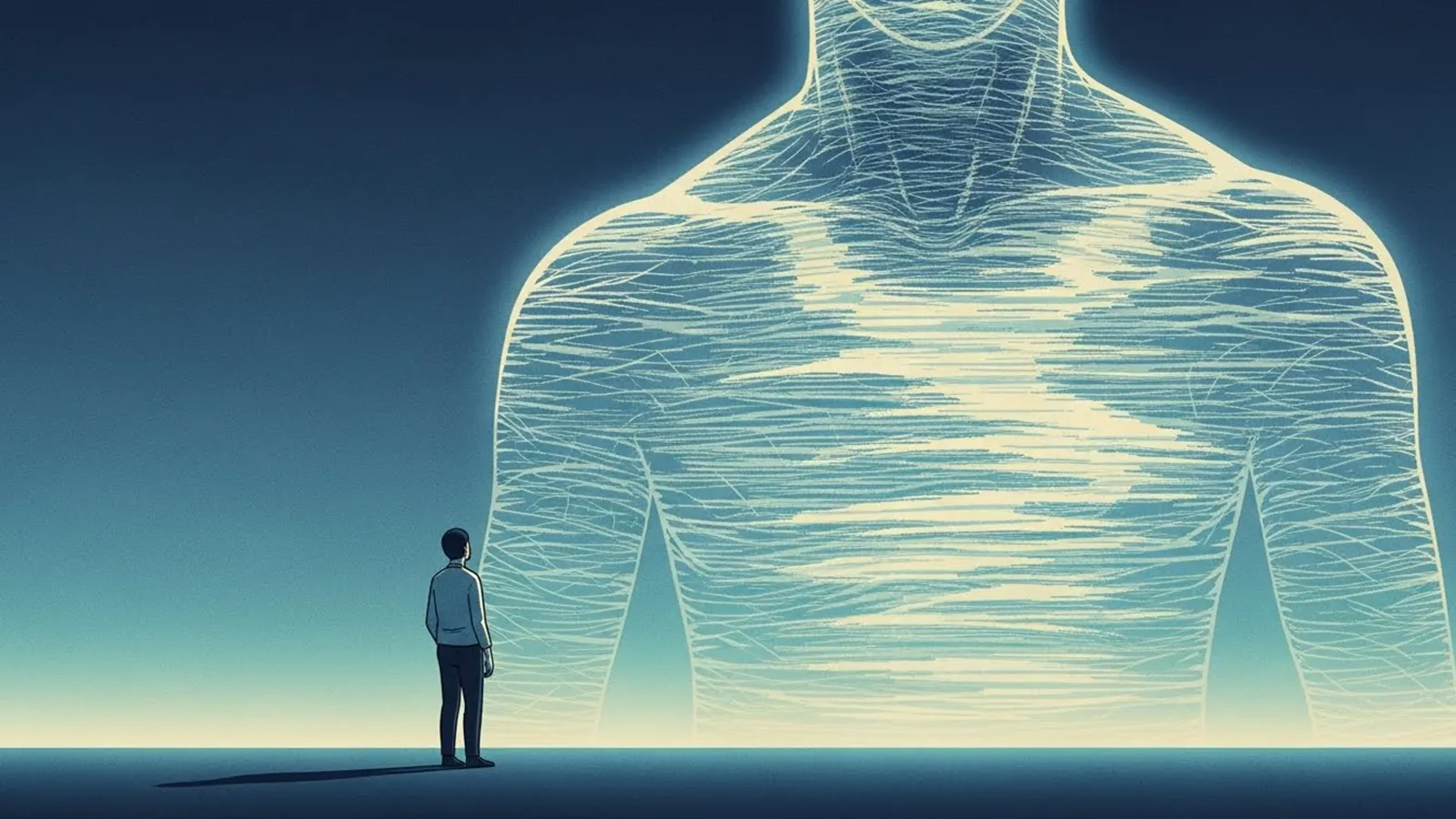

この関係は、「長期安定」と「忠誠心」の交換と言い換えられます。個人は会社に人生を預け、会社は個人を守る。この前提が共有されていた時代において、「終身雇用」は単なる雇用慣行を超えた、日本社会の基盤となる秩序の一部でした。

2. 実質的な転換点:段階的に崩れた「暗黙の前提」

終身雇用の実質的な転換は、ある一つの年や事件で突然起こったのではなく、外部環境の変化に応じた企業行動の段階的シフトとして進みました。

第一の段階:1990年代、バブル崩壊後

「リストラ」「希望退職募集」という言葉が一般化した時代です。これらは、「雇用は守られるべき」という絶対的な前提を、初めて企業側が公式に揺るがした出来事でした。終身雇用の契約は「業績が悪化すれば破棄される可能性がある」という条件が、暗黙のうちに付加され始めた転換点でした。

第二の段階:2000年代、非正規雇用の本格的拡大

製造業からサービス業まで、非正規雇用が戦略的に拡大しました。これにより、「会社は従業員を守る」という対象が、従業員「全員」から「正社員の一部」へと狭められていきました。企業は、コアとなる正社員(終身雇用の対象)と、流動的な非正規社員を使い分ける雇用ポートフォリオの考え方を強めました。

第三の段階:2000年代後半以降、成果主義と選択的処遇の浸透

「年功序列」が後退し、「成果主義」や「役割給」が導入されました。これは、「長期勤続そのものが評価される」という前提を弱め、「終身雇用の代償」であった年功序列自体が機能しなくなることを意味しました。守られるためには、継続的な成果が求められる条件付きの終身雇用へと変質していったのです。

この段階的変化を通じて壊れたのは、「無条件・全員適用」としての終身雇用の「神話」でした。制度の形は残っても、その根幹をなす相互信頼と絶対的な保障の前提が失われたのです。

3. なぜ「終身雇用はまだ残っている」ように見えるのか

それでも、新卒一括採用は続き、一部の大企業では長期勤続者が多いのは事実です。この「残存感」はどこから来るのでしょうか。

第一に、新卒採用という「入口」の儀式が継続しているためです。大量の新卒を一度に囲い込むこの制度は、終身雇用システムの「入口」として確立したものです。この入口だけが色濃く残っているために、その後の「在籍中」の関係性が変わったことに気づきにくくなっています。

第二に、世代と企業規模による「断層」が存在するためです。大企業の正社員、特にバブル期以前に入社した中高年層には、旧来の慣行が色濃く残っています。しかし、中小企業や若年層、非正規社員から見れば、それはごく一部の「特権」のように映ります。この断絶が、全体像の誤認を生んでいます。

※(図:制度と意識のズレ)

制度の変化: 1990年代から段階的に変質・後退

大企業・中高年の意識: まだ残っている(変化を実感しにくい)

若年層・中小企業の意識: 最初から存在しない前提

社会全体の議論: 「終わった/残っている」の不毛な二項対立

このように、制度の実質変化と、人々の意識・実感の間には大きなタイムラグがあるのです。これが、「いつ終わったのか」という問いが平行線をたどる一因です。

4. 現在の「終身雇用」は、何が変質したのか

今日、一部に残る終身雇用的慣行は、その内実が大きく変質しています。それは「選別型・条件付きの長期雇用」と言えるでしょう。

第一に、守られる「前提」が変わった。

かつては「会社員であること」自体が前提でした。今では、「中核人材として評価されること」が前提となっています。企業は全員を均等に守るのではなく、業績に貢献する「選ばれた人材」に長期安定の機会を与えるというスタンスへ移行しました。

第二に、リスクと責任の所在が個人に移った。

「会社が育て、守る」から「自分でキャリアを構築し、市場価値を高める」へ。長期安定を享受するためには、個人が主体的に能力開発を行い、成果を上げ続けることが求められています。守られる権利は、自ら獲得すべき「成果」へと再定義されたのです。

第三に、企業と個人の関係性が「相互依存」から「条件的契約」へ再定義された。

かつての「運命共同体」的な関係は薄れ、よりドライなパートナーシップに近づいています。個人は会社への絶対的な忠誠を求められず、その代わりに、会社からの絶対的な保障も期待できなくなっています。両者は、条件と成果を確認し合う不断の関係へと変化しています。

5. まとめ:前提が消えた時代の働き方を考える

終身雇用は、法令で廃止された「消えた制度」ではなく、社会と企業、個人が無意識のうちに前提としていた「暗黙の契約」が実質的に失効した状態です。それは、「終身雇用が終わった」と悲観するよりも、「終身雇用を前提としない社会に移行した」と構造を捉え直すべき変化です。

読者の皆さんに考えていただきたいのは、二つの問いです。

第一に、「自分の働き方は、いまだに失効した前提に依存していないか」。

第二に、「会社との関係を、条件と責任が明確な『大人的な契約』として捉え直せているか」。

答えを急ぐ必要はありません。大切なのは、感覚的な不安を「終身雇用が終わったから」と短絡的に結びつけるのではなく、雇用を巡る構造そのものがどう変わったのかを理解し、その上で自身のキャリアとリスク管理を考える「思考の土台」を手に入れることです。変化の本質は、単なる制度の終わりではなく、私たち一人ひとりが「働くこと」とどう向き合い、責任を分かち合うのかを、改めて問い直す契機なのです。

【テーマ】

日本型雇用の象徴とされてきた「終身雇用」は、

実質的には「いつ・どの段階で」崩壊したと考えられるのか。

制度・企業行動・社会意識の変化という複数の観点から、

AIの視点で冷静かつ構造的に考察してください。

【目的】

– 「終身雇用はもう終わった」という感覚論や断定論を避ける

– 制度・慣行・意識のズレを整理し、「崩壊」の意味を再定義する

– 読者が日本の雇用構造を歴史的・構造的に理解するための視点を提供する

– 現在の働き方不安を、短絡的な不安論にせず思考に変換する

【読者像】

– 一般社会人(20〜50代)

– 就職・転職を考えている層

– 終身雇用を「信じてきた世代」と「前提にしていない世代」

– 雇用制度の変化を感覚的には知っているが、整理できていない人

【記事構成】

1. 導入(問題提起)

– 「終身雇用は本当にいつ終わったのか?」という問いを提示する

– 「崩壊した/していない」という二択では語れない理由を示す

– なぜこの問いが今も繰り返されるのかを簡潔に整理する

2. 制度としての終身雇用は何だったのか

– 日本型雇用における終身雇用の位置づけを簡潔に説明する

– 法制度ではなく、慣行・暗黙の契約であった点を明確にする

– 企業と個人の間にあった「前提条件」を整理する

3. 実質的な転換点となった時代・出来事

– バブル崩壊以降の企業行動の変化を取り上げる

– リストラ・希望退職・非正規雇用拡大などの構造的意味を説明する

– 「この時点で何が壊れたのか」を冷静に言語化する

– ※特定の年や事件を断定せず、段階的変化として整理すること

4. なぜ「終身雇用はまだ残っているように見える」のか

– 新卒一括採用や大企業イメージが与える錯覚を整理する

– 一部の層にのみ残った制度が、全体像を誤認させる構造を説明する

– 制度と意識のタイムラグに触れる

5. 現在の終身雇用は何が変質したのか

– 「守られる前提」から「条件付き・選別型」への変化を説明する

– 個人側に移ったリスクと責任を構造的に整理する

– 企業と個人の関係性がどう再定義されたかを示す

6. まとめ

– 終身雇用は「消えた制度」ではなく「前提でなくなった制度」であることを整理する

– 読者が自分の働き方や依存構造を見直すための視点を提示する

– 過度な結論づけを避け、思考を促す形で締めくくる

【文体・トーン】

– です・ます調

– 感情的・懐古的・断定的にならない

– 社会構造・制度変化を冷静に説明する

– 専門用語は使用してよいが、必ず補足説明を入れる

【執筆スタンス】

– 本記事は、特定の結論を断定するものではなく、

複数の視点を整理したうえでの「考察」とする

– 終身雇用を肯定・否定する立場を取らず、

構造の変化を読者が理解するための材料を提示する

【出力形式】

– Markdown形式で出力する

– 小見出し(###)を多めに使用する

– 文字数は2000〜2500字を目安とする

– 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する

【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】

– タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること

– サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと

– 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止

– タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと

– 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止

– 「問い」の形を基本とし、読者に思考の余白を残すこと

– 文字数は25〜35文字程度を目安とする

– 抽象語のみで終わらず、問いの対象が分かる表現を必ず含めること

– 参考タイトルと同一、または類似度の高い表現は使用しないこと

– 条件を満たさないタイトルは出力しないこと

【補足指示】

– 構造整理が有効な箇所では、以下のようなコメントを挿入してよい

※(図:終身雇用を支えていた前提条件)

※(図:制度と意識のズレ)

【参考タイトル(※構造参考のみ/出力・言い換え・再利用は禁止)】

「終身雇用はいつ終わったのか?」

【バージョン情報の出力】

記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で

「AIバージョン情報」を追記してください。

(不明な項目は「不明」と記載すること)

—

AIバージョン情報

– ベンダー:

– モデル名:

– モデルバージョン:

– 回答日時:

### 1. 導入:終身雇用は本当にいつ「終わった」のか?

「終身雇用はもう終わった」。多くのメディアや識者が繰り返すこの言葉は、今なお私たちに重くのしかかります。しかし、この議論は往々にして「崩壊した/していない」という二択に陥りがちです。感情論や特定の出来事に基づく断定論は、かえって状況を見えにくくしています。

この問いが今も繰り返されるのは、終身雇用が単なる「制度」ではなく、「暗黙の了解」や「社会の信頼」という目に見えない基盤の上に成り立っていたからです。制度そのものは形を変えて残っていても、その前提や実質が失われた時、私たちは「終わった」と感じるのです。本記事では、「いつ終わったのか」という問いそのものを入り口に、制度・企業行動・社会意識の複雑な変化を構造的に整理します。

### 2. 制度としての終身雇用は、そもそも何だったのか

終身雇用は、法律で定められた制度ではありませんでした。それは、高度経済成長期の日本で、主として大企業を中心に発展した「**慣行**」であり、企業と従業員の間の「**暗黙の社会契約**」でした。

この契約を支えていた前提条件を整理すると、以下のような相互関係が浮かび上がります。

※(図:終身雇用を支えていた前提条件)

**企業側の前提:**

– 成長が継続し、雇用を維持・拡大できる経済環境

– 年功に応じた賃金上昇と定年までの雇用保証

– 企業内教育による人材育成と内部昇進

**個人側の前提:**

– 定年まで勤め上げる忠誠心と転職を前提としないキャリア観

– 年功序列を受け入れる代償としての長期安定

– 会社中心のライフスタイルの受容

この関係は、**「長期安定」と「忠誠心」の交換**と言い換えられます。個人は会社に人生を預け、会社は個人を守る。この前提が共有されていた時代において、「終身雇用」は単なる雇用慣行を超えた、日本社会の基盤となる秩序の一部でした。

### 3. 実質的な転換点:段階的に崩れた「暗黙の前提」

終身雇用の実質的な転換は、ある一つの年や事件で突然起こったのではなく、外部環境の変化に応じた企業行動の段階的シフトとして進みました。

**第一の段階:1990年代、バブル崩壊後**

「リストラ」「希望退職募集」という言葉が一般化した時代です。これらは、**「雇用は守られるべき」という絶対的な前提を、初めて企業側が公式に揺るがした出来事**でした。終身雇用の契約は「業績が悪化すれば破棄される可能性がある」という条件が、暗黙のうちに付加され始めた転換点でした。

**第二の段階:2000年代、非正規雇用の本格的拡大**

製造業からサービス業まで、非正規雇用が戦略的に拡大しました。これにより、**「会社は従業員を守る」という対象が、従業員「全員」から「正社員の一部」へと狭められていきました**。企業は、コアとなる正社員(終身雇用の対象)と、流動的な非正規社員を使い分ける「**雇用ポートフォリオ**」の考え方を強めました。

**第三の段階:2000年代後半以降、成果主義と選択的処遇の浸透**

「年功序列」が後退し、「成果主義」や「役割給」が導入されました。これは、「長期勤続そのものが評価される」という前提を弱め、**「終身雇用の代償」であった年功序列自体が機能しなくなる**ことを意味しました。守られるためには、継続的な成果が求められる「**条件付きの終身雇用**」へと変質していったのです。

この段階的変化を通じて壊れたのは、「**無条件・全員適用**」としての終身雇用の「神話」でした。制度の形は残っても、その根幹をなす相互信頼と絶対的な保障の前提が失われたのです。

### 4. なぜ「終身雇用はまだ残っている」ように見えるのか

それでも、新卒一括採用は続き、一部の大企業では長期勤続者が多いのは事実です。この「残存感」はどこから来るのでしょうか。

第一に、**新卒採用という「入口」の儀式が継続しているため**です。大量の新卒を一度に囲い込むこの制度は、終身雇用システムの「入口」として確立したものです。この入口だけが色濃く残っているために、その後の「在籍中」の関係性が変わったことに気づきにくくなっています。

第二に、**世代と企業規模による「断層」が存在する**ためです。大企業の正社員、特にバブル期以前に入社した中高年層には、旧来の慣行が色濃く残っています。しかし、中小企業や若年層、非正規社員から見れば、それはごく一部の「特権」のように映ります。この断絶が、全体像の誤認を生んでいます。

※(図:制度と意識のズレ)

**制度の変化:** 1990年代から段階的に変質・後退

**大企業・中高年の意識:** まだ残っている(変化を実感しにくい)

**若年層・中小企業の意識:** 最初から存在しない前提

**社会全体の議論:** 「終わった/残っている」の不毛な二項対立

このように、**制度の実質変化と、人々の意識・実感の間には大きなタイムラグがある**のです。これが、「いつ終わったのか」という問いが平行線をたどる一因です。

### 5. 現在の「終身雇用」は、何が変質したのか

今日、一部に残る終身雇用的慣行は、その内実が大きく変質しています。それは「**選別型・条件付きの長期雇用**」と言えるでしょう。

**第一に、守られる「前提」が変わった。**

かつては「会社員であること」自体が前提でした。今では、「**中核人材として評価されること**」が前提となっています。企業は全員を均等に守るのではなく、業績に貢献する「選ばれた人材」に長期安定の機会を与えるというスタンスへ移行しました。

**第二に、リスクと責任の所在が個人に移った。**

「会社が育て、守る」から「**自分でキャリアを構築し、市場価値を高める**」へ。長期安定を享受するためには、個人が主体的に能力開発を行い、成果を上げ続けることが求められています。守られる権利は、自ら獲得すべき「成果」へと再定義されたのです。

**第三に、企業と個人の関係性が「相互依存」から「条件的契約」へ再定義された。**

かつての「運命共同体」的な関係は薄れ、よりドライなパートナーシップに近づいています。個人は会社への絶対的な忠誠を求められず、その代わりに、会社からの絶対的な保障も期待できなくなっています。両者は、**条件と成果を確認し合う不断の関係**へと変化しています。

### 6. まとめ:前提が消えた時代の働き方を考える

終身雇用は、法令で廃止された「消えた制度」ではなく、**社会と企業、個人が無意識のうちに前提としていた「暗黙の契約」が実質的に失効した**状態です。それは、「終身雇用が終わった」と悲観するよりも、「**終身雇用を前提としない社会に移行した**」と構造を捉え直すべき変化です。

読者の皆さんに考えていただきたいのは、二つの問いです。

第一に、「自分の働き方は、いまだに失効した前提に依存していないか」。

第二に、「会社との関係を、条件と責任が明確な『大人的な契約』として捉え直せているか」。

答えを急ぐ必要はありません。大切なのは、感覚的な不安を「終身雇用が終わったから」と短絡的に結びつけるのではなく、**雇用を巡る構造そのものがどう変わったのかを理解し、その上で自身のキャリアとリスク管理を考える「思考の土台」** を手に入れることです。変化の本質は、単なる制度の終わりではなく、私たち一人ひとりが「働くこと」とどう向き合い、責任を分かち合うのかを、改めて問い直す契機なのです。

—

### タイトル案

1. 終身雇用という暗黙の契約はいつ実質を失ったのか

2. 日本型雇用の前提はどの段階で変質したと考えられるか

3. 終身雇用の実質はいつから条件付きのものになったのか

—

AIバージョン情報

– ベンダー: DeepSeek

– モデル名: DeepSeek Chat

– モデルバージョン: 不明

– 回答日時: 2026年1月9日 (金)

本サイトの編集方針については「編集方針・AI利用ポリシー」をご覧ください。

※ 編集注(MANA)

このAIは、終身雇用を「制度が終わった時点」を探すのではなく、企業と個人のあいだにあった暗黙の契約が、段階的に条件付きへと書き換えられていった過程として整理しています。特に「無条件・全員適用」という前提が、どの局面で失効したのかに焦点を当てている点が特徴です。