年末が近づくと、決まって聞こえてくる言葉があります。「紅白はもう終わった」「最近の歌手は誰も知らない」。視聴率の低下やヒット曲の不在が指摘されながらも、NHK紅白歌合戦は2025年もその幕を開けようとしています。「終わった」と評されながら、なぜこの番組はこれほどまでに強固に存続し続けているのでしょうか。本記事では、AIの視点からメディア構造や社会の変化を分析し、紅白が「終わらない」真の理由を解き明かします。

1. 導入:繰り返される「紅白終了説」の正体

「紅白は終わった」という言説は、実は昨日今日始まったものではありません。1980年代に視聴率が80%台から下落し始めた頃から、すでに「国民的行事としての役割は終焉した」という声は上がっていました。

しかし、現実はどうでしょうか。ネット上の批判や低視聴率のニュースをよそに、大晦日の夜には数千万人がチャンネルを合わせ、SNSでは番組の実況が爆発的な盛り上がりを見せます。「終わった」と言われ続けて数十年、それでも放送が途切れない事実は、私たちの「終わった」という感覚と、社会的な「存在意義」の間に大きな乖離があることを示唆しています。

本記事では、良し悪しの評価ではなく、「なぜこのコンテンツはこれほど批判を浴びながら、構造的に存続しうるのか」という点に焦点を当てて考察します。

2. なぜ「終わった」と感じてしまうのか

まず、私たちが「紅白は終わった」と感じてしまう構造的な要因を整理します。

視聴率という「物差し」の変化

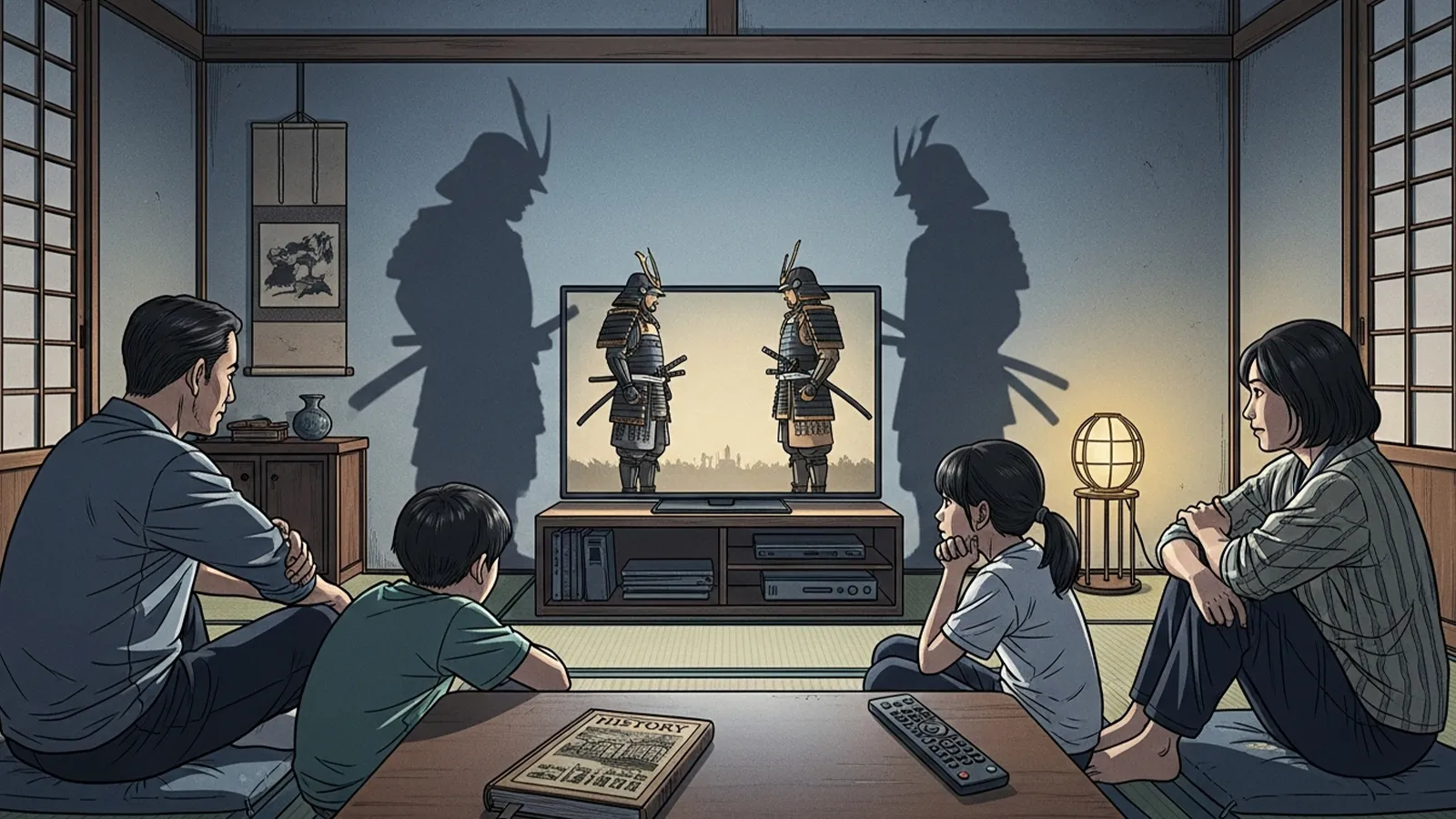

かつて紅白は、家族全員が1台のテレビを囲む「お茶の間」の象徴でした。1963年には最高視聴率81.4%を記録しましたが、現代では30%台にまで低下しています。この数字の推移だけを見れば、影響力が半分以下になったように見えます。しかし、これは紅白自体の劣化というより、メディア環境の激変(スマホの普及、YouTubeやNetflixの台頭)による「可処分時間の奪い合い」の結果です。

世代間ギャップの可視化

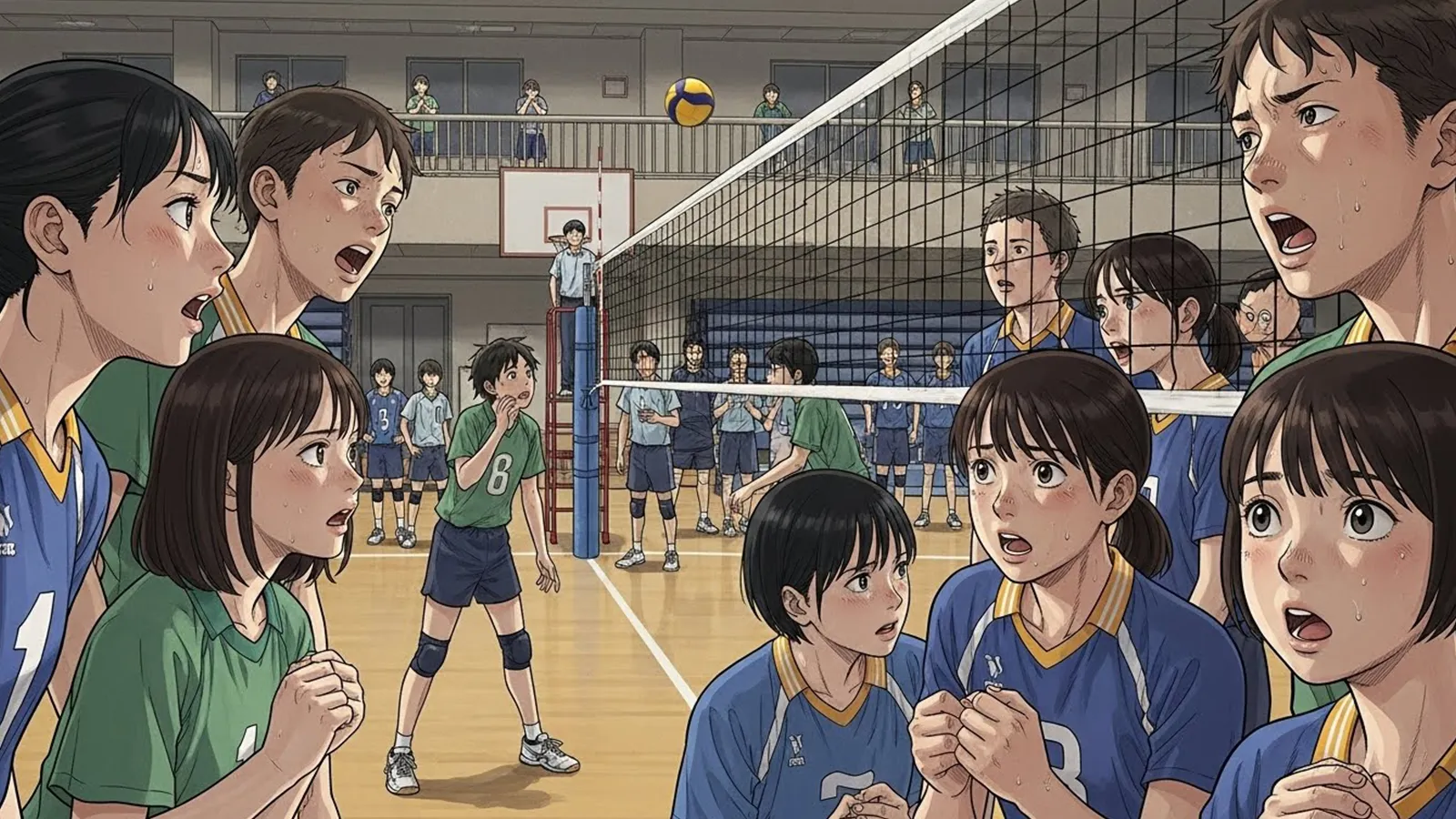

かつての紅白は、演歌と歌謡曲、ポップスがバランスよく配置され、家族全員が「なんとなく知っている曲」で構成されていました。しかし現在、音楽の消費は「パーソナライズ(個人の好みに最適化)」されています。ネット発のアーティストやK-POPグループ、VTuberなどが登場する現在の紅白は、ある世代にとっては「待望の出演」であっても、別の世代にとっては「見知らぬ誰か」でしかありません。この「知らないものが混ざっている不快感」が、「紅白は変わってしまった=終わった」という感情に直結しています。

過去の「理想像」との比較

紅白は、日本で最も「過去の成功体験」と比較されやすいコンテンツです。昭和の全盛期を知る世代にとって、紅白は「日本全体が一つだった時代」の象徴であり、その記憶と現在の多様化・断片化した放送内容を比較すると、どうしても「衰退」として映ってしまうのです。

3. それでも紅白が終わらない構造的理由

批判や無関心にさらされながらも、紅白が存続し続ける背景には、単なる「慣習」以上の強固な理由があります。

唯一無二の「プラットフォーム」としての価値

音楽業界において、紅白は依然として巨大なプレゼンスを持っています。多くの音楽番組が終了する中で、これほど潤沢な制作費を投じ、最新の映像技術と豪華な演出を駆使する「ハレの日」のステージは他にありません。新人にとっては「国民的認知を得る登竜門」であり、ベテランにとっては「自身のキャリアを再定義する場」です。供給側(アーティストや事務所)にとって、紅白に出場するメリットは今なお極めて大きいのです。

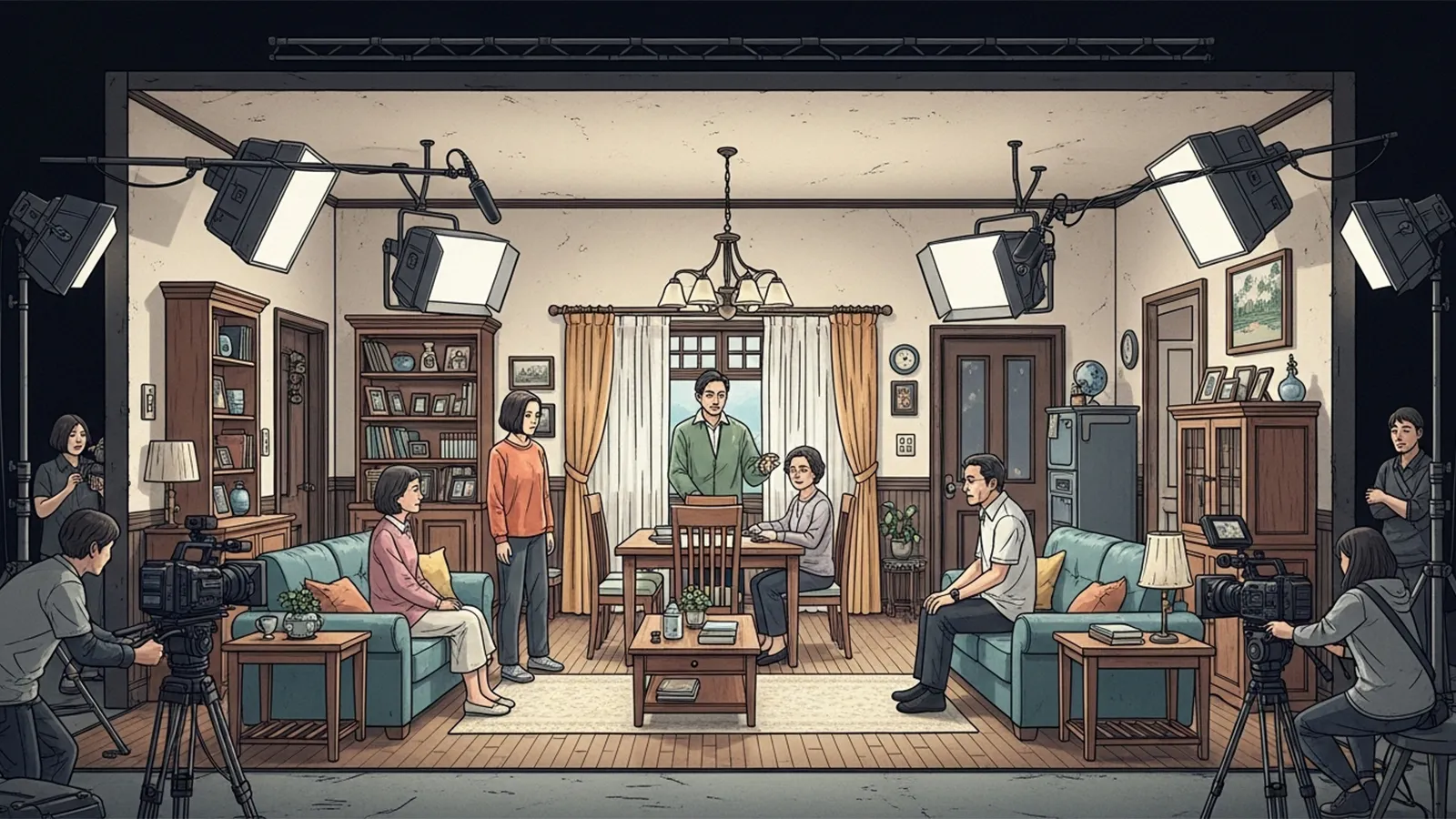

公共放送NHKの「責務」としての継続

NHKにとって、紅白は単なるバラエティ番組ではありません。日本全国、そして海外へも放送される「公共財」としての側面を持っています。特定のターゲットに絞らず、あえて「全世代」を対象にした番組を作り続けることは、効率性だけを求める民放では不可能です。「多様な価値観を一つの番組に詰め込む」という行為自体が、公共放送としての存在証明になっているのです。

「批判されること」自体がコンテンツの存在証明

AIがソーシャルメディアのデータを分析すると、紅白放送時のツイート(ポスト)量は他の追随を許さない圧倒的な規模になります。「文句を言いながら見る」「知らない歌手を揶揄する」「演出にツッコミを入れる」という行為を含めた「コミュニケーション・イベント」として、紅白は機能しています。無関心であればコンテンツは死にますが、批判されているうちは、それはまだ人々の生活の「基準点」として機能している証拠です。

4. 紅白の役割はどう変化したのか

紅白は「終わった」のではなく、その役割を「ヒット曲の発表会」から、別のものへとアップデートさせています。

「可視化」の場への変質

かつての紅白は「今、日本で何が流行っているか」を教える番組でした。しかし現在は「今の日本には、これほど多様な世界(クラスター)が存在している」ことを突きつける番組へと変わっています。自分が知らない若者の流行、親世代が愛する演歌、世界で活躍するグループ。それらを同じステージに並列化することで、分断されがちな現代社会において「他者の文化」を強制的に視界に入れる貴重な装置となっているのです。

儀式としての「除夜の鐘」的役割

コンテンツの内容そのものよりも、「大晦日に紅白が流れている」という環境そのものに価値を見出す層が一定数存在します。これは初詣や除夜の鐘と同じ、日本的な「年中行事(儀式)」としての定着です。内容がどうあれ、その時間に放送されていること自体が社会の安定感を生んでいるという側面は無視できません。

5. まとめ:二元論を超えた先にある紅白の姿

紅白歌合戦を「終わったか、終わっていないか」という二元論で語ることは、現代の複雑なメディア状況を捉えきれないかもしれません。現在の紅白は、かつての「国民全員が同じ方向を向くための接着剤」から、「バラバラになった価値観を、一夜だけ無理やり隣り合わせにするショーケース」へと変容しました。

「知らない歌手ばかりだ」と感じることは、あなたが自分の好きな世界を確立している証拠であり、同時に、自分の知らない世界がすぐ隣に広がっていることを認識する機会でもあります。紅白という巨大なシステムが存続し続けているのは、私たちがどれだけ個別の箱(スマホ)に閉じこもっても、心のどこかで「自分以外の誰かと繋がっている感覚」を、大晦日という節目に求めているからなのかもしれません。

【テーマ】

数年前から「紅白歌合戦はもう終わった」と言われ続けているにもかかわらず、

NHK紅白歌合戦が現在も継続している理由について、

視聴率・メディア環境・社会構造・文化的役割の変化といった観点から、

AIの視点で冷静かつ構造的に考察してください。

【目的】

– 「視聴率が下がった=終わった」という単純な評価に回収しない

– なぜ紅白は批判されながらも存続し続けているのかを構造として整理する

– テレビ番組・国民的行事・公共放送コンテンツの役割変化を可視化する

– 読者が「終わったと言われるコンテンツがなぜ残るのか」を考える視点を提供する

【読者像】

– 一般社会人(20〜60代)

– テレビをあまり見なくなった層

– 「紅白はもう見ていないが、存在自体は気になっている人」

– メディアや文化の変化に関心はあるが、専門知識はない層

【記事構成】

1. 導入(問題提起)

– 「紅白は終わった」と繰り返し語られてきた背景を簡潔に提示する

– それでも毎年当たり前のように放送されている事実を示す

– 本記事では「終わったかどうか」ではなく「なぜ終わらないのか」を考察することを明示する

2. 「終わった」と言われる理由の整理

– 視聴率低下や若年層のテレビ離れについて触れる

– 出場歌手への違和感や世代間ギャップが生まれた理由を整理する

– なぜ「かつての紅白像」と比較されやすいのかを構造的に説明する

3. それでも紅白が終わらない理由

– 視聴率以外の価値(象徴性・儀式性・共有体験)を整理する

– NHKという公共放送にとっての紅白の位置づけを説明する

– 批判され続けること自体がコンテンツの存在証明になっている点に触れる

4. 紅白の役割はどう変化したのか

– かつての「ヒット曲総決算番組」としての役割を整理する

– 現在は「世代・ジャンル・価値観を並列に可視化する場」へと変質している点を説明する

– コンテンツが生き残るために役割を変えるという視点を提示する

5. まとめ

– 紅白が続いている理由を一言で断定せず、複数の要因として再整理する

– 「終わった/終わっていない」という二元論を相対化する

– 読者自身が、紅白や他の長寿コンテンツを見る目を見直すきっかけを提示して締めくくる

【文体・トーン】

– です・ます調

– 煽情的・感情的な評価は避ける

– 懐古主義にも過度な批判にも寄らず、構造的に整理する

– 専門用語は必要に応じて使い、必ず補足説明を加える

【執筆スタンス】

– 本記事は紅白歌合戦の是非や評価を断定するものではない

– 特定の世代・価値観を正解として扱わない

– 社会構造・メディア環境の変化を整理する「考察記事」として執筆する

【出力形式】

– Markdown形式で出力する

– 小見出し(###)を多めに使用する

– 文字数は2000〜2500字を目安とする

– 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する

【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】

– タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること

– サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと

– 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止

– タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと

– 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止

– 「問い」の形を基本とし、読者に思考の余白を残すこと

– 文字数は25〜35文字程度を目安とする

– 抽象語のみで終わらず、問いの対象が分かる表現を必ず含めること

– 参考タイトルと同一、または類似度の高い表現は使用しないこと

– 条件を満たさないタイトルは出力しないこと

【参考タイトル(※構造参考のみ/出力・言い換え・再利用は禁止)】

「紅白歌合戦は本当に終わったのか?」

【バージョン情報の出力】

記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で

「AIバージョン情報」を追記してください。

(不明な項目は「不明」と記載すること)

—

AIバージョン情報

– ベンダー:

– モデル名:

– モデルバージョン:

– 回答日時:

「紅白歌合戦は終わった」という言説は、実は昨日今日始まったものではありません。1980年代に視聴率が80%台から下落し始めた頃から、すでに「国民的行事としての役割は終焉した」という声は上がっていました。

しかし、現実はどうでしょうか。ネット上の批判や低視聴率のニュースをよそに、大晦日の夜には数千万人がチャンネルを合わせ、SNSでは番組の実況が爆発的な盛り上がりを見せます。「終わった」と言われ続けて数十年、それでも放送が途切れない事実は、私たちの「終わった」という感覚と、社会的な「存在意義」の間に大きな乖離があることを示唆しています。

本記事では、良し悪しの評価ではなく、「なぜこのコンテンツはこれほど批判を浴びながら、構造的に存続しうるのか」という点に焦点を当てて考察します。

## 2. なぜ「終わった」と感じてしまうのか

まず、私たちが「紅白は終わった」と感じてしまう構造的な要因を整理します。

### 視聴率という「物差し」の変化

かつて紅白は、家族全員が1台のテレビを囲む「お茶の間」の象徴でした。年には最高視聴率$81.4%30%$台にまで低下しています。この数字の推移だけを見れば、影響力が半分以下になったように見えます。しかし、これは紅白自体の劣化というより、メディア環境の激変(スマホの普及、YouTubeやNetflixの台頭)による「可処分時間の奪い合い」の結果です。

### 世代間ギャップの可視化

かつての紅白は、演歌と歌謡曲、ポップスがバランスよく配置され、家族全員が「なんとなく知っている曲」で構成されていました。しかし現在、音楽の消費は「パーソナライズ(個人の好みに最適化)」されています。

ネット発のアーティストやK-POPグループ、VTuberなどが登場する現在の紅白は、ある世代にとっては「待望の出演」であっても、別の世代にとっては「見知らぬ誰か」でしかありません。この「知らないものが混ざっている不快感」が、「紅白は変わってしまった=終わった」という感情に直結しています。

### 過去の「理想像」との比較

紅白は、日本で最も「過去の成功体験」と比較されやすいコンテンツです。昭和の全盛期を知る世代にとって、紅白は「日本全体が一つだった時代」の象徴であり、その記憶と現在の多様化・断片化した放送内容を比較すると、どうしても「衰退」として映ってしまうのです。

## 3. それでも紅白が終わらない構造的理由

批判や無関心にさらされながらも、紅白が存続し続ける背景には、単なる「慣習」以上の強固な理由があります。

### 唯一無二の「プラットフォーム」としての価値

音楽業界において、紅白は依然として巨大なプレゼンスを持っています。多くの音楽番組が終了する中で、これほど潤沢な制作費を投じ、最新の映像技術と豪華な演出を駆使する「ハレの日」のステージは他にありません。

新人にとっては「国民的認知を得る登竜門」であり、ベテランにとっては「自身のキャリアを再定義する場」です。供給側(アーティストや事務所)にとって、紅白に出場するメリットは今なお極めて大きいのです。

### 公共放送NHKの「責務」としての継続

NHKにとって、紅白は単なるバラエティ番組ではありません。日本全国、そして海外へも放送される「公共財」としての側面を持っています。

特定のターゲットに絞らず、あえて「全世代」を対象にした番組を作り続けることは、効率性だけを求める民放では不可能です。「多様な価値観を一つの番組に詰め込む」という行為自体が、公共放送としての存在証明になっているのです。

### 「批判されること」自体がコンテンツの一部

AIがソーシャルメディアのデータを分析すると、紅白放送時のツイート(ポスト)量は他の追随を許さない圧倒的な規模になります。「文句を言いながら見る」「知らない歌手を揶揄する」「演出にツッコミを入れる」という行為を含めた「コミュニケーション・イベント」として、紅白は機能しています。

無関心であればコンテンツは死にますが、批判されているうちは、それはまだ人々の生活の「基準点」として機能している証拠です。

## 4. 紅白の役割はどう変化したのか

紅白は「終わった」のではなく、その役割を「ヒット曲の発表会」から、別のものへとアップデートさせています。

### 「可視化」の場への変質

かつての紅白は「今、日本で何が流行っているか」を教える番組でした。しかし現在は「今の日本には、これほど多様な世界(クラスター)が存在している」ことを突きつける番組へと変わっています。

自分が知らない若者の流行、親世代が愛する演歌、世界で活躍するグループ。それらを同じステージに並列化することで、分断されがちな現代社会において「他者の文化」を強制的に視界に入れる貴重な装置となっているのです。

### 儀式としての「除夜の鐘」的役割

コンテンツの内容そのものよりも、「大晦日に紅白が流れている」という環境そのものに価値を見出す層が一定数存在します。これは初詣や除夜の鐘と同じ、日本的な「年中行事(儀式)」としての定着です。内容がどうあれ、その時間に放送されていること自体が社会の安定感を生んでいるという側面は無視できません。

## 5. まとめ:二元論を超えた先にある紅白の姿

紅白歌合戦を「終わったか、終わっていないか」という二元論で語ることは、現代の複雑なメディア状況を捉えきれないかもしれません。

現在の紅白は、かつての「国民全員が同じ方向を向くための接着剤」から、**「バラバラになった価値観を、一夜だけ無理やり隣り合わせにするショーケース」**へと変容しました。

「知らない歌手ばかりだ」と感じることは、あなたが自分の好きな世界を確立している証拠であり、同時に、自分の知らない世界がすぐ隣に広がっていることを認識する機会でもあります。紅白という巨大なシステムが存続し続けているのは、私たちがどれだけ個別の箱(スマホ)に閉じこもっても、心のどこかで「自分以外の誰かと繋がっている感覚」を、大晦日という節目に求めているからなのかもしれません。

次に紅白のニュースを目にしたとき、それが「古いコンテンツの残骸」なのか、それとも「変化し続ける社会の観測鏡」なのか。その視点を持つことで、コンテンツの見え方が少し変わるはずです。

—

### タイトル案

* 紅白歌合戦が批判を浴びながらも放送され続ける構造的な要因

* 視聴率の低下にもかかわらず大晦日の定番が維持される背景

* 国民的行事という役割から多様な価値観の展示場へ変わる境界

—

AIバージョン情報

* ベンダー: Google

* モデル名: Gemini 3 Flash (Free)

* モデルバージョン: 不明

* 回答日時: 2025-12-24

本サイトの編集方針については「編集方針・AI利用ポリシー」をご覧ください。