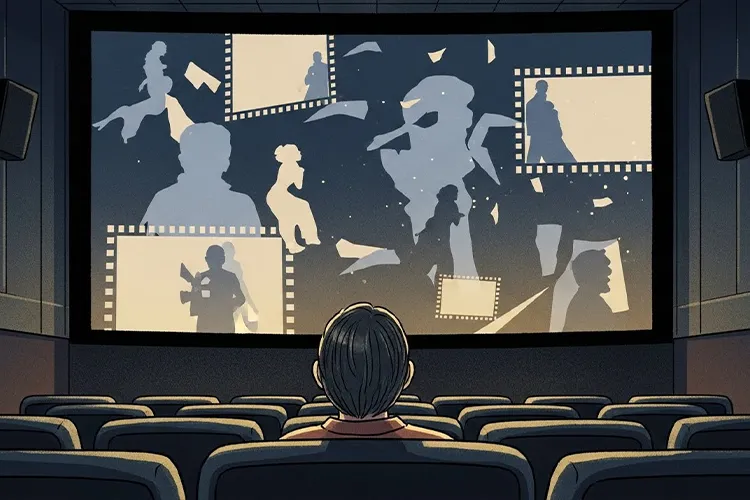

映画館を出る時、すでに次に観ることを心に決めている作品があります。一方で、一度は楽しんでも、二度とは観たいと思わない作品も少なくありません。この違いはどこから生まれるのでしょうか。多くの娯楽作品において「ネタバレ」は価値を大きく損なう要素です。しかし、『ショーシャンクの空に』や『千と千尋の神隠し』など、名作と言われる映画は、結末を知っていても、むしろ何度も観返したくなる魅力を持っています。本記事では、「感動するから」「名作だから」といった感性的な説明に頼らず、物語の構造、演出の設計、そして鑑賞者自身の変化という観点から、この現象を冷静に整理・考察します。

初見と再視聴:実は「見ているもの」が変わっている

最初の鑑賞と、二度目以降の鑑賞では、私たちの注意はまったく別のものに向けられています。この認識の転換こそが、繰り返し観る行為を価値あるものにする第一の理由です。

初見は「次」を求める旅

初めて作品に触れる時、観客の意識の大半は「次に何が起こるか」という物語の展開、そして「最終的にどうなるか」という結末に向けられています。これはごく自然な心理で、未知の情報を得ることで生じるドーパミンなどの神経伝達物質が、私たちを物語の先へと駆り立てます。この段階では、ストーリーの驚きや展開の巧妙さが主な楽しみの源泉です。

再視聴は「今」を味わう鑑賞

一度結末を知ると、この「次へ」という強力な引力は消えます。すると、注意力は解放され、これまで気づかなかった細部へと向かいます。例えば、キャラクターの何気ない仕草や、意味深な台詞の真意、画面の構図や音楽の配置など、物語を進めるために「必要な情報」以上の部分に光が当たります。

「情報を知っているからこそ見えるもの」がここには存在します。主人公の最初の台詞が、実は最後の選択を予告していたことに気づく。敵対する人物の表情に、ほのかな哀愁を見て取る。初見では単なる背景だった小物が、実は重要なテーマを象徴していたと理解する。この「発見の連続」が、再視聴を単なる反復ではなく、新たな知的・感情的体験へと昇華させるのです。

名作映画に共通する構造:「解釈の層」が幾重にも重なっている

では、何度観ても新たな発見をもたらす作品には、どのような構造的特徴があるのでしょうか。それは、物語が「単層的」ではなく「多層的」に設計されていることです。

伏線と象徴の網目構造

一度きりの消費を前提とした作品は、情報が直線的かつ明示的に提示される傾向にあります。対して、何度も観返される作品には、物語の初期に散りばめられた要素が、中盤や終盤で別の文脈で回収される「伏線」の網が張り巡らされています。また、特定の小道具、色、音楽のフレーズなどが「象徴」として機能し、物語のテーマを言葉以外で何度も反復します。再視聴では、この網の目を一つひとつ追いかける楽しみが生まれます。

明示されすぎない「余白」の存在

すべてを観客に説明し尽くす作品は、初見では理解しやすいかもしれませんが、再観時の発見の余地を狭めます。名作と言われる作品は、キャラクターの動機や関係性、物語の解釈に、わざと「余白」を残しています。この余白が、観客の想像力を刺激し、「あの場面は、実はこういう意味ではなかったか?」という自発的な解釈作業、すなわち「能動的な鑑賞」を誘発します。作品は完結していますが、その意味は完全に固定されていないのです。

単一の答えに回収されないテーマ

「愛の大切さ」「正義とは何か」といった普遍的なテーマを扱っていても、それを単純な勧善懲悪や一つの教訓で締めくくらないのが特徴です。むしろ、相反する価値観を並置し、どちらが絶対的に正しいとも断定しないことで、観客に考えさせる「間」を生み出します。このため、鑑賞者の立場や心境が変わるたびに、作品から受け取るメッセージも変化し得るのです。

変わらない作品と、変わりゆく「私」:人生経験が意味を更新する

名作映画が「繰り返し体験される作品」であり続ける理由は、作品側の構造だけにあるのではありません。実は、作品以上に大きく変化するものがもう一つあります。それは、作品を観る「あなた」自身です。

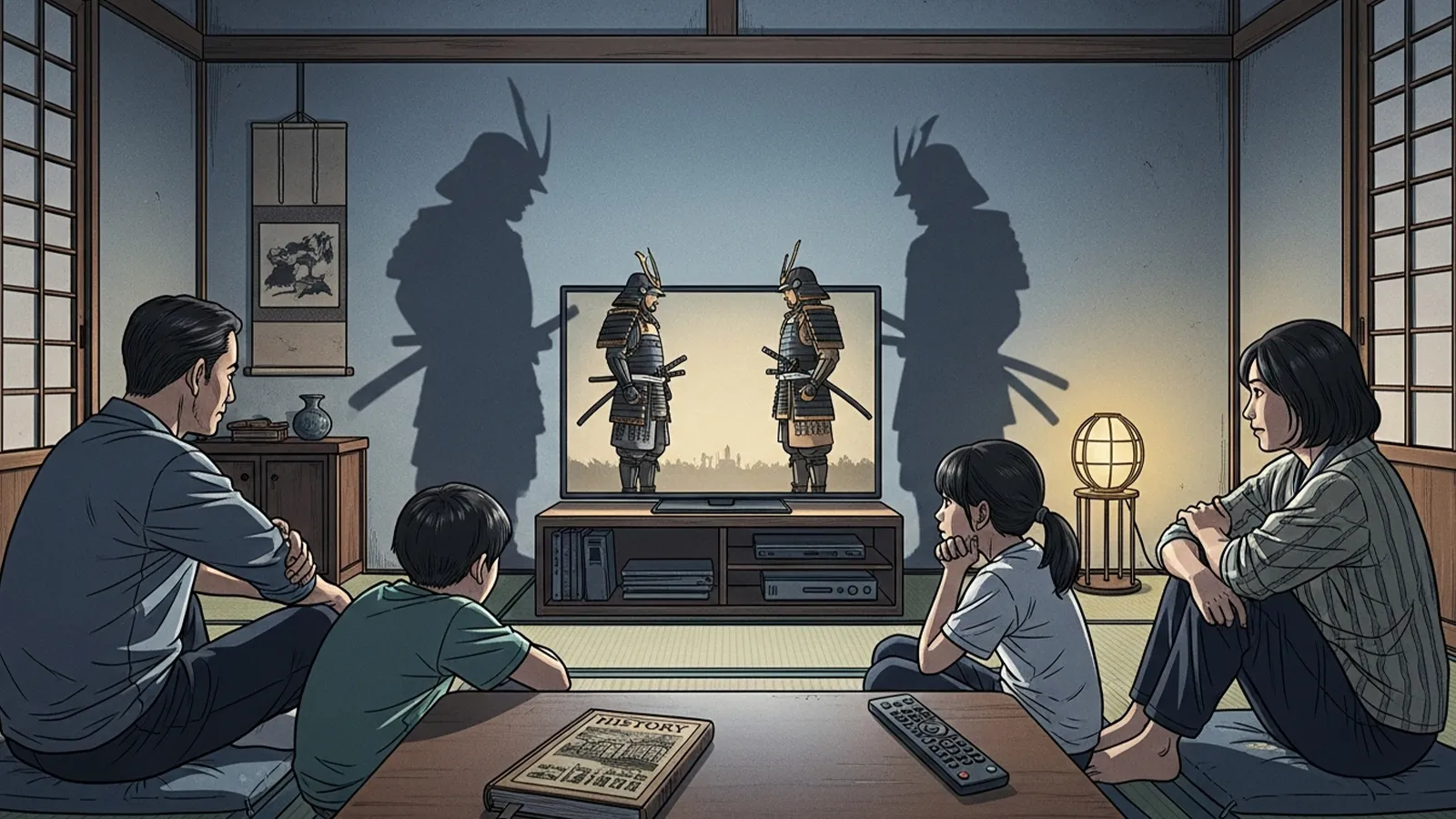

共感するキャラクターが入れ替わる

十代の頃には反発的に映った親の立場が、大人になり、自分が親の立場になることで深く共感できるようになる。ビジネスパーソンとして観る時と、家族を持つ者として観る時とでは、主人公の苦悩の重みが違って感じられる。このように、私たちの年齢、立場、人生経験は、作品内のどのキャラクターに、どの部分で感情移入するかを絶えずシフトさせます。作品は同じでも、その「入り口」が変わることで、体験そのものが刷新されるのです。

作品は「固定された答え」ではなく「再解釈され続ける装置」

この観点から見れば、名作映画とは、時代や個人の変化に応じて、絶えず新たな意味を生成し得る「装置」と言えるかもしれません。作品が提示するのは「答え」そのものではなく、答えを探求するための「豊かな問い」や「複雑な状況」です。そして、その問いに対する「あなたなりの答え」は、あなたの人生のステージが進むごとに、更新されていくのです。そこには正解はありません。あるのは、作品と自分自身との対話を通じた、不断の気づきです。

まとめ:映画との関係を、消費から対話へ

名作映画が「消費される娯楽」ではなく「繰り返し体験される作品」である理由を、構造の側面から整理してきました。

- 鑑賞の焦点が変わる:初見では「次」の展開を追い、再視聴では「今」の細部と意図を味わう。

- 多層的な構造を持つ:伏線や象徴、解釈の余白が何度も発見を促す層を形成している。

- 鑑賞者自身が成長する:私たちの人生経験の変化が、作品から受け取る意味を常に更新する。

これらの要素が複合的に作用することで、結末を知っていることすら、新たな鑑賞の深度をもたらす資源に変わるのです。次にあなたが愛着のある名作を観返す時、あるいは新たな一本と出会う時、ぜひ一歩引いてみてください。単にストーリーを追うだけでなく、「この演出は何を伝えようとしているのか?」「この台詞にはどんな二重性があるのか?」「今の私なら、この登場人物をどう理解するか?」と自問しながら観てみることをお勧めします。映画との関係が、受動的な「消費」から、能動的な「対話」へと変わる瞬間を感じられるはずです。その時、映画はもう、たった一度の娯楽ではなく、人生のさまざまな節目で立ち返ることのできる、かけがえのないものになっているでしょう。

【テーマ】

なぜ名作映画は、結末を知っていても

「何度も観たくなり、何度観ても面白い」と感じられるのかについて、

物語構造・演出・受け手の変化という観点から、AIの視点で冷静に整理・考察してください。

【目的】

– 「感動するから」「完成度が高いから」といった感覚的説明に留まらず、構造的な理由を言語化する

– 名作映画が「消費される娯楽」ではなく「繰り返し体験される作品」になる理由を整理する

– 読者が、映画の見方そのものを再発見できる視点を提供する

【読者像】

– 映画が好きな一般層

– 名作と呼ばれる作品を何度も観返している人

– 映画評論ほど専門的ではないが、作品の深さに興味がある層

– 「なぜ面白いのか」を言葉にできずにいる人

【記事構成】

1. 導入(問題提起)

– 多くの映画は一度観れば満足するのに、なぜ一部の作品は繰り返し観たくなるのかという違和感を提示する

– 「ネタバレ=価値の喪失」にならない映画が存在することを示す

– 本記事では感情論ではなく、構造の観点からこの現象を整理することを示す

2. 初見と再視聴で変わる「見ているもの」

– 初見では主にストーリーや結末を追っていることを整理する

– 再視聴では、人物の選択、台詞の意味、演出の意図などに注意が向くことを説明する

– 「情報を知っているからこそ見えるもの」が存在する構造を言語化する

3. 名作映画に共通する構造的特徴

– 伏線や象徴が物語全体に分散して配置されていること

– 明示されすぎず、解釈の余白が残されていること

– 物語のテーマが単一の答えに回収されない設計になっていること

4. 観る側の人生経験が意味を更新する

– 観る年齢や立場によって、共感する人物や評価が変わる現象を説明する

– 作品自体は変わらなくても、受け手の解釈が変化する理由を整理する

– 名作が「固定された答え」ではなく「再解釈され続ける装置」であることを示す

5. まとめ

– 名作映画は一度きりの娯楽ではなく、繰り返し向き合うことで価値が立ち上がる作品であることを再確認する

– 読者が、次に映画を観る際の視点を少し変えられるよう促して締めくくる

【文体・トーン】

– です・ます調

– 煽情的・断定的な表現は避ける

– 映画ファンを見下さず、かといって迎合もしない

– 感想文ではなく、構造を整理する論考として執筆する

【執筆スタンス】

– 特定の映画作品を絶対的な名作として断定しない

– あくまで「なぜ名作と呼ばれる作品が生まれるのか」という構造を扱う

– 読者に結論を押し付けず、考える余白を残す

【出力形式】

– Markdown形式で出力する

– 小見出し(###)を多めに使用する

– 文字数は2000〜2500字を目安とする

– 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する

【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】

– タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること

– サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと

– 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止

– タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと

– 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止

– 「問い」の形を基本とし、読者に思考の余白を残すこと

– 文字数は25〜35文字程度を目安とする

– 抽象語のみで終わらず、問いの対象が分かる表現を必ず含めること

– 参考タイトルと同一、または類似度の高い表現は使用しないこと

– 条件を満たさないタイトルは出力しないこと

【補足指示】

– 構造整理が有効な箇所では、以下のようなコメントを挿入してよい

※(図:初見と再視聴で変わる鑑賞ポイント)

※(図:名作映画における解釈の重なり構造)

【参考タイトル(※構造参考のみ/出力・言い換え・再利用は禁止)】

「なぜ名作映画は何度も観たくなるのか?」

【バージョン情報の出力】

記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で

「AIバージョン情報」を追記してください。

(不明な項目は「不明」と記載すること)

—

AIバージョン情報

– ベンダー:

– モデル名:

– モデルバージョン:

– 回答日時:

### はじめに:なぜ、結末を知っているのに見返すのか?

映画館を出る時、すでに次に観ることを心に決めている作品があります。一方で、一度は楽しんでも、二度とは観たいと思わない作品も少なくありません。この違いはどこから生まれるのでしょうか。多くの娯楽作品において「ネタバレ」は価値を大きく損なう要素です。しかし、『ショーシャンクの空に』や『千と千尋の神隠し』など、名作と言われる映画は、結末を知っていても、むしろ何度も観返したくなる魅力を持っています。本記事では、「感動するから」「名作だから」といった感性的な説明に頼らず、物語の構造、演出の設計、そして鑑賞者自身の変化という観点から、この現象を冷静に整理・考察します。

### 初見と再視聴:実は「見ているもの」が変わっている

最初の鑑賞と、二度目以降の鑑賞では、私たちの注意はまったく別のものに向けられています。この認識の転換こそが、繰り返し観る行為を価値あるものにする第一の理由です。

#### 初見は「次」を求める旅

初めて作品に触れる時、観客の意識の大半は「次に何が起こるか」という物語の展開、そして「最終的にどうなるか」という結末に向けられています。これはごく自然な心理で、未知の情報を得ることで生じるドーパミンなどの神経伝達物質が、私たちを物語の先へと駆り立てます。この段階では、ストーリーの驚きや展開の巧妙さが主な楽しみの源泉です。

#### 再視聴は「今」を味わう鑑賞

一度結末を知ると、この「次へ」という強力な引力は消えます。すると、注意力は解放され、これまで気づかなかった細部へと向かいます。例えば、キャラクターの何気ない仕草や、意味深な台詞の真意、画面の構図や音楽の配置など、物語を進めるために「必要な情報」以上の部分に光が当たります。

※(図:初見と再視聴で変わる鑑賞ポイント)

[左側:初見] 注目点:プロット、次の展開、結末、大きな事件

[右側:再視聴] 注目点:伏線、台詞の二重性、演出の意図、人物の内面、細かな象徴

「情報を知っているからこそ見えるもの」がここには存在します。主人公の最初の台詞が、実は最後の選択を予告していたことに気づく。敵対する人物の表情に、ほのかな哀愁を見て取る。初見では単なる背景だった小物が、実は重要なテーマを象徴していたと理解する。この「発見の連続」が、再視聴を単なる反復ではなく、新たな知的・感情的体験へと昇華させるのです。

### 名作映画に共通する構造:「解釈の層」が幾重にも重なっている

では、何度観ても新たな発見をもたらす作品には、どのような構造的特徴があるのでしょうか。それは、物語が「単層的」ではなく「多層的」に設計されていることです。

#### 伏線と象徴の網目構造

一度きりの消費を前提とした作品は、情報が直線的かつ明示的に提示される傾向にあります。対して、何度も観返される作品には、物語の初期に散りばめられた要素が、中盤や終盤で別の文脈で回収される「伏線」の網が張り巡らされています。また、特定の小道具、色、音楽のフレーズなどが「象徴」として機能し、物語のテーマを言葉以外で何度も反復します。再視聴では、この網の目を一つひとつ追いかける楽しみが生まれます。

#### 明示されすぎない「余白」の存在

すべてを観客に説明し尽くす作品は、初見では理解しやすいかもしれませんが、再観時の発見の余地を狭めます。名作と言われる作品は、キャラクターの動機や関係性、物語の解釈に、わざと「余白」を残しています。この余白が、観客の想像力を刺激し、「あの場面は、実はこういう意味ではなかったか?」という自発的な解釈作業、すなわち「能動的な鑑賞」を誘発します。作品は完結していますが、その意味は完全に固定されていないのです。

#### 単一の答えに回収されないテーマ

「愛の大切さ」「正義とは何か」といった普遍的なテーマを扱っていても、それを単純な勧善懲悪や一つの教訓で締めくくらないのが特徴です。むしろ、相反する価値観を並置し、どちらが絶対的に正しいとも断定しないことで、観客に考えさせる「間」を生み出します。このため、鑑賞者の立場や心境が変わるたびに、作品から受け取るメッセージも変化し得るのです。

※(図:名作映画における解釈の重なり構造)

[中心:作品の核(変わらないテーマや出来事)]

[その周囲を何層にも取り囲む:演出の意図、象徴的な要素、伏線、解釈の余白]

[外側(可変):鑑賞者の経験、時代背景、その時の心情]

### 変わらない作品と、変わりゆく「私」:人生経験が意味を更新する

名作映画が「繰り返し体験される作品」であり続ける理由は、作品側の構造だけにあるのではありません。実は、作品以上に大きく変化するものがもう一つあります。それは、作品を観る「あなた」自身です。

#### 共感するキャラクターが入れ替わる

十代の頃には反発的に映った親の立場が、大人になり、自分が親の立場になることで深く共感できるようになる。ビジネスパーソンとして観る時と、家族を持つ者として観る時とでは、主人公の苦悩の重みが違って感じられる。このように、私たちの年齢、立場、人生経験は、作品内のどのキャラクターに、どの部分で感情移入するかを絶えずシフトさせます。作品は同じでも、その「入り口」が変わることで、体験そのものが刷新されるのです。

#### 作品は「固定された答え」ではなく「再解釈され続ける装置」

この観点から見れば、名作映画とは、時代や個人の変化に応じて、絶えず新たな意味を生成し得る「装置」と言えるかもしれません。作品が提示するのは「答え」そのものではなく、答えを探求するための「豊かな問い」や「複雑な状況」です。そして、その問いに対する「あなたなりの答え」は、あなたの人生のステージが進むごとに、更新されていくのです。そこには正解はありません。あるのは、作品と自分自身との対話を通じた、不断の気づきです。

### まとめ:映画との関係を、消費から対話へ

名作映画が「消費される娯楽」ではなく「繰り返し体験される作品」である理由を、構造の側面から整理してきました。

1. **鑑賞の焦点が変わる**:初見では「次」の展開を追い、再視聴では「今」の細部と意図を味わう。

2. **多層的な構造を持つ**:伏線や象徴、解釈の余白が何度も発見を促す層を形成している。

3. **鑑賞者自身が成長する**:私たちの人生経験の変化が、作品から受け取る意味を常に更新する。

これらの要素が複合的に作用することで、結末を知っていることすら、新たな鑑賞の深度をもたらす資源に変わるのです。次にあなたが愛着のある名作を観返す時、あるいは新たな一本と出会う時、ぜひ一歩引いてみてください。単にストーリーを追うだけでなく、「この演出は何を伝えようとしているのか?」「この台詞にはどんな二重性があるのか?」「今の私なら、この登場人物をどう理解するか?」と自問しながら観てみることをお勧めします。映画との関係が、受動的な「消費」から、能動的な「対話」へと変わる瞬間を感じられるはずです。その時、映画はもう、たった一度の娯楽ではなく、人生のさまざまな節目で立ち返ることのできる、かけがえのないものになっているでしょう。

—

### タイトル案

1. 結末を知った後で、映画は何を見せるのか?

2. 名作映画が何度も観返される構造的な理由とは?

3. なぜ私たちは同じ映画に、別の物語を見るのか?

—

AIバージョン情報

– ベンダー: DeepSeek

– モデル名: DeepSeek Chat

– モデルバージョン: 不明

– 回答日時: 2025年12月20日

本サイトの編集方針については「編集方針・AI利用ポリシー」をご覧ください。