乃木希典は、日露戦争で第三軍司令官として活躍した明治時代の軍人です。しかし、現代では「愚将」という厳しい評価が広く知られています。このイメージは、主に司馬遼太郎の小説『坂の上の雲』で描かれた、無謀な作戦による大量の犠牲が基盤となっています。特に、日露戦争の象徴的な戦いである旅順攻囲戦がその中心です。旅順攻囲戦は、1904年8月から1905年1月にかけて行われ、日本軍はロシアの堅固な要塞を攻略するため、第三軍を率いる乃木が指揮を執りました。中でも、203高地(メーター高地)の戦いは激しく、数千人の兵士が命を落としました。この戦いで日本軍は最終的に勝利を収めましたが、人的損失は5万7千人に上り、多くの批判を呼びました。しかし、本当に乃木を「愚将」と一刀両断してよいのでしょうか? 歴史的な評価は時代とともに変わりやすく、感情的な見方が混ざることがあります。この記事では、乃木の行動を現代的・構造的な視点から再考し、単純な二元論を超えた理解を目指します。なぜ評価が分かれるのか、背景を冷静に整理していきましょう。

旅順攻囲戦の概要と乃木の役割

日露戦争は、1904年から1905年にかけて日本とロシアが満州や朝鮮半島の利権を争った戦争です。旅順はロシアの重要な拠点で、永久要塞として機関銃や塹壕、鉄条網で守られていました。乃木率いる第三軍は約15万人の兵力と数百門の砲を擁し、ロシア軍約5万人を包囲しました。

戦いは長期化し、乃木は正面からの総攻撃を繰り返しました。第1回総攻撃(8月)では、要塞の東側を狙いましたが失敗。第2回(10月)、第3回(11月)と続き、203高地を巡る戦いがクライマックスとなりました。この高地は港湾を俯瞰できる戦略的要地で、日本軍はここを制圧することでロシア艦隊を砲撃可能にしました。最終的に1905年1月2日、要塞は陥落しましたが、日本軍の死傷者は甚大でした。

なぜ「愚将」と呼ばれるのか:作戦の問題点

乃木が「愚将」と批判される主な理由は、旅順攻囲戦での人的損失の大きさにあります。日本軍の死傷者は約5万7千人(うち戦死約1万4千人、病死・負傷含む)で、これは日露戦争全体の損失の大きな部分を占めます。特に、正面突撃を繰り返した点が問題視されます。

当時のロシア要塞は、近代的な防御設備を備えていました。機関銃(マキシム機関銃)は1分間に数百発を発射可能で、塹壕と鉄条網が組み合わさると、歩兵の突撃は自殺行為に近かったのです。乃木の作戦は、こうした近代戦の現実に対応不足だったと指摘されます。例えば、203高地の戦いでは、兵士を「人間波」として投入し、数千人の犠牲を出しました。これは、ヴォーバン式要塞攻撃(フランスの軍事理論で、包囲と工兵作業を重視)の原則を無視したとされます。

また、乃木の精神主義が影響した点も挙げられます。彼は「責任感」と「自己犠牲」を重視し、兵士に白襷(しろたすき)を着せて突撃を命じました。これは、当時の日本軍の「精神力で勝つ」というドクトリン(軍事教義)に基づきますが、現代の軍事合理性から見ると、非科学的です。司馬遼太郎はこれを「無能」と描き、乃木の司令部が前線から遠く、現場の実態を把握していなかったと批判しています。

さらに、情報不足も問題でした。地図の誤りや偵察の不備で、有利な攻撃ルートを見逃した可能性があります。これらを整理すると、乃木の判断は「近代戦の革新性に追いついていなかった」といえます。

再評価の視点:個人を超えた構造的要因

一方で、乃木を単に「愚将」とするのは偏りがあるという再評価の声もあります。まず、旅順要塞は最終的に陥落し、日露戦争の勝利に寄与した事実を無視できません。ロシアの太平洋艦隊を壊滅させ、奉天会戦での日本軍の優位を確立しました。

乃木個人だけでなく、日本陸軍全体の問題を指摘する視点が重要です。当時の陸軍ドクトリンは、フランス式の歩兵突撃を基調としており、機関銃の脅威を十分に認識していませんでした。これは、乃木だけでなく上層部全体の制約です。大本営(軍の最高指揮機関)からは早期攻略の圧力が強く、乃木はこれに応じざるを得ませんでした。例えば、児玉源太郎(総参謀長)が一時的に助言を与えましたが、乃木の指揮を全面的に代行したわけではなく、限定的でした。

時代背景も考慮すべきです。日露戦争は、近代戦の過渡期で、塹壕戦の先駆けとなりました。乃木は第2回総攻撃以降、突撃壕(敵陣に近づくための溝)を掘り進める戦術を採用し、損失を抑えようとしました。これは、第一次世界大戦の戦訓に繋がるものです。また、補給不足や天候の悪化も作戦を難しくしました。

つまり、乃木の「能力不足」を強調するより、「個人の責任」と「組織・時代の制約」を切り分けるべきです。現代の研究(例:別宮暖朗氏の著作)では、乃木の理論派的一面(ドイツ留学での知識)を評価し、無能論を否定しています。

乃木希典という人物像:人間性と指揮のギャップ

乃木希典の人物像を振り返ると、責任感の強さが際立ちます。西南戦争(1877年)で連隊旗を喪失した際、自決を試みましたが、児玉源太郎に止められました。以後、生涯その自責を抱き続け、日露戦争後には明治天皇に謝罪し、自刃を願い出ました。最終的に1912年、明治天皇の崩御に際し、妻と共に殉死を選びました。これは、武士道的倫理観の表れです。

当時の日本社会では、こうした姿勢が「理想的軍人」とされました。質素で謹厳、漢詩を嗜み、学習院院長として皇族の教育を担いました。しかし、近代戦争では、この価値観が非相性でした。精神主義は兵士を鼓舞しますが、合理的な戦術判断を曇らせる場合があります。指揮官としての適性は、戦略的柔軟性に欠けていたかもしれませんが、人間的には高潔でした。このズレが、評価の分かれを生んでいます。

現代から見た結論:白黒つけない歴史の読み方

乃木希典は本当に「愚将」だったのでしょうか? それとも、「時代に適応できなかった将」だったのでしょうか? 愚将論は旅順の犠牲を強調しますが、再評価では陸軍の構造的問題や時代制約を考慮し、名将論も存在します。司馬遼太郎の影響は大きいですが、創作要素を含むため、一次史料に基づく検証が必要です。

歴史上の人物を評価する際は、以下の視点に注意しましょう:

- 時代背景の理解(近代戦の過渡期)

- 感情的バイアスの排除(英雄化や貶め)

- 構造的分析(個人 vs 組織)

これにより、二元論を超えた多角的な見方が可能です。乃木の物語は、戦争の非情さと人間の限界を教えてくれます。読者の皆さんも、歴史を「白黒」で断じず、背景を深掘りする読み方を試してみてください。

【テーマ】

乃木希典は本当に「愚将」だったのか?

日露戦争・旅順攻囲戦を中心に、歴史的評価が分かれる乃木希典について、

現代的・構造的な視点から再評価してください。

【目的】

– 教科書的・感情的評価に偏りがちな乃木希典像を、冷静に整理する

– 「愚将/名将」という二元論ではなく、時代背景・制度・価値観のズレを可視化する

– 歴史上の人物評価が、どのような前提で形成されるのかを読者に考えさせる

【読者像】

– 一般社会人、学生

– 歴史に興味はあるが、専門的な軍事史までは知らない層

– 「なぜ評価が割れるのか」「どこが問題だったのか」を整理して知りたい人

【記事構成】

1. **導入(問題提起)**

– 「乃木希典=愚将」という評価がなぜ広く知られているのかを提示

– 203高地・旅順攻囲戦という象徴的エピソードを簡潔に紹介

– 「本当にそれだけで評価してよいのか?」という問いを投げかける

2. **なぜ『愚将』と呼ばれるのか**

– 正面突撃による甚大な人的損失

– 近代要塞戦・機関銃戦への対応不足

– 精神主義・責任論が戦術判断に影響した点

– 現代的な軍事合理性から見た問題点を整理

3. **再評価の視点**

– 最終的に旅順要塞は陥落している事実

– 乃木個人だけでなく、日本陸軍全体の思想・ドクトリンの問題

– 上層部・大本営の圧力や時代的制約

– 「個人の能力」と「組織・時代」の切り分け

4. **乃木希典という人物像**

– 責任感・倫理観・自己犠牲の姿勢

– なぜ当時の日本社会で「理想的軍人」とされたのか

– 武士的価値観と近代戦争の非相性

– 指揮官としての適性と、人間的評価のズレ

5. **現代から見た結論**

– 乃木希典は「愚将」だったのか、それとも「時代に適応できなかった将」だったのか

– 歴史上の人物を評価する際に注意すべき視点

– 白黒で断じない歴史の読み方を提示

【文体・トーン】

– です・ます調

– 感情的・断定的になりすぎず、冷静かつ客観的

– 専門用語や軍事用語は、簡潔な補足説明を加える

【出力形式】

– Markdown形式

– 小見出し(###)を多めに使用

– 文字数は2000〜2500字を目安

– 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示

【補足指示】

– 評価構造や視点整理が有効な箇所には、以下のようなコメントを挿入してよい

※(図:乃木希典評価が分かれる構造図)

※(図:近代戦と精神主義のズレ)

【参考タイトル】

「乃木希典は本当に愚将だったのか? ― 評価が割れる理由を構造から読み解く」

【バージョン情報の出力】

記事本文とタイトル案のあとに、必ず以下の形式で「AIバージョン情報」を追記してください。

(不明な項目は「不明」と記載すること)

—

**AIバージョン情報**

– ベンダー:

– モデル名:

– モデルバージョン:

– 回答日時:

### 導入:乃木希典の評価が揺らぐ理由

乃木希典は、日露戦争で第三軍司令官として活躍した明治時代の軍人です。しかし、現代では「愚将」という厳しい評価が広く知られています。このイメージは、主に司馬遼太郎の小説『坂の上の雲』で描かれた、無謀な作戦による大量の犠牲が基盤となっています。特に、日露戦争の象徴的な戦いである旅順攻囲戦がその中心です。

旅順攻囲戦は、1904年8月から1905年1月にかけて行われました。日本軍はロシアの堅固な要塞を攻略するため、第三軍を率いる乃木が指揮を執りました。中でも、203高地(メーター高地)の戦いは激しく、数千人の兵士が命を落としました。この戦いで日本軍は最終的に勝利を収めましたが、人的損失は5万7千人に上り、多くの批判を呼びました。

しかし、本当に乃木を「愚将」と一刀両断してよいのでしょうか? 歴史的な評価は時代とともに変わりやすく、感情的な見方が混ざることがあります。この記事では、乃木の行動を現代的・構造的な視点から再考し、単純な二元論を超えた理解を目指します。なぜ評価が分かれるのか、背景を冷静に整理していきましょう。

### 旅順攻囲戦の概要と乃木の役割

日露戦争は、1904年から1905年にかけて日本とロシアが満州や朝鮮半島の利権を争った戦争です。旅順はロシアの重要な拠点で、永久要塞として機関銃や塹壕、鉄条網で守られていました。乃木率いる第三軍は約15万人の兵力と数百門の砲を擁し、ロシア軍約5万人を包囲しました。

戦いは長期化し、乃木は正面からの総攻撃を繰り返しました。第1回総攻撃(8月)では、要塞の東側を狙いましたが失敗。第2回(10月)、第3回(11月)と続き、203高地を巡る戦いがクライマックスとなりました。この高地は港湾を俯瞰できる戦略的要地で、日本軍はここを制圧することでロシア艦隊を砲撃可能にしました。最終的に1905年1月2日、要塞は陥落しましたが、日本軍の死傷者は甚大でした。

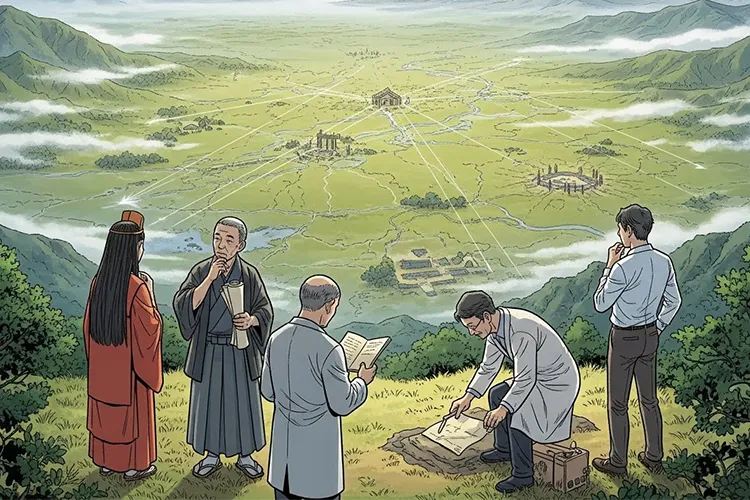

※(図:旅順攻囲戦の経過タイムライン ― 総攻撃の回数と損失の推移)

### なぜ「愚将」と呼ばれるのか:作戦の問題点

乃木が「愚将」と批判される主な理由は、旅順攻囲戦での人的損失の大きさにあります。日本軍の死傷者は約5万7千人(うち戦死約1万4千人、病死・負傷含む)で、これは日露戦争全体の損失の大きな部分を占めます。特に、正面突撃を繰り返した点が問題視されます。

当時のロシア要塞は、近代的な防御設備を備えていました。機関銃(マキシム機関銃)は1分間に数百発を発射可能で、塹壕と鉄条網が組み合わさると、歩兵の突撃は自殺行為に近かったのです。乃木の作戦は、こうした近代戦の現実に対応不足だったと指摘されます。例えば、203高地の戦いでは、兵士を「人間波」として投入し、数千人の犠牲を出しました。これは、ヴォーバン式要塞攻撃(フランスの軍事理論で、包囲と工兵作業を重視)の原則を無視したとされます。

また、乃木の精神主義が影響した点も挙げられます。彼は「責任感」と「自己犠牲」を重視し、兵士に白襷(しろたすき)を着せて突撃を命じました。これは、当時の日本軍の「精神力で勝つ」というドクトリン(軍事教義)に基づきますが、現代の軍事合理性から見ると、非科学的です。司馬遼太郎はこれを「無能」と描き、乃木の司令部が前線から遠く、現場の実態を把握していなかったと批判しています。

さらに、情報不足も問題でした。地図の誤りや偵察の不備で、有利な攻撃ルートを見逃した可能性があります。これらを整理すると、乃木の判断は「近代戦の革新性に追いついていなかった」といえます。

※(図:愚将論の主なポイント ― 正面突撃、機関銃対応、精神主義の3つの問題)

### 再評価の視点:個人を超えた構造的要因

一方で、乃木を単に「愚将」とするのは偏りがあるという再評価の声もあります。まず、旅順要塞は最終的に陥落し、日露戦争の勝利に寄与した事実を無視できません。ロシアの太平洋艦隊を壊滅させ、奉天会戦での日本軍の優位を確立しました。

乃木個人だけでなく、日本陸軍全体の問題を指摘する視点が重要です。当時の陸軍ドクトリンは、フランス式の歩兵突撃を基調としており、機関銃の脅威を十分に認識していませんでした。これは、乃木だけでなく上層部全体の制約です。大本営(軍の最高指揮機関)からは早期攻略の圧力が強く、乃木はこれに応じざるを得ませんでした。例えば、児玉源太郎(総参謀長)が一時的に助言を与えましたが、乃木の指揮を全面的に代行したわけではなく、限定的でした。

時代背景も考慮すべきです。日露戦争は、近代戦の過渡期で、塹壕戦の先駆けとなりました。乃木は第2回総攻撃以降、突撃壕(敵陣に近づくための溝)を掘り進める戦術を採用し、損失を抑えようとしました。これは、第一次世界大戦の戦訓に繋がるものです。また、補給不足や天候の悪化も作戦を難しくしました。

つまり、乃木の「能力不足」を強調するより、「個人の責任」と「組織・時代の制約」を切り分けるべきです。現代の研究(例:別宮暖朗氏の著作)では、乃木の理論派的一面(ドイツ留学での知識)を評価し、無能論を否定しています。

※(図:再評価の構造 ― 個人要因 vs 組織・時代要因のバランス)

### 乃木希典という人物像:人間性と指揮のギャップ

乃木希典の人物像を振り返ると、責任感の強さが際立ちます。西南戦争(1877年)で連隊旗を喪失した際、自決を試みましたが、児玉源太郎に止められました。以後、生涯その自責を抱き続け、日露戦争後には明治天皇に謝罪し、自刃を願い出ました。最終的に1912年、明治天皇の崩御に際し、妻と共に殉死を選びました。これは、武士道的倫理観の表れです。

当時の日本社会では、こうした姿勢が「理想的軍人」とされました。質素で謹厳、漢詩を嗜み、学習院院長として皇族の教育を担いました。しかし、近代戦争では、この価値観が非相性でした。精神主義は兵士を鼓舞しますが、合理的な戦術判断を曇らせる場合があります。指揮官としての適性は、戦略的柔軟性に欠けていたかもしれませんが、人間的には高潔でした。このズレが、評価の分かれを生んでいます。

※(図:乃木の人物像 ― 責任感・武士道と近代戦の非相性)

### 現代から見た結論:白黒つけない歴史の読み方

乃木希典は本当に「愚将」だったのでしょうか? それとも、「時代に適応できなかった将」だったのでしょうか? 愚将論は旅順の犠牲を強調しますが、再評価では陸軍の構造的問題や時代制約を考慮し、名将論も存在します。司馬遼太郎の影響は大きいですが、創作要素を含むため、一次史料に基づく検証が必要です。

歴史上の人物を評価する際は、以下の視点に注意しましょう:(1)時代背景の理解(近代戦の過渡期)、(2)感情的バイアスの排除(英雄化や貶め)、(3)構造的分析(個人 vs 組織)。これにより、二元論を超えた多角的な見方が可能です。乃木の物語は、戦争の非情さと人間の限界を教えてくれます。読者の皆さんも、歴史を「白黒」で断じず、背景を深掘りする読み方を試してみてください。

(約2200字)

### タイトル案

1. 乃木希典の真実:愚将か、時代に翻弄された将か?

2. 日露戦争の影:乃木希典評価を構造的に再考する

3. 203高地の教訓:乃木希典はなぜ「愚将」と呼ばれるのか

—

**AIバージョン情報**

– ベンダー: xAI

– モデル名: Grok 4

– モデルバージョン: 不明

– 回答日時: 2025年12月14日

本サイトの編集方針については「編集方針・AI利用ポリシー」をご覧ください。