多くの日本人にとって「相続」という言葉は、家族の間で執り行われるプライベートな儀礼や手続きを連想させます。亡くなった親の遺産を子が受け継ぐ、あるいは配偶者が生活基盤を維持する。それは、明治以来の「家」の概念や、戦後の民法が定めた「核家族」という枠組みの中で、ある種の「当然の帰結」として扱われてきました。しかし現在、この相続を支えてきた前提条件が根底から揺らいでいます。少子化、単身世帯の増加、未婚率の上昇、そして超高齢社会の進展。かつては「複数の相続人で分ける」ことが課題だった相続は、いまや「受け取り手がいない」「受け取りを拒否される」という新たな局面を迎えています。私たちは今、相続を単なる「家庭内の富の移動」としてではなく、社会全体のシステムとして問い直すべき地点に立っています。現在の制度が前提としている社会像は、現代のリアリティとどれほどの距離があるのでしょうか。

相続制度が想定してきた社会構造

現行の日本の相続制度(民法)は、一定の「標準的な家族モデル」を前提に設計されています。その構造を整理すると、以下の三つの柱が見えてきます。

複数の相続人による「分散と調整」

制度の根幹には、配偶者や複数の子供が存在するという想定があります。遺産は、残された家族の生活保障であると同時に、親族間の公平性を保ちながら分配されるべきものと考えられてきました。「遺留分(いりゅうぶん)」という、最低限の取り分を法律で保障する仕組みがあるのも、家族の絆と生存権を制度が保護しようとしている表れです。

「血縁」を軸とした垂直的な継承

日本の相続制度は、直系卑属(子や孫)を優先する血縁重視の設計です。これは、財産が「家」という系譜に沿って世代から世代へと受け継がれることを良しとする、歴史的・文化的な価値観を反映しています。

世帯単位の資産形成

高度経済成長期を経て形成された「持ち家と預貯金」という資産構成は、定年後の老後資金と、死後に次世代へ渡すバトンとしての役割を期待されてきました。相続は、個人の財産を「家族の共有財産」へと還流させる、社会の代謝装置のような機能を持っていたのです。

※(図:相続制度が前提としてきた家族構造)

少子化・多死社会で生じている「構造的なズレ」

しかし、現代の統計データが示す社会像は、上記の前提から大きく乖離し始めています。ここで生じているズレは、単なる手続上の問題ではなく、制度の存在意義に関わるものです。

「分ける」から「一人で背負う」へ

兄弟姉妹がいない一人っ子同士の結婚が増え、相続人が一人、あるいは高齢の配偶者のみというケースが一般化しています。かつては「公平な分配」が議論の焦点でしたが、現代では「膨大な手続きを一人で担う負担」や「親の負債・負の動産の単独継承」という、孤独な責任としての側面が強まっています。

「行き場を探す財産」の出現

子供がいない、あるいは親族との交流が途絶えている単身高齢者の急増により、財産の「受け皿」が消滅しつつあります。

- 空き家・所有者不明土地:資産価値の低下により、相続放棄される不動産。

- 国庫帰属(こっこきぞく):相続人が不在で、最終的に国の所有となる財産。

かつて「富の継承」であった相続は、管理不能な資産を社会に放出する「課題の押し付け合い」へと変質しつつある側面を否定できません。

財産の「意味」の変化

人生100年時代において、相続が発生する時点での相続人(子)は、すでに高齢者であることも珍しくありません。若年層の育成や生活基盤の構築に役立てるための「継承」という役割が、高齢者から高齢者への「移転」に留まり、社会的な資金循環としての活力を失っているという指摘もあります。

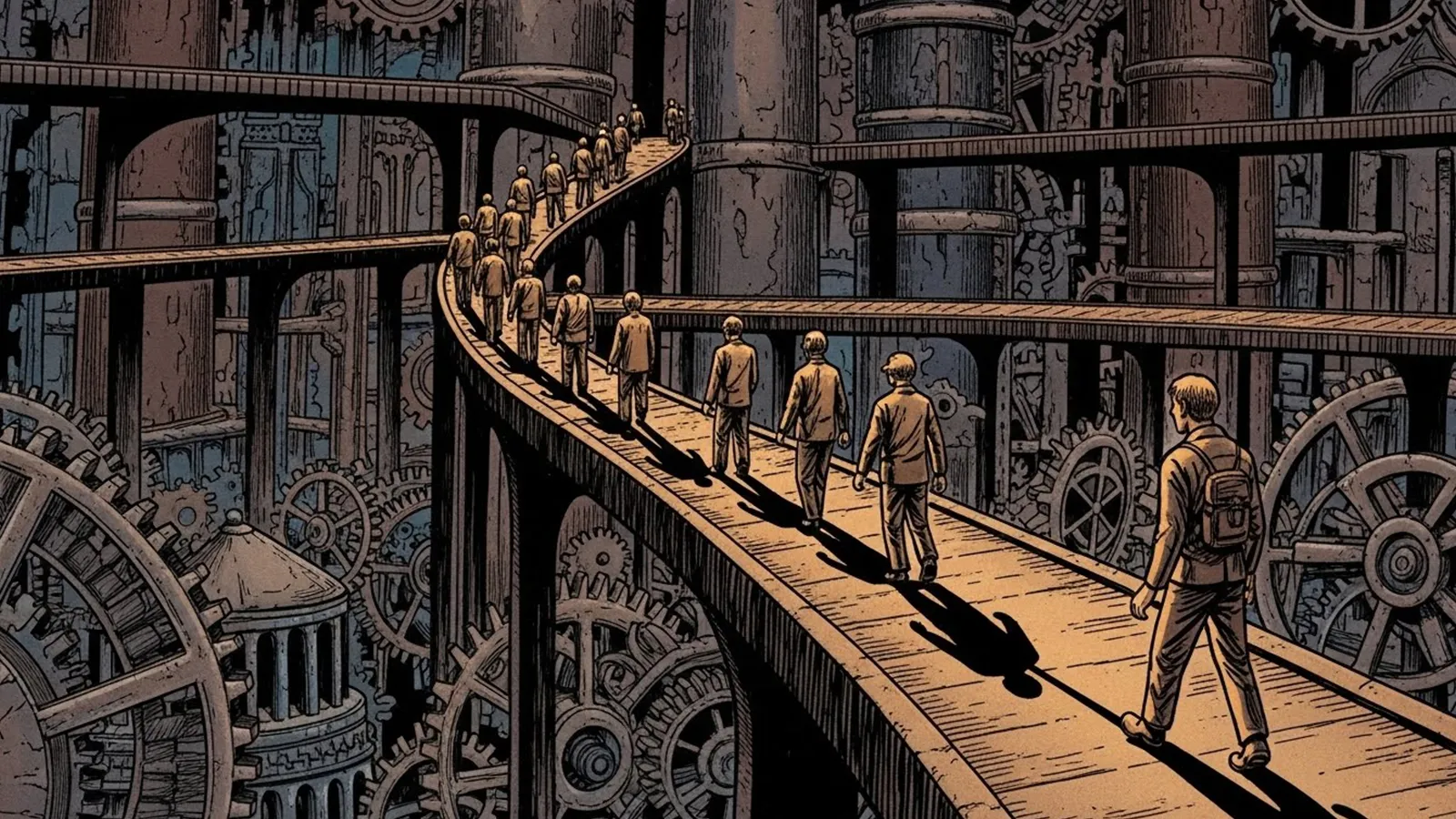

※(図:少子化社会における財産の流れ)

家族の制度から「社会との接点」を管理する仕組みへ

こうした変化を受け、相続制度の役割は「家族内の調整装置」から、より広い「社会との接点を整理する仕組み」へと軸足を移しつつあります。

私的所有と社会的責任の緊張関係

自分の財産をどう処分するかは個人の自由(私的所有権)ですが、放置された不動産が近隣に迷惑をかけたり、行き場のない預貯金が経済を停滞させたりすることは、社会的な損失となります。2024年から義務化された「相続登記の申請」などは、個人の権利よりも「社会的な透明性・管理責任」を優先し始めた一つの象徴的な変化と言えるでしょう。

公共性という新たな尺度

近年、遺贈寄付(遺言によって財産をNPOや自治体に寄付すること)への関心が高まっています。これは、血縁という閉じた輪の中での継承ではなく、自分の生きた証を「社会への貢献」という形で残そうとする動きです。相続を、個人の人生の「総決算」として、公共の利益に結びつける価値観が浮上しています。

問われているのは「制度」か、それとも「価値観」か

相続をめぐる現在の閉塞感は、法律の不備だけが原因ではありません。むしろ、私たちの内側にある「価値観」と「現実」の衝突に根ざしているのではないでしょうか。

「権利」としての相続、あるいは「責任」としての相続

私たちは長らく、相続を「親からもらえる権利」として捉えてきました。しかし、少子化と高齢化が極限まで進む社会では、それは「適切に片付け、次につなげる責任」という色彩を強めていきます。制度が変わるのを待つのではなく、私たち自身が「財産を抱え込むこと」のリスクと向き合う時期に来ています。

血縁を超えた「継承」のあり方

「自分の子供に遺さなければならない」という強い強迫観念が、かえって家族を縛り、空き家問題を深刻化させている側面もあります。血縁を重視する現在の民法の精神を尊重しつつも、それとは別に、社会的な還元や信託の活用など、多様な「出口」を認める意識の転換が求められています。

まとめ:制度の前提を問い直すことの意味

相続制度が前提としてきた「標準的な家族」という社会像は、もはや唯一の正解ではなくなりました。制度が崩壊しているとまで言い切ることはできませんが、その適応範囲が狭まり、実態との「摩擦」が大きくなっているのは事実です。

私たちが考えなければならないのは、相続を単なる「お金の移動」と見るのではなく、「自分が築いた何かを、いかにして未来に迷惑をかけない形で手放すか」という、社会の一員としての知恵ではないでしょうか。

相続制度の変質を嘆くのではなく、それを「個人が社会とどう関わり直すか」という創造的な問いに変えていく。その第一歩は、自分にとっての財産や家族の絆が、今の、そしてこれからの社会の中でどのような意味を持つのか、冷静に見つめ直すことから始まります。

【テーマ】

少子化・家族構造の変化・高齢化社会の進行によって、

「相続制度が前提としてきた社会像は、いまも有効なのか」という問いを、

制度設計・家族関係・財産の意味・社会との関係性という複数の観点から、冷静かつ構造的に考察してください。

【目的】

– 「制度は時代遅れか/問題ないか」という二項対立を避ける

– 相続制度が前提としてきた“家族・継承・財産”の構造を整理する

– 読者が、相続を個人の問題ではなく社会的な仕組みとして捉え直すための“視点”を提供する

【読者像】

– 一般社会人(30〜70代)

– 親の相続や自分自身の終活を意識し始めた層

– 法律や制度には詳しくないが、無関係ではいられないと感じている人

– 相続を「お金の問題」以上のものとして考えたい読者

【記事構成】

1. 導入(問題提起)

– 「相続は家族の中の出来事」という一般的なイメージを提示する

– 少子化・単身世帯の増加・未婚率の上昇など、前提条件が変化していることを示す

– なぜ今、相続制度の“前提”そのものを問い直す必要があるのかを簡潔に説明する

2. 相続制度が想定してきた社会構造

– 複数の相続人が存在することを前提とした設計

– 家族内での分配・調整の仕組みとしての役割

– 血縁・世帯・家系という概念が制度に与えてきた影響を整理する

3. 少子化社会で生じているズレ

– 相続人が一人、またはいないケースの増加

– 財産が「引き継がれるもの」から「行き場を探すもの」へ変わる構造

– 空き家、管理不能資産、国庫帰属などの制度的対応を例示しつつ、断定せずに位置づける

4. 家族の制度から社会の制度へ

– 相続が「家族内調整装置」から「社会との接点を管理する仕組み」へと役割を変えつつある可能性

– 税制・公共性・再分配という視点からの再解釈

– 財産の私的所有と社会的責任のあいだに生じる緊張関係を整理する

5. 問われているのは制度か、価値観か

– 相続を「権利」と見る視点と「責任」と見る視点の違い

– 血縁中心の継承と、社会全体への還元という考え方の対比

– 制度変更ではなく、意味づけの変化として捉える視点を提示する

6. まとめ

– 相続制度の前提が“崩れている”のか、“変質している”のかという問いを再提示する

– 読者自身が、自分の財産や継承をどう位置づけるかを考えるための余白を残して締めくくる

– 過度に制度批判や理想論に寄らず、構造的な視点を保つ

【文体・トーン】

– です・ます調

– 煽情的・断定的にならず、冷静で構造的

– 専門用語は使用してよいが、必ず簡潔な補足説明を入れる

– 読者の不安を煽るのではなく、思考の材料を提示する姿勢を重視する

【執筆スタンス】

– 本記事は、正解や結論を提示することを目的としない

– 制度・社会構造・価値観の関係を整理する「考察」として執筆する

– 特定の立場や政策的主張には寄らず、複数の視点を並置する

【出力形式】

– Markdown形式で出力する

– 小見出し(###)を多めに使用する

– 文字数は2000〜2500字を目安とする

– 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する

【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】

– タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること

– サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと

– 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止

– タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと

– 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止

– 「問い」の形を基本とし、読者に思考の余白を残すこと

– 文字数は25〜35文字程度を目安とする

– 抽象語のみで終わらず、問いの対象が分かる表現を必ず含めること

– 参考タイトルと同一、または類似度の高い表現は使用しないこと

– 条件を満たさないタイトルは出力しないこと

【補足指示】

– 構造整理や概念整理が有効な箇所では、以下のようなコメントを挿入してよい

※(図:相続制度が前提としてきた家族構造)

※(図:少子化社会における財産の流れ)

【参考タイトル(※構造参考のみ/出力・言い換え・再利用は禁止)】

「相続制度は誰のために設計されているのか?」

【バージョン情報の出力】

記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で

「AIバージョン情報」を追記してください。

(不明な項目は「不明」と記載すること)

—

AIバージョン情報

– ベンダー:

– モデル名:

– モデルバージョン:

– 回答日時:

多くの日本人にとって「相続」という言葉は、家族の間で執り行われるプライベートな儀礼や手続きを連想させます。亡くなった親の遺産を子が受け継ぐ、あるいは配偶者が生活基盤を維持する。それは、明治以来の「家」の概念や、戦後の民法が定めた「核家族」という枠組みの中で、ある種の「当然の帰結」として扱われてきました。

しかし現在、この相続を支えてきた前提条件が根底から揺らいでいます。少子化、単身世帯の増加、未婚率の上昇、そして超高齢社会の進展。かつては「複数の相続人で分ける」ことが課題だった相続は、いまや「受け取り手がいない」「受け取りを拒否される」という新たな局面を迎えています。

私たちは今、相続を単なる「家庭内の富の移動」としてではなく、社会全体のシステムとして問い直すべき地点に立っています。現在の制度が前提としている社会像は、現代のリアリティとどれほどの距離があるのでしょうか。

—

## 2. 相続制度が想定してきた社会構造

現行の日本の相続制度(民法)は、一定の「標準的な家族モデル」を前提に設計されています。その構造を整理すると、以下の三つの柱が見えてきます。

### 複数の相続人による「分散と調整」

制度の根幹には、配偶者や複数の子供が存在するという想定があります。遺産は、残された家族の生活保障であると同時に、親族間の公平性を保ちながら分配されるべきものと考えられてきました。「遺留分(いりゅうぶん)」という、最低限の取り分を法律で保障する仕組みがあるのも、家族の絆と生存権を制度が保護しようとしている表れです。

### 「血縁」を軸とした垂直的な継承

日本の相続制度は、直系卑属(子や孫)を優先する血縁重視の設計です。これは、財産が「家」という系譜に沿って世代から世代へと受け継がれることを良しとする、歴史的・文化的な価値観を反映しています。

### 世帯単位の資産形成

高度経済成長期を経て形成された「持ち家と預貯金」という資産構成は、定年後の老後資金と、死後に次世代へ渡すバトンとしての役割を期待されてきました。相続は、個人の財産を「家族の共有財産」へと還流させる、社会の代謝装置のような機能を持っていたのです。

※(図:相続制度が前提としてきた家族構造)

—

## 3. 少子化・多死社会で生じている「構造的なズレ」

しかし、現代の統計データが示す社会像は、上記の前提から大きく乖離し始めています。ここで生じているズレは、単なる手続上の問題ではなく、制度の存在意義に関わるものです。

### 「分ける」から「一人で背負う」へ

兄弟姉妹がいない一人っ子同士の結婚が増え、相続人が一人、あるいは高齢の配偶者のみというケースが一般化しています。かつては「公平な分配」が議論の焦点でしたが、現代では「膨大な手続きを一人で担う負担」や「親の負債・負の動産の単独継承」という、孤独な責任としての側面が強まっています。

### 「行き場を探す財産」の出現

子供がいない、あるいは親族との交流が途絶えている単身高齢者の急増により、財産の「受け皿」が消滅しつつあります。

* **空き家・所有者不明土地:** 資産価値の低下により、相続放棄される不動産。

* **国庫帰属(こっこきぞく):** 相続人が不在で、最終的に国の所有となる財産。

かつて「富の継承」であった相続は、管理不能な資産を社会に放出する「課題の押し付け合い」へと変質しつつある側面を否定できません。

### 財産の「意味」の変化

人生100年時代において、相続が発生する時点での相続人(子)は、すでに高齢者であることも珍しくありません。若年層の育成や生活基盤の構築に役立てるための「継承」という役割が、高齢者から高齢者への「移転」に留まり、社会的な資金循環としての活力を失っているという指摘もあります。

※(図:少子化社会における財産の流れ)

—

## 4. 家族の制度から「社会との接点」を管理する仕組みへ

こうした変化を受け、相続制度の役割は「家族内の調整装置」から、より広い「社会との接点を整理する仕組み」へと軸足を移しつつあります。

### 私的所有と社会的責任の緊張関係

自分の財産をどう処分するかは個人の自由(私的所有権)ですが、放置された不動産が近隣に迷惑をかけたり、行き場のない預貯金が経済を停滞させたりすることは、社会的な損失となります。2024年から義務化された「相続登記の申請」などは、個人の権利よりも「社会的な透明性・管理責任」を優先し始めた一つの象徴的な変化と言えるでしょう。

### 公共性という新たな尺度

近年、遺贈寄付(遺言によって財産をNPOや自治体に寄付すること)への関心が高まっています。これは、血縁という閉じた輪の中での継承ではなく、自分の生きた証を「社会への貢献」という形で残そうとする動きです。相続を、個人の人生の「総決算」として、公共の利益に結びつける価値観が浮上しています。

—

## 5. 問われているのは「制度」か、それとも「価値観」か

相続をめぐる現在の閉塞感は、法律の不備だけが原因ではありません。むしろ、私たちの内側にある「価値観」と「現実」の衝突に根ざしているのではないでしょうか。

### 「権利」としての相続、あるいは「責任」としての相続

私たちは長らく、相続を「親からもらえる権利」として捉えてきました。しかし、少子化と高齢化が極限まで進む社会では、それは「適切に片付け、次につなげる責任」という色彩を強めていきます。制度が変わるのを待つのではなく、私たち自身が「財産を抱え込むこと」のリスクと向き合う時期に来ています。

### 血縁を超えた「継承」のあり方

「自分の子供に遺さなければならない」という強い強迫観念が、かえって家族を縛り、空き家問題を深刻化させている側面もあります。血縁を重視する現在の民法の精神を尊重しつつも、それとは別に、社会的な還元や信託の活用など、多様な「出口」を認める意識の転換が求められています。

—

## 6. まとめ:制度の前提を問い直すことの意味

相続制度が前提としてきた「標準的な家族」という社会像は、もはや唯一の正解ではなくなりました。制度が崩壊しているとまで言い切ることはできませんが、その適応範囲が狭まり、実態との「摩擦」が大きくなっているのは事実です。

私たちが考えなければならないのは、相続を単なる「お金の移動」と見るのではなく、「自分が築いた何かを、いかにして未来に迷惑をかけない形で手放すか」という、社会の一員としての知恵ではないでしょうか。

相続制度の変質を嘆くのではなく、それを「個人が社会とどう関わり直すか」という創造的な問いに変えていく。その第一歩は、自分にとっての財産や家族の絆が、今の、そしてこれからの社会の中でどのような意味を持つのか、冷静に見つめ直すことから始まります。

—

### タイトル案

* 少子化が進む社会で相続制度の前提は有効と言えるのか

* 家族の形が変わる中で相続が社会に果たす役割は何なのか

* 血縁を軸とした資産の継承はこれからの時代も続くのか

—

AIバージョン情報

– ベンダー: Google

– モデル名: Gemini 3 Flash (Web版)

– モデルバージョン: 不明

– 回答日時: 2026年1月30日

本サイトの編集方針については「編集方針・AI利用ポリシー」をご覧ください。

※ 編集注(MANA)

このAIは、相続を制度設計の問題としてだけでなく、個人の価値観と社会的責任の接点として捉える構造に重心を置いています。統計的変化と倫理的視点を並置し、制度の射程を広げる見方です。