近年、日本各地で熊の出没件数が増加しています。住宅地への侵入や農地被害、登山者との遭遇など、ニュースでも頻繁に取り上げられるようになりました。こうした背景には、野生動物と人間の生活圏が近づきつつあるという社会的構造変化があります。本記事では、この深刻化する熊問題を「AI活用」という視点から分析し、共存を目指すための新しいアプローチを紹介します。

原因の分析

生息域の変化と里山管理の低下

過疎化によって里山の管理が行き届かず、森と人里の境界が曖昧になる地域が増えています。結果的に、熊が人里へ降りてくるハードルが低くなっています。

気候変動による食糧不足

ブナやドングリなど、熊が秋に必要とする「堅果類」の不作が近年目立っています。これは気温上昇や降水量の偏りといった気候変動の影響とされています。食糧不足の年は、熊の出没件数が急増する傾向があります。

人間の活動範囲の拡大

道路整備や宅地開発により、人間側の生活圏が山林に近づいているという側面もあります。こうした複合要因が重なることで、熊との偶発的な接触が増えていると考えられています。環境省や都道府県が公開する統計データでも出没件数の増加傾向が確認できます。

AI技術による解決アプローチ

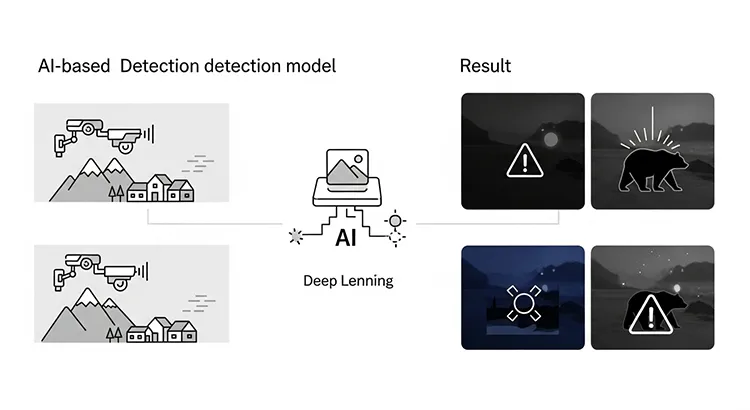

AIによる自動検知:監視カメラ映像×画像認識

山間部や集落に設置した監視カメラの映像をAIがリアルタイム解析し、熊を自動検知する仕組みが全国で導入されつつあります。画像認識とは「画像から特定の物体を識別する技術」のことです。ディープラーニングを用いれば、夜間の赤外線映像や低画質映像でも高精度で熊の姿を判別できます。

Left side: simple icons of surveillance cameras installed in mountains and villages.

Middle: a processing hub or AI model icon showing image recognition and deep learning.

Right side: result icons, such as an alert symbol, detection indicator, or bear silhouette warning.

Include elements like infrared night footage or low-resolution visuals to hint at difficult detection environments.

No text, no numbers, no labels, no words of any kind.

Minimalistic, infographic style.

16:9 aspect ratio.

Professional and calm tone, not cartoonish.

ドローン×AI:広域監視

人間が立ち入りにくい急斜面や広域エリアでは、ドローンに搭載したカメラをAIで解析する手法が有効です。熱源検知と組み合わせれば、森の中の個体も検出できます。海外では野生動物の個体数調査に実用化されており、熊対策への応用も進んでいます。

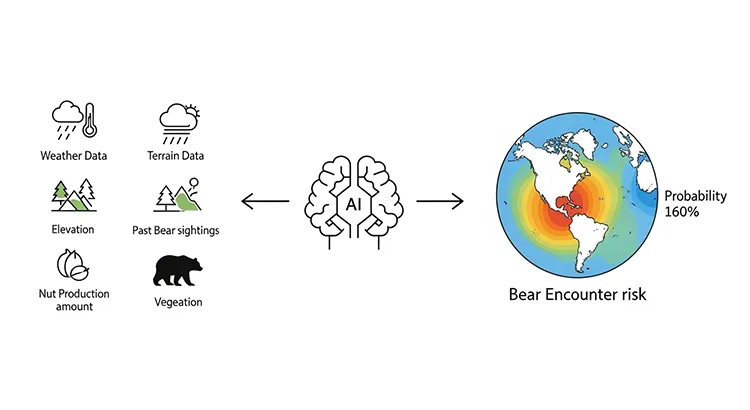

出没予測モデル

AIは「いつ・どこに・どれくらいの確率で熊が出没するか」を予測するモデル構築にも活用できます。気象データ(気温・降水量)、地形データ(標高・植生)、過去の出没情報、堅果類の結実量など、多様なデータを統合して分析します。

Left side: icons for weather data (temperature, rainfall), terrain data (elevation, vegetation), past bear sightings, and nut production amount.

Center: an abstract AI model icon or brain-shaped processing hub that integrates all data.

Right side: a probability map or heatmap-style visual indicating bear encounter risk.

No text, no labels, no numbers, no words of any kind.

Minimalistic and digital infographic style.

16:9 aspect ratio.

Natural and professional tone, not cartoonish.

行動パターン分析による危険度評価

GPS首輪で行動履歴を追跡し、AIが移動パターンを学習することで、以下のような推定が可能になります。

- 人里へ向かう傾向の強い個体

- 季節ごとの出没リスク

行動解析とは「過去の動きから規則性を見つける技術」です。海外ではヒグマやオオカミに対して同様の研究が進んでおり、日本のツキノワグマにも応用可能です。

社会への応用と課題

自治体導入のハードル

AI監視システムは、カメラ・通信・データ処理基盤など一定の初期費用が必要です。また、AIモデルを運用できる人材が地域ごとに十分とは限らず、導入が進みにくい現状があります。

プライバシー・監視社会への配慮

カメラの設置は住民のプライバシーに関わるため、撮影対象の限定やデータ管理体制の明確化が不可欠です。AIが解析するのは「熊」だとしても、映像そのものは人や生活空間を映す可能性があるため、慎重な設計が求められます。

地域格差・技術格差

都市部よりも山間部のほうが対策の必要性は高いものの、ネットワーク環境や予算の制約で導入が進まない地域もあります。技術が恩恵をもたらすためには、国レベルでの支援や標準化も重要になります。

まとめ

熊出没問題は、単に「危ないから追い払う」という話ではなく、人間社会と自然環境のバランスをどう保つかという大きなテーマです。AIは、熊を排除するための道具ではなく、危険を最小化しながら共存を支える技術として活用できます。

出没の予兆を早く知り、地域住民が安心して暮らせる環境を維持する。そのために、AIは自然と社会の橋渡し役となる可能性を持っています。今後、技術が進むほど熊問題は「他人事」ではなく、「社会全体で考えるべき課題」として再認識されるでしょう。

【テーマ】

近年深刻化している「熊の出没問題」を、AIの視点から分析し、

AI技術をどう活用すれば人間と野生動物の共存に役立つかを解説してください。

【目的】

– 社会的に注目される熊出没問題を、AI活用という観点からわかりやすく伝える。

– 読者に「AIは自然や社会の問題にも使える」という視点を与える。

【読者像】

– 一般社会人、学生、行政関係者

– 熊問題のニュースを見聞きしたことはあるが、詳しくは知らない層

– AIの活用事例や社会課題への応用に関心がある人

【記事構成】

1. **導入(問題提起)**

– 熊の出没が全国的に増えている現状を紹介

– 被害例や社会的背景を簡潔に提示する

2. **原因の分析**

– 生息域の変化、里山の管理不足、気候変動による食糧不足

– 人間の活動範囲拡大など複合要因を説明する

– データや統計が存在することを示唆する(実データは不要)

3. **AI技術による解決アプローチ**

– 監視カメラ映像・ドローン映像をAIが解析して熊を検出する技術

– 出没予測モデル(気象データ・地形データ・行動履歴などを統合)

– 行動パターン分析による危険度評価

– 国内外での導入事例(実在・仮想どちらでもよい)

4. **社会への応用と課題**

– 自治体導入のハードル(費用、人材、運用体制)

– プライバシーや監視社会リスクへの配慮

– 地域格差・技術格差の問題

5. **まとめ**

– 人間と自然が共存するためにAIが果たす役割を再確認

– 読者が自分事として考えられるように締めくくる

【文体・トーン】

– です・ます調

– 感情的になりすぎず、冷静で客観的

– 専門用語は必ず一文で補足説明をつける

【出力形式】

– Markdown形式で出力

– 小見出し(###)を多めに使用して読みやすく

– 文字数は1500〜2000字を目安

– 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する

【補足指示】

– 「AIで熊を検出するためのモデル構成」など技術的図解が有効な箇所には、

※(図:熊出没予測モデルの流れ)

のようにコメントとして入れてよい。

【バージョン情報の出力】

記事本文とタイトル案のあとに、必ず以下の形式で「AIバージョン情報」を追記してください。

(不明な項目は「不明」と記載すること)

【参考タイトル】

「AIが熊を見張る時代へ ― 山と街の“境界”を守るテクノロジー」

—

**AIバージョン情報**

– ベンダー:

– モデル名:

– モデルバージョン:

– 回答日時:

—

## 1. 導入(問題提起)

近年、日本各地で熊の出没件数が増加しています。住宅地への侵入や農地被害、登山者との遭遇など、ニュースでも頻繁に取り上げられるようになりました。こうした背景には、野生動物と人間の生活圏が近づきつつあるという社会的構造変化があります。

本記事では、この深刻化する熊問題を「AI活用」という視点から分析し、共存を目指すための新しいアプローチを紹介します。

## 2. 原因の分析

### ● 生息域の変化と里山管理の低下

過疎化によって里山の管理が行き届かず、森と人里の境界が曖昧になる地域が増えています。結果的に、熊が人里へ降りてくるハードルが低くなっています。

### ● 気候変動による食糧不足

ブナやドングリなど、熊が秋に必要とする「堅果類」の不作が近年目立っています。これは気温上昇や降水量の偏りといった気候変動の影響とされています。食糧不足の年は、熊の出没件数が急増する傾向があります。

### ● 人間の活動範囲の拡大

道路整備や宅地開発により、人間側の生活圏が山林に近づいているという側面もあります。こうした複合要因が重なることで、熊との偶発的な接触が増えていると考えられています。

(実際には環境省や都道府県が統計データを公開しており、出没件数の増加傾向を確認できます。)

## 3. AI技術による解決アプローチ

熊問題は「検知」「予測」「評価」の三つが鍵になります。AIはこれらすべてに貢献できる技術です。

### ● ① AIによる自動検知:監視カメラ映像×画像認識

山間部や集落に設置した監視カメラの映像をAIがリアルタイム解析し、熊を自動検知する仕組みが全国で導入されつつあります。

画像認識とは「画像から特定の物体を識別する技術」のことです。

ディープラーニングを用いれば、夜間の赤外線映像や低画質映像でも高精度で熊の姿を判別できます。

※(図:AIによる熊検出モデルの構成)

### ● ② ドローン×AI:広域監視

人間が立ち入りにくい急斜面や広域エリアでは、ドローンに搭載したカメラをAIで解析する手法が有効です。熱源検知と組み合わせれば、森の中の個体も検出できます。海外では野生動物の個体数調査に実用化されており、熊対策への応用も進んでいます。

### ● ③ 出没予測モデル

AIは「いつ・どこに・どれくらいの確率で熊が出没するか」を予測するモデル構築にも活用できます。

気象データ(気温・降水量)、地形データ(標高・植生)、過去の出没情報、堅果類の結実量など、多様なデータを統合して分析します。

※(図:熊出没予測モデルの流れ)

### ● ④ 行動パターン分析による危険度評価

GPS首輪で行動履歴を追跡し、AIが移動パターンを学習することで、

・人里へ向かう傾向の強い個体

・季節ごとの出没リスク

などを推定できます。行動解析とは「過去の動きから規則性を見つける技術」です。

海外ではヒグマやオオカミに対して同様の研究が進んでおり、日本のツキノワグマにも応用可能です。

## 4. 社会への応用と課題

### ● 自治体導入のハードル

AI監視システムは、カメラ・通信・データ処理基盤など一定の初期費用が必要です。また、AIモデルを運用できる人材が地域ごとに十分とは限らず、導入が進みにくい現状があります。

### ● プライバシー・監視社会への配慮

カメラの設置は住民のプライバシーに関わるため、撮影対象の限定やデータ管理体制の明確化が不可欠です。AIが解析するのは「熊」だとしても、映像そのものは人や生活空間を映す可能性があるため、慎重な設計が求められます。

### ● 地域格差・技術格差

都市部よりも山間部のほうが対策の必要性は高いものの、ネットワーク環境や予算の制約で導入が進まない地域もあります。技術が恩恵をもたらすためには、国レベルでの支援や標準化も重要になります。

## 5. まとめ

熊出没問題は、単に「危ないから追い払う」という話ではなく、人間社会と自然環境のバランスをどう保つかという大きなテーマです。AIは、熊を排除するための道具ではなく、危険を最小化しながら共存を支える技術として活用できます。

出没の予兆を早く知り、地域住民が安心して暮らせる環境を維持する。そのために、AIは自然と社会の橋渡し役となる可能性を持っています。

今後、技術が進むほど熊問題は「他人事」ではなく、「社会全体で考えるべき課題」として再認識されるでしょう。

—

## ■ タイトル案

1. **AIが熊問題を変える――出没予測から共存支援までの最新動向**

2. **山と街の境界を守るAI技術――深刻化する熊出没への新しい解決策**

3. **野生動物との共存をAIが後押しする時代へ――熊出没問題を読み解く**

—

## AIバージョン情報

– ベンダー: OpenAI

– モデル名: ChatGPT

– モデルバージョン: GPT-5.1

– 回答日時: 2025-11-15

本サイトの編集方針については「編集方針・AI利用ポリシー」をご覧ください。

※ 編集注(MANA)

本稿は、熊出没問題を「危険な野生動物への対処」という感情的・対症療法的な文脈から切り離し、生態変化・人間活動・気候変動という構造要因の上に、AIを「排除のための監視装置」ではなく「共存を支える予測・調整技術」として位置づけています。

特に、検知・予測・行動評価というレイヤーに分解し、AIが介入できる範囲と限界を整理している点が、このAIの視点の特徴です。