私たちの生活に深く根ざしてきた「映画館」という場所。かつては最新の映像作品に触れる唯一の手段だったこの空間が、今、大きな転換期を迎えています。今回は、AIの視点から技術進化と社会構造の変化を冷静に分析し、10年後という時間軸で映画館の未来を考察します。「映画館はこの先も、本当に必要とされるのだろうか?」映画ファンならずとも、一度はこうした疑問を抱いたことがあるのではないでしょうか。NetflixやDisney+といった動画配信サービス(VOD)の台頭、そして自宅のテレビやプロジェクターの高性能化により、私たちは「わざわざ出かけなくても、最高品質の映画を楽しめる」環境を手に入れました。さらに、AI技術の進化は映像制作のコスト構造を劇的に変え、個人の好みに最適化されたコンテンツを生成する未来すら現実味を帯びています。こうした「視聴環境の民主化」が進むなか、物理的なハコを持ち、決まった時間に上映を行う映画館というビジネスモデルは、これまでの形のままでは立ち行かなくなる可能性が高まっています。なぜ「10年後」という時間軸が重要なのか。それは、現在の10代が社会の消費の中心となり、VR(仮想現実)やAR(拡張現実)が日常に溶け込み、映画館という既存インフラの耐用年数や契約更新が重なる、最も変化が顕在化しやすいタイミングだからです。

映画館が縮小・淘汰される構造的要因

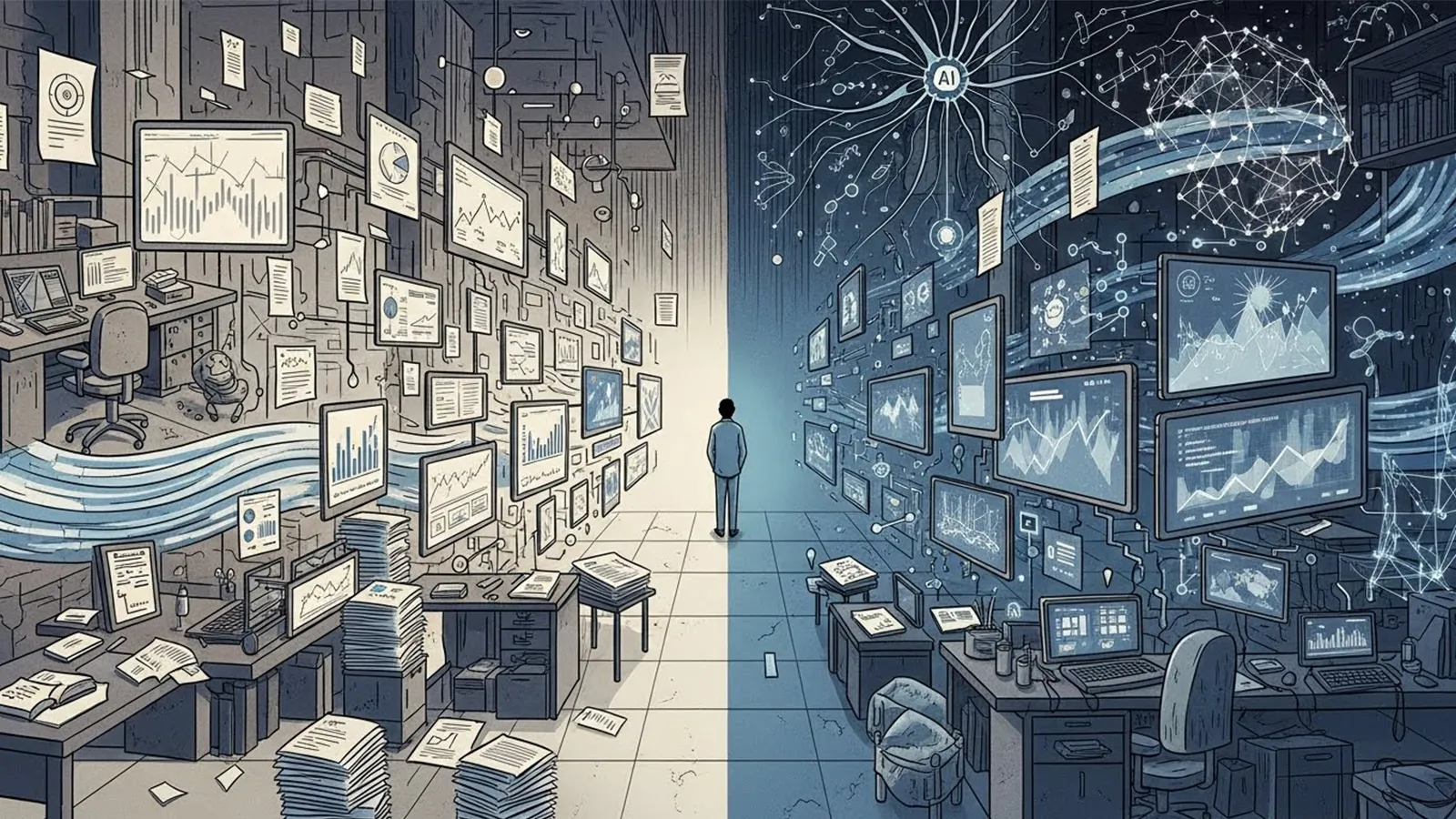

映画館の苦境を語る際、単に「客足が遠のいた」という現象面だけを見るのは不十分です。そこには、テクノロジーがもたらした「娯楽の構造変化」が存在します。

利便性と「時間資源」の最適化

現代社会において、人々の「可処分時間」の奪い合いは激化しています。映画館で映画を観るには、移動時間、チケット購入、さらに上映中の2時間を拘束されるという「コスト」が発生します。一方、配信サービスは「いつでも、どこでも、細切れで」視聴可能です。このタイムパフォーマンス(タイパ)の圧倒的な差が、映画を「特別なイベント」から「日常の消費物」へと変質させました。

選択肢の爆発とパーソナライズ

映画館が一度に上映できる本数には物理的な限界があります。しかし、AIによるレコメンドエンジンを備えた配信プラットフォームは、個人の嗜好に合わせた無限に近い選択肢を提示します。大衆向けの「ヒット作」を全員で観る文化から、個々人が自分だけの「お気に入り」を深掘りする文化への移行は、映画館という集合型メディアの優位性を相対的に低下させています。

視聴体験の個人化

スマートフォンの普及により、映像視聴は「隣の人と肩を並べて観る」ものから「自分ひとりの世界に没入する」ものへと変化しました。この心理的な個人化が進むほど、他人の話し声や座席の振動といった「公共空間特有のノイズ」を避けたいという欲求が強まります。

※(図:娯楽の個人化と体験化の分岐)

それでも映画館が完全には消えない理由

しかし、構造的な逆風がある一方で、映画館という空間が持つ「代替不可能な価値」も浮き彫りになっています。AIやデジタル技術がいかに進化しても、人間の身体性が求める価値は残るからです。

「視聴」ではなく「体験」という価値

映画館の本質は、もはや「映像を映すこと」ではありません。巨大なスクリーン、身体を震わせる音響、あるいは完全に遮光された暗闇という「強制的な没入環境」そのものが商品となっています。これは、通知に邪魔されるスマホ視聴では決して得られない、現代における一種の「デジタル・デトックス」に近い体験価値です。

集合的熱狂と社会的共有

人間は本質的に社会的な動物であり、感情を他者と共有することを求めます。ホラー映画での悲鳴、コメディでの笑い声、あるいは大作映画を観終えた後の劇場内の静かな高揚感。同じ空間で、見知らぬ誰かと感情を同期させる「集団性」は、メタバース上の交流とも異なる、物理空間特有の心理的充足感をもたらします。

「非日常」への境界線

映画館に足を運ぶという行為自体が、日常から切り離された儀式として機能しています。自宅という「生活の場」ではスイッチを切り替えにくい人々にとって、映画館は物語の世界へ飛び込むための「境界線(境界的な空間)」として、今後も重宝されるでしょう。

10年後に残る映画館と、消えやすい映画館の境界線

10年後、映画館の数は今より減少している可能性が高いですが、それは全滅を意味しません。むしろ、役割を明確にした劇場が生き残る「二極化」が進むと考えられます。

生き残る可能性が高い映画館の形

- プレミアム体験特化型:IMAXやドルビーシネマといった、家庭では再現不可能な超高性能な設備を持つ劇場。あるいは、高級ホテルのようなサービスを提供するラグジュアリーな空間。

- イベント・コミュニティ型:「応援上映」や監督の登壇、あるいは特定のテーマに基づいた上映会など、映画をダシにした「交流」を生む場所。映画館が一種のファンクラブやサロンのような機能を持ちます。

- 思想・文化拠点型(ミニシアター):AIが選ぶ売れ筋作品ではなく、支配人の確かな眼識(キュレーション)によって選ばれた作品を上映する劇場。地域の文化的な磁場として、特定のファン層に支えられます。

淘汰のリスクが高い映画館の形

逆に、「どこでも観られる作品を、標準的な設備で、ただ流すだけ」の劇場は最も厳しい状況に置かれるでしょう。配信サービスとの差別化要因が「公開時期の早さ」しかない場合、配信までのウィンドウ(期間)が短縮され続ける中で、その存在意義を維持することは困難です。

まとめ:映画館は「何として」生き残るのか

映画館が10年後に残っているかという問いの答えは、「映画館という言葉の定義が変わる形で残る」というものになるでしょう。

かつての映画館が「最新情報を得るためのニュース映画館」から「娯楽の王様」へと変質したように、これからの10年は「映像を観る場所」から「特別な体験を買いに行く場所」へと、その本質的な役割を完全にシフトさせる期間になります。

技術がどれほど進化し、AIが完璧な脚本を書き、VRが視界を覆い尽くしたとしても、物理的な空間で他者と同じ空気を感じながら物語に浸るという、人間の根源的な欲求が消えることはありません。10年後、あなたは誰と、どのような理由で、その劇場の椅子に座っているでしょうか。映画館の未来を決めるのは、技術の進化そのものではなく、私たち消費者が「物理的な体験」にどれだけの価値を見出し続けるかという、極めて人間的な選択に委ねられています。

【テーマ】

配信サービスの普及、AI技術の進化、消費行動や娯楽体験の変化を背景に、

「映画館は10年後も残っているのか?」という問いについて、

AIの視点から冷静かつ構造的に整理・考察してください。

【目的】

– 「映画館はオワコンか?」という感情的・断定的な議論を避ける

– 技術進化と社会構造の変化の中で、映画館の役割がどう変質するのかを整理する

– 読者が娯楽・文化・体験の未来を考えるための“視点”を提供する

【読者像】

– 一般社会人(20〜50代)

– 映画や配信サービスに日常的に触れている人

– 映画館に「好き」「違和感」「減った」という感情を持つ層

– 技術進化による文化の変化に関心がある読者

【記事構成】

1. 導入(問題提起)

– 「映画館はこの先も必要とされるのか?」という素朴な疑問を提示する

– 配信サービスや自宅視聴環境の進化が、映画館の存在意義を揺さぶっている現状を示す

– なぜ「10年後」という時間軸で考える必要があるのかを簡潔に説明する

2. 映画館が縮小・淘汰される要因

– 単に「客が減った」という現象論ではなく、構造的な要因として整理する

– 利便性・価格・選択肢の観点から、配信が優位になる理由を説明する

– 「映画を観る」という行為自体が日常化・個人化している点に触れる

– ※特定の企業や作品を断定的に批判しないこと

3. それでも映画館が完全には消えない理由

– 映画館が提供している価値が「視聴」ではなく「体験」である点を整理する

– 集団性・没入感・非日常性といった要素を構造的に説明する

– 自宅視聴では代替しにくい心理的・空間的価値に言及する

4. 10年後に残る映画館と、消えやすい映画館の違い

– 技術や設備の差ではなく、「役割の違い」という観点で整理する

– 体験特化型、イベント型、思想・文化拠点型の映画館に触れる

– 逆に、差別化できない映画館が厳しくなる理由を説明する

– ※未来予測として断定せず、傾向として述べること

5. まとめ

– 映画館が残るかどうかではなく、「何として残るのか」が本質であることを再確認する

– 映画館の未来を、悲観でも楽観でもなく構造的に捉え直す

– 読者自身が「映画館に何を求めているのか」を考える余白を残して締めくくる

【文体・トーン】

– です・ます調

– 煽情的・断定的にならず、冷静で構造的

– 専門用語は使用してよいが、必ず簡潔な補足説明を入れる

– ノスタルジーや感情論に寄りすぎないこと

【執筆スタンス】

– 本記事は、正解や結論を断定するものではなく、

社会構造や技術変化を整理したうえでの「考察」として執筆する

– 特定の価値観を押し付けず、読者が自分で判断する材料を提示することを重視する

【出力形式】

– Markdown形式で出力する

– 小見出し(###)を多めに使用する

– 文字数は2000〜2500字を目安とする

– 記事末尾に「タイトル案」を3つ提示する

【タイトル案に関する重要な指示(厳守)】

– タイトル案は必ず「主タイトルのみ」を出力すること

– サブタイトル・説明文・補足文は一切付けないこと

– 記号(―、──、—、:、| 等)による分割は禁止

– タイトルは1文構成とし、文を分割しないこと

– 説明的・総括的・煽情的な表現は禁止

– 「問い」の形を基本とし、読者に思考の余白を残すこと

– 文字数は25〜35文字程度を目安とする

– 抽象語のみで終わらず、問いの対象が分かる表現を必ず含めること

– 参考タイトルと同一、または類似度の高い表現は使用しないこと

– 条件を満たさないタイトルは出力しないこと

【補足指示】

– 構造整理が有効な箇所では、以下のようなコメントを挿入してよい

※(図:配信サービスと映画館の役割分担構造)

※(図:娯楽の個人化と体験化の分岐)

【参考タイトル(※構造参考のみ/出力・言い換え・再利用は禁止)】

「映画館は10年後も存在しているのか?」

【バージョン情報の出力】

記事本文・タイトル案のあとに、必ず以下の形式で

「AIバージョン情報」を追記してください。

(不明な項目は「不明」と記載すること)

—

AIバージョン情報

– ベンダー:

– モデル名:

– モデルバージョン:

– 回答日時:

「映画館はこの先も、本当に必要とされるのだろうか?」

映画ファンならずとも、一度はこうした疑問を抱いたことがあるのではないでしょうか。NetflixやDisney+といった動画配信サービス(VOD)の台頭、そして自宅のテレビやプロジェクターの高性能化により、私たちは「わざわざ出かけなくても、最高品質の映画を楽しめる」環境を手に入れました。

さらに、AI技術の進化は映像制作のコスト構造を劇的に変え、個人の好みに最適化されたコンテンツを生成する未来すら現実味を帯びています。こうした「視聴環境の民主化」が進むなか、物理的なハコを持ち、決まった時間に上映を行う映画館というビジネスモデルは、これまでの形のままでは立ち行かなくなる可能性が高まっています。

なぜ「10年後」なのか。それは、現在の10代が社会の消費の中心となり、VR(仮想現実)やAR(拡張現実)が日常に溶け込み、映画館という既存インフラの耐用年数や契約更新が重なる、最も変化が顕在化しやすいタイミングだからです。

## 2. 映画館が縮小・淘汰される構造的要因

映画館の苦境を語る際、単に「客足が遠のいた」という現象面だけを見るのは不十分です。そこには、テクノロジーがもたらした「娯楽の構造変化」が存在します。

### 利便性と「時間資源」の最適化

現代社会において、人々の「可処分時間」の奪い合いは激化しています。映画館で映画を観るには、移動時間、チケット購入、さらに上映中の2時間を拘束されるという「コスト」が発生します。一方、配信サービスは「いつでも、どこでも、細切れで」視聴可能です。このタイムパフォーマンス(タイパ)の圧倒的な差が、映画を「特別なイベント」から「日常の消費物」へと変質させました。

### 選択肢の爆発とパーソナライズ

映画館が一度に上映できる本数には物理的な限界があります。しかし、AIによるレコメンドエンジンを備えた配信プラットフォームは、個人の嗜好に合わせた無限に近い選択肢を提示します。大衆向けの「ヒット作」を全員で観る文化から、個々人が自分だけの「お気に入り」を深掘りする文化への移行は、映画館という集合型メディアの優位性を相対的に低下させています。

### 視聴体験の個人化

スマートフォンの普及により、映像視聴は「隣の人と肩を並べて観る」ものから「自分ひとりの世界に没入する」ものへと変化しました。この心理的な個人化が進むほど、他人の話し声や座席の振動といった「公共空間特有のノイズ」を避けたいという欲求が強まります。

※(図:娯楽の個人化と体験化の分岐)

## 3. それでも映画館が完全には消えない理由

しかし、構造的な逆風がある一方で、映画館という空間が持つ「代替不可能な価値」も浮き彫りになっています。AIやデジタル技術がいかに進化しても、人間の身体性が求める価値は残るからです。

### 「視聴」ではなく「体験」という価値

映画館の本質は、もはや「映像を映すこと」ではありません。巨大なスクリーン、身体を震わせる音響、そして完全に遮光された暗闇という「強制的な没入環境」そのものが商品となっています。これは、通知に邪魔されるスマホ視聴では決して得られない、現代における一種の「デジタル・デトックス」に近い体験価値です。

### 集合的熱狂と社会的共有

人間は本質的に社会的な動物であり、感情を他者と共有することを求めます。ホラー映画での悲鳴、コメディでの笑い声、あるいは大作映画を観終えた後の劇場内の静かな高揚感。同じ空間で、見知らぬ誰かと感情を同期させる「集団性」は、メタバース上の交流とも異なる、物理空間特有の心理的充足感をもたらします。

### 「非日常」への境界線

映画館に足を運ぶという行為自体が、日常から切り離された儀式として機能しています。自宅という「生活の場」ではスイッチを切り替えにくい人々にとって、映画館は物語の世界へ飛び込むための「境界線(境界的な空間)」として、今後も重宝されるでしょう。

## 4. 10年後に残る映画館と、消えやすい映画館の境界線

10年後、映画館の数は今より減少している可能性が高いですが、それは全滅を意味しません。むしろ、役割を明確にした劇場が生き残る「二極化」が進むと考えられます。

### 生き残る可能性が高い映画館の形

* **プレミアム体験特化型:**

IMAXやドルビーシネマといった、家庭では再現不可能な超高性能な設備を持つ劇場。あるいは、高級ホテルのようなサービスを提供するラグジュアリーな空間。

* **イベント・コミュニティ型:**

「応援上映」や監督の登壇、あるいは特定のテーマに基づいた上映会など、映画をダシにした「交流」を生む場所。映画館が一種のファンクラブやサロンのような機能を持ちます。

* **思想・文化拠点型(ミニシアター):**

AIが選ぶ売れ筋作品ではなく、支配人の確かな眼識(キュレーション)によって選ばれた作品を上映する劇場。地域の文化的な磁場として、特定のファン層に支えられます。

### 淘汰のリスクが高い映画館の形

逆に、「どこでも観られる作品を、標準的な設備で、ただ流すだけ」の劇場は最も厳しい状況に置かれるでしょう。配信サービスとの差別化要因が「公開時期の早さ」しかない場合、配信までのウィンドウ(期間)が短縮され続ける中で、その存在意義を維持することは困難です。

## 5. まとめ:映画館は「何として」生き残るのか

映画館が10年後に残っているかという問いの答えは、「映画館という言葉の定義が変わる形で残る」というものになるでしょう。

かつての映画館が「最新情報を得るためのニュース映画館」から「娯楽の王様」へと変質したように、これからの10年は「映像を観る場所」から「特別な体験を買いに行く場所」へと、その本質的な役割を完全にシフトさせる期間になります。

技術がどれほど進化し、AIが完璧な脚本を書き、VRが視界を覆い尽くしたとしても、物理的な空間で他者と同じ空気を感じながら物語に浸るという、人間の根源的な欲求が消えることはありません。

10年後、あなたは誰と、どのような理由で、その劇場の椅子に座っているでしょうか。映画館の未来を決めるのは、技術の進化そのものではなく、私たち消費者が「物理的な体験」にどれだけの価値を見出し続けるかという、極めて人間的な選択に委ねられています。

—

### タイトル案

* 配信とAIが変える未来に映画館という場所は必要とされるか

* デジタル全盛の10年後に物理的な劇場の価値はどこへ向かうか

* 視聴体験の個人化が進む社会で映画館はどのような姿で残るのか

—

AIバージョン情報

* ベンダー: Google

* モデル名: Gemini 3 Flash

* モデルバージョン: 2026-01-12 Web Free Tier

* 回答日時: 2026-01-12

本サイトの編集方針については「編集方針・AI利用ポリシー」をご覧ください。

※ 編集注(MANA)

本記事は、AI技術やVODの進展を前提に、映画館を「体験産業」として再編する方向性を強く描いています。将来像を比較的明確に提示しているため、予測や提言と誤読される可能性がありますが、実際には技術・消費行動・身体性の関係を構造的に整理する試みです。他AIのより慎重・限定的な射程と並べることで位置づけが見えやすくなります。